Таблица основной вопрос философии: Основной вопрос философии и две его стороны

Основной вопрос философии и две его стороны

Проблема основного вопроса философии является основной для понимания специфики философского знания. И в данной статье мы кратко рассмотрим суть основного вопроса философии и две его стороны.

Основной вопрос философии раскрывает смысловую направленность философии, ее стремление найти ключи к решению главной проблемы человечества – «быть или не быть».

Основной вопрос философии не совпадает всецело с ее предметом. Предмет философии представляет собой исследование принципов взаимоотношения и взаимодействия человека и мира в их всеобщих характеристиках, в то время, как основной вопрос определяет, какой стороной это всеобщее «повернуто» к человеку.

Онтологическая сторона основного вопроса философии

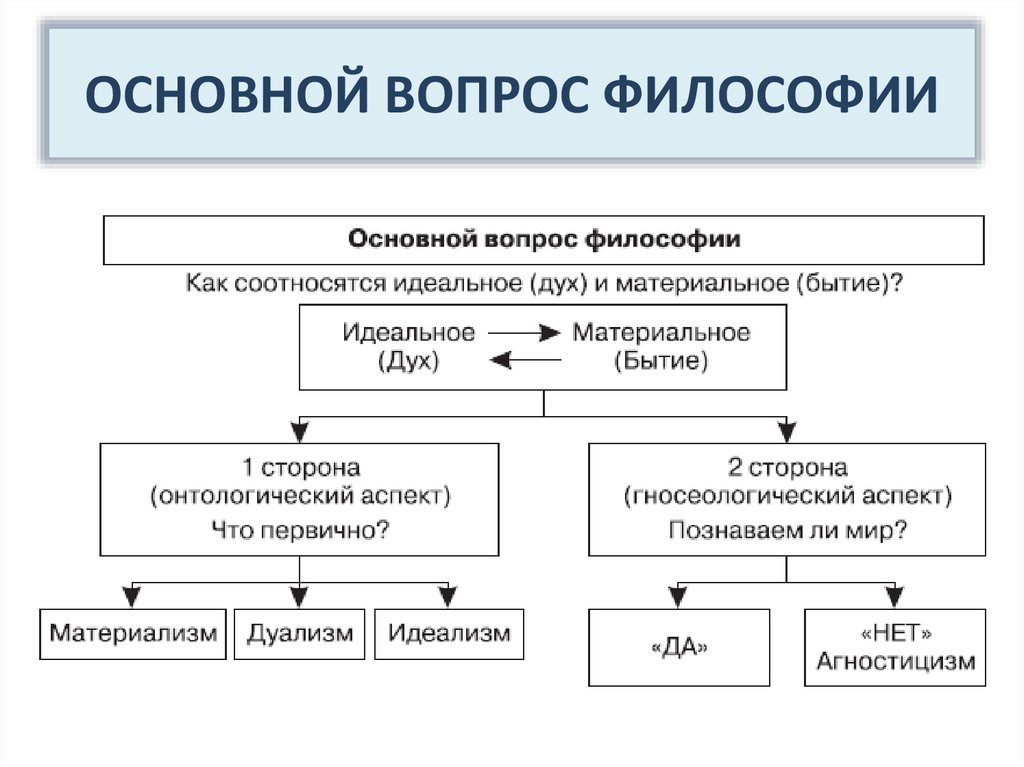

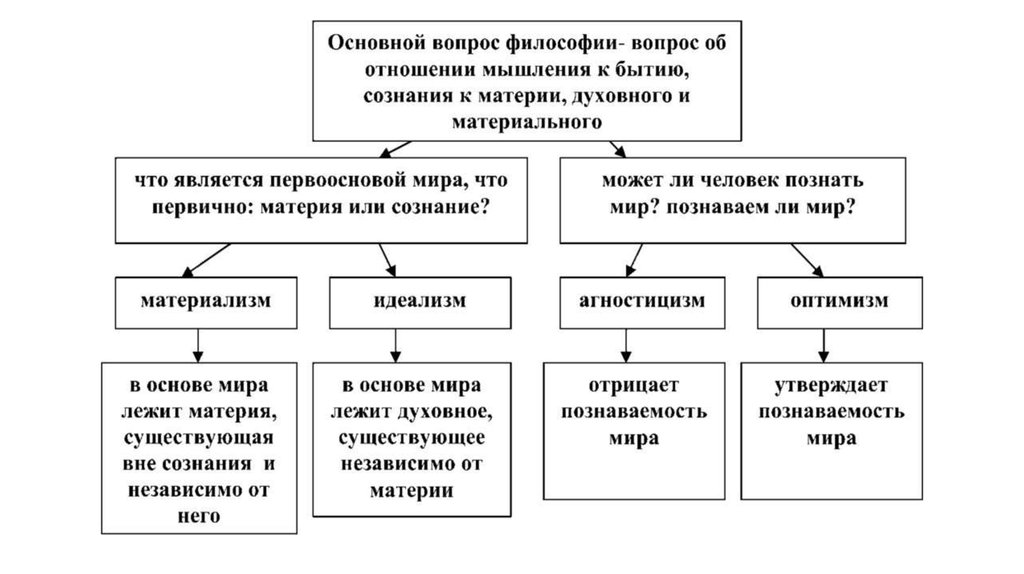

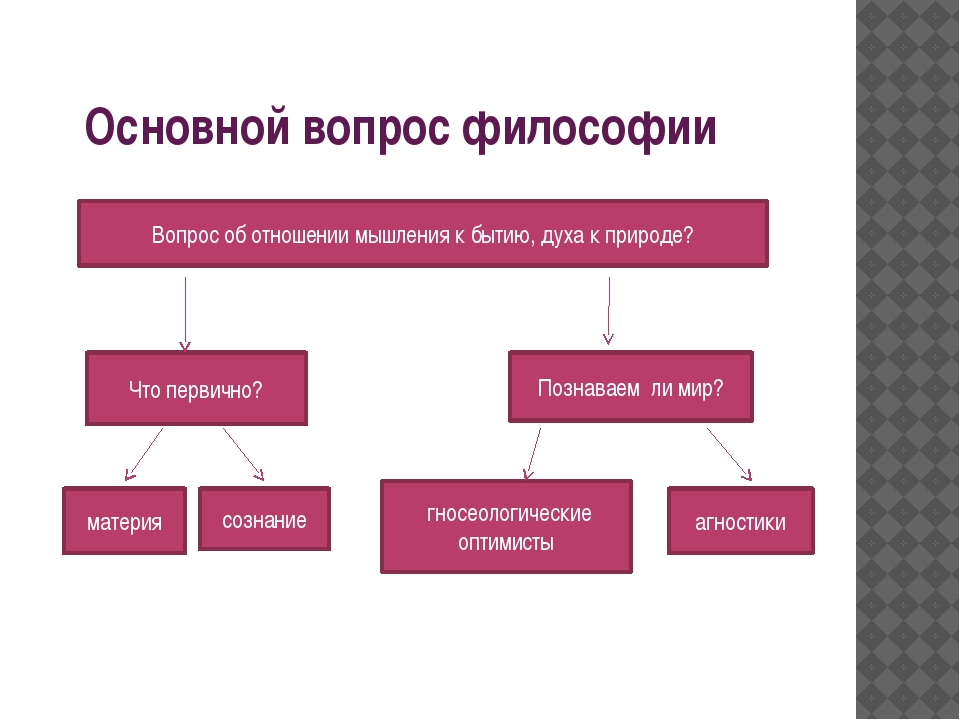

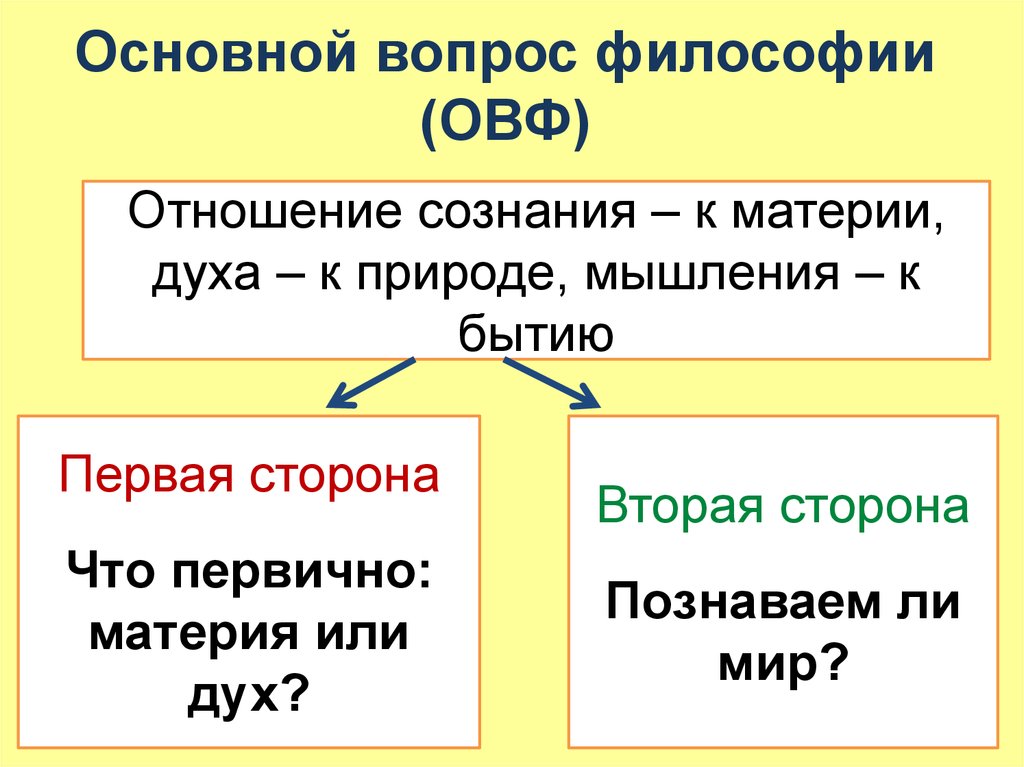

Итак, главный вопрос философии – вопрос об отношении духа, сознания к бытию, материи; вопрос о том, что является первичным – мышление или бытие, природа или дух, материальное или идеальное? Кто кого порождает и определяет?

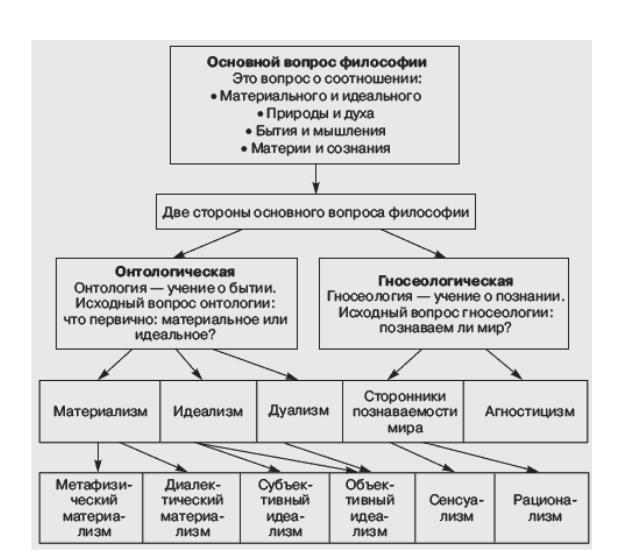

В зависимости от решения данного вопроса различают

В таблице, изображенной ниже, отражены основные философские течения касательно первой стороны основного вопроса философии. Их описание и представителей ищите ниже по тексту.

Материализм

Материализм провозглашает материю вечной, независимой, неуничтожимой и первичной – источником всех вещей, которая существует и развивается по своим собственным законам. Природа, бытие, материя, материальное – первоисточники всего, а в свою очередь сознание, мышление, дух, идеальное – вторичны, определяются и порождаются материальным. В честь крупнейшего материалиста Древней Греции материализм именуется

Согласно материализму мир – материален, существует сам по себе, никем не создан и неуничтожим, закономерно изменчив, развивается в силу своих собственных причин; представляет собой единую и последнюю реальность, которая исключает любую свехъестественную силу. Сознание, мышление и дух – свойства материи, ее идеальное отражение.

Достоинства материализма – опора на науку, логическая доказуемость многих положений. Слабая сторона

В различные периоды истории материализм приобретал разные формы и виды:

Материализм Древнего Востока и Древней Греции (стихийный и наивный) – первоначальный вид материализма, представляющий окружающий мир состоящим из четырех основных материальных элементов (воды, земли, воздуха, огня, всех первоначал, атомов и т. п.), который рассматривается сам по себе независимо от сознания человека и богов. Представители: Фалес Милетский, Левкипп, Демокрит, Гераклит, Эмпедокл и др.

Метафизический (механистический) материализм Нового времени.

Гольбах, К. Гельвеций и др.

Гольбах, К. Гельвеций и др.Диалектический материализм (марксизм) – единство материализма и диалектики. Вечная и бесконечная материя находится в постоянном движении и развитии, происходящем по законам диалектики. В процессе самодвижения материя приобретает новые формы и проходит различные этапы развития. Идеальное признается особой реальностью, которая существует относительно автономно. Сознание – свойство материи отражать саму себя. Бог представляет собой идеальный образ, который был создан человеком для объяснения неизведанных и непонятных явлений.

Вульгарный материализм все мыслительные процессы сводит к физиологической основе. Сознание отождествляется с материей, материя производит сознание как «печень желчь». Представители: Фохт, Молешотт, Бюхнер.

Идеализм

Согласно идеализму первичным началом всего существующего является духовное начало (Бог, дух, идея, индивидуальное сознание), материя возникает из духа и подчиняется ему, природа, материальные мир — вторичное.

Идеализм имеет две основные формы: объективный и субъективный идеализм.

Объективный идеализм, согласно которому идеальное существует объективно, независимо от человека и природы в виде мирового разума, космической души, абсолютной идеи. Представители: Платон и неоплатоники, философы средних веков, Гегель и неогегельянцы).

Субъективный идеализм определяет идеальное формой внутреннего человеческого опыта. Внешний мир, его свойства и отношения зависят от сознания человека.

Все вышеперечисленные разновидности материализма и идеализма являются различными разновидностями философского монизма (от греч. monos — один, единственный).

Однако, основной вопрос философии допускает и двойственный ответ: и материя, и сознание являются изначальными сущностями и не сводятся друг к другу. Данное направление в философии получило название

Возможен также ответ, в котором утверждается множество первоначал, в предельном случае множества неограниченного. Такое направление получило название плюрализма (лат. pluralis — множественный) и было предложено немецким мыслителем XVII века Г. Лейбницем.

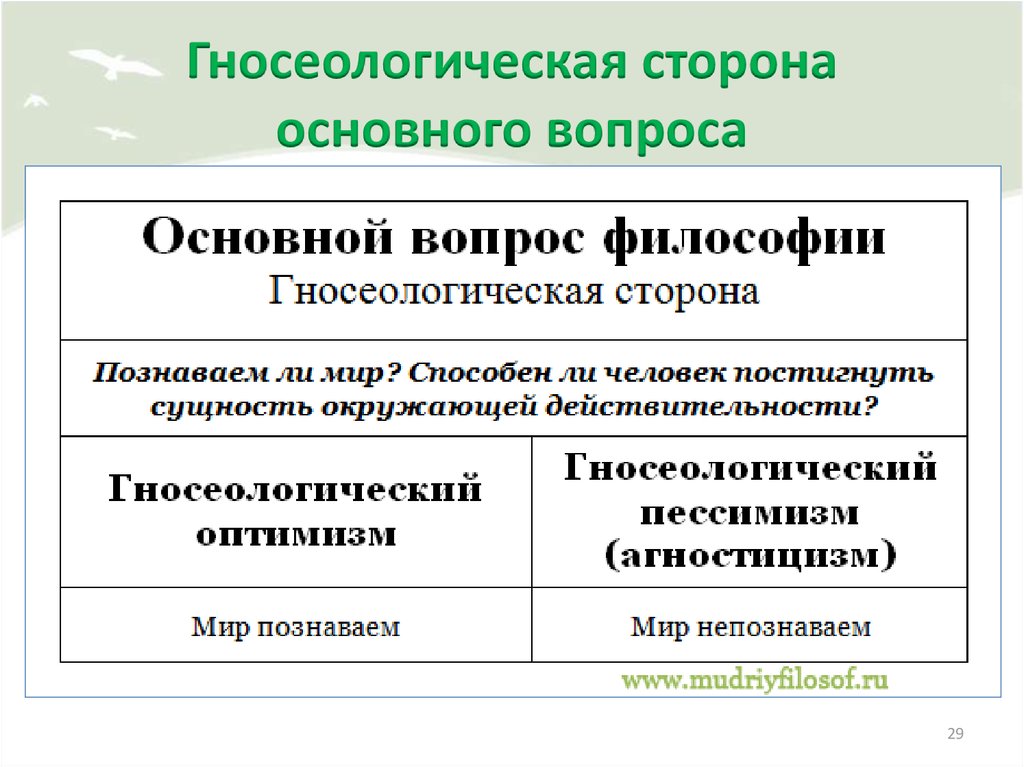

Гносеологическая сторона основного вопроса философии

Данная сторона рассматривает еще одну проблему основного философского вопроса:

Эта проблема получила в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» наименование второй стороны основного вопроса философии: «Великий и основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21, С.220).

Эта проблема получила в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» наименование второй стороны основного вопроса философии: «Великий и основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21, С.220).Данный вопрос допускает два ответа:

— «мир познаваем», такое решение называется гносеологический оптимизм

— «мир непознаваем» — гносеологический пессимизм или агностицизм. Представители: Давид Юм, Иммануил Кант.

Варианты решения первой и второй сторон основного вопроса философии — это основные типы философских построений, которые эволюционируют, меняют формы и составляют дальнейшую классификацию философских решений.

Видеоматериалы по теме:

Читайте также:

Как известно, основной вопрос философии состоит в выяснении что первично: материя или сознание. На аналогию меня натолкнула дискуссия, которая периодически вспыхивает в СМИ, среде специалистов и болельщиков по вопросу о размерах площадок и качестве хоккея. Не так давно на Олл_Хоккее я опубликовал свою работу почти годичной давности, посвящённую этой теме. В работе предпринята попытка ответить на вопрос на основании количественных оценок показателей качества хоккея. При обсуждении работы вновь были высказаны разные мнения и взгляды. Многие высказались, что именно профессионализм менеджмента, игроков и тренеров определяют качество хоккея, а не размеры площадок. Другие не согласны с этим и утверждают, что маленькие площадки повышают качество хоккея, способствуют росту мастерства игроков, скорости реакции, быстрее надо думать и т.п.  Узкие площадки, дефицит времени заставляет игроков все делать быстрее. Увеличивается скорость игрового мышления. Происходит больше действия на площадке, меньше игры в углах. Игроки делают все на максимальных скоростях, иначе размажут по борту». Если коротко, что первично для качества хоккея: профессионализм или размеры площадки. Чтобы ответить на данный вопрос необходимо последовательно ответить на ряд подвопросов. Давайте разбираться по порядку. Для практического подтверждения изложенного приведу значения показателей качества хоккея в НХЛ и на ЧМ IIHF. Чтобы далеко не ходить, можно взять данные из

работы, написанной по итогам ЧМ-2013. В таблице ниже приведены данные по играм Кубка Гагарина 2013г, полуфиналов и финала ЧМ-13 и Кубка Стенли 2012г. КХЛ же отстаёт, прежде всего, по показателям напряжённости, интенсивности и брака в игре. В силовом компоненте — отставание и от ЧМ-13. Поэтому на основной вопрос хоккейной философии я отвечаю так: профессионализм хоккейного персонала (игроков, тренеров и менеджмента) первичен по отношению к размерам площадок, именно он определяет уровень качества хоккея. Оригинал статьи. |

существующее, вероятное и невозможное – тема научной статьи по философии, этике, религиоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

УДК 111:165 Макулин Артем Владимирович

кандидат философских наук, заведующий кафедрой гуманитарных наук Северного государственного медицинского университета

ТАКСОНОМИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ, ВЕРОЯТНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ

Makulin Artem Vladimirovich

PhD, Head of the Subdepartment for the Humanities, Northern State Medical University

TAXONOMY OF CLASSICAL EUROPEAN PHILOSOPHY: PRACTICABLE, PROBABLE AND IMPOSSIBLE VARIANTS

Аннотация:

В статье рассмотрена проблема структурирования философского мировоззрения с помощью методов комбинаторики. Предложена комбинаторная таблица, отражающая спектр онтогносеоло-гических позиций классической европейской философии, которые условно можно поделить на три группы: существующие, вероятные и невозможные вариации. Комбинаторика в приложении к философии является эффективным методом определения неполноты линейно-повествовательных классификаций философии.

Предложена комбинаторная таблица, отражающая спектр онтогносеоло-гических позиций классической европейской философии, которые условно можно поделить на три группы: существующие, вероятные и невозможные вариации. Комбинаторика в приложении к философии является эффективным методом определения неполноты линейно-повествовательных классификаций философии.

Ключевые слова:

комбинаторика, организованная эклектика, интерпретационная решетка, эсхатологическая системность, онтогносеологическая единица, фасеточное зрение.

Summary:

The article deals with the structuring of philosophical outlook using the methods of combinatorics. The author proposes a combinatorial table showing the range of ontological and epistemological positions of classical European philosophy, which can be divided into three groups: practicable, probable and impossible variations. The combinatorics as an annex of the philosophy is an effective method for determining the incompleteness of the linear narrative philosophic classifications.

The combinatorics as an annex of the philosophy is an effective method for determining the incompleteness of the linear narrative philosophic classifications.

Keywords:

combinatorics, organized eclecticism, interpretive grid, eschatological consistency, ontological and epistemo-logical unit, multi-faceted vision.

Весьма часто в учебной, научной или философской литературе читатели вынуждены сталкиваться с четким маркированием классических мыслителей, то есть определенной и устойчивой характеристикой того или иного философа как объективного или субъективного идеалиста, вульгарного или диалектического материалиста, мониста, дуалиста или плюралиста, скептика, оптимиста или агностика и, наконец, эмпирика, рационалиста или сенсуалиста.

Безусловно, с одной стороны, такая онтогносеологическая классификация нужна, так как представляет собой упорядочивание философских школ и мнений, с другой — эта философская таксономия, уходящая корнями в основной вопрос философии (ОВФ), частично пришла из марксизма и вызывает у современных исследователей амбивалентные чувства. Такое неоднозначное отношение обусловлено тем, что некогда данная философская таксономия была единственной разрешенной формой мысленного разграничения философских идей на «правильные» и «неправильные», «прогрессивные» и «реакционные», «научные» и «ненаучные».

Несмотря на то что современная философия старается избегать тотальных схем и однозначных оценок и зачастую, утонув в лингвистических тонкостях, объявляет построение единственно «правильной» философской системы делом невозможным, напротив, фундаментальная установка истории философии остается непоколебимой и заключается прежде всего в том, чтобы в истории становления философии всегда непременно искать определенный порядок. А сама закономерность появления тех или иных взглядов доказывается тем, что каждый новый философ обязан был «встать на плечи» предыдущего интеллектуального гиганта и взглянуть еще дальше, чем предшественник.

Желание исследователей увидеть стройную историю прогресса или регресса интеллектуального порядка в хаосе школ и мнений заставляет историко-философскую рефлексию конвенционально строить классификационные системы и в учебниках по философии рисовать некую общую последовательность становления мировой философии вообще. И в наши дни вряд ли найдется исследователь, который возьмет на себя смелость написать учебник по истории философии, основанный на тезисе о том, что вся история философии является бессистемным нагромождением противоречивых идей, не поддающихся никакой классификации и не имеющих никакой внутренней эволюционной связи. Даже если попытаться сделать нечто подобное, то необходимо будет решить проблему самоидентификации выдающихся философов и их приписываний себя к тем или иным школам. Также нельзя забывать о том, что многие философы не считали себя представителями

тех направлений, к которым их относила историческая традиция (М. Фуко), а другие нарушали канонические классификации (Г.П. Щедровицкий называл Демокрита «идеалистом» [1]).

Таким образом, и противники, и сторонники систематизации философии, во избежание классификационного хаоса и памятуя об «экономии мышления», вынуждены пользоваться определенными маркерами, а иногда и просто некой общей таксономией философии, позволяющей с известной долей погрешности присваивать каждому отдельному философу ярлык или маркер и, не затрачивая время на глубинное исследование его концепции, соотносить ее с универсальным онтогносеологическим «библиотечным каталогом» мировой философии и устанавливать некий «порядковый номер» каждого определенного мыслителя.

В связи с вышеобозначенным вопросом возникает теоретическая проблема — представление онтогносеологической позиции каждого конкретного философа не как конвенциональной данности, освященной традицией, а как динамического варианта-комбинации в реестре некой философской матрицы-таблицы. Попытка подобного представления позволяет допустить, что, помимо традиционных и общепринятых мировоззренческих установок-маркеров, закрепленных за классическими философами, существует так называемый комбинаторный мир возможных, вероятных и невозможных философских установок. Опираясь на это допущение, можно предположить, что каждый классический философ гипотетически мог занимать более расширенное, чем принято традицией, множество вероятных мировоззренческих позиций. Так, например, работая в определенной области знания или меняя свою мировоззренческую позицию на разных этапах своего творчества, мыслитель вполне может иметь разные порядковые места в общей философской таксономии.

Итак, именно выявление множества онтогносеологических позиций и было целью данного исследования. Основным методом построения этого множества стала комбинаторика, элементами комбинирования — разные фундаментальные стороны и элементы теории познания и теории бытия, способом презентации — таблица.

Прежде чем перейти к построению таблицы комбинаций философских позиций, рассмотрим вкратце самые известные, с нашей точки зрения, попытки создания универсальных и прикладных мировоззренческих таксономий, а также частные случаи пересечения философии и комбинаторики.

Не секрет, что уже античные философы активно использовали комбинаторику: Ксенократ определил количество слогов из сочетаний букв друг с другом; Аристотель перечислил все возможные типы трехчленных силлогизмов; Аристоксен определил чередования длинных и коротких слогов в стихотворных размерах; стоик Хрисипп подсчитывал, сколько следствий можно получить из 10 аксиом. В свою очередь, «споря о взаимоотношениях членов пресвятой троицы, о соподчиненности ангелов, архангелов, херувимов и серафимов, схоласты были вынуждены рассматривать различные отношения порядка и иерархии» [2, с. 310].

Несмотря на все это, идея комплексного приложения комбинаторики к философии впервые была высказана Лейбницем, который писал: «Когда возникали бы споры, нужда в дискуссии между двумя философами была бы не большей, чем между двумя вычислителями. Ибо достаточно было бы им взять в руки перья, сесть за свои счетные доски и сказать друг другу (как бы дружески приглашая): «Давайте посчитаем!» [3, с. 497].

Безусловная вера в разум или, говоря словами К. Поппера, «иррациональная вера в разум» [4, с. 67] позволяла философам допускать гипотетическую возможность построения единой системы разумного описания, объяснения и предсказания всего сущего. Традиция «объять необъятное», классифицировать все в таблицах тождеств и различий, видеть объекты в некой общей системе координат особенно проявила себя в Новое время. Такое желание новоевропейских философов и ученых — создать раз и навсегда единую таблицу-матрицу всего — было позже названо М. Фуко «клеточной» властью» [5, с. 216-217]. Он же отмечал, что именно «создание «таблиц -одна из огромных проблем научной, политической и экономической технологии XVIII в. … В XVIII в. таблица — одновременно и техника власти, и процедура познания» [6, с. 216-217].

Несмотря на то что сам такой проект, за исключением естественных и точных наук («Таблица Царства животных» Ж. Бюффона, периодическая таблица Менделеева), в гуманитарных дисциплинах и философии реализован не был, наличествовало множество деклараций по созданию единых комбинаторных таблиц: в криминологии П.Л. Лакретель (1751-1824) высказал идею о составлении единой таблицы всех родов преступлений; в педагогике французский священник и педагог Жан-Батиста де ла Салль (1651-1719) создал проект единой педагогической таблицы; Гельвеций в работе «Об уме» говорил о необходимости составления метафизических, моральных и политических таблиц, «где были бы с точностью указаны все различные степени вероятности и, следовательно, уверенности, с которой надо принимать каждое мнение!» [7, с. 156].

Лейбниц, критикуя предыдущие попытки построения различных комбинаторных механизмов, в частности знаменитую машину средневекового мыслителя Р. Луллия (1235-1315), создал науку комбинаторику. В письме Иоганну Фридриху, герцогу Ганновера, в апреле 1679 г. Лейбниц

писал: «… мое изобретение, построенное на всей полноте разумения, станет … таблицей мыслей, микроскопом, под которым исследуются предметы близкие, телескопом, с помощью которого угадываются далекие, всеобщим Счислением.» [Цит. по: 8, с. 10].

В наше время особенно примечателен метод многомерных матриц или так называемый «морфологический ящик», «куб» Ф. Цвики (1898-1974), суть которого заключается в том, что новое явление часто является комбинацией известных элементов или известного с неизвестным, матричный подход позволяет проанализировать новые связи и отношения, которые проявляются в процессе комбинаторного анализа. Метод Цвики построен на основе так называемой эсхатологической системности.

Анализируя современное состояние проблемы, следует указать на слабую разработанность истории табличного метода в философском, обобщающем плане. Исследователь О.А. Антонова признавала «отсутствие в нашей стране специальных исследований, посвященных табличному методу как целостному явлению» [9, с. 3].

Завершая краткий исторический обзор применения комбинаторики в философии, перейдем к построению онтогносеологической таблицы, заявленной в качестве цели нашего исследования. Следует сказать, что метод построения таблицы в данном случае является по сути дедуктивным и, следовательно, схематично-теоретическим, но все же именно такой путь позволяет экономить время.

Индуктивный метод построения таблицы был бы, по нашему мнению, более предпочтительным, так как позволил бы двигаться не от комбинации философских маркеров к онтогносео-логическим основам оригинальной философской системы, а от мировоззрения отдельного мыслителя к вариациям его собственной философии. Но этот метод восхождения от частного к общему требует совершенно других усилий и объемов привлекаемого материала. Так, хотя бы в случае с философией Декарта, признавая такие устойчивые маркеры его философии, как рационализм и дуализм, пришлось бы допускать сомнительную комбинацию возможных вариаций его философии, перебирая альтернативы, где, например, дуализм и психофизический параллелизм были бы заменены лейбницевским плюрализмом или спинозовским монизмом, а рационализм бэконовским эмпиризмом или локковским сенсуализмом.

Итак, вернемся к дедукции и, комбинируя философские маркеры, попробуем перейти к единой эсхатологической, то есть законченной в определенном смысле, системе онтологических и гносеологических комбинаций классической европейской философии.

А) Начать следует с простого комбинирования гносеологических категорий, таких как эмпиризм (Эм), рационализм (Ра), сенсуализм (Се), гносеологический оптимизм (Го), скептицизм (Ск) и агностицизм (Аг). В итоге мы получаем матрицу гносеологических комбинаций, состоящую из 9 пар (таблица 1).

Таблица 1 — Гносеологические комбинации

(Эм) (Ра) (Се)

(Эм) (Ра) (Се)

(| о) (Го) (Го) (Го)

(Ск) (Ра) (Се)

(Ск) (Эм) (Ск) (Ск)

(Эм) (Ра) (Се)

(А1 ) (Аг) (Аг) (Аг)

Б) Следующий набор обязательных комбинаций, без которых невозможно представить классическую философскую точку зрения, выглядит следующим образом: монизм (Мн), дуализм (Ду) и плюрализм (Пл) суммируем с позициями онтологической стороны ОВФ: ОИ и СИ — объективный и субъективный идеализм; ВМ и ДМ — вульгарный и диалектический материализм. Следует отметить, что классические количественные позиции в отношении субстанции (Мн, Ду, Пл) можно понимать как в методологическом, так и онтологическом смыслах.

Количество комбинаций будет равно 12 (таблица 2).

Таблица 2 — Онтологические комбинации

(Мн) (Ду) (Пл)

(ВМ) Вм Мн Вм Ду Вм Пл

(ДМ) Дм Мн Дм Ду Дм Пл

(ОИ) М О н Ои Ду Ои Пл

(СИ) Си Мн Си Ду Си Пл

В) Третий шаг заключается в переходе к комплексному комбинированию онтогносеологи-ческих позиций философии. Рассмотрим два варианта комбинирования: простой (В1) и комплексный (В2).

В1. Данный вариант образуется посредством умножения количества комбинаций полученных в вариантах «А» и «Б» и в итоге состоит из 108 комбинаций (таблица 3).

Таблица 3 — Онтогносеологическая таблица

Эм Ра Се

Го Ск Аг Го Ск Аг Го Ск Аг

Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл Мн Ду Пл

ВМ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

дм 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. 36. 37 38 39. 40. 41. 42 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

си 55. 56. 57. 58 59. 60. 61. 62. 63 64. 65 66. 67. 68. 69 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81

ОИ 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Если воспользоваться данной матрицей как классифицирующей решеткой, то можно увидеть в ней «места» традиционных философских направлений со своим порядковым номером и краткой характеристикой. Например, Декарт — скептик, дуалист, рационалист, объективный или субъективный идеалист, № 95 или № 68. Следовательно, самая общая таксономическая характеристика знаменитых философов будет следующей: Декарт (Ск, Ду, Ра, ОИ — № 95 или СИ — № 68), Лейбниц (Го, Пл, Ра, ОИ — № 93), Спиноза (Го, Мн, Ра, ОИ — № 91), французские материалисты Ламетри, Гольбах (Го, Мн, Се, ВМ — № 19), Гегель — № 91.

Примечательно, что некоторые философы, изменяя свою мировоззренческую позицию, находились в так называемом «номадическом состоянии», то есть как бы «кочевали» по матрице, другие одновременно занимали несколько позиций (клеток), что обусловливало, с одной стороны, сложность и противоречивость их систем, с другой — делало их более гибкими и интересными.

Например, учение И. Канта одновременно находится на взаимоисключающих гносеологических позициях: «Но хотя все наше знание начинается с опыта, из этого вовсе не следует, что оно все происходит из опыта» [10, с. 55]. Поэтому следует допустить наличие единой системы Канта в разных клетках таблицы, так, Кант в отношении чистого разума (Аг, Ду, Ра, СИ — № 71), в отношении объективного мира как источника всякого опыта (Аг, Ду, Эм, ОИ — № 89).

Система Маркса-Энгельса также является «разорванной» на две части, так как декларирует противоположные идеи: материальность мира и одновременно несводимость идеи к материи (как высшей формы движения материи), наличие объективных законов диалектики (№ 37) и практику как основной критерий истины (№ 28).

Нельзя не отметить и ограничения метода комбинирования, так, согласно таблице, например, позиции Платона, Гегеля практически полностью совпадают в одной клетке, а такое отождествление верно лишь по форме или формально-логическому итогу этих систем, но абсолютно некорректно по их содержанию и влиянию на философию вообще.

Таблица 3 показывает, что из 108 комбинаций возможных вариантов классическими «освоенными» позициями занято примерно 9 клеток.

В2. Комплексный вариант является логическим продолжением простого варианта и образован на основе допущения, что при построении целостной философской таксономии как в онтологическом, так и гносеологическом смыслах можно разложить ряд позиций ОВФ (ВМ, ДМ, СИ, ОИ) на более атомарные составляющие: диалектический (Д), вульгарный (В), материалистический (М), идеалистический (И), субъективный (С), объективный (О). Следует отметить, что, комбинируя этот ряд, мы вынуждены смешивать в определенной степени методологические и онтологические категории. Но такое смешение не нарушает правила основания классификации, так как само такое комбинирование не есть классификация, а скорее вынужденная эклектика. Предлагается просто разложить и скомбинировать близкие по статусу субъекты и предикаты основных тезисов ОВФ. Смешение в этом случае оправдано лишь чисто технически и теоретически крайне противоречиво.

Для расчета количества комбинаций воспользуемся стандартной формулой комбинаторики:

? ?

Д В М И О С

2 6! 6*5*4*3*2 720

Аб» “ (6-2)! 4* 3*2 24~

Рисунок 1 — Формула комбинаторики [11, с. 42] — 27 —

Комбинируя общее число основных категории ОВФ, получим в итоге 30 пар, то есть, помимо традиционных ВМ, ДМ, СИ, ОИ, еще ВД, ВИ, ВС, ВО, ДВ, ДИ, ДС, ДО, ИВ, ИД, ИС, ИО, ИМ, СВ, СД, СО, СМ, ОВ, ОД, ОС, ОМ, МВ, МД, МИ, МС, МО. Если достроить онтогносеологическую таблицу (таблица 3) с учетом новых 26 комбинаций, то число вариаций возрастет до 810.

Первая буква в паре играет роль субъекта, вторая — предиката. Следует отметить, что наличие новых комбинаций не говорит о том, что они отражают реальное положение дел в общепринятой практике философского мышления, они есть лишь схемы, которым может противостоять содержание общеизвестных позиций. Они представляют собой лишь заготовленные ранее схемы мысли.

В процессе комбинирования происходит конечное варьирование 6 концептов друг с другом с целью получения пары, причем субъекты и предикаты пары меняются друг с другом местами конечное число раз. Такая вариативность приводит к появлению вполне устойчивых в философии пар, например, ДМ — диалектический материализм и МД — материалистическая диалектика практически совпадают в смысловом плане, хотя нельзя не сказать, что традиционно ДМ считают направлением в философии, а МД — методом познания, ядром ДМ. Пары ВМ — вульгарный материализм и МВ — материалистический вульгаризм (материалистическая вульгарность) являются в общем смысле синонимическими, но при внимательном рассмотрении имеют смысловые отличия. Так, ВМ четко ассоциируется с философским течением в рамках материализма середины XIX в. (К. Фогт, Я. Молешотт), а МВ скорее с теорией литературных вульгаризмов, изучающей массовые вливания вульгаризмов (оборотов, применяемых в просторечии) в литературный язык.

В итоге различные соотношения элементов могут давать разные пары:

1) устойчивые словосочетания — ВМ и ДМ, СИ (ВС) и ОИ, ВД, ИД и МД, ОД и СД;

2) парадоксы — СО, ОС, МИ, ИМ, ДВ, например, диалектический вульгаризм, материалистический идеализм;

3) словосочетания, не распространенные или не используемые в философском дискурсе -ВС, СВ, ИВ.

Что касается «нестандартных» комбинаций мировоззрения, появляющихся в процессе комбинирования, то они представляют собой в общем и целом организованную эклектику (интерпретационную решетку), использование которой носит чисто познавательный интерес. Также нельзя не отметить, что часть этих комбинаций уже представлена в современном философском дискурсе: например, СМ — субъективный материализм (А.Г. Дугин) [12, с. 37], ВО — вульгарно-объективные реальности (П. Бурдье), ВД — вульгарная диалектика Фукуямы (С. Ежов), в методологии социальногуманитарных наук используются устойчивые позиции: ВС и ВО — вульгарный субъективизм и вульгарный объективизм (В.В. Ильин) [13, с. 122-123], СО — субъективная объективность (В.И. Гольдшмидт), ОД и СД — объективная и субъективная диалектика (В. Кохановский) [14, с. 129].

С помощью данного подхода становятся в большей степени ясными варианты популярной в наше время философии объективизма Айн Рэнд [15].

Итак, в итоге мы получаем возможность сделать наше видение онтогносеологических позиций матричным или, выражаясь словами Г.П. Щедровицкого, фасеточным [16], то есть способным воспринять проблему через множество ментальных экранов. Принципиально важно также, что единица мировоззрения в таблице всегда вероятностна, может занимать разные клетки или распыляться по ним и уловима лишь в диапазоне некоего мировоззренческого поля, не поддается однозначному определению и закреплению за той или иной клеткой.

Следует отдельно сказать об использовании таблицы в практике преподавания философии. Комбинаторика философии может дать наглядный и удобный инструмент понимания логически существующих, возможных и невозможных конфликтов, возникающих между разными философскими позициями. Нельзя не отметить и минусы этого метода, главный из которых — громоздкость. Но последнее является не более препятствием, чем, например, таблицы истинности в логике, к которым вряд ли прибегает человек, желающий что-либо логически непротиворечиво сказать.

Преобразование линейной истории философии в таблицу вариаций философских мировоззренческих единиц позволяет установить вполне видимую неполноту линейно-повествовательных классификаций истории философских идей. Таблица показывает, что пустые клетки, бросающиеся в глаза при использовании матричного подхода, совершенно не видны при линейном повествовании. Экономичное пространство таблицы лаконично устраняет всевозможные умолчания и неопределенные описания в отношении мировоззрения, и ранее отсутствовавшие философские вариации в большей степени становятся доступными для описания и анализа.

Таблица философских комбинаций может стать основой для компьютерного моделирования различных теоретических аспектов философии, установления теоретической противоречивости конкретных мировоззренческих позиций с последующим использованием данных моделей в процессе преподавания философии в вузе.

Ссылки:

1. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. Глава 14. Перспективы и программы развития смд-методологии // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. 2011. 11Р1_: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5484/5497 (дата обращения: 10.06.2014).

2. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М., 2006. 400 с.

3. Лейбниц Г.В. Об универсальной науке или философском исчислении // Сочинения : в 4 т. Т. 3. М., 1984. 734 с.

4. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 1 : Чары Платона. М., 1992. 448 с.

5. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999. 480 с.

6. Там же.

7. Гельвеций. Сочинения : в 2 т. Т. 1 / сост., общ. ред. и вступ. ст. Х.Н. Момджяна. М., 1973. 647 с.

8. Эко У. Поиски совершенного языка в Европейской культуре. СПб., 2009. 423 с.

9. Антонова О.А. Современные проблемы использования табличных методов в логике : автореф. дис. … д-ра филос.

наук. СПб., 2004. 35 с.

10. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н.О. Лосского с вариантами пер. на рус. и европ. яз. М., 1999. 960 с.

11. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Указ. соч.

12. Дугин А. Философия политики. М., 2004. 614 с.

13. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. проф. С.А. Лебедева. М., 2006. 973 с.

14. Философия : учеб. пособие для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д., 2003. 576 с.

15. Пейкофф Л. Объективизм: философия Айн Рэнд / пер. с англ. Н.И. Подуновой, Б. Картера. М., 2012. 576 с.

16. Щедровицкий Г.П. Лекции «На Досках». 1989 [Электронный ресурс]. 11Р1_: http://www.docme.rU/doc/70210/shhedrovickij-g.p.-lekcii-na-doskah (дата обращения: 12.06.2014).

140 БОЛЬШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ

Философия — это изучение или попытка понять коренную природу реальности, существования и знания. На философские вопросы нет однозначных ответов. Фактически, философский вопрос часто приводит к большему количеству вопросов (на вид без ответа). Ключ к ответу на философский вопрос — непредвзятость. Нужно мыслить критически, систематично и ясно. Ответы на философские вопросы помогают нам понять себя и окружающий мир.Мы включили глубокие философские вопросы, сложные философские вопросы, на которые сложно ответить, а также некоторые забавные и забавные. Наслаждайтесь размышлениями днем или вечером в одиночестве или с друзьями.

Глубокие философские вопросы

Наш список глубоких философских вопросов помогает заглянуть внутрь себя и в мир вокруг себя, чтобы найти смысл существования. Поразмышляйте над вопросами, прежде чем пытаться ответить. Помните, что эти глубокие вопросы могут иметь совершенно разные ответы для каждого человека, размышляющего над ними.Будьте смелыми и мыслите нестандартно.

- Вы бы убили десять человек, чтобы спасти одного?

- Существует ли свобода воли?

- Откуда вы знаете, что Бог существует? Не существует?

- В чем смысл жизни?

- Существует ли абсолютная мораль?

- Природа или воспитание формируют личность человека?

- Что такое свобода? Возможна ли настоящая свобода?

- Можем ли мы узнать, что такое счастье без печали?

- Можем ли мы понять добро без зла?

- Что такое правда и совпадает ли она с реальностью?

- Истина существует или она относительна?

- Может ли человек быть счастливым, если он никогда не испытывал печали?

- Как и когда все началось?

- Как узнать, что реально, а что нет?

- Есть ли повод для жизни и что это такое?

- Что происходит с человеком после его смерти?

- Есть ли у людей душа? Есть ли у животных душа?

- Меняет ли то, что наблюдает человек, то, что происходит на самом деле?

- Должны ли мы иметь доказательства, чтобы знать правду?

- Как узнать, что реально?

- Что такое гравитация и как она работает?

- Насколько человек может контролировать свою жизнь?

- Врать всегда неправильно? Когда (если вообще) это будет нормально?

- Можно ли сделать что-то «неправильно», если никто этого не видит или не знает?

- Вы сами определяете свою судьбу или все происходит по воле судьбы?

- Действительно ли существуют числа или они созданы человеком?

- Если Бог «добр», почему в мире так много зла?

- Когда, по вашему мнению, наступит «конец» света?

- Когда начинается человеческое сознание?

- Что такое мысли и откуда они берутся?

- Что такое душа? Существует ли оно до жизни и продолжается после?

- Существуют ли параллельные вселенные?

- Почему людям говорят уважать мертвых?

- В чем смысл жизни?

- У всех одинаковая ценность?

- Совместимы ли религия и наука? Почему или почему нет?

- Является ли самое главное в жизни счастье? Если нет, то что?

- Что более реально, разум или материя?

- Что такое любовь?

Ознакомьтесь с нашей статьей с темами и вопросами для глубокого разговора.

Интересные философские вопросы

Не все философские вопросы серьезны. Хотя наш список забавных философских вопросов может потребовать серьезного размышления, они предназначены больше для беззаботного вечера, чем для обсуждения или разногласий. Они также являются хорошими завязками для разговора.

- Люди говорят, что за деньги нельзя купить счастье, но можно ли когда-нибудь быть по-настоящему счастливым без денег?

- Если бы вы могли изменить хотя бы одну вещь в мире, что бы это было?

- Какие характеристики у хорошего друга?

- Существует ли «Закон притяжения» и что это такое?

- Есть ли настоящая любовь?

- Что лучше — иметь любовь и потерять или вообще никогда не любить?

- Как вы думаете, компьютеры когда-нибудь захватят мир?

- Что проще — любить или быть любимым?

- Как мы называем это «влюбленность»?

- Ищете ли вы мужа на сайте знакомств? Почему или почему нет?

- Считаете ли вы, что «диких» животных следует содержать в качестве домашних животных? Когда и почему?

- Нужны ли людям друзья? Почему?

- Если запретить наркотики, то почему не вредные пищевые добавки и алкоголь?

- Как мы узнаем о существовании электронов и черных дыр, если мы их не видим?

- Можно ли когда-нибудь рассказать секрет?

- Вы бы нарушили закон, чтобы спасти любимого человека?

- Чего вы боитесь больше всего?

- Если бы вы выиграли в лотерею, бросили бы вы свою работу? Почему или почему нет?

- Вы бы предпочли иметь работу, которая вам нравится, с очень низкой оплатой, или работу, которую вы ненавидите, с большими деньгами?

- Время меняется от одного дня к другому, и поэтому некоторые дни кажутся бесконечными?

- Если бы вы знали, что умрете завтра, что бы вы сделали сегодня?

- Существует ли жизнь где-нибудь еще во Вселенной?

- Если наш разум состоит из частиц и атомов, которые ведут себя вероятностно, как мы можем думать, что у нас есть свобода воли?

- Какая историческая личность, хорошая или плохая, по вашему мнению, оказала наибольшее влияние на мир? Твоя страна?

- Есть ли удача?

- Что делает домашнее животное лучше — кошку или собаку? Почему?

- Как вы думаете, наступит время, когда все покупки будут осуществляться в Интернете?

- Какой сезон лучше — лето, зима, весна или осень? Почему?

- Клоуны смешные или страшные?

- В каком возрасте нужно вступать в брак?

- Что важнее — быть лидером или последователем?

- Могут ли животные «думать» и / или «рассуждать»?

- Определяет ли имя человека что-нибудь в его личности?

- Почему дома не оборудованы световыми приборами, которые выключаются, когда в комнате никого нет?

Трудные философские вопросы

Трудные философские вопросы — это те, которые заставляют задуматься, но (в отличие от большинства глубоких философских вопросов) на них можно ответить.Многие из них включают высказывание своего мнения, а затем подтверждение этого мнения фактами или личным опытом. Наш список представляет собой хороший трамплин для увлекательной дискуссии и способ узнать кого-то еще на более глубоком и личном уровне.

- Эмоции рациональны или иррациональны?

- Существуют ли универсальные права человека? Кто они такие?

- Какие права есть у животных?

- Есть ли у компьютеров способность к творчеству?

- Решают ли войны когда-нибудь проблемы стран и правительств?

- У каждого события есть причина?

- Действительно ли у людей есть свобода воли?

- Отличается ли любовь от сексуального желания? Страсть? Как?

- Какая свобода должна быть у людей?

- Должны ли правительства вводить наказания для тех, кто ведет нездоровый образ жизни?

- Должно ли правительство сделать обязательным донорство органов?

- Следует ли разрешить людям продавать свои органы и должны ли доноры органов получать финансовую компенсацию?

- Должны ли люди иметь право жить и путешествовать где угодно, без границ штата или страны?

- Работает ли демократия для каждой страны?

- Так как рождаемость в США упала.С., нужно ли требовать от людей иметь хотя бы одного ребенка?

- Если кто-то убивает себя, а вы просто смотрите и отказываетесь вмешиваться, несете ли вы ответственность за эту смерть?

- Следует ли ограничивать количество денег, которое люди могут зарабатывать и откладывать, чтобы избежать неравного распределения богатства?

- Когда вы едете и видите одну обувь на обочине дороги, как вы думаете, что случилось с другой колодкой?

- Оправданы ли пытки?

- Всегда ли иметь выбор — это хорошо?

- Что важнее, справедливость или милосердие?

- Является ли сохранение культуры страны веской причиной для ограничения иммиграции?

- Есть ли разница между справедливой торговлей и свободной торговлей? Что это такое и что важнее?

- Является ли определение людей по расе социальной конструкцией или биологической категорией?

- Можно ли когда-нибудь путешествовать во времени? Космос?

- Следует ли позволять или поощрять смертельно больных людей к самоубийству?

- Можно ли когда-нибудь нарушать закон? Почему и когда?

- Что такое сны и почему они у нас есть?

- Может ли человек получить «образование» без формального образования?

- Есть ли в современном обществе такое понятие, как честь? Как бы вы определили честь?

- Насколько актуальна семья в современном мире?

- Что важнее, чтобы его уважали или любили?

- Что лучше: сыграть в хорошую игру и проиграть или обмануть и сыграть в «плохую» игру и выиграть?

- Является ли способ компенсации людям за их работу «справедливым», или мы должны каким-то образом обеспечить, чтобы люди получали соответствующую оплату? (я.е. футболисты и учителя)

- Что такое чувство собственного достоинства и откуда оно взялось?

Веселые философские вопросы

Иногда все, что нам нужно, — это посмеяться. Наши забавные философские вопросы растягивают ваш разум и щекочут вашу забавную кость. Они отлично подходят для вечеринок и молодежных групп — в любое время, когда вы в группе и хотите развлечься или начать разговор.

- Могут ли овощи чувствовать боль, когда вы их кусаете?

- Почему мы называем его сердцем артишока, когда он находится на дне?

- Когда вы идете в кинотеатр и у сидений есть подлокотники, какой из них ваш, а какой у ваших соседей?

- Следует ли вегетарианцу есть крекеры из животных?

- Почему молоко не портится внутри коровы, но портится, если не хранить его в холодильнике?

- Какого цвета волосы указаны в водительских правах лысого мужчины?

- Сколько раз следует пользоваться одноразовой бритвой?

- Почему шрифт Брайля нанесен на номерные знаки на автоматах для проезда через банк?

- Правда ли, что у пяти из четырех людей проблемы с дробями?

- Поскольку женщины не считают волосы на своем лице привлекательными, почему они не сбривают брови?

- Разве ананасовый пирог вверх ногами нельзя называть ананасовым пирогом вверх ногами?

- Почему мы называем кофе без сливок и сахара «черным», если он действительно темно-коричневый?

- Если вы тренируетесь каждый день, чтобы добавить час к своей жизни, разве вы не используете этот дополнительный час, который добавили, чтобы тренировки действительно не добавляли часов к вашей жизни?

- Почему они не делают ломтики сыра и мяса для обеда такого же размера и формы, как кусок хлеба?

- Почему нельзя купить корм для кошек со вкусом мыши?

- Почему собака ненавидит, когда вы дует ей в морду, но любит высунуть голову из окна в машине?

- Почему женщины открывают рот, когда наносят тушь?

- Если шерсть сжимается при намокании, почему овцы не сжимаются под дождем?

- Зачем прибивают крышку гроба?

- Почему у них нет ремней безопасности в автобусах, а в самолетах?

- Почему у вас под сиденьем есть плавучее устройство, а не парашют в самолете?

- Почему у нас нет названия для верхней части стопы и тыльной стороны рук? Будет ли противоположность подошвы полюсом, а противоположность ладони — салмом?

- Почему круглые пиццы поставляются в квадратных коробках?

- В каком возрасте человек становится «пожилым»?

- У наших питомцев есть имена для нас?

- Как узнать, как выглядит зеркальная комната, когда в ней никого нет?

- Чем отличается штора от портьеры?

- Почему усы считаются привлекательными для мужчины, а для женщины — нет?

- Где и как бы вы спрятали слона, если бы кто-то дал вам слона, но вы не могли никому сообщить, что он у вас есть?

- Почему мы считаем младенцев здоровыми, если они полные, а женщины с таким же составом тела считаются полными?

- Чем отличается присоска от леденца на палочке? Если так, то, что это?

Есть много разных философских вопросов.Некоторые существовали до тех пор, пока человек обладал способностью рассуждать. Другие отражают время, в котором мы живем. Независимо от того, является ли философский вопрос глубоким, сложным, веселым или забавным, все они требуют способности мыслить и рассуждать, и они развивают нашу способность делать это. Используйте наши списки для вечеринок и свиданий; как ледоколы и провокации; и как увлекательный способ лучше узнать других. Если вы действительно хотите бросить вызов, придумайте несколько собственных оригинальных философских вопросов. Спросите и получайте удовольствие!

Сьюзан изучала английский язык с двойным вторым по специальности «гуманитарные науки и бизнес» в Университете штата Аризона и получила степень магистра управления образованием в Университете Либерти.Она преподавала с четвертого по двенадцатый классы как в государственных, так и в частных школах. Предметы включали английский язык, американскую и всемирную историю и географию, математику, землю и физические науки, Библию, информационные технологии и творческое письмо.

Сьюзан писала-фрилансером более десяти лет, за это время она написала и отредактировала книги, газетные статьи, биографии, книжные обзоры, руководства, описания районов для риэлторов, презентации Power Point, резюме и множество других проектов.

Прочитать полную биографию

29 умопомрачительных философских вопросов — вы будете подвергать сомнению все

На протяжении всей истории человечества великие мыслители и простые люди размышляли над одними и теми же вопросами. Почему ты должен быть другим? Начните философское обсуждение с другом или коллегой и посмотрите, к чему вас приведут ваши мысли. Будьте готовы к исследованию умов.

Задание философских вопросов может стать важным первым шагом на пути к самоанализу.Мы живем в динамично меняющемся мире с обилием внешней информации, но что, если бы самые важные истины были похоронены глубоко в наших умах, ожидая своего открытия? Мы составили этот список философских вопросов, чтобы вызвать подобные мысли и дискуссии. Если вы ищете более сложные вопросы, вы также можете проверить наш список сложных вопросов.

Brightful — это место для беззаботных и глубоких дискуссийЧто-то более легкое

Если вы хотите начать встречи с чего-то более легкого, чем вопрос, в чем смысл жизни, то обязательно попробуйте Brightful Meeting Games .В нем есть игры, идеально подходящие для удаленных встреч. Лучше всего это бесплатно! В конце концов, все самое лучшее в жизни — бесплатно … Ой, я снова перефразирую!

Без лишних слов …

Вот отличный список философских вопросов, которые заставят вас задуматься о жизни, вселенной и всем остальном.

Может быть, самое время задуматься. 1. Какие суровые истины вы предпочитаете игнорировать?

Это вопрос, который может помочь создать интроспективное настроение.У всех нас есть вещи, с которыми нам нужно противостоять, и подсказка кому-то с этим вопросом может быть хорошим способом начать сложный (но необходимый) разговор.

2. Если бы вы могли стать бессмертным при условии, что НИКОГДА не смогли бы умереть или убить себя, выбрали бы вы бессмертие?

Без смерти жизнь была бы совсем другой. Было бы интересно посмотреть, кто сделает этот выбор и что они будут делать со своей вновь обретенной продолжительностью жизни.

3.Стакан наполовину пуст или наполовину полон?

Вы можете рассматривать этот вопрос как пессимистичную или оптимистичную сторону медали, но это всегда интересное начало разговора, а иногда и хороший способ продемонстрировать ценность обучения смотреть на вещи с другой точки зрения.

4. Почему мы забываем то, что не хотим забывать?

Это хороший способ заставить кого-то исследовать некоторые из своих подсознательных убеждений. Если кто-то хочет что-то забыть, то что именно в этой вещи они хотят забыть? Чего они боятся или чего не устраивают?

5.Может ли человек без надежды жить полноценной и счастливой жизнью?

Важно воспитывать хорошее отношение к жизни. Если у кого-то действительно нет надежды, то зачем вообще вставать с постели? Именно эта надежда заставляет нас верить в возможности счастья и самореализации.

6. Если ребенок становится родителем, кто тогда становится ребенком?

Это вопрос, который большинство людей редко задумывается. Каким был бы мир, если бы дети внезапно получили власть над своими родителями? Есть ли корреляция между возрастом и зрелостью?

7.Как нам измерить успех?

Этот вопрос может очень быстро стать философским. То, что делает успешным одного человека, может не сделать успешным другого. Приравнивается ли иметь много денег к успеху? Приравнивается ли хорошее здоровье к успеху? Это отличный вопрос для разговора и изучения различных точек зрения.

8. Любят ли нас на самом деле те, кто нас любит, или они просто любят то, что они думают о нас?

Мы влюбляемся в кого-то из-за того, что мы знаем о нем? Или мы влюбляемся в человека, которым потенциально может стать, а затем продолжаем показывать нам проблески этого потенциала? Этот вопрос может стать хорошим началом разговора о различиях между любовью и привязанностью.

9. Когда лучше всего сказать «Я люблю тебя»?

Когда лучше всего сказать кому-нибудь, что вы его любите? Нужно ли нам доказывать, что мы любим кого-то, чтобы сказать им об этом? Или лучше сказать без предупреждения?

10. Если люди могут стирать плохие воспоминания, разве кто-нибудь решит забыть всю свою жизнь?

Это интересный вопрос, потому что он исследует идею того, что значит быть человеком.Почему одни воспоминания хорошие, а другие — плохие? Что мы ценим в своей жизни и почему?

11. Какая ваша любимая философская мысль?

Когда кто-то входит в философское настроение, спросите его о его любимой философской мысли или идее. Если вы не занимаетесь философией, спросите их любимую цитату и почему она самая любимая.

12. Во что вы верите, но не можете доказать?

К чему люди больше всего привязаны? Их убеждения.Когда вы задаете кому-то этот вопрос, им придется исследовать собственное чувство веры и подумать, почему они цепляются за определенные вещи.

13. Что вы знаете неправду о себе?

Мы все принимаем решения на основе неточной или неполной информации. Это просто факт жизни. Если попросить кого-то признать это и честно рассказать о своих ошибках, это может быть хорошим способом исследовать их самоощущение.

14. Если воспоминание из давних времен вызывается с полной ясностью, является ли оно менее ценным, чем воспоминание, подробно вызванное только вчера?

Насколько мы ценим воспоминания? Являются ли одни воспоминания для нас более ценными, чем другие? Некоторые воспоминания более значимы, чем другие? Когда мы выбираем, за что держаться, а что забыть, как мы это определяем?

15.Что мы считаем моральным?

Важно спросить кого-нибудь, что они думают о морали и как они принимают моральные решения.

16. Вы бы предпочли родиться умным или стать умным?

Очень распространено мнение, что интеллект — это то, с чем вы родились. Однако правда в том, что это навык, которому можно научиться развивать. Тогда возникает вопрос: кто предпочел бы родиться умным или работать, чтобы стать умным?

17.Могут ли люди действительно измениться, или все обречены остаться прежними?

Этот вопрос может стать хорошим началом разговора о самопознании, личном изменении и росте.

18. О чем бы вы пожалели, если бы умерли завтра?

Разве нам всем не хотелось бы знать, живем ли мы той жизнью, которой гордимся? О чем мы сожалеем, и есть ли у нас время сделать то, что нужно сделать?

19.Как бы вы определили свой характер?

Это отличный вопрос, потому что он помогает кому-то понять, как они видят себя, а затем посмотреть, соответствует ли их восприятие реальности.

20. За что вы себя не прощаете?

Все делают ошибки, и важно знать, за что кому-то сложно себя простить.

21. Кто важнее для мира, вы или ваш сосед?

Это очень интересный вопрос, потому что он затрагивает суть вопроса о том, как все мы видим себя и как мы видим других.Каждый из нас так же важен, как и все остальные, или одни люди важнее других?

22. Как далеко вы пойдете, чтобы испытать что-то впервые?

Трава всегда зеленее, поэтому люди проводят много времени, пытаясь испытать что-то впервые. Это может быть о человеке или о каком-то опыте.

23. Какова ваша цель в жизни?

Когда кто-то знает свою цель в жизни, он на правильном пути, но если он не знает, то, скорее всего, он борется и чувствует себя потерянным.

24. Люди существуют просто для того, чтобы жить, или они живут, чтобы существовать?

Это еще один хороший вопрос о смысле жизни и цели жизни.

25. Можете ли вы достичь только того, к чему стремитесь?

Это очень вдохновляет, когда кто-то может рассказать вам, как они добились собственного успеха, и если вы действительно чего-то хотите, вы должны настроиться на это.

26. Как вы думаете, что будет более ценно в будущем: отношения или деньги?

Что дороже? Люди или деньги? Некоторые люди предпочитают стремиться к деньгам за счет отношений, а другие предпочитают поддерживать отношения за счет денег.

27. Какой самый полезный разговор у вас был за последнее время?

Это может быть способ способствовать интеллектуальному диалогу и побудить людей говорить на более важные идеи и темы.

28. О чем лучше не говорить?

Хранение секретов может вызвать негодование или просто ненужное беспокойство. Если у кого-то есть что-то, что они хотят вам сказать, но не делают, то они могут так себя чувствовать.

29. Если бы люди никогда не влюблялись, были бы они когда-нибудь по-настоящему счастливы?

Верите ли вы, что любовь — это источник счастья? Или поиск любви — один из самых больших источников человеческого несчастья?

Философия: Нил, Дж. Эдвард: 9781508733027: Amazon.com: Книги

.a-tab-content> .a-box-inner {padding-top: 5px; padding-bottom: 5 пикселей; } #mediaTabs_tabSetContainer.a-tab-content {граница-радиус: 0px; } #mediaTabsHeadings {white-space: nowrap; переполнение: скрыто; } # mediaTabsHeadings.nonJSTabs {white-space: normal; } #mediaTabsHeadings ul.a-tabs {background: # f9f9f9; } #mediaTabsHeadings .mediaTab_heading .mediaTab_logo {padding-left: 3px; вертикальное выравнивание: базовая линия; } #mediaTabsHeadings #mediaTabs_tabSet {margin-top: 5px; плыть налево; граница справа: 0 пикселей; } #mediaTabsHeadings .mediaTab_heading {margin-left: -1px; } #mediaTabsHeadings .mediaTab_heading a {color: # 111; граница справа: сплошной 1px #ddd; padding-top: 8 пикселей; padding-bottom: 7 пикселей; } #mediaTabsHeadings.mediaTab_heading.a-active a {color: # c45500; маржа сверху: -5 пикселей; padding-top: 11 пикселей; граница слева: сплошной 1px #ddd; border-top-width: 3px;} #mediaTabsHeadings .tabHidden {display: none! important; } #bookDescription_feature_div {дисплей: встроенный блок; ширина: 100%;} ]]>Доставка и продажа на Amazon.com.

Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime. Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.3 больших вопроса философии

В превосходном курсе по великим вопросам философии философ-психолог Дэн Робинсон формулирует философское начинание в терминах «долгих дебатов» по трем центральным вопросам, на которые, по его мнению, невозможно по-настоящему ответить. , но вместо этого их следует рассматривать как фундаментальные элементы, с помощью которых люди строят свои системы оправдания.

Вот эти замечательные вопросы:

1. Что такое знания?

Это относится к следующим видам вопросов и вопросов: Как мы можем что-либо знать (то есть, исходную позицию радикального скептика)? Существует ли абсолютное, трансцендентное, универсально истинное знание (например, математические истины или платоновские идеалы) или все знания практические, локальные и зависят от конкретного знающего и контекста? Каковы отношения между внутренним ментальным миром (либо эмпирическим / перцептивным, либо рациональным) и фактическим состоянием внешнего мира и как мы можем узнать об этих отношениях? (Более подробное описание того, как подойти к вопросу о знании, см. В этом посте).

2. Как мы должны себя вести?

Этот вопрос касается природы человеческого состояния в том, что касается морали, и вопросов о том, что составляет «добро». Связанные с этим вопросы: что такое ценный образ жизни и ценный образ жизни? Как нам подойти к этим вопросам? Существуют ли моральные абсолюты, по которым можно судить о добродетели, или все это — социальная конструкция, связанная с историей и контекстом? Какими должны быть показатели, по которым мы определяем, какими мы хотим быть? (Основные различия во взглядах на нашу природу и мораль можно найти здесь и здесь).

3. Как, , мы должны управлять собой?

Это объединяет вопросы один и два в практическую и социальную точки зрения. То есть, с учетом нашего уровня знаний и наших ценностей в отношении того, что составляет добро, как должны выглядеть наши социальные и политические организации? На каких принципах мы должны строить нашу социальную структуру? У кого должна быть власть и почему? Каковы наиболее важные социальные ценности (например, равенство, свобода, справедливость, безопасность) и как мы должны структурировать общество, чтобы максимизировать их? (Идеи о нашем моральном компасе и ценностях, которыми мы должны руководствоваться, см. Здесь).

Источник: Грегг Энрикес

К сожалению, золотой век философии прошел. Вместо этого академия перешла в эпоху эмпирической науки (о чем говорят данные?) И поверхностного экономического утилитаризма (т.е. как мы можем максимизировать наши кошельки и наши удовольствия, не причиняя вреда другим?). Если есть какие-либо вопросы о том, повлиял ли упадок философии на наше общество, примите во внимание, что во время прошлой ночи дебаты о выдвижении республиканцами на самую влиятельную должность в мире победитель нашел время, чтобы заверить нас, что он здоров. -наделен.

Появляется много новых свидетельств того, что наши поверхностные, нерефлексивные системы оправдания угрожают самому нашему существованию. Поэтому я надеюсь, что к глубокому и изощренному размышлению над этими вопросами мы вернемся быстро и глубоко.

классических философских вопросов | 14-е издание

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ:

1.) КРАТКАЯ

2.) ОБЩАЯ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1: Сократ и природа философии

Часть 2: Философия религии

Часть 3: Этика

Часть 4: Знание

Часть 5: Метафизика

Часть 6: Социальная и политическая философия

Часть 7: Эстетика

Часть 8: Философия и хорошая жизнь

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1: Сократ и природа философии

Что такое философия?

Евтифрон: определение философских терминов

Апология: испытание и защита Сократа

Критон: отказ Сократа бежать

Федон: добродетель и взгляд Сократа на смерть

Часть 2: Философия религии

Можем ли мы доказать, что Бог существует?

ул.Ансельм: онтологический аргумент

Св. Фома Аквинский: космологический аргумент

Уильям Пейли: телеологический аргумент

Блез Паскаль: Лучше верить в существование Бога, чем отрицать это.

Исключает ли идея доброго Бога зло?

Боэций: Бог может допустить зло.

Дэвид Хьюм: Добрый Бог исключает зло.

Джон Хик: зло, свобода человека и нравственное развитие

Часть 3: Этика

Относительна ли этика?

Рут Бенедикт: Этика относительна

W.Т. Стейс: Этика не относительна

Всегда ли люди эгоистичны?

Люди всегда эгоисты: вызов Главона Сократу

Джеймс Рэйчелс: Люди не всегда эгоисты

Что является основным в этике: счастье или обязательство?

Аристотель: счастье живет добродетельно

Джереми Бентам: счастье ищет величайшего удовольствия для наибольшего числа людей

Иммануил Кант: долг перед счастьем

Фридрих Ницше: счастье имеет силу

Жан-Поль Сартр:

0003 Жан-Поль Сартр: экзистенциал Вирджиния Хелд: Феминистская этика отличается

Часть 4: Знание

Что такое знания?

Платон: знание — это «обоснованная истинная вера»

Какой метод лучше всего подходит для приобретения знаний?

Чарльз Сандерс Пирс: четыре подхода к философии

Как мы получаем знания?

Рене Декарт: Знание — это не совсем осмысленное знание

Джон Локк: Знание предельно воспринимается

Иммануил Кант: Знание является одновременно рациональным и эмпирическим.

Как устанавливается правда?

Бертран Рассел: Истина устанавливается из переписки

Бранд Бланшард: Истина означает согласованность

Уильям Джеймс: Истина устанавливается с помощью прагматических средств

Можем ли мы узнать природу причинно-следственных связей?

Дэвид Хьюм: причина означает регулярное общение

Дэвид Хьюм: нет никаких оснований для индукции

Часть 5: Метафизика

Почему есть нечто, а не ничто?

Парменид: бытие беспричинно

Лао-цзы: небытие — источник бытия

Реальность общая или частная?

Платон: Универсалии реальны

Дэвид Юм: Частности реальны

Из чего состоит реальность?

Рене Декарт: Реальность состоит из разума и материи

Пол Черчленд: Реальность состоит из материи

Джордж Беркли: Реальность состоит из идей

Джон Дьюи: Реальность состоит из умственных и физических качеств

Люди свободны?

Гольбах: Люди предопределены

Джон Стюарт Милль: Детерминизм и свобода совместимы

Ричард Тейлор: Люди свободны

Есть ли у людей идентичность?

Джон Локк: Человеческие существа имеют идентичное Я

Дэвид Хьюм: Человеческие существа не имеют идентичного Я

Есть ли жизнь после смерти?

Платон: душа бессмертна и бессмертна

Джозеф Батлер: люди выживают после смерти

Дэвид Юм: жизнь после смерти философски недоказуема

Часть 6: Социальная и политическая философия

906 Что такое свобода?

Федор Достоевский: свобода и власть

Джон Стюарт Милль: свобода — это независимость от тирании большинства

Мартин Лютер Кинг-младший.: Свобода и расовые предрассудки

Симона де Бовуар: Освобождение женщин.

Какое правительство лучше?

Томас Гоббс: Лучше всего монархия

Джон Локк: Лучше демократия

Карл Маркс: Лучше коммунизм и неразделенный труд

Бенджамин Барбер: Лучше всего «Сильная демократия»

Часть 7: Эстетика 54 Что составляет переживание красоты?

Плотин: красота, чувственность и идеал

Какова функция искусства?

Аристотель: Природа трагедии

Анри Бергсон: Природа комедии

Часть 8: Философия и хорошая жизнь

Два классических взгляда на хорошую жизнь

Эпикур

и приятная жизнь Эпиктет и жизнь самоконтроля

Что придает жизни смысл?

Лев Толстой: вера дает смысл жизни

Альбер Камю: смысл жизни определяется каждым человеком

В чем ценность философии?

Бертран Рассел: значение философии для индивидуальной жизни.

Джон Дьюи: ценность философии для общества

Глоссарий

Вопрос Молинье | Интернет-энциклопедия философии

Вопрос Молинье, также известный как проблема Молинье, касается возможности того, что слепорожденный может сразу идентифицировать форму, ранее знакомую ему, только на ощупь, если он был заставлен видеть. Через личную переписку Уильям Молинье первоначально представил этот вопрос Джону Локку в 1688 году. Локк затем вставил вопрос во второе издание своего «Эссе о человеческом понимании» :

.«Предположим, что человек родился слепым, а теперь стал взрослым и научился своим прикосновением различать Куб и Сферу из того же металла и почти одинакового размера, чтобы определить, когда он почувствовал одно и то же». другой, который является Кубом, который является Сферой.Предположим, что Куб и Сфера помещены на Стол и Слепого заставляют видеть. Куер, будь то своим взглядом, прежде чем он коснулся их, он теперь мог различить и сказать, что такое Глобус, а что — Куб (Локк, 1694/1979) ».

Вопрос Молинье вскоре стал точкой опоры для ранних исследований в области эпистемологии концепций, бросив вызов распространенным нативистским интуициям о приобретении концепций; спрашивают, различают ли сенсорные особенности концепции и как концепции могут применяться в новом опыте.Этот вопрос был перепечатан и обсужден широким кругом философов раннего Нового времени, включая Готфрида Лейбница, Джорджа Беркли и Адама Смита, и был, пожалуй, самой важной проблемой в развивающейся дисциплине психологии 18–– годов.

С тех пор вопрос прошел различные стадии развития, как мысленное упражнение, так и как экспериментальная парадигма, получив множество как утвердительных, так и отрицательных ответов в течение трех столетий дебатов и размышлений.Возобновление интереса вызвала недавняя эмпирическая работа над пациентами, недавно излечившимися от катаракты, которые не смогли определить форму с первого взгляда, но вскоре были повторно протестированы с успешными результатами.

Должны ли мы отвечать на вопрос Молинье «нет», как это было обычным ответом 18 -го века, или «да», как утверждают некоторые современные философы? Как должен решаться успех этих ответов? Вопрос теоретический или эмпирический? Может ли наука дать достаточный ответ на этот вопрос? В чем его философское значение?

Содержание

- Комплекс вопросов

- Отрицательные ответы

- Положительных ответов

- Разработка как мысленный эксперимент

- Развитие как эмпирическая проблема

- Заключение

- Ссылки и дополнительная литература

1.Комплекс вопросов

Вопрос Молинье вызывает ряд сложных вопросов как в психологии, так и в философии восприятия. Он связывает эти области обучения с множеством вопросов:

- Индивидуализирует ли сенсорный опыт чувства?

- Индивидуализирует ли сенсорный опыт сенсорные концепции?

- Доступны ли сенсорные концепции, если таковые имеются, для сознательной рефлексии или перцептивного обучения, чтобы сделать их незамедлительно применимыми для задач распознавания другими органами чувств?

- Является ли наше сенсорное познание внешнего мира косвенным?

Первые два из этих вопросов представляют собой центральное соображение при ответе на вопрос Молинье «нет.«В традиционном взгляде, который сегодня гораздо менее заметен (см. Macpherson 2011), чувственный опыт является основной основой для индивидуализации как чувств, так и концепций. Беркли (1709), например, придерживался сильнейшей формы сенсорной индивидуации: чувства метафизически различны, некоторые из них являются порталами в пространственные измерения (осязание), а другие — непространственными (видение). Как следствие, он позорно защищал метафизическую индивидуацию или разнородность между концепциями, полученными из разных смыслов.Понятия видимой линии и линии касания вместе не составляют более длинную воспринимаемую линию, существующую на разных осях существования.

Другие охватили слабое эпистемологическое различие между чувствами и, следовательно, между сенсорными концепциями; с этой точки зрения, перевод их содержания возможен, но изучение их общего значения требует рационального мышления (Лейбниц) или времени и опыта (Локк). Так же, как рациональное усилие или время и опыт необходимы для тренировки использования одного чувства — нужно «научить» собственное зрение видеть трехмерные фигуры при просмотре, например, фотографий «трехмерного волшебного глаза» — визуально представленные формы требуют степень перцепционной тренировки, прежде чем они смогут быть правильно распознаны как те, кого ранее коснулись.Другие придерживались более сильного различий между сенсорными форматами, утверждая, что они слишком несовместимы для перевода, хотя одно и то же «значение» разделяется между ними, предлагая сильное эпистемологическое различие между сенсорными концепциями (Лотце). В лучшем случае такие концепции становятся коррелированными, но никогда не известно, что они соответствуют одним и тем же объектам.

Если понятия разнородны (слабо, сильно или метафизически), то прямое познание объектов внешнего мира проблематично.Например, если наши знания о помидоре приобретаются на основе зрения, а затем наощупь, то эти два разных представления помидора могут составлять вместе два разных понятия помидора, не говоря уже о том, который скоро будет понюхать и пробовать помидор. Это предполагает возможность того, что наше знание внешнего мира является косвенным, поскольку на него влияют особенности наших органов чувств и механизмов обработки. Напротив, другие утверждали, что, поскольку мы непосредственно знаем только один помидор, любое феноменальное различие между чувствами является косвенным, как акцент, а не отдельный язык, точку зрения, защищаемую Джоном Кэмпбеллом (1996).

Вопросы, вызванные вопросом Молинье, приводят к комплексу ответов в ответ. Ответы можно аккуратно (возможно, слишком аккуратно) разделить на «нет» и «да», но они представляют собой отрицание и подтверждение различных вопросов, определяемых основанием, на котором даны эти ответы. Следовательно, мы находим некоторых философов, отвечающих «да» на одну причину, «нет» — на другую, других утверждающих, что ответа нет, а третьи утверждали, что приемлемо множество ответов. Кроме того, ряд целенаправленных модификаций, как эмпирических, так и теоретических, дополнительно пытается изолировать конкретные запросы в рамках общего вопроса.Учитывая его сложность, мы должны судить об успехе вопроса Молинье не по его ответу, а по его продуктивности.

2. Отрицательные ответы

Две основные причины для ответа на вопрос Молинье «нет» касаются неоднородной природы понятий, как метафизически, так и эпистемологически различных, и участия перцептивного обучения — вывода связей в иначе несопоставимых сенсорных репрезентациях, включающих одно или несколько чувств. Хотя эти причины взаимосвязаны, поскольку перцептивное обучение предполагает неоднородность, они различаются акцентом философа.Эти взгляды развивались по-разному, поскольку новые эмпирические открытия предполагают, что бессознательные неврологические процессы обучения следует рассматривать отдельно от сознательных «концептуальных» процессов. На диаграмме ниже показаны эти отрицательные ответы.

Сам Молинье подчеркивал проблему перцептивного обучения, отвечая, что чувствовал, что угол куба сначала не будет казаться глазу так же, как видит угол куба .Время и опыт — это средства для познания ассоциаций между видимыми и ощущаемыми свойствами формы. Локк согласился с отрицательным ответом Молинье, но, основываясь на своих собственных рассуждениях о перцептивном обучении в рамках одного только чувства зрения, утверждал, что сначала зрение производит примитивные ощущения, которые позже изменяются практикой; первое появление сферы — это «круг разного цвета», но по прошествии времени и опыта будет решено, что это сфера одного цвета. Те, кто прислушивались к ответу Локка, заметили, что это описание первого взгляда является чистой гипотезой, поскольку Локк не имел доступа к своим собственным воспоминаниям о первом взгляде.Другие утверждали, что если когда-то слепому были представлены двумерные формы, Локк ответил бы на вопрос Молинье утвердительно. Но пример Локка может (как и Беркли) выражать идею о том, что примитивные визуальные ощущения от сферы вообще непространственны, и поэтому двумерная форма не поможет некогда слепому идентифицировать формы.

Однако вопрос о первом взгляде и перцептивном обучении в последнее время стал эмпирическим вопросом. В отрицательном ответе Шона Галлахера говорится о текущих исследованиях нейронной пластичности или способности нашего мозга изменяться в ответ на новую информацию.Он рассматривает многочисленные отчеты субъектов, которые не могут распознать формы после удаления катаракты, и объясняет их неспособность распознавания значительным ухудшением их зрительной коры. Ответ Галлагера основан на дегенеративном случае перцептивного обучения в рамках зрительного восприятия; при неиспользовании способность зрения «разучивает» свою способность видеть. В отличие от этого, Марджолейн Дегенаар на основе того же набора данных утверждает, что операции по удалению катаракты показывают, что вопрос Молинье не поддается проверке; она заключает, что на вопрос Молинье «нет ответа».Она следует за Жюльеном Оффре де ла Меттри, который оспаривает применимость операций по удалению катаракты к вопросу Молинье из-за связанных с этим физиологических расстройств, но Дегенаар добавляет, что никакая другая экспериментальная парадигма не подходит лучше для проверки вопроса Молинье.

Перцептивное обучение, однако, неэффективно, если сенсорные форматы считаются совершенно разными. Аргумент Беркли в пользу неоднородности органов чувств был основан на наблюдениях, согласно которым зрение не является пространственным чувством: изображения на сетчатке перевернуты, двойные изображения могут быть созданы двумя глазами, а расстояние для зрения недоступно.Зрение зависит от корреляции с осязанием, поэтому тело может использовать зрение для взаимодействия с пространственными особенностями объектов. (Последователи этой мысли, такие как граф де Бюффон, неверно истолковывают эти идеи как предполагающие, что младенцы и когда-то слепые изначально видят мир перевернутым, удвоенным и лишенным расстояния. Из-за этого основа собственного отрицательного ответа Бюффона падает на «заблуждение психолога», что мы действительно видим наши изображения сетчатки глаза, изображения, известные только на уроке анатомии.)

Рассмотрение внепространственности ощущений, производимых чувствами с первого взгляда, заставило Этьена Бонне де Кондильяка отказаться от ранее высказанного утвердительного ответа.Свою новообретенную интуицию он основывал на представлении себя безглазой статуей, ограниченной простым осязательным знанием объектов, способной понимать размер, расстояние и ориентацию объектов на расстоянии только с помощью жестких палочек, которые при пересечении, как компас для рисования. , предоставил ему информацию для расчета их истинного соотношения размер / расстояние. Постулируя, что одно только зрение независимо друг от друга дает такое же знание (лучи света заменяют тактильные палочки для расчета размера, расстояния и формы объектов вокруг него), он мог объяснить общее значение между чувствами.Делая акцент на неоднородности органов чувств, Кондильяк утверждал, что когда-то слепые были бы полностью сбиты с толку первоначальным визуальным проявлением ощущений цветовых пятен. В 1887 году Герман Лотце утверждал, что все ощущения непространственны, но вскоре их коррелируют с изученными «местными знаками» — представлениями поведенческих взаимодействий с пространственными особенностями внешнего мира. Лотце утверждал, что требуется много времени и усилий, чтобы научиться воспринимать пространственный мир. Поскольку слепой воспринимает пространство только наощупь, что является совершенно другим способом, чем зрение, местные знаки когда-то слепого были бы неприменимы как к новым зрительным ощущениям, так и к местным знакам, которые они позже произведут, что привело бы его к заключению отрицательный ответ на вопрос Молинье.

3. Положительные ответы

Жизнеспособность утвердительного ответа на вопрос Молинье является недавним достижением, в значительной степени вызванным сочетанием поддерживающих исследований в области науки о развитии и нейробиологии, а также возросшей популярностью прямого реализма в эпистемологии. Некоторые философы, как известно, отвечают на основании нативистов , что либо врожденные пространственные схемы необходимы для интегрированного сенсорного восприятия, либо что врожденные механизмы необходимы для сопоставления в противном случае разнородных концепций. Общие ощущения , представления, которые не связаны с каким-либо сенсорным форматом, также являются основанием для важной стратегии реагирования, но различаются в зависимости от вида достигнутой общности — будь то общие концепции свойств формы, общие поведенческие реакции на формы или общие концепции формы. Наконец, использование геометрии рассматривается как решающее, как когда-то слепой разум, так и непосредственно воспринимает внешний мир. Эти категории ответов представлены ниже на диаграмме.

Хотя сам Иммануил Кант никогда прямо не рассматривал вопрос Молинье в письменной форме, его современники считали этот вопрос важным тестом для теории Канта о том, что единая пространственная организация является предпосылкой для любого перцептивного опыта. Сначала кажется, что точка зрения Канта предсказывает, что зрительное восприятие некогда слепых упорядочено так же, как их тактильное восприятие форм, то есть оба опыта используют одни и те же пространственные концепции.В предположениях современников Канта об утвердительном ответе, однако, не учитывается, что для координации объединения визуального и тактильного восприятия могут потребоваться дополнительное время и опыт. Для более подробного обсуждения см. Работу Sassen (2004).

Вместо того чтобы использовать концептуальную общность, Адам Смит в своем эссе «О внешних чувствах» утверждал, что врожденные механизмы автоматически порождают корреляции между осязанием и другими чувствами. Подобно правилам перспективы, которые визуальные художники используют для передачи глубины в картинах, этот механизм должен использовать врожденно известные правила для распознавания, механизм, который Смит назвал «инстинктивным внушением».В том же ключе Джесси Принц утверждал, что изначально синхронизированная обработка неоднородного визуального и тактильного контента создает «зоны конвергенции», области, которые связывают входные данные от нескольких сенсорно-специфических корковых голов и проецируют связанные входные данные обратно на эти процессоры в задачах воспроизведения, так что каждое чувство -конкретное представление активируется одновременно.

Не все философы рассматривают неоднородность чувств как влечет за собой разнородный концептуальный репертуар. Эдвард Синг, знакомый с Молинуэксом, представил свой утвердительный ответ, основанный на различении между «образами», разнородными в сознании, и «понятиями» или «идеями», которые позволяют им с первого взгляда познать общие черты в тактильном и визуальные образы, такие как гладкая поверхность сферы и изогнутый вид куба.Джудит Джарвис Томпсон представляет аналогичный ответ, но ее аргумент включает косвенную стратегию; она утверждает, что с метафизической точки зрения не существует возможного мира, в котором свойства войлочных кубов казались бы зрению как свойства сфер, и эта возможность, по ее мнению, была вызвана отрицательным ответом при прочих равных условиях.