Степень тяжести преступления ук рф: УК РФ Статья 15. Категории преступлений / КонсультантПлюс

УК РФ Статья 15. Категории преступлений / КонсультантПлюс

УК РФ Статья 15. Категории преступлений

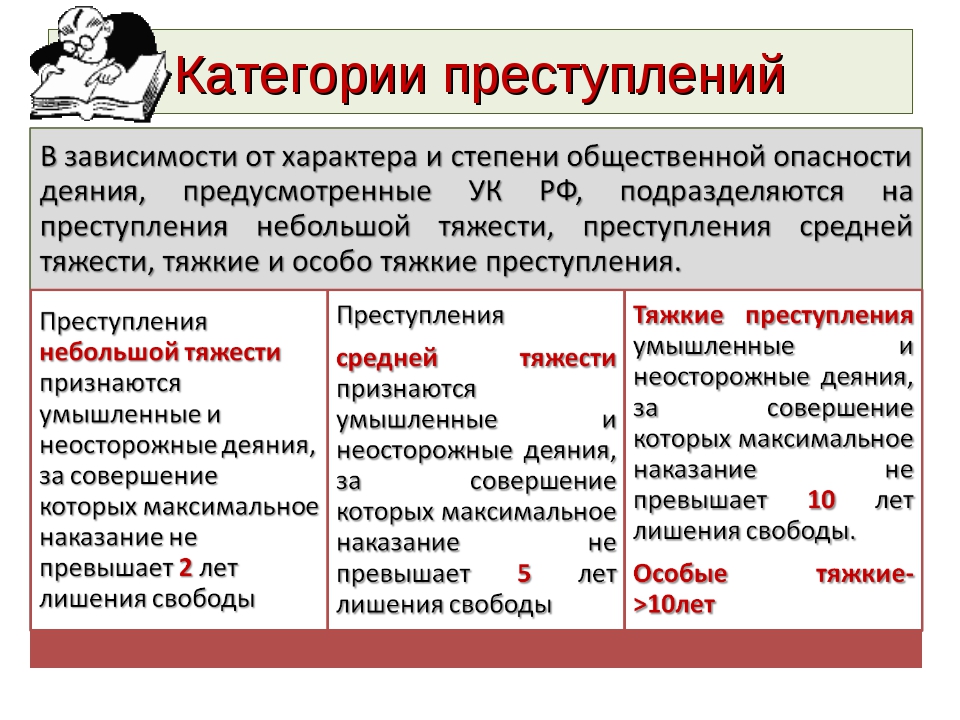

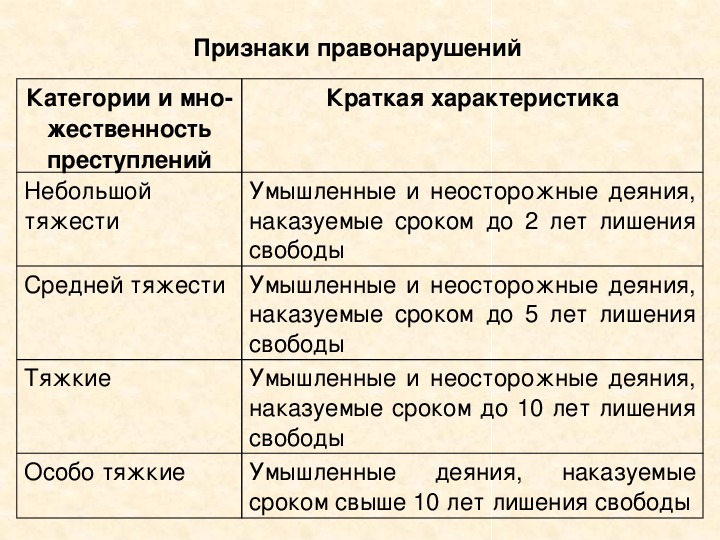

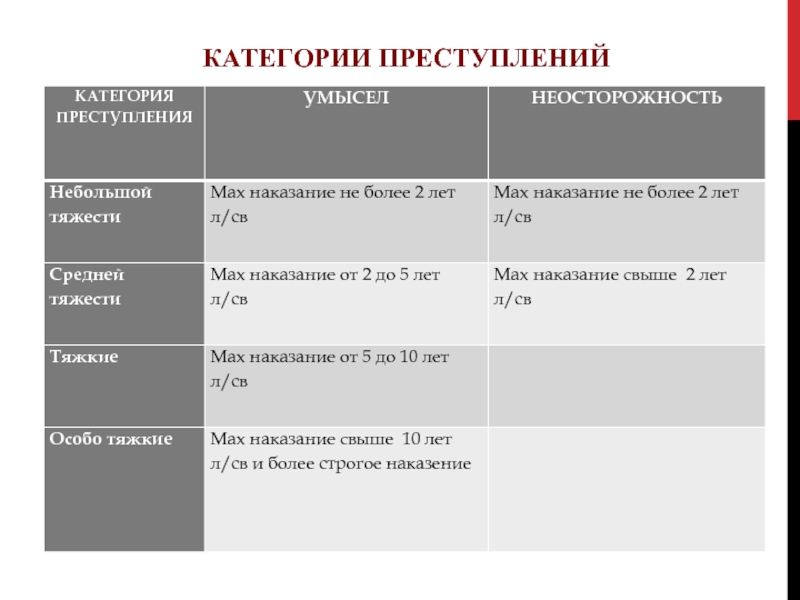

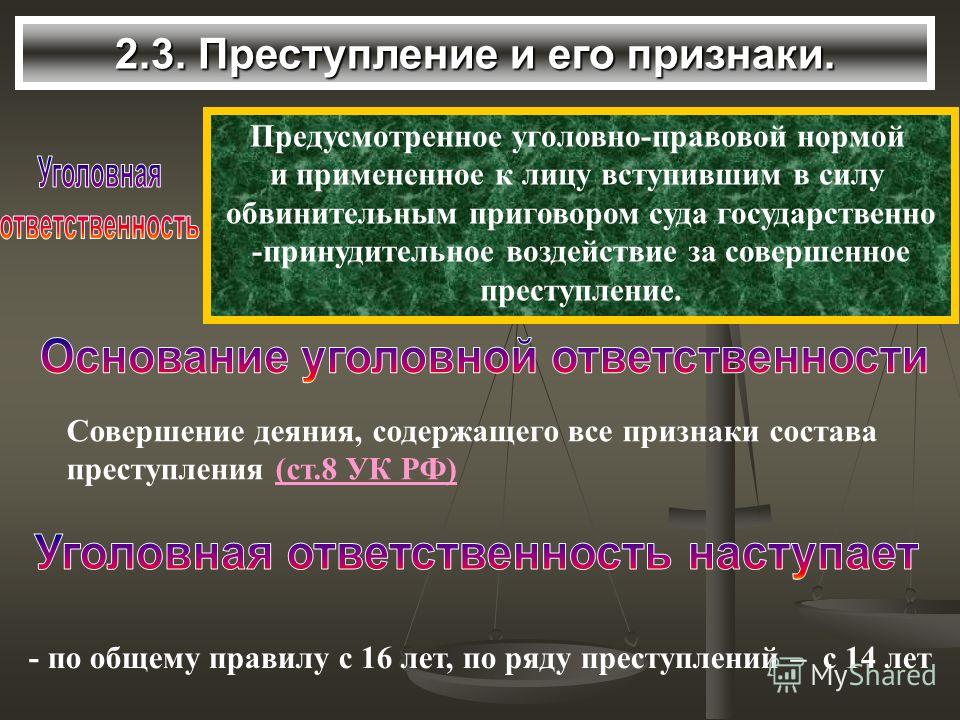

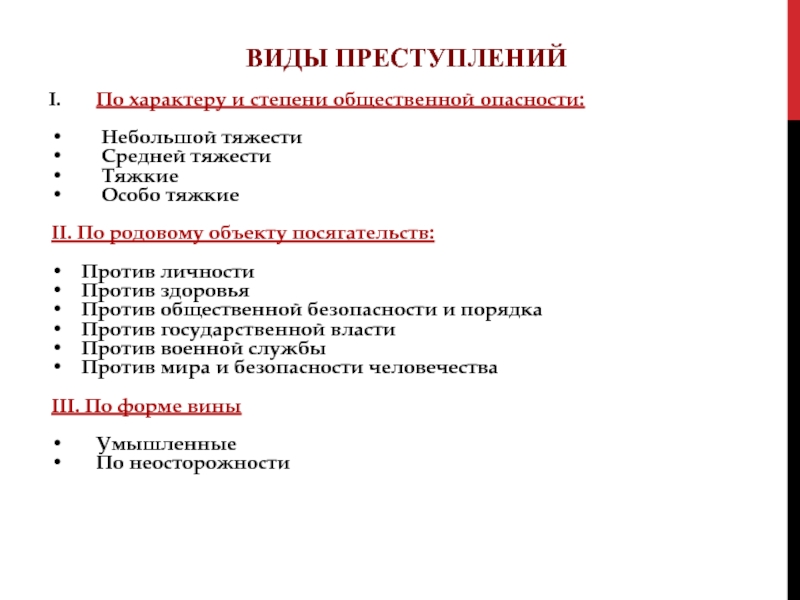

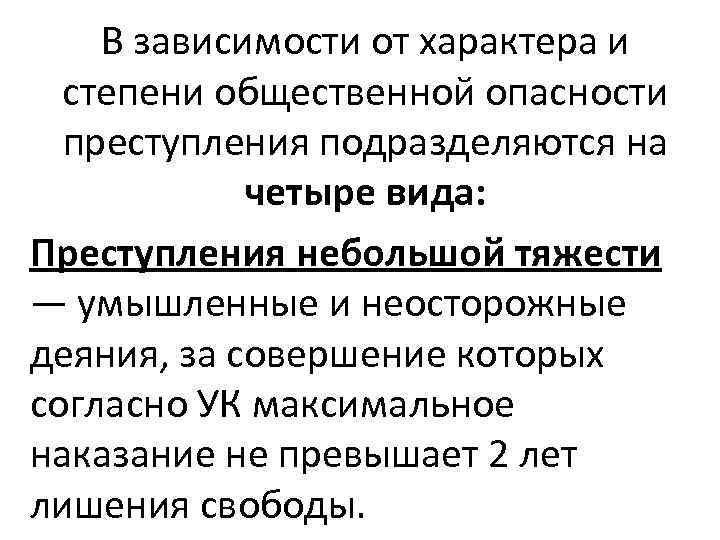

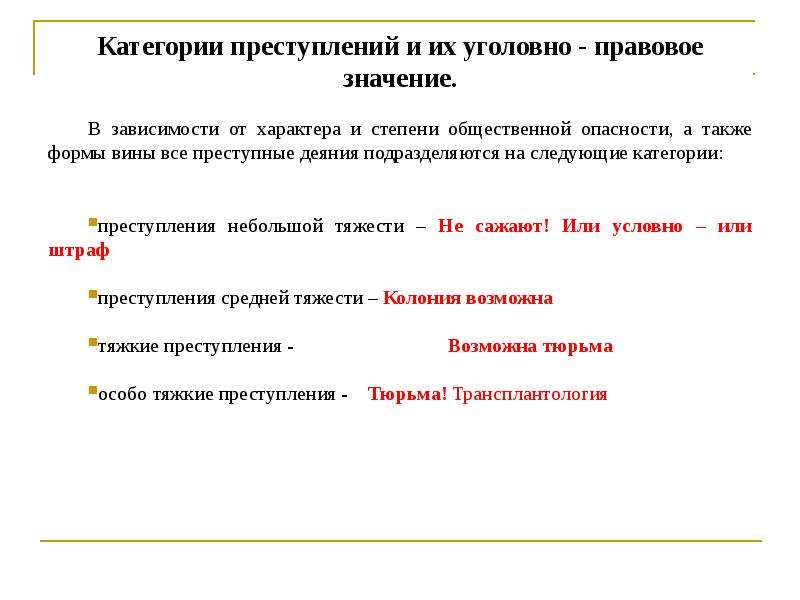

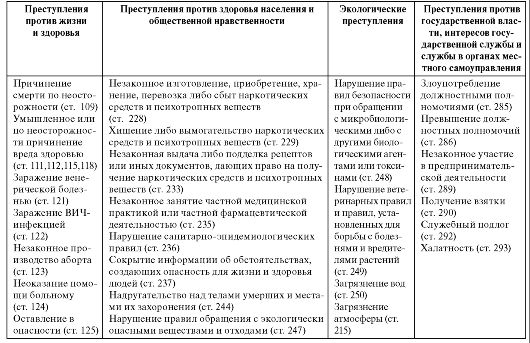

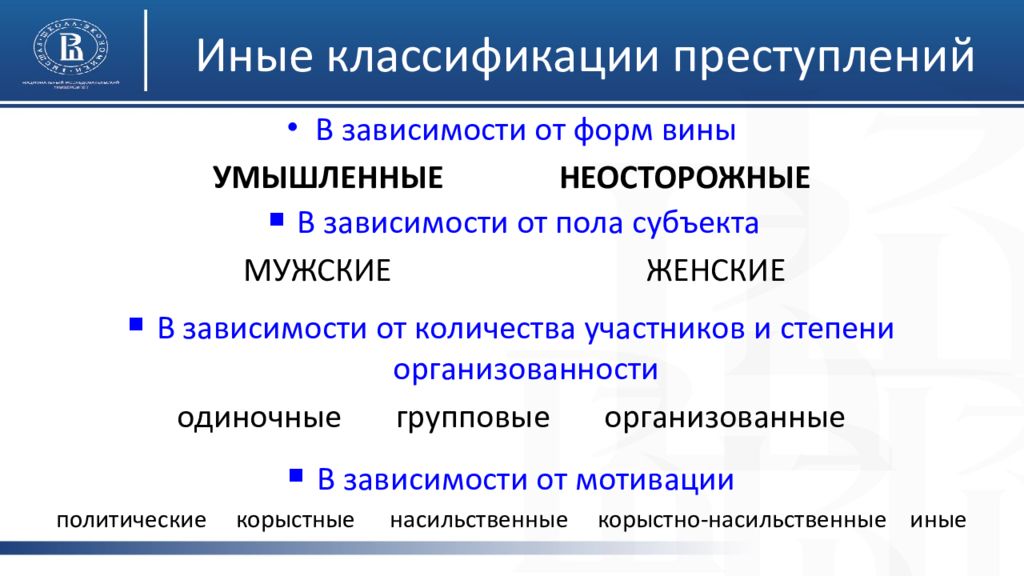

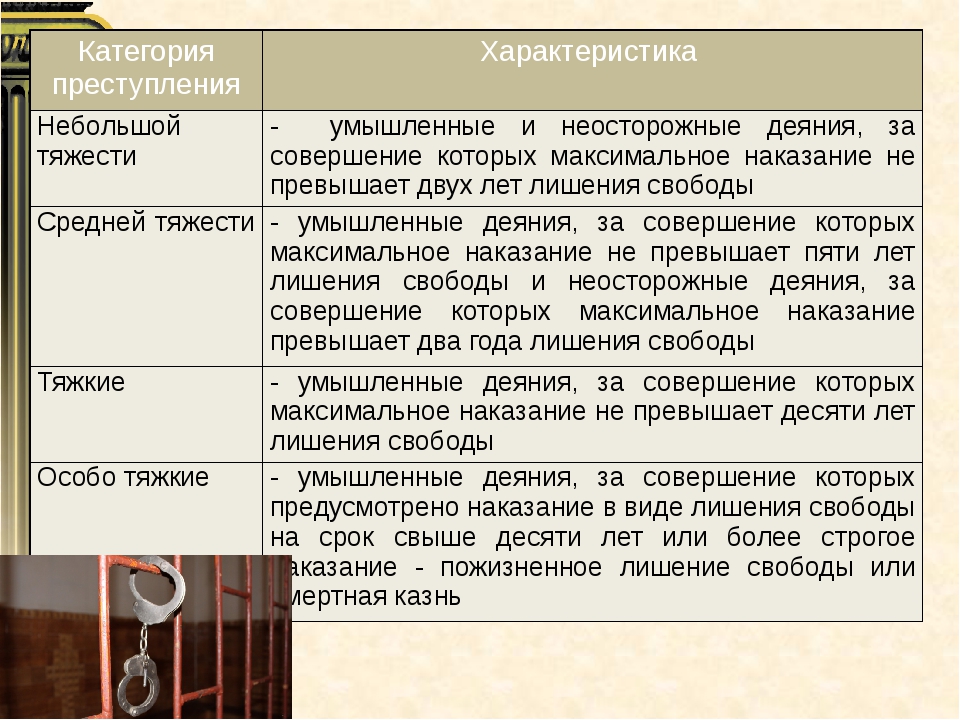

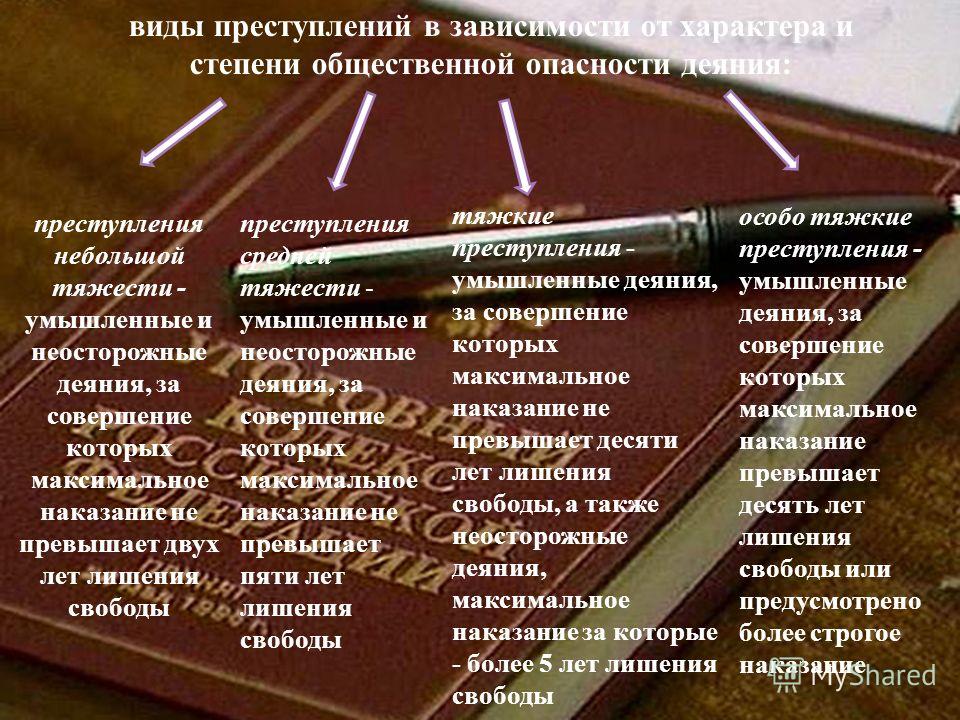

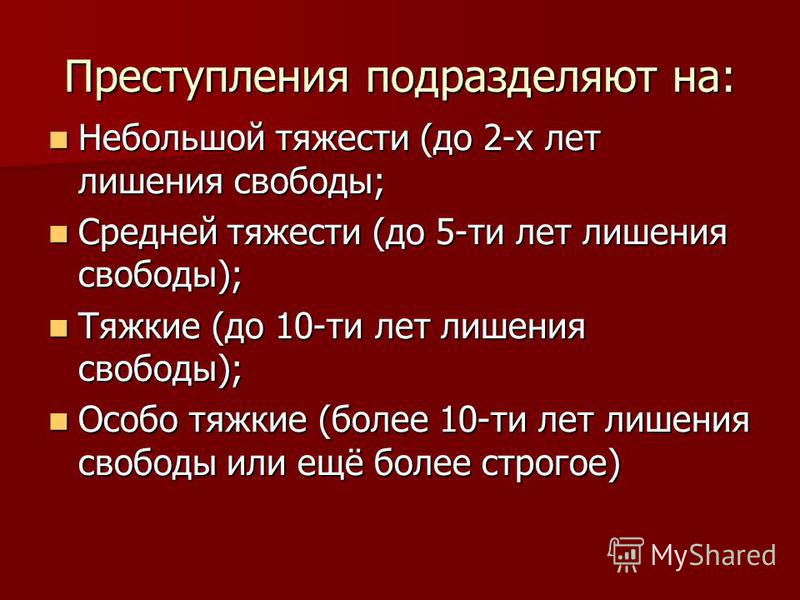

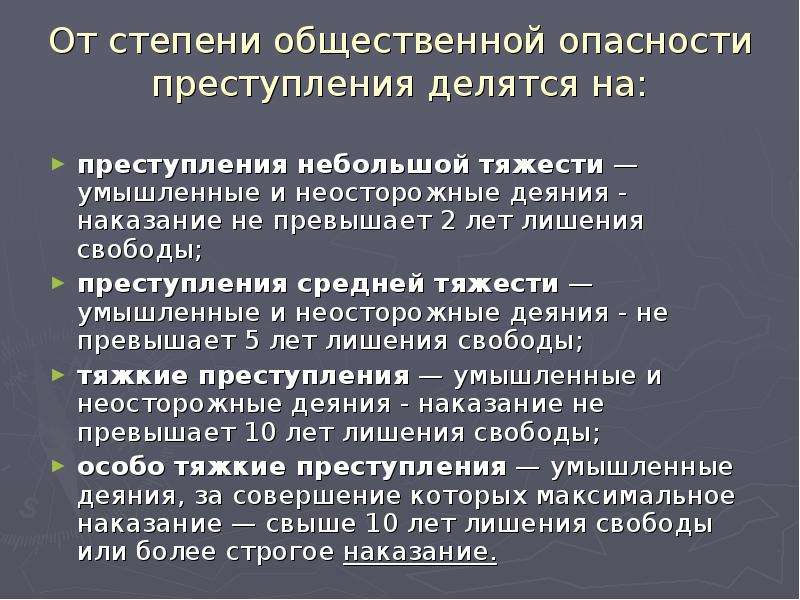

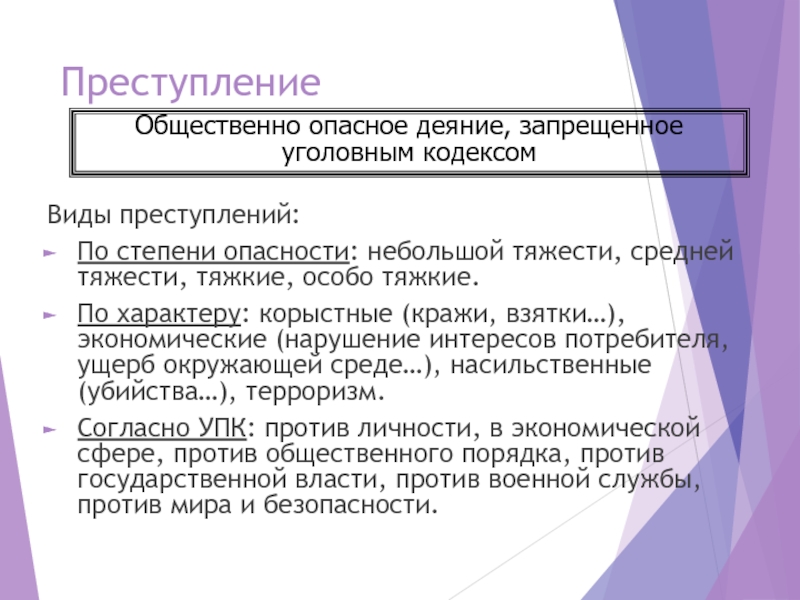

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 17.06.2019 N 146-ФЗ)

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

(часть 6 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Открыть полный текст документа

ВС РФ разъяснил нюансы смягчения категории преступления | Российское агентство правовой и судебной информации

Контекст

МОСКВА, 24 апр — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ разъяснил нюансы смягчения категории преступления: решения должны приниматься индивидуально в отношении каждого обвиняемого и по каждому эпизоду, смягчение возможно не более, чем на одну категорию, преступление должно быть менее опасным для общества, чем считало следствие.

Во вторник высшая инстанция обсудила проект пленума о применении российскими судами части 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ.

В документе отмечается, что изменение категории преступления на менее тяжкую позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных принципов справедливости и гуманизма.

Индивидуально и справедливо

ВС просит суды обратить внимание на то, что изменение категории преступления на менее тяжкую позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных принципов справедливости и гуманизма.

При этом, смягчение категории преступления улучшает правовое положение осуждённого, поскольку может повлиять на вид и срок наказания, возможность применения амнистии. Также менее тяжкая категория будет иметь значение при расчёте срока давности преступления и времени, когда можно просить об условно-досрочном освобождении.

С учетом правовых последствий, суды должны проверять возможность смягчения категории преступления в отношении каждого подсудимого.

Только на одну категорию

Назначая наказания за преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие, суды могут смягчить категорию, но не более, чем на одну. При этом в деле должны фигурировать одно или нескольких смягчающих обстоятельств и отсутствовать отягчающие.

Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, говорится в проекте постановления пленума.

«Вывод о наличии основания для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности», — указано в документе.

Отягчающее обстоятельство не помеха

При этом ВС отмечает, что если отягчающее обстоятельство предусмотрено в качестве признака состава преступления или при его квалификации, то оно не препятствует возможности смягчить категорию преступления.

Например, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ), или совершение кражи в составе группы лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ) само по себе не должно исключать возможность изменения судом категории такого преступления на менее тяжкую, поясняет высшая инстанция.

Между тем, наличие одного или нескольких отягчающих наказание обстоятельств, в том числе рецидива преступлений, закрывает возможность смягчения категории.

Множество эпизодов и фигурантов

В проекте также уточняется, что возможность смягчения категории преступления должна рассматриваться по каждому эпизоду и в отношении каждого обвиняемого отдельно.

«Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то суд при постановлении приговора разрешает вопрос о возможности применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из входящих в совокупность преступлений в отдельности, а если в совершении преступления обвиняется несколько подсудимых — в отношении каждого подсудимого в отдельности (части 2 и 3 статьи 299 УПК РФ)», — говорится в документе.

Окончательное наказание подсудимому назначается с учетом измененной категории преступления, также новая категория должна учитываться при определении места отбытия наказания, если фигуранту дела назначено лишение свободы.

Между тем, применение положений части 6 статьи 15 УК РФ не влияет на юридическую оценку совершенного деяния и не влечет правовых последствий для тех обвиняемых, в отношении которых решение об изменении категории преступления не принималось.

Судебный штраф

ВС отмечает, что решение суда об изменении категории преступления с тяжкого преступления на преступление средней тяжести позволяет суду освободить осужденного от отбывания назначенного наказания.

«В этих случаях лицо, освобожденное от отбывания наказания, считается несудимым (часть 2 статьи 86 УК РФ)», — поясняет высшая инстанция.

При этом, если обвиняемый впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, то суд может освободить его от отбывания наказания, но назначить судебный штраф, предлагает проект пленума.

Об уголовной ответственности за хищение и неправомерное завладение транспортным средством — Новости

Преступления, связанные с хищением и неправомерным завладением транспортными средствами, на сегодняшний день являются часто совершаемыми преступлениями.

За совершение преступлений данной категории предусмотрена уголовная ответственность по ст. ст. 158, 166, 326 УК РФ.

Статьей 158 УК РФ предусмотрена ответственность за такое преступление, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Минимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде штраф, а максимальное наказание может достигать 10 лет лишения свободы.

Минимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде штраф, а максимальное наказание может достигать 10 лет лишения свободы.

Статья 166 УК РФ предусматривать ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В зависимости от степени тяжести совершенного преступления наказание может назначаться в виде штрафа либо лишения свободы сроком до 12 лет.

Субъектом преступлений предусмотренных ст. ст. 158, 166 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 14 летнего возраста, а по ст. 326 УК РФ вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

Гражданам, в отношении которых совершенны преступления, предусмотренные вышеперечисленными статьями УК РФ, необходимо сразу же обращаться в ближайшие отделения полиции для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

В случаях, когда автомобиль застрахован от угона необходимо обратиться в страховую компании для получения компенсации. Для этого необходимо представить документы из полиции, подтверждающие факт угона автомобиля.

Также можно обратиться в ГИБДД для прекращения регистрации похищенного автомобиля. В этом случае так же необходимы документы из полиции, подтверждающие факт угона автомобиля.

Предприимчивость в сфере статьи «Мошенничество»

Госдума одобрила поправки, которые позволят сохранить в Уголовном кодексе (УК) специальную статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Депутаты ужесточили наказание по этой статье, чтобы тяжесть преступления была соразмерна тяжести обычного мошенничества. Инициатива должна быть принята до 11 июня. Иначе, согласно постановлению Конституционного суда (КС), статья о «предпринимательском» мошенничестве прекратит действовать.

Госдума голосами 238 депутатов одобрила в первом чтении поправки к УК, уточняющие ст. 159 («Мошенничество») и ст. 159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Они были внесены главой думского комитета по уголовному законодательству Павлом Крашенинниковым и рядом других единороссов 15 мая.

159 («Мошенничество») и ст. 159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Они были внесены главой думского комитета по уголовному законодательству Павлом Крашенинниковым и рядом других единороссов 15 мая.

Соавтор проекта Рафаэль Марданшин сообщил, что «поправки надо принять до 11 июня», иначе ст. 159.4 прекратит действовать в соответствии с постановлением КС. 11 декабря 2014 года КС потребовал в течение полугода ужесточить уголовную ответственность по ст. 159.4 УК: он указал, что нынешнее наказание за предпринимательское мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК — до пяти лет лишения свободы) является преступлением средней тяжести, в то время как просто мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК — до десяти лет лишения свободы) считается тяжким преступлением. Если несоразмерность наказания не будет устранена, КС предписал считать ст. 159.4 УК недействующей.

МВД предлагало убрать ст. 159.4 из УК. Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин на заседании Госсовета по проблемам малого и среднего бизнеса, напротив, просил Владимира Путина снизить размер ответственности за все виды мошенничества, сравняв с санкциями по предпринимательской ст. 159.4 УК (см. «Ъ» от 8 апреля).

Единороссы в итоге предложили поднять максимальную санкцию по ней с пяти до шести лет, переведя это преступление в категорию тяжких. Депутаты хотят скорректировать и наказание за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159), снизив максимальное лишение свободы за него с шести до пяти лет и переведя его в категорию преступлений средней тяжести. Правовое управление Госдумы указало на то, что такая поправка не уравнивает тяжесть этого преступления с тяжестью аналогичного «предпринимательского» мошенничества (ч. 2 ст. 159.4 УК — до трех лет лишения свободы), которое относится к преступлениям небольшой тяжести. Рафаэль Марданшин заявил «Ъ», что проект в этой части может быть доработан.

Рафаэль Марданшин заявил «Ъ», что проект в этой части может быть доработан.

У правового управления есть замечание к новой формулировке «Мошенничества в сфере предпринимательской деятельности», к которому относится неисполнение договорных обязательств с нанесением ущерба индивидуальному предпринимателю, организации или государству, но не физическому лицу. По словам авторов поправок, они исходили из того, что ст. 159.4 в случае обмана гражданина вообще не должна применяться — в таком случае должна использоваться базовая и более жесткая ст. 159 УК.

По статистике Верховного суда РФ, из 150 тыс. уголовных дел, которые в 2014 году были заведены по экономическим статьям, 120 тыс. расследуются по ст. 159 УК РФ и ст. 159.1-159.6 УК РФ. При этом только 4% из этих дел возбуждены по заявлению потерпевшей стороны, 96% — по инициативе сотрудников правоохранительных органов.

Максим Иванов; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилища.

Разъясняет аппарат прокуратуры области

Разъясняет аппарат прокуратуры области

16.04.2019г.

Разъясняет прокурор отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области О.А.Гафурова.

Статьей 25 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на неприкосновенность его жилища. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища, предусмотрена статьей 139 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Простым составом нарушения неприкосновенности жилища является:

• незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица – ч 1 ст. 139 УК РФ, относится к преступлению небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа, либо обязательных или исправительных работ, либо ареста. .

Квалифицированным составом нарушения неприкосновенности жилища являются:

• то же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения — ч. 2 ст. 139 УК РФ, которые относится к преступлению небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен до 2-х лет лишения свободы.

2 ст. 139 УК РФ, которые относится к преступлению небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен до 2-х лет лишения свободы.

• деяния, предусмотренные частями 1 и 2 данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — ч. 3 ст. 139 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести и размер наказания предусмотрен до 3-х лет лишения свободы.

Под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное для временного проживания. Это могут быть индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача, садовый домик, сборный домик, бытовка или иное временное сооружение, специально приспособленное и используемое в качестве жилья.

Основным правом на неприкосновенность жилища обладают лица, наделенные правом пользования или правом собственности на занимаемое жилое помещение в качестве места жительства либо места пребывания, которое подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т. п.), и лица, вселенные в жилое помещение (в том числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании. Все указанные лица могут рассматриваться как потерпевшие от данного преступления. К их числу следует отнести также лиц, которые на законных основаниях находились в жилище и к которым применялось насилие или угроза его применения при проникновении в жилище.

п.), и лица, вселенные в жилое помещение (в том числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании. Все указанные лица могут рассматриваться как потерпевшие от данного преступления. К их числу следует отнести также лиц, которые на законных основаниях находились в жилище и к которым применялось насилие или угроза его применения при проникновении в жилище.

Способ проникновения в жилище для квалификации основного состава рассматриваемого преступления значения не имеет. Он может быть открытым или тайным, совершенным как в присутствии в жилище проживающих там лиц или других людей, так и в их отсутствие, включать как непосредственное проникновение человека в жилище, так и контролирование жилища изнутри с помощью специальных технических средств. Преступление является оконченным с момента совершения указанных действий.

Вместе с тем, необходимость обеспечения государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц требует в некоторых случаях ограничения права на неприкосновенность жилища.

Так, нарушение неприкосновенности жилища хотя и против воли проживающего в нем лица, но основанное на положениях Закона «О полиции», нормах Уголовно-процессуального кодекса, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», не образует рассматриваемого состава преступления.

Субъектом преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 139 УК РФ является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а субъект преступления, предусмотренного ч. 3 этой статьи, специальный — лицо, использующее для проникновения в жилище свое служебное положение.

На территории Свердловской области по всем фактам незаконного проникновения в жилище, ставшим известным правоохранительным органам (органами внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области), организовано проведение проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

За 1 квартал 2019 года следственными подразделениями Следственного Комитета РФ по Свердловской области возбуждено 69 уголовных дел, из них по результатам предварительного расследования в суды для рассмотрения по существу направлено 30 уголовных дел. Судами по 9 уголовным делам приняты решения о их прекращении в связи с примирением сторон либо в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом по факту незаконного проникновения в жилище лицами с использованием своего служебного положения уголовные дела не возбуждались, судами не рассматривались.

Судами по 9 уголовным делам приняты решения о их прекращении в связи с примирением сторон либо в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При этом по факту незаконного проникновения в жилище лицами с использованием своего служебного положения уголовные дела не возбуждались, судами не рассматривались.

В подавляющем большинстве указанные преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения и зачастую обвиняемые проникают в жилище ранее им знакомых лиц.

Вместе с тем, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения.

Категории преступлений. Уголовный кодекс Российской Федерации (УКРФ) с комментариями. Новая редакция.

Статья 15 УК РФ: Категории преступлений. Уголовный кодекс Российской Федерации (УКРФ) с комментариями. Новая редакция.Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 15.

Категории преступлений

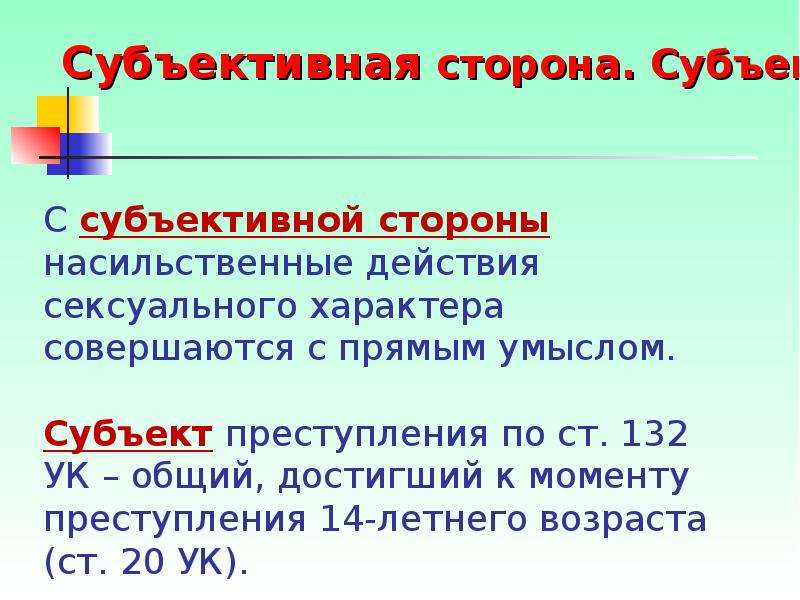

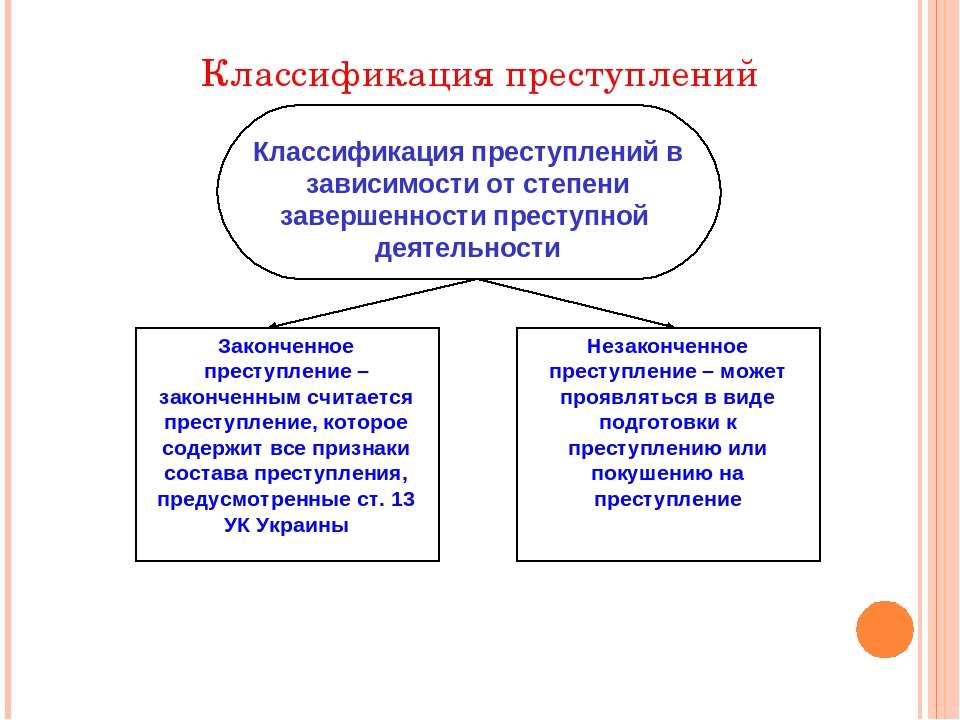

Категории преступлений 1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает два года лишения свободы.

(часть третья в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ)

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Комментарий к статье 15 УК РФ.

1. Статья о категориях преступлений появилась в УК впервые. Хотя УК РСФСР были известны несколько категорий преступлений (преступления, не представляющие большой общественной опасности, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления), самостоятельная норма закона посвящалась только тяжким преступлениям (ст. 7.1 УК РСФСР).

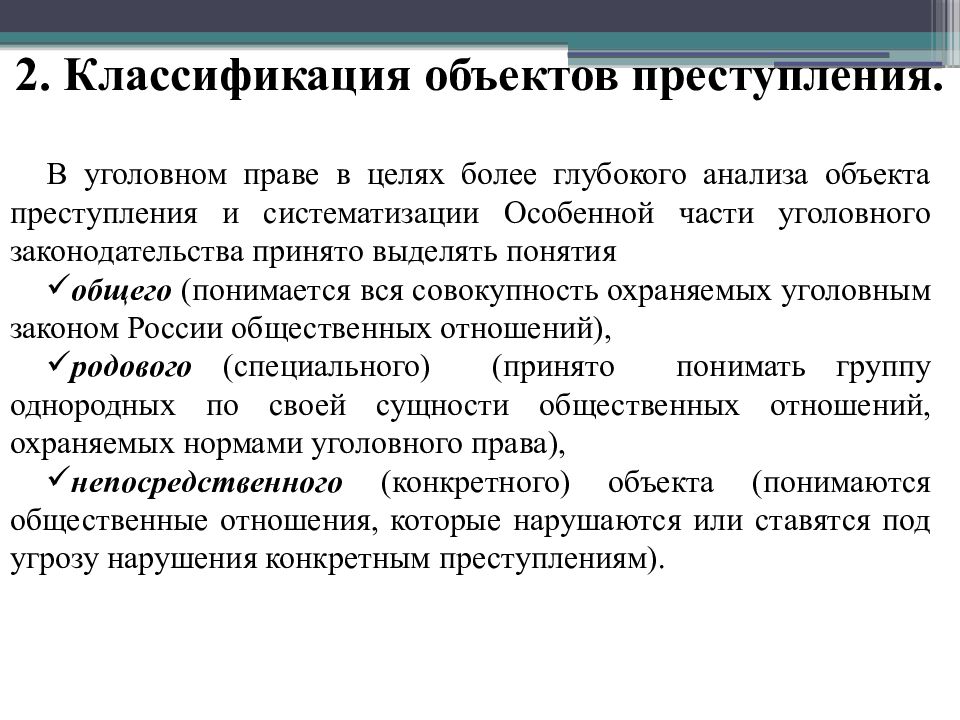

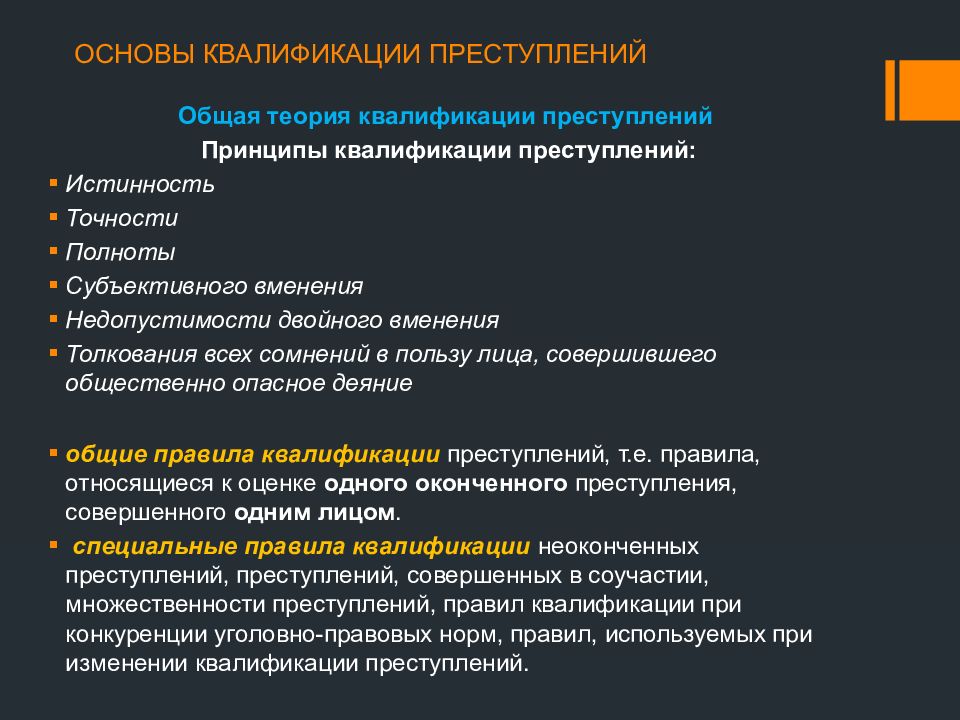

2. УК предусматривает четыре категории преступлений: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. В основу классификации положены характер и степень общественной опасности деяния.

Характер общественной опасности зависит в первую очередь от значимости объекта посягательства и является его качественной характеристикой.

Так, насильственные посягательства на собственность (см. ч. 2 ст. 161, ст. 162 УК) по характеру общественной опасности более значимы, чем ненасильственные (см. ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК), ибо в этих случаях преступник посягает на две группы общественных отношений, содержанием которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а не на одну собственность, как при ненасильственных посягательствах на собственность. Степень общественной опасности зависит от многих факторов и считается количественной характеристикой посягательства. На нее влияют характер и величина ущерба, форма вины, способы совершения деяния, стадия совершения преступления и т.п.

Так, насильственные посягательства на собственность (см. ч. 2 ст. 161, ст. 162 УК) по характеру общественной опасности более значимы, чем ненасильственные (см. ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК), ибо в этих случаях преступник посягает на две группы общественных отношений, содержанием которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а не на одну собственность, как при ненасильственных посягательствах на собственность. Степень общественной опасности зависит от многих факторов и считается количественной характеристикой посягательства. На нее влияют характер и величина ущерба, форма вины, способы совершения деяния, стадия совершения преступления и т.п.При учете характера и степени общественной опасности преступления, как разъяснил Пленум ВС РФ, следует исходить из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения УК преступного деяния к соответствующей категории преступлений. Степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии) (п.

1 Постановления Пленума ВС РФ от 11.06.99 N 40).

1 Постановления Пленума ВС РФ от 11.06.99 N 40).3. Однако характер и степень общественной опасности деяния — это не единственный критерий, положенный в основу классификации преступлений. Применительно к каждой категории законодатель называет еще два критерия, позволяющие разграничивать категории преступлений: форму вины, вид и размер наказания.

Преступления двух категорий (небольшой и средней тяжести) могут быть как умышленными, так и неосторожными. Для признания преступления тяжким и особо тяжким необходимо, чтобы оно было только умышленным. Для классификации всех четырех категорий использован один вид наказания — лишение свободы. Однако различать их позволяет размер максимального наказания в виде лишения свободы, предусмотренного в УК за совершенное преступление (именно предусмотренного в УК, а не назначенного за совершенное деяние). Поскольку минимальный размер лишения свободы в комментируемой статье не назван, в соответствии со ст. 56 УК он не может быть меньше двух месяцев, если в конкретной статье Особенной части УК не указано иное.

4. Преступление небольшой тяжести представляет собой умышленное или неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы (ч. 2 комментируемой статьи). К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 204 — коммерческий подкуп; ч. 2 ст. 245 — жестокое обращение с животными; ч. 1 ст. 261 — уничтожение или повреждение лесов.

Под преступлением средней тяжести следует понимать умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы (ч. 3 комментируемой статьи). К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ст. 106 — убийство матерью новорожденного ребенка; ч. 2 ст. 171 — незаконное предпринимательство.

Под тяжким преступлением имеется в виду умышленное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы (ч.

4 комментируемой статьи). К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 — терроризм; ч. 1 ст. 206 — захват заложников; ст. 300 — незаконное освобождение от уголовной ответственности.

4 комментируемой статьи). К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 — терроризм; ч. 1 ст. 206 — захват заложников; ст. 300 — незаконное освобождение от уголовной ответственности.Особо тяжкое преступление — это умышленное деяние, за совершение которого УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 комментируемой статьи). К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные ст. 105 — убийство; ч. 3 ст. 162 — разбой с особо квалифицирующими признаками; ч. 3 ст. 210 — организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

5. Отнесение преступления к одной из четырех категорий влечет определенные правовые последствия (см., например, ч. 2, 3 ст. 18, ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 35, ст. 48, ч. 1 ст. 57, ст. 58, ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 61, ч. 2, 3 ст. 69, ч. 4, 5 ст. 74, ст. 75 — 78, ч. 3 ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 80.1, ч. 1 ст. 83, ч. 3 ст. 86, ч. 1 ст.

90, ч. 1, 2 ст. 92, ст. 93, 95 УК). Они главным образом связаны с решением вопросов о привлечении к уголовной ответственности и освобождении от нее, о назначении наказания и освобождении от него. Так, в Постановлении Пленума ВС РФ от 11.06.99 N 40 сказано, что с учетом требований закона назначенное судом наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности осужденного (п. 1).

90, ч. 1, 2 ст. 92, ст. 93, 95 УК). Они главным образом связаны с решением вопросов о привлечении к уголовной ответственности и освобождении от нее, о назначении наказания и освобождении от него. Так, в Постановлении Пленума ВС РФ от 11.06.99 N 40 сказано, что с учетом требований закона назначенное судом наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности осужденного (п. 1).В некоторых случаях совершение преступления определенной категории является обязательным признаком состава преступления (см. ст. 210 и 316 УК), а поэтому влияет на квалификацию.

Преступление, которое начато как менее тяжкое, но в дальнейшем переросло в более тяжкое, надлежит квалифицировать по статье закона, предусматривающей уголовную ответственность за более тяжкое преступление <*>.

———————————

<*> БВС РФ. 2001. N 4. С. 17.

Пленум ВС дал разъяснения нормам УК, которые касаются частных нотариусов и охранников — Верховный Суд Российской Федерации

Пленум Верховного суда РФ со второго раза одобрил постановление, которым разъясняется судебная практика по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Речь идет в том числе о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами и о превышении полномочий частными охранниками и детективами.

Речь идет в том числе о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами и о превышении полномочий частными охранниками и детективами.

Пленум ВС впервые обобщил судебную практику по статьям главы 23 Уголовного кодекса РФ (201, 201.1, 202 и 203). Как отмечали разработчики документа, преступления подобного рода получили в последнее время распространение, поэтому разъяснение сложных вопросов их квалификации становится как никогда ранее востребованным. Вместе с тем суды сталкиваются с проблемами при рассмотрении дел, подпадающих под эти статьи УК, что вызвано сложной структурой состава преступления, конкуренцией уголовно-правовых норм и множественностью и разнородностью общественно опасных последствий.

Структурно 11-страничное постановление состоит из 23 пунктов.

Дается толкование злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). В частности, как злоупотребление полномочиями должны квалифицироваться действия управленца, который, например, принимает на работу лиц, фактически трудовые обязанности не исполняющих, освобождает работников организации от исполнения трудовых обязанностей с направлением для ремонта квартиры, обустройства домовладения, принадлежащего самому управленцу либо его родственникам и знакомым, если это повлекло общественно опасные последствия, предусмотренные ст. 201 УК РФ. Разъясняется, что при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда применительно к ст. 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба.

201 УК РФ. Разъясняется, что при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда применительно к ст. 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба.

Признавая вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций в результате злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 202 УК РФ), существенным, суд должен исходить из значимости нарушенного права и законного интереса для конкретного потерпевшего, размера причиненного ему имущественного вреда (например, прекращение прав на имущество в результате удостоверения сделки, не соответствующей закону, а равно в отсутствие одной из сторон сделки или необходимых документов, утрата наследником права на наследство в результате выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство заведомо ненадлежащему лицу).

Под существенным нарушением прав граждан и организаций в результате совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 203 УК РФ, понимается нарушение частным детективом или частным охранником прав физических и юридических лиц, гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.).

Внимание судов обращено на необходимость исполнять требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ. А также на то, чтобы при оценке степени общественной опасности содеянного учитывать содержание мотивов и целей, значимость обязанностей, которые были нарушены, продолжительность преступных действий (бездействия), характер и тяжесть причиненного вреда, количество потерпевших, наличие вреда охраняемым законом интересам государства, другие фактические обстоятельства и данные о личности виновного.

Также судам рекомендовано выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, а также другие нарушения закона, и в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.

Станислав Белов

правовое регулирование и практика вынесения приговоров

Руководствуясь на практике рассмотренными концепциями (возмездие и консеквенциализм),

общество стремится к достижению взаимоисключающих целей: в то же время они стремятся

унизить и исправить преступников, наказать, причинить страдания и сделать их полноправными гражданами

общества. Существует также множество их комбинаций, но, тем не менее, продолжается поиск модели

, которая могла бы объединить два подхода и не только повысить эффективность уголовного наказания

, но и уделить должное внимание вопросам вины и возмездия.

Общий вывод из анализа тенденций уголовного наказания в России

за период ее суверенного развития неоднозначен. С одной стороны, это спорный процесс демократизации системы уголовного правосудия

С одной стороны, это спорный процесс демократизации системы уголовного правосудия

и гуманизация уголовной ответственности

, расширение альтернативных уголовных приговоров до

лишения свободы и снижение их строгости.С другой стороны, преступность

быстро растет, становится все более серьезной и особенно серьезной, а это требует повышенной ответственности. На что

государство отвечает ужесточением санкций за отдельные виды преступлений.

Стремясь улучшить систему наказаний, законодатель часто увлекается

либо гуманизацией наказаний, либо, наоборот, их ужесточением. Продолжающиеся реформы

привели к тому, что система уголовных наказаний, упорядоченная в порядке возрастания

карательного характера, оказалась непоследовательной.

Исторический анализ становления системы уголовного наказания. Обратимся к

истории развития современной системы уголовных наказаний в России. Его

начали формировать еще до принятия УК РФ.

Толчком к пересмотру системы наказаний послужило заявление России о присоединении

к Совету Европы и ряд требований международного сообщества,

в том числе в части гуманизации уголовных наказаний.

Это означало, что Россия была готова отказаться от смертной казни, заменив ее альтернативной формой наказания

— пожизненным заключением. Федеральным законом от 17 декабря 1992 г. в

ст. 24 УК РСФСР 1960 г. указано, что «при помиловании смертной казни

лишением свободы она может быть назначена пожизненно (часть 1)». Мы отмечаем в этом деле

, что пожизненное заключение не было включено в систему наказаний и не могло быть назначено судом.

Гуманизация уголовных наказаний предполагала также наличие в уголовном законодательстве

системы видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества, взаимозаменяемость

из которых позволила бы экономично применять их на практике. Необходимость реформирования уголовно-исполнительной системы

была очевидна, и в 1996 году был разработан и утвержден Уголовный кодекс Российской Федерации

, который вступил в силу 1 января 1997 года и продолжает действовать.

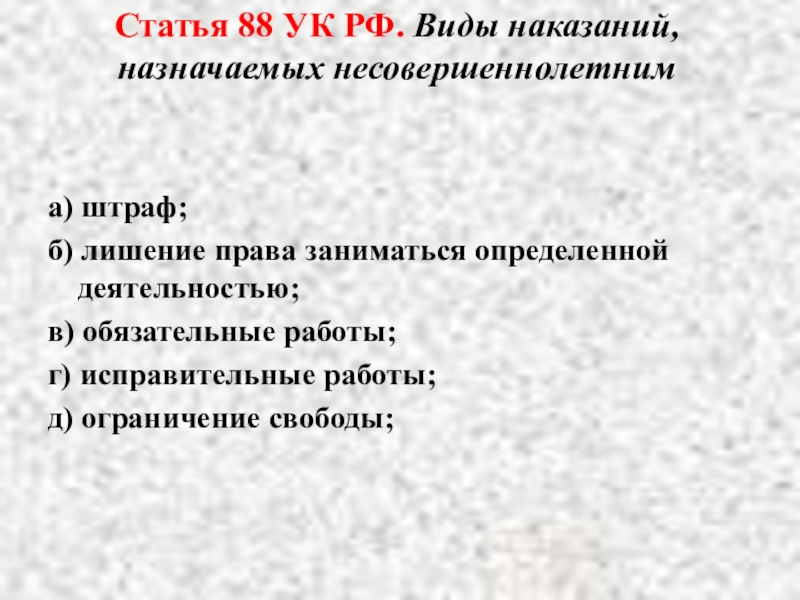

На момент принятия Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 году в системе наказаний было закреплено

тринадцати видов наказаний, таких как: а) штраф; б)

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в)

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г)

обязательных работ; д) исправительная работа; е) ограничение на военную службу; ж) конфискация

имущества; з) ограничение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное заключение; м) смертная казнь.

Введенная система включала ряд новых для России видов наказаний,

не связанных с изоляцией от общества: обязательные работы, ограничение военной службы,

ограничение свободы. К видам наказаний, связанных с изоляцией лица

, совершившего преступление, от общества были добавлены арест и пожизненное заключение,

получили статус самостоятельного вида наказания.

С одной стороны, гуманизация наказания и его применение

признано приоритетным направлением совершенствования механизма правового регулирования в государственной политике

борьбы с преступностью.С другой стороны, обострение криминальной ситуации в России

, связанное с неоднократным ростом общей и специальной преступности, привело к увеличению

4

E3S Web of Conferences 135, 04066 (2019)

ITESE-2019

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504066

Наказание за действия экстремистской направленности, предусмотренные статьей 282 УК РФ Дмитрия Сергеевича Дядкина, Валерия Филиповича Анисимова , Ольга Петровна Глуховская Шефер :: ГССН

18 стр. Размещено: 12 июн 2020 Последняя редакция: 19 июня 2020 г.

Дата написания: 2020

Аннотация

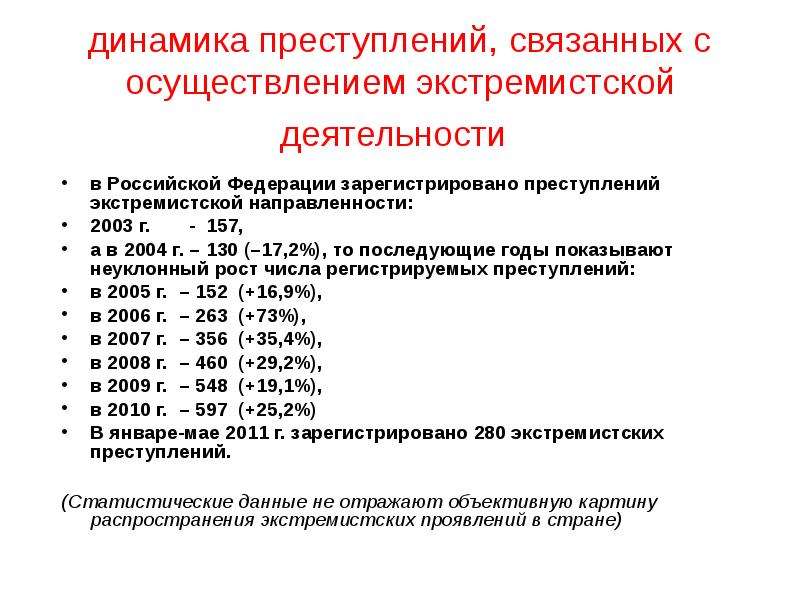

Преступления экстремистской направленности, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («УК РФ»), являются одними из самых массовых преступлений последних лет в России. В статье исследуются статистические данные о количестве случаев и строгости наказаний за преступления экстремистской направленности в 2009-2019 гг. В Российской Федерации. Затем эти данные анализируются в контексте совокупных данных о наказаниях по всем другим уголовным делам в России в соответствующие годы. Как правило, это показывает, что применение закона в этой сфере носит крайне репрессивный характер, например относительно низкий процент оправдательных приговоров, относительно высокий процент принудительных мер медицинского характера. Несколько других тенденций, в том числе увеличение количества условных тюремных заключений, отмеченных на основе данных, анализируются авторами через двойную линзу ученых и практиков в области прав человека.Обсуждение контекстуализировано недавними законодательными реформами статьи 282 CCRF и кратко рассматриваются соответствующие политические тенденции. Среди прочего, весьма проблематичным представляется очень широкое усмотрение правоохранительных органов.

В статье исследуются статистические данные о количестве случаев и строгости наказаний за преступления экстремистской направленности в 2009-2019 гг. В Российской Федерации. Затем эти данные анализируются в контексте совокупных данных о наказаниях по всем другим уголовным делам в России в соответствующие годы. Как правило, это показывает, что применение закона в этой сфере носит крайне репрессивный характер, например относительно низкий процент оправдательных приговоров, относительно высокий процент принудительных мер медицинского характера. Несколько других тенденций, в том числе увеличение количества условных тюремных заключений, отмеченных на основе данных, анализируются авторами через двойную линзу ученых и практиков в области прав человека.Обсуждение контекстуализировано недавними законодательными реформами статьи 282 CCRF и кратко рассматриваются соответствующие политические тенденции. Среди прочего, весьма проблематичным представляется очень широкое усмотрение правоохранительных органов. Наконец, отмечается сдвиг в применении этой части Уголовного закона — от реальных ситуаций к Интернет-лайкам и репостам. Также анализ данных показывает, что часть 2 статьи 282 УК имеет тенденцию терять актуальность.

Наконец, отмечается сдвиг в применении этой части Уголовного закона — от реальных ситуаций к Интернет-лайкам и репостам. Также анализ данных показывает, что часть 2 статьи 282 УК имеет тенденцию терять актуальность.

Предлагаемое цитирование: Предлагаемая ссылка

Дядкин, Дмитрий Сергеевич и Анисимов, Валерий Филипович и Глуховская Шефер, Ольга Петровна, наказуемость действий экстремистской направленности, предусмотренных статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) (2020).Факультет права, Исследовательский доклад Стокгольмского университета № 77, Доступно в SSRN: https://ssrn.com/abstract=3624971 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3624971УК РФ

Должно ли лицо, судимость которого была снята или отменена, считаться первым преступником?

В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ аннулирование или снятие судимости отменяет все правовые последствия, связанные с судимостью.Таким образом, лицо будет считаться совершившим преступление впервые (без судимости).

6 ст. 86 УК РФ аннулирование или снятие судимости отменяет все правовые последствия, связанные с судимостью.Таким образом, лицо будет считаться совершившим преступление впервые (без судимости).

Могут ли лица, впервые совершившие преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначить наказание в виде лишения свободы условно?

Нет, нельзя. Правило о невозможности наложения тюремного заключения в отношении субъектов, определенных в законе, является абсолютным и применяется ко всем без исключения ситуациям.

Как следует применять правила назначения наказания за совокупность преступлений и наказаний (статьи 69 и 70 УК РФ), если наказание, назначенное по предыдущим приговорам в виде лишения свободы, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 1 ст.56 УК РФ (в редакции от 7 декабря 2011 г.)?

ч. 1 ст. 56 УК РФ, в новой редакции изменен порядок назначения наказания в виде лишения свободы за преступление небольшой тяжести, впервые совершенное при отсутствии отягчающих обстоятельств, что То есть новый уголовный закон улучшает положение человека и имеет обратную силу.

При пересмотре приговора ранее назначенное условное лишение свободы может быть заменено реальным наказанием, например ограничением свободы, обязательными работами, штрафом, то есть когда санкция статьи не содержит иных видов наказания, которые могут навязываться условно?

Наказание по ст.73 УК РФ, то, что решено считать условным, не может быть заменено реальным, хотя и более мягким видом наказания.

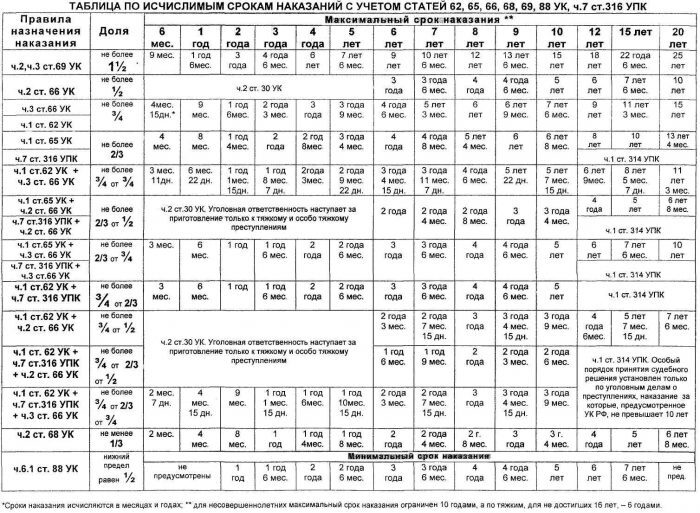

Как следует правилам ч. 5 ст. 62 УК РФ о 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания при рассмотрении дела в особом порядке и невозможности назначения наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой тяжести?

При вынесении приговора осужденному по делу, рассматриваемому в особом порядке, необходимо применять набор правил: во-первых, о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, за преступление небольшой тяжести, т.е. о выполнении требования ч. 1 ст. 56 УК РФ о невозможности назначения лишения свободы; во-вторых, по правилу ч. 5 ст. 62 УК РФ, то есть по исчислению 2/3 не от срока лишения свободы, а от срока (размера) следующего по строгости наказания из числа указанных в санкциях ст. Уголовный кодекс РФ. Часть 5 ст.62 УК РФ, верхняя граница срока наиболее строгого наказания за совершенное преступление (а не верхняя граница наиболее строгого наказания, указанная в санкции статьи УК РФ). Федерация) ограничена, что объясняется в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судопроизводства по уголовным делам» (в ред. 5 июня 2012 г.).При назначении наказания в таких случаях дополнительная ссылка на ч. 7 ст. 316 УПК РФ не требуется.

5 ст. 62 УК РФ, то есть по исчислению 2/3 не от срока лишения свободы, а от срока (размера) следующего по строгости наказания из числа указанных в санкциях ст. Уголовный кодекс РФ. Часть 5 ст.62 УК РФ, верхняя граница срока наиболее строгого наказания за совершенное преступление (а не верхняя граница наиболее строгого наказания, указанная в санкции статьи УК РФ). Федерация) ограничена, что объясняется в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судопроизводства по уголовным делам» (в ред. 5 июня 2012 г.).При назначении наказания в таких случаях дополнительная ссылка на ч. 7 ст. 316 УПК РФ не требуется.

Уголовное правосудие в России раннего Нового времени

Барки, К. (2008) Империя различий: Османы в сравнительной перспективе, Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Бербанк, Дж., И Купер, Ф. (2010) Империи в мировой истории: власть и политика различий, , Принстон и Оксфорд: Издательство Принстонского университета.

Фуко, М. (1979) Дисциплина и наказание. Рождение тюрьмы , Пер. Алан Шеридан, Нью-Йорк: Винтажные книги.

Langbein, J.H. (1974) Преследование преступлений в эпоху Возрождения: Англия, Германия, Франция , Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Langbein, J.H. (1977) Пытки и закон доказательства , Чикаго: University of Chicago Press.

Пинкер, С. (2011) Лучшие ангелы нашей природы: почему насилие снизилось , Нью-Йорк: Викинг.

Spierenburg, P. (1984) Зрелище страдания. Казни и эволюция репрессий: от доиндустриального мегаполиса к европейскому опыту , Кембридж и Лондон: Издательство Кембриджского университета.

Памятники русского права , 8 тт. (1952-63) Москва: Государственное изд. юридической литературы.

Российское законодательство X-XX веков , 9 тт., Чистяков О.И. Эд. (1984-1994) Москва: Юридическая литература.

Kaiser, D.H. (ред. ) И пер. (1992), Законы Руси — от десятого до пятнадцатого веков, , Солт-Лейк-Сити, Юта: Schlacks.

) И пер. (1992), Законы Руси — от десятого до пятнадцатого веков, , Солт-Лейк-Сити, Юта: Schlacks.

Baranowski, G. (2008) Die Gerichtsurkunde von Pskov , Frankfurt, Lang.

Дьюи, Х.В. (Ред.) И пер. (1966a) Muscovite Judicial Texts, 1488-1556 , Michigan Slavic Materials, no. 7: Анн-Арбор, Мичиган: Департамент славянских языков и литератур.

Законодательные акты Русского государства второй половины XVI-первой половины XVII века (1987) Ленинград: Наука, Ленинградское отд.

Hellie, R. (Ed.) И пер. (1988a), Московский Законодательный Кодекс (Уложение) 1649 года. Часть 1: Текст и перевод , Ирвин, Калифорния: Schlacks.

Маньков А.Г. (Ред.) (1987) Соборное уложение 1649 года. Текст, комментарии , Ленинград: Наука, Ленинградское отд.

Московская деловая и бытовая письменность XVII века (1968) Москва: Наука.

Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край, (1984) Москва: Наука.

Румянцева В.С. (Ред.) (1990), Документы разрядного, посольского, новгородского и тайного приказов о раскольниках в городах России. 1654-1684 гг. , Москва: АН СССР, Институт истории.

Томсинов, В.А. (Ред.) (2009), Законодательство имп. Елизаветы Петровны, , Москва: Изд. Зерцала.

Полное собрание законов Российской империи , серия 1, 1649-1825, 45 тт. (1830) Санкт-Петербург, Тип. II отд. Собств. Эго Бес. Вел. канцелиарии.

Александров, В.А. и Н. Покровский (1991) Власть и общество. Сибирь в XVII т. , Новосибирск: Наука.

Baranowski, G. (2008) Die Gerichtsurkunde von Pskov , Frankfurt, Lang.

Богатырев С. (2000) Локализм и интеграция в Московии, в Богатырев С. (Ред.) Россия принимает форму , Хельсинки: Academia Scientiarum Fennica.

Дэвис, Б.Л. (2004) Государственная власть и сообщество в России раннего Нового времени , Бейзингсток и Нью-Йорк: Palgrave Macmillan.

Дьюи, Х.В. (1960) Боевое испытание в Московской России, Oxford Slavonic Papers , 9, стр.21-31.

Дьюи, Х.В. (1962) The 1550 Sudebnik as an Tool of Reform, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas , 10, p.161-180.

Дьюи, Х.В. (1966b) Москвич Губа Уставы и концепция разбоя ( Разбой ), Документы Мичиганской академии наук, искусств и литературы. Pt. 2: Социальные науки , 51, стр.277-288.

Дьюи, Х.В. (1987) Политическая Порука в Московской Руси, Русское обозрение , 46, с.117-134.

Фельдбрюгге, Ф. (2009) Право в средневековой России , Лейден и Бостон: Мартинус Нийхофф.

Gentes A.A. (2008) Изгнание в Сибирь, 1590-1822 , Бейзингсток: Пэлгрейв Макмиллан.

Глазьев, В. (2001) Власть и общество на юге России в XVII веке: Противодействие уголовной преступности, , Воронеж: Изд.Воронежского госуд. Universiteta.

Голдфранк, Д. (1988) Burn, Baby, Burn: Популярная культура и ересь в России позднего средневековья, Журнал народной культуры , 31, стр.17-32.

(1988) Burn, Baby, Burn: Популярная культура и ересь в России позднего средневековья, Журнал народной культуры , 31, стр.17-32.

Хелли Р. (1988b) Комментарии к 1649 г. Уложение, Российская история, 15, с.155-180.

Хелли Р. (1990) Комментарии к 1649 г. Уложение, Российская история, 17, с.65-78, с.179-226, с.305-339.

Хелли Р. (1991) Комментарии к 1649 Уложение, Канадско-американские славяноведение , 25, с.179–199.

Хелли Р. (2006) Закон, в Перри М. (Ред.), Кембриджская история России, Vol. 1 , Кембридж: Издательство Кембриджского университета, стр. 360-386.

Кайзер, Д.Х. (1980) Рост закона в средневековой России , Принстон: Princeton University Press.

Каштанов, С. (1970) Очерки русской дипломатики , М .: Наука.

Кивельсон, В.А. (2006) Картографии Царства: Земля и ее значение в России семнадцатого века , Итака, Н.Ю. и Лондон: Издательство Корнельского университета.

Кивельсон, В.А. (2013) Отчаянная магия: моральная экономика колдовства в России семнадцатого века . Итака, штат Нью-Йорк, и Лондон: издательство Корнельского университета.

Клеймола, А. (1975) Правосудие в средневековой России: Московские суждения (правые грамоты) пятнадцатого и шестнадцатого веков , Филадельфия: Американское философское общество.

Коллманн, Н. (1999) By Honor Bound. Государство и общество в России раннего Нового времени , Ithaca, N.Я .: Издательство Корнельского университета.

Коллманн, Н. (2006) Закон и общество в России семнадцатого века, в Перри, Морин, (ред.), Кембриджская история России, Vol. 1 , Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Коллманн, Н. (2012) Преступление и наказание в России раннего Нового времени , Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Маньков А.Г. (1998) Законодательство и право России второй половины XVII в. Т. , Санкт-Петербург: Наука.

Т. , Санкт-Петербург: Наука.

Маньков А.Г. (2003) Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России , 2-е изд., Москва: Госуд. публичная историческая библиотека России.

Нерсесянц, В.С. (Ред.) (1986) Развитие русского права в XV-первой половине XVII т. , М .: Наука.

Носов Н.Е. (1957) Очки по истории местного управления Русского государства первой половины XVI века, , Москва: Изд. Академии Наук СССР.

Покровский, Н. (1989) Томск.1648-49 г. Воеводская власть и земские миры , Новосибирск: Наука, Сибирское отд.

Рогов, В.А. (1992) Уголовные наказания и репрессии в России середины XV — середины XVII вв. , Москва: А / О Росвузнаука, изд. ВЗПИ.

Рогов, В.А. (1995) История уголовного права, террора и репрессии в Русском государстве XV-XVII вв. , Москва: Юрист.

Скрипилев, Е.А. (Ред.) (1992), Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. , Москва: Наука.

Weickhardt, G.G. (1992) Надлежащая правовая процедура и равное правосудие в московских кодексах, Русское обозрение, 51, с.463-480.

Weickhardt, G.G. (1993) Допетровское право собственности, Славянское обозрение, 52, с.663-679.

Weickhardt, G.G. (1995) Допетровское право и западное право: влияние римского и канонического права, Harvard Ukrainian Studies, 19, p.756-783.

Weickhardt, G.G. (2006a) Канонический кодекс Руси, 1100-1551, Российская история, 28, с.411-446.

Weickhardt, G.G. (2006b) Сводный свод законов 1606 г., Российская история, т. 33, стр. 1-18.

Weickhardt, G.G. (2006c) Московские судебные дуэли как юридическая фикция, Kritika. Исследования по истории России и Евразии, 7, с.713-732.

Weickhardt, G.G. (2007) Вероятные западные истоки московского уголовного судопроизводства, Русское обозрение, 66, с.55-72.

Ефремова, Н.Н. (1993) Судоустройство России в XVIII-первой половине XIX в. : историко-правовое исследование, , Москва: Наука.

: историко-правовое исследование, , Москва: Наука.

Hoch, S.L. (1986) Крепостное право и социальный контроль в России. Петровское, деревня в Тамбове, , Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Кошелева, О. (2004) Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени , Москва: О.Г.И.

Лавров, А.С. (2000) Колдовство и религии в России, 1700‑1740 гг., Москва: Древлехранилище.

ЛеДонн, Дж. П. (1984) Правящая Россия: политика и управление в эпоху абсолютизма, 1762-1796 гг. .Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.

LeDonne, J.P. (1991) Абсолютизм и правящий класс. Формирование российского политического порядка, 1700-1825 , Нью-Йорк и Оксфорд: Oxford University Press.

Мадариага де И. (1998) Пенитенциарная политика в эпоху Екатерины II, в де Мадариага, И. (Ред.) , Политика и культура в России восемнадцатого века, , Лондон и Нью-Йорк: Longman.

Марасинова Е. (2014) Смертная казнь и политическая смерть в России середины XVIII века, Российская история , 4, с.53-69.

Марасинова Е. (2016) Наказание покаянием в 18-м -м -м веке Россия: церковные обычаи на службе светскому государству, Критика. Исследования по истории России и Евразии, 17, с.305-322.

Миронов, Б. (1999) Социальная история России периода империи XVIII-начало XX в. Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства , 2 тт., Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.

Омельченко, О.А. (1993) «Законная монархия» Екатерины Второй. Просвещенный абсолютизм в России, , Москва: Юрист.

Петерсон, К. (1979) Административные и судебные реформы Петра Великого: история Швеции и процесс принятия , Стокгольм: Nordiska bokhandeln.

Pratiques du droit et de la Justice en Russie (XVIII e -XX e Siècles) (2012), Cahiers du Monde Russe , 53, 1: тематический выпуск.

Рафф, М.(1983) Хорошо организованное полицейское государство. Социальные и институциональные изменения посредством закона в Германии и России, 1600-1800 , Нью-Хейвен: издательство Йельского университета.

Рустемейер, А. (2006) Dissens und Ehre: Majestätsverbrechen in Russland (1600-1800) , Wiesbaden: Harrassowitz.

Schmidt, C. (1996) Sozialkontrolle in Moskau: Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft, 1649-1785 , Штутгарт: Штайнер.

Schrader, A.M. (2002) Языки плети.Телесные наказания и идентичность в Императорской России , ДеКалб, Иллинойс: Издательство Университета Северного Иллинойса.

Серов Д.О. (2009) Судебная реформа Петра И. Историко-правовое исследование , М .: ИКД Зерцало.

Смилянская, Е.Б. (2003) Волшебники, богохульники, эретики: Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII века, , Москва: Индрик.

Афонасенко И.М., Э.Л. Ломако (2010) Русский провинциальный город екатерининской эпохи. Коломна во второй половине XVIII века, , Москва: ВЕК.

Коломна во второй половине XVIII века, , Москва: ВЕК.

Голованова, О.И. и О.В. Трофимова (2008) Документы Тюменского нижнего земского суда, 1782-1796: в двух книгах , Тюмень: Мандр и Ка.

Каменский, А.Б. (2006) Последовательность русских городских обыкновений: исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века , Москва, Российский гос. гуманитарный университет.

Команджаев Э.А. (2003) Органы управления и суда в Калмыкии XVIII-XIX вв. ., Элиста, АПП «Джангар».

Мартин, Лос-Анджелес (2015) Работа полиции и создание города раннего Нового времени: Москва при Екатерине Великой, 1762-1796 гг., Ph.D. докторскую диссертацию в Стэнфордском университете.

Мигунова Т.Л. (2001) Российский суд во второй половине XVIII века: монография, Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России.

Schmidt, C. (1996) Sozialkontrolle in Moskau: Justiz, Kriminalität und Leibeigenschaft, 1649-1785 , Stuttgart: Steiner.

Воропанов, В.А. (2002) Практика местного права: Государственные суды для сельских обывателей оренбургской губернии в последние четверти XVIII-начало XIX вв., Ab Imperio, 3, 137-60.

Воропанов, В.А. (2008) Суд и право в Российской Империи во второй половине XVIII — первой половине XIX вв. Региональный аспект: Урал и Западная Сибирь (Опыт сравнительно-сопоставительного анализа), Челябинск: ЧЮРАГС.

Баберовски, Я.(1996) Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich, 1864-1917 , Франкфурт: Klostermann.

Бербанк, Дж. (2000) Режим имперских прав. Право и гражданство в Российской Империи, Критика. Исследования по истории России и Евразии, 7, с.397-431.

Миронов, Б. (1999) Социальная история России периода империи XVIII-начало XX в. Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства , 2 тт., Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.

Потапова, Л. (2011) История органов и учреждения юстиции в России, , Калуга: Полиграф-информ.

Скрипилев, Е.А. (1994) Развитие русского права в первой половине XIX века , М .: Наука.

Бачило, И. (2015), М. Сперанский — патриарх науки управления России , Москва: Канон.

Борисова Т. (2008) Российская национальная правовая традиция. Свод против Уложение в России девятнадцатого века, Обзор права Центральной и Восточной Европы, 33, с.295-341.

Борисова Т. (2012) Сборник законов Российской Империи: феномен самодержавной законности, Обзор права и истории , 30, с.901-925.

Рафф, М. (1957) Михаил Сперанский: государственный деятель Императорской России, 1772-1839 гг. , Гаага: Nijhoff.

Whisenhunt, W.B. (2001) В поисках законности: Михаил М. Сперанский и кодификация российского права , Боулдер, Ко .: Восточноевропейские монографии.

Баберовски, Я.(1996) Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich, 1864-1917 , Франкфурт: Klostermann.

Бхат, Г. (1997) Консенсусное измерение российского уголовного судопроизводства в поздней империи: пример суда присяжных, in P.H. Соломон младший (ред.), Реформирование правосудия в России, 1864–1996: Власть, культура и пределы правового порядка , Армонк, Нью-Йорк и Лондон: Шарп.

Бхат, Г. (2013) Правило закона: кассационная коллегия по уголовным делам и законность в позднеимперской России, 1866-94, Русское обозрение, 72, с.622-646.

Федяшин, А.А. (2012) Либералы при автократии. Модернизация и гражданское общество в России, 1866-1904 гг., , Мэдисон: University of Wisconsin Press.

Казанцев, С. (Ред.) (1991), Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864-1917 гг., . Л .: Лениздат.

Казанцев, С. (1993) История царской прокуратуры , Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета.

Казанцев, С. (1997) Судебная реформа 1864 года и прокуратура в России, в Соломон, П.Х. младший (ред.), Реформирование правосудия в России, 1864–1996. Power, Culture and the Limits of Legal Order , Armonk, N.Y. and London: Sharpe.

Линкольн, У. (1982) В авангарде реформ: просвещенные бюрократы России, 1825-1861 гг. , ДеКалб, Иллинойс: издательство Северного Иллинойского университета.

Линкольн, У. (1990) Великие реформы: автократия, бюрократия и политика перемен в имперской России , ДеКалб, Иллинойс, издательство Northern Illinois University Press.

Масалимов, А.С. (2004) Судебная реформа 1864 г. и практика ее реализации в Уфимской губернии , Уфа: Изд-во Восточный университет.

Пинтнер, W.M. (1980) Эволюция гражданского чиновничества, 1755-1855, in Pintner, W.M., and Rowney, D.K. (Ред.), Русское чиновничество. Бюрократизация российского общества с семнадцатого по двадцатый век, , Чапел-Хилл, Северная Каролина: University of North Carolina Press.

Померанц, W.(2015) Практика закона и обещание верховенства закона, Kritika. Исследования по истории России и Евразии, 16, с.235-262.

Ружицкая, И.В. (2009) Просвещенная биократия (1800-1860 гг.) , М .: Издательский центр Института российской истории РАН.

Тиссье, М. (2010) Les sociétés juridiques dans l’Empire Russe au tournant du XX e siècle: профессиональная подготовка юристов и правовой культуры, Cahiers du Monde Russe , 51, p.5-34.

Тиссье, М. (2012) Местные законы и работа юридических знаний в России позднего царства, Ab Imperio, 4, стр. 211-244.

Троицкий Н.А. (2000) Адвокат в России и политические процессы, 1866-1904 , Тула: Автограф.

Wagner, W.G. (1994) Брак, собственность и право в России поздней империи , Oxford: Oxford University Press.

Вортман, Р. (1976) Развитие российского правового сознания , Чикаго и Лондон: University of Chicago Press.

Вортман, Р. (2005) Российская монархия и верховенство закона: новые взгляды на судебную реформу 1864 г., Критика. Исследования по истории России и Евразии, 6, с.145-170.

Зайончковский, П.А. (1964) Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов , М .: Изд-во Московского университета.

Адамс, Б.Ф. (1996) Политика наказания: тюремная реформа в России, 1863-1917 гг. , DeKalb, Ill., Northern Illinois University Press.

Бернштейн, Л. (1995) Дочери Сони: проститутки и их регулирование в имперской России , Беркли: Калифорнийский университет Press.

Дейли, Дж. У. (1998) Самодержавие в осаде: полиция безопасности и оппозиция в России, 1866–1905 , ДеКалб, Иллинойс: издательство Северного Иллинойского университета.

Дэйли, Дж. У. (2000) Уголовное наказание и европеизация в России поздней империи, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas , Neue Folge, 48, стр.341-362.

Дэйли, Дж. У. (2004) Бдительное государство: полиция безопасности и оппозиция в России, 1906-1917 гг. , ДеКалб, Иллинойс: Издательство Северного Иллинойса.

У. (2004) Бдительное государство: полиция безопасности и оппозиция в России, 1906-1917 гг. , ДеКалб, Иллинойс: Издательство Северного Иллинойса.

Дэйли, Дж. У. (2005) Русские наказания в европейском зеркале, в Меланкон, М. (Ред.), Россия в европейском контексте 1789-1914: член семьи , Гордонсвилль, Вирджиния: Palgrave Macmillan.

Gentes, A.A. (2010) Изгнание, убийство и безумие в Сибири, 1823-61 , Бейзингсток: Пэлгрейв Макмиллан.

Ильюхов, А.А. (2008) Проституция в России с XVII века до 1917 года, Москва: Новый хронограф.

ЛеДонн, Дж. (1973) Гражданские лица, находящиеся под контролем военной юстиции во время правления Николая I, Канадско-американские славяноведение , 7, с.171-187.

ЛеДонн Дж. (1974) Уголовные расследования до Великой реформы, Российская история, 1, с.101-118.

McReynolds, L. (2012) Самое русское убийство. Истинное преступление и наказание в России поздней империи , Ithaca, N. Я .: Издательство Корнельского университета.

Я .: Издательство Корнельского университета.

Нойбергер, Дж. (1993) Хулиганство: преступность, культура и власть в Санкт-Петербурге, 1900-1914, Беркли: Калифорнийский университет Press.

Правилова, Е.А. (2000) Законность и права личности. Административная юстиция в России (вторая половина XIX т .: октябрь 1917 г., СПб: Изд-во СЗАГС.

).Pravilova, E. (2014) Публичная империя. Собственность и поиски общего блага в Императорской России, Принстон: Издательство Принстонского университета.

Schrader, A.M. (2002) Языки плети. Телесные наказания и идентичность в имперской России, DeKalb, Ill .: Northern Illinois University Press.

Баберовски Дж., Фест Д. и Гамб К. (ред.) (2008) Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich , Франкфурт и Нью-Йорк: Campus.

Евтухов, С. (2011) Портрет российской провинции: экономика, общество и цивилизация в XIX веке Нижний Новгород , Питтсбург, Пенсильвания. : University of Pittsburgh Press.

: University of Pittsburgh Press.

Любичанковский, С.В. (2012) Местная администрация в эпоху реформ и после нее. Механизмы власти и их эффективность в России, Критика. Исследования по истории России и Евразии, 13, с.861-875.

Любичанковский, С.В. et al. (2010) Местное управление в пореформенной России. Механизмы власти и их эффективность , Екатеринбург и Ижевск.

Schattenberg, S. (2008) Die korrupte Provinz? Russische Beamte um 19.Ярхундерт, Франкфурт: Campus Verlag.

Шаттенберг, С. (2012) Макс Вебер в провинции. Измерение Императорской России современными стандартами, Критика. Исследования по истории России и Евразии, 13, с.889-902.

Tuchtenhagen, R. (2008) Zentralstaat und Provinz im frühneuzeitlichen Nordosteuropa , Wiesbaden: Harrasowitz.

Зайончковский, П.А. (1978) Государственный аппарат самодержавной России в XIX в., Москва: Мысль.

Бербанк, Дж. (2004) Российские крестьяне обращаются в суд. Юридическая культура в сельской местности, 1905-1917 , Блумингтон: издательство Индианского университета.

(2004) Российские крестьяне обращаются в суд. Юридическая культура в сельской местности, 1905-1917 , Блумингтон: издательство Индианского университета.

Деннисон, Т. (2011) Институциональные рамки русского крепостного права , Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Энгель, Б.А. (2011) Разрыв узы, которые связывали: политика супружеской розни в России поздней империи , Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета.

Франк, С. (1999) Преступность, культурный конфликт и правосудие в сельской России, 1856-1914 , Беркли: University of California Press.

Фриерсон, К.А. (2003) Горит вся Россия! Культурная история огня и поджогов в России поздней империи, Сиэтл: Вашингтонский университет Press.

Gaudin, C. (2007) Правящие крестьяне: деревня и государство в России поздней империи , DeKalb, Ill .: Northern Illinois University Press.

Hoch, S.L. (1986) Крепостное право и социальный контроль в России. Петровское, деревня в Тамбове, , Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Петровское, деревня в Тамбове, , Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Воробец, К.Д. (1995) Крестьянская Россия. Семья и сообщество в период после освобождения от власти, DeKalb, Ill .: Northern Illinois University Press.

Земцов, Л. (2002) Волостный суд в России . Воронеж: Изд-во Воронежского гос. Universiteta.

Crews, R.D. (2006) Для пророка и царя: ислам и империя в России и Центральной Азии , Кембридж: Массачусетс, издательство Гарвардского университета.

Горизонтов, Л. (2007) «Большой круг» внутренней России: репрезентации имперского центра в девятнадцатом и начале двадцатого веков, в Бербанк, Дж., Фон Хаген М., Ремнев А.В. (Ред.), Российская Империя: Космос, Люди, Власть, 1700-1930 , Блумингтон: Издательство Индианского университета.

Kirmse, S.B. (2012) «Закон и общество» в Императорской России, Междисциплины, 2, с.103-134.

Крестьянников, Е.А. (2009) Судебная реформа 1864 г. в Западной Сибири , Тюмень: ИПЦ Экпресс.

в Западной Сибири , Тюмень: ИПЦ Экпресс.

Мартин В. (2001) Закон и обычаи в степи: казахи Средней Орды и русский колониализм в девятнадцатом веке , Ричмонд, Суррей: Керзон.

Трофимов Я.В. (2016) Мировые суды в области Войска Донского во второй половине XIX в., Вопросы истории , 11, с.63-72.

киберпреступлений и подготовка специалистов по борьбе с ними в России | Противодействие городскому терроризму в России и США: материалы семинара

Подростки в возрасте до 20 лет составляют лишь 17 процентов от общего числа преступников, основная часть которых — 70 процентов — составляют лица в возрасте от 20 до 35 лет.Также следует отметить, что 63 процента этих лиц учились или окончили вузы, что отражает высокий интеллектуальный уровень этой преступной деятельности.

Никакое преступление, включая киберпреступность, не может происходить само по себе. Преступления совершают преступники, в данном случае киберпреступники. У людей могут быть разные мотивы совершения преступлений. Определить границу между преступностью и терроризмом в киберпространстве можно, просто определив цели кибертерроризма. На практике эти цели совпадают с целями, присущими терроризму в целом и политическому терроризму в частности.Можно сказать, что каждый террорист — преступник, но не каждый преступник — террорист .

У людей могут быть разные мотивы совершения преступлений. Определить границу между преступностью и терроризмом в киберпространстве можно, просто определив цели кибертерроризма. На практике эти цели совпадают с целями, присущими терроризму в целом и политическому терроризму в частности.Можно сказать, что каждый террорист — преступник, но не каждый преступник — террорист .

Согласно общему определению терроризма, это сознательное и направленное применение насилия или угрозы насилия для принуждения общества, государства или правительства к достижению политических, идеологических, религиозных или экономических целей террористической организации. . Террористический акт — преступление, направленное на то, чтобы оказать эмоциональное воздействие на общественное мнение, вызвать страх и панику в обществе, вызвать недоверие к властным структурам и, в конечном итоге, дестабилизировать политико-экономическую ситуацию в стране.Это преступление, направленное против безопасности общества, государства и каждого гражданина в отдельности. Кибертеррорист существенно отличается от хакера, компьютерного хулигана, вора или мошенника. Основным элементом тактики кибертеррористов является обеспечение того, чтобы преступление имело максимально опасные последствия и широкий общественный резонанс, а также создавало атмосферу, угрожающую повторением террористического акта, без указания конкретной цели атаки.

Кибертеррорист существенно отличается от хакера, компьютерного хулигана, вора или мошенника. Основным элементом тактики кибертеррористов является обеспечение того, чтобы преступление имело максимально опасные последствия и широкий общественный резонанс, а также создавало атмосферу, угрожающую повторением террористического акта, без указания конкретной цели атаки.

Опыт Российской Федерации показывает, что мотивы киберпреступлений меняются.Если раньше компьютерные преступления совершались в основном подростками из хулиганских или экспериментальных побуждений, то сейчас преобладают мотивы жадности. Исключение составляют заведомо ложные сообщения о террористических актах. В частности, специалисты установили, что этим мотивом был российский студент, который распространил информацию о планируемом взрыве в метро Нью-Йорка, сопроводив свое сообщение словами «Аллаху акбар».

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ УГРОЗ И СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРАТАКАМ Нет общепринятой терминологии в области защиты информации для компьютерных систем и сетей, что требует определения некоторых фундаментальных понятий (как они используются в Российской Федерации).

Угроза — потенциальное событие, действие или процесс, которые своим воздействием на компоненты сети могут привести к нанесению материального, морального или другого ущерба сетевым ресурсам.

Убийство Уголовное право России — Московский Центр Карнеги

«Законы Яровой» угрожают подорвать основные принципы российского уголовного права. После изъятия Уголовного кодекса и возрождения ряда пресловутых советских правовых принципов, включая возможность привлечения людей к уголовной ответственности за утаивание информации, скоро придется переписывать юридические учебники.

В конце июня верхняя и нижняя палаты российского парламента одобрили «законы Яровой» — противоречивый пакет законодательных поправок, которые Эдвард Сноуден назвал «неработающим, неоправданным нарушением прав». Пакет, названный в честь соавтора, депутата Госдумы Ирины Яровой, подорвет основные принципы российского уголовного права.

Раздел законопроекта, вносящий поправки в Уголовный кодекс, является бессмысленным и откровенно репрессивным, даже по сравнению с другими недавними ретроградными законами. Он квалифицирует «непредставление о преступлении» как уголовное преступление; любому лицу, которое узнает «достоверную информацию» о планах совершения террористического акта, вооруженного мятежа или любого из десятка других преступлений и не уведомит власти, грозит до года тюремного заключения.

Он квалифицирует «непредставление о преступлении» как уголовное преступление; любому лицу, которое узнает «достоверную информацию» о планах совершения террористического акта, вооруженного мятежа или любого из десятка других преступлений и не уведомит власти, грозит до года тюремного заключения.

Пакет также значительно расширяет перечень правонарушений, за которые к уголовной ответственности могут привлекаться несовершеннолетние, достигшие четырнадцатилетнего возраста.

Более того, законодательство существенно ужесточает и без того суровые наказания за совершение «экстремистских преступлений».«Организация экстремистского сообщества, которая раньше каралась штрафом до 200 000 рублей, теперь наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Минимальный срок наказания за нарушение пресловутой статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти) увеличен до двух лет.

Если эти поправки вступят в силу, сроки тюремного заключения за некоторые ненасильственные «экстремистские» преступления потенциально будут вдвое дольше, чем, например, за убийство, совершенное в состоянии аффекта, максимальное наказание за которое составляет три года.

Несмотря на почти единодушную поддержку в парламенте, законы Яровой вызвали поток апокалиптических комментариев. Многие задаются вопросом, почему ужесточаются и без того чрезмерно суровые уголовные законы России.

Однако единственная официальная критика закона поступила со стороны Совета по правам человека при президенте, который указал на то, каким образом предлагаемые поправки прямо противоречат Конституции и существующим законам. Эта критика почти полностью игнорировалась.

Дума уже приняла ряд законов, ужесточающих российское законодательство во имя борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он криминализировал «публичные призывы к нарушению территориальной целостности» и «реабилитацию нацизма», что является прямым посягательством на свободу слова. В 2013 году он принял закон, разрешающий государству конфисковывать собственность у лиц, связанных с террористами, включая их родственников.

Правительство давно использует «борьбу с терроризмом и экстремизмом» для оправдания репрессивных законов, какими бы явно бессмысленными они ни казались. В результате законодательная база России теперь может эффективно использоваться для борьбы не только с реальными экстремистскими угрозами, но и с политическими оппонентами государства. Большая группа видных российских юристов осудила эту проблему в открытом письме в 2013 году, заявив, что «законодательная работа парламента приобрела отчетливо запретительный и репрессивный характер».

В результате законодательная база России теперь может эффективно использоваться для борьбы не только с реальными экстремистскими угрозами, но и с политическими оппонентами государства. Большая группа видных российских юристов осудила эту проблему в открытом письме в 2013 году, заявив, что «законодательная работа парламента приобрела отчетливо запретительный и репрессивный характер».

Законы оказались очень эффективными в деполитизации населения России. Обильные запреты, содержащиеся в законодательстве, наводняют граждан, подавляя их политическую активность и вынуждая их к самоцензуре и социальной пассивности.Это связано не столько с содержанием и суровостью новых запретов, сколько с их количеством и масштабом.

Формально поправки Яровой мало что меняют в уголовном праве. Несовершеннолетние террористы уже могут быть наказаны за насильственные действия по общим статьям Уголовного кодекса (убийство является уголовным преступлением для несовершеннолетних с четырнадцати лет). Новая статья о международном терроризме также не будет иметь большого значения, поскольку в Уголовном кодексе уже есть статья, касающаяся террористических актов.Более суровые приговоры также мало повлияют на применение закона, которое, как мы можем ожидать, останется столь же избирательным. Также не стоит ожидать появления хора информаторов в результате поправки, устанавливающей уголовную ответственность за несообщение о преступлении.

Новая статья о международном терроризме также не будет иметь большого значения, поскольку в Уголовном кодексе уже есть статья, касающаяся террористических актов.Более суровые приговоры также мало повлияют на применение закона, которое, как мы можем ожидать, останется столь же избирательным. Также не стоит ожидать появления хора информаторов в результате поправки, устанавливающей уголовную ответственность за несообщение о преступлении.

По всей видимости, следующее заседание Госдумы смягчит пакет Яровой. Тем не менее, политическая активность граждан будет еще больше сдерживаться, прежде всего в результате растущей непредсказуемости уголовного законодательства.

Самое главное, однако, что поправки подрывают основные принципы уголовного права и отменяют нормы, запрещающие переписывание Уголовного кодекса.Предлагаемые поправки подрывают уголовное право, которое знает и практикует целое поколение российских юристов. С обнажением ключевых принципов Уголовного кодекса — таких как невозможность привлечь кого-либо к уголовной ответственности за свои мысли и убеждения и верховенство прав личности — скоро придется переписывать юридические учебники.

Это равносильно постепенному возрождению ряда пресловутых советских правовых принципов, включая способность привлекать людей к уголовной ответственности за утаивание информации.

Известный немецкий адвокат Франц фон Лист однажды назвал уголовное право «оплотом гражданина против всемогущества государства». С введением в действие законов Яровой Уголовный кодекс станет чем угодно, только не оплотом. Несмотря на этот тревожный симптом деградации верховенства закона, как политики, так и юристы остаются равнодушными, по-видимому, считая уголовное право несущественным.

Автор:

Обычное МГП — 154. Подчинение вышестоящим приказам

Российская Федерация

Практика в отношении Правила 154.Исполнение приказа начальника

Уголовный кодекс Российской Федерации (1996) предусматривает:

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения

1. Причинение вреда охраняемым законом интересам не квалифицируется как преступление, если оно был вызван лицом, действовавшим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.

2.Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, несет ответственность в соответствии с обычными условиями. Невыполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

…