Современные гипотезы происхождения и эволюции человека: ДВЕ ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОГО АНАТОМИЧЕСКОГО ТИПА

ДВЕ ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОГО АНАТОМИЧЕСКОГО ТИПА

ДВЕ ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

СОВРЕМЕННОГО АНАТОМИЧЕСКОГО ТИПА

Открытия последних 30 лет в области археологии, антропологии, палеогенетики сделали проблему формирования человека современного физического и генетического типа и становление культуры верхнего палеолита одной из самых дискуссионных в науке о человеке.

Время появления Homo sapiens определяется в диапазоне 200–150 тыс. л.н. Самые ранние костные останки человека современного анатомического и генетического типа найдены в Восточной Африке. Но эти открытия не решили проблему происхождения H. sapiens и распространения его по земному шару, а еще более обострили дискуссию. Существуют две основные точки зрения на происхождение человека: моноцентристов и сторонников мультирегиональной теории эволюции человека.

В настоящее время среди генетиков, антропологов и археологов больше сторонников моноцентрической гипотезы, согласно которой человек современного анатомического типа сформировался 200–150 тыс. л.н. в Африке, и 80–60 тыс. л.н. началось его распространение в Евразию и Австралию. Вначале H. sapiens заселил восточную часть Евразии и Австралию, а позднее – Центральную Азию и Европу. Взгляды моноцентристов на последствия этого процесса различны. Одни считают, что происходило замещение анатомически современными людьми архаичного автохтонного населения: новые популяции истребляли аборигенные или вытесняли в менее удобные в экологическом отношении районы, где у них увеличивалась смертность, особенно детская, снижалась рождаемость, и в итоге неандертальцы к 30–25 тыс. л.н. исчезли с лица земли. Другие сторонники моноцентрической гипотезы не исключают возможности в отдельных случаях длительного сосуществования H. sapiens и H. neanderthalensis, например на юге Пиренеев. Следствием контактов пришлого и автохтонного населения могла быть диффузия культур, а иногда и гибридизация.

л.н. в Африке, и 80–60 тыс. л.н. началось его распространение в Евразию и Австралию. Вначале H. sapiens заселил восточную часть Евразии и Австралию, а позднее – Центральную Азию и Европу. Взгляды моноцентристов на последствия этого процесса различны. Одни считают, что происходило замещение анатомически современными людьми архаичного автохтонного населения: новые популяции истребляли аборигенные или вытесняли в менее удобные в экологическом отношении районы, где у них увеличивалась смертность, особенно детская, снижалась рождаемость, и в итоге неандертальцы к 30–25 тыс. л.н. исчезли с лица земли. Другие сторонники моноцентрической гипотезы не исключают возможности в отдельных случаях длительного сосуществования H. sapiens и H. neanderthalensis, например на юге Пиренеев. Следствием контактов пришлого и автохтонного населения могла быть диффузия культур, а иногда и гибридизация.

Существует и компромиссная гипотеза, согласно которой миграция людей современного анатомического типа сопровождалась не замещением автохтонного населения, а гибридизацией и ассимиляцией [Козинцев, 2004, 2009; Smith, Janković, Haravanić, 2005; и др. ]. Гипотеза о формировании человека современного анатомического типа оставляет нерешенными многие проблемы. Перед исследователями стоит прежде всего вопрос: почему человек современного физического типа возник, как минимум, 150 тыс. л.н., а культура верхнего палеолита, которую связывают с H. sapiens, 50–40 тыс. л.н.? Кроме того, если современный человек появился только в Африке, то каким образом и когда происходило заселение им других континентов?

]. Гипотеза о формировании человека современного анатомического типа оставляет нерешенными многие проблемы. Перед исследователями стоит прежде всего вопрос: почему человек современного физического типа возник, как минимум, 150 тыс. л.н., а культура верхнего палеолита, которую связывают с H. sapiens, 50–40 тыс. л.н.? Кроме того, если современный человек появился только в Африке, то каким образом и когда происходило заселение им других континентов?

Развесистая эволюция. Новые виды людей опровергают все теории происхождения человека

За последние 10—15 лет этот эволюционный «паззл» приобрел большое количество новых деталей, которые не раз заставляли антропологов пересматривать теорию происхождения человеческого рода и причины того, почему мы встали с четверенек на ноги. И тем не менее основные гипотезы, объясняющие, зачем человеку потребовалось освободить верхние конечности, остаются прежними. Более того, антропологи находят все больше доказательств, которые подтверждают сразу несколько из них. Так что загадок со временем становится только больше.

Так что загадок со временем становится только больше.Озеро, приматы и труд

Достаточно долго антропологи придерживались логичной и стройной — как казалось еще 40-50 лет назад — теории, которую можно кратко описать известным выражением: «Труд сделал из обезьяны человека». Многие исследователи полагали, что изобретение орудий труда сделало переход от движения на четырех ногах к двуногой манере ходьбы выгодным с точки зрения эволюции.

Похожую идею, хотя и в несколько ином виде, высказывал еще сам Чарльз Дарвин: знаменитый ученый считал, что высвобождение рук сделало человека более мобильным и приспособленным к миграциям, так как пара свободных конечностей позволяла самцам таскать с собой добычу, а самкам — детенышей.

Открытие в 1995 году ардипитека — древнего примата, жившего на Земле 4,5 миллиона лет назад, задолго до появления первых орудий труда, и при этом обладавшего рядом анатомических приспособлений к прямохождению, фактически похоронило подобные теории. А после того, как были найдены прямоходящие австралопитеки, в первую очередь знаменитая Люси (Australopithecus afarensis) и ее южноафриканские родичи из пещеры Малапа (Australopithecus sediba), ученые просто перестали рассматривать «трудовую теорию» всерьез.

Другая ранее популярная версия, утратившая ныне всякий вес и заодно статус научной гипотезы, — так называемая водная теория прямохождения. Она была сформулирована в середине XX века британским биологом Алистером Харди, который предположил, что человек встал на две ноги, потерял свой шерстяной покров, завел нос с направленными вниз ноздрями и другими типично «водными» чертами благодаря тому, что наши предки приспособились к жизни в морях. Сторонники этой идеи считали, что люди приобрели свой нынешний облик тем же путем, что и пингвины, которые тоже передвигаются по суше на двух ногах с прямой спиной.

Изначально многие ученые отказывались воспринимать теорию «водной обезьяны» всерьез, так как «вещдоков» в виде окаменелостей и прочих ископаемых следов, говорящих в пользу водного происхождения человека, так и не было найдено. Тем не менее у теории все же существовали сторонники, некоторые из которых, к примеру антрополог Элейн Морган, попытались сделать ее более удобоваримой. Ученый предположила, что на самом деле «водные» предки людей жили на берегах озер и рек. Эти приматы добывали себе пищу, вылавливая моллюсков и других животных, обитающих на мелководье. Подобная манера охоты, как считали Морган и ее сторонники, заставила наших предков «отрастить» длинные руки и ноги и перейти к прямохождению.

Ученый предположила, что на самом деле «водные» предки людей жили на берегах озер и рек. Эти приматы добывали себе пищу, вылавливая моллюсков и других животных, обитающих на мелководье. Подобная манера охоты, как считали Морган и ее сторонники, заставила наших предков «отрастить» длинные руки и ноги и перейти к прямохождению.

Как и идеи Харди, эта теория не воспринималась всерьез научным сообществом. Зато на недостаток внимания прессы и широкой публики сторонники эффектной и необычной теории не жаловались.

Что интересно, анализ диеты афарских австралопитеков, живших примерно 3,5 миллиона лет назад в окрестностях озер в регионах Хадар и Дикика в Эфиопии, показал, что в их диету входило достаточно много водных трав и кореньев. Идеи, сходные с предположениями Морган, были высказаны в 2011 году американскими палеонтологами, которые проанализировали условия жизни ардипитеков и пришли к выводу о том, что они жили в поймах рек, а не в лесах или саваннах.

Теория «водной обезьяны» эффектна, но, кажется, не имеет никакого отношения к реальности. Фото: iurii/shatterstock

Фото: iurii/shatterstockОба этих открытия, как считают сегодня почти все ученые, не доказывают правоту теорий Морган, но говорят о том, что вода и водная флора и фауна играли в жизни наших предков заметно большую роль, чем в истории эволюции других приматов.

Его величество климат

Практически одновременно с теорией Морган появилась гипотеза, которая сейчас занимает доминирующее положение в антропологии, — так называемая саванная теория происхождения человека. Она была сформулирована в середине XX века, а к началу 70-х стала известна даже людям, далеким от науки, благодаря книге зоолога и просветителя Десмонда Морриса «Голая обезьяна».

Сторонники этой теории полагают, что переход к прямохождению, изобретение орудий труда и прочие этапы эволюции человека были обусловлены в первую очередь климатическими изменениями. В конце миоцена, эпохи существования первых предков гоминид, климат на планете был совершенном другим, по сравнению с сегодняшним, а большая часть Восточной и Южной Африки, двух претенденток на роль «колыбели человечества», была покрыта густыми лесами.

Примерно 4,5—3,5 миллиона лет назад ситуация начала радикально меняться: уровень осадков резко упал и место лесов начала постепенно занимать саванна — большие равнинные территории с маленькими островками древесной растительности. Этот процесс, как считают ученые, повлек за собой и медленный переход наших предков от жизни на ветках деревьев к прямохождению.

В пользу того, что климат и ландшафт действительно кардинально изменились в тот момент, когда начали развиваться наши предки, есть множество ископаемых свидетельств. В первую очередь речь идет о палеоклиматических данных — за последние 20 лет ученые накопили огромное их количество.

Человеческая история доказывает, что изменение климата — это не всегда плохо. Если бы в свое время в Африке не исчезли леса, кто знает, где бы был сейчас род Homo. Фото: Alfer22/flickrК примеру, в 2011 году в журнале Nature палеонтологи из Австралии опубликовали исследование, в котором изучили образцы древней почвы, и выяснили, что юго-восток и юг Африки начали превращаться в саванны уже примерно 6—7,5 миллиона лет назад — еще до того, как появились первые ардипитеки и австралопитеки. Изотопный анализ зубов и костей древних эфиопских гоминид, проведенный в 2013 году, стал еще одним подтверждением саванной теории: ученым удалось показать, что примерно 3,7—3,5 миллиона лет назад наши предки перешли от питания дарами леса к диете, состоящей из степных растений.

Изотопный анализ зубов и костей древних эфиопских гоминид, проведенный в 2013 году, стал еще одним подтверждением саванной теории: ученым удалось показать, что примерно 3,7—3,5 миллиона лет назад наши предки перешли от питания дарами леса к диете, состоящей из степных растений.

Следует отметить, что с этой общепринятой теорией не все гладко: несколько спорных и противоречивых моментов не всегда согласуются с ископаемыми свидетельствами. К примеру, некоторые черты ардипитека и тот факт, что саванны появились на месте лесов уже 6 млн лет назад, «требуют», чтобы общий предок человека и шимпанзе был больше похож на нас, чем на типичную человекообразную обезьяну. В пользу этого косвенно свидетельствует и то, что палеонтологи считают наши черты анатомии менее специализированными и развитыми (в эволюционном смысле), чем у всех остальных высших приматов.

Подобная идея находит резкое неприятие среди ряда палеонтологов, которые считают, что ардипитеки были больше похожи на обезьян. Более того, есть мнение, что эти существа вообще не были родичами ни наших предков, ни предков шимпанзе.

Дополнительной проблемой для легитимности саванной теории стали окаменелости так называемого оррорина (Orrorin tugenensis) и ряда других крайне фрагментарно известных нам древнейших приматов, живших 6—8 миллионов лет назад. Все они обладали некоторыми анатомическими приспособлениями к прямохождению, чего быть не должно, если теория «саванной обезьяны» верна.

Половая эволюция

Помимо саванной теории научное сообщество признает еще несколько альтернативных гипотез эволюции прямохождения. В общих чертах все их можно назвать поведенческими: они объясняют переход к жизни на двух ногах различными факторами, связанными с половым отбором или приспособлением к определенной экологической нише.

Одну из самых проработанных теорий такого рода еще в 1982 году изложил известный ирландский исследователь Оуэн Лавджой, первооткрыватель Арди. Он предположил, что прямохождение стало побочным продуктом перехода наших предков к моногамии — жизни в устойчивых семейных парах. Изменение семейного уклада привело к тому, что конкуренция за внимание самок резко обострилась. Простейшим способом завоевать внимание дамы, как писал Лавджой, была стратегия «секс в обмен на продовольствие», которая заключалась в том, чтобы предложить ей что-то вкусное.

Изменение семейного уклада привело к тому, что конкуренция за внимание самок резко обострилась. Простейшим способом завоевать внимание дамы, как писал Лавджой, была стратегия «секс в обмен на продовольствие», которая заключалась в том, чтобы предложить ей что-то вкусное.

Передвигаясь на четырех конечностях, принести самке большое количество еды проблематично, и это неудобство могло двигать эволюцию нашего вида в сторону прямохождения. Со временем освобожденные руки позволили самцам освоить примитивнейшие орудия труда, которые помогали им добывать больше пищи для своих «половинок». Ну и вдобавок ко всему этому увеличенная мобильность и сниженный уровень агрессии внутри групп позволил нашим предкам освоить новые пищевые ниши, в том числе и саванны, где они вытеснили падальщиков.

Все дело в еде

Другие ученые полагают, что для перехода к жизни на двух ногах было достаточно одного лишь изменения в диете наших предков. Сторонники этой гипотезы опираются на относительно свежие данные анализа частичек растительной пищи в зубной эмали и налете, а также на изотопный состав самих зубов и костей наших предположительных предков.

К примеру, в 2012 году Ли Бергер и немецкие ученые из Института эволюционной антропологии показали, что у австралопитеков седиба, которые претендуют на роль прямых предков рода Homo, была уникальная диета, включавшая в себя очень много плодов, листьев и даже коры лесных растений. При этом она почти не содержала в себе следов травянистых растений, растущих у подножия деревьев, которыми питались более древние гоминиды и современные человекообразные обезьяны.

Похожие результаты были получены при изучении диеты афарских австралопитеков и ряда других гоминид и гоминин, чьи пищевые привычки говорили о том, что они занимали особую позицию в экосистемах Африки того времени.

Разнообразное питание помогло афарским австралопитекам эволюционировать в людей. Фото: Donmatas/wikimediaНеобычная диета, как объясняют ученые, говорит о том, что австралопитеки седиба и другие предположительные предтечи рода Homo пытались найти свои собственные экологические ниши. Наши предки стали более мобильными, и у них появился стимул для перехода к прямохождению — оно позволяло заметно расширить свои возможности по поиску новых мест для обитания в африканских саваннах, где в сплошную степь вкраплялись участки леса.

Подобная гипотеза хорошо сочетается с тем фактом, что Au. sediba и даже некоторые Homo, о которых пойдет речь ниже, сохранили анатомические черты, позволявшие нашим предкам комфортно чувствовать себя на ветках деревьев, несмотря на их приспособленность к прямохождению. Ветки деревьев могли служить для таких приматов источником пищи и защитой от хищников, а саванны — дорогой до новых мест обитания.

Слишком много

Так кто же прав? Пока однозначного победителя в этом споре нет. Поиск ответа на вопрос, как именно наши предки встали на две ноги, помимо недостаточного числа ископаемых свидетельств, усложняется тем, что за последние несколько десятилетий ученые нашли очень серьезные намеки на то, что примерно 2-3 миллиона лет назад существовало сразу несколько видов древних прото-людей, выглядевших по-разному и, тем не менее, претендовавших на роль предка Homo.

В их число, помимо уже упомянутых афарских австралопитеков и австралопитеков седиба, открытых собакой Бергера и его семилетним сыном в 2010 году, входят также и несколько других древних приматов, чьи полные скелеты или просто хорошо сохранившиеся останки были найдены в Южной Африке и в Эфиопии.

Первым из них является главный конкурент и современник Люси — Литтлфут (Australopithecus prometheus), которого его первооткрыватель, палеонтолог Рональд Кларк, обнаружил совершенно случайно в 1994 году, изучая содержимое коробок с надписью: «Кости павианообразных» в одном из музеев ЮАР.

Недавно вычисленный точный возраст этого австралопитека — 3,67 миллиона лет — свидетельствует, что две непохожие друг на друга популяции древних протолюдей могли существовать в двух разных частях Африки в одно и то же время.

Три других претендента на роль «отцов человечества» были найдены совсем недавно, в последние три года. Первый из них, сосед Люси, Australopithecus deyiremeda, был найден в Эфиопии в 2012 году, и его открытие поставило ученых перед фактом, что сразу три или даже четыре вида древних гоминид сосуществовали друг с другом в Эфиопии 3—3,5 миллиона лет назад.

В начале этого года неподалеку от места обнаружения Au. deyiremeda, в долине реки Аваш, были найдены останки неожиданно древнего представителя рода Homo, жившего на территории Турканской долины примерно 2,7 миллиона лет назад, что делало его современником некоторых южноафриканских австралопитеков.

deyiremeda, в долине реки Аваш, были найдены останки неожиданно древнего представителя рода Homo, жившего на территории Турканской долины примерно 2,7 миллиона лет назад, что делало его современником некоторых южноафриканских австралопитеков.

И наконец, самой свежей находкой такого рода стало открытие Бергером и его командой останков еще одного конкурента на роль первого представителя нашего рода, Homo naledi. В южноафриканской пещере Восходящая Звезда, где спелеологи-любители нашли гигантский могильник древних гоминид, способный поспорить по числу останков со знаменитой «ямой костей» в испанской пещере Атапуэрка.

H. naledi, как предполагает Бергер, одновременно были прямоходящими, а их руки были приспособлены и к созданию орудий труда, и к перемещениям по веткам деревьев. Вдобавок к этому мозг странных существ по размеру был сравним с мозгом австралопитеков, а не более поздних представителей рода Homo. Кроме того, клыки и зубы H. naledi были относительно маленькими, что говорит о низком уровне агрессии в сообществах этих протолюдей и о том, что эти существа использовали орудия труда, чтобы обрабатывать и готовить пищу: маленькими зубами сложно пережевывать грубую еду.

Сочетание у H. naledi этих, казалось бы, мало сочетаемых признаков говорит о том, что для развития социальности, прямохождения и способности изготовлять орудия труда большой мозг не нужен, что является еще одним убедительным аргументом против трудовой теории.

Череп Homo neledi также уникален: его объем больше подходит австралопитеку, а вот форма — вполне человеческая. Фото: GCIS/flickrИ наконец, открытие всех этих древних людей и протолюдей заставляет задуматься о том, что в эпохи, непосредственно предшествовавшие появлению рода Homo, существовало сразу несколько ветвей древних приматов, шедших к прямохождению своим собственным путем. Похоже, «древо эволюции» человечества было не прямой линией, тянущейся из прошлого к современности, а густым «кустом» с множеством боковых ветвей и корней, которые часто переплетались друг с другом.

Если это действительно было так, то поиски истоков человеческой двуногости усложняются на порядок, и ученым придется провести еще десятки лет в поисках однозначных свидетельств правоты одной из вышеописанных или пока еще не придуманных теорий.

Александр Телишев

Изучаем биологию: Гипотезы происхождения человека

В настоящее время на нашей планете обитает несколько миллионов видов живых организмов, каждый из которых по- своему уникален. Какое место среди этого многообразия занимает вид Homo sapiens (Человек разумный) и кто его предки? Во все века человечество пыталось найти ответы на эти и другие вопросы, подобные им. Существует множество гипотез происхождения человека.

Существует целый ряд различных теорий, объясняющих возникновение человека на Земле, но основные из них следующие:

1. Теория творения.

2. Теория внешнего вмешательства.

3. Теория пространственных аномалий.

4. Эволюционная теория.

Теория творения (креационизм).

Суть теории творения в том, что человека создал бог или боги. Это теория

одна из самых ранних. У разных народов возникли на этот счёт свои мифы и

легенды.

Например, по месопотамским мифам боги под предводительством Мардука убили своих прежних правителей, кровь смешали с глиной, и из этой глины возник первый человек.

По взглядам индусов в мире властвовал Триумвират — Шива, Кришна и Вишну, которые и положили начало человечеству.

Наиболее распространены в мире христианские взгляды, связанные с божественным творением Земли и всего живого на Земле за 6 дней. В шестой день был создан первый человек Адам, а потом из ребра – первая женщина Ева. От них и пошли люди.

Согласно этой теории:

- никакие новые виды не появляются постепенно;

- мутации вредны для сложных организмов, не приводят ни к чему новому;

- цивилизация возникает одновременно с человеком, сложная с самого начала;

- речь возникает одновременно с человеком.

Теория внешнего вмешательства.

Согласно этой теории появление людей на Земле, так или иначе, связано с

деятельностью иных цивилизаций. То есть люди являются прямыми потомками

инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время.

То есть люди являются прямыми потомками

инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время.

Более сложные варианты этой теории предполагают:

- скрещивание иномирян с предками людей

- порождение человека разумного методами генной инженерии

- эволюционное развитие земной жизни и разума по программе, изначально заложенной внеземным сверхразумом

В большом количестве литературы на эту тему упоминаются, в частности, цивилизации с планетной системы Сириуса, из созвездий весов, Скорпиона, Девы как прародители или производители землян. Многие сообщения подчёркивают, что земляне – плод неудавшихся экспериментов, причём уже не первый раз этот «подпорченный» плод уничтожали, поэтому не исключается, а скорее, предполагается, и на сей раз гибель всего человечества.

Теория пространственных аномалий.

Последователи данной теории трактуют антропогенез как элемент развития

устойчивой пространственной аномалии – гуманоидной триады «Материя – Энергия –

Аура», характерный для многих планет Земной Вселенной.

Эволюционная теория.

В теорию эволюционного развития живых организмов, в том числе и антропогенеза, большой вклад внесли Карл Линней, Жан Батист Ламарки Чарлз Дарвин, который обобщил труды своих предшественников.

Эволюционная теория предполагает, что ближайшим общим предком человека и

человекообразных обезьян была группа древесных обезьян (дриопитеков), обитавших

25-30 млн. лет назад. Под влиянием внешних факторов и естественного отбора

происходило их постепенное видоизменение. Примерно 25 млн. лет назад произошло

разделение дриопитеков на две ветви, которые в дальнейшем привели к

возникновению двух семейств: понгид (гиббон, горилла, орангутанг, шимпанзе) и

гоминид, давших начало возникновению человека. Объединить человека и высших

обезьян – смелый шаг.

Объединить человека и высших

обезьян – смелый шаг.

Остаётся только поражаться смелости и прозорливости Карла Линнея, основателя научной систематики, который в своей «Системе природы» в 10 издании описал в роде Homo (человек), кроме человека разумного, виды человек лесной (Homo sylvestris) и Человек пещерный (Homo troglodutes) под которыми подразумевал, по-видимому, шимпанзе и орангутанга.

Но Карл Линней говорил лишь о сходстве, но не о родстве. Ж.Б.Ламарк ещё в начале 19 в. Высказал предположение о родстве человека и орангутанга, сопроводив его спасительной оговоркой: «Вот каким могло бы выглядеть происхождение человека, если бы оно не было иным».

Но эволюционная теория Ламарка успеха не имела.

Лишь в 1859 г. Ч.Дарвин в конце

своего труда «Происхождение человека»отметил, что «свет будет пролит

на происхождение человека и его историю».Одна эта фраза вызвала и взрыв

негодования церковнослужителей, и первые по настоящему научные исследования

эволюции человека.

За последние 100 лет после Ч.Дарвина антропогенез усиленно изучали. Детально исследовали анатомию ныне живущих обезьян, и нашли многочисленные ископаемые останки предполагаемых предков человека. Вроде бы родословная рода Homo стала известна в деталях. Однако многие предлагаемые доказательства оказались неточными и ошибочными.

Лишь во второй половине 20 века в изучении происхождения человека, произошла настоящая революция. Для этого имелись три причины.

- В последние годы велись и ведутся массовые раскопки, особенно в Экваториальной Африке. Это привело к открытию множества древних обезьян и древних людей.

- Разработаны надёжные методы определения возраста горных пород (а значит и находящихся в них останков). Эти методы основаны на анализе радиоактивных изотопов. В результате выяснилось, что человеческий род древнее на сотни тысяч лет, чем предполагали.

- Близость

генов и обезьян стала исследоваться методами молекулярной генетики.

Количественный анализ сходства генов и белков позволил по иному оценить их

родство. Задание: представьте в своей электронной тетради одну из гипотез происхождения человека, используя иллюстративный материал. В комментариях поставьте ссылку на свою работу.

Количественный анализ сходства генов и белков позволил по иному оценить их

родство. Задание: представьте в своей электронной тетради одну из гипотез происхождения человека, используя иллюстративный материал. В комментариях поставьте ссылку на свою работу.

Эволюция человека. История и теория Текст научной статьи по специальности «История и археология»

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

М.С. Козлова

Институт истории естествознания и техники им. СИ. Вавилова РАН, Москва

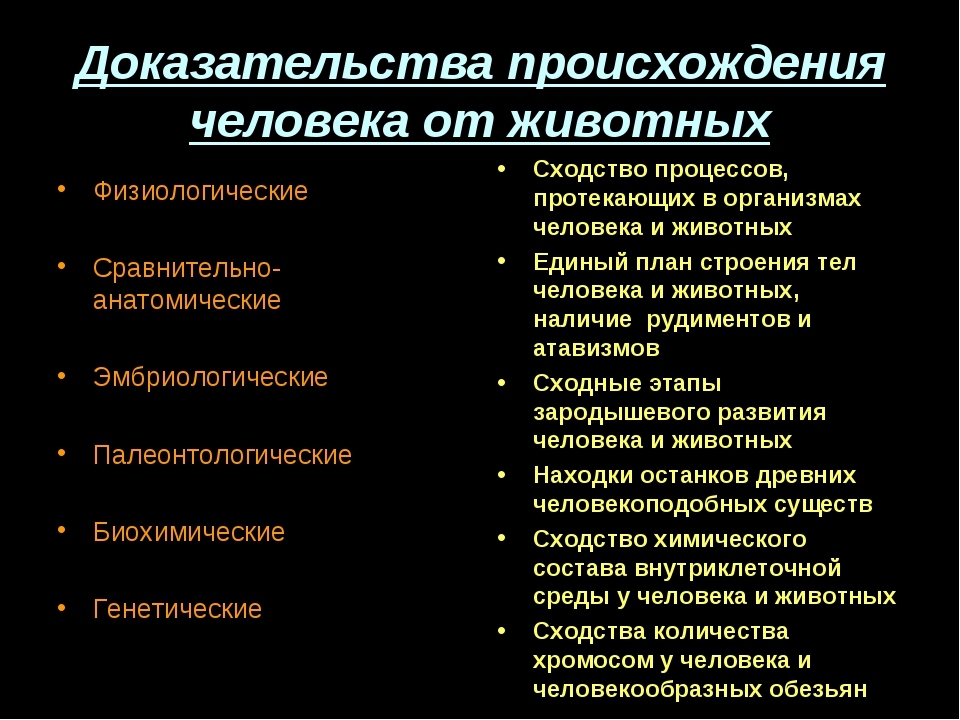

Еще в XIX веке выделились три подхода к происхождению человека: как носителя разума (универсальный эволюционизм), как биологического вида (антропология, биологический эволюционизм), и как субъекта социальных отношений, производящего орудия (трудовая теория антропогенеза). В XX веке сформировался еще один подход к человеку и его эволюции — как компоненту отдельных экосистем (антропоэкология), или элементу биосферы в целом (биосферология, глобальный эволюционизм). В настоящее время специальными вопросами происхождения человека как биологического вида занимаются палеоантропологи. Эволюционная антропология как наука понимается шире. Она направлена на построение объективной теории антропогенеза на основе не только палеонтологического, но и неонтологического материала. Эволюционная антропология как самостоятельное научное направление начала развиваться после выхода в свет книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» (1871). У ее истоков стояли также Э. Геккель, Т. Гексли, К. Фогт. Со второй половины XIX века естественный отбор традиционно считается ведущим фактором эволюционного процесса, включая антропогенез. Схема эволюции гоминид долгое время изображалась в виде древа (геккелевская традиция), пока эта модель не была поставлена под сомнение благодаря последним палеоантропологическим данным. В настоящее время модель типа «дерево» вытесняется другими: типа «куст» и «сеть». Некоторые современные антропологи, руководствуясь не дарвиновской парадигмой, а результатами изучения эволюции локомоторного аппарата, черепа и мозга, стали склоняться к теории номогенеза, или эволюции на основе закономерностей, Л.С. Берга. Однако Л.С. Берг, не имея четких представлений о механизмах эволюционного процесса, не смог ничего противопоставить дарвиновской триаде: «изменчивость -наследственность — отбор», поэтому дарвинизм до сих пор считается хорошо обоснованной и «работающей» теорией эволюции, а также хорошо зарекомендовавшей себя методологией эво-люционно-биологических, в том числе эволюционно-антропологических, исследований.

Ключевые слова: адаптация, дарвинизм, естественный отбор, монофилия, полифилия, эволюционная антропология, эволюция человека

Введение

В настоящее время специальными вопросами происхождения человека как биологического вида занимаются палеоантропологи. Эволюцион-

ная антропология как наука понимается шире. Она направлена на построение объективной теории антропогенеза на основе не только палеонтологического, но и неонтологического материала.

Наша статья посвящена представлениям о происхождении человека, филогении и факторах эволюции, которые постоянно трансформируются в связи с поступлением нового фактического материала и сменой научно-методологических парадигм. Однако исторически так было не всегда. Для того чтобы эволюционная антропология могла возникнуть как наука, выработав собственные методы и предмет изучения, было необходимо внедрение не только эволюционной идеи в умы антропологов, но и научного мировоззрения в общественное сознание.

Соображения относительно естественной родословной человека высказывались учеными-эволюционистами и в первой половине XIX века, например, Ж.Б. Ламарком и К.Э. Бэром, но время для теории эволюции и теории антропогенеза как научных направлений тогда еще не пришло. Однако во второй половине XIX века, особенно в Англии, когда идея прогресса больше уже не могла мирно уживаться с библейской доктриной божественного сотворения мира, потребовался мировоззренческий прорыв в естествознании (эволюционизм взамен креационизма), для того чтобы развитие науки не отставало от развития техники и технологий, способствуя также социально-экономическому прогрессу. И этот прорыв во многом помог совершить Ч. Дарвин, продемонстрировав подлинно научный подход к проблеме в своих книгах «Происхождение видов» (1859) и «Происхождение человека и половой отбор» (1871).

У истоков эволюционной антропологии

Эволюционная антропология занимается изучением эволюции гоминид и происхождения Homo sapiens как биологического вида. В качестве самостоятельного научного направления она оформилась с момента постановки вопроса о филогенетической связи человечества с животным миром и факторах антропогенеза Ч. Дарвином, который ввел идею эволюции в антропологию, положив этим начало специальному исследованию процесса становления человека. В настоящее время, как и ранее, не все ученые-эволюционисты непременно оказываются приверженцами дарвинизма, обоснованно отвергая теорию постепенного происхождения видов путем естественного отбора. То же самое можно сказать и о дарвиновской концепции полового отбора по отношению к эволюции человека.

Таким образом, чествуя Ч. Дарвина и отмечая вклад последнего в развитие антропологии, нельзя закрывать глаза на всю когнитивную историю науки. Необходимо помнить, что многие крупные специалисты в своих областях не соглашались с ним по ряду положений его теории или отвергали дарвиновское учение в целом, считая его в корне неверным. Однако именно Ч. Дарвину удалось придать эволюционной идее легитимность, а теории антропогенеза официальный статус научного направления. Этот факт уже вошел в анналы истории биологии и навсегда останется там, даже если все теоретические положения

дарвинизма будут опровергнуты ее новыми достижениями. И здесь нет никакого противоречия, поскольку развитие науки, являясь составляющей общего процесса развития цивилизации, происходит по определенным законам.

Социальная история науки часто отстает от когнитивной ее истории на 100-200 лет, потому что как институт наука консервативна и гораздо ближе к обществу, которому служит, чем к передовым личностям среди ученых. Она также склонна запоминать в качестве пионеров деятелей не когнитивной, а социальной своей истории, т.е. тех, кто был впервые услышан обществом. Таковым, в частности, и оказался Ч. Дарвин. Интересно также, что сам он не был уверен до конца в правильности собственной теории, лишь высказав в печати свои соображения по поводу видообразования путем отбора, связанного с размножением. Впоследствии он вообще отошел от нее, а термин «естественный отбор» признал неудачным, не имея четких представлений о сути самого понятия [Чайковский, 2003].

Однако это не помешало дарвинизму сделаться доминирующим направлением эволюционной мысли и даже выступать в качестве методологии эволюционно-биологических исследований — явление вполне обычное для социальной истории науки. Более того, многие ученые воспринимают понятия дарвинизма и эволюционизма как синонимы. Для них, кто отвергает дарвинизм, претендующий на статус современной теории эволюции, является креационистом. С позиций когнитивной истории науки это должно казаться странным. Однако в моменты обострения конкуренции за умы между наукой и религией дарвинизм, по мнению его адептов, может выступить в качестве единственной альтернативы религиозному мировоззрению. При этом никого не волнует, что сам Ч. Дарвин был добрым христианином и ходил в церковь.

В книге «Происхождение человека и половой отбор», появившейся в феврале 1871 года, Ч. Дарвин отметил, что выбрал человека в качестве конкретного вида для приложения к нему идеи естественного происхождения видов, которая уже победила в биологии идею независимых творений. Однако общество ждало от него именно теории антропогенеза, подразумевавшей не только объяснение хода и механизмов эволюции, но и выведение научно обоснованной родословной человека от животных предков. Создать же такую теорию на основе одной лишь идеи естественного отбора было невозможно, поэтому Ч. Дарвину пришлось обратиться к специальным исследова-

ниям в этой области, которые проводились сравнительными анатомами и палеонтологами.

Из анализа его работ («Автобиографии», записных книжек) следует вывод, что дарвиновские представления о происхождении человека в общих чертах сформировались одновременно с представлениями о происхождении и развитии всего органического мира. В своей «Автобиографии» Ч. Дарвин писал, что еще в 1837 или 1838 году, убедившись в изменчивости видов, он заключил, что и человек должен подчиняться тому же закону. Начав собирать факты, Ч. Дарвин еще долго не собирался выступать с ними в печати. Из путешествия на «Бигле» он вернулся в Англию 2 октября 1836 года, а в июле 1837 года начал свою первую записную книжку о «трансмутации видов» (см. «Автобиографию»). В ней Ч. Дарвин поставил вопрос о грани между животным и человеком. Возникновение мыслящего существа было для него всего лишь возникновением еще одного вида в истории Земли, закономерным результатом развития живой природы. При этом он допускал, что с подобными взглядами на место человека в мироздании согласятся, возможно, лишь самые передовые мыслители.

В других записных книжках о «трансмутации видов» (книжки Д и Е), относящихся к 18381839 годам, имеются заметки, сделанные Ч. Дар-вином [Darwin, 1987] относительно филогенетической связи человека с животным миром. Так, в книжке Д он писал, что обезьяна и человек находятся между собой в отношениях, аналогичных отношениям гусеницы и бабочки. А в книжке Е им было отмечено, что рудимент хвоста является доказательством естественного происхождения человека. Однако Ч. Дарвин считал недопустимым затрагивать вопрос о человеке в общем контексте теории естественного отбора, поэтому ограничился в заключительной главе «Происхождения видов» фразой: «…много света будет пролито на происхождение человека и на его историю».

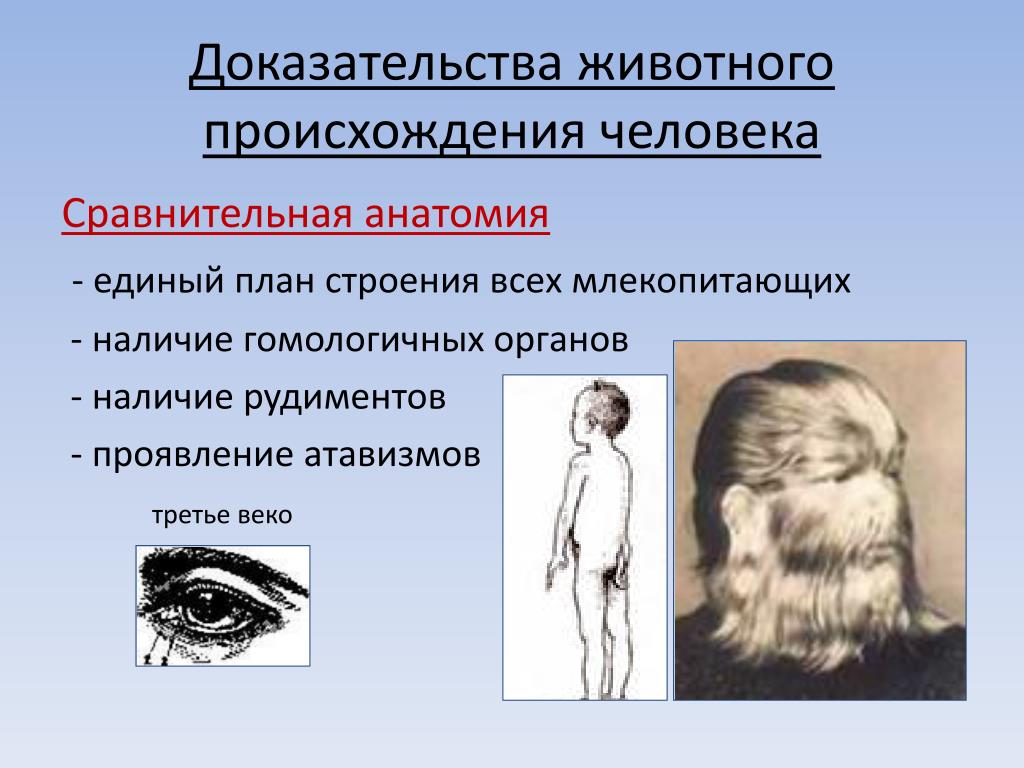

Доказательства связи человечества с животным миром Ч. Дарвин привел в книге «Происхождение человека и половой отбор», в частности, рассматривая особенности поведения млекопитающих. В результате сравнительного изучения он пришел к выводу о количественном отличии интеллектов и отсутствии качественной специфики человека. Во многих чувствах и инстинктах животных им было обнаружено много общего с человеческими чувствами и инстинктами. Это — инстинкт самосохранения, любовь к своему потомству, удовольствие и страдание. Ч. Дарвин отметил, что собаки способны к юмору, обладают воображением и видят сны, думая о прошедших событиях.

Хищникам свойственна взаимопомощь во время охоты. Обезьяны могут быть мстительны, им знакомо чувство собственности. Он считал, что в умственных способностях между человеком и высшими млекопитающими не существует коренного различия. В XX веке многие авторы критиковали это положение дарвиновской концепции, совершенно не учитывая того исторического и культурного контекста, в котором она формировалась. В частности, что общая атмосфера в биологии того времени была креационистской и даже серьезные ученые часто вводили «Творца» в цепь своих рассуждений.

Для обоснования своей концепции Ч. Дарвин также использовал и собранный им самим материал, и данные других натуралистов, по рудиментам и атавизмам. По его мнению, о родстве человека с животными должны свидетельствовать такие рудименты как червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс), остатки хвостовых позвонков (копчик), мигательная перепонка (третье веко), и атавизмы вроде случаев гипертрихоза или увеличения числа молочных желез.

Однако этого было явно недостаточно. Проблема уже ставилась более широко. К основным вопросам антропогенеза, как и сейчас, относились вопросы о непосредственных предках человека, времени и месте его возникновения, а также о факторах эволюции. Имевшийся в распоряжении ученых XIX века эмпирический материал не удовлетворял намеченной задаче. Человека они могли сравнивать лишь с наиболее близкими к нему в анатомическом отношении современными антропоидами. Палеонтология приматов тогда только делала свои первые шаги.

В эпоху Ч. Дарвина уже были известны некоторые виды плиопитеков и дриопитеков. Ископаемые люди были представлены несколькими особями европейских неандертальцев и кроманьонцев. Отдельные находки третичных антропоидов и плейстоценовых гоминид сами по себе не являлись подтверждением факта эволюции человека как последовательного видообразования (происхождения одних видов от других). Палео-антропологический материал еще не позволял реконструировать весь процесс антропогенеза, а без утверждения эволюционной идеи в антропологии это направление вообще не могло выделиться на правах науки.

Для обоснования идеи происхождения человека от животных предков ученым приходилось полагаться, главным образом, на данные, полученные благодаря неонтологическим исследованиям. Вопрос о сходстве в строении тела у человека и млекопитающих животных был уже хорошо раз-

работан К. Фогтом и Т. Гексли в 1863 году. Ч. Дарвин воспользовался выводами их сравнительно-анатомических и сравнительно-эмбриологических исследований человека и других приматов. Выяснилось, что человеческий зародыш отличается от зародышей обезьян только на последних ступенях своего развития, и что мозг антропоидов ближе к мозгу человека, чем низших обезьян. Симиальная гипотеза (происхождения человека от обезьяноподобных предков), сформулированная Т. Гексли и К. Фогтом, легла в основу дарвиновской концепции антропогенеза. Однако они соглашались с Ч. Дарвином не по всем вопросам.

Дарвиновская теория происхождения видов была для Т. Гексли и К. Фогта всего лишь признанным многими вариантом трансформизма, которому необязательно следовать в деталях. Так, Т. Гексли представлял себе преобразование организма антропоида в человеческий организм не иначе как в результате резкого скачка (или макромутации, выражаясь современным языком), а вовсе не в процессе постепенного видообразования под влиянием естественного отбора. К. Фогт, за несколько лет до Ч. Дарвина высказавший в печати мысль о происхождении человека от антропоидов посредством прогрессивного отбора, склонялся к полифилетической модели формирования современного человечества, т.е. признавал существование (на разных континентах) нескольких, кон-вергентно сходящихся, линий эволюции.

Особое место в истории эволюционной антропологии занимают работы Э. Геккеля, которого можно отнести к сторонникам Ч. Дарвина, несмотря на его натурфилософские представления о развитии природы. Антропологию Э. Геккель рассматривал лишь как часть зоологии, считая, что понять место человека в природе можно только благодаря изучению его естественной истории. В частности, он увлекался сравнительной эмбриологией и построением филогенетических схем.

В своей «Генеральной морфологии организмов» (1866) Э. Геккель показал, что человек подчиняется биогенетическому закону и у него, подобно другим организмам, существует связь между онтогенией и филогенией. Он пришел к выводу, что и анатомически и филогенетически высшие обезьяны ближе к человеку, чем к низшим обезьянам. Выделив на родословном древе фи-летическую линию, идущую от полуобезьян к обезьянам, и далее к Homo sapiens, Э. Геккель предсказал промежуточное звено между азиатскими антропоидами и человеком, назвав эту форму ископаемых приматов Pithecanthropus («обезьяночеловек»). Питекантропа, точнее кости, которые были впоследствии признаны его останками, впервые

обнаружил Е. Дюбуа. Находясь под впечатлением от прогноза, сделанного Э. Геккелем, он организовал в 1890-х годах систематические раскопки на о. Ява, которые принесли желанный результат.

Позднее Э. Геккель развил свои представления о происхождении человека в специально посвященном этой проблематике труде «Антропо-гения» (1874). Он показал, что человеческий зародыш проходит в своем развитии ряд стадий, отражающих, по мнению Э. Геккеля, тот путь, который был пройден человечеством в процессе его естественной истории. На разных стадиях онтогенеза зародыш человека обладает отличительными чертами строения рыб, затем амфибий, и, наконец, млекопитающих. В определенный момент он напоминает зародыш обезьяны, после чего возникает организация, присущая человеку. Э. Геккель полагал, что эволюцию высших человеческих функций, таких как духовная деятельность, можно понять, лишь опираясь на онтогению. Большое значение в развитии духа и усовершенствовании мозга он придавал речи.

Как и Ч. Дарвин, Э. Геккель придерживался монофилетической модели эволюции человека, считая, что от одного вида лишенных речи древнейших людей произошло множество человеческих рас. Однако эволюционные воззрения Э. Гек-келя в целом включали в себя элементы и дарвинизма и ламаркизма. Причем эволюция у него часто сводилась к прямому приспособлению, что исключало необходимость естественного отбора. Просто Э. Геккель, подобно многим современникам Ч. Дарвина, принял дарвинизм не как абсолютную истину во всех его положениях, а как идею изменяемости видов в форме авторской теории, но теории, требующей дальнейшего развития.

Поиском дополнительных факторов эволюции, включая антропогенез, занимались и другие естествоиспытатели, считавшие себя дарвинистами. И.И. Мечников стремился открыть имманентный закон усложнения организации в филогенезе, хотя исследования его не увенчались успехом. Естественный отбор он не отрицал и в ходе эволюции человека, однако не рассматривал его как каузальный фактор возникновения новых видов и рас. Когда И.И. Мечников увлекся антропологией, он попытался приложить свои взгляды на видообразование к человеку. Результаты его антропологических исследований, в частности представления об эволюции человека в прошлом, настоящем и будущем, были опубликованы в виде статей в 1870-е годы (главным образом в «Вестнике Европы»).

Ученый полагал, что не только человеческие расы возникли внезапно, подобно расам некото-

рых животных (белые кролики, черные лисицы), но и сам человек как вид появился сразу в результате скачка (по-современному, макромутации). Таким образом, своим происхождением он обязан остановке зародышевого развития, имевшей место у какой-то из третичных антропоморфных обезьян [Мечников, 1904].

Не все крупные ученые XIX века приняли си-миальную гипотезу. Например, основоположник современной эмбриологии и российской антропологии К.Э. Бэр, переехавший в 1834 году из Кенигсберга в Петербург по приглашению Российской академии наук, придерживался иного мнения. В результате сравнительно-анатомического исследования скелетов он пришел к выводу, что происхождение человека от обезьяны было бы парадоксально. Небольшая же степень сходства, которого нельзя отрицать, основывается, в частности, на том, что человек организован для пря-мохождения, а обезьяны приспособлены для жизни на деревьях [Бэр, 1865].

Исходя из особенностей анатомического строения, К.Э. Бэр относил человека к млекопитающим, но отделял его от приматов. Из-за вертикального положения тела он включил всех людей в особый отряд, выделив, таким образом, независимую филогенетическую ветвь. Человеческая родословная оставалась для К.Э. Бэра загадкой до конца жизни. Лучшим подтверждением сими-альной гипотезы для него могла бы служить переходная форма между человеком и обезьянами, но таковой не было. Ему оставалось лишь предположить, что человек произошел путем быстрого зародышевого сдвига внутри какого-то, пока неизвестного, вида третичных млекопитающих.

Интересно, что сам Ч. Дарвин, теорию которого не принял К.Э. Бэр, считал его одним из своих предшественников. В работе «О папуасах и альфурах» (1859), выполненной на базе краниологической коллекции из Анатомического кабинета Академии наук в Петербурге, К.Э. Бэр отстаивал идею видового единства человечества, полагая, что все расы произошли из одного корня. При объяснении процесса расовой дифференциации влиянием разнообразных условий среды он применил к человеку идею трансформизма, выступив по данному вопросу в печати раньше Ч. Дарвина.

Многие авторы также причисляют К.Э. Бэра к предшественникам Ч. Дарвина. На самом деле эти ученые были современниками. Просто они руководствовались различными подходами. Человек интересовал К.Э. Бэра в первую очередь как носитель разума, возникновение которого на Земле было закономерно в силу всеобщего закона природы, сформулированного им в 1834 году.

Однако, несмотря на то, что благодаря К.Э. Бэру антропологическая наука в России появилась вообще, «линия Бэра» в отечественной антропологии оборвалась после его отъезда в Дерпт (в 1867 году), а «линия Дарвина» стала успешно развиваться.

Дарвинизм начал распространяться в России уже в 1860-е годы, почти не встречая конкуренции в лице альтернативных концепций. Слабое распространение иных точек зрения на законы эволюции и личные предпочтения лидеров отечественной биологии оказали судьбоносное влияние на развитие эволюционных направлений в естественных науках, включая антропологию.

Безусловно, и ранее среди российских естествоиспытателей были ученые (Г.Е. Щуровский, К.Ф. Рулье), которые не только сами придерживались эволюционных убеждений, но и прививали их молодому поколению исследователей. Еще в начале 1850-х годов вокруг профессора Московского университета К.Ф. Рулье сформировалась группа молодых ученых (А.П. Богданов, Я.А. Бор-зенков, В.Н. Радаков, Н.А. Северцов, С.А. Усов), составившая первую в мировой биологии додар-виновской эпохи школу зоологов-эволюционистов.

Ознакомившись с книгой Ч. Дарвина, ученики К.Ф. Рулье отметили сходство его взглядов на эволюцию (в экологическом аспекте) с дарвиновской теорией происхождения видов. К.Ф. Рулье также считал, что организация животного может быть понята только в единстве с условиями окружающей среды. С этих позиций он подходил и к палеонтологическим исследованиям.

Впоследствии все ученики К.Ф. Рулье приняли дарвинизм. Профессор Московского университета А.П. Богданов уже в начале 1860-х годов ввел его в зоологию. Выбор теории эволюции, а, следовательно, методологии исследований, сделанный А.П. Богдановым, определил стратегию развития отечественной эволюционной антропологии. Увлекшись краниологическими исследованиями в 1860-е годы, он первым выступил с проектом чтения университетского курса антропологии. В 1870-е годы А.П. Богданов посвятил много времени пропаганде дарвинизма среди ученых и студентов. После выхода в свет книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» [Дарвин, 1871] он решился применить идею эволюции и к человеку.

Являясь талантливым преподавателем и организатором науки, А.П. Богданов всегда подчеркивал роль антропологии в развитии общих проблем естествознания и определил ее место в системе биологических дисциплин в качестве продолжения зоологии, которая без этого представ-

ляет лишь частный интерес. Человека он рассматривал как конечное звено в цепи животных форм, отводя «первобытнику» промежуточное положение между антропоидами и современными людьми. Согласно А.П. Богданову, человек возник в силу закона усложнения организации в соответствии с определенными условиями среды, причем «первобытник» был звеном, указывающим на связь антропологии с палеонтологией и зоологией, а также с археологией и историей.

Хотя сам А.П. Богданов проблемами антропогенеза не занимался, он уделял большое внимание палеоантропологическим исследованиям, понимая, что эволюционная антропология может выделиться в качестве научного направления только в результате соединения принципов эволюционизма (дарвинизма) с данными палеоантропологии. В ископаемых находках А.П. Богданов видел главное доказательство исторической изменяемости форм человека. Многое было сделано также его учеником Д.Н. Анучиным, поставившим науку о происхождении человека на фактическую основу. Поскольку в XIX веке палеоантро-пологического материала для теоретических построений в этой области имелось недостаточно, Д.Н. Анучин не стремился к созданию собственных концепций, зато придавал исключительное значение фактам. Ни одна теория не могла заставить его забыть о важности какого-то факта, только новые факты.

Научная деятельность Д.Н. Анучина началась сразу же после окончания Московского университета в 1867 году. Он учился на естественном отделении физико-математического факультета. Курс зоологии вел А.П. Богданов, антропологические исследования которого сильно увлекали Д.Н. Анучина. В 1873 году он сдал экзамены на степень магистра зоологии, представив фундаментальную работу по эволюции приматов: «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества». В этом очерке им были собраны все известные в то время данные по анатомическому строению скелета, мускулатуры и мозга высших приматов. Д.Н. Анучин принял симиальную гипотезу и закон естественного отбора, но саму дарвиновскую концепцию происхождения человека признавал только в общих чертах. Так, основываясь на результатах сравнительно-анатомических исследований, он согласился с Г. Клаачем, что человек и современные обезьяны произошли от общих неспециализированных предков, а своим сходством обязаны конвергенции [Анучин, 1874].

Кроме того, Ч. Дарвин полагал, что человечество развивалось монофилетически, а его прародиной была только Африка, где до сих пор жи-

вут крупные антропоиды — шимпанзе и горилла. Находка питекантропа, сделанная в 1890-х годах на о. Ява, заставила Д.Н. Анучина признать и Азию прародиной человека. Однако он не утверждал, что питекантроп являлся нашим прямым предком, лишь предположив, что на огромной территории Азии обитало много форм древнейших людей [Анучин, 1922].

Изучив останки неандертальцев и кроманьонцев, обнаруженные в палеолитических слоях Европы, Д.Н. Анучин решил, что первые из-за быстрой смены видов не могли быть предками последних, и что линий эволюции человека было несколько. Свои взгляды на антропогенез он обобщил в книге «Происхождение человека» [Анучин, 1922].

Формирование отечественной эволюционной антропологии как научного направления завершилось к 1930-м годам. Закономерности антропогенеза стали изучаться посредством приматологических, эволюционно-морфологических и палео-антропологических исследований. Дарвинизм служил методологической платформой, на которой происходило развитие представлений о биологической эволюции гоминид. В основу теории антропогенеза легли такие положения как симиаль-ная гипотеза, закон естественного отбора и стадиальная концепция. Эволюционная антропология в России, несмотря на некоторые концептуальные особенности в отдельные периоды (развитие трудовой теории Ф. Энгельса, влияние неоламаркистских представлений Т.Д. Лысенко), всегда была дарвинистской. В этом она мало отличалась от европейской и американской эволюционной антропологии.

Теория эволюции и антропогенез

Проблемы антропогенеза в двадцатом веке, как и в девятнадцатом, интересовали не только профессиональных антропологов. Более того, последние занимались главным образом специальными палеоантропологическими и приматологическими исследованиями, создавая свои теоретические построения на готовой методологической платформе, роль которой обычно играл дарвинизм. Автогенетические концепции эволюции человека Ф. Вайденрайха и Г.Ф. Осборна являлись скорее исключением, а в наши дни просто кажутся устаревшими не только антропологам-дарвинистам, но и приверженцам других направлений эволюционизма.

Кризис дарвинизма начала ХХ века завершился синтезом этого направления эволюционизма с

генетикой в форме синтетической теории эволюции (СТЭ). Этот синтез имел сложный и неоднозначный характер, поскольку проводился в русле двух стратегий. Этот вопрос был детально исследован Э.Н. Мирзояном, получив отражение в целом ряде публикаций.

В 1926 году С.С. Четвериков соединил принципы популяционной и эволюционной генетики с дарвиновскими идеями борьбы за существование и естественного отбора. На базе популяционист-ской стратегии в 1937 году Ф. Добржанский создал теорию микроэволюции. В 1942 году Дж. Хаксли, распространив законы популяционной генетики на надвидовой уровень, попытался объяснить закономерности макроэволюции. Вторая стратегия, организмоцентрическая, реализовывалась в трудах И.И. Шмальгаузена. Полностью он изложил свою концепцию, объединяющую принципы микро- и макроэволюции, в книге «Проблемы дарвинизма» [Шмальгаузен, 1946]. В ней И.И. Шмаль-гаузен осуществил синтез эволюционной морфологии, генетики, экспериментальной эмбриологии и экологии. Его подход частично преодолевал недостатки популяционистской стратегии, к которым можно отнести абсолютизацию законов микроэволюции, а отсюда невозможность объяснения сальтаций, возникновения типов, отсутствия переходных форм и некоторых других явлений.

Таким образом, мы имеем две синтетических теории эволюции. В основу одной из них лег, главным образом генетический с элементами экологии, подход Дж. Хаксли, а в основу другой — комплексный подход И.И. Шмальгаузена, вобравший в себя популяционистский и типологический подходы. Пытаясь применить новые достижения биологического эволюционизма в своих исследованиях, палеоантропологи обычно четко не представляют, о какой из этих двух теорий собственно идет речь.

Какой же конкретный вклад был внесен каждым из создателей своего варианта СТЭ в развитие эволюционной антропологии? Дж. Хаксли [Huxley, 1942] выделил два вида прогресса в живой природе: ограниченный и неограниченный. Ограниченный прогресс возможен для всех направлений эволюционного процесса, за исключением того, которое привело к человеку. Неограниченный прогресс был характерен только для одной филетической линии. Завершающим этапом ее развития и стал антропогенез. Все остальные линии постепенно приобретали различные черты специализации, мешавшие дальнейшему повышению уровня организации. Причем Дж. Хаксли считал, что стадия концептуального мышления в ходе эволюции больше никогда уже не возникнет, даже если человечество исчезнет.

Ранее понятие ароморфоза (термин А.Н. Се-верцова), а возникновение человека и явилось крупным ароморфозом в эволюции позвоночных животных, И.И. Шмальгаузеном [Шмальгаузен, 1939] было связано не только с усложнением мор-фофизиологической организации, но и с расширением среды обитания. И.И. Шмальгаузен отметил возможность ее беспредельного расширения в случае, когда какой-нибудь вид завладеет всей поверхностью планеты и ее жизненными ресурсами. Он займет господствующее положение над остальными видами, подчинив всю планетную среду своим потребностям. Такой высший этап ароморфного развития характеризуется, следовательно, не приспособлением к среде, а наоборот, приспособлением среды к нуждам данного организма. Этот последний мыслимый этап эволюции в настоящее время достигнут только человеком. И.И. Шмальгаузен назвал его эпиморфозом.

Начало антропогенеза было связано с типичным ароморфозом, который, согласно И.И. Шмаль-гаузену, состоял в переходе к прямохождению и освобождении рук для изготовления орудий. Становление человека происходило, прежде всего, в направлении прогрессивной эволюции головного мозга, что позволило ему стать опасным конкурентом для других животных видов в овладении жизненным пространством. Высокая степень сложности коры больших полушарий и орудия труда дали человеку большие возможности. Именно эпиморфоз создал ту высшую биологическую основу, на которой впоследствии пошло дальнейшее развитие человечества, определяемое уже социальными факторами. Благодаря культуре и общественным формам организации труда появилась возможность преобразования внешней среды, что выражается, например, в строительстве жилищ или увеличении продуктивности территории при использовании природных ресурсов.

Таким образом, И.И. Шмальгаузен ввел в теорию эволюции положение о специфике человека, причем не только морфофизиологической, связанной с его общественно-трудовым образом жизни, но и экологической, в связи с которой находится разрастание ареала человечества как вида на Земле (а в будущем и за ее пределами). Понятие эпиморфоза было сформулировано И.И. Шмальгаузеном до начала эры освоения космоса. Однако его представления об экологической сущности человека заложили теоретическую основу для дальнейших антропологических исследований в этой области.

Механизм возникновения ароморфозов является одной из нерешенных проблем теории биологической эволюции и теории антропогенеза.

А для биологов, сводящих весь эволюционный процесс к видообразованию путем постепенного накопления мелких изменений благодаря естественному отбору, этот вопрос в принципе не решаем. Дарвинизм как теория видообразования, но не теория эволюции (вот в чем парадокс, если вспомнить о роли Ч. Дарвина в социальной истории биологии!), в качестве методологии исследований не подходит для решения такой задачи.

К счастью, существует не одна модель видообразования. Помимо градуалистической модели (постепенного видообразования) учеными были предложены пунктуалистская (прерывистого равновесия) и сальтационистская (внезапного возникновения новых видов). Причем все они признаны сообществом дарвинистов в целом. Сторонники градуалистической модели, подобно Ч. Дарвину, рассматривают эволюцию как непрерывный и постепенный процесс. К ним относятся, в частности, генетики, которые сводят эволюцию к изменению генных частот в популяциях. Пунктуалисты придают большое значение случайным факторам, таким как дрейф генов и крупные мутации. Пунк-туалистская концепция отличается от сальтацио-нистской тем, что переход от вида к виду с ее позиций не отождествляется со скачком в одном поколении, а происходит вследствие накопления мутаций посредством отбора.

Сальтационистские концепции получили широкое распространение в последние десятилетия ХХ века. Некоторые сторонники теории Ч. Дарвина, например, палеонтолог Л.П. Татаринов, убеждены, что допущение ограниченного участия изменений сальтационного характера в эволюционном процессе не является принципиальным отходом от дарвинизма. Ведь такой способ серьезных морфологических перестроек в организме представляется наиболее вероятным. Просто все подобные изменения не обходятся без естественного отбора. Само развитие биологии подводит к выводу о возможном переплетении в ходе эволюции разных процессов. Иными словами, все альтернативные модели видообразования имеют право на существование.

Ключевым ароморфозом в антропогенезе явился бипедализм. Объяснений перехода некоторых третичных приматов к двуногой локомоции в научной литературе встречается великое множество, но все они мало убедительны. Дарвинисты обычно считают бипедализм адаптацией к новым условиям среды. Отсюда столько «экологических» гипотез на этот счет.

Одни авторы, начиная с Ч. Дарвина, в качестве причины называли переселение предков го-минид из тропического леса в саванну, рассмат-

ривая вертикальное положение тела и освобождение рук от локомоторной функции для функции защиты как способ решения проблем, связанных с опасностями существования на открытых пространствах. Другие, подобно Г.Ф. Осборну, объясняли преимущество двуногой локомоции особенностями передвижения по скалам и вообще образом жизни в горах. Третьи подразумевали под новой средой обитания на каком-то этапе эволюции высших приматов, ставших предками человека, водную среду: на морском побережье, или на берегах пресных водоемов. Бипедализм и редукция волосяного покрова во всех «водных» гипотезах трактуются как следствие почти постоянного пребывания приматов в воде во время засухи в саванне с целью добывания пищи, т.е. собирательства с помощью рук.

Можно придумать много гипотез происхождения бипедализма, если исходить из посылки, что здесь имела место адаптация. А если нет? Благодаря достижениям современной биологии выяснилось, что различные преадаптации встречались в истории развития органического мира ничуть не реже адаптаций.

Согласно последним палеоантропологичес-ким и палеоэкологическим данным, древнейшие австралопитеки, передвигавшиеся на двух ногах, жили в тропическом лесу, как их предки и родственники — обезьяны, т.е. приматы с другими типами локомоции. Это оказалось достаточным основанием для распространения новых альтернативных гипотез, не связанных с объяснением происхождения бипедализма как адаптации к природным изменениям, поскольку среда обитания в эпоху первых австралопитеков пока еще оставалась стабильной.

Таким образом, существует лишь одно правдоподобное объяснение феномена бипедализма: появление двуногих приматов было запрограммировано самим ходом эволюционного процесса, его закономерностями, и произошло в результате независимых от внешней среды онтогенетических перестроек, в частности фетализации, о чем свидетельствует и преобразование формы черепа в антропогенезе. Термин «фетализация» (от лат. foetus — зародыш) еще в XX веке широко распространился в эволюционно-биологической литературе. Это явление стали рассматривать в качестве дополнительного механизма эволюции даже дарвинисты, например Р.К. Левонтин.

Концепция антропогенеза, основанная на роли фетализации, была сформулирована сравнительным анатомом Л. Больком [Bolk, 1926]. На заседании Анатомического общества во Фрейбур-ге им был сделан на эту тему специальный док-

лад. Л. Больк видел в появлении прямоходящего человека с большим мозгом и редуцированным волосяным покровом, сохранившего во взрослом состоянии эмбриональные черты других высших приматов, результат замедления развития (ретардации). Определение «человек — это половозрелый зародыш обезьяны» стало исходным пунктом его концепции. Эту концепцию можно назвать автогенетической. Л. Больк не учитывал влияния среды, т.е. экологических факторов, полагая, что биологическая эволюция человека происходила исключительно в силу внутренних, функциональных, причин.

Таким образом, Л. Больк рассмотрел лишь один аспект антропогенеза — физиологический, высказав свое мнение только по поводу происхождения человека как организма. Однако другие ученые, например, палеонтолог Д.Н. Соболев, считали омоложение таксонов (в том числе человека как вида), благодаря обратимости эволюции, обычным явлением в истории органического мира. Основополагающим принципом такого подхода к эволюционному процессу является тождественность законов эмбрионального и филогенетического развития [Соболев, 1924].

Антропогенез является лишь фазой, или направлением, эволюционного процесса. Все зависит от концептуального подхода и от специализации исследователя. Филогенез до Ч. Дарвина, а также нередко и после него, ученые, особенно палеонтологи, понимали как аналог онтогенеза, т.е. как запрограммированный процесс. Ч. Дарвин был первым, кто ввел в теорию эволюции принцип случайности, освободив ее, по мнению многих авторов, от старого груза «телеологических» представлений. Принцип случайности, подразумевающий взгляд на эволюцию как на стохастический процесс (или совокупность стохастических процессов), безусловно, в то время был новшеством.

Однако Ч. Дарвин не создавал теории макроэволюции, он предложил лишь концепцию видообразования, основанную на дивергенции и механизме действия естественного отбора. Таким образом, принцип случайности был им сформулирован лишь по отношению к микроэволюции, закономерности которой в наши дни переносят на весь эволюционный процесс только самые ортодоксальные приверженцы СТЭ, ее популяциони-стской версии (см. выше), в основном исследователи в области генетики популяций. Вместе с тем, Ч. Дарвин не отрицал и явления конвергенции в истории органического мира, а от введенного им в биологию умозрительного понятия естественного отбора впоследствии отказался [Чайковский, 2003].

Естественно, что организмы, не способные жить, вымирают, т.е. элиминируются самим ходом эволюции. Особо удачные вариации, напротив, усиленно размножаются и распространяются, вытесняя менее совершенные формы. Ю.В. Чайковский считает самым удачным для обозначения этого явления термин «расплод». Все сказанное подводит к мысли, что можно построить другую эволюционную теорию, на том же фактическом материале, но на принципах, альтернативных дарвиновским. Таких концепций, в том числе антропогенеза, известно много, однако наиболее обоснованной является теория номогенеза, или эволюции на основе закономерностей, Л.С. Берга.

Сравнив свою теорию с учением Ч. Дарвина, Л.С. Берг выделил десять противоположных принципов обеих концепций. Так, он противопоставил монофилии полифилию, дивергенции конвергенцию, постепенному накоплению мелких изменений «мутационные взрывы». Кроме того, Л.С. Берг считал, что в основе эволюционного процесса лежат не случайные вариации у некоторых индивидов, а закономерности, которые проявляются сразу в многочисленных группах особей на обширных территориях. Причем наследственных вариаций существует не безграничное, а ограниченное число, и идут они не по всем, а только по определенным направлениям. Естественный отбор Л.С. Берг, как и Д.Н. Соболев, не считал фактором прогрессивной эволюции. Он видел в отборе в первую очередь фактор вымирания организмов, придавая ему также консервативное значение -функцию охраны нормы [Берг, 1922].

Эволюцию Л.С. Берг рассматривал как процесс развертывания уже существующих задатков. Он отметил, что появление новых признаков происходит не случайно, а в соответствии с определенными закономерностями. Случайностям в эволюционном процессе нет места. Высшие признаки появляются у низших групп задолго до того, как разовьются у организмов, стоящих выше в системе. Такое филогенетическое ускорение, согласно Л.С. Бергу, можно наблюдать и в антропогенезе. Например, неандертальцу были свойственны некоторые признаки, в частности глубокие полости в коренных зубах и большой объем головного мозга, зашедшие в своем развитии дальше, чем у современного человека. Эти признаки могли развиться в силу внутренних (автономических) причин, независимо от влияния внешней среды.

Интересно, что позднее некоторые антропологи стали склоняться именно к такому взгляду на антропогенез, не следуя дарвиновской парадигме, а опираясь на фактический материал. Так, в результате изучения эволюции локомоторного

аппарата, черепа и мозга гоминид был сделан вывод, что эволюционный процесс определяется больше номогенезом, чем адаптивными механизмами [Groves, 1989].

Почему же теории Л.С. Берга учеными, в том числе антропологами, всегда уделялось значительно меньше внимания, чем теории Ч. Дарвина? Л.С. Берг не имел четких представлений о механизмах эволюционного процесса. Он смог предложить взамен дарвиновской триаде (изменчивость — наследственность — отбор) лишь никому неизвестные имманентные причины прогрессивного развития и пока не выясненную роль ландшафтов в появлении у живущих там организмов неслучайных вариантов изменчивости признаков, в частности определенной формы головы у человека. Тогда как Ч. Дарвин по-своему все же решил проблему факторов эволюции, а значит и антропогенеза (в биологическом аспекте), и такое решение удовлетворило многих. Особенно в связи с развитием популяционной генетики, человека в том числе.

Однако Л.С. Берг и его последователи, возможно, оказались ближе к истине, чем дарвинисты, в вопросах филогении. Схема эволюции организмов Л.С. Берга близка полифилетической модели типа «ржаное поле». Распространенная ранее модель эволюции гоминид типа «дерево» постепенно вытесняется другими: типа «куст», «куст с анастомозами», и даже «сеть», которые не согласуются со стадиальной концепцией антропогенеза. Последняя схема («сеть») представляет вариант полифилии, основанный на принципе «блочности» строения организмов, т.е. подразумевающий происхождение таксонов в результате повторения в ходе эволюции одних и тех же комплексов признаков [Чайковский, 2003].

Заключение

В процессе развития биологии выяснилось, что в эволюции органического мира действительно имели место полифилетическое происхождение таксонов, конвергенция, внезапное видообразование, отсутствие переходных форм, резкая смена флор и фаун. Все это мало согласуется с учением Дарвина. Однако дарвинизм до сих пор считается «работающей» теорией эволюции, а также хорошо зарекомендовавшей себя методологией эволюционно-биологических, в том числе эволюционно-антропологических, исследований. Возможно, новый эволюционный синтез, о необходимости которого в последние десятилетия

высказывались многие биологи, приведет к формированию другой методологической платформы. Но пока ее нет, Ч. Дарвин может по-прежнему считаться основоположником современной эволюционной антропологии.

Библиография

Анучин Д.Н. Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества // Природа. 1874. Кн. 1. С. 185-280. Анучин Д.Н. Азия, как прародина и учительница человечества, ее настоящее и будущее // Новый Восток. 1922. Кн. 1. С. 232-250.

Берг Л.С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. Пг., 1922.

Бэр K.M. Место человека в природе или какое положение занимает человек в отношении ко всей остальной природе? // Натуралист. 1865. Т. 2, № 24. С. 431-434. Мечников И.И. Этюды о природе человека. М.: Научное слово, 1904.

Соболев Д. Начала исторической биогенетики. Харьков, 1924.

Чайковский Ю.В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003.

Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Bolk L. Das Problem der Menschwerdung. Fortrag auf der 25. Versammlung der anatomischen Gesellschaft zu Freiburg. Jena, 1926.

Darwin Ch. Charles Darwins notebooks, 1836-1844: Geology, transmutation of species, methaphysical enquiries: Eds. PH. Barrett et al. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1987.

Groves C.P. A Theory of human and primate Evolution. Oxford: Clarendon press, 1989.

Huxley J. Evolution. The Modern Synthesis. New York; London: Harper’s and Brothers Publishers, 1942.

Контактная информация:

Козлова М.С. 101000, Москва. Златоустинский Б. пер. д. 3а, кв. 6. E-mail: [email protected]

HUMAN EVOLUTION. HISTORY AND THEORY

M.S. Kozlova

SI Vavilov Institute of the History of Science and Technology, RAS, Moscow

It is possible to distinguish three main approaches to the origin of man in the 19th century: origin of intellectual species (universal evolutionism), origin of species (anthropology, biological evolutionism), origin of social species and tool-makers (labour anthropogenesis theory). In the 20th century another point of view was formulated: human evolution problems in the context of evolutionary ecology (anthropoecology) or global ecology -man in the context of biosphere problem (biospherology, global evolutionism). At present palaeoanthropologists deal with the origin of human species. Evolutionary anthropology is based on fossil and recent facts and develops towards impartial and general anthropogenesis theory. It is general science in comparison with palaeoanthropology. Ch. Darwin’s book «The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex» (1871) started the development of evolutionary anthropology as a science. E. Haeckel’s, Th. Huxley’s, K. Fogt’s studies were important too. From the middle of the 19th century natural selection is reputed as the cause of evolution and anthropogenesis. Because of new palaeoanthropological data, the «tree» model of hominid evolution (E. Haeckel’s tradition) was replaced by «bush» and «net» models. Some modern anthropologists who studied evolutionary locomotor anatomy, skull and brain evolution agreed to L.S. Berg’s nomogenetic theory. According to L.S. Berg’s opinion, the evolution is based on the regularity. However, L.S. Berg’s idea of evolutionary causes was groundless. Darwinism is based on the «triad»: «modification -heredity — natural selection», which is true until now. It is an acknowledged theory and useful methodology of evolutionary biology and evolutionary anthropology.

Key words: adaptation, darwinism, evolutionary anthropology, human evolution, monophyly, natural selection, polyphyly

Нейрохимическая гипотеза происхождения человека • Александр Марков • Новости науки на «Элементах» • Антропология, Эволюция

Согласно гипотезе американского антрополога Оуэна Лавджоя, главной предпосылкой эволюционного успеха гоминид был уникальный для приматов тип общественного устройства, основанный на социальной моногамии — содружестве нескольких семейных пар. Изучение баланса нейромедиаторов в дорзальном стриатуме (отделе мозга, играющем важную роль в социальном поведении) у шести видов приматов позволило Лавджою и его коллегам получить новые аргументы в пользу этой гипотезы. Полученные данные согласуются с предположением о том, что нейрохимические изменения, произошедшие в мозге наших предков после их отделения от предков шимпанзе, способствовали снижению агрессивности и росту дружелюбия и социальной конформности — умения согласовывать свое поведение с настроениями сородичей и обстановкой в коллективе.

Выдающийся американский палеоантрополог Оуэн Лавджой (C. Owen Lovejoy) развивает свою гипотезу о роли моногамии в происхождении человека уже около 40 лет, и делает он это довольно успешно. В литературе было высказано много аргументов как «за», так и «против» гипотезы Лавджоя, но в целом ее позиции постепенно укрепляются. Особенно сильно они укрепились после детального изучения Арди, самки ардипитека, жившей 4,4 млн лет назад (см.: Предки человека не были похожи на шимпанзе, «Элементы», 07.10.2009).

О содержании гипотезы и о том, почему новые данные по ардипитеку хорошо с ней согласуются, подробно рассказано в новости Семейные отношения — ключ к пониманию эволюции человека («Элементы», 09.10.2009).

Гипотеза Лавджоя подкрепляется множеством косвенных свидетельств, порой довольно неожиданных. Вот только один пример: специалисты по сравнительной геномике обнаружили, что у наших предков под действием отбора был утрачен консервативный регуляторный участок ДНК, отвечающий за контролируемое андрогенами формирование кератиновых шипиков на пенисе (см. Penile spines). Эти шипики, связанные с механорецепторами, повышают чувствительность пениса и способствуют быстрой эякуляции. Это выгодно в условиях острой конкуренции между самцами за возможность спариться с рецептивной самкой. Но то, что хорошо для склонных к промискуитету шимпанзе, было вовсе не так хорошо для наших предков, перешедших, согласно Лавджою, к социальной моногамии (уникальному для приматов общественному устройству, основанному на мирном сосуществовании нескольких семейных пар в одной социальной группе; все остальные моногамные приматы практикуют территориальную моногамию, когда каждая парочка живет сама по себе, охраняя территорию от чужаков). Для поддержания супружеской любви и верности, особенно если все происходит в большом и дружном коллективе, полезно, чтобы половой акт продолжался подольше, и поэтому отбор способствовал редукции чувствительных бляшек на пенисе (C. Y. McLean et al., 2011. Human-specific loss of regulatory DNA and the evolution of human-specific traits).

Продолжая развивать эти идеи, Лавджой и его коллеги из нескольких американских университетов обратились к нейрохимическим особенностям полосатого тела или стриатума (striatum) — участка мозга, играющего важную роль не только в контроле моторных функций и системе внутреннего подкрепления (Reward system), но и в социальном поведении. От активности разных отделов стриатума (дорзального стриатума, включающего хвостатое ядро (caudate nucleus) и скорлупу (putamen), и вентрального стриатума, включающего прилежащее ядро (nucleus accumbens) и часть обонятельного бугорка (olfactory tubercle)) зависит мотивация поведения и так называемый «личностный стиль» (personality style). В частности, стриатум влияет на то, в какой мере поведение индивида мотивируется «изнутри» (собственными потребностями и желаниями), а в какой — внешними стимулами, в том числе социальными. Эксперименты на людях, мышах, крысах, кошках и макаках показали, что для особей с повышенной активностью дорзального стриатума в большей степени характерны «внутренняя» мотивация, автономное поведение, пониженная склонность подстраиваться к обстоятельствам (в том числе социальным) и в целом более поверхностное представление о нюансах окружающей обстановки. Такие особи склонны к доминированию и агрессии. Напротив, у индивидов с высокой активностью вентрального стриатума чаще отмечается преобладание «внешней» мотивации, они склонны занимать в социуме подчиненное положение (это показано на макаках), чутко реагируют на поведение сородичей и более тщательно исследуют окружающее пространство. У людей вентральный стриатум предположительно отвечает за социальную конформность, желание соответствовать требованиям общества и получать одобрение окружающих.

Все эти проявления «личностного стиля» зависят от баланса нейромедиаторов в стриатуме. Ацетилхолин повышает склонность к внутренне мотивированным поступкам в противовес мотивированным извне. Макаки с высоким базовым уровнем ацетилхолина в стриатуме чаще занимают доминирующее положение в социуме; инъекция антагонистов ацетилхолина в стриатум повышает чуткость к социальным стимулам.