Система и источники конституционного права рф: Система источников российского конституционного права.

5. Источники конституционного права Российской Федерации

Читайте также

70. Основы налоговой системы Российской Федерации. Источники налогового права

70. Основы налоговой системы Российской Федерации. Источники налогового права Результатом принятия Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) стало формирование разветвленной сети государственных органов, обеспечивающих организацию сбора налогов; внедрение системы

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской

Статья 24.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации

Председатель Конституционного Суда Российской ФедерацииСтатья 24. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Председатель Конституционного Суда Российской Федерации:1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, созывает их и председательствует на них;(в ред. Федерального

Статья 28. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации

Статья 28. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 № 7-ФКЗ)В Регламенте Конституционного Суда Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального

Статья 50. Требования Конституционного Суда Российской Федерации

Статья 50. Требования Конституционного Суда Российской Федерации Требования Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении текстов нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов; о заверении документов и

Статья 80.

Обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации в связи с решением Конституционного Суда Российской Федерации

Обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации в связи с решением Конституционного Суда Российской ФедерацииСтатья 80. Обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации в связи с решением Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. Федерального конституционного

Статья 113. Печать Конституционного Суда Российской Федерации

Статья 113. Печать Конституционного Суда Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим

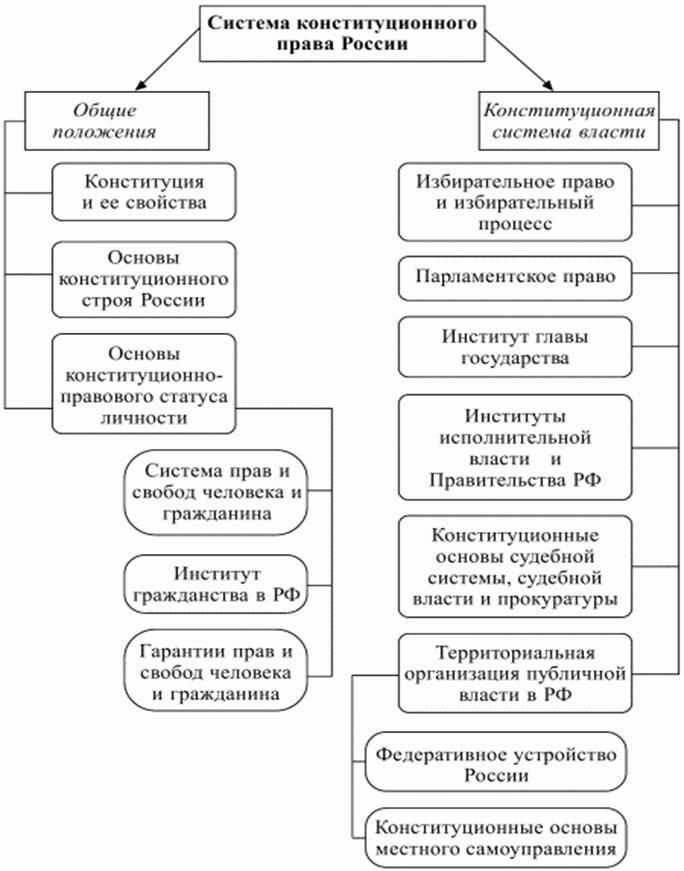

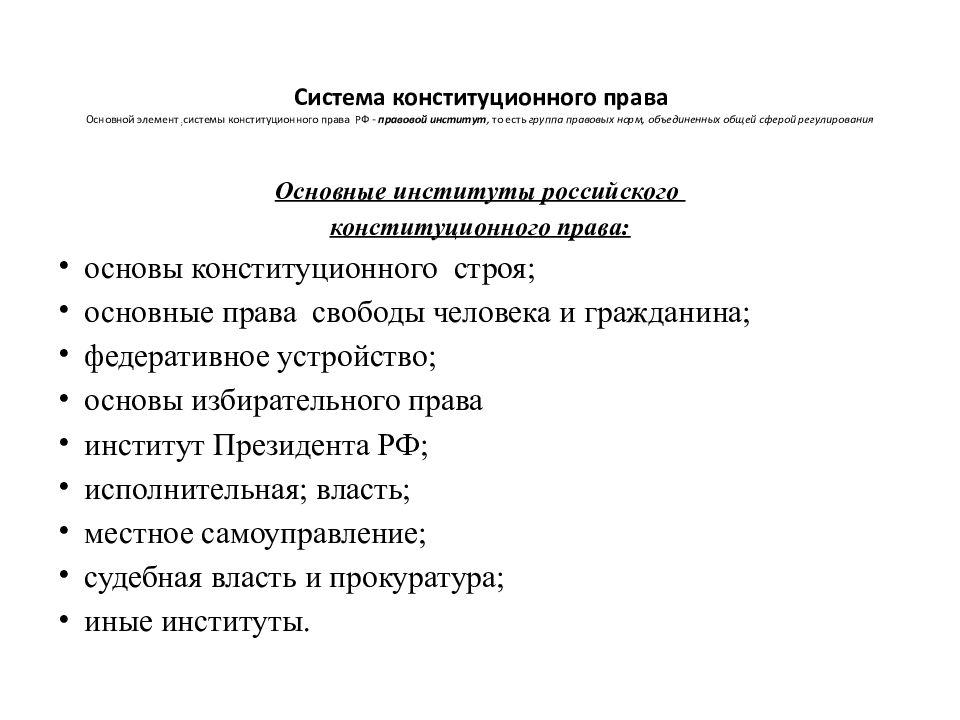

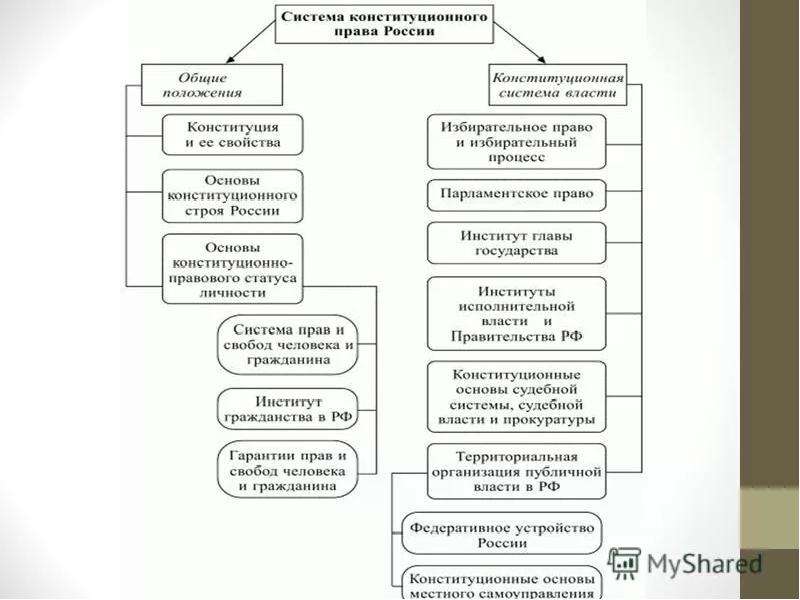

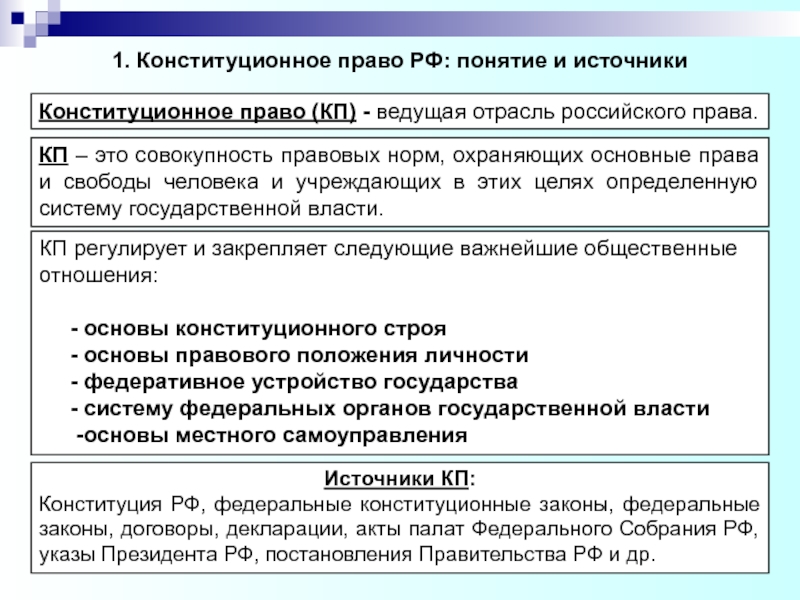

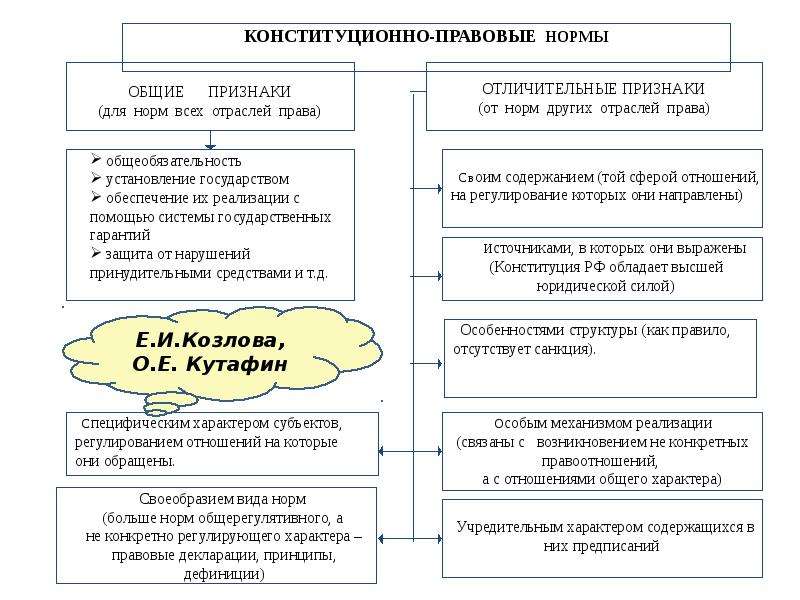

2.2. Система и источники конституционного права

2. 2. Система и источники конституционного права Источники конституционного права

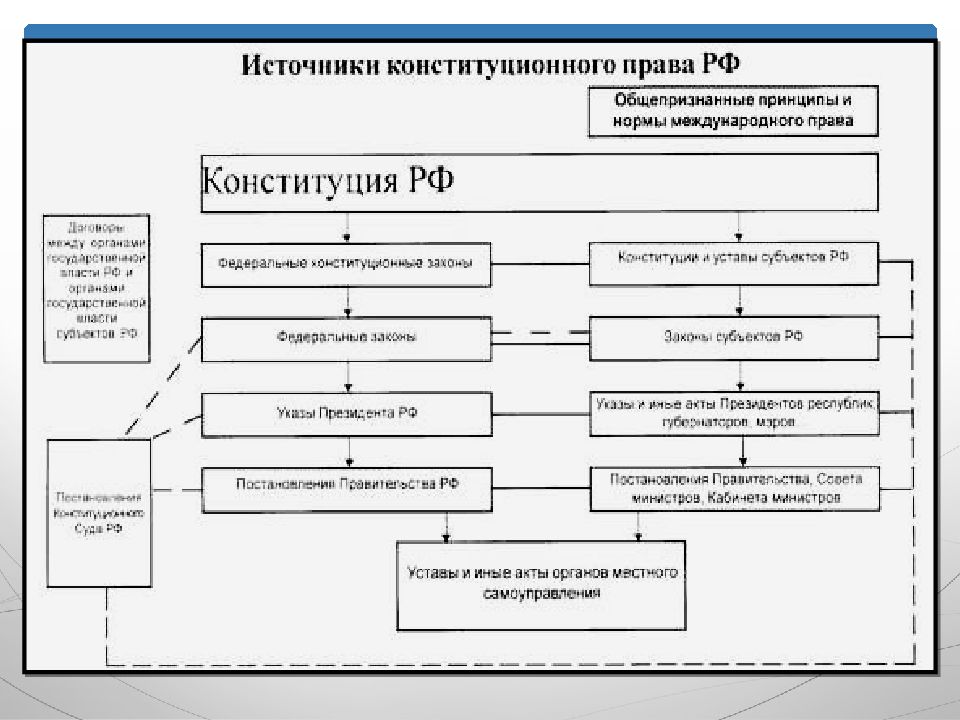

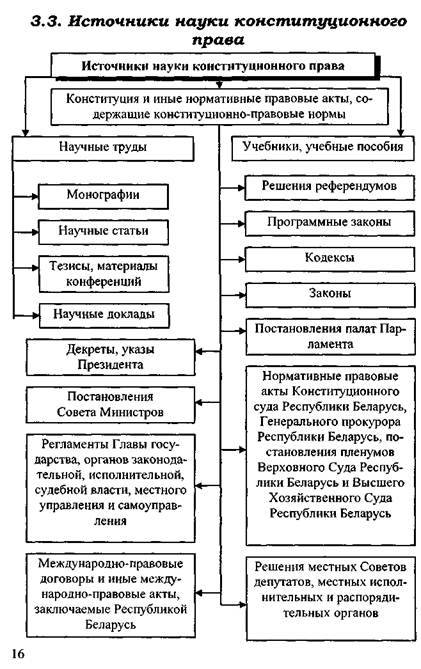

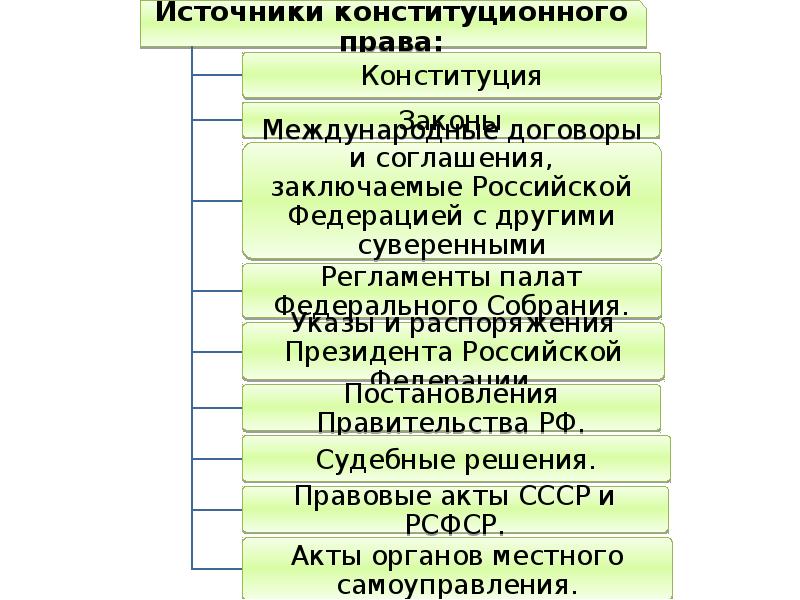

Источники конституционного права это правовые акты, в которых находят свое закрепление нормы конституционного права. К источникам относятся только действующие в настоящее время

2. Система и источники конституционного права Источники конституционного права

Источники конституционного права это правовые акты, в которых находят свое закрепление нормы конституционного права. К источникам относятся только действующие в настоящее время

Источники конституционного права

Источники конституционного права Источники конституционного права это правовые акты, в которых находят свое закрепление нормы конституционного права. К источникам относятся только действующие в настоящее время нормативные правовые акты:? наивысший по силе действия

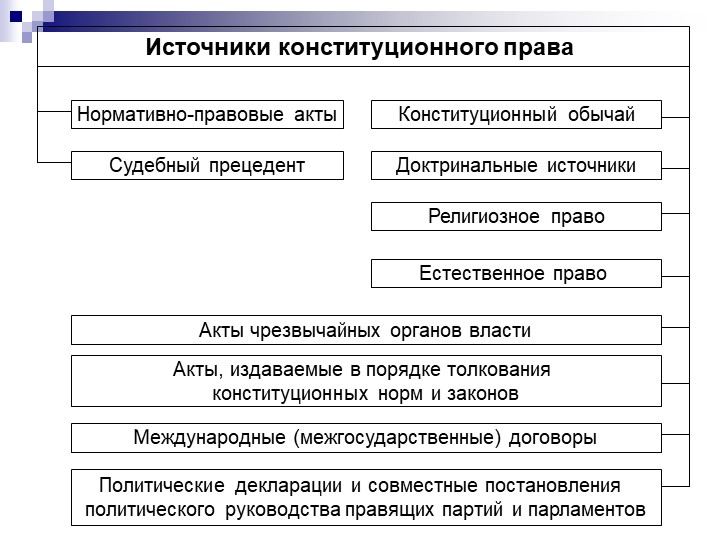

2. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

2. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

Предметами изучения конституционного права являются общественно-политические процессы и явления, протекающие в жизни общества. Источники конституционного права в зарубежных странах – нормативные

Источники конституционного права в зарубежных странах – нормативные

2. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

15. Основы конституционного строя Российской Федерации

15. Основы конституционного строя Российской Федерации Основы конституционного строя Российской Федерации закреплены в первой главе Конституции РФ. Поэтому никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить основам конституционного строя. Конституция РФ

24. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации

Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации

Ст. 3 Конституции РФ гласит:1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.2. Народ осуществляет свою власть

Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации

Ст. 3 Конституции РФ гласит:1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.2. Народ осуществляет свою власть75. Решения Конституционного Суда Российской Федерации

75. Решения Конституционного Суда Российской Федерации Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты Конституционного Суда, является решением Конституционного Суда РФ.Итоговое решение Конституционного Суда по существу таких вопросов, как: о

«Твердое» и «мягкое» право в конституционном правопорядке России (Новые смыслы в понимании источников права)

1. Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. М., 2008.

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / пер. с англ., под ред. В. И. Иноземцева. М., 2001.

И. Иноземцева. М., 2001.

3. Гарбатович Д.А. Формы уголовного права России // Государство и право. 2019. № 1. С. 88, 89.

4. Демин А.В. «Мягкое право» в эпоху перемен: опыт компаративного исследования. М., 2016.

5. Джессоб Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее / пер. с англ., под науч. ред. Д. Карасева. М., 2019. С. 314.

6. Козлова Е.И. К вопросу о предмете конституционного права: современный формат дискуссии // Козлова Е.И. Избр. труды. М., 2017. С. 68–72.

7. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. Саратов, 1998.

8. Комментарии к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации / рук. авт. колл. и отв. ред. Б.С. Эбзеев. Т. 3. М. 2002.

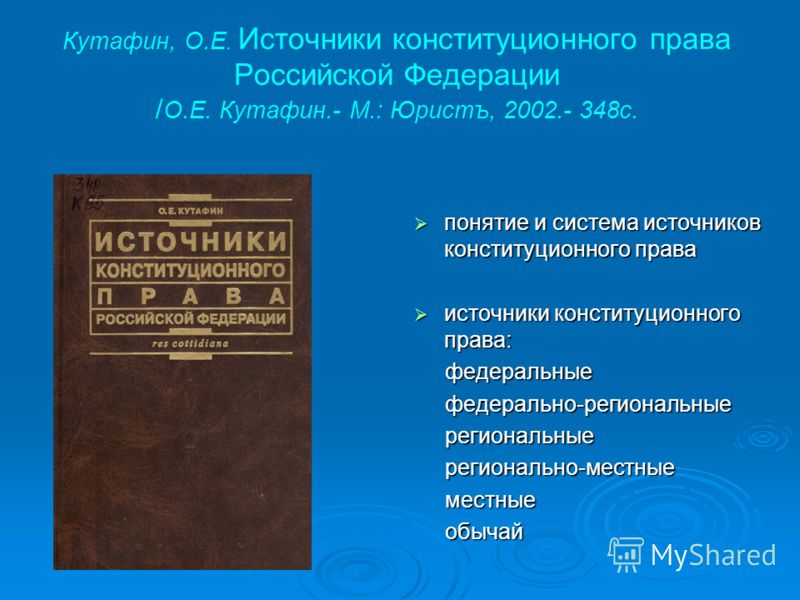

9. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2002.

10. Лукашук И.И. Международное право: учеб. Общая часть. М., 1996.

11. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. М., 1997.

12. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005.

13. Савенков А.Н. Ценности Конституции РФ в изменяющемся мире // Государство и право. 2019. № 3. С. 12.

Савенков А.Н. Ценности Конституции РФ в изменяющемся мире // Государство и право. 2019. № 3. С. 12.

14. Степин В.С. Современные цивилизационные кризисы и проблема новых стратегий развития. М., 2018. С. 9.

15. Таева Н.Е. Виды норм конституционного права Российской Федерации. М., 2010.

16. Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской Федерации. М., 2017.

17. Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы теории советского конституционного права. Ч. 1. Саратов, 1967. С. 70, 71.

18. Фурастье Ж. Великая надежда ХХ века / пер. с фр. М., 2001.

19. Эбзеев Б.С. Глобализация и современный конституционализм: два вектора развития // Росс. журнал правовых исследований. 2015. № 2 (3).

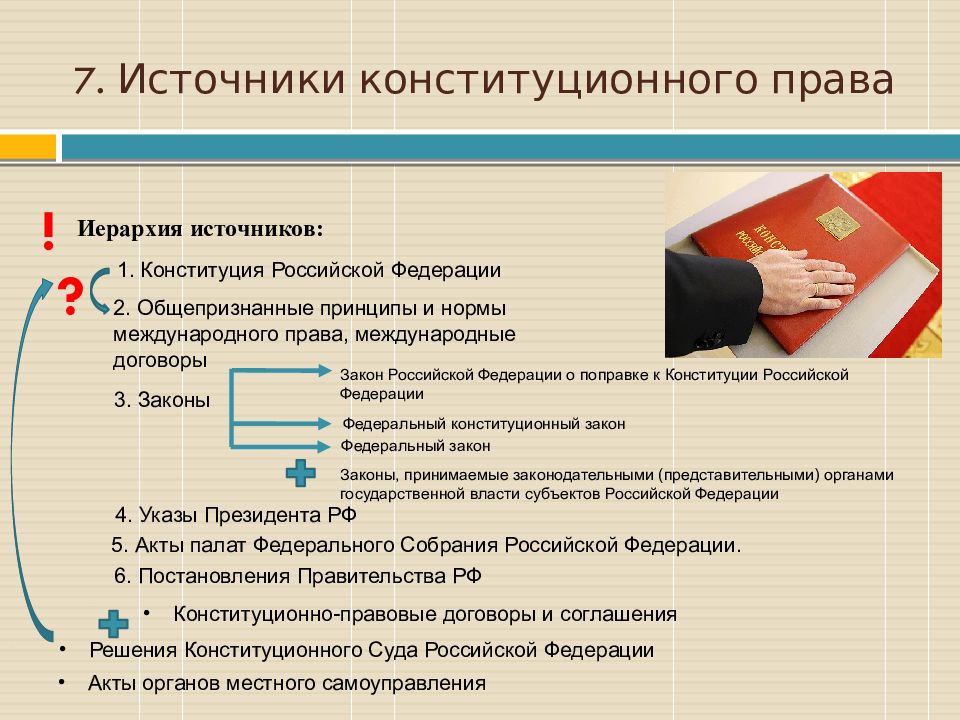

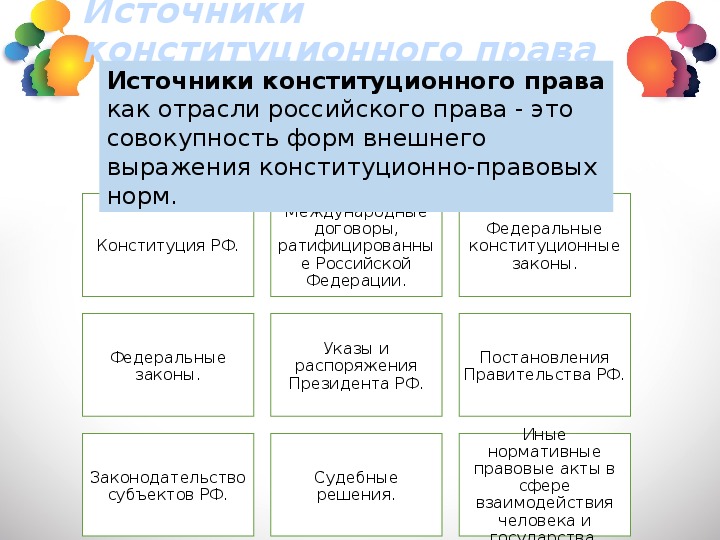

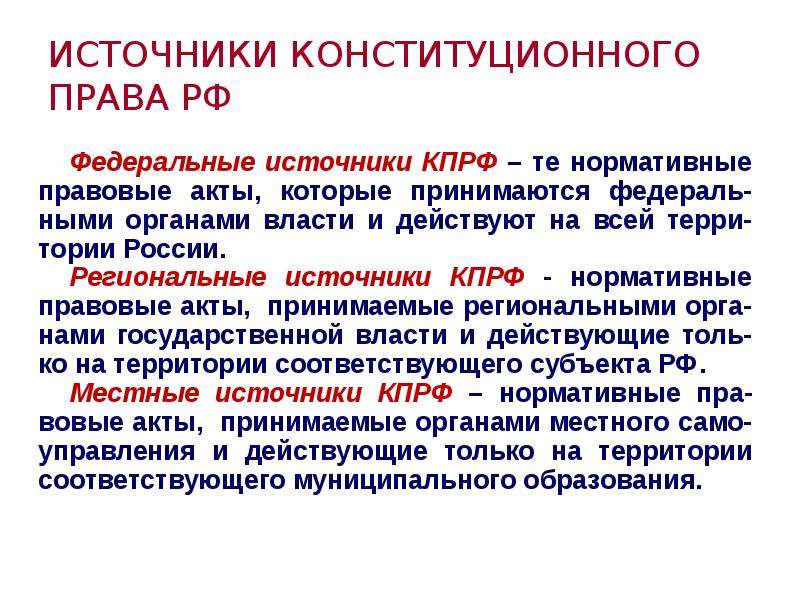

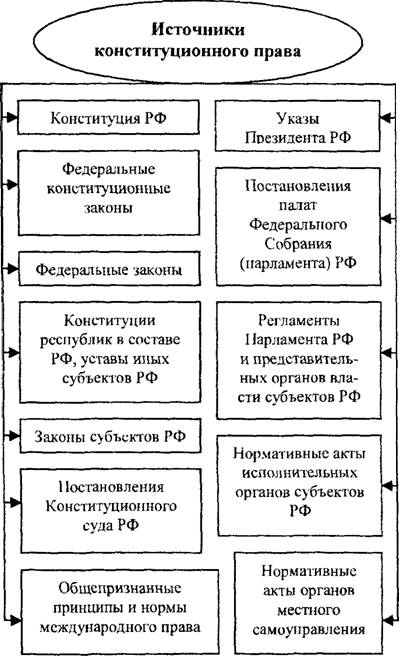

3. Источники конституционного права России : Ответы на контрольные вопросы по курсу Конституционное право России

Под источниками конституционного права понимают форму их

внешнего выражения – нормативно-правовые акты, в которых содержатся нормы

конституционного права.

Источники конституционного права не равны по своей юридической силе и составляют определенную иерархию. Например, Конституция превышает по своей юридической силе закон, а закон — указ Президента.

Наиболее распространенный источник конституционного права (и права в целом) — нормативно-правовой акт. Признание акта источником права влечет определенные правовые последствия — возникновение прав и обязанностей, которые могут быть защищены в судебном порядке.

Источники конституционного права образуют две основные сферы – естественное и позитивное право.

Естественное право — те права и свободы, которые принадлежат человеку от рождения и не нуждаются в каком-либо закреплении:

• право на жизнь;

• на личную неприкосновенность;

• иные естественные права.

Конституция РФ закрепила все основополагающие принципы

естественного права. В настоящее время наблюдается тенденция взаимозависимости

и сближения естественного и позитивного (писаного)

права.

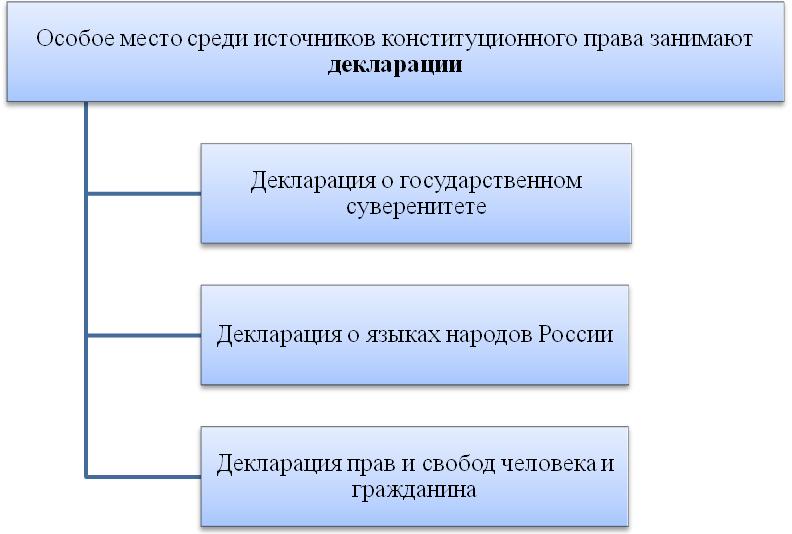

Позитивным считается право, закрепленное в документах — нормативно-правовых актах, которые не равны по своей юридической силе и образуют иерархическую систему. Источники позитивного права в РФ:

• Конституция РФ;

• федеральные конституционные законы;

• федеральные законы;

• международные договоры;

• указы и распоряжения Президента РФ;

• постановления Правительства РФ;

• декларации;

• нормативно-правовые акты субъектов РФ;

• акты органов местного самоуправления;

• действующие в РФ правовые акты бывших СССР и РСФСР;

• судебные решения;

• иные нормативно-правовые акты конституционного права РФ.

Необходимо отметить, что в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ

международные договоры признаны частью правовой системы страны и согласно

Конституции имеют приоритет над внутригосударственным законодательством. Но при

этом следует считать, что действие ч. 4 ст. 15 Конституции в части приоритета

международных договоров над внутригосударственным законодательством не

распространяются на саму Конституцию РФ, потому, что международные договоры

могут обладать приоритетом только в отношении законов и не имеют преимущества

над нормами Конституции.

Но при

этом следует считать, что действие ч. 4 ст. 15 Конституции в части приоритета

международных договоров над внутригосударственным законодательством не

распространяются на саму Конституцию РФ, потому, что международные договоры

могут обладать приоритетом только в отношении законов и не имеют преимущества

над нормами Конституции.

Конституция Российской Федерации (в редакции от 21 июля 2014 г.) — Верховный Суд Российской Федерации

ПРЕАМБУЛА

Мы, многонациональный народ Российской Федерации,

объединены общей судьбой на нашей земле,

отстаивание прав и свобод человека, гражданского мира и согласия,

сохраняя историческое единство государства,

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,

чтит память наших предков, передавших нам любовь и уважение к нашей Родине, веру в добро и справедливость,

возрождение суверенной государственности России и утверждение ее незыблемых демократических основ,

стремление обеспечить благополучие и процветание России,

исходя из чувства ответственности за Родину перед нынешним и будущими поколениями,

осознавая себя частью мирового сообщества,

принять Конституцию Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Глава 1. Основы конституционного строя

Артикул 1

1. Российская Федерация — Россия — демократическое правовое федеративное государство с республиканской формой правления.

2. Названия «Российская Федерация» и «Россия» эквивалентны.

Статья 2

Человек, его права и свободы — высшая ценность.Государство обязано признавать, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Статья 3

1. Многонациональный народ Российской Федерации является проводником суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации.

2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления.

3. Референдум и свободные выборы являются высшим прямым проявлением власти народа.

4. Никто не может присвоить власть в Российской Федерации не по назначению. Захват власти или незаконное присвоение власти преследуются в соответствии с федеральным законом.

Статья 4

.1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Статья 5

.1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, являющихся равноправными субъектами Российской Федерации.

2. Республики (государства) имеют свои конституции и законодательство. Территории, области, города федерального значения, автономные округа и автономные округа имеют свои уставы и законы.

3. Федеральное устройство Российской Федерации основывается на ее государственной целостности, единой системе государственной власти, разграничении сфер ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Федерация, равенство и самоопределение народов в Российской Федерации.

Федерация, равенство и самоопределение народов в Российской Федерации.

4. Все субъекты Российской Федерации равноправны между собой в отношениях с федеральными органами государственной власти.

Статья 6

.1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единообразным и равным независимо от оснований его приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации имеет на ее территории все права и свободы и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства или права изменить его.

Статья 7

.1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, предоставляется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидам и пожилым гражданам, действует система социальных услуг. разработаны, устанавливаются государственные пенсии, пособия и другие гарантии социальной защиты.

разработаны, устанавливаются государственные пенсии, пособия и другие гарантии социальной защиты.

Статья 8

.1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное движение товаров, услуг и финансовых активов, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности.

2. Частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности в равной степени признаются и охраняются в Российской Федерации.

Статья 9

.1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Статья 10

. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти независимы.

Статья 11

.1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

2. Государственная власть в субъектах Российской Федерации осуществляется образованными ими органами государственной власти.

3. Сфера ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации разграничена в соответствии с настоящей Конституцией, Федеральным и иными договорами о разграничении компетенции и полномочий.

Статья 12

.Местное самоуправление признано и гарантировано в Российской Федерации.Местное самоуправление действует самостоятельно в рамках своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

Статья 13

1. В Российской Федерации признано идеологическое плюрализм.

2. Никакая идеология не может быть признана государственной или обязательной идеологией.

3. Политическое плюрализм и многопартийность признаны в Российской Федерации.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, формирование вооруженных формирований. разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни запрещены.

Статья 14

.1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может быть признана государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Статья 15

. 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Принятые в Российской Федерации законы и иные правовые акты не могут противоречить Конституции Российской Федерации.

Принятые в Российской Федерации законы и иные правовые акты не могут противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти и местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Никакой нормативный правовой акт, затрагивающий права, свободы или обязанности человека и гражданина, не может применяться, если он официально не опубликован для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора.

Статья 16

. 1. Положения настоящей главы Конституции являются основами конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены, кроме случаев, предусмотренных настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Статья 17

.1.Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 18

.Права и свободы человека и гражданина имеют прямое действие.Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления и гарантируются судебной властью.

Статья 19

.

1. Все равны перед законом судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или служебного положения, места проживания, отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях или любых других. обстоятельства.Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по социальным, расовым, национальным, языковым или религиозным мотивам.

3. Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

Статья 20

.1. Каждый имеет право на жизнь.

2. Смертная казнь до ее отмены может быть назначена федеральным законом как исключительный вид наказания за особо тяжкие преступления против жизни при условии, что обвиняемый имеет право на судебное разбирательство с участием присяжных заседателей.

Статья 21

. 1. Достоинство человека охраняется государством. Ничто не может служить основанием для его обесценения.

2. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию или любому другому жестокому или унижающему достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть подвергнут медицинским, научным или другим экспериментам без чьего-либо согласия.

Статья 22

.1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

2.Арест, помещение и содержание под стражей допускаются только по решению суда. Никто не может быть задержан более чем на 48 часов до решения суда.

Статья 23

.1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную неприкосновенность, на защиту своей чести и хорошей репутации.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных, почтовых, телеграфных и иных сообщений.Любое ограничение этого права допускается только по решению суда.

Статья 24

. 1. Запрещается собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни любого человека без его согласия.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять каждому человеку доступ к любым документам и материалам, непосредственно затрагивающим его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 25

.Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или решением суда.

Статья 26

.1. Каждый имеет право определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и заявлению о своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право пользоваться родным языком, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 27

. 1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории Российской Федерации, имеет право на свободу передвижения, право выбора места пребывания и проживания.

2. Выезд из Российской Федерации свободен. Граждане Российской Федерации имеют право беспрепятственно вернуться в Российскую Федерацию.

Статья 28

.Каждому гарантируется право на свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать, индивидуально или совместно с другими, любую религию или не исповедовать никакой религии; свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или другие убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 29

.1. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова.

2. Запрещается пропаганда или агитация, разжигающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и раздоры. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих взглядов и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Реестр сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается федеральным законом.

Реестр сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается федеральным законом.

5. Гарантия свободы СМИ. Цензура запрещена.

Статья 30

.1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Гарантируется свобода деятельности общественных объединений.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или членству в нем.

Статья 31

.Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.

Статья 32

.1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также принимать участие в референдуме.

3. Граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, помещенные в изоляторы на основании судебных решений, не имеют права избирать и быть избранными.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.

Статья 33

.Граждане Российской Федерации имеют право лично обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления, а также направлять к ним индивидуальные и коллективные обращения.

Статья 34

.1. Каждый имеет право свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской или иной экономической деятельности, не запрещенной законом.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию или недобросовестную конкуренцию.

Статья 35

.1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый имеет право иметь имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им как индивидуально, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Имущество может быть принудительно отчуждено для государственных нужд только при условии его предварительного и равного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

Статья 36

.1. Граждане и их объединения имеют право на владение землей в частной собственности.

2. Владение, использование и распоряжение землей и другими природными ресурсами свободно осуществляются их владельцами при условии, что это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и интересы других лиц.

3. Условия и порядок использования земельных участков устанавливаются на основании федеральных законов.

Статья 37

.1. Свобода труда. Каждый имеет право свободно распоряжаться своей трудоспособностью, выбирать род деятельности и род занятий.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на оплату труда без какой-либо дискриминации и выше минимальной заработной платы, установленной федеральным законом, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием средств их разрешения, предусмотренных федеральным законом, в том числе право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых и досуг. Лицу, работающему по трудовому договору, гарантируется установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, а также ежегодный оплачиваемый отпуск.

Статья 38

.1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

2. Забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей.

3. Работоспособные дети, достигшие 18-летнего возраста, должны заботиться о своих неработающих родителях.

Статья 39

.1. Каждому гарантируется социальная поддержка в старости, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на воспитание детей и в других случаях, предусмотренных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социальной поддержки и благотворительность.

Статья 40

.1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

2. Органы государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное строительство и создают условия для реализации права на жилище.

3. Жилье предоставляется малообеспеченным гражданам и иным указанным законом гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или по доступной цене за счет государственных, муниципальных и иных жилищных фондов в соответствии с нормами, установленными в закон.

Статья 41

.1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других доходов.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы здравоохранения и оздоровления, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, проводятся мероприятия, способствующие укреплению здоровья, развитию физической культуры и спорта, экологической, санитарно-эпидемиологической благополучие поощряется.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, влечет ответственность в соответствии с федеральным законом.

Статья 42

.Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на компенсацию ущерба, причиненного своему здоровью или имуществу в результате экологических правонарушений.

Статья 43

.1. Каждый имеет право на образование.

2.Гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый имеет право бесплатно и на конкурсной основе получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении или на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают своим детям базовое общее образование.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты и поддерживает различные формы обучения и самообразования.

Статья 44

.1. Каждому гарантируется свобода литературной, художественной, научной, технической и иной творческой деятельности и обучения. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право участвовать в культурной жизни, пользоваться учреждениями культуры, иметь доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 45

.1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом способами.

Статья 46

.1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы, занимающиеся защитой прав и свобод человека в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если исчерпаны все доступные в государстве средства правовой защиты.

Статья 47

.1.Никто не может быть лишен права на рассмотрение дела судом и тем судьей, в юрисдикцию которого данное дело передано законом.

2. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, если это предусмотрено федеральным законом.

Статья 48

.1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Любое лицо, задержанное, заключенное под стражу или обвиняемое в совершении преступления, вправе воспользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Статья 49

.1. Обвиняемый в преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном федеральным законом, и не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Непреодолимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Статья 50

.1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же правонарушение.

2. Использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона, при отправлении правосудия не допускается.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право ходатайствовать о помиловании или смягчении наказания.

Статья 51

. 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга (-и) и близких родственников, перечень которых установлен федеральным законом.

2. Федеральным законом могут быть предусмотрены иные освобождения от обязанности давать показания.

Статья 52

.Права лиц, пострадавших в результате преступлений и злоупотребления властью, охраняются законом. Государство гарантирует жертвам доступ к правосудию и компенсацию ущерба.

Статья 53

.Каждый имеет право на возмещение государством ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Статья 54

.1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может быть привлечен к ответственности за деяние, которое на момент его совершения не признавалось правонарушением. Если ответственность за правонарушение устраняется или смягчается после его совершения, применяется новый закон.

Статья 55

. 1. Перечисление основных прав и свобод в Конституции Российской Федерации не должно толковаться как отрицание или ущемление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не допускается издание законов, отрицающих или ущемляющих права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для обеспечения обороны страны и безопасность государства.

Статья 56

.1. В условиях чрезвычайного положения в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут вводиться определенные ограничения прав и свобод с указанием их степени и продолжительности.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в отдельных ее районах может вводиться в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом.

3. Права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции Российской Федерации, не подлежат ограничение.

Статья 57

.Каждый обязан платить установленные законом налоги и сборы.Законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 58

.Каждый обязан беречь природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Статья 59

.1. Защита Отечества — долг и обязанность гражданина Российской Федерации.

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу в соответствии с федеральным законом.

3. Если прохождение военной службы противоречит убеждениям или вере гражданина Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, такой гражданин вправе заменить военную службу альтернативной гражданской службой.

Статья 60

.Гражданин Российской Федерации может самостоятельно и в полной мере реализовать свои права и обязанности по достижении 18 лет.

Статья 61

.

1.Гражданин Российской Федерации не может быть депортирован за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом.

Статья 62

.1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Обладание гражданством иностранного государства гражданином Российской Федерации не ущемляет его прав и свобод и не освобождает его от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Российская Федерация.

3. В Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Статья 63

.1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

2. Выдача лиц, преследуемых по политическим убеждениям, а также за действия (бездействие), не признаваемые преступлениями в Российской Федерации, другим государствам в Российской Федерации не допускается. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступлений, а также реадмиссия осужденных для отбывания наказания в другой стране осуществляется на основании федерального закона или международного договора Российской Федерации.

Статья 64

.Положения настоящей главы являются основанием правового статуса лица в Российской Федерации.Они могут быть изменены только в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией.

Глава 3. Федеральное устройство

Статья 65

.1. Российская Федерация состоит из следующих субъектов: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва , Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курган Область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область , Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь — города федерального значения;

Еврейская автономная область;

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Присоединение к Российской Федерации и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

Статья 66

.1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией этой республики.

2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом соответствующей территории, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принятым Правительством Российской Федерации. законодательный (представительный) орган этого субъекта Российской Федерации.

3. Федеральный закон об автономном округе, автономном округе может быть принят по представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа.

4. Отношения автономных округов в составе территории или региона могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти этой территории или региона.

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 67

.1. Территория Российской Федерации включает территории ее субъектов, внутренние воды и территориальные моря, воздушное пространство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом и нормами международного права.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены по их взаимному согласию.

Статья 68

.1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Они используются наряду с государственным языком Российской Федерации в органах государственной власти, местного самоуправления и государственных учреждениях республик.

3. Российская Федерация гарантирует всем своим народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Статья 69

.Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов мира в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Статья 70

.1. Государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.

2.Столица Российской Федерации — город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом.

Статья 71

.В ведении Российской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, надзор за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство РФ; регулирование и защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;

е) установление основных принципов федеральной политики и федеральных программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;

г) создание правовой базы единого рынка; финансовое, валютное, кредитное и таможенное регулирование, денежная эмиссия, установление основ ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные электрические сети, атомная энергия, делящиеся материалы; федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические связи Российской Федерации;

л) оборона и безопасность; оборонное производство; установление порядка купли-продажи оружия, боеприпасов, военной техники и другой военной техники; производство отравляющих веществ, наркотиков и способы их употребления;

м) определение статуса и охрана государственной границы, территориальных морей, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

п) судебная система; органы прокуратуры; уголовное законодательство и законодательство об исправительных учреждениях; амнистия и помилование; гражданское законодательство; законодательство о судопроизводстве; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

о) федеральные правила о коллизии законов;

р) метеорологическая служба; эталоны, модели, эталоны, метрическая система и измерение времени; геодезия и картография; названия географических объектов; официальная статистика и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;

р) федеральная государственная служба.

Статья 72

.1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим приграничной зоны;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водой и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;

д) рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и экологическая безопасность; особо охраняемые природные заповедники; охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

г) координация вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;

з) меры, направленные на борьбу с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидацию их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения в Российской Федерации;

j) административное законодательство, законодательство об административном производстве, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное и лесное законодательство, законодательство о недрах и охране окружающей среды;

л) вопросы кадрового обеспечения судебных и правоохранительных органов; бар, нотариусы;

л) охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни малых этнических общностей;

м) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;

н) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной степени распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.

Статья 73

.За пределами ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по вопросам, входящим в совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Статья 74

.1. На территории Российской Федерации не могут быть установлены таможенные границы, пошлины, сборы или другие препятствия для свободного передвижения товаров, услуг или финансовых активов.

2. Ограничения на перемещение товаров и услуг могут устанавливаться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для защиты безопасности, жизни и здоровья людей, защиты окружающей среды и культурных ценностей.

Статья 75

. 1.Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Никакая другая валюта не может быть введена или выпущена в Российской Федерации.

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Никакая другая валюта не может быть введена или выпущена в Российской Федерации.

2. Защита и обеспечение стабильности рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации; он выполняет эту функцию независимо от других государственных органов.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выдаются в порядке, установленном федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.

Статья 76

.1. Федеральные конституционные законы и федеральные законы принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации.

2. Принятые в соответствии с ними федеральные законы и законы, иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации принимаются по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.

4. Вне юрисдикции Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа осуществляют свое правовое регулирование, в том числе принятие законов и иных нормативных правовых актов.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи.В случае противоречия федерального закона и иного акта, изданного в Российской Федерации, применяется федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью 4 настоящей статьи, применяется нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.

Статья 77

.

1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленные федеральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единая система исполнительной власти в РФ.

Статья 78

.1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.

2. По согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут частично делегировать им осуществление своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти могут частично делегировать им осуществление своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации.

Статья 79

.Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и делегировать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина или не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.

Глава 4. Президент Российской Федерации

Статья 80

.1.Президент Российской Федерации является главой государства.

2. Президент является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, Президент принимает меры по защите суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

В порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, Президент принимает меры по защите суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

3. Президент Российской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней политики государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Статья 81

.1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого голосования при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок избрания Президента Российской Федерации устанавливается федеральным законом.

Статья 82

.1. На инаугурации Президент Российской Федерации приносит народу присягу:

«При исполнении своих полномочий Президента Российской Федерации клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность. государства и верно служить народу «.

2. Присяга приносится в торжественной обстановке и в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.

Статья 83

.Президент Российской Федерации:

а) с согласия Государственной Думы назначает Председателя Правительства Российской Федерации;

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;

в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;

г) представляет в Государственную Думу кандидата на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; вносит в Государственную Думу вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д) по представлению Председателя Правительства Российской Федерации назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатов для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;

ф. 1) представляет в Совет Федерации кандидатов для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации, на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, за исключением прокуроров городов, районов и прокуроров равного ранга;

1) представляет в Совет Федерации кандидатов для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации, на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, за исключением прокуроров городов, районов и прокуроров равного ранга;

ф.2) назначает и освобождает от должности представителей Российской Федерации в Совете Федерации;

г) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;

з) принимает военную доктрину Российской Федерации;

и) образует Администрацию Президента;

к) назначает и освобождает от должности полномочных представителей Президента Российской Федерации;

к) назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;

л) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации при иностранных государствах и международных организациях.

Статья 84

.Президент Российской Федерации:

а) назначает выборы в Государственную Думу в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;

б) распускает Государственную Думу в случаях, предусмотренных и в порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;

г) вносит в Государственную Думу законопроекты;

д) подписывает и издает федеральные законы;

е) представляет ежегодные послания Федеральному Собранию о положении в стране, общих направлениях внутренней и внешней политики государства.

Статья 85

. 1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для урегулирования разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Если решение не согласовано, Президент может передать спор на рассмотрение в соответствующий суд.

Если решение не согласовано, Президент может передать спор на рассмотрение в соответствующий суд.

2.Президент Российской Федерации вправе приостановить действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, если такие акты противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушают права человека и человека. права и свободы гражданина до решения вопроса в соответствующем суде.

Статья 86

.Президент Российской Федерации:

а) руководит внешней политикой Российской Федерации;

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;

в) подписывает ратификационные грамоты;

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей.

Статья 87

. 1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

2. В случае агрессии против Российской Федерации или ее непосредственной угрозы Президент Российской Федерации вводит военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее районах и незамедлительно информирует Совет Федерации и Государственную Думу об этом. это.

3.Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом.

Статья 88

.Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит чрезвычайное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее территориях и незамедлительно информирует об этом Совет Федерации и Государственную Думу. .

Статья 89

.Президент Российской Федерации:

а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;

б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские звания и высшие специальные звания;

в) дарует помилование.

Статья 90

.1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации являются обязательными на всей территории Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не могут противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 91

.Президент Российской Федерации неприкосновенен.

Статья 92

.1. Президент Российской Федерации приступает к своим полномочиям с момента принесения присяги и прекращает их осуществлять с истечением срока полномочий, с момента принесения присяги вновь избранному Президенту Российской Федерации.

2. Полномочия Президента Российской Федерации прекращаются в случае отставки Президента Российской Федерации или стойкой неспособности осуществлять свои полномочия по состоянию здоровья либо в случае импичмента.При этом новые выборы Президента Российской Федерации проводятся не позднее трех месяцев со дня прекращения полномочий.

3. В случае неспособности Президента Российской Федерации исполнять свои обязанности, такие обязанности временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не вправе распускать Государственную Думу, назначать референдум, вносить предложения по изменению или пересмотру положений Конституции Российской Федерации.

Статья 93

.1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании обвинения в государственной измене или ином тяжком преступлении, предъявленного ему Государственной Думой и подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации. Российской Федерации о наличии состава преступления в действиях Президента и заключении Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка предъявления обвинения.

2. Решение Государственной Думы о предъявлении обвинения и решение Совета Федерации об импичменте Президенту должны быть поддержаны двумя третями от общего числа голосов в каждой из палат по инициативе не менее одной. треть депутатов Государственной Думы при условии заключения специальной комиссии, сформированной Государственной Думой.

треть депутатов Государственной Думы при условии заключения специальной комиссии, сформированной Государственной Думой.

3. Решение об импичменте Президенту Российской Федерации должно быть принято Советом Федерации в трехмесячный срок со дня предъявления обвинения Государственной Думой.Если Совет Федерации не примет решение в указанный срок, обвинение в отношении Президента считается отклоненным.

Глава 5. Федеральное Собрание

Статья 94

.Федеральное Собрание — Парламент Российской Федерации — представительный и законодательный орган Российской Федерации.

Статья 95

.1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.

2. В состав Совета Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — от законодательной (представительной) и исполнительной государственной власти; назначенные Президентом Российской Федерации представители Российской Федерации, количество которых не превышает десяти процентов от числа членов Совета Федерации, являющиеся представителями законодательной (представительной) и исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации. .

.

3. Член Совета Федерации, являющийся представителем законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, наделен полномочиями на срок полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации. субъект Российской Федерации.

4. В течение первого срока полномочий Президент Российской Федерации не может уволить члена Совета Федерации, являющегося представителем Российской Федерации, назначенным до инаугурации Президента, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Статья 96

.1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.

2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок избрания депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральным законом.

Статья 97

. 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно быть членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом другого представительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут работать на государственной службе или заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности.

Статья 98

.1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью на протяжении всего срока их полномочий. Их нельзя задерживать, арестовывать, обыскивать, за исключением случаев задержания в процессе совершения преступления, и они не могут подвергаться личному досмотру, кроме случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.

Статья 99

.1. Федеральное Собрание — постоянно действующий орган.

2. Государственная Дума проводит свое первое заседание 30 дня после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы до этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший депутат.

4. Полномочия предыдущей Государственной Думы прекращаются с момента начала работы новой Государственной Думы.

Артикул 100

.1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.

2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы открыты. В каждом доме могут проводиться закрытые заседания, если это предусмотрено правилами дома.

3. Палаты могут проводить совместные заседания для заслушивания обращений Президента Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации и выступлений руководителей иностранных государств.

Статья 101

.

1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и заместителей Председателя.

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его заместители председательствуют на заседаниях и руководят внутренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят парламентские слушания по вопросам, отнесенным к их компетенции.

4. Каждый дом принимает свои правила и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

5. В целях контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой устанавливаются федеральным законом.

Статья 102

.1. В ведении Совета Федерации находятся:

а) утверждение изменений границ между субъектами Российской Федерации;

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;

г) решения о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;

е) импичмент Президенту Российской Федерации;

г) назначение судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;

з) назначение и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

и) назначение и освобождение от должности заместителя председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов всех членов Совета Федерации, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

Статья 103

.1. К ведению Государственной Думы относятся:

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;

б) выражение доверия или недоверия Правительству Российской Федерации;

в) заслушивание годовых отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

г) назначение и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

г) назначение и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов;

д) назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в соответствии с федеральным конституционным законом;

е) объявление амнистии;

г) предъявление обвинения Президенту Российской Федерации в импичменте.

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов всех депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

Статья 104

.1. Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительства Российской Федерации и законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации имеют право законодательная инициатива.Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации также обладают правом законодательной инициативы в пределах своей компетенции.

2. Законопроекты внесены в Государственную Думу.

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, об освобождении от их уплаты, законопроекты о выдаче государственных займов, изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые из федерального бюджета, могут быть внесены только при их сопровождении. по заключению Правительства РФ.

по заключению Правительства РФ.

Статья 105

.1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов всех депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой законы в пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается принятым Советом Федерации, если за него проголосовало более половины его членов или если он в течение четырнадцати дней не был рассмотрен Советом Федерации.Если Совет Федерации отклоняет федеральный закон, палаты могут создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, после чего федеральный закон повторно рассматривается Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

Статья 106

.Принятые Государственной Думой федеральные законы подлежат рассмотрению Советом Федерации в обязательном порядке, если такими законами решаются вопросы:

а) федеральный бюджет;

б) федеральные налоги и сборы;

в) финансовое, валютное, кредитное и таможенное регулирование, денежная эмиссия;

г) ратификация и денонсация международных договоров Российской Федерации;

д) статус и охрана Государственной границы Российской Федерации;

е) война и мир.

Статья 107

.1. Принятый федеральный закон в пятидневный срок направляется Президенту Российской Федерации для подписания и опубликования.

2. Президент Российской Федерации в четырнадцатидневный срок подписывает и публикует федеральный закон.

3. Если Президент отклоняет федеральный закон в течение четырнадцати дней с момента его внесения, Государственная Дума и Совет Федерации повторно рассматривают закон в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет принят в прежнем проекте большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом. Российской Федерации в течение семи дней и до публикации.

Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет принят в прежнем проекте большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом. Российской Федерации в течение семи дней и до публикации.

Статья 108

.1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.

2.Федеральный конституционный закон считается принятым, если он принят большинством не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон подписывается Президентом Российской Федерации в течение четырнадцати дней и публикуется.

Статья 109

. 1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выборов таким образом, чтобы вновь избранная Государственная Дума созывалась не позднее четырех месяцев с момента роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение одного года со дня ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента предъявления обвинения Президенту Российской Федерации и до принятия соответствующего решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия чрезвычайного или военного положения на всей территории Российской Федерации, а также в течение шести месяцев до истечения срока полномочий Президента Российской Федерации.

Глава 6. Правительство Российской Федерации

Статья 110

. 1. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства и федеральных министров.

Статья 111

.1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.

2. Кандидатура Председателя Правительства Российской Федерации предлагается не позднее двух недель со дня инаугурации новоизбранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации, либо в течение одной недели с момента отклонения кандидата Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации, предложенную Президентом Российской Федерации, в течение одной недели со дня выдвижения.

4. В случае трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатов на должность Председателя Правительства Российской Федерации, предложенных Президентом Российской Федерации, Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации. распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.

Статья 112

.1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее чем через неделю с момента назначения вносит Президенту Российской Федерации предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает кандидатуры заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров Президенту Российской Федерации.

Статья 113

.Председатель Правительства Российской Федерации определяет основные направления работы Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации и организует его работу.

Статья 114

.1. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет в Государственную Думу федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет в Государственную Думу отчет об исполнении федерального бюджета; представляет годовые отчеты о результатах своей деятельности в Государственную Думу, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежно-кредитной политики;

в) обеспечивает реализацию в Российской Федерации единой государственной политики в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной защиты и экологии;

г) управляет федеральной собственностью;

д) принимает меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности и реализации внешней политики Российской Федерации;

е) принимает меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, защите собственности и общественного спокойствия, борьбе с преступностью;

г) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.

2. Работа Правительства Российской Федерации регулируется федеральным конституционным законом.

Статья 115

.1. Правительство Российской Федерации на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативными указами Президента Российской Федерации издает указы и распоряжения и обеспечивает их исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации являются обязательными на всей территории Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указу Президента Российской Федерации.

Статья 116

.Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед новоизбранным Президентом Российской Федерации.

Статья 117

. 1.Правительство Российской Федерации может подать заявление об отставке, которое может быть принято или отклонено Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской Федерации.