Русская монархическая партия аграрный вопрос: Аграрный вопрос и позиции партий в годы первой русской революции

Аграрный вопрос и позиции партий в годы первой русской революции

Ключевым вопросом революции 1905—1907 гг. был аграрный. В июле 1905 г. I Всероссийский крестьянский съезд выступил за отмену частной собственности на землю и экспроприацию землевладельцев (с компенсацией или без, в зависимости от конкретного случая), а также за реформу кабального налогообложения крестьян. Принятые резолюции отражали чаяния крестьян и представляли собой своеобразный синтез либеральной политической программы земцев, предложений эсеров и традиционных крестьянских требований. В ноябре 1905 г. в условиях Всероссийской политической стачки было объявлено об отмене с 1907 г. выкупных платежей с крестьян. Дальнейшая борьба по аграрному вопросу в условиях спада революции и позднее развернулась в Государственной думе.

Единая программа РСДРП 1903 г. предусматривала возвращение крестьянам отторгнутых реформой 1861 г. отрезков от их наделов, отмену выкупных и оброчных платежей за землю и возвращение крестьянам ранее выплаченных ими выкупных сумм. Под влиянием решений всероссийских съездов Крестьянского союза аграрная программа была пересмотрена в 1906 г., и теперь уже выдвигалось требование полной конфискации всех помещичьих, государственных, удельных, церковных и монастырских земель. Однако если крестьяне рассматривали всю землю, в том числе и свою надельную, как общенародное достояние, то большевики выступили за национализацию земли. Различие, на первый взгляд терминологическое, имело принципиальное значение: в первом случае хозяином земли становились сами крестьяне, причем распределением участков ведала крестьянская община, а во втором— полным собственником землистановилось государство.

Под влиянием решений всероссийских съездов Крестьянского союза аграрная программа была пересмотрена в 1906 г., и теперь уже выдвигалось требование полной конфискации всех помещичьих, государственных, удельных, церковных и монастырских земель. Однако если крестьяне рассматривали всю землю, в том числе и свою надельную, как общенародное достояние, то большевики выступили за национализацию земли. Различие, на первый взгляд терминологическое, имело принципиальное значение: в первом случае хозяином земли становились сами крестьяне, причем распределением участков ведала крестьянская община, а во втором— полным собственником землистановилось государство.

Аграрная программа меньшевиков, предложенная крупным экономистом П.П. Масловым, предусматривала муниципализацию земли — передачу конфискованных земель в распоряжение органов местного самоуправления (муниципалитетов) для сдачи ее в аренду крестьянам. Программа меньшевиков была нацелена против властного вмешательства государства в аграрные отношения.

Партия эсеров, принявшая на своем I съезде в 1905 г. программу и устав, требовала изъятия земли из частной собственности вообще. Они выдвигали идею не национализации, а социализации, т.е. передачи земли не государству, а в общенародное достояние, т.е. в пользование крестьянских общин с запретом купли-продажи. Таким образом, они выступали за сохранение крестьянской общины, которая будет распределять землю в пользование по «трудовой норме». Лидер партии

В.М. Чернов писал, что «провести в жизнь социализацию земли — значит, если угодно, превратить всю земледельческую Русь в одну Великую Всероссийскую Земельную Общину».

В числе неонароднических партий видное место занимала Трудовая народно-социалистическая партия (народные социалисты, или энесы), оформившаяся в ноябре 1906 г., членами которой были городская интеллигенция, земские служащие и незначительное число крестьян. Ее идеологи А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин, Н.Ф. Анненский, В.И. Семевский принадлежали к «левому флангу» легального народничества. В аграрном вопросе энесы стояли за конфискацию помещичьих, казенных и т.д. земель, за исключением крестьянских надельных и тех, на которых ведется «трудовое хозяйство», и передачу их в общенародную собственность. Так же как и эсеры, они активно выступали против ломки общины и за ее сохранение.

В аграрном вопросе энесы стояли за конфискацию помещичьих, казенных и т.д. земель, за исключением крестьянских надельных и тех, на которых ведется «трудовое хозяйство», и передачу их в общенародную собственность. Так же как и эсеры, они активно выступали против ломки общины и за ее сохранение.

Левым крылом либерального центра была партия конституционных демократов — кадетов, или «Партия народной свободы», возникшая в октябре 1905 г. на базе организаций, входивших в «Союз союзов». Ее возглавляли П.Н. Милюков, А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер, В.И. Вернадский. Программа кадетов была нацелена на развитие России по западному буржуазному образцу. Кадеты выступали за конституционную монархию, всеобщие выборы, бесплатное образование, широкое развитие местного самоуправления, улучшение экономических условий жизни рабочих, самоуправление Польши и Финляндии в рамках Российской империи, предлагая прочим народам культурную автономию. В решении аграрного вопроса кадеты полагали частичное (до 60%) «отчуждение» помещичьей земли в пользу крестьян, но по «справедливой оценке», т. е. по рыночным ценам, выступали за частную земельную собственность и были решительными противниками обобществления земли. Кадеты были главной партией либерально-монархической буржуазии с серьезным политическим потенциалом. Не случайно в годы Первой мировой войны они стали выразителями интересов всех кланов торгово-промышленного класса.

е. по рыночным ценам, выступали за частную земельную собственность и были решительными противниками обобществления земли. Кадеты были главной партией либерально-монархической буржуазии с серьезным политическим потенциалом. Не случайно в годы Первой мировой войны они стали выразителями интересов всех кланов торгово-промышленного класса.

Умеренное крыло либерального движения представлял «Союз 17 октября» (октябристы), который поддерживал принцип Манифеста 17 октября 1905 г. — монархию с законодательной Думой. Возглавляемые А.И. Гучковым, выходцем из московского купечества, октябристы выступали за широкое развитие промышленности и торговли, в национальном вопросе — за сохранение «едийой и неделимой России», в аграрном — за ликвидацию общины и сословной неполноправности крестьян. Они предусматривали передачу крестьянам через особые земельные .комитеты пустующих земель, возвращение крестьянам отрезков и переселение малоземельных крестьян на «свободные земли». Впоследствии они активно поддержали столыпинскую аграрную реформу.

Промежуточное положение между кадетами и октябристами занимали «Партия мирного обновления» (1906) и ее преемница «Партия прогрессистов» (1912). Это были самые «буржуазные» по своему составу партии, костяк которых составляли представители крупного московского капитала, а учредителями стали фабриканты А.И. Коновалов, братья В. П. и П. П. Рябушинские, С.Н. Третьяков. В решении аграрного вопроса они поддерживали требования октябристов.

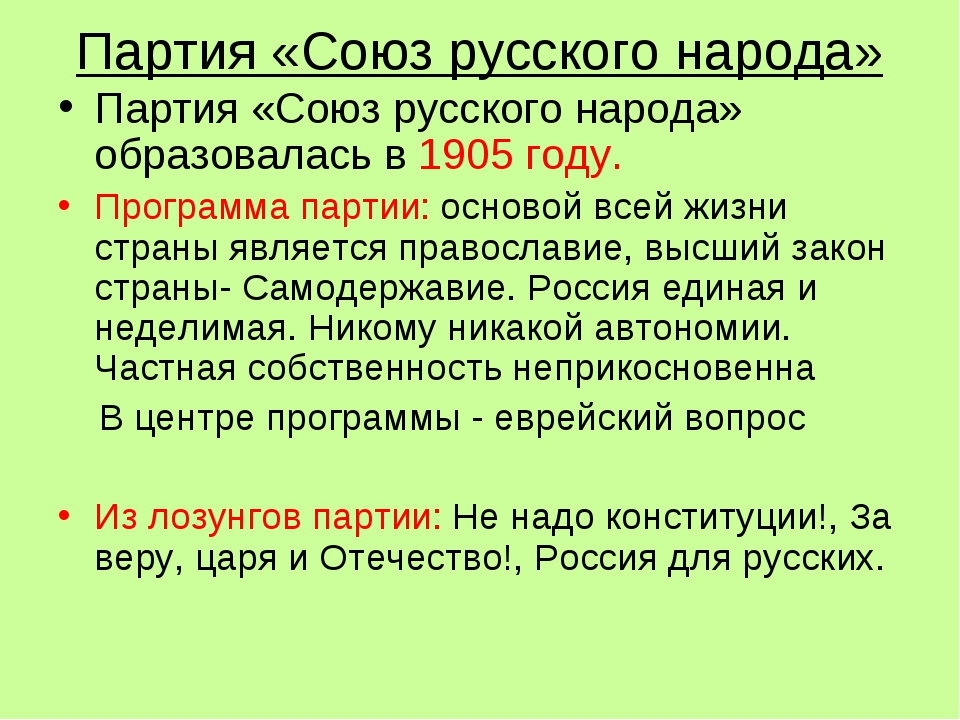

Крайне правые позиции занимали монархисты и националисты- «черносотенцы» («черной сотней» в Московской Руси именовалось непривилегированное население городов). «Союз русского народа» с его лидерами А.И. Дубровиным и Н.Е. Марковым и «Русский народный союз имени Михаила Архангела» во главе с В.М. Пуришкевичем первое место в своих программах отводили национальному вопросу, они выступали за безусловное первенство русского народа над остальными нациями империи. В аграрном вопросе они высказывались за неприкосновенность частной земельной собственности, в том числе за сохранение помещичьего землевладения, и приняли деятельное участие в подавлении крестьянских выступлений. Провозгласив лозунг «Православие, самодержавие’, народность», они призвали к борьбе против «внутренних врагов» под знаменем антисемитизма.

Провозгласив лозунг «Православие, самодержавие’, народность», они призвали к борьбе против «внутренних врагов» под знаменем антисемитизма.

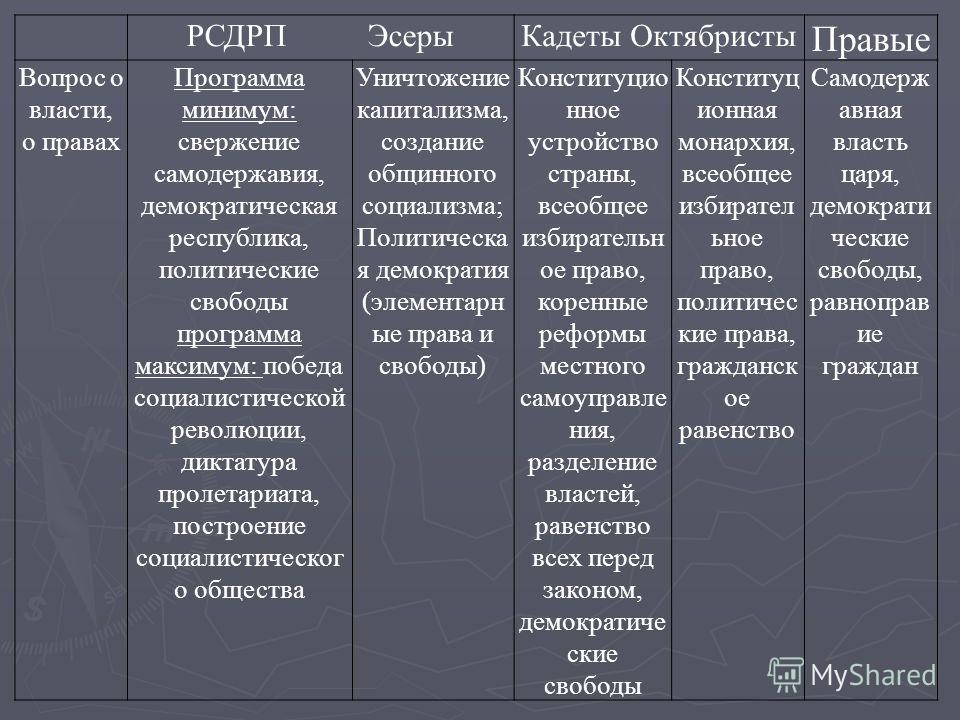

Политические партии России начала XX в

Политические партии начала XX века.

В начале 20 века в России появилась многопартийность. Все партии того времени можно разделить на 3 группы:

1.Революционные

2.Либеральные

3.Консервативно-монархические

Социалистические партии:

-Партия социалистов-революционеров

-РСДРП

Либеральные партии:

-Конституционно-демократическая партия

-Союз 17 октября

Консервативно-монархические-партии:

-Союз русского народа

-Русский народный союз имени Михаила Архангела

Партия социалистов-революционеров (эсеры)

Год

основания

– 1901-1902 гг.

Во второй половине 1890-х небольшие народническо-социалистические группы и кружки существовали в Петербурге, Пензе, Полтаве, Воронеже, Харькове, Одессе. Часть их объединилась в 1900 году в Южную партию социалистов-революционеров, другая в 1901 – в «Союз эсеров». В конце 1901 г «Южная партия эсеров» и «Союз эсеров» соединились, и в январе 1902 газета «Революционная Россия» объявила о создании партии. В неё влилась женевская «Аграрно-Социалистическая лига» .

Позднее партия разделилась на правых (В.М. Чернов) и левых (М.А. Спиридонова) эсеров.

Председатель – В.М. Чернов

Лидеры партии – Е.Ф. Азеф, Г.А. Гершуни, Б.В. Савинков, Н.Д. Авксентьев, М.А. Спиридонова

В разное время в партию входило от 65 до 700 тыс. человек, 75% от них составляли крестьяне и рабочие.

Социальная база и приоритетная категория для эсеров – это крестьянство.

Взгляды

эсеры

выражали

в

журнале

«Вестник

революции».

Деятельность партии была изначально подпольной

Одновременно

с

учреждением

самой

партии

была

создана

ее Боевая организация (БО).

Ее

руководители

– Г.А.Гершуни,

Е.Ф.Азеф

– выдвигали

основной

целью

своей

деятельности

Жертвами этого террора в 1902–1905 гг. стали министры внутренних дел (Д.С.Сипягин, В.К.Плеве), губернаторы (И.М.Оболенский, Н.М.Качура), а также вел. кн. Сергей Александрович.

За два с половиной года первой русской революции эсеры совершили около 200 террористических актов

Программа эсеров:

Власть:

Свержение самодержавия и установление республики революционным путём

Построение социализма

Широкая автономия крестьянским общинам

Предоставление гражданских прав всем жителям империи

Крестьянский вопрос:

Социализация земли – передача земли в руки крестьянских общин

Конфискация помещичьих земель

Уравнительное распределение земли по трудовой или потребительной норме между крестьянами

Отмена частной собственности на землю

Рабочий вопрос:

Предоставление рабочим гражданских свобод

Создание самоуправления на местах

Развитие коопераций

Национальный вопрос:

Автономии общинам и регионам страны

Федеративное устройство России и право на самоопределение, исключая отделения из состава России

РСДРП — Российская социал—демократическая рабочая партия

Первые

социал-демократические

кружки

появились

в

Российской

империи

в

конце

1880-х

годов. В

1895 году

из

Петербургской

социал-демократической

группы

возник «Союз

В

1895 году

из

Петербургской

социал-демократической

группы

возник «Союз

Социальная база и приоритетная категория для РСДРП – это пролетариат (промышленные рабочие)

1898 г. – I съезд партии РСДРП в Минске, на котором провозглашено создание партии

1903 г. – II съезд партии в Лондоне. На съезде произошёл раскол на большевиков – РСДРП(б) и меньшевиков – РСДРП (м) (самостоятельные партии с 1912 г.) и была принята программа партии.

Лидер большевиков – В.И. Ленин, лидер меньшевиков – Ю.О. Мартов

У партии было 2 программы:

Программа—максимум – установление диктатуры пролетариата и победа социалистической революции

Программа—минимум – задачи демократической революции

В

1907 г. численность

партии

– 160 тыс.

человек,

около

60% — рабочие.

численность

партии

– 160 тыс.

человек,

около

60% — рабочие.

Программа-минимум РСДРП

Власть

Свержение самодержавия

Установление демократической республики

Национальный вопрос:

Предоставление нациям права на самоопределение

Принцип

пролетарского

интернационализма

– т.е.

единства

пролетариата

и

всего

трудового

народа

в

мировом

масштабе

(«Пролетарии всех стран соединяйтесь!» , «У пролетариев нет отечества

Крестьянский вопрос:

конфискация всех помещичьих, церковных и царских земель

Национализация

земли,

т. е.

переход

земли

в

собственность

государства

е.

переход

земли

в

собственность

государства

бесплатное наделение крестьян землёй по трудовому принципу («Землю – крестьянам!»)

отмена частной собственности на землю

ликвидация остатков крепостничества в деревне и возвращение «отрезков» крестьянам

Рабочий вопрос:

Введение рабочего законодательства:

8-часовой рабочий день

Социальные льготы и гарантии

Отмена штрафов

Ограничение женского и детского труда

Введение рабочего контроля на предприятиях ( «Фабрики – рабочим!» )

Конституционно-демократическая партия (кадеты)

Партия

ведет

начало

от

группы

либеральной

интеллигенции

«Союз

освобождения»,

состоявшей

преимущественно

из

земских

деятелей

и

организовавшейся

в

1902 году

с

целью

агитации

в

пользу

конституционного

порядка,

против

самодержавия.

В 1902—1905 гг. издавали за границей журнал «Освобождение» (ред. П. Б. Струве, вышло 79 номеров).

В 1904—1905 гг. движение разрослось на съездах земских и городских деятелей, как партия оформилось на учредительном съезде 12—18 октября 1905 года.

Председатель – П.Н. Милюков

Лидеры – С.А. Муромцев, Ф.А. Головин, Г.Е. Львов, В.Д. Набоков

Членами партии были:

Ученые В.И. Вернадский; П.Б. Струве, А.С. Изгоев, А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер, М.О. Гершензон, Ю.В. Готье

юристы В.М. Гессен, С.А. Котляревский, Л.И. Петражицкий, М.М. Винавер, А.Р. Ледницкий, В.А. Маклаков

видные земские деятели Ф.И. Родичев, И.И. Петрункевич, А.И. Шингарев

Основную часть партии составляли интеллигенция, образованные слои населения.

Для борьбы использовались легальные методы, пропаганда.

Кадеты

выражали

свои

взгляды

в

журнале

«Вестник

Партии

народной

Свободы»

и

газете

«Речь».

Власть:

Введение конституции

Конституционная монархия (с преобладанием парламента)

Реформенный путь развития

Свобода совести, слова, печати, собраний, союзов

Ответственность правительства перед парламентом

Независимость суда

Равенство всех в правах и перед законом

Всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право

Всеобщее начальное образование

Крестьянский вопрос:

Отчуждение части частновладельческих земель за выкуп

бесплатная передача крестьянам земель государственных, удельных, кабинетских и монастырских

Создание земельного комитета для решение земельного вопроса

Развитие рыночных и арендных отношений в деревне и дальнейшее разрушение крестьянской общины

Рабочий вопрос:

Право на:

8-часовой рабочий день

Стачки

Страхование

Создание рабочих союзов

Национальный вопрос:

Сохранение единой неделимой России

Культурная автономия народов

России

– автономия

какой-либо

обособленной

этнической

группы

в

решении

вопросов

организации

образования,

языка

и

любых

форм

культурной

жизни.

«Союз 17 октября» (октябристы)

Партия была основана в октябре 1905 года. Название партии восходит к Манифесту 17 октября 1905 года, изданному Николаем II.

Председатель – А.И. Гучков

Лидеры – М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов, барон П.Л. Корф

Среди членов партии состояли :

видные земские деятели – граф П.А. Гейден, М.А. Стахович, князь Н.С. Волконский,

деятели культуры – Л.Н. Бенуа, В.И. Герье

адвокаты Ф.Н. Плевако, В.И. Сергеевич

представители предпринимательских кругов – Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобель, Братья В.П. и П.П. Рябушинские и ювелир К.Г. Фаберже.

Основная масса партии – чиновники, помещики, крупные промышленники и финансисты

Основной метод борьбы – пропаганда.

Взгляды

выражали

в

более

чем

50 газетах

на

русском,

немецком

и

латышском

языках,

в

том

числе:

«Голос

Москвы»,

«Слово»,

«Время».

Власть:

Конституционная монархия (с преобладанием монарха)

Местное самоуправление

Содействие царскому правительству

Реформенный путь развития

Крестьянский вопрос:

Неприкосновенность земельной собственности

Продажа государственных земель крестьянам

Развитие рыночных и арендных отношений в деревне

Создание слоя «зажиточного крестьянства». Поддержка аграрной реформы П.А. Столыпина

Рабочий вопрос:

нормирование рабочего дня, но в виду технической отсталости от Европы не обязательно сокращение рабочего дня до 8 ч.

Ограничение забастовок

Введение рабочего законодательства

Права создания профсоюзов

Национальный вопрос:

Сохранение единой неделимой России

Отрицание возможности предоставления автономии отдельным частям империи, кроме Финляндии

Черносотенцы

Черносотенцы

(от

древнерусского

«чёрная

сотня»

— тяглое

посадское

население,

которое

делилось

на

сотни,

представлявшие

собою

военно-административные

единицы)

— члены русских правохристианских, монархических и антисемитских организаций:

«Союз

Русского

Народа»

(Дубровина),

«Союз

Михаила

Архангела»,

«Русская

монархическая

партия»

(Грингмута),

«Чёрные

Сотни»

и

др. в

нач.

XX в.

в

нач.

XX в.

В противовес демократическим институтам черносотенцы выдвигали принцип абсолютной, единоличной власти. По их мнению, у России было три врага, с которыми следует бороться, — инородец, интеллигент и инакомыслящий, в неразрывном восприятии.

Черносотенцы возводят своё происхождение к низовому нижегородскому ополчению Смутного времени, предводимого Кузьмой Мининым. Черносотенное движение выступило в начале XX века под лозунгами защиты Российской империи и его традиционных ценностей «православия, самодержавия, народности».

Термин «черносотенцы» вошёл в широкое употребление в значении ультраправых политиков и антисемитов.

Создан в 1905 году.

Председатель – А.И. Дубровин,

Лидеры — Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич

Позднее часть «Союза русского народа» откололась и была организована партия «Русский народный союз имени Михаила Архангела».

Печатный

орган

партии

– газета

«Русское

знамя». Также

«Союз

русского

народа»

выражал

свои

взгляды

в

журнале

«За

царя»,

газетах

«Колокол»,

«Московские

ведомости».

Также

«Союз

русского

народа»

выражал

свои

взгляды

в

журнале

«За

царя»,

газетах

«Колокол»,

«Московские

ведомости».

Состав партии – помещики, городские низы, мелкие чиновники, торговцы, патриархальная часть крестьянства.

В деятельности “Союза Русского Народа” принимали участие в том числе и такие выдающиеся деятели, как свв. Иоанн Кронштадтский, архимандрит Антоний (Храповицкий), ученые Д.И. Менделеев Д.И. Иловайский, С.В. Левашов, публицисты С.А. Нилус, В. В. Розанов, Л.А. Тихомиров, художник В.М. Васнецов.

В работе Союза русского народа участвовали все будущие первые патриархи РПЦ в советское время (Тихон, Сергий, Алексий I).

Методы борьбы – легальные, нелегальные, черносотенный террор, погромы.

Погром — массовые насильственные действия, направленные против религиозных, национальных или расовых меньшинств.

Наиболее

крупный

погром

в

мировой

истории

произошёл

6-7 апреля

1903 г. в

Кишинёве

(тогда

Российская

Империя)

против

местных

евреев

— Кишинёвский погром.

Тогда

было

убито

49 и

ранено

586 человек.

После

этого

русское

слово

«погром»

вошло

во

многие

европейские

языки

и

стало

нарицательной

чертой

нашей

страны.

в

Кишинёве

(тогда

Российская

Империя)

против

местных

евреев

— Кишинёвский погром.

Тогда

было

убито

49 и

ранено

586 человек.

После

этого

русское

слово

«погром»

вошло

во

многие

европейские

языки

и

стало

нарицательной

чертой

нашей

страны.

В октябре 1905 г. вспыхнул ещё один еврейский погром в Екатеринославе (совр. Днепропетровск), унёсший жизни 67 человек.

Программа черносотенцев

Власть:

Незыблемость и укрепление самодержавия

Укрепление православия и позиций РПЦ

Крестьянский вопрос:

Неприкосновенность частной собственности

Продажа крестьянам казенных и выкупных земель

Сохранение крестьянской общины

Рабочий вопрос:

Сокращение рабочего дня

Улучшение условий труда

Страхование

Национальный вопрос:

Сохранение единой неделимой России

Национализм. «Россия

– для

русских»

«Россия

– для

русских»

Антисемитизм

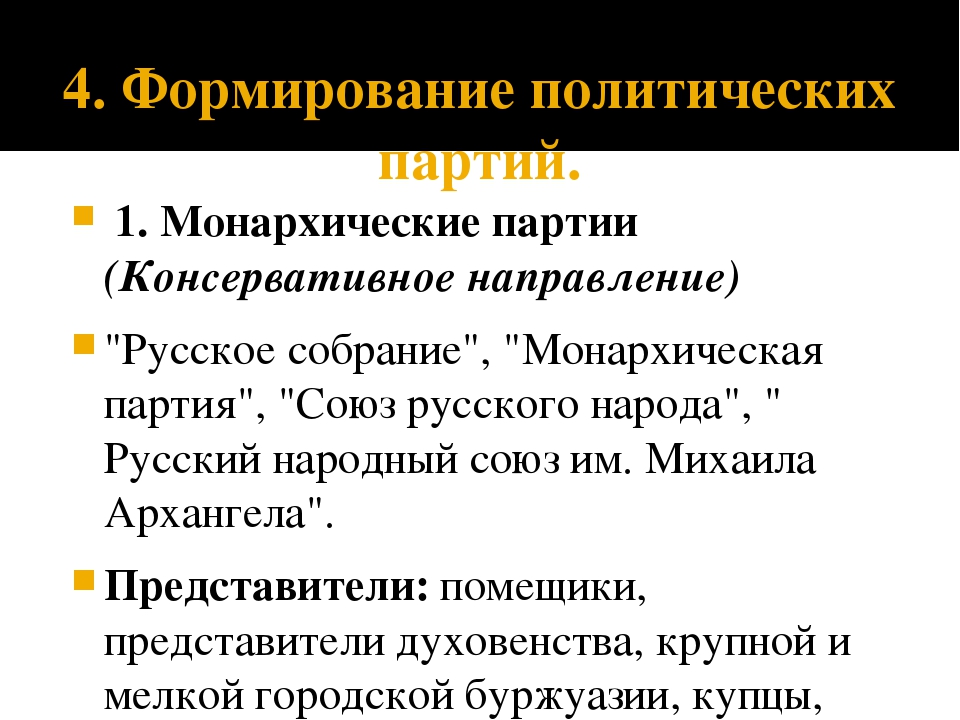

Помещичье-монархические организации и партии

В начале XX века «черной сотней» стали в России называть ревнителей самодержавных устоев, участников патриотических организаций и погромщиков, хотя в средневековой Руси так называлось податное посадское население.

Создание помещичье – монархических партий было отчаянной попыткой господствующего класса продлить свое существование.

Большое внимание в этом плане уделялось монархической агитации. Дворянские идеологи опирались на традиционные «охранительные» начала официальной теории, выраженной в формуле: «самодержавие, православие, народность».

В 1905 году правые помещичьи кружки и организации осознали необходимость объединения для борьбы с революцией, для сохранения и защиты самодержавной власти и своего экономического могущества.

В условиях начавшейся революции правые всех оттенков были единодушны в том, что правительство должно «смелой рукой схватить крамолу», но расходились в оценке желательности законосовещательной Думы.

Быстрый рост революционного движения заставил монархистов поторопиться с организационными решениями. Инициативу создания партии взяла на себя группа «Кружок москвичей», образовавшая 1 апреля 1905 года монархическую организацию «Союз русских людей». 24 апреля в Москве, на базе газеты «Московские ведомости», была образована «Русская монархическая партия» (возглавил В. Гринберг).

Обе организации носили скорее корпоративный дворянский, чем партийно-политический характер.

Всероссийская политическая стачка и провозглашение манифеста 17 октября о создании Государственной Думы внесли серьезное замешательство в ряды правых помещичьих сил.

Необходима была массовая политическая организация для защиты устоев самодержавия.

В конце ноября (официально – 8 ноября 1905 г.) был создан «Союз русского народа» – организация, отражавшая идеологию всех дворянских правых течений и получившая поддержку царя.

«Союз русского народа» по численности был самой крупной из монархических партий.

Задуманный сначала как локальная организация, «Союз» за полтора года значительно расширил сферу своего влияния, его программа была признана образцовой.

17 Монархический съезд (высший орган для всех черносотенных организаций), который состоялся в апреле 1907 года, призвал монархистов влиться в ряды этого Союза.

К весне 1907 года «Союз русского народа» поглотил большую часть ранее самостоятельных черносотенных организаций.

К концу 1907 года черносотенцы действовали в 66 губерниях и областях России, общая численность их примерно достигала 410 тысяч человек.

1907-1908 годы являлись своего рода пиком монархического движения, в последующие годы монархические союзы значительно поредели.

Социальную опору черносотенных организаций составляли помещичье-дворянские круги Российского общества.

В центральный орган «Союза русского народа» – Главный совет, входили помещики и представители реакционной интеллигенции, местные организации были пестры по своему составу.

Рядовые члены Союза рекрутировались из представителей мелкой буржуазии – лавочников, мелких предпринимателей, владельцев трактиров, домов, гостиниц.

Рабочие и крестьяне, по свидетельству самих руководителей Союза, были в нем наименее надежным элементом, хотя руководители союзов стремились привлечь на свою сторону как можно больше крестьян, мелких ремесленников.

В «Союзе русского народа» и в других монархических союзах четко различались руководящая верхушка, лидеры и рядовые члены.

Наибольшей известностью среди лидеров пользовались бессарабский помещик Владимир Митрофанович Пуришкевич и Николай Евгеньевич Марков, помещик, сын популярного в XIX веке дворянского писателя.

Пуришкевич, самый горячий и непримиримый защитник дворянских привилегий и гонитель инородцев, был одним из учредителей «Союза русского народа» и способствовал превращению его в массовую партию, приобрел популярность своими погромными выступлениями в Думе.

Не менее популярен был председатель Главного Совета, представитель монархически настроенной интеллигенции, детский врач, Александр Иванович Дубровин.

Экстремизм Дубровина поражал даже его ближайших сторонников: он был сторонником широкого применения террора в борьбе с либеральной оппозицией и даже представителями администрации, которые выступали за реформы.

Программы монархических организаций являлись туманными и многовариантными документами, они отражали стремление выдать интересы дворянско-помещичьего класса, который цеплялся за свои социальные и политические привилегии и самодержавную монархию, за интересы страны и народа.

Наиболее четко и полно программные требования черносотенцев выражены в программе самой влиятельной монархической организации – «Союз русского народа».

Главными из них были следующие:

- незыблемость самодержавной власти;

- единство и неделимость России;

- неприкосновенность всякой частной собственности;

- искоренение «злых сил» в лице социалистически настроенной интеллигенции;

- борьба с революционным и национально-освободительным движением.

Самым уязвимым местом черносотенных программ был аграрный вопрос.

Крайне правые единодушно заявляли, что «никакие меры, направленные к улучшению быта крестьян, не должны нарушать неприкосновенность земельной собственности».

Лидеры черносотенцев предлагали ограничиться продажей крестьянам пустующих государственных земель, развитием аренды и улучшением кредита.

«Союз русского народа» в аграрном вопросе не шел дальше официальной политики предоставления крестьянам права выхода из общины и закрепления за ними надельной земли и ее свободной продажи, увеличение помощи переселенцам.

Черносотенцы не предлагали серьезных мер и для облегчения положения рабочих.

В программе Союза русского народа, например, требования в рабочем вопросе сводились к государственному страхованию и некоторому сокращению рабочего дня.

Более подробно была разработана программа по национальному вопросу.

В программных документах черносотенных союзов провозглашалось: «Русская народность, как собирательница земли Русской и устроительница Русского государства, есть народность державная, господствующая и первенствующая».

Крайне правые разделили территорию страны на «коренные русские области» и национальные окраины, русскому населению предоставлялось преимущественное право на приобретение и аренду казенных земель, заселе- ние свободных территорий. Все другие народы были разделены на «дружественные» и «враждебные». Дружественное население могло рассчитывать на неприкосновенность веры, языка, быта и общественного строя. «Дружественность» и «враждебность» зависела от участия или неучастия представителей той или иной нации в национально-освободительном или революционном движении.

Дружественными считались народы Средней Азии, Сибири, немецкое население. Среди враждебных – финны, поляки, татары и другие.

Однако главным стержнем черносотенной идеологии был антисемитизм – одна из крайних форм расового шовинизма, выражающаяся во враждебном отношении к евреям.

Например, черносотенцы предлагали лишить евреев всех прав, изгнать их из всех учебных заведений, где учатся христианские дети и т.д.

Деятельность монархических союзов заключалась в ведении агитационно-массовой работы путем использования официальных учреждений, организации публичных лекций, выступлений лидеров монархических партий, в издании многочисленных газет и журналов.

С образованием «Союза русского народа» особенно широкие масштабы приняла погромная деятельность черносотенцев, в конце 1905 – начала 1906 гг. антисемитские погромы были устроены в 150 городах России.

Характеризуя черносотенную идеологию в целом, можно сделать вывод: она являлась своеобразной реакцией самых различных социальных слоев на резкие и бурные перемены в экономической и политической жизни России на рубеже двух веков. Эта идеология содержала одновременно и консервативные и самые экстремистские элементы.

Возможно, вам будет интересно также:

Открытие I Всероссийского съезда партии «Союз 17 октября»

8 (21) февраля 1906 г. в Москве открылся I Всероссийский съезд партии «Союз 17 октября». На съезде, проходившем до 12 (25) февраля, завершилось окончательное оформление структуры и организации партии октябристов.

Партия «Союз 17 октября» возникла в 1905 г. после издания Манифеста 17 (30) октября «Об усовершенствовании государственного порядка», даровавшего гражданам России политические права и свободы. В числе основателей и членов «Союза17 октября» находились видные земские деятели (граф П. А. Гейден, М. А. Стахович, князь Н. С. Волконский), столичные профессора, адвокаты, деятели науки и культуры (Л. Н. Бенуа, В. И. Герье, Ф. Н. Плевако, В. И. Сергеевич), издатели и журналисты (Н. Н. Перцов, А. А. Столыпин, Б. А. Суворин), представители торгово-промышленного мира и банковских кругов (Н. С. Авдаков, Э. Л. Нобель, братья Рябушинские). Возглавил партию крупный московский домовладелец и промышленник А. И. Гучков.

К весне 1906 г. в стране действовало 260 отделов партии «Союз 17 октября», большинство из них возникло в губерниях Европейской России с относительно развитым дворянским землевладением; на национальных окраинах империи число октябристских организаций было невелико. В Москве и Петербурге существовали отделения Центрального комитета партии, а также городские советы, которые направляли деятельность районных партийных организаций. Печатным органом партии были газеты «Голос Москвы», «Слово» и др. В 1906 г. октябристы издавали до 50-ти газет на русском, немецком и латышском языках.

Партия октябристов представляла и защищала интересы помещиков. Они отстаивали «сильную монархическую власть», считая закономерными все её действия, направленные на подавление революционной ситуации в стране. В своей программе октябристы поддерживали политику российского правительства, выступая за сохранение единства и нераздельности Российской империи, конституционную монархию, в которой император, как носитель верховной власти, должен был быть ограничен постановлениями «Основных законов». Гражданские права в программе октябристов включали свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, свободу слова, собраний, союзов, передвижения.

Аграрный вопрос «Союз 17 октября» предлагал решить путём уравнения крестьян в гражданских и имущественных правах с другими сословиями, содействия расселению и переселению крестьян, облегчения их выхода из общины, признания государственных и удельных земель фондом для наделения ею крестьян, а также содействие покупке земли крестьянами у частных владельцев при посредстве Крестьянского банка. Октябристы активно поддерживали аграрную реформу П. А. Столыпина.

Члены «Союза» признавали свободу рабочих организаций, союзов, собраний и право рабочих на стачки на почве экономических, профессиональных и культурных нужд. Они были сторонниками расширения народного образования, декларировали необходимость реформы суда и административного управления. Октябристы выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, введение страхования рабочих, а также требовали сокращения налогового обложения населения.

В ноябре 1913 г. на конференции «Союза 17 октября» резко был подвергнут критике курс российского правительства. Предметом особой тревоги лидеров «Союза» явилось нарастание кризисных явлений в политической жизни страны. Уже в декабре 1913 г. думская фракция октябристов раскололась на три части. Первая мировая война привела к окончательной дезорганизации «Союза».

В июле 1915 г. было прекращено издание газеты «Голос Москвы», а вскоре — и деятельность самой партии. Однако вплоть до лета 1917 г. некоторые крупные деятели «Союза 17 октября» (А. И. Гучков, М. В. Родзянко, И. В. Годнев) продолжали играть заметную роль в политической жизни России.

Лит.: Павлов Д. Б., Шелохаев В. В. Союз 17 октября // Политические партии России: история и современность. М., 2000; Петрово-Соловово В. М. «Союз 17 октября», его задачи и цели, его положение среди других политических партий. М., 1906; Программы главнейших русских партий. М., 1917; Рохас Пардо М. У. Социальная программа партии «Союз 17 октября» и её реализация в Государственной Думе России, 1906-1914 гг.: дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Хронос. 2000. URL: http://www.hrono.ru/organ/ukaz_s/soyuz17okt.php; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Томское краеведение. Б. д. URL:http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=1773; Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 1987.

См. также в Президентской библиотеке:

Сборник программ политических партий в России: в 2-х вып. / Под ред. В. Водовозова. СПб., 1905-1906. Вып. 2. 1906.

Название политической партии | Дата создания, лидер партии | Социальная база, численность | Форма правления, политические преобразования | Аграрный вопрос | Национальная политика | Рабочий вопрос |

Конституционно-демократическая партия (кадеты) | Октябрь 1905 г., Милюков | Ученые, творческая интеллигенция, врачи, адвокаты, средние и мелкие служащие, либеральная буржуазия, помещики. 50-100 тыс. чел. | Установление конституционного строя в форме парламентской монархии, отмена сословных привилегий, равенство всех перед законом, демократические свободы | Увеличение крестьянских наделов частичное отчуждение помещичьих земель | Сохранение государственного единства, право наций на культурное самоопределение | 8часовой рабочий день, сокращение сверхурочных работ, право на стачки |

«Союз 17 октября» (октябристы) | Октябрь 1905 г., Гучков | Крупная буржуазия, помещики. 50-60 тыс. чел. | Конституционно-монархический строй | Уравнять крестьян в правах с другими сословиями, усилить переселенческую политику, продажа крестьянам государственных и удельных земель. В крайнем случае – возможность отчуждения помещичьих земель | Единство и нераздельность Российского государства. Отрицали возможность предоставления автономии | Не выдвигали требования 8часового рабочего дня ( у русских рабочих очень много выходных в течении года) |

Партия социалистов-революционеров (эсеры) | 1902 г. ( программа – на I съезде в декабре 1905-январе 1906 гг.), Чернов | Учителя, инженеры, агрономы, ветеринары, врачи. 50-65 тыс. чел. | Свержение самодержавия, установление режима «народовластия»-демократической республики | Социализация земли, т.е. отмена частной собственности на землю без выкупа и передача ее общественное владение | Федеративное устройство ( широкая автономия и самоопределение) | Социализация предприятий |

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Радикальное течение – большевики ( РСДРП (б). Реформаторское течение – меньшевики (РСДРП (м). | 1898 г. ( Устав и программа – на II съезде в 1903 г.) Большевики – Ленин (создание партии нового типа- законспирированной организации со строгой дисциплиной, жестким подчинением. Главная сила революции – рабочий класс, союзник – крестьяне. Буржуазия – контрреволюционная сила.) Меньшевики – Мартов ( в партию должен быть открыт доступ всем слоям населения. Главная сила революции – либеральная буржуазия, ее союзник – пролетариат. Крестьяне – реакционная сила.) | Пролетарско-интеллигентская партия, 150 тыс. чел. | Программа – минимум: революционное свержение самодержавия, установление демократической республики, всеобщее избирательное право и демократические свободы. Программа-максимум: Победа пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата, переход к социализму | Возвращение крестьянам отрезков, отмена выкупных и оброчных платежей | Право наций на самоопределение и их равноправие | 8часовой рабочий день, отмена штрафов и сверхурочных работ |

Правые, консервативные партии (черносотенные) | 1905-1907 гг. Русское собрание, Союз русского народа (Дубровин), Русский народный союз имени Михаила Архангела (Пуришкевич). | Дворяне, крестьяне, рабочие, мелкие торговцы и др. Общая численность – 410 тыс. чел. | Самодержавная монархия | Укрепление крестьянских хозяйств, сохранение общины | Единая и неделимая Россия без права на самоопределение нерусских наций, господствующая роль – русских. | Без изменений. |

Рабочий вопрос в программах политических партий России 1917 г.: на материалах Пермской губернии

Курамшина А.В., отдел информации,

публикации и научного использования документов

Государственного общественно-политического

архива Пермской области

В Пермской губернии весной 1917 г. развернулась активная борьба за власть в Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов1. В ходе политических дискуссий каждой партией был предложен свой вариант решения рабочего вопроса.

Программы политических партий по рабочему вопросу существенно различались. Крайне правые (монархисты, черносотенцы), как известно, после Февральской революции потерпели полный крах. Исторической перспективы не имели октябристы, безоговорочно поддерживавшие промышленников в рабочем вопросе и выступавшие за сохранение помещичьего землевладения.

Представители партии эсеров в качестве экономических требований выдвигали положение о введении прогрессивного налога на доход (ликвидация косвенных налогов, налогов на «труд»), 8-часовой рабочий день, страхование, охране труда, право на создание профессиональных организаций рабочих. Эсеры являлись также сторонниками идеи Учредительного собрания, намереваясь отстаивать в нем программу общественного переустройства, хотя не исключали при этом явочного порядка в изменении положения о существовании переходного периода к социализму, в рамках которого будет осуществляться временная революционная диктатура. Будущее социалистическое государство рассматривалось как бесклассовое, базирующееся на общественной собственности на средства производства. Говорилось о взаимосвязи политической и социальной революции: свержение самодержавия (созыв Земского собора), затем социальные преобразования.

Смыслом поведения кадетов в рабочем вопросе было «отстранение государства от активной заинтересованной роли в управлении предприятиями, обеспечение рабочим и управляющим возможности самим определять производственные отношения» и создание «механизма арбитража для разрешения конфликтов»2. В принципе, это верно, но только не в смысле «отстранения государства» от управления производством. Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности кадет В.А. Степанов в июне 1917 г. ясно высказывался за возможность государственного регулирования промышленности. В области рабочего вопроса данная партия предполагала: свободу рабочих союзов и собраний, право стачек, введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня, развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер охраны труда мужчин во вредных производствах. В пункт их программы был включен вопрос о немедленном распространении избирательного права на женщин, меньшинство осталось по практическим соображениям при особом мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным для меньшинства3.

В общем, кадеты были противниками советов рабочих и солдатских депутатов, требовали усиления дисциплины в армии, решительной борьбы с большевиками.

В этом плане наибольший интерес для рабочих представляла экономическая платформа большевиков, которая выражала интересы и стремления рабочего класса и трудящихся масс крестьянства. Большевики призывали пролетариев и трудящихся крестьян к немедленному захвату земель помещиков, к национализации всей земли, национализации трестированной промышленности и банков, установлению рабочего контроля над производством, и т. п.

Каждый пункт большевистской экономической платформы, будь это национализация земли, рабочий контроль или национализация банков и синдикатов, был боевым лозунгом, вокруг которого большевики сплачивали массы и создавали ту политическую армию, без которой невозможно было завоевание власти рабочим классом и крестьянской беднотой. Каждое требование большевистской платформы затрагивало злободневные вопросы, любой параграф был понятен, всякий лозунг доходил до самых глубоких слоев рабочих и трудящихся крестьян. Помимо организованного распространения различных лозунгов и брошюр, имела место агитационно-пропагандистская деятельность большевиков-одиночек, которые вели разъяснительные беседы среди рабочих о причинах тяжелого положения страны4.

А когда, каждый рабочий, безработный, каждая кухарка и бедняк-крестьянин, собственными глазами увидят пролетарскую власть в борьбе с капиталистами, увидят, что земля переходит в руки трудящихся, а фабрики и заводы — под контроль рабочих, «тогда, — говорил Ленин, — никакие силы капиталистов, никакие силы ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового капитала не победят народной революции, а, напротив, она победит весь мир, ибо во всех странах зреет социалистический переворот»5.

Рабочим импонировала программа трудовой народно-социалистической партии, которая объявляла, что «партия заинтересована и стремится к всесторонней охране труда, к созданию необходимых условий для организации трудящихся в борьбе за осуществление социалистического строя»6. Энесы заявляли: «с этой целью они будут бороться за то, чтобы во всех областях наемного труда рабочее время было ограничено законом и не продолжалось более 8-ми часов в день. Это правило должно также распространяться на все мелко-промышленные, ремесленные, торговые, общественные и казенные предприятия. Сверхурочные работы и занятия в ночное время должны быть строго урегулированы законом. Всем трудящимся должен быть обеспечен еженедельный непрерывный сорокачасовой отдых7.

__________________________

1 Нечаев М.Г. От февраля к октябрю // Пермь от основания до наших дней. Исторические очерки. – Пермь, 2000. С.150.

2 Розенберг У.Г. Создание нового государства в 1917 г.: представления и действительность // Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. – СПб., 1994. С.14.

3 Сборник программ политических партий России. Выпуск 1. С. 19-34.

4 Капцугович И.С. История Урала. – Пермь: Кн. изд-во, 1976. С. 260.

5 Ленин В. И. Задачи революции. Полное собрание сочинений. Т. XXI. С. 222.

6 Пермская жизнь. 1916. 30 декабря.

7 Там же.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС В ПРОГРАММАХ КОНСЕРВАТИВНО-МОНАРХИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ (1905-1914 гг.)

Представители консервативно-монархических1 союзов и организаций, возникших в России в начале XX в., несмотря на свое неприятие, как правило, представительной демократии и ее главного атрибута — парламента, все же одной из главных своих задач ставили получение поддержки народа, влияния на массы. Так как самой многочисленной социальной группой России в этот период являлось крестьянство, то неудивительно, что в партийных программах правых крестьянскому вопросу было уделено значительное место.

Долгое время в вопросе изучения идеологии правых партий историческая литература немногим отличалась от политической публицистики и ограничивалась навешиванием ярлыков. Только с 1990-х годов программные установки монархических организаций становятся предметом исследования. Правда, и в вышедшей в 1992 г. работе Д. И. Раскина встречается утверждение, что вся идеология правых сводилась к национальному вопросу, игнорируя прочие социальные, политические и экономические проблемы российского общества2. Тем не менее исследование программных установок правых партий ныне перенесено в научную плоскость. В монографии С. А. Степанова рассмотрены основные положения черносотенной идеологии, в том числе и касающиеся аграрного вопроса, но акцент при этом сделан на ее слабых сторонах. В монографии А. П. Бородина раскрыта позиция правых группировок в Государственном совете. В работе Ю. И. Кирьянова также уделено внимание данной проблеме, но она освещена только на основе официальных партийных документов. Аграрный вопрос в идеологии националистов рассмотрен в диссертации А. В. Елисеева и монографии Д. А. Коцюбинского. Отношение правых к Столыпинской реформе затронуто в статье Д. Д. Богоявленского3, утверждающего, что именно эта реформа стала одной из причин раскола правого лагеря.

Несмотря на очевидные успехи в исследовании идеологии правых партий, ряд проблем в ее аграрном аспекте нельзя считать исчерпанным. Среди них можно выделить: 1) причины внимания идеологов монархизма к нуждам крестьянского сословия, 2) крестьянское малоземелье и способы его ликвидации, 3) экономическое и социально-политическое значение общины и отношение к ней, 4) способы модернизации сельского хозяйства без радикального изменения общественно-экономического уклада деревни, 5) от-

Омельянчук Игорь Владимирович — кандидат исторических наук, доцент Харьковского экономико-правового университета.

ношение различных течений в монархическом лагере к аграрным преобразованиям, проводимым правительством, 6) уравнение правого статуса крестьян с другими сословиями. Хотя монархические партии официально просуществовали до февраля 1917 г., но в связи с началом первой мировой войны аграрный вопрос в их идеологии и практической деятельности отошел на второй план, почему здесь выделен для рассмотрения период с момента организационного оформления консервативно-монархического (черносотенного)4 движения в 1905 г. до августа 1914 года.

В начале века на сельское хозяйство приходилось 54,9% национального дохода, а доля занятого в нем населения России достигала 75%5. Представитель Союза русских людей (СРЛ) А. Григоров утверждал, что крестьянство «является в России основным и главным сословием… по своей численности, сильно выраженной в этом сословии русской национальности, а самое главное, по отношению его к земле и ее сельскохозяйственным продуктам, то есть главному источнику существования земледельческого государства России». В предвыборном обращении Союза землевладельцев указывалось, что поскольку Россия страна земледельческая, то только «с укреплением землевладения» она сможет снова вступить «на путь исторического развития своих производительных сил». Программа Русской монархической партии (РМП) оценивала сельское хозяйство как «главный промысел русского народа»6.

Черносотенная газета «Тверское Поволжье» писала: «Наш крестьянин под влиянием еврейской пропаганды озверел и очумел, а потому начал бросаться на всякого встречного, а так как ближе всех помещик и власти, естественно, первыми жертвами становятся они»7. В силу того, что черносотенные партии объективно как раз и защищали интересы помещиков и власти, то неудивительно, что правые прилагали все усилия, чтобы решить аграрный вопрос и не допустить социального взрыва в российской деревне.

Именно с крестьянством монархисты связывали свои главные надежды на возрождение «Святой Руси» и сохранение самодержавия. Это было объективно обусловлено особенностями социально-экономического развития страны. Крестьянство, пожалуй, упорнее всех остальных социальных групп сопротивлялось капиталистическим изменениям в экономике и политической системе. Ведущий идеолог правых Л. А. Тихомиров отмечал, что «из всех сословий крестьянство оказалось наиболее твердо помнящим свои русские основы и наиболее готовым твердо их поддержать». По мнению Н. М. Павлова, именно «в крестьянском населении с его природным русским бытом так называемая интеллигенция (то есть революционеры. — И. О.) видит существенное препятствие — сообщить всему нашему государственному ходу ею желаемый оборот»8. К. Н. Пасхалов писал: «Крамола увидела, что ей все-таки не сокрушить нашего отечества, пока будет тверд и непоколебим его истинный гигантский фундамент, пока будет спокойно ее многомиллионное крестьянство»9. В докладе, внесенном В. М. Пуришкевичем в качестве губернского гласного на рассмотрение губернского земского собрания, говорилось: «Несмотря на разрушительную работу над ним [народом] так называемой «интеллигенции» за последние годы, масса народная осталась еще сравнительно чуждой ее тлетворного влияния, почти сохранила еще свои верования, свои веками слагавшиеся понятия, свое вдумчивое мировоззрение высокопоэтической славянской души»10.

Такой «иммунитет» крестьянского сословия к оппозиционным идеям С. Л. Хок объясняет тем, что «деревенская Россия была весьма далека от капиталистического пути развития и даже не двигалась в этом направлении»11. Это утверждение представляется слишком категоричным. Новые, товарно-денежные отношения хотя и медленно (особенно до начала Столыпинской аграрной реформы), но все же проникали в деревню. Представители черносотенных партий констатировали происходившие изменения социально-экономического уклада на селе. В постановлениях учредительного съезда Всероссийского Дубровинского Союза русского народа (ВДСРН), говорилось, что «изменившиеся условия крестьянской жизни требуют изменения законо-

положений крестьянских, сообразуясь с вновь народившимися потребностями»12.

Главными проявлениями процесса капитализации деревни стали введение в торговый оборот надельных земель и вызванное этим социальное расслоение крестьянства. Правительство, встревоженное обезземеливанием крестьянства, создало указом от 30 марта 1905 г. «Особое совещание по вопросу о мерах к укреплению крестьянского землевладения» под председательством И. Л. Горемыкина. Но деятельность этого совещания не принесла практических результатов, и в конце того же года оно было упразднено.

Правые осознавали, что пролетаризация деревни и появление класса сельской буржуазии разрушают не только свойственные аграрному обществу патриархальные бытовые традиции, но и консервативно-монархические убеждения крестьян, ликвидируя тем самым социальную опору самодержавия на селе. Поэтому председатель СРЛ князь А. Г. Щербатов в ноябре 1908 г., выступая на Волжско-Камском областном патриотическом съезде в Казани, подчеркивал «великое значение однородного сплочения крестьянства как опоры престола и всего Русского государства»13.

Лидер Русского народного союза имени Михаила Архангела (СМА) Пуришкевич одной из главных опасностей, угрожавших спокойствию России, называл «растущую ликвидацию крестьянской собственности»14. Поэтому черносотенцы стремились предотвратить обезземеливание крестьянства. Важнейшим средством для решения этого вопроса правые считали введение законодательного запрета на куплю-продажу крестьянских земель сельскохозяйственного назначения, как выкупных, так и надельных. По реформе 1861 г. общинные земли крестьян были неотчуждаемы, пока на них лежал выкупной долг. С целью поставить барьер на пути пролетаризации деревни, Александр III 14 декабря 1893 г. подписал закон о неотчуждаемости крестьянских земель, согласно которому земли крестьянских общин могли быть проданы только по постановлению сельского схода и с согласия властей, а земельные участки, находящиеся в частной собственности отдельных крестьян, могли быть проданы только членам своей общины. Но отмена выкупных платежей с 1 января 1907 г. делала крестьян собственниками своих участков и вводила тем самым надельные земли в гражданский оборот, правда пока в рамках общины. Столыпинский указ от 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня 1910 г., давшие крестьянам право выхода из общины с закреплением за ними земли в частную собственность, сняли и это ограничение.

Практически все съезды монархистов так или иначе затрагивали проблему сохранения крестьянского землевладения. Выступая с докладом на II Всероссийском съезде русских людей (Москва, 6 — 12 апреля 1906 г.), князь М. Л. Шаховской «решительно высказался за неотчуждаемость крестьянских наделов, причем им допускался свободный выход из общины при условии, чтобы земля переходила только в руки той же общины или отдельных членов ее»15. В избирательной программе, принятой I Всероссийским съездом уполномоченных отделов СРН в сентябре 1906 г., содержалось требование установить для каждой местности наименьший размер земельной собственности, не подлежавшей принудительной продаже за долги владельца16. В резолюции по аграрному вопросу Волжско-Камского областного патриотического съезда (Казань, 21 — 25 ноября 1908 г.) говорилось: «Необходимо закрепить на вечные времена за сельскими обществами надельные земли… с безусловным воспрещением отчуждать отрубные участки, при выходе домохозяев из общины, иначе как в руки однообщественников»17.

Участники Всероссийского съезда ВДСРН в конце 1911 г. обращали внимание властей «на все увеличивающиеся случаи скупки земель кулаками русскими и еврейскими, что крайне вредно отражается на жизни крестьянского сословия», и просили «ограничения права продажи крестьянской надельной или выкупной земли, запрещения безусловного для людей семейных, воспрещения условного для бессемейных, коим продавать разрешалось бы исключительно своим односельчанам (общине)»18.

В «Своде основных понятий и положений русских монархистов», принятом в мае 1912 г. на общем собрании IV Всероссийского съезда обновленческого СРН и V Всероссийского съезда русских людей, говорилось, что «неотчуждаемость крестьянского землевладения и инвентаря, обеспечивавшаяся до ноября 1910 г. законами (так в документе. Вероятно, имеются ввиду указ от 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня 1910 г. — И. О.), новым землеустроительным законом юридически отменена», поэтому «необходимо ее фактически в разумной мере обеспечить»19.

Характерно, что правые выступали за неотчуждаемость не только крестьянских наделов, но и помещичьих владений. В проекте программы черносотенного «Кружка дворян» говорилось, что поместье должно быть «неотчуждаемо, не закладываемо, и не ответственно за долги, дабы тем была фактически сохранена великая миссия культурно-нравственного, государственного значения дворянского землевладения»20. Таким образом, трактовка правыми категории «собственность» была своеобразной. Признавая абсолютность всякой частной собственности, монархисты при этом делали исключение в отношении собственности земельной, субъектом которой являлись представители исчезающих социальных групп — помещиков и крестьян, опуская в традиционной юридической формуле понимания собственности (владение, распоряжение, пользование) ее вторую составляющую — распоряжение своим земельным участком, то есть право его продажи. Тем самым монархисты надеялись сохранить экономическое значение опоры самодержавия — дворянства, и предотвратить обезземеливание и пролетаризацию крестьянства, в котором не без оснований видели союзника в борьбе за сохранение полуфеодальной (докапиталистической) социально-экономической системы.

Но запрет на отчуждение имеющейся у крестьян земли не решал их главной проблемы — малоземелья. Среднедушевой надел едва превышал две десятины, что при низкой урожайности крестьянских земель было недостаточно для развития деревни. Правда, изначально, казалось бы, столь очевидный факт, как крестьянское малоземелье, все же вызывал в среде правых определенные разногласия. В программе Русской монархической партии (1905 г.) они признавали, что «малоземелье, которым страдают многие крестьяне центральных губерний, является, несомненно, одним из источников их тяжелого экономического положения». В то же время официальный орган этой партии газета «Московские ведомости» в начале 1906 г. писала: «Острого малоземелья и малоземелья вообще, о котором так кричат наши смутьяны, у крестьян абсолютно нет. Малоземелье крестьян — ложь «аграрного» вопроса». В доказательство приводились следующие статистические данные: «Казне принадлежит 38% всей земли, крестьянам — 33%, помещикам и другим землевладельцам — 23%, уделам — 2%. Следовательно, всей земли у крестьян больше, чем у других землевладельцев, кроме казны». Поэтому, утверждала газета, «никакого «аграрного вопроса», которым бредит радикальная журналистика, у нас быть не может»21. Авторы данного опуса «забыли», что крестьяне составляли 80% населения, а помещики — менее 2%. Представитель Союза землевладельцев Л. П. Кисловский в речи, произнесенной во время приема депутации правых Николаем II, заявил, что «нет и не может быть речи об аграрных отношениях как причинах беспорядков», назвав причиной разгромов помещичьих усадеб «безнаказанную и беспрепятственную агитацию революционеров»22.

Среди монархических партий первым вопрос об увеличении площади крестьянского землевладения поставило Русское собрание, внеся его в свою программу накануне выборов в I Государственную думу. Благоустройство крестьянства, говорилось в этом документе, должно идти путем «увеличения площади крестьянского землевладения. Особенное внимание должно быть обращено на подъем коренного русского центра»23. Правда, руководители Собрания не уточняли, за счет каких средств идея о наделении крестьян землей должна быть реализована; вероятно, основные надежды возлагались

на деятельность Крестьянского поземельного банка, созданного в 1882 г. для выдачи ссуд крестьянам на покупку частных земель.

В 1895 г. Крестьянский банк получил право покупать земли у помещиков. В 1895 — 1905 гг. он приобрел около 1 млн. десятин земли, за 1906 — 1916 гг. — еще более 4,6 млн. десятин для продажи ее крестьянам. Но деятельность банка вызвала повышение цен на помещичью землю, делая ее малодоступной для крестьянских масс. Кроме того, высокие платежи по ссудам Крестьянского банка приводили к росту недоимок заемщиков, следствием чего стало уменьшение числа желающих воспользоваться услугами этого кредитного учреждения. Поэтому в платформе СРН, утвержденной перед выборами во II Государственную думу, провозглашалось намерение Союза добиваться покупки за счет государства земли у частных владельцев для последующей продажи ее крестьянам по доступной цене24.

Более подробно способы преодоления крестьянского малоземелья были разработаны на съезде уполномоченных отделов СРН Юга России (Одесса, октябрь 1908 г.), который, идя по пути Русского собрания, признал необходимым:

«а) издать закон о наделении землею тех безземельных крестьян и мещан сел и деревень, которые занимаются хлебопашеством…

г) урегулировать арендные цены на землю, дабы они не служили предметом спекуляции,

д) ускорить покупку для крестьян земли через Крестьянский банк…

ж) облегчить крестьянам покупку земли от помещиков через Крестьянский банк»25.

Третье частное совещание представителей отделов СРН, проходившее 8 — 11 марта 1909 г. в Ярославле, также предлагало решать аграрный вопрос увеличением площади крестьянского землевладения26, правда, не конкретизируя, за чей счет это должно достигаться.

Дубровинцы считали, что средством против обезземеливания крестьянства может стать расширение аренды на выгодных условиях. Съезд ВДСРН (Москва, 21 ноября — 1 декабря 1911 г.) просил власти «обратить внимание на земельное ростовщичество» и призывал «упорядочить арендную плату, также искусственно и безбожно вздуваемую для крестьянства управляющими (особенно евреями) и даже помещиками Юго-Западного края»27.

Общая линия на увеличение крестьянского землевладения сохранялась в программных документах правых и в дальнейшем. В «Обращении к крестьянам», опубликованном от имени Предвыборного комитета правых партий в сентябре 1912 г. в ходе избирательной компании в IV Государственную думу, подчеркивались их намерения добиться от правительства «облегчения рядом новых законов возможно большего расширения крестьянского землевладения»28. Московский отдел В НС предлагал такое решение проблемы крестьянского малоземелья: «Свободные и подлежащие отчуждению земли: казенные, удельные, кабинетские и другие, находящиеся в распоряжении казны, должны быть на известных условиях предоставлены преимущественно недостаточному местному коренному русскому крестьянству, а излишек остальным русским»29.

Признавая необходимость расширения крестьянского землевладения, правые выступали против принудительного отчуждения помещичьих земель, подчеркивали незыблемость права собственности. «Сторонники прочного порядка и законности» в своем обращении к избирателям в Государственную думу (октябрь 1905 г.) признавали, что «земельный голод» нашего крестьянства должен быть утолен — при условии «полного признания и уважения ко всякой собственности»30. «Московские ведомости» так же решительно выступали против «возмутительного» способа решения аграрного вопроса, «грозящего помещику разорением, лишением насущного хлеба, разрушением семейного гнезда, потерей кровного и единственного достояния», и считали, что единственно правильное «разрешение нашего «аграрного вопроса» не в ограблении помещиков… а в переселении на свободные земли окраин госу-

дарства»31. Участники I Всероссийского съезда Русского собрания (Петербург, 8 — 12 февраля 1906 г.), признав, что «одной из главных забот правительства в настоящее время должно быть земельное благоустройство крестьян», в то же время подчеркивали, что таковое должно быть достигнуто «без ущерба для прочих исторически сложившихся классов населения»32.

Ведущий специалист правых по аграрному вопросу Пасхалов писал: «Непрошеные и предательские печальники о крестьянстве возбуждают вопрос об удовлетворении его малоземелья путем отчуждения частной собственности», но «мы живем в государстве, в котором обработана только десятая часть его пространства», «земли у нас хватит на население вчетверо более настоящего». Не отрицая того, что существуют местности в земледельческих губерниях, где крестьяне испытывают недостаток в земле, Пасхалов в то же время категорически не соглашался с тем, что для его устранения необходимо нарушать неприкосновенность права собственности. По его мнению, в решении аграрного вопроса «всякая мысль о принудительности должна быть отвергнута, как в высшей степени несправедливая, уничтожающая цель существования государства», которая как раз и «заключается в охране личной и имущественной неприкосновенности его обитателей»33. (Столыпинские насильственные меры против крестьян-общинников были тогда делом близкого будущего.)

Резолюция II Всероссийского съезда русских людей (Москва, 6 — 12 апреля 1906 г.) не оставляла места для дискуссий: «Земельная, как и всякая другая собственность, должна быть неприкосновенна. И никакие меры, направленные к успокоению возникшей смуты, не должны касаться права собственности». Спустя шесть лет, на IV съезде обновленческого СРН, во время обсуждения аграрного вопроса Н. Е. Марков в присутствии 600 делегатов от 300 местных организаций заявил, что «не позволит касаться вопроса о земле», побудив этим 20 депутатов-крестьян покинуть съезд34.

Неприятие правыми принудительного отчуждения помещичьей земли объяснялось не только классовыми интересами монархистов, но и вполне резонными экономическими соображениями. Средняя урожайность крестьянских земель была в полтора-два раза ниже, чем урожайность помещичьих экономии, в которых использовались более совершенные технологии (средства механизации, химические удобрения и т.д.), и едва достигала 6 центнеров с гектара. Урожайность бедняцких хозяйств была еще ниже. Поэтому в случае передачи помещичьих земель крестьянству, утверждали монархисты, их продуктивность понизится, и валовой сбор зерна в России существенно уменьшится, немедленным следствием чего станет сокращение хлебного экспорта, что ударит по бюджету страны. Таким образом, передача помещичьей земли крестьянам, по мнению правых, окажет медвежью услугу российскому сельскому хозяйству и экономике в целом. Пострадают и сами крестьяне, которые лишатся заработков в помещичьих хозяйствах. Отдаленные же перспективы развития получивших землю крестьянских хозяйств блокируются естественным приростом сельского населения, который в несколько лет вновь обострит проблему малоземелья, и решать ее, в силу отсутствия помещичьих земель как таковых, все равно придется иным способом.

Таким образом, в 1905 — 1914 гг. представления о способах преодоления крестьянского малоземелья, изложенные в программах черносотенцев, претерпели определенную эволюцию. Вначале многие представители правых разделяли мнение, что «все беспорядки, именуемые аграрными, никакого отношения к встречающемуся в отдельных местностях малоземелью не имеют», а «грабежи и погромы надо считать исключительно результатом преступной агитации»35. Впоследствии все монархисты признали необходимость увеличения размеров крестьянского землевладения, правда, сделать это предлагалось в основном за счет добровольно уступаемых помещиками земель. Но вследствие отсутствия таковых решение земельного вопроса повисло в воздухе.

По мнению правых, врагом патриархального русского крестьянства являлась не только сельская буржуазия, но и «инородцы и иностранцы», стре-

мившиеся расширить свои владения скупкой общинной земли. Особенно актуальной эта проблема была на юго-западе, где отмечалась тенденция перехода земель в руки польских помещиков и евреев, которые не только брали участки в аренду, но и, несмотря на запрет, нередко обходными путями становились их собственниками. IV Всероссийский съезд русских людей (Москва, 26 апреля — 1 мая 1907 г.) обратился к правительству с просьбой запретить евреям «приобретать каким бы то ни было способом землю и арендовать ее». В постановлениях этого съезда говорилось: «Упрочение русского землевладения на окраинах России должно составлять предмет серьезных забот правительственной власти»36.

Но положение, несмотря на усилия правых, не менялось, поэтому борьба за «истинно русское землевладение» оставалась постоянной темой их программных документов. Всероссийский съезд Дубровинского СРН (Москва, 21 ноября — 1 декабря 1911 г.) ходатайствовал перед правительством «о принятии ограничительных мер к скупке земель в Юго-Западном крае немцами, поляками и другими, не принадлежащими к составу чисто русского населения, лицами» и призывал «к искоренению жидовской земельной аренды». Хозяйственная секция V Всероссийского съезда русских людей (Петербург, 16 — 20 мая 1912 г.), рассмотрев вопрос об улучшении быта крестьян, признала допустимым продавать или сдавать в аренду земли только «примерно православным русским людям, а в особенности крестьянам и мелким землевладельцам». В предвыборном «Обращении к крестьянам» (сентябрь 1912 г.) СРН также призывал запретить евреям и иностранным подданным покупать и арендовать по всей территории России землю, годную для сельскохозяйственной обработки37. Несокрушимым бастионом на пути обезземеливания крестьянства и пролетаризации деревни представлялась правым крестьянская община. Н. Я. Данилевский еще в 1868 г., доказывая политические преимущества России перед Западом, писал: «Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами, заключается в крестьянском наделе и общинном землевладении»38.

В защиту общины выступили представители крайне правого ортодоксального черносотенства дубровинского толка, ориентировавшиеся на социальные группы, экономическая деятельность которых, казалось, способствовала сохранению патриархального мировоззрения — крестьянство и мещанство. К ним примкнули монархически настроенная часть интеллигенции и рабочих. Естественно, что Столыпинская реформа, насильственно вталкивавшая эти общественные слои в неведомые и страшные для них капиталистические отношения не могла найти их понимания и поддержки.

По мнению князя Шаховского, «исторически сложившееся самоуправление крестьянства на необъятном пространстве сел, хуторов и деревень, какими бы недостатками ни страдало, с ясностью истины свидетельствует, что русский народ» смог выработать «стройный уклад жизни», благодаря которому успешно «противостоял разрушительным замыслам». Поэтому, утверждал Шаховской, «вопрос о сохранении общины в тех ее формах, в какие она вылилась в течение многих веков, не может быть оспариваем». Щербатов, выступая на съезде 1908 г. в Казани, заявил: «Общинный строй землевладения был началом общественности и самоуправления, благодаря которому крестьянство пережило все невзгоды и все тяготы, сохранив свою самобытность как основу русской народности»39.

Но были в стане правых и противники общинного землевладения. Представители Союза землевладельцев утверждали, что русский народ не вполне освобожден от крепостного права, раз еще существует община40. Наиболее активно против общины выступали обновленческое крыло СРН и Русский народный союз имени Михаила Архангела, возглавляемые лидерами фракции правых в Государственной думе. Это течение в монархическом лагере выражало в первую очередь интересы помещиков, примирившихся с суще-

ствованием третьеиюньской политической системы и аграрной реформой П. А. Столыпина. «Через это трижды проклятое общинное землевладение наш народ так ужасно, так унизительно обнищал», — писал лидер обновленческого СРН Марков на страницах газеты «Свет». С трибуны III Думы он выразился еще резче: «Отдельный русский крестьянин — прекрасный, добрый, хороший отзывчивый человек, но когда они собираются толпой, когда эту общину разные писаря споят водкой, тогда действительно эта община является зверем, и с этим зверем надо бороться». С обновленцами полностью соглашались умеренно правые. По мнению В. В. Шульгина, одного из лидеров ВНС, именно «земельная община довела Великороссию до полного изнеможения». Всем известно, утверждал он, что «община и мир уже сделались врагами хороших хлеборобов, что мир служит только кулаку да горлопану, что хороший хозяин в чересполосных полях и при постоянной угрозе переделов не может улучшать своего хозяйства, а потому получает с своих полей едва десятую часть того, что получает например, немецкий или чешский крестьянин»41.

Наиболее всесторонне оценку роли общины с точки зрения правых изложил М. А. Миропиев. Основы общины коренятся в самом духе русского народа, утверждал Миропиев, она «спасла русский народ от расхищения его земельного достояния; она одна спасла его от безземельного пролетариата и не пустила его по миру с сумой. Она сплачивала русский народ в одно крепкое целое и делала его вполне устойчивым, гибким при вихре антинациональных, космополитических влияний, которые налетали на нас с запада». Но в то же время в отношении круговой поруки, принудительного севооборота и т.п. «община пережила самое себя, и она порою задерживает надолго развитие и улучшение земледелия, а также давит личное, индивидуальное начало»42.

Черносотенцы подчеркивали, что ликвидация общинной собственности чревата не только обезземеливанием крестьянства и пролетаризацией деревни, но и нарушением священного принципа собственности. Еще Данилевский писал, что «наша община… точно такая же священная и неприкосновенная форма собственности, как и всякая другая, как сама частная собственность», поэтому «желание разрушить ее никак не может быть названо желанием консервативным». Того же мнения придерживался Пасхалов, утверждавший, что правые, критикуя действия Столыпина, оспаривают не достоинства личной, хуторской или отрубной собственности, а «нарушение прав на общинную землю». В 1908 г. Щербатов утверждал, что предпринятый правительством «поход на общину — это не только поход против известного порядка землевладения — это разрушение сословного начала в крестьянстве, разложение всего крестьянского быта». Правый депутат Думы Г. А. Шечков, критикуя указ от 9 ноября 1906 г., заявил, что данный закон нарушает сословный строй и принцип коллективной собственности общины на землю43.

Против аграрной реформы выступила и правая пресса. Московское «Старое вече» ставило вопрос: «К какой партии примкнут 90 млн. обезземеленных крестьян?» И давало ответ: «Это будущие социал-демократы или социалисты-революционеры». Дубровинское «Русское знамя» писало: «Хуторская реформа есть огромная фабрика пролетариата. Если до реформы пролетариата насчитывалось сотни тысяч — теперь его насчитываются миллионы»44.

Рьяный противник столыпинщины и защитник общины, Пасхалов писал Д. А. Хомякову, что и Тихомиров «лично ничего не смыслит» в земельном вопросе и хорошо хоть помещает в «Московских ведомостях» его (Пасхалова) статьи «идущие в разрез с кривошеинским избиением общин» (А. В Кривошеин в 1908 — 1915 гг. — главноуправляющий землеустройством и земледелием). По мнению Пасхалова, «во всех этих распоряжениях и расположениях видна упрямая настойчивость, не столько умножить хуторское расселение, сколько уничтожить, разгромить общину, не скрывая своей наглой против нее злобности», и «нет ни малейшей надежды ожидать, что с исчезновением

Столыпина прекратилось или хотя бы ослабло пагубное дело разрушения общины и обезземеливание крестьянства». Столыпинско-кривошеинские «землеустроители», «новый класс чиновничьих паразитов», гораздо опаснее, нежели «молодые люди» и «оратели», «подстрекавшие» к аграрным беспорядкам в 1905 — 1906 гг., утверждал он45.

Некоторые представители власти, разделяя убеждения черносотенцев, предупреждали об опасности насильственного разрушения общины. Московский генерал-губернатор В. Ф. Джунковский на съезде земских начальников 5 июня 1908 г. заявил: «Всякие попытки к искусственному разложению общины там, где она ещё вполне жизненна, не только не соответствуют взглядам правительства, но совершенно противоречат основной идее закона 9 ноября». Большая же часть чиновников бросилась выполнять предписания о ликвидации общины. На Всероссийском съезде ВДСРН (Москва, 25 ноября — 1 декабря 1911 г.) депутаты-крестьяне говорили «о явном насилии, которое часто позволяют себе чиновники, желающие скорей разделить русские деревни на отруба»46. В своем постановлении «О землеробах» съезд правых выразил недовольство действиями правительства: «Отнюдь не сопротивляясь введению отрубов, разрешенных Государем, и не желая препятствовать желающим выходить на отруба, крестьяне единогласно просят предоставить каждому полную свободу поступать так или иначе, согласно ясно выраженной Воле Государя… Признавая, в общем, желательность уничтожения чересполосицы, признать еще более желательным сохранение общины как основной формы деревенской жизни… Просить, чтобы казенные оброчные статьи отдавались не только отрубникам, но и общинникам (ныне это излюбленное средство давления для выселения на отруба)… Просить, чтобы Крестьянский банк продавал свои земли не только отрубникам, но и в общинное владение»47.

Меньше всего возражений у правых вызывала переселенческая политика столыпинской реформы. Еще в 1905 г. Русская монархическая партия проблему крестьянского малоземелья предлагала решать «целесообразным землеустройством и расселением, в особенности же рациональным ведением переселенческого дела»48. Устав Киевского СРН (сентябрь 1907 г.), провозглашал, что «улучшение положения крестьян» должно осуществляться «путем наделения нуждающихся землей, обеспечения переселения для желающих, обеспечения их на первое время денежными средствами»49. На эти же позиции в конце концов перешел и обновленческий СРН. Выступая на съезде этой организации в мае 1912 г., бывший директор Горного департамента Н. Н. Курмаков заявил, что ближайшей целью правительства «должно быть увеличение земельного фонда путем развития железнодорожного дела в Сибири», и указал на то, что «в Туркестане втуне лежат громадные степные пространства, которые ждут орошения». В своей предвыборной программе 1912 г. СРН обновленческий также настаивал на удешевлении переселения крестьян50.

Реализация столыпинской программы приносила и положительные для самодержавия результаты. В совершенно секретном донесении от 10 января 1912 г. управляющий канцелярией Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора отмечал: «Выход на отруба оказал значительную пользу в деле умиротворения крестьянского населения, создав класс людей, лично принимающих меры к искоренению в селах неспокойного элемента»51. Поэтому среди правых были и сторонники политики Столыпина. В первую очередь к ним можно отнести представителей ВНС — партии, созданной при непосредственном участии премьер-министра.

Программа ВНС в крестьянском вопросе, являясь, по сути, кратким изложением столыпинского плана аграрных преобразований, для улучшения экономического положения русской деревни признавала необходимыми следующие меры: «а) уничтожение чересполосицы и переход от существующих форм крестьянского землевладения и землепользования к другим, более культурным (хуторское и отрубное хозяйства), для каковой цели должен быть

использован имеющийся свободный государственный земельный запас и нужные средства из государственного казначейства, б) упорядочение переселенческого дела и в) организация дешевого и мелкого кредита»52.

Правда, проблемы, порожденные практической реализацией столыпинской программы, заставили и националистов частично пересмотреть свои взгляды. В пожеланиях местных отделов ВНС IV Государственной думе, направленных лидерам партии накануне выборов, констатировалось, что «чересполосица устарела», но «переход к отрубам и хуторам нуждается в дополнении»53.