Роль и место конституции в гражданском обществе: Место Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов

Место Конституции РФ в системе нормативно-правовых актов

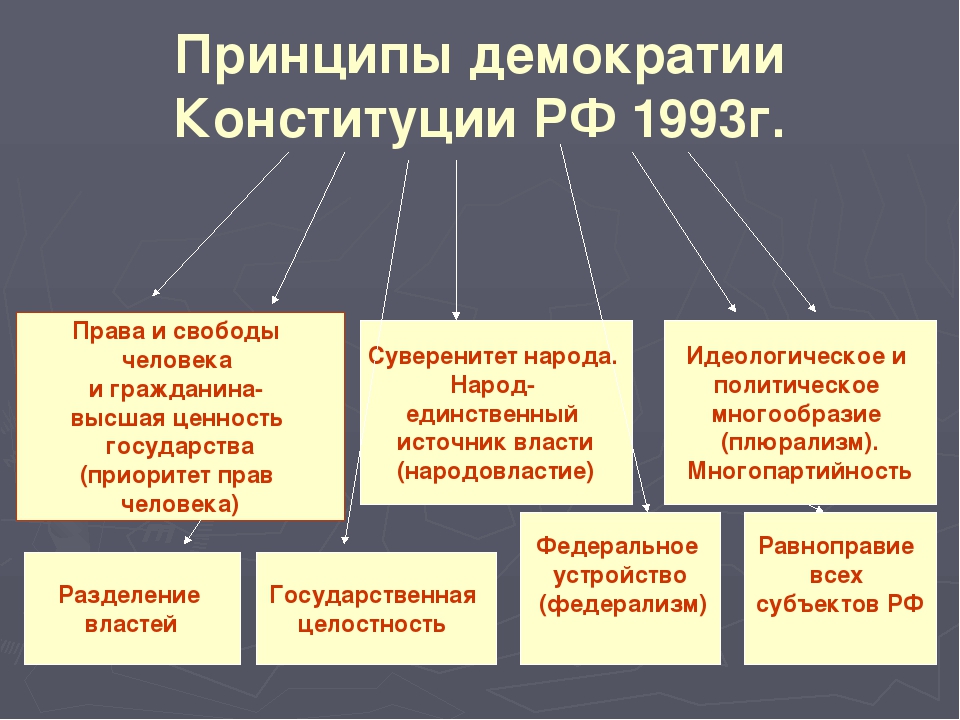

Конституция России — это правовой акт, закрепляющий основы ее конституционного строя; правовой статус человека и гражданина; основные черты гражданского общества; федеративное устройство; систему, принципы организации и деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ, основы местного самоуправления.

В 2013 году отмечается 20 – летие Конституции Российской Федерации. Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 года стало поворотным шагом в новейшей российской истории.

Термин «конституция» происходит от латинского «constitutio» и означает «устройство». В настоящее время конституцию определяют как основной закон государства, закрепляющий организацию государственной власти и определяющий ее взаимоотношения с обществом и гражданами, представляющий собой основу всего текущего законодательства. На основе конституции формируется вся система создания законов. Конституция определяет количество ветвей власти, их компетенцию, разграничивает их функции.

Кроме юридического, конституция имеет еще и политическое наполнение. Она фиксирует и регулирует общественные отношения. Конституцию можно рассматривать как политическую программу государства. С ее помощью формируется система ориентиров и ценностей. Именно в этом заключается идеологический аспект конституции. В ней, пускай в неявной форме, прописана идеология государства, указаны цели, к которому оно стремится.

Прокуратура Харабалинского района

В преамбуле Конституции предложили закрепить роль гражданского общества: Политика: Россия: Lenta.

ru

ruВ преамбуле Конституции России важно отметить роль и место гражданского общества. Об этом заявила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева на заседании созданной президентом страны рабочей группы, передает РАПСИ.

Михеева отметила, что активная часть граждан страны посвящает себя общественным интересам и занимается волонтерством, борьбой с коррупцией, правозащитной деятельностью, благотворительной и другой бескорыстной деятельностью, нацеленной на общее благо. По ее мнению, признание и уважение такого общественного служения важно закрепить в качестве принципа.

По мнению Михеевой, если преамбула Конституции будет дополняться, то после слов «возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы» можно добавить «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».

Материалы по теме

14:04 — 15 января 2020

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее рассказал, что преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Суть корректировки депутат не уточнил.

Суть корректировки депутат не уточнил.

Сейчас в преамбуле документа от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.

Законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, при этом на весну запланировано общероссийское голосование. Его результаты, как сообщили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!Зависимы ли ветви государственной власти в Российской Федерации

]]>Подборка наиболее важных документов по запросу Зависимы ли ветви государственной власти в Российской Федерации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статья: Роль и место судебных актов в правотворческом процессе

(Гребнев Р.Д.)

(«Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения», 2020, N 2)В целом необходимо отметить, что судебная власть является достаточно сложным социально-правовым феноменом системного значения. Судебную власть следует подвергать анализу с различных позиций: системы функционирования, структурной организации, роли в государстве и гражданском обществе, специфики форм реализации. Вместе с тем особенности социально-государственной направленности судебной власти и роль в формировании правового государства позволяют сделать вывод, что такой власти присуща политико-социально-правовая природа, поскольку судопроизводство и управление этими структурными единицами развивается в достаточно сложной государственной системе.

Статья: Созидательный потенциал Конституции Российской Федерации

(Шахрай С.М.)

(«Журнал российского права», 2018, N 12)Кстати, попытки изменить Конституцию под предлогом необходимости исключить «крен в пользу исполнительной ветви власти» представляются и вовсе надуманными. С.А. Цыпляев эмоционально отмечает: «Кто-нибудь считает, что у нас Правительство — самый сильный игрок на поле публичной власти? Наоборот, это слабейшее звено в системе разделения властей, полностью зависящее от политической воли Президента — главы государства.

Россия при новой Конституции — Ведомости

Голосование особого назначения

До того как Владимир Путин 15 января предложил выяснить мнение россиян о поправках в Конституцию путем «общероссийского голосования», такого понятия в избирательном законодательстве просто не существовало. Поэтому его правила инициаторам конституционной реформы пришлось придумывать буквально на ходу.

Поэтому его правила инициаторам конституционной реформы пришлось придумывать буквально на ходу.

В законопроекте, внесенном президентом в Госдуму 20 января, никаких подробностей о процедуре голосования не было. Базовые положения о порядке его проведения в проект внесли сами депутаты, включив их в ст. 2 и 3 закона о поправке к Конституции. Уже тогда стало ясно, что эта процедура будет заметно отличаться от обычных выборов или референдума: всего месяц на подготовку вместо традиционных 90–100 дней; наблюдатели только от общественных палат, формируемых федеральными и региональными властями; отказ от агитации за и против в пользу «информирования избирателей» о содержании поправок; отсутствие минимального порога явки; наконец, возможность дистанционного электронного голосования – «при наличии условий для его проведения».

Еще больше новаций оказалось в подробной инструкции, принятой Центризбиркомом в марте, когда голосование еще планировалось на 22 апреля. Главная из них – надомное и досрочное голосование для всех желающих в течение шести дней до указанной даты, причем в итоговых протоколах число избирателей, голосовавших вне участков, отдельно указываться не будет. Для сравнения: на традиционных выборах голосовать досрочно разрешается лишь при наличии уважительных причин (как, например, командировка, отпуск или работа в день выборов), а на дому – только в день голосования. При этом число проголосовавших вне участков обычно вписывается в отдельную строку итогового протокола, что позволяет оценить вклад этих избирателей в общий результат, и слишком высоким процентом надомного голосования в последние годы не раз выражал недовольство даже ЦИК, поскольку обеспечить надежный контроль за соблюдением всех процедур в данном случае гораздо сложнее, чем на участках.

Для сравнения: на традиционных выборах голосовать досрочно разрешается лишь при наличии уважительных причин (как, например, командировка, отпуск или работа в день выборов), а на дому – только в день голосования. При этом число проголосовавших вне участков обычно вписывается в отдельную строку итогового протокола, что позволяет оценить вклад этих избирателей в общий результат, и слишком высоким процентом надомного голосования в последние годы не раз выражал недовольство даже ЦИК, поскольку обеспечить надежный контроль за соблюдением всех процедур в данном случае гораздо сложнее, чем на участках.

Столь существенное отступление от привычных норм вызвало серьезную критику со стороны оппозиционных политиков и независимых наблюдателей. Они настаивали на том, что «размазывание» голосования во времени и пространстве при заметном ослаблении внешнего контроля, как и использование не до конца отработанной процедуры интернет-голосования, создаст возможности для злоупотреблений и фальсификаций. Власти и руководство ЦИК в ответ уверяли, что все эти меры принимаются исключительно ради безопасности россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и обещали, несмотря на все новшества, обеспечить надежный контроль за всеми видами голосования.

Власти и руководство ЦИК в ответ уверяли, что все эти меры принимаются исключительно ради безопасности россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции, и обещали, несмотря на все новшества, обеспечить надежный контроль за всеми видами голосования.

Впрочем, как показывают опросы, рядовые россияне пока готовы поддержать поправки в Конституцию независимо от того, в какой форме будет проходить волеизъявление. А его ожидаемый успех, возможно, позволит властям использовать некоторые из «чрезвычайных» новаций и в ходе осенних региональных выборов – особенно в том случае, если проводить их придется в условиях второй волны коронавируса.

В преамбулу Конституции предлагают добавить слова о народе-победителе. Это законно?

- Анна Пушкарская, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко

- Русская служба Би-би-си

Автор фото, Kremlin.ru

Подпись к фото,Рабочая группа по проработке поправок в Конституцию на встрече с Путиным

Рабочая группа по проработке президентских поправок в Конституцию подняла вопрос об изменении ее преамбулы. В идеологическое вступление к основному закону предлагается добавить положения о народе-победителе и национальных ценностях.

В идеологическое вступление к основному закону предлагается добавить положения о народе-победителе и национальных ценностях.

Сопредседатели рабочей группы утверждают, что ограничений по правкам преамбулы нет. Менее пяти лет назад Госдума и правительство высказывались резко против таких изменений. При этом процедура редактуры преамбулы Конституции вовсе не оговаривается законом.

Хотя поправки в Конституцию, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин, касаются только 3-8 глав Конституции и не затрагивают преамбулу, уже появились предложения внести изменения и в нее.

Преамбула — это вступление к Конституции, в котором провозглашаются цели ее принятия. Сейчас в преамбуле говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, памяти предков, вере в добро и справедливость, осознании себя частью мирового сообщества.

У участников рабочей группы, которым президент поручил прорабатывать изменения в Конституцию, возникло несколько идей, как переписать вступление основного закона.

Статус победительницы и вера в бога

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле «основные решающие исторические точки для нашего государства». «Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы», — цитирует его РИА Новости.

Глава «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова посчитала важным добавить во вступление слова «о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков».

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева предложила добавить в преамбулу упоминание «о роли и значении гражданского общества». Ее поддержала сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Она отметила, что с 1993 года, когда была принята Конституция, «многое поменялось» и «ограничений по изменению преамбулы не имеется» (цитата по ТАСС). Свои идеи нашлись и у самой Хабриевой — она предложила закрепить во вступлении нормы о национальных ценностях, которые позволят избежать фальсификации истории.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Как и зачем Машков, Прилепин, Роднина и другие будут переписывать Конституцию

Предложения по исправлению преамбулы прозвучали и со стороны — так, замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев предложил вписать туда положения о вере в бога, многодетности, понятии семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственности государства за воспитание людей.

Идею Малофеева поддержал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной», — сказал Клишас, который также занимает должность сопредседателя рабочей группы по изменению Конституции.

Третий сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос Интерфакса о том, будут ли вносить поправки в преамбулу, ответил: «Скорее всего, будем».

Позже он сообщил, что у рабочей группы нет ограничений по рассмотрению поправок к преамбуле: «Пока предложения идут в сфере исторической памяти. Вот сегодня [29 января] говорили про русский язык и другие вещи. Пока единого текста нет. Договорились, что в преамбулу тоже будем вносить поправки. Ограничений у нас по этому поводу нет» (цитата по РИА Новости).

«Раз не сказано, как ее менять, значит, править нельзя»

На самом деле, ограничения по исправлению преамбулы существуют, считают опрошенные Би-би-си юристы.

Процедура внесения поправок в Основной закон регулируется несколькими документами. Это 9-я глава самой Конституции и закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции», принятый еще в 1998 году. Они устанавливают порядок изменения для каждой из девяти глав Конституции, но преамбула в них вообще не упоминается.

«В Конституции нет ответа на вопрос, возможно ли вносить поправки в преамбулу и в какой процедуре — это тот случай, когда необходимо заключение Конституционного суда», — сказал Би-би-си бывший член президентского Совета по правам человека, специалист по конституционному праву, доктор юридических наук Илья Шаблинский.

С запросом о толковании Конституции, согласно статье 125 закона «О Конституционном суде», вправе обратиться президент, Совет Федерации, Госдума, правительство и органы законодательной власти субъектов РФ.

По мнению Шаблинского, «преамбула — это часть Конституции, имеющая исключительное значение, надпартийный и исторический смысл, вносить в нее поправки, исходя из партийных или конъюнктурных интересов нельзя».

Автор фото, AFP

Доктор юридических наук, эксперт в области конституционного права Елена Лукьянова подчеркивает: «Раз в законах не сказано, как менять преамбулу Конституции, то и править ее нельзя».

«Значит, изменения в преамбулу возможны только в случае принятия новой Конституции — через созыв Конституционного собрания и референдум», — сказала Лукьянова Би-би-си. Порядок принятия нового основного закона описан в статье 135 Конституции.

В 2015 году Госдума рассматривала вопрос о возможности внесения поправок в преамбулу. Единороссы Евгений Федоров и Антон Романов тогда предложили парламенту принять закон «Об установлении возможности изменять преамбулу Конституции Российской Федерации».

Единороссы Евгений Федоров и Антон Романов тогда предложили парламенту принять закон «Об установлении возможности изменять преамбулу Конституции Российской Федерации».

Федоров — основатель провластной ультраконсервативной организации «Народно-освободительное движение», которая выступает за отмену Конституции 1993 года и расширение президентских полномочий.

Тогда для внесения правок во вступление к основному закону депутаты предлагали применять ту же процедуру, которая действует и для глав 3-8 Конституции — то есть принятие поправок сначала голосами трех четвертей членов Совета Федерации и двух третей депутатов Госдумы, а затем одобрение изменений региональными парламентами.

Авторы законопроекта считали, что он позволит «восполнить существующий правовой пробел», чтобы создать «правовые основания для внесения изменений в преамбулу, отражающих политические изменения, произошедшие в России, настрой народа, его стремление к сохранению традиционных ценностей, способствующих сплочению и общественной солидарности».

В пояснительной записке депутаты ссылались на Конституционный суд, который 50 раз упоминал преамбулу в своих решениях и считает, что «именно в ней содержится универсальный социально-политический, нравственный и юридический критерий адекватности правоприменения в стране».

«Изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм»

В отличие от нынешних сопредседателей рабочей группы, тогда и Госдума, и правительство высказались против идеи о редактуре преамбулы.

В официальном отзыве правительства, подписанным тогдашним главой аппарата Белого дома Сергеем Приходько, говорилось, что «внесение предлагаемых изменений недопустимо ввиду отсутствия в Конституции норм, предусматривающих правила внесения поправок и пересмотра положений преамбулы». Приходько ссылался на статьи 108, 134, 136 и главу 9 Конституции, которые «не содержат положения о пересмотре преамбулы».

Тот же вопрос рассматривался на заседании профильного комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. В заключении, подписанном его председателем Владимиром Плигиным (предшественником Крашенинникова) подчеркивалось, что «положения преамбулы Конституции должны быть так же защищены от редактирования», как и главы 1, 2 и 9, которые «не могут быть пересмотрены Федеральным собранием» и «нуждаются в повышенной юридической защите, поскольку их изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм».

В заключении, подписанном его председателем Владимиром Плигиным (предшественником Крашенинникова) подчеркивалось, что «положения преамбулы Конституции должны быть так же защищены от редактирования», как и главы 1, 2 и 9, которые «не могут быть пересмотрены Федеральным собранием» и «нуждаются в повышенной юридической защите, поскольку их изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм».

Правовое управление Госдумы в своем заключении также обращало внимание законодателей, что «главой 9 Конституции, устанавливающей порядок внесения конституционных поправок, не предусмотрена возможность внесения поправок в преамбулу».

Рассмотрение законопроекта Госдума переносила в течение месяца шесть раз и 13 октября 2015 года окончательно отклонила его. На заседании Федоров прямо заявил, что Конституция 1993 года «была принята впопыхах» и содержит ошибки. К ним он предлагал отнести обязательство «сознавать себя частью мирового сообщества», из которого, по его мнению, «вытекают и другие элементы Конституции, например та же упомянутая 15-я статья, которая предписывает обязательное исполнение решений иностранных чиновников на территории Российской Федерации».

«Мы говорим о фундаменте, содержащем ошибки, из-за которых здание на этом фундаменте имеет серьезные уязвимости, особенно отчётливо вскрывшиеся в последнее время, в условиях внешней агрессии. Короче, за что голосовать российскому гражданину или за что нельзя голосовать, решают иностранные чиновники — давайте называть вещи своими именами! Все это, как видите, звенья одной цепи и вытекает из Конституции, а Конституция вытекает из преамбулы», — говорил Федоров.

Фракция «Единая Россия» не поддержала своих однопартийцев и предложила законопроект отклонить. В итоге за него проголосовали 65 депутатов, а остальные 385 депутатов Госдумы вообще не приняли участие в голосовании, и проект был отклонен.

Эксперт по конституционному праву профессор Владимир Кряжков в 2016 году, анализируя правовые основы поправок к Конституции, писал, что преамбулу Конституции будет правильно, как минимум, уравнять с основами конституционного строя и признать, что ее преобразование, если в этом есть необходимость, допустимо только через пересмотр Конституции в порядке ее статьи 135 — то есть Конституционным собранием. О том же, согласно стенограмме обсуждения в Госдуме, говорил и Плигин.

О том же, согласно стенограмме обсуждения в Госдуме, говорил и Плигин.

Би-би-си попросила Плигина прокомментировать нынешние инициативы рабочей группы. Он оценивать их отказался.

Адвокаты и юристы прокомментировали предложения Президента РФ о поправках в Конституцию

15 января в ходе оглашения послания Президента РФ к Федеральному Собранию на 2020 г. Владимир Путин высказался за внесение ряда поправок в российскую Конституцию.

Основные предложения президента

В частности, Владимир Путин высказался о дополнительном закреплении приоритета российской Конституции над международным законодательством; наделении Госдумы полномочиями по утверждению кандидатуры председателя Правительства РФ, а затем по представлению последнего – всех вице-премьеров и федеральных министров.

В случае принятия соответствующих поправок в Конституцию главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не смогут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другой страны.

Еще более жесткие требования смогут предъявляться к кандидатам на пост Президента РФ: такие лица должны будут постоянно проживать в России не менее 25 лет, у них не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве (причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее).

Российский президент также отметил, что отечественная судебная система играет ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан. В связи с этим он предложил предусмотреть в Конституции РФ полномочия Совфеда по представлению Президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, которые свидетельствуют о невозможности сохранения лицом статуса судьи.

«Кроме того, для повышения качества отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан предлагаю усилить роль Конституционного Суда, а именно: наделить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства. Можно подумать и о распространении полномочий Конституционного Суда оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня», – заявил Владимир Путин.

Можно подумать и о распространении полномочий Конституционного Суда оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня», – заявил Владимир Путин.

Он также высказался за закрепление в Конституции РФ положений о том, чтобы МРОТ в России не мог быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, и принципов достойного пенсионного обеспечения (регулярная индексация пенсий). Кроме того, были озвучены пожелания повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне; отражение в Основном Законе статуса и роли Государственного Совета; назначение Президентом РФ руководителей всех силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации в силу того, что деятельность силовых и правоохранительных органов станет более прозрачной и подотчетной обществу.

Президент особо подчеркнул, что озвученные им предложения по модификации российской Конституции не ограничивают круг дискуссий вокруг данной темы.

Эксперты «АГ» неоднозначно оценили предложения главы государства

Адвокат АП Архангельской области, к.ю.н. Владимир Цвиль полагает, что предложения президента должны получить всестороннюю оценку. «При этом один из важнейших критериев оценки изменений Конституции должен заключаться в том, что в целях обеспечения стабильности Основного Закона важным является принцип о необходимости изменений только тогда, когда без них нельзя обойтись», – отметил он.

Читайте также

Решение обнародовано

Конституционный Суд РФ опубликовал постановление о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ по делу «“ЮКОС” против России»

20 Января 2017

По словам эксперта, предложение о том, что международные нормы и решения международных органов могут действовать на территории России в части, не противоречащей Конституции, само по себе правильное, поскольку это важнейшая гарантия государственного суверенитета. «Прямое закрепление этого принципа повысит понимание суверенитета страны, а потому имеет положительный потенциал. Однако и в действующем тексте Конституции этот принцип фактически присутствует в ее ст. 15», – считает Владимир Цвиль.

Он полагает, что текст и смысл Конституции и в настоящее время не позволяют действие противоречащих ей международных правил. «Если и признавать необходимость соответствующих изменений, то они по своему характеру касаются основ конституционного строя и предопределяют изменение главы 1 Конституции РФ (в частности, ст. 15). Однако, как следует из ст. 135 Конституции РФ, положения ее глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены, а в случае необходимости изменений этих глав – в специальной процедуре принимается новая Конституция. Таким образом, изменение главы 1 Конституции невозможно», – предостерег адвокат.

15). Однако, как следует из ст. 135 Конституции РФ, положения ее глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены, а в случае необходимости изменений этих глав – в специальной процедуре принимается новая Конституция. Таким образом, изменение главы 1 Конституции невозможно», – предостерег адвокат.

По его словам, если же предполагается «втиснуть» соответствующее изменение в текст других глав Конституции, то это не будет согласовываться со структурой конституционного текста. А нарушение сущностного содержания глав Конституции будет противоречить порядку изменения Конституции как гарантии ее основных свойств, отметил Владимир Цвиль.

Аналогичные сомнения у эксперта вызвали предложения о дополнении норм Конституции относительно МРОТ и индексации пенсий. «Данные изменения должны иметь место в главе 2 (ст. 37 и 39) Конституции РФ. Однако на эту главу также распространяется режим недопустимости изменений. При этом сами по себе указанные предложения по своему содержанию не вызывают сомнений, но вполне могут выполнять свою функцию на законодательном уровне», – считает адвокат.

По его мнению, самыми бесспорными во всем пакете предложений являются недопустимость для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства, а также ценз оседлости для президента. «Не менее стратегически важным является предложение о закреплении в Конституции принципа единой системы публичной власти в целях построения эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Очевиден и положительный эффект от назначения прокуроров регионов по итогам консультаций с Советом Федерации, что позволит повысить независимость органов прокуратуры», – отметил Владимир Цвиль.

Адвокат добавил, что предложение о необходимости предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей КС и ВС требует глубокого и содержательного анализа. «Неоднозначность такого подхода главным образом обусловлена особой ролью суда как независимого арбитра. Для обеспечения указанной роли суду необходимо гарантировать именно независимость. В настоящее время, в частности, что касается КС РФ, прекращение полномочий его судей по указанным основаниям предусмотрено федеральным конституционным законом и производится Совфедом по представлению самого Конституционного Суда. Таким образом, изменениями предлагается ограничить самостоятельность Конституционного Суда в важном вопросе, который напрямую касается независимости, несменяемости и неприкосновенности его судей. Однозначности в решении этого вопроса быть не может, нужен глубокий анализ соблюдения баланса всех ветвей власти, который как обеспечил бы независимость каждой ветви, так и создал бы условия для реализации принципа «симфонии власти» – режима, предполагающего для каждой ветви власти свойственную ей среду эффективного осуществления своих функций», – пояснил Владимир Цвиль.

Для обеспечения указанной роли суду необходимо гарантировать именно независимость. В настоящее время, в частности, что касается КС РФ, прекращение полномочий его судей по указанным основаниям предусмотрено федеральным конституционным законом и производится Совфедом по представлению самого Конституционного Суда. Таким образом, изменениями предлагается ограничить самостоятельность Конституционного Суда в важном вопросе, который напрямую касается независимости, несменяемости и неприкосновенности его судей. Однозначности в решении этого вопроса быть не может, нужен глубокий анализ соблюдения баланса всех ветвей власти, который как обеспечил бы независимость каждой ветви, так и создал бы условия для реализации принципа «симфонии власти» – режима, предполагающего для каждой ветви власти свойственную ей среду эффективного осуществления своих функций», – пояснил Владимир Цвиль.

Он также убежден, что наделение КС полномочиями проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства может быть достижимо и без внесения поправок в Конституцию. При этом Владимир Цвиль усомнился в том, как КС РФ сможет оценить конституционность законопроекта в целом: «Это возможно, лишь если перед Конституционным Судом будет поставлен конкретный (узкий) вопрос (например, вопрос о конкретном вводимом законом правоограничении). В противном случае результаты конституционной проверки будут иметь абстрактный характер. В настоящее время, когда законодатель воспринял выработанные КС РФ конституционные принципы, конституционные дефекты законодательства не имеют ярко выраженного характера. Они, как правило, выявляются в процессе реализации нормы на практике, либо когда норма начинает применяться в неконституционном значении, либо когда появляются нестандартные ситуации, которые изначально сложно было предусмотреть в рамках законодательного процесса», – заключил адвокат.

При этом Владимир Цвиль усомнился в том, как КС РФ сможет оценить конституционность законопроекта в целом: «Это возможно, лишь если перед Конституционным Судом будет поставлен конкретный (узкий) вопрос (например, вопрос о конкретном вводимом законом правоограничении). В противном случае результаты конституционной проверки будут иметь абстрактный характер. В настоящее время, когда законодатель воспринял выработанные КС РФ конституционные принципы, конституционные дефекты законодательства не имеют ярко выраженного характера. Они, как правило, выявляются в процессе реализации нормы на практике, либо когда норма начинает применяться в неконституционном значении, либо когда появляются нестандартные ситуации, которые изначально сложно было предусмотреть в рамках законодательного процесса», – заключил адвокат.

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Московского государственного областного университета, д.ю.н. Александр Чертков выразил согласие с Президентом РФ в том, что потенциал Конституции далеко не исчерпан, но некоторые конституционные поправки важны для развития России. «Прежде всего давно назрела необходимость закрепления в Конституции принципа единства системы публичной власти. Доктринально данный принцип формулировался и отстаивался в российской науке, обретение им конституционного закрепления можно только приветствовать», – отметил он.

«Прежде всего давно назрела необходимость закрепления в Конституции принципа единства системы публичной власти. Доктринально данный принцип формулировался и отстаивался в российской науке, обретение им конституционного закрепления можно только приветствовать», – отметил он.

Эксперт также одобрил предложения главы государства о запрете двойного гражданства для ряда высших должностей, о гарантированности прожиточного минимума и пенсионного обеспечения граждан. По его мнению, оптимальным вариантом было бы конституционное закрепление пенсионного возраста в свете предложений о его дальнейшем повышении.

«Приоритет норм Конституции над актами международного права и решениями международных органов распространен в мировой практике и вполне логичен. Государство не должно ратифицировать акты, противоречащие Основному Закону. В связи с этим расширение компетенции Конституционного Суда в этой части, равно как и по вопросам, озвученным президентом, было бы вполне уместно. Другое дело, что многое будет зависеть от конкретных формулировок и правоприменительной практики. Остается надеяться, что разумное желание защитить приоритет Конституции не приведет к сокращению возможностей защиты прав граждан, в том числе посредством обращения в ЕСПЧ. А возможность отправлять судей в отставку не в связи с совершением преступления, но за некие поступки, «свидетельствующие о невозможности сохранения лицом статуса судьи», – к уменьшению независимости судей от иных ветвей власти», – полагает Александр Чертков.

Другое дело, что многое будет зависеть от конкретных формулировок и правоприменительной практики. Остается надеяться, что разумное желание защитить приоритет Конституции не приведет к сокращению возможностей защиты прав граждан, в том числе посредством обращения в ЕСПЧ. А возможность отправлять судей в отставку не в связи с совершением преступления, но за некие поступки, «свидетельствующие о невозможности сохранения лицом статуса судьи», – к уменьшению независимости судей от иных ветвей власти», – полагает Александр Чертков.

Он добавил, что расширение полномочий Федерального Собрания в отношении Правительства РФ и «силовых» ведомств также вызывает поддержку. «Вместе с тем важно, как эти предложения будут развиты в законодательстве. Оптимальным вариантом было бы формирование полноценной системы парламентского контроля на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) за исполнительной властью и особенно за «силовиками». В отношении последних парламентский контроль целесообразно дополнить всеобъемлющим общественным контролем, коль скоро Президент РФ так высоко оценил зрелость российского общества. Разумеется, прозвучавшие предложения и формы их реализации требуют широкого общественного обсуждения и принятия на общероссийском референдуме, как справедливо отметил президент», – подытожил эксперт.

Разумеется, прозвучавшие предложения и формы их реализации требуют широкого общественного обсуждения и принятия на общероссийском референдуме, как справедливо отметил президент», – подытожил эксперт.

Читайте также

КС оставил россиян без ЕСПЧ?

Решение Конституционного Суда РФ о невозможности исполнить постановление ЕСПЧ по делу «“ЮКОС” против России» вызвало неоднозначную оценку у юристов

20 Января 2017

Руководитель конституционной практики АК «Аснис и партнеры» МГКА Дмитрий Кравченко полагает, что для окончательной оценки озвученных предложений необходимо понимать их конкретную редакцию. «Например, в части предложений о примате международного права Конституционный Суд уже сформулировал позицию о приоритете Конституции, когда она лучше защищает права человека, и действующая редакция ст. 15 данной трактовке не препятствует. Речь вряд ли пойдет о приоритете рядового законодательства над международными нормами. Поэтому соответствующие изменения, вероятно, будут скорее декларативными», – отметил он.

По мнению эксперта, в части полномочий по прекращению статуса высших судей формулировки также важны. «Одно дело, если полномочия по прекращению статуса будут переданы от Высшей квалификационной коллегии судей, а другое – если это станет новым дополнительным полномочием парламента; важно и то, каковы будут условия и критерии. Но в целом процедура квази-импичмента судей может иметь место, и сама по себе она не вызывает отторжения», – полагает адвокат.

Дмитрий Кравченко добавил, что создание формального парламентского контроля за назначением Президентом РФ руководителей силовых структур в целом можно приветствовать, так как главная проблема всех спецслужб мира, включая, конечно, и российские, – непрозрачность и слабая подотчетность. «Также полезен и предварительный конституционный контроль, но важно организовать его так, чтобы Конституционный Суд не был связан своими же решениями, принятыми в рамках такого контроля, при дальнейшем рассмотрении конкретных жалоб заявителей», – резюмировал эксперт.

В свою очередь, адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Алексей Лаптев отметил наличие ставшей уже классической проблемы соотношения Конституции РФ и международного права. «С точки зрения международного права приоритетны как раз нормы международного законодательства, поэтому соответствующие поправки в российскую Конституцию совершенно не повлияют на текущее положение дел и практику международных судов, включая ООН и ЕСПЧ. Полагаю, что такие предложения продиктованы намерением усилить внутригосударственную власть, однако это не поможет России избежать ответственности в международных спорах», – отметил эксперт.

По его мнению, многие предложения о внесении поправок в Конституцию РФ носят сугубо «косметический характер» и представляют собой «бюрократическое согласование» в целях заполнения информационной повестки дня.

Как сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов, статс-секретарь ФПА Константин Добрынин назвал Послание Президента РФ революционным. При этом он отметил, что различные предложенные главой государства новеллы носят спорный характер.

При этом он отметил, что различные предложенные главой государства новеллы носят спорный характер.

«Я не вижу усиления роли Конституционного Суда в предложении о том, что до подписания принятых законопроектов Конституционный Суд будет принимать решения об их соответствии Конституции. В этом есть странное вторжение судебной власти в полномочия власти законодательной и в законодательную процедуру, в таком случае не вполне ясна роль парламента. В то же время если Президент РФ получит право отстранять судей Конституционного и Верховного Судов РФ, то мы можем потерять независимость судебной власти и получить подчинение судебной власти главе государства», – считает Константин Добрынин. Наряду с этим он поприветствовал инициативу главы государства по выведению прокуроров из-под влияния региональных властей.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко в комментарии «АГ» назвал послание интересным и даже революционным. «Внимания заслуживает буквально каждый абзац, но прежде всего хочется сказать несколько слов о предполагаемом праве Президента РФ по согласованию с Советом Федерации отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов. Сегодня и у общества в целом, и у нас, профессиональных участников судопроизводства, накопилось много вопросов, связанных с соотношением судебной и прочих ветвей власти. Есть опасения, что эта новелла может негативно повлиять на независимость судей», – отметил он.

Сегодня и у общества в целом, и у нас, профессиональных участников судопроизводства, накопилось много вопросов, связанных с соотношением судебной и прочих ветвей власти. Есть опасения, что эта новелла может негативно повлиять на независимость судей», – отметил он.

Юрий Пилипенко также добавил, что в наделении правом КС проверять все законы на соответствие Конституции видится вторжение судебной власти в сферу компетенции Федерального Собрания. «Очевидно, что озвученная норма появилась с подачи Председателя Конституционного Суда. В целом от послания Президента РФ осталось впечатление, что в планах смешение друг с другом всех ветвей власти, а также ее значимых институтов, что создает перспективу чрезвычайной взаимозависимости», – прокомментировал президент ФПА.

Комментарий члена рабгруппы по подготовке поправок в Конституцию

Стоит отметить, что уже 15 января Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек из числа депутатов, членов Совета Федерации, представителей институтов гражданского общества, деятелей науки, культуры и бизнеса.

В нее вошли 75 человек из числа депутатов, членов Совета Федерации, представителей институтов гражданского общества, деятелей науки, культуры и бизнеса.

В числе прочих в состав рабочей группы вошел главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», заместитель председателя Научно-консультативного совета при ФПА РФ Валерий Лазарев.

«Я удовлетворен теми задачами, которые президент поставил перед рабочей группой, но предпочел бы не останавливаться на каких-либо деталях прошедшего сегодня обсуждения, так как нас ждет коллективная работа под руководством президента страны, и давать личные оценки считаю преждевременным, – прокомментировал он «АГ». – Вместе с тем некоторыми, в том числе промежуточными, новостями о ходе работы над поправками буду с удовольствием делиться с “АГ”».

Общие сведения

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Адвокатура призвана на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. Это структура гражданского общества, профессиональное объединение адвокатов, созданное на добровольной основе в целях оказания квалифицированной юридической помощи.

Адвокатура в современной правовой системе России играет большую роль в самоограничении государственной власти. Положение адвокатуры является индикатором состояния демократии в обществе. Адвокатура во многом и индикатор «здоровья» самого государства с точки зрения его отношения, прежде всего, к демократии и защите прав личности. Только сильное и мудрое государство может позволить себе независимую адвокатуру в качестве «вечного оппонента» на правовом поле и принципиального партнера в лице института гражданского общества на поле политическом. Избыточный патернализм – недоверчивое, предвзятое, негативное, нетерпимое отношение к адвокатуре – свидетельство недостаточной силы государства.

Избыточный патернализм – недоверчивое, предвзятое, негативное, нетерпимое отношение к адвокатуре – свидетельство недостаточной силы государства.

Адвокатура – единственный на сегодняшний день институт гражданского общества, признанный законодательством.

В свою очередь служение праву как гуманистическому явлению и гражданскому обществу всегда являлось основной стратегической задачей адвокатуры.

Учитывая профессиональный уровень адвокатуры, ее максимальный региональный охват и активную гражданскую позицию многих членов сообщества, ФПА РФ видит одну из своих задач в том, чтобы установить и развивать тесные связи с другими гражданскими институтами.

Максимальное использование механизмов гражданского общества, его инструментов может быть эффективно, в частности, в реформировании законодательства, в борьбе с его нарушениями, в установлении благоприятного климата для становления государства, в котором право будет признано наивысшей ценностью.

Основополагающие принципы организации деятельности адвокатуры – это законность, независимость, самоуправляемость адвокатских образований, корпоративность, принцип равноправия адвокатов. Именно эти принципы провозглашаются в п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре).

Именно эти принципы провозглашаются в п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре).

Принцип законности закреплен, прежде всего, в Конституции РФ, в ст. 15 которой говорится: органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Применительно к адвокатуре принцип законности выражается в необходимости соблюдения адвокатами законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, которое включает Закон об адвокатуре, другие федеральные законы, нормативные акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Принцип законности – общеправовой, универсальный принцип, его можно рассматривать в качестве принципа всей системы права. Другие принципы организации и деятельности адвокатуры являются условием реализации законности. Каждый из них в отдельности это прямое и непосредственное выражение принципа законности. Нарушение любого из них – отступление от требования законности.

Каждый из них в отдельности это прямое и непосредственное выражение принципа законности. Нарушение любого из них – отступление от требования законности.

Принцип независимости адвокатуры является основополагающим для характеристики правовой природы и статуса адвокатуры. Адвокатура – институт, относительно независимый от государства, защищенный от государственного вмешательства в свою деятельность.

Ее независимость служит гарантией и необходимым условием независимости самих адвокатов при осуществлении ими адвокатской деятельности. Конечно, как организация публичной власти государство не может обойти своим регулирующим воздействием институт, осуществляющий полномочия по реализации своей функции по защите прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. Главное – найти тот баланс, при котором такое воздействие не будет посягать на независимость адвокатуры.

Кроме того, государство обеспечивает ряд организационных аспектов ведения адвокатской деятельности. Например, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области юстиции ведет реестр адвокатов субъекта РФ; федеральный орган юстиции утверждает форму ордера на исполнение поручения адвокатом, выдаваемого в необходимых случаях соответствующим адвокатским образованием.

Например, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области юстиции ведет реестр адвокатов субъекта РФ; федеральный орган юстиции утверждает форму ордера на исполнение поручения адвокатом, выдаваемого в необходимых случаях соответствующим адвокатским образованием.

Помимо органов исполнительной власти, на адвокатуру в рамках своей компетенции оказывают воздействие органы законодательной и судебной власти. Первые, в частности, принимают законодательные акты, которые регулируют вопросы организации и деятельности адвокатуры в России, а судебные акты вторых развивают и толкуют положения законодательства.

Принцип самоуправления адвокатуры вытекает из ее негосударственного характера. Государство не может и не должно осуществлять управление этим институтом гражданского общества, вследствие чего адвокатура строится на принципе самоуправления в решении важнейших вопросов внутренней жизни. В соответствии с п. 2 ст. 35 Закона об адвокатуре органом адвокатского самоуправления в Российской Федерации является Федеральная палата адвокатов. Безусловно, важным элементом корпоративного самоуправления выступают также адвокатские палаты субъектов РФ.

Безусловно, важным элементом корпоративного самоуправления выступают также адвокатские палаты субъектов РФ.

Значение принципа корпоративности определяется тем, что лица, осуществляющие определенный вид деятельности, объединяются в корпорацию, профессиональную организацию. Данная корпорация разрабатывает свои внутренние правила и имеет целью защиту профессиональных интересов входящих в нее членов, повышение престижа профессии, представительство перед иными органами и организациями, в том числе государственными.

В соответствии с принципом равноправия адвокатов все адвокаты равны при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

Равенство адвокатов выражается в том, что:

- при приобретении статуса адвоката все претенденты должны соответствовать одним и тем же требованиям, установленным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре;

- все адвокаты обладают равными правами и обязанностями;

- относительно всех адвокатов действуют равные гарантии независимости, предусмотренные законодательством;

- адвокат вне зависимости от того, в реестр какого субъекта РФ внесены сведения о нем, вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения и независимо от места жительства или места нахождения доверителя.

Разумеется, правила поведения адвоката не ограничиваются следованием лишь указанным принципам. Лояльность к доверителю, соблюдение адвокатской этики, профессионализм и многие другие – важная составляющая характеристики как адвокатуры в целом, так и ее членов.

(PDF) Гражданское общество и его место в Конституции Непала

— 117 —

Journal of Polical Science, Том XIX

к свободе, и в соответствии с ней конституция обеспечивает свободу мнений и их выражения, свободу

мирных собраний и

без оружия, свобода создавать союзы и ассоциации (статья

17 (a, b, d), за исключением некоторых исключений, например, против суверенитета,

территориальной целостности, гражданства и независимости Непала или

гармоничных отношений между федеральными единицами или людьми

различных каст, племен, религий или сообществ или подстрекают

к дискриминации или неприкасаемости по признаку кастовой принадлежности или по любому акту

неуважения к труду, клеветы, неуважения к суду, подстрекательства правонарушение или любое действие, которое может противоречить общественной

порядочности или морали, напрямую связано с наличием гражданского

soc иеты в состоянии. Например, право на равенство (статья 18) рассматривает

Например, право на равенство (статья 18) рассматривает

всех граждан как равных перед законом. Никому не может быть отказано в равных возможностях закона.

Это также кажется предпосылкой для того, чтобы гражданское общество подняло голос

за равенство людей в государстве. Право на общение

(статья 19), которое соотносится со свободой мнений и

выражения, является очень важным положением, сделанным для гражданского общества

в конституции, потому что ни один член гражданского общества не может поднять

голос в обществе без этого положения.Конституция

гласит — запрещение публикации и трансляции или распространения или

печати любых новостей, редакционных, тематических статей или других

чтения, аудио и аудиовизуальных материалов любыми средствами

, включая электронные публикации, радиовещание и

Печатьподлежит цензуре, за исключением некоторых ограничений, упомянутых ранее

. В конституции также говорится: нет радио, телевидения, он-лайн

или другого цифрового или электронного оборудования, прессы или других средств связи

, публикации, трансляции или печати

любых новостей, статей, редакционных статей, статей. или другие материалы

или другие материалы

должны быть закрыты или изъяты по причине публикации,

трансляции или печати такого материала с помощью любого аудио,

аудиовизуального или электронного оборудования (статья 19 (2)).

СОЗДАНИЕ КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА — УЧЕБНЫЙ КУРС

Построение Конституции становится все более широким процессом с точки зрения круга заинтересованных сторон или желающих участвовать в какой-либо другой форме. В то время как переговоры и составление конституций в течение подавляющего большинства за последние 250 лет написания национальных конституций в основном вовлекали небольшие группы элит в закрытый процесс, создание современной конституции выглядит совсем иначе — с крупномасштабным участием различных социальных групп в качестве а также общественность в целом.В то время как участие на уровне отдельного гражданина становится все более возможным благодаря участию в общественных консультациях, представлению комментариев и предложений и взаимодействию через социальные и другие средства массовой информации, эффективное участие общественности по большей части зависит от хорошо организованных и информированных организаций гражданского общества. Таким образом, участие организаций гражданского общества представляет собой важнейший канал построения демократической конституции.

Таким образом, участие организаций гражданского общества представляет собой важнейший канал построения демократической конституции.

International IDEA в партнерстве с Democracy Reporting International, Interpeace, Институтом мира США, Департаментом по политическим вопросам Организации Объединенных Наций и Барселонским международным центром ресурсов мира организует пятидневный семинар для организаций гражданского общества, которые работали или работают работая, в процессах построения конституции.

Пятидневный семинар представляет собой обзор основ совместного построения конституции, включая принципы, механизмы и варианты процессов, а также углубленный обмен мнениями по ряду задач и ролей, важных для гражданского общества во время конституционных преобразований. К ним относятся:

- Гражданское образование

- Участие общественности и дебаты

- Мониторинг процесса

- Адвокация

- Взаимодействие со СМИ

Цель: Создание потенциала путем обмена идеями и опытом для ОГО, участвующих в создании конституции процессы — как во время конституционного перехода, так и сразу после него. Создать сеть лиц, обладающих знаниями и опытом участия в процессах построения конституции.

Создать сеть лиц, обладающих знаниями и опытом участия в процессах построения конституции.

Определить группу лидеров гражданского общества, способных проводить аналогичные семинары в будущем.

Для определения ключевых вопросов и стратегий вовлечения ОГО в создание конституции, которые будут преобразованы в информационный ресурс для ОГО в будущих процессах разработки конституции.

Организатор: Барселонский международный ресурсный центр по вопросам мира в партнерстве с International IDEA, Democracy Reporting International, Интерпис, Институт мира США и Департамент по политическим вопросам Организации Объединенных Наций

Роль гражданского общества в разработке конституции

Рейтинговая инициатива глав облгосадминистраций

Приход к власти команды Владимира Зеленского сопровождался формированием президентской вертикали власти в ключевых государственных органах, а также на региональном уровне. В рамках реализации региональной политики Администрацией Президента произведен ряд кадровых назначений в областные государственные администрации. Президент сформулировал несколько точечных задач, которые должны выполнить новоназначенные главы облгосадминистрации, но реальная ставка со стороны ОО была сделана на собственную инициативу руководителя и его умение организовать работу в подчиненном ему ведомстве. Недавние изменения в составе руководителей ОГА свидетельствуют о том, что Аппарат Президента пересматривает свою кадровую региональную политику, которая становится все более актуальной в контексте приближающихся местных выборов.Международный центр политических исследований (ICPS) в партнерстве с интернет-СМИ «Апостроф» разработал Рейтинговую инициативу для руководителей ОГА, которая отражает фактическую деятельность главы ОГА на их должностях, позволяет анализировать приоритеты в деятельности ЮАР. руководителей, уровень сотрудничества с соответствующей областью, а также реакция местных СМИ на инициативы главы ОГА.

В рамках реализации региональной политики Администрацией Президента произведен ряд кадровых назначений в областные государственные администрации. Президент сформулировал несколько точечных задач, которые должны выполнить новоназначенные главы облгосадминистрации, но реальная ставка со стороны ОО была сделана на собственную инициативу руководителя и его умение организовать работу в подчиненном ему ведомстве. Недавние изменения в составе руководителей ОГА свидетельствуют о том, что Аппарат Президента пересматривает свою кадровую региональную политику, которая становится все более актуальной в контексте приближающихся местных выборов.Международный центр политических исследований (ICPS) в партнерстве с интернет-СМИ «Апостроф» разработал Рейтинговую инициативу для руководителей ОГА, которая отражает фактическую деятельность главы ОГА на их должностях, позволяет анализировать приоритеты в деятельности ЮАР. руководителей, уровень сотрудничества с соответствующей областью, а также реакция местных СМИ на инициативы главы ОГА. Преимущество данного рейтинга в том, что он анализирует деятельность новоназначенного главы облгосадминистрации.Таким образом, позиция главы ОГА в рейтинге определяется его деятельностью и исключает возможность оправдания наследства его предшественников. Методология исследования Основной метод исследования — сбор и анализ открытой и достоверной информации о деятельности глав облгосадминистраций, их взаимодействии с районными советами, а также отражение деятельности председателя облгосадминистрации в местных СМИ. В анализе использованы количественные и качественные показатели деятельности руководителей облгосадминистраций, которые отражаются в трех ключевых показателях, сумма которых определяет место в рейтинге главы облгосадминистрации.1. «Индекс инициативности» — показатель, рассчитываемый как средневзвешенное значение инициатив главы облгосадминистрации за один месяц. Инициативы руководителей облгосадминистрации проанализированы по 11 показателям, среди которых: привлечение инвестиций в регион, развитие промышленности, внедрение инноваций на территории региона, развитие инфраструктуры, деятельность в социально-гуманитарной сфере, стимулирование процесса децентрализации, развития бизнеса, посредничества в трудовых отношениях (в частности, преодоления задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений), реализации мероприятий по инструментам энергоэффективности, развития туристического потенциала, региональной и молодежной политики.

Преимущество данного рейтинга в том, что он анализирует деятельность новоназначенного главы облгосадминистрации.Таким образом, позиция главы ОГА в рейтинге определяется его деятельностью и исключает возможность оправдания наследства его предшественников. Методология исследования Основной метод исследования — сбор и анализ открытой и достоверной информации о деятельности глав облгосадминистраций, их взаимодействии с районными советами, а также отражение деятельности председателя облгосадминистрации в местных СМИ. В анализе использованы количественные и качественные показатели деятельности руководителей облгосадминистраций, которые отражаются в трех ключевых показателях, сумма которых определяет место в рейтинге главы облгосадминистрации.1. «Индекс инициативности» — показатель, рассчитываемый как средневзвешенное значение инициатив главы облгосадминистрации за один месяц. Инициативы руководителей облгосадминистрации проанализированы по 11 показателям, среди которых: привлечение инвестиций в регион, развитие промышленности, внедрение инноваций на территории региона, развитие инфраструктуры, деятельность в социально-гуманитарной сфере, стимулирование процесса децентрализации, развития бизнеса, посредничества в трудовых отношениях (в частности, преодоления задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений), реализации мероприятий по инструментам энергоэффективности, развития туристического потенциала, региональной и молодежной политики. Каждая из этих инициатив была оценена в один рейтинговый балл, за исключением привлечения инвестиций в регион, внедрения инноваций в регионе и развития бизнеса, где было 1,33 балла. Эти показатели были проиндексированы, потому что они универсальны и одинаково важны для всех регионов Украины, несмотря на различия в социально-экономических условиях и региональном развитии. 2. «Индекс взаимодействия региональных советов» — показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество решений, принятых региональным советом за месяц, представленных областными государственными администрациями.Этот показатель отражает уровень сотрудничества между облгосадминистрацией и областным советом в области регионального развития. Конструктивное сотрудничество между этими органами является предпосылкой эффективной региональной политики. 3. «Индекс восприятия СМИ инициативы RSA» — рассчитывается как среднее значение разницы между процентом положительных и отрицательных публикаций в местных СМИ в отношении главы RSA.

Каждая из этих инициатив была оценена в один рейтинговый балл, за исключением привлечения инвестиций в регион, внедрения инноваций в регионе и развития бизнеса, где было 1,33 балла. Эти показатели были проиндексированы, потому что они универсальны и одинаково важны для всех регионов Украины, несмотря на различия в социально-экономических условиях и региональном развитии. 2. «Индекс взаимодействия региональных советов» — показатель, который рассчитывается как средневзвешенное количество решений, принятых региональным советом за месяц, представленных областными государственными администрациями.Этот показатель отражает уровень сотрудничества между облгосадминистрацией и областным советом в области регионального развития. Конструктивное сотрудничество между этими органами является предпосылкой эффективной региональной политики. 3. «Индекс восприятия СМИ инициативы RSA» — рассчитывается как среднее значение разницы между процентом положительных и отрицательных публикаций в местных СМИ в отношении главы RSA. Этот показатель позволяет понять, как местные СМИ относятся к главе ОГА и его деятельности, что также влияет на отношение главы облгосадминистрации к местным жителям.Этот индекс может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от публикации того, какой тон (положительный или отрицательный) преобладает в местных СМИ. Итоговая оценка, определяющая место главы RSA в рейтинге, суммируется с помощью Индекса инициативы, Индекса взаимодействия региональных советов и Индекса восприятия СМИ инициативы RSA. В рейтинг вошли руководители ОГА, находящиеся у власти не менее 3 месяцев. Итак, в рейтинг вошли 13 руководителей ОГА: Владислав Скальский (Винницкая ОГА), Александр Бондаренко (Днепропетровская ОГА), Денис Шмыгаль (Ивано-Франковская ОГА), Алексей Чернышов (Киевская ОГА), Александр Стадский (Одесская ОГА), Виталий Коваль (Одесская ОГА). ОГА), Игорь Сопель (Тернопольская ОГА), Виталий Туринок (Запорожская ОГА), Алексей Кучер (Харьковская ОГА), Виталий Бунечко (Житомирская ОГА), Юрий Гусев (Херсонская ОГА) и Андрей Прокопенко (Черниговская ОГА).

Этот показатель позволяет понять, как местные СМИ относятся к главе ОГА и его деятельности, что также влияет на отношение главы облгосадминистрации к местным жителям.Этот индекс может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от публикации того, какой тон (положительный или отрицательный) преобладает в местных СМИ. Итоговая оценка, определяющая место главы RSA в рейтинге, суммируется с помощью Индекса инициативы, Индекса взаимодействия региональных советов и Индекса восприятия СМИ инициативы RSA. В рейтинг вошли руководители ОГА, находящиеся у власти не менее 3 месяцев. Итак, в рейтинг вошли 13 руководителей ОГА: Владислав Скальский (Винницкая ОГА), Александр Бондаренко (Днепропетровская ОГА), Денис Шмыгаль (Ивано-Франковская ОГА), Алексей Чернышов (Киевская ОГА), Александр Стадский (Одесская ОГА), Виталий Коваль (Одесская ОГА). ОГА), Игорь Сопель (Тернопольская ОГА), Виталий Туринок (Запорожская ОГА), Алексей Кучер (Харьковская ОГА), Виталий Бунечко (Житомирская ОГА), Юрий Гусев (Херсонская ОГА) и Андрей Прокопенко (Черниговская ОГА). ТОП-3 самых инициативных руководителей ЮАР №1 Владислав Скальский Первое место в рейтинге занял глава Винницкой ОГА Владислав Скальский. С начала его назначения (18 сентября 2019 г.) на эту должность выдано 159 инициатив, что немногим больше 42 (42,2) инициативы в месяц с участием главы Винницкой облгосадминистрации. инициативы (50) касались социальной и гуманитарной сферы, такие как открытие больниц, поликлиник, школ или удовлетворение потребностей социально уязвимых слоев населения.На втором месте по приоритету Владислава Скальского — молодежная политика, в рамках которой реализовано 26 инициатив. На третьем месте — мероприятия в рамках стимулирования процесса децентрализации в Винницкой области, было 19 инициатив. Также позитивно то, что Владислав Скальский делает акцент на привлечении инвестиций (17) и развитии бизнеса (13), что является приоритетом для всех регионов Украины. Однако отрицательным является то, что полностью игнорировался вопрос внедрения инновационных технологий в Винницкой области.

ТОП-3 самых инициативных руководителей ЮАР №1 Владислав Скальский Первое место в рейтинге занял глава Винницкой ОГА Владислав Скальский. С начала его назначения (18 сентября 2019 г.) на эту должность выдано 159 инициатив, что немногим больше 42 (42,2) инициативы в месяц с участием главы Винницкой облгосадминистрации. инициативы (50) касались социальной и гуманитарной сферы, такие как открытие больниц, поликлиник, школ или удовлетворение потребностей социально уязвимых слоев населения.На втором месте по приоритету Владислава Скальского — молодежная политика, в рамках которой реализовано 26 инициатив. На третьем месте — мероприятия в рамках стимулирования процесса децентрализации в Винницкой области, было 19 инициатив. Также позитивно то, что Владислав Скальский делает акцент на привлечении инвестиций (17) и развитии бизнеса (13), что является приоритетом для всех регионов Украины. Однако отрицательным является то, что полностью игнорировался вопрос внедрения инновационных технологий в Винницкой области. Однако по количеству инициатив на 1 месяц работы у Владислава Скальского самый высокий балл (42,2) среди оцениваемых им коллег. Именно этот показатель определил первое место лидера Винницкой ОГА в данном рейтинге. Благодаря опыту работы в системе органов местного самоуправления Владислава Скальского, взаимодействие Винницкой облгосадминистрации и облсовета достаточно эффективно, но недостаточно часто.По Индексу взаимодействия с областными советами у Владислава Скальского 3,5 балла, что соответствует среднему количеству решений, принимаемых в областном совете по инициативе облгосадминистрации в месяц. Действия главы Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского были в подавляющем большинстве случаев нейтральными в местных СМИ. Всего за время пребывания Скальского в ОГА вышло 988 публикаций с упоминаниями, из них 961 нейтральные.Что касается баланса положительного и отрицательного, то у Владислава Скальского всего на одну положительную публикацию больше, чем отрицательных отчетов (14 против 13 соответственно).

Однако по количеству инициатив на 1 месяц работы у Владислава Скальского самый высокий балл (42,2) среди оцениваемых им коллег. Именно этот показатель определил первое место лидера Винницкой ОГА в данном рейтинге. Благодаря опыту работы в системе органов местного самоуправления Владислава Скальского, взаимодействие Винницкой облгосадминистрации и облсовета достаточно эффективно, но недостаточно часто.По Индексу взаимодействия с областными советами у Владислава Скальского 3,5 балла, что соответствует среднему количеству решений, принимаемых в областном совете по инициативе облгосадминистрации в месяц. Действия главы Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского были в подавляющем большинстве случаев нейтральными в местных СМИ. Всего за время пребывания Скальского в ОГА вышло 988 публикаций с упоминаниями, из них 961 нейтральные.Что касается баланса положительного и отрицательного, то у Владислава Скальского всего на одну положительную публикацию больше, чем отрицательных отчетов (14 против 13 соответственно). Так, по Индексу восприятия инициатив СМИ ОГА глава Винницкой облгосадминистрации получил 0,1 балла. Также стоит отметить, что Владислав Скальский входит в тройку лидеров ОГА, имеющих положительное значение в этом индексе (Андрей Прокопенко — 0,87 и Алексей Кучер — 0,78).Таким образом, общая оценка Владимира Скальского по трем показателям составляет 45,8 балла. №2 Денис Шмыгал Бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации, нынешний вице-премьер-министр, министр муниципального и территориального развития Украины Денис Шмыгаль занимает второе место в рейтинге с общим баллом 42,3. Такой результат обусловлен относительно высоким « Индекс инициативности »бывшего главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Таким образом, по этому показателю у Дениса Шмыгаля 37.9 баллов, что соответствует второму результату по этому показателю после Владислава Скальского, а также первому результату в абсолютных значениях — 215 инициатив за период работы Шмыгаля в ЮАР. социально-гуманитарная сфера, в которой было 64 направления деятельности главы Франковской государственной администрации.

Так, по Индексу восприятия инициатив СМИ ОГА глава Винницкой облгосадминистрации получил 0,1 балла. Также стоит отметить, что Владислав Скальский входит в тройку лидеров ОГА, имеющих положительное значение в этом индексе (Андрей Прокопенко — 0,87 и Алексей Кучер — 0,78).Таким образом, общая оценка Владимира Скальского по трем показателям составляет 45,8 балла. №2 Денис Шмыгал Бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации, нынешний вице-премьер-министр, министр муниципального и территориального развития Украины Денис Шмыгаль занимает второе место в рейтинге с общим баллом 42,3. Такой результат обусловлен относительно высоким « Индекс инициативности »бывшего главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Таким образом, по этому показателю у Дениса Шмыгаля 37.9 баллов, что соответствует второму результату по этому показателю после Владислава Скальского, а также первому результату в абсолютных значениях — 215 инициатив за период работы Шмыгаля в ЮАР. социально-гуманитарная сфера, в которой было 64 направления деятельности главы Франковской государственной администрации. На втором месте в приоритетах деятельности Дениса Шмыгаля была проблема развития инфраструктуры (35), на третьем — децентрализация, которой было посвящено 26 мероприятий.По направлениям деятельности глав ОГА, которые получают дополнительные баллы по данной методике, было 24 инициативы Шмыгаля по привлечению инвестиций в Ивано-Франковскую область. Вопрос развития бизнеса был отражен в 13 инициативах бывшего главы Ивано-Франковской ОГА, и только 1 касалась внедрения инновационных технологий в регионе. По индексу взаимодействия региональных советов Денис Шмыгаль получил 4 балла.7 баллов, что означает, что в среднем за месяц Ивано-Франковский областной совет проголосовал за почти 5 (4,7) решений, присланных туда из госадминистрации. Таким образом, можно утверждать, что у Дениса Шмыгаля были достаточно конструктивные отношения с облсоветом, но в большинстве своем он рассчитывал на собственные силы. Денис Шмыгаль входит в тройку лидеров РСА в нашем рейтинге, который имеет отрицательный баланс положительных и отрицательных публикаций в СМИ.

На втором месте в приоритетах деятельности Дениса Шмыгаля была проблема развития инфраструктуры (35), на третьем — децентрализация, которой было посвящено 26 мероприятий.По направлениям деятельности глав ОГА, которые получают дополнительные баллы по данной методике, было 24 инициативы Шмыгаля по привлечению инвестиций в Ивано-Франковскую область. Вопрос развития бизнеса был отражен в 13 инициативах бывшего главы Ивано-Франковской ОГА, и только 1 касалась внедрения инновационных технологий в регионе. По индексу взаимодействия региональных советов Денис Шмыгаль получил 4 балла.7 баллов, что означает, что в среднем за месяц Ивано-Франковский областной совет проголосовал за почти 5 (4,7) решений, присланных туда из госадминистрации. Таким образом, можно утверждать, что у Дениса Шмыгаля были достаточно конструктивные отношения с облсоветом, но в большинстве своем он рассчитывал на собственные силы. Денис Шмыгаль входит в тройку лидеров РСА в нашем рейтинге, который имеет отрицательный баланс положительных и отрицательных публикаций в СМИ. Так, по данным «Индекса восприятия СМИ RSA Initiative» Денис Шмыгаль получил -0.28 баллов, то есть показатель по этому показателю невелик и способствовал снижению его итоговой оценки в рейтинге. За время правления Шмыгаля было опубликовано 1755 публикаций нейтральных, положительных — 14 и отрицательных — 19. №3 Андрей Прокопенко Замыкает тройку наиболее инициативных руководителей ОГА Андрей Прокопенко со значительным отставанием от лидеров рейтинга, которые не так давно, с 31 октября, возглавляют Черниговскую ОГА. Андрей Прокопенко набрал 29,4 балла, что значительно меньше Владислава Скальского (45.8) или Денис Шмыгаль (42,3), а остальные набрали еще меньше. Ближайшим преследователем Прокопенко является Алексей Кучер из Харьковской облгосадминистрации, у которого 26,9 балла. Всего с 31 октября 2019 года по 1 февраля 2020 года Андрей Прокопенко инициировал 59 мероприятий, которые по тематике вошли в наш рейтинг. В среднем Андрей Прокопенко инициировал почти 22 (21,9) мероприятия в месяц.

Так, по данным «Индекса восприятия СМИ RSA Initiative» Денис Шмыгаль получил -0.28 баллов, то есть показатель по этому показателю невелик и способствовал снижению его итоговой оценки в рейтинге. За время правления Шмыгаля было опубликовано 1755 публикаций нейтральных, положительных — 14 и отрицательных — 19. №3 Андрей Прокопенко Замыкает тройку наиболее инициативных руководителей ОГА Андрей Прокопенко со значительным отставанием от лидеров рейтинга, которые не так давно, с 31 октября, возглавляют Черниговскую ОГА. Андрей Прокопенко набрал 29,4 балла, что значительно меньше Владислава Скальского (45.8) или Денис Шмыгаль (42,3), а остальные набрали еще меньше. Ближайшим преследователем Прокопенко является Алексей Кучер из Харьковской облгосадминистрации, у которого 26,9 балла. Всего с 31 октября 2019 года по 1 февраля 2020 года Андрей Прокопенко инициировал 59 мероприятий, которые по тематике вошли в наш рейтинг. В среднем Андрей Прокопенко инициировал почти 22 (21,9) мероприятия в месяц. Андрей Прокопенко, как и другие лидеры рейтинга, уделил наибольшее внимание социально-гуманитарной сфере.За три месяца работы Андрея Прокопенко их было 21. Вопрос развития бизнеса занял второе место в приоритетах Андрея Прокопенко, выделено 13 мероприятий, по каждому по 1,33 балла. Остальные направления деятельности главы Черниговской ОГА не доходили до десятка мероприятий, вероятно, из-за нехватки времени в должности. 5 инициатив Андрея Прокопенко были посвящены привлечению инвестиций в Черниговскую область, 2 — внедрению инновационных технологий.В местных СМИ почти не было негативных публикаций в адрес Андрея Прокопенко, только одна из них содержала негатив в адрес главы Черниговской облгосадминистрации. С другой стороны, было 9 положительных публикаций, что привело к положительной оценке «Индекса восприятия СМИ RSA Initiative», который равен 0,87 рейтинговых баллов. Кстати, по этому показателю Андрей Прокопенко — лидер среди своих коллег, попавших в этот рейтинг. Так, Андрей Прокопенко по третьему показателю нашего рейтинга сумел набрать дополнительные баллы, в отличие от 9 других руководителей ОГА, потерявших баллы из-за большего количества негативного отношения к ним в публикациях местных СМИ.

Андрей Прокопенко, как и другие лидеры рейтинга, уделил наибольшее внимание социально-гуманитарной сфере.За три месяца работы Андрея Прокопенко их было 21. Вопрос развития бизнеса занял второе место в приоритетах Андрея Прокопенко, выделено 13 мероприятий, по каждому по 1,33 балла. Остальные направления деятельности главы Черниговской ОГА не доходили до десятка мероприятий, вероятно, из-за нехватки времени в должности. 5 инициатив Андрея Прокопенко были посвящены привлечению инвестиций в Черниговскую область, 2 — внедрению инновационных технологий.В местных СМИ почти не было негативных публикаций в адрес Андрея Прокопенко, только одна из них содержала негатив в адрес главы Черниговской облгосадминистрации. С другой стороны, было 9 положительных публикаций, что привело к положительной оценке «Индекса восприятия СМИ RSA Initiative», который равен 0,87 рейтинговых баллов. Кстати, по этому показателю Андрей Прокопенко — лидер среди своих коллег, попавших в этот рейтинг. Так, Андрей Прокопенко по третьему показателю нашего рейтинга сумел набрать дополнительные баллы, в отличие от 9 других руководителей ОГА, потерявших баллы из-за большего количества негативного отношения к ним в публикациях местных СМИ.

Гражданское общество должно играть роль в управлении

Бывший президент, покойный Пранаб Мукерджи был одним из мудрых людей индийского политического истеблишмента. За свою жизнь он сделал несколько важных наблюдений:

Успешная демократия не обязательно предполагает успешное управление;

Борьба с бедностью еще далека от завершения;

Мы должны заново открыть силу самоанализа, и

Нам необходимо предотвратить растрату наших драгоценных ресурсов.

В свете этих наблюдений нам необходимо тщательно изучить, был ли индийский демократический эксперимент последних семи десятилетий идеальным и успешным.

Наша избирательная демократия, как и другие страны мира. Одни успешны, другие — неудачны. Нам необходимо превратить избирательную демократию в демократию, основанную на широком участии, в которой голос гражданского общества, включая средства массовой информации, будет услышан и уважаем.

Государственная власть в соответствии с конституционной и правовой схемой в настоящее время разделена между выборными политическими институтами и неизбираемыми, такими как бюрократия, полиция, судебные органы, генеральный прокурор, контролер и генеральный аудитор, Избирательная комиссия и т. Гражданскому обществу нет места в процессе принятия решений выборными и неизбираемыми институтами.

Гражданскому обществу нет места в процессе принятия решений выборными и неизбираемыми институтами.

Демократия участия предусматривает юридическое признание гражданского общества в законотворческом процессе. Это не означает, что члены гражданского общества наделены правом голоса. Это только означает, что их голос будет услышан и уважаем при составлении законопроекта. Он применяется, в частности, к важным законодательным актам, таким как законы Локпала и Лок Аюкта, которые предназначены для борьбы с коррупцией.

Это было бы одинаково верно в отношении мертворожденного Закона об ответственности и несовершенного Закона о праве на информацию 2005 года.Если законы о труде должны быть приняты или изменены, работники, профсоюзы и руководство должны участвовать в дебатах и обсуждениях в комитетах, предлагая рекомендации для законотворчества.