Развитие жизни на земле кратко – Основные этапы развития жизни на Земле кратко в таблице

Этапы развития жизни на Земле

Наша планета образовалась около 4,5 млрд. лет назад. Поверхность Земли была в то время очень горячей, и никакой жизни на ней не существовало. Самым древним остаткам живых организмов, которые чем-то походили на современных бактерий, предположительно 3,5 млрд. лет. Заглянуть в прошлое Земли, проследить этапы развития жизни помогает палеонтология — наука о вымерших растениях и животных, чьи окаменевшие остатки сохранились в толщах осадочных пород.

Геологические эры

Первые миллионы лет жизнью Земли управляли извержения вулканов и землетрясения

Палеонтология развивалась рука об руку с геохронологией, изучающей геологическую историю Земли. Изучая строение, условия возникновения и напластования осадочных пород и научившись определять их абсолютный возраст, ученые создали геохронологическую шкалу, разделив геологическую историю Земли на ряд периодов. Продолжительность этих периодов измеряется миллионами лет, все они разделены на 5 эр:

Зарождение жизни

На заре своего существования Земля представляла собой раскаленный безжизненный шар, и только 3,5 млрд. лет назад она остыла настолько, что на ее поверхности образовалась твердая земная кора. Пары воды, содержавшиеся в первичной атмосфере, сконденсировались и стали выпадать в виде дождей, образовав древний океан, над которым возвышался единственный материк, впоследствии расколовшийся на части. В земной коре происходили постоянные изменения, сопровождавшиеся грандиозными климатическими колебаниями. Именно в океане появились первые живые организмы, напоминавшие бактерий, а потом и одноклеточные водоросли.

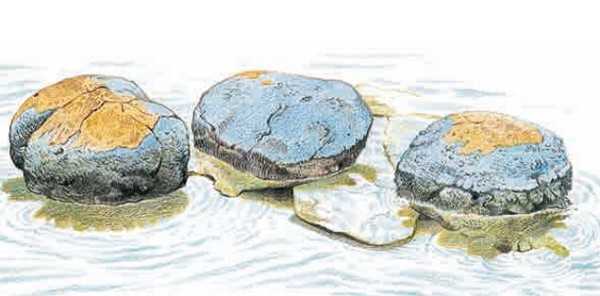

Одними из самых древних живых организмов были бактерии, покрывавшие прибрежные камни

В древнейшей атмосфере Земли не было кислорода, однако водоросли были способны использовать энергию солнечного света для производства питательных веществ. При этом они выделяли кислород, который стал накапливаться в воздухе, создав условия для возникновения более сложно устроенных организмов.

Появление кислорода оказалось губительным для организмов, привыкших к бескислородной среде, так произошло первое на Земле вымирание. Прошло немало времени, прежде чем в океане появились первые многоклеточные организмы. Это были губки, медузы и организмы, напоминающие червей. Их остатки обнаружены в породах, возраст которых насчитывает около 600 млн. лет.

Развитие жизни на Земле было тесно связано с передвижением материков, которое влекло за собой изменения климата и уровня Мирового океана.

Французский ученый Жорж Кювье (1769—1832) — основоположник сравнительно-анатомического метода в биологии. Он применил его и к ископаемым остаткам, заложив основы палеонтологии. Согласно принципу последовательного напластования осадочных и вулканических пород, каждый нижележащий пласт старше вышележащего (если их последовательность не была нарушена). Сравнивая окаменелости из различных пластов осадочных пород, Кювье первым попытался выявить в геологической истории Земли ряд этапов с характерным для каждого из них составом животных и растений.

Палеозой

Примерно 580-570 млн. лет назад начался кембрийский период, продолжавшийся 70 млн. лет. Наступила очень важная эпоха развития органической жизни, ознаменовавшаяся возникновением и развитием новых форм животных, имеющих скелет из соединений кальция и кремнезема. За сравнительно короткий период времени (около 100 млн. лет) появились представители большинства основных групп животных, известных современной науке (одноклеточные радиолярии и фораминиферы, брюхоногие моллюски, плеченогие, иглокожие и др.). Широко распространились

морское дно и толщу воды, прибойную полосу океана.

Окаменевшие остатки аммонитов находят в породах, возраст которых 180 млн. лет

Это был настоящий эволюционный взрыв, причины которого до сих пор непонятны. Многие возникшие виды буквально тут же вымерли, не сумев приспособиться к условиям обитания. В ордовикском и силурийском периодах жизнь становилась все более разнообразной. Широко распространились

Девонский период был временем величайших катаклизмов и активного движения материков. В этот период толщу морей уже бороздили акулы и скаты, кистеперые и лучеперые рыбы. Настоящими хозяевами морей стали головоногие моллюски аммониты, тело которых было спрятано в спирально закрученную раковину, разделенную множеством перегородок. На суше распространились папоротники и плауновые, появились первые голосеменные растения, ее начали осваивать первые клещи, пауки, примитивные насекомые, а вслед за ними на сушу потянулись и первые земноводные.

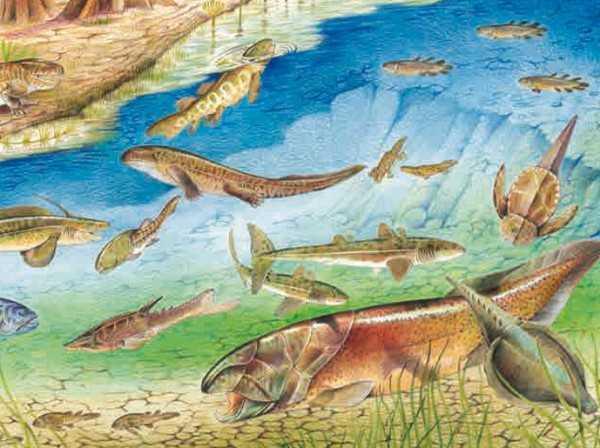

В девонский период в морях обитало множество бесчелюстных позвоночных и рыб

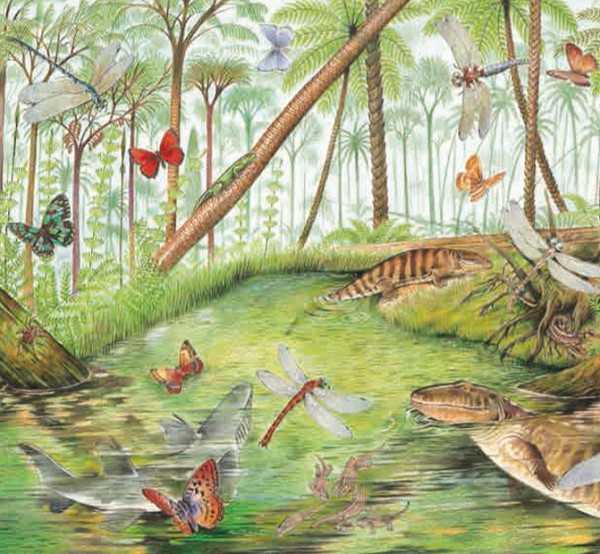

В каменноугольном периоде (карбоне) поймы рек и заболоченные пространства покрывали настоящие леса, состоящие из гигантских плаунов, хвощей, древовидных папоротников и голосеменных растений. Очень разнообразны были насекомые, среди них появилось множество летающих форм. Карбон стал эпохой расцвета земноводных, среди которых были и мелкие насекомоядные животные, и хищники размером с крокодила. В пермском периоде хвойные растения заселили внутриматериковые области.

Пресмыкающиеся активно осваивали сушу, среди них были и мелкие виды, и огромные травоядные формы самого причудливого облика. А в лесах уже появились предки современных млекопитающих. Конец пермского периода ознаменовался грандиозными геологическими катаклизмами: сталкивались материки, появлялись горные хребты. Не все животные смогли приспособиться к быстро изменяющимся условиям, и около половины их семейств вымерло.

Мезозой

В триасовом периоде основной группой животных на Земле становятся динозавры, освоившие разнообразнейшие места обитания. Появились лягушки, черепахи, крокодилы, первые млекопитающие. В морях возросла доля моллюсков — двустворчатых, брюхоногих, головоногих. Господство динозавров продолжалось и в юрский период, среди отложений этого времени найдены остатки первого пернатого животного — археоптерикса.

Тропический климат каменноугольного периода способствовал бурному развитию жизни

В меловом периоде пейзажи уже напоминали современные, в лесах уже росли сосны и кедры, дубы и березы, с цветка на цветок перелетали бабочки, щебетали птицы, шныряли ящерицы и насекомоядные млекопитающие. К концу мелового периода заметно похолодало, что привело к вымиранию многих групп морских животных. В это же время исчезли динозавры.

Кайнозой

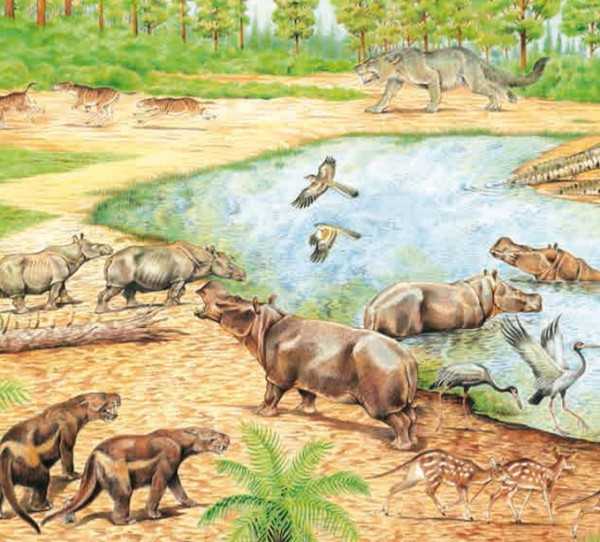

В кайнозойскую эру сформировался современный растительный и животный мир

65 млн. лет назад началась кайнозойская эра, которая делится на третичный и четвертичный периоды (в котором мы живем). На суше господствующее положение заняли млекопитающие, в морях — костные рыбы, в растительном мире преобладали покрытосеменные растения. На Земле прошла череда оледенений. Несколько миллионов лет назад из животного царства выделились прямоходячие приматы (гоминиды), эволюция которых в итоге привела к возникновению Homo sapiens (человека разумного).

Поделиться ссылкой

sitekid.ru

Охарактеризуем кратко основные этапы развития жизни по эрам. — МегаЛекции

Этапы развития жизни на Земле.

Жизнь на Земле зародилась свыше 3,5 млрд лет назад, сразу после завершения формирования земной коры. На протяжении всего времени возникновение и развитие живых организмов влияло на формирование рельефа, климат. Также и тектонические, и климатические изменения, происходившие на протяжении многих лет, влияли на развитие жизни на Земле.

Эры жизни на Земле

Весь период существования жизни на Земле можно разделить на 2 периода: докембрий, или криптозой (первичный период, 3,6 до 0,6 млрд лет), и фанерозой. Криптозой включает в себя архейскую (древняя жизнь) и протерозойскую (первичная жизнь) эры. Фанерозой включает в себя палеозойскую (древняя жизнь), мезозойскую (средняя жизнь) и кайнозойскую (новая жизнь) эры. Эти 2 периода развития жизни принято делить на более мелкие – эры. Границы между эрами – это глобальные эволюционные события, вымирания. В свою очередь эры делятся на периоды, периоды — на эпохи. История развития жизни на Земле связана непосредственно с изменениями земной коры и климата планеты.

Эры развития

отсчет времени Наиболее значительные события принято выделять в специальные интервалы времени – эры. Отсчет времени ведется в обратном порядке, от древнейшей жизни до новой.

Существует 5 эр:

1. Архейская.

2. Протерозойская.

3. Палеозойская.

4. Мезозойская.

5. Кайнозойская.

Периоды развития жизни на Земле Палеозойская, мезозойская и кайнозойская эры включают в себя периоды развития. Это более мелкие отрезки времени, по сравнению с эрами.

Палеозойская эра:

· Кембрийский (кембрий).

· Ордовикский.

· Силурийский (силур).

· Девонский (девон).

· Каменноугольный (карбон).

· Пермский (пермь).

· Мезозойская эра:

· Триасовый (триас).

· Юрский (юра).

· Меловой (мел).

Кайнозойская эра:

· Нижнетретичный (палеоген).

· Верхнетретичный (неоген).

· Четвертичный, или антропоген (развитие человека)

. Первые 2 периода входят в третичный период продолжительностью 59 млн. лет

Охарактеризуем кратко основные этапы развития жизни по эрам.

Катархей. В этот период истории развития жизни образовался «первичный бульон» в водах Мирового океана и начался процесс коацервации.

Архей. Появляются первые живые прокариотные организмы: бактерии и цианобактерии. Осадочные породы (возрастом 3,1-3,8 млрд лет) подтверждают их наличие в этой эре. Возникла биосфера. Архей — это эра расцвета прокариот. Появление цианобактерий (около 3,2 млрд лет назад) свидетельствует о наличии фотосинтеза и присутствии активного пигмента хлорофилла. В архее появляются первые эукариоты. Среди них организмы: одноклеточные водоросли (зеленые, желтозеленые, золотистые и др.) и простейшие — жгутиковые (эвгленовые, вольвоксовые), саркодовые (амебы, фораминиферы, радиолярии) и др. В архее произошел выход бактерий на сушу и начался активный процесс почвообразования.

На границе между архейской и протерозойской эрами появились половой процесс и многоклеточность. Началось формирование многоклеточных животных (беспозвоночных) и растений (водорослей).

Протерозой — огромная по продолжительности эра. Эукариотные формы живых организмов здесь пребывают в расцвете и по своему разнообразию намного опережают прокариот. Появление многоклеточности и дыхания обусловило прогрессивное развитие и среди гетеротрофов, и среди автотрофов. Наряду с плавающими формами (водорослями, простейшими, медузами) появляются прикрепленные ко дну («сидячие») или к другому субстрату: нитчатые зеленые, пластинчатые бурые и красные водоросли, а также губки, кораллы. Появились ползающие организмы, например кольчатые черви. Они дали начало моллюскам и членистоногим. Наряду с различными кишечнополостными животными появляются сегментированные животные вроде кольчатых червей и членистоногих (ракообразные).

Палеозой — эра, которая характеризуется достаточно большими находками ископаемых организмов. Они свидетельствуют о том, что в водной среде (соленых и пресных водоемах) имеются представители почти всех основных типов беспозвоночных животных. В пресных, а затем и в морских водах появились разные позвоночные — бесчелюстные и рыбы. От предков костистых рыб возникли кистеперые, которые позже (в меле) почти полностью вымерли, но в середине девона от кистеперых произошли наземные позвоночные (древние амфибии).

В середине палеозойской эры произошел выход животных, растений и грибов на сушу. Началось бурное развитие высших растений. Появились моховидные и другие споровые растения. Образуются первые леса из гигантских папоротников, хвощей и плаунов. Но в конце палеозоя все они вымирают и дают основу образования залежей каменного угля (поскольку в природе еще не было достаточного количества животных, поедающих эту растительную массу). Появились животные, дышащие воздухом. По всей Земле распространились пресмыкающиеся (среди них есть растительноядные и хищные), возникли насекомые.

Мезозой часто называют эпохой рептилий. Они представлены здесь разнообразными формами: плавающими, летающими, сухопутными, водными и околоводными. Существуя на Земле несколько миллионов лет и достигнув большого расцвета, рептилии почти все вымирают к конец мезозоя. Появляются птицы и примитивные млекопитающие (яйцекладущие и сумчатые), а немного позже — плацентарные. С изменением климата — похолоданием и сухостью на Земле широко распространяются голосеменные растения, особенно хвойные. Возникают первые покрытосеменные растения, но они представлены только древесными формами. В морях широко распространились костистые рыбы и головоногие моллюски.

Кайнозой характеризуется расцветом покрытосеменных растений, насекомых, птиц, млекопитающих. Уже в середине кайнозоя имеются почти все основные группы представителей известных нам царств живой природы. Среди покрытосеменных растений появились травы и кустарники. Большие территории земной поверхности заселяли степи и луга. Сформировались все основные типы природных биогеоценозов. В эту эру появился человек как особый вид живых существ. С появлением человека и развитием его культуры началось формирование культурной флоры и фауны. Возникали агроценозы, села и города. Природа стала активно использоваться человеком для удовлетворения его потребностей. В связи с этим происходят большие изменения в видовом составе органического мира, в окружающей среде и в природе в целом. Изменения в природе под воздействием человеческой деятельности ведут к серьезным изменениям в развитии жизни.

Как видим, история Земли характеризуется уникальным явлением: на основе физической и химической эволюции в природе возникла живая материя, которая затем с помощью биологической эволюции достигла высокого уровня сложности и многообразия форм. В этом историческом процессе развития жизни на Земле появилось огромное количество биологических видов, различных надвидовых биосистем, произошло становление человека и сформировалась современная биосфера с глобальным биологическим круговоротом веществ. Развитие жизни, осуществляющееся на протяжении длительного периода времени и в постоянно меняющихся условиях окружающей среды, продолжается в биосфере и в наше время.

Таблица развития жизни на Земле.

Источники:

http://fb.ru/article/264698/tablitsa-razvitiya-jizni-na-zemle-eryi-periodyi-klimat-jivyie-organizmyi

http://blgy.ru/biology10pro/evolution-stages

http://images.myshared.ru/17/1034043/slide_30.jpg

Реферат на тему:

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

История жизни на Земле [Развитие, Эволюция]

Возникновение жизни на Земле

см. Теории происхождения жизни, Биохимическая эволюция

Ранее учёные полагали, что живое произошло от живого. Споры бактерий были занесены из космоса. Одни бактерии создавали органические вещества, другие потребляли и разрушали их. В результате возникла древнейшая экосистема, компоненты которой были связаны круговоротом веществ.

Современные учёные доказали, что живое произошло из неживой природы. В водной среде из неорганических веществ под действием энергии Солнца и внутренней энергии Земли образовались органические вещества. Из них сформировались древнейшие организмы — бактерии.

Возникновение материков

см. Теория Вегенера

Развитие жизни на Земле

см. Геохронологическая шкала

В истории развития жизни на Земле выделяют несколько эр.

Архей

см. Архей, Атмосфера Земли#История образования атмосферы

Первыми организмами были прокариоты. В архейской эре уже существовала биосфера, состоявшая в основном из прокариот. Самые первые живые существа планеты — бактерии. Некоторые из них были способны к фотосинтезу. Фотосинтез осуществляли цианобактерии (сине-зелёные).

Протерозой

см. Протерозой, Происхождение многоклеточных

По мере увеличения содержания кислорода в атмосфере начали появляться эукариотные организмы. В протерозое в водной среде возникли одноклеточные растения, а затем одноклеточные животные и грибы. Важным событием протерозоя было возникновение многоклеточных организмов. К концу протерозоя уже появились различные типы беспозвоночных и хордовых животных.

Палеозой

см. Палеозой, Эволюция многоклеточных#Кембрийский взрыв, Скелетная революция, Эволюция водных животных в палеозое, Выход растений и животных на сушу

Растения

Постепенно на месте тёплых мелководных морей возникала суша. В результате от многоклеточных зелёных водорослей произошли первые наземные растения. Во второй половине палеозоя возникли леса. Они состояли из древних папоротников, хвощей и плаунов, которые размножались спорами.

Животные

В начале палеозоя морские беспозвоночные достигли расцвета. В морях развивались и распространялись позвоночные животные — панцирные рыбы.

В палеозое появились первые наземные позвоночные — древнейшие земноводные. От них в конце эры произошли первые рептилии.

Самыми многочисленными в морях палеозоя (эры древней жизни) были трилобиты — ископаемые членистоногие, внешне похожие на гигантских мокриц. Трилобиты — существовали в начале палеозоя, полностью вымерли 200 млн лет назад. Они плавали и ползали в мелководных заливах, питаясь растениями и останками животных. Существует предположение, что были среди трилобитов и хищники.

Самыми первыми среди животных стали осваивать сушу паукообразные и гигантские летающие насекомые — предки современных стрекоз. Размах их крыльев достигал 1,5 м.

Мезозой

см. Мезозой, Динозавры, Древние морские ящеры, Летающие ящеры, Мел-палеогеновое вымирание

В мезозое климат стал более засушливым. Постепенно исчезали древние леса. На смену споровым пришли растения, размножающиеся семенами. Среди животных достигли расцвета пресмыкающиеся, в том числе динозавры. В конце мезозоя многие виды древних семенных растений и динозавры вымерли.

Животные

Самыми крупными из динозавров были брахиозавры. Они достигали более 30 м в длину и весили 50 т. Эти динозавры имели громадное туловище, длинные хвост и шею, маленькую голову. Если бы они жили в наше время, то были бы выше пятиэтажных домов.

Растения

Самые сложноорганизованные растения — цветковые. Они появились ещё в середине мезозоя (эры средней жизни). Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Кайнозой

см. Кайнозой, Гиппарионовая фауна, Великое оледенение

Кайнозой — время расцвета птиц, млекопитающих, насекомых и цветковых растений. У птиц и млекопитающих в связи с более совершенным строением систем органов возникла теплокровность. Они стали менее зависимы от условий среды обитания и широко распространились на Земле.

Происхождение человека

см. Эволюция человека

Периоды мировой истории

Картинки (фото, рисунки)

2.6. История развития жизни

Как изменилась жизнь палеозое?

Палеозой мезозой кайнозой время какой жизни

Эры развития жизни на земле мир растений и животных

Jcyjdyst cj,snbz hfpdbnbz ;bds[ jhufybpvjd

Какие растения появились в протерозое?

Каковы представления о возникновении жизни на Земле?

Расскажите о научных подходах к происхождению жизни на Земле.

Как развивалась жизнь на нашей планете?

Какие важные события для дальнейшей эволюции живой природы произошли в архее и протерозое?

Как изменилась жизнь в палеозое?

Какие группы организмов достигли расцвета в мезозое и кайнозое?

wikiwhat.ru

Возникновение жизни на Земле

Человечество за миллионы лет существования так и не смогло в точности разгадать, как зарождалась жизнь на нашей планете. Вместе с тем, возникновение жизни на Земле рассматривается в различных теориях. Рассмотрим кратко, существующие 2 основные версии появления живых существ. По одной из них — жизнь на Земле зародилась после проникновения из космоса органических элементов. Вторая теория настаивает на том, что живые существа формировались на поверхности планеты. Выдвигаются и второстепенные предположения. Предлагаем читателям познакомиться со всеми версиями.

Как появилась жизнь на Земле? Общая информация

Современные представления о возникновении жизни на Земле сильно отличаются друг от друга. Но существует одна широко признанная теория. Согласно ей, наша планета сформировалась из космической пыли. Пыльные облака из Галактики содержали в своём составе все химические элементы и постепенно спрессовывались, формируя шар. Он был раскалённым, окутанным клубами водяного пара. В облаках поднимающийся с молодой Земли пар постепенно охлаждался, превращаясь в воду. Атмосферная жидкость вновь возвращалась на поверхность планеты обильными, непрекращающимися дождями. Попадая на раскалённую земную твердь, влага становилась паром и поднималась в атмосферу. Этот процесс продолжался миллионы лет. За долгое время планета Земля потеряла большое количество собственной тепловой энергии. В результате её разжиженная поверхность по мере остывания стала затвердевать, образуя земную кору.

Спустя несколько миллионов лет поверхность планеты остыла ещё больше. Вода, поступающая на Землю из атмосферы (дожди, ливни), перестала испаряться. На поверхности формировались огромные лужи. Обилие воды сильно повлияло на дальнейшее развитие молодой Земли. На фоне продолжающегося понижения температуры и сильных ливней случился потоп. Вода, которая непрекращающимся потоком извергалась на Землю, стала неотъемлемой частью молодой планеты. Она накапливалась в глубоких впадинах и не успевала полностью испаряться. Появился доисторический океан.

В то время жизни на планете ещё не существовало, но ливневая вода стала постепенно размывать горы и скалы. Она стекала по ложбинам и ущельям бурными потоками, формируя русла рек и ручьёв. Ещё несколько миллионов лет ушло на то, чтобы на планете появились долины. Баланс воды в атмосфере и на Земле сильно изменился. Планета была ею пресыщена, а в облаках влаги становилось всё меньше.

Густые облака над планетой постепенно рассеивались, открывая путь на Землю солнечным лучам. Постоянные дожди прекратились, а Земля была практически полностью покрыта водами доисторического океана. Жидкость вымывала из верхних слоёв планеты много солей и растворимых минеральных веществ, унося их в море. Вода с поверхности водоёма постоянно испарялась, а пар превращался в атмосферные облака. Моря постепенно стали солёными. Наша планета в то время существовала в особых условиях, и на ней, по-видимому, сформировались вещества кристаллической формы. Они увеличивались в размерах, создавали новые кристаллы, присоединяли к себе составляющие иной структуры. Солнечные лучи совместно с мощными электрическими зарядами молний из атмосферы давали кристаллам энергию. Возможно, эти элементы и стали предками первых живых существ

Земли — прокариотов.

В различных теориях о том, как появилась жизнь на Земле, прокариоты описываются как прототип современных бактерий. В них не было ядра, а тип питания у первых обитателей Земли был анаэробным. Дышали они без участия кислорода (в то время он в атмосфере ещё отсутствовал). Питались прокариоты органическими соединениями, которые в свою очередь появились в результате сочетания нескольких благоприятных факторов (тепло от вулканических извержений, ультрафиолетовое солнечное излучение и грозовые разряды). Жизнеспособные организмы развивались во влажных участках планеты и на дне водоёмов. Прокариоты были защищены тончайшей бактериальной плёнкой. Одноклеточные простейшие микроорганизмы древнего земного мира, вероятно, появились из этих бактерий. Но есть и теории возникновения жизни на Земле, утверждающие, что древнейшие одноклеточные животные формировались и развивались независимо от бактерий.

Первобытная Земля и её характеристики

Исследователи со всего мира выдвигают самые невероятные и удивительные гипотезы жизни и возникновения жизни на Земле. Предположения научных умов планеты касаются, в том числе, и времени её существования. Большинство деятелей науки сходятся во мнении, что Земля образовалась больше 4 млрд лет назад. Как она выглядела тогда, без людей, животных, насекомых? Планета, на которой в самом начале развития не было свободного кислорода, возможно, была наполнена лишь свистом ветра и стуком метеоритных камней о поверхность. На Земле не было ни единой живой души, но сама планета жила, развивалась и менялась. Земная кора постоянно двигалась, на ней происходили серьёзные геологические процессы. По этой причине не сохранились горные породы, существовавшие в древности. А ведь по их структуре учёным, возможно, удалось бы узнать больше о том, почему на Земле есть жизнь.

В нашей статье собраны самые популярные и известные гипотезы возникновения жизни на Земле (таблица).

Табл. №1 «Гипотезы возникновения жизни на Земле»

| Название гипотезы | Краткое описание теории |

| Кометы и метеориты | Формирование ранних форм жизни на Земле происходило при участии твёрдых каменистых космических тел (комет, метеоритов). |

| Панспермия | Жизнь зародилась на планете благодаря перенесению спор живых микроорганизмов из одного космического тела на другое (то есть, на землю живые существа попали с другой космической единицы Вселенной). |

| Биогенез | Живые существа появились только от живых существ. |

| Творение Бога | Все формы жизни на Земле созданы Богом. |

| Органическое происхождение | Большое разнообразие видов на Земле появилось благодаря эволюции и видоизменениям простейших микроорганизмов. |

| Материалистические теории | К образованию жизни привели постепенные химические метаморфозы. |

| Глина | Первичным геном жизни, по мнению учёного А. Дж. Кернс-Смита, стала глина. Между её слоями развивались живые органические соединения, которые переняли у природного материала способ сохранения информации. |

| Спонтанное зарождение | Новые формы жизни происходят из других, уже существующих форм. |

| Эндосимбионт | Некоторые свободноживущие бактерии вступали в симбиоз и формировали эукариотическую клетку (с ядром). |

| Космогония | Первичная жизнь зародилась в космосе, а потом перешла на Землю и эволюционировала. |

По мнению учёного Стэнли Миллера, изучающего проблемы и этапы возникновения жизни на Земле, этапы развития жизни и её эволюция начались с появления новой функции у простейших органических молекул. В определённый момент времени одноклеточные микроорганизмы научились самостоятельно организовываться в более сложные структуры и воспроизводить самих себя. Теория Миллера имеет множество нераскрытых сторон. Например, что послужило толчком для самовоспроизведения молекул, как эти самые молекулы возникли, при каких условиях происходило их объединение в сложные структуры?

Предлагаем вниманию читателей несколько гипотез о появлении земной жизни.

10 гипотез появления жизни на планете Земля

Вопросы, касающиеся возникновения жизни на Земле и гипотезы, которые выдвигаются по этой теме, можно условно разделить на 10 категорий. Одна из популярных версий гласит, что жизнеспособные организмы были занесены на молодую планету из космоса. Доказательств у данной теории нет, как и у других вариантов происхождения живых земных существ. Но если взять за основу версию космического происхождения обитателей Земли, то получается, что во Вселенной существуют и другие планеты, на которых есть жизнь. Ведь те формы жизни, которые нам известны, удивительным образом приспособлены к обитанию именно в земных условиях (где есть кислород и вода). И если попали на поверхность Земли из космоса, то, вероятно, до этого развивались на иной планете в аналогичных условиях.

Другие научные деятели считают, что первые живые организмы зародились в глубинах земных морей.

Все современные представления о возникновении жизни на Земле достойны внимания. Возможно, какая-то из них действительно правдива.

Кометы и метеориты

Интересную теорию о появлении живых существ на Земле выдвинул исследователь технологического университета в Техасе, куратор палеонтологического музея в этом учебном учреждении и профессор геонауки — Санкар Чаттерджи. Учёный выступил на 125-й ежегодной встрече американского геологического общества с докладом о проведённых им исследованиях. Чаттерджи проанализировал большой объём информации о ранней геологической жизни планеты Земля, потом сопоставил известные данные с существующими теориями эволюции земной жизни. Проделанная работа позволила ему сделать свои выводы о том, как появилась жизнь на Земле. Это произошло при участии упавших на поверхность планеты метеоритов и комет.

По информации большинства геологов, наиболее интенсивные «бомбардировки» Земли кометами и метеоритами происходили около 4 млрд лет назад. Исследователь Чаттерджи полагает, что ранние формы жизни образовались в глубоких кратерах, которые оставляли после себя твёрдые космические тела. В своём докладе, представленном 31 октября в Денвере (Колорадо), исследователь отмечает, что с наибольшей вероятностью первые живые существа на нашей планете сформировались в период так называемой поздней бомбардировки метеоритами, которая происходила 3,8-4,1 млрд лет назад. В тот период на поверхность молодой Земли падало несколько тысяч комет. Теория, предложенная Чаттерджи, совпадает по многим пунктам с Моделью Ниццы. Последняя утверждает, что количество комет и метеоритов, упавших на Землю несколько миллиардов лет назад, сопоставимо с числом кратеров на Луне. Спутник Земли в тот период стал своего рода щитом для нашей планеты, не позволив космическим камням полностью её уничтожить.

По мнению некоторых учёных, к числу которых принадлежит и Санкар Чаттерджи, бесконечные падения на Землю камней из космоса поспособствовали зарождению первичных форм жизни в доисторическом океане и морях. По этой теме проводилось много исследований. Их результаты свидетельствуют о том, что запас воды на Земле гораздо больше, чем должен быть. Научные деятели связывают это всё с тем же падением метеоритов, прилетевших на планету с облака Оорта. Покрытые наледью кометы, пробив кратеры в земле, оставались в них, оттаивали, становясь дополнительным источником воды.

Панспермия

На протяжении многих веков люди пытаются разгадать тайну появления Земли, её истинную биографию. Теория панспермии объясняет, почему на Земле есть жизнь тем, что на планете сформировались идеальные условия для эволюции простейших бактерий/микроорганизмов. На поверхность планеты микробы попали вместе с мелкими космическими телами (метеороидами, астероидами). Согласно гипотезе панспермии, в космическом пространстве существуют особые формы жизни, сохраняющие жизнеспособность в безвоздушных пространствах, при низкой температуре, в условиях вакуума или радиации. Такие микроорганизмы называются экстремофилами. После разрушения малых тел солнечной Системы экстремофилы остаются в космической пыли и каменистых обломках, могут долго «путешествовать» по Галактике перед тем, как попадают на другую планету. Если на новом месте создаются оптимальные условия, космические организмы начинают эволюционировать.

Исследователи получают дополнительную информацию о появлении различных форм жизни на Земле при помощи космических зондов. Эти приборы исследуют внутренний состав комет, предоставляя данные, только подтверждающие теорию панспермии. Действительно, есть большая вероятность того, что жизнь на Землю была занесена из космоса.

Биогенез/абиогенез

Биогенез — гипотеза, утверждающая, что жизнь на нашей планете возникла от простейших живых существ («живое от живого»). Однако у этой теории возникновения жизни на Земле есть большое количество противников. Они придерживаются прямо противоположной гипотезы абиогенеза. В ней предполагается, что первые живые существа появились на планете вследствие естественных процессов. Неорганические материи подверглись воздействию химических реакций природного характера, вследствие чего приобрели способность к эволюции.

Основной строительный материал в клетках живых существ — аминокислоты. Их формирование происходит при участии природных химических процессов, которые не имеют никакого отношения к жизнедеятельности. Теория абиогенеза была подтверждена ещё в 1955 году американским учёным Мюллером-Юри. Исследователь провёл эксперимент, в ходе которого пропускал электрические разряды сквозь смесь паров и газа. В результате ему удалось получить несколько аминокислот и простейшие жирные кислоты (муравьиная кислота, мочевина, уксусная кислота).

Ранее свои предположения по поводу абиогенетического происхождения всего живого на Земле высказывал русский биохимик А. И. Опарин. В 1924 году он выразил мнение о том, что живые существа появились на планете в результате воздействия мощных электрических разрядов на земную атмосферу (4-4,5 млрд лет назад она как раз состояла из смеси газов и пара, в ней преобладал метан, аммиак, углекислый газ и вода в парообразном состоянии). Опарин предположил, что такие условия могли стать оптимальными для зарождения простейших органических соединений, необходимых для появления жизни. Спустя 31 год его теория была подтверждена американцем Миллером-Юри.

Творение Бога

Теория особого творения даёт совершенно иное описание тому, как появилась жизнь на Земле. Согласно ей, живых существ создал Бог (духовное, бестелесное существо). Первых людей планеты звали Адам и Ева. Мужчину Бог сотворил из земного праха, а потом взял у него одно ребро, чтобы создать женщину. Представители 3-х религий (христианство, мусульманство, евреи) считают, что первыми на Земле появились именно Ева с Адамом. Вселенная создавалась Вседержителем в течение 7-ми дней, а первых людей он создал на 6-й день. Седьмые сутки Бог сделал днём отдыха. Потом Властитель Вселенной наполнил созданных людей жизнью и отправил их работать в Эдемовом саду. Адам и Ева должны были ухаживать за растениями и деревьями. По центру сада произрастали 2 дерева — древо познания добра и древо жизни. Бог запретил людям вкушать плоды с древа познания, но те его не послушались. По сведениям из Корана, первым решился попробовать плоды дерева познания Адам. Бог был великодушен и простил грешников. Однако остаться в саду Эдема они больше не смогли. Создатель отправил их на Землю, сделав своими представителями.

Органическое происхождение

Современные представления о возникновении жизни на Земле отображены и в теории органического происхождения живых существ. Согласно этому учению, виды и формы жизни стали формироваться на планете около 3,5 млрд лет назад. Вероятнее всего, изначально процесс эволюции шёл медленно, постепенно. Впоследствии скорость совершенствования видов живых существ в рамках Вселенной увеличилась. Существующие на планете условия помогли живым микроорганизмам быстрее переходить из одного статического состояния к другому.

Органическая эволюция видов жизни на Земле происходила посредством изменения одного или нескольких генетических признаков рода. То есть, наследственные черты популяции сохранялись, но к ним присоединялись новые биохимические, анатомические или поведенческие характеристики. По сути, эволюционные процессы постепенно и привели к образованию широкого разнообразия живых существ на планете Земля.

Материалистические теории

Приверженцы материалистической теории считают, что жизнь на планете Земля появилась в результате постепенных химических преобразований, которые начались около 3,8 млрд лет назад.

Молекулярная эволюция затрагивала область белковых соединений, ДНК и РНК. Она начала развиваться как научное течение в 1960 году. Именно тогда учёные активно проводили исследования, касающиеся генетики популяций, эволюционной и молекулярной биологии. Данная область знаний получила активное развитие благодаря эволюции ферментативных функций, а также применении расхождений нуклеиновых кислот как «молекулярных часов».

Теория о глине

Учёный-химик А. Дж. Кернс-Смит из университета Глазго (Шотландия) в 1985 году выдвинул свою теорию о том, что жизнь на Земле возникла благодаря глине. Формируя свою гипотезу, он опирался на такие же предположения других деятелей науки. Исследователь предположил, что некие органические частицы, попав между двумя глиняными слоями, начинали активно взаимодействовать с природным материалом. Они перенимали у глины способ роста и сохранения информации. Учёный в своих докладах называл первичным глиняный ген. Кернс-Смит считал, что изначально глина и первые живые организмы существовали вместе, а потом в результате эволюции органических соединений разделились.

Гипотеза катастрофизма является не менее интересной. Она гласит, что эволюция видов на планете происходила в результате мощных, кратковременных катастрофических событий. Каждая катастрофа полностью разрушала существующую жизнь, а новые формы жизнедеятельности были уже не такими, как предыдущие.

Спонтанное зарождение жизни

Вплоть до 19-го века люди отвергали теории внезапного зарождения жизни. Они не верили, что живые существа могли появиться из неживых материй. Современные представления о возникновении жизни на Земле были им чужды, однако обитатели планеты верили в гетерогенез (когда новые формы жизни происходят от существующих в результате смены способа размножения). Версия о самозарождении живых существ сводилась к тому, что организмы более сложной структуры появились на планете в результате разложения органических соединений. Ещё Аристотель выводил в своих учениях простые истины о том, что мухи рождаются из испорченной пищи, тля — из капелек росы, оседающих на листьях растений, а крокодилы — из брёвен, перегнивающих на дне пресных водоёмов. Христианство отвергало теорию спонтанного зарождения жизни, однако она всё равно смогла просуществовать несколько веков.

Окончательное опровержение гипотезы о спонтанном зарождении живых организмов случилось в XIX веке. Учёный Луи Пастер проводил опыты, связанные с изучением появления микробов. Исследования нужны были для того, чтобы выработать схему борьбы с инфекционными заболеваниями. Доказательства, предоставленные Луи Пастером, были подтверждены научными фактами и подтверждали несостоятельность гипотезы о спонтанном появлении живых существ.

Эндосимбионт

В 1905 году российский учёный ботаник Константин Мережковский сформулировал свою теорию происхождения жизни на планете Земля. Он полагал, что некоторые из органелл изначально были свободноживущими, но потом объединились с другой клеткой как эндосимбионты. Эта информация позволяет предположить, что бактерии множественных форм вступили в симбиоз и сформировали эукариотическую клетку (с ядром). Симбиотические отношения также помогают осуществить горизонтальную передачу генетического материала между бактериями.

Космогония

Приверженцы теории космогонии утверждают, что первичная жизнь зародилась в космосе. Гипотеза имеет много слабых сторон. Например, многочисленные научные исследования в этом направлении до сих пор не смогли объяснить, как возникла Вселенная и Солнечная система. На сегодняшний день не существует никакой физической модели, которая бы рассказывала о ранних этапах развития Вселенной. Вообще космогонические теории возникновения жизни использовались людьми для объяснения однородности движения небесных тел и их составляющих компонентов. В соответствии с учениями космогонии, космическая материя заполнила всё пространство Земли задолго до появления на ней жизни, а затем стала эволюционировать.

Сколько лет на планете Земля существует человек?

Занимаясь исследованиями происхождения жизни на нашей планете, учёные уделяют особое внимание вопросу «сколько лет человечеству на Земле?». До недавнего времени считалось, что первые люди появились на планете около 2,4 млн лет назад. После обнаружения интересных археологических находок в Эфиопии предположения учёных изменились. Информация о том, сколько лет человечеству на Земле, оказалась неверной. Людской род — на несколько сотен тысяч лет старше, он появился около 2,8 млн лет назад.

Результаты нового исследования научных деятелей свидетельствуют о том, что предки современного человека (приматы из семейства гоминид) существовали на планете 2,8 млн лет назад. Эта цифра на 400 тысяч лет больше по сравнению с более ранними предположениями. Такой вывод учёные сделали после обнаружения фрагмента человеческой кости на раскопках в Эфиопии, в 2013 году. Найденный фрагмент — половина челюсти, на которой было 5 зубов. По его форме исследователи определили, что челюсть принадлежала представителю рода Homo, а не австралопитеку. Представитель музея естествознания в Берлине, Файзал Биби, отметил, что эта находка является подтверждением теории эволюции.

Похожие новости:

Не забывайте делиться. Спасибо.

cosmosplanet.ru

История развития жизни на земле.

8

Во все времена существовали гипотезы, объясняющие происхождение жизни на Земле.

Креационизм – рассматривает жизнь как результат божественного творческого акта. Витализм – в основе жизненных процессов лежит жизненная сила – vis vitalis.

Гипотеза самопроизвольного (спонтанного) зарождения – указывает на возможность неоднократного возникновения живого из неживого вещества. Была распространена, как альтернатива креационизму, в Древнем Китае, Вавилоне, Египте, а также в Европе в средневековье и эпоху Возрождения. Аристотель, Ван Гельмонт и др. предполагали возможность происхождения живого из разлагающейся почвы, гниющего мяса, тины, солнечного света, грязного белья и т.л. Известны попытки Парацельса разработать рецепты искусственного человека – гомункулуса.

Гипотеза биогенеза – указывает на возможность происхождения жизни только от предсуществующей жизни. Невозможность самозарождения жизни доказана рядом опытов Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера в XIX веке. Пастер показал, что не только в запаянном сосуде, но и в незакрытой колбе с длинной S – образной горловиной хорошо прокипяченный бульон остается стерильным, потому что в колбу не могут проникнуть микробы (методы пастеризации, стерилизации). Значит, новый организм может появиться только от другого живого существа.

Гипотеза стационарного состояния – утверждает, что Земля и жизнь существовали всегда, вечно. Виды существовали всегда, однако могли либо вымирать, либо изменять численность.

Гипотеза панспермии (гипотеза космозоев – космических зачатков) – объясняет появление жизни на Земле вследствие занесения ее из Космоса. Во Вселенной вечно существуют зародыши жизни, движущиеся в космическом пространстве и оседающие на планеты. Таким образом, жизнь может возникать один или несколько раз в разных частях вселенной. Доказательствами инопланетного происхождения жизни служат: появление НЛО и встречи с инопланетянами, наскальные изображения летательных аппаратов, необычные постройки на Земле (пирамиды, дольмены и др.), химический состав метеоритов и комет (синильная кислота, органические вещества, бактерии – цианогены).

Концепция абиогенеза – указывает, что органические вещества и живые организмы возникли абиогенным путем, т.е. из неорганического вещества, в результате длительной физико-химической эволюции материи. Концепция сформулирована в 20-е гг. XX века независимо русским академиком А.И. Опариным и английским биологом Дж. Холдейном.

Теория биопоэза – современная теория биохимической эволюции и возникновения жизни на Земле, сформулированная английским ученым Дж. Берналом. Возникновение жизни включает следующие стадии:

Абиогенное возникновение биологических мономеров;

Образование биологических полимеров;

Формирование мембранных структур и первичных организмов (пробионтов).

Условиями, необходимыми для возникновения жизни на планете, являются:

значительные интервалы времени, поэтому жизнь может возникнуть только вокруг старых звезд второго поколения, где могут быть остатки тяжелых элементов после взрыва сверхновых звезд первого поколения.

Соответствующие температурные условия;

Масса планеты не должна быть слишком маленькой, чтобы удерживать атмосферу, и не должна быть слишком большой, чтобы не препятствовать изменению газового состава первичной атмосферы;

Наличие гидросферы;

Условия для возникновения сложных молекулярных соединений.

Установлено, что лишь у 1 – 2% звезд (1 млрд.) в Галактике могут быть планетные системы с явлениями жизни. Возраст Земли составляет около 5 млрд. лет. Жизнь существует на Земле более 3,5 млрд. лет.

studfiles.net

Основные этапы развития жизни на земле

Большинство учёных склоняются к гипотезе биохимической эволюции. Ее основы заложили русский учёный Александр Иванович Опарин и англичанин Джон Холдейн.

Сторонники гипотезы биохимической эволюции полагают, что жизнь возникла в результате процессов, которые подчиняются химическим и физическим законам природы.

Гипотеза биохимической эволюции легла в основу современных представлений о возникновении жизни.

На основе гипотезы биохимической эволюции Опарина — Холдейна в 1947 году английский исследователь Джон Бернал сформулировал современную теорию возникновения жизни на Земле, названную теорией биопоэза.

Данная теория основана на предположении о химической эволюции, которая постепенно переходит к биохимической, а затем и к биологической эволюции. То есть основана на трёх эволюционных этапах.

1-й. Химический этап возникновения жизни на Земле. Абиогенное возникновение органических мономеров.

2-й. Биохимический этап. Образование биологических полимеров.

И 3-й этап. Биологический. Формирование мембранных структур и первичных организмов.

На первом этапе древняя атмосфера Земли была насыщена вулканическими газами, в состав которых входили оксиды серы, азота, аммиак, оксиды и диоксид углерода, пары воды и ряд других веществ.

Активная вулканическая деятельность, сопровождавшаяся сильными и частыми электрическими разрядами вовремя практически не прекращающихся гроз, а также ультрафиолетового излучения способствовали образованию органических соединений.

Древняя атмосфера не содержала свободного кислорода, поэтому органические соединения не окислялись и могли накапливаться в тёплых и даже кипящих водах различных водоёмов, постепенно усложняться по строению, формируя так называемый «первичный бульон».

Продолжительность этих процессов составляла многие миллионы и десятки миллионов лет.

Итак, на первом химическом этапе образовались органические соединения ― мономеры. Предположительно аминокислоты.

Этот факт доказывает экспериментальнoе исследование американского учёного Стенли Миллера, который провёл эксперимент, моделирующий гипотетические условия раннего периода развития Земли для проверки возможности химической эволюции.

На втором этапе возникновения жизни на Земле протекали реакции полимеризации, которые могли активизироваться при значительном увеличении концентрации раствора (пересыхание водоёма) и даже во влажном песке.

Из мономеров (аминокислот) формировались полимеры ― белковые вещества макромолекулы.

Образование белково-нуклеиново-липоидных комплексов и есть второй этап — биохимическая эволюция. Благодаря реакциям полимеризации образовывались сгустки, называемые коацерватными каплями.

Коацерваты, которые были способны к примитивному обмену и росту, в ходе дальнейшей эволюции превратились в пробионты ― предшественников живых организмов.

Благодаря наличию белков и, нуклеиновых кислот пробионты были способны передавать наследственную информацию.

Такие пробионты с маточной наследственностью, может быть, множились. Пробионты, в которых обмен веществ сочетался со способностью к самовоспроизведению, можно уже рассматривать как примитивные проклетки.

И именно возникновение наследственности представляло собой переход от химической эволюции к биологической.

3й ― Биологический этап эволюции.

В результате предбиологического естественного отбора появились первые примитивные живые организмы, которые вступили в биологический естественный отбор и дали начало всему органическому миру на Земле. Жизнь, очевидно, развивалась в водной среде на некоторой глубине, так как единственной защитой от ультрафиолетового излучения была вода.

Предполагалось, что первые примитивные организмы уже на первых этапах развития различались по способу питания. Такое различие обуславливалось недостатком питательных веществ.

Некоторые из примитивных организмов питались абиогенными органическими веществами первичного бульона и энергию получали путём их сбраживания. Учёные считают, что это были первичные прокариоты (бактерии, например), то есть организмы, клетки которых не имеют оформленного, ограниченного мембраной ядра. А по способу питания они являлись анаэробными гетеротрофами.

При увеличении численности гетеротрофных прокариотических клеток запас органических соединений в первичном океане истощался. В этих условиях обострилась конкуренция между древними прокариотами, которая, с одной стороны, способствовала усложнению их строения, с другой — привела к появлению новых способов получения энергии для жизненных процессов.

Некоторые первичные организмы из-за нехватки органических соединений стали использовать энергию солнечного света, перешли к автотрофному способу питания.

То есть появились организмы, которые для жизнедеятельности стали использовали неорганические вещества и синтезировать органические за счёт реакций окисления и восстановления.

Такие автотрофные организмы получили значительные преимущества в конкурентной борьбе.

Из-за фотосинтеза в атмосфере начал накапливаться кислород, благодаря чему в ходе эволюции появились предпосылки для нового, более эффективного способа получения энергии ― дыхания, отличающегося от гликолиза и брожения значительно большим выходом энергии.

Способность синтезировать при дыхании большее количество АТФ позволила организмам расти и размножаться быстрее, а также усложнять свои структуры и обмен веществ.

Итак, произошло формирование прокариотических клеток. Это клетки, которые не имеют ядра. В отличие от эукариотической клетки, у прокариот нет и других мембранных органоидов: эндоплазматической сети, комплакса Гольжди, митохондрий, пластид и лизосом.

Однако, как вы знаете, все организмы, кроме бактерий и архей (а также вирусов), являются ядерными. Животные, растения, грибы, протисты — все являются эукариотическими организмами.

Гипотезы происхождения эукариот

Большинство учёных считают, что эукариоты произошли от прокариотических клеток. Существует две наиболее признанные гипотезы происхождения эукариотических клеток и их органоидов.

Итак, по одной из гипотез образование органоидов эукариотической клетки произошло путём выпячивания клеточной мембраны. В результате внутри клетки образовывалось что-то вроде шариков, окружённых мембраной и содержащих внутри цитоплазму с захваченными соединениями и структурами. В зависимости от того, что попало внутрь, сформировались разные органоиды.

Эта гипотеза объясняет наличие 2 мембран в оболочке ядра, митохондрий и хлоропластов. Она встречается с трудностями в объяснении различий в деталях процесса биосинтеза белка в корпускулярных органеллах и цитоплазме эукариотической клетки.

Однако на сегодняшний день в научном мире основной гипотезой происхождения эукариот признается симбиогенез.

Исходя из неё, эукариотическая клетка возникла путём симбиоза ― сожительства различных существ.

То есть путём столкновения первичной клетки и органоидов, которые сформировались отдельно от неё. Другими словами, согласно этой гипотезе хлоропласты и митохондрии, были когда-то свободноживущими прокариотическими клетками, а органоидами они стали в процессе симбиоза.

Доказательствами теории симбиогенеза служат существующие простейшие (одноклеточные эукариотические организмы), у которых нет митохондрий или хлоропластов. Зато вместо них в цитоплазме поселяются прокариоты-симбионты, выполняющие соответствующие функции.

Этот факт, а также схожесть системы биосинтеза белка митохондрий и пластид с прокариотами рассматриваются как доказательства симбиогенеза.

Доказательством также служит то, что митохондрии и хлоропласты размножаются самостоятельно, они никогда не строятся клеткой с нуля.

Действительно, хлоропласты и митохондрии современных клеток имеют собственную ДНК и способны воспроизводиться. В отличие от линейных молекул, хлоропластная ДНК и митоходриальная ДНК представляют собой замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу.

По строению РНК митохондрий сходны с РНК пурпурных бактерий, а РНК хлоропластов сходны с РНК цианобактерий.

Ещё одна гипотеза происхождения эукариотических клеток ― гипотеза прогинота (прародителя)

Согласно этой гипотезе, от общего гипотетического предка, получившего название «прогенот», эволюционировали три различные ветви прокариот: эукариоты, эубактерии и архебактерии.

К такому заключению учёные пришли, сравнивая последовательность нуклеотидов в рибосомных РНК. Поскольку генетический код во всех трёх группах один и тот же, была выдвинута гипотеза, что они имеют общего предка.

Предполагается, что эубактерии и архебактерии могли произойти от прогенота.

А современный тип эукариотической клетки, по-видимому, возник в результате симбиоза древнего эукариота (тоже произошедшего от прогенота) с эубактериями.

Однако, каким бы путём ни возникла клетка, важным ароморфозом её эволюции было обособление ядра. Именно появление клетки с ядром и цитоплазмой привело к мощному ускорению биологической эволюции.

Существует четыре гипотезы, объясняющие появление ядерной оболочки:

1. гипотеза впячивания клеточной мембраны;

2. эндоспоровая гипотеза;

3. симбиотическая гипотеза;

4. гипотеза слияния клеточных выростов.

Поскольку все перечисленные гипотезы имеют сильные и слабые стороны, а также во многом не исключают положения друг друга, то, на наш взгляд, в происхождении структур эукариотических клеток могло сыграть роль сочетание множества факторов, описываемых разными гипотезами.

Итак, химическая эволюция за три с половиной миллиарда лет привела лишь к образованию многомолекулярных систем.

А биологическая эволюция всего за полтора миллиарда лет породила не только многообразный мир современных флоры и фауны, но и высший продукт материи ― мыслящего человека.

videouroki.net

Развитие жизни на Земле

Количество просмотров публикации Развитие жизни на Земле — 8538

Живые организмы появились на Земле около 3,5 млрд. лет назад. Начиная с этого времени историю развития жизни делят на эры и периоды. За 3,5 млрд. лет на Земле образовалось около 2 млн. видов живых организмов, которые делят на три надцарства — архебактерии, эубактерии, эукариоты.

| Архейская эра. |

Архей — древнейшая жизнь. Продолжалась около 900 млн. лет, от 3500 до 2600 млн. лет. Остатков органической жизни немного. Горные породы архея содержат много графита͵ считается, что графит образовался из остатков живых организмов. Обнаружены строматолиты — конусообразные известковые образования биогенного происхождения. Бактериальное происхождение имеют многие запасы серы, железа, меди, никеля, кобальта. Живые организмы архея были представлены сначала анаэробными прокариотами, позже появляются синезеленые. Фотосинтез синезеленых — важнейший ароморфоз архейской эры. Благодаря их жизнедеятельности атмосфера обогащается кислородом.

| Протерозойская эра. |

Протерозой — эра первичной жизни. Продолжительность от 2600 млн. лет до 570 млн. лет, то есть около 2 млрд. лет. Поверхность планеты представляла собой голую пустыню, жизнь развивалась, в основном, в морях. Для этой самой продолжительной эры характерно образование крупнейших залежей железных руд, образованных за счёт деятельности бактерий. В протерозойскую эру произошли основополагающие ароморфозы:

© около 1500 млн. лет назад появляются первые эукариоты, господство прокариот сменяется расцветом эукариотических организмов;

© появились многоклеточные организмы — созданы предпосылки для специализации клеток, увеличения размеров и усложнения организмов;

© возникло половое размножение (комбинативная изменчивость), при котором слияние генетического материала разных особей поставляло материал для естественного отбора;

© важнейшим ароморфозом стало образование двусторонней симметрии у активно передвигающихся организмов.

В эту эру образуются все отделы водорослей, слоевище у многих становится пластинчатым. Для животных того времени характерно отсутствие скелетных образований, конец протерозоя иногда называют «веком медуз». Появляются кольчатые черви, от них произошли моллюски и членистоногие. Количество кислорода в атмосфере достигло 1% от современного уровня.

| Палеозойская эра. |

Палеозой — эра древней жизни, продолжительность которой от 570 до 230 млн. лет. В эту эру в растительном и животном мире происходят значительные ароморфозы, связанные как с жизнью в воде, так и с освоением суши. Подразделяется на шесть периодов: кембрий, ордовик, силурий, девон, карбон, пермь.

Растения кембрия и ордовика населяют моря, представлены всеми отделами водорослей. В силурийском периоде (440 млн. лет назад) в зоне приливов и отливов от зеленых растений появляются первые наземные высшие растения — псилофиты (голые растения) (рис. 361). Появление покровных, механических, проводящих тканей были теми ароморфозами, которые помогли выйти растениям в воздушную среду. У псилофитов еще отсутствуют корни, воду и минеральные соли они поглощают с помощью ризоидов. Чешуйки на стебле псилофитов увеличивали поверхность фотосинтеза.

|

В карбоне устанавливается теплый и влажный тропический климат. Папоротникообразные достигают гигантских размеров — до 40 м в высоту. Каменноугольные леса впоследствии привели к образованию огромных залежей каменного угля. Вместе с тем в карбоне происходят два важнейших ароморфоза, в результате которых появились высшие семенные растения: во-первых, появляется опыление с

помощью ветра, когда пыльца с мужскими половыми клетками по воздуху попадает на органы растений, содержащие женские половые клетки, вода для оплодотворения больше не нужна; во-вторых, после оплодотворения образуются семена. Такими растениями были семенные папоротники.

Семенные папоротники дали начало развитию голосеменных растений. В пермском периоде климат стал засушливым и более холодным. Тропические леса остаются у экватора, на остальной территории распространяются голосеменные.

Для животных кембрийского периода характерно разнообразие трилобитов — древнейших членистоногих, в данный период появлеются животные с минерализованным скелетом.

В ордовикском периоде появляются первые хордовые животные, имеющие внутренний скелет, отдаленными потомками которых являются ланцетники и круглоротые — миноги и миксины.

В силурийских морях появляются иглокожие и бесчелюстные панцирные «рыбы», которые только внешне напоминали настоящих рыб и не имели челюстей. Захват и удержание крупной добычи с помощью такого рта был невозможен. На сушу выходят первые членистоногие — скорпионы и пауки.

В девоне на суше появились насекомые, в морях уже плавали настоящие рыбы — хрящевые (акулы) и рыбы с костным скелетом. В результате мутаций и отбора третья пара жаберных дуг у них превратилась в челюсти, с помощью которых можно было питаться крупной добычей.

|

|

В карбоне на суше появляются крылатые насекомые, некоторые стрекозы в размахе крыльев имели до 70 см. Обилие членистоногих на суше вызвало появление большого количества различных форм древних земноводных (до 6 м в длину).

Дальнейшее освоение суши привело к появлению пресмыкающихся и сопровождалось рядом ароморфозов: увеличивалась поверхность легких, сухая чешуйчатая кожа защищала от испарения, внутреннее оплодотворение и откладывание крупных яиц позволило эмбрионам развиваться на суше.

В пермском периоде изменение климата сопровождалось исчезновением стегоцефалов и расселением пресмыкающихся.

| Мезозойская эра. |

Мезозой — эра средней жизни, началась 230, закончилась 67 млн. лет назад. Делится на три периода: триас, юра и мел. Растительность первых двух периодов мезозойской эры была представлена голосеменными и папоротникообразными, причем продолжалось вымирание древовидных папоротникообразных. В начале мелового периода (130 млн. лет назад) появляются первые покрытосеменные. Появление цветка и плода — крупные ароморфозы, которые привели к появлению покрытосеменных. С помощью цветка облегчался процесс опыления, лучше сохранялись семязачатки, расположенные внутри завязи пестика. Стенки околоплодника защищали семена и способствовали их распространению.

|

В юрском периоде некоторые растительноядные пресмыкающиеся достигают гигантских размеров, появляются и очень крупные хищные динозавры — тиранозавры, длина тела которых достигала 12 метров. Некоторые пресмыкающиеся осваивают воздушное пространство — появляются летающие ящеры (птерозавры). В этом же периоде появляются и первоптицы, археоптерикс (размером с голубя) сохраняет многие признаки пресмыкающихся — его челюсти имеют зубы, из крыла выступают три пальца, хвост состоит из большого числа позвонков (рис. 364).

В начале мелового периода сохраняется господство пресмыкающихся на суше, в воде и в воздухе, некоторые растительноядные пресмыкающиеся достигают массы 50 т. Появляются сумчатые и плацентарные млекопитающие, продолжается параллельная эволюция цветковых растений и насекомых опылителей. В конце мелового периода климат становится холодным, засушливым. Сокращается площадь, занятая растительностью, вымирают гигантские растительноядные, затем и хищные динозавры. В конце мезозойской эры некоторые млекопитающие из отряда насекомоядных стали вести древесный образ жизни, от них в начале кайнозойской эры появились предковые формы приматов.

| Кайнозойская эра. |

Кайнозой — эра новой жизни. Продолжается 67 млн. лет и делится на два неравных по времени периода — третичный (палеоген и неоген) и четвертичный (антропоген). В первой половине третичного периода (в палеогене) на большей части Земли вновь установился теплый тропический климат, во второй половине (неогене) тропические леса заменяются степями, распространяются однодольные растения. В четвертичном периоде, который продолжается около 1,5 млн. лет в ледниковый период Евразия и Северная Америка четыре раза подвергались оледенениям.

В результате остепнения, происходившего во второй половине третичного периода, часть приматов вынуждена была спуститься на землю и приспосабливаться к жизни на открытых пространствах. Это были предковые формы людей — гоминиды, прямоходящие приматы. Другая часть осталась жить в тропических лесах и стала предками человекообразных обезьян — понгид. В конце третичного периода от гоминид появляются обезьянолюди, питекантропы.

В четвертичном периоде холодный климат привел к уменьшению уровня мирового океана на 60 — 90 м, образовывались и спускались к югу ледники, толщина льда которых достигала десятков метров, вода испарялась, а таять не успевала. Образовались сухопутные мосты между Азией и Северной Америкой, между Европой и Британскими островами. По этим сухопутным мостам происходили миграции животных с континента на континент. Около 40 тыс. лет назад по Берингийскому мосту древние люди ушли из Азии в Северную Америку. В результате похолодания и появления человека, охотившегося на животных, исчезают многие крупные звери: саблезубые тигры, мамонты, шерстистые носороги. Рядом со стоянками древних людей обнаруживаются останки многих десятков мамонтов и других крупных животных. В связи с истреблением крупных животных 10 — 12 тыс. лет назад человек вынужден был от собирательства и охоты перейти к земледелию и скотоводству.

referatwork.ru