Путч 1993 года – События сентября — октября 1993 года в Москве — Википедия

неизвестные снайперы стреляли в спину омоновцам

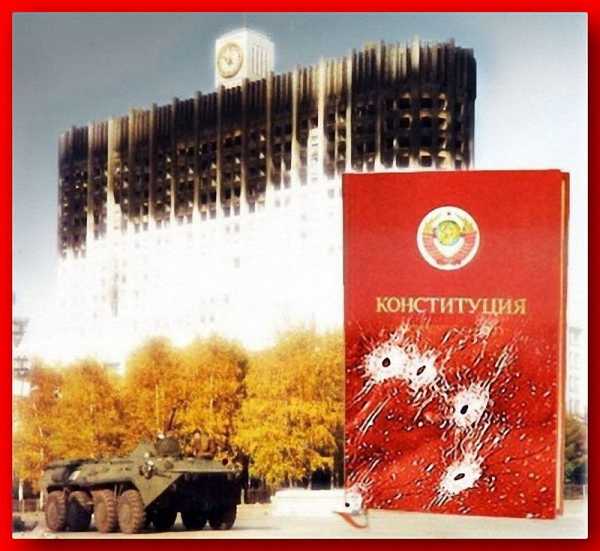

Двадцать пять лет назад, осенью 1993 года, в России произошли события, вошедшие в историю как «расстрел Белого дома». Нараставшее на протяжении долгого времени политическое противостояние, возникшее между Борисом Ельциным и Верховным Советом, словно нарыв, прорвалось в начале октября. Своим указом № 1400 Ельцин распустил Верховный Совет, который, в свою очередь, объявил о прекращении полномочий президента РФ.

Апофеозом конфликта стали бои на улицах Москвы, в ходе которых погибли свыше 150 человек, и расстрел здания парламента из танковых орудий. Почему оказалось так много жертв? Что за таинственные снайперы стреляли по людям? Об этом «Нашей Версии» рассказал Леонид Прошкин – бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, занимавшийся расследованием трагических событий октября 1993 года.

– Леонид Георгиевич, кровавые события противостояния Верховного Совета РФ и президента Ельцина в октябре 1993 года – что это было? Победа демократии? Попытка скорректировать курс, по которому должна идти страна? Или же разборки внутри самой власти?

– На мой взгляд, там было и то и другое. Борис Николаевич проводил экономические и политические преобразования России в одном направлении, а Хасбулатов и Руцкой вели их же в другую сторону. На самом деле и одни и вторые были не государственниками и не рыночниками. Кем же? Знаете, уже после тех событий в одном из интервью я сказал: людей, которые стреляли по Белому дому и которые всё это организовали, надо судить точно так же, как и Руцкого с Хасбулатовым. За это меня тогда даже хотели уволить. А сейчас в одном элитном доме на Рублёвке на одной лестничной площадке живут два господина – не буду называть их фамилии, – один из которых в 1993 году был в Белом доме, а другой призывал к расстрелу Верховного Совета. Так вот позже они стали состоять в одной партии и завели общий бизнес.

Апофеозом конфликта стали бои на улицах Москвы, в ходе которых погибли свыше 150 человек. фото: РИА-Новости

– Получается, что тогда, в октябре 1993-го, представителей элиты развело по разные стороны баррикад простое желание урвать себе побольше власти и денег, которые одни получили, а другие нет?

– Совершенно верно! Естественно, это касалось не всех, но, увы, многих. Кстати, тут стоит обратить внимание вот на что. Вот говорят: расстрел Белого дома. А хоть один депутат Верховного Совета погиб? Ни одного. Зато на улицах погибло полторы сотни человек, в основном молодые ребята и пенсионеры, пришедшие защищать, как они считали, своих депутатов и демократию. Я допрашивал мать одного погибшего парня. Она во время беседы плакала и говорила, что два года назад, в августе 1991-го, она его сама привела защищать Белый дом от ГКЧП. И вот теперь он опять пошёл на баррикады. И не вернулся. За что он погиб?

«Те же схемы применялись на майдане»

По теме

5522

Посол СССР в Кабуле – об афганской войне

– Давайте конкретно о событиях тех дней. Приказав стрелять по Белому дому и упразднив своим решением Верховный Совет, Ельцин фактически нарушил Конституцию – это так?

– Да, Ельцин нарушил Конституцию РФ. А кто из наших руководителей хоть раз в своей жизни не нарушал Конституцию России? Я, например, не смогу назвать такого.

– Тогда другой вопрос: кто всё-таки первым открыл огонь? Известно, что беспорядки начались с попытки группы вооружённых сторонников Верховного Совета захватить здания мэрии и телецентра «Останкино». Но всё же – кто пролил первую кровь?

– Когда на РТР снимали передачу, посвящённую событиям 1993 года, мы из-за этого вопроса с экс-министром внутренних дел Куликовым едва не подрались. Хотя однозначно ответить сложно. То, что защитники Белого дома во главе с генералом Альбертом Макашовым поехали к «Останкино», было их бесспорной ошибкой. К микрофонам и камерам ТВ их бы никто не допустил. Тем более что вся техника в «Останкино» при необходимости может быть отключена совсем из другого места. Так что они могли бы войти в телецентр, но их выступления страна не увидела бы. Но тут есть нюанс: если бы кому-то было нужно, чтобы макашовцы не добрались до «Останкино», то их туда просто не пропустили бы. Достаточно перегородить дорогу бэтээрами. Тем более что колонна во главе с Альбертом Михайловичем ехала борт о борт со спецгруппой «Витязи» дивизии внутренних войск. Есть видеозаписи, которые показывались и по телевидению, где солдаты с бортов БТР группы «Витязи» дивизии Дзержинского и макашовцы машут друг другу руками без какой-либо злобы.

– Выходит, макашовцев специально пропустили к телецентру, чтобы спровоцировать их на действия, какие нужны были тем, кто руководил в дальнейшем расстрелом Белого дома?

– Этого я не могу утверждать однозначно. Только руководители страны, в том числе министр обороны Павел Грачёв и другие, задержать колонну с Макашовым при её проезде к «Останкино» не дали. Спрашивается – почему? Предполагаю, что власти было выгодно, чтобы вооружённые «белодомовцы» поехали не Кремль штурмовать, а отправились занимать телецентр, которым они даже не могли воспользоваться. В итоге там и произошёл бой с жертвами. К тому же есть ещё такой момент – по закону армия не могла действовать на территории России, для этого имелись внутренние войска. Но после стрельбы в «Останкино» к зачистке Белого дома по распоряжению Ельцина наряду с дивизией внутренних войск им. Дзержинского в качестве вынужденной меры были привлечены наиболее мощные подразделения армии – Кантемировская и Таманская дивизии, а также полк десантников. Иначе говоря, захват телецентра стал выгодным для власти аргументом.

Хотя что Ельцин – все там оказались хороши. Ещё до взятия «Останкино» Александр Руцкой приказал Макашову захватить здание мэрии. Макашов этого делать не хотел, ответив в переводе с матерного на русский: «Теперь нам конец!» Но когда им мэрию сдали практически без боя, защитников Белого дома охватил восторг – тогда и появился азарт идти на «Останкино».

Так что приказ брать телецентр дал именно Руцкой. То есть непродуманные приказы руководителей что с одной, что с другой стороны привели в итоге к кровопролитию.

К зачистке Белого дома по распоряжению Ельцина были привлечены наиболее мощные подразделения армии – Кантемировская и Таманская дивизии. фото: Александр Шогин/ИТАР-ТАСС/архив

По теме

5430

Кремль счел приказ президента Украины Петра Порошенко стрелять в Донбассе из любого оружия нарушением минских соглашений, которое приведет к ухудшению ситуации в регионе.

– Двадцать пять лет звучат легенды о снайперах, которые стреляли в спины как омоновцам, так и защитникам Белого дома, чтобы возбудить у них ненависть друг к другу. Причём снайперы эти якобы были доставлены сторонниками Ельцина из Израиля. Можете сказать авторитетно – есть тут хоть крупица правды?

– Снайперы были. Однако факт их приезда из Израиля – это полная чушь, об этом говорил даже сам Макашов, которого не раз обвиняли в яром антисемитизме. Откуда взялись эти снайперы? Возможно, они были сотрудниками спецслужб, возможно, являлись привлечёнными наёмниками – конкретно сказать не могу. Тут нет ничего удивительного, те же самые схемы применялись уже в наше время в Киеве во время столкновений на майдане. Как всё же эти события схожи… Только результаты происшедшего оказались разные.

«Завязывается настоящий бой между своими»

– Действия октября 1993 года порой называют «вторым путчем». Хотя различия с событиями августа 91-го налицо. В первом случае обошлось почти без жертв, во втором пролилось море крови. В 91-м десятки тысяч людей выходили на площади, в 93-м счёт активистам шёл на сотни. Почему так?

– Народ был недоволен и Ельциным, и Верховным Советом РФ. Все видели, что в стране происходит делёж государственной собственности и власти. Поэтому и крупных народных выступлений в 1993 году не возникло. А что касается количества жертв… Причиной их во многом стала царившая тогда полная неразбериха, из-за чего произошли многочисленные боестолкновения подразделений Министерства обороны и внутренних войск. Мы это установили в ходе следствия. Например, бойцы Кантемировской дивизии взяли под охрану подходы к Белому дому со стороны Нового Арбата, а командиру Таманской дивизии была поставлена задача занять позиции на Краснопресненской набережной. При этом по приказу Павла Грачёва на бэтээрах были размещены вооружённые гражданские лица – добровольцы из числа ветеранов афганской войны, одетые в чёрные кожаные куртки. В это время дивизия внутренних войск имени Дзержинского двинулась к ул. Рочдельской, где защитники Белого дома построили баррикады. Люди на баррикадах бросали в бэтээры бутылки с зажигательной смесью, одна машина загорелась. Услышав стрельбу, «афганцы» побежали на помощь. Экипажи бэтээров внутренних войск, увидев вооружённых людей в гражданской одежде, решили, что это враги, и открыли по ним огонь. В итоге бэтээры внутренних войск с боем выходят на Краснопресненскую набережную.

С другого берега командир Таманской дивизии видит, как по набережной в направлении расположения его войск движутся четыре неизвестных бэтээра, и приказывает выдвинуть им навстречу несколько своих машин. В итоге завязывается настоящий бой между своими. БТР командира мобильной группы внутренних войск подожжён, сам он погибает. Во втором БТР гибнет рядовой, ещё несколько бойцов получают ранения. Оставшиеся машины отступают, сообщая командованию, что сражались со сторонниками Верховного Совета. Около 10 часов утра заместитель командира дивизии внутренних войск вновь приказывает двум БТР выдвинуться на Краснопресненскую набережную, чтобы прикрыть подразделения ОМОНа. Военнослужащие Таманской дивизии, увидев бэтээры с окраской, как и у тех, с которыми они только что вели бой, открывают по ним огонь из всех видов оружия. В результате погибают командир группы, ещё два военнослужащих внутренних войск и офицер милиции, осуществлявший связь с ОМОНом.

И это был не единичный факт, такое происходило во многих местах. Говорю же, неразбериха царила полная.

– Почему такое вообще стало возможно? Разве никто не понимал, что происходит и к чему всё может привести?

– Были те, кто отказался участвовать в этом разделе власти, а были и те, кто в это время пил вместе с Ельциным водку и отдавал команды. Со стороны Ельцина и командования толком тогда не было.

«Дали бы нам привлечь министра обороны?»

– Главным событием тех дней стал обстрел Белого дома из танковых орудий. А оттуда тоже стреляли? Александр Руцкой в своё время, давая мне интервью, утверждал, что защитники Белого дома не стреляли по армейским частям, которые утром 3 октября 1993 года пошли на штурм Верховного Совета.

– И оттуда, конечно, тоже стреляли. Правда, мы потом не обнаружили ни одного погибшего от пули, выпущенной из оружия, изъятого из Белого дома. Естественно, встал вопрос: столько человек погибло, кто же виноват? Однако оружие внутренних войск, да и армейское тоже, нам отстреливать не разрешили. А командование дивизии им. Дзержинского МВД РФ во время юбилейных торжеств своего подразделения на учебном полигоне, который посетил лично Б.Н. Ельцин, даже передало ему жалобу на следственную группу. И нам запретили отстреливать их оружие.

– То есть фактически следствию ставили палки в колёса, так?

– Я считаю, что такой конец следствия был предрешён изначально. Ну расследовали бы мы до конца, а дальше-то что? Дали бы нам привлечь министра обороны или командиров воинских частей и штабистов? Или командующего внутренними войсками МВД РФ и командира дивизии им. Дзержинского? Я, кстати, тогда был готов к этому. Даже начинал проект обвинения командующего внутренними войсками. Потому что если бы это дело нашей группе дали расследовать так, как положено, тогда бы надо было привлекать к ответственности и тех, кто был со стороны президента РФ, и тех, кто был в Белом доме, вот это было бы нормально и справедливо.

А расследовать в интересах одной стороны – это неправильно. Хотя недаром же родилась фраза: «В России чтут царя и кнут! Чем больше бьют, тем больше жнут…»

versia.ru

Эксперт: Октябрьский путч 1993 года убил доверие людей к власти

Фильм о событиях 1993-гоВ ходе круглого стола был представлен фильм о событиях октября 1993 года, снятый специалистами РИА Новости в веб-документальном формате, получившем мировое признание благодаря тому, что зритель имеет возможность взаимодействовать с контентом и обладает большей свободой действий, чем зритель сюжета с линейной формой повествования, где ход истории предопределен режиссером. Это третий в 2013 году фильм РИА Новости в интерактивном формате.

«Для каждого из участников этих событий это была часть его жизни, часть его внутренней истории. И именно об этих людях мы хотели рассказать в нашем фильме, интерактивном видео; сделать так, чтобы была возможность их глазами, через их эмоции, через их воспоминания увидеть те непростые дни. Потому что сейчас это кажется каким-то достаточно далеким и несколько необычным событием нашей страны. Очень надеюсь, что так и будет дальше, потому что танки, стреляющие с набережной по Белому дому — это зрелище абсолютно страшное. И, наверное, для каждого москвича и любого жителя России это было что-то совершенно невероятное», — поделился воспоминаниями заместитель главного редактора РИА Новости Илья Лазарев.

Фильм содержит фотографии людей, которых впоследствии РИА Новости нашло и которые рассказали о своих воспоминаниях тех событий.

«Мы оживляли фотографии и старались некоторые эпизоды видео уже привести в наше сегодняшнее время… Наши коллеги, режиссеры три месяца занимались этим форматом — это весьма непростая история. Можно посмотреть фильм эпизодически, линейно, но главная история и задача — сделать так, чтобы погрузиться в эту атмосферу, сделать свои выводы, а скорее просто познакомиться с людьми, которые пережили эту историю и пропустили ее через себя», — добавил Лазарев.

В результате трагических событий 3-4 октября 1993 года в Москве съезд народных депутатов и Верховный совет РФ были ликвидированы. До избрания Федерального собрания и принятия новой Конституции в РФ устанавливалось прямое президентское правление. Указом от 7 октября 1993 года «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в РФ» президент установил, что до начала работы Федерального собрания вопросы бюджетно-финансового характера, земельной реформы, собственности, госслужбы и социальной занятости населения, ранее решаемые съездом народных депутатов РФ, теперь осуществляются президентом РФ. Другим указом от 7 октября «О Конституционном Суде РФ» президент фактически упразднил этот орган. Также Борис Ельцин издал ряд указов, прекращающих деятельность представительных органов власти субъектов Федерации и местных Советов.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция России, в которой такой орган государственной власти, как съезд народных депутатов, уже не упоминался.

ria.ru

Путч 1993 года обошелся России в восемь триллионов долларов

Одни назовут это антиконституционным госпереворотом Ельцина. Другие — красно-коричневым путчем депутатов во главе с Хасбулатовым и Руцким.

В сентябре 2013 г., когда страна отмечала 20-летие тех драматических событий, грозивших перерасти в гражданскую войну, журналист «КП» пришел поговорить о них к Михаилу Полторанину. В пору политического взлета Ельцина он был его ближайшим соратником, вице-премьером, министром печати и информации. Сегодня мы вспоминаем нашу беседу.

План Горбачева

— Так что же случилось в России в конце сентября 1993 года, Михаил Никифорович?

— Начало конфликта, закончившегося в октябре 1993-го расстрелом российского парламента на глазах всего мира, заложили еще в 1990 году Горбачев с Лукьяновым. Тогда был избран Верховный Совет РСФСР во главе с Ельциным. Чтобы ослабить его влияние, эта парочка решила расчленить Россию.

— Как?

— Подготовили закон о создании на территории РСФСР ряда союзных республик: Чеченской, Ингушской, Северо-Осетинской, Тувинской, Татарской и т. д. Чтобы не было в России единого руководителя. Но Борис Николаевич уговорил парламент ввести пост Президента РФ, устроить референдум. Этим, мол, мы спасем Россию, не дадим раздербанить. Все согласились, проголосовали… 10 июля 1991 года Ельцин стал первым президентом новой России.

— Планы расчленения страны были сорваны?

— Но появилась еще одна головная боль. Новая президентская власть не соответствовала старой Конституции РСФСР, по которой жила страна. Главу о президенте впихнули в нее как инородное тело: ни узаконенных сдержек, ни противовесов. Все должно держаться на честном слове. Никто не думал, что президент изменит общественный строй явочным порядком, без всякого референдума. И дальше тоже все пошло не по плану. Планировалось поэтапной народной приватизацией разрушить монополизм, создать конкурентную среду и только затем отпускать цены. Но цены отпустили в свободное плавание, перемахнув через приватизационный этап. Очень многие пострадали — потеряли работу, сбережения. Все это оттолкнуло от Бориса Николаевича массу людей. Даже многие его сторонники из числа народных депутатов готовы были голосовать за отстранение президента от власти.

— Это было неожиданностью для Ельцина?

— Абсолютной! Волна резкой критики на Седьмом съезде в декабре 92-го ошеломила его. Все требовали объяснить, куда он на самом деле рулит. Для начала завалили предложенную Борисом Николаевичем кандидатуру Гайдара на пост премьер-министра. Ельцин решил наказать депутатов: покинуть съезд, призвав сторонников сделать то же самое. По его подсчетам, их было больше половины. Таким образом, не будет кворума — и депутаты сами придут к президенту на поклон.

Однако за ним последовали единицы. Съезд как ни в чем не бывало продолжал работу, а выход пришлось искать самому Борису Николаевичу.

Холодная война

По моим наблюдениям, именно в декабре 92-го президент окончательно решил победить парламент любым способом. Весной всерьез готовился выкуривать депутатов газом, если они проголосуют за импичмент. Выступил со знаменитым ОПУСом…

— Что за ОПУС?

— Пригрозил ввести Особый Порядок Управления Страной. Мол, до референдума он распускает Съезд и Верховный Совет, а правительство берет под управление Кремля. Но депутаты не поддались. Тогда 21 сентября он объявил по телевизору, что подписал указ № 1400, тем самым прекратил деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. На 11 — 12 декабря назначил выборы в новый представительный орган власти — Федеральное собрание Российской Федерации.

В ту же ночь собрался Конституционный суд, который признал, что Ельцин нарушил ряд статей Основного закона. Налицо юридические основания для отрешения его самого от должности. Что тут же и сделал наш «Белый дом», где заседали депутаты.

Урановая монета

— Но ведь Запад поддержал как раз «нарушителя Конституции»…

— Эту поддержку банально купили.

— Извините, Михаил Никифорович, но это все слова…

— Хорошо, я назову вам цену. Ельцин согласился на предложение Клинтона передать Америке наши стратегические запасы высокообогащенного оружейного урана. Для этого требовалось в одностороннем порядке демонтировать более 20 тысяч ядерных боеголовок и поэтапно, целых 20 лет, отгружать начинку за океан. 18 февраля 93-го года было подписано секретное «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия». По нему Россия обязалась продать американцам 500 тонн боевого высокообогащенного урана за 11,9 миллиарда долларов.

— Неплохие деньги для страны, которая была в долгах как в шелках.

— Специалисты оценивают стоимость этой массы в 8 триллионов долларов. «Америке неслыханно, фантастически повезло!» — говорили про эту сделку в администрации Клинтона.

— А сколько это — 500 тонн?

— Давайте сравним: в ХХ веке США при их-то мощи произвели всего 550 тонн оружейного урана. Примерно столько же составлял и ядерный арсенал СССР. Вот и прикидывайте, сколько осталось для обороны у нас. Учтите также, что после развала СССР крупные урановые месторождения отошли Казахстану с Узбекистаном. Россия односторонне разоружилась, укрепив ядерную мощь Америки.

Кстати, лидеры Запада узнали о нем задолго до телевыступления Ельцина перед народом России 21 сентября 93-го. По признанию тогдашнего госсекретаря США Уоррена Кристофера, документ был заблаговременно доставлен послу Америки в Москве и послам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Поэтому уже через 40 минут после телеобращения Клинтон заявил журналистам: «Президент Ельцин сделал свой выбор, и я его поддерживаю полностью».

— А где в эти трагические дни был вице-премьер, министр печати Полторанин?

— Между небом и землей. Из правительства я ушел еще в конце 92-го. Сам написал заявление. Руководил Федеральным информационным центром. Но и оттуда собирался уходить. Заявление было написано. Отношения с Ельциным были прохладные. Он считал меня предателем, не брал трубку. Но раз я настоял, чтобы он подошел к телефону. Хотел уговорить согласиться на «нулевой вариант»: президент уходит в отставку вместе с парламентом. А потом в России проведут новые общие выборы. «Что вы лезете не в свои дела! Кто вас уполномочил?» — разозлился Ельцин. «Мы это обсуждали с главой Конституционного суда Зорькиным» — «Это не его проблема!»

— После победы над парламентом была приостановлена деятельность Конституционного суда, а Зорькина и вовсе убрали оттуда.

— Да. И довольно грубо. Приехал Зорькин на госдачу, а охрана не пускает. Часть вещей вышвырнули на улицу, часть «прихватизировали».

— Есть мнение, что Ельцин не хотел крови. А «Белый дом» стали расстреливать лишь после попытки людей Хасбулатова захватить «Останкино».

— С «Останкино» — мутная история. Я накануне побывал там как руководитель Федерального информационного агентства. Удивился, что нет охраны. Походил, походил, осмотрел все, потом обратился к главе президентской администрации Филатову, министру МВД Ерину. Нельзя, мол, оставлять телецентр без серьезной охраны. Защитники «Белого дома» могут броситься на захват. Ерин ответил, что у него внутри люди сидят с автоматами, пулеметами. Такое ощущение, что сознательно готовилась провокация, чтобы люди бросились штурмовать «беззащитный» телецентр. И появился повод для штурма «Белого дома».

— Так и случилось…

— Сам Коржаков признался недавно «Свободной прессе», что получил негласное указание при случае докончить Руцкого с Хасбулатовым в «Белом доме». У него пистолет был. Но приказ не выполнил, поскольку оба были в толпе. Сережа Бабурин рассказывал мне, как его схватили в подвале «Белого дома». Осветили лицо, по рации тут же сообщили Коржакову. «Александр Васильевич, Бабурин попался!» — «Ставьте его немедленно к стенке, к такой-то матери!» Спас Сергея один полковник, увел с собой. Многие военные не хотели крови. И «Альфа» начала отвечать лишь после того, как им в спину стали снайперы стрелять.

— Повезло Руцкому, Хасбулатову. Расстрел в суматохе «Белого дома» им заменили тюрьмой. Как в популярной лагерной песне.

— Расстрелы маячили впереди. По решению суда. Старый мой товарищ еще по Казахстану Леонид Полежаев в ту пору был губернатором в Омске. В сентябре, рассказывал, ему позвонил Ельцин. Попросил срочно привезти в Москву ОМОН и Казанника. «Я Степанкова уберу, его генеральным прокурором сделаю. Но ты объясни ему по дороге, чтобы готовился утверждать высшую меру».

— Тот самый депутат Казанник с экзотической бородой, отказавшийся в 1989-м от своего мандата в пользу опального Ельцина, чтобы тот прошел в Верховный совет СССР?

— Он самый. Но принципиальный юрист Алексей Казанник не захотел стать при Ельцине новым Вышинским. Пробыв с полгода на посту Генпрокурора, ушел в отставку. «Путчистов» амнистировали. Принципиальная позиция Казанника сыграла большую роль.

— Но после расстрела «Белого дома» с депутатами наконец установился мир.

— Ну как вам сказать… После расстрела «Белого дома» намечались выборы в новый орган — Федеральное собрание. Стали подыскивать, где его разместить. Борис Николаевич хотел отдать им Дом российской прессы. Я предложил бывший Комитет народного контроля СССР на Старой площади. Но когда ему доложили, что там подвалы очень крутые и есть подземные ходы под Старой площадью, Ельцин заявил:

— Нет, не пойдет! Если что, депутаты спрячутся в подвалах. Их оттуда не выкуришь…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

О нюансах сделки по продаже оружейного высокообогащенного урана «КП» спросила Бориса Иоффе, члена-корреспондента РАН, участника советского атомного проекта:

— Да, я знаю, что такой договор был подписан в 1993 году, но насколько он был исполнен, не в курсе. Хотя хочу вам сказать, что даже если бы его выполнили полностью, то это не нанесло бы ущерба нашей национальной безопасности. По расчетам американских военных в 50-х годах для полной ликвидации военного и промышленного потенциала нашей страны было достаточно применения 300 атомных бомб. Нынешнее поколение ядерного оружия в 500 — 1000 раз сильнее. Вот и посчитайте сами, сколько боеголовок требуется и нам, и США для взаимного и гарантированного уничтожения.

— А не могли американцы поставить наш оружейный плутоний, грубо говоря, на свои боеголовки?

— Зачем? И мы, и американцы накопили атомного оружия с таким избытком, что хватит для неоднократного уничтожения планеты. Я не могу говорить сейчас о том, насколько адекватными были цены. Сами понимаете, что оружейный плутоний не рыночный и не биржевой товар. Наверное, были государства, которые всего за одну боеголовку заплатили бы гораздо больше, чем Америка, но кто бы согласился им продать ее?

— Что США делали с нашим ураном?

— Использовали в энергетике. Добавляли к топливу для АЭС.

— А что, мы не могли делать то же самое?

— А кто вам сказал, что мы этого не делаем? Я думаю, что мы продали лишь те излишки, которые не требовались ни для обороны, ни для наших же АЭС. И подумайте еще над тем, что этот товар требует особых условий хранения. К тому же вспомните, какой бардак у нас был в начале 90-х, когда чем больше было излишков чего бы то ни было, тем больше шансов, что они будут вовлечены в нелегальные товарообороты.

Поделиться видео </>Видео дебатов Бориса Ельцина и Александра Зиновьева.Неизвестный разговор опального в тот момент политика с философом в марте 1990 годаКП-ТВ

www.kp.ru

Октябрьский путч кратко

Октябрьский путч (расстрел белого Дома) – внутриполитический конфликт в Российской Федерации между представителями старой и новой власти, который вылился в государственный переворот и штурм Белого Дома, где заседало правительство.

Октябрьский путч проходил с 21 сентября по 24 октября 1993 года и вошел в историю, как один из самых жестоких государственных переворотов в современной истории. Вызванные непорядками в рядах правительства, по всей Москве начались митинги, вооруженные столкновения и беспорядки, которые унесли немало жизней, много человек также было ранено. При штурме Белого Дома пострадало несколько десятков депутатов. Из-за того, что в штурме принимали участие танки и вооруженные силы, события позднее были названы «Расстрелом белого Дома».

Причины октябрьского путча

Октябрьские события стали результатом длительного кризиса во власти, который начал развиваться еще в 1992 году после августовского путча 1991 года и смены строя. После развала СССР и прихода к власти Ельцина, его администрация хотела полностью реорганизовать систему управления, избавившись от всех пережитков Советского Союза, однако Верховный Совет и Съезд народных депутатов не одобряли такую политику. Кроме того, реформы, проводимые Ельциным, вызывали много вопросов и не только не спасли страну от кризиса, но во многом и усугубили его. Последней каплей стали столкновения по вопросам Конституции, которую никак не могли принять. В результате внутренний конфликт дорос до того, что был созван совет, на котором решались вопросы доверия действующему президенту и Верховному Совету. Внутренние конфликты в правительстве с каждым месяцев все ухудшали положение в стране.

В результате в конце сентября произошло открытое столкновение между старой властью и новой. На стороне новой был президент Ельцин, его поддерживало правительство во главе с Черномырдиным и ряд депутатов. Старую власть представлял Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президент Александр Руцкой.

Ход событий октябрьского путча

21 сентября 1993 года президент Борис Ельцин издал знаменитый указ 1400, в котором сообщалось о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Данный указ нарушал действующую на тот момент Конституцию, поэтому сразу после издания Верховный Совет лишил Ельцина поста президента, ссылаясь на действующие законодательные нормы и признал указ 1400 недействительным. Действия, произведенные Ельциным, были расценены как государственный переворот. Однако, несмотря на свой юридический статус, Ельцин продолжал исполнять обязанности президента и не принимал решение Верховного Совета.

22 сентября Верховный Совет продолжа свою работу, место президента занял Руцкой, который отменил решение о роспуске Верховного Совета уже официально и собрал чрезвычайный Съезд. На этом Съезде был принят ряд важных решений и уволены многие действующие министры и члены ельцинской администрации. Также были внесены поправки в уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым государственный переворот считался уголовным преступлением. Таким образом, Ельцин был объявлен Верховным Советом не только бывшим президентом, но еще и уголовным преступником.

23 сентября Верховный Совет продолжает заседания. Ельцин же, не обращая внимание на тот факт, что его отстранили от должности, принимает ряд указом, одним из которых становится указ о досрочных президентских выборах. В этот же день совершают первое нападение на здание объединенного командования Вооруженных сил СНГ. Конфликт становится все более серьезным, в него вступают вооруженные силы, идет усиление контроля за деятельностью Верховного Совета.

24 сентября заместитель министра обороны предъявляет членам Верховного Совета ультиматум – он требует, чтобы они немедленно закрыли Съезд, сдали все имеющееся оружие, сложили с себя полномочия и немедленно покинули здание. Верховный Совет отказывается подчиняться этому требованию.

С 24 сентября значительно возрастает количество митингов и вооруженных столкновений на улицах Москвы, постоянно происходят беспорядки и стачки сторонников новой и старой власти. Депутатам Верховного Совета запрещается покидать белый Дом, вокруг которого начинается строительство баррикад.

1 октября ситуация становится критической и для ее разрешения начинаются переговоры между двумя сторонами под патронажем патриарха Алексея 2. Переговоры проходят относительно успешно, баррикады начинают снимать, однако уже 2 октября Верховный Совет отказывается от всех ранее сделанных заявлений и переносит переговоры на 3 число. Из-за участившихся митингов переговоры так и не возобновляются.

4 октября Ельцин принимает решение о вооруженном штурме Белого Дома, который заканчивается свержением Верховного Совета.

7 октября объявляется днем траура.

Значение и итоги октябрьского путча

Эти кровавые события однозначно трактуются, как государственный переворот, однако историки расходятся в оценках. Одни говорят о том, что Ельцин силой захватил власть и буквально уничтожил Верховный Совет, следую своей прихоти, другие отмечают, что из-за глубокого конфликта другого варианта развития событий не было. Несмотря на это, октябрьский путч окончательно уничтожил следы старой власти и СССР и превратил Российскую Федерацию в президентскую республику с новым правительством.

historykratko.com

Расстрел Белого дома в 1993 году. Хроника событий | Справка | Вопрос-Ответ

В первые годы существования Российской Федерации противостояние президента Бориса Ельцина и Верховного Совета привело к вооруженному столкновению, расстрелу Белого дома и кровопролитию. В результате была полностью ликвидирована система органов власти, существовавшая со времен СССР, и была принята новая Конституция. АиФ.ru вспоминает трагические события 3-4 октября 1993 года.

До распада Советского Союза Верховный Совет РСФСР, согласно Конституции 1978 года, был правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению РСФСР. После того, как СССР перестал существовать, Верховный Совет являлся органом Съезда народных депутатов РФ (высшего органа власти) и все еще обладал огромной властью и полномочиями, несмотря на поправки к Конституции о разделении властей.

Борис Ельцин. 2 октября 1993 года. Фото: www.russianlook.com

Борис Ельцин. 2 октября 1993 года. Фото: www.russianlook.comПолучилось так, что главный закон страны, принятый еще при Брежневе, ограничивал в правах избранного президента России Бориса Ельцина, и он стремился к скорейшему принятию новой Конституции.

В 1992-1993 годах в стране разразился конституционный кризис. Президент Борис Ельцин и его сторонники, а также Совет Министров вступили в противостояние с Верховным Советом под председательством Руслана Хасбулатова, большей частью народных депутатов Съезда и вице-президентом Александром Руцким.

Связан конфликт был с тем, что его стороны совершенно по-разному представляли дальнейшее политическое и социально-экономическое развитие страны. Особенно серьезные разногласия у них были по поводу экономических реформ, и никто не собирался идти на компромисс.

Обострение кризиса

В активную фазу кризис перешел 21 сентября 1993 года, когда Борис Ельцин в телеобращении сообщил, что издал указ о поэтапной конституционной реформе, по которому Съезд народных депутатов и Верховный Совет должны были прекратить свою деятельность. Его поддержали Совет Министров во главе с Виктором Черномырдиным и мэр Москвы Юрий Лужков.

Фото: www.russianlook.com

Фото: www.russianlook.comОднако, по действовавшей Конституции 1978 года, полномочий распускать Верховный Совет и Съезд у президента не было. Его действия были расценены как неконституционные, ВС принял решение о прекращении полномочий президента Ельцина. Руслан Хасбулатов даже назвал его действия государственным переворотом.

В последующие недели конфликт только обострялся. Члены Верховного Совета и народные депутаты фактически оказались заблокированы в Белом доме, где были отключены связь и электричество и не было воды. Здание было оцеплено милицией и военнослужащими. В свою очередь, добровольцам из числа оппозиционеров выдали оружие для охраны Белого дома.

Штурм «Останкино» и расстрел Белого дома

Ситуация двоевластия не могла продолжаться слишком долго и в конечном итоге привела к массовым беспорядкам, вооруженному столкновению и расстрелу Дома Советов.

3 октября сторонники Верховного Совета собрались на митинг на Октябрьской площади, затем двинулись к Белому дому и разблокировали его. Вице-президент Александр Руцкой призвал их взять штурмом мэрию на Новом Арбате и «Останкино». Здание мэрии вооруженные демонстранты захватили, но когда они попытались попасть в телецентр, разыгралась трагедия.

Фото: www.russianlook.com

Фото: www.russianlook.comДля обороны телецентра в «Останкино» прибыл отряд спецназа МВД «Витязь». В рядах бойцов произошел взрыв, от которого погиб рядовой Николай Ситников.

После этого «Витязи» начали стрелять по толпе сторонников Верховного Совета, собравшейся у телецентра. Вещание всех телеканалов из «Останкино» было прервано, в эфире остался только один канал, вещавший из другой студии. Попытка штурма телецентра не увенчалась успехом и привела к гибели ряда демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных людей.

На следующий день 4 октября верные президенту Ельцину войска начали штурм Дома Советов. Белый дом обстреливали танки. В здании произошел пожар, из-за чего его фасад наполовину почернел. Кадры обстрела облетели тогда весь мир.

Посмотреть на расстрел Белого дома собрались зеваки, которые подвергли себя опасности, поскольку попали в поле зрения снайперов, расположившихся на соседних домах.

Фото: www.russianlook.com

Фото: www.russianlook.comДнем защитники Верховного Совета стали массово выходить из здания, а к вечеру прекратили сопротивление. Руководители оппозиции, в том числе Хасбулатов и Руцкой, были арестованы. В 1994 году участники этих событий были амнистированы.

Трагические события конца сентября – начала октября 1993 года унесли жизни более 150 человек, порядка 400 человек получили ранения. Среди погибших оказались журналисты, освещавшие происходящее, и много простых граждан. 7 октября 1993 года было объявлено днем траура.

После октября

События октября 1993 года привели к тому, что Верховный Совет и Съезд народных депутатов перестали существовать. Система государственных органов, оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована окончательно.

Фото: Commons.wikimedia.org

Фото: Commons.wikimedia.orgДо выборов в Федеральное Собрание и принятия новой Конституции вся полнота власти оказалась в руках президента Бориса Ельцина.

12 декабря 1993 года было проведено всенародное голосование по новой Конституции и выборы в Государственную думу и Совет Федерации.

Обстрел Белого Дома в октябре 1993 года. Фотообзор >>>

aif.ru

Армия и путч 1993 года. Революция Гайдара

Армия и путч 1993 года

П. Г.: Что важное? Ну, первое — это, конечно, неудавшийся ГКЧП и переворот, почти гражданская война. Она уже была вот-вот, как в 1991-м, так и в 1993 году. Однозначно. Особенно в 1993-м. Потому что тогда уже стихийно во всей стране складывались группировки. В 1991-м первые — за ГКЧП, вторые — за Ельцина, в 1993 году одни за Хасбулатова — Руцкого, а другая, противоположная группа — опять за Ельцина. Поэтому страна стояла на краю гражданской войны. И только, я считаю, решительные действия Вооруженных сил не позволили разразиться этой войне.

П. А.: Уточни, в чем роль Вооруженных сил в 1991 и 1993 годах?

П. Г.: 1991 год. Вооруженные силы не позволили… Нет, правильно сказать: не стали пленять Бориса Николаевича. Вот это самое главное.

П. А.: То есть не стали участвовать в конфликте вообще?

П. Г.: Не стали участвовать в конфликте и тем самым предотвратили драчку сначала местную, а потом во все более расширенном масштабе на территории всей России. Хотя она могла и не быть такой сильной, потому что Ельцина еще не очень знали. А в 1993 году только решительные действия Вооруженных сил в плане удара из танка шестью инертными снарядами по Белому дому и пленение всех этих ребят: и Руцкого, и Хасбулатова, и других, и Дунаева149, и Баранникова и т. д. — предотвратили начало всероссийской гражданской войны. Почему? Потому что руководители на местах да и некоторые военные были в то время в режиме ожидания. Кто победит? И если бы другая сторона победила, началась бы сразу драка.

П. А.: Ты был уверен? Вот смотри, Руцкой звонил, попытался эскадрильи поднимать на Кремль. Ты был уверен в своих, что никто не будет атаковать Кремль?

П. Г.: Уверен, конечно! Потому что я к этому времени имел хороших главкомов. Дейнекин Петр Степанович, мой друг, — главком ВВС, Семенов, мой товарищ, — главком сухопутными войсками, Прудников — главком ПВО, флотом командовал тоже наш человек. Командующий ВДВ был Подколзин Евгений Николаевич. Я успел расставить во главе всех своих ребят, поэтому был уверен, что никто не предаст.

А. К.: Как принималось решение начать стрельбу по Белому дому?

П. Г.: Элементарно. В ночь со 2-го на 3-е, где-то часа в три ночи, ко мне приехал в Министерство обороны Борис Николаевич с Коржаковым, там еще несколько человек. Ну так, чуть-чуть поддали…

А. К.: Накануне был штурм «Останкино», там солдаты внутренних войск погибли…

П. Г.: Да.

П. А.: Вы чуть поддали, ты говоришь…

П. Г.: Чуть-чуть поддатые, такие возбужденные. Борис Николаевич говорит: «Павел Сергеевич, вот тут мэрию и „Останкино“ захватывают. Чтобы успокоить и не допустить дальнейшее развитие, надо взять этих ребят в Белом доме». Ну, я, как обычно, говорю: «Борис Николаевич, письменный указ, и я готов на все». Тут Коржаков выступил: «Какой письменный указ? Борис Николаевич, я знал, что они начнут тоже трусить!» Я говорю: «Слушай, ты, заткнись». Ну, Ельцин тут рассвирепел: «Будет вам письменный указ». Наврал, кстати: его так и не было. Он мне потом, немножко протрезвев (я уже был готов, конечно, к штурму), часов в пять утра позвонил и говорит: «Понимаешь, Павел Сергеевич… Ты видишь, обстановка какая…» Бе… ме… В том духе, что вроде надо устный выполнять…

А. К.: Я, кстати, до сих пор не понимаю, чего они все так ссали письменный приказ дать?

П. Г.: Вот именно. Ну, я говорю: «Борис Николаевич, конечно, выполню. Что надо сделать-то?» — «Захватить всех этих ребят». Ну, я ему говорю: «Борис Николаевич, у меня 119-й полк стоит парашютно-десантный у Белого дома. Проблем нет». Хотя снайперов много там и справа, и слева. Там дома кругом, а крыши все были заняты этими снайперами…

П. А.: Их снайпера?

П. Г.: Да, их. Я говорю: «Проблем нет, но понесем потери». — «Что ты предлагаешь?» Я говорю: «Я предлагаю пугнуть их». — «А как?» Я говорю: «Да я выведу танк на прямую наводку и инертными пиз…ану несколько раз. Они сами разбегутся кто куда. По крайней мере они опустятся вниз в подвалы, снайпера тоже убегут после этих снарядов, а там, в подвалах, мы их разыщем». — «Добро». Ну, я вывожу танк на этот мост около «Украины», сам подхожу к танку, сажаю как наводчика-оператора капитана, за механика-водителя старшего лейтенанта, подхожу к танку, пули так цокают — цок, цок, цок, цок. «На излете, — думаю, — не достанут». Я говорю: «Ребята, крыши видите? Отсчитывайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое окно. Это предположительно кабинет Хасбулатова, они там. Надо попасть туда в окно. Попадете?» — «Товарищ министр, только со стрельб танк, нормальный». — «А есть снаряды?» — «Боевые или такие?» — «Какие боевые? Ты чё, сдурел? Болванки давайте». — «Хорошо. Как раз есть: мы только со стрельбища, нас сняли прямо с боевых стрельб». Я говорю: «Ну, давай прицелься в это окно». А внизу-то народу полно уже. У нас же зеваки-то любят такое, как в театр пришли. Я говорю: «Мужики, смотрите, не попадете, народ погибнет. Тогда все, разорвут». Капитану говорю: «Попадешь?» — «Попаду! Подумаешь, меньше километра». — «А там видел сзади американское посольство? Смотри, бахнешь по посольству, будет скандал». — «Товарищ министр, все будет нормально». Ну, я и говорю: «Огонь, одним». Смотрю первый — бах, точно в окошко залетел. Говорю: «Еще есть?» — «Есть». — «Вот пять беглыми еще, огонь!» Он дюм, дюм, дюм. Смотрю, все загорелось. Красиво. Все сразу снайпера с крыш мгновенно разбежались, как рукой смахнули. Ну и когда снайперов смахнули, танки стрельбы свои закончили, я дал команду 119-му полку штурмовать. Они открыли двери, там постреляли. Ну, конечно, девять убитых у меня было, внутри-то стрельба была, но этих положили много…

П. А.: Сколько?

П. Г.: Много.

П. А.: Человек двести, говорят, в общей сложности.

П. Г.: Ну, может быть, так. Никто их не считал просто. Много.

П. А.: От двухсот до четырехсот называют цифру.

П. Г.: Много, короче говоря.

П. А.: Защитников Белого дома.

П. Г.: Защитников, да. Много.

П. А.: А они кто были? Солдаты срочной службы или кто? Ополчение просто?

П. Г.: Какие солдаты? Все это наемники, бандиты и все прочее.

А. К.: А откуда у них оружие?

П. Г.: И в правительстве, и в Верховном Совете, и в любом здании подобного рода есть оружейные комнаты, где находятся автоматы и боеприпасы для руководства, и в случае чего они разбирают их и идут защищаться. Поэтому там было разобрано оружие.

П. А.: И снайпера тоже были из них? Такая же шпана?

П. Г.: Ну, как? Может быть, и не шпана.

А. К.: Среди них были кадровые офицеры. Там же засел Союз офицеров тереховский.

П. Г.: Кадровые офицеры были, которые продавались или которые уволены были из Вооруженных сил. Они ж стрелять-то все могли. Ну, наваляли их много там.

П. А.: То есть офицеры-танкисты стреляли и выполняли приказ беспрекословно?

П. Г.: Беспрекословно.

А. К.: А вот эти разговоры, что им деньги какие-то платили?

П. Г.: Какие деньги? Это потом, может быть, уже. Какие деньги?

П. А.: На штурм Белого дома.

П. Г.: Нет!

П. А.: Насколько я помню, кто-то из близких к власти банкиров действительно объезжал все большие структуры и собирал деньги. Куда они потом девались — неизвестно.

А. К.: На ремонт провала, чтобы сильнее не провалился. Себе, небось, в карман положили.

П. Г.: Не видели мы никаких денег. Мы по-другому этих офицеров отблагодарили. Так или иначе, но хасбулатовцы руки подняли, когда увидели, что это серьезно. Что мы их все равно выковыряем оттуда.

П. А.: Капитана наградили?

П. Г.: Героя России дали. Старшему лейтенанту — орден. Фамилии сразу засекретили и отправили их служить в другие части. Красивая картина. А Белый дом потихонечку начал гореть, гореть, гореть. Пашка Бородин150 мне потом говорит: «Павел Сергеевич, какой ты молодец». — «А чего?» — «Столько денег туда нам дали, я ремонт сделаю». Я говорю: «Паш, а сколько спи…дил?» — «Не-не-не, ни копейки». Я так понял, 20 млн затратили на ремонт?

А. К.: Сейчас это умалчивается. По нынешним временам это вообще не сумма…

П. Г.: По нынешним — да, а в 1993-м это были огромные деньжищи!

А. К.: Петь, хорошая история?

П. А.: Сильная история. Человеку есть что вспомнить. Это фундаментальные исторические события. Страна на грани гражданской войны, и вдруг все легко и просто решается. Ачалов, кстати, был там?

П. Г.: Да. Он там был. Его тоже арестовали. Да всех их поарестовывали. Но тут уже, конечно, Коржаков и Михаил Иванович Барсуков, когда все это опасное дело закончилось, ни одного выстрела уже не было, они вошли и пленили всех этих «защитников». Я стоял все время около «Украины» и наблюдал, как их ребята во главе с Коржаковым и Барсуковым вели к автобусу, который подогнали, и повезли в Матросскую Тишину.

П. А.: А вот еще муссировалась история по поводу того, что все то время, пока путч шел, войска вызывали в Москву, но что-то они вовремя не подходили.

П. Г.: Некоторые горячие головы думали, что у нас войска на «мерседесах» ездят, на «тойотах» и т. д., а там же танки, бронетранспортеры, БМП. У них скорость, тем более в колонне (там огромная колонна была, несколько километров в длину), где-то в среднем 20 километров в час. А этим орлам гражданским казалось, что это очень медленно, что это саботаж. Боевая техника — это не средство передвижения и не такси. Это средство поля боя: у нового танка моторесурс всего 200 километров! Ай, да что говорить! У нас же любят болтать языком! В нормальных странах их по дорогам грузовиками на специальных платформах возят к полю боя. Или железной дорогой. А у нас: давай гони по автотрассе на гусеницах! Что-то ты медленно, блин! Понимаете, ребята, что обидно: после 1991 года, да и после 1993-го, е… мать, столько победителей оказалось! Столько народу на себе рубашку рвали…

П. Г.: Да знаю я: у победы много отцов, это поражение — всегда сирота… Сколько народу кричало в 1991-м: мы защитники Белого дома, движение организовывали… Столько рвани побежало потом из военных: «Нас незаконно уволили!» И сейчас же научреждали какие-то советы, профсоюзы… Я только успевал от них отбиваться. Женя Шапошников не мог отбиться, а я отбивался. Думаю: «Ребят, где же вы были в 1991-м, когда вот мои ребята там стояли и мы в штабе приняли решение не штурмовать в любом случае? Даже если письменный приказ будет? Это кто: я или вы должен был пойти под трибунал? Почему в 1993-м только армия была за Ельцина? Где спецслужбы? Где их „Альфа“? „Альфа“ отказалась штурмовать. Где МВД? А потом все замахали руками: „Мы победители…“»

Третье такое грандиозное событие, которое, я считаю, в эти годы произошло в международном плане, — это начало переговорного процесса о партнерстве России с НАТО. Это уже конец 1992 года, когда натянутые, в принципе, отношения с НАТО начали перерастать по крайней мере в переговорные. И я мог с американским министром и генералом пить водку. Уже в нормальной, человеческой беседе быть на «ты», уже спорить, у кого какое оружие и где НАТО разместить, а где — нас. Да последний раз такое было у Жукова с Эйзенхауэром в 1945-м! А тогда ведь мы были союзники! Я в 1993 году раз шесть слетал в Брюссель, где мы встречались тет-а-тет. Вот это я считаю третье достижение.

Четвертое — это, естественно, мне, как министру обороны, удалось все-таки удержать армию от распада. Ну, это, конечно, не благодаря моим полководческим талантам, а благодаря моим подчиненным, особенно командующим на местах, которые меня понимали и верили, что рано или поздно все это дело установится. То есть не дали рухнуть армии, не дали растащить оружие, не дали захватить ядерное оружие.

А. К.: А были такие попытки?

П. Г.: Конечно, они до сих пор есть. Все надежно было сохранено. Вот это четвертое.

И пятое — это, может, кому как: мне — серьезное, а кому другому и несерьезное, но в эти годы мы подписали с нынешним патриархом Кириллом соглашение о сотрудничестве армии с церковью. Он тогда был министром как бы иностранных дел у РПЦ, и мы с ним тогда подружились…

П. А.: С моей женой они кум и кума. Они вместе крестили детей Шохина. Он крестный отец, а жена моя — мать. Так что моя жена — кума патриарха!

П. Г.: Чеченская кампания? По значимости, может быть, где-то после сохранения России, после того, что не развалили Вооруженные силы… Ты ж со мной летал тысячу раз, я тебя помню, у тебя только бороды не было…

П. А.: Ты считаешь своим достижением в целом чеченскую историю?

П. Г.: Конечно, нет. Это общий позор нашей внутренней политики.

А. К.: То есть ресурс для мирного решения проблемы был?

П. Г.: Да я мог уговорить! Я мог Дудаева сам лично привезти и сесть вот так: я, Борис Николаевич и Дудаев. Говорите!

А. К.: Ельцин отказался?

П. Г.: Ельцин уже был готов. Но ему шушукали, не знаю кто, какие-то ребята, девчата, которые отвечали за внутреннюю политику. Я же не знаю, с кем он там встречался.

П. А.: Кто же был тем мотором, который не давал реализоваться этому потенциалу мирных переговоров?

А. К.: Я вот никак не могу докопаться. Сколько уже всех расспрашиваю, все кивают на Егорова. Может, потому, что он умер? Теперь вот на Черномырдина. Может, тоже поэтому…

П. Г.: Черномырдин в плане войны?

П. А.: Для нас это новая информация.

П. Г.: В плане войны он поддержал это действие, хотя, по-моему, даже Козырев поддержал. Но он всегда робкий был, нерешительный.

П. А.: Ты сейчас с ним не общаешься?

П. Г.: Нет. Ну, несколько раз виделись, нормально. У нас с ним нормальные отношения. Он меня как-то звал жить в Америку.

П. А.: Что там делать?

П. Г.: Жить.

П. А.: Жить?

П. Г.: Там есть местный Совет министров обороны во главе с Перри151. Козырев мне письма присылал, чтобы я вошел в этот совет. Они готовы были предоставить мне квартиры, дачи, хорошую зарплату. После того как здесь меня освободили от должности. Первые два года вообще атаковали, писали такие письма, что вот видите, вас обидели, Павел Сергеевич, а вы столько сделали для сближения с НАТО…

П. А.: Ты очень много сделал для сближения с НАТО и Соединенными Штатами. Вы с Козыревым вдвоем сделали эти отношения совсем иными…

П. Г.: А после того, как меня сместили, буквально через месяц уже письма пошли за подписью и Перри, и Чейни152, и Пауэлла153. Они конкретно писали: «Павел, ты сделал много для наших отношений. Ты сейчас изгой в вашей стране, ты никому не нужен. Мы приглашаем на постоянное место жительства». Я сказал: «Ребят, я вашу жизнь все равно не пойму. Там на х…й послать некого. Шашлык пожарить нельзя».

А. К.: У них это называется «барбекю».

П. А.: На родине часто бываешь?

П. Г.: Где?

П. А.: В деревне, откуда родом.

П. Г.: Да, часто, конечно. У меня сейчас времени полно. Что тут, два часа ехать.

П. А.: У тебя кто-то там остался?

П. Г.: Брат. Я ему там дом в деревне отремонтировал… А ты, Петя, когда ушел-то из министров?

П. А.: В декабре 1992-го с Гайдаром. Точнее, на неделю позже Гайдара.

П. Г.: Хорошие ребята были. По крайней мере наша команда, я ни в коем случае плохо не говорю о сегодняшней, но наша команда сильнее была намного. Она сильнее была даже духом.

П. А.: Духом и идеями. Ты, вообще, как относишься к нынешним реформам в армии?

П. Г.: Отрицательно.

П. А.: Почему? Считаешь, идея неправильная? Идеология неправильная?

П. Г.: Первое. Сократили армию до неузнаваемости. По всем военным канонам положено иметь армию (так имеют все страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки) на шесть метров границы — одного солдата. По периметру если брать. Посчитайте, сколько нужно солдат, если шесть метров на одного солдата. Это первое. Второе. Необходимое количество техники переднего края для сдерживания: танки, артиллерия, в свое время у меня была и артиллерия ядерная, и т. д. Сейчас ничего нет. Третье. Округа зарезали, стали какие-то командования. Как можно командующему, вот нынешнему, восточной зоны от Тихого океана до Байкала командовать? Нет нигде такой территории. Даже Китай раза в два меньше. Потеряна система управления. Это однозначно. Ну и мелочовка, допустим. Но она не мелочовка: из-под влияния военных ушли практически все виды обеспечения: тыловое, вещевое… Всех заменили гражданские лица. Гражданские есть гражданские. Пришел на работу в девять, ушел в шесть. Там война не война — найди его, пожалуйста. А военный — он всегда есть военный. Вот это абсолютно я считаю неправильно. Ну и урезают те льготы, которые были раньше у военнослужащих. Это медицинское обеспечение, это санаторно-курортное обеспечение…

П. А.: Паш, ну хорошо. А кто придумывает эти реформы, как ты считаешь?

П. Г.: Не знаю. Генеральный штаб, наверное. Сердюков только утверждает. Он, как министр обороны, дает отправные точки. Министру обороны Верховный главнокомандующий дает отправные точки. А Генштаб уже детально разрабатывает. Вот допустим, поступила команда перейти на бригадный метод организации Вооруженных сил. А кто его знает, что это хорошо? Американцы. Вот все и идет по-американски…

А. К.: Как пел Высоцкий: «Это все придумал Черчилль в 18-м году».

П. Г.: Ну что, ребята, мне пора!

П. А.: Пока, Паша.

А. К.: До свидания.

П. Г.: Счастливо оставаться. Я пошел. Привет горячий.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

biography.wikireading.ru

Путч 1993 года

Путч 1993 года

2013-10-07 Фрол Корнев Версия для печати

Фашизм — явление непростое. Даже по его определению не умолкают споры.

Буржуазия с помощью либеральных и левацких крикунов из кожи вон лезет, чтобы это понятие распространялось на все, что угодно, только не на суть самой идеологии. Вам расскажут об авторитаризме, тоталитаризме, этатизме и пр. Будет много примеров, «подтверждающих» схожесть фашизма и коммунизма, о тождественности практики последователей этих учений. Вас уведут в дискуссии о различных видах фашизма, о неких классических и не классических его формах.

В общем, сделают всё, чтобы не сказать главного: фашизм — это инструмент капитала. Что при определенных условиях, когда не действуют другие формы подавления трудящихся (вроде либерализма), буржуазия прибегает, по определению Георгия Димитрова, к «открытой террористической диктатуре наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

Да, они не скажут. Но нам-то необходимо всегда об этом помнить. Особенно когда речь заходит о таких событиях как путч 1993 года в России. Настало время, когда необходимо, наконец, сделать выводы из той трагедии. Это наша прямая обязанность и перед погибшими в той бойне, и перед новым поколением, которое появилось за двадцать прошедших лет.

* * *

Для меня события двадцатилетней давности, кроме всего прочего, окрашены и личными воспоминаниями. «Горбатый» мост, 1 казачий батальон, 20 подъезд, споры у костров, грохот выстрелов… Кажется, что всё это было совсем недавно…

Понятно, что личные переживания мало чем помогут в анализе сложившейся тогда ситуации, но что поделать — без них рассуждать о тех событиях вряд ли возможно. В конце концов, пока в моей жизни не было более значительного политического события. Да если бы только в моей… То, что произошло тогда, продолжает оказывать влияние на жизнь большинства наших соотечественников.

Как ни странно, до сих пор не могу я определиться и с таким, казалось бы, простым вопросом — нужно ли было вообще приходить тем октябрём к Дому Советов или нет.

Но давайте по порядку. 21 сентября 1993 года Ельцин объявил о том, что он подписал указ № 1400, предписывающий прекратить деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Очевидно, что это было открытым нарушением Конституции. По действующим на тот момент законам, он автоматически утрачивал легитимность и становился преступником, что вскоре подтвердил Конституционный суд. Естественно, преступниками становились и все те, кто продолжали исполнять его приказы.

Казалось бы, всё ясно — нормы буржуазной демократии попраны, в стране произошёл фашистский переворот. Сам собою напрашивался лозунг «Все на защиту демократии!», дополненный призывом «Руки прочь от Советской власти!».

Но не тут-то было. Даже некоторые «коммунистические» организации в итоге призвали не вмешиваться и сидеть дома. Чего уж говорить о либеральных, консервативных и прочих СМИ, утверждающих, что фашисты, как раз, находятся в Белом Доме. Ну, куда бедному обывателю податься?

Обыватель, кстати, 4 октября подался к Дому Советов и с интересом наблюдал, как расстреливают их сограждан.

Но и остальным было непросто определиться. Взять хотя бы руководящий состав противоборствующих сторон. Одни и те же люди дружно боролись с социализмом в 89 — 91 годах и вдруг пришли к резкой конфронтации в 92 — 93-х. Одни и те же депутаты голосовали за идиотскую независимость России и за отрешение Ельцина от власти. А после кровавых событий одни и те же персонажи противоборствующих сторон снова «слились в экстазе» на тёплых местах в структурах «исполнительной, законодательной и судебной власти». Да вот хотя бы Руцкой. Активный сторонник Ельцина в августе 1991 года, в октябре 1993 назначается съездом и.о. президента, призывает идти на штурм мэрии Москвы и телецентра Останкино, арестовать «узурпатора Ельцина», а спустя некоторое время «вдруг» становится губернатором с прямым подчинением всё тому же Ельцину.

Или еще один «интересный вопрос». А что, это было первое нарушение Ельциным Конституции? Разве не он за полгода до октябрьских событий подписал известный ОПУС (особый порядок управления страной), который также нарушал все законы. Но тогда это «дело» как-то замяли, хотя закон требовал наказать преступника. Но закон в данном случае применять не стали — чего там демократия, понимаешь.

Так что же, жертвы были напрасны? Неужели это была всего лишь очередная «разборка» между группировками буржуазии? Неужели за власть боролись только «команда Ельцина» и «команда Руцкого и Хасбулатова»?

Можно было бы согласиться с этой версией, если бы на политической сцене не выступали и другие силы.

Известно, что на стороне законной власти выступали разные политические деятели. В их число входили генералы и офицеры, не запятнавшие себя антисоветчиной, лидеры некоторых политических организаций, в основном левого и патриотического толка, депутаты, не поддерживающие соглашательскую позицию (среди них было даже несколько человек, не проголосовавших за «независимость России»), отдельные политические деятели.

Были, наконец, коммунистические и другие партии.

Большинство из перечисленных людей и организаций объединял Фронт национального спасения (ФНС).

Кого они представляли? Как потом выяснилось, в основном только самих себя, в лучшем случае небольшой круг активистов своих партий. О классовых интересах речь, к сожалению, не шла.

Лично мне это стало понятно только после расстрела Белого дома и его защитников. Многие не разобрались и до сих пор. А сразу после 21 сентября понять что-то было сложно.

Судите сами. Когда я в один из дождливых осенних дней после оглашения указа № 1400 впервые подошёл к Дому Советов, то его окружала пёстрая публика. В первые дни выделялись мужчины средних лет в военной форме из тереховского Союза офицеров. Вокруг них, как правило, собирались люди, но ничего конкретного услышать было невозможно. Обычно пустые речи заканчивались примитивными армейскими прибаутками, после чего народ расходился. Недалеко от 20-го подъезда находился стол, за которым сидели члены РКРП и собирали деньги на партийные нужды. Регулярно в толпе появлялся Анпилов, который, надо сказать, чуть ли не единственный пытался обрисовать сложившуюся ситуацию. Запомнился также Виктор Алкснис, постоянно беседующий с людьми. Отдельно держались баркашовцы из РНЕ.

Все дни до полной блокады с балкона через мегафоны нерегулярно звучали новости и объявления. Чуть позже начали призывать вступать в различные формирования для защиты Советской власти. Прошло несколько митингов, собравших довольно много народу. Когда начался съезд Советов, то была предпринята попытка его трансляции. Но систематической пропаганды не велось — можно было проходить и час и два вокруг Белого дома, так ни в чём и не разобравшись. Складывалось впечатление, что не очень-то здесь кого-то ждут.

Если бы не газеты вроде «Советской России» и не телепередача А. Невзорова «600 секунд», пришлось бы совсем худо.

Как вели себя лидеры и активисты различных организаций? По-разному…

Анпилов и Терехов со своим Союзом офицеров устроили провокацию у здания объединённого командования Вооружённых Сил СНГ на Ленинградском проспекте. Это позволило ельцинистам тут же объявить всех защитников Конституции кровавыми убийцами. Буржуазная пресса взахлёб сообщала о том, что оружие из Белого дома распространяется по всей Москве, что вокруг Дома Советов собрались одни отморозки и т.д. Именно под этим предлогом началась блокада Верховного Совета.

Мне пришлось наблюдать, как члены Союза офицеров, после того как им приказали сдать оружие, ходили по баррикадам и призывали всех разойтись по домам. Как видно — ненадолго их хватило.

Мало кто знает, что вторым призывающим сидеть дома был Жириновский. Он, конечно, не появлялся у стен Белого дома, но на митинге у метро «Сокольники» рекомендовал всем собравшимся не вмешиваться в конфликт.

Ну а самым громким «отзовистом» был, конечно, Зюганов. 2 октября он с телеэкрана также заявил о бесполезности защиты Конституции и Советской Власти и полезности домашнего сидения. Хотя в предыдущие дни много говорил о противодействии государственному перевороту.

Анпилов поначалу был очень активен, призывал всех встать на защиту Советской Власти, вывел «Трудовую Россию», лидером которой являлся, на улицы, участвовал в различных акциях… Но вот незадача — чем дальше, тем меньше проявлялась его активность. Дошло до того, что он объявил знаменитый прорыв к Дому Советов провокацией, но почему-то присоединился к нему и оказался вместе с толпой в Останкино. После же расстрела безоружных людей у телецентра он вообще исчез. Представляете, человек громче всех кричит о необходимости защиты Конституции, Дома Советов, а сам перед штурмом, бросив своих сторонников, бежит с поля боя! Позже его выловили в Тульской области.

В общем, главы компартий оказались не на высоте. В решающий момент никто из них не оказался в центре событий. В основном коммунисты действовали на свой страх и риск.

В мою задачу не входит описание поведения всех лидеров, но необходимо сказать о тех, кто вёл себя достойно. Это, прежде всего, такие участники событий как А.М. Макашов, С.Н. Бабурин, В.И. Алкснис и ряд других. К сожалению, они могли распоряжаться только сами собой, хотя некоторые из них занимали важные должности. Бесстрашие этих людей должно хоть как-то компенсировать, в общем-то, довольно нелицеприятный вид многих руководителей и политических деятелей, заявлявших, что они защищают Конституцию.

Я, например, видел, как озверевшие омоновцы сломали ключицу Виктору Алкснису. Это не помешало ему продолжать участвовать в событиях, в том числе в уличных акциях. Бесстрашно вели себя многие женщины, например Сажи Умалатова. Как это контрастирует с поведением того же Руцкого, кричавшего на всё здание, что он не сделал ни одного выстрела из своего автомата…

Но трусость — не главное прегрешение этих деятелей. Там были грехи посерьёзней.

Отказ от предложения некоторых воинских частей выступить на защиту Конституции — одно из таких преступлений. Совершенно понятно, что если бы у Дома Советов сконцентрировались бы верные присяге части, то события развернулись бы по-другому.

Ачалову, которого назначили министром обороны, предложили разместиться в штабе Воздушно-десантных войск. Оттуда по армейским каналам связи можно было бы рассылать приказы в войска, оперативно оценивать обстановку и овладеть ситуацией в Армии. Тем более что многие командиры сочувственно относились к защитникам Конституции. Но генерал предпочёл оставаться в стенах Белого дома, который был практически отключен от всех каналов связи. Позже, в решающий момент 3 октября, когда после прорыва блокады создалась благоприятная ситуация для занятия министерства обороны, он вообще «принял не то лекарство» и отключился. Не знаю (хотя догадываюсь), что он там принял, но ни чем, кроме преступления, это назвать нельзя.

Почему — преступления? Да потому, что в результате этих действий, точнее, бездействий, погибла масса людей. Потому что до сих пор мы расплачиваемся за те «промахи». Потому, что то поражение подвело к крайней черте нашу страну и наш народ.

А разве не преступлением было приглашение баркашовцев, фактически фашистов, для защиты Дома Советов? Да буржуазному агитпропу только и надо было, чтобы обвинить белодомовцев в фашизме. И вот, пожалуйста — маршируют, зюгуют, демонстрируют свою символику. Однажды, подходя к Верховному Совету, я обомлел от увиденной картины — над сквером напротив 20-го подъезда на высоченном флагштоке реял огромный вымпел со свастикой. Лишь через какое-то время его додумались убрать. Между прочим, членам РНЕ доверили оружие, многие из них охраняли различных руководителей. То есть, воинские части позвать побоялись, а фашистам доверили и оружие, и свои собственные жизни!

Одним словом, ни политики, ни партии не могли или не желали поднять трудящихся на защиту их интересов. Да что там, — они даже не в состоянии были как-то защитить свои собственные групповые интересы.

Я бы не начинал этого разговора, если бы в тех событиях не принимали участие другие силы. Точнее люди.

С самого начала к Дому Советов стекалась различная публика. Некоторые сразу уходили, некоторые оставались. Сначала это были в основном москвичи, затем начали подтягиваться и представители других регионов. Причём, народ приезжал не только из России. Те, кто имел боевой опыт, вступали в различные военизированные формирования, остальные становились «баррикадниками». Вот они-то, по большому счёту, и представляли наш народ.

Это были люди разных убеждений, но объединяла их любовь к Родине, бескорыстие, вера в справедливость. Среди них были верующие и не верующие, патриоты и коммунисты, молодые и не очень. Собственно, в основном только они и пытались бороться за свои классовые интересы, порой даже этого не осознавая.

К огромному сожалению, коммунистические убеждения в этой среде тогда не преобладали. На мой взгляд, это явилось главной причиной поражения. Не было и настоящей коммунистической партии, организации революционеров, способной объединить активистов на борьбу за свои права. Но всё равно, именно благодаря этим людям, конфликт вышел за рамки буржуазных разборок.

Ещё раз приходится напоминать, что массы способны к самоорганизации. Что народ, сплочённый идеей, способен на многое. Что если в момент подъёма предложить правильную идею, то можно свернуть горы.

Часто в воспоминаниях о событиях сентября-октября 1993 года различные депутаты и руководители обороны Дома Советов пишут, что народ их не поддержал, что вот если бы некие массы выступили на защиту Советской власти, то всё могло сложиться по-иному.

Те, кто находился в те дни на баррикадах, помнят, с какой надеждой ждали тогда 400 казаков, которые по слухам должны были прибыть на помощь. Оставим за скобками вопрос — кто распространял подобные слухи? Но кто-нибудь подумал — с какой стати казаки должны были вообще прибыть?

Но вот когда 3 октября от 100 до 200 тысяч демонстрантов, практически самоорганизовавшись, с боем прорвали многочисленные кордоны внутренних войск и сняли блокаду с Верховного Совета, то это поддержкой народа не посчитали.

Не надо забывать, что чуть ли не с самого начала переворота на улицах Москвы проходили постоянные стычки с ОМОНом, люди пытались перекрывать улицы, протестуя против антиконституционных действий ельцинистов. Были раненые и даже убитые. Кто их организовывал на эти действия? Да никто! Причём, сопротивление нарастало, 2 октября удалось даже закрепиться на Смоленской площади и удерживать её до ночи.

Ну, и как белодомовское начальство распорядилось теми, кто пришёл им на помощь?

Их без оружия отправили штурмовать Останкинский телецентр. Под пулемёты…

А потом, когда танки начали обстреливать Дом Советов, оттуда опять зазвучали голоса, что вот нас, дескать, никто не поддерживает…

Не могу не вспомнить ещё об одном моменте. Защитники баррикад, расположенных вокруг Белого дома, помнят, что их обещали поддержать огнём, когда «станет совсем жарко». Действительно, одно дело выступать против ОМОНовцев с дубинками, — другое против путчистов с огнестрельным оружием. Но когда ранним утром 4 октября без предупреждения начался обстрел прилегающих к Белому дому территорий, то никакого «прикрытия огнём» не последовало. Безоружных сторонников Советской власти хладнокровно расстреливали, а в Доме Советов звучала команда «огонь не открывать». Более того, никто не подумал даже предупредить баррикадников об опасности. Во многих воспоминаниях руководителей обороны Верховного Совета можно прочитать о том, что они заранее знали о приближении различных воинских частей. Но никто из них не подумал рассказать об этом их защитникам.

Вот так и разделились «сторонники Конституции»: одни оказались на кладбище, а другие — в думских креслах…

* * *

Но вернёмся к тому, с чего мы начали этот разговор. Что же на самом деле произошло в Москве осенью 1993 года?

Ответить на этот вопрос нельзя без привязки тех событий к новейшей истории нашей страны. Надо чётко понимать, что к тому времени политический этап контрреволюции, начавшейся ещё во времена Советского Союза, подходил к концу. А «прелестями» капитализма страна ещё не накушалась. Погром в сознании людей, учинённый в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, сказывался на каждом шагу. Классовый подход в оценке ситуации игнорировался и даже высмеивался. Начиналась приватизация, которая после расстрела Верховного Совета приобрела лавинообразный характер. Следом пошли чеченские войны, бандитизм, разгром промышленности и прочие атрибуты буржуазной демократии. Как 40 лет назад в Чили, так и 20 лет назад в России, благодаря фашистскому перевороту, буржуазии удалось навязать либеральные «реформы». Теперешняя, так называемая «вертикаль», власти полностью построена на крови защитников Конституции. И конституционный суд, и нынешний парламент и исполнительная власть покоятся на пепелище Верховного Совета.

Нельзя сказать, что это всё — результат только путча 1993 года, но без него многое было бы невозможно. Переворот 1993 года стал тем рубежом, за которым последовала ускоренная капитализация страны, началось усиленное порабощение нас транснациональным капиталом. Этот процесс продолжается до сих пор, и противостоять ему, по сути, некому. Не в последнюю очередь потому, что многие потенциальные борцы с капитализмом были расстреляны 20 лет назад в Останкино и на Пресне. А сколько осталось отчаявшихся!

Думается, что главный вывод, который необходимо сделать из тех событий, не будет отличаться оригинальностью. Но, тем не менее, его следует твёрдо уяснить.

Мы никогда не должны становиться под знамёна классово чуждых сил и всегда помнить, что только сознательный организованный пролетариат сможет привести к Победе.

история политика общество

propaganda-journal.net