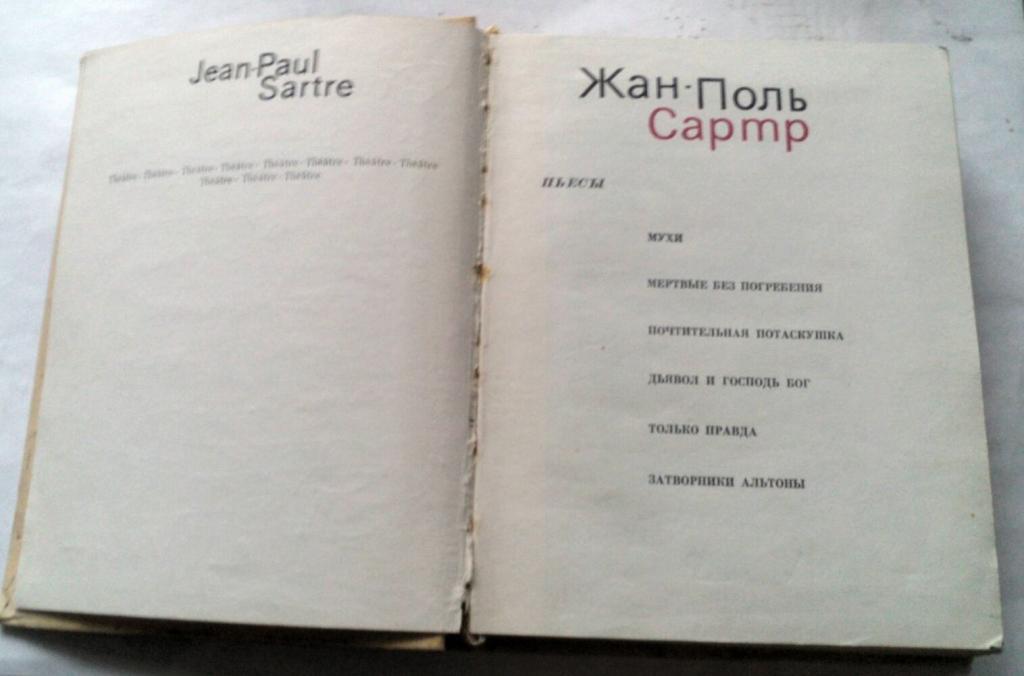

Произведения сартр: Лучшие книги Жана-Поля Сартра

Нобелевский отказник. Жан-Поль Сартр и его экзистенциальный вызов смерти

|

Жан-Поль Сартр,Че Гевара и Симона де Бовуар на студенческом митинге. Фото Альберто Корды |

От высокой награды он отказался, объяснив это тем, что «не желает, чтобы его превращали в общественный институт». Ему не нравился «политический подтекст Нобелевской премии».

А шестью годами ранее, 23 октября 1958 года, Нобелевская премия по литературе была присуждена Борису Пастернаку – «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Но через неделю Борис Леонидович послал Нобелевскому комитету такую телеграмму: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден отказаться от незаслуженной премии, пожалуйста, не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».

Этих двух лауреатов что‑то роднило, а что‑то и разделяло. Роднила роль политики в принятии решений об отказе. Сартра не устроил «политический подтекст» премии, и он от нее отказался. А мог с такой же решимостью и принять.

У Пастернака такого выбора не было. На «добровольный отказ» от «незаслуженной премии» поэт решился после того, как на него обрушилась буря публикаций в советской прессе.

Его сын Евгений позже вспоминал: «Вечером того дня, когда в Москве стало известно, что отцу присудили Нобелевскую премию, мы радовались, что все неприятности позади, что получение премии означает поездку в Стокгольм и выступление с речью. Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной. Но вышедшими на следующее же утро газетами наши мечты были посрамлены и растоптаны. Было стыдно и гадко на душе».

Как это было бы красиво и содержательно сказано! Победа казалась нам такой полной и прекрасной. Но вышедшими на следующее же утро газетами наши мечты были посрамлены и растоптаны. Было стыдно и гадко на душе».

Но Жан-Поль Сартр таких чувств не испытывал.

Он родился в Париже и был единственным ребенком в семье. Его отец, морской инженер, рано умер. Жана воспитывала мать. Когда он оказался в доме своего деда, Шарля Швейцера, профессора, филолога, то старик нанял ему домашних учителей. Все это способствовало его образованию и творчеству.

В 1920 году Сартр, еще лицеистом, начал печататься в парижской прессе и параллельно изучать философию. В 1929 году при сдаче экзаменов познакомится с Симоной де Бовуар, женщиной всей его жизни.

Во время стажировки в Германии он изучал феноменологию Эдмунда Гуссерля и онтологию Мартина Хайдеггера, на основе этих теорий формировалась его философская доктрина.

В конце 30‑х он написал свои первые крупные произведения. «Тошнота» была первым и наиболее известным романом. Вместе с новеллой «Стена» эти произведения были во Франции книгами года.

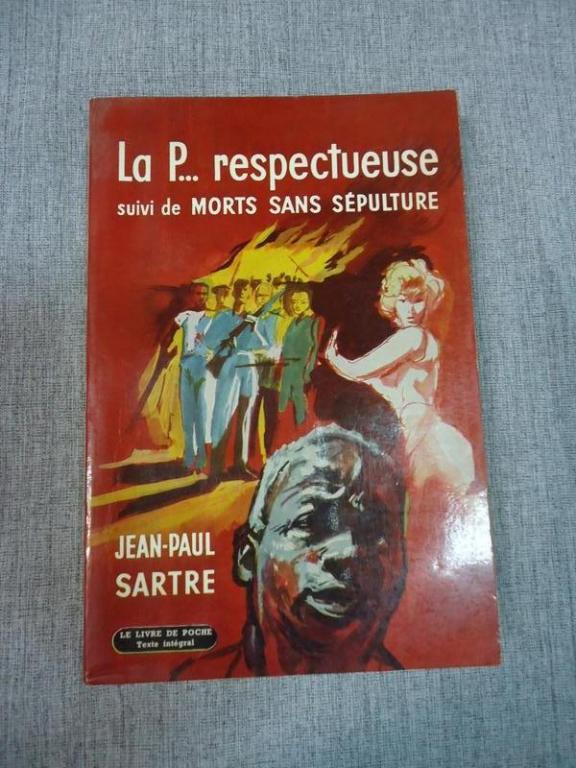

Во время Второй мировой Сартр из‑за слабого зрения был освобожден от армии. Но он основал общество содействия движению Сопротивления, где и познакомился с Альбером Камю, тоже будущим нобелевским лауреатом, который ввел его в редакцию газеты «Комба». Основными произведениями Сартра того времени были пьесы «Мухи» и «За запертой дверью». А также объемный философский труд «Бытие и ничто». К концу Второй мировой войны Сартр становится признанным идеологом французских экзистенциалистов.

Что же до основателя экзистенциализма как философии существования, то им считается датский писатель, теолог Сёрен Кьеркегор. Он ввел термин «экзистенция» («существование») для обозначения внутренней духовной жизни личности, считая именно ее основным объектом анализа. Страх, трепет, отчаяние, выбор – это, по Кьеркегору, и есть главные экзистенции человеческого бытия, которое всегда неустойчиво и трагично. Утешением смертным людям стал его афоризм: «Страх – это головокружение счастья».

Страх, трепет, отчаяние, выбор – это, по Кьеркегору, и есть главные экзистенции человеческого бытия, которое всегда неустойчиво и трагично. Утешением смертным людям стал его афоризм: «Страх – это головокружение счастья».

Но Сартр нашел для себя лучшие транквилизаторы.

В начале 50‑х от литературы и театра он переходит к поискам единства между экзистенциализмом и марксизмом. На этой почве у него произошел разрыв с Камю, осуждающим экстремистские идеологии и защищающим умеренность, либерализм и демократию.

Но Сартр, часто бывавший в СССР, считал советский социализм прогрессивным и гуманным. Его интерес стал ослабевать после событий 1956 года в Венгрии и ввода туда советских войск.

В 60‑х годах Сартр написал работу «Критика диалектического разума» (1960), в которой попробовал примирить марксизм и экзистенциализм.

Затем в течение последних 20 лет жизни он все больше времени занимался политикой, активно выступал против классового и национального угнетения, отстаивал существование права ультралевых групп, критиковал французскую колониальную политику в Алжире, войну во Вьетнаме, хвалил революции на Кубе и в Китае.

В 1968-м во время студенческих волнений в Париже Сартр – уже кумир бунтующей молодежи, а его взгляды – ее философское кредо. Во время осады штаба бунтовщиков он был единственным, кого они впустили внутрь.

Интересные факты из жизни Сартра приводит сетевое издание «ЛитЭра: газета о книгах, искусстве и авторах».

Оказывается, пьеса Сартра «Мухи» была запрещена немецкими властями за призывы к свободе.

Впервые знаменитую фразу Сартра «Ад – это другие» произнес со сцены Альбер Камю.

Во второй половине 50‑х годов квартиру Сартра два раза взрывали, а редакция его журнала «Новые времена» несколько раз подвергалась нападению националистов. В 1965 году Сартр написал председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну письмо в защиту Иосифа Бродского.

Он называл Че Гевару самым совершенным человеком нашего века.

Отношения Сартра с Симоной де Бовуар – одна из самых обсуждаемых и противоречивых историй в жизни писателя. В самом начале их отношений они решили, что их союз основан лишь на свободе и добровольности. Они никогда не жили вместе. Сартр и Бовуар, не скрываясь, заводили романы. Но именно Симона оставалась с ним до самой его смерти.

В самом начале их отношений они решили, что их союз основан лишь на свободе и добровольности. Они никогда не жили вместе. Сартр и Бовуар, не скрываясь, заводили романы. Но именно Симона оставалась с ним до самой его смерти.

А он жил и умер экзистенциально свободным человеком.

Ну какая «Нобелевка» в силах сломать линию такой жизни!

Сартр Ж.П.

Из предсмертной беседы Сартра со своим секретарем

Жан-Поль

Сартр. Энциклопедии называют его философом и писателем,

но такое определение не безупречно. Философ Хайдеггер считал его

скорее писателем, чем философом, а вот писатель Набоков,

напротив, скорее философом, нежели писателем.

Большинство психологов Сартра не читали. Отчасти в этом виноват он сам — его труды доходчивыми не назовешь. Впрочем, его идеи не так уж абстрактны и непостижимы. Было время, когда ими бредили миллионы. И вполне можно изложить их в доступной форме. Не менее интересно рассмотреть, каков же тот человек, которому они пришли в голову.

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ

Жан Поль Сартр родился 21 июня 1905 года в Париже. Он был

единственным ребенком Жана Батиста Сартра, морского инженера,

который умер от тропической лихорадки, когда мальчику не

исполнилось и года, и Анн-Мари Сартр, урожденной Швейцер, — она

происходила из семьи известных эльзасских ученых и была

двоюродной сестрой Альберта Швейцера. Дед мальчика, профессор

Шарль Швейцер, филолог-германист, основал в Париже институт

современного языка. (Проживи подольше Френсис Гальтон, он

непременно включил бы пример Сартра в свой труд «Наследственный

гений».)

Окончив Эколь Нормаль, Сартр несколько лет преподавал философию в одном из лицеев Гавра. В 1933-1934 гг. стажировался в Германии, по возвращении во Францию занимался в Париже преподавательской деятельностью.

СМЫСЛ В ТВОРЧЕСТВЕ

В конце 30-х Сартр написал свои первые крупные произведения, в

том числе четыре психологических по своему содержанию труда о

природе явлений и работе сознания. Еще будучи преподавателем в

Гавре, Сартр написал «Тошноту» — свой первый и наиболее удачный

роман, опубликованный в 1938 году. В это же время в «Новом

французском обозрении» печатается его новелла «Стена». Оба

произведения становятся во Франции книгами года.

«Тошнота» представляет собой дневник Антуана Рокентена, который,

работая над биографией деятеля ХVIII века, проникается

абсурдностью существования. Будучи не в состоянии обрести веру,

воздействовать на окружающую действительность, Рокентен

испытывает чувство тошноты; в финале герой приходит к заключению,

что если он хочет сделать свое существование осмысленным, то

должен написать роман. Творчество — единственное занятие,

имеющее, по мнению Сартра в ту пору, хоть какой-то смысл.

Творчество — единственное занятие,

имеющее, по мнению Сартра в ту пору, хоть какой-то смысл.

В годы Второй мировой войны Сартр из-за дефекта зрения (он был

практически слеп на один глаз) не попал в действующую армию, но

служил в метеорологическом корпусе. После захвата Франции

нацистами он проводит некоторое время в концлагере для

военнопленных, но уже в

1941 году его отпускают (какую опасность может представлять

полуслепой метеоролог?), и он возвращается к литературной и

преподавательской деятельности.

Основными произведениями этой поры стали пьеса «За запертой

дверью» и объемный труд «Бытие и ничто», успех которых позволил

Сартру оставить преподавание и целиком посвятить себя

философствованию.

Пьеса «За запертой дверью» представляет собой беседу трех

персонажей в преисподней; смысл этой беседы сводится к тому, что,

выражаясь языком экзистенциализма, существование предшествует

сущности, а характер человека формируется посредством совершения

определенных действий: человек-герой по своей сути окажется

трусом, если в решающий, «экзистенциальный» момент

смалодушничает. Большинство людей, считал Сартр, воспринимают

себя такими, какими воспринимают их окружающие. Как заметил один

из действующих лиц пьесы: «Ад — это другие».

Большинство людей, считал Сартр, воспринимают

себя такими, какими воспринимают их окружающие. Как заметил один

из действующих лиц пьесы: «Ад — это другие».

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

В главном труде Сартра «Бытие и ничто», ставшем библией молодых

французских интеллектуалов, проводится мысль о том, что сознания

как такового нет, ибо нет просто сознания, «чистого сознания»,

есть лишь осознание внешнего мира, вещей вокруг нас. Люди

отвечают за свои действия только перед самими собой, ибо каждое

действие обладает определенной ценностью — вне зависимости от

того, отдают себе люди в этом отчет или нет.

В послевоенные годы Сартр становится признанным лидером

экзистенциалистов, собиравшихся в «Кафе де Флер» возле площади

Сен-Жермен-де-Пре.

Широкая популярность экзистенциализма объяснялась тем, что эта

философия придавала большое значение свободе. Поскольку, по

Сартру, быть свободным — значит быть самим собой, постольку

«человек обречен быть свободным». В то же время свобода предстает

как тяжелое бремя (небезынтересно, что «Бегство от свободы»

написано Фроммом в ту же пору). Но человек должен нести это

бремя, если он личность. Он может отказаться от своей свободы,

перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой

отказа от себя как личности.

В то же время свобода предстает

как тяжелое бремя (небезынтересно, что «Бегство от свободы»

написано Фроммом в ту же пору). Но человек должен нести это

бремя, если он личность. Он может отказаться от своей свободы,

перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой

отказа от себя как личности.

В последующее десятилетие Сартр работает особенно плодотворно.

Помимо рецензий и критических статей, он пишет шесть пьес, в том

числе лучшую, по мнению многих, пьесу «Грязные руки» —

драматическое исследование мучительного компромисса, необходимого

в политической деятельности. В эти же годы он пишет исследования

жизни и творчества Шарля Бодлера и Жана Жене — опыт применения

экзистенциализма к биографическому жанру, а фактически попытку

создания нового психологического направления — экзистенциального

психоанализа.

ПРОТИВНИК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

К психоанализу в его традиционном понимании и его создателю

Зигмунду Фрейду Сартр всегда испытывал огромный интерес (им даже

написан киносценарий, посвященный жизни Фрейда). Однако еще в

работах «Очерк теории эмоций» и «Бытие и ничто» он критически

переосмыслил фрейдовское учение о внутрипсихической деятельности

личности.

Однако еще в

работах «Очерк теории эмоций» и «Бытие и ничто» он критически

переосмыслил фрейдовское учение о внутрипсихической деятельности

личности.

Сартр разделял психоаналитические идеи, согласно которым

поведение человека требует расшифровки, раскрытия смысла

поступков, выявления значения любого действия. Заслуга Фрейда

состояла, по его мнению, в том, что основатель психоанализа

обратил внимание на скрытую символику и создал специальный метод,

позволяющий раскрывать суть этой символики в контексте отношений

врач-пациент.

В то же время Сартр критически отнесся к фрейдовским попыткам

психоаналитического объяснения функционирования человеческой

психики посредством бессознательных влечений и аффективных

проявлений. Сартр постоянно подчеркивал, что человек всегда

знает, чего он хочет и чего добивается, он в этом смысле вполне

сознателен (поэтому нет ни одного «невинного» ребенка, и даже

истерика, по Сартру, всегда закатывается сознательно). По этой

причине он критически относился к фрейдовской идее

бессознательного. В ней он видел очередную попытку списать

свободное (и потому полностью вменяемое) поведение человека на

нечто от человека не зависящее и тем самым снять с него всякую

ответственность.

В ней он видел очередную попытку списать

свободное (и потому полностью вменяемое) поведение человека на

нечто от человека не зависящее и тем самым снять с него всякую

ответственность.

ПРОТИВ ВСЯКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

«Бурные шестидесятые» — апогей популярности Сартра. Пожалуй,

никто из мыслителей не уделял так много внимания критике

социальных институтов, как Сартр. Любое социальное установление,

по Сартру, — это всегда посягательство на человека, любая норма —

нивелировка личности, любой институт несет в себе косность и

подавление. Если использовать здесь название пьесы Сартра, то

можно выразить его отношение следующим образом: у социальных

институтов всегда «грязные руки».

Подлинно человеческим может быть лишь спонтанный протест против

всякой социальности, причем протест одноактный, разовый, не

выливающийся ни в какое организованное движение, партию и не

связанный никакой программой и уставом. Не случайно Сартр

оказывается одним из кумиров студенческого движения,

протестовавшего не только против «обуржуазившейся» культуры, но в

значительной мере и против культуры вообще. Во всяком случае,

бунтарские мотивы достаточно сильны в сартровском

творчестве.

Не случайно Сартр

оказывается одним из кумиров студенческого движения,

протестовавшего не только против «обуржуазившейся» культуры, но в

значительной мере и против культуры вообще. Во всяком случае,

бунтарские мотивы достаточно сильны в сартровском

творчестве.

В 1964 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе «за

богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины

творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Сославшись

на то, что он «не желает, чтобы его превращали в общественный

институт», и опасаясь, что статус нобелевского лауреата только

помешает его радикальной политической деятельности, Сартр от

премии отказался.

ИСКРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ

«Век психологии: имена и судьбы» — собрание

научно-биографических очерков, посвященных жизненному пути

и научным открытиям выдающихся психологов. Используя

широкую палитру фактов и гипотез, автор стремится показать,

из каких источников черпали вдохновение великие ученые, как

перипетии их личной судьбы повлияли на становление их

научных воззрений. Вы узнаете много интересного о жизни

таких замечательных деятелей, как Э.Фромм, В.Райх, Э.Берн,

В.П. Кащенко, А.Р.Лурия, И.П.Павлов, Л.С.Выготский,

Л.И.Божович и многих других. Книга будет интересна

специалистам-психологам, студентам психологических

факультетов и всем, кто интересуется историей психологии. Вы узнаете много интересного о жизни

таких замечательных деятелей, как Э.Фромм, В.Райх, Э.Берн,

В.П. Кащенко, А.Р.Лурия, И.П.Павлов, Л.С.Выготский,

Л.И.Божович и многих других. Книга будет интересна

специалистам-психологам, студентам психологических

факультетов и всем, кто интересуется историей психологии. |

В мае 1968 года в Париже разразились серьезные студенческие

волнения, и 63-летний мыслитель решил, что настал час свержения

диктатуры буржуазии. Особенно вдохновлял его лозунг бунтующих

студентов — «Вся власть воображению!» Ведь воображение, по

Сартру, — самая характерная и самая драгоценная особенность

человеческой реальности. Он начал свои психологические изыскания

с феноменологии воображения, набросок которой был опубликован еще

в 1936 году, и ею же кончил, исследуя мир воображения

Флобера.

В последние годы жизни Сартр почти ослеп из-за глаукомы; писать

он больше не мог и вместо этого давал многочисленные интервью,

обсуждал политические события с друзьями.

Сартр умер 15 апреля 1980 года.

Официальных похорон не было. Незадолго до смерти Сартр сам

попросил об этом. Превыше всего он ценил искренность, и пафос

парадных некрологов и эпитафий ему претил. Похоронную процессию

составили лишь близкие покойного. Однако по мере того как

процессия двигалась по левобережному Парижу, мимо любимых мест

мыслителя, к ней стихийно присоединились 50 тысяч человек. Такого

в истории наук о человеке не было ни до, ни после.

Некрологи, разумеется, все-таки появились. Так, газета «Монд»

написала: «Ни один французский интеллектуал ХХ века, ни один

лауреат Нобелевской премии не оказал такого глубокого,

длительного и всеобъемлющего влияния на общественную мысль, как

Сартр».

И к этому нечего добавить.

© Сергей СТЕПАНОВ

Примечание.

Впервые статья опубликована на сайте Школьный психолог. Публикуется с

разрешения автора.

Жан-Поль Сартр — биография, список книг, отзывы читателей

u18b64z1ts.0.$71679.0.3.1.4.0″>Внимание: данная рецензия содержит спойлеры. Показать?Роман Жан-Поля Сартра «Тошнота» — первое произведение известного философа, политика, писателя. «Меланхолия» — так звучит отвергнутое впоследствии название произведения. Конечно же, невозможно говорить об этой книге, если не учитывать и не понимать философию экзистенциализма. Будучи подростком, я прочла это произведение, не учитывая философские категории, не изучая философию «существования»; в то время «Тошнота» была «нашумевшей» книгой, итак, книга произвела нужное впечатление (какое и должны производить книги – я почувствовала то же, что и герой, сопереживала, но в то же время я поняла, что нахожусь в нравственном тупике), но не очень хорошее влияние: я впала в уныние и погрязла в рефлексии, то есть оказалась в «меланхолии».

Название романа звучит пугающе – «Тошнота» — ассоциации не самые хорошие, однако не просвещенный читатель будет премного удивлён, когда поймет, что речь здесь еще и о «духовной» тошноте , что, в конечном итоге, оказывается гораздо хуже. Впервые мы видим, как герой подвержен «тошноте» в кафе: «Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое – это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем – там всегда людно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться»; Следует отметить, что Тошнота проявляется не только на физическом уровне, но и на метафизическом, а также везде это явление пишется с заглавной буквы: «И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти»; Обозначение Тошноты однозначного мы не видим, но автор дает разные интерпретации: «Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, ЭТО И ЕСТЬ ТОШНОТА. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня».

Впервые мы видим, как герой подвержен «тошноте» в кафе: «Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое – это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем – там всегда людно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться»; Следует отметить, что Тошнота проявляется не только на физическом уровне, но и на метафизическом, а также везде это явление пишется с заглавной буквы: «И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти»; Обозначение Тошноты однозначного мы не видим, но автор дает разные интерпретации: «Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, ЭТО И ЕСТЬ ТОШНОТА. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня».

Читая книгу, мы понимаем, перед нами дневниковые записи, своеобразный роман-дневник: повествование идёт от первого лица с подробным описанием действий, с детально расписанными диалогами, однако в дальнейшем мы видим, что это роман в романе: Рокантен занимается написанием книги о маркизе Рольбоне,

Главный герой – Антуан Рокантен, от его лица ведется повествование, он живет в Бувиле (Гавр – прообраз, там писатель преподавал философию). Рокантен – обычный человек, в нём нет ничего исключительного. Нельзя отождествлять его с самим Сартром, скорее, он является антигероем, наделенным мыслями автора. Именно он «прозревает». Он осознаёт рок свободы и от этого страдает. Он понял абсурдность мира, например, он презирает Самоучку, который учится по каталогу (читает энциклопедии по алфавиту), хотя какой это имеет смысл? Чтобы быть? Так, главный герой выбирает одиночество, но тем не менее он не вешает ярлыков, и уходит от Анни, прекращает писать книгу, перестаёт поддерживать связи с людьми. Так, у героя исчезло целостное, объективное восприятие мира, а отдельные предметы утрачивают значение, все кажется лишним («И я — вялый, ослабленный, непристойный, обуреваемый мрачными мыслями — я тоже был лишний», «я был лишним для вечности»). Именно осознание того, что он лишний приводит к заключению: мир абсурден, а людей можно сравнить с насекомыми; герой признает свою исключительность, т.к. он один понимает сущность бытия, он осмысливает происходящее, ему открылась «истина».

Так, у героя исчезло целостное, объективное восприятие мира, а отдельные предметы утрачивают значение, все кажется лишним («И я — вялый, ослабленный, непристойный, обуреваемый мрачными мыслями — я тоже был лишний», «я был лишним для вечности»). Именно осознание того, что он лишний приводит к заключению: мир абсурден, а людей можно сравнить с насекомыми; герой признает свою исключительность, т.к. он один понимает сущность бытия, он осмысливает происходящее, ему открылась «истина».

Анни – любовь героя, актриса в театре. Вслед за ней он постигает «тошноту», точнее она – причина его «болезни». Мы видим её лишь в воспоминаниях героя, когда-то они были вместе, когда-то они были счастливы, Рокантен испытывал счастье: В одиннадцать часов, когда начался какой-то длинный фильм, она взяла меня за руку и молча стиснула ее в своей. Меня пронзило острое ощущение счастья — мне не надо было глядеть на часы, чтобы понять: сейчас одиннадцать. С этого мгновения мы стали ощущать, как текут минуты». Они встречались снова, ностальгия и теплые воспоминания захватывали героя, однако встреча только ухудшает положение. Анни – «живой мертвец», который не сможет спасти ни себя ни Антуана.

Анни – «живой мертвец», который не сможет спасти ни себя ни Антуана.

Самоучка, или Ожье П., ложный гуманист (по мнению главного героя), он правда самоучка, читает книги в алфавитном порядке, постоянно хочет понравиться Антуану, мы видим проявление уважения к нему. Также мы знаем о нем то, что он состоит в социалистической партии, причиной этому послужила всепоглощающая и дающая смысл жить любовь к людям.

Сюжетная организация: дневниковые записи, которые пишет главный герой: воспроизводит события из жизни по часам. В романе фигурирует малое количество героев, потому что повествование рассчитано не на динамичное развитие действия, а на рефлексию, осознание смысла жизни (эта экзистенциальная проблема – центральная в романе).

Тошнота» написана в 1938 году; Самое известное художественное произведение писателя; В романе раскрывается философия экзистенциализма.

«Тошнота» Жан-Поля Сартра — экзистенциализм высшей пробы — Почитать на DTF

4773 просмотров

Жан-Поль Сартр — французский философ, писатель, драматург и экзистенциалист родился в Париже 21 июня 1905 года. Спустя 33 года он напишет своё дебютное художественное произведение «Тошнота» («La Nausée»), которое станет знаковым как для экзистенциализма, так и для человеческой культуры в целом.

Спустя 33 года он напишет своё дебютное художественное произведение «Тошнота» («La Nausée»), которое станет знаковым как для экзистенциализма, так и для человеческой культуры в целом.

Даже само название – «Тошнота» – идеально передаёт состояние человека, страдающего от экзистенциональной тоски (первоначально роман назывался «Меланхолия», что менее точно отражало суть произведения). Не боль, не отвращение, не злость, а именно тошнота, когда всё надоело и ни в чём не видно смысла. Сюжет книги повествует о нескольких днях жизни Антуана Рокантена, состоятельного исследователя, охваченного ощущением неправильности и абсурдности бытия. Но интересен не столько сюжет (который практически не развивается по ходу книги), невозможно оторваться от внутренних переживаний Антуана, от того, как он, разочаровываясь в своей жизни, приходит к пониманию бессмысленности всего существования. Книга затягивает, погружая читателя в кошмар обыденного существования. Сартр, словно хирург, скальпелем вспарывает оболочку реальности, обнажая перед внимательным читателем отвратительные слизкие внутренности вселенной.

Книга затягивает, погружая читателя в кошмар обыденного существования. Сартр, словно хирург, скальпелем вспарывает оболочку реальности, обнажая перед внимательным читателем отвратительные слизкие внутренности вселенной.

При прочтении возникает тянущее, пугающее, саднящее ощущение неправильности всего сущего. В Индии джнани – видящие суть – утверждают, что видимый материальный мир – фальшивка, ошибка, злая шутка Богов. Читая Сартра сложно с ними не согласиться. Сартр умудрился создать воистину просветлённое, но одновременно абсурдное и мрачное произведение о бессмысленности существования. Между его строк явственно проступает Будда с его презрительным отношением к тварному миру «Бытие есть страдание» и, быть может, Савитри Деви с её антигуманным «Всё человечество всего лишь форма бреда».

«Тошнота» позволяет нам с головой окунуться в водоворот сансары, захлебнуться от майи и хотя бы поэтому она пугающе прекрасна. «Тошнота» – это замечательное предостережение всем гедонистам, идеалистам и атеистам. Сам атеист, Сартр подводит читателя к мысли, что без Бога и жизни после жизни человеческое существование бессмысленно, это пустая, глупая, болезненная агония двуногого существа (впрочем, если принять во внимание концовку книги, это не так однозначно, автор пытается найти Смысл и в обыденном).

«Тошнота» – это замечательное предостережение всем гедонистам, идеалистам и атеистам. Сам атеист, Сартр подводит читателя к мысли, что без Бога и жизни после жизни человеческое существование бессмысленно, это пустая, глупая, болезненная агония двуногого существа (впрочем, если принять во внимание концовку книги, это не так однозначно, автор пытается найти Смысл и в обыденном).

Главный герой книги человек состоятельный, ему не надо работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и в этом главная его беда. У Антуана Рокантена слишком много свободного времени, как человек образованный и интеллигентный, он «одарён» склонностью рефлексировать. Со временем приходит понимание, что Антуан совершенно запутался в себе. Но тем рельефней выделяется его попытки понять действительность. Каждое слово «La Nausée» пронизано озарением через страдание, но некоторые места настолько гениальны, что заслуживают особенного внимания. Приведу лишь самый любимый отрывок (с некоторыми сокращениями):

Приведу лишь самый любимый отрывок (с некоторыми сокращениями):

Об отвращении к существованию: «Я потревожил вещь, которая ждала, она обрушилась на меня, она течет во мне, я полон ею. Ничего особенного: Вещь – это я сам. Существование, освобожденное, вырвавшееся на волю, нахлынуло на меня. Я существую. Существую. Это что-то мягкое, очень мягкое, очень медленное. И легкое – можно подумать, оно парит в воздухе. Оно подвижно. Это какие-то касания – они возникают то здесь, то там и пропадают. Мягкие, вкрадчивые. У меня во рту пенистая влага. Я проглатываю ее, она скользнула в горло, ласкает меня, и вот уже снова появилась у меня во рту; у меня во рту постоянная лужица беловатой жидкости, которая – ненавязчиво – обволакивает мой язык. Эта лужица – тоже я. И язык – тоже. И горло – это тоже я. Я вижу кисть своей руки. Она разлеглась на столе. Она живет – это я. Она раскрылась, пальцы разогнулись и торчат. Рука лежит на спине. Она демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на спину зверька. Пальцы – это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими – это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились, сошлись на брюхе моей кисти. Я вижу ногти – единственную частицу меня самого, которая не живет. А впрочем. Моя кисть перевернулась, улеглась ничком, теперь она показывает мне свою спину. Серебристую, слегка поблескивающую спину – точь-в-точь рыба, если бы не рыжие волоски у основания фаланг. Я ощущаю свою кисть. Два зверька, шевелящиеся на концах моих рук, – это я. Моя рука почесывает одну из лапок ногтем другой. Я чувствую ее тяжесть на столе, который не я. Это ощущение тяжести все длится и длится, оно никак не проходит. Да и с чего бы ему пройти. В конце концов это невыносимо… Я убираю руку, сую ее в карман. Но тут же сквозь ткань начинаю чувствовать тепло моего бедра. Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю ее на спинку стула. Теперь я чувствую ее тяжесть в запястье.

Рука лежит на спине. Она демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на спину зверька. Пальцы – это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими – это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились, сошлись на брюхе моей кисти. Я вижу ногти – единственную частицу меня самого, которая не живет. А впрочем. Моя кисть перевернулась, улеглась ничком, теперь она показывает мне свою спину. Серебристую, слегка поблескивающую спину – точь-в-точь рыба, если бы не рыжие волоски у основания фаланг. Я ощущаю свою кисть. Два зверька, шевелящиеся на концах моих рук, – это я. Моя рука почесывает одну из лапок ногтем другой. Я чувствую ее тяжесть на столе, который не я. Это ощущение тяжести все длится и длится, оно никак не проходит. Да и с чего бы ему пройти. В конце концов это невыносимо… Я убираю руку, сую ее в карман. Но тут же сквозь ткань начинаю чувствовать тепло моего бедра. Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю ее на спинку стула. Теперь я чувствую ее тяжесть в запястье. Она слегка тянет, чуть-чуть, мягко, дрябло, она существует. Я сдаюсь – куда бы я ее ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от нее избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела, от влажного жара, который грязнит мою рубаху, от теплого сала, которое лениво переливается, словно его помешивают ложкой, от всех ощущений, которые гуляют внутри, приходят, уходят, поднимаются от боков к подмышке или тихонько прозябают с утра до вечера в своих привычных уголках. Моя мысль – это я: вот почему я не могу перестать мыслить. Я существую, потому что мыслю, и я не могу помешать себе мыслить. Вот даже в эту минуту – это чудовищно – я существую ПОТОМУ, что меня приводит в ужас, что я существую. Это я, Я САМ извлекаю себя из небытия, к которому стремлюсь: моя ненависть, мое отвращение к существованию – это все разные способы ПРИНУДИТЬ МЕНЯ существовать, ввергнуть меня в существование. Мысли, словно головокруженье, рождаются где-то позади, я чувствую, как они рождаются где-то за моим затылком… стоит мне сдаться, они окажутся прямо передо мной, у меня между глаз – и я всегда сдаюсь, и мысль набухает, набухает, и становится огромной, и, заполнив меня до краев, возобновляет мое существование.

Она слегка тянет, чуть-чуть, мягко, дрябло, она существует. Я сдаюсь – куда бы я ее ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от нее избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела, от влажного жара, который грязнит мою рубаху, от теплого сала, которое лениво переливается, словно его помешивают ложкой, от всех ощущений, которые гуляют внутри, приходят, уходят, поднимаются от боков к подмышке или тихонько прозябают с утра до вечера в своих привычных уголках. Моя мысль – это я: вот почему я не могу перестать мыслить. Я существую, потому что мыслю, и я не могу помешать себе мыслить. Вот даже в эту минуту – это чудовищно – я существую ПОТОМУ, что меня приводит в ужас, что я существую. Это я, Я САМ извлекаю себя из небытия, к которому стремлюсь: моя ненависть, мое отвращение к существованию – это все разные способы ПРИНУДИТЬ МЕНЯ существовать, ввергнуть меня в существование. Мысли, словно головокруженье, рождаются где-то позади, я чувствую, как они рождаются где-то за моим затылком… стоит мне сдаться, они окажутся прямо передо мной, у меня между глаз – и я всегда сдаюсь, и мысль набухает, набухает, и становится огромной, и, заполнив меня до краев, возобновляет мое существование. Слюна у меня сладковатая, тело теплое, мне муторно от самого себя».

Слюна у меня сладковатая, тело теплое, мне муторно от самого себя».

Отдельно хотелось бы остановиться на романтической линии. В аннотации к купленной мной книге говорилось: «Тошнота – это невозможность любви и доверия, это – попросту – неспособность мужчины и женщины понять друг друга». Не знаю, с чем связана такая примитивная, я бы даже сказал, фрейдистская трактовка книги, но она весьма далека от реальности. «La Nausée» гораздо серьёзнее и глубже, её нельзя рассматривать только сквозь призму человеческих отношений. К тому же, любовным переживаниям (если их можно так назвать) в своём дебютном произведении Сартр уделил буквально несколько страниц. Однако пронзительно трогательная и печальная встреча Антуана со своей подлинной любовью Анни не может оставить равнодушным. Высший смысл жизни, последняя надежда – любовь – оказывается растоптанной реальностью. Анни предстаёт перед нами не хрупкой, романтичной и эмоциональной девушкой из воспоминаний. Перед нами постаревшая, растолстевшая женщина, живущая на содержании у опостылевшего ей египтянина. Она, по её меткому высказыванию, живой труп, тень человека. Анни не способна помочь Антуану, она сама заблудилась в безжалостном и бессмысленном лабиринте реальности. И это последний, пожалуй, самый серьёзный удар для главного героя. Прекрасная любовь из воспоминаний обратилась уродливым трупом.

Анни предстаёт перед нами не хрупкой, романтичной и эмоциональной девушкой из воспоминаний. Перед нами постаревшая, растолстевшая женщина, живущая на содержании у опостылевшего ей египтянина. Она, по её меткому высказыванию, живой труп, тень человека. Анни не способна помочь Антуану, она сама заблудилась в безжалостном и бессмысленном лабиринте реальности. И это последний, пожалуй, самый серьёзный удар для главного героя. Прекрасная любовь из воспоминаний обратилась уродливым трупом.

В течение всей книги ждёшь логичного завершения агонии существования Антуана. Не совсем понятно, откуда он черпает мужество терпеть эту безрадостную, разрушающую, безнадёжную муку день за днём. Его жизнь лишена смысла, мало того, она преисполнена абсурдом и страданием. Самый рациональный ход в такой ситуации – завершить всё одним волевым решением. Главная интрига, сможет ли смирившийся со своим отчаяньем и отчуждённостью, Антуан Рокантен найти для себя новый смысл жизни.

«Тошнота» Жан-Поля Сартра даёт возможность прикоснуться к Шедевру Мысли, это Классика в самом высшем понимании этого слова. Правдивая, откровенная и безжалостная как контрольный выстрел в голову. Гениальное произведение.

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСАНОВОСТИ ХРОНОСАБИБЛИОТЕКА ХРОНОСАИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИБИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫСТРАНЫ И ГОСУДАРСТВАЭТНОНИМЫРЕЛИГИИ МИРАСТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫМЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯКАРТА САЙТААВТОРЫ ХРОНОСАРодственные проекты:РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙДОКУМЕНТЫ XX ВЕКАИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯПРАВИТЕЛИ МИРАВОЙНА 1812 ГОДАПЕРВАЯ МИРОВАЯСЛАВЯНСТВОЭТНОЦИКЛОПЕДИЯАПСУАРАРУССКОЕ ПОЛЕ | Жан Поль СартрСартр (Sartre) Жан-Поль (1905-1980) — французский философ, писатель,

литературный критик, политический публицист. С. превращает в основной материал для философии собственную жизнь. Он вырос

без отца, в католическо-протестантском окружении, в

литературно-преподавательской среде. Отсутствие отца, пережитое как «отсутствие

Бога», ранняя страсть к литературному творчеству, говоря шире — к «письму»,

определили философские ориентации всей его дальнейшей жизни: «богоборчество»,

обусловленное отказом зависеть от внешнего «творца», от сущностной заданности

человеческого бытия вообще; признание неукорененности человека в мире,

выражающейся в фундаментальной случайности человеческого существования,

противопоставленной необходимости бытия «по праву» как неподлинного, ложного

образа человека; наконец, «невроз литературы», от которого С. так и не

излечился, как способ самотворения, самопорождения в культуре. Коренная

случайность человека обнаруживается на уровне дорефлексивного схватывания им

своего «в-мире-бытия», «заброшенности» в мир, «излишности» своего в нем

присутствия. Случайность переживается до всякого конституирования субъекта как

«простое чувство экзистенции», обнаруживающееся в переживании, которое дало

название первому роману С. С. с самого начала своего философского пути отверг альтернативы материализма

и идеализма, в равной мере принимая их за виды редукционизма, сводящего личность

либо к различным телесным комбинациям, либо к Идее, Духу, имеющим

надиндивидуальный характер. В любом случае, согласно С., утрачивается

автономность человека, делается невозможной его свобода и, следовательно,

устраняется этический горизонт бытия. С. являлся одним из виднейших французских феноменологов. С этим философским

направлением он познакомился во время своей стажировки в Германии в 1933-1934

гг. Первой его феноменологической, а также и собственно философской работой

стала «Трансцендентность Эго» (1934). В ней он во многом следует за Э.

Гуссерлем, но и радикально «поправляет» последнего. «Поправка» заключается в

отрицании гуссерлевского «трансцендентального Эго», которое С. рассматривает как

возвращение к идее субстанциальности субъекта, зачеркивающей исходную

спонтанность и случайность человеческого бытия. Ключевым для выяснения характера

структуры сознания С. Дальнейшие довоенные работы С. разрабатывали тему свободы сознания на примере

анализа эмоций, которые описываются в качестве вариантов магического поведения,

«неантизирующего» «трудную» действительность («Эскиз теории эмоций», 1940), и

работы воображения («Воображаемое», 1940). Все эти произведения можно

рассматривать как предваряющие основной философский текст С. — трактат «Бытие и

ничто». Пытаясь создать онтологию, основанную на феноменологическом методе, С.

фиксирует наличие двух несводимых друг к другу способов бытия: «бытия-в-себе» и

«бытия-для-себя». После войны С. Воздействие С. на духовный климат эпохи было весьма разнообразным. Он

способствовал радикальному повороту философии к сфере повседневности. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова, при участии Т.А. Дмитриева. М., 2009, с. 328-330. Сочинения: Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989;

Проблемы метода. М., 1994; Тошнота. Избранные произведения. М., 1994; Ситуации.

М., 1997; Идиот в семье: Г. Флобер от 1821 до 1857. СПб., 1998; Бытие и ничто.

М., 2000; Что такое литература. СПб., 2000; Портрет антисемита. СПб., 2000;

Воображаемое. Литература: Филлипов Л.И. Философоская антропология Ж.-П. Сартра. М., 1977;

Долгов К.М. Эстетика Жана-Поля Сартра. М., 1990\ Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр.

Свободное сознание и XX век. М., 1994; Полторацкая Н.И. Ме-ланхолия мандаринов.

Экзистенциалистская критика в контексте французской культуры. СПб., 2000;

Киссель М.А. Философская эволюция Ж.-П. Сартра. Л., 1975; Collins D. Sartre as

Biographer. Cambridge, 1980; Autour de Jean-Paul Sartre: Litterature et

philosophic. P., 1982; GerassiJ. J.-P. Sartre, conscience haie de son siecle.

P., 1992; Jean-Paul Sartre // Revue philosophique de la France et de l’etranger. Вернуться на главную страницу Сартра

|

| Последние отзывы | ||||||

«Тошнота» и «Стена»

В 1938 году Сартр опубликовал философский роман «Тошнота», который принес ему славу и авторитет писателя–философа.

🙆🏻♂️ Главный герой романа. Антуан Рокантен скорее всего автобиографический герой. Это обычный молодой парижанин, хорошо образованный, начитанный, у него много любовных увлечений, он не чужд творчеству, но испытывает глубочайший духовный кризис — он утрачивает экзистенциальные ориентиры.

😓 Новый экзистенциал — «Тошнота». Антуан не понимает ради чего он живет. Любовь, творчество, все то, что переполняло его в прошлые годы, оказывается для него пустым. Такое опустошение мы часто встречаем в литературе, но Сартр пытается довести его до предела. Он обнаруживает новый экзистенциал, который можно назвать словом «Тошнота». Посмотрим на отрывки из романа, которые лучше всего иллюстрируют ощущения, которое испытывал главный герой:

🗣 «Так вот что такое Тошнота, значит, она и есть эта бьющая в глаза очевидность? А я-то ломал себе голову! И писал о ней невесть что! Теперь я знаю: я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует. Вот и все. Но мне это безразлично. Странно, что все мне настолько безразлично, меня это пугает. А пошло это с того злополучного дня, когда я хотел бросить в воду гальку. Я уже собрался швырнуть камень, поглядел на него, и тут-то все и началось: я почувствовал, что он существует. После этого Тошнота повторилась еще несколько раз: время от времени предметы начинают существовать в твоей руке».

🗣 «Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа. Нельзя было даже задаться вопросом, откуда все это берется и как все-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто. Вопрос не имел никакого смысла, мир был явлен всюду — впереди, позади».

🌳 Герой чувствует, что мир вокруг него как физический, так и духовный составлен из больших инертных глыб, которые существуют навязчиво. Антуан оказывается в парке, он смотрит на корень каштана и вдруг его очень глубоко пронзает ощущение, что в этом корне есть что-то ужасное, безобразное. Этот объект слишком навязчиво предлагает себя всему остальному миру, всем остальным вещам и человеческому сознанию, которое впускает его в себя.

🥊 Распахнутое сознание vs навязчивое существование вещей. Главный герой переживает дуализм между человеческим сознанием, его распахнутой устремленностью и инертным, навязчивым существованием вещей. Города, дома, дороги, деревья — весь окружающий мир просто вваливается в окно нашего сознания. Он не распахнут нам навстречу, а существует, как бы захватывая своими габаритами какую-то часть физического пространства. Вещи отказываются впускать наше сознание и раскрываться. В какой-то момент главного героя начинает тошнить, не в буквальном смысле, а всеми этими вещами. Он отторгает от себя вещи, к которым в юности так долго привыкал.

Города, дома, дороги, деревья — весь окружающий мир просто вваливается в окно нашего сознания. Он не распахнут нам навстречу, а существует, как бы захватывая своими габаритами какую-то часть физического пространства. Вещи отказываются впускать наше сознание и раскрываться. В какой-то момент главного героя начинает тошнить, не в буквальном смысле, а всеми этими вещами. Он отторгает от себя вещи, к которым в юности так долго привыкал.

🎶 Встреча с другим открытым сознанием. В конце романа герой отчаивается и остается абсолютно опустошенным. Но вдруг он слышит простую джазовую мелодию и через эту мелодию до него доносится голос другого сознания. Он чувствует, что в этом мире, который сделан из навязчивых и грубых вещей, можно иногда встретиться с другим открытым сознанием через творчество. Единственное, что вселяет надежду — творчество и настоящая любовь.

Жан-Поль Сартр | Биография, идеи, экзистенциализм, бытие и ничто и факты

Жан-Поль Сартр , (родился 21 июня 1905 года, Париж, Франция — умер 15 апреля 1980 года, Париж), французский философ, романист и драматург, наиболее известный как ведущий представитель экзистенциализма в 20 веке. В 1964 году он отказался от Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему «за его работу, которая, богатая идеями и наполненная духом свободы и поиском истины, оказала далеко идущее влияние на нашу эпоху.”

В 1964 году он отказался от Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему «за его работу, которая, богатая идеями и наполненная духом свободы и поиском истины, оказала далеко идущее влияние на нашу эпоху.”

Популярные вопросы

Чем известен Жан-Поль Сартр?

Жан-Поль Сартр был французским писателем, драматургом и философом. Ведущая фигура французской философии 20-го века, он был выразителем философии существования, известной как экзистенциализм. Его самые известные работы включали Тошнота (1938), Бытие и ничто (1943) и Экзистенциализм и гуманизм (1946).

Откуда был Жан-Поль Сартр?

Жан-Поль Сартр родился 21 июня 1905 года в Париже, Франция.После смерти отца Сартр жил с матерью и дедушкой по материнской линии, профессором Сорбонны. Он учился в лицее Анри IV в Париже, а затем в лицее в Ла-Рошели. В 1929 году он окончил престижную Высшую нормальную школу.

Когда Жан-Поль Сартр познакомился с Симоной де Бовуар?

Жан-Поль Сартр познакомился с Симоной де Бовуар в 1929 году. В то время они оба готовились к сдаче национального экзамена по философии в Париже. Хотя Сартр сопротивлялся тому, что он называл «буржуазным браком», он установил открытые отношения с де Бовуаром.Они часто читают работы друг друга, и в 1945 году они основали ежемесячный обзор Les Temps modernes .

В то время они оба готовились к сдаче национального экзамена по философии в Париже. Хотя Сартр сопротивлялся тому, что он называл «буржуазным браком», он установил открытые отношения с де Бовуаром.Они часто читают работы друг друга, и в 1945 году они основали ежемесячный обзор Les Temps modernes .

Какие работы Жан-Поля Сартра самые известные?

Жан-Поль Сартр опубликовал свой первый роман « Тошнота » в 1938 году. Роман основан на его убеждении, что «существование предшествует сущности». Пять лет спустя Сартр опубликовал «Бытие и ничто» (1943), возможно, самую известную его работу. В книге Сартр противопоставляет человеческое сознание или ничто бытие или вещь.

Почему Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе?

В 1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по литературе за свою автобиографию слов (1963). Известно, что Сартр отказался от премии, заявив, что писатель должен «отказаться от превращения себя в институт».

Ранние годы и писания

Сартр рано потерял отца и вырос в доме своего деда по материнской линии, Карла Швейцера, дяди медицинского миссионера Альберта Швейцера и самого профессора немецкого языка в Сорбонне.Мальчик, который бродил по Люксембургским садам Парижа в поисках товарищей по играм, был невысокого роста и косоглазый. Его блестящая автобиография, Les Mots (1963; слов ), повествует о приключениях матери и ребенка в парке, когда они переходили от группы к группе — в тщетной надежде на то, что их примут, — а затем, наконец, ушли на шестой этаж. их квартиры «на высотах, где обитают () мечты». «Слова» спасли ребенка, а его нескончаемые страницы писаний были бегством из мира, который отверг его, но который он продолжил восстанавливать в своем собственном воображении.

Сартр пошел в лицей Анри IV в Париже, а позже, после повторного брака матери, в лицей в Ла-Рошели. Оттуда он перешел в престижную École Normale Supérieure, которую окончил в 1929 году. Сартр сопротивлялся тому, что он называл «буржуазным браком», но, еще будучи студентом, он вместе с Симоной де Бовуар сформировал союз, который оставался прочным партнерством в жизни. Мемуары Симоны де Бовуар, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958; Memoirs of a Good Daughter ) и La Force de l’âge (1960; The Prime of Life ), содержат подробный отчет о Жизнь Сартра со студенческих лет до 50 лет.Также в Высшей Нормальной школе и Сорбонне он познакомился с несколькими людьми, которым суждено было стать писателями большой известности; среди них были Раймон Арон, Морис Мерло-Понти, Симона Вейль, Эммануэль Мунье, Жан Ипполит и Клод Леви-Стросс. С 1931 по 1945 год Сартр преподавал в лицеях Гавра, Лаона и, наконец, Парижа. Дважды его педагогическая карьера была прервана: один раз на год обучения в Берлине, а второй раз, когда Сартр был призван в 1939 году для службы во Второй мировой войне.Он был заключен в 1940 году и освобожден через год.

Сартр сопротивлялся тому, что он называл «буржуазным браком», но, еще будучи студентом, он вместе с Симоной де Бовуар сформировал союз, который оставался прочным партнерством в жизни. Мемуары Симоны де Бовуар, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958; Memoirs of a Good Daughter ) и La Force de l’âge (1960; The Prime of Life ), содержат подробный отчет о Жизнь Сартра со студенческих лет до 50 лет.Также в Высшей Нормальной школе и Сорбонне он познакомился с несколькими людьми, которым суждено было стать писателями большой известности; среди них были Раймон Арон, Морис Мерло-Понти, Симона Вейль, Эммануэль Мунье, Жан Ипполит и Клод Леви-Стросс. С 1931 по 1945 год Сартр преподавал в лицеях Гавра, Лаона и, наконец, Парижа. Дважды его педагогическая карьера была прервана: один раз на год обучения в Берлине, а второй раз, когда Сартр был призван в 1939 году для службы во Второй мировой войне.Он был заключен в 1940 году и освобожден через год.

За годы обучения в Гавре Сартр опубликовал La Nausée (1938; Nausea ). Этот философский роман, написанный в форме дневника, повествует о чувстве отвращения, которое испытывает некий Рокантен, когда сталкивается с миром материи — не только с миром других людей, но и с самим осознанием своего собственного тела. По мнению некоторых критиков, La Nausée следует рассматривать как патологический случай, форму невротического побега.Скорее всего, его следует ценить также как наиболее оригинальное, яростно индивидуалистическое, антиобщественное произведение, содержащее на своих страницах многие философские темы, которые позже развил Сартр.

Этот философский роман, написанный в форме дневника, повествует о чувстве отвращения, которое испытывает некий Рокантен, когда сталкивается с миром материи — не только с миром других людей, но и с самим осознанием своего собственного тела. По мнению некоторых критиков, La Nausée следует рассматривать как патологический случай, форму невротического побега.Скорее всего, его следует ценить также как наиболее оригинальное, яростно индивидуалистическое, антиобщественное произведение, содержащее на своих страницах многие философские темы, которые позже развил Сартр.

Сартр перенял феноменологический метод, который предлагает тщательное и непредвзятое описание феноменов сознательного опыта, от немецкого философа Эдмунда Гуссерля и с большим мастерством использовал его в трех последовательных публикациях: L’Imagination (1936; Imagination: A). Psychological Critique ), Esquisse d’une théorie des émotions (1939; Sketch for a Theory of the Emotions ) и L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination (1940; Психология воображения ). ).Но прежде всего в L’Être et le néant (1943; «Бытие и ничто» ) Сартр проявил себя как философ удивительной оригинальности и глубины. Сартр противопоставляет человеческое сознание или ничто ( néant ) бытию или вещности ( être ). Сознание не материя и тем самым избегает всякого детерминизма. Сообщение, со всеми вытекающими из него последствиями, вселяет надежду; однако постоянное напоминание о том, что человеческие усилия были и остаются бесполезными, делает книгу еще и трагической.

).Но прежде всего в L’Être et le néant (1943; «Бытие и ничто» ) Сартр проявил себя как философ удивительной оригинальности и глубины. Сартр противопоставляет человеческое сознание или ничто ( néant ) бытию или вещности ( être ). Сознание не материя и тем самым избегает всякого детерминизма. Сообщение, со всеми вытекающими из него последствиями, вселяет надежду; однако постоянное напоминание о том, что человеческие усилия были и остаются бесполезными, делает книгу еще и трагической.

Работа после Второй мировой войны

Написав свою защиту личной свободы и человеческого достоинства, Сартр обратил свое внимание на концепцию социальной ответственности. На протяжении многих лет он проявлял большую заботу о бедных и разного рода обездоленных. Будучи учителем, он отказался носить галстук, как если бы он мог избавиться от своего социального класса с помощью своего галстука и таким образом приблизиться к рабочему. Сама свобода, которая временами в его предыдущих работах казалась беспричинной деятельностью, не нуждающейся в какой-либо конкретной цели или цели, чтобы иметь ценность, стала инструментом человеческой борьбы в его публичной лекции L’Existentialisme est un humanisme (1946; ). Экзистенциализм и гуманизм ).Свобода теперь подразумевает социальную ответственность. В своих романах и пьесах Сартр начал нести свое этическое послание всему миру. В 1945 году он начал четырехтомный роман под названием Les Chemins de la liberté, из которых в конечном итоге были написаны: L’Âge de raison (1945; The Age of Reason ), Le Sursis ( 1945; The Reprieve ) и La Mort dans l’âme (1949; Iron in the Soul или Troubled Sleep ).После публикации третьего тома Сартр изменил свое мнение о пользе романа как средства коммуникации и вернулся к пьесам.

Экзистенциализм и гуманизм ).Свобода теперь подразумевает социальную ответственность. В своих романах и пьесах Сартр начал нести свое этическое послание всему миру. В 1945 году он начал четырехтомный роман под названием Les Chemins de la liberté, из которых в конечном итоге были написаны: L’Âge de raison (1945; The Age of Reason ), Le Sursis ( 1945; The Reprieve ) и La Mort dans l’âme (1949; Iron in the Soul или Troubled Sleep ).После публикации третьего тома Сартр изменил свое мнение о пользе романа как средства коммуникации и вернулся к пьесам.

Писатель должен попытаться, сказал Сартр, показать людей такими, какие они есть. Нигде люди не могут быть более человечными, чем когда они действуют, и это именно то, что изображает драма. Он уже писал на этом носителе во время войны, а в течение оставшейся части 1940-х и 1950-х годов он написал еще несколько пьес, в том числе Les Mouches ( The Flies ), Huis-clos ( In Camera , или No Exit ), Les Mains sales ( Dirty Hands или Red Gloves ), Le Diable et le bon dieu ( Lucifer and the Lord ), Nekrassov и Les Séquestrés д’Альтона ( Проигравший Побеждает , или Осужденный Альтоны ). Все пьесы, в которых подчеркивается грубая враждебность человека к человеку, кажутся преимущественно пессимистическими; тем не менее, согласно собственному признанию Сартра, их содержание не исключает возможности морали спасения. Другие публикации того же периода включают книгу Baudelaire (1947), смутно этическое исследование французского писателя и поэта Жана Жене под названием Saint Genet, comédien et martyr (1952; Saint Genet, Actor and Martyr ). и бесчисленные статьи, опубликованные в Les Temps Modernes, — ежемесячном обзоре, основанном и редактируемом Сартром и Симоной де Бовуар.Позже эти статьи были собраны в несколько томов под названием « ситуаций».

Все пьесы, в которых подчеркивается грубая враждебность человека к человеку, кажутся преимущественно пессимистическими; тем не менее, согласно собственному признанию Сартра, их содержание не исключает возможности морали спасения. Другие публикации того же периода включают книгу Baudelaire (1947), смутно этическое исследование французского писателя и поэта Жана Жене под названием Saint Genet, comédien et martyr (1952; Saint Genet, Actor and Martyr ). и бесчисленные статьи, опубликованные в Les Temps Modernes, — ежемесячном обзоре, основанном и редактируемом Сартром и Симоной де Бовуар.Позже эти статьи были собраны в несколько томов под названием « ситуаций».

Франция | История, карта, флаг, столица и факты

Франция , официально Французская Республика , Франция Франция или Французская республика , страна северо-западной Европы. В историческом и культурном плане Франция входит в число наиболее важных стран западного мира, а также играет очень важную роль в международных делах, имея бывшие колонии во всех уголках земного шара. Франция, ограниченная Атлантическим океаном и Средиземным морем, Альпами и Пиренеями, долгое время служила географическим, экономическим и лингвистическим мостом, соединяющим северную и южную Европу. Это крупнейший в Европе производитель сельскохозяйственной продукции и одна из ведущих промышленных держав мира.

Франция, ограниченная Атлантическим океаном и Средиземным морем, Альпами и Пиренеями, долгое время служила географическим, экономическим и лингвистическим мостом, соединяющим северную и южную Европу. Это крупнейший в Европе производитель сельскохозяйственной продукции и одна из ведущих промышленных держав мира.

Британская викторина

Страны Мира

Какая страна называет «Вальсирующую Матильду» своим неофициальным гимном? В какой стране самое большое мусульманское население? Сортируйте случайные интересные факты о странах мира.

Франция — одна из старейших наций земного шара, продукт союза герцогств и княжеств под одним правителем в средние века. Сегодня, как и в ту эпоху, центральная власть принадлежит государству, хотя в последние десятилетия регионам страны была предоставлена определенная автономия. Французы смотрят на государство как на главного защитника свободы, а государство, в свою очередь, предоставляет своим гражданам щедрую программу удобств, от бесплатного образования до здравоохранения и пенсионных планов.Даже в этом случае эта централистская тенденция часто противоречит другой давней теме французской нации: настойчивости на превосходстве личности. По этому поводу историк Жюль Мишле заметил: «Англия — это империя, Германия — это нация, раса, Франция — это личность». Государственный деятель Шарль де Голль тоже жаловался: «Только опасность может сплотить французов. Нельзя внезапно навязать единство стране, имеющей 265 видов сыра ».

Французы смотрят на государство как на главного защитника свободы, а государство, в свою очередь, предоставляет своим гражданам щедрую программу удобств, от бесплатного образования до здравоохранения и пенсионных планов.Даже в этом случае эта централистская тенденция часто противоречит другой давней теме французской нации: настойчивости на превосходстве личности. По этому поводу историк Жюль Мишле заметил: «Англия — это империя, Германия — это нация, раса, Франция — это личность». Государственный деятель Шарль де Голль тоже жаловался: «Только опасность может сплотить французов. Нельзя внезапно навязать единство стране, имеющей 265 видов сыра ».

Эта склонность к индивидуализму сочетается с плюралистическим мировоззрением и большим интересом к большему миру. Несмотря на то, что его империалистическая стадия была вызвана импульсом к цивилизации этого мира в соответствии с французскими стандартами ( la mission civilisatrice ), французы по-прежнему одобрительно принимают слова писателя Гюстава Флобера:

Я не более современен, чем я древний , не больше французского, чем китайского; и идея la patrie , отечества, то есть обязанность жить на клочке земли, окрашенном в красный или синий цвет на карте, и ненавидеть другие части, окрашенные в зеленый или черный цвет, всегда казалась мне узкой, ограниченный и безумно глупый.

Одновременно универсальная и особенная, французская культура широко распространилась и оказала большое влияние на развитие искусства и науки, особенно антропологии, философии и социологии.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас Франция также имела влияние в правительственных и гражданских делах, дав миру важные демократические идеалы в эпоху Просвещения и Французской революции и вдохновляя рост реформистских и даже революционных движений на протяжении поколений.Однако нынешняя Пятая республика обладает заметной стабильностью с момента ее провозглашения 28 сентября 1958 года, отмеченного огромным ростом частной инициативы и подъемом центристской политики. Хотя Франция вела давние споры с другими европейскими державами (а иногда и с Соединенными Штатами, их давним союзником), она стала ведущим членом Европейского союза (ЕС) и его предшественников. С 1966 по 1995 год Франция не участвовала в интегрированной военной структуре Организации Североатлантического договора (НАТО), сохраняя полный контроль над собственными воздушными, наземными и военно-морскими силами; Однако начиная с 1995 года Франция была представлена в Военном комитете НАТО, а в 2009 году президент Франции Николя Саркози объявил, что страна вновь присоединится к военному командованию организации. Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — вместе с Соединенными Штатами, Россией, Великобританией и Китаем — Франция имеет право наложить вето на решения Совета.

Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — вместе с Соединенными Штатами, Россией, Великобританией и Китаем — Франция имеет право наложить вето на решения Совета.

Столица и самый важный город Франции — Париж, один из выдающихся мировых культурных и коммерческих центров. Величественный город, известный как ville lumière , или «город света», Париж часто переделывали, особенно в середине XIX века под командованием Жоржа-Эжена, барона Османа, который был приверженцем видения Наполеона III. современного города, свободного от холерических болот и переполненных старых переулков, с широкими проспектами и правильной планировкой.Сейчас Париж — это огромный мегаполис, один из крупнейших мегаполисов Европы, но его историческое сердце все еще можно пройти за вечернюю прогулку. Уверенные в том, что их город находится в самом центре мира, парижане когда-то привыкли называть свою страну двумя частями: Парижем и le désert , пустошью за его пределами. Метрополитен Париж теперь распространился далеко за пределы своих древних пригородов в сельскую местность, и почти каждый французский город и деревня теперь насчитывает одного или двух пенсионеров, вынужденных покинуть город из-за высокой стоимости жизни, так что, в некотором смысле, Париж пришел сюда. Обнять пустыню и пустынный Париж.

Обнять пустыню и пустынный Париж.

Париж на фоне заката.

© Digital Vision / Getty ImagesСреди других крупных городов Франции — Лион, расположенный вдоль древнего торгового пути в долине Роны, соединяющего Северное море и Средиземное море; Марсель, многонациональный порт на Средиземном море, основанный как перевалочный пункт для греческих и карфагенских торговцев в VI веке до нашей эры; Нант, промышленный центр и глубоководная гавань на побережье Атлантического океана; и Бордо, расположенный на юго-западе Франции вдоль реки Гаронна.

Марксизм | Определение, история, идеология, примеры и факты

Марксизм , доктрина, разработанная Карлом Марксом и, в меньшей степени, Фридрихом Энгельсом в середине XIX века. Первоначально он состоял из трех связанных идей: философской антропологии, теории истории и экономической и политической программы. Существует также марксизм в том виде, в каком его понимали и практиковали различные социалистические движения, особенно до 1914 года. Затем есть советский марксизм, разработанный Владимиром Ильичом Лениным и модифицированный Иосифом Сталиным, который под названием марксизм-ленинизм ( см. ленинизм) стал доктриной коммунистических партий, созданных после русской революции (1917 г.).Ответвлениями этого были марксизм в интерпретации антисталинистского Льва Троцкого и его последователей, китайский вариант марксизма-ленинизма Мао Цзэдуна и различные марксизмы в развивающемся мире. Существовали также недогматические марксизмы после Второй мировой войны, которые модифицировали мысль Маркса, заимствуя ее из современных философий, в основном из философий Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера, а также Зигмунда Фрейда и других.

Затем есть советский марксизм, разработанный Владимиром Ильичом Лениным и модифицированный Иосифом Сталиным, который под названием марксизм-ленинизм ( см. ленинизм) стал доктриной коммунистических партий, созданных после русской революции (1917 г.).Ответвлениями этого были марксизм в интерпретации антисталинистского Льва Троцкого и его последователей, китайский вариант марксизма-ленинизма Мао Цзэдуна и различные марксизмы в развивающемся мире. Существовали также недогматические марксизмы после Второй мировой войны, которые модифицировали мысль Маркса, заимствуя ее из современных философий, в основном из философий Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера, а также Зигмунда Фрейда и других.

Популярные вопросы

Откуда появился марксизм?

Марксизм зародился в мысли немецкого радикального философа и экономиста Карла Маркса при важном вкладе его друга и соратника Фридриха Энгельса.Маркс и Энгельс написали «Коммунистический манифест » (1848 г.), брошюру, излагающую их теорию исторического материализма и предсказывающую окончательное ниспровержение капитализма промышленным пролетариатом. Энгельс редактировал второй и третий тома Маркса, посвященного анализу и критике капитализма, Das Kapital , оба изданы после смерти Маркса.

Почему марксизм важен?

В середине 19 века марксизм помог консолидировать, вдохновить и радикализовать элементы рабочего и социалистического движений в Западной Европе, а позже он стал основой марксизма-ленинизма и маоизма, революционных доктрин, разработанных Владимиром Лениным в Россия и Мао Цзэдун в Китае соответственно.Он также вдохновил более умеренную форму социализма в Германии, предшественницу современной социал-демократии.

Чем марксизм отличается от других форм социализма?

При социализме средства производства принадлежат государству или контролируются им на благо всех, что совместимо с демократией и мирным переходом от капитализма. Марксизм оправдывает и предсказывает появление безгосударственного и бесклассового общества без частной собственности. Однако этому смутно социалистическому обществу будет предшествовать насильственный захват государства и средств производства пролетариатом, который будет править при временной диктатуре.

Чем марксизм отличается от ленинизма?

Марксизм предсказывал стихийную революцию пролетариата, но ленинизм настаивал на необходимости руководства авангардной партией профессиональных революционеров (таких как сам Владимир Ленин). Марксизм предсказал временную диктатуру пролетариата, тогда как ленинизм на практике установил постоянную диктатуру Коммунистической партии. Марксизм предполагал революцию пролетариев в промышленно развитых странах, в то время как ленинизм также подчеркивал революционный потенциал крестьян преимущественно в аграрных обществах (таких как Россия).

Мысль Карла Маркса

Письменная работа Маркса не может быть сведена к философии, а тем более к философской системе. Вся его работа представляет собой радикальную критику философии, особенно Г.В.Ф. Идеалистическая система Гегеля и философия левых и правых постгегельянцев. Однако это не просто отрицание этих философий. Маркс заявил, что философия должна стать реальностью. Никто больше не мог довольствоваться интерпретацией мира; нужно заботиться о его преобразовании, что означало преобразование как самого мира, так и человеческого сознания его.Это, в свою очередь, требовало критики опыта вместе с критикой идей. Фактически, Маркс считал, что любое знание включает в себя критику идей. Он не был эмпириком. Скорее, его работа изобилует концепциями (присвоение, отчуждение, практика, творческий труд, стоимость и т. Д.), Которые он унаследовал от более ранних философов и экономистов, включая Гегеля, Иоганна Фихте, Иммануила Канта, Адама Смита, Давида Рикардо и Джона. Стюарт Милль. Что уникально характеризует мысль Маркса, так это то, что вместо того, чтобы делать абстрактные утверждения о целой группе проблем, таких как человеческая природа, знание и материя, он исследует каждую проблему в ее динамическом отношении к другим и, прежде всего, пытается связать их к историческим, социальным, политическим и экономическим реалиям.

Карл МарксКарл Маркс.

Из «Oekonomische Lehren » Карла Маркса, Карла Каутского, 1887 г.В 1859 г., в предисловии к своей книге Zur Kritik der politischen Ökonomie ( Contribution to the Critique of Political Economie ), Маркс писал, что гипотеза, которая послужила ему основой для анализа общества, может быть кратко сформулирована следующим образом: следует:

В процессе общественного производства, осуществляемого людьми, они вступают в определенные отношения, которые необходимы и не зависят от их воли, производственные отношения, соответствующие определенной стадии развития их материальных производительных сил.Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный фундамент, на котором возвышается правовая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства в материальной жизни определяет общий характер социальных, политических и интеллектуальных процессов жизни. Не сознание людей определяет их существование; Напротив, их социальное существование определяет их сознание.

Возведенная на уровень исторического закона, эта гипотеза впоследствии получила название исторического материализма. Маркс применил его к капиталистическому обществу как в Manifest der kommunistischen Partei (1848; Коммунистический манифест ) и Das Kapital (том 1, 1867; «Капитал»), так и в других работах. Хотя Маркс много лет размышлял над своей рабочей гипотезой, он не сформулировал ее очень точно: разные выражения служили ему для одинаковых реалий.Если понимать текст буквально, социальная реальность устроена следующим образом:

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас1. В основе всего как реальной основы общества лежит экономическая структура. Эта структура включает (а) «материальные производительные силы», то есть труд и средства производства, и (б) общие «производственные отношения» или социальные и политические механизмы, регулирующие производство и распределение.Хотя Маркс утверждал, что существует соответствие между «материальными силами» производства и необходимыми «производственными отношениями», он никогда не разъяснял природу этого соответствия, и этот факт должен был стать источником различных интерпретаций среди его сторонников. более поздние последователи.

2. Над экономической структурой возвышается надстройка, состоящая из правовых и политических «форм общественного сознания», соответствующих экономической структуре. Маркс ничего не говорит о природе этого соответствия между идеологическими формами и экономической структурой, за исключением того, что через идеологические формы люди осознают конфликт внутри экономической структуры между материальными производственными силами и существующими производственными отношениями, выраженными в правовых отношениях собственности. .Другими словами, «совокупность производственных сил, доступных человеку, определяет состояние общества» и лежит в основе общества. «Социальная структура и государство постоянно исходят из жизненных процессов определенных людей. . . поскольку они на самом деле , то есть действуют и материально производят ». Политические отношения, которые люди устанавливают между собой, зависят от материального производства, как и правовые отношения. Эта основа социального на экономическом не случайна: она окрашивает весь анализ Маркса.Он находится в Das Kapital , а также в Die deutsche Ideologie (написано 1845–46; Немецкая идеология ) и Ökonomisch-Philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 ( Экономические и философские рукописи 1844 г. ). ).

Феноменология | философия | Britannica

Принимая во внимание спектр феноменологий, которые прямо или косвенно вытекают из оригинальной работы немецкого философа Эдмунда Гуссерля, нелегко найти общий знаменатель для такого движения, помимо его общего источника.Но подобные ситуации случаются и в других философских, а также нефилософских движениях.

Основные характеристики и варианты

Хотя, как видно из последней точки зрения Гуссерля, все отклонения от его собственных взглядов могли показаться только ересями, более щедрая оценка покажет, что все, кто считает себя феноменологами, подписываются, например, под его лозунгом: zu den Sachen selbst («К самим вещам»), под которым они подразумевали принятие нового подхода к конкретно переживаемым явлениям — подход, максимально свободный от концептуальных предпосылок — и попытку описать их как можно точнее.Более того, большинство приверженцев феноменологии считают, что возможно проникнуть в суть сущностных структур и существенных взаимосвязей этих явлений на основе тщательного изучения конкретных примеров, полученных из опыта или воображения, а также путем систематического изменения этих примеров в реальной жизни. воображение. Некоторые феноменологи также подчеркивают необходимость изучения способов, которыми явления проявляются в объектно-направленном или «интенциональном» сознании.

Помимо этого чисто статического аспекта внешнего вида, некоторые также хотят исследовать его генетический аспект, исследуя, например, то, как задуманное явление — например, книга — формирует («конституирует») себя в типичном развертывании опыта.Сам Гуссерль считал, что такие исследования требуют предварительного прекращения веры (« эпоха ») в реальность этих явлений, тогда как другие считают это не обязательным, а полезным. Наконец, в экзистенциальной феноменологии значения определенных явлений (например, тревоги) исследуются специальной интерпретирующей («герменевтической») феноменологией, методология которой требует дальнейшего уточнения.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасКонтрасты с родственными движениями

Также может быть полезно выявить отличительную сущность феноменологии, сравнив ее с некоторыми из ее философских соседей.В отличие от позитивизма и традиционного эмпиризма, с которых начал учитель Гуссерля в Вене, Франц Брентано и с которым феноменология разделяет безоговорочное уважение к положительным данным опыта («Мы — истинные позитивисты», — утверждал Гуссерль в своей «Идеи »). zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie [1913; «Идеи для чистой феноменологии и феноменологической философии»]), феноменология не ограничивает эти данные диапазоном чувственного опыта, но допускает на равных условиях такие бессенсорные («категориальные») данные, как отношения и ценности, если они представляют себя интуитивно.Следовательно, феноменология не отвергает универсалии и, помимо аналитических априорных утверждений, предикаты которых логически содержатся в субъектах и истинность которых не зависит от опыта (например, «Все материальные тела имеют протяженность»), и синтетические апостериорные утверждения, субъекты которых логически не подразумевают сказуемого, а истинность которых зависит от опыта (например, «Моя рубашка красная»), оно признает синтетическое априорное знание, суждение, субъект которого логически не подразумевает сказуемое, но такое, в котором истина не зависит от опыта (например,g., «Каждый цвет расширен»), основанный на понимании существенных взаимосвязей в пределах эмпирически данных.

В отличие от феноменализма, позиции в теории познания (эпистемологии), с которой ее часто путают, феноменология — которая в первую очередь не является эпистемологической теорией — не принимает ни жесткого разделения между явлением и реальностью, ни более узкого взгляда, что феномены — это все что есть (ощущения или постоянные возможности ощущений). Это вопросы, к которым феноменология как таковая сохраняет непредвзятость, указывая, однако, на то, что феноменализм упускает из виду сложности интенциональной структуры сознания феноменов.

В отличие от рационализма, который подчеркивает концептуальное рассуждение в ущерб опыту, феноменология настаивает на интуитивном обосновании и проверке концепций и особенно всех априорных утверждений; в этом смысле это философия «снизу», а не «сверху».

В отличие от некоторых направлений аналитической философии, которые заменяют упрощенные конструкции непосредственно данным во всей его сложности и применяют «бритву Оккама», феноменология сопротивляется всем трансформирующим переосмыслениям данного, анализируя его на предмет того, чем оно является само по себе и само по себе термины.