Природный и трудовой потенциал: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО • Большая российская энциклопедия

Подходы к оценке трудового потенциала (на примере Восточной экономической зоны Республики Саха (Якутия))

УДК 331.522

Полный текст статьи

А.В. Михайлова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия, к. э. н., зав. кафедрой социологии и управления персоналом, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

О.Д. Романова, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Россия, к. соц. н., доцент ФЭИ, директор экспертно-консалтингового центра, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

К.Д. Барашкова, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Россия, ст. преподаватель ФЭИ, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В данной статье мы проанализировали различные подходы к методологии и критериям оценки трудового потенциала на примере одной из экономических зон самого крупного субъекта Российской Федерации. Были обобщены походы к оценку трудового потенциала региона. Нами сделан вывод о том, что задача реализации комплексного подхода в исследовании трудового потенциала региона, связана с необходимостью изучения его на различных уровнях формирования и развития, воспроизводства и реализации трудового потенциала, как важной составляющей национальной экономической системы, в нашем случае Восточной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Факторами трудового потенциала региона являются его элементы, которые в совокупности и формируют его индивидуальность, качество и эффективность. Факторы влияют на все сферы социально-экономических и производственных сторон жизни региона и муниципальных образований. Объектом исследования выступили статистические данные, отражающие характеристику трудовых ресурсов Томпонского, Усть-Майского и Оймяконского муниципальных районов Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова:

Список литературы

- Бабак К.В., Таюрский А.И. Трудовой потенциал региона: структурные компоненты и методы оценки // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. 2013. № 4. С. 235-239.

- Гарипова З.Ф. Эффективность использования трудового потенциала региона: на примере Республики Башкортостан : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2003. 42 c.

- Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. М.: Норма, 2003. 506 c.

- Горисов С.П. О региональных различиях качества рабочей силы // Рекрутинг. 2005. № 3. С. 6-17.

- Ештокин М.В. Модель воспроизводства трудового потенциала в регионе // Основы экономики, управления и права. 2014. № 1. С. 71-77.

- Захаренков В.В., Виблая И.В. Сохранение трудового потенциала – основа государственной политики в Сибирском регионе // Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 5. С. 3-5.

- Конкин В.А. Оценка трудового потенциала регионов // Современные проблемы регионалистики: сборник по материалам II Мерцаловских чтений.

В 2-х томах. / Под редакцией П.А. Меркулова. Орел: Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС, 2016. С. 121-125

В 2-х томах. / Под редакцией П.А. Меркулова. Орел: Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС, 2016. С. 121-125 - Корчак Е.А. Процессы формирования трудового потенциала северных регионов в исторической перспективе // Фундаментальные исследования. 2017. № 9. С. 195-199.

- Крышталева Т.Ю. Методика оценки состояния трудового потенциала регионов РФ // Мир экономики и управления. 2017. № 3. С. 35-46.

- Кяжин М.С. Оценка социально-трудового потенциала современных российских регионов // Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики:

сборник статей Международной научно-практической конференции. 2015. С. 12-19. - Михайлова А.В. О проблемах развития рынка труда России в современных экономических условиях: материалы V международной научно-практической конференции под общей редакцией Е.В. Королюк «Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы развития». Тихорецк: Издательство ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России(Краснодар), 2017.

- Михайлова А.В., Попов А.А. Анализ тенденций оценки ресурсного потенциала Российского Севера // Экономика и предпринимательство. 2017. № 7. С. 188-191.

- Михайлова А.В., Попова Л.Н. Анализ качества жизни и человеческого потенциала (на примере регионов Арктической зоны России). Теория устойчивого развития экономики и промышленности. Санкт-Петербург: Издательство: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2016. 560 с. (С. 260-286)

- Моисеева И.В. Факторное влияние на эффективность использования трудового потенциала региона // Контеесус. 2017. № 6. С. 86-96.

- Потапова О.С. Социально-демографические факторы воспроизводства трудовых ресурсов России: диссертация кандидата социологических наук. Саратов: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2010. 178 с.

- Строителева Е.В. Современная составляющая трудового потенциала регионов России // Экономика устойчивого развития.

- Терентьева М.А. Проблемы трудового потенциала северных регионов России: Дети и молодежь – Будущее России: материалы IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях. Вологда: Вологодский научный центр Российской академии наук, 2017. С. 270-274.

- Терентьева М.А., Токсанбаева М.С. Оценка трудового потенциала населения регионов Российского Севера в системе регулирования рынка труда // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. № 4. С. 131-139.

- Федотова Т.А. Измерение трудового потенциала регионов // Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2015. Киров: ООО «Радуга-Пресс», 2015. 256 с.

- Федченко И. В. Методологические аспекты воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы // Альманах современной науки и образования.

2014. № 5-6. С. 135-137.

2014. № 5-6. С. 135-137. - Хадасевич Н.Р. Формирование, реализация и развитие трудового потенциала региона. Автореф… дис. докт. экон. наук. Москва: Академия труда и социальных отношений, 2015. 43 с.

Для цитирования: Михайлова А. В., Романова О. Д., Барашкова К. Д. Подходы к оценке трудового потенциала (на примере Восточной экономической зоны Республики Саха (Якутия)) // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2017. № 4.

[1] Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Восточной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы» C.

Потенциал города / Набережные Челны

2.2.8 Методические аспекты раскрытия потенциала города и управления факторами развития. Формирование агломерационных эффектов. Когнитивное моделирование, корреляционно-регрессионный анализ, балансовые методы

Стратегия социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г. рассматривала потенциал только на предмет возможной кластеризации. Было выявлено, что наибольшим потенциалом кластеризации обладают отрасли машиностроения и металлообработки, производства строительных материалов. В целях раскрытия выявленных потенциалов в г. Набережные Челны, с учетом близости размещения крупных промышленных центров – Нижнекамск, Менделеевск, Елабуга и мобилизации ресурсов для обеспечения инновационного развития Камского экономического района РТ была разработана Программа развития Камского инновационного территориально-производственного кластера на период до 2020 г.

Рисунок 2.119 – Обеспечение стратегических целей через раскрытие потенциала развития

Для эффективной реализации стратегических целей и проектов необходимо оценить не только сложившуюся социально-экономическую ситуацию, но и накопленный потенциал. Комплексная оценка потенциала города необходима для определения возможностей достижения поставленных стратегических целей.

Комплексная оценка потенциала города необходима для определения возможностей достижения поставленных стратегических целей.

Оценивая потенциал города как комплекс возможностей, предлагается рассматривать основные элементы социально-экономического потенциала г. Набережные Челны. Подробный перечень показателей представлен в Приложении 2.1.

1. Административный потенциал. Может проявляться на внешнем и внутреннем уровне. От действий местного руководства по выстраиванию эффективных связей с вышестоящими органами власти и бюджетами зависят многие возможности городского развития. Субсидии и дотации, участие в региональных и федеральных программах – результат использования административного потенциала. Уровень компетентности руководителей органов местного самоуправления является залогом управления городским развитием, направленным на решение насущных проблем горожан: занятости, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

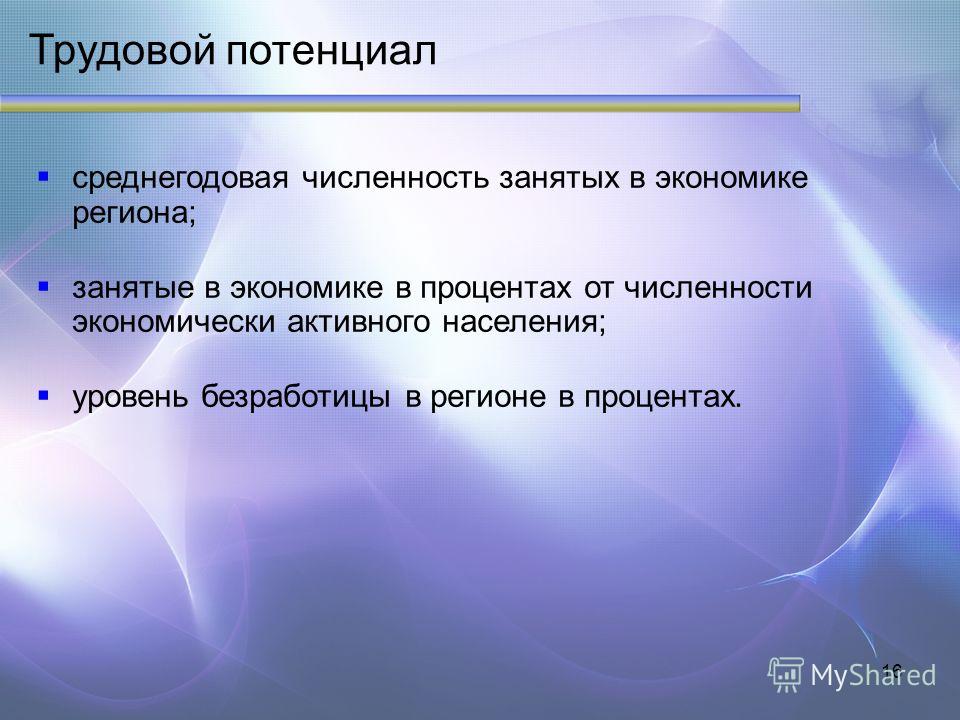

2. Трудовой потенциал. Одним из важнейших факторов социально-экономического развития региона является трудовой потенциал, поскольку успех экономического развития во многом определяется ролью человека как главной производительной силы общества, его трудовыми способностями и возможностями их реализации.

Трудовой потенциал может быть охарактеризован следующими показателями:

2.1. Количество населения

Численность населения за последние годы увеличивается с 511 579 в 2010 г. до 524 444 чел. в 2015 г., что является благоприятным фактором усиления трудового потенциала. Численность трудовых ресурсов в г. Набережные Челны в 2014 г. составила 377,5тыс. чел. или 72,0% населения города (2013 г. – 71,8%). Численность экономически активного населения несколько снизилась и составила 269,0 тыс. чел. или 51,3% (2013 г. – 52,4%), занятых в экономике 258,5 тыс. чел. или 49,3% (2013 г. – 49,9%).

2.2. Половозрастной состав

В г. Набережные Челны в 2014 г. из общей численности 45,8% составляли мужчины и 54,2% – женщины. Город столкнулся с проблемой быстрого старения, которая характеризуется двумя показателями:

– Рост среднего возраста населения. В 2004 г. средний возраст составлял чуть более 36 лет, в 2007 г. составлял уже 37 лет, а на начало 2015 г. – 37,4 года, перегнав по этому показателю возраст 1000-летней Елабуги (36,9 лет).

– Быстрый рост демографической нагрузки, когда увеличивается количество пенсионеров и детей. На 1 000 чел. трудоспособного населения приходится 332,3 лица пенсионного возраста и 299,3 детей в возрасте 0-15 лет. Коэффициент демографической нагрузки вырос до 631,5 чел. со средним темпом роста на 6% в год (в 2013 г. – 595,0 чел.).

2.3. Уровень образования

В городе действует четыре самостоятельных организации высшего образования и семь филиалов вузов, среди которых филиалы федерального и научно-исследовательского вузов – Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета и Набережночелнинский филиал КГТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Общее количество студентов в 2014 г. составляло 19674 чел., численность профессорско-преподавательского состава – 1102 чел. При этом наблюдается тенденция сокращения числа студентов ВПО в расчете на 10000 чел. населения: с 3,1 в 2010 г. до 2 в 2014 г. Это соответствует общероссийскому тренду и связано с последствиями низкой рождаемости в 1990-х годах. Для сохранения контингента студенчества городу необходимо принимать меры по привлечению в вузы молодежи из других регионов и из-за рубежа. Ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием составляет в городе около 6000 чел.

Для сохранения контингента студенчества городу необходимо принимать меры по привлечению в вузы молодежи из других регионов и из-за рубежа. Ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием составляет в городе около 6000 чел.

Таблица 2.50 ‑ Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более на 1000 чел

| Наименование показателя | По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., чел. | По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., чел. | ||

| РТ | МО | РТ | МО | |

| 1. Послевузовское профессиональное | 2 | 2 | 5 | 5 |

| 2. Высшее профессиональное | 142 | 138 | 224 | 227 |

| 3. Неполное высшее профессиональное | 32 | 37 | 50 | 55 |

| 4. Среднее профессиональное | 260 | 319 | 296 | 343 |

5. Начальное профессиональное Начальное профессиональное | 132 | 126 | 56 | 47 |

| 6. Среднее (полное) общее | 201 | 230 | 205 | 218 |

| 7. Основное общее | 141 | 115 | 105 | 76 |

| 8. Начальное общее | 80 | 30 | 59 | 27 |

| 9. Не имеют начального общего | 10 | 3 | 5 | 2 |

| – из них неграмотные | 6 | 2 | 3 | 1 |

Для горожан характерен высокий уровень образования. Охват начальным профессиональным образованием недостаточен, отстает от республиканского уровня. Высокий уровень охвата высшим и средним профессиональным образованием. При этом показатель среднего профессионального образования значительно превышает республиканский.

2.4. Продолжительность жизни

Благоприятной тенденцией последних пяти лет стал рост продолжительности жизни в нашем городе. В 2010 г. показатель составлял 72,8 лет, в 2014 г. достиг 74 лет. Целевой ориентир, заданный в стратегии социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г. составлял не менее 75,4 лет.

В 2010 г. показатель составлял 72,8 лет, в 2014 г. достиг 74 лет. Целевой ориентир, заданный в стратегии социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г. составлял не менее 75,4 лет.

2.5. Уровень заболеваемости

Уровень заболеваемости в 2014 г. возрос и составил 1859,8 случаев заболевания на 1000 чел., в то время как в 2011 г. он составлял 1782,5. Целевой ориентир, заданный в стратегии социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г. составлял не более 1700 случаев заболевания на 1000 чел.

2.6. Уровень занятости

Уровень безработицы в городе низок и составляет 1,01%, что в целом соответствует целевому ориентиру, заданному в стратегии социально-экономического развития г. Набережные Челны до 2015 г. – 1%.

2.7. Уровень миграции/эмиграции

Город Набережные Челны, в силу своей роли центра Камского региона, всегда был притягателен для жителей сельской местности, расположенной в радиусе до 100 км. Но, в то же время, для города характерен отток жителей. Сложившаяся динамика миграции снижает качество трудового потенциала города: приезжают работники с низкой квалификацией, уезжают – с высокой. В 2014 г. из города уехало 1111 чел., большая часть которых специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.

Сложившаяся динамика миграции снижает качество трудового потенциала города: приезжают работники с низкой квалификацией, уезжают – с высокой. В 2014 г. из города уехало 1111 чел., большая часть которых специалисты с высшим и средним профессиональным образованием.

Для оценки трудового потенциала предлагается формировать рейтинг городов Татарстана по уровню индекса развития человеческого капитала города (ИРЧКГ), разработанного на основании индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) используемого ООН. ИРЧКГ – исчисляется на базе трех показателей:

1. Отношение количества жителей трудоспособного возраста к количеству пенсионеров;

2. Отношение горожан с высшим профессиональным образованием к численности постоянного населения города трудоспособного возраста;

3. Показатель уровня жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи по городу).

Таблица 2.51 – Расчет индекса развития человеческого капитала г. Набережные Челны

Набережные Челны

| № | Наименование показателя | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |

| 1 | Отношение количества жителей трудоспособного возраста к количеству пенсионеров | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |

| 2 | Отношение горожан с высшим профессиональным образованием к численности постоянного населения города трудоспособного возраста | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |

| 3 | Показатель уровня жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи по городу) | 2,69 | 2,61 | 2,9 | 2,6 | 2,75 |

| 4 | ИРЧКГ | 2,223 | 2,271 | 2,364 | 2,346 | 2,392 |

По полученным трем показателям находится средняя арифметическая, так как эти величины не будут иметь значительных отклонений от средней.

ИРЧКГ может быть использован в качестве рейтингового среди муниципальных образований Республики Татарстан и включен в перечень показателей,

Журнал ВАК :: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Оценка трудового потенциала региона (на примере Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия))[1]

Ways of region labor potential (on the example of the Southern economic zone of the Republic of Sakha (Yakutia))

Михайлова Анна Викторовна

Mikhaylova Anna Viktorovna

Кандидат экономических наук,

заведующая кафедрой социологии и управления персоналом

ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова

Романова Оксана Дмитриевна

Romanova Oksana Dmitriyevna

кандидат социологических наук,

директор экспертно-консалтингового центра ФЭИ,

доцент кафедры социологии и управления персоналом,

ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова,

М.К. Аммосова,

Барашкова Клавдия Дмитриевна

Barashkova Klaudia Dmitriyevna

Старший преподаватель

кафедры социологии и управления персоналом

ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова

Аннотация. Трудовой потенциал региона это важнейший экономических индикатор развития. Трудовой потенциал традиционно входил в понятие экономического, производственного, промышленного и других потенциалов как составляющая человеческого фактора. Статья посвящена анализу направлений развития трудового потенциала на примере Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия), опираясь на стратегический документ региона и муниципальных образований, выделяя сильные стороны специализации и связывая их с трудовыми ресурсами и трудовым потенциалом региона.

Abstract. Labor capacity of the region is the major economic the development indicator. Labor potential was included traditionally into concept economic, production, industrial and other potentials as a component of a human factor. Article is devoted to the analysis of the directions of development of labor potential on the example of the Southern economic zone of the Republic of Sakha (Yakutia), being guided by the strategic document of the region and municipalities, marking out strengths of specialization and connecting them with a manpower and labor capacity of the region.

Labor capacity of the region is the major economic the development indicator. Labor potential was included traditionally into concept economic, production, industrial and other potentials as a component of a human factor. Article is devoted to the analysis of the directions of development of labor potential on the example of the Southern economic zone of the Republic of Sakha (Yakutia), being guided by the strategic document of the region and municipalities, marking out strengths of specialization and connecting them with a manpower and labor capacity of the region.

Ключевые слова. Развитие региона, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, стратегия развития региона, ключевые направления социально-экономического развития

Keywords. Development of the region, labor potential, manpower, strategy of development of the region, key directions of social and economic development

Введение

Как показывают исследования Международной организации труда, процессы глобализации и быстрый технический прогресс вызывают изменения на рынках труда во всех странах, в том числе в Республике Саха (Якутия), в Южной экономической зоне Республики Саха (Якутия). Эти перемены сопровождаются появлением больших проблем, но в то же время и значительных возможностей. Экономический рост мог бы стать гораздо более заметным, если бы каждый человек имел свой шанс на достойный труд и реализацию своего трудового потенциала. Именно поэтому исследование трудового потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) является чрезвычайно актуальным.

Эти перемены сопровождаются появлением больших проблем, но в то же время и значительных возможностей. Экономический рост мог бы стать гораздо более заметным, если бы каждый человек имел свой шанс на достойный труд и реализацию своего трудового потенциала. Именно поэтому исследование трудового потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) является чрезвычайно актуальным.

Исследование трудового потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) может предоставить информацию о состоянии и развитии трудоспособного населения, послужить основой для принятия управленческих решений в социальной сфере и в вопросах занятости на уровне программ развития муниципальных поселений Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Нерюнгринский и Алданский районы, формирующие собой Южную экономическую зону, являются районами развитой промышленности, сельского хозяйства, имеют развитую жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру. В муниципальных районах в целом наблюдается относительно стабильная динамика макроэкономических показателей, растет качество жизни населения. По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия), Алданский район в 2013-2015 гг. занимал 2-3 места, а Нерюнгринский район 3-е место (2013 г.) в рейтинге среди районов промышленной группы Республики Саха (Якутия). Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) предусмотрено создание новых опорных точек роста Южной экономической зоны на основе развития Алданской горнопромышленной провинции, создания промышленного кластера черной металлургии на базе железорудных месторождений, развития Нерюнгринского угольного бассейна – ТОСЭР для формирования производств по глубокой переработке природных ресурсов. Для кадрового обеспечения потребности экономики и инвестиционных проектов Южной экономической зоны поставлена приоритетная задача повышения трудового потенциала.

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия), Алданский район в 2013-2015 гг. занимал 2-3 места, а Нерюнгринский район 3-е место (2013 г.) в рейтинге среди районов промышленной группы Республики Саха (Якутия). Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) предусмотрено создание новых опорных точек роста Южной экономической зоны на основе развития Алданской горнопромышленной провинции, создания промышленного кластера черной металлургии на базе железорудных месторождений, развития Нерюнгринского угольного бассейна – ТОСЭР для формирования производств по глубокой переработке природных ресурсов. Для кадрового обеспечения потребности экономики и инвестиционных проектов Южной экономической зоны поставлена приоритетная задача повышения трудового потенциала.

Объект исследования: трудовой потенциал Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) (далее ЮЭЗ). Цель исследования – разработка механизма управления трудовым потенциалом Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) на основе новых прикладных научных знаний для реализации эффективной государственной политики по управлению трудовыми ресурсами в Республике Саха (Якутия).

Анализ теоретических взглядов

На сегодняшний день не существует общепризнанного определения трудового потенциала региона, остаются дискуссионными вопросы о его структуре, методах его анализа и последующей оценки. Несмотря на тот факт, что отсутствует единое мнение в толковании категории «трудовой потенциал региона», большинство исследователей (Агузарова Л.А., Михайлова А.В., Федотова Т.А., Потапова О.С. и многие другие) выделяют в его структуре количественную и качественную стороны.

Естественную основу трудового потенциала составляют население и трудовые ресурсы. К количественным характеристикам трудового потенциала региона (Южной экономической зоны) чаще всего относят численность трудовых ресурсов, численность экономически активного населения, занятых и безработных, численность населения трудоспособного возраста, уровень экономической активности, занятости и безработицы. Как отмечает Федченко И. В. «Все используемые показатели оцениваются Федеральной службой государственной статистики и публикуются в официальных статистических изданиях» [1, с. 135].

135].

Ученые (Бабак К.В., Таюрский А.И., Гарипова З.Ф., Ештокин М.В., Корчак Е.А., Крышталева Т.Ю., Моисеева И.В. и многие другие) выделяют различные компоненты структуры качественной стороны трудового потенциала региона, отличающиеся существенным многообразием. Но, несмотря на это, под качеством трудового потенциала региона, как правило, исследователи понимают совокупность качественных характеристик его трудовых ресурсов или населения трудоспособного возраста.

При исследовании трудового потенциала необходимо использовать комплексный подход и учитывающие специфику объекта методы анализа. Также необходимо учитывать, что в современных процессах управления трудовым потенциалом различных уровней, особое значение играют факторы его формирования, воспроизводства и реализации. Поэтому, мы согласны с исследователями (Хадасевич Н.Р., Якшибаева Г.В., Терентьева М.А., Токсанбаева М.С., Агузарова Л.А. и другие) методология исследования трудового потенциала должна обеспечивать выполнение определенной совокупности требований, что связано с установлением основных концепций, категорий, применением аналитических подходов и специфического инструментария, ориентированного на построение прикладных моделей, а также эмпирическую проверку гипотез. Таким образом, методология исследования должна опираться на разработанный применительно к комплексному подходу понятийный аппарат, позволяющий на основе определенных фундаментальных предпосылок рациональности, учитывать средовые характеристики процессов, выявить особенности использования и реализации трудового потенциала. Цель реализации комплексного подхода в исследовании трудового потенциала региона, связана с необходимостью изучения его на различных уровнях формирования и развития, воспроизводства и реализации трудового потенциала, как важной составляющей национальной экономической системы, в нашем случае Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Таким образом, методология исследования должна опираться на разработанный применительно к комплексному подходу понятийный аппарат, позволяющий на основе определенных фундаментальных предпосылок рациональности, учитывать средовые характеристики процессов, выявить особенности использования и реализации трудового потенциала. Цель реализации комплексного подхода в исследовании трудового потенциала региона, связана с необходимостью изучения его на различных уровнях формирования и развития, воспроизводства и реализации трудового потенциала, как важной составляющей национальной экономической системы, в нашем случае Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Мы разделяем определение доктора экономических наук Хадасевич Н.Р. «Трудовой потенциал является значимой характеристикой рабочей силы современной организации, территории и экономики в целом, так как от него зависит результативность трудовой деятельности, что является залогом развития экономики, формирования и сохранения ее конкурентоспособности, повышения уровня жизни населения» [2, с. 18]. Действительно, в системе экономических категорий трудовой потенциал занимает важное место и является основой для реализации целей и задач хозяйствующих субъектов и систем в условиях современной экономики муниципальных образований Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Помимо труда исходным фактором производства, принято считать капитал. Общей экономической сущностью капитала, так или иначе отражаемой во всех теориях, является восприятие его как инвестированного общественного труда, который в процессе непрерывного движения порождает доход.

18]. Действительно, в системе экономических категорий трудовой потенциал занимает важное место и является основой для реализации целей и задач хозяйствующих субъектов и систем в условиях современной экономики муниципальных образований Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Помимо труда исходным фактором производства, принято считать капитал. Общей экономической сущностью капитала, так или иначе отражаемой во всех теориях, является восприятие его как инвестированного общественного труда, который в процессе непрерывного движения порождает доход.

Многие исследователи (Бабак К.В., Таюрский А.И., Гарипова З. Ф., Конкин В.А.) отмечают, что категория «человеческий капитал» связана с категорией «трудовой потенциал». Трудовой потенциал характеризуются особенностями работников, их возможностями заниматься определенной трудовой деятельностью, приносящей прибыль в определенных социально-экономических условиях, он формируются под воздействием среды и условий, а также различных институтов общества, воздействующих на человеческие ресурсы. Таким образом, мы согласны с мнением Бабак К.В., Таюрский А.И. «трудовой потенциал – это ценность, которая становится активом, подвергается управленческому воздействию в процессах использования и реализации и превращается в человеческий капитал и в конечном итоге приносит прибыль» [3, с. 236].

Таким образом, мы согласны с мнением Бабак К.В., Таюрский А.И. «трудовой потенциал – это ценность, которая становится активом, подвергается управленческому воздействию в процессах использования и реализации и превращается в человеческий капитал и в конечном итоге приносит прибыль» [3, с. 236].

Проведенный анализ современных теоретических подходов (Горисов С. П., Ештокин М.В., Захаренков В.В., Виблая И.В. и многие другие) к пониманию «трудового потенциала», дают основание полагать, что это сложная постоянно находящаяся в динамике категория, зависимая от среды воспроизводства. По нашему мнению, итогом комбинации всех структурных составляющих трудового потенциала, является его способность к реальному эффективному функционированию и реализации, посредством осуществления трудовой деятельности. Условия среды и социальной инфраструктуры Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Реализация трудового потенциала является не только основой производственного процесса, но и этапом превращения трудового потенциала в человеческий капитал. Гарипова З. Ф. «Человеческий капитал является реализованным трудовым потенциалом в процессе трудовой деятельности» [4, с. 3].

Гарипова З. Ф. «Человеческий капитал является реализованным трудовым потенциалом в процессе трудовой деятельности» [4, с. 3].

Как отмечает Горисов С. П. «В фазе реализации трудового потенциала региона главенствующую роль играют хозяйствующие субъекты» [5, С. 7]. Ештокин М.В. отмечает, что «Результатом реализации трудового потенциала становится осуществление их производственных целей: объем производства, объем продаж, прибыль от реализации продукции, что напрямую зависит от производительности труда, соответственно от качества трудового потенциала и качества его использования» [6, с.72].

Доктор экономических наук, профессор Б. М. Генкин, выделяет следующие компоненты трудового потенциала общества, предлагая соответствующие им показатели: − здоровье: средняя продолжительность жизни, затраты на здравоохранение, смертность по возрастам;

− нравственность и умение работать в коллективе: отношение к инвалидам, детям, престарелым, преступность, социальная напряженность;

− творческий потенциал и активность: доходы от авторских прав, количество патентов и международных премий на одного жителя, темпы технического прогресса;

− организованность и ассертивность (гармоничное объединение свойств личности): качество законодательства, качество дорог и транспорта, соблюдение договоров и законов; − образование: среднее количество лет обучения в школе и вузе, доля затрат на образование в госбюджете;

− профессионализм: доходы от экспорта, потери от аварий; − ресурсы рабочего времени: трудоспособное население, количество занятых, уровень безработицы, количество часов занятости в год [7, с. 49-50].

49-50].

Продолжая мысль доктора экономических наук Генкина Б.М., в качестве структурных элементов трудового потенциала Крышталева Т.Ю. выделяет следующие компоненты: «демографический, экономический, образовательно-квалификационный, психофизиологический и инновационный» [8, С. 37].

По результатам анализа Захаренков В.В., Виблая И.В., исследуя вопросы трудового потенциала в Сибирском регионе, отмечают «спектр характеристик и элементов трудового потенциала региона можно разделить условно на два подхода» [9, с. 4].

Мы соглашаемся с этим подходом:

1) первый подход характеризует трудовой потенциал региона через набор элементов-потенциалов, объединяющих характеристики особенностей и качества трудовых ресурсов; 2) второй поход, характеризует трудовой потенциал через качественные характеристики населения региона.

Кроме того, ряд ученых (Ильин В. А., Смирнова Н. А., Тимофеева Я. Б., Кильматов Т.Р., Конорева К.В. и другие) предлагают все методологические подходы к оценке качества трудового потенциала объединить в две основные группы: 1. Оценка качества трудового потенциала на основе данных официальной статистики. 2. Оценка качества трудового потенциала на основе мониторинга.

Оценка качества трудового потенциала на основе данных официальной статистики. 2. Оценка качества трудового потенциала на основе мониторинга.

Корчак Е.А. считает, что «Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества представляют собой важный фактор производства» [10, с. 195]». Мы дополним идею, рациональное использование, которого обеспечивает не только повышение уровня производства и его экономической эффективности, но и качественное развитие всей социальной системы муниципальных поселений Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Ускоряющиеся темпы экономического развития, его цикличность диктуют поиск оптимальных способов использования ограниченных ресурсов, дающих возможность устоять перед кризисами. Увеличение числа экономических кризисов, сокращение времени между ними требуют более тщательной координации государственной политики в области защиты занятости и доходов населения, особенно это актуально для экономических зон Республики Саха (Якутия), в том числе и для Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

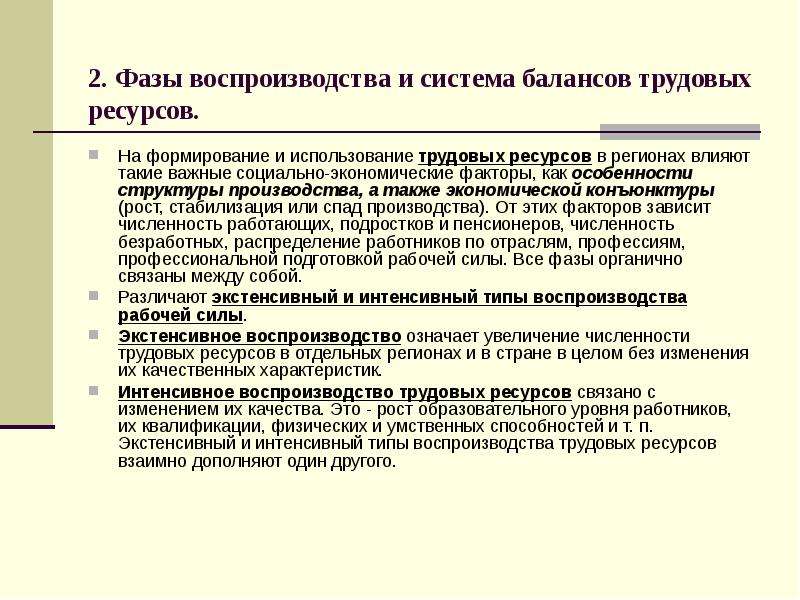

На рисунке 1. показаны фазы воспроизводства трудовых ресурсов как носителей рабочей силы на рынке труда. Показано два аспекта. В муниципальных поселениях Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) возможно два направления развития трудового потенциала. С одной стороны, воспроизводство трудовых ресурсов как носителей рабочей силы, с другой стороны, воспроизводство рабочей силы как товара и как способностей к труду.

Рис.1. Формирование и воспроизводство трудовых ресурсов

Кяжин М.С. отмечает, что «на фазе формирования трудовых ресурсов происходит возмещение естественной убыли населения, формируется мировоззрение, приобретаются навыки и способности к труду с помощью системы общего и профессионального образования» [11, с. 15]. Аналогичные мысли и идеи мы находим в исследованиях Михайловой А.В., Попова А.А., которые, исследуя ресурсный потенциала российского Севера, акцент делают на человеческом (трудовом) потенциале [12, с. 189]. На фазе распределения трудовые ресурсы Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) включается в производственную деятельность, впервые выходя на рынок труда и распределяясь по различным организациям, предприятиям, отраслям, сферам деятельности Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

189]. На фазе распределения трудовые ресурсы Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия) включается в производственную деятельность, впервые выходя на рынок труда и распределяясь по различным организациям, предприятиям, отраслям, сферам деятельности Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Таким образом, происходит и распределение сформированной ранее рабочей силы в Южной экономической зоне Республики Саха (Якутия). На фазе использования трудовые ресурсы и их рабочая сила применяются в общественном производстве, происходят реализация полученных ранее знаний и навыков и приобретение новых. Это – самая продолжительная и значимая для общества фаза. Отметим, что не весь состав трудовых ресурсов включается в процесс труда. Например, прекратившие поиск работы носители рабочей силы, оставаясь в составе трудовых ресурсов, выпадают из процессов воспроизводства рабочей силы. Поэтому для муниципальных образований Южной экономической зоны очень важно вести мониторинг рабочей силы.

Трудовой потенциал территорий уточняет Моисеева И.В. «характеризуется агрегированной способностью и оказывает важное влияние на эффективность производства и происходящих социально-экономических процессов» [13, с. 87]. Исследователи Михайлова А.В., Попова Л.Н. делают вывод, что «В условиях усиления хозяйственной самостоятельности отечественных регионов, необходимо решать задачи опережающего развития, прогнозирования, стратегического планирования, в целях усиления конкурентоспособности, в том числе на основе результативного и оптимального использования трудового потенциала» [14, с. 260]. Сегодня необходимо не только распределять и использовать трудовой потенциал на различных уровнях, но и управлять его формированием и развитием, через определяющие его факторы, посредством создания систем, регулирующих социально-экономических механизмов. Это актуально и для Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия).

Мы уточняем, что «важнейшим аспектом трудового потенциала региона является его способность развиваться и адаптировать к меняющимся стратегическим потребностям социально-экономической сферы жизнедеятельности региона» [15, с. 164].

164].

Итак, трудовой потенциал региона состоит из комбинации составляющих его элементов на конкретном уровне их развития, взаимопроникновения и рождения специфических особенностей, в результате эффекта эмерджентности, что порождает при объедении элементов составляющих трудовой потенциал региона в единое системное явление, обладающего особыми, специфическими свойствами присущие конкретно ему в конкретный период времени. Носителем трудового потенциала являются трудовые ресурсы. Трудовой потенциал региона это внутренний ресурс рабочей силы Южной экономической зоны — сложное многогранное явление, обладающее целостностью, системными эффектами и иерархичностью, пространственными и временными характеристиками.

Результаты исследования

Для выбора значений статистических показателей используются официальные издания и электронные источники ТО ФСГС по РС (Я).

Временной период анализа и оценки объекта исследования – 2000-2015 гг. Дата начала ретроспективного анализа (2000 г. ) обусловлена наличием фактических статистических материалов, позволяющих выполнить сравнительную интегральную оценку трудоресурсов по 5 экономическим зонам и 35 муниципальным образованиям РС(Я).

) обусловлена наличием фактических статистических материалов, позволяющих выполнить сравнительную интегральную оценку трудоресурсов по 5 экономическим зонам и 35 муниципальным образованиям РС(Я).

Для анализа и оценки уровня использования трудоресурсов выбран следующий набор статистических показателей:

−Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс.чел.;

−Среднегодовая численность населения, тыс.чел.;

−Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, %;

−Среднегодовая численность работников организаций, тыс.чел.

В данной работе интегральный потенциал оценки трудового потенциала определяется как разность между численностью населения в трудоспособном возрасте и среднегодовой численностью работников организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства, юридических лиц) по каждому МО и в целом по экономическим зонам.

Для аналитического сравнения по муниципальным районам численность незанятого населения в трудоспособном возрасте пересчитана в показатель «Удельный вес незанятого населения в трудоспособном возрасте», переведенный в процентный формат.

В качестве интегральной оценки принимается – внутренний показатель, нормированный к 1 по стандартной формуле линейного масштабирования (приведение расчетных показателей в сравнимый вид в диапазоне [0, 1]), что обуславливает единую шкалу измерения всех расчетных коэффициентов :

(1)

где

– значение текущего значения показателей i-индикатора;

– минимальное значение показателей i-индикатора;

– максимальное значение показателей i-индикатора по каждому МО.

Ретроспективный анализ динамики изменения использования трудовых ресурсов

За анализируемый период времени наблюдается снижение численности населения Южной экономической зоны в абсолютном выражении со 107,7 тыс.чел до 72,8 тыс чел. (рис.2.) , что составило убыль 32,4% темпа прироста от показателя 2000 года.

Рис.2. — Динамика численности населения в трудоспособном возрасте ЮЭЗ, тыс.чел.

В основном, такое снижение обусловлено ухудшением социально-экономического состояния промышленного производства Нерюнгринского района и общей демографической ситуацией в регионе. Так, трудоспособное население Нерюнгринского района уменьшилось на 25,9%, Алданского – на 24,3% по сравнению с 2000 годом. Такая тенденция согласуется с общей демографической ситуацией в стране и в Якутии в частности, где наблюдается повсеместная урбанизация и укрупнение столичных городов субъектов РФ, в нашей республике продолжается отток населения в другие регионы. На рисунке видно, что ситуация в ЮЭЗ в целом коррелируется с графическим представлением динамики численности населения трудоспособного возраста коррелирует с динамикой этого же показателя по Нерюнгринскому району.

Так, трудоспособное население Нерюнгринского района уменьшилось на 25,9%, Алданского – на 24,3% по сравнению с 2000 годом. Такая тенденция согласуется с общей демографической ситуацией в стране и в Якутии в частности, где наблюдается повсеместная урбанизация и укрупнение столичных городов субъектов РФ, в нашей республике продолжается отток населения в другие регионы. На рисунке видно, что ситуация в ЮЭЗ в целом коррелируется с графическим представлением динамики численности населения трудоспособного возраста коррелирует с динамикой этого же показателя по Нерюнгринскому району.

Иллюстрация общей динамики соотношения занятого и незанятого населения в структуре ЮЭЗ в абсолютном выражении представлена на рис. 3.

Рис.3. — Численность населения в трудоспособном возрасте Южной ЭЗ, тыс.чел.

С другой стороны, в процентном отношении занятость населения ЮЭЗ имеет тенденцию к возрастанию (рис. 4), на котором отчетливо виден возрастающий линейный тренд.

Рис.4 — Удельный вес занятых в экономике в общей численности населения трудоспособного возраста, %

Интересен тот факт, что удельный вес занятого населения трудоспособного возраста в Нерюнгринском районе ниже, чем в Алданском, хотя промышленное производство более развито в первом из них. Здесь скорее всего присутствует численность малочисленных народов Севера, занятых традиционными промыслами.

В целом ситуация, характеризующая занятость населения, по ЮЭЗ хуже, чем в других экономических зонах Якутии (рис.5).

Рис.5 — Удельный вес занятых в экономике в общей численности населения трудоспособного возраста, %

На диаграмме представлена занятость населения в динамике за исследуемый период, где видно, что в ЮЭЗ удельный вес населения в трудоспособном возрасте существенно ниже среднего показателя по РС(Я), причем эта разность с течением времени лишь увеличивается (рис. 5.)

Рис. 6 — Удельный вес незанятого населения в трудоспособном возрасте, %

6 — Удельный вес незанятого населения в трудоспособном возрасте, %

На трудовой потенциал Южной экономической зоны оказывает влияние изменение показателя – численность официальных безработных. Мы проанализировали статистические данные за последние ряд лет и выявили следующие тенденции, отраженные в таблице 2 и на рис.7.

Таблица 2. — Изменение численности официальных безработных за период 1990-2015 годы, чел.

Источник: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98

За период с 2000 по 2009 годы численность официальных безработных росла, вследствие ухудшения социально-экономических показателей, экономического кризиса и нестабильности градообразующих предприятий Южной экономической зоны. С 2010 года по 2016 год ситуация на рынке труда Южной экономической зоны стабилизируется. Наблюдается снижения численности официально признанных безработными. В 2015 году по отношению к 2005 году изменение составило в абсолютных значениях в Нерюнгринском районе снижение на 62 человека, в Алданском районе снижение на 123 человека и в целом по Южной экономической зоне снижение на 185 человек.

В 2015 году по отношению к 2005 году изменение составило в абсолютных значениях в Нерюнгринском районе снижение на 62 человека, в Алданском районе снижение на 123 человека и в целом по Южной экономической зоне снижение на 185 человек.

Рис.7. — Изменение численности официальных безработных, чел.

Показателем оценки трудового потенциала является среднесписочная численность сотрудников предприятий и организаций. В таблице 3 и на рис. 7 отражены динамика изменения среднесписочной численности работников организаций всех форм собственности в Южной экономической зоне.

Таблица 3. Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек

Источник: http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst98

Существует прямая зависимость между численностью населения в трудоспособном возрасте и среднесписочной численностью населения. За последние годы численность населения, численность трудоспособного населения в Южной экономической зоне снижаются, соответственно снижается и среднесписочная численность работников организаций всех форм собственности.

Рис.8. — Изменение численности официальных безработных, тыс. чел.

Таким образом, наблюдается существенное снижение численности населения из районов, входящих в Южную экономическую зону. Одной из основных причин является миграционный отток. Снижение численности населения в Нерюнгринском районе в 2016 году по отношению к 1990 году составило 38,24%, снижение численности в Алданском районе за аналогичный период — 38,79%, в целом по Южной экономической зоне снижение численности составило 38,43%.

Снижается численность, официально признанных, безработными. При этом остается не выявленной скрытая безработица. С 2010 года наблюдается тенденция к выравниванию доли незанятого населения в трудоспособном возрасте, при этом данный показатель становится выше среднего по республике, как в Нерюнгринском районе, так и в Алданском районе (на уровне 43% против 37% по региону).

Как показывает ретроспективный анализ трудовых ресурсов муниципальных районов Южной экономической зоны, трудовой потенциал ЮЭЗ идет на снижение по всем показателям.

Итак, мы проанализировали трудовой потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Для развития инновационной экономики ЮЭЗ РС(Я) предлагается выстраивание единой цепочки институтов развития региона с институтами развития промышленных компаний, реализующих инвестиционные проекты.

Профессиональную поддержку работников в сфере малого и среднего предпринимательства необходимо ориентировать на повышение их конкурентоспособности и наращивания качества услуг.

В целях обеспечения одного из основных проектов Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на территории Южной экономической зоны «Кадры промышленного роста Якутии» необходимо:

— провести аудит кадров на промышленных предприятиях ЮЭЗ на предмет соответствия уровню квалификации;

— по результатам аудита кадров провести системную работу по повышению квалификации работников на уровне современных технологий и стандартов;

— для привлечения работников из числа незанятого населения, провести работу по профессиональной переподготовке на базе самих промышленных предприятий;

— обеспечить мониторинг оценки инженерных и управленческих кадров на основе современных технологий и стандартов.

Благодарности

Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы».

Библиографический список

1. Федченко И. В. Методологические аспекты воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы // Альманах современной науки и образования. – 2014. — № 5-6. – С. 135-137

2. Хадасевич Н.Р. Формирование, реализация и развитие трудового потенциала региона. Автореф… дис. докт. экон. наук. — Москва: Академия труда и социальных отношений, 2015. — 43 с.

3. Бабак К.В., Таюрский А.И. Трудовой потенциал региона: структурные компоненты и методы оценки // Управление человеческими ресурсами – основа развития инновационной экономики. – 2013. — № 4. – С. 235-239

– 2013. — № 4. – С. 235-239

4. Гарипова З. Ф. Эффективность использования трудового потенциала региона: на примере Республики Башкортостан : автореф. дис. … канд. экон. наун. М., 2003. – 42 c.

5. Горисов С. П. О региональных различиях качества рабочей силы // Рекрутинг. 2005. № 3.- С. 6-17

6. Ештокин М.В. Модель воспроизводства трудового потенциала в регионе // Основы экономики, управления и права. – 2014. — № 1. – С. 71-77

7. Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. М. : Норма, 2003. – 506 c

8. Крышталева Т.Ю. Методика оценки состояния трудового потенциала регионов РФ // Мир экономики и управления. – 2017. — № 3. – С. 35-46

9. Захаренков В.В., Виблая И.В. Сохранение трудового потенциала – основа государственной политики в Сибирском регионе // Медицина труда и промышленная экология. – 2016. — № 5. – С. 3-5

10. Корчак Е.А. Процессы формирования трудового потенциала северных регионов в исторической перспективе // Фундаментальные исследования. – 2017. — № 9. – 195-199

– 2017. — № 9. – 195-199

11. Кяжин М.С. Оценка социально-трудового потенциала современных российских регионов // Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики:

сборник статей Международной научно-практической конференции. 2015. – С. 12-19

12. Михайлова А.В., Попов А.А. Анализ тенденций оценки ресурсного потенциала Российского Севера // Экономика и предпринимательство. – 2017. — № 7. – С. 188-191

13. Моисеева И.В. Факторное влияние на эффективность использования трудового потенциала региона // Контеесус. – 2017. -№ 6. – С. 86-96

14. Михайлова А.В., Попова Л.Н. Анализ качества жизни и человеческого потенциала (на примере регионов Арктической зоны России). Теория устойчивого развития экономики и промышленности. – Санкт-Петербург: Издательство: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» , 2016, — 560 с. (260-286)

15. Михайлова А.В. О проблемах развития рынка труда России в современных экономических условиях: материалы V международной научно-практической конференции под общей редакцией Е.В. Королюк «Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы развития». – Тихорецк: Издательство: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (Краснодар), 2017. – С. 164-168

[1] Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы».

Оценка ресурсного потенциала устойчивого развития туризма в Тверской области

Введение

Бизнес-моделирование сферы туризма включает в себя управление гостинично-ресторанной сетью, транспортной инфраструктурой, историко-культурным наследием. Целью бизнес-моделирования сферы туризма является улучшение качества предоставляемых туристических услуг за счет эффективного использования имеющихся ресурсов в условиях их ограниченности. Бизнес-моделирование сферы туризма основано на изучении взаимодействия внешней и внутренней среды отрасли, особое же внимание уделяется рассмотрению информационных потоков, так как именно информационные потоки оказывают прямое влияние на принятие управленческих решений.

Не стоит также забывать, что туризм способен решать и социальные проблемы, которых в сегодня в каждом регионе немало, как пример, туризм создавая дополнительные рабочие места, позволяет снижать уровень безработицы. Развивая туризм на региональном уровне, можно решить ряд задач, во-первых, предоставляя рабочие места, во-вторых, своевременно пополняя государственный бюджет, в-третьих, увеличить реальные доходы населения, повышая качество и уровень жизни.

Государственно-частное партнерство в туризме также будет играть особую роль, как показывают статистические данные, наиболее эффективно туризм именно в рамках федеральных и региональных целевых программ, которые помогаю привлекать дополнительные инвестиции в отрасль.

Особый интерес представляет в Тверской области моделирование именно сферы туризма, как одной из бюджетообразующих составляющих, а значит имеющих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения как в регионе, так и в целом в стране.

В своевременных условиях развития России особую роль будет играть внутренний туризм, наша страна богата уникальными регионами, один из которых Тверская область. Данный регион интересен с туристической точки зрения, так как помимо четырнадцати исторических городов, первозданной природы и примерно десяти тысячи памятников истории и культуры, здесь хорошо развита транспортная и гостиничная сеть[2]. Также Тверская область располагает и к сельскому туризму, имея около ста семидесяти сельских дворянских усадеб, принадлежавших известным семьям, таким как Бакунины, Куракины, Гагарины, Вульф, Толстые [1].

Сегодня большинство усадеб реконструировали, превратив тем самым их в музейные комплексы, например, в Осташковском районе сегодня вместо усадьбы Толстых располагается отель-палас «Селигер» или другой пример – в Конаковском районе усадьба Гагарина превратилась дом отдыха «Карачарово» и т.д. Особое внимание следует уделить Тверскому объединенному музею, включающему тридцать два музея, расположенных практически в каждом районе Тверской области. Также в Тверской области стали появляться эксклюзивные музеи, например, в Кимрской районе появился музей бань, в Сандово – музей пчелы, в Жарковской районе – музей щуки и т.д [11].

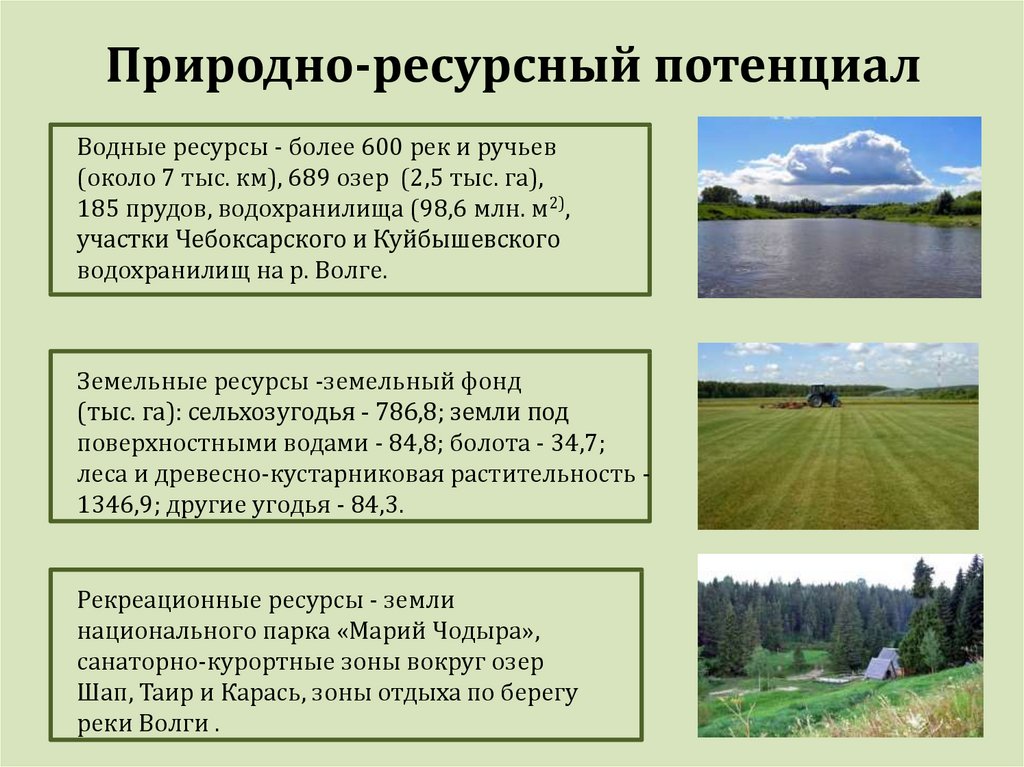

Природно-ресурсный потенциал Тверской области также богат и располагает в частности к бальнеологическим процедурам. Водные ресурсы Тверской области включают почти восемьсот рек и их водохранилища, при этом двадцать одна река имеет длину более ста километров, также здесь расположены истоки рек Западная Двина и Волга. Также водные ресурсы включают в себя около двух тысяч озер, наиболее известное из которых – Селигер [9].

В Тверской области действуют четыре причала – в Твери, Кимрах, Калязине, Весьегонске, около десяти официально зарегистрированных яхт-клуба. Лесной массив составляет более половины всей территории Тверской области, в основном встречаются лиственные, хвойные и смешанные породы деревьев. Кроме этого имеются заповедники федерального назначения, например, Нелидовский Центрально-лесной биосферный заповедник, биостанция «Чистый лес» в Торопецкой районе, национальный парк «Завидово» в Конаковской районе и т.д.

Тверская область богата историко-культурным и природно-ресурсным потенциалом, что позволяет уделять особое внимание управлению сферой туризма в Тверской области [4].

Анализ ресурсного потенциала для развития туризма в Тверской области

Сегодня особую роль в управлении туризмом играет умение принимать эффективные управленческие решения, направленные на поддержку и развитие отечественного туризма [6].

Достижение данной цели возможно за счет проведения комплексных аналитических исследования и систематического мониторинга деятельности туристических организаций, именно эти мероприятия помогут разрабатывать сценарные варианты развития туризма в каждом субъекте страны, в качестве примера рассмотрим Тверскую область. Стоит отметить, что сегодня бизнес-моделирование управления сферой туризма представлено в основном на макроуровне развития туризма, что не позволяет эффективно управлять сферой туризма в каждом отдельно взятом субъекте страны[3].

На наш взгляд, бизнес-моделирование управления сферой туризма включает в себя управление:

- природно-ресурсным потенциалом региона,

- материально-технической базой для развития туризма в регионе,

- трудовыми ресурсами региона,

- информационной базой по развитию туризма,

- отраслями, сопутствующими поддержке и развитию туризма.

В бизнес-моделировании управления сферой туризма зачастую используется экспертный метод оценки, в качестве экспертов выступают высококвалифицированные кадры в сфере туризма, специалисты отраслей (в том числе и смежных) туризма и сами туристы. Также в бизнес-моделировании используется опрос экспертов, например, при анкетировании применяется метод Дельфи по десятибалльной шкале по возрастанию к наивысшим баллам [14].

Оценивая природно-ресурсный потенциал региона (рисунок 1), особое внимание уделяют экологии региона, рельефу местности, климатическим особенностям, наличию водных ресурсов, заповедных местностей [8].

Рисунок 1 – Оценка природно-ресурсного потенциала районов Тверской области, балл

Природно-ресурсный потенциал Тверской области составляет в целом семь баллов из десяти, что говорит о высокой оценке данного компонента и необходимости привлечения пристального внимания природно-ресурсному потенциалу Тверской области, в том числе и за счет привлечения инвестиций в туристическую отрасль [5]. Далее рассмотрим материально-техническую базу для развития туризма в регионе (рисунок 2).

Рисунок 2 — Оценка материально-технической базы районов Тверской области, балл

Материально-техническая база Тверской области нуждается в обновлении, потому как по десяти балльной шкале оценивается в среднем ровно наполовину, что говорит об изношенности материально-технической базы и необходимости своевременного ее обновления [7]. Далее оценим трудовые ресурсы региона (рисунок 3).

Рисунок 3 – Оценка трудовых ресурсов районов Тверской области с точки зрения трудоустройства в туристической сфере, балл

Как показывают данные рисунка 3, имеющиеся трудовые ресурсы Тверской области не в полной мере используются, а именно особое внимание следует уделить переподготовке кадров и повышению их квалификации, качеству и культуре обслуживания туристов, посетить соседние регионы с целью получения опыта по организации и проведению туристических мероприятий [10]. Далее рассмотрим информационную базу по развитию туризма в Тверской области.

Рисунок 4 – Оценка информационной базы по развитию туризма в районах Тверской области, балл

Ресурсный потенциал Тверской области также развит не в полной мере и нуждается в совершенствовании, в частности необходимо повысить уровень узнаваемости, бренда Тверской области именно как туристической территории и улучшить информационное обслуживание туристов [13]. Далее внимание уделим отраслями, сопутствующими поддержке и развитию туризма Тверской области (рисунок 5).

Рисунок 5 — Оценка отраслей, сопутствующих поддержке и развитию туризма в районах Тверской области, балл

Оценка отраслей, сопутствующих поддержке и развитию туризма Тверской области, показывала, что особое внимание следует уделять продаже сувенирам и бытовому обслуживанию, также не стоит забывать о развитии транспортной сети, платежных системах, мобильной связи и Интернет [12].

Заключение

Объединяя все вышесказанное, можно сделать вывод, что бизнес-моделирование управления сферой туризма позволит расставлять приоритеты при выборе аналитических инструментов при разработке концепции развития туризма в каждом регионе. Оценивая Тверскую область с туристической точки зрения, следует отметить, что регион имеет колоссальный потенциал для развития туризма, тем не менее, для раскрытия данных возможностей необходимо уделить пристальное внимание ресурсам региона с точки зрения туризма. Как показал анализ, каждый из туристических ресурсов используется не в полной мере. Так, развития в регионе транспортная сеть отличается не в полной мере загруженностью имеющихся железнодорожных дорог, также не стоит забывать, что Тверская область один из немногих субъектов РФ, не имеющих своего пассажирского аэропорта. Особого внимание заслуживает отсутствие в регионе единого справочника маршрутов по Тверской области, что является отрицательным фактором в развитии туризма в регионе. Тверская область имеет ряд проблем в поддержании и развитии туризма в регионе, решение данных проблем позволит повысить уровень и качество жизни населения. Оценивая ресурсный потенциал регионов, отметим наиболее характерные виды туризма.

Таблица 1 – Развивающиеся виды туризма в районах Тверской области

| Районы | Виды туризма | |||||

| культурно-познавательный | деловой | лечебно-оздоровительный | спортивный | экологический | агротуризм | |

| Андреапольский | + | — | + | + | + | + |

| Бежецкий | + | — | + | — | + | + |

| Бельский | + | — | + | — | + | + |

| Бологовский | + | — | + | — | + | + |

| Весьегонский | + | — | + | + | + | + |

| Вышневолоцкий | + | + | + | + | + | + |

| Жарковский | + | — | + | — | + | + |

| Западнодвинский | + | — | + | — | + | + |

| Зубцовский | + | + | + | + | + | + |

| Калининский | + | + | + | + | + | + |

| Калязинский | + | — | + | — | + | + |

| Кашинский | + | — | + | — | + | + |

| Кесовогорский | + | — | + | — | + | + |

| Кимрский | + | — | + | + | + | + |

| Конаковский | + | + | + | + | + | + |

| Краснохолмский | + | — | + | — | + | + |

| Кувшиновский | + | — | + | — | + | + |

| Лесной | + | — | + | — | + | + |

| Лихославльский | + | — | + | — | + | + |

| Максатихинский | + | — | + | — | + | + |

| Молоковский | + | — | + | — | + | + |

| Нелидовский | + | — | + | + | + | + |

| Оленинский | + | — | + | — | + | + |

| Пеновский | + | — | + | — | + | + |

| Рамешковский | + | — | + | — | + | + |

| Ржевский | + | + | + | + | + | + |

| Сандовский | + | + | + | — | + | + |

| Селижаровский | + | + | + | + | + | + |

| Сонковский | + | — | + | — | + | + |

| Спировский | + | — | + | — | + | + |

| Старицкий | + | — | + | + | + | + |

| Торжокский | + | — | + | — | + | + |

| Торопецкий | + | — | + | + | + | + |

| Фировский | + | — | + | — | + | + |

Рисунок 6 – Визуализация структуры видов туризма в районах Тверской области

Таким образом, на территории Тверской области можно развивать культурно-познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, агротуризм. При этом для каждого муниципального образования в зависимости от имеющихся ресурсов будет характерен определенный вид туризма

Список литературы

- Абряндина В.В. Состояние сельского хозяйства и туризма в Тверской области // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 4. С. 40-45.

- Верещагина Е.Ю., Виноградова Т.В. Об инвестиционной привлекательности Тверской области // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2012. № 13. С. 28-33.

- Жукова О.В. Основные направления региональной политики, обеспечивающие стимулы экономического роста Тверской области // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 4. С. 53-59.

- Зекин В.Н., Светлаков А.Г. Оценка инновационной активности развития сельских территорий регионов России (на примере Башкортостана и Пермского края) // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2016. № 4 (48). С. 161-168.

- Киянова Л.Д., Миронова О.А. Формирование региональных агротуристических кластеров как инструмент обеспечения устойчивого развития сельских территорий // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018. № 3 (55). С. 6.

- Колесникова У.В. Инвестиционная привлекательность сферы туризма во Владимирской области: проблемы и пути решения // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018. № 4 (56). С. 11.

- Кошелева А.И., Мирзоев И.Ф. Механизмы интенсификации развития туризма в Республике Крым в переходный период // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2016. № 1 (45). С. 15-28.

- Маркова Ю.А. Организация экономического государственного стимулирования развития туристско-рекреационных зон на территории Российской Федерации // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2011. № 1 (25). С. 21-24.

- Мищенко И.В. Оценка инвестиционного потенциала Тверской области // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 4. № 2. С. 115-129.

- Пузыня Т.А. Изучение потенциала тверской области для развития экологического туризма в России Часть I. Стратегия развития экологического туризма в России на примере Тверской области // Труд и социальные отношения. 2018. № 2. С. 133-142.

- Пузыня Т.А. Изучение потенциала Тверской области для развития экологического туризма в России // Труд и социальные отношения. 2018. № 4. С. 60-70.

- Хуторова А.О., Пименовская Я.В. Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях: опыт Тверской области // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2012. № 7 (91). С. 62-67.

- Чахова Д.А., Кошелева А.И. Проблемы и перспективы развития блокчейн-туризма в регионах РФ (на примере Калужской области) // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018. № 1 (53). С. 10.

- Швец Ю.Ю. Институциональные основы реализации инновационного потенциала региона путем кластеризации туризма // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2015. № 3 (43). С. 67-76.

References

- Abryandina V.V. State of agriculture and tourism in the Tver region [Sostoyaniye sel’skogo khozyaystva i turizma v Tverskoy oblasti]/ / Economics of agriculture in Russia. 2014. # 4. Pp. 40-45.

- Vereshchagina Ye.YU., Vinogradova T.V. About investment attractiveness of the Tver region [Ob investitsionnoy privlekatel’nosti Tverskoy oblasti]/ / Bulletin of the Tver state University. Series: Economics and management. 2012. # 13. Pp. 28-33.

- Zhukova O.V. Main directions of regional policy providing incentives for economic growth of the Tver region [Osnovnyye napravleniya regional’noy politiki, obespechivayushchiye stimuly ekonomicheskogo rosta Tverskoy oblasti]/ / Bulletin of the Tver state University. Series: Economics and management. 2018. # 4. Pp. 53-59.

- Zekin V.N., Svetlakov A.G. Assessment of innovative activity in rural development of Russian regions (on the example of Bashkortostan and Perm Krai) [Otsenka innovatsionnoy aktivnosti razvitiya sel’skikh territoriy regionov Rossii (na primere Bashkortostana i Permskogo kraya)]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2016. No. 4 (48). Pp. 161-168.

- Kiyanova L.D., Mironova O.A. Formation of regional agro-tourism clusters as a tool for ensuring sustainable development of rural territories [Formirovaniye regional’nykh agroturisticheskikh klasterov kak instrument obespecheniya ustoychivogo razvitiya sel’skikh territoriy]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2018. No. 3 (55). P. 6.

- Kolesnikova U.V. Investment attractiveness of tourism in the Vladimir region: problems and solutions [Investitsionnaya privlekatel’nost’ sfery turizma vo Vladimirskoy oblasti: problemy i puti resheniya]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2018. No. 4 (56). P. 11.

- Kosheleva A.I., Mirzoyev I.F. Mechanisms of intensification of tourism development in the Republic of Crimea during the transition period [Mekhanizmy intensifikatsii razvitiya turizma v Respublike Krym v perekhodnyy period]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2016. No. 1 (45). Pp. 15-28.

- Markova YU.A. Organization of economic state stimulation of development of tourist and recreational zones on the territory of the Russian Federation [Organizatsiya ekonomicheskogo gosudarstvennogo stimulirovaniya razvitiya turistsko-rekreatsionnykh zon na territorii Rossiyskoy Federatsii]// Regional economy and management: electronic scientific journal. 2011. No. 1 (25). Pp. 21-24.

- Mishchenko I.V. Assessment of investment potential of the Tver region [Otsenka investitsionnogo potentsiala Tverskoy oblasti]/ / Economics and management: problems, solutions. 2019. Vol. 4. # 2. Pp. 115-129.

- Puzynya T.A. Studying the potential of the Tver region for the development of ecotourism in Russia Part I. Strategy for the development of ecotourism in Russia on the example of the Tver region [Izucheniye potentsiala tverskoy oblasti dlya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii Chast’ I. Strategiya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii na primere Tverskoy oblasti] / / Labor and social relations. 2018. # 2. Pp. 133-142.

- Puzynya T.A. Studying the potential of the Tver region for the development of ecological tourism in Russia [Izucheniye potentsiala Tverskoy oblasti dlya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii]/ / Labor and social relations. 2018. # 4. Pp. 60-70.

- Khutorova A.O., Pimenovskaya YA.V. Development of ecological tourism in specially protected natural territories: experience of the Tver region [Razvitiye ekologicheskogo turizma na osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriyakh: opyt Tverskoy oblasti]/ / land Management, cadastre and land monitoring. 2012. No. 7 (91). Pp. 62-67.

- Chakhova D.A., Kosheleva A.I. Problems and prospects of development of blockchain tourism in the regions of the Russian Federation (on the example of the Kaluga region) [Problemy i perspektivy razvitiya blokcheyn-turizma v regionakh RF (na primere Kaluzhskoy oblasti)]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2018. No. 1 (53). P. 10.

- Shvets YU.YU. Institutional foundations for implementing the innovative potential of the region by clustering tourism [Institutsional’nyye osnovy realizatsii innovatsionnogo potentsiala regiona putem klasterizatsii turizma]/ / Regional economy and management: electronic scientific journal. 2015. No. 3 (43). Pp. 67-76.

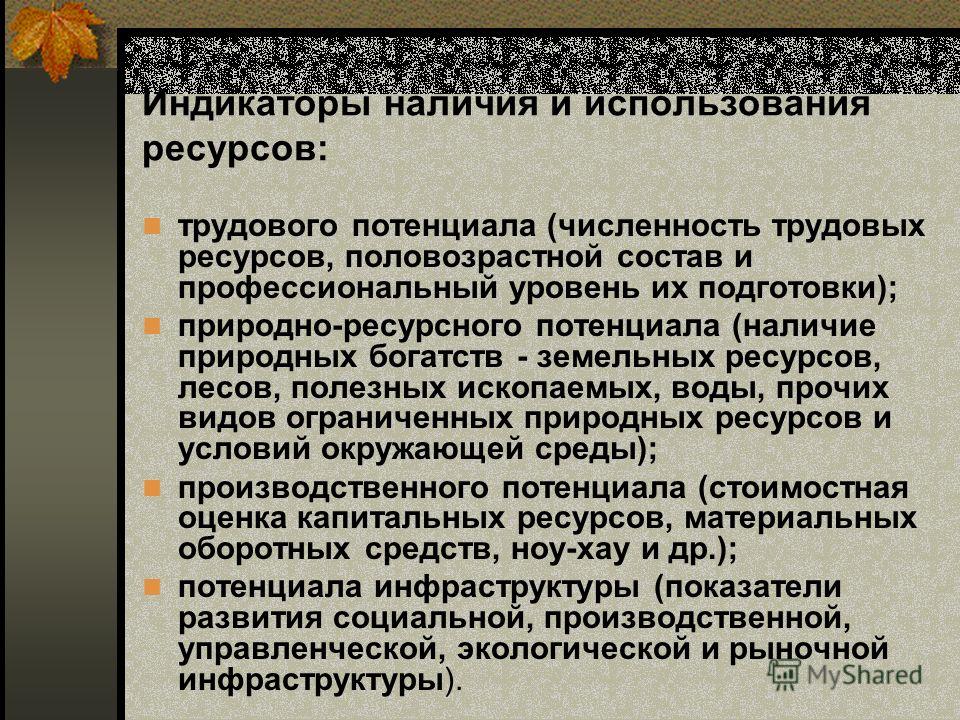

Трудовой потенциал

Традиционной для экономической науки является проблема влияния характеристик качеств человека на производительность труда. Для определения возможностей участия человека в экономических процессах обычно используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». Под рабочей силой принято понимать способность человека к труду, т.е. совокупность его физических и интеллектуальных данных, которые могут быть применены в производстве. Практически рабочая сила характеризуется, как правило, показателями здоровья, образования и профессионализма. Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые определяют производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими качествами обычно считают здоровье, природные способности, образование, профессионализм, мобильность.

Набор характеристик, которые используются в литературе для определения возможностей эффективного труда, не в полной мере соответствует реалиям современной экономики. Этот набор целесообразно расширить на основе понятия трудового потенциала. Его компоненты должны характеризовать:

- психофизиологические возможности участия в общественно полезной деятельности;

- возможности нормальных социальных контактов;

- способности к генерации новых идей, методов, образов, представлений;

- рациональность поведения;

- наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей и видов работ;

- предложение на рынке труда.

Приведенным аспектам, по мнению Б.М. Генкина, соответствуют следующие компоненты трудового потенциала:

- здоровье;

- нравственность и умение работать в коллективе;

- творческий потенциал;

- активность;

- организованность;

- образование;

- профессионализм;

- ресурсы рабочего времени.

Показатели, характеризующие эти компоненты, могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным коллективам, в том числе к персоналу предприятия и населению страны в целом (табл.).

Трудовой потенциал человека является частью его потенциала как личности, т.е. по отношению к индивидууму трудовой потенциал — это часть потенциала человека, который формируется на основе природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного опыта. Трудовой потенциал работника — это совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности.

В этом определении акцент сделан на субъективном восприятии здоровья. По существу, речь идет об удовлетворенности жизнью. Удовлетворенность жизнью, несомненно, является важной характеристикой здоровья. Однако для многих людей, особенно студенческого возраста, счастье — это нечто большее, чем удовлетворенность жизнью. Например, счастьем можно считать ощущение того, что жизнь прекрасна.

В каком соотношении находятся составляющие понятия трудового потенциала? Б.М. Генкин дает оригинальную иерархию понятий. Первоначально это рабочая сила как способность к труду на рынке, затем человеческий капитал как совокупность качеств, определяющих производительность и доход. Затем трудовой потенциал как качественный и количественный критерий трудовой деятельности и, наконец, общий потенциал человека, включающий трудовой, творческий, физический и интеллектуальный потенциал. При этом на формирование перечисленных составляющих потенциала человека оказывают влияние природные способности, обучение, воспитание и жизненный опыт (рис.).

Концептуальный подход Б.М. Генкина к формированию трудового потенциала человека и научной дисциплины «Экономика и социология труда» весьма значительный, и мы считаем его учебник одним из лучших в России. Однако не все компоненты (составляющие) трудового потенциала бесспорны (см. табл. выше). К ним мы относим нравственность, активность, творческий потенциал и ресурсы рабочего.

Нравственность — это важное качество личности, но тогда почему автор не включает в трудовой потенциал такие моральные качества, как воспитанность, доброжелательность, культурность, порядочность, скромность, честность, человечность? Этот список можно продолжить, и все они влияют на трудовой потенциал человека. Введен компонент «активность», а почему нет таких качеств, как аккуратность, компетентность, ответственность, самостоятельность, трудолюбие, энергичность?

Творческий потенциал должен присутствовать в любой умственной работе, а в тяжелом физическом труде землекопа, бетонщика, штукатура, сталевара он будет играть значительно меньшую роль. Кроме того, из психологии и социологии известна такая категория, как «интеллектуальный потенциал», куда входят мышление, сознание, память, логика и творчество.

Последний спорный компонент — «ресурсы рабочего времени», который автор связывает с трудоемкостью, численностью сотрудников, уровнем безработицы и численностью трудоспособного населения. Однако это совсем разные критериальные показатели трудовых ресурсов, а не трудового потенциала, и включение их весьма спорно.

В компоненты трудового потенциала работника следовало бы включить такие понятные характеристики труда, как производительность (денежная выработка), результативность (число единиц продукции в единицу времени), мастерство (квалификация с определенным разрядом), эффективность (отношение прибыли к затратам) и др. Нам кажется, что состав компонентов трудового потенциала должен быть доказательным, имеющим количественные критерии измерения, и характеризовать любые виды труда (физический и интеллектуальный, прибавочный и непроизводительный). Такой состав компонентов должен быть определен путем экспертного опроса широкого круга ученых в области экономики труда и управления персоналом.

Росрыболовство и бизнес-сообщество Приморья обсудили трудовой потенциал рыбохозяйственного комплекса / Новости Приморья / АМУРПРЕСС

На площадке Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета состоялось совещание «Стратегические задачи развития трудового потенциала рыбохозяйственного комплекса и перспективы развития профессионального образования».

Встречу провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. В совещании приняли участие ректоры вузов Росрыболовства и представители отраслевого сообщества.

Василий Соколов отметил важность включения образовательных организаций Росрыболовства в состав движения «Ворлдскиллс Россия», а также внедрение новых подходов в отраслевое образование.

Ректора рассказали, как проходили региональные соревнования. Ректор АГТУ Александр Неваленный отметил, что резкое повышение качества образования требует довольно больших затрат, поэтому вузам нужна поддержка.

Цель проекта – создание в Российской Федерации системы среднего профессионального образования в сфере рыбохозяйственного комплекса, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и кадров в соответствии с современными требованиями передовых технологий, в том числе отвечающим стандартам Союза молодых профессионалов «Ворлдскиллс Россия». В задачи проекта входит популяризация и повышение престижа отраслевых профессий, а также создание условий для непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков работников, в том числе предпенсионного возраста, в соответствии с изменениями производственных технологий рыбохозяйственного комплекса.

На совещании обсудили миссию региональных и национальных консорциумов. Ректор КГТУ Владимир Волкогон отметил, что цель этих объединений – консолидация усилий организаций высшего образования и рыбопромышленных компаний для подготовки высококвалифицированных кадров отрасли; создание условий для практической подготовки, формирования и развития профессионально-коммуникативных сетей; активизации интеллектуального, технологического и инновационного потенциала участников.