Принципы избирательного права и избирательной системы: Страница не найдена | Избирательная комиссия краснодарского края

Понятие, система и содержание – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ

А.А. Макарцев, кандидат юридических наук, доцент Э. С. Юсубов, кандидат юридических наук, доцент

2

Понятие и система принципов российского избирательного права. Принципы избирательного права отражают основные начала, являющиеся фундаментом правового регулирования электоральных отношений. Они представляют собой закономерности, устои данной комплексной подотрасли конституционного права, образуют рамки, в которых складывается механизм правового регулирования, и определяют дальнейший законотворческий процесс. М.В. Баглай, понимая под принципами избирательного права обязательные требования и условия, отмечает, что без их соблюдения любые выборы не могут быть признаны легитимными [1].

В действующем законодательстве правовые нормы, раскрывающие принципы избирательного права, недостаточно систематизированы. Например, принципы обязательности и периодичности проведения выборов закреплены в ст. 9 Федерального закона от 12 июня 2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав), но не упоминаются в ст.

Классификация принципов избирательного права позволяет выявить их систему, выступающую как сложное иерархическое образование, в котором выделяются различные уровни с разными типами правовых взаимосвязей, «отражаются различные сущностные моменты права и сферы проявления этой сущности» [4]. В научной литературе предлагается довольно много классификаций принципов избирательного права. Так, А.И. Ким делил принципы избирательного права на принципы внешней и внутренней организации избирательного корпуса. К первой группе он относил всеобщность выборов. Ко второй — равные, прямые выборы [5]. А.Х. Руппель выделял основные (классические) принципы (всеобщее избирательное право, прямые выборы и др.

Общепризнанной классификацией принципов избирательного права является их деление исходя из целевого назначения в механизме правового регулирования. В литературе, посвященной избирательному праву, признается, что эта классификация — существенная подвижка в исследовании и разработке принципов избирательного права [8]. Исходя из заявленного критерия, принципы делятся на принципы ор-

Исходя из заявленного критерия, принципы делятся на принципы ор-

Принцип всеобщего избирательного права. Принцип всеобщего избирательного права означает, что человек, достигший определенного возраста, отвечающий другим условиям, имеет возможность участвовать в предусмотренных законом выборах, то есть реализовы-вать свое активное и пассивное избирательное право. В свое время Г. Мейер отмечал, что всеобщность избирательного права, при котором все обладают правом принимать участие в выборах, никогда не существовала и не может существовать [10].

Ограничение всеобщего избирательного права происходит посредством избирательных цензов. Под ними понимаются условия, которым должен соответствовать человек, чтобы реализовать избирательное право. Наиболее распространенными являются ценз гражданства [11], возрастной ценз [12], ценз оседлости [13]. В прошлом существовали и иные избирательные цензы: ценз пола [14], интеллектуальная правоспособность или образовательный ценз (США), налоговый ценз (Франция), классовый ценз (СССР) и др.

В современной Российской Федерации правом избирать обладают граждане России (ценз гражданства), достигшие 18 лет. Для реализации пассивного избирательного права необходимо иметь российское гражданство, достигнуть закрепленного в законодательстве возраста (возрастной ценз) и проживать в течение определенного времени на территории избирательного округа (ценз оседлости). В соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации политические права и свободы (в том числе включающие в себя и избирательные) не зависят от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям.

ционные принципы получили развитие в Федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав.

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В соответствии со ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Отстранение от участия в выборах лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, можно объяснить следующими обстоятельствами. Во-первых, эта мера может являться воспитательной. Во-вторых, лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, более подвержены воздействию, и поэтому их голосование не может быть свободным.

Ограничение избирательного права, связанное с продолжительностью срока проживания гражданина Российской Федерации на конкретной территории, устанавливается Конституцией Российской Федерации и российским законодательством только применительно к выборам Президента Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 81 Конституции Российской Федерации Президентом Российской Федерации может быть избран российский гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. То обстоятельство, что на сегодняшний день на конституционном уровне закреплено лишь одно ограничение пассивного избирательного права посредством ценза оседлости, позволило ряду правоведов высказать мнение о невозможности применения данного ценза в отношении права избирать и быть избранным в иные органы государственной власти и органы местного самоуправления [15].

Минимальный возраст кандидата на должность Президента Российской Федерации дол-

4

жен составлять 35 лет, кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, на должность главы муниципального образования — 21 год, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования — 18 лет. При достижении возраста, установленного для пассивного избирательного права, гражданин Российской Федерации может избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Установление максимального возраста кандидата не допускается. Ограничения пассивного избирательного права, связанные с постоянным или преимущественным проживанием на определенной территории России, могут устанавливаться только Конституцией Российской Федерации.

Гарантии реализации принципа всеобщего избирательного права в ходе выборов конкретного органа государственной власти и органа местного самоуправления содержатся в законах, регулирующих проведение выборов данного органа. Так, ст. 37 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» закрепляет гарантии реализации пассивного избирательного права граждан, не являющихся членами политических партий. Каждый российский гражданин, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом политической партии, не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы, а в случае досрочных выборов не позднее чем через три дня со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о назначении досрочных выборов депутатов Государственной Думы нового созыва либо публикации соответствующего решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может обратиться в любое региональное отделение любой политической партии с предложением включить его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией. В случае поддержки этой кандидатуры не менее чем десятью членами политической партии, которые состоят в данном региональном отделении, она должна быть рассмо-

В случае поддержки этой кандидатуры не менее чем десятью членами политической партии, которые состоят в данном региональном отделении, она должна быть рассмо-

трена на конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии при решении вопросов, связанных с участием политической партии в выборах.

Определяющим цензом избирательного права является наличие гражданства. В соответствии с федеральным законодательством не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание российского гражданина на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления только в том случае, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Ограничение избирательных прав в отношении лиц, имеющих иностранное гражданство, применяется в законодательстве большинства государств. Этот подход определяется тем, что российские граждане, имеющие иностранное гражданство, находятся в политико-правовой связи не только с Российской Федерацией, но и с соответствующим иностранным государством, в отношении которого они несут обязанности. Ведь гражданство представляет собой не только политическую принадлежность человека к конкретному государству, но и состояние подвластности, подчинения лица суверенной государственной воле. Гражданство выступает, с одной стороны, как средство и способ защиты прав индивида, с другой — как институт защиты прав и интересов государства [16].

Этот подход определяется тем, что российские граждане, имеющие иностранное гражданство, находятся в политико-правовой связи не только с Российской Федерацией, но и с соответствующим иностранным государством, в отношении которого они несут обязанности. Ведь гражданство представляет собой не только политическую принадлежность человека к конкретному государству, но и состояние подвластности, подчинения лица суверенной государственной воле. Гражданство выступает, с одной стороны, как средство и способ защиты прав индивида, с другой — как институт защиты прав и интересов государства [16].

Необходимо отметить, что законодатель предусматривает возможность участия в выборах и иностранных граждан. Право иностранцев избирать и быть избранными в органы местного самоуправления закрепляется в Федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. В п. 10 ст. 4 данного федерального закона говорится, что избирателями на выборах в органы местного самоуправления согласно международным договорам Российской Федерации и соответствующим им федеральным законам и законам субъектов могут быть иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, не признанные судом недееспособными и не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, по-

стоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся выборы. Таким образом, для участия лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, в избирательном процессе по выборам органов и должностных лиц местного самоуправления требуется соблюдение пяти условий: 1) наличие у лица иностранного гражданства. Гражданство иностранного государства является предпосылкой и условием официального признания лица иностранным гражданином в Российской Федерации; 2) проживание иностранного гражданина (постоянное или преимущественное) на территории муниципального образования, в котором проводятся выборы; 3) иностранный гражданин не должен быть признан судом недееспособным и не должен содержаться в местах лишения свободы по приговору суда; 4) наличие международного договора между Российской Федерацией и государством гражданской принадлежности данного лица о предоставлении последнему права участвовать в выборах органов местного самоуправления; 5) закрепление данного права в законе. Если толкование первых трех условий не вызывает никаких споров, то определение законодателем вида закона, принятие которого является условием для участия иностранных граждан в муниципальных выборах, привело к различным вариантам толкования этого положения.

Таким образом, для участия лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, в избирательном процессе по выборам органов и должностных лиц местного самоуправления требуется соблюдение пяти условий: 1) наличие у лица иностранного гражданства. Гражданство иностранного государства является предпосылкой и условием официального признания лица иностранным гражданином в Российской Федерации; 2) проживание иностранного гражданина (постоянное или преимущественное) на территории муниципального образования, в котором проводятся выборы; 3) иностранный гражданин не должен быть признан судом недееспособным и не должен содержаться в местах лишения свободы по приговору суда; 4) наличие международного договора между Российской Федерацией и государством гражданской принадлежности данного лица о предоставлении последнему права участвовать в выборах органов местного самоуправления; 5) закрепление данного права в законе. Если толкование первых трех условий не вызывает никаких споров, то определение законодателем вида закона, принятие которого является условием для участия иностранных граждан в муниципальных выборах, привело к различным вариантам толкования этого положения. По мнению В.А. Лебедева, для определения правового статуса иностранного гражданина как избирателя достаточно принятого на федеральном уровне закона [17]. О.Е. Кутафин отмечал, что данные отношения должны регулироваться как федеральными законами, так и законами субъектов Российской Федерации [18]. Аналогичная точка зрения и у А.В. Зиновьева и И.С. Поляшовой [19].

По мнению В.А. Лебедева, для определения правового статуса иностранного гражданина как избирателя достаточно принятого на федеральном уровне закона [17]. О.Е. Кутафин отмечал, что данные отношения должны регулироваться как федеральными законами, так и законами субъектов Российской Федерации [18]. Аналогичная точка зрения и у А.В. Зиновьева и И.С. Поляшовой [19].

В связи с тем, что регулирование избирательных отношений относится к совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов, а заключение международных договоров, касающихся регулирования избирательных прав, относится к компетенции Федерации, участие иностранных граждан в выборах органов местного самоуправления возможно только на основании федерального законодательства. Также при толковании этого положения необходимо принимать во внимание п. 1 ст. 3 Федерального закона от 6 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления) [20] и п. 2 ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [21], в которых четко закрепляется, что участие в выборах иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования, происходит в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. В настоящее время в муниципальных выборах в соответствии с международными договорами России могут участвовать граждане Республики Казахстан [22], Туркменистана [23], Киргизской Республики [24].

2 ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [21], в которых четко закрепляется, что участие в выборах иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования, происходит в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. В настоящее время в муниципальных выборах в соответствии с международными договорами России могут участвовать граждане Республики Казахстан [22], Туркменистана [23], Киргизской Республики [24].

В зависимости от закрепления в национальном законодательстве права иностранных граждан принимать участие в местных выборах государства можно разделить на три группы. К первой группе можно отнести страны, которые одни из первых предоставили избирательное право на муниципальных выборах иностранным гражданам (Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды). Пионером была Швеция, которая в качестве первой европейской страны еще в 1975 г. всем достигшим совершеннолетия иностранным гражданам, проживающим в стране не менее трех лет, предоставила активное и пассивное избирательное право как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Ко второй группе относятся страны, в которых законодательство представляет избирательное право лишь иностранным гражданам, имеющим с ними общую историю, культурные корни (Испания, Великобритания, Португалия). В третью группу можно объединить государства, в которых в настоящее время предоставление избирательных прав связано с наличием их гражданства (Франция, Австрия, Германия). В этих государствах неоднократно предпринимались попытки расширить количество избирателей на местных выборах за счет иностранных граждан, но они не нашли развития в законодательстве. Рассматривая дело, связанное с желанием ряда земель ФРГ (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн) предоставить на своей территории иностранным гражданам право участвовать в муниципальных выборах,

всем достигшим совершеннолетия иностранным гражданам, проживающим в стране не менее трех лет, предоставила активное и пассивное избирательное право как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Ко второй группе относятся страны, в которых законодательство представляет избирательное право лишь иностранным гражданам, имеющим с ними общую историю, культурные корни (Испания, Великобритания, Португалия). В третью группу можно объединить государства, в которых в настоящее время предоставление избирательных прав связано с наличием их гражданства (Франция, Австрия, Германия). В этих государствах неоднократно предпринимались попытки расширить количество избирателей на местных выборах за счет иностранных граждан, но они не нашли развития в законодательстве. Рассматривая дело, связанное с желанием ряда земель ФРГ (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн) предоставить на своей территории иностранным гражданам право участвовать в муниципальных выборах,

5

6

Федеральный конституционный суд ФРГ в постановлении от 31 октября 2011 г. отметил, что избирательные права несовместимы с ч. 1 ст. 28 Основного закона ФРГ [25].

отметил, что избирательные права несовместимы с ч. 1 ст. 28 Основного закона ФРГ [25].

Согласно п. 32 ст. 4 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав не имеют права быть избранными российские граждане:

— осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах не снятую и не погашенную судимость за указанные преступления;

— осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах не снятую и не погашенную судимость за указанные преступления;

— подвергнутые административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

— в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт проведения агитации посредством действий экстремистского характера, предусмотренных ст. 1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [26] и ст. 76 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, если действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в который назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы.

1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [26] и ст. 76 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, если действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в который назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы.

Е.И. Колюшин отмечает, что первые категории граждан известны до выборов, а последняя может определяться и в ходе избирательной кампании, так как речь идет о действиях за последние несколько лет. Можно согласиться с его мнением, что лишение пассивного избирательного права лиц, нарушивших некоторые запреты проведения предвыборной агитации за несколько (до пяти) лет до дня голосования, является ограничением,

которое не соответствует смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. Лишение или ограничение пассивного избирательного права за определенные действия — мера конституционно-правовой ответственности, применять которую в отношении гражданина может только суд. Однако констатация такого нарушения судом не предполагает ни установления вины нарушителя, ни вынесения наказания [27].

Лишение или ограничение пассивного избирательного права за определенные действия — мера конституционно-правовой ответственности, применять которую в отношении гражданина может только суд. Однако констатация такого нарушения судом не предполагает ни установления вины нарушителя, ни вынесения наказания [27].

По официальным статистическим данным на октябрь 2009 г. в России проживало 13,2 миллиона граждан-инвалидов. Это около 9% населения страны [28]. С целью обеспечения реализации их избирательного права в деятельность ЦИК России вошла практика подготовки рекомендаций по особой организации процесса голосования для инвалидов [29], в соответствии с которыми избирательные участки должны быть оборудованы специальными пандусами и кабинками для голосования, а информационные материалы должны изготавливаться с использованием крупного шрифта. В 2011 г. в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы шестого созыва под руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации были реализованы программы «Дорога на избирательный участок» и адаптации комплексов для электронного голосования для инвалидов по зрению [30].

В настоящее время отмечается, что назрел вопрос об ограничении избирательных прав военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на всех уровнях выборов. Это является вполне допустимым ограничением всеобщего избирательного права, обеспечивающим защиту публичных интересов избирательного корпуса: свободу выборов, равенство избирательных прав, а также невмешательство Вооруженных сил, чья функция — защита суверенитета Российской Федерации, в политическую жизнь общества. Такое ограничение должно компенсироваться широким набором льгот для военнослужащих, главным образом в социально-экономической сфере [31].

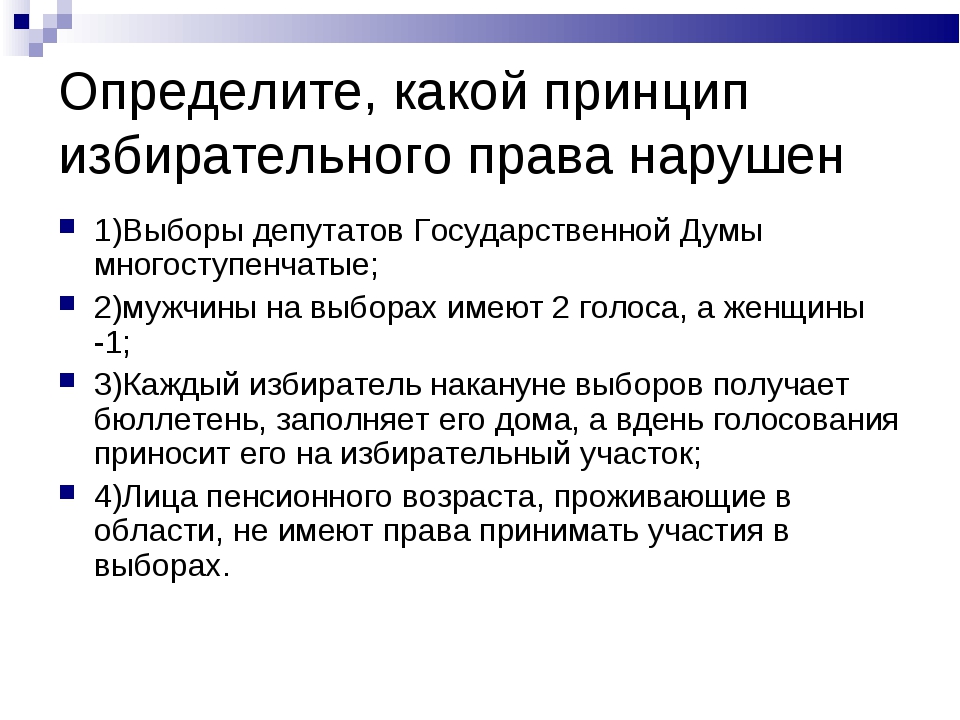

Принцип равного избирательного права. Принцип равного избирательного права составляет обязательный элемент отечественного избирательного права. Он означает, что граждане участвуют в выборах на равных основаниях. У всех избирателей, голосующих

по одной избирательной системе по одним и тем же вопросам, имеется равное количество голосов. Необходимо отметить, что этот принцип нашел конституционное закрепление только в отношении выборов Президента Российской Федерации.

Необходимо отметить, что этот принцип нашел конституционное закрепление только в отношении выборов Президента Российской Федерации.

Реализация принципа равного избирательного права обеспечивается в процессе законотворческой и правоприменительной практики следующими гарантиями:

а) обладание избирателями равным количеством голосов в ходе одних и тех же выборов независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или иного положения. Если выборы проводятся в одномандатном избирательном округе по мажоритарной избирательной системе, то у каждого избирателя имеется один голос. Если выборы проводятся по смешанной избирательной системе, то каждый избиратель имеет два голоса: один по одномандатному округу, другой — по многомандатному. Принцип равного избирательного права исключает такие формы голосования, как плюральный вотум, дающий возможность отдельным категориям избирателей пользоваться несколькими голосами на одних и тех же выборах, и множественный вотум, дающий возможность отдельным категориям избирателей быть внесенными в списки в нескольких избирательных округах и, соответственно, принимать участие в голосовании в этих избирательных округах;

б) равный вес каждого голоса с точки зрения влияния на результаты выборов;

в) равенство условий реализации активного и пассивного избирательного права на всех стадиях избирательного процесса. Так, деление территории на избирательные округа проводится на основе примерно равного количества избирателей, проживающих в каждом из них, что обеспечивается определенными правилами «нарезки» избирательных территориальных единиц и включением избирателя, обладающего активным избирательным правом, только в один список избирателей.

Так, деление территории на избирательные округа проводится на основе примерно равного количества избирателей, проживающих в каждом из них, что обеспечивается определенными правилами «нарезки» избирательных территориальных единиц и включением избирателя, обладающего активным избирательным правом, только в один список избирателей.

Содержание избирательных документов также должно определяться рамками этого принципа избирательного права. Например, в ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Совета депутатов г. Новосибирска по одномандатному избирательно-

му округу № 1 (январь 2013 г. — март 2013 г.) один из кандидатов — М. выразил свое несогласие с информацией о нем, которая должна найти отражение на информационных стендах избирательных комиссий. По мнению М., информацию о его работе — «помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области», необходимо дополнить фамилией депутата, чьим помощником он является. Избирательная комиссия, другие кандидаты, среди которых были помощники иных депутатов, возразили против такого дополнения, так как это, по их мнению, нарушило бы принцип равного избирательного права.

Избирательная комиссия, другие кандидаты, среди которых были помощники иных депутатов, возразили против такого дополнения, так как это, по их мнению, нарушило бы принцип равного избирательного права.

По мнению С. Д. Князева, принцип равного избирательного права не в полной мере соблюдается в случае одновременного образования для проведения выборов одномандатных и многомандатных округов. Связано это с тем, что избиратели одномандатного округа объективно имеют возможность быть представленными только одним депутатом, в то время как избиратели многомандатного округа легально делегируют в избираемый орган не одного, а нескольких депутатов. Соответственно, и право отзыва избранных депутатов у избирателей одномандатных и многомандатных округов также существенно отличается по своему объему: в одном случае такой санкции может быть подвергнут лишь один депутат, в другом — все депутаты, избранные по многомандатному округу.

Не соблюдается принцип равного избирательного права при одновременном проведении выборов по одномандатным и многомандатным избирательным округам применительно к пассивному избирательному праву граждан. Одни кандидаты при проведении подобных выборов вынуждены организовывать свою избирательную кампанию на значительно большей по размерам территории многомандатного округа, что, безусловно, влечет дополнительные затраты на организацию встреч с избирателями, изготовление рекламной продукции, осуществление наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов. В силу этого говорить о равенстве прав и обязанностей кандидатов-многомандатников с кандидатами, выдвинутыми по одномандатным округам, проблематично [32].

Одни кандидаты при проведении подобных выборов вынуждены организовывать свою избирательную кампанию на значительно большей по размерам территории многомандатного округа, что, безусловно, влечет дополнительные затраты на организацию встреч с избирателями, изготовление рекламной продукции, осуществление наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов. В силу этого говорить о равенстве прав и обязанностей кандидатов-многомандатников с кандидатами, выдвинутыми по одномандатным округам, проблематично [32].

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 марта 2000 г.

7

8

№ 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г С. Борисова, А.П. Бучнева, В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой» [33] отмечалось, что использование одновременно одномандатных и многомандатных округов должно сопровождаться надлежащими гарантиями участия граждан в выборах на равных основаниях, что требует также, при соблюдении пропорциональности представительства, наделения каждого избирателя одним голосом либо одинаковым числом голосов. При соблюдении этого условия одновременное проведение выборов по одно-и многомандатным избирательным округам не ведет к нарушению конституционного принципа равенства избирательных прав.

В настоящее время в большинстве стран мира, где проводятся выборы в органы государственной власти, принцип равного избирательного права соблюдается. В прошлом, к примеру во Франции, подданные, уплачивающие не менее 1000 франков прямого налога, с 1820 г. получили право подачи второго голоса на выборах [34].

В странах с мажоритарными выборами в парламент и сильной партийной системой в прошлом широко применялся джеррименде-ринг. Этот термин возник в 1812 г., когда карикатурист изобразил один из избирательных округов штата Массачусетс в виде саламандры, а издатель газеты назвал этот рисунок Gerrymander по фамилии губернатора штата Э. Джерри, создателя этой системы, впервые успешно применившего ее. С помощью манипуляций над границами округов губернатор Джерри добился того, что на выборах в Сенат штата его партия получила 29 мест из 40, а соперники — 11 мест. Этот результат был достигнут, несмотря на то, что противники губернатора получили большинство голосов.

Согласно этой модели избирателей оппозиционной партии концентрируют в нескольких округах, а в остальных делают небольшой, но уверенный перевес своей партии. Для этого создаются избирательные округа с неравным количеством избирателей, а также округа причудливой территориальной формы [35].

Провозглашение на конституционном уровне принципа равного избирательного права

не означает его реального соблюдения. Анализ требований, закрепленных в утвержденном 9 июля 1937 г. четвертой сессией ЦИК СССР VII созыва «Положении о выборах в Верховный Совет СССР» [36], к избирательным округам показывает явные нарушения закрепленного Конституцией (Основным законом) СССР принципа равного избирательного права. В основу образования этих избирательных единиц было положено количество населения, а не число избирателей, обладающих активным избирательным правом: проживание на территории избирательного округа в Совет Союза 300 000 населения, интересы которых представлялись в Совете одним депутатом. В итоге был велик разброс числа голосующих в различных избирательных территориальных единицах.

Закрепление порядка образования избирательных округов является одной из гарантий соблюдения принципа равного избирательного права. В соответствии со ст. 18 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны образовываться с соблюдением следующих требований:

а) примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%, а в труднодоступных или отдаленных местностях — не более чем на 30%. При образовании многомандатных избирательных округов соблюдается примерное равенство числа избирателей на один депутатский мандат. Отклонение числа избирателей в многомандатном избирательном округе от средней нормы представительства избирателей, умноженной на число депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10% от средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступных или отдаленных местностях — 15% от средней нормы представительства избирателей.

Указанные требования могут не соблюдаться при выборах в федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы в случае, если федеральным законом устанавливается обязательность образования не менее одного избирательного округа на территории каждого субъекта Российской Федерации;

б) при образовании избирательных округов на определенных законом субъекта Российской Федерации территориях компактного проживания коренных малочисленных народов допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может превышать указанный предел, но не должно составлять более 40%.

В России несоблюдение принципа равного избирательного права признается существенным нарушением. Нарушения правил образования избирательных округов наблюдались при проведении выборов территориального Совета депутатов г. Бердска в Новосибирской области в декабре 1996 г. В 33 из 39 избирательных округов было нарушено примерное равенство численности избирателей (более 10%), и один округ был сформирован из не граничащих между собой территорий, в результате чего выборы были признаны недействительными.

Принцип прямого избирательного права.

Принцип прямого избирательного права означает, что граждане голосуют на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления непосредственно. Данный принцип избирательного права получил закрепление в ст. 81 Конституции Российской Федерации (применительно к выборам Президента Российской Федерации), ст. 3 и 6 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав.

Прямая, непосредственная демократия является определяющей в отечественной правовой системе. Ее приоритет (если не юридический, то, по крайней мере, моральный) подчеркивается первоочередностью ее упоминания в ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации наряду с тезисом об осуществлении власти народа через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Эта конституционная формулировка, сопровождающаяся объявлением выборов высшим непосредственным выражением власти народа, способствовала утверждению в отечественной правовой науке принципа прямого избирательного права как общепризнанного начала российской избирательной системы [37].

Принцип прямого избирательного права при формировании представительных органов государственной власти всех уровней впер-

вые в отечественной правовой системе был закреплен в Конституции СССР 1936 г. Именно с решения демократизировать советскую избирательную систему было положено начало созданию Основного закона. Созванный в феврале 1935 г. Пленум ЦК БКП (б) высказался «о необходимости некоторых изменений в Конституции Союза ССР в направлении: а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов — равными, многоступенчатых — прямыми, открытых — закрытыми [38].

Существует две разновидности непрямых выборов: косвенные и многостепенные. Косвенные выборы предполагают, что члены представительного органа власти или единоличный выборный орган избираются выборщиками — лицами, специально избранными для осуществления выборов в соответствующий орган власти. Например, в Соединенных Штатах Америки граждане избирают выборщиков, которые, в свою очередь, избирают Президента Соединенных Штатов Америки [39]. При многостепенных выборах в качестве выразителя воли избирателей выступает постоянно действующий представительный орган, избираемый на основе прямого избирательного права, в компетенцию которого входит избрание другого органа или должностного лица.

Многостепенные выборы применялись в истории России. В Российской империи на основе многостепенных выборов избирались гласные губернских земских собраний, Государственная Дума. В ст. 53 Конституции РСФСР 1918 г. закреплялась многостепенная избирательная система формирования съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. В соответствии с Конституцией РСФСР 1978 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РСФСР от 27 октября 1989 г. [40]) на основе прямого избирательного права формировался Съезд народных депутатов РСФСР, который из своего состава избирал Верховный Совет РСФСР. Элементы системы многостепенных выборов можно наблюдать и в современной России.

Общепринятым является мнение об избрании на основе многостепенных выборов половины членов Совета Федерации [41]. Формирование этой избирательной системы началось после принятия в настоящее время уже недействующего Федерального закона от 5 ав-

9

10

густа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» [42]. В соответствии с этим федеральным законом члены Совета Федерации — представители законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации избирались депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Многостепенные выборы, наряду с прямыми выборами, закреплены и как способ формирования органов местного самоуправления. С принятием Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления [43] система многостепенных выборов была закреплена как возможный вариант выборов органов местного самоуправления. В соответствии с п. 2 ст. 36 данного федерального закона в уставе муниципального образования могут быть предусмотрены выборы главы муниципального образования представительным органом муниципального образования. В муниципальных районах многостепенные выборы могут быть использованы как возможный способ формирования представительных органов муниципального образования. Статья 35 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления предусматривает формирование представительного органа муниципального района из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства.

Положения Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, предусматривающие возможность формирования представительного органа муниципального района из глав поселений и депутатов представительных органов, являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. Признав их конституционными, Конституционный Суд Российской Федерации отметил [44], что, предусматривая различные способы формирования представительных органов поселений и муниципальных районов, федеральный законодатель исходил из действующей в Российской Федерации си-

стемы местного самоуправления, основанной на сочетании поселенческого и территориального (районного) самоуправления как исторически сложившихся форм территориального устройства публичной власти и самоорганизации населения, что соотносится со ст. 131 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой местное самоуправление осуществляется в Российской Федерации как в городских, сельских поселениях, так и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В действующем правовом регулировании имеет место дифференцированный подход к порядку формирования представительных органов муниципальных образований в зависимости от их принадлежности к поселенческому или районному уровням, а именно обязательный порядок избрания непосредственно населением представительных органов поселений и возможность формирования представительного органа муниципального района как путем прямого волеизъявления населения, так и в ином, отличном от муниципальных выборов порядке.

В некоторых странах избирательные системы по выборам органов публичной власти совмещают элементы прямых и непрямых выборов. Так, выборы Президента Республики Корея проводятся на основе прямого избирательного права. При этом ст. 67 Конституции Республики Корея предусматривает, что в случае, если два кандидата или более получат одинаковое количество голосов в результате прямых выборов, то избранным Президентом признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов депутатов на открытой сессии парламента — Национального Собрания в присутствии большинства от установленного числа его членов [45].

Принцип тайного избирательного права. Принцип тайного избирательного права означает, что никто, кроме избирателя, не имеет права знать о содержании его голосования и исключается любая возможность контроля за его волеизъявлением. Данный принцип закреплен в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., п. 7 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г., ст. 29 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. В соответствии с Конвенцией о стандартах демократиче-

ских выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ [46] от 7 октября 2002 г. соблюдение принципа тайного голосования означает исключение какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей.

В отечественном законодательстве принцип тайного избирательного права получил закрепление в ст. 81 Конституции Российской Федерации (применительно к выборам Президента Российской Федерации), ст. 3 и 7 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав; ст. 1 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»; ст. 1 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». К гарантиям данного принципа относятся: а) безымянный бюллетень для голосования, выдаваемый избирателю; б) избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю; в) заполнение избирательного бюллетеня производится в кабине, специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, в которых не допускается присутствие кого бы то ни было, за исключением избирателя; г) член избирательной участковой комиссии отстраняется от участия в работе комиссии, а наблюдатель удаляется из помещения избирательной комиссии, если они нарушают тайну голосования или попытаются повлиять на волеизъявление граждан.

На усиление гарантий тайного голосования направлено положение п. 13 ст. 64 Феде-

рального закона об основных гарантиях избирательных прав, запрещающее заинтересованным в результате голосования физическим и юридическим лицам предпринимать любые действия, направленные на обеспечение доставки избирателей в помещение соответствующих избирательных комиссий. Статья 65 данного федерального закона гласит, что в случае досрочного голосования избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя.

Принцип тайного избирательного права должен соблюдаться и при голосовании по почте. В постановлении Центризбиркома Российской Федерации «О временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления» [47] отмечается, что бюллетени избирателей, проголосовавших по почте, подсчитываются с соблюдением тайны голосования.

Законы рассматривают соблюдение тайны голосования как важнейшую обязанность избирательных комиссий. За нарушение тайны голосования предусматриваются различного вида санкции вплоть до уголовной ответственности (ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Принцип свободы выборов. Принцип свободы выборов получил закрепление в ст. 3 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Он предполагает, что при организации и проведении выборов исключается какое-либо принуждение как к участию в выборах, так и к голосованию за конкретного кандидата либо избирательное объединение, то есть избиратель свободно (добровольно) участвует в выборах и голосует в соответствии со своим мнением.

Впервые принцип свободных выборов получил толкование Европейского Суда по правам человека в судебном решении по делу «Матье-Моэн и Клейфейт против Бельгии» 1983 г. Суд указал, что у государств имеется широкое поле для введения различных ограничений в области действия данного принципа, однако эти ограничения «не должны препятствовать свободному волеизъявлению народа при выборе законодательной власти» [48]. По- Ц добный вывод был сделан Европейским Судом

12

при разрешении дела Херст против Соединенного Королевства», инициированного жалобой № 74025/1, поданной 5 июля 2001 г. против Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подданным Соединенного Королевства Великобритании Джоном Хер-стом (John Hirst). 27 апреля 2007 г. во Дворце прав человека в Страсбурге состоялось открытое слушание дела, в ходе которого был сделан вывод, что ограничения прав человека не должны препятствовать свободному волеизъявлению народа при выборе законодательной власти, то есть они должны отражать заботу о поддержании целостности и эффективности процедуры выборов, направленной на определение воли народа посредством всеобщего избирательного права, а не препятствовать проявлению этой заботы [49].

В ряде стран (Бельгия, Австралия) голосование является юридической обязанностью для гражданина, и неявка наказуема. Данное положение соответствует теории «Избирательное право как функция»: избиратель осуществляет публичную функцию, которая ему доверена нацией, то есть является гражданским долгом. В связи с этим считается допустимым, что эффективное осуществление этой функции составляет обязанность, неисполнение которой может быть наказуемо [50].

Содержание принципа свободных выборов раскрывается в материалах судебной практики. Так, согласно определению Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2003 г. № 45-Г03-31 [51] принцип свободных выборов означает обеспечение гражданам и иным участникам избирательного процесса возможности без какого бы то ни было влияния, насилия, угрозы применения насилия или иного противоправного действия сделать свой выбор относительно своего участия или неучастия в выборах в допускаемых законом формах и законными методами.

Данный принцип не всегда последовательно реализовывался в российском избирательном законодательстве. До середины 2000-х гг. для признания выборов состоявшимися была необходима явка определенного количества зарегистрированных избирателей, что можно было считать косвенным принуждением к голосованию. В 1999 г. С.Д. Князев отмечал, что во Владивостоке в связи с признанием выборов несостоявшимися из-за недостаточной

явки избирателей представительный орган местного самоуправления отсутствует с 1993 г. [52]. При выборах депутатов Думы города Владивостока Приморского края, проводившихся 17 января 1999 г., по шести избирательным округам из двадцати двух округов выборы были признаны несостоявшимися [53].

Аналогичная ситуация сложилась и в декабре 2000 г. при выборах Совета депутатов г. Новосибирска. В связи с низкой явкой избирателей в 19 избирательных округах выборы были признаны несостоявшимися. В декабре 2001 г. избирателями Приморского края было избрано 19 из 39 депутатов региональной Думы [54]. В связи с этим местными телевизионными компаниями была развернута кампания, в ходе которой избирателям разъяснялась необходимость их явки на избирательные участки. Это обосновывалось тем, что повторение признания выборов несостоявшимися повлечет новые расходы для налогоплательщиков.

Российские правоведы неоднократно отмечали, что установление порога явки избирателей — сам по себе факт целесообразный, но он неизбежно вторгается в свободу и добровольность выборов. Он оказывает психологическое давление на избирателей [55]. Путь разрешения данного противоречия ученые видели в отмене минимальной планки явки избирателей [56]. Но в этом случае, по мнению многих из них, закон будет «провоцировать и поощрять политическую индифферентность граждан» [57].

До 2006 г. в России в соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав выборы признавались состоявшимися, если в них приняли участие не менее 20% избирателей при выборах представительных органов и не менее 50% при выборах должностного лица. Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. [58] отменил порог явки избирателей для всех выборов, кроме федеральных. Для выборов Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы порог явки избирателей был отменен Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. [59].

После отмены обязательного порога явки избирателей появились мнения о снижении легитимности выборов. По мнению авторов, эта реформа была направлена на гарантирование принципа свободы выборов, на обеспечение публичных интересов избирательного корпу-

са в проведении свободных выборов: каждый избиратель самостоятельно принимает решение участвовать в выборах или нет и за какого кандидата (список кандидатов) голосовать. Как справедливо отмечает Б. Д. Мостовщиков, свободное участие гражданина в выборах не может быть связано с тем, как этот вопрос решают другие граждане [60].

Гарантии принципа свободы выборов содержатся в положениях, регулирующих общественные отношения в рамках отдельных стадий избирательного процесса. Так, рассматривая конституционность положения Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, исключающего участие в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов (списков кандидатов) органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, а последствием нарушения этого требования признает недействительность подписей, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «…такое правовое регулирование является отражением конституционного принципа свободных выборов, одной из гарантий которых служит запрет на оказание в любой форме давления на избирателей в целях их принуждения к совершению тех или иных юридически значимых действий в рамках избирательных процедур. Поскольку у органов публичной власти сосредоточены административно-финансовые, информационные и иные ресурсы, то установление для них запрета на участие в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата на выборах нельзя считать необоснованным; этот запрет является необходимым с точки зрения защиты свободных выборов как ценности, относящейся к основам конституционного строя» [61].

Принцип допустимости использования различных избирательных систем. Федеральное законодательство не ограничивает использование различных избирательных систем при проведении федеральных, региональных и местных выборов. Это подтверждает юридическая практика проведения выборов на федеральном уровне. Президент Российской Федерации избирается по мажоритарной избира-

тельной системе абсолютного большинства в первом туре и по мажоритарной системе относительного большинства — во втором. До 2005 г. депутаты Государственной Думы избирались на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) избирательной системы. В настоящее время Государственная Дума формируется на основе пропорциональной избирательной системы.

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации избираются по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства в первом туре и по мажоритарной системе относительного большинства -во втором. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируются как на основе мажоритарно-пропорциональной избирательной системы (Новосибирская область [62], Ленинградская область [63], г. Москва [64]), так и при использовании пропорциональной избирательной системы (Республика Дагестан [65], Московская область [66], Санкт-Петербург [67]).

В случае выборов главы муниципального образования на основе прямых выборов используется мажоритарная избирательная система абсолютного или относительного большинства. Большинство представительных органов муниципальных образований до последнего времени формировалось чаще всего по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Согласно Федеральному закону от 20 марта 2011 г. [68] не менее половины депутатских мандатов в представительном органе муниципального района и городского округа с численностью 20 депутатов и более распределяются между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов минимальный процент голосов избирателей не может превышать 5 % от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании (окончательно необходимый процент голосов устанавливается законом субъекта Российской Федерации).

Рассматривая возможность применения пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах, Конституционный 13 Суд Российской Федерации в постановлении

14

от 7 июля 2011 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области»» [69] отметил, что применение пропорциональной избирательной системы при небольшом числе депутатских мандатов сопряжено с возможностью нарушения принципа равенства при определении результатов волеизъявления избирателей, поскольку не исключает получения одинакового числа депутатских мест в представительном органе муниципального образования избирательными объединениями, за списки кандидатов которых подано существенно различающееся число голосов избирателей. Более того, в случае участия в муниципальных выборах значительного числа избирательных объединений использование пропорциональной избирательной системы при малом числе депутатских вакансий в представительном органе поселения вообще может сделать невозможным определение результатов выборов и тем самым, по существу, блокировать использование института выборов в качестве высшего непосредственного выражения народовластия. Этот вывод нашел отражение и в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1808-О-О «По жалобе гражданина Родионова Николая Александровича на нарушение его конституционных прав положениями части 6 статьи 2, части 21 статьи 3, статьи 13 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», пункта 3 статьи 32, пункта 21 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 статьи 3, пункта 51 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях» [70].

Принцип обязательности и периодичности выборов. Проведение выборов в сроки, установленные законами, является обязательным. Неправомерный отказ проводить выборы или игнорирование обязательности их проведения ограничивают реализацию конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Компетентные госу-

дарственные и муниципальные органы не вправе уклоняться от назначения выборов и проведения их в установленные законами сроки.

Государством гарантируется периодичный характер выборов. В связи с недостатками регионального законодательства в сфере назначения выборов в 1995-1997 гг. в ряде субъектов Российской Федерации они были проведены в неустановленные сроки. В настоящее время данный пробел восполняют положения федерального законодательства. В соответствии со ст. 10 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, если уполномоченный на то орган или должностное лицо не назначит выборы в сроки, предусмотренные законом, а также в случае отсутствия уполномоченного на то органа или должностного лица выборы назначаются и проводятся соответствующей избирательной комиссией. В случае если уполномоченный на то орган или должностное лицо либо соответствующая избирательная комиссия не назначат в установленный срок выборы, они по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора назначаются соответствующим судом общей юрисдикции.

Реализация требования об обязательности проведения выборов находит выражение в закреплении: а) вида органа, выборного должностного лица, в отношении которого должны быть назначены и проведены выборы; б) перечня нормативно-правовых актов, которые устанавливают срок и полномочия органов публичной власти и декларируют обязательность проведения выборов по его истечении; в) срока назначения и проведения выборов до истечения полномочий органов, обеспечивающих обязательность проведения выборов, в том числе по решению суда общей юрисдикции; г) организационно-правовых и финансовых условий проведения выборов.

Периодичность выборов связана с установленными нормативно-правовыми актами рамками исполнения законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления своих полномочий. Периодичность проведения выборов является одним из характерных признаков правового государства. Он получил закрепление в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека: «Воля на-

рода должна быть основой власти правительства, эта воля должна находить свое выражение в периодических и нефальсифицированных выборах». В документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г. (ст. 51) провозглашается, что проводимые через различные промежутки времени свободные выборы относятся к числу элементов справедливости, которые необходимы для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, и обеспечения равных и неотъемлемых прав всех людей [71].

Сроки исполнения полномочий выборных федеральных органов государственной власти закрепляются в Конституции Российской Федерации (ст. 81, 96): Президента Российской Федерации — шесть лет; Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — пять лет. Такие сроки полномочий в целом соответствуют мировой практике, позволяют реализовать основные пункты предвыборной программы, увидеть практические результаты деятельности, обеспечивают периодичность обновления федеральных органов государственной власти. Но необходимо отметить, что федеральное законодательство не всегда четко регулирует срок полномочий федеральных органов государственной власти. Так, согласно ч. 4 ст. 99 Конституции Российской Федерации полномочия Государственной Думы прекращаются с момента начала работы Государственной Думы нового созыва. Вместе с тем ст. 109, 111 и 117 Конституции Российской Федерации не предусматривают функционирования Государственной Думы, распущенной Президентом Российской Федерации. Таким образом, при проведении очередных выборов Государственная Дума сохраняет свои полномочия до начала работы избранного нового депутатского корпуса (первого заседания сессии), а при досрочном прекращении полномочий и назначении досрочных выборов она лишена возможности их осуществления, и в этих условиях возникает временной разрыв в осуществлении парламентских полномочий.

Срок полномочий региональных органов и органов местного самоуправления устанавливается субъектами Федерации и муниципальными образованиями самостоятельно в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. По отношению к органам государственной власти субъектов и муниципальным органам ст. 8 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав закрепляет, что срок полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливается соответствующими законами. Его изменение (увеличение или уменьшение) не допускается.

Периодичность выборов является гарантией недопущения узурпации власти в одних руках, обеспечения ее легитимности как на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации, так и на муниципальном. Как отмечает Б.С. Эбзеев: «Законная власть — всегда временная власть, право на осуществление которой приобретается в процессе демократического соперничества за осуществление власти» [72].

В научной литературе отмечается, что правовое определение принципа периодичности выборов в федеральном законодательстве не завершено в той мере, в какой это необходимо для последовательной реализации положений соответствующих международно-правовых актов. Так, если сроки полномочий выборных федеральных органов государственной власти юридически установлены конституционно-правовыми нормами, то сроки полномочий региональных органов государственной власти могут варьироваться в широком временном диапазоне [73]. В соответствии с законодательством субъектов Федерации, созданным по аналогии с федеральным, время их работы между очередными выборами — от четырех до пяти лет. Установление единого дня голосования для проведения выборов органов государственной власти субъектов и муниципальных выборов (второе воскресенье сентября) делает необходимой унификацию сроков полномочий этих выборных органов.

Принцип альтернативности (состязательности) выборов. Принцип альтернативности (состязательности) выборов, несмотря на то что он не получил закрепления в федеральном законодательстве и законах субъектов Российской Федерации, является определяющим в организации избирательного процесса. В соответствии с практикой Европейского 15 Суда по правам человека свободного, реально-

16

го волеизъявления народа при выборе органов государственной власти не будет без соперничества множества политических партий, представляющих основные направления общественного мнения [74].

Понятие «альтернативные выборы» было введено определением Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ноября 1996 г. по запросу Читинской областной думы [75]. По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, к числу важнейших условий подлинно свободных выборов относится их альтернативность, обеспечивающая избирателю реальную возможность выбора одного из нескольких кандидатов посредством свободного волеизъявления. Если на выборах число кандидатов окажется либо меньше установленного числа мандатов, либо равным ему, избиратель лишается такой возможности, а выборы превращаются в формальное голосование. В рассмотренном понимании принцип альтернативности выборов можно рассматривать в отношении применения активного избирательного права. Применительно к пассивному избирательному праву этот принцип реализуется в качестве состязательности выборов.

В соответствии с п. 30 ст. 38 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав выборы откладываются на срок не более шести месяцев для осуществления дополнительного выдвижения кандидатов, если ко дню голосования в избирательном округе не останется ни одного кандидата либо число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа или равным ему, либо будет зарегистрирован только один список кандидатов. Данное положение, с одной стороны, гарантирует право избирателя на обеспечение реального выбора среди не менее двух кандидатов, с другой — исключает возможность монополии одной политической партии, организации, одного какого-либо движения на власть и представительства от всего населения.

Действующее российское избирательное законодательство предусматривает возможность проведения выборов и на безальтернативной основе. Статья 71 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав предусматривает голосование в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре только при проведении повторного голосования, а также (если это предусмотрено за-

коном субъекта Российской Федерации) на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

При выборах Президента Российской Федерации в соответствии с п. 5 ст. 77 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается избранным на должность Президента Российской Федерации, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

С возможностью наличия реальной альтернативы тем или иным кандидатам, избирательным объединениям на выборах связана проблема исключения из текста избирательного бюллетеня графы «Против всех». В рамках федеральных избирательных кампаний всегда есть возможность получения реальной альтернативы, есть возможность найти среди кандидатов тех, программы которых могут заинтересовать избирателя. Гораздо сложнее решается вопрос получения реальной альтернативы на региональных и местных выборах, при которых порой искусственно создается ситуация безальтернативных выборов и у граждан (при отсутствии графы «Против всех») нет вариантов высказывания отношения к существующему положению и к предложенным кандидатам [76]. В связи с этим было бы логичным вернуть право голосовать против всех кандидатов, списков кандидатов на региональных и местных выборах.

Принцип независимости органов, осуществляющих организацию и проведение выборов. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств (заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.) [77] устанавливает, что подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита избирательных прав и свобод граждан и контроль за их соблюдением возлагаются на избирательные органы (избирательные комиссии), статус, компетенция и полномочия которых установлены конституцией, законодательными актами. Не допускается соз-

дание иных структур (органов, организаций), которые либо полностью, либо частично подменяют избирательные органы, осуществляют их функции, либо препятствуют их законной деятельности, либо противоправно вмешиваются в их деятельность, либо присваивают их статус и полномочия.

В соответствии с п. 12 ст. 21 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Решения и акты, принятые в пределах сферы их деятельности, обязательны для всех субъектов избирательного процесса. По мнению, высказанному в научной литературе, именно уточнение механизмов независимости избирательных комиссий от местных властей являлось одной из целей принятия действующей редакции Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав [78].

Гарантией независимости избирательных комиссий является порядок их формирования, подотчетность, придание издаваемым ими актам юридической силы. Финансирование деятельности избирательных комиссий производится за счет соответствующего бюджета — федерального, регионального или местного. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий органов законодательной (представительной) власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления не допускается.

В настоящее время в литературе отмечается, что в современной России существуют проблемы, связанные с реализацией принципа независимости избирательных комиссий. Е.И. Колю-шин отмечает, что после некоторого укрепления в 1990-е годы прошлого века уровень их самостоятельности уменьшается. По его мнению, права и обязанности избирательных комиссий организовывать и проводить выборы должны быть защищены от вмешательства под различными предлогами государственных органов и должностных лиц. Речь идет о вмешательстве и подмене деятельности избирательных комиссий под видом содействия их работе, о подчинении организации выборов функциям безопасности и охраны общественного порядка, о контроле правомерной деятельности комиссий [79]. В связи с этим появляется необходимость увеличения гарантий независимости избирательных комиссий.

1. Баглай М.Б. Конституционное право Российской Федерации. М. : Норма, 1999. С. 352-253.

2. Колюшин Е.И. Проблемы формирования избирательной системы // Современные проблемы конституционного и муниципального права (опыт России и зарубежных стран) : сб. материалов Международной науч. конференции (Москва, 11-13 марта 2010 г.) / Юрид. фак. МГУ им. М.Б. Ломоносова ; отв. ред. С.А. Авакьян. М. : РоЛиКС, 2010. С. 282.

3. Головин А.Г. Избирательное право России. М. : Норма, 2007. С. 124.

4. Якушин В.А. Проблемы субъективного вменения в уголовном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 13.

5. КимА.И. Советское избирательное право. Вопросы теории избирательного законодательства и практика его применения. М. : Юрид. лит., 1965. С. 57.

6. Руппель А.Х. Принципы избирательного права как критерий демократичности избирательных систем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 10-11.

7. Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс. М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2010. С. 97-98.

8. Биктагиров Р. Т., Кинзягулов Б.И. Курс современного избирательного и референдумного права России: теория, законодательство, практика. Общая часть. Т. 1. Уфа, 2007. С. 61.

9. Князев С.Д. Очерки теории избирательного права. Владивосток, 1999. С. 54.

10. Мейеръ Г. Избирательное право съ предисловiемь Г. 1еллинека. Издаше В.М. Саблина, 1906. С. 2.

11. Например, в США важным условием приобретения пассивного избирательного права на федеральном уровне является срок пребывания в гражданстве. Он составляет 7 лет для избрания депутатом палаты представителей, 9 — сенатором. Необходимым условием приобретения права баллотироваться кандидатом на пост президента США является наличие гражданства по рождению. См., например: Алебастро-ва И.А. Основы американского конституционализма. М. : Юриспруденция, 2001. С. 65.

12. В настоящее время наблюдается тенденция снижения возрастного ценза активного избирательного права: Великобритания, Франция, ФРГ — 18 лет; Иран, Бразилия, Куба, Никарагуа — 16 лет; КНДР — 17 лет. В Бразилии активное избирательное право с условием обязательного голосования предоставляется гражданам с 18 лет, а граждане, достигшие 16 лет, могут принять участие в голосовании по своему желанию. Также Конституция Бразилии устанавливает верхнюю возрастную планку для активного избирательного права -70 лет. Граждане старше 70 лет принимают участие в голосовании по своему усмотрению.

13. Ценз оседлости чаще всего применяется в отношении пассивного избирательного права. Для кандидатов в депутаты палат конгресса США необходимо проживание на территории того штата, от которого баллотируется. Президентом США может быть избран гражданин, в течение 14 лет имеющий постоянное место жительства на территории США. См., например: Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. М. : Юриспруденция, 2001. С. 65.

14. В XIX в. правом голоса на выборах обладали только мужчины. Женщины не могли выполнять ряд юридических действий без согласия своих мужей. Впервые право голоса было признано в англосаксонских странах: в США в штате Вайоминг в 1869 г., на федеральном уровне — в 1919 г. В Великобритании избирательное право было предоставлено женщинам в 1919 г. сначала с 30-летнего возраста, в 1928 Ц г. — с 21 года. В европейских странах женщинам избиратель-

18

ные права стали предоставляться: в Италии и Японии — с 1945 г, во Франции — с 1944 г, Швейцарии — с 1971 г.

15. Лебедева Ю.Н. Граждане как субъекты избирательного права России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 14.

16. Кутафин О.Е. Российское гражданство. М. : Юристъ, 2003. С. 7.

17. Лебедев В.А. Конституционно-правовая охрана и зашита прав и свобод человека и гражданина в России. М. : Изд-во МГУ, 2005. С. 29.

18. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / отв. ред. А.А. Вешняков. М. : Норма, 2003. С. 164.

19. ЗиновьевА.В., ПоляшоваИ.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. С. 69.

20. Об обшцх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

21. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

22. О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаюших на территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживаюших на территории Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2959.

23. О ратификации Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаюших на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской Федерации : Федеральный закон от 25 ноября 1996 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2959.

24. О ратификации Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации : Федеральный закон от 19 марта 1997 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 1385.

25. Сюзюкина О. Право участия в выборах органов местного (коммунального) самоуправления для граждан третьих стран в Германии // Актуальные проблемы публичного права в Германии и России / отв. ред. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. М. : Элит, 2011. С. 173,186.

26. Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031; 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3447.

27. Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2010. С. 117.

28. URL: http://www.minzdravsoc.ru/social/invalid-defence/62. Дата обращения: 11.11.2011.

29. См., например: Рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и выборов Президента Российской Федерации : выписка из протокола заседания Центризбиркома РФ от 11 июля 2007 г. № 20-4-5 // Рос. газ. 2007. 18 июля.

30. URL: http://zoom.cikrf.ra/zoom/EdFields.asp?nqr= -1 &ndoc=0&npg= -1. Дата обращения: 11.11.2011.

31. Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 67.

32. Князев С.Д. Правовой режим проведения выборов по многомандатным избирательным округам: состояние и перспективы совершенствования // Журн. российского права. 2006. № 4. С. 73.

33. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.2000 № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г.С. Борисова, А.П. Бучнева, В.И. Лошманова и Л.Г. Маховой» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 13. Ст. 1429.

34. Сравнительное избирательное право / науч. ред.

B.В. Маклаков. М. : Норма, 2003. С. 19.

35. Юсов С.В. Юридическое обеспечение федеральных и региональных выборов. Ростов н/Д : Феникс, 2011.

C. 106-107.

36. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1937. № 43. Ст. 182.

37. ВискуловаВ.В. Институт прямых выборов: необходимы ли дополнительные гарантии? // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 2. С. 46.

38. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / ред. П. Федосеев, К. Черненко. 7-е изд. Ч. 3. М., 1968. С. 266.

39. Подробно об избирательной системе по выборам Президента Соединенных Штатов Америки см.: Зиновьев А.В. Отличаются ли выборы Президента США демократизмом и легитимностью? // Правоведение. 2001. № 3. С. 70-74.

40. Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР : Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1303.

41. Конституционное право России / отв. ред. А.С. Прудников. М. : Юнити-Дана, 2006. С. 368; Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» / отв. ред. А.А. Вешняков. М. : Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 125.

42. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3336.

43. Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

44. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.» // Рос. газ. 2011. 3 июня. № 5459.

45. Иванов А.И., Князев С.Д. Основы конституционного права на Корейском полуострове. Владивосток : Изд-во Дальневосточного гос. ун-та, 2002. С. 18.

46. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств // Науч.-практич. комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на и участие в референдуме граждан Российской Федерации. М., 2003. С. 773.