Предмет психологии объект: works.doklad.ru — Учебные материалы

Объект, предмет и метод психологии как субъекта познания(Татенко В.А.)

Представление об объекте, предмете и методе науки составляет ее

теоретико-методологический фундамент. Метод науки не может

«родится» раньше ее предмета и наоборот, поскольку «вынашиваются»

они вместе. Разве что предмет науки первым «появляется на свет»,

а за ним — как его другое «я» — ее метод. Так, например, по

мнению А.Бергсона, поскольку субстанция психической жизни есть

чистая «длительность», она не может быть познана понятийно, путем

рассудочного конструирования, а постигается интуитивно. «Любой

закон науки, отражая то, что есть в действительности, вместе с

тем указывает и на то, как нужно мыслить о соответствующей сфере

бытия; будучи познанным, он в определенном смысле выступает и как

принцип, как метод познания» [7, c. 410]. Не случайно, поэтому,

при рассмотрении вопроса о предмете психологии актуализируется

проблема ее метода. При этом, как это уже бывало в истории,

определение предмета науки может зависеть от сложившегося

представления о том, какой метод считать подлинно научным.

Н.Н.Ланге пытался примирить обе крайности. По его мнению, «…в психологическом эксперименте личность исследуемая всегда должна давать (себе или нам) отчет о своих переживаниях, и лишь соотношение между этими субъективными переживаниями и объективными причинами и следствиями их, составляет предмет исследования» [2, c. 25].

И все же особый интерес в контексте рассмотрения парадигмы

«субъект-объект-предмет-метод» представляет позиция

К.А.Абульхановой, которая связывает представление об объекте

психологии с пониманием «качественного своеобразия

индивидуального уровня бытия» человека. Предмет же определяется

ею как обусловленный природой объекта специфический способ

абстрагирования, с помощью которого психология исследует это

качественное своеобразие индивидуального бытия человека [См. 1,

c. 169). Уточняя свое представление о предмете психологии,

К.А.Абульханова специально подчеркивает, что под предметом

следует понимать «…не конкретные психологические механизмы,

раскрываемые психологическим исследованием, а лишь общие принципы

определения этих механизмов» (См. там же, с.211). Иными словами,

в системе данных определений «объект» психологии отвечает на

вопрос «Какой качественной спецификой обладает та реальность,

которую должна исследовать психология?». Предмет же определяется,

по сути, методологически и отвечает на вопрос «Как в принципе

следует эту реальность исследовать?». То есть наблюдается

своеобразный категориальный сдвиг традиционно понимаемого

предмета психологии на ее объект, а метода этой науки на ее

предмет. Однако при этом, как нам представляется, обнаруживаются

новые возможности содержательного разведения/сведения

категориальных оппозиционных пар «субъект-объект»,

«предмет-метод» психологической науки (см.

Предмет же определяется

ею как обусловленный природой объекта специфический способ

абстрагирования, с помощью которого психология исследует это

качественное своеобразие индивидуального бытия человека [См. 1,

c. 169). Уточняя свое представление о предмете психологии,

К.А.Абульханова специально подчеркивает, что под предметом

следует понимать «…не конкретные психологические механизмы,

раскрываемые психологическим исследованием, а лишь общие принципы

определения этих механизмов» (См. там же, с.211). Иными словами,

в системе данных определений «объект» психологии отвечает на

вопрос «Какой качественной спецификой обладает та реальность,

которую должна исследовать психология?». Предмет же определяется,

по сути, методологически и отвечает на вопрос «Как в принципе

следует эту реальность исследовать?». То есть наблюдается

своеобразный категориальный сдвиг традиционно понимаемого

предмета психологии на ее объект, а метода этой науки на ее

предмет. Однако при этом, как нам представляется, обнаруживаются

новые возможности содержательного разведения/сведения

категориальных оппозиционных пар «субъект-объект»,

«предмет-метод» психологической науки (см.

Рис. 1 Категориальное пространство самоопределения науки психологии

В чем смысл такого построения? Вероятно, прежде всего, в том, что в результате соотнесения представлений о психологии как субъекте познания с представлениями об ее объекте, предмете и методе, можно будет получить более цельную картину основных определений данной науки.

Попытаемся пунктирно наметить векторы, позволяющие увидеть эти категории в их содержательном соподчинении и взаимодополнении, «в их единстве, но не тождестве».

- «Психология и ее объект». Психология (если ее признавать

самостоятельной наукой) выступает субъектом познания.

Специфическим объектом для нее служит независимо существующая от

нее психическая реальность. Качественная особенность психологии

состоит в том, что она как субъект познания в принципе совпадает

со своим объектом: субъект познает самое себя путем созерцания и

созидания, через «самооткровение возможных самопревращений».

- «Субъект и предмет психологии». Это смысловой и целевой вектор психологии. Если свой объект психология по определению как бы находит в готовом виде, то свой предмет она конструирует и определяет для себя самостоятельно в зависимости от сложившихся теоретико-методологических установок (онтологических и гносеологических, аксеологических и праксеологических и др.), а также внешних условий (например, господствующей философской доктрины, политического режима, уровня культуры). В этом смысле можно говорить, что предмет психологической науки может претерпевать изменение в зависимости от характера социокультурных трансформаций.

- «Объект и предмет психологии».

Если объект психологии

репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и

предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой

науки несет в себе представление о том, что составляет

квинтэссенцию психического, определяет его качественное

своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее

адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и

обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично

утверждать, что именно понятие субъектности содержательно

конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе

самостоятельной науки.

Если объект психологии

репрезентирует психическую реальность во всей ее полноте и

предполагаемой целостности как отдельное сущее, предмет этой

науки несет в себе представление о том, что составляет

квинтэссенцию психического, определяет его качественное

своеобразие. Полагая, что качество субъектности наиболее

адекватно репрезентирует сущностный потенциал психического и

обнаруживает его онтическую несводимость к иным реалиям, логично

утверждать, что именно понятие субъектности содержательно

конституирует предмет психологии, утверждая ее в статусе

самостоятельной науки. - «Объект и метод психологии». Метод науки должен быть

релевантным той реальности, которую предполагается с его помощью

изучать. То есть, если объектом науки является психика, то метод

ее должен быть собственно психологическим, не редуцированным к

методам физиологии, социологии, философии и других наук. Именно

поэтому А.Пфендер основным методом психологии считал

«субъективный метод», который внутренне защищен от

субъективистских ярлыков и который не менее «объективен», чем

самые объективные методы, применяемые в науках о природе [См.

- «Субъект и метод психологии». Задача психологии как субъекта познания не только констатировать необходимость соответствия метода ее объекту, но и конституировать, открыть, произвести и применить его в научной практике. Потому, метод как и предмет является функцией субъекта, изменяющимся и развивающимся продуктом его творческих усилий. При этом важно выдерживать категориальную субординацию и не позволять методу определять и, тем более, подменять предмет психологии. Развитие методологии может стимулировать развитие теории, успех в разработке метода науки может обусловить новое видение ею своего предмета. Но только обусловить и не более.

- «Предмет и метод психологии». Эта пара в своем существовании

и развитии онтологически как бы зависит от объекта, а

гносеологически определяется субъектом познавательного процесса.

Предмет не статичен, он есть движение проникновения субъекта

познания в сущность психической жизни. Метод есть путь, по

которому субъект (психология) направляет это движение внутри

объекта (психики).

Итак, обращая взор на то, что составляет ее фундамент и делает ее самодостаточным субъектом познания, психология вряд ли может сегодня позволить себе нечеткость, двусмысленность в определении своего объекта

В своем исследовании мы придерживаемся традиционной ориентации,

отдавая предпочтение в определении предмета психологии

«сущностному» подходу, который в данной работе находит свою

содержательную конкретизацию в представлении о человеке как

субъекте психической жизни. Этот понятийно-категориальный

конструкт выполняет особую роль сущностно-предметной

линзы-матрицы, через которую психология как субъект всматривается

и проникает в свой объект. В этом смысле даже простейшие,

генетически исходные психические феномены могут быть адекватно

«распредмечены», если рассмотрение их производится в контексте

субъектно-психологической предметной парадигмы — как фрагменты

или моменты движения к субъектности — высшему сущностному

критерию определения качественного своеобразия психического.

Этот понятийно-категориальный

конструкт выполняет особую роль сущностно-предметной

линзы-матрицы, через которую психология как субъект всматривается

и проникает в свой объект. В этом смысле даже простейшие,

генетически исходные психические феномены могут быть адекватно

«распредмечены», если рассмотрение их производится в контексте

субъектно-психологической предметной парадигмы — как фрагменты

или моменты движения к субъектности — высшему сущностному

критерию определения качественного своеобразия психического.

Принцип субъектности составляет то «внутреннее условие» в научной психологии, через которое она «преломляет» противостоящую ей психическую действительность как объективно и независимо от нее существующее сущее.

Предметное значение категории субъектности заключается в том, что

в нее как в точку может сворачиваться и из нее же может

разворачиваться вся психическая вселенная. Она вбирает в себя,

«снимает в себе» все сущностные определения психического во всей

его полноте и многообразии проявлений.

«Восходи — нисходя», — учил известный индийский философ и психолог Шри Ауробиндо Гхош. Данная формула помогает наглядно представить связь, которая существует между объектом и предметом психологической науки. «Нисходя» в свой объект, психология погружается в бездонные глубины психической жизни, открывая там для себя все новые феномены, устанавливая новые закономерности, одновременно уточняя и проясняя открытое прежде. Однако, все эти результаты проникновений в глубины и просторы психического (что выступает предметом конкретных научных изысканий) она не только хранит для себя, не только делится ими с другими науками или дарует их общественной практике, но отправляет, образно говоря, «наверх», в «Лабораторию исследования сущности психического и предельных возможностей его развития». Почему именно так называется эта «Лаборатория»? Почему при определении сущности психического, возникает вопрос о высшем (предельно возможном) уровне развитии психики?

Высшая сущность психического открывается психологии не сразу и не

во всем. Не исключено, что до конца эта сущность никогда

постигнута и не будет, ибо тайны психики имеют тенденцию не

только скрываться, но и множиться по мере ее развития. Однако, в

зависимости от понимания предельной сущностной характеристики

психического как сущего получают определенную интерпретацию все

известные психические феномены. Так, сказав себе, что сущность

психического — в его способности отражать объективную реальность,

мы нашу психическую жизнь можем ограничить рамками познавательной

активности. Если прибавим к отражению еще и регуляцию, — то

психическое предстанет пред нами как механизм, позволяющий

человеку ориентироваться и приноравливаться к природной,

социальной среде, достигать равновесия с самим собой. Если на

новом уровне психологического познания сущностной чертой

психического устанавливается сознательная преобразовательная,

созидательная, творческая душевно-духовная деятельность человека,

то именно эта черта выступает главным критерием оценки имеющихся

знаний и главным ориентиром в последующих психологических

исследованиях.

Не исключено, что до конца эта сущность никогда

постигнута и не будет, ибо тайны психики имеют тенденцию не

только скрываться, но и множиться по мере ее развития. Однако, в

зависимости от понимания предельной сущностной характеристики

психического как сущего получают определенную интерпретацию все

известные психические феномены. Так, сказав себе, что сущность

психического — в его способности отражать объективную реальность,

мы нашу психическую жизнь можем ограничить рамками познавательной

активности. Если прибавим к отражению еще и регуляцию, — то

психическое предстанет пред нами как механизм, позволяющий

человеку ориентироваться и приноравливаться к природной,

социальной среде, достигать равновесия с самим собой. Если на

новом уровне психологического познания сущностной чертой

психического устанавливается сознательная преобразовательная,

созидательная, творческая душевно-духовная деятельность человека,

то именно эта черта выступает главным критерием оценки имеющихся

знаний и главным ориентиром в последующих психологических

исследованиях.

Куда же можно отнести с наибольшим правом последнюю причинность, вопрошал И.Кант, если не туда, где находится также высшая причинность, т.е. к тому существу, которое изначально содержит в себе достаточную причину для всякого возможного действия Применительно к теме нашего исследования последней и высшей причинностью в пространстве психической жизни выступает субъектность. И именно она есть высшим сущностным критерием, по которому мир психический отличается от всякого иного мира.

Последнее время в психологии получила развитие тенденция

разотождествления понятий деятельности и ее субъекта, стремление

представить их как единство, но не тождество. Это означает

требование за проявлениями любой деятельности видеть деятеля, за

актами творчества — творца. И, если действительно «сначала было

дело», то психологии не может быть не интересно, кто это дело

сделал, если поступок или подвиг, то кто их совершил, а если

слово, то кто его сказал, когда, кому и зачем. Не психика вообще,

а то в ней, что со временем достигает уровня сознающего себя

субъекта, является носителем, центратором и движущей силой

психической жизни. Он решает что, как, с кем, зачем и когда

следует делать. Он оценивает результаты своей активности и

интегрирует их в собственном опыте. Он избирательно и инициативно

вступает во взаимодействие с миром. Онтологический императив

«быть субъектом» есть общечеловеческим выражением суверенности

действительного человека, ответственного за результаты своих

деяний, изначально «виновного» во всем, что от него зависит

(Ж.-П.

Сартр) и не имеющего «алиби в бытии» (М.М.Бахтин).

Не психика вообще,

а то в ней, что со временем достигает уровня сознающего себя

субъекта, является носителем, центратором и движущей силой

психической жизни. Он решает что, как, с кем, зачем и когда

следует делать. Он оценивает результаты своей активности и

интегрирует их в собственном опыте. Он избирательно и инициативно

вступает во взаимодействие с миром. Онтологический императив

«быть субъектом» есть общечеловеческим выражением суверенности

действительного человека, ответственного за результаты своих

деяний, изначально «виновного» во всем, что от него зависит

(Ж.-П.

Сартр) и не имеющего «алиби в бытии» (М.М.Бахтин).

Потому, если говорить о своеобразии психической реальности,

сравнивая ее с иными формами бытия сущего, то именно субъектное

определение психической жизни человека венчает пирамиду ее

сущностных характеристик, а значит, имеет полное право

содержательно представлять предметное ядро психологической науки.

При этом другие, ранее или иначе сформулированные определения

предмета психологии не отбрасываются, а переосмысливаются и

сохраняются в субъектном его варианте в «снятом» виде.

«Восхождение» к субъектному уровню определения предмета психологии, с одной стороны, позволяет, а с другой, — требует переосмыслить все, доселе открытое психологией в ее объекте — психике. Появление новых пластов бытия в процессе развития приводит к тому, что и предыдущие выступают в новом качестве (С.Л.Рубинштейн). Это значит, что вся психика в ее становлении, функционировании и развитии, начиная с простейших психических реакций и заканчивая сложнейшими движениями души и духа, есть по сути развертывающаяся и утверждающая себя особого рода субъектность, воплощенная в форме свободного Я-творчества.

Субъектная специфика метода психологической науки состоит в том,

что она не только созерцает, не только исследует всеми доступными

ей средствами и способами наличную психическую реальность, но, в

конечном счете, на высших уровнях стремится постичь эту

реальность путем творения ее новых форм и тем самым восходит к

исследованию собственных возможностей научно-психологического

творчества (В. В.Рубцов).

В.Рубцов).

На этом пиковом уровне происходит как бы естественное сочленение изначально условно разобщенных представлений о психологии как субъекте познания, об ее объекте, предмете и методе. Это и есть самое себя познающая и творящая психика — высший субъектный синтез психологической науки и практики психической жизни.

Через подобного рода анализ и синтез происходит развитие представлений об объекте, предмете и методе психологии как субъекта познания. Началом, которое создает внутреннюю энергетику, задает динамику и определяет вектор этому самодвижению, выступает научное представление о субъектной природе психического.

Подлинно гуманистический и, непременно, оптимистический взгляд на

природу человека, вера в позитивную перспективу его личного и

исторического роста открывает, на наш взгляд, возможность и

делает необходимым субъектное истолкование предмета и метода

психологии как самостоятельной науки. Следует думать, что именно

при таком подходе психология сможет обнаружить присущую ей

значимость как для других наук, так и для себя самое.

- Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности. — М.: «Наука», 1973.

- Ланге Н.Н. Психология экспериментальная / Энциклопедический словарь. Гранат. 7-е изд., т. 33. б/г. Цитируется по «Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории. Под ред. А.В.Брушлинского. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1977.

- Пфендер А. Введение в психологию / Пер. с нем. Г.А.Давыдова. — С.-Петербург: Провинция, 1909.

- Татенко В.А. Предмет и метод психологии с позиций субъектного похода. В кн.. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. Монография. — К.: «Просвіта», 1996, с. 311-373.

- Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 5-те, стереотип. — К.: Либідь, 2002, с. 9-45.

- Татенко В.О. Ще раз про предмет психологічної науки /

Практична психологія та соціальна робота. — 2004, № 6, с.

6-8.

6-8. - Предмет / Философская энциклопедия. Гл.ред. Ф.В.Константинов. — М.: «Советская Энциклопедия», 1967, т.4.

Татенко В.А.,

Примечания

1. Сведения об авторе: Татенко Виталий Александрович — доктор

психологических наук, профессор, член-корреспондент АПН Украины,

главный научный сотрудник Института социальной и политической

психологии АПН Украины.

Контактные телефоны: сл. 416-24-08, д. 456-02-54. Домашний адрес:

Украина, Киев — 03057, пер.Полевой 5, кв. 17.

2. Статья опубликована: Татенко В.А. Объект, предмет и метод

психологии как субъекта познания // Матеріали Всеукраїнської

науково-практичної конференції «Перспективи розвитку

соціогуманітарних наук у класичних університетах» (соціологія,

психологія, педагогіка): Зб. наук. Праць. — К.:

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004, с.

60-66.

См. также

Объект и предмет исследования в курсовой, дипломной и магистерской работе по психологии

Объект исследования – это указание на психологическое явление или феномен, которое будет изучаться в дипломной, магистерской или курсовой работе по психологии.

Предмет исследования – это какой-то частный ракурс рассмотрения объекта исследования.

И объект, и предмет диплома по психологии тесно связаны с темой работы.

Например, тема магистерской диссертации по психологии звучит как «Психологические детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала».

Определяя объект исследования, нужно обозначить широкое направление психологических исследований, в рамках которого будет проводиться и данное исследование. В данном случае объектом дипломной работы является «профессиональный стресс».

Но данная работа связана с частным аспектом этой широкой проблемы, а именно, с психологическими детерминантами профессионального стресса, то есть с психологическими чертами, которые детерминируют, влияют на формирование профессионального стресса. Причем нас интересует еще более узкая проблема – как проявляются детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала.

Таким образом, в данном примере формулировка объекта исследования будет звучать следующим образом: «психологические детерминанты профессионального стресса у среднего медперсонала».

Как видно, формулировка предмета исследования идентична теме работы. Чаще всего так и бывает.

Очень редко некоторые научные руководители требуют от студентов обозначать в качестве объекта исследования выборку испытуемых, принимающих участие в исследовании. Тогда, описывая объект исследования, нужно указать краткую характеристику выборки. Например, «Объект исследования – медсестры ГКБ №1 в количестве 30 человек». Более подробное описание испытуемых будет дано при описании выборки в соответствующем разделе введения.

Итак, как же правильно обозначить объект и предмет исследования в дипломной работе? Нужно сделать следующее:

- Внимательно посмотреть на тему работы.

- В формулировке темы нужно выделить термин, который обозначает максимально широкий психологический феномен, понятие. Например, мышление, эмоциональное выгорание, психологические защиты и т.п. Это будет объект исследования.

- Выявить частную и более узкую проблему, которую будет решать данное исследование в рамках объекта работы.

Это и будет предмет исследования.

Это и будет предмет исследования.

Внимательное и вдумчивое отношение к формулировке объекта и предмета психологического исследования поможет студенту лучше уяснить себе суть работы. В данном случае внимательное отношение к формальным аспектам помогает работе над содержательными.

Надеюсь, эта статья поможет вам самостоятельно написать диплом по психологии. Если возникнет необходимость, обращайтесь (все виды работ по психологии; статистические расчеты). Заказать

Перечень всех учебных материаловГосударство и правоДемография История Международные отношения Педагогика Политические науки Психология Религиоведение Социология |

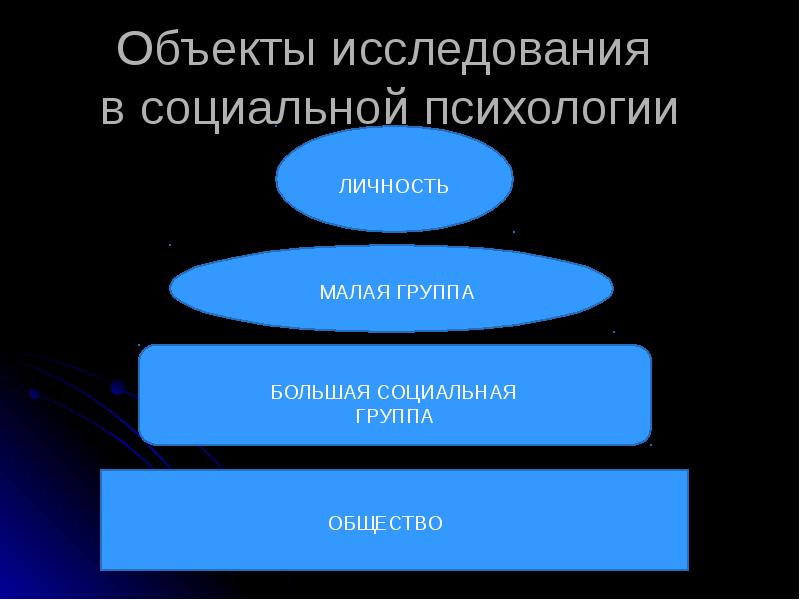

1.1. Объект и предмет психологии В широком смысле объектом познания психологии как науки является человек. Рис. 1. Место психологии в системе наук «по объекту познания» Наиболее важным является вопрос о предмете психологии. Термин «психология» в научном употреблении впервые появился в 16 в. Он является производным от двух греческих слов: psyche — душа и logos — слово, учение. Таким образом, в дословном переводе «психология» — наука о душе. |

24 Человек как объект и психика как предмет изучения психологии

Тема 3. Человек как объект и психика как предмет изучения психологии (предварительное системное представление)

Несмотря на сложность проблемы соотношения объекта и предмета исследования для любой науки, в психологии, как говорилось выше, принято главным объектом изучения считать человека, а главным предметом — его психику. С целью облегчить понимание психологической сущности человека, раскрываемой в последующих главах, и соблюдая основные принципы познания, дадим общее предварительное представление о человеке и его психике как сложных системах, подлежащих научному изучению.

С целью облегчить понимание психологической сущности человека, раскрываемой в последующих главах, и соблюдая основные принципы познания, дадим общее предварительное представление о человеке и его психике как сложных системах, подлежащих научному изучению.

Уровни психологической организации (макрохарактеристики) человека

Человек как субъект психической деятельности имеет многоуровневую организацию, что определяет и разные уровни и аспекты его психологического изучения. На каждом из этих уровней проявляется один из вариантов его сущности, что дает право говорить о нескольких ипостасях человека, только совокупность которых может дать более или менее целостное и полное представление о нем. (Между прочим, аналогичный подход в понимании сущности Бога демонстрирует христианский догмат о Божественной Троице, т. е. о Боге, едином в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой.)

Научное оформление многоуровневости психологической организации человека придал Б. Г. Ананьев, представив ее как систему взаимосвязанных понятий: человек — индивид — субъект (деятельности) — личность — индивидуальность [18, 22]. Взаимосвязь между этими понятиями в первую очередь предстает как иерархические отношения между ними. Иерархия (субординация) этих понятий, отраженная в последовательности их положения в общем ряду, имеет двойной смысл: условно можно говорить о временном и пространственном смыслах. Первый смысл заключается в том, что человек в своем онтогенетическом развитии последовательно проходит стадии от индивида до индивидуальности. Во втором смысле каждая последующая ипостась как более совершенный уровень организации включает в себя качества предыдущей, т. е. они находятся в отношениях соподчинения и включения. К настоящему времени вызрела идея дополнить этот ряд еще одной категорией — «универсум» [744]. Человек в своей психической деятельности раскрывается во всех перечисленных понятиях, которые в современной психологии нередко именуют «макрохарактеристиками» человека [166, 501].

Взаимосвязь между этими понятиями в первую очередь предстает как иерархические отношения между ними. Иерархия (субординация) этих понятий, отраженная в последовательности их положения в общем ряду, имеет двойной смысл: условно можно говорить о временном и пространственном смыслах. Первый смысл заключается в том, что человек в своем онтогенетическом развитии последовательно проходит стадии от индивида до индивидуальности. Во втором смысле каждая последующая ипостась как более совершенный уровень организации включает в себя качества предыдущей, т. е. они находятся в отношениях соподчинения и включения. К настоящему времени вызрела идея дополнить этот ряд еще одной категорией — «универсум» [744]. Человек в своей психической деятельности раскрывается во всех перечисленных понятиях, которые в современной психологии нередко именуют «макрохарактеристиками» человека [166, 501].

В зависимости от уровня рассмотрения изучению подлежат различные совокупности психических явлений, характерные для соответствующей ипостаси человека. Совокупности эти отличаются друг от друга и составом входящих в них психических феноменов, и структурой, т. е. взаимосвязью этих феноменов.

Совокупности эти отличаются друг от друга и составом входящих в них психических феноменов, и структурой, т. е. взаимосвязью этих феноменов.

Итак, самым общим понятием в этой иерархической лестнице является понятие «человек». Существует масса его определений. Но, как обычно в таких случаях, каждое определение отражает какую-то одну сторону (иногда несколько) явления, но не может охватить все стороны одновременно. (Кстати, напомним, что именно поэтому в современной науке действует и используется освещенный выше принцип дополнительности.) Например, очень точно характеризует отличие человека от животных такое определение: «Человек — единственное животное, которое знает свою бабушку». Не менее точен был В. Шекспир, подметив, что человеку в отличие от животного нужно не только необходимое, но и лишнее. Осознав все трудности формулировки исчерпывающих определений человека, примем за наиболее адекватную следующую дефиницию: человек — это биосоциальное существо, воплощающее, с одной стороны, высшую ступень развития жизни на Земле, а с другой, главный активный элемент общественно исторического развития.

С первой точки зрения современный человек предстает как биологическое существо, принадлежащее к типу позвоночных, классу млекопитающих, роду Нomo, виду Homo Sapiens (человек разумный). Он характеризуется особой телесной организацией, главными признаками которой являются прямохождение, наличие руки, высокоразвитого мозга и речевого аппарата. С общественной точки зрения он социальное существо, принадлежащее человеческому обществу в целом, определенным народностям, нациям, социальным группам. В этом ракурсе он характеризуется способностью к общению, к познанию внешнего мира и самого себя, к труду (как целенаправленному производству материальных или духовных ценностей).

Индивид (от лат. individuum — неделимое < in — не + dividen dus — подлежащий разделу) — макрохарактеристика человека, отражающая его природно-биологическую сущность как представителя вида Homo Sapiens. В этом понятии отражается индивидуально-биологическая сторона каждого человека как результат его филогенетического и онтогенетического развития. Филогенез — это историческое развитие организмов в русле эволюции жизни на Земле. Онтогенез — это индивидуальное развитие организма в русле его жизненного пути. Основные признаки индивида: 1) целостность анатомической и психофизиологической организации; 2) устойчивость во взаимодействии с внешним миром; 3) активность. Целостность означает системный характер связей между многообразными механизмами и функциями организма, реализующими жизненные (витальные) отношения со средой. Устойчивость определяет сохранность основных отношений индивида с действительностью и предполагает их пластичность, гибкость, вариативность. Активность обеспечивает способность индивида к самоизменению, сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее воздействия на организм.

Филогенез — это историческое развитие организмов в русле эволюции жизни на Земле. Онтогенез — это индивидуальное развитие организма в русле его жизненного пути. Основные признаки индивида: 1) целостность анатомической и психофизиологической организации; 2) устойчивость во взаимодействии с внешним миром; 3) активность. Целостность означает системный характер связей между многообразными механизмами и функциями организма, реализующими жизненные (витальные) отношения со средой. Устойчивость определяет сохранность основных отношений индивида с действительностью и предполагает их пластичность, гибкость, вариативность. Активность обеспечивает способность индивида к самоизменению, сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее воздействия на организм.

Понятие «индивид» применимо не только к человеку, но и к животным, когда они рассматриваются как отдельные особи в составе своих популяций. В качестве синонима термина «индивид» используют термин «индивидуум».

Рекомендуемые файлы

Субъект (от лат. subjectum — подлежащее) — макрохарактеристика человека, отражающая его соотношение с объективной реальностью, указывающая на него как на 1) носителя внутреннего мира (в форме сознания) и 2) источник активного познания и преобразования действительности. Субъект, действующий в объективном мире, противостоит ему благодаря своей сознательной активности. Активность субъекта в психологии обычно увязывается с его деятельностью. Психологическая активность обусловлена спецификой внутренних состояний субъекта в момент действия (в отличие от реактивности — обусловленной предшествующими состояниями). Она характеризуется произвольностью (действие субъекта по собственному почину), целенаправленностью (наличием цели действия субъекта), надситуативностью (выход за пределы исходных целей), устойчивостью деятельности по отношению к цели. Реализация человеком функций познания и преобразования действительности в контексте деятельности обусловила применение термина «субъект» обычно в связке с этим понятием: «субъект деятельности».

subjectum — подлежащее) — макрохарактеристика человека, отражающая его соотношение с объективной реальностью, указывающая на него как на 1) носителя внутреннего мира (в форме сознания) и 2) источник активного познания и преобразования действительности. Субъект, действующий в объективном мире, противостоит ему благодаря своей сознательной активности. Активность субъекта в психологии обычно увязывается с его деятельностью. Психологическая активность обусловлена спецификой внутренних состояний субъекта в момент действия (в отличие от реактивности — обусловленной предшествующими состояниями). Она характеризуется произвольностью (действие субъекта по собственному почину), целенаправленностью (наличием цели действия субъекта), надситуативностью (выход за пределы исходных целей), устойчивостью деятельности по отношению к цели. Реализация человеком функций познания и преобразования действительности в контексте деятельности обусловила применение термина «субъект» обычно в связке с этим понятием: «субъект деятельности».

Личность (от русск. личина) — это макрохарактеристика человека, отражающая его социальную сущность, указывающая на него как на субъекта социальных отношений и сознательной деятельности. Принято говорить, что личностью не рождаются, а становятся в процессе общения, научившись сравнивать себя с другими и выделять собственное «Я». Огромное влияние на процесс формирования личности оказывают воспитание и образование. Основными обобщающими, интегральными свойствами личности (ее макрохарактеристиками) являются темперамент, характер, способности и направленность. Личность может изменяться: прогрессивно развиваться или деградировать. По сочетанию ее свойств и особенностей различают личности гармоничные или односторонние, прогрессивные или реакционные, нравственные или преступные, здоровые или больные, нормальные или патологичные. Личность — явление многогранное, она является объектом изучения всех гуманитарных наук. В психологии личность изучается в двух главных аспектах. Первый — общепсихологический, в рамках которого изучается структура и общие свойства личности; деятельность как форма существования и проявления личности. То есть это в определенном смысле — индивидуализированный подход. Второй подход — социально-психологический. Здесь личность изучается в контексте общения и взаимодействия людей и различных групп друг с другом.

Первый — общепсихологический, в рамках которого изучается структура и общие свойства личности; деятельность как форма существования и проявления личности. То есть это в определенном смысле — индивидуализированный подход. Второй подход — социально-психологический. Здесь личность изучается в контексте общения и взаимодействия людей и различных групп друг с другом.

Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое) — макрохарактеристика человека, отражающая его неповторимость со стороны социально значимых отличий от других людей. В этом понятии воплощена уникальность человека и как индивида, и как субъекта, и как личности. Индивидуальность (в психологическом смысле) проявляется в чертах характера и особенностях темперамента, специфике интересов, качествах психических процессов, особенностях интеллекта, своеобразии потребностей и способностей. Предпосылками формирования индивидуальности выступают анатомо-физиологические задатки, процессы образования и сознательного самовоспитания.

Универсум (от лат. universalis — общий, всеобщий) — макрохарактеристика человека, отражающая достижение им высшей степени духовного развития с ясным осознанием своего бытия и места в мире.

Субординационный характер представленных ипостасей человека не означает, что каждый конкретный человек находится на каком-то одном уровне своей психологической организации. Взрослому нормальному человеку (являющемуся объектом исследования общей психологии) одновременно присущи все указанные уровни. Тем самым следует признать, что рассматриваемые ипостаси человека находятся не только в иерархических отношениях, но и в отношениях сосуществования и взаимодействия, т. е. в координационных отношениях. Этот аспект психологической организации человека наглядно, компактно и в то же время с достаточной полнотой описывается с помощью нижеприводимой схемы (рис. 3.1). Такое описание человека было предложено В. А. Ганзеном, опиравшимся на разработанный им и уже упоминавшийся нами пентабазис СПВЭИ [166, с. 156].

156].

Рис. 3.1. Координационная схема психологической организации человека

(по В. А. Ганзену [166, с. 159])

Компоненты правой стороны схемы (личность и индивидуальность) отражают преимущественно социальную сущность человека, а компоненты левой стороны (индивид и субъект) — его биологическую основу. Верхняя часть схемы (субъект и индивидуальность) отражает дифференцирующие, разделяющие отношения человека в окружающей среде, нижняя (индивид и личность) — интегрирующие, объединяющие. Действительно, индивид — наименьшая единица в системе биологического вида, объединяющая и сохраняющая всю информацию о виде во времени (отношения «предки — потомки»). Как личность, человек вступает в контакт с расположенными в физическом и социальном пространстве другими людьми и различными социальными группами. То есть эти две ипостаси выражают объединяющую со средой (природной и социальной) во времени и пространстве сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы. В то же время человек как субъект противостоит объективному миру, который он познает и преобразует, а как индивидуальность, противопоставляется другим людям. То есть эти две категории выражают отделяющую от природной и социальной среды сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы.

В то же время человек как субъект противостоит объективному миру, который он познает и преобразует, а как индивидуальность, противопоставляется другим людям. То есть эти две категории выражают отделяющую от природной и социальной среды сторону (тенденцию) человека как биосоциальной единицы.

Функциональная структура психики человека

Если придерживаться наиболее признанной на сегодня в науке эволюционистской концепции развития жизни на Земле, то следует признать, что психика является мощным адаптивным механизмом, а ее глобальной, стержневой функцией является способствование выживанию организмов и биологических видов за счет повышения эффективности их взаимодействия с окружающим миром. Эффективность этого взаимодействия увеличивается благодаря повышению интенсивности и адекватности поведения индивида, наделенного психикой, а также благодаря увеличению доли совместных действий особей в общей жизнедеятельности вида. Этим трем факторам повышения выживаемости соответствуют три основные функции психики : стимуляция активности, психическое отражение и обеспечение коммуникации с себе подобными. Последнюю функцию (особенно применительно к человеку ) целесообразно обозначить как общение, включающее в себя не только коммуникативную (передача информации) составляющую, но и перцептивную (восприятие и понимание человека человеком), и интерактивную (обмен действиями) [24]..

Последнюю функцию (особенно применительно к человеку ) целесообразно обозначить как общение, включающее в себя не только коммуникативную (передача информации) составляющую, но и перцептивную (восприятие и понимание человека человеком), и интерактивную (обмен действиями) [24]..

Каждая из трех означенных функций представляет собой единство двух компонентов. Первая — активности и реактивности, вторая — познания (отождествляемого некоторыми исследователями с психическим отражением в целом) и регуляции, третья — взаимодействий и взаимоотношений. Специальных пояснений этим двуединствам здесь не приводим, поскольку все необходимые обоснования каждого из них представлены ниже в главе, посвященной общению и деятельности, и частично в заключительном разделе, а также в научной литературе [24, 79, 80, 166, 506]. Если каждую функцию представить в виде одной из ортогональных осей в трехмерном евклидовом пространстве, то получим каркас трехмерной модели функциональной структуры психики (рис. 3.2).

3.2).

Рис. 3.2. Основные оси пространственной модели функциональной структуры психики

Представленная модель имеет фронтальную плоскость, образованную осями «активность» и «психическое отражение», горизонтальную плоскость, образованную осями «психическое отражение» и «общение», и сагиттальную плоскость, образованную осями «активность» и «общение».

В контексте нашего дальнейшего изложения первоочередной интерес представляет фронтальная плоскость модели, идея и первая редакция которой были предложены в 80-х гг. В. А. Ганзеном [166]. Ее последующая модернизация осуществлена в наших работах [498, 506, 520 и др.].

Строгость и стройность модели Ганзена предопределились опорой на четыре принципиальных положения. Первое состоит в учете дихотомической организации мира, а следовательно, и психики. Единство противоположностей, заключенное в реальных объектах и обеспечивающее как их равновесие, так и развитие, позволяет при анализе объектов реальности раздваивать их на пары (диады), а при синтезе — объединять их в единое целое. Область пересечения членов этих пар дает третий промежуточный элемент, который чаще всего можно рассматривать как границу между ними. Взаимодействие человека со средой есть целостное явление. Дихотомический подход позволяет выделить в этом взаимодействии такие первичные пары, как субъект — объект, отражение — регуляция, активное — реактивное поведение и т. д.

Область пересечения членов этих пар дает третий промежуточный элемент, который чаще всего можно рассматривать как границу между ними. Взаимодействие человека со средой есть целостное явление. Дихотомический подход позволяет выделить в этом взаимодействии такие первичные пары, как субъект — объект, отражение — регуляция, активное — реактивное поведение и т. д.

Второе положение, по сути являющееся частным проявлением первого, заключается в том, что психика рассматривается как система с двумя фундаментальными противоположными свойствами, присущими всем объектам реальности: неоднородностью и целостностью. Неоднородность (и соответственно тенденция к дифференциации частей психики как целого) выражается в существовании различных психических функций и проявляется в различных психических явлениях. Это дает возможность использовать при изучении и описании психики метод системного анализа. Целостность психики (и соответственно тенденция к объединению ее частей) заключается в неразрывном единстве всех ее функций и проявлений, что обеспечивает интеграцию всей внутренней психической жизни индивида и его непрерывную взаимосвязь с окружающим миром. Это свойство психики дает возможность при ее изучении и описании применять системный синтез.

Это свойство психики дает возможность при ее изучении и описании применять системный синтез.

Таким образом, реализация указанных двух положений позволяет представить функциональную структуру психики как трехуровневое иерархическое образование, где уровнем наивысшей степени общности является уровень интеграции, раздвоение интегративной функции на психическое отражение и регуляцию дает второй субординационный уровень, а раздвоение функций отражения и регуляции на активные и реактивные формы дает третий уровень — уровень парциальных функций. Эта субординация может быть описана в общенаучных категориях, что представлено графически на рис. 3.3 а.

Рис. 3.3. Функциональная структура психики человека:

а) в общенаучных категориях; б) в психологических категориях.

(по В. А. Ганзену [167, с. 31])

Третье принципиальное положение — это использование базисного метода для структурирования информации, полученной при изучении психики. Идея метода состоит в соотнесении совокупности элементов описания объекта (в нашем случае психики) с совокупностью элементов выбранного базиса. Это соотнесение осуществляется путем выявления соответствия (или близости) характеристик описываемого явления компонентам базиса. Данный метод придает описаниям упорядоченность, устойчивость и относительную полноту. Важным качеством этого метода является «открытость» полученных с его помощью описаний, т. е. возможность внесения дополнений и коррекций без коренных изменений в целом. Именно это обстоятельство позволило в дальнейшем модернизировать рассматриваемую модель.

Идея метода состоит в соотнесении совокупности элементов описания объекта (в нашем случае психики) с совокупностью элементов выбранного базиса. Это соотнесение осуществляется путем выявления соответствия (или близости) характеристик описываемого явления компонентам базиса. Данный метод придает описаниям упорядоченность, устойчивость и относительную полноту. Важным качеством этого метода является «открытость» полученных с его помощью описаний, т. е. возможность внесения дополнений и коррекций без коренных изменений в целом. Именно это обстоятельство позволило в дальнейшем модернизировать рассматриваемую модель.

Четвертое важнейшее положение постулирует возможность исчерпывающего описания любого объекта действительности через пространственно временные и информационно энергетические показатели. Следуя дихотомическому принципу и опираясь на философский анализ категории «материя», пространство и время рассматриваются как диалектическая пара форм существования материи, а энергия и информация — как диалектическая пара условий способа существования материи, т. е. движения. Это позволяет ввести основополагающий для систематики свойств различных объектов базис, названный В. А. Ганзеном «пентабазисом СПВЭИ». Пентабазис включает в себя пять базовых частей: субстрат (С), пространство (П), время (В), энергия (Э), информация (И). Пространство, время, энергия и информация определяют неоднородность и многообразие проявлений (свойств) объектов, в том числе психики, что отмечалось при изложении принципа целостности. Субстрат символизирует синтез всех этих свойств в одном объекте, интеграцию частей в единое целое.

е. движения. Это позволяет ввести основополагающий для систематики свойств различных объектов базис, названный В. А. Ганзеном «пентабазисом СПВЭИ». Пентабазис включает в себя пять базовых частей: субстрат (С), пространство (П), время (В), энергия (Э), информация (И). Пространство, время, энергия и информация определяют неоднородность и многообразие проявлений (свойств) объектов, в том числе психики, что отмечалось при изложении принципа целостности. Субстрат символизирует синтез всех этих свойств в одном объекте, интеграцию частей в единое целое.

2 Факторы, влияющие на зрительное восприятие водителя в темное время суток — лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

Целенаправленное применение перечисленных принципов позволило В. А. Ганзену представить функциональную структуру психики человека в наглядной форме в виде графической схемы, где каждая триада психологических понятий реализует какую-либо парциальную функцию психики на третьем уровне их конкретизации (реактивное познание, реактивную регуляцию, активное познание, активную регуляцию) и функцию интеграции.

Перцепция в форме ощущений и восприятий осуществляет реактивное отражение, так как эти процессы непроизвольны, безусловны, непосредственны, причинно-следственны. Иначе говоря, на этом уровне психического отражения инициатива во взаимодействии между субъектом и объектом принадлежит объекту как раздражителю, как причине возникновения психического процесса. Непосредственность означает прямое взаимодействие субъекта с объектом. Безусловность означает, что результат взаимодействия (ощущение) возникает независимо от воли субъекта; он не в состоянии его изменить или устранить. Причинно-следственность указывает на направление процесса — от объекта к субъекту: изменения в объективном мире вызывают изменения в субъективном мире, т. е. появление, изменение или исчезновение ощущения, но не наоборот (вспомним принципы объективности и детерминизма). Ощущения и восприятия позволяют ориентироваться в среде и отвечать на вопросы «что?» и «где?». Следовательно, они соотносятся с базисным понятием пространства. Мышление в образной (представления) и знаковой (речь) формах выполняет активное отражение, так как позволяет путем активных преобразований информации (в первую очередь путем логических рассуждений) проникнуть в сущность явлений, скрытую от непосредственного чувственного познания через ощущения и восприятия. Этот психический процесс сопоставим с информационной частью пентабазиса. Аффект реализует функцию реактивного приспособительного регулирования в форме эмоций и чувств. В них обобщен опыт индивида и предшествующих поколений, что позволяет соотнести аффект с базисным понятием времени. Воля выполняет активное регулирование через волевые действия, побудителями которых выступают мотивы. Воля как движущая сила сопоставима с понятием энергии. Интеграция производится сознанием и так называемыми «сквозными» процессами (память и внимание). Память объединяет информацию в одном хранилище, а внимание «связывает» субъекта с объектом психической деятельности.

Мышление в образной (представления) и знаковой (речь) формах выполняет активное отражение, так как позволяет путем активных преобразований информации (в первую очередь путем логических рассуждений) проникнуть в сущность явлений, скрытую от непосредственного чувственного познания через ощущения и восприятия. Этот психический процесс сопоставим с информационной частью пентабазиса. Аффект реализует функцию реактивного приспособительного регулирования в форме эмоций и чувств. В них обобщен опыт индивида и предшествующих поколений, что позволяет соотнести аффект с базисным понятием времени. Воля выполняет активное регулирование через волевые действия, побудителями которых выступают мотивы. Воля как движущая сила сопоставима с понятием энергии. Интеграция производится сознанием и так называемыми «сквозными» процессами (память и внимание). Память объединяет информацию в одном хранилище, а внимание «связывает» субъекта с объектом психической деятельности. Сознание олицетворяет собой высшего интегратора, в котором объединены все психические функции. Психика в целом функционирует в некоторой среде. На «входе» расположены первичные психические процессы — ощущения и эмоции. На «выходе» — действие и речь как явления, результирующие внутреннюю работу психики.

Сознание олицетворяет собой высшего интегратора, в котором объединены все психические функции. Психика в целом функционирует в некоторой среде. На «входе» расположены первичные психические процессы — ощущения и эмоции. На «выходе» — действие и речь как явления, результирующие внутреннюю работу психики.

Эту схему мы пока принимаем за исходную для системного изложения дальнейшего материала. Наложением на нее ряда дополнений и изменений можно получить более подробную схему функциональной структуры психики человека.

Страница 2 из 6 1.2. Многообразие подходов к проблеме предмета

|

Читать «Психология: Шпаргалка» — Коллектив авторов — Страница 1

Психология:

Шпаргалка

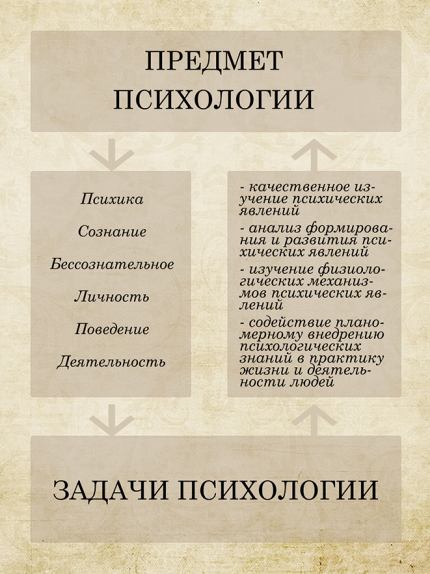

1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. ПРЕДМЕТИ ОБЪЕКТ НАУКИ. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ. ДУША КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе развития психологии лежит интерес к природе человеческого бытия, условиям его развития и формирования в человеческом обществе, особенностям отношений человека с другими людьми. Само название предмета в переводе с древнегреческого означает – наука о душе (по гречески psyche – душа, logos – наука).

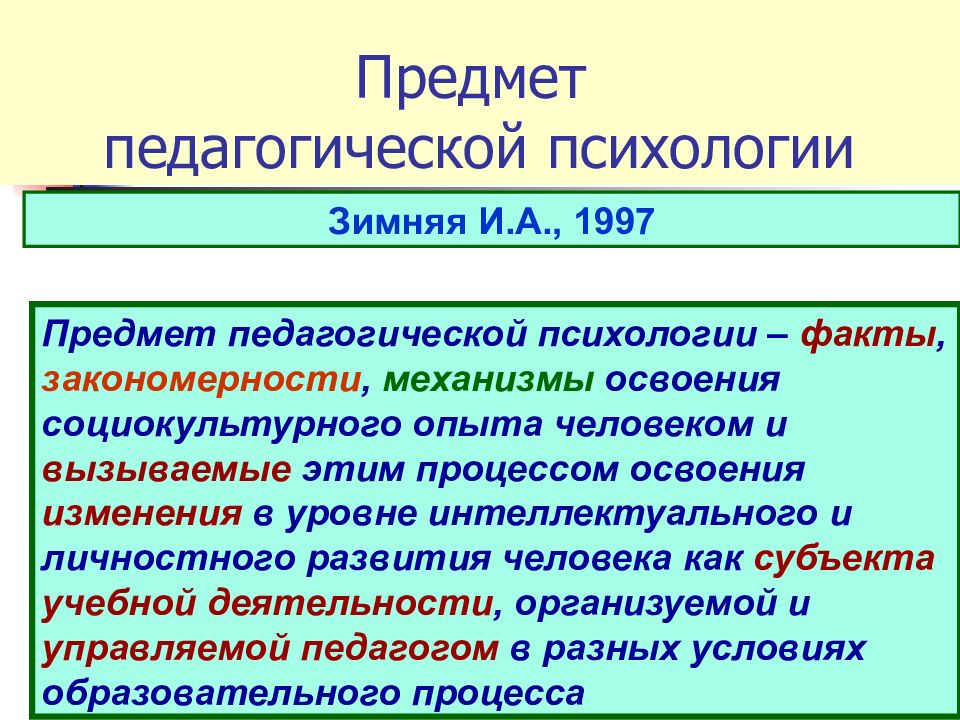

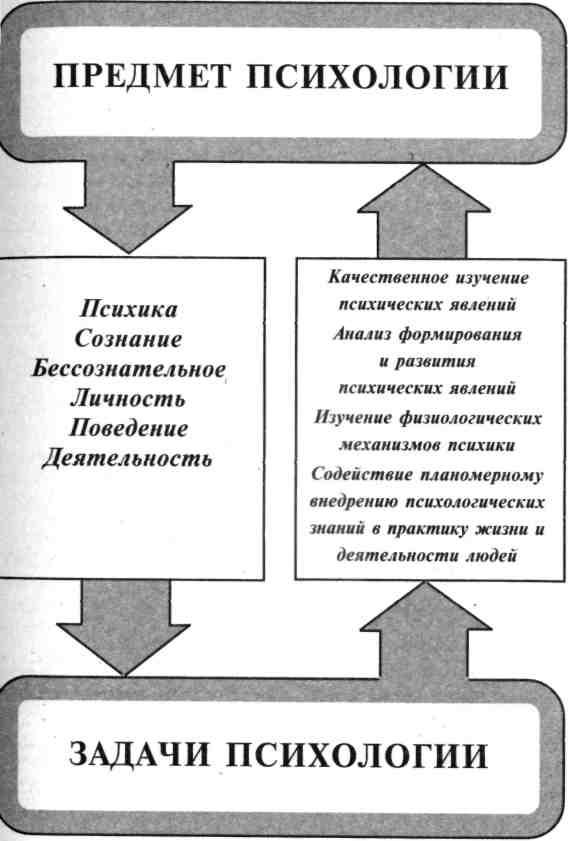

Предметом научного изучения в психологии являются конкретные факты психической жизни, которые характеризуются качественно и количественно. Но научная психология не ограничивается описанием психологического факта, она требует перехода от описания явлений к их объяснению. Это предполагает раскрытие законов, которым подчиняются эти явления. Следовательно, предметом изучения в психологии являются психологические законы.

Основная задача психологии – изучение законов психической деятельности в ее развитии. Область явлений, изучаемых психологией, – различные процессы состояния и свойства человека, имеющие разную степень сложности. Теоретическая работа включает сопоставление и соединение накапливаемых знаний, их систематизацию. Ее главная цель – раскрыть сущность изучаемых явлений. Поэтому возникают методологические проблемы. Б.Ф. Ломовым были выдвинуты главные категории психологии: отражение, деятельность, личность, общение, понятия «социальное» и «биологическое». Выявление связей социальных и природных свойств человека – еще одна задача психологии.

Исследование системы психических явлений, направленных на раскрытие объективных законов, которым они подчиняются, имеет важное значение для создания научной базы психологии, решения общественных задач и т. д.

Во все времена предметом психологии была душа человека. В разное время в это понятие вкладывался разный смысл. В эпоху Античности душа понималась как первооснова тела, т. е. душа – это основа мира, из которой состоит все живое. Главная задача души – придание телу активности, так как, по представлениям ученых-психологов, тело является инертной массой, которую приводит в движение именно душа.

В эпоху Средневековья душа стала предметом богословия. Поэтому в область исследования входило изучение видов активности тела и всего чувственного познания мира. Волевое поведение, логическое мышление считались прерогативой божественной воли, а не материальной души.

В Новое время психология стремилась стать объективной, рациональной, т. е. основанной на доказательствах, на разуме, а не на вере. Поэтому предметом психологии становится сознание. Это привело к тому, что уже к XVIII в. предметом психологии стало изучение познавательных процессов. Но поведение человека, эмоциональные процессы, личность не вошли в этот предмет.

Поэтому предметом психологии становится сознание. Это привело к тому, что уже к XVIII в. предметом психологии стало изучение познавательных процессов. Но поведение человека, эмоциональные процессы, личность не вошли в этот предмет.

Благодаря развитию биологии, а также теории эволюции Ч. Дарвина, работам Г. Спенсера и других исследователей психология отошла от философии, соединив себя с естественными дисциплинами. Теперь кроме познавательных процессов в предмет психологии входят и поведение, и эмоциональные процессы.

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИИ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ

Психология прошла длительный путь развития, в котором можно выделить следующие этапы:

I – донаучный – до VII–VI вв. до н. э.

Это период, когда еще не существовало различных научных исследований психики, ее содержания и функций. В это время все представления о душе основывались на мифах и легендах, на сказаниях, религиозных обычаях и традициях.

II – научный, начинается на рубеже VII–VI вв. до н. э. В этот период психология развивалась под влиянием философии. Этот этап получил название «философского периода». Душа рассматривается как источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения. Специальных методов исследования пока еще нет. Используются методы других наук – философии, медицины, математики. Главные достижения – определение основных проблем психологии, связанных с исследованием познания, активности души и т. д.

до н. э. В этот период психология развивалась под влиянием философии. Этот этап получил название «философского периода». Душа рассматривается как источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения. Специальных методов исследования пока еще нет. Используются методы других наук – философии, медицины, математики. Главные достижения – определение основных проблем психологии, связанных с исследованием познания, активности души и т. д.

III – ассоцианистическая психология (конец XVIII – начало XIX вв.). Предметом психологии в этот период является сознание, которое состоит из ощущений, чувств и представлений. Для исследования психики используются логика, естественные науки. Появляется первая психологическая школа, возникают концепции об адаптационной функции психики, развитие теории рефлекса.

IV – экспериментальная психология (середина XIX – начало XX в.). Основное достижение – это главным образом появление первых симптомов методологического кризиса.

V – методологический кризис и разделение психологии на отдельные школы (10-30-е гг. XX в.). Психология делится на несколько предметов: вначале – элементы психики (структурализм), функции психики (функционализм), далее основные предметы – поведение, структуры психики (гештальтпсихология), высшие психические функции и деятельность (советская психология). Появляются такие новые методы, как психоанализ и проективные методы.

VI – дальнейшее развитие психологических школ (1940–1960 гг.). Возникают направления психологии, которые делают акцент на внутренний мир человека, его сущность (гуманистическая психология). В центре внимания – интеллект человека. Среди методов исследований появляются такие, как опросники.

VII – современная психология (вторая половина XX в.). Совершенствование экспериментальных методов исследования психики.

3. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ

Основными методами психологического исследования являются наблюдение и эксперимент. Очень популярны анкеты, тесты и анализ творческой деятельности.

Очень популярны анкеты, тесты и анализ творческой деятельности.

Самонаблюдение (интроспекция) – один из первых психологических методов. Это выбор метода для исследования душевных явлений, достоинством которого является способность непосредственного, прямого наблюдения за мыслями, переживаниями, стремлениями человека. Недостаток метода – его субъективность. Трудно проверить полученные данные и повторить результат.

Самый объективный метод – эксперимент. Существуют лабораторный и естественный виды эксперимента. Достоинство метода: высокая точность, возможность изучить факты, не доступные глазу наблюдателя, специальными приборами.

Большое распространение имеют лонгитюдные и «срезовые» исследования. Они применяются тогда, когда изучается определенная группа людей в течение длительного периода времени.

В психологии существует и формирующий эксперимент при анализе. Испытуемых разделяют на контрольную и экспериментальную группы, а работа проводится только с экспериментальной группой. Уровень развития изучаемого параметра замеряется в обеих группах до начала и в конце эксперимента. Затем анализируется разница между показателями. На основании этого анализа и делается вывод об эффективности формирующего воздействия.

Уровень развития изучаемого параметра замеряется в обеих группах до начала и в конце эксперимента. Затем анализируется разница между показателями. На основании этого анализа и делается вывод об эффективности формирующего воздействия.

Анкеты используются в психологии для получения данных у большой группы испытуемых. Существуют открытые и закрытые типы анкет. В открытом типе ответ на вопрос формируется самим испытуемым, в закрытых анкетах испытуемым надо выбрать один из вариантов предложенных ответов.

Интервью (или беседа) проводится с каждым испытуемым отдельно, поэтому не дает возможности получить подробную информацию так же быстро, как при использовании анкет. Но данные беседы позволяют зафиксировать эмоциональное состояние человека, его отношение, мнение к некоторым вопросам.

На рубеже XIX–XX вв. появился новый метод – тест. Его автор – английский ученый Ф. Гальтон. Для диагностики поступающих в школу детей он разработал серию вопросов разной степени сложности и на основании ответов определял уровень интеллекта, отсеивая детей с отставанием или задержкой умственного развития. Для каждого возраста разработаны вопросы, соответствующие уровню.

Для каждого возраста разработаны вопросы, соответствующие уровню.

Объект и предмет психологии. Задачи психологии

Предмет психологии как науки изменялся на протяжении ее исторического развития.

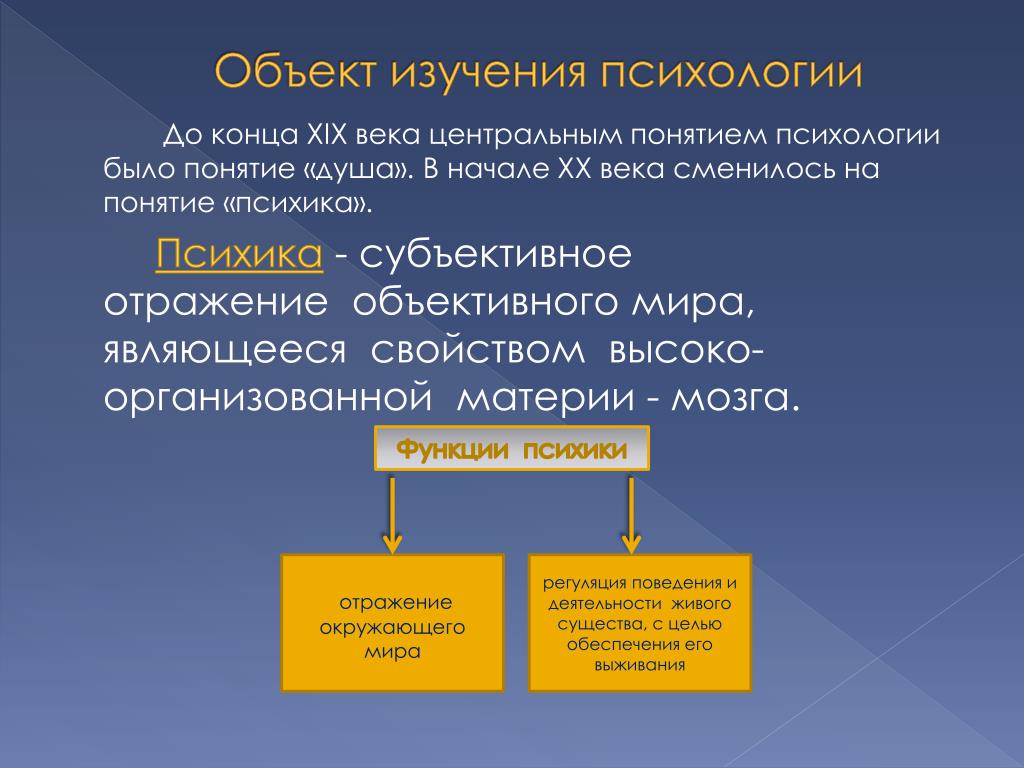

Функции психики – отражение окружающего мира и регуляция поведения и деятельности живого существа в целях обеспечения его выживания, осознание человеком своего места в окружающем мире.

Специфика психического отражения состоит в том, что психические явления – это субъективные отражения объективной действительности. Субъективное отражение неизбежно связано с преобразованием информации, поступающей извне, в соответствии с той позицией, которую занимает данный человек: в каждый акт отражения включается накопленный им опыт, как бы спрессованный специфический путь его индивидуального развития.

Изучая психику, современная

научная психология в круг своего

рассмотрения включает как собственно

психические явления, так и психологические

факты. К психическим явлениям относят

субъективные переживания или элементы

внутреннего опыта субъекта: психические

процессы, состояния и свойства.

Под психологическими фактами понимаются различные проявления психики – акты поведения, телесные и неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, продукты деятельности людей и др. Психические явления принято разделять на три большие группы: психические процессы, психические состояния и психические свойства. Они взаимосвязаны между собою, переходят один в другой, оказывают друг на друга взаимное влияние.

Психический процесс характеризуется как функциональная система в действии. Выделяют:

· процессы психической регуляции

(мотивационные процессы, которые инициируют,

определяют интенсивность и временную

организацию и направленность поведения.

Центральным моментом мотивационного

процесса является принятие решения и

выбор варианта действия, который позволяет

достичь наилучшего результата. Произвольную

регуляцию поведения и деятельности человека

обеспечивают процессы контроля. Они обычно

следуют за мотивационной активацией

и принятием решения. Благодаря им возможно

выполнение действия и достижение необходимого

результата;

Благодаря им возможно

выполнение действия и достижение необходимого

результата;

· когнитивные процессы, которые обеспечивают отражение мира и преобразование информации. К ним относятся ощущения, восприятие, память, мышление, речь, воображение, внимание;

· эмоциональные процессы, которые осуществляют избирательное отношение человека к внешним и внутренним воздействиям. Психологическая функция эмоций – оценка явлений окружающей действительности и результатов поведения и деятельности, которая проявляется в форме эмоционального переживания.

Психические состояния – определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической деятельности, который проявляется в повышенной или пониженной активности личности. К психическим состояниям относят проявления эмоций (радость, тревога, гнев и т.д.), проявление внимания (сосредоточенность, рассеянность), воли (решительность, растерянность), мышления (сомнение) и т.д.

Психические свойства – это устойчивые образования,

обеспечивающие определенный качественно-количественный

уровень деятельности и поведения, типичный

для данного человека. Психические свойства

– это сложные структурные образования

личности, к которым относят направленность

личности (систему интересов, убеждений,

потребностей, ценностей), темперамент,

характер, способности. Психические свойства

характеризуют человека в системе его

субъективных отношений к себе, к людям

и к миру в целом, проявляясь в каждом из

его поступков, деяний, поведении, стилях

деятельности, способах общения и взаимодействия.

Психические свойства

– это сложные структурные образования

личности, к которым относят направленность

личности (систему интересов, убеждений,

потребностей, ценностей), темперамент,

характер, способности. Психические свойства

характеризуют человека в системе его

субъективных отношений к себе, к людям

и к миру в целом, проявляясь в каждом из

его поступков, деяний, поведении, стилях

деятельности, способах общения и взаимодействия.

Психология как наука развивается в условиях крайнего плюрализма, при наличии разных точек зрения по поводу многих фундаментальных вопросов, в т.ч. и проблемы предмета психологии. Тем не менее, для обозначения явлений, изучением которых вы будете заниматься, необходимо дать общее определение. Психология – многоотраслевая область научного знания, предметом изучения которой являются закономерности психики как особой формы жизнедеятельности человека и поведения животных.

Психология, как любая

наука, решает теоретические и практические

задачи. Основными ее задачами являются:

качественное изучение принципов и

закономерностей

Основными ее задачами являются:

качественное изучение принципов и

закономерностей

Психологи, как и представители

других наук, делятся на две категории.

Одних психологов интересуют теоретические

аспекты. Они наблюдают психические

явления и психологические

Практический психолог решает множество повседневных задач и вопросов. Но главной целью его деятельности является психическое и психологическое здоровье населения.

4. Объект психологии.

Объект психологии.

Каждая

наука имеет свой предмет, свое

направление познания и с bow конкретный объект исследования

Объект — далеко не весь предмет, а только тот аспект предмета, иногда совсем незначительный, который исследуется субъектом науки, т.е. ученым. Объект — это только аспект предмета, который включен в тот или иной процесс духовного освоения, в познавательную деятельность субъекта. Причем другая часть предмета, и нередко весьма значительная, неизбежно остается за пределами процесса познания.

Учет

этого различия особенно важен

для понимания специфики

С учетом

этого различия предмет и

Объект психологии — это закономерности психики как особой формы жизнедеятельности человека и поведения животных. Эта форма жизнедеятельности в связи с ее многоплановостью может изучаться в самых разнообразных аспектах, которые исследуются различными отраслями психологической науки.

Они имеют

в качестве своего объекта: нор

Масштабность

предмета психологии и

Наличие

несоизмеримых психологических

теорий также порождает проблем Для

бихевиориста объектом изучения является

поведение, для христианского психолога

— живое знание греховных страстей и пастырское

искусство врачевания их. для психоаналитика

— бессознательное и т.д.

Для

бихевиориста объектом изучения является

поведение, для христианского психолога

— живое знание греховных страстей и пастырское

искусство врачевания их. для психоаналитика

— бессознательное и т.д.

Естественно

встает вопрос: возможно ли говорить

о психологии как единой науке,

Сегодня

психологи считают, что

Важнейшим

итогом развития любой науки

является создание своего

Каждая

наука имеет свой комплекс, набор

категорий, свой

- психические процессы — это понятие означает, что современная психология рассматривает психические явления не как что-то изначально данное в готовом виде, а как нечто формирующееся, развивающееся, как динамичный процесс, порождающий определенные результаты в виде образов, чувств, мыслей и т.п.;

- психические состояния — бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, спокойствия или раздражительности и т.

п.;

п.; - психические свойства личности — с с общая направленность на тс или иные жизненные цели, темперамент, характер, способности. присущие человеку на протяжении длительного периода его жизни, например трудолюбие, общительность и т.п.;

- психические новообразования — приобретенные в течение жизни знания, умения и навыки, которые являются результатом активности индивида.

Конечно, указанные психические феномены существуют не отдельно, не изолированно. Они тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Так. например, состояние бодрости обостряет процесс внимания, а состояние подавленности приводит к ухудшению процесса восприятия

Объектом психологии можно

считать психическую

Существует много различных

точек зрения на то, что изучает психология.

Психология должна отвечать на вопрос

о том, почему носитель психики ведёт себя так или иначе (поведение

животных исследует раздел психологии

«зоопсихология» и раздел зоологии «этология»). Для описания того теоретического конструкта, которым можно объяснить поведение

человека, существуют разные названия,

наиболее частое из которых —психика. Однако, например, бихевиористы отверга

Для описания того теоретического конструкта, которым можно объяснить поведение

человека, существуют разные названия,

наиболее частое из которых —психика. Однако, например, бихевиористы отверга

5. Задачи психологии.

Главной задачей психологии является познание психического путем раскрытия тех предметных связей, из которых психические явления впервые возникли и стали определяться как объективные факты. Поэтому психологическое познание понимается сегодня как опосредованное познание психического через раскрытие его существенных связей с окружающим миром.

При

таком понимании сущности психического

становится очевидным, что из всех наук

о человеке самой практичной является психология. Ведь

изучая ее. можно многое обнаружить и

в окружающем мире и в себе самом, и в других

людях.

Растущий

интерес к внутреннему

Работники,

занятые в сфере современного

производства, все в большей степени

осознают свою деятельность не

только как использование

Акио Морита — руководитель известной японской

электротехнической компании — утверждает,

что «успешным предприятие

могут сделать только люди».

Таким образом, для того чтобы

быть успешным, современный работник,

бизнесмен, менеджер, любой специалист

должен обеспечивать своей

Психология: когда субъект — объект

Одно неправильное представление о господствующей психологии кажется неизбежным: за исследованиями и статистикой, чтобы что-либо узнать, должен существовать воспринимающий субъект. Субъект и объект образуют базовую пару философских противоположностей в истории идей; путаница между ними только усиливается, когда субъект является объектом науки.

Работа Юнга проникла в суть этой проблемы, хотя его сравнительный метод сегодня остается почти таким же непонятым, как и столетие назад.Его понимание начинается с фактов восприятия.

Как он показал в работе Психологические типы , аргумент всегда вращался вокруг проекции более или менее экстравертных и интровертных точек зрения. Эти два взгляда на мир определяют то, как мы его воспринимаем. Чтобы получить более ясное представление об их влиянии на психологию, важно общее описание того, как мы воспринимаем, Юнгом:

Чтобы получить более ясное представление об их влиянии на психологию, важно общее описание того, как мы воспринимаем, Юнгом:

Интроверт «… ориентирован на фактор восприятия и познания, который реагирует на чувственный стимул в соответствии с субъективным расположением человека.Например, два человека видят один и тот же объект, но никогда не видят его таким образом, чтобы получаемые ими изображения были абсолютно идентичными. Помимо переменной остроты органов чувств и личного уравнения, часто существует радикальное различие, как по характеру, так и по степени, в психической ассимиляции перцептивного образа. “

Хотя экстраверт делает акцент на конкретном мире объектов, из-за субъективной природы восприятия описание Юнга применимо к обеим точкам зрения:

– Различие в случае единственной апперцепции, конечно, может быть очень тонким, но в общей психической экономии оно дает о себе знать в высшей степени, особенно в том воздействии, которое оно оказывает на эго. “

“

Научный метод начался с изучения объектов теми, кто интересовался так называемой объективностью. Проекции текли только в одном направлении; повторение, проверка и предсказание уменьшили субъективные эффекты отдельных точек зрения до такой степени, что определенные физические процессы можно было считать более или менее объективными, хотя и не хватало достаточного понимания субъективности восприятия. Юнг предупредил:

« Мы не должны забывать — хотя экстраверт слишком склонен к этому, — что восприятие и познание не являются чисто объективными, но также и субъективно обусловленными.Мир существует не только сам по себе, но и так, как мне кажется. На самом деле, по сути, у нас нет абсолютно никакого критерия, который помог бы нам сформировать суждение о мире, не ассимилируемом субъектом. ”Восприятие относится к субъективному суждению, которое не поддается количественной оценке.

Юнг объяснил, что из-за этого субъективного фактора «абсолютное познание» невозможно. Мы объективны настолько, насколько позволяют наши чувства. Объективность связана не только с ограничениями органов чувств (даже если они искусственно усилены), но и с личными суждениями о том, что мы воспринимаем и для каких целей.Помимо этих бессознательных предпосылок, простое накопление информации — это «эффект, который она оказывает на эго».

Мы объективны настолько, насколько позволяют наши чувства. Объективность связана не только с ограничениями органов чувств (даже если они искусственно усилены), но и с личными суждениями о том, что мы воспринимаем и для каких целей.Помимо этих бессознательных предпосылок, простое накопление информации — это «эффект, который она оказывает на эго».

Это «… позиция интеллектуального высокомерия, сопровождаемая грубостью чувств, нарушение жизни, столь же глупое, сколь и самонадеянное. Переоценивая нашу способность к объективному познанию, мы подавляем важность субъективного фактора, что просто означает отрицание предмета. Но в чем суть? Субъект — это сам человек, субъект — мы. Только больной ум может забыть, что у познания должен быть предмет, и что нет никакого знания и, следовательно, никакого мира, если только не было сказано «Я знаю», хотя этим утверждением уже было выражено субъективное ограничение всего знания.

– Это относится ко всем психическим функциям: у них есть субъект, который так же необходим, как и объект. Для нашего нынешнего экстравертного чувства ценностей характерно то, что слово «субъективный» обычно звучит как упрек… размахивая, как оружие, над головой любого, кто не безгранично убежден в абсолютном превосходстве объекта. »Товарный поезд объективной науки закрутил психологию в вопиющее противоречие:

Для нашего нынешнего экстравертного чувства ценностей характерно то, что слово «субъективный» обычно звучит как упрек… размахивая, как оружие, над головой любого, кто не безгранично убежден в абсолютном превосходстве объекта. »Товарный поезд объективной науки закрутил психологию в вопиющее противоречие:

– Под субъективным фактором я понимаю психологическое действие или реакцию, которые сливаются с эффектом, производимым объектом, и таким образом порождают новые психические данные. ”Так же точно, как мы отождествляем образы с вещами, они одновременно являются личными, коллективными, субъективными и объективными. Вот палка, которая болтает яблоком перед научным психологом:

– Поскольку субъективный фактор с древнейших времен и у всех народов оставался в значительной степени постоянным, а элементарные восприятия и познания почти всегда одинаковы, это реальность, которая так же твердо установлена, как и внешний объект. Если бы это было не так, никакая постоянная и неизменная реальность была бы просто немыслима, и любое понимание прошлого было бы невозможным. Таким образом, в этом смысле субъективный фактор является таким же неотъемлемым элементом, как протяженность моря и радиус Земли. “

Таким образом, в этом смысле субъективный фактор является таким же неотъемлемым элементом, как протяженность моря и радиус Земли. “

Факт есть факт, правда? Только когда мы получим более широкое представление о том, насколько рациональное и иррациональное может быть относительным по отношению к воспринимающей среде. Грандиозные представления о «теории всего» рано или поздно натолкнутся на эти ограничения:

– Точно так же субъективный фактор имеет всю ценность как фактор, определяющий мир, в котором мы живем, фактор, который ни в коем случае нельзя исключать из наших расчетов.Это еще один универсальный закон, и тот, кто опирается на него, имеет такое же надежное, постоянное и действенное основание, как и человек, который полагается на объект. Но точно так же, как объект и объективные данные не остаются неизменными навсегда, будучи скоропортящимися и подверженными случайностям, субъективный фактор также подвержен вариациям и индивидуальным опасностям. По этой причине его стоимость также является относительной. “

“

Для примера того, как сравнительный метод Юнга может быть применен для поиска субъективного значения за пределами интеллекта, читайте дальше.

границ | Тело как субъект в иллюзии четырех рук

Целью данной статьи является философский взгляд на феноменологическое различие между «телом как объектом» и «телом как субъектом» (Merleau-Ponty, 1945/1962; Legrand, 2010). Согласно этой точке зрения, можно испытать собственное тело или часть тела либо как объект , либо как субъект , но не может испытать его как оба одновременно . Мерло-Понти однажды дал хорошую иллюстрацию: