Правление ивана 4 от реформ к опричнине кратко: Опричнина Ивана Грозного — кто такие опричники, суть, причины и итоги введения опричнины в России при Иване IV

Опричнина Ивана Грозного — кто такие опричники, суть, причины и итоги введения опричнины в России при Иване IV

Причины опричнины

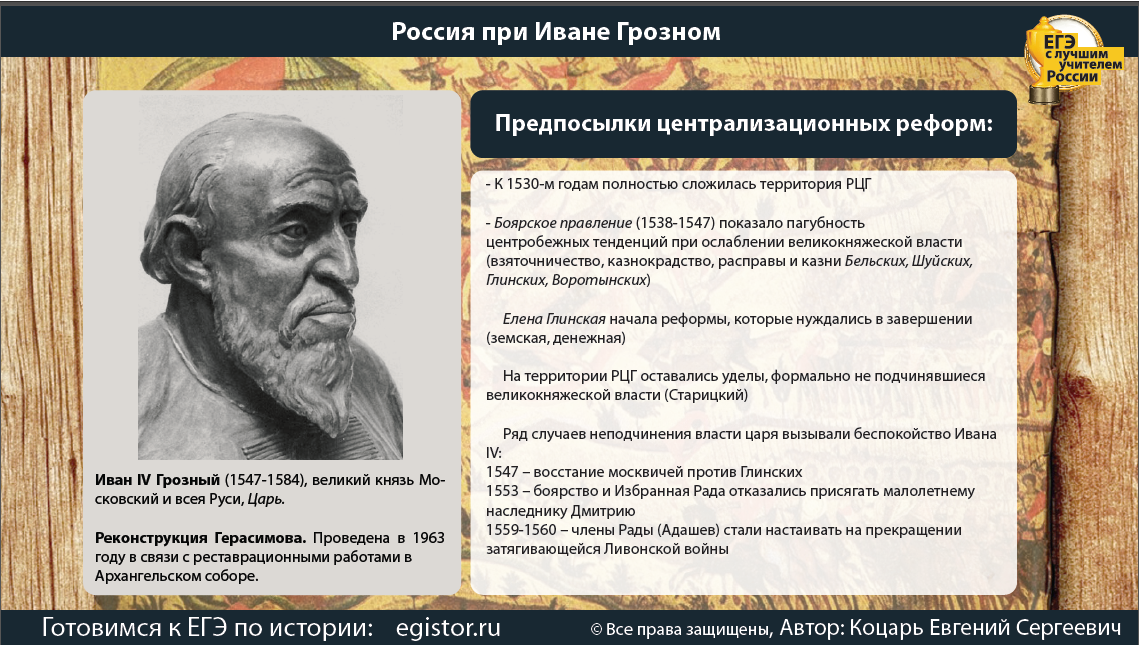

События конца 1550 — начала 1560-х годов были тревожным предзнаменованием будущего опричного порядка. Итоги проводимых Иваном IV реформ оказались противоречивыми.

Царь увидел угрозу ограничения своей власти в реформах Избранной рады, в связи с этим возникла необходимость укрепления государственного аппарата.

Распространённым является мнение, что подобные перемены были вызваны смертью первой супруги царя — царицы Анастасии. В частности, англичанин Джером Горсей, агент «Московской компании» — объединения английских купцов, торговавших с Русским государством, — отмечал в своих записках, что Анастасия «была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что её почитали, любили и боялись все подчинённые. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом».

Борьба Ивана Грозного с правящей элитой и столкновения с близкими родственниками, начало целой серии опал (например, на брата матери царя В. М. Глинского, князя И.Д. Бельского, князей Воротынских и других) и участившиеся побеги в Литву представителей дворянства явно указывали на то, что царь перешёл от пути поиска компромисса к более радикальному политическому курсу.

М. Глинского, князя И.Д. Бельского, князей Воротынских и других) и участившиеся побеги в Литву представителей дворянства явно указывали на то, что царь перешёл от пути поиска компромисса к более радикальному политическому курсу.

Немаловажным был и факт осложнения отношений царя с двоюродным братом, старицким князем Владимиром Андреевичем. Когда в 1553 году царь Иван Грозный тяжело заболел, среди правящей элиты возникло предложение рассмотреть в качестве наследника престола двоюродного брата царя, а не его малолетнего сына. Этот эпизод был основанием для недоверия Ивана своему кузену. Как правитель небольшого княжества Владимир Андреевич, конечно, не представлял для царя настоящей опасности; проблема упиралась в отношение знати к вопросу престолонаследия. Недовольные действиями царя бояре и приказные люди могли выдвинуть Владимира как своего претендента на царский престол.

<<Форма демодоступа>>

Внутренние коллизии происходили на фоне осложнившейся и ухудшившейся международной обстановки: Русское государство воевало с Великим княжеством Литовским из-за Ливонии. В 1564 году покинул пределы Русских земель член Избранной рады, приближённый Ивана IV князь Андрей Курбский, который, узнав о грядущей опале, бежал в Литву. В знаменитой переписке царя с Курбским Иван Грозный указывает на полное согласие, царившее в его взаимоотношениях со знатью.

В 1564 году покинул пределы Русских земель член Избранной рады, приближённый Ивана IV князь Андрей Курбский, который, узнав о грядущей опале, бежал в Литву. В знаменитой переписке царя с Курбским Иван Грозный указывает на полное согласие, царившее в его взаимоотношениях со знатью.

Однако к середине 1564 года дело обстояло несколько сложнее. Всё чаще производились казни представителей знати без суда и следствия, а также ухудшались отношения царя с митрополичьей кафедрой.

Зимой 1564-1565 годов Иван Грозный отправился на традиционное богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда в Александрову слободу и заявил, что более не желает царствовать. Царский гонец Константин Поливанов привёз в Москву от царя грамоты, в которых он сообщал, что отказывается от царства и отправляется «вселитися, идеже его, государя, Бог наставит».

Исследователи сходятся во мнении, что действия Ивана Грозного никак не связаны с реальным решением отказаться от власти. Это был лишь способ воздействовать на правящую элиту, вынудить её пойти на уступки царю.

Это был лишь способ воздействовать на правящую элиту, вынудить её пойти на уступки царю.

Претензии Ивана касались действий бояр в период его малолетства, прежде всего, это касалось фактов расхищения казны и перераспределения государевой земли. Царь указывал на то, что бояре, «собрав себе великие богатства», «о всём православном христианстве не хотя радети и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестьянства обороняти», «сами от служба удалятися и за православных крестиян стояти не похотели».

Центральным же пунктом обвинений в сторону боярства были ограничения, чинимые правящей верхушкой царю в деле наказания изменников.

Однако царь не просто заявил об оставлении престола, он наложил опалу на всех представителей правящего сословия, фактически отстранив их от власти.

Также важным обстоятельством перед введением опричнины было и то, что царя в поездке изначально сопровождало отборное дворянское войско. В этой ситуации боярство едва ли могло решиться на прямое военное сопротивление царю.

На руку Ивану в этом конфликте сыграла непростая международная обстановка, вызванная продолжением Ливонской войны. Всё это в совокупности привело к тому, что в Слободу отправилось большое посольство из Москвы, представители которого после переговоров с Иваном готовы были принять любые условия царя. Наиболее важными из них было признание исключительного права Ивана наказывать изменников, а также введение новой системы государственного управления — опричнины.

Сущность опричнины

Обращаясь к самому термину «опричнина», стоит заметить, что это понятие в Древней Руси не несло какого-либо негативного оттенка.

Изначально так назывался удел, выделявшийся вдове умершего князя после раздела его владений. Все владения князя переходили к его наследникам по мужской линии «опричь» (кроме) того, что выделялось вдове. Таким образом, слово «опричь», лежащее в основе понятия, буквально означает «кроме». В посланиях Курбского можно найти ещё и термин «кромешники», то есть опричники. В данном контексте «кромешники» — это люди, причастными к аду, то есть царству «кромешной тьмы».

В данном контексте «кромешники» — это люди, причастными к аду, то есть царству «кромешной тьмы».

Что же составляло суть опричнины?

В узком смысле под «опричниной» понимался удел, выделенный Иваном Грозным для самого себя из всей территории государства. В широком смысле термином «опричнина» принято обозначать порядок управления, характерный для Русского государства в период с 1565 по 1572 год. В символическом же значении опричнина воплощает в себе террор, расправы и жестокость со стороны властей.

Характеристика опричнины

К характерным чертам опричной системы стоит отнести:

- Разделение территории государства на две неравнозначные части — опричнину и земщину. Неравноценность их заключалась в том, что в царский удел отошли преимущественно районы, богатые солью, что создавало экономическую базу опричнины.

- Создание на территории опричнины Ивана IV особой Боярской думы, земщиной же управляла прежняя Боярская дума.

- Создание особого опричного войска, которое выполняло роль не только личной стражи царя, но и участвовало во многих боевых операциях.

- Ограничение влияния на политическую жизнь представителей знатных княжеских и боярских родов, которые не получили ключевых должностей в опричном дворе.

- Появление у царя новой резиденции — Александровой слободы, которая стала неофициальной столицей образовавшегося опричного государства.

- Практика новой модели организации общества в виде монастырского братства, когда государством управляет структура, напоминающая внешне объединение монахов общежитийной обители. В роли игумена был сам царь, воле которого необходимо было покорно подчиняться.

Основные направления опричнины

Основной удар в годы опричнины, безусловно, наносился по правящему слою — княжеским родам, видному боярству и приказным людям.

Раздел государства на земщину и опричнину подразумевал передел земли внутри страны, вызванный тем, что изначально проживавшие на территории земщины, но перешедшие на службу в опричное войско землевладельцы должны были оставить свои земли, получив взамен земли на территории опричнины. Это правило работало и наоборот — в отношении людей, составлявших войско или административный аппарат земщины. Эти лица лишались своей собственности в опричных землях, которая переходила в распоряжение царя.

Это правило работало и наоборот — в отношении людей, составлявших войско или административный аппарат земщины. Эти лица лишались своей собственности в опричных землях, которая переходила в распоряжение царя.

Своих вотчин лишились не только бояре и служилые люди, но и княжеские рода потомков Рюрика. Их родовые владения были насильственно включены в опричнину. Исследователи сходятся во мнении, что наибольший ущерб опричная политика нанесла именно этой категории землевладельцев.

Опричная политика также привела к расколу в рядах дворянского сословия, что было вызвано их перемещениями и сменой расположения земельных владений. Тем самым была усилена зависимость служилых людей от воли монарха.

Перераспределение земельных владений позволяло царю уменьшить удельный вес вотчинных родовых земель и увеличить площади поместных.

Первый этап опричнины (1565 г. – ноябрь 1567 г.)

Первые годы опричнины были сочетанием репрессивных реформ и уступок со стороны царской власти. Если первый год ознаменован опалами, казнями, убийствами, то на втором году существования опричнины её режим несколько смягчился. Наиболее влиятельными лицами в опричной Думе в первые годы опричнины были советник царя Алексей Басманов, а также князь Афанасий Вяземский.

Если первый год ознаменован опалами, казнями, убийствами, то на втором году существования опричнины её режим несколько смягчился. Наиболее влиятельными лицами в опричной Думе в первые годы опричнины были советник царя Алексей Басманов, а также князь Афанасий Вяземский.

Так, уже в феврале 1565 года были казнены пятеро представителей аристократии, среди которых был герой взятия в 1552 году Казани князь А.Б. Горбатый. Следующим проявлением опричной политики была «Казанская ссылка»: царь выслал в Казань представителей ярославской, ростовской и стародубской ветвей Рюриковичей. Они были не только лишены своих родовых владений, но и отстранены от управления государством ввиду их переселения на окраину. В 1566 году своего удела был лишён и старицкий князь Владимир; Иван IV обменял его земли на те, что были расположены в разных районах страны, где Владимир не имел военной и иной поддержки со стороны местного населения.

Однако уже в 1566 году царь сменил гнев на милость и вернул из Казанской ссылки часть опальных лиц. Помимо этого, опала была снята с князей Воротынских.

Помимо этого, опала была снята с князей Воротынских.

В этом же году царь созвал нечто наподобие Земского собора, привлекая к обсуждению внешнеполитических вопросов не только членов Боярской думы, но и детей боярских из земщины, представителей духовенства и московского купечества. В составе собравшегося органа, конечно, не было представителей от разных сословий со всей территории государства, однако, для периода опричнины это был очень важный шаг со стороны царя, направленный на достижение договорённости с земщиной.

Не менее значительным событием первого периода опричнины было решение поставить на митрополичью кафедру Филиппа (Колычева), известного противника опричного режима. В связи с этим к царю обратились челобитчики из земщины с просьбой об отмене опричнины, однако, царь расправился с послами и взял линию на ужесточение курса.

Клавдий Лебедев — «Царь Иван Грозный просит игумена Кирилла благословить его в монахи»

С 1567 году в опричнину Ивана Грозного были включены новые земли, в том числе и Старица (удел двоюродного брата Ивана). Царь активно занимался обустройством присоединённых к опричнине территорий: было завершено строительство опричного двора в Москве, ещё одна царская резиденция возводилась в далёкой Вологде. Выбор места был обусловлен близостью к Кириллову монастырю: именно там, по сведениям источников, Иван хотел в будущем принять монашеский постриг.

Царь активно занимался обустройством присоединённых к опричнине территорий: было завершено строительство опричного двора в Москве, ещё одна царская резиденция возводилась в далёкой Вологде. Выбор места был обусловлен близостью к Кириллову монастырю: именно там, по сведениям источников, Иван хотел в будущем принять монашеский постриг.

На 1567 год приходится и ещё одно значительное событие, повлиявшее на дальнейшую политику царя. Речь об организованном земскими боярами заговоре против Ивана. Главой заговорщиков принято считать боярина Ивана Петровича Фёдорова. До сих пор не совсем ясно, была ли это попытка привести на престол брата царя Владимира или суть заключалась лишь в выражении недовольства опричной политикой. Так или иначе, сведения, полученные Иваном о готовящемся заговоре, вызвали гнев царя и новую волну казней. С конца 1567 года можно говорить о начале нового этапа опричнины.

Второй этап опричнины (1568–1572 гг.)

С началом этого этапа связаны карательные операции, проводимые опричниками в отношении участников осеннего заговора. Действия царя не ограничивались лишь расправами с виновными: уничтожалось и имущество бояр, пострадало множество боярских слуг.

Действия царя не ограничивались лишь расправами с виновными: уничтожалось и имущество бояр, пострадало множество боярских слуг.

На фоне этих событий набирал обороты конфликт царя и митрополита Филиппа, призывавшего Ивана проявить милосердие. От частных бесед с монархом Филипп перешёл к публичным обсуждениям царя, что навлекло гнев царя на главу Русской церкви. Митрополит был лишён своего сана и приговорён к смертной казни, заменённой заточением в монастырь. Через год Филипп (Колычев) был убит в монастыре опричником Малютой Скуратовым.

Н.В. Неврев — «Последние минуты митрополита Филиппа (Митрополит Филипп и Малюта Скуратов)»

Пожалуй, самым печально известным событием второго этапа опричнины был разгром Новгорода Великого, что стало поистине кульминацией опричного террора. Теперь под подозрением в измене был не отдельный человек или группа лиц, а целый город, якобы стремившийся уйти под власть польского короля.

Из доноса, который Иван получил на новгородцев, следовало также то, что они стремились низвести царя с престола, а вместо него на трон посадить старицкого князя Владимира. Эта веха стала заключительной в отношениях между двоюродными братьями: в сентябре 1569 года Иван IV расправился с Владимиром и его семьёй. Однако здесь царь проявил изобретательность, заставив своих потенциальных врагов собственноручно принять яд.

Эта веха стала заключительной в отношениях между двоюродными братьями: в сентябре 1569 года Иван IV расправился с Владимиром и его семьёй. Однако здесь царь проявил изобретательность, заставив своих потенциальных врагов собственноручно принять яд.

В конце 1569 года царь организовал поход против новгородцев. Опричники творили бесчинства по дороге к городу, в самом Новгороде карательная экспедиция продолжалась больше месяца. Количество жертв историки оценивают по-разному: предположительно погибло от 3–4 тысяч до 10–15 тысяч человек. Опричниками были разграблены главные святыни новгородской земли, в частности, собор Святой Софии. Далее царь и верные ему войска отправились в пограничный Псков, который вместе с Новгородом подозревался в измене.

Н.В. Неврев — «Опричники»

Вернувшись в Москву, Иван продолжил расследование по делу о новгородской измене. В столице проводились публичные казни. В ходе этих событий потеряли доверие царя и подверглись опале наиболее близкие к нему деятели первого периода опричнины — А. Басманов и князь А. Вяземский, а также многолетний советник царя по вопросам внешней политики Н.А. Висковатый.

Басманов и князь А. Вяземский, а также многолетний советник царя по вопросам внешней политики Н.А. Висковатый.

Это символизировало кризис опричной политики: если ранее царь вместе с верными ему опричниками боролся с внешними угрозами, то теперь измена, по видению Ивана, проникла в ряды самих опричников.

Вместе со всем этим Русское государство продолжало участвовать в военных конфликтах: оно всё более втягивалось в затяжную Ливонскую войну. Однако активные действия на западе и карательные экспедиции внутри страны ослабляли позиции государства на южных рубежах, что и стало одним из главных факторов изменения политического курса и отмены опричнины.

Отмена опричнины

В начале правления Ивана Грозного Россия прочно утвердилась на территориях бывших осколков Золотой Орды — Казанского и Астраханского ханств, Ногайской орды. Удавалось поддерживать безопасность и на южных рубежах, где соседом России было Крымское ханство.

Однако в 1560-е годы крымский хан выдвинул московскому царю ряд территориальных требований, касавшихся Казанских и Астраханских земель. Крым начал подготовку завоевательного похода, чему активно содействовала Османская империя.

Крым начал подготовку завоевательного похода, чему активно содействовала Османская империя.

В 1569 году состоялся неудачный для крымчан Астраханский поход, в 1570 году крымские царевичи совершили нападения на пограничные с Москвой территории.

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей выступил на Москву со всей ордой. Опричное войско, которое должно было держать оборону берегу реки Оки в районе Калуги, не оказало сопротивления, что обусловило беспрепятственное продвижение к Москве. Отказавшись от штурма, крымский хан принял решение сжечь городские посады. Огонь перекинулся на весь город, пострадали Кремль и Китай-город. Это событие стало ключевым фактором, который заставил Ивана пересмотреть существовавший политический режим.

В.М. Васнецов — «Царь Иван Васильевич Грозный»

Однако признать поражение собственной политики царь не решился и в очередной раз обвинил бояр (а конкретно князя И.Ф. Мстиславского) в измене и сговоре с татарами, что и привело к поражению и сожжению Москвы. Помимо этого, царь продолжал проводить расследования, выявляя значительные факты злоупотребления опричниками своей властью.

Помимо этого, царь продолжал проводить расследования, выявляя значительные факты злоупотребления опричниками своей властью.

В 1572 году Москва ожидала повторения похода крымчан, так как путём дипломатии конфликт урегулировать не удалось. На этот раз русское войско возглавил командующий М.И. Воротынский, ранее часто оказывающийся в опале. Под его началом встали вместе как опричное войско, так и земские люди. В битве у деревни Молоди русскому войску удалось выстоять, крымский хан был разбит.

Как писал историк В.Н. Кобрин: «Битва при Молодях стала победой не только над Девлет-Гиреем, но и над опричниной». Осенью 1572 года Иван отменил разделение страны на две части, и, более того, запретил любые упоминания об опричнине.

Учите историю вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду

HISTORY72021 вы получите бесплатный доступ к курсу истории 7 класса, в котором изучается тема опричнины.Итоги опричнины и её значение

Ликвидация разделения страны, воссоздание единого государева двора, возвращение части конфискованных земель их бывшим владельцам, прекращение принудительных переселений и массовых казней — явные свидетельства изменения курса. Опричнина была отменена.

Опричнина была отменена.

Вот каковы были основные последствия опричнины.

- Опричная политика привела к уничтожению последнего удельного княжества — Старицкого удела. Этот шаг поставил точку в длительной истории политической раздробленности Руси и поспособствовал централизации.

- Разорение Новгородской и Псковской земель, а также зверства, совершённые по отношению к местному населению, ударили по остаткам былой независимости этих княжеств, самобытности их политической культуры.

- Расправы, совершённые опричниками над представителями духовенства, пока не подчинили церковь государству, но стали прецедентными в плане вопроса о низложении с кафедр неугодных власти иерархов и решения проблемы церковного землевладения.

- В экономическом плане опричнина в истории России оставила тяжёлый отпечаток на хозяйственной жизни страны: в Новгородской и Псковских землях погибла часть крестьянского населения, появились большие пространства заброшенных и необрабатываемых земель.

- Тень опричнины видна и на становлении системы крепостного права. Первые указы, ограничивающие крестьянские переходы, были вызваны опричными порядками.

- Жёсткое подчинение всех сословий государственной власти лично монарху, инструментом политики которого является террор, также стоит считать одним из важнейших последствий опричнины.

С отменой опричнины не были забыты методы проведения этой политики. Уже в 1573 году попал в опалу и был казнён герой битвы при Молоди князь М.И. Воротынский.

Для большей части населения государства опричнина действительно закончилась, однако, отношения Ивана со знатью продолжали оставаться нестабильными.

Осенью 1575 году Русское государство снова было разделено на две части: удел царя («двор») и земщину, возобновились казни и массовые переселения. Такой порядок сохранялся до самой смерти царя Ивана Грозного в 1584 году.

Иван IV Грозный | Читать биографии известных личностей РФ для школьников и студентов

Главная / Биографии /Вы здесь

3/4/1530 — 2/23/1584

413518

Иван родился в семье великого князя Московского Василия III (Рюриковича) и литовской княжны Елены Глинской в 1530 году, но уже в 1533 году Иван потерял отца, а в 1538 году умерла и мать. После смерти отца маленький Иван IV был свидетелем ожесточенной борьбы между боярскими кланами Вельских и Шуйских, что стало причиной подозрительной мнительности царя и недоверия к боярам.

После смерти отца маленький Иван IV был свидетелем ожесточенной борьбы между боярскими кланами Вельских и Шуйских, что стало причиной подозрительной мнительности царя и недоверия к боярам.

В 1547 году Иван принимает решение венчаться на царство, что существенно повышало статус московского правителя до титула императора или хана. Уже через 2 года Иван создает из своих единомышленников Избранную Раду, которая стала инициатором целого ряда реформ. В Раду вошли наиболее прогрессивные люди своего времени — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр, митрополит Макарий. В 1550 году создается стрелецкое войско, что существенно повышает обороноспособность страны, составляется Судебник, который упорядочивал все имевшиеся нормативно-правовые акты того времени. В 1555 году Иван принимает «Уложение о службе», документ, который регламентировал прохождение государственной службы, а также разъяснял правила землевладения. К 1556 году по всей стране была ликвидирована система кормлений и создано местное управление, которое на государственном уровне венчалась системой приказов.

Во внешней политике Ивана IV строго выделяются два направления: восточное и западное. В 1552 году Ивана IV ждала первая удача — русские войска взяли Казань, что означало присоединение всего Казанского ханства к России, а в 1556 году была присоединена Астрахань. С 1581 года начинается активное проникновение русских за Уральский хребет, в Западную Сибирь.

Успех в присоединении Астрахани и Казани утвердил Ивана во мнении о непобедимости своей новой армии. Он решил присоединить территорию слабеющего Ливонского Ордена. В 1558 году началась Ливонская война, в которую вступили Швеция, Польша и Дания. В результате этого затяжного конфликта в 1583 году Ивану пришлось признать свое поражение и отказаться от ряда территорий в Прибалтике.

Противоречия по вопросам внешней политики сказались на отношениях царя и Алексея Адашева — лидера главы Избранной Рады. Смерть царицы Анастасии (1560) усилили подозрительность царя, и с 1565 по 1572 годы страна была разделена на две части — земщину и опричнину. Опричники составляли особый военно-монашеский орден, игуменом которого был сам Иван Грозный. В результате деятельности опричного войска были опустошены и разорены многие города, в чем некоторые историки видят причины Смутного времени.

Опричники составляли особый военно-монашеский орден, игуменом которого был сам Иван Грозный. В результате деятельности опричного войска были опустошены и разорены многие города, в чем некоторые историки видят причины Смутного времени.

Умер Иван Грозный в 1584 году при загадочных обстоятельствах.

Рекомендуем

Книги

Все

Самые обсуждаемые

Спецпроекты

Все

Спецпроект: 100 великих полководцев

Любители и знатоки военной истории вместе с учеными историками, начиная с 9 Мая 2013 г., выдвигали в список 100 великих тех военачальников, которые ст…

Спецпроект: Женщины-герои

Проект посвящен женщинам, чьи поступки могут служить примером всем нам.

Спецпроект: Идеология будущего

Спецпроект: Нацисткая политика уничтожения

Иван Грозный | Биография, достижения и факты

Иван Грозный

Смотреть все СМИ

- Год рождения:

- 25 августа 1530 г.

Коломенское

Россия

Коломенское

Россия

- Умер:

- 18 марта 1584 г. (53 года) Москва Россия

- Должность/Офис:

- царь (1547-1584), Россия

- Дом/Династия:

- Династия Рюриковичей

- Известные члены семьи:

- отец Василий III сын Дмитрий Иванович сын Федор I

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Каким было детство Ивана Грозного?

Отец Ивана умер, когда ему было три года, а мать умерла — возможно, от яда — до его восьмилетия. Годы становления Ивана прошли как пешка в борьбе между соперничающими группами аристократов.

Какой была семья Ивана Грозного?

У Ивана было как минимум шесть жен, в том числе пять всего за девять лет, и его браки часто заканчивались отравлением или тюремным заключением супруги. Он убил своего сына Ивана в приступе ярости и жестоко избил беременную жену Ивана, в результате чего у нее случился выкидыш. Эти действия фактически гарантировали гибель династии Рюриковичей.

Эти действия фактически гарантировали гибель династии Рюриковичей.

Как Иван Грозный изменил мир?

Иван использовал террор для централизации Российского государства, и его пагубное участие в Ливонской войне едва не обанкротило его только что созданную империю. Он также продвигал Православную церковь и ориентировал внешнюю политику России на Европу.

Где похоронен Иван Грозный?

Похоронен Иван в царской усыпальнице Михаило-Архангельского собора Московского Кремля.

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

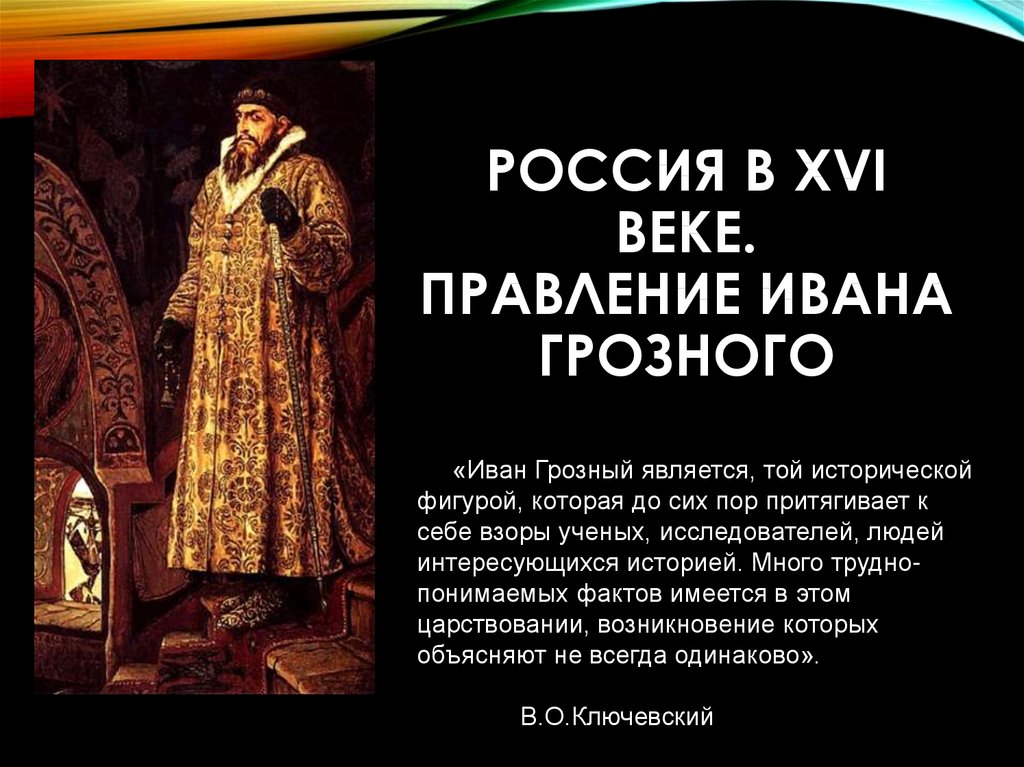

Иван Грозный , русский Иван Грозный , прозвище Иван Васильевич , он же Иван IV , (род. 25 августа 1530, Коломенское, под Москвой [Россия] — умер 18 марта, Москва 1584 ), великий князь Московский (1533–84) и первый провозглашенный царем России (с 1547). В его правление было завершено строительство централизованно управляемого Российского государства и создание империи, включавшей неславянские государства.

Молодость

Иван был сыном великого князя Василия III Московского и его второй жены, Елены Глинской. Он должен был стать предпоследним представителем династии Рюриковичей. 4 декабря 1533 года, сразу после смерти отца, трехлетний Иван был провозглашен великим князем Московским. Его мать правила от имени Ивана до своей смерти (якобы от яда) в 1538 году. Смерть обоих родителей Ивана послужила реанимации борьбы различных фракций дворянства за контроль над личностью молодого князя и за власть. Таким образом, 1538–1547 годы были периодом кровопролитных раздоров между кланами касты воинов, обычно именуемой «боярами». Их постоянная борьба за бразды правления в ущерб государству произвела на Ивана глубокое впечатление и на всю жизнь внушила ему неприязнь к боярам.

Ранние реформы

16 января 1547 года Иван был коронован «царем и великим князем всея Руси». Титул царь произошел от латинского титула цезарь

Титул царь произошел от латинского титула цезарь

С 1542 г. на Ивана большое влияние оказали взгляды митрополита Московского Макария, который поощрял молодого царя в его стремлении основать христианское государство, основанное на принципах справедливости. Правительство Ивана вскоре приступило к широкой программе реформ и реорганизации как центральной, так и местной администрации. Церковные соборы, созванные в 1547 и 1549 гг.укрепил и систематизировал церковные дела, утвердив ее православие и канонизировав большое число русских святых. В 1549 г. был созван первый  Центральное управление России также было реорганизовано в ведомства, каждое из которых отвечало за определенную функцию государства. Были улучшены условия военной службы, реорганизованы вооруженные силы, изменена система управления таким образом, что командиры назначались по заслугам, а не просто по знатному происхождению. Правительство также ввело широкое самоуправление, при этом районные администраторы избирались местным дворянством.

Центральное управление России также было реорганизовано в ведомства, каждое из которых отвечало за определенную функцию государства. Были улучшены условия военной службы, реорганизованы вооруженные силы, изменена система управления таким образом, что командиры назначались по заслугам, а не просто по знатному происхождению. Правительство также ввело широкое самоуправление, при этом районные администраторы избирались местным дворянством.

Викторина «Британника»

Правители с неудачными прозвищами: Викторина

У некоторых правителей в истории есть… ну, довольно скучные эпитеты: Екатерина Великая, Петр Великий, Фридрих Великий, Хью Великий, Акбар Великий, Александр Великий Отлично, Дарий Великий. Список можно продолжить. Но как насчет нескольких правителей, которые не были такими скучными? В этой викторине вы увидите прозвище, и вам нужно будет выбрать имя этого правителя. (Если вы хотите смошенничать, сначала прочтите этот список.)

Одной из целей реформ было ограничение полномочий наследственной аристократии князей и бояр (владевших имениями по наследству) и содействие интересам служилых дворян, владевших помещичьими имениями исключительно в качестве вознаграждения за службу дворянству.

Россия находилась в состоянии войны большую часть царствования Ивана. Московские правители давно опасались набегов татар, и в 1547–48 и 1549–50 годах были предприняты неудачные походы против враждебного им Казанского ханства на Волге. В 1552 г., после длительных приготовлений, царь выступил на Казань, и русской армии удалось взять город приступом. В 1556 г. без боя было присоединено Астраханское ханство, расположенное в устье Волги. С этого момента Волга стала русской рекой, и торговый путь к Каспийскому морю стал безопасным.

В 1556 г. без боя было присоединено Астраханское ханство, расположенное в устье Волги. С этого момента Волга стала русской рекой, и торговый путь к Каспийскому морю стал безопасным.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Теперь, когда оба берега Волги защищены, Иван приготовился к кампании, чтобы форсировать выход к морю, традиционную заботу не имеющей выхода к морю России. Иван чувствовал, что торговля с Европой зависит от свободного доступа к Балтийскому морю, и решил обратить свое внимание на запад. В 1558 году он пошел на войну, пытаясь установить русское господство над Ливонией (на территории современных Латвии и Эстонии). Россия сначала одержала победу и сумела уничтожить ливонских рыцарей, но их союзница Литва стала составной частью Польши в 1569 г.. Война затянулась; в то время как шведы поддерживали Польшу против России, крымские татары напали на Астрахань и даже совершили широкое вторжение в Россию в 1571 году; они сожгли Москву, оставив стоять только Кремль. Когда Стефан Баторий из Трансильвании стал королем Польши в 1575 году, реорганизованные польские армии под его руководством смогли перенести войну на территорию России, в то время как шведы отбили часть Ливонии. Наконец Иван попросил папу Григория XIII вмешаться, и при посредничестве его нунция Антонио Поссевино 15 января 1582 г. было заключено перемирие с Польшей. По его условиям Россия теряла все свои завоевания в Ливонии, а перемирие со Швецией — в 1583 год вынудил Россию отказаться от городов на Финском заливе. 24-летняя Ливонская война оказалась бесплодной для изнуренной долгой борьбой России.

Когда Стефан Баторий из Трансильвании стал королем Польши в 1575 году, реорганизованные польские армии под его руководством смогли перенести войну на территорию России, в то время как шведы отбили часть Ливонии. Наконец Иван попросил папу Григория XIII вмешаться, и при посредничестве его нунция Антонио Поссевино 15 января 1582 г. было заключено перемирие с Польшей. По его условиям Россия теряла все свои завоевания в Ливонии, а перемирие со Швецией — в 1583 год вынудил Россию отказаться от городов на Финском заливе. 24-летняя Ливонская война оказалась бесплодной для изнуренной долгой борьбой России.

Иван Грозный | Мировая цивилизация

Учебная цель

- Обозначить ключевые моменты политики Ивана IV и изучить положительные и отрицательные стороны его правления

Ключевые моменты

- Ивана IV часто называют Иваном Грозным, хотя более правильный перевод похож на Ивана Грозного или Ивана Грозного.

- Иван IV был первым русским князем, провозгласившим себя «Царем Всея Руси», начав давнюю традицию царского правления.

- Земли в Крыму, Сибири и современном Татарстане были включены в состав русских земель при Иване IV.

- Гонения на бояр при Иване IV начались по суровым правилам опричнины.

Термины

опричнина

Государственная политика, проводимая Иваном IV, которая сделала его абсолютным монархом большей части севера и провозгласила эпоху боярских гонений. Иван IV успешно захватил большие участки земли у знати и создал свою личную гвардию, опричников, в эту эпоху.

Московский печатный двор

Первое издательство в России, открытое в 1553 году.

боярин

Представитель феодальной правящей верхушки, уступавший только князьям на русских территориях.

Иван IV Васильевич широко известен как Иван Грозный или Иван Грозный. Он был великим князем Московским с 1533 по 1547 год и правил как «царь всея Руси» с 1547 года до своей смерти в 1584 году. Его сложные годы у власти ускорили военные завоевания, в том числе Казани и Астрахани, которые изменили облик и демографический характер России навсегда. Он также изменил политическое устройство российского государства, руководил культурным возрождением в России и передал власть главе государства, царю, титул, который никогда прежде не давался князю на русских землях.

Он также изменил политическое устройство российского государства, руководил культурным возрождением в России и передал власть главе государства, царю, титул, который никогда прежде не давался князю на русских землях.

Приход к власти

Иван IV родился в 1530 году в семье Василия III и Елены Глинских. Ему было три года, когда он был назван великим князем Московским после смерти отца. Некоторые говорят, что его взгляды на жизнь сформировались в детстве, когда он был вице-регентом Москвы под властью манипулятивного боярства. В 1547 году, в возрасте шестнадцати лет, он был коронован как «Царь Всея Руси» и стал первым человеком, коронованным с этим титулом. Этот титул претендовал на наследие Киевской Руси, прочно установив новое единое Российское государство. Он также женился на Анастасии Романовне, что связало его с могущественной семьей Романовых.

Портрет Ивана IV XVIII века. Изображения Ивана IV часто демонстрируют выдающийся лоб и нахмуренный рот.

Внутренние нововведения и перемены

Несмотря на репутацию Ивана IV как параноика и капризного правителя, он также внес свой вклад в культурные и политические сдвиги, которые веками определяли Россию. Среди этих первоначальных изменений в относительно мирное время он:

Среди этих первоначальных изменений в относительно мирное время он:

- Пересмотрел свод законов, Судебник 1550 г., положивший начало постоянной армии, известной как стрельцы. Эта армия поможет ему в будущих военных завоеваниях.

- Создал Земский собор, русский парламент, вместе с советом дворян, известным как Избранный совет.

- Более эффективно регулировал Церковь с помощью Совета Ста Капитулов, который регулировал церковные традиции и иерархию.

- В 1553 году основал Московский печатный двор и привез в Россию первый печатный станок.

- Руководил строительством храма Василия Блаженного в Москве.

Собор Василия Блаженного. Это культовое сооружение было одним из культурных достижений, созданных при Иване IV.

Опричнина и абсолютная монархия

1560-е годы были трудными, поскольку Россия столкнулась с засухой и голодом, а также с рядом татарских нашествий и морской торговой блокадой со стороны шведов и поляков. Жена Ивана IV Анастасия, вероятно, тоже была отравлена и умерла в 1560 году, оставив Ивана потрясенным и, по некоторым данным, психически неуравновешенным. Иван IV пригрозил отречься от престола и бежал из Москвы в 1564 году. Однако группа бояр отправилась умолять Ивана вернуться, чтобы сохранить мир. Иван согласился вернуться при том понимании, что ему будет предоставлена абсолютная власть, а затем учредил так называемую опричнину.

Жена Ивана IV Анастасия, вероятно, тоже была отравлена и умерла в 1560 году, оставив Ивана потрясенным и, по некоторым данным, психически неуравновешенным. Иван IV пригрозил отречься от престола и бежал из Москвы в 1564 году. Однако группа бояр отправилась умолять Ивана вернуться, чтобы сохранить мир. Иван согласился вернуться при том понимании, что ему будет предоставлена абсолютная власть, а затем учредил так называемую опричнину.

1911 г. Картина Аполлинария Васнецова. На этой картине изображены люди, бежавшие от опричников, охранки и военных угнетателей царствования Ивана IV.

Это соглашение изменило то, как работало Российское государство, и положило начало эпохе притеснений, казней и государственного надзора. Он разделил русские земли на две отдельные сферы, а северный регион вокруг бывшей Новгородской республики попал под абсолютную власть Ивана IV. Боярский совет ведал остальными русскими землями. Это новое провозглашение также положило начало волне гонений и против бояр. Иван IV казнил, сослал или насильственно отстранил от власти сотни бояр, укрепив свое наследие как параноидального и нестабильного правителя.

Иван IV казнил, сослал или насильственно отстранил от власти сотни бояр, укрепив свое наследие как параноидального и нестабильного правителя.

Военные завоевания и международные отношения

Иван IV заключил мощное торговое соглашение с Англией и даже просил убежища, если оно понадобится ему в боярских боях, у Елизаветы I. Однако самым большим наследием Ивана IV остаются его завоевания, которые преобразовал Россию и оттеснил татарские державы, которые доминировали и вторгались в регион на протяжении столетий.

Его первым завоеванием было Казанское ханство, десятилетиями совершавшее набеги на северо-восток России. Эта территория находится на территории современного Татарстана. В регионе уже восстала фракция сторонников России, но Иван IV повел свою 150-тысячную армию в бой в июне 1552 года. После нескольких месяцев осады и блокировки подачи воды в Казань город пал в октябре. Завоевание всего Казанского ханства изменило отношения кочевого народа и Русского государства. Это также создало более разнообразное население под сенью Российского государства и Церкви.

Это также создало более разнообразное население под сенью Российского государства и Церкви.

Иван IV также вступил в Ливонскую войну, которая длилась 24 года. Война противопоставила Россию Шведской империи, Речи Посполитой и Польше. Польский лидер Стефан Баторий был союзником Османской империи на юге, которая также боролась с Россией за территорию. Эти два могущественных образования на каждом краю русских земель и затяжные войны сделали экономику Москвы напряженной, а российские ресурсы в 1570-х годах скудными.

Иван IV также руководил двумя решающими территориальными победами во время своего правления. Первым было поражение Крымской орды, что означало, что южные земли снова оказались под властью России. Вторую экспансию русской территории возглавил казачий предводитель Ермак Тимофеевич. Он возглавлял экспедиции на сибирские территории, никогда не находившиеся под властью России. Между 1577 и 1580 годами многие новые сибирские регионы достигли соглашений с русскими лидерами, что позволило Ивану IV в последние годы своей жизни именовать себя «царем Сибири».

Трон Ивана IV. Этот декадентский трон отражает любовь Ивана Грозного к власти и богатству.

Безумие и наследие

Иван IV оставил после себя убедительное и противоречивое наследие. Даже его прозвище «ужасный» вызывает путаницу. В русском языке слово грозный означает «страшный», «могучий» или «гремящий», а не «ужасный» или «безумный». Однако Иван IV часто вел себя безжалостно и параноидально, что способствует менее лестной интерпретации. Он преследовал давно правивших бояр и часто обвинял людей в попытках его убийства (что имеет некоторый смысл, если взглянуть на историю его семьи). Его часто безрассудная внешняя политика, такая как затянувшаяся Ливонская война, привела к нестабильности экономики и разрушению плодородных земель. Легенда также предполагает, что он убил своего сына Ивана Ивановича, которого готовил к престолу, в 1581 году, оставив престол своему бездетному сыну Федору Ивановичу. Однако его приверженность культуре и инновациям изменила Россию и укрепила ее место на Востоке.

Коломенское

Россия

Коломенское

Россия