Понятие сознание ввел: Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)

Почему сознание — это не мозг (и как это доказать)

В научном сообществе не прекращаются споры о том, что такое сознание. Нейробиологи часто отождествляют его с процессами, протекающими в человеческом мозге. Философ Антон Кузнецов объясняет, почему это слабая позиция. О «слепом зрении», иллюзиях и «аргументе зомби» — в конспекте его лекции.

Антон Кузнецов

Кандидат философских наук, младший научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ

Аномальный феномен

Проблема соотношения тела и сознания до сих пор не решена. Существуют разные теории сознания — теория глобального нейронного рабочего пространства (Global workspace theory, или GWT. — Прим. T&P), квантовая теория Хамероффа — Пенроуза, теория аттендированной среднеуровневой реализации сознания Принца или теория интегрированной информации. Но все это только гипотезы, в которых недостаточно разработан концептуальный аппарат. А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.

А кроме того, нам не хватает экспериментальных средств для изучения мозга и поведения человека — например, применение постулатов теории интегрированной информации на живых организмах пока невозможно из-за вычислительных и аппаратных ограничений.

Сознание — аномальный феномен, непохожий на остальные феномены естественного мира. В то время как последние интерсубъективны, то есть доступны всем, к сознанию мы всегда имеем только внутренний доступ и не можем его непосредственным образом наблюдать. Одновременно с этим мы знаем, что сознание — естественное явление. Впрочем, если мы станем думать об устройстве Вселенной как о фундаментальных физических взаимодействиях, то это будет работать ровно до тех пор, пока мы не вспомним о сознании: непонятно, как в такое представление мира втискивается феномен со столь непохожими на все остальное характеристиками.

Одно из лучших определений сознания — остенсивное (определение предмета путем непосредственного показа. — Прим. T&P): все мы с вами чувствуем ментальные образы и ощущения — это и есть сознание.

Функции есть, а сознания нет

Существует когнитивное понятие сознания. Примерами когнитивных задач, которые мы выполняем как сознательные субъекты, могут быть речь, мышление, интеграция информации в мозге и т. д. Но это определение слишком широкое: получается, если есть мышление, речь, запоминание, значит, есть и сознание; и наоборот: если нет возможности говорить, значит, и сознания нет. Часто это определение не работает. Например, у пациентов в вегетативном состоянии (которое наступает, как правило, после инсульта) есть фазы сна, они открывают глаза, у них бывает блуждающий взгляд, и родственники часто принимают это за проявление сознания, что на самом деле не так.

Если в МРТ-аппарат поместить обычного человека и попросить представить, как он играет в теннис, у него произойдет возбуждение в премоторной коре. Эту же задачу поставили перед пациенткой, которая не откликалась вообще ни на что, — и увидели на МРТ такое же возбуждение в коре. Тогда женщину попросили представить, что она находится в доме и ориентируется внутри него. Потом ее начали спрашивать: «Вашего мужа зовут Чарли? Если нет, представляйте, что вы ориентируетесь в доме, если да — что вы играете в теннис». Реакция на вопросы действительно была, но ее можно было отследить только по внутренней активности мозга. Таким образом,

поведенческий тест не позволяет нам удостовериться в наличии сознания. Жесткой связи между поведением и сознанием нет.

Между сознанием и когнитивными функциями тоже нет прямой связи. В 1987 году в Канаде произошла страшная трагедия: лунатик Кеннет Паркс заснул перед телевизором, а потом «проснулся», завел машину, проехал несколько миль до дома родителей своей жены, взял монтировку и пошел убивать.

Я сегодня видел у кого-то в руках книгу Николаса Хамфри «Пыльца души». В 1970-х Николас Хамфри, будучи аспирантом и работая в лаборатории Лоуренса Вайскранца, открыл «слепое зрение». Он наблюдал за обезьяной по имени Хелен, у которой была корковая слепота — не функционировали зрительные отделы коры головного мозга. Обезьяна всегда вела себя как слепая, но в ответ на некоторые тесты вдруг начала демонстрировать «зрячее» поведение — каким-то образом распознавала простые объекты.

Обычно нам кажется, что зрение — сознательная функция: если я вижу, значит, я осознаю.

Зрительное восприятие — это когда вы можете сказать, «что» и «где», а зрительное ощущение — это когда при этом вы еще имеете ментальную картинку. Выполняется примерно одна и та же когнитивная функция распознавания объекта, но в одном случае это распознавание сознательно, а другом — нет. «Слепое зрение» — это зрительное восприятие без сознания.

Чтобы какая-то функция в мозге была сознательной, нужно, чтобы выполнение определенной когнитивной задачи сопровождалось внутренним субъективным опытом.

Именно наличие приватного опыта является ключевым компонентом, позволяющим сказать, есть сознание или нет. Это более узкое понятие называется феноменальным сознанием (phenomenal consciousness).

Трудная проблема

Если бы мне без анестезии вырывали зуб мудрости, скорее всего, я бы кричал и пытался двигать конечностями — но по этому описанию трудно сказать, чтó со мной происходит, если не знать, что я при этом испытываю жуткую боль. То есть когда я нахожусь в сознании и происходит что-то с моим телом, важно подчеркнуть: чтобы сказать, что я нахожусь в сознании, я добавляю в историю своего организма какие-то внутренние приватные характеристики.

Это подводит нас к так называемой трудной проблеме сознания (hard problem of consciousness, термин ввел Дэвид Чалмерс). Она заключается в следующем:

почему функционирование мозга сопровождается субъективными и приватными состояниями? Почему оно не происходит «в темноте»?

Нейроученому неважно, есть ли у сознательных состояний субъективная, приватная сторона: он ищет неврологическое выражение этих процессов. Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.

Однако даже если это неврологическое выражение найдено, оно все равно каким-то образом испытывается. Таким образом, неврологическое описание или описание сознания через мозговые, поведенческие процессы и когнитивное функционирование всегда будет неполным. Мы не можем объяснить сознание, используя стандартные методы естественных наук.

Безошибочность иллюзии

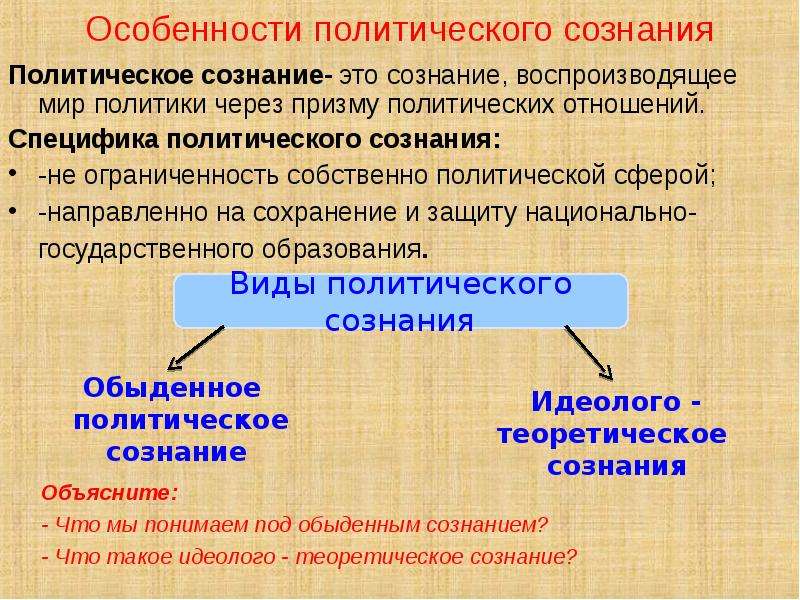

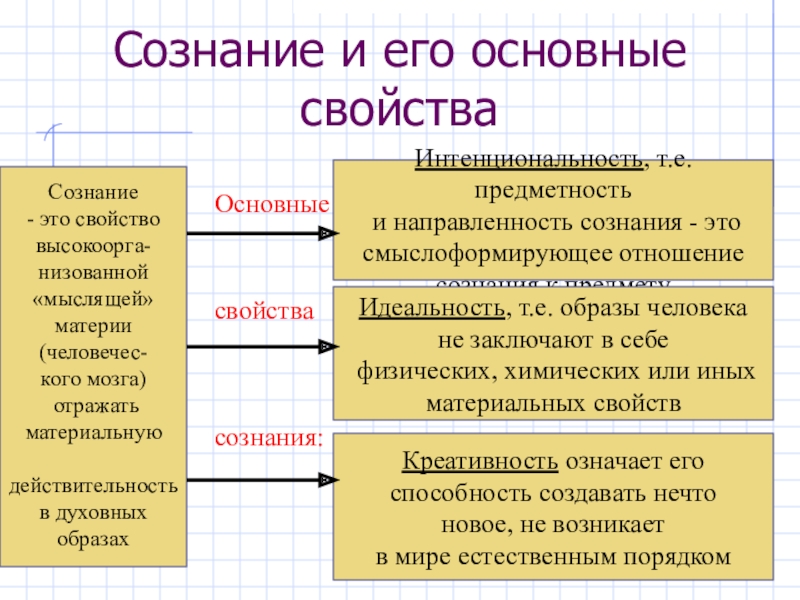

Можно выделить некоторые характеристики феноменального сознания или сознания вообще: квалитативность, интенциональность, субъективность, приватность, отсутствие пространственного протяжения, невыразимость, простота, безошибочность, прямое знакомство и внутренняя природа. Таково рабочее определение сознания.

Квалитативность (качественность) — это то, каким образом вы испытываете свой внутренний субъективный опыт. Обычно это сенсорные характеристики: цвета, тактильные, вкусовые ощущения и т. д., а также эмоции.

Приватность сознательного опыта означает, что вы не видите то, как я вижу вас. Даже если в будущем изобретут средство увидеть то, чтό другой человек наблюдает в своем мозге, то все равно нельзя будет увидеть его сознание, ведь увиденное будет вашим собственным сознанием.

Отсутствие пространственного притяжения свидетельствует о том, что, когда я смотрю на белую колонну, моя голова не увеличивается на объем этой колонны. У ментальной белой колонны нет физических параметров.

Невыразимость ведет к понятию простоты и неразложимости на другие характеристики. Некоторые понятия невозможно объяснить через более простые. Например, как объяснить, что значит «красное»? Никак. Объяснение через длину волны не считается, потому что, если начать подставлять его вместо слова «красное», значение высказываний изменится. Некоторые понятия можно выразить через другие, но в первом приближении они все кажутся невыразимыми.

Безошибочность означает: вы не можете ошибаться насчет того, что находитесь в сознании. Вы можете заблуждаться в суждениях о вещах и явлениях, вы можете не знать, чтó стоит за ментальным образом, но если вы с этим образом сталкиваетесь, значит, он существует, даже если это галлюцинация.

И хотя не все исследователи согласны с таким рабочим определением, любой, кто занимается сознанием, так или иначе интерпретирует эти характеристики. Ведь эмпирически ответить на вопрос, что такое сознание, не получается из-за того, что мы не имеем к нему такого же доступа, как ко всем феноменам естественного мира. А от выстроенной нами эмпирической теории зависит, как мы будем работать с пациентами в тяжелом состоянии.

Сознания нет, а слово есть

Проблема сознания появилась в Новое время усилиями Рене Декарта, который разделил тело и душу по этическим основаниям: тело омрачает нас, а душа как разумное начало борется с телесными аффектами. С тех пор противопоставление души и тела как бы раскалывает мир на две независимые области.

Но ведь они взаимодействуют: когда я говорю, у меня сокращаются мышцы, двигается язык и т. д. Все это физические события, у каждого моего движения есть физическая причина. Проблема в том, что нам непонятно, как то, что не находится в пространстве, влияет на физические процессы. Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.

Таким образом, в наших представлениях о мире есть фундаментальный раскол, который нужно устранить. Самый лучший способ — «уничтожить» сознание: показать, что оно существует, но является производной физических процессов.

Проблема сознания тела связана с другими большими проблемами. Это вопрос тождества личности: что делает личность одной и той же на протяжении всей жизни, несмотря на физиологические и психологические изменения организма и психики? Проблема свободы воли: являются ли наше ментальное и сознательное состояния причинами физических событий или поведения? Биоэтические вопросы и проблема искусственного интеллекта: люди мечтают о бессмертии и возможности перенести сознание на другой носитель.

Проблема сознания связана с тем, как мы понимаем причинность. В естественном мире все причинные взаимодействия носят физическую природу. Но есть один кандидат на нефизический тип причинности — это причинность от ментального к физическому, и от физического — к поведению. Нужно понять, есть ли такой вид процессов.

Нас также интересует вопрос о критериях существования. Когда я хочу понять, существует ли какой-то предмет, я могу это верифицировать: взять его в руки, например. Но в отношении сознания критерий существования не работает. Значит ли это, что сознания не существует?

Представьте, что вы видите, как бьет молния, и вы знаете, что физическая причина удара молнии — столкновение холодного и теплого погодных фронтов. Но потом вдруг добавляете, что другой причиной молнии могут быть семейные неурядицы бородатого седого мужчины атлетического телосложения, его зовут Зевс. Или, например, я могу утверждать, что за моей спиной находится синий дракон, просто вы его не видите. Ни Зевс, ни синий дракон не существуют для естественной онтологии, так как их допущение или отсутствие ничего не меняет в естественной истории. Наше сознание сильно похоже на такого синего дракона или на Зевса, поэтому мы должны объявить его несуществующим.

Почему мы этого не делаем? Человеческий язык переполнен ментальными терминами, у нас неимоверно развит аппарат для выражения внутренних состояний. И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,

И вдруг оказывается, что внутренних состояний нет, хотя их выражение есть. Странная ситуация. Без проблем можно отказаться от утверждения о существовании Зевса (что и было сделано), но Зевс и синий дракон тем отличаются от сознания, что последнее играет важную роль в нашей жизни. Если вернуться к примеру, когда мне выдирают зубы, то сколько меня ни убеждай, что я не испытываю боль, я все равно буду ее испытывать. Это состояние сознания, и оно достоверно. Выходит,

для сознания нет места в естественном мире, но мы не можем отказаться от его существования. Это ключевая драма в проблеме сознания тела.

Впрочем, поскольку с точки зрения естественной онтологии мы должны объявить сознание несуществующим, многие исследователи предпочитают утверждать, что сознание — это физический процесс в мозге. Можно ли тогда сказать, что сознание — это и есть мозг? Нет. Потому что, во-первых, для этого нужно продемонстрировать идеальную замену ментальных терминов на неврологические. А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.

А во-вторых, нейронные процессы невозможно верифицировать.

Аргумент зомби

Как доказать, что сознание — это не мозг? Часто для этого используют примеры внетелесного опыта. Проблема в том, что все подобные случаи не выдержали проверки. Попытки верифицировать феномен реинкарнации тоже провалились. Так что аргументом в пользу нематериальной природы сознания может быть только мысленный эксперимент. Один из них — так называемый аргумент зомби (philosophical zombie). Если все, что существует, объясняется лишь физическими проявлениями, то любой мир, тождественный нашему во всех физических отношениях, тождественен ему и во всех остальных. Представим мир, тождественный нашему, но в котором нет сознания и обитают зомби — существа, функционирующие только согласно физическим закономерностям. Если такие существа возможны, значит, человеческий организм может существовать без сознания.

Один из главных теоретиков материализма Дэниел Деннет считает, что мы и есть зомби. А защитники аргумента зомби считают как Дэвид Чалмерс: чтобы расположить сознание внутри физического мира и не объявлять его физическим, нужно изменить само понятие о таком мире, расширить его границы и показать, что наряду с фундаментальными физическими свойствами существуют еще и свойства протосознательные. Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.

Тогда сознание будет инкорпорировано в физическую реальность, но полностью физическим все-таки не будет.

Литература

Baars Bernard J. In the Theater of Consciousness. New York, NY: Oxford University Press, 1997

Owen A. Into the Gray Zone: A Neuroscientist Explores the Border Between Life and Death. Scribner, 2017

Деннет Д. Как исследовать человеческое сознание эмпирически / пер. с англ. Н.С. Юлиной // История философии. — М.: ИФ РАН, 2005. — Вып. 12.

Деннет Д. Онтологическая проблема сознания / пер. с англ. А.Л. Блинова // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / сост. А.Ф. Грязнов. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361–375.

Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Перевод с англ. А.Р. Логунова, Н.А. Зубченко. — М.: Ижевск: ИКИ, 2011

Хамфри Н. Сознание. Пыльца души. — М.: Карьера Пресс, 2014

Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории.

— М.: Либроком, 2013

— М.: Либроком, 2013

Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений. Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции. Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.

Читайте нас в Facebook, VK, Twitter, Instagram, Telegram (@tandp_ru) и Яндекс.Дзен.

Где можно учиться по теме #мозг

Человеческое сознание. Перенести нельзя скопировать? / Хабр

Предыдущая

статьяна эту тему вызвала к жизни бурное обсуждение в количестве более четырехсот комментариев,

В принципе, это и неудивительно. Такая же ситуация обстоит, например, с лингвистикой. Как говаривал гениальный и увы, уже покойный академик Андрей Зализняк, поскольку каждый человек свой язык знает, а лингвистика она про язык, то почему бы ему и не разбираться в ней, так сказать, априори. И как мы знаем, также уже почивший сатирик Михаил Задорнов со своими изысканиями в области русского языка не даст соврать:

«А слово «Богатырь» образовано из двух слов – «бог» и «тырить».

С самосознанием, сознанием, самоосознанием, самостью, внутренним «я», личностью — дело обстоит примерно также. Поскольку это всё есть внутри головы почти у каждого из нас, то почему бы нам не родить ещё парочку-тройку умных мыслей и предположений по этому поводу, коль скоро философы спорят на эту тему уже две тысячи лет, а учёные и психологи лет двести и всё никак не могут докопаться до истины. Ещё правда, есть нейробиологи-томограферы, которые всё делают через томограф, но это каста относительно молодая и в основном они смотрят «где» и «что» в голове происходит, не объясняя «как». У них на это, правда, есть свои резоны, к которым мы ещё вернемся.

И поскольку хабра-авторы являются тоже человеками, то в результате, примерно раз в неделю это приводит появлению очередной статьи типа: «Кармическое проклятье Хабра», «Сознание, что это такое», «На пути к фундаментальной теории сознания», «Как устроено сознание», где ярко и образно или занудно и косноязычно пересказывается посетивший автора инсайт. К сожалению, в большинстве случаев всё это сводится к бесконечному хождению по кругу в мучительной попытке выразить термин сознание и его производные, через другие слова русского, английского и даже немецкого языков. Получается, что-то вроде (это из одной такой статьи):

К сожалению, в большинстве случаев всё это сводится к бесконечному хождению по кругу в мучительной попытке выразить термин сознание и его производные, через другие слова русского, английского и даже немецкого языков. Получается, что-то вроде (это из одной такой статьи):

Сознание — это все, что ты чувствуешь (на основе информации от сенсорных органов чувств), и затем переживаешь (за счет восприятия и осмысления).

Вроде всё правильно и даже не поспоришь. Но толку-то? Любому, уважающему себя гику интересно совсем другое. Интересно, как его гиковское сознание можно сохранить на будущее? А можно ли его скопировать на другой носитель? И что тогда будет с оригиналом?

Вопросы, надо сказать, вполне жизненные. Человеческая и даже гиковская жизнь конечна, а сама жизнь между тем становится всё интересней и захватывающей. Соответственно очень хочется хоть тушкой, хоть чучелком, хоть кремниевым чипиком в эту будущую жизнь проскочить (Курцвейл одобряе и сам очень хочет).

Но для этого, таки и необходимо выяснять где, что и как.

Поэтому, чтобы не вдаваться в бесполезные умствования, пришлось прибегнуть к помощи людей разумных и известных в этих областях, как-то:

- Антонио Дамасио — директор Института мозга (США)

- Станислас Деан — математик и нейробиолог (Франция)

- Вилейанур Рамачандран — чародей нейронауки с иглой и молотком

- Дэвид Иглмен — учёный невролог, философ

Надо сказать, что ранее в академической среде такие общие экскурсы не очень приветствовались, и гранты по теме, как мозг генерирует свою субъективную точку зрения вы вряд ли бы получили, даже будучи ученым с мировым именем. Вплоть до конца девяностых на эту тему разрешалось трындеть только философам, а психологов и нейро биологов за нее жестко гнобили их же коллеги. Как пишет Станислас Деан:

В 1980- будучи студентом университета, я с удивлением обнаружил, что на совещаниях в лаборатории слово на букву «с» произносить было нельзя.Все мы конечно так или иначе изучали сознание — например, просили участников эксперимента разбить увиденное по категориям или воображать различные образы в темноте, — однако само слово оставалось табу и в серьезных научных трудах никогда не встречалось. Не считая нескольких крупных исключений, ученое общество полагало, что термин «сознание» не имеет никакой ценности для психологии. Зарождавшаяся в те годы когнитивная наука описывала психическую деятельность исключительно с позиции обработки информации, а также сопутствующих этому на молекулярном и нейронном уровне процессов. Определения сознанию никто не давал, этот термин устарел и никому больше не был нужен.

Сейчас положение, вроде как, изменилось в том плане, что нейробиологи и психологи не бьют друг друга по головам, а объединившись в научные коллективы и вооружившись передовой научной техникой, пытаются загадку сознания разрешить и по крайней мере, употреблять этот термин уже разрешают. Другое дело в том, что их исследования (те, которые дозволяет публиковать у себя журнал “Nature”) все ещё очень специализированы и названия их звучат примерно как: «Серотонин стимулирует образование новых митохондрий в нейронах». Либо очень много работы идет чисто по медицинской тематике, типа: «болезнь Альцгеймера и методы её лечения». Вроде и про мозг и про сознание (точнее про его дегенерацию), но как-то не с той стороны. Да и сами даже очень известные ученые предпочитают свои труды наводнять интересными, но частностями, а рассуждать комплексно и обо всём начинают только в научно-популярных книжках (если, конечно, их пишут). Книжки, они же вроде как для народа, репутации из-за них в своих кругах не потеряешь

Либо очень много работы идет чисто по медицинской тематике, типа: «болезнь Альцгеймера и методы её лечения». Вроде и про мозг и про сознание (точнее про его дегенерацию), но как-то не с той стороны. Да и сами даже очень известные ученые предпочитают свои труды наводнять интересными, но частностями, а рассуждать комплексно и обо всём начинают только в научно-популярных книжках (если, конечно, их пишут). Книжки, они же вроде как для народа, репутации из-за них в своих кругах не потеряешь

. Дэвид Иглмен, тот вообще напрягся и забабахал шестисерийный цикл про наш мозг и сознание на ВВС; но это кино правда, для самых тугих товарищей, которые его книжки читать не любят.

А глобально о сознании продолжают рассуждать только философы на манер Дэниела Деннета, чьи самые оригинальные мысли вроде того, что «концептуально «я» напоминает центр гравитации» сложного объекта — единственную воображаемую точку, в которой пересекается множество его векторов», охотно цитируются, но вот сами труды читаются народом гораздо менее охотно. А причина все та же — теория, даже самая замысловатая, даже от Деннета никак не переходит в практику; мы не можем пока ни перенести или копировать сознание, ни создать искусственный аналог. Возникает вопрос почему? Неужели это так сложно?

А причина все та же — теория, даже самая замысловатая, даже от Деннета никак не переходит в практику; мы не можем пока ни перенести или копировать сознание, ни создать искусственный аналог. Возникает вопрос почему? Неужели это так сложно?

Некоторые утверждают, что да, слишком сложно. Мол, мозг человека это самое сложное что есть в нашей Вселенной, а мы ещё, дескать и толком-то её устройство не познали. Или как вам такая мысль — чтобы познать работу мозга, необходимо владеть познающим девайсом, сиречь мозгом, намного опережающим исследуемый объект. Короче говоря, наш удел максимум разобраться с мозгами речного рака, а вот со своими уже никак. Кто-то пытается прилепить к сознанию квантовые эффекты, похоже на том основании, что раз уже квантовая запутанность это что-то таинственное и непонятное, то и сознание, как такая же таинственная и непонятная субстанция, тоже как-то со всем этим связано.

Но думается, что это всего лишь жалкие отговорки. Для таких запущенных случаев человечество уже давно выдумало и абстрагирование и наоборот разбиение на составные части. Как бы нематериальность психических процессов теперь тоже особо никого не пугает в связи с распространением в академической научной среде компьютерной грамотности. Я уже не говорю о технических средствах как-то:

Как бы нематериальность психических процессов теперь тоже особо никого не пугает в связи с распространением в академической научной среде компьютерной грамотности. Я уже не говорю о технических средствах как-то:

- Магнитно резонансная томография

- Магнитная энцефалография

- Электроды в мозх

- Старая добрая электроэнцефалография

- ТМС — транскраниальная стимуляция

- Игла и молоток (доктор Вилейанур Рамачандран)

Конечно, инструменты вещь полезная, но определяющую роль должно играть само направление научного поиска. Так сказать — куда копать. Человек, существо такое — дай ему иголку, построит целую систему китайской акупунктуры, плюс теорию энергетических меридианов и течения «Ци» через них. Ну, нравится нашему мозгу выводить любые теоретические последовательности из всего того, что он ощущает посредством своих органов чувств. К счастью, как раз наличие хорошего и годного практического инструментария помогает вернуться с небес на землю и отсечь, так сказать, излишнее умствование.

Проще всех, конечно, поступает доктор Рамачандран со своими коллегами. Поскольку он дескать, слишком старомоден для всех этих томографов-энцефалографов, то он предпочитает работать по старинке иголкой и неврологическим молотком. Совсем здоровые люди ему неинтересны, но:

Обычно я рассматриваю пациентов, у которых поврежден мозг из-за инсультов, опухолей или травм головы, в результате чего возникают проблемы восприятии и сознании. Также я иногда сталкиваюсь с людьми, у которых на первый взгляд нет повреждений или отклонений в мозге, но которые говорят о своих весьма необычных психических опытах и восприятии. В любом случае процедура остается неизменной: я опрашиваю их, наблюдаю за их поведением, провожу несколько простых тестов, если возможно, осматриваю их мозг и затем выдвигаю гипотезу, которая соединяет психологию и неврологию, другими словами, гипотезу, которая связывает странности поведения с нарушениями в сложной системе мозга

В принципе, рассуждения довольно логичные. Любой инженер знает, что один из способов определить неисправность в приборе, это отключать поочередно подозрительные блоки. На людях такие эксперименты приветствуются не особо, поэтому пациенты у которых избирательно поражены какие-то части мозга

Любой инженер знает, что один из способов определить неисправность в приборе, это отключать поочередно подозрительные блоки. На людях такие эксперименты приветствуются не особо, поэтому пациенты у которых избирательно поражены какие-то части мозга

, могут явиться настоящим кладом до пытливого ученого.

Но в сторону своих технически вооруженных коллег доктор Рамачандран всё-таки посматривает. Потому что, к примеру, обезьян мучить можно и когда в девяностых годах прошлого века у них (обезьянок ) были открыты так называемые зеркальные нейроны, Рамачандран смог сделать из этого открытия весьма далеко идущие выводы.

Эти зеркальные нейроны весьма интересная штука. В мозге обезьянок, а именно в лобных долях находятся определенные нервные клетки, которые активизируются, когда обезьянка выполняет определенное действие. Но как выяснилось, в этих же лобных долях, существуют нейроны, которые активизируются, когда обезьяна видит, как другой примат выполняет то же действие.

Услышав на лекции Риццолатти об этой новости, я чуть было не подскочил со своего места. Это были не просто командные нейроны, они были способны воспринять точку зрения другого животного. Эти нейроны (на самом деле нейронная сеть, к которой они принадлежат) по всем своим целям и замыслам были предназначены для чтения разума другой обезьяны, для понимания того, что она собирается делать. Это необходимо для таких социальных существ, как приматы.

Доктор Рамачандран подскочил не просто так. Он просто понял, что такие же зеркальные нейроны должны быть и у людей, как у старших родственников приматов. Мало того, они и функции должны выполнять более сложные. И доктор сразу подумал, конечно же, о сознании.

. Но в итоге, добрался и туда.

Когда учёные занялись зеркальными нейронами всерьёз, то скоро выяснилось, что моторные зеркальные нейроны (то есть те самые, которые реагируют на действия) не являются единственными в своём роде. Такие же клетки и нашлись в передней поясной коре, но отвечали они за осязание и чувство боли. Это уже выяснили с человеками, которым проводили нейрохирургические операции. Такие операции зачастую проводят, когда пациент находится в сознании. Делается это для того, чтобы врач при операции не отрезал в мозгу чего лишнего. Там же миллиметр вправо-влево и всё, вы уже женщина. Поэтому сначала нужный участок мозга щекочут электродом, а потом спрашивают, что, мол, вы почувствовали? Из тела вышли? Ладно, здесь не удаляем.

Такие же клетки и нашлись в передней поясной коре, но отвечали они за осязание и чувство боли. Это уже выяснили с человеками, которым проводили нейрохирургические операции. Такие операции зачастую проводят, когда пациент находится в сознании. Делается это для того, чтобы врач при операции не отрезал в мозгу чего лишнего. Там же миллиметр вправо-влево и всё, вы уже женщина. Поэтому сначала нужный участок мозга щекочут электродом, а потом спрашивают, что, мол, вы почувствовали? Из тела вышли? Ладно, здесь не удаляем.

Соответственно, если врач учёный, то он и во время операции может добывать научные факты. И факты оказались интригующими, некоторые нейроны в передней поясной коре возбуждались, когда гладили и тыкали иголкой не самого пациента, а другого человека, но в поле его зрения.

Только подумайте о том, что это значит! Каждый раз, когда вы видите, как кто-то что-то делает, активизируются те же самые нейроны, которые ваш мозг стал бы использовать, как если бы вы сами это сделали.Если вы видите, как другого тыкают иглой, ваши болевые нейроны сработают, как если бы это вас проткнули иглой. Это чрезвычайно интересно и поднимает некоторые важные вопросы. Что мешает нам слепо имитировать каждое действие, которое мы видим? Или буквально чувствовать чужую боль? В случае с моторными зеркальными нейронами можно ответить, что могут существовать фронтальные ингибиторные участки, которые подавляют автоматическое подражание, когда оно неуместно. Парадоксально, что эта необходимость подавлять нежелаемые или импульсивные действия могла стать главной причиной развития СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Ваша левая нижняя теменная доля постоянно вызывает яркие образы бесчисленных возможностей действия, которые доступны в каком-либо контексте, а ваша лобная кора подавляет их все, кроме одного.

Немного оффтопа, но если каким-то образом эти фронтальные ингибиторные участки отключить, то теоретически можно устроить неплохую виртуальную реальность.

Подавить же их можно транскраниальной магнитной стимуляций или ТМС. Одеваем виртуальный шлем, давим и вперёд в WARCRAFT III. А если ещё простимулировать области между теменной и височной долями (правда, тут уже нужны электроды, так что не всем это доступно, но эпилептики ликуют), то можно добиться дополнительно эффекта покидания тела. И поскольку, «там где наши глаза и ощущения, там и мы», то теоретически можно путешествовать и по виртуальным мирам и по виртуальным телам. Мы ведь, в сущности, не что иное, как «»мозги в чанах, по мнению большинства современных нейробиологов. Даже без применения карательных электродов, если вы, вот допустим, лежите, а вам нажимают на ступни ног определенным образом, то скоро вам начнет казаться, что вы уже не лежите, а идёте. Кстати, давно известный эффект открытый ещё советскими медиками и даже использовавшийся на практике для советских же космонавтов. На орбите-то ходить негде, а так полная иллюзия полезная для психического здоровья. И даже ТМС не надо.

Одеваем виртуальный шлем, давим и вперёд в WARCRAFT III. А если ещё простимулировать области между теменной и височной долями (правда, тут уже нужны электроды, так что не всем это доступно, но эпилептики ликуют), то можно добиться дополнительно эффекта покидания тела. И поскольку, «там где наши глаза и ощущения, там и мы», то теоретически можно путешествовать и по виртуальным мирам и по виртуальным телам. Мы ведь, в сущности, не что иное, как «»мозги в чанах, по мнению большинства современных нейробиологов. Даже без применения карательных электродов, если вы, вот допустим, лежите, а вам нажимают на ступни ног определенным образом, то скоро вам начнет казаться, что вы уже не лежите, а идёте. Кстати, давно известный эффект открытый ещё советскими медиками и даже использовавшийся на практике для советских же космонавтов. На орбите-то ходить негде, а так полная иллюзия полезная для психического здоровья. И даже ТМС не надо.

Но вернемся к научному поиску доктора Рамачандрана.

Очевидной функцией зеркальных нейронов является то, что они позволяют вам угадать намерения, человека действия которого вы видите. А это не так тривиально, как может показаться вначале. По сути, этого вам надо «влезть в его шкуру», стать этим человеком, чтобы осознать, что он собирается делать. Черепашкам такое недоступно, в принципе.

А это не так тривиально, как может показаться вначале. По сути, этого вам надо «влезть в его шкуру», стать этим человеком, чтобы осознать, что он собирается делать. Черепашкам такое недоступно, в принципе.

Но в дополнение к этому, наши зеркальные нейроны позволяют нам не просто угадывать намерения другого человек, они дают возможность «угадать» намерения себя!

И наконец, несмотря на что система зеркальных нейронов изначально развилась для создания внутренней модели действий и намерений других людей, она могла развиваться дальше, обращаясь внутрь, представляя (или перепредставляя) разум самому себе.…

И когда система зеркальных нейронов таким образом обращена внутрь на свое собственное функционирование, появляется самосознание.

Но на этом доктор Рамачандран не останавливается. Настоящее человеческое сознание (которым уж точно не обладает никто из наших меньших братьев) начавшись, так сказать, с деятельности зеркальных нейронов, в финале начинает выстраивать представления о представлениях, формируя так называемый «второй» мозг»,

а точнее:

Еще на очень ранней стадии эволюции мозг развил способность создавать чувственные представления первого порядка об окружающих объектах.Такие представления могут вызывать лишь весьма ограниченное число реакций. Например, мозг крысы создает только представление первого порядка о кошке как о пушистом движущемся предмете, которого нужно рефлекторно избегать. Однако мозг человека продвинулся далее по пути эволюции: возник «второй мозг», точнее, набор связей между клетками, который в некотором смысле «паразитировал на «первом». Этот «второй мозг» создает мета представления (представления о представлениях — более высокий уровень абстракции), перерабатывая информацию, полученную от «первого мозга», в более управляемые порции, на которых может быть построен более широкий спектр более сложных реакций, включая языковое мышление и мышление символами. Вот почему, вместо простого «пушистого врага», как у крысы, кошка является для нас млекопитающим, хищником, домашним животным, врагом собак и крыс, мяукающим существом с ушами, усами и длинным хвостом, она даже напоминает некоторым Холли Берри в костюме из латекса. Слово «Кошка» символизирует для нас целое облако ассоциаций.

Короче говоря, «второй мозг» выделяет объект смысловым значением, создавая мета представлениеие, которое позволяет нам осознавать понятие «кошка» не так, как это делает крыса.

…

Мы можем манипулировать мета представления высшего уровня, и это присуще только людям. Они связаны с нашим ощущением «Я», позволяют нам осмыслять окружающий мир — как материальный, так и социальный и самоопределяться по отношению к нему

С этим «вторым» мозгом Рамачандрану в какой-то степени повезло, потому что он смог накопать пациента, который по его мнению, наглядно демонстрирует «включение» и «выключение» этого мозга. Случай, как говорится, действительно интересный. Человек с повреждением коры передней части поясной извилины головного мозга после автомобильной аварии лежит три месяца сряду в клинике. Ходить не ходит, но нормально спит, бодрствует, следит глазами за объектами, реагирует на боль. Правда, осмысленных действий не производит, говорить не говорит и своего папу не узнает. Но стоит папе позвонить ему по телефону из соседней комнаты, как пациент тут же приходит в сознательное состояние, становится весьма оживленным и словоохотливым, папу узнает и участвует в беседе. Причем между этими состояниями его можно свободно «переключать», стоит только его отцу выйти или вернуться обратно в комнату.

Но стоит папе позвонить ему по телефону из соседней комнаты, как пациент тут же приходит в сознательное состояние, становится весьма оживленным и словоохотливым, папу узнает и участвует в беседе. Причем между этими состояниями его можно свободно «переключать», стоит только его отцу выйти или вернуться обратно в комнату.

Вообще, если кору передней части поясной извилины повредить посильнее, то тогда человек полностью погрузится минимальное состояние сознания и ни с кем даже по телефону разговаривать не будет. Но этому пациенту повезло. Хоть зрительные стимулы из-за травмы до сознания не доходят (но подсознательная система работает, за объектами он следит), зато слуховой канал действует. И соответственно в отличие от зрительных, слуховые стимулы активируют «второй мозг», который и формирует мета представления о том, кто он этот пациент, кто его отец и так далее по нарастающей. Поскольку собственно эти представления и связаны с нашим ощущением «я» и с нашим осмыслением окружающего мира (где мы, кто наши папа с мамой и прочее).

Но поелику наш мозг, по сути зрительный, (целая треть мозга занята одними только видео процессами) и придает основное значение обработке именно зрительной информации, то он не спрашивая пациента, переключается на неё и бедолага снова погружается в сумеречное состояние, стоит только папе войти в комнату.

Тут же закономерно возникает мысль, а не находится ли сознание в этой конкретной передней части коры поясной извилины. Сам, между прочим, Френсис Крик (который ДНК изобрел) был убежден, что оно где-то там рядом прячется и до последних дней убеждал в этом доктора Рамачандрана. Но не убедил.

Все-таки даже эта передняя часть, только часть. Важная, но все-таки часть большей сети, в которой рождается сознание. Так что на этом доктор Рамачандран пока притормозил. Но вперёд идут его практические коллеги вооруженные современной техникой.

Например, товарищ Станислас Деан применяет подход поисков так называемых «автографов сознания». Коль скоро сознательные процессы являются лишь малой частью всех процессов в мозге, то по мнению Деана необходимо просто отделить сигналы исходящие от мозга при сознательных и бессознательных реакциях. Поскольку дело это быстрое (десятки и сотни миллисекунд), то здесь для сбора данных лучше подходит энцефалография.

Поскольку дело это быстрое (десятки и сотни миллисекунд), то здесь для сбора данных лучше подходит энцефалография.

Сам Деан со своими коллегами изобрел и развил множество хитроумных методик позволяющих регистрировать сигналы именно сознательного процесса.

Типичный эксперимент таков. Подопытному кролику в лице человека, демонстрируют различные образы на пределе его восприятия. Если он их замечает, то это работа сознания, если нет, образы крутятся на входе и в сознательный опыт таки не поступают. И как не удивительно, но энцефалограммы при этом тоже отличаются. А если мы точно определим какие паттерны к чему относятся то:

Ключевая идея, распахнувшая перед нами двери в считавшееся прежде недоступным святилище сознания, заключалась в создании экспериментальной стратегии минимального контраста между сознательным и пред сознательным восприятием. За годы работы мы с помощью экспериментов подобрали множество противоположностей, в которых одно состояние ведет к сознательному восприятию, другое — нет.Страшная и ужасная загадка сознания свелась к экспериментальной расшифровке механизмов, с помощью которых мозг различает две пробы, то есть к гораздо более простой проблеме.

Ну, это конечно, Станислас загнул про разгадку ужасной и страшной загадки, но подход интересный, к тому же, без всякой метафизической воды. Опять же современная аппаратура используется и гранты дают без проблем. А главное, его подход уже дал очень красивые и спелые плоды познания, которые мы сорвём чуть позже.

Его коллега и можно сказать философский антагонист Антонио Дамасио (они вечно друг друга подкалывают, а все потому, что один уважает Рене Декарта, а другой нет), решил пойти по другому пути. Так сказать от основ. Начал с клетки. Логично же, она ведь живая и даже определенным тропизмом может обладать — к еде плывёт, если жгутик или реснички есть, от опасности шарахается. Кто скажет, что человек не таков, пусть бросит в меня в Антонио Дамасио камень.

Будучи в действительности очень простыми организмами, одноклеточные отличались чем-то вроде решительного и непоколебимого намерения жить столько, сколько им велят спрятанные в микроскопическом ядре клетки гены.Их жизненная стратегия включала в себя упрямое желание существовать, делиться, цепляться за жизнь до тех пор, пока те или иные гены из ядра не отключат у них волю к жизни и не позволят клетке умереть. Да, приложить понятия «воля» и «желание» к одной-единственной клетке довольно сложно. Откуда возьмутся у столь примитивного организма желания и намерения, которые мы связываем с деятельностью наделенной сознанием психики и интуитивно считаем результатом деятельности большого человеческого мозга? И все же — вот они, эти особенности поведения клетки, тут, как их ни назови. В отсутствие сознательного знания, не имея доступа к запутанным средствам рассуждения, которыми располагает наш мозг, одинокая клетка все же имеет свою позицию в жизни: она хочет жить столько, сколько ей позволит записанная в генах программа. Как бы странно это ни казалось, желание и всё, что необходимо для его удовлетворения, предшествуют определенности знания и оценке окружающих условий, потому что ни знания, ни способности к оценке у клетки, разумеется, нет.

Ядро взаимодействует с цитоплазмой, и вдвоем они выполняют сложные вычисления, направленные на то, чтобы сохранить клетку в живых. Они решают ежесекундно возникающие проблемы, связанные с условиями жизни, и приспосабливают клетку к ситуации так, чтобы клетка выжила.

Мы частенько попадаем в одну и ту же ловушку, веря, будто источником мнений, намерений и стратегий, которыми мы руководствуемся, хитроумно руководя собственной жизнью, является наш большой мозг и сложная, наделенная сознанием психика. Да и с чего бы нам в этом сомневаться? Это вполне логичный и простой ход, позволяющий не вдаваться в подробности истории этих процессов, если мы хотим охватить их взглядом с верхушки пирамиды и с позиции текущих обстоятельств. Однако на самом деле наделенная сознанием психика просто, как бы это сказать, выводит базовое ноу-хау управления жизненными процессами в сферу знания.

То есть, по сути, это всем давно известный лозунг «плодитесь и размножайтесь», на который человеки потом навесили множество дополнительных абстракций вроде патриотизма и духовных поисков. Только, если раньше это говорил Бог, то теперь копирайт переходит к клетке. Понятно, что Дамасио, приводит иллюстрацию «от основ», только для примера. Основная же идея такова — разбирать сразу и вот так мозг и сознание человекообразных этта пока очень сложна. Надо стартовать пониже. Поэтому следующий шаг у него все-таки начинается уже с существ хотя бы обладающих нейронами, пусть и в небольшом количестве — с червяков.

Только, если раньше это говорил Бог, то теперь копирайт переходит к клетке. Понятно, что Дамасио, приводит иллюстрацию «от основ», только для примера. Основная же идея такова — разбирать сразу и вот так мозг и сознание человекообразных этта пока очень сложна. Надо стартовать пониже. Поэтому следующий шаг у него все-таки начинается уже с существ хотя бы обладающих нейронами, пусть и в небольшом количестве — с червяков.

В этом он, наверное, прав. Вот, если например, взять на рассмотрение животин рангом ещё ниже, например медуз и прочих, то у тех-то совсем будет всё тривиально. Рецепторный нейрон у них что-то ощущает (вкусняшку рядом) и дает пинок двигательному нейрону. Вот и весь процесс. Но он становится гораздо интереснее, если между этими нейронами внедряется третий нейрон — промежуточный. Он может передать сигнал от рецепторного дальше, а может и не передать — это зависит от состояния множества других промежуточных нейронов соединенных с ним, но получающих свои сигналы с других рецепторных нейронов, допустим с тех, которые реагируют на опасность. В итоге, вроде бы и достать вкусняшку хочется, но нельзя, ибо ты сам вкусняшка. Так вот, уже у червячков такие промежуточные нейроны присутствуют, а в дальнейшем уже у более эволюционно продвинутых созданий они объединяются в большие скопления — нервные ганглии.

В итоге, вроде бы и достать вкусняшку хочется, но нельзя, ибо ты сам вкусняшка. Так вот, уже у червячков такие промежуточные нейроны присутствуют, а в дальнейшем уже у более эволюционно продвинутых созданий они объединяются в большие скопления — нервные ганглии.

Даже у некрупного мозга, состоящего из нейронных цепочек в виде ганглиев, нейроны помогают другим клеткам тела. Для этого они воспринимают сигналы от клеток тела и либо способствуют выбросу молекулы химического вещества гормона, который, будучи выделен эндокринной клеткой, достигает клеток тела и изменяет их работу), либо инициируют движение (например, когда нейроны возбуждают мышечную ткань и заставляют ее сокращаться). В сложном же мозге высокоразвитого существа сеть нейронов в конце концов копирует устройство тех частей тела, к которым относится. В итоге нейроны создают репрезентацию состояния тела, в буквальном смысле слова карту организма, на который они работают. Получается некий виртуальный суррогат, нейронный дубликат организма.

И где-то примерно с уровня такого существа (с насекомыми он пока не определился) Антоша выводит понятие протосамости. Основной его постулат в том, что в основе психики всегда лежит тело. А психика строит карту тела. Где это тело лежит, как оно само устроено, что может воспринимать. Главная цель у тела, конечно, всё та же — надо поесть и срочно размножиться. Но вот те нейронные структуры создающие карты тела, как раз и создают первоначальное прото- «Я» или протосамость. Правда, на ней всё только начинается.

Непосредственное, бессловесное (действительно, откуда там слова), ничем не приукрашенное ощущение собственного тела, связанное с одним лишь существованием как таковым.

Вот что это такое — протосамость. Многие наверняка ощущали её утром в субботу, после разгульной пятницы. И соответственно структуры, из работы которых она складывается, располагаются в верхней стволовой части головного мозга, но ниже уровня коры (неудивительно). Поэтому доступна она (а соответственно и доля сознания) весьма многим живым существам.

Далее всё развертывается по серьёзному. При дальнейшем эволюционном развитии из протосамости вылупляется базовая самость, которая завязана на действия. Особенно на связь организма и предмета (например, вас на кровати и чайника с водой на столе). Здесь уже мозг создает не карту самого тела, а различные карты взаимодействия тела с разными полезными и неполезными объектами.

И наконец, приходит черед самости автобиографичной определяемой через биографическое знание связанное с прошлым и прогнозирующее будущее. Это когда вы вспоминаете, всё что вы натворили вчера, и что вашему «Я» за это будет в понедельник (или говоря словами доктора Рамачандрана, вы включаете «второй» мозг).

В итоге:

Протосамость с простейшими ощущениями и базовая самость это «физическое «я». Автобиографичная самость берет выше и охватывает все аспекты социальной личности человека, порождая «социальное» и «духовное «я».

А где же тогда там сознание? И как оно соотносится с самостью? Оно из самости вытекает? Как я в итоге понял, если простыми словами и по-русски, то под самостью Дамасио понимает ощущения себя. Если протосамость, то это ощущения себя как тела. Если базовая, то уже как тела в миру (взаимодействующего с другими объектами). Ну и автобиографичная свойственная высшим животным и человекам — это понятно, можно не повторяться.

Если протосамость, то это ощущения себя как тела. Если базовая, то уже как тела в миру (взаимодействующего с другими объектами). Ну и автобиографичная свойственная высшим животным и человекам — это понятно, можно не повторяться.

Так что получается, сознание у него это некий слепок с самости, просто терминологически самость изначально крепче привязана к «харду», то есть к телу, а сознание далее больше тяготеет к «софту», к самим нейронным процессам.

Разобравшись с самостью, Дамасио далее оставляет братьев наших меньших и нападает уже непосредственно на сознание, а именно на наделенную сознанием психику (собственно на высокоуровневые нейронные процессы). А из всего ранее обозначенного он использует, по большому счету только понятие карт, которые наш мозг строит и запоминает по любому поводу, начиная от карты нашего собственного тела и до карт всего того, что нас окружает и даже до карт других карт, включая свои же собственные карты (сплошная рефлексия, рекурсия и «второй» мозг доктора Рамачандрана).

Но главное же утверждение нашего ученого в том, что сознание связано не только с корой головного мозга, но и основательно сидит на подкорковых структурах (собственно они его и порождают). И наше «Я» растёт именно оттуда.

В подтверждение своей точки зрения Антуан приводит детей. Но детей особенных — с гидроанэнцефалией. У этих детей всё хорошо, только кора головного мозга отсутствует. Но им самим действительно хорошо — спят, бодрствуют, смеются, если их щекочут. Они способны следить взглядом за объектами и даже выказывают предпочтения музыке. По мнению врачей, тот факт, что эти дети подают признаки психических процессов не подлежит сомнению. И даже когда у них происходит эпилептический припадок, они как и «нормальные» эпилептики теряют сознание (насколько бы оно не было ограниченным), а потом «возвращаются» Но делают они всё это сугубо подкорковыми структурами, что называется рептильным мозгом (коры-то нет).

По мнению Дамасио это показательный пример работы базовой самости. И если она есть у людей, то естественно должна быть у тех же пресмыкающихся. Просто нам непонятно, когда ящерка по нашему мнению веселится. Но вот, если за окошком вашего номера на Сейшельских островах, вдруг займутся сексом слоновые черепахи, то вы сразу поймете, чем они занимаются, даже если вы их не видите. Такого страстного мычания даже в «Эммануэль» не услышишь.

И если она есть у людей, то естественно должна быть у тех же пресмыкающихся. Просто нам непонятно, когда ящерка по нашему мнению веселится. Но вот, если за окошком вашего номера на Сейшельских островах, вдруг займутся сексом слоновые черепахи, то вы сразу поймете, чем они занимаются, даже если вы их не видите. Такого страстного мычания даже в «Эммануэль» не услышишь.

Теперь попробуем продвинуться чуть дальше. В общем и целом все вышеупомянутые ученые согласны в том что:

1) термин «сознание» слишком перегружен,

2) сознание это не предмет, не перманентное свойство, а процесс,

3) сознание основывается на материальном субстрате ( корки, подкорки это уже детали).

А кстати вот, перегруженность этого термина приводила ранее и к таким отчаянным крикам души:

«Сознание это способность воспринимать, мыслить и чувствовать; осознавание. Термин невозможно определить без использования понятий, которые не являлись бы интеллигибельными (сюда надо точно дух Задорнова звать, здесь явно видна гибель интеллигенции) по отношению к тому, что представляет собой сознание… Нет ничего хуже, чем читать то, что о нем пишут.»

Стюарт Сазерленд. Сознание. Словарь по психологии, 1996

И это было не так давно. В общем, понятно, почему академическая среда не особо жаловала этот термин.

Но поскольку, благодаря научно-техническому прогрессу, мы научились в буквальном смысле заглядывать под черепок и получать оттуда эмпирические данные, то давно уже настала пора разгрузить определение «сознание» на исходные конструкторы кодера Природы и посмотреть, что к чему относится.

Для начала можно убрать определение сознания как общего состояния: «Будучи в сознании и трезвой памяти Родион Раскольников ударил старушку топором». Также нет смысла останавливаться и на вышеупомянутом в цитате Сазерленда сознании, как способности воспринимать, мыслить и чувствовать. Это опять-таки слишком глобальный охват включающий в себя и активное внимание (для восприятия), наличие памяти и желательно культуры и языка (для мышления). А, если ещё и с ощущениями, эмоциями и мотивациями, которые понадобятся для того, чтобы чувствовать, то мы в итоге уедем так далеко, что и с томографом последнего поколения будет не разобраться. Пока рановато. И вообще, главный недостаток развернутых философских определений это отсутствие конкретных практических выводов, а нам нужны именно они.

Пока рановато. И вообще, главный недостаток развернутых философских определений это отсутствие конкретных практических выводов, а нам нужны именно они.

Поэтому нам потребуется терминологическое определения сознания с практической точки зрения, а исторически это, конечно же, точка зрения медицины. Даже не собственно психиатрии, а конкретно такой земной медицины, помощь которой требуется, когда человек с разной степенью интенсивности ударяется головой об что-то твердое. Или когда гуманные врачи ему дают наркоз, а он гад не спит и дает советы как лучше делать операцию. Или богатая тема инсультов, которые чего-то только с сознанием рецепиента не вытворяют. А что уж говорить про эпилептиков, с электродами в головах, которые сами о том не подозревая, двигают науку вперёд семимильными шагами.

Понятное дело, что самим докторам не нужны философские рассуждения. Им надо знать какой конкретно участок мозга нужно вырубить при наркозе, чтобы пациент вернулся потом обратно. Какой участок мозга пострадавший при инсульте, аварии и тому подобном можно удалить, а какой лучше не трогать вообще.

Здесь у медицины припасено много чего для пытливых умов: сознание спутанное, ограниченное сознание (сонливость, торпор и сопор), сознание минимальное, перманентное вегетативное состояние сознания, псевдокома, кома. Для современных нейробиологов это просто поле не паханное для бесчисленных экспериментов (особенно для Рамачандрана).

Но начинали они, естественно, с сознания здорового человека. А конкретно с пребывания в сознании бодрствования или активного внимания.

Поскольку, с ним (здоровым человеком ) конечно проще: он не сопротивляется, никуда не рвётся, а даже сам ложится в томограф, дает хоть и субъективные, но объективно регистрируемые показания и реакции на различные экспериментальные стимулы. Опять же по клиникам и психбольницам не надо ездить с аппаратурой.

Поэтому ученые, а частности команда Станисласа Деана, о котором уже упоминалось, начали именно с этого.

Так вот, если наш поциэнт жив, здоров и бодрствует, то его внимание можно привлечь соответствующим стимулом (позвать по имени за спиной, показать внезапно картинку на мониторе перед ним), после чего пронаблюдать, как этот стимул перейдет в его человека, сознательный опыт. Или не перейдет, если он за общим шумом не расслышит свое имя или картинка на мониторе промелькнет за время не более 50 миллисекунд.

Или не перейдет, если он за общим шумом не расслышит свое имя или картинка на мониторе промелькнет за время не более 50 миллисекунд.

Что же это такое сознательный опыт и доступ в него? По сути это самое простое и практичное определение сознания. Это когда что-то внешнее (но вполне может быть и внутреннее) привлекает наше внимание, выходит на передний план и превращается в мысленный или образный объект, который мы удерживаем в своем внимании какое-то время. Мы можем мысленно «покрутить» этот объект, перейти от него к другому как-то связанному с ним (ассоциативно или напрямую) объекту, который в свою очередь тут же выйдет на передний план. Но предыдущий объект, либо останется в краткосрочной памяти (регистров которых у нас, увы не более семи) и уже потом он затрётся следующими объектами, либо перейдёт в память долговременную.

И это вот удерживание и «прокручивание» и есть осознанное восприятие, в отличие от неосознанного, поскольку на самом-то деле нас бомбардируют не один, а мириады потенциальных объектов складывающихся из зрительных, слуховых и прочих ощущений, не говоря уже об ментальных объектах желающих всплыть по каким-то своим резонам из глубин нашего подсознания. И в этом состоянии мы находимся постоянно, если не спим и не лежим в обмороке. Всегда у нас что-то вылезает на передний план и на нём прокручивается. Деан, кстати, полагает, что так же и проходит осознание самого себя, совершенно как и осознание, например, света или звука. То есть мы выводим таким же путём свое «Я» на передний план и как давай его потом крутить!

Но тогда сразу возникает вопрос, а каким образом происходит тогда селекция из этих мириад потенциальных объектов. Ведь нашему мозгу просто необходимо проводить категорично жесткий отбор, чтобы не утонуть в информационном шуме. Именно так и происходит.

Чтобы избежать информационной перегрузки, многие системы нашего мозга используют селективный фильтр. Из всего множества потенциальных мыслей нашего сознания достигают только избранные, сливки, прошедшие сложнейший просеивающий механизм, который мы зовем вниманием. Наш мозг безжалостно отсекает ненужную информацию и в конце концов допускает в сознание один-единственный объект, который выделяется на фоне остальных или как-то связан с нашими текущими целями. Затем этот стимул усиливается и начинает направлять наше поведение. Из этого следует, что все или почти все селективные функции внимания должны осуществляться за пределами нашего сознания. Разве могли бы мы мыслить, если бы для этого требовалось вначале сознательно перебрать все возможные темы для раздумья? Работа фильтра внимания по большей части остается за пределами сознания

С наличием бессознательных фильтров вроде понятно. Но как они работают? Оказывается по разному. Некоторые фильтры вшиты в нас генетически за миллионы лет эволюции. Если, например, вы особа женского пола и вы видите краем глаза змею вползающую в кадр, то вы, во-первых, рефлекторно переведёте на неё взгляд, а затем нейроны зрительной коры всё также минуя сознание, дадут пинка миндалевидному телу (ответственному среди прочего за чувство страха), которое свою очередь активирует множество систем по всему вашему организму, в том числе и включение звуковой сигнализации. А уже потом вы поймете, что вы видите змеюку и вам очень страшно. У мужиков это, правда, работает по другому, они инстинктивно (т. е. бессознательно) начинают шарить по сторонам руками, видимо в поисках чего-то тяжелого. Змея — оно же мясо!

Или вот продает человек на авто.ру свой двухсотый Ландкрузер уже целый месяц. Уже вроде даже особо о нём и не думает. Но вот почему-то постоянно встречается с этой темой. И на дороге они ему регулярно попадаются, и в разговорах посторонних людей он про них слышит и по телевизору видит. А как зайдет в интернет так, вообще, туши свет (хотя, просим прощения — это контекстная реклама). Неужели австралопитеки два миллиона лет назад банчили крузаками и с тех пор зашили это в ДНК?

С одной стороны, зайдешь на авторынок и как говорится, вполне в такое поверишь. Но наука утверждает, что если мы что-то многократно выполняем на сознательном уровне: учимся печатать вслепую на компьютеры или играть в шахматы или просто долго пытаемся продать кукурузер, то эти действия вполне себе спускаются на уровень подсознания и ждут там своего часа. И вот раньше мы бы и внимания не обратили, какая машина проехала рядом, но подсознательный фильтр уже настроен и готов к работе.

Даже Станислас подтвердит:

Возьмем, к примеру, приобретение такого моторного навыка, как печатание вслепую. При первой попытке мы действуем медленно, внимательно, тщательно отслеживая каждое движение. Но проходит несколько недель и мы печатаем совсем легко, автоматически, не держа в сознании схему расположения клавиш, а сами при этом ведем разговор или думаем о каких-то посторонних вещах. Изучение того, что происходит при автоматизации поведения, позволяет ученым пролить свет на то, что происходит при переходе от сознательного к бессознательному. Оказывается, этот очень простой (ага, казалось бы) переход сопряжен с работой обширной сети нейронов коры головного мозга, а особенно тех участков префронтальной коры, которые возбуждаются всякий раз при доступе в сознательный опыт

Я кстати, не зря упомянул игру в шахматы. За простых шахматистов, конечно, не поручусь, но гроссмейстеры вполне себе анализируют шахматные позиции на подсознательном уровне. А ведь шахматы это не только моторные навыки, тут думать надо. И мозг гроссмейстера думает и ещё как, но вот только в сознательный опыт чемпиона поступают уже итоги раздумий. То есть гроссмейстер просто внезапно видит, что позиция опасна. И он видит это без сознательных размышлений, просто окинув взглядом доску.

Мало того, мы даже можем производить математические вычисления на подсознательном уровне. Деан с командой провел на эту тему массу интересных экспериментов и выяснил, что люди спокойно оперируют в подсознании числами до десяти. Не густо, но ведь и люди-то были самые обычные. К математикам, вроде как, Станислас не подбирался, но вот, к примеру, сам великий Пуанкаре (через которого стал великим и наш Гриша Перельман) писал такое и причем неоднократно:

«В эту пору я покинул Кан, где я тогда жил, чтобы принять участие в геологической экскурсии, организованной Горным институтом. Среди дорожных перипетий я забыл о своих математических работах; по прибытии в Кутанс мы взяли омнибус для прогулки; и вот в тот момент, когда я заносил ногу на ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея хотя мои предыдущие мысли не имели с нею ничего общего, — что те преобразования, которыми я воспользовался для определения фуксовых функций, тождественны преобразованиям неевклидовой геометрии. Я не проверил эту идею; для этого я не имел времени, так как, едва усевшись в омнибус, я возобновил начатый разговор, тем не менее я сразу почувствовал полную уверенность в правильности идеи. Возвратясь в Кан, я сделал проверку; идея оказалась правильной».

А вот по мнению Дэвида Иглмена, мы вообще проводим в таком полубессознательном зомби образном состоянии большую часть жизни, (если не обучаемся чему-то новому). И наши селективные фильтры срабатывают и переводят сторонние объекты в область сознательного доступа только в том случае если входные сигналы нарушают ожидания. Если же они совпадают с ними, то никакой тревоги поднимать не нужно, опасности нет, спим дальше.

Это как, если бы мы ездили на работу на автомобиле по одной дороге, а теперь из-за дорожного ремонта поехали по новому маршруту. В первый раз вы будете очень внимательны, но прокатившись по этому пути несколько раз, благополучно «впечатаете» дорогу в свои нейронные цепи и будет ездить, что называется, машинально. Дорога снова станет знакомой и попадающиеся на ней объекты не будут тревожить ваши селективные фильтры. И такие процессы по «впечатыванию» идут в нашем мозге непрерывно. Мы либо пользуемся уже отлаженными наработками, либо обучаемся новым и снова отправляем их вниз в подсознание. Причем это касается буквально всех аспектов нашей жизни: учебы в университете, работы, знакомств и общения с людьми, перехода улицы в неположенном месте, в общем всего того, с чем мы в этой жизни имеем дело.

По большому счету, это лишь вопрос траты энергии и времени реакции на события. Если мы делаем, что-то сознательно, то мы делаем это медленно и тратим много энергии (в буквальном смысле), но стоит загнать, то что нам нужно в подсознание, процесс становится на порядок более быстрым и даже начинает иногда доставлять удовольствие.

А что происходит с «впечатанными» цепями со течением времени, тем более, что и ресурсы мозга, вроде бы, не бесконечны. Ну, те что вшиты на генетическом уровне, так и останутся с вами до конца жизни. Практически так же долго сохранятся и моторные рефлексы (а ручки-то помнят). Поэтому, если вы научились ездить на велосипеде и играть в настольный теннис, то уже вряд ли разучитесь. А вот процессы более высокого порядка, типа игры в шахматы и занятий математикой, те, да, при отсутствии практики, постепенно исчезнут из подсознательного уровня. Придется учиться заново.

Хотя, конечно, эксперименты с гроссмейстерами и математиками интересны, но не очень практичны для пытливого исследователя. Получается слишком много переменных в уравнениях сознательного и бессознательного и слишком мало шахматных чемпионов для серьезной статистики. Да и занятые они люди, вообще-то говоря. Лучше вернемся к простым опытам с показом простых картинок простым людям на грани восприятия.

Но в отличие от более ранних экспериментов семидесятых, восьмидесятых годов, в этот раз команда Деана обзавелась современными магнитоэнцефалографами и продвинутыми версиями старых добрых электроэнцефалографов. По сравнению с томографией, эти приборы обладают намного более худшим пространственным разрешением (поскольку датчиков не так много), но существенно более лучшим разрешением временным (спокойно до микросекунд). Поскольку, реакции на стимул довольно кратковременны (как и сам стимул) этот выбор был обоснован.

И что же исследователи узрели в процессе экспериментов?

Лавина сознания

А узрели они четкое разделение процессов. Хоть человек и не видит картинку (если она демонстрируется в течении времени чуть меньшем 50 мс), информация о ней все равно поступет в первичную зрительную кору и области вокруг неё. Но покрутившись там, нейронный импульс довольно быстро за половину секунды угасал. Зато, если стимул действовал дольше, то в какой-то момент активация начинала нарастать и захватывать высшие зрительные структуры коры, которые кроме всего прочего связаны с разделением объектов на категории. Подопытный внезапно «узнавал» изображение на картинке.

Осознание картинок со словами проходило ещё интереснее, там волны начинали гулять чуть ли не по всей коре, естественно забегая в зоны ответственные за понимание и формирование речи.

Записи, сделанные с помощью аппаратуры, показывали, что мозг перестраивался внезапно и очень быстро, вдруг начинал видеть и осознавать невидимое. В самом начале, в первичной зрительной области, уровень активности был одинаков независимо от того, было слово видимым или невидимым. Как любые зрительные стимулы, осознаваемые и не осознаваемые слова провоцируют появление в задней части зрительной коры сплошного потока мозговых волн. Но через несколько сотых секунды характер активности резко изменяется. Где-то между 200 и 300 миллисекундами, если считать с начала процесса, активность мозга падает, если слово было воспринято бессознательно, и продолжает распространяться по направлению к передним отделам мозга, если слово было осознано. Примерно 400 миллисекунд спустя разница становится просто огромной: вызвать интенсивную активность в левой и правой фронтальных долях, в передней поясной коре и в теменной коре может только осознанно воспринятое слово. Переход из бессознательного в сознательное происходит поразительно быстро, особенно если учесть, что исходные стимулы в случае осознанного и неосознанного восприятия были абсолютно идентичны. Менее чем через одну десятую долю секунды, между 200-300 миллисекундами с момента появления стимула, приборы зафиксировали переход от абсолютно идентично реакции к диаметрально противоположным вариантам развития ситуации. Выглядело это так, словно поначалу оба слова активизировали зрительную кору одинаково, однако в случае сознательного восприятия волна активности нарастала, прорывалась в лобные и теменные структуры и внезапно захватывала значительную часть коры. В случае же неосознанного восприятия, напротив, волна так и оставалась в тыльных системах, и не затронутое ею сознание не получало информации о случившемся.Впрочем, бессознательная активность угасала не сразу. Волны бессознательного еще с полсекунды бродили в пределах левой височной доли, в областях, отвечающих за понимание значения слова. В височной доле происходит бессознательная интерпретация, но сознательное восприятие возникает, лишь когда эта интерпретация распространяется в пределах лобной и теменной долей.

Интересным выводом стало то, что сознание включается в процесс довольно поздно, то есть, как минимум 0.3 секунды полученная информация бродит где-то на нижних этажах нашего мозга.

На ум почему-то сразу приходит эксперимент профессора Бенджамина Либета, который в 1983 году заставлял испытуемых поднимать палец «по желанию», а сам в это время фиксировал их мозговую активность и где внезапно появлялись те же триста миллисекунд. Суть опыта была такова, добровольца увешанного датчиками просили поднимать палец, когда ему «захочется», но при этом сообщать об этом желании экспериментатору. Иными словами, фиксировать время, когда ему захотелось это сделать. Эксперимент тогда наделал много шума, поскольку мозговая активность начиналась как раз за триста миллисекунд до того, как испытуемый сообщал, что он собирается поднять палец. Этот результат вызвал такой интерес, потому что, дескать показывал, что даже наши простейшие сознательные действия на самом деле предопределены. То есть, мы думаем, что делаем выбор, в то время как на деле наш мозг (подсознание) этот выбор уже сделал.

Есть ли здесь какая-то связь с опытами Деана или эти 300 мс просто совпадение? Думается, что есть, но в случае профессора надо сделать важную оговорку. Либет ввел в эксперимент фактор «желание» и сразу же изменил всё. Ощущение «желания», несмотря на кажущуюся его простоту (ну, что сложного, действительно: хочется и хочется), на самом деле для нашего мозга является сложным действием протекающем и на невральном и на физиологическом и на химическом уровнях ( гормоны выделяем, куда ж без них). Мы видим женщину и желаем обладать ею, видим еду и желаем её сожрать. А что мы желаем при виде профессора Либета? Видите в чём дело. Не так то просто и сообразить.

Но если подумать, то наверное, мы не хотим расстроить профессора. Человек авторитетный, время на нас тратил, может даже деньги за опыты платил, будет как-то неловко, если вы ни разу пальцем не шевельнете. Поэтому нам надо поднимать палец не слишком часто, но и не совсем редко. И вот наш бессознательный селективный фильтр начинает смотреть на лицо профессора (вдруг уже сердится), а также искать любые другие триггеры, чтобы разрешить сделать означенное действие. Но мы сами об этом не думаем. Пока вдруг не поднимем палец. И вот они родные триста миллисекунд. То есть получается, что эксперимент профессора Либет всего лишь демонстрирует работу доступа в сознательный опыт, просто с другого ракурса.

Но зачем оно тогда нужно

Здесь, вроде как, у специалистов особых разночтений нет. Особенно, если подходить с глобальной эволюционной точки зрения. А с неё как раз отчетливо видно, что сознание это самый передовой способ эпигенетической (не через гены) передачи информации, накопленной индивидом за время своего существования. Но ещё здесь к передаче вертикальной от родителей к детям, приятным бонусом добавляется горизонтальная передача информации, так сказать, в пределах группы. Смысл, естественно, всё тот же — размножайтесь и занимайте все возможные экологические ниши. Казалось бы, что какой-нибудь отщепенец, осознав себя и поняв бессмысленность жизни, наплюёт на этот главный смысл и размножаться не будет. Здесь, вроде бы, от сознания только вред. Ну, так что же. Этот индивид все равно помрёт рано или поздно, а его более приземлённые сородичи продолжат свою генетическую линию. Естественный отбор в действии!

Получать же информацию можно через личный пример и зеркальные нейроны как говорит доктор Рамачандран и строить далее с их помощью новые карты (слышно со стороны Дамасио). Но гораздо удобнее, конечно, получать её законченными смысловыми блоками, то есть через речь. Те же социальные сверхищники, но с отсутствием таковой, например львы, регулярно позорятся на охоте (спасибо каналу National Geo Wild за предоставленные видео), несмотря на все свои стайные навыки. До коэффициента полезного действия хотя бы группы охотников бушменов бедным львам, как до Луны.

Но даже на уровне не таких продвинутых существ как мы, сознание вырастающее на базовой самости, весьма функционально и полезно. Оно инициирует процесс обучения, который в свою очередь тесно связан с памятью. Организм начинает жить не только в потоке здесь и сейчас, но может теперь помнить прошлое (приятное и неприятное) и прогнозировать будущее (чтобы было побольше приятного). Но чтобы запомнить что-нибудь, необходимо этот объект так или иначе, но в ввести сознательный опыт — «покрутить его перед собой». Трудно сказать, что крутит перед собой черепашка, но тем не менее, какой-то аналог сознательного опыта быть у неё должон.

Ну, а у людей это, конечно, всё выходит за всякие рамки. Вдобавок к передаче информации на социальном уровне они продлили процессы во времени, создав культуру (в самом общем смысле этого слова). Книжки наше всё.

А, если мы ещё заговорим про компьютеры… Действительно, ведь эта штука (мы пока не касаемся новых веяний, вроде нейронных сетей и прочего) выполняет цепочку действий, точь в точь, как это делает наше сознание при встрече с новым объектом — пошагово, с запоминанием своих действий и результатов, которым они приводят. И когда нам нужны такие последовательные действия — компьютер нам лучший помощник и мы можем масштабировать эти действия до заоблачных высот, да, собственно, мы на этом и построили нашу современную цивилизацию. Выучив же «навык», то есть написав и отладив код или скачав его где-то уже готовый, мы после отправляем его в «подсознание» — теперь нам достаточно кликнуть мышкой и получить результат. Просто сейчас мы получаем этот результат через медленный природный интерфейс — глазками, но в будущем кто знает, может, законнективши мозг напрямую через нейроUSB 99.0, этот же результат просто «сам» возникнет у нас в памяти. Посмотрели вы пару секунд на квадратное уравнение и говорите: «а корни-то у него комплексные».

То есть, сознание это вещь изначально сугубо утилитарная и предназначенная для благоденствия нашего вида, а то, что мы там приписываем ему лично сами (божественное и духовное), то это, как говорится, наши проблемы.

Так как же оно устроено

Ну, если функционально, на уровне крупных блоков, то с этим более менее уже разобрались.

Не пугайтесь это всего лишь зрительная система мозга мартышки

Сильно мельчить здесь не получается, поскольку, как уже говорилось, энцефалография, хоть магнитная, хоть электрическая, большим пространственным разрешением не отличается, а томография не успевает по времени, поскольку процессы быстрые. Но, если использовать всё вместе и аккуратно, да ещё употребить ТМС для выключения небольших зон мозга, а также электроды для их стимулирования, то общую блок-схему работы мозга ученые ребята уже давно составили.

Но вот, именно, что мозга. И поэтому здесь необходимо сделать важную оговорку, а эквивалентна ли работа мозга хоть в чем-нибудь работе сознания? На этот счет у нейробиологов, увы, нет единого мнения. Потому что, если с одной стороны, мы напрямую видим работу крупных блоков мозга с помощью аппаратуры и уверены, что основываются они на чём-то материальном, то значит вполне в наших силах смоделировать все это на искусственном «железе». А если мы этого повторить не можем, значит, мы либо просто ещё не знаем каких-то важных, но деталей, либо работа мозга работе сознания неэквивалентна. И поскольку нобелевки, пока что за это никому не вручали, то сомнения скептиков всё еще являются обоснованными.

Самым слабаком в этом плане оказался Дэвид Иглмэн. С одной стороны он, как и все остальные, категорично соглашается, что состояние мозга ключевым образом определяет состояние психики.

Тот вы, которого знают и любят ваши друзья, не может существовать, если транзисторы и винтики в вашем мозге не на месте. Если вы не верите в это, отправляйтесь в неврологическое отделение любой больницы. Повреждение даже маленьких частей мозга может привести к потере конкретных способностей. способности называть животных, слушать музыку, управлять рискованным поведением, различать цвета или принимать решения.

В этом-то, он, конечно, не одинок. Все согласны, что травмы, болезни, наркотики, бухло могут целиком поменять суть человека. Поменять до такой степени, что близкие ему люди будут в прямом смысле утверждать, что он это не он. Но с другой стороны, Дэвид настаивает, что хоть сознание и зависит от состояния частей мозга, но при этом оно не эквивалентно его частям. Утверждение в общем давным давно известное в философском переложении: «целое не равно его составляющим».

Соответственно Иглмэн упрекает всех остальных, кто пытается разделить мозг на кусочки и пытается по ним понять целое, в материалистическом редукционизме. Себе же он оставляет лазейку, дескать, что у науки в его лице просто нет пока таких инструментов, чтобы на основании работы мозга, достичь понимания работы сознания. Но в будущем, мол, может появиться. Потому что, как говаривал Артур Кларк: «всякая достаточно развитая технология неотличима от магии» и надо этой магии с течением времени как-то дождаться. А сейчас сложность системы, которой мы являемся настолько колоссальна, что от магической не отличается. Так что пока получается здравствуй душа, а мы «только улавливаем отблески бесконечности внутреннего пространства». Короче говоря — стыд и позор.

Как ни странно, недалеко ушел от этого и доктор Рамачандран. Но хоть магию не привлёк и на том спасибо. Так-то квинтэссенция его рассуждений выглядит вроде логично и материально.

Сознающее «я» — это не что-то типа «ядра» или особой квинтэссенции, которая восседает на специальном троне в центре нервного лабиринта, но также это не свойство всего мозга. Напротив, похоже, что личность возникает из относительно маленькой группы областей мозга, которые связаны в удивительно мощную сеть. Определить эти участки очень важно, поскольку это поможет сузить поиск. В конце концов, мы знаем наверняка, что печень и селезенка не имеют сознания, им обладает только мозг. Мы просто делаем шаг далее и утверждаем, что лишь некоторые части мозга обладают сознанием. Выяснить, какие именно части и что именно делают первый шаг к пониманию сознания.

Да, сколько же можно делать эти первые шаги? Где вторые и третьи?