Понятие нормы права элементы нормы права: К сожалению, что-то пошло не так

Понятие нормы права и ее значение в юридической науке

Библиографическое описание:Глаголева, А. С. Понятие нормы права и ее значение в юридической науке / А. С. Глаголева. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы права : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). — Москва : Буки-Веди, 2016. — С. 3-5. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/224/11440/ (дата обращения: 05.05.2021).

В настоящей статье рассматривается тема «Понятие нормы права». Необходимость рассмотрения данной темы заключается в том, что роль нормы права в юриспруденции очень велика. Норма права является основной составляющей, входящей в систему правовых средств, без которой дальнейшее развитие права не возможно. Правовая норма — это первичная, элементарная частица, «клеточка» внутреннего строения права. Именно из норм права складываются, отрасли права, институты, система в целом.

Норма — это установленное или санкционированное правило поведения, элементарной частицей которая относится к как часть к целому. Н права не есть всего права это и не форма, а лишь его , обладающая собственным и формой. Ровно как дом из кирпичей, норма в совокупности с другими оставляет содержание в целом.

Отдельно правовая норма или норм еще не может правом, так как право — это юридических норм полно и общем выражающая в них твенная воля а также ее классовый и характер. Она пронизана закономерностями и обусловленными экономической, и духовной структурой Любая единичная норма приобретает свойственное праву в це лишь будучи в его общую систему. Н права, как части , свойственны признаки, праву, следовательно ей дать определение, по своему значению права в целом.

В. С. считает что норма — одно из основополагающих для всех тех доктрин (независимо от различий в правопонимания), которые право нормативно, понимают и определяют в целом через считают, что право как состоит из норм. права, как части свойственны признаки, праву, следовательно ей дать определение, по своему значению права в целом.

права, как части свойственны признаки, праву, следовательно ей дать определение, по своему значению права в целом.

Так С. С. дает определение׃ норма — это исходящее от государства и им общеобязательное, формально правило поведения ( или в сочетании с другими права), которое участникам общественного данного вида юридические права и на них субъективные обязанности.

Комаров С. А. и Малько А. В. норму права как установленное или санкционированное и государством правило выражающее обусловленную условиями жизни волю и интересы активно воздействующее на отношения с целью их

Бабаев В. К. определяет у права как общеобязательное выраженное в виде предписания и регулирующее отношения.

Голлунский С. А. считает, что норма — это не всякое имеющее характер предписание, а такое предписание, представляет собой правило, рассчитанное на его применение.

Пиголкин А. С. определил правовую как правило поведения, является требованием, обращенным к субъектам согласовывать свое с указаниями нормы под невыгодных последствий при этих указаний. В формулируется правило через норму идея превращается в отношения. Процесс и принятия нормы через государство и его

В формулируется правило через норму идея превращается в отношения. Процесс и принятия нормы через государство и его

Норма права от других социальных свойственной только ей определенностью, которая прежде всего в что правовая норма или санкционируется государством и в той или иной установленной или им форме. Например, в закона или подзаконного акта, договора с содержанием, правового Правовая норма общий характер. А кругу лиц, сходными признаками и на регулирование какого вида общественных Действие правовой рассчитано на неограниченное случаев, она продолжает даже после в поведении конкретных и в индивидуальных отношениях.

Ни государственно-организованное общество не бы существовать без норм Их полное научное предполагает выяснение норме права признаков (свойств). права представляет отвлечение от признаков указывая лишь на ные черты поведения, рассматривает его как вид общест отношения. Включенное в нормы, станов правилом поведения, к реализации.

права содержат на существенные признаки свойственные каждому из числа конкретных поступков, отношений, ко государство намерено правовому регулиро

Правовая норма повелительным предпи независимо от того, его характер: запрет, или дозволение.

права — общеобязательное поведения. Оно имеет не для отдельного индивида, а для входящих в состав категории людей в целом) как возможных реальных) участников ного вида отношения. Иначе она рассчитана на круг уполномоченных и лиц. Это происходит что норма права как модель поведения ее неоднократное действие.

нормы права не означает неопределенности ее Как раз наоборот, норма потому и является что содержит вполне ое правило поведения. ст. 16 ГК РФ определяет, что убытки, гражданину или юридическому в результате незаконных (бездействия) государственных органов местного или должностных лиц этих в том числе издания не го закону или иному акту акта органа или органа самоуправления, подлежат нию Российской Федерацией, субъектами федерации или образованием. Здесь пример нормы с полным и точным признаков правила Каждый индивидуальный причинения убытков или юридическому лицу под действие этой т. е. она регулирует все повторяю индивидуальные отношения вида. Благодаря что она постоянно воздействует на вид отношений, ее требования всеми как обязательные для кто причастен к возмещению

Здесь пример нормы с полным и точным признаков правила Каждый индивидуальный причинения убытков или юридическому лицу под действие этой т. е. она регулирует все повторяю индивидуальные отношения вида. Благодаря что она постоянно воздействует на вид отношений, ее требования всеми как обязательные для кто причастен к возмещению

Таким образом, права регулирует вид общественных отношений, так как не однократной а охватывает все возможные случаи. В силу норма права — и общеобязательное правило

Содержание правовой определяется объективной того вида отношений, упоря которые она призвана. Оно под влиянием социального регулирования, уровня и правовой культуры, и политических установок, ции государства и других

Норма права — это правило, которое в себя все богатство опыта общества и многообразие особенного, отдельного. Норма права научным, объективно предписанием — моделью отношения, отражающей сы общества в развитии отношения.

Общий нормы права не из ее собственной природы. в праве, в конечном есть отражение реального общего, объективно существует в отдельных материальных данного вида.

в праве, в конечном есть отражение реального общего, объективно существует в отдельных материальных данного вида.

В условиях совершенствование права идет по основным направлениям: содержание норм, т. е. их «истинность»; упорядочиваетсяих и система в целом.

путь характеризуется ко все более точному потребностей общественной без чего невозможно рост эффективности норм права как общественных отношений. совершенствовать необходимо комплекс норм — щих, управомочивающих, Возрастает значение норм. В рамках разновидности норм новые, более методы воздействия на отношения с помощью элементов правовой

Основными условиями направления, позволяющими совершенствования права, являются: отражение в правовых закономерностей развития но-правовой надстройки; норм права морали и правосознания; требований системности и других закономерностей системы права в принятия новых учет в процессе общих принципов и управления общественными

В то время как государство общественные отношения, нормы — это регулятор общества.

Норма по существу, является дискуссионным вопросом науки. Но, несмотря на приводимых мнений и зрения, принадлежащих как так и современной историографии, все данной проблемы в конечном счете, к о значении юридической которое состоит в исследовании сложных и процессов развития и жизни общества, в мы живем.

Отсюда ясно, насколько велика роль нормы права в расширении и углублении демократии, в управлении обществом, в укреплении правовых основ государственной и общественной жизни, в дальнейшем совершенствовании всей системы общественных отношений и воспитании их участников. Также велико значение нормы права в юридической практике. Понятие правовой нормы является необходимым для того, чтобы уяснить организацию «первичной клеточки» в содержании права, осмыслить её структуру, назначение и роль.

Литература:

- Алексеев С. С. Общая теория права. — М., 1981.

- Бабаев В. К. Теория государства и права. — М., 2001.

- Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. — М., 2000.

- Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1. Вып. 1. — М., 1995.

Основные термины (генерируются автоматически): норма, правовая норма, отношение, правило поведения, государство, целое, вид отношений, метод воздействия, признак, элементарная частица.

Похожие статьи

Особенности налогово-правовых предписанийНормы налогового права по характеру являются императивными, как правило, обязывающими, что обусловлено действием основного метода правового регулирования налоговых отношений.

Социальные

нормы в системе государственного управления…Основные термины (генерируются автоматически): норма, норма морали, мораль, обычай, правовая норма, общественная жизнь, государственное принуждение, государственное управление, поведение людей, правило поведения.

Санкционированность и социальная обусловленность…

Санкционированность, как неотъемлемый признак правовой системы присуща как частному социальному регулированию, так и общегосударственному воздействию на общественные отношения.

Структура системы права | Статья в сборнике международной…

Ключевые слова: структура системы права, правовая норма, предмет, метод правового регулирования, правовой режим, правовой

Последний при необходимости и учитывая характер регулированных отношений, может выбрать способ правового воздействия на них.

Бланкетные диспозиции: отдельные проблемные вопросы теории…

Н. С. Боровиков отмечает, что «бланкетная норма не является самостоятельным регулятором общественных отношений и может выполнить свою роль

Так, нельзя говорить о том, что в бланкетной уголовно-правовой норме есть отсылка только к правилам локального характера.

Уголовно-

правовая норма в Российской Федерации: понятие…Уголовно-правовая норма—это правило, закрепленное в уголовном законе, устанавливающее запреты на совершение общественно опасных деяний и регулирующее отношения, возникающие в связи нарушением таких запретов.

Теоретические аспекты понимания публично-

правового…Отражены основные признаки права и правового регулирования. Раскрывается важная роль государства в публично-правовом регулировании.

Именно право выступает регулятором общественных отношений во взаимосвязи с другими нормами [2]. Взгляды на право, его…

Уменьшение налогового бремени как правомерное

поведение…Традиционно среди основных признаков правомерного поведения принято называть массовость, юридическую значимость, непротиворечие нормам

Наличие или отсутствие правовой санкции как признак наказуемости не влияет на отношение конкретного деяния к. ..

..

Page not found — alekssandrs Jimdo-Page!

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

- Главная

- Гражданский кодекс

- Часть 1. Общие положения

- Часть 2 .договора/возмещение вреда

- Часть 3.Наследственное право

- Часть 4. интеллектуальная собственность

- 1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли права. Общая и Особенна

- 2.Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе.

- 3.Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание.

- 4.Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уголовного закона.

- 5.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

- 6.Действие уголовного закона в пространстве.

- 7.Толкование уголовного закона: понятие и виды.

- 8.Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.

- 9.Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.

- 10.Классификация преступлений: понятие и значение.

- 11.Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация.

- 12.Понятие, значение состава преступления, его структура, виды.

- 13.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет преступления. Потерп

- 14.Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.

- 15.Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно опасного бездействия.

- 16.Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Особенности причинной св

- 17.Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.

- 18.Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.

- 19.Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная ответственность лиц, совершивш

- 20.

Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины.

Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины. - 21.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

- 22.Умысел и его виды.

- 23.Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.

- 24.Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины.

- 25.Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность.

- 26.Виды неоконченного преступления и их характеристика.

- 27.Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния.

- 28.Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки.

- 29.Виды соучастников преступления.

- 30.Формы соучастия.

- 31.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении. Эксцесс исполнителя.

- 32.Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных сл

- 33.Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива преступлений.

- 34.Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений.

- 35.Необходимая оборона и условия ее правомерности.

- 36.Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

- 37.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения

- 38.Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения ка

- 39.Понятие и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного пр

- 40.Понятие и значение системы уголовных наказаний.

- 41.Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- 42.Ограничение свободы как вид уголовного наказания.

- 43.Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания.

- 44.Виды уголовных наказаний, применяемые к военнослужащим.

- 45.Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы видов исправительного учрежде

- 46.

Общие начала назначения наказания.

Общие начала назначения наказания. - 47.Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

- 48.Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение боле

- 49.Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

- 50.Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и характеристика.

- 51.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственнос

- 52.Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

- 53.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мя

- 54.Отсрочка отбывания наказания.

- 55.Давность в уголовном праве.

- 56.Амнистия. Помилование. Судимость.

- 57.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и уголовного наказания.

- 58.Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и виды; основания и цели применения.

- 59.Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания и цели применения.

- 61.Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции норм.

- 60.Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.

- уголовное право/особенная часть/

- 62.Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

- 63.Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- 64.«Привилегированные» виды убийства.

- 65.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его отличие от причинения вреда здоровью

- 66.Побои и его отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью человека.

- 67.Неосторожные посягательства на жизнь и здоровье человека.

- 68.Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

- 69.Похищение человека. Разграничение похищения человека от захвата заложника и незаконного лишения с

- 70.Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека.

- 71.Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера.

- 72.Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.

- 73.Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизн

- 74.Преступные посягательства на избирательные права граждан.

- 75. Преступные посягательсьва на авторские смежные, патентные право.

- 76.Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную деятельность.

- 77.Понятие, формы и виды хищения.

- 78.Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным

- 79.Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разгра

- 80.Присвоение или растрата. Их отличие от кражи.

- 81.Разбой и его разграничение с грабежом.

- 82.Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к совершению сделки или к от

- 83.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу - 84.Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

- 85.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

- 86.Преступления, совершаемые в сфере учета прав на ценные бумаги: фальсификация единого государствен

- 87.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сб

- 88.Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством.

- 89.Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.

- 90.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект э

- 91.Преступления террористической направленности: понятие и виды. Террористический акт.

- 92.Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации)

- 93.Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Ее разграни

Ее разграни - 94.Хулиганство

- 95.Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасо

- 96.Преступления против общественной безопасности, связанные с хищением либо вымогательством предмето

- 97.Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами или психотропными в

- 98.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус

- 99.Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. Вовлечение в занятие проституцие

- 100.Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производ

- 101.Загрязнение вод, атмосферы и морской среды.

- 102.Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.

- 103.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие и виды. Нарушение п

- 104.Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды.

Неправомерный доступ к компьютерн

Неправомерный доступ к компьютерн - 105.Государственная измена. Ее отличие от шпионажа и разглашения государственной тайны.

- 106.Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Их разграни

- 107.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

- 108.Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.

- 109.Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и сл

- 110.Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения должностных полномочий.

- 111.Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.

- 112.Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.

- 113.Халатность.

- 114.Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных све

- 115.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

- 116.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовн

- 117.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

- 118.Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

- 119.Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний, или уклонению от дачи пок

- 120.Фальсификация доказательств.

- 121.Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание и заключение эксперта или неправильный перевод.

- 122.Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения

- 123.Применение насилия в отношении представителя власти.

- 124.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

- 125.Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции.

- 126.Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, спе

- 127.

Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти

Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти - 128.Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места службы.

- 129.Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. Уголовно-правовой анализ с

- 1.Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования. Отграничение гражданского пр

- 2.Понятие и виды источников гражданского права.

- 3.Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения.

- 4.Юридические факты, их классификация. Юридические составы.

- 5.Защита гражданских прав. Способы защиты.

- 6.Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.

- 7.Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина недееспосо

- 8.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления

- 9.Понятие и признаки юридического лица.

Правоспособность, органы, ответственность юридического лица.

Правоспособность, органы, ответственность юридического лица. - 10.Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.

- 11.Реорганизация и ликвидация юридического лица.

- 12.Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.

- 13.Производственные и потребительские кооперативы.

- 14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- 15.Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав.

- 16.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.

- 17.Нематериальные блага и их защита.

- 18.Понятие и виды сделок. Условия их действительности.

- 19.Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок недействительными.

- 20.Понятие и виды представительства. Доверенность.

- 21.Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

- 22.Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой д

- 23.

Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос

Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос - 24.Понятие и содержание права собственности.

- 25.Основания приобретения права собственности.

- 26.Основания прекращения права собственности.

- 27.Право собственности граждан.

- 28.Право государственной и муниципальной собственности.

- 29.Общая долевая собственность.

- 30.Общая совместная собственность.

- 31.Защита права собственности и других вещных прав.

- 32.Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания возникновения обязательств.

- 33.Понятие и виды договоров.

- 34.Содержание договора.

- 35.Заключение договора.

- 36.Изменение и расторжение договора.

- 37.Исполнение обязательств с множественностью лиц.

- 38.Перемена лиц в обязательстве.

- 39.Способы обеспечения исполнения обязательств.

- 40.Неустойка. Задаток.

- 41.Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.

- 42.Поручительство. Банковская гарантия.

- 43.Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.

- 44.Виды и размер гражданско-правовой ответственности.

- 45.Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-продажи.

- 46.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон.

- 47.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.

- 48.Понятие и виды розничной купли-продажи.

- 49.Права покупателя по договору розничной купли-продажи.

- 50.Продажа недвижимости.

- 51.Продажа предприятий. Права кредиторов.

- 52.Понятие договора поставки. Структура договорных отношений.

- 53.Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки.

- 54.Права и обязанности сторон. Ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательст

- 55.Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.

- 56.Контрактация.

- 57.Энергоснабжение.

- 58.Мена. Дарение.

- 59.Понятие и виды договора ренты. Постоянная рента.

- 60.Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением.

- 61.Договор аренды. Понятие договора, права и обязанности сторон.

- 62.Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного имущества.

- 63.Договор проката.

- 64.Договор аренды транспортных средств.

- 65.Аренда зданий, сооружений, предприятий.

- 66.Финансовая аренда (лизинг).

- 67.Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и пределы его использования.

- 68.Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору.

- 69.Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондо

- 70.Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями.

- 71.Особенности коммерческого найма жилых помещений.

- 72.Основания возникновения права пользования жильем в доме ЖСК, ЖК, жилищном накопительном кооперати

- 73.

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан.

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан. - 74.Виды жилых помещений в специализированном жилом фонде. Служебные жилые помещения.

- 75.Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления другого жилого помещения по

- 76.Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. Содержание договора.

- 77.Договор строительного подряда.

- 78.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

- 79.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- 80.Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. Содержание договора перевозки

- 81.Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии и иски по перевозкам.

- 82.Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария.

- 83.Договор перевозки пассажиров и багажа.

- 84.Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.

- 85.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под уступку денежного требовани

- 86.Договор банковского вклада.

- 87.Договор банковского счета.

- 88.Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.

- 89.Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору хранени

- 90.Договор складского хранения. Складские документы.

- 91.Специальные виды хранения.

- 92.Понятие и значение страхования. Страховое правоотношение. Основные страховые понятия.

- 93.Договор имущественного страхования.

- 94.Договор личного страхования. Виды договоров.

- 95.Договор поручения.

- 96.Комиссия.

- 97.Агентирование

- 98.Доверительное управление имуществом.

- 99.Коммерческая концессия.

- 100.Простое товарищество.

- 101.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности за причине

- 102.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного с

- 103.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ - 104.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающи

- 105.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных

- 106.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация мора

- 107.Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их государственная регистрация.

- 108.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Защита интеллектуа

- 109.Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. Права авторов. Служебные прои

- 110.Договор об отчуждении исключительного права на произведение, лицензионный договор, договор автор

- 111.Права, смежные с авторскими. Права изготовителей баз данных.

- 112.Понятие, субъекты, объекты патентного права. Условия патентоспособности.

- 113.Неимущественные и исключительные права авторов и патентообладателей. Сроки действия исключительн

- 114.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Объекты патентных

- 115.Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

- 116.Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.

- 117.Право на селекционное достижение.

- 118.Право на секрет производства (ноу-хау).

- 119.Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

- 120.Право на товарный знак и знак обслуживания.

- 121.Право на наименование места происхождения товара.

- 122.Право на технологию.

- 123.Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). Наследники. Недостойные наследники.

- 124.Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

- 125.Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

- 126.Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства.

- 127.Форма завещания. Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные р

- 128.Отмена, изменение и недействительность завещания.

- 129.Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

- 130.Наследование по закону. Наследование по праву представления.

- 131.Право на обязательную долю в наследстве. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.

- 132.Свидетели завещания. Лица, не имеющие право быть свидетелями и рукоприкладчиками.

- 133.Исполнение завещания. Права исполнителя завещания.

- 134.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Ответственность наследников по долгам насл

- 135.Наследование отдельных видов имущества.

- 1-15

- 16-27

- 28-40

- 41-56

- 57-69

- 70-84

- 85-98

- 99-108

- 109-117

- 1.предмет и метод теории государства и права

- 2.

Методология теории государства и права

Методология теории государства и права - 3.Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных наук

- 4.Соотношение и взаимосвязь государства и права

- 5.Причины и формы возникновения государства

- 6.Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя

- 7.Соотношение общества и государства

- 8.Государственная власть как особая разновидность социальной власти

- 9.Понятие и определение государства

- 10.Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества

- 11.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы

- 12.Правовое государство: понятие и принципы формирования.

- 13.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового государства

- 14.Понятие формы государства.

- 15.Соотношение типа и формы государства.

- 16.Форма государственного правления: понятие и виды.

- 17.Форма государственного устройства: понятие и виды.

- 18.Политический режим: понятие и виды.

- 19.Место и роль государства в политической системе общества.

- 20.Понятие и классификация функций Российского государства.

- 21.Характеристика основных внутренних функций Российского государства.

- 22.Характеристика основных внешних функций Российского государства.

- 23.Формы осуществления функций государства.

- 24.Механизм государства: понятие и структура.

- 25.Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

- 26.Орган государства: понятие, признаки и виды.

- 27.Понятие, сущность и определение права.

- 28.Понятие права в объективном и субъективном смысле.

- 29.Принципы права: понятие и виды.

- 30.Соотношение экономики, политики и права.

- 31.Правовая политика: понятие и основные приоритеты.

- 32.Функции права: понятие и классификация.

- 33.Понятие и структура правосознания.

- 34.Правовая культура: понятие и структура.

- 35.Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы

- 36.Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.

- 37.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

- 38.Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм.

- 39.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.

- 40.Эффективность правовых норм.

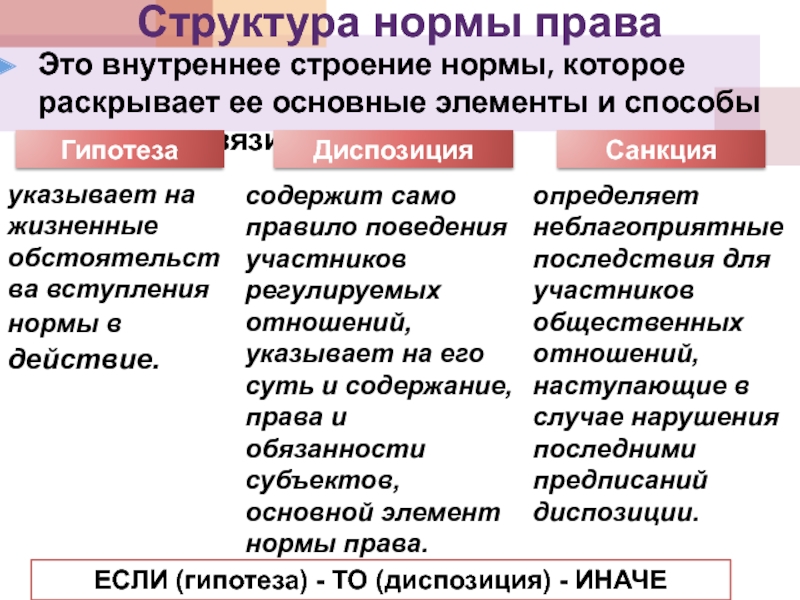

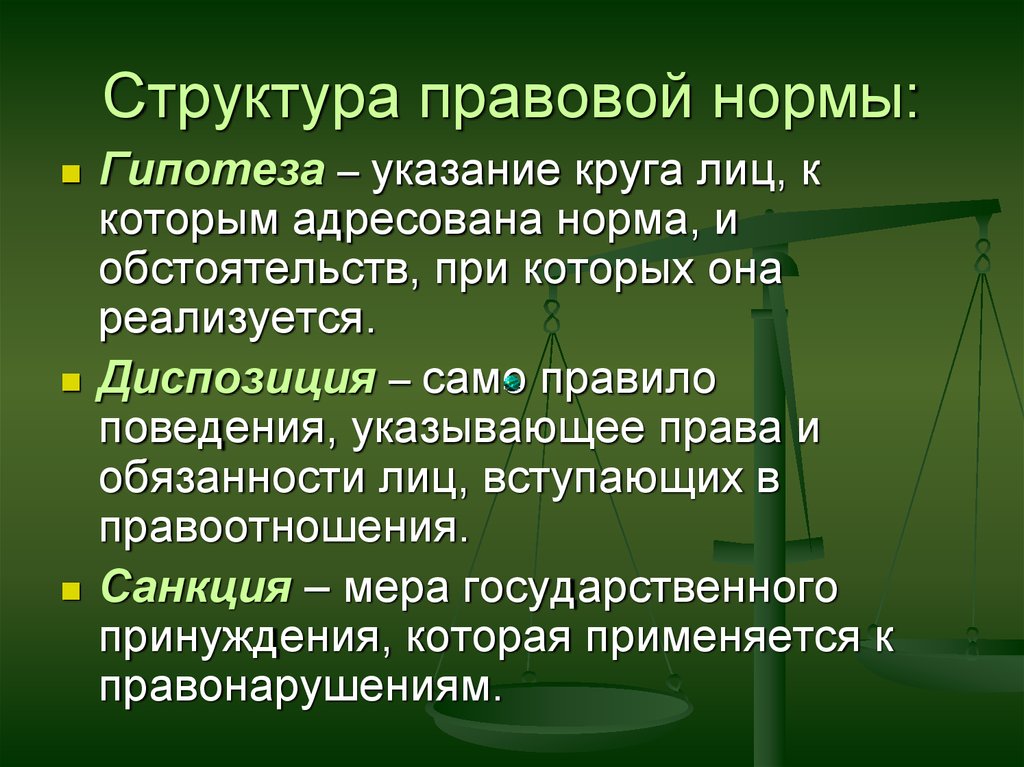

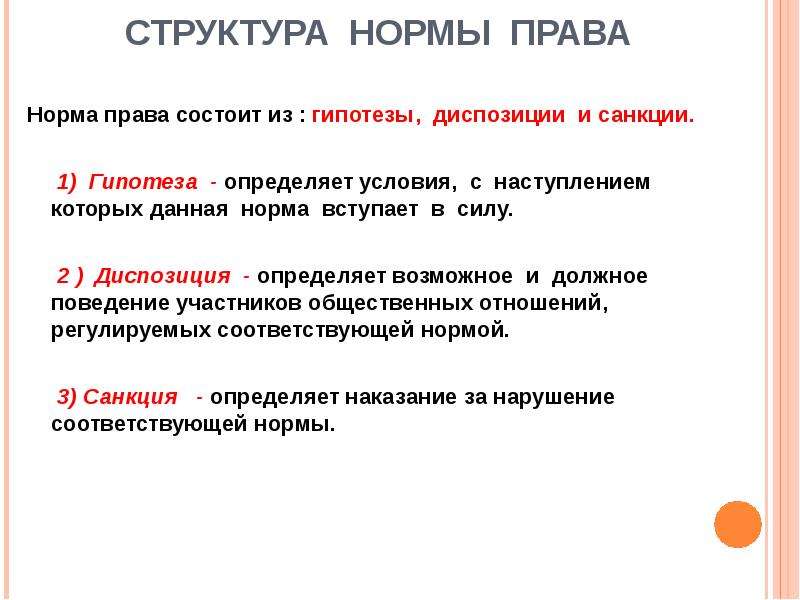

- 41.Структура нормы права.

- 42.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм.

- 43.Классификация норм права.

- 44.Понятие и виды форм права. Источники права.

- 45.Правотворчество: понятие, принципы и виды.

- 46.Понятие и виды нормативно-правовых актов.

- 47.Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права.

- 48.Закон в системе нормативно-правовых актов.

- 49.Основные стадии законодательного процесса в РФ.

- 50.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

- 51.Систематизация нормативных актов: понятие, виды.

- 52.Понятие и структурные элементы системы права.

- 53.Частное и публичное право.

- 54.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

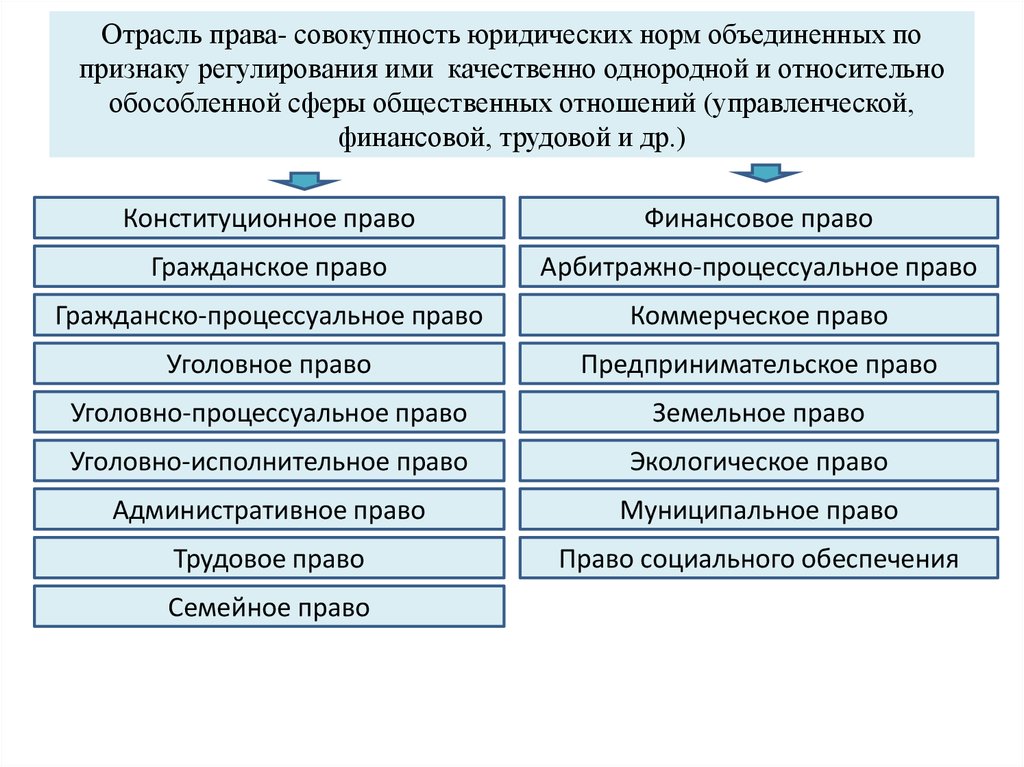

- 55.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.

- 56.Институт права: понятие и виды.

- 57.Соотношение системы права и системы законодательства.

- 58.Понятие и основные принципы законности.

- 59.Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности, правопорядка и демократии.

- 60.Гарантии законности: понятие и виды.

- 61.Основные правовые системы современности.

- 62.Формы реализации права. Применение как особая форма его реализации.

- 63.Основные стадии процесса применения норм права.

- 64.Юридические коллизии и способы их разрешения.

- 65.Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.

- 66.Толкование права: понятие и виды по субъектам.

- 67.Акты официального толкования: понятие и виды.

- 68.Способы и объем толкования правовых норм.

- 69.Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

- 70.Юридическая практика: понятие и структура.

- 71.Правовое отношение: понятие и признаки.

- 72.Предпосылки возникновения правоотношений.

- 73.Понятие и виды субъектов правоотношений.

- 74.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.

- 75.Правовой статус личности: понятие и структура.

- 76.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.

- 77.Объект правоотношения.

- 78.Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав.

- 79.Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций.

- 80.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

- 81.Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.

- 82.Понятие, признаки и виды правонарушений

- 83.

Юридический состав правонарушения.

Юридический состав правонарушения. - 84.Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

- 85.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция нев

- 86.Правовой нигилизм и пути его преодоления.

- 87.Основные теории происхождения государства.

- 88.Социологическая теория права.

- 89.Естественно-правовая теория.

- 90.Историческая школа права.

- 91.Психологическая теория права.

- 92.Нормативистская теория права.

- 93.Юридическая техника.

- Фотографии

- нормативные акты

- 21. Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии их оценки.

- 1. Государственные формы разрешения экономических споров в России.

- 2. Альтернативные формы разрешения экономических споров в России.

- 3. Понятие арбитражных судов и их система.

- 4. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

- 5.

Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение.

Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение. - 6. Общая характеристика производств в арбитражном процессе.

- 7. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.

- 8. Источники арбитражного процессуального права.

- 9. Принципы арбитражного процессуального права и их система.

- 10. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального права.

- 11. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального права.

- 12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Процессуальные последст

- 13. Виды подведомственности дел арбитражным судам.

- 14. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Процессуальные последствия несоблюдения прави

- 15. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, содержание.

- 16. Понятие и состав участников арбитражного процесса.

- 17. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.

- 18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.

- 19. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.

- 20. Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой статус.

- 21. Участие прокурора в арбитражном процессе.

- 22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных о

- 23. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой с

- 24. Представительство в арбитражном процессе.

- 25. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.

- 26. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, освобождаемые от доказывания.

- 27. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.

- 28. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.

- 29. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.

- 30. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.

- 31. Понятие иска, его элементы и виды.

- 32. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.

- 33. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, классификация.

- 34. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.

- 35. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.

- 36. Понятие, значение и виды судебных расходов.

- 37. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. Льготы по уплате государственной

- 38. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.

- 39. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.

- 40. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуал

- 41. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его несоблюдения.

- 42. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи. Процессуальные действия

- 43.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству. - 44. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного п

- 45. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.

- 46. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое соглашение.

- 47. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.

- 48. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения решения.

- 49. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение.

- 50. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.

- 51. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок вынесения и объявления решения.

- 52. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения арбитражного суда.

- 53. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение решения.

- 54. Исправление недостатков решения арбитражного суда.

- 55. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, особенности обжалования.

- 56. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право апелляционного обжалования, ег

- 57. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 58. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения

- 59. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право кассационного обжалования, его

- 60. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 61. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения,

- 62. Понятие надзорного производства (право обращения в надзорную инстанцию, его субъекты, объекты пе

- 63. Этапы надзорного производства.

- 64. Основания для отмены или изменения в порядке надзора судебных актов. Полномочия арбитражного суд

- 65. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных акт

- 66.

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр - 67. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов.

- 68. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре

- 69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственност

- 70. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов

- 71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

- 72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

- 73. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

- 74. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизво

- 75. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

- 76.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. - 77. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

- 78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа н

- 79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностран

- 80. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.

- 81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

- 1.Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений.

- 2.Общие положения следственной тактики. Общие положения тактика отдельных процессу

- 3 Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

- 4.Понятие и значение тактической операции.

- 5.Понятие и виды криминалистической версии.

- 6.Формирование версий и выведение следствий из них.

- 7.Организация проверки следственных версий.

- 8.Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.

- 9.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.

- 10.Особенности планирования при бригадном методе расследования

- 11.Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в проце

- 12.Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.

- 13.Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.

- 14.Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при рассле

- 15.Тактика освидетельствования.

- 16.Розыскная деятельность следователя.

- 17.Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.

- 18.Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

- 19.Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

- 20.Тактика задержания. Тактика личного обыска.

- 21.

Тактика выемки.

Тактика выемки. - 22.Понятие, виды и общие положения тактики допроса.

- 23.Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

- 24.Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

- 25.Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаци

- 26.Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).

- 27.Тактика очной ставки.

- 28.Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

- 29.Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

- 30.Тактика предъявления для опознания предметов и животных.

- 31.Тактика предъявления для опознания трупа.

- 32.Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.

- 33.Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.

- 34.Тактика прослушивания и контроля за записью телефонных и иных переговоров.

- 35.Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и резуль

- 36.Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.

- 37.Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требова

- 38. Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учрежден

- 39.Особенности организации повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз

- 40.Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта и специалиста.

- 41.Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступл

- 42.Проблемы криминалистической характеристики преступления.

- 43.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причин смерти.

- 44.Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

- 45.

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов - 46.Методы установления личности неопознанного трупа. Особенности дактил

- 47.Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

- 48. Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.

- 49.Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свобод

- 50.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследова

- 51.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планиров

- 52.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присво

- 53. Расследование вымогательства.

- 54. Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных неза

- 55.Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.

- 56.Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов. Многочисленные способы соверше

- 57.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. При расследовании преступлений в дан

- 58.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических сре

- 59.Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

- 60.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 61.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях правил техник

- 62.Использование документов но делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 63.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил техник

- 64. Осмотр места происшествия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безоп

- 65.

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без - 66.Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации тра

- 67.Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуа

- 68. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасност

- 69.Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений прави

- 70. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступления

- 71.Особенности расследования взяточничества. Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам

- 72.Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загря

- 73.Следственный осмотр при расследовании экологических преступлений.

- 74.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.

- 75.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

- применение физической силы

- 1.Таможенное дело и его элементы. Цели таможенного дела.

- 2.Предмет и метод таможенного права как комплексной отрасли законодательства.

- 3.Принципы таможенного права.

- 4.Система источников таможенного права.

- 5.Таможенное правоотношение и его структура.

- 6.Общая характеристика таможенных органов РФ.

- 7.Правоохранительная и финансовая деятельность таможенных органов.

- 8.Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ.

- 9.Территориальные таможенные органы в системе федеральных органов исполнительной власти

- 10.Индивидуальные субъекты таможенного права.

- 11.Виды коллективных субъектов таможенного права.

- 12.Правовой статус таможенного брокера и таможенного перевозчика.

- 13.Объект и предмет таможенного правоотношения. Специфика перемещения через таможенную границу РФ тр

- 14.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения. - 15.Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Общая характеристика Федеральн

- 16.Таможенная служба: понятие, принципы, особенности.

- 17.Порядок прохождения службы в таможенных органах РФ.

- 18.Правовой статус должностного лица таможенного органа.

- 19.Ограничения на таможенной службе.

- 20.Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов.

- 21.Основания прекращения таможенной службы.

- 22.Понятие и сущность таможенного режима. Таможенный режим во времени, пространстве и по кругу лиц.

- 23.Особенности экономических таможенных режимов.

- 24.Основные таможенные режимы.

- 25.Содержание завершающих и специальных таможенных режимов.

- 26.Классификация таможенных режимов, используемых при перемещении товаров через таможенную границу Р

- 27.Понятие и виды таможенных платежей.

- 28.Таможенная пошлина как основной таможенный платеж.

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т - 29.Косвенные налоги в системе таможенных платежей.

- 30.Пеня как таможенный фискальный доход.

- 31.Правовое регулирование исчисления таможенных платежей. Объект и субъект таможенного обложения.

- 32.Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.

- 33.Принудительное взыскание таможенных платежей и меры, обусловленные таким взысканием.

- 34.Правовые способы обеспечения уплаты таможенных платежей.

- 35.Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами.

- 36.Таможенное оформление как стадия таможенного процесса.

- 37.Порядок таможенного оформления. Внутренний таможенный транзит в системе таможенных процедур.

- 38.Временное хранение товаров в процессе таможенного оформления. Склады временного хранения, их типы

- 39.Понятие и сущность декларирования.

- 40.Порядок декларирования. Виды таможенных деклараций.

- 41.Понятие и цели таможенного контроля.

- 42.Субъекты и объекты таможенного контроля.

- 43.Таможенные досмотр и осмотр, личный досмотр как формы таможенного контроля.

- 44.Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. Виды проверяемых документов.

- 45.Таможенная ревизия: понятие, виды, подконтрольные субъекты, порядок проведения.

- 46.Организация проведения таможенного контроля.

- 47.Порядок проведения экспертиз и исследований при осуществлении таможенного контроля

- 48.Понятие и сущность валютного контроля в таможенных правоотношениях.

- 49.Направления взаимодействия таможенных органов и банковской системы в процессе осуществления валют

- 50.Уголовная ответственность за контрабанду. Виды экономических преступлений в области таможенного д

- 51.Административное принуждение в таможенной сфере. Меры административного принуждения.

- 52.Основания административной ответственности в области таможенного дела.

- 53.Нарушение таможенных правил: понятие и состав.

Виды нарушений.

Виды нарушений. - 54.Субъекты административной ответственности за нарушения таможенных правил.

- 55.Система административных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных правил.

- 56.Производство по делам о нарушениях таможенных правил.

- Новая страница

- 1.Понятие налога и иных обязательных платежей.

- 2.Элементы налогообложения.

- 3.Система налогов и сборов: понятие, структура.

- 4.Классификация налогов и сборов.

- 5.Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и сборов.

- 6.Порядок установления, введения и отмены региональных и местных налогов.

- 7.Налоговое право: понятие, предмет, методы.

- 8.Формы налогово-правового регулирования.

- 9.Принципы налогового права РФ.

- 10.Место налогового права в системе российского права.

- 11.Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.

- 12.Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды.

- 13.Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: виды, правовое положение.

- 14.Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и сборов: виды, полномочия.

- 15.Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.

- 16.Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки.

- 17.Налогоплательщики – организации: понятие, признаки.

- 18.Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях.

- 19.Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности.

- 20.Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: понятие, виды, их обязанности.

- 21.Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие, виды, права и обязан

- 22.Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство.

- 23.Способы обеспечения налогового обязательства: пени.

- 24.Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок наложения.

- 25.Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок реализ

- 26.Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления.

- 27.Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов.

- 28.Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита.

- 29.Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, сборов, пени.

- 30.Налоговый контроль: понятие, виды, стадии.

- 31.Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.

- 32.Порядок проведения камеральной налоговой проверки.

- 33.Порядок проведения выездной налоговой проверки

- 34.Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, осмотр экспертиза. Привлечение

- 35.Производство по делу о налоговом правонарушении

- 36.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств налогоплательщика (налогового аген

- 37.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агент

- 38.Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 39.Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 40.Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания.

- 41.Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.

- 42.Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности.

- 43.Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.

- 44.Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лиц, привлек

- 45.Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.

- 46.Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере налогообложения.

- 47.Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 48.Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 49.Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 50.Единый социальный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 51.Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 52.Государственная пошлина: плательщики и основные элементы.

- 53.Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, основные элементы налогообложения

- 54.Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 55.Транспортный налог: основные элементы налогообложения.

- 56.Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 57.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: налогоплательщики и основн

- 58.Система налогообложения для сельскохозяйственных товара производителей (единый сельскохозяйственн

- 59.Упрощенная система налогообложения

- 60.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

- 61.Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 62.Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

| № п/п |

Название раздела дисциплины базовой части ФГОС |

Содержание раздела |

| 1. | Общая теория права |

Понятие и сущность права. Принципы и функции права. Право в системе социального регулирования. Правосознание и его роль в общественной жизни. Система российского права и ее структурные элементы. Понятие нормы права и её структура. Виды и функции правовых норм. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. Система права и система законодательства в их соотношении. Нормативно-правовые акты и их систематизация. Правоотношения: понятие, структура, юридические факты. Правонарушения: понятие, виды, состав. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. |

| 2. | Основы государственного права |

Государство в политической системе общества. Понятие и сущность государства: определение, основные признаки, социальное назначение. Типы и формы государства. Механизм (аппарат) государства. Функции государства (понятие, классификация). Правовое государство и его основные характеристики. Понятие и виды конституций. |

| 3 | Основы конституционного права Российской Федерации |

Основы Конституционного права Российской Федерации. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Национально-государственное устройство Российской Федерации. Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Избирательное право Российской Федерации. Понятие и признаки правового государства. Правоохранительная система Российской Федерации и компетенция правоохранительных органов. Конституционная законность. Правовой статус личности в Российской Федерации. |

| 4 | Основы административного права Российской Федерации |

Основы административного права Российской Федерации. Административные правоотношения. Административные правонарушения – понятия, содержание и состав. Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения при осуществлении профессиональной и (или) предпринимательской деятельности. Административная ответственность. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного административным правонарушением. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения. Производство по делам об административных правонарушениях. |

| 5 | Основы гражданского права Российской Федерации |

Основы гражданского права Российской Федерации. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура и основания. Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности и другие вещные права. Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение. Обязательства и договоры. Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве. Защита гражданских прав. Основы наследственного права Российской Федерации. |

| 6 |

Основы трудового права Российской Федерации. |

Основы трудового права Российской Федерации. Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Понятие и виды изменения трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. Рабочее время и время отдыха. Понятие трудовой дисциплины и методы её обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Понятие и виды материальной ответственности, условия ее наступления. Правовое регулирование трудовых правоотношений врачей иммигрантов на территории Российской Федерации. Прекращение трудовых правоотношений и их основания. Защита трудовых прав граждан Российской Федерации. |

| 7 | Основы семейного права Российской Федерации |

Основы семейного права Российской Федерации. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные правоотношения между супругами. Брачный договор. Права несовершеннолетних детей. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. Алименты: понятие, порядок взыскания. Опека и попечительство над детьми. Прием детей в семью на воспитание. |

| 8 |

Основы уголовного права Российской Федерации |

Основы уголовного права Российской Федерации. Понятие и виды источников уголовного права Российской Федерации. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие преступления. Категории и виды преступлений. Понятие, цели, система наказания по российскому уголовному праву. Основные и дополнительные виды наказаний. Назначение наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание). Понятие об освобождении от уголовной ответственности и его роль этого правового института в российском уголовном праве. |

| 9 | Основы экологического права Российской Федерации. |

Основы экологического права Российской Федерации. Объекты экологического права. Экологические права и обязанности граждан и общественных организаций. Государственное регулирование экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности. Организационно-правовые средства охраны окружающей среды. Информационно-правовые средства обеспечения охраны окружающей среды. Административно-правовые инструменты охраны окружающей среды. Правовое регулирование охраны и использования средообразующих элементов. Правовое регулирование экологически опасных видов деятельности. |

| 10 | Основы информационного права Российской Федерации |

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне». Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Понятие и роль информации в обществе. Информация как объект правового регулирования. Формы информации. Информационно-правовые нормы, отношения. Информационные ресурсы: понятие виды. Документированная информация. Информационная безопасность: понятие, организационно-правовые способы охраны и защиты информации. Особые правовые режимы информации: понятие, режим персональных данных, режимы государственной, служебной, коммерческой тайны. Ответственность за разглашение государственной, служебной, коммерческой тайны. |

| 11 | Медицинское право Российской Федерации |

Медицинское право Российской Федерации — нормативная система в сфере охраны здоровья граждан. Общие правовые положения и организация охраны здоровья граждан Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения. Конституционные права граждан на охрану здоровья. ФЗ «Основы законодательства об охране здоровья граждан Российской Федерации». Права пациентов и их нормативно-этическая характеристика. Правовая и социальная защита медицинских работников. Понятие врачебной тайны. Правовое регулирование экспертизы. Правовое регулирование оказание медицинской помощи иммигрантам на территории Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование страхования в сфере здравоохранения. Правовые критерии контроля качества оказания медицинской помощи. Актуальные проблемы медицины и права. |

| 12 | Ответственность за правонарушения в медицине |

Правосознание и правовая культура врача. Понятие, место и значение юридической ответственности в медицинской деятельности. Юридическая ответственность медицинских работников и ее виды. Основные группы правовых конфликтов в здравоохранении. Механизмы разрешения правовых конфликтов. Досудебное и судебное разбирательство правовых конфликтов. Страхование ответственности, связанной с профессиональной медицинской деятельностью. Юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов медицинской помощи. Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи. |

Курсовая работа Понятие нормы права и структура нормы права

Содержание

Введение 2

Глава 1 Понятие, сущность и признаки нормы права 4

1.1 Понятие нормы права и ее место среди регуляторов жизни общества и человека 4

1.2 Признаки норм права и их отличительные особенности 8

Глава 2 Структура нормы права и способы изложения норм права 13

2.1 Понятие и особенности структуры нормы права 13

2.2 Общая характериситка элементов номы права 19

2.3 Способы изложения норм права 23

Глава 3 Классификация правовых норм 28

Заключение 32

Библиографический список 35

Введение

С развитием общества и усложнением общественных отношений все большую сложность приобретают и их регуляторы. Регулирование отношений между людьми и их образованиями строятся на различных основаниях. Так, можно говорить о моральном регулировании или религиозных правилах поведения. В любом случае, существуют определенные правила. Одними из важнейших являются нормы права. Категорию нормы права можно считать центральной конструкцией юридической науки.

Общая научная разработка понятия, сущности и отдельных видов норм права активно осуществлялась еще в отечественной дореволюционной юридической литературе стараниями таких ученых, как Н.М. Коркунов, И.В. Михайловский Л.И. Петражицкий, В.Ф. Тарановский, Г.Ф. Шершеневич и др. Позже, в советское время, эта проблема получила дальнейшее развитие в трудах Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, О.Е. Лейста, М.С. Строговича, Ю.А. Тихомирова, М.Д. Шаргородского и других ученых.

В современной отечественной юридической науке проблематику норм права исследовали такие ученые, как Н.А. Бабенко, А.И. Илалутдинов, О.В. Пескунова, Н.Е. Таева и другие.

Таким образом, актуальность темы исследования в первую очередь обусловлена важностью и значимостью норм права как для развития теории права, так и для правоприменения.

В России правовые нормы играют главную роль в регламентации общественных отношений, поэтому уяснение юридической природы правовой нормы; анализ ее структурных особенностей; выявление ее квалифицирующих признаков и видового разнообразия, объективно необходимы для последующей практической работы в направлении качественного нормотворчества.

Целью исследования является всестороннее изучение понятия нормы права, ее места в системе правового регулирования, структуры и видов норм права.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи

— дать определение нормы права и рассмотреть взгляды современных исследователей на ее сущность

— определить признаки нормы права

— рассмотреть структуру нормы права, дать общую характеристику ее структурным элементам

— рассмотреть классификацию норм права, дать определение основным видам правовых норм

Объектом исследования являются нормы права, в целом, и ее структурные элементы.

Предметом исследования курсовой работы выступают актуальные вопросы теоретического понимания и качественного выражения норм российского права, ее виды и основания классификации.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы (диалектический, формально-логический, структурно — функциональный, анализа, синтеза, дедукции, индукции) и специальные (историко-правовой, сравнительно-правовой) методы познания.

Список использованных источников

1.Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.:Приор, 2001.-32с.

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): офиц. текст// Собрание законодательства РФ. – 1996.-№ 5.- Ст. 410.

3.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. -№ 1. Ст. 3.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 11.01.2015) // Собрание законодательства РФ. -1996. — № 25. Ст. 2954.

5.Алексеев, С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. — М.: Юридическая литература, 1981.-269 с.

6.Бабенко, Н.А. Соотношение материальных и процессуальных норм в системе российского права.: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Бабенко Н.А. — Челябинск, 2013. — 24 c.

7.Байтин, М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков)/ М.И. Байтин – М.: Право и государство, 2005. –208 с.

8.Боровиков, Н.С. Бланкетные нормы в уголовном праве.: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Боровиков Н.С. — М., 2010. — 22 c.

9.Васильев, В.В. Гражданско-правовая норма: от особенностей к сущности / В.В. Васильев // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата.- 2012.- № 1. — С. 81-83.

10. Таева, Н.Е. Виды норм конституционного права Российской Федерации: монография / Н.Е. Таева. — М.: Элит, 2010. — 264 c.

11.Илалутдинов, А.И Структура нормы права: монография / А.И. Илалутдинов. — Казань: Центр инновационных технологий, 2013. — 248 c.

12.Илалутдинов, А.И. Виды первичных правовых средств, содержащихся в диспозиции нормы права/ А.И. Илалутдинов // Вопросы правоведения. – 2013.- № 1. — С. 93-112.

13.Илалутдинов, А.И. Структура нормы права и первичные правовые средства: вопросы соотношения/ А.И. Илалутдинов // Право. Адвокатура. Нотариат: сборник материалов межвузовских научных чтений. — 2011. № 8. — С. 52-59.

14.Краснов, А.В. Структура нормы права и нормативно-правовые ассоциации/ А.В. Краснов // Актуальные проблемы юриспруденции в современной России: сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции.- 2012. №1.- С. 183-188.

15.Малько, А.В., Матузов, Н.И. Теория государства и права: курс лекций./ А.В. Малько. – М.: Юрист, 2007. – 315с.

16.Матузов, Н.И, Малько, А.В. Теория государства и права: учебник/ Н.И. Матузов. – М.: Дело, 2009. – 612 с.

17.Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. – М.: Норма, 2004.- 515 с.

18. Общая теория правового положения личности / Под ред. Н. В. Витрук. — М.: Норма, 2008. – 218 с.

19.Пискунова, О.В. Функции норм российского права.: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пискунова О.В. — Саратов, 2013. — 26 c.

20.Пискунова, О.В. Проблемы эффективности функционирования правовых норм: Современная юридическая наука и правоприменение (IV Саратовские правовые чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 3-4 июня 2011 г.) / отв. ред. О.С. Ростова; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011.

21.Практика использования права: монография / Ивнева Е.В., Лебедева Н.В. — Сочи: ИП Кривлякин С.П., 2010. — 212 c.

22.Протасов, В. Н. Строение нормы права в свете теории охранительных правоотношений: Сборник научных статей в честь 60-летия Е. А. Крашенинникова / П. А. Варул. Ярославль, 2011. — С. 5.

23.Пузырева, Е.В Нормы российского права: теоретические аспекты понимания и качественного выражения.: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пузырева Е.В. — С.-Пб., 2007. — 22 c.

24.Сельский, А.В. К вопросу о критериях бланкетности или методах определения бланкетных диспозиций в уголовном законодательстве РФ/ А.В. Сельский // Уголовное право и современность. Сборник статей. — М.: Высшая школа экономики. 2009.- Вып. 2. — С. 59-66.

25.Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 428 с.

26.Шиянов, В. А. Правовая система и правовая жизнь общества: теоретический аспект взаимодействия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 46.

27.Ягофарова, И.Д. Норма права как отражение меры реального мира: сущность, критерии // Норма права: проблемы теории и практики: Материалы межвузовского круглого стола, проводимого в рамках 69-й конференции преподавателей и докторантов БГУЭП. Иркутск. 25 марта 2010 г. — Иркутск: БГУЭП, 2010. — С. 20-24.

Общий объем: 36

Год: 2015

Урок 4. система права. правотворчество и процесс формирования права — Право — 10 класс

Система права – внутренняя структура права, которая представляет собой совокупность норм, субинститутов, институтов, подотраслей, и отраслей права, объединяемых в две большие правовые области – частное и публичное.

Норма права – установленное или санкционированное государством общеобязательное правило поведения, за нарушение которого наступает юридическая ответственность.

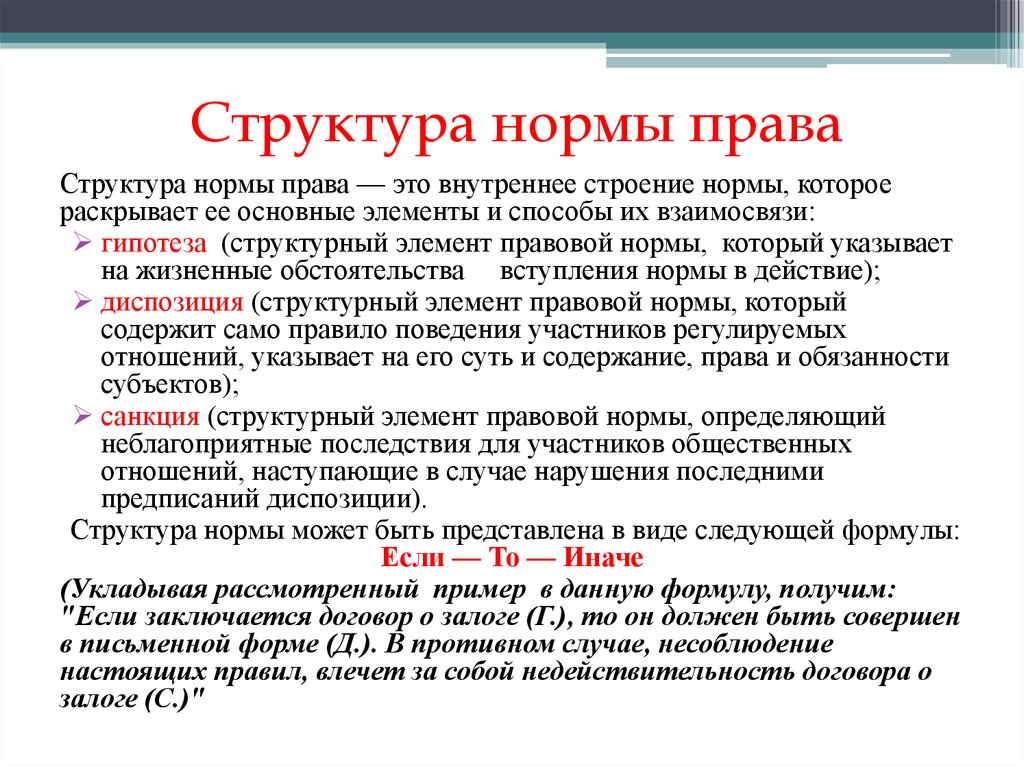

Гипотеза – элемент нормы права, содержащий указания на конкретные обстоятельства, при наличии которых действует правовая норма.

Диспозиция – модель правомерного поведения субъекта права, зафиксированная в норме права.

Санкция – составная часть правовой нормы, которая рассматривается как последствие для субъекта, соблюдающего либо не соблюдающего норму права.

Институт права – совокупность норм права, регулирующих определённый вид однородных общественных отношений.

Субинститут – общность правовых норм внутри правового института.

Отрасль права – группа правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения.