Особенности договора контрактации: Особенности контрактации

§ 4. Особенности договора контрактации§ 4. Особенности договора контрактации§ 4. Особенности договора контрактации

§ 4. Особенности договора контрактации

1. Договор контрактации представляет собой соглашение в силу которого производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК).

Договор контрактации — это договор о передаче сельскохозяйственной продукции в собственность; двусторонне обязывающий; консенсуальный; возмездный.

2. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора контрактации, осуществляется из норм § 5 гл. 30 ГК. Если правилами о контрактации не предусмотрено иное, применяются правила о поставке или поставке для государственных нужд (п. 2 ст. 535 ГК), а при их отсутствии — общие положения о купле-продаже (п. 5 ст. 454 ГК).

5 ст. 454 ГК).

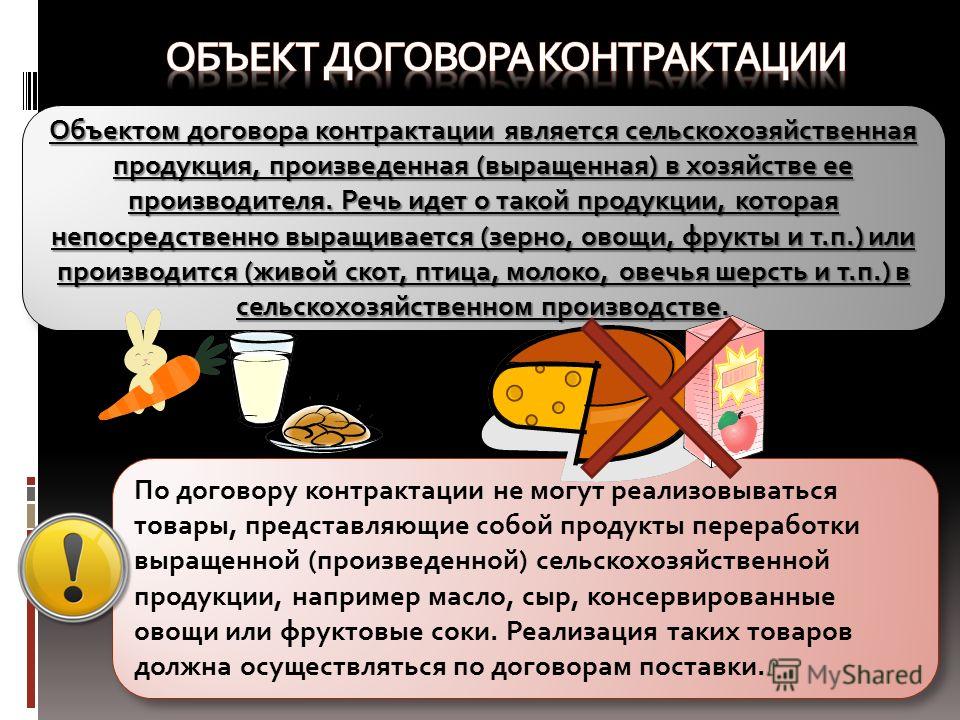

3. Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция, выращенная (зерновые, овощные, фруктовые культуры растений и т.д.) и произведенная (живой скот, птица, молочные продукты, шерсть и т.д.). Особенность предмета договора контрактации проявляется в том, что его количество, качество, ассортимент зависят не только от поведения производителя, но и от влияния естественных, природных, климатических факторов.

6. Существенными условиями для договора контрактации являются условия о наименовании и количестве передаваемой сельскохозяйственной продукции, поскольку данный договор является разновидностью договора купли-продажи (п.

3 ст. 455 ГК).

3 ст. 455 ГК).7. Производитель обязан передать продукцию в обусловленном количестве и ассортименте (ст. 537 ГК). Количество и ассортимент продукции предусматриваются договором контрактации.

8. Обязанности заготовителя по договору контрактации.

8.1. Заготовитель обязан принять и вывезти продукцию от производителя (ст. 536 ГК). Особенностью правового регулирования отношений, возникающих из договора контрактации, является установление общего правила, которое обязывает заготовителя принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения.

Производитель в этом случае освобождается от необходимости обеспечивать погрузку, разгрузку и транспортировку продукции. По общему правилу в отличие от правил, установленных для договора поставки, заготовитель обязан обеспечить вывоз сельскохозяйственной продукции.

Производитель в этом случае освобождается от необходимости обеспечивать погрузку, разгрузку и транспортировку продукции. По общему правилу в отличие от правил, установленных для договора поставки, заготовитель обязан обеспечить вывоз сельскохозяйственной продукции. 8.2. Заготовитель обязан оплатить сельскохозяйственную продукцию производителю. За неисполнение обязанности по оплате заготовитель отвечает по общим правилам как субъект предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК). Особенность ответственности заготовителя за просрочку оплаты установлена Указом Президента РФ от 22 сентября 1993 г. N 1401 «Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары» в форме пени в размере 1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Иные права и обязанности производителя и заготовителя сельскохозяйственной продукции специальными правилами о контрактации не предусмотрены. Поэтому применяются правила о поставке и общие положения о купле-продаже (п. 2 ст. 535, п. 5 ст. 454 ГК).

Понятие и общая характеристика договора контрактации — Гражданское право (ч. 2 Обязательственное право)

- Super User

- Гражданское право (ч. 2 Обязательственное право)

- Просмотров: 29267

Понятие договора контрактации

Договор контрактации, являющийся отдельным видом договора купли-продажи, призван регулировать отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств выращиваемой либо производимой ими сельскохозяйственной продукции.

В соответствии со ст. 535 ГК РФ по договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.

Этот договор — возмездный, консенсуальный, взаимный, двусторонний.

Особенности договора контрактации обусловлены:

- необходимостью учитывать влияние естественных (стихийных) факторов на сам процесс производства сельскохозяйственной продукции, а также его сезонный характер;

- в отношениях по контрактации продавец (производитель сельскохозяйственной продукции) является слабой стороной, а покупатель (заготовитель) в состоянии диктовать свою волю производителю.

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным специальными правилами об этом договоре, сначала подлежат применению правила о договоре поставки и только при отсутствии таковых — общие положения о купле-продаже (п. 2 ст. 535 ГК). Это свидетельствует о значительном сходстве правоотношений контрактации и поставки. Но данное обстоятельство не может служить основанием для признания договора контрактации разновидностью договора поставки, а не отдельным видом договора купли-продажи, как это иногда предлагается в юридической литературе.

2 ст. 535 ГК). Это свидетельствует о значительном сходстве правоотношений контрактации и поставки. Но данное обстоятельство не может служить основанием для признания договора контрактации разновидностью договора поставки, а не отдельным видом договора купли-продажи, как это иногда предлагается в юридической литературе.

В качестве продавцапо такому договору выступает производитель сельскохозяйственной продукции. Таковыми признаются сельскохозяйственные коммерческие организации: хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность по выращиванию или производству сельскохозяйственной продукции.

Для договора контрактации не имеет значения правовой статус лица, реализующего сельскохозяйственную продукцию. Главное заключается в том, что такое лицо реализует сельскохозяйственную продукцию, выращенную или произведенную им в собственном хозяйстве.

В качестве покупателя по договору контрактации выступает заготовитель, т.е. коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие профессиональную предпринимательскую деятельность по закупкам сельскохозяйственной продукции для ее последующей продажи либо переработки. К числу заготовителей по договору контрактации могут быть отнесены мясоперерабатывающие комбинаты, молокозаводы, фабрики по переработке шерсти и т.п., а также оптовые торговые организации, заготовительные организации потребительской кооперации.

Объектом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция, произведенная (выращенная) в хозяйстве ее производителя. Речь идет о такой продукции, которая непосредственно выращивается (зерно, овощи, фрукты и т.

Применительно к договору контрактации под реализуемой сельскохозяйственной продукцией следует понимать как продукцию, которую еще предстоит вырастить (произвести) в будущем, так и продукцию, уже имеющуюся у товаропроизводителя в момент заключения договора контрактации. Главное, чтобы реализовывалась именно та сельскохозяйственная продукция, которая произведена либо выращена непосредственно производителем сельскохозяйственной продукции в его собственном хозяйстве

506 ГК).

506 ГК).В отношениях по контрактации исключается возможность реализации закупаемой производителем сельскохозяйственной продукции, т.е. продукции, которая не была выращена (произведена) в его собственном хозяйстве.

В отношениях по контрактации правовое значение имеют также цели приобретения заготовителем сельскохозяйственной продукции (для ее переработки или продажи). Если покупатель приобретает сельскохозяйственную продукцию для ее потребления или для иных целей, не связанных с ее переработкой или продажей, отношения сторон не могут регулироваться договором контрактации.

Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных договором контрактации (ст. 537 ГК). Таким образом, условия о количестве и ассортименте сельскохозяйственной продукции, подлежащей передаче заготовителю, являются существенными условиями договора контрактации; при их отсутствии в тексте договора он должен признаваться незаключенным. Иные обязанности производителя сельскохозяйственной продукции специальными правилами о договоре контрактации не регулируются, поэтому они должны определяться применительно к обязанностям поставщика по договору поставки товаров, а также продавца по договору купли-продажи.

Иные обязанности производителя сельскохозяйственной продукции специальными правилами о договоре контрактации не регулируются, поэтому они должны определяться применительно к обязанностям поставщика по договору поставки товаров, а также продавца по договору купли-продажи.

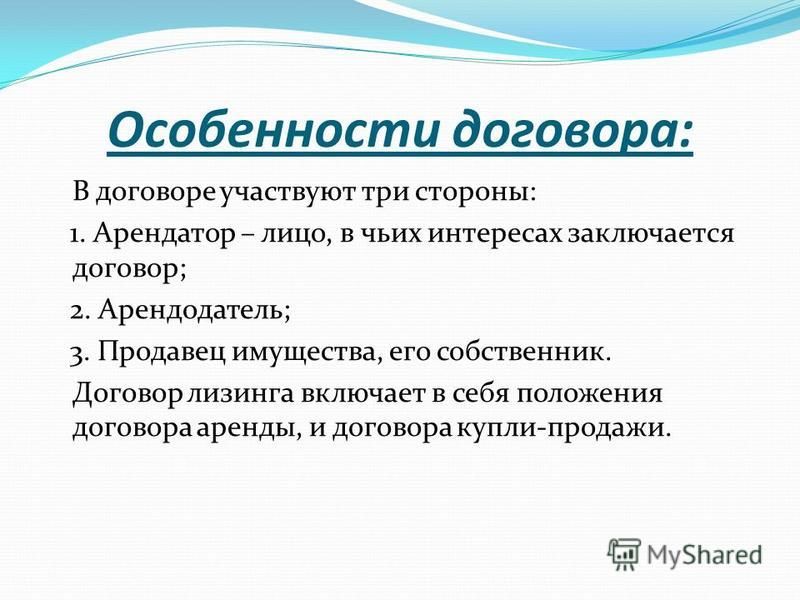

Обязанности заготовителя по договору контрактации в основном тождественны обязанностям покупателя по договору поставки (за рамками специальных правил § 5 гл. 30 ГК). Поскольку в данных правоотношениях слабой стороной, как правило, является производитель сельскохозяйственной продукции, ему предоставлены некоторые дополнительные права по сравнению с продавцом или поставщиком, а на заготовителя соответственно возлагаются некоторые дополнительные обязанности. Например, в виде диспозитивной нормы ГК установлено, что заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. В договоре может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, по требованию производителя возвращать отходы такой переработки с оплатой по цене, определенной договором (п. 1 и 3 ст. 536 ГК).

1 и 3 ст. 536 ГК).

Производитель сельскохозяйственной продукции в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств несет ответственность перед заготовителем лишь при наличии вины. Данное положение является исключением из общего правила, предусмотренного п. 3 ст. 401 ГК.

Что касается заготовителя, то он отвечает по общим правилам как лицо, допустившее нарушение договора при осуществлении предпринимательской деятельности. Более того, за просрочку оплаты полученной сельскохозяйственной продукции заготовитель несет ответственность в форме пени в размере 1% от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа (см. п. 2 Указа Президента РФ от 22 сентября 1993 г. № 1401 «Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары»).

Договором контрактации могут регулироваться отношения по закупкам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд (п. 2 ст. 535 ГК). Указанные правоотношения в настоящее время регулируются Законом о закупках и поставках сельхозпродукции и оформляются договорами на закупку (или поставку) сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у товаропроизводителей для государственных нужд. При этом под закупкой сельскохозяйственной продукции понимается приобретение государством у товаропроизводителей соответствующей продукции для последующей переработки или реализации потребителям; под поставкой разумеются договорные отношения между товаропроизводителями (поставщиками) и покупателями (потребителями) готовой для использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

2 ст. 535 ГК). Указанные правоотношения в настоящее время регулируются Законом о закупках и поставках сельхозпродукции и оформляются договорами на закупку (или поставку) сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у товаропроизводителей для государственных нужд. При этом под закупкой сельскохозяйственной продукции понимается приобретение государством у товаропроизводителей соответствующей продукции для последующей переработки или реализации потребителям; под поставкой разумеются договорные отношения между товаропроизводителями (поставщиками) и покупателями (потребителями) готовой для использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Государственные нужды определяются исходя из потребностей Российской Федерации и ее субъектов в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии. Закупки и поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд осуществляются, в частности, для выполнения федеральных программ развития агропромышленного производства, других экономических и социальных программ, направленных на снабжение населения продовольствием; обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции; формирования государственных резервов сельскохозяйственного сырья и продовольствия и т. д.

д.

Государственные заказчики определяются Правительством РФ, а по региональным государственным нуждам — органами исполнительной власти субъектов РФ. В этом качестве могут выступать как непосредственно органы исполнительной власти, так и коммерческие и некоммерческие организации, в частности специально создаваемые в этих целях продовольственные корпорации.

Исходя из федеральных и региональных потребностей государственные заказчики не позже чем за три месяца до начала каждого года доводят до товаропроизводителей и поставщиков объемы закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд. Правительство и органы исполнительной власти субъектов РФ до начала года определяют квоты для товаропроизводителей-поставщиков на закупку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по гарантированным ценам. Доведенные до товаропроизводителей объемы закупок и квоты являются основанием для заключения конкретных договоров на закупку или поставку сельскохозяйственной продукции.

Договор на закупку сельскохозяйственной продукции, сырья или продовольствия должен содержать следующие существенные условия:

- об объеме (количестве) закупаемой продукции;

- о ее ассортименте;

- о качестве;

- о ценах;

- о сроках закупки;

- о порядке расчетов.

Особые правила предусмотрены в отношении цены и порядка расчетов за закупаемую продукцию. Договор считается действующим по тем ценам, которые были определены в нем в момент его заключения, и не может быть в дальнейшем расторгнут по инициативе одной из сторон в связи с ее несогласием с установленной ценой. Особенность порядка расчетов состоит в том, что, если в договоре не определена форма расчетов за закупаемую сельскохозяйственную продукцию, стороны должны использовать инкассовую форму безналичных расчетов.

Определенным своеобразием отличается и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров на закупку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд (ст. 8 Закона о закупках и поставках сельхозпродукции):

8 Закона о закупках и поставках сельхозпродукции):

- на случай нарушения обязательств по поставке или закупке (принятию) сельскохозяйственной продукции предусмотрено, что виновная сторона обязана уплатить контрагенту неустойку в размере 5-10% от стоимости недопоставленной или соответственно непринятой продукции;

- несвоевременная оплата закупленной (поставленной) продукции растениеводства влечет обязанность государственного заказчика (покупателя) уплатить товаропроизводителю неустойку (пеню) в размере 2% от суммы несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки платежа, а при просрочке оплаты свыше 30 дней — 3%.

Отказ государственного заказчика от закупки предусмотренной договором сельскохозяйственной продукции допускается только при условии полного возмещения товаропроизводителю (поставщику) убытков, причиненных по вине государственного заказчика.

Joomla SEF URLs by Artio

Нормативные правовые акты в Российской Федерации

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138. 1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)»

1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)»

Постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2018 года № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пересмотрен порядок разрешения гражданских и административных дел в судах (со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 года).

Особенности действующего контракта: все, что вам нужно знать

Знание особенностей действительного контракта является важной частью заключения любого соглашения.3 min read

1. Предложение и акцепт

2. Намерение создать правовые отношения

3. Правомерное рассмотрение

Правомерное рассмотрение

4. Определенность и возможность исполнения

5. Доказательство контракта

6. Исполнение контракта

Знание характеристик действующего контракта является важной частью заключения любого соглашения. Контракт – это юридически оформленное соглашение между двумя сторонами. Он создается несколькими способами, в том числе:

- Устно

- Письменно

- По выводу

- Любой комбинацией вышеуказанных

Есть также определенные пункты, которые должны произойти, чтобы договор считался обязывающим. Контракт должен:

- Иметь оферту и акцепт

- Намерение создать правоотношение

- Уверенность в условиях

Оферта и акцепт

Контракт в основном формируется, когда оферта принимается. Это делает жизненно важным, чтобы предложение было ясным, определенным и окончательным, когда оно сообщается адресату оферты. Как только первоначальное предложение принято, оно становится соглашением. Соглашение должно быть заключено по обоюдному согласию обеих сторон, и обе стороны должны согласиться со всеми аспектами соглашения. Есть важные вещи, которые следует помнить в отношении предложений и принятия:

Соглашение должно быть заключено по обоюдному согласию обеих сторон, и обе стороны должны согласиться со всеми аспектами соглашения. Есть важные вещи, которые следует помнить в отношении предложений и принятия:

- Предложения могут быть отозваны в любое время до их принятия.

- Предложения должны быть отличимы от приглашения, чтобы другая сторона знала, что они заключают контракт.

- Акцепт должен быть сделан для оферты, если нет, то это будет считаться встречной офертой.

- Акцепт соглашения происходит при его получении.

Намерение создать юридические отношения

Чтобы создать юридически обязывающее соглашение, обе стороны должны иметь намерение вступить в юридические отношения. Например, социальные соглашения не считаются действительными контрактами, поскольку стороны не ожидают, что они будут иметь обязательную юридическую силу. Как только обе стороны соглашаются на контракт, они связаны им, хотя контракт может быть условным, основанным на других вопросах.

Законное возмещение

Вознаграждение в договоре — это то, что вы ожидаете получить взамен. Возмещение может принимать различные формы, такие как:

- Денежные средства

- Товары

- Закон

- Воздержание

Каждый контракт должен быть подтвержден вознаграждением, и вознаграждение должно быть ценным. Вознаграждение не может быть незаконным или безвозмездным и не может считаться прошлым возмещением.

Определенность и возможность исполнения

Если смысл договора неясен или договор не может быть определен, то договор считается недействительным. Это означает, что условия договора всегда должны быть определенными, особенно в отношении:

- сторон

- Субъект

- Материя

- Цена

Условия соглашения не могут требовать невозможного действия, и обе стороны контракта должны согласиться с условиями.

Подтверждение контракта

Контракты существуют для вовлеченных сторон, а также на случай возникновения каких-либо юридических действий. Если контакт является частью дела, может потребоваться доказательство его существования. В этой ситуации устные договоры крайне сложно доказать. Другие типы контрактов, такие как письменные, легче доказать из-за наличия бумажного следа.

Если контакт является частью дела, может потребоваться доказательство его существования. В этой ситуации устные договоры крайне сложно доказать. Другие типы контрактов, такие как письменные, легче доказать из-за наличия бумажного следа.

Исполнение контракта

Даже если контракт содержит все существенные элементы, все равно существует риск того, что он будет сочтен неисполнимым из-за других проблем, таких как:

- Отсутствие дееспособности одной из сторон для заключения договора.

- Ошибки в характере договора,

- Искажение фактов, включенных в договор.

- Незаконный или аморальный контракт, или контракт, заключенный под принуждением.

- Контракт, ограничивающий торговлю одного человека.

Оба лица должны иметь юридическую дееспособность для заключения контракта и соответствовать квалификационным требованиям, называемым Дееспособностью контракта. Каждое лицо, заключающее договор, должно быть:

- Совершеннолетие для заключения договора.

- В здравом уме.

- Не отстранен от заключения контракта.

- Заключение договора по собственному свободному согласию.

Договор также может быть признан недействительным в случае как односторонних, так и взаимных ошибок. Кроме того, когда контракт получен нечестным путем, он также может считаться оспоримым.

Некоторые контракты должны быть заключены в письменной форме, чтобы иметь юридическую силу. Сюда входят такие контракты, как:

- Продажа

- Аренда

- Ипотека

- Подарок

- Недвижимое имущество

Важно, чтобы все юридические формальности были соблюдены для того, чтобы договор был действительным, например, гербовый сбор. Для обеспечения исковой силы также требуется, чтобы договор создавал юридическое обязательство. Одностороннее рассмотрение считается дружеским отношением, а двустороннее — юридическим.

Если вам нужна помощь с особенностями действующего контракта, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы на UpCounsel приходят из юридических школ, таких как Гарвардский юридический и Йельский юридический, и в среднем имеют 14-летний юридический опыт, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы на UpCounsel приходят из юридических школ, таких как Гарвардский юридический и Йельский юридический, и в среднем имеют 14-летний юридический опыт, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Существенные элементы контракта

Изучите шесть основных элементов договора, от предложения до законности, чтобы убедиться, что ваше соглашение действительно и имеет законную силу.

В основе большинства профессиональных отношений лежит контракт. Если вы заключаете сделку, приходите к соглашению или закрываете сделку, контракт — это то, что закрепляет обязательства, права и обязанности всех вовлеченных сторон.

И хотя контракты бесконечно разнообразны по продолжительности, срокам и сложности, все контракты должны содержать эти шесть основных элементов.

- Предложение

- Приемка

- Осведомленность

- Вознаграждение

- Емкость

- Законность

При наличии этих шести элементов контракт превращается из простого соглашения в обязательный юридический документ. Но если вам не хватает хотя бы одного из них, договор может вообще не иметь законной силы. Полезно иметь программное обеспечение для цифровых контрактов, которое управляет всеми элементами за вас.

Но если вам не хватает хотя бы одного из них, договор может вообще не иметь законной силы. Полезно иметь программное обеспечение для цифровых контрактов, которое управляет всеми элементами за вас.

Рассмотрим каждый элемент.

Все контракты начинаются с желание и ответственность . Кто-то чего-то хочет (желает), а кто-то может это желание исполнить (взять на себя ответственность). Этот первый важный элемент, известный как «предложение», включает в себя обязанности и ответственность каждой стороны, но также должен демонстрировать обмен ценностями. Этой ценностью могут быть деньги, или она может относиться к желаемому действию или результату.

Технически оферта не существует, пока она не получена запрашивающей стороной (получателем оферты). После того, как предложение было получено, оно может быть отозвано, изменено или прекращено в любое время до его принятия.

Получатель оферты также может сделать встречную оферту. Когда делается встречное предложение, первоначальное предложение прекращается, и теперь стороны находятся в процессе переговоров о новом желаемом результате.

После того, как предложение представлено, получатель предложения может решить, принять его или отклонить. Получатель оферты может сообщить о своем принятии в устной или письменной форме (в том числе по почте или электронной почте)*.

Принятие может принимать различные формы, в том числе:

- Условное принятие

- Принятие действием

- Опционное соглашение

Как правило, встречная оферта считается прекращением действия первоначальной оферты, но некоторые обстоятельства допускают условное принятие. Например, Универсальный коммерческий кодекс (UCC) признает действительность новых условий оферты, если эти условия доведены до сведения обеих сторон и не вызывают удивления или затруднений.

Бездействие не считается принятием для целей договора. Это восходит к законному арендатору, установленному в 19Великобритания го века. В этом контрактном деле человек, предлагающий купить лошадь, заявил, что он будет считать лошадь купленной, если не получит иного ответа от продавца. Суд определил, что Успенская не может создавать договор. Принятие должно быть явным; просто принять меры с одной стороны (например, отправить нежелательные материалы) недостаточно. Обе стороны должны действовать, но если действия явные и декларативные, они поднимутся до уровня принятия для целей договора.

Суд определил, что Успенская не может создавать договор. Принятие должно быть явным; просто принять меры с одной стороны (например, отправить нежелательные материалы) недостаточно. Обе стороны должны действовать, но если действия явные и декларативные, они поднимутся до уровня принятия для целей договора.

*В большинстве штатов предложение считается принятым после его помещения в почтовый ящик. «Правило почтового ящика» применяется, даже если акцепт так и не был получен оферентом. Основное правило действительности акцепта заключается в том, что он должен быть четким и прямым заявлением о том, что все условия и обязанности в контракте приняты.

Чтобы договор имел обязательную силу, обе стороны должны сначала знать, что они заключают соглашение. Часто называемое «встречей умов», обе стороны контракта должны быть активными участниками. Они должны признать, что договор существует, и добровольно соглашаются соблюдать обязательства по этому документу.

На самом деле контракты могут быть аннулированы, если осведомленность не установлена должным образом. Например, если одна из сторон подписала соглашение под давлением или может доказать неправомерное влияние, мошенничество или введение в заблуждение, договор будет признан недействительным. В результате для всех сторон, заключающих договор, крайне важно четко и решительно установить, что соглашение является подлинным, взаимным и что все стороны согласны с его содержанием.

Например, если одна из сторон подписала соглашение под давлением или может доказать неправомерное влияние, мошенничество или введение в заблуждение, договор будет признан недействительным. В результате для всех сторон, заключающих договор, крайне важно четко и решительно установить, что соглашение является подлинным, взаимным и что все стороны согласны с его содержанием.

Короче говоря, очень важно, чтобы обе стороны знали, во что они ввязываются.

В конечном счете цель контракта связана с тем, что он предусматривает: вознаграждение. Для договорных целей возмещение включает стоимость, которая была согласована, будь то действие или предмет. Имущество, услуги, даже защита от вреда — все это примеры договорного вознаграждения.

Важно отметить, что не обязательно должен быть финансовый компонент, чтобы рассмотрение было действительным. Например, соглашения об обмене услугами достаточно для покрытия юридического бремени рассмотрения. Ключевым моментом является то, что возмещение имеет согласованную стоимость между сторонами, подписавшими договор.

Проще говоря, человек не может отказаться от своих прав. Конечно, реальность немного сложнее, поэтому договорное право требует, чтобы все подписавшие стороны продемонстрировали, что они четко понимают обязательства, условия и последствия договора, прежде чем подписать его.

Суд определяет это понимание как «правоспособность», и каждая сторона, подписывающая договор, должна продемонстрировать эту правоспособность, чтобы договор был действительным.

Вообще говоря, люди, подпадающие под одну или несколько из этих категорий, могут быть недееспособны для подтверждения договора:

- Несовершеннолетние

- Кто-то с заболеванием головного мозга (например, слабоумие)

- Кто-то под воздействием наркотиков или алкоголя

- Лицо, недостаточно понимающее язык, используемый в договоре

Конечно, есть способы преодолеть эти препятствия емкости. Например, у несовершеннолетнего может быть назначенный судом представитель. В случае иностранного языка может быть достаточно переведенной копии контракта. Окончательное определение дееспособности в конечном итоге зависит от понимания: полностью ли каждая сторона понимает слова и смысл договора?

Окончательное определение дееспособности в конечном итоге зависит от понимания: полностью ли каждая сторона понимает слова и смысл договора?

Наконец, все контракты регулируются законами юрисдикции, в которой они действуют, включая любые применимые федеральные, государственные и местные законы и постановления. Очевидно, что договор о незаконном действии или продукте не может быть принудительно исполнен. Даже если стороны изначально ничего не знали, если их соглашение противоречит местному законодательству, этого отсутствия осведомленности недостаточно для преодоления бремени законности. Также само собой разумеется, что контракт, связанный с преступной деятельностью, недействителен.

Как всегда есть нюансы. Как правило, договор должен соответствовать законодательству той юрисдикции, где он подписан. Иногда законы штата и федеральные законы не совпадают, и в таких случаях пункт контракта (статья I, раздел 10, пункт 1 Конституции Соединенных Штатов) будет руководящим органом.

Кроме того, существуют определенные случаи, когда договор перестает быть законным, в том числе:

- Неправомерное влияние, принуждение, введение в заблуждение: Когда любая сторона договора подписывает его в результате принуждения, угроз, ложных заявлений или ненадлежащего убеждения

- Недобросовестность: когда результат контракта вызывает обременительные обязательства или приводит к результатам, которые «шокируют совесть суда».

- Государственный порядок и незаконность: когда договор нарушает общественный порядок или ставит под угрозу общественное благополучие

- Ошибка: когда ошибка в договоре оказывает «существенное влияние» на обязательства и ответственность, первоначально согласованные в

- Форс-мажор: Когда обстоятельства, не зависящие от сторон, делают невозможным выполнение обязательств по договору

Контракты являются важными бизнес-инструментами. Это означает, что заключение действительного контракта имеет решающее значение, равно как и обеспечение ясности всех условий и того, что обе стороны осведомлены, компетентны и способны заключить юридически обязывающее соглашение.