Опричнина реформы ивана грозного: Опричнина Ивана Грозного — кто такие опричники, суть, причины и итоги введения опричнины в России при Иване IV

Опричнина Ивана Грозного — кто такие опричники, суть, причины и итоги введения опричнины в России при Иване IV

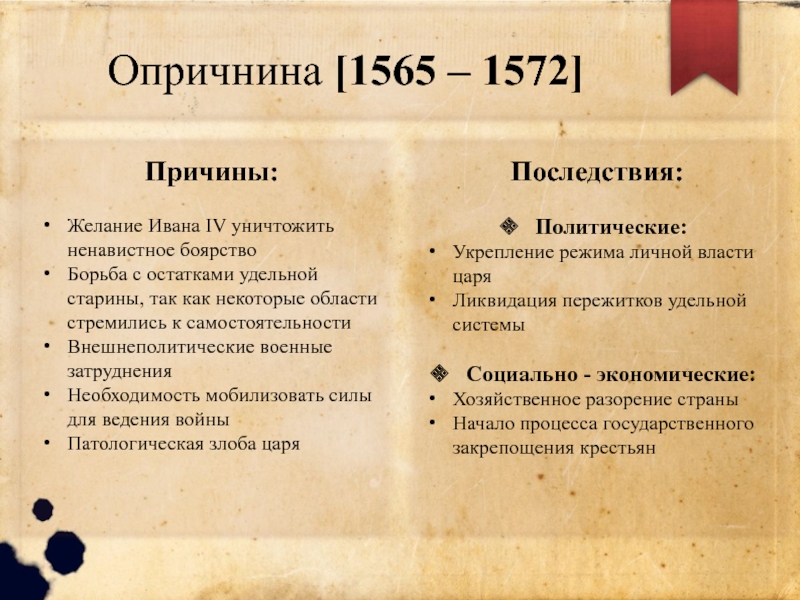

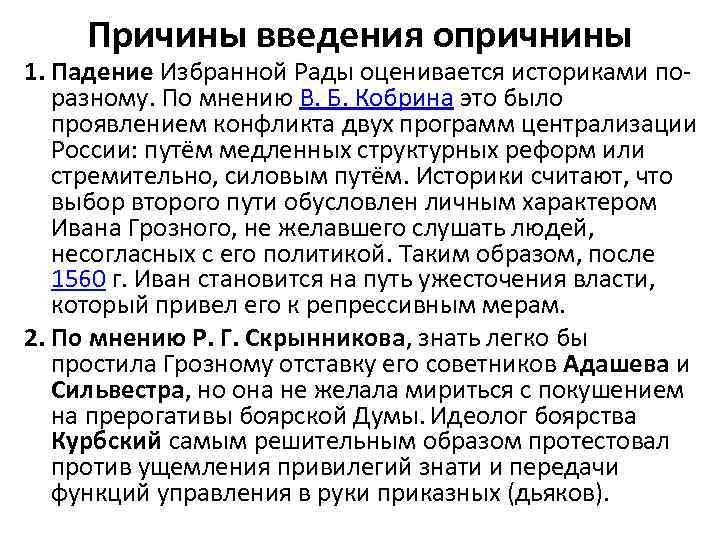

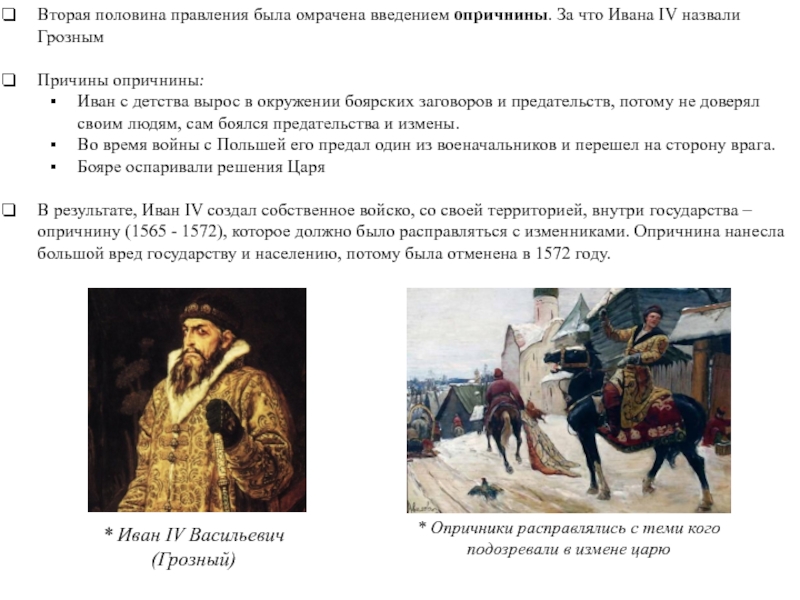

Причины опричнины

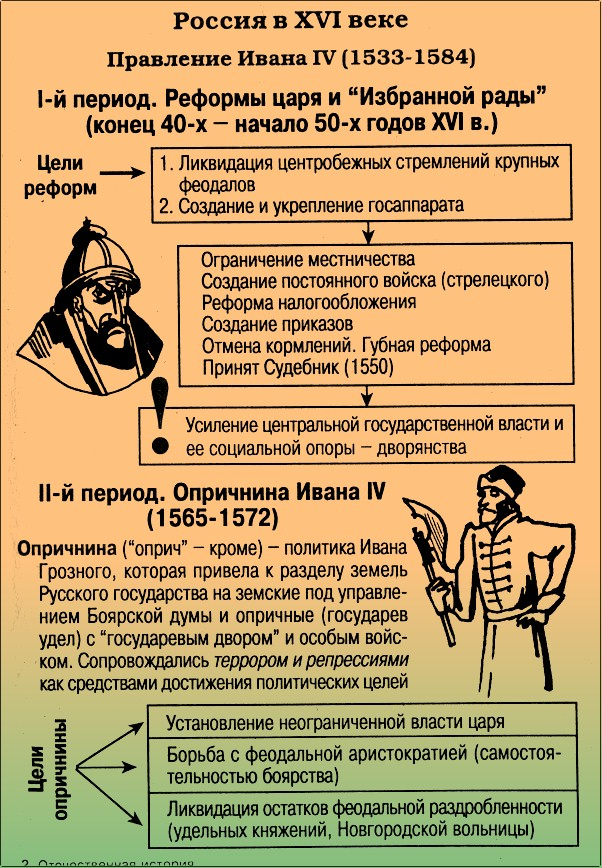

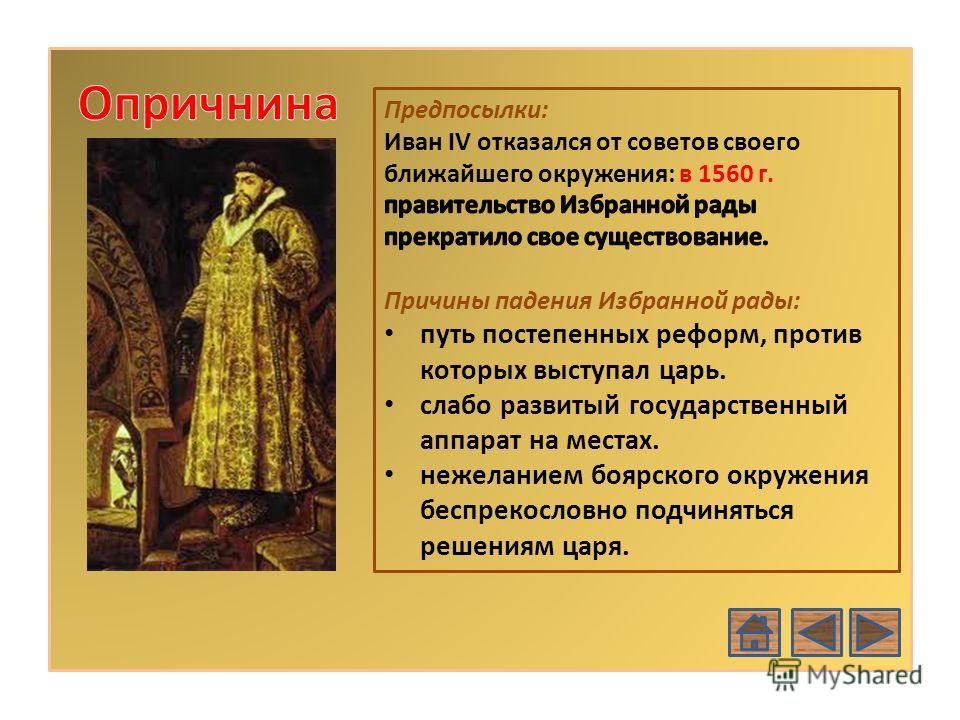

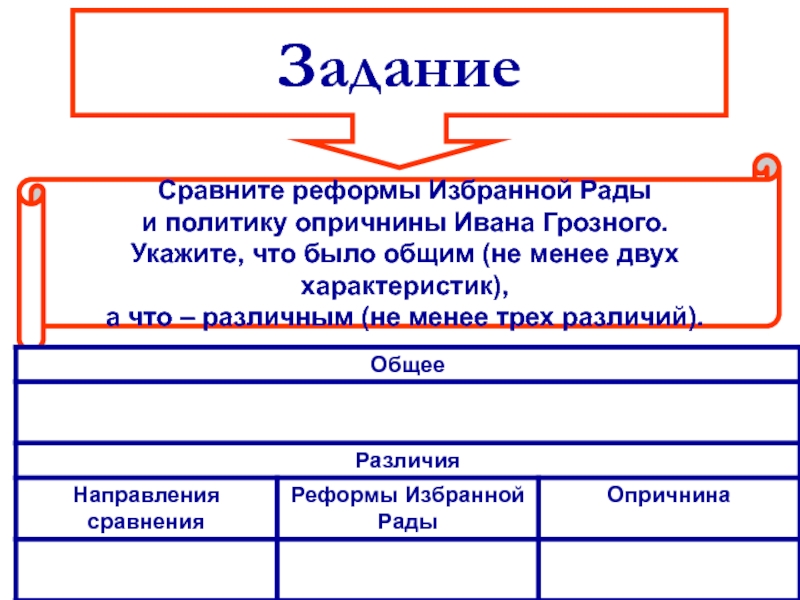

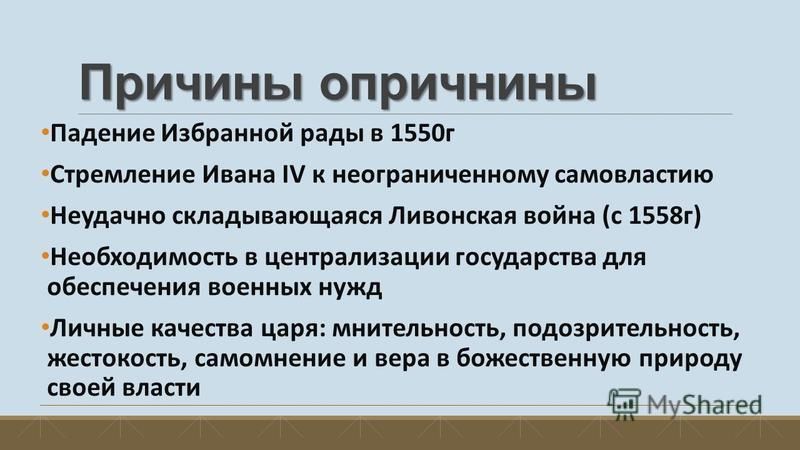

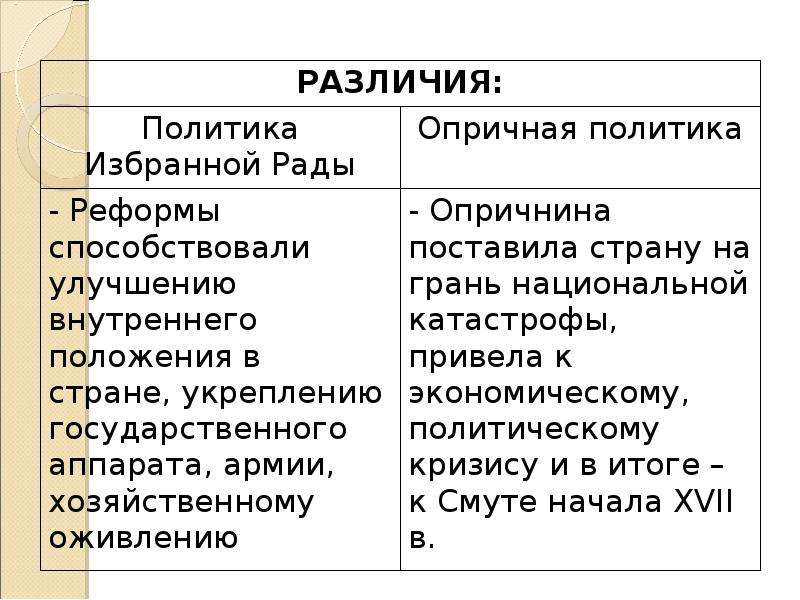

События конца 1550 — начала 1560-х годов были тревожным предзнаменованием будущего опричного порядка. Итоги проводимых Иваном IV реформ оказались противоречивыми.

Царь увидел угрозу ограничения своей власти в реформах Избранной рады, в связи с этим возникла необходимость укрепления государственного аппарата.

Распространённым является мнение, что подобные перемены были вызваны смертью первой супруги царя — царицы Анастасии. В частности, англичанин Джером Горсей, агент «Московской компании» — объединения английских купцов, торговавших с Русским государством, — отмечал в своих записках, что Анастасия «была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что её почитали, любили и боялись все подчинённые. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом».

Борьба Ивана Грозного с правящей элитой и столкновения с близкими родственниками, начало целой серии опал (например, на брата матери царя В. М. Глинского, князя И.Д. Бельского, князей Воротынских и других) и участившиеся побеги в Литву представителей дворянства явно указывали на то, что царь перешёл от пути поиска компромисса к более радикальному политическому курсу.

М. Глинского, князя И.Д. Бельского, князей Воротынских и других) и участившиеся побеги в Литву представителей дворянства явно указывали на то, что царь перешёл от пути поиска компромисса к более радикальному политическому курсу.

Немаловажным был и факт осложнения отношений царя с двоюродным братом, старицким князем Владимиром Андреевичем. Когда в 1553 году царь Иван Грозный тяжело заболел, среди правящей элиты возникло предложение рассмотреть в качестве наследника престола двоюродного брата царя, а не его малолетнего сына. Этот эпизод был основанием для недоверия Ивана своему кузену. Как правитель небольшого княжества Владимир Андреевич, конечно, не представлял для царя настоящей опасности; проблема упиралась в отношение знати к вопросу престолонаследия. Недовольные действиями царя бояре и приказные люди могли выдвинуть Владимира как своего претендента на царский престол.

<<Форма демодоступа>>

Внутренние коллизии происходили на фоне осложнившейся и ухудшившейся международной обстановки: Русское государство воевало с Великим княжеством Литовским из-за Ливонии. В 1564 году покинул пределы Русских земель член Избранной рады, приближённый Ивана IV князь Андрей Курбский, который, узнав о грядущей опале, бежал в Литву. В знаменитой переписке царя с Курбским Иван Грозный указывает на полное согласие, царившее в его взаимоотношениях со знатью.

В 1564 году покинул пределы Русских земель член Избранной рады, приближённый Ивана IV князь Андрей Курбский, который, узнав о грядущей опале, бежал в Литву. В знаменитой переписке царя с Курбским Иван Грозный указывает на полное согласие, царившее в его взаимоотношениях со знатью.

Однако к середине 1564 года дело обстояло несколько сложнее. Всё чаще производились казни представителей знати без суда и следствия, а также ухудшались отношения царя с митрополичьей кафедрой.

Зимой 1564-1565 годов Иван Грозный отправился на традиционное богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда в Александрову слободу и заявил, что более не желает царствовать. Царский гонец Константин Поливанов привёз в Москву от царя грамоты, в которых он сообщал, что отказывается от царства и отправляется «вселитися, идеже его, государя, Бог наставит».

Исследователи сходятся во мнении, что действия Ивана Грозного никак не связаны с реальным решением отказаться от власти. Это был лишь способ воздействовать на правящую элиту, вынудить её пойти на уступки царю.

Это был лишь способ воздействовать на правящую элиту, вынудить её пойти на уступки царю.

Претензии Ивана касались действий бояр в период его малолетства, прежде всего, это касалось фактов расхищения казны и перераспределения государевой земли. Царь указывал на то, что бояре, «собрав себе великие богатства», «о всём православном христианстве не хотя радети и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестьянства обороняти», «сами от служба удалятися и за православных крестиян стояти не похотели».

Центральным же пунктом обвинений в сторону боярства были ограничения, чинимые правящей верхушкой царю в деле наказания изменников.

Однако царь не просто заявил об оставлении престола, он наложил опалу на всех представителей правящего сословия, фактически отстранив их от власти.

Также важным обстоятельством перед введением опричнины было и то, что царя в поездке изначально сопровождало отборное дворянское войско. В этой ситуации боярство едва ли могло решиться на прямое военное сопротивление царю.

На руку Ивану в этом конфликте сыграла непростая международная обстановка, вызванная продолжением Ливонской войны. Всё это в совокупности привело к тому, что в Слободу отправилось большое посольство из Москвы, представители которого после переговоров с Иваном готовы были принять любые условия царя. Наиболее важными из них было признание исключительного права Ивана наказывать изменников, а также введение новой системы государственного управления — опричнины.

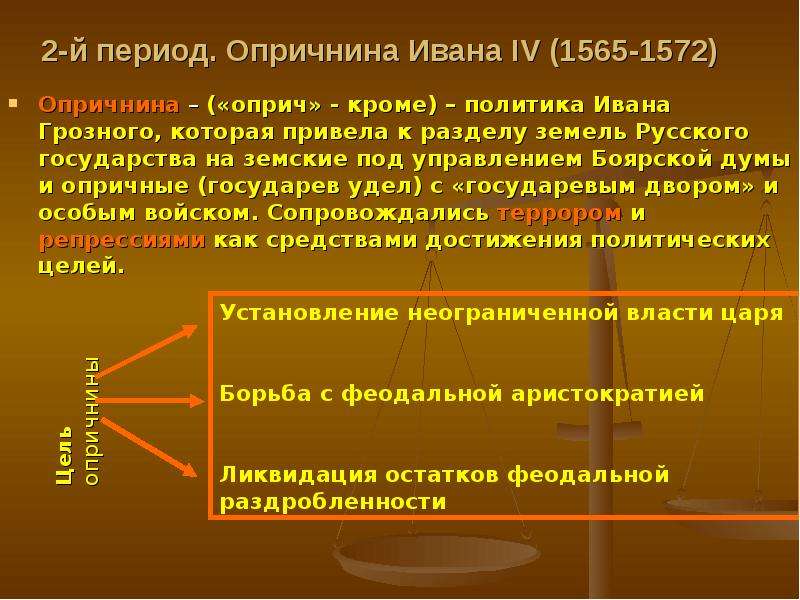

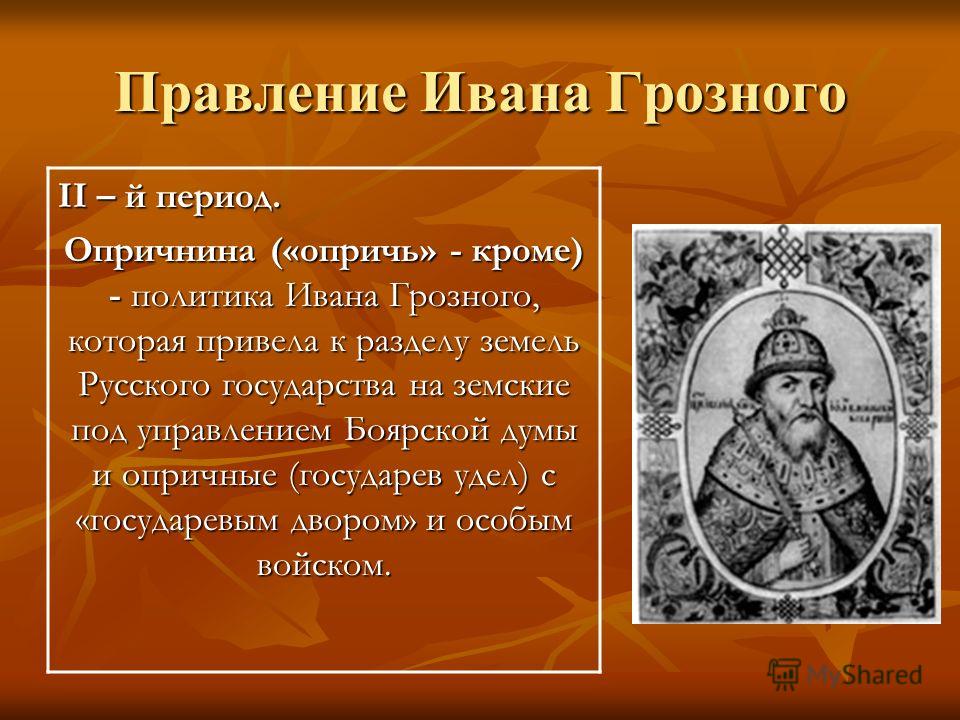

Сущность опричнины

Обращаясь к самому термину «опричнина», стоит заметить, что это понятие в Древней Руси не несло какого-либо негативного оттенка.

Изначально так назывался удел, выделявшийся вдове умершего князя после раздела его владений. Все владения князя переходили к его наследникам по мужской линии «опричь» (кроме) того, что выделялось вдове. Таким образом, слово «опричь», лежащее в основе понятия, буквально означает «кроме». В посланиях Курбского можно найти ещё и термин «кромешники», то есть опричники. В данном контексте «кромешники» — это люди, причастными к аду, то есть царству «кромешной тьмы».

В данном контексте «кромешники» — это люди, причастными к аду, то есть царству «кромешной тьмы».

Что же составляло суть опричнины?

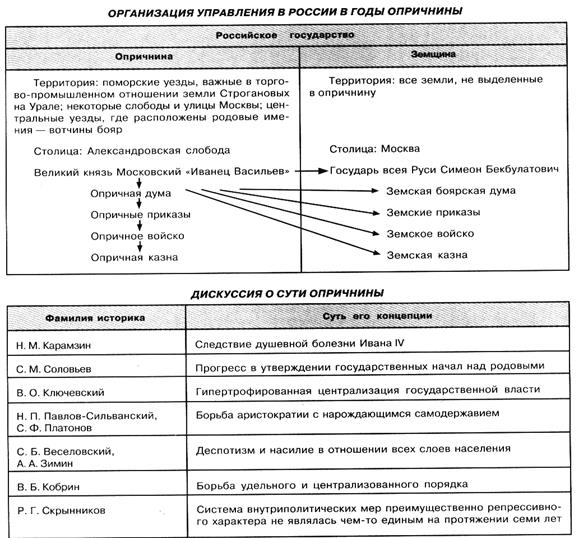

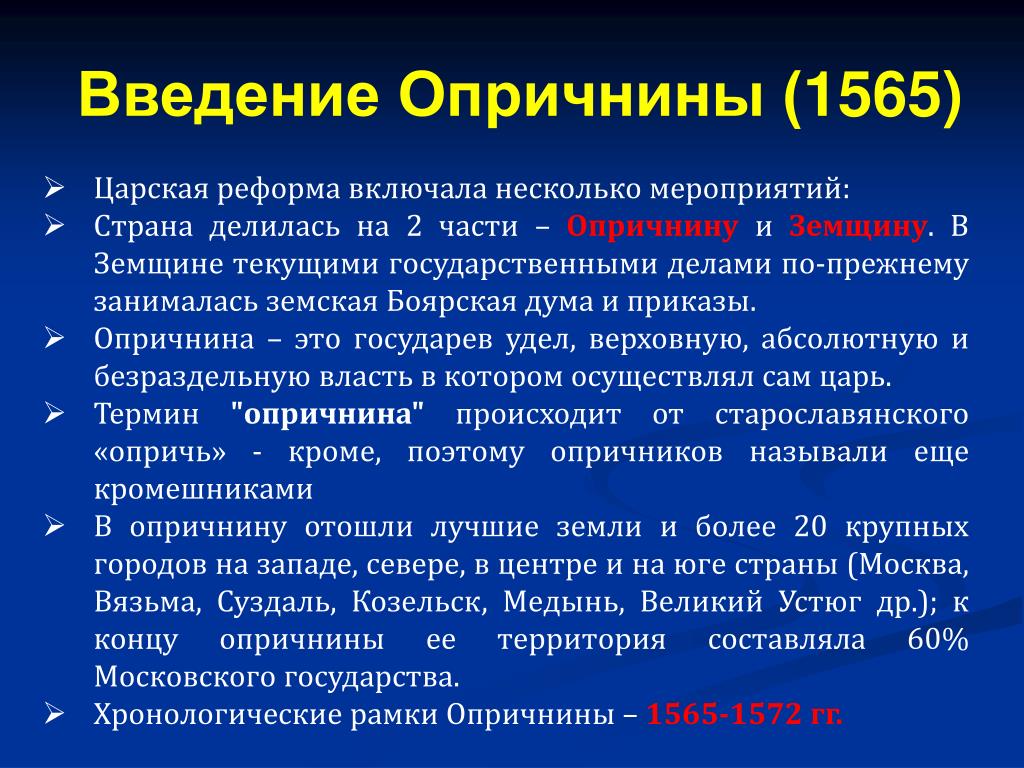

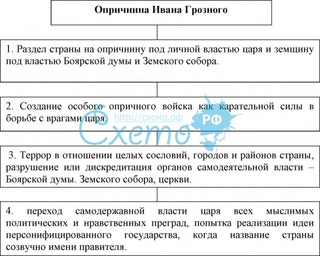

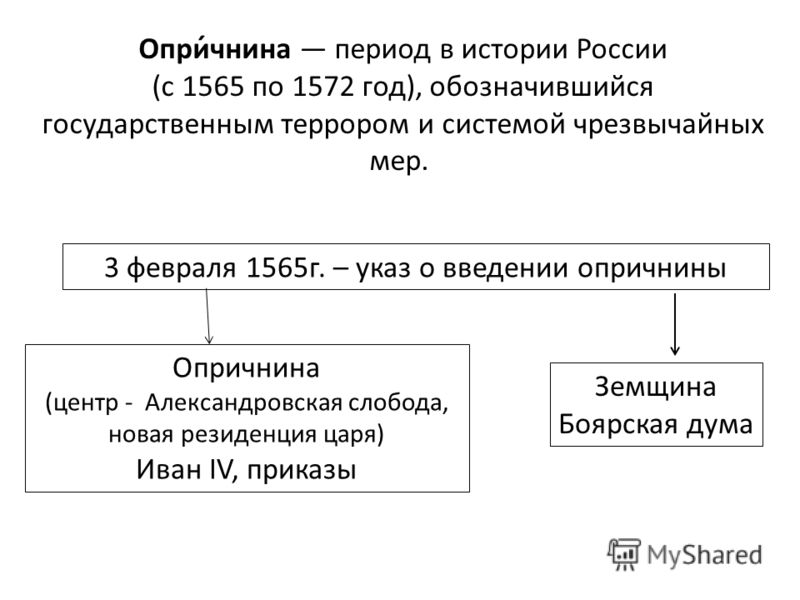

В узком смысле под «опричниной» понимался удел, выделенный Иваном Грозным для самого себя из всей территории государства. В широком смысле термином «опричнина» принято обозначать порядок управления, характерный для Русского государства в период с 1565 по 1572 год. В символическом же значении опричнина воплощает в себе террор, расправы и жестокость со стороны властей.

Характеристика опричнины

К характерным чертам опричной системы стоит отнести:

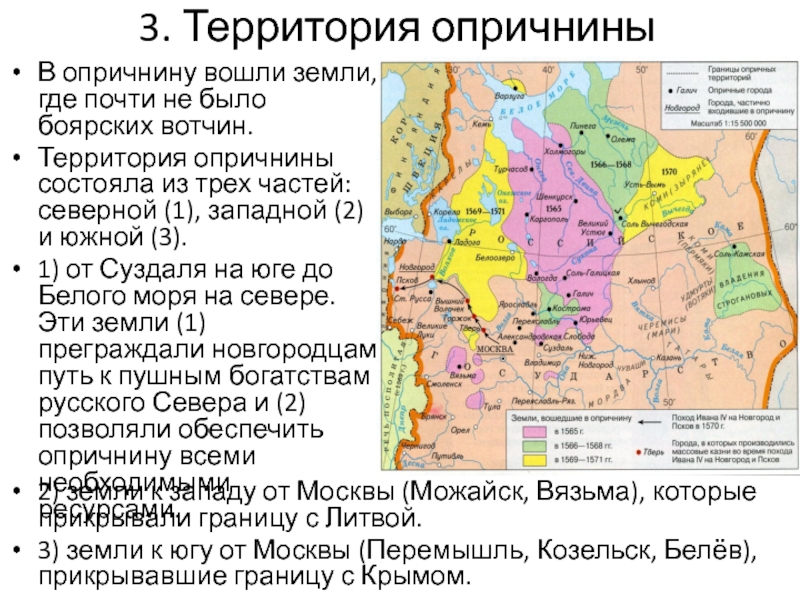

- Разделение территории государства на две неравнозначные части — опричнину и земщину. Неравноценность их заключалась в том, что в царский удел отошли преимущественно районы, богатые солью, что создавало экономическую базу опричнины.

- Создание на территории опричнины Ивана IV особой Боярской думы, земщиной же управляла прежняя Боярская дума.

- Создание особого опричного войска, которое выполняло роль не только личной стражи царя, но и участвовало во многих боевых операциях.

- Ограничение влияния на политическую жизнь представителей знатных княжеских и боярских родов, которые не получили ключевых должностей в опричном дворе.

- Появление у царя новой резиденции — Александровой слободы, которая стала неофициальной столицей образовавшегося опричного государства.

- Практика новой модели организации общества в виде монастырского братства, когда государством управляет структура, напоминающая внешне объединение монахов общежитийной обители. В роли игумена был сам царь, воле которого необходимо было покорно подчиняться.

Основные направления опричнины

Основной удар в годы опричнины, безусловно, наносился по правящему слою — княжеским родам, видному боярству и приказным людям.

Раздел государства на земщину и опричнину подразумевал передел земли внутри страны, вызванный тем, что изначально проживавшие на территории земщины, но перешедшие на службу в опричное войско землевладельцы должны были оставить свои земли, получив взамен земли на территории опричнины. Это правило работало и наоборот — в отношении людей, составлявших войско или административный аппарат земщины. Эти лица лишались своей собственности в опричных землях, которая переходила в распоряжение царя.

Это правило работало и наоборот — в отношении людей, составлявших войско или административный аппарат земщины. Эти лица лишались своей собственности в опричных землях, которая переходила в распоряжение царя.

Своих вотчин лишились не только бояре и служилые люди, но и княжеские рода потомков Рюрика. Их родовые владения были насильственно включены в опричнину. Исследователи сходятся во мнении, что наибольший ущерб опричная политика нанесла именно этой категории землевладельцев.

Опричная политика также привела к расколу в рядах дворянского сословия, что было вызвано их перемещениями и сменой расположения земельных владений. Тем самым была усилена зависимость служилых людей от воли монарха.

Перераспределение земельных владений позволяло царю уменьшить удельный вес вотчинных родовых земель и увеличить площади поместных.

Первый этап опричнины (1565 г. – ноябрь 1567 г.)

Первые годы опричнины были сочетанием репрессивных реформ и уступок со стороны царской власти. Если первый год ознаменован опалами, казнями, убийствами, то на втором году существования опричнины её режим несколько смягчился. Наиболее влиятельными лицами в опричной Думе в первые годы опричнины были советник царя Алексей Басманов, а также князь Афанасий Вяземский.

Если первый год ознаменован опалами, казнями, убийствами, то на втором году существования опричнины её режим несколько смягчился. Наиболее влиятельными лицами в опричной Думе в первые годы опричнины были советник царя Алексей Басманов, а также князь Афанасий Вяземский.

Так, уже в феврале 1565 года были казнены пятеро представителей аристократии, среди которых был герой взятия в 1552 году Казани князь А.Б. Горбатый. Следующим проявлением опричной политики была «Казанская ссылка»: царь выслал в Казань представителей ярославской, ростовской и стародубской ветвей Рюриковичей. Они были не только лишены своих родовых владений, но и отстранены от управления государством ввиду их переселения на окраину. В 1566 году своего удела был лишён и старицкий князь Владимир; Иван IV обменял его земли на те, что были расположены в разных районах страны, где Владимир не имел военной и иной поддержки со стороны местного населения.

Однако уже в 1566 году царь сменил гнев на милость и вернул из Казанской ссылки часть опальных лиц. Помимо этого, опала была снята с князей Воротынских.

Помимо этого, опала была снята с князей Воротынских.

В этом же году царь созвал нечто наподобие Земского собора, привлекая к обсуждению внешнеполитических вопросов не только членов Боярской думы, но и детей боярских из земщины, представителей духовенства и московского купечества. В составе собравшегося органа, конечно, не было представителей от разных сословий со всей территории государства, однако, для периода опричнины это был очень важный шаг со стороны царя, направленный на достижение договорённости с земщиной.

Не менее значительным событием первого периода опричнины было решение поставить на митрополичью кафедру Филиппа (Колычева), известного противника опричного режима. В связи с этим к царю обратились челобитчики из земщины с просьбой об отмене опричнины, однако, царь расправился с послами и взял линию на ужесточение курса.

Клавдий Лебедев — «Царь Иван Грозный просит игумена Кирилла благословить его в монахи»

С 1567 году в опричнину Ивана Грозного были включены новые земли, в том числе и Старица (удел двоюродного брата Ивана). Царь активно занимался обустройством присоединённых к опричнине территорий: было завершено строительство опричного двора в Москве, ещё одна царская резиденция возводилась в далёкой Вологде. Выбор места был обусловлен близостью к Кириллову монастырю: именно там, по сведениям источников, Иван хотел в будущем принять монашеский постриг.

Царь активно занимался обустройством присоединённых к опричнине территорий: было завершено строительство опричного двора в Москве, ещё одна царская резиденция возводилась в далёкой Вологде. Выбор места был обусловлен близостью к Кириллову монастырю: именно там, по сведениям источников, Иван хотел в будущем принять монашеский постриг.

На 1567 год приходится и ещё одно значительное событие, повлиявшее на дальнейшую политику царя. Речь об организованном земскими боярами заговоре против Ивана. Главой заговорщиков принято считать боярина Ивана Петровича Фёдорова. До сих пор не совсем ясно, была ли это попытка привести на престол брата царя Владимира или суть заключалась лишь в выражении недовольства опричной политикой. Так или иначе, сведения, полученные Иваном о готовящемся заговоре, вызвали гнев царя и новую волну казней. С конца 1567 года можно говорить о начале нового этапа опричнины.

Второй этап опричнины (1568–1572 гг.)

С началом этого этапа связаны карательные операции, проводимые опричниками в отношении участников осеннего заговора. Действия царя не ограничивались лишь расправами с виновными: уничтожалось и имущество бояр, пострадало множество боярских слуг.

Действия царя не ограничивались лишь расправами с виновными: уничтожалось и имущество бояр, пострадало множество боярских слуг.

На фоне этих событий набирал обороты конфликт царя и митрополита Филиппа, призывавшего Ивана проявить милосердие. От частных бесед с монархом Филипп перешёл к публичным обсуждениям царя, что навлекло гнев царя на главу Русской церкви. Митрополит был лишён своего сана и приговорён к смертной казни, заменённой заточением в монастырь. Через год Филипп (Колычев) был убит в монастыре опричником Малютой Скуратовым.

Н.В. Неврев — «Последние минуты митрополита Филиппа (Митрополит Филипп и Малюта Скуратов)»

Пожалуй, самым печально известным событием второго этапа опричнины был разгром Новгорода Великого, что стало поистине кульминацией опричного террора. Теперь под подозрением в измене был не отдельный человек или группа лиц, а целый город, якобы стремившийся уйти под власть польского короля.

Из доноса, который Иван получил на новгородцев, следовало также то, что они стремились низвести царя с престола, а вместо него на трон посадить старицкого князя Владимира. Эта веха стала заключительной в отношениях между двоюродными братьями: в сентябре 1569 года Иван IV расправился с Владимиром и его семьёй. Однако здесь царь проявил изобретательность, заставив своих потенциальных врагов собственноручно принять яд.

Эта веха стала заключительной в отношениях между двоюродными братьями: в сентябре 1569 года Иван IV расправился с Владимиром и его семьёй. Однако здесь царь проявил изобретательность, заставив своих потенциальных врагов собственноручно принять яд.

В конце 1569 года царь организовал поход против новгородцев. Опричники творили бесчинства по дороге к городу, в самом Новгороде карательная экспедиция продолжалась больше месяца. Количество жертв историки оценивают по-разному: предположительно погибло от 3–4 тысяч до 10–15 тысяч человек. Опричниками были разграблены главные святыни новгородской земли, в частности, собор Святой Софии. Далее царь и верные ему войска отправились в пограничный Псков, который вместе с Новгородом подозревался в измене.

Н.В. Неврев — «Опричники»

Вернувшись в Москву, Иван продолжил расследование по делу о новгородской измене. В столице проводились публичные казни. В ходе этих событий потеряли доверие царя и подверглись опале наиболее близкие к нему деятели первого периода опричнины — А. Басманов и князь А. Вяземский, а также многолетний советник царя по вопросам внешней политики Н.А. Висковатый.

Басманов и князь А. Вяземский, а также многолетний советник царя по вопросам внешней политики Н.А. Висковатый.

Это символизировало кризис опричной политики: если ранее царь вместе с верными ему опричниками боролся с внешними угрозами, то теперь измена, по видению Ивана, проникла в ряды самих опричников.

Вместе со всем этим Русское государство продолжало участвовать в военных конфликтах: оно всё более втягивалось в затяжную Ливонскую войну. Однако активные действия на западе и карательные экспедиции внутри страны ослабляли позиции государства на южных рубежах, что и стало одним из главных факторов изменения политического курса и отмены опричнины.

Отмена опричнины

В начале правления Ивана Грозного Россия прочно утвердилась на территориях бывших осколков Золотой Орды — Казанского и Астраханского ханств, Ногайской орды. Удавалось поддерживать безопасность и на южных рубежах, где соседом России было Крымское ханство.

Однако в 1560-е годы крымский хан выдвинул московскому царю ряд территориальных требований, касавшихся Казанских и Астраханских земель. Крым начал подготовку завоевательного похода, чему активно содействовала Османская империя.

Крым начал подготовку завоевательного похода, чему активно содействовала Османская империя.

В 1569 году состоялся неудачный для крымчан Астраханский поход, в 1570 году крымские царевичи совершили нападения на пограничные с Москвой территории.

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей выступил на Москву со всей ордой. Опричное войско, которое должно было держать оборону берегу реки Оки в районе Калуги, не оказало сопротивления, что обусловило беспрепятственное продвижение к Москве. Отказавшись от штурма, крымский хан принял решение сжечь городские посады. Огонь перекинулся на весь город, пострадали Кремль и Китай-город. Это событие стало ключевым фактором, который заставил Ивана пересмотреть существовавший политический режим.

В.М. Васнецов — «Царь Иван Васильевич Грозный»

Однако признать поражение собственной политики царь не решился и в очередной раз обвинил бояр (а конкретно князя И.Ф. Мстиславского) в измене и сговоре с татарами, что и привело к поражению и сожжению Москвы. Помимо этого, царь продолжал проводить расследования, выявляя значительные факты злоупотребления опричниками своей властью.

Помимо этого, царь продолжал проводить расследования, выявляя значительные факты злоупотребления опричниками своей властью.

В 1572 году Москва ожидала повторения похода крымчан, так как путём дипломатии конфликт урегулировать не удалось. На этот раз русское войско возглавил командующий М.И. Воротынский, ранее часто оказывающийся в опале. Под его началом встали вместе как опричное войско, так и земские люди. В битве у деревни Молоди русскому войску удалось выстоять, крымский хан был разбит.

Как писал историк В.Н. Кобрин: «Битва при Молодях стала победой не только над Девлет-Гиреем, но и над опричниной». Осенью 1572 года Иван отменил разделение страны на две части, и, более того, запретил любые упоминания об опричнине.

Учите историю вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду

HISTORY72021 вы получите бесплатный доступ к курсу истории 7 класса, в котором изучается тема опричнины.Итоги опричнины и её значение

Ликвидация разделения страны, воссоздание единого государева двора, возвращение части конфискованных земель их бывшим владельцам, прекращение принудительных переселений и массовых казней — явные свидетельства изменения курса. Опричнина была отменена.

Опричнина была отменена.

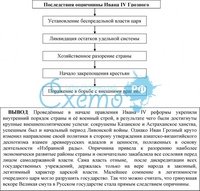

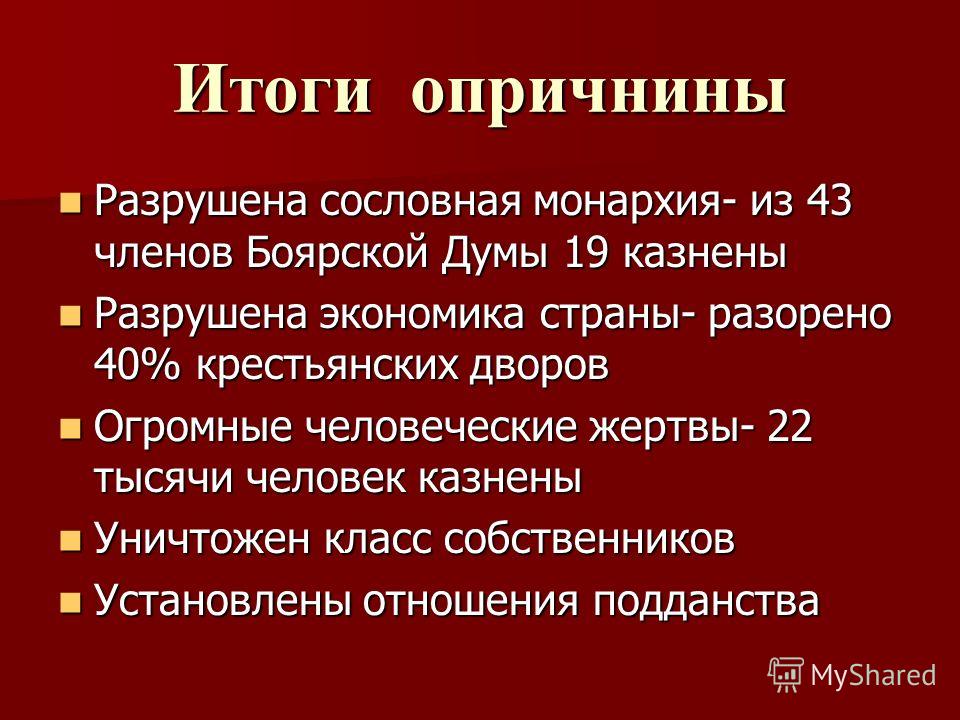

Вот каковы были основные последствия опричнины.

- Опричная политика привела к уничтожению последнего удельного княжества — Старицкого удела. Этот шаг поставил точку в длительной истории политической раздробленности Руси и поспособствовал централизации.

- Разорение Новгородской и Псковской земель, а также зверства, совершённые по отношению к местному населению, ударили по остаткам былой независимости этих княжеств, самобытности их политической культуры.

- Расправы, совершённые опричниками над представителями духовенства, пока не подчинили церковь государству, но стали прецедентными в плане вопроса о низложении с кафедр неугодных власти иерархов и решения проблемы церковного землевладения.

- В экономическом плане опричнина в истории России оставила тяжёлый отпечаток на хозяйственной жизни страны: в Новгородской и Псковских землях погибла часть крестьянского населения, появились большие пространства заброшенных и необрабатываемых земель.

- Тень опричнины видна и на становлении системы крепостного права. Первые указы, ограничивающие крестьянские переходы, были вызваны опричными порядками.

- Жёсткое подчинение всех сословий государственной власти лично монарху, инструментом политики которого является террор, также стоит считать одним из важнейших последствий опричнины.

С отменой опричнины не были забыты методы проведения этой политики. Уже в 1573 году попал в опалу и был казнён герой битвы при Молоди князь М.И. Воротынский.

Для большей части населения государства опричнина действительно закончилась, однако, отношения Ивана со знатью продолжали оставаться нестабильными.

Осенью 1575 году Русское государство снова было разделено на две части: удел царя («двор») и земщину, возобновились казни и массовые переселения. Такой порядок сохранялся до самой смерти царя Ивана Грозного в 1584 году.

Иван IV и его реформы

Правление Ивана Грозного имело огромное значение для русской истории, для дальнейшего укрепления Русского государства и самодержавной власти. Политика Ивана IV прошла как бы два этапа: реформы 50-х годов усилили самодержавную власть, ограниченную сословно-представительными учреждениями в центре и на местах; затем опричнина стала попыткой установить абсолютную монархию.

Политика Ивана IV прошла как бы два этапа: реформы 50-х годов усилили самодержавную власть, ограниченную сословно-представительными учреждениями в центре и на местах; затем опричнина стала попыткой установить абсолютную монархию.

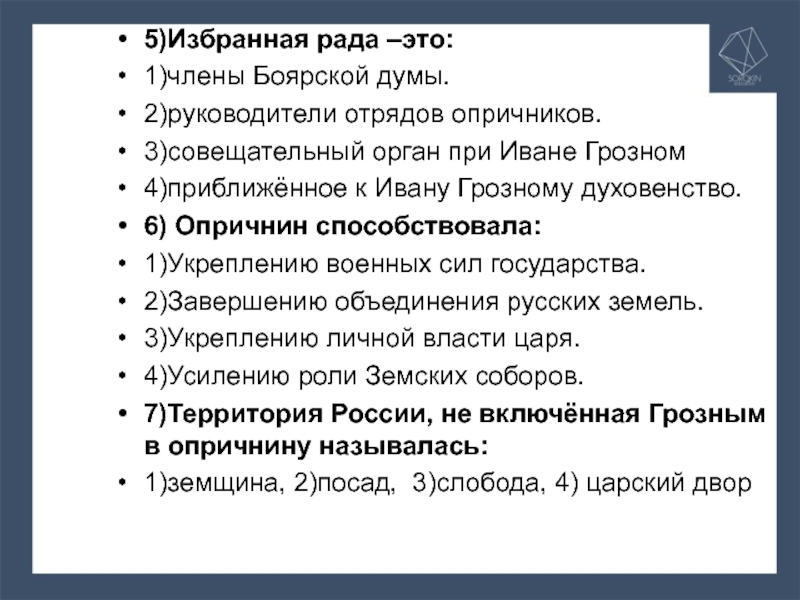

Детство Ивана IV прошло в период «боярского правления» — заговоров в верхах, городских восстаний, что расшатывало государственную власть. Надежды на разрешение противоречий связывались с началом самостоятельного правления Ивана IV, принявшего в 1547 г. титул царя. При царе сложилась «Избранная рада» (князь Курбский, Алексей Адашев, митрополит Макарий, духовник Ивана IV Сильвестр), с помощью которой Иван IV попытался осуществить в России идеи европейского абсолютизма, представить свою власть как выразительницу общественных интересов.

В 1549 г. Иван IV собирает первый в истории нашей страны Земской собор, собрание представителей от всех сословий, кроме помещичьих крестьян и холопов, на котором он выступил с программой реформ. Правительство начинает разработку нового Судебника, так как прежний 1497 г. уже устарел. Новый Судебник был принят в 1550 г. Боярской Думой. Судебник усиливал централизацию управления государства за счет повышения роли центральных органов — приказов и резкого ограничения власти наместников, определял порядок прохождения административных, судебных и имущественных дел в структурах государственной власти. Предоставлялось право выборным от народа: старостам, сотским участвовать в суде, вершимом боярами-наместниками и волостелями, чем был нанесен сильный удар по судебному всевластию, боярства. Ограничивались и податные привилегии крупных светских и духовных феодалов. Судебник регламентировал положение крестьян. Увеличивая плату за уход от господина в Юрьев день («пожилое»), Судебник значительно усиливал крепостничество. В июле 1550 г. было отменено местничество (занятие военных должностей в зависимости от знатности рода)между детьми боярскими и дворянами.

уже устарел. Новый Судебник был принят в 1550 г. Боярской Думой. Судебник усиливал централизацию управления государства за счет повышения роли центральных органов — приказов и резкого ограничения власти наместников, определял порядок прохождения административных, судебных и имущественных дел в структурах государственной власти. Предоставлялось право выборным от народа: старостам, сотским участвовать в суде, вершимом боярами-наместниками и волостелями, чем был нанесен сильный удар по судебному всевластию, боярства. Ограничивались и податные привилегии крупных светских и духовных феодалов. Судебник регламентировал положение крестьян. Увеличивая плату за уход от господина в Юрьев день («пожилое»), Судебник значительно усиливал крепостничество. В июле 1550 г. было отменено местничество (занятие военных должностей в зависимости от знатности рода)между детьми боярскими и дворянами.

Принятие Судебника положило начало ряду реформ. В 1556 г. была ликвидирована система кормлений, бояре стали получать от государства денежное жалование за свою службу, то есть она стала главным источником средств для существования. В этом же году было объявлено «Уложение о службе», уравнявшее в обязанности несения военной службы бояр и дворян. Каждому землевладельцу предписывалось выставить одного конного воина от каждых ста четвертей своей земли и пешего ратника от каждых неполных ста четвертей земли. Согласно «Уложения», вотчины в военном отношении приравнивались к поместьям.

В этом же году было объявлено «Уложение о службе», уравнявшее в обязанности несения военной службы бояр и дворян. Каждому землевладельцу предписывалось выставить одного конного воина от каждых ста четвертей своей земли и пешего ратника от каждых неполных ста четвертей земли. Согласно «Уложения», вотчины в военном отношении приравнивались к поместьям.

Завершает формирование русской армии. В начале 50-х годов ХVI в. было создано стрелецкое войско, первоначально насчитывавшее три тысячи человек, а к концу ХVI в. — 20 тысяч стрельцов. Артиллерия была выделена в отдельный род войск и быстро начала расти количественно. К концу царствования Ивана Грозного русская артиллерия имела на вооружении 2 тысячи орудий. Принципом комплектования полков стрельцов стало добровольное желание любого свободного человека. Повысилась роль артиллерии.

Приказная реформа была проведена во второй половине 50-х гг. ХVI столетия. В ходе ее было завершено создание стройной системы исполнительной власти и государственного управления, состоящей из 22 приказов. Приказная реформа имела следствием увеличение численности бюрократии, охватывающей своим тотальным влиянием все сферы жизни общества.

Приказная реформа имела следствием увеличение численности бюрократии, охватывающей своим тотальным влиянием все сферы жизни общества.

В середине XVI в. возникает высший государственный орган — земской собор, созываемый для решения самых важных вопросов. Участие в них бояр, дворян, духовенства и купечества свидетельствовало о превращении государства в сословно-представительную монархию. Это отразилось и в развитии на местах земского самоуправления. В 1555-1556 гг. ликвидируется система кормлений. Вместо наместников появляются земские старосты, выбираемые из зажиточных посадских людей и крестьян.

В те же годы проведена церковная реформа. На церковных соборах проведена общерусская канонизация святых, которая должна символизировать объединение русского народа в единое государство. В 1551 г. Царь вышел на «Стоглавый собор» с требованием секуляризации церковных земель (отчуждения их в пользу государства). Провести его не удалось, но царь вынудил Собор принять следующие решения:

— на царя отписывались земли, захваченные церковью у дворян и крестьян в малолетство царя, а также вотчины, данные боярами в монастыри на помин души;

— церкви было запрещено увеличивать свои земельные владения без разрешения царя;

— установлены единообразие в религиозных обрядах, ответственность за их нарушение, выборность архимандритов и игуменов.

Реформа ослабила независимость церкви от государства и усилила ее корпоративную организацию.

Неудачи во внешней политике начала 60-х гг. XVI в. создали у Ивана IV иллюзию тотальных боярских измен и саботажа его мероприятий. Это побуждает Грозного ввести в стране новый порядок управления государством, который был направлен на полное уничтожение любой оппозиции самодержавию.

Иван Грозный ввел опричнину, совершив 3 декабря 1564 г. своего рода государственный переворот. По новому порядку центральное управление разделялось на опричный и земский дворы. Земли страны также делились на опричнину и земщину. На земщине оставалось прежнее управление, а опричниной полностью распоряжался царь. Бояре и дворяне, не записанные в опричнину, переселялись в земщину, получая там новые поместья. На отобранных у них землях помещались «опричные служилые люди». Опальные бояре лишались родовых вотчин. Подобные меры нанесли сильный удар по экономической и политической мощи «великих» боярских родов. Главной мерой стало создание опричного войска (1 тыс.человек) — личной охраны царя. Опричникам, которыми становились среднепоместные дворяне, придавались чрезвычайные к карательные функции: «грызть» изменников и «выметать» из государства измену (знак опричника — голова собаки и метла у седла лошади) — то есть проводить слежку и расправы по всей стране. Тайный сыск, пытки, массовые казни, уничтожение усадеб, разграбление имущества опальных бояр, карательные экспедиции против городов и уездов стали обычным делом.

Главной мерой стало создание опричного войска (1 тыс.человек) — личной охраны царя. Опричникам, которыми становились среднепоместные дворяне, придавались чрезвычайные к карательные функции: «грызть» изменников и «выметать» из государства измену (знак опричника — голова собаки и метла у седла лошади) — то есть проводить слежку и расправы по всей стране. Тайный сыск, пытки, массовые казни, уничтожение усадеб, разграбление имущества опальных бояр, карательные экспедиции против городов и уездов стали обычным делом.

Вершиной опричнины стал поход на Новгород, который почему-то был заподозрен в мятеже. По дороге были разорены Тверь, Торжок, другие города и деревни. Сам Новгород был подвергнут невиданному 40-дневному разграблению опричным войском. Подвергнуты пыткам и казнены до 10 тыс.человек.

Введение опричнины не способствовало военным успехам и в 1572 г. она была отменена. Однако некоторые элементы опричнины продолжали существовать до смерти Ивана Грозного. За период его правления, сопровождавшегося обострением борьбы в обществе, предприняты серьезные шаги к укреплению русского государства и самодержавия.

Итогом опричнины стали огромные человеческие жертвы, разрушение сословной монархии. Боярская оппозиция была уже сломлена и большей частью физически истреблена. Класс собственников был уничтожен. Установлены отношения подданства. Опричнина истощила экономику и вызвала хозяйственный кризис 70-80 гг., нарушение экономических связей, запустение деревень и городов, голод и нищету. Были нарушены организация и комплектование поместного войска. В обществе же назрело всеобщее недовольство.

Рекомендуем прочитать:

Конспект по истории России

почему Иван Грозный считается одной из самых противоречивых фигур в истории России — РТ на русском

490 лет назад родился государь, великий князь московский и всея Руси Иван IV, известный как Иван Грозный. Эксперты называют его одной из наиболее сложных и противоречивых фигур в российской истории. С одной стороны, Иван IV провёл целый ряд прогрессивных реформ, укрепил государственное единство и сделал многое для развития местного самоуправления. При нём территория Русского царства увеличилась почти вдвое, вырос уровень защищённости его южных и восточных границ. При этом Ивана Грозного обвиняют в неоправданной жестокости по отношению к подданным, в репрессиях, поражении в Ливонской войне и провоцировании социально-экономического кризиса, в результате которого страна погрузилась в Смутное время. Историки, впрочем, отмечают, что фигура русского царя до сих пор воспринимается довольно предвзято, причём данные о его чрезмерной жестокости содержатся преимущественно в западных источниках.

При нём территория Русского царства увеличилась почти вдвое, вырос уровень защищённости его южных и восточных границ. При этом Ивана Грозного обвиняют в неоправданной жестокости по отношению к подданным, в репрессиях, поражении в Ливонской войне и провоцировании социально-экономического кризиса, в результате которого страна погрузилась в Смутное время. Историки, впрочем, отмечают, что фигура русского царя до сих пор воспринимается довольно предвзято, причём данные о его чрезмерной жестокости содержатся преимущественно в западных источниках.

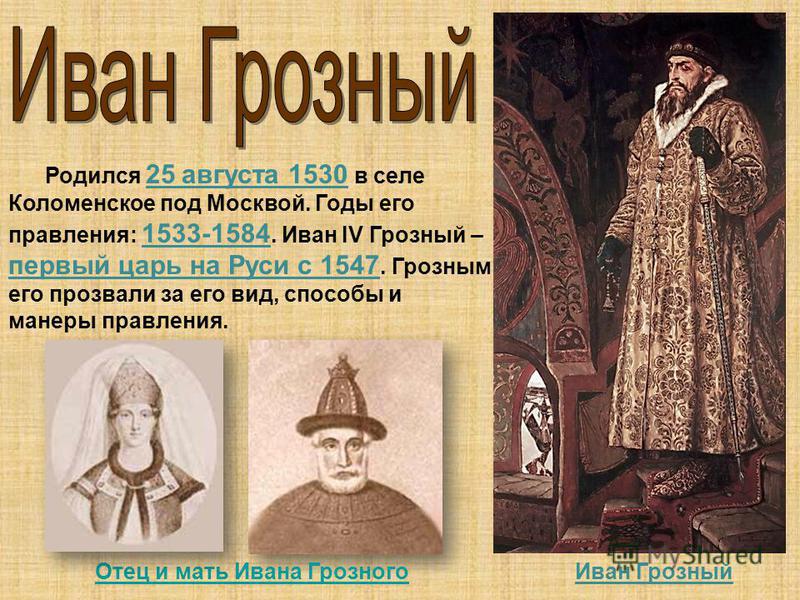

25 августа 1530 года в семье великого князя всея Руси Василия III и литовской княжны Елены Глинской родился сын — Иван Васильевич, известный в наши дни как царь Иван Грозный. В 1533 году великий князь скончался от заражения крови, объявив перед смертью Ивана своим наследником.

«Государь-самодержец»

Пока Ивану не исполнилось восемь лет, власть на Руси принадлежала его матери Елене, однако в 1538 году она умерла при невыясненных обстоятельствах — по одной из версий, была отравлена. Вокруг трона начались интриги. Бояре, считавшиеся опекунами малолетнего князя, развернули жестокую борьбу за власть. Это, по мнению части историков, оказало сильное влияние на мировоззрение Ивана. Согласно воспоминаниям царя, он и его брат Юрий подвергались со стороны бояр лишениям даже в одежде и пище.

Вокруг трона начались интриги. Бояре, считавшиеся опекунами малолетнего князя, развернули жестокую борьбу за власть. Это, по мнению части историков, оказало сильное влияние на мировоззрение Ивана. Согласно воспоминаниям царя, он и его брат Юрий подвергались со стороны бояр лишениям даже в одежде и пище.

В 1545 году Иван официально стал совершеннолетним и получил возможность править самостоятельно. Вскоре, как отмечают историки, он поднял вопрос о том, чтобы получить царский титул. Что привело его к этой мысли, эксперты затрудняются ответить, однако уже в 1547 году Иван Васильевич венчался на царство.

«Это был один из важнейших моментов нашей истории. Российское государство стало царством и защитником православия в мировых масштабах, приняло на себя имперские функции. Сам Иван Васильевич обрёл статус единственного в мире православного государя-самодержца», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

В дальнейшем царское достоинство Ивана Васильевича было утверждено константинопольским патриархом и официально признано рядом европейских монархов.

Вскоре после венчания на царство Иван Васильевич решил жениться. Во время смотра невест он остановил свой выбор на Анастасии Захарьиной-Юрьевой, представительнице рода, который войдёт в историю России как Романовы. Однако супруга царя через 13 лет умерла после тяжёлой болезни.

- Василий III перед кончиной благословляет сына своего Ивана IV

- © runivers.ru / Wikipedia

Боярская верхушка не любила царицу за недостаточно знатное происхождение. Иван Грозный подозревал, что жену отравили, и это ещё больше осложнило его отношения с боярами.

Царь-реформатор

По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, начальный период царского правления Ивана Васильевича историки часто связывают с деятельностью органа, известного под названием «Избранная рада», — кружка приближённых к царю государственных деятелей.

Тем не менее именно в период предполагаемого функционирования «Избранной рады» (конец 1540-х — 1550-е годы) царь Иван Васильевич провёл ряд важных реформ.

Также по теме

455 лет назад на Руси была учреждена опричнина — особое административное образование, где власть царя Ивана Грозного была ничем не…

«На Руси был значительно расширен компонент самоуправления в системе органов власти», — пояснил Перевезенцев.

По его словам, это произошло в рамках Земской реформы, вводившей целый ряд выборных административных и судебных должностей и передававшей на места многие управленческие полномочия.

«Важную роль в истории России сыграли военные реформы Ивана Васильевича, упорядочившие систему комплектования войск и изменившие структуры управлениями ими, налоговые реформы, реформы государственной власти в целом», — рассказал Евгений Спицын.

Как напоминают историки, именно по инициативе царя была сформирована цельная система органов исполнительной власти — так называемых приказов, а также принят единый кодекс законов — Судебник, что позволяло подавить сепаратизм бояр и удельных княжеств.

- Венчание на царство Ивана Грозного

- © sterligoff.ru / Wikipedia

По словам Сергея Перевезенцева, на восточных границах Иван Васильевич ликвидировал угрозу, исходящую от «осколков Золотой Орды» — Казанского и Астраханского ханств. В 1552 и 1556 годах они были завоёваны и присоединены к России. Позже при Иване Васильевиче было также начато освоение Урала и Сибири. Успешно развивал он торговые и дипломатические отношения как с западноевропейскими (Англия, Нидерланды), так и с восточными странами.

Успешно развивал он торговые и дипломатические отношения как с западноевропейскими (Англия, Нидерланды), так и с восточными странами.

Неоднозначные оценки

Как отмечает Евгений Спицын, в 1558 году Иван Васильевич решил обеспечить Русскому царству широкий выход к Балтике и начал Ливонскую войну. При этом, по словам историка, это решение сегодня оценивается неоднозначно. Многие современники считали более перспективными действия против Крымского ханства с целью получения выхода в Чёрное море.

«Ивана Васильевича в наши дни критикуют за поражение в Ливонской войне. Однако в историографии существует мнение, что эту войну следует рассматривать как комплекс разных кампаний, в большинстве из которых Москва изначально одерживала победы», — заявил Сергей Перевезенцев.

Также по теме

«Особая культурная миссия»: как «Апостол» Ивана Фёдорова повлиял на историю восточнославянских народов 455 лет назад вышла в свет первая точно датированная русская печатная книга — «Апостол» Ивана Фёдорова.

Российские войска разгромили силы Ливонской конфедерации и нанесли ряд болезненных поражений Великому княжеству Литовскому. Под контроль Москвы перешла большая часть современной Прибалтики. Однако в середине 1560-х годов внутриполитическая ситуация в России осложнилась. В 1564 году русский корпус был разбит литовцами на реке Улле, поползли слухи об участии московской знати в заговоре против царя.

В начале 1565 года Иван Васильевич разделил территорию страны на две части: земщину и опричнину. И если в земщине сохранялись старые порядки, то в опричнине вводился особый режим. На её территории отменялись традиционные права и привилегии родовой аристократии. Критиковавшие царя лица подвергались репрессиям. Опирался Иван Васильевич на особую силовую структуру — корпус опричников, который по своей структуре напоминал монашеский орден.

- Кившенко Алексей Данилович (1851—1895), «Покорение Казани.

Казанские старшины и воины перед Иваном IV». 1880 год, акварель

Казанские старшины и воины перед Иваном IV». 1880 год, акварель - © Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

«Иван Васильевич стремился ровно к тому же, к чему и другие христианские монархи того времени — защитить веру и не дать победить еретикам, а таковыми объявлялись все, кто покушался на действующую власть. Такое положение вещей существовало как в России, так и в Англии, Франции, Германии, других странах. При этом методы европейских монархов, правивших в одно время с Иваном Васильевичем, были зачастую куда более жестокими», — рассказал Сергей Перевезенцев.

По его словам, строгость и жёсткость со стороны монарха воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Однако одновременно общество ожидало от христианского государя того, что при определённых обстоятельствах он мог бы проявить милость, но этого Ивану Васильевичу как раз и недоставало.

«В рамках христианского миросозерцания у царя возник конфликт с митрополитом Филиппом», — отметил Перевезенцев.

Согласно ряду источников, когда митрополит отказался благословить поход монарха на Новгород, его убил один из руководителей опричнины — Малюта Скуратов.

- Ливонская война. Взятие Нарвы Иваном Грозным

- © Wikimedia Commons

Апогей деятельности опричников пришёлся на 1569—1570 годы. По подозрению в измене были казнены несколько тысяч новгородцев. Затем казни подверглись также около 200 представителей московской знати. Однако усилия опричников не решили существовавшие в стране проблемы. Провалились попытки создать союз с европейскими державами, центральная часть России сильно пострадала во время похода на Москву крымского хана Девлет-Гирея. На этом фоне Иван Васильевич начал постепенно ликвидировать опричнину.

Победа над крымско-турецким войском в битве при Молодях в 1572 году, по словам Сергея Перевезенцева, на долгие годы ослабила Крымское ханство и обезопасила южные границы России.

В 1581 году умер сын Ивана Васильевича — царевич Иван Иванович. По одной из версий, смертельное ранение во время ссоры ему нанёс отец. Однако часть специалистов считают эту версию не соответствующей действительности.

В последние годы правления Ивана Васильевича страну охватил тяжёлый экономический кризис, связанный, в частности, с последствиями Ливонской войны.

- Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым

- © Shakko / Wikipedia

28 марта 1584 года после продолжительной болезни царь Иван Васильевич скончался. По мнению части историков, он был отравлен представителями знати.

По мнению части историков, он был отравлен представителями знати.

«Иван Васильевич был талантливым во многих отношениях человеком, но назвать его безупречным руководителем, конечно, нельзя. Он был искренне убеждён, что его неограниченная власть является благом», — заметил в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

За время правления Ивана Грозного территория России выросла почти в два раза — с 2,8 млн кв. км до 5,4 млн кв. км. Преуспел он не только в военно-политической сфере. При нём на Руси начало развиваться книгопечатание.

По словам Сергея Перевезенцева, данные об особой жестокости царя перешли в российскую историографию из западных источников, их не всегда можно считать полностью достоверными.

«Более жестокие европейские современники Ивана Васильевича воспринимаются до сих пор как национальные герои, а на него реагируют с изрядной долей предвзятости. Если рассматривать фигуру царя в существовавшем историческом контексте, то его нельзя назвать абсолютным тираном. И объективно он добился ряда успехов. Наверное, важнейший среди них — укрепление государственного единства», — резюмировал Сергей Перевезенцев.

И объективно он добился ряда успехов. Наверное, важнейший среди них — укрепление государственного единства», — резюмировал Сергей Перевезенцев.

Сильный, умный, властный, жестокий — РИА Новости, 16.07.2013

Военная реформа Ивана IV укрепила боевую мощь государства. Она также установила порядок прохождения военной службы. Согласно «Уложению по службе» – первому военному уставу в войско принимались юноши старше 15 лет, подходящие по происхождению, или приходящие по набору. Общественно-политическую жизнь изменила и церковная реформа. Стоглавый Собор (1551 г.) одобрил реформы Избранной Рады. Здесь же составлен список всех святых, религиозных обрядов, канонов. Важно отметить, что были ограничены права монастырского землевладения, и за ними установлен государственный контроль. Также хочется отметить и создание школ для населения, причём бесплатных.

Нельзя забыть и о создании приказов – серьёзном нововведении, ведущему к централизации органов государственного управления. Каждый приказ специализировался по конкретному роду деятельности. Челобитный приказ занимался различными жалобами и осуществлением высшего контроля. Финансовые дела были в ведении Большого приказа. Посольский приказ, соответственно, регулировал отношения с другими странами, и так далее. Главой приказа назначался боярин, которому подчинялись дьяки и подьячие. Реформой местного самоуправления была отменена система кормлений, введена всеобщая выборность местной администрации. Всё это существенно укрепило дворянство в административном аппарате на местах.

Челобитный приказ занимался различными жалобами и осуществлением высшего контроля. Финансовые дела были в ведении Большого приказа. Посольский приказ, соответственно, регулировал отношения с другими странами, и так далее. Главой приказа назначался боярин, которому подчинялись дьяки и подьячие. Реформой местного самоуправления была отменена система кормлений, введена всеобщая выборность местной администрации. Всё это существенно укрепило дворянство в административном аппарате на местах.

Какой итог можно подвести? Результатом, несомненно, стало усиление централизации власти, чёткая, и что самое главное, действенная систематизация центрального и местного самоуправления. Военная сила страны выросла в разы. Россия давно ждала этих перемен, ведь в Европе похожие реформы прошли веками ранее. Причём, можно сказать, что все эти перемены достигались путём демократическим.

Однако, Иван IV недоволен медлительным темпом реформ, недоволен излишним вмешательством «Избранной рады». И, как результат, через 13 лет после создания он распускает Избранную раду. Медленные реформы уступили место стремительным действиям, имя которым – опричнина. Что же мы об этом знаем?

Медленные реформы уступили место стремительным действиям, имя которым – опричнина. Что же мы об этом знаем?

В 1565 году царь вводит абсолютно новую систему воздействия, которая будет направлена на укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян. Суть этих мер заключается в перераспределении боярской земли в пользу дворянства, что в конечном итоге ликвидировало независимость феодально-вотчинного землевладения.

Все мы знаем о чудовищной жестокости Ивана Грозного, с которой он проводил свои преобразования. Массовые казни, расправы, террор – вот краткое определение действий царя. Уничтожались чуть ли не целые города. Опричники стремились ликвидировать остатки феодальной раздробленности, подорвать основы боярско-княжеской независимости. Примечательно, что опричникам царь пожаловал полную свободу действий. То есть они могли убить любого человека, если посчитают его изменником. Несмотря на всю жестокость, террор, и массовые казни, поначалу кажется, что цель опричнины – ещё большая централизация власти, правда уже при помощи совсем радикальных мер, но по факту она привела к ослаблению страны, деморализации народа.

Если помимо вышеописанных событий принять во внимание и внешнюю политику Ивана Грозного, период его правления, несомненно, важнейших и переломных эпох нашего государства. Конечно же, его действия, как и личность противоречивы. Однако, неверно толковать развитие событий того времени исключительно в связке с Иваном IV, пусть и сильным, умным, властным, жестоким государем. Будучи главой государства, он принимал решения с учётом той исторической обстановки, которая была на тот момент. Но всё же, имя Ивана IV всегда будет связано с диким и кровавым террором, бесчинствами, произволом опричников, и массовым уничтожением мирных людей.

Напишите свой комментарий, предварительно прочитав правила обсуждения.

Орфография и пунктуация автора сохранены

Зачем Иван Грозный создал опричнину? — Российская газета

Массовые репрессии вовсе не присущи России исконно, как продолжают утверждать западные политологи и отечественные мифотворцы.

В 2015 году исполняется 450 лет со дня учреждения опричнины. И, наверное, лет сто пятьдесят, как о ней спорят. Слишком часто к научным исследованиям примешивается политическое мифотворчество — то либерально-западническое, то патриотическое. Соответственно, и мифы то прекрасны, то ужасающи. Один шаг в науке сопровождается «сотней скачков мимо заставы» в общественной мысли. До сих пор нет согласия даже в том, с какой целью создавал опричнину царь Иван IV.

Аппарат для террора?

Глубоко ошибаются те, кто считает: опричнина задумывалась как аналог НКВД в XVI веке. Изначально она не должна была иметь ни карательных, ни репрессивных функций.

Конечно, это звучит непривычно…

Но правда в том, что опричнина существовала всего-то семь лет и почти три года никаких массовых репрессий не было и в помине. Да, за эти годы было казнено несколько человек (менее десяти) — тех, кого царь считал изменниками. Но одиночные казни случались и до опричнины, и после нее. А вот «большой террор» был развязан лишь в 1568 году. И даже тогда удары долгое время наносились хаотично: в них видны бурные эмоции, захлестнувшие царя, но никак не размеренная работа карательной машины.

И даже тогда удары долгое время наносились хаотично: в них видны бурные эмоции, захлестнувшие царя, но никак не размеренная работа карательной машины.

Во всяком случае, опричнина никак не проявление «вечного» и «естественного» для русского народа сочетания холопства с тиранией, о чем любят сегодня порассуждать политические «аналитики».

Больше того, если спускаться от эпохи Ивана Грозного дальше и дальше в колодец времен, то станет очевидным: Русь на протяжении нескольких веков не знала массовых репрессий. Они разворачивались за ее пределами. А на русскую территорию просто не допускались. Никакая «азиатчина» и «татарщина» не привили русским землям вирус жестокости. Русь знала Орду с середины XIII века — но свирепости от нее не научилась. На войне, в бою, в запале, в только что взятом городе, когда ратники еще разгорячены недавнею сечей, — случалось разное. Крови хватало. Но не по суду или, хуже того, в результате бессудной расправы, связанной с каким-нибудь «внутренним делом».

Ни малейших признаков масштабного государственного террора!

Можно твердо назвать дату, когда массовые репрессии вошли в политический быт России. Первая половина — середина 1568 года. И родоначальником их стал не кто иной, как государь Иван Васильевич.

Калька европейских «учебников»?Его современники-поданные были смертно изумлены невиданным злодейством: слуги монаршие убили несколько сотен виноватых и безвинных людей, в том числе детей и женщин. Несколько сотен! Это выглядело как нечто невероятное, непредставимое. Царь устроил по сути революцию в русской политике, повелев уничтожать людей в таких безумных количествах. Да, для XVI века не 40001, и даже не 400, а всего лишь 100 жертв репрессий были далеко за рамками общественной нормы и морали.

А уже в зиму 1569-1570 годов счет пойдет на тысячи…

Что же произошло? Что спровоцировало царя не беспрецедентные репрессии? И не стало ли государево нововведение результатом «импорта»? Ведь политическая культура Западной Европы XVI столетия отличалась гораздо большей жестокостью, нежели русская:

Террор в Европе XVI века: как это было

Торквемада, основатель испанской инквизиции, появился на политических подмостках Европы задолго до Ивана Грозного.

Королева Мария Тюдор за доброе десятилетие до опричнины принялась массово жечь протестантов на землях «просвещенной» Англии. Причем, как на грех, примерно тогда же между Московским государством и королевством Английским были установлены дипломатические отношения. В Москве с интересом ознакомились со свежим политическим опытом новых союзников…

Во Франции кровопролитные войны между католиками и гугенотами тоже начались до того, как у нас появилась опричнина. Достаточно вспомнить знаменитое побоище в Васси.

Расправы шведского короля Эрика XIV над собственными подданными, особенно аристократией, шли фактически параллельно опричнине… но все же чуть раньше царского «срыва» 1568 года.

Буйства нидерландских иконоборцев относятся к 1566 году. Накануне, так сказать…

Ответные зверства герцога Альбы в тех же Нидерландах — вторая половина 1567 года. Впритык!

О, у государя Ивана Васильевича были отличные «учителя»! Российская дипломатия, связывавшая царский престол с множеством европейских, подпитывала Ивана IV сведениями о политических «новинках». Но если Московское государство, с легкой руки первого русского царя, действительно заимствовало практику массовых политических репрессий у Европы, то это был опыт, требовавшийся православной державе меньше всего.

Но если Московское государство, с легкой руки первого русского царя, действительно заимствовало практику массовых политических репрессий у Европы, то это был опыт, требовавшийся православной державе меньше всего.

Часто пишут, что опричнина являлась русским аналогом военно-монашеских орденов Европы, некой высшей формой духовного служения государю. В разное время историки и публицисты считали ее то «сверхмонастырем», то, напротив, изощренным издевательством над православными церковными устоями.

К опричному времени относятся известия о странном мистическом ордене, основанном царем из опричной «гвардии». В это «братство» вошли около 500 человек, которые должны были во время езды «иметь известное заметное отличие: собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны»2. Носить они должны были грубые и бедные верхние одежды из овчины наподобие монашеских. Зато под ними скрывалось одеяние из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху.

Зато под ними скрывалось одеяние из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху.

Основным источником по истории «братства» является послание немцев-опричников Таубе и Крузе польскому гетману Яну Ходкевичу, памятник противоречивый и далеко не достоверный. Планы обоих немцев потерпели в России крушение, к царю да и в целом к стране они относились неприязненно; ожидать от них объективности не приходится. Однако ничего лучшего в распоряжении историка нет.

Итак, вот их слова: «Этот орден предназначался для совершения особенных злодеяний… Монастырь или место, где это братство было основано, был… в Александровской слободе… Сам царь был игуменом, князь Афанасий Вяземский — келарем, Малюта Скуратов — пономарем; и они вместе с другими распределяли службы монастырской жизни. В колокола звонил царь со своими сыновьями и пономарем. Рано утром… должны были все братья быть в церкви… В этом собрании поет царь со своими братьями и подчиненными попами с четырех до семи. Когда пробивает восемь часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет десять. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят… Когда трапеза закончена, идет сам игумен ко столу.

Там он снова занимается пением, пока не пробьет десять. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят… Когда трапеза закончена, идет сам игумен ко столу.

После того как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей; их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти… Что касается до светских дел, смертоубийств и прочих тиранств, и вообще всего его управления, то отдает он приказания в церкви. Для совершения всех этих злодейств он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями… Все братья и он прежде всего должны носить длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками… а также длинные ножи под верхней одеждой, длиною в один локоть…»3

Существование опричного братства — явление кратковременное. Оно не могло появиться ранее окончательного переезда Ивана IV в Слободу (вторая половина 1568 года) и вряд ли пережило период, когда казни обрушились на само опричное руководство (первая половина — середина 1570 года) и ушел из жизни в том числе «келарь» князь Афанасий Иванович Вяземский4. На самом деле, быть может, вся история странного Слободского ордена насчитывает несколько месяцев, а то и недель. Твердо же можно говорить о нескольких месяцах в середине 1569 года (до Новгородского похода Ивана Грозного), а также о первой половине 1570-го.

На самом деле, быть может, вся история странного Слободского ордена насчитывает несколько месяцев, а то и недель. Твердо же можно говорить о нескольких месяцах в середине 1569 года (до Новгородского похода Ивана Грозного), а также о первой половине 1570-го.

Попытки проследить историю Слободского ордена напоминают блуждание в потемках; невозможно определить, где лгут, а где говорят правду Таубе и Крузе. Но в любом случае это всего лишь эпизод семилетней истории опричнины и явно не главное ее предназначение.

Государственная реформа?

Так чем же в действительности являлась опричнина?

Прежде всего — государственной реформой, набором чрезвычайных мер, которые должны были укрепить вооруженные силы.

С 1558 года Россия вела тяжелую, кровопролитную войну за Ливонию — обширную область в Прибалтике. Ее противниками выступили три сильные державы: Ливонский орден, Речь Посполитая и Швеция. Первое время боевые действия складывались удачно для войск Ивана IV. Но в 1564 году произошел перелом. На сторону врага перешел видный воевода князь Андрей Курбский, русское войско потерпело тяжелое поражение от литовцев, а татары совершили набег на Рязань, едва спасенную от взятия и разгрома.

На сторону врага перешел видный воевода князь Андрей Курбский, русское войско потерпело тяжелое поражение от литовцев, а татары совершили набег на Рязань, едва спасенную от взятия и разгрома.

В этих условиях царь потребовал дать ему особые полномочия и получил их от Боярской думы.

По его приказу был создан особый корпус из 1000 привилегированных бойцов (позднее их стало намного больше). Им давали землю вокруг Москвы и в областях по соседству. Из этой тысячи постепенно вырос опричный боевой корпус, который не только использовался для охранной и карательной работы, но и воевал. Документы XVI века ясно говорят: опричные полки (именно полки, а не какие-нибудь «зондеркоманды») более десяти раз участвовали в оборонительных и наступательных операциях русской армии.

Царь лично, без совета с аристократией, назначал воевод в свою новую армию. А для управления ею и всеми землями, которые выделялись для ее обеспечения, создал вторую Боярскую думу. Из Кремля Иван IV перешел в новую резиденцию; она располагалась приблизительно там, где сейчас улица Воздвиженка втекает в Моховую.

Вот это и было названо «опричниной».

Прочие территории управлялись старой Боярской думой, выставляли в поле армию, набранную по старым принципам, и назывались «земщиной».

Итоги: Большая кровь и малые победы

Идея опричнины была вполне здравой и вовсе не утопической. Власть над Московским царством делили в ту пору государь и высшая аристократия. По сути это не самодержавие, а двоевластие. Боярская дума была аристократическим советом при особе государя, и без Думы тот не мог и шагу ступить. Только из аристократов набирали главнейших воевод. Только аристократы ставились наместниками в крупные города и на высшие административные должности.

Долгое время знать неплохо справлялась с ролью правящей элиты. Вела царские полки от победы к победе, проводила государственные преобразования, умело занималась администрированием. Но вот затянулась Ливонская война, и правление аристократов начало давать сбои. Самый значительный из них: перебежчик князь Курбский — аристократ. А в 1564 году литовцы разгромили армию, которой командовал знатнейший человек — князь Петр Шуйский.

А в 1564 году литовцы разгромили армию, которой командовал знатнейший человек — князь Петр Шуйский.

Идея опричнины заключалась в том, чтобы отобрать у высшей знати монополию на ключевые посты, особенно в армии.

Создавалось войско, в котором царь хотел видеть мобильный, превосходно управляемый корпус, куда он назначит не самых знатных воевод, а самых даровитых. И — принципиальный момент — самых доверенных. Создавалась и вторая Боярская дума — новый центр управления — где заседали не дерзкие «принцы крови», а прямые исполнители царской воли.

Так что худого в опричнине? Вроде бы одна польза…

Подкачали методы, которыми благая идея проводилась в жизнь.

Опричная армия требовала много земли, притом богатой, плодородной, населенной крестьянами. Где ее взять? Центр России испытывал лютый земельный голод!

Землю начали отбирать у старых владельцев, не годившихся для опричной службы, и передавать новым. Старые получали неравноценную замену на диких, полуосвоенных окраинах России. По сути, их отправляли в ссылку, отобрав доход да к тому же разорвав старинные связи с краями, где веками жили их семейства. Понятно, это не могло не породить конфликты. Еще больше масла в огонь добавило то, что опричникам в столкновениях с земскими гарантировалась безнаказанность. От Ивана IV к судьям разных рангов отправилось повеление: «Судите праведно, наши виноваты не были бы!»

По сути, их отправляли в ссылку, отобрав доход да к тому же разорвав старинные связи с краями, где веками жили их семейства. Понятно, это не могло не породить конфликты. Еще больше масла в огонь добавило то, что опричникам в столкновениях с земскими гарантировалась безнаказанность. От Ивана IV к судьям разных рангов отправилось повеление: «Судите праведно, наши виноваты не были бы!»

И полыхнуло! Первая же искра высветила перед царем всю шаткость его положения: на Земском соборе 1566 года 300 дворян, иначе говоря, 300 вооруженных профессионалов войны, подали ему прошение об отмене опричнины. Вскоре после этого Иван IV переехал из Москвы в обширную новую резиденцию — Александровскую слободу. Старую столицу царь отныне считал слишком мятежной и небезопасной для себя. А в конце 1567 года, во время похода против Литвы, он узнал о заговоре против своей жизни…

Существовал ли тот заговор на самом деле — споры ведутся до сих пор. Тем не менее царь отменил поход, развернул полки с марша и сам вернулся в Москву. И вот тогда-то разразилась катастрофа. По России прокатилось несколько волн диких расправ. Причем их масштаб невозможно ни объяснить, ни оправдать какими-либо заговорами. Дошло до убийства женщин, детей, до глумливого надругательства над женами тех, кого обвиняли в измене, до публичного истязания жесточайшими пытками.

И вот тогда-то разразилась катастрофа. По России прокатилось несколько волн диких расправ. Причем их масштаб невозможно ни объяснить, ни оправдать какими-либо заговорами. Дошло до убийства женщин, детей, до глумливого надругательства над женами тех, кого обвиняли в измене, до публичного истязания жесточайшими пытками.

Русская церковь имела древнее право: печаловаться за опальных. Митрополит Филипп сделал попытку вразумить царя. Затем публично отказал Ивану IV в благословении. Святителя отрешили от митрополичьей кафедры и отправили в Тверской Отроч монастырь. Там опричник Малюта Скуратов умертвил Филиппа в декабре 1569 года, за что не понес никакого наказания.

Как и другие опричники, от рук которых погибло множество церковных деятелей — священников, монахов и даже настоятелей монастырей.

Кровавая цена опричнины…

Удалось ли Ивану IV добиться с ее помощью того, о чем мечтал он в несчастливом 1564 году? Выиграть Ливонскую войну, остановить натиск татар на южные области России? Ничего подобного. Опричный корпус редко добивался самостоятельных побед. А вот поражения из-за несогласованности в действиях опричных и земских воевод Россия несла тяжелейшие.

Опричный корпус редко добивался самостоятельных побед. А вот поражения из-за несогласованности в действиях опричных и земских воевод Россия несла тяжелейшие.

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей прорвался под Москву и спалил ее дотла — включая опричный дворец государя. Элитные опричные полки не смогли ему помешать. И после ухода крымцев началось расформирование опричной армии. Более она в поле не выходила.

А через год после Московского разгрома объединенная русская армия, где плечом к плечу сражались опричные воеводы с земскими, разбила того же Девлет-Гирея у Молодей. Единство рождало победы, разделение вело к гибели…

Приблизительно в сентябре 1572 года опричнина была отменена.

Так каковы же ее итоги?

В военном плане — отрицательные. Задачи реформы выполнены не были.

А вот в кадровом… не все так просто.

В опричные годы царь выдвинул на ключевые посты несколько десятков «худородных» дворян. Отличившиеся в основном на карательном поприще после «закрытия» опричнины больше не понадобились. А вот те, кто был хорош как дипломат или воевода, продержались на высоких постах до конца грозненского царствования. И даже один-два-три года после него, когда богатая, влиятельная аристократия упорно вытесняла их из военной и политической элиты. Кажется, последний «зубр» опричных времен, даровитый командир и дипломат Михаил Андреевич Безнин, от обиды принял иноческий постриг в 1586 году.

А вот те, кто был хорош как дипломат или воевода, продержались на высоких постах до конца грозненского царствования. И даже один-два-три года после него, когда богатая, влиятельная аристократия упорно вытесняла их из военной и политической элиты. Кажется, последний «зубр» опричных времен, даровитый командир и дипломат Михаил Андреевич Безнин, от обиды принял иноческий постриг в 1586 году.

Но это — худородные. А помимо них в опричнине возвысилось несколько семейств… как бы поточнее выразиться… знати «второго сорта». Иными словами, людей родовитых, но «захудалых». И они смогли закрепиться в составе элиты, как, например, блистательный полководец князь Дмитрий Иванович Хворостинин.

Группа хороших управленцев и военачальников, продолжавших служить новому государю, — пожалуй, единственное полезное наследие неудавшейся «опричной» реформы Ивана Грозного.

Кинообразы опричнины

Они возникали во многих фильмах еще с 1910-х годов. но ярких киноопричников не так уж много.

Опричнина вошла в большой кинематограф по воле режиссера Сергея Эйзенштейна. В его фильме 1940-х годов «Иван Грозный» образ опричнины противоречив и сложен. Опричники — верные псы царя, особенно Малюта Скуратов, но это злые и корыстные люди. Они вроде бы выжигают измену, но не забывают позаботиться и о себе. Для Михаила Жарова, сыгравшего Малюту, это была одна из звездных ролей.

Фильм «Царь Иван Грозный», снятый в 1991 году Геннадием Васильевым по повести А.К. Толстого, к опричникам беспощаден. Режиссер не просто показал опричников злодеями, он связал их с бесовщиной и колдовством.

В телесериале Андрея Эшпая «Иван Грозный» (2009) опричники лишены ореола своеобразного темного величия, какое было у них в предыдущих кинолентах. Здесь это мелкие пошлые пакостники.

А в кинокартине Павла Лунгина «Царь» (2009 год) опричнина — знак падения Руси в какую-то черную языческую древность. Главные злодеи фильма — опричники Федор и Алексей Басмановы, а также Малюта Скуратов. Все они как будто расчеловечены, вчистую лишены совести и сострадания.

Все они как будто расчеловечены, вчистую лишены совести и сострадания.

Два портрета Малюты Скуратова

Для современного образованного русского самый знаменитый опричник — Малюта Скуратов. Или, вернее, Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский по прозвищу Малюта. Образ его порой затмевает даже самого государя Ивана Васильевича. Григорий Лукьянович стал лицом опричнины для всех тех, кто интересуется русской стариной, но никогда специально не углублялся в историю опричных учреждений.

Для кого-то Малюта Скуратов — пугало. Кто-то пускается в рассуждения о том, что это истинный патриот и лучший образец для современного сотрудника отечественных спецслужб. А кому-то видится в его личности крупный государственный деятель. Григорию Лукьяновичу приписывается множество несуществующих добродетелей, так же как, впрочем, и множество чужих преступлений.

Как это нередко случается, правда судьбы Малюты Скуратова намного прозаичнее легенд, созданных вокруг его имени потомками…

Прежде всего Малюта Скуратов — психологическая пустыня, белое пятно, terra incognita. Нам совершенно не известно, что это был за человек. Неизвестно даже, как он выглядел.

Нам совершенно не известно, что это был за человек. Неизвестно даже, как он выглядел.

Но воображение и талант живописцев создали множество «портретов» Малюты. По двум, самым известным, видно, какого накала достигали споры о «главопричнике». Один из «Портретов» принадлежит кисти Павла Рыженко, другой — Клавдия Лебедева. Обе картины — как будто «окна» в мир двух противоположных мифов, созданных об опричнине…

1. Приблизительно таково количество документированных жертв репрессий в опричное время.

2. Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 396.

3. Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 396-398. Дается в небольшом сокращении и с адаптацией.

4. Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 306.

Реформы Ивана IV – административная, военная, налоговая, церковная, губная, земская

Иван IV унаследовал от своего отца Василия III достаточно крупное для середины XVI века государство, которое простиралось от Урала на востоке до Финского залива на западе, а также от донских степей на юге и до Белого моря на севере. Огромная и малонаселённая территория, состоявшая в недавнем прошлом из удельных княжеств, требовала реформирования. Иван IV успешно справился с этой задачей, проведя несколько важнейших реформ, последствия которых ощущались и спустя 100 лет после его смерти. Например, Земский собор созывался до 1680-ых годов, а стрелецкое войско просуществовало до начала XVIII века.

Огромная и малонаселённая территория, состоявшая в недавнем прошлом из удельных княжеств, требовала реформирования. Иван IV успешно справился с этой задачей, проведя несколько важнейших реформ, последствия которых ощущались и спустя 100 лет после его смерти. Например, Земский собор созывался до 1680-ых годов, а стрелецкое войско просуществовало до начала XVIII века.

Биографическая справка

Иван IV родился в 1530 году. Он был поздним ребёнком. На момент рождения его отцу Василию III исполнилось 52 года, а мать – Елена Глинская, наоборот, была молодой, 1510 года рождения. Иван Васильевич рано остался без отца и до 17 лет жил в условиях регентства своей матери, её фаворитов и бояр. Видимо, такое сложное детство отразилось на его тяжёлом характере и оставило в нём ненависть к боярству.

В годы регентства Елена Глинская успела провести денежную реформу и при ней же началось проведение губной реформы. Таким образом, реформаторская деятельность Ивана IV имела объективные предпосылки. Проблем в стране накопилось достаточно, их предстояло решить.

Проблем в стране накопилось достаточно, их предстояло решить.

Самостоятельное правление Ивана IV длилось 37 лет, с 1547 по 1584 год. Оно стало вторым по длительности в династии московской ветви Рюриковичей, дольше на престоле находился только его дед Иван III – 42 года.

Первая половина правления, до 1564 была наиболее успешной в плане проведения реформ и внешней политики.

Избранная Рада

Ряд историков считают, что в реформировании страны молодому царю помогала существовавшая до 1560 года Избранная Рада. В неё входили царский духовник Сильвестр, воевода А.Адашев и, возможно, ещё какие-то деятели, например, митрополит Макарий, князь Курбский, дьяк Иван Висковатый. При царе существовала и Ближняя Дума – совет из знатных людей.

Административные реформы

Их было несколько, каждая имела свои особенности.

Губная реформа

Её проведение началось ещё в период регентства Елены Глинской за 10 лет до коронации Ивана IV. Цель реформы заключалась в том, чтобы процедуры преследования и наказания преступников и прочих “лихих людей” передать служилым людям. Этим должны были заниматься средние и мелкие дворяне, зажиточные крестьяне, мещане.

Этим должны были заниматься средние и мелкие дворяне, зажиточные крестьяне, мещане.

До реформы ситуация на местах с судопроизводством была неудачная и создавала возможности для злоупотреблений со стороны наместников и волостелей. После вынесения приговора они получали всё имущество осуждённого и платили небольшое вознаграждение доносчику. Был ещё и такой аспект – община местности, на которой совершено преступление, обязалась выдать виновного или заплатить виру (штраф).

Из-за неспособности наместников заниматься розыском, судом и наказанием, власти изменили порядок работы. В городах эти обязанности были переложены на приказчиков, а в уездах – на губных старост. Перечисленные должности являлись выборными, их занимали представители местного дворянства. Помощь им стали оказывать “целовальники”, которых также выбирали из среды мещан или зажиточных крестьян.

По итогам проведения реформы следствие стали вести лица, заинтересованные в результате своей работы по поимке преступников. К старостам и целовальникам предъявлялись высокие требования – имущественный ценз и уровень грамотности. Найти людей на новые должности оказалось непросто, ведь работа была беспокойная и неоплачиваемая. Государство не платило ни копейки старостам. Дворянство на местах шло на различные хитрости, например, могло выдвинуть на должность пожилого человека. Источником по данной реформе являются губные грамоты, первая из них датирована 1539 годом. Проведение реформы заняло почти 20 лет, по всему царству её завершили к 1556 году. Губой стал называться судебный округ, его деятельность контролировал созданный властями в Москве Разбойный приказ.

К старостам и целовальникам предъявлялись высокие требования – имущественный ценз и уровень грамотности. Найти людей на новые должности оказалось непросто, ведь работа была беспокойная и неоплачиваемая. Государство не платило ни копейки старостам. Дворянство на местах шло на различные хитрости, например, могло выдвинуть на должность пожилого человека. Источником по данной реформе являются губные грамоты, первая из них датирована 1539 годом. Проведение реформы заняло почти 20 лет, по всему царству её завершили к 1556 году. Губой стал называться судебный округ, его деятельность контролировал созданный властями в Москве Разбойный приказ.

Земская реформа

Основу этой реформы заложил новый Судебник 1550 года. Горожане и крестьяне были наделены правом на отзыв наместника и замену его старостой, которого избирали на месте. Наместник до проведения реформы получал содержание в виде “кормления”. Его, согласно новому порядку, следовало выплатить в государственную казну. Эта реформа прошла быстрее в северных районах среди государственных крестьян, а в южных районах, где преобладало помещичье землевладение, она проводилась медленнее. Согласно земской грамоте, вводились такие новые должности: земские и выборные старосты, излюбленные головы, суди и старосты.

Согласно земской грамоте, вводились такие новые должности: земские и выборные старосты, излюбленные головы, суди и старосты.

Реформа централизованного управления

Расширение территории государства в первой половине XVI века потребовало увеличения штата государственных служащих и создания новых органов управления в столице. Приказы появились ещё до воцарения Ивана IV, но именно в годы его правления они были объединены в единую систему с подчинением царю, Боярской Думе и земскому собору. Приказы могли иметь разные названия – палата, изба, двор, дворец, треть. Например, на приказ Казанского дворца было возложено управление новыми территориями на востоке и юго-востоке государства.

Судебная реформа

Вскоре после воцарения Ивана IV, Земский собор и Боярская дума приняли новый свод законов – Судебник 1550 года. Он содержал 100 статей. Основной его целью была ликвидация привилегий удельных князей и усиление роли центральных судебных органов. Судебником определялись правила судебного поединка, процесс борьбы с разбойниками, ограничения местной власти, размеры штрафов, правила суда над представителями духовенства. Он действовал почти 100 лет, до 1649 года.

Он действовал почти 100 лет, до 1649 года.

Налоговая реформа

Судебник 1550 года ввёл новую единицу сбора налогов. Она стала называться большой сохой, её размеры зависели от качества земли. Дворяне получили налоговые льготы по сравнению с духовенством и крестьянством. Такой порядок сбора налогов просуществовало до 1670-ых годов.

Военная реформа

Большую часть своего правления Иван IV провёл в войнах, поэтому он усиливал все рода войск — пехоту, кавалерию, артиллерию, пограничную службу. Военная реформа включала в себя ряд мероприятий:

1550 год — создание первых стрелецких полков. Сначала стрельцов было 3000, к концу правления Ивана IV их численность выросла.

Ограничение местничества. В июле 1550 года царь приказал боярам и воеводам нести службу “без мест”, то есть без учёта знатности рода. Это привело к повышению единоначалия в армии.

Создание “ближнего войска”. Вблизи Москвы землю получили около 1000 детей боярских.

Впоследствии они стали своеобразным кадровым резервом.

Впоследствии они стали своеобразным кадровым резервом.В 1556 было принято новое Уложение о службе.

В 1571 издан первый в истории России Пограничный устав.

В результате у московского царя в распоряжении была одна из сильнейших армий в Европе, около 100 тыс. человек.

Церковная реформа

Её проведением занимался митрополит Макарий с 1551 года. В комплексе законов для церкви, которые получили наименование “Стоглав”, разъяснялись вопросы касательно церковного землевладения и проведения службы. Государство усиливало контроль над церковью, например, ей запрещалось приобретать новые земли без донесения об этом верховной власти. В городах создавались книжные училища, таким образом, церковная реформа повышала и уровень образования населения.

Денежная реформа

Эту реформу тоже можно отнести к правлению Ивана IV, хотя её провели в годы регентства Елены Глинской. Причиной её проведения был начавшийся денежный кризис. По мере роста товарооборота, денег требовалось больше, а своих запасов драгметаллов было мало. Следовательно, росло количество фальшивомонетчиков. Власть пошла на решительные меры – изъятие старой монеты и дальнейшая её перечеканка по единому стандарту. В результате основной денежной единицей в обращении стала копейка. На этой серебряной новгородской монете чеканили изображение всадника с копьём.

Следовательно, росло количество фальшивомонетчиков. Власть пошла на решительные меры – изъятие старой монеты и дальнейшая её перечеканка по единому стандарту. В результате основной денежной единицей в обращении стала копейка. На этой серебряной новгородской монете чеканили изображение всадника с копьём.

Опричнина и конец Избранной рады

Ливонская война привела к прекращению деятельности Избранной Рады и в окружении царя произошли изменения. Сильвестр удалился в монастырь, а воевода Адашев был направлен в Ливонию, где и погиб. Неудачи в войне привели к измене ряда бояр и переходу их на сторону противника – Великого княжества Литовского. Иван IV попытался исправить ситуацию неожиданным шагом – разделил государство на опричнину и земщину. Первая представляла собой царский удел, который управлялся не из Москвы, а из Александровской Слободы. Набеги крымских татар показали неэффективность такого варианта управления страной и в 1572 царь отменил опричнину.

Итоги и результаты реформ Ивана IV Грозного

Для удобства понимания их лучше всего представить в виде таблицы:

Реформа | Результат |

|---|---|

Денежная | Введение единой валюты — копейки. |