Они лежат в основе возникновения интересов и: Методические рекомендации по изучению темы «Деятельность человека. Потребности.». 10 класс .Обществознание

Методические рекомендации по изучению темы «Деятельность человека. Потребности.». 10 класс .Обществознание

Методические рекомендации по изучению темы «Деятельность человека. Потребности.». 10 класс .Обществознание.

Данные тестовые задания рекомендованы при изучении темы «Деятельность человека. Потребности.», на уроках обществознания в 10 классе.

Тестовые задания представлены в двух вариантах:

1. Для учителя с ответами.

2. Для учащихся, тесты составленные по требованиям ЕГЭ по предмету «Обществознание».

Деятельность человека. Потребности.

1. Расположите в логической последовательности этапы общения.

A) ориентировка в ситуации, осмысление происходящего Б) установка контакта (знакомство)

B) обсуждение интересующей проблемы Г) завершение контакта, выход из него Д) решение проблемы БАВДГ

2.

Первичные, биологические, социальные, органические, природные.

Найдите и укажите название потребностей другого вида, «выпадающее» из их ряда.

3. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Элементы структуры деятельностиЦель деятельности

Методы и средства

деятельности

процесс…

деятельности

деятельности

4. Вставьте слово вместо пропуска: «Среди ________ потребностей важнейшей является потребность в познании, в общении, в освоении мира по законам красоты и гармонии».

Духовных

5. Установите соответствие между отдельными потребностями человека и типами потребностей:

A) Социальные потребности

Б) Духовные потребности

B) Материальные потребности

1) Иметь хорошую семью 2) Иметь добрую славу о себе 3) Иметь удобное жилье 123

6. Закончите фразу:

Закончите фразу:

Потребности

7. Завершите фразу: «Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность, это» __________ цель

8. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном списке субъекты данной деятельности.

1) Плотники 2) Каменщики 3) Строящийся дом 4) Крановщики 5) Подъемные краны 6) Правила техники безопасности 7) Строительные материалы 1,2,4

9. Оцените высказывания. Если содержание высказывания верное и вы согласны с ним, отвечаем «ДА». Если содержание высказывания неверное и вы не согласны с ним, отвечаем «Нет».

1.Потребности человека остаются неизменными во все времена. неет

2.Социальные потребности –это потребности в вещах. нет

3.Физиологические потребности человека очеловечены. да

4. Возможности удовлетворения всех человеческих потребностей ограничены. да

Возможности удовлетворения всех человеческих потребностей ограничены. да

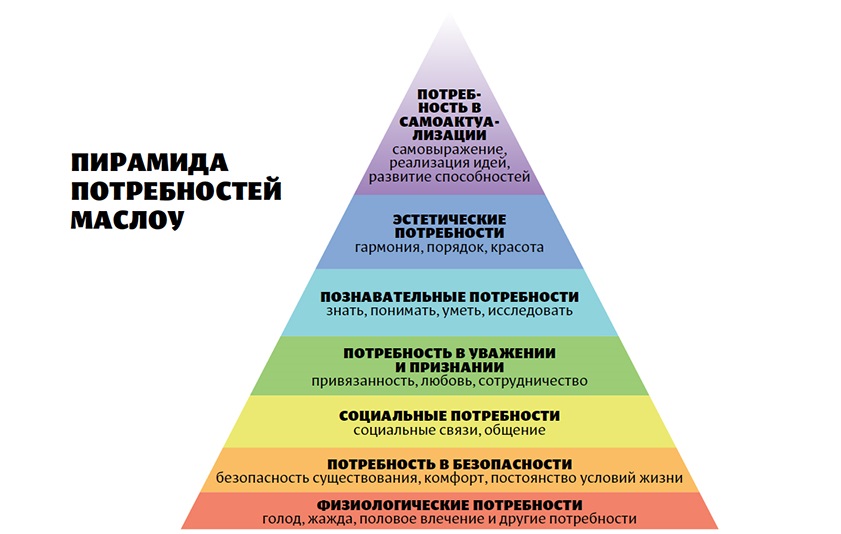

5.Маслоу выделил такие экзистенциальные потребности , как потребность в уважении , в самоуважении и достижении успеха. нет

6.Неудовлетворение социальных потребностей ведет к смерти человека. нет

7.У всех людей имеются ложные потребности. да

8.Социальные потребности имеются как у человека , так и у животных. нет

9. Потребность в совместной деятельности , в уважении , в творчестве и отдыхе – все это потребности социальные. нет

10.Биологичесие потребности А .Маслоу в своей классификации назвал экзистенциальными. нет

10. Социальными характеристиками человека обусловлены его потребности …

1) в трудовой деятельности 2) во сне 3) в отдыхе 4) в созидании 5) в пище 6) в социальной активности 7) в воздухе 8) в воде 9) в общении с другими людьми

1,4,6,9

11. Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные только творческой деятельности.

Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные только творческой деятельности.

1) Доступность для использования 2) Уникальность 3) Практическая значимость

4) Воспроизводимость образца 5) Принципиальная новизна 2,5

12. Установите соответствие между видами деятельности, данными в первом столбце, и их характеристиками, данными во втором.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1. Деятельность в воображаемой ситуации, 2. Практическая полезность, 3. Нацеленность на получение знаний, 4. Замещение реальных объектов условными, 5. Преобразовательная направленность

ХАРАКТЕРИСТИКА: А. Труд, Б. Учение, В. Игра, В;А;Б;В;А

13. Завершите фразу: «В основе потребностей человека лежат …» ________ мотивы

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«Активность человека обусловлена (1), т. е. состояниями (2), возникающими, когда он испытывает нужду в объектах, необходимых для его существования и развития. Они лежат в основе возникновения интересов и (3) человека, которые выражают направленность на определенный (4) и на определенную

Они лежат в основе возникновения интересов и (3) человека, которые выражают направленность на определенный (4) и на определенную

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) индивидуальность Б) склонность В) предмет Г) индивид Д) характер

Е) личность Ж) темперамент З) потребность И) деятельность ЗГБВИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ: 1) создание необходимых людям благ 2) наличие воображаемой обстановки 3) обязательное использование языка 4) необходимость специальной подготовки

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: А) игра Б) общение В) труд ВАБВ

16. Установите соответствие между потребностями личности и их проявлениями.

Установите соответствие между потребностями личности и их проявлениями.

КОНКРЕТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ: 1) стремление к добру и справедливости 2) стремление сделать карьеру 3) осознание смысла жизни 4) стремление удачно выйти замуж

ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ: А) социальные Б) идеальные БАБА

17. Ниже приведены названия потребностей. Все из них за исключением одной, являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные потребности человека.

Первичные, биологические, социальные, органические, природные.

Найдите и укажите название потребностей другого вида, выпадающее из их ряда. Социальные

18. Прочитайте текст и выполните задания:

Все виды материальной и духовной деятельности человека производны от труда и несут в себе его главную черту – творческое преобразование действительности, а в итоге и самого себя. <…>

Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит явный или неявный предметный характер, – все ее компоненты имеют то или иное предметное содержание, а сама она обязательно направлена на творческое созидание определенного материального или духовного продукта (так, благодаря деятельности рабочего создаются реальные машины, здания, а в деятельности писателя и художника создаются художественные произведения).

Если мы хотим осознанно употребить слово «деятельность» применительно к той или иной сфере жизни человека, то обязательно должны представлять себе предметное содержание ее компонентов, содержание ее конечного «продукта». Но если в наблюдаемых нами жизненных событиях мы не можем выделить и определить содержание компонентов деятельности, не можем проследить реальное преобразование человеком той или иной материальной или духовной действительности, то термин «деятельность» к этим событиям применять нельзя. Жизнь некоторых людей лишь частично связана с полнокровной человеческой деятельностью, она лишь теплится у них в неразвитой форме.

(В.В. Давыдов)

2.

4.

Деятельность человека. Потребности.

1. Расположите в логической последовательности этапы общения.

A) ориентировка в ситуации, осмысление происходящего Б) установка контакта (знакомство)

B) обсуждение интересующей проблемы Г) завершение контакта, выход из него Д) решение проблемы

2. Ниже приведены названия потребностей. Все из них, за исключением одной, являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные потребности человека.

Ниже приведены названия потребностей. Все из них, за исключением одной, являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные потребности человека.

Первичные, биологические, социальные, органические, природные.

Найдите и укажите название потребностей другого вида, «выпадающее» из их ряда.

3. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Элементы структуры деятельностиЦель деятельности

Методы и средства

деятельности

………….

деятельности

Результат

деятельности

4. Вставьте слово вместо пропуска: «Среди ________ потребностей важнейшей является потребность в познании, в общении, в освоении мира по законам красоты и гармонии».

5. Установите соответствие между отдельными потребностями человека и типами потребностей:

A) Социальные потребности

Б) Духовные потребности

B) Материальные потребности

1) Иметь хорошую семью 2) Иметь добрую славу о себе 3) Иметь удобное жилье

6. Закончите фразу:

Закончите фразу:

«Источником активности личности являются многообразные личные и общественные ________

7. Завершите фразу: «Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность, это» __________

8. Бригада строителей возводит жилой объект. Найдите в приведенном списке субъекты данной деятельности.

1) Плотники 2) Каменщики 3) Строящийся дом 4) Крановщики 5) Подъемные краны 6) Правила техники безопасности 7) Строительные материалы

9. Оцените высказывания. Если содержание высказывания верное и вы согласны с ним, отвечаем «ДА». Если содержание высказывания неверное и вы не согласны с ним, отвечаем «Нет».

1.Потребности человека остаются неизменными во все времена.

2.Социальные потребности –это потребности в вещах.

3.Физиологические потребности человека очеловечены.

4.Возможности удовлетворения всех человеческих потребностей ограничены.

5. А. Маслоу выделил такие экзистенциальные потребности , как потребность в уважении , в самоуважении и достижении успеха.

6. Неудовлетворение социальных потребностей ведет к смерти человека.

7.У всех людей имеются ложные потребности.

8.Социальные потребности имеются как у человека , так и у животных.

9. Потребность в совместной деятельности , в уважении , в творчестве и отдыхе – все это потребности социальные.

10.Биологичесие потребности А .Маслоу в своей классификации назвал экзистенциальными.

10. Социальными характеристиками человека обусловлены его потребности …

1) в трудовой деятельности 2) во сне 3) в отдыхе 4) в созидании 5) в пище 6) в социальной активности 7) в воздухе 8) в воде 9) в общении с другими людьми

11. Найдите в приведенном ниже списке черты, свойственные только творческой деятельности.

1) Доступность для использования 2) Уникальность 3) Практическая значимость

4) Воспроизводимость образца 5) Принципиальная новизна

12. Установите соответствие между видами деятельности, данными в первом столбце, и их характеристиками, данными во втором.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1. Деятельность в воображаемой ситуации, 2. Практическая полезность, 3. Нацеленность на получение знаний, 4. Замещение реальных объектов условными, 5. Преобразовательная направленность

ХАРАКТЕРИСТИКА: А. Труд, Б. Учение, В. Игра,

13. Завершите фразу: «В основе потребностей человека лежат …» ________

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«Активность человека обусловлена (1), т. е. состояниями (2), возникающими, когда он испытывает нужду в объектах, необходимых для его существования и развития. Они лежат в основе возникновения интересов и (3) человека, которые выражают направленность на определенный (4) и на определенную (5). Это позволяет отразить ориентиры (6), которые во многом обусловливают её жизненный путь».

Это позволяет отразить ориентиры (6), которые во многом обусловливают её жизненный путь».

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) индивидуальность Б) склонность В) предмет Г) индивид Д) характер

Е) личность Ж) темперамент З) потребность И) деятельность

15. Установите соответствие между видами деятельности и особенностями их проявления

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ: 1) создание необходимых людям благ 2) наличие воображаемой обстановки 3) обязательное использование языка 4) необходимость специальной подготовки

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: А) игра Б) общение В) труд

16. Установите соответствие между потребностями личности и их проявлениями.

Установите соответствие между потребностями личности и их проявлениями.

КОНКРЕТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ: 1) стремление к добру и справедливости 2) стремление сделать карьеру 3) осознание смысла жизни 4) стремление удачно выйти замуж

ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ: А) социальные Б) идеальные

17. Ниже приведены названия потребностей. Все из них за исключением одной, являются названиями, под которыми в различных классификациях представлены естественные потребности человека.

Первичные, биологические, социальные, органические, природные.

Найдите и укажите название потребностей другого вида, выпадающее из их ряда.

18. Прочитайте текст и выполните задания:

Все виды материальной и духовной деятельности человека производны от труда и несут в себе его главную черту – творческое преобразование действительности, а в итоге и самого себя. <…>

Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит явный или неявный предметный характер, – все ее компоненты имеют то или иное предметное содержание, а сама она обязательно направлена на творческое созидание определенного материального или духовного продукта (так, благодаря деятельности рабочего создаются реальные машины, здания, а в деятельности писателя и художника создаются художественные произведения).

Если мы хотим осознанно употребить слово «деятельность» применительно к той или иной сфере жизни человека, то обязательно должны представлять себе предметное содержание ее компонентов, содержание ее конечного «продукта». Но если в наблюдаемых нами жизненных событиях мы не можем выделить и определить содержание компонентов деятельности, не можем проследить реальное преобразование человеком той или иной материальной или духовной действительности, то термин «деятельность» к этим событиям применять нельзя. Жизнь некоторых людей лишь частично связана с полнокровной человеческой деятельностью, она лишь теплится у них в неразвитой форме.

(В.В. Давыдов)

2.

4.

Урок 9. деятельность человека — Обществознание — 10 класс

Урок Конспект Дополнительные материалыХарактеристики деятельности

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.

Если затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

побуждение к деятельности (потребности, интересы, убеждения, идеалы, эмоции)

деятельность, порождающая нечто качественно новое, ранее неизвестное

переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности

осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность

высшая, свойственная человеку форма обобщённого и целенаправленного отражения действительности; совокупность психических процессов, участвующих в осмыслении человеком объективного мира

Потребности человека

Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под которыми они указаны.

Определение

____ — осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность.

ПодсказкаЕсли затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Суждения по теме урока

Прочитайте суждения и выберите верные.

Если затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Группы потребностей

Используя конспект урока, найдите и выделите три группы потребностей.

Отличительные черты (характера) человеческой деятельности

Используя конспект урока, найдите и выделите цветом три отличительные черты (характера) человеческой деятельности.

Соответствие понятий

Попарно соединяя фигуры, решите ребус-соответствие:

ПодсказкаСоединяйте попарно элементы, чтобы получились правильные выражения.

Термины и понятия

Решите кроссворд.

Если затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Определения по теме урока

Попарно соединяя фигуры, решите ребус-соответствие:

Подсказка Соединяйте попарно элементы, чтобы получились правильные выражения.

Термины и понятия

Решите кроссворд.

ПодсказкаЕсли затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Компоненты структуры деятельности

Используя конспект урока, найдите и выделите цветом четыре компонента структуры деятельности.

Если затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Соответствие понятий

Попарно соединяя фигуры, решите ребус-соответствие.

Подсказка Соединяйте попарно элементы, чтобы получились правильные выражения.

Виды деятельности

Решите кроссворд.

Виды деятельности в зависимости от отношения человека

Используя конспект урока, найдите и выделите цветом два вида деятельности в зависимости от особенностей отношения человека к окружающему миру и два вида — по соответствию моральным нормам.

Если затрудняетесь ответить, посмотрите ещё раз видеоролик.

Потребности и интересы

«У духа есть свои потребности, как и у тела», — писал великий французский философ Жан-Жак Руссо. Действительно, существуют разные виды и классификации потребностей человека, также, как и разнообразные интересы, превращающие их в деятельность. Интересно?

Потребности и интересы. Разбор темы кодификатора ЕГЭ

КОДИФИКАТОР ЕГЭ по обществознанию с анализом здесь.

Полный авторский курс от эксперта ЕГЭ Коцарь Евгения Сергеевича по всем темам кодификатора.

Для занятий в группе сайта #6_Потребности_и_интересы

📌Потребность — это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования. В мотивах (от лат. movere — приводить в движение, толкать) деятельности проявляются потребности человека.

Виды потребностей человека:

🍔Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище.

👫Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании.

🎨Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного.

Биологические, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биологические в своей основе потребности у человека в отличие от животных становятся социальными. У большинства людей социальные потребности господствуют над идеальными: потребность в знаниях выступает нередко как средство обрести профессию, занять достойное положение в обществе.

Существуют и другие классификации потребностей, например, классификация разработана американским психологом Абрахамом Маслоу.

Потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие. Следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку, во-первых, не все потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, потребности не должны противоречить нравственным нормам общества.

Разумные потребности — это потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание приносить добро людям.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Интересы человека

📌Интерес (лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности.

Интересы людей направлены не столько на предметы потребностей, сколько на те общественные условия, которые делают более или менее доступными эти предметы, прежде всего, материальные и духовные блага, обеспечивающие удовлетворение потребностей.

Интересы определяются положением различных социальных групп и индивидов в обществе. Они в большей или меньшей степени осознаются людьми и являются важнейшими побудительными стимулами к различным видам деятельности.

Существует несколько классификаций интересов:

✨по их носителю: индивидуальные; групповые; всего общества.

✨по направленности: экономические; социальные; политические; духовные.

От интереса следует отличать склонность. Понятие «интерес» выражает направленность на определенный предмет. Понятие «склонность» выражает направленность на определенную деятельность.

Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое зависит от степени доступности той или иной деятельности). Интересы человека выражают направленность его личности, которая во многом определяет его жизненный путь, характер деятельности.

Видео-урок от эксперта ЕГЭ по этой и другим темам кодификатора ЕГЭ 2017 по обществознанию, вы можете получить здесь.

А также присоединяйтесь к занятиям в группе сайта

виды, типы и формы конфликтов

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни человека в социуме и его взаимодействия с другими людьми. Конфликты возникают повсеместно и могут подстерегать каждого из нас где угодно: на работе, в офисе, в школе или институте, в магазине или общественном транспорте, и даже дома. Умение распознавать конфликтные ситуации и нейтрализовывать их является очень важным навыком для любого человека.

В последующих уроках представленного тренинга по конфликтологии мы, конечно же, подробно поговорим на тему причин возникновения конфликтов и анализа их стратегий, а также детально затронем вопросы конфликт-менеджмента, профилактики и предотвращения конфликтов.

Содержание:

Однако прежде чем приступать к этим более серьёзным темам, нам следует разобраться с тем, что вообще представляет собой конфликт, какие существуют разновидности конфликтов и чем они характеризуются.

Что такое конфликт?

Термин «конфликт» происходит от латинского слова «conflictus», означающего «столкнувшийся». Обычно, говоря о конфликте, говорят о наиболее остром способе разрешения противоречий во взглядах, целях, интересах, которые возникают во время взаимодействия людей друг с другом.

Как процесс, конфликт заключается в противодействии друг другу участников этого социального взаимодействия, и сопровождается отрицательными эмоциями, которые нередко выходят за рамки общепринятых норм и стандартов. В психологической науке под конфликтом понимают отсутствие согласия между несколькими сторонами (это могут быть отдельные люди или группы людей). Наука, занимающаяся изучением конфликтов, называется конфликтологией.

Отношение к понятию «конфликт»

В подавляющем большинстве случаев считается, что конфликт является явлением исключительно негативным, вызывающим непонимание, обиды, враждебность или угрозы, другими словами, что-то такое, чего всеми силами стоит стараться избегать. Также представители более ранних школ менеджмента утверждали, что конфликт представляет собой признак плохого управления организацией и показатель её неэффективности.

Но, вопреки этому, многие современные специалисты в области менеджмента всё больше склоняются к тому мнению, что некоторые виды конфликтов не только могут происходить, но и желательны даже в самых эффективных организациях, где взаимоотношения сотрудников достойны самых лучших оценок. Единственное, что здесь необходимо – это научиться управлению конфликтом.

У конфликта, как и у любого социального явления, существует не только своё определение, но и свои признаки. И этот вопрос является не менее важным и подлежит отдельному рассмотрению.

Признаки конфликта

Конфликт можно отличить по трем характерным признакам:

|

1 |

БИПОЛЯРНОСТЬ. Биполярность, также называемая оппозицией, является одновременно противостоянием и взаимосвязанностью, в которой содержится внутренний потенциал имеющегося противоречия. Однако сама по себе биполярность ещё не говорит о борьбе или столкновении. |

|

2 |

АКТИВНОСТЬ. Активность здесь понимается как противодействие и борьба. Для возникновения активности необходим импульс, который задаётся со стороны участника (субъекта) конфликта осознанием самой конфликтной ситуации. |

|

3 |

СУБЪЕКТЫ КОНФЛИКТА. Субъект конфликта является активной стороной, способной создавать конфликтные ситуации, а также оказывать влияние на процесс протекания конфликта, что, в свою очередь, зависит уже от его интересов.  Традиционно, субъекты конфликта отличаются своеобразным типом мышления, называемого конфликтным. Противоречие может быть источником конфликтных ситуаций лишь для тех людей, которые обладают конфликтным мышлением. Традиционно, субъекты конфликта отличаются своеобразным типом мышления, называемого конфликтным. Противоречие может быть источником конфликтных ситуаций лишь для тех людей, которые обладают конфликтным мышлением. |

Далее мы рассмотрим классификацию конфликтов и поговорим о том, какие существуют их виды и формы. А пока предлагаем вам пройти тест на поведение в конфликтах.

Тест на поведение в конфликтах

Тест, который вам предстоит пройти, является нашей интерпретацией личностного опросника Томаса. Этот тест предназначен для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению и выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации, о которых вы прочитаете уже в интерпретации к данному тесту.

Для правильной интерпретации ответов следует соблюдать несколько правил во время прохождения теста:

- В каждом вопросе выберете то утверждение, которое в большей степени подходит для описания вашего поведения в конфликтных ситуациях.

- Отвечайте так честно, как возможно, только то, что верно для вас, не пытайтесь произвести впечатление на других.

- Данные теста будут записаны после того как вы ответите на последний вопрос и увидите подтверждение окончания теста. Если вы закончите тест ранее последнего вопроса и закроете страницу, данные не будут сохранены.

- Тест можно проходить любое количество раз, но помните, что сохраняется только последний.

Виды конфликтов

Есть несколько классификаций конфликтов, которые, на наш взгляд, заслуживают обязательного внимания.

1

Классификация конфликтов по воздействию на деятельность группы или организации

По воздействию на деятельность группы или организации конфликты могут быть конструктивными и деструктивными.

Конструктивные (функциональные) конфликты – это конфликты, приводящие к принятию обоснованных решений и способствующие развитию отношений между субъектами конфликта. Как правило, выделяются следующие несколько функциональных последствий конфликтов:

Как правило, выделяются следующие несколько функциональных последствий конфликтов:

- Конфликт разрешается путём, устраивающим все стороны конфликта; каждая сторона чувствует себя причастной к разрешению проблемы;

- Решение, принятое совместно, реализуется максимально быстро и легко;

- Стороны, участвующие в конфликте, овладевают навыком эффективного сотрудничества во время решения проблемных вопросов;

- Если конфликт возник между подчинёнными и руководителями, то практика разрешения конфликта позволяет разрушить «синдром покорности», когда у человека, занимающего более низкую должность, присутствует страх высказывать свою точку зрения, если она отличается от той, которую имеют люди с более высоким статусом;

- Взаимоотношения между людьми становятся лучше;

- Участники конфликта больше не рассматривают разногласия, как нечто негативное и приводящее к отрицательным последствиям.

ПРИМЕР: Прекрасный пример конструктивного конфликта – обычная рабочая ситуация: руководитель и подчинённый не могут прийти к соглашению относительно какого-либо вопроса, касаемо их совместной деятельности. После разговора и выражения каждым участником своего мнения, находится компромисс, и руководитель и подчинённый находят общий язык, а их отношения приобретают положительную окраску.

После разговора и выражения каждым участником своего мнения, находится компромисс, и руководитель и подчинённый находят общий язык, а их отношения приобретают положительную окраску.

Деструктивные (дисфункциональные) конфликты – это конфликты, препятствующие принятию грамотных решений и эффективному взаимодействию между субъектами конфликта. Дисфункциональными последствиями конфликтов являются следующие:

- Конкурентные, сопернические отношения между людьми;

- Отсутствие стремления к положительным отношениям и сотрудничеству;

- Восприятие оппонента в качестве врага, его позиции – исключительно как неверной, а своей собственной – исключительно как верной;

- Стремление к сокращению и даже полному прекращению любого взаимодействия со стороной оппонента;

- Убеждение в том, что одержать «победу» в конфликте гораздо важнее, нежели найти общее решение;

- Плохое настроение, негативные эмоции, чувство неудовлетворённости.

ПРИМЕР: В качестве примеров неконструктивного конфликта можно назвать войну, любые проявления физического насилия, семейные ссоры и т.п.

2

Классификация конфликтов по содержанию

По содержанию конфликты могут быть реалистическими и нереалистическими.

Реалистические конфликты – это конфликты, которые вызывает неудовлетворение конкретных требований участников или же несправедливое, согласно мнению одной из сторон, распределение между участниками определённых преимуществ. Как правило, такие конфликты направлены на достижение конкретного результата.

ПРИМЕР: конфликты с властями бывших заложников Норд-Оста и родственников погибших по причине невыполнения государством определённых требований.

Нереалистические конфликты – это конфликты, целью которых является конкретное выражение отрицательных эмоций, враждебного настроя или обид, другими словами, конфликт здесь и является главной целью.

ПРИМЕР: убийство одним человеком другого по причине того, что первый считает, что тот, второй, виновен в его проблемах и неприятностях; террористические акты без изъявления конкретных требований.

3

Классификация конфликтов по характеру участников

По характеру участников конфликты разделяются на внутриличностные, межличностные, конфликты между личностью и группой и межгрупповые конфликты.

Внутриличностный конфликт – возникает в случае, когда нет гармонии между различными факторами психологического характера во внутреннем мире человека, например, его чувствами, ценностями, мотивами, потребностями и т.д. К примеру, внутриличностный конфликт, связанный с деятельностью человека, может выражаться в различных формах. Но в большинстве случаев это форма ролевого конфликта – когда разные роли человека требуют от него выполнения различных требований.

ПРИМЕР: Человеку, являющемуся примерным семьянином, необходимо по вечерам находиться дома, но занимаемый им пост руководителя обязывает его часто задерживаться на работе по вечерам. Внутриличностный конфликт здесь обусловлен рассогласованием личных потребностей и требованиями его деятельности.

Внутриличностный конфликт здесь обусловлен рассогласованием личных потребностей и требованиями его деятельности.

Межличностный конфликт – является наиболее распространённым типом конфликта. В разных ситуациях он может появляться по-разному. Но причинами такого конфликта могут быть не только различия в поведении людей, их манерах, взглядах, мнениях или характерах, которые являются субъективными причинами, но также и объективные причины, причём, именно они лежат в основе межличностных конфликтов чаще всего.

ПРИМЕР: Одной из самых распространенных причин межличностных конфликтов является ограниченность каких-либо ресурсов, таких как рабочая сила, производственные площади, оборудование, денежные средства и всевозможные жизненно необходимые блага. Например, один человек считает, что больше всего ресурсы нужны именно ему, а не кому-то другому, в то время, как этот другой считает точно так же.

Конфликт между личностью и группой – представленный конфликт появляется в тех случаях, когда один из членов группы или организации нарушает установленные в ней нормы поведения или законы общения, принятые в неформальных группах.

ПРИМЕР: Конфликт между личностью и группой наглядно отображается на примере конфликта между подчинёнными и руководителем, который придерживается авторитарного стиля руководства; также подобные конфликты можно наблюдать в молодёжных тусовках, где один из членов тусовки вдруг повёл себя не по законам «стаи».

Межгрупповой конфликт – это конфликт, возникающий между формальными и/или неформальными группами, являющимися частью общества или организации. Интересно то, что в период межгруппового конфликта люди могут объединяться в различные сплочённые сообщества. Однако эта сплочённость зачастую исчезает сразу же после того, как достигнут требуемый результат.

ПРИМЕР: Межгрупповой конфликт может возникнуть между работниками какого-либо подразделения организации и её администрацией, например, по причине внезапного сокращения штата сотрудников; аналогичная ситуация нередко наблюдается между оппозиционными политическими партиями или духовными конфессиями.

4

Классификация конфликтов по специфике противоположных сторон и условий развития конфликта

По специфике противоположных сторон и условий развития конфликты могут быть внутренними, внешними и антагонистическими.

Внутренние конфликты – характеризуются взаимодействием двух или нескольких противоположных субъектов внутри какого-либо сообщества или группы людей.

ПРИМЕР: Прекрасным примером внутреннего конфликта может выступить внутриклассовая борьба, например борьба за лидерство.

Внешние конфликты – представляют собой взаимодействие противоположностей , которые относятся к разным объектам (группам, классам и т.д.).

ПРИМЕР: В качестве примера внешнего конфликта можно назвать противостояние человека и природных стихий или борьбу организма с внешней средой.

Антагонистические конфликты – одни из наиболее остро протекающих конфликтов, т. к. являются взаимодействием между социальными группами, непримиримо настроенными друг против друга. Уникально то, что само понятие «антагонизм» очень распространено в медицине и биологии – может встречаться антагонизм зубов, мышц, микробов, лекарств, ядов и т.п. Кроме того, в математической науке антагонизм рассматривается как противоположность интересов. В чистом же виде антагонизм представлен в социальных процессах.

к. являются взаимодействием между социальными группами, непримиримо настроенными друг против друга. Уникально то, что само понятие «антагонизм» очень распространено в медицине и биологии – может встречаться антагонизм зубов, мышц, микробов, лекарств, ядов и т.п. Кроме того, в математической науке антагонизм рассматривается как противоположность интересов. В чистом же виде антагонизм представлен в социальных процессах.

ПРИМЕР: Ярким примером антагонистического конфликта является война, рыночная конкуренция, революция, спортивное состязание и т.п.

Помимо всего вышесказанного, правильное понимание и интерпретация конфликтов, а также их функций, особенностей, сущности и последствий невозможно без типологизации, т.е. без выделения базовых типов конфликтов на основе выявлений их сходств и различий и способов их идентификации с общностью главных отличий и признаков.

Чтобы стало возможным выбрать адекватный метод воздействия на конфликт и управления им (о чём вы узнаете из наших следующих уроков), необходимо типизировать конфликты по их основным признакам: способам решения, сферам проявления, направленности воздействия, степени выраженности, количеству участников и нарушенным потребностям.

Именно на основе типологизации определяются как виды, так и разновидности конфликтов. Вид конфликта как вариация конфликтного взаимодействия выделяется по определённым признакам.

1

Типы конфликтов по способу разрешения

По способу разрешения конфликты подразделяются на насильственные и ненасильственные.

Насильственные (антагонистичные) конфликты – являются такими способами разрешения противоречий, в которых происходит разрушение структур всех субъектов конфликта или же отказ всех субъектов, кроме одного, от участия в конфликте. В итоге и выигрывает тот субъект, который остался.

ПРИМЕР: Отличный пример насильственного конфликта – это выборы органов власти, жёсткая дискуссия, дебаты и т.п.

Ненасильственные (компромиссные конфликты) – это конфликты, допускающие несколько вариантов разрешения ситуации посредством обоюдного изменения целей субъектов конфликта, условий взаимодействия, сроков и т. п.

п.

ПРИМЕР: В качестве примера компромиссного конфликта можно назвать следующую ситуацию: обязавшийся поставить сырьё для производства поставщик, не выполняет в назначенный срок свои обязательства. В этом случае производитель вправе потребовать от поставщика соблюдения оговоренного графика, однако сроки поставок могли измениться по каким-либо веским причинам. Взаимная заинтересованность обеих сторон позволяет им провести переговоры, изменить первоначальный график и найти компромиссное решение.

Следующая классификация, которую мы рассмотрим, определяется сферами проявления конфликтов. Сферы же, в свою очередь, могут быть очень разнообразны – это и политика, и убеждения людей, и социальные отношения, и экономика и многое другое. Поговорим о самых распространённых из них.

2

Типы конфликтов по сферам проявления

Политические конфликты – представляют собой столкновения на почве борьбы за власть и распределения властных полномочий.

ПРИМЕР: Примером политического конфликта может послужить противостояние двух и более политических партий.

Социальный конфликт – является противоречием в системе человеческих взаимоотношений. Эти противоречия отличаются усилением интересов противоположных субъектов, а также тенденций индивидов и социальных групп. К социальным конфликтам относятся как чисто социальные, так и социально-трудовые и трудовые конфликты.

ПРИМЕР: Примерами социальных конфликтов являются пикеты, забастовки, митинги, войны.

Экономические конфликты – к данной группе конфликтов относятся те конфликты, основой которых являются противоречия в сфере экономических интересов отдельных людей и социальных групп.

ПРИМЕР: Экономическим конфликтом можно назвать борьбу за распределение собственности, сферу экономического влияния, социальные льготы или ресурсы.

Организационные конфликты – их можно рассматривать в качестве следствия иерархических отношений и регламентирования человеческой деятельности, а также использования принципа распределения отношений людей.

ПРИМЕР: Ярким примером организационного конфликта является применение должностных инструкций, закрепление за сотрудником определённых обязанностей и прав, внедрение номинальных структур управления, наличие определённых положений по оценке и оплате труда работников, а также их премирования и т.п.

Далее следует рассмотреть типы конфликтов по направленности воздействия и по степени выраженности конфликтного противостояния.

3

Типы конфликтов по направленности воздействия

По направленности воздействия различают конфликты вертикальные и горизонтальные. Характерной их чертой является распределение объёма власти, находящейся на момент возникновения конфликтной ситуации в распоряжении субъектов конфликта.

Вертикальные конфликты – это такие конфликты, в которых объём имеющейся власти уменьшается по вертикальной оси сверху вниз, тем самым определяя различные стартовые условия для субъектов конфликта.

ПРИМЕР: Вертикальным конфликтом можно назвать конфликт начальника и подчинённого, преподавателя и студента, небольшого предприятия и высшей организации и т. п.

п.

Горизонтальные конфликты – это конфликты, в процессе которых взаимодействуют субъекты, имеющие равноценную по объёму власть или иерархический уровень.

ПРИМЕР: Горизонтальным конфликтом может выступать конфликт руководителей, занимающих равноценные посты, сотрудников одного уровня, потребителей и поставщиков и т.п.

4

Типы конфликтов по выраженности конфликтного противостояния

По степени выраженности конфликтного противостояния конфликты могут быть скрытыми и открытыми.

Скрытые конфликты – конфликты, при которых нет внешних агрессивных действий между субъектами конфликта, однако имеют место быть непрямые, т.е. косвенные способы воздействия субъектами друг на друга. Скрытые конфликты возможны только тогда, когда один из субъектов конфликтного взаимодействия либо опасается другого, либо не имеет достаточного количества ресурсов для открытого противостояния.

ПРИМЕР: Примером скрытого конфликта может послужить официальная научная полемика между педагогами, за которой скрывается реальная суть конфликта – борьба за авторитетный социальный статус, например, за какую-то должность в университете.

Открытые конфликты – отличаются тем, что в них присутствует явное столкновение конфликтующих субъектов, т.е. споры, ссоры, склоки и т.п. Взаимодействие участников конфликта регулируется в этом случае соответствующими положению участников и ситуации нормами.

ПРИМЕР: Примером открытого конфликта можно смело назвать войну, когда две или более стороны открыто выражают свои требования и используют открытые методы для достижения своих целей; ссору людей, возникшую по какому-либо поводу и не имеющую скрытых мотивов и т.п.

Немаловажно различать конфликты и по признаку нарушенных потребностей.

5

Типы конфликтов в зависимости от нарушенных потребностей

В зависимости от нарушенных потребностей различают конфликты интересов и когнитивные конфликты.

Конфликты интересов – представляют собой противоборство, основывающееся на столкновении интересов субъектов конфликта, которыми могут выступать отдельные люди, группы людей, организации и т. п.

п.

ПРИМЕР: Примеры конфликтов интересов можно найти даже в повседневной жизни – два ребёнка не могут поделить между собой понравившуюся им игрушку; муж и жена, имея один телевизор на двоих, хотят смотреть в одно и то же время разные телепередачи и т.п.

Когнитивные конфликты – это конфликты знаний, точек зрения, взглядов. Как правило, целью каждого субъекта когнитивного конфликта является убеждение противоположной стороны в том, что именно его позиция, мнение или точка зрения является правильной.

ПРИМЕР: Примеры когнитивного конфликта также можно встретить довольно часто – это обсуждения различных проблем, диспуты, дискуссии, споры, в процессе которых участниками высказываются различные точки зрения и приводятся всевозможные аргументы в доказательство своей правоты.

Подытоживая разговор о видах и типах конфликтов, следует заметить, что распределение конфликтов по видам на самом деле является весьма условным по причине того, что чётко обозначаемой границы между ними не существует, и на практике, т. е. в реальной жизни могут возникать различные комплексные виды конфликтов, одни конфликты могут трансформироваться в другие и т.д.

е. в реальной жизни могут возникать различные комплексные виды конфликтов, одни конфликты могут трансформироваться в другие и т.д.

Что ещё нужно знать о конфликтах?

История человечества, его морали, культуры, интеллекта представляет собой непрекращающуюся борьбу идей, стремлений, конкуренцию сил и интересов, соперничество. На протяжении всей своей жизни каждый человек систематически сталкивается с конфликтами всевозможных видов. Когда человек хочет чего-либо достичь, цель может оказаться труднодостижимой. Когда он переживает неудачу, он может обвинить окружающих его людей в том, что именно из-за них он не смог заполучить желаемое. Окружающие же, в свою очередь, неважно, родственники это, одноклассники, друзья или коллеги по работе, могут считать, что он сам виноват в своих проблемах и неудачах. Форма может быть совершенно разной, однако практически всегда она способна привести к непониманию, которое может перерасти в недовольство и даже противоборство, тем самым создавая напряжение и обуславливая конфликтную ситуацию.

В любом человеке присутствуют жизненные противоречия. Людям свойственно быть чем-либо неудовлетворёнными, воспринимать что-то «в штыки», не со всем соглашаться. И всё это естественно, ведь такова натура человека. Однако эти и другие подобные внутренние свойства могут стать вредоносными, если человек не в состоянии урегулировать свою собственную конфликтность с окружающими его людьми; если он не способен придать ей конструктивную форму; если он не может придерживаться адекватных принципов в своих противоречиях.

Вполне резонно сделать вывод, что конфликты неизбежны. Но, в действительности, всё обстоит несколько иначе. И далеко не все конфликтные ситуации, время от времени возникающие между людьми, завершаются конфликтом.

Не следует относиться к конфликту как к чему-то опасному и негативному, если он является стимулом для развития личности, подталкивает человека к работе над собой, закаляет морально и психологически, способствует сплочению с другими людьми. Но стоит стараться избегать тех конфликтов, которые обладают деструктивным потенциалом, разрушают отношения, создают состояние психологического дискомфорта, усиливают замкнутость человека. Именно поэму очень важно уметь распознавать любые предпосылки конфликтов и уметь предупреждать возникновение нежелательных конфликтных ситуаций.

Именно поэму очень важно уметь распознавать любые предпосылки конфликтов и уметь предупреждать возникновение нежелательных конфликтных ситуаций.

Быть способным распознавать и предупреждать конфликты – это значит, владеть культурой общения, уметь владеть собой, проявлять уважение к личности других людей, применять различные методы воздействия на них. Ничто не может в такой сильной мере поспособствовать устранению различного рода недоразумений, как грамотное, цивилизованное общение, которое включает в себя знание элементарных навыков этикета и умение владеть ими, а также способность устанавливать и поддерживать эффективный контакт, вырабатывать свой собственный стиль общения и взаимодействия с окружающими людьми.

Если вы попали в сложную, противоречивую ситуацию, важнее всего контролировать своё поведение и вести себя социально грамотно. Если конфликтная ситуация основана на переживаниях и эмоциях, то неприятные ощущения от неё могут оставаться ещё очень и очень долго. По этой причине нужно учиться управлять своими эмоциональными состояниями, контролировать своё поведение и реакции. Всегда следует быть настроенным на устойчивость и уравновешенность своей нервной системы.

Всегда следует быть настроенным на устойчивость и уравновешенность своей нервной системы.

УПРАЖНЕНИЕ: В качестве одного из наиболее эффективных методов работы со своей психикой можно привести самонастрой на состояние спокойствия. Осуществить его совсем несложно: сядьте в удобное кресло, расслабьтесь, закройте глаза и некоторое время постарайтесь ни о чём не думать. Затем отчётливо и не спеша произнесите про себя несколько фраз, настраивающих вас на самообладание, выдержку, состояние спокойствия. Стремитесь к тому, чтобы почувствовать, как вами овладевает уравновешенность, вы становитесь более жизнерадостным, ощущаете прилив сил и хорошее настроение; вы прекрасно себя чувствуете физически, морально и психологически. Регулярное выполнение этого упражнения позволит вам стать более устойчивым к эмоциональным нагрузкам любой интенсивности.

Напомним, что представленный урок является скорее теоретическим, нежели практическим, т.к. нашей задачей было познакомить вас с тем, что такое конфликт вообще и представить классификацию конфликтов. Из следующих уроков нашего тренинга по конфликтологии вы сможете почерпнуть не только массу теоретической информации, но и узнать множество практических советов, которые сможете немедля применить на практике.

Из следующих уроков нашего тренинга по конфликтологии вы сможете почерпнуть не только массу теоретической информации, но и узнать множество практических советов, которые сможете немедля применить на практике.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Теперь пора поговорить о причинах и развитии конфликтов.

Предотвращение конфликтов и разрешение конфликтов: пределы многостороннего участия

Фред Таннер – заместитель директора Женевского центра политики безопасности.

В течение девяностых годов двадцатого столетия как практики, так и теоретики уделяли огромное внимание вопросу предупреждения конфликтов. Превентивные меры предназначаются для разрешения разногласий, управления ситуацией или сдерживания споров, пока они не приняли насильственного характера. Управление конфликтами, в свою очередь, означает ограничение, смягчение и сдерживание конфликта. В понятие предупреждения конфликта входят многочисленные действия, такие как избежание конфликта и разрешение конфликта с помощью таких методов, как посредничество, поддержание мира, миротворчество, меры по укреплению доверия и неформальная дипломатия.

Превентивные меры предназначаются для разрешения разногласий, управления ситуацией или сдерживания споров, пока они не приняли насильственного характера. Управление конфликтами, в свою очередь, означает ограничение, смягчение и сдерживание конфликта. В понятие предупреждения конфликта входят многочисленные действия, такие как избежание конфликта и разрешение конфликта с помощью таких методов, как посредничество, поддержание мира, миротворчество, меры по укреплению доверия и неформальная дипломатия.

Концепция предупреждения конфликтов в настоящее время получила развитие во впечатляющем списке литературы. Помимо этого, в последние годы ООН, региональные организации, государственные и неправительственные организации участвуют в осуществлении регулярного анализа «полученных уроков» и «лучшего опыта» в связи с неудачными миссиями или упущенными возможностями. Кроме того, в многочисленных и хорошо освещаемых и финансируемых исследовательских проектах и в специальных докладах даются рекомендации относительно политики, которые направляются непосредственно тем лицам, которые принимают решения на самом высоком уровне, в ООН и других организациях [1].

Однако, несмотря на все это, по-прежнему не ясно, как предупредить конфликт. Конфликты продолжают возникать, и многие из них приобретают насильственный характер. Только в 1990-х гг. около 5,5 миллионов человек погибли почти в 100 вооруженных конфликтах. Эти смертоносные конфликты привели к крупномасштабным опустошениям и нестабильности в регионах, а также к появлению большого числа беженцев. Международное сообщество по-прежнему неспособно предотвратить войны, а сфера деятельности многих организаций сводится к ограничению негативных последствий насилия.

Основным источником озабоченности международного сообщества является его неспособность достоверно и точно предсказывать конфликты, которые грозят приобрести насильственный характер, и быстро на них реагировать. Это происходит как из-за сложной динамики внутренних, этнических и религиозных конфликтов, так и из-за нежелания государств предпринимать усилия, связанные с большим риском и затратами. Тем не менее, нарастающее присутствие международных организаций, а также государственных и негосударственных организаций в зонах, чреватых конфликтами, дает надежду на то, что увеличение числа сторон, участвующих в предупреждении конфликтов, сможет снизить в будущем количество упущенных возможностей.

В данной статья анализируется, в какой степени международные и региональные организации, государства и негосударственные организации готовы занять свое место в скоординированной системе многосторонней превентивной дипломатии и насколько они в состоянии это сделать. С этой целью сначала критически рассматриваются прошлые и настоящие усилия, направленные на улучшение деятельности по предупреждению конфликтов. Во второй части статьи изучаются возможности ООН, региональных организаций и международных контактных групп, а также трудности, которые могут возникнуть на их пути. Наконец, в статье исследуется вопрос об искусном балансировании неправительственных и международных организаций, таких как Международный Комитет Красного Креста, стремящихся сохранить беспристрастность в ходе принятия коллективных усилий по сдерживанию или предотвращению насилия и смертоносных конфликтов.

Оценка деятельности по предотвращению конфликтов в прошлом и в настоящем

Предотвращение внутренних конфликтов усилиями международной общественности пропагандируется со времени окончания «холодной войны». Исходя из опыта урегулирования конфликтов, успешно осуществленных ООН в конце восьмидесятых и начале девяностых годов (Намибия, Никарагуа, Сальвадор), Генеральный секретарь ООН в «Повестке дня для мира» 1992 г. посвятил целую главу вопросу предотвращения конфликтов. Новым в его докладе было создание концептуальной связи между различными этапами эскалации конфликта и теми действиями политического характера, которые могут исправить положение. К последним относятся предотвращение конфликта, предотвращение перерастания разногласий в конфликт и ограничение распространения насилия, если оно имеет место. Последние действия открывают также путь к управлению конфликтом – подходу, который концептуально обосновал прямое вмешательство со стороны, совершаемое с целью ограничения эскалации насилия путем использования мирных средств, а при необходимости даже средств принуждения.

Исходя из опыта урегулирования конфликтов, успешно осуществленных ООН в конце восьмидесятых и начале девяностых годов (Намибия, Никарагуа, Сальвадор), Генеральный секретарь ООН в «Повестке дня для мира» 1992 г. посвятил целую главу вопросу предотвращения конфликтов. Новым в его докладе было создание концептуальной связи между различными этапами эскалации конфликта и теми действиями политического характера, которые могут исправить положение. К последним относятся предотвращение конфликта, предотвращение перерастания разногласий в конфликт и ограничение распространения насилия, если оно имеет место. Последние действия открывают также путь к управлению конфликтом – подходу, который концептуально обосновал прямое вмешательство со стороны, совершаемое с целью ограничения эскалации насилия путем использования мирных средств, а при необходимости даже средств принуждения.

Отрезвляющий опыт, полученный ООН и всем мировым сообществом в Сомали, Руанде и Югославии, привел начиная с середины девяностых годов к осознанию того, что существует явная потребность в переоценке роли ООН и других международных организаций в предупреждении конфликтов и управлении конфликтами. Это осознание основывалось на признании факта, что для предупреждения конфликтов нужно хорошо понимать их и понимать связь между их возникновением и «несостоятельными» государствами и государственным становлением, а также нужен институт, который мог бы быстро и последовательно выполнять политические решения.

Это осознание основывалось на признании факта, что для предупреждения конфликтов нужно хорошо понимать их и понимать связь между их возникновением и «несостоятельными» государствами и государственным становлением, а также нужен институт, который мог бы быстро и последовательно выполнять политические решения.

В результате, в конце девяностых годов научное сообщество и независимые комиссии экспертов приступили к разработке важных исследовательских проектов и стратегических рекомендаций, касающихся жертв внутренних конфликтов и жизнеспособности и полезности превентивной дипломатии [2]. Ряд исследований был посвящен конкретно ООН, ее реформированию и ее способности реагировать на конфликты и сложные чрезвычайные ситуации [3]. Наконец, публикация в конце 1999 г. докладов о миссиях ООН в Сребренице и Руанде дает исчерпывающее представление об уроках, полученных в случаях, когда ООН упускала возможность предотвратить переход смертоносного насилия в тотальный геноцид [4].

В рамки настоящей статьи не входит задача обобщения выводов, сделанных в различных исследованиях. Однако важно подчеркнуть несколько пунктов, которые имеют отношение к усилиям, направленным на предотвращение конфликтов.

Однако важно подчеркнуть несколько пунктов, которые имеют отношение к усилиям, направленным на предотвращение конфликтов.

1. Не существует простых объяснений причин конфликта и того, каким образом они способствую эскалации насилия. Чтобы понять динамику внутренних конфликтов, необходимо принять во внимание множество конкретных факторов, таких как нищета и быстрый рост населения, скудость ресурсов, дискриминация и лишение меньшинств и других групп общества властных полномочий, военная угроза и источники опасности. Определенное сочетание этих факторов может привести, но не обязательно приводит, к напряжению в обществе, насилию и войне.

2. Важно проводить различие между структурными причинами, лежащими в основе конфликта, и непосредственными причинами, вызывающими эскалацию конфликта. Именно поэтому сегодня проводится различие между структурным и краткосрочным предотвращением конфликтов. К структурным причинам, в первую очередь, относятся факторы, связанные со слабостью государства, нищетой, политической несправедливостью или экономическими лишениями. Таким образом, структурное предотвращение должно осуществляться по трем главным направлениям: экономика, потребности населения и управление; оно должно сочетать помощь в развитии и создании возможностей на местах с помощью в организации выборов и контроле за соблюдением прав человека.

Таким образом, структурное предотвращение должно осуществляться по трем главным направлениям: экономика, потребности населения и управление; оно должно сочетать помощь в развитии и создании возможностей на местах с помощью в организации выборов и контроле за соблюдением прав человека.

3. Непосредственные причины конфликта часто бывают результатом принятия определенными руководителями или политическими демагогами продуманных решений о применении насилия при разрешении спорных вопросов. «Плохое руководство» может воспользоваться причинами отсутствия безопасности, уязвимостью определенных групп, социальным и экономическим расслоением в такой степени, что насилие становится средством укрепления власти демагогов. Стивен Стедман утверждает, что сегодняшние гуманитарные трагедии были вызваны в основном лидерами, которые не были заинтересованы ни в ненасильственном разрешении конфликтов, ни в компромиссах [5]. Понимания непосредственных причин или событий, которые приводят к насилию, в отличие от понимания структурных причин, еще нет, и этот вопрос требует дальнейшего изучения [6].

4. Нет согласия относительно пользы раннего предупреждения для предотвращения конфликтов. Некоторые аналитики сегодня утверждают, что возможности предотвратить конфликт упускались не из-за недостатка времени для реагирования, а из-за отсутствия политической воли прореагировать на предупреждение. Комиссия Карнеги по предотвращению смертоносных конфликтов одной из первых сделала попытку связать раннее предупреждение с восприимчивостью к предупреждению и ранним реагированием. Однако, как указывалось в Докладе по Руанде 1999 г., раннее предупреждение имеет смысл только в том случае, если предупреждающие сигналы правильно анализируются и передаются соответствующим властям, принимающим решения. В данном случае способность собирать и анализировать информацию для ООН пала жертвой «усилий по сокращению штатов». В 1992 г. ООН упразднила Управление исследований и сбора информации и передала некоторые из его функций Департаменту политических дел, и в результате, в Докладе Комиссии по глобальному управлению в 1995 г. предлагалось ООН разработать новую систему для сбора информации о тенденциях и ситуациях, которые могут привести к конфликтам насильственного характера или гуманитарным трагедиям [7].

предлагалось ООН разработать новую систему для сбора информации о тенденциях и ситуациях, которые могут привести к конфликтам насильственного характера или гуманитарным трагедиям [7].

5. Вопрос использования силы имеет большое значение для обеспечения эффективного предотвращения конфликтов или успешного выполнения мирных договоренностей. Если учесть дурную славу плохих руководителей и намеренное воспрепятствование предотвращению конфликтов и завершению конфликтов, перед международным сообществом стоит важнейший вопрос о том, должны ли принудительные меры являться составной частью предотвращения конфликтов. Однако такие примеры, как Сомали, к огромному сожалению, показывают, что угроза внешнего силового вмешательства не является панацеей для разрешения случаев насилия на национально-религиозной почве и эскалации конфликта.

6. Наконец, тот факт, что подавляющее большинство конфликтов являются внутренними, сильно влияет на то, как международное сообщество может реагировать на эти конфликты. Для внутригосударственных конфликтов действительно требуются методы раннего предупреждения и предотвращения, отличные от тех, которые используются в традиционных межгосударственных противостояниях [8]. Такие вопросы, как суверенитет, местное соперничество и плохое соседство, могут весьма осложнить использование превентивной дипломатии по отношению к государствам, чреватым гражданской войной.

Для внутригосударственных конфликтов действительно требуются методы раннего предупреждения и предотвращения, отличные от тех, которые используются в традиционных межгосударственных противостояниях [8]. Такие вопросы, как суверенитет, местное соперничество и плохое соседство, могут весьма осложнить использование превентивной дипломатии по отношению к государствам, чреватым гражданской войной.

Из вышеизложенного ясно, что предотвращение конфликтов сегодня может успешно осуществляться при участии многих сторон и многодисциплинарном подходе.

К вопросу об участии многих сторон в предотвращении конфликтов

Рост числа внутренних конфликтов и их влияния на весь мир в девяностые годы, а также все возрастающее разнообразие действующих в международных делах лиц, привели к определенному увеличению сторон, участвующих в усилиях по предупреждению конфликтов. При этом подразумевается, что международные и региональные организации, государства и негосударственные организации объединяют свои усилия для борьбы с распространением смертоносных конфликтов, другими словами, что все заинтересованные стороны должны принять стратегическую программу, основанную на общем видении проблемы разрешения конфликтов. Однако разнообразие мандатов, соответствующие сферы деятельности, бюрократия, национальные интересы и противоречивые взгляды на предотвращение конфликтов и гуманитарную деятельность ограничивают эффективную многостороннюю деятельность.

Однако разнообразие мандатов, соответствующие сферы деятельности, бюрократия, национальные интересы и противоречивые взгляды на предотвращение конфликтов и гуманитарную деятельность ограничивают эффективную многостороннюю деятельность.

Среди различных действующих лиц ООН остается единственной организацией, правомочно осуществляющей предотвращение конфликтов во всем мире. Однако за последние несколько лет значение региональных организаций в сотрудничестве в области обеспечения безопасности возросло. Хотя этот вид сотрудничества бесценен, разделение труда между ООН и региональными организациями столкнулось с определенными сложностями. Например, в связи с военным вмешательством НАТО в Косово Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предостерегал, что «предотвращение конфликтов, поддержание мира и установление мира не должны становиться сферой соперничества между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями» [9].

НПО и гуманитарные организации играют все более важную роль в предотвращении конфликтов и являются существенными для этого процесса, благодаря их знанию зон возможных конфликта и деятельности в них. Однако между гуманитарными организациями и другими сторонами, участвующими в предотвращении конфликтов и установлении мира, существуют непростые отношения. В конце концов, государства остаются важнейшими действующими лицами в сегодняшней международной системе, и если под угрозой находятся их национальные интересы, они могут склониться к тому, чтобы ограничить деятельность международных организаций в пользу международных контактных групп или односторонней деятельности. В следующем разделе кратко рассматривается каждое из этих действующих лиц, а также их способность и желание участвовать в многосторонней превентивной деятельности.

Однако между гуманитарными организациями и другими сторонами, участвующими в предотвращении конфликтов и установлении мира, существуют непростые отношения. В конце концов, государства остаются важнейшими действующими лицами в сегодняшней международной системе, и если под угрозой находятся их национальные интересы, они могут склониться к тому, чтобы ограничить деятельность международных организаций в пользу международных контактных групп или односторонней деятельности. В следующем разделе кратко рассматривается каждое из этих действующих лиц, а также их способность и желание участвовать в многосторонней превентивной деятельности.

Организация Объединенных Наций

Глава VI Устава ООН призывает стороны, между которыми возникли разногласия, стараться разрешить их мирным путем, прибегая к самым разнообразным дипломатическим средствам. Статья 99 Устава наделяет Генерального секретаря правом докладывать Совету Безопасности «о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности».

Однако эффективность этих средств ограничивается нежеланием государств-участников ООН и особенно постоянных членов Совета Безопасности предоставить большие полномочия Генеральному cекретарю и его организации. Многие годы отклонялись предложения о создании сил быстрого реагирования ООН, являющихся важным элементом предотвращения конфликтов, несмотря на то, что за них выступали видные политики и эксперты, такие как Брайан Эркарт [10].

Определяющим вопросом в отношении этих сил и предотвращения конфликтов в целом является то, в какой степени ООН может использовать свою организацию в целях раннего предупреждения и добиваться выполнения государствами-участниками их обязательств с тем, чтобы можно было провести энергичные миротворческие операции. Недавние уроки событий в Руанде и Сребренице позволяют увидеть, что очень ценно, как можно улучшить подход ООН к ситуациям разворачивающихся конфликтов и смертоносного насилия. Ключевыми являются вопросы применения силы, командования и контроля, а также подготовки и экипировки миротворческих сил ООН. Существенным вопросом остается то, как государства, предоставляющие контингенты, связаны с миротворческой операцией и какова при этом роль Совета Безопасности.

Существенным вопросом остается то, как государства, предоставляющие контингенты, связаны с миротворческой операцией и какова при этом роль Совета Безопасности.

Как в Руанде, так и в Боснии, ООН не смогла предотвратить геноцида. В каждом из этих случаев многое предупреждало о надвигающихся массовых убийствах, но ООН действовала совершенно неправильно в обоих случаях. Два доклада с анализом этих ситуаций были наконец опубликованы в конце 1999 г. Учитывая, что Кофи Аннан был специальным докладчиком по массовым убийствам в Сребренице и одним из основных лиц в ООН, на которых частично ложится вина за проведение неудачной миссии во время геноцида в Руанде, эти доклады находятся в центре внимания мировой общественности и могут оказать существенное влияние на выработку политики предотвращения конфликтов и управления конфликтами в будущем.

В случае Руанды причинами неудачи стали недостаточность ресурсов и отсутствие политической воли у крупных государств. В докладе делается заключение, что Миссия ООН в Руанде «не была спланирована, концептуально продумана, развернута или проинструктирована таким образом, чтобы она могла играть активную и решающую роль в рамках мирного процесса, поставленного под серьезную угрозу» [11]. В этой миссии ощущалась нехватка хорошо подготовленных военнослужащих и соответствующих материальных средств, необходимых для обеспечения функционирования миссии. К недостаточной политической воле добавился односторонний вывод национальных контингентов в критические моменты развивающегося кризиса. В случае Сребреницы, при отсутствии приверженности со стороны других держав делу эффективного разрешения войны в Боснии, «в условиях отсутствия консенсуса в Совете CООНО, не имевшие стратегии и отягощенные неясным мандатом, были вынуждены прокладывать свой собственный курс» [12].

В этой миссии ощущалась нехватка хорошо подготовленных военнослужащих и соответствующих материальных средств, необходимых для обеспечения функционирования миссии. К недостаточной политической воле добавился односторонний вывод национальных контингентов в критические моменты развивающегося кризиса. В случае Сребреницы, при отсутствии приверженности со стороны других держав делу эффективного разрешения войны в Боснии, «в условиях отсутствия консенсуса в Совете CООНО, не имевшие стратегии и отягощенные неясным мандатом, были вынуждены прокладывать свой собственный курс» [12].

О надвигающейся резне было сделано раннее предупреждение: специальный представитель ООН в Руанде докладывал, что одна из групп явно нарушает мирное соглашение, накапливая боеприпасы, раздавая оружие и укрепляя позиции в Кигали. Кроме того, в печально известной сейчас телеграмме командующего вооруженными силами генерала Даллэра недвусмысленно и настойчиво говорится о получении информации о том, что планируются массовые убийства и идет практическая подготовка к ним. Проблема с ранним предупреждением имела два аспекта: во-первых, информация не была правильно обработана в ООН из-за небрежности и передачи ее не по назначению в штаб-квартире в Нью-Йорке и, во-вторых, недостаточная способность к анализу данных способствовали тому, что ООН ошибочно истолковала мирный процесс в Аруше и намерения его участников. Отсутствие проводимого на месте глубокого анализа политической ситуации в Руанде было ясно продемонстрировано невниманием к тревожному докладу специального докладчика Комиссии по правам человека, в котором – всего за две недели до начала МООНПР – указывалось на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека и открыто говорилось о возможности геноцида [13].

Проблема с ранним предупреждением имела два аспекта: во-первых, информация не была правильно обработана в ООН из-за небрежности и передачи ее не по назначению в штаб-квартире в Нью-Йорке и, во-вторых, недостаточная способность к анализу данных способствовали тому, что ООН ошибочно истолковала мирный процесс в Аруше и намерения его участников. Отсутствие проводимого на месте глубокого анализа политической ситуации в Руанде было ясно продемонстрировано невниманием к тревожному докладу специального докладчика Комиссии по правам человека, в котором – всего за две недели до начала МООНПР – указывалось на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека и открыто говорилось о возможности геноцида [13].

Еще один урок в отношении предотвращения конфликтов заключается в том, что участники миссий по поддержанию и установлению мира должны иметь возможность постоянно изменять мандат миссии, правила применения силы боя, численность войск и военные мощности миротворческих миссий в соответствии с изменением ситуации на местах. Характер мандата миссии в Руанде изменился с предусмотренного главой VI Устава на предусмотренный главой VII на том этапе, когда еще было возможно остановить геноцид. Однако МООНПР II потерпела неудачу, в конечном счете, из-за нежелания государств-участников ООН предоставить для нее войска. Через два месяца после того, как Совет Безопасности дал согласие на осуществление операции, в МООНПР II участвовал контингент войск численностью всего 550 человек вместо 5 тыс. 500. В случае Сребреницы, после учреждения Советом Безопасности зон безопасности командующий вооруженными силами запросил контингент численностью 34 тыс., но в конечном итоге согласился на «облегченный вариант» с минимальным подкреплением примерно в 7 тыс. 600 человек, которые при необходимости должны были поддерживаться воздушными ударами НАТО [14].

Характер мандата миссии в Руанде изменился с предусмотренного главой VI Устава на предусмотренный главой VII на том этапе, когда еще было возможно остановить геноцид. Однако МООНПР II потерпела неудачу, в конечном счете, из-за нежелания государств-участников ООН предоставить для нее войска. Через два месяца после того, как Совет Безопасности дал согласие на осуществление операции, в МООНПР II участвовал контингент войск численностью всего 550 человек вместо 5 тыс. 500. В случае Сребреницы, после учреждения Советом Безопасности зон безопасности командующий вооруженными силами запросил контингент численностью 34 тыс., но в конечном итоге согласился на «облегченный вариант» с минимальным подкреплением примерно в 7 тыс. 600 человек, которые при необходимости должны были поддерживаться воздушными ударами НАТО [14].

В рекомендациях доклада по Руанде подчеркивается необходимость повышения потенциала раннего предупреждения. В нем подчеркивается, что очень важно повышать возможность Секретариата ООН «в области анализа информации о возможных конфликтах и реагирования на нее и укреплять оперативный потенциал превентивных действий». В связи с этим в докладе говорится, что «необходимо и далее развивать сотрудничество между различными департаментами Секретариата, ККООНВБ, программами и учреждениями и внешними организациями, в том числе региональными и субрегиональными и неправительственными и академическими кругами» [15]. В новом докладе о поддержании мира, который планируется представить на саммите тысячелетия Генеральной Ассамблеи в сентябре 2000 г., должны быть учтены уроки Руанды, Сребреницы и других конфликтов, в которых ООН упустила возможность предотвратить конфликт и управлять им.

В связи с этим в докладе говорится, что «необходимо и далее развивать сотрудничество между различными департаментами Секретариата, ККООНВБ, программами и учреждениями и внешними организациями, в том числе региональными и субрегиональными и неправительственными и академическими кругами» [15]. В новом докладе о поддержании мира, который планируется представить на саммите тысячелетия Генеральной Ассамблеи в сентябре 2000 г., должны быть учтены уроки Руанды, Сребреницы и других конфликтов, в которых ООН упустила возможность предотвратить конфликт и управлять им.

Региональные организации

В «Повестке дня для мира» было выдвинуто требование более активно использовать региональные организации, в соответствии с Главой VIII Устава ООН, особенно с учетом того, что ООН перегружена работой и решает очень много задач. Деятельность АСЕАН в Камбодже, Организации американских государств и Контадорской группы в Центральной Америке, а также Европейского союза, ОБСЕ, НАТО и Западноевропейского союза в бывшей Югославии выявила потенциал, который мог бы внести значительный вклад в дело мира и стабильности. Однако этот потенциал используется недостаточно.

Однако этот потенциал используется недостаточно.

Единственной региональной организацией, которая имеет как правовую основу, так и возможности для предупреждения конфликтов, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 1990 г. Парижская хартия для новой Европы поручила ОБСЕ искать «используя политические средства, пути предотвращения конфликтов, которые могут возникнуть». Когда войны в Югославии бросили вызов зарождающимся пан-европейским структурам по сотрудничеству и безопасности, а затем показали их несостоятельность, ОБСЕ осознала, что ее роль в предотвращении конфликтов состоит скорее в нормативной деятельности и в принятии «мягких» мер по обеспечению безопасности. В 1992 г. ОБСЕ создала Центр по предупреждению конфликтов (ЦПК), который должен был стать основным органом, занимающимся ранним предупреждением конфликтов и урегулированием разногласий в Европе. Однако к помощи ЦПК не прибегали во время взрыва смертоносного насилия на Балканах, за небольшими исключениями. Государства, жизненные интересы которых были затронуты в разворачивающемся конфликте, очевидно, предпочитали осуществлять свою политику через Европейский союз, ООН и, в конечном счете, через специальные международные контактные группы.

Государства, жизненные интересы которых были затронуты в разворачивающемся конфликте, очевидно, предпочитали осуществлять свою политику через Европейский союз, ООН и, в конечном счете, через специальные международные контактные группы.

Более успешным оказалось создание мандата для Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, в задачу которого входило раннее предупреждение о конфликтах, связанных с положением меньшинств, и заблаговременное принятие мер по их предотвращению. Верховный комиссар выполняет свою роль успешнее, чем ЦПК, благодаря тому, что имеет возможность обсудить структурные причины конфликта непосредственно с заинтересованными сторонами. Его постоянное внимание к ситуации в прибалтийских государствах, например, помогло ослабить напряжение, связанное со статусом русских меньшинств.

Наконец, ОБСЕ согласилась принимать участие в долгосрочных миссиях в потенциально опасных районах, где скрытое напряжение может перерасти в насилие и войну. В настоящее время она имеет представительства в 17 странах на Балканах, на Кавказе, в Центральной и Восточной Европе и в Средней Азии. Деятельность этих представительств была успешной в таких странах, как Эстония, Латвия, Македония, Молдова и Украина. Но их присутствие не оказало желаемого эффекта в других зонах, таких как Босния, Чечня, Грузия, Таджикистан и Косово, где, несмотря на их работу, насилие не удалось предотвратить. Опыт ОБСЕ в предотвращении конфликтов показывает, что долгосрочные миссии и работа над такими структурными вопросами, как укрепление демократии, права человека и права меньшинств, содействие созданию гражданского общества, больше подходят для региональных организаций, нежели попытки найти пути быстрого устранения непосредственных причин конфликта.

Деятельность этих представительств была успешной в таких странах, как Эстония, Латвия, Македония, Молдова и Украина. Но их присутствие не оказало желаемого эффекта в других зонах, таких как Босния, Чечня, Грузия, Таджикистан и Косово, где, несмотря на их работу, насилие не удалось предотвратить. Опыт ОБСЕ в предотвращении конфликтов показывает, что долгосрочные миссии и работа над такими структурными вопросами, как укрепление демократии, права человека и права меньшинств, содействие созданию гражданского общества, больше подходят для региональных организаций, нежели попытки найти пути быстрого устранения непосредственных причин конфликта.