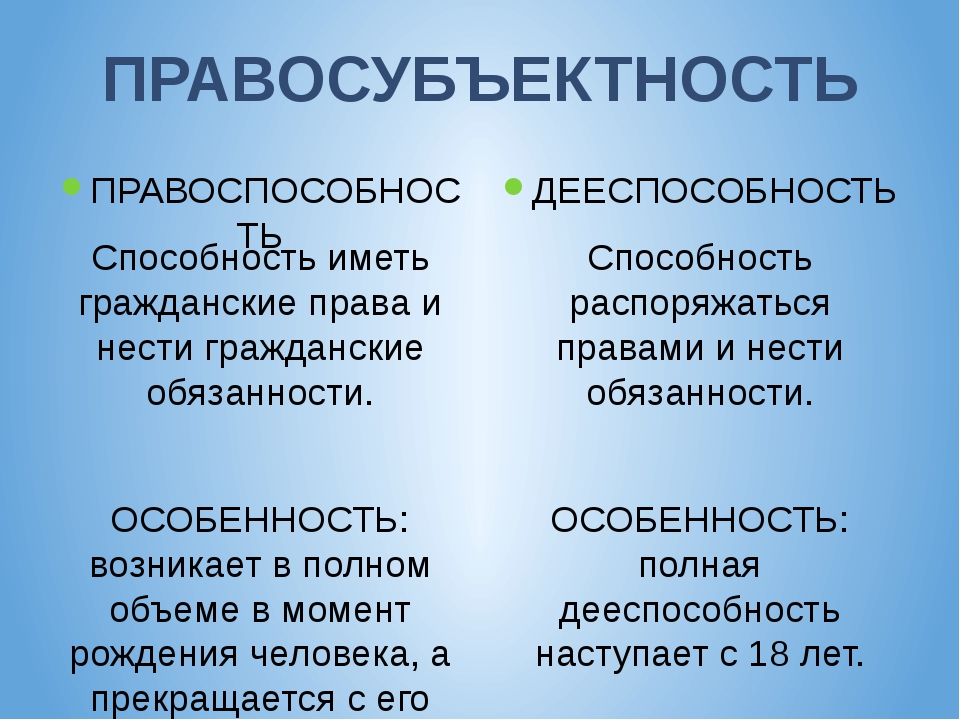

Одновременно правоспособность и дееспособность возникает: Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность

Страница 1 из 2

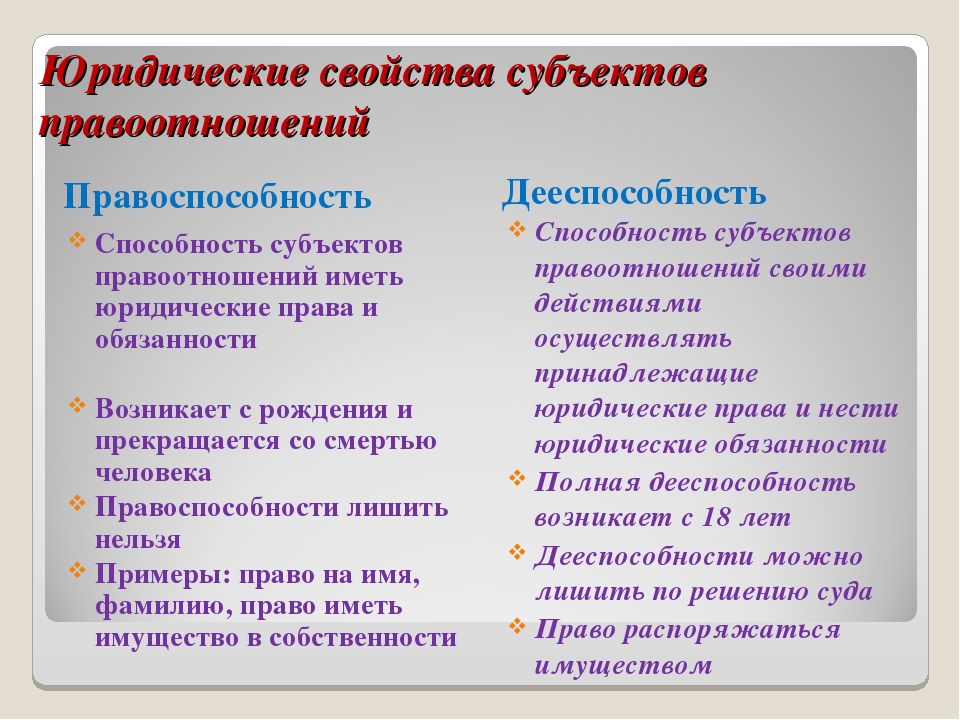

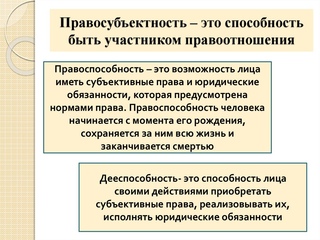

В реальной жизни не все индивиды и организации могут быть субъектами правоотношений, что связано с физиологическими, психологическими, экономическими факторами. Участниками правовых отношений являются те субъекты, которые находятся в сфере объективного права и обладают правоспособностью и дееспособностью.

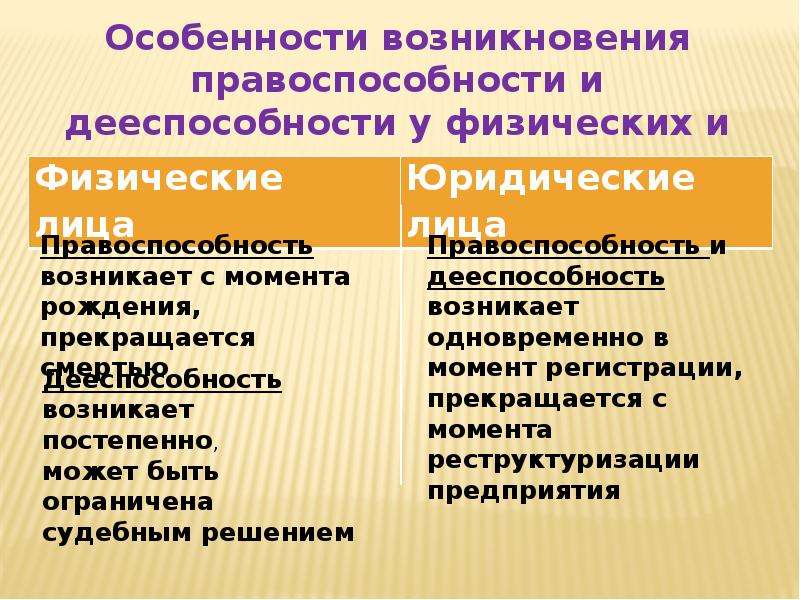

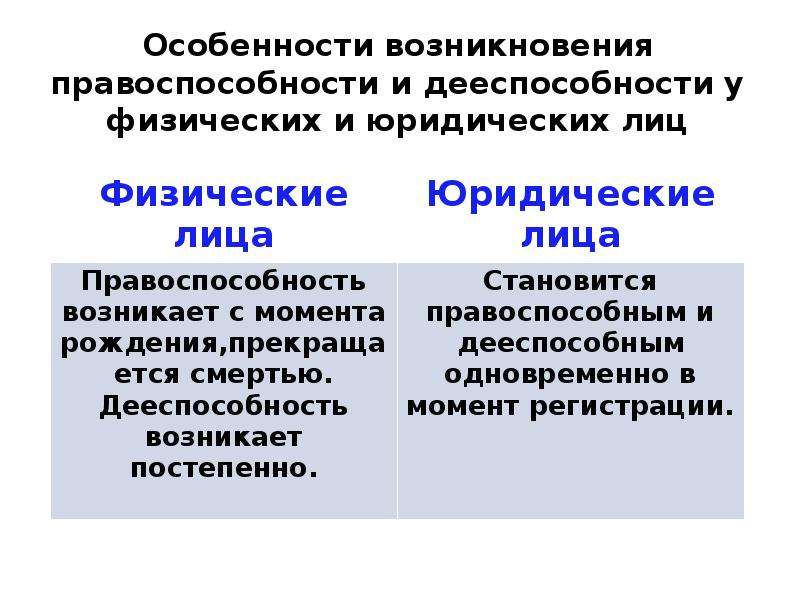

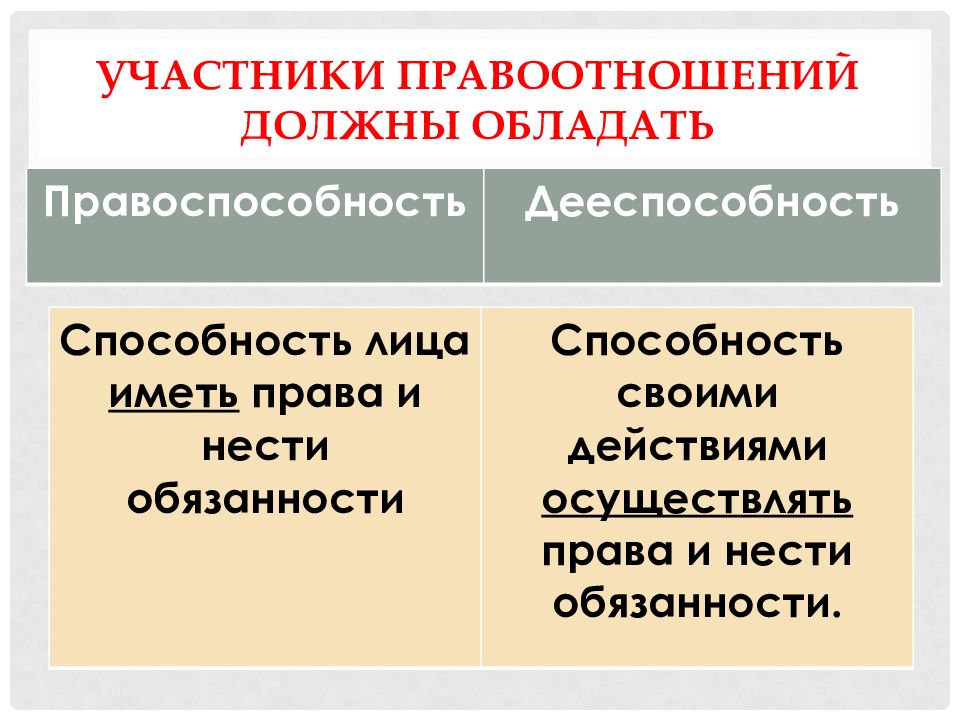

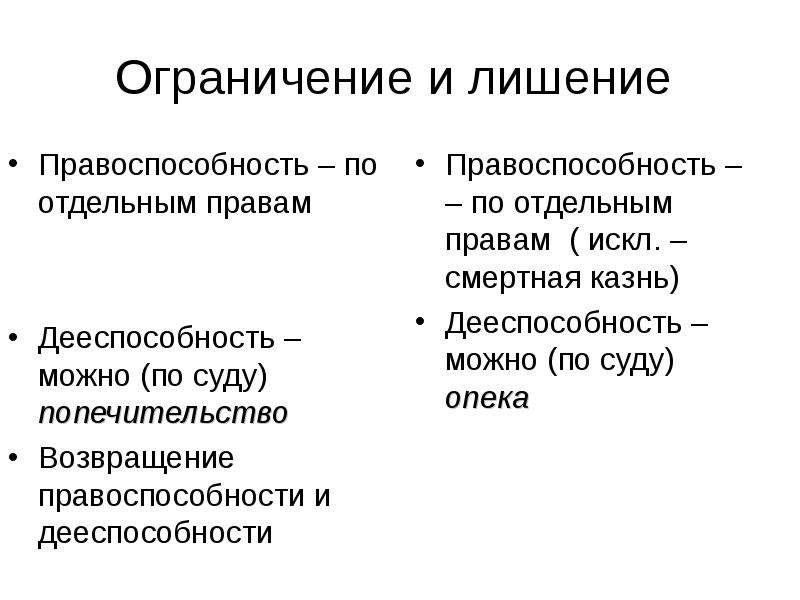

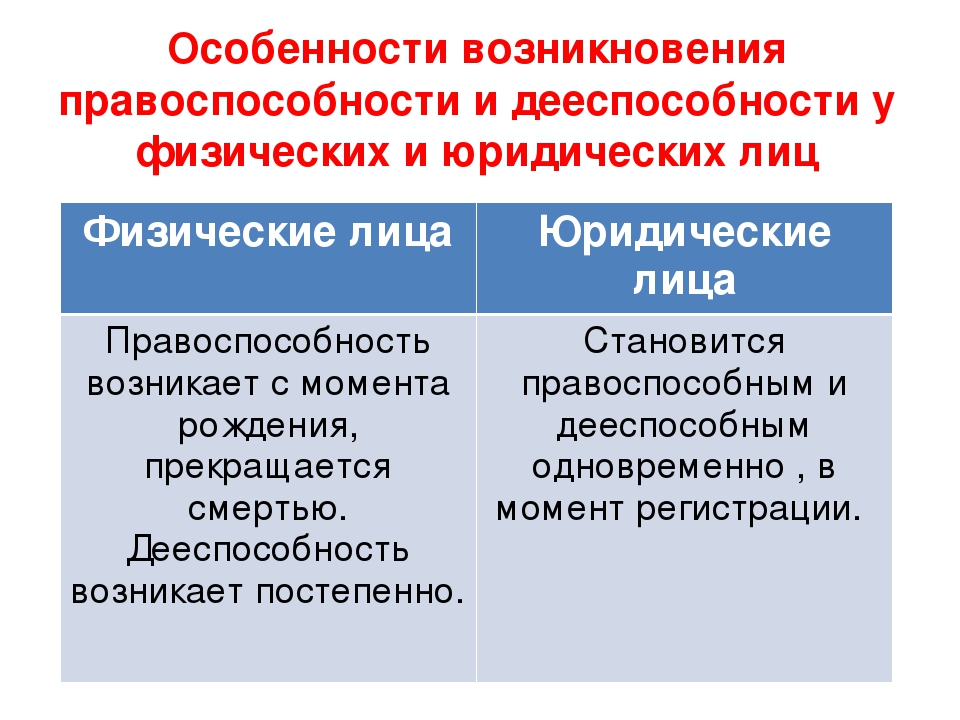

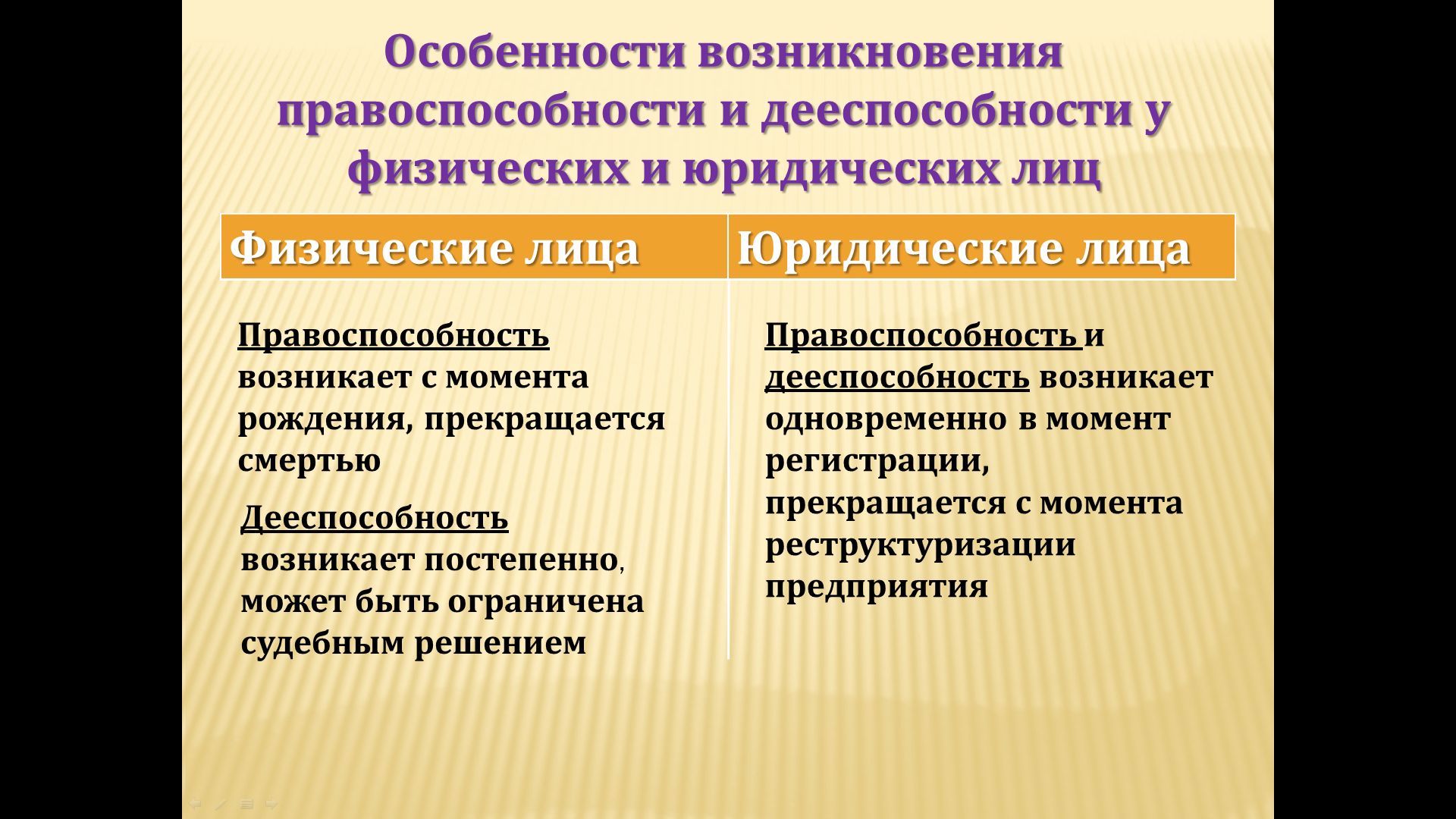

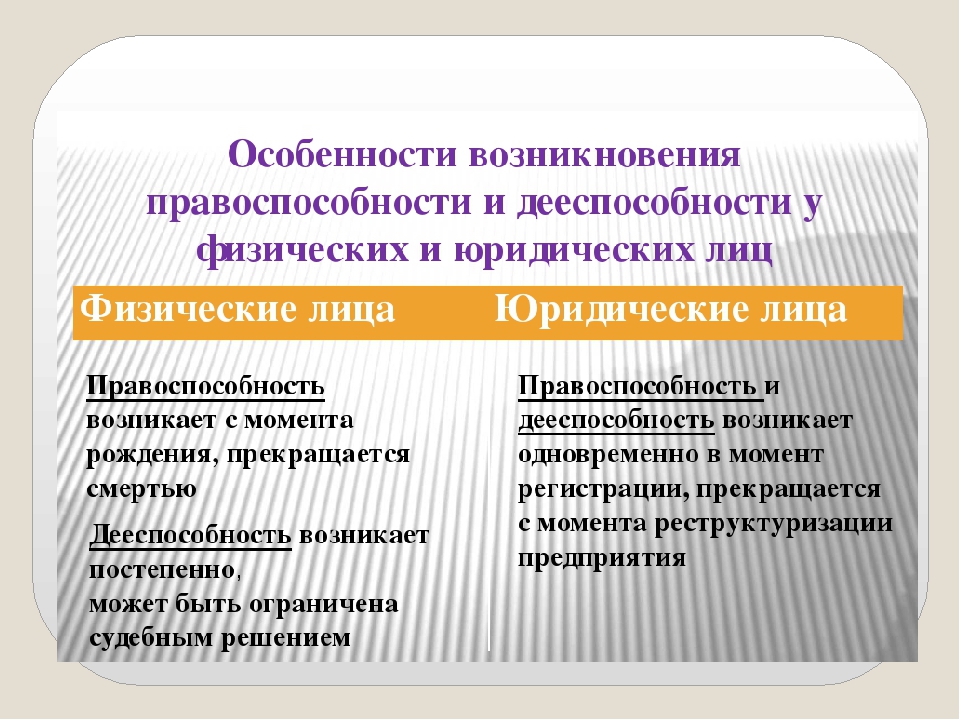

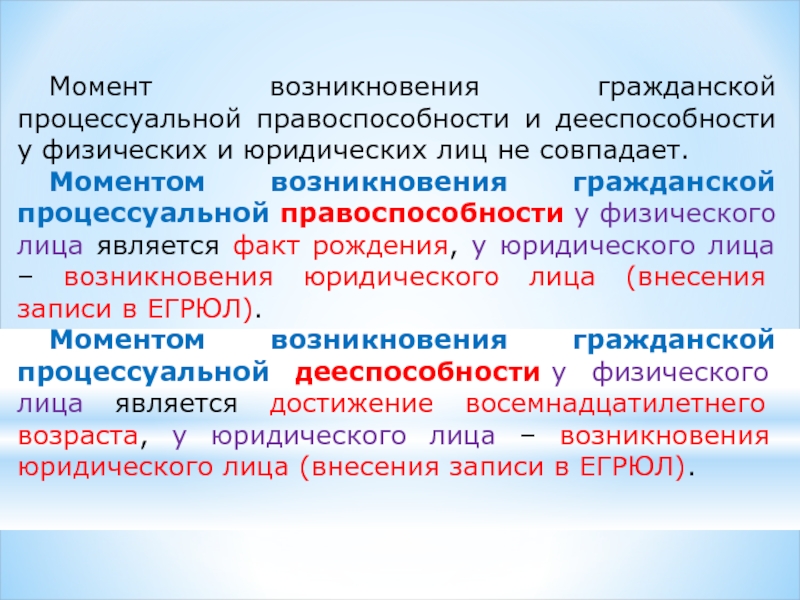

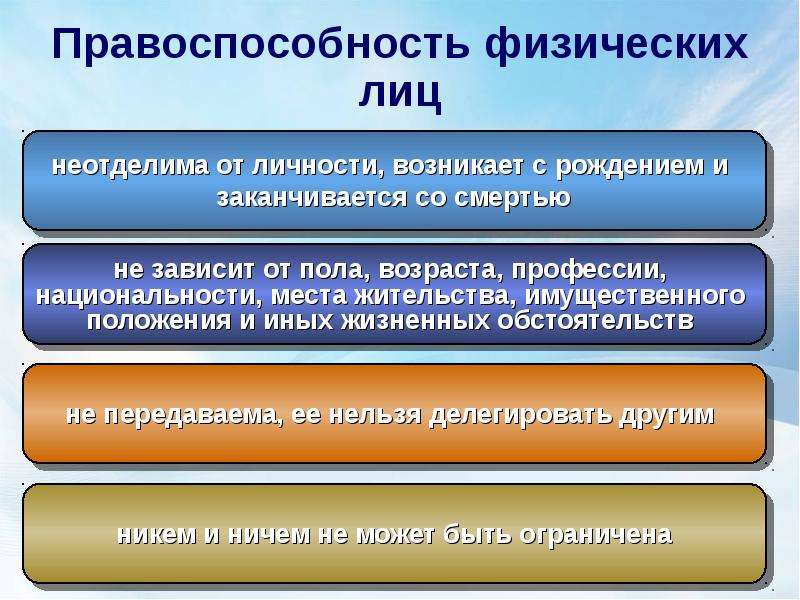

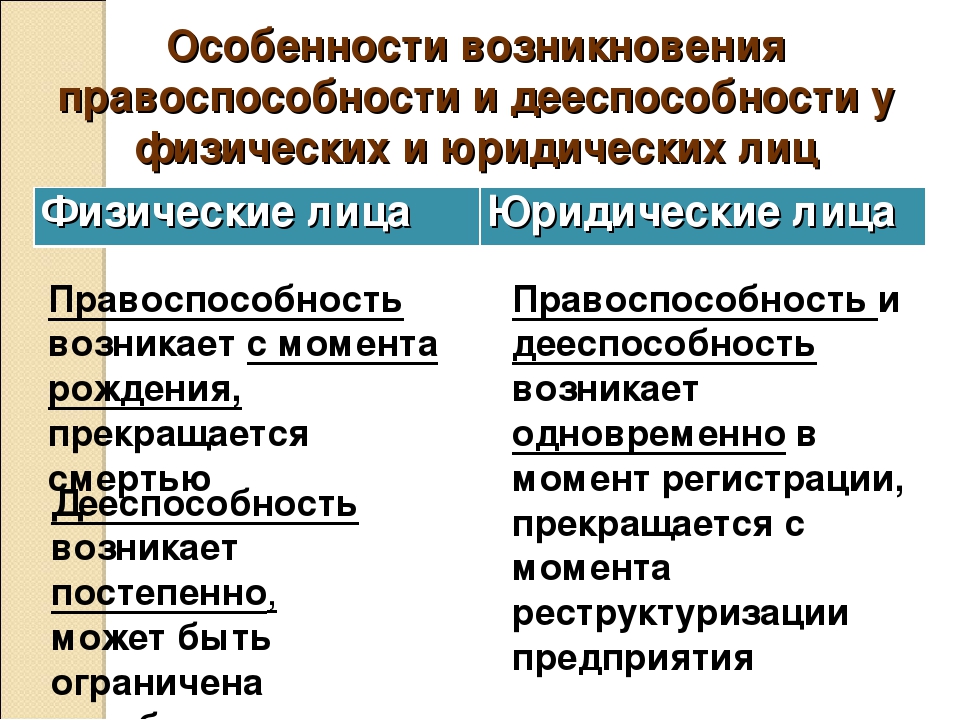

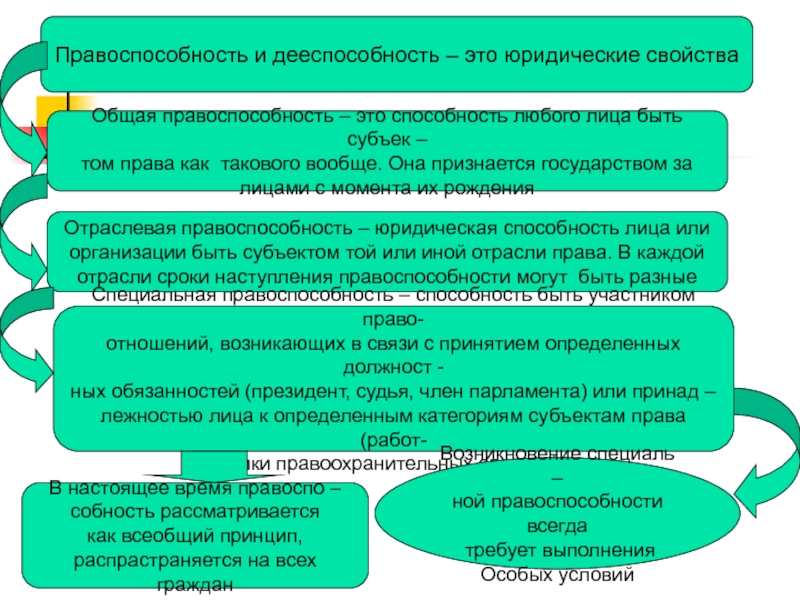

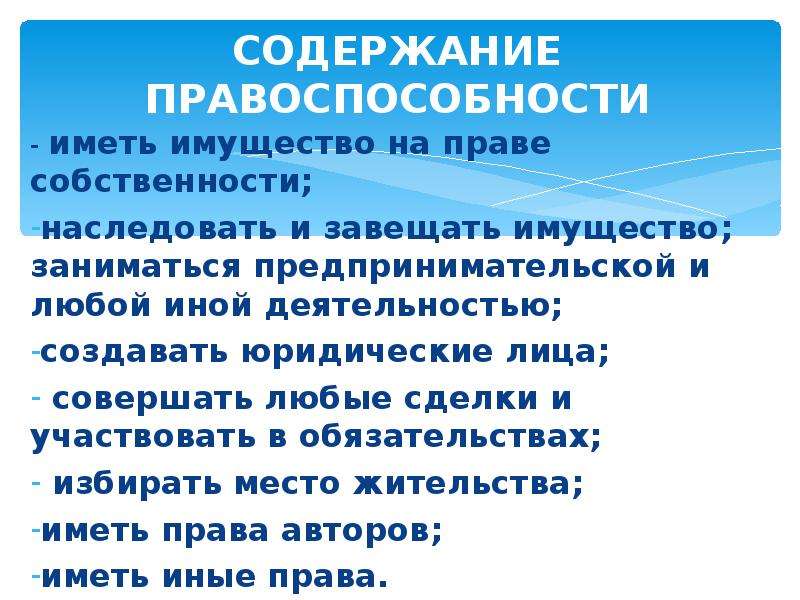

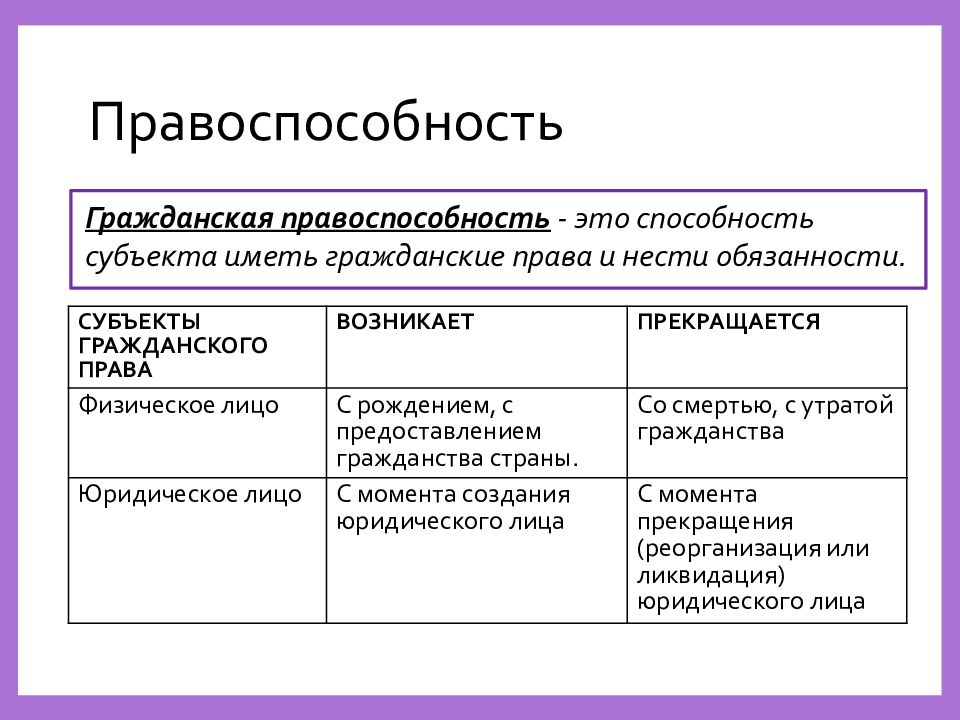

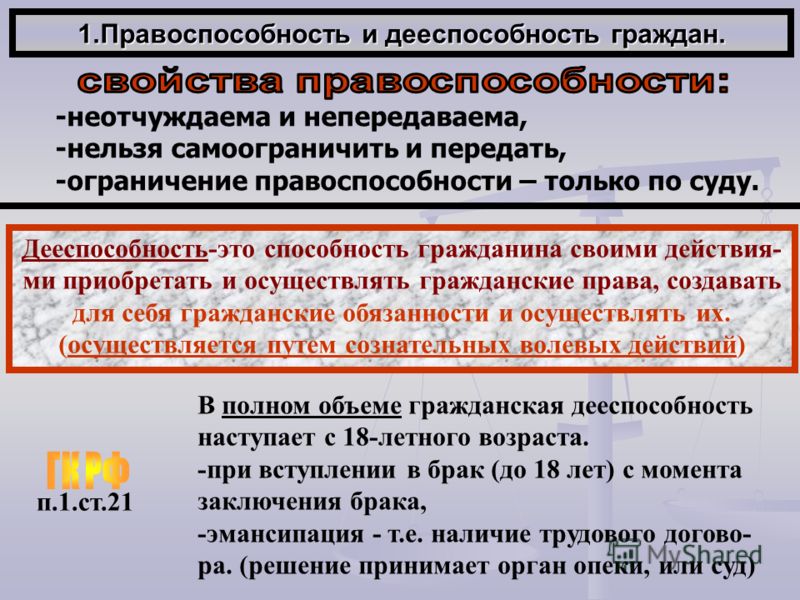

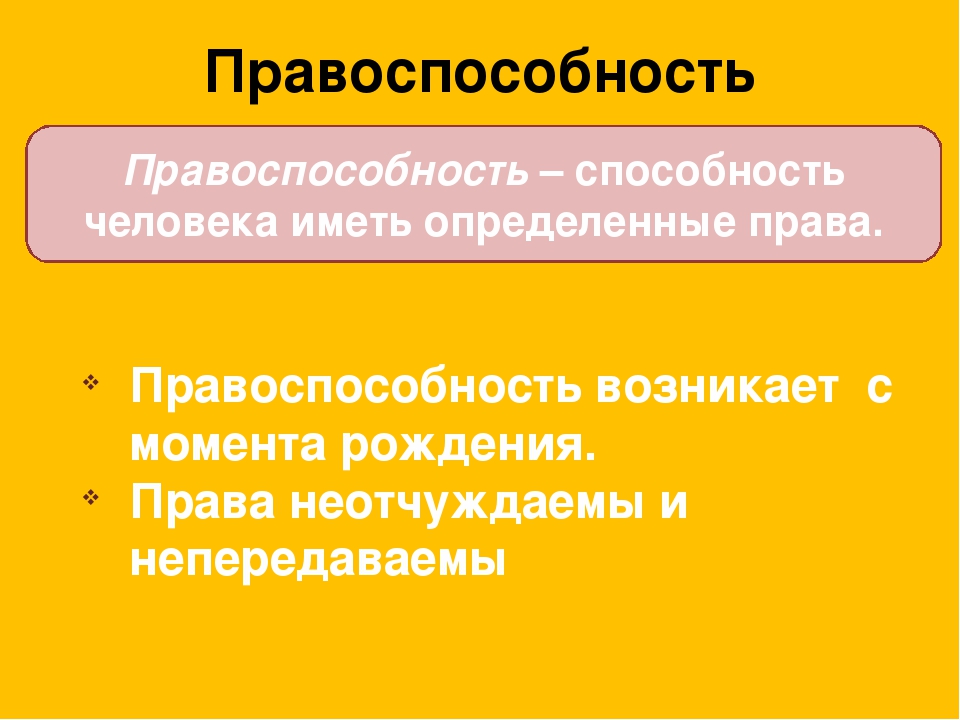

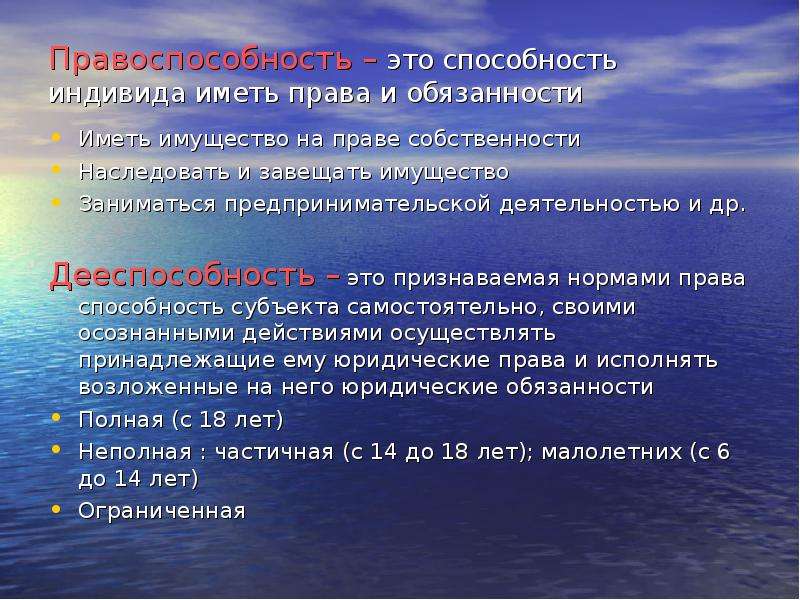

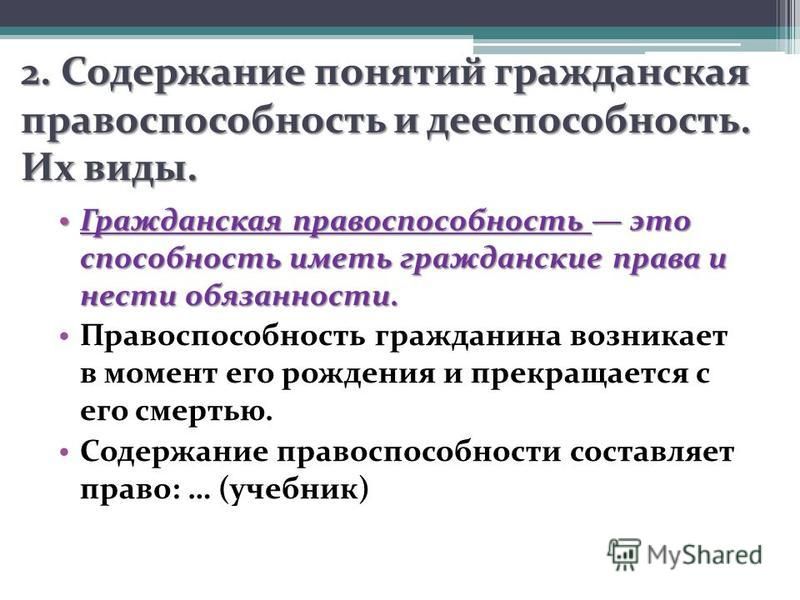

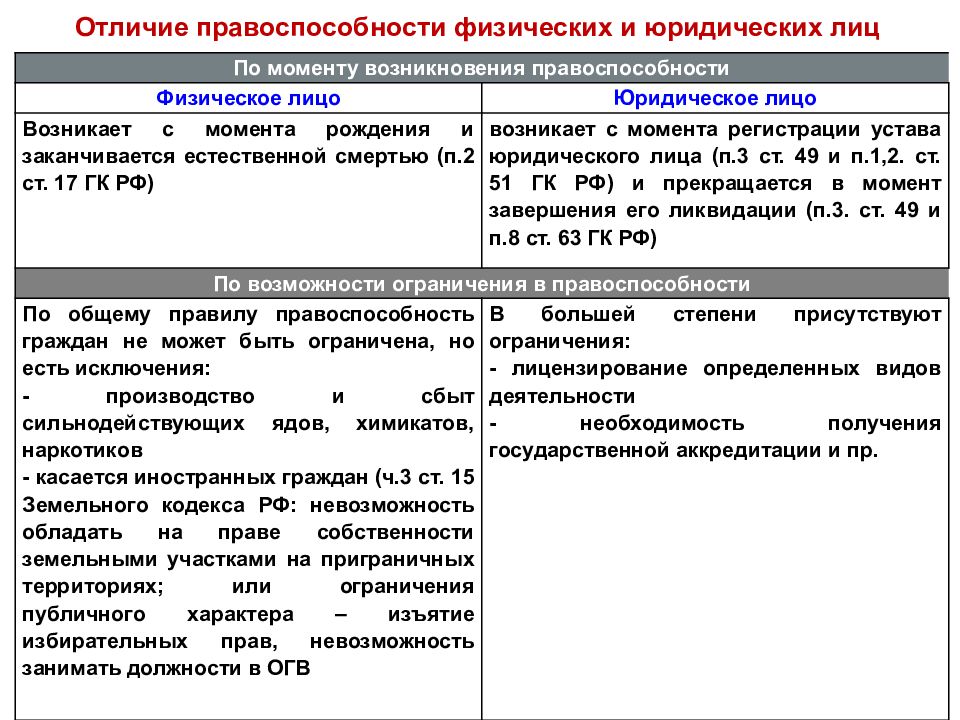

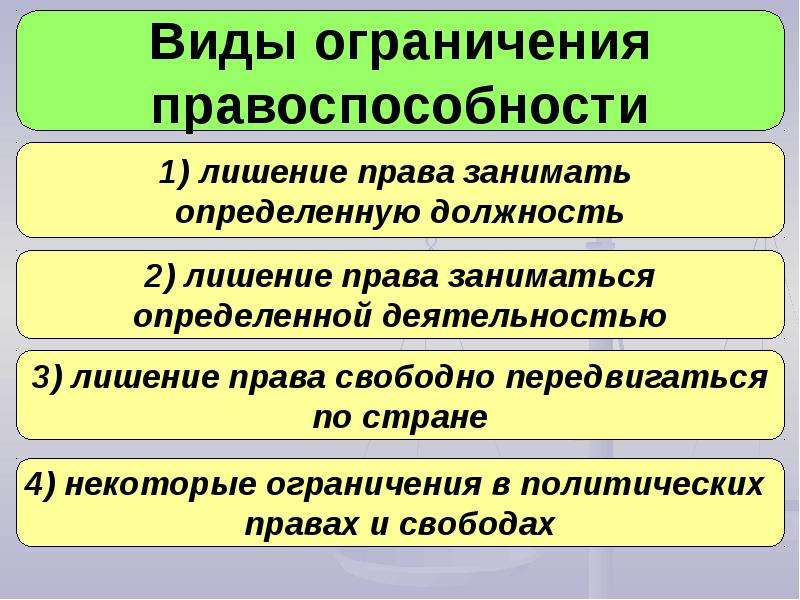

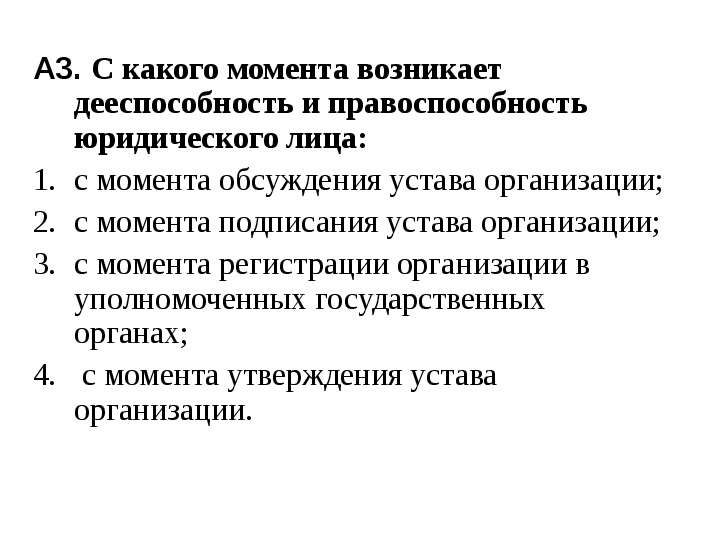

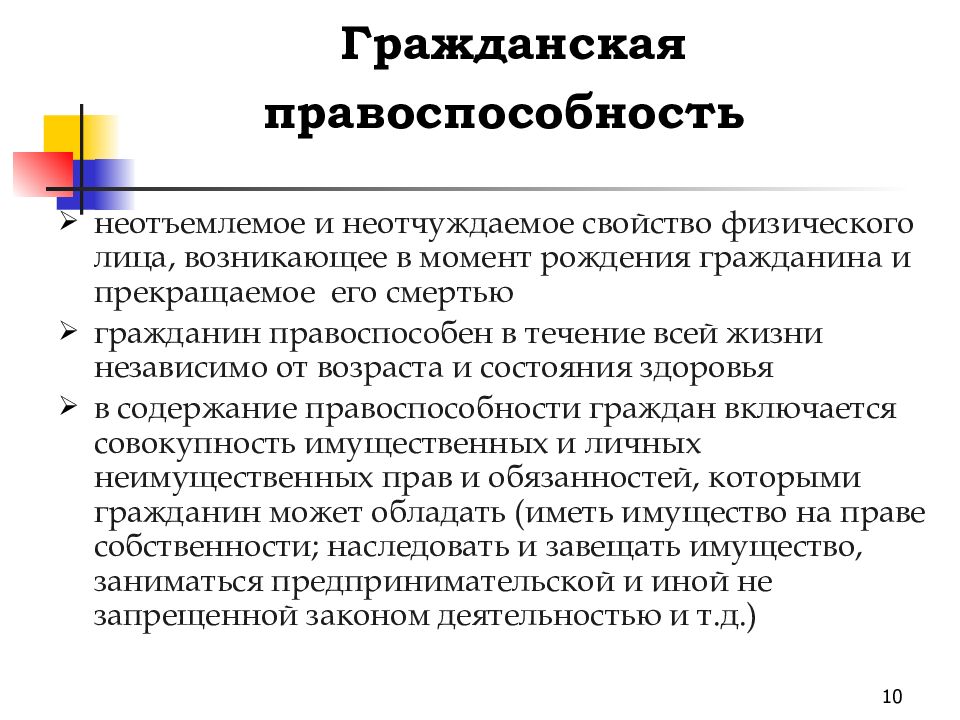

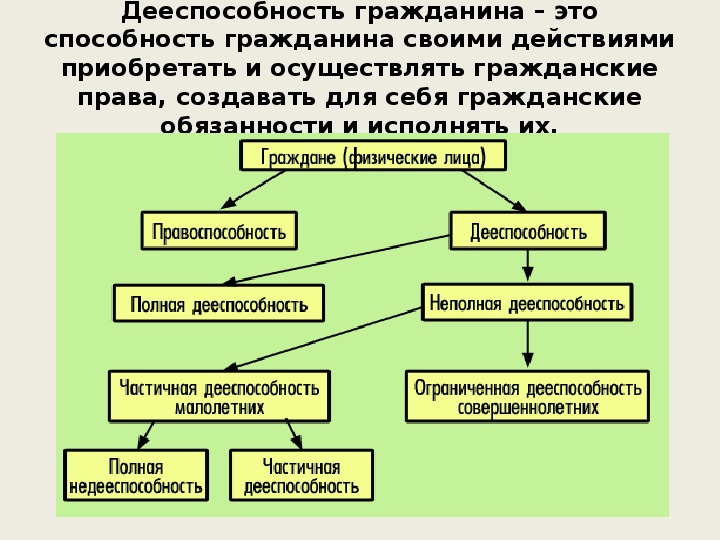

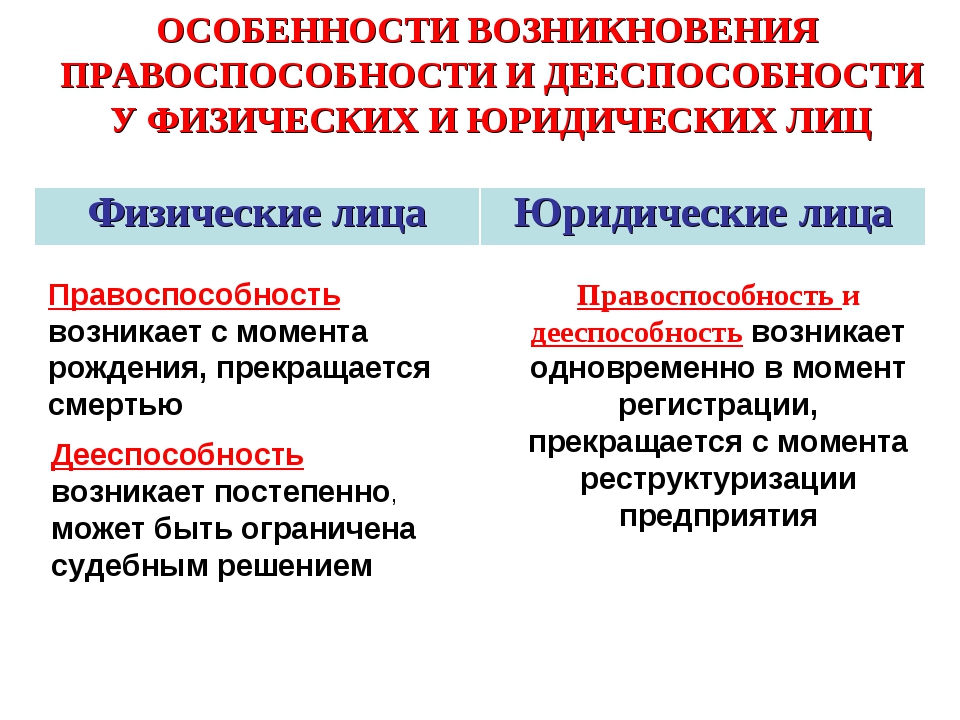

Под правоспособностью понимается абстрактная способность (возможность) субъекта права иметь юридические права и нести обязанности, предусмотренные законом. Правоспособность юридического лица возникает с момента регистрации устава и прекращается вместе с его ликвидацией. Правоспособность физического лица начинается с момента рождения и прекращается со смертью. Ею обладают в равной мере все граждане без исключения, независимо от пола, возраста, национальности, профессии и т. д. Правоспособность не передается другим и является предпосылкой существования субъективного права.

Главное в правоспособности — не права, а возможность или способность их иметь.

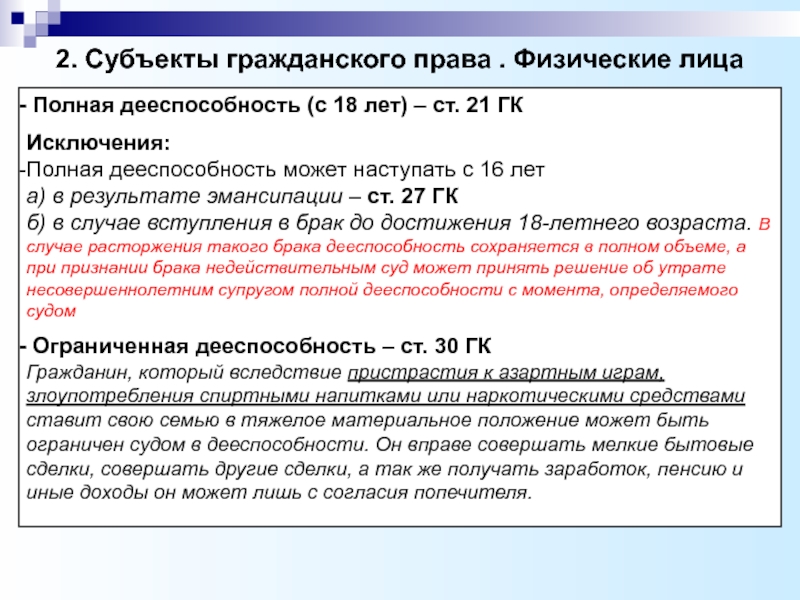

Правоспособность бывает общей, отраслевой и специальной.

Общая правоспособность — это возможность иметь любые права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Отраслевая представляет собой возможность приобретать права и обязанности в тех или иных отраслях права (например, избирательная, трудовая, брачная, уголовная и т. д.).

Специальная правоспособность означает способность лица, при которой требуются специальные познания или талант (например, правоспособность судьи, врача, ученого и т. д.).

Специальная правоспособность характерна также для юридических лиц. Определяется она целями и задачами их деятельности.

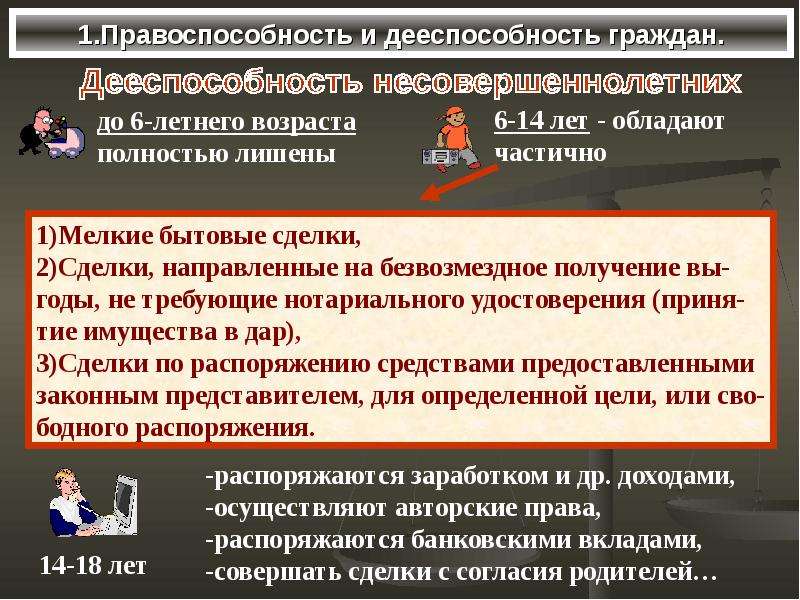

Чтобы стать реальным участником правоотношений, правоспособный субъект должен быть дееспособным. Дееспособность — это реальная способность (возможность) субъекта права самостоятельно своими осознанными действиями приобретать и осуществлять юридические права и нести обязанности.

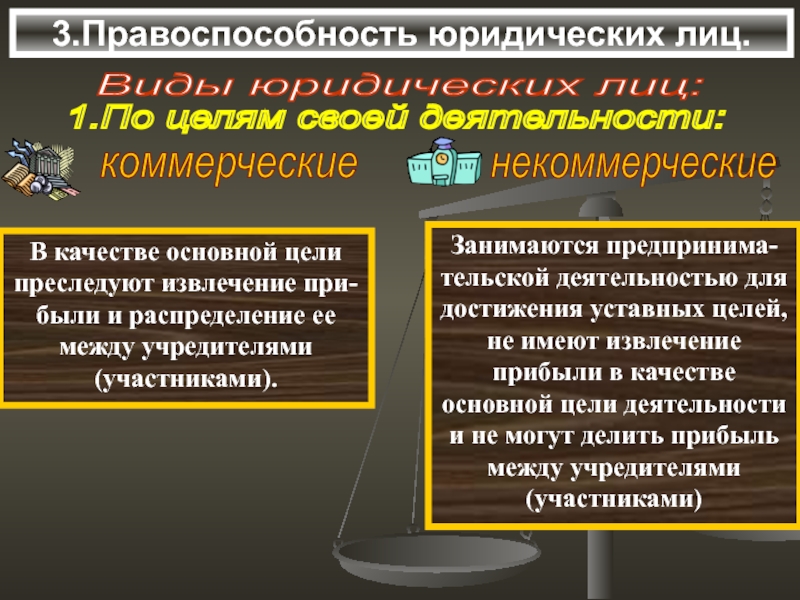

У юридических лиц, органов государства и общественных организаций правоспособность и дееспособность возникают одновременно в момент их образования, так что они обладают единой праводееспособностью. В этом плане можно говорить о компетенции коллективных субъектов как совокупности прав, обязанностей и полномочий, которые предоставлены им для выполнения определенных функций.

Праводееспособность юридических лиц может быть обшей (у коммерческих негосударственных) или специальной (у государственных унитарных предприятий, некоммерческих юридических лиц).

ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ В рамках недели права

Департамент образования Вологодской области

Бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ

В рамках недели права

Для специальности:

030912 «Право и организация социального обеспечения»

Разработано Лизуновой Н. В., Куликовой К.С., Серебряковой Т.А.

В., Куликовой К.С., Серебряковой Т.А.

Проведено: Лизуновой Н.В., Куликовой К.С.

г. Череповец

2014 г

Рассмотрено на заседании ПЦК специальности 030912 Право и организация социального обеспечения»

Протокол № 6 от 16.04.2014 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ЭТАПЫ

Олимпиада по праву проводилась 25.04.2014 г. на уровне 2 курса студентов специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения».

В олимпиаде предполагалось проведение двух этапов.

1 Этап: отборочный.

На отборочном этапе студентам предлагалось ответить на вопросы теста. Тест носил комплексно-правовой характер, т.к. включал в себя задания по различным отраслям права, в т.ч. общеизвестные факты.

2 Этап: основной квалификационный.

На данном этапе, студентам прошедшим отборочный тур и получившим наивысшие результаты, предлагался к присмотру мультипликационный фильм «Ну, погоди!». Из просмотренной серии студентам нужно было дать квалификацию действиям волка и зайца с точки зрения права, а так же охарактеризовать их правоотношения и поведение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам 1 этапа из 37 участников проходной балл – 50баллов и выше набрали:

Коковина К. – ЮР-21 – 62 б

Борсов Д. – ЮР-21 – 61 б

Цветкова Е. – ЮР-22 – 61 б

Жихарев А. – ЮР-21 – 55 б

Здоровцев И. – ЮР-21 – 53 б

Ильина В. – ЮР-22 – 52 б

Антонов В. – ЮР-22 – 52 б

Насибулина К. – ЮР-52 б

Мусинова Д.

– ЮР-21 – 50 б

– ЮР-21 – 50 бОсолодкина Л. – ЮР-21 – 50 б

По результатам 2 этапа наиболее полную характеристику правоотношениям волка и зайца дали следующие студенты, занявшие соответствующие места:

1 место: Коковина К. – ЮР-21

2 место: Борисов Д. – ЮР-21

3 место: Цветкова Е. – ЮР-22

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

Тесты для проведения олимпиады

Для студентов групп ЮР-21, ЮР-22

1 ЭТАП

ВАРИАНТ1

Задание №1 Закрытый тест (с выбором ответа из предложенных вариантов)

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и …

Косвенное действие

Прямое действие

Когда принята ныне действующая Конституция РФ?

25 декабря 1991 года

12 декабря 1993 года

12 декабря 1992 года

Прием на работу оформляется:

В устной форме;

В устной или письменной – по соглашению сторон;

В письменной форме;

В нотариально-удостоверенной форме

Число участников ООО должно быть:

Не менее 100 чел

Менее 50 чел

Более 50 чел

Не ограничено

Кем осуществляется государственная регистрация юридического лица?

Районной администрацией

Налоговым органом

Регистрационной палатой

Способность лица нести ответственность за совершаемые деяния – это …

Деликтоспособность

Правосубъектность

Правоспособность

Основанием для возникновения, изменения, прекращения административных правоотношений является …

Юридический факт

Использование норм

Соблюдение норм

Спор между субъектами отношений

По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество:

В собственность;

В пользование;

Во временное владение;

Для доставки в пункт назначения.

Кто вправе отказаться от прав, предоставленных Конституцией РФ?

Дети

Мужчины

Женщины

Все вышеперечисленные

Никто из вышеперечисленных

Что такое «эмансипация»?

Объявление гражданина безвестно отсутствующим

Объявление гражданина, достигшего возраста 16 лет полностью правоспособным

Объявление гражданина, достигшего возраста 16 лет полностью дееспособном

Объявление гражданина деликтоспособным

Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций:

Определен в ГК РФ;

Определен в ГК РФ и в иных законах;

Определен в законе «О коммерческих организациях».

Элементом объективной стороны правонарушения не является …

Причинная связь между деянием и последствиями

Вина правонарушителя

Способ совершения правонарушения

Можно ли утверждать, что все коммерческие организации имеют общую правоспособность, если иное не определено учредительными документами?

Да

Нет

К признакам права не относится:

Системность

Дискретность

Формальная определенность

Элементом объективной стороны правонарушения не является …

Причинная связь между деянием и последствиями

Вина правонарушителя

Орудие и место совершения правонарушения

Способ совершения правонарушения

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации изаключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей – это:

трудовой договор

договор купли-продажи

коллективный договор

договор возмездной сделки

Для чего нужен Конституционный суд РФ?

Отслеживать нарушения Конституции РФ

Толковать нормы Конституции и разрешать споры между органами государственной власти и ее субъектов

Разрешать споры между органами государственной власти и ее субъектов

Основной классификацией юридических лиц является их деление на:

государственные органы и частные организации;

частные и муниципальные организации;

коммерческие и некоммерческие организации;

иностранные и российские граждане.

К видам муниципальных образований в РФ не относится:

Республика

Город

Деревня

Сельское поселение

Структура правонарушения включает в себя следующую группу элементов:

субъект и объект;

субъект, объект, содержание;

субъект, объект, права, обязанности, ответственность;

субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.

Задание №2

Необходимо вставить пропущенное слово(фразу):

Два вида юридических фактов по связи с волей участников правоотношения: …

Способ изложения нормы права, для которого характерно наличие указания на другие статьи нормативного правового акта – …

Единое государство, которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью – это …

Система взаимосвязанных и взаимодействующих объединений (организаций) людей, базирующихся на разнообразных формах собственности, отражающих интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, реализующих политическую власть или борющихся за ее осуществление в рамках права через государство – это …

Государственным органом РФ издающим подзаконные акты является …

ВАРИАНТ 2

Задание №1 Закрытый тест (с выбором ответа из предложенных вариантов)

Деликтоспособность – это …

Способность нести ответственность

Способность осуществлять права

Способность своими действиями приобретать права и обязанности

Источником права в РФ не является

Нормативный правовой акт

Международные принципы и нормы

Мнения особо авторитетных юристов

Нормативный договор

Укажите, в каком случае ребенку может быть отказано в приеме в гражданство РФ:

родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами российского государства

родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на территории российского государства, но были апатридами

один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве российского государства

ни в одном из перечисленных случаев

Основанием для возникновения, изменения, прекращения предпринимательских правоотношений является …

Соблюдение норм;

Юридический факт;

Использование норм;

Спор между субъектами отношений.

Нормы какой отрасли права регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения?

нормы административного права

норы финансового права

нормы гражданского права

нормы трудового права

Кто вправе отказаться от прав, предоставленных Конституцией РФ?

Дети

Мужчины

Женщины

Все вышеперечисленные

Никто из вышеперечисленных

У каких субъектов права одновременно возникают правоспособность и дееспособность?

у юридических лиц

у физических лиц

и у физических лиц и у юридических лиц

Элементом объективной стороны правонарушения не является …

Причинная связь между деянием и последствиями

Вина правонарушителя

Способ совершения правонарушения

Можно ли утверждать, что все коммерческие организации имеют общую правоспособность, если иное не определено учредительными документами?

да;

нет.

Сторонами трудового договора являются:

гражданин и организация;

подрядчик и заказчик;

работник и работодатель.

Существует ли неполная (частичная) дееспособность?

нет

да, ею обладают лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и наркотическими веществами

да, ею обладают несовершеннолетние

Подберите понятие к данному определению: «Обособившаяся внутри отрасли права совокупность юридических норм, регулирующих сходные общественные отношения».

метод правового регулирования

предмет правового регулирования

институт права

отрасль права

Государственные учреждения …

Входят в систему органов государственной власти

Входят в систему субъектов гражданского права

Входят в государственный аппарат

Прием на работу оформляется:

фактическим допуском к работе;

записью в трудовую книжку;

трудовым договором;

приказом работодателя.

Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд:

равенство трудовых прав граждан;

свободный выбор вида деятельности;

компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность;

расовая принадлежность.

Нормативно-правовым актом, имеющим в России высшую юридическую силу, является …

Конституция;

Постановление Правительства;

Указ Президента;

Постановление Совета Федерации.

При заключении трудового договора, работодатель не должен требовать у лица, поступающего на работу, …

трудовую книжку;

паспорт;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

характеристику.

Каким признаком обладает демократическое государство?

Единая денежная валюта

Наличие органов безопасности

Народовластие

Единый язык для общения

Административное правонарушение признается совершенным …, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

умышленно

по неосторожности

по легкомыслию

по небрежности

Органом государственной власти, призванным рассматривать и разрешать экономические, а также иные подведомственные ему споры между предприятиями, учреждениями, организациями, а также между гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, является …

арбитражный суд

государственная инспекция по труду

нотариат

прокуратура

Задание №2

Необходимо вставить пропущенное слово(фразу):

Совокупность естественных и неотчуждаемых основопологающих прав и свобод, принадлежащих человеку с рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному государству — это …

Форма государственного устройства, добровольное объединение независимых государств для достижения конкретных целей, при которой объединившиеся государства, сохраняя суверенитет полностью и значительную независимость, передают часть своих властных полномочий совместным органам власти для координации некоторых действий – …

Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются …

Требование общества и государства, состоящее в полном, точном и неукоснительном осуществлении правовых норм всеми субъектами права, определяется понятием …

Причинная связь между противоправным деянием и наступившими последствиями относится к … правонарушения.

ВАРИАНТ 3

Задание №1 Закрытый тест (с выбором ответа из предложенных вариантов)

Обстоятельством, смягчающим ответственность является:

Малозначительность деяния

Состояние алкогольного опьянения

Наличие несовершеннолетних детей

Состояние наркотического опьянения

Основанием для возникновения, изменения, прекращения предпринимательских правоотношений является …

Соблюдение норм

Юридический факт

Использование норм

Спор между субъектами отношений

Кто вправе отказаться от прав, предоставленных Конституцией РФ?

Дети

Мужчины

Женщины

Все вышеперечисленные

Никто из вышеперечисленных

Что такое «эмансипация»?

Объявление гражданина безвестно отсутствующим;

Объявление гражданина, достигшего возраста 16 лет полностью правоспособным;

Объявление гражданина, достигшего возраста 16 лет полностью дееспособном;

Объявление гражданина деликтоспособным.

У каких субъектов права одновременно невозможно отделить понятия «правоспособность» и «дееспособность»?

у юридических лиц;

у физических лиц;

и у физических лиц и у юридических лиц.

Способность лица нести ответственность за совершаемые деяния – это …

Дееспособность

Деликтоспособность

Правосубъектность

Правоспособность

Элементом объективной стороны правонарушения не является …

Причинная связь между деянием и последствиями

Вина правонарушителя

Способ совершения правонарушения

Сторонами трудового договора являются:

Гражданин и организация;

Подрядчик и заказчик;

Работник и работодатель.

Укажите правильный перечень субъектов правоотношений.

юридические; физические лица; иностранцы; лица без гражданства; государство

частные организации; государственные организации; коммерческие и не коммерческие организации; юридические лица; граждане и лица без гражданства; государство

юридические лица; физические лица; государство

Какие суды входят в систему высших органов судебной власти?

Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд, Суд по интеллектуальным правам

Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд, Верховный суд РФ, Суд по интеллектуальным правам

Верховный суд РФ, Уголовный суд РФ, Хозяйственный суд, Суд по интеллектуальным правам

Высший арбитражный суд, Верховный суд РФ, Административный суд РФ

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей – это:

Договор купли-продажи;

Коллективный договор;

Трудовой договор;

Договор возмездной сделки.

Юридическим лицом признается …

юрист;

организация;

индивидуальный предприниматель;

государство.

Субъектом правоотношений не может быть …

Юридическое лицо;

Жизнь;

Государство;

Муниципальное образование.

Правоспособность юридических лиц возникает с момента …

Государственной регистрации;

Нотариального удостоверения;

Заключения договора об учреждении юридического лица;

Открытия счета в банке.

Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти внутри страны и ее независимости вовне?

правосубъектность

государственный суверенитет

правоспособность

государственный федерализм

В качестве работодателя может выступать:

физическое лицо;

юридическое лицо;

все перечисленные;

индивидуальный предприниматель.

Административное правонарушение признается совершенным …, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

по легкомыслию

умышленно

по неосторожности

по небрежности

Что понимается под функцией государства?

методы осуществления государственной власти

формы осуществления государственной власти

объективные трудности, решение которых представляет существенный интерес для общества и входит в круг полномочий государства

это основные направления деятельности государства

Одной из классификаций объектов гражданского права является деление вещей на:

Большие и маленькие

Простые и сложные

Твердые и мягкие

Что такое «апатрид»?

Гражданин РФ

Иностранный гражданин

Лицо без гражданства

Задание №2

Необходимо вставить пропущенное слово(фразу):

Часть нормы права, которая отражает ее суть и содержание, называется …

Форма правления, при которой монарх царствует, но не правит – это …

Обыденное толкование является видом … толкования.

Правовой прецедент является основным источником права в государствах …семьи.

Предусмотренная нормой права и/или договором мера должного поведения субъекта правоотношения называется …

ВАРИАНТ 4

Задание №1 Закрытый тест (с выбором ответа из предложенных вариантов)

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является:

Трудовая книжка;

Паспорт;

Диплом;

Сертификат специалиста

Источником права в РФ не является

Правовой обычай

Нормативный договор

Правовая доктрина

Кто вправе отказаться от прав, предоставленных Конституцией РФ?

Дети

Мужчины

Женщины

Все вышеперечисленные

Никто из вышеперечисленные

Дееспособность — это способность участника

Иметь права и выполнять обязанности

Приобретать права и обязанности

Нести юридическую ответственность

У каких субъектов права одновременно возникают правоспособность и дееспособность?

У юридических лиц

У физических лиц

И у физических лиц и у юридических лиц

Элементом объективной стороны правонарушения не является …

Причинная связь между деянием и последствиями

Вина правонарушителя

Способ совершения правонарушения

Сторонами трудового договора являются:

Гражданин и организация;

Подрядчик и заказчик;

Работник и работодатель.

В число органов Российского государства входит:

Государственный сенат

Субъект РФ

Городская Дума

Парламент РФ

Какая из характеристик РФ не закреплена в Конституции РФ?

Общеизвестное

Правовое

Демократическое

Общенародное

Конституция РФ принята …

На всенародном заседании

Всенародным голосованием

Государственной Думой РФ

Цель и мотивы противоправного деяния относятся к элементам …

Объективной стороны преступления

Субъективной стороны преступления

Субъекта противоправного деяния

Объекта преступления

Каково второе название Конституционного права

административное право

основное право

государственное право

Административное правонарушение признается совершенным …, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

по легкомыслию

умышленно

по неосторожности

по небрежности

Право – это система норм …

Установленная государством

Одобренная народом

Предписанная свыше

Норма права и статья нормативно-правового акта …

Всегда совпадают

Могут совпадать, а могут и не совпадать

Всегда не совпадают

Изменение и расторжение договора возможно по…

соглашению сторон;

стечению обстоятельств;

постановлению пленума суда;

предложению любой из сторон.

Что такое «апатрид»?

Гражданин РФ

Иностранный гражданин

Лицо без гражданства

Правоспособность юридических лиц возникает с момента …

Государственной регистрации;

Нотариального удостоверения;

Заключения договора об учреждении юридического лица;

Открытия счета в банке.

Основанием для возникновения, изменения, прекращения административных правоотношений является …

юридический факт;

использование норм;

соблюдение норм;

спор между субъектами отношений.

Общественными отношениями в сфере государственного управления, на которые посягает противоправное деяние, является…

субъект административного правонарушения;

субъективная сторона;

объективная сторона;

объект административного правонарушения.

Задание №2

Необходимо вставить пропущенное слово(фразу):

Толкование, даваемое органом, не принимавшим толкуемую норму права, но которому предоставлено право давать официальное толкование является ….

Формой реализации запрещающих норм права является их …

Обычай становится правовым в результате его …

Юридическое содержание правоотношения образуют …

Система права характеризует его …

КЛЮЧ К ТЕСТУ

Правильные ответы 1 ВАРИАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

в

б

в

б

б

б

а

б

д

в

а

б

б

б

б

а

б

в

а

г

События и действия

Отсылочный метод

Унитарное государство

Политическая система общества

Правительство РФ

Правильные ответы 2 ВАРИАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

в

г

б

в

д

а

б

б

в

в

в

б

г

г

а

г

а

а

а

Личные права

Конфедерация

Подзаконные акты

Законность

Объективной стороне

Правильные ответы 3 ВАРИАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

в

б

д

в

а

б

б

в

в

б

б

б

б

а

б

в

б

г

б

в

Диспозиция

Дуалистическая монархия

Неофициального

Англо-саксонской правовой

Юридическая обязанность

Правильные ответы 4 ВАРИАНТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

в

д

б

а

б

в

г

а

б

б

в

б

а

б

а

в

а

а

г

Легальное

Соблюдение

Санкционирования

Юридические права и обязанности

Внутреннее строение

Метод оценки выполнения задания:

Задания №1. Правильный ответ – 3 балла

Правильный ответ – 3 балла

Задания №2. Правильный ответ – 4 балла

Максимальное количество баллов – 100 баллов

3.2 Правоспособность и дееспособность субъектов права.. Правовые отношения и общество

Похожие главы из других работ:

Анализ объема правоспособности и дееспособности в административном, гражданском и уголовном праве

2. Правоспособность и дееспособность

Правосубъектность — собирательная категория. Она включает в себя четыре элемента: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность, т.е…

Опека и попечительство по римскому праву

1. Правоспособность и дееспособность

Институты опеки (tutela) и попечительства (сига — надзор, забота) связаны с категорией дееспособности: правоспособные лица, в отношении которых право усматривает общий дефект формирования воли…

Понятие сторон. Замена ненадлежащей стороны

Замена ненадлежащей стороны

1.1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность сторон, их гражданские процессуальные права и обязанности.

Сторонами в гражданском процессе могут быть лишь те субъекты, которые обладают гражданской процессуальной правоспособностью…

Правоведение

РАЗДЕЛ I: «Правоспособность и дееспособность граждан как субъектов правоотношений. Предпринимательская деятельность гражданина»

…

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъекты трудового права. Правоспособность и дееспособность

1. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Фактической основой современного трудового права России выступает разветвленная система нормативных правовых актов, в которую включаются: 1) законодательные акты…

Правовые отношения

2. Субъекты правоотношений.

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношенийВ советской юридической литературе широко принят термин «субъекты правоотношения». Так же распространено и мнение о том, что понятия «субъекты правоотношения» и «субъекты права» однозначны. С. Ф. Кечекьян пришел к выводу…

Правовые отношения и общество

3.2 Правоспособность и дееспособность субъектов права.

Для того, чтобы быть субъектами правоотношения, лица должны обладать правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность- это способность индивида иметь права и обязанности…

Правовые отношения: понятие, структура

3.1 Понятие и виды субъектов правоотношений, их правоспособность и дееспособность

Участниками правоотношений являются субъекты права. Субъекты это участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъект правоотношения это субъект права…

Правоспособность и дееспособность граждан

Правоспособность и дееспособность граждан

Субъекты гражданского права характеризуются такими качествами, как правоспособность и дееспособность. Гражданская правоспособность неотделима от самого существования человека. Пока человек жив, он обладает правоспособностью. В ст…

Гражданская правоспособность неотделима от самого существования человека. Пока человек жив, он обладает правоспособностью. В ст…

Правоспособность и дееспособность физических лиц

1. Правоспособность и дееспособность физических лиц

Система римского права строилась по принципу деления права на лица, вещи и юридические действия. К лицам римляне относили всех тех, кто был способен иметь права или, иными словами, кто мог быть субъектом, носителем прав…

Правоспособность физических лиц. Право собственности

1 Правоспособность и дееспособность физических лиц

Согласно ст.16 ГК Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается его смертью…

Римское право

1. Правоспособность и дееспособность

Институты опеки (tutela) и попечительства (сига — надзор, забота) связаны с категорией дееспособности: правоспособные лица, в отношении которых право усматривает общий дефект формирования воли. ..

..

Субъекты права: понятие и классификация

3.1 Правоспособность субъектов права

Возможность того или иного субъекта быть участником правоотношения определяется его правосубъектностью, т.е. способностью быть субъектом права. Правосубъектность является особым свойством…

Субъекты права: понятие и классификация

3.2 Дееспособность субъектов права

Правоспособность и дееспособность граждан обычно одинаковы по объему. Однако в ряде случаев по закону или по решению суда лицо ограничивается в дееспособности. Во-первых, как предусмотрено в п. 2 ст. 26 ГК РФ…

Субъекты правоотношений: правоспособность и дееспособность

3. Правоспособность и дееспособность

…

Верховный суд признал наличие дееспособности юридических лиц и расширил возможности представительства — Адвокат Морохин Иван Николаевич — Статьи

Анализируя судебную практику по одному из дел, находящихся у меня в производстве, я натолкнулся на поразившее меня «новизной и прогрессивностью» Определение Верховного Суда РФ от 27. 09.2016 N 36-КГ16-10, ключевой мыслью которого является признание наличия дееспособности у юридического лица, и возможности осуществления полномочий представителя юридическим лицом.

09.2016 N 36-КГ16-10, ключевой мыслью которого является признание наличия дееспособности у юридического лица, и возможности осуществления полномочий представителя юридическим лицом.Суть дела, в рамках которого вынесено указанное определение проста:

- Гражданин «А» выдал доверенность на представление его интересов в суде юридическому лицу — ООО «Х».

- ООО «Х» своей доверенностью, и от своего имени, а не в порядке передоверия, уполномочило гражданина «Б» представлять в суде ООО «Х», действующего в качестве представителя гражданина «А».

К сожалению, у меня нет возможности ознакомиться с текстом самой доверенности, и возможно в ней всё-таки имеется ссылка на передоверие (ст. 187 ГК РФ), но сути проблемы это не меняет, ведь даже не будь в деле доверенности (прямой, или в порядке передоверия) от ООО «Х» на гражданина «Б», первичный поверенный (ООО «Х») не мог быть представителем в суде, в силу прямого указания в ст. 49 ГПК РФ на ДЕЕСПОСОБНОЕ, т.е. по моему разумению — исключительно ФИЗИЧЕСКОЕ лицо (гражданина).

49 ГПК РФ на ДЕЕСПОСОБНОЕ, т.е. по моему разумению — исключительно ФИЗИЧЕСКОЕ лицо (гражданина).

Напомню, что ст. 21 ГК РФ, которая называется: «Дееспособность гражданина», находится в главе 3, а всё, что касается юридических лиц, в главе 4 Гражданского кодекса РФ. При этом, ни в главе 4, и нигде более, понятие ДЕЕСПОСОБНОСТИ не встречается, и не употребляется применительно к юридическим лицам.

Свой вывод, гражданская коллегия ВС РФ мотивировала следующим:

Как предусмотрено ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.

Таким образом, положения ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не содержат указания на то, что представителем в суде может являться только физическое лицо. Данная норма права предусматривает, что лицо, представляющее интересы в суде, должно быть дееспособным и его полномочия должны быть оформлены надлежащим образом.

Дееспособность юридического лица (способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их) возникает одновременно с его правоспособностью.

В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Часть 1 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации также наделяет организации гражданской процессуальной дееспособностью — способностью своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю.

Из общих принципов осуществления гражданского судопроизводства и содержания приведенных норм права следует, что если лицо способно своими действиями осуществлять процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности от своего имени, то оно способно делать это и от чужого имени (если ему прямо не запрещено быть представителем в силу его должностного положения).

Лица, которые не могут быть представителями в суде, указаны в ст. 51 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ими являются судьи, следователи, прокуроры, за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. Данный перечень является исчерпывающим, юридические лица (организации) в нем не указаны.

Юридическое лицо, способное своими собственными действиями осуществлять процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, не может быть ограничено в выборе: от своего или от чужого имени ему действовать, если оно наделено соответствующими полномочиями, оформленными в предусмотренном законом порядке.

Вот так-то коллеги, оказывается, теперь ПРАВОСПОСОБНОСТЬ = ДЕЕСПОСОБНОСТИ, невзирая на лица и нормы ст. 49 ГК РФ, и ст. 53 ГК РФ, не говоря уже о таких пустяках как здравый смысл и логика, которая, в данном случае, напомнила мне простое детское умозаключение:

Ветер дует потому, что деревья качаются! ©

Безусловно, такие «революционные» выводы Верховного суда РФ открывают новые, доселе немыслимые возможности построения «удивительных» схем работы юридических (да в прочем — любых) компаний, основанные на цепочках представителей представляемых представителей, последствия которых наверняка вскоре повлияют на судебную практику коллегий уже по уголовным делам, но сейчас можно только «восхищаться» неординарностью мышления судей Верховного суда РФ.

P.S. В заключение мне остаётся только признать правоту Андрея Владимировича Ермоленко, давно применявшего эту схему в деятельности ООО «Юридический центр «Беляк, Ермоленко, и партнёры». Они оказались прозорливее меня, и многих коллег «старой школы», они опередили время, а ВС РФ лишь закрепил и окончательно легализовал новые подходы к определению базисных понятий гражданского права.

P.P.S. Наверное и уголовная ответственность юридических лиц уже не за горами…

Психическая дееспособность, дееспособность и согласие на лечение

1. Re B [2002] 2 All ER 449

2. Закон о взрослых с недееспособностью (Шотландия) 2000

3. Крайтон Дж. Психическая недееспособность и согласие на лечение: шотландский опыт. J Forens Psychiatry 2000;11: 457-64 [Google Scholar]4. Лотман против Security Mutual Life Insurance Company 478 F.2d. 868 (3d. Cir 1973)

5. Bouvia 225 Cal. Rptr. 297 (Cal. App. 2 Dist. 1986)

6. Cobbs v. Grant 8 Cal. 3д. 229, 242; 104 кал. Rptr. 505; 502 с. 2д. 1 (1972)

3д. 229, 242; 104 кал. Rptr. 505; 502 с. 2д. 1 (1972)

7. Cruzan против директора, Министерство здравоохранения штата Миссури 497 US 261 (1990)

8. Jacobson против Массачусетса 197 US 11 (1905)

ИЛИ (3д.) 303 (1992)

10. Департамент по конституционным вопросам. Проект закона о психической недееспособности. Лондон: Офис канцелярских товаров, 2003 г.

11. Шотландский руководитель. Закон о взрослых с недееспособностью (Шотландия) 2000 г. Свод правил. Эдинбург: Scottish Executive, 2002

12.Калвер С., Герт Б. Философия в медицине. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1982

13. Зильберфельд М., Фиш А. Когда разум терпит неудачу: руководство по работе с некомпетентностью. Торонто: University of Toronto Press, 1994

14. Робертс Л. Информированное согласие и способность к волюнтаризму. Am J Psychiatry 2002;159: 705-12 [PubMed] [Google Scholar]15. Берг Дж., Аппельбаум П., Гриссо Т. Создание компетентности: формулирование стандартов юридической компетентности для принятия медицинских решений. Rutgers Law Rev 1996; 48: 345-96 [PubMed] [Google Scholar]

Rutgers Law Rev 1996; 48: 345-96 [PubMed] [Google Scholar]16.Re MB [1997] 2 FLR 426

17. Бьюкенен А., Брок Д. Решать за других. Milbank Q 1986;64(приложение 2): 17-94 [PubMed] [Google Scholar]18. Марсон Д., Инграм К., Коди Х., Харрелл Л. Оценка дееспособности пациентов с болезнью Альцгеймера в соответствии с различными правовыми стандартами. Arch Neurol 1995;52: 949-59 [PubMed] [Google Scholar]19. Вонг Дж., Клэр И., Ганн М., Холланд А. Способность принимать решения в области здравоохранения: ее важность в клинической практике. Psychol Med 1999;29: 437-46 [PubMed] [Google Scholar]20. Аппельбаум П., Гриссо Т.Оценка способности пациентов дать согласие на лечение. N Engl J Med 1988; 319: 1635-8 [PubMed] [Google Scholar]21. Национальная консультативная комиссия по биоэтике. Исследования с участием лиц с психическими расстройствами, которые могут повлиять на способность принимать решения. Роквилл, Мэриленд: NBAC, 1998 [PubMed]22. Re T [1992] 4 All ER 649 [PubMed] 23. Виклер М. Способность пациента принимать решения и риск. Bioethics 1991;5: 91-104 [PubMed] [Google Scholar]24. Калвер С., Герт Б. Неадекватность некомпетентности. Milbank Q 1990; 68: 619-43 [PubMed] [Google Scholar]

Bioethics 1991;5: 91-104 [PubMed] [Google Scholar]24. Калвер С., Герт Б. Неадекватность некомпетентности. Milbank Q 1990; 68: 619-43 [PubMed] [Google Scholar]25.Фаден Д., Бошан Т. История и теория информированного согласия. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1986

26. Рот Л., Мейзел А., Лидз С. Тесты правомочности давать согласие на лечение. Am J Psychiatry 1977;134: 279-84 [PubMed] [Google Scholar]27. Гайлин В. Компетентность детей: уже не все или ничего. Hastings Cent Rep 1982; 12 (апрель): 33–8 [PubMed] [Google Scholar] 28. Абернети В. Сострадание, контроль и решения о компетентности. Am J Psychiatry 1984; 141: 53-8 [PubMed] [Google Scholar]29.Бартлетт П., Сандленд Р. Закон о психическом здоровье: политика и практика. London: Blackstone, 1999

30. Гловер-Томас Н. Реконструкция законодательства и политики в области психического здоровья. London: Butterworth, 2002

31. Grisso T, Appelbaum P. Оценка компетентности в отношении согласия на лечение: руководство для врачей и других медицинских работников. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1998

Нью-Йорк: Oxford University Press, 1998

32. Группа по интересам в области биоэтики. Отчет группы экспертов для Национального института здравоохранения (NIH). Исследования с участием лиц с сомнительной способностью давать согласие: этические вопросы и практические соображения для институциональных контрольных советов (IRB).Bethesda: NIH, 1998

34. Истман Н., Хоуп Р. Этика принудительного лечения: модель баланса. J Appl Philos 1988;5: 49-59 [PubMed] [Google Scholar]35. Бьюкенен А., Брок Д. Решение за других. Этика суррогатного принятия решений. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1989

36. Дрейн Дж. Многогранность компетентности. Hastings Center Rep 1985;15: 17-21 [PubMed] [Google Scholar]37. Beauchamp T. Competence. В: Каттер М., Шелп Э., ред. Компетенция. Дордрехт: Kluwer, 1990: 49-77

38.Президентская комиссия по изучению этических проблем в медицине, биомедицинских и поведенческих исследованиях. Принятие решений в области здравоохранения, Vol. 1. Вашингтон, округ Колумбия: Президентская комиссия, 1982 г.

1. Вашингтон, округ Колумбия: Президентская комиссия, 1982 г.

39. Бошан Т., Чайлдресс Дж. Принципы биомедицинской этики , 5-е изд. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2001

41. Американская психиатрическая ассоциация. Рекомендации по оценке способности принимать решения потенциальных субъектов исследования с когнитивными нарушениями. Am J Psychiatry 1998;155: 1649-50 [PubMed] [Google Scholar]42.Винник Б. Компетенция давать согласие на лечение: различие между согласием и возражением. Houston Law Rev 1991; 28: 15-61 [PubMed] [Google Scholar]43. Терри Х. Халатность. Harvard Law Rev 1915; 29: 40-54 [Google Scholar]44. Appelbaum P, Lidz C, Meisel A. Информированное согласие. Юридическая теория и клиническая практика. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1987

45. Чекленд Д. О риске и способности принимать решения. J Med Philos 2001;26: 35-39 [PubMed] [Google Scholar]46. Витч Р. Теория медицинской этики.Нью-Йорк: Базовый, 1981

47. Уайт Б. Компетенция давать согласие. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Джорджтаунского университета, 1994

Компетенция давать согласие. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Джорджтаунского университета, 1994

49. Фейнберг Дж. Моральные пределы уголовного права: вред себе, Vol. 3. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1986

50. Кейл Г. Продолжая дискуссию о стандартах компетентности, связанных с рисками. Bioethics 1999;13: 131-48 [PubMed] [Google Scholar]51. Виклер М. Продолжающиеся дебаты о стандартах компетентности, связанных с рисками. Bioethics 1999;13: 149-53 [PubMed] [Google Scholar]52.Витч Р. Теория медицинской этики. Нью-Йорк: Basic, 1981

53. Matter of Spring 380 Mass. 629; 405 Н.Э. 2д. 115 (1980)

54. Matter of Quinlan 355 A.3d 647 в 664

55. R v Bournewood Community and Mental Health NHS Trust ex parte L [1998] 3 All ER 289, HL

56. Wicclair M. Patient Способность принимать решения и риск. Bioethics 1991;5: 91-104 [PubMed] [Google Scholar] 57. Erde E. Разрушение консеквенциализма: некомпетентность — концепция и этика. В: Каттер М., Шелп Э., ред. Компетенция. Dordrecht: Kluwer, 1990: 237-52

В: Каттер М., Шелп Э., ред. Компетенция. Dordrecht: Kluwer, 1990: 237-52

60. Берт Р. Забота о незнакомцах. Верховенство права в отношениях между врачом и пациентом. New York: Free Press, 1979

61. Стоун А. Право на смерть: новые проблемы для права, медицины и психиатрии. Emory Law 1988; 37: 627-43 [Google Scholar]62.Grisso T, Appelbaum P, Hill-Fotouchi C. MacCAT-T: клинический инструмент для оценки способности пациентов принимать решения о лечении. Psychiatr Serv 1997; 48: 1415-19 [PubMed] [Google Scholar]63. Poythress N, Bonnie R, Monahan J, Otto R, Hoge S. Судебная компетенция. Исследования Макартура. Kluwer: New York, 2002

64. Grisso T. Оценка компетенций. Судебно-медицинские экспертизы и инструменты , 2-е изд. Нью-Йорк: Kluwer, 2003

65. Аппельбаум П., Гриссо Т. Возможности госпитализированных больных со здоровьем дать согласие на лечение.Psychosomatics 1997; 38: 119-25 [PubMed] [Google Scholar]

Аппельбаум П., Гриссо Т. Возможности госпитализированных больных со здоровьем дать согласие на лечение.Psychosomatics 1997; 38: 119-25 [PubMed] [Google Scholar]66. R против Bournewood Community and Mental Health NHS Trust ex parte L [1998] 1 All ER R 634

Frontiers | На стыке между парадигмами: английский закон о психической дееспособности и КПИ

Введение

Подход Комитета КПИ к праву на равенство перед законом, содержащемуся в статье 12 КПИ (1), безусловно, вызывает споры. В первом Замечании общего порядка Комитета (далее «ПК1») говорится, что правовые системы, основанные на дееспособности, когда определение дееспособности полностью или частично основано на инвалидности, нарушают статью 12 Конвенции.GC1 разъясняет, что системы опеки и назначения замещающих лиц, принимающих решения, независимо от того, относятся ли они к категориям решений или индивидуальным решениям, не могут существовать [(2), пункт 27]. Вместо этого следует внедрить поддерживающее принятие решений с соответствующими гарантиями от злоупотреблений, чтобы гарантировать, что решения принимаются в соответствии с волей и предпочтениями человека.

Общий комментарий, безусловно, бросает вызов традиционным правовым подходам. Это не аргумент против.КПИ была разработана на основе консенсуса в отношении того, что действующие на тот момент правовые системы не обеспечивают права людей с ограниченными возможностями, а также на основе изучения отчетов Европейского комитета по предупреждению пыток, Подкомитета Организации Объединенных Наций по предупреждению пыток. , теневые отчеты Комитету КПИ и прецедентное право Европейского суда по правам человека ясно показывают, что системы опеки часто воспринимаются как чрезвычайно угнетающие. Тем не менее, мы продолжаем, упрощенные восхваления достоинств status quo ante не должны одобряться: мир, который мы унаследовали, не является образцом для будущего.

В то же время мир, который мы унаследовали, находится там, где мы находимся, и, возможно, из него можно извлечь уроки по мере того, как мы движемся к соблюдению КПИ. Каждому штату также необходимо будет интегрировать свои реформы в широкие структуры существующего законодательства: изменения не происходят в вакууме. В данной статье рассматриваются некоторые из этих вопросов на примере английского права.

В данной статье рассматриваются некоторые из этих вопросов на примере английского права.

Ключевые элементы «новой парадигмы» в этой области не совсем новы. Поддержка принятия решений была частью предоставления услуг в некоторых странах в течение многих лет (с разной степенью энтузиазма и успеха), и критика традиционных режимов опеки также была характерной чертой адвокации в рамках «старой» парадигмы.В то время как разрыв с прошлым может быть важным элементом для реализации КПИ, следует также изучить соответствующие элементы из прошлого как на предмет успехов, которые можно продолжить, так и ошибок, из которых можно извлечь уроки.

Дебаты вокруг новых подходов как до, так и после GC1 были сосредоточены в первую очередь на оправданности и практичности отказа от дееспособности как правовой основы и на новых моделях для поддерживаемого принятия решений, в основном из клинических или другие заботливые точки зрения [e.г., (3–8)]. Меньше внимания уделялось правовой механике предлагаемых изменений: какую роль, если вообще какую-либо, будет играть закон в новой системе, и что касается разработки законопроекта, как это должно быть воплощено? Что касается последнего вопроса, опыт прошлого может дать некоторое представление как о том, что возможно, так и о том, что может оказаться проблематичным.

В настоящей статье исследуется, что нынешнее английское право привносит в эти юридические вопросы. Это удачный пример. Основной закон, Закон о психической дееспособности 2005 г. (далее «ЗМС»), считался новаторским для своего времени и образцом прогрессивного мышления на рубеже 21 века.С точки зрения КПИ, мы можем рассматривать ее как лучшее из старой парадигмы. Здесь не предполагается, что MCA согласуется с CRPD; по крайней мере, согласно GC1, это не так. Однако его термины и применение дают некоторое представление о сильных и слабых сторонах и возможностях различных правовых подходов к реформе.

Однако соблюдение CRPD касается не только MCA. Это требует рассмотрения того, как дееспособность взаимодействует с правом в других областях права, а реформа требует взаимодействия с этими областями права.Реформа законов, касающихся правоспособности завещателя, например, должна учитывать более широкое право завещания. В этой статье также начинаются некоторые из основных вопросов о том, как должна быть сформулирована задача реформы в этом более разнообразном круге вопросов.

Права человека – это не только «законы в книгах». Они также — возможно, в первую очередь — об опыте людей на местах. Внедрение будет иметь ключевое значение для любой новой системы, поднимая вопросы о том, как будет осуществляться переход от существующих систем права и профессиональной культуры к новым системам, как правовые структуры обеспечат ответственность государства за внедрение и как новые законы обеспечат их внедрение. измеримы на практике.Опыт реализации MCA может многое привнести в это обсуждение, и он будет рассмотрен в разделе «Внедрение и проблема гарантий» .

Дееспособность в английском праве

Ключевые пункты этого раздела:

● Дееспособность как юридический статус не существует в английском праве. Дееспособность в английском праве всегда зависит от решения и времени.

● Английское законодательство по-прежнему не соответствует КПИ, поскольку

○ Решения, которые лицо считается неспособным принять, все еще могут быть приняты лицом, заменяющим их, в соответствии с MCA или отменены в соответствии с другими частями закона: это все еще система, основанная на возможностях и альтернативном принятии решений.

○ В то время как MCA требует, чтобы желания, чувства, ценности и предпочтения человека принимались во внимание при принятии решений заместителем, объективные факторы также могут учитываться и могут иметь приоритет над субъективными факторами, связанными с личностью человека. выбор.

В соответствии с английским законодательством не существует способа лишить человека дееспособности на перспективу. До 1959 года это было возможно благодаря процессу, основанному на древней прерогативе Короны parens patriae , но это было отменено Законом о психическом здоровье 1959 года.Для личного принятия решений не было введено никакой системы, основанной на возможностях. Что касается имущественных, финансовых и связанных с ними решений, полномочия parens patriae были заменены в Законе 1959 г. законодательной схемой, основанной на дееспособности, по существу воспроизведенной в качестве Части VII Закона о психическом здоровье 1983 г. Эта законодательная схема была драконовской: в то время как в соответствии с Часть VII, любой контракт, заключенный физическим лицом, является недействительным, и ему или ей запрещается нанимать адвоката.

Закон о MCA был принят после периода зачатия, начавшегося в конце 1980-х годов, и в значительной степени соответствует отчету Законодательной комиссии от 1995 года (9).Для непосредственных целей он сделал две вещи. Во-первых, он создал набор механизмов, с помощью которых решения могли приниматься от имени людей, которые не могли, как это определено в Законе, самостоятельно принимать решения, называемые в Законе буквой «Р». Во-вторых, он отменил систему, предусмотренную частью VII Закона о психическом здоровье 1983 года, и привел финансовые решения в соответствие с новой системой личного принятия решений. В то время как Закон действительно создал механизмы для P, когда он может выбрать лицо, принимающее решение, посредством постоянной доверенности, и для суда, чтобы назначить «заместителей» для принятия решений для лиц, неспособных принимать решения [(10), s 9–14 и 16–20], ни в том, ни в другом случае это не аннулирует дееспособность физического лица: в Законе четко указано, что депутат или поверенный не имеет полномочий принимать решение от имени Р, если он знает или имеет разумные основания полагать, что P обладает емкостью по отношению к материи [(10), s 20(1), 11(2)]. Это согласуется с общей идеей Закона о том, что вопросы неспособности принять решение зависят от решения и времени [(10), s 3].

Это согласуется с общей идеей Закона о том, что вопросы неспособности принять решение зависят от решения и времени [(10), s 3].

Таким образом, в Англии было невозможно лишить человека дееспособности в вопросах личной гигиены более чем на 60 лет и в финансовых вопросах на 15 лет. Утверждения сторонников традиционных систем опеки о том, что судебные или аналогичные судебные приказы так или иначе необходимы, следует рассматривать с большим скептицизмом. Какую бы критику ни звучала в адрес английской системы, отмена умственной недееспособности как правового статуса, кажется, широко принята теми, кто работает в системе, и создала мало системных проблем.

Хотя это важно, это не означает, что английская система соответствует требованиям CRPD. На это есть несколько причин.

Во-первых, тот факт, что лицо не было лишено дееспособности в будущем, не означает, что его или ее выбор неограничен. Ряд других законов, применимых к отдельным решениям, может существенно ограничивать это. Особенности этих ограничений содержатся в законе, имеющем отношение к принимаемому решению. Содержание под стражей и принудительная психиатрическая помощь в больнице не подпадают под действие MCA.Согласие на другие медицинские вмешательства будет эффективным только в том случае, если человек способен дать согласие; если он или она этого не делает, согласие (или отказ) не имеет юридической силы, и на практике решение должно быть принято в соответствии с MCA. Сексуальное поведение с лицом, не способным дать согласие на действие, запрещено уголовным законодательством, в первую очередь Законом о сексуальных преступлениях 2003 года. Контракты, заключенные этим лицом, не подлежат исполнению в соответствии с английским законодательством, если это лицо недееспособно (как определено в договоре) закону) для заключения договора, и другая сторона знала или должна была разумно знать об этой недееспособности при заключении договора (11).Список можно продолжить. Эти параллельные ограничения на основе дееспособности существуют во многих, если не во всех правовых системах, и вступают в силу в этих других странах, если лица, неспособные принимать решения, не находятся под официальной опекой.

Особенности этих ограничений содержатся в законе, имеющем отношение к принимаемому решению. Содержание под стражей и принудительная психиатрическая помощь в больнице не подпадают под действие MCA.Согласие на другие медицинские вмешательства будет эффективным только в том случае, если человек способен дать согласие; если он или она этого не делает, согласие (или отказ) не имеет юридической силы, и на практике решение должно быть принято в соответствии с MCA. Сексуальное поведение с лицом, не способным дать согласие на действие, запрещено уголовным законодательством, в первую очередь Законом о сексуальных преступлениях 2003 года. Контракты, заключенные этим лицом, не подлежат исполнению в соответствии с английским законодательством, если это лицо недееспособно (как определено в договоре) закону) для заключения договора, и другая сторона знала или должна была разумно знать об этой недееспособности при заключении договора (11).Список можно продолжить. Эти параллельные ограничения на основе дееспособности существуют во многих, если не во всех правовых системах, и вступают в силу в этих других странах, если лица, неспособные принимать решения, не находятся под официальной опекой. Они продолжают существовать в Англии, хотя самой опеки больше не существует. В любой стране, которая ликвидирует системы опеки способом, предусмотренным ЖК1, они, по-видимому, станут соответственно более важными, но, по-видимому, они мало обсуждаются в литературе, касающейся статьи 12.Похоже, что у них нет последовательной маркировки; для целей настоящего документа такие вопросы дееспособности за пределами MCA (или, для других систем, официальной опеки) будут называться разбирательствами « ad hoc ».

Они продолжают существовать в Англии, хотя самой опеки больше не существует. В любой стране, которая ликвидирует системы опеки способом, предусмотренным ЖК1, они, по-видимому, станут соответственно более важными, но, по-видимому, они мало обсуждаются в литературе, касающейся статьи 12.Похоже, что у них нет последовательной маркировки; для целей настоящего документа такие вопросы дееспособности за пределами MCA (или, для других систем, официальной опеки) будут называться разбирательствами « ad hoc ».

Во-вторых, положения MCA срабатывают на основании недееспособности. Недееспособность должна проистекать из «ухудшения или нарушения функционирования разума или мозга» [(10), s2(1)], и другие существенные предпосылки недееспособности также тесно связаны с личным состоянием человека. инвалидность.Будет ли это трудностью в соответствии с КПИ, или каким образом, будет зависеть от того, как рассматриваются положения MCA, вопрос, который будет обсуждаться ниже. Если MCA рассматривается как вспомогательный механизм, особенности порога дееспособности могут исключать некоторых людей с инвалидностью, которые хотели бы и могут нуждаться в поддержке, что поднимает вопросы о неспособности разумного приспособления в соответствии с CRPD. Если вместо этого MCA рассматривать как механизм принуждения, люди по-прежнему подвергаются принуждению на основании их инвалидности, и эта проблема лежит в центре критики статьи 12 Комитета КПИ.

Если вместо этого MCA рассматривать как механизм принуждения, люди по-прежнему подвергаются принуждению на основании их инвалидности, и эта проблема лежит в центре критики статьи 12 Комитета КПИ.

В-третьих, вопрос о том, что влечет за собой вмешательство MCA. Статут разработан для облегчения принятия решений людьми, которые не могут принимать решения самостоятельно, и решения должны приниматься в «наилучших интересах» человека [(10), s 1(5), (4)]. Это неудачный термин, учитывая события последних десятилетий, поскольку он предполагает объективный анализ со стороны замещающего лица, принимающего решения, в значительной степени исключая человека с ограниченными возможностями и его или ее ценности и взгляды. Законодательная формулировка значительно более тонкая, включая ряд факторов, которые соответствуют требованию КПИ о том, что решения должны отражать «волю и предпочтения» человека с ограниченными возможностями.Чтобы отразить эти двусмысленности, эта фраза будет заключена в кавычки, когда она используется в контексте MCA в этой статье. Тем не менее, язык закона допускает принятие решений, несовместимых с волей и предпочтениями человека, и в прецедентном праве нет недостатка в примерах, когда это так. Эта пилюля не покрыта сахаром.

Тем не менее, язык закона допускает принятие решений, несовместимых с волей и предпочтениями человека, и в прецедентном праве нет недостатка в примерах, когда это так. Эта пилюля не покрыта сахаром.

Принуждение или поддержка? Поддержка принятия решений и «наилучшие интересы» в MCA

Ключевые вопросы в этом разделе:

● Где проходит грань между «поддержкой» и «контролем» и как особенности MCA вписываются в это различие ?

● Как лучше изменить MCA, чтобы учесть требования КПИ? В частности,

○ можем ли мы покончить с дееспособностью как концепцией перехода к Закону, и

○ можем ли мы удалить элементы, не соответствующие КПИ, из того, как принимаются решения (в первую очередь, любые объективные факторы, преобладающие над выбором человека) ?

Основная оценка реализации MCA, проведенная Палатой лордов, опубликована в 2014 г. (12).Язык Комитета интересен в нынешнем контексте: в своем отчете он 20 раз упомянул «расширяющий дух» Закона. Выяснилось, что этот идеал не был реализован, что обсуждается ниже, но многое подтверждает мнение о том, что MCA предназначен для расширения прав и возможностей людей с ограниченными возможностями. Конечно, дееспособность остается ключевой концепцией для принятия решений, что несовместимо с четким толкованием КПИ, но в Законе четко указано, что должна быть предоставлена поддержка, насколько это возможно, чтобы помочь человеку принять компетентное решение:

Выяснилось, что этот идеал не был реализован, что обсуждается ниже, но многое подтверждает мнение о том, что MCA предназначен для расширения прав и возможностей людей с ограниченными возможностями. Конечно, дееспособность остается ключевой концепцией для принятия решений, что несовместимо с четким толкованием КПИ, но в Законе четко указано, что должна быть предоставлена поддержка, насколько это возможно, чтобы помочь человеку принять компетентное решение:

1(3) Нельзя считать человека неспособным принять решение, если все практические шаги, помогающие ему сделать это, не были предприняты безуспешно.

Обычное беспокойство по поводу модели потенциала заключается в том, что оценка потенциала определяется тем, согласен ли человек с профессионалом, дающим совет, и приведет ли решение к плохому результату. MCA категорически отвергает такой подход: человека нельзя рассматривать как неспособного принять решение только потому, что это решение неразумно [(10), s 1(4)]. Насколько это было успешно реализовано, безусловно, справедливый вопрос, но устав ясен.

Порог пропускной способности должен быть низким, чтобы максимально увеличить количество людей, которые могут принимать решения самостоятельно.От лица требуется способность понимать информацию, относящуюся к решению, сохранять информацию, по крайней мере, в течение короткого периода времени, использовать и взвешивать информацию как часть процесса принятия решения и сообщать о решении [(10), с 3]. Поддержка принятия решений прямо включена в процесс определения потенциала. Таким образом, достаточно, чтобы P понял информацию, относящуюся к решению, если «он способен понять данное ему объяснение таким образом, который соответствует его обстоятельствам (используя простой язык, наглядные пособия или другие средства)», и сообщение о решении может осуществляться посредством «разговоров, использования языка жестов или любых других средств» [(10), раздел 3(2), (3)].

Если лицо не в состоянии принять решение, оно должно быть принято в его «наилучших интересах». Как отмечалось выше, это гораздо более сложная концепция, чем простой заменитель принятия решений, основанный на «объективно» «хороших» результатах. Некоторые элементы концепции хорошо согласуются с ортодоксальным толкованием статьи 12. Другие элементы явно не соответствуют, и, тем не менее, другие поднимают интересные вопросы о толковании КПИ, которые не были решены в текущей литературе КПИ.

Некоторые элементы концепции хорошо согласуются с ортодоксальным толкованием статьи 12. Другие элементы явно не соответствуют, и, тем не менее, другие поднимают интересные вопросы о толковании КПИ, которые не были решены в текущей литературе КПИ.

Определение «наилучших интересов» должно включать рассмотрение нынешних желаний и чувств человека, убеждений и ценностей, которые могли бы повлиять на его или ее решение, если бы он или она обладали дееспособностью, и любые другие факторы, которые он или она принял бы во внимание если бы он или она был в состоянии это сделать, и требуется консультация с множеством людей, которые были бы осведомлены и, таким образом, могли бы дать совет по этим вопросам [(10), s 4(6), (7)]. Процесс также должен «насколько это практически возможно, разрешать и поощрять его [лицо, недееспособное] участвовать или улучшать его способность участвовать, насколько это возможно, в любом действии, совершенном для него, и любом решении, касающемся его» [(10 ), с 4(4)]. Поэтому поддержка должна предоставляться на всех этапах процесса, и в прилагаемом к уставу Своде практических правил содержится полная глава о том, как это реализовать [(13), глава 3]. Здесь есть очевидные совпадения с языком КПИ, предполагая, что по крайней мере некоторые из разрывов между нынешней системой и системой, соответствующей статье 12, могут быть менее радикальными, чем можно предположить в академической литературе. Безусловно, следует выявлять и развивать передовую практику, позволяющую людям с инвалидностью высказывать свое мнение в этих существующих поддерживающих механизмах принятия решений, как при определении «наилучших интересов», так и при определении дееспособности.

Поэтому поддержка должна предоставляться на всех этапах процесса, и в прилагаемом к уставу Своде практических правил содержится полная глава о том, как это реализовать [(13), глава 3]. Здесь есть очевидные совпадения с языком КПИ, предполагая, что по крайней мере некоторые из разрывов между нынешней системой и системой, соответствующей статье 12, могут быть менее радикальными, чем можно предположить в академической литературе. Безусловно, следует выявлять и развивать передовую практику, позволяющую людям с инвалидностью высказывать свое мнение в этих существующих поддерживающих механизмах принятия решений, как при определении «наилучших интересов», так и при определении дееспособности.

Требование о том, что вмешательство в «наилучшие интересы» человека «улучшит» его способность к участию, интересно, поскольку оно предполагает, что состояние человека не следует рассматривать как фиксированное или статичное. В соответствии с этим, критерий «наилучших интересов» требует рассмотрения того, восстановит ли лицо дееспособность и когда, и если да, то когда [(10), s 4(3)], казалось бы, с ожиданием того, что решения, которые необоснованно связывают человека, не будут приниматься. в будущем, когда его или ее состояние может измениться.Это согласуется с принципом раздела 1 MCA, согласно которому «прежде чем действие будет совершено или принято решение, необходимо рассмотреть вопрос о том, может ли цель, для которой оно необходимо, быть столь же эффективно достигнута способом, который менее затратен». ограничение прав и свободы действий лица». [(10), s 1(6)]

в будущем, когда его или ее состояние может измениться.Это согласуется с принципом раздела 1 MCA, согласно которому «прежде чем действие будет совершено или принято решение, необходимо рассмотреть вопрос о том, может ли цель, для которой оно необходимо, быть столь же эффективно достигнута способом, который менее затратен». ограничение прав и свободы действий лица». [(10), s 1(6)]

Эти факторы являются более сложными в анализе CRPD. В некотором смысле они отражают ожидания КПИ, возможно, действительно реализуя предусмотренное статьей 26 право на абилитацию и реабилитацию.Цель этих факторов, по-видимому, состоит в том, чтобы усилить автономию человека, отражая Общие принципы статьи 3 КПИ. В то же время реализация этих факторов вполне может восприниматься как принудительная или чрезмерно навязчивая человеком, на которого они воздействуют. Например, психиатрические препараты могут использоваться клиницистами с целью вернуть человека к автономной жизни. Обучение взаимоотношениям, включая элементы полового воспитания и механику встречи с потенциальными сексуальными партнерами, требуется в соответствии с MCA в качестве предварительного условия для сексуальной активности человека с ограниченными возможностями обучения (14). Изменения в приспособлении, в том числе те, которые связаны с полной или частичной деинституционализацией, могут быть осуществимы только в том случае, если иногда внедряются довольно навязчивые механизмы поддержки. Если такие вмешательства желательны для индивидуума, очевидных трудностей не возникает; но это примеры вмешательств, против которых человек вполне может возражать. Интрузивное вмешательство в жизнь людей коренным образом подорвало бы дух КПИ, но это может привести к тому, что некоторые права, сформулированные КПИ как основные, будут недостижимы, или уровень автономии, которого достигает человек, будет менее чем оптимальным.В литературе КПИ есть несколько прекрасных работ о том, как свести к минимуму эти противоречия [см., например, (15, 16)], но неясно, полностью ли они решают практические и доктринальные проблемы.

Изменения в приспособлении, в том числе те, которые связаны с полной или частичной деинституционализацией, могут быть осуществимы только в том случае, если иногда внедряются довольно навязчивые механизмы поддержки. Если такие вмешательства желательны для индивидуума, очевидных трудностей не возникает; но это примеры вмешательств, против которых человек вполне может возражать. Интрузивное вмешательство в жизнь людей коренным образом подорвало бы дух КПИ, но это может привести к тому, что некоторые права, сформулированные КПИ как основные, будут недостижимы, или уровень автономии, которого достигает человек, будет менее чем оптимальным.В литературе КПИ есть несколько прекрасных работ о том, как свести к минимуму эти противоречия [см., например, (15, 16)], но неясно, полностью ли они решают практические и доктринальные проблемы.

Кроме того, есть факторы, которые явно несовместимы с анализом CRPD. «Все соответствующие обстоятельства» должны быть включены в оценку «наилучших интересов» [(10), s 4(2)], и, конечно же, сюда включены объективные факторы, независимо от того, учитывал ли бы их человек или нет, и независимо от того, они работают не на продвижение индивидуальной автономии. Даже здесь наблюдается некоторое движение к притуплению граней объективности: в деле Aintree v. James Верховный суд постановил, что «цель проверки наилучших интересов состоит в рассмотрении вопросов с точки зрения пациента». [(17), п. 45]. Однако в нем также говорится, что «[это] не означает, что его желания должны преобладать, так же как и желания вполне дееспособного пациента должны преобладать. Мы не можем всегда иметь то, что хотим» [(17), п. 45]. Это по-прежнему процесс, требующий широкой оценки наилучших интересов, хотя и «признающий, что предпочтения заинтересованного лица являются важным компонентом при принятии решения о том, в чем заключаются его наилучшие интересы» [(17), пункт 24].Нередко решения в отношении «наилучших интересов» вытекают из этих «объективных» факторов и включают в себя результаты, которые, безусловно, являются навязчивыми и нежелательными для человека — например, содержание под стражей в доме престарелых или в подобных условиях. Это классическая «старая парадигма», и нет смысла притворяться, что это не так.

Даже здесь наблюдается некоторое движение к притуплению граней объективности: в деле Aintree v. James Верховный суд постановил, что «цель проверки наилучших интересов состоит в рассмотрении вопросов с точки зрения пациента». [(17), п. 45]. Однако в нем также говорится, что «[это] не означает, что его желания должны преобладать, так же как и желания вполне дееспособного пациента должны преобладать. Мы не можем всегда иметь то, что хотим» [(17), п. 45]. Это по-прежнему процесс, требующий широкой оценки наилучших интересов, хотя и «признающий, что предпочтения заинтересованного лица являются важным компонентом при принятии решения о том, в чем заключаются его наилучшие интересы» [(17), пункт 24].Нередко решения в отношении «наилучших интересов» вытекают из этих «объективных» факторов и включают в себя результаты, которые, безусловно, являются навязчивыми и нежелательными для человека — например, содержание под стражей в доме престарелых или в подобных условиях. Это классическая «старая парадигма», и нет смысла притворяться, что это не так.

Что произойдет, если убрать объективный критерий и сохранить согласующиеся с КПИ элементы концепции «наилучших интересов»? В той мере, в какой это предполагало опору на субъективную волю и вопросы предпочтений, система стала бы напоминать гораздо более стандартные агентские отношения.Соглашение по-прежнему будет вызвано недееспособностью и в этом отношении будет несовместимо с КПИ, как ее формулирует Комитет, но помимо этого можно последовательно утверждать, что такого рода агентские отношения будут в духе КПИ. Безусловно, будут случаи, когда люди с ограниченными возможностями, как и все мы, не смогут реализовать свои цели без помощи других. Например, после того, как человек с умственной отсталостью решил, где он или она хочет жить, действительно ли это противоречит КПИ, что его или ее агент (агенты) заключают соответствующий контракт на проживание, обсуждают условия оплаты проживания, и организовать переезд в общежитие? Не это ли и подразумевается под поддержкой в принятии решений? Агентство также имеет то преимущество, что это уже хорошо известная правовая форма, например, с правилами, касающимися объема полномочий и ответственности агентов. Административные организации, торговцы и т.п. будут на знакомой почве и, следовательно, могут быть более открытыми для взаимодействия с ней, чем нынешний подход «наилучших интересов».

Административные организации, торговцы и т.п. будут на знакомой почве и, следовательно, могут быть более открытыми для взаимодействия с ней, чем нынешний подход «наилучших интересов».

Что произойдет, если пропускная способность будет удалена из концепции шлюза? Возможно, это уже в какой-то степени произошло с принятием Закона об уходе 2014 года. Раздел 67(4) этого Закона предоставляет право на адвоката в вопросах, касающихся разработки плана ухода, когда человек «будет испытывать значительные трудность», по крайней мере, в одном из таких критериев, как понимание соответствующей информации, сохранение этой информации, использование или взвешивание этой информации в рамках процесса участия в планировании ухода или сообщение своих взглядов, желаний или чувств — по сути, те же критерии, что и в соответствии с MCA, за исключением случаев, когда не требуется фактическое признание нетрудоспособности.Это обеспечивает только защиту интересов: если человек дееспособен, он или она может согласиться или не согласиться с планом ухода; в противном случае план определяется в соответствии с подходом MCA «наилучших интересов». Если, однако, мы понимаем отношения, к которым мы движемся, как отношения агентности, возможно, можно будет объединить рамки в рамках Закона об уходе и покончить с дееспособностью в чем-то вроде ее нынешней формы.

Если, однако, мы понимаем отношения, к которым мы движемся, как отношения агентности, возможно, можно будет объединить рамки в рамках Закона об уходе и покончить с дееспособностью в чем-то вроде ее нынешней формы.

Насколько радикально это предложение? Что касается решений о личном уходе, можно напомнить, что в период с 1983 по 2007 год (когда вступил в силу MCA) не существовало установленного законом механизма для принятия личных решений в отношении недееспособных лиц.Считалось, что отсутствие правового режима создает проблемы, но агентская модель заполнит этот пробел. Для принятия финансовых решений финансовые учреждения должны знать, что лицо, с которым они заключают договор, имеет право подписывать договор. Не очевидно, что имеет большое значение, действуют ли они как «агенты» или как «лица, принимающие решения в наилучших интересах». В самом деле, как отмечалось выше, они вполне могут предпочесть первую, поскольку это правовая форма, с которой они более знакомы. Некоторые механизмы, подобные тем, что предусмотрены в MCA, все же могут потребоваться для назначения агента, когда, например, лицо с инвалидностью не может сообщить о своем выборе в отношении того, кого назначать, но их можно легко разработать.

Безусловно, подобные изменения существенно изменили бы MCA. Однако анализ показывает, что между «новой» и «старой» парадигмами есть по крайней мере некоторая общая основа, и эти изменения, по крайней мере, обеспечивают конкретную основу для обсуждения того, какие элементы можно было бы должным образом сохранить, а какие необходимо изменить. быть покончено с.

По большей части приведенного выше анализа реальный вопрос заключается в том, достаточно ли мы доверяем людям с ограниченными возможностями, чтобы следовать их воле и предпочтениям.В этом вопросе КПИ ясна: мы должны это сделать. Если мы покончим с объективной проверкой наилучших интересов как часть АМК, мы должны быть готовы, по крайней мере, к некоторому увеличению числа неудачных решений, которых призван избежать объективный элемент АМК. Вопрос о том, насколько большим будет этот сдвиг, остается открытым: мы понятия не имеем, как количество и степень неверных решений, принятых лицами, принимающими решения, в соответствии с MCA, соответствует количеству и степени принятия неверных решений в рамках более совместимого с КПИ права. система.Однако, безусловно, этот вопрос будет по-прежнему подниматься в ходе дискуссий, ведущих к созданию системы, соответствующей КПИ. Ответ, вероятно, лежит в системе ad hoc , упомянутой выше, к которой теперь и обращается эта статья.

система.Однако, безусловно, этот вопрос будет по-прежнему подниматься в ходе дискуссий, ведущих к созданию системы, соответствующей КПИ. Ответ, вероятно, лежит в системе ad hoc , упомянутой выше, к которой теперь и обращается эта статья.

«

AD HOC » ProceedingsДееспособность в общем праве: ключевые моменты:

● Для реформирования общего права в отношении вопросов дееспособности необходимо участие ученых и заинтересованных сторон из всего спектра правовых областей в дискуссиях: речь идет не только о емкостном законе.

● При рассмотрении путей продвижения вперед необходимо учитывать реальные ситуации, в которых оказываются люди: абстрактное мышление — это хорошо, но права человека касаются того, что на самом деле происходит с реальными людьми.

● У закона много целей. Иногда в отношении людей с инвалидностью может и не быть проблемы, требующей правового решения. Иногда нейтральные по отношению к инвалидности подходы действительно будут доступны.

« Ad hoc » производство для текущих целей следует понимать как способы, выходящие за рамки опеки и аналогичных законодательных рамок, касающихся дееспособности, посредством которых закон регулирует дееспособность — что происходит, например, если лицо недееспособное, но не опекунство подписывает договор? Такие разбирательства существуют в большинстве (во всех)? правовые системы.В настоящее время нехватка мощностей является критерием прохода к их доступности. Согласно подходу GC1, для соблюдения КПИ это должно было бы измениться на систему, не допускающую дискриминации по признаку инвалидности.