Обычаи переросшие в законы: Пример правового обычая \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

Пример правового обычая \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Пример правового обычая

Подборка наиболее важных документов по запросу Пример правового обычая (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

- Договоры и сделки:

- Абонент

- Аванс это

- Авансовые платежи бюджетных учреждений

- Авансы выданные

- Авансы полученные

- Ещё…

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2020 N 18АП-4609/2020 по делу N А34-12809/2018

Требование: О признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислении НДФЛ, НДС, начислении пеней и штрафа за неполную уплату НДФЛ, НДС.

Решение: Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено.Отклоняя указанный довод заинтересованного лица суд указал, что отсутствие сведений о наемных работниках, состоящих в штате, не исключает возможности наличия договорных отношений с иными организациями, а также привлечение наемных работников без надлежащего оформления. При этом обычаями делового оборота установлено множество иных возможностей для привлечения работников и материальных ресурсов без регистрации их в уполномоченных органах — аренда, наем по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, осуществление видов деятельности, связанных, к примеру, с посреднической оптовой торговлей не требует обязательного наличия персонала и складских помещений. Доказательств, свидетельствующих о том, что отсутствие персонала препятствовало контрагентам осуществлять предпринимательскую деятельность налоговым органом не представлено.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Статья: К вопросу об особенностях источников административного права

(Ордина О. Н.)

Н.)

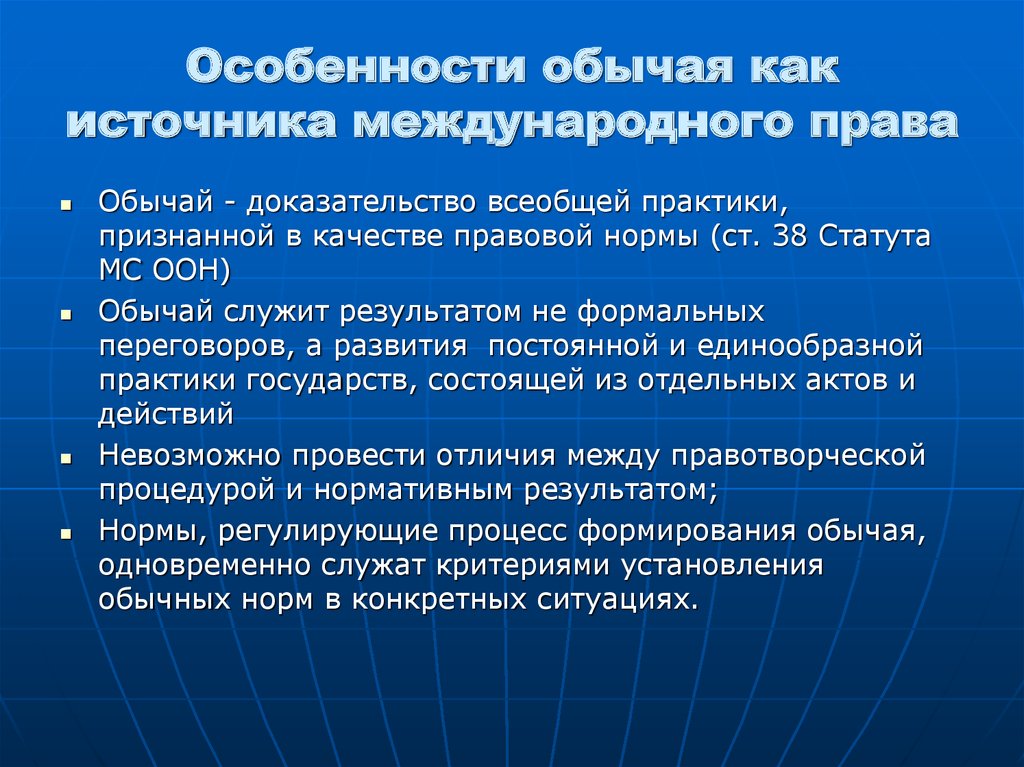

(«Административное право и процесс», 2020, N 8)Правовые обычаи, религиозные нормы и акты общественных объединений формами административного права не являются. Что касается правового обычая, то ни в одном из действующих законодательных актов не указано, что он может рассматриваться в качестве юридической формы внешнего закрепления административно-правовых норм. Упоминание об административно-правовом обычае как источнике административного права мы находим у Ю.А. Тихомирова, но примера административно-правового обычая он не приводит. По мнению других ученых, правовой обычай нельзя рассматривать в качестве источника административного права: «Этот запрет обусловливается характером регулируемых административным правом отношений, которые являются публично-властными и требуют совершенно четкой определенной нормативной регламентации. Использование обычаев, не закрепленных государством в соответствующих нормах административного права, не позволяет обеспечить такую нормативную регламентацию» . Можно согласиться с данным мнением. Следует отметить, что иногда в правоприменительной практике административных органов используются некоторые правовые обыкновения. Например, в деятельности органов внутренних дел и некоторых административных органов сложилось правовое обыкновение уведомлять лицо, в отношении которого заведено производство по делу об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения этого дела непосредственно при составлении протокола об административном правонарушении в самом этом протоколе под роспись. Такой порядок уведомления не предусмотрен КоАП Российской Федерации, но и не противоречит его соответствующим положениям. Подобные административные обыкновения подлежат узаконению в виде правовых норм в соответствующих нормативных правовых актах . Юридическая природа нормативных правовых актов общественных объединений разнообразна. Обычно их называют корпоративными актами, определяющими внутренний порядок деятельности членов данных организаций. Но поскольку общественные объединения являются субъектами частного, а не публичного управления, то акты, создаваемые ими, нельзя рассматривать в качестве источников административного права.

Можно согласиться с данным мнением. Следует отметить, что иногда в правоприменительной практике административных органов используются некоторые правовые обыкновения. Например, в деятельности органов внутренних дел и некоторых административных органов сложилось правовое обыкновение уведомлять лицо, в отношении которого заведено производство по делу об административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения этого дела непосредственно при составлении протокола об административном правонарушении в самом этом протоколе под роспись. Такой порядок уведомления не предусмотрен КоАП Российской Федерации, но и не противоречит его соответствующим положениям. Подобные административные обыкновения подлежат узаконению в виде правовых норм в соответствующих нормативных правовых актах . Юридическая природа нормативных правовых актов общественных объединений разнообразна. Обычно их называют корпоративными актами, определяющими внутренний порядок деятельности членов данных организаций. Но поскольку общественные объединения являются субъектами частного, а не публичного управления, то акты, создаваемые ими, нельзя рассматривать в качестве источников административного права. Согласно ст. 14 Конституции России наша страна является светским государством, поэтому религиозные нормы не могут рассматриваться в качестве источников административного права.

Согласно ст. 14 Конституции России наша страна является светским государством, поэтому религиозные нормы не могут рассматриваться в качестве источников административного права.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

«Актуальные проблемы теории земельного права России: монография»

(под общ. ред. А.П. Анисимова)

(«Юстицинформ», 2020)Существует достаточно примеров использования правовых обычаев в земельном праве. Так, публичный сервитут может устанавливаться для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям (подп. 6 п. 4 ст. 23 ЗК РФ). Еще более значимую роль правовой обычай играет в жизни коренных и малочисленных народов, в отношении землепользования которых принят ряд Федеральных законов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. ; «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г.; «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г. Так, согласно ст. 13 последнего Закона, использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством, а также обычаями малочисленных народов. Из этого следует, что правовое значение фактическим отношениям могут придавать не только нормы права, но и иные санкционированные государством правила поведения, не содержащие норм права в их общепринятом понимании. В связи с этим правильней говорить не об «урегулированных нормами права» общественных отношениях, а о «регулируемых правом». В этом смысле был прав О.

; «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г.; «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г. Так, согласно ст. 13 последнего Закона, использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством, а также обычаями малочисленных народов. Из этого следует, что правовое значение фактическим отношениям могут придавать не только нормы права, но и иные санкционированные государством правила поведения, не содержащие норм права в их общепринятом понимании. В связи с этим правильней говорить не об «урегулированных нормами права» общественных отношениях, а о «регулируемых правом». В этом смысле был прав О. С. Иоффе, рассматривавший правоотношение в качестве «регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения» . Поскольку и судебный прецедент, и правовой обычай (наряду с нормативным правовым актом) являются источниками права, то, следовательно, содержащиеся в них правила поведения оказывают юридическое регулятивное воздействие на различные общественные отношения, включая и земельные.

С. Иоффе, рассматривавший правоотношение в качестве «регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения» . Поскольку и судебный прецедент, и правовой обычай (наряду с нормативным правовым актом) являются источниками права, то, следовательно, содержащиеся в них правила поведения оказывают юридическое регулятивное воздействие на различные общественные отношения, включая и земельные.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2012 N АПЛ12-455

В статье 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации закреплено, что режим в исправительных учреждениях — установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания (часть 1). Администрация исправительного учреждения обязана обеспечить осужденных одеждой установленного образца. Форма одежды определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть 4).

Правовой обычай и его закрепление в российском законодательстве Текст научной статьи по специальности «Право»

А. П. Белова*

правовой обычай и его закрепление в российском законодательстве

Анализируется понятие правового обычая как специфического источника права, рассматриваются основные этапы развития взглядов на его место в системе права, выделяются основные формы и виды закрепления обычая, его достоинства и недостатки.

Ключевые слова: обычай, источник права, законодательство, санкционирование

Conceptions of legal custom as a specific source of law, the main stages in the development of views on the position of this source in law are examined. The author picks out the main forms and kinds of legalizing customs, its advantages and disadvantages.

Key words: custom, course of law, legislation, legalizing

Нормы права любой правовой системы не существуют сами по себе, они должны быть закреплены формально. Формой внешнего выражения правовых норм являются источники права.

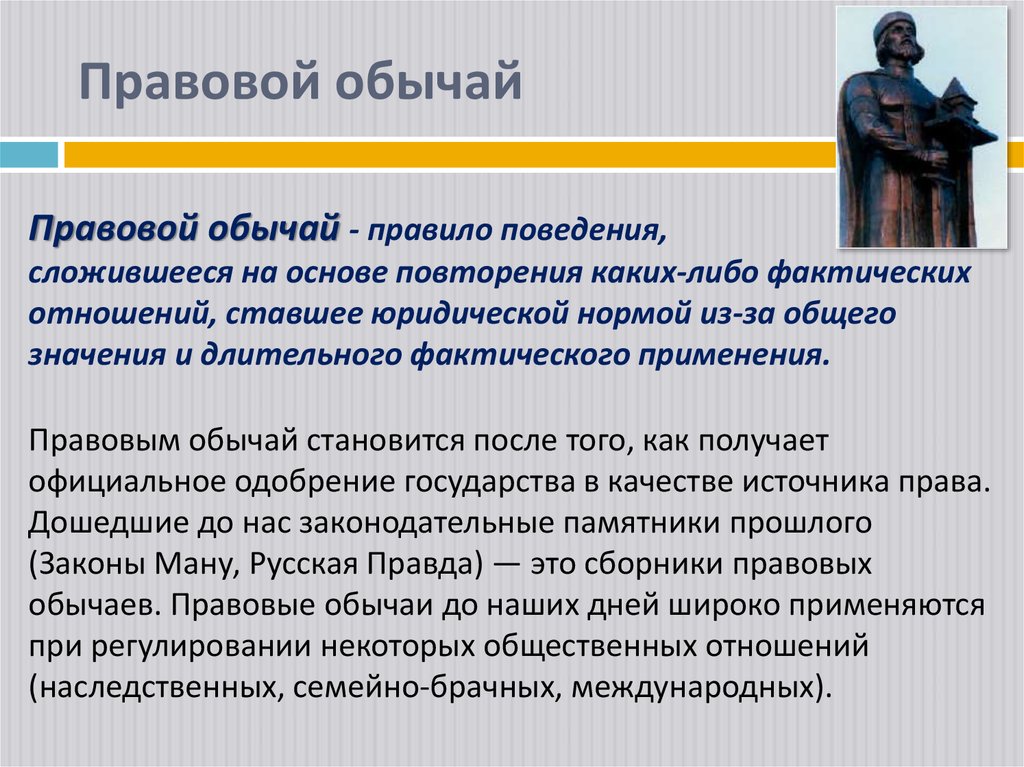

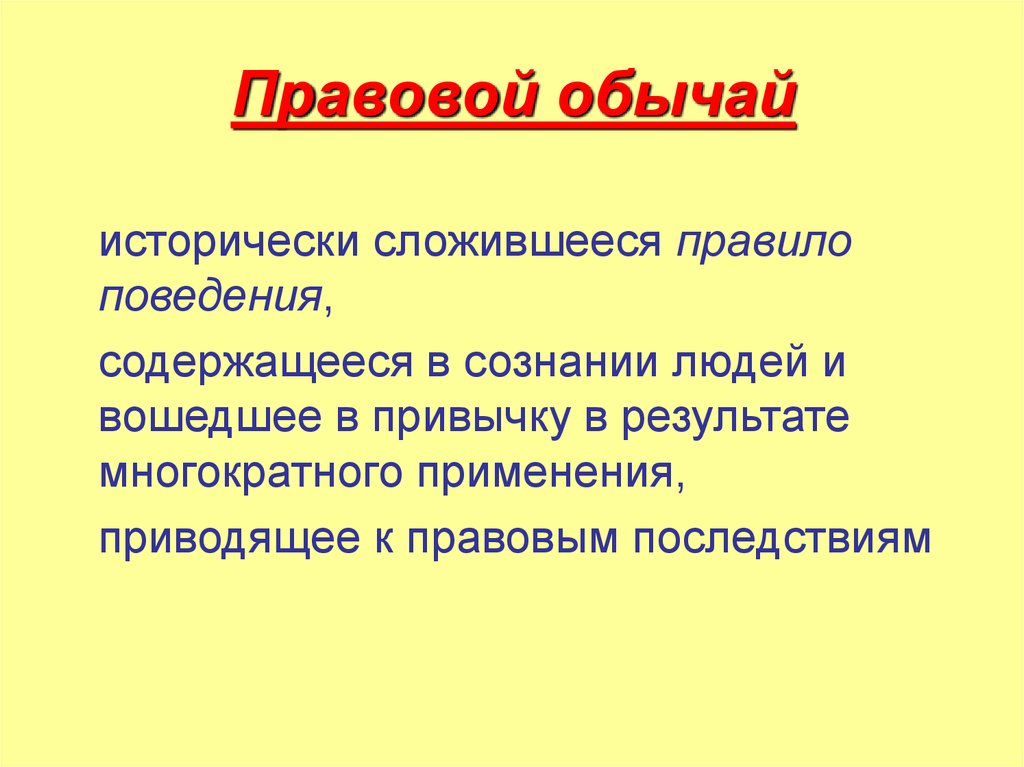

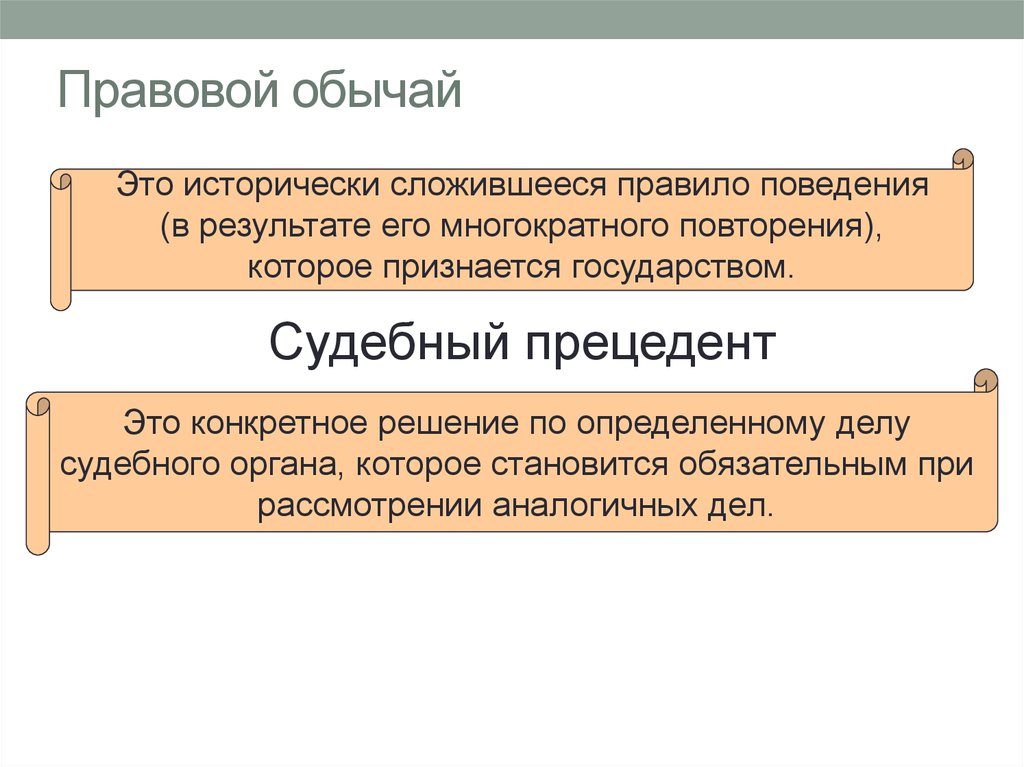

Наиболее древняя форма — правовой обычай — правило поведения, вошедшее в привычку народа и сформировавшееся в результате многократного длительного повторения. Обычай считается правовым, если он признан государством как общеобязательная для исполнения норма права и обеспечивается принуждением государства. Это неписаный источник права, многообразие видов которого объясняется «многоразличи-ем самих местностей обширной страны, на пространстве которой действует обычное право, и которое выразилось даже в поговорке „что деревня, то обычай»1», а также давностью существования государства, народностей. Одним из наиболее распространенных способов рецепции обычая в качестве источника права выступает фиксация государством данного обычая в каком-либо нормативном акте — санкционирование. В этом случае обычай адаптируется, трансформируется из нормы обычной в норму статутную, т. е. при санкционировании обычай в некотором смысле перестает быть неписаной формой права.

В Древней Греции обычай признавался самостоятельным источником: «Есть два вида законов: частный и общий», — писал Аристотель в «Риторике». — «Частным я называю написанный закон, согласно которому люди живут в государстве, общим — тот закон, который признается всеми людьми, хотя он и не написан»2. В Римской империи обычай также считался равным закону: «Укоренившийся обычай вполне справедливо защищаем как закон, и это есть право, которое устанавливает обыкновение»3.

— «Частным я называю написанный закон, согласно которому люди живут в государстве, общим — тот закон, который признается всеми людьми, хотя он и не написан»2. В Римской империи обычай также считался равным закону: «Укоренившийся обычай вполне справедливо защищаем как закон, и это есть право, которое устанавливает обыкновение»3.

В России обычай был зафиксирован в Русской Правде. Однако едва ли не первое (и единственное) признание его самостоятельной формой со стороны государства мы встречаем только в Наказе Екатерины II: «Весьма худа та политика, которая переделывает законами то, что надлежит переменять обычаями»4. Но уже в Своде законов 1832 г. говорится, что русское право строится исключительно на положениях, от верховной власти исходящих (т. е. на законе), и только такие положения могут войти в кодифицированный акт русского гражданского права5.

Интерес к изучению этой формы в России возникает с появлением исторической школы, которая не считала обязательным признание государством источника права. Можно утверждать, что не только фактически, но и реально нормы обычного права были

Можно утверждать, что не только фактически, но и реально нормы обычного права были

* Белова Арина Павловна — студентка Института государственного и международного права Уральской государственной юридической академии (Екатеринбург). E-mail: [email protected].

признаны законом в 40-х гг. XIX в. Например, Палатами государственных имуществ проводился сбор обычаев и норм, регулирующих порядок наследования у государственных крестьян. Уже ст. 38 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, разрешала им руководствоваться обычаями в порядке наследования имущества6.

В советском праве обычай, безусловно, упоминался. Однако в СССР он стал лишь средством толкования закона и сохранил значимость в тех немногочисленных случаях, когда сам закон отсылал к обычаю, отводя ему определенную роль. На первый план выходят такие источники права, как нормативный правовой акт, доктрина.

В работах российских правоведов не было единого определения обычая и обычного права. Дискуссии по этому вопросу начались в 50—60-х гг. XIX в. Так, Н. Дювернуа называл обычай «младенческим состоянием права»7, М. Ф. Владимирский-Буданов считал, что «обычай идет от действий автономной воли частного человека»8. Наиболее точное и совершенное определение, по мнению современных ученых, дал Л. Н. Горе-мыкин, который полагал, что «под местным обычаем следует понимать такое юридическое правило, которое не выражено в законе, но которому постоянно подчиняются жители известной местности, признавая его для себя обязательным»9.

Дискуссии по этому вопросу начались в 50—60-х гг. XIX в. Так, Н. Дювернуа называл обычай «младенческим состоянием права»7, М. Ф. Владимирский-Буданов считал, что «обычай идет от действий автономной воли частного человека»8. Наиболее точное и совершенное определение, по мнению современных ученых, дал Л. Н. Горе-мыкин, который полагал, что «под местным обычаем следует понимать такое юридическое правило, которое не выражено в законе, но которому постоянно подчиняются жители известной местности, признавая его для себя обязательным»9.

Правовой обычай в современной науке считается неписаным источником права, санкционированным государством правилом поведения, возникающим в результате многократного длительного повторения. Этой точки зрения придерживаются, в частности, С. С. Алексеев, А. Б. Венгеров, В. Н. Хропанюк.

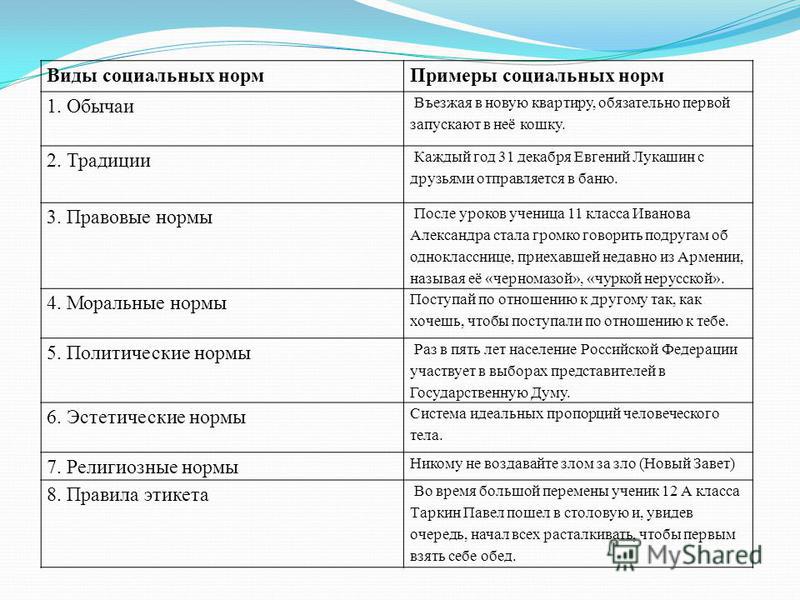

Несмотря на некоторые незначительные различия в определениях правового обычая, ученые сходятся во мнении относительно его признаков. Во-первых, не всякий обычай может считаться правовым: многие из них формируют лишь правила приличия, практически идентичны ритуалам и обрядам и не содержат в себе «юридическое воззрение». Следовательно, традиция, имеющая в основе, например, нравственное, а не правовое содержание, право породить не может.

Следовательно, традиция, имеющая в основе, например, нравственное, а не правовое содержание, право породить не может.

Во-вторых, какое-либо действие становится обычаем лишь при многократном, долговременном воспроизводстве. Обычай, по сути, — это множественный прецедент, повторенный порядок действий, поведения. Важно не только количественное повторение, но и воспроизводимость во времени: чем дольше повторяется обычай, тем более прочно он закрепляется в сознании людей и воспринимается как некоторая норма, обязательная для исполнения, как естественный атрибут деятельности.

В-третьих, обычай должен быть признан государством. Е. Н. Трубецкой писал, что «сила юридического обычая заключается в его существовании, и законодательная власть не может прямо устранить действие обычного права»10, но в современной системе права обычай обретает силу источника права только в том случае, если он санкционируется (признается) государством.

Говоря о санкционировании, стоит отметить, что выделяются две основные формы признания обычных норм государством.

Исторически первая — собрание и фиксация в письменном виде в нормативных правовых актах, т. е. законодатель прямо указывает в статье закона конкретный обычай и его содержание. Можно утверждать, что практически все законодательство в Древней Руси формировалось именно таким образом. Считается, что право появляется с возникновением государства, но и на догосударственной стадии развития общества были определенные регуляторы — обычаи. На начальном этапе становления государственного права большая часть норм являлась именно зафиксированными обычаями. Так, в Древней Руси существовал обычай закрепления за каждым попом определенного участка, уезда, и в Уставе Ярослава (XI в.) мы находим норму, в которой указан этот обычай: «Иже поп крестит в чужем переезде, митрополиту в вине будеть»11. Известен также сборник правовых обычаев поморских мореходов — «Устьянский правильник».

В современном законодательстве эта форма санкционирования встречается нечасто. Например, в Кодексе торгового мореплавания в п. 2 ст. 285 (об определении рода

2 ст. 285 (об определении рода

аварии, определении размеров общеаварийных убытков и их распределении) отмечен обычай применения Йорк-Антверпенских правил об общей аварии.

Редкость применения такой формы санкционирования обусловлена тем, что в настоящее время, с одной стороны, остается все меньше обычаев, которые еще не превратились в правовые нормы, а с другой — законодателю проще сослаться на возможность применения обычая вообще, чем указывать конкретную традицию, рискуя исключить другие существующие в этой сфере обычаи.

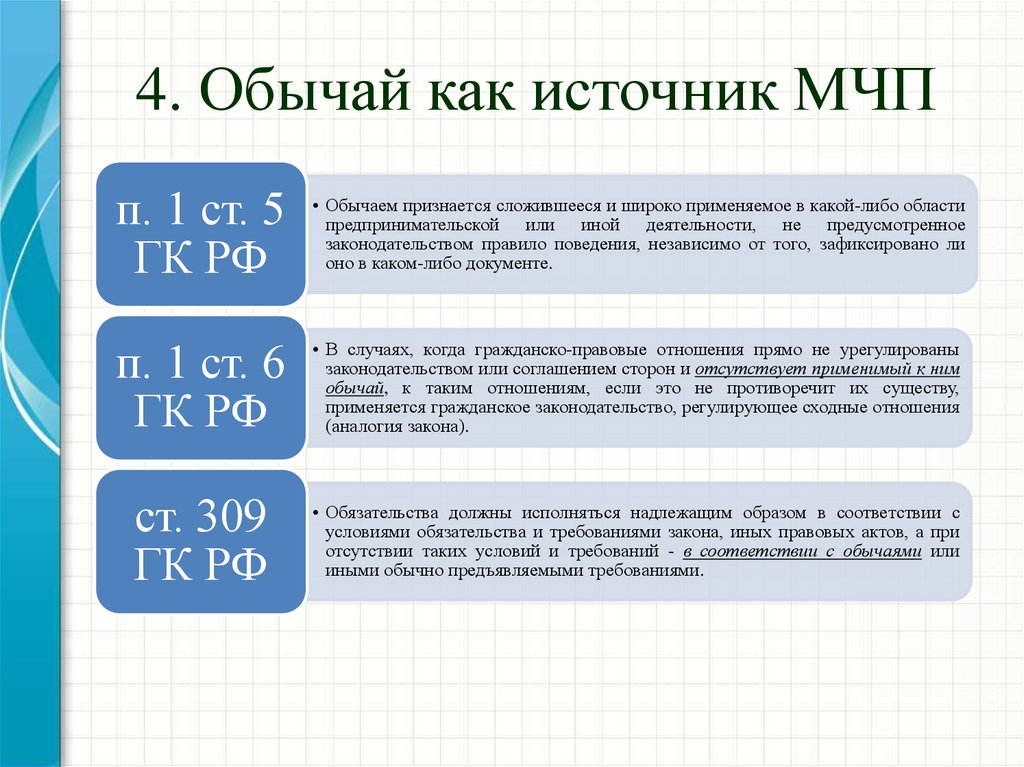

Отсылка к обычаю в законе — вторая форма его санкционирования. Она более распространена не только в российском, но и зарубежном праве. Следует отметить, что в этом случае обычай как форма права становится элементом системы права, но не утрачивает важного признака — неписаного характера. Некоторые теоретики выделяют три «степени» данной формы санкционирования:

1) санкционирование может носить достаточно общий характер, когда в конституциях государств есть ссылка на обычай как источник права;

2) наличие в специальных нормативных актах разрешения законодателя в определенных правоотношениях руководствоваться местными обычаями;

3) диспозитивная норма допускает использование правовых обычаев в случаях, если нет соответствующего законодательства, т. е. обычай носит субсидиарный характер12.

е. обычай носит субсидиарный характер12.

Несмотря на то что обычай является источником права Российской Федерации, в Конституции РФ он не упоминается (хотя в Конституции прямого указания на действующие источники права вообще не содержится), однако на него ссылаются в других нормативных правовых актах.

Разрешение законодателя руководствоваться местными обычаями содержится, например, в ст. 5 («Обычай делового оборота»), ст. 221 («Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей») ГК РФ, ст. 414 («Определение права, подлежащего применению к отношениям, возникающим из торгового мореплавания, осложненным иностранным элементом») КТМ РФ, ст. 3 («Обычаи морского порта») ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах». Государство, как мы видим, санкционирует обычай в тех отраслях, в которых уже на протяжении многих десятилетий сложились традиционные правила поведения, характерные для той или иной местности, порта, для тех или иных условий. Эффективнее согласиться с этими правилами, понятными всем участникам данного правоотношения, а потому и соблюдаемыми, чем вмешиваться в устоявшийся обычай. Безусловно, при этом закрепляется принцип непротиворечивости обычая Конституции РФ и другим законам, международным общеправовым принципам.

Безусловно, при этом закрепляется принцип непротиворечивости обычая Конституции РФ и другим законам, международным общеправовым принципам.

Субсидиарный характер обычая закреплен в ст. 421 («Свобода договора») ГК РФ, ст. 285 (посвящена применению правил, содержащихся в XVI главе «Об аварии»), ст. 130 («Сталийное время») КТМ РФ. Использование обычая в качестве инструмента заполнения пробела в законодательстве также допускается в тех правоотношениях, которые урегулированы в большей степени привычным способом действия, нежели государством.

Таким образом, обычай обладает достоинствами, благодаря которым его используют как источник права.

Выражение народного правосознания (Е. Н. Трубецкой писал, что «обычай есть непосредственное проявление народного творчества в области права; он является самым лучшим отражением народных стремлений»13).

Стабильность, учет опыта предыдущих поколений, традиций (нормы обычного права, если тот или иной обычай отмирает, плавно сменяют друг друга, тогда как нормы, установленные государством, меняются довольно часто и иногда коренным образом отличаются от прежних).

В случае несоблюдения обычая наказание следует не только от государства, но и от самого общества (нарушение правовой нормы, как правило, воспринимается обществом менее остро, чем проявление неуважения к обычаю).

Но, как и любое явление, правовой обычай обладает недостатками, которые объясняют нераспространенность этой формы права в законодательстве.

Консервативность мешает развиваться, выполнять приоритетные задачи для определенного периода (если посредством закона государство может регулировать направление политики, своей деятельности, то обычай с трудом поддается быстрому изменению).

Правовой обычай сочетает в себе не только «правовое воззрение», но и нормы морали, религиозные представления (в обычном праве нередко господствует величайшая путаница понятий, закон обеспечивает господство в праве строгого и единообразного порядка14).

Чаще всего обычай отражает специфику сознания той или иной национальности, а не народа в целом (санкционирование обычая в этом случае может привести к нарушению принципа единства закона на территории многонационального государства).

Тем не менее в Российской Федерации роль обычая как формы права возрастает. Это вызвано не только необходимостью выработки теоретических концепций, но и правоприменительной практикой. Изменяется экономическая система, политический строй и связанный с ними механизм правового регулирования. Все больше внимания уделяется формированию правосознания, соответствующего современному правовому обществу. Сегодня нужно право, регулирующее общественные отношения и способное удовлетворить потребность в справедливости, право, понятное всем и соблюдаемое всеми. Многие исследователи важную роль в этом процессе отводят обычаю. К тому же обычай, сформированный народом, выражает притязания жителей, их основные требования, которые могут служить ориентиром для государства, создающего закон.

Также в современном частном праве государство старается каждому участнику правоотношений предоставить возможность самостоятельно устраивать свою жизнь (разумеется, в рамках дозволенного). Государство уже не может предусмотреть все случаи, на которые будут распространяться конкретные нормы; законодатель создает шаблон, типовую модель, в рамках которой субъекты свободны в своих действиях. Так, существуют свобода договора, самозащита гражданских прав, альтернативные способы разрешения споров. Формировавшиеся десятилетиями стандарты поведения теперь не могут не учитываться государством. Становится проще и эффективнее признать обычай источником права, если не равным, то близким по положению к нормативному правовому акту, чем придерживаться позиции «монополии» государства на источники права.

Так, существуют свобода договора, самозащита гражданских прав, альтернативные способы разрешения споров. Формировавшиеся десятилетиями стандарты поведения теперь не могут не учитываться государством. Становится проще и эффективнее признать обычай источником права, если не равным, то близким по положению к нормативному правовому акту, чем придерживаться позиции «монополии» государства на источники права.

1 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России (юридические очерки). СПб., 1877—1879. С. 5.

2 Античные риторики. М., 1978. С. 59.

3 Римское частное право: учеб. / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 1999. С. 37.

4 История отечественного государства и права: хрестоматия. Екатеринбург, 2009. С. 199.

5 Тесля А. А. Источники (формальные) гражданского права Российской Империи в XIX — начале XX века. М., 2003.

6 Крестьянская реформа в России 1861 года // Сб. законодательных актов / сост. К. А. Софроненко. М., 1954. С. 47.

7 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. С. 7.

Источники права и суд в древней России. М., 1869. С. 7.

8 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права // URL: http://dugward.ru/library/gosip-ravo/vladimirskiy-budanov.html.

9 Горемыкин И. Л. Свод узаконений и распоряжений Правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената и в постановлениях и распоряжениях высших правительственных учреждений. СПб., 1903. С. 35.

10 Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1909. С. 89.

11 История отечественного государства и права. С. 22.

12 Малова О. В. Правовой обычай и его виды // Сибирский юрид. вестн. 2001. № 1.

13 Трубецкой Е. Н. Указ. соч. С. 92.

14 Там же.

Таможня как источник права

Источник изображения – http://bit.ly/2xCNvBE Эта статья написана Анирудхом Ватсом, студентом 2-го курса Национального юридического университета им. Раджива Ганди, Патиала. В этой статье мы сначала обсудим различные определения обычаев, данные разными мыслителями, а затем проследим происхождение обычаев как источника права. В нем также будут изложены типы обычаев, реквизиты действительного обычая и различные теории, чтобы приблизиться к пониманию обычаев.

В этой статье мы сначала обсудим различные определения обычаев, данные разными мыслителями, а затем проследим происхождение обычаев как источника права. В нем также будут изложены типы обычаев, реквизиты действительного обычая и различные теории, чтобы приблизиться к пониманию обычаев.

Table of Contents

Таможня является самым ранним источником права и составляет основу английской системы общего права, какой мы ее видим сегодня. Их можно охарактеризовать как культурные практики, которые стали определенными и подкреплены обязательством или санкцией только благодаря широко распространенной практике и продолжающемуся присутствию.

Джон Салмонд

«Обычаи являются воплощением тех принципов, которые признаны национальной совестью принципами справедливости и общественной пользы».

Для Салмонда действительный обычай имеет абсолютную юридическую силу, которая сама по себе является силой закона. Он делит таможню на две части:

- Общий обычай – Общий обычай имеет силу закона на всей территории государства.

- Местный обычай – Местный обычай – это обычай, который имеет силу закона в определенной местности. Авторитет местного обычая выше авторитета общего обычая.

К.К. Аллен

К.К. Аллен определяет обычай как «юридическое и социальное явление, возникающее под действием сил, присущих обществу, — сил отчасти разума и необходимости, отчасти внушения и подражания».

J.L. Austin

«Обычай — это правило поведения, которое управляемые соблюдают спонтанно, а не во исполнение закона, установленного политическим начальником».

Идеи Остина часто считались противоречащими обычному праву, потому что для него политический начальник был единственным источником права, а обычаи не были «настоящим правом». Им нужно было согласие и приказ Государя, чтобы считаться законом.

Robert Keeton

«Обычное право может быть определено как правила человеческих действий, установленные обычаями и считающиеся юридически обязательными теми, к кому эти правила применимы, принятые судами и применяемые в качестве источника права. , потому что за ними обычно следует политическое общество в целом или какая-то его часть».

, потому что за ними обычно следует политическое общество в целом или какая-то его часть».

В первобытных обществах не было внешней власти над людьми, но люди организовывались в сплоченные группы с механизмом справедливости и свободы.

Люди выработали правила и нормы посредством спонтанной реакции на обстоятельства, а также скоординированного сознательного решения прийти к ним.

Со временем люди начали узнавать традиции, обычаи, ритуалы, которые были распространены на определенной территории или группе, и увидели, как они формируют систематизированный подход к социальному регулированию.

В Великобритании юристы и законодатели начали изучать эти закономерности, фиксируя их распространенность, использование и применимость. Они стали известны как обычаи, которые затем были формализованы и закреплены в Общем праве Англии.

Два философа придерживаются разных взглядов на происхождение обычаев.

youtube.com/embed/AJkaNj9NT7w?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Сэр Генри Мейн

Согласно сэру Генри Мэну, «Обычай — это концепция, предшествующая концепции Фемисты или суждениям». Фемисты были судебными наградами, которые диктовала царю греческая богиня правосудия. Он объяснил: «Фемисты, Фемиды, множественное число от Фемиды — это сами награды, божественно продиктованные судьям.

Он описал развитие по отдельным этапам. Это:

Закон правителей под божественным вдохновением

На первом этапе закон давали правители, которые искали божественного одобрения для своих приказов. Считалось, что они посланники Бога, излагающие законы для людей.

2. Развитие обычаев

Постепенно, по мере того, как люди привыкают следовать диктату своих правителей, они перерастают в обычное право и становятся частью повседневной жизни людей.

3. Знание закона в руках священников

Знание обычаев и обычаев затем изучается меньшинством, в основном религиозными людьми. Это возможно из-за ослабления власти правителей над людьми. Священники изучают обычаи, распознают закономерности, понимают их актуальность и формализуют обычаи.

4. Кодификация

Последним и заключительным этапом является кодификация этих законов. Священники тщательно изучают обычаи и фиксируют их на бумаге. Затем этот код рекламируется и распространяется на новые регионы и территории.

T. Holland

По словам Холланда, «обычай – это общепринятая норма поведения».

Холланд говорит, что обычай возник в результате сознательного выбора людьми более удобного из двух действий.

В Голландии обычаи растут за счет подражания. В ранних политических обществах король или глава общества не издавал законы, а вершил правосудие в соответствии с общепринятыми представлениями о добре и зле, которые закреплялись в поведении людей в целом. То, что было принято большинством людей и воплощено в их обычаях, считалось правильным, а то, что ими не одобрялось или не воплощалось в их обычаях, считалось неправильным.

То, что было принято большинством людей и воплощено в их обычаях, считалось правильным, а то, что ими не одобрялось или не воплощалось в их обычаях, считалось неправильным.

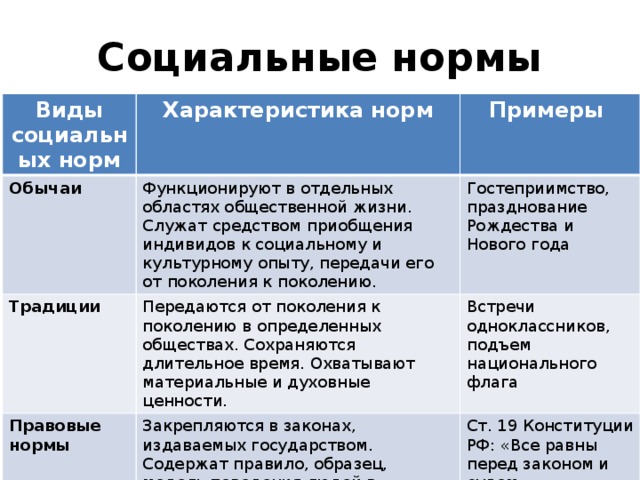

Таможню можно разделить на две широкие категории. Это обычаи без обязательных обязательств и обычаи с юридически обязательными обязательствами.

Обычаи без обязательного обязательства

Эти обычаи не подлежат принудительному исполнению по закону, но по-прежнему преобладают в обществе и имеют социальные санкции.

Например, в каждом обществе есть определенные обычаи, касающиеся того, как одеваться, как обращаться к старшим, как заключать браки и т. д. Они не имеют обязательной юридической силы, но к ним могут быть приложены мощные санкции. Например, если человек придет на похороны в яркой одежде, он будет подвергнут остракизму и отчуждению со стороны окружающих.

Эти обычаи, хотя и не являются обязательными, имеют огромное значение в обществе и должны соблюдаться единообразно для эффективного функционирования общества.

Каждый из этих обычаев преследуется из-за страха, что непризнание таких обычаев может привести к тому, что они станут изгоями общества. Такие обычаи не являются авторитетными, поскольку их необязательно соблюдать. Люди следуют им из-за социального давления общества. В момент, когда обычай такого рода нарушается, общество обычно реагирует, демонстрируя социальную тревогу или остракизм; однако он не имеет санкции в истинном смысле этого слова. Такие обычаи можно назвать «общественными обычаями».

Нажмите вышеОбычаи с обязательными обязательствами

В этой классификации обсуждаются те обычаи, которые в объективном и строгом смысле рассматриваются как особые обязательства и обязанности мужчин. Такие обычаи могут определять заключение брака и воспитание детей, передачу имущества и т. д.

Такие обычаи не относятся к кругу социальных условностей, внешних приличий или стиля; скорее, они обеспокоены подлинным делом общества, работой, которую необходимо выполнять, чтобы проверить и обеспечить необходимые условия для жизни в сообществе.

Таможня этой категории имеет более строгие санкции, чем предыдущая категория. Если эти обычаи получают широкое распространение, они приобретают правовой характер. При нарушении этих обычаев нарушитель несет соответствующее наказание в соответствии с законом, регулирующим данный обычай.

Их можно далее разделить на юридические обычаи и обычные обычаи.

Юридические обычаи

Санкция правового обычая определенна и абсолютна. Он негативен в своем действии в том смысле, что если не следовать обычаям, то определенные желаемые последствия не наступят. Например, если вы не следуете должным образом обычаям брака, этот брак будет считаться недействительным, а любые дети, рожденные от этого брака, будут считаться незаконнорожденными.

Юридический обычай действует per se независимо от любого соглашения сторон, противоречащего обычаям. Они безусловны и абсолютны в своей функции и принимают форму закона.

Это обязательные правила поведения, не основанные на вере или условностях.

По словам Салмонда, Юридическая таможня имеет юридическое обязательство само по себе или proprio vigore. Далее он делит правовые обычаи на Общие и Местные обычаи, которые обсуждались ранее.

Традиционные обычаи

Согласно Салмонду, «конвенциональный обычай — это обычай, авторитетность которого зависит от его принятия и включения в соглашение между сторонами, которые его связывают». практика из-за того, что она соблюдается в течение длительного периода времени и вытекает из договора между сторонами; оно не имеет никакого юридического характера само по себе. Таким образом, обычай или конвенционный обычай представляют собой установленную норму, которая имеет юридическую силу не потому, что они независимо обладают какой-либо юридической силой, а потому, что они прямо или косвенно включены в договор между заинтересованными сторонами.

Традиционные обычаи, опять же, можно разделить на два типа — общепринятые

таможенные и местные общепринятые обычаи. Общие обычные обычаи широко практикуются на определенной территории; тогда как местные традиционные обычаи ограничены конкретным местом или конкретной торговлей или сделкой.

Общие обычные обычаи широко практикуются на определенной территории; тогда как местные традиционные обычаи ограничены конкретным местом или конкретной торговлей или сделкой.

Разумность

Обычай должен соответствовать основной морали, преобладающему пониманию справедливости, здоровья и общественного порядка. Если он не является разумным по своему происхождению или практике, он не может считаться действительным обычаем. Например, сати когда-то был общепринятым обычаем, но с современным моральным пониманием он предосудителен, и поэтому сегодня его нельзя считать обычаем.

Это, однако, не означает, что каждый обычай должен быть совершенным в своих нравственных или этических аспектах или содержать вечную мудрость, он просто должен быть актуальным для современности, полезным и поддающимся законодательному оформлению.

Соответствие статутному праву

Ни один обычай не может противоречить существующему законодательству страны. Любая практика, какой бы широко распространенной и общепринятой она ни была, если будет установлено, что она нарушает какой-либо закон указанной территории, не может считаться обычаем.

Уверенность

Должно быть ясно и недвусмысленно, что такое обычай и как он практикуется. Обычай может иметь силу в суде только в том случае, если он не является неопределенным или неопределенным. Он должен быть абсолютным и объективным в теории и в действии.

Соответствие

Обычай должен соответствовать общим принципам Закона, которые составляют основу любого существующего закона или статуи. Эти принципы составляют основу таких идей, как справедливость, справедливость и свобода, и каждый обычай должен согласовываться с ними.

Древность

Необходимо, чтобы обычай соблюдался с незапамятных времен. Эта практика должна быть настолько укоренена в обществе, что принятие ее в законодательном порядке кажется единственным естественным шагом. Недавние или современные обычаи не могут стать обычаем, пока они не прочно утвердится в обществе.

Преемственность

Обычай не должен прерываться или его практика не должна быть редкой. Это должно продолжаться с незапамятных времен без каких-либо перерывов.

Должен быть мирным в своей практике

Любой обычай, прямо или косвенно пропагандирующий или призывающий к насилию, «не может считаться обычаем.

Не должен противоречить государственной политике

Какой бы ни была государственная политика государства, в котором действует обычай, она должна соответствовать.

Должен быть общим или универсальным При отсутствии единодушия обычай становится бессильным или, вернее, не существует».

Историческая теория

Как указывает эта школа, обычай обладает собственной легитимностью, поскольку он вообще не существовал бы, если бы какие-то глубинные потребности населения в целом или некоторая локальная природа социальных потребностей не придавали бы ему обоснованности.

Развитие права не зависит от субъективной воли какого-либо лица. Это из-за знания сообществ и цивилизаций, которые существовали на протяжении всей истории.

Обычай исходит из общего сознания населения. Оно проистекает из врожденного чувства справедливости. Закон имеет свою реальность в общей воле народа. Савиньи называет его «Volkgeist».

Закон имеет свою реальность в общей воле народа. Савиньи называет его «Volkgeist».

Аналитическая теория

Остин был главным сторонником аналитической теории. Для него таможня сама по себе не имела никакой юридически обязывающей силы. Их юридический характер всегда зависит от согласия Государя. Для него обычаи были просто отражением закона, а не «настоящим законом». Таможня нуждается в изменении и одобрении судей, юристов или правителей, чтобы иметь обязательную силу для людей. Это согласуется с его идеей, что весь закон есть «Воля Государя».

Таким образом, можно видеть, что обычаи являются очень важным источником права, которые уходят своими историческими корнями в самые ранние и самые примитивные общества и до сих пор сохраняют свою актуальность. Общество постоянно находится в процессе установления новых обычаев, которые со временем могут превратиться в обычаи или обычаи.

Мы зависим от обычаев и подчиняемся им, сознательно или нет. Английское общее право можно интерпретировать как формализацию существующих обычаев, и в этом заключается важность наличия правильных обычаев в обществе.

Студенты курсов Lawsikho регулярно выполняют письменные задания и работают над практическими упражнениями в рамках своей курсовой работы и развивают свои практические навыки в реальной жизни.

LawSikho создал группу в Telegram для обмена юридическими знаниями, рекомендациями и различными возможностями. Вы можете нажать на эту ссылку и присоединиться:

https://t.me/lawyerscommunity

Следуйте за нами в Instagram и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше интересного юридического контента.

CBP и Закон об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 года (TFTEA) 114-125 от 24 февраля 2016 года. Это первое всеобъемлющее разрешение Таможенно-пограничной службы США (CBP) с момента создания Министерства внутренней безопасности в 2003 году с общей целью обеспечить справедливую и конкурентную торговую среду.

CBP принял обновленный подход к упрощению процедур торговли и правоприменению, сосредоточив внимание на следующих ключевых областях:

|

|

|

Сбалансированные торговые операции | |||||||||

| |||||||||

Автоматизированная коммерческая среда (ACE) | |||||||||

| |||||||||

Антидемпинговые и компенсационные пошлины (AD/CVD) | |||||||||

| |||||||||

Закон о соблюдении и защите от 2015 г. | |||||||||

| |||||||||

Центры передового опыта и экспертизы (центры) | |||||||||

| |||||||||

Освобождение от минимальной стоимости | |||||||||

| |||||||||

Принудительный труд | |||||||||

| |||||||||

Права на интеллектуальную собственность (ПИС) | |||||||||

| |||||||||

Недостаток | |||||||||

| |||||||||

(EAPA)

(EAPA) ACE связывает CBP, международное торговое сообщество и более 47 государственных учреждений-партнеров (PGA). ACE способствует законной торговле, одновременно укрепляя безопасность границ, предоставляя правительственным чиновникам более совершенные автоматизированные инструменты и информацию.

ACE связывает CBP, международное торговое сообщество и более 47 государственных учреждений-партнеров (PGA). ACE способствует законной торговле, одновременно укрепляя безопасность границ, предоставляя правительственным чиновникам более совершенные автоматизированные инструменты и информацию. е. включая возможность делать неблагоприятные выводы из-за непредоставления информации). CBP обеспечивает выполнение заказов AD / CVD в рамках усилий агентства по обеспечению равных условий для промышленности США.

е. включая возможность делать неблагоприятные выводы из-за непредоставления информации). CBP обеспечивает выполнение заказов AD / CVD в рамках усилий агентства по обеспечению равных условий для промышленности США. (EAPA)

(EAPA)