Общее между индустриальным и постиндустриальным обществом: «Чем отличается индустриальное общество от других типов общества?» – Яндекс.Кью

Цивилизационные, социальные и экономические особенности общественного развития

Реальная жизнь человека всегда протекает в обществе – в семье, коллективе, организации, нации, классе, армии, государстве и т. п. Исторически, т. е. в прошлом и настоящем, человек всегда жил и живет в окружающем его социальном мире. И поэтому все общественные науки пытались понять тот мир, который окружает человека.

Мировое общество имеет богатый исторический опыт организации социальной и, прежде всего, экономической жизни. Уже при первом и самом поверхностном анализе этого опыта обнаруживается, что формы организации экономической жизни общества сложны и многообразны. При этом экономическая наука еще не выработала единый универсальный критерий, по которому легко и просто можно было бы установить основные типы и виды форм и способов организации экономической жизни. Для этих целей, как правило, используют несколько критериев: уровень развития производительных сил, формационный и цивилизационный подходы, различные обобщенные показатели.

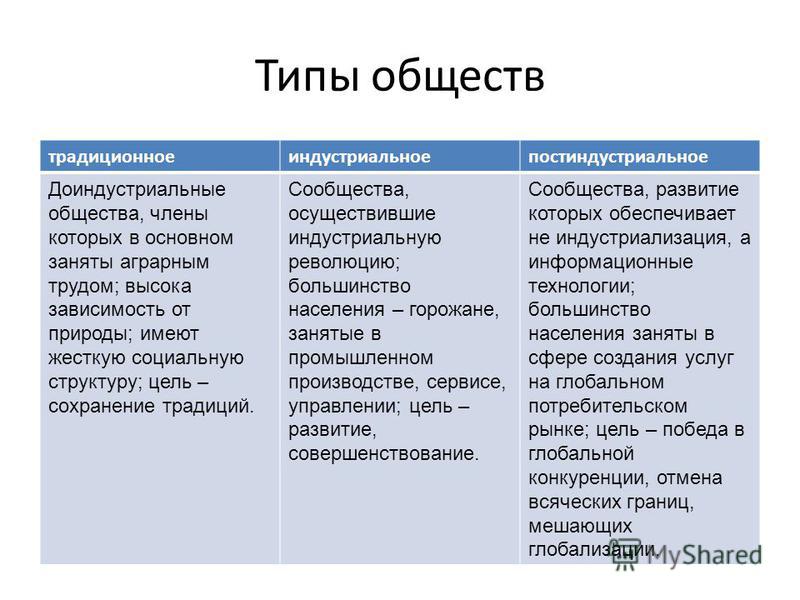

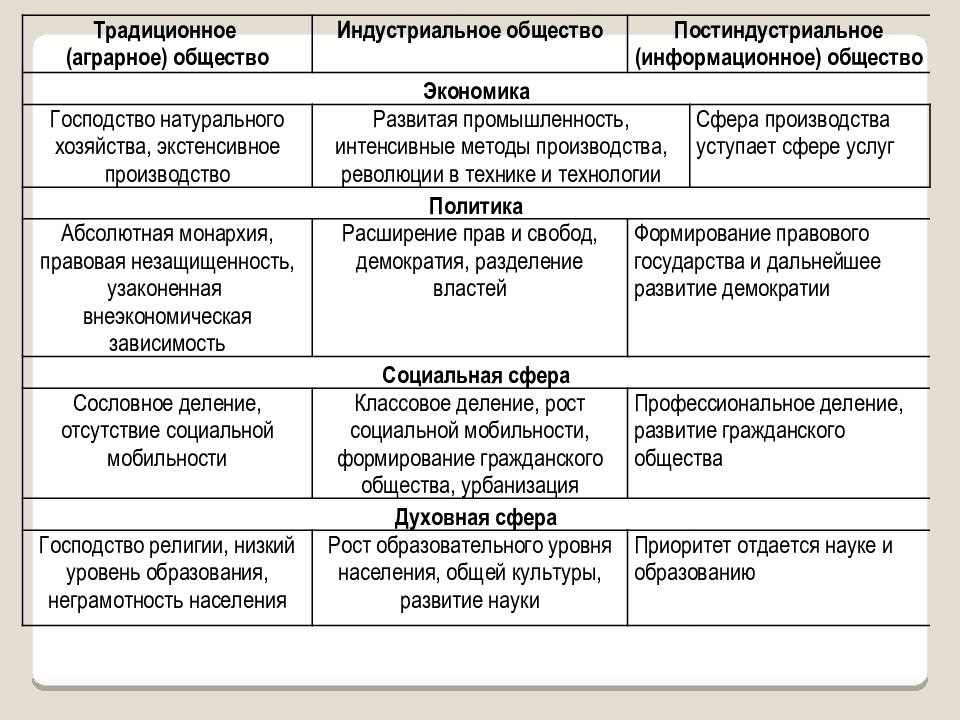

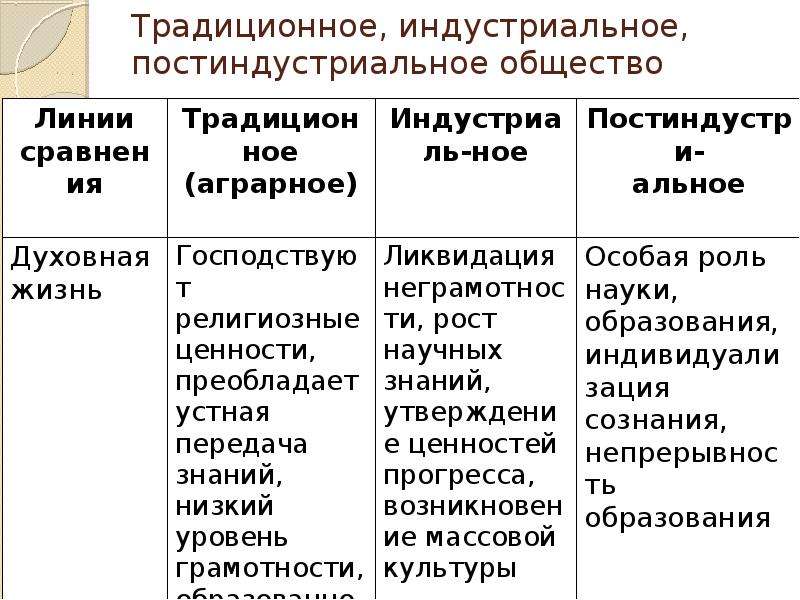

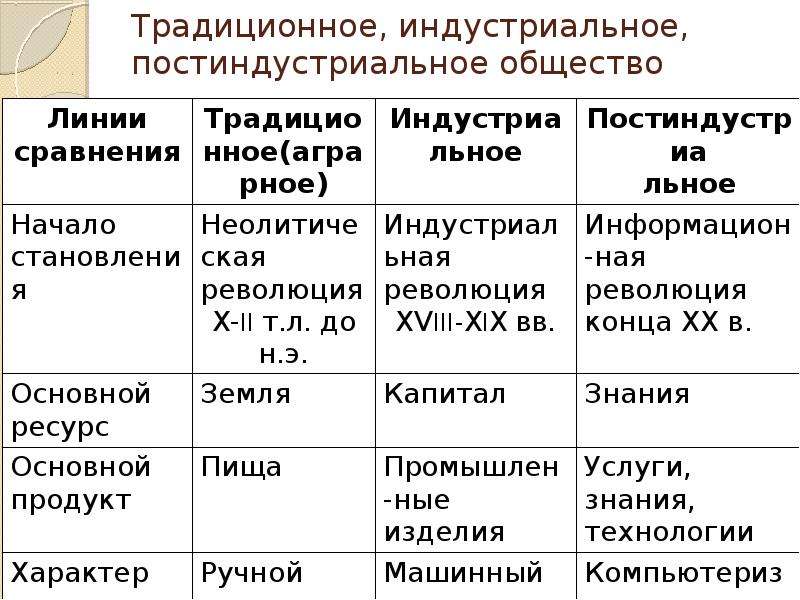

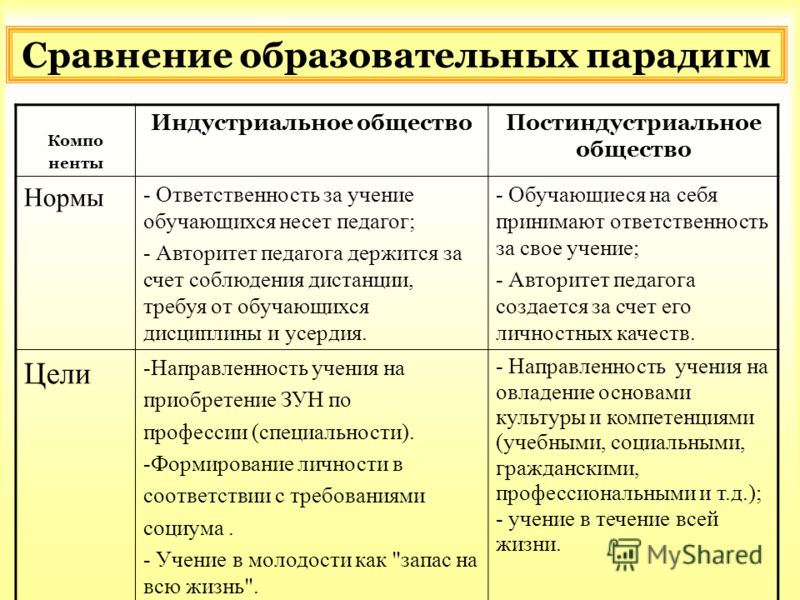

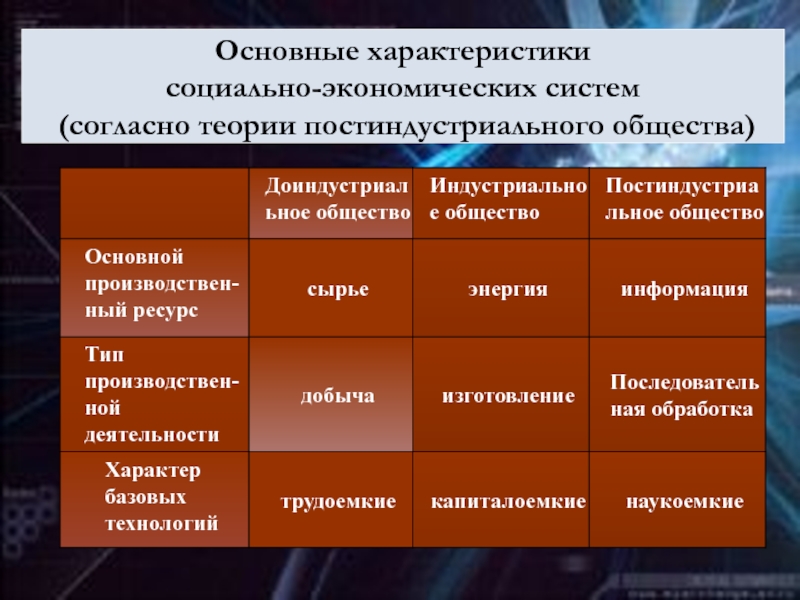

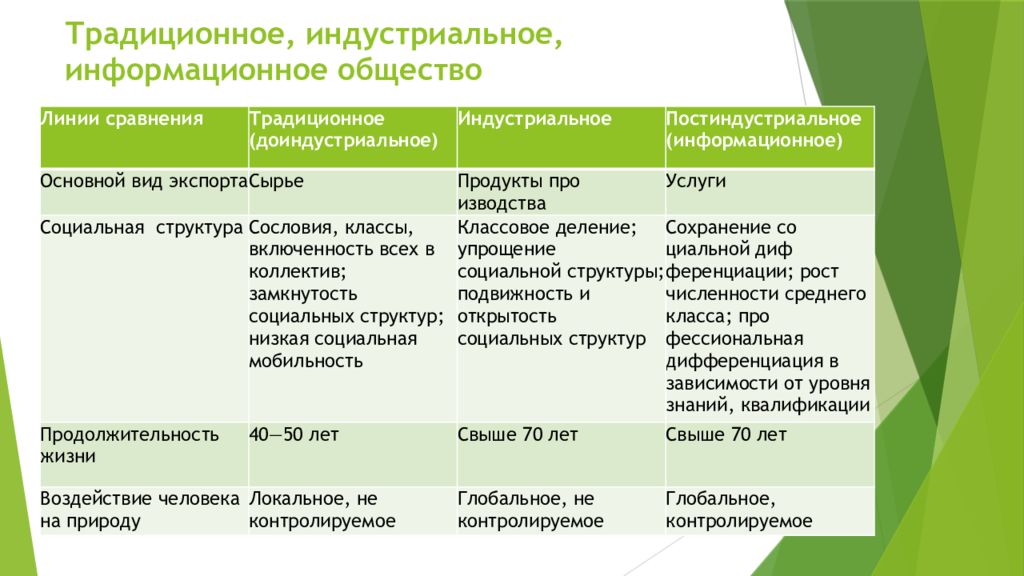

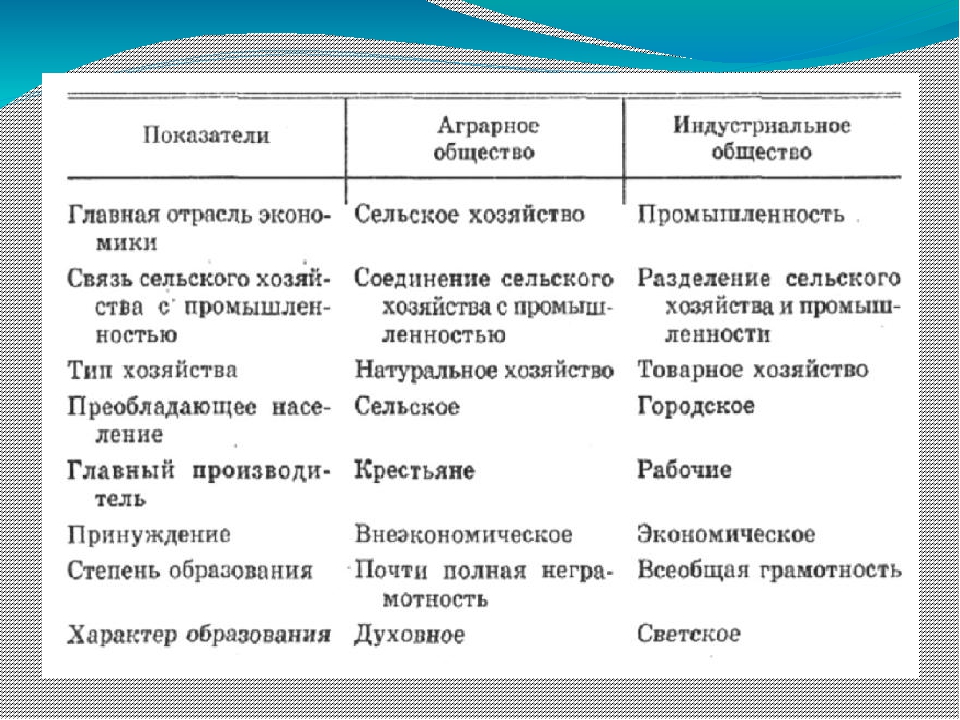

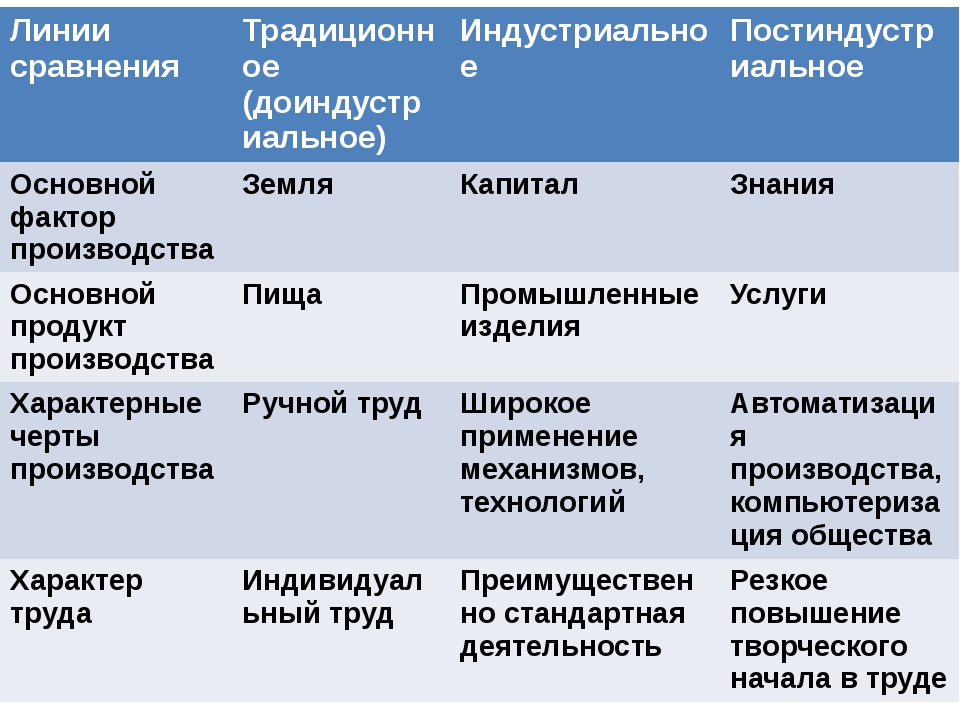

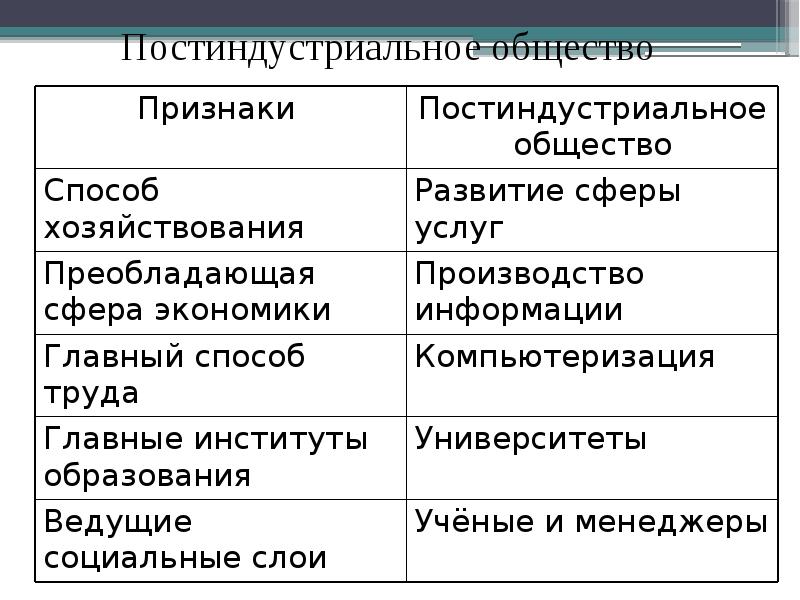

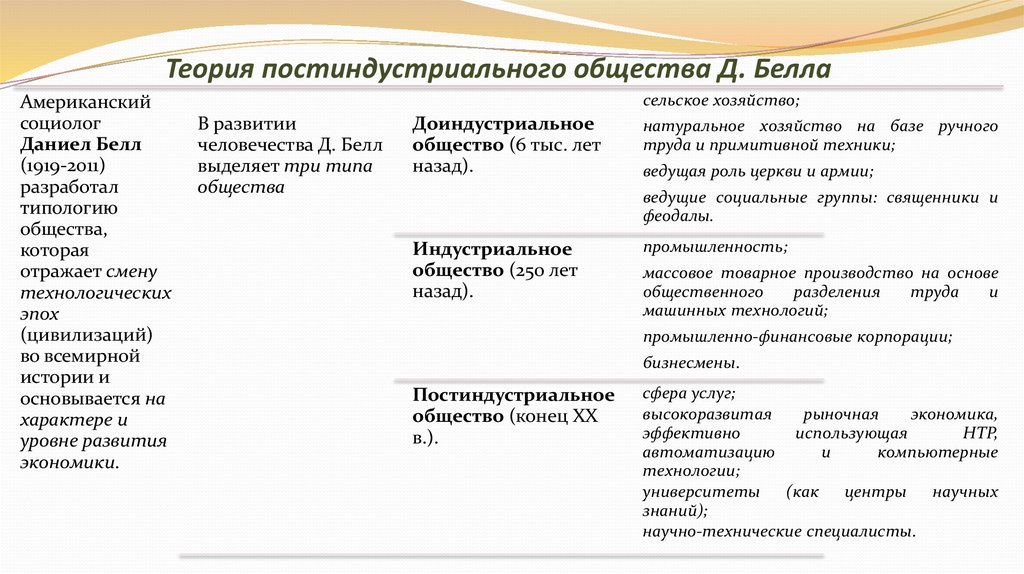

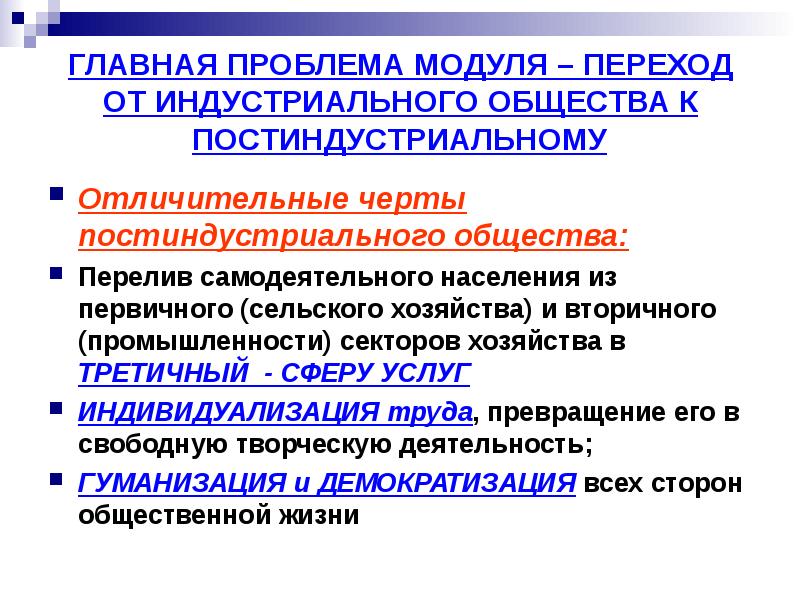

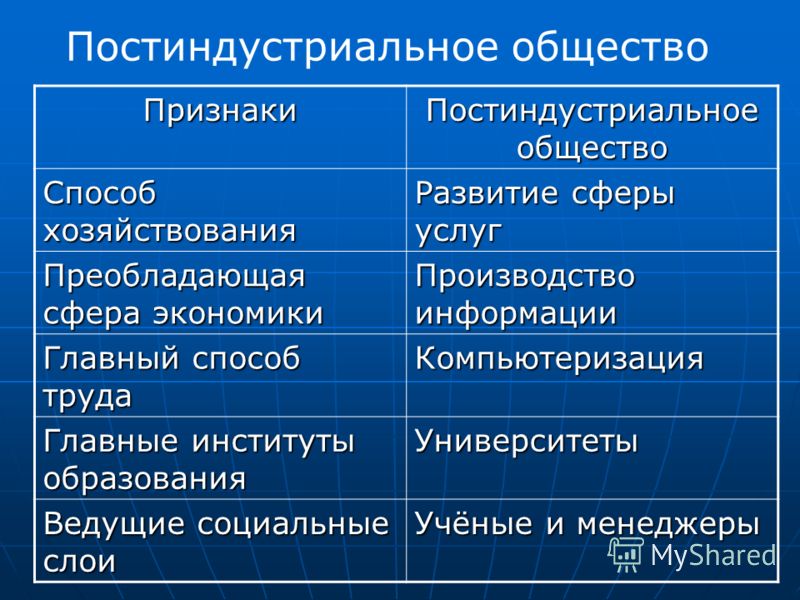

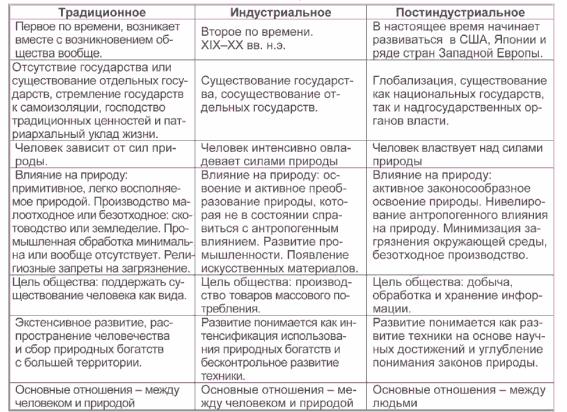

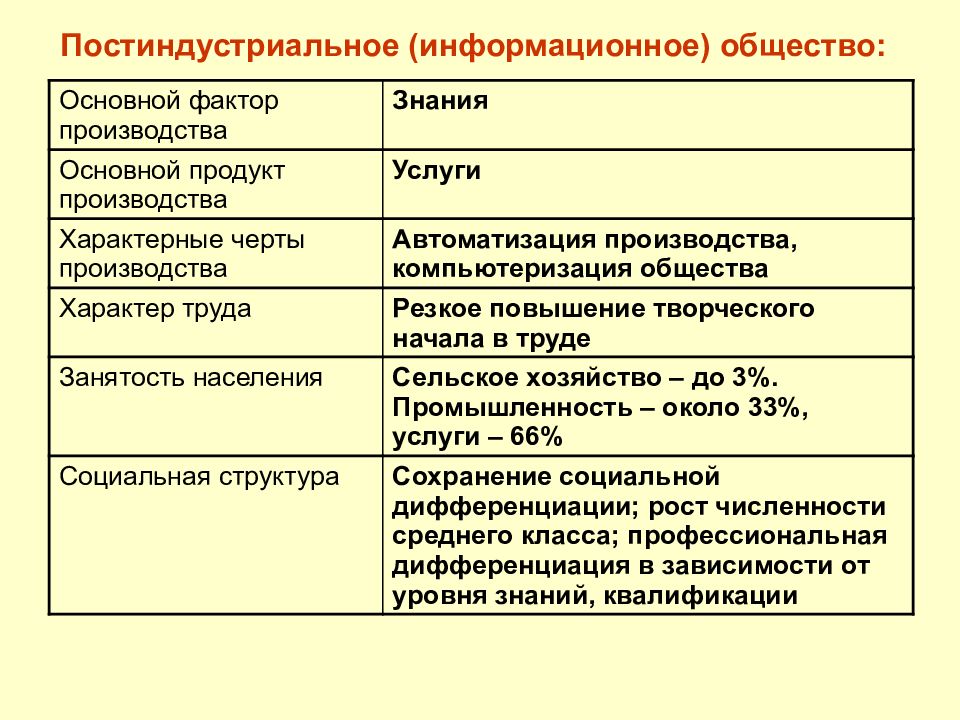

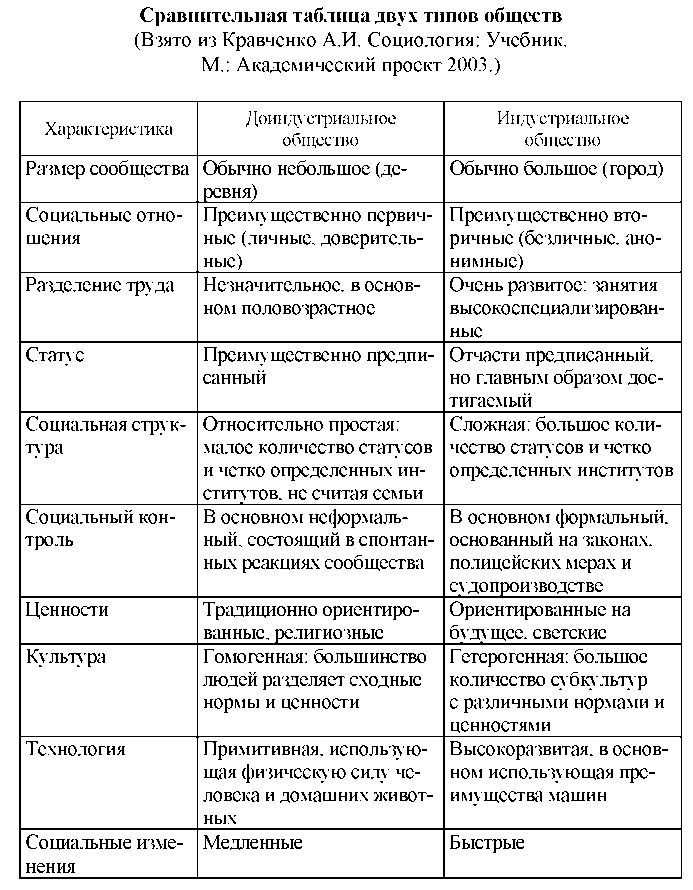

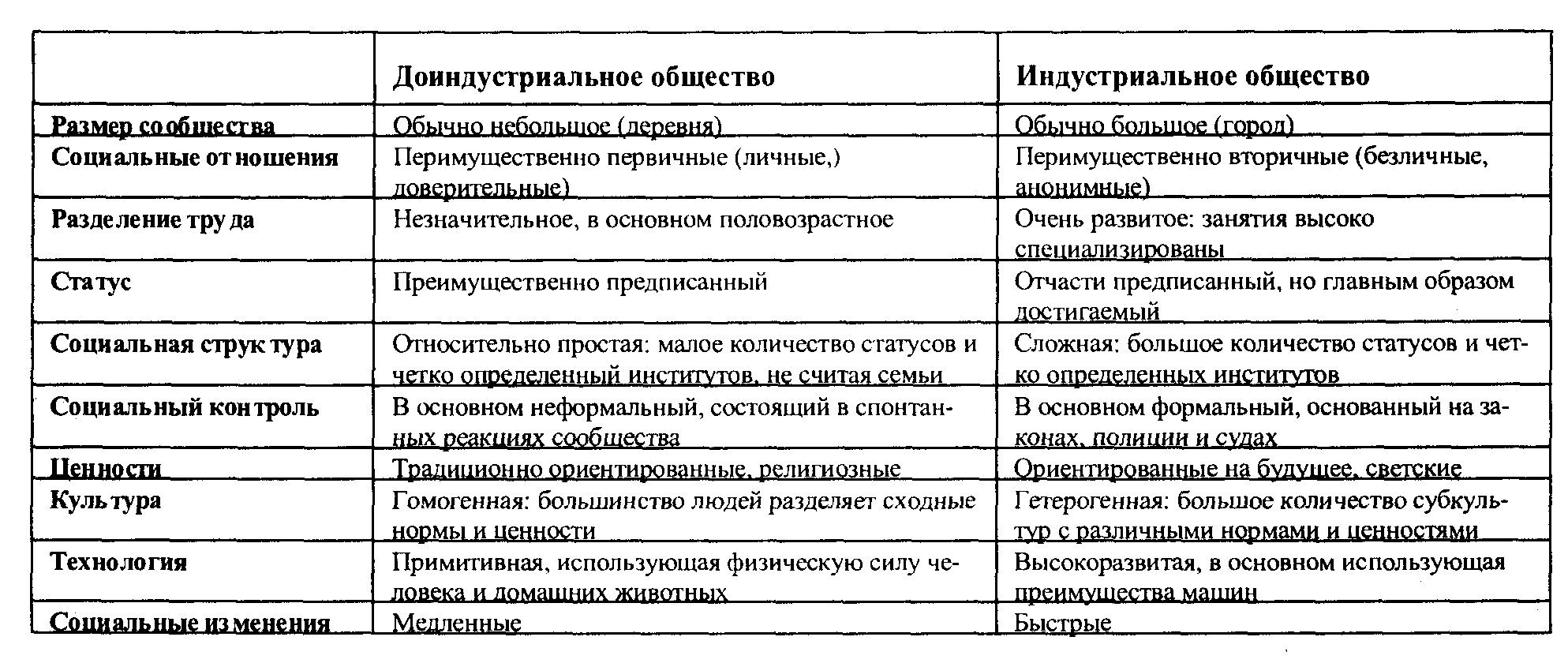

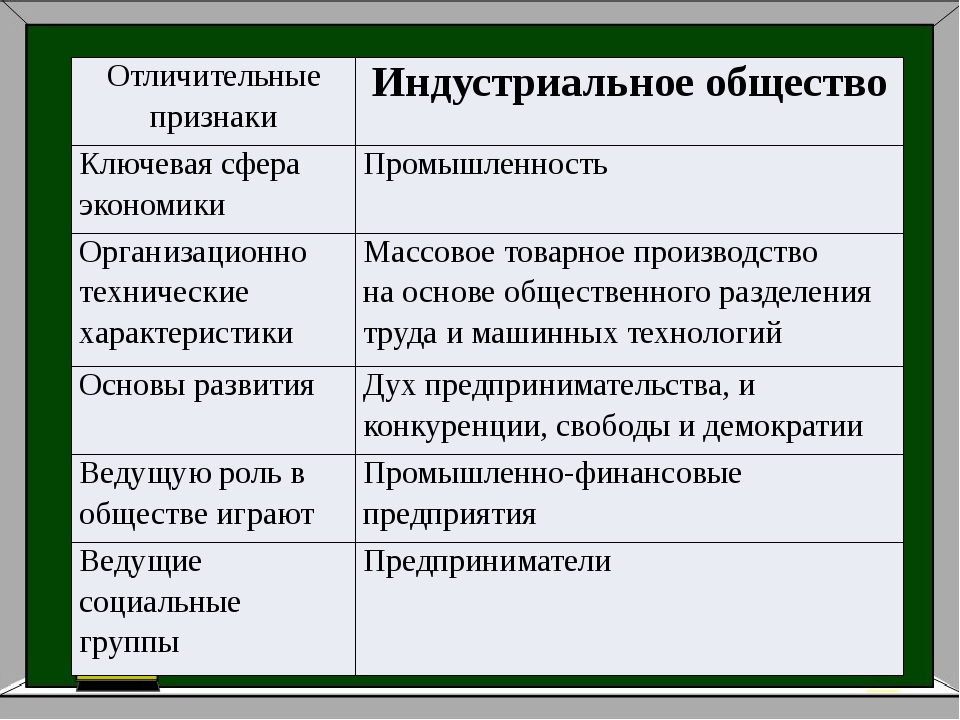

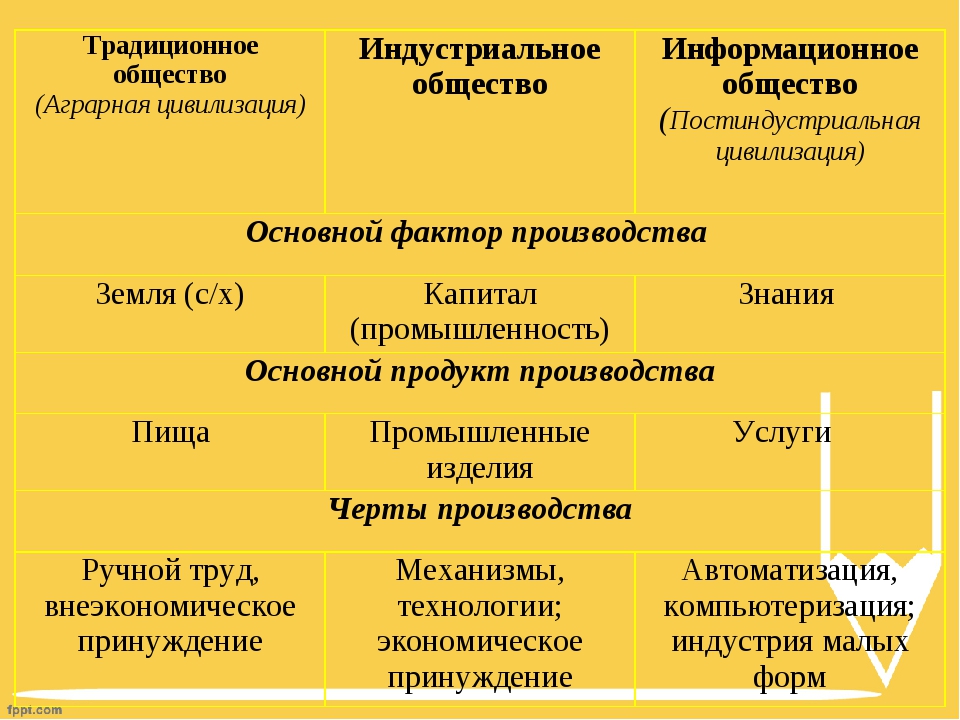

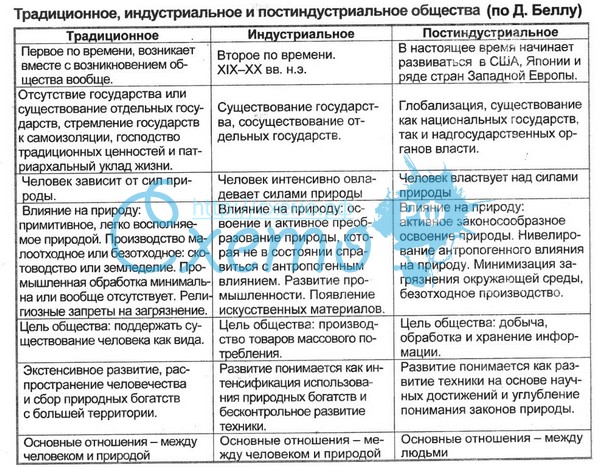

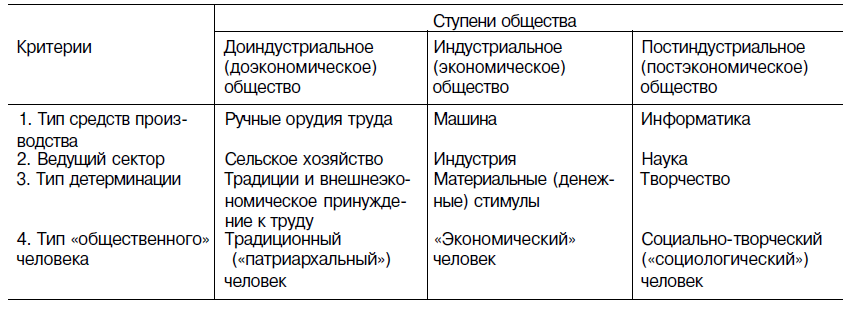

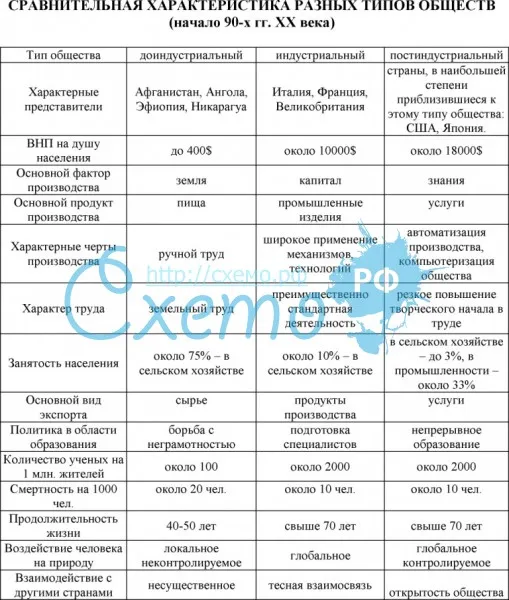

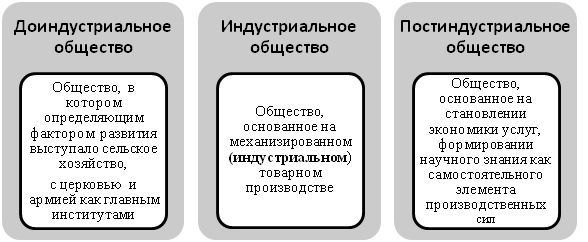

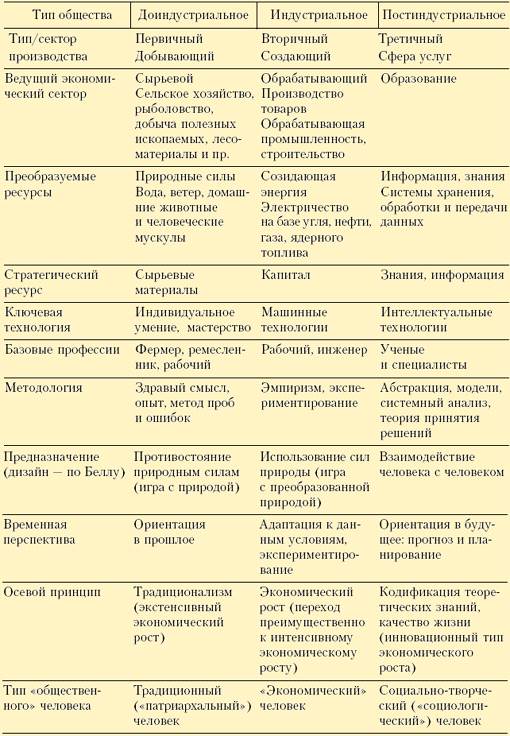

С этой точки зрения классической следует признать теорию, которая в истории человеческого общества выделяет три стадии развития: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Основные характеристики этих стадий можно представить следующим образом (таб. 1):

Таблица 1. Характеристика стадий экономического развития общества

Общее движение человечества идет, по мысли К. Маркса, к третичной формации, к гуманной цивилизации, и она наступит тогда, когда закончится предыстория развития человечества и начнется подлинная его история. Как показывает исторический опыт, путь этот тернист, труден и кровав.

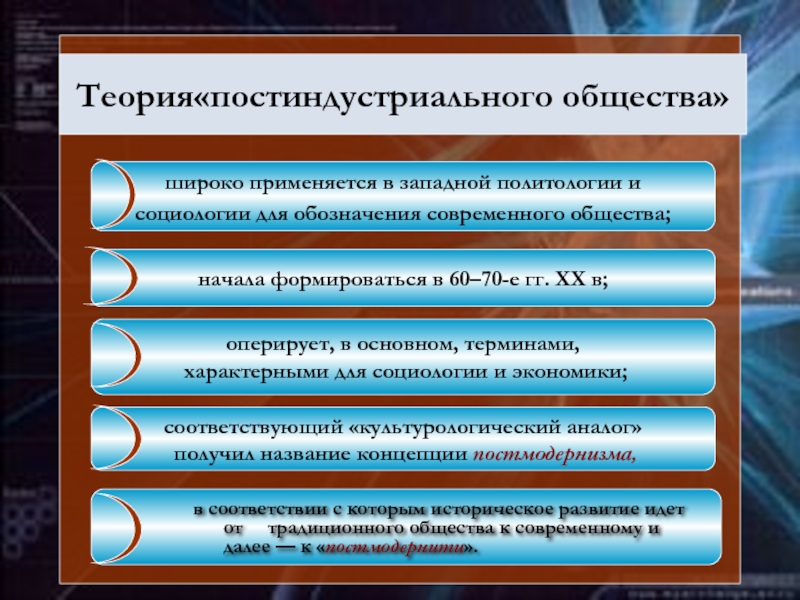

Американский экономист Даниел Белл еще в 70-е годы предложил концепцию технологического развития в своих работах «Начало постиндустриального общества» (1973) и «Культурные противоречия капитализма» (1978), в которых будущее развитие общества он связывал с изменениями в трех сферах: технико-экономической, культурной и политической, где наука и интеллектуальный труд становятся главным фактором экономического, социального и политического развития. Его проект просвещенного гуманизма мог бы стать рядом с концепцией А. Смита и К. Маркса, однако после 70-х годов ХХ столетия положение в мире изменилось: на первый план выдвинулась концепция «Запад-Незапад» и новая экономика также приобрела черты глобализма и антиглобализма.

Его проект просвещенного гуманизма мог бы стать рядом с концепцией А. Смита и К. Маркса, однако после 70-х годов ХХ столетия положение в мире изменилось: на первый план выдвинулась концепция «Запад-Незапад» и новая экономика также приобрела черты глобализма и антиглобализма.

Мировая история, литература и искусство в тысячах фактов запечатлели жизнь человека на самых различных фазах социально-экономического развития общества.

Государственный социализм в СССР впервые на своем историческом опыте показал, что можно устроить жизнь общества на принципах солидарности, а не конкуренции, без эксплуатации и без угнетения одного человека другим, что можно вести хозяйство, когда при сравнительно невысоком уровне индустриального развития всему народу обеспечиваются приличный уровень потребления, всеобщая занятость и социальная справедливость.

В СССР большая часть общества высоко ценила такие понятия, как «социальное равенство», «справедливость», «дружба народов», «братство», «коллективизм».

В Советском Союзе доминировала идея дружбы народов, воплощалась в жизнь концепция социальной справедливости и равенства. Особая политическая культура в СССР обеспечивала каждому народу право на свой, определенный, образ жизни, и этот принцип был воплощен в концепции соборности, которая в своеобразной форме обеспечивала одновременно права отдельного человека и права каждого народа.

Советская общественность всегда осуждала лень, праздность, паразитизм, алчность, нечестную наживу. Но в современных условиях расцвел национализм, внутри наций возникли националистические группы, появились вожди – пигмеи, и совершенно очевидно, что эти тенденции приводят к разъединению народа, к его обеднению в духовном и материальном отношении. Ведь до какого безумия надо довести людей, чтобы брат брата стал убивать.

Сегодня, к сожалению, в современном мире злость, ненависть, завистливость, вражда становятся главными «ценностями» отдельных категорий людей. И нас, как в прежние времена, так и сейчас, пытались и пытаются разъединить, заставить говорить на разных языках, пытаются извратить исторические факты, сеют в наше сознание пороки, не достойные человеколюбия и понимания величия самого Человека.

Но необходимо помнить и учитывать исторический опыт, что только объединение народа всегда выгоднее разъединения, и это обстоятельство должно быть основой формирования экономического развития.

Безусловным является и то, что западная цивилизация сугубо материалистична, агрессивно-эгоцентрична, внутренне тоталитарна, цинична и безнравственна, ибо основана на приверженности к наживе, на индивидуализме и эгоизме.

Современные политологи и социологи в настоящее время убеждают, что «Я» победило «Мы»: ценность частной жизни ныне выше, чем общественной и государственной, недаром запрет на «гей-парады» считается чуть ли не покушением на личную свободу самых «продвинутых» – геев, лесбиянок, гомосексуалов, а современному нормальному человеку с его традиционными ценностями отводится место на обочине цивилизации. Люди в результате того, что власть поощряет превосходство индивидуальных ценностей над общественными, а средства массовой информации поддерживают у населения чувство личного эгоизма под флагом борьбы за права человека, показывают сосредоточенность на собственном «Я» как двигателе судьбы.

Субъективные внутренние и внешние факторы привели к гибели государственного социализма, и мир стал менее устойчивым, так как его опорой остался капиталистический мир, в основе которого доминирует эгоизм.

Мораль буржуазного мира – это мораль жадности, приспособленной к жадности (А.С. Макаренко).

Представители основных религиозных учений мира – христианства (исключая протестантство и кальвинизм), иудаизма, ислама, буддизма, индуизма – в человеке утверждают не эгоистичное, а высоконравственное начало, примат служения Богу, а не «золотому тельцу», не личным корыстным интересам. Все эти религии отвергают эгоизм и индивидуализм как образ мыслей, как мотивы поведения человека в окружающем мире.

Об этом свидетельствуют заповеди Моисея, проповеди Христа, заветы Будды, учение пророка Мухаммеда и великих духовников индуизма. И для приднестровского народа эти заповеди являются жизненной опорой, наряду с такими ценностями, как Справедливость, Добро, Правда, Товарищество, Отечество, Дружба.

Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей (И. Кант).

Кроме этого, нашему народу свойственны осторожность в экономических расчетах, великое терпение в лихие годины, частое преобладание эмоционального начала над рациональным, духовного – над материальным.

Православное вероисповедание породило у нашего народа высоконравственное и гуманное отношение к окружающим, все это оказывает влияние на его экономическое мышление. Поэтому высокоэффективная организация экономической жизни на современном этапе не может не учитывать эти специфические, национальные и ментальные особенности наших людей.

В свое время один из великих русских артистов Зельцер сказал: «Самым худшим безумием является восприятие жизни какая она есть, забывая при этом, какая она должна быть».

Пора всем нам осознать свою самобытность и силу, и, опираясь на эти качества нашего народа, начать строить справедливое и гуманное общество.

Приднестровская идеология воплощает в себе: самобытность; историческую преемственность всего лучшего, что было в прошлом; духовную и нравственную основу; народность и общинность; взвешенный консерватизм; интернационализм, национальный патриотизм и либерализм; православие и тесный его союз со всеми традиционными религиозными конфессиями Приднестровья.

Национальная специфика приднестровской идеологии многообразна и противоречива, но именно в ней наша сила, а также заложен потенциал будущего республики.

Вместе с тем нам необходимо, по-видимому, отходить от принципа, который был в некоторой степени доминирующим в государственной политике СССР: «за ценой мы не постоим». В современном мире восприятие цены, ценностей, прагматичности и эффективности приобрело новое, особое значение, и пословица «по одежке встречают, по уму провожают» сегодня актуализировалась. Практически человечество вступило в новое информационное общество, где эффективность экономики имеет не только экономический, но и социально-цивилизационный аспекты. С точки зрения социально-экономической эффективности на первый план в развитии нашей страны выдвигается вопрос: как при данных ограниченных ресурсах наиболее полно удовлетворить потребности всех членов общества? И это возможно только с учетом нашей цивилизационной самобытности, при использовании всего того передового, что создано человечеством, посредством формирования своей модели организации экономической жизни.

Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать. Чтобы хорошо работать, надо многое знать. И если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без веры, то одной из форм выражения веры должна быть вера во всемогущество знания, вера в силу науки.

Мудрое изречение Конфуция гласит: «Наука – это мир, в котором есть три «нет»: нет запретных зон, нет кумиров, нет вершин».

При этом он полагал, что три пути ведут к знанию – путь размышлений, путь подражания и путь опыта.

В современном мире изменились подходы к оценке национального богатства – теперь его критерием является не «вал и металл», а разум, в том числе общественный разум.

Оценка ситуации в рамках «реального времени» прежде всего затрагивает проблему качественной адекватности производительных сил, различных субъектов хозяйственной деятельности и их общественной организации.

Темпы пропорций и качество воспроизводства определяются степенью технологической и экономической зрелости структур, формирующих этот процесс.

В общественной жизни, в том числе в экономике, объективное проявляется в субъективной форме, через дела и поступки людей. Только реальная жизнь, реальные факты и разум способны открывать объективные законы социально-экономической эволюции общества, которые появляются на каждом новом этапе общественного развития.

В современных условиях совершенствование производства приобретает экономический и социальный смысл в том случае, если экономится и живой, и овеществленный труд.

Нынешний этап научно-технической эволюции сопровождается возрастанием той доли живого труда, которая соответствует новому положению человека в системе производительных сил, т. е. сложного труда, связанного с накоплением и применением знаний. Производительные силы в их человеческом измерении приобретают новое качество и новую роль в экономической жизни общества.

В частности, по мере развития и совершенствование индустриальных производительных сил со временем обнаруживаются лимитирующие факторы, к которым относится и рабочая сила. Ведь находясь в системе машин, человек не только управлял ими, но и дополнял собой необходимые связи в этой системе, был ее органической частью. В силу ограниченности своих физических и психофизиологических возможностей человек, в конце концов, оказался наиболее слабым звеном индустриальной структуры производительных сил.

Ведь находясь в системе машин, человек не только управлял ими, но и дополнял собой необходимые связи в этой системе, был ее органической частью. В силу ограниченности своих физических и психофизиологических возможностей человек, в конце концов, оказался наиболее слабым звеном индустриальной структуры производительных сил.

Возникло противоречие между технологическими возможностями машин и агрегатов и встроенной в их структуру рабочей силой. Это противоречие самой структуры производительных сил разрешается в процессе развития современной технологической революции, социальный смысл которой состоит, прежде всего, в том, что она выводит человека как участника процесса производства за пределы системы машин, сохраняя за ним лишь одну функцию – управления этим процессом. Но при этом необходимо всегда помнить, что «искусственный интеллект» – это интеллект, созданный и управляемый человеком.

В новых условиях человек регулирует функционирование системы, задает ей необходимый ему ритм работы, будучи сам независимым от нее, перестав быть ее органическим элементом.

Отсюда: в процессе технологической революции совершается переход человека как непосредственной производительной силы в новое качество – опосредованной производительной силой. Создаются условия для оптимальной интеллектуальной реализации человека. Соответственно, меняется социальный облик общества, формируется принципиально новый техногенез, в основе которого закладывается «искусственный интеллект».

Система «машина-человек-машина», характерная для индустриальных производительных сил, замещается системой «машина-машина». Человек, находясь как бы вне действующей технологической цепочки, возвышаясь над ней, тем самым преодолевает физические границы своей рабочей силы, единственного лимитирующего фактора на пути безграничного развития производительных сил. Сама система в современной модели теоретически способна прогрессировать бесконечно и высокими темпами, постоянно совершенствуясь.

Новая модель, сводя к минимуму физические затраты труда, позволяет максимально использовать интеллект человека, возможности которого поистине неисчерпаемы. В этом случае из лимитирующего фактора, поскольку речь идет о физических границах рабочей силы, человек становится самой активной частью новой структуры производительных сил. Происходит принципиальный, качественный переворот, неизмеримо повышающий производительную силу труда. Последствия этого переворота чрезвычайно широки по охвату и глубоки по содержанию. Они реально отражаются во всех сферах социальной, экономической и общественной жизни.

В этом случае из лимитирующего фактора, поскольку речь идет о физических границах рабочей силы, человек становится самой активной частью новой структуры производительных сил. Происходит принципиальный, качественный переворот, неизмеримо повышающий производительную силу труда. Последствия этого переворота чрезвычайно широки по охвату и глубоки по содержанию. Они реально отражаются во всех сферах социальной, экономической и общественной жизни.

Ведь новые производительные силы под воздействием технологических сдвигов воздействуют на социальные условия, воспроизводство капитала, динамику и структуру инвестиций, формы концентрации и централизации капитала, изменения в качестве и структуре рабочей силы, на все основные параметры общества в целом.

Формирование новых производительных сил находит проявление и в особенностях современного экономического цикла, циклических и структурных кризисах, экономических и демографических проблемах и в целом определяет внешние и внутренние условия воспроизводства.

Реализуясь как система машин, управляемых с помощью машин, современная технология непосредственно включает в структуру производительных сил науку как необходимую основу для совершенствования и экспоненциального роста экономики. Процесс общественного производства, состоявший ранее из двух стадий (инвестиции – производство), становится триединым (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки – инвестиции – производство). Отсюда: процесс производства подчиняется логике научного познания и научной организации.

При этом, как правило, не наука идет за производством, откликаясь на его заказы, а производство – подчиняясь научным открытиям и техническим направлениям.

Наука, по мысли А. С. Пушкина, сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Как всякое социальное явление, наука сама по себе подчинена диалектике развития. Непосредственная связь науки с производством оказала огромное воздействие не только на технические, но и на стоимостные пропорции воспроизводства, и на его структуру.

Отсюда: эффективность общественного производства в возрастающей степени зависит от уровня развития науки и степени технологической реализации ее достижений. Необходимыми предпосылками для этого являются повышение уровня образования и образованности общества.

Революция в науке и технике предъявила повышенные требования к квалификации всех категорий занятых, к емкости внутреннего рынка, к возможностям широкого использования новой сложной техники и новых потребительских товаров.

Прогресс техники, науки, рост специализации производства требует постоянного расширения рынка, что обеспечивается развитием внешнеэкономических функций государства и фирм посредством совершенствования форм и способов внешнеэкономической деятельности.

Создание государственных и частных международных комплексов раздвигает границы национальных государств, давая капиталу возможность функционирования и реализации в более широких масштабах.

Углубление процессов интернационализации и возрастание роли международных связей в развитии национальных экономик обуславливает важность формирования в стране такого внешнеэкономического сектора, который занимали бы и удерживали бы определенные позиции на мировом рынке, обеспечивая при этом сбалансированность и стабильность развития экономики.

Решающим фактором усиления значения международных экономических отношений для развития человеческой цивилизации все в большей степени становится современный научно-технический прогресс, в основе которого стоят следующие ключевые особенности:

- формирование информационного общества, зарождение «новой экономики», «информационной экономики», «инновационной экономики»;

- возрастание ценности интеллектуального потенциала, превращение его в решающий фактор успеха любого вида производственной деятельности;

- экономика современного мира – это «высшие скорости» глобальных перемен во всех составляющих мирового хозяйства;

- специфической особенностью развития современной мировой и национальных экономик является факт, определяющий влияние новых технологий как ключевое средство конкуренции;

- важными особенностями являются усиление взаимосвязей и взаимозависимостей национальных экономик, где новые технологии выступают источником компенсации потребляемых человечеством факторов производства;

- характерными особенностями нынешнего этапа развития является также стремительный рост масштабов транснационализации, активизация создания в мировом хозяйстве международных стратегических альянсов, транснациональных корпораций и международных компаний, оказывающих влияние на мировую и национальные экономики;

- к числу специфических особенностей можно также отнести укрепление в деловом мире глобальных торговых суперблоков – американского, европейского, восточноазиатского, в решающей мере предопределяющих правила торговли на мировом рынке и оказывающих заметное влияние на изменение «правил игры» на нем.

Таким образом, происходящие изменения в мире под воздействием научно-технологического процесса обогащают структуру мировой и национальных экономик, приводят к обострению противоречий на уровне производительных сил и производственно-надстроечных отношений, что является естественным закономерным явлением, приводящим к дальнейшему развитию и совершенствованию мирового и национальных сообществ.

Лабунский В.В., к.с/х.н., доцент кафедры

«Экономической теории и мировой экономики»

Каковы характерные черты традиционного, индустриального и постиндустриального общества? | Социология

Каковы характерные черты традиционного, индустриального и постиндустриального общества?

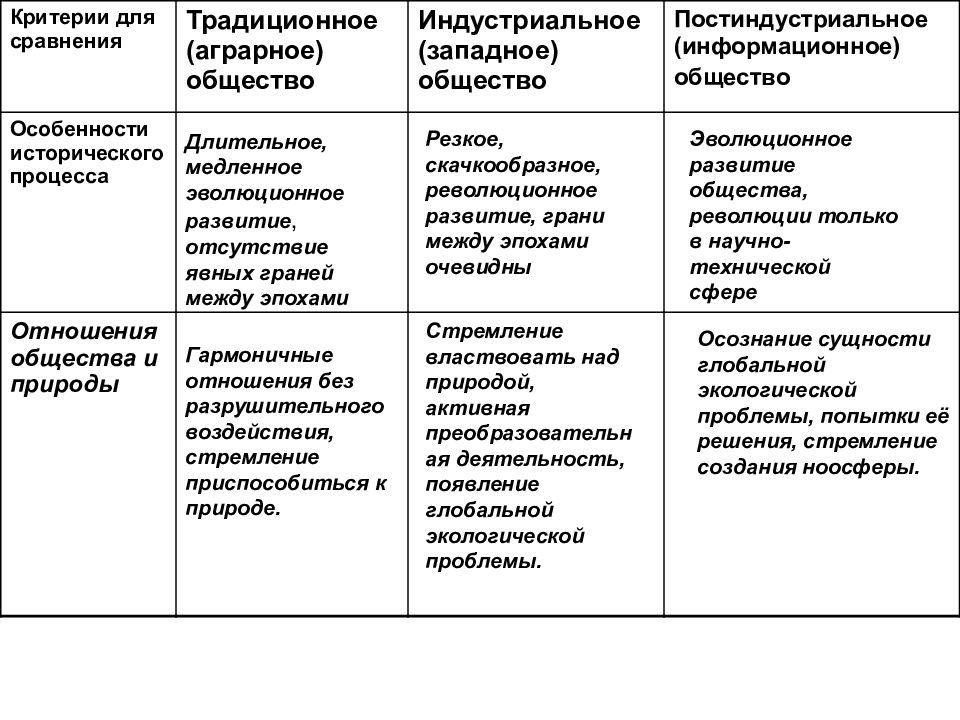

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества были выделены в концепциях, основанных на технологическом детерминизме. Данные концепции разрабатывались французским социологом Рай-моном Ароном (1905 — 1983), американскими социологами Дэниелом Беллом,(род. 1919) и Алвином Тоффлером (род. 1928).

1919) и Алвином Тоффлером (род. 1928).Под технологическим детерминизмом понимают совокупность представлений, объединённых постулатом об определяющей роли техники в общественном развитии. Технологический детерминизм предполагает не только то, что техника — особый, независимый от человека мир, что она беспредельно развивается по своим законам, но и то, что она господствует над человеком и обществом, диктуя им свою волю и определяя их перспективы.

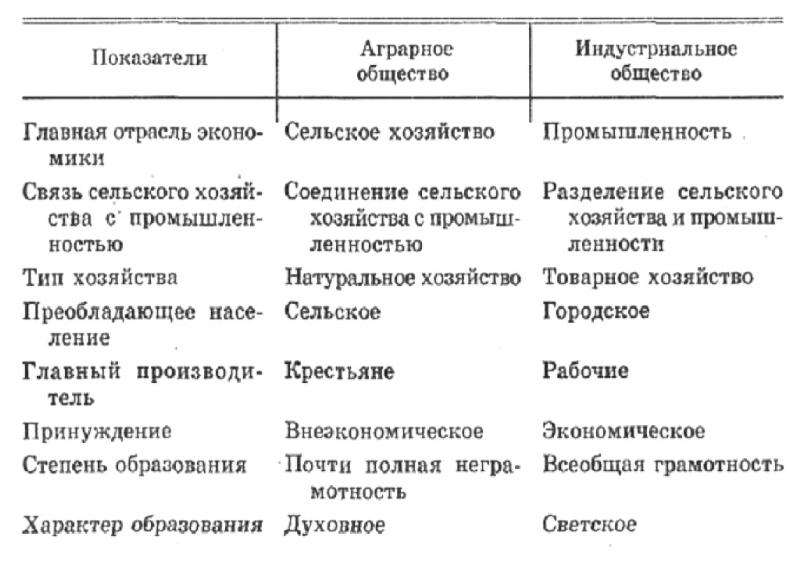

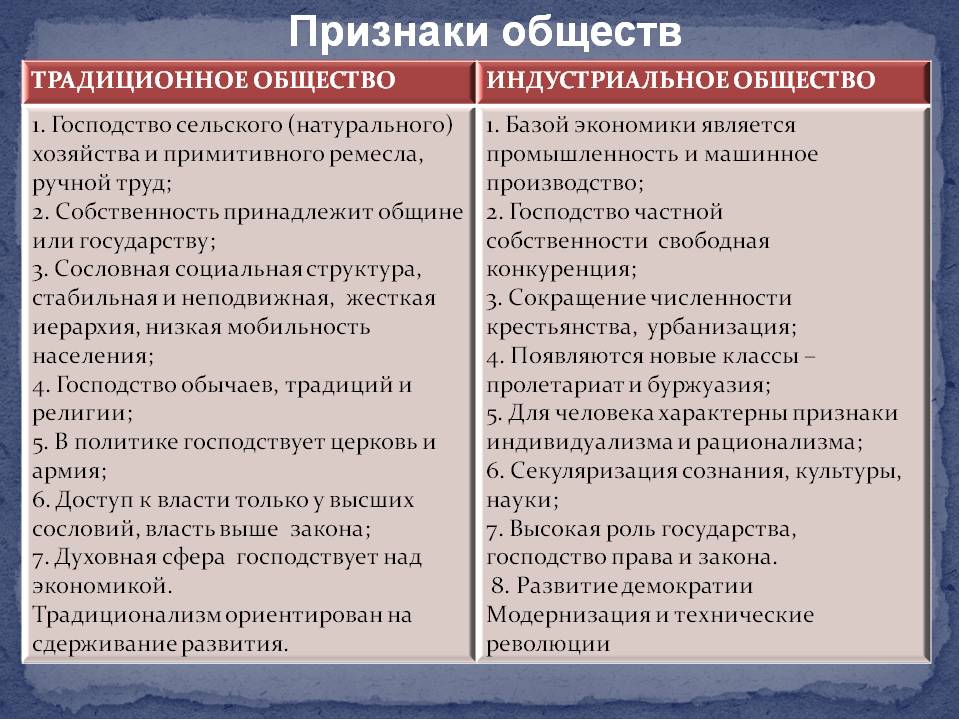

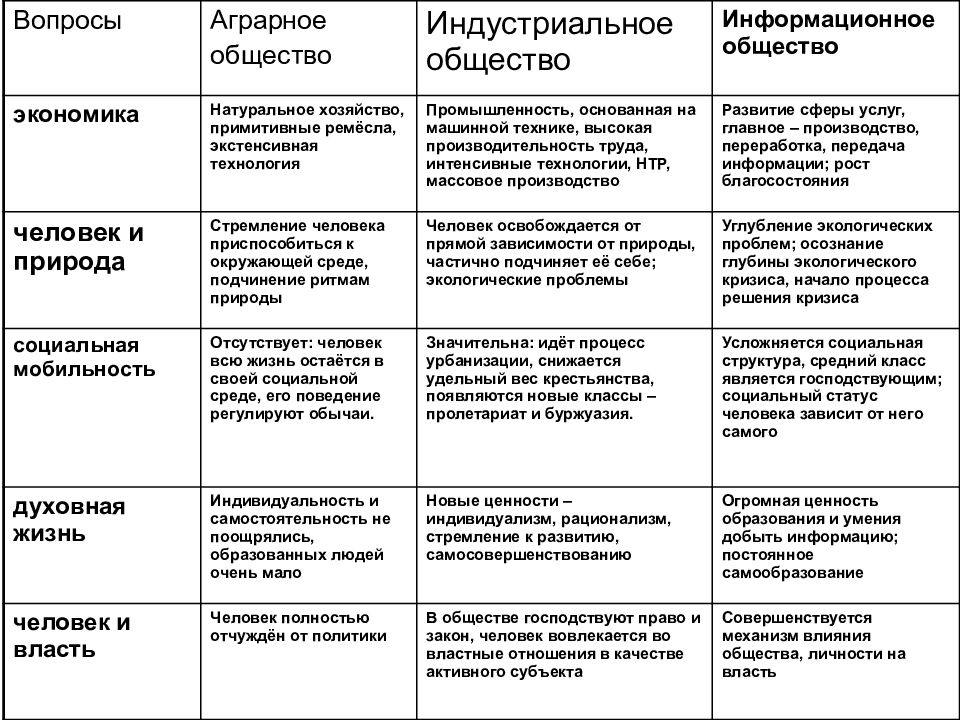

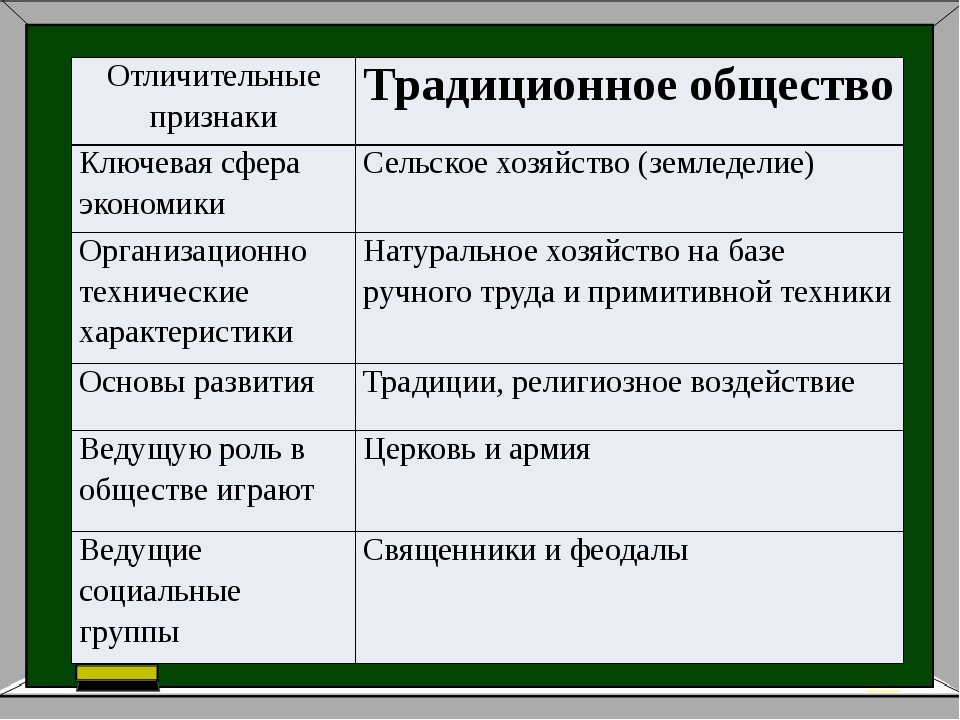

Традиционное общество — это докапиталистическое общество аграрного типа. Экономику данного общества характеризует ручной труд с относительно простым и устойчивым разделением труда, которое сначала основывается на естественных половозрастных различиях, различиях естественных условий труда (скотоводство, земледелие и т.п.), а затем на всё более дифференцированных общественных функциях (торговля, управление, армия и т.д.). Человек, как основная производительная сила в этом обществе, имел доступ к земле только через род, общину или феодальную иерархию владетелей, что исключало формирование свободной личности, т. е. личности, свободно распоряжающейся своим трудом и собственностью по законам рынка.

е. личности, свободно распоряжающейся своим трудом и собственностью по законам рынка.

Способ социокультурной регуляции традиционного общества основан на традициях, т.е. на передаваемых из поколения в поколение культурных образцах, обычаях, способах действий, нормах поведения, которые широко проникали во все сферы жизни общества и обусловливали его структурную устойчивость и малоподвижность (кастовость, сословность).

По мнению разработчиков рассматриваемых концепций, самые значительные исторические изменения в современном мире связаны с переходом от традиционных аграрных обществ к индустриальным. Индустриальное общество (промышленное) возникает на базе машинного производства, фабричной организации и дисциплины труда, национальной! системы хозяйства со свободной торговлей и общим рынком. С точки зрения теоретиков индустриального общества, капитализм — это ранняя форма данного общества. Для неё характерно то, что индустриальное производство находится в частных руках, где предприниматель сразу и собственник, и главный субъект управления трудовым процессом и работниками. С ростом масштабов индустрии собственность на капитал не гарантирует контроля над системами власти и авторитета на предприятиях. Постепенно возрастает роль менеджеров — администраторов.

С ростом масштабов индустрии собственность на капитал не гарантирует контроля над системами власти и авторитета на предприятиях. Постепенно возрастает роль менеджеров — администраторов.

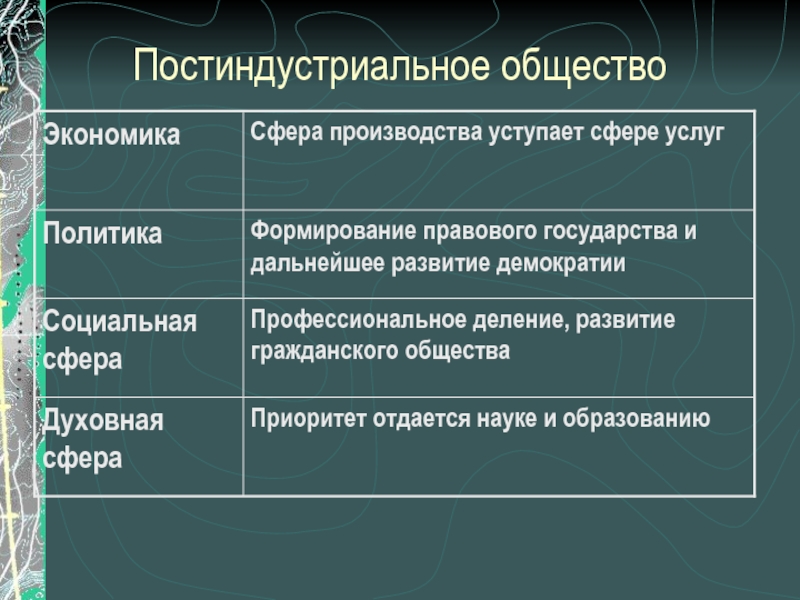

Трансформация социальной структуры сопровождается утверждением гражданского общества, плюралистической демократии, порождает процессы разнообразных социальных перемещений. Если на ранних фа: зах своего развитии индустриальное общество характеризуется острыми классовыми конфликтами, то впоследствии, через становление общепринятых форм трудовых соглашений, коллективные договоры, они сглаживаются. В целом устанавливается консенсус (от лат. consensus — согласие, единодушие) по поводу базовых ценностей социального порядка. На первый план выходят технике — рациональные аспекты функционирования общества, основанные на приоритете науки. Чем выше индустриализированы общества, тем больше они тяготеют к единообразию индустриального порядка. В индустриальном обществе господствует массовое производство и потребление.

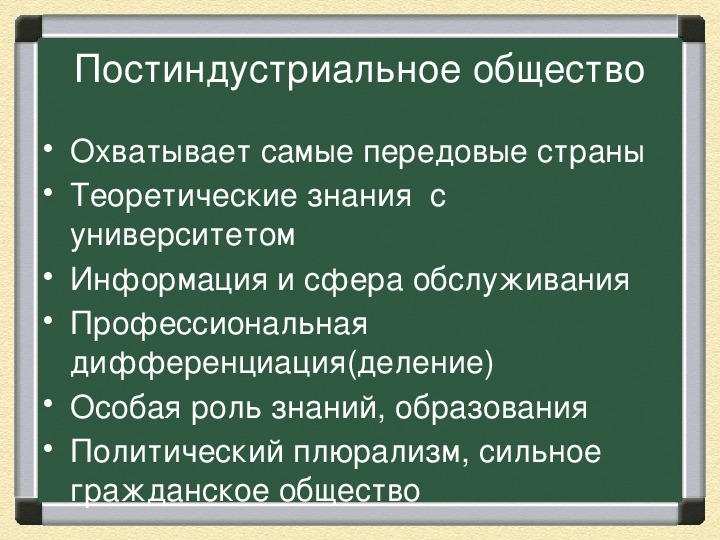

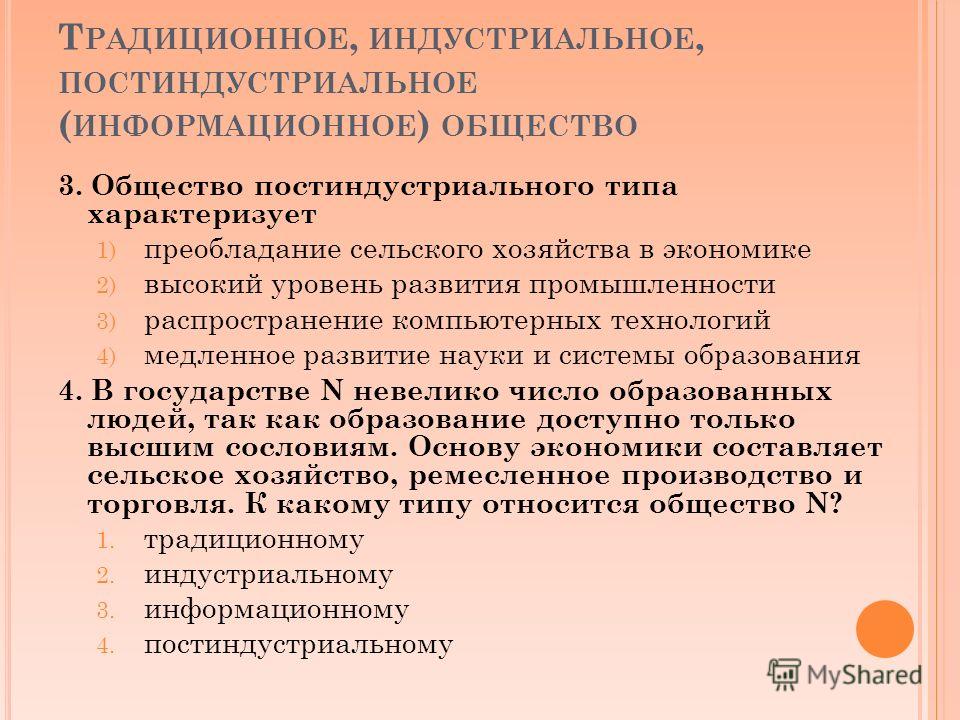

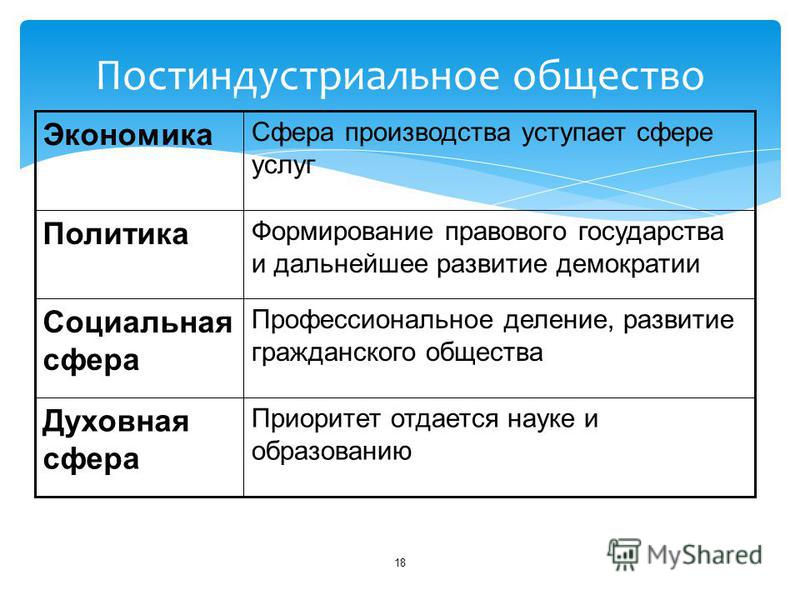

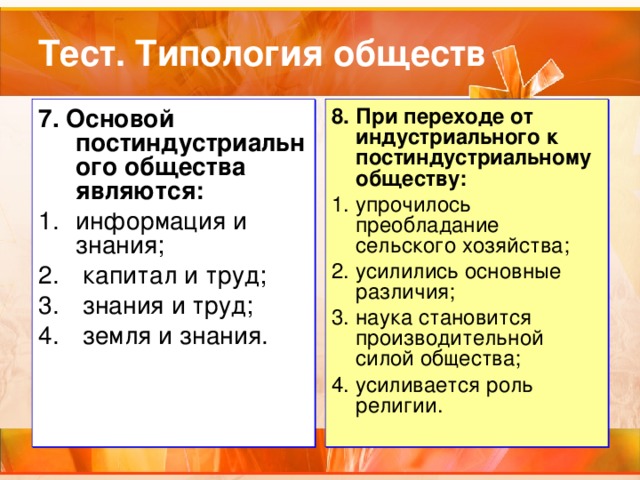

Развитием системы идей индустриального общества стали теории постиндустриального общества. Постиндустриальное общество, по мнению вышеупомянутых социологов, формируется в развитых странах во второй половине XX века. Оно характеризуется преобладанием так называемого третичного сектора. Большая часть экономической деятельности перемещается из первичного (сельское хозяйство) и вторичного (промышленность) секторов в третичный (услуги, транспорт, банки, страховое дело, свободные профессии и т.п.). С прогрессом технологии и автоматики типичным работником постиндустриального общества становится «белый», а не «синий воротничок (англ, white collar— blue collar — ‘термины, используемые в рамках теории социальной стратификации, для обозначения работников соответственно интеллектуального, нефизического труда — и труда, непосредственно связанного с обслуживанием техники, оказанием услуг, а также физического труда).

В условиях постиндустриального общества беспрецедентно расширяется система обучения (более продолжительный . срок обучения, непрерывное образование и т.п.) Наука, образование, информация сыграли решающую роль в трансформации индустриального в постиндустриальное общество. Постиндустриальная технология производит коренные изменения в социальной структуре общества. Собственность не исчезает, однако, как основа разделения людей на классы, слои, собственность теряет своё значение. Классовая структура заменяется профессиональной структурой.

срок обучения, непрерывное образование и т.п.) Наука, образование, информация сыграли решающую роль в трансформации индустриального в постиндустриальное общество. Постиндустриальная технология производит коренные изменения в социальной структуре общества. Собственность не исчезает, однако, как основа разделения людей на классы, слои, собственность теряет своё значение. Классовая структура заменяется профессиональной структурой.

Перспективой развития постиндустриального общества является информационная цивилизация. Интеллектуальные технологические системы ведут к принципиально новому состоянию общества — к глобальному гиперинтеллекту (индустрии данных и знаний). Информатика и владение компьютером становятся второй грамотностью. Технологический детерминизм трансформируется в концепции технократии: центральной в них является идея о возможности власти, основанной на знании, компетентности, о возможности замены политического решения рациональным техническим решением.

Разработчики концепции постиндустриального общества отмечали, что в его условиях происходят качественные сдвиги в потребностях, мотивациях социального поведения и ценностях. Для человека всё более приоритетными будут рассматриваться такие ценности, как автономность и самовыражение личности, свободное время и досуг. Вместе с тем, по мере развития научно — технической революции, прогнозировались и серьёзные конфликты, которые будут иметь место в данном обществе: между знанием и некомпетентностью, между управляющими и управляемыми и другие социальные противоречия.

Для человека всё более приоритетными будут рассматриваться такие ценности, как автономность и самовыражение личности, свободное время и досуг. Вместе с тем, по мере развития научно — технической революции, прогнозировались и серьёзные конфликты, которые будут иметь место в данном обществе: между знанием и некомпетентностью, между управляющими и управляемыми и другие социальные противоречия.

2.8.5. Возникновение и упадок концепций постиндустриального общества

2.8.5. Возникновение и упадок концепций постиндустриального общества

Размышляя на проблемами современности, Ж. Фурастье пришел к выводу, что промышленная экспансия нового времени со всеми ее социальными, демографическими и психологическими пертурбациями всего лишь кратковременный период в истории человечества, причем период переходный. За индустриальным обществом должно последовать общество качественно нового типа — постиндустриальное. Такое понимание настоящего и будущего человечества было изложено Ж. Фурастье в книге «Открытое письмо четырем миллиардам людей» (1970).

К этому времени такого рода идея созрела не только у него, но и у значительного числа исследователей. Еще в 1959 г. понятие постиндустриального общества было использовано американским социологом Даниелем Белл ом в лекциях, затем в оставшейся неопубликованной работе «Постиндустриальное общество: Предположительный взгляд на Соединенные Штаты в 1885 и последующие годы» (1962) и, наконец, в «Введении» к книге Германа Кана и Энтони Вейнера «2000 год. Рамки для размышлений о следующих тридцати трех годах» (1967). Джордж Литгейм в книге «Новая Европа: Сегодня и завтра» (1963) говорил о «постбуржуазном обществе», Кеннет Боулдинг в работе «Значение двадцатого столетия: Великий переход» (1964) о «постцивилизационном обществе», Ральф Дарендорф в статье «Недавние изменения в классовой структуре современной Европы» (1964) об «обществе классовых услуг» («theserviceclasssociety»), Г. Кан и Э. Вейнер в книге «2000 год» (1967) о «постиндустриальном обществе», «пост-масс-консьюмерном обществе» («thepost-massconsumptionsociety») «обществе изобилия» («theaffluentsociety») «отчужденно-изобильном обществе» («thealienated-affluentsociety»), «постэкономическом обществе», Виктор Фукс в работе «Сервисная экономика» (1968) о «сервисной революции», Амитаи Этциони в труде «Активное общество» (1968) о наступлении постмодерной эпохи.

В 1969 вышла работа Алена Турена «Постиндустриальное общество». В том же году, что и названная выше работа Ж. Фурастье, т.е. в 1970, появились книги Олвина Тоффлера «Футурошок» (русск. перевод: СПб., 1997), Збигнева Бжезинского «Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру» и Пола Халмоса «Общество личных услуг» («ThePersonalServiceSociety»). В 1971 г. вышла книги Мюррея Букчина «Анархизм после исчезновения дефицита (scarcity) », в которой отстаивалась идея «пост-дефицитного общества» («thepost-scarcitysociety»), и Питера Фердинанда Драккера «Идея прерывности. Руководство для понимания нашего изменяющегося общества», где говорилось об «общество знания» («theknowledgesociety»).

Наконец, в 1973 г. увидела свет работа Даниела Белла «Грядущее постиндустриальное общество» (русск. перевод: М., 1999). Этому автору в нашей литературе чаще всего и отдается приоритет в создании концепции постиндустриализма. Затем концепция постиндустриального общества стала разрабатываться большим числом людей самых различных профессий от философов, социологов, экономистов до журналистов. Из множества работ можно упомянуть книги Теодора Роззака «Где кончается страна пустых трат. Политика и возвышение в постиндустриальном обществе» (1972; 1973), Ивана Иллича «Орудия для праздности» («ToolsforConviviality») (1973), в которой пропагандируется идея «праздничного (пиршественного) общества» («theconvivialsociety»), Йонеджи Масуды «Информационное общество как постиндустриальное общество» (1983).

Из множества работ можно упомянуть книги Теодора Роззака «Где кончается страна пустых трат. Политика и возвышение в постиндустриальном обществе» (1972; 1973), Ивана Иллича «Орудия для праздности» («ToolsforConviviality») (1973), в которой пропагандируется идея «праздничного (пиршественного) общества» («theconvivialsociety»), Йонеджи Масуды «Информационное общество как постиндустриальное общество» (1983).

И почти всех поборников концепции постиндустриального общества подтолкнуло к созданию того или иного ее варианта осознание кризиса того общества, которое все они именуют индустриальным. «Индустриальное общество, — пишет, например, А. Турен, — находится в состоянии кризиса… Вызов брошен всей системе ценностей… Кризис поражает не только институты, но также наши мотивации и наше социальное поведение. Это действительно кризис цивилизации в целом, а не дисфункция лишь какой-либо определенной области социальной организации. Какова природа этого кризиса? Мы движемся прочь за рамки индустриального общества, но куда?. . Переживаем ли мы период упадка или же являемся свидетелями конца роста, длившегося несколько веков?.. Либо мы, возможно, движемся к обществу, отличающемся большей способностью к самоизменению, чем индустриальное общество, и которое условно может быть названо постиндустриальным обществом? Нет сомнения, что угроза упадка существует. Привыкшие быть в достатке, наши общества пресыщены и раздражительны, озабочены самосохранением и обладанием и, возможно, скатываются к будущему вырождению подобно Восточной Римской империи или более поздней Византии».170 Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 410-411.

. Переживаем ли мы период упадка или же являемся свидетелями конца роста, длившегося несколько веков?.. Либо мы, возможно, движемся к обществу, отличающемся большей способностью к самоизменению, чем индустриальное общество, и которое условно может быть названо постиндустриальным обществом? Нет сомнения, что угроза упадка существует. Привыкшие быть в достатке, наши общества пресыщены и раздражительны, озабочены самосохранением и обладанием и, возможно, скатываются к будущему вырождению подобно Восточной Римской империи или более поздней Византии».170 Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 410-411.

Взгляды различных поборников концепции постиндустриального общества значительно отличаются друг от друга. Они даже именуют это общество по-разному: называют его не только постиндустриальным, но и супериндустриальным (сверхиндустриальным), технотронным, сервисным, информационным, программируемым и другими терминами, часть которых была уже приведена выше.

Но при всех различиях во всех вариантах постиндустриального общества существует общее. Большинство постиндустриалистов в основу классификации социально-исторических организмов кладут один и тот же признак. Все они принимают данное в работе известного английского экономиста Колина Кларка (1905—1989) «Условия экономического прогресса» (1940; 1947; 1957) подразделение экономики на три сектора: первичный (сельское хозяйство), вторичный (обрабатывающая промышленность) и третичный (сфера услуг). Исходя из этого они выделяют три сменяющих друг друга типа общества: 1) аграрное (традиционное, доиндустриальное), в котором господствует сельское хозяйство; 2) индустриальное, в котором ведущая роль переходит к обрабатывающей промышленности; 3) постиндустриальное (сверхиндустриальное, технотронное, сервисное и т.п.), в котором на первый план выходит сфера услуг, а среди услуг ведущее место занимает обработка информации, создание, распространение и применений знаний, прежде всего научных.

Некоторые постиндустриалисты подразделяют сферу услуг на две сектора: третичный и четвертичный. К третичному сектору они относят торговлю, финансовую деятельность и управление, четвертичный в свою очередь делится ими на две группы: одну, связанную с наукой и вообще исследовательской деятельностью, и другую, включающую образование, культурные услуги, здравоохранение, социальное обеспечение и отдых. Переход к постиндустриальному обществу эти люди связывают прежде всего с развитием четвертичного сектора.

К третичному сектору они относят торговлю, финансовую деятельность и управление, четвертичный в свою очередь делится ими на две группы: одну, связанную с наукой и вообще исследовательской деятельностью, и другую, включающую образование, культурные услуги, здравоохранение, социальное обеспечение и отдых. Переход к постиндустриальному обществу эти люди связывают прежде всего с развитием четвертичного сектора.

Однако, принимая в принципе рассмотренные выше критерии, различные постиндустриалисты расходятся, когда от общих положений переходят к конкретному рассмотрению проблемы. Не все они (как в прошлом и сторонники индустриального общества) одинаково решают вопрос о том, когда именно произошел переход от традиционного общества к индустриального. Одни (вслед за А. Сен-Симоном) принимают в качестве грани конец средневековья и начало нового времени, когда промышленность стала играть ведущую роль в хозяйстве, другие ведут отсчет от начала промышленной революции.

Нет среди постиндустриалистов единстве и в вопросе о переходе от индустриального общества к постиндустриального. Одни считают, что этот переход еще впереди, другие говорят о начале такого перехода, по мнению третьих, превращение, если не всех, то многих индустриальных обществ в постиндустриальное уже произошло.

Одни считают, что этот переход еще впереди, другие говорят о начале такого перехода, по мнению третьих, превращение, если не всех, то многих индустриальных обществ в постиндустриальное уже произошло.

Почти все адепты постиндустриального обществе первоначально полагали, что переход к нему и связанное с этим развитие техники и технологии решит все тревожащие их проблемы. В значительной степени их оптимизм поубавился после появления в 1972 г. знаменитого первого доклада Римскому клубу171 Римский клуб — возникшая в 1968 г. неправительственная организация, поставившая своей главной целью исследование и поиски решения глобальных проблем, ставших в наше время перед человечеством., подготовленного под руководством Денниса Медоуза и носившего название «Пределы роста» (русск. перевод: Медоуз Д. и др. Пределы роста. М., 1988; 1991; сокращ. изложение в книге: Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы. М., 1997). В этом докладе доказывалось, что если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и расхода невозобновимых ресурсов будут продолжаться, то в течение следующего столетия человечество придет к катастрофе, к мрачному полунищему существованию. Все это породило настроения, известные по названием алармизма (от англ. alarm— тревога).

Все это породило настроения, известные по названием алармизма (от англ. alarm— тревога).

Индустриалистов в первую очередь интересовало современное им общество, постиндустриалисты были прежде всего футурологами. И тех и других история, особенно давняя, интересовала меньше всего. Им было совершенно безразлично, что земледелие и скотоводство существовали не всегда, что этим формам хозяйства предшествовало время, когда люди жили охотой и собирательством. Да и говоря об аграрном обществе, они имели в виду не все вообще общества с земледелием и скотоводством, а только классовые, цивилизованные. Первобытность из их построений полностью выпадала.

Объединение под общим названием аграрного или традиционного общества восточных, античных и феодальных социоисторических организмов и противопоставление их всех вместе взятых более позднему — индустриальному обществу, разумеется, имело под собой реальное основание. Но поступая так, индустриалисты и постиндустриалисты полностью игнорировали качественные различия между восточным, античным и феодальным обществами, что для историков было совершенно недопустимо, ибо лишало их возможности понять особенности развития этих обществ. Естественно поэтому, что концепция постиндустриального общества совершенно не привлекла внимания историков — она мало что им давала.

Естественно поэтому, что концепция постиндустриального общества совершенно не привлекла внимания историков — она мало что им давала.

Были попытки доработать концепцию постиндустриального общества с тем, чтобы она более точно отражала ход исторического процесса. В качестве примера можно привести работу Йохана Галтунга «О будущей интернациональной системе» (1969). В ней выделяются четыре сменяющиеся друг друга формы общества: примитивное, традиционное, модерное и неомодерное. Наряду с классификацией обществ по господству одной из трех сфер экономики (сельскохозяйственной, промышленной и сервисной) в схеме И. Галтунга присутствует и иная, тоже связанная с экономикой. Для примитивного общество характерна жизнеобеспечивающая экономика, для традиционного — бартерная, для модерного — денежная, а для неомодерного — кредитная.

Уже на самых ранних порах наряду с восторженным принятием идеи постиндустриального общества наметилось и критическое отношение к ней. Оно выразилось, например, в статье Роберта Хейлбронера «Экономические проблемы постиндустриального общества» (1973).

Постиндустриалисты, как ранее индустриалисты, вводя понятие индустриального общества, помимо всего прочего стремились заменить им понятие капиталистического общества как явно скомпрометированное в глазах очень многих. Но в отличие от некоторых индустриалистов они практически признавали, что индустриальное общество по сути есть общество капиталистическое. Иное дело — общество постиндустриальное. Разные постиндустриалисты понимали его по-разному, но всегда как общество, качественно отличное от капиталистического.

Р. Хейлбронер подвергает критике взгляд, согласно которому западное общество вошло в новую систему социоэкономических отношений, качественно отличную от прежней, и тем уже перешло на новую стадию исторического развития, что оно из капиталистического превратилось в посткапиталистическое. Как показывает он, и сейчас продолжается процесс концентрации капитала. Нарастает неравенство в распределении общественного продукта. 10% семей на верху общества получают 30% доходов, а на долю 30% семей на дне приходится всего 10%. 1—2% семей на верху владеют 1/3 всего общественного богатства. 2/3 всего корпоративного богатства находится под контролем 0,2% семей.

1—2% семей на верху владеют 1/3 всего общественного богатства. 2/3 всего корпоративного богатства находится под контролем 0,2% семей.

Не решена ни одна из проблем, которые присущи капитализму. Все основные структурные особенности и тенденции развития, присущие капитализму, продолжают существовать и действовать в постиндустриальном обществе. Специфически «капиталистические» отношение с третьим миром приобрели еще более тревожный характер, в результате чего проблема «капиталистического империализма» снова стала центральной. Заключая все сказанное им о постиндустриальном обществе, Р. Хейлбронер пишет, что «мы должны рассматривать его как стадию капитализма, а не как шаг за пределы капитализма».172 Heilbroner R. Economic Problems of « Postindustrial » Society // Dimensions of Society. Ed. by D. Potter and Ph. Sarre. London, 1974. P. 234.

В 1978 г. появилась книга британского социолога Кришана Кумара «Пророчество и прогресс. Социология индустриального и постиндустриального общества», в которой идея постиндустриального общества в целом принималось, но с множеством оговорок. Автор считал, что нужна иная модель постиндустриального общества, чем та, которая была создана Д. Беллом и принята большинством постиндустриалистов, и высказывал свои соображения на этот счет.

Автор считал, что нужна иная модель постиндустриального общества, чем та, которая была создана Д. Беллом и принята большинством постиндустриалистов, и высказывал свои соображения на этот счет.

В последующем все в большей степени стало нарастать разочарование в концепциях постиндустриального общества.

Во многих странах Западу число людей, занятых в сфере услуг, стало превышать число работников в области производства материальных благ, получили необычайное распространение информационные технологии, возросло значение производства и распространения знаний, прежде всего научных и т.п. Но вопреки всем прогнозам ни университеты не стали основными центрами общества, ни власть в обществе не перешла в руки ученых. Западное общество как было капиталистическим, так и осталось им. Власть как находилась, так и осталась в руках капиталистов.

Даже многие постиндустриалисты пришли к выводу, что в постиндустриальном обществе не только сохранятся многие противоречия, свойственные индустриальному обществу, но возникнут новые, может быть еще более сложные. «Мы должны понять, — писал А. Турен, — что «исчерпанность» индустриального общества в странах, где оно достигло своего наибольшего развития, может возвещать трудный, но неизбежный переход к обществу нового типа, более активному и мобильному, но также более волюнтаристскому и опасному, чем общество, которое мы оставили позади».173 Турен А. Указ. раб. С. 411-412.

«Мы должны понять, — писал А. Турен, — что «исчерпанность» индустриального общества в странах, где оно достигло своего наибольшего развития, может возвещать трудный, но неизбежный переход к обществу нового типа, более активному и мобильному, но также более волюнтаристскому и опасному, чем общество, которое мы оставили позади».173 Турен А. Указ. раб. С. 411-412.

В результате в западной науке начало утверждаться все более и более скептическое отношение к концепциям постиндустриального общества. Они стали рассматриваться не как научные построения, а как очередные утопии. Это, в частности, нашло выражение в названии работы Бориса Френкеля «Постиндустриальные утописты» (1987), в которой дан обстоятельный обзор и разбор постиндустриализма.

Уже известный нам К. Кумар в своей новой книге «Возникновение современного (modern) общества. Аспекты социального и политического развития Запада» (1988) со всей определенность пишет, что современное западное общество как было индустриальным, так и осталось им, а вовсе не превратилось и даже не начало превращаться в постиндустриальное. Это индустриальное общество является капиталистическим и никаким другим. Если это общество и сможет трансформироваться в качественно иное, то это дело далекого будущего. В целом идею постиндустриального общества К. Кумар расценивает как утопическую в самой своей основе, столь же утопическую, какими были в свое время построения А. Сен-Симона и Ш. Фурье.

Это индустриальное общество является капиталистическим и никаким другим. Если это общество и сможет трансформироваться в качественно иное, то это дело далекого будущего. В целом идею постиндустриального общества К. Кумар расценивает как утопическую в самой своей основе, столь же утопическую, какими были в свое время построения А. Сен-Симона и Ш. Фурье.

Вместе с отказом от идеи постиндустриального общества мы наблюдаем у К. Кумара довольно противоречивое совмещение унитарно-стадиального подхода к мировой истории с плюрально-циклическим. Если на одних страницах своего труда он рассматривает зародившееся на северо-западе Европы индустриальное общество как стадию, пришедшую на смену этапу традиционного общества, то на других — западное индустриальное общество выступает как одна из 26 цивилизаций. Но в отличии от других цивилизаций западное индустриальное, капиталистическое общество стало образцом для развития всех других общества. Все цивилизации обречены на упадок и гибель. Та же участь ожидает и западное общество, но когда это произойдет, неизвестно.

Та же участь ожидает и западное общество, но когда это произойдет, неизвестно.

Когда-то в СССР концепции индустриального и постиндустриального общества подвергали критике, причем чаще всего не очень умной. Теперь в России концепции постиндустриального общества многими расцениваются как самое последнее слово науки и раболепно принимаются. Большинство наших восторженных их поклонников даже не пытается в них разобраться, тем более поставить под сомнение. Это особенно наглядно можно видеть на примере многочисленных статьей и книг экономиста и политического деятеля Гавриила Харитоновича Попова, свидетельствующих о том, что он не только не разобрался в концепциях постиндустриального общества, но не имеет никакого сколько-нибудь реального представления о современном западном обществе. Он, например, утверждает, что постиндустриальное общество возникло на Западе в 30-х годах XX в. и что он капиталистическим не является.174 Попов Г. Острова в Греции не имею // МК. 30.04.1994; Он же. «Россия не потеряна. Ее заблудили» // Там же. 11.03.1995; Он же. Месяц Скорпиона, год Красной Змеи // Известия. 06.11.1997.; Он же. Новый строй. Над чем думать и что делать // НГ. 30.06.1998; Он же. Будет ли у России второе тысячелетие. М., 1998; Он же. Политическая суть первого съезда // НГ. 04.06.1999. и др.

Ее заблудили» // Там же. 11.03.1995; Он же. Месяц Скорпиона, год Красной Змеи // Известия. 06.11.1997.; Он же. Новый строй. Над чем думать и что делать // НГ. 30.06.1998; Он же. Будет ли у России второе тысячелетие. М., 1998; Он же. Политическая суть первого съезда // НГ. 04.06.1999. и др.

Не намного лучше обстоит дело и тогда, когда предпринимаются попытки развить эти концепции, о чем наглядно свидетельствуют работы Владислава Леонидовича Иноземцева, прежде всего его книга «За пределами экономического общества» (М., 1998), в которой автор попытался создать свой собственный вариант концепции постиндустриального общества. Это общество, следуя за Г. Каном и Э. Вейнером, он именует постэкономическим.

Во вступительной статье В.Л. Иноземцева к составленной им в целом весьма полезной антологии «Новая постиндустриальная волна на Западе» (М., 1999) делается попытка доказать, что концепция постиндустриального общества не только к настоящему времени не пришла в упадок, а наоборот, развивается и представляет собой и сейчас самую влиятельную социальную метатеорию. В действительности большинство работ, включенных в антологию, вообще не имеют или имеют весьма отдаленное отношения к концепции постиндустриализма в точном смысле слова. Это вынужден признать и составитель. «Заглавие этой антологии — «Новая постиндустриальная волне на Западе» — не может не вызвать если не возражений, то по крайней мере некоторого недоумения. В книге, как сможет убедиться читатель, представлены отрывки из работ современных американских, английских и французских социологов, каждого из которых в отдельности обычно не относят к числу приверженцев постиндустриальной теории в том ее каноническом виде, в каком она сформулирована в трудах Д. Белла и его сторонников».175 Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 3.

В действительности большинство работ, включенных в антологию, вообще не имеют или имеют весьма отдаленное отношения к концепции постиндустриализма в точном смысле слова. Это вынужден признать и составитель. «Заглавие этой антологии — «Новая постиндустриальная волне на Западе» — не может не вызвать если не возражений, то по крайней мере некоторого недоумения. В книге, как сможет убедиться читатель, представлены отрывки из работ современных американских, английских и французских социологов, каждого из которых в отдельности обычно не относят к числу приверженцев постиндустриальной теории в том ее каноническом виде, в каком она сформулирована в трудах Д. Белла и его сторонников».175 Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 3.

А 1998 г. В.Л. Иноземцев проинтервьюировал нескольких крупнейших американских социологов и экономистов (Питера Фердинанда Драккера, Лестера Карла Туроу, Джона Кеннета Гэлбрейта, Маршалла Голдмана, Фрэнсиса Фукуяму) с целью выяснить их отношение к понятию и концепциям постиндустриального общества. Все опрошенные по существу отнеслись и к этому понятию, и к этим концепциям отрицательно. Все они считают, что живут в индустриальном обществе, хотя и изменившемся за последние десятилетия.176 См.: Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. 1998. № 11.

Все опрошенные по существу отнеслись и к этому понятию, и к этим концепциям отрицательно. Все они считают, что живут в индустриальном обществе, хотя и изменившемся за последние десятилетия.176 См.: Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. 1998. № 11.

М. Голдман, например, совершенно определенно заявил: «Я полагаю, что употребление термина «пост-» стало неким анахронизмом… Я не думаю, что мы действительно находимся в постиндустриальной эре. Причиной является то, что промышленное производство не только остается весьма значимым, но в определенной степени становится даже более важным, чем когда бы то ни было ранее, хотя технологические основы его и меняются. Не нужно забывать, что даже производство программного обеспечения, хотя оно и отличается весьма существенно от сборки оборудования или автомобилей, остается одной из отраслей промышленности».177 Там же. С. 8.

Приоритеты расставлены.

Что дальше? — Белрынок

Что дальше? — БелрынокГосударство должно учить, лечить и защищать человека. Эта задача, по мнению А.Лукашенко и всех участников прошедшего Всебелорусского народного собрания, лежит в основе функционирования современного социального государства. Такой вывод можно сделать, если внимательно и непредвзято проанализировать озвученные в эфире и опубликованные в прессе выступления его участников. По мнению президента именно образование, здравоохранение и пенсионная система как части системы социальной защиты человека, должны стать первоочередными объектами реформирования в ближайшей перспективе. По сути, речь идет о новых подходах к формированию человеческого потенциала белорусского общества для постиндустриального этапа его развития на основе экономики знаний.

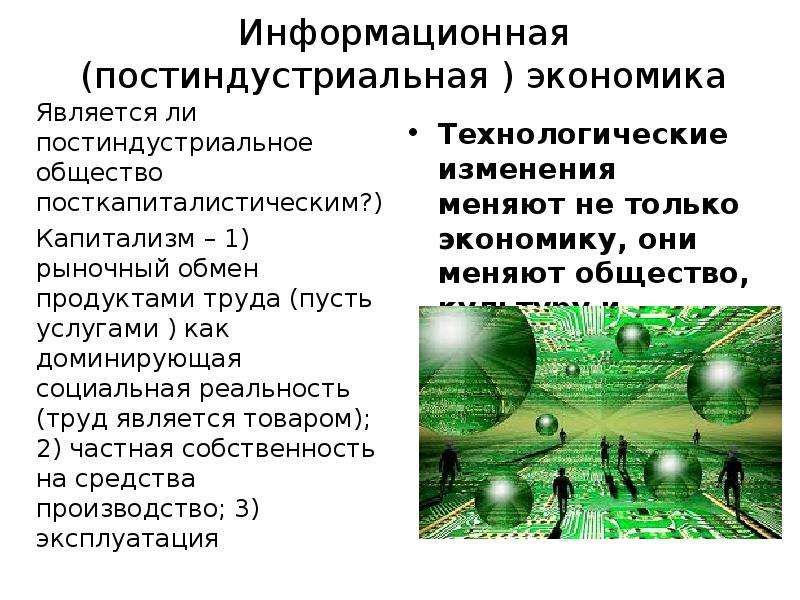

Общепринято считать, что экономика знаний, о переходе к которой так много было сказано в ходе Всебелорусского собрания, является результатом эпохи постиндустриального общества. Она была мною детально рассмотрена в предшествующем материале от 02. 05. («Мечты президента и проза реальности»). Экономическая история позволяет достаточно четко прослеживать тесную связь между этапами экономического развития общества (доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный) их материально-технической базой и сопутствующими им качественными характеристиками человеческого потенциала. В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство. Если в доиндустриальной аграрной экономике ведущим элементом была земля, а в индустриальной — капитал в виде осязаемых активов (здания, техника и проч.), то в постиндустриальной лимитирующим фактором становится информация, накопленные знания (неосязаемые активы).

05. («Мечты президента и проза реальности»). Экономическая история позволяет достаточно четко прослеживать тесную связь между этапами экономического развития общества (доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный) их материально-технической базой и сопутствующими им качественными характеристиками человеческого потенциала. В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство. Если в доиндустриальной аграрной экономике ведущим элементом была земля, а в индустриальной — капитал в виде осязаемых активов (здания, техника и проч.), то в постиндустриальной лимитирующим фактором становится информация, накопленные знания (неосязаемые активы).

Переход от одной экономической системы к последующей осуществлялся на основе соответствующих этапов научно-технического прогресса (НТП), которые принято называть промышленными революциями. «В первой промышленной революции сила воды и пара позволила механизировать производство. Во второй электроэнергия использовалась для организации массового производства. В третьей электроника и информационные технологии автоматизировали производство. Теперь она перерастает в четвертую промышленную революцию, характеризующуюся сочетанием технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами» — так считает Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума в Давосе.

В третьей электроника и информационные технологии автоматизировали производство. Теперь она перерастает в четвертую промышленную революцию, характеризующуюся сочетанием технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами» — так считает Клаус Шваб, председатель Всемирного экономического форума в Давосе.

Для экономики знаний, часто называемой инновационной экономикой, характерно рыночное содержание и превалирование интеллектуального капитала над капиталом физическим. А при формировании человеческого потенциала инновационной экономики преобладающей является концепция «креативного человека». Чтобы ясно представлять себе, в какой точке находится человеческий потенциал современного белорусского общества, от которой придется осуществлять переход к экономике знаний, следует воспользоваться вышеназванными концепциями экономической истории. К сожалению, в результате этого мониторинга следует признать, что по большинству индикаторов индустриального и инновационно-технологического развития Беларусь надолго застряла в средине эпохи индустриального развития с преимущественно 4 технологическим укладом и соответствующими платформами 3 промышленной революции.

Для экономики индустриальной фазы развития общества характерно преобладание институтов рынка, функционирующих на основе концепции «экономического человека» с постепенным переходом к концепции «социального человека» в современном менеджменте. Беларусь до сих пор не является членом Всемирной Торговой Организации (ВТО) и признана мировым сообществом как страна с нерыночной экономикой, в которой превалирует концепция «советского человека», основанная на идеологической догме: «Все кругом колхозное. Все кругом мое». Результатом ее реализации, по образному выражению российского сатирика М. Жванецкого, стала характерная для постсоветских стран ситуация: «Все воруют — страна богатеет».

История мировой экономики демонстрирует жесткую взаимозависимость текущей фазы экономического развития с определенной концепцией обеспечивающего это развитие человеческого потенциала. Пренебрежение этой зависимостью, как показывает опыт некоторых постсоветских стран, в частности России и Украины, привело к плачевным результатам в модернизации действующих институтов социально-экономической системы.

Например, общепринято считать, что в индустриальную эпоху нельзя создавать и использовать систему образования вне контекста рынка труда. Здравоохранение, пенсионное обеспечение, защита от безработицы в ней не могут быть эффективными и качественными без страховых принципов их функционирования. Массовое жилищное строительство на основе ипотеки невозможно при годовой инфляции более 5% и стоимости1 кв. метражилплощади выше среднемесячной зарплаты работника. Поэтому решения Всебелорусского собрания в очередной раз являют собой типичный пример «забегания вперед» на основе фантазийного образа мышления представителей белорусской номенклатуры, воспитанной на идеологических фантомах социалистического прошлого.

Нельзя планировать изменения без тщательного анализа текущего состояния объекта планирования. Я полагаю, что каждый любознательный человек, владеющий простейшими навыками коммуникаций в Интернете, может на любом его ресурсе-поисковике найти разнообразные трактовки вышеназванных концепций и реально идентифицировать степень их применения в существующей практике белорусской модели хозяйствования. Вполне допускаю, что многие в этом случае согласятся не со мной, а с решениями Всебелорусского собрания, которое единогласно одобрило предложенные президентом к реализации приоритеты развития страны вплоть до 2020 года.

Вполне допускаю, что многие в этом случае согласятся не со мной, а с решениями Всебелорусского собрания, которое единогласно одобрило предложенные президентом к реализации приоритеты развития страны вплоть до 2020 года.

Но в любом случае выбирать не приходиться – мы так отстали от передового обоза развитых стран, что реформировать придется все и сразу: и в экономике и в социальной сфере. По излюбленной и проверенной временем технологии изменений А. Лукашенко: «Сейчас я скажу вам, что делать. А как, вы сами знаете!». Ответа на вопрос, как эти изменения могут быть проведены, я в его выступлении на собрании не услышал. Поэтому и хочу сформулировать свои соображения в предоставленной мне возможности в форме авторской колонки настоящего сайта. Итак, начнем с образования.

Впереди Европы всей

В Беларуси имеет место система образования, не отвечающая большинству современных требований индустриального общества по уровням и структуре образовательной деятельности. Прежде всего, это ставка на массовость высшего образования, полностью оторванного от потребностей формирующегося рынка труда. Сегодня Беларусь осталась единственной страной в Европе, в которой выпускают больше людей с вузовским дипломом, чем с аттестатом зрелости. Сравните: в 2015 году количество выпускников общей средней школы составило 57 тысяч человек, а выпускников вузов с дипломом о высшем образовании 78 тысяч. Создав систему всеобщего высшего образования в Беларуси, мы де-факто девальвируем высшее образование также, как это недавно случилось во Франции. Великие французские университеты после студенческой революции1968 г. и введения правила обязательного приема всех желающих совершили такой рывок назад по качеству высшего образования, что не могут оправиться от этого до сих пор, потеряв все свои позиции в мире.

Сегодня Беларусь осталась единственной страной в Европе, в которой выпускают больше людей с вузовским дипломом, чем с аттестатом зрелости. Сравните: в 2015 году количество выпускников общей средней школы составило 57 тысяч человек, а выпускников вузов с дипломом о высшем образовании 78 тысяч. Создав систему всеобщего высшего образования в Беларуси, мы де-факто девальвируем высшее образование также, как это недавно случилось во Франции. Великие французские университеты после студенческой революции1968 г. и введения правила обязательного приема всех желающих совершили такой рывок назад по качеству высшего образования, что не могут оправиться от этого до сих пор, потеряв все свои позиции в мире.

Так, в рейтинге стран по высшему образованию в 2015 году Франция оказалась лишь на 18 месте среди 50 наиболее развитых стран. Очевидно, что процент школьников, идущих в вузы, в Беларуси еще очень долго будет значительно выше среднеевропейского. Но его нужно понижать. Либо за счет повышения уровня минимально допустимого балла по большинству предметов на вступительных экзаменах и сокращения бюджетных мест, либо за счет создания параллельной системы суперуниверситетов наподобие французских ecole (Высшая инженерная школа и др. ) — элитных высших учебных заведений, куда поступить можно, лишь пройдя жесткую систему специального отбора.

) — элитных высших учебных заведений, куда поступить можно, лишь пройдя жесткую систему специального отбора.

Массовое высшее образование искажает предложение на рынке труда. Результатом является дефицит высококвалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального уровня, а также трудоустройство более 40% выпускников вузов не по специальности. Учитывая, что две трети из них получили высшее образование на платной основе, можно считать, что большинство при этом неэффективно потратили время и деньги.

Для концепции «экономического человека» индустриальной эпохи такой подход, конечно, же, совершенно неприемлем. Это еще раз говорит о том, что отсутствие полноценной рыночной экономики в стране формирует искажающие приоритеты в поведении большинства людей, которые делают свой выбор на основе внеэкономических ценностей. Доход и зарплата не являются в этом случае определяющими факторами при выборе будущей профессиональной деятельности. Достаточно посмотреть на пропорции выпускников белорусских вузов в разрезе полученных ими специальностей. Превалируют экономисты, юристы и, что совсем необъяснимо для белорусской действительности, так это — политологи. Рыночная экономика по определению не формирует спрос на идеологические кадры.

Превалируют экономисты, юристы и, что совсем необъяснимо для белорусской действительности, так это — политологи. Рыночная экономика по определению не формирует спрос на идеологические кадры.

Для сравнения в развитых европейских странах, где полноценным высшим образованием считается уровень магистратуры, структура выпускников учреждений профессионального образования почти противоположна белорусской. Более 70% из них – это выпускники первой ступени высшего образования: бакалавры, инженеры, техники. Именно они служат профессиональным базисом индустриального общества, на основе которого формируется интеллектуальный капитал будущей экономики знаний с помощью институтов обучения через всю жизнь в виде дополнительного профессионального образования (ДПО).

По данным Белстата в 2014 году высшее и среднее специальное образование в Беларуси было у более, чем 50% взрослого населения. Это один из лучших показателей в мире. И тут Беларусь вполне в глобальном тренде – процент получивших высшее образование растет во всем мире, причем в последние годы на это обращают особое внимание именно развивающиеся экономики. Но чтобы ясно себе представлять точную траекторию тех изменений, которые необходимо осуществить в Беларуси на пути к экономике знаний, нужно проанализировать те реформации, которые произвели в образовании наиболее развитые страны с высоким человеческим потенциалом – лидеры постиндустриального развития.

Но чтобы ясно себе представлять точную траекторию тех изменений, которые необходимо осуществить в Беларуси на пути к экономике знаний, нужно проанализировать те реформации, которые произвели в образовании наиболее развитые страны с высоким человеческим потенциалом – лидеры постиндустриального развития.

Это, прежде всего, страны Скандинавии на уровне школьного образования, Германия на уровне среднего специального и США с Великобританией — на уровне высшего. Главный вывод, который напрашивается исходя из их опыта, это превалирование в образовании ценностей социокультурной среды и традиций, а также потребности глобального рынка труда. Для них характерно академическое образование преимущественно на уровне общей средней школы и профессиональное образование на уровне высшего образования и ДПО.

Двенадцати-тринадцатилетнее общее образование на уровне средней школы с максимальной нагрузкой по выбранным самими учащимися академическим профилям, во-первых, снимает с учреждений профессионального образования необходимость дублирования многих общих академических учебных дисциплин, что сокращает срок обучения в них. Во-вторых, позволяет повышать объем и качество изучения специальных, практико-ориентированных учебных дисциплин. И, наконец, в третьих, превентирует ранний выход на высококонкурентный рынок труда выпускников средней школы.

Во-вторых, позволяет повышать объем и качество изучения специальных, практико-ориентированных учебных дисциплин. И, наконец, в третьих, превентирует ранний выход на высококонкурентный рынок труда выпускников средней школы.

В Беларуси сегодня выпускники вуза в 21-22 года уже выходят на рынок труда, тогда как их европейские одногодки лишь выбирают будущую сферу своей профессиональной занятости, начиная обучение в высшей школе. Четырех-пятилетняя предшествующая профилизация в общей средней школе позволяет им совершать меньше ошибок в выборе своей траектории профессиональной занятости в будущем.

Экономике Беларуси при формировании ее рыночной структуры 4-5 технологического уклада будет достаточно не более 40% работников с высшим образованием. 60% — это люди, которым не потребуется высшего образования. Диплом о высшем образовании в Беларуси должен служить пропуском на рынок труда и сказываться на уровне зарплаты (при всей условности таких подсчетов зарплатная «премия» в среднем составляет сегодня 14%, подсчитали недавно российские специалисты). С другой стороны, в отличие от развитых стран в Беларуси уровень успеваемости студента совершенно не влияет на размер этой премии после трудоустройства. Это связано с различными требованиями, предъявляемыми к студенту в вузе и специалисту на конкретном рабочем месте, т.е. с различиями в применяемых образовательных и профессиональных стандартах.

С другой стороны, в отличие от развитых стран в Беларуси уровень успеваемости студента совершенно не влияет на размер этой премии после трудоустройства. Это связано с различными требованиями, предъявляемыми к студенту в вузе и специалисту на конкретном рабочем месте, т.е. с различиями в применяемых образовательных и профессиональных стандартах.

Один из ресурсов развития образования – перекладывание расходов на него с государства на работодателя и обучающегося. Такого рода перераспределение давно сложившийся тренд в развитых странах, прежде всего в США. В этом смысле тенденция к увеличению числа платных мест в белорусских вузах и сокращению бюджетных вполне отвечает общемировой практике.

Возможная стратегия реформирования

Образование — первая важнейшая часть той сферы, в которой формируется человеческий потенциал для будущей «экономики знаний». Я полагаю, что пришло время сформулировать новую стратегию развития белорусского образования, выстроенную с учетом как прежнего опыта, так и современных традиций. Эта стратегия и соответствующая политика по ее реализации должны быть построены на следующих общих принципах:

Эта стратегия и соответствующая политика по ее реализации должны быть построены на следующих общих принципах:

- доступность и открытость белорусского образования на всех его уровнях для детей, молодежи и взрослых из любых социокультурных и этнических групп;

- вариативность, предполагающая различие образовательных траекторий и программ, а также форм собственности учреждений образования;

- светскость, т.е. исключение из программ обучения преподавания отдельных вероучений, исполнения обрядов или участия в образовательном процессе служителей культа;

- деполитизация образования через отказ от навязывания идеологий и включенности персонала учреждений образования в политические процессы, в частности, в выборные кампании любого уровня;

- образование через всю жизнь в контексте изменений на рынке труда.

Помимо этих общих для всех уровней образования принципов следует предусмотреть частные (локальные) принципы для отдельных его уровней. Например, на дошкольном и среднем уровне школы – это персонализация и диверсификация образования по различным профилям. Пора на деле, а не на словах внедрять методику великого швейцарского педагога Иоганна Песталоцци, основанную на модели развивающего обучения, которая базируется не на мертвых азбучных истинах, а на непосредственном наблюдении и размышлении ребенка под руководством учителя. Для этого нужно сокращать численность учеников в группах и классах, выявлять наиболее талантливых, обеспечивать им наилучшие условия, увеличивать число спецшкол с углубленным изучением профильных предметов.

Пора на деле, а не на словах внедрять методику великого швейцарского педагога Иоганна Песталоцци, основанную на модели развивающего обучения, которая базируется не на мертвых азбучных истинах, а на непосредственном наблюдении и размышлении ребенка под руководством учителя. Для этого нужно сокращать численность учеников в группах и классах, выявлять наиболее талантливых, обеспечивать им наилучшие условия, увеличивать число спецшкол с углубленным изучением профильных предметов.

Те 1300 классов с профильным характером обучения, которые есть сегодня в Беларуси – это капля в море. Да, образование при таком подходе будет более затратным с точки зрения бюджетных расходов. Но если исходить из такого приоритета экономики знаний как «креативный человек», то пора переходить к пониманию того, что расходы на образование – это не текущие издержки бюджета на подготовку будущих кадров, а инвестиции в интеллектуальный потенциал будущего постиндустриального общества.

В экономике знаний «эффект масштаба» как закон массового типа производства не работает так, как это имеет место в индустриальном обществе. Доступность образования не должна подменяться его массовостью и унификацией, как это имеет место сейчас в белорусской системе образования. Задачей начальной и средней школы я вижу подготовку молодых людей с максимально широким кругозором, открытых миру и способных эффективно добиваться своих целей на основе выявленных и развитых индивидуальных способностей.

Доступность образования не должна подменяться его массовостью и унификацией, как это имеет место сейчас в белорусской системе образования. Задачей начальной и средней школы я вижу подготовку молодых людей с максимально широким кругозором, открытых миру и способных эффективно добиваться своих целей на основе выявленных и развитых индивидуальных способностей.

Основополагающий принцип в области профессионального образования – социальное партнерство, когда профессиональные стандарты в сфере труда определяют представители работодателей (нанимателей) и профсоюзов в соответствующих саморегулирующихся организациях (СРО). Для реализации этого принципа на практике нужна соответствующая нормативно-правовая база и правоприменительная практика, развитые институты социального партнерства в виде независимых объединений работодателей и работополучателей (профсоюзов). Образовательные стандарты должны соответствовать профессиональным стандартам и разрабатываться специалистами государственных органов образования с участием социальных партнеров.

Переход к Болонским стандартам высшего образования идет в Беларуси в соответствии с согласованной с европейскими экспертами «дорожной картой». Предусмотренные в ней две ступени высшего образования — бакалавриат и магистратура позволят модернизировать наше среднее специальное и высшее профессиональное образование в соответствии с этими стандартами в рамках индустриального этапа развития. Первая ступень высшего образования наряду с сохраняющимся институтом специалитета должны взять на себя основной объем подготовки квалифицированных работников, готовых к карьере инженерно – технического персонала, которая в настоящее время сняла бы дефицит на рынке труда средней и высшей квалификации.

Кроме того, переход к четвертой промышленной революции, предусматривающей рост производительности труда за счет максимальной роботизации производственных процессов 5-6 технологического уклада, требует создания специализированного комплекса на данном уровне образования. Это могут быть профессиональные лицеи и колледжи в составе действующих технических университетов или корпоративных учебных центров, которые целесообразно создать в структуре формирующихся белорусских холдингов. Именно этот уровень профессионального образования должен занять центральное место в реформировании профессионального образования у нас в ближайшей перспективе.

Именно этот уровень профессионального образования должен занять центральное место в реформировании профессионального образования у нас в ближайшей перспективе.

Сегодня средний уровень образования у категории «рабочие» в американской промышленности — 14 классов, а у нас — меньше 10. Во многом здесь и кроется 3-4 кратное отставание нашей экономики по производительности труда. Уровень роботизации промышленных процессов у нас и в американских компаниях просто несопоставим.

По мере перехода к постиндустриальной экономике инновационного типа роль классических университетов будет только возрастать. Современный классический университет готовит не узкого профессионала, а человека с большой буквы, трансфессионала, способного видеть проблемы и находить системные способы ее решения в ситуации глобальной неопределенности. В этом смысле трансфессионал — это специалист, который участвует в мировых проектах, пользуется сетями знаний как навигатор и, главное, умеет их добывать и использовать. Это пока будущее существующих образовательных систем в развивающихся странах. Понимать и делать все, чтобы приближаться постепенно к формированию «креативного человека» – такова задача белорусского общества.

Это пока будущее существующих образовательных систем в развивающихся странах. Понимать и делать все, чтобы приближаться постепенно к формированию «креативного человека» – такова задача белорусского общества.