Объективной стороны преступления примеры: Понятие и элементы состава преступления

Page not found — alekssandrs Jimdo-Page!

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

- Главная

- Гражданский кодекс

- Часть 1. Общие положения

- Часть 2 .договора/возмещение вреда

- Часть 3.Наследственное право

- Часть 4. интеллектуальная собственность

- 1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли права. Общая и Особенна

- 2.Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе.

- 3.Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание.

- 4.Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уголовного закона.

- 5.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

- 6.Действие уголовного закона в пространстве.

- 7.Толкование уголовного закона: понятие и виды.

- 8.Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.

- 9.Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.

- 10.Классификация преступлений: понятие и значение.

- 11.Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация.

- 12.Понятие, значение состава преступления, его структура, виды.

- 13.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет преступления. Потерп

- 14.Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.

- 15.Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно опасного бездействия.

- 16.Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Особенности причинной св

- 17.Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.

- 18.Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.

- 19.Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная ответственность лиц, совершивш

- 20.

Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины.

Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины. - 21.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

- 22.Умысел и его виды.

- 23.Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.

- 24.Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины.

- 26.Виды неоконченного преступления и их характеристика.

- 27.Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния.

- 28.Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки.

- 29.Виды соучастников преступления.

- 30.Формы соучастия.

- 31.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении. Эксцесс исполнителя.

- 32.Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных сл

- 33.Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива преступлений.

- 34.Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений.

- 35.Необходимая оборона и условия ее правомерности.

- 36.Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

- 37.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения

- 38.Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения ка

- 39.Понятие и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного пр

- 40.Понятие и значение системы уголовных наказаний.

- 41.Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- 43.Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания.

- 44.Виды уголовных наказаний, применяемые к военнослужащим.

- 45.Лишение свободы и его виды.

Назначение осужденным к лишению свободы видов исправительного учрежде

Назначение осужденным к лишению свободы видов исправительного учрежде - 46.Общие начала назначения наказания.

- 47.Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

- 48.Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение боле

- 49.Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

- 50.Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и характеристика.

- 51.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственнос

- 52.Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

- 53.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мя

- 54.Отсрочка отбывания наказания.

- 55.Давность в уголовном праве.

- 56.Амнистия. Помилование. Судимость.

- 57.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и уголовного наказания.

- 58.Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и виды; основания и цели применения.

- 59.Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания и цели применения.

- 61.Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции норм.

- 60.Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.

- уголовное право/особенная часть/

- 62.Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

- 63.Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- 64.«Привилегированные» виды убийства.

- 65.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его отличие от причинения вреда здоровью

- 66.Побои и его отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью человека.

- 67.Неосторожные посягательства на жизнь и здоровье человека.

- 68.Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

- 69.Похищение человека. Разграничение похищения человека от захвата заложника и незаконного лишения с

- 70.Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека.

- 71.Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера.

- 72.Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.

- 73.Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизн

- 74.Преступные посягательства на избирательные права граждан.

- 75. Преступные посягательсьва на авторские смежные, патентные право.

- 76.Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную деятельность.

- 77.Понятие, формы и виды хищения.

- 78.Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным

- 79.Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разгра

- 80.Присвоение или растрата. Их отличие от кражи.

- 81.Разбой и его разграничение с грабежом.

- 82.Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к совершению сделки или к от

- 83.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу

- 84.Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

- 85.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

- 86.Преступления, совершаемые в сфере учета прав на ценные бумаги: фальсификация единого государствен

- 87.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сб

- 88.Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством.

- 89.Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.

- 90.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект э

- 91.Преступления террористической направленности: понятие и виды.

Террористический акт.

Террористический акт. - 92.Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации)

- 93.Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Ее разграни

- 94.Хулиганство

- 95.Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасо

- 96.Преступления против общественной безопасности, связанные с хищением либо вымогательством предмето

- 97.Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами или психотропными в

- 98.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус

- 99.Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. Вовлечение в занятие проституцие

- 100.Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производ

- 101.Загрязнение вод, атмосферы и морской среды.

- 102.Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.

- 103.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие и виды. Нарушение п

- 104.Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды. Неправомерный доступ к компьютерн

- 105.Государственная измена. Ее отличие от шпионажа и разглашения государственной тайны.

- 106.Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Их разграни

- 107.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

- 108.Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.

- 109.Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и сл

- 110.Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения должностных полномочий.

- 111.Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.

- 112.Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.

- 113.Халатность.

- 114.Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных све

- 115.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

- 116.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовн

- 117.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

- 118.Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

- 119.Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний, или уклонению от дачи пок

- 120.Фальсификация доказательств.

- 121.Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание и заключение эксперта или неправильный перевод.

- 122.Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения

- 123.Применение насилия в отношении представителя власти.

- 124.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

- 125.Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции.

- 126.Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, спе

- 127.Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти

- 128.Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места службы.

- 129.Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. Уголовно-правовой анализ с

- 1.Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования. Отграничение гражданского пр

- 2.Понятие и виды источников гражданского права.

- 3.Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения.

- 4.Юридические факты, их классификация. Юридические составы.

- 5.Защита гражданских прав. Способы защиты.

- 6.Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.

- 7.Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина недееспосо

- 8.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления

- 9.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, органы, ответственность юридического лица.

- 10.Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.

- 11.Реорганизация и ликвидация юридического лица.

- 12.Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.

- 13.Производственные и потребительские кооперативы.

- 14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- 15.Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав.

- 16.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.

- 17.Нематериальные блага и их защита.

- 18.Понятие и виды сделок. Условия их действительности.

- 19.Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок недействительными.

- 20.Понятие и виды представительства. Доверенность.

- 21.Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

- 22.Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой д

- 23.Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос

- 24.Понятие и содержание права собственности.

- 25.Основания приобретения права собственности.

- 26.Основания прекращения права собственности.

- 27.Право собственности граждан.

- 28.Право государственной и муниципальной собственности.

- 29.Общая долевая собственность.

- 30.Общая совместная собственность.

- 31.Защита права собственности и других вещных прав.

- 32.Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания возникновения обязательств.

- 33.Понятие и виды договоров.

- 34.Содержание договора.

- 35.Заключение договора.

- 36.Изменение и расторжение договора.

- 37.Исполнение обязательств с множественностью лиц.

- 38.Перемена лиц в обязательстве.

- 39.Способы обеспечения исполнения обязательств.

- 40.Неустойка. Задаток.

- 41.Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.

- 42.Поручительство. Банковская гарантия.

- 43.Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.

- 44.Виды и размер гражданско-правовой ответственности.

- 45.Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-продажи.

- 46.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон.

- 47.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.

- 48.Понятие и виды розничной купли-продажи.

- 49.Права покупателя по договору розничной купли-продажи.

- 50.Продажа недвижимости.

- 51.Продажа предприятий. Права кредиторов.

- 52.Понятие договора поставки. Структура договорных отношений.

- 53.Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки.

- 54.Права и обязанности сторон. Ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательст

- 55.Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.

- 56.Контрактация.

- 57.Энергоснабжение.

- 58.Мена. Дарение.

- 59.Понятие и виды договора ренты. Постоянная рента.

- 60.Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением.

- 61.Договор аренды. Понятие договора, права и обязанности сторон.

- 62.Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного имущества.

- 63.Договор проката.

- 64.Договор аренды транспортных средств.

- 65.Аренда зданий, сооружений, предприятий.

- 66.Финансовая аренда (лизинг).

- 67.Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и пределы его использования.

- 68.Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору.

- 69.Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондо

- 70.Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями.

- 71.Особенности коммерческого найма жилых помещений.

- 72.Основания возникновения права пользования жильем в доме ЖСК, ЖК, жилищном накопительном кооперати

- 73.Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан.

- 74.Виды жилых помещений в специализированном жилом фонде. Служебные жилые помещения.

- 75.Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления другого жилого помещения по

- 76.Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. Содержание договора.

- 77.Договор строительного подряда.

- 78.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

- 79.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- 80.Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. Содержание договора перевозки

- 81.Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии и иски по перевозкам.

- 82.Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария.

- 83.Договор перевозки пассажиров и багажа.

- 84.Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.

- 85.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под уступку денежного требовани

- 86.Договор банковского вклада.

- 87.Договор банковского счета.

- 88.Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.

- 89.Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору хранени

- 90.Договор складского хранения. Складские документы.

- 91.Специальные виды хранения.

- 92.Понятие и значение страхования. Страховое правоотношение. Основные страховые понятия.

- 93.Договор имущественного страхования.

- 94.Договор личного страхования. Виды договоров.

- 95.Договор поручения.

- 96.Комиссия.

- 97.Агентирование

- 98.Доверительное управление имуществом.

- 99.Коммерческая концессия.

- 100.Простое товарищество.

- 101.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности за причине

- 102.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного с

- 103.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ

- 104.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающи

- 105.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных

- 106.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация мора

- 107.Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их государственная регистрация.

- 108.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Защита интеллектуа

- 109.Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. Права авторов. Служебные прои

- 110.Договор об отчуждении исключительного права на произведение, лицензионный договор, договор автор

- 111.Права, смежные с авторскими. Права изготовителей баз данных.

- 112.Понятие, субъекты, объекты патентного права. Условия патентоспособности.

- 113.Неимущественные и исключительные права авторов и патентообладателей. Сроки действия исключительн

- 114.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Объекты патентных

- 115.Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

- 116.Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.

- 117.Право на селекционное достижение.

- 118.Право на секрет производства (ноу-хау).

- 119.Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

- 120.Право на товарный знак и знак обслуживания.

- 121.Право на наименование места происхождения товара.

- 122.Право на технологию.

- 123.Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). Наследники. Недостойные наследники.

- 124.Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

- 125.Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

- 126.Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства.

- 127.Форма завещания. Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные р

- 128.Отмена, изменение и недействительность завещания.

- 129.Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

- 130.Наследование по закону. Наследование по праву представления.

- 131.Право на обязательную долю в наследстве. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.

- 132.Свидетели завещания. Лица, не имеющие право быть свидетелями и рукоприкладчиками.

- 133.Исполнение завещания. Права исполнителя завещания.

- 134.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Ответственность наследников по долгам насл

- 135.Наследование отдельных видов имущества.

- 1-15

- 16-27

- 28-40

- 41-56

- 57-69

- 70-84

- 85-98

- 99-108

- 109-117

- 1.предмет и метод теории государства и права

- 2.Методология теории государства и права

- 3.Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных наук

- 4.Соотношение и взаимосвязь государства и права

- 5.Причины и формы возникновения государства

- 6.Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя

- 7.Соотношение общества и государства

- 8.Государственная власть как особая разновидность социальной власти

- 9.Понятие и определение государства

- 10.

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества - 11.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы

- 12.Правовое государство: понятие и принципы формирования.

- 13.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового государства

- 14.Понятие формы государства.

- 15.Соотношение типа и формы государства.

- 16.Форма государственного правления: понятие и виды.

- 17.Форма государственного устройства: понятие и виды.

- 18.Политический режим: понятие и виды.

- 19.Место и роль государства в политической системе общества.

- 20.Понятие и классификация функций Российского государства.

- 21.Характеристика основных внутренних функций Российского государства.

- 22.Характеристика основных внешних функций Российского государства.

- 23.Формы осуществления функций государства.

- 24.Механизм государства: понятие и структура.

- 25.Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

- 26.Орган государства: понятие, признаки и виды.

- 27.Понятие, сущность и определение права.

- 28.Понятие права в объективном и субъективном смысле.

- 29.Принципы права: понятие и виды.

- 30.Соотношение экономики, политики и права.

- 31.Правовая политика: понятие и основные приоритеты.

- 32.Функции права: понятие и классификация.

- 33.Понятие и структура правосознания.

- 34.Правовая культура: понятие и структура.

- 35.Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы

- 36.Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.

- 37.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

- 38.Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм.

- 39.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.

- 40.Эффективность правовых норм.

- 41.

Структура нормы права.

Структура нормы права. - 42.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм.

- 43.Классификация норм права.

- 44.Понятие и виды форм права. Источники права.

- 45.Правотворчество: понятие, принципы и виды.

- 46.Понятие и виды нормативно-правовых актов.

- 47.Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права.

- 48.Закон в системе нормативно-правовых актов.

- 49.Основные стадии законодательного процесса в РФ.

- 50.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

- 51.Систематизация нормативных актов: понятие, виды.

- 52.Понятие и структурные элементы системы права.

- 53.Частное и публичное право.

- 54.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

- 55.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.

- 56.Институт права: понятие и виды.

- 57.Соотношение системы права и системы законодательства.

- 58.Понятие и основные принципы законности.

- 59.Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности, правопорядка и демократии.

- 60.Гарантии законности: понятие и виды.

- 61.Основные правовые системы современности.

- 62.Формы реализации права. Применение как особая форма его реализации.

- 63.Основные стадии процесса применения норм права.

- 64.Юридические коллизии и способы их разрешения.

- 65.Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.

- 66.Толкование права: понятие и виды по субъектам.

- 67.Акты официального толкования: понятие и виды.

- 68.Способы и объем толкования правовых норм.

- 69.Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

- 70.Юридическая практика: понятие и структура.

- 71.Правовое отношение: понятие и признаки.

- 72.Предпосылки возникновения правоотношений.

- 73.Понятие и виды субъектов правоотношений.

- 74.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.

- 75.Правовой статус личности: понятие и структура.

- 76.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.

- 77.Объект правоотношения.

- 78.Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав.

- 79.Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций.

- 80.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

- 81.Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.

- 82.Понятие, признаки и виды правонарушений

- 83.Юридический состав правонарушения.

- 84.Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

- 85.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция нев

- 86.Правовой нигилизм и пути его преодоления.

- 87.Основные теории происхождения государства.

- 88.Социологическая теория права.

- 89.Естественно-правовая теория.

- 90.Историческая школа права.

- 91.Психологическая теория права.

- 92.Нормативистская теория права.

- 93.Юридическая техника.

- Фотографии

- нормативные акты

- 21. Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии их оценки.

- 1. Государственные формы разрешения экономических споров в России.

- 2. Альтернативные формы разрешения экономических споров в России.

- 3. Понятие арбитражных судов и их система.

- 4. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

- 5. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение.

- 6. Общая характеристика производств в арбитражном процессе.

- 7. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.

- 8. Источники арбитражного процессуального права.

- 9. Принципы арбитражного процессуального права и их система.

- 10. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального права.

- 11. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального права.

- 12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Процессуальные последст

- 13. Виды подведомственности дел арбитражным судам.

- 14. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Процессуальные последствия несоблюдения прави

- 15. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, содержание.

- 16. Понятие и состав участников арбитражного процесса.

- 17. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.

- 18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.

- 19. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.

- 20. Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой статус.

- 21. Участие прокурора в арбитражном процессе.

- 22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных о

- 23. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой с

- 24. Представительство в арбитражном процессе.

- 25. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.

- 26. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, освобождаемые от доказывания.

- 27. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.

- 28. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.

- 29. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.

- 30. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.

- 31. Понятие иска, его элементы и виды.

- 32. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.

- 33. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, классификация.

- 34. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.

- 35. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.

- 36. Понятие, значение и виды судебных расходов.

- 37. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. Льготы по уплате государственной

- 38. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.

- 39. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.

- 40. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуал

- 41. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его несоблюдения.

- 42. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи. Процессуальные действия

- 43. Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.

- 44. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного п

- 45. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.

- 46. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое соглашение.

- 47. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.

- 48. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения решения.

- 49. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение.

- 50. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.

- 51. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок вынесения и объявления решения.

- 52. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения арбитражного суда.

- 53. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение решения.

- 54. Исправление недостатков решения арбитражного суда.

- 55. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, особенности обжалования.

- 56. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право апелляционного обжалования, ег

- 57. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 58. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения

- 59.

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право кассационного обжалования, его

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право кассационного обжалования, его - 60. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 61. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения,

- 62. Понятие надзорного производства (право обращения в надзорную инстанцию, его субъекты, объекты пе

- 63. Этапы надзорного производства.

- 64. Основания для отмены или изменения в порядке надзора судебных актов. Полномочия арбитражного суд

- 65. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных акт

- 66. Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр

- 67. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов.

- 68. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре

- 69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственност

- 70. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов

- 71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

- 72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

- 73. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

- 74. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизво

- 75. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

- 76. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.

- 77. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

- 78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа н

- 79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностран

- 80.

Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.

Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. - 81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

- 1.Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений.

- 2.Общие положения следственной тактики. Общие положения тактика отдельных процессу

- 3 Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

- 4.Понятие и значение тактической операции.

- 5.Понятие и виды криминалистической версии.

- 6.Формирование версий и выведение следствий из них.

- 7.Организация проверки следственных версий.

- 8.Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.

- 9.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.

- 10.Особенности планирования при бригадном методе расследования

- 11.Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в проце

- 12.Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.

- 13.Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.

- 14.Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при рассле

- 15.Тактика освидетельствования.

- 16.Розыскная деятельность следователя.

- 17.Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.

- 18.Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

- 19.Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

- 20.Тактика задержания. Тактика личного обыска.

- 21.Тактика выемки.

- 22.Понятие, виды и общие положения тактики допроса.

- 23.Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

- 24.Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

- 25.Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаци

- 26.

Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).

Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших). - 27.Тактика очной ставки.

- 28.Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

- 29.Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

- 30.Тактика предъявления для опознания предметов и животных.

- 31.Тактика предъявления для опознания трупа.

- 32.Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.

- 33.Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.

- 34.Тактика прослушивания и контроля за записью телефонных и иных переговоров.

- 35.Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и резуль

- 36.Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.

- 37.Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требова

- 38. Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учрежден

- 39.Особенности организации повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз

- 40.Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта и специалиста.

- 41.Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступл

- 42.Проблемы криминалистической характеристики преступления.

- 43.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причин смерти.

- 44.Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

- 45.Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов

- 46.Методы установления личности неопознанного трупа. Особенности дактил

- 47.Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

- 48.

Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.

Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа. - 49.Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свобод

- 50.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследова

- 51.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планиров

- 52.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присво

- 53. Расследование вымогательства.

- 54. Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных неза

- 55.Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.

- 56.Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов. Многочисленные способы соверше

- 57.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. При расследовании преступлений в дан

- 58.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических сре

- 59.Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

- 60.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 61.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях правил техник

- 62.Использование документов но делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 63.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил техник

- 64. Осмотр места происшествия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безоп

- 65.Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без

- 66.Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации тра

- 67.Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуа

- 68.

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасност

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасност - 69.Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений прави

- 70. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступления

- 71.Особенности расследования взяточничества. Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам

- 72.Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загря

- 73.Следственный осмотр при расследовании экологических преступлений.

- 74.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.

- 75.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

- применение физической силы

- 1.Таможенное дело и его элементы. Цели таможенного дела.

- 2.Предмет и метод таможенного права как комплексной отрасли законодательства.

- 3.Принципы таможенного права.

- 4.Система источников таможенного права.

- 5.Таможенное правоотношение и его структура.

- 6.Общая характеристика таможенных органов РФ.

- 7.Правоохранительная и финансовая деятельность таможенных органов.

- 8.Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ.

- 9.Территориальные таможенные органы в системе федеральных органов исполнительной власти

- 10.Индивидуальные субъекты таможенного права.

- 11.Виды коллективных субъектов таможенного права.

- 12.Правовой статус таможенного брокера и таможенного перевозчика.

- 13.Объект и предмет таможенного правоотношения. Специфика перемещения через таможенную границу РФ тр

- 14.Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения.

- 15.Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Общая характеристика Федеральн

- 16.Таможенная служба: понятие, принципы, особенности.

- 17.Порядок прохождения службы в таможенных органах РФ.

- 18.Правовой статус должностного лица таможенного органа.

- 19.Ограничения на таможенной службе.

- 20.Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов.

- 21.Основания прекращения таможенной службы.

- 22.Понятие и сущность таможенного режима. Таможенный режим во времени, пространстве и по кругу лиц.

- 23.Особенности экономических таможенных режимов.

- 24.Основные таможенные режимы.

- 25.Содержание завершающих и специальных таможенных режимов.

- 26.Классификация таможенных режимов, используемых при перемещении товаров через таможенную границу Р

- 27.Понятие и виды таможенных платежей.

- 28.Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т

- 29.Косвенные налоги в системе таможенных платежей.

- 30.Пеня как таможенный фискальный доход.

- 31.Правовое регулирование исчисления таможенных платежей. Объект и субъект таможенного обложения.

- 32.Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.

- 33.Принудительное взыскание таможенных платежей и меры, обусловленные таким взысканием.

- 34.Правовые способы обеспечения уплаты таможенных платежей.

- 35.Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами.

- 36.Таможенное оформление как стадия таможенного процесса.

- 37.Порядок таможенного оформления. Внутренний таможенный транзит в системе таможенных процедур.

- 38.Временное хранение товаров в процессе таможенного оформления. Склады временного хранения, их типы

- 39.Понятие и сущность декларирования.

- 40.Порядок декларирования. Виды таможенных деклараций.

- 41.Понятие и цели таможенного контроля.

- 42.Субъекты и объекты таможенного контроля.

- 43.Таможенные досмотр и осмотр, личный досмотр как формы таможенного контроля.

- 44.Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. Виды проверяемых документов.

- 45.Таможенная ревизия: понятие, виды, подконтрольные субъекты, порядок проведения.

- 46.Организация проведения таможенного контроля.

- 47.Порядок проведения экспертиз и исследований при осуществлении таможенного контроля

- 48.Понятие и сущность валютного контроля в таможенных правоотношениях.

- 49.Направления взаимодействия таможенных органов и банковской системы в процессе осуществления валют

- 50.Уголовная ответственность за контрабанду. Виды экономических преступлений в области таможенного д

- 51.Административное принуждение в таможенной сфере. Меры административного принуждения.

- 52.Основания административной ответственности в области таможенного дела.

- 53.Нарушение таможенных правил: понятие и состав. Виды нарушений.

- 54.Субъекты административной ответственности за нарушения таможенных правил.

- 55.Система административных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных правил.

- 56.Производство по делам о нарушениях таможенных правил.

- Новая страница

- 1.Понятие налога и иных обязательных платежей.

- 2.Элементы налогообложения.

- 3.Система налогов и сборов: понятие, структура.

- 4.Классификация налогов и сборов.

- 5.Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и сборов.

- 6.Порядок установления, введения и отмены региональных и местных налогов.

- 7.Налоговое право: понятие, предмет, методы.

- 8.Формы налогово-правового регулирования.

- 9.Принципы налогового права РФ.

- 10.Место налогового права в системе российского права.

- 11.Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.

- 12.Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды.

- 13.Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: виды, правовое положение.

- 14.Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и сборов: виды, полномочия.

- 15.Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.

- 16.Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки.

- 17.Налогоплательщики – организации: понятие, признаки.

- 18.Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях.

- 19.Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности.

- 20.Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: понятие, виды, их обязанности.

- 21.Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие, виды, права и обязан

- 22.Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство.

- 23.Способы обеспечения налогового обязательства: пени.

- 24.Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок наложения.

- 25.Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок реализ

- 26.Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления.

- 27.Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов.

- 28.Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита.

- 29.Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, сборов, пени.

- 30.Налоговый контроль: понятие, виды, стадии.

- 31.Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.

- 32.Порядок проведения камеральной налоговой проверки.

- 33.Порядок проведения выездной налоговой проверки

- 34.Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, осмотр экспертиза. Привлечение

- 35.Производство по делу о налоговом правонарушении

- 36.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств налогоплательщика (налогового аген

- 37.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агент

- 38.Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 39.Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 40.Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания.

- 41.Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.

- 42.Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности.

- 43.Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.

- 44.Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лиц, привлек

- 45.Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.

- 46.Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере налогообложения.

- 47.Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 48.Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 49.Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 50.Единый социальный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 51.Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 52.Государственная пошлина: плательщики и основные элементы.

- 53.Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, основные элементы налогообложения

- 54.Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 55.Транспортный налог: основные элементы налогообложения.

- 56.Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 57.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: налогоплательщики и основн

- 58.Система налогообложения для сельскохозяйственных товара производителей (единый сельскохозяйственн

- 59.Упрощенная система налогообложения

- 60.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

- 61.Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 62.Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

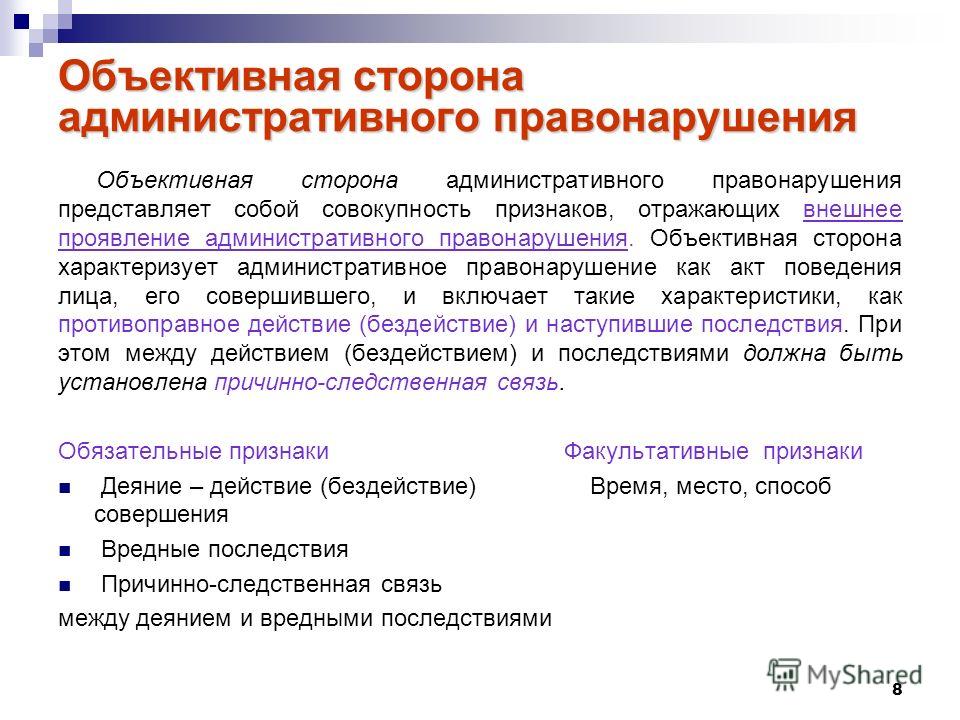

Понятие и значение факультативных признаков объективной стороны преступления

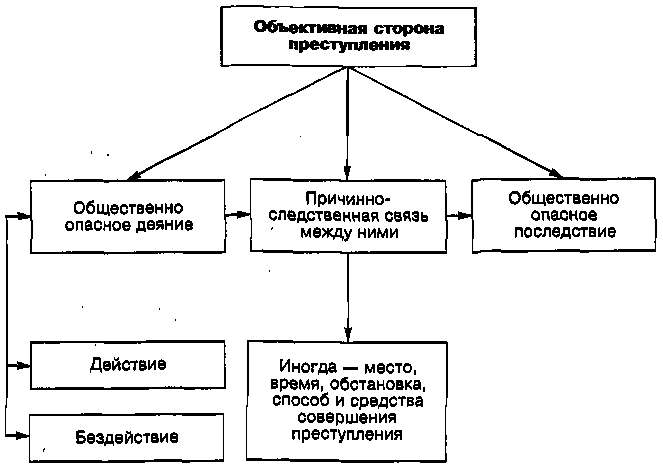

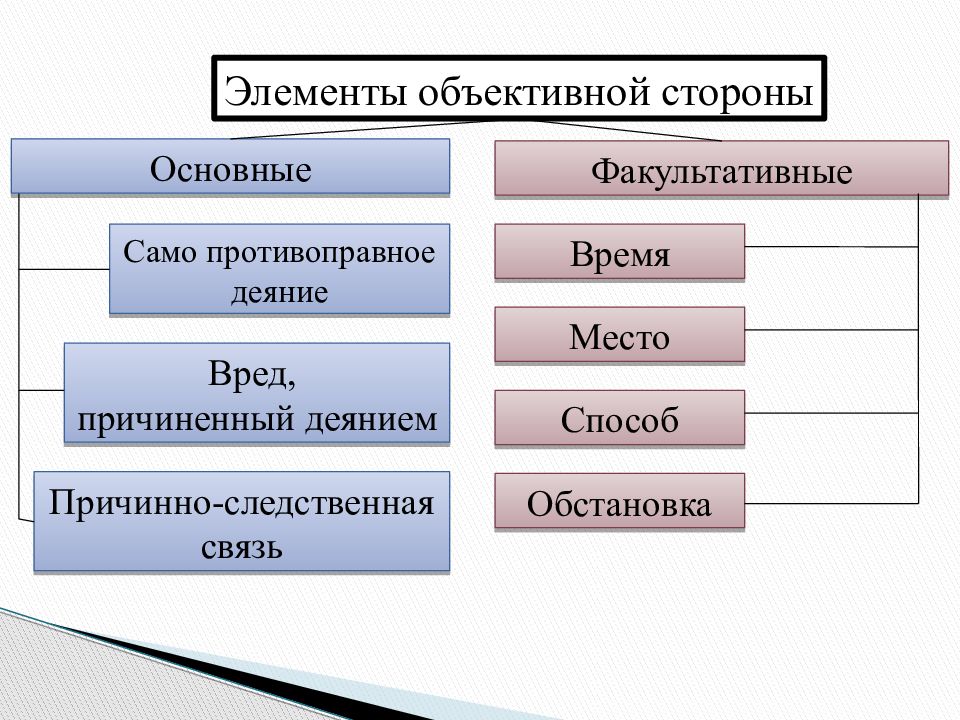

Совершение преступления представляет собой достаточно сложный и многоэтапный процесс. Состав преступления является лишь базой для установления признаков конкретного преступления. Объективная сторона является одним из четырех элементов состава преступления и отражает внешнюю форму совершения преступления, характеризуя место, способ, орудия и средства его совершения, а также время, в течение которого было совершено преступное деяние.

Объективная сторона состава является выражением внешней формы преступления, характеризует обстоятельства его совершения во временном промежутке. Обязательными признаками объективной стороны для преступлений с материальным составом является совершение конкретного деяния (то есть действия или бездействия), наступление конкретных последствий совершенного деяния, а также наличие причинно-следственной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. Для преступлений с формальным составом объективная сторона как составообразующий элемент может быть представлена в форме конкретного действия или бездействия [5, с. 456].

В.Н. Кудрявцев при характеристике объективной стороны указывает, на то, что объективная сторона это есть не что иное как процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы. Объективную сторону, по мнению В.Н. Кудрявцева, следует рассматривать с внешней стороны, то есть с момента существования и поэтапного развития явлений и событий, которые начинаются с преступного действия, бездействия виновного лица, то есть субъекта преступления и заканчиваются наступлением преступного результата [2, с. 150].

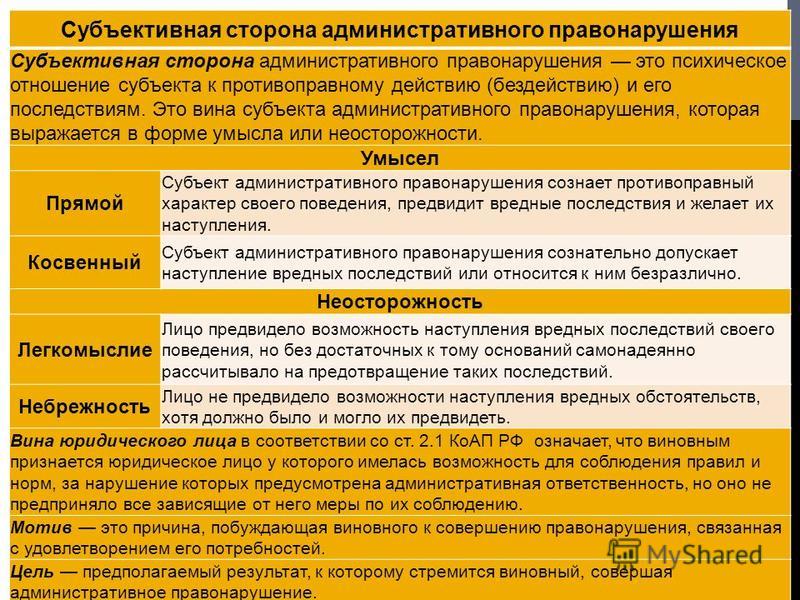

Помимо основных признаков объективной стороны существуют и факультативные признаки. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления также характеризуют внешнюю форму выражения преступления. Понятие факультативных признаков не закреплено в УК РФ, но выработано наукой уголовного права.

Факультативные признаки – это характерные черты, которые присущи не всем составам преступлений, а только некоторым из них. Факультативные признаки объективной стороны являются составообразующими только в случае, если они предусмотрены диспозицией статьи Особенной части УК РФ. В таких составах преступлений, устанавливать факультативные признаки необходимо для привлечения виновного лица к ответственности, в таком случае факультативные признаки становятся обязательными для вменения и последующего установления состава преступления. В ситуации, когда диспозиция статьи Особенной части УК РФ не содержит указание на факультативные признаки объективной стороны, то определять их дополнительно не нужно.

К факультативным признакам объективной стороны наука уголовного права относит время, место, способ, орудия, средства, обстановку совершения преступления. Указанные элементы факультативных признаков характеризуют различные стороны общественной жизни, указывая на общественную опасность совершенного деяния, а также на специфику совершенного преступления [3, с. 145].

Например, обязательным признаком контрабанды является место совершение преступления, а именно граница Российской Федерации или Таможенного союза в зависимости от объекта контрабанды.

Несмотря на то, что некоторые составы преступлений не предусматривают в качестве составообразующих элементов факультативные признаки объективной стороны, их необходимо устанавливать, исходя из требований УПК РФ. Статья 73 УПК РФ определяет обстоятельства, которые подлежат доказыванию, одним из них выступает событие преступления, которое предполагает необходимость установления времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления. Не определяя «другие обстоятельства» совершения преступления, и требуя их установления УПК РФ подразумевает, что они имеют значение для установления фактических обстоятельств по делу, что определяет полное и всесторонне расследование по уголовному делу.

Представим ситуацию, когда убийство совершено в период с 15-18 часов, по определенному адресу путем нанесения не менее 10 ударов тупым предметом по жизненно важным органам потерпевшего. Учитывая диспозицию ст. 105 УК РФ, определение данных обстоятельств не требуется для установления в действиях виновного лица признаков состава преступления, так как они не влияют ни на квалификацию, ни на степень общественной опасности совершенного деяния.

Учитывая диспозицию ст. 105 УК РФ, определение данных обстоятельств не требуется для установления в действиях виновного лица признаков состава преступления, так как они не влияют ни на квалификацию, ни на степень общественной опасности совершенного деяния.

Однако если не установлены данные обстоятельства, суд не может принять законное, обоснованное и справедливое решение по делу. В таком случае суд чаще всего возвращает уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Отметим, что при таких обстоятельствах общественную опасность совершенного убийства не изменит календарное время, но в случае совершения убийства матерью новорожденного ребенка временной промежуток будет являться обязательным признаком объективной стороны, который существенным образом повлияет на квалификацию преступления [1, ст.4921].

Из изложенного видно, что факультативные признаки объективной стороны состава преступления не простая совокупность единиц времени, набора орудий и средств совершения преступления, а особые обстоятельства, определяющие, как ранее было указано, степень общественной опасности содеянного.

На практике может возникнуть вопрос относительно квалификации преступления, в случае если часть преступного деяния была совершена при обязательных факультативных признаках объективной стороны, а преступное последствие наступило в отсутствие таковых признаков. В ч. 2 ст. 9 УК РФ законодателем была предпринята попытка урегулирования данного вопроса, где указано, что временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния, независимо от времени наступления общественно опасных последствий. Это означает, что именно общественно опасное деяние должно совершаться при обязательных факультативных признаках объективной стороны, для наступления последствий их наличие вовсе не требуется [6, с. 129].

В теории уголовного права также существует понятие продолжаемого преступления, то есть когда совершается несколько тождественных преступных действий для достижения единого преступного результата. В таком случае необходимо, чтобы каждое преступное действие, являющееся частью продолжаемого преступления, было совершено при обязательных факультативных признаках объективной стороны.

В таком случае необходимо, чтобы каждое преступное действие, являющееся частью продолжаемого преступления, было совершено при обязательных факультативных признаках объективной стороны.

По данной теме, в первую очередь, необходимо отметить, что факультативные признаки объективной стороны характеризуют внешнюю форму выражения преступного деяния, выступая не только в качестве составообразующего признака для некоторых преступлений, но и являясь обязательным элементом доказывания по уголовному делу. Также значение факультативных признаков объективной стороны состава преступления е заключается в том, что они влияют на индивидуализацию наказания. Это определяется тем, что они могут выступать в качестве обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность. Суд при рассмотрении дела на свое усмотрение может учитывать факультативные признаки в качестве обстоятельств смягчающих, либо отягчающих уголовную ответственность.

В ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, носит открытый характер, то есть суд может учитывать и те факультативные признаки объективной стороны, которые не обозначены в ст. 61 УК РФ. В ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства обозначена только обстановка, учитывая которую, суд может смягчить назначенное наказание. Указанная обстановка характеризуется физическим или психическим принуждением, а также материальной, служебной или иной зависимостью, также в качестве смягчающего обстоятельства может выступать обстановка, когда преступление совершается при превышении правомерности необходимой обороны, крайней необходимости, обоснованного риска, мер необходимых для задержания лица, совершившего преступление, исполнения приказа или распоряжения [4, с. 201].

Что касается отягчающих обстоятельств, то они предусмотрены в ч. 1 ст. 63 УК РФ, перечень которых закрыт. Следует отметить, что, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующего либо составообразующего признака, то его повторно не нужно учитывать. Например, факультативным признаком объективной стороны, которая отягчает наказание является совершение преступления с особой жестокостью, издевательством, садизмом, а также сопряженное с мучениями для потерпевшего – это характеризует способ совершения преступления.

Например, факультативным признаком объективной стороны, которая отягчает наказание является совершение преступления с особой жестокостью, издевательством, садизмом, а также сопряженное с мучениями для потерпевшего – это характеризует способ совершения преступления.

Обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод, что факультативные признаки объективной стороны имеют немаловажное значение для процесса квалификации преступлений, а также для процедуры назначения справедливого наказания.

Поводя общую черту, я бы хотел сделать некоторые выводы по данной теме.

Факультативные признаки – это характерные черты, которые присущи не всем составам преступлений, а только некоторым из них. Факультативные признаки объективной стороны являются составообразующими только в случае, если они предусмотрены диспозицией статьи Особенной части УК РФ. К факультативным признакам объективной стороны наука уголовного права относит время, место, способ, орудия, средства, обстановку.

Способ совершения преступления – это определенное действие или порядок действий, а также их система, для которых характерно, что они совершаются во время совершения преступления, а также направлены на достижение преступного результата. Способ совершения преступления также отражает его качественное своеобразие и индивидуальные особенности. Многие авторы рассматривают способ совершения деяния в неразрывной связи с самим преступлением, так как способ совершения преступления дополняет характер общественной опасности совершенного деяния. Способ совершения преступления может выступать в качестве признака основного состава преступления либо в качестве квалифицированного признака преступления, об этом было упомянуто в предыдущей главе. При конструировании составов преступлений, законодатель использует такие конструкции как, «с применением», «путем», «с использованием» и др.

§ 1. Понятие и значение объективной стороны преступления. Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении

§ 1. Понятие и значение объективной стороны преступления

Понятие и значение объективной стороны преступления

Объективная сторона преступления — это внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект.

Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализирующих его признаков. Часть этих признаков характеризует объективную сторону преступления. Это такие признаки, как действие или бездействие и находящиеся в причинной связи с ними вредные последствия, а также способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления.

Любые поступки человека имеют внешние (объективные) и внутренние (субъективные) признаки. Внешние — обеспечивают проявление человеческого поведения в объективной действительности; внутренние — психические процессы (потребности, интересы, мотивы и пр.), которые протекают в сознании человека и детерминируют его поведение. В жизни они образуют психофизическое единство.

Расчленение поведения человека на объективные и субъективные признаки возможно лишь условно с целью более глубокого их познания, а также определения роли и значения каждого признака при совершении общественно опасного деяния и его уголовно-правовой квалификации.

К числу признаков объективной стороны относятся:

— действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект;

— общественно опасные последствия;

— причинная связь между действием (бездействием) и последствиями;

— способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления.

Объективные признаки — общие для всех составов преступлений — изучаются в Общей части уголовного права.

Так, в ст. 14 УК РФ говорится, что «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Таким образом, законодатель устанавливает, что преступление — это деяние, которое является общественно опасным и противоправным, т. е. дает характеристику такого объективного признака, как деяние. Однако наиболее полно объективная сторона преступления отражается в диспозиции статей Особенной части. Например, в ст. 214 УК такое преступление, как вандализм, определяется следующим образом: «…осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Так раскрываются признаки именно объективной стороны, т. е. дается характеристика действий, образующих состав вандализма. Диспозиции уголовно-правовых норм описывают главным образом объективную сторону преступления.

Однако наиболее полно объективная сторона преступления отражается в диспозиции статей Особенной части. Например, в ст. 214 УК такое преступление, как вандализм, определяется следующим образом: «…осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Так раскрываются признаки именно объективной стороны, т. е. дается характеристика действий, образующих состав вандализма. Диспозиции уголовно-правовых норм описывают главным образом объективную сторону преступления.

В дореволюционном законодательстве признаки объективной стороны в Общей части также не раскрывались. Так, в Уголовном уложении 1903 г. в определении преступления говорилось только о деянии. Хотя в Уложении о наказаниях 1845 г. (изд. 1885 г.) преступлением признавалось «как самое противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания предписывалось», т. е. указывалось на два вида деяния — действие и бездействие. Конкретные же признаки объективной стороны, так же, как и в УК РФ, были даны в Особенной части уголовного закона.

Такое же в общих чертах определение преступления содержалось в УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. Что же конкретно понималось под действием или бездействием, не раскрывалось.

УК РФ 1996 г. в определении преступления не раскрывает понятие деяния (ч. 1 ст. 14). Однако уже в ч. 2 этой же статьи говорится: «Не является преступлением действие (бездействие):», т. е. фактически признает деление деяния на 2 вида. Указание на действие или бездействие содержится в иных статьях Общей части (например, в ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 20, ч. 2 и 3 ст. 22, ч. 2 и 3 ст. 25, ч. 3 ст. 26, ст. 30 УК и др.).

В зарубежном уголовном законодательстве также широко используется термин «деяние», предполагающий два вида общественно опасного поведения — действие и бездействие. Так, в п. 13 УК Германии говорится: «Кто, бездействуя, вызывает наступление последствия, предусмотренного составом преступления, подлежит наказанию по этому закону только тогда, когда он юридически был обязан не допускать наступления последствия и если бездействие соответствует выполнению состава преступления путем действия».

Даже в тех УК, где отсутствует указание в Общей части на действие или бездействие, это деление фактически признается в Особенной части УК. Так, например, поступает УК Франции 1992 г., говоря в ст. 111-1 о деянии, но не раскрывая этого понятия. Однако анализ Особенной части показывает, что УК Франции устанавливает ответственность как за действия, так и за бездействие. В ст. 223-4, например, предусмотрено весьма суровое наказание за оставление без помощи лица, которое не в состоянии себя защитить. Это преступление совершается путем бездействия.

Как уже отмечалось, российский законодатель всегда последовательно констатировал возможность совершения преступления как путем действия, так и путем бездействия. В первом случае речь идет об активной форме человеческого поведения, во втором — предполагается пассивное поведение лица, обязанного в конкретной ситуации действовать. Большинство преступлений осуществляется путем действия. Так, кража (ст. 158 УК) и другие виды хищения всегда совершаются путем активных действий. Некоторые общественно опасные деяния предполагают лишь пассивную форму поведения — бездействие.

Например, злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). Многие могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия. Примером может служить такое преступление, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Особенности объективной стороны, прежде всего самого деяния и наступивших вредных последствий, а также характер этих последствий и их структура обусловливают определенные приемы описания в соответствующих статьях УК признаков всего преступления (см. п. 2 и 3 данной главы). В статьях Особенной части при определении объективной стороны указываются признаки, необходимые для видовой индивидуализации деяния, что позволяет разграничивать различные преступления, сходные по объекту, субъекту, субъективной стороне. Анализ законодателем, практикой, теорией объективных признаков поведения людей дает возможность выявить повторяющиеся вредные для общества виды поведения и на этой основе признать их преступлением.

Указанные ранее признаки объективной стороны играют неравнозначную роль. Действие или бездействие являются обязательным признаком объективной стороны любого преступления. Принцип признания преступлением только конкретного общественно опасного действия или бездействия, а не убеждений, образа мыслей, личных свойств человека последовательно проводится в нашем государстве[230].

Так, ст. 7 УК РСФСР 1926 г. предусматривала: «В отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности: «, возможность применения мер «социальной защиты судебно-исправительного, медицинского либо медико-педагогического характера».

Обязательными признаками многих преступлений являются последствия и причинная связь. Некоторые нормы сконструированы законодателем таким образом, что в объективную сторону включены помимо деяния общественно опасные последствия и причинная связь между деянием и последствием. Например, в ч. 1 ст. 264 УК предусмотрена ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. В данном случае в объективную сторону входят: нарушение правил дорожного движения, последствия — причинение определенного вреда здоровью человека и причинная связь между нарушением правил дорожного движения и наступившими последствиями. Такие составы преступления получили в теории уголовного права условное название материальных[231]. В таких случаях последствия и причинная связь являются обязательными признаками состава преступления.

В других случаях законодатель, конструируя норму, вписывает только деяние, вынося последствия за пределы состава преступления. Есть уголовно-правовые нормы, содержащие только признаки действия (бездействия). Например, так построены статьи о дезертирстве, самовольной отлучке, недонесении о преступлении[232]. Это так называемые «формальные составы»[233].

По поводу деления составов преступлений на материальные и формальные в доктрине уголовного права давно ведется дискуссия. Категорически отрицают такое деление ученые[234], полагающие, что сторонники выделения материальных и формальных составов считают последние не причиняющими ущерба объектам. Однако на сегодняшний день никто из ученых не считает, что есть преступления, не причиняющие вреда объекту, и объясняют деление составов на материальные и формальные различной конструкцией уголовно-правовых норм.

«В реальной действительности любые преступления, в том числе и формальные, всегда влекут за собой какие-то вредные изменения в окружающей действительности, в охраняемых уголовным законом объектах (в принципе нет и не может быть беспоследственных преступлений)»[235].

Отсутствие указания в статье на конкретные последствия в этих случаях не означает, что деяние безвредно. Любое преступление причиняет вред объекту, так как обязательным признаком любого преступления является вредоносность.

Вопрос о том, относить ли последствия и причинную связь к числу обязательных признаков или считать их признаками факультативными, т. е. необязательными, учеными решается по-разному.

Ряд авторов относит последствия и причинную связь к числу факультативных признаков, другие считают их обязательными, третьи выделяют их в особую самостоятельную группу основных, но не всегда включаемых в диспозицию норм Особенной части.

Представляется теоретически неоправданным отнесение последствий и причинной связи к числу факультативных признаков объективной стороны, так как правовая характеристика и значимость обязательных и факультативных признаков различны. Последствия и причинная связь являются обязательными признаками не отдельных, а всех материальных составов преступлений. То обстоятельство, что при конструировании формальных составов законодатель вынес последствия и причинную связь за рамки составов, не переводит их в разряд необязательных. Различия в конструкции составов преступлений не меняют правовой природы признаков.

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность внешних признаков конкретного общественно опасного поведения, причиняющего вред правоохраняемым интересам.

Значение объективной стороны преступления в первую очередь определяется тем, что точное ее установление является залогом правильной квалификации общественно опасного деяния. Именно поэтому УК РФ 1996 г. пошел по пути более точного и полного описания признаков объективной стороны в нормах Особенной части. Так, например, более подробно по сравнению с УК РСФСР 1960 г. дано описание объективной стороны убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК), а также причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК), насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК) и многих других. Все более детальная регламентация в УК объективной стороны свидетельствует о том, что она занимает видное место в Особенной части кодекса. Подробные, четкие описательные диспозиции норм Особенной части способствуют более ясному, непротиворечивому пониманию мысли законодателя и единообразному применению закона.

При привлечении к уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния прежде всего устанавливаются признаки объективной стороны. Так, по делу Л. Верховный Суд указал: «Лицо, не совершившее действий, образующих объективную сторону грабежа, не может нести ответственность как соисполнитель открытого завладения имуществом»[236]. Л. был признан виновным в том, что, сообщив А. о наличии у Ч. крупной суммы денег, он остался внизу, когда А., поднявшись в квартиру Ч., вынудил ее отдать ему деньги, которые они и разделили между собой. Верховный Суд подчеркнул, что грабеж совершил А. Л. же никаких действий, образующих объективную сторону открытого похищения имущества, не совершал.

Следовательно, объективная сторона, определяя содержание преступления, тем самым определяет и те границы посягательства, в которых устанавливается ответственность за то или иное конкретное преступление.

Значительную роль выполняет объективная сторона и при разграничении сходных по другим признакам преступлений.

Особенно остро встает вопрос при разграничении деяний, посягающих на один и тот же объект и имеющих одинаковую форму вины. Так, различные виды хищений можно разграничить только по признакам объективной стороны. Кража (ст. 158 УК), мошенничество (ст. 159 УК), грабеж (ст. 161 УК) посягают на один и тот же объект, совершаются умышленно, с корыстной целью, субъект у них общий. Разграничить эти преступления и, следовательно, правильно применить закон можно лишь по признакам объективной стороны, которая по-разному описывается в названных статьях.

Анализ объективной стороны позволяет в ряде случаев установить наличие второго, дополнительного объекта. Так, ст. 162 УК определяет разбой как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Законодатель отнес это преступление к числу преступлений против собственности. Однако описание этого деяния в законе позволяет выделить второй обязательный объект и отнести разбой к двуобъектным преступлениям.

Отдельные элементы объективной стороны используются законодателем как квалифицирующие признаки, например, способ совершения преступления. Так, общеопасный способ совершения убийства относит это преступление к числу особо тяжких (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК), отнесенное законодателем к числу преступлений небольшой тяжести, при применении оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 213 УК), рассматривается в соответствии с категоризацией преступлений как тяжкое (ч. 4 ст. 15 УК).

Наконец, признаки объективной стороны могут быть рассмотрены судом как смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении вида и размера наказания. Например, совершение хулиганства, связанного с издевательством над потерпевшим.

Особенности объективной стороны преступления, совершенного в соучастии Текст научной статьи по специальности «Право»

Научное обеспечение

противодействия правонарушениям

Scholarly Provisions for Counteracting Offences

УДК 343.01 © Ю. Е. Пудовочкин, 2018

Особенности объективной стороны преступления, совершенного в соучастии

Ю. Е. Пудовочкин, Российский государственный университет правосудия (Москва). E-mail: [email protected]

В исследовательских целях разумно разграничивать понятие «соучастие в преступлении» и «преступление, совершенное в соучастии» и на этой основе анализировать признаки последнего. Объективная сторона преступления, совершенного в соучастии, существенно отличается по своим параметрам от объективной стороны преступления, совершенного одним лицом. Эти отличия имеют место как в ситуации соисполнительства, так и в соучастии с распределением ролей. Они состоят в том, что: (а) объективная сторона преступления в соучастии образуется вкладами соучастников, в связи с чем действия каждого из них признаются частью действий другого; (б) выполнением объективной стороны признается не только совершение действий, непосредственно описанных в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, но и иных действий, направленных на оказание содействия исполнителю во время и на месте совершения преступления; (в) совершение преступления имеет различные формы — исполнения, подстрекательства, пособничества и организаторства, которые соотносятся между собой как часть и целое. Эти особенности оказывают непосредственное влияние на квалификацию преступления, определяют объем обвинения и ответственности соучастников.

Ключевые слова: соучастие в преступлении; объективная сторона преступления; соисполнительство; пособничество; подстрекательство.

Specifics of the Objective Part of Crime committed in Accompliceship

Yu. Ye. Pudovochkin, the Russian State University of Justice (Moscow). E-mail: [email protected]

For research reasons it is appropriate to distinguish the term «complicity» from «crime committed in accompliceship» and analyze the features of the latter basing on this distinction. The objective side of the crime committed in accompliceship according to its parameters significantly differs from the objective side of the crime committed by one criminal. These distinctions can be found both in the situations of joint accomplishment and joint participation with the roles distributed. The distinctions are as follows: (a) the objective side of the crime in accompliceship is made up of participants’ contribution, and therefore each participant’s actions are recognized as the part of the other’s actions; (b) the objective side implies not only the actions directly described in the disposition of Article in the Special Part of the Russian Criminal Code but also other actions aiming to aid the perpetrator at the time and place of crime; (c) commission of a crime has different forms: accomplishment, abetting, aiding and organizing which correlate as a part and the whole. These peculiarities immediately influence the classification of crime, determine the punishment and responsibility of accomplices.

Keywords: joint participation in a crime; objective side of a crime; joint accomplishment; aiding; abetting.