Население русское: Русское население ближнего зарубежья: геодемографическая динамика постсоветского периода

Русское население ближнего зарубежья: геодемографическая динамика постсоветского периода

Aleinikov M.V., Borovikov I.V. (2013). Russian population of Kazakhstan: socio-demographic transformations (the 90s of the ХХ century). Mir Evrazii [Eurasia World], 21 (2), 2–8. (In Russ.).

Arefiev A.L. (2012). Russkiy yazyk na rubezhe XX-XXI vekov [Russian language at the turn of the XX-XXI centuries]. Moscow: TSentr sotsial’nogo prognozirovaniya. (In Russ.).

Buzaev V. (2016). Pravovoye i fakticheskoye polozheniye russkogovoryashchego men’shinstva v Latvii [The legal and actual situation of the Russian-speaking minority in Latvia]. Riga. (In Russ.).

Fedorko V.N., Kurbanov Sh.B. (2018). Etnogeograficheskoye rayonirovaniye Uzbekistana [Ethno-geographical zoning of Uzbekistan]. Izvestiya geograficheskogo obshchestva Uzbekistana [News of the Geographical Society of Uzbekistan], 54 (Tashkent), 42–53. (In Russ. )

)

Khallik K.S. (2011). Russkiye v Estonii [Russians in Estonia]. In Russkiye: etnosotsiologicheskiye issledovaniya [Russians: ethnosociological research] (pp. 90–119). Moscow: Nauka. (In Russ.)

Khoperskaya L.L. (2012). Rossiyskiye sootechestvenniki v TSentral’noy Azii – demograficheskiy resurs, otrezannyy lomot’ ili khraniteli russkogo mira? [Are Russian compatriots in Central Asia a demographic resource, a slice cut off or keepers of the Russian world?]. Etnopanorama, 3–4, 5–12. (In Russ.)

Manakov A.G. (2020). Territorial’nyye razlichiya v dole russkikh v postsovetskikh stranakh Vostochnoy Evropy i Baltii [Territorial differences in the share of Russians in the post-Soviet countries of Eastern Europe and the Baltic]. Izvestiya Akademii Nauk. Seriya geograficheskaya, 2, 179–190. (In Russ.). DOI: 10.31857/S2587556620020090

Manakov A. G., Chuchenkova O.A. (2016). Izmeneniye chislennosti i etnicheskoy struktury naseleniya Pskovo-Baltiyskogo regiona s 1897 po 2015 gg. [Change in the number and ethnic structure of the population of the Pskov-Baltic region from 1897 to 2015]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya «Estestvennyye i fiziko-matematicheskiye nauki», 8, 77–88. (In Russ.).

G., Chuchenkova O.A. (2016). Izmeneniye chislennosti i etnicheskoy struktury naseleniya Pskovo-Baltiyskogo regiona s 1897 po 2015 gg. [Change in the number and ethnic structure of the population of the Pskov-Baltic region from 1897 to 2015]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya «Estestvennyye i fiziko-matematicheskiye nauki», 8, 77–88. (In Russ.).

Martsinkyavichus A. (2013). Russkiye v nezavisimoy i sovetskoy Litve: demografiya, sotsial’noye polozheniye, identichnost’ [Russians in independent and Soviet Lithuania: demography, social status, identity]. In Etnicheskaya politika v stranakh Baltii [Ethnic policy in the Baltic countries] (pp. 197–218). Moscow: Nauka. (In Russ.).

Mitrofanova I.V., Sushchiy S.Ya. (2017). Russkiye na Ukraine: geodemograficheskiye itogi postsovetskogo perioda i srednesrochnyye perspektivy. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 8, 46–59. (In Russ.).

Mozaki N.Z. (2018). Etnicheskaya kartina Gruzii po rezul’tatam perepisi 2014 g.

Naseleniye SSSR [The population of the USSR] (1989). Moscow: Finansy i statistika. (In Russ.).

Nikiforov I.V., Poleschuk V.V. (2013). Demografiya russkogo naseleniya Estonii v XX veke [Demography of the Russian population of Estonia in the twentieth century]. In Etnicheskaya politika v stranakh Baltii [Ethnic policy in the Baltic countries] (pp. 155–176). Moscow: Nauka. (In Russ.)

Ostapenko L.V., Subbotina I.A. (2011). Russkiye v Moldavii: sotsial’no-demograficheskiye transformatsii. Sotsiologicheskiye issledovaniya, (5), 61–71. (In Russ.).

Perepis’ naseleniya Moldovy 2014 [Census of Moldova 2014] (2014). Retrieved from https://recensamint.statistica.md/en/dissemination/person (data downloaded on 12.04.2020).

Romantsov V.O. (2008). Naselennya Ukraїni і yogo rіdna mova za chasіv radyans’koї vladi ta nezalezhnostі (XX — pochatok XXI stolіttya) [The population of Ukraine and its native language during the days of Soviet power and independence: XX – the beginning of the XXI century].

Rybakovsky L.L. (1996). Rossiya i novoye zarubezh’ye: migratsionnyy obmen i ego vliyaniye na demograficheskuyu dinamiku [Russia and the New Abroad: Migration Exchange and its Impact on Demographic Dynamics]. Moscow: ISPI RAN. (In Russ.).

Savoskul S.S. (2001). Russkiye novogo zarubezh’ya: Vybor sud’by [Russian new abroad: the choice of fate]. Moscow: Nauka. (In Russ.).

Statistika Estonii. Baza dannykh [Statistics of Estonia. Database] (2020). Retrieved from http: //andmebaas.stat.ee/ (data downloaded on 04.04.2020).

Sushchiy S.YA. (2016). Etnodemograficheskiye aspekty russko-ukrainskogo vzaimodeystviya (Ukraina i YUg Rossii) [Ethnodemographic aspects of Russian-Ukrainian interaction (Ukraine and the South of Russia)]. LAP LAMBERT Academic Publishing.

Sushchiy S.YA. (2018a). Russkiye v Pribaltike – geodemograficheskiye trendy postsovetskogo perioda i perspektivy pervoy poloviny XXI veka [Russians in the Baltics – geodemographic trends of the post-Soviet period and prospects for rst half of the XXIst century]. Narodonaseleniye, 21(3), 21–36. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-02. (In Russ.)

Narodonaseleniye, 21(3), 21–36. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-02. (In Russ.)

Sushchiy S.YA. (2018b). Russkiye Kazakhstana – geodemograficheskaya dinamika postsovetskogo perioda i perspektivy pervoy poloviny XXI veka. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 8, 22-37. (In Russ.) DOI: 10.31857/S013216250000759-7

Tishkov V.A. (1993). Russkiye v Sredney Azii i Kazakhstane [Russians in Central Asia and Kazakhstan]. In Issledovaniya po prikladnoy i neotlozhnoy etnologii [Studies in applied and urgent ethnology] (Doc. no. 51). Moscow: IEARAN. (In Russ.).

Tsutsiev A.A. (2006). Atlas etnopoliticheskoy istorii Kavkaza (1774–2004). [Atlas of the ethnopolitical history of the Caucasus (1774–2004)]. Moscow: Evropa. (In Russ.).

Volkov V.V. (2013). Demografiya russkogo naseleniya Latvii v KHKH – XXI vv. [Demography of the Russian population of Latvia in the XX – XXI centuries]. In Etnicheskaya politika v stranakh Baltii [Ethnic policy in the Baltic countries] (pp.

Vsesoyuznaya perepis’ naseleniya 1989 goda [All-Union Population Census 1989] (1989). Demoscope Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php (In Russ.).

Zhukov S.V., Reznikova O.V. (2001). TSentral’naya Aziya v sotsial’no-ekonomicheskikh strukturakh sovremennogo mira [Central Asia in the socio-economic structures of the modern world]. Moscow: Moskovskiy obshchestvennyy nauchnyy fond. (In Russ.).

ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА

Пантюшов И.В., Федорко В.Н.

ДИНАМИКА И ГЕОГРАФИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА

Аннотация. В 2018-2019 годах Пензенским областным отделением Русского географического общества была разработан и реализован масштабный научный проект – этнографическая экспедиция в страны Центральной Азии «Современный этномир», нацеленная на изучение жизни, быта и культуры русского и русскоязычного населения стран региона. Экспедиционные исследования прошли в два этапа. Первым этапом стало посещение участниками экспедиции Республики Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара) в октябре 2018 года. В рамках же второго этапа были проведены экспедиционные исследования в Казахстане (Нур-Султан, Караганда, Алматы) и в Кыргызстане (Каракол, Бишкек вв апреле 2019 года). В статье излагаются некоторые итоги комплексного географического исследования жизни русского и русскоговорящего населения Узбекистана, Казахстан и Кыргызстана, полученные на основе анализа социологического, биографического и статистического материала, собранного в ходе работы экспедиции.

Экспедиционные исследования прошли в два этапа. Первым этапом стало посещение участниками экспедиции Республики Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара) в октябре 2018 года. В рамках же второго этапа были проведены экспедиционные исследования в Казахстане (Нур-Султан, Караганда, Алматы) и в Кыргызстане (Каракол, Бишкек вв апреле 2019 года). В статье излагаются некоторые итоги комплексного географического исследования жизни русского и русскоговорящего населения Узбекистана, Казахстан и Кыргызстана, полученные на основе анализа социологического, биографического и статистического материала, собранного в ходе работы экспедиции.

В связи с распадом СССР в 90-х годах ХХ века миллионы соотечественников оказались во вновь образованных независимых государствах на положении национальных меньшинств. Русское и русскоговорящее население за рубежом столкнулось со сложной политической, экономической, культурной и психологической ситуацией, но сохранило свою национальную идентичность, культуру и язык. Одним из регионов постсоветского пространства, где проживает значительная часть русского и русскоговорящего этноса (татары, башкиры, крымские татары, украинцы, белорусы, немцы, армяне) является Средняя Азия, где число проживающих соотечественников в настоящее время составляет около 4,8 млн. чел., численность которых упала вдвое по сравнению с данными 1989 г. [9].

Русское и русскоговорящее население за рубежом столкнулось со сложной политической, экономической, культурной и психологической ситуацией, но сохранило свою национальную идентичность, культуру и язык. Одним из регионов постсоветского пространства, где проживает значительная часть русского и русскоговорящего этноса (татары, башкиры, крымские татары, украинцы, белорусы, немцы, армяне) является Средняя Азия, где число проживающих соотечественников в настоящее время составляет около 4,8 млн. чел., численность которых упала вдвое по сравнению с данными 1989 г. [9].

Средняя Азия, несмотря на немалое количество посвященных ей работ, до сих пор остаётся во многом terra incognita. По сути дела, значительная часть информации по региону, которая могла бы охарактеризовать современную историю сложения местного населения и его отдельных частей, ещё не введена в научный оборот либо не проанализирована. Большая часть русского, как и вообще русскоговорящего населения Средней Азии, проживает в трех республиках – Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

В связи с этим, в 2018 – 2019 гг. Русским географическим обществом (Пензенским областным отделением РГО) была проведена международная этнографическая экспедиция «Современный этномир (Средняя Азия)», состоящая из двух этапов: первый полевой в октябре 2018 г. был проведен по Республике Узбекистан, второй этап в апреле 2019 г. – по Казахстану и Киргизии. Экспедиция проводилась с целью изучения особенности культурного воспроизводства среди этнических русских и русскоговорящих жителей Средней Азии, в частности: адаптационных процессов, традиционных элементов культуры, особенностей их сохранения и воспроизводства в отрыве от основной этнической территории – в иноэтничном окружении, а также — исследование религиозной жизни и межконфессионального взаимодействия в условиях изоляции от российских религиозных центров.

В ходе экспедиции применялся «маршрутный метод» этнографического исследования при котором экспедиция перемещалась в области изучения по непрерывному «линейному» маршруту с последовательными остановками в каждом пункте изучения для сбора материалов (интервью, анкетирование). Главные линии маршрутов исследования: Ташкент – Бухара – Самарканд в Узбекистане, Нур-Султан – Темиртау – Караганда – Алма-Ата в Казахстане, Каракол – Бишкек в Киргизии. т.е. по местам компактного проживания русскоговорящего населения [2]. Экспедиция также способствовала налаживанию партнёрских отношений между национальными географическими обществами посещённых стран.

Главные линии маршрутов исследования: Ташкент – Бухара – Самарканд в Узбекистане, Нур-Султан – Темиртау – Караганда – Алма-Ата в Казахстане, Каракол – Бишкек в Киргизии. т.е. по местам компактного проживания русскоговорящего населения [2]. Экспедиция также способствовала налаживанию партнёрских отношений между национальными географическими обществами посещённых стран.

Целью работы является комплексный анализ динамики численности и географии русского населения Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в постсоветский период, характеристика особенностей культурного воспроизводства русской диаспоры этих Центральноазиатских государств на современном этапе с привлечением статистического и фактического материала, собранного в рамках экспедиции.

Задачи исследования связаны с последовательным анализом изучаемых явлений на материалах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана и выявлением общего и особенного в жизни русского и русскоговорящего населения этих трёх стран региона.

Республика Узбекистан.

Первой страной для изучения в рамках экспедиции выбран Узбекистан, в связи с тем, что в Узбекистане, единственной из всех республик Средней Азии, перепись населения после распада СССР ни разу не проводилась. В 1989 г., по данным последней Всесоюзной переписи населения, в Узбекской ССР проживало 1 653,5 тыс. чел. русского населения. Русские тогда составляли вторую по численности национальность в этническом составе населения республики, на их долю приходилось 8,3 % жителей Узбекистана [10].

Численность русского населения стремительно уменьшалось в первые постсоветские годы в связи с интенсивной внешней миграцией, что в целом соответствовало общим для всего пространства бывшего СССР этнодемографическим и этногеографическим тенденциям. В результате, по данным текущей статистики на 2000 г., в республике проживало 1 199 тыс. русских, составлявших на тот период 4,9% ее населения [11]. К 2005 г. количество русских сократилось на 215 тыс. чел. и составляло уже 983,6 тыс. чел. (3,8 % населения республики). В 2013 г. число русских составило 809,5 тыс. чел., что соответствовало 3,3 % общей численности жителей страны [10]. По данным Госкомстата РУз на 1.01.2017 г., в Узбекистане проживали около 750 тыс. русских, на долю которых приходилось 2,2 % населения республики [12].

чел. (3,8 % населения республики). В 2013 г. число русских составило 809,5 тыс. чел., что соответствовало 3,3 % общей численности жителей страны [10]. По данным Госкомстата РУз на 1.01.2017 г., в Узбекистане проживали около 750 тыс. русских, на долю которых приходилось 2,2 % населения республики [12].

Из приведённых данных следует, что за 1989-2017 гг. численность русского населения Узбекистана сократилась в 2,2 раза, а его доля в общей численности жителей республики – в 3,8 раза (см. таблицу 1). Вместе с тем, из таблицы 1 видно, что есть некоторое уменьшение темпов отрицательной динамики этнодемографических индикаторов русского населения Узбекистана, что объясняется, очевидно, постепенным снижением его миграционного потенциала.

Следует отметить, что прослеживаемые по данным таблицы 1 тренды связаны не только с миграционным фактором, но и с возрастной структурой русского населения страны и резкими различиями в репродуктивных установках русских семей и представителей коренных национальностей Среднеазиатского региона, приводящими к очень заметной дифференциации уровня рождаемости среди представителей различных этносов Узбекистана. Примечательно, что в уровне рождаемости других некоренных национальностей прослеживается схожесть с естественным движением русского населения (табл. 2).

Примечательно, что в уровне рождаемости других некоренных национальностей прослеживается схожесть с естественным движением русского населения (табл. 2).

Наблюдается резкая неравномерность распределения русского населения по территории Узбекистана – в основном большинство соотечественников проживает в столице, столичной области и крупных региональных центрах. Большая концентрация русских в городах связана, прежде всего, с их традиционно сложившейся преимущественной занятостью их в индустриальном и финансовом секторе, образовании, здравоохранении, науке и культуре.

На рисунке 1 приведены диаграммы, иллюстрирующие распределение русского населения по регионам страны – Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту в 1989 и 2017 гг. Очевидно, что ещё в советский период большинство русских жителей Узбекистана (более 40 %) концентрировалось в столице республики – Ташкенте. В последующие годы поляризованная география русского населения выразилась ещё рельефнее, хотя говорить о резком росте удельного веса столицы в пространственной структуре русской диаспоры Узбекистана за последние четверть века всё-таки не приходится (46 % в 2017 г. против 42,4 % в 1989 г.). Второй показатель удельной доли русского населения на протяжении всего рассматриваемого периода сохранился за Ташкентской областью (около 19 % общей численности русской диаспоры республики). Третью и четвёртую позиции продолжают удерживать Самаркандская и Ферганская области (по данным на 2017 г., 6,5 % и 5,7 %, соответственно).

против 42,4 % в 1989 г.). Второй показатель удельной доли русского населения на протяжении всего рассматриваемого периода сохранился за Ташкентской областью (около 19 % общей численности русской диаспоры республики). Третью и четвёртую позиции продолжают удерживать Самаркандская и Ферганская области (по данным на 2017 г., 6,5 % и 5,7 %, соответственно).

Резкое сокращение доли Бухарской области (с 8,1 % до 3,5 %) можно объяснить тем, что в 1989 г. в её состав входила отличающаяся индустриальной специализацией региональной экономики и относительно высоким удельным весом некоренных национальностей, в т.ч. русских, Навоийская область, которая в 1992 г. была восстановлена в прежнем статусе, и показатели этого региона стали фигурировать в статистической отчётности республики отдельной строкой. Вместе с тем, анализ диаграммы б на рис. 1 показывает определённо невысокую долю Навоийской области по состоянию на 2017 г. (2,3 %). Это связано с резким ростом миграционного оттока русских из данного региона страны в последние годы.

На уровне 3 % процентов установился удельный показатель Сырдарьинской области – одного из немногих регионов республики, где исторически сложился заметный ареал сельского расселения русских, который, впрочем, к настоящему времени сильно сократился в масштабах. Близкие показатели имеют Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Навоийская, Андижанская и Джизакская области (2-2,9 %). Наименьшие значения рассматриваемого этнодемографического индикатора отмечаются Наманганской (1,6 %) и, особенно, в Хорезмской области (0,8 %), имеющих в основном аграрную специализацию, а также в Республике Каракалпакстан (1,4 %), отличающейся тяжёлой геоэкологической ситуацией, вызванной деградацией природно-хозяйственных систем Приаралья.

Можно выделить компактные ареалы проживания русских в Узбекистане: г.Ташкент и Ташкентская обл. (г.Чирчик, г.Алмалык, г. Бекабад, г.Ангрен, г.Ахангаран), Навоийская обл. (г.Навои, г.Зарафшан, г.Учкудук), г.Фергана, г.Кувасай, г.Самарканд, г. Каттакурган, Бухарская обл. (г.Каган), а также некоторые сельские районы Ташкентской и Сырдарьинской областей, железнодорожные пристанционные посёлки, возникшие в 19 в. вдоль Закаспийской железной дороги. Эти этнотерриториальные структуры сложились исторически, главным образом, в связи со специализацией хозяйства, развитием индустриализации и урбанизацией отдельных территорий, в целом сохранившись в постсоветский период на фоне общего сокращения численности русских в стране.

(г.Каган), а также некоторые сельские районы Ташкентской и Сырдарьинской областей, железнодорожные пристанционные посёлки, возникшие в 19 в. вдоль Закаспийской железной дороги. Эти этнотерриториальные структуры сложились исторически, главным образом, в связи со специализацией хозяйства, развитием индустриализации и урбанизацией отдельных территорий, в целом сохранившись в постсоветский период на фоне общего сокращения численности русских в стране.

В таблице 3 показано изменение доли русских в населении регионов Узбекистана в 1989-2017 гг. При общем единообразном сокращении удельного веса русского населения во всех регионах страны в постсоветский период самые высокие показатели сохраняются за городом Ташкентом (русские составляли 34 % населения города в 1989 г. и 14,2 % в 2017 г.), Ташкентской областью (14,6 % в 1989 г. и 5 % в 2017 г.) и Сырдарьинской областью (10 % в 1989 г. и 2,9 % в 2017 г.). Наименьший удельный вес русских в этническом составе отмечается в Наманганской (1,9 %в 1989г. и 0,4% в 2017 г.) и Хорезмской (1,2 % в 1989 г. и 0,3 % в 2017 г.) областях. Таким образом, очевидно сохранение в постсоветский период географического рисунка расселения русского населения Узбекистана, сложившегося исторически.

и 0,4% в 2017 г.) и Хорезмской (1,2 % в 1989 г. и 0,3 % в 2017 г.) областях. Таким образом, очевидно сохранение в постсоветский период географического рисунка расселения русского населения Узбекистана, сложившегося исторически.

Результаты опроса респондентов (56 чел.) среди русских граждан Узбекистана – жителей Ташкента, Самарканда и Бухары – в ходе экспедиции «Современный этномир (Средняя Азия)» показали, что опрашиваемые в большинстве своем эмигрировать не планируют, за исключением 10 % интервьюеров, желающих воссоединиться с членами семьи, которые выехали из Узбекистана в Россию после распада СССР. Социально-экономическое положение всех опрошенных соотечественников – стабильное, благодаря государственной политике современного руководства Узбекистана, в том числе и кардинально изменившемуся отношению к русскому языку.

Русский язык в республике, не имея официального статуса, сохраняет большое значение в общественно-государственной жизни страны и широко используется в различных сферах. Он изучается в узбекских школах как обязательный предмет со 2-класса в объёме 2 часов в неделю, на первом курсе средних специальных учебных заведений (4 часа в неделю) и на первом курсе вузов (160 часов). Учебная нагрузка, отведённая в образовательных учреждениях с узбекским языком обучения на изучение русского языка, идентична объёму учебной нагрузки, отведённой на преподавание узбекского языка в русскоязычных учебных заведениях всех уровней. Учителей русского языка готовят все вузы Узбекистана с языковой и педагогической специализацией во всех регионах республики. В быту использование русского языка главным образом ограничено представителями русского и других некоренных народов республики, самыми многочисленными из которых являются татары, корейцы, украинцы, азербайджанцы, армяне. Среди титульной же и родственных ей наций коммуникативное значение русского языка сравнительно велико в основном у выпускников русских школ. В целом, уровень владения коренного населения русским языком последовательно возрастает от периферии к столице, так как в этом направлении расширяется русскоязычная среда и сфера применения русского языка, а, следовательно, повышается объективная потребность во владении им.

Он изучается в узбекских школах как обязательный предмет со 2-класса в объёме 2 часов в неделю, на первом курсе средних специальных учебных заведений (4 часа в неделю) и на первом курсе вузов (160 часов). Учебная нагрузка, отведённая в образовательных учреждениях с узбекским языком обучения на изучение русского языка, идентична объёму учебной нагрузки, отведённой на преподавание узбекского языка в русскоязычных учебных заведениях всех уровней. Учителей русского языка готовят все вузы Узбекистана с языковой и педагогической специализацией во всех регионах республики. В быту использование русского языка главным образом ограничено представителями русского и других некоренных народов республики, самыми многочисленными из которых являются татары, корейцы, украинцы, азербайджанцы, армяне. Среди титульной же и родственных ей наций коммуникативное значение русского языка сравнительно велико в основном у выпускников русских школ. В целом, уровень владения коренного населения русским языком последовательно возрастает от периферии к столице, так как в этом направлении расширяется русскоязычная среда и сфера применения русского языка, а, следовательно, повышается объективная потребность во владении им. В Ташкенте нередко можно встретить узбеков, которые говорят по-русски так же хорошо, как на своём родном языке.

В Ташкенте нередко можно встретить узбеков, которые говорят по-русски так же хорошо, как на своём родном языке.

Для сохранения общественно-культурной роли русского языка и русской культуры в республике большой вклад вносят образовательные учреждения, ведущие деятельность на русском языке. Таковые имеются на всех уровнях образовательной системы Узбекистана, в частности, дошкольном, среднем общеобразовательном, среднем специальном и высшем. Ключевое, наиболее массовое значение имеют, безусловно, общеобразовательные школы с русским языком обучения. После развала Союза контингент и количество русских школ в республике стали довольно быстрыми темпами сокращаться, что было связано, в первую очередь, с миграционным оттоком русского населения и представителей других некоренных национальностей, основным языком для которых был русский. Кроме того, принципиальные перемены во всех сферах общественной жизни повлияли на языковые предпочтения представителей титульной и родственных ей наций, что на первых порах вызвало значительное снижение их интереса к получению образования на русском языке. Однако к середине 2000-х годов данная тенденция изменилась, что выразилось в постепенном увеличении числа школ с русским языком обучения (главным образом, за счёт открытия русских классов в школах с узбекским и другими языками обучения) и росте контингента данных образовательных учреждений.

Однако к середине 2000-х годов данная тенденция изменилась, что выразилось в постепенном увеличении числа школ с русским языком обучения (главным образом, за счёт открытия русских классов в школах с узбекским и другими языками обучения) и росте контингента данных образовательных учреждений.

В настоящее время русские школы занимают второе место по численности контингента учащихся в Узбекистане, где школьное обучение ведётся на 7 языках (табл. 4). Примечательно, что при удельном весе русских в этническом составе населения в 2,3 %, учащиеся школ с русским языком обучения составляют в настоящее время 10 % всех школьников республики. Для ознакомления с деятельностью школ с русским языком обучения участники экспедиции посетили несколько школ в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Православие является наиболее многочисленным конфессиональным меньшинством в Узбекистане, где более 90% населения являются мусульманами-суннитами. Первые приходы Русской православной церкви появились на территории современного Узбекистана в 1860-ые годы в Самарканде, Джизаке, Бухаре. В 1871 г. была учреждена Туркестанская епархия Московского патриархата, от которой берёт своё начало нынешняя Ташкентская и Узбекистанская епархия, являющаяся частью Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ. Ташкент является одновременно центром епархии и митрополичьего округа.

В 1871 г. была учреждена Туркестанская епархия Московского патриархата, от которой берёт своё начало нынешняя Ташкентская и Узбекистанская епархия, являющаяся частью Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ. Ташкент является одновременно центром епархии и митрополичьего округа.

В настоящее время Ташкентская и Узбекистанская епархия РПЦ подразделяется на 5 церковных округов (благочиний): Бухарский, Гулистанский, Самаркандский, Ташкентский и Ферганский, которые объединяют 35 православных приходов, а также 3 монастыря. Православные приходы имеются во всех без исключения регионах республики, но наибольшее число культовых объектов РПЦ сосредоточено в Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской, Навоийской областях и городе Ташкенте. Показательно, что процессы возрождения религиозных ценностей, активно протекающие в новейший период истории Узбекистана благотворно сказались и на развитии инфраструктуры РПЦ в стране. Так, немало храмов было открыто в Узбекистане после достижения Независимости, в частности, в городах Учкудук (1993), Ахангаран (1994), Газалкент (1996), Нукус (2002), Чиназ, Красногорск (2007), Ургенч (2013) и других. В 1990 г. было открыто Ташкентское Православное духовное училище, которое в 1998 г. преобразовано в Ташкентскую духовную семинарию [10].

В 1990 г. было открыто Ташкентское Православное духовное училище, которое в 1998 г. преобразовано в Ташкентскую духовную семинарию [10].

Участники экспедиции посетили в общей сложности 5 православных храмов в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, пообщались со служителям и прихожанами, взяли у них интервью. Произведённые исследования показали, что именно Русская православная церковь является главным объединяющим звеном для русского населения республики в деле сохранения русской традиционной культуры и национальных традиций, языка.

Деятельность же национальных культурных центров и Россотрудничества в основном проявляется в столице страны. Работа же по сохранению русской национальной культуры и культуры других российских народов в регионах осуществляется в основном на любительском уровне, главным образом, по инициативе педагогов русских школ.

Русские и русскоговорящие жители Узбекистана в основном ведут современный урбанизированный образ жизни, лишённый ярко выраженного национального облика, а компактные общины соотечественников на селе фактически прекратили своё существование. Соответственно, традиционные элементы русской культуры, учитывая в т.ч. влияние советского прошлого у русскоговорящих жителей Узбекистана, утрачены. Однако, благодаря деятельности энтузиастов на местах, ощущается стремление местного русскоязычного населения к духовно-нравственному возрождению национальной культуры.

Соответственно, традиционные элементы русской культуры, учитывая в т.ч. влияние советского прошлого у русскоговорящих жителей Узбекистана, утрачены. Однако, благодаря деятельности энтузиастов на местах, ощущается стремление местного русскоязычного населения к духовно-нравственному возрождению национальной культуры.

Важнейшая особенность межнациональных и межконфессиональных отношений в Узбекистане заключается в высокой степени толерантности, и это заслуживает особого внимания.

Республика Казахстан.

Первой страной для изучения в рамках проведения второго этапа экспедиции выбран Казахстан. В Казахстане русские являются в основном потомками переселенцев XIX—XX века, в меньшей степени XVII—XVIII веков. Начиная с XVI века стали возникать первые военные поселения и крепости, основанные Русским царством, а затем и Российской империей на территории Казахского ханства. Казаки сначала строили крепость с военным гарнизоном, затем перевозились семьи, после чего рядом возникало поселение. На территории современного Казахстана существовало три казачьих войска — Уральское, Сибирское и Семиреченское. Многие казаки имели также и казахские корни, особенно по женской линии.

На территории современного Казахстана существовало три казачьих войска — Уральское, Сибирское и Семиреченское. Многие казаки имели также и казахские корни, особенно по женской линии.

Старейшее русское поселение, на территории Казахского ханства — Яицкий городок (впоследствии г. Уральск) было основано в 1520 году. Позже были основаны Гурьев (1645), Семипалатинск (1718), Усть-Каменогорск (1720), Павлодар (1720), Петропавловск (1752), Кокчетав (1824), Акмолинск (1824), Казалинск (1848), Верный (1854), Актюбинск (1868), Кустанай (1879) и другие более мелкие городские поселения [4].

Специфической особенностью Казахстана является то, что в этой республике, единственной из всех среднеазиатских, русские накануне распада СССР составляли более 40 % населения, преобладая в большинстве северных и восточных областей республики, тогда как в южных и западных областях республики преобладали казахи [1]. По данным переписи 1989 года, в Казахстане самые многочисленные русские сообщества были в таких регионах: в Восточно-Казахстанской обл. — 64,9 %, Северо-Казахстанской — 64,9 %, Карагандинской — 61,1 %, Алма-Атинской — 43,6 %, Кустанайской — 45,2 %, Павлодарской — 42,4 %, Целиноградской — 42,7 % и Кокчетавской — 38,5 % от населения региона. В целом, после распада Советского Союза в Казахстане осталось 6 млн. русских [7].

— 64,9 %, Северо-Казахстанской — 64,9 %, Карагандинской — 61,1 %, Алма-Атинской — 43,6 %, Кустанайской — 45,2 %, Павлодарской — 42,4 %, Целиноградской — 42,7 % и Кокчетавской — 38,5 % от населения региона. В целом, после распада Советского Союза в Казахстане осталось 6 млн. русских [7].

В настоящее время в этническом составе населения Казахстана удельные показатели 7 национальностей превышают 1 %: казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары и немцы, которые в совокупности составляют 95,6 % населения страны, согласно переписи населения 2009 года [7].

Русские остаются второй по численности национальной группой в Казахстане, на начало 2019 года, составляя 19,32 % населения страны (3 553 232 человек). При этом численность русского населения республики ощутимо снизилась в сравнении с 1999 годом, когда, по переписи населения, доля русских составляла почти 30% населения (4 480 675 человек) [7].

Русские проживают преимущественно в Северном, Центральном и Восточном Казахстане, в меньшей степени в Семиречье и приграничных с Оренбургской областью районах (см. рис. 2). За пределами этих регионов живут лишь в крупных городах.

рис. 2). За пределами этих регионов живут лишь в крупных городах.

Рисунок 2 показывает, что самые крупные русские диаспоры в Казахстане проживают в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городе Алматы. Наименьшей численностью русского населения характеризуются Мангыстуская, Атырауская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области.

В таблице 5 приведены статистические данные о месте русских в этнической структуре населения регионов Республики Казахстан. Краткий анализ содержания данной таблицы показывает, что максимальными удельными показателями русского населения выделяются Северо-Казахстанская (49,8 %) и Костанайская (41,6 %) области, в которых русские являются наиболее многочисленным этносом. В большинстве остальных регионов республики русские являются второй по численности национальной компонентой, при этом наиболее высоким процентом русского населения выделяются Восточно-Казахстанская (37,1 %), Карагандинская (36,5 %), Павлодарская (36,5 %), Акмолинская (33,6 %) области и город Алматы (27,5 %). Наименьшие доли русских в составе населения отмечены в Мангыстауской, Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. При этом Южно-Казахстанская область является единственным регионом Казахстана, где русские занимают третье место в этническом составе населения, уступая не только титульной нации, но и узбекам, на долю которых здесь приходится 16,87 процента жителей [7].

Наименьшие доли русских в составе населения отмечены в Мангыстауской, Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. При этом Южно-Казахстанская область является единственным регионом Казахстана, где русские занимают третье место в этническом составе населения, уступая не только титульной нации, но и узбекам, на долю которых здесь приходится 16,87 процента жителей [7].

Участниками экспедиции произведен опрос соотечественников разных профессий и возраста (47 чел.), которых объединяет одно – это любовь к русской традиционной культуре, которой они посвящают свободное время, занимаясь в самодеятельных фольклорных и танцевальных коллективах. Из всех опрошенных 90 % респондентов помнят свои корни и хранят историю своей семьи, переезд из Казахстана в ближайшее время не планируют, но в отдаленном будущем желают покинуть страну.

Русский язык сохранил свои позиции в экономической и общественной жизни страны, особенно это касается СМИ. Особенность русскоязычия Казахстана заключается в том, что большинство людей говорящих по-русски в современной республике, этническими русскими не являются. Чаще всего это сами казахи, порой владеющие только русским. Согласно части 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

Чаще всего это сами казахи, порой владеющие только русским. Согласно части 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

Православие является крупнейшей после ислама конфессией Казахстана, где более 25 % жителей, согласно переписи 2009 года, являются православными. В настоящее время в Казахстане свыше 4 млн. прихожан Русской православной церкви. Однако опрошенные служители церкви отмечали заметный процесс оттока православных верующих из страны.

Православная церковь поддерживается независимым Казахстаном. О месте православия в жизни общества республики Президент Нурсултан Назарбаев высказался предельно емко: «…православие и ислам – два столпа, на которых зиждется духовность Казахстана». В настоящее время в Казахстане действуют 339 православных религиозных общин и 301 культовое сооружение [3].

Путем опроса выяснилось, как строится работа национальных культурных центров (русского, татарского, башкирского и др. ) в регионах республики, которые могли бы объединить духовный потенциал соотечественников в деле сохранения традиционных культур, обогатить их нравственную жизнь. Как правило, все опрашиваемые соотечественники так или иначе связаны с культурной жизнью и активно участвуют в сохранении русских и других национальных (татарских, башкирских) традиций и культур. Этому способствует их объединение в самодеятельные творческие коллективы (казачий народный хор «Станичники», русский народный казачий коллектив «Раздолье» и другие). Некоторым из них государство предоставляет помещения для занятий (например в «Домах дружбы» городов Нур-Султан и Алматы).

) в регионах республики, которые могли бы объединить духовный потенциал соотечественников в деле сохранения традиционных культур, обогатить их нравственную жизнь. Как правило, все опрашиваемые соотечественники так или иначе связаны с культурной жизнью и активно участвуют в сохранении русских и других национальных (татарских, башкирских) традиций и культур. Этому способствует их объединение в самодеятельные творческие коллективы (казачий народный хор «Станичники», русский народный казачий коллектив «Раздолье» и другие). Некоторым из них государство предоставляет помещения для занятий (например в «Домах дружбы» городов Нур-Султан и Алматы).

Особая роль в сохранении народной культуры отводится казачеству. Государство иногда поддерживает работу отдельных творческих казачьих народных коллективов, являющихся членами «Ассамблеи народов Казахстана». Благодаря таким организациям, как «Союз казаков Степного края» (С.Г. Дойников) в г.Нур-Султан, «Союз казаков Семиречья» (В.С. Шихотов) в г.Алматы ведется большая работа по сохранению народных обычаев, ремесел, культурных традиций путем объединения соотечественников, проведения различных мероприятий, праздников, издания собственных газет и пособий, информационной работы в интернете.

Значительную помощь по объединению соотечественников, поддержанию их творческого стимула оказывает представительство Россотрудничества в Казахстане (К.П. Воробьев), которое активно ведёт работу в г.Нур-Султане, проводя различные мероприятия по популяризации русской культуры и российских народов, включая выездные.

В свою очередь, в Карагандинской области работают гражданские активисты – представители Общественного фонда «Русский культурный центр «Согласие» и Православного благотворительного общества развития образования «Светоч», которые самостоятельно стараются содействовать укреплению и сохранению русской культуры и национальной культуры других российских народов, сохранению русского языка путем проведения разноплановых акций и мероприятий, таких как «Тотальный диктант», «День славянской письменности и культуры» и другие. Они также являются организаторами многих православных праздников, активно сотрудничая с РПЦ.

Почти во всех областях Казахстана работают русские театры, которые продолжают оставаться важным фактором распространения и пропаганды российской культуры в стране. В Казахстане действуют 16 русских театров, из которых: 11 – драматических, 1 – музыкальной комедии, 2 – юного зрителя, 2 – кукольных, а также 2 так называемых объединенных театра (труппа состоит из русских и казахских артистов). В репертуаре русских театров представлена в основном русская классика и пьесы современных российских драматургов, а также национальные казахские постановки. Популярность русских театров достаточно высока не только среди славянского населения, но и в среде русскоязычных и даже двуязычных казахов [4].

В Казахстане действуют 16 русских театров, из которых: 11 – драматических, 1 – музыкальной комедии, 2 – юного зрителя, 2 – кукольных, а также 2 так называемых объединенных театра (труппа состоит из русских и казахских артистов). В репертуаре русских театров представлена в основном русская классика и пьесы современных российских драматургов, а также национальные казахские постановки. Популярность русских театров достаточно высока не только среди славянского населения, но и в среде русскоязычных и даже двуязычных казахов [4].

Кыргызская Республика (Киргизия).

Русские в Киргизии — одна из крупнейших диаспор русских за пределами России. С момента своего появления на территории Южного Семиречья в третьей четверти XIX века, русские играли важную роль во всех сферах жизни республики, особенно в поздний имперский и советский период, в первую очередь, в её северных областях. С середины XX века процент русских снижается, а с конца 1980-х быстро сокращается и абсолютная численность русского населения страны, что связано с низкой рождаемостью, высокой смертностью и высоким миграционным оттоком на фоне быстрого роста киргизского и прочего коренного населения. К моменту распада СССР на территории Киргизии проживало 917 тыс. русских, что составляло 21,5 % от всего населения республики, согласно данным переписи 1989 года [8].

К моменту распада СССР на территории Киргизии проживало 917 тыс. русских, что составляло 21,5 % от всего населения республики, согласно данным переписи 1989 года [8].

В 1990-2000-ых гг. произошла массовая эмиграция русского населения, главным образом, молодого и среднего возраста. Только за 1989-1999 годы миграционный отток русских из республики составил 224278 человек. По данным на начало 2019 г., русских проживает в Киргизии 348,9 тыс. чел. (5,6 %), при этом они являются третьим по численности народом страны, после киргизов и узбеков. К русскоговорящему населению Кыргызстана также относятся такие этносы, как украинцы (11,2 тыс. чел.), немцы (8,2 тыс. чел.), корейцы (17 тыс. чел.), татары (27,2 тыс. чел.), турки (43,4 тыс. чел.), белорусы (0,85 тыс. чел.), армыне (0,8 тыс. чел.) и некоторые другие [8].

Русское население Киргизии исторически сконцентрировано на севере республики. Большинство русских при этом проживает в столице страны — городе Бишкеке (170 тыс. чел., 47,16 % всех русских республики) и в столичной, Чуйской области (142,7 тыс. чел., 39,58 % русского населения страны). Также заметна русская диаспора в Иссыккульской области, в которой проживает более 29 тыс. русских, или 8,05 % от их общей численности в Кыргызстане. В остальных регионах страны численность русского населения ныне незначительна, особенно мала она в высокогорной Нарынской области, на более чем 99 % населённой киргизами (рис. 3).

чел., 39,58 % русского населения страны). Также заметна русская диаспора в Иссыккульской области, в которой проживает более 29 тыс. русских, или 8,05 % от их общей численности в Кыргызстане. В остальных регионах страны численность русского населения ныне незначительна, особенно мала она в высокогорной Нарынской области, на более чем 99 % населённой киргизами (рис. 3).

Анализ таблицы 6 показывает, что русские занимают заметное место в этнической структуре населения только в северных регионах Кыргызской Республики – городе Бишкеке (17,7 %), Чуйской (16,1 %) и Иссыккульской области (6,2 %). В этих регионах русские являются вторым по численности этносом после титульной нации. В таких регионах, как Баткенская, Джалал-Абадская, Нарынская и Ошская области, удельный вес русского населения незначителен.

В рамках экспедиции произведен опрос соотечественников разных профессий (23 чел.), которые посвящают свободное время делу сохранения и передачи молодому поколению русской культуры, занимаясь в самодеятельных фольклорных и танцевальных коллективах, клубах. Значимую роль в этом играет представительство Россотрудничества в Бишкеке. Согласно данным опроса, 100 % респондентов идентифицируют себя в едином русском цивилизационном пространстве, 90 % опрошенных помнят свои корни и хранят историю своей семьи, при большинство опрошенных переезд из Киргизии в ближайшее время не планируют.

Значимую роль в этом играет представительство Россотрудничества в Бишкеке. Согласно данным опроса, 100 % респондентов идентифицируют себя в едином русском цивилизационном пространстве, 90 % опрошенных помнят свои корни и хранят историю своей семьи, при большинство опрошенных переезд из Киргизии в ближайшее время не планируют.

Русский язык в стране имеет статус официального. Он получил широкое распространение на территории современной Киргизии с середины XIX века, когда киргизские земли вошли в состав Российской империи. После распада СССР в 1991 году сохранил статус языка межнационального общения. В стране сохраняется вертикаль образования на русском языке, но на местах (особенно на юге страны) обучение детей русскому языку затруднено ввиду малого количества или полного отсутствия русскоязычного населения. В своей массе родители учащихся поддерживают обучение детей на русском, что позволяет говорить о сохраняющемся престиже русского языка. Большая часть киргизов, особенно в северных регионах, а также в больших городах республики свободно говорит на русском языке.

Современные православные в Киргизии объединены в Бишкекскую и Кыргызстанскую епархию РПЦ, которая подразделяется на 6 благочиний (округов) и имеет 46 приходов, 25 храмов и 1 монастырь. Бишкекская и Кыргызстанская епархия входит в состав Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви. Духовенство епархии отмечает проблему значительного уменьшения числа прихожан, в связи с продолжающейся эмиграцией русского населения Киргизии [5].

Экспедиция Пензенского областного отделения РГО «Современный этномир» в Узбекистан, Казахстан и Кыргызскую Республику убедилась в том, что в этнической общности русского и русскоговорящего населения стран Средней Азии за последнее время произошли значительные изменения в плане численности и удельного веса в населении стран региона. Однако русский этнос является органичной частью многонационального населения среднеазиатских государств, где сильны и актуальны традиции межэтнической и межконфессиональной толерантности. Русский язык и русская культура в исследованных странах региона сохраняют своё место и значение в культурном пространстве Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

В настоящее время Россия стремится заново осмыслить свои подходы к соотечественникам за рубежом, отталкиваясь от реалий быстро меняющегося мира и логики развития страны как государства, приверженного демократическим ценностям и сохранению глобальной российской этнокультурной сферы. Принципиально важным стало признание того, что Россия и соотечественники, живущие за рубежом, принадлежат к одному цивилизационному пространству, хотя последние оказались на его периферии, в то время как Россия представляет собой центр русского языка, культуры и ментальности.

Научное осмысление происходящих процессов, объективное изучение культуры, традиций российских соотечественников на постсоветском пространстве способствует сохранению этнокультурного многообразия и определяет значимость исследования, а также служит налаживанию и расширению дружеских и партнерских отношений на постсоветском пространстве.

Использованная литература:

1. Алейников А.В. Русское население Казахстана: социально-демографические трансформации (90-е г. ХХ века) // «Мир Евразии» № 2 (21) 2013 г.

ХХ века) // «Мир Евразии» № 2 (21) 2013 г.

2. Пантюшов И.В. Паспорта 1- и 2-этапов этнографической экспедиции «Современный этномир. Средняя Азия». – Пенза, 2018-2019.

3. Православие в Казахстане. Официальный сайт.[Электронный ресурс].-https://mitropolia.kz/ (дата обращения 05.06.2019).

4. Российские соотечественники в истории и культуре Казахстана [Электронный ресурс].-http://www.ruvek.info/?action=view&id=8387&module=articles (дата обращения 05.06.2019).

5. Сайт Бишкекской и Кыргызстанской епархии. [Электронный ресурс].- https://pravoslavie.kg/ (дата обращения 06.06.2019).

6. Сайт Комитета по статистике Республики Казахстан [Электронный ресурс]. -http://stat.gov.kz/ (дата обращения 05.06.2019).

7. Сайт Министерства народного образования Республики Узбекистан [Электронный ресурс].- http://www.uzedu.uz (дата обращения 03.07.2019).

8. Сайт Национального статистического комитета Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. http://stat.gov.kg/ru (дата обращения 10. 06.2019).

06.2019).

9. Сайт Независимой газеты [Электронный ресурс]. — http://www.ng.ru/dipkurer/ 2016-02-01/11_asia.html (дата обращения 25.10.2018).

10. Салиев А.С., Федорко В.Н. Русская культура в Республике Узбекистан: общественно-географический анализ // Феномен культуры в российской общественной географии (экспертные мнения, аналитика, концепты): монография. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного Федер. ун-та, 2014. – С. 398-432.

11. Тожиева З., Федорко В. Динамика и география внешних миграций населения Узбекистана // Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы. Мат-лы межд. науч. конф. — Кишинев, 2016. – С. 65-75.

12. Федорко В.Н., Курбанов Ш.Б. Этногеографическое районирование Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. Т.54. – Ташкент, 2018. – С. 42-54.

Республика Адыгея — Население

Население

Численность населения Республики Адыгея, по данным на 1 января 2016 года, составляет 451,5 тысяч человек, в том числе 80,5 тысяч человек — дети до 14 лет. Средняя плотность населения — 57,9 человек на 1 кв. км, что в 6,7 раза превышает соответствующий показатель по России.

Средняя плотность населения — 57,9 человек на 1 кв. км, что в 6,7 раза превышает соответствующий показатель по России.

Городское население составляет 213,5 тысячи человек и сосредоточено в двух городах — Майкопе и Адыгейске, а также пяти поселках городского типа.

Адыгея относится к регионам с высокой демографической нагрузкой, население старше трудоспособного возраста составляет 24,9%, что на 0,3% меньше, чем по Российской Федерации.

Прирост населения в последние годы происходит за счет миграции.

Адыгея — многонациональная республика, на ее территории проживают более 100 национальностей. По данным переписей населения 2010 года основное население — русские (61,5 %) и адыгейцы (24,3%). К числу других народов, населяющих республику, относятся армяне, белорусы, украинцы, немцы, татары, греки и другие.

Национальный состав населения

Адыги, давшие название республике, — древнейший народ Северо-Западного Кавказа. Их предки, по письменным источникам, в разные времена носили этнонимы: касоги, зихи, меоты. Численность адыгов в пределах республики составляет 107 тысяч человек.

Их предки, по письменным источникам, в разные времена носили этнонимы: касоги, зихи, меоты. Численность адыгов в пределах республики составляет 107 тысяч человек.

Адыгейский язык относится к абхазо-адыгской группе кавказских языков. Некогда самый многочисленный на Северном Кавказе адыгский народ, после перенесенной им национальной трагедии во второй половине XIX века в результате Кавказской войны, оказался разбросанным по всему миру. В прошлом адыгейцы с близко родственными им кабардинцами и черкесами были известны под общим названием «черкесы», охватывающем единый адыгский этнос. После Кавказской войны значительная часть черкесов эмигрировала из исторической Родины в Турцию, где они в значительной степени подверглись насильственной ассимиляции. До революции адыгейцы делились на ряд этнических групп: шапсугов, бжедугов, темиргоевцев, жанеевцев, абадзехов и др. Ныне различия между этническими группами сглаживаются.

Численность русского населения в Республике Адыгея составляет 270,7 тысяч человек. Армян и украинцев соответственно – 15,6 тыс. и 5,9 тысяч человек. 6,1 тысяч человек насчитывают также белорусы, татары, греки, немцы.

Армян и украинцев соответственно – 15,6 тыс. и 5,9 тысяч человек. 6,1 тысяч человек насчитывают также белорусы, татары, греки, немцы.

Адыгея является одним из самых спокойных регионов Кавказа. Общественно-политическая ситуация в Республике Адыгея характеризуется стабильностью. Устойчивость межнациональных отношений основана на мирном взаимодействии и взаимопонимании всех народностей, проживающих в республике. При этом два основных этноса – адыги, являющиеся автохтонным народом, и русские – выступают примером конструктивного национального диалога. В этих условиях историческая и духовная общность двух народов послужила источником формирования особого типа нравственно-этической системы, куда интегрировались и адыгский этнокультурный феномен «хабзэ» (неписаный свод морально-этических правил), и богатая славянская культурная традиция.

Особенности городского и сельского населения

Сельские населенные пункты в Адыгее подразделяются на станицы, села, хутора, поселки и аулы. Станицы в царской России представляли собой крупные сельские поселения или административно-территориальные единицы, объединяющие несколько казачьих поселений. В настоящее время это крупные сельские поселения с казачьим населением. Села представляли собой также крупные сельские поселения, в которых селились крестьяне-переселенцы из различных российских губерний, приобретавшие землю за деньги. Хутора первоначально представляли собой однодворные, а позже и многодворные сельские поселения при освоении новых земель. На Кубани и в Адыгее так назывались поселения вне станиц и сел, независимо от числа дворов. Аулы вначале были горными селениями на Северном Кавказе. В дальнейшем это сельские поселения адыгов не только в горной, но и на равнинной местности.

Станицы в царской России представляли собой крупные сельские поселения или административно-территориальные единицы, объединяющие несколько казачьих поселений. В настоящее время это крупные сельские поселения с казачьим населением. Села представляли собой также крупные сельские поселения, в которых селились крестьяне-переселенцы из различных российских губерний, приобретавшие землю за деньги. Хутора первоначально представляли собой однодворные, а позже и многодворные сельские поселения при освоении новых земель. На Кубани и в Адыгее так назывались поселения вне станиц и сел, независимо от числа дворов. Аулы вначале были горными селениями на Северном Кавказе. В дальнейшем это сельские поселения адыгов не только в горной, но и на равнинной местности.

Адыгские поселения двух типов — городища, укрепленные каменными стенами и башнями, и селения открытого типа, известны с X века. Преобладали в селениях турлучные дома, обмазанные глиной, с глинобитными полами, а также срубовые дома. Таким укрепленным городищем было Кошехабльское, селениями открытого типа были Тлюстенхабльское, Бжегокайское и др. К XIX столетию селения равнинных адыгов были компактными, в виде квадрата или круга, по периметру застроенные жилищами, обращенными внутрь селения. Внутри селения располагались площадь для скота, колодцы и зерновые ямы. Ограда, как правило, состояла из прочной плетневой стены в несколько рядов, засыпанной между ними землей. Селения в горах и предгорьях состояли из отдельных усадеб, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. Такие селения иногда тянулись на десятки километров и всегда примыкали к рекам и лесам.

Таким укрепленным городищем было Кошехабльское, селениями открытого типа были Тлюстенхабльское, Бжегокайское и др. К XIX столетию селения равнинных адыгов были компактными, в виде квадрата или круга, по периметру застроенные жилищами, обращенными внутрь селения. Внутри селения располагались площадь для скота, колодцы и зерновые ямы. Ограда, как правило, состояла из прочной плетневой стены в несколько рядов, засыпанной между ними землей. Селения в горах и предгорьях состояли из отдельных усадеб, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. Такие селения иногда тянулись на десятки километров и всегда примыкали к рекам и лесам.

В XVII — первой половине XIX столетий у адыгов возникли также хуторские поселения (усадьбы) на небольших лесных полянах в труднодоступных горных ущельях. Они состояли из стоящего в центре жилища хозяина, отдельных домов женатых сыновей, кунацкой и различных хозяйственных построек (амбары, курятник) и отдельного двора для лошадей и скота. После эмиграции основной массы адыгов в Турцию после Кавказской войны 1858—1864 гг. и выселения их из горной зоны меняется характер адыгских поселений. Создается более стройная планировка домов с соблюдением в определенной степени уличного типа поселений. В старых равнинных аулах исчезают плетни и рвы, окружающие аулы, появляются общественные лавки и здания в центре поселений. Под влиянием русских в жилищах стали делать потолки, стеклить окна, строить фундаменты, отопительные печи, ставни. Строятся также дома русского типа — урыс ун.

После эмиграции основной массы адыгов в Турцию после Кавказской войны 1858—1864 гг. и выселения их из горной зоны меняется характер адыгских поселений. Создается более стройная планировка домов с соблюдением в определенной степени уличного типа поселений. В старых равнинных аулах исчезают плетни и рвы, окружающие аулы, появляются общественные лавки и здания в центре поселений. Под влиянием русских в жилищах стали делать потолки, стеклить окна, строить фундаменты, отопительные печи, ставни. Строятся также дома русского типа — урыс ун.

Казачьи станицы в Адыгее появились в составе русских кордонных линий: Пшишской, Хабльской, Белореченской, Абадзехской, Даховской и других в 1857—1863 гг. Села, деревни и хутора появились в Адыгее в конце XIX столетия, а к 1917 году уже сформировался рисунок современного расселения.

Сегодня для Адыгеи характерна концентрация сельского населения в крупных поселениях. В 40 сельских поселениях Адыгеи численность населения превысила две тысячи человек. В числе сельских поселений с наибольшим количеством населения – Гиагинское сельское поселение (15376 чел.), Краснооктябрьское сельское поселение (11473 чел.), Тульское сельское поселение (10870 чел.), Красногвардейское сельское поселение (10833 чел.).

В числе сельских поселений с наибольшим количеством населения – Гиагинское сельское поселение (15376 чел.), Краснооктябрьское сельское поселение (11473 чел.), Тульское сельское поселение (10870 чел.), Красногвардейское сельское поселение (10833 чел.).

Многие сельские населенные пункты имеют развитую хозяйственную и социальную инфраструктуру, в них построены красивые многоэтажные дома и коттеджи, они практически не отличаются от городских поселений.

В равнинной и предгорной частях сложилась система расселения, характеризующаяся высокой плотностью сельского населения (свыше пятидесяти человек на 1 км.кв.), большой густотой поселений и небольшими расстояниями между ними. Здесь имеются зоны пригородного тяготения (к Краснодару, Майкопу), значительна маятниковая миграция.

Сельское население Адыгеи довольно значительно и, что особенно важно, практически стабильно. Значительное передвижение сельского населения здесь связано с перемещением жителей 8 аулов Теучежского района в связи с затоплением их территорий Краснодарским водохранилищем. 6 аулов (Едепсукай-1, Едепсукай-2, Лакшукай, Ново-Казанукай, Старо-Казанукай, Шабанохабль) были расселены в Краснодаре, Адыгейске, аулах Козет, Понежукай, Тахтамукай, Псейтук, Ново-Вочепший и хуторе Псекупс; 2 аула — Ленинохабль и Нечерезий — в Адыгейске, аулах Гатлукай и Джиджихабль и вновь образованном ауле Нечерезий.

6 аулов (Едепсукай-1, Едепсукай-2, Лакшукай, Ново-Казанукай, Старо-Казанукай, Шабанохабль) были расселены в Краснодаре, Адыгейске, аулах Козет, Понежукай, Тахтамукай, Псейтук, Ново-Вочепший и хуторе Псекупс; 2 аула — Ленинохабль и Нечерезий — в Адыгейске, аулах Гатлукай и Джиджихабль и вновь образованном ауле Нечерезий.

В горной части (значительная часть Майкопского района) сеть поселений редка, а численность населения небольшая. Крупные поселения тяготеют к горным долинам (Каменномостский, Даховская, Абадзехская, Гузерипль, Хамышки и др.)

Русские в Казахстане: жить можно, но проблемы есть

- <a href=http://www.bbc.co.uk/russian/topics/blog_krechetnikov><b>Артем Кречетников</b></a>

- Би-би-си, Москва

Автор фото, RIA Novosti

26 апреля в Казахстане пройдут президентские выборы.

Обсуждать их вполне предсказуемый результат и расклад сил, вероятно, не имеет большого смысла. Однако выборы — всегда событие, дающее повод для размышлений и анализа.

Как живется в Казахстане русским?

Сохранится ли в будущем нынешняя межнациональная гармония, по крайней мере, внешняя?

Каковы перспективы отношений между Астаной и Москвой?

Две правды

По данным на 1 июля 2014 года, русские составляют 23,7% почти 18-миллионного населения Казахстана. Причем сосредоточены они в основном на севере и востоке страны. В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях русские и русскоязычные составляют большинство.

В России, особенно на официальном уровне, принято считать Казахстан образцом решения национального вопроса среди постсоветских государств.

Тамошние эксперты, к которым обратилась Русская служба Би-би-си, единодушно утверждают, что так оно и есть.

«Политика, проводимая в нашем государстве, абсолютно никого ни по каким обстоятельствам не дискриминирует. Ни один закон, ущемляющий чьи-то этнические или религиозные интересы, в меджлисе пройти не может. Проблем на сегодняшний день нет, все живут, занимаются своими делами, уверены в будущем», — заявил доктор политических наук, депутат меджлиса от правящей партии «Нур отан» Камал Бурханов.

«В целом обстановка стабильная. Имеют место локальные конфликты на бытовом уровне в южном Казахстане, но больше между представителями титульной нации и узбекского и таджикского этносов. С русским населением серьезных проблем не наблюдается», — говорит директор алма-атинского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Между тем, живущие в Казахстане русскоязычные блогеры и интернет-пользователи массово жалуются на вытеснение русских с престижной работы, бытовой национализм и «переписывание истории».

Кто прав? Или те и другие: каждый по-своему?

Восток — дело тонкое

«Статистические данные по этому вопросу отсутствуют, но, исходя из личного общения, есть мягкое вытеснение нетитульного населения», — сказал Русской службе Би-би-си директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Живущий в Казахстане русскоязычный блогер Борис Егоров рассказывает о своем русском знакомом, главном инженере государственного предприятия. Директор, получив указание о «казахизации» руководящих кадров, формально перевел ценного специалиста на должность бригадира, а разницу в зарплате ежемесячно вручает ему в конверте.

«Как видно из этого примера, жить можно, — комментирует Егоров. — Но люди разные. Кому-то важны только деньги, все остальное лирика, а кто-то хочет, прежде всего, уважения».

На национальный момент накладываются местные обычаи.

Незадолго до распада СССР я в качестве спецкора журнала союзного МВД приехал в командировку в одну из южных областей Казахстана. Начальнику управления кадров областного УВД было 25 лет. Я спросил: он что, гениальный, или чей-то сынок?

«Он чингизид. Ему положено», — спокойно ответили коллеги.

Разделение труда

Нередко можно услышать, что в Казахстане произошел негласный раздел сфер влияния: казахи освоили госслужбу, где требуется хорошее знание государственного языка, русские преобладают в бизнесе.

«В крупном бизнесе, — уточнил Камал Бурханов. — Мелкий бизнес — преимущественно казахи. Рынок так распорядился, жизнь сама регулирует, кому чем заниматься. При этом среди министров, губернаторов, послов, вице-спикеров есть русские».

«Так фактически и обстоит дело, — подтвердил Андрей Чеботарев. — Кадровая политика ориентируется на увеличение представительства титульного этноса в органах власти, хотя и другие национальности там представлены».

История и культура

«Фашистские акции, мягко называемые до сих пор «социалистическими преобразованиями», были претворены в жизнь пришедшими к власти в Кремле коммунистами», — характеризует советский период в одной из своих работ казахский историк Назира Нуртазина.

Местные авторы вспомнили и о жестоком подавлении царскими властями национального восстания Амангельды Иманова, и о Голодоморе, в ходе которого Казахстан потерял в процентном отношении больше людей, чем Украина, и о бездумном освоении целины, разрушившем вековую модель ведения сельского хозяйства, и об экологических последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Часть русскоязычных жителей опасается, что казахская молодежь, воспитанная на таких публикациях, примется сводить с ними счеты, и становится в оборонительную позицию. Любая критика имперского и советского прошлого объявляется «русофобией» и приписывается проискам Запада. Такая позиция находит поддержку в России.

«Идею евразийского союза поддерживают от 65 до 80 процентов жителей Казахстана, но в основном людей старшего поколения. Молодежь же в лучшем случае индифферентна к этим процессам, в худшем — видит себя частью европейского, турецкого или китайского политических проектов. Россия проигрывает на данном этапе «холодную войну» Западу», — бьет тревогу в интервью порталу «Правда.ру» эксперт московского Института стратегических исследований Дмитрий Александров.

Русскоязычные авторы упирают в основном на то, что Россия принесла в Казахстан прогресс, культуру, промышленность и медицину.

В обоих случаях, как говорится, из песни слова не выкинешь. Но не всегда дискуссия ведется в уважительном академичном тоне. Материалы, в которых русских называют «колонизаторами», а казахов «отсталыми кочевниками», согласию, конечно, не способствуют.

Но не всегда дискуссия ведется в уважительном академичном тоне. Материалы, в которых русских называют «колонизаторами», а казахов «отсталыми кочевниками», согласию, конечно, не способствуют.

По мнению русскоязычного казахстанского политолога Михаила Сытника, широкое использование в Казахстане русского языка и большое количество русскоязычных СМИ еще не говорят об отсутствии подспудных межэтнических трений.

«Существенная часть казахов ненавидит Россию на русском языке! Арабы изучают английский язык с целью употребления в профессиональной деятельности и получения образования, но это не мешает им ненавидеть Америку и Англию», — утверждает он.

Андрей Чеботарев указывает еще на одно обстоятельство.

«Ситуация в Украине ужесточила оценки со стороны национально-патриотических сил с точки зрения того, насколько русскоязычное население лояльно казахстанской государственности», — указывает эксперт.

Впрочем, по его мнению, все эти процессы пока протекают в интеллектуальной и эмоциональной сфере, затрагивают меньшинство, и не обязательно обернутся реальными проблемами.

«Серьезного напряжения это не вызывает. Просто есть такая тема», — утверждает он.

Массовая эмиграция

С 1991 года Казахстан покинули почти два с половиной миллиона русских — больше, чем какое-либо другое постсоветское государство. Их доля в составе населения снизилась с 51% до 23,7%.

Дискриминационных законов не принималось, на официальном уровне никто не призывал: «чемодан-вокзал-Россия», — а люди массово уезжали.

«Когда мы получили независимость, социально-экономическая ситуация была одной из самых сложных в СНГ», — напоминает Камал Бурханов.

«Думаю, дело в невостребованности квалифицированных специалистов в связи с постсоветской деиндустриализацией», — полагает Павел Салин.

Однако в начале 90-х годов жизнь и в России была не сахар.

«Серьезных межэтнических столкновений не было, — говорит Андрей Чеботарев. — Но было общее ухудшение социального самочувствия».

В тех же Латвии и Эстонии поводов для недовольства у русских хватало, но присутствовало понимание, что в европейски ориентированных странах, по крайней мере, погромов не будет. В Центральной Азии после столкновений в Фергане и Оше, да и алма-атинских событий 1986 года, ждать можно было чего угодно, а ожидание опасности, как утверждал еще Даниэль Дефо, страшнее самой опасности.

По мере того, как худшие прогнозы не сбывались, эмиграционный поток мелел.

Возможен ли «казахстанский Донбасс»?

Одной из главных заслуг президента Назарбаева считается предотвращение раскола Казахстана.

Но в чем причина? В правильной внутренней политике, не оставляющей места для сепаратистских настроений, или в политике внешней? Пока Астана придерживается, в общем и целом, промосковской линии, местные сторонники «русского мира» не получают поддержки извне, а, попробуй Казахстан изменить ориентацию, как Украина, тут-то и начнется?

«Русское население севера и северо-востока в большинстве лояльно. В 90-х годах заявляли о себе движение «Лад», «Русская Община», казаки, но потом политизированные активисты либо уехали в Россию, либо сменили сферу деятельности. Русские организации носят культурно-просветительский характер», — утверждает Андрей Чеботарев.

В 90-х годах заявляли о себе движение «Лад», «Русская Община», казаки, но потом политизированные активисты либо уехали в Россию, либо сменили сферу деятельности. Русские организации носят культурно-просветительский характер», — утверждает Андрей Чеботарев.

Павел Салин полагает, что исключить ничего нельзя.

«Все зависит от внешнего фактора. Ситуация спокойная до тех пор, пока Россия демонстрирует, что не намерена поддерживать проявления сепаратизма в Северном Казахстане», — говорит он.

Даже имея определенные основания для недовольства Назарбаевым, Кремль не станет играть против него из опасения, что будет еще хуже, считает эксперт. Другое дело, если уровень превысит критический.

Многовекторная политика

Относительно Назарбаева в России существуют две точки зрения: что он самый большой интегратор и друг Москвы на постсоветском пространстве, и что казахстанский лидер, как говорится, себе на уме.

Сторонники второго мнения указывают, что еще на закате СССР Назарбаев создал немало проблем союзному руководству, отказываясь поставлять зерно за «деревянные» рубли, о чем вспоминал в книге «Гибель империи» Егор Гайдар; что на определенном этапе он скептически отзывался о продвигаемом Владимиром Путиным Евро-Азиатском Союзе; что в Казахстане активно формируется суверенная идентичность; что в 2014 году Астана без лишнего шума дала понять, что распространение российским посольством георгиевских ленточек нежелательно.

«На постсоветском пространстве, на самом деле, нет ни одного промосковского политика. В 90-х годах Назарбаев и Лукашенко хотели интеграции, потому что на фоне дряхлого Ельцина надеялись сами ее возглавить. Теперь каждый ведет собственную линию, а разговоры об интеграции приобрели ритуальный характер», — уверен Павел Салин.

«Кремль мечтает об интеграции по образцу ЕС, которая началась бы с экономики, а потом переросла в политическую. Назарбаев хочет свести все к чистой экономике, причем, если результаты не соответствуют его представлениям, он интеграционные инициативы замораживает. Когда российская продукция после девальвации рубля резко подешевела и хлынула на казахстанский рынок, ее административными мерами завернули», — указывает эксперт.

«Стратегия Казахстана неявно меняется, но не в сторону Запада, а в сторону Китая, поэтому Москва это проглатывает», — добавил он.

Камал Бурханов советует россиянам не строить чрезмерных иллюзий.

«У нас политика не промосковская, а многовекторная. На шкале приоритетов первенствует Россия, на втором месте Китай, на третьем Запад, на четвертом исламский мир, но мы со всеми находим баланс», — говорит он.

«Президент проводит курс, не замыкающийся на России, — заметил Андрей Чеботарев. — Геополитика требует активно взаимодействовать с Китаем, а экономическая ситуация требует западных инвестиций. С Россией у нас добрососедские отношения, хотя есть определенные трения и на двустороннем уровне, и в рамках евразийской интеграции».

Будущее туманно

Сегодня в Казахстане Нурсултану Назарбаеву «нет альтернативы» — выражение, хорошо знакомое и россиянам. Разница в том, что ему на 12 лет больше, чем Владимиру Путину.

Выступая в Москве на условиях анонимности, один казахстанский политолог выразил мнение, что, вовремя выбрав преемника и обеспечив плавную передачу власти, Назарбаев заслужил бы памятник, а поддавшись соблазну править пожизненно и вытоптав политическое поле, подвел под государство мину.

Как пройдет неизбежный переход к новой эпохе? Удастся ли сохранить стабильность, в том числе, в межнациональных отношениях?

Камал Бурханов ушел от разговора на тему «Казахстан без Назарбаева», напомнив, что Дэн Сяопин и Конрад Аденауэр на пике их карьеры были еще и постарше.

«Оптимальный сценарий — если президент проведет объявленную конституционную реформу с перераспределением полномочий в пользу парламента и правительства, что позволит впоследствии выстроить внутриэлитный баланс и сформировать «коллективного преемника». Но не исключены варианты с перехватыванием власти, и тогда последствия могут быть любыми», — считает Андрей Чеботарев.

«Прогнозировать что-либо крайне сложно. Своими планами Назарбаев ни с кем не делится. Можно лишь сказать, что основные региональные игроки, Китай и Россия, заинтересованы в стабильности и преемственности в Казахстане», — говорит Павел Салин.

«Исходя из моего общения с живущими в Казахстане русскими, все они воспринимают Назарбаева как гаранта и ожидают, что после его ухода ситуация ухудшится», — добавил эксперт.

|

Национальный состав Свердловской области По материалам Всероссийской переписи населения национальный состав Свердловской области

Карта сайта

|

Провал на западе и бум на востоке.

Как менялось население бывшего СССР — РБК

Как менялось население бывшего СССР — РБКДанные статистики также показывают, что если население Прибалтики, России, Украины, Белоруссии в целом постепенно стареет, то в странах Средней Азии с высокой рождаемостью достаточно большой процент детей в возрасте до 14 лет (35% — в Туркмении, 34% — в Таджикистане, 31% — в Киргизии). Для сравнения: в России этот показатель составляет 16%, на Украине и в Белоруссии — 15%, Латвии и Литве — 14%.

Курс на мононациональность

Национальный состав бывших советских республик за 30 лет после распада СССР серьезно изменился. Если в 1991 году картина в некоторых из них позволяла скептически относиться к возможности строительства «национального государства», то к середине 2010-х говорить об этом уже не приходится. Доля титульных наций выросла во всех постсоветских странах, кроме России.

Необходимо учесть, что главный источник данных о национальном составе — это переписи населения. Но в некоторых странах они в последний раз проводились 20 лет назад. А, например, в Туркмении результаты переписи так и не были официально оглашены. Кроме того, важная особенность исследования состоит в том, что переписчики вносят данные со слов граждан, которые сами решают, как себя идентифицировать.

А, например, в Туркмении результаты переписи так и не были официально оглашены. Кроме того, важная особенность исследования состоит в том, что переписчики вносят данные со слов граждан, которые сами решают, как себя идентифицировать.

Официальная статистика не включает непризнанные и частично признанные территории (Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Нагорный Карабах, Донецкую и Луганскую народные республики), где местные жители живут либо по местным документам, либо получают паспорта других стран (в основном России). Это привело к тому, что, например, в Грузии осетины в 1989 году составляли 3% населения, а в 2014 году — 0,39%. В Молдавии, в том числе из-за фактического отделения Приднестровья, сократилось число украинцев (с 14 до менее 7%) и русских (с 13 до 4%). На фоне заявлений отдельных политиков о необходимости воссоединения с Румынией в Молдавии до 7% выросло число тех, кто считает себя румынами.

Неоднозначно выглядит ситуация и в Прибалтике. В Эстонии и Латвии после распада СССР местные власти не стали автоматически предоставлять гражданство всем проживающим. В результате часть людей продолжают жить там с российскими паспортами. По данным российского посольства в Эстонии, всего в стране около 100 тыс. граждан России. Эстонские власти называют цифру 75 тыс., но признают, что точных данных у них нет. В соответствии с данными переписи, всего русскими в Эстонии и Латвии себя считают 24%.

В результате часть людей продолжают жить там с российскими паспортами. По данным российского посольства в Эстонии, всего в стране около 100 тыс. граждан России. Эстонские власти называют цифру 75 тыс., но признают, что точных данных у них нет. В соответствии с данными переписи, всего русскими в Эстонии и Латвии себя считают 24%.

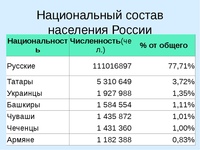

В России доля русских по сравнению с 1989 годом изменилась несильно — с 81,53 до 80,9%. При этом заметно сократилось число тех, кто считает себя украинцами (1,4 против 2,9%).

На Украине последнюю перепись проводили в 2001 году (тогда украинцами себя назвали 78%, русскими — 17%). Точных данных о том, каким стал национальный состав после отсоединения Крыма и возникновения самопровозглашенных республик в Донбассе, нет. За последние 20 лет власти проводили лишь электронную перепись на основании данных мобильных операторов связи, информации Госстата и электронных реестров.

Статус русского языка в странах бывшего СССР. ИнфографикаВ Белоруссии доля людей, называющих себя русскими, за 30 лет снизилась с 13 до 7%. На 7 процентных пунктов выросла доля тех, кто считает себя белорусами (до 85%).

В Азербайджане доля титульной нации превысила 91%. Этому способствовало значительное сокращение как числа русских, так и армян. В Армении, где в 1989 году азербайджанцы составляли 2,5% населения, к 2011 году представителей этой национальности не оказалось в первой пятерке.

В Армении, где в 1989 году азербайджанцы составляли 2,5% населения, к 2011 году представителей этой национальности не оказалось в первой пятерке.

Ярким примером национальных изменений в постсоветский период стал Казахстан. В 1989 году казахов в этой республике было 40%, русских — 38%. Спустя 20 лет казахами себя назвали 63%, русскими — 24%. Объясняется это в том числе массовым отъездом русских в 1990-е годы. В 1991–1997 годах республику покинули 1,2 млн человек.