Логическое мышление в психологии это: Логическое мышление — развитие логики

Логическое мышление — развитие логики

Каждый день мы сталкиваемся с множеством задач, решение которых требует от нас способности к логическому мышлению. Логика как умение думать и рассуждать последовательно и непротиворечиво, требуется нам во многих жизненных ситуациях, начиная с решения сложных технических и бизнес- задач, заканчивая убеждением собеседников и совершением покупок в магазине.

Но несмотря на высокую потребность в этом умении мы часто совершаем логические ошибки, сами того не подозревая. Ведь среди многих людей бытует мнение, что правильно мыслить можно на основе жизненного опыта и так называемого здравого смысла, не пользуясь законами и специальными приемами «формальной логики». Для совершения простых логических операций, высказывания элементарных суждений и несложных выводов может подойти и здравый смысл, а если нужно познать или объяснить что-то более сложное, то здравый смысл нередко приводит нас к заблуждениям.

Причины этих заблуждений кроются в принципах развития и формирования основ логического мышления людей, которые закладываются еще в детстве.

Мы считаем, что логическое мышление человека и его способность к познанию должны развиваться системно и на основании специального терминологического аппарата и логического инструментария. На занятиях данного онлайн-тренинга вы узнаете о методиках самообразования для развития логического мышления, познакомитесь с основными категориями, принципами, особенностями и законами логики, а также найдете примеры и упражнения для применения полученных знаний и навыков.

Оглавление:

Что такое логическое мышление?

Мышление человека — это психический процесс обработки информации и установления связей между предметами, их свойствами или явлениями окружающего мира. Мышление позволяет человеку находить связи между феноменами действительности, но чтобы найденные связи, действительно, отражали истинное положение дел, мышление должно быть объективным, правильным или, другими словами, логичным, то есть подчиненным законам логики.

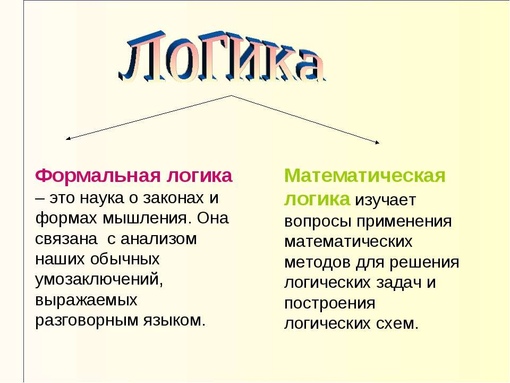

Логика в переводе с греческого имеет несколько значений: «наука о правильном мышлении», «искусство рассуждения», «речь», «рассуждение» и даже «мысль». В нашем случае мы будем исходить из самого популярного определения логики как нормативной науки о формах, методах и законах интеллектуальной мыслительной деятельности человека.

Теперь мы можем дать определение самому логическому мышлению.

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек использует логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, рассудительность, и целью которого является получение обоснованного вывода из имеющихся предпосылок.

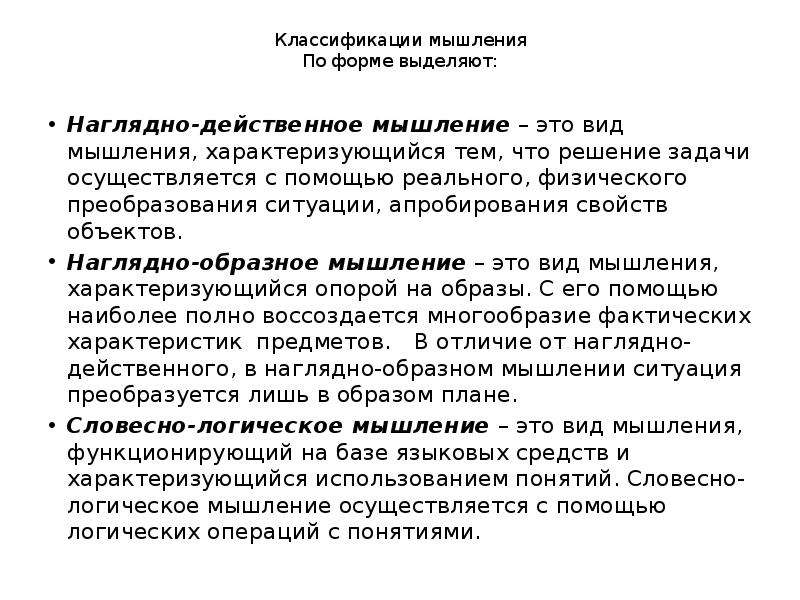

Также выделяют несколько видов логического мышления, перечислим их, начиная с самого простого:

1

Образно-логическое мышление

Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – различные мыслительные процессы так называемого «образного» решения задач, которое предполагает визуальное представление ситуации и оперирование образами составляющих её предметов.

Чтобы понять, насколько у вас развит этот вид мышления, предлагаем вам пройти Тест на IQ «Прогрессивные матрицы Равена»

Тест Равена — это шкала прогрессивных матриц для оценки коэффициента интеллекта и уровня умственных способностей, а также логичности мышления, разработанная в 1936 году Джоном Равеном в соавторстве с Роджером Пенроузом. Данный тест может дать максимально объективную оценку IQ тестируемых людей, независимо от их уровня образования, социального сословия, рода деятельности, языковых и культурных особенностей. То есть можно с большой вероятностью утверждать, что данные, полученные в результате данного теста у двух людей из разных точек мира будут одинаково оценивать их IQ.

Тест состоит из 60 таблиц. Вам будут предложены рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры не хватает, она дается внизу картинки среди 6-8 других фигур. Ваша задача — установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать номер правильной фигуры, выбрав из предлагаемых вариантов. В каждой серии таблиц содержатся задания нарастающей трудности, в то же время усложнение типа заданий наблюдается и от серии к серии.

2

Абстрактно-логическое мышление

Абстрактно-логическое мышление – это совершение мыслительного процесса при помощи категорий, которых нет в природе (абстракций). Абстрактное мышление помогает человеку моделировать отношения не только между реальными объектами, но также и между абстрактными и образными представлениями, которые создало само мышление.

3

Словесно-логическое мышление

Словесно-логическое мышление (вербально-логическое мышление)— один из видов логического мышления, характеризующийся использованием языковых средств и речевых конструкций. Данный вид мышления предполагает не только умелое использование мыслительных процессов, но и грамотное владение своей речью. Словесно-логическое мышление необходимо нам для публичных выступлений, написания текстов, ведения споров и в других ситуациях, где нам приходится излагать свои мысли при помощи языка.

Применение логики

Мышление с использованием инструментария логики необходимо практически в любой области человеческой деятельности, в том числе в точных и гуманитарных науках, в экономике и бизнесе, риторике и ораторском мастерстве, в творческом процессе и изобретательстве. В одних случаях применяется строгая и формализованная логика, например, в математике, философии, технике. В других случаях логика лишь снабжает человека полезными приемами для получения обоснованного вывода, например, в экономике, истории или просто в обычных «жизненных» ситуациях.

В одних случаях применяется строгая и формализованная логика, например, в математике, философии, технике. В других случаях логика лишь снабжает человека полезными приемами для получения обоснованного вывода, например, в экономике, истории или просто в обычных «жизненных» ситуациях.

Как уже было сказано, часто мы пытаемся мыслить логически на интуитивном уровне. Кому-то это удается хорошо, кому-то хуже. Но подключая логический аппарат, лучше все-таки знать, какие именно мыслительные приемы мы используем, так как в этом случае мы можем:

- Точнее подобрать нужный способ, который позволит прийти к правильному выводу.

- Мыслить быстрее и качественнее – как следствие из предыдущего пункта.

- Лучше излагать свои мысли.

- Избежать самообмана и логических заблуждений.

- Выявлять и устранять ошибки в умозаключениях других людей, справиться с софистикой и демагогией.

- Применять нужную аргументацию для убеждения собеседников.

Составляющие логического мышления

Часто применение логического мышления связывают с быстрым решением заданий на логику и прохождением тестов на определение уровня интеллектуального развития (IQ). Но это направление связано в большей степени с доведением мыслительных операций до автоматизма, что является весьма незначительной частью того, чем логика может быть полезна человеку.

Умение логически мыслить объединяет в себе множество навыков по использованию различных мыслительных действий и включает в себя:

- Знание теоретических основ логики.

- Умение правильно совершать такие мыслительные операции, как: классификация, конкретизация, обобщение, сравнение, аналогия и другие.

- Уверенное использование ключевых форм мышления: понятие, суждение, умозаключение.

- Способность аргументировать свои мысли в соответствии с законами логики.

- Навык быстро и эффективно решать сложные логические задачи (как учебные, так и прикладные).

Конечно, такие операции мышления с применением логики как определение, классификация и категоризация, доказательство, опровержение, умозаключение, вывод и многие другие применяются каждым человеком в его мыслительной деятельности. Но используем мы их неосознанно и часто с погрешностями без отчетливого представления о глубине и сложности тех мыслительных действий, из которых состоит даже самый элементарный акт мышления. А если вы хотите, чтобы ваше логическое мышление было действительно правильным и строгим, этому нужно специально и целенаправленно учиться.

Как этому научиться?

Логическое мышление не дается нам с рождения, ему можно только научиться. Существует два основных аспекта обучения логике: теоретический и практический.

Теоретическая логика, которая преподается в университетах, знакомит студентов с основными категориями, законами и правилами логики.

Практическое обучение направлено на применение полученных знаний в жизни. Однако в действительности современное обучение практической логике обычно связано прохождением разных тестов и решением задач на проверку уровня развития интеллекта (IQ) и почему-то не затрагивает применение логики в реальных жизненных ситуациях.

Однако в действительности современное обучение практической логике обычно связано прохождением разных тестов и решением задач на проверку уровня развития интеллекта (IQ) и почему-то не затрагивает применение логики в реальных жизненных ситуациях.

Чтобы на самом деле освоить логику, следует совместить теоретические и прикладные аспекты. Уроки и упражнения должны быть направлены на формирование интуитивно понятного, доведенного до автоматизма логического инструментария и закрепление полученных знаний с целью их применения в реальных ситуациях.

По этому принципу и был составлен онлайн-тренинг, который вы сейчас читаете. Цель данного курса – научить вас логически мыслить и применять методы логического мышления. Занятия направлены на ознакомление с основами логического мышления (тезаурус, теории, методы, модели), мыслительными операциями и формами мышления, правилами аргументации и законами логики. Кроме того, каждый урок содержит в себе задания и упражнения для тренировки использования полученных знаний на практике.

Уроки логики

Собрав широкий спектр теоретических материалов, а также изучив и адаптировав опыт обучения прикладным формам логического мышления, мы приготовили ряд уроков для полноценного овладения данным навыком.

Урок 1. Логический анализ языкаПервый урок нашего курса мы посвятим сложной, но очень важной теме – логическому анализу языка. Сразу стоит оговориться, что эта тема многим может показаться абстрактной, нагруженной терминологией, неприменимой на практике. Не пугайтесь! Логический анализ языка – это основа любой логической системы и правильного рассуждения. Те термины, которые мы здесь узнаем, станут нашим логическим алфавитом, без знания которого просто нельзя пойти дальше, но постепенно мы научимся пользоваться им с лёгкостью.

Урок 2. Понятие в логикеЛогическое понятие — это форма мышления, отражающая предметы и явления в их существенных признаках. Понятия бывают разных видов: конкретные и абстрактные, единичные и общие, собирательные и несобирательные, безотносительные и соотносительные, положительные и отрицательные, и другие. В рамках логического мышления важно уметь отличать эти виды понятий, а также производить новые понятия и определения, находить отношения между понятиями и совершать специальные действия над ними: обобщение, ограничение и деление. Всему этому вы научитесь в данном уроке.

В рамках логического мышления важно уметь отличать эти виды понятий, а также производить новые понятия и определения, находить отношения между понятиями и совершать специальные действия над ними: обобщение, ограничение и деление. Всему этому вы научитесь в данном уроке.

В первых двух уроках мы говорили о том, что задача логики – помочь нам перейти от интуитивного употребления языка, сопровождаемого ошибками и разногласиями, к более упорядоченному его использованию, лишённому двусмысленности. Умение правильно обращаться с понятиями представляет собой один из необходимых для этого навыков. Другой не менее важный навык – умение правильно давать определения. В этом уроке мы расскажем, как этому научиться и как избежать самых распространённых ошибок.

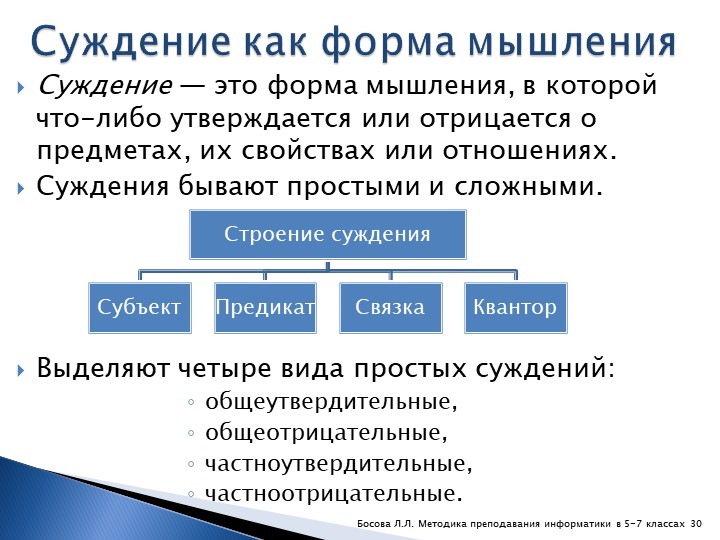

Урок 4. Логическое суждениеЛогическое суждение — это форма мышления, в которой утверждается или отрицается что-либо об окружающем мире, предметах, явлениях, а также отношениях и связях между ними. Суждения в логике состоят из субъекта (о чем идет речь в суждении), предиката (что говорится о субъекте), связки (что соединяет субъект и предикат) и квантора (объема субъекта). Суждения могут быть различных видов: простые и сложные, категорические, общие, частные, единичные. Также отличаются и формы связок между субъектом и предикатом: равнозначность, пересечение, подчинение и совместимость. Кроме того, в рамках составных (сложных) суждений могут быть свои связки, которые определяют ещё шесть видов сложных суждений. Умение логически мыслить предполагает способность правильно строить различные виды суждений, понимать их структурные элементы, признаки, отношения между суждениями, а также проверять является суждение истинным или ложным.

Суждения в логике состоят из субъекта (о чем идет речь в суждении), предиката (что говорится о субъекте), связки (что соединяет субъект и предикат) и квантора (объема субъекта). Суждения могут быть различных видов: простые и сложные, категорические, общие, частные, единичные. Также отличаются и формы связок между субъектом и предикатом: равнозначность, пересечение, подчинение и совместимость. Кроме того, в рамках составных (сложных) суждений могут быть свои связки, которые определяют ещё шесть видов сложных суждений. Умение логически мыслить предполагает способность правильно строить различные виды суждений, понимать их структурные элементы, признаки, отношения между суждениями, а также проверять является суждение истинным или ложным.

Перед тем как перейти к последней третьей форме мышления (умозаключению), важно понять, какие существуют логические законы, или, другими словами, объективно существующие правила построения логического мышления. Их предназначение, с одной стороны, в помощи построения умозаключений и аргументации, а с другой – в предупреждении ошибок и нарушений логичности, связанных с рассуждениями. данном уроке будут рассмотрены следующие законы формальной логики: закон тождества, закон исключённого третьего, закон противоречия, закон достаточного основания, а также законы де Моргана, законы дедуктивных умозаключений, закон Клавия и законы деления. Изучив примеры и выполнив специальные упражнения, вы научитесь целенаправленно использовать каждый из этих законов.

Их предназначение, с одной стороны, в помощи построения умозаключений и аргументации, а с другой – в предупреждении ошибок и нарушений логичности, связанных с рассуждениями. данном уроке будут рассмотрены следующие законы формальной логики: закон тождества, закон исключённого третьего, закон противоречия, закон достаточного основания, а также законы де Моргана, законы дедуктивных умозаключений, закон Клавия и законы деления. Изучив примеры и выполнив специальные упражнения, вы научитесь целенаправленно использовать каждый из этих законов.

Умозаключение — это третья форма мышления, в которой из одного, двух или нескольких суждений, называемых посылками, вытекает новое суждение, называемое заключением или выводом. Умозаключения делятся на три вида: дедуктивные, индуктивные и умозаключения по аналогии. При дедуктивном умозаключении (дедукции) из общего правила делается вывод для частного случая. Индукция — это умозаключения, в которых из нескольких частных случаев выводится общее правило. В умозаключениях по аналогии на основе сходства предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках. На этом занятии вы познакомитесь со всеми видами и подвидами умозаключений, научитесь строить разнообразные причинно-следственные связи.

В умозаключениях по аналогии на основе сходства предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках. На этом занятии вы познакомитесь со всеми видами и подвидами умозаключений, научитесь строить разнообразные причинно-следственные связи.

Этот урок будет посвящён многопосылочным умозаключениям. Так же как и в случае однопосылочных умозаключений, вся необходимая информация в скрытом виде будет присутствовать уже в посылках. Однако, поскольку посылок теперь будет много, то способы её извлечения становятся более сложными, а потому и добытая в заключении информация не будет казаться тривиальной. Кроме того, нужно отметить, что существует много разных видов многопосылочных умозаключений. Мы с вами сосредоточимся только на силлогизмах. Они отличаются тем, что и в посылках и в заключении имеют категорические атрибутивные высказывания и на основании наличия или отсутствия каких-то свойств у объектов позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии у них других свойств.

В предыдущих уроках мы поговорили о разных логических операциях, которые составляют важную часть любого рассуждения. Среди них были операции над понятиями, определения, суждения и умозаключения. Значит, на данный момент должно быть ясно, из каких компонентов рассуждения состоят. Однако мы ещё нигде не касались вопросов о том, каким образом может быть организовано рассуждение в целом и какими в принципе бывают типы рассуждений. Это и станет темой последнего урока. Начнём с того, что рассуждения делятся на дедуктивные и правдоподобные. Все виды умозаключений, рассмотренные в предыдущих уроках: умозаключения по логическому квадрату, обращения, силлогизмы, энтимемы, сориты, – представляют собой именно дедуктивные рассуждения. Их отличительный признак состоит в том, что посылки и заключения в них связаны отношением строгого логического следования, в то время как в случае правдоподобных рассуждений подобная связь отсутствует. Сначала поговорим подробнее о дедуктивных рассуждениях.

Как проходить занятия?

Сами уроки со всеми упражнениями можно пройти за 1-3 недели, усвоив теоретический материал и немного попрактиковавшись. Но для развития логического мышления важно заниматься системно, много читать и постоянно тренироваться.

Для максимального эффекта рекомендуем вам сначала просто прочитать весь материал, потратив на это 1-2 вечера. Затем проходите по 1 уроку ежедневно, выполняя необходимые упражнения и следуя предложенным рекомендациям. После того как вы освоите все уроки, займитесь эффективным повторением по данной методике, чтобы запомнить материал надолго. Далее старайтесь чаще применять приёмы логического мышления в жизни, при написании статей, писем, при общении, в спорах, в делах и даже на досуге. Подкрепляйте свои знания чтением книг и учебников, а также с помощью дополнительного материала, о котором речь пойдет ниже.

Дополнительные материалы

Помимо уроков в данном разделе мы постарались подобрать много полезного материала по рассматриваемой тематике:

- Логические задачи;

- Тесты на логическое мышление;

- Логические игры;

- Самые умные люди России и мира;

- Видеоуроки и мастерклассы.

А также книги и учебники, статьи, цитаты, вспомогательные тренинги.

На данной странице мы подобрали полезные книги и учебники, которые помогут вам углубить свои знания в логике и логическом мышлении:

- «Прикладная логика». Николай Николаевич Непейвода;

- «Учебник логики». Георгий Иванович Челпанов;

- «Логика: конспект лекций». Дмитрий Шадрин;

- «Логика. Учебный курс» (учебно-методический комплекс). Дмитрий Алексеевич Гусев;

- «Логика для юристов» (сборник задач). А.Д. Гетманова;

- «Логика. Учебник для юридических вузов». В.И. Кириллов, А.А.Старченко

- «Логика. Учебник для средней школы». Виноградов С.Н., Кузьмин А.Ф.

- «Логика. Учебник для гуманитарных факультетов». А.А.Ивин

- «Логика». Иванов Е.А.

- И другие.

Статьи о логическом мышлении

Также обратите внимание на раздел «Логика и интеллект» нашего блога, в котором мы собираем интересные материалы по данной тематике, среди которых:

Тренинги

Тренировка и развитие логического мышления могут быть дополнены следующими тренингами, которые вы сможете бесплатно пройти на нашем сайте:

1. Память и внимание являются важными способностями для логического мышления, которые позволят концентрироваться на большом количестве мыслительных объектов, над которыми осуществляются логические операции.

Память и внимание являются важными способностями для логического мышления, которые позволят концентрироваться на большом количестве мыслительных объектов, над которыми осуществляются логические операции.

2. Творческое мышление вместе с логикой даст вам возможность не только строить правильные выводы, но искать нестандартные решения там, где логика «зашла в тупик».

3. Ораторское искусство и писательское мастерство формируют словестно-логическое мышление, а также позволяют на практике применить полученные знания в данном курсе.

4. Устный счет и скорочтение подходят для развития и тренировки интеллектуальных способностей.

5. Психология человека является полезной в понимании логического мышления, ведь именно психология как наука изучает мыслительные операции, мотивы, стимулы человека.

Цитаты известных людей о логике

О логическом мышлении высказывались многие великие люди, и вот некоторые цитаты, которые мы посчитали уместными в данном тренинге:

Мыслю, следовательно, существую (или на латинском Cogito, ergo sum, или в оригинале на французском Je pense, donc je suis).

Рене Декарт

Лишь немногие люди мыслят логично. В большинстве своем мы необъективны, предубеждены, заражены предвзятыми мнениями, ревностью, подозрительностью, страхом, гордыней и завистью.

Дейл Карнеги

Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства.

Анри Пуанкаре

Логика – это анатомия мышления.

Джон Локк

Логика не тождественна знанию, хотя область ее и совпадает с областью знания. Логика есть общий ценитель и судья всех частных исследований.

Джон Стюарт Милль

Мудрость – это самая точная из наук. Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путём, поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко промахнуться, трудно попасть в цель.

Аристотель

А теперь предлагаем приступить к занятиям.

Желаем вам успеха в освоении навыка логического мышления!

Ксения ГаланинаЕвгений Буянов|

Мышление — это процесс функционирования сознания, определяющий познавательную деятельность человека и его способность выявлять и связывать образы, представления, понятия, определять возможности их изменения и применения. В мышлении человек рассматривает интересующий его предмет в связях, которые не даны ему в непосредственном восприятии. В этом плане мышление представляет собой особого рода «реконструкцию» форм функционирования или изменения предмета, выходящую за рамки его непосредственной данности. В мышлении человек сопоставляет своё поведение с поведением других людей, он может рассматривать себя и свои возможности с позиций и точек зрения других людей, использовать такое рассмотрение для применения своих действий, и для конструирования связей своего бытия. Мышление может выражаться разными способами с точки зрения взаимодействия внутренних процессов и внешних действий, а также синтеза и взаимодействия чувственных и нечувственных компонентов:

Мышление является одним из основных предметов философствования, присутствуя в его структуре с момента возникновения философии как таковой (см. Философия), а его проблематика часто оказывается в центре философских дискуссий между различными школами, подходами и в периоды смены философских и научных парадигм. В философской традиции, изначально разделяющей познание на чувственное и рациональное (логическое), мышление противопоставляется чувственному познанию как опосредованное отражение реальности непосредственному (см. Знание). Мышление изучается логикой, психологией, лингвистикой и многими другими науками. Основоположник Афинской философской школы Анаксагор в рамках своего учения о вечных элементах мира вводит категорию с близким мышлению семантическим содержанием — нус, которая выступает как первоначало мирового порядка. Анаксагоровская категория больше не встречается в философии, но этим было положено начало традиции мыслить мышление как субстанцию, какими бы терминами оно в дальнейшем ни именовалось: логос, софия, чистый разум и тому подобные. Идея субстанциональности мышления была органична для «физики» досократовского периода античной философии, затем менялись формы представления субстанции мышления в метафизических системах. Рассмотрение в философии мышления, прежде всего с точки зрения его логики, естественно выдвигало на первый план исследование связей между понятиями. Связи между другими образами и формами, фактически обеспечивающими переживание индивидами своего бытия, возможность их общения, воспроизведение и изменение их предметной обстановки, в философии учитывались явно недостаточно. Структуры повседневного опыта людей — причём структуры весьма различные, — ориентирующие взаимодействия людей и их самоопределение, трактовались сквозь призму общих форм как более или менее логичные. Мышление в разных вариациях философствования (здесь имеется в виду главным образом европейская «классическая» философия) оказывалось обобщением человеческого опыта или приобщением человека к неким всеобщим формам разумной деятельности. Мышление, структурированное всеобщими категориями и законами, рассматривалось не только как средство проникновения человека в различные сферы бытия, но и как связь (точнее, социальная связь), обеспечивающая преемственность культуры, сохранение её норм, а следовательно — и возможности взаимопонимания между людьми, взаимосогласованного их поведения. Воспроизведение европейской культуры в значительной мере понималось именно как сохранение логики мышления с помощью общих категорий, понятий, определений. Мышление же по большей части выступало в роли логики обобщения, сводящего различия индивидуальных явлений к правилу, закономерности, тенденции. Хотя «понимание» на первых порах трактовалось по преимуществу психологически, как взаимодействие индивидов на уровне «обмена» чувствами, мотивациями, предпочтениями, в дальнейшем его истолкование стало сближаться с философской традицией описания мышления. Поскольку наиболее важным моментом понимания оказывается подстановка субъектом себя на место другого (как средство «вживания» в структуры его психики и мышления), постольку выявляются непсихологические моменты понимания, необходимость мыслительного, рационального, логического определения среды понимания, его конкретного контекста. Мышление в этом плане выступает в роли инструмента, определяющего временные и пространственные формы, задающие систему понимания, его общезначимые параметры, «картину» ситуации, которой пользуются взаимодействующие субъекты. Под знаком этой задачи возникает традиционный вопрос о категориях мышления, но подход к категориям оказывается нетрадиционным, ибо суть вопроса — не всеобщая природа категорий, а их «естественное» функционирование во взаимодействиях субъектов, их роль в упорядочивании или выстраивании контекста межсубъектных связей. Вплоть до XX века мышление представлялось философам гомогенным и гомоморфным процессом. Поэтому всегда предпринимались попытки либо искусственно выработать единые его правила, либо установить законы процесса мышления и на их основе определить для него соответствующие нормы (классическая логика, математика, грамматика). В XX веке основная проблематика мышления перемещается из плоскости соотнесения мысли индивида с универсальными формами разумности в многомерное пространство взаимодействия человеческой мысли с разными способами практического и духовного освоения мира, с разными, характеризующимися собственной логикой бытия, «классическими» и «неклассическими» объектами и процессом их познания. Переход от одномерного к многомерному и плюралистическому представлению о мышлении выявил проблему его эволюции, периодизации этого процесса, выделения типов мышления и разных способов их взаимодействия. Вопрос о мышлении включается в исследования, описывающие разные типы социальности и связанные с ними культуры мышления. Однако предметная и дисциплинарная организация науки, философии и европейской рациональности в целом оказалась устаревшей перед лицом задач исследования мышления. Требовались новые формы синтеза и конфигурирования областей знания и методов. Продолжение исследований мышления в рамках одного предмета (например психологии, логики или кибернетики) вели к очевидному редукционизму. Отдельная линия в исследовании процессов мышления проводилась в психологии, которая претендовала на выявление его закономерностей как реально протекающего процесса. В течение многих лет мышление было предметом интенсивного изучения в Советском Союзе, особенно в 1960–1980-х годах. Оригинальная программа, синтезирующая знания и подходы разных предметов и дисциплин под задачу исследования мышления была сформулирована в 1950-х годах в Московском методологическом кружке (Г. П. Щедровицкий, Б. А. Грушин, А. А. Зиновьев, М. К. Мамардашвили) в процессе разработки содержательно-генетической логики. С конца 1970-х годов эта программа разрабатывается как системо-мыследеятельностная методология (см. |

Словесно-логическое мышление / Высшие познавательные функции / Инструкция по работе / Главная страница.

Лого-тех.ру

Лого-тех.руМышление является высшей ступенью человеческого познания, процессом отражения внешнего мира. Оно основано на двух различных психофизиологических механизмах: образования и пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и умозаключении. Мышление дает знание об объектах, свойствах и отношениях окружающего мира.

Человеческое мышление — это речевое мышление. Его становление происходит в процессе общения людей друг с другом. Формирование человеческого мышления в процессе развития возможно лишь в совместной деятельности взрослого и ребенка.

В зависимости от того, какие средства используются для решения задач, принято выделять наглядное и словесно-логическое (вербальное мышление). Установлено, что для полноценной мыслительной работы одним людям необходимо видеть или представлять предметы, другим — оперировать словами, т.е. отвлеченными знаковыми структурами.

Словесно-логическое (вербальное) мышление – одно из видов мышления, использующее понятия и логические конструкции. Функционирует на базе языковых средств и представляет собой самый поздний из этапов исторического и онтогенетического развития мышления. В его структуре формируются и функционируют различные виды обобщений. Словесно-логическое мышление полностью протекает во внутреннем, умственном плане.

Функционирует на базе языковых средств и представляет собой самый поздний из этапов исторического и онтогенетического развития мышления. В его структуре формируются и функционируют различные виды обобщений. Словесно-логическое мышление полностью протекает во внутреннем, умственном плане.

Словесно-логическое мышление действует на базе языковых средств и представляет собой наиболее высокий этап развития мышления. Благодаря вербальному мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности, обобщать различный наглядный материал.

Словесно-логическое мышление формируется постепенно. В ходе обучения происходит овладение приёмами мыслительной деятельности, приобретается способность действовать «в уме» и анализировать процесс собственных рассуждений. В процессе решения учебных задач формируются такие операции словесно-логического мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация.

Анализ — это мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части и выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, свойств, связей, отношений.

Синтез — это мыслительная операция, позволяющая в процессе мышления переходить от частей к целому. В отличие от анализа синтез предполагает объединение элементов в единое целое.

Анализ и синтез обычно выступают в единстве. Они неразрывны, не могут существовать друг без друга: анализ, как правило, осуществляется одновременно с синтезом, и наоборот.

Сравнение — это мыслительная операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их свойств и отношений друг с другом и, таким образом, в выявлении общности или различия между ними.

Обобщение — это мыслительная операция, заключающаяся в объединении многих предметов или явлений по какому-то общему признаку. В ходе обобщения в сравниваемых предметах в результате их анализа выделяется нечто общее.

Классификация – это мыслительная операция, заключающаяся в группировке объектов по существенным признакам. В отличие от классификации, основанием которой должны быть признаки, существенные в каком-то отношении, классификация иногда допускает выбор в качестве основания признаков малосущественных (например, в алфавитных каталогах), но удобных в оперативном отношении.

Необходимость развития мышления у детей старшего дошкольного возраста в первую очередь обусловлена тем, что дети готовится к поступлению в школу. Уже с первого класса они начнут изучать сложную для них школьную программу, в которую включены начальные элементы логики, и детям с неразвитым вербальным мышлением сложно будет усвоить новые знания.

Недоразвитие словесно-логического мышления приводит к трудностям анализировать, сравнивать явления, предметы, ситуации, оценивать предметы, ситуации, явления. Нарушение данного вида мышления препятствует формированию у детей общей способности к усвоению знаний, приводит к неумению правильно и точно выразить свою мысль, полно и последовательно раскрыть ее содержание, мешает становлению полноценных коммуникативных связей с окружающими, полноценному развитию ребенка.

что это такое в психологии? Развитие у младших школьников с помощью упражнений и игр, особенности и методики

Речь у человека формируется постепенно – так же, как и логика. Поэтому словесно-логическое мышление в той или иной степени у любого индивида появляется не сразу, а со временем — тогда, когда в его сознании развиваются мысли и происходит анализирование различных ситуаций. При работе вышеуказанного мышления человек начинает оперировать отвлечёнными понятиями. При этом он опирается на прошлый опыт. Как это работает? Об этом расскажем далее.

Поэтому словесно-логическое мышление в той или иной степени у любого индивида появляется не сразу, а со временем — тогда, когда в его сознании развиваются мысли и происходит анализирование различных ситуаций. При работе вышеуказанного мышления человек начинает оперировать отвлечёнными понятиями. При этом он опирается на прошлый опыт. Как это работает? Об этом расскажем далее.

Особенности

В психологии считается, что мышление – это познание, которое находится на самой вершине. Данное понятие опирается на образование (получение различной информации), пополнение запаса знаний, умозаключений, а также на представление об окружающем мире.

Человек – существо, которое умеет говорить. Это значит, что его мышление имеет непосредственную связь с речью. Поэтому все люди могут получить установленное стандартное развитие только в результате совместного общения.

Для решения различных вопросов используются два типа мышления: словесно-логическое и наглядное. Когда идёт полноценный мыслительный процесс в человеческом мозге, тогда происходит представление предметов и оперирование словами.Итак, определимся с формулировкой — что такое словесно-логическое мышление. Кстати сказать, оно ещё называется вербально-логическое мышление (абстрактное мышление) и подразумевает использование речевых конструкций. Этот тип работает и основывается на языковых средствах. Также данный вид является самым последним этапом антагонистического и исторического развития мышления.

Когда идёт полноценный мыслительный процесс в человеческом мозге, тогда происходит представление предметов и оперирование словами.Итак, определимся с формулировкой — что такое словесно-логическое мышление. Кстати сказать, оно ещё называется вербально-логическое мышление (абстрактное мышление) и подразумевает использование речевых конструкций. Этот тип работает и основывается на языковых средствах. Также данный вид является самым последним этапом антагонистического и исторического развития мышления.

Структура рассматриваемого мышления состоит из различных видов обобщений. Поэтому оно находится в рамках внутреннего умственного плана и функционирует на базе языковых средств. Вследствие чего считается, что это самый высокий этап развития мышления.

Когда включается такой вид мышления, любой индивид может выделять общие закономерности и обобщать информацию.

С таким мышлением люди сразу не рождаются. Оно формируется по мере взросления человека. Когда начинается обучение, происходит постепенное овладение мыслительной деятельностью. В этот момент возникает возможность мыслить и рассуждать в уме, а также решать различные математические задачи.

Дальше формируются следующие операции:

процесс, позволяющий человеку переходить от нескольких частей к целому, называется синтезом;

когда при мыслительной деятельности происходит некое разложение сложного объекта на части, а эти части рассматриваются отдельно, то такой процесс называется анализом.

Кстати сказать, вышеперечисленные операции, а именно синтез и анализ, являются некими союзниками, так как не могут работать друг без друга. Кроме них, есть ещё некоторые процессы.

Сопоставление предметов, различной информации или различных явлений называется сравнением.

Кроме того, данный процесс может выявить общие и отличительные стороны вышеуказанных пунктов.

Кроме того, данный процесс может выявить общие и отличительные стороны вышеуказанных пунктов.

Когда многие явления или предметы объединяются по одному общему признаку, такой процесс называется обобщением.

Разложение объектов на определённые группы по признакам, сходствам и т. д. называется классификацией.

Исходя из этой информации, напрашивается вывод о том, что следует в обязательном порядке развивать абстрактное мышление в младшем или школьном возрасте.

Любые знания невозможно усвоить без вербального мышления. И вот почему: если не развивать мышление, то любой индивид, будь то взрослый или ребёнок, не сможет научиться сравнивать между собой различные явления, предметы, ситуации, а также проводить в сознании тщательный информационный анализ.

Даже коммуникативные связи с другими людьми для него станут довольно затруднительной задачей.

Как способствовать формированию?

Методики могут быть разными. Только к каждой из них необходимо подходить серьёзно.

Нужно также заниматься на протяжении долгого времени и иметь терпение.

Рассмотрим их.

Проще всего взять книгу. Желательно, чтобы в ней было напечатано всем известное детское произведение. Начните читать текст книги в обратном порядке. При этом постарайтесь улавливать цепочку событий. Это будет нетрудно сделать, так как вы будете заранее знать суть сюжета.

Нужно выбрать какого-либо знакомого и представить, как он будет реагировать на то или иное событие. При этом сценарии случаи должны быть разноплановыми – как негативными, так и радостными.

Вспомните людей, с которыми вам пришлось разговаривать в течение дня. Затем вспомните каждый разговор по отдельности во всех подробностях. При этом нужно ещё и воспроизвести в своём сознании все эмоции, выражение лиц собеседников и даже жесты.

Начните придумывать различные противоречия. Например, такие как горький сахар, светлая ночь и т. д.

Выберите любой предмет и назовите все его функции. Например, стол: нужен для размещения гостей, обеденный, для занятий и т. д. Лучше будет, если вы ещё и припишете к выбранной вещи другие необычные функции. К примеру, стол для сидения или стол для прыжков. Обязательно воочию представляйте все свои фантазии.

Составляйте сокращения словосочетаний, то есть придумывайте аббревиатуры. Например, такую, как словесно-логическое мышление – коротко СЛМ и т. д.

Напишите непроизвольно на одном отдельном листе бумаги слова-существительные, а на другом листе бумаги слова-прилагательные.

Попробуйте подобрать каждому написанному вами слову пару, подходящую по смыслу.

Попробуйте подобрать каждому написанному вами слову пару, подходящую по смыслу.Выберите букву из алфавита и подберите как можно больше слов, которые будут начинаться на эту букву.

Вспомните выдающееся событие из своей жизни (например, отдельный день, проведённый на отдыхе). Попробуйте зафиксировать самый яркий момент и дайте ему необычное название. Событие должно вам напоминать картину, которую вы нарисовали. Рисунок должен находиться в вашем уме.

Просто рисуйте. Можно для начала использовать карандаши. Затем перейдите на яркие краски. Рисуйте так, как будто вы хотите изобразить на холсте характер предмета или человека, которые вы выбрали в качестве объекта.

Упражнения и игры

Нормальный человек любые мысли может перевести в слова. Этот метод придаёт словам форму. Ни для кого не секрет, что слова являются довольно действенным оружием, которое позволяет брать высоты, заключающиеся в самовыражении и в общении с другими людьми.

Этот метод придаёт словам форму. Ни для кого не секрет, что слова являются довольно действенным оружием, которое позволяет брать высоты, заключающиеся в самовыражении и в общении с другими людьми.

Значит, необходимо развивать словесно-логическое мышление. Для этого вам нужно приступить к проведению занятий и игр, которые существенно помогут развитию интеллекта.

Если вы готовы, то начните со следующих пунктов.

Постепенно избавляйтесь от монологов в своих мыслях. Пусть этот процесс вас не пугает. Регулирование воображаемого монолога способствует отдыху вашего сознания. Особенно это касается тех монологов, которые основываются на иррациональных страхах.

Прекрасно можно развить речь, если вы будете осуществлять ежедневные тренировки своего внутреннего голоса. Монологи здесь ни при чём. В этом случае необходимо взять только одну фразу и произносить её в своём уме, применяя разные темпы.

Так вы сможете понять, как звучит эта фраза, если её будут произносить разные люди. В качестве примеров могут послужить ваши знакомые или близкие. Затем вообразите, как выбранная вами фраза медленно проплывает перед вашим взором, а вы в это время сможете разглядеть каждую букву.

Так вы сможете понять, как звучит эта фраза, если её будут произносить разные люди. В качестве примеров могут послужить ваши знакомые или близкие. Затем вообразите, как выбранная вами фраза медленно проплывает перед вашим взором, а вы в это время сможете разглядеть каждую букву.Нужно знать, что есть два вида чтения: познавательное и развлекательное. Развлекательное требует применения вашей фантазии, а познавательное — тщательного изучения. Кто читает быстро, тот совершает глазами большие прыжки от одной фразы к другой. Медленное чтение подразумевает маленькие передвижения глазами. При быстром чтении сразу охватывается большой объём страницы. Поэтому такой подход нуждается в анализируемом процессе, а значит данным образом развивается ваше мышление. Вывод: следует читать быстро.

Кластеризация требует следующих действий. Сначала обозначьте и напишите проблему на отдельном листе. Затем обведите её кружочком. Рядом запишите все свои эмоции и ассоциации, которые связаны с этой проблемой.

Их также нужно обвести кружочками. Потом соедините все кружочки при помощи стрелок. Так вы сможете собрать в одно целое свои мысли.

Их также нужно обвести кружочками. Потом соедините все кружочки при помощи стрелок. Так вы сможете собрать в одно целое свои мысли.Попробуйте провести развлекательное занятие, в котором должны принять участие сразу несколько человек. У детей к данному мероприятию возникнет особый интерес. Для этого возьмите отдельные карточки и впишите в них непроизвольные слова. Перемешайте их. Пусть каждый играющий человек вытянет по одной карточке. Затем поочерёдно каждый член игры должен прочитать слово из карточки и быстро составить с этим словом предложение. Например, слово «магнит». Предложение можно составить такое: «Мы составляем список дел и прикрепляем его на холодильник при помощи магнита».

В следующей игре также должны принять участие несколько человек. Игроки садятся в круг и по очереди читают скороговорки. Постепенно задание следует усложнять и предлагать к прочтению более запутанные словосплетения.

Это задание однозначно направлено на развитие абстрактного мышления.

Называется оно «инакомыслие». В комнате с различными предметами необходимо выбрать только одну вещь и назвать её необычным образом. Например, стул – сиделка, ковёр – подстилка, стол – самобранка и т. д. Кстати сказать, у младших школьников такая игра вызывает восторг.

Называется оно «инакомыслие». В комнате с различными предметами необходимо выбрать только одну вещь и назвать её необычным образом. Например, стул – сиделка, ковёр – подстилка, стол – самобранка и т. д. Кстати сказать, у младших школьников такая игра вызывает восторг.Игра в инопланетян. В этом случае нужно объяснять обыкновенные земные вещи или явления человеку так, как будто вы общаетесь с инопланетным существом, которое плохо понимает жизнь землян. В этой игре могут принять участие все без исключения, так как возраст и тип характера в данном случае не имеют особого значения.

Вышеприведённые методики будут интересны как взрослым, так и детям. Не следует забывать, что данные мозговые манипуляции нужно проводить довольно регулярно. Это даст возможность вам быстро развить абстрактное мышление.

Что такое критическое мышление? | РБК Тренды

Критическое мышление — это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.

Легко ли вам определять связи между идеями, замечать нестыковки в аргументации собеседника? Если да — поздравляем: вы обладаете критическим мышлением. Что это такое и при чем здесь ГЛОБУС, рассказывает Никита Непряхин.

Автор — Никита Непряхин, глава Школы критического мышления, соавтор книги «Критическое мышление», автор монографий на тему психологии, ораторского искусства и саморазвития. Лауреат премии Trainings как лучший бизнес-тренер России 2013 года.

1. В чем суть критического мышления?

Критическое мышление — это важный soft skill. Человек с развитым критическим мышлением обладает целым набором навыков — это наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность применять аналитические навыки в самых разных ситуациях.

2. Где может пригодиться критическое мышление?

Везде. Это не преувеличение: умение критически мыслить может пригодиться в любой сфере нашей жизни — как детям и подросткам, так и взрослым.

Человек, который обладает критическим мышлением, способен:

- понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;

- быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;

- грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;

- замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;

- отмечать важность и релевантность идей общему контексту;

- рефлексивно оценивать собственные мнения и верования.

3. Что такое ГЛОБУС?

Чтобы подробнее ответить на вопрос «как это — думать критично?», я разработал систему из шести требований [1].

Чтобы было проще их запомнить, была сформулирована простая аббревиатура — ГЛОБУС, где каждая буква раскрывает конкретный аспект понятия.

Г — гибкое мышление

Этот критерий — один из ключевых. Мир меняется с невероятной скоростью, поэтому, чтобы адаптироваться абсолютно к любым условиям, вместе с ним должны меняться и мы.

Это означает способность «жонглировать» разными вариантами действий, выходя за привычные рамки. Это умение не только быстро искать новые стратегии, но и пересматривать свои решения, отказываться от старых взглядов, если они оказались неправильными. Человек, обладающий гибким мышлением, видит ситуацию не однополярно, и даже если у него что-то не получилось, он не опускает руки, так как всегда есть другая альтернатива.

Негибкий человек — заложник своих установок и стереотипов. Он бескомпромиссен, категоричен и несговорчив. Только гибкость мышления, характера и поведения помогает избежать ненужных конфликтов и лишнего стресса.

Л — логичное изложение

Обычно, говоря о логике, мы имеем в виду способность разумно рассуждать, абстрагироваться, анализировать, делать обоснованные умозаключения и поступать последовательно.

Критическое мышление и логика — как сиамские близнецы: невозможно представить критически мыслящего человека, не способного разбираться, например, в причинно-следственных связях. Однако любая логичность бессильна сама по себе. Она будет торжествовать только при наличии других критериев.

Однако любая логичность бессильна сама по себе. Она будет торжествовать только при наличии других критериев.

О — обоснованные суждения

Тесно связанный с предыдущим критерием третий пункт. Критическое мышление невозможно без убедительной аргументации. Доказывая какую-либо позицию, критически мыслящий человек никогда не скажет: «Да я тебе говорю!», «Поверь мне!», «Я сказал, и точка!», «Да это и дураку понятно!». Требуя от других логичных и доказанных аргументов, он и сам никогда не скатится к голословным заявлениям.

Любой тезис он не будет воспринимать на веру без адекватной доказательной базы: подтвержденных фактов, статистических данных, основательных научных исследований, ссылок на конкретный опыт.

Б — беспристрастный подход

Это значит не подгонять логику под свои эгоистичные желания, стремиться к справедливости, быть способным контролировать свои эмоции и спокойно воспринимать действительность. Мыслить как бы от третьего лица своеобразного третейского судьи.

Мыслить как бы от третьего лица своеобразного третейского судьи.

Пожалуй, это один из самых сложных критериев. Беспристрастным быть сложно, ведь в нашей голове много сформированных ментальных программ, внушений, верований и установок. А наше эго, порой, корыстно влияет на мысли и поступки. Чтобы этого избежать, нужно чаще задавать себе вопросы: «А не говорит ли во мне субъективное отношение?», «Нет ли в этом решении моей личной заинтересованности?», «Что бы сделал человек со стороны?» и так далее.

Абсолютной беспристрастности добиться невозможно, но стремиться к этому должен каждый.

У — упорядоченные мысли

Мыслить критически — значит мыслить упорядоченно, системно, последовательно, организованно. Это требует наведения порядка в своих мыслях. В зрелом и крепком разуме не может быть хаоса, взбалмошных, сумбурных мыслей: они рождают беспорядочную речь, затем следуют бессистемные решения, что в конечном итоге приводит к неорганизованной жизни.

Гармония может родиться только в порядке. Человек, который мыслит упорядоченно, принимает последовательные решения, системно оценивает информацию, виртуозно владеет анализом и синтезом. Его сложно запутать или сбить с четкой смысловой линии.

С — самостоятельное мышление

Критически мыслящий человек — это самостоятельно мыслящий человек. Конечно, мы можем прислушиваться к мнению окружающих, главное, чтобы это было осознанное решение. Самостоятельно мыслить нужно не вопреки, для кого-то, демонстрации взрослости и того, насколько вы оригинальны. Это нужно делать для самих себя. Иначе думать и делать выбор за вас будут другие.

Но полной автономии быть не может, это уже изоляция. Мы не Робинзоны Крузо на необитаемом острове, мы — социальные существа, взаимодействующие друг с другом и живущие в едином инфополе по особым правилам. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что наша самостоятельность заканчивается там, где начинается самостоятельность другого.

4. Как применять критическое мышление?

Существует много способов. Профессор Саманта Агус в видеоуроке для TED-Ed предлагает пятиступенчатый подход.

-

Сформулируйте проблему. Например, вам предлагается опробовать диету, обещающую результат через две недели. Определение личной цели — сбросить вес, улучшить питание — облегчит критическую оценку этой информации и соотношение со своими потребностями.

-

Соберите информацию. Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы.

-

Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов: «Чем я руководствуюсь в этой ситуации?», «Считаю ли я, что мне говорят правду?», «Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной?», «Какая предстоит ответственность?».

-

Подумайте о последствиях.

Допустим, кандидат во время предвыборной гонки обещает снизить стоимость бензина на заправках. Звучит отлично, но как насчет долгосрочного воздействия на окружающую среду? Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события.

Допустим, кандидат во время предвыборной гонки обещает снизить стоимость бензина на заправках. Звучит отлично, но как насчет долгосрочного воздействия на окружающую среду? Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события. -

Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.

Как развивать критическое мышление

Научиться критическому мышлению сразу не получится. Это как изучение иностранного языка — сначала все кажется сложным и непонятным, но когда понимаешь логику, становится проще.

Чтобы развить критическое мышление, отрабатывайте навык на конкретных кейсах. Поставьте под сомнения тезисы и аргументы этой статьи, проверьте ссылки на исследования или компетентность экспертов. Затем — научитесь работать с инструментами критического мышления:

- пользоваться методиками проверки информации;

- учитывать когнитивные искажения;

- не попадаться на ошибки аргументации;

- выходить из информационных пузырей.

Виктор Мутьев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры медиалогии и литературы, начальник отдела научных и творческих программ СПбГИК:

«Чтобы выучить иностранный язык, нас максимально погружают в языковую среду. Например, с играми освоение языка кажется увлекательным приключением, а не тяжким трудом.

С методиками критического мышления более выигрышная ситуация — мы уже погружены в среду, в которой крайне важно их применять. Остается сделать второй шаг — придумать собственный алгоритм развития навыков критического мышления. Это могут быть микроисследования с поиском первоисточников или игры на поиск большего числа эвфемизмов в политических текстах и жаргонизмов в новостных телепередачах.

Ваша задача — брать один аспект или прием критического мышления и работать с ним в разных контекстах, пытаясь понять все его возможности».

Одна из базовых методик проверки информации — «5W+H». Это система вопросов, которые следует задавать ко всей входящей информации. В короткой версии они выглядят так:

В короткой версии они выглядят так:

- What? — что произошло?

- Why? — почему это произошло?

- Who? — кто об этом сообщил?

- Where? — где это случилось?

- When? — когда произошло?

- How? — как это произошло?

Чтобы проверить подлинность новости, попробуйте найти ответы на эти шесть вопросов. Если они вас устроят, скорее всего, журналист честен, а информация правдива.

Критическое мышление входит в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума [2]. Чтобы решать сложные этические, экономические и экологические проблемы в будущем, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением уже сейчас.

При этом критическое мышление — не панацея. Не универсальное средство борьбы против фейковых новостей, дезинформации и ошибок аргументации. Критическое мышление создает основу для рефлексии, которая поможет справиться с неопределенностью в будущем.

Еще больше информации — в подкасте РБК Тренды о развитии критического мышления. Гость эфира — Тарас Пащенко, соавтор книги «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни».

Логическое и психологическое. Психология критического мышления

Логическое и психологическое

Весь фокус в том, чтобы правильно рассуждать. Это не так-то просто и не получается само собой.

Каэйн (Kahane, 1980, р. 3)

Способность рассуждать часто считают отличительным признаком человека как вида. Проще говоря, рассуждения объясняют нам, «что из чего следует». Рассуждая, мы обращаемся к нашим знаниям об одном или нескольких взаимосвязанных утверждениях, которые мы считаем истинными, и с их помощью определяем, истинно ли другое утверждение, называемое заключением. Заключение — это убеждение, которое выводится путем рассуждений из других утверждений. Способность умело рассуждать — это навык критического мышления, который является неотъемлемой частью таких наук, как математика, юриспруденция, а также при прогнозировании, диагностике и почти во всех прочих сферах жизнедеятельности человека, которые только можно себе представить. Практически невозможно представить ни одной научной или житейской ситуации, в которой способность умело рассуждать не имела бы огромного значения.

Практически невозможно представить ни одной научной или житейской ситуации, в которой способность умело рассуждать не имела бы огромного значения.

Во многих определениях термина критическое мышление логические рассуждения принимаются в качестве центрального понятия. Это видно из определения, которое приняли за основное директора школ США, оценивавшие различные определения на конкурсе, состоявшем из трех этапов. Процедура, которой они воспользовались для выбора определения критического мышления, называется дельфийским методом — с помощью этого метода достигается согласие между экспертами в какой-либо области. Директора согласились, что «критическое мышление — это… связанные между собой паттерны логических рассуждений» (Stahl Stahl, 1991, p. 84).

Прагматизм и логика

Рассуждая логически, мы следуем ряду правил, которые указывают, как «положено» выводить заключения. Логика — это раздел философии, в котором в явном виде сформулированы правила вывода валидных (т. е. обоснованных) заключений. Законы логики устанавливают нормы, по которым мы оцениваем качество чьих-либо рассуждений (Garnham Oakhill, 1994). Согласно логике, заключение является валидным, если оно неизбежно следует из других утверждений, которые считаются признанными фактами. Фактические суждения называются посылками. Заключения, которые не согласуются с законами логики, называются алогичными. Хотя мы придерживаемся мнения, что способность к разумному, логическому мышлению является уникальной и присуща только людям, мы слишком часто приходим к неправильным, или алогичным, заключениям. Это привело к тому, что М. Хант (Hunt, 1982) оценил логические способности «единственного на свете логически мыслящего животного» как «неудовлетворительные» (р. 121).

е. обоснованных) заключений. Законы логики устанавливают нормы, по которым мы оцениваем качество чьих-либо рассуждений (Garnham Oakhill, 1994). Согласно логике, заключение является валидным, если оно неизбежно следует из других утверждений, которые считаются признанными фактами. Фактические суждения называются посылками. Заключения, которые не согласуются с законами логики, называются алогичными. Хотя мы придерживаемся мнения, что способность к разумному, логическому мышлению является уникальной и присуща только людям, мы слишком часто приходим к неправильным, или алогичным, заключениям. Это привело к тому, что М. Хант (Hunt, 1982) оценил логические способности «единственного на свете логически мыслящего животного» как «неудовлетворительные» (р. 121).

Психологов, изучающих рассуждения, интересует вопрос о том, как люди обрабатывают информацию при решении логических задач. Дело в том, что психологические процессы, происходящие при обыденном мышлении, довольно часто не являются логическими. В классической статье о связи между логикой и мышлением Хенле (Henle, 1962) заметила, что при повседневном мышлении люди обычно не следуют формальным правилам логики, они используют свои собственные несовершенные правила. Если бы мы хотя бы время от времени не придерживались логики, мы бы не смогли понимать друг друга, «следить за чужими мыслями, приходить к общим решениям и работать вместе» (Henle, 1962, р. 374). Для доказательства этого попытайтесь решить задачу, предложенную Хенле на одном из ее занятий:

В классической статье о связи между логикой и мышлением Хенле (Henle, 1962) заметила, что при повседневном мышлении люди обычно не следуют формальным правилам логики, они используют свои собственные несовершенные правила. Если бы мы хотя бы время от времени не придерживались логики, мы бы не смогли понимать друг друга, «следить за чужими мыслями, приходить к общим решениям и работать вместе» (Henle, 1962, р. 374). Для доказательства этого попытайтесь решить задачу, предложенную Хенле на одном из ее занятий:

Группа женщин обсуждала проблемы домашнего хозяйства Миссис Шивере разбила лед отчуждения, заявив: «Я так рада, что мы обсуждаем эти проблемы. Очень важно говорить о том, что у тебя на уме. Мы столько времени проводим на кухне, что, конечно же, домашние проблемы все время вертятся у нас в голове. Поэтому очень важно говорить о них». (Следует ли из сказанного, что важно говорить о домашних проблемах? Приведите свои рассуждения.) (р. 370)

Прежде чем продолжить чтение, ответьте: верным ли будет заключение, что миссис Шивере права, когда говорит о важности обсуждения проблем домашнего хозяйства? Объясните, пожалуйста, свой ответ.

Когда Хенле (Henle, 1962) предложила эту задачу аспирантам, она обнаружила, что некоторые из них пришли к ошибочному (с точки зрения законов логики) ответу, в то время как другие пришли к верному выводу, но неправильно его обосновали. Рассмотрим ответ, данный одним из участников ее эксперимента: «Нет. Важно говорить только о тех мыслях, которые тебя беспокоят, а это не тот случай» (р. 370). В чем же ошибка этого участника? Вместо того чтобы решить, следует ли данное заключение логически из сказанного ранее, он добавил свое собственное мнение о том, какие вещи важно обсуждать. Таким образом, ответ, неправильный с точки зрения стандартных законов формальной логики, правилен с точки зрения законов, установленных этим аспирантом для себя. Рассмотрим теперь другой ответ: «Да. Это имеет значение непосредственно для говорящего и, возможно, для кого-то из слушающих, потому что людям важно излить свою душу. Но только по этой причине, за исключением тех случаев, когда собеседники узнают что-то новое и ценное для себя» (р. 370). Этот участник дал правильный ответ, но рассуждения его были ошибочны. Он, так же как и первый, добавил свое собственное мнение о проблеме вместо того, чтобы выводить заключение исключительно на основе полученной информации. Хенле назвала такую ситуацию неумением подойти к решению логической задачи.

370). Этот участник дал правильный ответ, но рассуждения его были ошибочны. Он, так же как и первый, добавил свое собственное мнение о проблеме вместо того, чтобы выводить заключение исключительно на основе полученной информации. Хенле назвала такую ситуацию неумением подойти к решению логической задачи.

Создается впечатление, что при повседневном использовании рассуждений мы не определяем истинность заключения исключительно на основе предоставленной нам информации. Вместо этого мы изменяем данные нам утверждения согласно собственным убеждениям, а затем проверяем, следует ли заключение из измененных нами суждений. Мы действуем согласно некоторой субъективной логике, в которой пользуемся своими личными представлениями о мире для формулирования заключений по интересующему нас вопросу.

Психологи и философы были озадачены, обнаружив, что при решении одних формальных или неформальных задач большинство людей рассуждает, как будто пользуясь законами логики, но при решении других задач мало что указывает на использование этих законов. Другими словами, логичность или алогичность наших рассуждений зависит от типа решаемой задачи. Саймон и Каплан (Simon Caplan, 1989) не нашли в этом ничего удивительного. Они утверждают, что «разумное поведение адаптивно (отличается приспособляемостью) и, следовательно, должно принимать поразительно разнообразные формы в различных условиях» (р. 38).

Другими словами, логичность или алогичность наших рассуждений зависит от типа решаемой задачи. Саймон и Каплан (Simon Caplan, 1989) не нашли в этом ничего удивительного. Они утверждают, что «разумное поведение адаптивно (отличается приспособляемостью) и, следовательно, должно принимать поразительно разнообразные формы в различных условиях» (р. 38).

ХАГАР УЖАСНЫЙ. Автор Дик Браун

Слово прагматический описывает нечто, имеющее практическое значение. В реальной жизни у людей есть причины рассуждать логически, но иногда законы логики противоречат ситуации, последствиям и общепринятым причинам и правилам вывода заключений. Как продемонстрировали в приведенном выше примере участники эксперимента Хенле (Henle, 1962), в реальной жизни, определяя, вытекает ли заключение из посылок, мы добавляем к предлагаемым нам фактам собственные мнения и знания. Это прагматический или практический подход к задачам логического мышления, который применяется в большинстве повседневных ситуаций. Эту мысль я поясню в дальнейших разделах этой главы.

Эту мысль я поясню в дальнейших разделах этой главы.

Индуктивные и дедуктивные рассуждения

Реальное мышление имеет собственную логику, оно последовательно, разумно, и рефлективно.

Дьюи (Dewey, 1933, р 75)

Между индуктивными и дедуктивными рассуждениями часто проводят разграничение. (См. главу 6 «Мышление как проверка гипотез», в которой обсуждается эта тема.) При индуктивных рассуждениях производится сбор наблюдений, подтверждающих или подсказывающих заключение. Например, если у всех людей, которых вам когда-либо приходилось видеть, была только одна голова, то вы воспользуетесь этими данными для подтверждения заключения (или гипотезы) о том, что у всех людей в мире только по одной голове. Но, конечно, вы не можете быть абсолютно уверены в этом. Всегда остается возможность, что существует человек, которого вы никогда не видели и у которого две головы. Если вы встретите хотя бы одного человека с двумя головами, это будет означать, что ваше заключение неверно. Таким образом, рассуждая индуктивным методом, вы никогда не сможете доказать, что ваше заключение или гипотеза верны; но вы можете опровергнуть их.

Таким образом, рассуждая индуктивным методом, вы никогда не сможете доказать, что ваше заключение или гипотеза верны; но вы можете опровергнуть их.

При индуктивных рассуждениях мы собираем факты и используем их для подтверждения или опровержения своих заключений или гипотез. Именно таким способом мы открываем для себя мир. Лопес (Lopes, 1982) описывает индукцию следующим образом: «Это делают ученые; это делают рабочие; это делают даже птицы и звери. Но этот процесс полон тайн и парадоксов…индукцию невозможно обосновать с логической точки зрения» (р. 626). Мы пользуемся индуктивными рассуждениями как неформально, в ходе повседневной жизни, так и формально, при экспериментальных исследованиях. Поэтому проверку гипотез часто описывают как процесс индуктивных рассуждений. Рассуждая индуктивным методом, мы обобщаем свой опыт и на основе этих обобщений формируем представления или ожидания. Иногда индуктивные рассуждения описывают как рассуждения, «восходящие» от конкретных примеров или наблюдений к общим представлениям о природе мира.

При дедуктивных рассуждениях мы начинаем с утверждений, которые являются или считаются истинными, например «у всех людей только по одной голове», а затем заключаем, что у Ла Тиши, женщины, которую мы никогда не видели, должна быть одна голова. Это заключение логически следует из предыдущего утверждения. Если мы знаем, что утверждение о том, что у всех людей по одной голове, верно, то тогда должно быть верным и то, что у любого конкретного человека имеется только одна голова. Такой вывод неизбежно следует из утверждения; если утверждение верно, то верным должно быть и заключение. Иногда дедуктивные рассуждения описывают, как рассуждения, «нисходящие» от общих представлений о природе мира к конкретным примерам или наблюдениям. Рипс (Rips, 1988) утверждал, что дедукция является общим механизмом, применимым для решения всех когнитивных задач. Он считает, что дедукция «позволяет нам отвечать на вопросы, основываясь на информации, хранящейся в памяти, планировать действия по достижению целей и решать некоторые виды головоломок» (р. 117). На рис. 4.1 схематически изображено представление о рассуждениях, восходящих от наблюдений, и нисходящих от гипотез.

117). На рис. 4.1 схематически изображено представление о рассуждениях, восходящих от наблюдений, и нисходящих от гипотез.

Рис. 4.1. Наглядное изображение различий между дедуктивными и индуктивными рассуждениями.

В большинстве реальных жизненных ситуаций мы рекурсивно пользуемся обоими типами рассуждений.

Несмотря на то что между индуктивными и дедуктивными рассуждениями часто проводят разграничение (Neubert Binko, 1992), оно не имеет большого значения при описании того, как люди рассуждают в действительности. В обыденной ситуации мы переключаемся в процессе мышления с индуктивных рассуждений на дедуктивные и наоборот. Наши гипотезы и убеждения управляют нашими наблюдениями, а наши наблюдения, в свою очередь, приводят к изменению наших гипотез и убеждений. Часто этот процесс представляет собой непрерывное переплетение индуктивных и дедуктивных рассуждений. В действительности мышление почти всегда происходит с применением методов различных типов.

Общая психопатология | Обучение | РОП

Важное качество правильного мышления — его последовательность, т.е. взаимосвязанность, стройность, доказательность, обоснованность хода рассуждений.

Паралогическое мышление (от греч. paralogos — противный разуму, неразумный; «кривая логика»; в логике «паралогизм» — ошибка в рассуждении, обусловленная нарушением законов и правил логики) — в мышлении присутствуют логические ошибки, обусловленные односторонностью и тенденциозностью мышления больного, которые приводят его к выводам, противоречащим действительности.

Логические ошибки заключаются в неправильно используемых предпосылках и доказательствах, неверно построенных причинно-следственных отношениях, смешении понятий и т.д. Лежит в основе интерпретативного бреда (примеры см. в соответствующем разделе). Интеллектуально-мнестические способности в этих случаях сохранены, и больные способны правильно рассуждать за пределами своей бредовой фабулы.

Смысловое соскальзывание — необоснованная смена основной темы рассуждений побочной, второстепенной. Обусловлены не нарушением внимания, от которого их следует отличать, а нарушением последовательности мышления и искажением процесса обобщения.

Шперрунг («закупорка мысли», обрыв мысли) — внезапный обрыв мысли, осознается как кратковременное отсутствие мысли в голове. Следует дифференцировать с абсансами, нарушением внимания.

Разорванное мышление — отсутствие какой-либо логической связи между высказываниями, соединение разнородных, не связанных общим смыслом мыслей («в огороде бузина, а в Киеве — дядька»), грамматический строй речи (синтаксис) при этом сохраняется.

Грубое расстройство мышления. Больные способны произносить достаточно обширные монологи из грамматически и интонационно верно построенных фраз, но даже внутри одного предложения нет какого-либо единого смысла.

Прослушайте запись больного с шизофазией.

Бессвязное (инкогерентное) мышление — полное отсутствие логических и грамматических связей между словами. Речь больных бессвязная, беспорядочный набор отдельных слов, а также слогов и звуков. Также, вероятно, нарушено понимание обращенной речи. Свидетельствует о грубом нарушении деятельности мозга, встречается при аменции (тяжелой форме делириозного помрачения сознания, сопровождающейся нарастанием симптомов выключения сознания).

Логическое мышление — онлайн-репетитор Edublox

Перед вами четыре блока: черный, красный, белый и зеленый. Вы должны удалить два из них. Вы не можете убирать красный, черный и белый блоки одновременно. Вы не можете забрать белые, зеленые и красные одновременно. Какие два блока можно удалить? Чтобы ответить на эту загадку, вам нужно будет мыслить логически.

Логическое мышление — это процесс, в котором человек последовательно использует рассуждения, чтобы прийти к заключению. Проблемы или ситуации, требующие логического мышления, требуют структуры, отношений между фактами и цепочек рассуждений, которые «имеют смысл».

Проблемы или ситуации, требующие логического мышления, требуют структуры, отношений между фактами и цепочек рассуждений, которые «имеют смысл».

В своей книге «Строительство мозга » доктор Карл Альбрехт говорит, что в основе всего логического мышления лежит последовательное мышление . Этот процесс включает в себя выстраивание важных идей, фактов и выводов, связанных с проблемой, в цепочку, которая сама по себе обретает смысл. Логически мыслить — значит мыслить шагами.

Навыки логического мышления дают учащимся возможность понять то, что они прочитали или что им показали, а также развить эти знания без дополнительного руководства. Логическое мышление учит студентов тому, что знания текучи и строятся на самих себе.

Логическое мышление также является важным фундаментальным навыком математики. «Изучение математики — очень последовательный процесс, — говорит доктор Альбрехт. «Если вы не понимаете определенного понятия, факта или процедуры, вы никогда не можете надеяться понять другие, которые появятся позже и зависят от них. Например, чтобы понять дроби, вы должны сначала понять деление. Чтобы понять простые алгебраические уравнения, нужно понимать дроби. Решение текстовых задач зависит от умения составлять уравнения и управлять ими, и так далее».

Например, чтобы понять дроби, вы должны сначала понять деление. Чтобы понять простые алгебраические уравнения, нужно понимать дроби. Решение текстовых задач зависит от умения составлять уравнения и управлять ими, и так далее».

Логическое мышление — это не волшебный процесс или вопрос генетической одаренности, а приобретенный умственный процесс. Тренировка логического мышления побуждает учащихся думать самостоятельно, подвергать сомнению гипотезы, разрабатывать альтернативные гипотезы и проверять эти гипотезы на основе известных фактов.

Доказано, что специальная тренировка процессов логического мышления может сделать людей «умнее». Логическое мышление позволяет ребенку отказаться от быстрых ответов, таких как «я не знаю» или «это слишком сложно», позволяя ему глубже погрузиться в свои мыслительные процессы и лучше понять методы, используемые для достижения решения и решения. даже само решение.

Помимо еды, воды и крова, человеку больше всего в жизни понадобится образование. Из этих четырех потребностей образование является единственным, которое может помочь обеспечить постоянную способность человека обеспечивать себя тремя другими.К сожалению, важность навыков логического мышления недооценивается в образовании, поэтому обучение навыкам логического мышления в значительной степени игнорируется.

Из этих четырех потребностей образование является единственным, которое может помочь обеспечить постоянную способность человека обеспечивать себя тремя другими.К сожалению, важность навыков логического мышления недооценивается в образовании, поэтому обучение навыкам логического мышления в значительной степени игнорируется.

.

.

Логическое мышление – обзор

(iv) Решение проблем и исполнительные функции

Сложная область когнитивного функционирования включает решение проблем и логическое мышление, включая индуктивный и дедуктивный компоненты. Решение проблем включает в себя все виды поведения при столкновении со старыми проблемами, которые мы научились решать, а также с новыми проблемами, требующими реорганизации уже установленных способов мышления и действий.Решение проблем включает как конкретное, так и абстрактное мышление и, следовательно, представляет собой широкую категорию разумного поведения.

Различные тесты рассуждений и решения проблем часто включаются в комплексные тесты в качестве подтестов. Например, в лонгитюдном исследовании Шайе в Сиэтле (Schaie, 1995) оценки возрастных изменений в рассуждениях показывают общее снижение с возрастом. Более заметное снижение было обнаружено у тех, кому за шестьдесят. Этот паттерн напоминает другие способности, предполагая, что этот аспект решения проблем в равной степени подвержен старению, как и другие когнитивные способности.В шведском исследовании H70 индуктивное мышление оставалось на удивление стабильным во время измерений у людей с более длительной выживаемостью. То есть при ретроспективном исключении тех людей, которые умерли после определенного события в серии измерений, те, кто дожил до следующего события в серии, показали почти стабильную способность рассуждать, способность, которую часто считают чувствительной к возрасту. Это открытие предполагает, что снижение более тесно связано с последующей смертностью, а не с возрастом 90 035 как таковым 90 036 (см. Берг, 1996, и рис. 5).

Например, в лонгитюдном исследовании Шайе в Сиэтле (Schaie, 1995) оценки возрастных изменений в рассуждениях показывают общее снижение с возрастом. Более заметное снижение было обнаружено у тех, кому за шестьдесят. Этот паттерн напоминает другие способности, предполагая, что этот аспект решения проблем в равной степени подвержен старению, как и другие когнитивные способности.В шведском исследовании H70 индуктивное мышление оставалось на удивление стабильным во время измерений у людей с более длительной выживаемостью. То есть при ретроспективном исключении тех людей, которые умерли после определенного события в серии измерений, те, кто дожил до следующего события в серии, показали почти стабильную способность рассуждать, способность, которую часто считают чувствительной к возрасту. Это открытие предполагает, что снижение более тесно связано с последующей смертностью, а не с возрастом 90 035 как таковым 90 036 (см. Берг, 1996, и рис. 5).

Хорошо известным тестом на рассуждения является Прогрессивные матрицы Равена (Raven, 1982), включая оригинальную версию и версии с цветными матрицами. Испытуемых инструктируют найти принцип среди определенных шаблонов и выбрать шаблон, который соответствует этому принципу при идентификации отсутствующего шаблона. Значительные возрастные различия свидетельствуют о снижении эффективности исходной версии теста с возрастом (см. Lezak, 1983, 1995; Salthouse, 1983). Этот вывод был также подтвержден в исследовании Денни и Хайдриха (1990), которые, как ни странно, применили простую стратегию обучения перед проведением теста.После обучения одинаковые улучшения были обнаружены у молодых, людей среднего и пожилого возраста.