Культурология это что: Что изучает культурология? / TeachMePlease

Что изучает культурология? / TeachMePlease

В XX веке культурология стала самостоятельной наукой, которая состоит вне рамок философии, но остается связанной с ней через философию культуры. Связь эта имеет характер сложного взаимовлияния и взаимодействия.

Таким образом, культурология сложилась как гуманитарная наука о наиболее общих законах развития и функционирования культуры. В ее структуре выделяют следующие составляющие: объект, предмет, содержание, принципы, категории, законы, методы и функции.

Что же такое культурология? Это наука о культуре. Дисциплина, интегрирующая в себе проблематику и категории социологии, философии, психологии, истории и антропологии.

Объектом культурологии являются: культурные аспекты областей общественной жизни; тенденции и процессы в современной социокультурной среде.

Под предметом понимают совокупность понятий, с помощью которых культурология описывает объективную реальность:

- культурные процессы и явления, связанные отношениями в обществе;

- специфика региональных культур, связь и зависимость культур различных народов и эпох;

- специфика и особенности современной цивилизации, а также тенденции ее развития;

- структура, закономерности, сущность развития и функционирования культурного процесса человека.

К изучению культуры относят два принципа:

- Принцип культурно‑исторического подхода. Он означает, что все явления, события и факты культурного процесса рассматриваются в контексте соответствующего периода и тех условий, в которых они происходили.

- Принцип целостности. Изучение какого‑либо периода в развитии культуры должно включать в себя все многообразие явлений, фактов, событий культурного процесса.

— диахронический метод. Позволяет исследовать культурные процессы и явления в их хронологической последовательности.

— синхронический метод. Состоит в совокупном анализе двух и более культур на протяжении определенного времени их развития.

— сравнительно‑исторический (компаративный) метод. Его суть состоит в том, что он позволяет сравнивать в историческом разрезе многие явления культуры и проникать в их сущность.

— структурно‑функциональный метод. Заключается в разложении изучаемого объекта культуры на составные части и выявлении внутренней связи внутри между ними.

— системный метод. Позволяет выявлять задачи, связанные с обобщающей способностью видеть за конкретными явлениями культуры ее глубинные смыслы.

В культурологии широко используется также эмпирический метод. В его рамках применяются традиционные полевые антропологические методы – описание, классификация, наблюдение, интервью.

Основные культурологические школы и направления:

Общественно‑историческая школа

Общественно‑историческая школа имеет «классические» традиции и восходит к Канту, Гегелю и Гумбольдту. Главными особенностями общественно‑исторической школы являются органицизм культур (в культуре есть периоды зарождения, роста, расцвета, увядания и гибели), локальность, деление на типологии.

Натуралистическая школа

Главная черта — стремление подчеркнуть биологическую составляющую культуры. Это направление объединяет в основном медиков, психологов и биологов, которые, при объяснении культуры, отталкиваются от психо‑биологической природы человека. Основные представители: Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Бронислав Малиновский.

Социологическая школа

В центре внимания представителей данной школы находится само общество, его структура и социальные институты. Идея данной школы заключается в том, что культура есть продукт общественный. Основные представители: Томас Элиот, П. А. Сорокин, Альфред Вебер.

Символическая школа

Самая молодая и одна из самых влиятельных современных школ. Здесь все культурные процессы рассматриваются как коммуникационные. Культура понимается как знаковая система, созданная человеком, так как только он обладает способностью к символизации, а через неё — и к взаимной информации. Основные представители: Фердинанд де Соссюр, Эрнст Кассирер, Клод Леви‑Стросс.

Культура понимается как знаковая система, созданная человеком, так как только он обладает способностью к символизации, а через неё — и к взаимной информации. Основные представители: Фердинанд де Соссюр, Эрнст Кассирер, Клод Леви‑Стросс.

В целом культурология как наука способствует выявлению тенденций и законов развития культуры, что позволяет понять прошлое и настоящее конкретной культуры, дает возможность научно подходить к решению проблем управления культурными процессами в обществе, прогнозировать развитие культуры, оценивать результаты культурной деятельности общества.

Что такое культурология?

Буровский А.М.

Аннотация. Рассматривается множество определений культурологии, анализируются место этой науки в системе знаний, ее цели, предмет и метод. Автор не настаивает на исключительной правоте одного из подходов, скорее пытается их соотнести между собой и примирить.

Ключевые слова: культура, культурология, шедевры культуры, культурная антропология, культурная приматология, антропологический подход, экологические определения, космопланетарный подход, семиотический подход, синтезная теория эволюции, синтезная культурология

Открыть PDF-файл

Отец-основатель

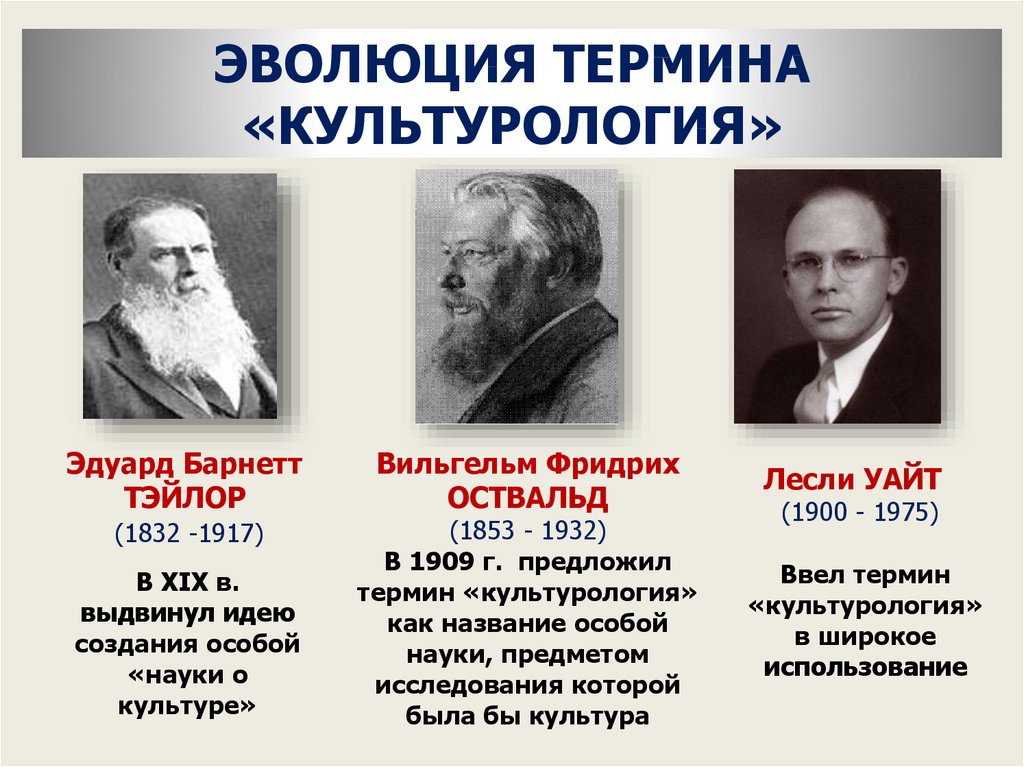

Термин «культурология» ввел в науку американский антрополог Лесли Уайт. Этот незаурядный человек окончил социологический факультет Чикагского университета и начал с полевых исследований индейцев пуэбло на юго-западе США. В результате Уайт пришел к выводу, что культура – важнейшая характеристика общества и человека вообще, независимая от социальных законов и экономики, и что история человечества во многом – история развития культуры.

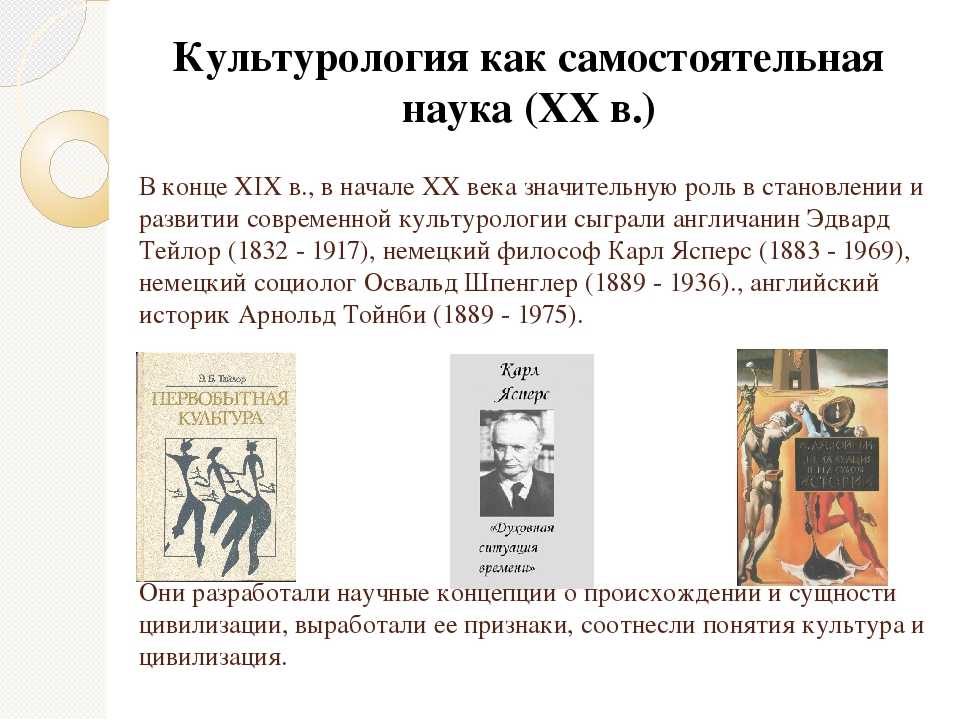

Термин «культурология» впервые использовал германский ученый В. Оствальд. В науку же ввел его именно Л.Уайт – в 1930 г., когда он прочитал в университете курс «Культурология». В дальнейшем свои идеи он изложил в фундаментальных работах: «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие культурных систем: ключ к пониманию племен и наций» (1975).

Учение Лесли Уайта

Уайт полагал, что ни одна из как гуманитарных, так и естественных наук не объясняет, чем принципиально человек отличается от любого другого животного. В них даже не может быть внятно поставлен такой вопрос. Исследователь считал, что нашел ответ на этот вопрос, только человек может превращать любые объекты в символы, наделять их значениями и смыслами вне зависимости от их реальных физических или иных свойств? Символы так же реальны для человека, как физическая или биологическая реальность. Эта реальность и есть культура, а наука, изучающая логику и законы создания и использования символов – культурология.

Для понимания законов развития культуры Л.Уайт применил подход, который много позже Н.Н.Моисеев назовет «физикалистский» [1]. Функционирование и развитие человеческого общества, в конечном счете, есть не что иное, как удовлетворение потребностей. Символы и создаются с целью помогать человеку понимать окружающее и удовлетворять свои потребности. Тогда культура есть не что иное, как система средств получения и использования энергии. И, следовательно, она подчиняется тем же фундаментальным законам, что и другие материальные системы, − законам термодинамики. Культура, как имманентно присущая человеку реальность, возникает вместе с человеком. Все локальные культуры племен, народов и цивилизаций – лишь проявления единого глобального процесса. На протяжении всей творческой жизни Уайт отстаивал идею исследования всех культур в рамках единой целостной науки.

Культура, по мнению исследователя, развивается помимо и независимо от воли людей [2]. Он дал несколько определений, не противоречащих друг другу, но позволяющих очень разные трактовки. Уайт полагал, что культура, по сути, есть нечто «внешнее» для личности человека. Но говорим же мы об индивидуальном человеке, как о носителе культуры? По Уайту, культура надсоматична или суперорганизменна.

Символический подход к культуре активно развивался в американской этнологии в 1960–1970-е гг. Свой вклад в формирование символической культурологии внесли французские структуралисты Ж.Лакан, М.Вико, К.Леви-Стросс [8], Леви-Брюль [9]. Близкие идеи высказывали и создатели нарративной семиотики, особенно американский лингвист и этнограф Э. Сепир [10].

Сепир [10].

Но структуралисты никогда не были «физикалистами», а Лесли Уайт – был. «Чтобы противостоять космическому потоку, живые организмы должны захватывать свободную энергию из неживых систем и использовать ее для поддержания жизни. С этой точки зрения жизнь есть борьба за свободную энергию. Энергия сама по себе ничего не значит. В культурной системе важна лишь та энергия, которая контролируется, направляется. А это уже достигается технологическими средствами, теми или иными орудиями производства. Культура развивается по мере того, как увеличивается количество энергии, потребляемое в год на душу населения, либо по мере роста эффективности орудий труда, при помощи которых используется энергия» [11]. В среде, окружающей культурную систему, автор различает два фактора. Во-первых, приматы, способные к членораздельной речи и символическому поведению, и, во-вторых, среда Земли и окружающего ее космоса. При этом приматы, рассмотренные вне культурного контекста, являются всего лишь животными, людьми их делает культура. Человек, конечно же, включен в культурную систему, но он лишь «капсула культуры». «Не природа создает культуру, а, наоборот, культура накладывает печать человечности на определенный вид приматов» [12].

Лесли Уайт свою теорию культуры назвал культурологией. Культурология, по его мнению, отрасль антропологии, которая рассматривает культуру (институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упорядоченность феноменов, организованных в соответствии с собственными принципами и существующих по своим законам.

Неопределенность термина

Официально моментом рождения культурологии считается 1949 г. – год выпуска книги «Наука о культуре» [13]. Основные работы Уайта появились на русском языке много позже, уже в XXI в. [14]. Но термин «культура» используют уже тысячелетия, и в достаточно разных значениях. Этимология слова «культура» восходит к латинскому “culture” − возделываю, выращиваю. Отсюда многие слова в современных языках, например, «культивация».

Отсюда многие слова в современных языках, например, «культивация».

Концепции культуры пытались создавать Монтескье, Мирабо, Тюрго, Кондорсе – сводя развитие культуры в основном к генезису дико понимаемого ими «разума». И.Гердер рассматривал культуру как раскрытие прогрессивных способностей человеческого ума, а Ф. Клемм почти за столетие до Уайта, в середине XIX в. считал культуру отличительной чертой человека [15].

Тейлор, Фрэзер [16] и другие английские ученые и философы XIX в. попытались дать термину хоть какое-то определение. Основоположник английской антропологии Э.Тейлор заимствовал термин у немецких историков культуры и определил культуру как сложное целое, которое слагается из «знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» [17]. Данное определение еще наиболее четкое в ряду подобных. В этой «культурологии до культурологии» или вообще не давалось определение, что такое культура, или этому определению придавалось очень мало значения. Видимо, все было ясно и так. Уайт во многом продолжил традицию: понимания культуры как сугубо человеческого феномена, отделяющего человека от остальных живых существ. При неполной ясности самого исходного термина. До сих пор не существует ни единого для всех ученых, ни общепринятого рабочего определения культуры. Само по себе это не так уж трагично: в конце концов, такие понятия, как «материя», «энергия» и тем более «информация» или понятие «жизнь» не имеет такого единого и обязательного для всех значения. Разные ученые и разные школы используют эти термины очень по-разному, а то и произвольно. Часто на научных конференциях уважаемым коллегам достаточно договориться о смысле применяемых терминов, и становится очевидно, что между ними нет явных противоречий. Но терминология – разная.

Сам Уайт дал настолько расплывчатые определения культуры и позволил настолько по-разному их трактовать, что можно быть убежденными сторонниками и чуть ли фанатами отца-основателя, но утверждать прямо противоположные вещи. Складывается впечатление, что уважаемых коллег проблема вообще не интересует. I Российский культурологический конгресс в июне 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся как событие масштабное и представительное. Но среди всего прочего, конгресс показал и невероятный разброс самых общих представлений о том, что такое культура, и чем занимается культурология [18].

Складывается впечатление, что уважаемых коллег проблема вообще не интересует. I Российский культурологический конгресс в июне 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся как событие масштабное и представительное. Но среди всего прочего, конгресс показал и невероятный разброс самых общих представлений о том, что такое культура, и чем занимается культурология [18].

В любом серьезном сборнике, пусть самого высокого международного уровня, уважаемые коллеги рассказывают о самых разнообразных предметах, включая «комплекс Кассандры» [19], «комплекс козла отпущения» [20] или проблемы самоидентификации [21]. По их убеждению, исследование почти любых частностей, будь то частности гендерных отношений, образа жизни или изучение отдельных объектов материальной культуры, входит в понятие «заниматься культурологией, изучать культуру». Поскольку такой частный, «вещеведческий подход» в культурологии распространен, рассмотрим его подробнее.

Шедевры культуры

Часто под культурой понимается совокупность неких шедевров культуры (или объектов, понимаемых данным обществом, как шедевры), под культурной деятельностью – создание шедевров, а под культурологией – изучение самих шедевров или обстоятельств и условий их создания. Такой подход – явление, с одной стороны, очень частное. Исследователь Казанского собора вполне может и не давать исчерпывающих определений культуры и вообще не знать ничего, что выходит за пределы его узкоспециальных интересов (например, технические детали, которые использовались при его возведения и т.д.). Изучение любого шедевра или совокупности шедевров показывает примеры такого подхода. В этом смысле исследования Петербурга как громадного исторического города и отдельных объектов его архитектуры дает много подобного рода примеров [22].

Но, вместе с тем, изучение отдельных объектов ближе к предмету культурологии, чем могло бы показаться. Согласно Уайту, все материальные объекты, создаваемые в культуре, представляют собой визуализацию неких идеальных представлений. Если так, то задача частного исследования − выявлять эти представления через изучение объектов: городов, отдельных фрагментов городского ландшафта, архитектурных ансамблей и сооружений, скульптурных и живописных произведений [23].

Если так, то задача частного исследования − выявлять эти представления через изучение объектов: городов, отдельных фрагментов городского ландшафта, архитектурных ансамблей и сооружений, скульптурных и живописных произведений [23].

Каждая культура имеет набор объектов, которые она считает для себя особо значимыми. Без знания, что такое Форум или что такое Пантеон римский гражданин просто не мог существовать в этом качестве. Столь же значимыми объектами в Средневековье были многие соборы, а в России XIX в. − Зимний дворец и весь ансамбль Петербурга в целом. Такие сооружения рассматриваются как шедевры − от старофранцузского “Chedeuwer”: в средневековых цехах так назывался модельный образец продукции, который должен был сделать подмастерье. Цех рассматривал шедевр и признавал (или не признавал) его мастером.

Объекты становятся шедеврами культуры по принципу массового признания. То, что сделано отдельным человеком (Монферраном, Росси или Воронихиным), приобретает значение культурного символа. Это происходит, если достигнут определенный уровень качества. Слабые, неискусные сооружения не обладают качеством «искуса» − способностью вызывать интерес, обращать на себя внимание, вызывать эмоциональный отклик. Важное условие превращения произведения в шедевр – если в объекте визуализированы идеи, ценности и символы, значимые для всей культуры. Художник, как принято полагать, совершает акт самовыражения. Но культура признает его как создателя шедевра (а в ряде случаев и поручает ему создание шедевра) только исходя из своих коллективных представлений. В шедевре визуализируется коллективное бессознательное, групповое представление об идеале. Огромное значение имеет прочтение символики образов архитектурных и художественных произведений. Выявление и анализ визуализированных образов – задача относительно легко решаемая. Но часто визуализируются абстрактные представления, и их несравненно труднее «найти&raq@???[24]. Визуализация идеальных ценностей культуры в материальные объекты требует умения понять, что стояло за образами и композиционными формулами для самого создателя сооружения. Воплощение идеальных представлений и ценностей культуры в материальные объекты происходит не только в виде визуальных образов, но и в литературных текстах, произведениях музыкального искусства, декламации и т.д. В последнем случае, вероятно, надо говорить об «озвучивании» образа или представления. Изучение шедевров – тоже культурология.

Воплощение идеальных представлений и ценностей культуры в материальные объекты происходит не только в виде визуальных образов, но и в литературных текстах, произведениях музыкального искусства, декламации и т.д. В последнем случае, вероятно, надо говорить об «озвучивании» образа или представления. Изучение шедевров – тоже культурология.

Существующие определения

В архиве автора данной статьи собрано около трехсот определений культуры, но коллегам известно значительно большее их число. Так, согласно и%D@ ???[25]. Само понимание специалистами, что есть культура, может стать предметом специального исследования.

Самым предварительным образом можно выделить четыре направления в даваемых определениях. Чуть ли не самое распространенное из них лучше всего назвать «частичным» или «произвольным». В каждом из них схвачено только то, что автору или «его» школе представляется самым главным. Таковы определения культуры как «культура – это умение красиво танцевать» или «культура есть способность творить произведения искусства» [26]. В сущности, эти определения и не претендуют ни на что. Если их и можно принимать всерьез – то не более чем своего рода «инструмент разового использования», конкретизацию каких-то общих представлений.

В таких понятиях, как «культура микроорганизмов» или «технологическая культура», подобный подход более приемлем именно потому, что не претендует на универсальность. Речь откровенно идет о частном проявлении деятельности человека.

Другой класс определений культура можно назвать «достижительным» или традиционно-советским. Например, культура есть «исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [27]. Этот подход ярко проявляется в структуре традиционных школьных и вузовских учебников по истории: каждый раздел в них завершается главой «Культура античной Греции» или «Культура раннего средневековья» [28]. Получается, что история идет сама по себе, и в организации производства, ведении войн, государственном управлении, создании общественных институтов или рождении новых культура как бы не присутствует. Культура – нечто отдельное от жизни общества. «Достижения», которые лежат отдельно от всего остального. В этом отношении характерно существование особых «домов» и «дворцов культуры». В них как бы сосредоточены эти достижения, а вне них культуры как бы и нет, или она не важна. Это более распространенное отношение, чем кажется. Принципиально аналогичную позицию занимал долгие годы, казалось бы, совершенно немарксистский структуралист Ю.Лотман [29]. Еще труднее заподозрить в марксизме американских ученых, но и у А.Л.Крёбера и К.Клакхона с их идеями «культурных образцов» мы находим нечто очень похожее [30].

Получается, что история идет сама по себе, и в организации производства, ведении войн, государственном управлении, создании общественных институтов или рождении новых культура как бы не присутствует. Культура – нечто отдельное от жизни общества. «Достижения», которые лежат отдельно от всего остального. В этом отношении характерно существование особых «домов» и «дворцов культуры». В них как бы сосредоточены эти достижения, а вне них культуры как бы и нет, или она не важна. Это более распространенное отношение, чем кажется. Принципиально аналогичную позицию занимал долгие годы, казалось бы, совершенно немарксистский структуралист Ю.Лотман [29]. Еще труднее заподозрить в марксизме американских ученых, но и у А.Л.Крёбера и К.Клакхона с их идеями «культурных образцов» мы находим нечто очень похожее [30].

Рассмотрим три другие класса определений подробнее.

Антропологические определения культуры

К традициям западных культур восходят определения типа: «Культура есть все, что отличает человека от животного» или «Культура − это все созданное человечеством». Аморфность определений не позволяет использовать их как рабочие. Лишь немногие авторы претендуют на анализ феномена культуры как явления, имманентно присущего человеку. Германские историки и философы еще в XIX в. полагали, что существует некая мистическая «душа народа», которую они называли латинизированным словом “Mentalitehet”. И в наше время термин «ментальный» и «ментальность» широко распространены, а слово «менталитет» используется для определения духовной культуры или иррациональных компонентов культуры народа или цивилизации.

Н.Я.Данилевский первым высказал убеждение, что глобальная история вовсе не глобальна, история отдельных цивилизаций не имеет между собой ничего общего [31]. Тем самым он заложил основу теории культурно-исторических кругов, которую в ХХ в. продолжили О. Шпенглер [32], А.Тойнби [33] и Лев Гумилев [34]. Карл Ясперс не был сторонником этой теории, но его концепция мировой истории, в первую очередь, история развития культуры [35]. Концепция истории школы анналов во многом исходит из того, что история культуры – основное звено, становой хребет истории [36]. Проникая в Россию еще в советское время, концепция проросла во многих исследованиях (обычно без ссылки на источник вдохновения) [37]. Впрочем, и в России вырастала историко-культурологическая школа, только ее развитие было насильственно прервано [38]. Концепция З.Фрейда, согласно которой культура – форма сублимации сексуальной энергии [39], предельно далека от построений глобально-исторического плана, как и теория архетипов К.Юнга [40] или «образов мира» у Эриксона [41]. Но и в этих «культурно-психологических» изысканиях культура – нечто специфически человеческое, невозможное у других животных, и в то же время основополагающее для самоидентификации как отдельного человека, так и крупных исторически сложившихся общностей. В таких концепциях и для Тойнби, и для Юнга культура выступает как система идеальных образов и представлений, в соответствии с которыми организуется материальное – от организации ландшафтов и градостроительства до одежды и прически отдельного человека.

Карл Ясперс не был сторонником этой теории, но его концепция мировой истории, в первую очередь, история развития культуры [35]. Концепция истории школы анналов во многом исходит из того, что история культуры – основное звено, становой хребет истории [36]. Проникая в Россию еще в советское время, концепция проросла во многих исследованиях (обычно без ссылки на источник вдохновения) [37]. Впрочем, и в России вырастала историко-культурологическая школа, только ее развитие было насильственно прервано [38]. Концепция З.Фрейда, согласно которой культура – форма сублимации сексуальной энергии [39], предельно далека от построений глобально-исторического плана, как и теория архетипов К.Юнга [40] или «образов мира» у Эриксона [41]. Но и в этих «культурно-психологических» изысканиях культура – нечто специфически человеческое, невозможное у других животных, и в то же время основополагающее для самоидентификации как отдельного человека, так и крупных исторически сложившихся общностей. В таких концепциях и для Тойнби, и для Юнга культура выступает как система идеальных образов и представлений, в соответствии с которыми организуется материальное – от организации ландшафтов и градостроительства до одежды и прически отдельного человека.

Вершиной «антропологических» определений культуры я склонен считать данное П.И.Вейнбергом: культура – отношение к самому себе, к другим людям, обществу, живой и неживой природе. Это отношение передается новым поколениям в процессе воспитания и проявляется в деятельности [42]. Такое определение позволяет применять его и к индивидуальному человеку, и к любым общностям любого масштаба. Оно максимально операбельно и удобно в использовании. Но легко заметить – на практике все «антропологические» определения касаются вовсе не только человека. Если говорить о психологии, то большая часть феноменов высшей нервной деятельности только у Павлова касается одних только людей. Давно установлено, что животным снятся сны, в их сознании происходит оперирование образами, их анализ и синтез [43]. Так что и символическое поведение человека, по Уайту, может быть сугубо человеческим. Необходимо отметить, что грань между человеком и остальными животными вовсе не так однозначна, как часто пытаются представить. Только у Дарвина и Гексли «промежуточное звено», обезьяночеловек – питекантроп, было заросшим и диким созданием с дубиной в руке. Многолетние исследования археологов и антропологов показывают долгую и неоднозначную картину становления человека. С момента открытия австралопитеков Р.Дарт исходил из того, что они пользовались огнем, владели речью, использовали в качестве орудий палки, кости и рога убитых ими животных. Большинство современных ученых не разделяют «оптимизма» Дарта в отношении австралопитеков. Но как раз изучение ископаемой материальной культуры археологами ставит исследователей в еще более сложное положение, чем палеонтология.

Давно установлено, что животным снятся сны, в их сознании происходит оперирование образами, их анализ и синтез [43]. Так что и символическое поведение человека, по Уайту, может быть сугубо человеческим. Необходимо отметить, что грань между человеком и остальными животными вовсе не так однозначна, как часто пытаются представить. Только у Дарвина и Гексли «промежуточное звено», обезьяночеловек – питекантроп, было заросшим и диким созданием с дубиной в руке. Многолетние исследования археологов и антропологов показывают долгую и неоднозначную картину становления человека. С момента открытия австралопитеков Р.Дарт исходил из того, что они пользовались огнем, владели речью, использовали в качестве орудий палки, кости и рога убитых ими животных. Большинство современных ученых не разделяют «оптимизма» Дарта в отношении австралопитеков. Но как раз изучение ископаемой материальной культуры археологами ставит исследователей в еще более сложное положение, чем палеонтология.

Палеонтология и археология поневоле дают очень противоречивые сведения об одних и тех же эпохах. Палеонтологические определения Homo habilis`а до сих пор неопределенны. Некоторые ученые считают его не человеком, а австралопитеком (подчеркиваю − «считают», с точки зрения биологической систематики; вопрос о «разумности» и о владении культурой пока не обсуждается) [44]. Другие − признают человеком [45]. Третьи склонны считать «промежуточным», совсем особым существом [46]. Было ли это существо человеком – неясно. А культура у него уже есть. С точки зрения биологической систематики, все выглядит сравнительно логично, последовательно, убедительно. Существует род avstralopitekos. Его происхождение и история сравнительно хорошо изучены. Австралопитеки – высокоорганизованные животные, наиболее вероятные предки рода Hоmo. Но в этом роду появляются такие «прогрессивные» существа, как «Люси» [47], а потом от него «отпочковываются» Homo № 3733 оз Кооби-Фора, и Homo habilis из Олдувайского ущелья [48]. Поскольку эти существа изготовляют каменные орудия, а habilis вскоре овладевает огнем, начинает строить ветровые заслоны, а потом и жилища, начинает активные охоты [49], то вроде бы «очевидно», – на Земле появляется мыслящее существо, активный охотник, преобразователь окружающего. Но человеком, с точки зрения биологии, австралопитек не является! Человека еще нет, а материальная культура уже есть: многим находкам олдувайской культуры по четыре и по пять миллионов лет.

Поскольку эти существа изготовляют каменные орудия, а habilis вскоре овладевает огнем, начинает строить ветровые заслоны, а потом и жилища, начинает активные охоты [49], то вроде бы «очевидно», – на Земле появляется мыслящее существо, активный охотник, преобразователь окружающего. Но человеком, с точки зрения биологии, австралопитек не является! Человека еще нет, а материальная культура уже есть: многим находкам олдувайской культуры по четыре и по пять миллионов лет.

Даже для представителей рода Homo все выглядит не так уж однозначно. С точки зрения Б.В.Поршнева, даже ранние представители людей – вовсе не разумные существа. Создание каменных орудий, строительство жилищ он считает вполне вероятным проявлением сложной инстинктивной деятельности. Известные археологам местонахождения каменных орудий без культурного слоя считает вполне убедительным свидетельством именно такого рода инстинктивного создания материальной культуры – без проявлений интеллекта [50]. Согласно Поршневу, только у человека современного биологического вида, Homo sapiens, деятельность сравнительно разумна [51]. Вряд ли исследователь полностью прав. Находки образцов древнейшего искусства, «каменных ящиков», наполненных черепами пещерных медведей уверенно относят к эпохе мустье. Находка в Торральбе половины туши южного слона, рассеченного повдоль, а потом перенесенного на несколько километров [52] доказывают, что уже задолго до sapiens`ов люди предшествующего биологического вида Homo erectus могли совершать очень сложные символические действия. Но и эректусы ведь не были, строго говоря, людьми – биологически они современному человеку не тождественны.

Еще более интересны доказательства того, что между стадами современных шимпанзе вполне определенно существуют различия на этнографическом, а не биологическом уровне. Шимпанзе путем обучения передают определенные способы пользоваться веточками для извлечения термитов из термитника. В одних стадах эти веточки длиной в 70 см, в других – около 50. В одних группах шимпанзе термитов, прилипших к очищенной веточке, снимают рукой и отправляют в рот. В других – пропускают через губы саму палочку. Причем детенышей именно учат такого рода действиям, они не наследуются, как сложные инстинктивные программы [53]. Обучение шимпанзе азбуке глухонемых доказало, что эти животные (или не совсем животные?) придают символам значение, сравнимое с тем, которое придает им человек. Они способны шутить, компоновать символы, вполне рассудочно оперировать понятиями [54]. Шимпанзе в дикой природе изготовляют каменные орудия. Делают они это редко, но интенсивность орудийной деятельности у шимпанзе сравнима с деятельностью австралопитеков, которые имели преимущество: ходили вертикально, используя руки для трудовой деятельности. Другие различия не особенно велики.

В одних стадах эти веточки длиной в 70 см, в других – около 50. В одних группах шимпанзе термитов, прилипших к очищенной веточке, снимают рукой и отправляют в рот. В других – пропускают через губы саму палочку. Причем детенышей именно учат такого рода действиям, они не наследуются, как сложные инстинктивные программы [53]. Обучение шимпанзе азбуке глухонемых доказало, что эти животные (или не совсем животные?) придают символам значение, сравнимое с тем, которое придает им человек. Они способны шутить, компоновать символы, вполне рассудочно оперировать понятиями [54]. Шимпанзе в дикой природе изготовляют каменные орудия. Делают они это редко, но интенсивность орудийной деятельности у шимпанзе сравнима с деятельностью австралопитеков, которые имели преимущество: ходили вертикально, используя руки для трудовой деятельности. Другие различия не особенно велики.

Если понимать под культурой способность создавать «вторую природу», то не очень понятно, где грань. Протаптывая тропинки, строя гнезда и роя норы, создавая целые рукотворные ландшафты, как это делают бобры, многие виды высших животных создают именно «вторую природу». Их деятельность считается инстинктивной, как и издаваемые ими звуки, с помощью которых животные коммуницируют. Но все высшие животные еще и обучают своих детенышей определенному поведению, и без родительского, а то и стайного воспитания представитель вида не становится полноценной взрослой особью. Выращенный собаками котенок бросается на грудь хозяину, а выращенный кошками щенок очень старается мурлыкать. Своего рода Маугли животного мира. Где-то проходит неуловимая грань, после преодоления которой негенетические способы передачи информации становятся настолько важны, что инстинктивные отступают на второй план. Это грань рождения культуры. И если так, шимпанзе (возможно, и другие человекообразные обезьяны) уже находятся ЗА этой гранью.

Парадоксально – но анализ именно «антропологических» определений культуры заставляет нас уверенно заявить: вовсе не только люди обладают культурой. Культура рождается ДО человека, и может быть родовым свойством ДРУГИХ ВИДОВ, помимо человека.

Культура рождается ДО человека, и может быть родовым свойством ДРУГИХ ВИДОВ, помимо человека.

Экологические определения культуры

По Э.Маркаряну культура − это способ общества адаптироваться в природной и социальной обстановке [55]. Действительно: каждая культура распространена не на всей Земле, а только на части ее территории: имеет определенное широтное и долготное расположение, высоту над уровнем моря и т.д. Тем самым культура имеет свою географию и предлагает формы адаптации именно к данным физико-географическим условиям. Культура по-разному использует разные ландшафты, которые встречаются на ее территории. Л.Н.Гумилев описывает жизнь якутов, осваивавших долины рек, и эвенков, живших в междуречьях [56]. Обитая на одной территории, якуты и эвенки практически никогда не встречались. Точно так же русские и финно-угорские племена по-разному относились к поймам рек, к опольям и к широколиственным лесам. Применяя экологическое понимание культуры, Лев Гумилев смог отыскать ископаемые остатки материальной культуры хазар [57]: он исходил из того, что в зависимости от типа хозяйства и поселения человека привязаны к определенным точкам ландшафта. Фактически то же сделал и Г.Б.Федоров: он предположил, что летописное упоминание о тиверцах «сидяху на Днестре» должно иметь другое значение: на притоках Днестра. Ведь вести земледельческо-скотоводческое хозяйство непосредственно на обрывистых берегах Днестра физически невозможно. Федоров с трудом убедил руководство Института археологии в осмысленности своего эксперимента и нашел погребения и поселения тиверцев [58]. Эти примеры доказывают рабочий характер экологического понимания культуры. Действительно: культура имеет всегда уникальный набор «своих» ландшафтов, и обитает в данном наборе. Ландшафты входят составной частью в культуру и осмысливаются там в соответствии с ее системой идеальных представлений. А система хозяйства формирует определенные идеальные представления. По Э.Кульпину, особенности китайской цивилизации вызваны именно системой ирригационного земледелия [59].

По Э.Кульпину, особенности китайской цивилизации вызваны именно системой ирригационного земледелия [59].

Каждая культура имеет свою экологию – свою, всегда совершенно оригинальную систему пищевых и производственно-хозяйственных цепочек. Даже в одном и том же ландшафте и при одном уровне развития и способе хозяйствования разные культуры создают разные пищевые цепочки и производственно-хозяйственные цепочки. Достаточно сравнить систему полевых культур немцев, эстонцев и русских в зоне их совместного чересполосного расселения в Прибалтике.

Каждая культура имеет свою энергетику. Жизнь на Земле вообще существует за счет энергии Солнца. Притекая к Земле, космическая энергия превращается в свои земные виды, аккумулируется в животных и растениях, в природных системах. Каждую культуру можно представить себе в виде энергетической системы, которая существует за счет притока энергии Солнца. Культура извлекает энергию, распределяет ее, накапливает и использует. Важнейшими характеристиками здесь является способность к получению максимально возможного количества энергии, умение ее накапливать и расходовать на цели, определяемые системой ценностей: на возведение сооружений, ведение войн, исследование окружающего мира, частную жизнь и т.д. Так подходит к определению и описанию культуры И.И.Крупник, отталкиваясь от материала арктических обществ [60]. На ранних стадиях развития культуры природная обстановка определяет ее в наибольшей степени, чем другие факторы. По мере развития культура становится независимее от природной обстановки. Теперь уже сама культура начинает формировать «природу вне человека» все в большей и большей степени, превращая в один из ее элементов. И Баландин [61], и Назаретян видят природу как «подсистему планетарной цивилизации» [62]. Автору этой статьи доводилось показывать, что, строго говоря, на современной Земле не существует природно-географических зон: «зона широколиственных лесов» и «зона степей» одинаково превращены в антропогенные ландшафты [63].

Космопланетарное определение культуры

Культура создает не только отдельные материальные обьекты или их совокупности − но очень сложные био-гео-техногенные структуры, связанные с изменением и усложнением ландшафтных и иных материальных систем путем их рассудочного и целенаправленного преобразования. Американские сторонники «эмерджентной эволюции» [64] и многие философы России и Запада неоднократно писали на данную тему. Но точнее и последовательнее всех показывал это В.И.Вернадский. Культура создает новую реальность сначала в масштабах отдельно взятого планетного тела «Земля», а в некоторой потенции – и в масштабах обозримого космоса. В какой-то степени культура – и есть такая новая реальность. А одновременно культура – закономерное порождение глобальной эволюции. Культура выступает не столько продуктом или свойством человеческого сознания или общественной деятельности, сколько фактором развития не много и не мало – Мироздания. Для современной науки вполне очевидно, что Вселенная, в конечном счете, представляет собой единую суперсистему, обладающую, по крайней мере, одним вектором глобального развития. Вселенная в целом и все входящие в нее подсистемы постоянно усложняются, и при этом интеллектуализируются, наполняются разумом. Роль информационных процессов, интеллектуального начала, рассудочного управления в каждой из систем и в Мироздании в целом поступательно увеличивается. В биологической эволюции это проявляется в появлении видов с все более развитым мозгом, все более сложным поведением, все большей независимостью от окружающей среды, все большей способностью преобразовывать эту среду. Данный процесс в живой природе В.И.Вернадский вслед за американским палеонтологом Дана, назвал цефализацией [65]. Появление и предков человека, и самого человека глубоко закономерно и естественно. Культура просто не могла не появиться и не стать все усиливающимся фактором глобальной эволюции. То, что тело человека состоит из праха умерших звезд, есть не только красивая метафора, но и хорошо известный естественнонаучный факт. Точно так же представления древних, что человек – «микрокосм в макрокосме», отражающий Вселенную в своем строении, организации и сознании, вовсе не только фигура речи. Этому есть много свидетельств, которые производят порой ощущение, чуть ли не мистики [66].

Точно так же представления древних, что человек – «микрокосм в макрокосме», отражающий Вселенную в своем строении, организации и сознании, вовсе не только фигура речи. Этому есть много свидетельств, которые производят порой ощущение, чуть ли не мистики [66].

Точно так же и культура космопланетарна. И в самом факте ее появления, и в процессе ее саморазвития хорошо видно действие глобальной закономерности усложнения и интеллектуализации. Причем процесс интеллектуализации и рационализации культуры, вытеснения менее рационализованных вариантов более «прогрессивными» очень напоминает цефализацию биосферы. Культура выступает и как фактор принципиального изменения, по крайней мере, двух ключевых систем Вселенной – и тоже согласно этому вектору. Культура создает, во-первых, самого человека как биотехногенное существо. Как существо, все менее зависящее от любых геологических или биогенных процессов, от каких-либо природных закономерностей (или случайностей). То есть усиливает культурное, вытесняя природное в самом человеке [67]. Культура творит планету Земля. Вовсе не живые организмы делают Земной шар таким, каким мы его знаем, а деятельность людей. И эволюция Земного шара происходит не за счет биогенных, а за счет антропогенных процессов. Люди, а не животные и растения, определяют ход эволюции. С появлением человека и, особенно, с появлением антропогенных ландшафтов уже вовсе не живое, а мыслящее вещество определяет ход этих геологических и энергетических процессов. Благодаря культуре и ее развитию мы можем во все возрастающей степени получать, перерабатывать и хранить информацию, все больше включать в информационное поле давно умерших людей (как в нем присутствуют сегодня Аристотель, Лев Толстой или В. Высоцкий). И во все большей степени использовать это информационное поле для преобразования окружающей действительности. В настоящий момент культура изменяет только вещество Земли – но в потенции она готова и к изменению всего вещества Вселенной, которое окажется в пределах ее досягаемости. Конечно же, предполагаемая «постчеловеческая» цивилизация может оказаться и предвидением, и несбывшимся ожиданием. Но если эта постчеловеческая космическая цивилизация состоится, трансформации начнет подвергаться и вещество иных космических тел, помимо Земли. Таким образом, культура способна развиваться и после, и вне человека; и готова к трансформации вещества и организации энергетических потоков вне планеты Земля. То есть, способна выполнить ту же функцию преобразования и создать уже не антропогеосферу [68], а космосферу.

Конечно же, предполагаемая «постчеловеческая» цивилизация может оказаться и предвидением, и несбывшимся ожиданием. Но если эта постчеловеческая космическая цивилизация состоится, трансформации начнет подвергаться и вещество иных космических тел, помимо Земли. Таким образом, культура способна развиваться и после, и вне человека; и готова к трансформации вещества и организации энергетических потоков вне планеты Земля. То есть, способна выполнить ту же функцию преобразования и создать уже не антропогеосферу [68], а космосферу.

Попытка «синтезной культурологии»

С точки зрения классической науки, необходимо выбрать один подход к понятию культуры, и тем самым исключить любые остальные. И предложить это определение, как единственно возможное и универсальное. К счастью, уже давно, с момента появления «принципа относительности» Пуанкаре-Эйнштейна [69], «принципа дополнительности» Н.Бора [70], существует неклассическая наука, в которой картина мира в целом и каждого объекта исследования создается не одной дисциплиной, а их совокупностью. В конце концов, мы живем не в мире умозрительных схем, а в мире феноменов. Схема отражает феномен, возникая в нашем индивидуальном или коллективном сознании (тот самый символ Сепира и Уайта, архетип Юнга, картина мира Эриксона). Чем больше научных дисциплин рассматривают феномен, тем большим числом схем мы можем пользоваться, как инструментами познания. Феномен культуры может рассматриваться с разных ракурсов, в разных аспектах, и в этом совершенно не обязательно видеть некое непримиримое противоречие. Остановка за такой структурой дисциплин, изучающих культуру, которая сможет обеспечить максимально полное понимание сущности и исследование разных сторон феномена. Культурология – не одна дисциплина, а скорее несколько научных дисциплин, объединенных объектом исследования, но имеющих разные предметы.

«Синтезная теория эволюции»

В середине ХХ в. стало невозможно буквально понимать то, о чем писал Ч.Дарвин и другие эволюционисты XIX в. Новые знания, частью созданные в новых науках типа этологии или генетики, не позволяли принимать всерьез «теорию полового отбора» и видеть в эволюции живых организмов только действие законов Менделя и Вейсмана. «Синтезная теория эволюции» включила в себя и это новое знание, и представление об одновременно действующих, но разных факторах эволюции. Эволюционизм М.И.Будыко [71] и А.Л.Яншина [72] мало напоминает сочинения Гексли и Дарвина, но это – эволюционизм!

стало невозможно буквально понимать то, о чем писал Ч.Дарвин и другие эволюционисты XIX в. Новые знания, частью созданные в новых науках типа этологии или генетики, не позволяли принимать всерьез «теорию полового отбора» и видеть в эволюции живых организмов только действие законов Менделя и Вейсмана. «Синтезная теория эволюции» включила в себя и это новое знание, и представление об одновременно действующих, но разных факторах эволюции. Эволюционизм М.И.Будыко [71] и А.Л.Яншина [72] мало напоминает сочинения Гексли и Дарвина, но это – эволюционизм!

Попытка создать «синтезную теорию культуры» или «синтезную культурологию» означает создание такой же по смыслу теории развития человека и культуры. Такая «синтезная культурология» будет отличаться от культурологии не только Фрэзера и Тейлора, но и от культурологи Уайта, но это будет культурология.

Попытаемся обобщить то, что уже сказано о сущности культуры.

1. Культура – способность части высокоорганизованных существ (не обязательно людей) передавать информацию негенетическим путем.

2. Культура – система создания «второй природы», т.е. целенаправленное и рассудочное извлечение, перемещение, трансформация вещества, энергии и информации. Вторая природа существует в виде объектов материальной культуры.

3. Культура – естественное порождение эволюции вещества во Вселенной, следствие и фактор глобальной эволюции. Это закономерно возникающее явление теоретически возможно в любой части известной человеку Вселенной, и на любом биогенном субстрате.

4. Культура – способ адаптации любого биологического вида, обладающего негенетическим способом передачи и переработки информации, к обитанию на любом планетном теле. В известной нам Вселенной − это способ адаптации нескольких высокоорганизованных биологических видов к обитанию на планете Земля.

5. Для культуры человека (Homo sapiens) культура – отношение к самим себе, другим людям, живым существам, к обществу, живой и неживой природе, которое формируется в больших коллективах людей (семьи, сословия, профессиональные группы, народы, религии, цивилизации), развивается, дополняется и передается новым поколениям. Это отношение становится основой для адаптации человека к природным и социальным условиям для целенаправленного изменения «первой природы» и создания «второй природы» – объектов материальной культуры.

Это отношение становится основой для адаптации человека к природным и социальным условиям для целенаправленного изменения «первой природы» и создания «второй природы» – объектов материальной культуры.

6. Культура – система символов (т.е. образов и вербально-логических схем), существующих в индивидуальном и групповом сознании.

7. Культура – система символов, визуализированных в объектах материальной культуры.

Все эти определения культуры следует считать рабочими – ими можно пользоваться при анализе и осмыслении явления, но ни одно из них не является универсальным и единственным. Каждое из семи определений позволяет построить модель изучаемого феномена, культуры. В дальнейшем мы работаем с такой моделью, а при необходимости заменяем ее другой по масштабу или по направленности. Так мы берем пилу для одних операций и долото – для совершенно других. Многое зависит просто от масштаба и от ракурса исследования. Нет смысла говорить о космопланетарном аспекте культуры, если мы изучаем адаптацию данного общества к природной или этнокультурной среде. И нет смысла говорить о системе символов, осмысливая культуру как порождение глобальной эволюции. Противоречий тут не больше, чем между пилой и долотом. Но разумный человек всегда помнит, что феномен больше и сложнее любой, пусть самой сложной и многогранной модели. И любой совокупности моделей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.

[2] Очень похожие по смыслу и духу представления мне доводилось слышать от лингвистов и филологов. Для них язык – это самостоятельная субстанция, со своими закономерностями развития. Мы думаем, что разговариваем на языке, но скорее язык разговаривает нами.

[3] Тинберген Н. Поведение животных. М.,1985; Зорина З. А., Полетаева И. М. Основы этологии и генетики поведения. М., 1999.

[4] Дольник В. Портрет человека в компании птиц и зверей. М.,1995.

М.,1995.

[5] Michio K. Twelve Propositions on the Self. A study of Cognitive Consistency in the Sociological Perspective. Sociologiska Institutionen. Uppsala, 1971.

[6] Уайт Л. Возникновение и природа речи // Работы Л. А.Уайта по культурологи: сб. М., 1996. С. 60.

[7] White L.A. Culturological and Psychological Interpretations of Human Behaviour // American Sociological Review. December. 1947.

[8] Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.

[9] Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

[10] Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

[11] Уайт Л. Указ. соч. С. 98.

[12] White L.A. The concept of cultural systems: A key to understanding tribes and nations. N.Y., 1975.

[13] White L.A. The Science of Culture: A Study of Man and Civilization. N. Y., 1949.

[14] Уайт Л. Избранное: эволюция культуры: пер. с англ. М., 2004; Уайт Л. Избранное: наука о культуре. М., 2004.

[15] Klemm G. Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit. Bd. 1−10. Leipzig, 1843−1852.

[16] Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1982.

[17] Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.

[18] I Российский культурологический конгресс, 25−29 авг. 2006 г., Санкт-Петербург: [материалы]. СПб, 2006.

[19] Айхенлауб К. В тени власти и эроса: комплекс Кассандры и психическое онемение // Единство и многообразие в религии и культуре. Философские и психологические корни глобальных противоречий = International readings of theory, history and philosophy of culture. СПб, 2006. № 22. С. 129−133.

[20] Кэллен Дж. МакГрэс. Комплекс козла отпущения: архетипические черты «культуры разрыва» // Единство и многообразие… С. 114−123.

МакГрэс. Комплекс козла отпущения: архетипические черты «культуры разрыва» // Единство и многообразие… С. 114−123.

[21] Конева А. Проблемы идентичности в динамике современного исторического процесса // Единство и многообразие… С. 195−202.

[22] Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1889; Пилявский В.И. Архитектура Ленинграда. Л.; М., 1953; Шварц В.С. Ленинград. Художественные памятники: очерки. Л.; М., 1957.

[23] Серпокрыл С.М. Дворцовая площадь. Л., 1973; Чеканова О.А., Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990.

[24] Иванов Вяч. Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Труды по знаковым системам. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1986. Вып. 720; Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Труды по знаковым системам. XVIII. Семиотика города и семиотика культуры. Петербург. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1984. Вып. 664; Тарабукин Н. Смысловое значение диагональных композиций в живописи // Труды по знаковым системам. Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. Тарту, 1973. Вып. 303; Жегин Л.Ф. Пространственно-временное единство живописного произведение // Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам, 19−29 авг. 1964 г. Тарту, 1964.

[25] Пользуюсь случаем вынести благодарность директору Института социологии и управления социальный процессов Андрею Вячеславовичу Фролову за эту ценную информацию.

[26] Лев-Старович З. Секс в культурах мира. М., 1991.

[27] Большая советская энциклопедия. 3. изд. М., 1973. Т. 13.

[28] Сказкин С.Д. История Средних веков. М., 1990.

[29] Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967.

[30] Kroeber A. L., Kluckhohn C. Culture: a critical review of concepts and definition. Papers of the Peabody museum of American archaeology and ethnology 47. Cambridge (Mass.), 1952.

L., Kluckhohn C. Culture: a critical review of concepts and definition. Papers of the Peabody museum of American archaeology and ethnology 47. Cambridge (Mass.), 1952.

[31] Данилевский Н.Я. Европа и Россия. М., 1999.

[32] Шпенглер О. Закат Европы. Пг., 1922.

[33] Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1993.

[34] Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.

[35] Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

[36] Ле Гоф Ж. Цивилизации средневекового Запада: пер. с франц. М., 1992.

[37] Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

[38] Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры. М., 1993. Т. 1.

[39] Фрейд З. Я и Оно. М., 1980.

[40] Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.

[41] Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 1996.

[42] Вейнберг П.И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.

[43] Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной. Истоки, становление, перспективы: очерки междисциплинарной теории прогресса. М., 1991.

[44] Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1977.

[45] Нестурх М.Ф. Происхождение человека. М., 1976.

[46] Якимов В.П. Ископаемые гоминиды и происхождение человека. М., 1966.

[47] Джохансон Дж., Иди Д. Люси. Истоки рода человеческого. М., 1984.

[48] Палеолит Африки. М., 1977. С. 202−240.

[49] Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 1985.

[50] Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966.

М., 1966.

[51] Поршнев Б.В. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М., 1974.

[52] Уайт Э., Браун Д. Первые люди. М., 1978.

[53] Вишняцкий Л.Б. История одной случайности, или Происхождение человека. Фрязино, 2005.

[54] Зорина З.А., Смирнова А.А. О чем рассказали говорящие обезьяны. М., 2006.

[55] Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.

[56] Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 346.

[57] Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. Л., 1966.

[58] Федоров Г.Б. Итоги трехлетних работ в Молдавии в области славяно-русской археологии // Краткие сообщения института истории материальной культуры. М., 1954; Вып. 56.

[59] Кульпин Э.С. человек и природа в Китае. Опыт социоестественной истории. М., 1990.

[60] Крупник И.И. Арктическая этноэкология. Модели традиционного природопользования морских охотников и оленеводов Северной Евразии. М., 1989.

[61] Баландин Р.К. Область деятельности человека. Техносфера. Минск, 1982. С. 121.

[62] Назаретян А.П. Законы природы и инерция мышления (комментарий по поводу) // Общественные науки и современность. 1998. № 4. С. 152−161.

[63] Буровский А.М. Человек из биосферы. Постнекласическое знание versus классическая экология // Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 53−69.

[64] Morgan C.L. Emergent evolution. L., 1927; Le Boutillier C., Religious values in the philosophy emergent evolution. N.Y., 1936.

[65] Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1989.

[66] Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983; Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. Новосибирск, 1991; Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. Проблема комплексного изучения. Новосибирск, 1991.

М., 1983; Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки. Новосибирск, 1991; Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. Проблема комплексного изучения. Новосибирск, 1991.

[67] Зубаков В.А. Эволюция и человечество // Эволюция геологических процессов в истории Земли. М., 1993. С. 326−336.

[68] Буровский А.М. Антропоэкософия. М., 2005.

[69] Принцип относительности. М.,1935.

[70] Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1964.

[71] Будыко М.И. Изменение окружающей среды и смена последовательных фаун. Л., 1982.

[72] Яншин А.Л. Эволюция геологических процессов в истории Земли. Л., 1988.

© Буровский А. М., 2011

Статья поступила в редакцию 26 апреля 2011 г.

Буровский Андрей Михайлович,

доктор философских наук, кандидат исторических наук,

профессор кафедры этноконфессионального страноведения

Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики

(Сакнт-Петербург)

e-mail: [email protected]

Наверх

Понятие культурологии

Слово культурология в переводе на русский язык буквально значит «учение о культуре». В более точном значении – наука о культуре. Культура суть слов, возникшее в латинском языке. В самом простом определении – способ человеческой деятельности. Понятие культурологии используется многими науками. В силу этого в настоящий день насчитывают свыше 500 определений культуры. Данное многообразие связано с гносеологическими причинами, ибо понятие раскрывает свой смысл через понятия конкретной науки. Но многообразие определений раскрывает богатство содержания исходного понятия культуры.

Культурология сравнительно молодая наука, возникла в 20 веке. Вплоть до 19 века новые науки возникали как результат дробления объекта научного исследования на части. К 19 веку данный процесс пришел к логическому пределу. Дробить дальше не было смысла. Но творческий процесс по созданию новых наук продолжился. Однако направление его изменилось. Новые науки стали появляться в результате объединения усилий представителей конкретных наук в связи с решением какой-либо конкретной проблемы. В качестве примера можно назвать экологию. В ряду актуальных проблем обозначилась культура (исследования по антропологии семиотике и проч.).

Вплоть до 19 века новые науки возникали как результат дробления объекта научного исследования на части. К 19 веку данный процесс пришел к логическому пределу. Дробить дальше не было смысла. Но творческий процесс по созданию новых наук продолжился. Однако направление его изменилось. Новые науки стали появляться в результате объединения усилий представителей конкретных наук в связи с решением какой-либо конкретной проблемы. В качестве примера можно назвать экологию. В ряду актуальных проблем обозначилась культура (исследования по антропологии семиотике и проч.).

Изучающий культурологию должен иметь четкое представление о том, что такое научное знание. Наука, или научное знание, не тождественно книжной мудрости, ибо последняя, скорее, итог, плод научного исследования. Но научное знание не тождественно со знанием вообще. Существовали древние цивилизации (Египет, Вавилония и др.), обладающие обширным познанием, но не имевшие науки. Наука возникла в Древней Греции как философия. Научное знание достигается путем личного, свободного поиска истины ради нее самой, как знание, проверяемое эмпирически и логически. Сначала была одна наука – философия, которая включала все знание. Затем, по мере роста научного знания возникли специальные научные дисциплины – физика, астрономия, политология. Предмет их – часть мира. Специализация ученых в некоторых случаях вредит научному исследованию, вредит решению конкретных практических проблем. Многоаспектность проблемы вызвало процесс интеграции. Так возникло понятие культурологии. К сказанному необходимо добавить, что культурология как комплексная научная дисциплина полагает использование многоаспектного метода, т.е. многих методов и методик.

Любая наука использует специфическую системы понятий, позволяющих выявить закономерности предмета исследования. Основные, исходные понятия науки (иногда их, впрочем, не совсем верно) называют категориями. Они очерчивают предмет культурологического исследования. Конкретно к ним относят понятия культурологии, а именно: «культуры», «культурной динамики», «морфологии культуры», «культурогенеза», «инкультурации», «культуной традиции», «инновации», «материальной и духовной культуры», «технической культуры», «контркультуры», «массовой и элитарной культуры» и т. д. Установление их точного смысла является задачей культурологии как науки. Уяснение этого смысла – задача изучающего данную науку.

д. Установление их точного смысла является задачей культурологии как науки. Уяснение этого смысла – задача изучающего данную науку.

Понятие функции имеет вполне ясный смысл. Данное понятие в культурологии увязано с системной концепцией. Функция – это отношение элемента к другому элементу и системе как целому. Культура суть элемент бытия. Исследовать ее функции, значит, выявить ее отношения к природе, обществу, личности. Выявление данных функций позволяет лучше понять специфику предмета и практическую ценность изучаемой науки.

где учиться, зарплата, плюсы и минусы

Культуролог – это специалист в области истории культуры, закономерностей и теорий ее развития, взаимосвязи культурных процессов и явлений, обнаружении и сохранении культурного наследия. При этом под культурой понимаются все ее проявления: от языка до, например, произведений художественного искусства. Эта профессия относится к категории «человек – художественный образ». Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Краткое описание

В отечественных условиях культурология – не слишком широко известная наука, хотя в последние десятилетия она набирает все более высокие темпы развития. Появилась она не так давно – в двадцатом веке – и считается довольно интересной и перспективной во всем мире. Чаще всего профессиональные специалисты в этой области имеют дело с культурным наследием, культурными ценностями (как отечественными, так и мировыми), международными культурными связями. Культурологи хорошо разбираются в истории, филологии, этнографии, философии, религиоведении, искусстве, арт-менеджменте, являясь гуманитарными специалистами широкого профиля.

Особенности профессии

Эта специальность хороша тем, что выпускники получают знания, умения и навыки, позволяющие им работать в широком спектре областей. Если кому-то не хочется работать в музее – он может пойти в коммерческую картинную галерею, если кого-то не радует перспектива устроиться в архив – можно податься в СМИ, и так далее. Во время получения образования будущие культурологи изучают следующее:

Если кому-то не хочется работать в музее – он может пойти в коммерческую картинную галерею, если кого-то не радует перспектива устроиться в архив – можно податься в СМИ, и так далее. Во время получения образования будущие культурологи изучают следующее:

- Историю зарождения и развития всех видов искусства (архитектуры, живописи, художественной литературы, прикладного творчества и многих других).

- Написание статей, библиографий, научных публикаций, проведение исследований и составление презентаций, связанных с историей и развитием культуры.

- Изучение, критический анализ и систематизацию данных, полученных из различных источников, будь то электронные базы данных или бумажные справочные издания.

- Разработку творческих и художественных программ, в том числе, проектов для СМИ.

- Разработку инновационных проектов, предназначенных для сохранения и преумножения культурного наследия (исторического, художественного, природного).

- Консультацию представителей государственных и частных организаций по истории и современного состояния различных искусств, объектов культурного и исторического наследия.

- Разработку образовательных программ, преподавание в учебных заведениях.

- Использование иностранного языка.

Культурологи, как правило, отличаются высоким чувством стиля и вкусом, поскольку это напрямую связано с их профессиональными навыками. Кроме того, для них действительно важны педагогические способности, поскольку работа с клиентами нередко требует умения дать понятные и грамотные разъяснения касательно объектов искусства.

Плюсы и минусы

Плюсы- Новая, перспективная, активно развивающаяся специальность.

- Возможность трудоустройства в близкие по профилю области: журналистику, PR, политику, СМИ, ивент- и рекламные агентства, художественные галереи.

- Креативный характер профессии, возможность творческой самореализации.

- Расширение кругозора (как во время учебы, так и в ходе выполнения рабочих обязанностей).

- Недостаточная распространенность профессии в нашей стране, из-за которой поиск работы по специальности может быть проблемным.

- Необходимость в освоении близких областей деятельности для нахождения работы.

- Низкая заработная плата при неудачном трудоустройстве.

- Необходимость в наличии базовых способностей к восприятию объектов культуры и искусства, художественного взгляда на вещи.

Важные личные качества

Культуролог – это специалист, который должен сочетать в себе творческую жилку со способностью к рациональному мышлению. Без первого невозможно глубоко погрузиться в историю, закономерности, особенности актуального состояния культуры, а без второго – успешно справляться с трудовыми обязанностями практически на любой должности.

Обучение на культуролога

Чтобы стать профессиональным культурологом, нужно получить высшее образование (после окончания 11 классов школы). Код специальности — 51.03.01. Для поступления понадобится предъявить вступительной комиссии результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию (этот предмет является профильным), а также по истории либо иностранному языку на усмотрение вуза.

Обучение может проводиться в очной, очно-заочной или заочной форме, некоторые учебные заведения предлагают также дистанционный формат получения занятий. При получении образования в очной форме процесс обучения длится 4 года, во всех остальных – от 4,5 до 5 лет.

Лучшие вузы для культурологов

- РГГУ

- РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

- МГИУ

- МГОСГИ

- ГАУГН

- МГУКИ

- УРАО

Место работы

Самые профильные варианты возможного трудоустройства для культурологов – это архивы и библиотеки, музеи и галереи, научно-исследовательские организации гуманитарного профиля, культурные центры и учреждения (от выставочных залов до ЮНЕСКО). Однако в том случае, если трудоустроиться в такие организации у специалиста по культурологии не получится, он вполне может попытать счастья в СМИ, рекламных компаниях, издательствах, заняться организацией мероприятий, PR-менеджментом, и даже политикой.

Однако в том случае, если трудоустроиться в такие организации у специалиста по культурологии не получится, он вполне может попытать счастья в СМИ, рекламных компаниях, издательствах, заняться организацией мероприятий, PR-менеджментом, и даже политикой.

Заработная плата

Культуролог – это та профессия, где от места трудоустройства зависит вся финансовая сторона вопроса. Очевидно, что успешные коммерческие проекты, в большинстве случаев, платят таким сотрудникам гораздо больше, чем муниципальные учреждения.

Карьерный рост

Если культуролог устраивается на работу, так или иначе связанную с менеджментом, то со временем он может занять руководящую должность в организации. В остальных же случаях скачки в карьере, скорее, будут вызваны получением опыта, повышением квалификации, освоением близких по профилю умений и, возможно, сменой места работы.

Профессиональные знания

- Организация музейной, экспозиционной, выставочной деятельности.

- Менеджмент в сфере искусства, медийной сфере, издательской деятельности.

- Работа в культурном сегменте административно-политического аппарата.

- Анализ и прогнозирование культурных явлений.

- Использование информационных технологий при выполнении культурной и просветительской деятельности.

- Разработка плана, организация и проведение культурных мероприятий.

- Установление международных культурных связей.

- Экспертиза культурных ценностей.

Известные культурологи

- Андре Мальро, герой Французского Сопротивления, французский культуролог и писатель, автор трактата по философии искусства «Голоса безмолвия».

- П.А. Сорокин, русско-американский культуролог и социолог.

Читайте также:

Культурология

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Теория культуры

Лекция 1

Предмет изучения и основные задачи культурологии

В широкое употребление термин культурология ввел

американский ученый Л. Уайт (1900-1975) как синоним науки о

культуре. Именно ему принадлежит попытка создания общей

теории культуры.

Уайт (1900-1975) как синоним науки о

культуре. Именно ему принадлежит попытка создания общей

теории культуры.

Культурология – комплексная социогуманитарная дисциплина, стремящаяся к созданию системы знаний о культуре как целостном явлении. Культурологическое исследование нацелено на эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, изучение межкультурной коммуникации, объяснения истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре.

Культурология сегодня – наука становящаяся, не выделившаяся полностью из тех дисциплин, на стыке которых она формируется. Культурология предстает интегративной областью знания. Ее базисом выступают отдельные науки о культуре – археология, история, этнография, искусствознание и т. п. В рамках социогуманитарного знания культурология может рассматриваться в качестве методологической основы для остальных, изучающих культурные явления, научных дисциплин, так как определяет общее значение феномена культуры и способы его исследования. Целью культурологического исследования является понимание как своей, так и иной культуры, а предметом становится содержание общественной жизни. Таким образом, культурология изучает взаимодействие элементов культуры: традиций, норм, ценностей, обычаев, социальных институтов, культурных кодов, технологий, идеологий и пр., т. е. небиологическую форму существования человека и смыслы, которыми для него наполнен мир.

Культурология опирается на единство теоретического и

эмпирического знания, т. к. рассматривает и предельные

абстракции, и конкретные культурные явления и процессы.

Современная культурология включает в себя как

фундаментальные, так и прикладные исследования.

В качестве основных задач культурологического исследования можно назвать следующие:

· анализ культуры как системы культурных феноменов;

· исследование ментального содержания культуры;

· выявление типов связей между элементами культуры;

· исследование типологий культур и культурных единиц;

· разрешение проблем социокультурной динамики;

· исследование культурных кодов и коммуникаций.

Практическое значение культурологических исследований определяется возможностью их применения в сфере массовых коммуникаций и управления.

Потребность в культурологических знаниях особенно возросла в ХХ в. – в период интенсивных изменений социокультурной реальности.

В культурологической науке используются различные методы:

· эмпирический, основанный на сборе и описании фактического материала, особенно важен при полевых исследованиях;

· сравнительно-исторический, позволяющий сравнивать в историческом разрезе самобытные явления культурного комплекса;

· структурно-функциональный, предполагающий разложение изучаемого культурного объекта на составные части и выявление их внутренних связей;

· генетический, позволяющий понять интересующий нас феномен с точки зрения его возникновения и развития;

·

семиотический – исходит из понимания культуры как

внебиологического знакового механизма передачи опыта от

поколения к поколению, как символической системы,

обеспечивающей социальное наследование.

В культурологии выделяют несколько разделов.

Философия культуры выполняет методологическую функцию по отношению ко всей культурологии, т. к. она определяет общий смысл явления культур, представляет различные трактовки культуры, обеспечивает выбор познавательных ориентиров культурологических исследований.

Теория культуры определяет сущность, место и значение конкретных культурных явлений.

История культуры описывает конкретно-исторические особенности культурного развития. Прошлое культуры изучается для понимания ее настоящего.

Социология культуры изучает функционирование культуры в конкретной исторической ситуации.

Культурная антропология фиксирует и анализирует образ жизни и свойства различных культурных объектов: регионов, поселений, областей культуры, социокультурных слоев и групп, индивидов и т. д.

Таким образом, культурология является комплексной социогуманитарной наукой. Возникновение культурологии отражает общую тенденцию современного научного знания к междисциплинарному синтезу для получения целостных представлений о человеке и его культуре. Вместе с тем культурология представляет самостоятельную область знаний.

Можно констатировать, что культурология стремится не просто к описанию «материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством», а к осмыслению всего мира человеческой культуры как системного единства. На это направлены основные задачи культурологии и ее методы. Трудности в становлении культурологической науки обусловлены многоплановостью феномена культуры и сложностью его определения.

Вернуться к оглавлению

Бакалавриат (направление подготовки «Культурология») | Интернет-портал

Бакалавриат направления «Культурология»

Профиль «Социокультурное проектирование»

Бакалавриат – это:

4 года, 4 курса, 4 практики, 1 диплом бакалавра.

Бакалавриат дает базовое образование.

Его достаточно для начала профессиональной деятельности.

Его можно углублять и специализировать, поступая в магистратуру.

Бакалавриат «Социокультурное проектирование» дает возможность поступать в магистратуры столичных и региональных университетов по гуманитарным, социально-экономическим направлениям обучения.

Обучение осуществляется по Учебному плану, в который включены блоки дисциплин:

1 — Гуманитарный, социальный и экономический цикл

2 — Математический и естественнонаучный цикл

3 — Профессиональный цикл

Физическая культура

Практики, Научно-исследовательская работа

Факультативы

Каждый цикл включает базовую и вариативную части.

Базовая часть предлагает дисциплины универсальные для подготовки профессионала в социокультурном проектировании. Вариативная часть позволяет учитывать особенности подготовки такого специалиста в нашем регионе, придавая образованию уникальность. А также реальность и востребованность.

На 1 курсе студенты изучают дисциплины, закладывающие фундаментальные основы гуманитарного образования.

- История

- Этика

- Русский язык и культура речи

- Философия

- Правоведение

- Иностранный язык

- Древний язык

- Математика в социально-гуманитарной сфере

- Информационные технологии

- Основы информационной культуры

- Концепции современного естествознания

- Введение в культурологию

- Теория культуры

- Социальная и культурная антропология

- Методы изучения культуры

- Техники анализа текстов культуры

- История региона

- История культуры

- Историярелигий

- История искусств

- Физическая культура

Образование на 2 курсе концентрируется на практических дисциплинах профессиональной направленности, создающих базу для развития в дальнейшем практических знаний и навыков

3 курс осваивает дисциплины, раскрывающие специфику современной культурной среды, тех условий, в которых живут и работают современные профессионалы.

На 4курсе культурологи развивают и конкретизируют профессиональные знания, умения, навыки, выполняя серию практических проектов, дающих опыт, необходимый для успешного старта на рынке труда

- Второй иностранный язык

- Методика преподавания культурологии

- Проектирование в сфере культуры: зарубежный и российский опыт

- Социокультурное проектирование в сфере туризма

- PR-технологии в сфере культуры

- Теория рекламы

- Искусство ХХ века в системе взаимоотношений «культура-общество»

- Актуальное искусство в современных проектных практиках

- Культурные ресурсы и стратегии развития региона

- Творческие индустрии в современном мире

- Проектирование в сфере культурно-досуговой деятельности

- Проектные технологии в издательской сфере

- История киноискусства

- Кино и проблемы современной культуры

- История мирового театра

- История русского театра

- История западноевропейской музыки

- Музыкальная культура России

Знакомство с реальностью профессиональной деятельности у будущих бакалавров-культурологов происходит на практиках

Практики:

1 курс учебная (этнологическая)

2 курсучебная (музейная)

3 курсучебная (специальная)

4 курспроизводственная (преддипломная)

— приемная комиссия: пр. Ф. Энгельса 7, к. 132, тел.: 8 (4932) 93-98-19 [email protected]

— центр довузовского обучения: 8 (4932) 41-77-26 [email protected]

— кафедра истории и культурологии ИГХТУ: пр. Ф. Энгельса, 27, Гуманитарный факультет, 3 этаж; тел.: (4932) 30-04-44, 30-04-84 [email protected]

Культуролог — где учиться, описание, работа

Профессия культуролог

Специалист, осуществляющий научно-исследовательскую работу в области культурологии. Он изучает развитие, формирование искусства и культуры. Кроме того, культуролог может заниматься изучением народов и народностей, особенностей их быта, традиций, языка и т.д. Зачастую культурологи уезжают в командировки, этнографические экспедиции, где пользуются самым широким спектром инструментов: наблюдением, проведением опросов и проч.

Личные качества

Неотъемлемым качеством культуролога является любовь к истории и искусству. Любознательность, хорошо развитая память, умение грамотно выражать свои мысли как устно, так и письменно, развитый эстетический и художественный вкус также помогут специалисту в данной области успешно справляться с поставленными задачами. Помимо этого, важными качествами в работе будут являться усидчивость, внимательность к мелочам и хорошо развитое воображение.

Где учиться

Несмотря на то что образование в данной сфере довольно редкое, решить абитуриенту, где учиться на культуролога, довольно несложно. Многие гуманитарные вузы Москвы имеют факультеты культурологии, в некоторых из них имеется возможность дистанционного обучения. Наиболее знаменитыми из них являются:

Дополнительное образование в данной области можно получить на курсах культурологии. В Москве такие курсы проводятся в различных центрах искусств.