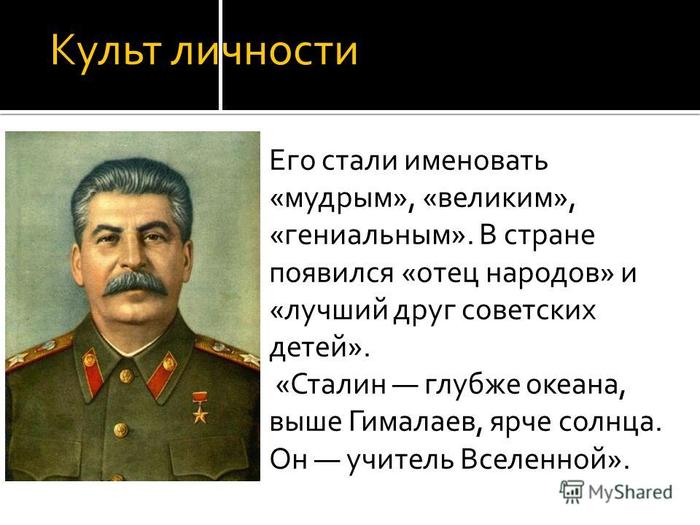

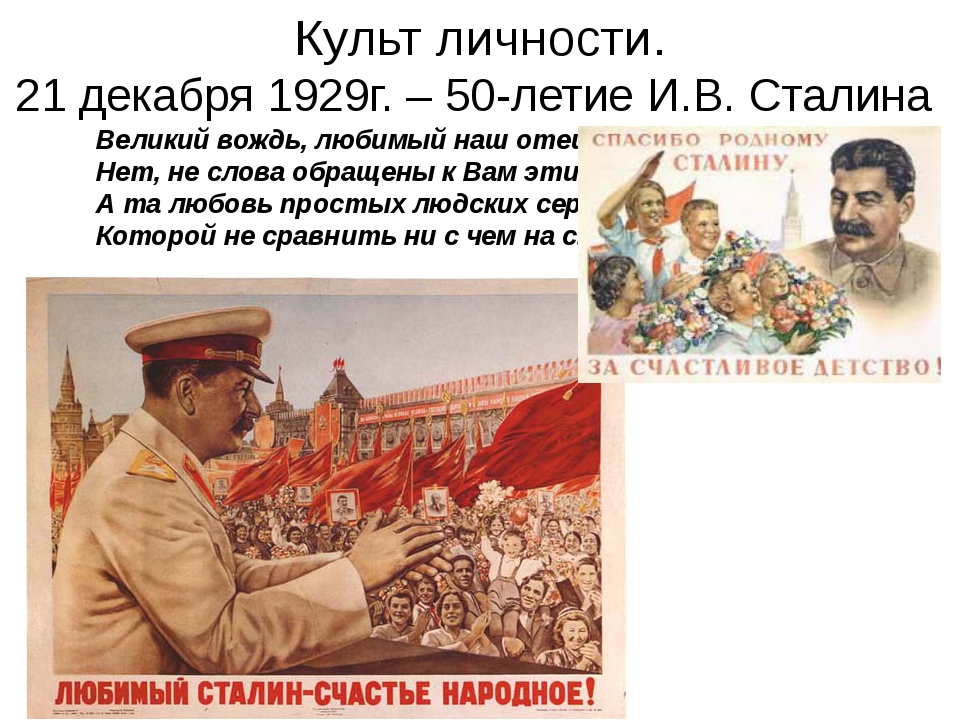

Культ сталина: Культ личности Сталина – кратко о причинах установления и разоблачении

Культ личности Сталина в России живет и побеждает | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW

В России накануне 130-летия со дня рождения Иосифа Сталина показывали фильмы о нем, издавали книги, выпускали теле- и радиопередачи, в которых он был главным героем. Политолог Виктор Бондырев, автор книги «Ленин, Троцкий, Сталин — русская Троица ХХ века» объясняет такую популярность тем, что в истории России другого такого вождя не было. «Мы, конечно, можем сказать, что Сталин — зверь, садист и маньяк. Это правда. Но при этом он является крупнейшим политиком российской государственной истории. Если мы выкинем Сталина, то должны будем войну вместе с ним тоже выкинуть», — заявил Бондырев.

Политики связывают персону Сталина с победой СССР

Российские политики играют именно на том, что в умах россиян слова «победа» и «Сталин» прочно связаны, говорит руководитель отдела социально-политических исследований Центра Юрия Левады Борис Дубин. Чтобы изменить настроения в обществе, он предлагает напоминать людям, что победа СССР во Второй мировой войне не принесла свободу советскому народу.

Часть российских политиков приписывает Сталину победу во Второй мировой войне

«Сегодняшнему государству культ личности Сталина не мешает, а наоборот, помогает», — подчеркнул в интервью Deutsche Welle научный сотрудник Германского исторического института в Москве Андрей Доронин. По его словам, единственная национальная идея, которая сейчас объединяет Россию — это идея лояльности власти, а «найти в истории период, при котором лояльность власти была еще большей, чем в период Сталина, невозможно».

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева считает проблему осмысления сталинизма не только политической и идеологической, но еще и экономической. «Пока у нас не будет справедливого независимого суда, уважения частной собственности, до тех пор мы не сможем построить нормальных рыночных отношений», — считает правозащитница.

Она уверена, что для победы над сталинизмом требуется политическая воля руководства страны. «Нам необходимо сделать то, что сделали в Германии, где сумели всенародно осудить гитлеризм. Пока мы этого не сделаем, мы будем бедной страной, будем двигаться в сторону третьего мира», — подытожила Алексеева.

Пока мы этого не сделаем, мы будем бедной страной, будем двигаться в сторону третьего мира», — подытожила Алексеева.

Ответить на вопрос о культе личности должен каждый

С этим рецептом, предложенным правозащитницей, согласен историк Андрей Доронин. Но, по его мнению, честную оценку деятельности Сталина должны дать не только власти страны, но и рядовые граждане.

Каждый решает для себя

В России, замечает Доронин, могут жить по соседству бывший заключенный ГУЛАГа и экс-сотрудник НКВД, ни разу не говорившие друг с другом о том периоде, который каждый из них переживал по-своему. «Пока каждый из нас не разберется с вопросом отношения к культу личности Сталина, есть опасность, что этот культ будет жить и дальше», — подчеркнул историк.

В конце октября президент России Дмитрий Медведев в своем видеоблоге отметил, что политическим репрессиям сталинского режима не может быть оправдания. Это заявление Медведева, как считает Людмила Алексеева, должно послужить «неким знаком» для тех чиновников, которые сочли, что можно не только воспевать Сталина, но и следовать его методам.

Автор: Егор Виноградов, Москва

Редактор: Сергей Вильгельм

Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»

Подчеркивалось, что культ личности чужд ленинским принципам коллективного руководства. Его появление объяснялось борьбой «отживших классов» с политикой советской власти, сложной международной обстановкой, фракционной борьбой внутри партии, требовавших ограничения партийной демократии, «высокой бдительности и централизации».

«Некоторые ограничения внутрипартийной и советской демократии, неизбежные в условиях ожесточенной борьбы с классовым врагом и его агентурой, а позднее в условиях войны, Сталин начал возводить в норму жизни… Ошибочная формула Сталина о том, что будто бы по мере продвижения к социализму классовая борьба будет все более обостряться… была выдвинута на первый план в 1937 году, в момент, когда социализм уже победил в нашей стране…

В этой борьбе Сталин применял порой недостойные методы, нарушал ленинские принципы. В этом состояла трагедия Сталина…».

В этом состояла трагедия Сталина…».

Репрессии объяснялись негативными личными качествами Сталина, о которых в свое время писал еще Ленин.

Сталин назывался выдающимся деятелем, преданным делу социализма, но злоупотреблявшим властью и совершавшим ошибки. «Отдельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успехов менее значительными. Эти ошибки нанесли ущерб развитию отдельных сторон жизни Советского государства, особенно в последние годы жизни И.В. Сталина, развитию советского общества, но, само собой разумеется, не увели его в сторону от правильного пути развития коммунизма».

В постановлении правильность политического курса на построение социализма и коммунизма в СССР не подвергалась сомнению, подчеркивалось, что «культ личности не изменил и не мог изменить природы общественно-политического строя».

Сразу же после принятия этого документа по всей стране начали убирать внешние признаки культа личности бывшего вождя — сносить воздвигнутые Сталину памятники, снимать многочисленные портреты.

Спустя 5 лет XXII съезд КПСС закрытым решением ЦК признал «нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина», предложив перезахоронить его у Кремлевской стены.

31 октября 1961 года в обстановке строжайшей секретности тело Сталина было перезахоронено за Мавзолеем у Кремлевской стены.

Итогом ХХ съезда стали важнейшие изменения в жизни СССР, которые затронули его внутреннюю жизнь и внешнюю политику. На волю после реабилитации стали выходить сотни тысяч людей. Если с 1953 до начала 1956 года было реабилитировано лишь около 8 тысяч человек, то с 1956 по 1957 год — свыше 500 тысяч человек.

Продолжилась реабилитация депортированных народов. К январю 1957 года пяти из тотально репрессированных народов, ранее имевших свою государственность, была возвращена их автономия (кроме немцев и крымских татар).

Реабилитации проводились без широкой огласки и затронули далеко не всех несправедливо осужденных. Во второй половине 1960-х годов процесс реабилитации фактически был свернут. Вновь проблема репрессий была поднята лишь в годы «перестройки».

Вновь проблема репрессий была поднята лишь в годы «перестройки».

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Культ Сталина сулит новые беды России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW

Празднование 60-летия окончания Второй мировой войны не случайно выбрано поводом для попытки возродить культ личности Сталина в современной России. Ведь было бы трудно сколотить новую национальную идею вокруг вождя, погубившего миллионы крестьян, а с ними и сельское хозяйство, загнавшего в Гулаг полстраны, считает Ирина Щербакова, один из ведущих членов общества «Мемориал». Однако и образ Сталина – «гениального полководца» для нее как историка – не соответствует исторической действительности. Достаточно вспомнить, какую страшную цену заплатили народы Советского союза за эту победу, подчеркивает Ирина Щербакова.

Цена

— Непомерную! Иногда совершенно излишнюю! Ну что тут говорить, все же знают, как в последние дни войны 300000 положили, чтобы взять Берлин, как можно скорее. Это были абсолютно бессмысленные жертвы, потому что Сталин устроил эту гонку, чтобы взять Берлин раньше Союзников, и обязательно к первому мая.

Это были абсолютно бессмысленные жертвы, потому что Сталин устроил эту гонку, чтобы взять Берлин раньше Союзников, и обязательно к первому мая.

Об этом и многом другом, как, например, о принудительном детском труде, многолетних лагерных сроках за опоздание на работу и невыполнение невыполнимой нормы на производстве, о возвращении советских солдат и гражданского населения из фашистских концлагерей прямиком в советские лагеря, устроители торжеств предпочитают в эти дни не вспоминать. Вместо этого искусственно раздувается образ генералиссимуса.

Символ, несущий катастрофу

По мнению Ирины Щербаковой, такая ревизия истории не была возможна даже в брежневскую эпоху:

— Пытались это сделать, тоже в связи с годовщиной Великой Отечественной войны, но было сказано, что решения ХХ съезда КПСС никто не отменял. Но в современной России решения ХХ съезда не имеют юридической силы и не являются моральным авторитетом. А Сталин это сегодня не просто историческая фигура, это — символ, оживление которого может обернуться катастрофой, считает историк.

— Тем, кто его реабилитируют, абсолютно наплевать на сотни тысяч, на погибших, на миллионы уничтоженных. Их это не интересует. Они хотят возродить символ сильного страшного государства. Беспощадного к человеку. Где отдельный человек не должен играть никакой роли, потому что всё за него решает государство. Это то государство, которое должны бояться, которое действует всегда с позиции силы. И возрождение этого довольно страшного символа означает возрождение идеи этого государства.

Неужели они на это согласны?

Новый культа Сталина для России — шаг назад, к прошлому, которое, как становится очевидно в эти дни, не было до конца осмыслено.

— Я только очень надеюсь, что люди, испытывающие эту ностальгию, поддерживающие эту идею по разным причинам, не до конца отдают себе отчет (это моя единственная надежда, как историка), чтó они на самом деле поддерживают, и чтó у них было бы отнято сейчас, приди такой человек к власти. Неужели они на это согласны?

Елена Байер

65 лет назад Хрущев выступил с антисталинской речью

25 февраля 1956 года Никита Хрущев с трибуны XX съезда КПСС прочитал «секретный» доклад с критикой Иосифа Сталина. Четырехчасовое выступление первого секретаря ЦК партии шокировало делегатов в зале. Когда же выдержки из доклада ушли в народ, советское общество разделилось на сторонников прежнего курса и тех, кто поверил в демократизацию режима.

Четырехчасовое выступление первого секретаря ЦК партии шокировало делегатов в зале. Когда же выдержки из доклада ушли в народ, советское общество разделилось на сторонников прежнего курса и тех, кто поверил в демократизацию режима.

Доклад «О культе личности и его последствиях» не входил в повестку дня XX съезда КПСС и был зачитан на дополнительном заседании уже после окончания основной сессии. Съезд завершали выборы руководящих органов партии. Перед оглашением списка членов нового Президиума избранный первым секретарем ЦК КПСС Никита Хрущев попросил всех вечером собраться на закрытое заседание без участия иностранцев. В ночь на 25 февраля 1956 года он неожиданно для абсолютного большинства делегатов вышел на трибуну и начал выступление. Подготовленный академиком Петром Поспеловым и главным редактором газеты «Правда» Дмитрием Шепиловым текст Хрущев читал в течение четырех часов. Необходимость этого доклада первый секретарь отстоял в трудных спорах с другими членами Президиума ЦК КПСС.

И хотя заседание было закрытым и всех предупредили о секретности происходившего, многое из сказанного быстро ушло в народ.

Видный деятель партии и правительства Анастас Микоян спустя годы утверждал в своих мемуарах «Так было», что именно он предложил сделать доклад XX съезду – и хотел, чтобы его прочитал Поспелов.

«Но Хрущев, наверное, оказался прав, что доклад надо было делать первому секретарю. Я предлагал нам всем войти в комиссию. Но и тут Хрущев, видимо, был прав, что мы слишком близки были к Сталину сами, лучше нам не входить в комиссию. Как бы то ни было, доклад и разоблачение преступлений Сталина были необходимы для оздоровления и партии, и общества в целом, для возрождения демократии и законности», — полагал Микоян.

close

100%

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время выступления на ХХ съезде Коммунистической партии Советского Союза в Кремле, 1956 год

Василий Егоров/ТАССВ начале Хрущев отметил, что после смерти Иосифа Сталина ЦК партии стал «строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами, наподобие бога». Докладчик заметил, что не ставит задачу дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Сталина, — но при этом считает нужным рассказать, как складывался культ личности покойного вождя. Согласно Хрущеву, на определенном этапе он превратился в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии и революционной законности.

Докладчик заметил, что не ставит задачу дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Сталина, — но при этом считает нужным рассказать, как складывался культ личности покойного вождя. Согласно Хрущеву, на определенном этапе он превратился в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии и революционной законности.

Затем Хрущев перешел к цитатам из трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса и напомнил о «величайшей скромности гения революции» Владимира Ленина, который, придавая большое значение роли вожаков и организаторов масс, вместе с тем «бичевал всякие проявления культа личности». Хрущев противопоставлял положительного и отрицательного «героев» своего повествования — «хорошего» Ленина и «плохого» Сталина. Он напомнил слушателям, как Ильич хотел сместить Сталина с должности генерального секретаря партии из-за грубости и в 1922 году укорял его за злоупотребление властью. А после того, как Надежда Крупская пожаловалась в том же году Льву Каменеву на «грубейшую выходку» Сталина по отношению к себе, Ленин потребовал от обидчика извинений, угрожая в противном случае разрывом отношений.

«Товарищи! Я не буду комментировать эти документы. Они красноречиво говорят сами за себя. Если Сталин мог так вести себя при жизни Ленина, мог так относиться к Крупской, которую партия хорошо знает и высоко ценит как верного друга Ленина и активного борца за дело нашей партии с момента ее зарождения, то можно представить себе, как обращался Сталин с другими работниками. Эти его отрицательные качества все более развивались и за последние годы приобрели совершенно нетерпимый характер», — заявил Хрущев делегатам съезда.

По его мнению, при Ленине отрицательные черты Сталина проступали только в зародышевом виде, но развились впоследствии и причинили ущерб партии.

Следующим пунктом доклада стал XVII съезд ВКП(б), состоявшийся в 1934 году, или, как его еще называли, — «Съезд расстрелянных» (более половины делегатов были репрессированы в период Большого террора). Хрущев подчеркнул, что жертвами деспотизма Сталина «оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовые работники». Правда, не обошел он стороной и положительную деятельность своего предшественника. Таковой, на взгляд Хрущева, явилась успешная борьба против троцкистов, бухаринцев и буржуазных националистов. При этом массовые репрессии 1937-1938 годов против этих «давно уже политически разбитых противников ленинизма», а затем и против «честных коммунистов», обличитель счел незаконными.

Правда, не обошел он стороной и положительную деятельность своего предшественника. Таковой, на взгляд Хрущева, явилась успешная борьба против троцкистов, бухаринцев и буржуазных националистов. При этом массовые репрессии 1937-1938 годов против этих «давно уже политически разбитых противников ленинизма», а затем и против «честных коммунистов», обличитель счел незаконными.

«Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности», — резюмировал Хрущев.

Чем дальше, тем больше он возвращался к Ленину, описывая его работу как идеал руководителя-коммуниста. Одновременно шло перечисление частных случаев применения репрессивных мер к известным ему людям. Указал Хрущев и на ошибки раннего периода Великой Отечественной войны: «Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям». Сидевшие в зале узнали, что Сталин был не гениальным полководцем, а нерешительным и некомпетентным человеком. Доклад также показал ответственность Сталина за депортацию кавказских народов, обвиненных в сотрудничестве с немцами, за конфликт с югославским лидером Иосипом Броз Тито, за фабрикацию новых процессов в конце 1940 – начале 1950-х годов. Арестованных и казненных по «ленинградскому делу» Хрущев назвал невинно пострадавшими людьми. «Любимый вождь» представал теперь в образе кровожадного диктатора, приведшего страну к экономической катастрофе. В заключение первый секретарь ЦК КПСС перечислил необходимые условия для того, чтобы «раз и навсегда развенчать культ личности».

Указал Хрущев и на ошибки раннего периода Великой Отечественной войны: «Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям». Сидевшие в зале узнали, что Сталин был не гениальным полководцем, а нерешительным и некомпетентным человеком. Доклад также показал ответственность Сталина за депортацию кавказских народов, обвиненных в сотрудничестве с немцами, за конфликт с югославским лидером Иосипом Броз Тито, за фабрикацию новых процессов в конце 1940 – начале 1950-х годов. Арестованных и казненных по «ленинградскому делу» Хрущев назвал невинно пострадавшими людьми. «Любимый вождь» представал теперь в образе кровожадного диктатора, приведшего страну к экономической катастрофе. В заключение первый секретарь ЦК КПСС перечислил необходимые условия для того, чтобы «раз и навсегда развенчать культ личности».

Как вспоминал присутствовавший при чтении доклада историк Александр Яковлев, в будущем академик РАН и один из инициаторов Перестройки, «в зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким».

Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким».

Прений по докладу не открывали, ограничившись резолюцией в девять строк. Поэтому документ был лишен съездовской установочной силы.

Делегаты приняли постановления об одобрении положений доклада и о его рассылке партийным организациям без опубликования в открытой печати. В конце марта Хрущев распорядился сделать содержание доклада открытым — выдержки из него зачитывали на партсобраниях, шокируя советских граждан. Через друзей и знакомых суть доклада — часто с некоторыми искажениями — узнавали все больше людей. ЦК партии вернулся к вопросу в июне и счел необходимым принять постановление «О преодолении культа личности и его последствий», в котором разъяснялась позиция власти.

«Повсюду говорили о Сталине — в любой квартире, на работе, в столовых, в метро, — вспоминал писатель Илья Эренбург. – Встречаясь, один москвич говорил другому: «Ну, что вы скажете?. .». Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым гениальным — и вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать».

.». Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым гениальным — и вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать».

Своим докладом Хрущев снял ореол неприкосновенности с первого лица СССР и его окружения. Была разрушена система страха, поколеблена слепая вера в то, что руководству сверху виднее.

«Больше всего поразили факты о сталинских репрессиях, — вспоминал советник Хрущева Федор Бурлацкий. — Никто из нас — решительно никто — не мог предположить масштабов злодеяний, хотя тогда и не была сказана вся правда обо всех пострадавших. Но и то, что стало известно, потрясло наши души».

Доклад положил начало расколу в международном коммунистическом движении. Ряд партий, в их числе китайская и албанская, обвинили Хрущева в попытке ревизионизма.

5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, студенты Тбилиси вышли на улицы для возложения цветов к монументу покойному вождю. Чествования превратились в акцию протеста против выступления Хрущева на XX съезде. Демонстрации и митинги не прекращались в течение пяти дней. Вечером 9 марта в город вошли танки советской армии.

4 июня 1956 года английский перевод доклада «О культе личности и его последствиях» был опубликован в США. По одной из версий, утечка произошла через польских коммунистов. В СССР полную версию текста официально напечатали лишь в 1989-м.

Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками

Отважиться на публичное развенчание сталинского культа личности соратникам недавно умершего вождя было нелегко. О том, с каким трудом, с какими неоднозначными предложениями принимали в Кремле решение все-таки поднять столь опасную тему на предстоящем съезде партии, можно узнать, прочитав сохранившуюся в Российском государственном архиве новейшей истории рабочую протокольную запись заседания Президиума ЦК КПСС, которое состоялось 9 февраля 1956-го. Вот лишь некоторые высказывания тогдашних высших партийных руководителей.

Вот лишь некоторые высказывания тогдашних высших партийных руководителей.

«Хрущев: Несостоятельность Сталина раскрывается как вождя. Что за вождь, если всех уничтожает. Надо проявить мужество, сказать правду. Если не сказать — тогда проявим нечестность по отношению к съезду.

Каганович: Историю обманывать нельзя, факты не выкинешь. Мы несем ответственность. Но обстановка была такая, что мы не могли возражать. Наряду с борьбой идейной шло истребление кадров. Но, чтобы нам не развязать стихию, редакцию доклада преподнести политически, чтобы 30-летний период не смазать, хладнокровно подойти.

Булганин: Считаю предложение т. Хрущева правильным. Члены партии видят, что мы изменили отношение к Сталину. Если съезду не сказать, будут говорить, что мы струсили. То, что вскрылось, — мы не знали…

Ворошилов: Всякая промашка влечь будет последствия. Осторожным нужно быть. Сталин осатанел в борьбе с врагами. Тем не менее, у него много было человеческого. Но были и звериные замашки.

Тем не менее, у него много было человеческого. Но были и звериные замашки.

Микоян: До 1934 г. вел себя героически, после 1934 г. показал ужасные вещи. Узурпировал власть…

Первухин: В этом докладе о положительной стороне не требуется говорить. Культ Сталина вреден. Кадры истреблял.

Суслов: Неуместно давать в целом характеристику Сталина. До 1934 г. Сталин был во многом неправ. В 1936-37 гг. сколько перебито кадров…

Маленков: Считаю правильным предложение сказать съезду. Нельзя дать объяснение о оправдании товарищей, не объясняя роли Сталина. Никакой борьбой с врагами не объясним, что перебили кадры. «Вождь» действительно был «дорогой».

Аристов: Годы страшные, годы обмана народа. Хотели сделать бога, а получился черт. Накал был у всех в угоду Сталина. Партия авторитет не потеряет.

Беляев: Делаются оговорки, как бы не потерять величие Сталина. Но в нем надо разобраться. Политически объяснить, конечно, кто несет ответственность.

Но в нем надо разобраться. Политически объяснить, конечно, кто несет ответственность.

Шверник: Сейчас ЦК не может молчать, иначе — предоставить улице говорить. Съезду надо правду сказать, культ личности разоблачить. Доклад сделать.

Пономаренко: На съезде ЦК должен высказаться. Гибель миллионов людей неизгладимый след оставляет. Трезво о этом периоде и роли Сталина надо сказать.

Хрущев: Нет расхождения, что съезду надо сказать. Все мы работали со Сталиным, но это нас не связывает. Когда выявились факты, сказать о них, или мы оправдываем действия. Не сбрасывать со счетов, что через 3 месяцав после смерти Сталина арестовали Берия, а этим мы расчистили путь к действию. Мы можем полным голосом сказать: «Нам на стыдно». Не бояться. Не быть обывателями, не смаковать. Развенчать до конца культ личности».

С грифом «не для печати»

«Красный маршал» Ворошилов был прав, когда предупреждал, что с осуждением культа личности «осторожней надо быть». Кремлевские власти пытались дать информацию о хрущевском сообщении на ХХ съезде дозированно. 5 марта 1956 года Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об ознакомлении с докладом тов. Хрущева Н. С. «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС». В нем указывалось: «1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик ознакомить с докладом тов. Хрущева Н. С. всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. 2. Доклад тов. Хрущева разослать партийным организациям с грифом «не для печати», сняв с брошюры гриф «строго секретно».

Кремлевские власти пытались дать информацию о хрущевском сообщении на ХХ съезде дозированно. 5 марта 1956 года Президиум ЦК КПСС принял постановление «Об ознакомлении с докладом тов. Хрущева Н. С. «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС». В нем указывалось: «1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик ознакомить с докладом тов. Хрущева Н. С. всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников. 2. Доклад тов. Хрущева разослать партийным организациям с грифом «не для печати», сняв с брошюры гриф «строго секретно».

Уже вскоре после того, как текст доклада передали из Москвы на места, основные тезисы, высказанные Никитой Сергеевичем, пошли гулять среди жителей городов и сел в пересказе тех самых «ознакомленных», кому было разрешено узнать содержание заветной брошюры.

Хотя текст хрущевской речи для нее подредактировали, смягчив отдельные высказывания, убрав кое-какие факты, но эти уловки не помогли уменьшить потрясение, испытанное людьми. Они вдруг узнали, что обожаемое доселе коммунистическое божество – отец народов товарищ Сталин руководил страной не так, как надо, был жестоким, насаждал вокруг культ собственной личности. Среди граждан СССР нашлось тогда немало тех, кто не в силах был поверить в подобное и встал на защиту памяти своего кумира.

Они вдруг узнали, что обожаемое доселе коммунистическое божество – отец народов товарищ Сталин руководил страной не так, как надо, был жестоким, насаждал вокруг культ собственной личности. Среди граждан СССР нашлось тогда немало тех, кто не в силах был поверить в подобное и встал на защиту памяти своего кумира.

Вот лишь один характерный пример. 16 марта прошло собрание партактива Василеостровского района Ленинграда. После ознакомления с докладом Хрущева на съезде один из присутствовавших, научный сотрудник академического Института русской литературы, член партии с 1920 года И. Алексеев внес предложение: провести суд партии над Сталиным, чтобы заклеймить его как «преступника против человечества, идейного вдохновителя убийств». Когда это предложение поставили на голосование, выяснилось: из присутствовавших 750 человек лишь четверо проголосовали «за».

Это был пассивный протест против осуждения Сталина. Но среди воспоминаний современников можно найти и рассказы об эпизодах, когда участники споров о виновности и невиновности вождя, спровоцированных докладом Хрущева, переходили от словесных аргументов к грубой физической силе. Порой такие «политические дискуссии» заканчивались тяжелыми увечьями или даже смертью.

Порой такие «политические дискуссии» заканчивались тяжелыми увечьями или даже смертью.

Об одном случае вспоминал, например, старожил Ярославля Семен Стольников. Мартовским днем 1956-го он стал свидетелем конфликта между несколькими мужиками, отдыхавшими по случаю воскресенья в сквере неподалеку от популярной местной рюмочной. В группе подогретых вином работяг возник спор по поводу заслуг и провинностей Иосифа Виссарионовича.

Слово за слово, страсти накалились, и оппоненты перешли к защите своих мнений кулаками. Чуть ли не десяток мужчин пошли стенка на стенку. В разгар потасовки кто-то вытащил из кармана складной нож (тогда такие довольно часто носили при себе). Результат спора о культе личности оказался печальным: один человек погиб, двое с серьезными ранениями оказались в больнице. Нескольких наиболее активных участников потасовки судили и приговорили к приличным тюремным срокам.

Заметная волна насилия прокатилась по зонам, где содержались заключенные. Как выяснил в результате исследований Валерий Медовой, занимавшийся изучением истории ГУЛАГа (в 1956-м это одиозное название было заменено другим – Главное управление исправительно-трудовых колоний), на весну-лето 1956 года приходится всплеск выступлений среди «сидельцев». Именно тогда по все еще многочисленным зонам в разных уголках СССР распространилась весть о том, что «Усатого смешали с грязью».

Именно тогда по все еще многочисленным зонам в разных уголках СССР распространилась весть о том, что «Усатого смешали с грязью».

Среди зеков нашлись горячие головы, которые посчитали, что развенчание культа личности руководством страны означает для них немедленное освобождение. Лагерные бунты эти носили локальный характер. Однако, по сведениям, найденным Медовым, в нескольких случаях дело не обошлось без пролитой крови: охране дали приказ стрелять по «серым бушлатам», которые пытались взять штурмом служебные помещения или прорваться через КПП к гражданину начальнику.

Но самым трагическим эхом хрущевского доклада на съезде стали события в Грузии, произошедшие в начале марта 1956-го.

«Мертвые дети посыпались с дерева»

В этой закавказской республике к «покушению на память великого вождя» отнеслись очень болезненно. Не только местные коммунисты, но и беспартийные граждане были возмущены тем, что их соотечественника Сталина пытаются в чем-то обвинять. Взбудораженный народ стал выходить на улицы городов.

Взбудораженный народ стал выходить на улицы городов.

4 марта на площади в Тбилиси у памятника отцу народов начала собираться толпа, возник стихийный митинг. До каких-то кардинальных действий дело тогда не дошло. Как вспоминали позднее участники, апофеозом стало выступление одного из коммунистов. Он забрался на постамент, достал из кармана принесенную с собой бутылку вина, отпил из нее глоток, а потом со всей силы шарахнул оставшееся о камень монумента, громко воскликнув: «Пусть враги дорогого товарища Сталина погибнут — так же, как эта бутылка вина!»

Все стало гораздо серьезнее назавтра. 5 марта отмечалась очередная годовщина смерти Иосифа Виссарионовича. В предыдущие годы по такому поводу повсеместно проводили траурные митинги, газеты публиковали статьи, посвященные памяти «великого вождя партии и народа». На сей раз никаких официозов не было. И это вызвало негодование у многих жителей Грузии. В отсутствие запланированных властью мероприятий они провели торжественное возложение цветов к памятнику Сталину, а после устроили импровизированную манифестацию.

Сотни людей – рабочие, служащие и опять очень много студентов, — собрались в центре Тбилиси. В толпе то и дело слышались выкрики: «Не позволим очернять Сталина!» Многолюдное шествие, участники которого несли портреты вождя, двинулась по центральной магистрали города – проспекту Руставели. Как вспоминали очевидцы, уже тогда некоторые вели себя достаточно агрессивно: всех, кто наблюдал за происходящим со стороны, заставляли в знак уважения к памяти Сталина снимать головные уборы, проезжавшие мимо машины останавливали, требуя сигналить клаксонами.

Утром 7 марта активно выступила молодежь. Студенты тбилисского госуниверситета (имени Сталина, кстати), а также их сверстники из нескольких других вузов, проигнорировав занятия в аудиториях, вышли на уличную манифестацию. По свидетельствам очевидцев, в ней приняло участие и немалое число школьников. Этому шествию пыталась воспрепятствовать милиция, но задействованного количества сотрудников оказалось недостаточно. К демонстрации примкнули также многие горожане. К вечеру протестующая толпа на улицах увеличилась до 60-80 тысяч человек.

К вечеру протестующая толпа на улицах увеличилась до 60-80 тысяч человек.

Апогей народных выступлений в Тбилиси пришелся на 8-10 марта.

Ранним утром 8-го числа в студенческом городке поднялся переполох: кто-то объявил, что по распоряжению властей убирают принесенные к памятнику Сталину цветы. Десятки молодых людей после этого ринулись на защиту монумента и организовали дежурство по его охране.

Так начался этот отнюдь не праздничный день. 8 марта тогда еще не являлось выходным, однако в Тбилиси в 1956-м Международный женский оказался практически нерабочим: сотрудники многих предприятий и организаций попросту не явились на свои места. Даже суды вынуждены были отменить из-за этого слушания заранее намеченных к рассмотрению дел.

После полудня внушительная толпа собралась на центральной площади столицы. Действия заводил явно не были скоординированы и продуманы заранее. Кто-то призвал «национализировать» автотранспорт для удобства передвижения митингующих по городу. В результате оказались захвачены десятки легковушек, грузовиков и даже маршрутных автобусов. Пытавшимся пресечь такие действия милиционерам толпа изрядно намяла бока.

В результате оказались захвачены десятки легковушек, грузовиков и даже маршрутных автобусов. Пытавшимся пресечь такие действия милиционерам толпа изрядно намяла бока.

Еще один лидер сумел сагитировать большую группу людей идти к горотделу МВД и освобождать якобы находящихся там нескольких арестованных манифестантов. Этот демарш в итоге милиции удалось предотвратить, но несколько человек получили травмы в ходе возникших потасовок.

Далее некий «оргкомитет» выступил с предложением выдвинуть конкретные требования к властям. Был составлен соответствующий документ, содержавший несколько пунктов. В частности – объявить 9 марта (годовщина похорон Сталина) траурным нерабочим днем, опубликовать в газетах статьи, посвященные памяти «отца народов», и даже «военной авиации организовать художественный перелет над городом с надписью «Слава Сталину»…

Днем перед толпой, собравшейся на центральной площади Ленина, выступил 1-й секретарь ЦК компартии Грузии Василий Мжаванадзе. Он пытался сбить накал страстей, убедить людей, что руководители республики «не дадут нашего дорогого Сталина никому в обиду».

Главный грузинский коммунист дал распоряжение, чтобы в газетах на следующий день опубликовали передовицы, посвященные 3-й годовщине смерти Сталина. Кроме того было объявлено о проведении днем 9 марта траурных митингов на всех заводах, фабриках, в учреждениях, вузах и школах.

Однако даже такие уступки местной власти не помогли сбить накал страстей. Народ стал действовать более активно.

9 марта в Тбилиси прибыла большая колонна грузовиков с жителями «главного сталинского города» — Гори. Эти несколько тысяч горийцев приняли самое активное участие в продолжившихся массовых манифестациях. Выступления ораторов на сей раз были уже куда более «горячими». Некоторые не ограничивались лишь призывами защитить память вождя. Звучали резкие фразы вплоть до антисоветчины: требования немедленной отставки предателя Хрущева, формирования нового правительства и даже предложения о выходе Грузии из состава СССР. В толпе раздавали листовки соответствующего содержания.

Вечером того же дня появилось обращение местных властей «к коммунистам, комсомольцам, к рабочим и служащим, ко всем трудящимся Тбилиси». В нем людей призывали не поддаваться на призывы дезорганизаторов и провокаторов, восстановить порядок в городе и вернуться к обычным своим занятиям. Этот текст передавали по местному радио на русском и грузинском по 3-4 раза в час. Кроме того горожан информировали о подключении армии к наведению порядка в столице.

В нем людей призывали не поддаваться на призывы дезорганизаторов и провокаторов, восстановить порядок в городе и вернуться к обычным своим занятиям. Этот текст передавали по местному радио на русском и грузинском по 3-4 раза в час. Кроме того горожан информировали о подключении армии к наведению порядка в столице.

Действительно, видя столь серьезный масштаб волнений, руководство республики связалось с Москвой. Из Кремля пришло распоряжение: использовать войска. Начальник гарнизона объявил о введении военного патрулирования. А уже вскоре после этого в Тбилиси раздались выстрелы.

Поздним вечером 9 марта людей, которые так и не расходились со стихийного митинга, выступавшие ораторы зарядили новой идеей: отправить телеграфом обращение демонстрантов к руководству СССР. Вдохновившись этим, толпа двинулась по проспекту Руставели к Дому связи. Однако оказалось, что важный стратегический пункт, так же как и некоторые другие в городе, уже взят под охрану солдатами.

Один из очевидцев событий Нурбей Гулиа, вспоминал позднее: «У входа в Дом связи находилась вооруженная охрана. От толпы отделились четыре человека — двое юношей и две девушки подошли к охране. Их тут же схватили, выкрутили руки. Толпа бросилась через улицу на выручку».

От толпы отделились четыре человека — двое юношей и две девушки подошли к охране. Их тут же схватили, выкрутили руки. Толпа бросилась через улицу на выручку».

Другой свидетель, сотрудник силовых структур, представил несколько иную картину начала этой трагедии. Мол, едва лишь упомянутых «делегатов» задержали, кто-то из рядов манифестантов выстрелил в сторону военных из обреза или пистолета. Вслед за этим толпа атаковала солдат, пустив в ход ножи, камни, бутылки… Предупредительный залп в воздух не остановил нападающих. Более того, из их рядов вновь кто-то произвел выстрел. После этого солдаты вынуждены были, защищая себя, открыть огонь уже на поражение.

Н. Гулиа: «Из окон Дома связи вдруг заработали пулеметы… Вокруг начали падать люди. Первые минуты они почему-то падали молча, я не слышал никаких криков, только треск пулеметов. Потом вдруг один из пулеметов перенес огонь на огромный платан, росший напротив Дома связи.

На дереве, естественно, сидели мальчишки. Мертвые дети посыпались с дерева, как спелые яблоки с яблони. И тут молчание прервалось, и раздался многотысячный вопль толпы. Все кинулись кто куда — в переулки, укрытия, но пулеметы продолжали косить убегающих людей. Рядом со мной замертво упал сын директора нашей школы — мой ровесник».

Мертвые дети посыпались с дерева, как спелые яблоки с яблони. И тут молчание прервалось, и раздался многотысячный вопль толпы. Все кинулись кто куда — в переулки, укрытия, но пулеметы продолжали косить убегающих людей. Рядом со мной замертво упал сын директора нашей школы — мой ровесник».

В свидетельствах участников событий упоминается также попытка строить на центральном проспекте Руставели баррикады из автобусов и троллейбусов. Однако эти импровизированные защитные рубежи не помогли участникам волнений. После того, как военные начали применять оружие, люди кинулась врассыпную.

Н. Гулиа: «По дороге домой я увидел, как танки давят толпу на мосту через Куру. В середине моста была воющая толпа, а с двух сторон ее теснили танки. Обезумевшие люди кидались с огромной высоты в ночную реку. Трупы погибших, в основном юношей и девушек, еще три дня потом вылавливали ниже по течению Куры. Некоторых вылавливали аж в Азербайджане. На многих телах, кроме пулевых, были и колотые (штыковые) ранения».

Этот автор в своих мемуарах упомянул о почти 800 погибших. Но точное количество жертв тбилисских волнений 1956 года не известно. Со ссылкой на официальные документы МВД Грузинской ССР в справочных данных упомянуты 15 убитых и 54 раненых, из которых в больницах скончалось еще 7 человек. Другие источники указывают куда большее число убитых и умерших от ран и травм — от 80 до 150 человек. Пострадали не только участники манифестаций, но и военные, милиционеры. Были жертвы и среди совершенно посторонних людей. Например, есть сведения, что при разгоне солдатами толпы у Дома связи некоторые шальные пули нашли свои жертвы, залетев в окна находившейся напротив гостиницы.

Было задержано почти 400 человек. 39 из них суд посчитал впоследствии активными участниками волнений и «подстрекателями», все они получили тюремные сроки.

Помимо грузинской столицы массовые манифестации в те дни состоялись также в Гори, в Сухуми…

Жизнь в республике вернулась к обычному своему течению не сразу. Из воспоминаний очевидца, жителя Тбилиси Анри Малояна: «Еще в течение нескольких дней наш район был оцеплен, и я мог попасть домой только предъявив паспорт. В течение недели усиленно охранялись университетские общежития, а хоронить погибших разрешили только близким родственникам, боясь превращения похорон в форму протеста. Так зловещая тень Сталина прошлась по Тбилиси и унесла десятки молодых жизней».

Из воспоминаний очевидца, жителя Тбилиси Анри Малояна: «Еще в течение нескольких дней наш район был оцеплен, и я мог попасть домой только предъявив паспорт. В течение недели усиленно охранялись университетские общежития, а хоронить погибших разрешили только близким родственникам, боясь превращения похорон в форму протеста. Так зловещая тень Сталина прошлась по Тбилиси и унесла десятки молодых жизней».

Культ Сталина по-белорусски — BBC News Русская служба

- Татьяна Мельничук

- Русская служба Би-би-си, Минск

Водку имени Сталина можно выпить из стаканов с его портретом

В центре Минска имя Сталина многократно повторено на фронтоне суворовского училища. А за пределами белорусской столицы есть целый комплекс с названием «Линия Сталина» и одноименная водка, выпущенная к 70-летию создания минского укрепрайона.

В год 130-летия со дня рождения «отца народов» в Минске появился Центр всемирного сбора средств на памятник Сталину.

Инициатором возвращения Сталина на одну из центральных минских улиц или площадей выступило республиканское общественное объединение «За Союз и Коммунистическую партию Союза». С таким же названием в белорусской столице зарегистрирована и международная организация. Глава обеих структур Леонид Школьников утверждает, что идею памятника Сталину уже прорабатывает группа архитекторов и скульпторов.

«Если сохранился прежний памятник, который когда-то стоял на Центральной площади, конечно, мы попробуем добиться, чтобы восстановили именно его. Если нет — попробуем сделать аналогичную копию. Настаиваем, чтобы место для памятника было достойное, чтобы памятник был восстановлен в тех же масштабах, в которых был. И был созвучен памятнику Ленина, что стоит у Дома правительства», — объясняет Школьников.

Пожертвования на памятник Сталину уже начали поступать. В белорусских рублях собрано 1 миллион 333 тысячи (примерно 470 долларов), есть перевод из России на 49 евро.

В белорусских рублях собрано 1 миллион 333 тысячи (примерно 470 долларов), есть перевод из России на 49 евро.

«Это, конечно, пока мизер. Но и реклама у нас пока мизерная. В Белоруссии о сборе средств сообщила только газета «Пенсионер» и чуть-чуть рассказал «Вечерний Минск». Оппозиционная газета «Народная Воля» обрушилась с критикой, но ведь тем самым сделала нам и рекламу», — замечает руководитель объединения «За Союз и Коммунистическую партию Союза».

Инициативу «белорусских товарищей» рекламирует портал «За дело Сталина!», зарегистрированный в доменной зоне ru.

«Линия Сталина»

Сайт историко-культурного комплекса «Линия Сталина» куда более красочен. Портал предлагает фотогалерею с фестивалей и военизированных представлений, которые на «Линии Сталина» проводятся регулярно. Одна из самых памятных организатором и зрителям игр связана с визитом Уго Чавеса: эмоциональный президент Венесуэлы, переполошив собственных охранников, кинулся прямо на поле «боя» и приветствовал актеров как настоящих солдат.

За четыре года существования «Линию Сталина» под Минском посетили около миллиона гостей и экскурсантов, хотя историки давно рассказали и продолжают повторять, что в летописи Великой Отечественной героическая оборона на линии бывших укрепрайонов не значится.

«В 1939 году, когда части Красной Армии вступили на территорию Польши 17 сентября, а также в результате заключения пакта о ненападении и дружбе с Германией, линия укрепрайонов вдоль старой западной границы СССР начала демонтироваться. Снималось вооружение, расформировывались гарнизоны. За три месяца до начала войны поступила команда взорвать все основные доты и дзоты. Что и было сделано», — рассказывает минский историк Игорь Кузнецов.

«Когда я слышу здесь, на «Линии Сталина», рассказы о мужественной обороне, — это неправда. Минский укрепрайон не задержал фашистов, немецкие войска дошли до Минска уже через четверо суток от начала войны», — замечает Кузнецов.

Карельский, Киевский, Минский и другие укрепрайоны покрыли себя неувядающей славой, утверждает сайт историко-культурного комплекса.

«Линия Сталина» стала объектом патриотического воспитания — школьников из столицы, летних оздоровительных лагерей и окрестных городов-поселков сюда привозят планово и обязательно.

Специалисты турбизнеса, между тем, подчеркивают: «Линия Сталина» — удачный коммерческий проект.

Детский входной билет стоит больше двух долларов, цена взрослого — вдвое больше, для туристов из СНГ и иностранцев действуют повышающие цены коэффициенты. Услуги экскурсовода платные, автостоянка — дороже, чем в центре белорусской столицы. За отдельную плату можно пострелять из автомата и винтовок времен Второй Мировой, легендарного «Максима». Или 20 минут кататься на военной броне — если 100 долларов не жалко.

«Можно было, конечно, назвать этот комплекс «Минский укрепрайон», но его же никто не знает, а вот «Линия Сталина»… Особенно на Западе теперь известна почти всем», — утверждал один из создателей комплекса Александр Базарнов.

Бюст Генералиссимуса на «Линии Сталина» установлен.

«Народный мемориал» жертвам репрессий

Еще один публичный памятник как будто развенчанному вождю со средины 90-х украшает городскую Аллею памятников в поселке Свислочь.

«Мы никогда не слышали недовольства от населения, хотя этот бюст стоит уже десять лет. Людьми он воспринимается абсолютно спокойно», — заявила белорусской прессе начальник отдела идеологической работы Свислочского райисполкома Татьяна Шмыга.

Официальных памятников жертвам сталинских репрессий в Белоруссии нет. Даже во всемирно известных Куропатах, где, по официальным данным расстреляно 30 тысяч человек (а независимые исследователи утверждают, что в куропатских рвах погибли 250 тысяч репрессированных) — только самодельные кресты.

«Мы создаем народный мемориал, и другого варианта у нас нет. В Беларуси более 100 мест должны быть отмечены как расстрельные пункты периода сталинских чисток: тюрьмы «Володарка» и «Американка», Куропаты, Дражня, Парк Челюскинцев… Нынешняя власть не позволит нам создать нормальные мемориалы, но мы можем молиться за погибших людей, посещать эти скорбные места», — говорит политик Вячеслав Сивчик.

Поддержанная знаковыми личностями из интеллигенции и общественными деятелями страны, белорусская секция «Мемориал» два года назад обратилась к властям с призывом учредить День жертв сталинских репрессий 29 октября. Именно в эту дату осенью 1937 года в Минске были расстреляны около 100 известных деятелей культуры, литераторов, партийных руководителей.

Официальной памятной даты не назначено, но сторонники «народного мемориала» упорно обозначают деревянными крестами все новые «расстрельные» места.

«Репрессии не ушли из нашей жизни. У нас за убеждения могут арестовать, оболгать, заклеймить. Руководством страны, на мой взгляд, проводится политика неосталинистская. Всеми методами в обществе насаждается страх», — заявляет оппозиционный активист Сергей Салаш.

«Сто грамм» со Сталиным

В Белоруссии «за Сталина» периодически предлагают выпить стопочку.

«Накануне дня Победы было пару каких-то сталинских водок — где с именем, где с рисованным портретом. Мы еще с соседками возмущались: целая сталиниана на магазинной полке получается!» — рассказывает учительница-пенсионерка Наталья Петрович.

Мы еще с соседками возмущались: целая сталиниана на магазинной полке получается!» — рассказывает учительница-пенсионерка Наталья Петрович.

Сейчас водку с названием «Линия Сталина» можно найти в окрестностях Минска. «Из других регионов не было запросов. Может, кому-то название не нравится, кому-то этикетка», — пояснил журналистам начальник отдела маркетинга СООО «Аквадив» Виталий Яворский. Спиртзавод в поселке Малиновщизна, как утверждает Яворский, произвел небольшую партию продукта. Настойка выпущена к 70-летию создания минского укрепрайона, на месте которого успешно функционирует комплекс «Линия Сталина».

«Был культ, но была и личность». Чем разоблачение Сталина аукнулось Хрущёву | История | Общество

65 лет назад, 25 февраля 1956 г., в последний день работы ХХ съезда КПСС, Никита Хрущёв выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина.

В этом докладе первый секретарь ЦК говорил о полном пренебрежении Сталина принципами коллективного руководства, о его личной причастности к масштабным репрессиям. Назвал некоторые имена тех, кого незаконно осудили и расстреляли, обвинил Сталина в том, что сельское хозяйство тот изучал только по кинофильмам. Наконец, возложил на предшественника ответственность за неготовность к войне, за жестокие поражения в её начале и даже сказал, что Сталин «планировал военные операции по глобусу».

Назвал некоторые имена тех, кого незаконно осудили и расстреляли, обвинил Сталина в том, что сельское хозяйство тот изучал только по кинофильмам. Наконец, возложил на предшественника ответственность за неготовность к войне, за жестокие поражения в её начале и даже сказал, что Сталин «планировал военные операции по глобусу».

Партийная тайна

Необычным был сам момент, когда Хрущёв выступил с этим докладом. Съезд вроде бы заканчивался, новый состав ЦК уже был избран. Но делегатов попросили не разъезжаться, а остаться ещё на один день. На это дополнительное закрытое заседание не пригласили ни представителей зарубежных компартий, ни журналистов.

Для большинства присутствовавших выступление Хрущёва стало громом среди ясного неба. Корреспондент журнала Time Джим Белл, который не был очевидцем выступления, писал: «Во время хрущёвского доклада — со слезами, перечислением интриг, заговоров и контрзаговоров, окружавших последние дни Сталина, — кто-то из зала спросил: «Почему вы его не убили?» Хрущёв ответил: «А что мы могли сделать? Тогда был террор». На самом деле после выступления Хрущёва председательствовавший на заседании глава советского правительства Николай Булганин предложил прений не открывать и вопросов не задавать. Да и кто бы стал спрашивать? Такой смельчак нашёлся разве что в известном анекдоте того времени: «После хрущёвского доклада на ХХ съезде раздаётся голос из зала: «Почему так долго молчали?» Хрущёв: «Кто спрашивает? (Молчание). Вот потому и мы молчали!»

На самом деле после выступления Хрущёва председательствовавший на заседании глава советского правительства Николай Булганин предложил прений не открывать и вопросов не задавать. Да и кто бы стал спрашивать? Такой смельчак нашёлся разве что в известном анекдоте того времени: «После хрущёвского доклада на ХХ съезде раздаётся голос из зала: «Почему так долго молчали?» Хрущёв: «Кто спрашивает? (Молчание). Вот потому и мы молчали!»

5 марта 1956 г. (в третью годовщину со дня смерти Сталина) советское партийное руководство приняло постановление «Об ознакомлении с докладом тов. Хрущёва Н. С. „О культе личности и его последствиях“ на ХХ съезде КПСС». Предусматривалось проинформировать о докладе всех коммунистов и комсомольцев, беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников.

Успеть в Мавзолей

Общество разделилось на тех, кто с энтузиазмом встретил развенчание культа личности, и тех, кто видел в этом грубейшую ошибку и даже предательство дела социализма. Тот же американский корреспондент совершил прогулку по столице и отметил изменения, произошедшие после «тайного доклада»: «В вестибюле московского Театра Советской армии один из вездесущих портретов Сталина заменили зеркалом. В Музее революции витрины, ещё недавно ломившиеся от подарков „великому Сталину“, разом опустели, а на уцелевших подарках замазаны надписи. В Третьяковской галерее, где немалую часть экспозиции составляли картины о Сталине, осталось лишь два небольших портрета „вождя народов“. В „Правде“ Московский автозавод имени Сталина назвали просто Московским автозаводом. А учительница, проводящая экскурсию в Мавзолее, рассказывала школьникам только о Ленине».

Тот же американский корреспондент совершил прогулку по столице и отметил изменения, произошедшие после «тайного доклада»: «В вестибюле московского Театра Советской армии один из вездесущих портретов Сталина заменили зеркалом. В Музее революции витрины, ещё недавно ломившиеся от подарков „великому Сталину“, разом опустели, а на уцелевших подарках замазаны надписи. В Третьяковской галерее, где немалую часть экспозиции составляли картины о Сталине, осталось лишь два небольших портрета „вождя народов“. В „Правде“ Московский автозавод имени Сталина назвали просто Московским автозаводом. А учительница, проводящая экскурсию в Мавзолее, рассказывала школьникам только о Ленине».

У самого Мавзолея Ленина — Сталина тем временем выстроилась такая огромная очередь, что пришлось усилить охрану. Возможно, люди прощались со Сталиным или просто из любопытства решили убедиться, там ли ещё тело «вождя народов».

На собраниях парторганизаций, где зачитывался хрущёвский доклад, принимались многочисленные резолюции с осуждением Сталина. Не всегда эти собрания проходили гладко. Так, в Институте востоковедения АН СССР научный сотрудник Мордвинов заявил, что ответственность за расстрелы должна нести вся партийная верхушка, в том числе и Хрущёв. Кстати, сам Никита Сергеевич, будучи руководителем Украины, регулярно посылал Иосифу Виссарионовичу в Москву списки «врагов народа» и «вредителей». Говорят, это так надоело Сталину, что на одном из посланий он наложил резолюцию: «Уймись, дурак!» Однако Хрущёв вспоминал, что Сталин всех связывал круговой порукой: «Когда заканчивали следственное дело, он тут же на заседании подписывал сам… и сейчас же вкруговую давал, кто тут сидел, и те, не глядя… подписывали…»

Не всегда эти собрания проходили гладко. Так, в Институте востоковедения АН СССР научный сотрудник Мордвинов заявил, что ответственность за расстрелы должна нести вся партийная верхушка, в том числе и Хрущёв. Кстати, сам Никита Сергеевич, будучи руководителем Украины, регулярно посылал Иосифу Виссарионовичу в Москву списки «врагов народа» и «вредителей». Говорят, это так надоело Сталину, что на одном из посланий он наложил резолюцию: «Уймись, дурак!» Однако Хрущёв вспоминал, что Сталин всех связывал круговой порукой: «Когда заканчивали следственное дело, он тут же на заседании подписывал сам… и сейчас же вкруговую давал, кто тут сидел, и те, не глядя… подписывали…»

Но самым мрачным эпизодом «хрущёвской оттепели» был расстрел демонстрации в защиту «доброго имени Сталина». В начале марта 1956 г. в Грузии, как и во всём Советском Союзе, собирались почтить его память. У огромного монумента Сталину в Тбилиси появились студенты, к ним присоединились рабочие. Очевидцы вспоминали, что на улицы вышли десятки тысяч человек, включая фронтовиков. Появились лозунги «Долой Хрущёва», «С Лениным и Сталиным — к победе коммунизма!». Демонстрации и митинги прошли и в других городах Грузии. Выступавшие требовали запретить чтение в парторганизациях доклада о культе личности. В Тбилиси было введено патрулирование войск местного гарнизона. В ночь с 9 на 10 марта толпа напала на Дом связи, ранив несколько солдат из оцепления. В ответ военные открыли огонь на поражение, были убиты 15 и ранены 54 человека. За участие в беспорядках задержали 375 человек, из них более половины — коммунистов и комсомольцев.

Очевидцы вспоминали, что на улицы вышли десятки тысяч человек, включая фронтовиков. Появились лозунги «Долой Хрущёва», «С Лениным и Сталиным — к победе коммунизма!». Демонстрации и митинги прошли и в других городах Грузии. Выступавшие требовали запретить чтение в парторганизациях доклада о культе личности. В Тбилиси было введено патрулирование войск местного гарнизона. В ночь с 9 на 10 марта толпа напала на Дом связи, ранив несколько солдат из оцепления. В ответ военные открыли огонь на поражение, были убиты 15 и ранены 54 человека. За участие в беспорядках задержали 375 человек, из них более половины — коммунистов и комсомольцев.

«Дорогой Никита Сергеевич»

Сам секретный доклад окольными путями попал на Запад. В СССР его тогда не публиковали. Партийное руководство СССР быстро осознало, что дальнейшее его обсуждение может поставить под угрозу авторитет компартии в целом. Лишь 2 июля 1956 г. в «Правде» вышло постановление Президиума ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Из его текста почти исчезло выражение «массовые репрессии», а слов «аресты и расстрелы» вообще не встречалось. Никаких конкретных цифр из хрущёвского доклада не приводилось.

Из его текста почти исчезло выражение «массовые репрессии», а слов «аресты и расстрелы» вообще не встречалось. Никаких конкретных цифр из хрущёвского доклада не приводилось.

Михаил Шолохов однажды сказал по поводу Сталина: «Был культ, но была и личность». Что касается самого Хрущёва, то во время своего правления на Украине он вовсе не препятствовал тому, чтобы его именем назывались колхозы, высшие учебные заведения, стадионы. А встав во главе страны, очень любил, чтобы к нему обращались «дорогой Никита Сергеевич». Позже товарищи по партии, решившие снять переставшего быть дорогим Хрущёва, припомнят ему в том числе и культ собственной личности, и волюнтаризм. А некоторые куски стенограммы прошедшего в октябре 1964 г. пленума ЦК КПСС удивительным образом напоминают тот доклад, что читал сам Хрущёв на секретном заседании ХХ съезда.

Культ Сталина | Издательство Йельского университета

«Эта особенная книга не затеряется в море книг о Сталине. Ян Плампер ведет читателя на« кухню »советской пропаганды, где готовилось его главное блюдо — миф о« любимом вожде ». Хотя миллионы советских граждан никогда не видели Сталина лично, они были уверены, что «видели» его. Из этого потрясающе интеллектуального исследования мы узнаем, как и кем была создана эта грандиозная иллюзия », — Елена Зубкова, Институт истории России, Москва

Ян Плампер ведет читателя на« кухню »советской пропаганды, где готовилось его главное блюдо — миф о« любимом вожде ». Хотя миллионы советских граждан никогда не видели Сталина лично, они были уверены, что «видели» его. Из этого потрясающе интеллектуального исследования мы узнаем, как и кем была создана эта грандиозная иллюзия », — Елена Зубкова, Институт истории России, Москва

«Это прекрасная книга, которая впервые на документальной основе раскрывает механизмы становления культа личности Сталина в изобразительном искусстве.»- Виталий Комар, художник, Нью-Йорк / Москва

. «Эта долгожданная, тщательно проработанная книга продвигает наше понимание того, как образ Сталина стал подчиняться советскому обществу. Подчеркивая важность визуальной культуры в советском государстве, в щедро иллюстрированном исследовании Яна Плампера уделяется внимание не только визуальным стратегиям. воспринимаются культовыми артефактами, подвергая их яркому визуальному анализу, но также и контекстам, в которых они создавались, распространялись и принимали общественное значение. «- Сьюзан Э. Рид, профессор русской визуальной культуры, Шеффилдский университет.

«- Сьюзан Э. Рид, профессор русской визуальной культуры, Шеффилдский университет.

«Создание, изготовление и канонизация образа Сталина было непростой задачей. В нем были задействованы технологии, придавшие культу Сталина особенно современный вид. . . через эту алхимию институциональной и индивидуальной власти культ личности Сталина проник в психику советских граждан »- Шон Гиллори, Новые книги в России и Евразии

«Отчет Плампера представляет собой самый строгий и ясный анализ культа Сталина не только в искусстве, но и в советской культуре в целом, сделанный любым историком на сегодняшний день.Это будет важное чтение не только для советских историков, но и для всех, кто интересуется генезисом и эволюцией сталинизма, ключевого феномена современной политики, который Плампер так красноречиво анализирует в этой замечательной книге », — Полли Джонс,« раз выше ». Образование

«Плампер написал великолепно задокументированный, поистине оригинальный и увлекательный анализ… Плампер предлагает захватывающее и убедительное объяснение… впечатляющий художественный альбом». — Владимир Тисманяну (Университет Мэриленда), Международные отношения

— Владимир Тисманяну (Университет Мэриленда), Международные отношения «Превосходное исследование, которое значительно продвигает наше понимание одного из самых важных культурных артефактов двадцатого века.»- Грэм Гилл, Русское обозрение

«Раздел Плампера об искусстве исчерпывающий и показательный» — Джордж Уолден, Times Literary Supplement

«Захватывающая история создания и маркетинга сталинского культа, [характеризующаяся] ясностью, точным анализом и умелым подбором изображений и иллюстраций. . . . Богатый, ценный вклад как в современную интеллектуальную историю, так и в историю России »- Выбор«Превосходное исследование культа Сталина Яном Плампером вносит важный вклад в наше понимание этого явления.»- Эрик ван Ри, Революционная Россия

«Бесценно, что Плампер дает более широкие рамки для рассмотрения социалистического реализма, в то время как его история сталинского культа личности и того, как искусство было организовано и контролировалось при этом деспотическом правителе, делает это чтение важным для всех, кто хочет получить более глубокое понимание. периода, искусства и способа его создания »- Кристина Лоддер, Burlington Magazine

периода, искусства и способа его создания »- Кристина Лоддер, Burlington Magazine

Культ Сталина: исследование алхимии власти (серия Йель-Гувера об авторитарных режимах): 9780300169522: Плампер, Ян: Книги

«Создание, создание и канонизация образа Сталина было непростой задачей.В нем были задействованы технологии, придавшие культу Сталина особенно современный вид. . . через эту алхимию институциональной и индивидуальной власти культ личности Сталина проник в психику советских граждан »- Шон Гиллори, Новые книги в России и Евразии — Шон Гиллори — Новые книги в России и Евразии

« Ан отличное исследование, которое значительно продвигает наше понимание одного из важнейших культурных артефактов двадцатого века. »- Грэм Гилл, Russian Review

— Graeme Gill — Russian Review Опубликовано: 2012-06-01“ A увлекательная история создания и маркетинга сталинского культа, [характеризующаяся] ясностью, точным анализом и искусным подбором изображений и иллюстраций. . . . Богатый и ценный вклад как в современную интеллектуальную историю, так и в историю России. »- Choice

. . . Богатый и ценный вклад как в современную интеллектуальную историю, так и в историю России. »- Choice

Лауреат книжной премии Университета Южной Калифорнии 2013 года в области литературы и культурологии, спонсируемой Департаментом славянских языков Языки и литература в Университете Южной Калифорнии и ежегодно присуждаемый Ассоциацией сальвийских, восточноевропейских и евразийских исследований за выдающуюся монографию, опубликованную в России, Востоке или Евразии в области литературных и культурных исследований.- Книжная премия — Университет Южной Калифорнии Опубликовано: 2013-10-21

«Бесценно, Плампер обеспечивает более широкую основу для рассмотрения социалистического реализма, в то время как его история культа личности Сталина и способа организации искусства. и контролируемый этим деспотическим правителем, делает это чтение важным для всех, кто хочет получить более глубокое понимание периода, искусства и способа его создания ». — Кристина Лоддер, Burlington Magazine — Chistina Lodder — Burlington Журнал Опубликовано: 2013-11-01

— Кристина Лоддер, Burlington Magazine — Chistina Lodder — Burlington Журнал Опубликовано: 2013-11-01

Как похороны Сталина разоблачили безумный культ советского коммунизма

Армандо Яннуччи « Смерть Сталина », возможно, представлял кончину советского правителя в сатирических терминах, но его нелепость не имеет ничего общего с головокружительный абсурд и ужас Похороны .Заключительная часть свободной трилогии, которая также включает в себя The Trial (2018) и The Event (2018), звездный документальный фильм Сергея Лозницы (сейчас вышел), является еще одной особенностью найденных кадров, взятых из уже существующих материалов — в данном случае 40 часов восстановленных черно-белых и цветных кадров, снятых более чем 200 операторами, монументальной пышности и обстановки, окружавших похороны Сталина в марте 1953 года. На фотографиях толпы скорбящих граждан и аппаратчиков коммунистической партии, стоически и / или со слезами на глазах воздающих дань уважения для их любимого тирана это восхитительный портрет экстравагантной преданности и заблуждений. Посредством пристального взгляда на повторяющиеся образы и звуки советского фанатизма он превращает то, что задумывалось как пропагандистское героическое поклонение, в изобличающую критику жестокого и пагубного культа личности.

Посредством пристального взгляда на повторяющиеся образы и звуки советского фанатизма он превращает то, что задумывалось как пропагандистское героическое поклонение, в изобличающую критику жестокого и пагубного культа личности.

Нет предваряющего контекста для Государственные похороны , который начинается с того, что гроб Сталина доставляют в Колонный зал Дома Союзов, где он выставлен среди пышных растений, букетов и венков. Подобно тому, как труп Сталина был подготовлен для публичного показа, эта сцена была тщательно поставлена, его тело искусно обрамлено окружающими цветами и ярко освещено прожекторами.Эти образы, отнюдь не обособленные, как и все остальные, используемые Лозницей, были созданы с сознательной политической целью: увековечить память, почтить память и вдохновить. То же самое происходит и с последующими видеороликами, на которых граждане выходят на улицы, на Красной площади в Москве, а также в Советских Социалистических Республиках, таких как Литва, Украина и Азербайджан, тихо стоя и слушают радиопередачи с новостями о смерти Сталина и о смерти Сталина. обнадеживающие слова о будущем Советского Союза. В этих пейзажах есть спартанская, естественная красота, которые часто обладают светотеневой динамикой, напоминающей лучшие жемчужины периода итальянского неореализма, а также аналогичный прославленный проект Лени Рифеншталь Triumph of the Will .

обнадеживающие слова о будущем Советского Союза. В этих пейзажах есть спартанская, естественная красота, которые часто обладают светотеневой динамикой, напоминающей лучшие жемчужины периода итальянского неореализма, а также аналогичный прославленный проект Лени Рифеншталь Triumph of the Will .

Хотя он и сократил свою архивную сокровищницу до 135 минут, Лозница тем не менее наслаждается единообразием этого действа. Государственные похороны — это сборник кадров, на которых мужчины и женщины массово собираются на больших открытых пространствах, чтобы склонить головы, или идут огромными процессиями по заснеженным полям, дворам и коридорам, чтобы увидеть лежащего на земле Сталина. В первую очередь слышны голоса, которые звучат в эфире, которые оплакивают потерю своего лидера, восхваляя его наследие и гарантируя постоянный успех его коммунистического видения.«Смерть пришла — и мы одни», — стонут они. «Сталин мертв, да здравствует Сталин!» они провозглашают. «Центральный Комитет, непобедимый и славный, одолеет и бросит вызов его смерти!» они обещают. «Мы знали, что он был лучшим на нашей планете, победителем в каждой битве, каждой войне. Думать о других людях было его принципом, его сердце было бескорыстным до глубины души », — радуются они, называя его« величайшим факелоносцем дела мира во всем мире ».

«Мы знали, что он был лучшим на нашей планете, победителем в каждой битве, каждой войне. Думать о других людях было его принципом, его сердце было бескорыстным до глубины души », — радуются они, называя его« величайшим факелоносцем дела мира во всем мире ».

State Funeral не требует явного осуждения как грубую фантазию; он подчеркивает это, просто представляя его снова и снова.Разрыв между восторженной лихорадкой Сталина, чудовища, убившего миллионы людей — сторонними наблюдателями и обожающими партийными комментаторами, — и мрачностью этого места и его жителей очевиден для всех. Несмотря на все разговоры о статусе Советского Союза как маяка мирового прогресса (благодаря его ленинско-сталинскому делу), здесь показана холодная, серая, зимняя обстановка — все аскетичные здания, расположенные в унылом метро и сельской местности, — населенные мрачные мужчины и женщины, одетые в почти одинаковые пальто, шляпы и платки.Это коммунистическое равенство через неотличимые страдания и всеобщее фанатизм.

Даже в момент национальной утраты безрадостность, изображенная на State Funeral , шокирует. Заводские мастера и партийные авторитеты восхищаются величайшими достижениями Сталина и светлым завтра, которое его труд обеспечил Советскому Союзу, и тот факт, что первое не соответствует действительности, а второе не сбылось, только подчеркивает безумие этого зрелища. , завораживающего своими масштабами, приземленностью и однородностью.Между тем постоянное бормотание о том, как Сталин сделал Советский Союз сильным, как эта сила будет расти даже после его смерти, а также что единство и решимость также растут, несет в себе атмосферу отчаяния. В этих чрезмерных возгласах и обещаниях можно почувствовать опасность этого конкретного момента в истории страны, когда переходный период несет с собой потенциал регресса на мировой арене, если не катастрофы.

Лозница ходит туда-сюда, возвращаясь к одним и тем же местам, к одним и тем же сценам, хотя и с разных кинематографических точек зрения, чтобы создать впечатление движения времени — потока тел и истории — даже когда он одновременно фрагментирует и ломает свое хронологический счет. Его фильм одновременно и линейный, и круговой, он продвигается к своему неизбежному завершению, но в то же время возвращается к самому себе, чтобы предложить цикл — поведения и мысли, — который невозможно прервать. Этот хитрый формализм делает State Funeral гипнотически монотонным, позволяя наложить чары, мало чем отличающиеся от «промывания мозгов», проводимого хвалебными героями Сталина. Помимо этих словесных похвал, присутствуют только приглушенные оркестровые мелодии и шумы толпы, которые смешиваются вместе, чтобы создать звуковой ландшафт, усиливающий всеобъемлющую атмосферу унылой нечеткости.

Его фильм одновременно и линейный, и круговой, он продвигается к своему неизбежному завершению, но в то же время возвращается к самому себе, чтобы предложить цикл — поведения и мысли, — который невозможно прервать. Этот хитрый формализм делает State Funeral гипнотически монотонным, позволяя наложить чары, мало чем отличающиеся от «промывания мозгов», проводимого хвалебными героями Сталина. Помимо этих словесных похвал, присутствуют только приглушенные оркестровые мелодии и шумы толпы, которые смешиваются вместе, чтобы создать звуковой ландшафт, усиливающий всеобъемлющую атмосферу унылой нечеткости.

Если не считать короткого ролика, где партийный чиновник чихает на платформе (изобилует недавно записанными звуковыми эффектами), в State Funeral нет юмора — или, по крайней мере, нет открытого юмора. Заключительные отрывки фильма выстраиваются в крещендо тоски, тоски и надежды, полны артиллерийских орудий, звона колоколов, мычания рогов и сентиментальной колыбельной Сталина Матвея Блантера и Михаила Исаковского («Спи крепко, мой воробей»), передавая тем самым эпическое величие. разыскивается партией. Тем не менее, в контексте предшествующего хитроумного критического действия в фильме этот финал выглядит как невероятно необоснованное и ошибочное празднование деспота партией и людьми, цепляющимися за утешительную ложь, чтобы избежать откровенной правды.Таким образом, в конце State Funeral играет как печальную, пугающую шутку об институционализированной авторитарной мании — шутку, перемежаемую текстовой кодой, которая пробивает чудовищную реальность, скрывающуюся под благоговейным фасадом этой тоталитарной выставки.

разыскивается партией. Тем не менее, в контексте предшествующего хитроумного критического действия в фильме этот финал выглядит как невероятно необоснованное и ошибочное празднование деспота партией и людьми, цепляющимися за утешительную ложь, чтобы избежать откровенной правды.Таким образом, в конце State Funeral играет как печальную, пугающую шутку об институционализированной авторитарной мании — шутку, перемежаемую текстовой кодой, которая пробивает чудовищную реальность, скрывающуюся под благоговейным фасадом этой тоталитарной выставки.

Советский культ детства

«… Нам нужно то поколение молодых людей, которые начали достигать политической зрелости в условиях дисциплинированной и отчаянной борьбы с буржуазией. В этой борьбе это поколение воспитывает настоящих коммунистов; он должен подчиняться этой борьбе и связываться с ней на каждом этапе своего обучения, воспитания и обучения.”

-В.И. Ленина, Задачи молодежных союзов (буржуазно-коммунистическая мораль)

Да здравствуют пионеры — достойная замена ленинско-сталинскому комсомолу (Источник: Новая Галерея. 2000.)

2000.)

Введение:

Дети в Советском Союзе занимали особое место в сердцах граждан и партии. Они олицетворяли не только невинность молодежи, но и обещание социалистического будущего; Для того чтобы международная марксистская революция увенчалась успехом, с молодежью нужно было хорошо обращаться и политически образовывать.Коммунистические власти пошли разными путями для достижения этой цели. Коммунистическая партия в первую очередь культивировала культ детства, очень похожий на культ личности Сталина, идеализировавший советское детство. Коммунистическая партия формализовала этот культ через молодежные организации, такие как комсомол, пионеры и маленькие октябристы.

Как и Ленин в своей речи перед комсомолом в 1920 году, этот культ опирался на противопоставление «настоящих» коммунистических детей и всех остальных. Организовав это почтение к детству, Коммунистическая партия изолировала тех детей, которые не присоединились к таким группам, и фактически смогли создать радикального другого или классового врага еще до того, как граждане даже вошли в состав рабочей силы. Сила этой институционализации особенно ярко проявилась в годы становления Советского Союза и была доведена до совершенства при Сталине. Эффект, который оказали эти группы, неоспорим; Коммунисты создали второстепенные сообщества, к которым дети могли присоединиться. Вместо того, чтобы крепко привязываться к своим семьям, советских детей учили ставить во главу угла коммунизм, и эти молодежные организации стали первыми встречами с социализмом. Это привело к значительному снижению роли семейной структуры, и эти группы стали основным средством самовыражения среди советских детей.Носить удостоверение комсомола означало объявить себя верным коммунистом.

Сила этой институционализации особенно ярко проявилась в годы становления Советского Союза и была доведена до совершенства при Сталине. Эффект, который оказали эти группы, неоспорим; Коммунисты создали второстепенные сообщества, к которым дети могли присоединиться. Вместо того, чтобы крепко привязываться к своим семьям, советских детей учили ставить во главу угла коммунизм, и эти молодежные организации стали первыми встречами с социализмом. Это привело к значительному снижению роли семейной структуры, и эти группы стали основным средством самовыражения среди советских детей.Носить удостоверение комсомола означало объявить себя верным коммунистом.

Комсомольский билет (Wikimedia Commons)

Эта управляемая история попытается выявить различные аспекты, которые способствовали развитию советского культа детства, от организации молодежных групп до детского образования, а также роль пропаганды и ностальгии. В нем будут рассмотрены эти темы как с политической, так и с социальной точек зрения, и показано, как коммунистическая идеология манипулировала опытом детства в политических целях.

Книги

Справочная информация:

Киршенбаум, Лиза. Маленькие товарищи: революционное детство в Советской России, 1917-1932 гг. (Нью-Йорк и Лондон: Routledge Falmer, 2001).

В этой книге Киршенбаум прослеживает институт детских садов в Советском Союзе и использует дошкольное образование в качестве линзы для понимания большевистской идеологической революции. Она анализирует, как Коммунистическая партия пыталась примирить экономические ограничения с острой необходимостью обучать детей принципам социализма.Она подробно описывает, как идеология проецируется и проецируется на маленьких детей, и объясняет, что детские сады фактически стали второстепенными попечителями по мере того, как все больше женщин переходили на работу. Текст имеет основополагающее значение в описании только одного способа, которым дети были проникнуты коммунистическим духом и сформированы им.

Келли, Катриона. Детский мир: взросление в России 1890–1991 (Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2007).

Келли, похоже, является одним из ведущих ученых в области советских исследований детства, поскольку она является автором множества книг и статей по этой теме.Этот текст особенно полезен, поскольку он предоставляет читателю более широкий круг вопросов, начиная с царской России и заканчивая распадом Советского Союза, обеспечивая полезную сравнительную основу. Что наиболее важно, Келли пытается проникнуть в детский мир в эти времена и по-настоящему воссоздать его для читателя. Она погружается во все аспекты детской культуры, от героических историй в детской литературе до ритуалов приучения к туалету. Келли умело воздерживается от редакционных статей и морализаторства, а вместо этого рисует сложности детской жизни, которые, хотя и являются в данном случае исключительно русскими, похоже, также подходят к некоторым универсальным темам.

Келли, Катриона. Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя (Лондон: Гранта, 2005).

Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя (Лондон: Гранта, 2005).