Кубофутуризм в литературе: Кубофутуризм — поэзия Серебряного века

Кубофутуризм — поэзия Серебряного века

Краткое описание

Кубофутуризм – направление в искусстве 1910-х гг., наиболее характерное для русского художественного авангарда тех лет, стремившееся соединить принципы кубизма (разложение предмета на составляющие структуры) и футуризма (развитие предмета в «четвертом измерении», т. е. во времени).

Когда заходит речь о русском футуризме, то сразу приходят на ум имена кубофутуристов – участников группы «Гилея». Они запомнились и своим вызывающим поведением, и шокирующим внешним видом (знаменитая желтая кофта Маяковского, розовые сюртуки, пучки редиски и деревянные ложки в петлицах, раскрашенные неведомыми знаками лица, эпатажные выходки во время выступлений), и скандальными манифестами и резкими полемическими выпадами против литературных оппонентов, и тем, что в их ряды входил Владимир Маяковский, единственный из футуристов, «не гонимый» в советское время.

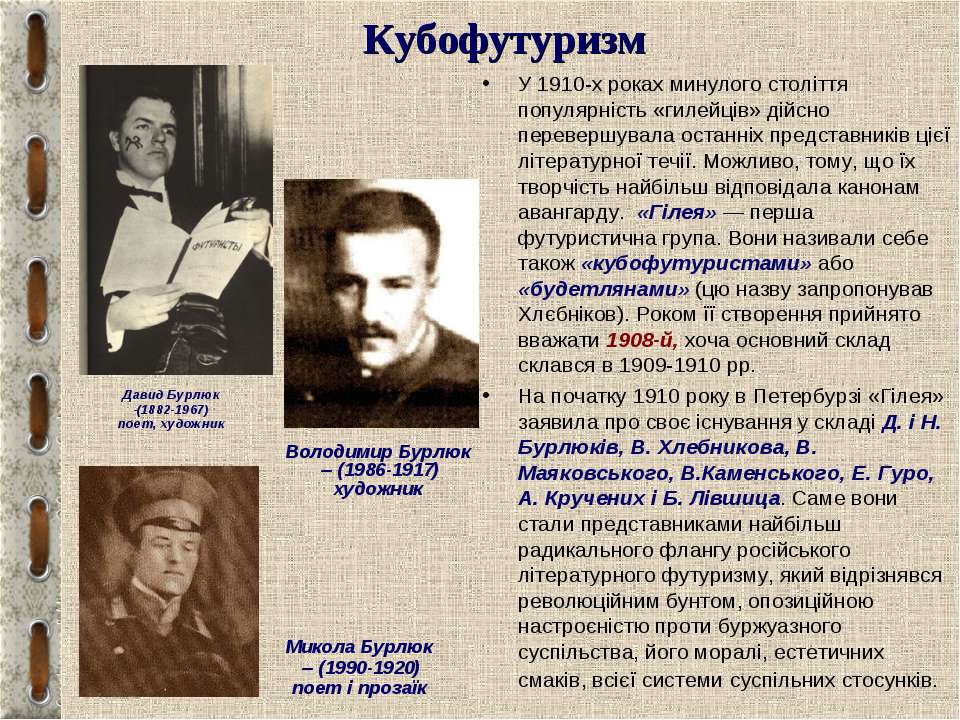

В 1910-х годах прошлого века известность «гилейцев» действительно превосходила остальных представителей этого литературного течения.

«Гилея» – первая футуристическая группа. Они называли себя также «кубофутуристы» или «будетляне» (это название предложил Хлебников). Годом ее основания принято считать 1908-й, хотя основной состав сложился в 1909-1910 гг. «Мы и не заметили, как стали гилейцами. Это произошло само собой, по общему молчаливому соглашению, точно так же, как, осознав общность наших целей и задач, мы не принесли друг другу ганнибаловых клятв в верности каким бы то ни было принципам». Поэтому постоянного состава у группы не было.

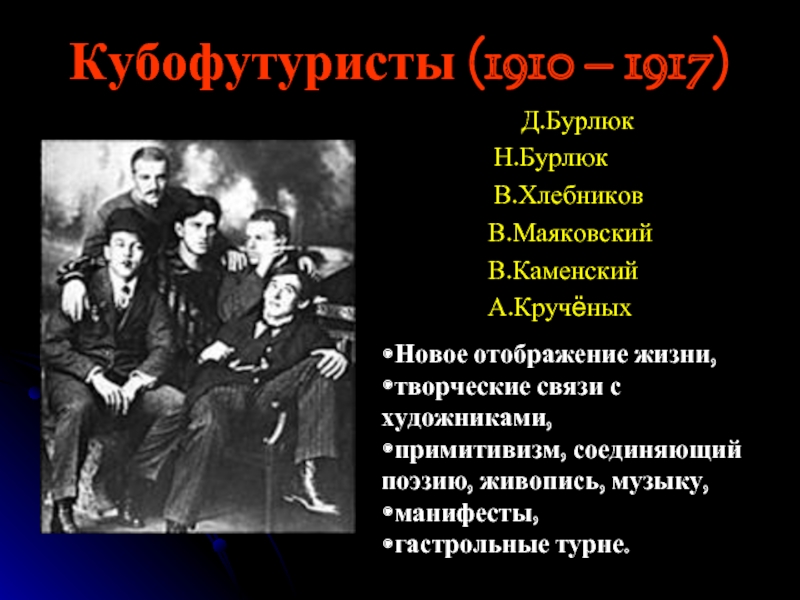

В начале 1910 года в Петербурге «Гилея» заявила о своем существовании в составе Д. и Н. Бурлюков, В. Хлебникова, В. Маяковского, В. Каменского, Е. Гуро, А. Крученых и Б. Лившица. Именно они стали представителями наиболее радикального фланга русского литературного футуризма, который отличался революционным бунтом, оппозиционной настроенностью против буржуазного общества, его морали, эстетических вкусов, всей системы общественных отношений.

Кубофутуризм принято считать результатом взаимовлияния поэтов-футуристов и живописцев-кубистов. Действительно, литературный футуризм был тесно связан с авангардными художественными группировками 1910-х годов, такими, как «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодежи». Активное взаимодействие поэзии и живописи, безусловно, явилось одним из важнейших стимулов формирования кубофутуристической эстетики.

Первым совместным выступлением кубофутуристов в печати стал поэтический сборник «Садок судей», фактически определивший создание группы «Гилея». В числе авторов альманаха Д. и Н. Бурлюки, Каменский, Хлебников, Гуро, Ек. Низен и др. Иллюстрации выполнили Д. и В. Бурлюки.

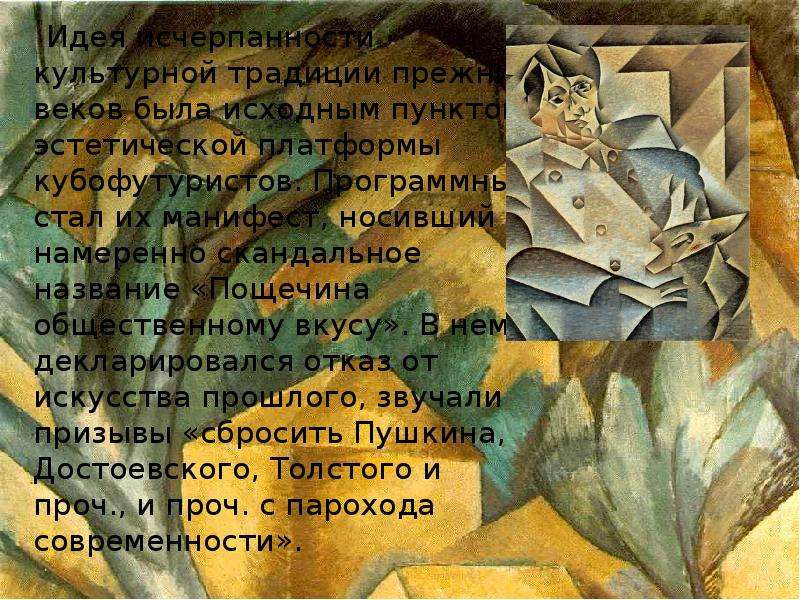

Идея исчерпанности культурной традиции прежних веков была исходным пунктом эстетической платформы кубофутуристов. Программным стал их манифест, носивший намеренно скандальное название «Пощечина общественному вкусу». В нем декларировался отказ от искусства прошлого, звучали призывы «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч.

Впрочем, несмотря на достаточно резкий тон и полемический стиль манифеста, в альманахе было высказано немало идей о путях дальнейшего развития искусства, сближения поэзии и живописи. За внешней бравадой его авторов стояло серьезное отношение к творчеству. И знаменитая эпатажная фраза о Пушкине, не допускающая, казалось бы, иных интерпретаций, объяснялась Хлебниковым, которому, собственно, и принадлежала, совсем по-другому: «Будетлянин – это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву столетия смеяться над Пушкиным XIX века» и звучала уже совсем не эпатажно. В другой декларации (1913 г.) Хлебников писал: «Мы оскорблены искажением русских глаголов переводными значениями. Мы требуем раскрыть пушкинские плотины и сваи Толстого для водопадов и потоков черногорских сторон надменного русского языка… Помимо завываний многих горл, мы говорим: „И там и здесь одно море“». А. Е. Парнис, комментируя это высказывание, констатирует: «Декларативный тезис Хлебникова, внешне направленный против классиков – Пушкина и Толстого, против их языковых канонов, на самом деле диалектически обращен к их же авторитету, в первую очередь к Пушкину: хлебниковская метафора „одно море“ явно восходит к известному пушкинскому „Славянские ль ручьи сольются в русском море?“»

В том же духе высказывается другой футурист, С. Третьяков: «Издевка над кумирами: Пушкиным и Лермонтовым и т. д.- это… прямой удар по тем мозгам, которые, впитав в себя со школьной скамьи дух ленивой авторитарности, никогда не пытались дать себе отчета о той воистину футуристической роли, которую для своего времени сыграл хотя бы охальник Пушкин, принесший в офранцуженные салоны по существу самую простонародную частушку, а теперь, через сто лет, разжеванный и привычный, сделался аршином изящного вкуса и перестал быть динамитом! Не Пушкин мертвый, в академических томах и на Тверском бульваре, а живой сегодняшний Пушкин, через столетие живущий с нами в словесных и идейных взрывах футуристов, продолжающих сегодня работу, которую он проделывал над языком позавчера…»

Третьяков: «Издевка над кумирами: Пушкиным и Лермонтовым и т. д.- это… прямой удар по тем мозгам, которые, впитав в себя со школьной скамьи дух ленивой авторитарности, никогда не пытались дать себе отчета о той воистину футуристической роли, которую для своего времени сыграл хотя бы охальник Пушкин, принесший в офранцуженные салоны по существу самую простонародную частушку, а теперь, через сто лет, разжеванный и привычный, сделался аршином изящного вкуса и перестал быть динамитом! Не Пушкин мертвый, в академических томах и на Тверском бульваре, а живой сегодняшний Пушкин, через столетие живущий с нами в словесных и идейных взрывах футуристов, продолжающих сегодня работу, которую он проделывал над языком позавчера…»

Публикация «Пощечины» была воспринята общественностью в основном отрицательно, как факт безнравственности и дурновкусия. Но кубофутуристы считали, что издание этой книги официально утвердило футуризм в России (хотя само слово «футуризм» в тексте не упоминалось ни разу).

В феврале 1913 г. в том же издательстве выходит (тоже на обоях, но в увеличенном формате) «Садок судей II». Если в первом манифесте речь шла в основном об идеологии футуристов, то здесь – о поэтических приемах, способных осуществить эти идеи на практике.

Один из основоположников течения, В. Хлебников активно занимался революционными преобразованиями в области русского языка. Он писал: «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова – вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак<и>, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки,- мое второе отношение к слову».

Хлебников, стремясь расширить границы языка и его возможности, много работал над созданием новых слов. Согласно его теории, слово лишается смыслового значения, приобретая субъективную окраску: «Гласные мы понимаем, как время и пространство (характер устремления), согласные – краска, звук, запах».

Само понятие смысла слова с уровня звуковой ассоциации отныне переместилось на уровни графических построений и связей внутри одного слова по структурным признакам. Лексическое обновление литературных текстов теперь достигалось внесением в него вульгаризмов, терминов технического характера, изобретением непривычных словосочетаний, отказом от знаков препинания. Одни поэты производили новые слова из старых корней (Хлебников, Каменский, Гнедов), другие раскалывали их рифмой (Маяковский), третьи с помощью стихотворного ритма придавали словам неправильные ударения (Крученых). Все это вело к депоэтизации языка.

Вслед за синтаксическими смещениями начали возникать смещения смысловые. Это проявлялось в нарочитой нестыковке фраз, в замене необходимого по смыслу слова противоположным ему по значению.

Большую роль играло теперь визуальное воздействие стихотворения. «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонетической характеристике. <…> Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.

Проявляя обостренное чутье к слову, футуристы доходили до абсурда, занимаясь конструированием. Особое значение они придавали словотворчеству, «самовитому слову». В программной статье «Слово как таковое» были приведены заумные строки:

Дыр бул щыл убешшур

скум вы со бу

р л эз

Их автор, А. Крученых утверждал, что «в этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».

Результатом подобной деятельности футуристов явился небывалый всплеск словотворчества, что в конце концов привело к созданию теории «заумного языка» – зауми.

В литературном плане заумь являлась своеобразной акцией в защиту «самовитого слова» против того подчиненного значения, которое имело слово в поэтике символизма, где оно играло лишь подсобную роль в создании символа и где поэтическая лексика была чрезвычайно строго отделена от словаря разговорной речи.

В статье Л. Тимофеева, характеризующей данное явление, говорится, что «уже акмеизм значительно раздвинул свои словарные границы, еще дальше шел эгофутуризм. Не удовлетворяясь включением в поэтический словарь разговорного языка, кубофутуризм еще более расширял его лексические и звуковые возможности, идя по двум линиям: первая линия – создание новых слов из старых корней (в этом случае значение слова сохранялось), вторая линия, т. е. именно заумь – создание новых звуковых комплексов, лишенных значения, – доводившая этот процесс возвращения слову его „прав“ до абсурда».

Заумь явилась одним из основных творческих принципов русского кубофутуризма. В «Декларации заумного языка» Хлебников, Г. Петников и Крученых так определяли сущность зауми: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком… но и личным… и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный – позволяет выразиться полнее. Заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным».

Петников и Крученых так определяли сущность зауми: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком… но и личным… и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный – позволяет выразиться полнее. Заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным».

Заумь, таким образом, представляется или сочетанием звуков, не имеющих значения, или таковых же слов. Новаторство футуристов являлось оригинальным, но, как правило, было лишено здравого смысла. М. Вагнер отмечает, что «от одного словесного корня футуристы производили целый ряд неологизмов, которые, однако, не вошли в живой, разговорный язык. Хлебников считался открывателем словесных „Америк“, поэтом для поэтов. Он обладал тонким чувством слова <…> в направлении поисков новых слов и словосочетаний. Например, от основы глагола „любить“ он создал 400 новых слов, из которых, как и следовало ожидать, ни одно не вошло в поэтический обиход».

Новаторская поэтика Хлебникова была созвучна устремлениям будетлян. После выхода «Садка судей И» стали появляться другие коллективные и индивидуальные сборники столь же эпатирующего свойства, где публиковались и обсуждались стихи футуристов: «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Танго с коровами», «Взорваль», «Я!», «Затычка», «Требник троих» и другие.

Впрочем, у набиравшего силу движения тут же появилась масса эпигонов и подражателей, пытающихся на волне модного литературного течения превратить свои опусы в ходовой товар, не чуждый этакого «модерна», и забывающих, что подражание полезно только для учебы. И можно вполне согласиться с утверждением О. Рыковой о том, что «поэты-футуристы, несмотря на общность предъявленных манифестов, безусловно различались творческими исканиями и глубиной. Бездарности пользовались одним лишь эпатажем, а истинные поэты со временем „переросли“ существующее движение и остались в литературном процессе конкретными личностями – по-другому и быть не могло»?. .

.

Весной 1914 года была предпринята попытка создать «официоз» кубофутуризма, каким должен был стать «Первый журнал русских футуристов», вышедший в созданном братьями Бурлюками «Издательстве первого журнала русских футуристов». Но издание прекратилось после первого номера – началась война.

Это самым непосредственным образом коснулось «Гилей», которая к концу 1914 года прекратила свое существование как единая группа. Ее члены пошли каждый своим путем. Многие футуристы покинули Москву и Петроград, скрываясь от призыва, либо, напротив, попав на фронт.

Молодежь, в мирное время составлявшая основную благодатную аудиторию футуристов, была мобилизована. Интерес в обществе к «футуристическим дерзостям» стал быстро падать.

При всех кардинальных внешних различиях история кубофутуризма в России поразительно напоминает судьбу русского символизма. Такое же яростное непризнание на первых порах, тот же шум при рождении (у футуристов только значительно более сильный, перераставший в скандал). Вслед за этим быстрое признание передовых слоев литературной критики, триумф, огромные надежды. Внезапный срыв и падение в пропасть в тот момент, когда казалось, что перед ним открылись небывалые доселе в русской поэзии возможности и горизонты.

Вслед за этим быстрое признание передовых слоев литературной критики, триумф, огромные надежды. Внезапный срыв и падение в пропасть в тот момент, когда казалось, что перед ним открылись небывалые доселе в русской поэзии возможности и горизонты.

Исследуя футуризм на заре его зарождения, Николай Гумилев писал: «Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрезгливостью. Только будущее покажет, „германцы“ ли это, или… гунны, от которых не останется и следа».

Что ж, сегодня, по прошествии почти столетия, можно с уверенностью сказать, что искусство многих «будетлян» выдержало испытание временем.

Футуризм в литературе (черты, представители, значение)

Футуризм как направление — история, идеи

Русский футуризм, несмотря на свою специфику, не был единичным мировым явлением. В 1909 году в Париже был напечатан манифест футуризма поэтом Ф.Маринетти, направление было широко распространено в Италии.

Специфика итальянского футуризма заключалась в новых взглядах на искусство: поэзия скорости, ритмы современной жизни, пощечины и удары, прославление техники, облика современного города, приветствие анархии и разрушительной силе войны.

Футуризм в русской литературе возник практически одновременно с европейским. В 1910 году был опубликован манифест русских последователей футуризма «Садок судей» (Д.Бурлюк, В.Хлебников, В.Каменский).

Однако сам футуризм в России не был однороден. Он был представлен четырьмя группами:

- петербургские эгофутуристы (объединялись вокруг издательства «Петербургский глашатай» — И.Северянин, И. Игнатьев, К.Олимпов)

- московские эгофутуристы (по названию издательства «Мезонин искусства») – В.Шершеневич, Р.Ивнев, Б.Лавренев)

- московская группа «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев, С.Бобров)

- наиболее известная, влиятельная и плодотворная группа «Гилея» – кубофутуристы (А.

Крученых, Д. и Н. Бурлюки, В.Хлебников, В.Маяковский, В.Каменский)

Крученых, Д. и Н. Бурлюки, В.Хлебников, В.Маяковский, В.Каменский)

Это:

- обращенность к будущему

- чувство грядущего переворота жизни

- приветствие краху старой жизни

- отрицание старой культуры и провозглашение новой

- отрицание преемственности литературного потока

- прославление нового человечества

- урбанистические темы и приемы поэзии

- антиэстетизм

- эпатаж буржуазного мира в поэзии и в жизни

- изобретение новых форм

- интерес к живописи, введение новой графики и звукописи

- речетворчество, создание «зауми»

Феномен футуризма был необычен и поэтому часто воспринимался эпохой «нового варварства». Н.Бердяев считал, что с этим направлением наступил кризис гуманизма в искусства,

«в футуризме уже нет человека, он разорван в клочья».

Однако В.Брюсов говорил о том, что

« язык — это материал поэзии и что этот материал может и должен быть отработан соответственно задачам художественного творчества, это и есть основная мысль русского футуризма; в проведении ее в практику и заключается основная заслуга наших футуристов».

Стремление поэтов к словотворчеству, создание зауми порождало особое внимание к возможностям языка.

Значение футуризма — достижения и представители«Извлечь из слова все скрытые в нем возможности, далеко не использованные в повседневной речи и в ученых сочинениях… — вот подлинная мысль «заумников, — писал В.Брюсов.

В поэзии русского футуризма возникали:

- новые корнесловия,

- соединения слов,

- появлялись новые суффиксы,

- был преобразован синтаксис,

- вводились новые приемы подчинения слов,

- новые обороты речи,

- менялся строй предложения.

Культ урбанизации, поэзия нового грядущего города требовала особой эстетизации объекта поэзии, особой «красоты, красоты иного рода, чем красота символистов или акмеистов. Русские футуристы приняли «машинную цивилизацию» и воспевали ее.

В своих экспериментах они не ограничивались словом – экспериментом была и графика — одни слова печатались крупнее, другие мельче или вкось и вкривь, иногда даже вверх ногами. По сути именно футуристы заложили основы использования графики в современном искусстве. То, что сейчас привычно и обыденно, у них казалось необыкновенным, спорным, вызывало либо яростное неприятие, либо, наоборот, восторг.

По сути именно футуристы заложили основы использования графики в современном искусстве. То, что сейчас привычно и обыденно, у них казалось необыкновенным, спорным, вызывало либо яростное неприятие, либо, наоборот, восторг.

Основоположник «зауми» — В.Хлебников

«Только у него специальный талант к творчеству слов и несомненное поэтическое дарование соединялись с известной научной осведомленностью» (В.Брюсов).

«Будетлянин» Хлебников создал много филологических парадоксов, он сумел, действительно,

«во многом преобразовать язык, выявить в нем элементы, ранее не использованные поэзией, но в высшей степени пригодные для поэтического творчества, показать новые приемы, как словом оказывать художественное воздействие, и при всем при этом остался «понятным» при минимальном усилии читателя» (В.Брюсов).

Имя В.Хлебникова надолго было вычеркнуто из истории литературы, однако несомненно его влияние как на современников (В. Маяковский), так и на потомков (А.Айги). О.Мандельштам считал, что из наследия Хлебникова

Маяковский), так и на потомков (А.Айги). О.Мандельштам считал, что из наследия Хлебникова

«столетия и столетия будут черпать все, кому не лень».

Творчество раннего В.Маяковского

Его ранние стихи – это и

- «пощечина общественному вкусу»,

- и эстетизм/ антиэстетизм города,

- ненависть к буржуа,

- трагизм мироощущения не только лирического героя, но и окружающего его мира.

Стихотворение «А вы могли бы?» дает ясное представление о том, что может поэт. В отличие от других поэтов, в отличие от мещан, поэт Маяковский может увидеть в обыденном

(«блюдо студня», «водосточные трубы») поэтическое («ноктюрн», флейта).

Как уже говорилось, практические все футуристы работали со словом, занимались словотворчеством.

Наша презентация

Поэзия И. Северянина

Северянина

И.Северянин знают как поэта, который создал неповторимые неологизмы и словесные диковинки.

Северянин писал «хабанеры», «прелюды», «вирелэ» и другие изысканных поэтических форм, он соединял стихи в «гирлянды триолетов», квадрата квадратов и др. Ему нельзя было не отказать в необыкновенной виртуозности. Есть точка зрения, что поэзия Северянина весьма проста и даже примитивна. Однако это лишь на первый, поверхностный взгляд. Ведь главным в его поэзии была неподражаемая авторская ирония.

«Ведь я лирический ироник» (И.Северянин).

Он воспевает мир и иронизирует над тем, что сам же и воспевает. Это ирония усмешки, а не осмеяния, ирония, которая принимает неизбежное. Ирония и составляет тот северянинский примитив, он мог быть сложнее, конкретнее, мог быть игрой, поэтическим жонглированием. Именно этим И.Северянин и покорял публику. «Экстазная» слава поэта в канун первой мировой войны была огромной.

Русский футуризм, наряду с символизмом и акмеизмом, — чрезвычайно важное, плодотворное для развития русской поэзии направление в культуре Серебряного века России. Многие находки, многие открытия представителей этого направления стали основой поэзии последующих поколений.

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость — поделитесь

В. В. Маяковский-футурист. Проблемы кубофутуризма

1. Определения терминов «футуризм», «кубофутуризм».

2. Мотивы футуризма в лирике В. В. Маяковского.

3. Основные образы и художественные средства.

4. Проблемы кубофутуризма.

Слова на свободе!

Лозунг итальянских футуристов

Двадцатый век принес множество нововведений. Кардинально менялись промышленность, техника, социальное устройство государства. Изменились культура и искусство, появилось множество кардинально новых течений и направлений. В частности, появились такие направления, как футуризм и кубофутуризм.

В литературоведческом словаре эти термины взаимосвязаны и имеют следующее определение: «футуризм — направление в литературе и изобразительном искусстве, появившееся в начале XX века. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего.

Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего.

Кубофутуризм — направление в искусстве авангарда в начале XX века, в живописи, соединившее в себе наработки итальянских футуристов (например, Боччони) и французских кубистов (например, Брак).

Поэзия футуризма и живопись кубофутуризма (публично этот термин был озвучен в 1913 году Корнеем Чуковским) тесно переплетены в истории. В России «кубофутуризм» было также одним из самоназваний поэтической группы «Гилея», противопоставлявшим ее эгофутуризму Игоря Северянина и его последователей (а впоследствии и другим футуристическим группировкам, таким как «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Крученых, Бенедикт Лившици т. д. Многие из них выступали и как художники».

Однако одна фигура из перечисленных выше оказалась особо значимой для развития футуризма в России. Эта фигура — Владимир Маяковский.

Произведения Маяковского своеобразны, но органичны. Ярый приверженец футуризма, поэт часто вносил в свои стихи характерные для этого направления элементы: отсутствие живой природы и замена ее техникой, ускорение ритмов жизни, частое обращение к природе и динамике современного города.

При этом чисто футуристом Маяковского назвать нельзя: в арсенале поэта огромное количество необычных и интересных приемов. За счет предельной конкретизации изображаемого мира стихотворения насыщены яркими, броскими и запоминающимися образами. В связи с тем, что для выражения индивидуального восприятия мира Маяковскому не хватало слов родного языка, он ввел множество неологизмов, часть из которых вошла в повседневный обиходный словарь.

Оригинальностью отличается и собственно стихотворный стиль поэта. Здесь и рваные разрушенные строки, и отсутствие деления на классические двух- и трехстишия, и использование в стихотворном тексте неприемлемых ранее символов — арабских и римских цифр, нот, знаков препинания в несвойственном им значении. Ярким примером такого нестандартного произведения является стихотворение «Из улицы в улицу», в котором динамично и зримо описывается современный, шумный город:

Ярким примером такого нестандартного произведения является стихотворение «Из улицы в улицу», в котором динамично и зримо описывается современный, шумный город:

Улица. Улица через долго годов

Необычность графической записи стихотворения приковывает внимание: подобная кривизна строк вызывает ассоциации с кривыми переулками шумного города. Впечатление шума и динамики усиливается за счет четкого, держащего читателя в напряжении ритма строк — слогов. Но при этом привычное мировоззрение, понимание города нарушено. Здесь дома, выше колоколен: Лебеди шей колокольных, гнитесь в силках проводов…

Миром правит человек-фокусник, тянущий «рельсы из пасти трамвая». Солнце забыто, его заменил фонарь:

Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок.

Подобную картину мира, донельзя искаженную, но динамичную и яркую, удобнее всего представлять в стиле авангарда, когда картина не передает четкие, фотографические изображения, но позволяет разглядеть эмоции художника, владевшие им при взгляде на определенный предмет.

Образ города — большого, страшного, грязного — в творчестве Маяковского не единичен. Еще одним запоминающимся стихотворением может быть «Адище города». Само название может заинтересовать читателя за счет использования в нем окказионализма «адище». такой термин помогает понять масштаб описываемого пространства и состояние тревоги или ужаса, которое при этом возникает.

Действительно, изображенный на закате, кажется, в преддверии смерти, город пугает. Хрупкий человек жалок и беспомощен перед величием этой громады:

Сбитый старикашка шарил очки и заплакал, когда в вечереющем смерче проезжающий трамвай с разбега взметнул зрачки.

Миром правит уже не человек, а созданная им техника. Природа беспомощна — всевидящее око солнца ослепло: «Где у раненого солнца вытекал глаз…». Лирический герой, то слабый, то, напротив, всемогущий («А вы могли бы»):

Я смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана…

При минимальном количестве действительно важных с житейской точки зрения описательных моментов, картина, возникающая у читателя при прочтении стихов Маяковского, оказывается на удивление яркой, динамичной. Язык произведений художника богат цветописью и звукописью, да и сами рваные строки позволяют добиться разных эффектов восприятия — то стихотворное описание медлительно и плавно, то — рвано, остро, грубо, то мягко и максимально реалистично. Так же и ритм — он может меняться в одном произведении несколько раз — от бешеного стука конских копыт к размеренному биению человеческого сердца и плавному шуму накатывающих на берег волн.

Однако у футуризма, так же как и у любого другого направления в искусстве, существуют как ярые приверженцы, так и враги. Последние, выступая против представителей этого жанра, нажимали в основном на тот факт, что стихотворения футуристов слишком образны, иногда даже перенасыщены описаниями и эмоциональными картинами. При этом во многом восприятие футуризма (как и картин художников-кубистов) напрямую зависит от личных, индивидуальных впечатлений читателя (зрителя). В связи с тем, что люди обладают различным взглядом на жизнь, житейским опытом и способом восприятия мира, картина, стихотворение, мелодия для каждого будет сугубо индивидуальна.

Отсутствие возможности вывести объективное мнение долгое время не позволяло футуризму стать заслуженно понятым литературным направлением. Однако в современном мире множество исследователей вновь обратилось к этому таинственному направлению, что обещает новые открытия в литературном мире.

Урок 10. футуризм в русской литературе начала хх век — Литература — 11 класс

Литература

11 класс

Урок № 10

Футуризм в русской литературе начала ХХ века

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

1. Новаторские приёмы футуристов;

2. Принципы футуризма;

3. Лирические произведения футуристов.

Глоссарий

Акмеизм – это одно из модернистских направлений русской поэзии, которое сформировалось в начале ХХ века как искусство совершенно точных и взвешенных слов.

Манифест – письменное обращение, воззвание программного характера.

«Мезонин поэзии» – одна из разновидностей русского футуризма – поэтическое объединение «Мезонин поэзии», созданное в 1913 году московскими эгофутуристами.

Метафора – оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения.

Футуризм – новое направление в литературе, которое отрицало русский синтаксис, художественное и нравственное наследие.

«Центрифуга» – московская литературная группа, возникшая в 1913 году.

Эпатаж – скандальная выходка, намеренно нарушающее общепринятые нормы и правила.

Список литературы

Основная литература по теме:

1. Журавлёв В. П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2015. — 432 с.

Дополнительная литература по теме:

1. Е. А. Маханова, А. Ю. Госсман. Краткий пересказ. Русская литература. 9-11 классы. Р.-на-Д. Феникс. 2017. — 95 с.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Русские футуристы ставили перед собой цель разрушить старую художественную традицию и сформировать новую эстетику. Они отказались от символистической недосказанности, образности и мистицизма и первыми в отечественной культуре провозгласили «искусство для масс».

Возникновение русского футуризма относят к 1910 году, когда Давид Бурлюк, Велимир Хлебников и Василий Каменский выпускают сборник «Садок Судей».

Литературоведы выделяют три основные футуристические группы, существовавшие в дореволюционной России: кубофутуристы (Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, эгофутуристы (во главе с Игорем Северяниным) и группа «Мезонин поэзии» (Вадим Шершеневич и другие).

Эгофутуристы провозглашают «вселенский эгоизм», культ самодовлеющей личности и красоты.

В эпилоге своего сборника стихов «Громкокипящий кубок» Северянин пишет:

Я, гений Игорь-Северянин,

Своей победой упоён:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утверждён!

…

Состояние лирического героя символизирует время, в котором творит поэт. Неудовлетвор`нность жизнью рождает желание уйти от реальности. Это ярко проявляется в его знаменитой «Увертюре» Северянина:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо и остро!

Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

…

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском

Я трагедию жизни претворю в грезофарс…

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

Главные принципы русского футуризма изложены в двух манифестах. В 1912 году опубликованы тезисы «Пощёчина общественному вкусу» за подписью Маяковского, Бурлюка, Каменского и других членов группы кубофутуристов, а в 1913 году выходит второе издание «Садок судей II».

Декларация принципов футуризма находит своё отражение в стихотворении Северянина «В блёсткой тьме».

…

Каждая строчка – пощёчина. Голос мой – сплошь издевательство.

Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.

Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши Сиятельства,

И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!

Блёсткая аудитория, блеском ты зло отуманена!

Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!

Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена Северянина

Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!

Футуристы провозглашают: «Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов».

Кроме самой идеологии поэтического искусства, поэты футуристы стремятся к изменению его формы. Особо активно революционными преобразованиями в области русского языка занимается Велимир Хлебников. Он даже предлагает создать новый универсальный язык. Поэт Валерий Брюсов, объясняя этот подход, говорит: «язык — это материал поэзии и что этот материал может и должен быть отработан соответственно задачам художественного творчества, это и есть основная мысль русского футуризма; в проведении её в практику и заключается основная заслуга наших футуристов». Возьмём знаменитое стихотворение Владимира Маяковского «А вы могли бы?»:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочёл я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

В каждой строке автор рождает новые образы, противопоставляя своего лирического героя обыденности, которую он называет студнем.

У футуристов происходит деформация языка и грамматики: слова в текстах нагромождаются друг на друга, смысл подчиняется сиюминутным чувствам.

Новаторы отказываются от синтаксиса и строфики. Они используют в поэзии новые композиционные и графические эффекты, проводят эксперименты с фигурным расположением слов: одни печатаются крупнее, другие мельче или вкось и вкривь, иногда даже вверх ногами.

Кроме того, футуристы отражают в своих произведениях технический прогресс и индустриализацию. Многие считают, что человек в городе оглушён бездушной «новой техникой» и раздавлен. Человек в поэтике футуристов выступает субъектом космического действия. Вот строки стихотворения «Эй!» Владимира Маяковского:

…

Чтоб все, забыв свой северный ум,

любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,

землю саму

зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,

новые звёзды придумай и выставь,

чтоб, исступлённо царапая крыши,

в небо карабкались души артистов.

Со временем движение футуристов трансформирует свою концепцию мировосприятия. Возникшая в Москве в 1914 году, футуристическая группа «Центрифуга» выступает против культурного нигилизма. Задачу искусства они видят в преобразовании временного в вечное.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Единичный выбор

Кто стоял у истоков футуризма в России.

Владимир Маяковский;

Давид Бурлюк;

Елена Гуро.

Правильный вариант ответа:

Давид Бурлюк

Русские футуристы ставили перед собой цель разрушить старую художественную традицию и сформировать новую эстетику. Они отказались от символистической недосказанности, образности и мистицизма и первыми в отечественной культуре провозгласили «искусство для масс». Возникновение русского футуризма относят к 1910 году, когда Давид Бурлюк, Велимир Хлебников и Василий Каменский выпускают сборник «Садок Судей».

Единичный выбор

Откуда предлагали сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского и других классиков футуристы в манифесте сборника «Пощёчина общественному вкусу»?

С поезда истории

С корабля литературы

С парохода современности

Правильный ответ:

С парохода современности

Футуристы провозглашают: «Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов».

ФУТУРИЗМ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

от лат. futurum — будущее.

Направление в авангардном искусстве, возникшее в начале ХХ века и развивающееся в основном в живописи и поэзии, отрицавшее реализм и стремившееся создать собственный динамический стиль, «искусство будущего».

Для этого течения был характерен культ будущего и полный отказ от культурного наследия прошлого, разрыв с ним.

Первоначально движение зародилось в Италии: 20 февраля 1909 года итальянский поэт Филиппо Маринетти от имени молодых деятелей искусства опубликовал «Манифест футуризма», в котором излагались основные принципы направления. Называя музеи кладбищами, предлагая отказаться от почитания прошлого, «мертвого» искусства, Маринетти заявлял о готовности художников новой формации создавать совершенно иную художественную реальность. Идеи Маринетти разделяли такие итальянские художники как Д. Балла, Л. Руссоло, К. Карра, У. Боччони и др. Вдохновляясь стремительностью современной жизни, восторгаясь ее скоростью и динамикой, ускорением ее темпа в связи с индустриализацией, футуристы стремились запечатлеть это в своем творчестве, посвящая его гоночному автомобилю, поезду, электричеству. Особенно ярко эта абсолютизация скорости и динамики была выражена в футуристической живописи, для которой было характерно наслоение картин и элементов друг на друга. Стремясь визуально передать одновременность и динамичность впечатлений, художники-футуристы использовали такие приемы как утрированную динамику композиций, мелькающие формы, двоящиеся, напоминающие изображение стадий движения контуры с острыми гранями плоскостей, отмеченных резкими линиями. Кроме того, целью футуристов был синтез звука и изображения: с помощью живописных средств они пытались передать в своих картинах звуки современного города, визуализировать их, в литературе же они пытались воздействовать на читателя не только содержанием книги, но и ее внешней формой.

Идеи итальянского футуризма прижились в России как нигде в мире. Манифест Маринетти был переведен и напечатан в газете «Вечер» уже в марте 1909 года. В 1912 году российские футуристы создали свой собственный манифест «Пощёчина общественному вкусу», где предлагали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности».

В литературе приверженцами футуризма были В. Маяковский, В. Хлебников, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Каменский, Б. Лившиц и др. В 1909 году, практически одновременно с выходом «Манифеста» в Италии, они организовали группу поэтов «будетлян» (термин придуман В. Хлебниковым), этим названием дистанцируясь от итальянского движения и подчеркивая свою самобытность. Первый сборник их стихов «Садок судей» (1910) был отпечатан на обратной стороне обоев, позднее вышли «Пощечина общественному вкусу» (1912), сопровождавшаяся одноименным манифестом, «Дохлая луна» (1913), «Садок судей II» (1913), «Молоко кобылиц» (1914), «Рыкающий парнас» (1914) и др. С 1910 года будетляне входят также в группу «Гилея» — от древнего названия местности в Таврической губернии, где находилось имение Давида Бурлюка, ставшее центром собраний футуристов.

Поэты-футуристы отказывались от всяческих литературных традиций, провозглашая абсолютную свободу поэтического слова, придавая его форме главенство над содержанием. А. Крученых утверждал право поэта использовать не имеющий определенного значения язык — «заумь». Отрицая поэтику в традиционном понимании, ее музыкальность и символизм, поэты-футуристы рассматривали слово не как способ выражения мысли, чувства или эмоции, а рассматривали его как самоцель. Это привело к активному словотворчеству: более традиционному, со смысловой нагрузкой у Маяковского, и к созданию совершенно оригинального «заумного» языка (стихи А. Крученых, В. Хлебникова и др).

Для обществ российских футуристов было характерно совместное творчество поэтов и художников, «живописцев и речетворцев», стремившихся к синтезу литературы и изобразительного искусства. Так, к «будетлянам» помимо поэтов относились художники К. Малевич, Н. Кульбин, музыканты М. Матюшин, А. Лурье; в 1913 году общество «Гилея» объединилось с художественным «Союзом молодежи» (М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Экстер и др.). Ярчайшим примером синтеза искусств: слова, музыки и формы, стала футуристическая опера «Победа над солнцем», созданная в 1913 году. Текст для нее написал А. Крученых, музыку — М. Матюшин, а за визуальную часть, декорации и костюмы отвечал К. Малевич.

Русские футуристы также называли себя кубофутуристами, переосмысляя и синтезируя находки кубизма и итальянского футуризма. Практически все члены «Гилеи» относили себя именно к этому направлению. В отличие от поэзии, в живописи сложно выделить футуризм как единую художественную систему. Фактически, этим термином обозначались различные течения русского авангарда. В отдельные периоды жизни «кубофутуристические» работы создавали совершенно разные художники, которых сложно объединить общим знаменателем: К. Малевич («Уборка ржи», 1912, «Авиатор», 1914), Н. Гончарова («Лучистые линии», 1910), Д. Бурлюк («Портрет песнебойца фигуриста Василия Каменского», 1917), М. Ларионов («Лучистые линии», 1911) и др. Объединяло эти работы изображение полуабстрактных композиций, геометрические формы, близкие к «машинной» ритмике, коллажность, сходство всех элементов композиции, состоящих из одних и тех же первоэлементов. Изображение становилось безличным, безоценочным. Наиболее полно это направление в живописи было представлено на «Первой футуристической выставке Трамвай В» и на «Последней футуристической выставке картин 0,10», прошедших в 1915 и 1916 годах в Петрограде.

В прикладном искусстве русский кубофутуризм нашел свое место в создании декораций и костюмов для театра и кино (спектакль А.Я. Таирова «Саломея» с декорациями А. Экстер, 1917), в проектах праздничного городского оформления (Витебск в 1918-1920 годах).

В русском изобразительном искусстве футуризм и кубофутуризм стали неким переходным этапом к таким направлениям русского авангарда, как супрематизм, конструктивизм и лучизм. В рамках кубофутуризма была впервые разработана эстетика абсурда, впоследствии легшая в основу дадаизма и сюрреализма.

Как самостоятельное направление в изобразительном искусстве и литературе футуризм существовал до начала 1920-х годов, после чего отдельные его деятели продолжили творческие поиски и эксперименты каждый в своем направлении.

Урок литературы «Футуризм как литературное направление»

Цели:

- познакомить с основными принципами футуризма;

- дать первоначальное представление о раннем творчестве футуристов;

- совершенствовать умения анализа лирического произведения;

- развивать творческие способности учащихся;

- воспитывать уважительное отношение к «негромким» именам литературы.

Предварительная подготовка к уроку:

1. инсценировка выступления группы футуристов;

2. индивидуальное сообщение о направлении в искусстве и литературе – кубофутуризме;

3. индивидуальное сообщение о направлениях живописи – фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, авангардизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, метафизическая живопись;

4. выучить отрывок из стихотворения А.С.Пушкина.

Домашнее задание

- выучить наизусть одно из стихотворений В.Маяковского,

- сформулировать «плюсы» и «минусы» направления футуризм.

Ход урока

1. Организационный момент. Вступительное слово учителя

Переломное время конца 19 – начала 20 столетия в нашей стране характеризовалось глубоким кризисом существующей власти. Требовались перемены. Но кризис коснулся не только политической жизни, но и жизни литературы и искусства.

Поиск новых форм привёл к возникновению модернизма. (Слайд 1, Приложение 1).

— С какими направлениями модернизма вы знакомы?

2. Цели урока (Слайд 2).

Сегодня более подробно мы поговорим об основных принципах футуризма и его представителях; через анализ лирических произведений выявим особенности ранней лирики футуристов.

3. Запись темы урока, эпиграфов — слайд 3.

Мы с вами находимся на литературном вечере в кафе, где звучит фортепианная музыка Скрябина, Чайковского, Рахманинова, где в мягком свете приглушённых ламп расположилась благопристойная, интеллигентная публика. Все внимательно внимают степенным писателям, поэтам, провожая со сцены кого бурными, кого вежливыми аплодисментами.

И вдруг конферансье вечера с запинкой объявляет: «А теперь, господа, молодые поэты, назвавшие себя группой кубофутуристов, желают познакомить нас со своей литературной программой».

Но прежде чем молодые поэты предстанут перед благопристойной публикой, давайте послушаем искусствоведа, который познакомит нас с особенностями направления искусства кубофутуризм.

Выступление учащегося — слайды 4,5,6.

Итак, кубофутуризм – направление в искусстве, соединяющее принципы кубизма (разложение предмета на составляющие структуры ) и футуризма (лат. – «будущее», т.е. искусства будущего).

Едва ли в истории искусства можно найти моменты, когда поэзия и живопись настолько тесно соприкасались между собой, как это было в период возникновения так называемого кубофутуризма в России. Единый круг кубофутуристов объединил художников и поэтов-будетлян ( «будетляне» - придуманная одним из основоположников направления В.Хлебниковым версия слова «футуристы» — здесь соединились понятия «будущее» и «земляне».)

Их совместные манифесты, выставки, диспуты, поездки по стране служили одной цели – провозглашению нового искусства. Они вместе эпатировали публику, сотрудничали и соперничали, а главное – учились друг у друга.

— Ну что ж, господа кубофутуристы, просим! (Слайды 7, 8)

Выходят кубофутуристы: В.Хлебников, А.Кручёных, В.Маяковский в жёлтой кофте с бантом, Давид Бурлюк . Громко читают отрывки из манифеста «Пощёчина общественному вкусу»:

— Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Чёрным, Кузминым, Буниным и прочим нужна лишь дача на реке!

— С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!

— Только мы – лицо нашего времени!

— Прошлое тесно! Бросить Пушкина, Достоевского,Толстого с Парохода Современности!

— Мы презираем славу!

— Мы выдвинули новые принципы творчества!

— Мы отрицаем правописание, нами уничтожены знаки препинания.

-Мы расшатали синтаксис.

— Гласные мы понимаем как время и пространство, согласные – краска, звук, запах.

— Нами сокрушены ритмы.

— Мы, будетляне, любим пользоваться разрубленными словами, полусловами, их хитрыми сочетаниями.

— Мы новые люди новой жизни!

Возгласы из зала:

— Довольно!

— Кто их допустил сюда!

— Это же не поэты, это табор дикарей!

— Шайка хулиганов!

Учитель: Благопристойная публика ревела, свистела. Известные мастера слова возмущались. Но кубофутуристы решили стоять до конца – они ведь тоже поэты…

Чтение стихотворения А.Кручёных «Русь»

Возгласы из зала:

— Безобразие!

— Бессмыслица!

— Нелепость!

Учитель: Ну что ж вы так грубо, господа, а ведь между прочим авторы, подписавшие с Алексеем Кручёных манифест «Пощёчина общественному вкусу», отрывки из которого вы прослушали, утверждают обратное: «…в этом стихотворении больше русского, национального, чем во всей поэзии Пушкина».

Возглас из зала:

— Пушкина?!

Чтение отрывка из стихотворения А.С.Пушкина

Возглас Д.Бурлюка:

— Вот это и есть безобразие, бессмыслица и нелепость!

Слайд 9.

— Как вы думаете, каково название этого стихотворения? Что вы можете сказать о звучании, смысловой наполненности этого шедевра?

Чтение стихотворения В.Хлебникова «Заклятие смехом»

Возгласы из зала:

— Безвкусно и бездарно!

Учитель: Но всё-таки попробуйте оценить словотворчество юного поэта (слайд 10).

Высказывания уч-ся.

Учитель: Он пытался «найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов из одного в другое – свободно плавить слова».

Чтение стихотворения В.Маяковского «Нате!»

Возгласы из зала:

— Долой грубиянов и неучей!

Работа с текстом стихотворения (слайд 11)

— Почему у стихотворения такое странное название? Чего добивается этим автор?

— Кому брошен вызов?

— Как поэт называет себя?

— О ком эти слова?

— В каких строках противопоставлены два мира?

— Какова тема этого стихотворения?

Учитель: Конечно же, после такого дебюта молодых поэтов попросили со сцены, закончить выступление им не удалось.

— Попросим господ кубофутуристов?!

Кубофутуристы уходят.

— Что же шокировало публику в таких выступлениях?

Предположения ребят.

Вернёмся к слайду 7: почему футуристы отвергают великих писателей прошлого и настоящего? (ищут новое в искусстве)

— Можете ли вы объяснить дерзость высказываний этих молодых людей? (это был намеренный эпатаж)

— Для чего? (вызвать интерес к себе – слайд 11).

Действительно, творчество футуристов было необычайно по содержанию и совершенно непривычным по форме. Равнодушными они не оставляли никого: одних они раздражали, других смущали, третьи восторгались ими. Но непременно любое их выступление сопровождалось атмосферой скандала.

Рассказы футуристов о случаях из своей жизни

В.Каменский: «Перед выходом нашим на эстраду сторож принёс поднос с двадцатью стаканами чая. А когда вышли мы (Маяковский в жёлтом распашоне, в цилиндре на затылке, Бурлюк – в сюртуке и жёлтом жилете, с расписным лицом, я – с жёлтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу), когда прежде всего сели пить чай, аудитория гремела, шумела, орала, свистала, вставала, садилась, хлопала в ладоши, веселилась».

«Аудитория решила нас бить. Маяковский прошёл сквозь толпу, как раскалённый утюг сквозь снег. Кручёных шёл, взвизгивая и отбиваясь галошами… я шёл, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным - прошёл». (В.Шкловский)

Учитель: Одной из главных задач футуристы считали «увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (словоновшество)».

Слайд 12 – это фрагмент из рукописи В.Хлебникова.

В своём стихотворении «Любхо» он образует до – скольки бы вы думали словоновшеств от глагола «любить»?

Звучат предположения гостей кафе.

«Люблея в любисвах и любви любвеющих… любрами олюбрясь нелюбрями залюбить… приполюбливать в люблениях любёж» и т. д.

— Таких словоновшеств в стихотворении было до 400!

И всё же, несмотря на скандальное поведение, столь странный взгляд на мир, отрицание всего и вся, — слайд 13.

Звучит музыка (возможно, С.Рахманинова)

Учитель: С направлениями модернизма в живописи вас познакомит искусствовед…..

Слайды 14 – 43.

4. Подведём итоги

— Против чего бунтовали футуристы?

— Уходили ли они, как, например, акмеисты, от насущных проблем жизни?

— Какие темы волновали поэтов-футуристов?

— Какие принципы творчества они выдвигали?

— Можно ли считать, что они обогатили литературу и искусство?

Вывод:

- эстетическое бунтарство футуристов было реакцией на стремительно меняющийся, теряющий опоры мир;

- творчество футуристов раздвинуло границы поэзии, поставило вопрос о новых функциях искусства, сделало искусство сферой не потребления, а сотворчества читателя.

Поэтому всех представителей модернизма мы можем смело назвать «Колумбами новых поэтических материков». Сказать так, как сказал В.Хлебников, умерший в 37 лет на подъёме творческих сил, может только настоящий талант: слайд 44.

Литература

1. Л.В.Спесивцева. Велимир Хлебников.

2. Т.Г.Соловей. «Я мечтою ловил уходящие тени…». (журнал «Литература в школе» 2006 год, №12)

3. Н.П.Локтионова. «…Слово смело пошло за живописью». (ж-л «Литература в школе» 2007 год, №7)

4. Е.Гаричева. Обзорный урок по поэзии Серебряного века. (ж-л «Литература в школе» 2002 год, №3)

5. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 2. 20 век. М.: Аванта+, 2001год.

6. Серия «Эрудит». Изобразительное искусство. М.: ООО «Издательство Мир книги», 2006 год.

Кубофутуризм | Введенская сторона

Кубофутуризмом называют просуществовавшее всего около четырёх лет (1911 – 1915 гг.) направление в русской авангардной живописи. В основе этого яркого явления лежали находки французских кубистов (геометризация и расчленение реального объёма) и итальянских футуристов (совмещение точек зрения, умножение контуров).

Внешне работы кубофутуристов представляли собой композиции из различных геометрических фигур, в которых очевидно стремление передать идею движения и постоянного изменения, переход от природных ритмов к чисто механическим ритмам машинного мира. Творческие потенции художников были направлены на «изобретение», сочинение нового художественного языка, что сближало их с поисками поэтов-кубофутуристо из группы «Гилея»: А. Кручёных, В. Хлебников, Е. Гуро, В. Маяковский. Специфически русской чертой, по-видимому, была, идущая от неопримитивизма тяга к алогизму. Как писал Малевич: «Логика всегда ставила преграду новым подсознательным движениям, и чтобы освободится от предрассудков, было выдвинуто течение алогизма». «Логика абсурда» нашла своё отражение во многих западных направлениях искусства, а в России такие тенденции получили не менее противоречивое название – «заумный реализм».

«В женоклубе бальзаколетний картавец эстетно орозил вазы. В олуненном озерзамке лесофеи каблучками молоточат паркет». Разумеется, компьютер подчеркнул почти все слова в этих двух предложениях, как ему не знакомых. Их сочинил поэт-эгофутурист (очень близкий кубофутуризму) Игорь Северянин. А поэт-кубофутурист Алексей Кручёных написал знаменитое «дыр бул щил» и утверждал, что здесь больше русского национального, чем во всей русской поэзии. Конечно, мы понимаем всю позу и меру кривлянья, знаем, что язык не принял и не примет эти слова всерьёз. Но. «Отскорлупай мне яйцо», «Козлик рогается», «Ёлка обсвечкана» – так говорят гениальные словотворцы – дети. Тот же Северянин, наряду с «поверхпоскользием» и «дерзобезумием» придумал слово «бездарь», и оно вошло в русский язык. Помнится, Достоевский если чем гордился, так это тем, что придумал слово «стушеваться».

К концу ХIХ века русское изобразительное искусство представляло собой довольно унылое зрелище. Живописная точка зрения в нём была погребена под тяжкими думами о судьбах человечества и ожиданиями не меньше как судного дня. Назовём это избыточной серьёзностью и отметим, что без неё не было бы великой русской литературы. Но с ней невозможна великая русская живопись. Мир заметил Толстого и Достоевского, но не заметил Крамского и Сурикова. Передвижники в Европе воспринимались как обычные бытописатели. Мессианизм не лучшая почва для формальных поисков, так необходимых в живописи. Реформирование художественного языка стало насущной потребностью. Детонатором выступили «будетляне» (русский вариант понятия «футуристы»).

В теории изобретений есть метод, который предлагает довести ситуацию до абсурда. Тогда будто бы забрезжит качественно новый смысл. В поэтических и живописных опытах членов объединения «Гилея», в языковой «тарабарщине», в нарушении всех норм формообразования и передачи реальности – непонятного, непривычного, абсурдного было хоть отбавляй. Но в них, же выкристаллизовывались и высочайшие образцы последовательного беспредметного искусства, пластических формул новой живописи. У Ларионова в обращении к диковатой и потешной образности примитива (там же, кстати, искал Пикассо), в опоре на низовую культуру, на безымянный изобразительный фольклор с отходом от сложившейся «высокой» традиции, и далее к полному отрыву живописной фактуры от предметной среды. У Гончаровой в соединении кубистических и футуристических находок (заимствование которых в западной живописи никто и не скрывал) с глубинными истоками русской древности. У Малевича в изобретении супрематизма, т.е. рационально-абстрактного искусства. Во всяком случае, всё это было не обыденное, предсказуемое, а новое, будоражащее, скандальное.

По воспоминаниям современников, «будетляне» каждое своё публичное выступление или выставку превращали в балаган. Их одежды, манера поведения (достаточно вспомнить морковку и жёлтую кофту Маяковского) вполне соотносились с их искусством. Но надо помнить, что скандал как инструмент, стимулирующий развитие некоей идеи, толкающий вперёд действие, как сила, вызывающая на авансцену новых героев, обостряющая и выносящая на свет Божий назревший конфликт, давно осмыслена исследователями. Скандал сопровождал действия Крамского и его товарищей в известном конфликте с Академией Художеств. С него началась история передвижничества. Скандалил Курбе, скандалили импрессионисты. У нас, как всегда, всё было радикальней. Русские авангардисты хотели коренным образом реформировать не только язык искусства, но хотели вторгнуться во все стороны жизни и переделать её. Это была принципиально новая, особая позиция. Кроме того кубофутуристы оформляли себя в атмосфере ожидания взрыва – начало ХХ века повсеместно было чревато предчувствием, мир неотвратимо двигался к каким-то переменам, «неслыханным мятежам, к войне. Художники как наиболее чувствительная часть общества ощущали это всем своим естеством. Это надо учитывать, разглядывая творения «будетлян». Учитывать, что искусство?– эхо действительности. Эхо, а не калька.

В гениальном фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» есть такая сцена. Когда Андрей узнаёт об ослеплении строителей храма, то подходит к белой, ещё не расписанной стене и мажет-бьёт по ней рукой, выпачканной в чёрной краске. Получается страшное, рваное пятно… А как ещё? Всепрощение Страшного суда – это следующий этап духовного роста, другая работа. Непосредственная реакция?– абстрактная композиция. Дриппинг.

Прошли годы. До сих пор существует Международная Академия Зауми. Ежегодно она вручает премию имени Давида Бурлюка. Среди её лауреатов Андрей Вознесенский и Геннадий Айги.

Сергей Пухачев.

Кубофутуризм | художественное движение | Britannica

Кубофутуризм , русский Будетлянство, также называлось Русский футуризм , русское авангардное художественное движение 1910-х годов, возникшее как ответвление европейского футуризма и кубизма.

Термин кубофутуризм впервые был использован в 1913 году искусствоведом в отношении поэзии членов группы Гилея (русская Гилея), в которую входили такие писатели, как Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Давид Бурлюк и Владимир Маяковский.Однако эта концепция приобрела гораздо более важное значение в изобразительном искусстве, вытеснив влияние французского кубизма и итальянского футуризма, и привела к отличному русскому стилю, сочетающему черты двух европейских движений: фрагментированные формы слились с представлением движения. Стиль кубофутуризма характеризовался разрушением форм, изменением контуров, смещением или слиянием различных точек зрения, пересечением пространственных плоскостей и контрастом цвета и текстуры.Также типичным — и одним из ярких аспектов одновременного движения синтетического кубизма в Париже — было наклеивание на холст посторонних материалов: полосок газет, обоев и даже небольших предметов.

Художники-кубофутуристы подчеркнули формальные элементы своих работ, проявив интерес к соотношению цвета, формы и линии. Их внимание было направлено на подтверждение внутренней ценности живописи как формы искусства, не полностью зависящей от повествования. Среди наиболее известных художников-кубофутуристов были Любовь Попова ( Путешествующая женщина, , 1915), Казимир Малевич ( Авиатор, и Композиция с Моной Лизой, , оба 1914), Ольга Розанова (серия «Игральные карты», 1912–15), Иван Пуни ( Ванны , 1915) и Иван Клюн ( Озонатор , 1914).

Живопись и другие искусства, особенно поэзия, были тесно переплетены в кубофутуризме через дружбу между поэтами и художниками, в совместных публичных выступлениях (перед скандализованной, но любопытной публикой) и в сотрудничестве для театра и балета. Примечательно, что книги «заумной» поэзии ( zaum ) Хлебникова и Крученых иллюстрированы литографией Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, Малевича и Владимира Татлиных, Розановой и Павла Филонова.Кубофутуризм, хотя и краткий, оказался жизненно важным этапом в русском искусстве в его стремлении к необъективности и абстракции.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасКраткий путеводитель по футуризму

Футуризм был итальянским и русским авангардным движением двадцатого века в литературе и искусстве. Он продвигал крайние художественные новшества и эксперименты, декларируя радикальное отстранение от прошлого и фокусирование на новом искусстве, технологиях и политике, обычно проявляющихся в примитивизме.Футуристы категорически отвергли самосознание, стоящее за чрезмерным лиризмом символизма — доминирующей школы того времени. Напротив, он отдает предпочтение изобразительному искусству, которое обсуждает консервативные социальные элементы и бросает им вызов, чтобы вызвать бурную негативную реакцию.

Итальянский футуризм начался с манифеста Ф. Т. Маринетти (1876-1944) под названием «Fondazione e Manifesto del Futurismo» («Основание и манифест футуризма»), в котором говорилось, что художественное произведение без агрессивного элемента не может считаться шедевром. .Он провозгласил принципы футуризма в отношении поэзии в «Parole in Libertà» («Слова в свободе»), требуя языка, свободного от синтаксиса и логического порядка, который позволял поэту быстро передавать сильные эмоции. В «Immaginazione Senza Fili» («Беспроводное воображение») и «Analogia Disegnata» («Иллюстрированная аналогия») он обсуждал максимальную свободу образов и метафор, которая привела к выразительному использованию типографики — различных размеров шрифтов и стилей внутри слово или в той же строке и свободное расположение слов на печатной странице.Другими крупными итальянскими поэтами-футуристами были Э. Каваккиоли, Л. Фольгоре и А. Палаццески.

Русский футуризм, как и итальянский футуризм, зародился как восстание против символического движения в России. Русские футуристы разделились на две подшколы: кубофутуризм и эго-футуризм. Кубофутуризм призывал к расширению языка произвольными и производными словами. Среди основных поэтов этого движения были Давид Бурлюк (1882-1967), Алексей Крученик (1886-1968), Владимир Маяковский (1893-1930) и Виктор (Велемир) Хлебников (1885-1932).

Хлебников был признан самым глубоким и изобретательным поэтом движения кубофутуризма. Его исследования варьировались от плотных и частных неологизмов до экзотических стихотворных форм, написанных палиндромами. Его стихи, хотя и новаторские и вдохновляющие его современников, были слишком непонятны для широкой публики. Еще одним широко известным поэтом, вышедшим из кубофутуризма, был Маяковский, чья поэтика представляла собой смесь экстравагантных преувеличений и эгоцентричных и трудных образов.

После смерти Маяковский был канонизирован Иосифом Сталиным как «лучший и талантливый поэт советской эпохи».«Вторая подшкола, эго-футуризм, получила распространение в 1911 году благодаря поэту Ивану Игнатьеву, который жил в Петербурге, Россия. Он написал множество манифестов и выпустил газету « Петербургский вестник ». Эго-футуризм, как и кубофутуризм, был озабочен городскими образами, эксцентричными словами, неологизмами и экспериментальными рифмами. В отличие от кубофутуризма, эго-футуристы использовали менее типографически строгий метод экспериментов и больше интересовались интенсивным исследованием «я» через поэзию.Среди других поэтов эго-футуризма — Василиск Гнедов (1890–1978), Игорь-Северянин (1887–1941) и В. Серсеневич (1893–1942).

Футуризм стал огромным движением в начале 1900-х годов, оказав влияние на поэтов во всех славянских странах, Испании и Англии.

просмотреть поэтов из этого движения

Эдвард Хирш также пишет о футуризме в своей книге Глоссарий поэта :

футуризм : Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) в феврале 20 февраля начал драматическое движение футуризма 1909 год, с его «сильно расстраивающим, зажигательным манифестом» под названием «Основание и манифест футуризма» («Мы не спали всю ночь, мои друзья и я»), а затем засыпал Европу своими воззваниями о будущем.Слово футуризм имело поразительный успех, и новое движение быстро распространилось по Италии, Франции, Испании, Англии и России. Гиперкинетик Маринетти, назвавший себя «кофеином Европы», самопровозглашенный «примитив новой чувствительности», был движущей силой футуризма. «Я внезапно почувствовал, что статей, стихов и полемики больше недостаточно», — сказал он. «Пришлось изменить методы, пойти на улицу, захватить власть во всех театрах и ввести кулачный бой в войну искусства.«Манифест был его оружием, и он использовал его, чтобы восхвалять опасность и бунт, агрессивные действия,« красоту скорости »(он знаменито провозгласил, что« Гоночная машина … прекраснее Победы Самофракийской »),« металлизация человека », неистовые радости толп и городов. Он также продемонстрировал ужасающую невиновность в отношении войны, которую он прославлял как «единственную гигиену в мире».

подробнее

Кубофутуризм — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 АудиочтениеКубофутуризм — основная школа живописи и скульптуры русских футуристов.Кубофутуризм был особенно популярен в русском авангарде, как в живописи, так и в поэзии. В разные периоды его творчества в стиле кубофутуризма работали художники Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова, Удальцова, Экстер, Богомазов и другие.

Поэзия футуризма и живопись кубофутуризма (публично этот термин озвучил в 1913 году Корней Чуковский) тесно переплетаются в истории. В России «Кубофутуризм» также был одним из самоназваний поэтической группы «Гилея», что противопоставляло его эго-футуризму Игоря Северянина и его последователей (а позже и других футуристических групп, таких как «Мезонинная поэзия»). и «Центрифуга»).

Когда Аристарх Лентулов вернулся из Парижа в 1913 году и выставил свои работы в Москве, русские художники-футуристы приняли формы кубизма и соединили их с изображением движения итальянских футуристов. Казимир Малевич разработал этот стиль, который можно увидеть в его «Точильщике ножей» (подписан 1912 г., нарисован 1913 г.), хотя позже он отказался от него в пользу супрематизма.

Фактически, Джованни Листа демонстрирует, что термин «кубофутуризм» был придуман во Франции в Salon de la Section d’Or в 1912 году.Его используют парижские критики, в частности, для обозначения работ художников «Пюто» или создания Парада, балета Пикассо, Сати и Кокто. Именно тогда Александра Экстер, побывав в мастерской итальянского футуриста Арденго Соффичи в Париже, вводит термин в России.

Это движение вдохновляет свои идеи на архитектуру благодаря своей работе движения и пластическому динамизму (плоскость, линия и текстура).

Последователи движения: Александр Архипенко, Владимир Баранов-Россине, Александр Богомазов, Владимир Бурлюк, Александра Экстер, Наталья Гончарова, Иван Клюн, Михаил Ларионов, Любовь Попова, Ольга Розанова, Соня Терк.

Скульпторы-кубофутуристы — Иосиф Чайков, Борис Королев и Вера Мухина, все они преподавали в Советской государственной художественной школе в Москве, Вхутемас.

Русский кубофутуризм представлен несколькими работами Любова Попова, в частности Портретом 1914 года.

Живопись

Кубофутуризм пользовался спросом в русском авангарде как в живописи, так и в поэзии. В разные периоды своего творчества формы кубофутуризма использовали художники Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанов, Попов, Удальцов, Экстер, Богомазов и другие.

Поэзия

Поэзия футуризма и живопись кубофутуризма (этот термин публично озвучил в 1913 году Корней Чуковский) тесно переплетаются. В России «кубофутуризм» также был одним из самоназваний поэтической группы «Гилея», противопоставляя его эго-футуризму Игоря Северянина и его последователей (а позже и других футуристических групп, таких как Mezzanine Poetry и Centrifuge). . Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюк, Василий Каменских, Владимир Маяковский были среди поэтов-кубофутуристов., Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц. Многие из них выступали в роли художников.

Представитель

Среди последователей движения

Александр Архипенко

Владимир Баранов-Россине

Александр Богомазов

Владимир Бурлюк

Александра Экстер

Наталья Гончарова

Иван Клюн

Михаил Ларионов

Любовь Попова

Ольга Розанова

Соня Терк

Скульптор Кубо-Футурист, Соня Терк

Скульптор Кубо-Футурист, Иосиф Моргалев все они преподавали в Советской государственной художественной школе в Москве, Вхутемас.

Новый кубофутуризм

С 1978 года итальянский музыкант и художник Уильям Тоде из Гонзаги возродил кубофуторизм в своих скульптурах, графике и скульптурах, назвав свои работы новым кубофутуризмом (neo cubofuturismo).

Андрей Вознесенский и русский кубофутуризм на JSTOR

Информация журналаРусское обозрение — многопрофильный научный журнал, посвященный к истории, литературе, культуре, изобразительному искусству, кино, обществу и политике народов бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза.Каждый выпуск содержит оригинальные исследовательские статьи авторитетных и начинающих ученых, а также а также обзоры широкого круга новых публикаций. «Русское обозрение», основанное в 1941 году, является летописью. продолжающейся эволюции области русских / советских исследований на Севере Америка. Его статьи демонстрируют меняющееся понимание России через взлет и закат холодной войны и окончательный крах Советского Союза Союз. «Русское обозрение» — независимый журнал, не имеющий единого мнения. с любой национальной, политической или профессиональной ассоциацией.JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии The Russian Рассмотрение. Электронная версия «Русского обозрения» — доступно на http://www.interscience.wiley.com. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.

Информация для издателяWiley — глобальный поставщик решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и реализовывать их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря расширению предложения открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Казимир Малевич и кубофутуризм — Smarthistory

Казимир Малевич, Резервист 1-го дивизиона , 1914 г., холст, масло, коллаж, термометр, 21 1/8 ”x 17 5/8” (MoMA)

Казимир Малевич создал резервистов первой дивизии (1914) в первый год Первой мировой войны.Название относится к военнослужащему резервной армии, ожидающему призыва на военную службу, и имело личное значение, поскольку Малевич сам был резервистом (хотя и не в Первой дивизии). Он очень хотел пойти на войну, но картина не передает никаких явных эмоций или даже ясного сообщения. Это сочетание масляной краски и коллажа в стиле, связанном с синтетическим кубизмом Пикассо и Брака. В то время Малевич входил в группу современных русских художников, известных как кубофутуристы, которые использовали живописные техники, первоначально разработанные современными художниками Западной Европы.

Объединение представлений

Подобно картинам синтетического кубизма, картина Малевича Резервист Первого дивизиона сочетает в себе различные системы репрезентации. Некоторые объекты изображены с использованием натуралистических техник — белый цилиндр, выступающий в сторону зрителя в центре картины, и зеленый цилиндр слева, отбрасывающий тени и имеющий традиционную штриховку светотени, указывающую на их изогнутые формы. Справа четко изображено человеческое ухо. Есть также два сразу узнаваемых схематических объекта — золотой крест слева от центра наверху и под ним половина черных усов на руле на персиковом фоне телесного цвета; оба являются символическими отсылками к российскому военному.

Эти идентифицируемые объекты и символы представляют собой отдельные элементы абстрактного геометрического рисунка цветных форм, разнообразных текстур и нарисованных линий, которые включают бумажные коллажи с напечатанными словами, буквами, цифрой 8, почтовой маркой с изображением царя и настоящим термометром. Коллажированные слова: опера (вверху), четверг и табак (посередине) и (слева) имя традиционного академического художника А. Васнецова, отказавшегося от выставок картин Малевича.Слова, как и представленные формы, относятся к вещам, не связывая их четко с другими элементами картины.

Заум РеализмРезервист первого отдела использует фрагменты предметов, форм и слов для общения нерациональными средствами. Это была центральная техника русских писателей-футуристов, которую они назвали zaum — неологизм, обычно переводимый как «заумный». Заум повлекло за собой использование нереференциальных лингвистических форм — простых фонем, букв и бессмысленных слов — для обхода рационального понимания и прямой передачи эмоций.Футуристы полагали, что через zaum они смогли получить доступ к более высокой реальности, которая превзошла ограничения рациональности и материального мира.

Малевич сотрудничал с писателями-футуристами в нескольких проектах, важнейшим из которых была радикально новаторская опера « Победа над Солнцем » (1913). Подобно футуристам, он пытался использовать формальные элементы живописи (цвет линий, форму, композицию и т. Д.) В качестве прямых средств передачи чувств, независимых от репрезентации или очевидной ссылки.Он охарактеризовал многие свои картины, в том числе «Утро в деревне после метели » (1912-13) и «Точильщик ножей » (1912-13), как «реализм заум».

Казимир Малевич, Точилка для ножей , 1912-13, холст, масло, 79,5 x 79,5 см (Художественная галерея Йельского университета)

Субъекты России

Хотя Малевич явно связал эти две картины с прямой эмоциональной иррациональной коммуникацией zaum через базовые формальные единицы, они менее абстрактны и их легче расшифровать, чем несколько более поздняя работа Резервист первого отдела .Фигуры и пространство упрощены в геометрические формы и расположены так, чтобы создавать повторяющиеся абстрактные узоры. Точильный станок для ножей изображает человека, качающего точильный круг во время работы. Его нога, рука и нож появляются в нескольких положениях, чтобы передать движение во времени. Грань пространства и фигуры Малевич заимствовал из техник, популярных у многих известных западноевропейских кубистов и футуристов, чьи работы воспроизводились в художественных журналах и выставлялись в России.

Казимир Малевич, Утро в деревне после метели , 1912-13, холст, масло, 80 х 80 см (Соломон Р.Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк)

Итальянские футуристы часто использовали современные репрезентативные техники для изображения современных предметов. Малевич, напротив, использовал авангардную формальную лексику для представления традиционных (даже застенчиво «примитивных») предметов. Такие сюжеты были популярны среди русских художников-авангардистов, таких как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, которые продвигали специфически русский подход к модернизму, охватывая русские сюжеты и традиционные формы искусства. Утро в деревне после метели показывает, как русские крестьяне несут ведра и тянут санки по заснеженной деревне. Точильщик ножей использует свою ногу для накачивания простого колеса и шкива, что резко контрастирует со страстью итальянских футуристов к изображению электричества и мощных, иногда жестоких современных машин, таких как автомобили, поезда и пулеметы.

Казимир Малевич, Женщина у колонны плакатов , 1914, холст, масло, коллаж, кружево, 71 x 64 см (Stedelijk Museum, Амстердам)

Объединение медиа и стилей

Малевич объединил геометрическую абстракцию, кубистские системы представления и коллаж беспрецедентным образом в Резервист первого дивизиона и связанных с ним работах, таких как Женщина у колонны плакатов (1914) и Композиция с Моной Лизой (1914) .В этих работах более полно реализованы и развиты техники нерациональной коммуникации с использованием базовых формальных единиц zaum , включающие узнаваемые образы и объекты, оторванные от их обычного контекста.

Все три используют большие плоские цветные плоскости в качестве устройства структурирования. Эти плоскости, кажется, парят перед картинной плоскостью, создавая сложные слои пространства, заметно отличающиеся от неглубокого, раздробленного живописного пространства большинства кубистских картин. Включение фотографий и объектов, таких как термометр в Reservist Первого дивизиона и полоски кружева в Woman at a Poster Column , также было новаторской изобразительной стратегией zaum , которая предвосхитила признание художников Дада. нелогичное в их стратегически разрушительном использовании коллажа.

Казимир Малевич, Композиция с Моной Лизой ( Partial Eclipse ), 1914, холст, масло, графит, коллаж, 62,4 x 49,2 см (Государственный Русский музей)

Замена условных обозначений

Composition with Mona Lisa сочетает в себе коллажированную репродукцию картины Леонардо да Винчи Mona Lisa с цветными плоскостями и предложениями цилиндров и других объектов, выполненных в кубистском стиле. Раскрашенный русский текст переводится как «частичное затмение», а коллажированный газетный текст прямо под репродукцией Моны Лизы объявляет «квартира в аренду», а текст на нарисованном кубе ниже гласит: «в Москве».На лице и груди модели Моны Лизы нарисованы два красных крестика, а макушка у нее оторвана. Работа кажется тематизированной, а также воплощает тот факт, что условности натуралистического изображения, которые доминировали в западном искусстве с эпохи Возрождения, были отменены. Новые замены доступны в Москве, и Малевич ставит себя в авангарде.

Интенсивное взаимодействие Малевича со стилями кубизма и футуризма стало примером адаптации русским авангардом европейских модернистских техник для достижения своих собственных художественных целей, в первую очередь для изображения специфически русских предметов.В своих более поздних коллажах Малевич вышел на новую территорию, сочетая абстрактные плоскости с репрезентативными элементами. В следующем году он полностью откажется от репрезентации и создаст новое направление в искусстве — супрематизм.

Дополнительные ресурсы:

Подробнее о Резервист 1-го дивизиона

Подробнее о Утро в деревне после метели

Шарлотта Дуглас, Казимир Малевич (Нью-Йорк: Гарри Абрамс, 1994).

Русский футуризм — концепции и стили

Начало русского футуризма

Образована группа «Ранняя Гилея»