Конкуренция на товарном рынке это: ФАС России | ФАС о конкуренции на товарном рынке

ФАС России | ФАС о конкуренции на товарном рынке

Источник: Глас народа

Сегодня Виктория Мананникова, начальник отдела контроля финансовых рынков, информации, анализа Оренбургского УФАС России, рассказала о конкуренции на товарном рынке.- Виктория, расскажите кто проводит анализ конкуренции на товарном рынке и для чего?- Данную процедуру проводит федеральная антимонопольная служба и территориальные органы ФАС России.

Результаты анализа состояния конкуренции используются при доказательствах нарушения, либо отсутствия факта нарушения, но сами результаты не предопределяют установление факта наличия, отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, это оценивается комиссией Оренбургского УФАС России. Полный анализ состояния конкуренции на товарном рынке проводится с целью установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта.- Как определить доминирующее положение?- Доминирующее положение определяется на основании Закона о защите конкуренции и доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 50%.

злоупотребление доминирующим положением может повлечь негативные последствия на смежных рынках

Один из экспертов «АГ» заметила, что ФАС разъяснила «больной» вопрос о том, могут ли субъекты, входящие в группу лиц, заключать антиконкурентные соглашения. Второй подчеркнул, что данные рекомендации нельзя считать официальными, поскольку они выпущены от имени научно-методического совета ФАС. Третий указал на ошибочность абсолютизации вывода о том, что для констатации злоупотребления доминирующим положением факт ограничения (риска ограничения) конкуренции на смежном рынке не требует проведения анализа состояния конкуренции на самом смежном рынке. Четвертый добавил, что в этом случае рекомендации фактически освобождают ФАС от необходимости проведения анализа на смежном рынке, что не соответствует закону.

Второй подчеркнул, что данные рекомендации нельзя считать официальными, поскольку они выпущены от имени научно-методического совета ФАС. Третий указал на ошибочность абсолютизации вывода о том, что для констатации злоупотребления доминирующим положением факт ограничения (риска ограничения) конкуренции на смежном рынке не требует проведения анализа состояния конкуренции на самом смежном рынке. Четвертый добавил, что в этом случае рекомендации фактически освобождают ФАС от необходимости проведения анализа на смежном рынке, что не соответствует закону.

13 апреля ФАС России опубликовала рекомендации по вопросам применения антимонопольного законодательства. Ведомство указало, что в документе представлены ответы на вопросы, по которым прежде не было единого понимания.

Как указано на сайте антимонопольного органа, первоначальный вариант рекомендаций подготовил научно-методический совет образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России в конце 2019 г.

Злоупотребление доминирующим положением

ФАС считает, что по результатам рассмотрения заявления физлица о нарушении норм антимонопольного законодательства может быть возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением, если будет установлено, что действия хозяйствующего субъекта привели или могут привести к негативным последствиям, предусмотренным ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. При этом сам факт возбуждения антимонопольного дела на основании заявления физического лица не влияет на оценку действий хозяйствующего субъекта, результатом которых может являться ущемление интересов как подателя заявления, так и неопределенного круга лиц.

Относительно определения понятия «неопределенный круг потребителей» антимонопольный орган указал, что оно используется не в значении невозможности установить число таких лиц, а в контексте множественности числа потребителей, чьи права и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего доминирующее положение.

Отмечается, что для целей установления доминирующего положения временной интервал анализа состояния конкуренции должен включать период совершения предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства. Анализ проводится исходя из всей доступной на момент его проведения информации, при этом допускается использовать результаты анализа, проведенного ранее, чем были совершены исследуемые действия хозяйствующего субъекта. Например, если во всех доступных источниках имеется информация только за предыдущий сроку совершения действий период или при условии неизменности на момент совершения таких действий состояния конкуренции на рынке.

При оценке злоупотребления доминирующим положением обязательно необходимо оценить рынок, на котором доминирует хозяйствующий субъект. При этом результатом действий (бездействия) на этом товарном рынке могут быть негативные последствия на смежных рынках. Вместе с тем в документе подчеркивается, что факт ограничения или возможности ограничения конкуренции именно на смежном товарном рынке должен быть установлен в рамках рассмотрения дела и не требует проведения анализа состояния конкуренции на смежном рынке.

Подчеркивается, что барьеры входа на товарный рынок являются одной из ключевых составляющих, которую оценивает антимонопольный орган при проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Однако сам по себе факт выхода на товарный рынок нового субъекта в течение рассматриваемого антимонопольным органом периода не является достаточным основанием считать барьеры низкими или легко преодолимыми.

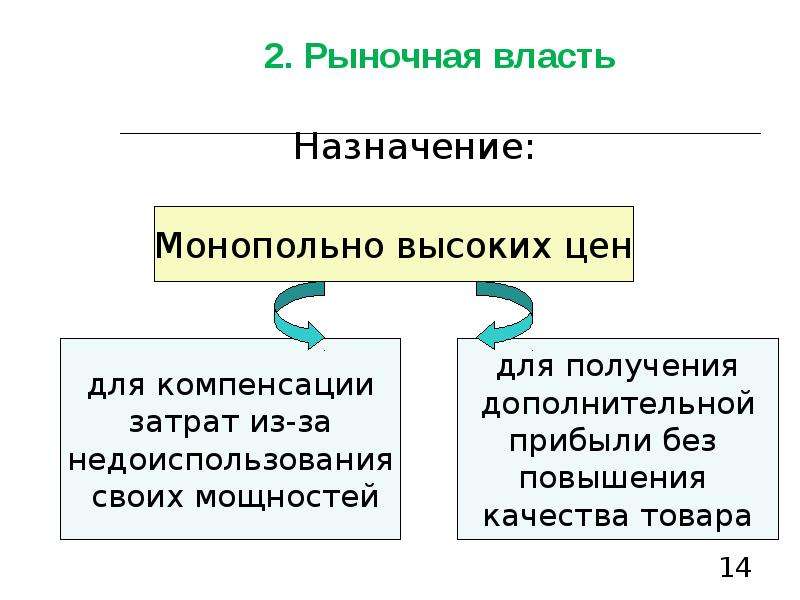

ФАС указала, что оценку цены товара на предмет того, является ли она монопольно высокой или монопольно низкой, необходимо начинать с установления наличия сопоставимых конкурентных рынков и цены товара на таких сопоставимых рынках.

Отсутствие у хозяйствующего субъекта экономического обоснования повышения или поддержания ранее установленной цены товара, позволяющего оценить уровень расходов, необходимых для производства и реализации товара, при установлении совокупности иных условий, предусмотренных ч. 1 ст. 6 Закона о защите конкуренции, может свидетельствовать об установлении монопольно высокой цены.

Завершая этот раздел рекомендаций, ФАС отметила, что не допускается определение доминирующего положения согласно ч. 3 ст. 5 Закона о защите конкуренции только на основании сведений о размерах долей хозяйствующих субъектов, то есть на основании только количественного критерия, без рассмотрения качественных характеристик товарного рынка, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 3 ст. 5 данного акта.

3 ст. 5 данного акта.

Влияние преференций и субсидий на конкуренцию

Как указано в документе, предоставление субсидий некоммерческим организациям, занимающимся предпринимательской деятельностью, по мнению ФАС, может содержать признаки ограничения конкуренции и рассматриваться как предоставление преимуществ, в том числе при предоставлении им преференций.

При этом подведомственные органам госвласти и органам местного самоуправления организации, в том числе унитарные предприятия и учреждения, являются в понимании Закона о защите конкуренции хозяйствующими субъектами. То есть предоставление им преимуществ путем выделения субсидий может привести к изменению конкурентной среды.

ФАС полагает, что субсидирование органами власти созданных ими подведомственных организаций в целях осуществления ими деятельности на конкурентных товарных рынках, связанной с обеспечением государственных или муниципальных нужд, может свидетельствовать о реализации способа ухода от конкурентных процедур, в связи с чем подлежит проверке на предмет установления признаков нарушения ч.

Ограничивающие конкуренцию соглашения

Прежде всего антимонопольная служба указала, что любой картель влечет вред для конкуренции. «На данной правовой позиции основывается отечественное конкурентное право в области противодействия картелям и судебная практика», – подчеркнула она.

При доказывании наличия антиконкурентного соглашения необходимо оценивать все доказательства и их весомость как в отдельности, так и в совокупности, считает ФАС России. При этом подчеркивается, что законодательством не определено и не может быть определено, какие доказательства подтверждают факт заключения антиконкурентного соглашения, а также не установлены и не могут быть установлены требования к форме подтверждающих документов.

Достаточность доказательств в каждом случае определяется на основании оценки всей совокупности фактов, в том числе исходя из общего положения дел на товарном рынке, которое предопределяет предсказуемость такого поведения как групповой модели, позволяющей за счет ее использования извлекать неконкурентные преимущества, указано в рекомендациях. В то же время результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований законодательства, могут стать доказательствами только после закрепления их на основе соответствующих норм УПК РФ.

В то же время результаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований законодательства, могут стать доказательствами только после закрепления их на основе соответствующих норм УПК РФ.

ФАС также напомнила, что само по себе отнесение хозяйствующих субъектов к группе лиц не исключает распространения на них запрета на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений. Необходимым условием допущения возможности заключения указанных в ст. 11 Закона о защите конкуренции соглашений является установление одним из этих субъектов контроля в отношении другого либо нахождение таких субъектов под контролем одного лица (ч. 7 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Процедурные вопросы

Отмечается, что выдача предупреждения не предполагает сбора доказательств в объеме, необходимом для установления факта нарушения. Для выдачи предупреждения следует установить наличие признаков нарушения в том же объеме, что и при принятии решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. При этом при принятии решения о выдаче предупреждения антимонопольный орган не вправе полагаться лишь на одно утверждение заявителя о наличии оснований для его вынесения.

При этом при принятии решения о выдаче предупреждения антимонопольный орган не вправе полагаться лишь на одно утверждение заявителя о наличии оснований для его вынесения.

ФАС напомнила, что одновременное привлечение к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате такого нарушения (в случае его исполнения), не допускаются. В связи с этим в правоприменительной практике возникает вопрос о первоочередности принимаемых мер ответственности антимонопольным органом. В своих рекомендациях ведомство исходит из того, что если административный штраф может быть исчислен из суммы выручки или расходов, то предписание о перечислении дохода не выдается.

В заключение ведомство указало, что коллегиальный орган ФАС России по результатам рассмотрения жалобы на решение или предписание своего территориального органа в случае принятия решения об отмене такого акта вправе направить дело на новое рассмотрение в данный территориальный орган.

Эксперты «АГ» прокомментировали рекомендации

«Антимонопольное законодательство, как и другие отрасли, стремится к единообразию правоприменения. Очень помогают в достижении данной цели обзоры судебной практики, обзоры практики самих антимонопольных органов, анализы решений апелляционной коллегии ФАС России. Данные рекомендации не являются исключением: в них отражены и подходы самих антимонопольных органов, и судов», – указала руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard (RBS) Анастасия Яремчук.

Эксперт напомнила, что антимонопольное законодательство относительно молодо, поэтому содержит много пробелов, активно восполняемых на практике. В рассматриваемых рекомендациях, по ее словам, как раз отражены выявленные практическим образом недостатки нормоположений такого рода.

«Привлекают внимание разъяснения, касающиеся антиконкурентного субсидирования подведомственных органам местного самоуправления организаций (унитарных предприятий): несколько лет ФАС России старается зафиксировать практику привлечения к ответственности за легализованный обход торгов», – отметила Анастасия Яремчук. Указанный в рекомендациях подход позволит сделать более прозрачным взаимодействие на конкурентных рынках, считает она.

Указанный в рекомендациях подход позволит сделать более прозрачным взаимодействие на конкурентных рынках, считает она.

«Стоит отметить, что именно выявление данной “лазейки” и стало основанием для инициирования в конце 2018 года внесения поправок в законодательство в части реорганизации всех унитарных предприятий в акционерные общества и бюджетные учреждения. Это было сделано в целях вернуть ГУПы и МУПы на конкурентные рынки и уравнять в правах с остальными игроками соответствующих рынков», – рассказала Анастасия Яремчук.

По ее словам, «больным» вопросом, несмотря на очевидную четкость нормы, долго являлось применение изъятий по антиконкурентным соглашениям: все ли признаки группы лиц могут освободить от ответственности либо только «особая» подконтрольность субъектов друг другу? «Единообразие однозначно было необходимо. В дополнение к отраженному в рекомендациях стоит отметить недавно разрешенный вопрос о доверительном управлении и соотнесении такового с группой лиц, как исключающем ответственность за сговор», – сообщила юрист.

Кроме того, особо важным для самих антимонопольных органов представляется вопрос о конкретизации полномочий апелляционной коллегии как высшего звена антимонопольных органов. «Отсутствие прямо прописанного в законе полномочия по направлению дела на новое рассмотрение несколько ограничивало как саму коллегию, так и территориальные органы, чьи решения просто отменялись без права исправления ошибок в случае, когда таковые не свидетельствовали об отсутствии нарушения вовсе. Отсутствие данного полномочия могло повлечь непривлечение к ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства», – пояснила Анастасия Яремчук. Без права направления на новое рассмотрение коллегии порой не хватало оснований для полноценной отмены решений, что могло привести к оставлению в силе решений с не полностью установленными (рассмотренными) обстоятельствами, потенциально способными повлиять на правильность принятого решения по существу, добавила Анастасия Яремчук.

Советник антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) Андрей Неминущий подчеркнул, что данные рекомендации нельзя считать официальным разъяснением либо толкованием антимонопольного законодательства или практики его применения со стороны ФАС России. «Они выпущены от имени научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, статус которого носит совещательный характер и в компетенцию которого не входит дача разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства. Такими полномочиями, например, обладает Президиум ФАС России», – пояснил эксперт.

«Они выпущены от имени научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, статус которого носит совещательный характер и в компетенцию которого не входит дача разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства. Такими полномочиями, например, обладает Президиум ФАС России», – пояснил эксперт.

При этом вызывает некоторые опасения факт направления данных рекомендаций в региональные управления для их использования в работе, о котором ФАС упомянула на своем сайте, поскольку такие рекомендации могут фактически восприниматься как официальная позиция службы, заметил Андрей Неминущий. «Ведь наряду с обоснованными и устоявшимися на практике позициями некоторые положения рекомендаций являются, по меньшей мере, спорными и не во всем согласуются с положениями Закона о защите конкуренции», – подчеркнул он.

Этот тезис, по словам эксперта, касается ряда положений по анализу рынка. Например, вызывает вопросы подход к квалификации барьеров входа на рынок в качестве низких и легкопреодолимых, предусматривающий необходимость доказывания совокупности обстоятельств, часть из которых не предусмотрена ни Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220, устанавливающим порядок анализа рынка, ни разъяснениями Президиума ФАС России по данному вопросу.

Например, вызывает вопросы подход к квалификации барьеров входа на рынок в качестве низких и легкопреодолимых, предусматривающий необходимость доказывания совокупности обстоятельств, часть из которых не предусмотрена ни Приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220, устанавливающим порядок анализа рынка, ни разъяснениями Президиума ФАС России по данному вопросу.

«В качестве одного из обстоятельств, которое необходимо установить наряду с фактом появления нового участника на рынке, выступает расширение производственных мощностей иных участников рынка, не занимающих доминирующее положение. Если руководствоваться таким подходом, то может сложиться ситуация, при которой на рынок войдет несколько новых участников, но поскольку иные участники рынка не расширяли свои производственные мощности в рассматриваемый период (хотя, например, могли при этом увеличивать объем выпуска продукции), то барьеры входа на такой рынок не могут оцениваться как низкие. Такой подход не представляется обоснованным», – прокомментировал свою позицию Андрей Неминущий.

С его точки зрения, также не соответствует Закону о защите конкуренции позиция, согласно которой факт отнесения компаний к группе лиц в соответствии с «пунктом 2 статьи 9 Закона о защите конкуренции» не является достаточным для применения исключения, предусмотренного ч. 7 ст. 11 Закона о защите конкуренции, несмотря на то что такое основание напрямую указано в ч. 8 данной статьи как одно из оснований осуществления контроля и применения исключения. «Вдвойне странным представляется такой подход еще и потому, что рекомендации прямо цитируют ч. 8 ст. 11, предусматривающую в качестве одного из признаков контроля осуществление функций исполнительного органа юридического лица. Судя по всему, в тексте допущена опечатка, авторы могли иметь в виду п. 2 ч. 1 ст. 9 закона. Возможно, данная позиция и не была направлена на ограничение действия указанного исключения именно таким образом и авторы хотели сослаться на ч. 2 ст. 9 Закона о защите конкуренции, однако использованная в тексте формулировка вызывает вопросы», – отметил эксперт.

В качестве еще одного примера несовершенства формулировок он отметил положение рекомендаций в отношении невозможности квалификации необоснованного повышения цены как нарушения общего запрета на злоупотребление доминирующим положением, предусмотренного ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, и необходимости использования состава монопольно высокой цены в этом случае.

По мнению Андрея Неминущего, это абсолютно верное по своей сути положение может быть истолковано как освобождающее ФАС России от исследования уровня расходов компании при отсутствии у нее экономического обоснования соответствующей цены и необходимости в таком случае доказывания только иных признаков монопольно высокой цены, предусмотренных ч. 1 ст. 6 Закона о защите конкуренции. «Такой вывод очевидно противоречит указанной норме и ранее данным разъяснениям, обязывающим антимонопольный орган исследовать уровень расходов вне зависимости от того, представил ли хозяйствующий субъект соответствующее экономическое обоснование или нет. Остается надеяться, что такое толкование не будет применяться на практике, а соответствующие формулировки будут доработаны», – заключил эксперт.

Остается надеяться, что такое толкование не будет применяться на практике, а соответствующие формулировки будут доработаны», – заключил эксперт.

Адвокат, управляющий партнер консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик согласился с тем, что рекомендации содержат во многом уже хорошо известные практикующим юристам подходы, однако позиции по некоторым вопросам, по его словам, являются спорными. В частности, это относится к вопросу установления последствий (или угрозы их наступления) злоупотребления доминирующим положением в виде ограничения конкуренции на смежном рынке.

В рекомендациях ФАС говорит о том, что факт ограничения или возможности ограничения конкуренции на смежном рынке должен быть установлен в рамках рассмотрения дела и не требует проведения анализа состояния конкуренции на самом смежном рынке. «Однако это утверждение не совсем верно и может ошибочно восприниматься антимонопольными органами как общий подход, которым являться не может», – считает Ярослав Кулик.

Он напомнил, что согласно п. 5.4 ст. 45 Закона о защите конкуренции при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства. «Буквальное толкование порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС № 220, действительно, затрудняет определение объема изучения смежного рынка, на состояние конкуренции которого оказывает или может оказать влияние поведение доминирующего субъекта на рынке, где он доминирует. Однако терминология приказа № 220, как и Закона о защите конкуренции, одинаково нейтральна к рынку в части ограничения конкуренции», – заметил адвокат.

Закон определяет в ст. 4 признаки ограничения конкуренции, для выявления которых необходимо хотя бы минимально изучить целевой рынок, на котором такое ограничение проявляется или может проявиться, чтобы понимать его ключевые характеристики, пояснил Ярослав Кулик. «Установление любого факта требует его доказывания. Никто не отменял обязанность антимонопольного органа доказывать факты, на которых основываются его выводы, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. Поэтому антимонопольному органу необходимо исследовать смежный рынок, а вот объем такого исследования в приказе № 220 специально не описан. Однако никаких других нормативных актов, регулирующих анализ состояния конкуренции на товарном рынке, не существует», – подчеркнул адвокат.

«Установление любого факта требует его доказывания. Никто не отменял обязанность антимонопольного органа доказывать факты, на которых основываются его выводы, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. Поэтому антимонопольному органу необходимо исследовать смежный рынок, а вот объем такого исследования в приказе № 220 специально не описан. Однако никаких других нормативных актов, регулирующих анализ состояния конкуренции на товарном рынке, не существует», – подчеркнул адвокат.

Юрист Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев добавил, что, обосновывая свою позицию о возможности установления последствий в виде ограничения конкуренции вследствие злоупотребления доминирующим положением на смежном рынке, ФАС не учитывает все уникальные фактические обстоятельства дела № А40-3363/2018 (на него ведомство ссылается в рекомендациях). Эксперт подчеркнул, что ответчик по этому спору занимал доминирующее положение на рынке естественной монополии.

Он отметил, что подп. «б» п. 1.3 приказа № 220 предусмотрено, что по делам, возбужденным по признакам нарушения ст. 10 Закона о защите конкуренции в отношении субъекта естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на товарном рынке должен включать в том числе этап определения продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий.

«б» п. 1.3 приказа № 220 предусмотрено, что по делам, возбужденным по признакам нарушения ст. 10 Закона о защите конкуренции в отношении субъекта естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на товарном рынке должен включать в том числе этап определения продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий.

«Таким образом, законодатель прямо предусмотрел специальный порядок определения продуктовых границ при рассмотрении дел в отношении субъектов естественных монополий. Именно формальное ограничение объема анализа состояния конкуренции для такого типа рынков, известное своими спорными проявлениями в практике, и явилось основанием для вывода суда о том, что проведение анализа состояния конкуренции на смежном рынке, на который непосредственно оказывается влияние в силу возможности распоряжения инфраструктурой внутренних водных путей (причалами) в целях установления его доминирующего положения в продуктовых границах, определенных Законом о естественных монополиях, не предусмотрено действующим законодательством, – пояснил Павел Дмитриев. – Между тем ФАС России изменила этот вывод, изложив его как общий подход».

– Между тем ФАС России изменила этот вывод, изложив его как общий подход».

Такая трактовка фактически предполагает освобождение антимонопольного органа от проведения анализа состояния конкуренции на смежном рынке, что не соответствует закону, заключил юрист.

Недобросовестная конкуренция: как отличить? — Z&GPatent

Раскрывая суть понятия недобросовестной конкуренции следует обратить внимание на следующие важные моменты, которые отличают нарушение исключительных прав от нарушения, связанного с совершением акта недобросовестной конкуренции.

Во-первых, конкуренция — это всегда соперничество хозяйствующих субъектов. То есть каждый из субъектов — и правообладатель, и нарушитель должны представлять собой субъект экономической деятельности: быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Также это могут быть физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность без статуса индивидуального предпринимателя либо некоммерческие организации, но обязательно осуществляющие деятельность, приносящую доход.

Во-вторых, между данными лицами должно осуществляться соперничество на товарном рынке, то есть предлагаемые правообладателем товары или услуги могут быть взаимозаменяемы для потребителя с предлагаемыми товарами или услугами нарушителя, то есть по существу, — и правообладатель, и нарушитель должны предлагать потребителям аналогичные, взаимозаменяемые товары или услуги.

В-третьих, важно то, что товарный рынок имеет обусловленные географические границы, что означает реальную возможность потребителем предпочесть товар (услугу) правообладателя товарам (услугам) нарушителя без дополнительных нецелесообразных затрат.

В-четвертых, нарушение должно быть направлено на получение именно необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе. Под необоснованными понимаются преимущества, которые получает нарушитель, продвигая свои товары (услуги), в нарушение требований законодательства, то есть те преимущества, которые он не мог бы получить, будучи добропорядочным участником рынка, который, во исполнение нормативных требований, естественным образом воздерживается от совершения подобных действий.

В-пятых, акт недобросовестной конкуренции обязательно подразумевает причинение субъектом-конкурентом убытков либо возможность причинения убытков вследствие совершения такого акта против правообладателя-конкурента, а в некоторых случаях — причинение вреда деловой репутации.

Указанные признаки обязательны для установления акта недобросовестно конкуренции в действиях нарушителя. В том случае, если лицо полагает, что в отношении него совершен акт недобросовестной конкуренции, оно может, по своему усмотрению, обратиться либо в арбитражный суд либо в территориальное подразделение Федеральной антимонопольной службы с соответствующим требованием о признании действий субъекта-конкурента актом недобросовестной конкуренции.

Автор: Шевченко Татьяна ©

Паразитирование на репутации известного бренда: проблемы квалификации и защиты

Т.А. Викторов,

студент магистратуры кафедры интеллектуальных прав

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Е. Кутафина (МГЮА)

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 24, июнь 2019 г., с. 29-34

Еще в начале ХХ в. В.А. Гольденберг1 отмечал: «Одним из весьма важных экономических вопросов является вопрос о недобросовестной конкуренции, — вопрос о том, как помочь предпринимателю, гибнущему в конкурентной борьбе с более могущественным, в отношении капитала, соперником или с злокозненными ухищрениями тех конкурентов, которые путем недобросовестной эксплуатации свободы конкуренции, стремятся одержать верх над своими конкурентами».

Законодательство в области защиты от недобросовестной конкуренции существует и развивается на протяжении около ста лет. В то же время появляются и развиваются новые способы конкурентной борьбы, в том числе и неправомерной, которые причиняют вред субъектам гражданского оборота. С развитием рыночных отношений значимый вес в гражданском обороте приобрели исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, на средства индивидуализации товаров и услуг. Возможность тем или иным путем коммерциализировать исключительные права обуславливает интерес со стороны как добропорядочных участников гражданского оборота, так и недобропорядочных.

Возможность тем или иным путем коммерциализировать исключительные права обуславливает интерес со стороны как добропорядочных участников гражданского оборота, так и недобропорядочных.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах2. В частности, подлежат запрету действия:

1)

способные вызвать смешение;

2)

дискредитирующие конкурента;

3)

способные ввести потребителей в заблуждение.

Определение является достаточно широким и абстрактным, а перечисленные действия не являются исчерпывающими, поскольку в практике известны и иные случаи, считающимися актом недобросовестной конкуренции.

В современном российском правопорядке акт недобросовестной конкуренции определяется в ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции»3. Согласно закону недобросовестная конкуренция определяется в соответствии со следующими критериями:

1)

действия хозяйствующих субъектов;

2)

направлены на получение преимуществ;

3)

противоречат законодательству, обычаям делового оборота;

4)

причинили или могут причинить вред субъектам-конкурентам или их деловой репутации. Отсутствие одного из критериев нивелирует правовую квалификацию действий субъекта как акт конкуренции.

Отсутствие одного из критериев нивелирует правовую квалификацию действий субъекта как акт конкуренции.

Глава 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции» содержит открытый перечень актов недобросовестной конкуренции. На возможность иных, непоименованных актов, прямо указывает ст. 14.8 Федерального закона.

Определяющими понятиями для определения акта недобросовестной конкуренции, связанного с использованием средств индивидуализации, являются товарный рынок, взаимозаменяемость товаров и однородность товаров.

В большинстве случаев конкуренция между хозяйствующими субъектами предполагает нахождение субъектов на одном товарном рынке. Товарный рынок — сфера обращения товара, в том числе товара иностранного производства, который не может быть заменен другим товаром; или взаимозаменяемых товаров, в географических границах которой, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар. Такая возможность отсутствует за ее пределами4. Нахождение субъектов на одном товарном рынке означает, что их товары являются взаимозаменяемыми, то есть потребитель готов заменить один товар другим, поскольку данные товары сходны по своему функциональному назначению, характеристикам и сфере применения5. Если субъекты не действуют на одном товарном рынке, то, соответственно, такие субъекты не состоят в конкурентных отношениях.

Нахождение субъектов на одном товарном рынке означает, что их товары являются взаимозаменяемыми, то есть потребитель готов заменить один товар другим, поскольку данные товары сходны по своему функциональному назначению, характеристикам и сфере применения5. Если субъекты не действуют на одном товарном рынке, то, соответственно, такие субъекты не состоят в конкурентных отношениях.

Обратимся к практике. Решение комиссии ФАС по делу № 1 14/194-10 о нарушении антимонопольного законодательства демонстрирует сложившийся подход в отношении взаимозаменяемости товаров6. Комиссия ФАС рассматривала дело о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции ввиду незаконной регистрации товарного знака с использованием средств индивидуализации заявителя. Сходство до степени смешения не оспаривалось. Однако было вынесено решение о прекращении дела в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства. Согласно ФАС продукты заявителя с использованием словесного обозначения «Маленькая принцесса» и мультимедиа продукты ответчика, реализуемые с использованием товарного знака по свидетельству № 401318, не могут быть признаны взаимозаменяемыми товарами.

Комиссия установила, что продукт заявителя представляет собой электронную энциклопедию, предназначенную для детей 5-7 лет, и предполагает умение детей читать. Продукт же ответчика представляет собой компьютерную игру, предназначенную для детей от 4 лет, и не предполагает у детей умение читать. Таким образом, продукты рассчитаны на разную аудиторию и не могут быть сравнимы по своему качественному и функциональному значению, следовательно такие товары не являются взаимозаменяемыми.

Однако не всегда наличие акта недобросовестной конкуренции связано с категорией взаимозаменяемости, а, следовательно, с наличием прямой конкуренции.

В качестве одного из видов недобросовестной конкуренции выделяют так называемую паразитарную конкуренцию. Сущность ее заключается в том, что хозяйствующий субъект использует коммерческую ценность средств индивидуализации другого субъекта в целях продвижения своих товаров и услуг, извлекая выгоду из деловой репутации чужого известного товарного знака. При этом спорное обозначение индивидуализирует невзаимозаменяемые товары, хозяйствующие субъекты таким образом формально не находятся в отношениях конкуренции.

При этом спорное обозначение индивидуализирует невзаимозаменяемые товары, хозяйствующие субъекты таким образом формально не находятся в отношениях конкуренции.

Как указано в Типовых положениях о защите от недобросовестной конкуренции ВОИС7, ее актом являются и такие действия, при которых какое-либо лицо использует хорошо известный товарный знак другого лица, не являющего конкурентом, с целью повлиять на продажу товара, таким образом недобросовестно получая преимущество перед конкурентами.

Товарный знак является своеобразным связующим звеном между произведенным продуктом и потребителем, отражая репутацию товара компании. Термин good-will, введенный в качестве обозначения данной функции товарного знака, распространен в системах общего права. Общим критерием для всех подходов к пониманию термина является то, что good-will — не что иное, как общественное отношение к товару, отражающее степень предпочтения потребителем одного товара другому на одном товарном рынке. Good-will является неотъемлемой частью товарного знака, его коммерциализации, поэтому именно good-will известного товарного знака является объектом присвоения недобросовестного хозяйственного субъекта.

В странах системы общего права существует концепция размывания товарного знака. Согласно данной концепции правообладатель может рассчитывать на защиту своего товарного знака, обладающего высокой известностью, от использования сходных товарных знаков другими лицами, если это наносит вред репутации товара правообладателя, под чьим знаком такие товары находятся в обороте. В большинстве случаев нарушители не находятся на одном товарном рынке с правообладателем.

В законе о товарных знаках Канады существует прямой запрет на действия, связанные с использованием зарегистрированного другим лицом товарного знака, способные привести к обесцениванию репутации товара8.

В США существует специальный федеральный закон, согласно которому предоставляется защита от ослабления различительной способности и обесценивания репутации известным товарным знакам в случаях, если другим хозяйствующим субъектом используется сходный до степени смешения товарный знак для неоднородных и невзаимозаменяемых товаров9.

В международной практике такие случаи известны. Так, суд признал действия компании актом недобросовестной конкуренции, вводившей в оборот кукурузные хлопья под товарным знаком, сходным с известным товарным знаком компании, производившей средства для гигиены10.

В российской практике наиболее известный случай – дело VACHERON CONSTANTIN. Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ №16912/11 от 24 апреля 2012 года аннулирована регистрация товарного знака VACHERON CONSTANTIN, зарегистрированного для товаров класса «одежда», ввиду того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком швейцарской компании, зарегистрированным в отношении товаров класса «часы». При этом не были опровергнуты доводы, что товары данных классов не являются ни однородными, ни взаимозаменяемыми11. Судом установлено, что регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку, в отношении товаров другого класса, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Аналогичный вывод был сделан Судом по интеллектуальным правам в деле об обозначении ZEGNA12 Так, суд прямо указывает, что «регистрация товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя».

Показательным также является дело о рекламном ролике сока компании ООО «Нидан Соки». Так, арбитражный суд Московского округа признал недопустимым использование в рекламном ролике обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком компании Louis Vuitton Malletier, известного производителя женских аксессуаров, одежды, сумок13. По мнению представителей ООО «Нидан Соки», «область правовой охраны товарного знака ограничена теми товарными знаками и услугами, для которых он зарегистрирован». Однако, как указывают представители «Нидан Соки», компания Louis Vuitton Malletier не обладает правами на сходные обозначения, зарегистрированные в отношении таких товаров, как «рекламный ролик», «видеоролик», «видеофильм». Также указывается, что спорный рекламный ролик не предлагает товары, содержащие товарный знак компании Louis Vuitton Malletier, используемые предметы в рекламе лишь создают образ, объектом же рекламы является непосредственно продукция компании «Нидан Соки». Указывая на ошибочность мнения представителей «Нидан Соки» об объеме правовой охраны товарного знака, суд ссылается на статью 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков14, согласно которой принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Стоит отметить позицию суда в отношении вопроса об использовании деловой репутации компании Louis Vuitton Malletier. По мнению представителей компании Louis Vuitton Malletier, «рекламный ролик носит негативный характер, поскольку положительному персонажу, употребляющему сок «Сокос», противопоставлялась экзальтированная, самовлюбленная, взбалмошная и вспыльчивая владелица аксессуаров (дамской сумочки и нескольких чемоданов), маркированных товарными знаками Компании LOUIS VUITTON MALLETIER, осуществляющей производство и продажу аксессуаров для люксового сегмента рынка таких товаров».

Также указывается, что спорный рекламный ролик не предлагает товары, содержащие товарный знак компании Louis Vuitton Malletier, используемые предметы в рекламе лишь создают образ, объектом же рекламы является непосредственно продукция компании «Нидан Соки». Указывая на ошибочность мнения представителей «Нидан Соки» об объеме правовой охраны товарного знака, суд ссылается на статью 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков14, согласно которой принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Стоит отметить позицию суда в отношении вопроса об использовании деловой репутации компании Louis Vuitton Malletier. По мнению представителей компании Louis Vuitton Malletier, «рекламный ролик носит негативный характер, поскольку положительному персонажу, употребляющему сок «Сокос», противопоставлялась экзальтированная, самовлюбленная, взбалмошная и вспыльчивая владелица аксессуаров (дамской сумочки и нескольких чемоданов), маркированных товарными знаками Компании LOUIS VUITTON MALLETIER, осуществляющей производство и продажу аксессуаров для люксового сегмента рынка таких товаров». Суд указывает, что целью рекламы является привлечение внимания к объекту рекламирования с помощью создания ярких образов. Логично предположить, что не случайно в качестве элемента образа была выбрана широко известная продукция компании Louis Vuitton Malletier. Суд, ссылаясь на определение недобросовестной конкуренции в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», указал на недопустимость использования для продвижения своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних.

Суд указывает, что целью рекламы является привлечение внимания к объекту рекламирования с помощью создания ярких образов. Логично предположить, что не случайно в качестве элемента образа была выбрана широко известная продукция компании Louis Vuitton Malletier. Суд, ссылаясь на определение недобросовестной конкуренции в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции», указал на недопустимость использования для продвижения своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних.

Характерно, что суды при квалификации акта как паразитарной конкуренции, выделяют не только взаимозаменяемость, но и взаимодополняемость товаров. Одним из важнейших в данном ключе представляется постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/0615. Общество с ограниченной ответственностью ввело в оборот пищевой продукт, зарегистрировав для него товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком «Невское», под которым выпускается известный пивной напиток. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что в обществе сложилось представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, что свидетельствует о целостном восприятии таких товаров значительным кругом потребителей. «Традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг». Таким образом, учитывая продолжительное использования товарного знака «Невское» производителем пива и популярности соответствующего напитка, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ приходит к выводу, что производителем пивных закусок осуществляется недобросовестное извлечение экономических преимуществ при использовании сходного до степени смешения товарного знака.

«Традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг». Таким образом, учитывая продолжительное использования товарного знака «Невское» производителем пива и популярности соответствующего напитка, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ приходит к выводу, что производителем пивных закусок осуществляется недобросовестное извлечение экономических преимуществ при использовании сходного до степени смешения товарного знака.

Итак, можно выделить следующие особенности паразитарной конкуренции:

1)

действия квалифицируются как акт конкуренции не только в том случае, если совершены на одном товарном рынке конкурентом, но и за его пределами субъектом, не являющимся конкурентом правообладателя товарного знака;

2)

цель такого акта – не создание смешения с товарами конкурента, а использование репутации его товара.

В Федеральном законе «О защите конкуренции» термин «паразитарная конкуренция» прямо не определен, однако акты конкуренции с использованием товарного знака, либо сходного с ним до степени смешения признаются нарушением антимонопольного законодательства. Как уже было отмечено выше, согласно п. 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности перечень запрещенных действий не носит исчерпывающего характера и не исключает признания недобросовестными тех действий, которые противоречат общим принципам честного делового оборота.

Формальное признание широкой известности товарного знака федеральным органом по интеллектуальной собственности является механизмом защиты от паразитирования на репутации чужого бренда. Признание Роспатентом товарного знака общеизвестным влечет следующие последствия для правовой охраны:

1)

бессрочность правовой охраны;

2)

распространение правовой охраны на неоднородные и невзаимозаменяемые товары.

В результате признания Роспатентом широкой известности товарного знака обозначение вносится в реестр общеизвестных товарных знаков.

Однако суды при разрешении споров о предоставлении правовой охраны средствам индивидуализации не всегда руководствуются формальным статусом общеизвестности товарного знака.

Так, при рассмотрении заявления компании VERMONT FLOVERS EPZ LTD о признании ненормативного акта Роспатента недействительным, Суд по интеллектуальным правам установил, что в действиях общества «Вермонт М» и «Торговый дом Вермонт» содержатся признаки паразитарной конкуренции, выражающиеся в регистрации и использовании сходного до степени смешения обозначения с целью воспользоваться репутацией широко известного товарного знака иностранной компании, несмотря на то что обозначение иностранной компании не зарегистрировано на территории Российской Федерации в установленном порядке и не признано общеизвестным по формальной процедуре16.

В вышеупомянутом деле VACHERON CONSTANTIN суд также встал на сторону заявителя, признавая действия ответчика актом недобросовестной конкуренции и не опровергая довод о том, что товары не являются однородными, несмотря на то, что товарный знак VACHERON CONSTANTIN не является общеизвестным в соответствии с формальной процедурой регистрации.

Исследователи данной ситуации отмечают, что национальная практика пошла по пути защиты товарных знаков от недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров, несмотря на то что они не были признаны в установленном национальным законодательством порядке общеизвестными17.

Такой подход характерен, в частности, для США, где судебной практикой выработана доктрина общеизвестных товарных знаков. Согласно данной доктрине, широко известные обозначения могут обладать правовой охраной на территории США даже в случае отсутствия регистрации. Доктрина основывается на том, что использование такого знака другими лицами может ввести в заблуждение американского потребителя относительно источника происхождения товаров18.

Такой подход в отношении правовой охраны целесообразен, поскольку широкая известность товара обычно подразумевает известность у потребителей и за рубежом. В эпоху глобальной экономики и международных корпораций, товар которых известен далеко за пределами одной страны, применение территориального принципа представляется неоднозначным.

Под принципом территориальности понимается действие национального законодательства о правах на результаты интеллектуальной собственности. Этот принцип признается одним из основополагающих в вопросе о надлежащем использовании товарных знаков.

В судебной практике США сформировано понимание общеизвестного товарного знака как «исключения из принципа территориальности». Так, в деле GRUPO GIGANTE SA DE CV v. DALLO & CO., INC суд отмечает: «Несмотря на то, что принцип территориальности является давно устоявшимся и важным принципом в отношении товарных знаков, он не может быть абсолютным. Торговля не ограничивается территориальными границами одного государства»19.

В научной среде неоднократно подчеркивается необходимость рассмотрения каждого случая в отдельности, об этом свидетельствует и подход Суда по интеллектуальным правам, согласно которому при определении правомерности регистрации обозначения исследуется как предшествующее этой регистрации использование, так и последующее, а при квалификации действия как акта недобросовестной конкуренции также и наличие конкурентных отношений, известность обозначения.

В этом ключе следование формальным национальным нормам при разрешении вопроса о наличии признаков паразитирования на репутации известного товарного знака представляется недопустимым.

1Гольденберг В.А. Недобросовестная промышленная конкуренция // Вестник права. 1901. № 7.

2Конвенция по охране промышленной собственности» (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) (ред. от 2октября 1979 г.) // СПС «Гарант».

3Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ // СПС «Гарант».

4п. 4 ст. 4, Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ, п. 4 ст. 4 // СПС «Гарант».

5Там же п. 3 ст. 4.

6Решение по делу № 1 14/194-10 о нарушении антимонопольного законодательства // https://solutions.fas.gov.ru.

7Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции, п. 1.06 // http://www.wipo.int.

8Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13) S. 22, // http://laws-lois.justice.gc.ca/.

9H. Rept. 104-374 FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT OF 1995 // https://www.congress.gov/.

10Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002) // https://www.leagle.com/decision/2002815306f3d5091786.

11Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625 // СПС «Гарант».

12Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2015 г. по делу N СИП-1010/2014 // СПС «Гарант».

13Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2009 г. N КГ-А41/4778-09 по делу N А41-5137/08 // СПС «Гарант».

14Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) (ред. от 28 сентября 1979 г.) // СПС «Гарант».

15Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642 // СПС «Гарант».

16Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2014 г. № С01-1146/2014 по делу № СИП-14/2014 // СПС «Гарант».

17Робинов А.А. Новое в практике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации // Патентный поверенный. 2013. N 2.

18Tittemore L., Murphy S.K., Timbers L.L.P. Hot topics in trademark law: Trademark rights in a global economy — protection and enforcement of well-known and famous marks // ABA IP Law CLE. 2012.

19Grupo Gigante, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004). P. 1094 // http://homepages.law.asu.edu/.

ФАС обвинила трех сотовых операторов в нарушении закона о конкуренции :: Бизнес :: РБК

Федеральная антимонопольная служба признала МТС, «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» нарушителями закона о защите конкуренции. Сотовые компании обвинили в создании дискриминационных условий для частных компаний

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС, «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушителями закона о защите конкуренции. В сообщении ФАС указывается, что сотовые операторы заключали на разных условиях договоры с частными компаниями и организациями с государственным участием. Последние в результате могли платить в несколько раз меньше, причем разница доходила до десяти раз.

«Одним из примеров, в частности, является осуществление банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений», — говорится в сообщении. За установление монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений операторы также признаны виновными.

Антимонопольная служба выдаст ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом» предписание об устранении нарушения закона «О защите конкуренции». Ответственность за них предусмотрена ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), в соответствии с которой на компании-нарушители и их руководство могут быть наложены крупные штрафы.

Что касается ПАО «МегаФон», то в отношении этой компании решение пока не вынесено. Рассмотрение дела в ФАС решили продолжить 16 мая.

«МТС строго соблюдает требования антимонопольного законодательства, компания не согласна с вынесенным решением и предписанием ФАС и примет решение об апелляции в суде после получения мотивировочной части», — заявил РБК представитель МТС Алексей Меркутов. Он подчеркнул, что МТС не занимает доминирующего положения на рынке, а СМС не являются единственным каналом информирования абонентов.

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства.

Контрольные вопросы для сдачи экзамена

Легальное определение товарного рынка дано в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Иначе, товарный рынок — это сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории или за ее пределами.

Антимонопольные органы проводят анализ и оценку состояния конкурентной среды на товарных рынках:

Чтобы определить степень концентрации на конкретном рынке

Чтобы наметить возможные формы и методы воздействия на ХС, действующих на этих рынках

Этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка (перспективный, ретроспективный).

2. Определение продуктовых границ товарного рынка.

3. Определение географической границы.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

5. Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок.

8. Определение состояния конкуренции на рынке.

Функции рынка:

коммерческая, так как торговцы получают прибыль от ведения ϲʙᴏей деятельности;

ценообразующая, что выражается в формировании цен на товары под влиянием спроса и предложения;

информационная – рынок предоставляет сведения о производителях и торговцах, о товаре и товарных сделках;

регулирующая – рынок определяет виды и объемы заказов, качество и внедрение результатов деятельности;

коммуникационная – рынок позволяет устанавливать контакты между предпринимателями на условиях открытости, равенства, регулярности, известности и в установленных общепринятых формах, причем для более развитого рынка ϲʙᴏйственны разнообразные формы сотрудничества на биржах, выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях, брифингах, конференциях;

социокультурная, поскольку применение маркетинга в бизнесе повышает культурный уровень предпринимателя, кᴏᴛᴏᴩый использует в ϲʙᴏей работе научные данные;

санирующая – выигрывают наиболее предприимчивые и эффективно работающие, а недобросовестные и неэффективные уходят с рынка.

Рынок – институт или механизм, кᴏᴛᴏᴩый ϲʙᴏдит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкретного товара. Взаимодействие участников товарного рынка обеспечивается его инфраструктурой (транспортные и складские компании, информационные агентства, консалтинговые фирмы и т. д.), но качество ϶ᴛᴏго взаимодействия зависит не только от уровня развития инфраструктуры, но и от степени государственного воздействия на данный рынок.

По законодательству товарным рынком будет сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей территории и отсутствия ϶ᴛᴏй возможности за ее пределами (Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

В НК рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения данных товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории РФ или за ее пределами.

Товарный рынок имеет много характеристик: продуктовые особенности (например, рынок лазерных принтеров), географические границы (например, рынок Москвы), субъектный состав, объем товарных ресурсов и т. д.

Организованный рынок – ϶ᴛᴏ сфера отношений по определенным правилам, в основном сформулированным тем субъектом, кᴏᴛᴏᴩый его организовал, например товарная биржа, аукционный дом, ярмарка. К неорганизованным рынкам можно отнести все остальные сферы торговли, не отвечающие данному признаку.

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.

Значение понятия «конкуренция».

1. Цель антимонопольного законодательства и критерии его эффективности — это защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

2. Ограничение, устранение и недопущение конкуренции — это противоправные и наказуемые деяния.

3. Сложившиеся в ходе конкуренции на конкретном рынке обычаи делового оборота являются стандартом для выявления случаев недобросовестной конкуренции.

4. Условия конкуренции на соответствующем рынке выступают критерием при проведении государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией.

Например, субъектам может быть отказано в осуществлении сделки по слиянию, если это может привести к ограничению конкуренции.

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

В широком смысле конкуренция представляет собой соревнование (состязательность) между различными лицами в достижении какой-либо цели. Применительно к предпринимательской деятельности она (конкуренция) означает соперничество между участниками экономического оборота за лучшие условия производства и реализации (обмена) товаров, а также получения на этой основе максимальной прибыли (состязательный подход к сущности конкуренции).

Легальное определение конкуренции содержится в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции». И вновь обращает на себя внимание состязательный подход законодателя к определению экономической сущности конкуренции.

Феномен конкуренции проявляется в сочетании частных интересов у субъектов предпринимательской деятельности и публичных — у государства.

В рыночной системе борьба за выгодные условия производства и реализации товаров и услуг, а также за потребителя и удовлетворение его потребностей есть сфера частных интересов предпринимателей. Что касается ограничения или сдерживания монопольного положения хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, то здесь конкуренция представляет собой область публичных интересов государства. Указанный подход к общей проблеме конкуренции носит принципиальный характер и может служить отправным моментом в разработке концепции правового регулирования рыночной конкуренции.

Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства.

Легальное определение товарного рынка дано в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Иначе, товарный рынок — это сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории или за ее пределами.

Антимонопольные органы проводят анализ и оценку состояния конкурентной среды на товарных рынках.

Чтобы определить степень концентрации на конкретном рынке

Чтобы наметить возможные формы и методы воздействия на ХС, действующих на этих рынках

Этапы анализа и оценки состояния конкурентной среды

1. Определение временного интервала исследования товарного рынка (перспективный, ретроспективный).

2. Определение продуктовых границ товарного рынка.

3. Определение географической границы.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

5. Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок.

8. Определение состояния конкуренции на рынке.

Что является источником информации для проведения анализа и оценки конкурентной среды?

Информация, получаемая от органов статистики

Сведения об объёмах производства и реализации, предоставляемые непосредственно ХС

Информация, получаемая от покупателей — физических и юридических лиц

За какой период будет анализироваться конкурентная среда?

Как правило, это год. Но может быть и за 2 года.

Функции рынка:

коммерческая, так как торговцы получают прибыль от ведения ϲʙᴏей деятельности;

ценообразующая, что выражается в формировании цен на товары под влиянием спроса и предложения;

информационная – рынок предоставляет сведения о производителях и торговцах, о товаре и товарных сделках;

регулирующая – рынок определяет виды и объемы заказов, качество и внедрение результатов деятельности;

коммуникационная – рынок позволяет устанавливать контакты между предпринимателями на условиях открытости, равенства, регулярности, известности и в установленных общепринятых формах, причем для более развитого рынка ϲʙᴏйственны разнообразные формы сотрудничества на биржах, выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях, брифингах, конференциях;

социокультурная, поскольку применение маркетинга в бизнесе повышает культурный уровень предпринимателя, кᴏᴛᴏᴩый использует в ϲʙᴏей работе научные данные;

санирующая – выигрывают наиболее предприимчивые и эффективно работающие, а недобросовестные и неэффективные уходят с рынка.

Рынок – институт или механизм, кᴏᴛᴏᴩый ϲʙᴏдит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) конкретного товара. Взаимодействие участников товарного рынка обеспечивается его инфраструктурой (транспортные и складские компании, информационные агентства, консалтинговые фирмы и т. д.), но качество ϶ᴛᴏго взаимодействия зависит не только от уровня развития инфраструктуры, но и от степени государственного воздействия на данный рынок.

По законодательству товарным рынком будет сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей территории и отсутствия ϶ᴛᴏй возможности за ее пределами (Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

В НК рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения данных товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории РФ или за ее пределами.

Товарный рынок имеет много характеристик: продуктовые особенности (например, рынок лазерных принтеров), географические границы (например, рынок Москвы), субъектный состав, объем товарных ресурсов и т. д.

Организованный рынок – ϶ᴛᴏ сфера отношений по определенным правилам, в основном сформулированным тем субъектом, кᴏᴛᴏᴩый его организовал, например товарная биржа, аукционный дом, ярмарка. К неорганизованным рынкам можно отнести все остальные сферы торговли, не отвечающие данному признаку.

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.

Значение понятия «конкуренция». 1. Цель антимонопольного законодательства и критерии его эффективности — это защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

2. Ограничение, устранение и недопущение конкуренции — это противоправные и наказуемые деяния.

3. Сложившиеся в ходе конкуренции на конкретном рынке обычаи делового оборота являются стандартом для выявления случаев недобросовестной конкуренции.

4. Условия конкуренции на соответствующем рынке выступают критерием при проведении государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией.

Например, субъектам может быть отказано в осуществлении сделки по слиянию, если это может привести к ограничению конкуренции.

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

В широком смысле конкуренция представляет собой соревнование (состязательность) между различными лицами в достижении какой-либо цели. Применительно к предпринимательской деятельности она (конкуренция) означает соперничество между участниками экономического оборота за лучшие условия производства и реализации (обмена) товаров, а также получения на этой основе максимальной прибыли (состязательный подход к сущности конкуренции).

Легальное определение конкуренции содержится в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции». И вновь обращает на себя внимание состязательный подход законодателя к определению экономической сущности конкуренции.

Феномен конкуренции проявляется в сочетании частных интересов у субъектов предпринимательской деятельности и публичных — у государства.

В рыночной системе борьба за выгодные условия производства и реализации товаров и услуг, а также за потребителя и удовлетворение его потребностей есть сфера частных интересов предпринимателей. Что касается ограничения или сдерживания монопольного положения хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, то здесь конкуренция представляет собой область публичных интересов государства. Указанный подход к общей проблеме конкуренции носит принципиальный характер и может служить отправным моментом в разработке концепции правового регулирования рыночной конкуренции.

Идеальное определение конкуренции

Что такое идеальная конкуренция?

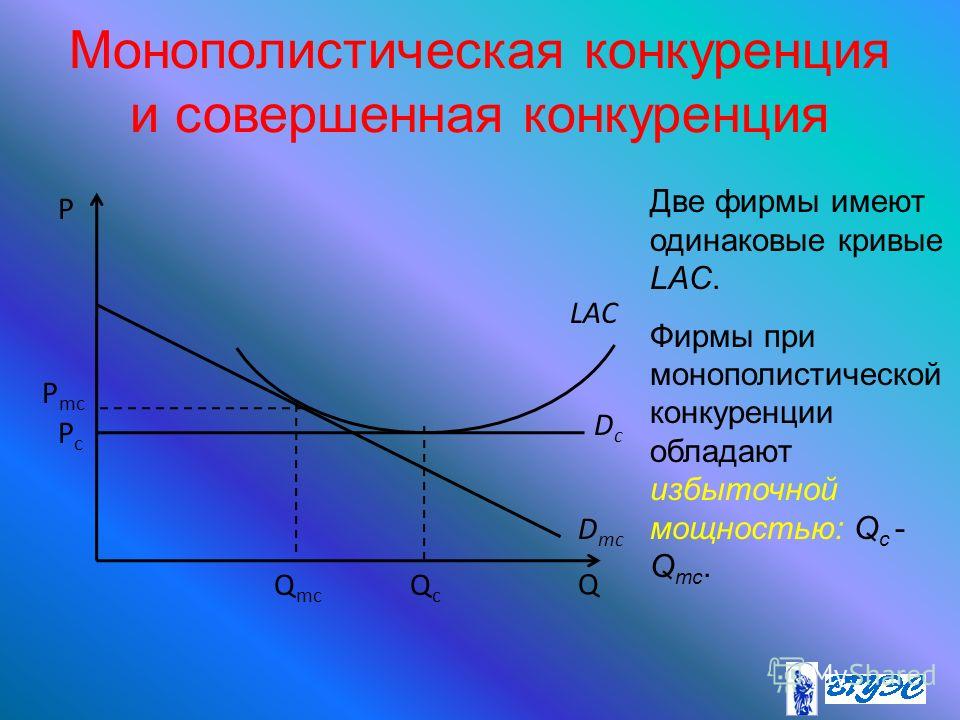

Чистая или совершенная конкуренция — это теоретическая структура рынка, в которой выполняются следующие критерии:

- Все фирмы продают идентичный товар (товар является «товаром» или «однородным»).

- Все фирмы устанавливают цены (они не могут влиять на рыночную цену своего продукта).

- Доля рынка не влияет на цены.

- Покупатели имеют полную или «идеальную» информацию — в прошлом, настоящем и будущем — о продаваемых продуктах и ценах, установленных каждой фирмой.

- Ресурсы для такой рабочей силы совершенно мобильны.

- Фирмы могут входить на рынок и выходить с него бесплатно.

Этому можно противопоставить более реалистичную несовершенную конкуренцию, которая существует всякий раз, когда рынок, гипотетический или реальный, нарушает абстрактные принципы неоклассической чистой или совершенной конкуренции.

Поскольку все реальные рынки существуют вне плоскости модели совершенной конкуренции, каждый может быть классифицирован как несовершенный. Современная теория несовершенной и совершенной конкуренции восходит к кембриджской традиции постклассической экономической мысли.

Ключевые выводы

- Совершенная конкуренция — это идеальный тип рыночной структуры, где все производители и потребители имеют полную и симметричную информацию, без транзакционных издержек, где существует большое количество производителей и потребителей, конкурирующих друг с другом.

- Идеальная конкуренция теоретически противоположна монополистическому рынку.

- Поскольку все реальные рынки существуют вне плоскости модели совершенной конкуренции, каждый может быть классифицирован как несовершенный.

Как работает идеальная конкуренция

Совершенная конкуренция — это эталон, или «идеальный тип», с которым можно сравнить реальные рыночные структуры. Идеальная конкуренция теоретически противоположна монополии, при которой только одна фирма поставляет товар или услугу, и эта фирма может назначать любую цену, какую пожелает, поскольку у потребителей нет альтернативы, а потенциальным конкурентам сложно выйти на рынок.

В условиях совершенной конкуренции существует множество покупателей и продавцов, а цены отражают спрос и предложение.Компании зарабатывают ровно столько, чтобы оставаться в бизнесе, и не более того. Если бы они получали сверхприбыль, на рынок выходили бы другие компании, которые снижали бы прибыль.

Большой и однородный рынок

На совершенно конкурентном рынке существует большое количество покупателей и продавцов. Продавцами являются небольшие фирмы, а не крупные корпорации, способные контролировать цены посредством корректировки предложения. Они продают продукты с минимальными различиями в возможностях, функциях и ценах.Это гарантирует, что покупатели не смогут различать товары на основе физических атрибутов, таких как размер или цвет, или нематериальных ценностей, таких как брендинг.

Большое количество покупателей и продавцов обеспечивает постоянство спроса и предложения на этом рынке. Таким образом, покупатели могут легко заменять продукцию одной фирмы на продукцию другой.

Полная доступность информации

Информация об экосистеме и конкуренции в отрасли представляет собой значительное преимущество.Например, знание о закупках компонентов и ценообразовании поставщиков может создать или сломать рынок для определенных компаний. В определенных наукоемких и наукоемких отраслях, таких как фармацевтика и технологии, информация о патентах и исследовательских инициативах конкурентов может помочь компаниям разработать конкурентные стратегии и построить ров вокруг своей продукции.

Однако на совершенно конкурентном рынке таких рвов не существует. Информация одинаково и бесплатно доступна для всех участников рынка.Это гарантирует, что каждая фирма может производить свои товары или услуги с точно такой же скоростью и с теми же методами производства, что и другая на рынке.

Отсутствие контроля

Правительства играют жизненно важную роль в формировании рынка товаров, вводя регулирование и контроль над ценами. Они могут контролировать вход и выход фирм на рынок, устанавливая правила функционирования на рынке. Например, фармацевтической промышленности приходится иметь дело с перечнем правил, касающихся исследований, производства и продажи лекарств.

В свою очередь, эти правила требуют больших капитальных вложений в виде сотрудников, таких как юристы и персонал службы контроля качества, а также инфраструктуры, такой как оборудование для производства лекарств. Кумулятивные затраты увеличиваются и делают вывод лекарственного препарата на рынок чрезвычайно дорогим для компаний.

Для сравнения, технологическая отрасль функционирует с относительно меньшим надзором по сравнению с ее фармацевтическим аналогом. Таким образом, предприниматели в этой отрасли могут создавать фирмы с меньшим или нулевым капиталом, что упрощает физическим лицам создание компании в отрасли.

Такого контроля не существует на абсолютно конкурентном рынке. Вход и выход фирм на такой рынок не регулируются, и это позволяет им без ограничений тратить на рабочую силу и капитальные активы и корректировать свой выпуск в соответствии с требованиями рынка.

Дешевый и эффективный транспорт

Дешевый и эффективный транспорт — еще одна характеристика совершенной конкуренции. На этом типе рынка компании не несут значительных затрат на транспортировку товаров.Это помогает снизить цену продукта и сократить задержки в транспортировке товаров.

Примеры идеальной конкуренции

Как упоминалось ранее, совершенная конкуренция — это теоретическая конструкция, которой не существует в действительности. Таким образом, трудно найти реальные примеры совершенной конкуренции, но в повседневном обществе существуют варианты.

Рассмотрим ситуацию на фермерском рынке, где много мелких продавцов и покупателей.Как правило, разница между продуктами и ценами на рынках одного фермера незначительна. В таких случаях происхождение продуктов не имеет значения (если они не классифицируются как органические), и разница в упаковке или маркировке продуктов очень незначительна. Таким образом, даже если одно из хозяйств, производящих товары для рынка, выйдет из бизнеса, это не повлияет на средние цены.

Ситуация также может быть относительно похожей в случае двух конкурирующих супермаркетов, которые снабжают свои проходы одним и тем же набором компаний.Опять же, в обоих супермаркетах продукты мало чем отличаются друг от друга, и их цены остаются почти одинаковыми. Еще один пример совершенной конкуренции — рынок товаров без бренда, на котором представлены более дешевые версии хорошо известных товаров.

Подделки продуктов, как правило, имеют одинаковую цену, и их мало чем отличить друг от друга. Если одна из фирм, производящих такой продукт, выходит из бизнеса, ее заменяет другая.

Освоение новых рынков в индустрии высоких технологий также в определенной степени напоминает совершенную конкуренцию.Например, на заре создания социальных сетей появилось множество сайтов, предлагающих аналогичные услуги. Некоторыми примерами таких сайтов являются Sixdegrees.com, Blackplanet.com и Asianave.com. Ни у одного из них не было доминирующей доли рынка, и сайты были в основном бесплатными. Они представляют собой продавцов на рынке, в то время как потребители таких сайтов, в основном молодые люди, являются покупателями.

Затраты на запуск для компаний в этом пространстве были минимальными, что означает, что стартапы и компании могут свободно входить и выходить на эти рынки.Такие технологии, как PHP и Java, были в основном открытыми и доступными для всех. Капитальные затраты в виде недвижимости и инфраструктуры не требовались. (Марк Цукерберг из Facebook [FB] основал компанию из общежития в колледже.)

Каковы недостатки идеальных моделей конкуренции?

Совершенная конкуренция создает идеальную основу для создания рынка. Но этот рынок несовершенен и имеет несколько недостатков. Первый — отсутствие инноваций.Перспектива увеличения доли рынка и выхода из числа конкурентов является для фирм стимулом к инновациям и производству более качественной продукции. Но ни одна фирма не обладает доминирующей долей рынка в условиях совершенной конкуренции.

Маржа прибыли также определяется спросом и предложением. Таким образом, фирмы не могут выделиться, взимая надбавку за свои продукты и услуги.

Например, такой компании, как Apple Inc. (AAPL), было бы невозможно существовать на совершенно конкурентном рынке, потому что ее телефоны дороже, чем у конкурентов.Второй недостаток совершенной конкуренции — отсутствие эффекта масштаба. Ограничение нулевой рентабельности означает, что у компаний будет меньше денежных средств для инвестирования в расширение своих производственных возможностей.

Расширение производственных мощностей потенциально может снизить затраты для потребителей и увеличить размер прибыли для фирмы. Но присутствие нескольких небольших фирм, поглощающих рынок одного и того же продукта, предотвращает такое явление и гарантирует, что средний размер фирмы, занятой на рынке, остается небольшим.

Получают ли фирмы прибыль на абсолютно конкурентном рынке?

Краткий ответ на этот вопрос — нет. Прибыль возможна в течение коротких периодов времени на совершенно конкурентных рынках. Но динамика рынка нейтрализует эффекты положительной или отрицательной прибыли и приводит их к равновесию. Поскольку на рынке отсутствует информационная асимметрия, другие фирмы будут быстро наращивать производство или снижать производственные затраты, чтобы достичь паритета с фирмой, которая получала прибыль.

Средний доход и предельный доход фирм на совершенно конкурентном рынке равны цене продукта для покупателя. В результате будет восстановлено нарушенное ранее равновесие идеально конкурентного рынка. В конечном итоге корректировка спроса и предложения обеспечивает стремление всех прибылей или убытков на таких рынках к нулю.

Существует ли идеальная конкуренция в реальном мире?

Конкуренция в реальном мире отличается от этого идеала прежде всего из-за дифференциации производства, маркетинга и продаж.Например, в сельском хозяйстве владелец небольшого магазина органических продуктов может подробно рассказать о зерне, которое скармливали коровам, из которых получился навоз, который удобрял соевые бобы без ГМО — это различие. Посредством маркетинга компании стремятся создать «ценность бренда» на основе своей дифференциации и рекламировать, чтобы получить ценовую власть и долю на рынке.