Коммуникативная функция философии: Функции философии

3. Основные функции философии. Философия. Шпаргалки

Читайте также

4. Основные функции языка

4. Основные функции языка Наш обычный язык, язык, на котором мы говорим, полноправный соавтор всех наших мыслей и дел. И притом соавтор нередко более великий, чем мы сами. В известном смысле, он классик, а мы только современники самих себя.«Законы действительности

5. Философия в системе культуры. Функции философии

5. Философия в системе культуры. Функции философии Философия многогранна. Обширна область философского исследования. Абсолютизация, искусственное сужение проблематики рождает обедненные образы философии. Реальные же философские интересы в принципе обращены ко всему

Основные функции социальной системы

Основные функции социальной системы

Все, функции, реализуемые социальной системой, могут быть сведены к двум основным.

1.11. Функции философии

1.11. Функции философии Философия выполняет две основные функции: мировоззренческую и методологическую. В своей мировоззренческой функции философия выступает как теория, обосновывающая решения мировоззренческих вопросов, как основа сознательного формирования

Раздел первый. Мировоззренческое, теоретическое и методологическое значение философии. Ее основные функции

Раздел первый. Мировоззренческое, теоретическое и методологическое значение философии. Ее основные функции Философия и мировоззрение Всякая философия является мировоззрением, т. е. совокупностью наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека. Однако это вовсе

Функции философии

Функции философии

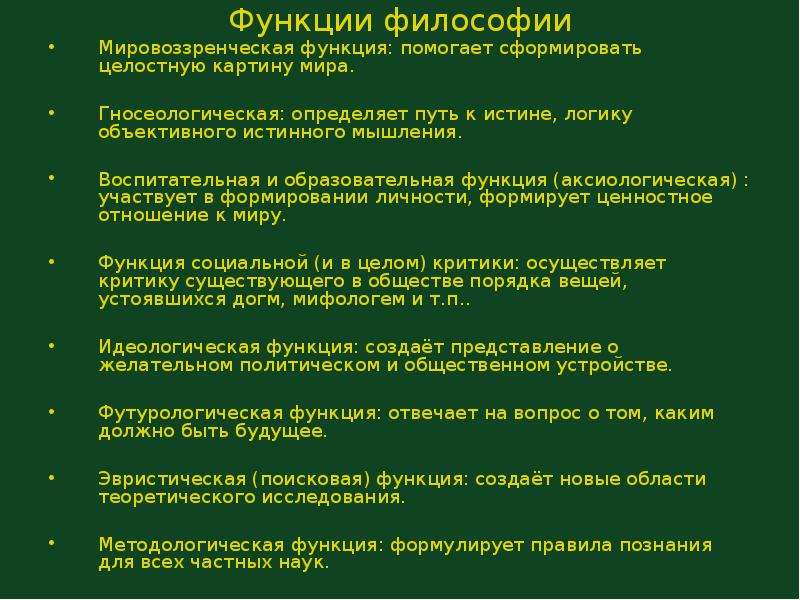

Предмет и специфику философии нельзя раскрыть в достаточной степени полно, не затрагивая вопроса о ее функциях. Некоторые из них мы уже рассматривали выше. Прежде всего – это мировоззренческая функция, которая связана с абстрактно-теоретическим,

Некоторые из них мы уже рассматривали выше. Прежде всего – это мировоззренческая функция, которая связана с абстрактно-теоретическим,

Основные функции философии

1. Социальное назначение и основные функции логики

1. Социальное назначение и основные функции логики Возникая из насущных потребностей общества и развиваясь вместе с ним, логика, в свою очередь, оказывает на него обратное, и притом более или менее значительное, воздействие. Ее социальное назначение и роль в обществе

2. Основное содержание и функции философии

2. Основное содержание и функции философии

Предварительное представление о проблемах, вынесенных в заголовок, может дать образная и лаконичная формулировка одного из основоположников немецкой классической философии – И. Канта. По его мнению, философия должна дать

Основное содержание и функции философии

Предварительное представление о проблемах, вынесенных в заголовок, может дать образная и лаконичная формулировка одного из основоположников немецкой классической философии – И. Канта. По его мнению, философия должна дать

1. Понятие культуры, ее сущность и основные функции

1. Понятие культуры, ее сущность и основные функции Культура – фундамент человеческой жизни. Она возникла и развивается вместе с человеком, воплощая в нем то, что качественно отличает его от всех других живых существ и природы в целом. Однако интерес к ее изучению и

СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

Философия в переводе с греческого — это любовь к мудрости (phileo — люблю, sofic — мудрость). Слово «философ» впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (580–500 гг. до н. э.) по отношению к людям стремящимся к интеллектуальному

до н. э.) по отношению к людям стремящимся к интеллектуальному

§ 3. Основные функции права

§ 3. Основные функции права Основные функции права: коммуникативная; семиотическая; эгалитарная и кратическая. ? Коммуникативная заявляет о себе в двух ипостасях – как координация правовых отношений и как трансляция права – информация о должном. ? Семиотическая (от

1.2 Предмет и функции социальной философии

1.2 Предмет и функции социальной философии История философии насчитывает более двух с половиной тысячелетий. За это время накопилось множество определений философии, но до сих пор не утихают споры о том, что же она собой представляет – мировоззрение, науку, идеологию,

Аксиологическая функция философии выражается в том что.

Предмет и функции философии: кратко о главном

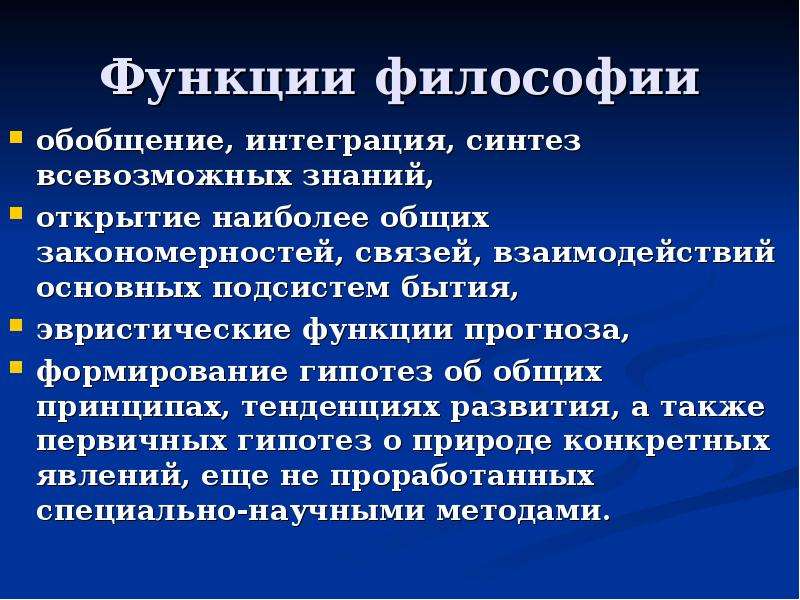

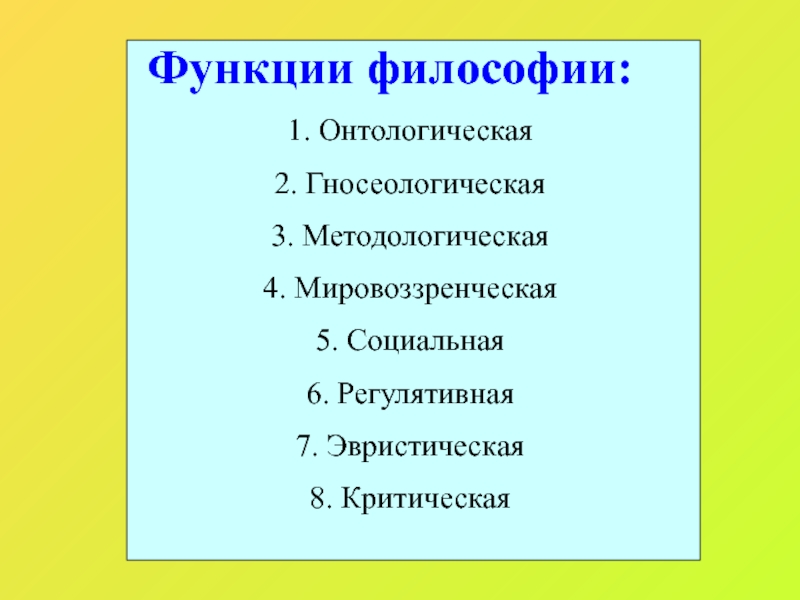

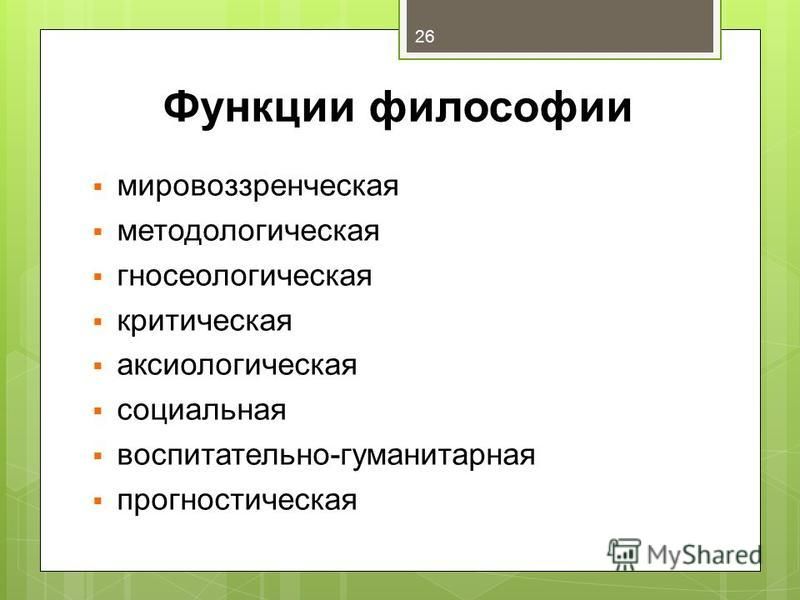

Предмет и функции философии: кратко о главномФилософиякак особый вид духовной деятельности и система знаний связана с общественно-исторической практикой людей, будучи ориентированной на решение определенных социальных задач,стремится дать целостное представление о мире, о материальных и идеальных процессах, об их взаимодействии, о познании и преобразовании действительности в ходе практической деятельности .Выполнение философией своего назначения предполагает реализацию ею целого ряда взаимосвязанных функций, через которые реализуется ее назначение.Наиболее существенными из них выступают:

мировоззренческая

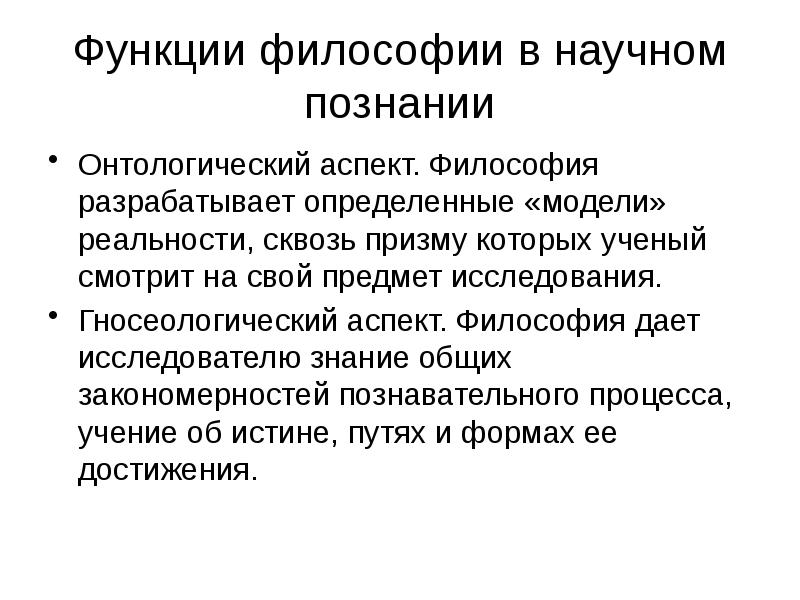

гносеологическая

методологическая

информационно-коммуникативная

ценностно-ориентирующая

критическая

интегрирующая

идеологическая

воспитательная

прогностическая

проектировочная

Мировоззренческая функция

Мировоззренческая

функция философии считается одной из

важнейших. В ней проявляется способность философии

выступать основой мировоззрения,

которое представляет собой целостную

устойчивую систему взглядов о мире и

закономерностях его существования, о

явлениях и процессах природы и общества,

имеющих значение для поддержания жизни

общества и человека. Мировоззрение

личности выступает в виде совокупности

чувств, знаний и убеждений. Особую роль

в мировоззрениичеловека играют представления о

принципах, которые определяют его

отношения к миру, обществу и самому

себе.

В ней проявляется способность философии

выступать основой мировоззрения,

которое представляет собой целостную

устойчивую систему взглядов о мире и

закономерностях его существования, о

явлениях и процессах природы и общества,

имеющих значение для поддержания жизни

общества и человека. Мировоззрение

личности выступает в виде совокупности

чувств, знаний и убеждений. Особую роль

в мировоззрениичеловека играют представления о

принципах, которые определяют его

отношения к миру, обществу и самому

себе.

Мировоззрение по своей форме может быть:

Это

зависит от того, на каком основании оно

базируется — на мифологических,

религиозных или философских представлениях.

Основу мифологического

мировоззрения составляют мифы, т. е. фантастические

повествования о мироустройстве и о

месте человека в системе мироздания.

Такое мировоззрение исходит из

художественно-эмоционального переживания

мира или из общественных иллюзий. Религиозное

мировоззрение является следующим этапом развития

взглядов людей на мир, в отличие от

мифа, религияне смешивает земное и сакральное.

Мироощущение составляет эмоционально-психологическую

сторону мировоззрения. В нем находят

выражение ощущения, восприятия,

переживания людей.В мировосприятии ,

основывающемся на наглядных представлениях,

мир предстает в его реальности, образы

которой опосредованы сочетанием

эмоционально-психологического и

познавательного опыта людей.

Мироощущение составляет эмоционально-психологическую

сторону мировоззрения. В нем находят

выражение ощущения, восприятия,

переживания людей.В мировосприятии ,

основывающемся на наглядных представлениях,

мир предстает в его реальности, образы

которой опосредованы сочетанием

эмоционально-психологического и

познавательного опыта людей.

е. получать о нем истинные знания и

тем самым иметь правильное, отвечающее

требованиям современности мировоззрение,

на базе которого возможна эффективная

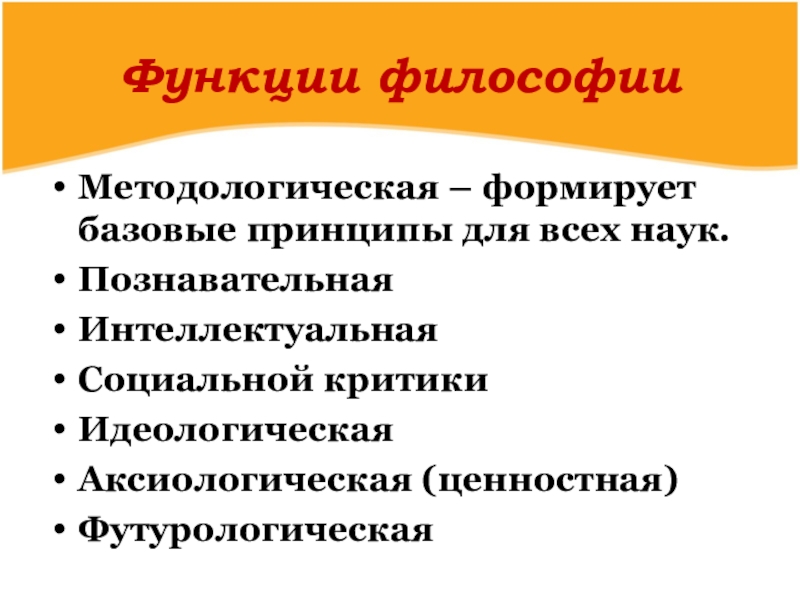

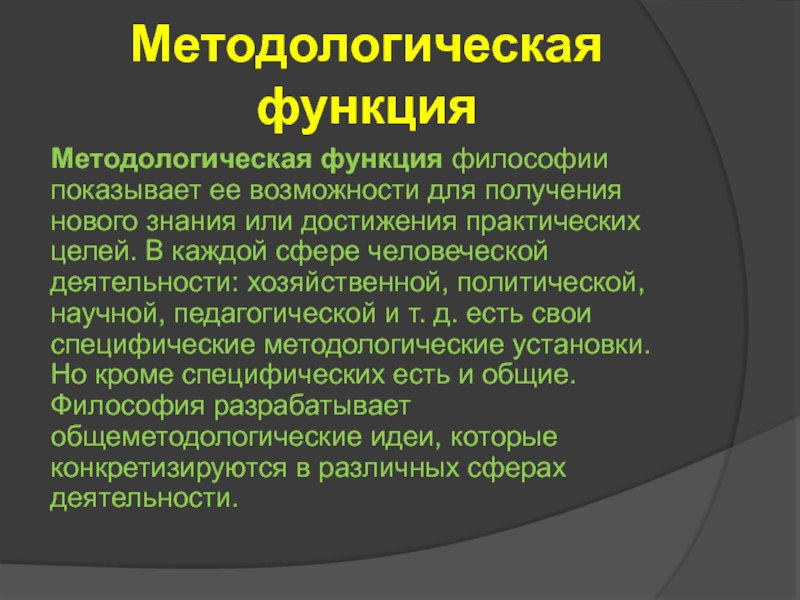

практика.Методологическая функцияФилософия,

будучи средством выработки принципов

человеческого отношения к миру и

хранителем знаний об этих принципах,

в состоянии

выступать в качестве методологии, т.

е. в роли учения о методах познания и

преобразования действительности.

Это означает, что философия обладает методологической

функцией .

Термин “методология” используется в

научной литературе в двух смыслах:

во-первых, словом “методология”

обозначается учение о нормах, правилах

человеческой деятельности; во-вторых,

под методологией понимается совокупность

определенных норм, опосредующих

познавательные и практические действия

с целью их оптимизации. Можно утверждать,

что методология как совокупность

принципов и норм деятельности выступает

как проявление мировоззрения в действии.

Выполнение философией методологической

функции зависит от качества выработанных

в ее рамках общих принципов познавательной

и практической деятельности людей, а

также от глубины усвоения знаний этих

принципов применяющими их

людьми.

е. получать о нем истинные знания и

тем самым иметь правильное, отвечающее

требованиям современности мировоззрение,

на базе которого возможна эффективная

практика.Методологическая функцияФилософия,

будучи средством выработки принципов

человеческого отношения к миру и

хранителем знаний об этих принципах,

в состоянии

выступать в качестве методологии, т.

е. в роли учения о методах познания и

преобразования действительности.

Это означает, что философия обладает методологической

функцией .

Термин “методология” используется в

научной литературе в двух смыслах:

во-первых, словом “методология”

обозначается учение о нормах, правилах

человеческой деятельности; во-вторых,

под методологией понимается совокупность

определенных норм, опосредующих

познавательные и практические действия

с целью их оптимизации. Можно утверждать,

что методология как совокупность

принципов и норм деятельности выступает

как проявление мировоззрения в действии.

Выполнение философией методологической

функции зависит от качества выработанных

в ее рамках общих принципов познавательной

и практической деятельности людей, а

также от глубины усвоения знаний этих

принципов применяющими их

людьми. Информационно-коммуникативная

функцияХарактер усвоения философских

знаний зависит от способности философии

как системы знаний передаваться от

одних людей к другим и информировать

последних о ее содержании. В этом

проявляется информационно-коммуникативная

функция философии.Ценностно-ориентирующая

функцияФилософия как совокупность

знаний о наиболее общих принципах

отношения человека к миру представляет

собой в то же время систему критериев

оценочной деятельности ,

в роли которых выступают эти принципы.

Оценочная деятельность, возможная на

основе осведомленности людей о

предлагаемых философией критериях

оптимальности, полезности той или иной

совокупности явлений и действий,

выступает в качестве средства ориентации

этих людей в мире. Философия как средство

выработки знаний о ценностях и носитель

этих знаний, с точки зрения аксиологии,

или теории ценностей, способна выполнять

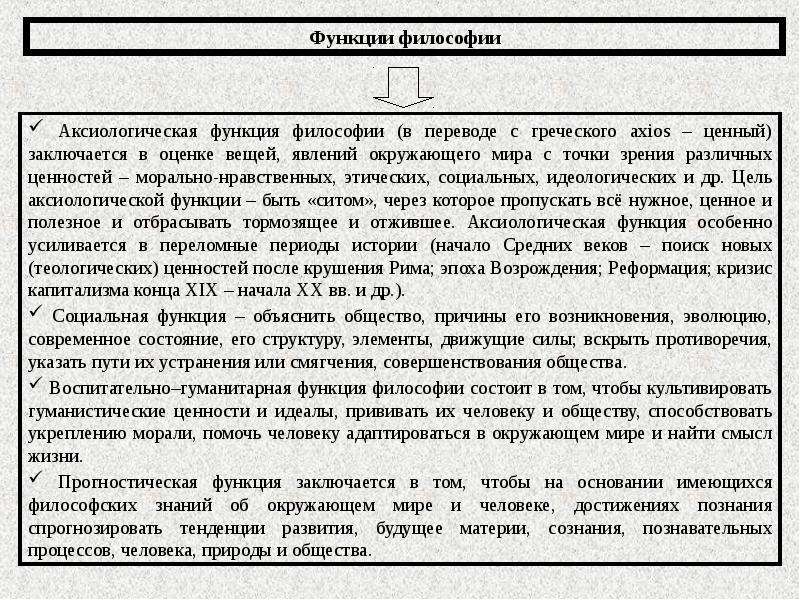

ценностно-ориентирующую функцию.Критическая

функцияС таким направлением реализации

одного из назначений философии связано

проявление другого ее назначения,

выражающегося в выполнении критической

функции.

Информационно-коммуникативная

функцияХарактер усвоения философских

знаний зависит от способности философии

как системы знаний передаваться от

одних людей к другим и информировать

последних о ее содержании. В этом

проявляется информационно-коммуникативная

функция философии.Ценностно-ориентирующая

функцияФилософия как совокупность

знаний о наиболее общих принципах

отношения человека к миру представляет

собой в то же время систему критериев

оценочной деятельности ,

в роли которых выступают эти принципы.

Оценочная деятельность, возможная на

основе осведомленности людей о

предлагаемых философией критериях

оптимальности, полезности той или иной

совокупности явлений и действий,

выступает в качестве средства ориентации

этих людей в мире. Философия как средство

выработки знаний о ценностях и носитель

этих знаний, с точки зрения аксиологии,

или теории ценностей, способна выполнять

ценностно-ориентирующую функцию.Критическая

функцияС таким направлением реализации

одного из назначений философии связано

проявление другого ее назначения,

выражающегося в выполнении критической

функции. В рамках философии осуществляется

оценка происходящего в мире на основе

содержащихся в философии общих

представлений о норме и патологии

явлений и процессов действительности,

окружающей человека.

Критическое

отношение философии к негативно

оцениваемому в духовной и материальной

жизни содействует выработке мер,

направленных на преодоление того, что

не устраивает человека, представляется

ему патологическим и потому достойным

преобразования. Критическая функция

философии может проявляться не только

в отношениях людей к миру, но и

реализовываться в ходе самооценки

специалистами ее собственного содержания.

Таким образом, критическая функция

философии в состоянии реализоваться

как в плане стимуляции развития знаний

о мире и обновления мира в целом, так и

в плане совершенствования содержания

самой философии.Интегрирующая функцияКак

известно, философия

обобщает накапливаемое человечеством

знание, систематизирует и интегрирует

его в единую систему

,

вырабатывает критерии его соподчиненности.

В рамках философии осуществляется

оценка происходящего в мире на основе

содержащихся в философии общих

представлений о норме и патологии

явлений и процессов действительности,

окружающей человека.

Критическое

отношение философии к негативно

оцениваемому в духовной и материальной

жизни содействует выработке мер,

направленных на преодоление того, что

не устраивает человека, представляется

ему патологическим и потому достойным

преобразования. Критическая функция

философии может проявляться не только

в отношениях людей к миру, но и

реализовываться в ходе самооценки

специалистами ее собственного содержания.

Таким образом, критическая функция

философии в состоянии реализоваться

как в плане стимуляции развития знаний

о мире и обновления мира в целом, так и

в плане совершенствования содержания

самой философии.Интегрирующая функцияКак

известно, философия

обобщает накапливаемое человечеством

знание, систематизирует и интегрирует

его в единую систему

,

вырабатывает критерии его соподчиненности. Это позволяет говорить об интегративной

функции философии по отношению к

знанию.Кроме того, философия формулирует

предельно общие принципы мироустройства,

а также требования к отношениям человека

к миру, обществу и самому себе. Будучи

усвоенными в ходе воспитания, став

достоянием разных людей, такие принципы

обеспечивают у них формирование близких

по содержанию позиций, что содействует

интеграции социальной общности в единое

целое. В этом проявляется другой план

реализации интегрирующей функции

философии.Идеологическая функцияВ

тесной связи с указанными функциями

философия способна

фиксировать и пропагандировать интересы

социальных слоев и групп общества ,

т. е. выступать в роли идеологии, выполнять идеологическую функцию. Эта функция может обладать спецификой

в зависимости от того, интересы каких

социальных групп данная философия

выражает. Как известно, интересы групп

могут быть прогрессивными или

реакционными. В зависимости от этого

находится направленность реализации

идеологической функции, которая способна

оказывать большое влияние на проявление

других функций философии.

Это позволяет говорить об интегративной

функции философии по отношению к

знанию.Кроме того, философия формулирует

предельно общие принципы мироустройства,

а также требования к отношениям человека

к миру, обществу и самому себе. Будучи

усвоенными в ходе воспитания, став

достоянием разных людей, такие принципы

обеспечивают у них формирование близких

по содержанию позиций, что содействует

интеграции социальной общности в единое

целое. В этом проявляется другой план

реализации интегрирующей функции

философии.Идеологическая функцияВ

тесной связи с указанными функциями

философия способна

фиксировать и пропагандировать интересы

социальных слоев и групп общества ,

т. е. выступать в роли идеологии, выполнять идеологическую функцию. Эта функция может обладать спецификой

в зависимости от того, интересы каких

социальных групп данная философия

выражает. Как известно, интересы групп

могут быть прогрессивными или

реакционными. В зависимости от этого

находится направленность реализации

идеологической функции, которая способна

оказывать большое влияние на проявление

других функций философии. Реакционные

идеологии в состоянии тормозить развитие

философии, деформировать и искажать

ее содержание, снижать ее социальную

ценность, сокращать масштабы применения

на практике.Воспитательная функцияВажную

роль играет воспитательная функция

философии, которая вытекает

из способности этой дисциплины оказывать,

по мере усвоения знаний о ней, формирующее

воздействие на интеллект человека.

Овладение личностью знанием философии,

формирование соответствующих ей

убеждений и навыков деятельности в

состоянии побуждать человека к активной,

творческой и полезной для людей

результативной деятельности. В том

случае, если человек овладевает

реакционной философией, то это может

породить у него пассивное отношение к

делам, отчуждение от людей, от достижений

культуры, или обернуться активностью

направленной против общества или его

частиПрогностическая функцияНаряду

с вышеназванными функциями философия

занимается прогнозированием, выполняет прогностическую функцию.

Многие философы прошлого выступали

как пророки, предсказывая грядущее.

Реакционные

идеологии в состоянии тормозить развитие

философии, деформировать и искажать

ее содержание, снижать ее социальную

ценность, сокращать масштабы применения

на практике.Воспитательная функцияВажную

роль играет воспитательная функция

философии, которая вытекает

из способности этой дисциплины оказывать,

по мере усвоения знаний о ней, формирующее

воздействие на интеллект человека.

Овладение личностью знанием философии,

формирование соответствующих ей

убеждений и навыков деятельности в

состоянии побуждать человека к активной,

творческой и полезной для людей

результативной деятельности. В том

случае, если человек овладевает

реакционной философией, то это может

породить у него пассивное отношение к

делам, отчуждение от людей, от достижений

культуры, или обернуться активностью

направленной против общества или его

частиПрогностическая функцияНаряду

с вышеназванными функциями философия

занимается прогнозированием, выполняет прогностическую функцию.

Многие философы прошлого выступали

как пророки, предсказывая грядущее. Некоторые из прогнозов были утопическими,

далекими от реальности, но иногда

пророчества отдельных выдающихся

мыслителей достигали большой адекватности.

Конечно, предвидеть будущее трудно, но

ценность предостережений философов о

грозящих опасностях, например, порождаемых

бездумным и хищническим потреблением

природных ресурсов, в рамках тех правил,

которыми сегодня пользуется мировая

экономика, чрезвычайно высока. Ибо это

ставит задачу совершенствования норм,

регулирующих связи общества и природы

с целью обеспечения выживания

людей.Проектировочная функцияС

рассмотренными функциями философии

связана еще одна — проектировочная.

Ввиду того, что философия выявляет

механизмы и наиболее общие тенденции

развития природы, общества и мышления,

раскрывает требования, соблюдение

которых обеспечивает действие этих

механизмов и тенденций, она в состоянии стать основой

для воздействия на природные и социальные

процессы .

Такое воздействие для обеспечения его

четкой направленности и получения

определенных результатов должно быть

организованным.

Некоторые из прогнозов были утопическими,

далекими от реальности, но иногда

пророчества отдельных выдающихся

мыслителей достигали большой адекватности.

Конечно, предвидеть будущее трудно, но

ценность предостережений философов о

грозящих опасностях, например, порождаемых

бездумным и хищническим потреблением

природных ресурсов, в рамках тех правил,

которыми сегодня пользуется мировая

экономика, чрезвычайно высока. Ибо это

ставит задачу совершенствования норм,

регулирующих связи общества и природы

с целью обеспечения выживания

людей.Проектировочная функцияС

рассмотренными функциями философии

связана еще одна — проектировочная.

Ввиду того, что философия выявляет

механизмы и наиболее общие тенденции

развития природы, общества и мышления,

раскрывает требования, соблюдение

которых обеспечивает действие этих

механизмов и тенденций, она в состоянии стать основой

для воздействия на природные и социальные

процессы .

Такое воздействие для обеспечения его

четкой направленности и получения

определенных результатов должно быть

организованным. Предварительное

проектирование социальной среды,

например, в условиях освоения территорий,

градостроительства, строительства

заводов и фабрик требует участия

философии, которая совместно с другими

науками призвана разрабатывать наиболее

общие принципы и нормы, составляющие

нормативный каркас создания и

функционирования объектов, используемых

для организации жизнедеятельности

людей в урбанизированной и иной среде.

Такую же роль призвана играть философия

и при организации экономического

пространства. В более узком плане

проектировочная функция философии

реализуется в формировании образцов

познавательной и практической

деятельности. Рассмотрение функций

философии является иллюстрацией ее

масштабной роли в общественной жизни,

в организации деятельности людей,

направленной на познание и преобразование

мира.

Предварительное

проектирование социальной среды,

например, в условиях освоения территорий,

градостроительства, строительства

заводов и фабрик требует участия

философии, которая совместно с другими

науками призвана разрабатывать наиболее

общие принципы и нормы, составляющие

нормативный каркас создания и

функционирования объектов, используемых

для организации жизнедеятельности

людей в урбанизированной и иной среде.

Такую же роль призвана играть философия

и при организации экономического

пространства. В более узком плане

проектировочная функция философии

реализуется в формировании образцов

познавательной и практической

деятельности. Рассмотрение функций

философии является иллюстрацией ее

масштабной роли в общественной жизни,

в организации деятельности людей,

направленной на познание и преобразование

мира.В

деятельности экономиста функции

усвоенной философии реализуются не

только в содержании его профессиональной

практической и теоретической деятельности.

Воплощение мировоззренческой,

гносеологической, методологической и

других функций философии осуществляется

как в плане осознания макроэкономических

проблем, так и в их реализации на уровне

микроэкономических отношений. При

этом становится возможным как

генерирование новаторских идей, принятие

обоснованных решений по их реализации,

успешное воплощение их в экономической

деятельности, так и безупречное

следование принимаемым к исполнению,

действующим в обществе требованиям

экономических отношений. Иными словами,

философия, став достоянием экономиста

как составляющая его профессиональной

подготовки способна выступить в качестве

фундамента его практической деятельности.

Успешность этой деятельности будет

наряду с прочим зависеть и от того,

какую философию экономист усвоил, и

как умело он может применять ее на

практике.

При

этом становится возможным как

генерирование новаторских идей, принятие

обоснованных решений по их реализации,

успешное воплощение их в экономической

деятельности, так и безупречное

следование принимаемым к исполнению,

действующим в обществе требованиям

экономических отношений. Иными словами,

философия, став достоянием экономиста

как составляющая его профессиональной

подготовки способна выступить в качестве

фундамента его практической деятельности.

Успешность этой деятельности будет

наряду с прочим зависеть и от того,

какую философию экономист усвоил, и

как умело он может применять ее на

практике.

Билет№9.1.Идеализм –

противоположный материализма направление

философии, исходным принципом которого

является утверждение, что в основе

вещей и явлений объективной действительности

лежит не материальное, а идеальное,

духовное начало: мировой разум, идея,

чувства и т.д. При решении основного

вопроса философии – об отношении

мышления к бытию – идеализм исходит

из признания первичности сознания,

духа и вторичности природы, материи. Есть две формы идеализма: объективный

и субъективный. Объективный идеализм

в основу всего существующего кладет

сознание как такую, мировой дух,

абсолютную идею. Наиболее целостную

систему объективного идеализма в

древние времена дал Платон. Своего

высшего развития объективный идеализм

достиг в философии Гегеля, который

разработал систему идеалистической

диалектики. В Украине философские

принципы объективного идеализма

отстаивали С. Гоцкий, А. Новицкий, Г.

Челпанов. Современные распространены

школы объективного идеализма неотомизм

и персонализм. Субъективный идеализм

исходит из признания, что первичным и

реально существующим есть только наши

ощущения, наше «я», а все то, что окружает

нас, является лишь продуктом, комплексом

наших ощущений. Субъективно-идеалистические

взгляды могут привести к солипсизма,

т.е. признание существования только

своего «я». Система субъективного

идеализма наиболее полно была изложена

в XVIII в. в философии английского епископа

Дж. Беркли.

Есть две формы идеализма: объективный

и субъективный. Объективный идеализм

в основу всего существующего кладет

сознание как такую, мировой дух,

абсолютную идею. Наиболее целостную

систему объективного идеализма в

древние времена дал Платон. Своего

высшего развития объективный идеализм

достиг в философии Гегеля, который

разработал систему идеалистической

диалектики. В Украине философские

принципы объективного идеализма

отстаивали С. Гоцкий, А. Новицкий, Г.

Челпанов. Современные распространены

школы объективного идеализма неотомизм

и персонализм. Субъективный идеализм

исходит из признания, что первичным и

реально существующим есть только наши

ощущения, наше «я», а все то, что окружает

нас, является лишь продуктом, комплексом

наших ощущений. Субъективно-идеалистические

взгляды могут привести к солипсизма,

т.е. признание существования только

своего «я». Система субъективного

идеализма наиболее полно была изложена

в XVIII в. в философии английского епископа

Дж. Беркли. В форме скептицизма и

агноцистизму субъективный идеализм

разрабатывали английский философ Д.

Юм и немецкий философ И. Кант. Известным

представителем субъективного идеализма

был И. Фихте. В Украине субъективный

идеализм пропагандировали П. Юркевич

и другие. Современный субъективный

идеализм распадается на многочисленные

школы: эмпириокритицизм, прагматизм,

семантический идеализм, логический

позитивизм, эмпирический реализм,

экзистенциализм и другие. Для большинства

течений современного идеализма

характерен иррационализм – отрицание

объективного содержания логического

мышления и замена его интуицией.

Субъективный идеализм И. Фихте и

объективный идеализм Ф. Шеллинга

В форме скептицизма и

агноцистизму субъективный идеализм

разрабатывали английский философ Д.

Юм и немецкий философ И. Кант. Известным

представителем субъективного идеализма

был И. Фихте. В Украине субъективный

идеализм пропагандировали П. Юркевич

и другие. Современный субъективный

идеализм распадается на многочисленные

школы: эмпириокритицизм, прагматизм,

семантический идеализм, логический

позитивизм, эмпирический реализм,

экзистенциализм и другие. Для большинства

течений современного идеализма

характерен иррационализм – отрицание

объективного содержания логического

мышления и замена его интуицией.

Субъективный идеализм И. Фихте и

объективный идеализм Ф. Шеллинга

Поставленные

Кантом проблемы первым в немецкой

классической философии попытался

решить И. Фихте (1762-1814 гг.). Его философская

система строится на признании активной,

практически деятельной сущности

человека. Исходное понятие системы

Фихте — «Я», которое утверждает

себя как таковое в акте самосознания. «Я» есть волевое, действующее

существо. Из «чистого Я» должна

быть выведена не только форма знания,

но и все его содержание, т.е. естественный

мир. Помимо индивидуального «Я»

существует «абсолютное Я», абсолютное

начало всего существующего, из

деятельности которого должна быть

объяснена вся полнота реальности, весь

окружающий человека мир, т.е. «не

Я».

Согласно Фихте, деятельный

субъект «Я», преодолевая сопротивле¬ния

природы, развертывает все свои

определения, т.е. наделяет природу

своими характеристиками. Тем самым

предметная сфера человека оказывается

продуктом его деятельности. В конечном

счете «Я» осваивает «не Я» и

достигает тождества с самим собой.

Однако такое тождество не может быть

достигнуто на протяжении конечного

времени. Оно является идеалом, к которому

на протяжении всего исторического

развития стремится человечество.

Взаимоотношения

индивидуального «Я», т.е. конкретного

индивида с присущими ему волей и

мышлением и абсолютного «Я», т.е.

человечества в целом характеризует

процесс освоения человеком окружающей

среды.

«Я» есть волевое, действующее

существо. Из «чистого Я» должна

быть выведена не только форма знания,

но и все его содержание, т.е. естественный

мир. Помимо индивидуального «Я»

существует «абсолютное Я», абсолютное

начало всего существующего, из

деятельности которого должна быть

объяснена вся полнота реальности, весь

окружающий человека мир, т.е. «не

Я».

Согласно Фихте, деятельный

субъект «Я», преодолевая сопротивле¬ния

природы, развертывает все свои

определения, т.е. наделяет природу

своими характеристиками. Тем самым

предметная сфера человека оказывается

продуктом его деятельности. В конечном

счете «Я» осваивает «не Я» и

достигает тождества с самим собой.

Однако такое тождество не может быть

достигнуто на протяжении конечного

времени. Оно является идеалом, к которому

на протяжении всего исторического

развития стремится человечество.

Взаимоотношения

индивидуального «Я», т.е. конкретного

индивида с присущими ему волей и

мышлением и абсолютного «Я», т.е.

человечества в целом характеризует

процесс освоения человеком окружающей

среды. Индивидуальное и абсолютное «Я»

то совпадают и отождествляются, то

распадаются и различаются. Эта пульсация

совпадений-расхождений составляет

ядро диалектики Фихте, движущий принцип

его системы. Идеал всего движения и

развития состоит в достижении совпадения

индивидуального и абсолютного «Я».

Однако достижение этого идеала привело

бы к прекращению деятельности, которая

по Фихте абсолютна. Поэтому вся

человеческая история есть лишь

приближение к идеалу.

Идеи Фихте

развил дальше его младший современник

Ф. Шеллинг (1775-1854 гг.). В учении Шеллинга

преодолевается противопоставление

мира природы как мира явлений и мира

свободы как субъективного деятельностного

«Я» на основе учения об их тождестве,

т.е. тождестве субъекта и объекта.

Абсолютный субъект в системе Шеллинга

превращается в божественное начало

мира, абсолютное тождество субъекта и

объекта, точку «безразличия» их

обоих. Возникновение из этого

первоначального тождества всего

многообразия определений этого мира

есть «творческий акт», который

будучи непознаваемым для разума,

является предметом особого рода

иррационального познания — интеллектуальной

интуиции.

Индивидуальное и абсолютное «Я»

то совпадают и отождествляются, то

распадаются и различаются. Эта пульсация

совпадений-расхождений составляет

ядро диалектики Фихте, движущий принцип

его системы. Идеал всего движения и

развития состоит в достижении совпадения

индивидуального и абсолютного «Я».

Однако достижение этого идеала привело

бы к прекращению деятельности, которая

по Фихте абсолютна. Поэтому вся

человеческая история есть лишь

приближение к идеалу.

Идеи Фихте

развил дальше его младший современник

Ф. Шеллинг (1775-1854 гг.). В учении Шеллинга

преодолевается противопоставление

мира природы как мира явлений и мира

свободы как субъективного деятельностного

«Я» на основе учения об их тождестве,

т.е. тождестве субъекта и объекта.

Абсолютный субъект в системе Шеллинга

превращается в божественное начало

мира, абсолютное тождество субъекта и

объекта, точку «безразличия» их

обоих. Возникновение из этого

первоначального тождества всего

многообразия определений этого мира

есть «творческий акт», который

будучи непознаваемым для разума,

является предметом особого рода

иррационального познания — интеллектуальной

интуиции. Такая интуиция недоступна

всем смертным, она дана лишь особо

одаренным людям, гениям. По Шеллингу,

интеллектуальная интуиция есть высшая

форма философского творчества и служит

тем инструментом, при помощи которого

возможно саморазвертывание тождества.

Такая интуиция недоступна

всем смертным, она дана лишь особо

одаренным людям, гениям. По Шеллингу,

интеллектуальная интуиция есть высшая

форма философского творчества и служит

тем инструментом, при помощи которого

возможно саморазвертывание тождества.

Находящемуся

в постоянном движении и развитии миру

соответствует столь же динамичное

мышление о нем. “Если все развивается…

то относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления? Если нет, значит, мышление не

связано с бытием. Если да, значит, есть

диалектика понятий и познания, имеющая

объективное значение” Понятия категорий

и законов в их соотношении и заключают

в себе такую “диалектику познания”.

Даже самая простая мысль: “Черный

автомобиль подъехал к подъезду” —

заключает в себе такие понятия, как

“предмет” (автомобиль, подъезд),

“качество” (черный), “движение”

(подъехать). Если мы, воспринимая объекты,

не подводим их под какие — либо понятия,

категории, то мы вообще обречены на то,

чтобы бессмысленно смотреть на вещи. Категориальный строй мышления выступает

в качестве необходимой предпосылки и

условия всякого познавательного акта.

Категориальный строй мышления выступает

в качестве необходимой предпосылки и

условия всякого познавательного акта.

Категории

диалектики формируются на определенных

ступенях исторического развития

общества. Постепенно знание человечества об

универсальных связях бытия углубляется,

обогащается, приводится в систему. Так

обстояло дело, например, с познанием

связей качественных и количественных

характеристик предметов. Начиная с

наивных догадок, оно со временем достигло

зрелого выражения. Были разработаны

специальные философские понятия

(качество, количество, мера, скачок) и

с их помощью сформулирован соответствующий

закон. По мере развития материальной

и духовной культуры человеческое

мышление обогащается новыми категориями.

Знания о категориальных отношениях,

результаты осмысления действующих в

мире универсальных связей вызревают,

кристаллизуются, шлифуются, хранятся

в языке. Таким образом, из стихийно

работающего категориальный аппарат

превращается в продуманный, осознанный. Это придает диалектическому мышлению

как явлению культуры огромную силу,

делает возможным познание, освоение,

сознательное применение диалектики

при решении разнообразных теоретических

и практических задач.

Это придает диалектическому мышлению

как явлению культуры огромную силу,

делает возможным познание, освоение,

сознательное применение диалектики

при решении разнообразных теоретических

и практических задач.

Говоря

о категориях диалектики, нельзя не

сказать о том, что они

имеют характерные черты, а именно, во — первых, они связаны так,

что каждая из них может быть осмыслена

лишь как элемент системы категорий.

Нельзя, к примеру, понять материальную

и духовную реальность посредством

одной категории “материя”, не прибегая

к категориям “движение”, “развитие”,

“пространство”, “время” и многим

другим. Иначе мы не выйдем за пределы

простой констатации реальности. Для

осмысления реальности мы вынуждены

привлечь весь строй философских

категорий и понятий, где одно

характеризуется через другое, в единстве

с другим, то сливаясь в целое, то

расходясь. Во — вторых, в категориях

диалектики тесно связаны объективное

знание о соответствующей форме связи

явлений (причинность, закон и другие)

и форма мысли — познавательный прием,

посредством которого постигается,

осмысливается такая связь. И чем

совершеннее понятийные средства,

способы осмысления определенных связей,

тем успешнее может в принципе

осуществляться их реальное открытие,

истолкование. Одно предполагает другое.

Философы говорят в связи с этим о

единстве онтологического (объективное

знание бытия) и гносеологического

(познавательные приемы) смысла категорий.

И чем

совершеннее понятийные средства,

способы осмысления определенных связей,

тем успешнее может в принципе

осуществляться их реальное открытие,

истолкование. Одно предполагает другое.

Философы говорят в связи с этим о

единстве онтологического (объективное

знание бытия) и гносеологического

(познавательные приемы) смысла категорий.

Среди

бесконечного многообразия связей

реального мира философское

познание исторически выделяло различные

типы всеобщих связей. “Единичное — общее”, “многое — единое”,

“сходство — различие”, “качество —

количество”, “простое — сложное”,

“часть — целое”, “конечное — бесконечное”,

“форма — содержание” и другие понятия

о такого рода связях могут быть объединены

в группу категорий, выражающих “устройство”,

“организованность” бытия. В истории познания прослеживается

также другой категориальный ряд,

выражающий универсальные связи

детерминации: “явление — сущность”,

“причина — следствие”, “случайность

— необходимость”, “возможность —

действительность” и другие. Первый

подход к анализу универсальных связей

можно условно назвать “горизонтальным”,

второй — “вертикальным”. В данной

работе нам хотелось бы произвести

смысловое разъяснение универсальных

связей на пример таких категориальных

пар, как “единичное — общее”, “явление

— сущность”, “необходимость — случайность”,

“возможность — действительность”,

“часть — целое”, “содержание — форма”,

“качество — количество и мера”.

Первый

подход к анализу универсальных связей

можно условно назвать “горизонтальным”,

второй — “вертикальным”. В данной

работе нам хотелось бы произвести

смысловое разъяснение универсальных

связей на пример таких категориальных

пар, как “единичное — общее”, “явление

— сущность”, “необходимость — случайность”,

“возможность — действительность”,

“часть — целое”, “содержание — форма”,

“качество — количество и мера”.

Итак, начнем с “единичного и общего”.

Единичное и общее.

В

мире существует бесконечное многообразие

вещей. Все вещи и события различны между

собой, единичны в своем бытии. Хотя в

народе и бытует выражение “похожи как

две капли воды”, применимое, как правило,

к людям, но науке известно такое явление,

как гены, которые содержат в себе

неповторимую, всегда индивидуальную

информацию, свидетельствующую о том,

что во всем мире нельзя отыскать двух

совершенно во всем одинаковых,

тождественных друг другу людей. В

“лепке” единичного участвует несметное

множество неповторимых условий, масса

случайностей. Так, неодинаковость любой

пары кленовых листьев обусловливается

различиями в освещении, питании,

температуре, энергетическом микроклимате,

что, в свою очередь, предопределяет

различия в их размерах, оттенках цвета,

форме и т. п. Единичное, таким образом, есть объект, взятый в

своем отличии от других объектов в их

неповторимой специфике. Единичное

характеризует предмет, явление, процесс,

отличающийся по своим пространственным,

временным и другим свойствам от иных,

в том числе подобных ему, предметов,

явлений, процессов. В качестве единичного может рассматриваться

не только отдельный предмет, но и целый

их класс, если он берется как нечто

одно, а также отдельное свойство или

признак предмета, если он берется в

своей индивидуальной неповторимости.

Так, неодинаковость любой

пары кленовых листьев обусловливается

различиями в освещении, питании,

температуре, энергетическом микроклимате,

что, в свою очередь, предопределяет

различия в их размерах, оттенках цвета,

форме и т. п. Единичное, таким образом, есть объект, взятый в

своем отличии от других объектов в их

неповторимой специфике. Единичное

характеризует предмет, явление, процесс,

отличающийся по своим пространственным,

временным и другим свойствам от иных,

в том числе подобных ему, предметов,

явлений, процессов. В качестве единичного может рассматриваться

не только отдельный предмет, но и целый

их класс, если он берется как нечто

одно, а также отдельное свойство или

признак предмета, если он берется в

своей индивидуальной неповторимости.

Однако

бесконечное многообразие — это лишь

одна сторона бытия. Другая его сторона

заключается в общности вещей, их

структур, свойств и отношений. С той же

определенностью, с какой мы утверждали,

что нет двух абсолютно тождественных

вещей, мы можем говорить, что нет и двух

абсолютно различных вещей. Нельзя не

согласиться с тем, что, хотя все люди и

индивидуальны, мы тем не менее без труда

фиксируем присущую им всем родовую

сущность, выделяя тем самым за их

уникальностью, неповторимостью и нечто

общее им всем, выражаемое в общем понятии

“человек”. Общее

— это единое во многом. Или, по — другому, общее — объективно

существующее сходство характеристик

единичных предметов, их однотипность

в некоторых отношениях, принадлежность

к одной и той же группе явлений или

единой системе связей.

Нельзя не

согласиться с тем, что, хотя все люди и

индивидуальны, мы тем не менее без труда

фиксируем присущую им всем родовую

сущность, выделяя тем самым за их

уникальностью, неповторимостью и нечто

общее им всем, выражаемое в общем понятии

“человек”. Общее

— это единое во многом. Или, по — другому, общее — объективно

существующее сходство характеристик

единичных предметов, их однотипность

в некоторых отношениях, принадлежность

к одной и той же группе явлений или

единой системе связей.

Диалектика единичного и общего проявляется в их неразрывной связи. Над единичным “властвует” общее, которое безжалостно “заставляет” последовательно гибнуть единичное как преходящее во имя сохранения общего как чего — то устойчивого: единичное умирает, но род живет.

Почему

же общее внутренне “привязано” к

единичному? Да потому, что в силу

дискретности мира общее не существует

и не дано нам иначе, как через единичное.

Они не рядоположенные вещи, и диалектика

заключается не в том, что одно существует

и другое существует и как — то они между

собой взаимодействуют, а в том, что

нечто существует и проявляет себя как

существующее (тем или иным способом) в

силу материального единства мира. Поэтому общее существует не отдельно,

а как закон рождения и жизни единичного.

Оно содержит в себе закономерность

протекания процессов в любом единичном

явлении данного класса. Действие

закономерности, анонимная власть общего

выражается только в единичном и через

единичное. Таким образом, как единичное

невозможно без общего, так и общее

невозможно без единичного, которое

служит предпосылкой и субстратом

общего.

Поэтому общее существует не отдельно,

а как закон рождения и жизни единичного.

Оно содержит в себе закономерность

протекания процессов в любом единичном

явлении данного класса. Действие

закономерности, анонимная власть общего

выражается только в единичном и через

единичное. Таким образом, как единичное

невозможно без общего, так и общее

невозможно без единичного, которое

служит предпосылкой и субстратом

общего.

Сущность и явление.

Развитие

познания есть непрестанное движение

мысли от поверхностного, видимого, от

того, что является нам, ко все более

глубокому, скрытому — к сущности. Сущность

же обладает подлинной действительностью

только вследствие определенных форм

своего самообнаружения. Как листья,

цветы, ветви и плоды выражают во внешнем

виде сущность растения, так, например,

и этические, политические, философские,

научные, эстетические идеи выражают

сущность определенного общественного

строя. Какова общественная система в

своей сущности, таковы и формы ее

проявления во внутренней и внешней

политике, в характере народного

волеизъявления, в формах правосудия,

в производительности труда и т. п.

Явление, как правило, выражает лишь

некую грань сущности, один из ее аспектов.

Например, многие проявления злокачественной

опухоли (рака) изучены достаточно

подробно, но сама ее сущность пока

остается во многом еще зловещей тайной.

Сущность скрыта от взора человека,

явление же лежит на поверхности. (Мудрый Прутков недаром призывал: “Зри

в корень!”) Сущность, следовательно,

есть нечто сокровенное, глубинное,

пребывающее в вещах, их внутренних

связях и управляющее ими, основание

всех форм их внешнего проявления.

п.

Явление, как правило, выражает лишь

некую грань сущности, один из ее аспектов.

Например, многие проявления злокачественной

опухоли (рака) изучены достаточно

подробно, но сама ее сущность пока

остается во многом еще зловещей тайной.

Сущность скрыта от взора человека,

явление же лежит на поверхности. (Мудрый Прутков недаром призывал: “Зри

в корень!”) Сущность, следовательно,

есть нечто сокровенное, глубинное,

пребывающее в вещах, их внутренних

связях и управляющее ими, основание

всех форм их внешнего проявления.

Явление

же — это внешние, наблюдаемые, обычно

более подвижные, изменчивые характеристики

того или иного предмета, относительно

самостоятельной области объективной

реальности. Явление

и сущность — диалектически связанные

противоположности. Они не совпадают

друг с другом. Иногда их несовпадение носит ярко

выраженный характер: внешние, поверхностные

черты предмета маскируют, искажают его

суть. В таких случаях говорят о видимости,

кажимости. Примером видимости может

служить мираж — зрительное видение,

возникающее из — за искривления лучей

света атмосферой. Ценообразование

может заметно искажать отношения

стоимости, проявлением которого оно в

принципе служит.

Примером видимости может

служить мираж — зрительное видение,

возникающее из — за искривления лучей

света атмосферой. Ценообразование

может заметно искажать отношения

стоимости, проявлением которого оно в

принципе служит.

Категории

явления и сущности неразрывно связаны

между собой. Одно из них предполагает

другое. Диалектический

характер этих понятий сказывается и в

их гибкости, относительности .

Понятие сущности не предполагает какого

— то жестко фиксированного уровня

реальности или некоторого предела

познания. Человеческое познание движется

от явлений к сущности, углубляясь далее

от сущности первого порядка к сущности

второго порядка и т. д., все основательнее

раскрывая причинные связи, закономерности,

тенденции изменения, развития тех или

иных областей действительности. Так,

дарвиновская теория явилась важным

шагом в познании законов биологической

эволюции, но их изучение на этом не

остановилось. И сегодня наука, с учетом

эволюционной генетики и других

исследований, располагает более

глубокими знаниями живой природы. Таких

примеров множество. Относительный

характер понятий “сущность и явление”,

таким образом, означает, что тот

или иной процесс выступает как явление

по отношению к более глубоким процессам,

но как сущность (более “низкого”

порядка) — по отношению к его собственным

проявлениям.

Таких

примеров множество. Относительный

характер понятий “сущность и явление”,

таким образом, означает, что тот

или иной процесс выступает как явление

по отношению к более глубоким процессам,

но как сущность (более “низкого”

порядка) — по отношению к его собственным

проявлениям.

Это в известной мере позволяет уяснить, что речь идет не о каких — то жестких понятиях, которые можно закрепить за постоянными уровнями реальности. Явление и сущность — понятия, указывающие направление, путь вечного, бесконечного углубления человеческих знаний.

Необходимость и случайность.

Очень

часто люди задаются вопросом: каким

образом происходит то или иное событие

— случайно или по необходимости? Одни

утверждают, что в мире господствует

только случайность и нет места

необходимости, другие же — что никакой

случайности не существует и все

происходит по необходимости. Однако,

по нашему мнению нельзя однозначно

ответить на этот вопрос, потому что и

случайность и необходимость обладают

своей долей “права” на бытие. Что же

подразумевается под тем и другим

понятием?

Что же

подразумевается под тем и другим

понятием?

Начнем с понятия “случайности”. Случайность — такой тип связи, который обусловлен несущественными, внешними, привходящими для данного явления причинами. Как правило, такая связь носит неустойчивый характер. Иными словами случайность — это субъективно неожиданные, объективно привходящие явления, это то, что в данных условиях может быть, а может и не быть, может произойти так, а может и иначе.

Различают несколько видов случайности:

Внешняя. Она находится за пределами власти данной необходимости. Она определяется привходящими обстоятельствами. Человек наступил на арбузную корку и упал. Налицо причина падения. Но она отнюдь не вытекает из логики поступков пострадавшего. Тут имеет место внезапное вторжение в жизнь слепого случая.

Внутренняя. Данная случайность вытекает из самой

природы объекта, она является как бы

“завихрениями” необходимости.

Случайность рассматривается как

внутренняя, если ситуация рождения

случайного явления описывается изнутри

какого — то одного причинного ряда, а

совокупное действие других причинных

последовательностей описывается

посредством понятия “объективные

условия” осуществления основного

причинного ряда.

Субъективная, то есть такая, которая возникает вследствие наличия у человека свободы воли, когда он совершает поступок вопреки объективной необходимости.

Объективная. Отрицание объективной случайности ложно и вредно и с научной, и с практической точек зрения. Признавая все одинаково необходимым, человек оказывается не способным отделить существенное от несущественного, необходимое от случайного. При таком взгляде сама необходимость низводится до уровня случайности.

Итак,

говоря кратко,

случайное — это возможное при

соответствующих условиях. Оно

противостоит закономерному как

необходимому в соответствующих условиях.

Необходимость — закономерный тип связи

явлений, определяемый их устойчивой

внутренней основой и совокупностью

существенных условий их возникновения,

существования и развития. Необходимость,

таким образом, есть проявление, момент

закономерности, и в этом смысле она

есть синоним ее. Поскольку закономерность

выражает общее, существенное в явлении,

постольку необходимость неотделима

от существенного. Если случайное имеет

причину в другом — в пересечении различных

рядов причинно — следственных связей,

то необходимое имеет причину в самом

себе.

Если случайное имеет

причину в другом — в пересечении различных

рядов причинно — следственных связей,

то необходимое имеет причину в самом

себе.

Необходимость, так же как и случайность, может быть внешней и внутренней, то есть порожденной собственной природой объекта или стечением внешних обстоятельств. Она может быть характерной для множества объектов или только для единичного объекта. Необходимость — это существенная черта закона. Как и закон, она может быть динамической и статистической.

Необходимость

и случайность выступают как соотносительные

категории, в которых выражается

философское осмысление характера

взаимозависимости явлений, степени

детерминированности их возникновения

и существования. Необходимое

прокладывает себе дорогу сквозь

случайное. Почему? Потому что она реализуется

только через единичное. И в этом смысле

случайность соотносима с единичностью.

Именно случайности оказывают влияние

на ход необходимого процесса: ускоряют

или замедляют его. Итак, случайность

находится в многообразных связях с

необходимостью, и граница между

случайностью и необходимостью никогда

не бывает закрыта. Однако главное

направление развития определяет именно

необходимость.

Итак, случайность

находится в многообразных связях с

необходимостью, и граница между

случайностью и необходимостью никогда

не бывает закрыта. Однако главное

направление развития определяет именно

необходимость.

Учет диалектики необходимости и случайности — важное условие правильной практической и теоретической деятельности. Основная цель познания — выявить закономерное. В наших представлениях мир раскрывается как бесконечное многообразие вещей и событий, цветов и звуков, иных свойств и отношений. Но чтобы его понять, необходимо выявить определенный порядок. А для этого нужно проанализировать те конкретные формы случайности, в которых проявляется необходимое.

Возможность и действительность.

Случайность

и необходимость относительны: необходимое

в одних условиях может предстать

случайным в других и наоборот. Для их

надежного различения следует каждый

раз тщательно учитывать конкретные

условия. В конкретном анализе причинных

отношений необходимость и случайность

оказываются тесно связанными с

соотношением возможного и действительного,

с превращением возможности в

действительность.

Причинно — следственные отношения, реализующие принцип причинности, возникают тогда, когда явление — причина порождает случайное или необходимое следствие. Если же явление еще не стало, но может стать причиной, говорят, что в нем заключена возможность превращения в действительную причину. Иными словами, возможность — предпосылка возникновения того или иного явления, процесса, его потенциальное существование. Таким образом, возможность и действительность — две последовательные ступени развития явления, его движения от причины к следствию, два этапа формирования причинных отношений в природе, обществе и мышлении. Такое понимание связи возможного и действительного отражает объективную неразрывность процесса развития любого явления.

В

каждом конкретном процессе превращения

возможности в действительность

реализуются, как правило, и необходимые,

и случайные причинно — следственные

связи. Отсюда вытекает, что действительность

воплощает в себе разнородные возможности,

содержит множество не только необходимо,

но и случайно сложившихся свойств.

Часть и целое.

Много веков назад сложилось убеждение, что понять тот или иной предмет — значит узнать, из чего он состоит. Философскими понятиями, с помощью которых ранее всего, и притом долгое время, осмысливалось “устройство” бытия, служили понятия “простого — сложного”, “части — целого”. Эти пары категорий тесно связаны между собой, ибо простое долгое время мыслилось как элементарное, не имеющее частей, а сложное — как составленное из частей, разложимое на простые составляющие.

Под частями понимали такие “предметы”, которые в своей совокупности образуют новые, более сложные предметы. Целое же рассматривалось как результат сочетания частей того или иного предмета. Если говорить более просто, то целое считалось простой суммой своих частей.

Однако

постепенно в науке и философии

складывалось убеждение, что свойства

целого несводимы к набору свойств его

частей, его составляющих. Но оставалось

неясным, в чем же заключается секрет

целостности. Ответить на этот вопрос

на основе метафизического мышления не

удается. Ключ к решению дает диалектика:

тайна целостности, ее несводимости к

простой сумме частей заключается в

связи, объединяющей предметы в сложные

комплексы, во взаимовлиянии частей.

Таким образом, был открыт, сформулирован

принцип целостности, играющий важную роль в развитии знаний

и практики. Еще Сократ заметил, что лицо

связывает в единое целое свои части:

губы, рот, нос, глаза, уши, подбородок,

щеки. И как бы ни различались по виду и

функциям все части лица, и как бы ни

были сходны, сами по себе они не образуют

лица. Лицо есть нечто единое, целое. Оно

неразделимо и несводимо к тем частям,

из которых состоит, без потери своей

качественной определенности как именно

лица. Оно объединяет части, охватывает

их все и образует уникальное целое,

обладающее новыми интегративными

свойствами.

Ответить на этот вопрос

на основе метафизического мышления не

удается. Ключ к решению дает диалектика:

тайна целостности, ее несводимости к

простой сумме частей заключается в

связи, объединяющей предметы в сложные

комплексы, во взаимовлиянии частей.

Таким образом, был открыт, сформулирован

принцип целостности, играющий важную роль в развитии знаний

и практики. Еще Сократ заметил, что лицо

связывает в единое целое свои части:

губы, рот, нос, глаза, уши, подбородок,

щеки. И как бы ни различались по виду и

функциям все части лица, и как бы ни

были сходны, сами по себе они не образуют

лица. Лицо есть нечто единое, целое. Оно

неразделимо и несводимо к тем частям,

из которых состоит, без потери своей

качественной определенности как именно

лица. Оно объединяет части, охватывает

их все и образует уникальное целое,

обладающее новыми интегративными

свойствами.

Роль

принципа целостности в современном

научном и философском анализе, а также

в других формах осмысления действительности

исключительно велика. Ориентация на

данный принцип позволяет преодолеть

ограниченные способы уяснения,

преобладавшие на прежних стадиях

познания: элементаризм (разделение

сложного на простые составляющие),

механицизм (понимание целого лишь как

суммы частей), редукционизм (сведение

сложного, более высокого по уровню

развития к простому).

Ориентация на

данный принцип позволяет преодолеть

ограниченные способы уяснения,

преобладавшие на прежних стадиях

познания: элементаризм (разделение

сложного на простые составляющие),

механицизм (понимание целого лишь как

суммы частей), редукционизм (сведение

сложного, более высокого по уровню

развития к простому).

В определенных границах способ уяснения сложных объектов в понятиях “часть — целое” и сегодня в общем — то не потерял своего значения, но получил серьезное углубление, обогащение, занял важное место в современном системном подходе к самым различным объектам.

Обогащение категорий “часть — целое” понятием связи открыло путь к постепенному формированию новых категорий: элемент, структура, система. Понятие связи прежде всего дало импульс к уточнению и развитию представлений о способах упорядоченности различных объектов.

Содержание

есть тождественность всех элементов

и моментов целого с самим целым; это

состав всех элементов объекта в их

качественной определенности,

взаимодействии, функционировании,

единство его свойств, процессов, связей,

противоречий и тенденций развития. Не

все, что “содержится” в объекте,

составляет его содержание. Например,

было бы бессмысленно считать содержанием

организма атомы, из которых состоят

молекулы, образующие клетки. Вы никогда

не узнаете, что такое голубь, если будете

тщательно изучать каждую клетку его

организма под электронным микроскопом.

К составным элементам, образующим

содержание, относятся части целого, то

есть такие элементы, которые являются

пределом делимости объекта в рамках

данной качественной определенности.

Поэтому нельзя к содержанию картины

отнести холст, например, хотя без него

невозможно представить себе картину.

Содержанием организма является не

просто совокупность его органов, а

нечто большее — весь реальный процесс

его жизнедеятельности, протекающий в

определенной форме. Содержанием общества

является все богатство материальной

и духовной жизни действующих в нем

людей, составляющих это общество, все

продукты и орудия их деятельности.

Не

все, что “содержится” в объекте,

составляет его содержание. Например,

было бы бессмысленно считать содержанием

организма атомы, из которых состоят

молекулы, образующие клетки. Вы никогда

не узнаете, что такое голубь, если будете

тщательно изучать каждую клетку его

организма под электронным микроскопом.

К составным элементам, образующим

содержание, относятся части целого, то

есть такие элементы, которые являются

пределом делимости объекта в рамках

данной качественной определенности.

Поэтому нельзя к содержанию картины

отнести холст, например, хотя без него

невозможно представить себе картину.

Содержанием организма является не

просто совокупность его органов, а

нечто большее — весь реальный процесс

его жизнедеятельности, протекающий в

определенной форме. Содержанием общества

является все богатство материальной

и духовной жизни действующих в нем

людей, составляющих это общество, все

продукты и орудия их деятельности.

Определив

содержание как тождественность

компонентов целого с самим целым,

перейдем к форме. Что такое форма?

Что такое форма?

Когда

мы воспринимаем и мыслим какой — либо

объект, мы выделяем его из окружающего

фона, фиксируя тем самым его внешний

облик, внешнюю форму. Будучи употребленной

в смысле внешнего облика, форма объекта

выражается в категории границы. Граница,

указывающая на различие данного

содержания в его целом от всего иного,

и есть форма — внешняя

форма объекта .

Внешняя форма выражает связь данного

объекта с другими. Кроме того, категория

формы употребляется также в значении

способа выражения и существования

содержания. Здесь мы имеем дело не с

внешней, а с внутренней формой. Внутренняя

форма связана

с качественной определенностью объекта,

причем качественная определенность

понимается в данном случае не в смысле

того или иного материального субстрата

объекта (камень, металл, дерево и т. д.),

но как его некоторая смысловая

оформленность, указывающая на способ

деятельности с объектом, детерминирующая

способ его восприятия и включения в

систему определенной духовно —

практической деятельности.

Таким образом, форма — принцип упорядоченности, способ существования того или иного содержания.

Диалектика формы и содержания предполагает их относительную самостоятельность при ведущей роли содержания. Отвлечение формы от содержания никогда не может быть абсолютным, ибо не существует безразличных к содержанию “чистых” форм. Каждое изменение формы представляет собой отражение преобразований содержания, внутренних связей предмета. Этот процесс, развертываясь во времени, осуществляется через противоречие, выражающееся в отставании формы от содержания, то есть наличия такого состояния системы, когда новое содержание не имеет адекватной новой формы, а пребывает в старой, ориентированной на уже изжившее себя содержание. Противоречие здесь выражается в разнонаправленности этих моментов единого целого и всегда разрешается ломкой старой формы и возникновением новой. И иначе быть не может в силу необратимого характера развития.

Качество,

количество и мера.

Качество — такая определенность предмета (явления, процесса), которая характеризует его как данный предмет, обладающий совокупностью присущих ему свойств и принадлежащий к классу однотипных с ним предметов. При утрате качественной определенности предмет перестает быть самим собой, приобретает новые черты, определяющие его принадлежность уже к другому классу предметов. Например, расплавленная руда превращается в шлаки и металл; подросток, взрослея, становится юношей, юноша — мужчиной, мужчина со временем становится стариком; поселок, разрастаясь, может стать городом и т. д.

Количество — характеристика явлений, предметов, процессов по степени развития или интенсивности присущих им свойств, выражаемая в величинах и числах.

Оценка

количественных характеристик реальных

“вещей” начинается с выявления в них

общих свойств, присущих как однородным,

так и качественно различным по своей

природе “вещам”. Такими свойствами,

по которым можно сравнивать разнородные

предметы, могут быть линейные размеры,

скорости движения, масса, температура

тел. Для человеческих организмов речь

может идти о весе, росте, объеме легких

и т. д.

Для человеческих организмов речь

может идти о весе, росте, объеме легких

и т. д.

Рассмотрение различных предметов с количественной точки зрения на основе некоторого общего свойства как бы стирает их качественные различия. Так, качественно различные товары — хлеб, одежда, автомобили — “уравниваются” при их погрузке, разгрузке, транспортировки на основе того, что все они имеют вес и габариты. “Уравнивание” качественных различий предметов, привидение их к некоторому единству делает возможным измерение, которое предполагает установление соответствующей единицы измерения (метр, килограмм). Количественные характеристики предметов, явлений, процессов широко применяются в общественной практике: при планировании и финансировании производства, строительства, социального развития, при составлении расписаний движения транспорта и т. д.

То

есть качественные и количественные

методы анализа, изучения, оценки широко

применяются в различных разделах науки

и практики. Кроме того, понятия “качество”

и “количество” важны для осмысления

условий перехода экономики с экстенсивного

на интенсивный путь развития. В первом

случае выпуск продукции увеличивается

за счет введения новых предприятий,

увеличения посевных площадей,

производственных мощностей, числа

работающих и т. д. Во втором случае

увеличение выпуска продукции

обеспечивается увеличением

производительности труда при том же

или даже меньшем количестве работников

и средств производства путем улучшения

качества технологического оборудования,

повышения квалификации рабочих и т. п.

Кроме того, понятия “качество”

и “количество” важны для осмысления

условий перехода экономики с экстенсивного

на интенсивный путь развития. В первом

случае выпуск продукции увеличивается

за счет введения новых предприятий,

увеличения посевных площадей,

производственных мощностей, числа

работающих и т. д. Во втором случае

увеличение выпуска продукции

обеспечивается увеличением

производительности труда при том же

или даже меньшем количестве работников

и средств производства путем улучшения

качества технологического оборудования,

повышения квалификации рабочих и т. п.

Сегодня

перед специалистами различных областей

стоит задача освоения самых перспективных,

качественно новых форм деятельности,

поиска путей перевода всей экономики

в новое качественное состояние. Для

этого необходимы наиболее эффективные

решения проблем экономики, управления.

Отсюда ясно, насколько важно представлять

себе, за счет чего в принципе обеспечиваются

качественные сдвиги в состоянии системы,

понимать диалектическое соотношение

качества и количества.

Качество и количество выражают противоположные и в то же время неразрывно связанные между собой характеристики предметов. Эта их связь в философии выражается понятием меры.

Мера

— диалектическое единство качества и

количества или такой интервал

количественных изменений, в пределах

которого сохраняется качественная

определенность предмета. Мера выступает

как “третий член”, связующий качество

и количество в единое целое. Например,

производительность труда как мера

имеет две стороны: качество труда и его

продуктивность (количество произведенного

продукта). Но мало сказать, что мера

есть единство качества и количества,

а также что она суть граница, в которой

качество проявляется в своей

определенности. Мера глубочайшим

образом связана с сущностью, с законом,

закономерностью. Обратим внимание на

то, что смыслообразующим корневым

элементом слова “закономерность”

является именно мера. Мера

— это зона, в пределах которой данное

качество модифицируется, варьируется

в силу изменения количества и отдельных

несущественных свойств, сохраняя при

этом свои существенные характеристики.

Итак, мы рассмотрели некоторые категориальные пары. И в заключение можно сказать, что взаимозависимость, переходы одних явлений в другие отражают всеобщее свойство движущейся материи, выступают как проявление всемирной универсальной связи объектов, “всего во всем”.

Мировоззренческая функция философии

контрольная работа

Мировоззренческая функция философии состоит в том, что, давая людям общий, целостный взгляд на мир, философия позволяет человеку определить свое место и роль в этом мире, делает его сознательным участником этого процесса, ставит пред ним общечеловеческие цели и задачи социального прогресса. Ядро мировоззрения составляют ценности — это феномены человеческой культуры, выступающие в качестве факторов выбора. Они задают ценностное отношение человека к миру, т.е. специфически человеческий масштаб освоения мира. Центральное место, например, у Канта занимала триада «Истина — Добро — Красота». Именно эти ценности определяют то, как человек отвечает себе, в частности, на сформулированные Кантом вопросы. Философия использует рациональные формы обоснования ценностных ориентаций, в то время, религия апеллирует к божественному авторитету и чуду. В этом кроется одна из причин коллизий, возникающих между этими формами обоснования мировоззрения .

Философия использует рациональные формы обоснования ценностных ориентаций, в то время, религия апеллирует к божественному авторитету и чуду. В этом кроется одна из причин коллизий, возникающих между этими формами обоснования мировоззрения .

Генезис философии. Становление философского сознания

Материализм и идеализм как два способа философского освоения человека и мира

Основной вопрос философии, вопрос об отношении сознания к материи. Составляет исходный пункт философского исследования, в силу чего то или иное решение этого вопроса (материалистическое, идеалистическое…

Материальное и идеальное. Формирование научно-философского понятия материи

Каждый человек имеет свое личное отношение к жизни и каждый в душе немного философ. Но можно ли сказать, что каждый из нас философски относится к жизни? Думаю, в определенной степени, да. Почему я так считаю? Давайте проверим…

Мировоззренческая природа философии

Приступая к изучению философии, большинство уже содержат об этом предмете некоторое понятие: могут с большим или меньшим успехом воссоздать из памяти имена известных философов, а может быть. ..

..

Мировоззренческая функция философии

Общество представляет собой самую сложную материальную систему, так как центральная фигура в не человек, который разумен. В философии подход к обществу может быть различным…

Основной вопрос философии. Направления и школы в философии

Основным в философии традиционно считается вопрос об отношении мышления к бытию, а бытия — к мышлению (сознанию). Важность данного вопроса заключается в том…

Предмет и функции философии

философия мировоззренческий методологический Выполнение философией своего назначения предполагает реализацию ею целого ряда взаимосвязанных функций, через которые реализуется ее назначение…

Проблема сознания

В истории философии исследователи сознания шли двумя путями. Первый состоял в описании способов, каким вещи даны в сознании. На философском языке это называется описанием феномена сознания. Второй состоял в объяснении. ..

..

Роль религии в развитии общества

Мировоззрение — это совокупность идей о наиболее общих закономерностях и о наиболее общих проблемах жизни . Эту совокупность идей можно называть также мировоззренческой информацией. Мировоззренческая информация отвечает на вопросы…

Философия

«Философия» дословно переводится как «любовь к мудрости». Впервые этот термин использовал в VI в. до н.э. греческий мыслитель Пифагор. Философами он называл людей, которые вели размеренную жизнь и проявляли интерес не к конкретным…

Философия