Когда возникла педагогика как наука: : — Xreferat.com — , , ,

Педагогика как наука. Возникновение и становление педагогики как науки

1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА

Возникновение истановление педагогики

как науки

• Слово «педагогика» возникло в

античные времена

• За ним закрепилось два

значения:

— педагогика — область

практической деятельности,

искусство, ремесло;

— педагогика — область научного

знания, наука.

• Потребность готовить детей к жизни,

передавать им накопленный опыт

возникла у человечества в глубокой

древности. Это осуществлялось не

только в процессе естественного хода

жизни в семье, общине, когда старшие

учили, показывали, увлекали своим

примером младших, приобщая их к

труду, прививая необходимые навыки.

• С развитием культуры, с изменениями

в хозяйственно-экономической жизни,

вызванными переходом к рабовладельческой формации, возникает

потребность в создании специально

организованных заведений для обучения и воспитания подрастающего

поколения.

потребность появляется школа

(Древний Восток, приблизительно 5-е

тысячелетие до н.э.).

• Первые школы открывали служители культа при храмах,

монастырях, поскольку религия была носительницей

идеалов воспитания. Затем создаются школы различного

типа, которые отличались целями, содержанием и

методикой обучения. Содержание обучения в древних

школах было представлено широко: грамота, математика,

музыка, этика, ритуальные церемонии, физические

упражнения, поэтика, логика и др. Характер и объем

обучения определялись социальной принадлежностью

учеников (дети вельмож, духовенства, чиновников,

культурно-этническими традициями, существовавшими в

той или иной стране. Были школы с «профессиональным

уклоном», в которых готовили писцов, художников,

учителей.

•В историю педагогики вошли две

воспитательные системы,

сложившиеся в античные времена

(VI-IV вв.

до н.э.) в Древней Греции:

до н.э.) в Древней Греции:СПАРТАНСКАЯ

АФИНСКАЯ

7. Спартанская система

• Спарта, в силу общественных условий, втечение трех столетий была военным

государством. Поэтому в основе спартанской

системы лежала идея воспитания юноши,

сильного духом, физически развитого,

мужского пола находилось в ведении

государства, строго регламентировалось и

контролировалось. Общественное

воспитание начиналось с первых дней жизни.

8. Спартанская система

• Государственное обучение, рассчитанное на12 лет, начиналось с 7-летнего возраста. Оно

состояло из системы военной подготовки и

включало физические упражнения,

гимнастику, соревнования, учебные походы,

примерные сражения и т.д.

Интеллектуальное развитие сводилось к

минимуму: начаткам чтения и письма.

9. Афинская система

• В демократических Афинах сложилась инаясистема воспитания, направленная на развитие

Детей обучали

Детей обучаличтению, письму, счету, игре на музыкальных

инструментах (кифаре, лире). Особое значение

придавалось приобщению ребенка к искусству,

культуре. В программе органически сочетались

поэзия, танцы, музыка, чтение классической

литературы (сочинения Гомера, Эзопа, Софокла и

др.). Воспитанию тела и духа способствовали

занятия гимнастикой, бегом, борьбой, метание

диска, копья, а также участие в спортивных

состязаниях.

10. Мыслители прошлого

Демокрит (ок. 470 или 460 до н.э.),

Платон (427-348 до н.э.),

Аристотель (384-322 до н.э.)

Марк Квинтилиан (36 – 96 гг.).

11. Средние века

• Средневековье вошло в историю засильем церкви,отходом от античных идеалов воспитания во всех

областях духовной жизни, в том числе в

образовании и воспитании. Однако средние века –

огромный исторический пласт, охватывающий

более двенадцати столетий, на протяжении

которых было много ценного в педагогическом

опыте.

Именно в средние века появились

Именно в средние века появилисьуниверситеты, которые выполняли роль

центров образования, культуры. Возникновение

требования общества к интеллектуально-духовному развитию личности.

12. Мыслители средних веков

Ф. Аквинский,

Ф. Бэкон,

Ф. Рабле,

М. Лютер,

Т. Мор,

Т. Кампанелла,

Э. Роттердамский,

М. Монтень

13. Педагогика как самостоятельная отрасль теоретического знания

Педагогика как самостоятельнаяотрасль теоретического знания

• Педагогика как самостоятельная отрасль

теоретического знания стала оформляться в XVII

в. XVII в. был временем больших перемен,

которые переживал мир благодаря эпохе великих

географических открытий, вследствие бурного

развития городов, ломки средневековых устоев

жизни, расцвета культуры, науки, зарождения

промышленности и т.д. Образование стало играть

общественном развитии.

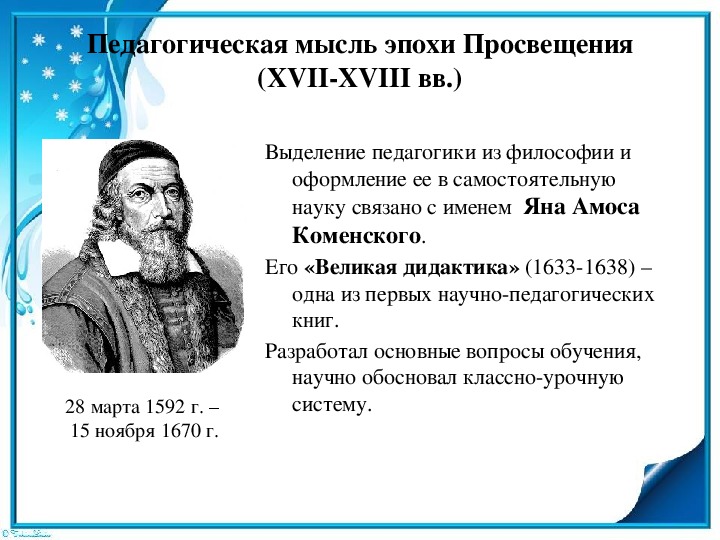

14. Становление научной педагогики

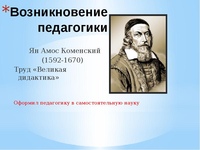

Яна Амос Коменский (1592-1670)• привнес в педагогическую мысль кардинально

новые идеи, оплодотворившие ее дальнейшее

развитие.

• Фундаментальной идеей педагогики Яна Амоса

Коменского является пансофизм, т.е.

обобщение всех добытых цивилизацией знаний

и донесение этого обобщенного знания через

школу на родном языке до всех людей,

независимо от общественной, расовой,

религиозной принадлежности.

• Полагая, что знания должны приносить пользу в

провозгласил обязательность реального,

общественно полезного обучения.

• В трудах Я.А. Коменского представлен проект

стройной системы всеобщего образования,

поставлены вопросы об общегосударственной

школе, о плановости школьного дела, о

соответствии ступеней образования возрасту

человека, об обучении на родном языке, о

сочетании гуманитарного и научно-технического

общего образования, о классно-урочной системе.

16. Педагоги-классики

Дж. Локк,

Ж.Ж. Руссо,

В.Г. Белинский,

А.И. Герцен,

Н.Г. Чернышевский,

Н.А. Добролюбов,

Л.Н. Толстой,

Н.И. Пирогов,

К.Д. Ушинский

17. Педагогика XIX века

• XIX в., отмеченный выдающимисядостижениями, прежде всего в области

естествознания, физики, математики, был

благоприятен и для развития педагогической

науки. В этот период она интенсивно развивается

в качестве самостоятельной научной

дисциплины, поднимаясь от описания фактов и

явлений до постижения закономерностей

процесса воспитания и обучения. Внутри

педагогики наблюдается дифференциация

знаний, выделяются и обосабливаются ее

отдельные части, такие, как, например,

18. Педагоги XX века

• С.Т. Шацкий,• П.П. Блонский,

• Н.К. Крупская ,

• А.С. Макаренко,

• В.А. Сухомлинский

• Итак, возникновение и развитие

педагогики как науки связано с

практической потребностью общества в

изучении и обобщении исторического

опыта подготовки новых поколений к

участию в производстве материальных

и духовных ценностей.

• Современная педагогика — это

особая область науки о

воспитании человека на всех

возрастных этапах его развития.

20. Домашнее задание

• Подготовить сообщение опедагоге (карточка), внесшим

педагогики как науки.

Педагогика в системе современного человекознания.

План:

1) Возникновение педагогики как науки: объект, предмет и субъект, ее функции;

2) Формирование педагогической теории. Вклад Сократа, Аристотеля, Квинтилиани и других в развитие педагогической науки.

Возникновение педагогики как науки: объект, предмет и субъект, ее функции.

Истоки педагогики уходят в глубокое прошлое. Раньше не существовало дифференциации наук и педагогика существовала в рамках философии. Педагогические идеи существовали в философских сочинениях Платона и Аристотеля.

Уже первобытные люди обладали знаниями по воспитанию детей, которое предавалось от одного поколения к другому в виде игр, обычаев, традиций, житейских правил. Эти знания нашли отражения в пословицах, поговорках, сказках, мифах и легендах. (Учение – свет, неучение – тьма). Они составляли содержание народной педагогики. Она возникла как потребность народу.

Педагогическая наука обобщает разрозненные факторы, установленные причинные связи между предметами и явлениями, объясняет почему и какие изменения происходят в развитии личности в связи с их обучением и воспитанием.

(Учение – свет, неучение – тьма). Они составляли содержание народной педагогики. Она возникла как потребность народу.

Педагогическая наука обобщает разрозненные факторы, установленные причинные связи между предметами и явлениями, объясняет почему и какие изменения происходят в развитии личности в связи с их обучением и воспитанием.

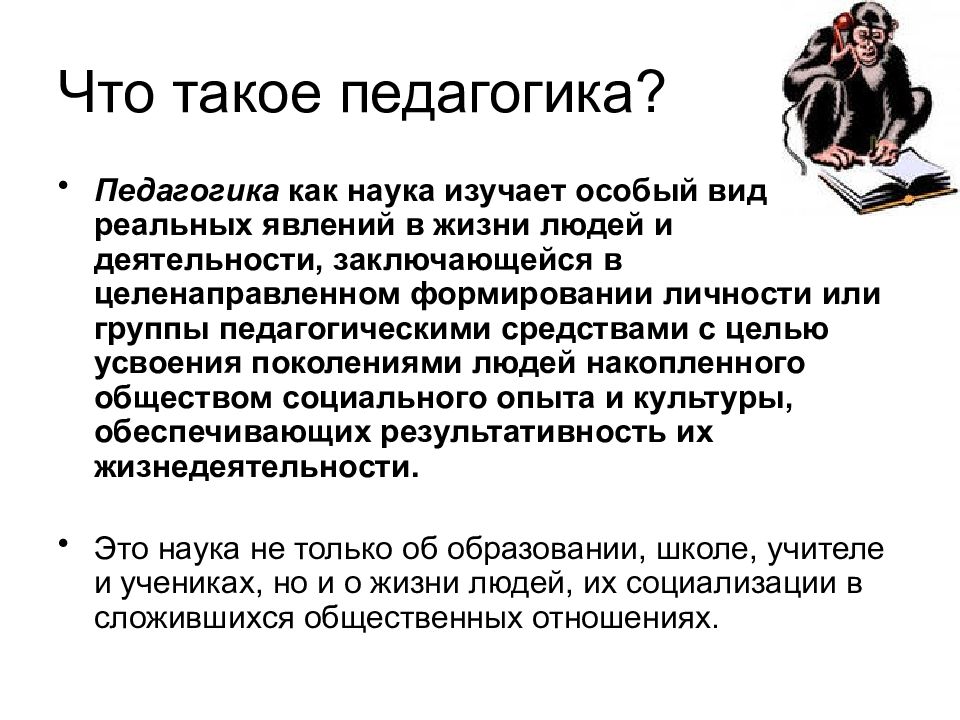

Педагогика – наука об общих закономерностях, путях, методах и формах обучения и воспитания.

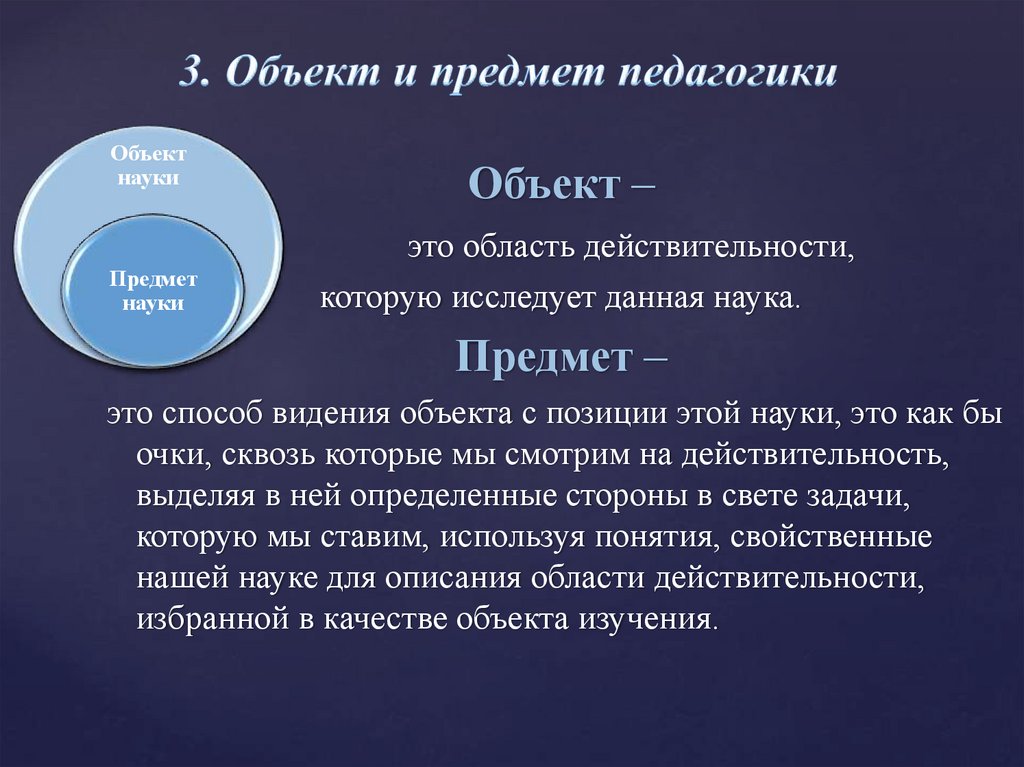

Объектом педагогики являются те явления действительности, которые способствуют развитию личности в процессе целенаправленной деятельности общества.

Субъектом является личность. Предметом является воспитание.

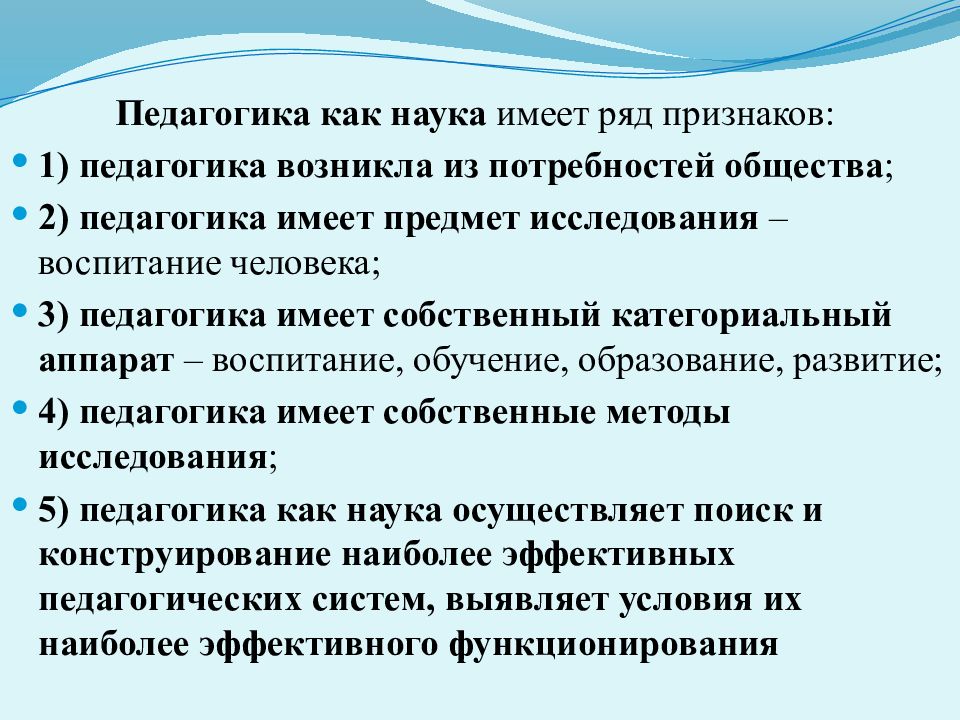

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом.

Существует 2 вида функций: теоретическая и технологическая. Они тесно взаимосвязаны между собой. Каждая функция имеет 3 основных уровня.

Теоретическая включает в себя:

а)описательный (объяснительный) – изучается передовой и новаторский педагогический опыт;

б) диагностический – выявление состояния педагогических явлений, успешность или эффективность деятельность педагога и учащихся, установление причин;

в) прогностический – экспериментально-исследовательская педагогическая деятельность, создаются теории обучения, воспитания.

Технологическая:

а) проективный – работа с рабочими планами, программами, учебниками, учебными пособиями, составление рекомендаций;

б)преобразовательный – внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику с целью их совершенствования;

в) рефлексивный – оценка влияния результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и их коррекция в процессе взаимодействия научных теорий и практической деятельности.

Задачи педагогики:

1)организация деятельности воспитанника;

2)формирование воспитательной среды;

3)развитие индивидуальности личности;

4) создание воспитательного коллектива.

Формирование педагогической теории. Вклад Сократа, Аристотеля, Квинтилиани и других в развитие педагогической науки.

Воспитание появилось вместе с первыми людьми. Совсем раньше не знали о существовании педагогики. И причиной ее возникновения является потребность жизни. Уже в Китае, Индии, Египте, Греции были предприняты попытки обобщения опыта воспитания.

Колыбелью европейской системы воспитания стала древнегреческая философия. Виднейший ее представитель Демокрит создал труды во всех областях знаний, не оставив без внимания и воспитания. Древнегреческие мыслители Сократ, его ученики Платон, Аристотель в своих трудах выдвинули идеи связанные с воспитанием человека и формирования личности. Греко-римское произведение «Образование оратора» древнеримского философа Марка Квинтилиани стало основной настольной книгой по педагогике и ее изучение во всех риторических школах.

В средние века проблема воспитания разрабатывалась философами-богословами, педагогические идеи которых носили религиозную окраску (Августин, Аквинат).

Совсем раньше не знали о существовании педагогики. И причиной ее возникновения является потребность жизни. Уже в Китае, Индии, Египте, Греции были предприняты попытки обобщения опыта воспитания.

Колыбелью европейской системы воспитания стала древнегреческая философия. Виднейший ее представитель Демокрит создал труды во всех областях знаний, не оставив без внимания и воспитания. Древнегреческие мыслители Сократ, его ученики Платон, Аристотель в своих трудах выдвинули идеи связанные с воспитанием человека и формирования личности. Греко-римское произведение «Образование оратора» древнеримского философа Марка Квинтилиани стало основной настольной книгой по педагогике и ее изучение во всех риторических школах.

В средние века проблема воспитания разрабатывалась философами-богословами, педагогические идеи которых носили религиозную окраску (Августин, Аквинат).

Эпоха Возрождения была представлена мыслителями Монтень и Франсуаза Рабле. Они выступали против механической зубрежки и были за гуманное отношение к детям.

Английский философ Беккон пытался классифицировать науки, в числе их он назвал и педагогику, которую понимал как руководство чтения.

Большой вклад внес Ян Амос Каменский (чешский) и его труд «Великая дидактика». В ней он разработал основные вопросы теории и организации учебной деятельности с детьми.

Джон Локк (английский) труд «Мысли о воспитании». Он отрицал наличие врожденных качеств у детей и сравнивал ребенка с чистой доской, на которой можно писать все что угодно. Тем самым указывая на большую силу воспитания.

Жан Жак Руссо. Воспитание не должно мешать развитию ребенка и нужно предоставлять ему полную свободу во всем, приспосабливаться к его интересам и желаниям. Он против жестокости и физического наказания детей.

Иоанн Генри Песталоцци был противником Руссо. Он создал методику обучения детей родному языку. Предлагал создать при школе детские классы и соединять теоретическую деятельность с практическим воспитанием.

Константин Дмитриевич Ушинский. Его труд «Человек как предмет воспитания». Любовь к Родине воспитывает и чувство патриотизма.

Его труд «Человек как предмет воспитания». Любовь к Родине воспитывает и чувство патриотизма.

Крупская Надежда Константиновна – уделяла внимание формированию новых советских школ.

Антон Семенович Макаренко – «педагогическая поэма». Создал методику руководства детским коллективом посредством трудового воспитания.

В. А. Сухомлинский – исследовал моральные проблемы воспитания молодежи. Его рекомендации актуальны и в настоящее время.

Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человеке

Педагогические знания — одни из самых древних. Она родилась вместе с человеческим обществом, когда возникла необходимость передать новым поколениям накопленный с таким трудом опыт выживания. Педагогические знания были закреплены в нормах повседневной жизни, таких как убеждения и требования. Затем, постепенно, развивались традиции, обычаи и привычки, отражающие опыт, который должен был передаваться молодым людям. На протяжении веков процесс передачи этого опыта происходил «сам по себе», без необходимости специального изучения.

Так продолжалось до тех пор, пока накопленный человечеством опыт не стал настолько велик, что его невозможно было приобрести в процессе естественного существования. И хотя невозможно установить даже приблизительную дату, когда это произошло, именно с этого исторического момента педагогическая деятельность возникла как особая сфера социальной активности человека, а передача социального опыта стала целенаправленным процессом.

Конечно, в первобытном обществе не было школ в обычном смысле этого слова. Просто взрослые, старшие, стали учить младших отдельно, передавая им свои знания и навыки. Тем не менее, это был ключевой этап, ознаменовавший появление совершенно нового для человечества социального явления — образовательного процесса.

Развитие педагогического процесса происходило в школах древнего мира (шумерские «школы доски», древнеегипетские школы грамотности и т.д.). Многие источники указывают на огромное значение педагогического процесса в древнем мире. В Древней Греции вопросы образования и воспитания стали частью этики — отрасли философии, изучающей взаимодействие человека и общества. Эти вопросы занимают видное место в работах Сократа, Платона и Аристотеля.

Эти вопросы занимают видное место в работах Сократа, Платона и Аристотеля.

Образованный человек найдет хорошую работу, будет приятен тем, с кем он общается, его всегда примет коллектив, потому что с образованным человеком приятно работать.

Хорошее образование требует квалифицированных учителей и преподавателей. В конце концов, задача учителя — понять цели человека или коллектива и направить все усилия на их достижение. Поэтому в профессии учителя умение общаться становится профессионально необходимым качеством.

Учитель, как и любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность учеников, за развитием которых он наблюдает. Таким образом, профессия учителя требует двойной подготовки — гуманитарной и специализированной.

В любой науке принято различать объект (область существующей реальности, которую эта наука исследует) и предмет (видение предмета, позволяющее сосредоточиться на изучении именно тех его аспектов, которые имеют отношение к данной науке).

Что является предметом и объектом педагогики, что такое воспитание, развитие, обучение, тренинг, какие проблемы она решает и так далее Как эти категории влияют на человека, как они «формируют» его в личность. Наконец, нам нужны знания, навыки и опыт предыдущих поколений, чтобы мы могли использовать их в нашей будущей деятельности.

Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человекеПредмет и объекты педагогики

Предметом педагогики является изучение сущности формирования и развития человеческой личности и, на этой основе, теории и методики воспитания как специально организованного педагогического процесса.

Педагогические знания являются едва ли не самыми древними и по сути своей неотделимы от развития общества. Социальное развитие человечества стало возможным только потому, что каждое новое поколение людей приобретало производственный, социальный и интеллектуальный опыт своих предков и передавало его своим потомкам в более совершенной форме. Чем больше развивалось и усложнялось производство, чем больше накапливалось научных знаний, тем важнее становилась особая подготовка подрастающих поколений к жизни, тем насущнее становилось их особое воспитание — целенаправленная передача им человеческого опыта.

Чем больше развивалось и усложнялось производство, чем больше накапливалось научных знаний, тем важнее становилась особая подготовка подрастающих поколений к жизни, тем насущнее становилось их особое воспитание — целенаправленная передача им человеческого опыта.

Образование и обучение стали объективной необходимостью для общества и важнейшим условием развития. На определенном этапе развития. На определенном этапе развития человеческого общества, особенно в поздний период рабовладельческого строя, когда производство и наука достигли значительного прогресса, образование становится отдельной социальной функцией, т.е. создаются отдельные учебные заведения, появляются люди, профессией которых является обучение и воспитание детей.

Термин «педагогика» возник в Древней Греции и использовался как название науки о воспитании.

В Древней Греции воспитателями были рабы, которым аристократы поручали присматривать за детьми и сопровождать их в школу. Греческое слово peydagogos (paeda — ребенок, gogos — направлять) означает учитель детей. Впоследствии учителями стали называть людей, которые занимаются обучением и воспитанием детей. Это слово дает название науке об образовании — педагогика.

Впоследствии учителями стали называть людей, которые занимаются обучением и воспитанием детей. Это слово дает название науке об образовании — педагогика.

В педагогике объектом познания является человек, который развивается в результате образовательных отношений. Объектом педагогики являются воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека.

Педагогика — это наука об образовательных отношениях, которые являются результатом взаимозависимости воспитания, обучения, образования и самообразования, самовоспитания и самообразования, и которые направлены на развитие личности. Педагогику можно определить как науку о переводе опыта одного поколения в опыт другого.

Педагогика — это наука о том, как воспитать человека, как помочь ему стать духовно богатым, творчески активным и довольным жизнью, найти равновесие с природой и обществом.

Педагогику иногда рассматривают и как науку, и как искусство. Когда мы говорим об образовании, мы должны помнить, что оно имеет два аспекта — теоретический и практический. Теоретический аспект образования является предметом научных педагогических исследований. В этом смысле педагогика функционирует как наука и представляет собой совокупность теоретических и методологических идей о воспитании.

Теоретический аспект образования является предметом научных педагогических исследований. В этом смысле педагогика функционирует как наука и представляет собой совокупность теоретических и методологических идей о воспитании.

Практическая педагогическая деятельность — это другое дело. Его реализация требует от учителя приобретения соответствующих педагогических навыков, которые могут достигать уровня педагогического искусства.

О

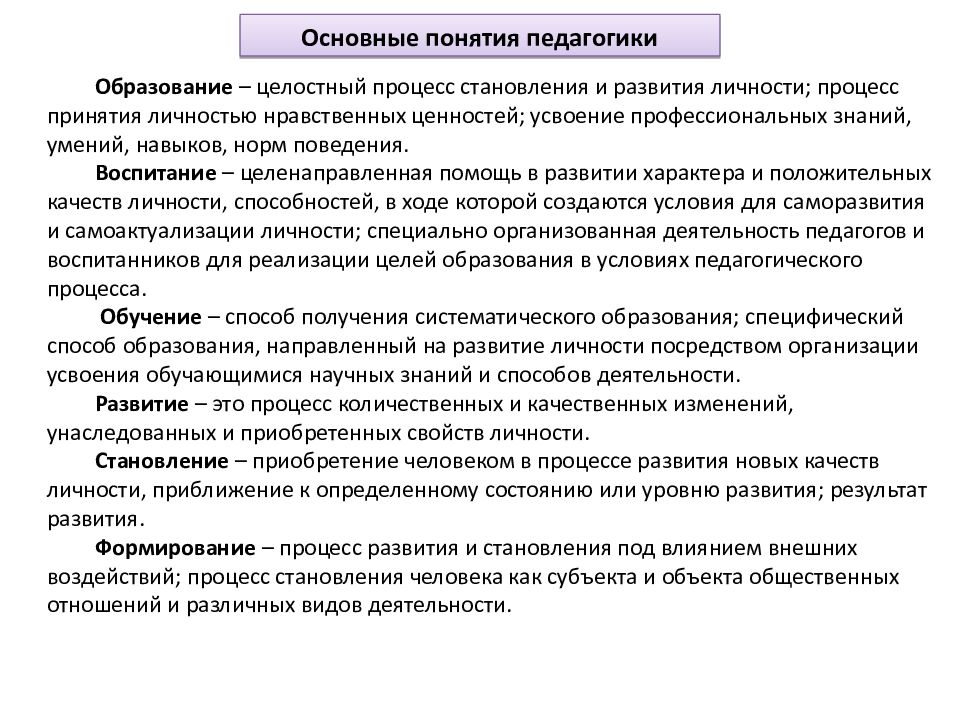

сновные категории педагогикиПредметом педагогики является изучение сущности формирования и развития человеческой личности и на этой основе теории и методологии воспитания как специально организованного педагогического процесса.

Педагогика занимается следующими проблемами:

- Изучение сущности и законов развития и формирования личности и их влияния на образование;

- Определение целей образования;

- Развитие содержания образования;

- Исследование и разработка методов обучения.

Во всех науках категории играют главную роль, они обеспечивают все научные знания и как бы связывают их в целостную систему.

Воспитание — это социальное, целенаправленное создание условий (материальных, интеллектуальных, организационных), необходимых для приобретения новым поколением общественно-исторического опыта с целью подготовки его к общественной жизни и производительному труду. Категория «образование» является одной из самых важных категорий в педагогике. Педагоги различают образование в широком социальном смысле, включая его влияние на отдельных людей и общество в целом, и образование в более узком смысле — как целенаправленную деятельность, развивающую систему личностных качеств, установок и убеждений. Образование часто понимается как решение конкретной образовательной проблемы. Например, воспитание творческой личности требует от учителя понимания методологических и психолого-педагогических аспектов обучения, исследования и работы, логики учебной деятельности, направленной на развитие личностных качеств. Преподаватель должен понимать сущность и закономерности деятельности специалиста, которого он готовит, а также сущность и логику собственной профессионально-педагогической деятельности по подготовке и воспитанию такого специалиста [Сноска: См. Гурие Л.И. Проектирование педагогических систем — Казань, 2004]. Таким образом, воспитание — это 1) определенное отношение человека к предметам и явлениям окружающего мира; 2) мировоззрение; 3) поведение. Можно выделить виды воспитания (интеллектуальное, моральное, физическое, трудовое, эстетическое и т.д.).

Гурие Л.И. Проектирование педагогических систем — Казань, 2004]. Таким образом, воспитание — это 1) определенное отношение человека к предметам и явлениям окружающего мира; 2) мировоззрение; 3) поведение. Можно выделить виды воспитания (интеллектуальное, моральное, физическое, трудовое, эстетическое и т.д.).

Педагогика изучает сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития образования, разрабатывает теории и технологии образования, определяет его принципы, содержание, формы и методы.

Образование — это конкретно-историческое явление, тесно связанное с социально-экономическим, политическим и культурным уровнем общества и государства.

Именно через образование человечество обеспечивает развитие каждого человека, передавая опыт своего и предыдущих поколений.

Воспитание для счастья детей — таков гуманистический смысл педагогической деятельности В.А. Сухомлинского, а его практическая деятельность — убедительное доказательство того, что без веры в способности ребенка, без доверия к нему вся педагогическая мудрость, все методы и приемы обучения бесполезны.

Он считал, что в основе успеха учителя лежит духовное богатство и щедрость духа, высокий уровень воспитанности чувств и общей эмоциональной культуры, способность глубоко проникать в суть педагогического явления.

Развитие в педагогике

Главная задача школы, отмечал В. А. Сухомлинский, — раскрыть творца в каждом человеке, вывести его на путь самобытного, творческого, интеллектуально полноценного труда.

Развитие — это объективный процесс последовательных количественных и качественных изменений в физических и умственных способностях человека, в котором можно выделить физическое развитие, умственное развитие, социальное развитие и духовное развитие. Развитие личности происходит под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, контролируемых и неконтролируемых факторов.

В процессе воспитания человека происходит его развитие. Образование — это специально организованная система внешних условий, созданных в обществе с целью развития человека. Особо организованной системой являются учебные заведения, учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров. В них опыт поколений принимается и передается в соответствии с целями, программами и структурами, с помощью специально подготовленных преподавателей. Все учебные заведения штата работают в рамках единой образовательной системы.

Особо организованной системой являются учебные заведения, учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров. В них опыт поколений принимается и передается в соответствии с целями, программами и структурами, с помощью специально подготовленных преподавателей. Все учебные заведения штата работают в рамках единой образовательной системы.

Образование понимается как процесс и результат усвоения опыта поколений в виде системы знаний, навыков и установок.

Мы выделяем в образовании те процессы, которые мы непосредственно идентифицируем как акт передачи и получения опыта. Это и есть суть образования — обучение.

Обучение — специфический вид педагогического процесса, в котором под руководством специально подготовленного человека (учителя, педагога) решаются социально обусловленные учебные задачи, тесно связанные с воспитанием и развитием личности.

Обучение — это процесс прямой передачи и усвоения опыта поколений через взаимодействие между учителем и учениками. Обучение состоит из двух частей: преподавание как передача знаний, навыков и опыта деятельности, и обучение как приобретение опыта через подготовку, понимание, преобразование и использование.

Обучение состоит из двух частей: преподавание как передача знаний, навыков и опыта деятельности, и обучение как приобретение опыта через подготовку, понимание, преобразование и использование.

Цель любого образования — научить кого-то что-то делать: летать на самолете, управлять машиной или правильно писать по-русски. Поэтому цель системы образования — не только вооружить людей знаниями, но и научить их использовать эти знания в практической и теоретической, познавательной и профессиональной, физической и умственной деятельности, чего бы и как бы ни требовали общество и рабочая сила. Короче говоря, нам нужна бизнес-компетентность, и мы должны ее преподавать.

Когда страна выйдет на рынок, только те работники будут процветать и цениться работодателями, которые не только знают, но и умеют творчески применять знания на практике, будь то знание орфографии при написании делового письма или отчета, или знание технологии сложной деятельности в строгом соответствии с инструкциями, правилами, нормами и законами [Сноска: см. также: Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. — М.: 1998].

также: Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. — М.: 1998].

Но и сам человек может приобретать опыт и создавать что-то новое. Поэтому основными факторами развития человека являются самообразование, самовоспитание, самосовершенствование.

Самовоспитание в педагогике

Самообразование — это процесс, в ходе которого человек усваивает опыт предыдущих поколений посредством внутренних психических факторов и тем самым обеспечивает развитие.

В процессе воспитания, образования, обучения люди вступают в специфические — воспитательные — отношения. Воспитательные отношения — это вид межличностных отношений, направленных на развитие личности посредством воспитания, обучения и образования.

Образовательные отношения образуют микроячейку, где внешние факторы (образование, обучение и воспитание) встречаются с внутренними человеческими факторами (самообразование, самовоспитание и самообразование). В результате такого взаимодействия происходит развитие человека и формирование личности.

Образование предусматривает развитие познавательных потребностей и способностей человека до определенного уровня, определенного уровня знаний, умений, навыков, подготовки к определенному виду практической деятельности. Следует проводить различие между общим и специальным образованием. Общее образование дает всем людям знания, навыки и умения, необходимые для их общего развития, и закладывает основу для дальнейшего профессионального обучения. С точки зрения содержания и количества, как общее, так и специализированное образование может быть начальным, средним или высшим.

Современная трактовка образования содержится в «Законе Российской Федерации об образовании»: «В настоящем Законе под образованием понимается целенаправленный воспитательный и образовательный процесс в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся декларированием достижения гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных уровней (школьных квалификаций)». Общие требования к содержанию образования изложены в статье 14 настоящего Закона:

1. «Содержание образования является фактором экономических и социальных процессов общества и должно быть ориентировано на:

«Содержание образования является фактором экономических и социальных процессов общества и должно быть ориентировано на:

- Обеспечение самоопределения личности и создание условий для самореализации.

- Развитие гражданского общества

- Развитие гражданского общества; и укрепление и совершенствование верховенства закона;

2. Содержание образования должно обеспечивать:

- Развитие у ученика взгляда на мир, соответствующего уровню современных знаний и уровню образовательной программы;

- Соответствующий уровень общей и профессиональной культуры в обществе

- Интеграция личности в мировую и национальную культурные системы

- Развитие человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на его улучшение

- Воспроизводство и развитие человеческого потенциала общества».

В настоящее время педагогические исследования проводятся с использованием целой системы различных методов. К ним относятся педагогическое наблюдение, исследовательские интервью, изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся, педагогические эксперименты, изучение и обобщение передового педагогического опыта, методы социологических исследований (анкетирование, рейтинг, метод компетентной оценки), методы математической статистики, теоретический анализ педагогических наук и др.

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

- Возрастные особенности развития ребёнка и их учёт в социально-педагогической деятельности

- Современные педагогические исследования

- Методы педагогического исследования

- Методические принципы обучения

- Основные компоненты целостного педагогического процесса

- Воспитание детей

- Пальчиковый театр как средство развития диалогической связной речи детей

- Методическое сопровождение речевого развития детей дошкольного возраста

- Основные компоненты обучения: цель, содержание, формы, методы и средства, их взаимосвязь и взаимозависимости

- Личностный подход к учащимся в обучении

1. Педагогика как наука. Педагогика: наука и искусство

Похожие главы из других работ:

Воспитание в коллективе

Педагогика — наука о воспитании

Свое название педагогика получила от греческих слов “пайдос” — дитя и “аго” — вести. В дословном переводе “пайдагогос” означает “детоводитель”. Педагогом в Древней Греции называли раба…

В дословном переводе “пайдагогос” означает “детоводитель”. Педагогом в Древней Греции называли раба…

История возникновения и развития педагогики в Древней Греции и в эпоху Возрождения

1. Педагогика как наука

Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования — ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития природы и общества. Воспитание как сложное…

Организация науки в Украине

1.3 Наука 18 века

Начиная с конца XVIII века, наблюдается трагическая эпоха в истории Украины, когда была завершена та последовательная политика лишения Украины не только государственности, но и национальных достижений и культурных достижений предыдущих веков…

Организация науки в Украине

1.4 Наука 19 века

Противоречивым и сложным было развитие науки в Украине. Ни Россия, ни Австро-Венгрия не были заинтересованы в проведении научных исследований в Украине, с подозрением воспринимали прогрессивные идеи. ..

..

Основы педагогики и психологии

3. Педагогика как наука по воспитанию. Предмет, объект, задачи, функции, методы педагогики

Воспитание в социальном смысле — это функция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, т.е. передача социального опыта от старшего поколения младшему…

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке

1. Педагогика как наука

Наука наряду с идеологией, религией, искусством и т.д. представляет собой одну из форм человеческого сознания и выступает как исторически сложившаяся система упорядоченных знаний…

Педагогика как наука, объект, предмет, функции

1. Педагогика как наука. Объект педагогики

На современном этапе педагогика — это сложный комплекс педагогических дисциплин, каждая их которых имеет свой собственный объект и предмет исследования. В Древней Греции к ребенку, посещающему учебное заведение, был приставлен раб…

Педагогика как учебная дисциплина

1.

Педагогика — наука и искусство, учебная дисциплина

Педагогика — наука и искусство, учебная дисциплинаПедагогика в настоящее время выступает сложным многогранным явлением. Это факт находит свое отражение в том, что практически не существует единого определения понятия «педагогика»…

Педагогическая система М. Монтессори

3. Специальная педагогика и педагогика Монтессори

воспитание монтессори специальный педагогика Анализ педагогической системы Монтессори и многолетний зарубежный опыт показывают…

Предмет и задачи педагогики

Глава 1. Педагогика — наука о воспитании

…

Принципы построения обучающих программ по народному художественному творчеству

1.1 Педагогика НХТ как наука

Педагогика НХТ является частью современной педагогической науки, вобравшей в себя все лучшее из ее опыта; изучает способы воспитательного воздействия на личность средствами народного художественного творчества…

Реализация межпредметных связей на уроках иностранного языка

1.

3.1 Регионоведение как наука

3.1 Регионоведение как наукаОвладев определенным объемом знаний о культуре и истории родной страны и страны изучаемого языка на раннем этапе обучения иностранному языку и тем самым, повысив свою коммуникативную и лингвострановедческую компетенцию…

Связь педагогики с другими науками

1.1 Педагогика как наука

Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования — ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития природы и общества. Воспитание как сложное…

Связь педагогики с другими науками

1.1 Педагогика как наука

Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет исследования — ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса развития природы и общества. Воспитание как сложное…

Становление педагогики как науки

1.1. Педагогика как наука

Известно, что любая отрасль знаний формируется в качестве науки лишь при ус-ловии выделения специфического предмета исследований. Предметом педагогики как науки является педагогический процесс…

Предметом педагогики как науки является педагогический процесс…

Возникновение педагогики как науки

Возникновение педагогики как науки.

Изучение всякой науки начинается с уяснения таких вопросов: как возникла и развивалась эта наука, и какие специфические проблемы она исследует?

Воспитание как общественная функция передачи опыта жизнедеятельности от старшего поколения к младшему возникает вместе с появлением человека.

2-ое тысячелетие до н.э. – происходит зарождение педагогической деятельности. Появилась общественная функция педагога (род выделял человека, который передавал подрастающему юношеству опыт предыдущих поколений).

5 век до н. э. – возникновение педагогической теории.

Педагогическая теория зарождалась в недрах философии. В трудах древнегреческих философов – Гераклита (530-470 гг. до н.э.), Демокрита (460 — нач. IV в. до н.э.), Сократа (469-399 гг. до н.э.), Платона (427-347 гг. до н.э.), Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) и др. – содержалось немало глубоких мыслей по вопросам воспитания.

до н.э.), Демокрита (460 — нач. IV в. до н.э.), Сократа (469-399 гг. до н.э.), Платона (427-347 гг. до н.э.), Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) и др. – содержалось немало глубоких мыслей по вопросам воспитания.

Из античной Греции ведёт своё происхождение и термин «педагогика».

Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдагогос» («пайд» — «дитя», «гогос» — «веду»), которое означает «детоводство» или «дитяведение». Данный термин закрепился в качестве названия науки о воспитании. Как же это произошло?

В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым аристократы поручали присматривать за своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, нести учебные принадлежности, а также совершать с ними прогулки. Греческое слово «пейдагогос» (пейда – ребёнок, гогос – вести) обозначает «детоводитель». В дальнейшем педагогами стали называть специально подготовленных людей, которые занимались обучением и воспитанием детей и для которых педагогическая деятельность являлась профессией. Отсюда особая наука о воспитании стала называться – педагогикой.

Отсюда особая наука о воспитании стала называться – педагогикой.

Надо сказать, что из Древней Греции ведут своё происхождение и многие другие педагогические понятия и термины, например, школа, что, означает «досуг», гимназия – общественная школа физического воспитания, а впоследствии просто средняя школа, и др.

Значительное место занимали вопросы воспитания также в трудах древнеримских философов и ораторов. Интересные педагогические идеи, например, высказывали Лукреций Кар (ок. 99-55 гг. до н.э.), Квинтилиан (42-118 гг. до н.э.) и др.

В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами-богословами, педагогические идеи которых носили религиозную окраску и были пронизаны церковной догматикой (Августин, Боэций, Алкуин и др.).

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах мыслителей эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.). Виднейшие деятели этой эпохи – итальянский гуманист Витторио да Фельтре (1378-1446), испанский философ и педагог Хуан Вивес (1442-1540), нидерландский мыслитель Эразм Роттердамский (1465-1536), наиболее яркие представители французского Возрождения Франсуа Рабле (1494 – 1553) и Мишель Монтень (1533 – 1592) и др. Они критиковали механическую зубрёжку, процветавшую в обучении, выступали за гуманное отношение к детям, за гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. Несмотря на интенсивное развитие воспитательной теории, педагогика продолжала оставаться частью философии. Как особая наука педагогика впервые была выделена из системы философских знаний в начале XVII в.

Они критиковали механическую зубрёжку, процветавшую в обучении, выступали за гуманное отношение к детям, за гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. Несмотря на интенсивное развитие воспитательной теории, педагогика продолжала оставаться частью философии. Как особая наука педагогика впервые была выделена из системы философских знаний в начале XVII в.

17 век – выделение педагогики в самостоятельную науку.

Английский философ Фрэнсис Бэкон в трактате «О достоинстве и увеличении наук» выделил педагогику в число самостоятельных дисциплин. Сущность педагогики была определена им как «руководство чтением»

Оформление педагогики как самостоятельной научной дисциплины большинство исследователей связывает с именем великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). Сформулированные им принципы, методы, формы организации учебной работы с детьми и нравственного воспитания стали неотъемлемыми элементами последующих научно-педагогических систем («Великая дидактика», «Материнская школа», «Открытая дверь языков»).

Неоценимое значение для становления научной педагогики имели труды таких виднейших деятелей, как Джон Локк (1632-1704) в Англии, Ж. Ж. Руссо (1712-1778) во Франции, Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) в Швейцарии, Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790-1866) и Иоганн Фридрих Гербарт (1776-1841) в Германии.

То, что педагогика выдвинула такое большое количество крупных педагогов, не является случайным. Общество с его интенсивным развитием производства, науки и культуры требовало повышения грамотности основных производителей. Без этого оно не могло развиваться. Поэтому растёт количество образовательно-воспитательных учреждений, расширяется сеть народных школ, дающих необходимую подготовку детям, открываются специальные учебные заведения по подготовке учителей и начинает преподаваться педагогика как особая научная дисциплина. Всё это давало большой толчок развитию педагогической теории.

На становление отечественной научной педагогики большое влияние оказали труды русских педагогов Н. И. Пирогова (1810-1881), Л.Н. Толстого (1828-1910). Целостное, систематизированное раскрытие педагогических идей было дано в трудах К.Д. Ушинского (1824-1870). Большой вклад в развитие советской педагогики внесли А.С. Макаренко (1888-1939), В.А. Сухомлинский (1918-1970).

И. Пирогова (1810-1881), Л.Н. Толстого (1828-1910). Целостное, систематизированное раскрытие педагогических идей было дано в трудах К.Д. Ушинского (1824-1870). Большой вклад в развитие советской педагогики внесли А.С. Макаренко (1888-1939), В.А. Сухомлинский (1918-1970).

Белорусские просветители также внесли особый вклад в развитие мировой педагогической мысли: Ефрасиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Казимир Лыщинский, Симеон Полоцкий, Якуб Колас, Цетка и др.

Возникнув как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика по мере расширения границ воспитания и сферы действия субъективных факторов в жизни общества всё более становятся наукой об общих закономерностях воспитательного воздействия на людей всех возрастов.

Монография адресована исследователям, преподавателям, студентам, всем работникам образования

Table of Contents

Table of Contents 2

Annotation 4

Александр Наумович Джуринский

Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные проблемы

Актуальные проблемы

5

Введение

6

1. История педагогики как наука

9

Традиционные и нетрадиционные идеи в мировой педагогике 12

Традиционные и нетрадиционные институты образования в истории педагогики 13

Основные течения в западной педагогике первой половины XX в. 14

2. Концептуализация сравнительной педагогики

17

Основные течения в российской и западной педагогике на рубеже XX–XXI веков 34

3. Междисциплинарность сравнительной педагогики

40

4. Сравнительная педагогика и мультикультурализм

49

Образы-метафоры воспитания и обучения в многокультурном социуме 56

Вместо заключения

76

Источники и литература

78

Annotation

В монографии члена-корреспондента Российской Академии образования, доктора педагогических наук, профессора МПГУ анализируются методологические вопросы истории педагогики и сравнительной педагогики: объекты и предметы исследования, цели, задачи, функции, социокультурные и философские подходы, понятийно-терминологический аппарат, методы исследования, взаимосвязи с другими науками и др.

Монография адресована исследователям, преподавателям, студентам, всем работникам образования.

-

Александр Наумович Джуринский-

Введение -

1. История педагогики как наука -

2. Концептуализация сравнительной педагогики -

3. Междисциплинарность сравнительной педагогики -

4. Сравнительная педагогика и мультикультурализм -

Вместо заключения -

Источники и литература

-

Александр Наумович Джуринский

Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные проблемы

© А. Н. Джуринский, 2014

© Издательство «Прометей», 2014

Введение

Приступая к научному исследованию, трудно, а порой невозможно, рассчитывать на успех, не владея теорией и методологией изучения поставленных проблем. Руководствуясь такой (в общем очевидной) мыслью автор намерен поделиться с коллегами размышлениями, накопленными при издании серии монографий, учебников, научных статей по истории педагогики, сравнительной педагогике, проблемам образования в многонациональном социуме, преподавании сравнительной педагогики и истории педагогики в отечественных и зарубежных университетах, посвящении в эти науки студентов, аспирантов, магистрантов и докторантов.

Монография посвящена анализу научных принципов, методологических инструментариев одних из важнейших отраслей педагогической науки: истории педагогики и сравнительной педагогики, а также научной платформы сопоставительного исследования образования в многокультурном социуме.

Совершенствование теории и методологии историко-педагогического исследования значимо в свете необходимости учета историко-педагогического наследия в контексте модернизации российского образования. Поиск эффективных педагогических решений предполагает обращение к историческому опыту педагогики. Речь идет о тщательном и объективном изучении генезиса теории воспитания и обучения: отмирания устарелого и зарождения нового в педагогических идеях, концепциях, программах, формах и методах воспитания и обучения.

Владение теорией и методологией историко-педагогической науки необходимо при обращении к истории магистральных направлений реформ мировой и отечественной образовательной системы и входящих в них типов учреждений; интерпретации истории достоинств и недостатков осознанных действий в сфере воспитания и обучения; воспитании пространственно-временного педагогического мышления, использовании полученных знаний в практической педагогической деятельности, выработке объективного, критического, творческого отношения к историческому и современному педагогическому опыту.

Научные подходы к важнейшим этапам истории мировой и российской педагогики позволяют выявлять корреляции педагогики и образования и определенных социальных, культурных пространств; характер преемственности педагогического знания и образования: хронологические рубежи эволюции педагогических идей и учений; делать обоснованные объективные выводы и обобщения относительно историко-педагогического наследия.

Методология и теория историко-педагогического исследования предназначены для анализа эволюции мировой педагогики, ее становления – от эмпирического осмысления воспитательной деятельности, служения богословию и философии до статуса самостоятельной науки. Приверженность научной теории и методологии дает возможность анализировать историю педагогики как знаменатель культурных, политических, религиозных и иных социальных интересов, как следствие тесной взаимосвязи педагогической мысли и практики школьного дела, когда победы или поражения социальных, политических, педагогических идей, концепций, теорий оборачивались успехами или неудачами педагогики и образования.

Советская историко-педагогическая наука опиралась на определенные теоретико-методологические установки: марксистской философии, коммунистической партийности, историзма, системности. История педагогики изучалась как целостное, обладавшее внутренней логикой, диалектически противоречивое явление в контексте череды обладавших конкретно-историческими особенностями социально-экономических формаций, как идейная надстройка производительных сил и производственных отношений, следствие борьбы социальных классов.

С конца 1980-х гг. эти исходные исследовательские позиции подверглись значительному пересмотру. Была поставлена под сомнение тотальная политическая идеологизация истории педагогики. Критиковался апологизаторский подход к советской педагогике и школе. Предлагалось переосмыслить периодизацию истории педагогики, отказавшись от предлагаемой в виде аксиомы трактовки октябрьского переворота 1917 г. как эпохального события, повлиявшего исключительно положительно на дальнейшее развитие отечественной и мировой школы и педагогики. Предложен логический (проблемный) метод, ориентировавший на изучение преимущественно истории педагогической теории.

Предложен логический (проблемный) метод, ориентировавший на изучение преимущественно истории педагогической теории.

В современной отечественной историко-педагогической науке сохранено многое, что накоплено советскими учеными. В то же время обновлены установки относительно цели, методологии изучения истории педагогики и образования, классификации, периодизации, преемственности историко-педагогического знания, истории педагогики и образования как учебного предмета, актуализируется тематика историко-педагогических исследований.

Современная российская наука трактует историю педагогической мысли и образования в ином, чем в советское время, методологическом ключе. Педагогическая мысль сбросила монополию марксистско-ленинского учения как единственно возможного идеологического обоснования при анализе историко-педагогического процесса. Сохранив такие важные методологические принципы, как объективность, историзм, социальный подход, системность, диалектическое видение историко-педагогического процесса, историко-педагогическая мысль одновременно наполнила эти принципы в значительной мере иным содержанием. Сформулирован также ряд новых методологических установок.

Сформулирован также ряд новых методологических установок.

Не менее актуально в свете реформ российского образования обращение к теории и методологии сравнительно-педагогических исследований. Педагогическая компаративистика позволяет применять педагогику в качестве важнейшего инструмента достойной жизни человека, как науку, которая нуждается в постоянной и бережной корректировке, при сохранении целесообразных традиций и внедрении эффективных инноваций.

Есть убедительные основательные критерии, атрибуты и признаки сравнительной педагогики как крупной научной отрасли и структурной единицы в системе педагогического знания. Сравнительная педагогика располагает собственными объектом, предметом, понятийно-терминологическим аппаратом, целью и задачами, выполняет особые функции, опирается на специфические методы, одержит корпус оригинальных идей и концепций. Вместе с тем процесс оформления сравнительной педагогики как науки отнюдь не завершен.

Остается дискуссионным вопрос о характеристиках научного статуса сравнительной педагогики. До сих пор в научном сообществе нет согласованного понимания сравнительной педагогики как области познания. Сравнительная педагогика при поиске собственной научной ниши стоит перед тройным вызовом: анализа педагогических идей и практик, прогнозирования возможных решений и внедрения найденных решений. В ответах на такой вызов существуют во многом полярные точки зрения.

До сих пор в научном сообществе нет согласованного понимания сравнительной педагогики как области познания. Сравнительная педагогика при поиске собственной научной ниши стоит перед тройным вызовом: анализа педагогических идей и практик, прогнозирования возможных решений и внедрения найденных решений. В ответах на такой вызов существуют во многом полярные точки зрения.

Нарастает злободневность теоретико-методологического обоснования в рамках сравнительной педагогики проблем образования в многонациональных социумах. Объективная данность современного общества и образования – усложнение феномена мультикультурализма. Абсолютное большинство современных государств не являются гомогенными в этническом и культурном измерениях. Вследствие массовой иммиграции формируются новые субкультуры. В мире нарастает взаимопроникновение культур. Облегчается доступ к ценностям культур разных цивилизаций. Формируется многозначная идентичность представителей тех или иных сообществ, которая приобретает полифонический характер в этническом, религиозном, светском и иных измерениях.

Научное осмысление реалий и перспектив образования в многокультурном социуме – актуальное направление исследований сравнительной педагогики на пороге 3-го тысячелетия. В сравнительной педагогике растет интерес к ценностям различных цивилизаций и культур. Проблемы, обусловленные культурными и этническими различиями, становятся приоритетными для сравнительной педагогики. Имеется в виду потребность цивилизаций Запада и Востока строить образование на принципах интеграции, взаимодействия.

Сравнительная педагогика, занимаясь исследованиями возможностей путем образования преодоления противостояния субкультурных групп в многонациональном социуме, выполняет важную социальную миссию по инициации межкультурного диалога, будучи научным инструментом создания демократического и гуманного социального климата, гармонизации отношений различных цивилизационных типов. Сравнительная педагогика изучает перспективы образования на основе диалога, приобщения к мировой и иным культурам через понимание особенностей обладающих неповторимыми достоинствами и ценностями макрои субкультур.

Сравнительная педагогика должна давать ответы на широкий круг научных вопросов педагогической деятельности в мультикультурной среде – от выработки и реализации демократических идеалов до внедрения адекватных программ, форм и методов воспитания и обучения. Обосновывается модернизация воспитания и обучения путем приобщения к традициям субкультур, трансформации доминирующей культуры как базы образования за счет иных культурных ценностей.

Поделитесь с Вашими друзьями:

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА — ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Введение

С самого начала концептуальной истории социальной педагогики сам термин был проблемой. Этот термин впервые использовал немецкий школьный политик Карл Магер в 1844 году, когда он подчеркнул важность рассмотрения связей образования с социальной реальностью в образовательных исследованиях и политике. Вскоре после этого, в 1850-х годах, другой немецкий ученый-педагог Адольф Дистервег начал использовать термин, сочетающий миссию образования с общественно-политическими интересами. Перед началом 20-го века в немецких дебатах вокруг этой концепции было продемонстрировано несколько всеобъемлющих систематизаций концепции, вдохновленных различными теориями человеческой природы, моральными философиями, социальными теориями и эпистемологиями (GOTTSCHALK, 2004). С тех пор консенсуса достигнуто не было, но количество интерпретаций увеличилось как в немецких, так и в международных дебатах.

Перед началом 20-го века в немецких дебатах вокруг этой концепции было продемонстрировано несколько всеобъемлющих систематизаций концепции, вдохновленных различными теориями человеческой природы, моральными философиями, социальными теориями и эпистемологиями (GOTTSCHALK, 2004). С тех пор консенсуса достигнуто не было, но количество интерпретаций увеличилось как в немецких, так и в международных дебатах.

Несмотря на множество интерпретаций, необходимость прояснения концепции была полезна для развития самопонимания социальной педагогики.С самого начала необходимость сделать социальную педагогическую ориентацию теоретически понятной вызвала глубокую и насыщенную академическую дискуссию вокруг этого термина (RAUSCHENBACH, 1999. Однако многогранная картина также затруднила выработку последовательного понимания социальной педагогики как единого научная дисциплина, направление и сфера профессиональной деятельности.

В международном контексте социальная педагогика развивалась среди различных национальных политик и практик, теоретических традиций и философских школ (HÄMÄLÄINEN, 2015). До сих пор международная дискуссия вокруг этой концепции в основном касалась введения специфичных для страны конструкций и интерпретаций. Для метауровневого анализа есть веские причины. Рассматривая социальную педагогику как интеллектуальную систему, состоящую из исследований, построения теории и интеллектуального опыта, эта презентация направлена на предоставление метауровневого анализа с необходимыми концептуальными координатами.

До сих пор международная дискуссия вокруг этой концепции в основном касалась введения специфичных для страны конструкций и интерпретаций. Для метауровневого анализа есть веские причины. Рассматривая социальную педагогику как интеллектуальную систему, состоящую из исследований, построения теории и интеллектуального опыта, эта презентация направлена на предоставление метауровневого анализа с необходимыми концептуальными координатами.

Эта статья основана на моих предыдущих публикациях, посвященных аспектам социальной педагогики, таким как концептуальная неоднозначность социальной педагогики (HÄMÄLÄINEN 2012a; 2012b), природа социальной педагогики как академической дисциплины (Idem, 2003a), социальная педагогическая ориентация в социальной педагогике. работа (HÄMÄLÄINEN, 2003b; 2018) и молодежная работа (HÄMÄLÄINEN, 2012a), способы использования концепции в Германии (MOSS, 2011) и Финляндии (HÄMÄLÄINEN, 2012c, 2014; HÄMÄLÄINEN; ERIKSSON 2015), а также обзор области (HÄMÄLÄINEN; NIVALA, 2015), включая семантические (HÄMÄLÄINEN, 2013b) и исторические (HÄMÄLÄINEN, 2015) соображения. Эти публикации упоминаются только в том случае, если они содержат соответствующую дополнительную информацию. Кроме того, использовались другие источники информации, особенно материалы, в которых вводятся, сравниваются, расшифровываются и уточняются национальные традиции социальной педагогики и дискуссии о ее природе (LORENZ, 2009; KORNBECK; ROSENDAL; CAMERON; MOSS, 2011).

Эти публикации упоминаются только в том случае, если они содержат соответствующую дополнительную информацию. Кроме того, использовались другие источники информации, особенно материалы, в которых вводятся, сравниваются, расшифровываются и уточняются национальные традиции социальной педагогики и дискуссии о ее природе (LORENZ, 2009; KORNBECK; ROSENDAL; CAMERON; MOSS, 2011).

Методологически данная статья основана, в основном, на анализе исторической концепции.

Социальная педагогика — интеллектуальная социальная система

Фактически, термин «социальная педагогика» использовался во многих контекстах, относящихся к определенной академической дисциплине и отрасли исследований, сфере профессиональной деятельности, набору методов обучения, традиции философии образования и даже к субъекту образования. образовательные институты.Часто неясно, в каком смысле используется этот термин. В некоторых случаях сентиментальной идеологии больше, чем аналитической концептуализации.

Исторически социальная педагогика развивалась в связи с процессом модернизации, направленным на устранение социальных недостатков. Социальные проблемы, такие как бедность и безнадзорность детей, рассматривались через педагогическую призму (DOLLINGER, 2006). Ранние попытки построить теорию вокруг концепции социальной педагогики и ответить на практические образовательные проблемы, вызванные социальными изменениями, имели дело с несоответствием нового типа — взаимоотношениями между индивидуумом и обществом.Социальная педагогика развивалась как интеллектуальная система для выполнения педагогической миссии в меняющемся обществе, сформированном переходом социальных структур в связи с модернизацией, индустриализацией и урбанизацией.

Концепция социальной педагогики возникла из стремления к построению педагогической теории как альтернативы индивидуалистической педагогике, которую критиковали за то, что она ограничивалась процессами индивидуального развития. Построение социальной педагогической теории было вызвано анкетированием философской антропологии и социальной этики в связи с вопросами образовательной политики в эпоху ранней модернизации. Споры вокруг этого термина привели к тому, что философия образования состоит из различных концепций. Наиболее значительными ранними фигурами социальной педагогики были философы, например немцы Пауль Наторп и Герман Ноль. По-прежнему есть веские основания рассматривать социальную педагогику как направление философии образования.

Споры вокруг этого термина привели к тому, что философия образования состоит из различных концепций. Наиболее значительными ранними фигурами социальной педагогики были философы, например немцы Пауль Наторп и Герман Ноль. По-прежнему есть веские основания рассматривать социальную педагогику как направление философии образования.

Социальная педагогика обычно характеризуется приверженностью социальной этике и политическим интересам. С течением времени через эти связи определялись основы социальной педагогики.Его политическая миссия иногда истолковывалась в отношении повышения социальной справедливости, иногда в терминах содействия демократии или социальной сплоченности. Образование рассматривается как инструмент социального прогресса, а социальная педагогика выделяется как теория и практика политического или гражданского образования или педагогика для обездоленных.

Как традиция образовательного мышления и действия, социальная педагогика обращается — в теории и на практике — к стыку между людьми и обществом, исследуя педагогические и политические ответы на продвижение человеческого роста в отношении социальной интеграции и эмансипации. В нем обсуждается образование с точки зрения образовательных качеств общества, направленных на желаемое социальное улучшение во имя человеческого достоинства и соответствующих социальных этических принципов.

В нем обсуждается образование с точки зрения образовательных качеств общества, направленных на желаемое социальное улучшение во имя человеческого достоинства и соответствующих социальных этических принципов.

Чтобы понять развитие социальной педагогики как интеллектуальной социальной системы, важно обратить внимание на ее способность к внутренним научным дебатам о своей миссии. Это касается стремления самоопределиться и аргументации по поводу различных определений в свете практических образовательных вопросов, таких как необходимость совершенствования образовательной политики и строительства новых учебных заведений.Наторп даже представил социальную педагогику как существенный сдвиг парадигмы в философии образования, необходимый для оправданных социальных и политических реформ. Таким образом, социальная педагогика развивалась как сочетание интеллектуальных дискуссий, построения теории и практической социальной деятельности.

Природа социальной педагогики как интеллектуальной социальной системы может быть обсуждена аналитически с разных точек зрения и синтетически с точки зрения целостной перспективы. Три ключевых элемента такой системы социальной педагогики — это научная дисциплина, отрасль академических исследований и возможные знания, относящиеся к профессиональной практике.Их можно назвать подсистемами, каждая из которых выполняет определенную функцию и вместе формирует интеллектуальную социальную систему. Внутри этой системы подсистемы резонируют друг с другом.

Три ключевых элемента такой системы социальной педагогики — это научная дисциплина, отрасль академических исследований и возможные знания, относящиеся к профессиональной практике.Их можно назвать подсистемами, каждая из которых выполняет определенную функцию и вместе формирует интеллектуальную социальную систему. Внутри этой системы подсистемы резонируют друг с другом.

В этих рамках социальная педагогика — как интеллектуальная система — проявляет себя как особая область исследований, конституция учебной программы для академических исследований и особая область профессиональных знаний, применяемых к образовательной деятельности. Ядром такой интеллектуальной системы является ее способность к научным дискуссиям и самоопределению.

Социальная педагогика — научная дисциплина

Социальная педагогика как академическая или научная дисциплина является фундаментальным элементом интеллектуальной системы социальной педагогики, влияющим на цели и содержание учебных программ, а также на интерпретацию практических ноу-хау. Поскольку различные концепции человеческой природы, общества, морали и знания проявлялись в построении социальной педагогической теории с самого начала, они также влияют на взгляды на природу социальной педагогики как научной дисциплины.

Поскольку различные концепции человеческой природы, общества, морали и знания проявлялись в построении социальной педагогической теории с самого начала, они также влияют на взгляды на природу социальной педагогики как научной дисциплины.

Существует несколько фундаментальных вопросов, касающихся природы социальной педагогики как научной дисциплины. Один из них касается независимости социальной педагогики по отношению к другим дисциплинам, таким как психология, социология, социальная политика и даже наука об образовании в целом. Принято рассматривать социальную педагогику как относительно независимую академическую область с собственным профилированием, вопросами и построением теории, а также наследием самоопределения, но она также рассматривалась как междисциплинарная академическая область без реальной дисциплинарной независимости.

Ни одна научная дисциплина не может быть привязана только к одной эпистемологии, моральной философии, социальной теории или пониманию человеческой природы. Наука — это открытый форум для теоретической конфронтации и критики, где исключены односторонние догматические постулаты. С этой точки зрения социальная педагогика, чтобы быть научной дисциплиной, не может основываться только на определенной философии знания или этической теории. Соответственно, академические программы должны быть открыты для различных эпистемологических взглядов.

Наука — это открытый форум для теоретической конфронтации и критики, где исключены односторонние догматические постулаты. С этой точки зрения социальная педагогика, чтобы быть научной дисциплиной, не может основываться только на определенной философии знания или этической теории. Соответственно, академические программы должны быть открыты для различных эпистемологических взглядов.

Например, в немецкой традиции социальной педагогики, что касается ее эпистемологических основ, к ней подходили на основе различных философий знания, таких как феноменология, герменевтика, критическая теория, критический рационализм и аналитический эмпиризм (например, WOLLENWEBER, 1983). . Каждая эпистемология дает определенный взгляд на вопросы социальной педагогики, включая четкое понимание исследования, основы знаний и построения теории.

Социальную педагогику принято рассматривать как дисциплину, обсуждающую образование и человеческий рост, рассматривая людей в связи с социальным контекстом. В этом случае сообщества и даже общество в целом рассматриваются как субъекты образования. Кроме того, нормально вводить социальную педагогику как дисциплину, применяемую для оказания образовательной помощи людям с различными социальными потребностями, соответствующей профессиональной деятельности и образования для получения необходимого профессионального опыта. Более того, социальная педагогика рассматривается как имеющая отношение к непрофессиональной образовательной деятельности в отношении неформального образования и в гражданском обществе.

В этом случае сообщества и даже общество в целом рассматриваются как субъекты образования. Кроме того, нормально вводить социальную педагогику как дисциплину, применяемую для оказания образовательной помощи людям с различными социальными потребностями, соответствующей профессиональной деятельности и образования для получения необходимого профессионального опыта. Более того, социальная педагогика рассматривается как имеющая отношение к непрофессиональной образовательной деятельности в отношении неформального образования и в гражданском обществе.

Научная дискуссия о природе социальной педагогики как научной дисциплины и необходимых исследованиях и построении теории происходит среди различных концепций.Соответственно, в академических исследованиях социальной педагогики студенты должны ознакомиться, по крайней мере, с основными эпистемологическими подходами и школами мысли, а также школами этики, социальной философии и теорий человеческой природы. В этом смысле социальная педагогика похожа на любую другую дисциплину. Открытые и критические дискуссии — единственная прочная основа любой научной дисциплины.

Открытые и критические дискуссии — единственная прочная основа любой научной дисциплины.

В свете других дисциплин легко увидеть, насколько важны открытые и критические дискуссии вокруг различных концепций и пониманий для развития социальной педагогики как интеллектуальной системы.Например, в психологии исследования и построение теории пересекаются в контексте конкурирующих теоретических представлений о природе психологии, ее миссии и вопрошании. Это касается и отдельных областей психологии. Например, существует несколько важных теорий развития ребенка, которые студенты, изучающие психологию развития, стремятся изучить.

В целом наука универсальна. Напротив, социальная педагогика традиционно развивалась в национальном контексте с национально-специфическими персонажами (LORENZ, 2009), и во всем мире существует огромное разнообразие концепций (ÚCAR, 2015).Очевидно, что развитие социальной педагогики как научной дисциплины требует и способствует международному сотрудничеству. Более того, он обеспечивает международное сотрудничество общими элементами, необходимыми для получения универсальных концепций. В то же время он продвигает научные дискуссии о природе социальной педагогики как отрасли исследований и профессиональных навыков, необходимых в профессиональной практике.

Более того, он обеспечивает международное сотрудничество общими элементами, необходимыми для получения универсальных концепций. В то же время он продвигает научные дискуссии о природе социальной педагогики как отрасли исследований и профессиональных навыков, необходимых в профессиональной практике.

Социальная педагогика — отрасль академических исследований

Большое количество учебных программ было разработано с различными целями и содержанием вокруг концепции социальной педагогики.Некоторые различия связаны с факторами, специфичными для страны, но, кроме того, существуют специфические для программы акценты, связанные с политическими и профессиональными намерениями, что свидетельствует о различном понимании миссии социальной педагогики как научной дисциплины и области практики.

Основной вопрос развития социальной педагогики как отрасли академических исследований касается целей и содержания образовательной программы. Что нужно изучать при изучении социальной педагогики? Ответ зависит от концепции социальной педагогики, от того, как мы понимаем социальную педагогическую экспертизу и необходимую базу знаний.

Пока понимание природы социальной педагогической экспертизы неясно, трудно разработать целенаправленные учебные программы. Соответственно, соответствующая разработка социально-педагогической экспертизы обеспечивает планирование учебной программы соответствующей концептуальной основой. Каждое определение целей и содержания обучения воплощает в себе какое-то понимание природы социальной педагогической экспертизы, в то время как, с другой стороны, это понимание отражает понимание природы социальной педагогики как образовательной философии и ее миссии как интеллектуальной структура в преобладающем обществе.

Было предпринято несколько попыток определить особенности социальной педагогики, характерные для конкретной страны, как области профессиональной компетенции. Обычно эти анализы проводились в свете понимания специфики социальной педагогики природы социальной педагогики как особого образа мышления. Цель состояла в том, чтобы определить и описать национальную концепцию социальной педагогики и описать ее как сочетание теоретической основы и системы практических приложений (HÄMÄLÄINEN; ÚCAR, 2015). Логично видеть, что учебные программы воплощают в себе взгляд на миссию с учетом специфики страны и необходимый для этого опыт, но могут быть заметные вариации программ и в национальном контексте.

Логично видеть, что учебные программы воплощают в себе взгляд на миссию с учетом специфики страны и необходимый для этого опыт, но могут быть заметные вариации программ и в национальном контексте.

Таким образом, цели и содержание академических учебных программ по социальной педагогике связаны с пониманием теоретических основ социальной педагогики, включая наиболее важные научные школы, а также с видением социальной педагогической практики и характером профессиональной экспертизы. .Учебные программы воплощают концепцию социальной педагогики как интеллектуальной системы и стремятся познакомить студентов с теоретическими основами и практическим применением социальной педагогической экспертизы. В этом смысле учебные программы всегда являются функцией видения социальной педагогической миссии на практике и ее теоретической основы, включая характер необходимых знаний.

Социальная педагогика — сфера профессиональной практики

Существует множество вариантов использования концепции социальной педагогики применительно к профессиональной деятельности. Это изменение связано с различными философиями наук, концепциями человека и общества, а также политическими интересами. Как особая социальная система, социальная педагогика, в теории и на практике, в решающей степени определяется социальными и политическими условиями, в которых она имеет место, в частности, национальными системами благосостояния и образования. С этой точки зрения исторические соображения необходимы для анализа таких понятий, как социальная педагогика и социальная работа, которые имеют национальный характер, определяемый национальными социальными порядками.

Это изменение связано с различными философиями наук, концепциями человека и общества, а также политическими интересами. Как особая социальная система, социальная педагогика, в теории и на практике, в решающей степени определяется социальными и политическими условиями, в которых она имеет место, в частности, национальными системами благосостояния и образования. С этой точки зрения исторические соображения необходимы для анализа таких понятий, как социальная педагогика и социальная работа, которые имеют национальный характер, определяемый национальными социальными порядками.

Развитие социальной педагогики как профессиональной практики тесно связано с ее развитием как области профессионального образования. Ключевой вопрос касается природы социально-педагогической экспертизы. Это, в свою очередь, воплощает концепцию социальной педагогики как научной дисциплины. Социальная педагогика как интеллектуальная система состоит из этих трех взаимосвязанных элементов в отношении определения характеристик профессиональных навыков, необходимых в социальной педагогической практике.

Что касается вопроса о том, как социальная педагогика соотносится с профессиональной деятельностью, то фундаментальным моментом, по-видимому, является то, что социальную педагогику можно понимать либо в терминах одной профессии, либо в терминах многих профессий. Во многих странах социальная педагогика рассматривается как профессия, более или менее идентичная профессии, называемой социальной работой. В противоположность этому, социальная педагогика также рассматривалась как дисциплина или теоретическая основа для многопрофильной области социальной и образовательной деятельности.Социальная педагогика была введена в основном со ссылкой на народное образование, образование сообщества и социальное образование. Кроме того, это рассматривается как непрофессиональная образовательная деятельность.

Профессиональные знания и навыки, связанные с социальной педагогической практикой, по существу не отличаются от практических навыков, необходимых для любой другой педагогической работы. Традиционно внимание уделяется коммуникативным навыкам и, в частности, методам работы на основе диалога. Эта ориентация также важна в усилиях по развитию социальной педагогики как новой парадигмы работы по уходу и воспитанию на Британских островах, где континентальная традиция социальной педагогики раньше не находила отклика (например,г., КАМЕРОН; МОСС, 2011). Кроме того, были разработаны различные теоретические основы социальной педагогической деятельности, такие как «ориентация на жизненный мир», предложенная Гансом Тиршем, и «улучшение общественного сознания людей на основе диалога» Пауло Фрейре и его последователями.

Традиционно внимание уделяется коммуникативным навыкам и, в частности, методам работы на основе диалога. Эта ориентация также важна в усилиях по развитию социальной педагогики как новой парадигмы работы по уходу и воспитанию на Британских островах, где континентальная традиция социальной педагогики раньше не находила отклика (например,г., КАМЕРОН; МОСС, 2011). Кроме того, были разработаны различные теоретические основы социальной педагогической деятельности, такие как «ориентация на жизненный мир», предложенная Гансом Тиршем, и «улучшение общественного сознания людей на основе диалога» Пауло Фрейре и его последователями.

Далее различные способы определения социальной педагогики как профессиональной деятельности будут проиллюстрированы на примерах из Германии и Финляндии. Эти два примера не охватывают подробно различия в национальной политике и практике, связанные с концепцией социальной педагогики, не говоря уже о различных способах использования этого термина в контексте профессиональной деятельности в конкретных странах. Тем не менее, они представляют собой примеры принципиально различных школ мышления в отношении понимания социальной педагогики как профессиональной практики.

Тем не менее, они представляют собой примеры принципиально различных школ мышления в отношении понимания социальной педагогики как профессиональной практики.

Немецкий пример