Классификация партийных систем: Новое публичное управление — Партийные системы

Избирательные системы и политические партии —

Различные виды избирательных систем могут стимулировать различные виды партийных организаций и партийных систем. Хотя очень важно, чтобы партийные системы были представлены как можно более полно, многие эксперты отдают предпочтение избирательным системам, которые поощряют развитие партий, основанных на широких политических ценностях и идеологиях и на конкретных политических программах, а не на узких этнических, расовых и региональных концепциях. Партии, имеющие в своей основе широкие перекрестные интересы, не только помогают избежать общественных конфликтов, но и с большей вероятностью выражают мнение народа, чем те, которые основаны на религиозных или национальных концепциях.

Сильно централизованные политические системы, использующие пропорциональные избирательные системы с закрытыми партийными списками с большей вероятностью стимулируют сильные партии; и наоборот, децентрализованные, основанные на избирательных округах мажоритарные системы типа системы относительного большинства могут давать противоположный эффект. Однако есть много других вариантов избирательных систем, которые могут повлиять на развитие партийных систем.

Однако есть много других вариантов избирательных систем, которые могут повлиять на развитие партийных систем.

Например, в новых демократических странах, таких как Россия и Индонезия, предпринимаются попытки развития собственных партийных систем посредством обеспечения институциональных стимулов для формирования в первую очередь общенациональных, а не региональных политических партий.

Другие страны, такие как Эквадор и Папуа Новая Гвинея, для достижения сходных целей использовали требования регистрации и финансирования партий. Доступ к государственному и/или частному финансированию является ключевым вопросом, который проходит сквозь всю структуру избирательной системы и часто является единственным наиболее существенным препятствием на пути появления новых жизнеспособных партий.

Так же, как выбор избирательной системы влияет на способ развития политической системы, действующая система политических партий влияет на выбор избирательной системы. Существующие партии, если только нет настоятельной политической необходимости, не склонны поддерживать перемены, которые могут быть неблагоприятны для них, или перемены, которые создают возможность появления в политической системе новых конкурирующих партий. Спектр опций изменений избирательной системы, таким образом, может быть на практике ограничен.

Существующие партии, если только нет настоятельной политической необходимости, не склонны поддерживать перемены, которые могут быть неблагоприятны для них, или перемены, которые создают возможность появления в политической системе новых конкурирующих партий. Спектр опций изменений избирательной системы, таким образом, может быть на практике ограничен.

Разные виды избирательных систем также приводят к различным отношениям между кандидатами и их сторонниками. Считается, что в основном системы, использующие одномандатные избирательные округа, такие как большинство мажоритарных/плюралистических систем, стимулируют отдельных кандидатов рассматривать себя как делегатов отдельных географических территорий и выражать интересы местного электората. Для сравнения, системы, использующие большие многомандатные округа, такие как большинство пропорциональных систем, скорее обеспечивают избрание представителей, которые в общенациональных вопросах верны, прежде всего, линии своих партий. Оба подхода имеют свои достоинства, что является одной из причин роста популярности смешанных систем, которые приводят к избранию представителей и местного, и общенационального уровня.

Оба подхода имеют свои достоинства, что является одной из причин роста популярности смешанных систем, которые приводят к избранию представителей и местного, и общенационального уровня.

Вопрос подотчетности часто поднимается в дискуссиях о политических партиях и избирательных системах, особенно в отношении избранных индивидуальных представителей. Отношение между избирателями, избранными представителями и политическими партиями подвергаются влиянию не только со стороны избирательных систем, но и со стороны других проявлений политической законодательной структуры, таких как ограничения сроков, положения, регулирующие отношения между партиями и их членами, которые также являются избранными представителями, или положения, запрещающие избранным представителям менять партийную принадлежность без отказа от своей законодательной должности.

Свобода избирателей осуществлять выбор между кандидатами в противоположность партиям является еще одним аспектом подотчетности. По этой причине во многих странах за последние годы в избирательные системы было внесено больше элементов голосования, сконцентрированного на кандидатах, таких, например, как использование открытых партийных списков в выборах, которые проводятся по пропорциональным системам.

По этой причине во многих странах за последние годы в избирательные системы было внесено больше элементов голосования, сконцентрированного на кандидатах, таких, например, как использование открытых партийных списков в выборах, которые проводятся по пропорциональным системам.Типы партийных систем (Курсовая работа)

СОДЕРЖАНИЕ

партия беспартийный бипартизм антагонизм

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Типология партийных систем по количественному критерию

1. Беспартийные и однопартийные системы

2. Бипартизм как фактор стабильности правительства

3. Многопартийность и ее разновидности

ГЛАВА II. Классификация партийных систем по качественным характеристикам

1. Типология партийных систем М. Дюверже, Дж. Сартори и Ж. Блонделя

2. Классификация партийных систем по числу партий и степени межпартийного антагонизма

3. Сравнительный анализ двухпартийной и многопартийной системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

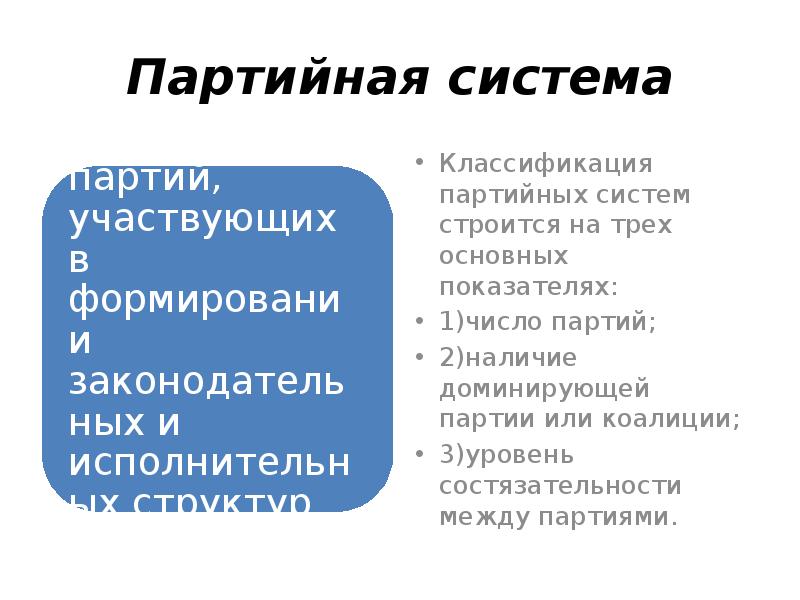

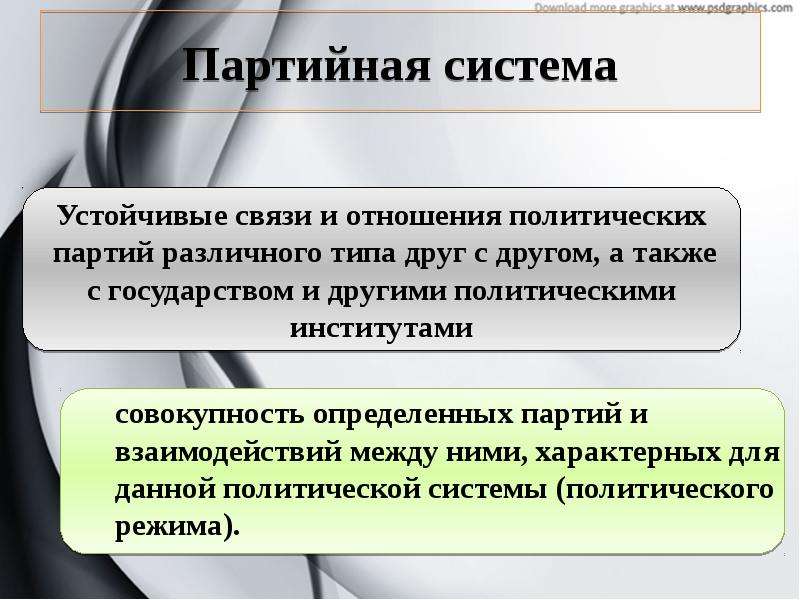

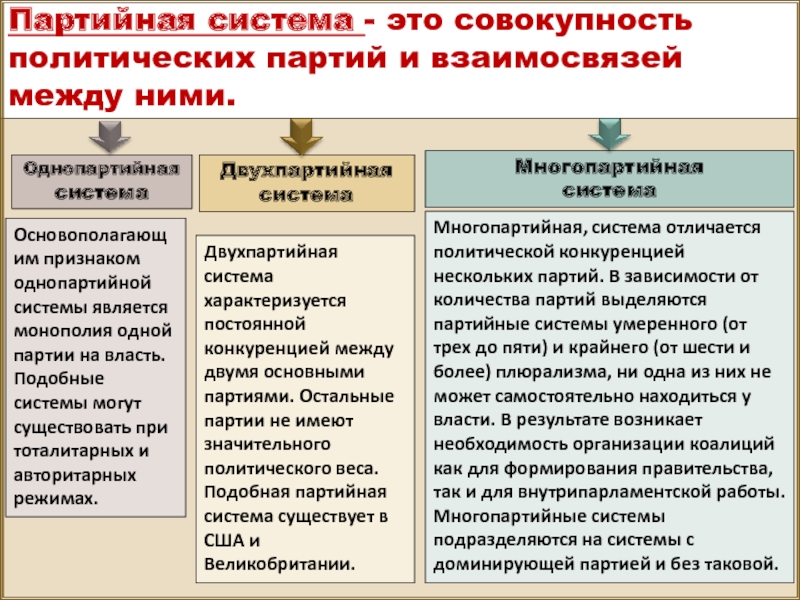

Прежде

всего определим понятие партийной

системы. Под

партийной системой понимается совокупность

партий в данной стране, которая

характеризуется, во-первых, количеством,

партий; во-вторых, социально-политическими

и правовыми условиями, в которых они

действуют и взаимодействуют, и в-третьих,

реальными возможностями для того, чтобы

стать правящими, то есть сформировать

правительство.

Под

партийной системой понимается совокупность

партий в данной стране, которая

характеризуется, во-первых, количеством,

партий; во-вторых, социально-политическими

и правовыми условиями, в которых они

действуют и взаимодействуют, и в-третьих,

реальными возможностями для того, чтобы

стать правящими, то есть сформировать

правительство.

Характер и особенности партийной системы той или иной страны обусловлены множеством факторов– расстановкой социально-классовых сил, степенью политической зрелости общества, уровнем политического сознания и культуры, историческими традициями, национальным составом, религиозной ситуаций и др.

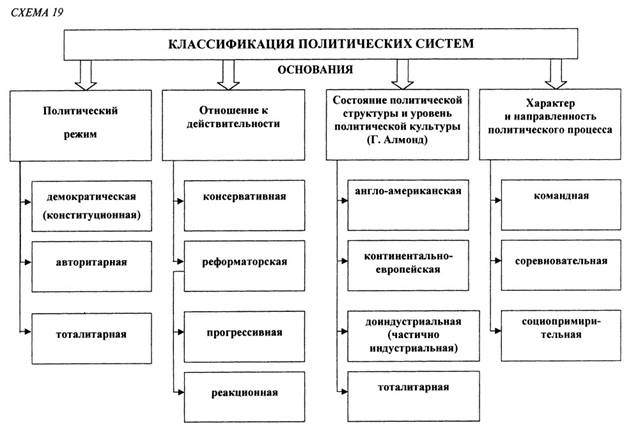

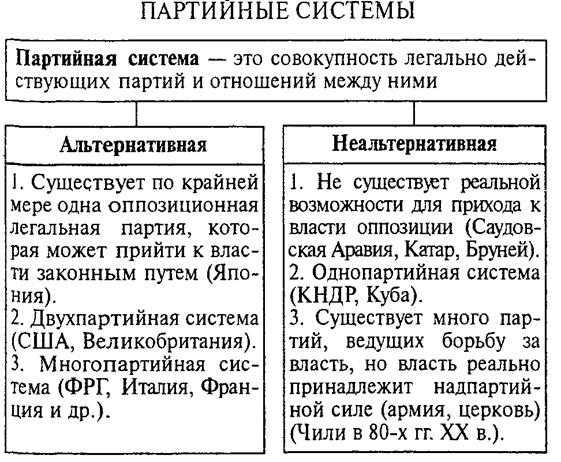

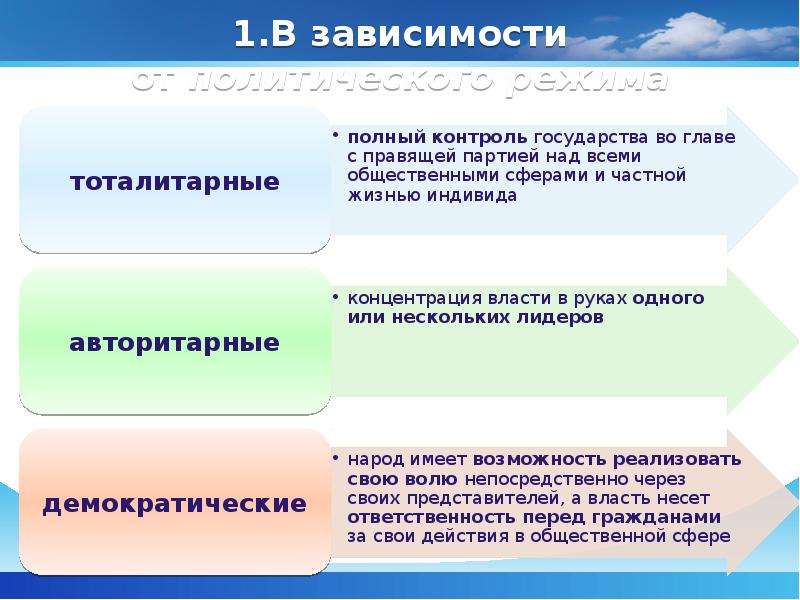

В

соответствии с этим формируются различные

типы партийных систем. В зависимости

от характера политического режима можно

говорить о демократических, авторитарных

и тоталитарных партийных системах; в

соответствии с господствующими

социальными ценностями выделяют

социалистические и буржуазные системы;

учитывая характер отношений между

партиями и государством– конкурентные

и неконкурентные, альтернативные и

неальтернативные партийные системы.

Эта тема является актуальной, так как в данной работе рассмотрены проанализированы различные типы партийных систем, существующих в современном мире.

Целью исследования является сравнительный анализ партийных систем. Для достижения цели в работе необходимо решить следующие научно-исследовательские задачи:

– рассмотреть основные виды партийных систем;

– проанализировать теоретические подходы западных ученых к типологии партийных систем;

– проанализировать влияние партийных систем на стабильность правительств и политического развития общества в целом;

– сравнить двухпартийные и многопартийные системы.

Объектом

исследования являются партийные системы.

К методам, которые были использованы автором в ходе написания курсовой работы, относятся как общелогические методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, – так и эмпирический метод – контент-анализ и исторические методы. Также были применены такой метод сравнительной политологии как бинарное сравнение.

Библиография включает в себя 18 наименований (2 страницы), среди которых монография, учебная литература, публицистика и интернет-ресурсы. Что касается учебной литературы, то она представлена Л.В. Сморгуновым, Голосовым Г.В., Желтовым В.В. и другими. Большей частью это учебники по политологии и сравнительной политологии. В своей работе автор использовал также публицистику, автором которой являлся Г.В. Голосов, а также Интернет-ресурсами, представленными сборником лекций Тарасова Е.Н. «Партология: механизмы создания и функционирования общественных объединений».

Структура

курсовой работы включает введение, две

главы, содержащие шесть параграфов,

заключение и библиографию. Общий объем

курсовой работы – 31 страница.

Общий объем

курсовой работы – 31 страница.

ГЛАВА I. ТИПОЛОГИЯ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ КРИТЕРИЮ

1. Однопартийные и беспартийные системы

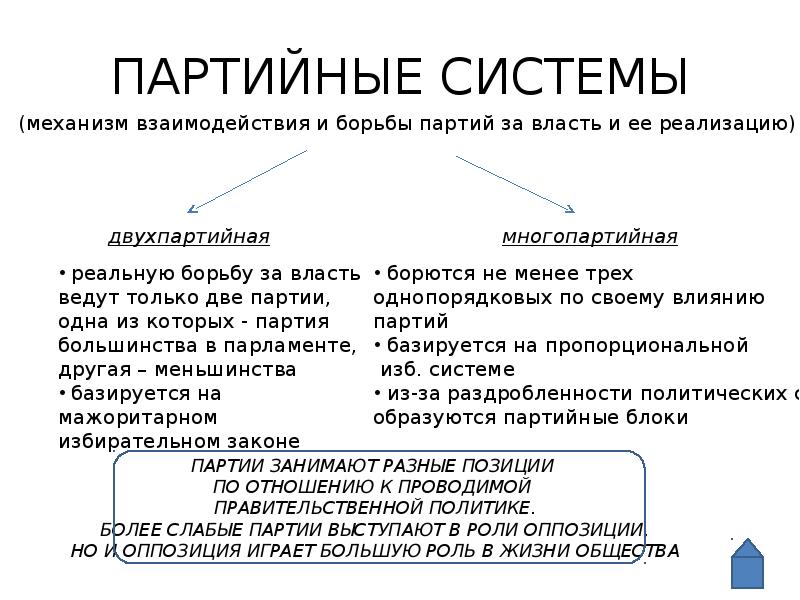

Партийная система представляет собой механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе за власть и ее осуществление. 1

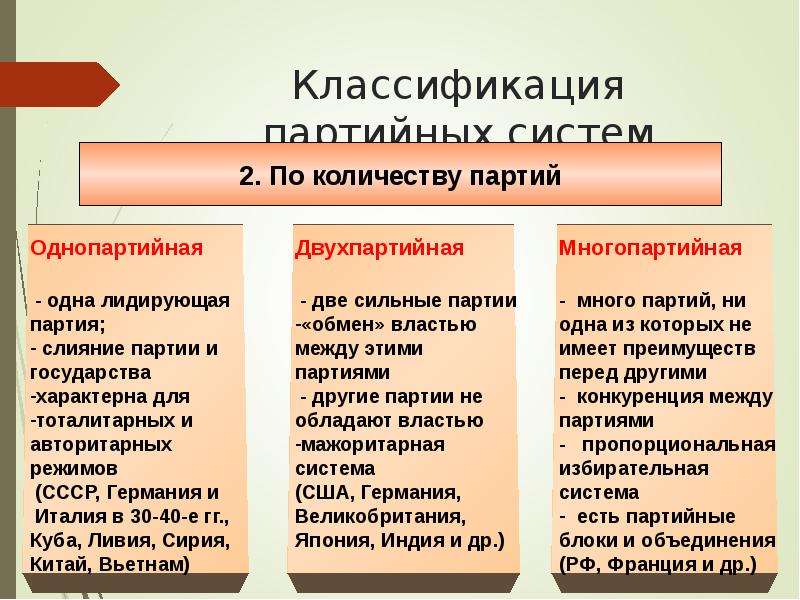

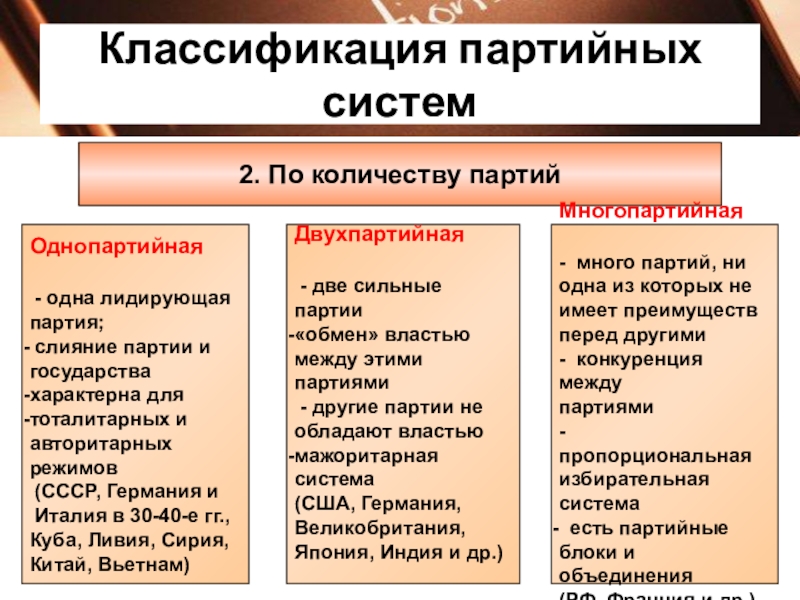

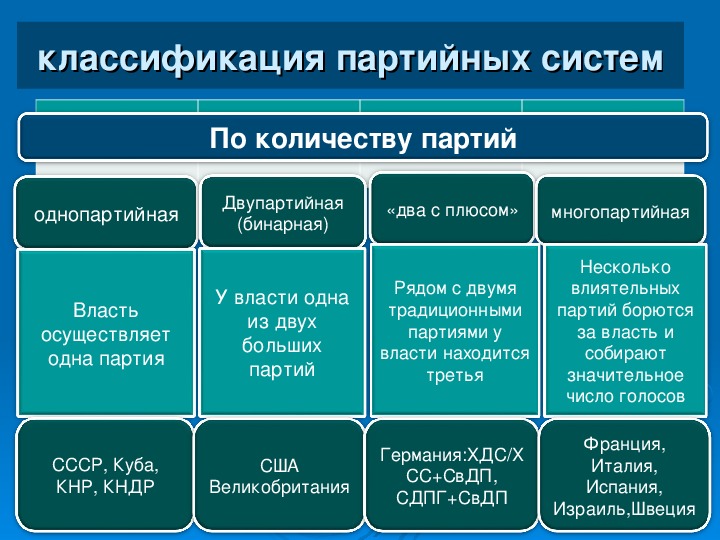

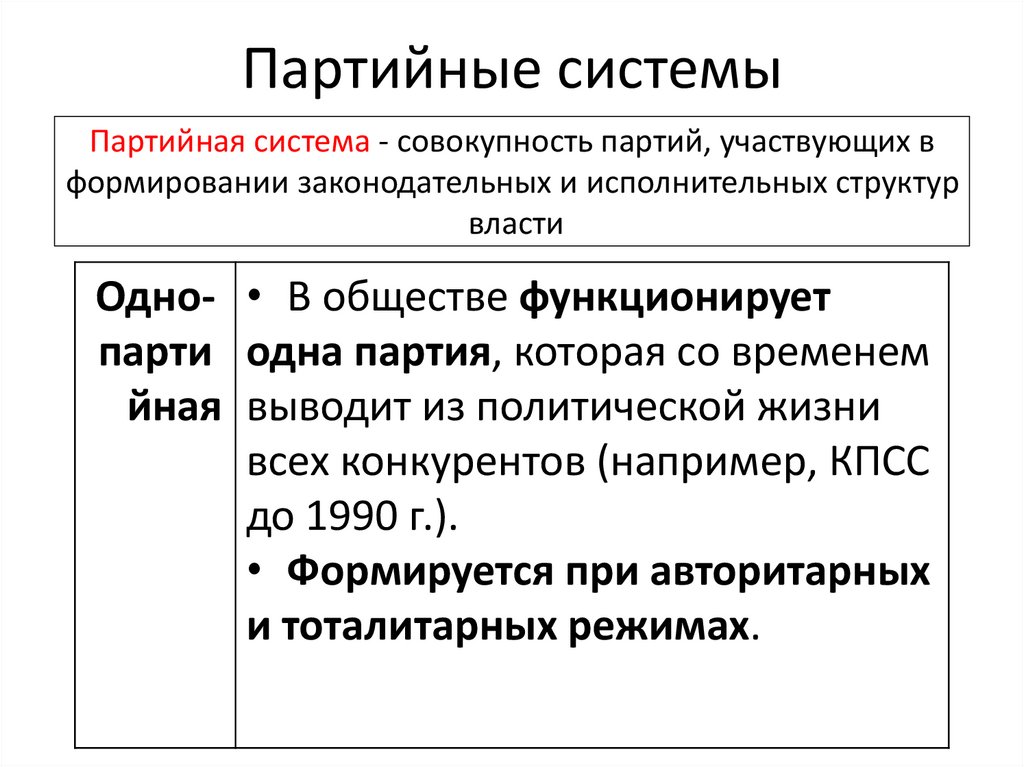

Старейшим (и наиболее популярным по сей день) критерием, используемым при классификации партийных систем, является количественный: выделяют беспартийные, однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. Первые две разновидности возможны лишь в сочетании с авторитарными режимами и могут быть названы партийными системами условно, ибо значимое политическое взаимодействие между партиями здесь отсутствует.

Беспартийные

системы встречаются

в современном мире редко – это немногие

сохранившиеся традиционные режимы и

некоторые военные диктатуры, налагающие

официальный запрет на деятельность

партий.

Однопартийность означает, что в данной стране только одна-единственная политическая партия получает статус легальной, а значит, и право формировать правительство при юридическом запрещении (но не обязательно фактическом отсутствии) всех других партий.

В политической науке выделяют:

Однопартийные системы в строгом смысле этого слова, при которых исключается даже номинальное существование других партий; на деле такие партии являются частью государственного аппарата;

Фактически однопартийные системы (“искусственная многопартийность”), замаскированные под многопартийность; в них осуществляется тотальный идеологический и организационный контроль государственной партии; деятельность партий-сателлитов, интегрированных, как правило, в такие организации, как национальный и народный фронты, жестко регламентируется.

Согласие относительно соблюдения

демократических отношений между

партиями лояльностью к режиму и

государственной партии. Указанная

партийная система существует в настоящее

время в Китае, где наряду с правящей

коммунистической партией действует

еще несколько партий (Революционный

комитет Гоминьдана, Крестьянско-демократическая

партия и др.), входящих в единый

“народно-демократический фронт”,

демонстрируя некое “политическое

единство”.

Согласие относительно соблюдения

демократических отношений между

партиями лояльностью к режиму и

государственной партии. Указанная

партийная система существует в настоящее

время в Китае, где наряду с правящей

коммунистической партией действует

еще несколько партий (Революционный

комитет Гоминьдана, Крестьянско-демократическая

партия и др.), входящих в единый

“народно-демократический фронт”,

демонстрируя некое “политическое

единство”.

Поскольку в однопартийной системе партия функционирует в сущности как постоянное правительство и нет никакой возможности, за исключением переворота или революции, такое правительство сместить, здесь она неизбежно срастается с государственной машиной. Поэтому говорят об «однопартийных государствах» и о «партийно-государственном аппарате». Можно говорить о двух довольно несхожих между собой однопартийных системах.

Одна

из них была характерна для социалистических

государств, где «правящие» коммунистические

партии контролировали практически все

институты и стороны жизни общества. При

однопартийной системе партия определяет

взаимосвязи со всеми структурными

подразделениями политической системы.

Здесь отсутствует практическая

конкуренция за власть, исключается

чередование разных политических сил в

осуществлении власти, отсутствует

межпартийное соперничество, оппозиция

запрещена, власть осуществляется

ограниченным кругом партийного аппарата

— партократией. Такие партии были

привержены строжайшей идеологической

дисциплине, не допускавшей ни малейшего

отклонения от идей марксизма-ленинизма,

и имели сложную иерархию, выстроенную

по принципу демократического централизма.

То были кадровые партии, членство в

которых жестко ограничивалось по

политическим и идеологическим основаниям.

Сегодня лишь 4% населения Китая состоят

в Коммунистической партии Китая, КПСС

в свое время охватывала около 9% населения

СССР. Ядро таких партий состоит из хорошо

оплачиваемых функционеров – аппаратчиков,

задачей которых является осуществлять

идеологический контроль над государственными

органами и общественными институтами.

При

однопартийной системе партия определяет

взаимосвязи со всеми структурными

подразделениями политической системы.

Здесь отсутствует практическая

конкуренция за власть, исключается

чередование разных политических сил в

осуществлении власти, отсутствует

межпартийное соперничество, оппозиция

запрещена, власть осуществляется

ограниченным кругом партийного аппарата

— партократией. Такие партии были

привержены строжайшей идеологической

дисциплине, не допускавшей ни малейшего

отклонения от идей марксизма-ленинизма,

и имели сложную иерархию, выстроенную

по принципу демократического централизма.

То были кадровые партии, членство в

которых жестко ограничивалось по

политическим и идеологическим основаниям.

Сегодня лишь 4% населения Китая состоят

в Коммунистической партии Китая, КПСС

в свое время охватывала около 9% населения

СССР. Ядро таких партий состоит из хорошо

оплачиваемых функционеров – аппаратчиков,

задачей которых является осуществлять

идеологический контроль над государственными

органами и общественными институтами.

Главным средством, с помощью которого коммунистические партии контролировали государство, экономику и общество и обеспечивали подчинение «низших» органов «высшим», являлась номенклатура. То была система комплектации кадров, при которой практически на все значимые должности назначались кандидатуры, одобренные партией. Теоретическим оправданием партийной монополии на власть, как и ее притязаний на идеологический контроль, было ленинское положение о партии как «авангарде рабочего класса», направляющей силе общества, без которой массы не смогут выполнить своей революционной миссии.

Политическая партия — виды, схема, структура, функции

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

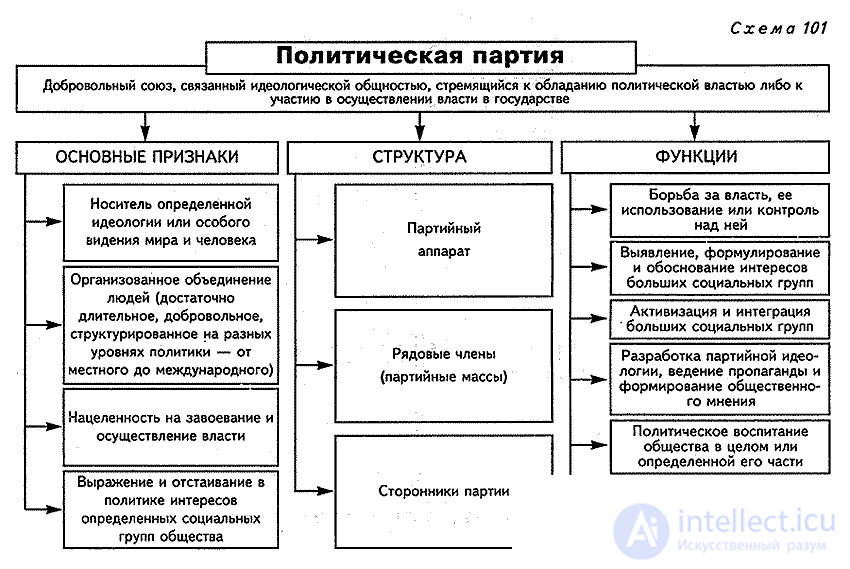

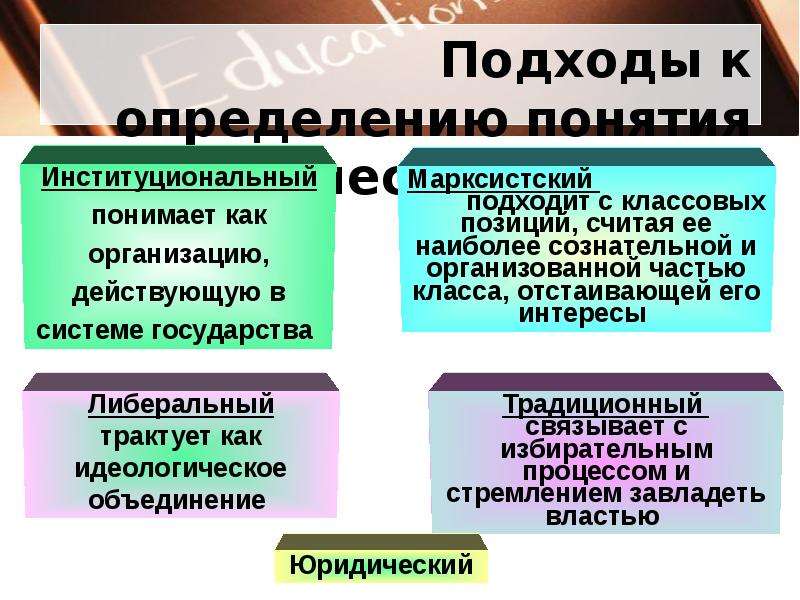

Понятие, функции, признаки политических партий

Политическая партия — это организованная группа единомышленников, которая выражает интересы конкретных социальных слоев и при этом стремится достигнуть определенных политических целей. Примеры таких целей — завоевание государственной власти или участие в ее реализации.

Примеры таких целей — завоевание государственной власти или участие в ее реализации.

Элементы, которые образуют структуру партии: партийный лидер, партийный аппарат, рядовые члены, сторонники партии.

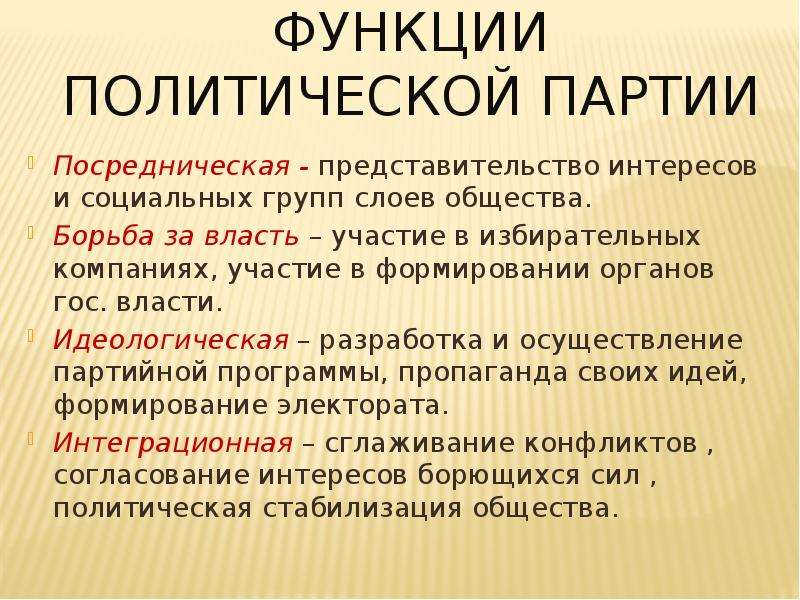

Основные функции политических партий:

- борьба за власть в государстве и влияние на политику государства;

- участие в осуществлении власти;

- участие в формировании политической системы государства;

- формирование общественного мнения;

- выражение интересов социальных групп;

- политическое воспитание;

- подготовка политических кадров;

- защита интересов различных социальных групп.

Отличительные признаки политических партий:

- нацеленность на завоевание и осуществление власти;

- наличие политической программы — документа, в котором формулируются цели и задачи партии;

- наличие организации — руководящие органы, членство, устав партии;

- наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют активисты-добровольцы;

- наличие определенной идеологии или особого видения мира и человека.

Перейдем к самому главному — основным видам политических партий.

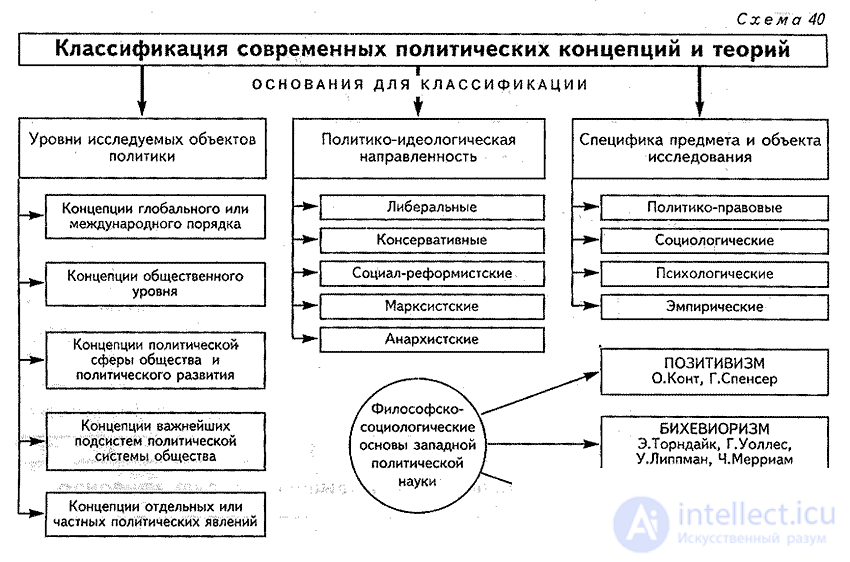

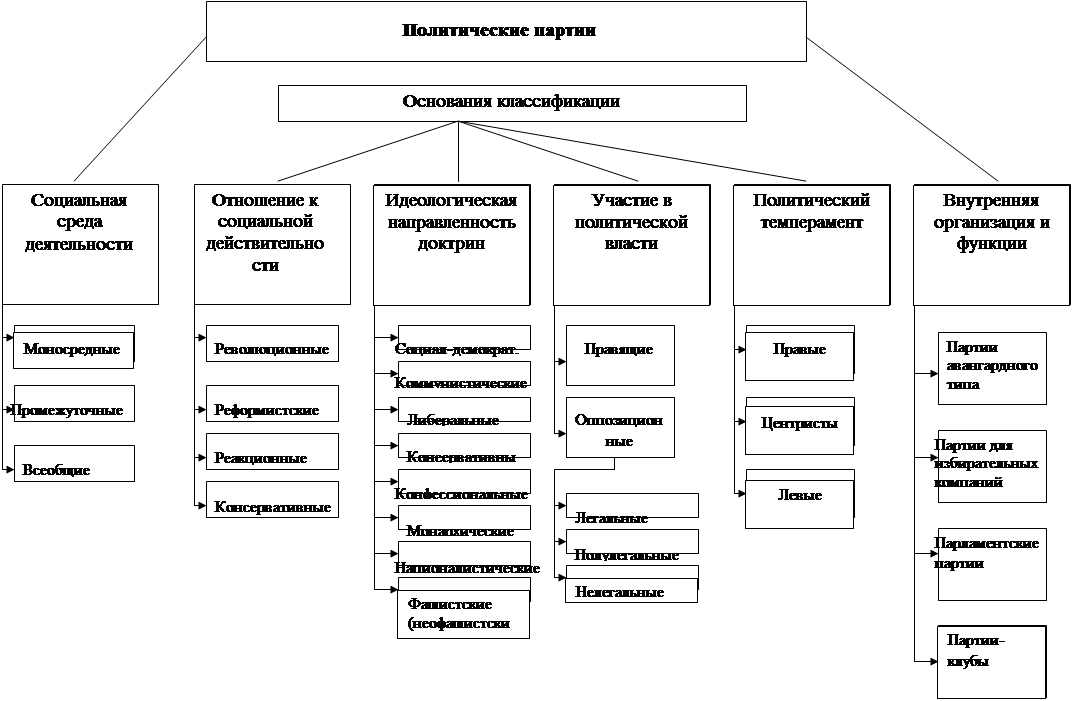

Классификация политических партий

Политические партии можно классифицировать на виды и типы по разным критериям.

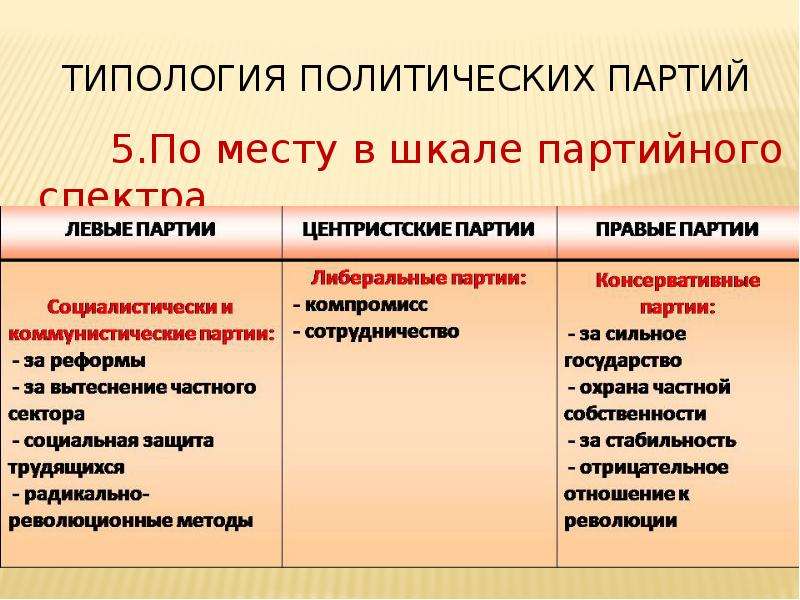

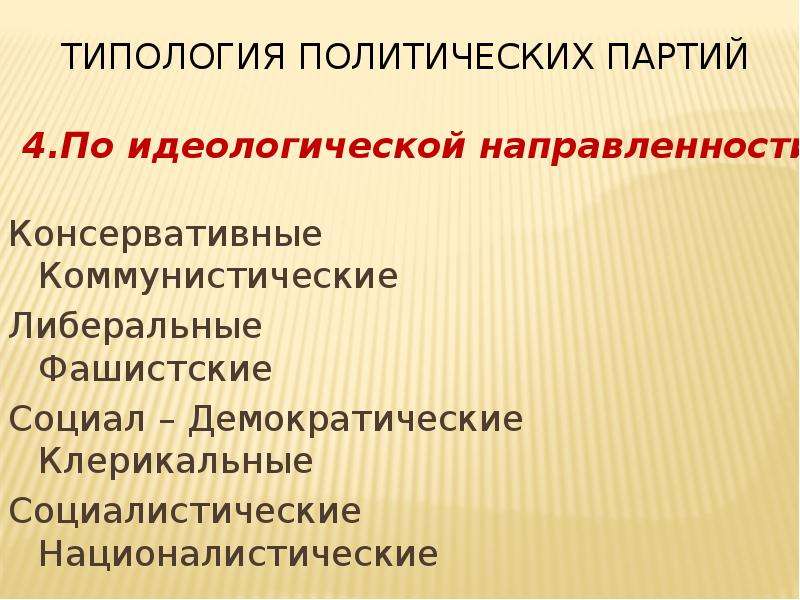

По типу идеологии:

- Либеральные партии нацелены на минимальное вмешательство государства в жизнь общества, свободу экономической и политической жизни.

- Демократические партии выступают за утверждение и развитие народовластия.

- Социал-демократические партии ориентированы на участие государства в жизни общества и государственное регулирование экономики при сохранении основных свобод.

- Коммунистические партии выступают за полное равенство, контроль государства над социальной и политической жизнью.

- Националистические партии строят свою деятельность на основе идей о преимуществе определенной нации в жизни страны.

- Клерикальные партии направлены на усиление влияния церкви и религиозных идей.

- «Зеленые» партии направлены на защиту окружающей среды.

- Фашистские партии основаны на идее подавления личности, ликвидации свободы.

- Монархические поддерживают существование монархий и единоличную власть.

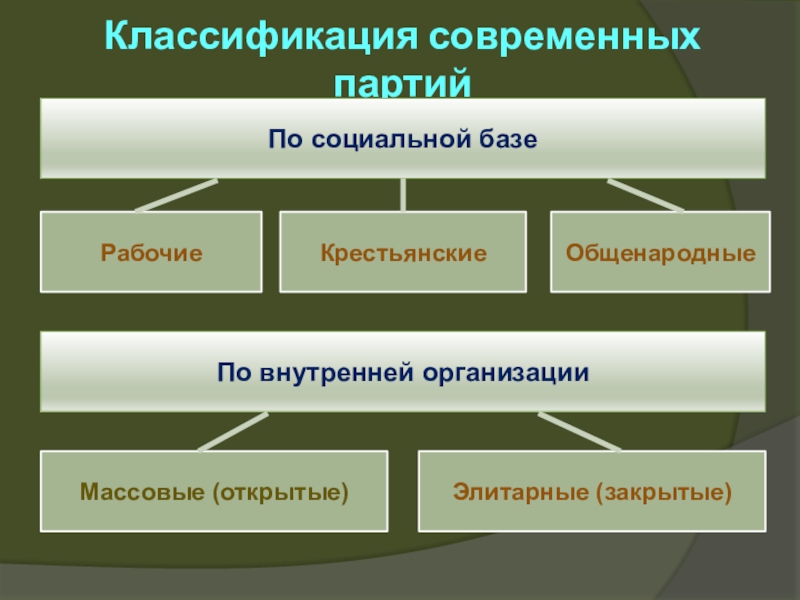

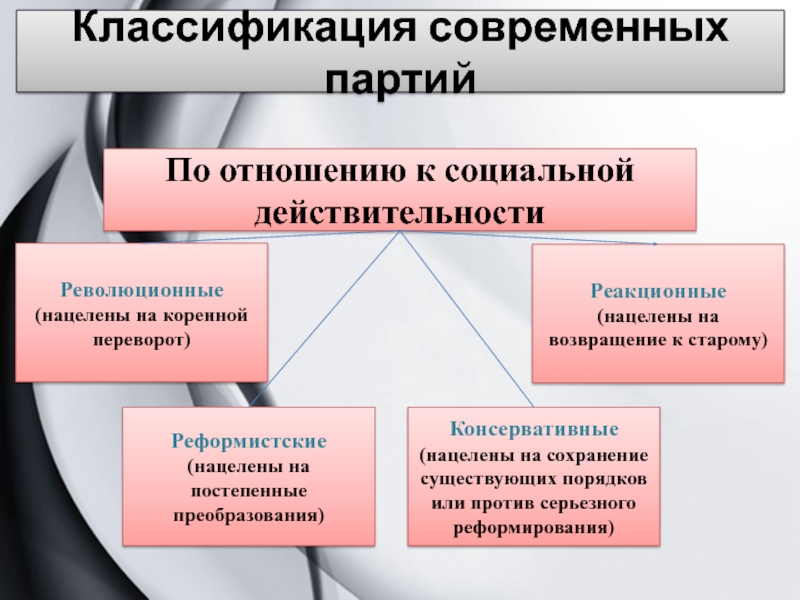

По отношению к социальной действительности:

- Революционные партии направлены на коренное преобразование общества при помощи средств борьбы.

- Реформистские партии стремятся к постепенным преобразованиям общества с помощью законных средств достижения власти.

- Консервативные партии нацелены на сохранение действующих порядков и отвергающие идеи серьезного реформирования.

По характеру членства:

- Кадровые партии основаны на немногочисленном, свободном членстве, при этом опираются на профессиональных политиков и активную деятельность в период выборов.

- Массовые (идеологические) партии основаны на многочисленных массах народа, нацелены на политическое воспитание, обладают разветвленной структурой и систематически принимают участие в политической жизни.

- Централизованные партии основаны на системе массового членства и жесткой дисциплине, которая предполагает выполнение каждым членом партии определенных функций.

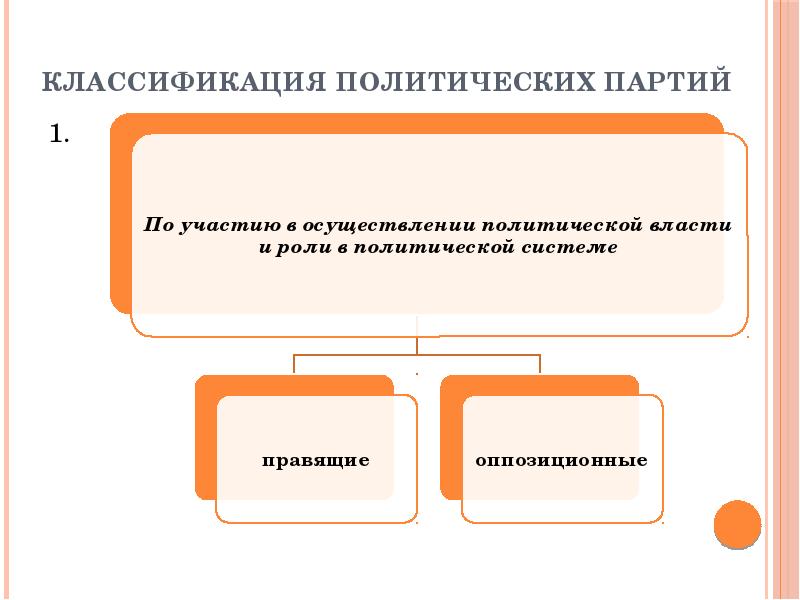

Виды политических партий по отношению к власти:

- Правящие находятся у власти в определенный момент.

- Оппозиционные (легальные, нелегальные) добиваются власти.

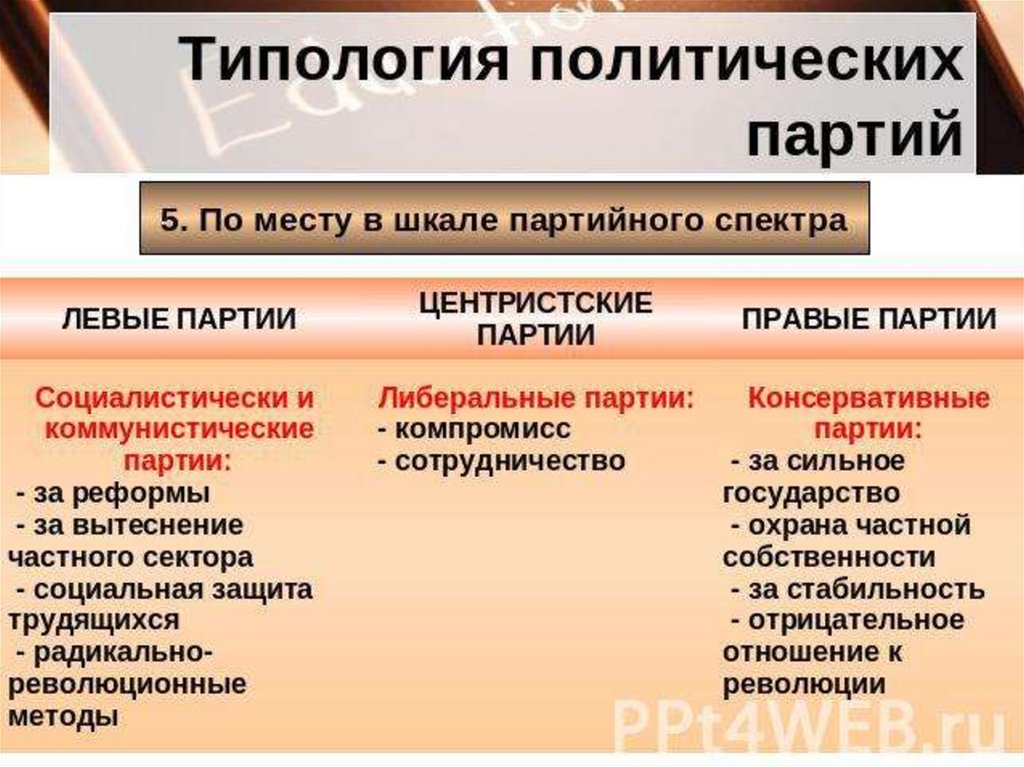

По месту в политическом спектре:

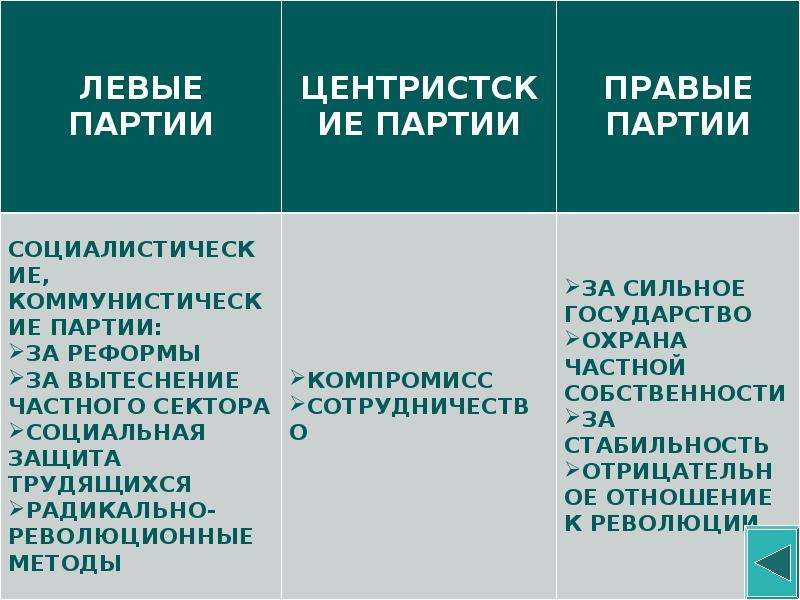

- Левые партии выступают за проведение реформ, государственное регулирование экономики и вытеснение частного сектора, за социальную защиту трудящихся и радикально-революционные методы осуществления преобразований. К этой группе относят социалистические и коммунистические партии.

- Центристские партии основаны на балансе между общественным равенством, общественной иерархией и противостоянии политическим изменениям как влево, так и вправо.

- Правые партии выступают за идею сильного государства, стабильность социальной жизни, охрану частной собственности.

К ним относят либеральные и консервативные партии.

К ним относят либеральные и консервативные партии.

По источнику возникновения:

- Самостоятельные возникают в результате инициативы граждан.

- Проправительственные создаются по инициативе государства в период выборов.

- Созданные на основе объединения социальных групп.

По положению в управляющей структуре:

- Парламентские реализуют свою политику через правительство. Их главная цель — получить максимальное число голосов избирателей и мест в выборных органах.

- Авангардные не считают участие в выборах ключевым направлением деятельности. Активно участвуют в общественной жизни.

Виды политических партий по организационной структуре:

- Классические — с четкой организационной структурой и постоянным членством.

- Движенческие — характерно формальное членство.

- Политические клубы — характерно свободное членство.

Теперь мы знаем виды деятельности различных политических партий.

Поможем закрепить новый материал на курсах по обществознанию в онлайн-школе Skysmart.

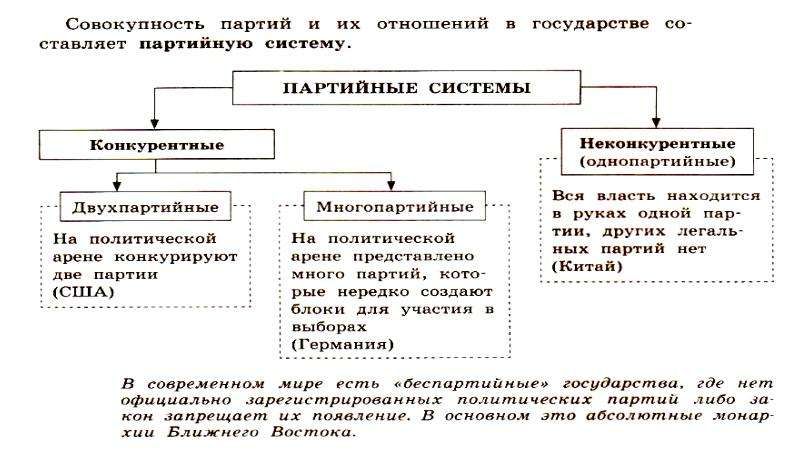

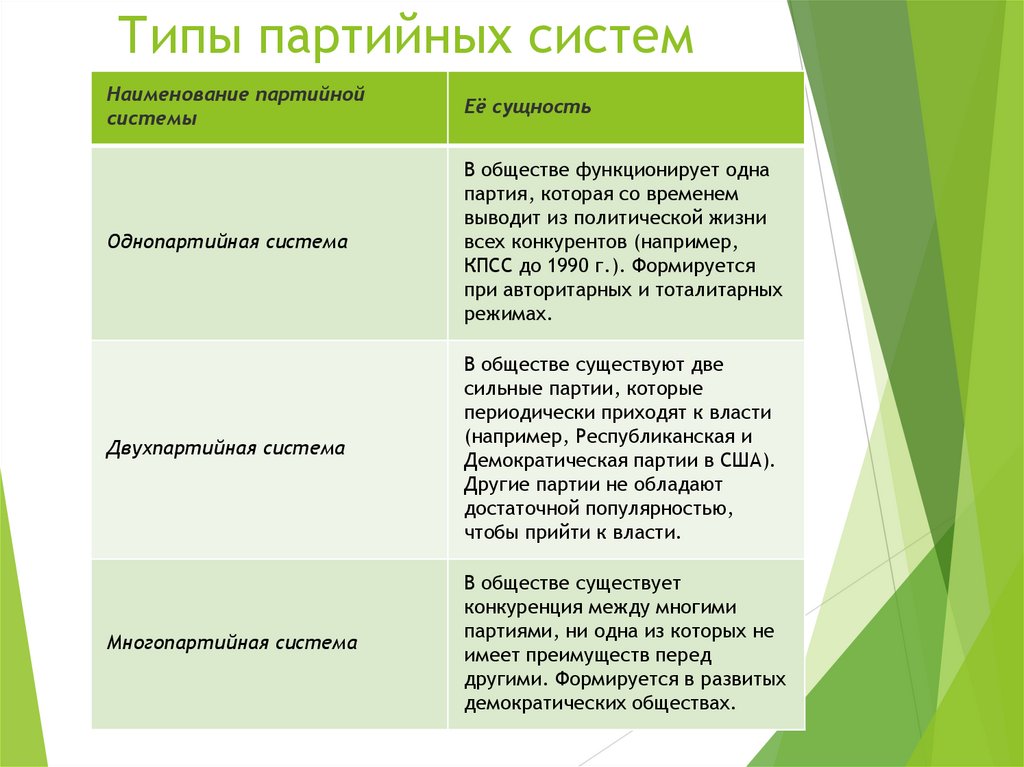

Понятие партийной системы

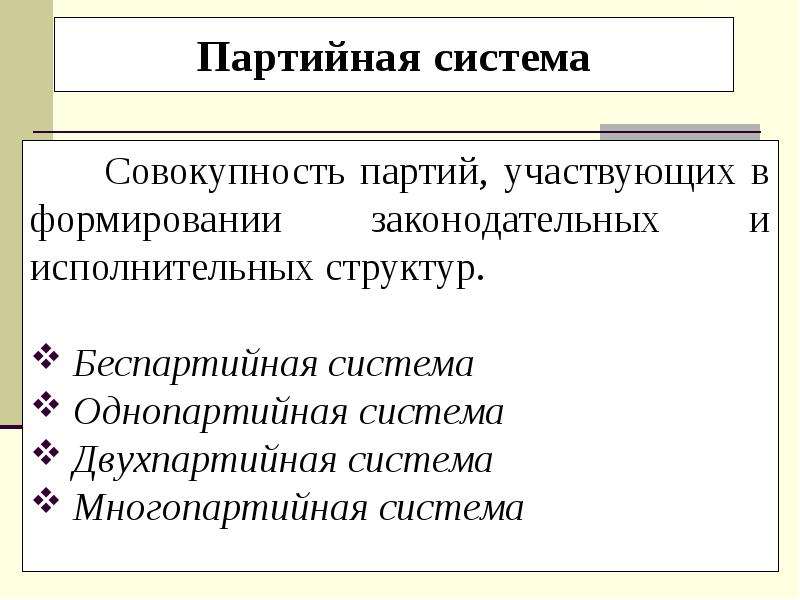

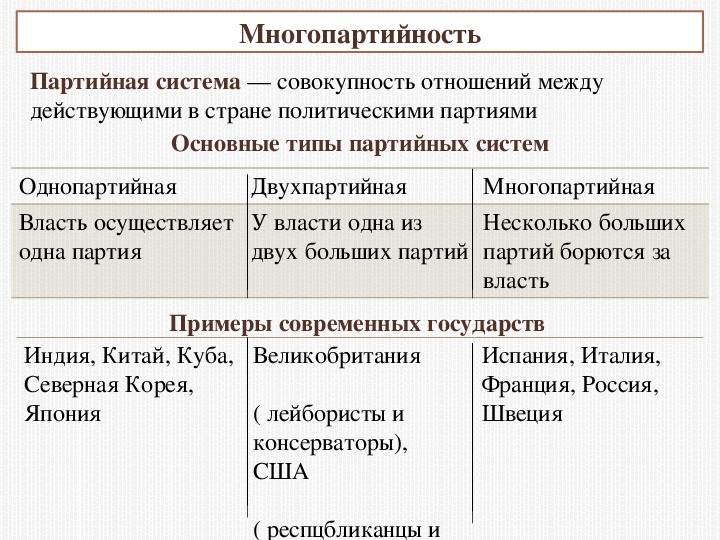

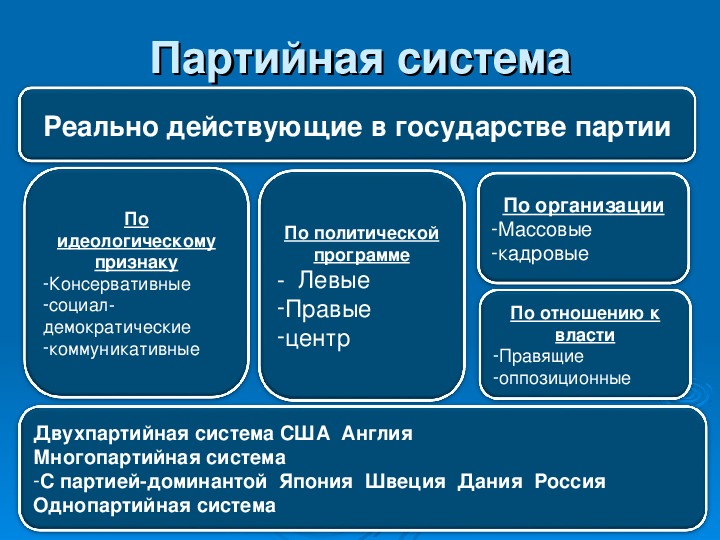

Партийная система — это совокупность партий, которые участвуют в формировании законодательных и исполнительных структур власти.

В зависимости от того, сколько партий реализуют политическую власть, выделяют однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы.

Рассмотрим типы партийных систем в таблице.

| Название партийной системы | Сущность |

| Однопартийная система | В обществе активна одна политическая партия, власть которой закреплена в законодательстве и является неоспоримой. Формируется при авторитарных и тоталитарных режимах. При этом часто руководящая роль единственной партии получает конституционное закрепление. Примеры стран с однопартийной системой: СССР, Куба, Индия, КНР, КНДР. |

| Двухпартийная (бинарная) система | В обществе существуют две сильные партии, которые периодически приходят к власти, сменяя друг друга в результате выборов. Другие партии не обладают достаточной популярностью, чтобы прийти к власти и оказывать влияние на политическую жизнь. Примеры стран с двухпартийной системой: США (республиканская и демократическая партии), Великобритания (партии лейбористов и консерваторов). |

| Многопартийная система | В обществе существует конкуренция между между несколькими влиятельными партиями. При этом ни у одной из них нет явных преимуществ перед другими. Формируется в развитых демократических обществах. Примеры стран с многопартийной политической системой: Франция, Италия, Испания, Дания, Швеция, Германия, Израиль. |

Партия может прийти к власти демократическим путем, а также в ходе революции или военных переворотов. В Бутане, Омане, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии деятельность политических партий официально запрещена.

В Бутане, Омане, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии деятельность политических партий официально запрещена.

Система политических партий в законодательстве РФ

Точное юридическое определение политической партии закреплено в законодательстве каждой конкретной страны. Эти определения могут различаться в зависимости от местных политических и правовых традиций.

В Федеральном законе РФ «О политических партиях» говорится, что политическая партия — это общественное объединение, которое создано в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Политическая партия в РФ должна отвечать следующим требованиям:

- Иметь региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной партии.

- Состоять из не менее пятидесяти тысяч членов, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации партия должна иметь региональные отделения численностью не менее пятисот членов. В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять менее двухсот пятидесяти членов партии.

- Руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации.

- Под региональным отделением политической партии понимается ее структурное подразделение, которое создано по решению ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации.

- В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит один или несколько автономных округов, может быть создано единое региональное отделение политической партии. Иные структурные подразделения партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом.

Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. Основными целями партии являются:

- формирование общественного мнения;

- политическое образование и воспитание граждан;

- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;

- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.

ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН МИРА: РЕГИОНАЛЬНОЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ . Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации

Г. В. ГОЛОСОВ

В. ГОЛОСОВ

В политической науке широко распространены классификации партийных систем, основанные на количестве партий. Почти 60 лет назад О. Рэнни и У. Кендалл писали: «Одна из самых элементарных процедур при работе с сырыми данными, относящимися к политическим конфликтам, основана на понятии “партийных систем” и стремится к тому, чтобы приписать каждый из наблюдаемых случаев к тому или иному из трех типов – “однопартийная”, “двухпартийная” или “многопартийная” система» [Ranney, Kendall, 1954]. Разумеется, со временем эта классификация подверглась изменениям, а в качестве дополнений к ней или альтернатив были предложены многие другие. И действительно, партийные системы многомерны по своей природе [Gross, Sigelman, 1984, p. 463]. Некоторые классификации просто не включают в себя такого параметра, как число партий. Другие учитывают его лишь в качестве второстепенного. Таковы, например, классификации, основанные на уровнях институционализации партийных систем [Mainwaring, 1999] или «открытых» и «закрытых» структурах межпартийного соревнования [Mair, 2002]. Тем не менее есть несколько причин, по которым основанные на количестве партий классификации остаются актуальными и незаменимыми. Во-первых, именно они используются как элементы большинства многомерных подходов к партийным системам [Wolinetz, 2006]. Во-вторых, различение между двухпартийными и многопартийными системами, а также родственными им промежуточными и дополнительными типами, является центральным для целого ряда важных исследовательских повесток дня. Таковы изучение влияния избирательных систем на партийные системы [Riker, 1982], формирования и устойчивости правительств [Grofman, 1989], институционального дизайна [Shugart, Carey, 1992] и эффективности управления [Chhibber, Nooruddin, 2004]. Следует также отметить, что количество партий – это наиболее очевидный, интуитивно понятный критерий для классификации партийных систем.

Тем не менее есть несколько причин, по которым основанные на количестве партий классификации остаются актуальными и незаменимыми. Во-первых, именно они используются как элементы большинства многомерных подходов к партийным системам [Wolinetz, 2006]. Во-вторых, различение между двухпартийными и многопартийными системами, а также родственными им промежуточными и дополнительными типами, является центральным для целого ряда важных исследовательских повесток дня. Таковы изучение влияния избирательных систем на партийные системы [Riker, 1982], формирования и устойчивости правительств [Grofman, 1989], институционального дизайна [Shugart, Carey, 1992] и эффективности управления [Chhibber, Nooruddin, 2004]. Следует также отметить, что количество партий – это наиболее очевидный, интуитивно понятный критерий для классификации партийных систем.

Тем не менее Г. Кокс был прав, когда отметил, что «хотя классификации партийных систем на основе числа соревнующихся в системе партий кажутся очевидными, они остаются в некоторых отношениях неоднозначными» [Cox, 1999, p. 145]. Наиболее отчетливо это проявляется в том обстоятельстве, что в литературе отсутствует общепринятое мнение даже по такому, казалось бы, простому вопросу, как число партийных систем разных типов. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы уточнить традиционную, основанную на количестве партий, классификацию партийных систем путем разработки нового метода различения их типов, а также применить разработанный метод ко всей совокупности либеральных демократий, существовавших в мире с конца XVIII в. На этой основе будут сделаны эмпирические выводы о региональном и хронологическом распределении партийных систем, моделях их устойчивости.

145]. Наиболее отчетливо это проявляется в том обстоятельстве, что в литературе отсутствует общепринятое мнение даже по такому, казалось бы, простому вопросу, как число партийных систем разных типов. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы уточнить традиционную, основанную на количестве партий, классификацию партийных систем путем разработки нового метода различения их типов, а также применить разработанный метод ко всей совокупности либеральных демократий, существовавших в мире с конца XVIII в. На этой основе будут сделаны эмпирические выводы о региональном и хронологическом распределении партийных систем, моделях их устойчивости.

Классификации партийных систем в прошлом и настоящем

К классификациям, как правило, предъявляются следующие методологические требования: (1) они должны быть построены путем последовательной реализации классификационных принципов, (2) выделенные категории должны быть взаимно исключительными, (3) классификационная система должна быть полной. Первое требование реализуется путем построения классификаций на теоретической, а не эмпирической основе. Желательно, чтобы классификационные типы получили не только логическое, но и математическое определение. За счет этого выполняется второе требование: каждая наблюдаемая партийная система должна недвусмысленно относиться к одному – и только одному – типу. Третье требование предполагает, что классификация обеспечивает полное покрытие мира, теоретическим отображением которого она является: не остается наблюдений, которые не относились бы ни к одному из типов. У данного требования есть важное эмпирическое измерение: данные, используемые для отнесения наблюдений к тому или иному типу, должны быть достаточными по всей совокупности случаев.

Первое требование реализуется путем построения классификаций на теоретической, а не эмпирической основе. Желательно, чтобы классификационные типы получили не только логическое, но и математическое определение. За счет этого выполняется второе требование: каждая наблюдаемая партийная система должна недвусмысленно относиться к одному – и только одному – типу. Третье требование предполагает, что классификация обеспечивает полное покрытие мира, теоретическим отображением которого она является: не остается наблюдений, которые не относились бы ни к одному из типов. У данного требования есть важное эмпирическое измерение: данные, используемые для отнесения наблюдений к тому или иному типу, должны быть достаточными по всей совокупности случаев.

Говоря о существующих классификациях партийных систем, следует начать с наиболее влиятельной из них, разработанной Дж. Сартори [Sartori, 1976]. В какой?то степени она может быть отнесена к числу классификаций, основанных на количестве партий. Действительно, принципиальным для Сартори является различение между двухпартийностью и многопартийностью, а также дополнительным типом систем с доминирующей партией. Следует, однако, подчеркнуть, что в основе своей классификация Сартори является многомерной. Двухпартийность и многопартийность различаются по критерию «числа релевантных партий», т.е. таких партий, которые могут участвовать в формировании коалиций или блокировать их создание. Если сформулировать этот критерий в количественных терминах, то он сводится к присутствию или отсутствию партии, контролирующей более 50 % мест в парламенте. Два других критерия не имеют отношения к числу партий. Типы многопартийности различаются на основании идеологической дистанции между релевантными партиями. Если она велика, то имеет место поляризованный плюрализм, а если мала – умеренный плюрализм. Системы с доминирующей партией характеризуются по совершенно отдельному параметру отсутствия чередования у власти. Хотя классификация Сартори построена по теоретическим основаниям, выделенные им типы не являются взаимно исключительными. Как отмечал сам автор, системы с доминирующей партией могут быть отнесены к двум другим типам [Sartori, 1976, p.

Следует, однако, подчеркнуть, что в основе своей классификация Сартори является многомерной. Двухпартийность и многопартийность различаются по критерию «числа релевантных партий», т.е. таких партий, которые могут участвовать в формировании коалиций или блокировать их создание. Если сформулировать этот критерий в количественных терминах, то он сводится к присутствию или отсутствию партии, контролирующей более 50 % мест в парламенте. Два других критерия не имеют отношения к числу партий. Типы многопартийности различаются на основании идеологической дистанции между релевантными партиями. Если она велика, то имеет место поляризованный плюрализм, а если мала – умеренный плюрализм. Системы с доминирующей партией характеризуются по совершенно отдельному параметру отсутствия чередования у власти. Хотя классификация Сартори построена по теоретическим основаниям, выделенные им типы не являются взаимно исключительными. Как отмечал сам автор, системы с доминирующей партией могут быть отнесены к двум другим типам [Sartori, 1976, p. 199]. Критерий идеологической дистанции, будучи важным для многих исследовательских направлений, может быть применен лишь к сравнительно узкому кругу индустриально развитых послевоенных демократий. Хотя среди существующих подходов к измерению идеологической дистанции есть достаточно убедительные [Mair, 2001], степень эмпирической разработанности проблемы просто не позволяет выйти за пределы этого узкого круга. В этом смысле классификация Сартори не может претендовать на полноту.

199]. Критерий идеологической дистанции, будучи важным для многих исследовательских направлений, может быть применен лишь к сравнительно узкому кругу индустриально развитых послевоенных демократий. Хотя среди существующих подходов к измерению идеологической дистанции есть достаточно убедительные [Mair, 2001], степень эмпирической разработанности проблемы просто не позволяет выйти за пределы этого узкого круга. В этом смысле классификация Сартори не может претендовать на полноту.

Видимо, недостатки классификации Сартори отчасти объясняют то, что параллельно с ней продолжают существовать подходы, основанные исключительно на количественных критериях. Важным этапом в развитии этих подходов стала классификация Ж. Блонделя [Blondel, 1968]. Основанием для различения типов в этой классификации служит доля голосов, совместно полученных двумя ведущими партиями. Хотя Блондель использовал свой подход ограниченно, лишь для анализа «западных демократий», он оказал существенное воздействие на более позднюю исследовательскую практику. К числу важных инноваций Блонделя относятся введение категории «двух-с-половиной-партийных» систем и выделение двух подтипов многопартийности, с лидирующей партией и без нее. Эти же категории, с небольшими модификациями и с добавлением систем с доминирующей партией, присутствуют в классификации А. Уэра [Ware, 1996]. В отличие от Блонделя, Уэр использует несколько количественных параметров: число партий, получивших по меньшей мере 3 % парламентских мест, долю мест у лидирующей партии, а также долю мест, совместно выигранную двумя ведущими партиями (так называемую двухпартийную концентрацию). Наиболее тщательно разработан такой подход у А. Сиароффа [Siaroff, 2000]. Как и у его предшественников, основными критериями у Сиароффа служат число партий, преодолевающих определенный порог представительства, и двухпартийная концентрация. Но есть и важная инновация: добавлены относительные размеры (определенные как количественное отношение) двух лидирующих партий, а также второй и третьей по величине партий.

К числу важных инноваций Блонделя относятся введение категории «двух-с-половиной-партийных» систем и выделение двух подтипов многопартийности, с лидирующей партией и без нее. Эти же категории, с небольшими модификациями и с добавлением систем с доминирующей партией, присутствуют в классификации А. Уэра [Ware, 1996]. В отличие от Блонделя, Уэр использует несколько количественных параметров: число партий, получивших по меньшей мере 3 % парламентских мест, долю мест у лидирующей партии, а также долю мест, совместно выигранную двумя ведущими партиями (так называемую двухпартийную концентрацию). Наиболее тщательно разработан такой подход у А. Сиароффа [Siaroff, 2000]. Как и у его предшественников, основными критериями у Сиароффа служат число партий, преодолевающих определенный порог представительства, и двухпартийная концентрация. Но есть и важная инновация: добавлены относительные размеры (определенные как количественное отношение) двух лидирующих партий, а также второй и третьей по величине партий. Классификация Сиароффа отвечает всем сформулированным выше требованиям: она теоретически последовательна, состоит из взаимно исключающих категорий и полна. Хотя сам автор применяет ее лишь к послевоенным западноевропейским демократиям, нет никаких препятствий к расширению ее эмпирического охвата.

Классификация Сиароффа отвечает всем сформулированным выше требованиям: она теоретически последовательна, состоит из взаимно исключающих категорий и полна. Хотя сам автор применяет ее лишь к послевоенным западноевропейским демократиям, нет никаких препятствий к расширению ее эмпирического охвата.

Очевидная проблема с классификациями, восходящими к подходу Блонделя, состоит в том, что по мере совершенствования они приобретают исключительно сложный характер. Хорошей иллюстрацией служит как раз классификация Сиароффа, в книге которого одни только определения типов, построенные на множественных количественных критериях, занимают две страницы. Это является недостатком тем более ощутимым, что в распоряжении политологов уже с конца 70-х годов есть достаточно простой и удобный инструмент, как будто решающий те же задачи – эффективное число партий (ЭЧП). ЭЧП было впервые разработано М. Лааксо и Р. Таагеперой как средство измерения фрагментации партийных систем [Laakso, Taagepera, 1979]. Это количественный показатель, позволяющий описать любую партийную систему с помощью компактного числа, отображающего количество «важных» партий. Как отметил А. Лейпхарт, с помощью ЭЧП можно определить, является ли система двухпартийной или многопартийной, или какой?то иной [Lijphart, 1994, p. 67–69]. Многие ученые пытались реализовать этот подход более строгим образом, устанавливая на основе ЭЧП количественные пороги между различными типами партийных систем [Bogaards, 2004]. Ни одно из подобных решений, однако, не стало общепризнанным.

Как отметил А. Лейпхарт, с помощью ЭЧП можно определить, является ли система двухпартийной или многопартийной, или какой?то иной [Lijphart, 1994, p. 67–69]. Многие ученые пытались реализовать этот подход более строгим образом, устанавливая на основе ЭЧП количественные пороги между различными типами партийных систем [Bogaards, 2004]. Ни одно из подобных решений, однако, не стало общепризнанным.

В действительности возможности использования ЭЧП для классификации партийных систем являются ограниченными. Отчасти это связано с недостатками его первоначальной математической формулировки, предложенной Лааксо и Таагеперой:

,

где для вычисления NLT мы возводим абсолютные доли голосов или мест, полученных каждой партией (si), в квадрат, затем суммируем и делим единицу на полученную сумму. Данная формула присваивает слишком большие значения ЭЧП партийным системам с очень низкими уровнями фрагментации. Это существенный недостаток, но он устраняется при использовании альтернативной формулы [Golosov, 2010]:

,

где s1 – абсолютная доля голосов или мест, полученных лидирующей партией.

Однако и эта формула не позволяет отобразить с помощью ЭЧП разницу между партийными системами, в которых есть партия абсолютного большинства, и теми, где такой партии нет. Между тем эта разница принципиально важна для классификации партийных систем. Данная проблема не поддается устранению путем математической переформулировки ЭЧП. Она носит концептуальный характер: спектр возможностей ЭЧП таков, что оно подходит для измерения фрагментации, но для решения других задач нужно разрабатывать дополнительные инструменты.

В то же время математическая конструкция ЭЧП важна как методологический урок для ученых, занимающихся классификацией партийных систем. ЭЧП основано не на абсолютных, а на относительных долях мест или голосов, полученных отдельными партиями. Характерно, что преимущество такого подхода было осознано Сиароффом, который, однако, применяет его непоследовательно.

Более последовательная его реализация возможна на основе графического дизайна, который я предлагаю назвать «треугольник относительных размеров» (ТОР). В рамках этого дизайна каждой из партийных систем приписывается определенное место на сегментированной диаграмме, сегменты которой соответствуют типам партийных систем [Golosov, 2011]. Слово «треугольник» относится к тому обстоятельству, что предлагаемые координаты точек ложатся внутри ограниченного пространства, приобретающего форму равнобедренного прямоугольного треугольника:

В рамках этого дизайна каждой из партийных систем приписывается определенное место на сегментированной диаграмме, сегменты которой соответствуют типам партийных систем [Golosov, 2011]. Слово «треугольник» относится к тому обстоятельству, что предлагаемые координаты точек ложатся внутри ограниченного пространства, приобретающего форму равнобедренного прямоугольного треугольника:

,

,

где s1, s2, и s3 – процентные доли парламентских мест, полученные лидирующей, второй по величине, и третьей по величине партией, а sr – доля мест, совместно полученная всеми остальными партиями, начиная с четвертой по величине.

Схема 1.

Сегментированный треугольник относительных размеров

Графический дизайн ТОР представлен на схеме 1. Границами треугольника служат ось абсцисс (AC), линия x = 1 (BC), и линия y = x (AB), параллельная оси ординат. Геометрическим центром треугольника служит его центроид (G), точка пересечения медианных линий. Медианы делят треугольник на шесть равных по площади сегментов, каждый из которых соответствует одному из теоретически важных типов партийных систем. Следует отметить, что требование равновеликости сегментов, соответствующих таким типам, является принципиальным для подобных диаграмм [Comparing and contrasting the uses of two graphical tools for displaying patterns of multiparty competition, 2004].

Геометрическим центром треугольника служит его центроид (G), точка пересечения медианных линий. Медианы делят треугольник на шесть равных по площади сегментов, каждый из которых соответствует одному из теоретически важных типов партийных систем. Следует отметить, что требование равновеликости сегментов, соответствующих таким типам, является принципиальным для подобных диаграмм [Comparing and contrasting the uses of two graphical tools for displaying patterns of multiparty competition, 2004].

Содержательные определения типов станут яснее, если проанализировать уравнения, которые описывают медианные линии: y = 0,5x для AF, y = 1 – x для CE и y = 2x – 1 для BD. Эти уравнения можно переопределить на основе введенных выше уравнений для координат. Тогда y = 1 – x оказывается эквивалентным s1 = s2 + s3 + sr, что достижимо лишь при s1 = 0,5. Значит, все точки, лежащие ниже линии CE, отображают констелляции, в которых есть партия абсолютного большинства, лежащие выше нее – те, где такой партии нет. На самой линии располагаются констелляции, в которых у лидирующей партии ровно половина мест. Сходным образом линия AF описывается как s3 = (s2 – sr) / 2, а линия BD – как s2 = (s1 + s3) / 2. Дальнейшие отношения между сегментами диаграммы и традиционно выделяемыми типами партийных систем не проблематичны, поскольку они однозначно характеризуются вершинами треугольника. Вершина A представляет констелляцию, в которой все места принадлежат одной партии, а это – совершенная система с доминирующей партией. Вершина C – это точка идеальной двухпартийности, поскольку здесь только две партии, у каждой из которых ровно половина мест. В точке B мы находим идеальную многопартийность, поскольку сюда попадают все констелляции, состоящие из более чем двух равных по размеру партий.

Значит, все точки, лежащие ниже линии CE, отображают констелляции, в которых есть партия абсолютного большинства, лежащие выше нее – те, где такой партии нет. На самой линии располагаются констелляции, в которых у лидирующей партии ровно половина мест. Сходным образом линия AF описывается как s3 = (s2 – sr) / 2, а линия BD – как s2 = (s1 + s3) / 2. Дальнейшие отношения между сегментами диаграммы и традиционно выделяемыми типами партийных систем не проблематичны, поскольку они однозначно характеризуются вершинами треугольника. Вершина A представляет констелляцию, в которой все места принадлежат одной партии, а это – совершенная система с доминирующей партией. Вершина C – это точка идеальной двухпартийности, поскольку здесь только две партии, у каждой из которых ровно половина мест. В точке B мы находим идеальную многопартийность, поскольку сюда попадают все констелляции, состоящие из более чем двух равных по размеру партий. Таким образом, равные по площади четырехугольные сегменты ADEG, CDFG и BEFG представляют, соответственно, системы с доминирующей партией, двухпартийные и многопартийные системы.

Таким образом, равные по площади четырехугольные сегменты ADEG, CDFG и BEFG представляют, соответственно, системы с доминирующей партией, двухпартийные и многопартийные системы.

Каждый из этих типов разделен медианой на два подтипа. Чтобы избежать концептуальных неточностей, я присваиваю каждому из этих типов оригинальное наименование: поливалентные (AEG) и бивалентные (ADG) системы с доминирующей партией; моновалентные (CDG) и поливалентные (CFG) двухпартийные системы; бивалентные (BFG) и моновалентные (BEG) многопартийные системы. Близкие аналоги моновалентных и бивалентных многопартийных систем обнаруживаются почти во всех традиционных классификациях – у Блонделя, Уэра и Сиароффа. В первых есть партия, которая абсолютного большинства мест не получает, но все же значительно превосходит ближайших конкурентов по уровню поддержки, а во вторых существует по нескольку сопоставимо сильных крупнейших партий. Моновалентная двухпартийная система – это просто двухпартийная система в традиционном смысле слова, а поливалентная примерно соответствует «двух-с-половиной партийному» типу. В литературе обычно не проводятся различия между поливалентными и бивалентными системами с доминирующей партией, но такое различие, на мой взгляд, полезно. Об этом свидетельствует то, что ученые, которые не выделяют системы с доминирующей партией как отдельный тип, первые относят к числу многопартийных, а вторые – к числу двухпартийных, в зависимости от числа малых партий в системе.

Моновалентная двухпартийная система – это просто двухпартийная система в традиционном смысле слова, а поливалентная примерно соответствует «двух-с-половиной партийному» типу. В литературе обычно не проводятся различия между поливалентными и бивалентными системами с доминирующей партией, но такое различие, на мой взгляд, полезно. Об этом свидетельствует то, что ученые, которые не выделяют системы с доминирующей партией как отдельный тип, первые относят к числу многопартийных, а вторые – к числу двухпартийных, в зависимости от числа малых партий в системе.

Отмечу, что как ЭЧП является специализированным средством для измерения фрагментации, плохо подходящим для классификации партийных систем, так и ТОР имеет достаточно узкую – но именно классификационную – задачу. Аспект фрагментации он отображает весьма несовершенным образом, за счет включения в формулы величины sr, которая служит математическим пределом для величин x и y. Ни одна констелляция, в которой малые партии совместно набирают 50 % мест или более, не может располагаться на диаграмме ниже линии EF. Но при этом все без исключения констелляции, включающие более чем две равные по величине партий, оказываются в одной и той же точке, В. Таким образом, ЭЧП остается незаменимым инструментом для более точного учета фрагментации.

Но при этом все без исключения констелляции, включающие более чем две равные по величине партий, оказываются в одной и той же точке, В. Таким образом, ЭЧП остается незаменимым инструментом для более точного учета фрагментации.

Идентификация партийных систем: Проблемы и решения

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесОшибка 404 — геополитика, глобальные проблемы современности, политическая идеология, лекции по политологии

Добро пожаловать на сайт посвященный политологии. Здесь вы найдете лекции по политологии.

В условиях трансформирующегося общества большое значение приобретают политические знания. Не случайно, в соответствии с программой Совета Европы, среди пяти основных компетенций, которые должны приобрести молодые европейцы, на первое место поставлены политические и социальные компетенции.

Политические знания сегодня нужны любому человеку. В лекциях по политологии вы найдёте несколько моментов, например: существует весьма расхожее мнение, особенно у медиков: «медицина вне политики, медицина нейтральна, врачу, медицинскому работнику политика не нужна. Он сможет лечить больных в любых политических условиях, при любом политическом режиме и не взирая на политические взгляды и пристрастия больных». Подобное может заявить практически любой представитель массовых профессий: учитель – «моя задача учить детей грамоте, воспитывать, сеять доброе и вечное»; инженер – «строить дома, машины, создавать новые красивые вещи» и т.д. Получается, что всему населению, как и медику, политика, политические знания не нужны. Подобные суждения не правильны. В таких рассуждениях забывается главное – какой бы узкой сферой деятельности человек не занимался, он является гражданином определенного государства и в той или иной мере участвует в политической жизни в качестве избирателя, депутата, руководителя. Без политических знаний он может стать разменной монетой в политической игре, превратиться в объект манипулирования со стороны более активных политических сил.

Без политических знаний он может стать разменной монетой в политической игре, превратиться в объект манипулирования со стороны более активных политических сил.

Помимо этого, медицина является объектом и субъектом политики. Как объект политики, она создается государством, другими политическими силами, как система, которая имеет экономические, социальные и политические функции. Они выражаются в том, чтобы охранять и защищать здоровье людей, возвращать их в трудовой процесс. Как субъект политики, медицина выполняет исполнительную роль, являясь частью государственного аппарата, а врачи – государственными служащими. Нельзя забывать и того, что именно политика определяет структуру, формы и направления развития медицины, осуществляет ее финансирование в тех или иных объемах.

Медицина, как часть государственной структуры, имеет свою управленческую систему отношений, подчинения, свою структурную иерархию. В ней господствует определенный режим власти, который почти всегда носит политический характер. Медицинская структура управления параллельна политической структуре и имеет свою медицинскую элиту, бюрократию, систему взаимоотношений. Все это предполагает понимание и знание сущности политики, политических отношений.

Медицинская структура управления параллельна политической структуре и имеет свою медицинскую элиту, бюрократию, систему взаимоотношений. Все это предполагает понимание и знание сущности политики, политических отношений.

Все большее распространение получают болезни, обусловленные условиями жизни – сердечно-сосудистые, онкологические, психические, травмы и другие. Улучшить здоровье населения можно только путем параллельного развития медицины и проведения широкой профилактической и санитарно-просветительной работы, совершенствования образа жизни. Реализация этого также требует глубоких политических знаний.

Политические знания нужны и для более полного осознания одного из главных принципов врачебной деятельности – «не навреди». Чудовищные эксперименты над людьми гитлеровских врачей, злоупотребления психиатрией в политических целях в Советском Союзе и многие другие примеры переплетения медицины и политики в этом плане весьма показательны.

В целом политические знания, изучение политологии помогут студенческой молодежи формироваться как личности, ориентироваться в сложной обстановке, сделать сознательный выбор, принимать правильные управленческие решения и занять достойную гражданскую позицию. Сознательное участие в политической жизни – высокая цель и характерная черта демократического общества.

Сознательное участие в политической жизни – высокая цель и характерная черта демократического общества.

Предлагаемый курс лекций поможет приобрести политические знания, необходимые каждому гражданину, тем более специалисту с высшим образованием.

Данный курс лекций по политологии не претендует на полный курс политологии.

В процессе изучения следует уделить особое внимание рассмотрению следующих лекций:

- лекция «Мировая политика и глобальные проблемы современности»

- лекция «Политические конфликты и кризисы»

- лекция «Государство в политической системе»

- лекция «Политические режимы»

- лекция «Политическая идеология»

- лекция «Система современных международных отношений»

- лекция «Демократия – политическая форма организации общества. Концепции демократии»

Партийная система Казахстана: логика текущего момента

С тех самых пор, как в Казахстане заговорили о необходимости проведения политических преобразований в целях дальнейшей модернизации политической сферы общества, вопросу реформирования казахстанской партийной системы как-то не уделялось особого внимания.

Причиной этому, по всей видимости, послужили электоральные кампании 2004-2005 годов, когда все заинтересованное в них экспертное сообщество было занято отслеживанием хода предвыборной гонки партийных субъектов, и вопрос о возможности и необходимости переструктурирования партийного поля был отставлен на второй план. Дискуссии по этому поводу были возобновлены лишь в последнее время, когда на повестку дня была выдвинута инициатива о возможном объединении пропрезидентских партий.

В целом такая инициатива имеет под собой разумные основания, учитывая нынешнее состояние партийного поля страны, которое за отдельными исключениями представляет собой довольно аморфное образование. По признанию самих лидеров партий, партийная система Казахстана на сегодняшний день представляет, скорее, набор политических субъектов, обладающих разными весовыми категориями и технологиями ведения политической борьбы при небольшом различии в заявляемых ими идеологических ценностях и электоральных ориентациях. Прежде всего это относится к партиям пропрезидентского блока, которые не образуют взаимодействующий и сбалансированный пул, призванный способствовать реализации принятой стратегии развития страны. С этой точки зрения качество и эффективность нынешней партийной системы остаются невысокими, учитывая, что пропрезидентские партии занимают доминирующее положение на партийном поле республики.

Прежде всего это относится к партиям пропрезидентского блока, которые не образуют взаимодействующий и сбалансированный пул, призванный способствовать реализации принятой стратегии развития страны. С этой точки зрения качество и эффективность нынешней партийной системы остаются невысокими, учитывая, что пропрезидентские партии занимают доминирующее положение на партийном поле республики.

Все это в очередной раз реанимирует проблему выбора той оптимальной модели партийной системы, которая в ближайшие несколько лет могла бы быть адекватной масштабу и характеру политического процесса в нашей стране. Очевидно, что выбор этот вполне стандартен для Казахстана, который еще в начале 1990-х годов на конституционном уровне утвердил свою приверженность многопартийности. Однако провозглашение многопартийности и ее реализация – это отнюдь не одно и то же. Все мы являемся очевидцами того, что сформировавшаяся в нашей стране мультипартийность отнюдь не означает наличия у нас эффективной многопартийной системы. Разобщенность казахстанского общества, нечеткая и размытая выраженность политических интересов широких слоев общества, отсутствие исторических традиций партийной приверженности той или иной идеологии – все эти объективные факторы крайне осложняют проблему поиска наиболее приемлемой и эффективной для Казахстана модели партийной системы.

Разобщенность казахстанского общества, нечеткая и размытая выраженность политических интересов широких слоев общества, отсутствие исторических традиций партийной приверженности той или иной идеологии – все эти объективные факторы крайне осложняют проблему поиска наиболее приемлемой и эффективной для Казахстана модели партийной системы.

Тем не менее логика развертывания политического процесса последних 5-6 лет в нашей стране позволяет определить основные контуры наиболее вероятной модели ее партийной системы, которая может сложиться в ближайшем будущем. Эта логика явно просматривается в следующих моментах.

Прежде всего, как и в 1990-е годы, в последние 5-6 лет процесс развития и институционализации партийной системы нашей страны не имел жесткой привязки к социальной базе. В отличие, скажем, от стран Латинской Америки, где массы традиционно активно вовлечены в политику, в условиях Казахстана политическое участие граждан в партийном строительстве было существенно сужено, и этот процесс по-прежнему происходил в основном на уровне элит. Другими словами, одним из феноменов казахстанского партстроительства в последние годы, как и прежде, явилась организация политических партий «сверху». Единственным отличием от 1990-х годов здесь стало участие в этом процессе, помимо государства, сформировавшихся политико-экономических элит. Следовательно, процессы партийного строительства в нашей стране по-прежнему происходили не эволюционно, т. е. «снизу», а под влиянием со стороны государства и элитных группировок как одних из наиболее активных инициаторов создания политических партий в любом транзитном обществе.

Другими словами, одним из феноменов казахстанского партстроительства в последние годы, как и прежде, явилась организация политических партий «сверху». Единственным отличием от 1990-х годов здесь стало участие в этом процессе, помимо государства, сформировавшихся политико-экономических элит. Следовательно, процессы партийного строительства в нашей стране по-прежнему происходили не эволюционно, т. е. «снизу», а под влиянием со стороны государства и элитных группировок как одних из наиболее активных инициаторов создания политических партий в любом транзитном обществе.

Наряду с этим стоит обратить внимание на то обстоятельство, что реальная межпартийная конкуренция во время последних парламентских выборов 1999 и 2004 годов, как ни крути, была развернута между двумя или тремя казахстанскими партиями или партийными блоками. Остальные партийные субъекты занимали в период предвыборной гонки заметное маргинальное положение, нередко довольствуясь ролью электоральных статистов. Такая ситуация не менялась и в период между выборами, когда деятельность большинства партий медленно, но верно «затухала».

Развернувшаяся по прошествии последних парламентских и президентских выборов внутренняя политическая борьба между пропрезидентскими партиями чрезвычайно остро поставила в Казахстане проблему формирования т.н. «партии власти», которая напрямую соприкасается с такими понятиями, как стабильность, предотвращение внутренних конфликтов и консолидация общества.

Если обратиться к опыту других стран, то становится очевидным, что партия власти сама по себе – явление переходного периода, и дальнейшее развитие политической системы может идти разными путями. Но тем не менее построение системы партии власти является необходимым переходным этапом, в той мере, в какой развитая партийная система является элементом стабильного демократического общества. Поэтому Казахстану, еще находящемуся на этапе построения эффективной политико-партийной системы и стабильной модели политического управления, вопрос утверждения партии власти на легитимном уровне рано или поздно необходимо будет решать.

Все вышеуказанные моменты дают возможность прогнозировать, что при росте влияния политических партий в ближайшем будущем из всех имеющихся вариантов партийной системы наиболее осуществимым при нынешних казахстанских условиях является вариант, при котором существует одна доминирующая партия, т. е. партия власти, окруженная слоем двух-трех политических партий т.н. «второго уровня».

Для реализации в Казахстане такой модели партийной системы имеется гораздо большее количество возможностей, в числе которых в первую очередь – отсутствие четкого идеологического разделения в среде пропрезидентских партий. Поэтому создание на их базе одного мощного партийного блока, который будет в дальнейшем преобразован в отдельную партию, весьма вероятен. Да и сама конструкция политической сферы казахстанского общества дает основания для формирования партийной системы именно по такому сценарию. Наличие двух уровней в обществе, имеющих слабую связь между собой, – массы простых избирателей и политической элиты – делает реальным построение партийной системы, чья архитектоника будет опираться прежде всего на провластную элиту и конкурирующие с ней другие элиты, апеллирующие к электорату лишь во время выборных кампаний.

Однако такая партийная система будет иметь потенциал для своего эффективного функционирования и динамичного развития в Казахстане при обязательном наличии конкурентного климата на партийном поле страны. Конкурирующие с партией власти партии «второго уровня» должны будут иметь возможность сменить первую в результате утери ею политических позиций как следствие кризисной ситуации во внутриполитической жизни либо в результате стагнации самой партии и несоответствия ее сложившимся новым обстоятельствам. Сохранение такого конкурентного климата на партийном поле будет только стимулировать саморазвитие партии власти. Пример других стран, где подобная модель партийной системы успешно функционирует, показывает, что при стабильности в обществе, перманентном экономическом росте и наличии сильных легитимирующих факторов партия власти может оставаться таковой довольно длительное время.

К слову будет сказать, что ранее вопрос о партии власти то и дело изредка звучал в Казахстане из уст некоторых партийных лидеров. Однако в условиях небольшого участия партийных структур в процессе принятия решений данный вопрос как-то не получил своего развития и естественным образом был снят с повестки дня. Сегодня же, когда в лагере пропрезидентских партий идет постепенное нарастание борьбы за влияние на власть, «партизация» власти и переход к концепции правящей партии, или партии власти, оказывается вполне ожидаемым событием. Более того, в условиях вхождения партий в сферу реальной политики появление на легитимном уровне партии власти может оказаться выгодным не только для самой власти. Это может быть выгодным и для общества, и для всей страны в целом, т. к. в нынешней непростой ситуации только партия власти сможет реально консолидировать вокруг принятого курса социально-экономической и политической модернизации страны интересы разбегающихся в разные стороны политико-экономических субъектов.

Однако в условиях небольшого участия партийных структур в процессе принятия решений данный вопрос как-то не получил своего развития и естественным образом был снят с повестки дня. Сегодня же, когда в лагере пропрезидентских партий идет постепенное нарастание борьбы за влияние на власть, «партизация» власти и переход к концепции правящей партии, или партии власти, оказывается вполне ожидаемым событием. Более того, в условиях вхождения партий в сферу реальной политики появление на легитимном уровне партии власти может оказаться выгодным не только для самой власти. Это может быть выгодным и для общества, и для всей страны в целом, т. к. в нынешней непростой ситуации только партия власти сможет реально консолидировать вокруг принятого курса социально-экономической и политической модернизации страны интересы разбегающихся в разные стороны политико-экономических субъектов.

В чем могут заключаться конкретные выгоды от наличия партии власти в партийной системе страны? Постараемся дать на этот вопрос ряд предположительных ответов.

В первую очередь можно предположить, что легитимное утверждение партии власти позволит сохранить эффективность функционирующей в Казахстане властной вертикали на фоне ожидаемой административной реформы, которая предполагает децентрализацию системы государственного управления. Другими словами, партия власти может стать одним из механизмов дальнейшего обеспечения легитимности существующей в нашей стране системы властных отношений, которая продемонстрировала свою эффективность при проведении рыночных преобразований на протяжении всех реформенных лет.

Еще один выгодный момент заключается в том, что образование партии власти позволит сформировать в системе представительной власти Казахстана надежное лобби, призванное интегрировать в одну целостную структуру всю систему государственного управления в стране, которая в настоящий момент фактически поделена на зоны влияния между политико-экономическими элитами. Таким образом можно будет обеспечить в стенах парламента законодательную поддержку для публично согласованного принятия стратегически важных для страны решений. Очевидно, что это станет возможным не только при решающей позиции партии власти в представительной ветви государственной власти, но и при условии повышения роли парламента в системе разделения властей нашей страны в целом.

Очевидно, что это станет возможным не только при решающей позиции партии власти в представительной ветви государственной власти, но и при условии повышения роли парламента в системе разделения властей нашей страны в целом.

Появление на партийном поле Казахстана партии власти может положительно сказаться и на состоянии самой партийной системы страны. Будучи партией «зонтичного» типа, она может объединить под своим началом все идеологически близкие ей пропрезидентские партии, каковых в республике достаточно много. Это позволит избавиться от нынешней размытой мультипартийности пропрезидентского поля. Наличие же на партийном поле страны еще двух-трех сильных политических партий «второго уровня», в том числе оппозиционного толка, позволит «скрепить» партийную систему страны, сделав ее более структурированной, полновесной, гибкой и динамично развивающейся.

Все указанные преимущества институционализации в Казахстане модели партийной системы, предполагающей наличие на партийном поле страны нескольких партий с одной доминирующей партией власти, выглядят привлекательными. Однако формирование такой партийной системы в нашей стране будет возможным только при решении проблемы приближения партийных структур к источникам и ресурсам власти и отсюда – к процессу принятия решений.

Однако формирование такой партийной системы в нашей стране будет возможным только при решении проблемы приближения партийных структур к источникам и ресурсам власти и отсюда – к процессу принятия решений.

Есть два легитимно возможных и достаточно известных способа решения этой проблемы в нынешних казахстанских реалиях.

Первый способ заключается в придании политическим партиям права реально участвовать в процессе принятия решений в структурах представительной власти. Иначе говоря, для своей эффективной деятельности как партии власти, так и остальным партиям «второго уровня» нужны мощные стимулирующие причины в виде развитого парламентаризма и реальной парламентской работы. Только в таком случае казахстанские партии и вся партийная система страны в целом сможет продемонстрировать и доказать свою состоятельность.

Второй способ заключается в предоставлении политическим партиям возможности через парламент влиять на формирование правительства. В перспективе это может позволить в легитимном порядке внедрять представителей политических партий в структуры исполнительной власти через систему представительной власти или напрямую. Оба указанных способа повышения роли политических партий в жизни страны в целях создания конкуренции в партийной сфере – одного из главных условий эффективности партийной системы – выглядят приемлемыми с точки зрения поставленных задач, однако требуют введения определенных конституционных изменений.

Оба указанных способа повышения роли политических партий в жизни страны в целях создания конкуренции в партийной сфере – одного из главных условий эффективности партийной системы – выглядят приемлемыми с точки зрения поставленных задач, однако требуют введения определенных конституционных изменений.

Таким образом, мы в очередной раз приходим к выводу, что любые шаги по кардинальной реформе партийной системы Казахстана не только потребуют внесения изменений в соответствующие отдельные законы страны, но рано или поздно приведут к необходимости определенного изменения конституционного поля деятельности казахстанских партий. В противном случае прозвучавшие недавно инициативные заявления о необходимости оптимизации партийного поля страны путем объединения пропрезидентских партий не продвинут нас в этом направлении существенным образом вперед. Конечно же, можно сказать, что в целом такая инициатива вполне сочетается с идеей об укреплении нынешней партийной системы Казахстана как одного из основных показателей продолжения политических реформ в нашей стране. Тем не менее эта инициатива все же не снимает с повестки дня главный вопрос казахстанского партийного строительства: в какой мере или до каких пределов могут и должны быть расширены конституционные рамки деятельности наших партий? Однако это уже тема для отдельного разговора.

Тем не менее эта инициатива все же не снимает с повестки дня главный вопрос казахстанского партийного строительства: в какой мере или до каких пределов могут и должны быть расширены конституционные рамки деятельности наших партий? Однако это уже тема для отдельного разговора.

1. Партийные системы и типология партий: отражение мирового опыта в Кыргызстане

Партии как феномен общественной системы прошли длительный путь эволюции. Это особая общественная организация, непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления.

Партии появились в результате разрушения традиционных форм власти, основанных на принципах божественной сакральности и уникальности власти, и властвующего. Главное отличие общества с партиями от общества без партий (например, от сословного общества) состоит в том, что партия обеспечивает институционализацию той полемики и тех противоречий, которые в традиционном (досовременном) обществе представляются катастрофой.

Таким образом, политические партии возникают лишь на определенном этапе развития общества, когда большинство его граждан в известной мере вовлекаются в политический процесс и становятся его участниками, когда возникает потребность в представительстве интересов у определенных групп.

Сегодня партии уже существуют практически во всем мире. Их наличие является одним из наиболее важных индикаторов демократии. Система, представленная несколькими конкурирующими партиями, открывает перед обществом возможность выбрать лучший путь и лучшие решения своих проблем.

Партийная система должна стать гарантом демократического устройства и возможности свободного волеизъявления граждан. Наличие многопартийности предоставляет избирателям возможность путем голосования формировать властные структуры и тем самым участвовать в управлении государством.

Многопартийные системы появились сравнительно недавно. Процесс их развития во многом определяется спецификой государства, его истории и политики. Переход Кыргызстана от однопартийности к многопартийности идет крайне трудно, сложно и противоречиво. В стране не сформировалась устойчивая партийно-политическая структура, нет четкого размежевания политических сил. Скорее, наоборот, процесс такого размежевания становится все более сложным и запутанным, возникают новые партии и политические течения, резко меняются очертания и облик ранее существовавших партий.

Переход Кыргызстана от однопартийности к многопартийности идет крайне трудно, сложно и противоречиво. В стране не сформировалась устойчивая партийно-политическая структура, нет четкого размежевания политических сил. Скорее, наоборот, процесс такого размежевания становится все более сложным и запутанным, возникают новые партии и политические течения, резко меняются очертания и облик ранее существовавших партий.

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано более 200 политических партий и их число продолжает расти. А предсказания ученых-обществоведов о том, что скоро начнется их объединение и укрепление, все еще далеки от действительности.

С принятием новой Конституции КР 2010 года, партии в законодательном органе государства стали неотъемлемым атрибутом политической системы и государственного устройства Кыргызстана. Используя такой инструмент, как представительство партий в ЖК, политические партии худо-бедно пытаются реализовать положения своей программы. Каждая политическая партия определяет для своей фракции стратегию и тактику поведения в стенах ЖК.

В КР формирование многопартийности проходит своеобразным путем, не похожим на опыт западных стран.

Формирование политических партий и становление партийной системы в Кыргызстане стало возможным в условиях демократизации общества в конце 80-х годов. Их создание было обусловлено необходимостью мобилизации граждан на решение сложных проблем перехода к демократии, связанных с системными преобразованиями, проведением экономических и политических реформ. Политические партии призваны были установить более тесную связь между государством и обществом.

Первая политическая партия Кыргызстана «Эркин Кыргызстан» сформировалась в 1991 году. В то же время продолжала функционировать Партия коммунистов Кыргызстана, как правопреемница КПСС, но уже на правах рядовой партии.

Исторически первыми попытками классификации партий было их деление по моральным («плохие», «хорошие») или количественным («крупные» и «мелкие») признакам.

В дальнейшем стали выделять партии по идеологическим принципам — «левые», «центристские», «правые», революционные, реформистские (умеренные), консервативные, реакционные, националистические.

Наиболее распространенной является классификация партий по «левой — центристской — правой» системе координат. Основой такого разделения партий служат различия по таким вопросам, как объемы государственного вмешательства в управление экономикой, степень поддержки экономически непривилегированных слоев населения и уровень государственной регулирующей политики.

«Правыми» считаются партии, выступающие за радикальное сокращение государственного вмешательства в экономику и «свободную игру рыночных сил», против регулирующих функций государства.

«Левые» занимают противоположные позиции и выступают за усиление роли государства в общественной жизни.

Что касается «центра» или «центристов», то здесь предпочтения по данным вопросам не определены или слабо аргументированы. В отличие от «правых» и «левых» идеологий, центризм — это не теория, это политический курс. Как правило, центристы берут что-то у правых, а что-то у левых партий. Абсолютное большинство партий Кыргызстана центристские. Почти нет правых партий. Поэтому существующие политические партии трудно отличить друг от друга.

Почти нет правых партий. Поэтому существующие политические партии трудно отличить друг от друга.

Среди современных типологий партий, по французскому государствоведу Морису Дюверже, следует отметить деление партий на два основных типа — «кадровые» и «массовые», которые различаются по количеству членов, организационной структуре, основным направлениям деятельности и типу связей, соединяющих граждан с партией.

«Кадровые» партии представляют собой партии авторитетных в обществе лиц, умелых организаторов избирательных компаний, крупных финансистов. По существу, это партия активистов или функционеров с аморфной организационной структурой. У кадровых партий есть свои источники финансирования и политические элиты. Руководящая роль, как правило, принадлежит парламентариям. Характерными чертами являются сравнительная немногочисленность, достаточно свободное членство и опора на профессиональных политиков, финансовую элиту, которые обеспечивают финансирование партий.

Данный тип партий ориентирован на то, чтобы объединить актив, представителей социальных элит. В кадровых партиях предпочтение отдается качеству, а не количеству вступивших. В качестве примера можно привести европейские либеральные и консервативные партии. Например, либерально-демократическая партия Японии имеет 90 тысяч членов, но практически выигрывает все выборы в послевоенной Японии. А компартия Японии имеет около миллиона членов, но с великим трудом на парламентских выборах получает несколько депутатских мандатов.

В кадровых партиях предпочтение отдается качеству, а не количеству вступивших. В качестве примера можно привести европейские либеральные и консервативные партии. Например, либерально-демократическая партия Японии имеет 90 тысяч членов, но практически выигрывает все выборы в послевоенной Японии. А компартия Японии имеет около миллиона членов, но с великим трудом на парламентских выборах получает несколько депутатских мандатов.