Какие следы – Какими бывают СЛЕДЫ — Карта слов и выражений русского языка

Какими бывают СЛЕДЫ — Карта слов и выражений русского языка

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: посвататься — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Положительное

Предложения со словом «следы»:

- Звёзды настоятельно рекомендуют влюблённым быть мудрее и терпеливее — в первой половине года даже самая бурная страсть может растаять без следа.

- Улыбка на её губах была несмелой и удовлетворённой, однако в ней было и кое-что ещё: едва заметный след

- Однако далеко не все они оставили след в истории города.

- (все предложения)

Оставить комментарий

Текст комментария:

Электронная почта:Дополнительно:

kartaslov.ru

Синонимы и антонимы «след» — анализ и ассоциации к слову след. Морфологический разбор и склонение слов

Перевод слова след

Реализовано с помощью сервиса «Яндекс.Словарь»

- trace — трассировка, трек, тропа

- регуляризованный след — regularized trace

- след частицы — particle track

- аудиторский след — audit trail

- mark — знак

- следы пыток — signs of torture

- след укуса — bite mark

- footprint — отпечаток

- углеродный след — carbon footprint

- неизгладимый след — indelible imprint

- footstep — шаг, ступень

- кровавый след — bloody footstep

- wake — кильватер

- турбулентный след — turbulent wake

- vestige — остаток

- spoor

- scent — запах

- ложный след — false scent

- relic — реликвия

- stamp — марка

- element — элемент

- Spur — отпечаток, полоса движения

- Fußspur — след ноги

- Fährte

- Marke

- сильный след — starke Marke

- Narbe — шрам

- Fahrt

- Eindruck — отпечаток

- Fuß

- Sohle

- Fußsohle

- Dreck

-

- Schrift

- traces — следы

- trace — отпечаток, тропа, остаток, знак

- оставлять следы — laisse des traces

- следы динозавров — empreintes de dinosaures

- многочисленные следы — nombreux vestiges

- глубокий след — marque profonde

- tracé — путь

- следовать по следам — suivre la piste

- sillage — кильватер, шаг

- pas — шаг

- sillon — полоса

- morsure — царапина

- souille

- virgule

Связь с другими словами

Слова содержащие -след-:

Слова начинающиеся на след-:

Слова заканчивающиеся на -след:

Гипо-гиперонимические отношения

следКаким бывает след (прилагательные)?

Подбор прилагательных к слову на основе русского языка.

кровавым заметным глубоким видным свежим ложным красным мокрым последним неизгладимым белым грязным обнаруженным четким дымным влажным явным другим огненным темным инверсионным слабым отчетливым широким длинным многочисленным собственным верным всяким черным пенным новым светящимся малейшим первым странным ярким черным старым человеческим единственным любым пенистым алым багровым маленьким страшным легким найденным горячим тонким ясным огромным волчим видимым явственным характерным липким пыльным серебристым нужным различимым оставившим жирнымЧто может след? Что можно сделать с следом (глаголы)?

Ассоциации к слову след

след снег удар история песок земля пуля пол укол вид укус ожог хозяин девушка душ тело веревка трава машина колес вода дорога палец лицо память место зуб отец пыль стена женщина шея кожа мать корма рука брат щека берег коготь тема камень хозяйка капитан сестра шина копыто рана лес нога ковер поверхность мужчина небо нож ботинок воздух тропа дом подруга жизнь выстрел собака грязьСинонимы слова след

испытание итог малость плод произведение результат следствие сумма там засимГипонимы слова след

- лыжня кильватер колея малик

- ржавчина

- трасса

Сфера употребления слова след

Общая лексика Техника Авиация Математика ЭкологияМорфологический разбор (часть речи) слова след

Часть речи:

существительное

Число:

единственное

Одушевленность:

неодушевленное

Падеж:

именительный

Склонение существительного след

| Падеж | Вопрос | Ед.число | Мн. число |

|---|---|---|---|

| Именительный | (кто, что?) | след | следы |

| Родительный | (кого, чего?) | следа | следов |

| Дательный | (кому, чему?) | следу | следам |

| Винительный | (кого, что?) | след | следы |

| Творительный | (кем, чем?) | следом | следами |

| Предложный | (о ком, о чём?) | следе | следах |

Предложения со словом след

Пожалуйста, помогите нашему роботу осознать ошибки. Их пока много, но с вашей помощью их станет гораздо меньше. Вот несколько предложений, которые он сделал.

1. Грязный след необходимо вышел из расположенной спальни

плохо 3

хорошо 2

2. Волчий след легко бежал на голую стену

плохо 3

хорошо 1

3. Человеческий след неожиданно полетел с крепкого плеча

плохо 3

хорошо 1

www.reright.ru

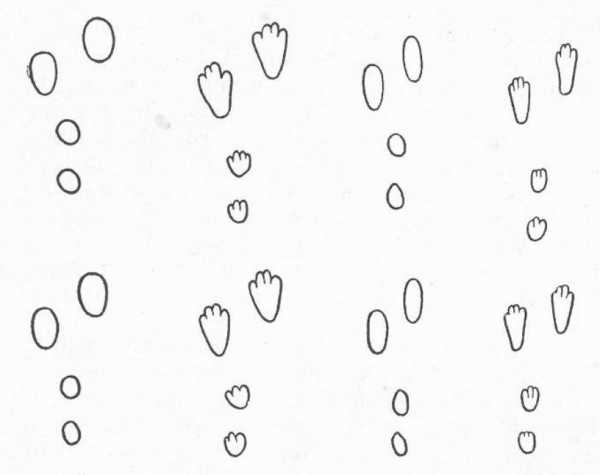

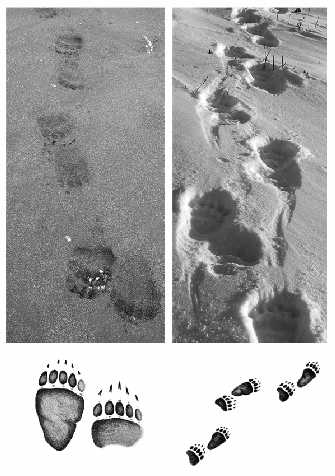

Следы зверей и птиц. Как определить след зверя

Как определить след зверя. Учимся распознавать звериные следы.

Как научиться определять и различать следы зверей? Как отличить, например, след волка от следа обыкновенной собаки или след зайца беляка от русака? Как научиться выслеживать зверя по следу? Обо всем этом — читать ниже! Наглядное пособие по определению следов зверей с описаниями и картинками.

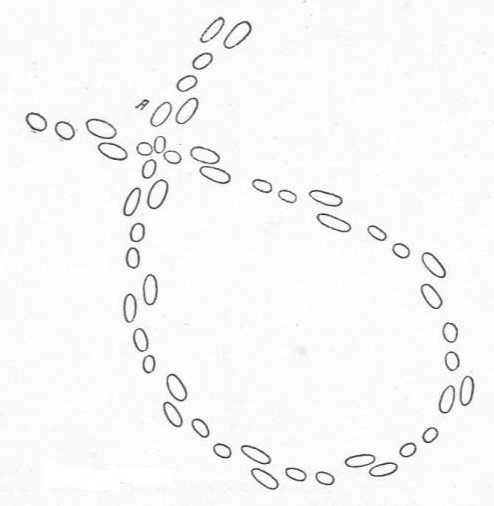

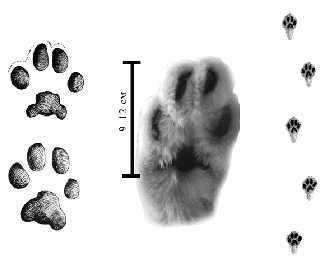

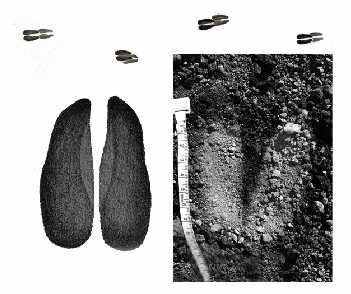

Медвежий след (особенно, задних лап), схож со следом человека (исключение — отпечатки когтей). След самца немного шире, чем след медведицы, и потому опытный охотник может легко различить пол прошедшего зверя. Место, где прошел медведь, можно приметить и летом, потому что зверь сильно приминает и наклоняет траву в сторону движения. К тому же, летом медведь ни за что не пройдет равнодушно мимо муравейников, камней, коряжин и пр., а обязательно их разворошит или перевернет.

След медведя

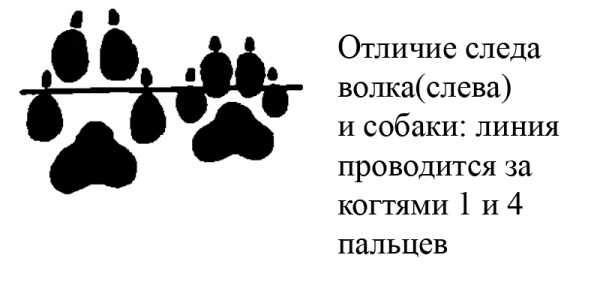

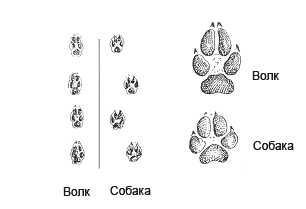

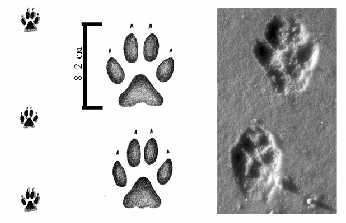

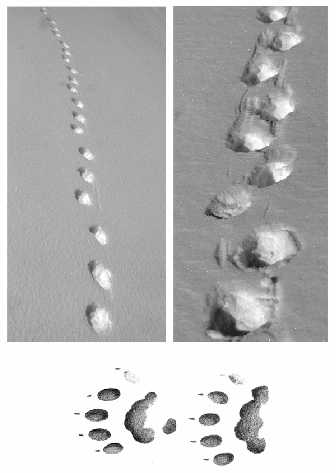

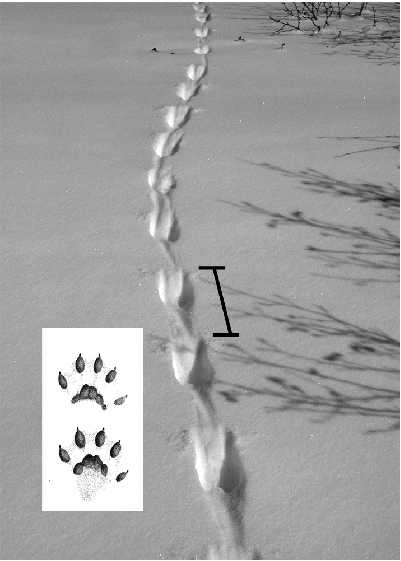

Следы волка походят на следы крупной собаки, но поскольку волк крепче сжимает пальцы, нижняя часть пальцев у него более выпуклая, и след потому более вытянутый и отчетливее отпечатывается на грязи или снегу. Главное отличие — след волка правильный, и направление его прямолинейно. Зверь идет так, что в отпечаток правой передней ноги встает задней левой и наоборот, поэтому следы тянутся вереницей, каждый такой след отстоит от другого примерно на 30—35см (зависит от глубины снега и возраста зверя). Если идет стая, то идущие за первым зверем ступают «след в след», поэтому о числе количестве волков в стае можно узнать, когда стая войдет в лес.

Свежесть следа (если только не было пороши) можно узнать по рыхлости снега, придавленного ступней пошедшего зверя; ежели след старый, то он и его края леденеют и становятся твердыми на ощупь. У свежего следа есть так называемая «поволока» — тонкая черточка между следами, которая исчезает через несколько часов (она появляется потому, что на рыхлом снегу волк немного волочит задние лапы). Волк нечасто ходит шагом, а обычно мелкою рысью. Такая поступь зверя кажется неправильной, но, несмотря на это, ею волк прокладывает самый правильный след. Если волк скачет («машется»), то след задней лапы отстоит примерно на три пальца от соответствующей передней.

Волчий след на земле (сверху) и на снегу (снизу)

Волчий след легко можно отличить от следа собаки, если след довольно четкий. У волка два средних пальца располагаются намного дальше крайних (если сравнивать со следом собаки). Крайние и средние пальца можно разделить воображаемой линией, причем эта линия не пересечет отпечатки крайних пальцев.

отличие следа волка и собаки

сравнение следов волка и собаки

Нарыск лисицы напоминает след некрупной собаки, но отличия тоже — в правильности поступи и сжатости лапы. Обычно лиса шагает в одну линию и прокладывает, как и волк, правильную ленту. На жировку зверь ходит и в два, очень правильных, следа, может также четверить, как собака. Лисица никогда не делает троп, а если и ходит определенным местом несколько дней подряд, то всякий раз аккуратно встает в прежний след. Кроме этого, если она идет назад по тому же месту, то редко идет своим встречным следом, а старается выбрать иной путь.

Лисица довольно часто делает петли, как заяц, но в отличие от последнего, сметок никогда не делает. На лежке она поворачивается головой в ту сторону, откуда пришла. Бывает, что зверь прячет свои следы в заячьем малике. Бывалые охотники умеют различать следы самца и самки, — след самца круглый и чистый, самки же — продолговатый, узкий и не такой чистый, поскольку самка обычно задними ногами подцепляет снег — черкает.

след лисы

След рыси имеет всегда только одно неизменное направление и очень похож на кошачий — он круглый, с отчетливыми отпечатками мякишей пальцев; при этом когти отпечатываются только в случае самого быстрого бега.

след рыси

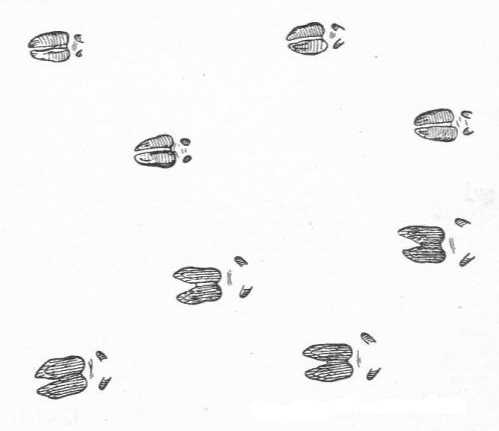

Лосиный след крупнее оленьего, к тому же разрезы копыта расходятся сильнее. Лось всегда ставит ноги прямо и никогда не «бороздит». Помет его походит на олений и состоит из крупных шевячков слегка продолговатой формы (но они чуть круглее, чем у оленя), которые у самцов обычно слипаются, а у самок разваливаются. След быка всегда более круглый и крупнее, чем след лосихи.

след лося

След кабана напоминает след домашней свиньи, только резче последнего. Своими очертаниями он походит на след благородного оленя (особенно, если след оставил старый секач). Отличие кабаньего следа в том, что задние придаточные пальцы расходятся в форме тетеревиных косиц. Они шире самого следа, пропечатываются вместе с копытами без промежутков, и расстояние между следами меньше. След самца отличается от следа самки — у кабана придаточные пальцы крупнее, а копыта более тупые и одинаковые на любой ноге. У свиней же копыта сильно отличаются величиной одно от другого и, помимо этого, след кабана более широкий, чем у свиньи, так как он на ходу сильнее заносит ноги в стороны. По размеру и глубине отпечатка следа также можно определить и возраст зверя.

Следы кабана на снегу

Следы зверей: (слева), выдры (в центре) и куницы (справа)

ПОРОША

Порошей называется снег, который шел ночью, и закончился под утро. Поэтому на снегу видны только свежие следы жировавших ночью зверей, что значительно упрощает их выслеживание. Настоящие пороши в средней полосе России обычно бывают не раньше начала ноября. Пороша считается хорошей, если снег глубок настолько, что отпечаток ноги обозначается на нем отчетливо, (и при этом след непрерывен, т. е. нет больших оголенных пространств.

Первая пороша всегда образуется выпадением снега, следующие могут следствием поземки. Поэтому пороши бывают верховыми и низовыми (заносными). Но чаще всего пороша образуется одновременным падением снега и поземкой. Пороши по глубине делятся на мелкие, глубокие и мертвые. Мелкая — если отпечатки передних лап зайца вдавлены не глубже нижнего сустава; глубокая — если снег выпадает глубиной от 10 до 15 сантиметров, мертвая — когда теплый мокрый снег ложится ровным слоем в 15-20 сантиметров толщиной. Печатная называется пороша, когда каждый коготок лапы зверя отчетливо пропечатывается на снегу. Такая пороша бывает тогда, когда выпадает неглубокий тающий снег (теплая пороша).

Теплая пороша ветром не портится и поэтому (если только не перестанет таять) бывает самой продолжительной, так как после теплой пороши можно искать свежие следы, сильно отличающиеся от расплывшихся старых, в течение двух-трех и даже более дней.

По длительности ночного снегопада, пороша бывает длинной и короткой. Длинная пороша — это снег, который быстро прекратился, и поэтому зверь успел много наследить. И наоборот, короткая пороша — это короткий след, потому что снег валил всю ночь или даже продолжает идти. Глубокая (а особенно мертвая пороша) непременно бывает короткой, потому что зверь (особенно, заяц) по необходимости всегда бродит мало. Относительно шума, который производит охотник при подходе, пороша может быть мягкой (в теплую погоду) и жесткой (в морозную погоду, когда снег рыхлый). Жесткая пороша всегда неудобна для подхода, потому что шум, производимый охотником, далеко вспугивает зверя.

Пороша, хорошая с утра, может испортится или быть уничтожена снегопадом или поземкой. Вообще, после сильной поземки то выслеживание нечасто бывает удачно. К тому же, нужно иметь в виду то, что низовая пороша может быть только в открытых местах, поэтому на опушке и лесных полянах под ветром поиск свежих следов весьма затруднителен. Наоборот, если продолжает мести поземка, то следы в поле будут заметены, а под лесом – видны очень хорошо. В степях почти всегда бывает ветер, а поэтому днем пороша там обычно всегда портится, (исключение — теплая погода).

Проездная пороша — такая пороша, когда сухой, словно пух, снег ложится на замерзшую землю и не дает для собаки во время бега упора лапам. Собака при такой пороше скользит и с разбега проезжает по мерзлой земле, словно по льду. Пороша очень важна при для охоты на зверя, особенно на зайца также для ружейных охотников. Они могут выслеживать зверя на лыжах на протяжении всей зимы.

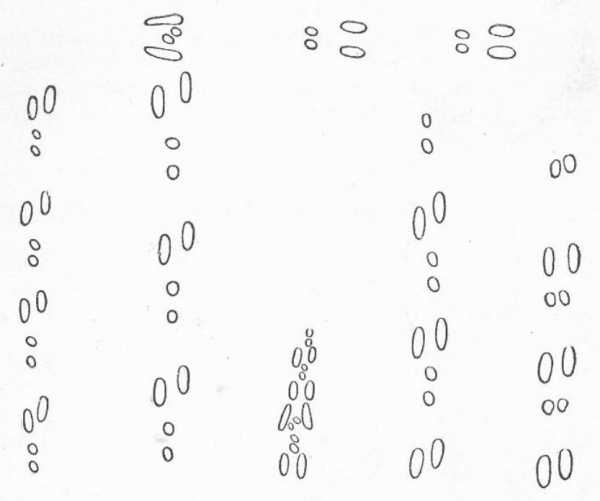

МАЛИК

Малик — это весь отметившийся за ночь на снегу путь зайца, от его лежки, где он дневал, до места жировки, (места, где заяц кормился), и обратного – к логову. Умение распознавать разнообразные заячьи следы, очень важно особенно для тех охотников, кто планирует охотиться на зайца троплением.

Сослеживать беляков довольно трудно, а потому чаще «тропят» русаков. Беляка сложно разглядеть зимой на лежке, к тому же он очень сильно запутывает ходы и часто ложится в «крепком» месте. Кроме того, тропление беляка – занятие весьма утомительное. Он сильно запутывает свои ходы, набивает тропы, забегает на следы других беляков, много кружит и делает петли. Потому, в районах, где встречаются и беляки и русаки, очень важно умение различать их по следу, что дается довольно быстро.

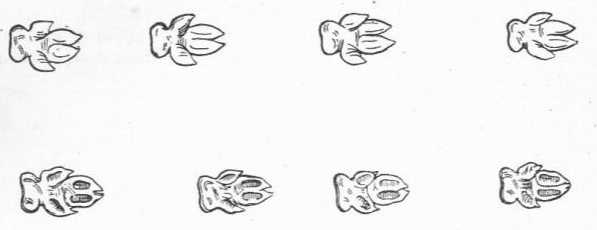

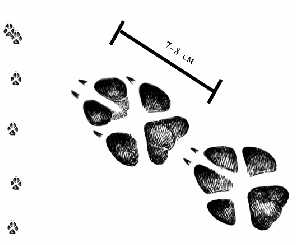

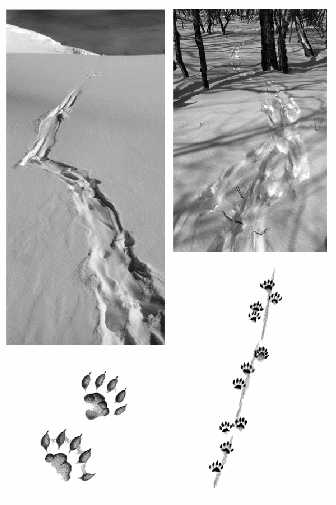

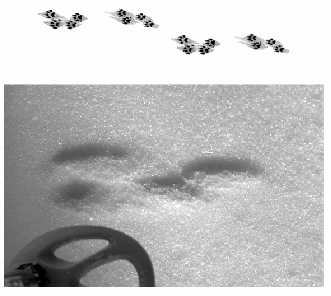

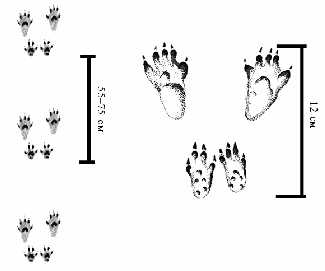

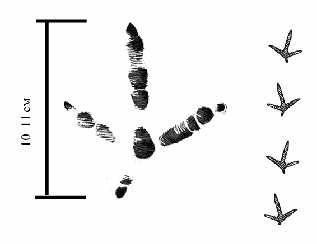

Слева направо: след беляка, след беляка по насту, след русака, след русака по насту

У беляка, что живет в лесу, где снег чуть более рыхлый, нежели в поле, лапы шире и округлее, пальцы раздвигаются шире, и зверь оставляет на снегу следы, походящие очертанием на круг; у русака же след овальный. Когда снег не такой рыхлый (при печатной пороше), проявляются отпечатки отдельных пальцев. Но у русака следы задних лап все же чуть более широкие чем у беляка. Более вытянутые и параллельные друг другу и немного опережающие один другого следы зайца принадлежат задним лапам, а похожие по очертаниям на круг и идущие один за другим, по линии — передним лапам.

Слева направо: концевые следы, концевые следы со скидочными, жировые следы, гонные следы, гонные следы прыжками

Сидящий заяц оставляет другой след. Отпечатки передних лап располагаются почти что вместе, а следы задних лап теряют взаимную параллельность. Так как зверь, когда сидит, сгибает задние лапы до первого сустава, то на снегу, помимо лапок, пропечатывается также весь пазанок. (На рисунке ниже отпечатки задних лап с пазанками заштрихованы.) Если исключить этот случай (когда заяц сидит), то следы задних лап всегда сохраняют параллельность друг другу, и если замечены следы, у которых отпечатки задних лап идут врозь (т.е. косолапят), то это не заячьи следы, а кошки, собаки или лисицы, когда те идут скачками. То же можно сказать и про след, у которого одна задняя лапа значительно опережает другую.

след сидящего зайца

Нормальный след зайца — большие прыжки. Зверь при этом задние лапы выносит практически одновременно, а передние лапы ставит одна за другой. Только когда прыжки очень большие, заяц ставит и передние лапы практически вместе. Обычные следы зайца называются концевыми, поскольку такими размеренными прыжками он идет на жировку и с нее возвращается. Отличие жировых следов от концевых состоит в том, что отпечатки лап отстоят друг от друга ненамного, и отдельные следы практически сливаются. Такие следы называются жировыми потому, что звери оставляют их там, где кормятся, неторопливо перемещаясь и часто присаживаясь. Скидочные (по-другому — сметочные следы) заяц оставляет большими прыжками, которые он делает под углом к первоначальному направлению движения.

Скидочными следами заяц пытается скрыть, прервать собственный след, перед тем, как задумал лечь. Обычно «скидок» бывает одна-три, изредка четыре, после чего снова идут обычные, концевые следы. Как правило, перед тем, как сделать скидку, заяц сдваивает свои следы. Скидочные прыжки зайца отличаются от концевых следов расстоянием между следами, а также тем, что отпечатки передних лап располагаются вместе. Гонные (взбудные) следы заяц делает, когда его спугнут с логова — и тогда зверь идет большими прыжками. Гонные следы сильно похожи на скидочные или концевые (только обратного направления), так как отпечатки передних лап ближе к отпечаткам задних лап предыдущего, а не того же прыжка.

заячья петля

От места, где русак сидел до наступления сумерек, малик обычно начинается жировыми следами, которые потом переходят в концевые. Они идут иногда прямо на жиры, где русак всегда передвигается мелкими «шажками», часто останавливается и садится. Покормившись, заяц иногда бегает и играет, при этом тут же попадаются и гонные следы. Набегавшись, зверь снова кормится, или уже на рассвете направляется с жиров концевыми следами к новому логову. Перед тем как выбрать надежное место лежки, заяц начинает петлять, опять пересекая свои прежние следы. Иногда такие петли занимают большие площади. В точке А редко с уверенностью можно сказать, не выкружив петли, что следы принадлежат сходимому малику или же здесь прошел другой заяц.

Редко встречается больше двух петель. После них начинаются «двойки» и «тройки» (сдваивание или страивание следа). При этом следы могут накладываться друг на друга, и тут необходимы навык и умение отличать сдвоенный след от обычного. После «двойки» заяц чаще всего делает скидку в сторону, но после «тройки» (встречаются редко) сметок обычно не бывает, и зверь скачет дальше на приличное расстояние. Обычно у русака «двойки» и «тройки» замечаются по дорогам или гребням оврагов, где, как правило, снегу бывает немного, а в начале зимы— на луговинах, в лощинах и на недавно замерзших речках и ручьях. Длина «двоек» бывает непостоянной и может изменяться от пяти до ста пятидесяти шагов. «Двойки» указывают на близость лежки, и если русак после «двойки» со скидкой уходит на приличное расстояние, меняя скидочные следы на концевые, то это, как правило, исключительный случай.

«Тройки», как правило, не бывают очень длинными и направление следа после них обычно не меняется (и очень редко за ними следует скидка). Почти всегда заяц «скидывается» под прямым углом к направлению движения; после нескольких скидочных прыжков идут несколько концевых и опять вторая «двойка» со скидками. Довольно часто русаки ограничиваются всего двумя «двойками», но встречаются малики, где число «двоек» доходит до восьми и более.

hunt-i-photo.ru

Следы животных. Полевой определитель

О чрезвычайных ситуациях в Кроноцком и Корякском заповедниках, Южно-Камчатском заказнике им. Т. И. Шпиленка просьба сообщать по телефону оперативного дежурного ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»: +7-924-891-52-36.

Если вы почувствовали землетрясение, сообщите об этом в Камчатский филиал геофизической службы РАН www.emsd.ru/lsopool/poll.php

Конкурсы и акции Кроноцкого заповедника

Главная / Направления деятельности / Научная деятельность / Определители / Следы животных. Полевой определитель

Данное пособие позволяет по фотографиям и рисункам определить в зимнее время следы наиболее часто встречающихся на полуострове зверей. Кроме этого даны фотографии следов птиц семейства тетеревиных — куропатки и глухаря. Предназначено для широкого круга любителей природы, сотрудников природных парков и заповедников, школьников, студентов

Скачать определитель в формате PDF

Автор: Владимир Зыков

Камчатский бурый медведь

Ursus arctos piscator Pucheran, 1855 (Kamchatka brown bear)

Легко узнаваемые следы. В зависимости от скорости, движение животного рисунок цепочки следов может быть “крытым”(задние лапы отпечатываются поверх передних), если зверь двигался медленно, или “перекрытым” (задние лапы отпечатываются впереди передних) при быстром движении.

На фото след медведя на песке, справа на глубоком снегу.

Восточносибирская рысь

Lynx lynx wrangeli Ognev, 1928 (East Siberian lynx)

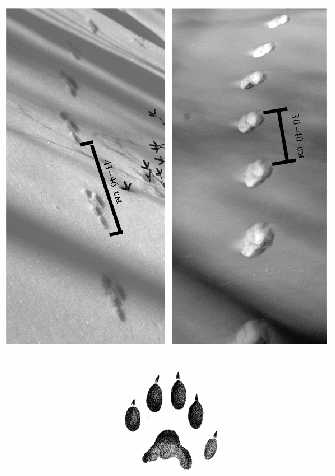

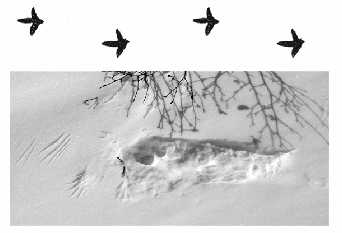

След передней лапы округлый, до 9–12 см в длину и ширину, задней чуть уже. В отличие от лисицы или волка, следовая цепочка располагается ломаной линией. На плотном снегу задняя лапа ставится точно в след передней. Длина шага на спокойном ходу — 20–30 см. Отпечатков когтей нет, т.к. они втяжные. При передвижении галопом следы четырех ног сближаются. На фото — задняя лапа рыси.

Полярный волк

Canis lupus albus Kerr, 1792 (Polar wolf)

След волка внешне похож на собачий. Основное отличие — два средних пальца у него выдвинуты вперед так, что задний край их отпечатков располагается на уровне переднего края отпечатков крайних пальцев. Следы задних лап меньше и уже передних. При спокойном ходе следовая цепочка образует прямую линию, при этом задние лапы точно попадают в след передних. Это же характерно и при движении стаи, так что определить количество зверей можно только на поворотах или у какого-либо заинтересовавшего стаю объекта. На фото — отпечатки передней (вверху) и задней лап на плотном снегу.

Анадырская лисица

Vulpes vulpes beringiana (Middendorf, 1875) (Anadyr red fox)

След лисицы похож на след небольшой собаки, но более узкий, изящный. Как и у волка, отпечатки средних пальцев сильно выдвинуты вперед. Следовая цепочка при спокойном шаге прямая, отпечатки задних лап накладываются на передние (крытый след). Длина шага до 30 см. При мелкой рыси отпечаток задней лапы частично перекрывает передний, при более широкой отпечатки располагаютсяотдельно, но недалеко друг от друга. На стр. 6 — фото следов лисицы на глубоком снегу и на песке при движении спокойным шагом. На стр. 7 — рисунок следа передней (слева) и задней лап.

Камчатский соболь

Martes zibellina camtschadalica (Birula, 1919) (Kamchatka sable)

Из-за сильной опушенности лап соболя снизу его следы, как правило, нечеткие, размытые. Обычно следовая дорожка на рыхлом снегу состоит из цепочки парных следов, так называемая двухчетка (стр. 8, фото слева). По неглубокому снегу зверек передвигается трехчеткой или четырехчеткой (стр. 8, фото справа). При быстром беге по глубокому рыхлому снегу следы сливаются в цепочку продолговатыхямок. Размер следа 7–10 см длины и 5–6 см ширины. Внизу — фото следа соболя на плотном снегу (четырехчетка).

Камчатская росомаха

Gulo gulo albus (Kerr, 1792) (Kamchatka wolverine)

След крупный, может быть спутан со следом рыси или молодого медвежонка, от которых отличается четкими отпечатками пяти пальцев и когтей. Росомаха имеет очень большие ступни, что позволяет ей передвигаться по глубокому снегу не проваливаясь. Следовая дорожка обычно прямая. Как и большинство куньих, предпочитает передвигаться двухчеткой, трех- или четырехчеткой (стр. 10). Размер следа до 18 см в длину и до 13 см в ширину.

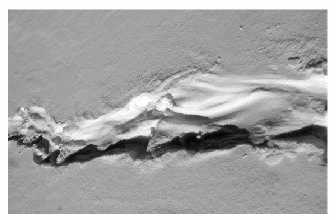

Северная речная выдра

Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758 (Northern river otter)

При перемещении выдры по снегу остается характерная для ведущих водный образ жизни куньих борозда, на дне которой отпечатываются крытые следы. Иногда наблюдаетсяполоса, прочерченная тяжелым хвостом зверя. Следовая дорожка зигзагообразная. На наледи, песке выдра использует четырехчетку. Размер отпечатка передней лапы 4–5 см в длину и ширину, задней 4–8 см в длину и 4–6 см (изредка до 13 см) в ширину.

На стр. 12 слева фото следа выдры на глубоком снегу, справа- тропа из двух следов.

Северный калан

Enhydra lutris lutris (Linnaeus, 1758) (Northern sea otter)

Как правило, калан большую часть времени проводит в воде, а если выбирается на берег, то предпочитает каменистые берега. Однако бывают случаи, когда зимой мощные льды просто загоняют зверей в реки, и тогда их следы можно встретить не только на прибойной полосе, но и в ближайших насаждениях. След калана очень похож на след выдры (такая же борозда, двухчетка), но отличается гораздо более крупными размерами. Дорожка следов зигзагообразная. Характерным признаком являются отпечатки задних ластообразных лап (на рисунке внизу).

Американская норка

Mustela vison Schreber, 1777 (American mink)

Следовая цепочка норки на рыхлом снегу характеризуется обычной для куньих двухчеткой. На песке или насте трех- или четырехчеткой. На глубоком снегу часто остаются “протяжки” от задних ног, из-за чего цепочка следов выглядит как непрерывная бороздка шириной 8–10 см. Длина следа примерно 3 см, торопливого шага 14–15 см, прыжка — от 25 до 40 см.

Восточносибирский горностай

Mustela erminea kaneii (Baird, 1857) (East Siberian ermine)

Следы горностая — уменьшенная копия следов соболя,продолговатые, шириной 1,5–2 см. При передвижении использует двухчетку (стр. 18, справа), длина прыжка при неторопливом поисковом ходе 30–40 см. На скорости переходит на трех- или четырехчетку, при этом прыжок достигает 41–46 см (стр. 18, слева).

Сибирская ласка

Mustela nivalis pygmaea J. Allen, 1903 (Siberian least weasel)

Ласка имеет самые мелкие из всех представителей куньих следы и самую небольшую, длину прыжка — до 25 см (в отличие от горностая, ласка коротконога). Из-за малого веса ласка даже на рыхлом снегу почти не проваливается. Размер следа 1,5 см в длину, 1–1,2 см в ширину. При передвижении чаще всего использует двухчетку, на скорости переходит на четырехчетку. След крупной ласки похож на след горностая. Отличить их можно по характеру следовой цепочки: ласка перемещаетсякороткими волнообразными зигзагами, горностай же делает характерные для него повороты под прямым углом.

Якутская белка

Sciurus vulgaris jacutensis Ognev, 1929 (Yakutian red squirrel)

Белка в основном передвигается по снегу прыжками. Следы располагаются попарно, при этом задние, более длинные лапы отпечатываются впереди коротких передних. Рисунок группы следов напоминает трапецию. Размер отпечатка передней лапы 4х2 см, задней — 6х3,5 см. Длина группы отпечатков — 12 см.

Гижигинский заяц-беляк

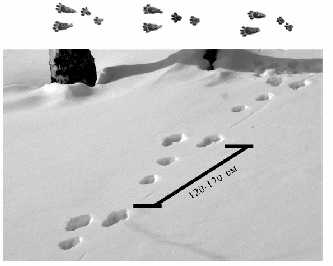

Lepus timidus gichiganus J. Allen, 1903 (Gizhiga blue hare)

Самый легко отличимый след: пара более крупных отпечатков задних лап впереди и два, более мелких передних, сзади, друг за другом. Средний размер отпечатка передней лапы 8,5х5 см, задней — 12х8 см. Длина прыжка 120–170 см, однако, когда зверь уходит от преследования или при испуге, она может достигать 220 см. На стр. 22 справа вверху — наброды зайца, внизу — нора. Слева — след задней пары ног на плотном снегу.

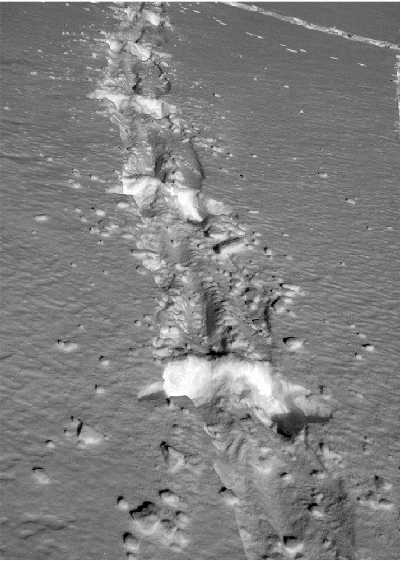

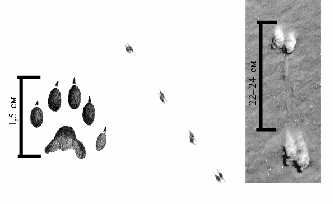

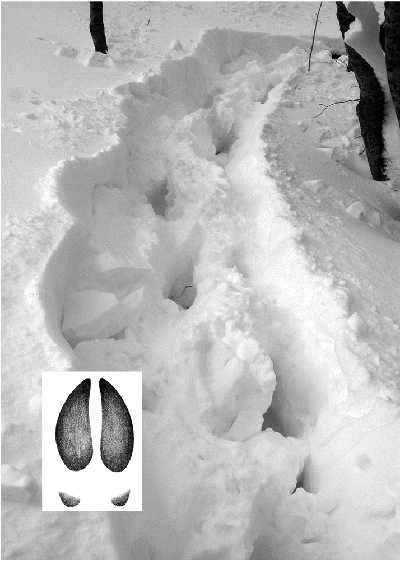

Лось бутурлина

Alces americana buturlini Chernyavsky et Zheleznov, 1982 (Buturlin’s moos)

Самое крупное млекопитающее из копытных Камчатки. При передвижении по глубокому снегу оставляет после себя широкую “траншею”. След взрослого быка в среднем 15,8х12 см, копыта узкие, заостренные, способны широко раздвигаться при ходьбе по мягкому грунту. Отпечатки боковых пальцев хорошо различимы даже на твердых участках почвы. Длина шага от 72–75 см (простой шаг) до 70–78 см (рысь) и 187 см (галоп). Помет бурый, крупный, округлый у самцов и вытянутый, желудеобразный у самок.

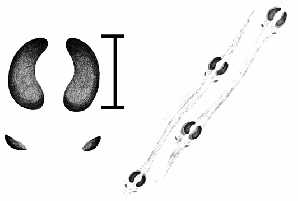

Камчатский северный олень

Rangifer tarandus phylarchus Hollister, 1912 (Kamchatka reindeer)

От следов лося на глубоком снегу отличается меньшими размерами “траншеи”. Как правило, олени предпочитают открытые болота, тундры, пустоши, пищу копытят из-под снега, держатся стадами или большими группами, в то время как лось уходит в чащу, мелколесье, поймы, объедает ветки, кору, всегда держится небольшими группами или в одиночку. Отпечатки больших копыт оленя имеют характерную почковидную форму, сильно закруглены, сзади заметны отпечатки низко сидящих и широко расставленых боковых пальцев. Длина шага на медленном ходу 50–82 см. Помет — мелкие темные “орешки”, заостренные с одной стороны.

Камчатский снежный баран

Ovis nivicola nivicola Eschscholtz, 1829 (Kamchatka snow sheep)

Следы снежного барана можно встретить в основном в горных районах (нижняя граница его обитания колеблется от 1000 до 1200 м) и на приморских террасах. В прибрежных районах (Кроноцкий полуостров, мыс Шипунский, мыс Налычева и др.) звери часто спускаются на прибойную полосу. След cамца до 6–9 см в длину, шаг до 35–40 см. След состоит из отпечатков копыт, отпечатки задних копытец обычно отсутствуют.

Полевки

Clethrionomys (Vole)

Передвигаясь прыжками, оставляют на снегу ямки, на дне которых видны следы лапок, сзади — черточка от хвоста (фото внизу). При беге следовая дорожка состоит из двух сплошных рядов отпечатков, напоминает след ласки в миниатюре (фото вверху).

Камчатский каменнный глухарь

Tetrao parvirostris kamtschaticus Kittlitz, 1858 (Kamchatka black-billed capercaillie)

У глухаря, как и у куропатки, куриный тип следов. Длина отпечатков лап 10–11 см, у глухарки — до 8 см. Боковые передние пальцы немного короче среднего. Задний палец оставляет оттиск длиной до 3 см от пятки. Следовая дорожка- прямая линия. Питается почками и веточками берез, ягодами, хвоей, поэтому чаще встречаются в лесных насаждениях.

Куропатки

Lagopus (Ptarmigan)

Следы куропаток можно встретить в зарослях ивы, ольхи, по поймам, где они кормятся почками. Отпечатки боковых передних пальцев относительно друг друга располагаютсяпрактически под прямым углом (куриный тип следов). Шаг короткий, 9–12 см. Размер следа 4,5х5–6 см. На рыхлом глубоком снегу следовая дорожка имеет вид ажурной цепочки. Справа вверху — место ночлега куропатки, внизу — две следовые цепочки на плотном снегу. Cлед взлета (хорошо видны отпечатки крыльев птицы).

Литература:

- Гудков В.М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-определитель. М., Вече, 2008

- Долейш К. Следы зверей и птиц. М., Агропромиздат, 1987

- Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий. Петропавловск-Камчатский, 2000

- Ласуков Р. Звери и их следы. М., Лесная страна, 2009

- Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. М., Наука, 1990

- ПикуновД.Г., Микулл Д.Г. и др. Следы диких животных Дальнего востока. Владивосток, Дальнаука, 2004

- Формозов А.Н. Спутник следопыта. М., Московский университет, 1989

- Ian Sheldon, Tamara Hartson. Animal Tracks of Alaska. Lone Pine, 1999

www.kronoki.ru

Идеальные следы в криминалистике это: объекты следообразования подразделяются на

ОБЪЕКТЫ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ПО МЕХАНИЗМУ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Подавляющее большинство следов, изучаемых трасологами, образуются в результате активного, непосредственного, одностороннего (или обоюдного) контакта. Т.е. это, как правило, следы механического взаимодействия объектов.

Основной единицей измерения этого механического взаимодействия является сила. Именно величина и направление действия сил определяют механизм следообразования. Формирование каждого следа происходит под действием сил, имеющих разные величины и направления. Это в первую очередь, внешняя сила, под действием которой приходят в движение и соприкосновение участвующие в следообразовании объекты, а также упругие силы деформации контактирующих объектов, силы трения и другие. Лишь путем довольно сложного аналитического исследования в каждом конкретном случае можно определить систему сил, участвующих в формировании следа. Путем сложения сил приводят их к одной, определяющей направление взаимного перемещения объектов, участвующих в следообразовании. Такая сила в трасологии названа следообразующей. Ее представляют в виде вектора, направление которого совпадает с направлением ее действия, а длина — пропорциональна величине этой силы.

В формировании следа участвуют по меньшей мере 2 объекта – следообразующий и следовоспринимаюший, в некоторых случаях – 3 объекта следообразующий, следовоспринимающий и вещество следа.

Веществом следа может быть краска, потожировой вещество, ГСМ, загрязнения и другие вещества.

Деление объектов на образующие и воспринимающие определяется соотношением их физических и иных свойств, проявившихся в конкретных условиях следообразования. Так, для формирования объемных следов часто твердость воспринимающего объекта не должна превышать твердости образующего объекта, только в этом случае выступающие части образующего объекта могут внедриться в воспринимающий и подвергнуть его остаточной деформации.

Контактирующий участок следообразующего объекта в схематическом виде может представлять собой точку, линию, либо плоскость.

Точечным участком можно считать острие иглы, шила, гвоздя или единичный выступающий элемент рельефа.

Линейным участком считают ряд точек рельефа, выстроенных вдоль прямой линии – лезвие ножа, рабочая часть отвертки или подобного предмета.

Плоскостной участок образован множеством точек рельефа, расположенных, как правило, хаотически в пределах границ плоскости.

В зависимости от механизма следообразования эти участки могут образовывать следы различных видов, что приводит к необходимости классификации следов.

Б.И.

Шевченко предложил классификацию, основой которой является характер взаимодействия объектов и механизм следообразования.

Деление следов на объемные и поверхностные обусловлено мерностью отображения следообразующего объекта: 3-х мерные следы – объемные, 2-х мерные – поверхностные.

Б.И. Шевченко называет следующие изменения, в результате которых образуются следы. Объемные следы могут образовываться в результате:

1. Различных деформаций материала.

2. Формования (спрессование и иные виды слияния) разрозненных до

следового контакта частиц (снег, песок, пыль).

3. Перераспределения разрозненных частиц без формирования

(сухой песок).

4. Разрушение материала (пробоины, проколы).

Следует отметить, что понятие «в достаточных количествах» весьма растяжимо и условно (какова должна быть высота наложения?)

В последнем случае след образуется за счет наложившегося вещества (субстрата).

В чистом виде ни одно из этих явлений не протекает, как правило, они встречаются в том или ином сочетании, за определяющее берется явление имеющее преимущественный характер.

Объект и объемный след по рельефу противоположны, т.е. комформны (в трасологическом смысле этого слова) и зеркальны.

Наиболее полно отображаются объемные следы за счет деформации и формования.

Связи, возникающие при перераспределением наложения не прочны, иногда такие следы изменяются уже сразу же после образования.

Чаще всего объемные следы образуются за счет активного следового контакта, реже за счет пассивного.

Какие же факторы влияют на отображение рельефа следообразующего объекта, его признаков в следе?

1. Соотношение рельефов объектов. Наилучшее сочетание – структура следовоспринимающего объекта мельче самых мелких деталей следообразующего. В этом случае наиболее полное, четкое отображение. Абсолютно точного быть не может. Всякая копия хуже оригинала, в первую очередь происходит потеря наиболее мелких деталей рельефа. Чем не благоприятнее это соотношение, тем больше участки следообразующего объекта приходится признавать практически гладкими, т.к. на них происходит потеря информации об объекте.

Следует иметь в виду, что структура следовоспринимающего объекта может изменяться в процессе следообразования, зерна разрушаются, деформируются, измельчаются (снег — слипание, уплотнение снежинок).

2. Величина следообразующей силы. Изменение силы может

происходить в широких пределах, при этом отображение объекта может быть

от едва намеченного контура до частичного разрушения или продавленности

объекта (следовоспринимающего).

3. Соотношение физических свойств (твердости, пластичности,

прочности при одинаковой следообразующей силе), объектов. Один и тот же

объект на различных следовоспринимающих поверхностях оставляет

различные следы. А может и вообще не оставить.

4. Свойства следовоспринимающего объекта сохранять деформацию после воздействия следообразующей силы. При наличии значительной упругой деформации (даже при незначительной прочности, твердости) в следе не отобразятся детали рельефа следообразующего объекта (мох, трава, резина, ковер и т.д.).

5. В следах наложения значительное влияние оказывают свойства вещества следа, его текучесть, консистенция, вязкость, смачиваемость и т.д. Пример: мука, пыль, цемент, раствор и т.д.

Если признаки следообразующего объекта мельче строения субстрата, то они не отображаются.

Поверхностные следы – следы, возникающие за счет поверхностных изменений, не связанных с изменением формы и объема объекта. Поверхностные следы — двухмерны, они возникают за счет следующих явлений:

1. Изменение окраски вследствие действия солнечных лучей, химическое воздействие.

2. Термические изменения — встречаются гораздо реже (опаление, опекание, оттаивания, омерзание).

3.Наслоения такого слоя твердых или жидких веществ. Это вещество может быть или веществом следообразующего объекта (карандаш, палец), или временно находящиеся на нем (краска, смазка, влага и т.д.).

4.Отслоения в тонком слое вещества. Пример: палец от краски, на запыленном стекле и т.д.

5. Перераспределения в тонком слое мелких твердых частиц или жидкости. Они делятся на следы расслоения и отслоения.

В поверхностных следах отображаются, как правило, только наиболее выступающие участки рельефа следообразующего объекта, т.к. слой вещества очень тонкий. Судить о третьем измерении объекта можно только приблизительно.

Поверхностные следы наслоения делятся на позитивные и негативные. Позитивные такие следы, когда участки наслоения образованы выступающими деталями рельефа.

Поверхностные следы наслоения — негативные – участки наслоения образованы углубленными деталями рельефа. Наиболее часто негативные следы – следы пальцев рук. Эксперту очень важно уметь дифференцировать поверхностные следы, т.к. ошибка в оценке следа может привести к неверному выводу.

Отображение папиллярных линий можно спутать с отображением межпапиллярных бороздок, а отсюда прийти к неверному выводу.

В практике нередко встречаются следы смешанные (комбинированные) — поверхностные и объемные.

Объемное отображение играет главенствующую роль, но и поверхностное также может оказать существенное влияние на выявление в следе признаков объекта.

Деление следа на статические и динамические следы обусловлено тем, обстоятельством: в каком состоянии находились объекты именно в момент следообразования, каково было их взаимное перемещение в этот момент.

Статические следы. В чистом виде статические следы образуются, когда объекты находились в состоянии взаимного покоя и только в момент следообразования, но и в предшествующий момент — поверхностные следы опаления, выгорания от воздействия солнечных лучей.

К статическим относятся следы, когда под действием силы движение объекта или объектов проходило по нормали к следовоспринимающей поверхности или близко к ней. Движение объектов заканчивается в момент соприкосновения (получаются поверхностные следы) или после некоторого внедрения одного объекта в другой, после некоторого изменения объема следовоспринимающего объекта (объемные следы).

Критерием отнесения следа к статическим является тот факт, что отображение объекта, т.е. след его, возникает именно в момент статики. При этом рельефные точки контактирующего участка следообразующего объекта действуют на одни и те же точки воспринимающего объекта. Образуется адекватное точечное зеркальное отображение рельефа.

Динамические следы: следообразование происходит в момент движения (перемещения) объектов (или объекта) относительно друг друга.

При этом сила, действующая на следообразующий объект, направлена под углом меньше прямого, поверхность одного объекта как бы скользит либо по поверхности другого, либо перемещается в его материале.

Образование динамических следов происходит в том случае, когда сила, действующая на объект, точнее ее горизонтальная составляющая превышает силу трения, силу упругой деформации следовоспринимающего объекта (дать схему сил). При этом рельефные точки следообразующего объекта воздействуют на различные точки воспринимающего объекта. Образуется превращенное линейное отображение рельефа в виде бороздок-трасс и промежутков между ними параллельных друг другу – бороздки называются трассами.

Помимо того, что каждая точка трансформируется в бороздку-линию, следует учитывать, что при образовании динамических следов присутствует «принцип поглощения», т.е. последующая точка уничтожает, разрушает след, образованный предыдущей точкой. Происходит наложение отображений рельефных точек одна на другую. Чем больше площадь контактирования, тем больше количество точек участвует в следообразовании, тем сложнее получается след.

Идеальным можно считать динамический след, образованный объектом, рельефные точки которого расположены на одной линии – лезвия различных инструментов (линейный контактирующий участок). В этом случае поглощения не происходит, т.к. объекты контактируют по линии.

Рабочая часть режущих и других инструментов (например, отвертки) часто имеет форму клина. Грани, образующие клин, сходятся на кромке лезвия, которая в профильном сечении является вершиной рабочего угла инструмента. Режущая кромка, даже при самых малых величинах рабочего угла (например, у лезвия безопасной бритвы), представляет собой не линию, а поверхность, близкую к цилиндрической. Следовательно, при ее взаимодействии с плоским объектом, в зависимости от угла наклона инструмента к следовоспринимающей поверхности, в следовой контакт могут вступать разные линии (ряды) точек, расположенные вдоль кромки лезвия. С изменением этого угла изменяются размеры и форма проекций (отображений) деталей рельефа на воспринимающей поверхности.

Угол наклона, именуемый также фронтальным углом, заключен между плоскостью, в которой лежит след, и биссектрисы рабочего угла инструмента.

Понятие трасологии. Классификация следов в криминалистике.

Он «раскрыт» в направлении движения инструмента. Так как рабочая часть инструмента занимает определенное пространство, ограниченное плоскостями рабочего угла, фронтальный угол может изменяться в пределах значений половины рабочего угла и 180° минус половины рабочего угла инструмента. Если лезвие инструмента образовано односторонней заточкой, половина рабочего угла в одном из предельных значений фронтального угла не учитывается. Следует заметить, что при минимальном и максимальном значениях этого угла возникает плоскостной следовой контакт между гранями рабочей части и воспринимающей поверхностью. Если величина фронтального угла меньше 90°, как правило, образуется след уплотнения, при величине более 90° — след соскоба.

Встречный угол составляет между собой контактная линия инструмента и условная линия – вектор направления его движения. Этот угол отсчитывается справа от линии направления движения. Он может изменяться в пределах от 0° до 180°. При встречном угле, равном 90°, общая ширина следа и расстояния между расположенными в нем отдельными трассами совпадают соответственно с длиной контактной линии инструмента и расстояниями между отдельными деталями его рельефа. С изменением встречного угла в сторону увеличения или уменьшения (от 90°) уменьшается ширина следа, ширина трасс и расстояние между ними, изменяется профиль трасс. Если угол встречи равен 0° или 180°, след превратиться в одну узкую линию.

При образовании динамических следов происходит изменение рельефа следообразующего объекта. Особенно часто это происходит, когда оба объекта близки по своим физическим свойствам. В этом случае, если взаимодействие объектов происходит на значительном участке, т.е. след протяженный, начало и окончание следа могут существенно розниться по рельефу. Для идентификации пригоден бывает только участок, прилегающий к окончанию следа.

Статические и динамические следы могут быть как объемные, так и поверхностные.

Динамические и статические участки могут сочетаться в одном следе (привести пример).

Исходя из характера взаимодействия Б.И. Шевченко разделил следы отображения на две большие группы: локальные и периферические.

Основа деления – размещения на следовоспринимающем объекте тех изменений, благодаря которым собственно и возник след, т.е. либо в пределах контактирующего участка следообразующего объекта, либо за его границами.

Локальные следы – изменения, т.е. отображения внешнего строения следообразующего объекта ограничены проекцией контактирующего участка. Поверхность следообразующего объекта за пределами границ не нарушена, т.е. данный следообразующий объект не образовал на этой поверхности никаких изменений.

Периферические следы – за счет изменений окружающей поверхности очерчивается лишь контур следа (контурные следы). Признаки объекта отображаются только по границам контура, или промежуточно.

Локальные следы – как правило, результат активных контактов, непосредственных контактов, периферические – пассивные, непосредственные.

И локальные и периферические следы могут быть и объемными и поверхностными, однако периферические следы чаще всего поверхностные.

1234

Дата добавления: 2016-03-30; просмотров: 2170;

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

laservirta.ru

© Государственный Дарвиновский музей, 2007 Рисунки млекопитающих: В. М. Смирин Наш адрес: ул. Вавилова, 57 www.darwin.museum.ru

|

||||||

|

||||||

Следы барсука на песке |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

След белки на влажном снегу Следы прыжков белки на упавшем стволе дерева Отгрызенные белкой побеги ели Погрызенные белкой еловые шишки |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

www.sivatherium.narod.ru

Какие следы оставляют пришельцы | Мир тайн

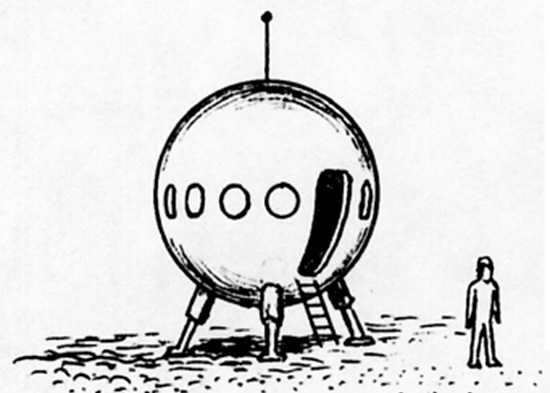

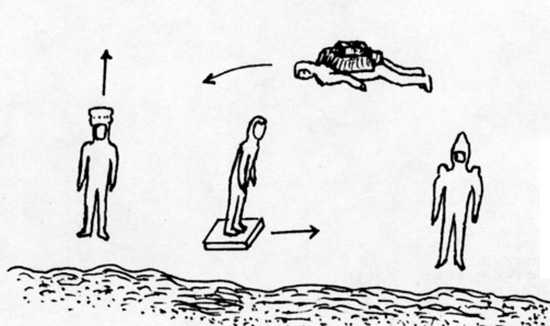

Исследовательская деятельность пришельцев сопровождается посещением новых планет, их спутников и астероидов с целью научных наблюдений, а также сбора образцов из природной среды, выполнения приборных замеров и каких-либо экспериментов, часто недоступных нашему пониманию.

Планета Земля, как и прочие планеты нашей Солнечной системы, регулярно посещается пришельцами. Известно, что Землю не реже одного раза в год нелегально посещают не менее 70 цивилизаций из различных миров, стараясь оказывать минимальное влияние на людей и природу в целом. Отдельные цивилизации из числа главных кураторов постоянно несут на Земле дежурство, отслеживая опасные ситуации в горячих точках и проводя сплошной экологический мониторинг всей поверхности планеты.

Понятно, что гуманоиды, ступающие по мягкому грунту, невольно выдают своё присутствие. Рядом с отпечатками опор космического корабля на почвенном покрове свидетели замечали вполне нормальные следы обуви пришельцев, причём следы эти имели ясно отпечатанные рисунки протекторов (подобно протекторам на резиновых сапогах). Особенно заметны такие следы на пашне разборонённого поля, на песках пустыни и песчаных берегах рек, на огородах, на чистом снегу и т.д.

Весьма удивляют наших уфологов следы обуви на снегу, которые возникают как бы ниоткуда и снова возвращаются в никуда (не имеют подводящих путей), а возле обрыва следов обычно находят кольцеобразный или сплошной круглый отпечаток зависшего на малой высоте летательного аппарата. Совершенно очевидно, что пришельцы по прибытию к нам разминали ноги после длительного полёта.

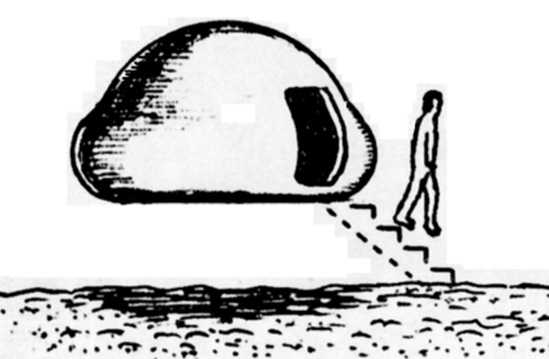

По способу высадки на планету десанта пришельцев можно сделать довольно определённый вывод об энергетическом их развитии (как развитии биоэнергетических способностей, так и развитии технического интеллекта). Малоразвитые и среднеразвитые цивилизации (НЦ I u CЦ I) обыкновенно осуществляют посадку летательного аппарата непосредственно на поверхность планет.

Космический аппарат опускается на выдвижные опоры (на выдвижной сердечник – стержень), открывается люк (входной проём), выпускается трап, и гуманоиды сходят по нему пешком, порой держась за поручни, что свидетельствует о незначительном энергетическом развитии прибывших гостей.

Попадая в поле влияния гравитационных сил планеты, пришельцы не всегда чувствуют себя комфортно: наблюдались лёгкие, летящие шаги и тяжёлая поступь пришельцев, связанные с заметными отличиями сил тяжести на Земле и у них на родной планете. Иногда наблюдается интересное явление: грунт под ногами пришельца проминается, ноги погружаются в почву и пришелец двигается подобно утомлённому путнику, бредущему по болоту, то есть земной грунт оказался для их обуви слишком мягким.

Кроме того, наблюдались гуманоиды, будто «скользящие» ступнями ног по поверхности земли и не оставляющие никаких следов после себя, что удивительно, с точки зрения человеческой логики и демонстрирует нам необычную лёгкость их тел или способность каким-то образом ослаблять притяжение Земли.

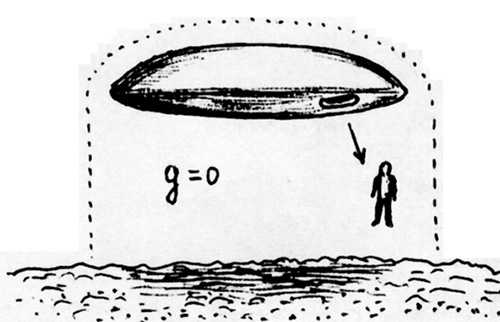

Поэтому, чтобы сгладить возникающие различия в гравитации, пришельцы могут искусственно усилять или ослаблять земное притяжение в зоне посадки. Исследователи называют подобные зоны аномальными (локальное изменение +g»↓ -g»↓). Внутри этих зон ощущается сильная тяжесть в ногах, двигаться невероятно трудно, почти невозможно прыгать. Через длительный срок аномальная тяжесть рассеивается природными факторами.

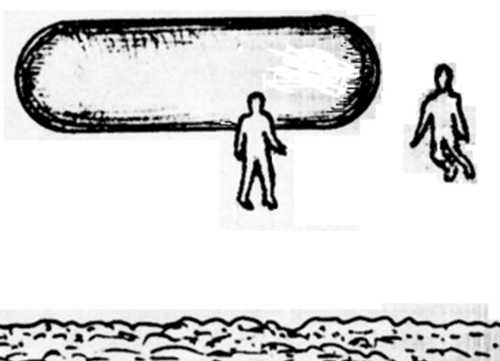

Иногда возникают ситуации, когда посадка летательного аппарата невозможна по ряду причин (пеленгация службами ПВО), но требуется индивидуальное перемещение гуманоида на место событий. Для таких задач СЦ І применяют устройства, которые обеспечивают локальное управление гравитационным полем и энергетическую силовую тягу. Они позволяют гуманоиду автономно перемещаться над поверхностью планеты и без труда преодолевать сильно пересечённый рельеф.

Устройства крепятся на спине в виде рюкзака или жилета, монтируются на плечах скафандра, на шлеме. Однажды автомобиль с людьми преследовал быстро перемещающегося гуманоида, причём гуманоид, как оказалось, совершенно не отталкивался от земли, а низко летел со скоростью автомобиля. На голове у него имелся шлем (подобно шлему лётчиков) с двигательной надстройкой.

Другой вариант передвижения предусматривает полёт гуманоида в вертикальном положении на платформе-пластине, при этом ноги как бы «прилипают» к летательному устройству. В этих устройствах применяется реактивная тяга и сила, пока ещё недоступная нашей инженерной мысли.

Существуют и другие, довольно экзотические способы высадки гуманоидов на Землю. Так в 1996 году на территории пос. Сельмаш, около ТЭЦ (северный район Бежецка) свидетелем наблюдались зависание космического корабля дисковидной формы и выход гуманоида по ступенькам, возникающим в воздухе удивительным образом. Материализация каждой ступеньки сопровождалась «хрустальным» звоном. Как только гуманоид встал обеими ногами на землю, временная «лестница» исчезла. Обратно он двигался так же.

В 1995 году персонал и пациенты хирургического отделения областной больницы города Твери стали очевидцами контакта НЛО с больным мальчиком. Стена палаты была просвечена сверху необычным пронизывающим светом без теней, и в этом потоке энергии подросток-контактёр неспешно поднялся по невидимой лестнице, пройдя прямо сквозь стену. Интересно отметить, что многие свидетели тех событий, а также сам контактёр вылечились от тяжёлых болезней.

В начале июля 1954 года некая пани Е.В. в окрестностях села Венгерска Гурка наблюдала зависание серебристого дискоида в форме перевёрнутой тарелки и даже заходила внутрь по четырём ступенькам, висящим прямо в воздухе, причём висящие в воздухе ступеньки не шатались, словно это была каменная лестница. Произошёл контакт ІІІ-ІV рода с гуманоидом.

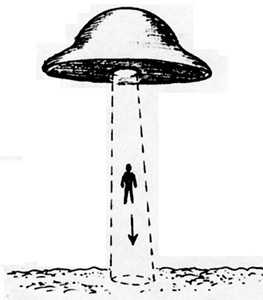

По признанию уфологов, наиболее впечатляют лучи-«лифты», применяемые пришельцами для выхода из летательных аппаратов. Известны многочисленные случаи, демонстрирующие нам удивительное умение пришельцев управлять состоянием энергоматерии света. Лучи не только освещают местность, но и служат силовыми манипуляторами, способными двигать и удерживать в воздухе любой предмет. Вот некоторые примеры:

- 1 сентября 1968 года, Сендоза (Аргентина). Гуманоиды вошли в корабль-блюдце, двигаясь внутри снопа света.

- Лето 1989 год, Ростов-на-Дону. Из цилиндрического объекта, зависшего в воздухе, по конусообразному лучу спустились две женщины и шестеро мужчин в серебристых костюмах.

- 28 августа 1963 года, Белу Оризонте (Бразилия). Из большой прозрачной сферы на двух ярких лучах света спустился на землю крупный гуманоид двухметрового роста, одетый в скафандр.

- В 1994-1995 годах в районе Сельхозтехники города Бежецка неоднократно видели зависнувшие над землёй серебристые дискоиды (с двумя полусферами вверху и внизу). Из нижнего люка по желтоватому лучу-«лифту» спускались гуманоиды-карлики в зелёных комбинезонах. Свидетели — учащиеся СШ №6. То же самое наблюдали и на трассе Бежецк-Красный Холм вблизи Сулежского Борка.

- 1989 год, Ростов-на-Дону, контактёр Н.В. Рзаева. Пришельцы использовали луч-«лифт» белого цвета с квадратным поперечным сечением. Корабль-эллипсоид остановился на высоте 30-40 метров, и гуманоиды не очень быстро (как в лифте) поднимались вверх.

Известно, что для транспортировки гуманоидов и выходов на планету используется так называемый луч-«лифт» желтоватого или беловатого неяркого света, который из специального проёма и дверного проёма выпускается наружу. Лучи бывают прозрачными и матовыми (непрозрачными).

В последнем варианте движение гуманоида по лучу происходит незаметно для глаз. Сторонний наблюдатель видит корабль с опущенным до земли «столбом света». Из этого «столба света» внезапно появляются гуманоиды. Чаще же применяются прозрачные лучи, внутри которых хорошо прослеживается перемещение тел.

Некоторым очевидцам даже доводилось побывать внутри подобных лучей и быть объектом перемещения. Как выяснилось, луч представляет собой прозрачный полый цилиндр, состоящий из силовой оболочки, гладкой на ощупь. Внутри неё происходит перемещение тела под влиянием восходящего или нисходящего потока энергии.

Нужно отметить, что скорость транспортировки тела по лучу выбирается самими пришельцами: при замедленной скорости можно без труда проследить траекторию движения тела по каналу луча (и даже положение тела). В случае мгновенного перемещения человеческое зрение фиксирует лишь внезапное появление и выход гуманоида из окончания луча, а при обратном движении создаётся зрительная иллюзия «исчезновения» гуманоида в световом столбе.

Но это ещё не левитация и не телепортация, поскольку задействуются технические средства. Настоящий эффект левитации и телепортации наблюдается у высокоэнергетичных гуманоидов, овладевших перемещением в пространстве усилием мысли. Корабли у таких цивилизаций занимают посадочное положение не касаясь земли (для уменьшения влияния на почву), гуманоиды плавно левитируют, опускаются на грунт без применения каких-либо транспортных лучей и технических устройств, управляя своим положением в воздухе энергией мысли.

Положение тела в воздухе принимается по желанию гуманоида, расстояние воздушного путешествия ограничивается до 100 метров (продолжительные полёты потребуют очень больших затрат энергии). Каким образом выполняется левитация, нам до конца ещё не ясно.

Телепортация пришельцев — ещё более загадочный способ их перемещения из корабля на поверхность земли (и наоборот), и требует невероятных затрат биоэнергии. Отмечалось лишь внезапное появление гуманоидов вблизи висящего летательного аппарата, выполнение каких-то действий и такое же внезапное их «исчезновение», после чего аппарат почти мгновенно трогался с места и улетал (перемещение тел пришельцев происходило очень быстро, буквально за доли секунды). Отмечены единичные случаи, когда телепортацию гуманоида предворяла ослепительная вспышка тела (тело ярко «вспыхивало» и исчезало).

Для удобства высадки на поверхность планеты некоторые высокоразвитые цивилизации отключают гравитационное поле непосредственно под зависшим аппаратом, что представляет удобство для гуманоидов. Входной люк располагается у таких кораблей прямо на дне (у дискоидов — на нижней поверхности корпуса), отсутствуют какие-либо трапы или лесенки, пилоты «выплывают» из люка корабля как в невесомости, а покинув зону невесомости, продолжают движение ногами по земле.

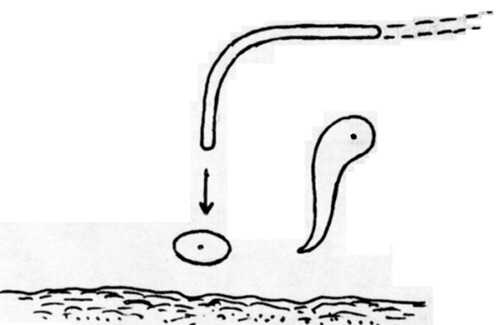

Левитирующие над поверхностью планеты пришельцы субплотного типа (ВЦ ІІ), которые состоят из разреженной материи, нередко в целях личной безопасности закутываются в оболочки шарообразной или овальной формы. По существу, данные энергооболочки уже следует называть энергокапсулами-левитаторами. Внутри них разумные существа чувствуют себя более комфортно в непривычных средах.

Магические цивилизации овладели совсем уж странным способом своего проявления на поверхности Земли. Гуманоиды могут разуплотнять свои тела до состояния плазмы, накаляя внутренние энергетические центры, то есть изначально плотное тел, теряя вес и очертания, начинает расширяться и постепенно превращается в светящийся и вращающийся сгусток плазмы, похожий на оранжевое или ярко-жёлтое облачко. Этот сгусток затем принимает вид НЛО шаровидной, линзовидной или эллипсовидной формы, отрывается от поверхности земли и летит куда душе угодно с любой скоростью.

Разновидностью описанного способа вылета с Земли является так называемое «вознесение», доступное лишь посвящённым адептам, Высшим Архатам, Учителям Шамбалы, посланникам Бога и экстрасенсорным ВЦ магическо-духовного направления развития.

По существу, «вознесение» — это энергетический переход гуманоида в высшие измерения из нашего пространства с последующим возрастанием частот энерговибраций, сопровождающийся «сжиганием» своих грубых энергооболочек (физического, эфирного, астрального тела) и высвобождением наилегчайшего духовного (буддхического) тела, которое «всплывает» вверх в верхние духовные сферы (как матрёшка). Сгоревшие в потоке энергии грубые оболочки затем рассеиваются природными процессами диффузии.

Любопытный способ вознесения описан в книге А.П. Наумкина «Калагия». Он назван «переходом в Виджл-пространство» (нулевое пространство по космическим понятиям). Там исчезает субстанция материи в привычном виде и отсутствует понятие времени. Ощущение присутствия везде и нигде одновременно.

Такой способ «прихода» на Землю (или «ухода» с Земли) доступен, по мнению А.П. Наумкина, далеко не каждому человеку. Переход в Виджл-пространство осуществляется посредством поднятия энергии Кундалини и раскрутки внешнего энергополя, формирующего вокруг человека светящийся тор био-энергии. Но выход в нуль-состояние таит опасность для легкомысленного адепта. Можно зависнуть в состоянии пустоты и как бы потерять ориентиры, заблудиться.

Некоторые представители ВЦ ІІ и ВЦ ІІІ (субплотных и энергетических типов) нередко спускаются на землю в виде плазменных потоков, напоминающих светящие подвижные шнуры. Змеистые «шнуры» энергии могут растягиваться, изгибаться и затем концентрироваться в шары сразу после остановки в пространстве.

Здесь были рассмотрены только внешние стороны момента высадки пришельцев на нашу планету, намеренно не углубляясь в причины и детали данного многопланового явления.

Уфолог-исследователь Павел Хайлов, «Внеземные цивилизации»

Специально для сайта «Мир тайн»

Другие статьи по теме:

Views All Time

3599

Views Today

4

mirtayn.ru