Как соотносится биологическое и социальное в человеке: Биологическое и социальное в человеке

3. Биологическое и социальное в человеке и их единство : Философия Шевчук Д.А. : Экономика и финансы

Идеи о единстве биологического и социального в становлении человека сформировались не сразу. Не углубляясь в далекую древность, напомним, что в эпоху Просвещения многие мыслители, дифференцируя природное и общественное, рассматривали последнее как «искусственно» созданное человеком, включая сюда практически все атрибуты общественной жизни – духовные потребности, социальные институты, нравственность, традиции и обычаи. Именно в этот период широкое распространение получают такие понятия, как «естественное право», «естественное равенство», «естественная мораль». Естественное, или природное рассматривалось в качестве фундамента, основания правильности общественного устройства. Нет необходимости подчеркивать, что социальное выполняло, как бы второстепенную роль и находилось в прямой зависимости от природной среды.

Во

второй половине XIX века значительное распространение получают различные теории

социального дарвинизма, суть которых заключается в попытках распространить на

общественную жизнь принципы естественного отбора и борьбы за существования в

живой природе, сформулированные английским естествоиспытателем Чарлзом

Дарвиным.

В XX веке попытки биологизаторского «объяснения» сущности человека и его социальных качеств не прекращаются. В качестве примера можно привести феноменологию человека известного французского мыслителя и естествоиспытателя, кстати, священнослужителя П. Тейяра де Шардена (1881–1955). Его учение опирается на две основные посылки. «Первая из них – признание первичности психического и мысли в ткани универсума. Вторая – признание за окружающей нас общественной жизнью „биологического“ значения».[40]

Согласно

Тейяру, человек воплощает и концентрирует в себе все развитие мира.

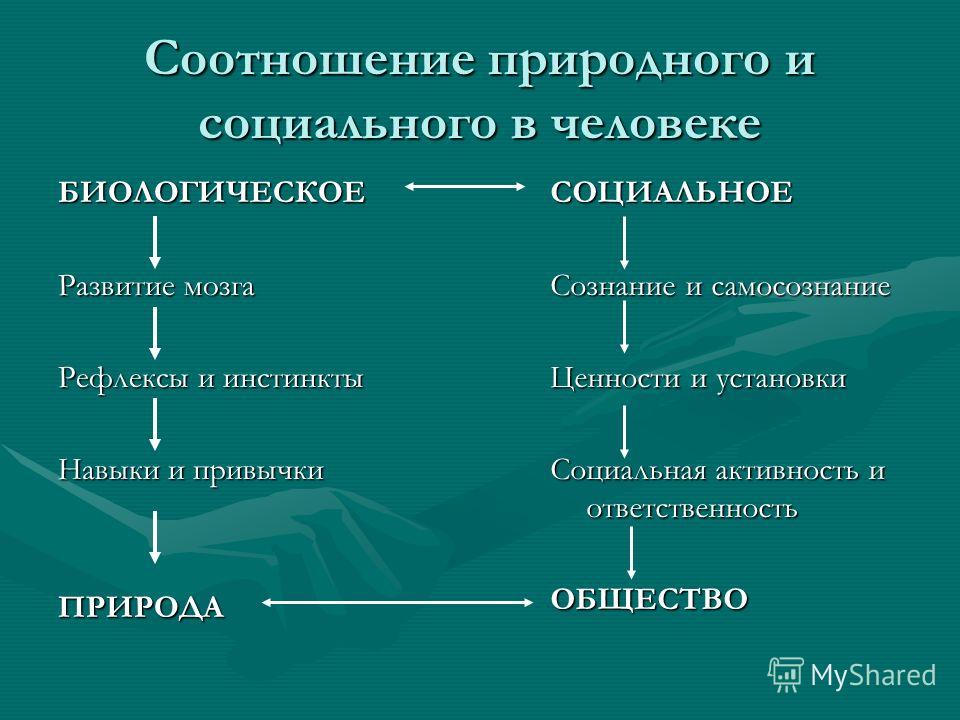

В настоящее время в науке утвердилось мнение о биосоциальной природе человека. При этом социальное не только не принижается, но отмечается его решающая роль в выделении Homo sapiens из мира животных и его превращение в социальное существо. Сейчас вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологические предпосылки возникновения человека. Даже не обращаясь к научным доказательствам, а руководствуясь простейшими наблюдениями и обобщениями, нетрудно обнаружить огромную зависимость человека от природных изменений – магнитных бурь в атмосфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий.

С

другой стороны, в становлении, существовании человека, и об этом уже было

сказано раньше, огромная роль принадлежит социальным факторам, таким, как труд,

взаимоотношения между людьми, их политическим и социальным институтам. Ни один

из них сам по себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению человека,

его выделению из мира животных. Это стало возможным только благодаря их

взаимовлиянию и диалектическому единству.

Ни один

из них сам по себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению человека,

его выделению из мира животных. Это стало возможным только благодаря их

взаимовлиянию и диалектическому единству.

Биологическую

природу человека, а он относится к одному из биологических видов, существующих

на земле, определяет совокупность видовых признаков, присущих ему как гомоноиду

(человекоподобному). Причем на многие из этих биологических параметров самое

непосредственное влияние могут оказывать социальные факторы. Так, например,

средняя «нормальная» продолжительность жизни человека, по данным науки, должна

находиться в пределах 80–120 лет с учетом, разумеется, того, что он не

подвержен наследственным и инфекционным болезням. Подобная «живучесть» Homo

sapiens, считают ученые, предопределена его принадлежностью к виду гомоноидов.

Но практически лишь немногие из живущих укладываются в эти параметры и не в

последнюю очередь из-за влияния на них социальных факторов – войн, загрязнения

окружающей среды, стрессовых ситуаций.

Биологически предопределены у человека возрастные периоды—детство, взрослость, старость. Но и на их продолжительность могут оказать влияние социальные факторы. Так, при разностороннем и хорошем воспитании человек может быстрее перейти из детского во взрослое состояние.

Каждый человек уникален и это тоже предопределено его природой, в частности, неповторимой совокупностью генов, наследуемых им от родителей.

Необходимо также сказать и о том, что физические различия, существующие между людьми, в первую очередь предопределены биологическими различиями. Это прежде всего различия между двумя полами – мужчинами и женщинами, которые можно отнести к числу наиболее существенных различий между людьми. Существуют и другие физические различия – цвет кожи, глаз, строение тела, которые обусловлены, главным образом, географическими и климатическими факторами.

Именно

этими факторами, а также неравными условиями исторического развития, системой

воспитания в значительной степени объясняются различия в быту, психологии,

социальном положении народов различных стран.

Социальная природа людей заключается в том, что, по словам Маркса, «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».[41] Но марксизм, а мы в данном случае излагаем марксистские взгляды на социальную природу человека, подтверждает, что

Как

же соотносится биологическое и социальное при определении сущности и природы

человека. Современная наука однозначно отвечает на это – только в единстве.

Действительно, без биологических предпосылок трудно было бы себе представить

появление гомоноидов, но без социальных условий невозможно было становление

человека.

В

целом же можно утверждать, что сейчас как и при появлении Homo sapiens его

существование обеспечивается единством биологического и социального.

Идеи о единстве биологического и социального в становлении человека сформировались не сразу. Не углубляясь в далекую древность, напомним, что в эпоху Просвещения многие мыслители, дифференцируя природное и общественное, рассматривали последнее как «искусственно» созданное человеком, включая сюда практически все атрибуты общественной жизни – духовные потребности, социальные институты, нравственность, традиции и обычаи. Именно в этот период широкое распространение получают такие понятия, как «естественное право», «естественное равенство», «естественная мораль». Естественное, или природное рассматривалось в качестве фундамента, основания правильности общественного устройства. Нет необходимости подчеркивать, что социальное выполняло, как бы второстепенную роль и находилось в прямой зависимости от природной среды.

Во

второй половине XIX века значительное распространение получают различные теории

социального дарвинизма, суть которых заключается в попытках распространить на

общественную жизнь принципы естественного отбора и борьбы за существования в

живой природе, сформулированные английским естествоиспытателем Чарлзом

Дарвиным. Возникновение общества, его развитие рассматривались только в рамках

эволюционных изменений, происходящих независимо от воли людей. Естественно, что

все происходящее в обществе, в том числе социальное неравенство, жесткие законы

социальной борьбы, рассматривались ими как необходимые, полезные как для

общества в целом, так и для его отдельных индивидов.

Возникновение общества, его развитие рассматривались только в рамках

эволюционных изменений, происходящих независимо от воли людей. Естественно, что

все происходящее в обществе, в том числе социальное неравенство, жесткие законы

социальной борьбы, рассматривались ими как необходимые, полезные как для

общества в целом, так и для его отдельных индивидов.

В XX веке попытки биологизаторского «объяснения» сущности человека и его социальных качеств не прекращаются. В качестве примера можно привести феноменологию человека известного французского мыслителя и естествоиспытателя, кстати, священнослужителя П. Тейяра де Шардена (1881–1955). Его учение опирается на две основные посылки. «Первая из них – признание первичности психического и мысли в ткани универсума. Вторая – признание за окружающей нас общественной жизнью „биологического“ значения».[40]

Согласно

Тейяру, человек воплощает и концентрирует в себе все развитие мира. Природа в

процессе своего исторического развития получает свой смысл в человеке. В нем

она достигает как бы своего высшего биологического развития и одновременно он

же выступает своеобразным началом ее сознательного, а, следовательно,

социального развития.

Природа в

процессе своего исторического развития получает свой смысл в человеке. В нем

она достигает как бы своего высшего биологического развития и одновременно он

же выступает своеобразным началом ее сознательного, а, следовательно,

социального развития.

В настоящее время в науке утвердилось мнение о биосоциальной природе человека. При этом социальное не только не принижается, но отмечается его решающая роль в выделении Homo sapiens из мира животных и его превращение в социальное существо. Сейчас вряд ли кто-либо осмелится отрицать биологические предпосылки возникновения человека. Даже не обращаясь к научным доказательствам, а руководствуясь простейшими наблюдениями и обобщениями, нетрудно обнаружить огромную зависимость человека от природных изменений – магнитных бурь в атмосфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий.

С

другой стороны, в становлении, существовании человека, и об этом уже было

сказано раньше, огромная роль принадлежит социальным факторам, таким, как труд,

взаимоотношения между людьми, их политическим и социальным институтам. Ни один

из них сам по себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению человека,

его выделению из мира животных. Это стало возможным только благодаря их

взаимовлиянию и диалектическому единству.

Ни один

из них сам по себе, в отдельности не мог бы привести к возникновению человека,

его выделению из мира животных. Это стало возможным только благодаря их

взаимовлиянию и диалектическому единству.

Биологическую

природу человека, а он относится к одному из биологических видов, существующих

на земле, определяет совокупность видовых признаков, присущих ему как гомоноиду

(человекоподобному). Причем на многие из этих биологических параметров самое

непосредственное влияние могут оказывать социальные факторы. Так, например,

средняя «нормальная» продолжительность жизни человека, по данным науки, должна

находиться в пределах 80–120 лет с учетом, разумеется, того, что он не

подвержен наследственным и инфекционным болезням. Подобная «живучесть» Homo

sapiens, считают ученые, предопределена его принадлежностью к виду гомоноидов.

Но практически лишь немногие из живущих укладываются в эти параметры и не в

последнюю очередь из-за влияния на них социальных факторов – войн, загрязнения

окружающей среды, стрессовых ситуаций.

Биологически предопределены у человека возрастные периоды—детство, взрослость, старость. Но и на их продолжительность могут оказать влияние социальные факторы. Так, при разностороннем и хорошем воспитании человек может быстрее перейти из детского во взрослое состояние.

Каждый человек уникален и это тоже предопределено его природой, в частности, неповторимой совокупностью генов, наследуемых им от родителей.

Необходимо также сказать и о том, что физические различия, существующие между людьми, в первую очередь предопределены биологическими различиями. Это прежде всего различия между двумя полами – мужчинами и женщинами, которые можно отнести к числу наиболее существенных различий между людьми. Существуют и другие физические различия – цвет кожи, глаз, строение тела, которые обусловлены, главным образом, географическими и климатическими факторами.

Именно

этими факторами, а также неравными условиями исторического развития, системой

воспитания в значительной степени объясняются различия в быту, психологии,

социальном положении народов различных стран. И тем не мене, несмотря на эти

довольно фундаментальные различия по своей биологии, физиологии и умственным

потенциям люди нашей планеты в целом равны. Достижения современной науки

убедительно свидетельствуют, что нет никаких оснований утверждать о

превосходстве какой-либо расы над другой.

И тем не мене, несмотря на эти

довольно фундаментальные различия по своей биологии, физиологии и умственным

потенциям люди нашей планеты в целом равны. Достижения современной науки

убедительно свидетельствуют, что нет никаких оснований утверждать о

превосходстве какой-либо расы над другой.

Социальная

природа людей заключается в том, что, по словам Маркса, «сущность человека не

есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть

совокупность всех общественных отношений».[41] Но марксизм, а мы в данном случае

излагаем марксистские взгляды на социальную природу человека, подтверждает, что

«человек является непосредственно природным существом. В качестве

природного существа… – он…наделен природными силами, жизненными

силами, являясь деятельным природным существом; эти силы существуют

в нем в виде задатков и способностей, в виде влечения…»[42] Социальное в

человеке – это прежде всего орудийно-производственная деятельность,

коллективистские формы жизни с разделением обязанностей между индивидами, язык,

мышление, общественная и политическая деятельность. Известно, что Homo sapiens

как человек и личность не может существовать вне других людей и человеческих

сообществ. Описаны случаи, когда маленькие дети в силу разных причин попадали

под опеку животных, «воспитывались» ими и когда они после нескольких лет

пребывания в животном мире возвращались к людям, им требовались годы, чтобы

адаптироваться к новой социальной среде. О значении труда и его роли в

формировании человека его личностных качеств уже было сказано раньше.

Подчеркнем еще раз социальную функцию языка. Язык выступает не только средством

общения между людьми, но что особенно важно – фундаментальным стимулятором

развития у человека мышления. В свою очередь, умственные способности человека,

его мышление не только выделяют человека из животного мира, но и составляют

основу его существования как личности. В современной жизни умственные

способности обеспечивают человеку его благополучие, существование и

функционирование научных, производственных и социальных институтов.

Известно, что Homo sapiens

как человек и личность не может существовать вне других людей и человеческих

сообществ. Описаны случаи, когда маленькие дети в силу разных причин попадали

под опеку животных, «воспитывались» ими и когда они после нескольких лет

пребывания в животном мире возвращались к людям, им требовались годы, чтобы

адаптироваться к новой социальной среде. О значении труда и его роли в

формировании человека его личностных качеств уже было сказано раньше.

Подчеркнем еще раз социальную функцию языка. Язык выступает не только средством

общения между людьми, но что особенно важно – фундаментальным стимулятором

развития у человека мышления. В свою очередь, умственные способности человека,

его мышление не только выделяют человека из животного мира, но и составляют

основу его существования как личности. В современной жизни умственные

способности обеспечивают человеку его благополучие, существование и

функционирование научных, производственных и социальных институтов. Наконец,

социальную жизнь человека невозможно представить без его общественной и

политической активности. Собственно говоря, как уже отмечалось раньше, сама по

себе жизнь человека является социальной, поскольку он постоянно взаимодействует

с людьми – в быту, на работе, во время досуга. Но кроме этого, человек еще

участвует с разной степенью активности в таких социально-политических событиях,

как выборы представительных органов власти, принимает участие в деятельности

политических, профсоюзных и других общественных организаций. Ни у какого

другого представителя животного мира нет ничего подобного. Уже сказанного

достаточно, чтобы с полным основанием утверждать, что без социальных условий

существование Homo sapiens как человека было бы невозможно.

Наконец,

социальную жизнь человека невозможно представить без его общественной и

политической активности. Собственно говоря, как уже отмечалось раньше, сама по

себе жизнь человека является социальной, поскольку он постоянно взаимодействует

с людьми – в быту, на работе, во время досуга. Но кроме этого, человек еще

участвует с разной степенью активности в таких социально-политических событиях,

как выборы представительных органов власти, принимает участие в деятельности

политических, профсоюзных и других общественных организаций. Ни у какого

другого представителя животного мира нет ничего подобного. Уже сказанного

достаточно, чтобы с полным основанием утверждать, что без социальных условий

существование Homo sapiens как человека было бы невозможно.

Как

же соотносится биологическое и социальное при определении сущности и природы

человека. Современная наука однозначно отвечает на это – только в единстве.

Действительно, без биологических предпосылок трудно было бы себе представить

появление гомоноидов, но без социальных условий невозможно было становление

человека. В дальнейшем каждая из них, в зависимости от обстоятельств, ослабляла

или усиливала мощь человека. В настоящее время такая ситуация продолжает

сохраняться. Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, среды

обитания человека создает угрозу биологическому существованию Homo sapiens. В

промышленно развитых странах существует немало загрязненных районов, которые

самым непосредственным образом влияют на продолжительность жизни людей. Многие

тысячи людей ежегодно погибают от в общем-то привычных стихийных бедствий. А

если принять во внимание серьезные климатические катаклизмы, например,

повышение или понижение среднегодовой температуры всего-навсего на несколько

градусов, то это может стоить жизни сотням миллионов людей. Подытоживая, можно

сказать, что сейчас, как и много миллионов лет назад, физическое состояние

человека, его существование в определяющей степени зависит от состояния

природы.

В дальнейшем каждая из них, в зависимости от обстоятельств, ослабляла

или усиливала мощь человека. В настоящее время такая ситуация продолжает

сохраняться. Уже ни для кого не секрет, что загрязнение окружающей среды, среды

обитания человека создает угрозу биологическому существованию Homo sapiens. В

промышленно развитых странах существует немало загрязненных районов, которые

самым непосредственным образом влияют на продолжительность жизни людей. Многие

тысячи людей ежегодно погибают от в общем-то привычных стихийных бедствий. А

если принять во внимание серьезные климатические катаклизмы, например,

повышение или понижение среднегодовой температуры всего-навсего на несколько

градусов, то это может стоить жизни сотням миллионов людей. Подытоживая, можно

сказать, что сейчас, как и много миллионов лет назад, физическое состояние

человека, его существование в определяющей степени зависит от состояния

природы.

В

целом же можно утверждать, что сейчас как и при появлении Homo sapiens его

существование обеспечивается единством биологического и социального.

§ 2. Соотношение социального и биологического в личности преступника

§ 2. Соотношение социального и биологического в личности преступника

Одна из коренных проблем изучения личности преступника – соотношение социального и биологического. Эта проблема имеет научное, практическое, правовое значение. Специфическим для криминологии основанием повышенного интереса к -биологической и социально-психиатрической проблематике выступает необходимость более глубокого объяснения насильственной преступности, рецидива преступности несовершеннолетних и неосторожной, связанной с использованием источников повышенной опасности. И здесь очень важно найти верный методологический подход к этой проблеме.

Для правильного понимания проблемы соотношения биологического и социального в поведении, в том числе криминальном, необходимо исходить из следующих представлений о формировании и развитии личности.

В психологии данная проблема рассматривается диалектически, не или биологическое или социальное определяет формирование личности, а и то и другое вместе. Человек — биосоциальное существо. Биологическое и социальное выступают в нем во взаимодействии. Однако составные элементы этого взаимодействия неравнозначны. Определяющим фактором психического развития личности является социальная среда. Биологическое в человеке не отрицается, не уничтожается, а включается в качестве низшего, соподчиненного элемента в высший (социальный) не в чистом, а в преобразованном (социализированном) виде. Биологическое оказывает влияние на поведение человека не прямо, а опосредованно. При этом биологическое ни в коей мере не определяет содержательную сторону личности — содержание в ней определяется социальным фактором.

Человек — биосоциальное существо. Биологическое и социальное выступают в нем во взаимодействии. Однако составные элементы этого взаимодействия неравнозначны. Определяющим фактором психического развития личности является социальная среда. Биологическое в человеке не отрицается, не уничтожается, а включается в качестве низшего, соподчиненного элемента в высший (социальный) не в чистом, а в преобразованном (социализированном) виде. Биологическое оказывает влияние на поведение человека не прямо, а опосредованно. При этом биологическое ни в коей мере не определяет содержательную сторону личности — содержание в ней определяется социальным фактором.

Опосредствованное влияние биологических элементов личности может сказываться и в некоторых формах антиобщественного поведения, например, в насильственных преступлениях против личности, хулиганских поступках, которые являются разновидностью или формами агрессивного поведения. Некоторые ученые объясняют агрессивное поведение человека, в том числе и преступные формы его выражения, прямым проявлением врожденных агрессивных устремлений человека. Это не совсем так. Биофакторы могут создавать предрасположенность к тому или иному типу реагирования на внешний раздражитель: например, сильный, неуравновешенный тип высшей нервной деятельности, соответствующий холерическому темпераменту, может предрасполагать к агрессивному поведению в ситуации фрустрации. Однако психологические исследования показывают, что агрессивное поведение в этой ситуации не наследуется, а усваивается, вырабатывается у человека, причем начиная с детского возраста.

Это не совсем так. Биофакторы могут создавать предрасположенность к тому или иному типу реагирования на внешний раздражитель: например, сильный, неуравновешенный тип высшей нервной деятельности, соответствующий холерическому темпераменту, может предрасполагать к агрессивному поведению в ситуации фрустрации. Однако психологические исследования показывают, что агрессивное поведение в этой ситуации не наследуется, а усваивается, вырабатывается у человека, причем начиная с детского возраста.

Исследования личности преступников-рецидивистов, совершающих насильственные преступления, выявляют следующую особенность их психического развития: в детстве их очень часто родители подвергали физическому наказанию. Становится очевидным психологический механизм формирования агрессивного поведения у этих лиц: 1) ребенок, которого родители постоянно физически наказывают, перенимает, “копирует” их собственное поведение; 2) частое физическое наказание вызывает у него состояние фрустрации. Накопившуюся обиду, раздражительность, озлобленность против взрослых ребенок вымещает потом на доступных ему лицах, прежде всего на сверстниках. В итоге у него развивается тенденция к агрессивному поведению во всех фрустрирующих ситуациях.

Таким образом, социальные факторы (в данном случае — условия и особенности семейного воспитания) являются решающими в формировании и развитии у ребенка, подростка, а затем и взрослого агрессивного поведения, которое может принимать в случае нравственной деформации личности антисоциальные формы выражения.

Важное направление исследования влияния биологических факторов на преступное поведение связано со случаями, когда у преступника имеются физические или психические аномалии, которые влияют на поведение, облегчая и стимулируя действие криминогенных личностных ориентаций, побуждений. Их необходимо учитывать при оценке общественной опасности личности. На это обстоятельство указывал выдающийся русский юрист А.Ф. Кони: «В каждом человеке, несмотря на духовное развитие его, сидит зверь, стремящийся при раздражении или возбуждении растерзать, истребить, удовлетворить свою похоть и т.д. Когда человек владеет этим сидящим в нем зверем, он нормален в своих отношениях к людям и обществу; когда он сознательно дает зверю возобладать в себе и хочет с ним бороться – он впадает в грех, он совершает преступление; когда он бессилен бороться сознательно – тогда он больной. Призовите первого в судьи, покарайте второго, но не наказывайте, а лечите третьего, и если есть повод к сомнению, кто стоит перед вами – второй или третий – призовите на помощь науку и не стесняйтесь потерей времени и труда. Исследование истины стоит этой потери!»[1].

К психическим аномалиям (пограничным состоянием), которые должны учитываться при оценке общественной опасности лиц, совершивших преступления, относятся психопатии, алкоголизм, наркомания, слабоумие в форме дебильности, не исключающее вменяемости, травмы центральной нервной системы, эпилепсии. Они снижают сопротивляемость к воздействию ситуаций, в том числе конфликтных,; ослабляют волевой контроль; облегчают реализацию случайных, в том числе антисоциальных, действий; создают препятствия для развития социально полезных черт личности, особенно для ее адаптации к внешней среде.

Среди лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления, чаще всего встречаются такие аномалии: психопатии и психопатические состояния – у 33 %; органические поражения центральной нервной системы – 19 %; ушибы головного мозга – 18 %; хронический алкоголизм. В целом среди убийц лица с психическими аномалиями составляют более 70 %[2].

Среди рецидивистов удельный вес психопатов, по данным некортрых исследований, составляет 75 – 90 %, в то время как среди всех преступников он колеблется в интервале 15 – 65 %.

Удельный вес лиц, совершивших убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования в состоянии алкогольного опьянения, достигает, в среднем,, 78 %.

Также отмечается интенсивный рост преступности среди несовершеннолетних с аномалиями психики, опережающий по темпам почти в 4 раза рост преступности несовершеннолетних в целом.

Рассматривая психические аномалии в рамках генезиса личности преступника, следует отметить, что они проявляются на всех его стадиях, но в различной степени. Психические аномалии значительно затрудняют усвоение социальных норм, регулирующих поведение. В результате такие лица в большей мере, чем остальные, отчуждены от общества, от малых социальных групп. Это приводит к тому, что в реальной ситуации поведение таких лиц во многом конфликтно, что нередко приводит их к совершению преступления.

Таким образом, место и роль психических аномалий в механизме генезиса личности преступника состоят в следующем. «Психические аномалии воздействуют на поведение, в том числе преступное, не сами по себе, а через формирующее влияние на психологические особенности личности. Поэтому именно эти особенности, а не психические аномалии, следует признать криминогенными. Признание такого опосредованного влияния означает, что, в первую очередь, надлежащее воспитание, необходимые коррекционные социально-психологические мероприятия, а не медико-психиатрическое воздействие способны оказать профилактическое воздействие»[3].

Определяя силу влияния психических аномалий, нужно подчеркнуть, что они автоматически не приводят к совершению преступления. На индивидуальном уровне можно говорить лишь о возможности совершения преступления лицами с такими отклонениями, и только на статистическом уровне криминогенность этого фактора становится неизбежной. Необходимо отметить, что на преступное поведение оказывает влияние не отдельный признак психического расстройства, а такое комплексное образование, как «патопсихологический синдром».

Значительную сложность представляет анализ биосоциальных импульсов. Известно, что маньяк Чикатило совершал убийства под влиянием не поддающихся саморегуляции импульсов. При этом не только не пытался избавиться от этих импульсов с медицинской помощью, но, напротив, все свои интеллектуальные усилия направлял на то, чтобы найти преступный способ разрядки и в то же время обеспечит безнаказанность за совершенное кровавое деяние (он весьма тщательно планировал преступление, отказывался от их совершения, если предчувствовал малейшую возможность последующего разоблачения, тщательно скрывал следы преступлений).

В мировой практике зафиксированы случаи, когда лица, совершив преступления под воздействием непреодолимой тяги кровавым злодеяниям, осуждались и отбывали длительные сроки наказаниям. При проявлении импульсов к кровавым преступлениям в местах лишения свободы или после выхода на свободу они добровольно обращались к специалистам, которые оказывали им достаточно эффективную медицинскую помощь. Таким образом, «эти люди способны правильно воспринимать правовые запреты и с помощью общества (в лице специалистов данного рода) удержать себя от совершения кровавого преступления. Если общество не оказывает им своевременной помощи (или они не информированы о возможности ее получения) – это уже не биологическая, а социальная предпосылка преступления. И в случае совершения преступления лицами такого типа именно окажется решающим фактором преступного поведения»[4].

[1] Кони, А.Ф. Судебная речь по делу Ольги Палем // Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1959. Т. 1. С. 592.

[2] См.: Антонян, Ю.М., Бородин, С.В. Преступность и психические аномалии. М., 1987. С. 57-58.

[3] Криминология. СПб., 2000. С. 134–135.

[4] Иншаков, С.М. Криминология. М., 2002. С. 47-48.

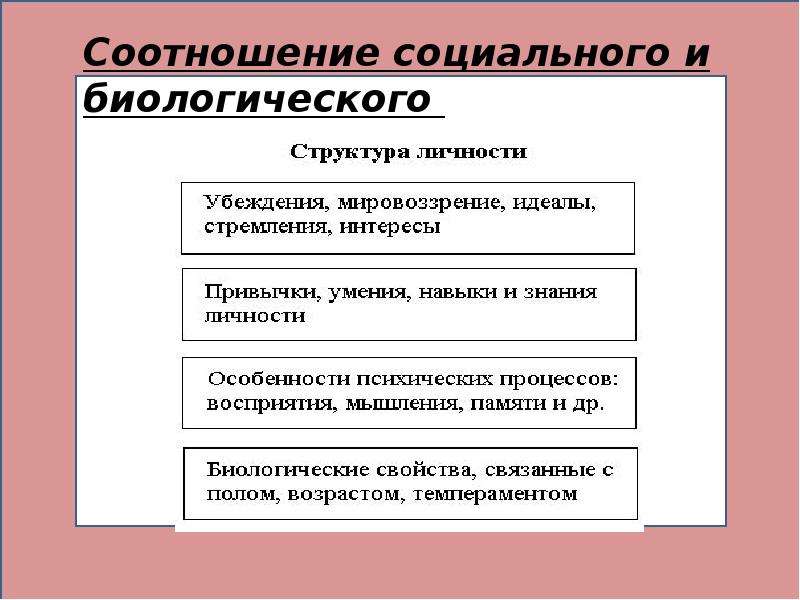

Биологическое и социальное в структуре личности.

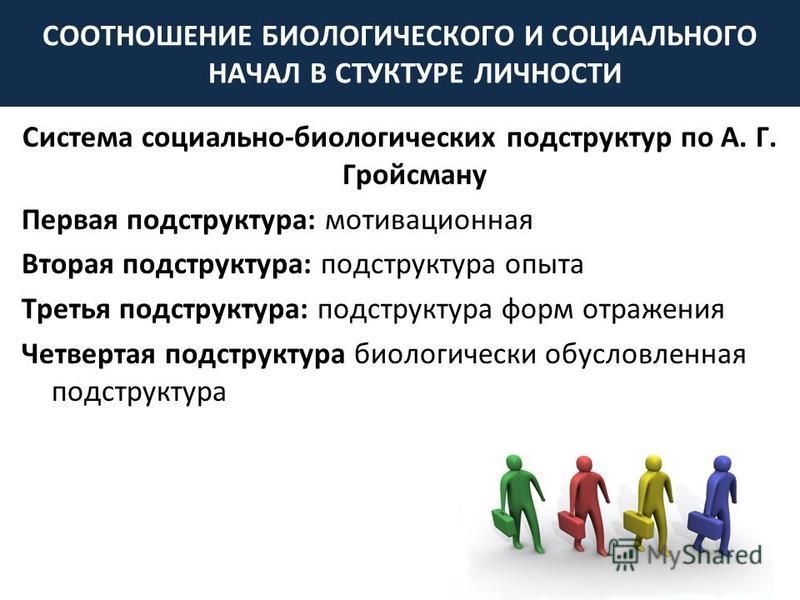

Проблема соотношения биологического и социального в личности человека — одна из центральных проблем современной психологии. В процессе становления и развития психологической науки были рассмотрены практически все возможные связи между понятиями «психическое», «социальное» и «биологическое». Психическое развитие трактовалось и как полностью спонтанный процесс, независимый ни от биологического, ни от социального, и как производный только от биологического или только от социального развития либо как результат их параллельного действия на индивида и т. п. Таким образом, можно выделить несколько групп концепций, по-разному рассматривающих соотношение социального, психического и биологического.

В группе концепций, в которых доказывается спонтанность психического развития, психическое рассматривается как явление, полностью подчиненное своим внутренним законам, никак не связанным ни с биологическим, ни с социальным. В лучшем случае человеческому организму в рамках данных концепций отводится роль некоего «вместилища» психической деятельности. Чаще всего мы сталкиваемся с данной позицией у авторов, которые доказывают божественное происхождение психических явлений.

В биологизаторских концепциях психическое рассматривается как линейная функция развития организма, как нечто, однозначно следующее за этим развитием. С позиции данных концепций все особенности психических процессов, состояний и свойств человека определяются особенностями биологической структуры, а их развитие подчинено исключительно биологическим законам. При этом нередко используются законы, открытые при изучении животных, которые не учитывают специфику развития человеческого организма. Часто в этих концепциях для объяснения психического развития привлекается основной биогенетический закон — закон рекапитуляции, согласно которому в развитии индивида воспроизводится в главных чертах эволюция вида, к которому этот индивид принадлежит. Крайним проявлением данной позиции является утверждение о том, что психического как самостоятельного явления в природе не существует, поскольку все психические явления можно описать или объяснить с помощью биологических (физиологических) понятий. Следует отметить, что данная точка зрения очень широко распространена среди физиологов. Например, такой точки зрения придерживался И. П. Павлов.

Существует целый ряд социологизаторских концепций, которые тоже исходят из идеи рекапитуляции, но только здесь она представляется несколько иначе. В рамках данных концепций утверждается, что психическое развитие индивида в конспективной форме воспроизводит основные ступени процесса исторического развития общества, прежде всего развития его духовной жизни, культуры.

Наиболее ярко суть подобных концепций выразил В. Штерн. В предложенной им трактовке принцип рекапитуляции охватывает и эволюцию психики животных, и историю духовного развития общества. Никто не будет оспаривать тот факт, что человек рождается как представитель определенного биологического вида. В то же время человек после рождения оказывается в определенном социальном окружении и поэтому развивается не только как биологический объект, но и как представитель конкретного общества.

Конечно же, эти две тенденции находят свое отражение в закономерности развития человека. Более того, эти две тенденции находятся в постоянном взаимодействии, и для психологии важно выяснить характер их взаимосвязи. Индивид рождается с определенным набором биологических свойств и физиологических механизмов, которые и выступают в роли основы его психического развития. Но эти предпосылки реализуются лишь тогда, когда человек находится в условиях человеческого общества.

Рассматривая проблему взаимодействия и взаимовлияния биологического и социального в психическом развитии человека, мы выделяем три уровня организации человека: уровень биологической организации, социальный уровень и уровень психической организации. Таким образом, необходимо иметь в виду, что речь идет о взаимодействии в триаде «биологическое—психическое—социальное». Причем подход к исследованию взаимоотношения компонентов данной триады формируется из понимания психологической сути понятия «личность». Однако ответить на вопрос, что такое личность в психологическом плане, само по себе является весьма непростой задачей. Несмотря на то что всеми отечественными психологами безоговорочно принимается точка зрения, утверждающая, что понятие «личность» относится к социальному уровню организации человека, существуют определенные разногласия по вопросу о степени проявления в личности социальных и биологических детерминант. Например, в работах московских ученых чаще всего можно встретить мнение о том, что социальные детерминанты играют более значимую роль в развитии и формировании личности. В то же время в работах представителей Санкт-Петербургского университета доказывается идея о равной значимости для развития личности социальных и биологических детерминант.

. В 60 годы в противовес мнению К.К. Платонова высказывалась идея о том, что биологическое, входя в личность человека, становится социальным.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

В позиции представителей московской психологической школы прослеживается два основных момента. Во-первых, личность и ее характеристики сопоставляются с уровнем социального проявления качеств и свойств человека. Во-вторых, личность рассматривается как продукт социальный, никак не связанный с биологическими детерминантами, а следовательно, можно сделать вывод о том, что социальное в большей степени влияет на психическое развитие индивида.

Санкт-петербургская психологическая школа, как и московская, в понятие «личность» включает социальные характеристики человека. В этом заключается единство позиций в отечественной психологии в отношении проблемы личности человека. Различие взглядов между данными школами обнаруживается при рассмотрении структуры личности.

Б. Ф. Ломов, исследуя проблемы формирования личности, попытался вскрыть всю сложность и неоднозначность соотношения социального и биологического в личности. Его взгляды к следующим основным положениям. Во-первых, исследуя развитие индивида, нельзя ограничиваться только анализом отдельных психических функций и состояний. Все психические функции должны рассматриваться в контексте формирования и развития личности. В этой связи проблема соотношения биологического и социального выступает преимущественно как проблема соотношения организма и личности.

Во-вторых, следует иметь в виду, что одно из этих понятий сформировалось в рамках биологических наук, а другое — в рамках социальных наук. Однако и то и другое одновременно относится к человеку и как к представителю вида Ното Sарiепя, и как к члену общества. Вместе с тем в каждом из этих понятий отражены разные системы свойств человека: в понятии организм — структура человеческого индивида как биологической системы, а в понятии личность — включенность человека в жизнь общества.

В-третьих, исследуя формирование и развитие личности, отечественная психология исходит из того, что личность — это социальное качество индивида, в котором предстает человек как член человеческого общества. Вне общества это качество индивида не существует, а потому вне анализа отношений «индивид—общество» оно не может быть понято. Объективным же основанием личностных свойств индивида является система общественных отношений, в которой он живет и развивается.

В-четвертых, формирование и развитие личности необходимо рассматривать как усвоение ею социальных программ, сложившихся в данном обществе на данной исторической ступени. При этом нужно иметь в виду, что этот процесс направляется обществом при помощи специальных социальных институтов, в первую очередь системы воспитания и образования.

Вывод: факторы, определяющие характер развития индивида, имеют системный характер и отличаются высокой динамичностью, т. е. на каждом этапе развития они играют различную роль. При этом они содержат как социальные, так и биологические детерминанты. Попытка представить эти детерминанты как сумму двух параллельных или взаимосвязанных рядов, определяющих характер психического развития индивида, — это весьма грубое упрощение, которое в значительной степени искажает суть дела. Вряд ли существует какой-либо универсальный принцип организации взаимосвязи психического и биологического. Эти связи многоплановы и многогранны. Биологическое может выступать по отношению к психическому как его некий механизм, как предпосылка развития психического, как содержание психического отражения, как фактор, влияющий на психические явления, как причина отдельных актов поведения, как условие возникновения психических явлений и т. д. Еще более многообразны и многоплановы связи психического и социального.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьСоциальное и биологическое в человеке и их взаимосвязь в процессе антропосоциогенеза.

Одним из важных вопросов философской антропологии является вопрос о соотношении биологического и социального в человеке. С одной стороны, для современного естествознания очевидно, что человек является частью живой природы, он имеет свои биологические особенности: генетический код, пол, цвет кожи и т.д. и возник в процессе биологической эволюции. Но бесспорно и то, что человек существо социальное, и его неповторимость, уникальность обусловлена условиями общественной жизни.

В настоящее время в науке утвердилось представление о биосоциальной природе человека, поскольку нетрудно обнаружить огромную зависимость человека от природных изменений — магнитных бурь в атмосфере, солнечной активности, земных стихий и бедствий, в то же время, человека невозможно представить как человека без участия в его становлении общества, людей, ибо только в обществе он обретает навыки общения, трудовой деятельности, овладевает речью, развивает способность мышления, сотрудничества, взаимопомощи и т.д.

Если обратиться к истории философской мысли по проблемам человека, то можно обнаружить два принципиальных подхода к пониманию целостности человеческой природы: дуалистический и монистический. Если дуалистический подход рассматривает человека как существо, состоящее из тела и независимой, самостоятельной души, которая управляет телом, то монистическая концепция человека, разделяемая большинством современных ученых, исходит из понимания психики человека, его чувств, мыслей, эмоций как результата жизнедеятельности нервных клеток головного мозга, которые есть лишь часть человеческого организма. По этой причине, для сторонников монистического подхода, для объяснения природы психического нет необходимости выходить за пределы материальных процессов, происходящих в организме. Поэтому в обсуждаемой проблеме речь не идет о том, является ли человек существом только биологическим или только социальным – он, несомненно, и то и другое – вопрос здесь в ином. Каково соотношение в человеке этих двух начал, доминирует ли одно над другим и, что определяет сущность человека? Сразу можно ответить, что окончательных, однозначных ответов на эти вопросы нет, более того, разные философы и философские школы дают на них весьма различные ответы.

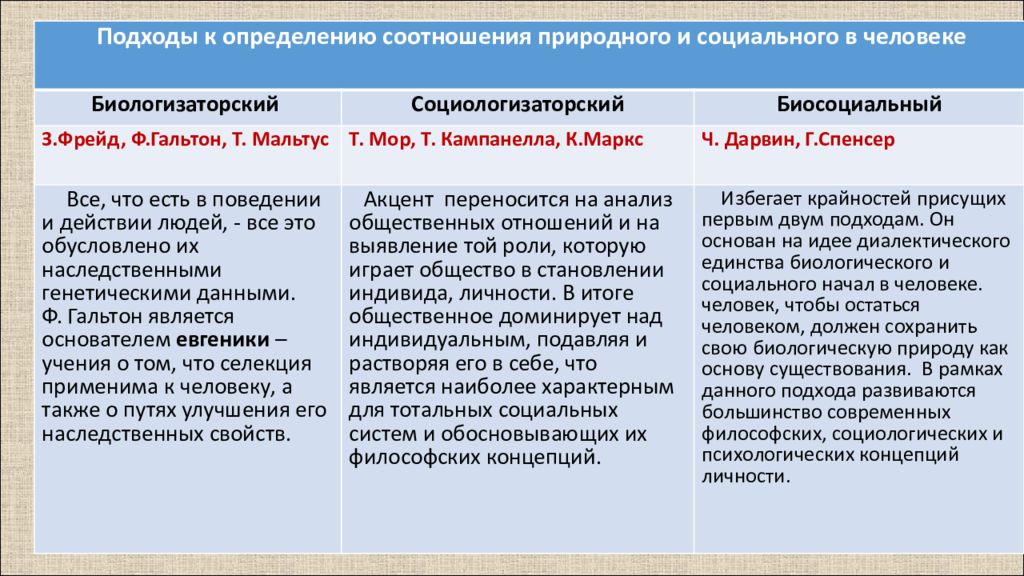

Из всего многообразия существующих подходов по данной проблематике остановимся на двух – биологизаторском и социологизаторском, выражающих крайние позиции в понимании природы человека.

Биологизаторская концепция. Ее сторонники объясняют человека из его естественного биологического начала. Дело в том, что в эпоху Просвещения многие мыслители, выделяя природное и общественное, подразумевали общественное как «искусственно» созданное человеком и относили сюда все атрибуты общественной жизни – духовные потребности, социальные институты, нравственность, традиции и обычаи. Отсюда естественное или природное рассматривалось как фундамент или основание правильного общественного устройства. Так. Т. Мальтус в конце XVIII века предложил рассматривать общественную жизнь как арену борьбы отдельных людей за свое существование, где побеждает сильнейший, а слабые обречены на гибель. Он объяснял это естественными обстоятельствами, в соответствии с которыми численность населения, растущая в геометрической профессии, сдерживается нехваткой средств существования, увеличивающихся только в арифметической прогрессии. Поэтому голод, эпидемии, войны, согласно Т. Мальтусу, – «естественные» и необходимые регуляторы общественных отношений.

Во второй половине XIX века значительное распространение получают различные теории социального дарвинизма, в которых абсолютизировалось учение Дарвина о естественном отборе и эволюции и делалась попытка с этих позиций объяснить не только происхождение человека, но и его сущность, а, в конечном счете, – и всю природу общественных отношений. Эту же линию продолжает и социобиология, делающая акцент на генетической наследственности, которая, по их мнению, одинаково присуща и людям и животным, которую невозможно преодолеть независимо от того, является она хорошей или плохой. Так, основоположник социобиологии Э. Уилсон опубликовал в 1975 году книгу «Социобиология: Новый синтез», в которой отмечается, что большинство стереотипных форм человеческого поведения свойственно и млекопитающим, а более специфических форм – поведению приматов. Среди них: взаимный альтруизм, зашита определенного местообитания, агрессивность, непотизм (семейственность) и т.д., что в данном случае означает приверженность не только родственным, но и внутрипопуляционным образованиям.

Следовательно, по Уилсону, если совершаемые действия можно назвать альтруистическими, то это не значит, что они основаны обязательно на добром помысле. Они подразумевают социальное взаимодействие, способствующее расширению эволюционных возможностей.

Признавая решающее влияние культурной эволюции, социобиологи стараются обратить внимание на то, что наша биология, пусть на тонком, структурном уровне оказывает влияние на наше мышление и формы деятельности.

Сходные взгляды на природу человека можно обнаружить и в расистских концепциях, в соответствии с которыми существуют «высшие» и «низшие» расы, что, в частности, проявилось в фашистской идеологии, ратовавшей за «расовую гигиену» и осуществление «расового отбора». Этим идеям созвучна и получившая развитие в конце XIX — начале ХХ вв. евгеника — учение о том, какими средствами и каким образом можно достигать «высшего качества наследственности человека».

Социологизаторская концепция. Характерная особенность социологизаторского подхода состоит в том, что природу человека пытаются усмотреть в общественных отношениях. При этом зачастую биологическое начало в человеке рассматривается как более низкое, животное и не заслуживающее серьезного внимания.

Сторонники одного из вариантов социологизаторского подхода к пониманию природы человека утверждают, что человек рождается с единственной способностью — «способностью приобретать человеческие способности» (А.Н. Леонтьев). При этом ссылаются на эксперимент, поставленный самой природой и продолженный человеком. Речь идет об эксперименте со слепо-глухими детьми, проведенном в специализированной школе в Загорске. Оторванные от мира своими физическими недостатками, они не имели возможности освоить хотя бы малую часть культурного содержания, необходимого для становления человека. У них отсутствовал даже исследовательский рефлекс и они могли умереть от голода, даже, если пища была бы рядом.

В результате применения специальных обучающих методик, они овладели способностью действовать, начиная с приема пищи и кончая сложными навыками письма, научились говорить и читать с помощью азбуки Бройля. В итоге сформировались люди, хотя и продолжающие оставаться слепыми и глухими, но в других отношениях вполне нормальные. Этот эксперимент и подтверждает, по мнению его исследователей, социальную природу человека.

Другим примером может служить социологический детерминизм, присущий марксистской концепции. Основная суть его может быть представлена в словах К. Маркса: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».

Социальное в человеке, по Марксу, – это прежде всего орудийно-производственная деятельность, коллективистские формы жизни с разделением обязанностей между индивидами, язык, мышление, общественная и политическая деятельность. И сегодня достоверно известно, что человек как личность не может существовать вне общества, не может обрести необходимых социальных навыков. В литературе описаны случаи, когда маленькие дети в силу разных причин «воспитывались» животными и по возвращении к людям не могли адаптироваться к социальной среде.

Но эта философская позиция несет в себе и негативный аспект при ее абсолютизации и перенесении в практику. Человек в марксизме растворяется в обществе, находится в подчиненном по отношению к нему положении, должен следовать его интересам, даже вопреки своим. Причем такая зависимость человека от общества в определенном смысле может ограничивать развитие человека, его лучших индивидуальных качеств, потому что, в соответствии с марксистскими представлениями, чтобы устранить негативные человеческие качества, необходимо изменить общественные отношения, положить в их основу идеи справедливости и равенства. Здесь теоретическое обоснование приоритета общественного над индивидуальным, подавление его ради общественных интересов, способствует формированию тоталитарных социальных систем.

Как же соотносится биологическое и социальное в человеке? Философы дают на этот вопрос неоднозначные ответы, современная наука же считает, что только в единстве, имея в виду как биологическую связь с природой, так и оптимальное решение проблем социализации, что способствует охранению окружающей природной действительности, совершенствованию человеческих отношений и самого человека.

Антропосоциогенез – направление в философской антропологии, изучающее вопросы становления и развития человеческого общества и человека.

Возникновение человека — загадка. Несмотря на определенные достижения в области изучения человека, к сожалению, приходится признать, что его происхождение, как и возникновение жизни на Земле, все еще остаются тайнами, недоступными современной науке. Сегодня по существу нельзя сказать, что в науке есть сколько-нибудь убедительная теория, подкрепленная вескими аргументами и неопровержимыми фактами, которые объясняли бы происхождение человечества. Имеющиеся представления о возникновении человека в основном базируются на гипотезах и, можно сказать, определяют лишь основные направления хода мысли, следуя по которым, человечеству, возможно, удастся достичь искомой цели — решения загадки своего происхождения.

Если религиозные учения исходят из постулата, что Бог сотворил человека, то в науке, философии существует ряд концепций, исходящих из естественного происхождения человека, понимая его как результат естественной эволюции неживого вещества в живое. Одна из таких концепций опирается на эволюционную теорию Ч. Дарвина, представленную в 1959 году в его работе «О происхождении видов» и ставшую основой естественнонаучного истолкования происхождения человека. Эта концепция в настоящее время разделяется большинством ученых. Но следует отметить, что сторонники «естественного» подхода могут придерживаться как земного (в случае с последователями Дарвина), так и космического происхождения.

Существует трудовая теория происхождения человека. Сторонники марксистской версии этой теории считают, что именно труд, начинающийся с изготовлений орудий труда, создал человека. В ходе трудовой деятельности руки становятся более умелыми, развивается мозг, общество все более сплачивается, обретается способность говорить, возникает мораль, нравственность.

Социальные отношения и физиологические детерминанты долголетия на протяжении всей жизни человека

Значимость

Несмотря на то, что в исследованиях за последние 20 лет накопилось много доказательств сильных причинно-следственных связей между социальными отношениями и здоровьем и долголетием, в нашем понимании этого еще остаются важные пробелы. механизмы, время и продолжительность этих ассоциаций. Это исследование объединяет социальные и биологические дисциплинарные перспективы и исследования, чтобы изучить, как социальные отношения «проникают под кожу» и влияют на физиологическое благополучие с возрастом.Путем объединения данных и согласования измерений в рамках четырех крупных национальных репрезентативных, популяционных, современных обследований с использованием инновационного продольного дизайна жизненного цикла, это исследование предоставляет ранее не идентифицированные данные о биологических механизмах и механизмах жизненного цикла, связывающих модели социальных отношений со здоровьем. Таким образом, наши результаты позволяют объяснить возникновение и прогрессирование заболеваний на протяжении всей жизни человека.

Abstract

Два десятилетия исследований указывают на причинно-следственные связи между социальными отношениями и смертностью, но остаются важные вопросы о том, как социальные отношения влияют на здоровье, когда возникают эффекты и как долго они длятся.Опираясь на данные четырех репрезентативных лонгитюдных выборок населения США, мы внедрили инновационный дизайн жизненного цикла для оценки предполагаемой связи как структурных, так и функциональных аспектов социальных отношений (социальная интеграция, социальная поддержка и социальное напряжение) с объективно измеренными биомаркерами. физического здоровья (С-реактивный белок, систолическое и диастолическое артериальное давление, окружность талии и индекс массы тела) на каждом этапе жизни, включая подростковый возраст и молодость, средний и поздний возраст, и сравните такие ассоциации на разных этапах жизни.Мы обнаружили, что более высокая степень социальной интеграции была связана с более низким риском физиологической дисрегуляции в зависимости от дозы как в раннем, так и в более позднем возрасте. И наоборот, отсутствие социальных связей было связано со значительно повышенным риском на определенных этапах жизни. Например, социальная изоляция увеличивала риск воспаления в той же степени, что и отсутствие физической активности в подростковом возрасте, а влияние социальной изоляции на гипертонию превышало влияние клинических факторов риска, таких как диабет в пожилом возрасте.Анализ множества измерений социальных отношений в нескольких выборках на протяжении всей жизни дал устойчивые и устойчивые ассоциации со здоровьем. Физиологические последствия структурных и функциональных аспектов социальных отношений проявляются исключительно в подростковом и среднем возрасте и сохраняются в пожилом возрасте.

Отличительной чертой человеческого общества является то, что индивидуальные жизни переплетаются через социальные отношения. Полное участие в жизни общества является такой фундаментальной потребностью человека, что исследования с 1900-х годов показали, что отсутствие социальных связей увеличивает вероятность смерти как минимум на 50% (1, 2).При рассмотрении многомерных оценок социальных взаимоотношений вероятность смертности среди социально изолированных людей увеличилась на 91% (2). Величина этого эффекта сравнима с эффектом курения и превосходит многие другие известные факторы риска смертности, такие как ожирение или отсутствие физической активности (2, 3). Хотя накоплено много данных о сильных причинно-следственных связях между социальными отношениями и смертностью, а также другими последствиями для здоровья (4⇓⇓ – 7), остаются важные вопросы о том, как социальные отношения влияют на здоровье, когда возникают эти эффекты и как долго они длятся. (8).

Исследования социальных, психологических и поведенческих механизмов, лежащих в основе градиента социальных отношений в отношении здоровья, пролили свет на первый вопрос (9⇓ – 11). Однако менее ясно, какие биологические механизмы могут быть задействованы. Недавние исследования биологии старения подчеркивают важную роль физиологической реакции на стресс и регуляции различных систем организма в формировании долголетия (12, 13). Хотя градиенты социальных отношений в отношении здоровья и долголетия (рис.1, путь A) и физиологические детерминанты смертности (рис.1, путь B) были широко задокументированы, эти отдельные исследования еще предстоит полностью интегрировать. Нам еще предстоит определить, возникают ли различия в социальных отношениях по долголетию из-за биологического процесса, в котором социальный опыт «проникает под кожу», изменяя физиологические регуляторные системы (рис. 1, путь C) (4).

Рис. 1.Модель градиента социальных отношений в области физического здоровья на протяжении жизни: механизм и процесс. Эмпирические испытания связи, представленной в пути C, применялись на каждом этапе траектории жизненного цикла D.

Лабораторные исследования крыс с использованием экспериментальных дизайнов продемонстрировали, что социальная изоляция и повышенная бдительность увеличивают частоту опухолей молочной железы (14, 15) и ставят под угрозу врожденный иммунный ответ на стресс (16). У людей дефицит социальных отношений, такой как социальная изоляция или низкая социальная поддержка, аналогичным образом может привести к хронической активации иммунной, нейроэндокринной и метаболической систем, лежащих в проводящих путях, что приводит к сердечно-сосудистым, неопластическим и другим распространенным заболеваниям, связанным со старением (5 , 8, 17, 18).Предыдущие неэкспериментальные исследования с использованием данных наблюдений у людей предварительно подтверждают это предположение, документируя связи между показателями социальных отношений, такими как социальная интеграция и поддержка с биомаркерами воспаления (5, 8, 18), метаболическим синдромом (18, 19) и совокупной дисрегуляцией аллостатической нагрузкой (20). Однако, поскольку эти связи в значительной степени основаны на перекрестных данных, нельзя предполагать, что они отражают лежащие в основе причинно-следственные связи.Необходимы дополнительные проспективные лонгитюдные исследования, чтобы лучше устранить предвзятость из-за потенциальных смешивающих факторов и обратной причинной связи, чтобы дополнительно объяснить путь C.

Изучение того, как социальные и биологические процессы развиваются и взаимодействуют с возрастом людей, является важным шагом в продвижении научных объяснений возникновения и прогрессирование заболеваний. Перспектива жизненного цикла, представленная горизонтальной стрелкой D как траектория развития, не была полностью использована в этом вопросе.Эта точка зрения может предложить значительные рычаги воздействия, связав физические риски с социальными воздействиями, которые происходят с течением времени на нескольких этапах развития от раннего до позднего возраста. Подавляющее большинство биосоциальных исследований этой ассоциации на сегодняшний день сосредоточено на пожилых людях, у которых высокие показатели заболеваемости и смертности (8, 21, 22). Тем не менее, социальный опыт в раннем возрасте может быть биологически встроен в это время, что подтверждается растущим объемом исследований, связывающих неблагополучное положение в детстве и жестокое обращение с повышенной вероятностью чрезмерной биологической реакции на стресс и, в свою очередь, с более высоким риском воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте (23 № – 26).

Дефицит взаимоотношений — например, социальная изоляция, отсутствие поддержки или сильное напряжение — являются альтернативными формами социальных невзгод, которые могут создавать хронический стресс из-за постоянного воздействия цепей риска, которые накапливаются на протяжении жизни (27, 28). Люди, которые пережили тяжелые испытания в раннем возрасте, подвергаются многократному и более продолжительному стрессу и более склонны к воспалительным заболеваниям и заболеваниям, связанным со стрессом, по мере старения. В то же время возникновение хронических заболеваний обычно занимает многие десятилетия из-за длительного периода ожидания после первоначального воздействия риска (29).Следовательно, обширные лонгитюдные данные и анализ необходимы для понимания того, как связь социальных отношений и долголетия разворачивается на протяжении человеческой жизни. Существует мало эмпирических исследований, отражающих этот непрерывный процесс отчасти потому, что данные, которые охватывают достаточно длительные периоды жизненного цикла, как показано на траектории D, чрезвычайно редки.

В этом исследовании рассматриваются вышеупомянутые вопросы, объединяются предыдущие исследования социальных отношений и здоровья в разных дисциплинах, а также проверяется новая продольная модель того, как социальные отношения имеют значение для физиологического здоровья на протяжении всей жизни человека.Мы вносим три уникальных вклада, которые проливают новый свет на путь C через траекторию D. Во-первых, используя данные из массива репрезентативных национальных выборок населения США, мы реализуем инновационный план жизненного цикла, который начинается на самой ранней стадии развития (подростковый возраст). в котором начинают проявляться физиологические последствия ключевых паттернов социальных отношений и прослеживаются последующие этапы жизни (молодой, средний, поздний взрослый), чтобы изобразить продолжающийся всю жизнь процесс каскадов стрессовой реакции, которые инициируются такими паттернами отношений.Данные взяты из Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых (Add Health), чтобы охватить подростковый и молодой взрослый возраст, Национального исследования развития среднего возраста в Соединенных Штатах (MIDUS) для среднего взрослого возраста, а также исследования здоровья и выхода на пенсию (HRS). ) и Национальный проект социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP) для пожилых людей. Использование нескольких крупных популяционных выборок в интегративном дизайне позволяет нам оценивать связи между социальными отношениями и здоровьем на каждом этапе жизни.Он также предлагает беспрецедентно более полное представление о возрастных вариациях в таких связях, чем любое предыдущее исследование отдельной выборки или отдельной стадии жизни. Во-вторых, в этом исследовании используются всесторонние и уточненные измерения социальных отношений, охватывающие два основных аспекта, которые могут по-разному влиять на физическое здоровье на разных этапах жизненного пути. Он оценивает меры социальной интеграции, чтобы охватить структурно-количественное измерение, и меры социальной поддержки и напряжения, чтобы охватить функционально-качественное измерение, используя соответствующие возрасту концептуализации этих областей для каждого этапа жизни.В-третьих, исследование исследует несколько объективно измеренных биомаркеров или эндофенотипов, включая воспаление (С-реактивный белок, СРБ), сердечно-сосудистую функцию (гипертония) и энергетический метаболизм (общее ожирение и абдоминальное ожирение), чтобы выявить ключевые физиологические механизмы, лежащие в основе распространенных заболеваний старения и долголетия. (12).

Результаты

Наши результаты показывают, что социальная интеграция связана с лучшим физиологическим функционированием и снижением риска физических расстройств в зависимости от дозозависимости в выборках на разных стадиях жизни.Рис. 2 показывает, что люди с более высокой степенью социальной связанности в предыдущие моменты времени имеют более низкие прогнозируемые значения всех четырех маркеров. Описательная статистика по биомаркерам, характеристикам образцов и ковариатам представлена в таблицах S1 – S3, соответственно. С поправкой на возраст, пол и расу, отрицательные ассоциации социальной интеграции с плохим физическим функционированием были статистически значимыми для логарифмически преобразованного СРБ [log (CRP)] и систолического артериального давления (АД) на всех трех показанных этапах жизни, включая подростковый возраст и молодой и поздний зрелый возраст.Дополнительный анализ диастолического АД показал качественно аналогичные результаты, поэтому мы представили результаты систолического АД из-за его клинической значимости для последующих сосудистых и других хронических заболеваний и смертности в зависимости от возраста людей (30). Градиенты социальной интеграции в окружности талии (WC) и индексе массы тела (BMI) также были очевидны во всех выборках, но ассоциации были значительными только в подростковом возрасте. Связь между индексом социальной интеграции и ИМТ, оцененным в выборке HRS в позднем взрослом возрасте, была в противоположном направлении, как и ожидалось, но не достигла статистической значимости, чтобы требовать существенных объяснений.Результаты анализа NSHAP были аналогичны результатам HRS и, таким образом, были опущены на рис. 2. Вместо этого мы сосредоточились на результатах модели продольных изменений из NSHAP ниже.

Рис. 2.Предполагаемые ассоциации социальной интеграции с биомаркерами физиологического функционирования на протяжении всей жизни. Результаты, основанные на обычных моделях наименьших квадратов (МНК) биомаркеров при последующем наблюдении, регрессировали на исходную социальную интеграцию с поправкой на возраст, пол и расу. Результаты HRS и NSHAP схожи, поэтому мы представляем результаты более крупной выборки HRS.

Таблица S1.Характеристики выборки: взвешенная описательная статистика биомаркеров

Таблица S2.Социальные отношения: измерения и взвешенная описательная статистика

Таблица S3.Характеристики выборки и взвешенная описательная статистика ковариат a

Помимо более низких рисков плохого функционирования, более социально интегрированные люди также имели более низкие шансы неблагоприятных физических исходов, которые имеют клиническое значение. Таблица 1 показывает, что в базовых моделях с поправкой на возраст, пол и расу более высокий показатель индекса социальной интеграции был связан с 25% [Отношение шансов (OR) = 0.74, 95% доверительный интервал (ДИ) = 0,57–0,97, P = 0,031] и 14% (OR = 0,86, 95% ДИ = 0,78–0,94, P = 0,001) более низкие шансы на усиление воспаления в подростковом возрасте и молодость (Add Health) и поздняя зрелость (HRS), соответственно. Расчетное OR для образца NSHAP на исходном уровне также показывает отрицательную связь, приводящую к снижению вероятности воспаления на 40% (OR = 0,59, 95% CI = 0,37–0,95, P = 0,029). Поправка на ковариаты уменьшила некоторые, но не все эти ассоциации, указывая на то, что физиологические эффекты социальной интеграции частично опосредованы социально-экономическим статусом, поведением, связанным с риском для здоровья (т.е. курение, физическая активность, ожирение) и предшествующие хронические заболевания. Чтобы оценить масштабы эффектов в перспективе, дополнительный анализ показал, что социальная изоляция повышает вероятность сильного воспаления (OR = 1,27, P = 0,05) в сопоставимой степени с отсутствием физической активности (OR = 1,21, P = 0,05). ) (Добавить анализы здоровья).

Таблица 1.Расчетные OR связей между социальной интеграцией и биомаркерами физиологической дисрегуляции на протяжении жизни (95% доверительные интервалы)

Результаты для других биомаркеров показывают большие возрастные различия в их ассоциациях с индексом социальной интеграции.Защитные эффекты социальной интеграции были особенно значительными в подростковом возрасте (OR = 0,52, 95% CI = 0,39–0,68, P = 0,000) против абдоминального ожирения и особенно заметны в пожилом возрасте против гипертонии. В базовой модели OR, оцененный для выборки HRS, показывает на 13% более низкие шансы гипертонии (OR = 0,87, 95% CI = 0,78–0,89, P = 0,013) при последующем наблюдении для пациентов с более высоким средним значением. уровень социальной интеграции раньше. Соответствующие оценки для выборки NSHAP из модели продольных остаточных изменений показывают снижение вероятности развития гипертонии на 54% (OR = 0.46, 95% ДИ = 0,25–0,85, P = 0,014) с течением времени для людей с более высоким исходным баллом социальной интеграции.

В обоих исследованиях эти ассоциации оставались устойчивыми после корректировки для всех других ковариат в полных моделях. Мы отмечаем, что с интервалом 6 лет в выборке пожилых NSHAP, у которых уже была высокая распространенность артериальной гипертензии на исходном уровне, изменение риска такого размера было значительным. В частности, эффект социальной изоляции (OR = 2,42, P = 0.007) на риск гипертонии превзошел эффект диабета (OR = 1,49, P = 0,059), хорошо известного фактора риска гипертонии в пожилом возрасте. Связь социальной интеграции с общим ожирением значима как в раннем, так и в позднем возрасте. Оценки OR указывают на сильные защитные эффекты социальных связей от ожирения в подростковом возрасте в базовой модели, а также в пожилом возрасте в моделях изменений, оцененных для выборки NSHAP.

Мы не обнаружили каких-либо значимых результатов относительно ассоциаций социальной интеграции и биомаркеров в выборке MIDUS, что может быть связано с эмпирическими и существенными факторами.По сравнению с другими исследованиями, выборка MIDUS с биомаркерами более однородна и состоит в основном из белых респондентов с более высоким уровнем образования и семейного дохода. Однако дополнительный анализ, ограниченный только белыми респондентами, в трех других исследованиях не изменил их результатов. [Чтобы дополнительно изучить, можно ли обобщить ассоциации между интеграцией и биомаркерами в выборке MIDUS, мы провели параллельный анализ с использованием подвыборки среднего возраста (возраст 34–74 лет) Национального обследования здоровья и питания (NHANES 1999–2006) (31 ).В соответствии с результатами MIDUS, более высокая социальная интеграция среди респондентов NHANES среднего возраста не защищала от физиологических рисков.] Следовательно, расовый и социально-экономический (SES) состав выборки MIDUS вряд ли объясняет его несогласованность с другими выборками. . Дальнейшее изучение данных MIDUS показало, что около 80% выборки сообщили о еженедельных контактах с семьей и друзьями, что указывает на более высокие общие отчеты об интеграции, чем в выборках другого возраста. Поэтому мы использовали более строгое ограничение частоты социальных контактов в анализе MIDUS, но эти результаты продолжают показывать, что степень социальной привязанности меньше варьируется в среднем возрасте, так что само количество социальных связей не дифференцирует людей с точки зрения риски для физического здоровья.

Далее мы рассмотрели вопрос о том, имеет ли значение качество социальных отношений для здоровья, учитывая, что качество отношений не зависит от количества социальных связей и взаимодействий. Социальная поддержка и меры стресса кратко изложены в Таблице S2. В целом мы обнаружили, что воспринимаемые меры социальной поддержки и напряжения связаны с физиологическими показателями иначе, чем социальная интеграция, в том смысле, что ассоциации более скромны, нелинейны и особенно заметны для среднего взрослого. Большинство респондентов в исследуемых выборках, располагающих доступной информацией о качестве социальных отношений, сообщили об адекватном уровне социальной поддержки и небольшом напряжении.Несмотря на то, что различия в качестве взаимоотношений невелики, те, кто ощущал большую поддержку или напряжение, отличаются от других как физическим функционированием, так и клиническими факторами риска. Модели, включающие как социальную интеграцию, так и социальную поддержку и напряжение, показывают аналогичные результаты по сравнению с моделями, включающими их по отдельности, что предполагает в значительной степени независимые ассоциации каждого измерения социальных отношений с биомаркерами. Таким образом, представленные ниже результаты относятся к моделям социальной поддержки и социальной напряженности без включения социальной интеграции.

Рис. 3 иллюстрирует, что с поправкой на возраст, пол и расу, люди с высокой (верхний квартиль) социальной поддержкой на исходном уровне показывают значительно более низкие средние значения трех маркеров, оцененных при последующих наблюдениях, чем те, у кого более низкая социальная поддержка, включая систолическое АД в пожилом возрасте ( P = 0,038), WC в молодом и среднем возрасте ( P = 0,099) и в пожилом возрасте ( P = 0,031) и ИМТ в молодом и среднем возрасте ( P = 0,003 ). По сравнению с пациентами с низким уровнем деформации, пациенты с высоким уровнем деформации (верхний квартиль) на исходном уровне демонстрировали значительно более высокие средние значения CRP при последующем наблюдении в среднем возрасте и более высокие средние значения WC и BMI при последующем наблюдении как в среднем, так и в среднем возрасте. поздняя зрелость.Результаты анализа HRS были аналогичны результатам анализа NSHAP и не показаны.

Рис. 3.Предполагаемые ассоциации социальной поддержки и напряжения с биомаркерами физиологического функционирования на протяжении всей жизни. Модели биомаркеров OLS при последующем наблюдении регрессировали по базовым дихотомическим критериям социальной поддержки и социального напряжения с поправкой на возраст, пол и расу. Результаты HRS и NSHAP схожи, поэтому мы представляем результаты более крупной выборки HRS.

Результаты для бинарных исходов, основанные на клинических порогах, приведены в таблице S4.В этих моделях непрерывные меры социальной поддержки и социального напряжения дали лучшее соответствие модели, чем дихотомические меры. Более высокая социальная поддержка была связана с более низкими шансами абдоминального и общего ожирения в молодом и среднем возрасте (только выборка MIDUS). Такие эффекты были умеренными по размеру и в основном устранялись или объяснялись корректировкой дополнительных ковариат. Более высокая социальная напряженность предсказывала умеренное повышение вероятности воспалительного ответа и абдоминального ожирения в молодом и среднем возрасте и более существенное увеличение вероятности общего ожирения как в среднем, так и в позднем взрослом возрасте, которое сохранялось после корректировки полного набора ковариат.

Таблица S4.Расчетные OR взаимосвязей между социальной поддержкой и напряжением и биомаркерами физиологической дисрегуляции на протяжении всей жизни (95% доверительный интервал)

Обсуждение

Путем объединения данных четырех крупных национальных репрезентативных, популяционных, современных исследований с использованием инновационного лонгитюдного анализа. Это исследование предоставило ранее неустановленные причинно-следственные доказательства механизмов, связывающих модели социальных отношений со здоровьем и долголетием на протяжении всей жизни человека.Хотя связи, представленные на рис.1, были признаны сильными в прошлых социальных исследованиях, которые были сосредоточены на пути A, а также в биологических исследованиях, которые были сосредоточены на пути B, наше исследование предоставило доказательства, которые соединяют пути A и B через путь C и, впервые, насколько нам известно, задокументировал процесс жизненного пути, в котором разворачиваются эти пути, как показано на траектории D.

Наше исследование усилило поддержку причинно-следственных связей между социальными отношениями и физическим функционированием, воплощенными в пути C, за счет улучшения как измерения, так и анализа этих связей.Во-первых, в нашем исследовании был задействован более полный набор показателей характеристик взаимоотношений в различных сферах социальной жизни, которые характерны для каждого этапа жизни и согласованы в четырех репрезентативных национальных исследованиях. Мы также изучили связи между этими показателями взаимосвязи и биомаркерами в нескольких физиологических системах, которые также были согласованы в исследованиях. Общие закономерности, выявленные в результате изучения множественных показателей как социального воздействия, так и биологических исходов, убедительно подтверждают общность ассоциаций, указывая на то, что социальная интеграция защищает здоровье и способствует долголетию.Во-вторых, использование продольных данных для запаздывающих измерений социальных воздействий по отношению к последующим измерениям биомаркеров во всех исследуемых выборках обеспечило надлежащий временной порядок в причинно-следственных связях, лежащих в основе ассоциации. Хотя отсутствие повторных лонгитюдных измерений биомаркеров в трех исследуемых выборках исключает причинный вывод о физиологическом воздействии социальных отношений, исследование NSHAP позволило нам смоделировать изменение физиологической функции как результат с использованием двух волн измерений биомаркеров и, следовательно, предоставило более точные данные. тест на причинно-следственные связи, представляющие интерес.Хотя мы не можем исключить возможность того, что какое-то предшествующее состояние влияет как на социальные отношения, так и на физиологию, это ограничение больше относится к данным биомаркеров, измеренным в один момент времени, чем к тем, которые включают повторные измерения биомаркеров в течение определенного времени. Мы не можем исключить потенциальный эффект выбора смертности пожилых или более слабых людей. Таким образом, результаты, вероятно, консервативны в отношении всего спектра физиологических эффектов социальных отношений. Кроме того, результаты не только согласуются между включенными исследованиями, но также согласуются с результатами, полученными в предыдущих исследованиях в различных выборках, таких как лабораторные животные (14–16 лет) и клинические популяции (5), а также в дизайнах исследований, таких как эксперименты (14–16 лет). ) и последующие наблюдения за смертностью (6–8).Они обеспечивают надежную и единообразную поддержку существования и причинной природы пути C.

Кроме того, наше исследование выявило многогранные связи различных аспектов социальных отношений с физическим здоровьем. Подход к измерению, включающий более одного типа измерения отношений, может лучше отражать множественные пути, которыми социальные отношения влияют на здоровье (2). Оценивая как структурные, так и функциональные аспекты социальных отношений, мы обнаружили, что конкретная сеть и характеристики поддержки могут иметь уникальное влияние на здоровье.Расширяя предыдущие исследования, мы обнаружили, что связь между социальной привязанностью и лучшим физическим функционированием, а также более низким клинически значимым риском заболеваний исключительно сильна по большинству изученных биологических маркеров. Более высокое воспринимаемое качество сетевых связей также было выгодно для некоторых маркеров с большим разнообразием на протяжении жизни. Далее мы оценили качество социальных отношений, выделив положительные и отрицательные функции сетевых подключений. Мы обнаружили доказательства того, что социальное напряжение является более значимым предиктором (ухудшением) физиологических результатов, чем обычно изучаемые меры социальной поддержки, предполагаемые для улучшения здоровья.Это говорит о важности рассмотрения психосоциального расстройства, которое может возникнуть в результате негативных социальных обменов, при будущих исследованиях социальных отношений и связей со здоровьем.

Продольный план жизненного цикла, который мы использовали в траектории, объясняет, когда и как социальная интеграция имеет значение для здоровья по мере развития процесса старения. Мы нашли доказательства раннего появления и сохранения связи пути C между социальными отношениями и физическим здоровьем на протяжении всей жизни. Мы не включили этап детской жизни в это исследование, потому что мы больше сосредоточены на значимых социальных связях, выходящих за рамки семейного контекста.Привязанность к социальным сетям кажется особенно важной для здоровья в годы формирования социальных отношений в подростковом возрасте и в более поздние годы взрослой жизни, когда поддержание социальных связей имеет значение. Обширные данные о том, что социальная интеграция в подростковом возрасте (а не в молодом возрасте) имеет значение для метаболизма и здорового функционирования сердечно-сосудистой системы молодых взрослых, предполагают, что эти ранние контексты отношений и связи играют роль в путях предзаболевания во взрослой жизни.Молодые взрослые годы считаются годами здоровой продолжительности жизни, однако социальные связи подростков позволяют дифференцировать риски для здоровья молодых людей задолго до появления симптомов или явных признаков болезни.