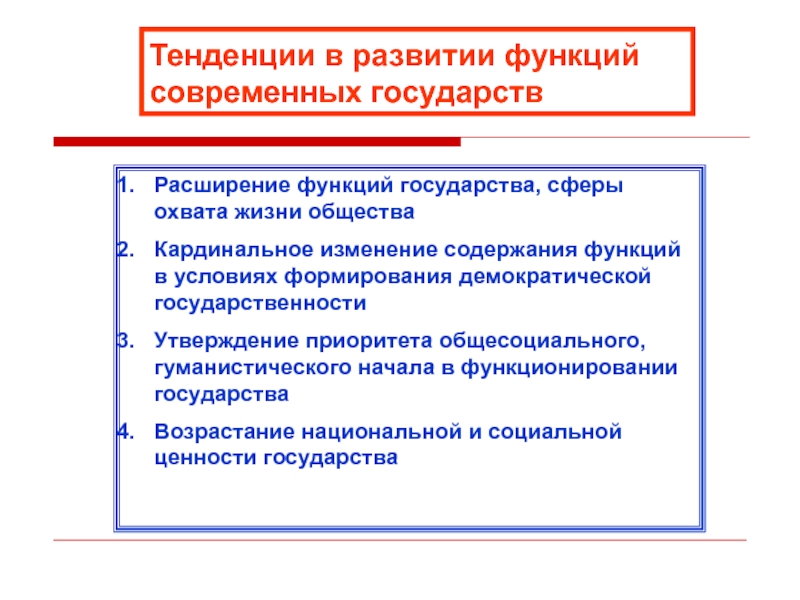

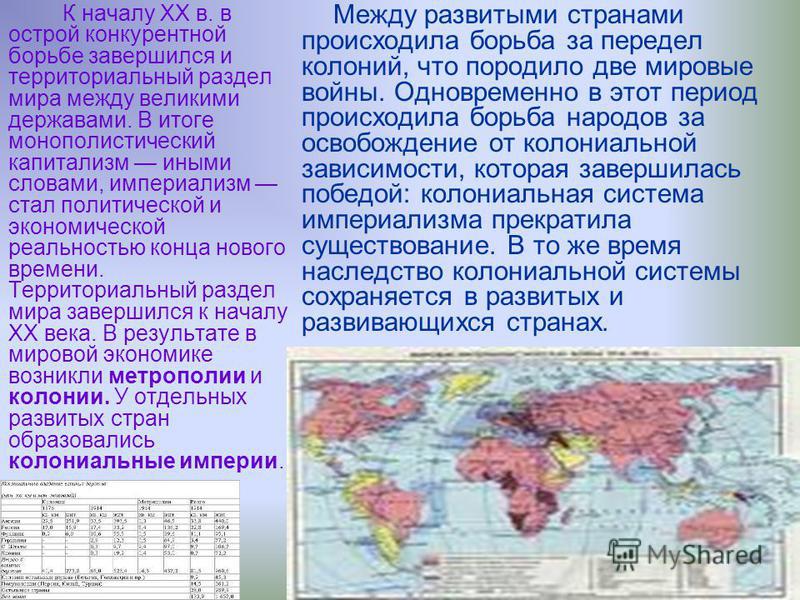

Как расширялись сферы деятельности нового государства: Как расширялись сферы деятельности «нового государства»?

История | ВГТУ

Летопись ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ

В 1930 году по инициативе партийных и советских органов Воронежской области был издан приказ Стройобъединения ВСНХ РСФСР об открытии в городе Воронеже строительного института на базе Индустриального техникума, имевшего в своем составе теплотехническое и строительно-дорожное отделения. Одновременно были организованы курсы для подготовки рабочей молодежи к вступительным экзаменам в институт.

Исполняющим обязанности директора института был назначен Н.Я. Фролов, которого вскоре в связи с болезнью сменил тридцатипятилетний студент четвертого курса, член ВКП(б), участник гражданской войны В.Н. Подпоринов. Пожалуй, это единственный случай в истории российской высшей школы, когда директором института был назначен студент того же вуза.

Подпоринов В.Н.

ректор 1931-1933 гг.

Важной вехой считается 1 октября 1930 г., когда в одном из помещений городского Дворца труда профессор К.

Сразу после организации института группа преподавателей, под руководством архитектора Н.В. Троицкого, приступила к работе по проектированию учебно-лабораторного корпуса ВИСИ, и уже в январе 1931 г. проект был утвержден. В апреле 1931 г. было начато строительство нового корпуса, а в 1933 г. к началу нового учебного года институт получил первое собственное здание (нынешний корпус № 2, теперь являющийся памятником истории и архитектуры XX века) площадью 7200 квадратных метров.

К 1935 году было построено и два общежития: для студентов – на 1000 человек и для преподавателей – на 50 человек.

Некрасов М.Н.

ректор 1933-1934 гг.

Студенты института в те годы обучались на двух факультетах – конструкторском и строительном, со сроком обучения пять лет. Вуз готовил инженеров-строителей промышленного и гражданского строительства и инженеров по проектированию и производству строительных деталей и конструкций. При институте работал и техникум с 4-годичным сроком обучения. Кроме того, функционировали курсы по переквалификации техников-строителей в инженеры с двухгодичным сроком обучения. Первый выпуск инженеров-строителей в количестве 77 человек по ускоренной программе был осуществлен в 1932 г.

При институте работал и техникум с 4-годичным сроком обучения. Кроме того, функционировали курсы по переквалификации техников-строителей в инженеры с двухгодичным сроком обучения. Первый выпуск инженеров-строителей в количестве 77 человек по ускоренной программе был осуществлен в 1932 г.

Крапивный А.В.

ректор 1934-1935 гг.

Черкасов Г.Ф.

ректор 1935-1937 гг.

В предвоенные годы ректорами института последовательно были: Н.Я. Фролов, В.Н. Подпоринов, Н.Н. Некрасов, А.В. Крапивный, Г.Ф. Черкасов, С.Ф. Смирнов, В.В., Адерихин Н.И.

Смирнов С.Ф.

ректор ВИСИ 1938-1941гг.

По проектам, выполненным преподавателями кафедры архитектуры под руководством профессора Н.В. Троицкого, были построены здания медицинского, зооветеринарного институтов, промбанка, управления дороги Москва – Донбасс, и другие административные и хозяйственные сооружения. Активно велась издательская работа: выпускались монографии, учебники и учебные пособия ведущих специалистов того времени, в 1940 г.

За весь предвоенный период институт подготовил 520 инженеров-строителей, многие из которых впоследствии стали крупными руководителями производственных предприятий.

Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков нарушило мирный ход жизни и нашего института. Начался период Великой Отечественной войны – решался вопрос о свободе и независимости нашего Отечества. Защита Родины была вместе с тем и выполнением великой исторической миссии народов СССР по спасению человечества от фашистской угрозы. Вся научная и академическая общественность страны, профессора, преподаватели, сотрудники и студенческая молодежь стали перед лицом новых и сложных задач, серьезных трудностей и суровых испытаний.

Военные годы в истории Воронежского государственного архитектурно-строительного университета занимают особое место. Вся его научная, учебная, общественная жизнь в эти годы стала определяться военными условиями и задачей мобилизации работы всего коллектива, направленной на помощь фронту.

За годы войны учеными были выполнены многие десятки научно-исследовательских работ, которые имели важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Лозунг «Все – для фронта, все – для Победы!», выдвинутый в первые дни войны, не был пустой фразой, он пронизывал сознание каждого человека и был девизом каждого коллектива. Во время войны многие научные работники, преподаватели и студенты института ушли на фронт. Некоторые из них отдали свою жизнь за Победу: Говорухин И.М., Кириленко В.Ф., Клеймёнов М.И., Комаров Е.А., Копытин Б.А., Макаров В.В., Минервин В.В., Морозов B.C., Салехов С. В., Толмачёв А.И., Тростянский Б.Г., Трунов М.И., Ушков В.Д., Чалых А.Д., Щербаченко Ю.С. и др.

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны, 19 июня 1941 г., ВИСИ был в очередной раз реорганизован – теперь уже в авиационный институт, который в декабре того же года вместе с научным оборудованием был эвакуирован в город Ташкент.

Адерихин Н.И.

ректор 1941-1944 гг.

По возвращению в 1944 г. из эвакуации вуз вновь получил профиль инженерно-строительного института и коллектив начал работу по восстановлению разрушенных за время войны своего родного города и здания института. Уцелело только одно крыло главного корпуса, многие лаборатории располагались в душевых и санузлах, не хватало преподавателей. Однако именно в это время необходимо было восполнять потерю инженеров-строителей, в которых так остро нуждалась страна, и параллельно восстанавливать разрушенное хозяйство института. В этом деле неоценима заслуга директора института, выпускника ВИСИ, В.Н. Казакова (ректор в период 1944 г. по 1955 г.), который в тяжелейших условиях того времени приложил много сил для мобилизации усилий студентов и преподавателей в целях восстановления из руин материальной базы института.

Казаков В.Н.

ректор 1944-1952 гг.

| | ||

Преподаватели ВИСИ на демонстрации. | Студенты и преподаватели ВИСИ на первомайской демонстрации. 1940-е гг | Студенты и преподаватели на первомайской демонстрации. 1940-е гг. |

Значительны и неоценимы заслуги института в возрождении из руин города Воронежа, входившего в число 15 старинных русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Преподаватели института под руководством профессора Н.В. Троицкого разработали научные основы генерального плана восстановления и реконструкции города, промышленных предприятий.

По их проектам были построены жилые дома и крупнейшие общественные здания – Дом Советов, Дом книги, управление Ю.В.Ж.Д., областная библиотека, драмтеатр, гостиница «Воронеж», кинотеатр «Спартак», шесть вузовских комплексов и др.

Эти здания на последующие десятилетия определили архитектурный облик Воронежа.

Помазков В. В.

В.

ректор 1952-1957 гг.

После ухода с поста директора В.Н.Казакова (1955 г.) руководство института в 50-х годах осуществляли профессор В. В. Помазков (с 1955 г. по 1957 г.) и профессор Л. К. Ларионов (с 1957 г. по 1959 г.).

Ларионов А.К.

ректор 1957-1959 гг.

| Здание ВИСИ,1950-е гг | Здание ВИСИ, 1960-е гг. | Здание ВИСИ,1950-е гг |

50-е годы характеризуются бурным развитием института. Росла его материальная база, совершенствовался учебный процесс, укреплялись научные и производственные связи с проектными и строительными организациями. Численность преподавателей выросла с 30 человек в 1930 г. до 178 в 1958 г. В 1955 году прием студентов на дневное отделение достиг 500 человек и превысил прием 1950 года более, чем в два раза.

| Комсомольское собрание | Выставка студенческих работ. 1960-е гг | Выставка студенческих работ |

В 1951 году начал свою преподавательскую деятельность А.В. Миронов, автор более 50 крупных жилых и общественных объектов, в том числе Дома книги, главного корпуса медицинской академии, здания администрации Воронежской области, театра оперы и балета. С 1968 года он становится профессором кафедры архитектурного проектирования ВИСИ. В знак благодарности за его многочисленные труды и вклад в развитие архитектуры города его именем названа одна из улиц Северного района г. Воронежа.

С 1956 года начинается зарождение всесоюзного движения по освоению целинных и залежных земель, которое в свою очередь породило студенческие строительные отряды. Студенческие строительные отряды явились хорошей производственной школой для студентов ВИСИ – будущих руководителей строек и строительных организаций.

Студенческие строительные отряды явились хорошей производственной школой для студентов ВИСИ – будущих руководителей строек и строительных организаций.

В 1959 г. в институте впервые начал функционировать диссертационный совет по присуждению ученой степени кандидата технических наук, что существенно повысило статус института.

Шеляпин P.C.

ректор 1959-1971 гг.

60-е годы ознаменовались дальнейшим развитием института, во главе которого с 1959 по 1971 гг. находился талантливый ученый и организатор – профессор P.C. Шеляпин. Под его руководством улучшилась материальная база института. Расширялись и оснащались новым оборудованием лаборатории, что позволило существенно модернизировать учебную и научно-исследовательскую работу кафедр.

В этот период был выполнен большой объем научно-исследовательских работ по изучению свойств новых строительных материалов с применением пластмасс (проф. A.M. Иванов), динамических свойств строительных конструкций (проф. B.C. Костромин), высокоэффективных железобетонных и сетчатых конструкций (А.А. Долженко).

B.C. Костромин), высокоэффективных железобетонных и сетчатых конструкций (А.А. Долженко).

В 1961 г. был открыт механический факультет. В том же году было создано студенческое конструкторское бюро (СКВ), целью которого являлось максимальное сближение учебного процесса с производством. Работа студентов в студенческом конструкторском бюро заметно повышала их инженерную квалификацию, закрепляла на практике знания, полученные в аудиториях института.

Наиболее яркими событиями данного десятилетия являются: появление первых иностранных студентов из Вьетнама, введение в эксплуатацию комплекса из трех спортивных залов (1961 г), открытие новой специальности «Автоматизация и комплексная механизация строительного производства» (1963 г.), первый выпуск инженеров-строителей по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» (1965 г.), открытие новой специальности «Экономика и организация строительства» (1967), введение в эксплуатацию нового учебно-лабораторного корпуса (по ул. Станкевича) площадью 7000 м2 (1968 г.).

Станкевича) площадью 7000 м2 (1968 г.).

С 1961 по 1970 гг. было подготовлено и выпущено по всем формам обучения (дневная, вечерняя, заочная) 3319 инженеров.

В 1971 году ректором становится профессор Н.А. Ульянов (с 1971 г. по 1981 г.).

Ульянов Н.А.

ректор 1971-1981гг.

В этот период ВИСИ превращается в крупный многопрофильный вуз страны, дополнительно открываются новые факультеты: инженерно-экономический (1971 г.), архитектурный (1973 г.), факультет сельскохозяйственного строительства (1979 г.), вечерний факультет (1973 г.). Мощный рывок совершается в развитии материально-технической базы института, открываются новые научные и учебные лаборатории. В период работы Н.А. Ульянова было построено два учебно-лабораторных корпуса общей площадью более 16000 м2, два студенческих общежития на 1200 мест, студенческая столовая, открыты санаторий-профилакторий и спортивно-оздоровительный лагерь на живописном берегу реки Усманка. Введён в строй учебно-научный полигон, велось строительство библиотечного корпуса и спортивного комплекса.

Введён в строй учебно-научный полигон, велось строительство библиотечного корпуса и спортивного комплекса.

В 1975 году был создан музей института.

Н.А. Ульянов – участник Великой Отечественной войны, награжденный многими орденами и медалями, был тяжело ранен, но, обладая незаурядной волей и целеустремленностью, стал мастером спорта СССР, чемпионом СССР по конькобежному спорту, доктором технических наук, профессором. Он, одним из первых в истории института, получил высокое звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Более 20 его учеников защитили кандидатские диссертации, а пятеро из них в настоящее время стали докторами наук, профессорами.

Результатом многолетней и плодотворной деятельности Н.А. Ульянова и возглавляемого им коллектива стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1981 г. о награждении института орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства и развитии научных исследований.

С 1 марта 1982 г. институт возглавил заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор A.M. Болдырев.

Болдырев A.M.

ректор 1982-2002 гг.

С его деятельностью связана двадцатилетняя история вуза (март 1982 г. – октябрь 2002 г.). Главными задачами своей работы руководство института определило поддержание и развитие сложившихся в вузе традиций; непрерывное наращивание его материального и интеллектуального потенциала; совершенствование учебного процесса и научно-исследовательской работы.

В 1982 г. было завершено строительство учебного корпуса № 5, в котором разместились библиотека института и большой игровой спортивный зал.

Значительно улучшился качественный преподавательский состав института: количество докторов наук, профессоров за этот период выросло с 14 до 47.

Под руководством ведущих ученых института активно велась научно-исследовательская работа по актуальным вопросам теории и практики строительной отрасли. С 1986 по 1990 гг. учеными ВИСИ в производство было внедрено 143 разработки, 8 раз вуз становился участником ВДНХ СССР и разработки были удостоены ряда медалей.

С 1986 по 1990 гг. учеными ВИСИ в производство было внедрено 143 разработки, 8 раз вуз становился участником ВДНХ СССР и разработки были удостоены ряда медалей.

Во второй половине 80-х годов в институте реализована программа по совершенствованию учебного процесса: внедрялись новые методы обучения (деловые игры, проблемное обучение, машинный контроль знаний, элементы научного исследования, и применение электронно-вычислительной техники в курсовом и дипломном проектировании и др.). Для повышения эффективности научной деятельности вуза и привлечения базы строительной отрасли к подготовке инженеров в ведущих строительных и проектных организациях были созданы филиалы выпускающих кафедр.

К середине 80-х годов ВИСИ становится одним из ведущих вузов страны.

Минвузом РСФСР на ВИСИ возлагаются функции учебно-методического центра по подготовке инженерных строительных кадров в вузах Центрального Черноземья, а также центра по координации работы вузов России, ведущих подготовку инженеров-строителей по заочной форме обучения для Народной Республики Болгарии.

В 1985 г. ВИСИ занимает третье место среди строительных вузов России и первое место среди вузов г. Воронежа, а коллектив института награждается Почетной грамотой Минвуза РСФСР.

В 1987 г. на строительном факультете началась широкая подготовка национальных кадров инженеров-строителей для стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В 1990 г. образован гуманитарный факультет и открыт факультет довузовской подготовки.

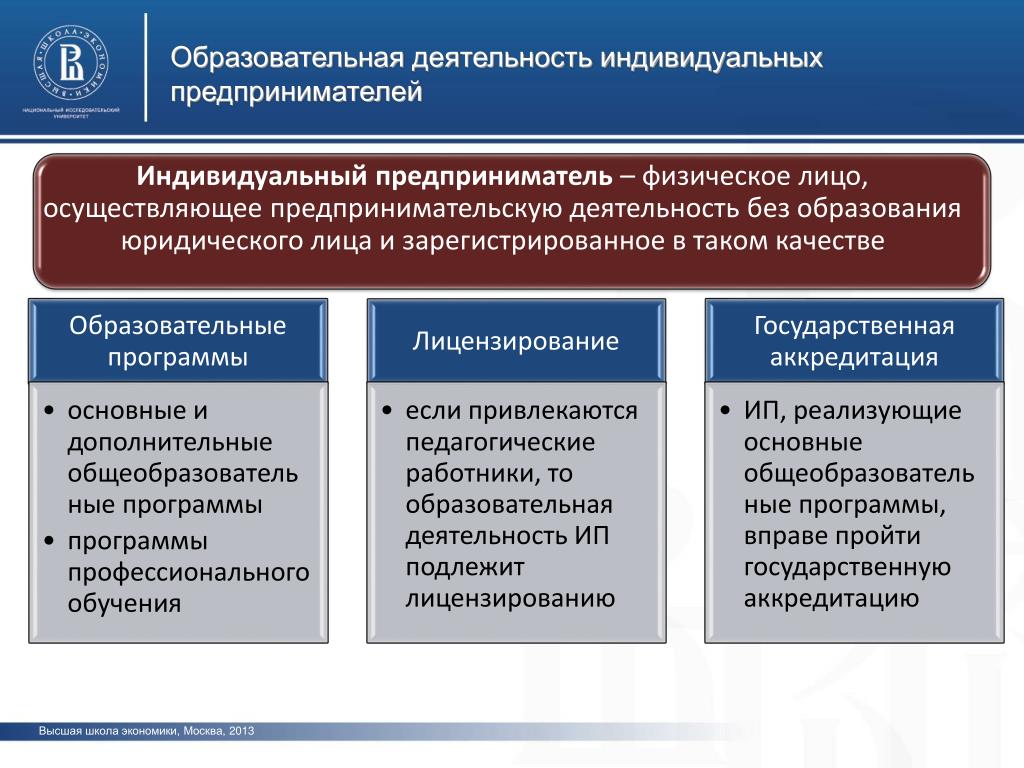

В 1991 г. ВИСИ первым среди строительных вузов РСФСР и среди вузов г. Воронежа прошел государственную аккредитацию, и в 1993 году ВИСИ преобразован в Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (ВГАСА).

В декабре 1993 г. приказом ВАК РФ утвержден состав первого совета по защите докторских диссертаций. Первым соискателем, защитившим докторскую диссертацию в этом совете в 1995 г., был выпускник ВИСИ – ныне заведующий кафедрой технологии вяжущих веществ и бетонов Е.И. Шмитько.

В 1994 году профессора А. М. Болдырев, Е.Д. Белоусов и Е.М. Чернышев избраны в состав членов-корреспондентов Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН).

М. Болдырев, Е.Д. Белоусов и Е.М. Чернышев избраны в состав членов-корреспондентов Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН).

В 1997 году открыта новая специальность «Городское строительство и хозяйство», а спустя год – специальности «Пожарная безопасность» и «Дизайн архитектурной среды».

В октябре 2000 г. вуз получил статус Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

В 2001 г. ВГАСУ прошел международную аккредитацию в Великобритании, в Международном институте инженеров-строителей. Аккредитованными специальностями стали: «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Водоснабжение и водоотве-дение», «Теплогазоснабжение и вентиляция». Дипломы выпускников этих специальностей стали эквивалентными международным стандартам образования в строительной отрасли.

В октябре 2002 года ректором ВГАСУ был избран доктор технических наук, профессор И.С. Суровцев, определивший новую стратегию деятельности вуза в условиях перехода страны к принципам рыночной экономики. С приходом нового ректора жизнь университета получила и новый импульс.

С приходом нового ректора жизнь университета получила и новый импульс.

Суровцев И.С.

ректор 2002-2012 гг.

Приоритетом дальнейшей стратегии университета становится развитие вуза как высшего учебного заведения исследовательского и инновационного типа, предполагающего высокий уровень и значительный объем научных исследований, инновационный подход ко всем сферам деятельности.

Вступив в век высоких технологий, строительная отрасль стала остро нуждаться в специалистах новой формации. В эпоху экономических знаний и инноваций университет осуществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в социокультурную жизнь России и стран мирового сообщества.

Для обеспечения воспроизводства интеллектуального потенциала, генерации и трансформации новых знаний 10 декабря 2003 года приступил к работе филиал в городе Борисоглебске. Созданы новые кафедры: прикладной информатики, связей с общественностью, управления строительством, экспертизы и управления недвижимостью.

Созданы новые кафедры: прикладной информатики, связей с общественностью, управления строительством, экспертизы и управления недвижимостью.

В сентябре 2003 г. был сдан в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус для механико-автодорожного факультета. В 2004 г. начато строительство 7-го учебного корпуса площадью 15500 м2, с современными лабораториями, актовым и конференц-залами, столовой на 300 мест и просторными аудиториями. Часть этого учебного корпуса будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

В 2004 г. в Женеве (Швейцария) ВГАСУ был награжден международным призом за качество. Помимо выполнения многих работ по заказам государства и конкретных предприятий, ученые университета занялись разработкой важнейших региональных вопросов, таких как генеральный план развития Воронежа, программа реконструкции жилищно-коммунального комплекса области и др.

С 2005 г. ВГАСУ реализует образовательные программы по 29 специальностям (из них 13 новых, создание которых продиктовано требованиями рынка).

В этом же году создан студенческий отряд правоохранительной направленности «МОНОЛИТ ВГАСУ».

Углубляя интеграцию с Российской академией архитектуры и строительных наук, а также отраслевыми научными и проектными институтами, крупными научно-производственными объединениями, 25-27 мая 2004 года во ВГАСУ прошел крупнейший форум – Общее собрание РААСН, где более 200 членов РААСН, архитекторов, градостроителей, ученых-строителей и иностранных членов академии обсуждали актуальные проблемы и задачи развития современного градостроительства и архитектуры.

Тесные связи с академической наукой выразились в переводе в 2005 году Центрального отделения РААСН из Москвы в Воронеж, которым руководит академик РААСН, профессор Е.М. Чернышов. 2006 год ознаменовался значительным улучшением материально-технической базы вуза. Существенно обновлены фонды библиотеки, создан электронный каталог, закуплено новое оборудование, введены в строй новые сетевые учебные классы. Формируется новая стратегия деятельности библиотеки – активное внедрение новых библиотечно-информационных технологий во все сферы деятельности ВГАСУ.

В 2006 году ВГАСУ стал лауреатом VI Всероссийского конкурса правительства «Российская организация высокой социальной эффективности», победителем 3-го областного конкурса «Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении».

Одно из приоритетных направлений деятельности в университете – развитие физической культуры и спорта. На протяжении ряда лет спортивные сборные университета становятся победителями в областной студенческой универсиаде.

Развитию творческих способностей студентов способствует организованный досуг в самодеятельных объединениях, а также проведение культурно-массовых фестивалей, смотров, конкурсов.

Приоритетной задачей университета по-прежнему является повышение качества образования и соответствие предлагаемых специальностей, уровня образовательного процесса требованиям времени. Открытие новых специальностей свидетельствует о том, что университет постоянно осуществляет поиск актуальных направлений подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.

Мониторинг трудоустройства выпускников и потребностей предприятий и организаций в соответствующих специалистах, осуществляемый Центром трудоустройства и производственной практики ВГАСУ, показывает, что доля выпускников ВГАСУ, трудоустроенных по специальности составляет более 80%.

18 сентября 2008 г. состоялось торжественное открытие Галереи Памяти «Выдающиеся ученые и педагоги ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ» – важный проект по увековечиванию памяти талантливых педагогов, ученых, ветеранов войны и труда, чей жизненный путь связан с университетом.

В ноябре 2008 года был учрежден бизнес-инкубатор. Комплекс занимает площадь более 2000 кв.м. и состоит из офисных помещений, консультационных и ресурсных центров коллективного пользования научным оборудованием по направлениям «Строительные материалы и технологии», «Строительные конструкции и технологии» и «Дорожно-строительные материалы и технологии». Более 70 рабочих мест оборудованы офисной мебелью, оргтехникой, проведен телефон и интернет. Два конференц-зала на 220 и 120 посадочных мест располагают современной мультимедийной техникой для проведения деловых встреч, форумов, семинаров, он-лайн конференций. Основной задачей инновационного бизнес-инкубатора имени профессора Ю.М. Борисова является обслуживание малых инновационных предприятий, оказание им помощи в выживании и успешной деятельности на ранней стадии развития.

Два конференц-зала на 220 и 120 посадочных мест располагают современной мультимедийной техникой для проведения деловых встреч, форумов, семинаров, он-лайн конференций. Основной задачей инновационного бизнес-инкубатора имени профессора Ю.М. Борисова является обслуживание малых инновационных предприятий, оказание им помощи в выживании и успешной деятельности на ранней стадии развития.

В 2009 г. ВГАСУ, во второй раз после 2005 г., награжден дипломом лауреата Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница 2009» в номинации «Лидер в области профессионального и дополнительного образования», и благодарственным письмом администрации городского округа г. Воронежа за участие в организации и проведении выставки инноваций и архитектурных проектов «Воронеж – город будущего».

В 2011 году сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс ВГАСУ с плавательным бассейном.

Борисов Ю. М.

ректор 2012 -2013 гг.

В 2012 году введен в эксплуатацию учебный корпус №7.

В 2013 году вузу снова удалось подтвердить высокое место в рейтинге строительных вузов России – II место после МГСУ.

В апреле 2014 года ректором ВГАСУ был назначен Колодяжный Сергей Александрович.

Колодяжный Сергей Александрович – выпускник ВГАСА. Здесь он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию (досрочно). С 2006 по 2012 годы возглавлял факультет инженерных систем и сооружений. Затем в течение двух лет был проректором по учебно-воспитательной работе. Ректором вуза избран в апреле 2014 года. Ректор ВГТУ с 2016 года по настоящее время. Является членом-корреспондентом Российской Инженерной Академии, профессором Российской Академии Естествознания. Входит в правление Ассоциации строительных вузов РФ. Депутат Воронежской областной Думы 6-го созыва; руководит комитетом по строительной политике.

Колодяжный С.А.

ректор с 2014 г. по настоящее время

по настоящее время

Инновационные разработки этого университета гремят на всю страну, а его учащиеся проходят практику на крупнейших стройках современности. Речь идет о ВГАСУ, который заслуженно называют флагманом строительной отрасли.

ВГАСУ признан лучшим высшим учебным заведением строительного профиля в рейтинге Министерства образования и науки России. Не менее важно, что вуз является социально ориентированным. ВГАСУ имеет все виды допуска по проектированию, изысканиям, строительству и является главной организацией по независимой экспертизе. Поэтому, когда ставится задача максимально мобильно осуществить тот или иной объем уникальных действий, университет практически незаменим. Вся работа выполняется в едином коллективе: специалисты готовят проектное решение, этот чертеж тут же смотрят эксперты, здесь же ведутся расчеты по смете, и за дело уже могут браться строители. Такой подход намного ускоряет сроки сдачи объекта.

В университете имеется уникальная база для испытаний железобетонных конструкций, новых плит и прочих материалов. Опыты проводятся в специально построенном для данных целей научно-лабораторном комплексе – Центр коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова. Ученые ВГАСУ изобрели материал, способный заменить металл и снизить себестоимость строительства в три раза. Речь о так называемых композитах. Эта инновация уже заняла свою нишу на рынке. Данный материал используется при строительстве железной дороги в обход Украины, которая проходит по территории Воронежской области.

Опыты проводятся в специально построенном для данных целей научно-лабораторном комплексе – Центр коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова. Ученые ВГАСУ изобрели материал, способный заменить металл и снизить себестоимость строительства в три раза. Речь о так называемых композитах. Эта инновация уже заняла свою нишу на рынке. Данный материал используется при строительстве железной дороги в обход Украины, которая проходит по территории Воронежской области.

В 2015 году в вузе стартовал проект «Народный институт», созданный для просвещения населения в области ЖКХ. Это инновационный образовательно-просветительский центр, позволяющий всем желающим разобраться в самых острых проблемах жилищно-коммунального хозяйства.

Вопросы жилищно-коммунальной сферы поднимаются и на уровне депутатской деятельности, в рамках работы единой команды в Ленинском районе. В частности, мы разрабатываем законопроект, предлагающий снизить на 50 % оплату за капремонт жильцам старше 60 лет, а граждан, которым более 70 лет – вообще освободить от этого вида платежей. Ведется работа и на других уровнях власти. Так, в результате взаимодействия с департаментом дорожного хозяйства в 2015 году в Воронеже появились первые плиты пассивной дорожной защиты, которые улучшают условия передвижения людей с ограниченными возможностями, а также дают возможность свободно осуществлять велопробеги.

Ведется работа и на других уровнях власти. Так, в результате взаимодействия с департаментом дорожного хозяйства в 2015 году в Воронеже появились первые плиты пассивной дорожной защиты, которые улучшают условия передвижения людей с ограниченными возможностями, а также дают возможность свободно осуществлять велопробеги.

Студенты ВГАСУ получают серьезный профессиональный опыт уже в процессе обучения. Студенческие отряды участвовали в возведении уникальных олимпийских объектов в Сочи. Студенты работают на космодроме «Восточный», на строительстве БАМ-2 и Нововоронежской АЭС-2. Они востребованы и в частных компаниях. Как правило, студент 5-го курса специалитета, 4-го курса бакалавриата или 6-го курса магистратуры уже успешно работает и выполняет свой дипломный проект с учетом заказа предприятия.

Университет включен в госпрограмму развития структуры высших учебных заведений, в рамках которой Министерство образования и науки РФ. В планах построить новый корпус. Это будет не просто учебное здание. Предполагается разместить там новую поликлинику, персонал которой будет заботиться о здоровье студентов, преподавателей и других категорий населения, которые в этом нуждаются. Для нас важно максимально развивать вуз в направлении социальной ориентированности, и данная задача будет реализовываться в самых разных аспектах деятельности. Сегодня для нас это приоритет.

Предполагается разместить там новую поликлинику, персонал которой будет заботиться о здоровье студентов, преподавателей и других категорий населения, которые в этом нуждаются. Для нас важно максимально развивать вуз в направлении социальной ориентированности, и данная задача будет реализовываться в самых разных аспектах деятельности. Сегодня для нас это приоритет.

В 2016 году при создании Воронежского опорного технического университета ВГАСУ был присоединен к ВГТУ.

″Крымская платформа″ в Киеве. России напомнили, что вопрос открыт | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW

23 августа в Киеве состоялся учредительный форум инициативы «Крымская платформа», в котором приняли участие представители 46 стран и международных организаций. В принятой участниками мероприятия декларации целью «Крымской платформы» является «мирное прекращении временной оккупации» Российской Федерацией территории Крыма и «восстановление контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом».

Деятельность нового консультационно-координационного форума по вопросам Крыма должна обеспечить постоянное присутствие крымской темы в международной повестке дня. Эта дискуссия, в которую будут вовлечены политики, дипломаты и эксперты, как ожидается, поможет противостоять угрозам и последствиям аннексии Крыма РФ и способствовать реализации конечной цели «Крымской платформы» — возвращению Крыма в состав Украины. Постоянную работу инициативы будет координировать специальный офис, который 23 августа открыли в Киеве. И, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, такие представительства будут открываться и в других странах.

Кто поддержал «Крымскую платформу»

С тех пор, как название «Крымская платформа» прозвучало впервые, прошло чуть меньше года. Когда в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Зеленский впервые призвал страны-участницы создать международную платформу по деоккупации Крыма, мало кто представлял, как должна выглядеть такая инициатива, кто и на каких основаниях будет в ней участвовать и, главное, каким образом ее деятельность может помочь Украине вернуть аннексированный Россией в 2014 году полуостров.

Но, как сказал в беседе с DW один европейский дипломат, украинскому руководству удалось за относительно короткое время консолидировать вокруг темы аннексированного Крыма внушительное количество государств и собрать их представителей на «масштабный саммит» в Киеве. «Тот, кто хоть немного разбирается в дипломатии, понимает, что это было непросто», — отметил собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди представителей 46 стран, прибывших в Киев, 14 были представлены главами государств и правительств. Среди них — Польша, Румыния, Венгрия, Швеция, Финляндия, страны Балтии, Молдова и Грузия. Остальные государства представляли спикеры парламентов, министры, заместители министров или послы. От Евросоюза в Киев прибыл председатель Евросовета Шарль Мишель, от Совета Европы — генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, НАТО и объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) были представлены на уровне заместителей их генсеков.

На форуме «Крымской платформы» не было представителей стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Индия и Китай не направили на мероприятие даже своих послов в Киеве. Кто-то из аналитиков объясняет этот факт просчетами украинской дипломатии в этих регионах, а кто-то — мощным давлением на эти государства со стороны Москвы, крайне негативно относящейся к «Крымской платформе» и к каким-либо упоминаниям об аннексии полуострова.

«Украина открыла новую главу в истории Крыма»

Встреча такого высокого уровня проходила в условиях повышенной безопасности. Попасть в выставочный центр «Парковый», где проходило мероприятие, было непросто. Преодолеть несколько кордонов охраны могли только авто со специальными пропусками.

Где-то за полчаса до начала саммита к центральному входу «Паркового» в сопровождении полицейских машин друг за другом начали съезжаться авто люкс-класса со спецномерами, на которых, кроме цифр, была выбита эмблема, посвященная 30-летию независимости Украины. Прибывших на входе приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после чего каждый высокий гость обменивался рукопожатиями и фотографировался с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой президентской администрации Андреем Ермаком.

Прибывших на входе приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после чего каждый высокий гость обменивался рукопожатиями и фотографировался с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой президентской администрации Андреем Ермаком.

Певица Джамала исполняет свою песню на «Евровидении» в Стокгольме, май 2016

Саммит начался с выступления крымскотатарской певицы Джамалы, которая исполнила песню «1944». Эта песня, в которой говорится о депортации крымских татар по решению Сталина в 1944 году, победила на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2016 году в Стокгольме. Официально работу «Крымской платформы» открыло выступление президента Зеленского.

«Мы понимаем, что наша независимая страна в одиночку никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова», — обратился к присутствующим Зеленский. По его словам, с началом деятельности «Крымской платформы» Украина и ее партнеры начали «писать новую главу в истории украинского Крыма, и это глава о деоккупации». «Синергия наших усилий должно заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату нашего полуострова», — заявил Зеленский.

По его словам, с началом деятельности «Крымской платформы» Украина и ее партнеры начали «писать новую главу в истории украинского Крыма, и это глава о деоккупации». «Синергия наших усилий должно заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату нашего полуострова», — заявил Зеленский.

Вопрос Крыма в поле зрения международного внимания

В своих выступлениях все участники саммита отмечали, что аннексия Крыма Россией в 2014 году стала грубым нарушением международного права, и выражали твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что «Крымская платформа» призвана «держать вопрос Крыма в поле зрения международного внимания». «Жаль, что во времена оккупации Латвии не существовало такой платформы, которая постоянно напоминала бы миру о нашем положении», — отметил он.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы»

А польский президент Анджей Дуда заявил, что в его стране знают, «что чувствует человек, который теряет свое имущество, достоинство, которому говорят: это уже не твое государство». «Я хочу сказать нашим украинским братьям: поляки вас понимают», — заявил Дуда.

«Я хочу сказать нашим украинским братьям: поляки вас понимают», — заявил Дуда.

Шаги России, направленные на милитаризацию Крымского полуострова, вопиющие нарушения прав человека, которые там происходят, вызывают обеспокоенность ЕС, отметил Шарль Мишель. «Такие действия несут угрозу доверию и миру. Наша цель сделать так, чтобы аннексия Крыма никогда не была легитимизирована», — подчеркнул президент Европейского Совета.

Какова вероятность новых санкций против РФ?

Перед церемонией подписания декларации форума «Крымская платформа» Зеленский отметил: «Я обещаю, что в декларации, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Скорее всего, эта подпись будет поставлена на последнем саммите «Крымской платформы» в Ялте».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба позже рассказал, что согласование текста декларации далось нелегко и «шла борьба за каждый пункт». Как стало известно DW из собственных источников, камнем преткновения для многих подписантов оказался пункт, в котором упоминаются санкции в отношении России. В финале участники «Крымской платформы» согласились «продолжать осуществлять политику непризнания аннексии» Крыма и рассмотреть введение дальнейших санкций против России, «если это предусмотрено правовой юрисдикцией каждого участника платформы и в соответствии с существующими процедурами, если это будет необходимо и если действия России того потребуют».

В финале участники «Крымской платформы» согласились «продолжать осуществлять политику непризнания аннексии» Крыма и рассмотреть введение дальнейших санкций против России, «если это предусмотрено правовой юрисдикцией каждого участника платформы и в соответствии с существующими процедурами, если это будет необходимо и если действия России того потребуют».

Кроме этого, столицы, присоединившиеся к инициативе, договорились вместе противостоять гибридным угрозам, которые создает «продолжающаяся милитаризация Крыма», и призвали Россию «выполнять свои обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права». Участницы декларации договорились использовать площадки ООН, Совета Европы и ОБСЕ для того, чтобы «координировать свои усилия» на тех форумах, где будут обсуждаться вопросы Крыма.

Запад не хочет касаться вопроса Крыма?

Сам факт проведения форума, который продемонстрировал мощную международную поддержку суверенитета Украины, несмотря на то, что внимание мира сейчас приковано к Афганистану, эксперты называют успехом. «Это сигнал для Москвы, что ей не удастся замалчивать вопрос Крыма», — убежден эксперт киевского Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Это сигнал для Москвы, что ей не удастся замалчивать вопрос Крыма», — убежден эксперт киевского Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель

В то же время он признает, что цели, определенные в декларации саммита, «выглядят не слишком реалистично с точки зрения краткосрочных перспектив, потому что Россия — ядерное государство, а режим Путина твердо стоит на ногах». Однако Хара убежден, что возвращение Крыма в тот или иной способ «возможно с помощью инструментов международного права, смешанно-силовыми акциями или дипломатическим путем».

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) считает, что «Крымская платформа» «будет противодействовать комфорту российского руководства, которое держится за предположение, что Запад не хочет касаться вопроса Крыма, и с течением времени признает его принадлежность России де-факто». Грессель также считает, что «Крымская платформа» объединит государства, «заинтересованные в продвижении антироссийских санкций», которые, по его мнению, пока слабы и не могут остановить уничтожение культурного наследия Крыма и изменения этнического состава полуострова.

Аналитик тоже признает, что возвращение Крыма — «очень и очень долгосрочная цель». «Но сейчас главная задача: не создать впечатление, что Запад молча примет российский Крым как свершившийся факт», — подчеркнул Грессель.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции США в связи с отравлением Навального

10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ЕС против российских силовиков

2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ.

Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.

Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников

США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Запрет на оборонный экспорт в Россию

Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.

Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

За кибератаку на бундестаг

22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции Евросоюза за отравление Навального

ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова.

Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы «Новичок».

Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы «Новичок».Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Второй пакет санкций за отравление Скрипалей

26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия

ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом «Новичок» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Первый пакет санкций за отравление Скрипалей

27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее «Кремлевского доклада». Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции США в отношении силовиков

В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ВПК под прицелом

Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Российская нефтянка под санкциями

Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике.

Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ

31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков — «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти» — и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний «Роснефть» и «Новатэк», а также «Газпромбанка» и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней.

С ВЭБом и «Газпромбанком» запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, «Россельхозбанк» и Объединенная судостроительная корпорация.

С ВЭБом и «Газпромбанком» запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, «Россельхозбанк» и Объединенная судостроительная корпорация.Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Запрет на въезд и заморозка активов

В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман

История Академии ФСБ России

Первые годы после революции

Создавая Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности при СНК РСФСР, руководство страны считало это временной мерой, направленной против контрреволюционных выступлений внутри государства. Но действительность сломала планы правительства и потребовала самого серьезного внимания к организации и укреплению не только армии, но и других силовых структур, в том числе и органов госбезопасности.

Но действительность сломала планы правительства и потребовала самого серьезного внимания к организации и укреплению не только армии, но и других силовых структур, в том числе и органов госбезопасности.

В то время перед ВЧК встал серьезный вопрос подбора сотрудников. Возглавили Комиссию революционеры-профессионалы (Ф.Э. Дзержинский, М.С. Кедров, И.К. Ксенофонтов, М.Я. Лацис, В.Р. Менжинский, Я.Х. Петерс, В.В.Фомин и др.), имевшие большой опыт противодействия органам безопасности царского времени, и отлично знавшие, что такое слежка, аресты, побеги из тюрем и ссылок. Воинские подразделения ВЧК состояли из профессиональных военных либо из людей, получивших боевой и служебный опыт в годы Первой мировой войны. Оперативные же подразделения и службы начинали «с чистого листа».

Ф.Э. Дзержинский с товарищами

Трудности в подборе оперативного состава и следователей заключались в том, что сразу после революции новая власть категорически отвергала опыт деятельности Департамента полиции, Отдельного корпуса жандармов, других правоохранительных органов царской России, исключала возможность использования их сотрудников, а также форм и методов борьбы с политическими противниками.

В ЧК направлялись рабочие, крестьяне, солдаты и матросы, идейно убежденные, преданные делу революции, но не имевшие, как правило, даже примерного представления о своей будущей профессии. Крайне невысоким был у них и общеобразовательный уровень. Подготовка многих сотрудников началась с ликвидации неграмотности. Эта работа велась постоянно, в губчека создавались специальные кружки и школы, проводились индивидуальные занятия.

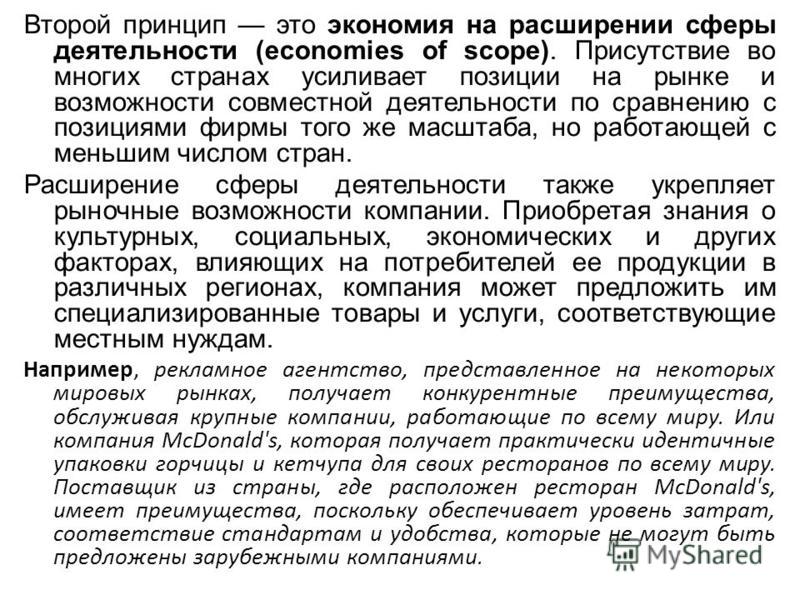

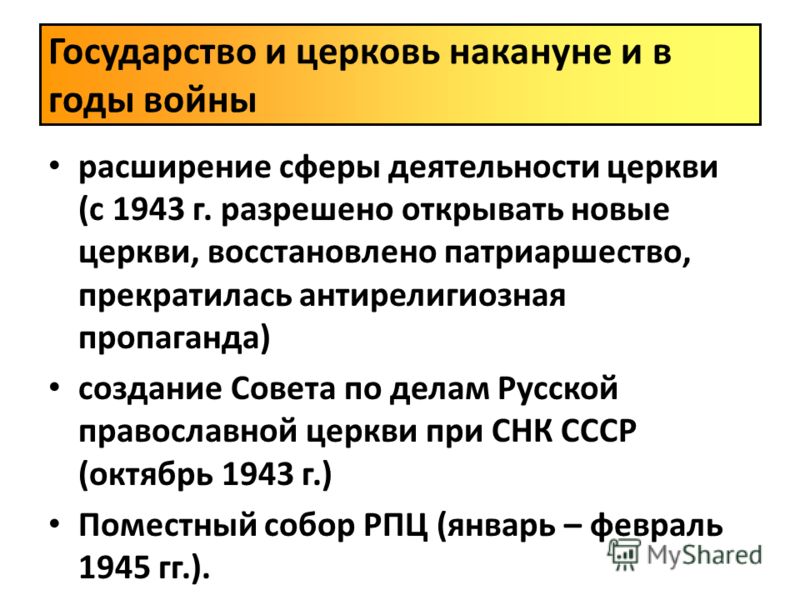

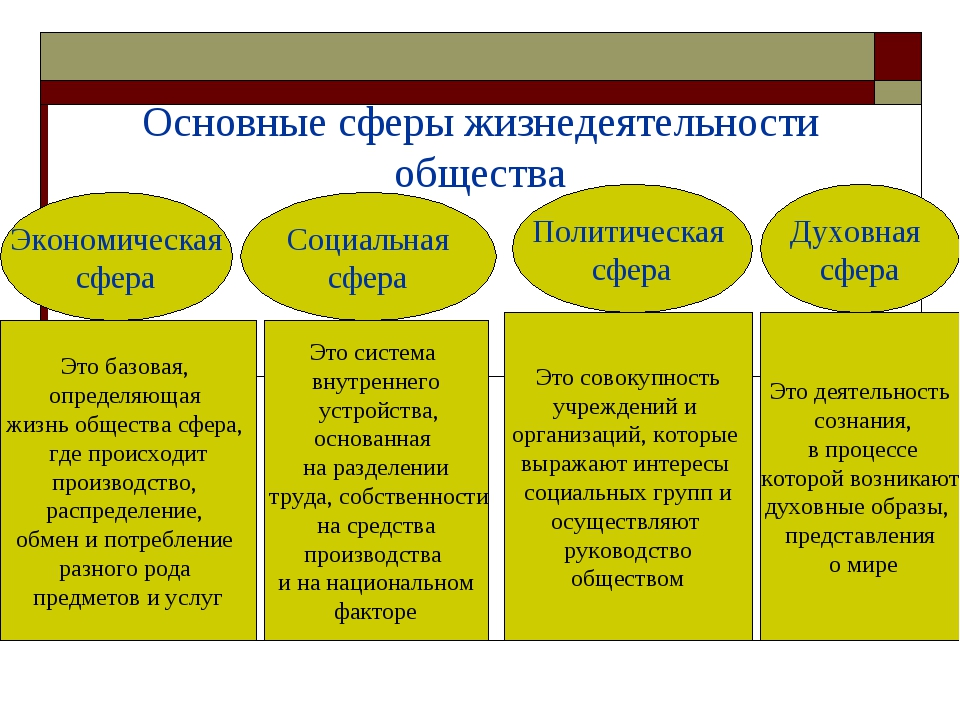

Политическая, военная и оперативная обстановка в стране постоянно осложнялась. Стало ясно, что о ликвидации ВЧК как временной организации говорить рано. Шла Гражданская война, усиливалась разруха, контрреволюция перешла от открытых к скрытым, тайным формам борьбы с Советской властью. Соответственно расширялись сферы деятельности сотрудников органов безопасности, создавались новые структуры, повышались требования к сотрудникам.

При назначении чекистов на конкретную должность все чаще учитывалось наличие у них специальных знаний и навыков, необходимых в работе. Ф.Э. Дзержинский отмечал, что, например, уполномоченный по политическим партиям обязан хорошо знать программы различных партий; в состав комиссий по религиозным делам необходимо включать лиц, знакомых со спецификой ведения следствия по делам верующих; в транспортных органах обязательно наличие знаний военного дела и железнодорожных правил. В «Инструкции следователям чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» подчеркивалось, что следователи должны иметь юридическое образование и обладать такими личными качествами, как выдержка, вежливость, корректность, а главное — наблюдательность.

Ф.Э. Дзержинский отмечал, что, например, уполномоченный по политическим партиям обязан хорошо знать программы различных партий; в состав комиссий по религиозным делам необходимо включать лиц, знакомых со спецификой ведения следствия по делам верующих; в транспортных органах обязательно наличие знаний военного дела и железнодорожных правил. В «Инструкции следователям чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» подчеркивалось, что следователи должны иметь юридическое образование и обладать такими личными качествами, как выдержка, вежливость, корректность, а главное — наблюдательность.

Особое внимание уделялось подбору руководителей, которые должны были быть более подготовленными, образованными, глубже понимать сущность политики партии, обладать организаторскими способностями, навыками работы в коллективе и с коллективом.

Возрастающие требования к профессиональным и личным качествам оперативного состава и руководителей не могли быть реализованы только в процессе практической деятельности. Особенно это касалось разведывательной, контрразведывательной и юридической подготовки. Нужны были специальные учебные заведения с четкой системой обучения и повышения квалификации сотрудников органов безопасности.

Особенно это касалось разведывательной, контрразведывательной и юридической подготовки. Нужны были специальные учебные заведения с четкой системой обучения и повышения квалификации сотрудников органов безопасности.

Серьезным шагом в создании системы подготовки кадров было открытие курсов ВЧК. Впервые этот вопрос был поставлен Коллегией ВЧК 5 апреля 1918 г. Члены Коллегии высказались за образование специальных курсов для разведчиков и комиссаров с привлечением к преподаванию на них опытных руководителей.

Открытие курсов ВЧК состоялось в сентябре 1918 г. Их слушателями стали сотрудники чрезвычайных комиссий, а также партийные и советские работники. В принятом Положении об инструкторских курсах при ВЧК отмечалось, что они должны готовить заведующих отделами ЧК, следователей, комиссаров, разведчиков и организаторов-инструкторов.

Первыми учебными пособиями чекистов стали подготовленные в 1918 г. документы, регламентировавшие обязанности и права сотрудников ВЧК: «Инструкция следователям ВЧК», «Инструкция для следователей и комиссаров дежурных отделов», «Инструкция по борьбе со спекуляцией», «Обязанности работающих по политическому розыску», «Правила производства дознания», «Инструкция для наружного наблюдения разведчика», «Краткие указания для ведения разведки», «Инструкция пограничным ЧК и комиссарам Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» и др.

К проведению занятий привлекались руководящие сотрудники и члены Коллегии ВЧК.

Зарождение школы

Окончание Гражданской войны, переход к НЭПу потребовали коренной перестройки всей системы подготовки сотрудников органов безопасности. Учитывая важность повышения уровня подготовки кадров, Ф.Э. Дзержинский писал: «Прошли те времена, когда мы противопоставляли контрреволюции только беззаветную смелость сотрудников органов безопасности и большевистскую преданность. Теперь к этим ценным качествам необходимо добавить хорошую выучку, образованность, отличное знание своего дела».

В первую очередь было признано целесообразным увеличить срок обучения на курсах до трех месяцев, установить для них постоянные штат и структуру. 29 января 1921 г. на основании постановления Президиума ВЧК организуются курсы по подготовке сотрудников для службы в органах ВЧК.

Занятия на курсах по подготовке работников для органов ВЧК начались 26 апреля 1921 г. Постепенно накапливался опыт подготовки кадров, совершенствовалось практическое обучение. Отсутствие учебных пособий повышало роль лекций и непосредственного общения преподавателей с курсантами, заставляло искать новые формы занятий. Одной из довольно эффективных форм стало проведение практических занятий в специализированных группах с привлечением к обучению курсантов оперативных работников.

Постепенно накапливался опыт подготовки кадров, совершенствовалось практическое обучение. Отсутствие учебных пособий повышало роль лекций и непосредственного общения преподавателей с курсантами, заставляло искать новые формы занятий. Одной из довольно эффективных форм стало проведение практических занятий в специализированных группах с привлечением к обучению курсантов оперативных работников.

Курсанты распределялись по следующим секциям: Особого и Секретного отделов, по борьбе с бандитизмом, по транспорту, по оперативной и секретной работе, статистическо-регистрационной и экономической. Распределение курсантов по секциям производилось представителями оперативных отделов ВЧК совместно с администрацией курсов.

Во время практических занятий оперативные работники выявляли способности курсантов и возможные направления последующей деятельности каждого из них в определенной должности в органах и войсках ВЧК.

Был пересмотрен первоначальный подход к использованию опыта работы и специалистов дореволюционных правоохранительных органов. В качестве преподавателей на курсы стали приглашать известных работников жандармерии, полиции и разведки, которые вели обучение по «старорежимным» учебникам. Более того, в основу деятельности ряда служб ВЧК были положены методы и приемы царской тайной полиции. Например, инструкция, принятая 1-й Всероссийской конференцией ЧК и закрепившая основы работы наружного наблюдения, многое заимствовала из инструктивных документов филерской службы, в том числе организационные принципы, терминологию и конкретные методы работы.

В качестве преподавателей на курсы стали приглашать известных работников жандармерии, полиции и разведки, которые вели обучение по «старорежимным» учебникам. Более того, в основу деятельности ряда служб ВЧК были положены методы и приемы царской тайной полиции. Например, инструкция, принятая 1-й Всероссийской конференцией ЧК и закрепившая основы работы наружного наблюдения, многое заимствовала из инструктивных документов филерской службы, в том числе организационные принципы, терминологию и конкретные методы работы.

Стали формироваться фонды новых учебных пособий, нормативных материалов. Среди тех, которые сохранились, можно отметить «Необходимое руководство для агентов чрезвычайных комиссий» (1918), «Краткие сведения из агентурной разведки» (1919), «Инструкция для комиссаров чрезвычайных комиссий» (1920), «Исторический обзор белогвардейского заговора в Петрограде» (автор П.А.Карусь) и др. Курсантам было рекомендовано чтение журналов «Красная новь», «Под знаменем марксизма», «Печать и революция», «Книга и революция», «Октябрь», «Молодая гвардия».

Большое внимание на курсах уделялось военному делу и физической подготовке слушателей. Учебные программы предусматривали отработку навыков владения оружием, стрельбы, строевую и физическую подготовку. Слушатели участвовали в военных парадах, в войсковых операциях с участием сотрудников органов безопасности.

Обсуждение всех принципиальных вопросов внутренней жизни происходило на заседаниях постоянно созываемого Академического совета курсов ГПУ (в связи с реорганизацией ВЧК в ГПУ курсы ВЧК были преобразованы в курсы ГПУ).

В 1922 г. принимается утвержденное Коллегией ГПУ Положение о Высших курсах, в котором определяются организация и аппарат управления, задачи отделов. В Положении отмечалась ведущая роль Высших курсов в организационном и учебно-методическом становлении всей системы подготовки кадров органов госбезопасности. Созданный на Высших курсах учебно-инструкторский отдел разрабатывал планы, программы для всей сети курсов и школ при местных органах ГПУ. Вопросы учебного процесса решались на Учебном совете, в который входили представители Высших курсов и сотрудники оперативных отделов центрального аппарата ГПУ. Совет лекторов, состоявший из начальника курсов, начальника учебной части, лекторов и преподавателей, обсуждал методику преподавания, составлял учебные планы, программы, лекции, распределял время занятий, осуществлял воспитательную работу.

Вопросы учебного процесса решались на Учебном совете, в который входили представители Высших курсов и сотрудники оперативных отделов центрального аппарата ГПУ. Совет лекторов, состоявший из начальника курсов, начальника учебной части, лекторов и преподавателей, обсуждал методику преподавания, составлял учебные планы, программы, лекции, распределял время занятий, осуществлял воспитательную работу.

В зависимости от реальных угроз безопасности страны усиливалась специализация в подготовке кадров оперативного состава органов ГПУ. Ф.Э. Дзержинский уделял большое внимание укреплению и обеспечению безопасности железнодорожного транспорта, имевшего важнейшее народнохозяйственное значение для возрождения экономического потенциала страны. Соответственно укреплялись аппараты сотрудников органов безопасности на транспорте, для которых нужно было готовить чекистов-транспортников. Приказом ГПУ от 23 марта 1923 г. была открыта 1-я Московская школа Транспортного отдела ГПУ, названная именем Ф. Э. Дзержинского, которая затем была переименована в Центральные транспортные курсы ГПУ. История курсов примечательна тем, что впоследствии они станут одними из наиболее специализированных курсов Центральной школы ОГПУ.

Э. Дзержинского, которая затем была переименована в Центральные транспортные курсы ГПУ. История курсов примечательна тем, что впоследствии они станут одними из наиболее специализированных курсов Центральной школы ОГПУ.

Москва, Б. Кисельный пер., д. 11. Здесь в 1922 – 1925 гг. размещалась 1-я Московская школа ТО ОГПУ, а в 1925 – 1930 гг. Школа ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского

В ноябре 1923 г. создается Высшая пограничная школа ОГПУ, и основная подготовка оперативных сотрудников для пограничных войск передается во вновь созданное учебное заведение.

5 выпуск VII роты Школы ТО ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского. 1927г.

В июле 1929 г. Высшие курсы ОГПУ преобразовываются в школу по переподготовке работников внутренних органов. Отбор в учебное заведение органов государственной безопасности стал еще более тщательным. Для командируемых на учебу стаж службы в ОГПУ увеличился до 5 лет.

В связи с созданием школы по переподготовке кадров внутренних органов ОГПУ в августе 1929 г. подготовка кадров ОГПУ при Высшей пограничной школе ликвидируется и все обучение сотрудников для Секретного отдела (СО), Экономического отдела (ЭКО) и Информационного отдела (ИНФО) ОГПУ СССР сосредоточивается во вновь сформированной школе. В начале 1920-х годов кроме курсов лекций и нормативных документов появляются первые учебные пособия. Заслуживает внимания, например, такая работа, как «Канва агентурной разведки» (1921). Особо плодотворной была вторая половина 20-х годов. Появляется ряд работ М.Е. Климова: «Техника контрразведывательной службы» (1925), «Экономическая контрреволюция» (1928), «Краткие очерки антисоветских политпартий» (1928), «Очерки по истории карательных органов» (1928) и другие.

подготовка кадров ОГПУ при Высшей пограничной школе ликвидируется и все обучение сотрудников для Секретного отдела (СО), Экономического отдела (ЭКО) и Информационного отдела (ИНФО) ОГПУ СССР сосредоточивается во вновь сформированной школе. В начале 1920-х годов кроме курсов лекций и нормативных документов появляются первые учебные пособия. Заслуживает внимания, например, такая работа, как «Канва агентурной разведки» (1921). Особо плодотворной была вторая половина 20-х годов. Появляется ряд работ М.Е. Климова: «Техника контрразведывательной службы» (1925), «Экономическая контрреволюция» (1928), «Краткие очерки антисоветских политпартий» (1928), «Очерки по истории карательных органов» (1928) и другие.

В годы суровых испытаний Великой Отечественной войны

22 июня 1941 г. начальник Высшей школы НКГБ комбриг Н.К. Давыдов издал приказ, в котором говорилось, что с 13 часов 22 июня 1941 г. в г. Москве и Московской области объявлено «угрожаемое положение». В Школе были проведены необходимые мероприятия: введено усиленное дежурство штаба МПВО, созданы дежурные подразделения, взяты под усиленную охрану объекты Школы, склады вооружения, линии связи, транспорта и т. п. Личный состав был срочно вызван из отпусков и командировок.

п. Личный состав был срочно вызван из отпусков и командировок.

Н.К. Давыдов

В первые дни войны приказом наркома внутренних дел СССР была создана Особая группа при НКВД, которой поручалась организация разведывательно-диверсионной работы и партизанской войны в тылу немецко-фашистских войск. Группа была сформирована на базе Первого (разведывательного) управления Наркомата госбезопасности СССР. В нее подбирали оперативных сотрудников, имевших опыт разведывательной работы за рубежом и партизанских действий в период гражданской войны в Испании. Возглавил группу заместитель начальника Первого управления П.А. Судоплатов. 26 июня в специальный отряд при этой группе было откомандировано 140 слушателей основного отделения Высшей школы. 16 октября 1941 г. отряд был преобразован в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН).

Слушатели ВШ НКВД СССР с бойцами ОМСБОНа. 1942 г.

Командовал спецотрядом, а затем ОМСБОНом выпускник Высшей школы В.В. Гриднев, чекист с 1921 г. , сотрудник внешней разведки.

, сотрудник внешней разведки.

27 июня 1941 г. в спецотряд при Особой группе НКВД СССР было откомандировано 156 слушателей курсов усовершенствования руководящего состава Высшей школы. Многие из них будут участвовать в рядах спецотряда и ОМСБОНа в жестоких боях с немцами под Москвой. 29 июня с этих же курсов были направлены в Действующую армию, в распоряжение 3-го Управления НКО СССР, 40 военных контрразведчиков.

Основным документом, определявшим деятельность органов госбезопасности в тылу противника стала директива НКГБ СССР, в которой указывалось на необходимость организации партизанского движения на захваченной врагом советской территории и участии в нем органов госбезопасности.

Особая группа при НКВД СССР срочно приступила к организации резидентур, оперативных групп и подготовке агентов-одиночек для выполнения специальных заданий за линией фронта. В создаваемую на вражеской территории агентурную сеть и в разведывательно-диверсионные оперативные группы часто включались слушатели Высшей школы. Руководителями резидентур и начальниками оперативных групп также назначались, как правило, сотрудники, окончившие в разное время Центральную и Высшую школы.

Руководителями резидентур и начальниками оперативных групп также назначались, как правило, сотрудники, окончившие в разное время Центральную и Высшую школы.

В июле-сентябре 1941 г. обстановка на Западном направлении была необыкновенно сложной. Немцы подошли к Москве. Личный состав Школы, как и тысячи москвичей, выезжал на строительство оборонительных сооружений, участвовал в ликвидации парашютных десантов, ловил дезертиров и паникеров.

19 июля 1941 г. в распоряжение третьих управлений НКО СССР и НКВМФ СССР направляется большая группа преподавателей Высшей школы. После ухода опытных и квалифицированных преподавателей всю нагрузку приняли на себя оставшиеся сотрудники, однако на учебном процессе это не сказалось. Люди работали без выходных, без отпусков, не считаясь со временем.

Уже в первые месяцы войны резко возросла потребность в военных контрразведчиках. Поэтому 23 июля 1941 г. приказом НКВД СССР (НКГБ и НКВД были объединены в Народный комиссариат внутренних дел) при Высшей школе НКВД были организованы месячные курсы подготовки оперативных работников для особых отделов НКВД, которые с 11 августа 1941 г. перешли на трехмесячную программу. В сентябре 1941 г. из Высшей школы в распоряжение особых отделов НКВД СССР было направлено 300 военных контрразведчиков, прошедших обучение на курсах.

перешли на трехмесячную программу. В сентябре 1941 г. из Высшей школы в распоряжение особых отделов НКВД СССР было направлено 300 военных контрразведчиков, прошедших обучение на курсах.

В связи с нехваткой шифровальщиков 25 сентября 1941 г. приказом НКВД СССР при Высшей школе были организованы двухмесячные курсы шифровальщиков.

В октябре 1941 г. резко ухудшилось положение на фронте. Враг стоял у стен Москвы. В Москве жители, формируя народное ополчение, готовились к уличным боям с фашистами. Готовилась к боям и Высшая школа. Сотрудники 2-го отдела НКВД СССР (бывшая Особая группа при наркоме внутренних дел СССР), среди которых находились и выпускники Высшей школы, на случай захвата немцами столицы занимались созданием разведывательно-диверсионной сети. В это же время многие слушатели Высшей школы, откомандированные в ОМСБОН, минировали железнодорожные вокзалы, жилые здания, станции метрополитена, заводы и фабрики.

В ноябре 1941 г. начальником Школы вместо Н. К. Давыдова стал старший майор госбезопасности Л.Ф.Баштаков. Первым же приказом нового начальника были объявлены назначения на имевшиеся штатные должности по Школе. Однако преподавателей, как всегда, не хватало, поэтому к педагогической работе по приказу руководства НКВД СССР привлекали наиболее подготовленных слушателей курсов усовершенствования руководящего состава, квалифицированных сотрудников разведывательных и контрразведывательных управлений и отделов, ведущих специалистов по борьбе с бандитизмом, следственных работников Наркомата и военных контрразведчиков. Всего к преподавательской работе на основании этого приказа было привлечено 76 руководящих и оперативных работников.

К. Давыдова стал старший майор госбезопасности Л.Ф.Баштаков. Первым же приказом нового начальника были объявлены назначения на имевшиеся штатные должности по Школе. Однако преподавателей, как всегда, не хватало, поэтому к педагогической работе по приказу руководства НКВД СССР привлекали наиболее подготовленных слушателей курсов усовершенствования руководящего состава, квалифицированных сотрудников разведывательных и контрразведывательных управлений и отделов, ведущих специалистов по борьбе с бандитизмом, следственных работников Наркомата и военных контрразведчиков. Всего к преподавательской работе на основании этого приказа было привлечено 76 руководящих и оперативных работников.

Л.Ф.Баштаков 1942 – 1947 гг.

В апреле 1942 г. еще 22 оперативных сотрудника подразделений центрального аппарата были утверждены лекторами и преподавателями Высшей школы по спецдисциплинам.

В мае 1942 г. по приказу НКВД в Школу приходят 30 ведущих специалистов военной контрразведки. Руководство Наркомата в условиях войны делало все возможное для высококвалифицированной всесторонней подготовки будущих сотрудников госбезопасности.

Еще 12 февраля 1942 г. на курсы усовершенствования было зачислено 275 слушателей. Вскоре и на основной поток прибыло 205 человек. Среди прибывших был сержант госбезопасности И.С. Розанов. Пройдет тридцать два года, и генерал-майор И.С. Розанов возглавит Высшую школу КГБ СССР.

В связи с боевыми потерями на фронтах и развёртыванием новых частей, приказом наркома внутренних дел был вновь организован филиал Высшей школы НКВД и увеличена ее численность с 500 до 800 человек.

Приказом начальника Школы от 12 августа 1942 г. постоянный состав был временно переведен на казарменное положение и принимал участие в несении внутренней службы. Для сотрудников было оборудовано общежитие.

Рабочий день сотрудников учебного отдела и отдела кадров начинался в 10.00 и длился до 22.00. Преподаватели всех циклов начинали свою работу с 10.00 (если занятия не начинались с 9.00) и заканчивали ее, как правило, в 24.00. Выходные предоставлялись по очереди, а некоторые получали выходные только с разрешения руководства Школы. В воскресные дни рабочий день длился с 12.00 до 17.00.

В воскресные дни рабочий день длился с 12.00 до 17.00.

Несмотря на трудности военного времени и огромную загруженность, в Высшей школе велась научная работа. В ноябре 1942 г. в МГУ защитил кандидатскую диссертацию начальник цикла основ марксизма-ленинизма майор госбезопасности С.И. Кузьмин. Ему было присвоено звание кандидата философских наук. Это был один из первых кандидатов наук Высшей школы НКВД СССР.

Напряженно трудились работники санчасти. За всю войну в Школе не было отмечено никаких массовых инфекционных заболеваний. Школа имела подшефный госпиталь № 5020, в котором было организовано постоянное дежурство: ухаживали за ранеными, убирали палаты, шили и стирали белье.

Летом 1942 г. Высшая школа получила правительственное задание по заготовке дров на вторую военную зиму. Чтобы выполнить задание, пришлось построить в Талдомских лесах 4-километровую узкоколейную железную ветку, проложить 8-километровую автомобильную дорогу, построить 6 мостов и отремонтировать около 10 км дорог. Слушатели жили в палаточном лагере. Дневная норма выработки была довольно высокой — 5 кубометров дров на двоих. От тяжелой работы обмундирование быстро изнашивалось, особенно обувь.

Слушатели жили в палаточном лагере. Дневная норма выработки была довольно высокой — 5 кубометров дров на двоих. От тяжелой работы обмундирование быстро изнашивалось, особенно обувь.

В 1943 г. на советско-германском фронте произошли коренные изменения в пользу СССР. В это время была проведена реформа советских спецслужб. Как и в 1941 г., в организованный Наркомат государственной безопасности СССР из НКВД перешли основные оперативные и оперативно-технические подразделения. Приказом НКВД СССР от 22 мая 1943 г. Высшая школа была переведена в НКГБ СССР.

Осенью 1943 г. Высшая школа получила ряд оперативных и боевых заданий НКГБ СССР. Руководящий состав Школы и большая группа слушателей были командированы в освобожденные районы Курской области, а также Краснодарского и Ставропольского краев, где они принимали участие в специальных операциях по выявлению изменников Родины, фашистских пособников и агентов.

Коллектив Высшей школы в годы Великой Отечественной войны оперативно выполнял все планы и задания руководства НКВД и НГКБ СССР. Он осуществлял подготовку и переподготовку оперативных работников широкого профиля в том количестве, какое было необходимо фронту, партизанскому и подпольному движению, советскому тылу и освобождаемым от противника регионам.

Он осуществлял подготовку и переподготовку оперативных работников широкого профиля в том количестве, какое было необходимо фронту, партизанскому и подпольному движению, советскому тылу и освобождаемым от противника регионам.

Так, 22 декабря 1942 г. при Высшей школе были организованы курсы иностранных языков для подготовки квалифицированных оперативных переводчиков с английского, французского, немецкого, итальянского, японского, турецкого, шведского, финского и польского языков. В январе 1943 г. приказом НКВД при Высшей школе создаются курсы стенографии на иностранных языках. На этих курсах готовились кадры для 2-го специального отдела НКВД СССР.

В июле 1943 г. в связи с нехваткой оперативных кадров из числа сотрудников органов безопасности в центральном аппарате и на местах в Школе открываются 2-месячные курсы по подготовке оперативных работников и 6-месячные курсы усовершенствования оперативного состава, а 12 ноября 1943 г. были организованы 3-месячные курсы подготовки и переподготовки работников радиослужбы НКГБ. На этих курсах готовились в основном радисты для 4-го Управления НКГБ СССР, то есть для работы в тылу врага.

На этих курсах готовились в основном радисты для 4-го Управления НКГБ СССР, то есть для работы в тылу врага.

20 июля 1944 г. НКГБ СССР дало указание местным органам НКГБ о сборе документальных материалов о героических делах чекистов во время Великой Отечественной войны. Предлагалось учесть всех чекистов, павших в боях с фашистами, а также собрать материалы (воспоминания, дневники, письма, фотокарточки и т. д.) о деятельности сотрудников госбезопасности в партизанских отрядах и в тылу противника. Весь собранный материал после тщательной проверки его достоверности предлагалось направлять в Высшую школу для обработки.

Итоги основной деятельности Высшей школы в годы Великой Отечественной войны были подведены начальником Школы генерал-майором Л.Ф. Баштаковым в справке от 20 марта 1946 г.: «…II. За период Отечественной войны с германским фашизмом в Школе подготовлено — 7135 человек…».

Воспитанники Высшей школы, как и постоянный состав, активно участвовали в жесточайшем противоборстве с гитлеровскими спецслужбами и внесли свой вклад в победу над врагом. Родина высоко оценила их ратный и трудовой путь. В 1945 г. в Высшей школе НКГБ СССР служили 8 сотрудников, награжденных тремя и более орденами, 20 сотрудников — двумя орденами, 32 сотрудника — одним орденом. 77 сотрудников были награждены медалями.

Родина высоко оценила их ратный и трудовой путь. В 1945 г. в Высшей школе НКГБ СССР служили 8 сотрудников, награжденных тремя и более орденами, 20 сотрудников — двумя орденами, 32 сотрудника — одним орденом. 77 сотрудников были награждены медалями.

20 июля 1945 г. 322 сотрудника Высшей школы (постоянного состава) были награждены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

30 августа 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Высшая школа НКГБ СССР была награждена Красным Знаменем и Грамотой.

Подготовка кадров в период начала «холодной войны»

Окончание Великой Отечественной войны и переход к условиям мирного времени потребовали соответствующей перестройки деятельности органов государственной безопасности СССР. В мае 1946 г. была осуществлена их очередная реформа: в рамках Министерства государственной безопасности СССР были объединены внешняя разведка, военная контрразведка, территориальные и транспортные органы госбезопасности.

Высшей школе МГБ СССР и ряду других учебных заведений ведомства также предстояло реорганизовать свою работу применительно к условиям мирного времени.

Руководство Школы считало необходимым: повысить требования к поступающим в Высшую школу; увеличить срок обучения на курсах усовершенствования до 2-3 лет и включить дополнительно в учебный план такие дисциплины, как политэкономия, история СССР, классическая и современная литература, иностранный язык; усилить юридическую подготовку; установить единый профиль обучения — переподготовка сотрудников контрразведывательных подразделений со знанием иностранного языка.

Начальником Высшей школы МГБ СССР до мая 1947 г. являлся генерал-майор Л.Ф. Баштаков. С августа 1947 г. должность начальника Школы занимал И.Я Бабич. Затем до 9 июня 1948 г. его обязанности исполнял заместитель начальника полковник И.Г. Прошаков. В последующем Высшей школой руководили полковник Я.Г. Никитин (до 3 мая 1952 г.) и полковник А.Я. Ефимов.

И.Я. Бабич

Уровень теоретической и практической подготовки слушателей Высшей школы МГБ СССР был неплохим, это подтвердила проведенная в конце 1948 г. — начале 1949 г. оперативная практика слушателей курсов подготовки руководящего состава. Преподаватели кафедры спецдисциплин и слушатели были направлены в подразделения центральных областей России, на Украину, в Белоруссию и Прибалтику, где принимали участие в конкретных контрразведывательных мероприятиях. Практика показала, что слушатели не только справились с возложенными на них задачами, но в ряде случаев критически проанализировали сложившиеся на местах подходы к ведению оперативных разработок и других дел.