К какому течению общественной мысли 19 века относятся бунтарское: Сборник идеальных эссе по обществознанию

Народничество: историческая правда России от РВИО

В середине XIX века в Российской империи начинает зарождаться идеологическое течение среди разночинной интеллигенции – народничество. Название оно получило от своей основной идеи – сближения интеллигенции с народом.

Истоки народничестваГлавной задачей, стоящей перед властью и обществом в середине XIX столетия, было решение крестьянского вопроса. В среде интеллигенции предлагалась масса проектов дальнейшего развития страны, и все они первостепенной целью определяли отмену крепостного права.

О своем видении решения проблемы первым заговорил А. Герцен, который предложил теорию общинного социализма. Он считал, что социализм в России появится на базе крестьянской общины. Его главный сторонник Н. Чернышевский доработал эту концепцию и считал, что община – это только переходный этап к коллективной форме производства и потребления.

Идеи общинного социализма легли в основу идеологии народничества:

– Россия должна идти по своему пути.

– Капитализм чужд развитию России.

– Русское общество не содержит социальной основы для самодержавия.

– Россия придет к социализму, не проходя период капитализма.

– Новое социалистическое общество будет опираться не на семью, а на общину.

– Крестьянством должны руководить профессиональные революционеры.

– Крестьяне уже созрели до социалистических идей.

– Только революция способна провести социальные идеи.

Идеи общинного социализма совпадали с мыслями разночинной интеллигенции. Крестьянская реформа 1861 года так и не решила многих вопросов, что все более подталкивало к активным действиям. Еще одним поводом для недовольства стало введение платы за получение высшего образования, из-за чего в университетах не могло учиться большинство разночинной молодежи. Вот они и стали главной социальной опорой народничества в XIX веке.

Своей главной задачей народники считали полное изменение общества на основе социалистических принципов.

Народничество не было однородным. И если главная идея была «общинный социализм», то пути следования к этой цели были самые разные.

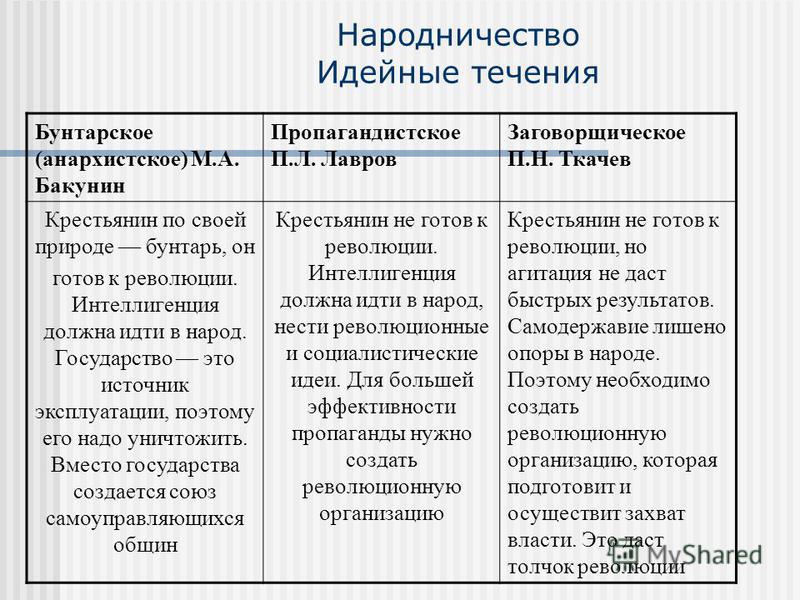

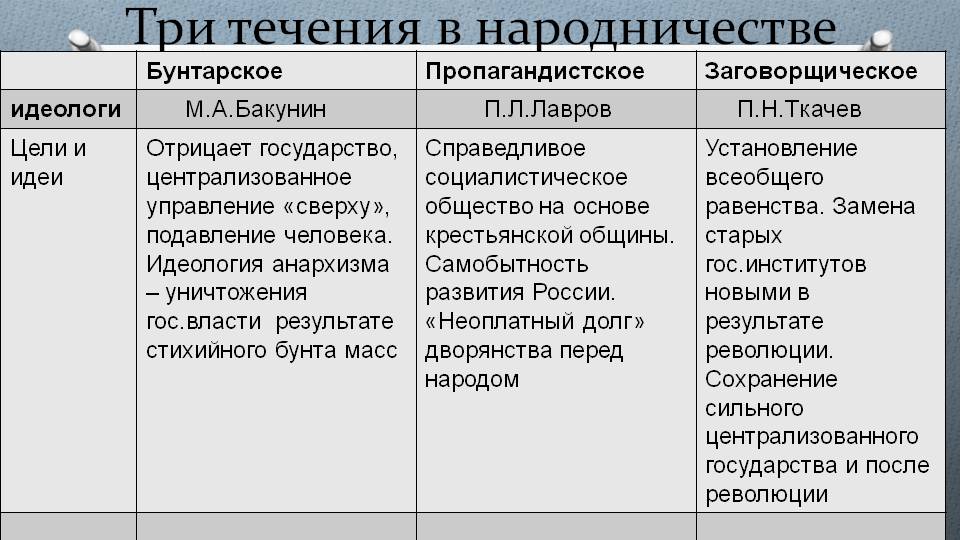

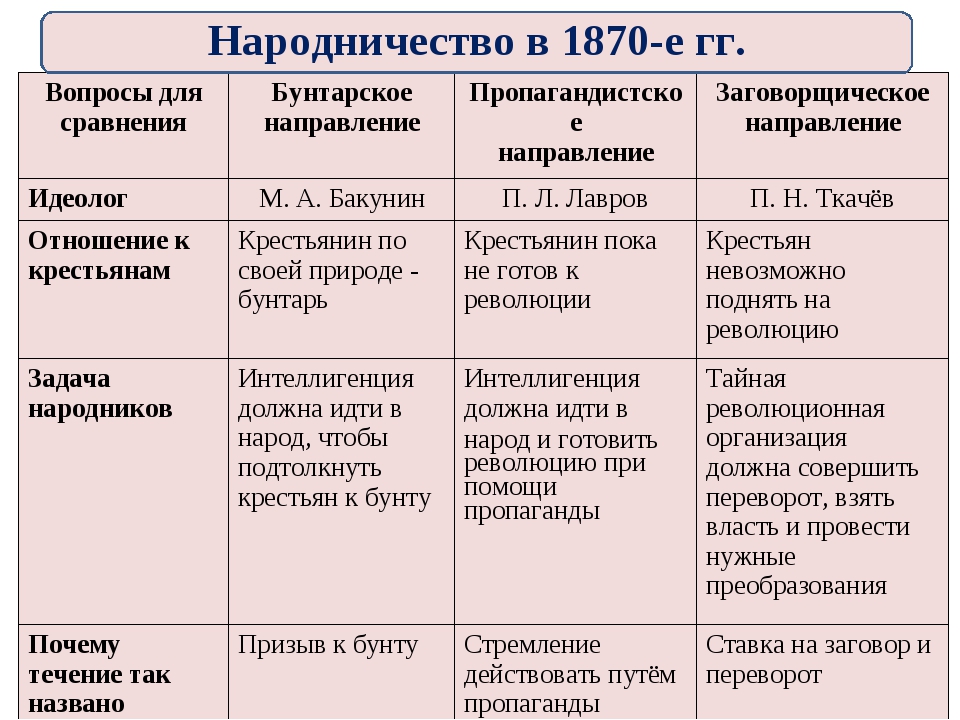

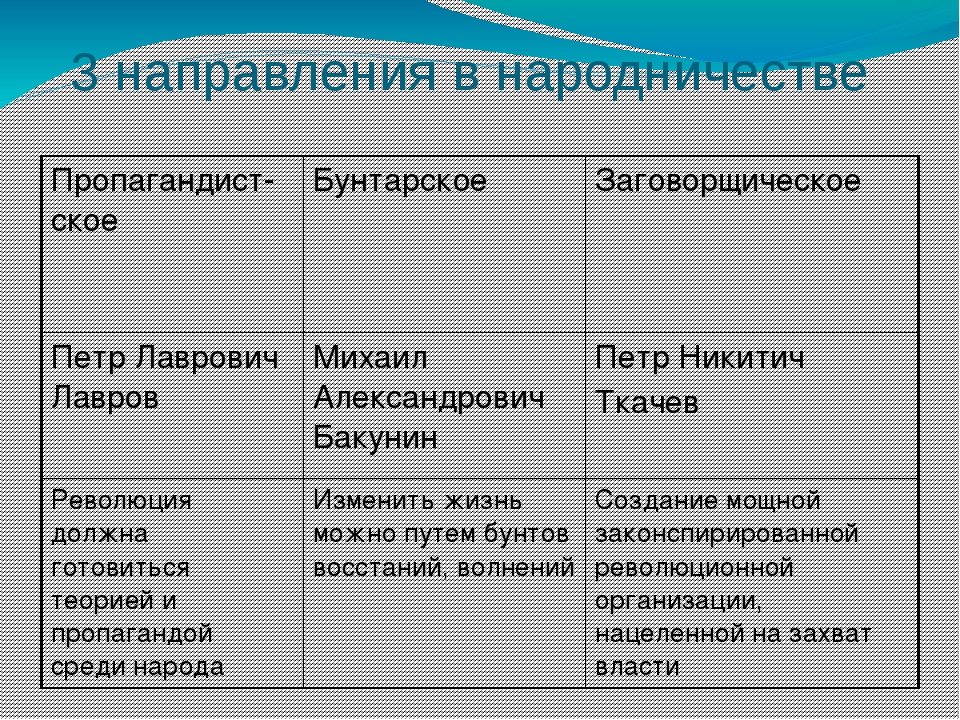

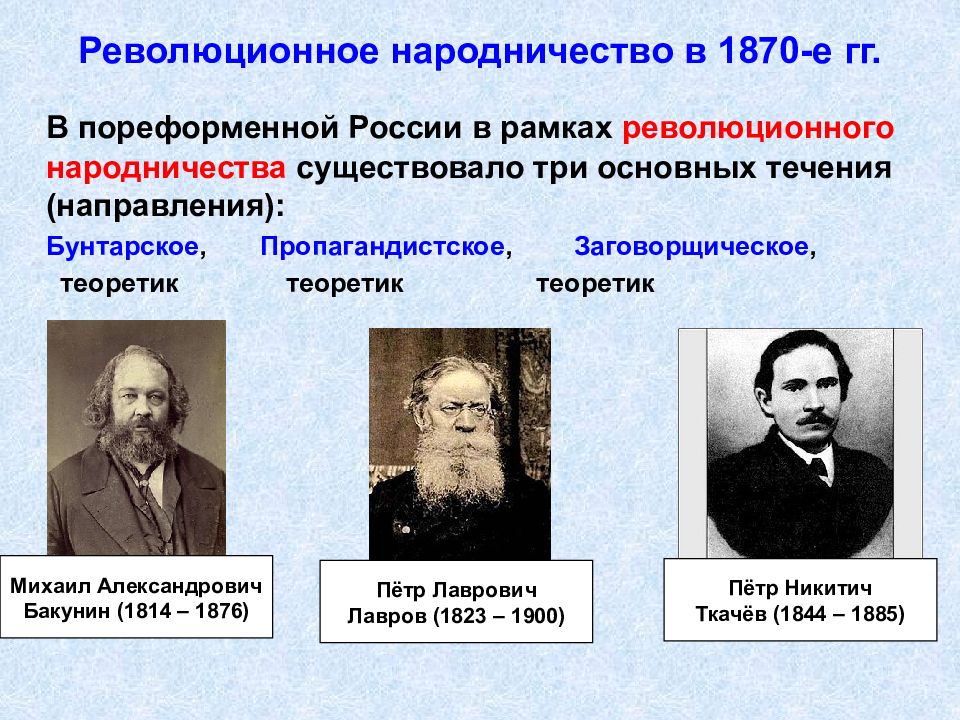

Одним из направлений было пропагандистское. Во главе этого движения стояли П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский. Они считали, что недопустимо насильственное переустройство, а социальная революция должна готовиться постоянной пропагандистской работой интеллигенции.

Другое направление носило название бунтарского или анархического. Это движение отрицало государство и хотело заменить его обществами на принципе автономии. Здесь главным лидером и идеологом был М. А. Бакунин. Представители этого направления считали, что большой революционный взрыв может подготовить череда постоянных бунтов и восстаний.

Еще одно направление было социально-революционное, или заговорщицкое. Его идеологи считали, что только революция может дать народу просвещение, равенство и братство. Не надо тратить время на просвещение, необходимо создавать организацию революционеров и захватывать власть.

В 1860 году легальные и нелегальные объединения народников появились в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из самых крупных организаций стала «Земля и воля», появившаяся в Санкт-Петербурге в 1861 году. В этой организации была разработана первая народническая программа переустройства общества, но в 1864 году организация самораспустилась.

Соратники «Земли и воли» создали тайное общество Н. А. Ишутина (ишутинцы), члены которого собирались подготовить крестьянскую революцию. Они за несколько лет установили связь с подпольными организациями в других городах, открыли в Москве бесплатную школу, несколько мастерских и даже готовили побег Н. Чернышевского с каторги.

4 апреля 1866 года Д. Каракозов, член этой организации, по собственной инициативе организовал покушение на Александра II. Покушение было неудачным, организация – разгромлена, многие ее члены – арестованы.

К концу 60-х годов XIX века организации народников появились во многих городах России. Именно в это время состоялись первые «хождения в народ». Народники предприняли попытку лично пообщаться с народом. Молодые люди отправлялись в деревни, работали учителями, фельдшерами, писарями и по совместительству вели агитацию среди крестьян. Пропагандистская работа закончилась провалом. Крестьяне не очень рвались беседовать с чужаками. В результате около 1500 человек были арестованы и получили срок за антиправительственную агитацию.

В 1876 году была создана вторая организация «Земля и воля». Она имела свои филиалы во многих городах, в основном на юге России. Участниками организации был совершен целый ряд покушений на жандармских и полицейских чиновников. Но террор как средство борьбы разделяли не все участники. Против были В. Засулич, Г. Плеханов, Л. Дейч. В 1879 году в организации произошел окончательный раскол.

Противники террора объединились в организацию «Черный передел», а сторонники террора – в «Народную волю», во главе которой встали А. Желябов, В. Фигнер, С. Перовская и другие. Главной задачей они считали убийство императора Александра II.

Желябов, В. Фигнер, С. Перовская и другие. Главной задачей они считали убийство императора Александра II.

Члены «Народной воли» в период с 1879 по 1 марта 1881 года совершили пять неудачных покушений на императора, но в итоге им удалось добиться своей цели. Руководители были арестованы и казнены. По делу народовольцев прошло более 10 000 человек. Репрессии подорвали силы народников, и они уже не представляли серьезной угрозы.

Народничество прочно заняло свое место в истории классовой борьбы. Были опробованы различные методики политических столкновений. Практика показала, какой должна быть революционная организация, и в дальнейшем этот опыт был взят на вооружение следующим поколением революционеров – социал-демократов. Здесь уместно вспомнить ленинскую фразу: «Мы пойдем другим путем».

Народничество серьезно повлияло на общественную жизнь страны и сумело вовлечь в нее большое количество молодежи. По сути, народничество стало инициативой, которая заставила власть считаться с мнением общества, пусть пока и небольшой его части.

Урок 13. общественное движение в россии во второй половине xix в — Россия в мире — 11 класс

Конспект урока № 13

по предмету «Россия в мире» для «11» класса

Тема: «Общественное движение в России во второй половине XIX в.».

Вопросы по теме:

1. Причины роста общественного движения во второй половине XIX в.

2. Общественное движение: либералы.

3. Общественное движение: консерваторы.

4. Общественное движение: революционеры. Народничество.

5. Распространение марксизма в России.

Тезаурус:

«Земский конституционализм» – земское движение, буржуазно-оппозиционное движение русских либеральных помещиков, требовавших расширения прав земств.

Марксизм – мировоззренческая система, созданная во второй половине XIX в. немецкими мыслителями К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Народничество – общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в. , отражавшее идеологию крестьянской демократии и считавшее возможным переход страны к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм.

, отражавшее идеологию крестьянской демократии и считавшее возможным переход страны к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм.

«Нечаевщина» – имя нарицательное для обозначения террористического направления в русском революционном движении второй половины XIX в., провокаторских методов и методов мистификации в революционной борьбе.

Нигилизм – философии, ставящая под сомнение (в крайней своей форме абсолютно отрицающая) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры.

«Первомартовцы» – группа из восьми террористов -«народовольцев», участвовавших в подготовке и осуществлении убийства императора Александра II 1 марта 1881 года.

«Хождение в народ» – движение студенческой молодёжи и революционеров-народников с целью «сближения» с народом, его просвещения и революционной агитации непосредственно среди крестьянских масс.

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

Проведение масштабных реформ 1860-1870-х гг.

Начало царствования Александра II явилось периодом дальнейшего развития российского либерального движения. Были предприняты первые попытки создания программных документов и объединения всех либеральных сил.

В середине 1850-х гг. видные либералы-западники К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин опубликовали «Письмо к издателю», ставшее первым печатным программным документом русского либерализма. Основными положениями этой программы были: провозглашение различных свобод – свободы от крепостного состояния, совести, книгопечатания, свободы выражения общественного мнения; публичность всех правительственных действий; публичность и гласность суда.

Свой вклад в разработку либеральной программы внесли влиятельные общероссийские журналы славянофильского направления – «Русский вестник», которым руководил М.Н.Катков, и «Русская беседа», редактором-издателем которого был А.И.Кошелев. На их страницах пропагандировалась необходимость отмены крепостного права и наделения крестьян землей, введения независимого суда и местного самоуправления. Либеральные идеи звучали также на страницах «Отечественных записок» А. А. Краевского, «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинина и ряда других изданий.

В. Дружинина и ряда других изданий.

Центром создания более радикального варианта либеральной программы стала Тверская губерния. В 1862 г. тверское дворянство направило Александру II адрес («тверской адрес»), в котором заявило, что оно отказывается от всех своих сословных привилегий и считает необходимым создание представительного органа власти для успеха начатых реформ. Признанные теоретики либерализма К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин, а также либеральные чиновники и правительство отрицательно восприняли тверской адрес. Особенно подозрительным им показалось то, что парламентская идея исходит от дворянства. Рождались опасения, что дворяне стремятся к народному представительству только затем, чтобы сорвать проведение крестьянской реформы.

В 1860-е гг. наиболее влиятельным либеральным органом западнического направления стал журнал «Вестник Европы», редактором которого был М.М.Стасюлевич. Постоянными авторами «Вестника Европа» были писатели И.А.Гончаров, Г.П.Данилевский, Д.Н.Мамин-Сибиряк, М. Е.Салтыков-Щедрин, А.К.Толстой, историки В.И.Герье, И.Е.Забелин, Н.И.Костомаров, М.П.Погодин, С.М.Соловьёв. Они отстаивал идеи конституционной монархии, гарантии прав личности, законности и свободы печати. Особое внимание уделялось земству, которое рассматривалось как орган народного представительства и основа будущего парламента.

Е.Салтыков-Щедрин, А.К.Толстой, историки В.И.Герье, И.Е.Забелин, Н.И.Костомаров, М.П.Погодин, С.М.Соловьёв. Они отстаивал идеи конституционной монархии, гарантии прав личности, законности и свободы печати. Особое внимание уделялось земству, которое рассматривалось как орган народного представительства и основа будущего парламента.

Новый подъем либерального движения пришелся на конец 1870-х — начало 1880-х гг. В это время молодое поколение земских деятелей преодолело преклонение своих предшественников перед государством, вставшим на путь реформ.

Земства активно подавали либеральные адреса с требованиями расширения своих прав, создания центральных представительных учреждений, введения гражданских свобод и т. П.

Некоторые радикально настроенные представители земств (И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской, Ф. И. Родичев, П. Д. Долгоруков и др.) предпринимали попытки взять на вооружение нелегальные методы борьбы и даже пытались заключить соглашение с революционными организациями, но безуспешно.

Более успешной была попытка объединить сами либеральные силы с целью организации общественного давления на правительство. В апреле 1879 г. тайный съезд земских деятелей в Москве принял решение организовать выступления земских собраний с требованиями политических реформ. Но дальше принятого решения дело не пошло.

Надежды на возвращение доверия между земскими либералами и правительством появились после прихода к власти М. Т. Лорис-Меликова. Он не только провозгласил курс на сотрудничество власти и общества, но и стал претворять его в жизнь, разработав проект допуска всех представителей общества к законосовещательной деятельности. Этот проект получил название «Конституции» Лорис-Меликова. Однако после гибели Александра II шанс для сотрудничества либералов с властью оказался утерянным.

Либерализм не стал ведущей политической силой в стране. Его опора в обществе была очень слабой – интеллигенция и незначительная часть дворянства. Развитию либерализма в России мешали безграмотность и общинные формы жизни основной массы населения. Кроме того, либералам не удалось преодолеть разобщенности своих рядов, выработать общую программу и добиться единства действий.

Кроме того, либералам не удалось преодолеть разобщенности своих рядов, выработать общую программу и добиться единства действий.

Главными устремлениями консерваторов в 1860-1870-е гг. стали попытки оградить императорскую власть от влияния либеральных чиновников и по возможности не допустить, чтобы реформы ущемляли интересы дворянства. Активность консерваторов имела определённый успех. Из правительства постепенно были удалены основные разработчики крестьянской реформы. Александр II надеялся, что подобный шаг приведёт к примирению сословий и смягчит негодование дворян. В дальнейшем положение консерваторов еще более укрепилось.

Крупнейшим деятелем консервативного направления стал противник отмены крепостного права и проведения других реформ граф П. А. Шувалов. В 1866 г. он был назначен шефом жандармов и главным начальником III отделения. Пользуясь неустойчивым состоянием Александра II, вызванным покушениями на его жизнь, Шувалов установил полный контроль над императором, сосредоточив в своих руках огромную власть, за что получил прозвище Петр IV. С подачи Шувалова вплоть до 1874 г. происходило смещение и назначение министров и других высших чиновников.

С подачи Шувалова вплоть до 1874 г. происходило смещение и назначение министров и других высших чиновников.

Идеологом и вдохновителем консервативного курса стал публицист и издатель, редактор газеты «Московские ведомости», в прошлом видный либерал М. Н. Катков. Он отрицательно относился к проводимым в стране реформам, считая, что они ведут к дальнейшему отрыву интеллигенции от устоев народной жизни, в основе которых лежит идея единения народа с царем. Ответственность за подобное положение Катков возлагал на либералов, навязавших власти реформы, которые лишь развратили общество и способствовали росту революционного движения.

С восшествием на престол Александра III консерватизм стал ведущим направлением правительственной политики, а его главный идеолог К.П.Победоносцев занял место ближайшего советника императора. В 1880-е гг. была предпринята попытка организационного оформления консервативного движения с целью оказания помощи самодержавию в борьбе с революционными выступлениями. В 1881 г. в Петербурге была создана тайная организация – «Священная дружина», руководителем которой был П.П.Шувалов. Участники «Священной дружины» громили подпольные типографии, пытались организовать политический сыск. Однако Александр III не одобрил подобных начинаний. Он считал, что существование общественных организаций, стоящих на страже самодержавия, свидетельствует лишь о слабости власти. Поэтому в 1882 г. «Священная дружина» была распущена.

В 1881 г. в Петербурге была создана тайная организация – «Священная дружина», руководителем которой был П.П.Шувалов. Участники «Священной дружины» громили подпольные типографии, пытались организовать политический сыск. Однако Александр III не одобрил подобных начинаний. Он считал, что существование общественных организаций, стоящих на страже самодержавия, свидетельствует лишь о слабости власти. Поэтому в 1882 г. «Священная дружина» была распущена.

В целом, к концу XIX в. позиции и роль консерваторов усилились, а многие их идеи легли в основу правительственной политики. Но, так же как и либералы, консерваторы не имели широкой поддержки в обществе.

После крестьянской реформы 1861 г., наряду с либеральным и консервативным движениями, резко усилилось и революционное движение. Это было вызвано несколькими причинами.

Часть радикально настроенной интеллигенции выражала недовольство умеренным характером реформ: сохранением помещичьего землевладения, обременительными для крестьян условиями выкупа земельного надела и введением временнообязанного состояния. У неё сложилось преувеличенное представление о том, что реформа была встречена народом враждебно. Доказательством этого считались выступления крестьян Пензенской губернии и в селе Бездна Казанской губернии. Поводом для действий революционеров служили медлительность правительства при претворении реформ в жизнь, а также непоследовательность самого Александра II, сохранение им на ведущих постах многих деятелей консервативного направления.

У неё сложилось преувеличенное представление о том, что реформа была встречена народом враждебно. Доказательством этого считались выступления крестьян Пензенской губернии и в селе Бездна Казанской губернии. Поводом для действий революционеров служили медлительность правительства при претворении реформ в жизнь, а также непоследовательность самого Александра II, сохранение им на ведущих постах многих деятелей консервативного направления.

Идейным вождем революционного движения в конце 1850-х — начале 1860-х гг. стал редактор петербургского журнала «Современник» Н. Г. Чернышевский. Он выступал в своих статьях за крестьянскую революцию, развивал идеи А. И. Герцена об «общинном» социализме, ратовал за создание революционной организации. В июле 1862 г. Чернышевский был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, где провел около двух лет. Там он написал роман «Что делать?», который был напечатан в журнале «Современник». В романе Чернышевский изложил свои взгляды на будущее социалистическое устройство общества, на новую мораль и нравственность. Эта книга стала настоящей «библией» для русских революционеров. В 1864 г. Чернышевский был приговорен к каторге и последующему поселению в Сибири.

Эта книга стала настоящей «библией» для русских революционеров. В 1864 г. Чернышевский был приговорен к каторге и последующему поселению в Сибири.

Под влиянием идей Герцена и Чернышевского в 1861 г. в Петербурге возникла тайная революционная организация. Для её названия были взяты ключевые слова одной из статей Н. П. Огарева — «Земля и воля». Программа «Земли и воли» включала требования созыва парламента и установления демократической республики, широкого местного самоуправления, равноправия женщин. Выдвигалась также идея передачи крестьянам всей земли и объединения не только сельского, но и городского населения в самоуправляющиеся общины. Практическая деятельность организации сводилась к изданию и распространению революционной литературы, к содействию побегам революционеров из тюрем, материальной помощи ссыльным. «Земля и воля» готовилась начать открытое выступление в 1863 г., когда, по мнению её членов, можно было ожидать крестьянского восстания в связи с тем, что в этом году истекал срок подписания Уставных грамот. Но уже в 1862 г. были арестованы наиболее активные члены «Земли и воли». А в 1863 г. русским революционерам пришлось испытать самое горькое разочарование — не оправдались их расчеты на массовые выступления крестьян. Весной 1864 г. «Земля и воля» приняла решение о самороспуске.

Но уже в 1862 г. были арестованы наиболее активные члены «Земли и воли». А в 1863 г. русским революционерам пришлось испытать самое горькое разочарование — не оправдались их расчеты на массовые выступления крестьян. Весной 1864 г. «Земля и воля» приняла решение о самороспуске.

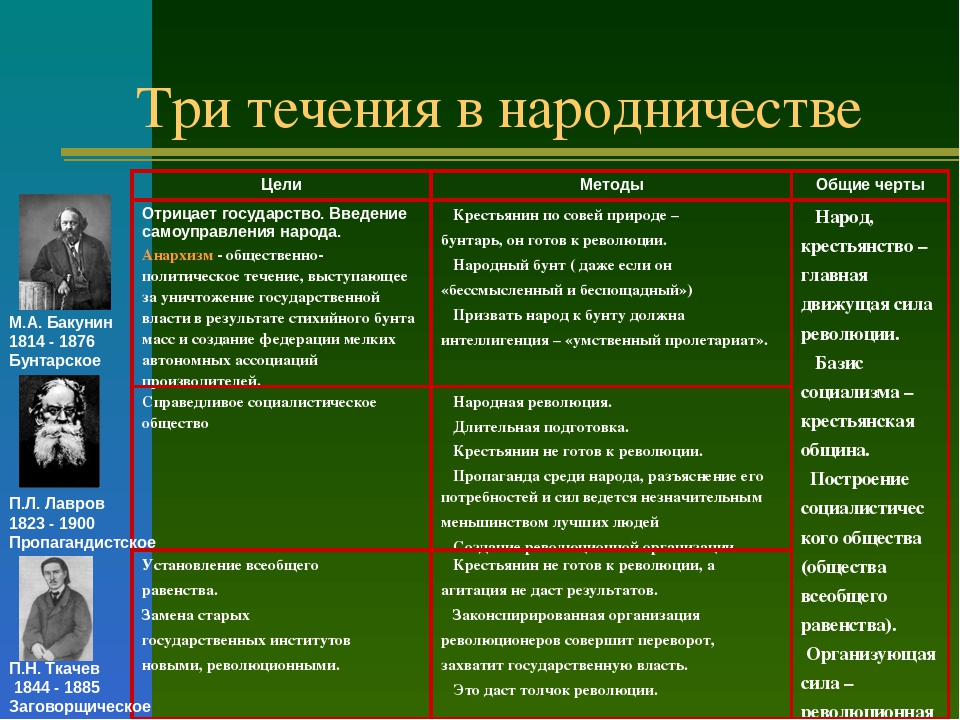

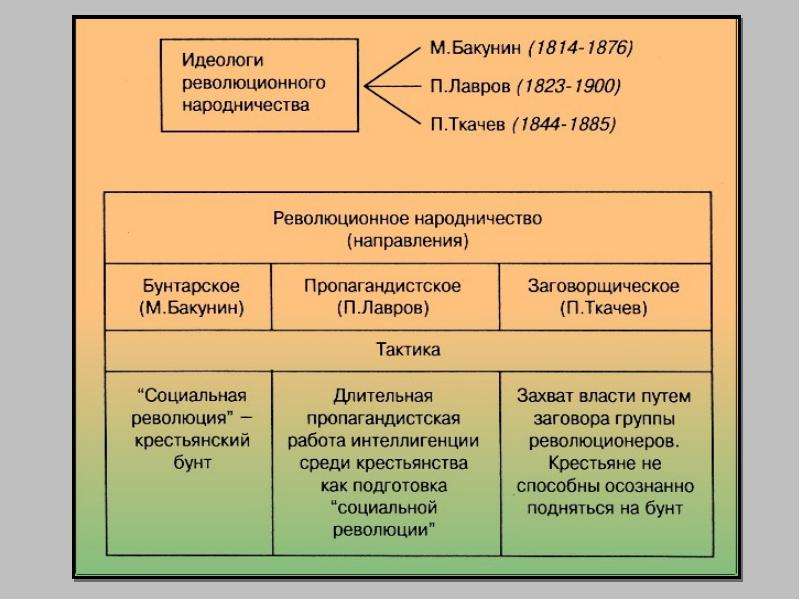

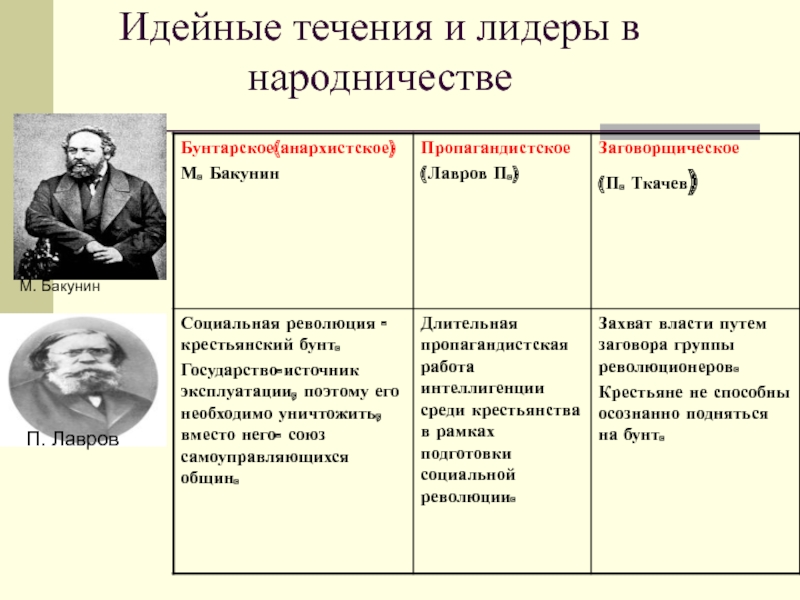

Идеи «общинного» социализма А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского стали теоретической основой своеобразного политического течения русской радикальной интеллигенции — народничества. Народники рассматривали народ, прежде всего крестьянство, как реальную политическую силу и считали своей главной задачей сделать эту силу сознательной и организованной. Они хотели поднять крестьян на революцию, которая дала бы возможность России миновать стадию капитализма и установить новый строй, основанный на принципах равенства и справедливости. Наиболее крупными теоретиками революционного народничества в 1870-х гг. были М. А. Бакунин, П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев.

М.А.Бакунин считался идеологом анархического крыла народничества. Он уповал на стихийный народный бунт против самодержавия. Русский народ он считал изначально народом-бунтарем, но его должна была разбудить интеллигенция — «умственный пролетариат». Бакунин отрицал государство, считая его высшим злом.

Он уповал на стихийный народный бунт против самодержавия. Русский народ он считал изначально народом-бунтарем, но его должна была разбудить интеллигенция — «умственный пролетариат». Бакунин отрицал государство, считая его высшим злом.

П.Л.Лавров, в отличие от Бакунина, не преклонялся перед стихийным бунтом. Он считал, что народная революция нуждается в длительной подготовке. Лавров считал, что представители интеллигенции должны идти в народ и при помощи пропаганды помочь ему уяснить его потребности и силу. Построив справедливое социалистическое общество, интеллигенция сможет «оплатить» свой «долг народу».

П.Н.Ткачёв являлся идеологом заговорщического направления в народничестве. В отличие от других народников, Ткачев полагал, что крестьянство не способно самостоятельно осуществить революцию. Революция должна принять форму переворота, который совершит строго законспирированная организация революционеров, члены которой прошли строгий отбор и подчиняются железной дисциплине. Но предварительно эта организация должна была «расшатать» существующую власть путем террора. В ходе революции, по мнению Ткачёва, должна была произойти замена старых государственных институтов на новые, революционные.

Идеи Герцена и Чернышевского, развитые Бакуниным, Лавровым и Ткачевым, стали основой для деятельности революционных народнических организаций. В 1863 г. сложилась организация Н.А.Ишутина — И. А.Худякова (1863— 1866). Её члены ставили перед собой задачу подготовки революционного переворота, результатом которого стало бы переустройство общества на основе коллективной собственности и коллективного труда. В 1865 г. внутри этой организации стала действовать группа «Ад», которая вела подготовку цареубийства, считая, что оно послужит толчком революции. В апреле 1866 г. член «Ада» Д. В. Каракозов совершил неудачное покушение на Александра II. Революционер был казнён, а ишутинская организация разгромлена.

На смену «ишутинцам» пришли «нечаевцы». В 1869 г. бывший вольнослушатель Петербургского университета С. Г. Нечаев основал в Москве общество «Народная расправа». Он составил «Катехизис революционера» — свод правил, которыми должны были руководствоваться его сторонники. Революционер, по мысли Нечаева, не должен был иметь личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Всё в нём должно было служить главной цели – осуществлению революции. Нечаев планировал покрыть Россию сетью революционных организаций, связанных железной дисциплиной. Он пытался насадить в «Народной расправе» дух безоговорочного подчинения вождю. Когда один из руководителей организации студент И. И. Иванов усомнился в правдивости некоторых заявлений Нечаева, тот обвинил его в предательстве и вынес ему смертный приговор. Приводить приговор в исполнение должны были все члены организации, чтобы кровь бывшего товарища ещё теснее сплотила их. В ходе следствия по делу об убийстве Иванова организация была разгромлена. Самому Нечаеву удалось выехать за границу. В 1872 г. он был выдан России как уголовный преступник. Нечаев был осужден на многолетнюю каторгу, но отбывал наказание вплоть до смерти в 1882 г. в Петропавловской крепости. Ф.М.Достоевский посвятил С.Г.Нечаеву и его организации роман «Бесы».

В 1869 г. в Петербурге сложился кружок «чайковцев» (по имени одного из его членов — Н. В. Чайковского). В противовес «нечаевщине» «чайковцы» строили свою организацию на принципах высокой нравственности. Члены организации сумели создать всероссийскую сеть своих групп, в которых началась революционная деятельность многих видных представителей народничества: С. JI. Перовской, С. М. Кравчинского, А. И. Желябова, М. А. Натансона и др. Именно «чайковцы» в 1874-1875 гг. организовали знаменитое «хождение в народ». Сотни пропагандистов под видом врачей, инженеров, учителей разбрелись по России, проникая в самые глухие её уголки. Они толковали с крестьянами о революции и социализме. Но мужики, как правило, не понимали «бар» с их господской, полной иностранных слов речью. Чаще всего крестьяне и доносили на пропагандистов в полицию. Власти ответили на «хождение в народ» всероссийской облавой и показательными судами над революционерами.

Неудача агитационного движения заставила революционеров перейти к созданию строго централизованных и законспирированных групп.

В конце 1876 г. в Петербурге возникла организация «Земля и воля», названная так в память первого революционного объединения 1860-х гг. Её создателями были М. А. Натансон, А. Д. Михайлов, Г. В. Плеханов и др. Позже в «Землю и волю» вступили В. Н. Фигнер, С. Л. Перовская, Н. А. Морозов, С. М. Кравчинский. Своей целью члены организации провозгласили переход всей земли в руки трудового крестьянства, организацию жизни общества на принципах общинного самоуправления, решение национального вопроса сообразно желанию населения. Они считали, что осуществить эти цели возможно «только путем насильственного переворота». Для подготовки народного восстания предполагалось использовать организаторские и дезорганизаторские методы работы. Организаторские меры предусматривали ведение пропаганды среди крестьянства и рабочих. Дезорганизаторские методы предполагали проведение действий, ослабляющих правительство, в том числе индивидуальный террор.

Организаторская работа среди крестьян являлась продолжением «хождения в народ». Но при этом «летучая» пропаганда сменилась «оседлой». Члены организации создавали в сельской местности свои поселения, совмещая пропагандистскую деятельность с работой по специальностям фельдшеров, учителей, агрономов.

Народники, видя в рабочих прежде всего выходцев из крестьянской среды, тесно связанных с деревней, пытались наладить пропаганду и среди них. Появились первые рабочие организации, выдвигавшие политические требования —

«Южнороссийский союз рабочих» в Одессе, «Северный союз русских рабочих» в Петербурге. Но деятельность этих союзов оказалась недолгой. Они были разгромлены полицией.

Дезорганизаторской группе народников удалось провести ряд громких террористических актов, взбудораживших всю страну. В январе 1878 г. молодая революционерка В. И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, приказавшего выпороть политического заключенного, не снявшего перед ним головного убора. В августе 1878 г. в центре Петербурга средь бела дня С. М. Кравчинский заколол кинжалом шефа жандармов Н. В. Мезенцева. В марте 1879 г. было совершено покушение на нового шефа жандармов А. Р. Дрентельна. 2 апреля 1879 г. член «Земли и воли» А. К. Соловьёв совершил новое покушение на Александра II. Пять выпущенных им пуль не достигли цели, царь остался жив. Соловьёв был повешен. Власти боролись с революционерами чрезвычайными методами.

В августе 1879 г. «Земля и воля» разделилась на две самостоятельные организации — «Чёрный передел», куда вошли сторонники продолжения пропагандистской работы, возглавляемые Г. В. Плехановым, и «Народную волю», объединившую сторонников индивидуального террора. Организаторами и руководителями «Народной воли» были А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, Н. А. Морозов, С. JI. Перовская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, которые составили её Исполнительный комитет.

Исполнительный комитет вынес смертный приговор императору Александру II и начал настоящую охоту на него.

В ноябре 1879 г. народовольцы организовали покушение на царя при его возвращении из Крыма в Петербург, взорвав царский поезд. Но судьба вновь оказалась благосклонна к императору. Был взорван не тот вагон поезда.

5 февраля 1880 г. был произведён взрыв в Зимнем дворце. Народник С. Н. Халтурин устроился во дворец краснодеревщиком и каждый день проносил туда понемногу динамита. Комната столяров находилась под царской столовой. Взрыв намечался на день, когда на парадном обеде должна была собраться вся императорская семья, но в дело вновь вмешался случай. Начало обеда перенесли на более позднее время. Во время взрыва пострадала только охрана и прислуга: было убито 10 человек и 53 ранено.

1 марта 1881 г. император направился на развод войск в Михайловский замок. Он и на этот раз попытался обмануть судьбу, изменив обычный маршрут следования. Но террористы постарались исключить всякую случайность — на всех путях возможного следования царской кареты были поставлены бомбометатели. Император оказался в ловушке. Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной И. И. Гриневицким, который также погиб. Через девять часов после взрыва император скончался в Зимнем дворце.

Почти все члены Исполнительного комитета «Народной воли» были арестованы. А. И. Желябов, С. JI. Перовская, А. Д. Михайлов, Н. И. Кибальчич, Н. И. Рысаков, подготовившие покушение, были повешены в апреле 1881 г.

Цареубийство не стало, вопреки ожиданиям народников, началом крестьянской революции. Более того, народ был ошеломлен, Александра II в деревнях жалели. Народническое движение зашло в тупик.

Революционное движение стало мощным фактором общественной жизни пореформенной России. Но «хождение в народ» и террор народников не подтолкнули крестьян к революции. Стремившиеся к переустройству жизни на основах «общинного» социализма революционеры не сумели претворить свою программу в жизнь.

Разгром народнических организаций вынудил уцелевших революционеров укрыться за границей. Им предстояло осмыслить причины кризиса народничества и попытаться найти новые идейные ориентиры. Они упорно искали новые теории, на основе которых можно было бы продолжить революционную борьбу.

В Европе в тот период росла популярность марксизма. Первым российским революционером, вставшим на путь марксизма, был Г.В.Плеханов. За границей он объединил единомышленников — видных революционеров: В.И.Засулич, П. Б.Аксельрода, JI. Г.Дейча, В.Н.Игнатова и др. — в группу «Освобождение труда». В программном заявлении, опубликованном в 1883 г., провозглашались следующие задачи: полный разрыв с народничеством; борьба с самодержавием; организация пролетариата и пропаганда социализма в рабочей среде. Эта небольшая организация за 20 лет выпустила более 250 марксистских работ, которые расходились по всей России.

Вскоре в стране возникла целая сеть рабочих кружков по изучению марксизма: в Петербурге – под руководством Д.Благоева, П.В.Точисского, М.И.Бруснёва, в Казани — под руководством Н.Е.Федосеева.

В 1895 г. в Петербурге был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», во главе которого встал В.И.Ульянов. Это была более многочисленная и дисциплинированная организация, занимавшаяся пропагандой марксизма среди рабочих. Но в 1896 г. она была разгромлена полицией, а значительная часть её членов, включая В.И.Ульянова-Ленина, были отправлены в ссылку. Однако деятельность этой организации дала мощный толчок марксистскому движению в России.

Общественное движение в 1860-1870-е гг. имело противоречивый характер. В период разработки либеральных реформ произошла консолидация представителей консервативного и либерального направлений, но в связи с их неоднозначными результатами споры о путях развития России вскоре снова возобновились. Борьба революционеров с правительством в 1870-е гг. окончилась трагедией, произошедшей 1 марта 1881 г. Убийство Александра II резко изменило ситуацию и обрекло реформаторскую политику на неудачу. В 1880-е – начале 1890-х гг. российское общество во многом пересматривало свои взгляды, перерабатывало старые идеи, воспринимало и развивало новые. Появились первые марксистские организации, ширилось рабочее движение.

Теоретический материал для углублённого изучения:

1 марта 1881 года бомбой был убит царь Александра II. Вынесенный «Народной волей» приговор исполнил И.Гриневицкий, так же погибший от взрыва. Это стало первым цареубийством в истории России, когда царь был убит не в результате борьбы за престол, а в результате борьбы народа за свое освобождение.

15 апреля 1881 года на плацу Семеновского полка были повешены пятеро революционеров-народников, участвовавших в подготовке и убийстве царя. Николай Саблин застрелился, когда его пытались арестовать. Геся Гельфман — умерла в тюремной больнице после родов.

Андрей Желябов, крестьянский сын, с юношества был увлечён революционными идеями, активный организатор революционного народовольчества. Учился в Новороссийском университете в Одессе, откуда был в 1871 году исключён после студенческих волнений. «Ходил в народ», за что был осужден во время процесса над 193-мя народовольцами, позже обвинение было снято. После своего задержания Желябов сразу же направил прокурору заявление, с требованием казнить его вместе с ранее задержанным Николаем Рысаковым.

Николай Кибальчич, сын священника, учился в Петербургском институте инженеров путей сообщения, не окончив его, перешёл в Медико-хирургическую академию, где и увлекся революционными идеями. За хранение запрещённой литературы и революционную пропаганду с 1875 по 1878 год сидел в тюрьме. После освобождения перешёл на нелегальное положение и активно включился в деятельность группы «Свобода или смерть», входившей в тайное революционное общество «Земля и воля». Руководил подпольной типографией, занимался публицистикой. Позже вошёл в Исполнительный комитет «Народной воли». Именно ему приписывается изготовление бомбы, которой был убит Александр II. Известен не только как революционер, но и изобретатель. Незадолго до казни, находясь в тюремной камере, он разработал проект реактивного летательного аппарата. Этот проект чудом уцелел в архивах охранки, который был найден лишь после революции.

Тимофей Михайлов, крестьянский сын, питерский рабочий. С середины 1870-х гг. работал чернорабочим, затем котельщиком. В 1880 году вошёл в рабочую организацию «Народной воли» в Петербурге. Был членом центральной группы Василеостровского района. В конце 1880 года вступил в «боевую рабочую дружину». Входил в отряд метальщиков бомб. Во время ареста, 3 марта 1881 года, оказал вооружённое сопротивление. На суде и в момент казни проявил большое мужество.

Софья Петровская, дочь действительного статского советника, губернатора Петербурга, затем члена совета Министерства внутренних дел. В шестнадцать лет поступила на Аларчинские женские курсы, где впервые познакомилась с революционными идеями. В 17 лет бежала из дома из-за требования отца прекратить общения с «сомнительными личностями». В 1871 году возвращается в Петербург, где создает несколько народнических кружков, впоследствии примкнувших к кружку Н.В. Чайковского. С 1872 года участвует в «хождении в народ», для чего получила диплом народной учительницы и окончила фельдшерские курсы. В январе 1874 года арестована и заключена в Петропавловскую крепость, после недолгого пребывания в тюрьме — отпущена к отцу на поруки. В 1877 году вновь была арестована, судима по «процессу 193-х», оправдана, но отправлена в административную ссылку в Олонецкую губернию. По дороге бежала и перешла на нелегальное положение. 1 марта 1881 г. принимала непосредственное участие в убийстве Александра II. Софья Перовская стала первой женщиной в России, казнённой в результате политического процесса.

Николай Рысаков, сын управляющего лесопильным заводом в Белозёрском уезде Новгородской губернии. Окончил уездное училище и реальную школу в Новгородской губернии, где учитель-нигилист оказал огромное воздействие на набожного и отлично учившегося Рысакова. В 1878 году поступил в Горный институт в Петербурге, но вскоре бросил учение и под воздействуем А.И. Желябова перешел на нелегальное положение. К революционерам примкнул поздно, в 1881 году — незадолго до известных событий, но сочувствовал «Народной воле» с учебы в училище. Вскоре после убийства царя был арестован и всех сдал властям.

Игнатий Гриневицкий, польский дворянин. В 1875-1880 годы учился в Технологическом институте в Петербурге, участвовал в польских и русских революционных кружках. В 1879 году вступил в «Народную волю». Вёл пропаганду среди рабочих и студентов, работал наборщиком в подпольной типографии. За дружелюбие и мягкий характер получил прозвище «Котик», впоследствии ставшее его подпольной кличкой. Участвовал в «хождении в народ», распространял нелегальную литературу, принимал участие в работе нелегальной типографии, занимался пропагандой среди рабочих. Был одним из организаторов народовольческой «Рабочей газеты». Игнатий Гриневицкий был смертельно ранен и погиб от той же бомбы, которой он убил царя Александра II.

Геся Гельфман, дочь торговцев из слоя мелкой буржуазии. В 1871 году бежала от отца, желавшего выдать её замуж. В 1874 году окончила акушерские курсы при Киевском университете. Тогда же начала интересоваться революционными идеями. В сентябре 1875 года за активное участие в подпольной деятельности была арестована и полтора года провела в следственном изоляторе в Петербурге. В 1877 году осуждена по «делу 50-ти» на два года принудительных работ. После освобождения в 1879 году была сослана в Новгородскую губернию, откуда бежала обратно в Петербург. Там она занималась агитацией в среде рабочих, заведовала конспиративными квартирами, работала в типографии. Во время судебного процесса Геся Гельфман не признала своей вины в организации убийства царя. Вместо казни приговор был изменен на пожизненную каторгу в связи с тем, что она была беременна. Вскоре после родов она умерла в тюремной камере, ей не оказывалось никакой медицинской помощи.

Николай Саблин, родился в дворянской семье, учился в Московском университет, где в студенческие годы, как и его братья, увлёкся народничеством. В 1874 году в Ярославской губернии вёл революционную пропаганду, после чего вынужден был бежать из России. Заграницей он успел вступить в Первый Интернационал. По возвращении в Россию был арестован и три года просидел в следственном изоляторе по делу «193-х». Выйдя на свободу, он продолжил революционную деятельность. Являлся членом редколлегии народовольческой «Рабочей Газеты». 3 марта 1881 года, когда на конспиративную квартиру пришли жандармы, он застрелился. (https://prometej.info/blog/istoriya/pamyati-pervomartovcev/)

Тренировочные задания:

1. Какие три общественных деятеля из перечисленных ниже были представителями революционного народничества?

1) П. Н. Ткачёв

2) Н. М. Муравьёв

3) М. А. Бакунин

4) В. И. Ульянов

5) П. Л. Лавров

6) П. И. Пестель

Правильный ответ:

1) П. Н. Ткачёв

3) М. А. Бакунин

5) П. Л. Лавров

Разбор задания:

1) П. Н. Ткачёв — ДА, верно, заговорщическое направление.

2) Н. М. Муравьёв — НЕТ, неверно, декабрист.

3) М. А. Бакунин — ДА, верно, бунтарское направление.

4) В. И. Ульянов — НЕТ, неверно, социал-демократ.

5) П. Л. Лавров — ДА, верно, пропагандистское направление.

6) П. И. Пестель — НЕТ, неверно, декабрист.

2. Какие три организации были созданы участниками народнического движения?

1) «Союз благоденствия»

2) «Народная воля»

3) «Союз спасения»

4) «Чёрный передел»

5) «Земля и воля»

6) «Союз истинных и верных сынов Отечества»

Правильный ответ:

2) «Народная воля»

4) «Чёрный передел»

5) «Земля и воля»

Разбор задания:

1) «Союз благоденствия» — НЕТ, неверно, организация декабристов.

2) «Народная воля» — ДА, верно (1879 г.).

3) «Союз спасения» — НЕТ, неверно, организация декабристов.

4) «Черный передел» — ДА, верно (1879 г.).

5) «Земля и воля» — ДА, верно (1876 г.).

6) «Союз истинных и верных сынов Отечества» — НЕТ, неверно, организация декабристов.

Основная литература по теме урока:

- Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень / О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, А.А. Митрофанов. М.: Дрофа, 2018. 277 с.

- Пономарев М.В. История. Всеобщая история. 10 класс. Рабочая тетрадь / М.В. Пономарев. М.: Дрофа, 2018. 144 с.

- Уколова В.И. . История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин. М.: Просвещение, 2018. 366 с.

- Сахаров А.Н. История с древнейших времён до конца XIX века. Базовый уровень. 10 класс / А.Н. Сахаров, И.В. Загладин. М.: Русское слово, 2017. 448 с.

Дополнительная литература по теме урока:

- Герасимов Г.И. История России. Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР, 1013. 315 с.

- Данилов А.А. История России с древнейших врмён до наших дней в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2007. 320 с.

- Земцов Б.Н. История России. IX – начало XXI. М.: Изд-во Университетская книга, 2012. 552с.

- Орлов А.С. История России. Учебник для вузов. М.: Проспект, 2008. 528 с.

- Скворцова Е.М. История Отечества. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 845 с.

Интернет-ресурсы:

- http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

- http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Россия в XIXвеке( вторая половина) тест, «Экономическое развитие России и внешняя политика во вт.пол.19 века(презентация) | Тест:

Слайд 1

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX ВЕКЕ Ефошкина Т.Н.Слайд 2

1. Должности земских начальников, которые должны были контролировать крестьянское самоуправление, были введены в царствование 1) Александра I 2) Николая I 3) Александра II 4) Александра III

Слайд 3

2. Кто из перечисленных исторических лиц был крупным предпринимателем, владельцем рельсового завода в Петербурге? 1) Н.И. Путилов 2) И. Д. Делянов 3) В. А. Серов 4) П. Н. Милюков

Слайд 4

3. К какому течению общественной мысли XIX в. относятся «бунтарское», «пропагандистское» и «заговорщическое» направления? 1) славянофильство 2) западничество 3) народничество 4) социал-демократия

Слайд 5

4. Кто из названных общественных деятелей был членом организации «Народная воля» ? 1) А.И. Желябов 2) В.Г. Белинский 3) К.С. Аксаков 4) Н.Г. Чернышевский

Слайд 6

5. Отмена временнообязанного состояния крестьян, разработка фабричного законодательства, издание циркуляра «о кухаркиных детях», ограничение прав земств — всё это относится к царствованию 1) Александра III 2) Александра II 3) Николая I 4) Александра I

Слайд 7

6. Установите хронологию деятельности следующих общественного движения: 1) М.Т. Лорис-Меликов 2) С.С.Уваров 3) М.Бакунин 7.Установите соответствие между революционными организациями и их лидерами а) организация Н. А. Ишутина 1) И. И. Гриневицкий 6) «Земля и воля» 2 ) А. К. Соловьев в) «Народная воля» 3 ) Д. В. Каракозов г) «Черный передел» 4 ) Вера Засулич

Слайд 8

8.Выберите общие черты либерального и консервативного движений дореформенной России: 1) поддерживали отмену крепостного права 2) стремились не допустить ущемления привилегий дворянства при проведении реформ 3) выступали против революционного пути развития страны 4) не имели широкой поддержки в обществе 5) призывали создавать основы гражданского общества 9 .Прочтите отрывок из исторического документа и напишите фамилию автора теории, изложенной в документе. «Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют собственность России… открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить, – имеем мы три главных: 1) Православная вера; 2 ) Самодержавие; 3) Народность ». 10 . Кто является представителем революционного народничества? 1)С.Л.Перовская 2)П.Л.Лавров 3)А.И.Желябов 4)А.Н.Радищев 5)С.С.Уваров

Слайд 9

11.Основными причинами раскола «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел» стали разногласия по вопросу 1)Революционного или либерального пути достижения поставленных целей; 2)Выбора методов революционной борьбы; 3)Отмены частной собственности на землю; 4)Будущего государственного устройства России. 5) Вопрос о земле 12. В результате раскола в 1879 году « Земли и воли» возникли 1) « Северное общество» 2 )« Южное общество 3) « Народная воля» 4 ) « Большое общество пропаганды» 5 ) « Народная расправа» 6) « Черный передел » 13.Теория «русского», «крестьянского» социализма А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского включала в себя положение 1) «Некапиталистическому путь развития России» 2) «Крестьянская община – готовая ячейка социалистического строя» 3) «В России необходимо создать условия для развития капитализма» 4) «Переход к социализму в России осуществится волей царя» 5) Право каждого крестьянина на землю

Слайд 10

14. Как называлось движение, о котором идет речь в отрывке? Молодые люди отправлялись … в деревню как врачи , фельдшеры , народные учителя , волостные писаря … Девушки сдавали экзамены на народных учительниц , фельдшериц , акушерок и сотнями шли в деревню … У всех их не было никакой еще мысли о революции … Они просто желали обучить народ грамоте , просветить его , помочь ему … выбраться из тьмы и нищеты и в то же время узнать у самого народа , каков его идеал лучшей социальной жизни

Слайд 11

15.О чем идет речь? Тайная революционная организация разночинцев, действующая в 1861—1864 гг. в Санкт-Петербурге, Москве , Казани и др. Организаторы и руководители: Н . А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А.Слепцов , Н. Н.Обручев,В . С. Курочкин, Н . И. Утин и др. Основной программный документ — воззвание Н. П. Огарева «Что нужно народу?». Выступала за созыв парламента,установление республики, передачу земли крестьянам, местное самоуправление. Готовилась начать открытое выступление в 1863 г., но надежды на крестьянское восстание не оправдались и организация самораспустилась .

Слайд 12

16. Когда возникла «Народная воля»? в 1876 г. 3) в 1879 г. 2) в 1878 г. 4) в 1881 г. 17. Кто первым прибегнул к тактике цареубийства? А.Соловьев 3) Н.Чайковский 2) Н.Ишутин 4) Д.Каракозов 18 . Кто доказывал необходимость длительной пропаганды идей революции в народной среде ? Н.Г.Чернышевский 3) П.Н.Ткачев 2) М.А.Бакунин 4) П.Л.Лавров 19. Кто говорил о необходимости стихийных народных восстаний, постоянной готовности русского крестьянина к бунту? М.М.Катков 3) П.Н.Ткачев 2) М.А.Бакунин 4) П.Л.Лавров 20. Чем характеризовалось общественное движение пореформенного периода? 1)Объединением либералов, консерваторов и радикалов в один антиправительственный лагерь 2 ) Появлением радикально настроенных организаций 3 ) Отказом от социалистической идеи 4 ) Созданием теории «официальной народности» 5 ) Развитием рабочего движения

Слайд 13

21. В 1866 г. Д. Каракозов совершил в Петербурге покушение на Александра II. К какой организации принадлежал Каракозов? к кружку Ишутина 2 ) к организации «Земля и воля» 3 ) к «Северному союзу русских рабочих» 22. Когда народники предприняли «хождение в народ» 1) 1861 2) 1874 3 ) 1881 4 ) 1873

Слайд 14

23. Появление какого понятия в России относится к царствованию Александра II? Правительствующий Сенат 2) прокурор 3) мировой суд 4) надворный суд 24. Судебными уставами 1864 г. в России устанавливался сословный суд 2) судебный процесс исключительно в письменной форме 3) суд, закрытый для публики и прессы 4) состязательный судебный процесс 25. Что было одним из принципов земской реформы, проведенной в царствование Александра II? 1)равные и прямые выборы гласных земств 2 ) преобладание представителей крестьян в земствах 3 ) предоставление земствам права поднимать политические вопросы 4 ) участие всех основных сословий в работе земств

Слайд 15

B 1. Установите соответствие: НАЗВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ A) декабристы 1) Б. Н. Чичерин , Т. Н. Грановский Б) западники 2) П. И. Пестель , Н. М. Муравьёв В) народовольцы 3) В. И. Ленин, Л. О. Мартов Г) социал-демократы 4) С. Л. Перовская , А. И. Желябов 5) А. Н. Радищев , Н. И. Новиков

Слайд 16

B 2. Какие три положения из приведённых ниже характерны для взглядов славянофилов? 1) принятие конституции, введение демократических свобод 2) самобытность истории России 3) возвращение к Земским соборам 4) отмена крепостного права 5) развитие России по законам мировой истории 6) необходимость утверждения буржуазных порядков

Слайд 17

Эталон ответов 3 19. 3 1 20. 2 3 21. 1 1 22. 2 1 23. 3 2,3,1 24. 4 а-3, б-4,в-1,г-2 25. 4 2,3,4 С.С.Уваров 1(3) В1) а-2, б- 1, в- 4, г- 3 2 3,6 В2) 2,4,6 2 «хождение в народ» «Земля и воля» 3 4 4

Контрольная работа по истории 9 класс за 3 четверть

«Утверждено»

Заседание методической секции

Протокол №_____ от________

_______________ /Дорожкина В.А./

Административная контрольная работа по истории 9 класс по теме:

«Россия в первой половине XIX века»

за 3 четверть 2019-2020 учебного года

Пояснительная записка.

Цель: определение уровня усвоения обучающимися 9 класса предметного содержания 1 части курса «История России ХIX века »

Выявление уровней овладения умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации, элементов содержания, вызывающих наибольшее затруднения. И включают элементы проверки знаний фактического материала, проверки аналитических и информационно-коммуникационных умений обучающихся 9 класса, проверки умений: систематизировать исторические факты, устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи, умения использовать источники информации разных типов (текст, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения познавательных задач, аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний. Объективной оценки качества подготовки обучающихся 9 класса по истории за 3 четверть с использованием заданий стандартизированной формы.

Темы, вынесенные на проверку: истории России в первой половине XIX века.

Структура контрольной работы:

Данная работа рассчитана на 45 минут урока и предусматривает 23 задание, из которых:

Часть I — 15 заданий базового уровня сложности, каждый правильный ответ оценивается в один балл – всего 15 баллов;

Часть II — 6 задания повышенного уровня сложности, оценивается в 12 балла

Часть III — 3 задание высокого уровня оценивается в 9 балла

(для обучающихся с ОВЗ достаточно выполнить правильно 12 заданий из базового уровня).

Критерии оценивания в пересчете на 5-балльную систему оценивания:

Максимальное количество баллов за всю выполненную работу – 36 баллов.

«5» — 100-95 %, — 29 -36 баллов

«4» — 94-75 %, — 28- 22 баллов

«3» — 74-50 %, — 21-16 баллов (ОВЗ 12 баллов min)

«2» — менее 50 %. – менее 15 баллов

Учитель истории Бронников И.В.

Ответы:

Вариант № 1 Вариант № 2

Часть I Часть I

А1 1 A1 2

А2 3 A2 1

А3 1 A3 3

А4 3 A4 1

А5 2 A5 2

А6 2 A6 1

А7 2 A7 2

А8 3 А8 2

А9 2 A9 2

А10 1 A10 2

А11 2 A11 3

А12 4 A12 1

А13 1 A13 1

А14 2 A14 2

А15 3 A15 2

Часть II Часть II

В1 15 В1 14

В2 14 В2 3142

В3 1432 В3 23

В4 Нахимов В4 Герцен

В5 14 В5 Александр II

В6 5123 В6 3241

Часть III Часть III

C1 Наполеон C1 Крымская война

C2 Тарутино C2 На карте обозначен под

цифрой 2 Синопская бухта, где

адмирал Нахимов разбил турецкий

флот. Это было последнее крупное

сражение парусного флота.

C3 134 C3 246

Контрольная работа по истории 9 класс по теме:

«Россия в первой половине XIX века»

за 3 четверть 2019-2020 учебного года

Вариант 1

Часть I

А1. Великое княжество Финляндское было присоединено к России на правах автономии

1) в 1809 г. 2) в 1815 г. 3) в 1819 г. 4) в 1824 г.

А2. Какое из названных событий произошло раньше других?

1) Заграничный поход русской армии

2) учреждение военных поселений

3) подписание Тильзитского мира

4) создание «Свода законов Российской империю»

А3. По условиям Тильзитского мира Россия вынуждена была присоединиться к «континентальной блокаде» против

1) Англии 2) Франции 3) Турции 4) США

А4. В какой период правил император Александр II?

1) 1845-1885 гг. 2) 1855-1885 гг.

3) 1855-1881 гг. 4) 1857-1881 гг.

А5. Какое из названных событий произошло раньше других?

1) восстание в Польше

2) создание Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии

3) подписание Парижского мира

4) проведение финансовой реформы

А6. Ключевую роль в кодификации российского законодательства и создании Полного собрания и Свода законов Российской империи сыграл:

1) Д.А. Милютин 2) М.М. Сперанский 3) П.Д. Киселёв 4) Е.Ф. Канкрин

А7. Кто из названных исследователей и мореплавателей является первооткрывателем Антарктиды?

1) Ю.Лисянский 2) Ф. Беллинсгаузен 3) А. Баранов 4) Г.И. Невельской

А8. Какая из названных групп населения в России в начале XIX в. являлась привилегированным сословием?

1) помещичьи крестьяне 2) государственные крестьяне

3) духовенство 4) мещане

А9. В проведении земской и городской реформ в 60-е годы XIX в. Царское правительство преследовало цель:

1) борьбы с террором

2) расширения представительного начала в органах местного самоуправления

3) усиления дворянского влияния в деревне и городе

4) сужения прав органов местного самоуправления

А10. К характерным чертам политики Николая I относятся меры, направленные на:

1) усиление личной власти царя

2) поддержку движений за конституционные преобразования в странах Западной Европы

3) разработку проекта введения в России конституционного устройства

4) предоставление права представителям политической оппозиции свободно излагать свои взгляды на страницах журналов, газет.

А11. Идеи подготовки и свершения революции в России путем объяснения народу необходимости свергнуть царскую власть характерны:

1) для бунтарского направления народничества

2) для пропагандистского направления народничества

3) для заговорщического направления народничества

4) для нечаевщины

А12. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы комплектование армии стало осуществляться на основе:

1) дворянского ополчения 2) службы по контракту

3) рекрутской повинности 4) всесословной воинской повинности

А13. «Хождение в народ» — событие, связанное с деятельностью

1) народников 2) декабристов 3) марксистов 4) консерваторов

А14. Что было одной из причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?

1) поражения французских войск в Смоленском сражении

2) народная и партизанская война русских против захватчиков

3) поражение французских войск в Бородинской битве

4) заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона

А15. В каком ряду указаны имена выдающихся российских биологов?

1) Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.Ф. Гамалея. А.Ф. Можайский

2) А.Г. Столетов, А.С. Попов, С.В. Ковалевская

3) И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников

4) Н.М. Пржевальский, И.В. Мушкетов, А.П. Федченко

Часть II.

В1. Какие два из перечисленных ниже событий относятся к истории тайных обществ декабристов?

1) написание Н.М. Муравьёвым «Конституции»

2) составление проекта реформ государственного управления М.Т. Лорис-Меликовым

3) убийство Александра II

4) написание Н.г. Чернышевским романа «Что делать?»

5) восстание на Сенатской площади.

В2. Какие два государственных деятеля играли важную роль в царствовании Александра I?

1) А.А. Аракчеев

2) Н.Х. Бунге

3) М.Т. Лорис-Меликов

4) М.М. Сперанский

5) К.П. Победоносцев

В3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей XIX в. и их деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.

|

ФАМИЛИИ |

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |

|

А) А.А. Аракчеев |

1) военный министр, организатор военных поселений |

|

Б) М.М. Сперанский |

2) глава III отделения собственной Его императорского величества канцелярии |

|

В) С.С. Уваров |

3) министр народного просвещения, автор теории «официальной народности» |

|

Г) А.Х. Бенкендорф |

4) ближайший советник Александра I, инициатор создания Государственного совета |

|

|

5) канцлер, министр иностранных дел |

В4. Прочтите отрывок из рапорта военачальника и напишите его фамилию.

«Сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре с дождём атаковали турецкую эскадру из 7 больших фрегатов, шлюпа, 2 корветов, 2 транспортов и 2 пароходов, стоявшую между батареями на Синопском рейде, и в 2,5 часа совершенно её уничтожили; суда были отброшены на мель, и 2 фрегата отброшены на отмель, и 2 фрегата взорваны на воздух, батареи срыты».

В5. Какие два из перечисленных ниже экономических понятий связаны с принятием «Положения» 19 февраля 1861 года»?

1) отрезки

2) вольные хлебопашцы

3) капиталистые крестьяне

4) временнообязанные крестьяне

5) хутор и отруб

В6. Установите соответствие между именами деятелей культуры XIX в. и их деятельностью.

|

А) В.О. Ключевский |

1) художник |

|

Б) И.И. Левитан |

2) архитектор |

|

В) А.Д. Захаров |

3) коллекционер |

|

Г) П.М. Третьяков |

4) философ |

|

|

5) историк |

Часть III.

Рассмотрите схему и выполните задания С1 –С3.

С1. Напишите имя императора, правившего в той стране, которая была основным противником России в военных действиях, обозначенных на карте.

С2.

Населённым пунктом, обозначенным на карте цифрой «1», является…

С3. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в.

2) В это время в России правил император Николай I.

3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте.

4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов.

5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор.

6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Контрольная работа по истории 9 класс по теме:

«Россия в первой половине XIX века»

за 3 четверть 2019-2020 учебного года

Вариант 2

Часть I.

А1. В каком году в России была проведена министерская реформа?

1) 1785 г. 2) 1802 г. 3) 1826 г. 4) 1837 г.

А2. Отметьте одну из причин появления тайных обществ в России в первой четверти XIX в.

1) влияние идей Просвещения

2) недовольство общества деятельностью М. Сперанского

3) стремление правительства привлечь общество к разработке проектов реформ

4) недовольство церкви внутренней политикой царского правительства

А3. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге произошло в

1) 1815г. 2)1818 г. 3)1825 г. 4) 1829г.

А4. С именами А. Фигнера и Д. Давыдова связаны события

1) Отечественной войны 1812 г. 2) русско-турецкой войны

3) русско-иранской войны 4) русско-шведской войны

А5. Проведение земской реформы было начато Александром II в

1) 1861 г. 2) 1864г. 3) 1874 г. 4) 1880г.

А6. Что было одной из причин разработки теории официальной народности?

1) необходимость укрепления самодержавия

2) стремление властей либерализировать систему народного просвещения

3) желание учесть интересы крестьян при разработке проектов отмены крепостного права

4) стремление разработать теоретические основы российской Конституции

А7. Что такое «континентальная блокада»?

1) запрет французских властей на торговлю европейских стран с Пруссией и Австрией

2) политика Наполеона I, направленная на экономическое ослабление Англии

3) политика Александра I, направленная на прекращение торговых связей с Францией и её союзниками

4) попытка русского царя блокировать связи Англии с её колониями в Индии

А8. Кто из перечисленных государственных деятелей проводил реформу, направленную на преобразование системы управления государственными крестьянами?

1) А.А. Чарторыйский 2) П.Д. Киселев 3) А.П. Ермолов 4) Б.Г. Белинский

А9. Указ «О вольных (свободных) хлебопашцах» предусматривал:

1) отмену крепостной зависимости крестьян

2) право помещиков отпускать крестьян на волю с землёй за выкуп

3) освобождение крестьян от временнообязанного состояния

4) право крестьян выходить из общины с землёй

А10. Окружные и мировые суды появились в России

1) в 1861 г. 2) в 1864 г. 3) в 1881 г. 4) в 1892 г.

А11. К какому течению общественной мысли XIX в. относится «бунтарское», «пропагандистское» и «заговорщическое» направления?

1) славянофильству 2) западничеству 3) народничеству 4) социал-демократии

А12. Земли, изъятые у крестьян по реформе 1861 г., назывались

1) отрезками 2) угодьями 3) военными поселениями 4) барщиной

А13. Какие из названных понятий, терминов появились в царствование Александра I?

1) министерства, военные поселения 2) ассигнации, картофельные бунты

3) Государственная дума, кабинет министров 4) Сенат, императорская канцелярия

А14. Для внешней политики императора Александра III было характерно

1) невмешательство в международные конфликты

2) стремление усилить влияние на Балканах военным присутствием российских войск

3) желание увеличить территории России на Кавказе

4) завоевание колоний

А15. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите императора, о котором идет речь.

«… Просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале… Военный человек, как палка, привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он на это какие-нибудь способности, знания, опытность в делах- на это не обращалось внимания… Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля».

1) Александр I 2) Николай I 3) Александр II 4) Александр III

Часть II.

В1. Что из названного относится к политике царствования Александра I? Укажите два верных положения из четырех предложенных.

1) введение военных поселений

2) открытие Московского университета

3) создание жандармерии для борьбы с революционерами

4) разработка «Уставной грамоты Российской империи»

В2. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго.

|

А) В.П. Кочубей |

1) историк, идеолог консерватизма |

|

Б) Н.М. Карамзин |

2) руководитель Северного тайного общества |

|

В) Д.В. Давыдов |

3) член Негласного комитета |

|

Г) Н.М. Муравьев |

4) командир партизанского отряда |

|

|

5) командующий батареей в Бородинском сражении |

В3. Какие из перечисленных событий относятся к внешней политике Николая I? Укажите два верных положения из четырех предложенных.

1) создание антинаполеоновской коалиции

2) начало военных действий на Кавказе

3) подавление восстания в Польше

4) участие русских войск в подавлении революции в Венгрии

В4. Напишите, о ком идет речь.

Внебрачный сын знатного дворянина, в юности поклялся отомстить за казненных декабристов. Учился в Московском университете. Увлекался идеями утопического социализма. Уехал в Лондон, где стал издавать газету «Колокол» и журнал «Полярная звезда». Написал воспоминания «Былое и думы». В молодые годы верил, что идеалом для России является просвещенная Европа, однако после революций 1848-1849 гг. переменил свои взгляды, пришел к выводу, что будущее России — это построение социализма на основе крестьянской общины.

В5. Прочтите отрывок из труда современного историка и укажите имя императора, осуществившего реформы, о которых идет речь.

«Наряду с идеями межсословного компромисса, судебной защиты личности, выборного представительства, либеральная реформация санкционировала введение в русскую жизнь новых социальных ролей. Согласно законодательству о реформах, помещики должны были выдвигать из своей среды не только дворянских предводителей, но и мировых посредников. На смену подневольным судебным чиновникам пришло свободное сословие присяжных поверенных. Россия стала управляться не одними тайными советниками, но и гласными уездных и губернских земств и городских дум».

В6. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго.

|

А) Ф. Глинка |

1) художник |

|

Б) И. Крузенштерн |

2) мореплаватель |

|

В) А. Бутлеров |

3) композитор |

|

Г) К. Брюллов |

4) ученый-химик |

|

|

5) ученый-математик |

Часть III.

Рассмотрите схему и выполните задания С1 –С3.

С1. Напишите название события, изображённого на карте.

С2. Напишите цифру, которой обозначено место последнего сражения парусных флотов.

С3. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в цифры, под которыми они указаны.

1) Участником войны был адмирал Ф.Ф. Ушаков.

2) Война завершилась подписанием Парижского мира.

3) Соперниками России в войне были Франция и Австрия.

4) После войны в России наступила эпоха реформ..

5) Россия получила право контроля над проливом Босфор.

6) Во время войны в России произошла смена императров

История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И — ЕГЭ

скачать шемаханова и. а. историю тематические тестовые задания для подготовки в егэ 10 класс

История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И. А., 2011

Пособие содержит задания по истории в 11 классе в формате единого государственного экзамена. Задания предназначены для самостоятельной работы на уроках, для осуществления текущего и тематического контроля знаний.

Примеры.

К особенностям экономического развития России начала XX в. не относится

1. ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической жизни страны

2. высокий уровень концентрации производства и рабочей силы

3. значительные масштабы вывоза капитала из страны

4. широкое привлечение иностранного капитала в страну

Как называлась форма монополистического объединения, которая предполагала союз предприятий (предпринимателей), действующих в одной и той же отрасли как продавцы той или иной продукции, для достижения основной цели — высокого и устойчивого уровня предпринимательской прибыли посредством договорного регулирования цен?

1. картель

2. синдикат

3. трест

4. концерн

Мировой экономический кризис 1899 — 1903 гг.

1. особенно остро отразился на отраслях легкой промышленности

2. снизил конкурентную борьбу

3. дал толчок развитию монополий

4. тормозил процесс концентрации промышленного производства

Основными проблемами в развитии российской торговли в начале XX века были

A. низкая покупательная способность населения

Б. преобладание мелкой лавочной торговли

B. низкий удельный вес России в мировом импорте

Г. уменьшение экспорта сырья и продуктов сельского хозяйства

Д. отсутствие торговых партнеров в Западной Европе

1. АБВ

2. ВГД

3. АГД

4. АБГ.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:

Скачать книгу История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И. А., 2011 — fileskachat. com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:

Скачать книгу История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И. А., 2011 — fileskachat. com, быстрое и бесплатное скачивание.

История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И. А., 2011

Пособие содержит задания по истории в 11 классе в формате единого государственного экзамена. Задания предназначены для самостоятельной работы на уроках, для осуществления текущего и тематического контроля знаний.

Примеры.

К особенностям экономического развития России начала XX в. не относится

1. ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической жизни страны

2. высокий уровень концентрации производства и рабочей силы

3. значительные масштабы вывоза капитала из страны

4. широкое привлечение иностранного капитала в страну

Как называлась форма монополистического объединения, которая предполагала союз предприятий (предпринимателей), действующих в одной и той же отрасли как продавцы той или иной продукции, для достижения основной цели — высокого и устойчивого уровня предпринимательской прибыли посредством договорного регулирования цен?

1. картель

2. синдикат

3. трест

4. концерн

Мировой экономический кризис 1899 — 1903 гг.

1. особенно остро отразился на отраслях легкой промышленности

2. снизил конкурентную борьбу

3. дал толчок развитию монополий

4. тормозил процесс концентрации промышленного производства

Основными проблемами в развитии российской торговли в начале XX века были

A. низкая покупательная способность населения

Б. преобладание мелкой лавочной торговли

B. низкий удельный вес России в мировом импорте

Г. уменьшение экспорта сырья и продуктов сельского хозяйства

Д. отсутствие торговых партнеров в Западной Европе

1. АБВ

2. ВГД

3. АГД

4. АБГ.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:

Скачать книгу История, 11 класс, Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Шемаханова И. А., 2011 — fileskachat. com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Как называлась форма монополистического объединения, которая предполагала союз предприятий (предпринимателей), действующих в одной и той же отрасли как продавцы той или иной продукции, для достижения основной цели — высокого и устойчивого уровня предпринимательской прибыли посредством договорного регулирования цен?

1. картель

2. синдикат

3. трест

4. концерн

Высокий уровень концентрации производства и рабочей силы 3.

Nashol. me

26.03.2018 15:54:12

2018-03-26 15:54:12

Тест составлен для учащихся 10 класса, изучающих школьный курс истории по программе «Россия и мир с древнейших времён до конца XX века», автор О. В. Волобуев. Может быть использовано для организации текущего и тематического контроля и дифференцированной подготовки учащихся к экзамену. Содержит два варианта и задания части С. В первом варианте — задания с выбором одного правильного ответа. Во втором варианте предоставлены задания открытого типа и повышенного уровня сложности, ориентированные на проверку умений учащихся устанавливать правильную последовательность событий и явлений, соотносить два ряда информации. В части С включены задания, требующие развёрнутого ответа и предполагающие проверку комплекса заний и умений учащихся.

Скачать:

| 10_klass_rus_v_ix_-_nachale_xi_vv. zip | 36.18 КБ |

Предварительный просмотр:

Составитель: Молошникова Е. А., учитель истории МБОУ СОШ № 51 г. Воронежа.

История. Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ. 10 класс/ Авт.-сост. И. А. Шемаханова. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 192 с. Контрольно измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 10 класс /Сост. К. В. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с.;

Тема: Русь в IX – начале XI вв.

Вариант 1. Задания уровня А

Переходной ступенью в образовании государства историки считают Период «первобытного коммунизма» Период «военной демократии» Полюдье Периодические переделы земли

Формирование восточнославянской государственности происходит в Среднем Поднепровье и северо-западном районе с городами Ладога и Новгород Среднем Поднепровье и на Крымском побережье Среднем Поднепровье Появление на северо-западных русских землях варяжского правителя приходится на 860 г. 862 г. 879 г. 882 г. Образование Древнерусского государства относят к 862 г. 882 г. 945 г. 965 г. Введённые княгиней Ольгой фиксированные размеры налогообложения (дани) с подвластных земель назывались Тягло Вира Уроки Ясак Годом крещения Руси считается 987 г. 988 г. 990 г. 996 г. Общим для деятельности древнерусских князей являлось Перепись населения Введение десятины Введение пятины Полюдье Последствиями, к которым привело крещение Руси были

А. попытки византийского императора подчинить себе Русь силой.

Б. усиление соперничества русских князей за право назначать митрополита

В. Развитие культуры и образования

Г. Установление власти династии Рюриковичей

Д. укрепление международного авторитета Руси

Е. укрепление власти древнерусских князей.

АВЕ БГД ВДЕ БВД Древнейшая русская летопись называется «Повесть временных лет» «Слово о погибели земли русской» «Слово о полку Игореве» «Задонщина» Династия, пришедшая к власти в Древнерусском государстве: Каролинги Меровинги Романовы Рюриковичи Народами, не вошедшими в состав государства Киевская Русь, были Финно-угры Поляне Вятичи Жмудь Наиболее активные дипломатические отношения Русь имела с Византией Хазарией Польшей Швецией Община на Руси называлась Ополчение Вече Вервь Полюдь

Основной частью населения Древнерусского государства были Зависимые крестьяне Ремесленники и купцы Свободные земледельцы Дружинники

Прочитайте фрагмент летописи и определите, о чём идёт речь: «Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и владеть нами!» Основании Киева Призвании варягов Походе на Константинополь Походе князя Олега на Киев

В «Повести временных лет утверждается, что князь Олег Был убит печенегами на пути из Византии в Киев Погиб, отправившись в печенежскую степь Умер от укуса змеи

Вариант 2. Задания уровня В

1.Прочитайте текст и вставьте пропущенное выражение.

«___________» проходил по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ловати и Днепру. Он соединял море Варяжское с морем Русским. Конечным пунктом этого водного пути была Византия».

2.Расположите события в хронологической последовательности.

1. принятие христианства на Руси.

2. первая усобица на Руси.

3. посольство княгини Ольги в Константинополь и её крещение.

4. походы Олега на Константинополь, договоры Руси с Византией.

3. Установите соответствие между событиями и датами.

1.Начало правления князя Святослава.

2. Восстание древлян.

3. Князь Владимир Святой становится единоличным правителем Руси.

4. Первый письменный договор Руси с Византией.

4. Прочтите отрывок и укажите о ком идёт речь в приведённом отрывке.

« … Горько плакала она: «Увы мне, великий князь! Увы мне, свет мой! Куда ты скрылся от очей моих! Лучше мне прежде тебя умереть! … Сын мой ещё дитя, кто будет наставлять его и кто сбережёт ему державу его?» … А как кончилось оплакивание, собралась она с силами, оставив женскую слабость, мужским умом вооружилась и решила, как отомстить за кровь мужа своего, как покарать убийц…»

5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово.

«Христианство усердно боролось с остатками ______________, прочно державшимися в русском обществе в течении многих веков. Таким образом, создавался своеобразный синкректизм, двоеверие, которым пользовались и церковные власти, боровшиеся против _____________ . со следами философии___________ мы встречаемся и в различного рода сочинениях не только древней, но и средневековой Руси».

6. Установите соответствие между именами князей и их деятельностью.

А. Создание нескольких линий обороны на южнорусских рубежах.

Б. Разгром Хазарского каганата и его союзника – Волжской Булгарии. Заслужил имя Александра Македонского Восточной Европы.

В. Создание организованной системы обложения населения налогами.

Г. Мирный договор с Византией, союз с ней против Хазарии, признание новых территорий Руси.

7. Установите соответствие между термином и его определением.

А. места сбора дани.

Б. княжеские раздоры на Руси.

В. Люди, заключившие договор, согласившиеся работать у господина на определённых условиях.

Г. Объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани.

Задания уровня С

В исторической литературе существует «норманнская теория» происхождения Древнерусского государства. Охарактеризуйте её суть. Назовите слабые и сильные стороны этой теории. Назовите сторонников и противников этой теории.

Формирование восточнославянской государственности происходит в Среднем Поднепровье и северо-западном районе с городами Ладога и Новгород Среднем Поднепровье и на Крымском побережье Среднем Поднепровье Появление на северо-западных русских землях варяжского правителя приходится на 860 г. 862 г. 879 г. 882 г. Образование Древнерусского государства относят к 862 г. 882 г. 945 г. 965 г. Введённые княгиней Ольгой фиксированные размеры налогообложения (дани) с подвластных земель назывались Тягло Вира Уроки Ясак Годом крещения Руси считается 987 г. 988 г. 990 г. 996 г. Общим для деятельности древнерусских князей являлось Перепись населения Введение десятины Введение пятины Полюдье Последствиями, к которым привело крещение Руси были

Составитель: Молошникова Е. А., учитель истории МБОУ СОШ № 51 г. Воронежа.

История. Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ. 10 класс/ Авт.-сост. И. А. Шемаханова. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 192 с. Контрольно измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 10 класс /Сост. К. В. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с.;

Тема: Русь в IX – начале XI вв.

Вариант 1. Задания уровня А

Переходной ступенью в образовании государства историки считают Период «первобытного коммунизма» Период «военной демократии» Полюдье Периодические переделы земли