Изменение температуры земли с глубиной: Тепло Земли | Наука и жизнь

Тепло Земли | Наука и жизнь

В нашей стране, богатой углеводородами, геотермальная энергия — некий экзотический ресурс, который при сегодняшнем положении дел вряд ли составит конкуренцию нефти и газу. Тем не менее этот альтернативный вид энергии может использоваться практически всюду и довольно эффективно.

Фото Игоря Константинова.

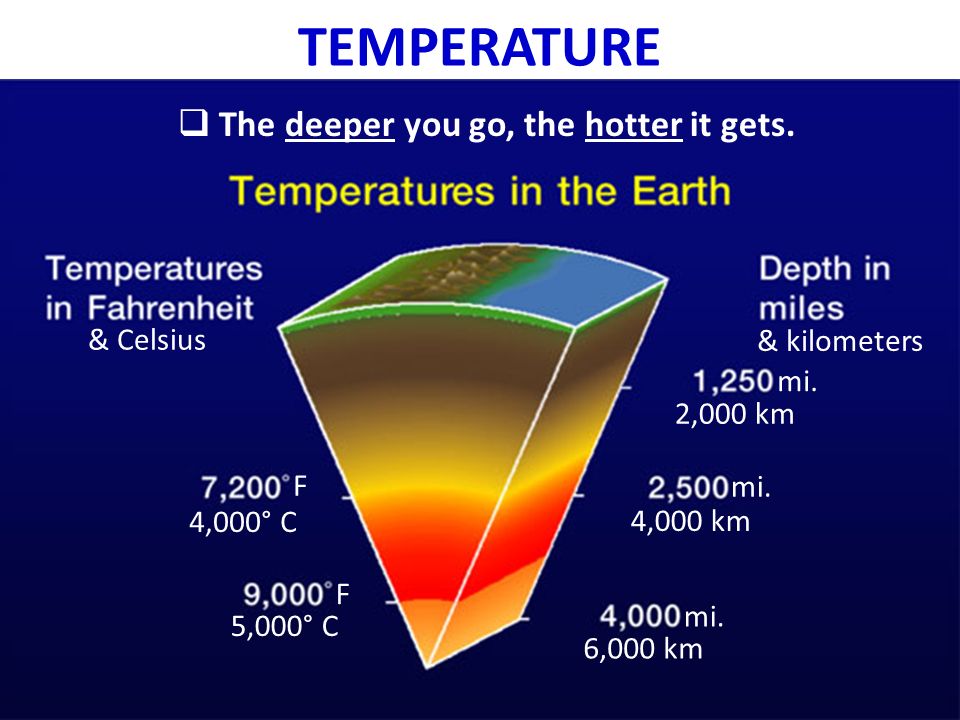

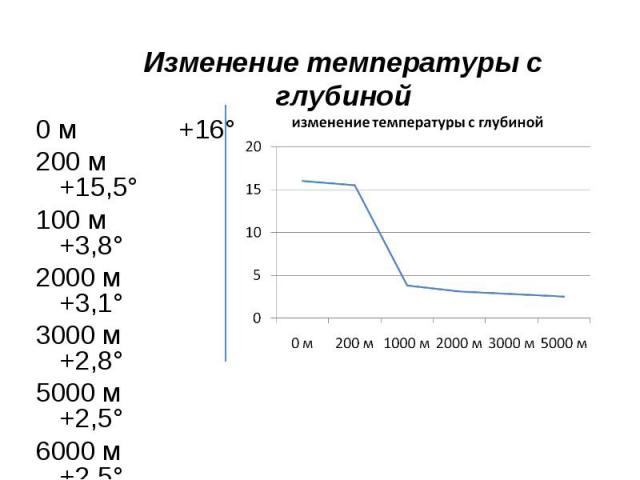

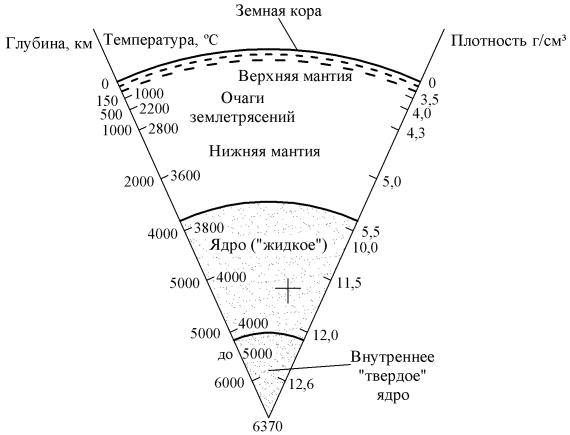

Изменение температуры грунта с глубиной.

Рост температуры термальных вод и вмещающих их сухих пород с глубиной.

Изменение температуры с глубиной в разных регионах.

Извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль —иллюстрация бурных вулканических процессов, протекающих в активных тектонических и вулканических зонах с мощным тепловым потоком из земных недр.

Установленные мощности геотермальных электростанций по странам мира, МВт.

Распределение геотермальных ресурсов по территории России. Запасы геотермальной энергии, по оценкам экспертов, в несколько раз превышают запасы энергии органического ископаемого топлива.

‹

›

Открыть в полном размере

Геотермальная энергия — это тепло земных недр. Вырабатывается оно в глубинах и поступает к поверхности Земли в разных формах и с различной интенсивностью.

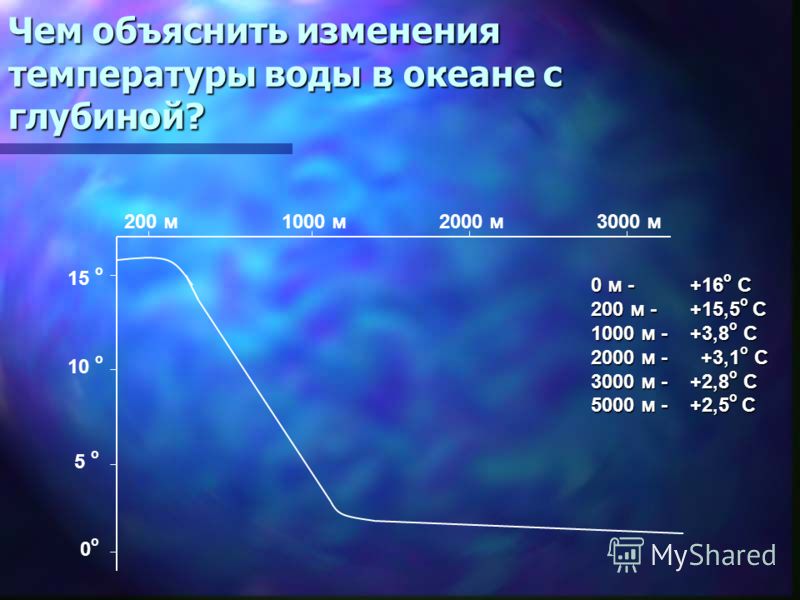

Температура верхних слоёв грунта зависит в основном от внешних (экзогенных) факторов — солнечного освещения и температуры воздуха. Летом и днём грунт до определённых глубин прогревается, а зимой и ночью охлаждается вслед за изменением температуры воздуха и с некоторым запаздыванием, нарастающим с глубиной. Влияние суточных колебаний температуры воздуха заканчивается на глубинах от единиц до нескольких десятков сантиметров. Сезонные колебания захватывают более глубокие пласты грунта — до десятков метров.

На некоторой глубине — от десятков до сотен метров — температура грунта держится постоянной, равной среднегодовой температуре воздуха у поверхности Земли. В этом легко убедиться, спустившись в достаточно глубокую пещеру.

Когда среднегодовая температура воздуха в данной местности ниже нуля, это проявляется как вечная (точнее, многолетняя) мерзлота. В Восточной Сибири мощность, то есть толщина, круглогодично мёрзлых грунтов достигает местами 200—300 м.

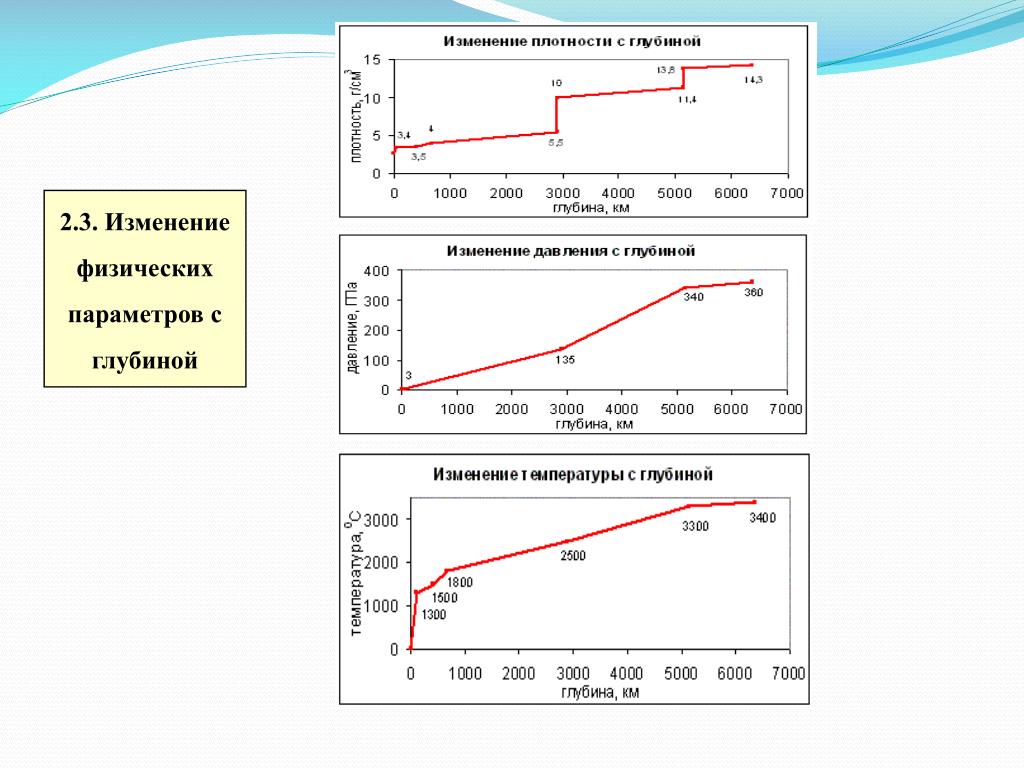

Разогрев глубинных слоёв Земли связывают, главным образом, с распадом находящихся там радиоактивных элементов, хотя называют и другие источники тепла, например физико-химические, тектонические процессы в глубоких слоях земной коры и мантии. Но чем бы это ни было обусловлено, температура горных пород и связанных с ними жидких и газообразных субстанций с глубиной растёт. С этим явлением сталкиваются горняки — в глубоких шахтах всегда жарко. На глубине 1 км тридцатиградусная жара — нормальное явление, а глубже температура ещё выше.

Тепловой поток земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в среднем его мощность составляет 0,03—0,05 Вт/м2,

или примерно 350 Вт·ч/м2 в год. На фоне теплового потока от Солнца и нагретого им воздуха это незаметная величина: Солнце даёт каждому квадратному метру земной поверхности около 4000 кВт·ч ежегодно, то есть в 10 000 раз больше (разумеется, это в среднем, при огромном разбросе между полярными и экваториальными широтами и в зависимости от других климатических и погодных факторов).

Незначительность теплового потока из недр к поверхности на большей части планеты связана с низкой теплопроводностью горных пород и особенностями геологического строения. Но есть исключения — места, где тепловой поток велик. Это, прежде всего, зоны тектонических разломов, повышенной сейсмической активности и вулканизма, где энергия земных недр находит выход. Для таких зон характерны термические аномалии литосферы, здесь тепловой поток, достигающий поверхности Земли, может быть в разы и даже на порядки мощнее «обычного». Огромное количество тепла на поверхность в этих зонах выносят извержения вулканов и горячие источники воды.

Огромное количество тепла на поверхность в этих зонах выносят извержения вулканов и горячие источники воды.

Именно такие районы наиболее благоприятны для развития геотермальной энергетики. На территории России это, прежде всего, Камчатка, Курильские острова и Кавказ.

В то же время развитие геотермальной энергетики возможно практически везде, поскольку рост температуры с глубиной — явление повсеместное, и задача заключается в «добыче» тепла из недр, подобно тому, как оттуда добывается минеральное сырьё.

В среднем температура с глубиной растёт на 2,5—3оС на каждые 100 м. Отношение разности температур между двумя точками, лежащими на разной глубине, к разности глубин между ними называют геотермическим градиентом.

Обратная величина — геотермическая ступень, или интервал глубин, на котором температура повышается на 1оС.

Чем выше градиент и соответственно ниже ступень, тем ближе тепло глубин Земли подходит к поверхности и тем более перспективен данный район для развития геотермальной энергетики.

В разных районах, в зависимости от геологического строения и других региональных и местных условий, скорость роста температуры с глубиной может резко различаться. В масштабах Земли колебания величин геотермических градиентов и ступеней достигают 25 крат. Например, в штате Орегон (США) градиент составляет 150

Вопрос, какова температура на больших глубинах — 5, 10 км и более? При сохранении тенденции температура на глубине 10 км должна составлять в среднем примерно 250—300оС. Это более или менее подтверждается прямыми наблюдениями в сверхглубоких скважинах, хотя картина существенно сложнее линейного повышения температуры.

Например, в Кольской сверхглубокой скважине, пробурённой в Балтийском кристаллическом щите, температура до глубины 3 км меняется со скоростью 10оС/1 км, а далее геотермический градиент становится в 2—2,5 раза больше. На глубине 7 км зафиксирована уже температура 120

Другой пример — скважина, заложенная в Северном Прикаспии, где на глубине 500 м зарегистрирована температура 42oС, на 1,5 км — 70oС, на 2 км — 80oС, на 3 км — 108oС.

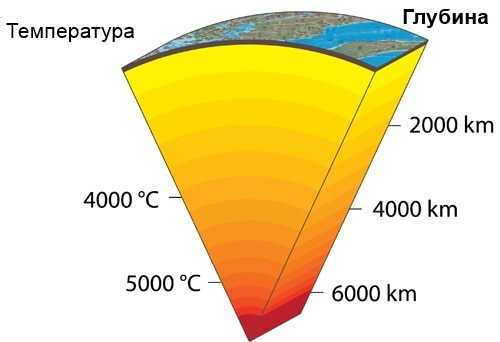

Предполагается, что геотермический градиент уменьшается начиная с глубины 20—30 км: на глубине 100 км предположительные температуры около 1300—1500oС, на глубине 400 км — 1600oС, в ядре Земли (глубины более 6000 км) — 4000—5000

На глубинах до 10—12 км температуру измеряют через пробурённые скважины; там же, где их нет, её определяют по косвенным признакам так же, как и на бóльших глубинах. Такими косвенными признаками могут быть характер прохождения сей-смических волн или температура изливающейся лавы.

Впрочем, для целей геотермальной энергетики данные о температурах на глубинах более 10 км пока не представляют практического интереса.

На глубинах в несколько километров много тепла, но как его поднять? Иногда эту задачу решает за нас сама природа с помощью естественного теплоносителя — нагретых термальных вод, выходящих на поверхность или же залегающих на доступной для нас глубине.

Строгого определения понятия «термальные воды» нет. Как правило, под ними подразумевают горячие подземные воды в жидком состоянии или в виде пара, в том числе выходящие на поверхность Земли с температурой выше 20оС, то есть, как правило, более высокой, чем температура воздуха.

Тепло подземных вод, пара, пароводяных смесей — это гидротермальная энергия. Соответственно энергетика, основанная на её использовании, называется гидротермальной.

Сложнее обстоит дело с добычей тепла непосредственно сухих горных пород — петротермальной энергии, тем более что достаточно высокие температуры, как правило, начинаются с глубин в несколько километров.

На территории России потенциал петротермальной энергии в сто раз выше, чем у гидротермальной, — соответственно 3500 и 35 трлн тонн условного топлива. Это вполне естественно — тепло глубин Земли имеется везде, а термальные воды обнаруживаются локально. Однако из-за очевидных технических трудностей для получения тепла и электроэнергии в настоящее время используются большей частью термальные воды.

Однако из-за очевидных технических трудностей для получения тепла и электроэнергии в настоящее время используются большей частью термальные воды.

Воды температурой от 20—30 до 100

В целом же геотермальные ресурсы на территории России в пересчёте на тонны условного топлива или любую другую единицу измерения энергии примерно в 10 раз выше запасов органического топлива.

Теоретически только за счёт геотермальной энергии можно было бы полностью удовлетворить энергетические потребности страны. Практически же на данный момент на большей части её территории это неосуществимо по технико-экономическим соображениям.

В мире использование геотермальной энергии ассоциируется чаще всего с Исландией — страной, расположенной на северном окончании Срединно-Атлантического хребта, в исключительно активной тектонической и вулканической зоне. Наверное, все помнят мощное извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull) в 2010 году.

Наверное, все помнят мощное извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull) в 2010 году.

Именно благодаря такой геологической специфике Исландия обладает огромными запасами геотермальной энергии, в том числе горячих источников, выходящих на поверхность Земли и даже фонтанирующих в виде гейзеров.

В Исландии в настоящее время более 60% всей потребляемой энергии берут из Земли. В том числе за счёт геотермальных источников обеспечивается 90% отопления и 30% выработки электроэнергии. Добавим, что остальная часть электроэнергии в стране производится на ГЭС, то есть также с использованием возобновляемого источника энергии, благодаря чему Исландия выглядит неким мировым экологическим эталоном.

«Приручение» геотермальной энергии в XX веке заметно помогло Исландии в экономическом отношении. До середины прошлого столетия она была очень бедной страной, сейчас занимает первое место в мире по установленной мощности и производству геотермальной энергии на душу населения и находится в первой десятке по абсолютной величине установленной мощности геотермальных электростанций. Однако её население составляет всего 300 тысяч человек, что упрощает задачу перехода на экологически чистые источники энергии: потребности в ней в целом невелики.

Однако её население составляет всего 300 тысяч человек, что упрощает задачу перехода на экологически чистые источники энергии: потребности в ней в целом невелики.

Помимо Исландии высокая доля геотермальной энергетики в общем балансе производства электроэнергии обеспечивается в Новой Зеландии и островных государствах Юго-Восточной Азии (Филиппины и Индонезия), странах Центральной Америки и Восточной Африки, территория которых также характеризуется высокой сейсмической и вулканической активностью. Для этих стран при их нынешнем уровне развития и потребностях геотермальная энергетика вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие.

(Окончание следует.)

Таблица зависимости температуры грунта от глубины и местоположения

Таблица зависимости температуры грунта от глубины и местоположенияГлавная

Наименование населенного пункта | Глубина, м | |||||

| 0,4 | 0,8 | 1,6 | ||||

| лето | зима | лето | зима | лето | зима | |

| Актюбинск | 22,3 | -4,2 | 19,7 | -2,4 | 16,6 | 0 |

| Алма-Ата | 22,6 | -2,2 | 21,0 | 0 | 18,1 | 2,2 |

| Архангельск | 14,1 | -7,0 | 13,9 | -3,4 | — | — |

| Брянск | 19,8 | -0,8 | 17,4 | 0,8 | 15,7 | 2,1 |

| Витебск | 16,7 | 0 | 15,7 | 0,6 | 14,0 | 1,7 |

| Вологда | 14,8 | 0,3 | 13,6 | 1,1 | 11,2 | 2,0 |

| Волгоград | 26,4 | -2,5 | 24,1 | -0,2 | 19,9 | 2,0 |

| Воронеж | 20,6 | -0,5 | 18,1 | 1,3 | 14,9 | 3,5 |

| Гомель | 17,7 | -0,7 | 15,6 | 1,0 | 13,6 | 2,8 |

| Днепропетровск | 23,3 | -3,0 | 21,6 | -1,1 | 18,8 | 2,0 |

| Иваново | 16,7 | -1,0 | 14,9 | -0,1 | 13,2 | 1,2 |

| Казань | 18,5 | -4,3 | — | — | 14,1 | 0,3 |

| Красноярск | 14,7 | -8,2 | 12,3 | -5,2 | 8,9 | -2,8 |

| Курск | 18,0 | 0 | 16,3 | 0,9 | 13,6 | 2,9 |

| Киров | 16,2 | -1,0 | 14,1 | 0 | 10,8 | 1,6 |

| Краснодар | 26,2 | 1,5 | 23,4 | 3,8 | 19,7 | 6,3 |

| Киев | 18,6 | 0,1 | 17,6 | 1,1 | 16,0 | 2,5 |

| Кишинев | 22,0 | -0,2 | 20,5 | 2,3 | 17,6 | 4,8 |

| Луганск | 22,3 | -2,0 | 20,3 | 0,2 | 16,7 | 3,8 |

| Минск | 17,6 | -0,9 | 16,5 | 0,2 | 14,9 | 1,7 |

| Москва | 17,4 | -1,4 | 15,4 | -0,1 | 13,5 | 1,1 |

| Нижний Новгород | 17,2 | -1,1 | 16,0 | 0 | 13,8 | 1,2 |

| Омск | 17,0 | -6,2 | 13,8 | -2,8 | 11,1 | 0 |

| Орёл | 19,1 | -2,0 | 17,2 | -0,2 | 14,7 | 1,8 |

| Оренбург | 17,6 | -4,2 | 15,6 | -1,1 | 12,5 | 1,9 |

| Пермь | 15,9 | -0,8 | 13,6 | -0,1 | 10,8 | 1,1 |

| Ростов | 23,0 | -0,2 | 20,5 | 1,3 | 16,8 | 4,8 |

| Санкт-Петербург | 19,5 | -6,6 | 16,3 | -2,5 | 13,7 | 0,7 |

| Екатеринбург | 19,2 | -11,5 | 16,1 | -8,8 | 12,8 | -4,3 |

| Сочи | 26,2 | 6,4 | 23,6 | 8,1 | 21,4 | 9,7 |

| Ставрополь | 19,6 | 1,2 | 17,6 | 1,3 | 15,7 | 3,8 |

| Сыктыквкар | 14,7 | -1,5 | 12,3 | -0,4 | 10,3 | 1,0 |

| Тамбов | 19,1 | -1,7 | 16,8 | 0,4 | 13,3 | 2,3 |

| Ташкент | 31,5 | 2,2 | 29,0 | 4,5 | 25,3 | 8,7 |

| Тобольск | 15,1 | -5,7 | 13,4 | -3,2 | 8,4 | 0,8 |

| Томск | 12,6 | -1,5 | 11,4 | -0,3 | 9,3 | 0,9 |

| Уфа | 17,8 | -1,6 | 15,9 | 0 | 12,0 | 2,1 |

| Хабаровск | 18,3 | -5,1 | 16,0 | -3,0 | 12,0 | -0,2 |

| Челябинск | 14,2 | -2,8 | 12,6 | -1,0 | — | — |

Геотермальный градиент — Энергетическое образование

Энергетическое образованиеМеню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Рисунок 1. Земля становится горячее по мере продвижения к ядру, известному как геотермический градиент. [1]

Земля становится горячее по мере продвижения к ядру, известному как геотермический градиент. [1]

Геотермический градиент — это величина, на которую температура Земли увеличивается с глубиной. Это указывает на тепло, вытекающее из теплых недр Земли к ее поверхности. [2] В среднем , температура увеличивается примерно на 25°C на каждый километр глубины. [3] Эта разница температур стимулирует поток геотермальной энергии и позволяет людям использовать эту энергию для отопления и производства электроэнергии. Однако на планете есть ряд мест, где температура меняется немного быстрее, и в этих местах почти всегда наиболее жизнеспособна геотермальная энергия.

Внутренняя часть Земли чрезвычайно горячая и достигает температуры более 5000°C вблизи ядра, что ненамного холоднее, чем поверхность Солнца (тем не менее, внутренняя часть Солнца гораздо горячее). [4]

Откуда тепло?

В начале 20 века было обнаружено, что подземное тепло Земли происходит из радиоактивных элементов. В частности, геотермальное нагревание вызвано распадом таких элементов, как калий, уран и торий. Однако эти элементы не обнаружены в ядре, а самая популярная модель предполагает, что они находятся в литосфере и мантии . Говорят, что на эту форму нагрева приходится 50% тепла Земли, а другое тепло исходит от изначального тепла Земли (тепло от земных образований, которое было захвачено планетой). [5]

В частности, геотермальное нагревание вызвано распадом таких элементов, как калий, уран и торий. Однако эти элементы не обнаружены в ядре, а самая популярная модель предполагает, что они находятся в литосфере и мантии . Говорят, что на эту форму нагрева приходится 50% тепла Земли, а другое тепло исходит от изначального тепла Земли (тепло от земных образований, которое было захвачено планетой). [5]

На рисунках 2 и 3 ниже показано, как снижается температура по мере приближения к поверхности Земли, а также механизмы теплового потока. В целом изменения температуры происходят постепенно, за исключением области у основания мантии, где происходят резкие изменения состава, и в литосфере, где большое влияние оказывает присутствие флюидов.

Для дальнейшего чтения

- Геотермальное электричество

- Геотермальная энергия

- Геотермальный тепловой насос

- Геотермальное централизованное теплоснабжение

- Или просмотрите случайную страницу

Ссылки

- ↑ Verbruggen, A.

, W. Moomaw, J. Nyboer, 2011: Приложение I: Глоссарий, акронимы, химические символы и префиксы. В специальном отчете МГЭИК о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата [O. Эденхофер, Р. Пикс-Мадруга, Ю. Сокона, К. Зейбот, П. Матшосс, С. Каднер, Т. Цвикель, П. Эйкемайер, Г. Хансен, С. Шлемер, К. фон Штехов (редакторы)], Кембридж University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

, W. Moomaw, J. Nyboer, 2011: Приложение I: Глоссарий, акронимы, химические символы и префиксы. В специальном отчете МГЭИК о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата [O. Эденхофер, Р. Пикс-Мадруга, Ю. Сокона, К. Зейбот, П. Матшосс, С. Каднер, Т. Цвикель, П. Эйкемайер, Г. Хансен, С. Шлемер, К. фон Штехов (редакторы)], Кембридж University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. - ↑ Р. Вольфсон, «Энергия Земли и Луны» в Energy, Environment, and Climate , 2-е изд., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: W.W. Нортон и компания, 2012, гл. 8, стр. 204-224

- ↑ Д. Алфе; М. Гиллан и Г. Д. Прайс (30 января 2002 г.). «Состав и температура ядра Земли ограничены путем объединения расчетов ab initio и сейсмических данных» (PDF) . Письма по науке о Земле и планетах (Elsevier) 195 (1–2): 91–98. Бибкод: 2002E&PSL.195…91A. doi: 10.1016/S0012-821X(01)00568-4.

- ↑ Мир физики. (2011). Радиоактивный распад составляет половину земного тепла [Онлайн]

- ↑ Wikimedia Commons [в сети], доступно: https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg#/media/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg

wikimedia.org/wiki/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg#/media/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg - ↑ Wikimedia Commons [в сети], доступно: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heat_flow_of_the_inner_earth.jpg#/media/File:Heat_flow_of_the_inner_earth.jpg

GEO ExPro — В поисках тепла

У нас под ногами богатые запасы тепла и энергии, хранящиеся в горных породах и подземных водах. В среднем с увеличением глубины температура увеличивается примерно на 3°С на каждые 100 м. В верхних поверхностных слоях тепло в грунт поступает от солнца. Ряд количественных моделей из областей с низкой геотермальной активностью (т. е. на устойчивых платформах за пределами тектонических и вулканически активных областей) показывают, что на малых глубинах до нескольких сотен метров среднегодовая поверхностная температура является основным фактором, контролирующим подповерхностную температуру. Геологические изменения в недрах, такие как тепловой поток, тепловыделение и теплопроводность, впервые становятся значительными на глубине около 1000 м и глубже.

На глубине часть тепла поступает от охлаждения ядра Земли, но большая часть — от распада радиоактивных элементов, главным образом урана, тория и калия, в породах земной коры. Это означает, что геотермический градиент (увеличение температуры с глубиной) зависит от химического состава и возраста горных пород. В качестве примера можно упомянуть радиоактивный гранит Лёвстаккен недалеко от города Берген на западе Норвегии, средний показатель тепловыделения которого составляет 8,03 мВт/м³, что более чем в два раза превышает нормальные уровни для норвежских гранитных пород фундамента. В глобальном масштабе поверхностный тепловой поток Земли составляет в среднем 82 мВт/м², а предполагаемая общая тепловая энергия выше средней температуры поверхности на глубину 10 км составляет 1,3×1027 Дж, что эквивалентно сжиганию 3,0×1017 баррелей нефти.

Потенциал использования геотермальной энергии из глубоких подземных источников вызывает все больший интерес, как обсуждалось ранее в GEO ExPro Vol. 4, № 5. Разведочное бурение и геотермальные тепловые установки, уже работающие на пару в Европе, документально подтвердили, что многие районы имеют хороший потенциал для использования геотермальной энергии для отопления, но также и то, что в некоторых районах за пределами хорошо задокументированных «высокотемпературных полей» температура может глубины, достаточной для выработки электроэнергии.

4, № 5. Разведочное бурение и геотермальные тепловые установки, уже работающие на пару в Европе, документально подтвердили, что многие районы имеют хороший потенциал для использования геотермальной энергии для отопления, но также и то, что в некоторых районах за пределами хорошо задокументированных «высокотемпературных полей» температура может глубины, достаточной для выработки электроэнергии.

Отопление от мелких источников

InnovaRig обладает высокой степенью автоматизации (система перемещения труб, автоматическое оборудование для подъема и спуска) и применяет новые технологии, такие как обсадные колонны во время бурения, наклонно-направленное бурение, отбор керна на тросе и бурение с помощью эрлифтного бурения. Однако соединение труб по-прежнему требует практических навыков и опыта. Благодаря бесшумной работе и высоким стандартам безопасности и охраны окружающей среды, эта буровая установка использовалась для бурения глубоких скважин геотермальной энергии в самом центре Ганновера, без каких-либо жалоб со стороны жителей, проживающих рядом с буровой площадкой. Фото: Мортен Смелрор Буровая установка в скважине Кирхвайдах глубиной 3900 м на юге Германии способна достигать глубины 5000 м. Фото: Мортен Смелрор

Геотермальная энергия извлекается из недр земли через воду, находящуюся либо в жидкой, либо в паровой фазе. Используя геотермальные тепловые насосы, геотермальную энергию можно получать из низкотемпературных источников и использовать для обогрева рабочих мест, больниц, школ и наших домов. Сегодня более 80 стран мира используют геотермальную энергию для отопления. Поскольку тепло подземных источников для обогрева домов обычно извлекается из неглубоких скважин глубиной от 100 до 200 м, ключевые факторы, определяющие эффективность и экономичность установок по извлечению геотермальной энергии на малых глубинах, в основном связаны с вскрышными породами, гидрогеологической деятельностью под землей. , способность горных пород служить резервуарами и водоносами. Поэтому нам нужна информация о пространственном распределении, пористости и проницаемости геотермальных резервуаров для оценки геотермального потенциала определенной области.

Фото: Мортен Смелрор Буровая установка в скважине Кирхвайдах глубиной 3900 м на юге Германии способна достигать глубины 5000 м. Фото: Мортен Смелрор

Геотермальная энергия извлекается из недр земли через воду, находящуюся либо в жидкой, либо в паровой фазе. Используя геотермальные тепловые насосы, геотермальную энергию можно получать из низкотемпературных источников и использовать для обогрева рабочих мест, больниц, школ и наших домов. Сегодня более 80 стран мира используют геотермальную энергию для отопления. Поскольку тепло подземных источников для обогрева домов обычно извлекается из неглубоких скважин глубиной от 100 до 200 м, ключевые факторы, определяющие эффективность и экономичность установок по извлечению геотермальной энергии на малых глубинах, в основном связаны с вскрышными породами, гидрогеологической деятельностью под землей. , способность горных пород служить резервуарами и водоносами. Поэтому нам нужна информация о пространственном распределении, пористости и проницаемости геотермальных резервуаров для оценки геотермального потенциала определенной области.

За некоторыми исключениями, геотермальная энергия для отопления редко используется в Европе. В районе Парижа известняковый резервуар площадью 15 000 км² обеспечивает температуру от 56 до 85 °C и за последние 20 лет использовался для обогрева 150 000 домов. Для геотермальной отопительной установки достаточно воды с температурой ниже 100°C, а 60-70% энергии, используемой в Европе, приходится на низкотемпературные установки. Недавние исследования, проведенные GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), показали, что большие площади бассейнов Северной Германии, предгорий Альп и Рейнского грабена подходят для извлечения тепла из земли. Геотермальная тепловая установка, установленная в Нойштадт-Глеве в Мекленбурге, использует воду при температуре 9 градусов тепла.8°C с глубины 2300 м с 1995 года. По оценкам GFZ, с учетом геологических и геотехнических требований, 17 000 электростанций смогут вырабатывать тепло только в бассейне Северной Германии. Однако одним из ограничений является то, что геотермальная энергия должна использоваться вблизи места ее выработки, поскольку транспортировать такую энергию на большие расстояния экономически невыгодно.

Более глубокое сверление

В районах с высоким температурным градиентом, таких как вулканическая активная зона в Исландии, геотермальный пар и горячая вода могут использоваться для выработки электроэнергии. Но даже в низкотемпературных районах на глубине можно найти воду с высокой температурой. Перекачиваемая из недр вода с температурой 100-150°С может передавать тепло через теплообменник контуру отопления, содержащему жидкость с низкой температурой кипения. Создаваемое таким образом давление газа приводит в движение турбину, вырабатывающую электричество. Стремление к глубокому нагреву становится все более и более технологически осуществимым и экономически привлекательным.

В Кирхвайдахе, на юге Германии, летом 2011 года была завершена скважина глубиной 3900 м. Целью был карстовый карбонатный коллектор верхней юры с хорошей проницаемостью и температурой воды, достигающей 130°C. Это используется для производства электроэнергии, в дополнение к мощности теплоэлектростанции.

, W. Moomaw, J. Nyboer, 2011: Приложение I: Глоссарий, акронимы, химические символы и префиксы. В специальном отчете МГЭИК о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата [O. Эденхофер, Р. Пикс-Мадруга, Ю. Сокона, К. Зейбот, П. Матшосс, С. Каднер, Т. Цвикель, П. Эйкемайер, Г. Хансен, С. Шлемер, К. фон Штехов (редакторы)], Кембридж University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

, W. Moomaw, J. Nyboer, 2011: Приложение I: Глоссарий, акронимы, химические символы и префиксы. В специальном отчете МГЭИК о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата [O. Эденхофер, Р. Пикс-Мадруга, Ю. Сокона, К. Зейбот, П. Матшосс, С. Каднер, Т. Цвикель, П. Эйкемайер, Г. Хансен, С. Шлемер, К. фон Штехов (редакторы)], Кембридж University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. wikimedia.org/wiki/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg#/media/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg

wikimedia.org/wiki/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg#/media/File:Temperature_schematic_of_inner_Earth.jpg