Группировочный признак в статистике – Группировка – основа статистической сводки. Виды группировок и их применение в статистике

Статистические группировки, их виды. Группировочные признаки.

Статистическая группировка — процесс образования однородных групп на основе разделения стат совокупности на части\ или на основе объединения изученных стат единиц по выделенным существенным признакам в частичной совокупности.

Метод: выделяется группировочный признак (основание группировки), потом группировочный интервал(совокупность варьирующих значений признака в группе, границы). Ширина интервала— разница между min и max значениями.

Процесс группировки: выявления единиц совокупности, схожих по существенным признакам — создание групп единиц, зависящих от размеров признаков.

Правило группировки – различия между единицами, отнесенными к разным группам должны быть больше различий у единиц, отнесенных к одной группе.

Виды группировок:

1. Простая (одномерная): если однородные группы формируются по одному признаку.

· Структурная: изучение состава однородной совокупности по варьирующему признаку, позволяет выделить части объекта и соотношение между ними, или удельный вес каждой части (исп-ся для изучения внутреннего строения стат совокупности и характеристики структурных сдвигов)

· Типологические: подразделение единиц разнородной совокупности в зависимости от типа явления в однородные группы. Применяется, как правило, для группировок по атрибутивным признакам. Отрицательная сторона — подверженность субъективным взглядам исследователя (исп-ся для выделения в стат совокупности различных соц-эк явлений).

· Аналитические: исп-ся для выявления связи между изучаемыми признаками.

2. Сложная (многомерная): группы образуются по 2-м и более признакам:

· Комбинационные: выполняются по нескольким признакам последовательно (от 2 до 4 признаков): каждая группа, выделенная по одному признаку, разбивается на подгруппы по второму, а последние – по третьему признаку и.т.д.

· Многомерные: группы образуются по нескольким признакам одновременно.

Классификация – разновидность типологической группировки, предполагающая группировку по относительно однообразным и устойчивым признакам, например, классификатор форм собственности или видов экономической деятельности. Принятые Классификаторы являются международными и национальными стандартами.

Группировочный признак – основание группировки, на базе значений которого (рых) происходит разбиение совокупности на однородные группы.

Виды группировочного признака:

1) атрибутивные (признак, характеризующий свойство, качество данного явления без количественного выражения)

2) количественные (признак, характеризующий размеры, величину изучаемой совокупности и дающий возможность разделить ее на группы по величине индивидуальных значений группировочного признака)

3) признаки пространства

4) признаки времени.

Правила группировочных признаков:

1. В качестве основания группировки должен выступать типичный существенный признак в соответствии с целями группировки;

2. При выборе признаков необходимо учитывать время и место наблюдения;

3. При изучении сложных общественных явлений рекомендуется производить группировки не по одному, а по нескольким признакам. (Хотя это и не всегда удаётся.)

Если в основе группировки лежат несколько признаков, группировка называется сложная или комплексная группировка.

4. Необходимо обращать внимание на интервалы обследования;

5. Необходимо установить минимальное и максимальное значение признака.

1. Базовый признак группировки должен быть чётко определён;

2. Нужно выбрать необходимый минимум группировок, в зависимости от целей исследования;

3. Социально-экономические системы целесообразно описывать через системы сложных группировок.

Задачи группировок:

а) Выделение качественно однородных групп. Обычно разрабатываются к.-то однотипные группировки (например, классификатор товаров и

услуг).

б) Определение структуры совокупности и структурных сдвигов;

в) Распределение единиц однородной совокупности по величине варьирующего признака.

Группировочные признаки: понятие и виды

Группировка и группировочные признаки в статистике – важнейшие методики оценки и исследования некоторого явления, оказавшегося в фокусе внимания специалистов. Группирование помогает выявить показатели, общие для всех элементов, а также определить структуру совокупности, идентифицировать взаимные связи, свойственные элементам группы. Оценив все особенности признаков, исследуемых в проекте, можно проанализировать полученную информацию.

Теория и определения

При формировании группировок и применении этого метода на практике базовой задачей становится выбор группировочного признака – именно он является основанием для формирования группы явлений. Второй важнейший аспект статистического исследования – определение интервала.

Основанием для создания группы является группировочный признак, позволяющий определить однородность некоторой группы явлений, фактов. Обычно подбирают один признак, опознать который не представляет собой особенной сложности. Можно использовать количественные, а можно анализировать атрибуты исследуемых явлений для разбиения их на группы.

Не менее важны, нежели группировочные признаки, интервалы. Этим термином обозначают общее разнообразие значений, присущих выбранному признаку, применительно к конкретной группе. Интервал помогает ограничить группу количественно. Ширина интервала определяется как разность между самым большим и наименьшим значениями конкретного признака, выбранного базой для формирования группы.

Интервалы: какие бывают?

Как правило, студентам, проходящим программу статистики, математического статистического исследования, а также сходных дисциплин, не раз приходится сталкиваться с заданиями, сформулированными следующим образом: «Пожалуйста, укажите группировочный признак для следующей выборки, оцените величину интервала, определив его принадлежность к конкретному типу». Всего существует четыре разновидности интервалов. Если ширина этого показателя для разных групп, участвующих в исследовании, совпадает, интервалы называют равными. При расхождении в этом явлении говорят о неравных интервалах. Такие могут меняться произвольно или закономерно. Первые считаются свободными.

Определив группировочные признаки, можно оценить интервал для выборки как открытый, закрытый. Первый термин предполагает уточнение одной границы интервала – минимального или максимального количественного значения признака. Закрытым называют случай, когда присутствуют обе границы.

Внимание аспектам

Определяя для конкретной выборки основные группировочные признаки, важно учесть обстоятельства, окружающие исследуемое явление, их изменчивость. Формирование группировки обязывает следовать принципу соблюдения временной шкалы, условий, описывающих место, условия действия. Формирование группировки начинается с выявления признака для объединения фактов. Выбрать можно такой признак, на основании которого совокупность получится разделить на группу. Такой параметр – основание группировки.

Можно использовать количественные, атрибутивные группировочные признаки. Первую группу можно описать числами – именно таким будет возраст особей, задействованных в исследовании, или цены, объем сделок. Качественные показатели описывают состояние каждого из объектов, включенных в группировку. Так, если речь идет о социологической работе, атрибутивными признаками можно назвать половую и национальную принадлежность персон, принявших участие в исследовании.

Признаки и группы

Группировочными признаками при построении аналитической группировки выступают результативные, факторные. Все признаки можно сочетать по принадлежности к одному из этих двух типов. Факторные – те, чье влияние корректирует иные признаки.

Группировочные признаки являются базой для формирования групп. Число таковых определяется особенностями запланированной работы, а также нюансами признаков, на основании которых формулируется выборка в целом. Многое зависит от уровня вариабельности признака и количества объектов, включенных в исследование.

Формируя группы, учитывая качественные параметры, придется выделить такое количество разновидностей, которое совпадает с состояниями признака. К примеру, если речь идет о половой принадлежности, то в общем случае классов будет два. Используя количественные признаки в качестве фундамента для группирования, придется оценивать количество предметов, уровень изменяемости признака. Чем сильнее признак склонен к изменениям, чем выше вариабельность, тем больше классов придется выделить.

Особенности выбора интервалов

Оценив группировочные признаки и сформировав группировку, необходимо определить интервал, присущий ей. Если он неравный, разумно оценить? склонен ли он к прогрессивному возрастанию, уменьшению. Возможно появление специализированных интервалов. В случае когда признак вариабелен в довольно узких границах, а распределение относительно равномерное, необходимо формировать группы с одинаковыми интервалами. Чтобы оценить размах вариации, придется проанализировать совокупность на предмет наличия аномальных точек, исключить их из общей выборки.

Если интервал открытый, его ширину приравнивают к ширине ближайшего закрытого.

Примеры и явления

Группировочные признаки при построении аналитической группировки становятся базой для определения классификации, если они принадлежат к качественным. Так, если определить для каждого субъекта нашей страны форму собственности, а затем разделить все исследованные объекты на группы, это будет классификацией с учетом качественных параметров. В документации, в соответствии с правилами фиксации информации, необходимо чередовать сведения о признаках, положенных в основу группировки, и справочные данные. Такой формат был принят еще несколько десятилетий тому назад, с тех пор правила оформления в общих чертах сохранены.

Формулируя сопроводительную документацию к проведенному исследованию, придется указать в ней, к каким группировочным признакам относятся выбранные для работы объекты: количественным, качественным. В норме их сортируют, учитывая уровень детализации. Для каждой выделенной категории обязательно фиксируют показатели признака, на основании которого она составлена. При выборе количественного параметра, которому присуще малое разнообразие значений, можно делить явления, высчитывая единицы, которым присущ конкретный показатель.

Индивидуальность ситуации

Группировка и группировочный признак для конкретного исследования подбираются специфически, с учетом особенностей работы. К примеру, в качестве факторов можно брать номера объектов, даты составления документации, табельные идентификационные номера персон и прочие сходные особенности. Чтобы не произошло путаницы, признаки необходимо зафиксировать в пояснительной записке к проводимому статистическому исследованию. Распространена практика формирования инструкции, следуя которой, специалист комплектует документы по исследованию.

Группировка и группировочный признак стали важными элементами классификации, сортировки сведений, используемых для составления планов перевозок, определения экономических и иных взаимных связей между объектами. На основе именно этого статистического подхода формируется тарифная политика. При этом не стоит забывать о возможностях специализации признаков. Такая работа предполагает коррекцию параметров с учетом особенностей условий: в разной ситуации могут проявляться одинаковые типы показателей.

Группы и их особенности

По числу группировочных признаков можно говорить о комбинированных группах и простых. Первый вариант предполагает наличие сразу нескольких признаков, во втором случае используется только один. Подбирают признак, предварительно проанализировав природу оцениваемого объекта, явления. Теоретический, экономический анализ всех аспектов объекта, специфика его развития нацелены на выбор наиболее существенного явления в качестве базы для разделения на классы.

Если при формировании категории выбраны атрибутивные группировочные признаки, их разнообразие довольно велико, необходимо некоторые сходные соединить в группы. Атрибутивная классификация применяется только в случае относительно небольшого разнообразия объектов, подлежащих сортировке. Чтобы обосновать принадлежность объекта к конкретной группе, разумно сперва проработать классификацию, описывающую правила сортировки. Распределение признаков производится при предварительном выделении всех параметров с учетом задач, которые предстоит решить специалисту. Группировка, в свою очередь, формируется для одной конкретной, относительно небольшой работы.

Сводка и статистика

Исследование некоторого объекта в статистике начинается с наблюдения за его развитием. Следующий этап – составление сводки, предназначенной для формирования информационного свода, упорядочивания информации, систематизации данных. Уже на основе этого можно охарактеризовать и оценить все особенности совокупности, привлекшей внимание исследователя. Сводка представляет собой несколько связанных операций по анализу полученных при наблюдении данных для определения закономерностей явления. Организованная научная обработка наблюдательных материалов предполагает выявление итогов по группам и выборке в целом, упорядочивание сведений и компоновку их в табличный вид.

Можно составлять простые сводки, иногда не обойтись без сложных. В первом случае по исследуемому объекту вычисляется общий итог, второй вариант предполагает группирование отдельных единиц, вычисление результатов по каждой категории и всему явлению в целом, а затем составление таблиц с полученными данными. Децентрализованные сводки составляют, если есть некоторый руководитель, при этом непосредственно сбор и обработка данных – ответственность конкретных мест. Если сведения собирают, обрабатывают в одной точке, отсюда же управляют процессом, говорят о централизованной сводке. Такие незаменимы при проведении одномоментно нескольких исследований.

Шаг за шагом

Прежде чем составлять статистическую сводку, необходимо сформировать наблюдательную программу, выбрать группировочные признаки и продумать систему оценки полученных при следованиях данных. Сводка начинается с подбора признака для классификации, после чего приступают к выбору порядка составления категорий. Разрабатывают статистические показатели, которые помогли бы описать отдельные классы и всю выборку в общем, делают макеты таблиц, в которые затем вносят результаты исследований.

В большинстве случаев простая сводка оказывается недостаточной, поскольку из нее можно сделать лишь общие выводы. Чтобы уточнить данные, стоит выбрать качественные, количественные группировочные признаки, на их основе составить группы и изучить все полученные данные методом разделения совокупности на связанные между собой подразделы. Группировка – наиболее удобная база для анализа информации. Затем на основе обобщающих параметров анализируют все собранные данные.

Группировка: особенности статистики

Выбирают качественные, количественные группировочные признаки, на их основе составляют категории, позволяющие разбить всю совокупность на несколько связанных подтипов с учетом некоторого важного явления. Категоризация позволяет сформировать однородные классы. Такая работа упрощает определение взаимных связей, структурных элементов. Группировка – оптимальный метод выявления того, в какой степени отдельные единицы влияют на конечный результат.

Довольно широко распространена группировка рабочих сведений для оценки производительности труда отдельных участков. На основании анализа данных можно определить, насколько велики возможности роста производительности при смене штата. Кроме того, выявляют разность между передовыми работниками и прочим персоналом и оценивают возможности, которые откроются перед фирмой, если все рабочие будут одинакового высокого уровня.

Особенности и типы

При проведении экономического анализа чаще всего группирование производится по факторам, обусловленным трудовыми ресурсами, предметами и средствами труда. Каждый из перечисленных аспектов сильно влияет на объем вырабатываемого предприятием продуктам.

Подбирая группировочный признак, стоит помнить о цели исследования, особенностях выборки и итогах предварительного анализа. Явление, изучаемое специалистами, может быть очень сложным, массовым, отличающимся разветвленной структурой, но возможна и обратная ситуация относительной простоты. Оценивая эти особенности, а также задачи, поставленные перед анализами, группируют объекты с учетом одного, двух и большого числа признаков, формируя тем самым комбинационные группировки. Анализ задач исследования позволяет говорить о его принадлежности к типологическому, аналитическому, направленному на определение структуры.

Типологическая группировка предполагает распределение исследуемых явлений на однородные подгруппы. Структурная практикуется, если нужно разделить однородную группу на несколько, при этом для описания структуры прибегают к некоторому признаку, изменяющемуся для отдельных представителей. Так, именно этого типа будет группировка выборки населения по уровню получаемой прибыли. Статистические сведения, будучи проанализированными за несколько периодов, позволяют оценить структурные изменения выборки, сдвиги. Наконец, факторная – это такая группировка, на основании которой определяют взаимные связи разных явлений, признаков, оказавшихся в фокусе внимания исследователей.

Применение теории на практике

Обычно, экономический анализ требует категоризации с учетом структуры или аналитики. Структурные классы необходимы, чтобы оценить строение, состав выборки и глубоко проанализировать все доступные аналитикам данные. Специалисты оценивают, как сильно меняются внутри совокупности явления, при этом выявляют связи с определенными признаками.

Без аналитической группировки не обойтись, если нужно оценить взаимосвязи объектов, показателей, описывающих выборку. Показатели могут быть результативными, другие определяются, как обобщающие, некоторые проявляют себя факторами, влияющими на итоги.

Отбор признаков для групп

Выбирая основание для исследования, важно ответственно подойти к вопросу, поскольку правильное определение признаков во многом обуславливает успех всего мероприятия. Важно использовать только существенные, типичные показатели, соответствующие поставленным перед аналитиками целям. Корректным будет статистический анализ, при котором учтены особенности времени, места. Если в определенном случае ряд признаков уместен, для другой ситуации он может оказаться неприемлемым. Изучая сложное явление, следует выбрать несколько признаков, и группировать с учетом их всех.

Базовое правило статистики – корректный перевод явления в численное выражение. Выбирая в качестве базы для группирования количественные признаки, нужно помнить, что число классов определяется количеством исследуемых объектов, вариабельностью признака, выбранного в качестве базы, задач работы, специфики явления, оказавшегося в центре внимания. Иногда количество групп выбирают, ориентируясь на проведенные ранее работы.

Нюансы формулировки

Выбрав группировочные признаки и изучив полученную при наблюдениях информацию с учетом разбиения явлений на категории, необходимо составить статистическую таблицу. Именно табличный формат считается наиболее наглядным, эффективно отражает результаты проведенных работ. Таблица быстро и без труда читается, легко воспринимается, кратко и сжато демонстрирует большой объем сведений, упрощает сравнение параметров и выявление их зависимостей между собой.

В настоящее время определено несколько общих требований ко всем статистическим таблицам, составляемым по итогам группировки признаков. Важно создавать краткие таблицы с подробными названиями, отражающими круг рассмотренных вопросов, границы выборки, временной промежуток исследования и единицы измерения, к которым прибегали исследователи. Если для разных столбцов и строк использованы различные единицы, придется подписать их в соответствующих ячейках для простоты прочтения материала.

Разумно дополнять таблицы примечаниями, чтобы указать, откуда и каким образом получены сведения. В них можно подробно описать суть выбранного показателя и пояснить демонстрируемую информацию иным образом. Если некоторые данные являются итогом вычислений, об этом необходимо также упомянуть в примечании к таблице.

Оформляя сводку, современные аналитики прибегают к общепринятым условным символам. К примеру, если явления нет, в соответствующей ему ячейке ставят прочерк – символ «тире». При отсутствии осмысленной информации ставят крест, а многоточием обозначают отсутствие конкретной информации. Альтернативой многоточию выступает фраза «Нет сведений». Применение таких общепринятых символов упрощает прочтение таблицы.

fb.ru

12.Виды группировок.

Группировка – расчленение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным признакам. Виды группировок. Интервалы.Виды статистических группировок. По содержанию:1.Типологическая – разделение совокупности на классы, социально-экономические типы (государственные предприятия, ОАО, ООО, ЗАО)2.Структурная – разделение совокупности по какому-либо одному признаку. (Возраст)3.Аналитическая группировка характеризует взаимосвязь между признаками один из которых является факторным другой результативным. По структуре:1.Простая (монотетическая)2.Сложная (политическая)-Комбинационная;-Многомерная

13) Понятие группировочного признака и его выбор.

Использование

метода группировки в статистических

исследованиях базируется на ряде

методических положений. Важнейшим

вопросом теории группировок является

выбор группировочных признаков.

Признаки

единиц совокупности, положенные в

основание группировки статистического

материала, называются группировочными

признаками.

От правильного выбора

группировочного признака зависят во

многом выводы, которые получают в

результате статистической разработки

первичных данных. Выбору группировочного

признака должен предшествовать глубокий

теоретический анализ изучаемого явления.

Только после того, как определены

сущность и характер изучаемого явления

и четко сформулирована цель изучения,

можно приступить к выбору группировочного

признака.

В области экономических

явлений выбор группировочных признаков

в каждом конкретном случае должен быть

основан экономической теорией. Выбор

группировочных признаков требует

всестороннего анализа с целью выявления

в исследуемой совокупности то специфическое

качество, которое обособляет ее от

окружающих явлений, определяет ее

развитие. Затем устанавливается перечень

признаков, которые соответствуют

сущности явления в условиях поставленной

задачи статистического исследования.

Следует

различать признаки, имеющие количественное

выражение, которые называются

количественными, и признаки, не имеющие

количественного выражения, — атрибутивные.

Разновидностью атрибутивных признаков

являются признаки альтернативные,

которые может иметь данная единица

совокупности, а может и не иметь. Так,

студент может быть отличником, а может

и не быть им. Отличник — это альтернативный

признак единицы совокупности

студентов.

Можно

сформулировать три основных правила

для выбора группировочных признаков:

14) Основные правила построения группировок. Вторичная группировка.(билет 13+)

На практике иногда приходится пользоваться уже имеющимися группировками, которые могут быть несопоставимы из-за неодинаковых границ интервалов или различного количества выделяемых групп. Для приведения таких группировок к сопоставимому виду используется метод вторичной группировки.

Вторичная группировка заключается в образовании новых групп на основе ранее произведенной группировки.

studfiles.net

3. Принципы выбора группировочного признака и определение интервала группировки.

Принципы построения группировок:

1) определение группировочного признака;

2) определение интервала группировки.

Группировочным называется признак, по которому проводиться разбиение единиц совокупности на отдельные группы. В основание группировки могут быть положены как количественные, так и атрибутивные признаки. Первые имеют числовое выражение, а вторые отражают состояние единицы совокупности.

После того как определено основание группировки, следует решить вопрос о количестве групп, на которые надо разбить исследуемую совокупность.

Число групп зависит от задач исследования и вида показателя, положенного в основание группировки, численности совокупности, степени вариации.

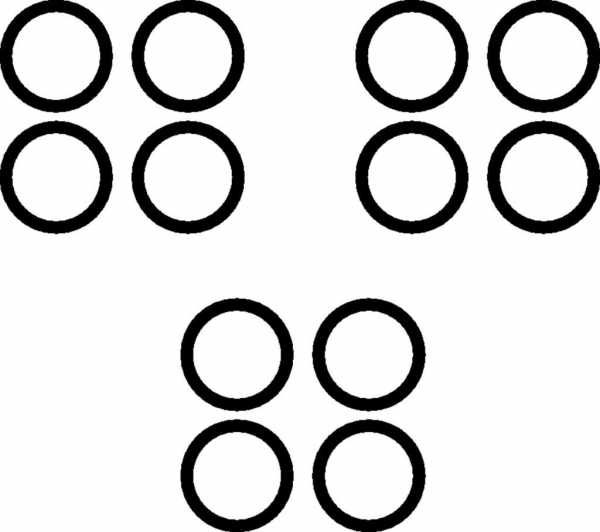

Ориентировочно определить оптимальное количество групп можно по формуле американского ученого Стерджесса:

n = 1 + 3,322

где n – число групп; N – число единиц совокупности.

Получаем следующее соотношение:

N | 15-24 | 25-44 | 45-89 | 90-179 | 180-359 | 360-719 |

n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Когда определено число групп, следует определить интервалы группировки.

Интервал – это значение варьирующего признака, лежащее в определенных границах. Каждый интервал имеет свою границу: верхнюю и нижнюю или хотя бы одну из них. Нижней границей интервала называется наименьшее значение признака в интервале, а верней границей – наибольшее значение признака в интервале. Величина (длина) интервала представляет собой разность между верхней и нижней границами интервала.

Интервалы бывают:

— открытые, когда имеется только либо верхняя, либо нижняя граница;

— закрытые, когда имеются и нижняя, и верхняя границы.

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают равные и неравные.

Если вариация признака проявляется в сравнительно узких границах и распределение носит равномерный характер, то строят группировку с равными интервалами.

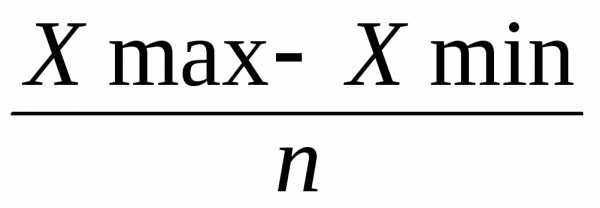

Величина равного интервала определяется по формуле:

i =  или i =

или i =  .

.

Если размах вариации признака совокупности велик и значение признака совокупности варьируются неравномерно, то необходимо использовать группировку с неравными интервалами.

Неравные интервалы могут быть прогрессивно — возрастающими или прогрессивно — убывающими в арифметической или геометрической прогрессии.

Также интервалы могут быть специализированные и произвольные. Специализированными называются интервалы, которые применяются для выделения из совокупности одних и тех же типов по одному и тому же признаку для явлений, находящихся в различных условиях.

Интервалы которые будут не прогрессивно – убывающими, не прогрессивно – возрастающими называются произвольными.

4. Многомерные группировки (классификации).

На практике на изменение величины результативного признака оказывает влияние множество факторов, действующих в разных направлениях. Для исследования таких многофакторных связей используются многомерные группировки. Целью таких группировок является расчленение совокупности социально – экономических явлений на качественно однородные группы по большому числу признаков одновременно и на их основе определение связи и влияние факторных признаков на результативный. Многомерные группировки позволяют решить целый ряд таких важных задач экономико-статистического исследования, как формирование однородных совокупностей, выбор существенных признаков, выделение типичных групп объектов и др. В зависимости от вида группировочных признаков различают группировки по атрибутивным и количественным признакам. Если атрибутивный признак имеет мало разновидностей, то количество групп определяется числом этих разновидностей. Определение числа групп при группировке по варьирующему количественному признаку требует специальных расчетов. В основу построения многомерной группировки положен принцип перехода от величин, имеющих определенную размерность к безразмерным относительным величинам.

Для проведения многомерной классификации необходимо:

1) сформулировать цель классификации;

2) выделить комплекс признаков классификации;

3) определить меру сходства объектов;

4) выбрать алгоритм и программу классификации;

5) рассчитать варианты классификации;

6) оценить результаты.

Первые четыре этапа – это, по существу, постановка задачи классификации.

Исходные данные для задачи многомерной классификации обычно представляют в виде матрицы «объект – признак». Строками её являются значения признаков, характеризующих соответствующий объект, а столбцами – значения каждого признака для рассматриваемой совокупности объектов.

studfiles.net

Общее понятие о статистической сводке и основные понятия теории группировки

Сводка – это особая стадия стат. исследования, в ходе кот. систематизируется первые материалы стат. наблюдения. Сводка бывает простая, когда эта операция по подсчету итоговых данных по совокупности единиц наблюдения и, соотв., оформление полученного материала в виде таблиц . Сложная сводка представляет собой комплекс операций, вкл. распределение единиц наблюдения изучаемого совокупности явлений, подсчёт итогов в каждой группе и подгруппе, оформления результатов работы в виде стат. таблиц . Итак, компоненты сложной сводки – это:

— программа проведения (составления) сводки;

— группировочный признак и само группирование;

— сист. показателей, характеризующая изучаемую совокупность и каждую выделенную группу;

— подсчёт итогов в группах, подгруппах и в целом по совокупности;

— стат. таблицы, представляющие результаты сводки.

Нередко, упрощая, разбивают проведение сводки на след. 3 этапа:

— предварительный контроль материалов, т.е. проверка исходных данных;

— группировка данных по заданным признакам и определение производных показателей;

— оформление результатов сводки в виде стат. таблиц, удобных для восприятия инф.

Группировка – это объединение единиц совокупности в некот. гр., имеющие свои хар-ые особенности, общие черты и сходные размеры изучаемого признака.

Результаты группировки оформляются в виде группировочных таблиц, делающих инф. обозримой. Таблица содержит сводную числовую хар-ку исследуемой совокупности по одному или нескольким существенным признакам, взаимосвязанным логикой анализа.

Группировочная таблица содержит 3 вида заголовков: общий, верхний и боковые. Заголовки должны быть краткими и раскрывать содержание показателей.

Группировка – это разделение единиц совокупности на группы по выбранным варьирующим признакам.

Статистической группировкой, наз. разбиение общей совокупности единиц объекта наблюдения по одному или нескольким признакам на однородные гр., различающиеся между собой в качественном и количественном отношении и позволяющие выделить социально-экономические типы явлений, исследовать структуру совокупности или проанализировать взаимосвязи и зависимости между признаками. Группировки явл. важнейшим инструментов формирования обобщающих статист. показателей. Группировка – важнейший компонент стат. сводки.

Виды стат. группировок: типологические, структурные, аналитические.

Типологическая группировка – это разбиение разнородной совокупности единиц наблюдения на отдельные качественно однородные группы и выявление на этой основе социально-экономических типов явлений. При построении группировки этого вида основное внимание должно быть уделено идентификации типов и выбору группировочного признака. Решение вопросы об основании группировки должно осущ. на основе анализа сущности изучаемого соц.-экон. явления.

Структурной группировкой наз. группировка, кот. предназначена для изучения состава однородной совокупности по какому-либо варьирующему признаку, а также структуры и структурных сдвигов, происходящий в нем. др. примером структурной группировки явл. группировка отраслей экономики в топливно-энергитическую, нефтехимию, аграрно-промышленный комплекс, горнодобывающую, металлургию и т.п. По своей природе структурная группировка явл. также достаточно общий, хотя в отдельных случаях по общности она и уступает типологическим группировкам.

Аналитической группировкой наз. группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и признаками, их характеризующими явлениями и признаками, их характеризующими. Аналитическая группировка отличается след. особенностями: единицы совокупности группируются по факторному признаку; каждая выделенная группа хар-ся средними значениями результативного признака, по изменению величины кот. определяется наличие связи и зависимостей между признаками.

Признаки, по которым проводится группировка, называют группировочными признаками. Группировочный признак иногда называют основанием группировки. Правильный выбор существенного группировочного признака дает возможность сделать научно обоснованные выводы по результатам статистического исследования. Группировочные признаки могут иметь как количественное выражение (объем, доход, курс валюты, возраст и т.д.), так и качественное (форма собственности предприятия, пол человека, отраслевая принадлежность, семейное положение и т.д.).

При определении числа групп, как правило, учитываются задача исследования, объем совокупности и виды признаков, которые берутся в качестве основания группировки. Например, по количественному признаку возраст населения может быть разбит на самые различные группы. Их число будет зависеть от поставленных задач. Например, это могут быть группы по возрасту трудоспособного населения; экономически активного населения и т.д.

Если берется, предположим, такой качественный признак, как образование, то групп будет ровно столько, сколько существует ступеней или профилей образования. В образовании по ступеням групп будет шесть (неполное среднее; среднее; неполное среднее специальное; специальное среднее; неполное высшее; высшее). По профилю образования количество групп может совпадать или с числом профессиональных групп, или с числом сфер образования (гуманитарное; инженерно-техническое; естественнонаучное).

Ряды распределения – это упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому-либо признаку. Виды рядов распределения:

— атрибутивный;

— вариационный.

Иными словами, ряд распределения – это результат группировки. Под атрибутным рядом понимается ряд распределения по атрибутивному признаку, не имеющему количественной меры. Напр., атрибутивный ряд можно составить по признаку «Социальное положение», «Профессия», «Пол» и т.д.

Если ряд распределения построен по кол-ву признаку, то такой ряд наз. вариационным. Построить вариационный ряд- значит упорядочить количественное распределение единиц совокупности по значениям признака, а затем подсчитать числа единиц совокупности с этими значениями (построить групповую таблицу).

Выделяют 3 формы вариационного ряда:

— ранжированный ряд;

— дискретный ряд;

— интервальный ряд.

Ранжированный ряд – это распределение отдельных единиц совокупности в порядке возрастания или убывания исследуемого признака. Ранжирование позволяет легко разделить количественные данные по группам, сразу обнаружить наименьшее и наибольшее значение признака, выделить значения, кот. чаще всего повторяются.

Дискретный ряд – это такой вариационный ряд, в основу построения кот. положены признаки с прерывным изменением (дискретные признаки). К последним можно отнести тарифный разряд, кол-ва детей в семье, число работников на предприятии и т.д. Дискретный вариационный ряд представляет таблицу, кот. сост. из 2-х граф. В первой графе указывается конкретное значение признака, а во второй – число единиц совокупности с определенным значением признака.

Если признак имеет непрерывное изменение (размер дохода, стаж работы, и т.д., кот. в определенных границах могут принимать любые значения), то для этого признака нужно строить интервальный вариационный ряд.

Первичные документы учета (статистические карточки, журналы учета и другие материалы) лежат в основе значительной части официальной отчетности (месячной, полугодовой, годовой) органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой полиции, таможенной службы, а также службы безопасности и военной прокуратуры.

Не имея возможности рассмотреть около сотни всех форм государственной и ведомственной отчетности, которые формируются в различных правоохранительных органах, сосредоточим основное внимание на государственной и наиболее важной ведомственной статистической отчетности органов внутренних дел и прокуратуры.

1. В органах внутренних дел непосредственно учитывается, во-первых, более 80% зарегистрированных уголовных деяний; во-вторых, сведения о преступлениях, первоначально учтенных в органах прокуратуры, налоговой полиции и таможенной службы, формируются в официальную статистическую отчетность в информационных центрах МВД; в-третьих, именно органы внутренних дел осуществляют счет и выдачу четырех форм государственной статистической отчетности, а также около 20 форм ведомственной отчетности, раскрывающих относительно полную картину как состояния учтенной преступности, так и результатов деятельности различных служб органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в стране, раскрытию преступлений, розыску преступников.

2. Государственная статистическая отчетность правоохранительных органов состоит из пяти форм.

1) Отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях (Ф. № 1, полугодовая, представляемая в МВД и Госкомстат РФ), в котором, кроме сведений о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых в отчетном периоде преступлениях (по главам, наиболее распространенным статьям УК и категориям тяжести), приводятся данные о расследованных преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц, о нераскрытых преступлениях прошлых лет и др. (Здесь и далее полугодовая форма отчета представляется за первое полугодие — за полгода, за второе — за год.)

2) Единый отчет о преступности (Ф. № 1-Г, годовая, представляемая в МВД и Госкомстат РФ), в котором приводятся сведения по перечню всех видов преступлений, предусмотренных в Особенной части УК РФ (ст. 105-360) в соотношении с характеристиками преступлений и выявленных лиц.

3) Отчет о лицах, совершивших преступления (Ф. № 2,лолу-годовая, представляемая в МВД и Госкомстат РФ), в котором эти лица распределяются по полу, возрасту, образованию, месту жительства, социальному и должностному положению, категории тяжести совершенного деяния, состоянию (алкогольное, наркотическое опьянение), характеристике групповых преступлений (организованных групп) и другим уголовно-правовым, социально-демографическим признакам, соотнесенным с различными группами и видами преступлений.

4) Отчет о следственной работе (Ф. 1-Е, полугодовая, представляемая в Генеральную прокуратуру и Госкомстат РФ), в котором отражаются общие сведения по оконченным делам и по наиболее опасным и распространенным видам преступлений, по делам и протокольным производствам, оконченным следователями и органами дознания прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, срокам расследования, по делам о преступлениях несовершеннолетних, дополнительным расследованиям, задержаниям подозреваемых, прекращенным делам, об обеспечении возмещения причиненного ущерба и другим признакам.

5) Отчет о работе прокурора (Ф. П, полугодовая, представляемая в Генеральную прокуратуру и Госкомстат РФ), содержание которого выходит за пределы сведений о состоянии преступности и борьбе с ней к более общим сведениям о правопорядке в стране. В нем находят отражение результаты надзора за исполнением законов и за законностью правовых актов, издаваемых на различных уровнях власти и в различных министерствах (ведомствах), за законностью предварительного следствия и дознания, за исполнением законов в местах лишения свободы и предварительного заключения, а также сведения об участии прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел и др.

studies.in.ua

Группировки и их виды. Группировочные признаки в экономической статистике

Сводка и группировка – второй этап стат. исследования.

Сводка – комплекс последовательных операций по обобщению первичных стат. фактов, которые включают группировку материала, разработку системы показателей, подсчет итогов по группами и по совокупности в целом.

Результаты сводки и группировки всегда излагаются в таблицах.

Виды:

Простая – без распределения данных на группы. Суммирует сведения и подводит общий итог.

Сложная – предварительное распределение данных на группы

Этапы проведения сводки:

Выбор группируемого признака

Определение порядка формирования группы

Разработка системы статистический показателей

Разработка макета стат. таблицы

Стат. группировка – расчленение изучаемой совокупности на группы и подгруппы по опред., характерным, существенным признакам для глубокого и всестороннего изучения общественных явлений.

Виды группировок:

1. По кол-ву признаков:

Простые группировки – по одному признаку;

Сложные группировки

o Комбинационные – разбиение группы на подгруппы

o Многомерные – скопление точек

2. По используемой инфо:

Первичные – исходные данные, полученные в рез-те стат. наблюдений

Вторичные – рез-т объединения или расщепления первичной группировки

3. По задачам систематизации данных:

Типологические – качественно однородные группы совокупностей

Структурные – структурирование совокупности по определенному групповому признаку

Аналитические – выявление зависимостей между признаками.

Групповые признаки:

Атрибутивные – характеризует свойство, качество данного явления.

Количественный – размер, величина изучаемой совокупности, дает возможность разделить на группы по величине индивидуальных значений группировочного признака.

Необходимость определения интервала группировки.

Интервалы:

открытые (с одной границей или без границы),

закрытые (имеют обе границы).

Равные

Неравные (размеры изменяются по величине от группы к группе)

o Возрастающие

o Убывающие

Определение количества и величины интервала:

M = 1+3,21*lgN, где М – кол-во интервалов, N – кол-во наблюдений

D = Xmax – Xmin/ M, где D – величина интервала, Xmax – максимальное значение признака в данной совокупности, Xmin – минимальное.

alchnost.com