Государственная территория россии включает воздушное пространство – последние изменения и поправки, судебная практика

это правда? что государственная территория России включает воздушное пространство над её территориальными водами???

Наиболее полное представление относительно понятия «территория Российской Федерации» можно составить, рассмотрев ч.1 ст. 67 Конституции России, которая гласит: «территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними». При справедливости мнения о том, что «в конституционном праве России есть понятия «территория Российской Федерации» и «территория субъекта Федерации». Отношение между ними самое простое: первая включает в себя территории ее субъектов» [Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М. 1998. С. 457.], следует отметить, что территория Российской Федерации не есть простое сложение территорий ее субъектов.Конституция Российской Федерации фиксирует составные части государственной территории Российской Федерации. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ч.1 ст. 67 Конституции РФ). В состав территории субъекта Федерации не включаются внутренние воды, территориальное море, недра и воздушное пространство.

«Под сухопутной и водной территорией расположены недра, о которых Конституция не упоминает. Тем не менее по сложившемуся обычаю они также входят в понятие государственной территории» [Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М. 1998. С. 296.]. Федеральный закон о недрах от 21 февраля 1992 г. в ст. 1.2. Собственность на недра, устанавливает, что «Недра в границах [ Режим государственной границы Российской Федерации установлен Законом РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями), а также другими нормативными актами и международными договорами с сопредельными государствами] территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права (ч. 2 ст. 67 Конституции РФ). В определении прав государства в отношении шельфа и исключительной экономической зоны существенная роль принадлежит международному праву.

Таким образом, Конституция выделяет два вида пространств:

собственно территория государства, в пределах которой оно осуществляет абсолютную юрисдикцию;

пространства, на которых суверенные права и юрисдикция определяются в соответствии с нормами международного права.

Территория Российской Федерации представляет собой исторически сложившееся пространство в пределах государственной границы, на которое распространяется суверенитет Российской Федерации.

Это базисное определение территории применяется в нормативных правовых актах Российской Федерации применительно к предметам регулирования, по которым они были приняты. Так, Таможенный кодекс Российской Федерации определяет, что таможенную территорию составляют сухопутная территория Российской Федерации, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними (ч.1 ст. 3 Таможенного кодекса). Она также включает в себя находящиеся в морской исключительной экономической зоне Российской Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерации обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела (ч. 2 ст. 3 Таможенного кодекса). Вместе с тем важно учитывать несовпадение государственных и таможенных границ, обусловленное действительными различиями государственной территории Российской Федерации и таможенной территории Российской Федерации.

http://www.niisp.ru/Official/ScientificWork/art6/art7

otvet.mail.ru

Государственная территория России

В социально-экономической географии оценивается не просто территория страны, а государственная территория, т. е. та часть поверхности планеты, на которую распространяется власть государства. Государственная территория включает сушу (материковую часть государства, острова, анклавы), воздушное пространство, принадлежащие государству территориальные воды, в том числе внутренние, и недра с их ресурсами под поверхностью суши и под акваторией.

Государственной территорией также считаются посольства, морские, воздушные и космические корабли за рубежом, носящие флаг или отличительный знак государства, а также принадлежащие ему кабели, трубопроводы.

Необходимо различать понятия «территория» и «пространство» страны. Так, над территорией находится не только воздушное, но и космическое пространство, которое имеет чрезвычайно важное значение в 21 веке. Также к территории страны примыкают морские пространства. На севере к России прилегает российская Арктика площадью

Территория российской Арктики

Непосредственно Российской Федерации по международным соглашениям принадлежат, во-первых, внутренние воды (в том числе Белое море, Печорская и Чешская губы в Северном Ледовитом океане, залив Петра Великого в Японском море), во-вторых, территориальные воды — полоса вдоль всех морских берегов, прилегающая к побережью или внутренним водам государства, шириной 12 морских миль, что составляет 22,2 км, в-третьих, 200-мильная (или 370 километровая) экономическая зона

Морские границы страны

Россия претендует также на огромные шельфовые пространства, особенно в Северном Ледовитом океане, где, по прогнозам, сосредоточены гигантские ресурсы нефти и газа (около 20-25 % мировых запасов).

Факторами социально-экономического развития государства выступают: территория, её величина, конфигурация и природные особенности. Однако, на разных этапах истории их роль может меняться. В современных границах Россия как суверенное государство – Российская Федерация – появилась в 1991 году и по размеру территории – 17 100 000 км² – является крупнейшим государством мира. Имея многовековую историю, Россия достигала наибольшей площади – 24 500 000 км² – в середине XIX века в период существования Российской империи. Площадь современной Российской Федерации примерно равна площади России в начале XVIII века.

Для любой страны важны не только величина её государственной территории, но и конфигурация. Территория России протянулась с запада на восток почти на 10 тыс. км и на 4 тыс. км — с севера на юг, что определяет большое разнообразие её природных и хозяйственных условий. Большая «вытянутость» страны, наличие эксклавной Калининградской области, а также отдалённых регионов (Курильские острова, Камчатский и Чукотский полуострова) затрудняют связи между центром страны и её окраинами.

Очень важно учитывать размеры той территории, на которой можно вести хозяйство без больших дополнительных затрат. Например, около 2/3 территории России находится в пределах зоны распространения многолетней мерзлоты.

Территория распространения мерзлоты

Только 20 % земли в России может быть использовано под пашню. Поэтому в России размер территории, благоприятной для ведения хозяйства, значительно меньше её государственной территории и составляет всего 5,5 или 32,2 % площади.

Сравним Россию с другими крупными странами и посмотрим, каково соотношение площади всей территории страны с площадью территории, благоприятной для ведения хозяйства.

Как видно по последнему столбцу таблицы, Россия находится далеко не на первом месте по проценту площади, благоприятной для ведения хозяйства.

Конфигурация территории России и её положение в Евразии говорят о том, что наша страна большей частью лежит в пределах планетарной зоны Севера. Это проявляется в необходимости увеличения расходов на топливо и энергию, в затратах огромных средств на проведение транспортных путей, строительство, освоение ресурсов.

Планетарная зона Севера

Зона Севера в России не только наибольшая по площади и числу жителей, но и наиболее суровая. Здесь находится полюс холода всего Северного полушария: в Якутии, в посёлке Оймякон, была зарегистрирована температура около -71°С. Таким образом, Россия выделяется среди других стран как по размерам зоны Севера, так и по сложности её природных условий и освоения.

Россия — страна, богатая природными ресурсами. По запасам топлива она занимает ведущие места в мире: первое — по природному газу (более 35 % мировых запасов) и торфу, второе (после Саудовской Аравии) — по нефти (13 %), третье (после США и Китая) — по каменному углю (30 %). В России есть крупнейшие запасы железной руды (28 %) и ряда цветных металлов (никеля, платины). Она занимает третье место в мире по запасам золота и второе — по запасам алмазов.

Россия является крупнейшей лесной державой, на долю которой приходится 1/5 мировых запасов древесины. Общая площадь, покрытая лесом, в целом по России достаточна стабильна и составляет 774 млн га, т. е. 45 % территории страны. В структуре лесообразующих пород преобладают хвойные породы (почти 80 %). Кроме того, в лесах много орехов, ягод, лекарственных растений, а в тайге — наиболее ценных пушных зверей.

Водные ресурсы — это пригодные для использования поверхностные и подземные воды какой-либо территории. Россия занимает первое место в мире по запасам пресных поверхностных и подземных вод — более 20 % мировых ресурсов.

В стране более 2,5 млн рек, более 2 млн озёр, более 30 тыс. водохранилищ, 5100 месторождений подземных вод. В России находится крупнейшее озеро планеты Байкал, в котором сосредоточено 22 % мировых ресурсов пресной воды.

При этом немаловажно то, что все перечисленные ресурсы в значительной мере концентрируются в зоне Севера — слабо освоенной и заселённой.

Государственная территория России

Территория страны – часть земной поверхности, находящаяся под ее суверенитетом, которая включает сушу, недра, внутренние и территориальные воды (12 миль от берега) и воздушное пространство над ней (по высоте полетов авиации), и отделяющаяся от других стран границами, признанными международными нормами.

Помимо двенадцати миль территориальных вод (22,2 км), примыкающих к берегам России (и к островам РФ), выделяют двухсотмильную экономическую зону (370,4 км), в пределах которой разрешается свободный проход судов всех стран мира, однако государство (в данном случае, Россия), к которому относятся территориальные воды, обладает преимущественным правом на разведку и освоение морских недр и морепродуктов.

Территория, ее величина, конфигурация и природные особенности выступают фактором долговременного действия, но на разных этапах истории их роль может меняться.

В современных границах Россия как суверенное государство – Российская Федерация – появилась в 1991 г. и по размеру территории – 17,1 млн. кв. км – является крупнейшим государством мира. Имея многовековую историю, Россия достигала наибольшей площади в – 24,5 млн. кв. км – в середине XIX века в период Российской Империи.

СССР занимал территорию в 22,2 млн. кв. км. Площадь современной Российской Федерации примерно равна площади России в начале XVIII века.

Территория страны протянулась с запада на восток на 9 тыс. км и на 4 тыс. км. с севера на юг, что определяет большое разнообразие ее природных и хозяйственных условий. Вместе с тем, большая «вытянутость» страны, наличие эксклавной Калининградской обл., а также отдаленных регионов (Курильские острова, Камчатский и Чукотский п-ова) затрудняет связи между центром страны и ее окраинами.

Национальное и государственное единство обширной территории России определяется длительной историей ее формирования в рамках одного государства и общего хозяйственного комплекса, объединяющим фактором которого стала русская нация. Немецкий географ А. Гетнер писал: «Распространение России и русских, занимавших вначале небольшое пространство, на всю необъятную область Восточно-Европейской равнины и за ее пределы является одним из грандиознейших событий всемирной истории. Оно может найти объяснение лишь в том, что природа здесь на больших пространствах остается одинаковой, а также в отсутствии естественных преград». Действительно, русское государство распространяло свое влияние, главным образом, на слабо освоенные пространства северной Азии, в ее таежно-тундровой и лесостепной полосе, близкой по природе Европейской России. И именно эти пространства и сохранились в составе современной России, тогда как более заселенные – западные и южные районы с преобладанием нерусского населения и другим типом природной обстановки – вышли из ее состава.

Яркой особенностью России выступает ее принадлежность двум частям света – Европе (Восточной Европе) и Азии (Северной Азии).

Занимая половину Европы и 1/3 Азии, Россия является евразийской страной. Азиатская часть России составляет ? ее территории, но 78% населения страны проживают в ее Европейском регионе. По характеру хозяйства, культуры и народонаселению Россия принадлежит, в основном, европейской цивилизации, хотя на ее территории находятся обширные регионы проживания народов восточной культуры – якутов, бурят, хакасов, калмыков и др.

Большие размеры российской территории имеют и позитивные, и негативные черты, т.е. оцениваются неоднозначно.

Среди позитивных выделяются:

- наличие разнообразных природных ресурсов и условий как основы территориального разделения труда и широкой специализации хозяйства;

- наличие резервных земель для заселения и размещения производства;

- сохранение ареалов дикой природы как экологического резерва биосферы;

- наличие «тыловых» пространств, используемых в период войн и других конфликтных ситуаций.

Среди негативных выделяются:

- необходимость обустройства, охраны и жизнеобеспечения огромных пространств, в т.ч. сильно удаленных от освоенных регионов;

- необходимость строительства протяженных линий транспорта, связи и другой инфраструктуры; огромные расходы на перевозку грузов и поддержание связей между регионами, центром и периферией;

- невозможность равномерного освоения и создания равноценных социальных условий жизни людей в регионах центральных и отдаленных, с разной природно-экономической обстановкой.

Эти негативные черты обширности и неравномерной освоенности российского пространства ведут к удорожанию экономической деятельности и являются фактором долговременного действия. Однако по мере хозяйственного и транспортного освоения территории действие негативных черт станет ослабевать, а позитивных – усиливаться.

Сам факт обладания большой территорией – это важный фактор геополитической устойчивости страны.

geographyofrussia.com

Что включает в себя государственная территория России?

Каждый раз, при взгляде на карту, я поражаюсь размерам нашей Родины, между прочим, крупнейшей страны в мире! Конечно, это здорово, но большая площадь — это еще и уйма проблем, о которых я расскажу ниже. Ну и, само собой, объясню, что такое государственная территория РФ.

Государственная территория России

Согласно международного права, понятие «территория государства» подразумевает составляющую суверенитета, которая представлена частью поверхности Земли, на которую он и распространяется. Другими словами, это символ государственности, без которого государство как таковое невозможно. Следовательно, под государственной территорией России следует понимать:

- сушу в пределах границ;

- воды внутренние, территориальные;

- воздушное пространство;

- недра Земли.

При этом территориальные воды, согласно мировым договоренностям, простираются на расстояние 23 км от побережья. Затем идет свободная экономическая зона — 371 км, в пределах которой разрешен проход судов любой страны мира. Но здесь нужно отметить, что та страна, к территориальным водам которой примыкает экономическая зона, обладает правом на ее освоение и разведку.

Что касается воздушного пространства, то здесь подразумевается воздушный столб (100 км), расположенный над морской либо сухопутной территорией.

Территория РФ: положительные и отрицательные стороны

Наша страна граничит с 17 государствами, а длина границы составляет 52000 км! В связи с огромными размерами территории, можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных, бесспорно, наличие серьезных запасов полезных ископаемых, а также земель, которые могут быть освоены в ближайшем будущем. Кроме того, большая территория дает стратегическое преимущество перед вероятным противником.

В то же время это создает ряд проблем. Самая острая — обустройство территории, особенно удаленных регионов. Для этого необходимы скоростные трассы, железнодорожное сообщение и другие коммуникации.

Большая площадь препятствует равномерному расселению и созданию равных условий проживания.

travelask.ru

mezhdunarodnoe

Сафронов М.И. гр. 12-43

Вопросы, которые необходимо разрешить, исходя из условий задачи №1.

Какими источниками (международного и внутригосударственного права) регулируется статус

территории государства?

Что входит в состав территории государства?

На какие части территории распространяется суверенитет государства?

Каков статус воздушного пространства над территориальным морем?

Справедливы ли притязания Бутании ?

Статус территории государства может регулироваться различными НПА:к примеру, Конвенцией ООН по морскому праву, в случае если мы разбираем такое государство как РФ, то такими НПА, регулирующие вопросы территориального статуса являются: Конституция РФ,Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование (Москва, 6 июля 1998 г.), Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» и.т.д.

В состав территории государства входят:

Территории государств— находятся в пределах государственных границ и на них распространяется полная и исключительная власть государства.

Территории со смешанным режимом — это территории, где действуют одновременно нормы МП и национального законодательства прибрежного государства. Они не входят в состав государственной территории, на них не распространяется суверенитет государства, но прибрежные страны имеют здесь суверенные права на разведку и разработку ресурсов, охрану окружающей среды.

Территории с международным режимом — это территории, не входящие в состав государственных территорий: водные пространства за пределами исключительных экономических зон, Международный район морского дна. воздушное пространство за пределами государственной территории, Антарктика, космическое пространство и небесные тепа, находящиеся в нем.

Эта часть земной территории находится в общем пользовании государств и регулируется нормами международного права.

Территории со специальным международным режимом — это демилитаризованные и нейтрализованные территории, зоны мира в случае их установления. Правовой статус их устанавливается на основе международных договоров, заключаемых субъектами МП (например, Антарктика).

Суверенитет государства распространяется на следующие виды территорий:

Государственная территория состоит из сухопутных, водных, воздушных пространств и недр. Правовой

режим составных частей государственной территории определяется в конституции, текущем законодательстве государства, а также нормами международного права.

Сухопутную территорию государства образуют материк, острова и анклавы. Государственная территория включает прежде всего всю сушу, находящуюся под суверенитетом данного государства, независимо от места расположения ее отдельных частей. Правовое положение сухопутной территории государства регулируется только его внутренним законодательством.

Водную территорию государства составляют внутренние (национальные) воды и территориальное море. Различие этих двух водных пространств обусловлено режимами плавания иностранных гражданских судов и военных кораблей и связанными с этим вопросами. К внутренним водам, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, относятся: 1) морские воды, в том числе воды государств-архипелагов, расположенные в сторону берега от прямых исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального моря; 2) воды портов; 3) воды заливов, берега которых принадлежат одному государству, если их ширина не превышает 24 морских миль, а также исторические заливы. Внутренними водами являются также воды рек, озер и иных водоемов в пределах границ одного государства. Территориальным морем является полоса прибрежных морских вод, ширина которой, согласно Конвенции 1982 года, не должна превышать 12 морских миль..

В состав воздушной территории входит все воздушное пространство над сушей и водами государства, включая воздушное пространство над его территориальными водами.

Частью государственной территории также являются недра сухопутных и водных пространств, находящихся в пределах границ государства. Нижней границей недр является центр Земли, а боковой — воображаемая плоскость, соединяющая сухопутную и водную границу государства с центром Земли.

Условная территория. Морские, речные, воздушные и космические корабли, носящие флаг или знак данного государства, условно считаются его территорией. По общему правилу, на них действуют законы и юрисдикция государства флага судна.

Суверенитет государства распространяется на: сухопутную, водную, воздушную, условную территорию и недра сухопутных и водных пространств, находящихся в пределах границ государства.

Статус воздушного пространства над территориальным морем определяется в п.1,2 ст.2 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.)

1. Суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы его сухопутной территории и внутренних вод, а в случае государства-архипелага — его архипелажных вод, на примыкающий морской пояс, называемый территориальным морем.

2. Указанный суверенитет распространяется на воздушное пространство над территориальным морем, равно как на его дно и недра.

Касательно последнего вопроса, поставленного в задаче, можно пояснить следующее:

Исходя из того, что по договору Актиния, передала Бутании только часть территориального моря (это часть, как мне понимается, была конкретно определена в договоре), то исходя из всего вышеизложенного можно придти к выводу, что Бутания имеет право именовать в качестве «государственной территории» только непосредственно тот участок моря, который был передан Актинией, а так же воздушный пространство, находящееся над этой территорией (т.к. воздушное пространство неотделимо от моря). Вся остальная территория, на которую претендует Бутания, является государственной территорией Актинии, и следовательно, принадлежит только ей.

studfiles.net

60 Правовой режим воздушных пространств.

Нормы международного воздушного права зафиксированы во многих международных документах и, в частности, в Варшавской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г., Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, 1952 г., Конвенции об открытом море 1958 г., двусторонних соглашениях о международном воздушном сообщении, о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве, о налогообложении доходов от воздушных перевозок и т.д.

Важнейшими принципамисовременного международного воздушного права являются: уважение суверенитета государства над воздушным пространством в пределах его территории; обеспечение безопасности международной гражданской авиации; свобода полетов в международном воздушном пространстве.

В неюридическом смысле под воздушным пространством понимается надземное пространство, заполненное воздухом. С точки зрения права, воздушное пространство является территорией с определенным юридическим статусом.

Различают два вида воздушного пространства по правовому положению: пространство, входящее в состав территории государства, и международное воздушное пространство над открытым морем и Антарктидой.

Воздушное пространство над сухопутной и водной территорией государства находится под его суверенитетом. Высотная граница государственной территории установлена в соответствии с обычными нормами международного права на высоте 100—110 км. Пространство, находящееся выше этой границы, относится к территориям с международным режимом.

Международное воздушное право регулирует полеты только воздушных судов. Полеты в воздушном пространстве космических объектов регламентируются нормами космического права.

Воздушное судно представляет собой летательный аппарат, который может держаться в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от земной поверхности. К воздушным судам не относятся: космические корабли, суда на воздушной подушке, метеорологические шары и беспилотные аэростаты.

Воздушные суда подразделяются на гражданские и государственные. В число последних входят воздушные суда, используемые на военной, таможенной и полицейской службах.

Воздушные суда осуществляют два типа полетов: международные полеты и полеты в пределах одного государства.

К международным относятся все полеты, при которых пересекается граница более чем одного государства. Международные полеты в свою очередь подразделяются на регулярные и нерегулярные. Регулярные полеты осуществляются с целью перевозки грузов, пассажиров и почты; доступны для любого лица; производятся между одними и теми же пунктами в соответствии с опубликованным расписанием. Нерегулярные полеты — это эпизодические, разовые полеты, например, для обеспечения чартерных перевозок.

Режим полетов в суверенном воздушном пространстве

Воздушное пространство, расположенное над территорией государства, является частью его территории. Государство обладает полным и исключительным суверенитетом над своим воздушным пространством и имеет право разрешать или запрещать любые полеты над своей территорией.

Для организации полетов воздушных судов и осуществления других видов деятельности по использованию воздушного пространства государство выделяет воздушные трассы, определяет районы аэродромов, воздушные коридоры для прилета и вылета воздушных судов и т.д. Каждое государство также обязано предоставлять на своей территории радио- и метеорологические службы, иные средства для аэронавигации, устанавливать процедуры связи, издавать соответствующие карты и схемы.

В целях обеспечения государственной или общественной безопасности государства вправе также устанавливать зоны ограничения полетов. Эти ограничения могут заключаться в особом порядке получения разрешения на полет, определении специальных условий производства полетов, ограничении полетов и т.д. В отдельных районах государства полеты могут быть полностью запрещены.

Государства регулируют деятельность национальных и иностранных авиакомпаний, порядок и условия выдачи разрешения на эксплуатацию международных воздушных линий, условия полета, посадки на аэродромах, перевозки пассажиров, грузов, багажа и др.

Государства обязаны принимать меры для обеспечения того, чтобы каждое воздушное судно, совершающее полет в пределах его территории, а также каждое воздушное судно, несущее государственный опознавательный знак, соблюдало действующие правила. События 1983 г., когда в районе советского Дальнего Востока был сбит иностранный гражданский самолет, находившийся в воздушном пространстве СССР без разрешения, послужили основанием к принятию поправки к Чикагской конвенции 1944 г. В соответствии с этой поправкой каждое государство имеет право требовать посадки в аэропорту иностранного гражданского воздушного судна, если оно совершает полет над его территорией без его разрешения. В случае перехвата нарушителя не должна ставиться под угрозу безопасность находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна.

Правовой режим воздушного пространства РФ регламентируется большим числом внутригосударственных актов (Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации»; Воздушный кодекс РФ и др.) и международными договорами.

Режим полетов в международном воздушном пространстве

Открытое воздушное пространство — это пространство над открытым морем и иными территориями с особым режимом (Антарктида, международные проливы и каналы, архипелажные воды).

В открытом воздушном пространстве признаны следующие свободы:

— свобода беспрепятственно осуществлять полеты;

— право государства регистрации осуществлять юрисдикцию над воздушными судами;

— право захватывать воздушное пиратское судно и осуществлять «преследование по горячим следам».

Эти свободы реализуются в дозволенных международным правом рамках. Так, в воздушном пространстве Антарктики запрещено использовать государственные летательные аппараты в военных целях.

Особые правила установлены для пролета над международными каналами, проливами и т.д.

Любое лицо, которому причинен ущерб на поверхности, имеет право на возмещение, предусмотренное Конвенцией об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, 1952 г.

Конвенция применяется к случаям причинения ущерба на территории участника Конвенции воздушным судном, зарегистрированным в другом государстве-участнике.

Право на возмещение ущерба возникает только при условии доказательства, что этот ущерб причинен воздушным судном, находившимся в полете, либо лицом или предметом, выпавшим из него.

studfiles.net

Государственная территория России — МегаЛекции

Klas (rus) 5 hodun

Государственная территория— это часть поверхности планеты, на которую распространяется власть данного государства. Она включает воздушное пространство, территориальные воды (акваторию) и недра, расположенные под поверхностью (в том числе под акваторией) со всеми их ресурсами.

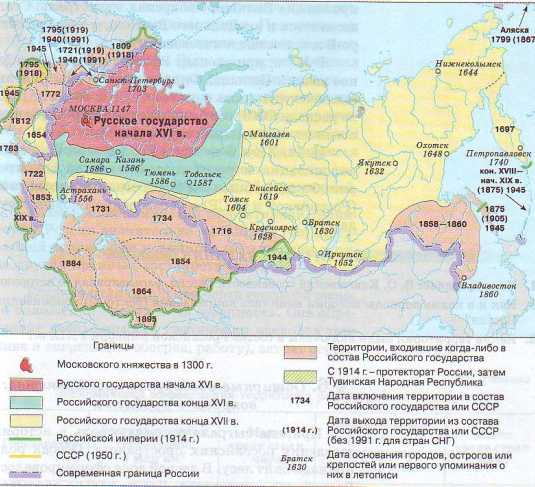

При оценке государственной территории применяется оценка исторических изменений, которые происходили с ней на протяжении веков. Как отмечал В. О. Ключевский*, положение России на северо-востоке Евразии связано с давними историческими причинами: «Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, прогнав их на девственный Северо-Восток, из лучшей страны — в худшую. Так история-мачеха за ставила их населить страну, где природа является мачехой для людей».

Формирование и освоение государственной территории России. На Верхней Волге и в междуречье Оки и Волги сформировался русский народ. Здесь концентрировалась основная масса восточных славян. В центре ареала их расселения находилось небольшое Московское княжество. Вокруг него начало формироваться Московское государство, поглощающее окружающие его более слабые княжества. Преимущества Москвы перед Суздалем, Рязанью, а затем и Тверью были связаны с выгодами ее экономико-географического положения (пересечение важных транспортных путей: водноволоковых и сухопутных), с развитием ремесел и торговли. В этот период важнейшим направлением русской колонизации было северное. Первоначально преобладала Новгородская колонизация, которая затем дополнилась Московской. Еще в XII в. русские переселенцы осваивали побережье Белого и Баренцева морей. Их потомки — поморы (мореходы и рыбаки) — достигали на небольших судах Груманта (Шпицбергенц основывали свои поселения и торговые центры по всему побережью Европейского Севера. Важнейшую роль в заселении районов Европейского Севера сыграла монастырская колонизация. По берегам рек, озер, на островах Белого моря первоначально создавались пустыни (небольшие прибежища монахов). Многие из них превратились в крупнейшие монастыри-крепости (.Кирилло-Белозерский, Соловецкий). У их стен вырастали крестьянские поселения.

* Ключевский Василий Осипович(1841 — 1911) — русский историк, высказал мысль о том, что «история России есть история страны, которая «колонизируется» (т. е, заселяется и осваивается), а «область колонизации» в ней расширялась вместе с государственной ее территорией».

После ослабления Золотой Орды и разрыва с ней Московское государство начинает последовательно расширять свои границы (рис. 7). Северное направление колонизации сменяется первоначально южным, а затем восточным и северо-восточным. На юге осваивается Дикое поле — область, пограничная со степными просторами, через которую в течение сотен лет совершали набеги на Русь кочевники. Для защиты от них были созданы «засечные» линии1 .

К середине XVI в. к русскому государству были присоединены районы Поволжья, а ранее Прикамья, населенные многочисленными народами (татарами, башкирами, удмуртами и др.). С конца XVI в. начинается заселение и освоение русскими Сибири, При этом закрепление за Россией огромной территории к востоку произошло чрезвычайно быстро: от похода легендарного Ермака в Западную Сибирь (1582 г.) до выхода отряда Ивана Москвитина к Тихому океану (1639 г.) прошло менее 60 лет.

Так Россия из Русского государства превратилась в Российское, так как включила в свой состав территории, заселенные разными народами.

Затем воеточное направление расширения Российского государства сменяется на западное, а потом вновь на южное. Уже в середине XVII в. (1654 г.) восточная часть Украины добровольно присоединяется к России. Центральная и Западная Украина, так же как Белоруссия и Литва, были присоединены к Российской империи после разделов Польши в конце XVIII в.

Важным этапом в формировании и заселении государственной территории было присоединение к России побережья Финского залива при Петре I и создание здесь Санкт-Петербурга (1703 г.).

В начале XVIII в. в состав России уже входят Предкавказье, северные районы современного Казахстана, а в конце столетия в результате победы над Турцией — побережье Черного и Азовского морей (Новороссия) и Таврия (Крым).

1«3aсeчныe» линии состояли из «засек» (зaгpaждeний из дeрeвьев, поваленых кpест-нaкpeст), вaлoв, pвoв, чaстoкoлoв и eстeствeнныx пpeград (oврaгoв, peк). Нa зaсечных линияx сoздaвалисъ oпopные пункты — oстpoги, a затeм гopoдa-крепoсти. Остpoги вoзвoдили и кaзaки пpи oсвoeнии Сибиpи.

Рис. 7. Формирование государственной территории России.

В ХIХ в. формирование территории Российской империи завершается присоединением Финляндии, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, окончательным закреплением за Россией Приамурья и Приморья на Дальнем Востоке. Закрепление территорий было связано с переселенчискими потоками, которые шли с запада России. После отмены крепостного права (1861г.) шло значительное переселение из Центральной России в Южные районы Сибири, где в конце ХIХ в. была проложена Великая Сибирская магистраль. Стал заселяться и юг Дальнего Востока, и только Северо-Восток остался неосвоенным.

В XX в. при распаде Российской империи из нее вышли Польша, Финляндия, страны Балтии (включенные вновь в состав СССР в 40-м г.). После распада СССР все бывшие союзные республики стали независимыми государствами.

Итак, XX в. в истории России завершил этап колонизации и роста государственной территории. Он закончился распадом огромных империй (Российской и СССР) и образованием новых государств.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru