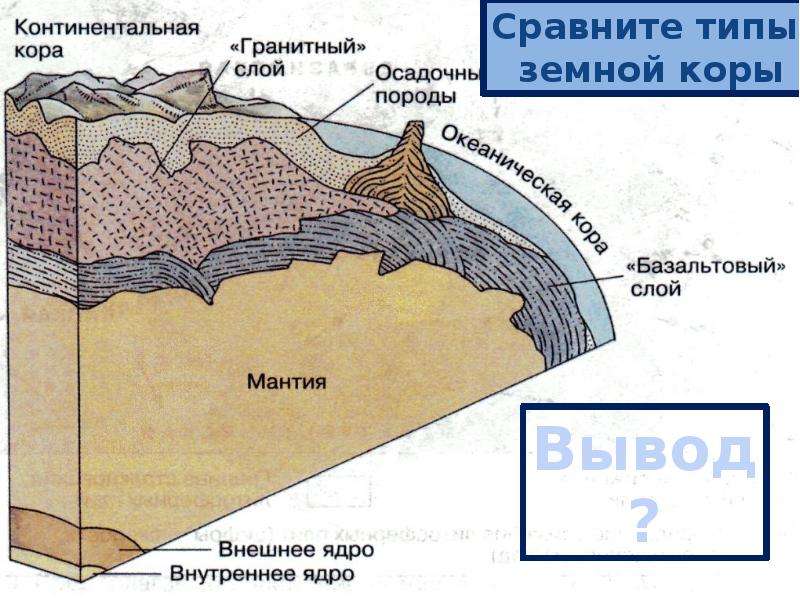

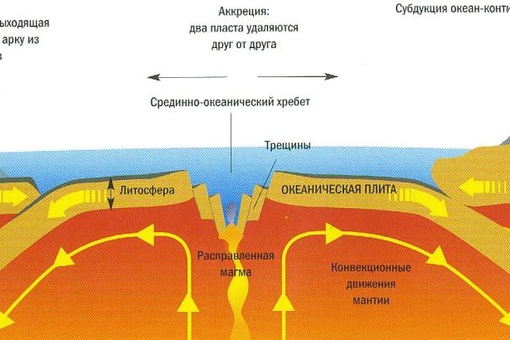

Где происходит рождение земной коры: Где происходит рождение новой земной коры?1) в районах срединно-океанических хребтов2) в районах столкновения литосферных

Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Геофизики из Швейцарии, США, Германии и Южной Кореи предложили механизм образования континентов на Земле. Таким образом они представили одно из решений дилеммы курицы и яйца для планеты. Работа ученых позволяет понять, почему на ранних этапах своего существования Земля стала развиваться в сторону пригодной для жизни планеты, а не превратилась в необитаемую Венеру. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко о них сообщается на сайте Science News.

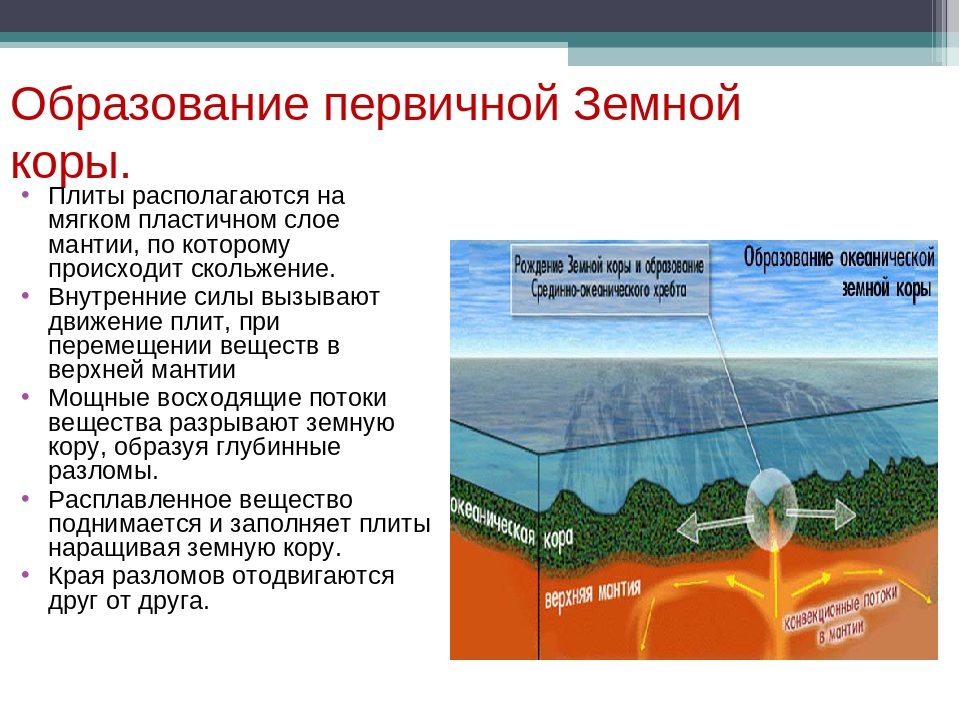

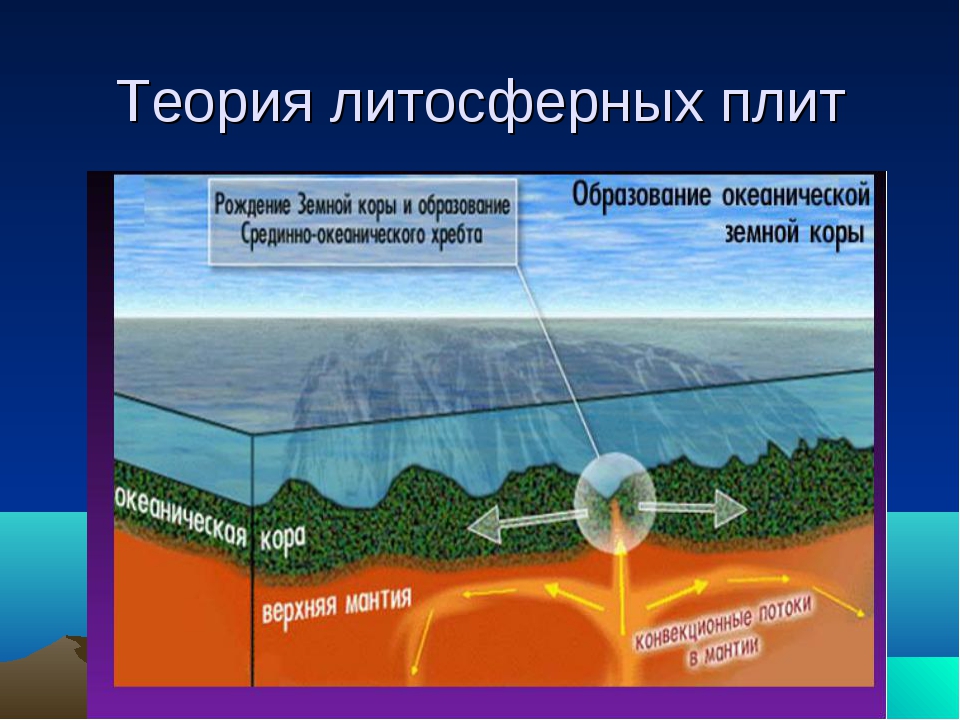

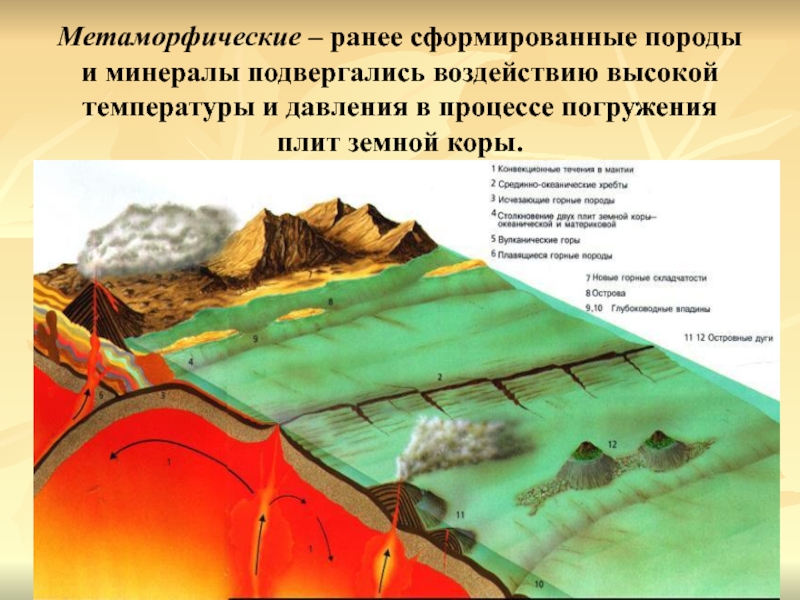

Ученые построили трехмерные термомеханические численные модели, показавшие, что плюмы (горячие потоки вещества, перемещающиеся в мантии независимо от ее конвективного течения) могли привести к образованию первых зон субдукции (линейных участков, где происходит погружение блоков земной коры друг под друга). Геофизики назвали три основных фактора образования и устойчивости зон субдукции.

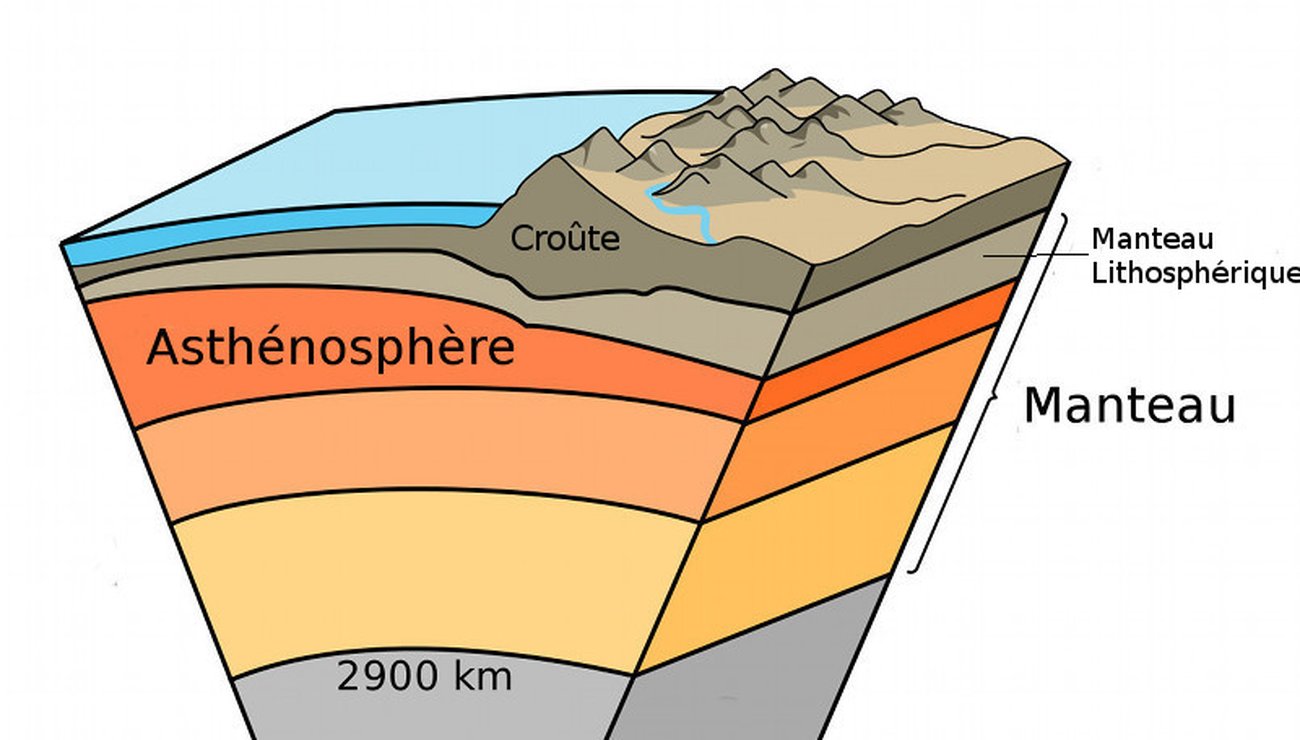

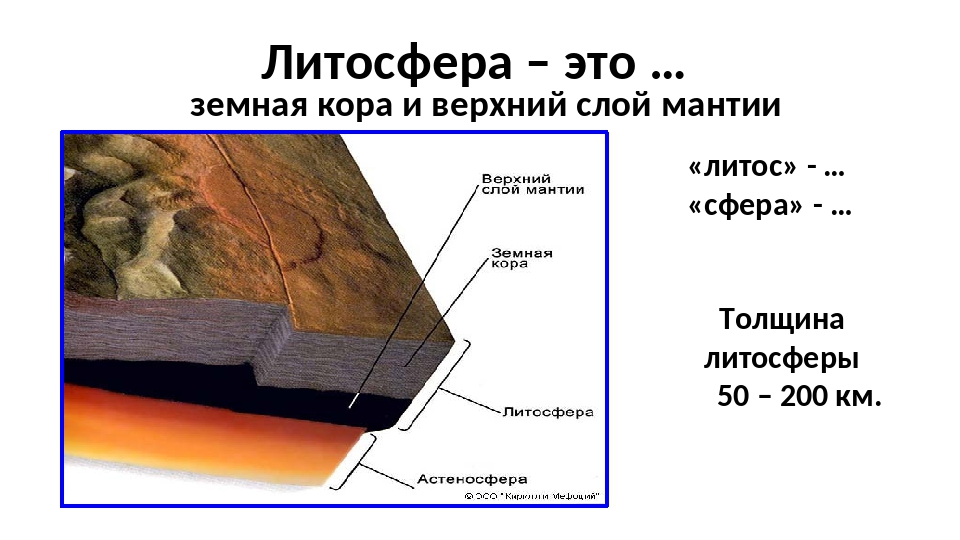

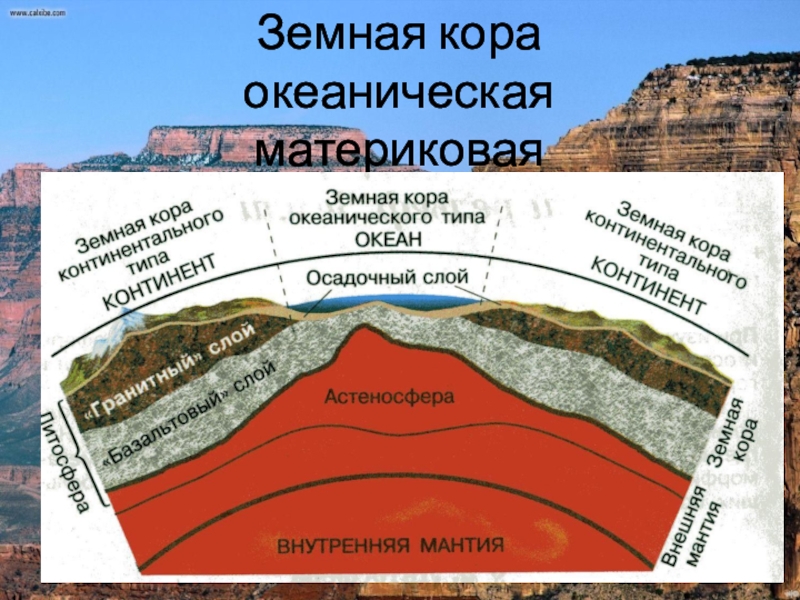

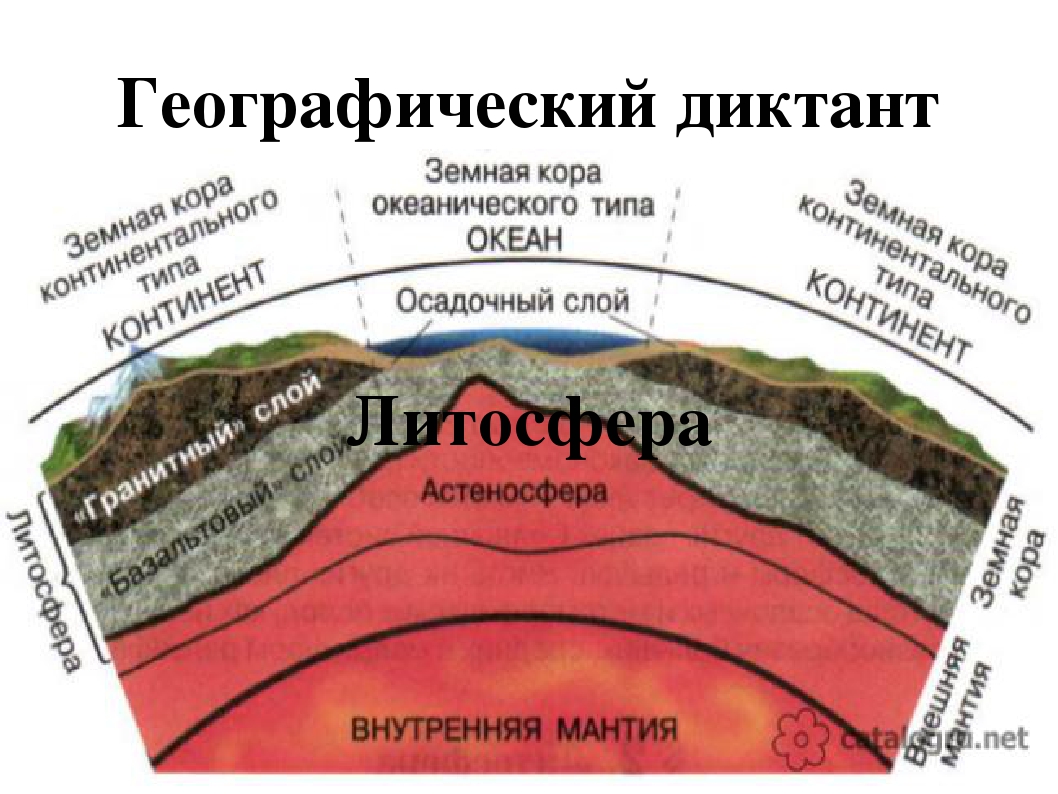

Первый — отрицательная плавучесть литосферной плиты, в результате чего ее субдуцирующая часть тонет в астеносфере (верхнем слое мантии) и тянет за собой всю плиту. Второй — истончение литосферы над плюмом. Третье — наличие водной смазки для эффективного скольжения литосферных плит. Все это в условиях горячей ранней Земли и равномерно покрывающей ее поверхность коры помогло возникнуть зонам субдукции и впоследствии — литосферным плитам.

Второй — истончение литосферы над плюмом. Третье — наличие водной смазки для эффективного скольжения литосферных плит. Все это в условиях горячей ранней Земли и равномерно покрывающей ее поверхность коры помогло возникнуть зонам субдукции и впоследствии — литосферным плитам.

Свои идеи ученые почерпнули из исследования огромного месторождения океанического базальта (горной породы из продуктов застывшей лавы) в районе Карибской плиты. Ученые пока не пришли к единому мнению о ее происхождении, однако полагают, что она возникла около ста миллионов лет назад в результате процессов, наблюдаемых при моделировании.

Современная карта литосферных плит

Изображение: Bolelav1 / Wikipedia

На первом этапе магма, просочившись сквозь разрыв, образованный в литосфере в результате действия плюма, скапливалась над близлежащими участками литосферы. Под ее тяжестью происходит проседание фрагмента литосферы и его обрушение. Этот участок земной коры взаимодействует с окружающей литосферой, а их совокупность впоследствии воспроизводит характерную мозаику литосферных плит.

Возникновение зон субдукции пытались объяснить и ранее. Однако большинство предположений основывалось на условии наличия активной тектоники литосферных плит, поскольку все современные зоны субдукции наблюдаются уже в деформированных участках коры. Эту проблему «курицы и яйца» — того, что раньше возникло, деформация коры или субдукция — ученые разрешили в пользу последней.

Материалы по теме:

Другие ученые пытались решить дилемму привлечением внеземных факторов, в частности, столкновения Земли с астероидом и метеоритом. Эти события могли привести к деформации земной коры, что вызвало бы субдукцию. Формирование литосферных плит могло начаться более четырех миллиардов лет назад.

Разрешение вопроса о земной тектонике — Святой Грааль современной геофизики, а для этого ученым необходимо узнать, что происходило на глубине трех тысяч километров внутри Земли четыре миллиарда лет назад. Эта задача, по мнению авторов исследования, намного важнее, чем понимание природы других галактик.

В настоящее время Земля — единственная известная планета с тектоническими плитами. Похожие структуры до сих пор обнаружили лишь у ледяных плит на Европе — спутнике Юпитера, имеющего одну из самых молодых поверхностей среди крупных небесных тел Солнечной системы. Вероятно, тектоника могла иметь место в прошлом и на Марсе.

Рождение руд . Металлы и человек

…Началось все с разогревания земного шара, образовавшегося, по гипотезе О. Ю. Шмидта, из газово-пылевого облака. Ведь в составе его пород были радиоактивные вещества — уран, радий, торий. Выделяемая ими энергия в недрах планеты превращалась в тепловую. Там, где радиоактивных элементов было особенно много, образовывались подземные озера расплавленных горных пород. Тепловые расширения, перемещения отдельных участков и пластов в недрах Земли вызывали изменения и ее поверхности. На ней вставали горы (от них и следов не осталось сегодня), образовывались впадины, извергались вулканы, возникали, гибли, смещались гигантские континенты. Это была бурная молодость планеты. Ведь в ее недрах было значительно больше радиоактивных веществ, чем сегодня. По подсчетам академика В. Г. Хлопина, даже 2–2,5 млрд. лет назад общее количество радиоактивных веществ в составе нашей планеты в три-четыре раза превосходило сегодняшнее.

Это была бурная молодость планеты. Ведь в ее недрах было значительно больше радиоактивных веществ, чем сегодня. По подсчетам академика В. Г. Хлопина, даже 2–2,5 млрд. лет назад общее количество радиоактивных веществ в составе нашей планеты в три-четыре раза превосходило сегодняшнее.

Магма подземных озер содержит в себе все химические элементы, из которых состоит земная кора. Правда, состав магмы в разных местах различен. Мы говорим о ее среднем составе. Из этих-то очагов магмы и родились многие руды металлов.

…Извержение вулкана. Черная туча паров, дыма и пепла закрыла небо. Огненное зарево пылает над вершиной горы. Непрерывный грохот содрогает воздух. Дрожит под ногами почва. И вдруг огненный поток изливается из жерла вулкана. Он сбегает по склону, сжигая все живое. Это лава.

На ней стремительно образуется твердая корка. Но поток не иссякает. Твердая корка взламывается, ее куски поглощаются массой лавы. Так происходит ее неоднократное перемешивание, прежде чем она не застынет окончательно темно-серым или черным потоком.

Да, в лаве содержатся все те металлы, в которых так нуждается человек. Но ведь точно так же все эти элементы содержатся и в граните и в базальте… Непрерывное перемешивание и быстрое охлаждение лавы, изверженной вулканами, мешает содержащимся в ней металлам перегруппироваться и выделиться. Поэтому такие лавы редко бывают источниками рудных месторождений.

Но магме подземных озер не всегда удавалось прорваться на поверхность земной коры. Очень часто ее прорыв останавливался на половине и ее гигантское внедрение, не сумевшее прорваться наружу, начинало застывать внутри земной коры, в окружении твердых холодных пород. Такие застывания магмы длятся столетиями и тысячелетиями. И вот из них-то и образовалась большая часть рудных месторождений.

Из жидкого расплава выделяются при его охлаждении сернистые соединения железа, никеля и меди. Они тяжелее оставшейся жидкой массы и поэтому медленно оседают на дно. Из них-то и образовались многие из известных сегодня залежей никелевых и медных руд.

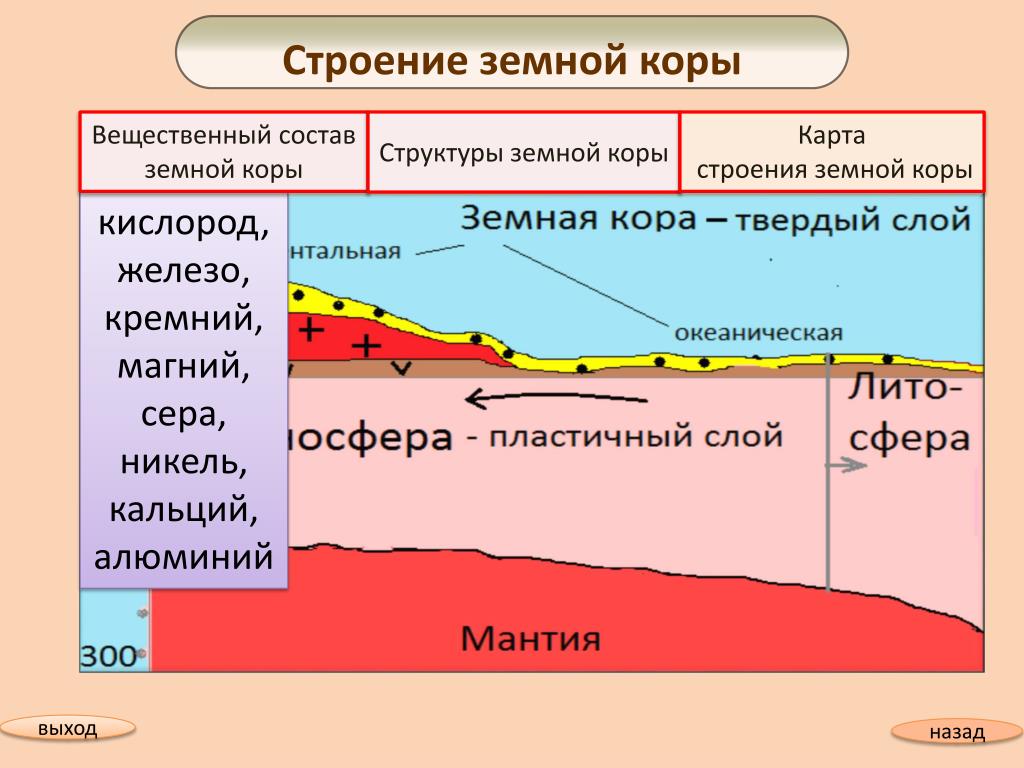

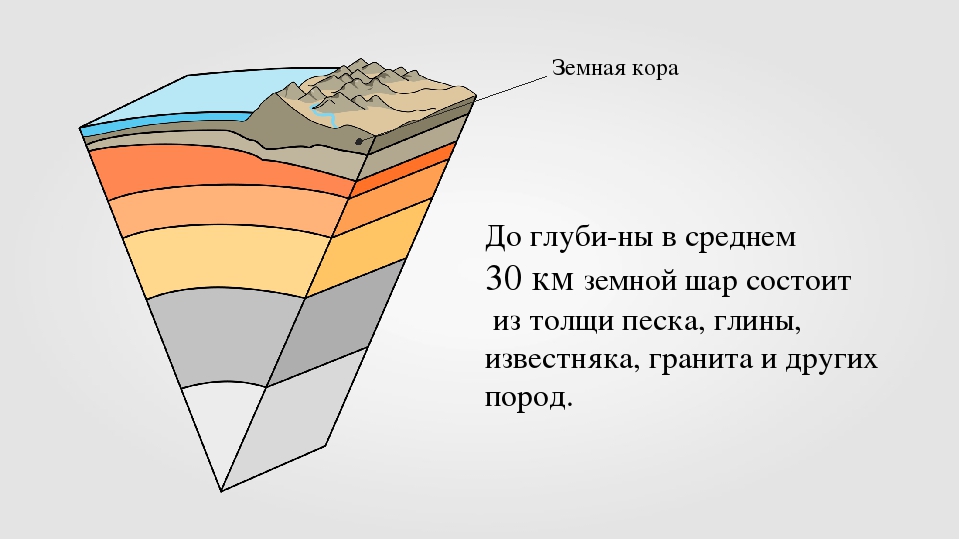

Родная планета Земля богата нужными человеку элементами, в том числе и металлами. Так, в среднем по весу земная кора содержит:

кислорода 49,1 %

кремния 26,0 %

алюминия 7,5 %

железа 4,2 %

кальция 3,3 %

натрия 2,4 %

магния и калия по 2,3%

Водорода, составляющего основную массу вещества Вселенной, в земной коре содержится лишь около 1 процента. Но она включает в свой состав важных для техники металлов:

титана 0,5 %

марганца 0,1 %

циркония 0,03 %

стронция, ванадия, хрома и никеля по 0,02 %

лития, бериллия и меди по 0,01%

Остальных металлов в земной коре еще меньше. Так, например:

кобальта 0,003 %

свинца 0,0016 %

цинка 0,005 %

олова 0,004 %

Металлов атомной энергетики в земной коре:

тория 0,0008 %

урана 0,0003%

Еще меньше драгоценных металлов:

серебра 0,00001 %

золота 0,0000005 %

платины 0,0000005 %

Медленно остывает магма, и все новые составные части ее кристаллизуются и уходят из расплава. И вот твердеет ее основная масса, но еще остались в ней жидкие части.

И вот твердеет ее основная масса, но еще остались в ней жидкие части.

Их выжимает из твердой породы к периферии, в трещины в земной коре, образовавшиеся в результате могучего натиска подземных сил. В этих трещинах они и кристаллизуются, образуя рудные жилы титана, хрома, железа…

Магма — праматерь металлов.

По мере остывания магмы из этого расплава выделяется и огромное количество еще более проникающих паров и газов. При остывании из них вырастают кристаллы самых различных драгоценных и поделочных камней — от горного хрусталя до изумрудов, соперничающих ценой с алмазами. Такие жилы застывших в трещинах горных пород элементов называют пегматитовыми жилами. Они дают не только драгоценные камни, но и руды редких и ценных металлов — бериллия, ниобия, тантала, лития и церия.

Еще сложнее картина образования руд в местах контактов застывающей магмы с окружающими породами. Они частично растворяются в магме, вступают с ней в химическое взаимодействие. Обычно на местах таких контактов образуются железорудные месторождения, а также руды вольфрама, висмута, меди, золота.

Обычно на местах таких контактов образуются железорудные месторождения, а также руды вольфрама, висмута, меди, золота.

Во время остывания из магмы выделяется огромное количество газов и паров воды. В них содержатся в растворенном виде самые разнообразные элементы. Прорвавшись в трещины в горных породах, водяные пары и газы конденсируются и из этих жидкостей выделяются растворенные вещества. Образовавшиеся таким образом рудные месторождения называются гидротермальными.

Какие только металлы не встречаются в рудах гидротермального происхождения! Олово, вольфрам, молибден, литий, мышьяк, висмут, серебро, медь, цинк, свинец, кобальт, никель, железо, ртуть, сурьма… Всех и не перечислишь!

Конечно, здесь мы привели только самую общую схему рождения руд при внедрении в породы земной коры магмы. Процессы эти значительно разнообразнее и сложнее. Они протекают по-разному в зависимости от состава магмы, и от состава окружающих пород, и от скорости остывания огненного озера, наличия трещин в земных пластах, их направления, величины и т.

Но вот магма застыла. Миллионы лет могут ожидать подземные сокровища своего часа, когда найдет их человек. Но могут ворваться в образовавшиеся сокровищницы и слепые силы природы и разрушить или, наоборот, еще обогатить их.

Земная кора никогда не была неподвижной. С вершин высочайших гор альпинисты приносили образцы слагающих их пород. И очень часто оказывалось, что это осадочные породы, образовавшиеся на морском дне. И каменные волны Карпат, и гордые скалы Кавказа, и вакханалия киргизских и туркменских гор сравнительно недавно — всего около 100 млн. лет назад — были дном моря.

Движения земной коры могут опустить рудные жилы в такие глубины Земли, которые еще не доступны сегодня человеку. И сколько, наверное, драгоценнейших кладов ждет там, на глубине трех, пяти, семи километров, прихода властелинов Земли, людей, которые смогут взять их.

Многие рудные месторождения, наоборот, поднялись на поверхность Земли и попали во власть других сил.

Поверхность нашей планеты… Над ней бушует ветрами воздушный океан. Ее обжигает лучами Солнце, поливают дожди. Она охлаждается ночью и замерзает зимой. По ней текут реки, растворяя в себе различные вещества и унося их в море. Она претерпевает смену климатов и нашествия морей.

Во власти всех этих стихий природы и оказываются поднявшиеся на поверхность Земли рудные месторождения. Их может выветрить и в виде мелкой пыли перенести на тысячи километров в сторону ветер. Их могут растворить волны пришедшего моря.

Они ждут тебя, искатель, клады родной планеты!

Стремительная река может разбить окружающую породу и образовать россыпи золота, платины, алмазов — всех тех веществ, которые проявят большую стойкость.

Но действующие на поверхности Земли силы могут не только разрушать, но и создавать новые месторождения металлов. Залежи металлов имеются не только среди вулканических пород, но и среди пород осадочных.

Уральские бокситы, руда алюминия, — это отложения девонских морей.

…Как немного из металлических богатств планеты использует сегодня человек!

Прежде всего лишь на поверхности суши сооружает он сегодня свои рудники, карьеры для добычи руд. А ведь суша — это меньше трети поверхности нашей планеты. Более двух третей ее покрыто голубым зеркалом океана. Но еще по существу и не началось использование рудных сокровищ морского дна.

Да и поверхность суши далеко не всю изучил человек. В скольких горных долинах Азии, Южной Америки, Африки никогда не останавливались геологи-разведчики, в скалы скольких гор не ударял геологический молоток! А Антарктида, в прорывах немногих оазисов показавшая фантастические богатства! А Гренландия, скрытая ледяным щитом!

А глубоко ли проник сегодня взор геолога в недра Земли даже и в тех местах, которые считаются уже изученными? На пять километров? Меньше. На три километра? Меньше. Меньше, ибо далеко не все еще могут открыть нам редкие буровые скважины и туманные сообщения геофизической разведки.

На три километра? Меньше. Меньше, ибо далеко не все еще могут открыть нам редкие буровые скважины и туманные сообщения геофизической разведки.

Что ж, это и плохо и хорошо. Хорошо потому, что еще много предстоит открыть человеку. Хорошо потому, что обитатели планеты Земля в действительности значительно богаче ее дарами, чем они думают сегодня.

Геологи раскрыли «железный» секрет рождения алмазов в недрах Земли // Смотрим

Российские и зарубежные геологи выяснили, что соединения железа и углекислоты играют определяющую роль в формировании алмазов в глубинных слоях недр Земли, помогая их «зародышам» выживать при сверхвысоких давлениях и температурах.

Российские и зарубежные геологи выяснили, что соединения железа и углекислоты играют определяющую роль в формировании алмазов в глубинных слоях недр Земли, помогая их «зародышам» выживать при сверхвысоких давлениях и температурах.

Фактически все природные алмазы находят внутри кимберлитовых трубок – вертикальных каналов в толще земной коры, возникших в результате подъёма магмы к поверхности планеты. Сами алмазы, в свою очередь, возникают не внутри этих трубок, а в мантии Земли, на глубине в несколько сотен километров.

Происхождение кимберлитов вызывает дискуссии среди учёных, так как высокая вязкость «прародителя» алмазов не должна была бы позволить ему подняться из глубинных слоев мантии. Кроме того, многие алмазы, найденные в Бразилии и в других регионах залегания подобных трубок, сформировались на глубине как минимум в 600 километров, что заставляет геологов гадать, как их «заготовкам» удалось выжить при путешествии в сторону ядра Земли.

Леонид Дубровинский (Leonid Dubrovinsky) из университета Байерта (Германия), а также ряд учёных из «Сколтеха», НИТУ «МИСиС» и зарубежных вузов нашли потенциальное объяснение этой геологической загадке, наблюдая за тем, что происходит с различными «зародышами» алмазов при температуре в 2200 градусов Цельсия и давлениях, превышающих атмосферное почти в миллион раз.

Как объясняют специалисты, главным кандидатом на роль прародителя алмазов сегодня считаются различные осадочные породы, содержащие в себе карбонаты – соединения угольной кислоты и ионов различных металлов. Учёные уже достаточно давно проводят опыты с карбонатами, сжимая обычный мел, карбонат магния и другие версии этих солей, и постоянно приходят к выводу, что все эти вещества не «доживут» до конца путешествия к ядру Земли и распадутся раньше, чем они смогут превратиться в алмазы.

Дубровинский и его коллеги проверили, что произойдет с ещё одной формой карбонатов, которая раньше не принимала участия в подобных опытах – с кристаллами сидерита (также известен как «железный шпат»), карбоната железа, возникающими в большом количестве у гидротермальных источников и в отложениях осадочных пород.

Сжав эти кристаллы при помощи алмазной наковальни, учёные просветили их при помощи ускорителя частиц и изучили, как изменялась их структура при повышении давлении и температур, пишет РИА Новости.

Эти опыты показали, что карбонат железа не распался при достижении сверхвысоких давлений и температур, а поменял структуру. Атомы железа в нём окислились и потеряли ещё один электрон, а молекулы угольной кислоты присоединили ещё один атом кислорода и превратились в ортоугольную кислоту, или «кислоту Гитлера».

В результате этого возникла структура, крайне устойчивая при сверхвысоких давлениях и обладающая формой, похожей на то, как устроены алмазы на атомном уровне. Она, как показывают расчёты, позволяет карбонатам достичь глубины примерно в 2,5 тысячи километров и не распасться. Это объясняет, как «зародышам» алмазов удаётся выжить при путешествии к центру планеты и показывает, что экзотическая ортоугольная кислота существует не только в ядрах планет-гигантов, но и в мантии Земли, заключают эксперты.

Подробнее об «алмазном» исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Кстати, ранее выяснилось, что Антарктида может быть богата алмазами, и искать их поможет новый материал на основе хрома.

Разработка заданий школьного этапа ВОШ 7 класс

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии в 2017-2018 учебном году

7 класс

Время проведения 90 мин

Максимальное количество __50___баллов

Тестовый раунд

1.Расстояние на карте между Токио и Пекином равно 30 см, реально – это 1500 км. Определите масштаб карты.

а) 1: 50 00000; б) 1:5000; в) 1:3000000; г) 1:500000;

2. Где происходит рождение земной коры:

а) В центральных частях плит литосферы. б) В районах столкновения литосферных плит

в) В районах срединно-океанических хребтов; г) В горах.

3. Какое море, омывает три части света?

а) Красное. б) Средиземное. в) Чукотское г) Берингово.

4. Укажите неверное утверждение:

а) Солнце в полдень в Северном полушарии находится на юге.

б) Лишайники растут гуще с северной стороны ствола

в) Азимут отсчитывается от направления на юг против часовой стрелки

г) Прибор, с помощью которого можно ориентироваться, называется компас

5. Выберите дату, когда оба полушария Земли освещены одинаково:

а) 21 марта; б) 22 июня; в) 15 сентября; г) 1 января.

6. Хвойные породы деревьев, медведи, белки, рябчики типичны для природной зоны:

а) широколиственных лесов; б) степи; в) тайги; г) полупустынь и пустынь.

7. Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных пород органического происхождения?

а) глина; б) мел; в) гранит; г) Базальт;

8. Координаты крайней северной точки Австралии- мыса Йорк-11° ю.ш. и 142° в.д, южной мыса Юго-Восточный — 39° ю.ш и 146° в.д. Какова протяженность материка с севера на юг в градусах и километрах?

а) 50°и 50000 км б) 4° и 444 км в) 28° и 3108 км г) 30° и 1645,7 км

9. Какой стороне горизонта соответствует азимут 210º?

Какой стороне горизонта соответствует азимут 210º?

а) северо-восток; б) юго-восток; в) северо-запад; г) юго-запад;

10. На каком материке земного шара нет ни одной реки?

а) Австралия; б) Антарктида; в) Африка г) Евразия.

11. В каком слое атмосферы происходят все погодные явления:

а) тропосфере б) термосфере в) стратосфере г) мезосфере

12. Что способствует увеличению количества осадков?

а) равнинный рельеф; б) преобладание повышенного атмосферного давления;

в) наличие холодных океанских течений; г) наличие теплых океанских течений.

13. Какой материк пересекается всеми меридианами?

а) Евразия б) Антарктида в) Северная Америка г) Африка.

14. При подъеме на воздушном шаре показания приборов будут изменяться так:

а) Барометра увеличиться, а термометра уменьшаться;

б) Барометра уменьшаться, а термометра увеличиваться;

в) И барометра, и термометра уменьшаться;

г) И барометра, и термометра увеличиваться;

д) Не будут изменяться.

15. . В каком перечне городов указаны только столицы государств?

а) Монреаль, Кейптаун, Париж б) Каир, Дели, Берлин в) Гамбург, Шанхай, Мехико

г) Марсель, Бомбей, Токио д) Лондон, Прага, Ярославль

Аналитический раунд

1. Глубина Марианской впадины — 11022 м, какую температуру будет иметь вода на дне этой впадины, если на её поверхности температура + 26 градусов?

2. Какие из ниже перечисленных географических объектов находятся на указанных материках? Запишите их номера рядом с названием материка.

Материки

А) Австралия _____________________________________________________

Б) Африка ________________________________________________________

В) Евразия ________________________________________________________

Г) Северная Америка _______________________________________________

Д) Южная Америка ________________________________________________

Географические объекты: 1) р. Конго; 2) Аппалачи; 3) р. Парана; 4) р. Амур; 5) Аральское море; 6) Большая пустыня Виктория; 7) вдп. Анхель; 8) Альпы; 9) влк. Килиманджаро; 10) р. Миссисипи;.

Конго; 2) Аппалачи; 3) р. Парана; 4) р. Амур; 5) Аральское море; 6) Большая пустыня Виктория; 7) вдп. Анхель; 8) Альпы; 9) влк. Килиманджаро; 10) р. Миссисипи;.

11) о. Эйр- Норт.

3. «Кто-то метко заметил, что человек, попавший в эти леса, дважды испытывает острую радость: в первый день, когда, ослеплённый их сказочными богатствами, он думает, что попал в рай, и в последний день, когда на грани безумства он наконец удирает из этого «зелёного ада». О какой природной зоне и почему так писал польский учёный А.Фидлер? Где она расположена?

Выберите из списка растения и животных, которых вы можете встретить в этих лесах:

· Баобаб, ель, сосна, дуб, гевея, акация, шоколадное дерево, лютик, мак, орхидеи, держи-дерево, саксаул, лиственница

· Джейран, соболь, ленивец, летяга, ягель, песец, лемминг, кенгуру, тушканчик, суслик, лев, бурый медведь, верблюд, белка, ягуар, анаконда, тукан, тапир, лиса, як

4. 1) Самая высокая точка Земли. На каком материке находится_______________________________

2) Самая низкая точка Земли. На каком материке находится________________________________

На каком материке находится________________________________

3)Самый высокий водопад мира. На каком материке находится_____________________________

4) Самый высокий вулкан. На каком материке находится___________________________________

5. Вы заблудились в лесу и потеряли компас, пошел дождь, но вы точно помнили, что домой надо возвращаться по азимуту 90 градусов. Увидев перед собой муравейник, примостившийся у дерева, вы, наверное, страшно обрадуетесь. Куда вы повернете, чтобы идти домой.

6. Можно ли в горах на высоте 2,5 км встретить летом ледники, если у подножий гор температура +25С? Почему?

7. Существуют ли точки на Земле, для определения положения которых достаточно указать только их широту? Если да, то назовите их.

8. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, наиболее подходит для игры в футбол. Для обоснования своего ответа приведите два довода. Объясните, почему не пригодны остальные два участка.

9. Какой пролив соединят два моря и два океана, разделяет два полуострова, два материка и два крупнейших государства? Назовите пролив и географические объекты.

10 мест в России, где исполняются желания

У нас у всех есть неосуществимые желания. Может быть стоит за них побороться и отправиться в такие места, где они обязательно сбудутся?

1. Менгиры (Республика Хакасия)

Где расположена: территории вдоль автодороги «Енисей» в Аскизском районе Хакасии

Чего просить: здоровья и исполнения желания

Менгиры — таинственные огромные плиты, врытые вертикально в землю — волнуют ученых не одно столетие. По некоторым данным, их водрузили там племена, жившие примерно 4000 лет назад, но предназначение этих каменных глыб не известно до сих пор. Непонятно и то, каким образом камни весом более пятидесяти тонн переносили с гор на равнину. Есть предположение, что древние люди использовали менгиры для лечения разнообразных болезней. По данным ряда ученых, каменные глыбы располагаются вблизи разломов земной коры, где происходит особое энергетическое излучение. Поэтому в древности эти места использовали для проведения магических обрядов. Почти у каждого менгира есть свое название. Одним из самых известных среди них является Улус-Хуртуях-Тас, что в переводе означает «фигура большой каменной старухи». На камне высечены лицо, грудь и округлый живот женщины. Считается, что эта глыба помогает женщинам вылечиться от бесплодия. По преданию, для достижения нужного эффекта, следует намазать лицо менгира сметаной или молоком (от многократного выполнения обряда менгир почернел). Чтобы защитить уникальный памятник от разрушения, над ним построили стеклянную юрту. Вокруг каменной глыбы посадили траву, в самом помещении поддерживается постоянная температура. Теперь каменное изваяние причислено к всемирному наследию ЮНЕСКО и является главным экспонатом музея Улус-Хуртуях-Тас.

Есть предположение, что древние люди использовали менгиры для лечения разнообразных болезней. По данным ряда ученых, каменные глыбы располагаются вблизи разломов земной коры, где происходит особое энергетическое излучение. Поэтому в древности эти места использовали для проведения магических обрядов. Почти у каждого менгира есть свое название. Одним из самых известных среди них является Улус-Хуртуях-Тас, что в переводе означает «фигура большой каменной старухи». На камне высечены лицо, грудь и округлый живот женщины. Считается, что эта глыба помогает женщинам вылечиться от бесплодия. По преданию, для достижения нужного эффекта, следует намазать лицо менгира сметаной или молоком (от многократного выполнения обряда менгир почернел). Чтобы защитить уникальный памятник от разрушения, над ним построили стеклянную юрту. Вокруг каменной глыбы посадили траву, в самом помещении поддерживается постоянная температура. Теперь каменное изваяние причислено к всемирному наследию ЮНЕСКО и является главным экспонатом музея Улус-Хуртуях-Тас. Но говорят, что магическими свойствами обладают все менгиры. Нужно только выбрать одну каменную глыбу, трижды обойти ее по часовой стрелке, дотронуться до камня и мысленно представить загаданное.

Но говорят, что магическими свойствами обладают все менгиры. Нужно только выбрать одну каменную глыбу, трижды обойти ее по часовой стрелке, дотронуться до камня и мысленно представить загаданное.

2. Озеро Байкал (Иркутская область, Республика Бурятия)

Где расположено: на территории Иркутской области и республики Бурятия

Чего просить: исполнение желаний, финансовое благополучие

Байкал с древних времен считался Священным морем, местом духовного поклонения и особой заботы. Байкал — самое чистое, большое и глубокое озеро в мире (глубина его достигает 1641 м). Ему нет равных в мире по возрасту, глубине, запасам и свойствам пресной воды, многообразию органической жизни. Это удивительно место, которое наполнено очень сильной энергетикой и притягивает к себе множество людей со всех концов мира. Байкал — величайшая загадка, которую природа подарила, и разгадать которую не удаётся до сих пор. До сих пор не утихают споры о том, как возник Байкал — в результате неизбежных медленных преобразований или из-за чудовищной катастрофы и провала в земной коре. В Байкале сосредоточено 23 тысячи куб. км (22% мировых запасов) чистой, прозрачной, пресной, маломинерализованной, щедро обогащенной кислородом, неповторимой по качеству воды. Байкал — одно из древнейших озер планеты, его возраст ученные определяют в 25-30 млн. лет. Большинство озер, особенно ледникового и старичного происхождения, живут 10-15 тыс. лет, а за тем заполняются осадками и исчезают с лица Земли. На Байкале нет никаких признаков старения, как у многих озер мира. Наоборот, исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном. Это подтверждается тем, что берега расходятся со скоростью 2 см. в год, подобно тому, как расходятся континенты Африки и Южной Америки. Озеро Байкал расположено в тектонической впадине, его берега испытывают сейсмическое давление огромной массы крупнейшего в мире резервуара пресной воды. Неведомые силы бродят в его окрестностях. Какой то мощный заряд энергии идет из земли. С древнейших времен его называют священным морем, славным седым и грозным.

В Байкале сосредоточено 23 тысячи куб. км (22% мировых запасов) чистой, прозрачной, пресной, маломинерализованной, щедро обогащенной кислородом, неповторимой по качеству воды. Байкал — одно из древнейших озер планеты, его возраст ученные определяют в 25-30 млн. лет. Большинство озер, особенно ледникового и старичного происхождения, живут 10-15 тыс. лет, а за тем заполняются осадками и исчезают с лица Земли. На Байкале нет никаких признаков старения, как у многих озер мира. Наоборот, исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном. Это подтверждается тем, что берега расходятся со скоростью 2 см. в год, подобно тому, как расходятся континенты Африки и Южной Америки. Озеро Байкал расположено в тектонической впадине, его берега испытывают сейсмическое давление огромной массы крупнейшего в мире резервуара пресной воды. Неведомые силы бродят в его окрестностях. Какой то мощный заряд энергии идет из земли. С древнейших времен его называют священным морем, славным седым и грозным. Существует гипотеза: все горы вокруг Байкала являются своеобразными антеннами, принимающими энергию из космоса. Вода Байкала впитывает в себя эту энергию — таким образом, озеро представляет собой гигантский аккумулятор…

Существует гипотеза: все горы вокруг Байкала являются своеобразными антеннами, принимающими энергию из космоса. Вода Байкала впитывает в себя эту энергию — таким образом, озеро представляет собой гигантский аккумулятор…

3. Древний Аркаим (Челябинская область)

Где расположен: на юге Челябинской области

Чего просить: здоровья и духовных изменений

Не столь известная, как Стоунхендж, но не менее уникальная и даже более сложная крепость-поселение Аркаим была открыта в 1987 году на юге Челябинской области. Тщательное исследование этого кольцеобразного сооружения IV – III тысячелетий до н.э. археологами и астрономами установило, что это город предельного класса точности, имеющий возраст 4800 лет. Современные ученые были поражены многопрофильностью, сложностью и точностью осуществленного «проекта», тем более что никаких следов более ранних и простых сооружений не обнаружено. Место, где расположены археологические раскопки считается «святым», имеющим «положительную энергетику», способную облагородить человека духовно и исцелить некоторые болезни.

4. Мегалитический комплекс в селе Ахуново (Республика Башкортостан)

Где расположен: Республика Башкортостан, возле села Ахуново

Чего просить: исполнения желаний

Памятник включает в себя 13 менгиров высотой от 70 до 200 сантиметров. Единственным аналогом по структуре, материалу и количеству наблюдаемых объектов мегалитического комплекса является только знаменитый английский Стоунхендж. Полученные данные позволяют рассматривать мегалитический памятник Ахуново не только как древний культовый комплекс так называемой «Страны городов» (сюда входит и знаменитый Аркаим), но и как одну из наиболее крупных по количеству наблюдаемых астрономических событий древнюю обсерваторию Евразии.

5. Озеро Светлояр (Нижегородская область)

Где расположено: Воскресенский район, недалеко от с.Владимировское

Чего просить: здоровья и исполнения желания

Светлояр — одно из самых легендарных и загадочных озер России: ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно его происхождения; необычайна вода озера — она может много лет храниться в сосуде, не теряя исключительной чистоты, прозрачности и вкусовых качеств. Наконец, с озером связано сказание о невидимом граде Китеже, будто бы опустившимся на его дно, но не сдавшийся врагу. Считается, что незримые китежцы, отличавшиеся особой праведностью, способны помочь единоверцам. Поэтому верующие, помолившись, трижды ползут на коленях вокруг озера и просят Бога об исполнении своих пожеланий. Говорят, что этот обряд совершали русские женщины в годы Второй Мировой войны (1941-1945 гг.), прося сохранить жизнь своим мужьям и сыновьям. Предание о невидимом граде Китеже живо и сегодня. Многие верят, что если прикрепить зажженную свечку к дощечке или кусочку коры и опустить ее на гладь озера, то услышишь звон колоколов церквей на дне озера. Озеро-место святое, особо почитаемое православными. Для православных озеро Светлояр — это, прежде всего, место, к которому следует относиться благоговейно. Особый день на Светлояре — 6 июля (23 июня по старому стилю) — праздник Владимирской иконы Божией Матери. В селе Владимирском, что стоит недалеко от озера, 6 июля — престольный праздник.

Наконец, с озером связано сказание о невидимом граде Китеже, будто бы опустившимся на его дно, но не сдавшийся врагу. Считается, что незримые китежцы, отличавшиеся особой праведностью, способны помочь единоверцам. Поэтому верующие, помолившись, трижды ползут на коленях вокруг озера и просят Бога об исполнении своих пожеланий. Говорят, что этот обряд совершали русские женщины в годы Второй Мировой войны (1941-1945 гг.), прося сохранить жизнь своим мужьям и сыновьям. Предание о невидимом граде Китеже живо и сегодня. Многие верят, что если прикрепить зажженную свечку к дощечке или кусочку коры и опустить ее на гладь озера, то услышишь звон колоколов церквей на дне озера. Озеро-место святое, особо почитаемое православными. Для православных озеро Светлояр — это, прежде всего, место, к которому следует относиться благоговейно. Особый день на Светлояре — 6 июля (23 июня по старому стилю) — праздник Владимирской иконы Божией Матери. В селе Владимирском, что стоит недалеко от озера, 6 июля — престольный праздник. Съезжается много народу. Крестным ходом идут верующие от Владимирской церкви (по имени храма, что стоит в селе с 1766 года, оно и названо Владимирским) до часовни во имя Казанской иконы Божией Матери, выстроенной на «горах» на берегу озера, и там служится молебен. В ночь же после праздника почитания иконы Владимирской Божьей матери молодежь, приехавшая на озеро почитай что со всей страны, устраивает купальские игрища. Когда-то, это еще до града Китежа, было здесь языческое капище. Сюда древние предки славян молиться приходили богам своим. А самый главный бог был Ярило. В честь него и озеро названо — Светлый Яр. Предки твердо верили, что ночь эта волшебная. В купальскую ночь гадали девицы, бросали в воду венки. Если пара венков сомкнется — от свадьбы не уйти. Вода на Ивана Купалу считались великой очистительной силой. Некоторые предполагают, что Светлояр – дверь в параллельные миры, пространственно-энергетическая яма и Шамбала России. Над озером много раз наблюдали НЛО, здесь видели полутораметровые следы снежного человека.

Съезжается много народу. Крестным ходом идут верующие от Владимирской церкви (по имени храма, что стоит в селе с 1766 года, оно и названо Владимирским) до часовни во имя Казанской иконы Божией Матери, выстроенной на «горах» на берегу озера, и там служится молебен. В ночь же после праздника почитания иконы Владимирской Божьей матери молодежь, приехавшая на озеро почитай что со всей страны, устраивает купальские игрища. Когда-то, это еще до града Китежа, было здесь языческое капище. Сюда древние предки славян молиться приходили богам своим. А самый главный бог был Ярило. В честь него и озеро названо — Светлый Яр. Предки твердо верили, что ночь эта волшебная. В купальскую ночь гадали девицы, бросали в воду венки. Если пара венков сомкнется — от свадьбы не уйти. Вода на Ивана Купалу считались великой очистительной силой. Некоторые предполагают, что Светлояр – дверь в параллельные миры, пространственно-энергетическая яма и Шамбала России. Над озером много раз наблюдали НЛО, здесь видели полутораметровые следы снежного человека. Светлояр вдохновил великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова на создание знаменитой оперы «Сказание о невидимом граде Китиже и деве Февронии».

Светлояр вдохновил великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова на создание знаменитой оперы «Сказание о невидимом граде Китиже и деве Февронии».

6. Село Дивеево (Нижегородская область)

Где расположено: Дивеевский район, на юге Нижегородской области

Чего просить: здоровья и очищения от всего плохого

Наряду с Иверией, Афоном и Киевом, нижегородское Дивеево является единственным местом в России, которое Богородица выбрала в качестве своего преимущественного благодатного попечения. Дивеево называют четвертым и последним земным уделом Божией Матери. Именно здесь упокоены мощи святого Серафима Саровского, именно сюда стремятся паломники со всей России. Тысячи православных желают ощутить благодать святых мощей и испытать на себе чудо саровского святого источника. Это очень сильное энергетически и очищающее от всего лишнего душу место. А еще говорят: кто проведет сутки в Дивеево, получит особое благословение Небесной Царицы и подпадет под ее покровительство. Для того, чтобы по настоящему прикоснуться к святыням Четвертого Удела Пресвятой Богородицы, необходимо пробыть здесь не менее суток, поскольку сама Богородица ежедневно бывает в Дивеево.

Для того, чтобы по настоящему прикоснуться к святыням Четвертого Удела Пресвятой Богородицы, необходимо пробыть здесь не менее суток, поскольку сама Богородица ежедневно бывает в Дивеево.

7. Башня Сююмбике (Казань, Республика Татарстан)

Где расположена: Казанский кремль в г. Казань

Чего просить: любви и исполнения желания

Наклоненная к северо-востоку башня, является частью Казанского кремля и одним из главных символов Казани. Первое упоминание о башне Сююмбике встречается в источниках, относящихся к 1777 году, и изначально ее называли Хан-Джами или Хан-Мэчете, что в переводе с татарского значит «ханская мечеть». Нынешнее название башни впервые появляется в журнале «Заволжский муравей», в одном из номеров которого была напечатана статья о достопримечательностях Казани. С башней связано много легенд. Например, одна из них гласит, что ее назвали в честь казанской царицы Сююмбике, которая построила башню в честь своего мужа — хана Сафа-Гирея. По другому преданию, она была сооружена по приказу Ивана Грозного семь дней спустя после взятия Казани. Говорят, что русский государь просил руки казанской царевны. А та поставила условие и потребовала, чтобы Иван Грозный воздвиг башню. Когда все было готово, Сююмбике бросилась с башни вниз. К казанской достопримечательности приходят люди с разными желаниями, но она особенно помогает тем, кто просит удачи в любовных делах. Считается, что загаданное исполнится, если прислониться к башне лбом и про себя произнести три желания. Удачу в любви, впрочем, следует просить, прижавшись к башне спиной.

По другому преданию, она была сооружена по приказу Ивана Грозного семь дней спустя после взятия Казани. Говорят, что русский государь просил руки казанской царевны. А та поставила условие и потребовала, чтобы Иван Грозный воздвиг башню. Когда все было готово, Сююмбике бросилась с башни вниз. К казанской достопримечательности приходят люди с разными желаниями, но она особенно помогает тем, кто просит удачи в любовных делах. Считается, что загаданное исполнится, если прислониться к башне лбом и про себя произнести три желания. Удачу в любви, впрочем, следует просить, прижавшись к башне спиной.

8. Гора Светелка (Самарская область)

Где расположена: на Жигулевских горах в Самарской области

Что просить: здоровье, любовь, исполнение желаний

Гора Светелка – одно из волшебных и загадочных мест России. Находится она в Самарской области, в Шигонском районе. Считается, что место издревле было волшебным, подпитывало людей энергией и приносило удачу. Сама природа завораживает своей красотой. Здесь расположен старейший горный массив – Жигулевские горы. Наверное, недаром тут построен ведомственный санаторий «Волжский Утес», который фактически является «резиденцией» Президента РФ. Первым открыл это место князь Орлов. Он построил на горе стеклянную башню, которая стала его излюбленным местом. Кто знает, о чем мечтал он, глядя в огромное черное небо на россыпи звезд… Увы, нам об этом никогда не узнать… К сожалению, башня эта не сохранилась. На ее месте теперь стоит беседка, ржавая и неприметная. За что же гору назвали Светелкой? Может, за то, что сама она как бы светится изнутри? Местные рассказывают, что когда-то на этом месте было море, а Светелка – островом. И сейчас там можно найти отшлифованные веками камни. А еще говорят, что здесь сбываются желания. Существует целый обряд. Надо собрать пять камней, без сколов и царапин, подняться на гору, и там бросить их на пять сторон – на любовь, на здоровье, на исполнение желания… Упал камень прямо, не покатился – исполнится желание.

Сама природа завораживает своей красотой. Здесь расположен старейший горный массив – Жигулевские горы. Наверное, недаром тут построен ведомственный санаторий «Волжский Утес», который фактически является «резиденцией» Президента РФ. Первым открыл это место князь Орлов. Он построил на горе стеклянную башню, которая стала его излюбленным местом. Кто знает, о чем мечтал он, глядя в огромное черное небо на россыпи звезд… Увы, нам об этом никогда не узнать… К сожалению, башня эта не сохранилась. На ее месте теперь стоит беседка, ржавая и неприметная. За что же гору назвали Светелкой? Может, за то, что сама она как бы светится изнутри? Местные рассказывают, что когда-то на этом месте было море, а Светелка – островом. И сейчас там можно найти отшлифованные веками камни. А еще говорят, что здесь сбываются желания. Существует целый обряд. Надо собрать пять камней, без сколов и царапин, подняться на гору, и там бросить их на пять сторон – на любовь, на здоровье, на исполнение желания… Упал камень прямо, не покатился – исполнится желание. Не верите? Проверьте…

Не верите? Проверьте…

9. Новодевичий монастырь (Москва)

Где расположен: в г. Москва

Что просить: исполнения желаний

Здесь есть башня-волшебница, официальное название которой — Напрудная. В народе эта круглая башня, справа от входа в монастырь, прослыла Софьиной. К ней примыкают кельи, в которых томилась царевна Софья, старшая сестра Петра Первого. В саму башню сейчас не пройти. А вот если загадать желание и прикоснуться к ней — оно, говорят, непременно сбудется. Изнутри, со стороны монастыря, дотронуться до чудодейственного строения нельзя — башню загораживают те самые кельи, превратившиеся в выставочные залы. А вот снаружи — легко. Штукатурка на подножии башни почти вся облетела — может, как раз из-за прикосновений многочисленных мечтателей.

10. Заячий остров, Петропавловская крепость (г. Санкт-Петербург)

Где расположен: в г.Санкт-Петербург

Что просить: исполнения желаний

Именно здесь началась история Северной столицы: 27 (16) мая 1703 года на маленьком Заячьем острове была заложена крепость Санкт-Питербурх, первое сооружение будущего города. Вскоре крепость была переименована в Петропавловскую, по названию построенного на ее территории собора. Заячий остров быстро застраивался бастионами и соединяющими их куртинами. Некоторые из них затем неоднократно перестраивались, а другие «дожили» до наших дней почти неизменными. Рядом с собором была сооружена усыпальница для царей и великих князей с шестьюдесятью склепами под полом. Там похоронено большинство российских правителей 18-19 веков. Место рождения Петербурга совсем недавно стало место исполнения желаний, хоть слава места мистического за ним водилась всегда. Говорят, что если загадать желание, смотря на петропавловского архангела, то оно обязательно сбудется.

Вскоре крепость была переименована в Петропавловскую, по названию построенного на ее территории собора. Заячий остров быстро застраивался бастионами и соединяющими их куртинами. Некоторые из них затем неоднократно перестраивались, а другие «дожили» до наших дней почти неизменными. Рядом с собором была сооружена усыпальница для царей и великих князей с шестьюдесятью склепами под полом. Там похоронено большинство российских правителей 18-19 веков. Место рождения Петербурга совсем недавно стало место исполнения желаний, хоть слава места мистического за ним водилась всегда. Говорят, что если загадать желание, смотря на петропавловского архангела, то оно обязательно сбудется.

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

- Марк Пайзинг

- BBC Future

Автор фото, Getty Images

В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях — в том числе и в том, кто пробурит самую глубокую скважину. Зачем они это делали и чего достигли?

Зачем они это делали и чего достигли?

Леса и озера, снег и мгла Кольского полуострова, лежащего за Полярным кругом, делают этот не самый приветливый уголок России подходящим местом для сказки. Страшной сказки.

Про это невольно думаешь, когда среди великолепной природы наталкиваешься на развалины заброшенного советского научно-исследовательского центра.

Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами.

Некоторые считают, что под ней — вход в ад.

Но на самом деле это Кольская сверхглубокая скважина — согласно Книге рекордов Гиннесса, самое глубокое вторжение человека в земную кору, самая глубокая горная выработка в мире, самая глубокая дырка, которую пробурил в своей планете человек. В данном случае — советский человек.

Ее бурили долго, на протяжении 20 лет. Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Это действительно очень глубоко. Так глубоко, что ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду.

С другой стороны, для нашей планеты это совсем не глубоко — буровая установка за 20 лет преодолела земную кору лишь на треть. До мантии было еще очень далеко, когда все работы были свернуты из-за хаоса эпохи распада Советского Союза.

Но СССР был не одинок в попытке досверлиться как можно глубже, а если получится — и до мантии. В годы холодной войны сверхдержавы (Советский Союз и США) соперничали и в этом.

А теперь пришла очередь Японии.

«Бурение началось в годы существования железного занавеса», — говорит Ули Хармс из Международной программы континентального научного бурения, который в то время был молодым ученым, работавшим в немецком проекте, конкуренте Кольской скважины.

«И, конечно, мы соревновались друг с другом. Нас мотивировало и то, что русские не делились ни с кем своими данными».

«Когда они начали бурение, они утверждали, что нашли свободную воду — но большинство ученых им тогда не поверило. Среди ученых Запада существовало общее мнение, что кора на глубине 5 км настолько плотная, что вода не может проникнуть сквозь нее».

А что говорят сейчас японцы? «Главная цель нового проекта — получить реальные образцы мантии, ее современного состояния», — говорит Шон Токзко, программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники.

«В таких странах, как Оман, мантия лежит ближе к поверхности, но там это мантия, которой миллионы лет. Есть же разница между живым динозавром и костями динозавра, превратившимися в окаменелости, правда?»

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,Кольская сверхглубокая скважина расположена в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный

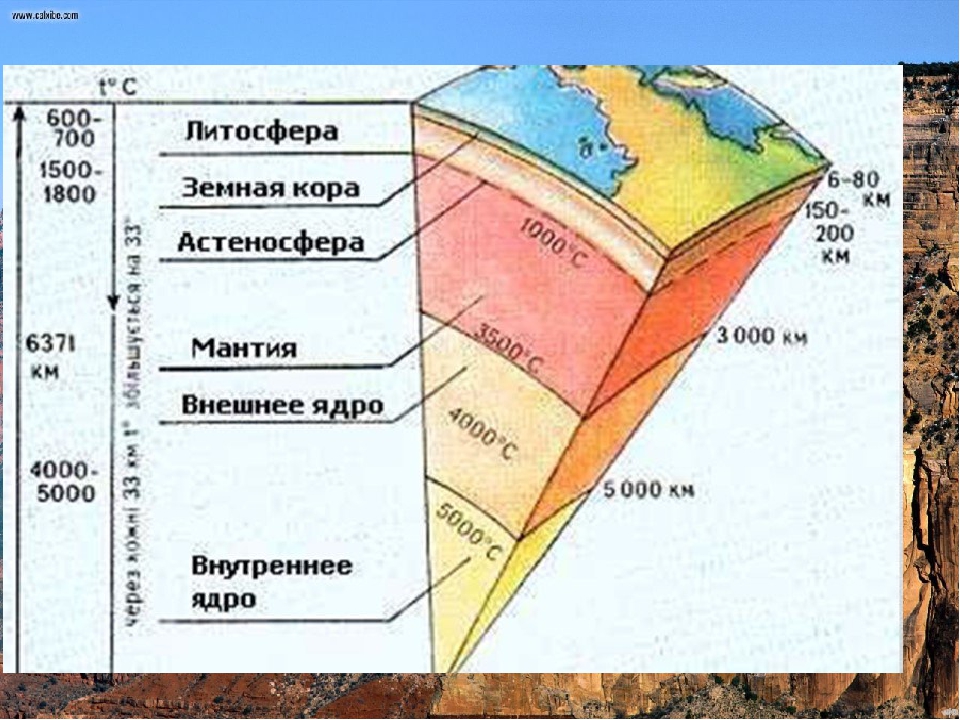

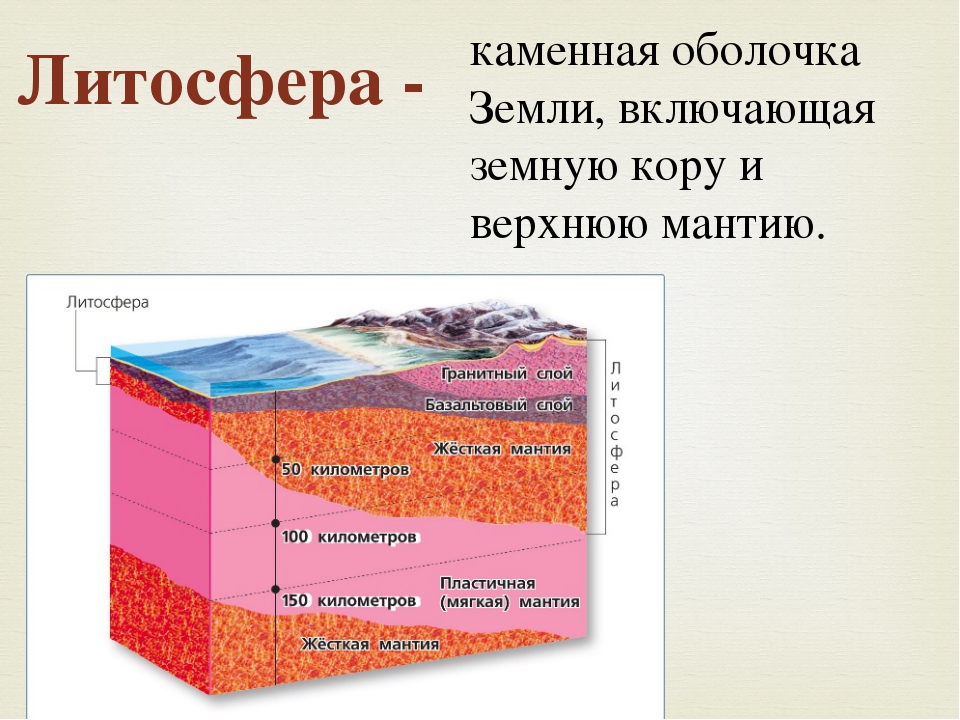

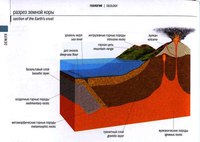

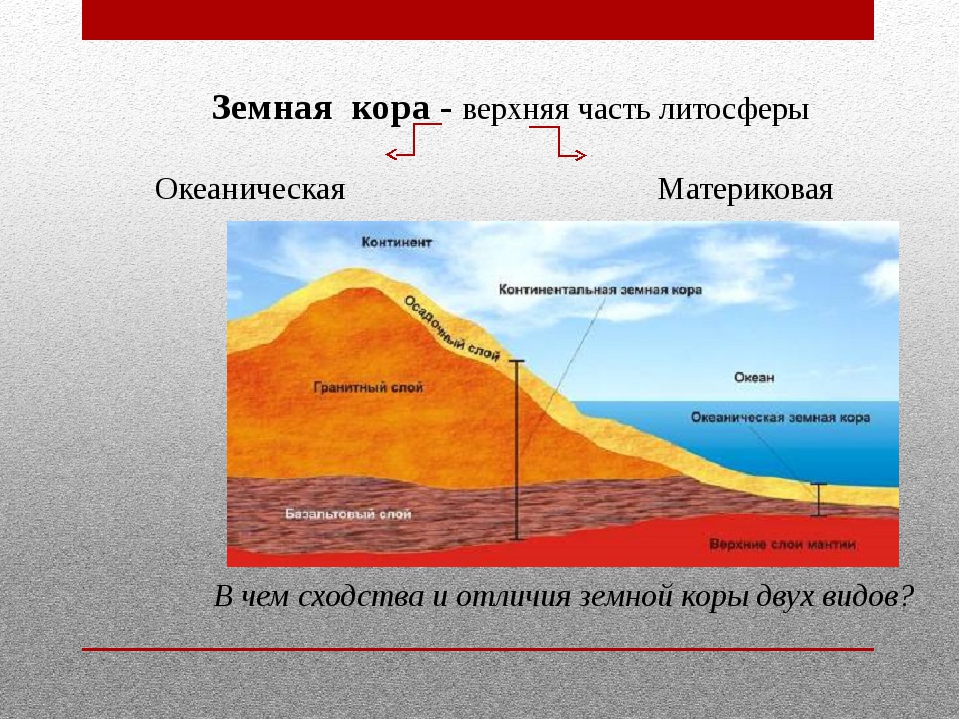

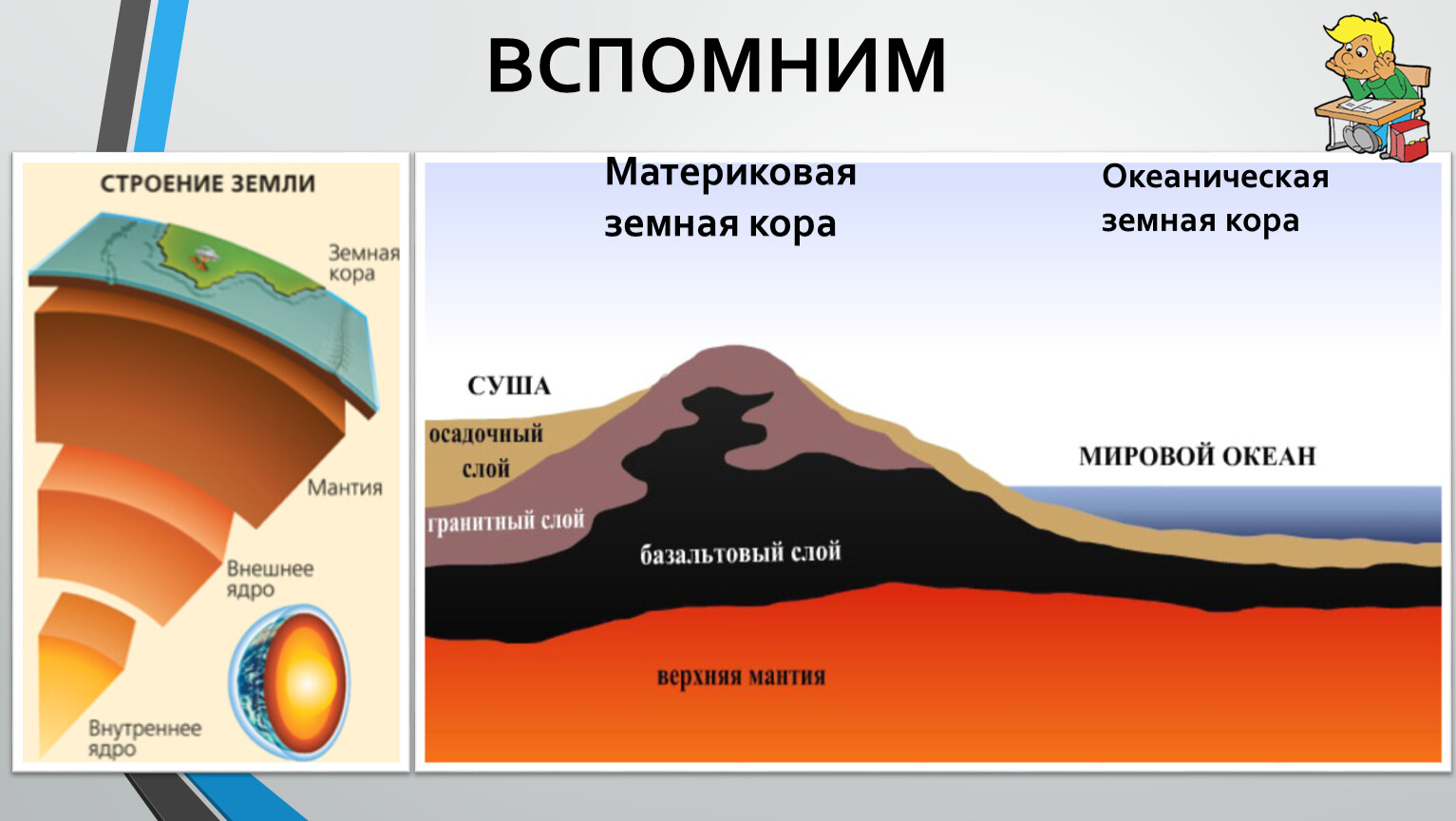

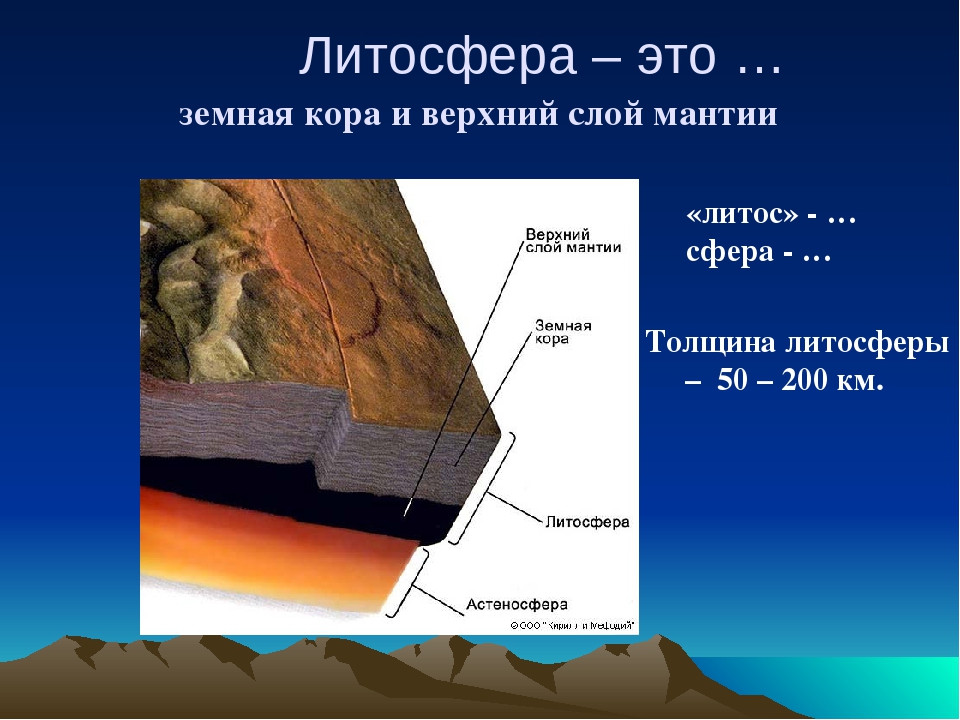

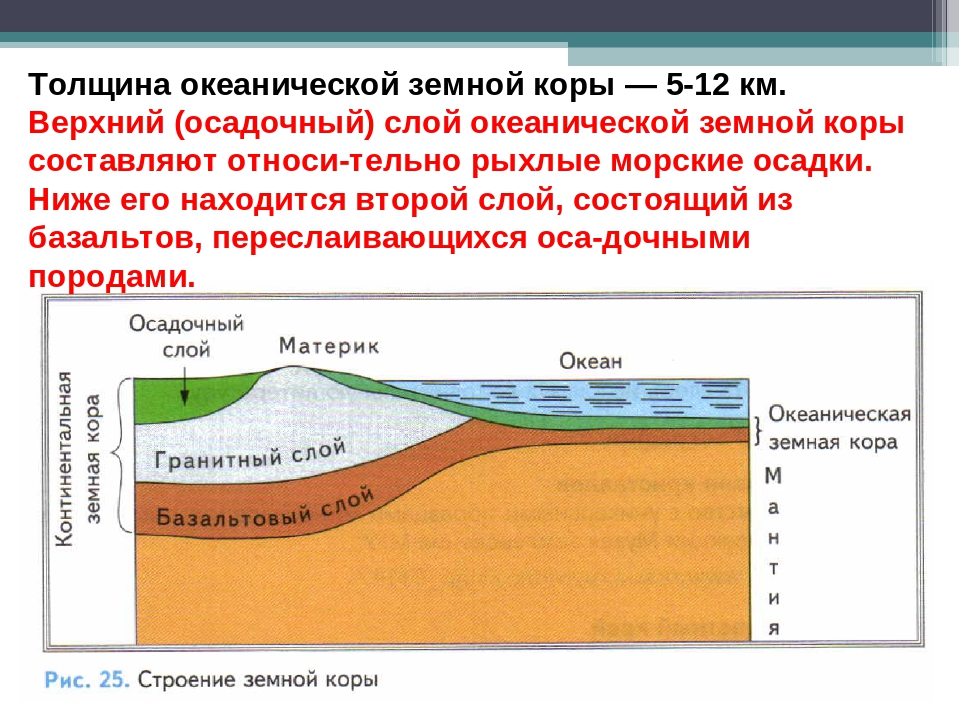

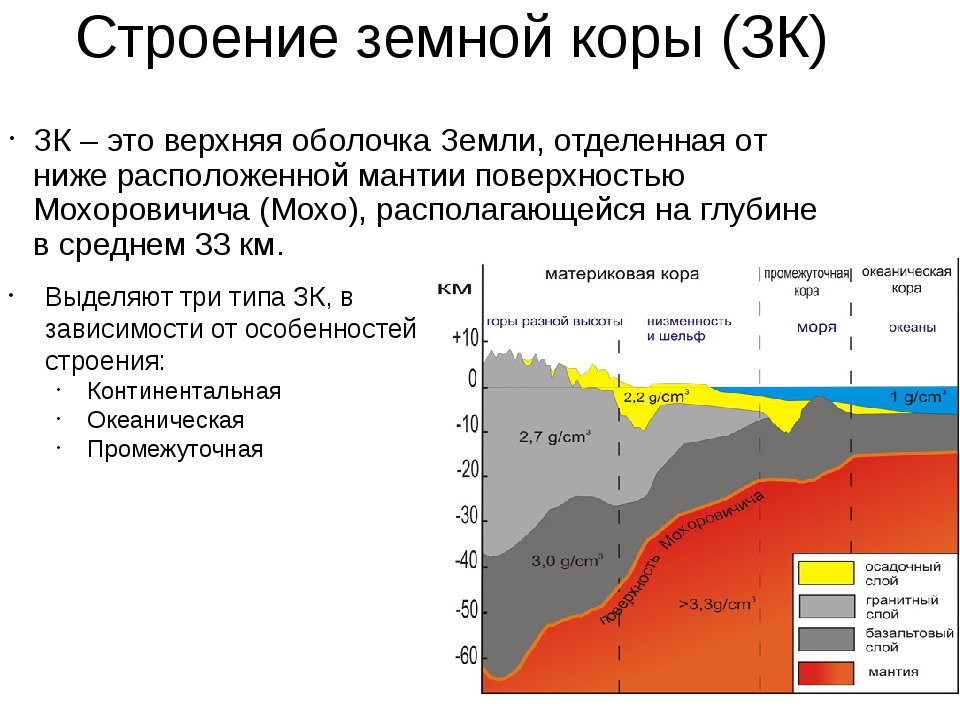

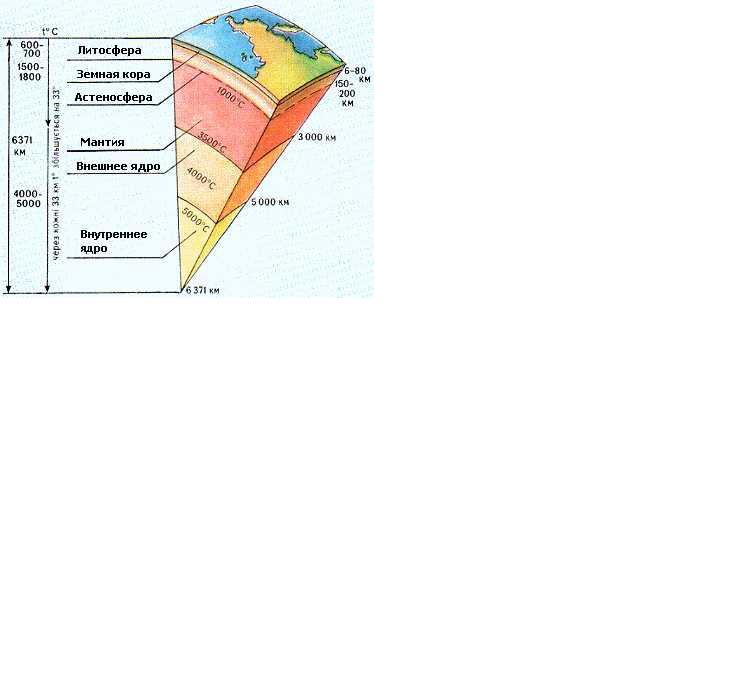

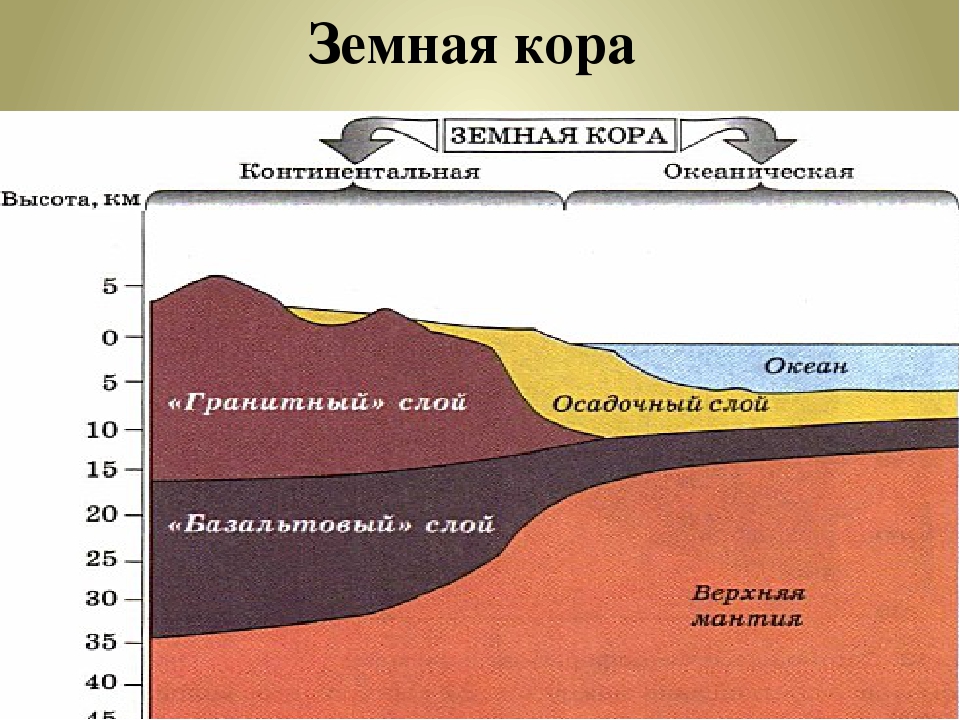

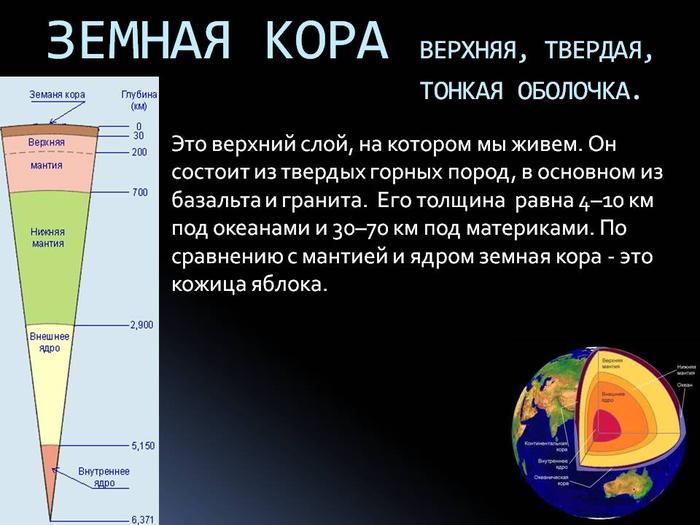

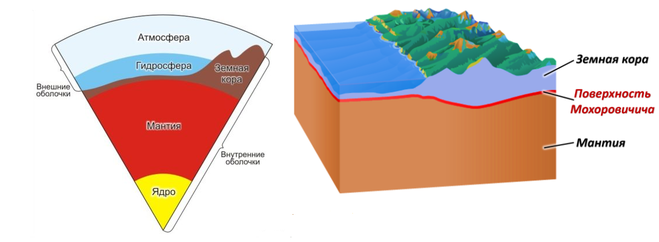

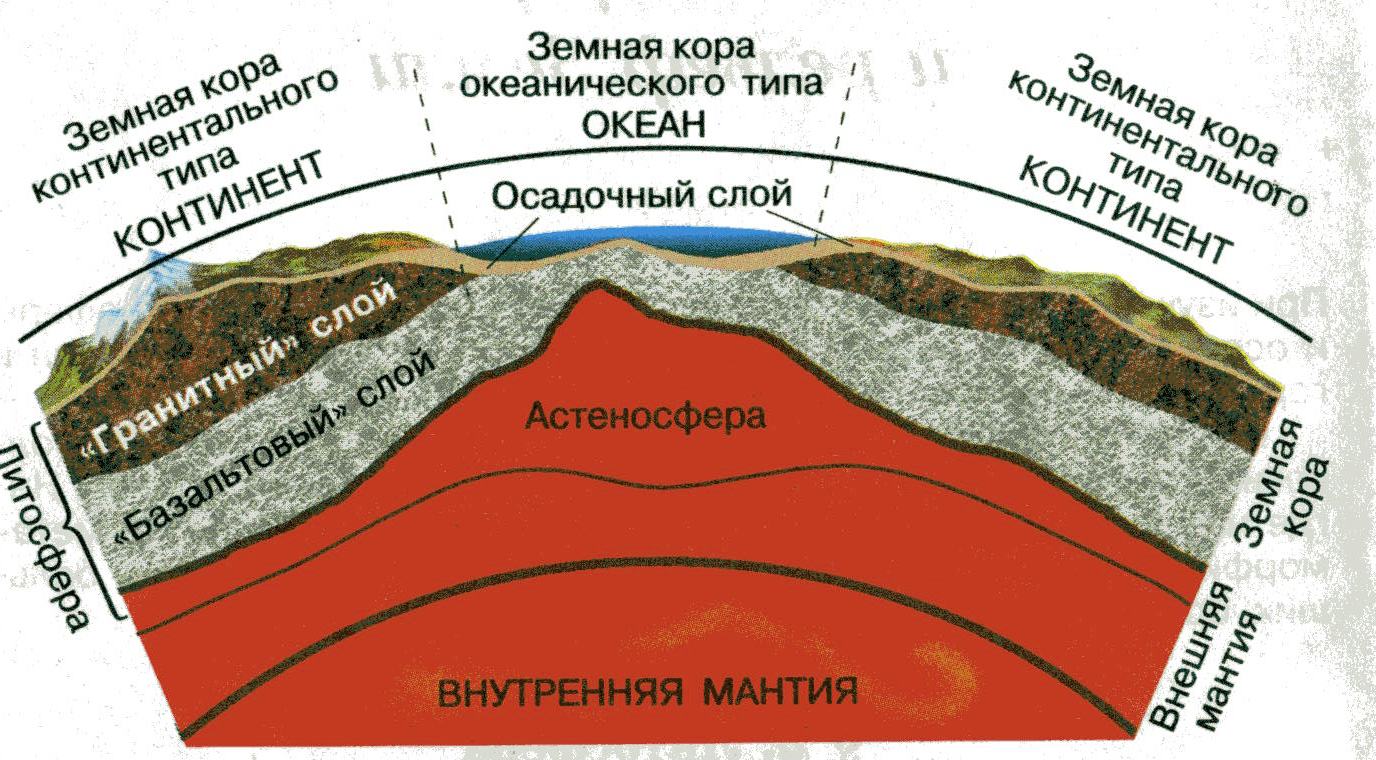

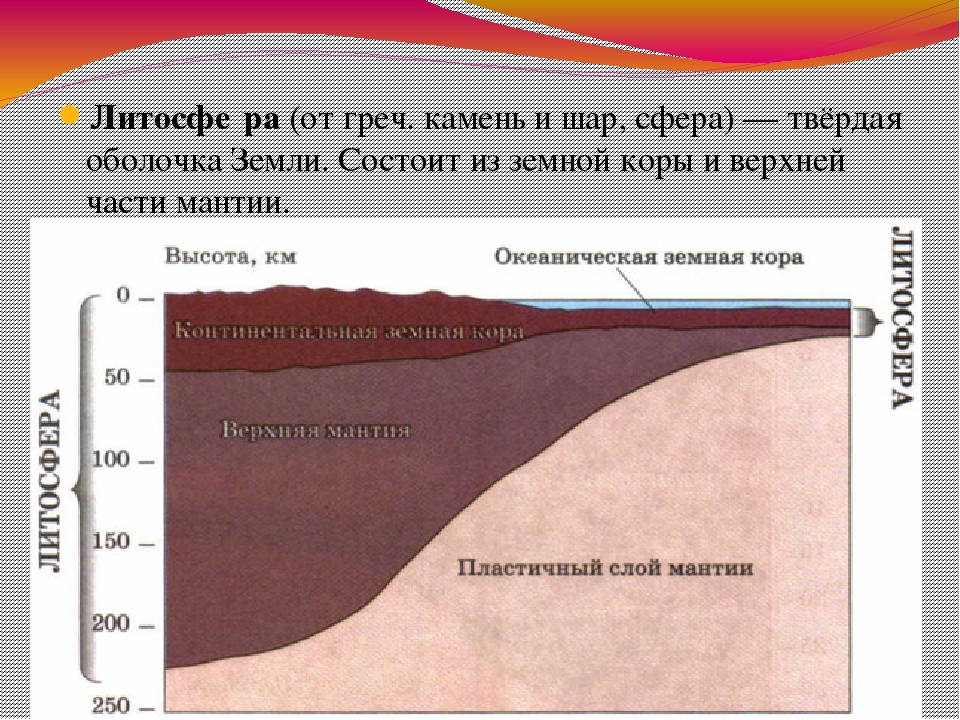

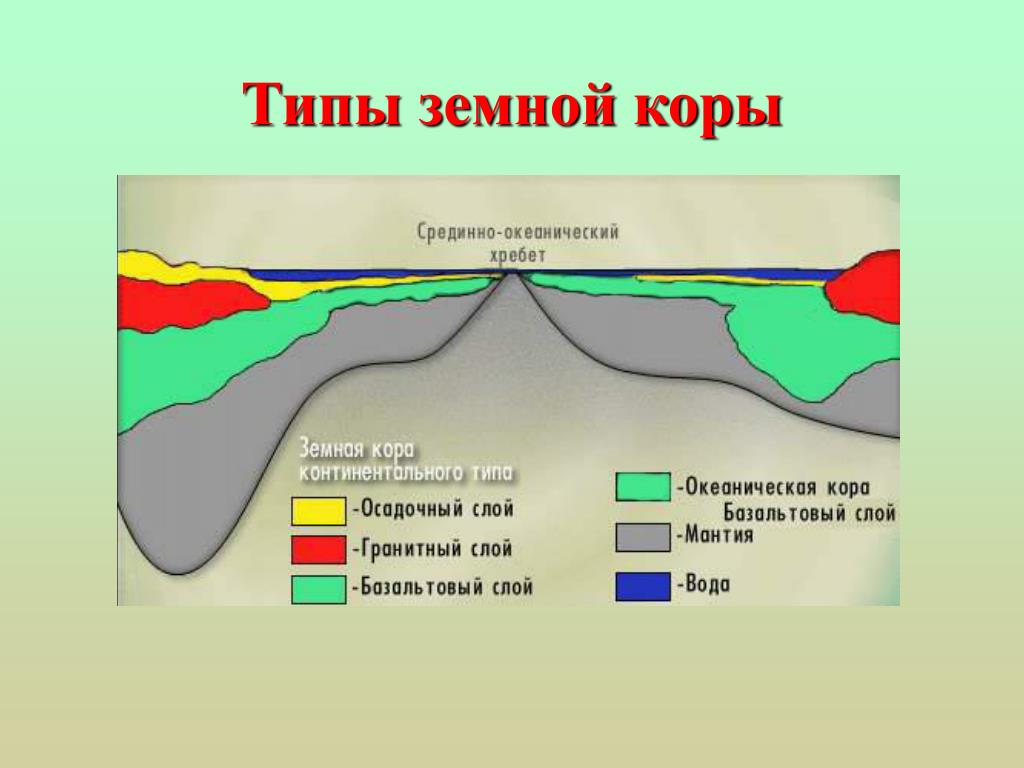

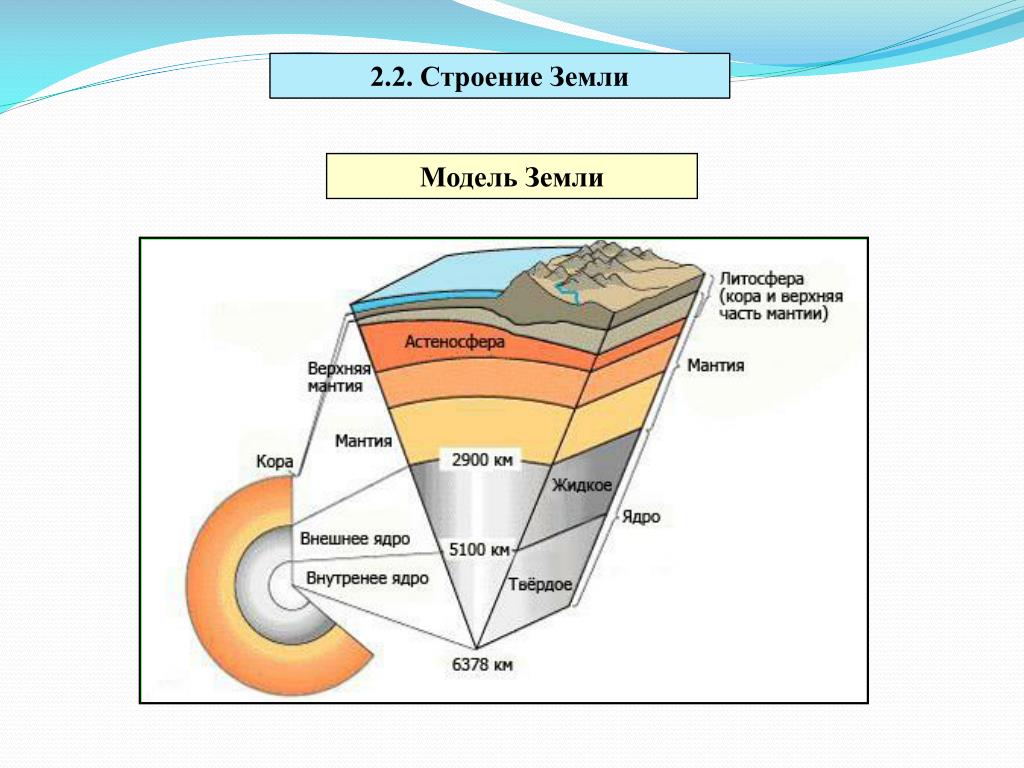

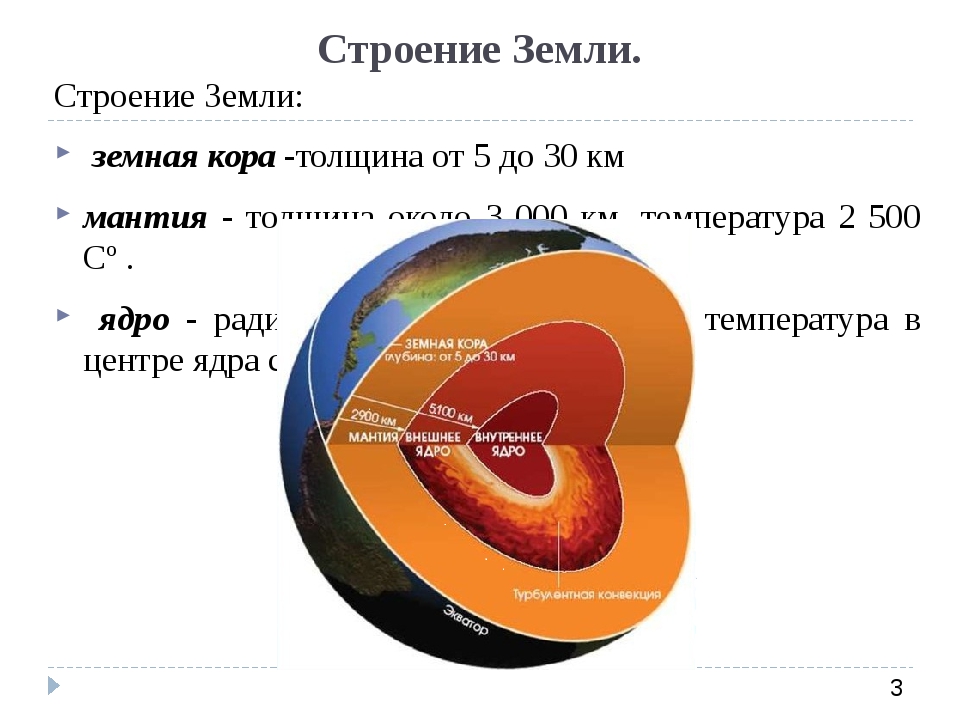

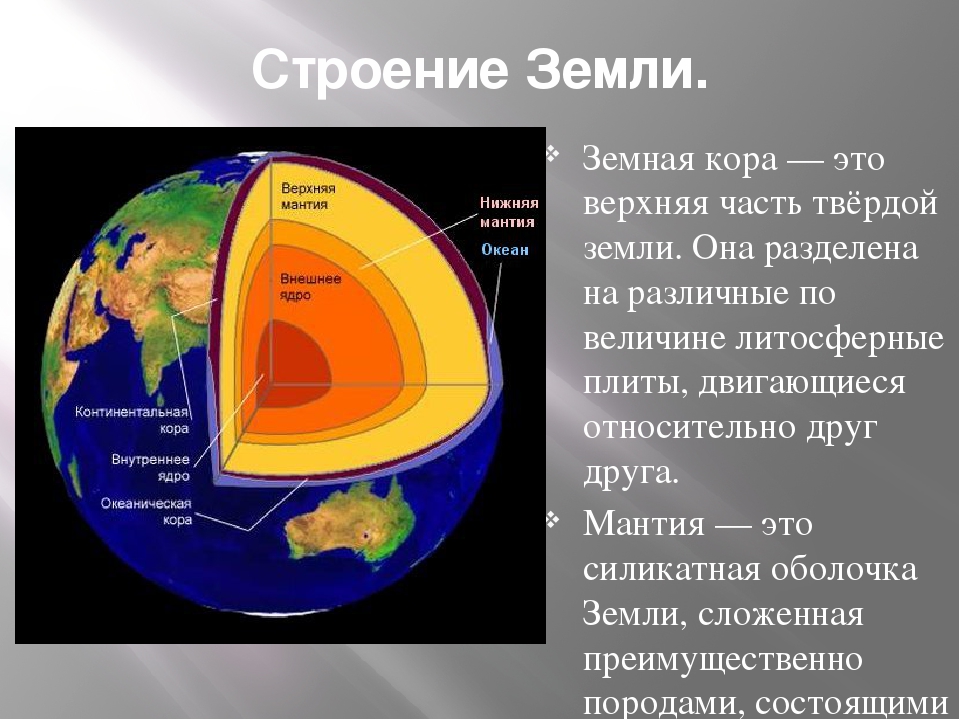

Если представить себе Землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка, земная кора — как тонкая луковичная шелуха, ее толщина всего лишь 40 км.

За ней лежит (в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности) мантия, занимающая около 80% объема Земли. И в самом центре планеты находится ядро.

Как и космическая гонка, соревнование за то, кто глубже проникнет в земную толщу, демонстрировало инженерную мощь, обладание продвинутыми технологиями и вообще «всё наилучшее».

Ученые стремились проникнуть туда, где до них никто никогда не был. Этот научный эксперимент позволял рассчитывать на результаты, которые могли перевернуть наши представления о Земле.

Образцы породы, которые вытаскивали на поверхность из этих сверхглубоких скважин, потенциально были столь же важны, как и то, что астронавты НАСА привезли с Луны.

Разница лишь в том, что здесь победителями были не американцы. В общем, сказать по правде, не победил никто.

США начали бурить первыми. В конце 1950-х организация с чудесным названием American Miscellaneous Society («Американское общество всякого-разного») выступила с первым серьезным планом добраться до мантии.

«Общество» было сформировано на базе неформальной группы джентльменов, собиравшихся для того, чтобы выпить вместе. Кроме того, эти джентльмены были ведущими американскими учеными.

Их план по бурению земной коры вплоть до самой мантии получил название «Проект Мохол» (Project Mohole) в честь хорватского ученого Андрии Мохоровичича, который ввел в оборот термин «разрыв Мохоровичича» (в разных источниках — «поверхность Мохоровичича», «граница Мохо», граница земной коры и мантии).

(Слово «Мохол» составное: первая его часть «мо» — это дань Мохоровичичу, вторая, «hole», — «дыра», «скважина» по-английски. — Прим. переводчика).

Вместо того, чтобы бурить глубокую-глубокую скважину, американская экспедиция (за работой которой наблюдал и писал репортажи знаменитый писатель Джон Стейнбек) решила произвести бурение дна Тихого океана в районе острова Гуадалупе (Мексика), где глубина составляла около 3,5 км.

Объяснение простое: земная кора на океанском дне тоньше. Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.

Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,Дыра от бурения Кольской сверхглубокой скважины и поныне существует, но она надежно закрыта, закручена на совесть

Советский Союз начал бурение за Полярным кругом в 1970-м (начало работ было приурочено к 100-летию со дня рождения Ленина. — Прим. переводчика).

А в 1990-м в Баварии заработал немецкий проект — «Немецкая программа континентального глубокого бурения» (KTB). Немцы добрались до глубины 9 км.

Так же, как и с полетами на Луну, проблема состояла в том, что такого раньше просто не делали — всю технологию приходилось выстраивать с нуля.

Когда в 1961 году в рамках «Проекта Мохол» началось глубоководное бурение океанского дна, до подобной добычи нефти и газа еще было очень далеко — технологии, которые сегодня лежат в основе этого процесса, еще просто не были изобретены (например, динамическое позиционирование, позволяющее судну оставаться все время на месте — прямо над скважиной).

Инженерам «Проекта Мохол» тогда приходилось много импровизировать. Они придумали и установили систему гребных винтов вдоль бортов бурового судна, чтобы удерживать его в нужной позиции.

Что касается наибольших трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецким инженерам, то это была необходимость бурить скважину настолько вертикально, насколько это возможно.

То решение, к которому они пришли, теперь считается стандартной технологией в нефтяной и газовой промышленности по всему миру.

«Из опыта русских было понятно, что вы должны бурить как можно более вертикально, потому что иначе вы обречены на неполадки буровой установки», — говорит Ули Хармс.

Было решено разработать системы вертикального бурения. Сейчас они считаются промышленным стандартом, но изначально были придуманы KTB — и работали вплоть до глубины в 7,5 км.

Затем, на протяжении последних полутора-двух километров, скважина отклонилась от вертикальной линии почти на 200 м.

Автор фото, Alexander Tumanov/TASS/Getty Images

Подпись к фото,Октябрь 1986 года. На бурении Кольской сверхглубокой

«Мы попробовали использовать некоторые русские технологии в конце 80-х — начале 90-х, когда Россия стала более открытой страной и хотела сотрудничать с Западом, — добавляет Хармс. — К сожалению, тогда было невозможно вовремя получить необходимое оборудование».

Все эти экспедиции закончились до той или иной степени разочарованиями, фальстартами и закупорками.

Потом были высокие температуры, с которыми оборудование не справлялось на большой глубине, потом были расходы, потом была политика — всё это сказывалось на осуществлении мечты ученых бурить все глубже и глубже, чтобы побить рекорд глубины скважины.

За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, американский Конгресс отменил финансирование «Проекта Мохоул», поскольку расходы на бурение вышли из-под контроля.

Те образцы базальта, которые «Проект» сумел поднять на поверхность, обошлись бюджету примерно в 40 млн долларов в переводе на деньги сегодняшнего дня.

Но и кольское бурение продлилось ненамного дольше. Оно было окончательно остановлено в 1992 году, когда бур достиг слоев с температурой 180 градусов по Цельсию. Это было вдвое выше, чем ожидалось найти на этой глубине. Дальнейшее бурение не представлялось возможным.

Учитывая то, что к тому времени СССР уже развалился, деньги на подобные проекты найти было невозможно.

Еще через три года научно-исследовательский центр был закрыт навсегда. Теперь его посещают только особо любопытные туристы и искатели приключений — вид у него, мягко говоря, заброшенный.

И немецкая скважина разделила судьбу остальных проектов сверхглубокого бурения. Огромная установка еще стоит — на потеху туристам. Объект превращен в нечто вроде колеса обозрения или художественной галереи.

Когда голландский художник Лотте Хиван спустила микрофон, защищенный тепловым экраном, в немецкую скважину, он донес на поверхность какой-то далекий грохот — звуки, которые даже ученые не в состоянии объяснить.

Эти звуки, как говорит Лотте, заставили ее почувствовать себя очень маленькой: «этот огромный шар, на котором мы живем, впервые в жизни показал мне, что он тоже живой, и звук этот невозможно забыть».

«Некоторые считают, что такие звуки могут доноситься из ада. Другие говорят, что это дышит планета», — добавляет она.

«У нас был план пробурить скважину глубже, чем советская, — рассказывает Хармс. — Но нам не удалось достигнуть глубины в 10 км за время, для этого отведенное».

К тому же в том месте, где мы бурили, [под землей] было гораздо жарче, чем там, где это делали русские. И стало ясно, что если мы пойдем еще глубже, для нас это будет куда трудней».

«К тому времени это тоже было начало 90-х, начало процесса унификации Германии, на который требовались большие деньги. Поэтому расходы на наш проект просто нельзя было оправдать».

Невозможно отделаться от ощущения, что подземная гонка «Кто первым доберется до мантии» — своего рода новая версия знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об «экспедициях».

Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об «экспедициях».

«Мы смотрели на это как на экспедицию, потому что для подготовки и осуществления проекта требовалось время, — рассказывает Хармс. — Ну и потому что вы действительно отправлялись в неизведанный мир, где никто никогда раньше не был. Для современного человека это очень необычно».

«Там, на глубине, вы все время находите что-то, что удивляет вас — особенно если добуриться до действительно очень глубоких слоев земной коры».

«Говоря о KTB или о Кольской сверхглубокой скважине, надо признать, что теории, стоящей за целями проекта, уже исполнилось 30-40 лет к тому времени, как началось бурение».

«Эти проекты можно сравнить с полетами на другие планеты, — говорит Деймон Тигл, профессор геохимии Национального океанографического центра в Саутгемптонском университете, принимающий участие в современном японском проекте. — Они — чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете».

— Они — чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете».

«При работе над скважиной №1256 [пробуренной в рамках проектов Deep Sea Drilling Project (DSDP, «Проект глубоководного морского бурения») и Ocean Drilling Program (ODP, «Программа океанского бурения»)], мы были первыми, кто увидел нетронутую океанскую кору. Это было захватывающе. Всегда сталкиваешься с чем-то неожиданным».

Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0

Подпись к фото,Начиная с 1990-х, научно-исследовательский комплекс Кольской сверхглубокой постепенно приходил в упадок и теперь просто заброшен и разрушается

Сегодня одним из наиболее важных проектов Международной программы океанографических открытий (IODP) можно назвать «M2M-MoHole to Mantle» («M2M — «Мохол к мантии»). Как и в старом «Проекте Мохол», ученые планируют пробурить океанское дно, где земная кора толщиной всего около 6 км.

Цель проекта ультраглубокого бурения, на который выделен 1 млрд долларов, — впервые в истории человечества достичь мантии и достать ее образцы.

Полученные данные могут изменить представления об устройстве нашей планеты, позволить по-новому взглянуть на сложные процессы, которые происходят в глубине Земли (Японии, постоянно страдающей от разрушительных стихийных бедствий, это особенно важно, так как поможет более точно прогнозировать приближающиеся землетрясения, цунами и вулканические извержения. — Прим. переводчика).

«Чтобы сделать это, потребуется полная поддержка со стороны японского государства», — подчеркивает Тигл, участвующий в проекте.

Имея в виду этот будущий проект, еще в 2005 году японцы построили специальный исследовательский корабль «Тикю» («Земля»), буровое судно четвертого поколения.

«Тикю» с тех пор принял участие во множестве самых разных исследований. Он использует систему GPS и шесть управляемых компьютером сопел, которые могут менять позицию огромного судна с шагом всего лишь 50 см.

«Сверхглубокие скважины помогли нам узнать много нового о толстой континентальной земной коре, — говорит программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники Шон Токзко. — Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией».

— Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией».

«На данном этапе необходимо сделать правильный выбор — где бурить. Есть три района-кандидата — у берегов Коста-Рики, Гавайев или Бахи (Мексика)».

В каждом из трех случаев это определенный компромисс между глубиной океана, расстоянием до места бурения и необходимостью иметь базу на берегу, которая будет поддерживать эту круглосуточную морскую операцию стоимостью в миллиард долларов.

«Инфраструктуру можно построить, но на это требуются и время, и деньги», — добавляет Токзко.

«По большому счету главная проблема — в расходах, — говорит Хармс. — Такие экспедиции невероятно дорогостоящи, и поэтому их трудно повторить».

«Они могут обходиться в сотни миллионов евро — и из этой суммы только очень малый процент идет на научные исследования как таковые. Остальное — на развитие технологий и на сами операции. Нам нужны заинтересованные политики, которые смогут разъяснять ценность этих экспедиций».

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Ученые из НГУ совместно с иностранными коллегами провели исследование, касающееся рождения новой коллизионной зоны в центральной Индии

В центральной части Индии эпизодически случаются мощные землетрясения, которые невозможно связать с обычными тектоническими механизмами, поскольку они находятся достаточно далеко от границ литосферных плит. На основании анализа различных типов геологических и геофизических данных группа исследователей из России, в том числе НГУ, Индии, Швейцарии и Саудовской Аравии выяснила, что эти землетрясения связаны с формированием новой коллизионной зоны в центральной части Индии, вызванной продолжающимся вдавливанием Индийской плиты в Азию. Подобно пружине, горные области Центральной Азии находятся в состоянии, близком к максимальному сжатию. Поэтому продолжающееся движение Индийской плиты на север приводит к образованию нового разлома внутри континентальной Индии, который по прошествии нескольких миллионов лет превратится в новую горную цепь.

Поверхность Земли сложена литосферными плитами, которые перемещаются относительно друг друга, подобно льдинам на бурной реке в половодье, активно взаимодействуя друг с другом. Большая часть землетрясений приурочена к границам плит и представляет собой «хруст», который возникает, когда «плиты-льдины» трутся друг о друга. Однако в некоторых случаях достаточно сильные землетрясения происходят внутри плит, и причина такой активности всегда вызывает бурные дискуссии среди специалистов. Такого рода сейсмичность, например, наблюдается во внутриконтинентальных областях Индии вдалеке от каких-либо границ плит. Например, 26 января 2001 года в штате Гуджарат произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,4 баллов, жертвами которого стали примерно 20 тысяч человек. Известны и другие разрушительные землетрясения, происходившие в той или иной части континентальной Индии в последние 100 лет. Если сопоставить положения этих событий с микросейсмичностью, которая регистрируется индийскими региональными сетями, можно увидеть, что зоны сейсмической активности концентрируются вдоль нескольких линейных зон.

Наиболее крупная из них протягивается с запада на восток через всю Индию и имеет название Нармада-Сон. В результате совместной работы международного коллектива специалистов было сделано предположение, что эта зона является местом зарождения новой горной системы, которая через несколько миллионов лет может разделить Индийский континент на две части. Возможность этого сценария была подтверждена с помощью численного моделирования. Исследование опубликовано в престижном научном журнале Scientific Reports.

Наиболее крупная из них протягивается с запада на восток через всю Индию и имеет название Нармада-Сон. В результате совместной работы международного коллектива специалистов было сделано предположение, что эта зона является местом зарождения новой горной системы, которая через несколько миллионов лет может разделить Индийский континент на две части. Возможность этого сценария была подтверждена с помощью численного моделирования. Исследование опубликовано в престижном научном журнале Scientific Reports.Возникновение новой коллизионной зоны связано с особенностью взаимодействия элементов литосферы по ходу столкновения Индии и Евразии, начавшегося около 50 млн лет назад. Известно, что поступательное движение Индостана на север привело к смятию коры в широком поясе от Гималаев до Алтая и Саян и явилось причиной образования наиболее крупных на Земле горных систем. Чем интенсивнее происходит сжатие, тем выше растут горы. Вместе с тем рост гор не может продолжаться бесконечно. При сильном утолщении коры возникают силы растекания, которые становятся сильнее при увеличении высоты гор.

В какой-то момент сила сжатия уравновешивается силой растекания, и дальнейшее сжатие коры в этом месте становится невозможным. В этом случае коллизионные процессы перескакивают на другой участок с меньшей прочностью литосферы. В этом смысле процесс континентальной коллизии аналогичен деформации системы пружин, расположенных между несколькими прочными несжимаемыми блоками. Результаты численного моделирования показали, что все «пружины» в Центральной Азии близки к максимальной деформации, что говорит о том, что дальнейшее сжатие коры и образование новых гор в Азии становится невозможным. Поскольку Индия, «впаянная» в огромную плиту, занимающую большую часть Индийского океана, продолжает движение на север, необходимо создать новые места для сжатия коры.

В какой-то момент сила сжатия уравновешивается силой растекания, и дальнейшее сжатие коры в этом месте становится невозможным. В этом случае коллизионные процессы перескакивают на другой участок с меньшей прочностью литосферы. В этом смысле процесс континентальной коллизии аналогичен деформации системы пружин, расположенных между несколькими прочными несжимаемыми блоками. Результаты численного моделирования показали, что все «пружины» в Центральной Азии близки к максимальной деформации, что говорит о том, что дальнейшее сжатие коры и образование новых гор в Азии становится невозможным. Поскольку Индия, «впаянная» в огромную плиту, занимающую большую часть Индийского океана, продолжает движение на север, необходимо создать новые места для сжатия коры. По имеющимся свидетельствам, таким местом является зона Нормада-Сон. Почему именно она? По геологическим данным, там проходит очень древний разлом, который был активным более миллиарда лет назад. Согласно результатам сейсмической томографии, там находится контакт между литосферными блоками различной толщины.

Вполне естественно, что возобновление тектонических движений происходит не на пустом месте, а на уже существующей структуре. Кроме того, на западном и восточном краях зоны Нормада-Сон происходили мощные излияния базальтов, вызванные прохождением там мантийных плюмов. Эти плюмы «прожигали» литосферу, делая ее менее прочной, что явилось еще одной причиной, почему разрыв земной коры происходит именно там.

Вполне естественно, что возобновление тектонических движений происходит не на пустом месте, а на уже существующей структуре. Кроме того, на западном и восточном краях зоны Нормада-Сон происходили мощные излияния базальтов, вызванные прохождением там мантийных плюмов. Эти плюмы «прожигали» литосферу, делая ее менее прочной, что явилось еще одной причиной, почему разрыв земной коры происходит именно там.Наличие землетрясений вдоль этой зоны, а также характерные структуры погружения, наблюдаемые с помощью геологии и геофизики, говорят о том, что активный разлом уже образовался и процесс коллизии начался. Выполненное численное моделирование позволяет сделать экстраполяцию развития данного участка в будущем. Через несколько миллионов лет здесь вырастут высокие горы, которые отделят южную часть Индии от северной.

Рисунок 1. Положение наиболее разрушительных землетрясений в континентальной Индии (звездочки) и фоновой сейсмичности (красные и фиолетовые точки). На фоне показан рельеф и основные тектонические элементы. Черные линии – известные региональные разломы.

На фоне показан рельеф и основные тектонические элементы. Черные линии – известные региональные разломы.

Рисунок 2. Схематическое представление коллизионной зоны центральной Азии в виде системы прочных блоков и горных поясов (пружинок). Эллипсы показывают области массовых базальтовых излияний вследствие прохождения там мантийных плюмов.

Рисунок 3. Концептуальная схема сжатия неоднородной литосферы вследствие движения Индии. Горные системы выступают в виде сжатых пружин.

Рисунок 4. Результаты численного моделирования, в которых представляется процесс сжатия Азии за счет давления со стороны Индийской плиты. Показаны ситуации в прошлом, в настоящем времени и в будущем.

Эволюция континентальной коры

За исключением, возможно, некоторых обитателей отдаленных островов, большинство людей имеют естественную склонность рассматривать континенты как фундаментальные, постоянные и даже характерные черты Земли. Легко забыть, что мировые континентальные платформы представляют собой лишь разбросанные и изолированные массы на планете, которая в значительной степени покрыта водой. Но при взгляде из космоса правильная картина Земли становится сразу ясной. Это голубая планета. С этой точки зрения кажется совершенно невероятным, что на протяжении своей долгой истории Земле удавалось удерживать небольшую часть своей поверхности всегда над уровнем моря, что позволяло, среди прочего, человеческой эволюции протекать на суше.

Легко забыть, что мировые континентальные платформы представляют собой лишь разбросанные и изолированные массы на планете, которая в значительной степени покрыта водой. Но при взгляде из космоса правильная картина Земли становится сразу ясной. Это голубая планета. С этой точки зрения кажется совершенно невероятным, что на протяжении своей долгой истории Земле удавалось удерживать небольшую часть своей поверхности всегда над уровнем моря, что позволяло, среди прочего, человеческой эволюции протекать на суше.

Случайно ли существование высоко стоящих континентов? Как возникла сложная земная кора? Был ли он там все время, как первобытная глазурь на планетарном торте, или же он эволюционировал на протяжении веков? Подобные вопросы вызывали споры, которые разделяли ученых на протяжении многих десятилетий, но захватывающая история о том, как земная поверхность приняла свой нынешний вид, теперь, по сути, решена. Это понимание достаточно примечательно показывает, что условия, необходимые для образования континентов Земли, могут быть непревзойденными в остальной части Солнечной системы.

Земля и Венера, имея примерно одинаковый размер и расстояние от Солнца, часто рассматриваются как планеты-близнецы. Поэтому естественно задаться вопросом, насколько кора Венеры соотносится с корой нашего собственного мира. Хотя многовековые телескопические наблюдения с Земли не дали никаких сведений, начиная с 1990 года космические зонды «Магеллан», работающие на орбите радара, проникли сквозь густые облака, окутавшие Венеру, и с поразительной ясностью открыли ее поверхность. Из подробных изображений форм рельефа планетологи могут предположить, какой тип породы покрывает Венеру.

Наша родственная планета, по-видимому, покрыта горными породами базальтового состава, очень похожими на темные мелкозернистые породы, которые выстилают океанические бассейны на Земле. Однако на картах Magellan не удалось найти обширные области, аналогичные континентальной коре Земли. Возвышенные области, названные Терра Афродиты и Терра Иштар, кажутся остатками смятой базальтовой лавы. Меньшие, куполообразные насыпи обнаружены на Венере, и эти формы могут указывать на то, что вулканические породы с составом гранита действительно существуют в некоторых местах, но отражения радара показывают, что эти блинообразные образования могут состоять просто из большего количества базальта.

Проанализировав множество радиолокационных данных, предоставленных Magellan, ученые пришли к выводу, что тектоника плит (то есть постоянное создание, движение и разрушение частей поверхности планеты), похоже, не действует на Венере. Нет очевидных эквивалентов обширным срединно-океаническим хребтам или огромным системам желобов Земли. Таким образом, маловероятно, что кора Венеры регулярно возвращается в мантию этой планеты. Да и не будет особой нужды освобождать место для новой коры: количество лавы, извергающейся в настоящее время на Венере, примерно эквивалентно выбросу одного гавайского вулкана Килауэа — всего лишь капля для планеты в целом.Эти находки с Венеры и аналогичные исследования других твердых тел в Солнечной системе показывают, что планетарные коры можно удобно разделить на три основных типа.

Так называемые первичные коры восходят к зарождению Солнечной системы. Они появились после того, как большие куски первичного материала врезались в растущую планету, высвободив достаточно энергии, чтобы заставить первоначальную протопланету расплавиться. По мере того как расплавленная порода начинала остывать, кристаллы некоторых типов минералов относительно рано затвердевали и могли отделяться от тела магмы.Этот процесс, например, вероятно, создал белые нагорья Луны после того, как зерна минерального полевого шпата с низкой плотностью всплыли на вершину раннего лунного «океана» из расплавленного базальта. Коры многих спутников гигантских внешних планет, состоящие из смеси горных пород с водой, метановыми и аммиачными льдами, также могли возникнуть в результате катастрофического таяния во время первоначальной аккреции.

По мере того как расплавленная порода начинала остывать, кристаллы некоторых типов минералов относительно рано затвердевали и могли отделяться от тела магмы.Этот процесс, например, вероятно, создал белые нагорья Луны после того, как зерна минерального полевого шпата с низкой плотностью всплыли на вершину раннего лунного «океана» из расплавленного базальта. Коры многих спутников гигантских внешних планет, состоящие из смеси горных пород с водой, метановыми и аммиачными льдами, также могли возникнуть в результате катастрофического таяния во время первоначальной аккреции.

В отличие от продуктов таких внезапных крупномасштабных эпизодов плавления, вторичные корки образуются после того, как тепло от распада радиоактивных элементов постепенно накапливается внутри планетарного тела.Такой медленный нагрев вызывает плавление небольшой части каменистой мантии планеты и обычно приводит к извержению базальтовых лав. Поверхность Марса и Венеры и дно земного океана покрыты вторичными корками, образовавшимися таким образом. Лунные моря («моря» древних астрономов) также образовались из базальтовой лавы, зародившейся глубоко в недрах Луны. Тепло от радиоактивности — или, возможно, от изгиба, вызванного приливными силами — на некоторых ледяных спутниках внешней Солнечной системы также могло образовать вторичную кору.

Лунные моря («моря» древних астрономов) также образовались из базальтовой лавы, зародившейся глубоко в недрах Луны. Тепло от радиоактивности — или, возможно, от изгиба, вызванного приливными силами — на некоторых ледяных спутниках внешней Солнечной системы также могло образовать вторичную кору.

В отличие от этих сравнительно распространенных типов, так называемая третичная кора может образоваться, если поверхностные слои возвращаются обратно в мантию геологически активной планеты. Подобно форме непрерывной дистилляции, вулканизм может затем привести к образованию высокодифференцированной магмы, состав которой отличается от базальта — ближе к составу светлого изверженного гранита. Поскольку переработка, необходимая для образования гранитной магмы, может происходить только на планете, где действует тектоника плит, такой состав редко встречается в Солнечной системе.Единственным ее местом может быть образование континентальной коры на Земле.

Несмотря на небольшое количество примеров в каждой категории, одно обобщение о генезисе поверхностей планет, по-видимому, сделать несложно: существуют явные различия в скорости образования первичной, вторичной и третичной коры. Луна, например, сформировала свою белую, богатую полевым шпатом первичную кору — около 9 процентов лунного объема — всего за несколько миллионов лет. Вторичные корки развиваются гораздо медленнее. Базальтовые моря спутника (вторичная кора) имеют толщину всего несколько сотен метров и составляют лишь одну десятую процента от объема спутника, и тем не менее для формирования этих так называемых морей потребовалось более миллиарда лет.Другой пример вторичной коры — базальтовые океанические бассейны нашей планеты (составляющие около одной десятой процента массы Земли), формировавшиеся в течение примерно 200 миллионов лет. Какими бы низкими ни были эти скорости, образование третичной коры еще менее эффективно. Земле потребовалось несколько миллиардов лет, чтобы создать свою третичную кору — континенты. Эти особенности составляют около половины 1 процента массы планеты.

Луна, например, сформировала свою белую, богатую полевым шпатом первичную кору — около 9 процентов лунного объема — всего за несколько миллионов лет. Вторичные корки развиваются гораздо медленнее. Базальтовые моря спутника (вторичная кора) имеют толщину всего несколько сотен метров и составляют лишь одну десятую процента от объема спутника, и тем не менее для формирования этих так называемых морей потребовалось более миллиарда лет.Другой пример вторичной коры — базальтовые океанические бассейны нашей планеты (составляющие около одной десятой процента массы Земли), формировавшиеся в течение примерно 200 миллионов лет. Какими бы низкими ни были эти скорости, образование третичной коры еще менее эффективно. Земле потребовалось несколько миллиардов лет, чтобы создать свою третичную кору — континенты. Эти особенности составляют около половины 1 процента массы планеты.

Плавающие континенты

МНОГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, редко встречающиеся на Земле, обогащены гранитными породами, и это явление придает континентальной коре значение, несоизмеримое с ее крошечной массой. Но геологи не смогли оценить общий состав земной коры — необходимую отправную точку для любого исследования ее происхождения и эволюции — путем непосредственного наблюдения. Одним из мыслимых методов могло бы быть составление существующих описаний горных пород, выходящих на поверхность. Даже такой большой массив информации может оказаться недостаточным. Крупномасштабная программа разведки, которая могла бы проникнуть достаточно глубоко в земную кору для отбора значимой пробы, превзошла бы пределы современных технологий бурения и в любом случае была бы чрезмерно дорогой.

Но геологи не смогли оценить общий состав земной коры — необходимую отправную точку для любого исследования ее происхождения и эволюции — путем непосредственного наблюдения. Одним из мыслимых методов могло бы быть составление существующих описаний горных пород, выходящих на поверхность. Даже такой большой массив информации может оказаться недостаточным. Крупномасштабная программа разведки, которая могла бы проникнуть достаточно глубоко в земную кору для отбора значимой пробы, превзошла бы пределы современных технологий бурения и в любом случае была бы чрезмерно дорогой.

К счастью, есть более простое решение. Природа уже добилась повсеместного отбора проб путем эрозии и отложения отложений. Низкие илы, теперь превращенные в твердые осадочные породы, дают удивительно хороший средний состав для обнаженной континентальной коры. Однако в этих образцах отсутствуют элементы, растворимые в воде, такие как натрий и кальций. Среди нерастворимых материалов, которые переходят из земной коры в осадки без искажения относительного содержания, являются 14 редкоземельных элементов, известных геохимикам как РЗЭ. Эти элементарные метки исключительно полезны при расшифровке состава земной коры, потому что их атомы не вписываются точно в кристаллическую структуру большинства распространенных минералов. Вместо этого они, как правило, концентрируются в поздних гранитных продуктах остывающей магмы, которые составляют большую часть континентальной коры.

Эти элементарные метки исключительно полезны при расшифровке состава земной коры, потому что их атомы не вписываются точно в кристаллическую структуру большинства распространенных минералов. Вместо этого они, как правило, концентрируются в поздних гранитных продуктах остывающей магмы, которые составляют большую часть континентальной коры.