Функция управления: Функции управления | Всё по специальности Менеджмент

Функции управления Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 65.01

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

© Айдынов, Р. Э., 2017

Иркутский государственный университет, г. Иркутск

В статье подробно описаны такие функции управления, как планирование, организация, мотивация, контроль, координирование и регулирование. Помимо описания, представлена четкая взаимосвязь между некоторыми из ними, как, к примеру, между планированием, мотивацией и контролем. Для исследования функций управления и демонстрации разновидности трудовой деятельности и их взаимодействия был проведен функциональный анализ. Для наглядности в статье управленческий процесс был представлен в виде сложноорганизованного механизма, а функции управления — непосредственно звеньями этого механизма.

Ключевые слова: управление, функции управления, эффективность, качество.

Как сложное общественное явление управление может быть охарактеризовано такими словами, как упорядочение, распорядительство, целесообразность и решение. Управление подвержено влиянию социально-психологических отношений и побуждений участников производства, и это оказывает воздействие на общую структуру управленческих отношений, в особенности в процессе формирования рабочих коллективов и взаимоотношений между начальниками и подчинёнными. Для более правильного понимания, что такое управление, нужно соблюдать единство таких явлений, как кибернетика, экономика, социология и психология, потому что при любом управленческом действии должны быть едины экономические, волевые, целевые и информационные моменты. Но, когда поднимается вопрос именно об исследовании управления, необходимо провести функциональное

исследование, так как именно функции управления, демонстрирующие разновидности трудовой деятельности и их взаимодействие, создают предмет управления, а понятие

«Функционирование» определяется как деятельность системы управления.

Процесс управления состоит из ряда логически взаимосвязанных функций, потому что сам процесс управления — это определённое количество взаимопереходных этапов, в которых последовательно отражён сам процесс управления. Это такие процессы, как: обзор обстановки и получение информации, преобразование информации в пригодную для принятия решений форму, подготовка решения с использованием полученной информации, принятие решений и выбор более благоприятного результата, доведение команд до исполнителей и контроль за процессом выполнения [1].

Процесс эволюции обусловил синтез концепции управления в процесс взаимозависимых функций. Управленческое содержание раскрывается в этих возникших в результате разделения и специализации труда функциях. Функция определяется как состав специфических видов

управленческой деятельности, которые

характеризуются однородностью целей и действий [2].

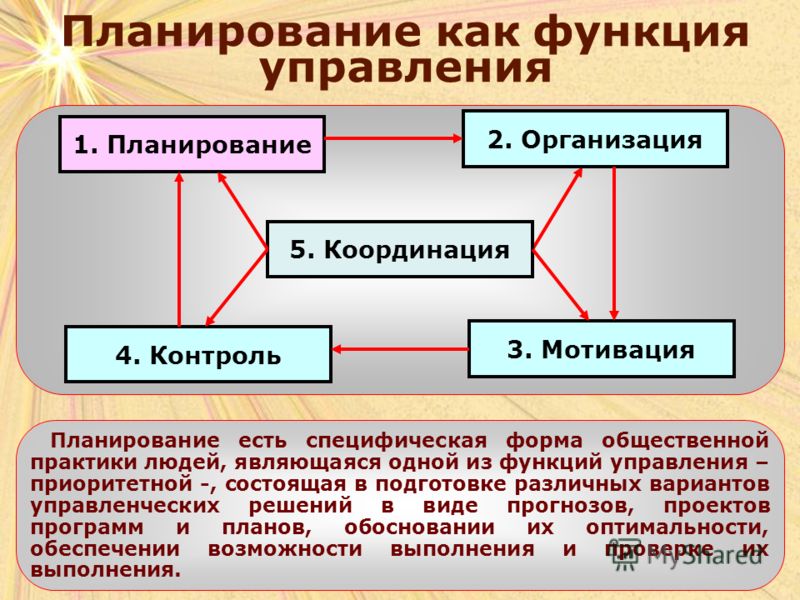

Различные концепции и школы менеджмента предлагают не всегда одинаковые версии относительно их состава и содержания: работая с различной литературой, читатель может заметить, что разные авторы порой предлагают свой перечень функций. Но даже среди большого разнообразия версий и мнений общепринятая модель управления выделила общие и конкретные управленческие функции: планирование, организация, мотивация и контроль, также к ним могут быть добавлены еще координирование и регулирование.

Управленческие функции имеют одну очень важную особенность: взаимное проникновение друг в друга. Это значит, что, к примеру, планирование не может нормально функционировать без организации и контроля, а организация без планирования, контроля и мотивации.

Исследование функций управления основано на функциональном анализе — части системного подхода. Функциональная характеристика системы предоставляет нам возможность объяснить закономерности функционирования элементов системы управления с точки зрения логики, то есть разобраться в сути самого предмета исследования: функциональном содержании системы управления [3].

Функциональная характеристика системы предоставляет нам возможность объяснить закономерности функционирования элементов системы управления с точки зрения логики, то есть разобраться в сути самого предмета исследования: функциональном содержании системы управления [3].

Принято считать, что эффективнее всего изучать способ функционирования системы методом «Врач — пациент». Имеется в виду, что должен пройти «осмотр пациента после предварительной беседы о симптомах заболевания», ведь как несколько симптомов формируют одну болезнь, так и определённые функции определяют структуру системы. Акцент делается именно на познании функций управления во взаимосвязи друг с другом [4].

Таким образом, функциональный анализ управленческой системы есть метод исследования, позволяющий выделить отдельные «звенья цепи» и подвергнуть их самостоятельному исследованию. Используя этот метод, человек может исследовать

управление, как целую систему, а не набор элементов, а также проанализировать отдельные виды управленческой деятельности с учётом разделения труда в управленческой сфере, чтобы в дальнейшем их можно было сгруппировать по типам так, чтобы они соответствовали задачам производства.

Любой процесс в управлении начинается с формирования системы задач и целей, которые организация за определённый промежуток времени должна выполнить и достичь, соответственно. Затем проводится планирование различных мероприятий, целью которых является достижение поставленных перед организацией целей. Отсюда следует вывод, что функция планирования открывает цикл управления, а завершается процесс планирования лишь тогда, когда

предусмотренными мероприятиями и

запланированными ресурсами точно будет обеспечено достижение установленных целей.

Под планированием понимается именно функция, определяющая цели деятельности и требуемые для этого средства, а также разрабатывающая наиболее эффективные способы их достижения в определённых условиях. Это вид деятельности управления, связанный с составлением планов какой-либо организации и их составляющих. Планы определяют перечень задач, которые должны быть сделаны, предопределяют их последовательность, ресурсы и время исполнения работ, требуемых для достижения поставленных целей. В современных условиях планирование стало непрерывным процессом использования новых путей и методов улучшения деятельности организации за счет обнаруженных возможностей, условий и факторов. В виде одноразового события планирование представлено быть не может [5].

корректировать и пересматривать ранее определенные планы, и произойти это может в любой момент зависимо от изменяющихся обстоятельств. Все планы должны быть скоординированы и интегрированы друг в друга, но важным моментом является то, что координация выполняется «по горизонтали», то есть между подразделениями одного уровня, а интеграция — «по вертикали», что значит между выше- и нижестоящими подразделениями. В процессе планирования организатор должен учитывать особенности вверенного ему коллектива, потому что должны быть учтены все вероятностные исходы, и для большей эффективности в планировании должны принять участие все члены коллектива, даже если влияние на итоговое решение у них не одинаковое. И, конечно же, планируя какое-либо мероприятие, организатор

должен обеспечить исполнителей всеми необходимыми ресурсами и создать им условия для выполнения их обязанностей, иначе дальнейшее присутствие его на посту лидера будет просто нецелесообразным.

Начинается планирование со сбора информации, её накопления и последующей переработки. Обновление планов, повышение эффективности управления прежде всего зависит от состояния информационно-статистической

деятельности [5].

Наш век называется информационным не просто так, ведь информация уже стала важнейшим продуктом деятельности и главным товаром, ради получения которого тратятся огромные деньги и решаются судьбы людей. Порядка 50-90 % своего времени руководитель тратит на обмен информацией, который происходит в процессе совещаний, переговоров, собраний и т. д., и выражение «кто владеет информацией, тот владеет всем» становится всё более актуальной, особенно в процессе планирования.

После того, как информация собрана, она анализируется, то есть организатор мысленно раскладывает её на мелкие части, а затем оценивает со всех ракурсов. Анализ — это первый шаг к определению целей и методов их достижения. Он помогает разобраться, что нужно изменить, чтобы организация совершенствовалась и выполняя свои функции на более качественном уровне. Цель анализа — познать части как элементы целого, чтобы отделить существенное от несущественного, а сложное свести к простому.

Следующей стадией планирования является целеполагание. Люди ставят перед собой результаты, которых они хотят достичь. Цели же могут поступать как от официального руководства, то есть быть «внешними», так и ориентироваться на удовлетворение потребностей самого рабочего коллектива — быть «внутренними». По длительности цели бывают долгосрочными, свыше пяти лет, и краткосрочными — до одного года. Некоторые цели бывают простыми, а некоторые очень сложными, что их приходится разбивать на подцели. По важности цели разделяются на стратегические, ориентированные на решение перспективных масштабных проблем, а также на тактические, которые представляют собой отдельные этапы достижения стратегических целей и могут быть поделены еще на операциональные (текущие задачи) и на оперативные цели (цели годовой перспективы) [6].

По длительности цели бывают долгосрочными, свыше пяти лет, и краткосрочными — до одного года. Некоторые цели бывают простыми, а некоторые очень сложными, что их приходится разбивать на подцели. По важности цели разделяются на стратегические, ориентированные на решение перспективных масштабных проблем, а также на тактические, которые представляют собой отдельные этапы достижения стратегических целей и могут быть поделены еще на операциональные (текущие задачи) и на оперативные цели (цели годовой перспективы) [6].

По уровням цели делятся на три типа:

• миссия — причина существования организации, то, для чего она создана, чем видит своё предназначение;

• цель — желаемый итог деятельности, который можно охарактеризовать качественно и достичь в результате решения определённых задач;

• задача — доведённый до исполнителя и предложенный для исполнения ряд действий с учетом условий ситуации и предполагаемый достижение какого-то практического результата в короткий срок.

Цели должны быть конкретными и измеримыми. Если руководство хочет иметь возможность оценивать ход порученной им работы, оно должно выражать свои цели в конкретными измеримыми формами с четкой базой для последующих решений и поручений. Ориентируя цели по времени, руководитель конкретизирует горизонт планирования, а это мотивирует сотрудников в свою очередь работать продуктивнее, чтобы уложиться в оговоренные сроки. Любая поставленная перед подчинёнными цель должна быть достижима. Если установить цель, превышающую возможности исполнителей и организации из-за недостаточности ресурсов или наличия каких-то внешних или внутренних препятствующих факторов, то результат может стать катастрофическим [7]. И еще одним важным свойством для целей является взаимная поддержка, потому что множественные цели должны способствовать достижению исполнению других задач и ни в коем случае им в этом не препятствовать. И заключительным этапом планирование является конкретизация объёма необходимых ресурсов и доведение заданий до исполнителей.

И заключительным этапом планирование является конкретизация объёма необходимых ресурсов и доведение заданий до исполнителей.

Решением задач по формированию чрезвычайно сложных и тонких сетей новых организационных отношений, обеспечивающих планомерную работу производства и распределения продуктов, занимается организационная деятельность, то есть такая функция управления, как организация.

Понятие «организация» может принимать разные смысловые значения в научной литературе. Некоторые воспринимают организацию как нечто, стоящее выше самого понятия «управление», но в этой работе под организацией имеется ввиду именно одна из функций управления. Говоря об организации, мы ведём разговор именно об организационной деятельности, призванной обеспечить выполнение какой-либо программы или создать условия для принятия стратегии и плана [2].

Главная цель организационной функции — это формирование управляющих и управляемых систем, а также связей и отношений между ними. Организация предоставляет возможности для продуктивной кооперации человеческих и технических ресурсов, при которой их совместная

трудовая деятельность достигает максимального результата при минимальных затратах. Этот процесс обусловливает переход от неорганизованной деятельности, или от хаоса, к организованной.

Элементы организуемой организационной функцией системы не являются чем-то застывшим и неизменным. Подобно живым существам, они приспосабливаются к вечно меняющемуся миру. Стабильная жизнестойкая система постоянно подвергается различным изменениям. Неизбежным считается переход от старой формы к новой, если организационная система намерена дальше существовать и развиваться. Главной задачей выполняющих функцию организации работников является не допущение того, чтобы система стала неуправляемой и несла производственные потери в процессе видоизменения. Особенность

Особенность

организационной функции, а также её преимущество над остальными функциями управления заключается в том, что она — единственная, которая обеспечивает взаимосвязь и эффективность всех других функций управления. Объективность организационной функции выражена в том, что соединение человеческих и материальных компонентов происходит не случайным образом, а по заранее спланированной стратегии, и подчинено оно законам управления и нацелено на выполнение определённой задачи.

Для того, чтобы организационная деятельность функционировала, необходимо наличие специальной информации, которая обязательно должна соответствовать той области деятельности, в которой она будет использоваться. С развитием технологий и производственных мощностей стало необходимым использование в управлении и организационной информации. Имеется ввиду, что организация создает такой механизм интеракции системных компонентов, когда обмен информацией становится уже не самоцелью, а средством принятия управленческих решений и доведения их до исполнителей.

функции организации входят работ, как образование и формирование

подразделений, обеспечение кооперации структурных элементов организации и решение проблемы связи и взаимоотношений управленческих отделов посредством интеграции в деятельность фирмы определённых нормативов. То есть здесь функция организации может быть поделена еще на несколько небольших самостоятельных функций: организация производства, системы управления и связей и отношений между объектами и субъектами управления.

Воздействие функции организации на объект управления обеспечивает образование структуры организации, взаимосвязи между ними с учетом кооперирования и спецификации производства и

В содержание такие виды производственных управленческих

расстановку кадров по участкам в соответствии с их квалификацией и профессиональной подготовленностью.

Результатом выполнения функции организации является обеспечение чётко структурированного взаимодействия между субъектом управления и объектом управления.

Мотивация — одна из важнейших функций управления, потому что она побуждает участников организации быть заинтересованными в результатах своей трудовой деятельности. Процесс стимулирования осуществляет управление распределением материальных и нематериальных ценностей, принимая во внимание количество и качество затрачиваемого труда. Это распределение обязательно должно контролироваться и регулироваться [2].

Экономические законы в практике мотивирования проявляют себя в основном в рамках обеспечения выполнения решений управленцев, это создаёт заинтересованность в результатах своего труда у исполнителей, а экономическое обеспечение этих решений может гарантировать их реализацию [3].

В практике стимулирования популярны такие методы, как поощрение работников за экономию трудового времени и санкции за их расточительство, оплата труда именно за конечный продукт и законченные и готовые к применению объекты, премии за выпуск высококачественной продукции в надлежащих объёмах при меньшем количестве сотрудников [8].

Управления производственным процессом вовлекает разработку системы показателей, согласованную с интересами общества, коллектива, отдельных работников, а также создание условий для выполнения установленных целей.

Данные показатели призваны объединять в одно целое интересы работников и интересы предприятия, стимулировать исполнителей выполнять напряжённые планы, экономить ресурсы, уменьшать себестоимость, отрабатывать механизмы изготовления новых видов изделий, а также производить продукцию высокого качества в нужном объёме и ассортименте.

Управляя производством, руководитель должен мотивировать работников и тем самым создавать среди них заинтересованность в выполнении заданий, чтобы они подходили к работе с творчеством и инициативой. Пренебрегать этим нельзя, потому что это одно и то же, как если бы мы пренебрегали фактом того, что все материальные и моральные блага человек получает за счёт своего труда. Давая указания и распоряжения о предстоящей работе, руководитель должен сообщать исполнителям и о том, какие стимулы и мотивы к выполнению работы имеют сами работники, почему они заинтересованы в этом ничуть не меньше, чем хозяин предприятия. Поэтому инструкции по выполнению задания и

информация о вознаграждениях должны сообщаться одновременно.

Люди отличаются друг от друга, потребности и интересы у них также многогранны и разносторонни, поэтому функция стимулирования должна рассматриваться комплексно, с учетом всех факторов всех работников, определяющих их отношение к работе.

Функция мотивирования тесно связана с материальными и моральными стимулами, определяющими поведение людей,

активизирующими и поощряющими их действия, развивающими состязательность среди них. Основное назначение мотивирования — это организация трудового процесса в таком ключе, чтобы работники отслеживали чёткую связь между своей активностью в труде и удовлетворением своих потребностей.

Материальное мотивирование занимается разработкой системы рычагов,

заинтересовывающих в продуктивной работе как рабочие коллективы, так и отдельных личностей.

Изучая мотивационную функцию, не следует выпускать из виду и обратное явление мотивирования — создание неблагоприятных стимулов, выражающихся в форме запретов, наказаний, лишения премий, выговоров, понижений в должности [8]. Мотивирование, как функция, подразумевает под собой создание эффективного экономического механизма с применением материального и морального стимулирования, а также строгих и неизбежных санкций за нарушение планов и договорённостей.

Мотивирование, как функция, подразумевает под собой создание эффективного экономического механизма с применением материального и морального стимулирования, а также строгих и неизбежных санкций за нарушение планов и договорённостей.

Недостаточно просто установить стимулы, нужно также создать условия для их достижения [1]. Организация мотивирования предполагает единое использование стимулирующих факторов. Стимулы морального удовлетворения всегда должны сопровождаться стимулами материального удовлетворения, и наоборот. Создание условий для мотивации подразумевает рациональное использование фонда заработной платы, премиального фонда, а также фонда различных социокультурных мероприятий.

Качество исполнения мотивационной функции во многом зависит от её информационного обеспечения. Зачастую случается, что необходимая информация поступает с опозданием, что сказывается на своевременности принятия управленческих решений, и мотивирование перестает играть роль активного управленческого фактора, побуждающего работников к повышению своей продуктивности. Но в некоторых случаях руководители, напротив, имеют избыток информации, а это уже затрудняет формирование объективных решений, следствием чего становится нивелирование среди работников

мотивированности, чувства состязательности и личной заинтересованности в результатах своей деятельности. Средства мотивирования, находящиеся в распоряжении руководителей,

должны быть распланированы, скоординированы и организованы, а их использование обязательно должно контролироваться.

Контроль считается важной управленческой функцией, задачей которой является постоянное предоставление руководителям информации о состоянии дел, связанных с выполнением управленческих решений [6]. При помощи контроля управленческие лица могут вскрывать дополнительные резервы производства и вносить необходимые корректировки в организацию производства и разработку стратегии развития предприятия. Началом контроля считается получение информации о реальном состоянии объекта управления, а его концом — принятие решений, преследующих соответствующие коррекции для достижения запланированных целей. Без контролирования процесс управления считался бы неполным, потому что это функция постоянного надзора.

Началом контроля считается получение информации о реальном состоянии объекта управления, а его концом — принятие решений, преследующих соответствующие коррекции для достижения запланированных целей. Без контролирования процесс управления считался бы неполным, потому что это функция постоянного надзора.

Учёт и контроль — одни из самых важных элементов контролирующей функции, потому что без них правильное функционирование предприятия невозможно представить. Контроль — это инструмент улучшения производственного механизма, уменьшения ненужных растрат и своевременного претворения в жизнь планов и идей организации.

Функция контроля очень специфична, если сравнивать её с остальными функциями управления, и охватывает все компоненты производственной структуры. Если, к примеру, планирование занимается постановкой задач, а организация обеспечением того, чтобы выполнение этих задач стало возможным, контроль характерен свойством универсальности, он в целом охватывает всю деятельность предприятия.

Контроль как способ приобщения трудящихся к управлению производственным процессом не теряет своей актуальности никогда, потому что основное назначение его не выловить или изобличить, а подкорректировать и поправить. Основная задача контроля — проверка безошибочности работы, а также обеспечение работы таким образом, чтобы она была максимально продуктивна.

Основа контроля — это принцип обратных связей, который существует при любых взаимодействиях субъекта и объекта управления [1]. Этот принцип включает единение таких этапов, как принятие информации, её оценка и формирование решений. Принимая контрольные решения, руководитель должен обосновать их на опыте и проверить на практике, потому что контрольные решения содержат оценку всего затрачиваемого труда.

Контроль очень тесно связан со всеми управленческими функциями, потому что предусматривать и верно ставить цели на будущее можно только тогда, когда уделяется должное

внимание учёту прошлого и настоящего. Благодаря контролю управленец может в ходе рабочего процесса устранять неблагоприятные отклонения в рабочем процессе от желаемого результата. Контролировать — это и есть забота о том, чтобы всё, что выполняется, выполнялось в соответствии с установленными правилами и распоряжениями.

Благодаря контролю управленец может в ходе рабочего процесса устранять неблагоприятные отклонения в рабочем процессе от желаемого результата. Контролировать — это и есть забота о том, чтобы всё, что выполняется, выполнялось в соответствии с установленными правилами и распоряжениями.

Управляющий субъект должен осознанно принимать во внимание поступающую в его распоряжение информацию, а объективность её достигается посредством правильно

организованного учёта, являющегося важнейшей формой контроля.

Учёт бывает разным: бухгалтерским, оперативно-техническим и статистическим. Учёт представляет собой количественные данные, дающие информацию о состоянии выполняемой работы, о результатах управленческих решений и об имеющихся ресурсах. Без такого всеобъемлющего учёта, предоставляющего полную информацию о текущем состоянии организации, нельзя принять верное решение.

Таким образом, контроль предоставляет управленцам возможность иметь всю необходимую информацию о положении дел на предприятии. От эффективности контроля в конечном итоге зависит качество управленческих решений и своевременность их выполнения. Контроль исполнения принятых решений является важнейшей частью организаторского труда. Так как руководитель принимает решения и несёт за них ответственность, он органически сохраняет за собой право контроля.

Исполнители поручений должны быть подчинены непосредственно лицу, отдающему указания, а лицо, отдающее указания, должно всегда иметь возможность проконтролировать ход его исполнения. В функции контроля должны гармонично уживаться такие явления, как доверие к людям и необходимость проверки их деятельности. Недостаток контролирующего надзора снижает ответственность у работников, а его избыток — инициативу и самостоятельность.

Следующей функцией управления является регулирование. Задача этой функции — помогать достигать необходимого состояния

упорядоченности и устойчивости организационной деятельности в случае, если происходят отклонения от установленных стандартов.

Регулирование — это инструмент достижения такой деятельности производства, при котором происходит выравнивание всех отклонений состояния выхода системы от заданных значений данного состояния, то есть от стандартов. Понятие стандарта определяет взаимозависимость между компонентами системы.

Согласовывая развитие производства, органам управления иногда приходится пренебрегать соблюдением равномерности. В управленческой практике зачастую происходит такое, что почти все

усилия концентрируются на решении жизненно важных проблем, что, как следствие, вносит неравномерность в движение производства. Планомерное развитие организации предполагает планомерное систематизированное разрешение разногласий, поэтому управленческий состав предприятия должен владеть оперативными приёмами регулирования, результатом

использования которых станет уменьшение неравномерности и увеличение интенсивности. Планомерное развитие подразумевает создание и использование средств регулирования в производственных планах.

Таким образом, планомерное и пропорциональное развитие предприятия реализуется посредством не только планирования, но и регулирования. Выполнением функции регулирования управленцы обеспечивают на предприятиях согласованное и равномерное производство. Согласованность и равномерность в организации достигаются посредством

использования такого регулирования, как диспетчирование.

Прерогативой регулирования являются по большей части текущие мероприятия по устранению различных отклонений от графиков и заданий. Это и называется диспетчированием.

Производственное регулирование как механизм управления является очень сложной по своей структуре, имея ядром своего механизма диспетчерскую службу. Установление и поддержание на предприятии заданного режима происходит именно благодаря диспетчеризации. Посредством регулирования в производственном процессе поддерживаются определённый ритм движения всеми располагаемыми ресурсами и устойчивые взаимоотношения между

коллективами. Регулирование обеспечивает протекание всех внутриорганизационных процессов в строгом целевом направлении и согласно установленной программе.

Потребность оперативного регулирования предопределена тем, что производство как процесс очень подвижно, а также подвержено воздействию внешнего и внутреннего порядка [9].

Регулирование проявляет себя в таких формах, как выравнивание отклонений от полученных результатов в сторону желаемых, выравнивание в формате компенсаций, устранение возмущений внутри организации, когда создаётся резерв производственных средств, обеспечивающий независимость от внешней среды и мешающий ей вызвать какие-либо отклонения в производстве. Если производственная система способна самостоятельно поддерживать равновесие по отношению к возмущающим факторам, значит, функция регулирования несёт свой результат. Важным условием для функционирования регулирования является информационная обеспеченность нормативного, правового и предупредительного характера.

Заключительной функцией управления является координация. Из всех функций эта — одна из самых малоисследованных, но по своей важности она не уступает ни одной другой функции. Эта функция занимается решением задач, связанных с разделением управленческого труда, и обеспечением согласованности работы всех элементов системы управления, а также единства отношений между объектом и субъектом управления, структурой производства, аппаратом управления. Это единство выступает своеобразной формой целесообразности действий внутри предприятия. Главная задача координирования — сделать работу всех производственных коллективов слаженной и хорошо организованной. Но отличается эта функция от организации и регулирования тем, что в неё включены также работы по гармонизации и согласованию подразделений, результатом чего становится возможность маневрирования имеющимися в распоряжении компании ресурсами. А схоже координирование с организацией и регулированием тем, что все они в равной степени связаны с понятием нормы, а основная их задача заключается в уменьшении разлада и сохранении стабильности и устойчивости производственной системы благодаря согласованию работы субъекта и друзей частей производства.

Эта функция занимается решением задач, связанных с разделением управленческого труда, и обеспечением согласованности работы всех элементов системы управления, а также единства отношений между объектом и субъектом управления, структурой производства, аппаратом управления. Это единство выступает своеобразной формой целесообразности действий внутри предприятия. Главная задача координирования — сделать работу всех производственных коллективов слаженной и хорошо организованной. Но отличается эта функция от организации и регулирования тем, что в неё включены также работы по гармонизации и согласованию подразделений, результатом чего становится возможность маневрирования имеющимися в распоряжении компании ресурсами. А схоже координирование с организацией и регулированием тем, что все они в равной степени связаны с понятием нормы, а основная их задача заключается в уменьшении разлада и сохранении стабильности и устойчивости производственной системы благодаря согласованию работы субъекта и друзей частей производства.

Гарантом хорошей работы аппарата управления в производстве выступает в первую очередь сотрудничество между руководством и структурными отделами [2]. Зачастую случается такое, что руководитель, не информированный о мероприятиях другого такого же руководителя, начинает действовать обособленно от него, что приводит к дезорганизации всего процесса производства. Чтобы подобного не случалось, в практике и применяется координирование: это проведение консилиумов, обмен мнений между руководителями и прочее. Очень важен факт согласования рабочих планов и графиков, внесение корректив, взаимоинформирование между руководителями и согласование между исполнителями. Поэтому, как бы безупречно ни были выполнены функции организации, планирования, контроля, мотивирования и регулирования, без координации производственный процесс не будет эффективным. ■

1. Юксвярав Р. К. Управленческое консультирование: теория и практика / Р. К. Юксвярав, М. Я. Хабакук, Я. А. Лейманн; рецензент О. А. Дейнеко, автор предисловия А. Г. Аганбегян — Издательство «Экономика», 1988. — 240 с.

К. Юксвярав, М. Я. Хабакук, Я. А. Лейманн; рецензент О. А. Дейнеко, автор предисловия А. Г. Аганбегян — Издательство «Экономика», 1988. — 240 с.

2. Смирнов Б. В. Функции управления социалистическим производством / Издательство «Экономика», 1977. — 141 с.

3. Редькин А. С. Экономические функции управления производительным трудом / рецензенты В. Н. Петюх, А. Г. Горелых — Издательское объединение «Вища школа», 1986. — 167 с.

4. Екатеринославский Ю. Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения / рецензент Д. М. Крук -Издательство «Экономика», 1988. — 191 с.

5. Магальник Л. А. Менеджмент в сфере образования. Планирование как функция управления/рецензенты А. И. Ушаков, А. К. Костин -Издательство Института развития образования Иркутской Области, 2006. — 79 с.

6. Лонцих П. А. Качество: инструменты управления, прогнозирование и диагностика / П. А. Лонцих, В. Л. Вейц, А. Н. Шулешко; рецензенты В. Н. Азаров, А. В. Владимирцев — Издательство Иркутского государственного технического университета, 2007. — 243 с.

7. Емельянов А. С. Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление / А. С. Емельянов, В. Ф. Беседин, Е. Д. Клименко; ответственный редактор В. Ф. Беседин, редактор М. Ю. Фролов — Издательство «Наукова думка», 1989. -270 с.

8. Рапопорт В. Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации/рецензент А. И. Пригожин — Издательство «Экономика», 1988. -126 с.

9. Губанова О. В. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг, управление, прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности / О. В. Губанова, Т. Ю. Новгородцева, С. В. Чупров; рецензент Т. В. Чечелева — Издательство ИГЭА, 2001. -281 с.

Губанова, Т. Ю. Новгородцева, С. В. Чупров; рецензент Т. В. Чечелева — Издательство ИГЭА, 2001. -281 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Губанова О. В. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг, управление,

прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности / О. В. Губанова, Т. Ю. Новгородцева, С. В. Чупров; рецензент Т. В. Чечелева — Издательство ИГЭА, 2001. — 281 с.

Екатеринославский Ю. Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения / рецензент Д. М. Крук — Издательство «Экономика», 1988. — 191 с.

Емельянов А. С. Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление / А. С. Емельянов, В. Ф. Беседин, Е. Д. Клименко; ответственный редактор В. Ф. Беседин, редактор М. Ю. Фролов — Издательство «Наукова думка», 1989. — 270 с.

Лонцих П. А. Качество: инструменты управления, прогнозирование и диагностика / П. А. Лонцих, В. Л. Вейц, А. Н. Шулешко; рецензенты В. Н. Азаров, А. В. Владимирцев -Издательство Иркутского государственного технического университета, 2007. — 243 с.

Магальник Л. А. Менеджмент в сфере образования. Планирование как функция управления/рецензенты А. И. Ушаков, А. К. Костин

— Издательство Института развития образования Иркутской Области, 2006. — 79 с.

Рапопорт В. Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации/рецензент А. И. Пригожин — Издательство «Экономика», 1988. — 126 с.

Редькин А. С. Экономические функции управления производительным трудом / рецензенты В. Н. Петюх, А. Г. Горелых -Издательское объединение «Вища школа», 1986. -167 с.

-167 с.

Смирнов Б. В. Функции управления

социалистическим производством / Издательство «Экономика», 1977. — 141 с.

Юксвярав Р. К. Управленческое

консультирование: теория и практика / Р. К. Юксвярав, М. Я. Хабакук, Я. А. Лейманн; рецензент О. А. Дейнеко, автор предисловия А. Г. Аганбегян — Издательство «Экономика», 1988.

— 240 с.

Management functions

© Ajdynov R., 2017

The article describes in detail such management functions as planning, organization, motivation, control, coordination, and regulation. In addition to the description, it presents a clear link between some of them, as, for example, between planning, motivation, and control. In order to examine management functions management functions and demonstrate the variety of labor activity functional analysis was conducted. For clarity, in the article, the management process was presented as a complex mechanism, and control functions as links of this mechanism.

Keywords: management, management functions, effectiveness, quality.

Функции управления и их характеристика Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

в отраслях, стоящих на острие четвертой промышленной революции. В наукоемких производствах основная зона размещения инвестиций должна очерчиваться границами треугольника: научные исследования и разработки, образование, здравоохранение.

Для выхода национальной экономики в постиндустриальное пространство требуется стремительно расширить состав и быстро увеличить объем государственной поддержки российских инвестиций в основной капитал в высокотехнологичных, наукоемких производствах.

Переход к стратегии массированной государственной поддержки российских капитальных вложений ускорит строительство инновационной экономики в Российской Федерации. Список использованной литературы

1.Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. — М., 2015. — 58 с.

2.Инвестиции в России. 2015: Стат. сб. / Росстат. — М., 2015. — 190 с.

© Цыганов С.И., 2016

УДК 656.1

А.Е. Черникова

к.э.н., доцент

ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно- дорожная академия» Г. Омск, Российская Федерация

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация

В статье представлена трактовка понятия «функции управления» различными авторами. Рассмотрены общие функции управления и их характеристика.

Ключевые слова Управление, функции управления.

В теории управления не сложилось единого мнения к трактовке категории «функции управления». При этом в самом общем виде под функцией управления понимается «конкретный вид управленческой деятельности, осуществляемый различными приемами и средствами».

По мнению С.Е. Каменицера «функции управления отличаются от других характером выполняемых работ и используемой профессиональным составом кадров информацией и спецификой подготавливаемых решений». Раскрывая данное понятие А.Н. Ильин определяет «. ..особый вид управленческой деятельности, обеспечивающий выполнение соответствующих социально- экономических задач». Конкретизируя данное понятие Г.Х. Попов выделяет, что функция управления представляют собой «часть управленческой деятельности, которая обладает определенным единством содержания, т.е. это специализированная часть управленческой деятельности, продукт разделения труда и специализации в сфере управления» [1, С. 76].

..особый вид управленческой деятельности, обеспечивающий выполнение соответствующих социально- экономических задач». Конкретизируя данное понятие Г.Х. Попов выделяет, что функция управления представляют собой «часть управленческой деятельности, которая обладает определенным единством содержания, т.е. это специализированная часть управленческой деятельности, продукт разделения труда и специализации в сфере управления» [1, С. 76].

Следует отметить, что представленные авторы рассматривают функции управления как определенного вида деятельность, которая отличается по целям, видам работ. Исходя из этого, функции управления неоднородны по своему содержанию, но в равной мере необходимы для реализации управленческих решений, образуя процесс управления. При этом отсутствие одной из функций делает невозможным осуществления целостного управленческого процесса.

Функции управления основаны на разделении труда, т.е. разделении управленческой деятельности на отдельные управленческие работы. В связи с этим каждый предыдущий вид деятельности является

необходимой предпосылкой последующего, пока функция не будет полностью реализована. Функции управления, соответственно и методы их реализации постоянно модифицируются и углубляются, исходя из этого, усложняется содержание работ, выполняемых в соответствии с требованиями. При этом развитие одной происходит под влиянием других функций.

В экономической литературе принято выделять общие и конкретные функции управления. Общие функции впервые выделил А. Файоль, к числу которых относил предвидение, организацию, руководство, координацию, контроль. А. Файоль писал: «Управлять — это значит предвидеть, организовать, руководить, координировать и контролировать. Предвидеть — значит исследовать будущее и набрасывать программу действий. Организовать — значит создавать двойной организм предприятия, материальный и социальный. Руководить — значит заставлять функционировать личный состав. Координировать — значит связывать, объединять, гармонизировать все акты и все усилия. Контролировать — значит наблюдать за тем, чтобы все происходило сообразно установленным правилам и приказам» [1, С. 77]

Руководить — значит заставлять функционировать личный состав. Координировать — значит связывать, объединять, гармонизировать все акты и все усилия. Контролировать — значит наблюдать за тем, чтобы все происходило сообразно установленным правилам и приказам» [1, С. 77]

Кроме них выделяют конкретные функции, отражающие совокупность разнообразных видов управленческой деятельности, отличающиеся по определенным признакам (по назначении, характеру и способу реализации). Совокупность данных функций обеспечивает комплексность и системность управления.

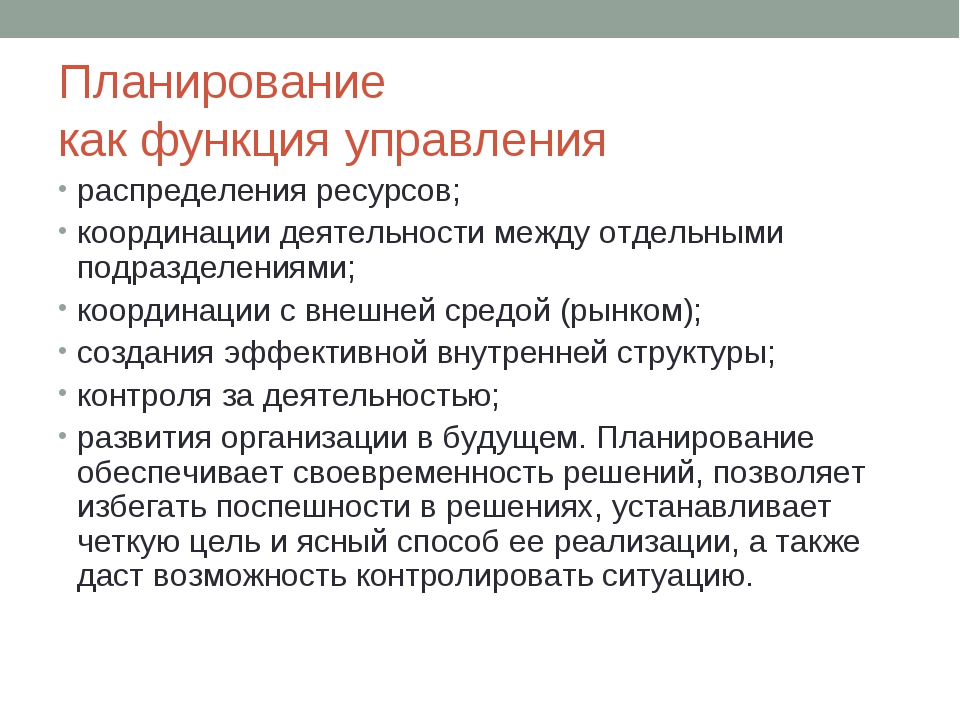

В настоящее время к общим функциям относят планирование, прогнозирование, организацию, координацию, регулирование, учет, анализ, контроль. Планирование служит основой для принятия управленческих решений и представляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает выработку целей и задач управления, определение путей реализации планов по достижению поставленной цели. Планирование как функция управления предполагает учет факторов внешней и внутренней среды, обеспечивающие нормальные условия функционирования [2, С. 172].

Прогнозирование в управленческом цикле основано на выявлении перспектив, предсказаний тенденций развития и функционирования объекта управления на основе анализа прошлых и текущих тенденций, формировании желаемых целей. Прогнозирование предшествует планированию и базируется на выявлении устойчивых закономерностей и тенденций развития. Отсюда следует, что результатом прогнозирования является прогноз, содержащий информацию об объекте управления.

Функция организации основана на формировании и совершенствовании организационной структуры управления. Функция проявляется через построение систем управления, выделении уровней управления, установления постоянных и временных взаимоотношений между уровнями управления.

Анализ является неотъемлемой функций управления, заключающейся в оценке деятельности объекта управления, количественной и качественной оценке факторов, влияющих на отклонение от заданного уровня, устранении причин отклонений. Анализ на основе плановой и фактической информации дает оценку изменений, а также посредством аналитической функции выявляются неиспользованные резервы ускоренного развития объекта управления.

Координация обеспечивает согласованность всех действий всех звеньев управления, объединенных общей целью деятельности. Исходя из этого, главной задачей функции является достижение согласованности работ на каждом уровне управления путем установления рациональных связей между ними. Координация как функция управления проявляется через установление общих правил для исполнения.

Учет как вид управленческой деятельности основан на фиксации первичной информации об явлении и группировке данных по определенным признакам. При этом обеспечивается сохранность данных, и как следствие, контроль за ходом процесса управления [4, С. 15].

Роль контроля проявляется в проверке принятых плановых решений и оценке их последствий. Контроль может осуществляться как на первой стадии управления, так и проявляться на всех последующих, а также являться последней. Функция контроля обладает специфической особенностью, а именно охватывает все процессы управленческого цикла, т.е. обладает свойством уникальности [3, С. 49].

Функция регулирования направлена на ликвидацию отклонений от заданного уровня. Регулирование предполагает выработку корректирующих мер и реализацию принятых решений, направленных на

вневременное устранение отклонений. Функция способствует адаптации объекта управления к постоянно меняющимся условиям. Результатом регулирования является управленческое воздействие по устранению отклонений, выявленные в результате контроля

Результатом регулирования является управленческое воздействие по устранению отклонений, выявленные в результате контроля

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что функции управления проявляются в условиях комплексного подхода к организации управленческой деятельности. Функции управления появились в результате разделения труда, направленного на достижение поставленной цели, при этом их комбинация лежит в основе системы управления.

Список использованной литературы:

1. Кобзик Е. Г., Митрофанова Г.В. Контроль как функция управления / Е.Г. Кобзик, Г.В. Митрофанова // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно — практический журнал. — 2005. — № 2 (25). — С. 75-79.

2. Черникова А.Е. Место и роль планирования в системе функций управления / А.Е. Черникова // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития: сборник материалов ХХГУМеждународной научно-практической конференции / Под. общ. ред. С.С. Чернова. — Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. — С. 170-173.

3. Эйхлер Л.В., Фалалеева О.В. Разработка модели управления постоянными затратами грузового автотранспортного предприятия [Текст]: монография / Л.В. Эйхлер, О.В. Фалалеева; СибАДИ, Кафедра экономики и управления предприятиями. — Омск: СибАДИ, 2007. — 167 с.

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии : учеб. пособие / А.Е. Ильин — М.: Новое знание, 2011. — 668 с.

5. Крейнин М.Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. -М.: Издательство, 1998. — 304 стр.

© Черникова А.Е., 2016

УДК 37

Д. Г. Шарафутдинова

Г. Шарафутдинова

Студентка института управления и безопасности предпринимательства ФГБОУ ВО «БашГУ», г. Уфа, Российская Федерация

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Аннотация

Статья посвящена анализу особенностей образовательной миграции. Раскрыты перспективы образовательной миграции в Республике Башкортостан. Выявлены социально-культурные и социально-экономические проблемы, препятствующие социальной адаптации студентов-мигрантов.

Ключевые слова

Демография, образовательная миграция, интеграция, социальная адаптация.

Одной из ведущих тенденций общественного развития в современном мире является постоянный рост всех видов информационной мобильности. Современное высшее образование во всем мире следует этой тенденции, соответственно и академическая мобильность также растет. Однако интернационализация образования стала важной частью текущего учебного процесса в немногих российских университетах.

Еще одна социальная тенденция, которая делает интернационализацию образования необходимой для российских университетов — это демографическая ситуация в России. Снижение рождаемости, приводит к неуклонному снижению числа молодых российских граждан, происходившее в 1990-е гг. привела к уменьшению числа потенциальных абитуриентов. Привлечение иностранных граждан в российские вузы, особенно из бывших стран постсоветского пространства (близких по социальному менталитету), может способствовать решению проблемы.

УправлениеУправление – целенаправленный процесс, включающий в себя некоторые основные элементы, рассматриваемые как основные функции управления. Виды функций управления

Функции управления способствуют налаживанию и успешному функционированию всех подразделений действующей структуры управления по вертикальным и горизонтальным связям. Все функции управления можно разделить на внешние и внутренние; главные, основные и вспомогательные, полезные и вредные; неестественные; дублирующие. Функции вытекают из тех задач, которые решает структурное подразделение, например производственный отдел машиностроительного предприятия:

Функция производственного отдела можно декомпозировать и определить подфункции:

Эффективность системы управления зависит не только от четкого выбора методов, принципов и функций управления, но и факторов, способствующих повышению интенсивности процесса управления. А. Файоль выделил пять функций управления: учет; анализ; планирование; контроль; регулирование, которые дают основу для анализа информационных систем. Функция управления — учетУчет — процесс получения объективной информации о складывающейся на объекте ситуации путем сбора фактических значений параметров и их обработки по заданным алгоритмам. После доведения планов до исполнителя, часто оказывается, что предприятие отклоняется от плана. Причины могут быть разными: влияние среды, неточность и неверность исполнения, несовершенство самого планирования. Для того, чтобы вывести предприятие на плановую траекторию, нужно регулировать его деятельность. А для этого нужно собрать данные о работе этого предприятия. Сбором данных для формирования, отчетности занимается фаза учета. Учет использования ресурсов, учет выпускаемой продукции, учет выполнения внешних заказов, учет финансов и многие другие. Данная функция управления предназначена для фиксации состояний объекта управления, получение полной информации об объекте в интересующем аспекте, а также формулировку целей, т.е. чего именно требуется достичь. Четко сформулированные цели играют важную роль в управлении и планировании. Учет обеспечивает часть системы, управляющую информацией. Это самый трудный этап, т.к. его нельзя формализовать. Анализ — функция управленияАнализ — процесс генерирования альтернатив на основании складывающейся на объекте ситуации и желаемых значений параметров, задаваемых на фазе «Планирование», с одной стороны, и постановка диагноза и выявление причин отклонения движения системы от заданной траектории, с другой стороны. На основе учтенных данных формулируются выводы о различных сторонах работы предприятия. Планирование любой деятельности начинается с анализа ситуации, т. к. без результатов анализа невозможно определить, какие возможности и ресурсы имеются в наличии, какие материальные, финансовые, информационные, кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана, сколько времени уйдет на его выполнение, являются ли затраты ресурсов приемлемыми, а также невозможно определить нужно ли планирование вообще и, следовательно, невозможно построить план. После проведения анализа ситуации выявляются проблемы и свободные ресурсы. При составлении планов проблемы лягут в основу целей, а свободные ресурсы послужат средством к достижению этих целей. Планирование — ф-ция управленияПланирование — это ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений, которое вырабатывается на основе целей, формулируемых вышестоящей организацией, и альтернатив, генерируемых на фазе «Анализ». В понятие «планирование» входит определение целей и путей их достижения. В экономике планирование деятельности предприятий осуществляется по таким важным направлениям, как сбыт, финансы производство и закупки. При этом, конечно, все частные планы тесно взаимосвязаны между собой. По мнению многих авторов, планирование – одна из важнейших функций управления. Процесс планирования проходит в 4 этапа. Этапы процесса планирования

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится определить и контролировать развитие предприятия в перспективе, поэтому надежность планирования зависит от точности фактических показателей прошлого. Технология планирования хорошо разработана и постоянно используется. Исходя из назначения и основных принципов предприятия, формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем они конкретизируются до задач, а те — до конкретных заданий. Далее подсчитываются необходимые ресурсы: материальные, финансовые, кадровые, временные — и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели. В результате получают реально осуществимый план. Очень важно, что необходимы резервы на случай непредвиденных обстоятельств. Иногда отождествляют стратегическое и долгосрочное, тактическое и краткосрочное управление, но это не всегда верно. Пример

Результаты планирования часто оформляют в виде «бизнес-плана». Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит данные о виде и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырья, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Ясно, что реально используемые фирмами технологии планирования достаточно сложны. Обычно им занимаются специальные подразделения. Полезными оказываются математические методы планирования. В 1975 г . Нобелевскую премию по экономике получили советский математик Леонид Витальевич Канторович и американский экономист Тьяллинг Купманс (родился в Нидерландах). Премия была присуждена за разработку теории оптимального использования ресурсов, которая составляет важную часть математического арсенала плановика. Функция управления — регулированиеРегулирование — формирование корректирующих управляющих воздействий, приводящих объект управления в желаемое состояние для реализации выбранного на фазе «Планирование» решения. Также, это подбор, анализ и оценка способов достижения поставленных целей. Анри Файоль считает, что управление, как регулирование, включает в себя и составление перечня необходимых действий, т.е. что конкретно нужно сделать, чтобы осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения поставленных целей. Контроль — ф-ция управленияКонтроль – это сравнение фактического состояния объекта с желаемым. На предприятии могут применяться следующие типы контроля. Типы контроля

Сколь бы хорошо ни были разработаны планы, они, как правило, не могут быть выполнены так, как были задуманы. Будущее нельзя абсолютно точно предсказать. Неблагоприятные погодные условия, аварии на производстве и на транспорте, болезни и увольнения сотрудников и многие другие причины нарушают планы. Эти нарушения, прежде всего, надо обнаружить с помощью системы контроля. Например, надо регулярно — раз в день, неделю или месяц — возвращаться к плану и выявлять нежелательные отклонения от запланированного. Есть два основных подхода к отклонениям: Подходы к отклонениям

КонтроллингСовременным этапом последней функции является контроллинг. Контроллинг (control — руководство, регулирование, управление, контроль) — новая концепция управления, порожденная практикой современного управления предприятием. Согласно Файолю, «одной из основных причин возникновения и внедрения концепции контроллинга стала необходимость в системной интеграции различных аспектов управления бизнес-процессами в организационной системе (предприятии, фирме, банке, органе государственного управления и др.)». Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу для поддержки» (в том числе компьютерной) основных функций управления: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия управленческих решений». |

Функции управления | Статья в журнале «Молодой ученый»

Всем известно, что победа в бою выковывается в мирное время. При этом готовность подразделения к умелым и решительным действиям в условиях современного боя не ограничивается рамками только боевой подготовки. Высокая боеготовность, боеспособность, выучка и дисциплина являются результатом всего комплекса видов и направления деятельности подразделений в мирное время. Поэтому далеко не случайным является то, что одна из важнейших задач, стоящих перед войсками, — это задача, направленная на совершенствование управления повседневной деятельностью подразделений.

Управление — это целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления. В качестве объекта управления выступают различные явления и процессы: человек, коллектив, социальная общность, механизмы, технологические процессы, аппараты.

Выделяют следующие виды управления:

- Механическое, техническое управление (управление техникой, машинами, технологическими процессами).

- Естественное управление (управление процессами жизнедеятельности живых организмов).

- Социальное управление(управление общественными процессами, людьми и организациями).

Признакиуправления:

- Обязательно качество целостной организованной системы.

- Наличие обязательных элементов: субъекта управления и объекта управления.

- Определенная направленность, достижение поставленной цели (управленческого результата).

- Служит интересам взаимодействия основных элементов.

- Обеспечивается системой определенных средств.

Таким образом,под управлением в самом общем значении этого слова понимается организованная деятельность человека или группы людей, направленная на достижение определенным коллективом заданной цели.

Управление подразделениями заключается в целенаправленной деятельности командиров по поддержанию постоянной высокой боевой готовности подразделений, подготовке их к бою и руководству ими при выполнении поставленных задач. Успех в бою в большинстве случаев зависит от качества управления. Опыт войн показывает, что умелое руководство войсками позволяло громить противника с наименьшими потерями и добиваться победы в короткие сроки.

Но достигнуть цели нельзя без таких функций как планирование, организация, мотивация и контроль.

Первая основная функция управления — это планирование. В начале пути нужно устанавливать цели, которые необходимо достичь. После установленных целей виден путь движения и методы для реализации поставленных задач. Управление подразделением и воспитание дисциплины невозможно без конкретно сформулированных целей.

Планирование — его сущность состоит в том, что руководство определяет стратегические цели и задачи, принимает стратегические и оперативные решения по ним, определяет способы и сроки достижения запланированного, необходимые материальные и трудовые резервы и ресурсы, исполнителей и ответственных лиц.

Качественное планирование повседневной деятельности подразумевает вид цели организации и конкретные действия членов данной организации.

Планирование подразумевает под собой постановку следующих вопросов:

- Определение сил организации, ее нахождение в настоящее время.

- Определение контрольного пункта и планировка мероприятий для достижения целей.

- Распределение полномочий в организации между ее членами для достижения поставленных задач.

Планирование повседневной деятельности подразделений — творческая и ответственная задача управления, которая является цикличным событием, ибо после достижения поставленных целей организация продолжает свое существование. Суть ее состоит в том, чтобы в соответствии с требованиями руководящих документов, указаниями старших начальников, складывающейся обстановкой и возможностями подразделений определить порядок и способы решения поставленной задачи с наименьшими затратами сил, средств и времени. В подготовке данных для принятия решения участвуют практически все должностные лица штаба, а решение принимает только командир и несет за него личную ответственность.

Различают несколько видов планирования:

- Стратегическое планирование ориентировано на разработку общей стратегии и установление основных целей, управление стратегически важными факторами деятельности, выявление стратегических и т. д. Основная цель стратегического планирования состоит в создании потенциала для выживания в условиях внешней и внутренней среды

- Тактическое планирование предполагает обоснование задач и средств, необходимых для достижения стратегических целей.

- Оперативно-календарное планирование представляет собой выбор средств для решения задач, которые определены вышестоящим руководством, а также являются традиционными. Основная задача данного планирования состоит в конкретизации показателей тактического плана с целью организации повседневной планомерной и ритмичной работы.

- Централизованное планирование предусматривает установление вышестоящим органом управления подчиненному предприятию плановых показателей натуральных объемов производства продукции, номенклатуры и сроков поставки товаров и других имеющих обязательный для него характер.

- Краткосрочное (текущее) планирование осуществляется на период до одного года, включая полугодичное, квартальное, месячное, недельное и суточное планирование.

- Оперативное планирование представляет собой выбор средств для решения задач, которые определены вышестоящим руководством, а также являются традиционными для предприятия. Такое планирование обычно является краткосрочным. Оперативные планы составляют на месяц, сутки и смену.

- Существует три метода планирования: последовательный, параллельный и последовательно- параллельный. Как правило, их реализация основывается на базе сетевого или программно — целевого метода планирования. Метод представляет собой определенную систему: для каждой запланированной цели и задачи существует своя программа действий.

Принципы планирования:

- Единство.

- Непрерывность.

- Гибкость.

- Точность.

- Участие

Принцип единства предполагает, что планирование имеет системный характер; это означает единство целей как для вертикальной управленческой иерархии, так и горизонтальных связей.

Принцип участия рассматривается в тесной связи с принципом единства. Он означает, что гражданин независимо от занимаемой и выполняемой функции становится участником планируемой деятельности.

Принцип непрерывности означает, что процесс планирования во времени должен быть непрерывным исходя из следующих предпосылок:

− изменение внешней среды может носить непредсказуемый характер и потребует корректировок плана;

− не всегда возможно предусмотреть изменение во внутренней сфере.

Принцип гибкости заключается в необходимости предусматривать при составлении планов определенные производственные резервы. Величина резервов зависит от уровня профессиональной компетентности. Они должны быть достаточными для достижения поставленной цели, не завышенными или заниженными.

Принцип точности связан с понятием «эффективности» плана и принципом гибкости, то есть планы должны быть максимально приближены к существующим возможностям предприятия.

Планирование повседневной деятельности подразделения играет особо важную роль в современных условиях, когда задачи значительно возрастают и усложняются, необходимо пересматривать планы для поддержания актуальности действий.

Функция планирования предполагает рациональное распределение людских и материальных ресурсов для выполнения задачи, определение логической последовательности выполнения действий, разработку документов плана, его согласование и утверждения.

План является основным руководящим документом для офицера, наряду с приказом, в котором указано время работы, место работы и исполнители.

Организация деятельности подразделения — функция управления, обеспечивающая переход подразделения из существующего состояния в планируемое состояние. Данная функция включает распределение работы среди подразделения, группировку задач в логические блоки, создание подразделений и координация их работы.

В свою очередь, организация необходима для достижения поставленных целей и реализации намеченных планов. Для усиленной реализации плана руководителю необходимо распределить задачи среди людских ресурсов.

Организация управления — это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого, позволяющая реализовать цели управления. Организация рассматривается как алгоритм, который может определить последовательность работ при модернизации процесса руководства.

Организация как функция управления нацелена на то, чтобы претворить намеченные планы и решения в жизнь. Организация как функция представляет собой координацию задач и взаимоотношения людей, а также процесс создания структуры.

В природе существует два аспекта организационного процесса: создание структуры управления воинскими подразделениями и распределение полномочий среди подчиненных.

Полномочия представляют собой ограниченное право должностного лица использовать ресурсы подразделения и управлять людьми.

В свою очередь ответственность не может быть делегирована, так как она представляет собой обязанность военнослужащего выполнять задачи, поставленные начальником и отвечать за их выполнение.

На доверии строятся взаимоотношения в коллективе. Руководитель должен доверять своим подчиненным, но и в это же время трезво оценивать их возможности, организовывать и распределять задачи среди членов подразделения таким образом, чтобы они полноценно и качественно выполнять порученную им работу.

По большому счету, организация повседневной деятельности воинской части — это непосредственно функция командиров, которая подразумевает под собой формирование и регулирование повседневной деятельности, распределение ответственности, прав и обязанностей при выполнении задач военной службы с отражением их в организационных документах.

Прямая функция организации заключается в умении командира связывать между собой волю и действия военнослужащих по отношению к наиболее частым действиям и умение создавать наибольшую самостоятельность в подразделениях. Но для наиболее эффективной организации нужна правильная мотивация.

Мотивация деятельности подразделений — функция управления, которая предусматривает создание у подразделения внутреннего побуждения к действиям для достижения поставленных целей перед подразделением в соответствии с делегированными им обязанностями и согласно планам.

Мотивация есть путь к эффективному управлению человеком.

Мотивация — это совокупность факторов, побуждающих человека к тем или иным деяниям, задающих границы и формы деятельности и дающих ориентир на достижение определенных целей.

Мотив — это сила, побуждающая человека действовать.

Мотив целиком и полностью зависит от факторов, действующих на человека, а также действий окружающих.

В психологии понятие мотива расшифровывается как побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей субъекта; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.

Существует такое понятие как мотивационная структура. Оно означает нечто иное как основу действий, осуществляемых человеком. Данная структура может изменяться при определенных условиях, например при воспитании.

Само мотивирование представляет собой процесс воздействия на человека с целью побуждения его к тем или иным действиям. Мотивирование является основой управления человеком.

На данном временном этапе существуют различные подходы к мотивированию военнослужащих. Выделяют несколько основных видов мотивации:

- Социальные мотивы. Они представляют собой такие чувства как любовь к Родине, чувство воинского долга и другие.

- Коллективно — групповые мотивы, такие как товарищество и взаимовыручка.

- Индивидуально — личностные мотивы — это стремление испытать себя, показать окружающим свои возможности.

- Материальная мотивация.

- Нематериальная мотивация.

Виды нематериальной мотивации:

- Возможность карьерного роста.

- Наличие права голоса при принятии важных для предприятия решений.

Мотивационная система должна опираться на определенную нормативную базу. Каждый подчиненный должен знать:

- Какие конкретно требования к нему, его трудовым функциям предъявляются.

- Какое вознаграждение получит он при неукоснительном их соблюдении.

- Какие последуют санкции в случае их нарушения.

- Хорошая дисциплина всегда включает элементы принуждения, ограничивая тем самым свободу выбора вариантов возможного поведения. Но грань между мотивируемым и контролируемым поведением условна, потому что подчиненный с сильной трудовой мотивацией обладает привычкой добросовестно выполнять требования, наделен самодисциплиной.

Существуют следующие принципы мотивации:

- Открытость, объективность. Любая мотивационная система должна быть максимально понятна и справедлива.

- Поощрение за результат. Поощрение — основной мотив. Должно соблюдаться правильное соотношение поощрений и наказаний в пользу первых.

- Преобладание, разнообразие нематериальной мотивации.

- Повышение самостоятельности, ответственности.

- Мотивация должна гармонично вливаться в общую организационную систему подразделения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность управления зависит от успешного мотивирования. Сам процесс мотивирования является воспитательной работой и требует от руководителя больших усилий, знаний и способностей.

Для качественного выполнения запланированной работы необходим стимул, который в свою очередь будет порождать мотивы.В современном мире мотивация базируется на знаниях и механизмах психологии.

Контроль деятельности подразделения — это необходимая функция управления, предусматривающая определение показателей оценки эффективности деятельности подразделения, корректировку управленческих процессов, если значения показателей существенно отличаются от их требуемых значений.

Контроль — это процесс, позволяющий руководителю определить правильность его решений и проследить необходимость корректировки данных решений.

Существует три вида контроля:

− предварительный,

− текущий,

− заключительный.

Использование того или иного вида контроля зависит от выполняемой задачи, условий ее выполнения и других факторов.

В процессе контроля есть четко реализуемые этапы. На каждом этапе выполнения поставленных задач реализуется комплекс мер, которые являются составляющим контроля.

Для полного выполнения задачи контроля существуют требования, которые помогают данной функции реализоваться в полном объеме.

Таким образом, целью контроля является осуществление обратной связи в системе управления повседневной деятельностью войск, выявлении отклонений и недостатков в реализации ее целей и задач и принятии мер по обеспечению их достижения.

Контроль состояния боевой готовности и хода выполнении задач разделяется на три вида: текущий, периодический, итоговый.

Текущий контроль — это ежедневная процедура, существующая для стимулирования деятельности подчиненных.

Периодический контроль проводится командирами и начальниками с целью проверки уровня подготовки в частях и подразделениях.

Итоговый контроль проводится решением старших начальников с целью проверки состояния боевой готовности подразделений, частей и соединений. Данный вид контроля проводится, как правило, в конце периода обучения. В ходе контроля командир должен выявить недостатки, которые по завершению проверки устраняются в плановом порядке.

Взаимосвязь функций управления подразделением показана на схеме:

Управление повседневной деятельностью войск — это в первую очередь управление людьми. Поэтому все управление полностью зависит от личностных качеств командира и должностных лиц органов управления. Профессиональная подготовка, уверенность в правильности действий, высокая требовательность и доверие позволяют командиру подчинить своей воле большие коллективы, мобилизовать по максимуму их физические, интеллектуальные и духовные силы на успешное выполнение поставленных задач.

Воплощение всех этих принципов невозможно без высокого уровня организаторских способностей, качественного планирования и контроля при решении поставленных задач, а также правильной мотивации подчиненных.

Литература:

- Р. В. Маркитан «Основы управления повседневной деятельностью войск» Уч. пособие ВАД 1997 г.

- П. К. Алтухов «Основы теории управления войсками».

- Усов А. К. Управление подразделениями в мирное время: учебно-методическое пособие для курсантов / А. К. Усов; под ред. Н. М. Селивончик. – Минск: БНТУ, 2011.

- Устав внутренней службы ВС РФ, Воениздат, 1994 г.

- Шипунов В. Г. Основы управленческой деятельности. М.: Высшая школа, 2001 г.

Основные термины (генерируются автоматически): задача, вид контроля, достижение, нематериальная мотивация, планирование, повседневная деятельность, подразделение, управление, функция управления, вышестоящее руководство.

Организация как функция управления

В качестве одной из основных функций организации выступает создание необходимых условий для реализации установленных целей. Так, в качестве основных задач организации можно выделить следующие:

- создание целостной организационной структуры, выстраивание которой будет реализовываться на основании размеров компании, совместно с целями, технологиями, спецификой персонала и иных факторов.

- определение строгих критериев, совместно с графиками работы определенных организационных подразделений, а также установление между ними определенных отношений.

- обеспечение организации необходимыми ресурсами для реализации ее деятельности (финансовыми, материальными, информационными и человеческими).

Основные принципы организации

Для того, чтобы функции организации могли в полной мере выполняться, следует учитывать требования, предъявляемые к локальным принципам организации, среди которых:

- Принцип цели. Целостная система организации, совместно с ее отдельными звеньями реализуют свою деятельность для достижения общих целей.

- Принцип эластичности организации. В ситуации определения задач и разграничении ответственности необходимо устанавливать оптимальное соотношение между свободы в деятельности некоторых работников и строгими административными предписаниями.

- Принцип устойчивости. Система управления должна выстраиваться таким образом, чтобы отдельные ее составляющие не могли быть подвержены значительным изменениям, возникающим вследствие воздействия внешней и внутренней среды.

- Принцип непрерывного совершенствования. В нем предполагается необходимость в осуществлении систематического выстраивания деятельности по вопросам совершенствования процессов организации и последующего исполнения определенных решений.

- Принцип прямой соподчиненности. В нем отражена необходимость для одного работника иметь в качестве руководства одного человека, реализующего данную деятельность.

- Принцип объемов контроля. В нем отражено то, что в задачи менеджера входит обеспечение и контроль за реализацией качественной реализации труда для ограниченного количества работников.

- Принцип безусловной ответственности. В нем отражено то, что руководитель несет ответственность за деятельность своих подчиненных.

- Принцип соразмерности. В нем отражается соответствие уровня ответственности с профессиональными полномочиями личности.

- Принцип исключения. Он отражает то, что решения, которые являются повторяемыми определяются в качестве рутинных, их выполнение, как правило, возлагается на нижестоящее управленческое звено.

- Принцип приоритета функций. Орган управления рождается управленческой функцией, а не наоборот.

- Принцип комбинирования. Заключается в необходимости обеспечения наиболее правильным сочетанием соотношения самостоятельности и централизма.

Этапы организационной деятельности

Основные этапы деятельности организации представлены ниже на рисунке:

Следует отметить, что необходимость в деятельности организации обуславливается некоторыми факторами, среди которых первым является необходимость в объединении людей для достижения необходимой им общей цели, вторым – то, что эффективность любых форм совместной деятельности будет возрастать в случае, если ответственность за выполнение определенной деятельности, совместно с необходимыми для реализации паттернами будет определяться в индивидуальном порядке для каждого члена любого трудового коллектива, и, наконец, третьим – необходимость определения работника, который будет осуществлять контроль за выполнение деятельности.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Описать заданиеРеализация представленных паттернов выступает в качестве фактора, определяющего организационную роль любого сотрудника рабочего коллектива. Взаимосвязь и совокупность всех организационных ролей способствует образованию организационной структуры организации.

Так, организационная деятельность имеет три основных направления деятельности следующего характера:

- установление норм управляемости – то есть установление оптимального количества человек, за которыми руководителем может эффективно реализовываться процесс управления.

- определение взаимоотношений между полномочиями и ответственностью, которые выступают в качестве взаимосвязи разного рода руководителей со своими подчиненными.

- установление организационной структуры компании – то есть разделение организации на конкретные подразделения, совместно с последующим установлением их взаимосвязи.

Нормы управляемости

Необходимость установления нормативов в управлении обуславливается тем, что для реализации процесса создания актуальных объектов высокого качества необходимо реализация труда, в котором будет задействовано большое количество работников, поскольку один человек не может с одинаковой эффективностью осуществлять организацию, планирование и контроль за всеми представленными процессами.

Исходя из этого, руководителю необходимо осуществлять формирование иерархических уровней в процессе управления, что, в свою очередь, может провоцировать возникновение следующих проблем:

- возникновение необходимости увеличения расходов на процессы управления, которые в последствии будут идти на формирование горизонтальной и вертикальной связи, совместно с координацией деятельности работников на разных уровнях управления.

- увеличение потерь, совместно с искажением информации в процессе ее передачи из одного уровня в другой.

- увеличение времени на принятие и реализацию управленческих решений, совместно с организацией их выполнения и последующим контролем за качество выполнения.

Исходя из этого, формируется необходимость в определении точного числа подчиненных, за которыми с одинаковой эффективностью могут быть осуществлены процессы управления.

В качестве одного из самых традиционных ответов на вопросы установления норм управляемости, либо границ управления выступают следующие показатели: от 4-х до 8-ми в верхнем управленческом звене, совместно с 8-мью – 16-ю работниками для более низкого.

При этом, в исследованиях, которые были проведены Американской ассоциацией менеджмента в 100 крупных организация (в которых готовые показатели продаж превышают 1 миллиард долларов) были получены результаты того, что количество работников, занятых на руководящих должностях и подчиняющихся исключительно руководителю компании находится в значениях от 1-го до 24-х (при том, что показатели средних значений равны 9-ти).

Определение 1Организация является процессом создания структуры компании, благодаря которой становится возможным реализация эффективной работы всех сотрудников для достижения общей профессиональной цели.