Форма правления что это: Основные формы правления государством — обществознание

Основные формы правления государством — обществознание

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Определение формы правления

Прежде чем мы узнаем, какие бывают формы правления, рассмотрим основные определения из школьной программы по обществознанию.

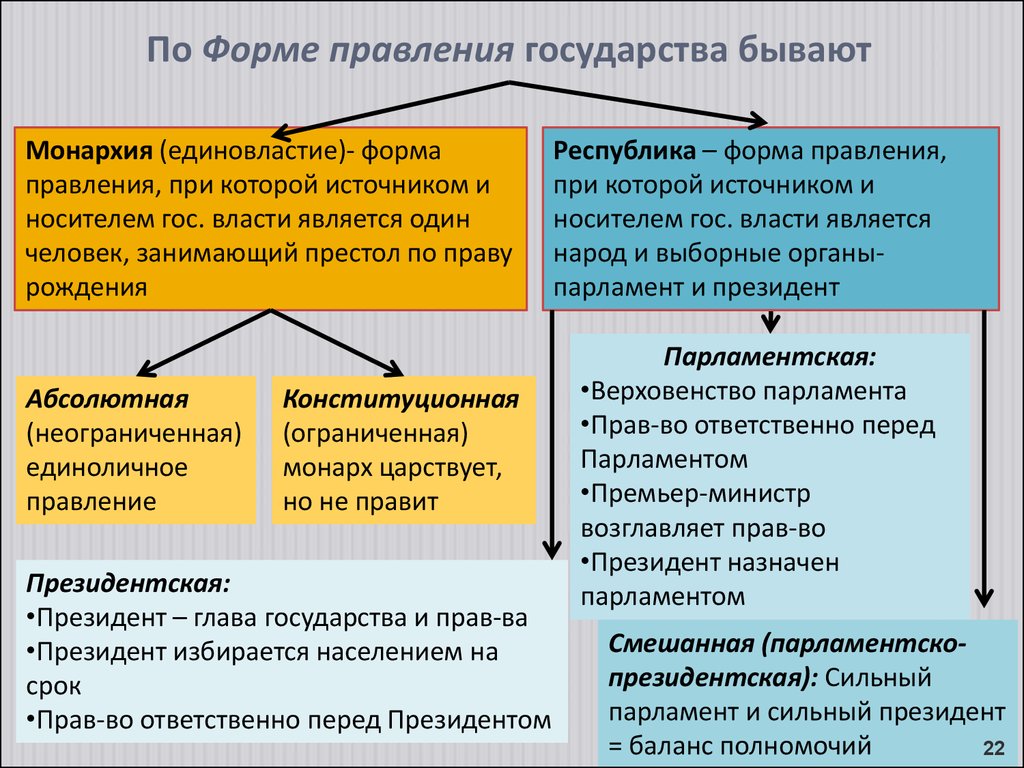

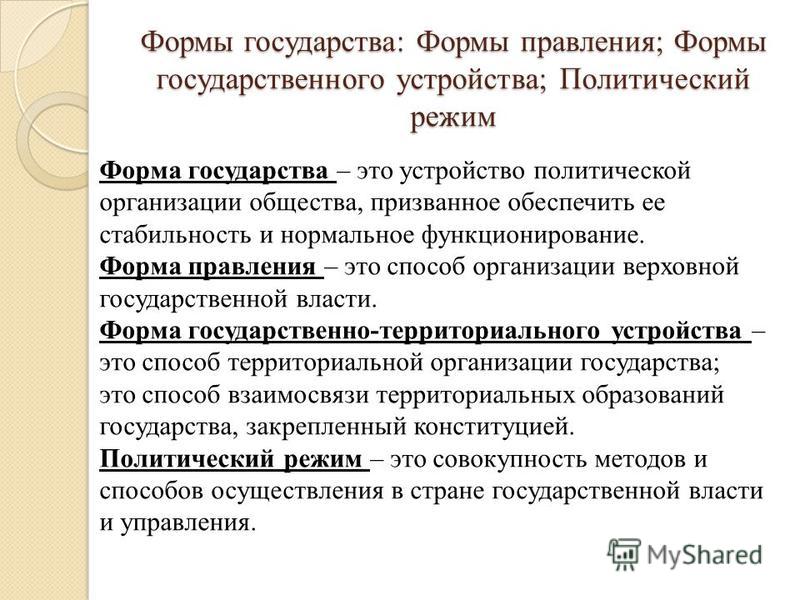

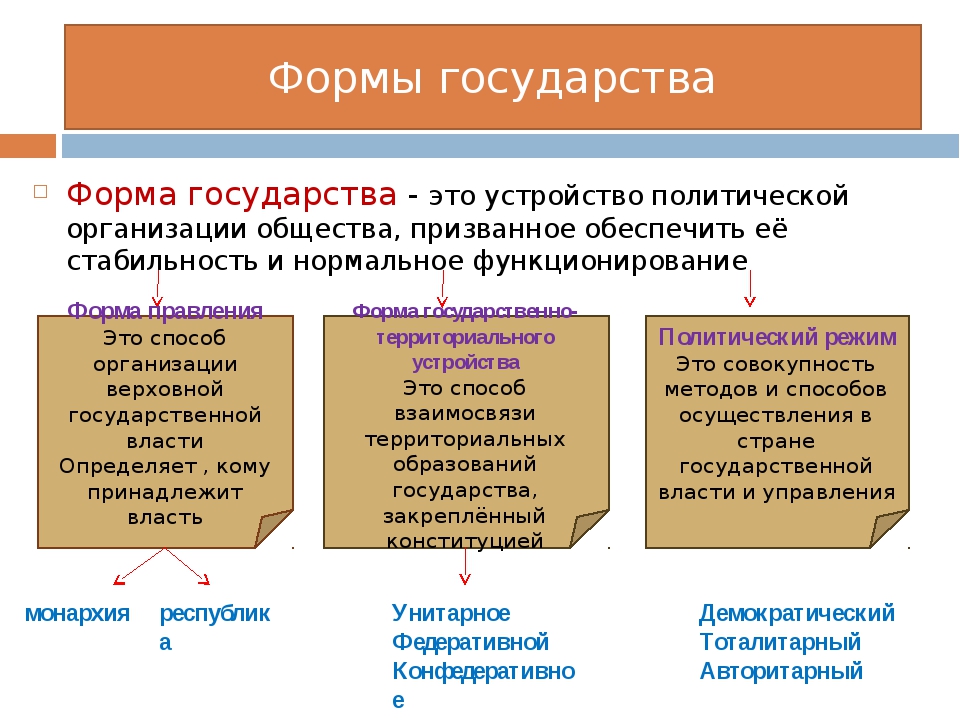

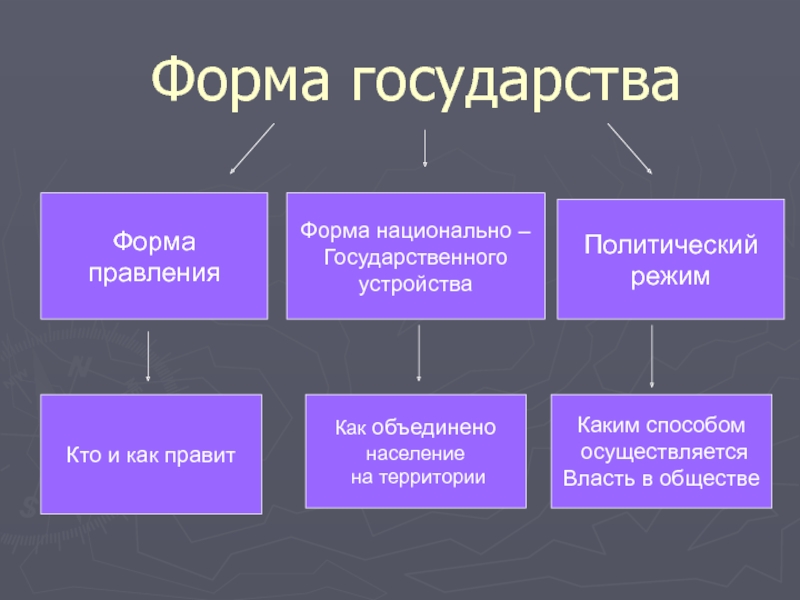

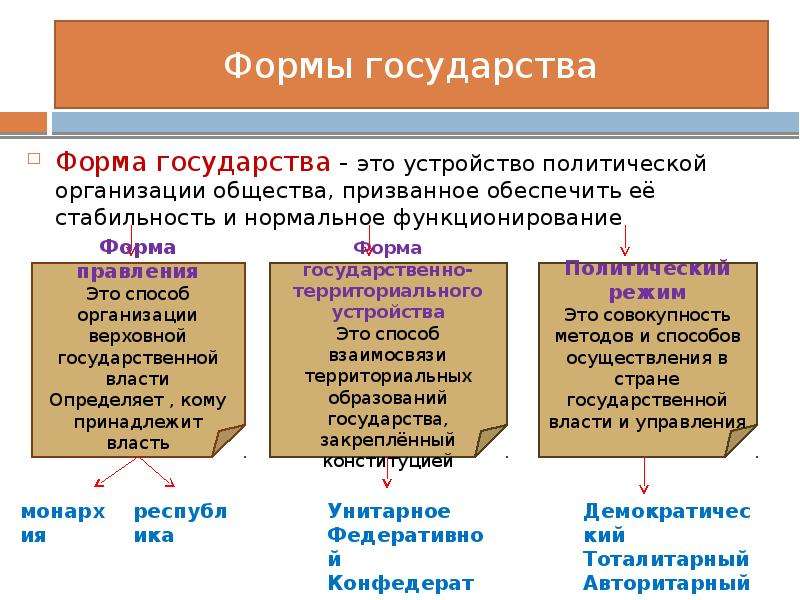

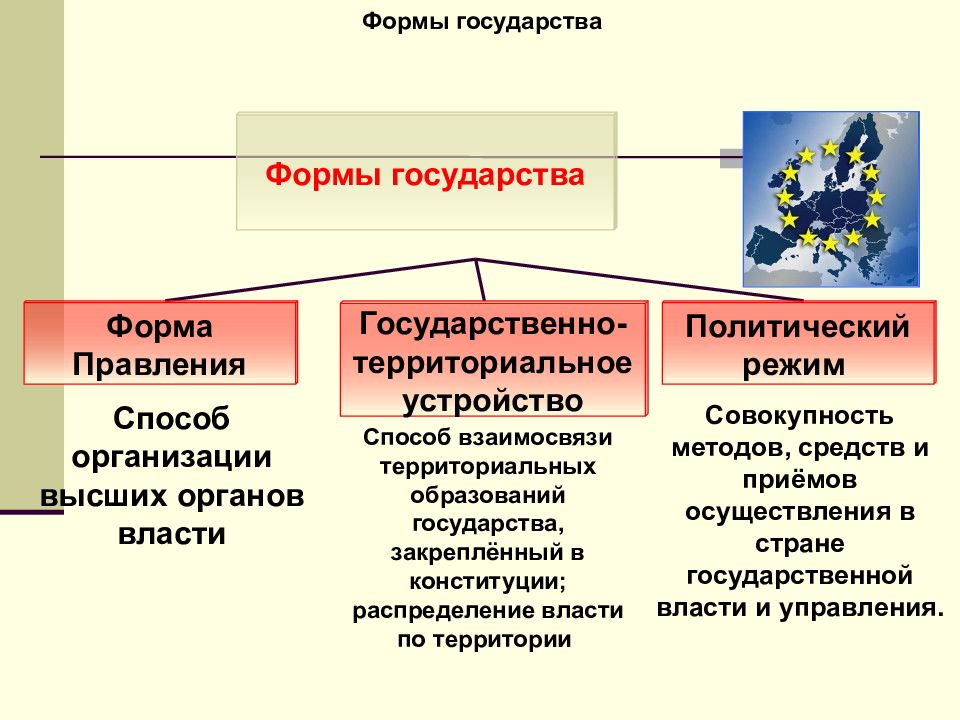

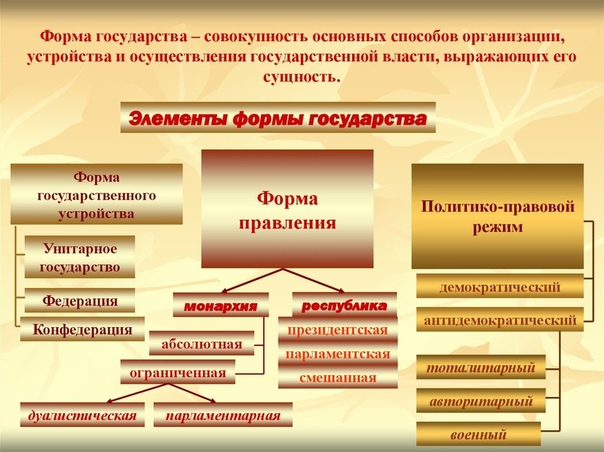

Форма государства — это устройство политической организации общества, призванное обеспечить ее стабильность и нормальное функционирование.

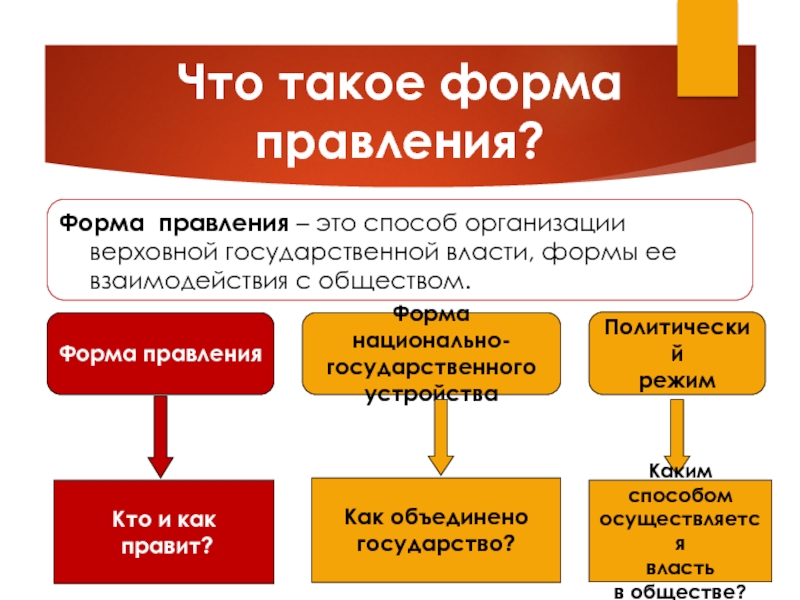

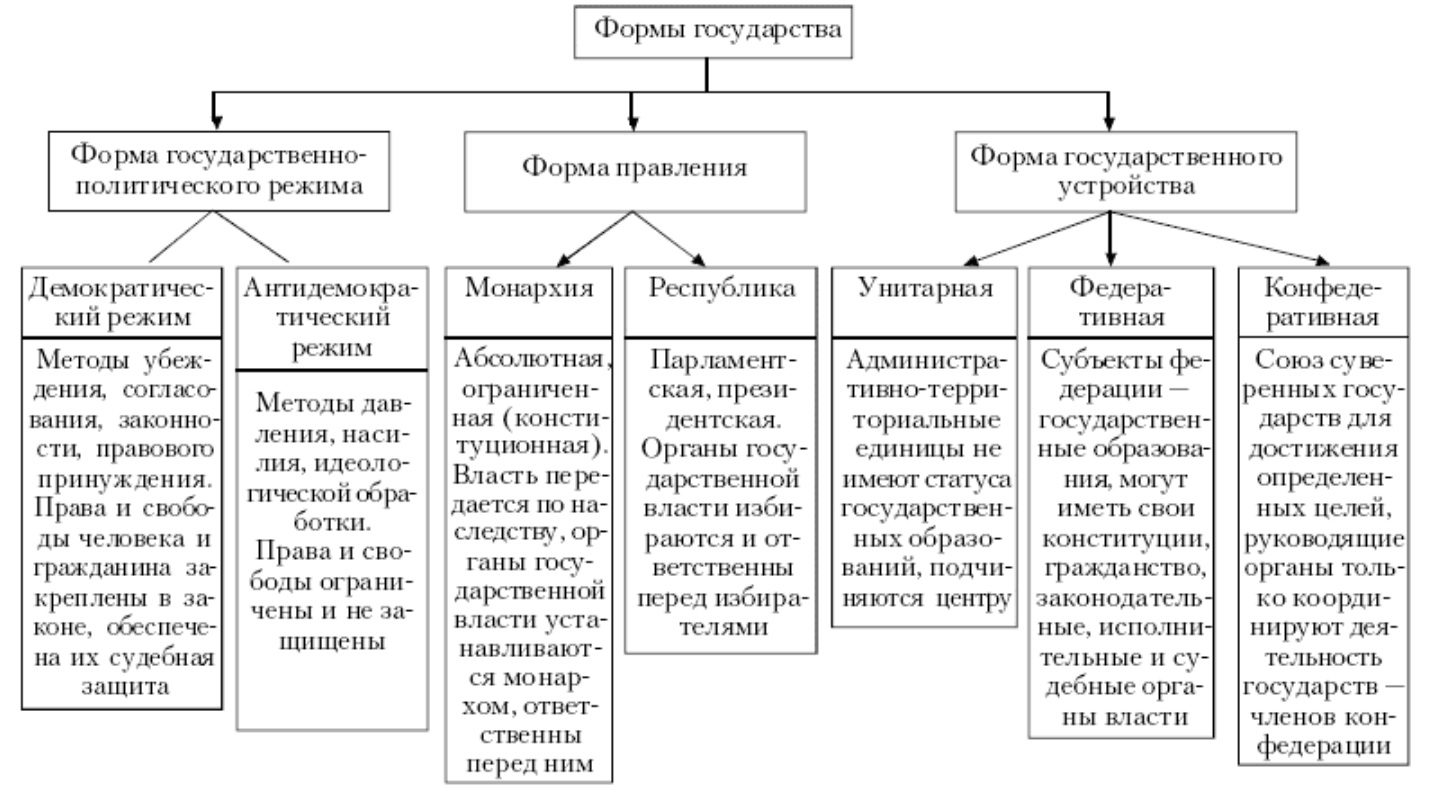

У государства есть три измерения, которые определяют его сущность: форма правления, тип государственного устройства и вид политического режима.

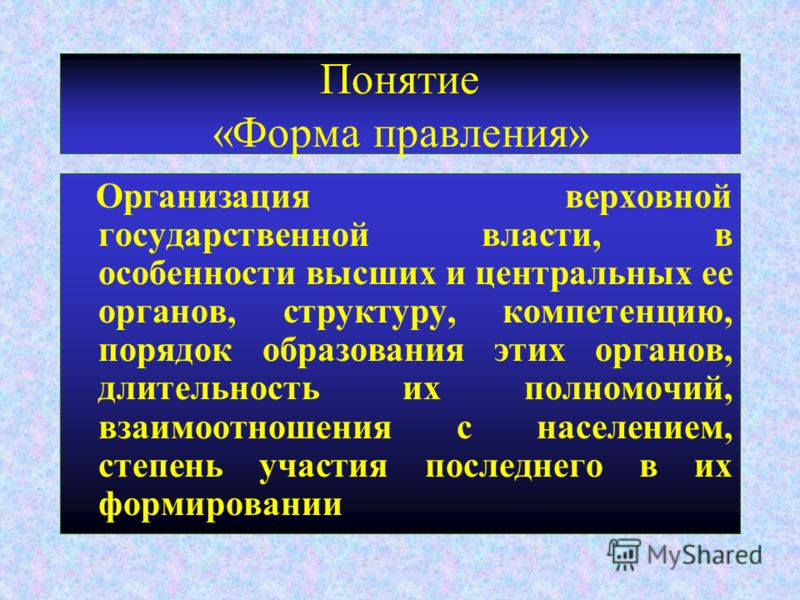

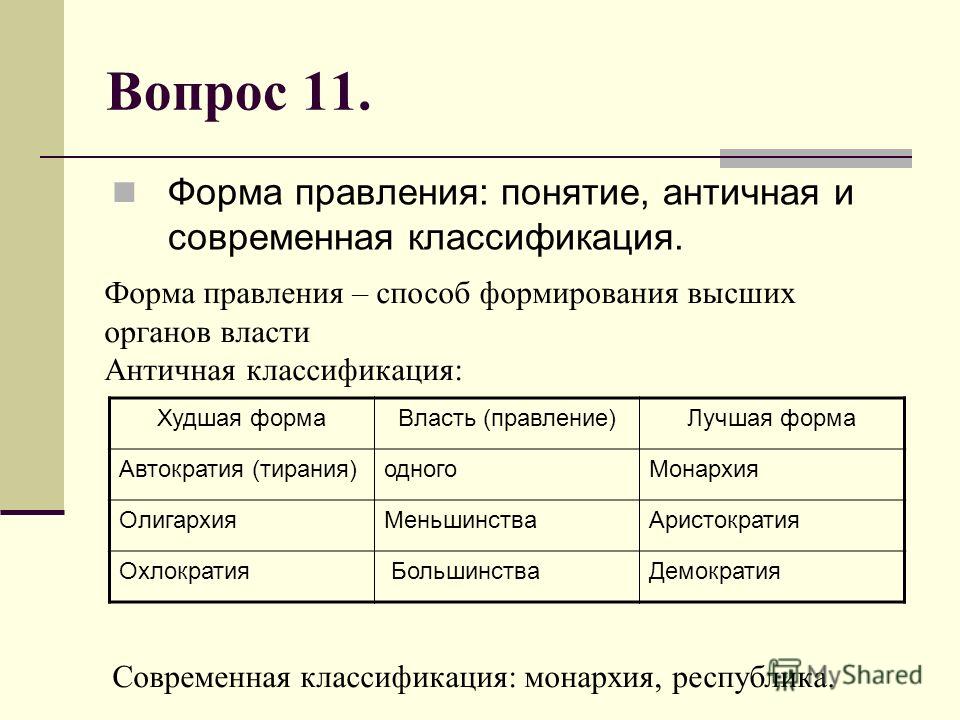

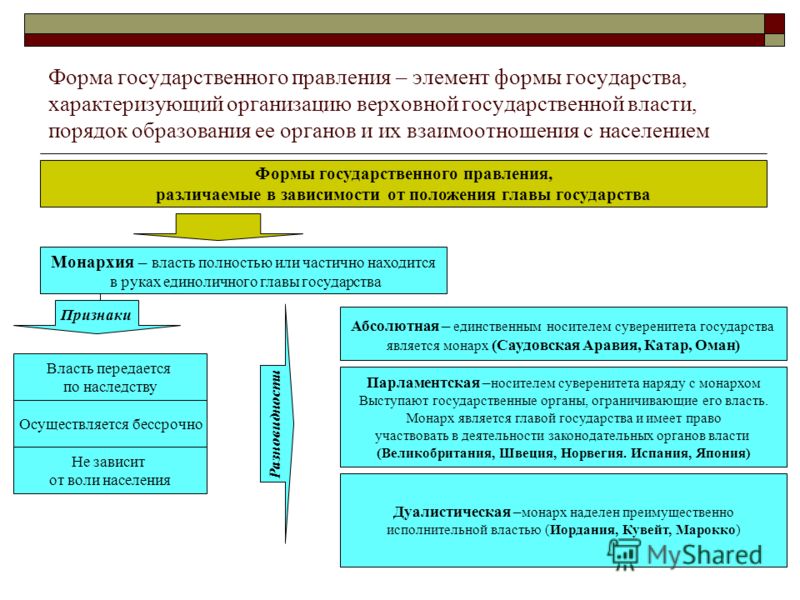

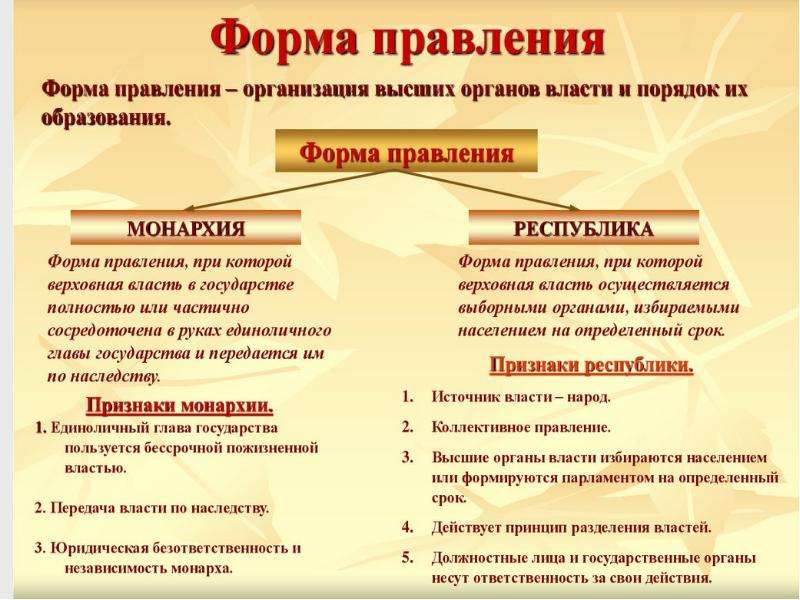

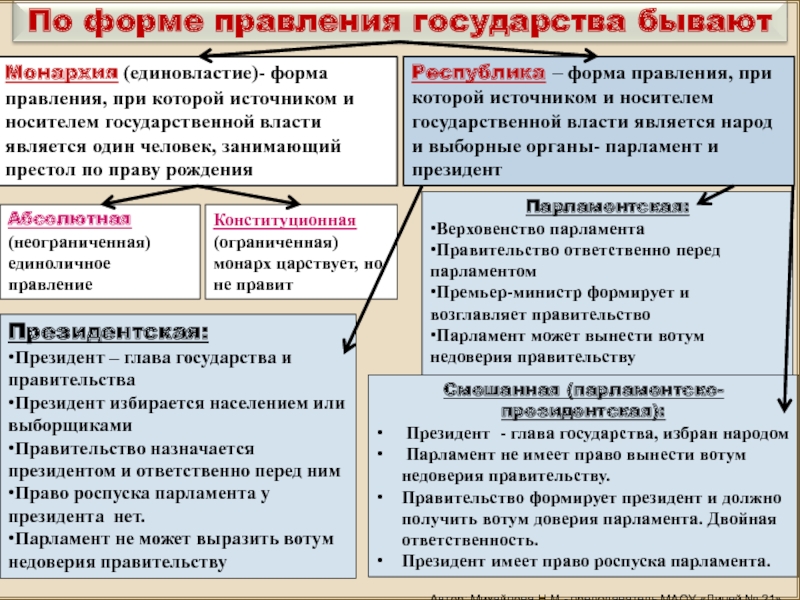

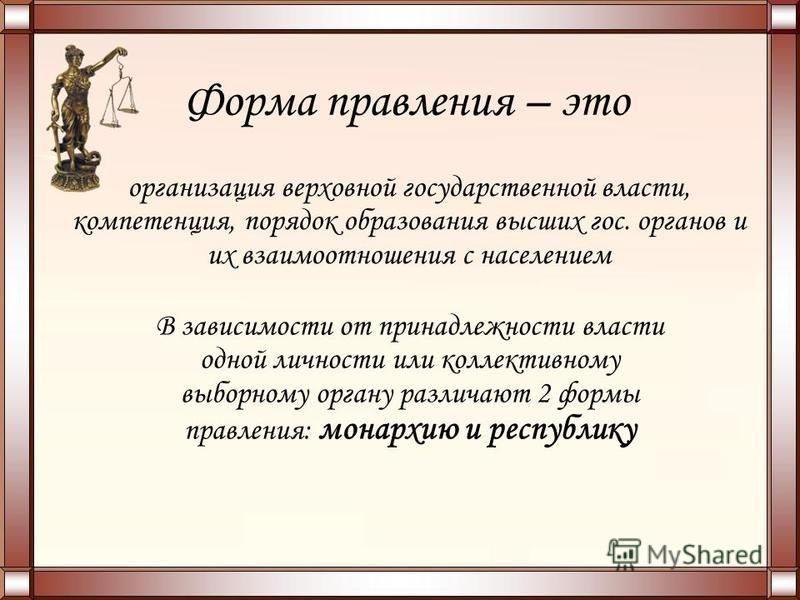

Форма государственного правления — элемент формы государства, который определяет систему организации высших органов государственной власти, порядок их образования, сроки деятельности и компетенцию, а также порядок взаимодействия данных органов между собой и с населением и степень участия населения в их формировании.

- В узком смысле — это организация высших органов государственной власти (способ организации верховной власти в государстве).

- В широком смысле — это способ организации и взаимодействия всех органов государства.

Формы власти показывают:

- как создаются высшие органы власти в государстве,

- их структуру,

- какие принципы лежат в основе взаимодействия между государственными органами,

- как строятся взаимоотношения между верховной властью и рядовыми гражданами,

- в какой мере организация органов государства позволяет обеспечивать права и свободы граждан.

В современном мире каждое государство отличается набором специфических черт и характеристик, которые сложились в процессе его исторической эволюции, под влиянием природных факторов, особенностей социально-экономического развития, религии и пр.

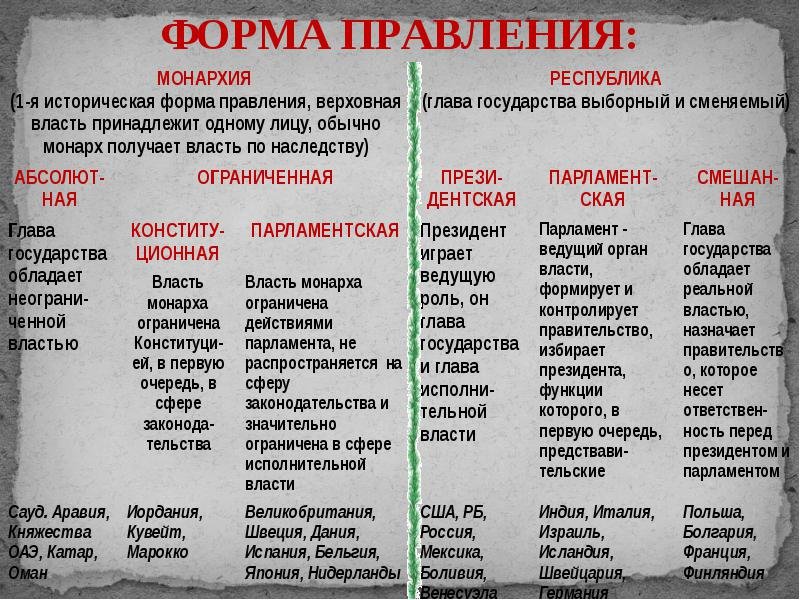

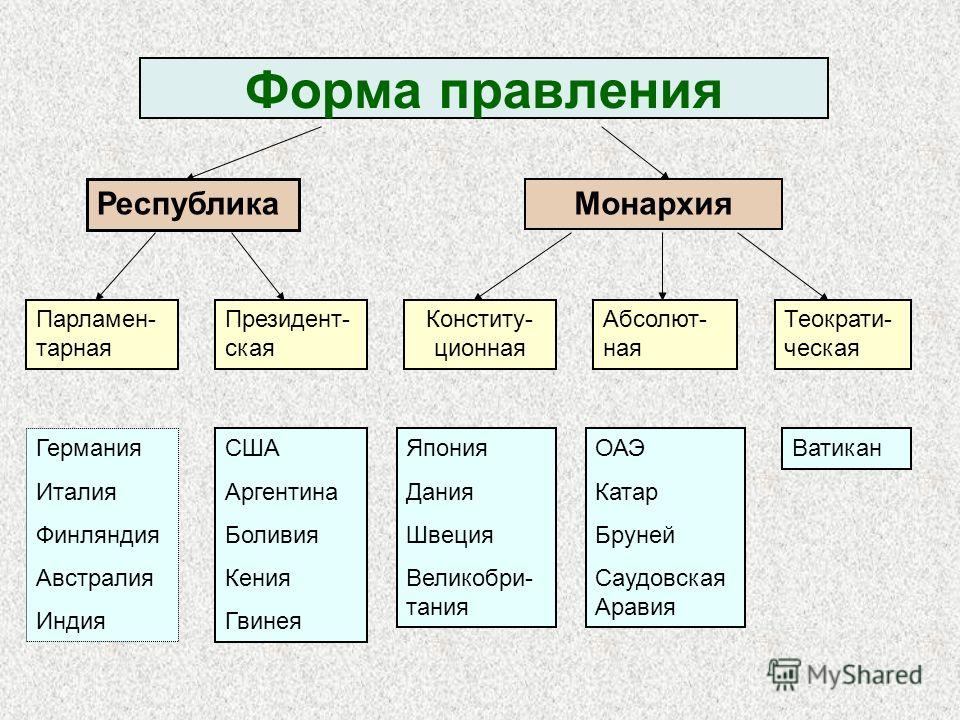

Из многообразия форм государственного правления на уроках обществознания обсуждают две основные — монархию и республику. Рассмотрим эти виды правления.

Рассмотрим эти виды правления.

Монархия

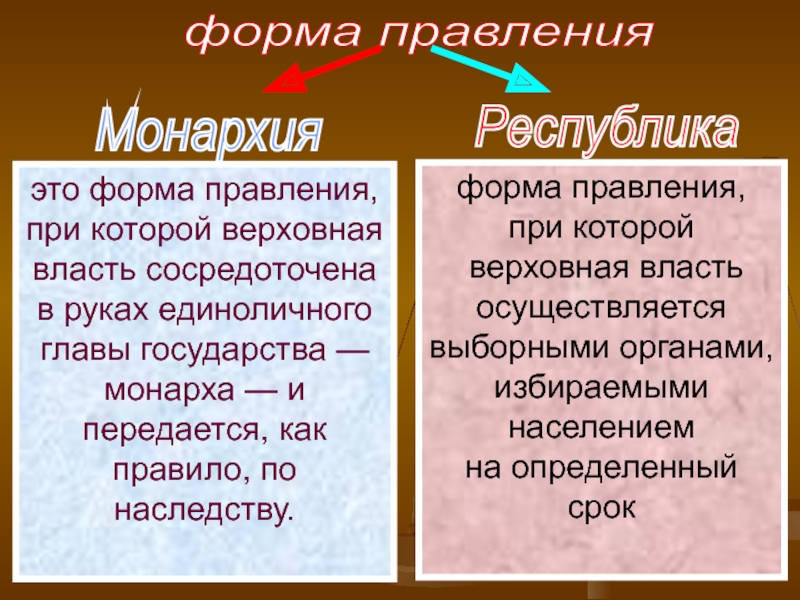

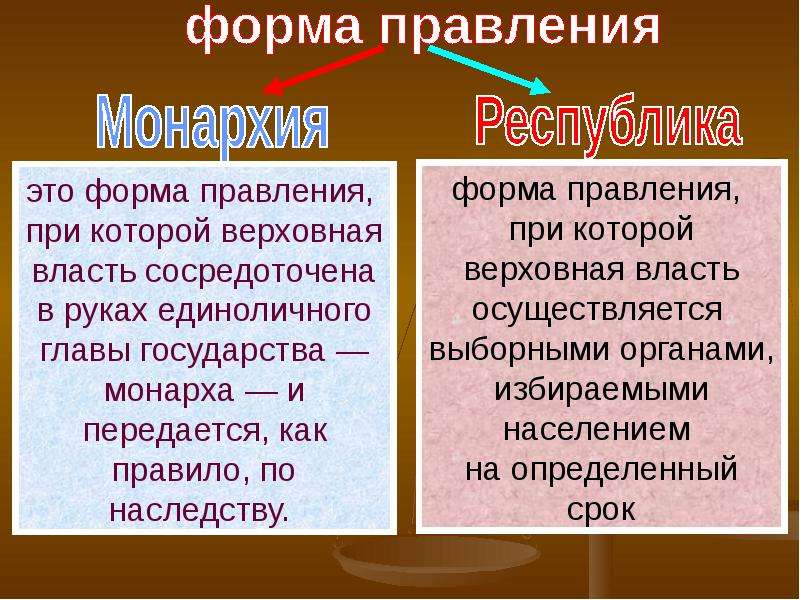

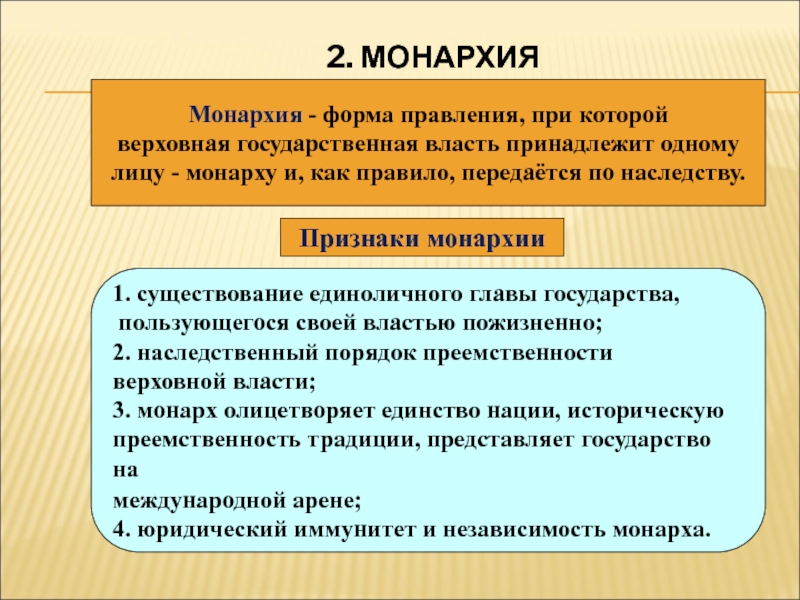

Монархия — форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору, султану, эмиру) и обычно передается по наследству.

Монархия — одна из самых древних форм правления. Самой ранней формой монархии была деспотия. При деспотии вся верховная государственная власть сконцентрирована в руках у абсолютного правителя или узкой группы лиц, которые вправе свободно распоряжаться судьбой своих подданных. Классическими деспотиями были государства Древнего Востока: Древний Египет, Индия, Китай, Ассирия, Вавилон, Персия. Также деспотической была власть в Золотой Орде, государстве Великих Моголов в Индии и Османской империи.

Параллельно шло развитие теократических представлений о природе монархии. В теократической традиции правитель (монарх) мыслился как живой бог или наместник бога. В разное время элементы теократической монархии можно было встретить в Древнем Египте, Китае, античной Греции (Александр Македонский), Римской империи (начиная с династии Августов).

На теократическую традицию опирались и византийская автократия, и московское самодержавие. Самодержавие возникло в России в связи с принятием великим князем Иваном III титула «Государь Всея Руси» после его женитьбы на племяннице последнего византийского императора Константина XI, Софье Палеолог. А с обретением полной независимости от ханов Золотой Орды Иван III в дипломатической переписке с главами других государств начинает именовать себя царем и самодержцем.

На рубеже XVI−XVII вв. в Европе сложилось представление об абсолютной монархии, под которой понимали такую форму правления, при которой юридически и фактически вся полнота государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а иногда и духовной (религиозной) власти концентрировалась в руках монарха, за которым признавалось право лучше всех разбираться в этих вопросах. Классический образец абсолютной монархии того времени: Франция во времена Людовика XIV («короля-солнца»).

Далее появилась идея просвещенной монархии, или просвещенного абсолютизма. Теория просвещенного абсолютизма заключалась в идее светского государства, то есть в стремлении поставить выше всего центральную власть. Просвещенный абсолютизм внес новое понимание государства, которое наложило обязанности на государственную власть, пользующуюся правами. То есть монарх стал пониматься не просто как единоличный властитель государства, а как наиболее образованный представитель своей страны, который должен всестороннее заботиться о благе своих подданных и процветании своего государства.

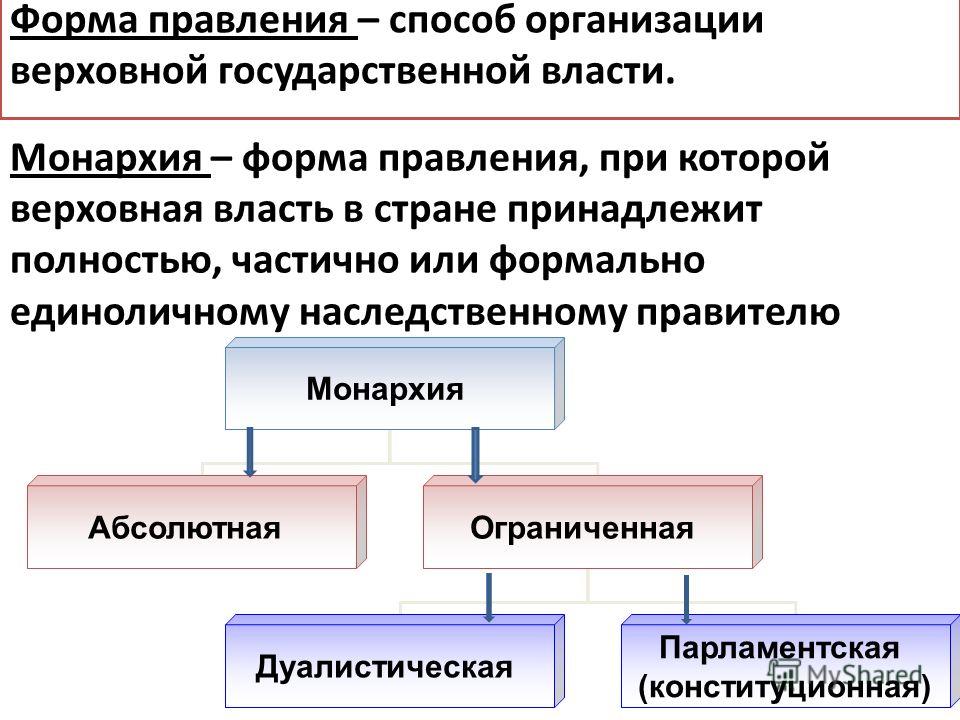

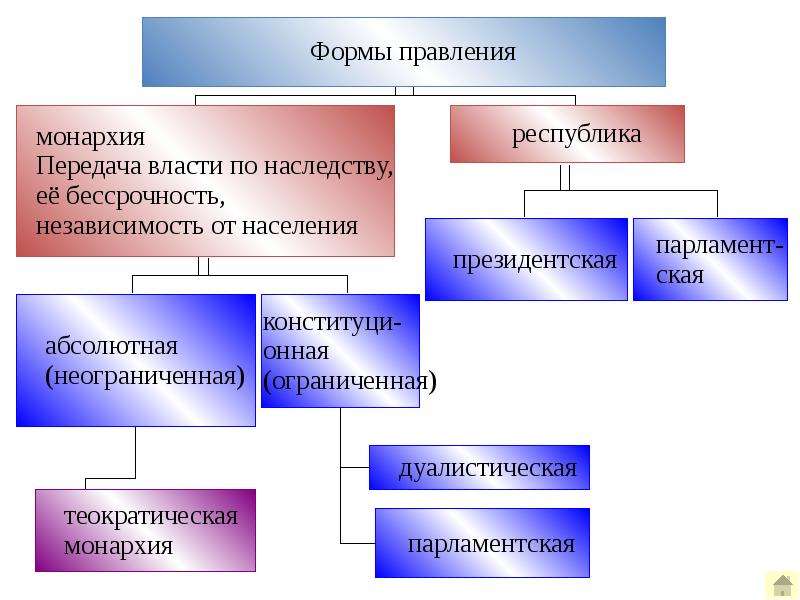

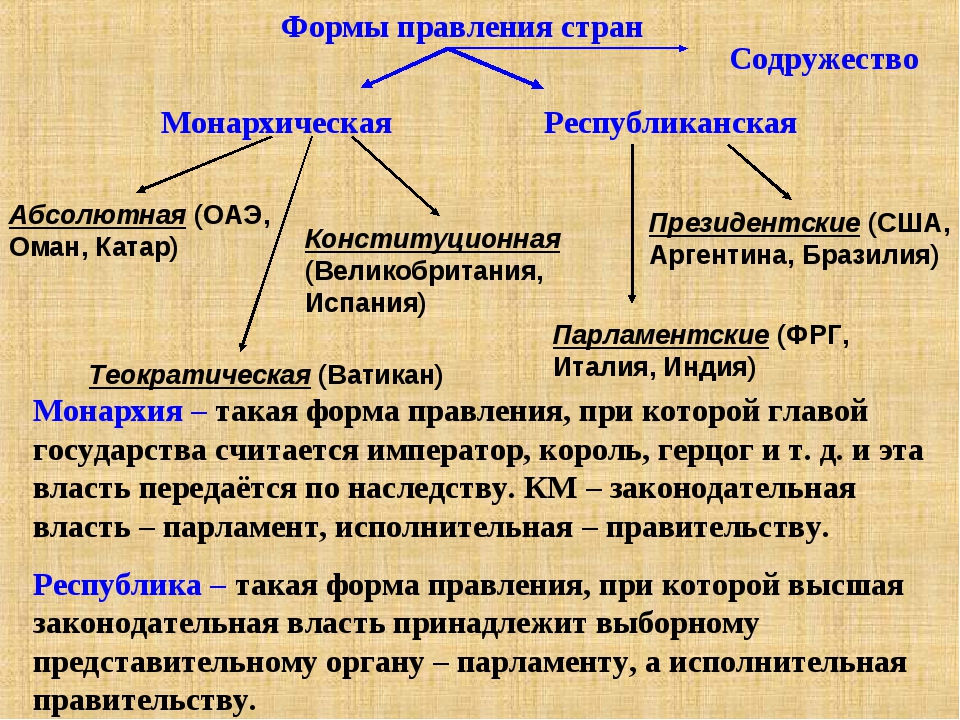

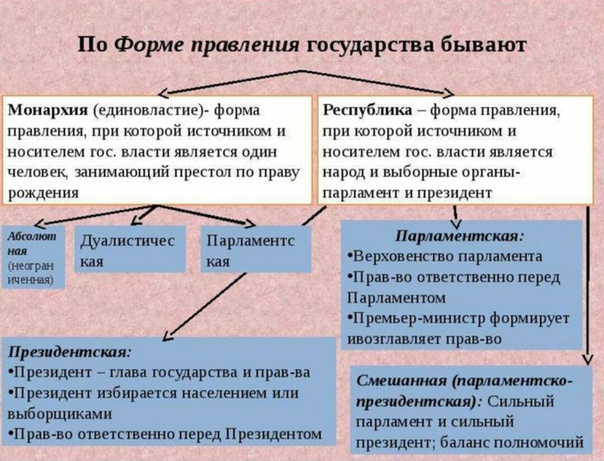

Современные монархии разделяют на два вида — абсолютные и конституционные.

Абсолютные монархии

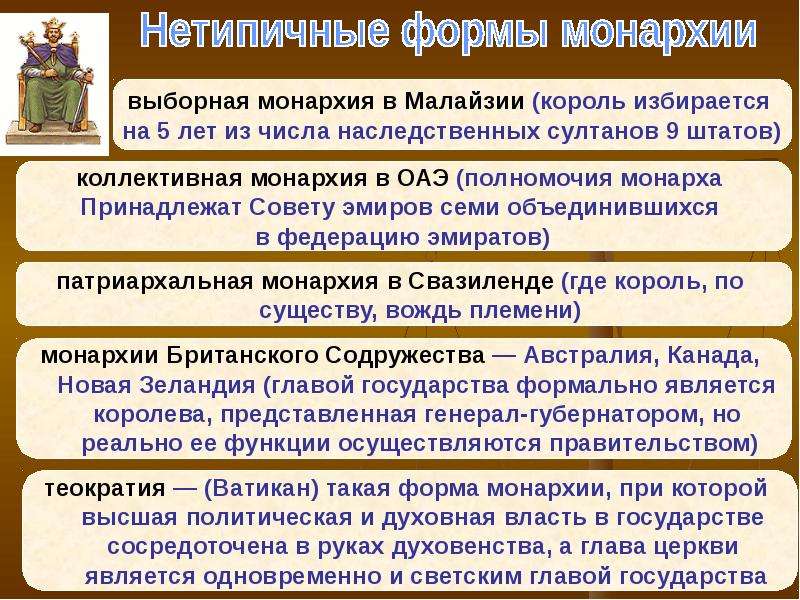

). В редких случаях монарх выполняет и функции духовного главы. Примеры современных абсолютных монархий: Саудовская Аравия, Бруней, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отчасти княжество Лихтенштейн, Ватикан.

). В редких случаях монарх выполняет и функции духовного главы. Примеры современных абсолютных монархий: Саудовская Аравия, Бруней, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отчасти княжество Лихтенштейн, Ватикан.В конституционных монархиях полномочия главы государства строго лимитированы. Реальная законодательная власть в таком государстве принадлежит парламенту, а исполнительная — правительству. По степени ограничения конституционные монархии бывают дуалистическими и парламентскими.

Дуалистическая монархия — конституционная монархия, в которой власть монарха ограничена конституцией, но монарх формально и фактически сохраняет обширную власть. Он обладает правами назначения и смещения кабинета министров, абсолютного или отлагательного вето в отношении решений парламента, а также выполняет ряд представительных и внешнеполитических функций. Примеры: Иордания, Марокко, Свазиленд, отчасти королевство Бутан, где присутствуют также и черты абсолютной монархии.

Парламентарная монархия — конституционная монархия, в которой монарх выполняет свои функции номинально. При парламентарной монархии власть монарха не распространяется на сферу законодательной деятельности и значительно ограничена в сфере управления. Законы принимает парламент, которому принадлежит формальное верховенство среди других органов государства. Он же назначает правительство, которое перед ним ответственно. В отдельных случаях (в Великобритании, Бельгии, Нидерландах и др.) у монарха остаются определенные полномочия, как, например, право вето на законодательные акты парламента, но на практике оно давно нигде не применялось. По сути, монарх выполняет чисто представительские функции.

Примеры: все европейские монархии, за исключением Лихтенштейна и Ватикана. Наиболее известные — Великобритания, Испания, Швеция, Дания, Норвегия, Нидерланды и др. В Азии — Бахрейн, Камбоджа, Кувейт, Таиланд, Япония и с некоторыми оговорками Малайзия. В Африке — Лесото.

Формы правления

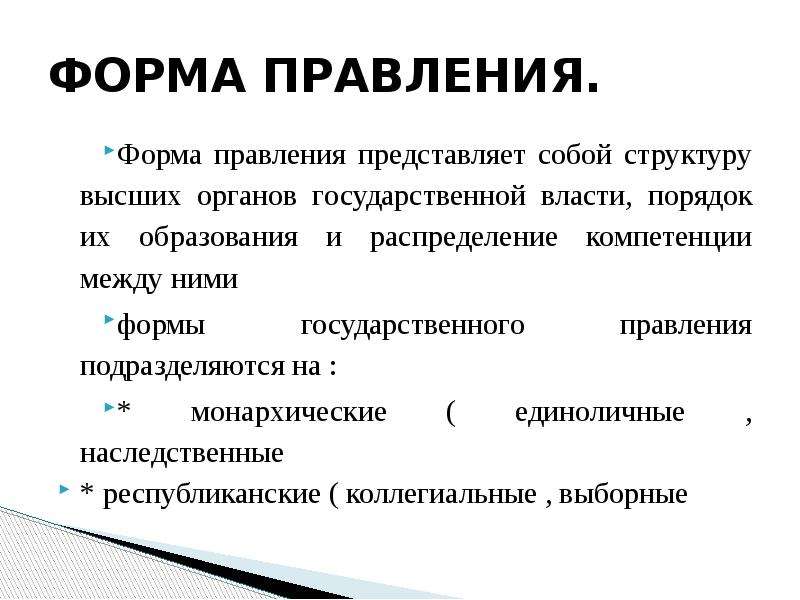

Формы правления — это принцип организации, устройства государственной власти.

Монархия

Монархия — форма правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит полностью, частично или номинально (т. е. только «на бумаге») единоличному правителю (обычно наследственному).

Монархию разделяют на два вида:

- Абсолютная монархия — монархия, предполагающая неограниченную власть монарха. При абсолютной монархии возможные существующие органы власти полностью подотчётны монарху, а воля народа официально может выражаться максимум через совещательный орган.

- Конституционная монархия — монархия, при которой власть монарха ограничена конституцией, неписаным правом или традициями.

- Парламентарная монархия.

Это вид конституционной монархии, в которой монарх не обладает властью и выполняет только представительную функцию.

Это вид конституционной монархии, в которой монарх не обладает властью и выполняет только представительную функцию. - Дуалистическая монархия. Это вид конституционной монархии, в которой власть монарха ограничена конституцией и парламентом в законодательной области, но в заданных ими рамках монарх обладает полной свободой принятия решений.

- Парламентарная монархия.

Республика

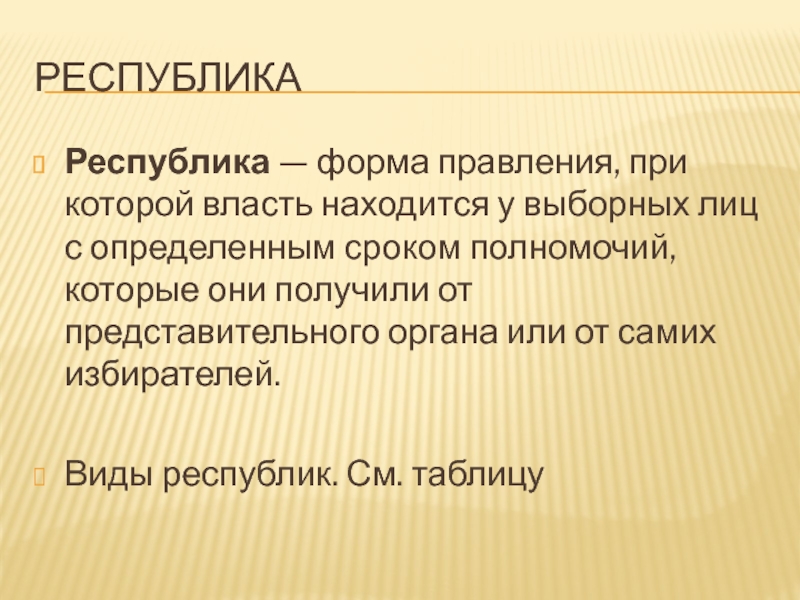

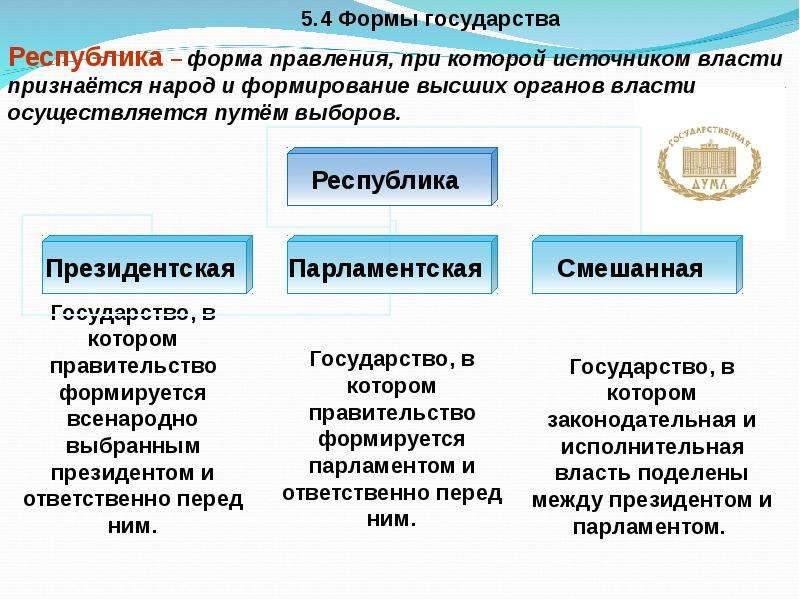

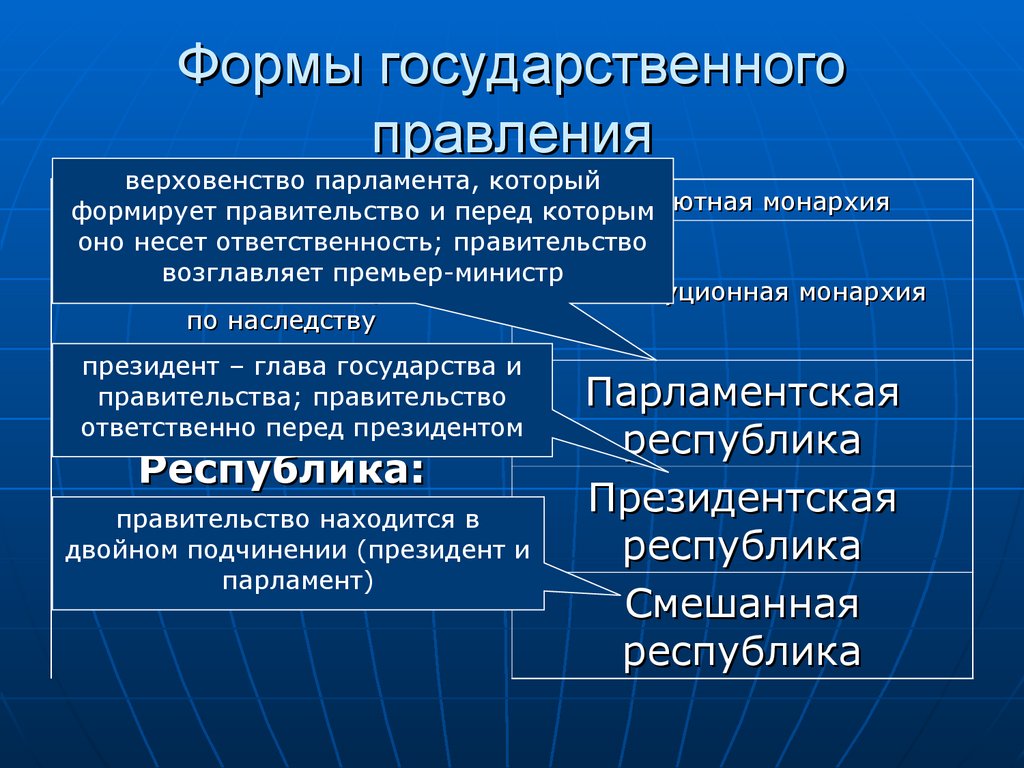

Республика — это форма правления, при которой источником власти признается народ и формирование высших органов власти осуществляется путем выборов.

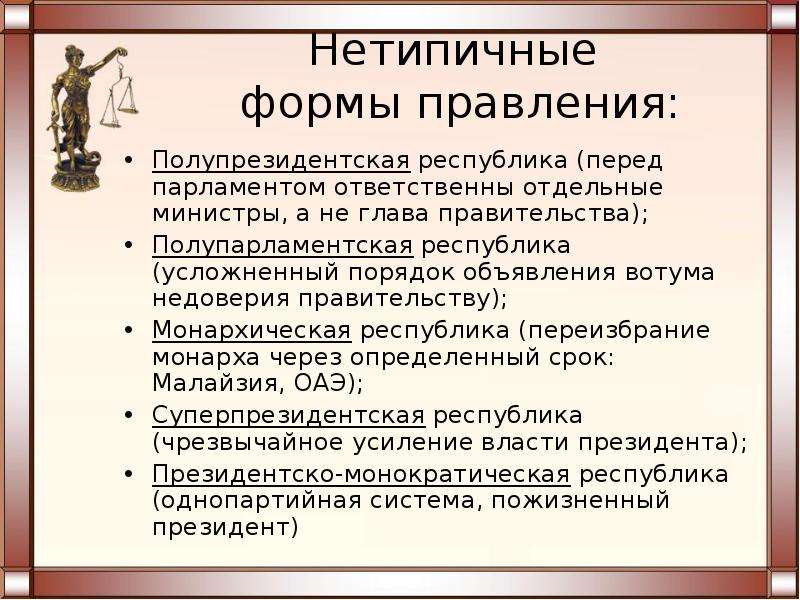

- Парламентская республика (парламентарная) — форма государственного правления, при которой правительство формируется парламентом и ответственно перед ним.

- Президентская республика — форма правления, при которой правительство формируется всенародно избранным президентом и ответственно перед ним.

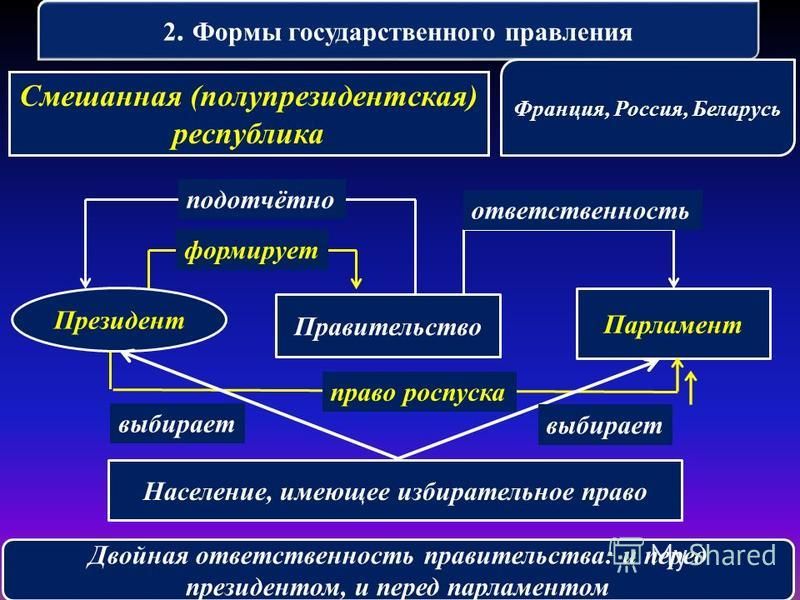

- Смешанная республика (полупрезидентская, полупарламентская, президентско-парламентская) — форма государственного правления, находящаяся между президентской и парламентарной республиками.

Другие заметки по менеджменту и экономики

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — это… Что такое ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ?

- ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

- ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — комплексный конституционно-правовой институт; организация власти, характеризуемая ее формальным источником; структура и правовое положение высших органов (глава государства, парламент, правительство), а также установленный порядок взаимоотношений между ними. Главным, определяющим признаком Ф.п. является правовой статус главы государства (выборный и сменяемый в республике, наследственный — в монархическом государстве). Для современных государств характерны две Ф.п.: республика и монархия.

Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.

- ФОРМА НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

- ФОРМАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Смотреть что такое «ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ» в других словарях:

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — принцип организации государственной власти.

Различают: монархическая форма правления монархии и республиканская форма правления республики … Большой Энциклопедический словарь

Различают: монархическая форма правления монархии и республиканская форма правления республики … Большой Энциклопедический словарьФорма правления — принцип организации государственной власти. Различают: монархическая форма правления монархии и республиканская форма правления республики. Политическая наука: Словарь справочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010 … Политология. Словарь.

Форма правления — (англ. form of government) в теории государства и права и в конституционном праве понятие, характеризующее структуру, порядок образования и организацию высших органов гос ной власти и установленный в данном … Энциклопедия права

Форма правления — Формы правления Аристократия Геронтократия Демократия Имитационная демократия Либеральная демократия Представительная демократия Прямая демократия Буржуазная демократия Деспотизм Джамахирия … Википедия

форма правления — принцип организации государственной власти.

Различают: монархические формы правления монархии и республиканские формы правления республики. * * * ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, конституционно правовой институт; организация государственной… … Энциклопедический словарь

Различают: монархические формы правления монархии и республиканские формы правления республики. * * * ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, конституционно правовой институт; организация государственной… … Энциклопедический словарьФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — порядок организации государственной власти, включающий в себя способ образования высших и местных государственных органов и порядок их взаимоотношений между собой и с населением. Формы правления в значительной мере различаются в зависимости от… … Энциклопедический словарь конституционного права

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — (лат. forma вид, наружность) форма государства, характеризующая организацию высшей государственной власти и систему ее связей с населением. В современном мире выделяют две основные формы правления монархию и республику … Политологический словарь-справочник

Форма правления — система высших органов власти, определяется структурой и правовым положением высших органов государственной власти: главы государства, парламента, правительства, а также установленным порядком взаимоотношений между ними.

Определяющим признаком… … Теория государства и права в схемах и определениях

Определяющим признаком… … Теория государства и права в схемах и определенияхФорма правления — организация государственной власти, характеризующаяся способом образования и правовым положением высших органов власти, а также статусом главы государства. Основной Ф. п. эксплуататорских государств являются Монархия и Республика. Для… … Большая советская энциклопедия

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — порядок образования и структура высших органов государственной власти и распределение компетенции между ними. По Ф.п; государства подразделяются на монархии и республики. Главным, определяющим признаком Ф.п. является правовой статус главы… … Энциклопедический словарь экономики и права

Page not found — alekssandrs Jimdo-Page!

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

- Главная

- Гражданский кодекс

- Часть 1.

Общие положения

Общие положения - Часть 2 .договора/возмещение вреда

- Часть 3.Наследственное право

- Часть 4. интеллектуальная собственность

- 1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли права. Общая и Особенна

- 2.Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе.

- 3.Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание.

- 4.Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уголовного закона.

- 5.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

- 6.Действие уголовного закона в пространстве.

- 7.Толкование уголовного закона: понятие и виды.

- 8.Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.

- 9.Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.

- 10.Классификация преступлений: понятие и значение.

- 11.Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация.

- 12.

Понятие, значение состава преступления, его структура, виды.

Понятие, значение состава преступления, его структура, виды. - 13.Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет преступления. Потерп

- 14.Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.

- 15.Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно опасного бездействия.

- 16.Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Особенности причинной св

- 17.Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.

- 18.Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.

- 19.Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная ответственность лиц, совершивш

- 20.Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы и виды вины.

- 21.Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

- 22.Умысел и его виды.

- 23.Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.

- 24.Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины.

- 25.Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность.

- 26.Виды неоконченного преступления и их характеристика.

- 27.Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния.

- 28.Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки.

- 29.Виды соучастников преступления.

- 30.Формы соучастия.

- 31.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении. Эксцесс исполнителя.

- 32.Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных сл

- 33.Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива преступлений.

- 34.Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений.

- 35.Необходимая оборона и условия ее правомерности.

- 36.Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

- 37.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Условия правомерности причинения

Условия правомерности причинения - 38.Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения ка

- 39.Понятие и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного пр

- 40.Понятие и значение системы уголовных наказаний.

- 41.Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

- 42.Ограничение свободы как вид уголовного наказания.

- 43.Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания.

- 44.Виды уголовных наказаний, применяемые к военнослужащим.

- 45.Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы видов исправительного учрежде

- 46.Общие начала назначения наказания.

- 47.Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

- 48.Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение боле

- 49.

Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. - 50.Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и характеристика.

- 51.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственнос

- 52.Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

- 53.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мя

- 54.Отсрочка отбывания наказания.

- 55.Давность в уголовном праве.

- 56.Амнистия. Помилование. Судимость.

- 57.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и уголовного наказания.

- 58.Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и виды; основания и цели применения.

- 59.Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания и цели применения.

- 61.Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции норм.

- 60.Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.

- уголовное право/особенная часть/

- 62.Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

- 63.Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- 64.«Привилегированные» виды убийства.

- 65.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его отличие от причинения вреда здоровью

- 66.Побои и его отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью человека.

- 67.Неосторожные посягательства на жизнь и здоровье человека.

- 68.Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

- 69.Похищение человека. Разграничение похищения человека от захвата заложника и незаконного лишения с

- 70.Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека.

- 71.Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий сексуального характера.

- 72.Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.

- 73.Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизн

- 74.Преступные посягательства на избирательные права граждан.

- 75. Преступные посягательсьва на авторские смежные, патентные право.

- 76.Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную деятельность.

- 77.Понятие, формы и виды хищения.

- 78.Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным

- 79.Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разгра

- 80.Присвоение или растрата. Их отличие от кражи.

- 81.Разбой и его разграничение с грабежом.

- 82.Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к совершению сделки или к от

- 83.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами престу

- 84.Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

- 85.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

- 86.Преступления, совершаемые в сфере учета прав на ценные бумаги: фальсификация единого государствен

- 87.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сб

- 88.Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с банкротством.

- 89.Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.

- 90.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект э

- 91.Преступления террористической направленности: понятие и виды. Террористический акт.

- 92.Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации)

- 93.Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Ее разграни

- 94.Хулиганство

- 95.Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасо

- 96.

Преступления против общественной безопасности, связанные с хищением либо вымогательством предмето

Преступления против общественной безопасности, связанные с хищением либо вымогательством предмето - 97.Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами или психотропными в

- 98.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус

- 99.Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. Вовлечение в занятие проституцие

- 100.Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производ

- 101.Загрязнение вод, атмосферы и морской среды.

- 102.Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.

- 103.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие и виды. Нарушение п

- 104.Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды. Неправомерный доступ к компьютерн

- 105.Государственная измена. Ее отличие от шпионажа и разглашения государственной тайны.

- 106.

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Их разграни

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Их разграни - 107.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

- 108.Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.

- 109.Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и сл

- 110.Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения должностных полномочий.

- 111.Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.

- 112.Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.

- 113.Халатность.

- 114.Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных све

- 115.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

- 116.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовн

- 117.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

- 118.Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

- 119.Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний, или уклонению от дачи пок

- 120.Фальсификация доказательств.

- 121.Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание и заключение эксперта или неправильный перевод.

- 122.Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения

- 123.Применение насилия в отношении представителя власти.

- 124.Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

- 125.Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции.

- 126.Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, спе

- 127.Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа и его отличие от сопроти

- 128.Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места службы.

- 129.Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. Уголовно-правовой анализ с

- 1.Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования. Отграничение гражданского пр

- 2.Понятие и виды источников гражданского права.

- 3.Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения.

- 4.Юридические факты, их классификация. Юридические составы.

- 5.Защита гражданских прав. Способы защиты.

- 6.Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.

- 7.Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. Признание гражданина недееспосо

- 8.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления

- 9.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, органы, ответственность юридического лица.

- 10.Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.

- 11.Реорганизация и ликвидация юридического лица.

- 12.Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.

- 13.Производственные и потребительские кооперативы.

- 14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- 15.Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав.

- 16.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.

- 17.Нематериальные блага и их защита.

- 18.Понятие и виды сделок. Условия их действительности.

- 19.Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок недействительными.

- 20.Понятие и виды представительства. Доверенность.

- 21.Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

- 22.Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой д

- 23.Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распрос

- 24.Понятие и содержание права собственности.

- 25.Основания приобретения права собственности.

- 26.Основания прекращения права собственности.

- 27.Право собственности граждан.

- 28.Право государственной и муниципальной собственности.

- 29.Общая долевая собственность.

- 30.Общая совместная собственность.

- 31.Защита права собственности и других вещных прав.

- 32.Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания возникновения обязательств.

- 33.Понятие и виды договоров.

- 34.Содержание договора.

- 35.Заключение договора.

- 36.Изменение и расторжение договора.

- 37.Исполнение обязательств с множественностью лиц.

- 38.Перемена лиц в обязательстве.

- 39.Способы обеспечения исполнения обязательств.

- 40.Неустойка. Задаток.

- 41.Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.

- 42.Поручительство. Банковская гарантия.

- 43.Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.

- 44.Виды и размер гражданско-правовой ответственности.

- 45.Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-продажи.

- 46.Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон.

- 47.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества.

- 48.Понятие и виды розничной купли-продажи.

- 49.Права покупателя по договору розничной купли-продажи.

- 50.Продажа недвижимости.

- 51.Продажа предприятий. Права кредиторов.

- 52.Понятие договора поставки. Структура договорных отношений.

- 53.Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки.

- 54.Права и обязанности сторон. Ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательст

- 55.Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.

- 56.Контрактация.

- 57.Энергоснабжение.

- 58.Мена. Дарение.

- 59.Понятие и виды договора ренты. Постоянная рента.

- 60.Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением.

- 61.Договор аренды.

Понятие договора, права и обязанности сторон.

Понятие договора, права и обязанности сторон. - 62.Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного имущества.

- 63.Договор проката.

- 64.Договор аренды транспортных средств.

- 65.Аренда зданий, сооружений, предприятий.

- 66.Финансовая аренда (лизинг).

- 67.Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и пределы его использования.

- 68.Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по договору.

- 69.Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондо

- 70.Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен жилыми помещениями.

- 71.Особенности коммерческого найма жилых помещений.

- 72.Основания возникновения права пользования жильем в доме ЖСК, ЖК, жилищном накопительном кооперати

- 73.Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в нем граждан.

- 74.

Виды жилых помещений в специализированном жилом фонде. Служебные жилые помещения.

Виды жилых помещений в специализированном жилом фонде. Служебные жилые помещения. - 75.Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления другого жилого помещения по

- 76.Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. Содержание договора.

- 77.Договор строительного подряда.

- 78.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

- 79.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- 80.Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. Содержание договора перевозки

- 81.Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии и иски по перевозкам.

- 82.Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария.

- 83.Договор перевозки пассажиров и багажа.

- 84.Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.

- 85.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Финансирование под уступку денежного требовани

- 86.

Договор банковского вклада.

Договор банковского вклада. - 87.Договор банковского счета.

- 88.Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.

- 89.Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору хранени

- 90.Договор складского хранения. Складские документы.

- 91.Специальные виды хранения.

- 92.Понятие и значение страхования. Страховое правоотношение. Основные страховые понятия.

- 93.Договор имущественного страхования.

- 94.Договор личного страхования. Виды договоров.

- 95.Договор поручения.

- 96.Комиссия.

- 97.Агентирование

- 98.Доверительное управление имуществом.

- 99.Коммерческая концессия.

- 100.Простое товарищество.

- 101.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия ответственности за причине

- 102.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного с

- 103.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособ

- 104.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающи

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающи - 105.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных

- 106.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация мора

- 107.Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их государственная регистрация.

- 108.Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Защита интеллектуа

- 109.Понятие, объекты, субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. Права авторов. Служебные прои

- 110.Договор об отчуждении исключительного права на произведение, лицензионный договор, договор автор

- 111.Права, смежные с авторскими. Права изготовителей баз данных.

- 112.Понятие, субъекты, объекты патентного права. Условия патентоспособности.

- 113.Неимущественные и исключительные права авторов и патентообладателей. Сроки действия исключительн

- 114.

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Объекты патентных

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. Объекты патентных - 115.Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

- 116.Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей.

- 117.Право на селекционное достижение.

- 118.Право на секрет производства (ноу-хау).

- 119.Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

- 120.Право на товарный знак и знак обслуживания.

- 121.Право на наименование места происхождения товара.

- 122.Право на технологию.

- 123.Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). Наследники. Недостойные наследники.

- 124.Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства

- 125.Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им.

- 126.Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства.

- 127.Форма завещания.

Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные р

Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные р - 128.Отмена, изменение и недействительность завещания.

- 129.Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

- 130.Наследование по закону. Наследование по праву представления.

- 131.Право на обязательную долю в наследстве. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.

- 132.Свидетели завещания. Лица, не имеющие право быть свидетелями и рукоприкладчиками.

- 133.Исполнение завещания. Права исполнителя завещания.

- 134.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Ответственность наследников по долгам насл

- 135.Наследование отдельных видов имущества.

- 1-15

- 16-27

- 28-40

- 41-56

- 57-69

- 70-84

- 85-98

- 99-108

- 109-117

- 1.предмет и метод теории государства и права

- 2.Методология теории государства и права

- 3.Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных наук

- 4.

Соотношение и взаимосвязь государства и права

Соотношение и взаимосвязь государства и права - 5.Причины и формы возникновения государства

- 6.Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя

- 7.Соотношение общества и государства

- 8.Государственная власть как особая разновидность социальной власти

- 9.Понятие и определение государства

- 10.Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества

- 11.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы

- 12.Правовое государство: понятие и принципы формирования.

- 13.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового государства

- 14.Понятие формы государства.

- 15.Соотношение типа и формы государства.

- 16.Форма государственного правления: понятие и виды.

- 17.Форма государственного устройства: понятие и виды.

- 18.Политический режим: понятие и виды.

- 19.Место и роль государства в политической системе общества.

- 20.Понятие и классификация функций Российского государства.

- 21.Характеристика основных внутренних функций Российского государства.

- 22.Характеристика основных внешних функций Российского государства.

- 23.Формы осуществления функций государства.

- 24.Механизм государства: понятие и структура.

- 25.Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

- 26.Орган государства: понятие, признаки и виды.

- 27.Понятие, сущность и определение права.

- 28.Понятие права в объективном и субъективном смысле.

- 29.Принципы права: понятие и виды.

- 30.Соотношение экономики, политики и права.

- 31.Правовая политика: понятие и основные приоритеты.

- 32.Функции права: понятие и классификация.

- 33.Понятие и структура правосознания.

- 34.Правовая культура: понятие и структура.

- 35.Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы

- 36.

Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.

Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. - 37.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

- 38.Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм.

- 39.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.

- 40.Эффективность правовых норм.

- 41.Структура нормы права.

- 42.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых норм.

- 43.Классификация норм права.

- 44.Понятие и виды форм права. Источники права.

- 45.Правотворчество: понятие, принципы и виды.

- 46.Понятие и виды нормативно-правовых актов.

- 47.Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права.

- 48.Закон в системе нормативно-правовых актов.

- 49.Основные стадии законодательного процесса в РФ.

- 50.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

- 51.Систематизация нормативных актов: понятие, виды.

- 52.Понятие и структурные элементы системы права.

- 53.Частное и публичное право.

- 54.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

- 55.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.

- 56.Институт права: понятие и виды.

- 57.Соотношение системы права и системы законодательства.

- 58.Понятие и основные принципы законности.

- 59.Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности, правопорядка и демократии.

- 60.Гарантии законности: понятие и виды.

- 61.Основные правовые системы современности.

- 62.Формы реализации права. Применение как особая форма его реализации.

- 63.Основные стадии процесса применения норм права.

- 64.Юридические коллизии и способы их разрешения.

- 65.Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.

- 66.Толкование права: понятие и виды по субъектам.

- 67.Акты официального толкования: понятие и виды.

- 68.Способы и объем толкования правовых норм.

- 69.Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.

- 70.Юридическая практика: понятие и структура.

- 71.Правовое отношение: понятие и признаки.

- 72.Предпосылки возникновения правоотношений.

- 73.Понятие и виды субъектов правоотношений.

- 74.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.

- 75.Правовой статус личности: понятие и структура.

- 76.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.

- 77.Объект правоотношения.

- 78.Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав.

- 79.Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций.

- 80.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

- 81.Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.

- 82.Понятие, признаки и виды правонарушений

- 83.Юридический состав правонарушения.

- 84.Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

- 85.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция нев

- 86.Правовой нигилизм и пути его преодоления.

- 87.Основные теории происхождения государства.

- 88.Социологическая теория права.

- 89.Естественно-правовая теория.

- 90.Историческая школа права.

- 91.Психологическая теория права.

- 92.Нормативистская теория права.

- 93.Юридическая техника.

- Часть 1.

- Фотографии

- нормативные акты

- 21. Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии их оценки.

- 1. Государственные формы разрешения экономических споров в России.

- 2. Альтернативные формы разрешения экономических споров в России.

- 3. Понятие арбитражных судов и их система.

- 4. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

- 5. Арбитражный процесс: понятие, стадии.

Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение.

Арбитражная процессуальная форма: понятие, значение. - 6. Общая характеристика производств в арбитражном процессе.

- 7. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.

- 8. Источники арбитражного процессуального права.

- 9. Принципы арбитражного процессуального права и их система.

- 10. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального права.

- 11. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального права.

- 12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Процессуальные последст

- 13. Виды подведомственности дел арбитражным судам.

- 14. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Процессуальные последствия несоблюдения прави

- 15. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, содержание.

- 16. Понятие и состав участников арбитражного процесса.

- 17. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.

- 18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.

- 19. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.

- 20. Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой статус.

- 21. Участие прокурора в арбитражном процессе.

- 22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных о

- 23. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой с

- 24. Представительство в арбитражном процессе.

- 25. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.

- 26. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, освобождаемые от доказывания.

- 27. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.

- 28. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.

- 29. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.

- 30. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.

- 31. Понятие иска, его элементы и виды.

- 32. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.

- 33. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, классификация.

- 34. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.

- 35. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.

- 36. Понятие, значение и виды судебных расходов.

- 37. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. Льготы по уплате государственной

- 38. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.

- 39. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.

- 40. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуал

- 41. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его несоблюдения.

- 42. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи. Процессуальные действия

- 43.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству. - 44. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного п

- 45. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.

- 46. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое соглашение.

- 47. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.

- 48. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения решения.

- 49. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение.

- 50. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.

- 51. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок вынесения и объявления решения.

- 52. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения арбитражного суда.

- 53. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение решения.

- 54. Исправление недостатков решения арбитражного суда.

- 55. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, особенности обжалования.

- 56. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право апелляционного обжалования, ег

- 57. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 58. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения

- 59. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право кассационного обжалования, его

- 60. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в

- 61. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены решения,

- 62. Понятие надзорного производства (право обращения в надзорную инстанцию, его субъекты, объекты пе

- 63. Этапы надзорного производства.

- 64. Основания для отмены или изменения в порядке надзора судебных актов. Полномочия арбитражного суд

- 65. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных акт

- 66.

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр

Производство по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в арбитр - 67. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов.

- 68. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре

- 69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственност

- 70. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании решений административных органов

- 71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

- 72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

- 73. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

- 74. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизво

- 75. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

- 76.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. - 77. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

- 78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа н

- 79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностран

- 80. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.

- 81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.

- 1.Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений.

- 2.Общие положения следственной тактики. Общие положения тактика отдельных процессу

- 3 Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

- 4.Понятие и значение тактической операции.

- 5.Понятие и виды криминалистической версии.

- 6.Формирование версий и выведение следствий из них.

- 7.Организация проверки следственных версий.

- 8.Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.

- 9.Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.

- 10.Особенности планирования при бригадном методе расследования

- 11.Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в проце

- 12.Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.

- 13.Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.

- 14.Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при рассле

- 15.Тактика освидетельствования.

- 16.Розыскная деятельность следователя.

- 17.Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.

- 18.Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

- 19.Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

- 20.Тактика задержания. Тактика личного обыска.

- 21.

Тактика выемки.

Тактика выемки. - 22.Понятие, виды и общие положения тактики допроса.

- 23.Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

- 24.Тактика допроса свидетелей и потерпевших.

- 25.Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаци

- 26.Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).

- 27.Тактика очной ставки.

- 28.Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

- 29.Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

- 30.Тактика предъявления для опознания предметов и животных.

- 31.Тактика предъявления для опознания трупа.

- 32.Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.

- 33.Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.

- 34.Тактика прослушивания и контроля за записью телефонных и иных переговоров.

- 35.Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и резуль

- 36.Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.

- 37.Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требова

- 38. Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учрежден

- 39.Особенности организации повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз

- 40.Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта и специалиста.

- 41.Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступл

- 42.Проблемы криминалистической характеристики преступления.

- 43.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причин смерти.

- 44.Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

- 45.

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера пов - 46.Методы установления личности неопознанного трупа. Особенности дактил

- 47.Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

- 48. Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.

- 49.Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свобод

- 50.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследова

- 51.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планиров

- 52.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присво

- 53. Расследование вымогательства.

- 54. Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных неза

- 55.Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.

- 56.Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов. Многочисленные способы соверше

- 57.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. При расследовании преступлений в дан

- 58.Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических сре

- 59.Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

- 60.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 61.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях правил техник

- 62.Использование документов но делам о преступных нарушениях правил техники безопаснос

- 63.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил техник

- 64. Осмотр места происшествия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безоп

- 65.

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без

Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной без - 66.Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации тра

- 67.Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуа

- 68. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасност

- 69.Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений прави

- 70. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступления

- 71.Особенности расследования взяточничества. Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам

- 72.Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загря

- 73.Следственный осмотр при расследовании экологических преступлений.

- 74.Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.

- 75.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

- применение физической силы

- 1.Таможенное дело и его элементы. Цели таможенного дела.

- 2.Предмет и метод таможенного права как комплексной отрасли законодательства.

- 3.Принципы таможенного права.

- 4.Система источников таможенного права.

- 5.Таможенное правоотношение и его структура.

- 6.Общая характеристика таможенных органов РФ.

- 7.Правоохранительная и финансовая деятельность таможенных органов.

- 8.Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ.

- 9.Территориальные таможенные органы в системе федеральных органов исполнительной власти

- 10.Индивидуальные субъекты таможенного права.

- 11.Виды коллективных субъектов таможенного права.

- 12.Правовой статус таможенного брокера и таможенного перевозчика.

- 13.Объект и предмет таможенного правоотношения. Специфика перемещения через таможенную границу РФ тр

- 14.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения.

Культурные ценности как особые предметы таможенного правоотношения. - 15.Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Общая характеристика Федеральн

- 16.Таможенная служба: понятие, принципы, особенности.

- 17.Порядок прохождения службы в таможенных органах РФ.

- 18.Правовой статус должностного лица таможенного органа.

- 19.Ограничения на таможенной службе.

- 20.Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов.

- 21.Основания прекращения таможенной службы.

- 22.Понятие и сущность таможенного режима. Таможенный режим во времени, пространстве и по кругу лиц.

- 23.Особенности экономических таможенных режимов.

- 24.Основные таможенные режимы.

- 25.Содержание завершающих и специальных таможенных режимов.

- 26.Классификация таможенных режимов, используемых при перемещении товаров через таможенную границу Р

- 27.Понятие и виды таможенных платежей.

- 28.Таможенная пошлина как основной таможенный платеж.

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т

Общая характеристика Закона РФ «О таможенном т - 29.Косвенные налоги в системе таможенных платежей.

- 30.Пеня как таможенный фискальный доход.

- 31.Правовое регулирование исчисления таможенных платежей. Объект и субъект таможенного обложения.

- 32.Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.

- 33.Принудительное взыскание таможенных платежей и меры, обусловленные таким взысканием.

- 34.Правовые способы обеспечения уплаты таможенных платежей.

- 35.Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров физическими лицами.

- 36.Таможенное оформление как стадия таможенного процесса.

- 37.Порядок таможенного оформления. Внутренний таможенный транзит в системе таможенных процедур.

- 38.Временное хранение товаров в процессе таможенного оформления. Склады временного хранения, их типы

- 39.Понятие и сущность декларирования.

- 40.Порядок декларирования. Виды таможенных деклараций.

- 41.Понятие и цели таможенного контроля.

- 42.Субъекты и объекты таможенного контроля.

- 43.Таможенные досмотр и осмотр, личный досмотр как формы таможенного контроля.

- 44.Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. Виды проверяемых документов.

- 45.Таможенная ревизия: понятие, виды, подконтрольные субъекты, порядок проведения.

- 46.Организация проведения таможенного контроля.

- 47.Порядок проведения экспертиз и исследований при осуществлении таможенного контроля

- 48.Понятие и сущность валютного контроля в таможенных правоотношениях.

- 49.Направления взаимодействия таможенных органов и банковской системы в процессе осуществления валют

- 50.Уголовная ответственность за контрабанду. Виды экономических преступлений в области таможенного д

- 51.Административное принуждение в таможенной сфере. Меры административного принуждения.

- 52.Основания административной ответственности в области таможенного дела.

- 53.Нарушение таможенных правил: понятие и состав.

Виды нарушений.

Виды нарушений. - 54.Субъекты административной ответственности за нарушения таможенных правил.

- 55.Система административных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных правил.

- 56.Производство по делам о нарушениях таможенных правил.

- Новая страница

- 1.Понятие налога и иных обязательных платежей.

- 2.Элементы налогообложения.

- 3.Система налогов и сборов: понятие, структура.

- 4.Классификация налогов и сборов.

- 5.Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и сборов.

- 6.Порядок установления, введения и отмены региональных и местных налогов.

- 7.Налоговое право: понятие, предмет, методы.

- 8.Формы налогово-правового регулирования.

- 9.Принципы налогового права РФ.

- 10.Место налогового права в системе российского права.

- 11.Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.

- 12.Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды.

- 13.Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и сборов: виды, правовое положение.

- 14.Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области налогов и сборов: виды, полномочия.

- 15.Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.

- 16.Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки.

- 17.Налогоплательщики – организации: понятие, признаки.

- 18.Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях.

- 19.Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности.

- 20.Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: понятие, виды, их обязанности.

- 21.Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие, виды, права и обязан

- 22.Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство.

- 23.Способы обеспечения налогового обязательства: пени.

- 24.Арест имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок наложения.

- 25.Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового агента): понятие, порядок реализ

- 26.

Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления.

Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия предоставления. - 27.Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов.

- 28.Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита.

- 29.Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, сборов, пени.

- 30.Налоговый контроль: понятие, виды, стадии.

- 31.Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.

- 32.Порядок проведения камеральной налоговой проверки.

- 33.Порядок проведения выездной налоговой проверки

- 34.Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, осмотр экспертиза. Привлечение

- 35.Производство по делу о налоговом правонарушении

- 36.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств налогоплательщика (налогового аген

- 37.Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агент

- 38.Административный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 39.Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере налогообложения.

- 40.Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания.

- 41.Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.

- 42.Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности.

- 43.Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.

- 44.Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лиц, привлек

- 45.Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.

- 46.Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере налогообложения.

- 47.Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 48.Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 49.Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 50.Единый социальный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 51.Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 52.Государственная пошлина: плательщики и основные элементы.

- 53.Налоги на пользование природными ресурсами: плательщики и виды, основные элементы налогообложения

- 54.Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 55.Транспортный налог: основные элементы налогообложения.

- 56.Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 57.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: налогоплательщики и основн

- 58.Система налогообложения для сельскохозяйственных товара производителей (единый сельскохозяйственн

- 59.Упрощенная система налогообложения

- 60.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

- 61.Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

- 62.Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы налогообложения.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — ПОЛИТИКА

Форма государства — это система организации государственной власти и ее устройство. Форма государства неразрывно связана с его сущностью и содержанием. На протяжении развития истории форма государства подвергалась различным изменениям под влиянием социально-экономических, политических, идеологических факторов. Менялось и представление о понятии «форма государства». В современной науке под категорией формы государства понимают особенности внутренней организации государства, порядок образования и структуру органов государственной власти, территориальное распределение власти и характер взаимоотношений центральной и местной власти, методы осуществления управленческой деятельности государства.

В соответствии с таким подходом выделяют три составляющих формы государства: форму правления, форму государственного устройства и форму политического (государственно-правового) режима.

Понятие «форма государства» имеет не только теоретическое, но и практическое значение. От того, как организована и функционирует государственная власть, каковы ее отношения с населением, зависит эффективность государственного управления обществом, престиж правительства, стабильность правопорядка, реализация прав и свобод граждан.

Форма правления означает способ организации верховной государственной власти, структуру высших органов государства, порядок их образования, срок полномочий, распределение компетенции между ними, а также характер взаимоотношений с населением и степень его участия в формировании органов власти.

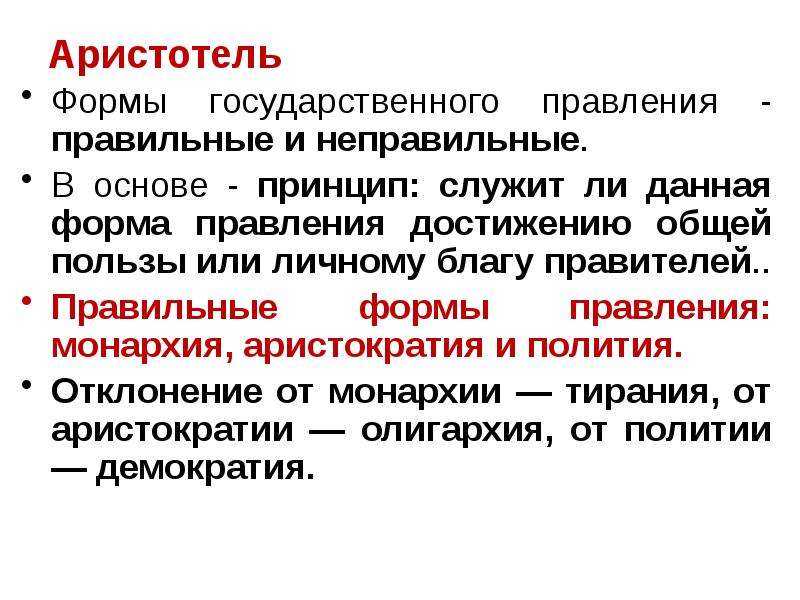

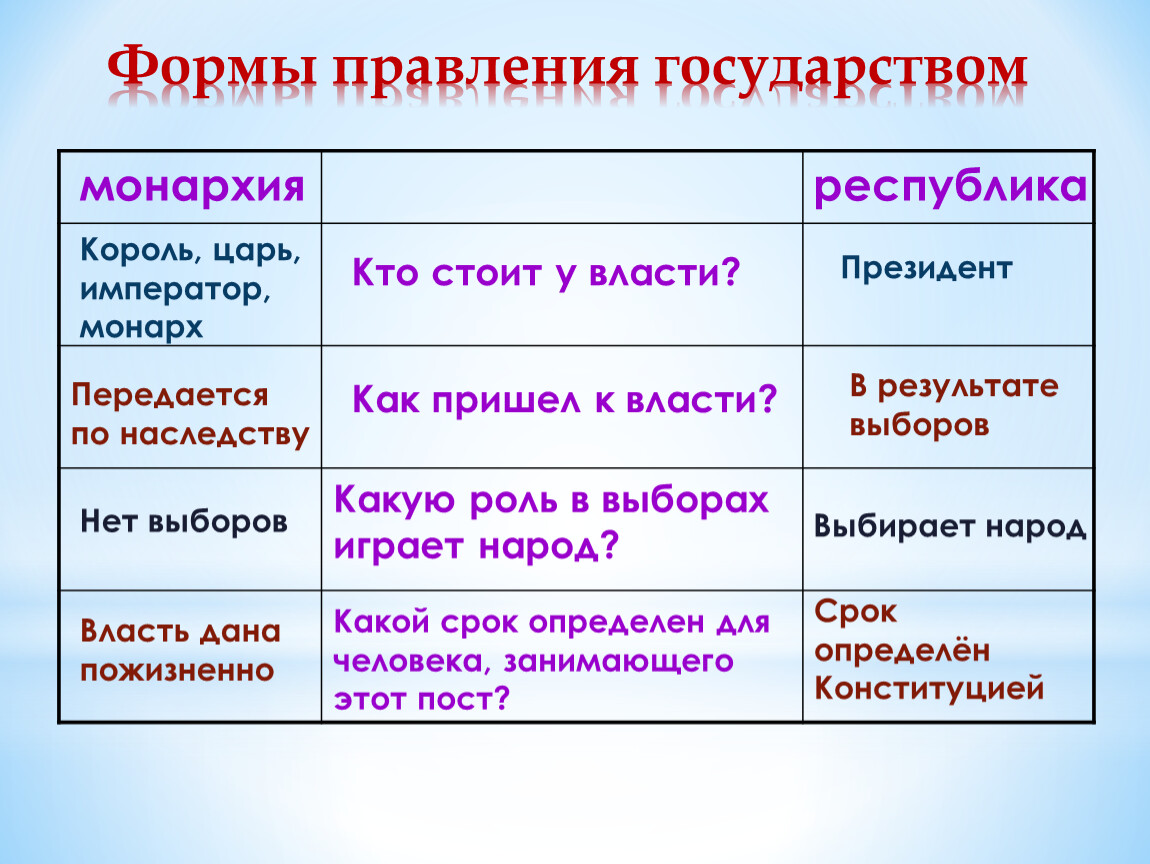

В зависимости от того, как осуществляется власть — единолично и наследственно или коллегиально и на выборной основе, различают две формы правления: монархию и республику.

Монархия — это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется единолично, пожизненно, передается по наследству и не предусматривает ответственности перед населением.

Переход власти не по наследству происходит в случае прерывания династии либо в том случае, когда законодательством предусмотрено избрание монарха (например, Речь Посполитая в XVI — XVIII вв.).

Монарх олицетворяет собой государство, действуя во внутренней и внешней политике от своего имени.

Монархии существовали на всех этапах развития государственности. В период рабовладения в странах Востока преобладали деспотические монархии (восточная деспотия), существовавшие в государствах азиатского способа производства и отличавшиеся практически неограниченной властью монарха (деспота), личность которого обожествлялась.

Античную форму монархии представляла Римская империя (I в. до н.э. — V в. н.э.). В ходе ее развития постепенно ликвидировались республиканские институты, и власть монарха приобрела неограниченный характер.

В период Средневековья феодальные монархии прошли три этапа развития.

Раннефеодальная монархия возникла в ходе разложения родового строя. Она характеризуется слабостью центральной власти, сохранением пережитков родоплеменных отношений, личной зависимостью глав регионов (вассалов) от монарха(сюзерена). Основанные на остатках родового строя отношения личной зависимости со временем утрачивали силу, что неизбежно вело к дроблению государства на мелкие территориальные единицы (княжества, герцогства, графства и др.).

Она характеризуется слабостью центральной власти, сохранением пережитков родоплеменных отношений, личной зависимостью глав регионов (вассалов) от монарха(сюзерена). Основанные на остатках родового строя отношения личной зависимости со временем утрачивали силу, что неизбежно вело к дроблению государства на мелкие территориальные единицы (княжества, герцогства, графства и др.).

Сословно-представительная монархия образуется вследствие преодоления периода раздробленности и формирования единых государств. В условиях слабости центральной власти монархам требовалась поддержка основных групп населения — сословий. Возникали сословно-представительные органы, имеющие совещательный характер и ограничивающие власть монарха в законодательной сфере (Генеральные штаты во Франции, Парламент в Англии, Земский собор в России). По мере формирования разветвленного чиновничье-бюрократического аппарата и укрепления центральной власти монарх переставал нуждаться в сословно-представительных учреждениях. Происходил переход от сословно-представительной монархии к абсолютной.

Происходил переход от сословно-представительной монархии к абсолютной.

Абсолютная монархия характеризуется усилением власти монарха, который сосредоточивает в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти, опираясь на полицию, армию, бюрократический аппарат. В период абсолютизма начинается процесс разложения феодального строя и зарождения буржуазных отношений. Противоречия между молодой буржуазией и старыми феодальными порядками приводит к революции, в ходе которой происходит свержение монархии и установление республики (Франция) или достигается компромисс между буржуазией и феодалами, в результате чего сохраняется монархия в конституционной форме (Англия).

В науке выделяют неограниченную (абсолютную) и ограниченную (конституционную) монархии. Последнюю подразделяют на дуалистическую и парламентарную.

Абсолютная монархия — это форма правления, при которой власть монарха не ограничена никаким представительным органом и юридически, т. е. отсутствуют парламент и конституция. Монарх выступает единственным высшим органом государства. В его лице соединяются все ветви власти. Действия монарха никому не подконтрольны. Однако эти признаки абсолютной монархии имеют формальное основание. На деле часто случалось, что формально неограниченный монарх испытывал сильное влияние со стороны своего окружения в силу состояния здоровья, характера, возраста. Но это не меняло сущности абсолютной монархии. В современном мире абсолютными монархиями остаются некоторые государства Ближнего Востока, например, Саудовская Аравия. Разновидность абсолютной монархии — теократическая монархия, при которой монарх представляет и светскую и религиозную власть, например, Ватикан.

е. отсутствуют парламент и конституция. Монарх выступает единственным высшим органом государства. В его лице соединяются все ветви власти. Действия монарха никому не подконтрольны. Однако эти признаки абсолютной монархии имеют формальное основание. На деле часто случалось, что формально неограниченный монарх испытывал сильное влияние со стороны своего окружения в силу состояния здоровья, характера, возраста. Но это не меняло сущности абсолютной монархии. В современном мире абсолютными монархиями остаются некоторые государства Ближнего Востока, например, Саудовская Аравия. Разновидность абсолютной монархии — теократическая монархия, при которой монарх представляет и светскую и религиозную власть, например, Ватикан.

Ограниченная (конституционная) монархия — это форма правления, при которой в силу основного закона государства — конституции — власть распределена между монархом и парламентом. В зависимости от объема полномочий этих двух органов выделяют дуалистические и парламентарные монархии.

В дуалистической монархии парламент имеет законодательные полномочия, монарх является главой исполнительной власти. Парламент в таких государствах состоит, как правило, из двух палат. Нижняя палата формируется выборным путем, верхняя назначается монархом. Кроме того, монарх формирует правительство, которое ему подотчетно, имеет право вето (неутверждения законов) и право неограниченного роспуска парламента. Дуалистическая монархия имела широкое распространение в период становления и развития буржуазных отношений (Германская империя, Италия в конце XIX — начале XX в.). Современные примеры дуалистической монархии — Марокко и Иордания.

В парламентарной монархии власть монарха значительно ограничена, законодательная власть полностью принадлежит парламенту. Правительство формируется парламентом и ему подотчетно. Монарх выполняет представительские функции, формально утверждает состав правительства и подписывает законы. Однако фактически власть монарха является символической, самостоятельная его деятельность невозможна без согласия парламента. Главой государства выступает не монарх, а глава правительства. Положение монарха характеризуется выражением «царствует, но не правит». Тем не менее парламентарная монархия существует во многих современных государствах (Англии, Испании, Дании и др.), что доказывает ее жизнеспособность. Монарх в этих странах играет роль «символа единства нации», «неподкупного арбитра», стоящего выше политических страстей.

Главой государства выступает не монарх, а глава правительства. Положение монарха характеризуется выражением «царствует, но не правит». Тем не менее парламентарная монархия существует во многих современных государствах (Англии, Испании, Дании и др.), что доказывает ее жизнеспособность. Монарх в этих странах играет роль «символа единства нации», «неподкупного арбитра», стоящего выше политических страстей.

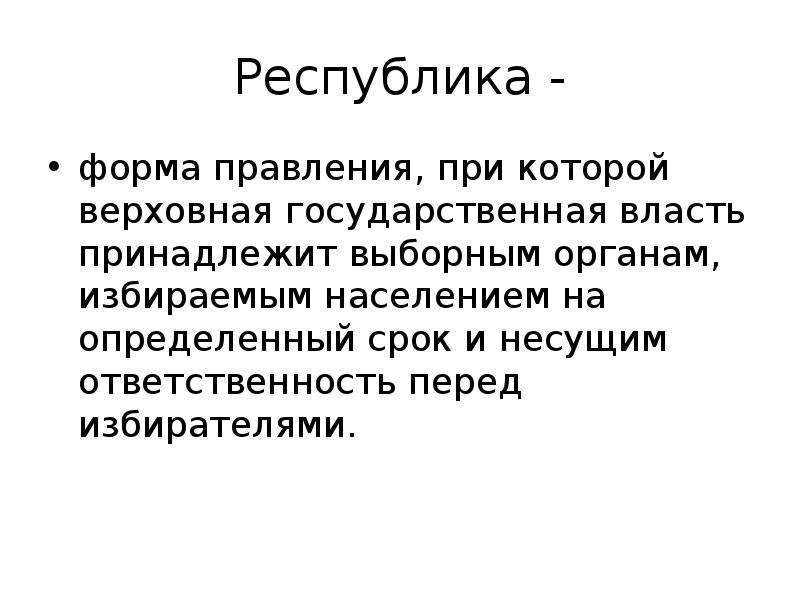

Республика — это форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок и несущим ответственность перед избирателями.

Республики, как и монархии, существовали в разных типах государства.

Рабовладельческими республиками были Афинская демократическая республика, где участие в осуществлении власти принимали все свободные граждане, достигшие двадцати лет, и аристократическая республика (Спарта, Рим), в которой реальными политическими правами обладала военно-земельная аристократия.

В период феодализма республиканская форма правления была малораспространен и существовала в крупных торговых городах-государствах, таких как Венеция, Генуя, Любек, Новгород, Псков и др.

Республика становится одной из основных форм правления буржуазного государства, а также единственной формой правления государства социалистического типа.

Современные республики разделяются на три основных вида: парламентские, президентские и смешанные.

Парламентская республика — это форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит парламенту. Он определяет направления внутренней и внешней политики государства. Правительство в такой республике формируется парламентским путем и несет ответственность перед парламентом. Оно остается у власти до тех пор, пока пользуется доверием парламента. Если парламент выносит вотум недоверия правительству, оно обязано уйти в отставку. Президент, являясь главой государства, не может быть главой правительства. Это означает, что он лишен возможности направлять деятельность правительства. Полномочия президента хотя и являются формально обширными, в действительности не могут полностью реализовываться без согласия правительства и парламента.

Это означает, что он лишен возможности направлять деятельность правительства. Полномочия президента хотя и являются формально обширными, в действительности не могут полностью реализовываться без согласия правительства и парламента.

Таким образом, в парламентской республике высшая представительная власть реально контролирует исполнительную, не допуская возможность коррупции и злоупотреблений. Однако в парламентских республиках часты правительственные кризисы, которые не способствуют установлению политической стабильности. Примеры парламентских республик — Италия, Австрия, ФРГ.

Президентская республика — это форма правления, при которой высшим должностным лицом в государстве является президент, наделенный реальными властными полномочиями и соединяющий в своих руках функции главы государства и главы правительства. Президент избирается непарламентским путем, чаще всего всеобщим голосованием. Правительство формируется президентом и несет перед ним ответственность. Президент имеет больше полномочий, чем в парламентской республике. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, имеет право законодательной инициативы и право вето на законы, принимаемые парламентом, является верховным главнокомандующим, вправе ввести чрезвычайное и военное положение. В установленных законом случаях президент может распустить парламент. В то же время и парламент может отстранить президента от власти (импичмент).

Президент имеет больше полномочий, чем в парламентской республике. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, имеет право законодательной инициативы и право вето на законы, принимаемые парламентом, является верховным главнокомандующим, вправе ввести чрезвычайное и военное положение. В установленных законом случаях президент может распустить парламент. В то же время и парламент может отстранить президента от власти (импичмент).

Президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, наряду с которой в соответствии с принципом разделения властей осуществляются законодательная и судебная власти. Такой механизм позволяет эффективно действовать системе сдержек и противовесов и способствует гармоничному функционированию властей, позволяя избегать произвола со стороны какой- либо из них, в первую очередь со стороны исполнительной власти. Тем не менее президентская форма правления небезупречна. Она таит в себе возможность конфликта между законодательной и исполнительной властями, что чревато конституционным кризисом. Такая ситуация возможна, если президент и парламентское большинство принадлежат к различным политическим партиям. Классическими примерами президентской республики служат США и Мексика.

Такая ситуация возможна, если президент и парламентское большинство принадлежат к различным политическим партиям. Классическими примерами президентской республики служат США и Мексика.

В реальной политической жизни конкретной страны часто складывается ситуация, при которой возможно появление смешанной республики, сочетающей черты парламентской и президентской республик. В смешанных республиках президент и парламент в той или иной мере делят свои полномочия по отношению к правительству. Так, в Российской Федерации президент, формально не являясь главой правительства, выполняет многие его функции. Федеральное Собрание и нижняя его палата — Государственная Дума — могут оказывать воздействие на правительство, контролируя его деятельность. Другим примером смешанной республики служит Франция.

Сочетание черт парламентской и президентской республик характерно для вновь образованных государств современности. Это связано со стремлением извлечь все положительное из традиционных форм республиканского правления. Однако в этом случае не удается избежать недостатков. Так, стабильность правительства значительно снижается в связи с усилением контрольных функций парламента. И наоборот, увеличение полномочий президента влечет за собой уменьшение роли высшего представительного органа власти.

Однако в этом случае не удается избежать недостатков. Так, стабильность правительства значительно снижается в связи с усилением контрольных функций парламента. И наоборот, увеличение полномочий президента влечет за собой уменьшение роли высшего представительного органа власти.