Форма государственного устройства примеры: Формы государственного устройства | Политология

Формы государственного устройства и правления. — Отечественные записки

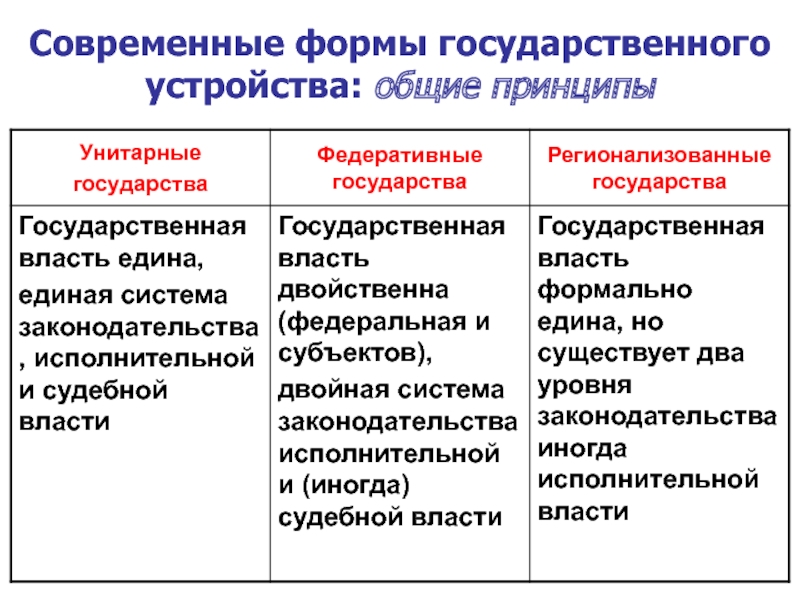

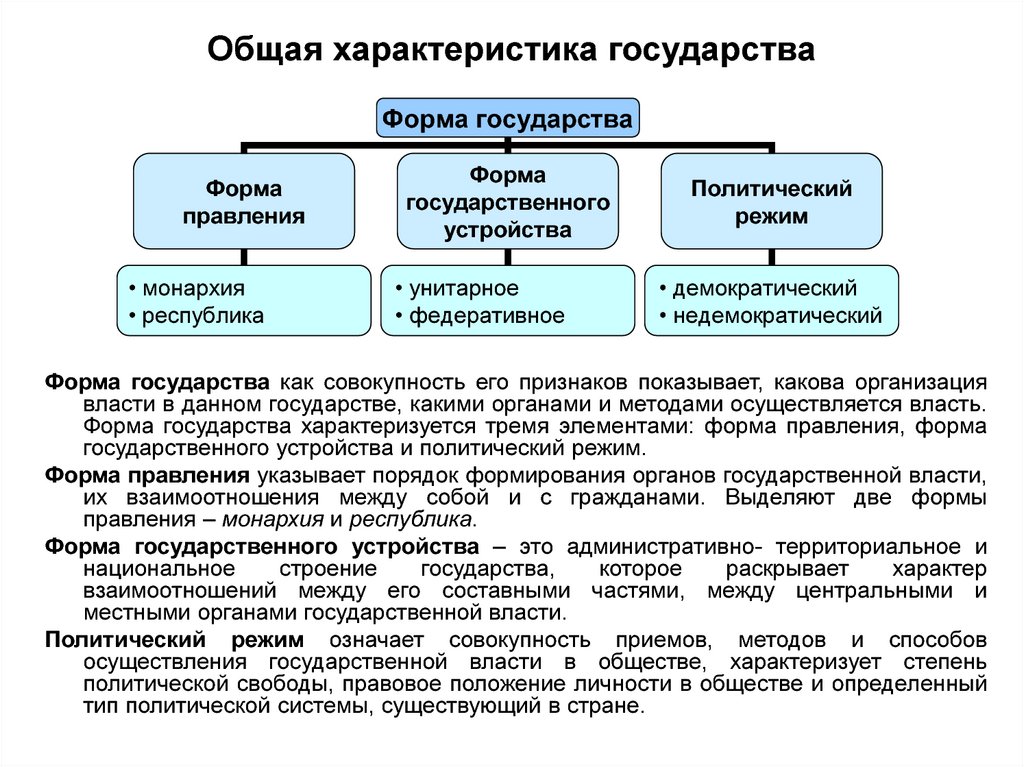

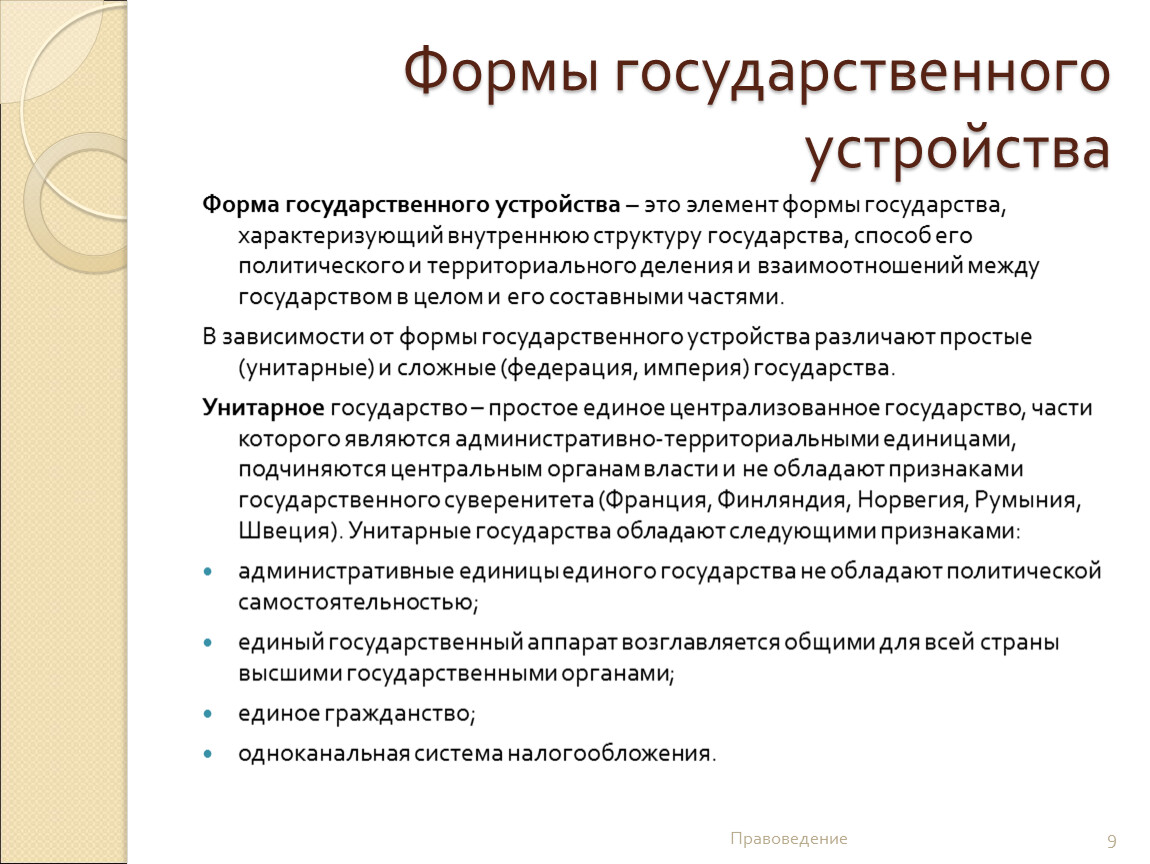

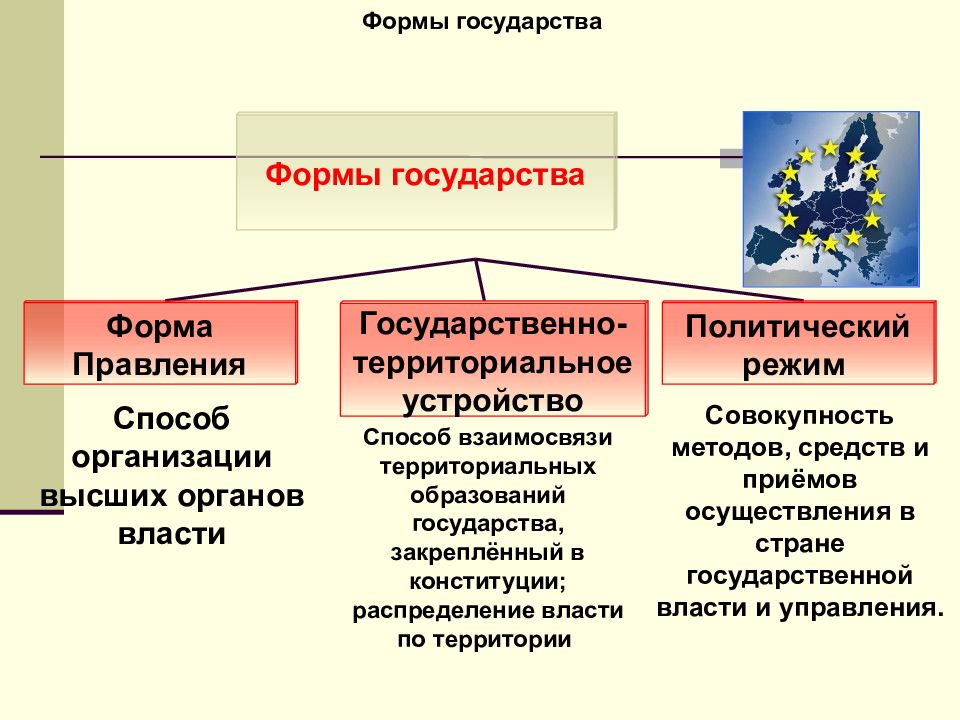

В современной политологии для общего

обозначения структурных и властных

признаков государства используется понятие «форма государства». Это понятие

включает три элемента: форму государственного устройства, форму правления

и политический режим.

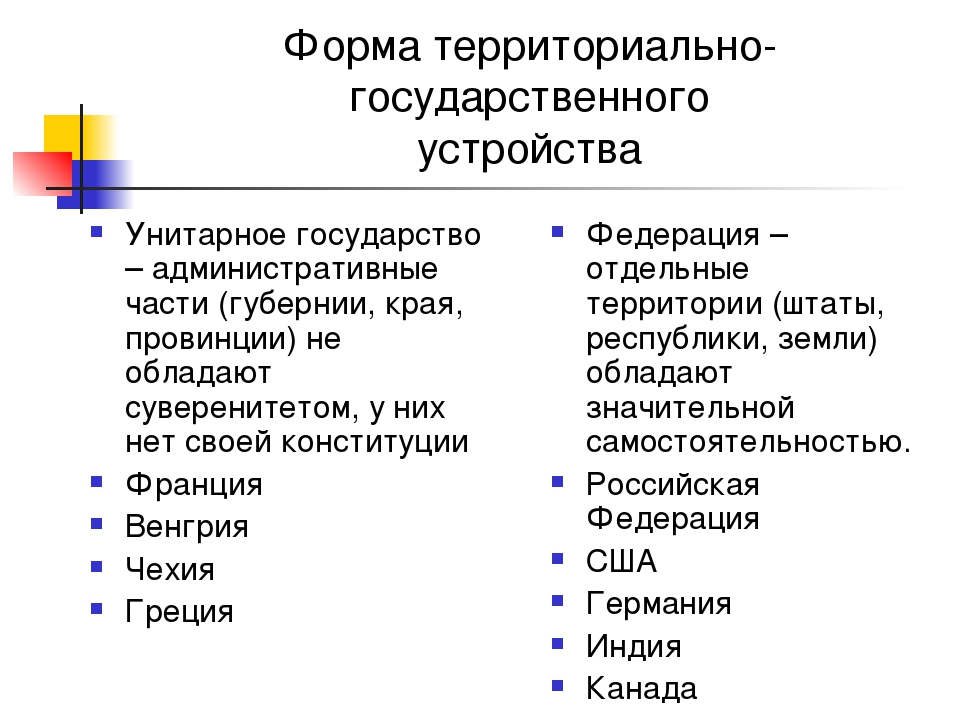

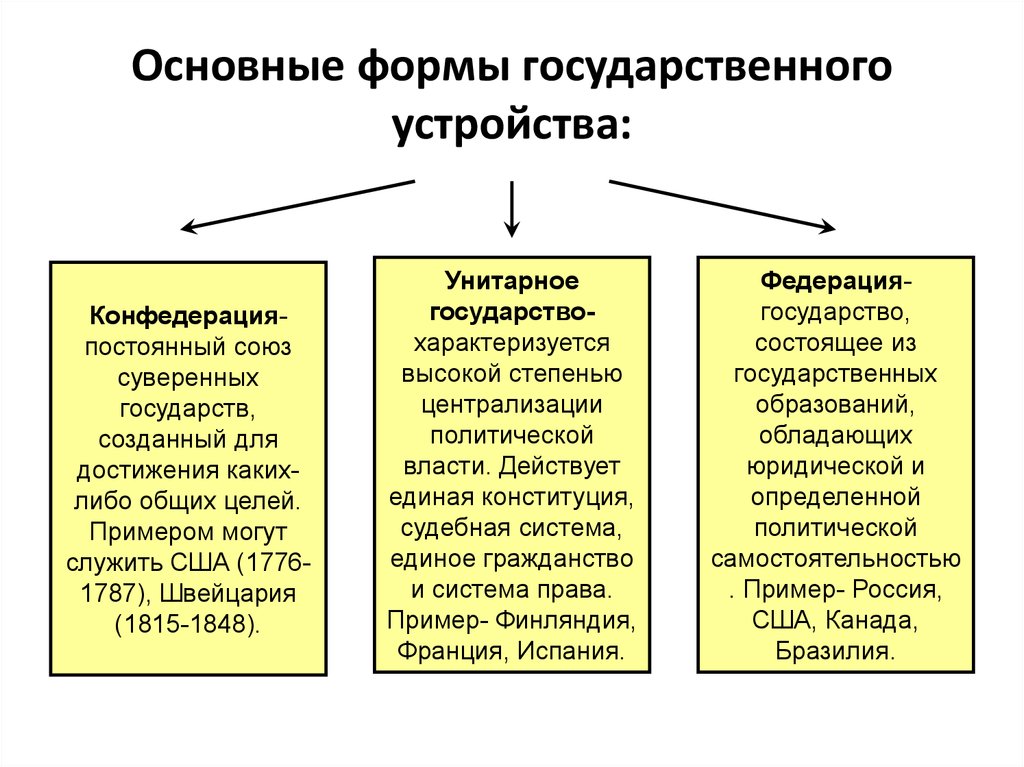

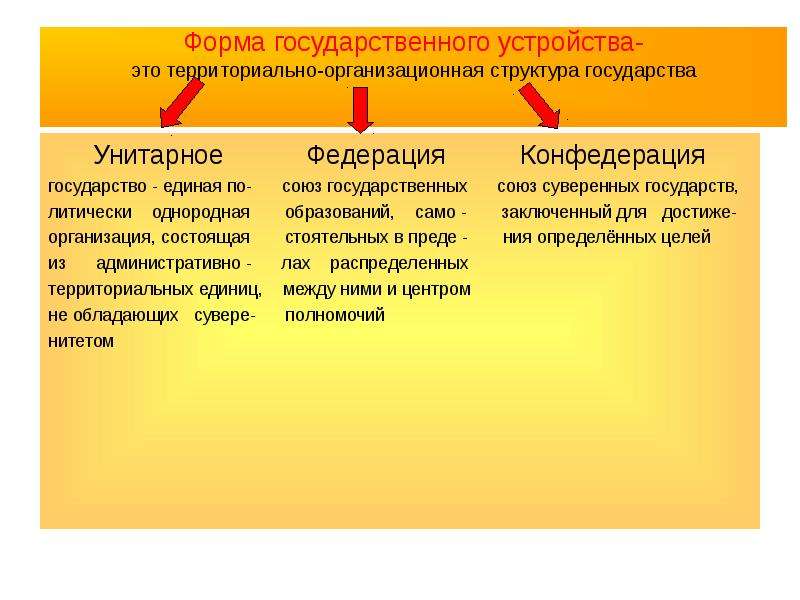

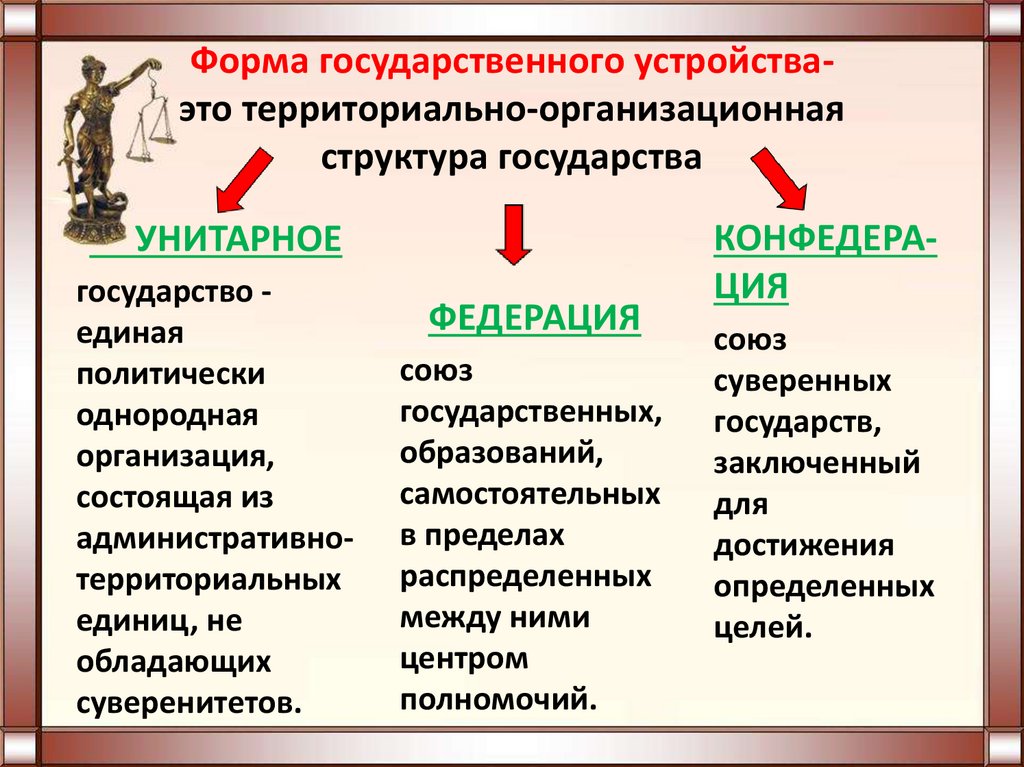

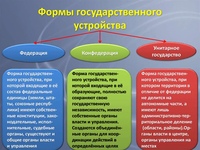

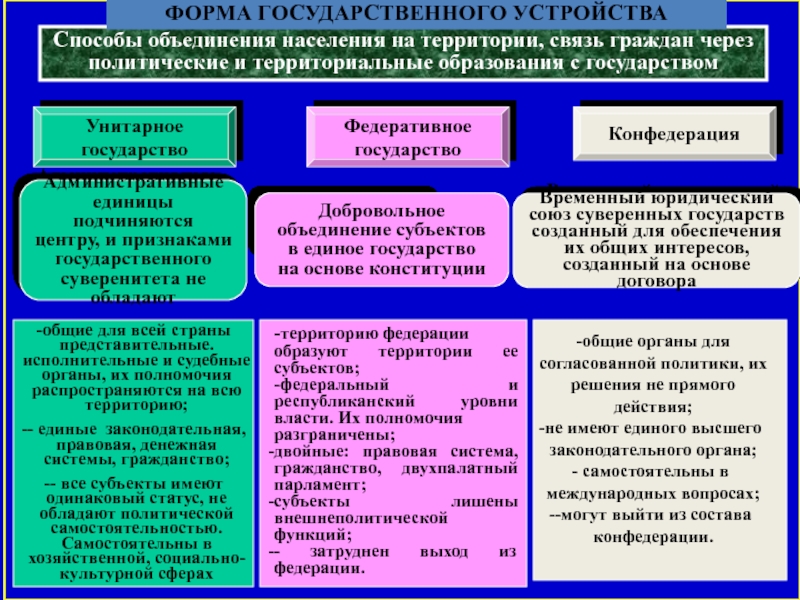

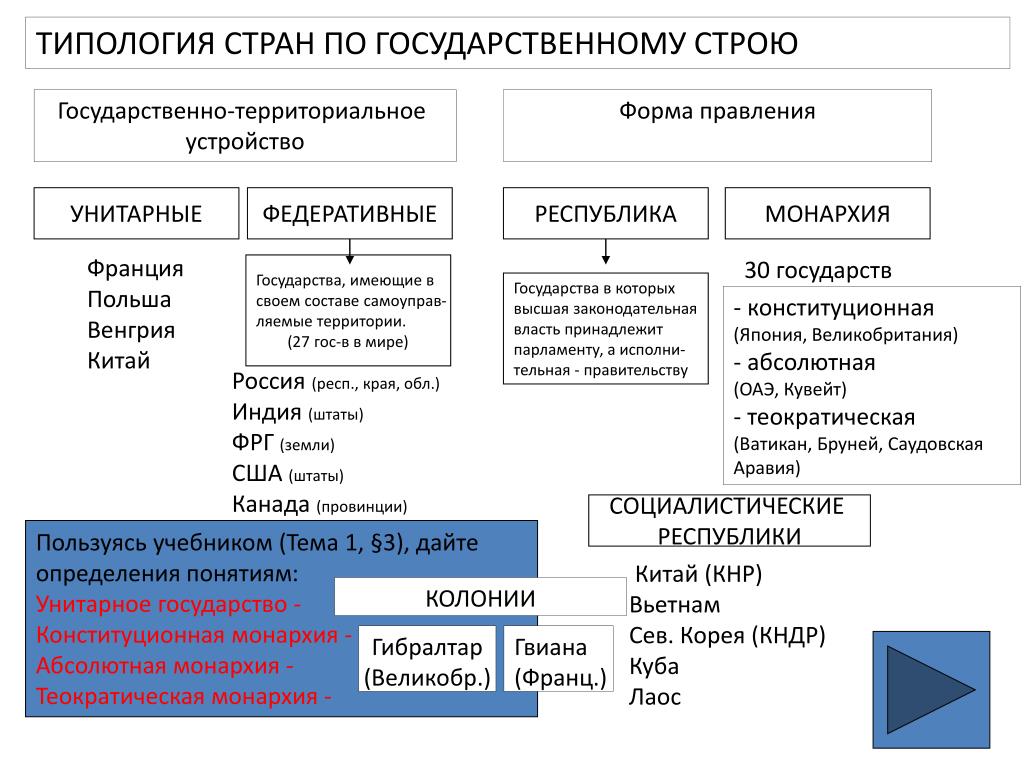

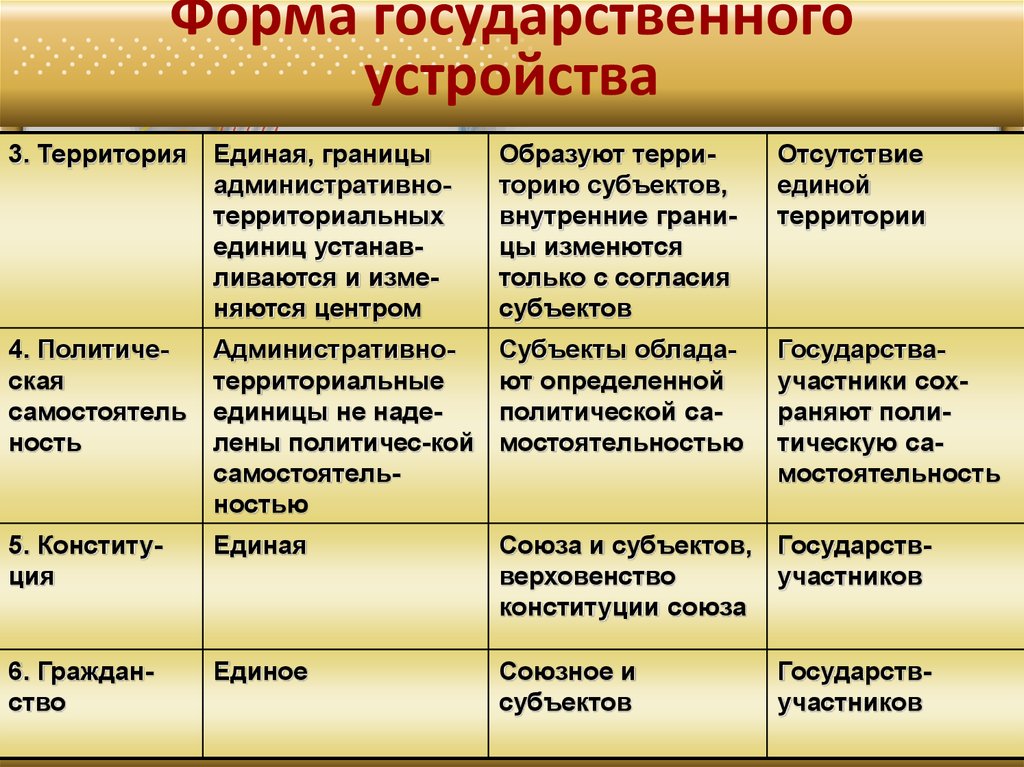

Форма государственного устройства

определяет принципы национально-территориальной организации государства

и взаимоотношений центральных органов власти с региональными. Различают

три основные формы государственного

устройства — унитарное государство, федерацию и конфедерацию.

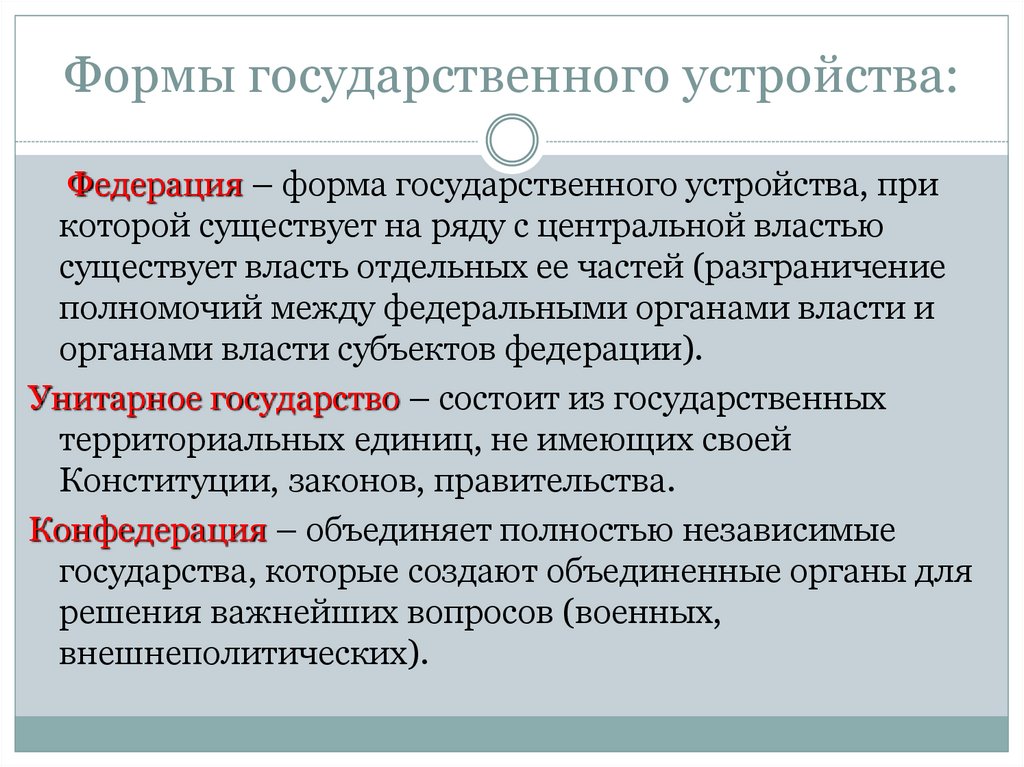

Унитарное государство, наиболее

распространенное в современном мире,

характеризуется единством конституции

и единством системы высших органов государственной власти, высокой степенью

централизации управления всех административно-территориальных единиц (департаментов, областей, районов и т. п.)

при отсутствии у них политической самостоятельности.

унитарных государств можно назвать

Финляндию, Францию, Японию. Такой

была и Российская империя до 1918 года.

В настоящее время в нескольких унитарных государствах — Великобритании,

Испании, Италии, Дании, Финляндии —

существует административная автономия

для отдельных территорий. Так, в составе

Великобритании ограниченной автономией располагают Шотландия и Северная Ирландия.

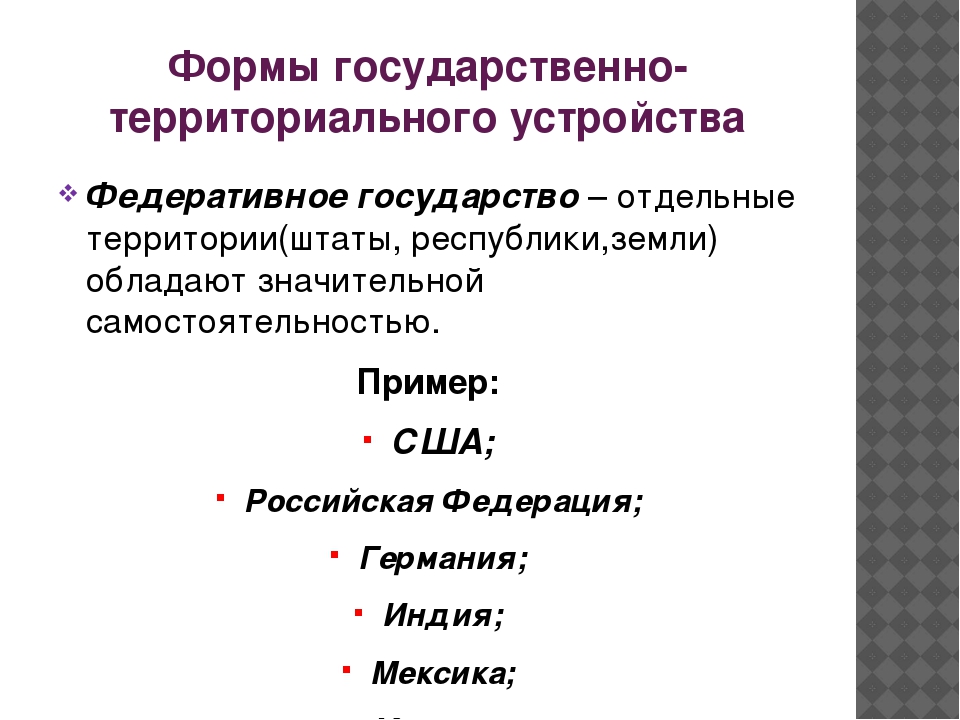

Федерация предполагает иной тип

внутренних связей, объединяя несколько

государств или территорий (субъектов)

в единое союзное государство при сохранении у каждого из них юридической

и некоторой политической самостоятельности. Показателем известной суверенности каждого члена федерации является наличие у них собственной конституции, законодательства, органов представительной и исполнительной власти,

флага, герба, гимна. Прямое представительство субъектов федерации в парламенте страны обеспечивает существование второй палаты (в России, например,

им является Совет Федерации, в США —

Сенат, в ФРГ — Бундесрат).

Вместе с тем

Вместе с темосновополагающий принцип федеративного государства — главенство общефедеральной конституции и законодательства. Важными объединяющими

общность денежной системы и гражданства. В настоящее время федеративную

форму государственного устройства избрали около 20 стран.

Конфедерация представляет собой постоянный союз суверенных государств,

образованный с определенной целью, чаще всего внешнеполитической. Субъекты конфедерации обладают высокой степенью суверенитета при ограниченных

правах конфедеративного центра, в ведении которого находятся, как правило,

только главные вопросы внешней, оборонной, а в некоторых случаях и финансово-экономической политики. При необходимости создания центральных

органов, единых вооруженных сил и общей банковской системы их образуют

Конфедерация, достаточно устойчивая и распространенная в прошлом форма

государственного объединения (Рейнская

конфедерация, 1254–1350; Ганзейская лига, 1367–1665; Швейцарская Конфедерация, 1291–1798 и 1815–1848; Республика

Соединенных провинций (Нидерланды), 1579–1798; Соединенные Штаты

Америки, 1781–1789; Германский Союз, 1815–1860; Австро-Венгерская монархия, 1867–1918; Конфедеративные

Штаты Америки, 1861–1865, Шведсконорвежская уния, 1814–1905), к настоящему времени находит все меньше

сторонников, а существование государств-конфедераций оказывается все более кратковременным.

Объединенную Арабскую Республику (1958–1962 годы), затем Сенегал

и Гамбия — Сенегамбию (1982), Чехия

и Словакия — Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (1990–1992 годы).

Союз Независимых Государств (СНГ), состоящий из бывших республик СССР, специалисты-правоведы причисляют к конфедеративному типу лишь с большими

оговорками; на самом деле он является,

вероятно, не более чем консультативным

межгосударственным соглашением.

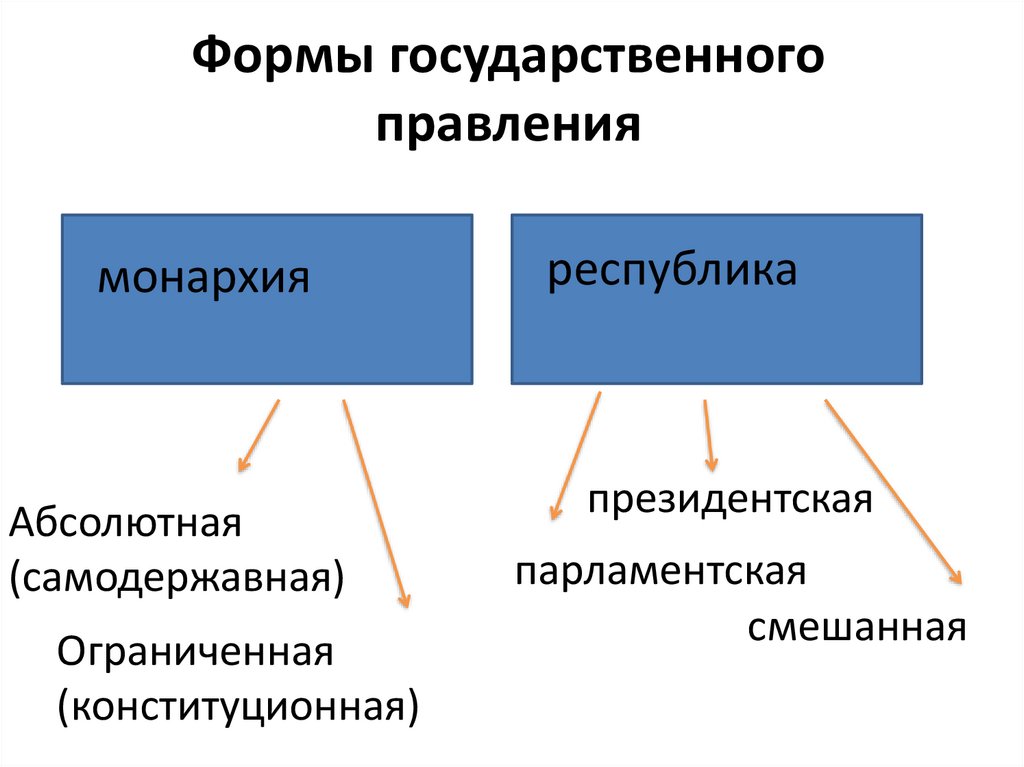

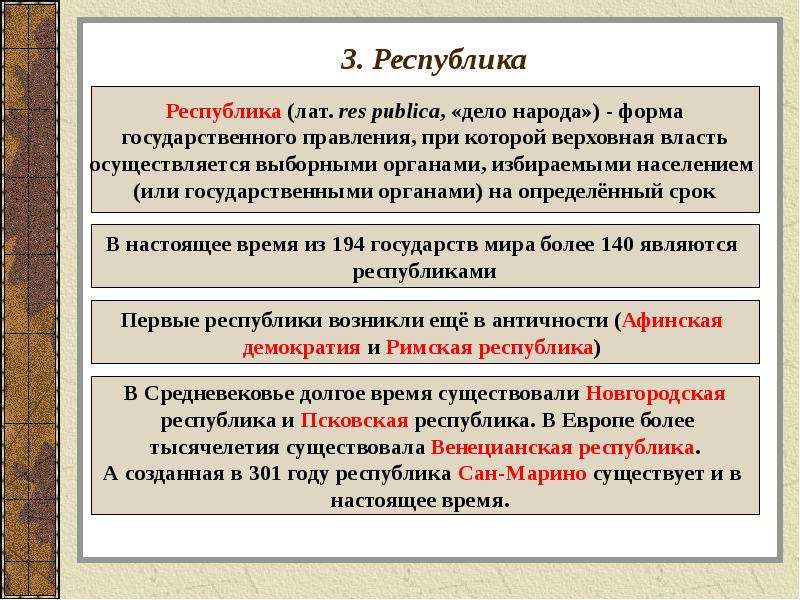

Для обозначения способа организации верховной государственной власти,

правления. Истории известны две такие

формы — республика и монархия.

Отличительным признаком республиканской формы правления, самой распространенной в современном мире, является

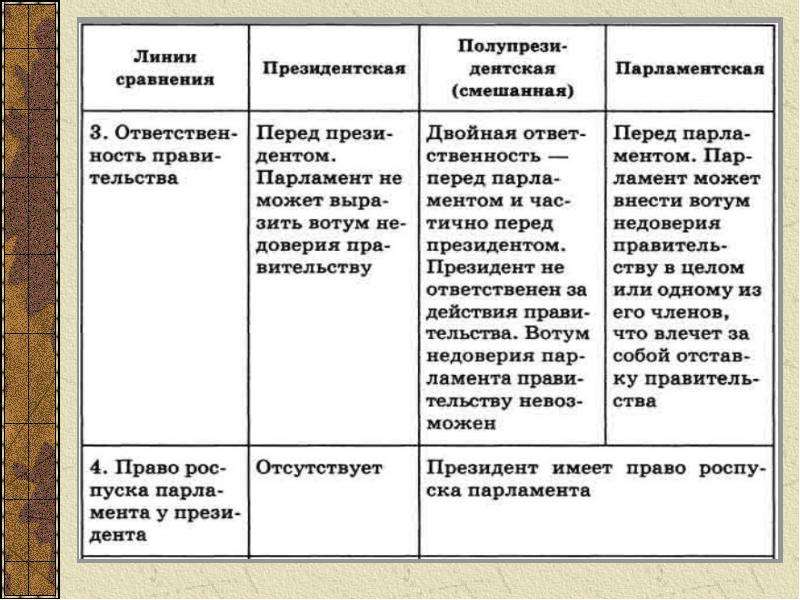

выборность высшей государственной власти. Типологически выделяются три подвида республики — парламентская, президентская и смешанная.

Парламентскую республику отличает

такой признак, как верховенство избираемого законодательного собрания, закрепленное конституционными нормами. Именно парламент формирует

победившей на выборах партии включая премьер-министра. Таким образом,

высшая исполнительная власть имеет

четко выраженную партийную принадлежность. Глава государства (президент)

при формировании кабинета министров

выполняет не более чем формальную

процедуру.

Вместе с тем во многих парламентских республиках высшая исполнительная власть фактически занимает

значительно более важное положение

сравнительно с тем, что предписано ей законодательством. Парламентский контроль за деятельностью правительства

в действительности нередко оказывается

деятельность и оказывать на него давление.

Парламентская форма правления установлена в таких странах, как Германия,

Парламентская форма правления установлена в таких странах, как Германия,Ирландия, Италия, Турция, Швейцария.

В президентской республике реализован принцип жесткого разделения власти

на законодательную, исполнительную

и судебную. Каждая из них осуществляет

свои полномочия в течение всего установленного срока. Право формирования

правительства принадлежит президенту,

Президент, со своей стороны, не обладает правом роспуска законодательного

собрания.

Классическим образцом президентской республики считаются США, ставшие родоначальником этой формы правления в 1787 году. Затем она наиболее

широко распространилась в странах латиноамериканского континента — Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии,

Венесуэле, Боливии, Уругвае и др.

В соответствии с конституцией

США, президент, будучи одновременно

главой государства и исполнительной

власти, является единственным должностным лицом федерального правительства, выбираемым гражданами страны

одного переизбрания.

Поскольку на президенте лежит основной груз ответственности за выбор политической и экономической программы, он наделен

Поскольку на президенте лежит основной груз ответственности за выбор политической и экономической программы, он наделенширокими административно-исполнительными полномочиями. На него возложено руководство государственным

аппаратом включая вооруженные силы;

он же отвечает за назначение судей федеральных судов. Формально лишенный права вмешиваться в дела парламента,

чтобы не нарушать принцип разделения

властей, президент США тем не менее на

практике в состоянии оказывать такое

нижней палатой законопроекты при помощи предоставленного ему права вето.

Для преодоления президентского вето

парламенту необходимо повторно одобрить законопроект квалифицированным

большинством (две трети голосов). Однако и парламент (Конгресс) располагает

средством контроля за исполнительной

деятельностью президента. Один из основных рычагов — финансовый. При

ежегодном голосовании по вопросу о государственном бюджете обе палаты Конгресса (Палата представителей и Сенат)

вправе не согласиться с запросами президентской администрации.

Кроме того,

Кроме того,Сенат наделен правом контролировать

и др.). Существуют и другие парламентские способы контроля за деятельностью

президента, вплоть до импичмента.

Смешанной форме правления присущи

такие основные черты, как избрание президента всеобщим голосованием; наличие у него собственных достаточно широких властных полномочий, позволяющих

ему действовать независимо от правительства; ответственность правительства,

возглавляемого премьер-министром, перед парламентом. Такая форма закреплена конституциями ряда западноевропейских стран — например, Франции,

Португалии, Австрии, Исландии.

Не вполне определенной, по мнению

Положение Конституции «Российская

Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство

с республиканской формой правления»

(ст.

1) не является исчерпывающим, считают они. Напротив, оно оставляет простор для разных толкований. Исходя из

1) не является исчерпывающим, считают они. Напротив, оно оставляет простор для разных толкований. Исходя изфактического статуса президентской власти, не отраженного в должной мере

в конституционных нормах, одни из этих

исследователей склонны видеть в форме

правления черты республики парламентского типа с президентским режимом,

другие — президентской или полупрезидентской республики[1].

До принятия 19 октября 1999 года федерального закона «Об общих принципах

организации системы представительных

(законодательных) и исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации» форма республиканского устройства субъектов Федерации не

была регламентирована, и, следовательно, были возможны различные варианты.

Так, например, в Удмуртии сформировалась типично парламентская республика.

Однако закон потребовал от регионов соответствия общефедеральным конституционным основам, т. е. ориентации

на президентскую или полупрезидентскую республику.

Вторая форма правления — монархия — подразделяется на две основные

разновидности: абсолютную и конституционную. Абсолютная монархия, чьи

корни уходят в эпоху Средневековья, основывается на юридической принадлежности всей полноты государственной

власти одному лицу. В настоящее время

она практически полностью изжила себя,

продолжая сохранять в неизменном виде

внешнюю атрибутику и лишь отчасти

прежнее содержание в таких государствах, как Бахрейн, Саудовская Аравия,

Катар, Оман.

Конституционная монархия, в свою

очередь, условно может подразделяться

на парламентскую и дуалистическую.

Показательным примером первой считается Великобритания. Реальная законодательная власть в ней принадлежит парламенту, а исполнительная — кабинету

министров во главе с премьером, кандидатура которого формально подбирается

монархом, осуществляющим на практике лишь церемониальные функции.

Напротив, при дуалистической форме монархии, сохраняющейся в Иордании и Марокко, реальная власть сосредоточена в руках монарха. Парламент, которому конституция предоставляет законодательные полномочия, фактически

Парламент, которому конституция предоставляет законодательные полномочия, фактически

подконтролен первому лицу государства,

обладающему правом вето, и тем более не

оказывает влияния на деятельность исполнительной власти.

Довольно экзотическая разновидность конституционной монархии —

выборная — существует в Малайзии.

Конституция 1957 года установила

порядок избрания главы государства

на пять лет поочередно всеми девятью

государствами, входящими в это своеобразное монархическое федеративное

образование.

Не менее своеобразная форма правления родилась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), представляющих

собой по существу федерацию семи монархических государств. Стоящие во главе них эмиры образовали Высший совет,

от лица которого коллективно реализуют

свои властные полномочия.

Особую разновидность монархической формы правления представляет собой доминион. К доминионам причисляют себя 16 государств из числа бывших

британских колоний—Австралия, Новая

Зеландия, Канада, Барбадос, Ямайка

и др. Фактически почти все они являются парламентскими республиками, но

Фактически почти все они являются парламентскими республиками, но

формально продолжают объявлять главой государства британского монарха.

Мировая практика выделяет и несколько форм политического режима.

К наиболее распространенным из них

относятся демократия, олигархия, авторитаризм (автократия) и тоталитаризм.

Справку подготовил Алексей Ковальчук.

[1] Малышев А. Ю. Российская Федерация: становление и развитие государственности.

Новосибирск, 2000. С. 25.

Лекция 7. Формы государственного устройства

Лекция 7. Формы государственного устройства

Форма государственного устройства (или, другими словами, форма территориально-государственного, административного устройства) — способ территориальной организации государства или государств, образующих союз, который характеризует территориальное деление государства и баланс (соотношение) полномочий между центральной и региональными властями. Форма территориально-государственного устройства характеризует разделение суверенитета (верховенства) между центральной и региональной властями.

Форма территориально-государственного устройства характеризует разделение суверенитета (верховенства) между центральной и региональной властями.

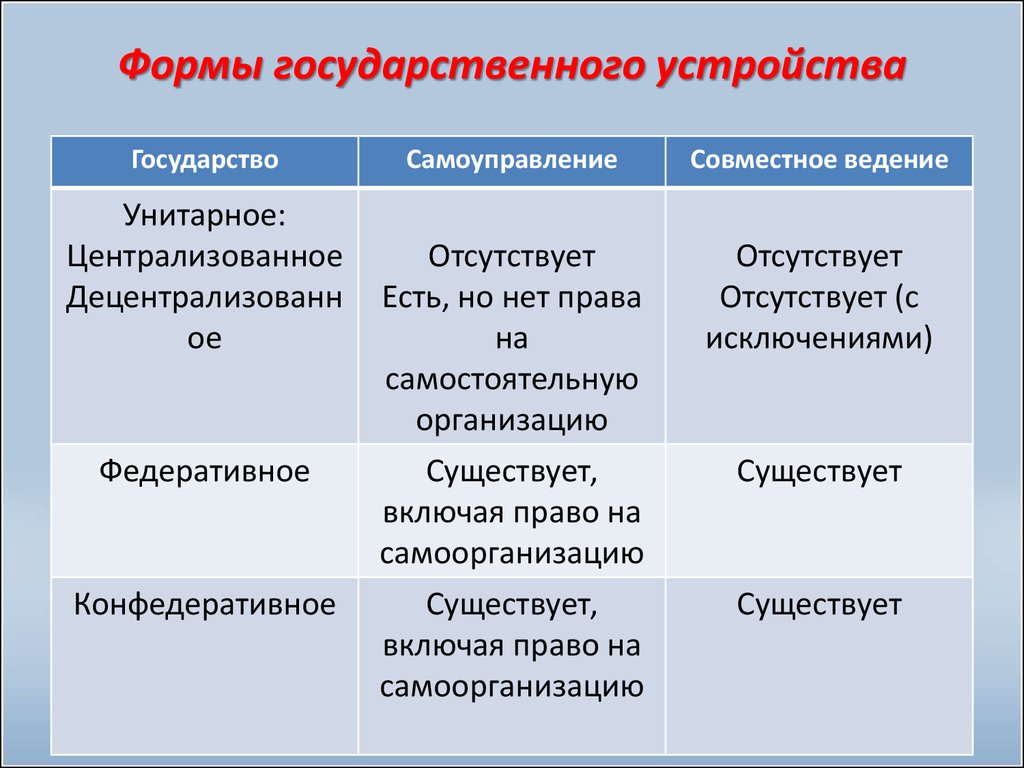

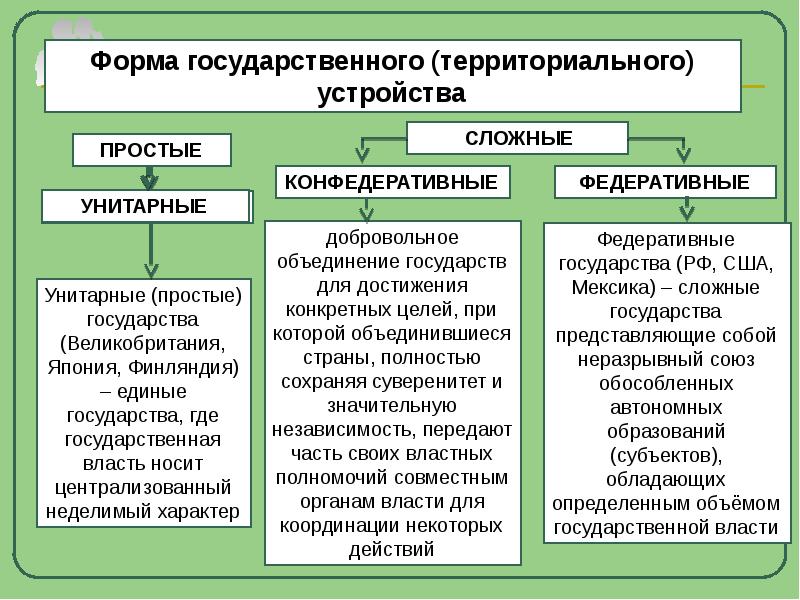

Среди форм государственного устройства обычно выделяют основные: унитарное государство, федерацию, конфедерацию.

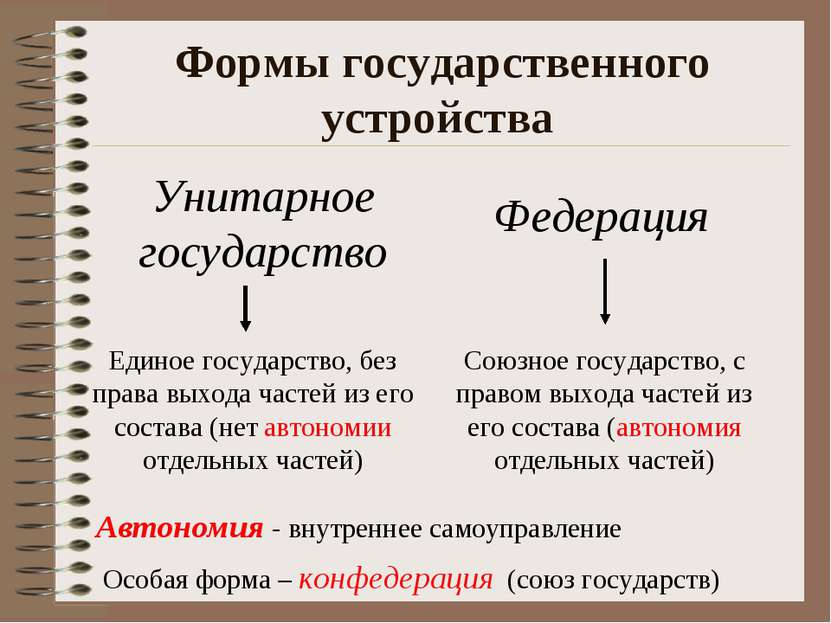

Унитарное государство — как правило, небольшое по площади государство, суверенитет которого не разделён и сосредоточен в центре. Это единое государство, обладающее единством правовой системы, судоустройства и бюджета. Административно-территориальные единицы (регионы) унитарного государства не обладают автономией (независимостью в отдельных полномочиях) и целиком подчинены центральной власти. Такое государство может делиться на административные единицы (регионы), но власть в них назначается центром и они полностью подчиняются ей. Примерами унитарных государств являются Великобритания, Швеция, Япония. Унитарное государство — самая устойчивая форма государственного устройства, поскольку сосредоточение всей полноты функций государственного управления в столице предотвращает возможный конфликт между центральной и региональными органами управления. Все решения принимаются в центре.

Все решения принимаются в центре.

Федерация характерна, как правило, для более крупных государств. Сосредоточение всех полномочий по политическому управлению в центре в таких государствах неэффективно — центр не может за всем уследить. Поэтому часть полномочий передаётся властям регионов. Федерация — это государство, которое предусматривает разделение суверенитета между центром и регионами, автономию региональных властей в отдельных вопросах, как минимум двухуровневую систему законодательства (нормативно-правовые акты всей страны и регионов), бюджетную систему (представлен один центральный бюджет и множество бюджетов регионов). Часть налогов в федерации поступает в региональный, а другая часть — в центральный федеральный бюджет. Федерация при этом — единое государство, защищающее свою территориальную целостность — её субъекты лишены права выхода из состава федерации. Примерами такой формы государственного устройства являются Российская Федерация, США, Германия и т.д.

К примеру, в России существует общефедеральное законодательство, а также нормативные акты субъектов федерации (областей, краёв, республик и т. д.). Органы власти регионов в своих полномочиях самостоятельны и решают вопросы независимо от центра. Также формируются бюджеты разных уровней — центральный федеральный, региональные и муниципальные.

д.). Органы власти регионов в своих полномочиях самостоятельны и решают вопросы независимо от центра. Также формируются бюджеты разных уровней — центральный федеральный, региональные и муниципальные.

Конфедерация — это союз государств, который предполагает сохранение основной массы политических полномочий в регионах (государствах-членах конфедерации). Примером конфедерации можно считать Европейский Союз. Члены этой конфедерации (такие, например, страны, как Германия, Франция, Польша, Греция и т.д.) создали единую денежную систему, введя в обращение евро, единый парламент (Европарламент), сохранив, однако, за собой важнейшие полномочия в области государственного управления. Субъекты конфедерации имеют право выхода из её состава в любой момент.

Некоторые учёные также выделяют также содружество как форму государственного устройства. Содружество — это союз государств для достижения каких-либо внешнеполитических целей или регулирования лишь отдельных вопросов политического управления сообща. Часто содружество создаётся на какой-либо срок. Члены содружества сохраняют весь суверенитет в своих руках, лишь координируя свою деятельность сообща. Пример такой формы государственного устройства — Содружество Независимых Государств.

Часто содружество создаётся на какой-либо срок. Члены содружества сохраняют весь суверенитет в своих руках, лишь координируя свою деятельность сообща. Пример такой формы государственного устройства — Содружество Независимых Государств.

Вы можете поделиться материалом лекции в социальных сетях:

Понятие формы государствФормой государственного устройства называют политико-территориальное устройство государства, определяющее особенности взаимоотношений между центральной и региональными властями. Государство, достигая определенной численности населения и размера территории, начинает делиться на части, которые могут обладать или не обладать определенной самостоятельностью.Формы государственного устройстваСовременный мир знает три основные формы государственного территориального устройства: унитарное государство, вся власть в котором сосредоточена в едином центре; союзное государство — федерация; особый надгосударственный союз — конфедерация. М. Монтень“Лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое”. Унитарное государствоУнитарная форма государства (от лат. unitas — единство) — наиболее распространенная форма государственного устройства в мире. Такими государствами являются, например, Франция, Швеция, Япония, Польша, Италия, Украина…Признаки унитарного государстваТерритория состоит из административно-территориальных единиц, не обладающих самостоятельностью;Наличие единой конституции; Единая система органов государственной власти; Единое гражданство; Единая финансовая система; Единая система законодательства. ФедерацияСемь из восьми крупнейших государств мира — федерации. Их общая территория охватывает половину всей площади Земли, а население превышает 1,5 млрд. человек. Всего в мире насчитывается 24 Федерации, занимающих 51,8% поверхности Земли, жители которых составляют 39% мирового населения. К примерам федераций в современном мире можно отнести Россию, США, Канаду, Австралию, Бразилию, Индию, Мексику, Аргентину, ФРГ К примерам федераций в современном мире можно отнести Россию, США, Канаду, Австралию, Бразилию, Индию, Мексику, Аргентину, ФРГПризнаки федерацииДвухуровневая система органов государственной власти: федеральные органы власти и органы власти отдельных регионов;Двухуровневая система законодательства: федеральные законы и законы субъектов федерации Принцип бикамерализма в построении союзного парламента; Непризнание за субъектами федерации суверенитета (хотя они обладают некоторыми его признаками) КонфедерацияКонфедерация — особый союз суверенных государств, связанных менее тесно, чем в федерации, для достижения конкретных целей (военных, политических, экономических…). Со временем конфедерация либо распадается либо преобразуется в федерацию.Признаки конфедерацииСохранение суверенитета и международного статуса субъектов конфедерации.Наличие общего конфедеративного органа, состоящего из делегатов суверенных государств. Субъекты конфедерации обладают правом на сецессию, то есть правом на выход из состава конфедерации. Конфедерации в историиШвейцария, несмотря на своё официальное название — Швейцарская Конфедерация — в настоящее время представляет собой классическую федерацию, хотя многие века (1291—1848) действительно была конфедерациейРечь Посполитая являлась конфедерацией, образованной объединением Польского Королевства и Великого княжества Литовского. Конфедеративные Штаты Америки (1776—1789) Своеобразной формой конфедерации являются унии-монархии, в которых под властью единого монарха объединены самостоятельные, независимые государства. Последние из конфедераций-уний — Австро-Венгрия до 1918 года и Швеция и Норвегия до 1905 года. Сербия и Черногория (Сербия+Черногория, 2003—2006)

Арабская Исламская Республика (Ливия+Тунис, 1974) Конфедерации в настоящее времяВ наше время не существует полноценных конфедераций. Список источников |

Правоведение для чайников — 15. Формы государственно-территориального устройства

Продолжаю серию заметок «Правоведение для чайников». Прошу моих читателей — «нечайников» указывать на существенные ошибки, а также дополнять текст своими мыслями или интересными примерами. Заметки рассчитаны на людей без юридического образования, которые хотят больше узнать о правовой сфере, а также на школьников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию.

Предыдущие части: «1. Что такое право?», «2. Правоотношения, юридические факты и правосубъектность», «3. Нормативные правовые акты как источники права», «4. Другие источники права», «5. Система права (часть 1)», «6. Система права (часть 2)», «7. Публичное и частное право», «8. Что такое правонарушение?», «9. Правонарушения и юридическая ответственность», «10. Ещё немного о правонарушениях», «11. Правоприменение», «12. Каучуковые нормы», «13. Что такое государство?», «14. Формы правления».

Другие источники права», «5. Система права (часть 1)», «6. Система права (часть 2)», «7. Публичное и частное право», «8. Что такое правонарушение?», «9. Правонарушения и юридическая ответственность», «10. Ещё немного о правонарушениях», «11. Правоприменение», «12. Каучуковые нормы», «13. Что такое государство?», «14. Формы правления».

В прошлый раз я начал говорить о форме государства. Напомню, что это характеристика государства, которая включает три элемента: форму правления, форму государственно-территориального устройства и политический режим. Покажу ещё раз схему.

Про первый элемент формы государства (форму правления) я уже рассказал, настало время второго.

Итак, форма государственно-территориального устройства – это способ территориальной организации государства. Т.е. это характеристика того, на какие части разделено государство и как они соотносятся с центром. Синонимы этого термина – «форма государственного устройства» или «форма территориального устройства».

Вообще, территория любого государства разделена на части. Или, если выражаться научно, у каждого государства есть административно-территориальное деление. Невозможно управлять сразу всей территорией и всем населением, поэтому любую страну делят на части – провинции, штаты, области, земли, округа, районы. Все они объединены в понятие «административно-территориальные единицы». Каждая из этих единиц обычно имеет своё руководство: главу региона («губернатор», «глава администрации» и т. д.), а также коллективный орган, похожий на парламент – он избирается населением и решает региональные вопросы (утверждает бюджет, разрешает или запрещает приватизацию госимущества, принимает нормативные правовые акты и т. д.).

Так вот, считается, что в одних случаях части страны сами имеют признаки государства (например, свои законы, суды или полицию) – и тогда состоящее из них государство называют «федеративным». А в других случаях части страны не имеют признаков государства – и такое государство называют «унитарным».

Унитарное государство

До XVIII в. никаких федераций в современном виде не существовало, и все государства были унитарными. Таковыми являются и большинство современных государств. Считается, что унитарное государство – это цельное государство с единым законодательством и системой госорганов, части которого не имеют признаков государства.

Любое унитарное государство обычно имеет административно-территориальное деление и состоит из разных регионов – провинций, областей, округов и др. Руководители этих регионов могут как избираться, так и назначаться, но сами эти регионы, повторюсь, официально не имеют атрибутов государства.

Впрочем, иногда в унитарных государствах существуют территории, которым дана определённая самостоятельность («автономия») – например, право принимать свои законы по разным вопросам. Обычно автономию дают региону, где живут представители национального меньшинства, чтобы те не слишком переживали из-за отсутствия собственного государства. Например, Таджикистан дал автономию Памиру (Горно-Бадахшанской автономной области), Финляндия – Аландским островам, Франция – Корсике, Китай – пяти разным регионам (в том числе Тибету и Уйгурии), Великобритания – трём (Уэльсу, Северной Ирландии и Шотландии).

Например, Таджикистан дал автономию Памиру (Горно-Бадахшанской автономной области), Финляндия – Аландским островам, Франция – Корсике, Китай – пяти разным регионам (в том числе Тибету и Уйгурии), Великобритания – трём (Уэльсу, Северной Ирландии и Шотландии).

Унитарные государства без автономий называют «простыми», а с автономиями – «сложными».

Степень этой автономии может различаться. Где-то руководители автономного региона не имеют почти никакой самостоятельности и могут лишь решать вопросы использования национального языка. А где-то автономные регион имеет свои суды, полицию и даже особую правовую систему, которая не связана с общегосударственной. Например, в Шотландии действует континентальная (романо-германская) система права, в то время как в Англии и Уэльсе – прецедентная. То есть шотландские суды решают споры исходя из других принципов, нежели английские, хотя это, казалось бы, одно государство.

Но даже если в унитарном государстве есть автономии, обычно они занимают только какую-то его часть. А остальная территория так и продолжает быть единым и цельным государством.

А остальная территория так и продолжает быть единым и цельным государством.

В последнее время правовая наука выделяет особую разновидность унитарных государств – так называемых «регионалистские» государства. Эти государства не являются федерациями, но их регионы имеют широчайшие полномочия. Таковы, например, Испания и Италия.

Так, статья 117 Конституции Италии говорит, что регионы этой страны могут принимать законы о городской и сельской полиции, сельском хозяйстве, профессиональном обучении, градостроительстве, туризме, дорожной сети, охоте, рыболовстве и т. д. То есть регионы в Италии выглядят даже более самостоятельными, чем регионы в некоторых федерациях (например, в России).

Таким образом, представление об унитарном государстве как о полностью едином и унифицированном государстве не всегда соответствует действительности. Ничто не мешает властям унитарного государства дать больше самостоятельности одному, нескольким или всем регионам.

Федерация

Федерация – это государство, части которого сами имеют признаки государства. Главный из этих признаков – свои законы. Помимо этого, у регионов могут быть свои суды, полиция и налоги.

Главный из этих признаков – свои законы. Помимо этого, у регионов могут быть свои суды, полиция и налоги.

Первая федерация возникла в конце XVIII в., когда жители тринадцати английских колоний в Северной Америке провозгласили свою независимость от Великобритании и отстояли её в войне 1776-1783 гг. Для совместной борьбы они создали международный союз под названием United States of America – «Соединённые Государства Америки».

В итоге после войны в Северной Америке появилось тринадцать совершенно независимых государств со своими законами и органами власти. Объединял их только Конгресс Конфедерации – съезд представителей всех бывших колоний. Однако этот съезд не имел почти никакой власти, и каждое государство проводило самостоятельную политику. Через несколько лет бывшие союзники начали спорить по таможенным вопросам, а отсюда было недалеко до более серьёзных конфликтов.

Видя эти проблемы, представители тринадцати государств собрались в 1787 г. на очередной съезд в Филадельфии и разработали учредительный документ нового объединённого государства – Конституцию.

Согласно этому документу, бывшие колонии сливались в единое государство с общим парламентом, высшими судами и правительством. В течение нескольких лет все тринадцать колоний признали Конституцию, а название международного союза – United States of America – стало обозначать новое большое государство.

Из-за этого в английском и некоторых других языках возникла двусмысленность. Словом state стали называть не только независимое государство, но и часть федеративного государства. Для второго значения, чтобы было понятно, термин иногда уточняют и пишут federated state. А в русском языке придумали ещё одно специальное слово – «штат». Поэтому, соответственно, слово state в этом контексте на русском языке переводится как «штат», а всё государство – как «Соединённые Штаты Америки».

Итак, США стали новым типом государства в мировой истории – федерацией. Части этого государства оставались самостоятельными, но некоторые полномочия передавали высшим – федеральным – органам власти США. Каждый штат мог вводить свои налоги и собирать их, каждый штат имел свою полицию и судебную систему. Но при этом решения суда одного штата признавались во всех остальных, так что должникам и преступникам не имело смысла бежать в другие штаты. Жители одного штата имели те же права при переезде в другой штат и могли свободно перемещаться по стране. Пограничный и таможенный контроль внутри страны исчезал. Армии всех штатов объединялись и передавались под командование федеральных властей. Для ведения общих дел Соединенных Штатов учреждался парламент – Конгресс, избираемый всенародно глава государства – президент, а также главный судебный орган – Верховный Суд.

Каждый штат мог вводить свои налоги и собирать их, каждый штат имел свою полицию и судебную систему. Но при этом решения суда одного штата признавались во всех остальных, так что должникам и преступникам не имело смысла бежать в другие штаты. Жители одного штата имели те же права при переезде в другой штат и могли свободно перемещаться по стране. Пограничный и таможенный контроль внутри страны исчезал. Армии всех штатов объединялись и передавались под командование федеральных властей. Для ведения общих дел Соединенных Штатов учреждался парламент – Конгресс, избираемый всенародно глава государства – президент, а также главный судебный орган – Верховный Суд.

Позже появились другие федерации, созданные по примеру Соединённых Штатов. Иногда, как и в США, это были объединения изначально независимых государств (Швейцария, Объединённые Арабские Эмираты). Иногда федерации возникали после изменения общественно-политического строя в стране (Российская Федерация, Федеративная Республика Германия). Иногда бывшие колонии после обретения независимости решали, что нужно каждому региону дать больше самостоятельности (Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Нигерия).

Иногда бывшие колонии после обретения независимости решали, что нужно каждому региону дать больше самостоятельности (Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Нигерия).

Почти все большие страны имеют федеративное устройство. Например, в первой десятке самых населённых стран мира федерациями являются все, кроме Китая и Бангладеш. Но есть и достаточно маленькие федерации, например, Бельгия или Швейцария.

В России регионы федеративного государства называют «субъектами федерации», в том смысле, что они являются самостоятельными субъектами власти, пусть и в составе другого государства. Это словосочетание – «субъект федерации» – используют в законодательстве и научных трудах, в том числе посвящённых другим странам. То есть словом «субъект федерации» в правовой науке обозначают все возможные разновидности регионов в федеративных государствах – штаты в США, Мексике, Бразилии, Индии и Нигерии, федеральные земли в Германии и Австрии, кантоны в Швейцарии, провинции и территории в Канаде и все разновидности регионов в России. Отсюда пошли выражения – «закон субъекта федерации», «органы власти субъекта федерации» и т. д.

Отсюда пошли выражения – «закон субъекта федерации», «органы власти субъекта федерации» и т. д.

Входящие в федерацию регионы, как правило, не обладают правом выхода из неё. Были, впрочем, исключения: например, статья 72 Конституции СССР 1977 г. указывала, что «за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Это и предопределило распад государства в 1991 г.

В теории различают национальные и территориальные федерации. В национальных федерациях в разных субъектах живут разные народы, а в территориальных границы субъектов не связаны с расселение разных этнических групп. Национальные федерации не очень прочны и больше склонны к распаду, как это произошло с СССР и Югославией. Поэтому, например, при создании федерации в Нигерии границы штатов были проведены так, чтобы нигде не доминировало одно племя.

Современная Россия – это нечто среднее между национальной и территориальной федерацией. Некоторые регионы у нас образованы по национальному признаку (республики, автономные округа и автономная область), другие – по территориальному (области, края, города федерального значения).

Также различают симметричные и ассиметричные федерации. В первых все субъекты равноправны (как, например, штаты в США), а во вторых субъекты имеют разный статус (как, например, в России, где есть республики, области, города федерального значения и т. д.).

Понятие «федерация» объединяет государства, в которых регионы обладают очень разной степенью самостоятельности. Соединённые Штаты стали, можно сказать, самым федеративным из всех федеративных государств. В этой стране каждый штат имеет свою сложную систему законодательства (в том числе собственные Уголовный и Гражданский кодексы), систему налогов и судебную систему, действующую параллельно с федеральной, свою полицию и многие другие атрибуты государства. То есть каждый штат сам решает, как нужно регулировать сделки и вопросы собственности, торговлю и трудовые отношения, что считать преступлением и как за него наказывать, какие требования предъявлять к судьям и как их избирать или назначать, на какие подразделения делить полицию и какие задачи перед ней ставить.

В других федерациях субъекты обычно не настолько самостоятельны. Для сравнения – в России действует единый Уголовный и Гражданский кодекс, у регионов нет своих судов и своей полиции, а возможность принятия своих налогов и законов сильно ограничена федеральным законодательством. Германия находится где-то посередине между США и Россией. По всей Германии действует единый Уголовный и Гражданский кодексы, но, например, полиция разделена на федеральную, подчиняющуюся властям Германии, и полицию земель (которая подчиняется региональным властям).

В общем, никаких стандартов при построении федерации не существует. В каждой федерации определяют по-разному, какие вопросы нужно решать на федеральном уровне, а какие – на уровне субъектов федерации.

Унитарное государство vs. федерация

Региональные органы власти в унитарных и федеративных государствах формируются схожим образом. Например, и там, и там обычно существуют региональные советы, избираемые населением, – аналоги парламентов. Они принимают региональный бюджет и региональные нормативные правовые акты. В федеративных государствах такие акты обычно называют «законами» (то есть могут существовать, например, законы штата Техас, или законы Вологодской области, или законы Баварии), а в унитарных – как-то по-другому.

Они принимают региональный бюджет и региональные нормативные правовые акты. В федеративных государствах такие акты обычно называют «законами» (то есть могут существовать, например, законы штата Техас, или законы Вологодской области, или законы Баварии), а в унитарных – как-то по-другому.

К примеру, областные советы в Белоруссии определяют порядок управления и распоряжения областной собственностью, устанавливают местные налоги и сборы и т. д. (ст. 17 закона РБ «О местном управлении и самоуправлении в Республики Беларусь»). Естественно, всё это облекается в форму нормативных правовых актов. Правда, везде указано, что облсоветы делают это «в соответствии с законом» или «в пределах, установленных законом». Но в России региональные законодательные собрания тоже могут принимать законы лишь в тех пределах, которые им дают федеральные законы.

Соответственно, какой-нибудь закон Красноярского края от 8 ноября 2007 г. N 3-674 «О налоге на имущество организаций» ничем принципиально не отличается от решения Брестского областного совета депутатов 20 декабря 2013 г. № 321 «О налоге на недвижимость». Только в первом случае речь идёт о субъекте федерации, поэтому он принимает именно «законы», а во втором – о регионе в унитарном государстве (Белоруссии), поэтому он принимает не «законы», а «решения», «постановления» или что-то ещё.

№ 321 «О налоге на недвижимость». Только в первом случае речь идёт о субъекте федерации, поэтому он принимает именно «законы», а во втором – о регионе в унитарном государстве (Белоруссии), поэтому он принимает не «законы», а «решения», «постановления» или что-то ещё.

Впрочем, в некоторых унитарных государствах – например, в Испании – региональные нормативные акты тоже называют законами. Есть, например, закон испанской области Андалусии «О регулировании градостроительства» (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) или закон испанской области Каталонии «Об образовании» (Ley de Educación de Cataluña).

И в унитарных, и в федеративных государствах существует глава региона – иногда его называют «губернатор», иногда каким-то другими именем. Порядок его назначения или избрания почти никак не зависит от того, является ли государство унитарным или федеративным.

В федеративных государствах главу региона избирает либо население, либо местное законодательное собрание (США, Мексика, Индонезия, Германия). То есть форма правления в регионе похожа либо на президентскую, либо на парламентскую республику.

То есть форма правления в регионе похожа либо на президентскую, либо на парламентскую республику.

Но такое бывает не только в федерациях. Например, в Италии (унитарном государстве) большинство губернаторов, которые называются Presidente della Giunta regionale («президент регионального исполнительного совета») избираются населением. В других унитарных государствах регионы имеют парламентскую форму правления: население вначале избирает региональный совет, а его депутаты – главу региона. Например, польские и чешские губернаторы (соответственно, marszałek województwa и hejtman) избираются региональным советом. В Испании руководители регионов – их называют «президентами» или «президентами правительства» (например, Presidente de la Junta de Andalucía – «президент правительства Андалусии») также избираются региональными парламентами.

В то же время в Российской Федерации в 2005-2011 г. губернаторов назначал президент. Формально, правда, главу региона утверждали в должности законодательные собрания субъектов РФ. Но именно президент предлагал кандидатуру губернатора и мог распустить заксобрание в случае несогласия. Так что фактически это было именно назначение.

Но именно президент предлагал кандидатуру губернатора и мог распустить заксобрание в случае несогласия. Так что фактически это было именно назначение.

В общем, тенденция современного мира такова – любое демократическое государство стремится децентрализовать власть и передать регионам часть полномочий. И это происходит как в федеративных, так и в унитарных государствах. С другой стороны, любое недемократическое государство напротив – хочет централизовать всё управление и сосредоточить власть в столице страны. И здесь регионам не может помочь даже федеративная форма территориального устройства. Так было и в Советском Союзе, так происходит и в современной России.

Таким образом, разделение государств на федеративные и унитарные сегодня становится всё более условным. Само по себе название формы государственно-территориального устройства почти не даёт нам конкретной информации о распределении полномочий между центром и регионами.

Лирическое отступление: федерализм в России

Полномочия центра и регионов в российской Конституции прописаны в статьях 71-73.

71-я статья перечисляет вопросы, которые могут решать только федеральные власти. Там перечислены самые важные темы: судоустройство, прокуратура, уголовное и гражданское законодательство, регулирование интеллектуальной собственности и т. д.

Следующая, 72-я статья вызывает замешательство. Она перечисляет предметы «совместного ведения» центра и регионов. Это, можно сказать, вторые по значимости вопросы: административное, трудовое, семейное, жилищное законодательство, охрана окружающей среды, природопользование и т. д. При этом указанная статья не объясняет смысл термина «совместное ведение». То есть нет никаких разъяснений, кто и каким образом «совместно» принимает решения по данному вопросу.

В итоге вопрос решается по-разному и без всякой привязки к Конституции. Трудовое, семейное или жилищное право практически целиком регулируют федеральные законы. Назначение мировых судей формально передано в ведение регионов, а назначение всех остальных – в ведение федерации. Появилось двухуровневое административное законодательство: федеральный КоАП и кодексы об административных правонарушениях регионов России, нормы которых зачастую дублируют друг друга.

«Категория «совместного ведения» РФ и ее субъектов весьма обширна, в итоге почти во всех сферах Федерация идет по пути прямого и директивного регулирования общественных отношений в обычных законах, – отмечает заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ Сурен Авакьян в статье «Гарантированное народовластие». – Отсутствие четкости в федеративных отношениях ведет к метаниям. Один президент милостиво разрешает субъектам РФ – берите суверенитета, сколько сможете проглотить. Следующий, приступив к обязанностям, констатирует, что в итоге две трети законодательства субъектов РФ принимается с нарушениями федерального законодательства, и начинает закручивать гайки».

Наконец, 73-я статья Конституции говорит, что во всех остальных вопросах регионы совершенно самостоятельны. Это выглядит почти смешно, поскольку значимых полномочий, не перечисленных в статьях 71 и 72, в общем-то почти не осталось.

В результате каждый раз при принятии закона депутаты Госдумы сами решают, какие полномочия оставить центру, а какие – отдать регионам. Обычно почти все значимые вещи решены в самом федеральном законе, а регионам либо разрешают вносить косметические изменения (например, снизить брачный возраст с 16 до 14 лет, согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ), либо вообще не дают ничего решать.

Обычно почти все значимые вещи решены в самом федеральном законе, а регионам либо разрешают вносить косметические изменения (например, снизить брачный возраст с 16 до 14 лет, согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ), либо вообще не дают ничего решать.

Конфедерация

Иногда к формам государственно-территориального устройства относят конфедерацию. Однако конфедерация, строго говоря, не является государством. Конфедерация – это союз двух и более независимых государств, образованный, как правило, на основе договора для решения совместных задач в экономической, политической или военной сферах. То есть конфедерация, в отличие от федерации, не образует нового государства, а её субъекты сохраняют полный суверенитет и право выхода из конфедерации. Существует конфедерация только на основании международных договоров, которые в любой момент можно расторгнуть.

Нагляднее всего разницу между федерацией и конфедерацией можно увидеть в сфере законодательства. В федерации существует федеральное законодательство, которое имеет приоритет над региональным и которое регион не может поменять или отменить на своей территории. Например, власти российских регионов не могут сказать, что их не устраивает Уголовный кодекс РФ или закон РФ «О защите прав потребителей» и они не будут их применять на своей территории. А вот в конфедерациях каждое государство в любой момент может сказать: нас не устраивает международный договор, заключённый в рамках конфедерации, и мы отменяем его действие.

Например, власти российских регионов не могут сказать, что их не устраивает Уголовный кодекс РФ или закон РФ «О защите прав потребителей» и они не будут их применять на своей территории. А вот в конфедерациях каждое государство в любой момент может сказать: нас не устраивает международный договор, заключённый в рамках конфедерации, и мы отменяем его действие.

Из-за этого конфедерации очень недолговечны. Либо они превращаются в федерацию, либо рано или поздно государства – субъекты конфедерации не сойдутся в каком-то вопросе и решать жить по отдельности.

Средний срок жизни конфедерации – несколько лет. Это показывает почти весь исторический опыт. Например, США существовали в виде конфедерации с момента окончания Войны за независимость в 1783 г. и до принятия Конституции в 1789 г., а затем превратились в федерацию. Конфедеративные Штаты Америки, созданные рабовладельческими южными штатами США, просуществовали с 1861 г. по 1865 г. и были разгромлены северными штатами. Союз Африканских Государств (конфедерация Мали, Ганы и Гвинеи) просуществовала с 1960 г. по 1962 г., Сенегамбия (Сенегал и Гамбия) – с 1982 г. по 1989 г., конфедерация Сербии и Черногории – с 2003 г. по 2006 г.

по 1962 г., Сенегамбия (Сенегал и Гамбия) – с 1982 г. по 1989 г., конфедерация Сербии и Черногории – с 2003 г. по 2006 г.

Сегодня единственное государство, у которого в названии есть слово «конфедерация» – это Швейцария, она же Швейцарская Конфедерация.(на французском – Confédération suisse, на немецком – Schweizerische Eidgenossenschaft). Однако, вопреки названию, Швейцария – классическая федерация. Каждый регион Швейцарии (кантон) очень самостоятельный, однако никто из них не может выйти из состава государства. Кроме того, федеральные законы в этом государстве имеют приоритет над региональными, а в ведении федеральных властей находится ряд важных вопросы (война и мир, внешние отношения, армия, железные дороги, связь, денежная эмиссия и т. д.).

На конфедерацию сегодня похожи многие международные организации, задача которых – экономическая интеграция между странами. К таким «почти конфедерациям» можно отнести Европейский Союз, МЕРКОСУР (союз южноамериканских стран), и Евразийский Экономический Союз (союз России и несколько других стран бывшего СССР). Все они, особенно Евросоюз, очень напоминают конфедерации, хотя и не называют себя таковыми.

Все они, особенно Евросоюз, очень напоминают конфедерации, хотя и не называют себя таковыми.

Бикамерализм

Во многих странах мира существуют двухпалатные парламенты. Это явление в политической и правовой науке называют «бикамерализм». Причём в унитарных и федеративных государствах они возникли по разным причинам. В этом плане проще всего сравнить парламенты Англии (унитарного государства) и США (федеративного государства).

Напомню, что в Англии парламент возник в XIII в. А в XV в. он был разделён на две части (палаты): нижнюю – Палату Общин, и верхнюю – Палату Лордов. В первой заседали выборные представители разных уголков королевства, во второй – самые влиятельные феодалы. Считалось, что верхняя палата должна сдерживать возможные радикальные предложения нижней палаты. Скажем, если депутатам нижней палаты захотелось бы отнять все земли у богаты и раздать им бедным, то верхняя палата заблокировала бы такое решение. Но ещё в начале XX в. верхняя палата потеряла возможность просто заблокировать решение нижней. Сегодня она может лишь отложить принятие закона и направить его на новое обсуждение.

Сегодня она может лишь отложить принятие закона и направить его на новое обсуждение.

Такие двухчастные парламенты возникли впоследствии во многих унитарных государствах. Их делят на нижнюю и верхнюю палату, которые имеют свои собственные названия. Например, во Франции – Национальное собрание (Assemblée nationale) и Сенат (Sénat), в Италии – Палата Депутатов (Camera dei Deputati) и Сенат (Senato della Repubblica), в Испании – Палата депутатов (Congreso de los Diputados) и Сенат (Senado), в Польше – Сейм и Сенат, в Казахстане – Мажилис и Сенат. Как видите, верхняя палата чаще всего называется «Сенат».

Верхняя палата обычно формируется менее демократичным путём, чем нижняя. Иногда к кандидатам предъявляют более высокие требования по возрасту или образованию, иногда региональные органы власти отправляют туда своих представителей, иногда люди попадают туда за особые услуги перед страной. В итоге верхняя палата оказывается более консервативной и менее политизированной, чем нижняя.

Надо учесть, что законы разрабатывает и принимает нижняя палата, а верхняя обычно просто принимает либо отклоняет закон. А при парламентской форме правления нижняя палата формирует правительство. Поэтому, вопреки названию, именно нижняя палата – наиболее важная.

Такие двухпалатные парламенты действуют сегодня в большинстве крупных унитарных государств.

В федеративных государствах тоже существуют двухпалатные парламенты, но их смысл несколько иной. Верхняя палата в них представляет интересы субъектов федерации – каждый из них имеет в ней равное количество представителей.

Идея такого парламента возникла у американцев. Соединённые Штаты, как я уже рассказывал, объединили тринадцать бывших колоний с разным населением и территорией, поэтому малонаселённые штаты опасались, что их будут ущемлять в новом союзе. Так возник американский двухпалатный парламент – Конгресс. В нём нижняя палата (Палата представителей, House of Representatives) состоит из депутатов от территорий с примерно равным населением, а верхняя палата (Сенат, Senate) – из представителей штатов (от каждого – по два человека). Все законы должны получить одобрение как в нижней, так и в верхней палате.

Все законы должны получить одобрение как в нижней, так и в верхней палате.

Чтобы понять, зачем нужна верхняя палата в федеративном государстве, представим следующую гипотетическую ситуацию. Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия решили создать единое федеративное государство – ГУАМ. Естественно, в новом государстве будет свой парламент с депутатами от разных территория с примерно равным населением. Однако население Украины (48 млн чел.) больше, чем население всех остальных стран, вместе взятых (Молдавия – 3 млн чел., Грузия – 4 млн чел., Азербайджан – 9,5 млн чел.). Поэтому депутаты от украинских территорий всегда будут в большинстве. Молдаване, грузины и азербайджанцы могут забеспокоиться, что новый парламент будет защищать исключительно интересы Украины и ущемлять интересы других будущих субъектов федерации. Соответственно, нужно создать верхнюю палату парламента, где будет по одному или двое депутатов от каждого такого субъекта. Эта палата будет в обязательном порядке голосовать по проекту бюджета, утверждать изменения границ между регионами, и сможет брать на рассмотрение любой закон, принятый нижней палатой, если сочтёт это необходимым.

Такая же идея лежит в основе разделения российского парламента – Федерального собрания – на две части. Нижняя палата – это Государственная Дума, депутаты которой избираются по партийным спискам и от территорий с примерно равным населением. Верхняя палата – Совет Федерации, который состоит из двух представителей от каждого российского региона (их, правда, не выбирают, а назначают региональные власти). Совет Федерации по некоторым вопросам голосует в обязательном порядке (например, по проекту федерального бюджета), а некоторые законы может взять и рассмотреть, если сочтёт это необходимым. Занятно, что членов Совета Федерации примеру других стран называют «сенаторами», хотя ни в одном российском законе это слово не встречается.

Однако даже в унитарных государствах верхняя палата зачастую представляет интересы регионов. Во Франции, Италии, Испании, Казахстане и многих других странах верхняя палата полностью или частично состоит из представителей регионов. Депутаты верхней палаты могут как избираться населением, так и назначаться региональными властями. В итоге получается, что двухпалатный парламент в унитарном государстве выполняет практически те же функции, что и в федеративном. Это ещё один пример того, что в современном мире происходит стирание различий между федерациями и унитарными государствами.

В итоге получается, что двухпалатный парламент в унитарном государстве выполняет практически те же функции, что и в федеративном. Это ещё один пример того, что в современном мире происходит стирание различий между федерациями и унитарными государствами.

Лирическое отступление: ЕГЭ и форма государственно-территориального устройства

При сдаче экзаменов в российских школах и университетах лучше забыть большую часть того, что я сейчас рассказал. Особенно – про отсутствие принципиальной разницы между унитарным государством и федерацией.

Дело в том, что та упрощённая версия правовой науки, которую преподают в школах и университетах, исходит из теории, а не практики. А в теории разница между федеративными и унитарными государствами всё же существует. И эту разницу нужно понимать при сдаче экзамена по обществознанию, правоведению, теории государства и права или конституционному праву.

Если суммировать всё теоретическую информацию о форме государственно-территориального устройства, то выйдет примерно следующая картина.

В унитарном государстве:

— регионы не обладают признаками государства и не имеют политической самостоятельности;

— регионы не имеют своих конституций;

— регионы не могут принимать свои законы;

— парламент обычно имеет однопалатную структуру.

В федеративном государстве:

— регионы обладают некоторыми признаками государства и определённой политической самостоятельностью;

— в каждом регионе есть своя конституция или иной похожий закон;

— регионы могут издавать свои законы, но приоритет имеют законы, изданные центральными органами власти;

— парламент имеет двухпалатную структуру.

Наконец, конфедерация – это не государство, а союз государств, ориентированный на внешнеполитические или экономические цели (например, победу в войне или экономическую интеграцию), где каждый из участников сохраняет свой суверенитет.

Этой информации вам вполне хватит для сдачи большинства экзаменов, в том числе ЕГЭ по обществознанию.

Резюме

Форма государственно-территориального устройства – это способ территориальной организации государства. Форма государственно-территориального устройства определяет то, на какие части разделено государство и как они соотносятся с центром.

Форма государственно-территориального устройства определяет то, на какие части разделено государство и как они соотносятся с центром.

Территория почти любого государства делится на части, но в федерациях эти части сами имеют признаки государства, а в унитарных государствах – не имеют.

Считается, что унитарное государство – это цельное государство с единым руководством и законодательством, части которого не имеют признаков государства. Иногда в таких государствах существуют территории, которым дана определённая степень самостоятельности («автономия») – например, право принимать свои законы по некоторым вопросам. Унитарные государства без автономий называют «простыми», а с автономиями – «сложными».

В последнее время юристы говорят об особой разновидности унитарных государств – так называемых «регионалистских» государствах. Эти государства формально не являются федерациями, но в них регионам даны широчайшие полномочия (в том числе право принимать свои законы).

Федерация – это государство, части которого сами имеют признаки государства. Такими признаками могут быть свои законы, а также свои суды, полиция и налоги. Первой федерацией были Соединённые Штаты Америки. Также к федерациям относятся Россия, Германия, Австрия, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика и ряд других стран. Почти все большие страны являются федерациями, но есть и маленькие, например, Бельгия и Швейцария. Входящие в федерацию регионы, как правило, не могут выйти из неё.

Такими признаками могут быть свои законы, а также свои суды, полиция и налоги. Первой федерацией были Соединённые Штаты Америки. Также к федерациям относятся Россия, Германия, Австрия, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика и ряд других стран. Почти все большие страны являются федерациями, но есть и маленькие, например, Бельгия и Швейцария. Входящие в федерацию регионы, как правило, не могут выйти из неё.

В теории различают национальные и территориальные федерации, а также симметричные и ассиметричные федерации. В России регионы федеративного государства называют «субъектами федерации», в том смысле, что они являются самостоятельными субъектами власти, пусть и в составе государства.

Региональные органы власти в унитарных и федеративных государствах формируются схожим образом. И там, и там обычно существуют региональные советы, избираемые населением, – аналоги парламентов, а также глава региона. Порядок их назначения или избрания почти никак не зависит от того, является ли государство унитарным или федеративным.

В регионах почти любого государства существуют свои нормативные правовые акты. Только в федеративных государствах они называются «законами», а в унитарных – как-то по-другому («решения», «постановления» и т. д.). Впрочем, в некоторых унитарных государствах такие акты тоже называют законами.

В целом, тенденция современного мира такова – любое демократическое государство стремится децентрализовать власть и передать регионам часть полномочий. И это происходит как в федеративных, так и в унитарных государствах. С другой стороны, любое недемократическое государство наоборот – стремится централизовать всё управление и сосредоточить власть в столице страны. И здесь регионам не может помочь даже федеративное устройство.

Иногда к формам государственно-территориального устройства относят конфедерацию. Это не совсем верно, потому что конфедерация – это союз двух и более независимых государств, образованный, как правило, на основе договора для решения совместных задач в экономической, политической или военной сферах. Конфедерация в отличие от федерации не образует нового государства, а её субъекты сохраняют полный суверенитет и право выхода из конфедерации. Обычно они существуют всего несколько лет, после чего превращаются в федерацию либо распадаются.

Конфедерация в отличие от федерации не образует нового государства, а её субъекты сохраняют полный суверенитет и право выхода из конфедерации. Обычно они существуют всего несколько лет, после чего превращаются в федерацию либо распадаются.

На конфедерацию сегодня похожи многие международные организации, задача которых – экономическая интеграция между странами. К таким «почти конфедерациям» можно отнести Европейский Союз, МЕРКОСУР, Евразийский Экономический Союз.

В большинстве федеративных стран и унитарных стран существует двухпалатный парламент, который делится на верхнюю и нижнюю палаты. Это явление в политической и правовой науке называют «бикамерализм». Законы разрабатывает и принимает нижняя палата, а верхняя обычно либо принимает, либо отклоняет закон. Кроме того, в парламентских республиках и монархиях именно нижняя палата формирует правительство. Поэтому, вопреки названию, именно нижняя палата – наиболее важная.

В унитарных государствах верхняя палата избирается менее демократическим путём, чем нижняя, и призвана обеспечить больший консерватизм в принятии решений. В федеративных государствах двухпалатные парламенты представляют интересы субъектов федерации. Каждый субъект имеет в ней равное количество представителей. Но в последнее время и это различие между федерациями и унитарными государствами исчезает: во Франции, Италии, Испании, Казахстане и многих других государствах верхняя палата полностью или частично состоит из представителей регионов.

В федеративных государствах двухпалатные парламенты представляют интересы субъектов федерации. Каждый субъект имеет в ней равное количество представителей. Но в последнее время и это различие между федерациями и унитарными государствами исчезает: во Франции, Италии, Испании, Казахстане и многих других государствах верхняя палата полностью или частично состоит из представителей регионов.

Школьная или университетская программа до сих пор считает принципиально важной разницу между унитарными и федеративными государствами. Поэтому лучше выучить их основные признаки, даже если в реальной жизни эти признаки выражены не очень ярко или вовсе отсутствуют.

Форма государственного устройства, как метод организации территории государства

Форма государственного устройства (далее ФГУ) – это метод объединения территории государства в единый союз. Характеризует внутреннее строение, разделение на территории и способы взаимодействия между ними.

ФГУ делятся на два вида:

- Простая форма

- Сложная форма

К простой форме относится унитарное государство.

Унитарное государство представляет собой простое государственное образование, субъекты которого не обладают признаками суверенитета. В мире подобных стран – большинство. В таких государствах действует единая конституция, гражданство, система государственной власти, система права и судебная система. Внутри унитарного государства есть ещё подразделение на централизованные и децентрализованные.

Централизованные страны (Швеция, Болгария и др.) – все значимые решения идут из центра.

Децентрализованные страны (Испания, Франция и др.) – субъекты государства обладают определённой самостоятельностью, даже могут иметь собственный парламент, однако все деньги от налогов идут в центр, что ставит их в серьёзную зависимость.

К сложной форме относится 2 вида: федерация и конфедерация.

Федеративное устройство – это государства в государстве. Сложное образование, где части государства имеют самостоятельность в принятии решений.

Объединяющие факторы: единство валюты, единое пространство, на котором действуют социальные и экономические факторы, единое судебное право. Однако субъекты внутри федерации зачастую имеют свои конституции, судебную систему, свои законы, даже двойное гражданство. Но верховенство имеет федеративные законы и конституция.

Конфедеративное устройство представляет собой объединение суверенных государств в одно большое. Объединение нужно для ведения единой экономики, обороны, ведения логистики и т. д.

История знала несколько примеров с конфедеративным устройством – это США в 1776–1787 гг. и в 1815–1848 гг. – Швейцария. Нынешний Европейский союз также обладает некоторыми признаками конфедерации.

Империя и протекторат также имели место быть в истории: Римская империя, Российская империя. Они характеризуются обширностью территории, централизованностью власти, разный состав страны по культурному и этническому признаку.

Протекторат – одно государство осуществляет опеку другого, что неизбежно ведёт к полной зависимости второго.

Принадлежность к тому или иному виду зависит от степени суверенитета у составных частей.

Сравнительная характеристика

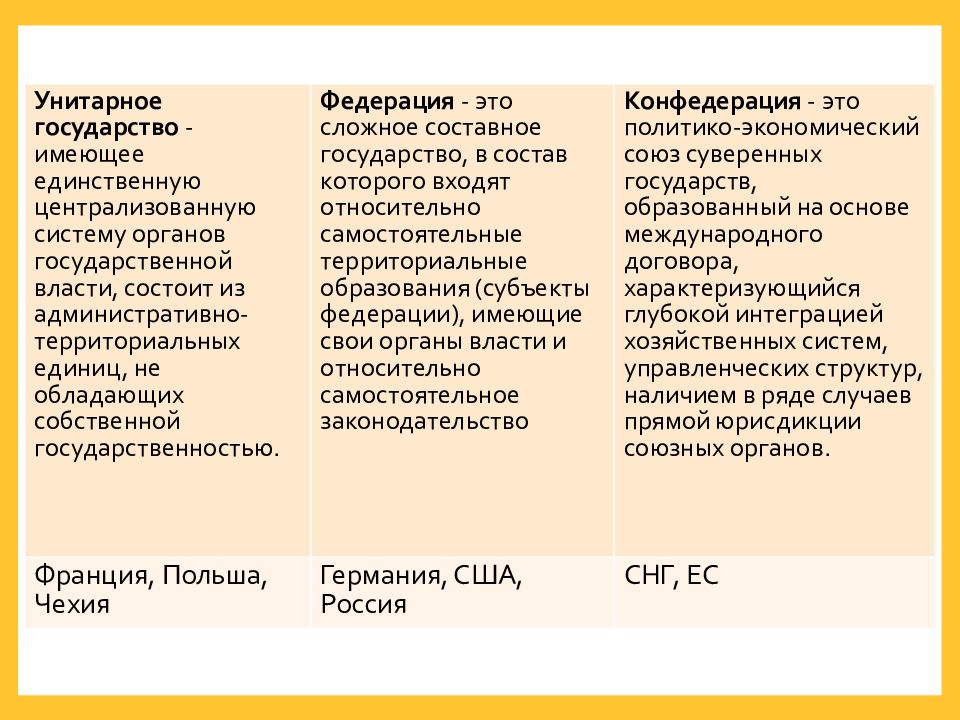

Сравнение | Простая форма | Сложная форма | |

|---|---|---|---|

Унитарное гос-во | Федерация | Конфедерация | |

1. Сущность устройства формы государства по территории | Единство территории, неделимость государства, как единого целого. | Территориальное единство ряда субъектов в единое целое государство. | Территориальное объединение независящих друг от друга стран в одну. |

2.Принятие важных решений

| Высшие органы власти. | Высшие союзные органы. | Высшая власть в союзных странах. |

3. Конституция | Единая. | Конституция – главный документ. | У каждого государства-участника своя. |

4. Территория | Единая по своему составу территория, границы единиц в составе государства, изменяются центром. | Территория образует целостность субъектов. Изменение её проводится в рамках действующей Конституции страны. | Единая территория отсутствует. |

5. Гражданство | Одно | Гражданство субъекта и страны. | У каждого своё. |

6. Право расторжения договора | Отсутствует. | В одностороннем порядке субъекты не наделены таким правом. | Каждый может расторгнуть договор без уведомления. |

7. Самостоятельность политических решений | Политические решения принимаются центром. | Ограничена. | Полная политическая самостоятельность государств-союзников. |

8. Правовая и судебная системы | Единая. | Законодательство союза – главное. | Нет одной правовой и судебной системы. |

9. Деятельность на международной арене | Полная. | Возможность иметь свои представительства за границей. | Союзные государства осуществляют свою международную деятельность в полном объёме. |

Примеры ФГУ в современном мире

- Унитарная форма: Испания, Великобритания, Италия, Швеция, Дания, Япония;

- Федеративная форма: Россия, США, Австралия, Бразилия, Швейцария, Германия, Индия, Канада, Мексика;

- Конфедеративная форма: Европейский союз (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ).

Государственное устройство | Российский центр науки и культуры в Праге

Государственный строй

Российская Федерация (Россия) является «демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления». Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является, согласно Конституции, ее многонациональный народ. Народ реализует свою власть непосредственно, а также посредством органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является, согласно Конституции, ее многонациональный народ. Народ реализует свою власть непосредственно, а также посредством органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Россия – президентская республика. Президент, который является главой государства, обладает широкими полномочиями: в соответствии с Конституцией и федеральными законами он определяет основные направления внутренней и внешней политики страны.

Принципы федеративного устройства России включают в себя государственную целостность, единство и равноправие субъектов, разделение компетенций и предметов ведения между федеральными и региональными органами власти.

В Конституции Россия определяется как социальное государство, политика которого имеет своей целью создание условий, которые гарантировали бы достойную жизнь и свободное развитие человека. Органы власти берут на себя ответственность за гарантирование определенного уровня жизни граждан, а также удовлетворение их материальных и духовных потребностей в объеме, который соответствует возможностям государства. К социальной сфере относятся, в частности, охрана труда и охрана здоровья людей, установление гарантируемой минимальной заработной платы, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, выплата государственных пенсий.

К социальной сфере относятся, в частности, охрана труда и охрана здоровья людей, установление гарантируемой минимальной заработной платы, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, выплата государственных пенсий.

В соответствии с Конституцией Россия — светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Конституция

Действующая Конституция Российской Федерации была принята по результатам референдума в 1993 году.Конституция разграничила компетенции и предметы ведения федеральных и региональных органов власти, а также общие области их компетенции. В ней закреплены принципы верховенства федерального права, многопартийности и разнообразия форм собственности.

Большое значение имеет зафиксированный в Конституции принцип ее прямого действия. Это значит, что никакой суд и никакой другой государственный орган не имеют права отказываться от применения конституционных норм, ссылаясь на отсутствие разъясняющих или детализирующих законов.

Изменения Конституции производятся в форме Федерального Конституционного Закона, который считается принятым, если за него было подано минимум три четверти от общего числа голосов членов Совета Федерации и минимум две трети от общего числа голосов депутатов Государственной Думы.

Президент

В соответствии с Конституцией глава государства является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности.

Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ветвей государственной власти. Он назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства, по предложению Председателя Правительства назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя, федеральных министров.

Президент имеет право председательствовать на заседаниях Правительства, принимает решение об отставке Правительства, может отменить постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия Конституции, федеральным законам и его указам.

Как глава государства Президент обладает широкими полномочиями во внешнеполитической и военной областях. Он определяет основные направления внешней политики страны, ведет переговоры и подписывает международные договоры, ратификационные грамоты, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых представителей иностранных государств и международных организаций.

Президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил России, назначает и освобождает от занимаемых должностей высшее командование Вооруженных Сил, формирует и возглавляет Совет Безопасности – конституционный орган, осуществляющий подготовку решений Президента по вопросам обеспечения защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Президент избирается сроком на 6 лет.

В настоящее время Президентом Российской Федерации является Владимир Владимирович Путин.

Правительство

Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом и возглавляет единую систему исполнительной власти в стране. В состав Правительства входят Председатель Правительства, его заместители и федеральные министры. Председатель Правительства назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной думы. Постоянно действующим органом Правительства является его президиум.

В состав Правительства входят Председатель Правительства, его заместители и федеральные министры. Председатель Правительства назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной думы. Постоянно действующим органом Правительства является его президиум.

Правительство разрабатывает и выносит на рассмотрение Государственной думы федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, проводит единую государственную политику в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии, осуществляет управление федеральной собственностью. Правительство также принимает меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики, осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.

Председателем Правительства Российской Федерации является Мишустин Михаил Владимирович.

Федеральное собрание

Федеральное Собрание или парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Он состоит из 2-х палат – Совета Федерации и Государственной Думы.

Совет Федерации В Совет Федерации входят: по 2 представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти.

Президент Российской Федерации имеет право назначать представителей Российской Федерации в состав Совета Федерации, но не более 10% от числа членов Совета Федерации.

К компетенции Совета Федерации относится принятие решений по следующим основным вопросам: утверждение изменений границ между субъектами Российской Федерации, назначение выборов Президента Российской Федерации, отрешение Президента Российской Федерации от должности, использование Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации и другие.

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, которые избираются на основе равного и прямого избирательного права путем тайного голосовании сроком на 5 лет. Депутатом Государственной Думы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. К ведению Государственной Думы относится принятие решений по следующим основным вопросам: дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации, заслушивание ежегодных отчетов Правительства, объявление амнистии, вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, а также многие другие.

18 сентября 2016 года состоялись очередные выборы в Государственную Думу седьмого созыва.

Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.

Федеративное устройство

По форме государственного устройства Россия является федерацией. В ее состав входят 85 государственных образования, которые называются субъектами федерации. Основные принципы государственного устройства Российской Федерации — государственная целостность, единство системы государственной власти, равноправие субъектов Федерации в отношениях с федеральными органами власти.

Основные принципы государственного устройства Российской Федерации — государственная целостность, единство системы государственной власти, равноправие субъектов Федерации в отношениях с федеральными органами власти.

Субъекты Федерации имеют свои собственные органы законодательной и исполнительной власти, принимают свои собственные Конституции (Уставы). Единственное условие — Конституции и Уставы должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Федеральная Конституция и Федеральные законы имеют приоритет на всей территории страны.

Государственный флаг

Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: белой, синей и красной.Трехцветному флагу, введенному в России Петром I, в 2011 г. исполнилось 306 лет. Днем его рождения считают 20 января 1705 г. После распада Советского союза «триколор» вновь стал государственным флагом России – 22 августа 1991 года парламент принял решение вернуться к историческому российскому флагу. 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

Государственный герб

Государственный герб России представляет собой изображение золотого двуглавого орла, размещенного в центре красного геральдического щита. Над орлом – три исторические короны Петра Великого, в лапах орла – скипетр и держава, на его груди на красном щите – всадник Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона.

Прототип этого герба утвердился в стране полтысячелетия назад после свержения монголо-татарского ига и провозглашения Москвы преемницей Византии – «третьим Римом». Иван III принял в качестве герба византийского черного двуглавого орла, увенчанного двумя коронами, на золотом фоне. Впоследствии первоначальный рисунок неоднократно видоизменялся, пока 30 ноября 1993 года не был утвержден Указом Президента в нынешнем виде.

Государственный гимн

Гимн (автор текста – Сергей Михалков, музыки – Александр Александров) был утвержден указом Президента в декабре 2000 года.

Государственный гимн Российской Федерации.mp3 (5 Mb)

Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна,

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой.

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Припев

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Полезные ссылки

Высшие органы государственной власти

· Сайт Президента России

· Сайт Правительства России

· Сайт Совета Федерации

· Сайт Государственной Думы

· Совет безопасности

· Высший арбитражный суд

· Министерство иностранных дел

Российское законодательство

· Система «ГАРАНТ»

· Портал «КОДЕКС» Система «КОНСУЛЬТАНТ»

Смешанная форма государственного устройства Текст научной статьи по специальности «История и археология»

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 4 (37). С. 6-12.

Серия «Право». 2013. № 4 (37). С. 6-12.

УДК 340

СМЕШАННАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

MIXED FORM OF STATE STRUCTURE

В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV)

Представлен историко-правовой анализ территориального устройства Советского государства. Утверждается, что оно включало в себя черты унитарного государства, федерации, конфедерации и империи.

Ключевые слова: государство, федерация, конфедерация, территориальное устройство, империя, национальный состав, РСФСР, СССР.

The article contemns law and historical analysis of theoretical organization of the Soviet state. It approved by terms of a unitary state, federation, confederation, empire.

Key words: state, federation, confederation, empire, territorial system, reform, USSR, RSFSR.

В рамках характеристики формы государства утвердилось понятие «нетипичные формы правления». Представляется, что данную конструкцию можно перенести и на форму государственного устройства. В качестве примера можно привести Советское го -сударство. Сочетание объективных предпосылок для создания союзного государства и наличие идеологической доминанты привело к тому, что СССР соединил в себе четыре формы государственного устройства: федерацию, унитаризм, конфедерацию, империю.

Черты федерации. Федеративное устройство советского государства было закреплено юридически. СССР обладал многими признаками федерации: это было единое го -сударство (ст. 70-71 Конституции СССР 1977 г.), состоящее из 15 союзных республик, каждая из которых имела свою территорию, свою конституцию (ст. 76 Конституции СССР 1977 г.), свои, хоть и унифицированные законодательством союза (основы законодательства), законы, отражающие национальные

76 Конституции СССР 1977 г.), свои, хоть и унифицированные законодательством союза (основы законодательства), законы, отражающие национальные