Философские идеи достоевского и толстого: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Введение в философию

Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Введение в философию

6. Философские идеи в русской литературе: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой

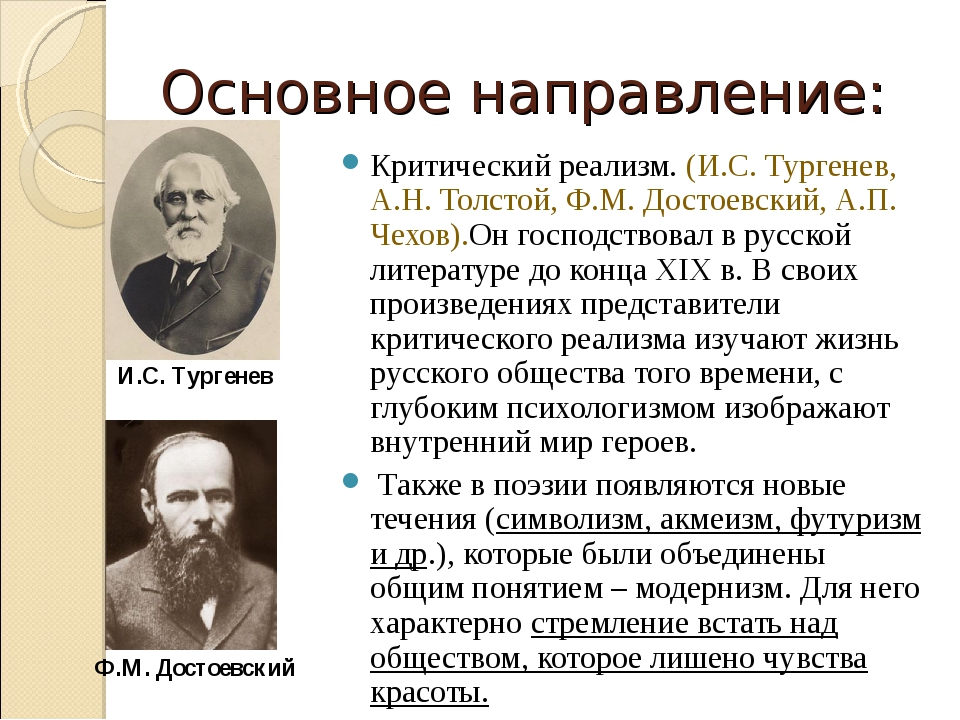

В истории мировой культуры всегда существовали глубокие связи между философским и художественным творчеством. Особенно же глубоко и органично философские идеи представлены в самых разнообразных литературных жанрах. Древнейшие памятники философской мысли часто имеют литературно-художественную форму, в том числе нередко поэтическую. И в дальнейшем философские идеи продолжают играть существеннейшую роль в различных национальных литературных традициях. Так, например, трудно переоценить философское значение немецкой литературы (И. В. Гёте, И. Ф. Шиллер, романтики) и ее связи с немецкой классической философией. Есть все основания говорить и о философичности русской литературы. Метафизические темы присутствуют в русской поэзии XIX века (прежде всего у Ф. И. Тютчева) и, конечно, в творчестве крупнейших русских поэтов начала XX века, особенно тех из них, кто были творцами оригинальных философских концепций (Вяч.

Русская литература всегда сохраняла органическую связь с традицией философской мысли: русский романтизм, религиозно-философские искания позднего Гоголя, творчество Достоевского и Л. Толстого. Именно творчество этих двух великих русских писателей получило наиболее глубокий отклик в последующей отечественной философии, и в первую очередь в русской религиозной метафизике XIX–XX веков.

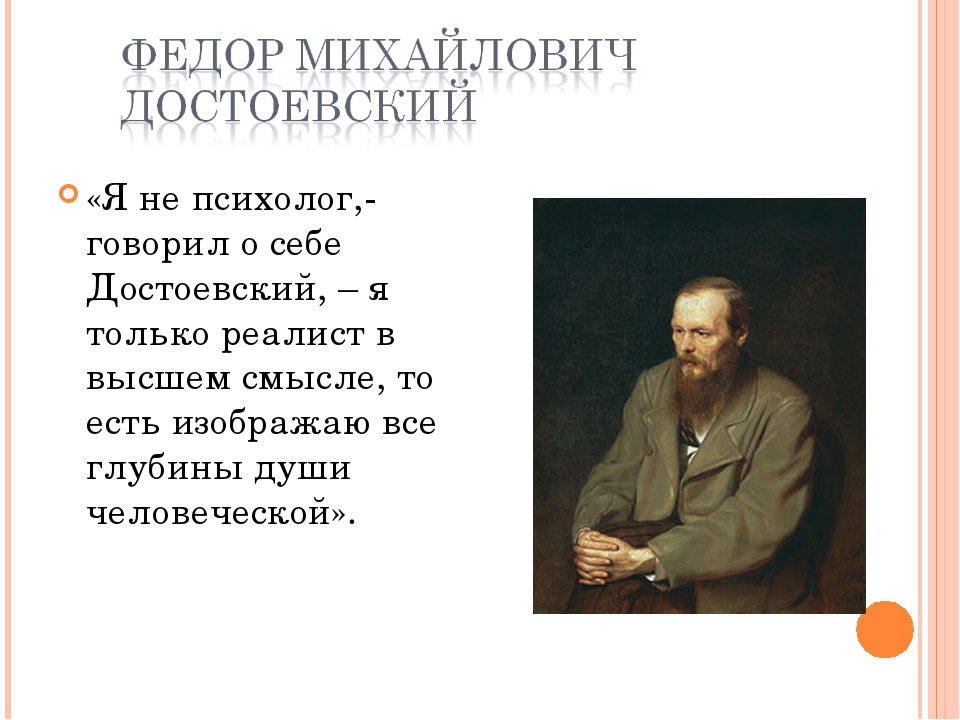

Философское значение художественных творений Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) признавали многие русские мыслители. Уже младший современник и друг писателя философ В. С. Соловьев призывал видеть в Достоевском провидца и пророка, «предтечу нового религиозного искусства». В XX столетии проблема метафизического содержания его сочинений — это особая и очень важная тема русской философской мысли. О Достоевском как гениальном художнике-метафизике писали Вяч. И. Иванов, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Л. Шестов и другие. Подобная традиция прочтения творчества Достоевского отнюдь не превращала его в «философа», создателя философских учений, систем и т.

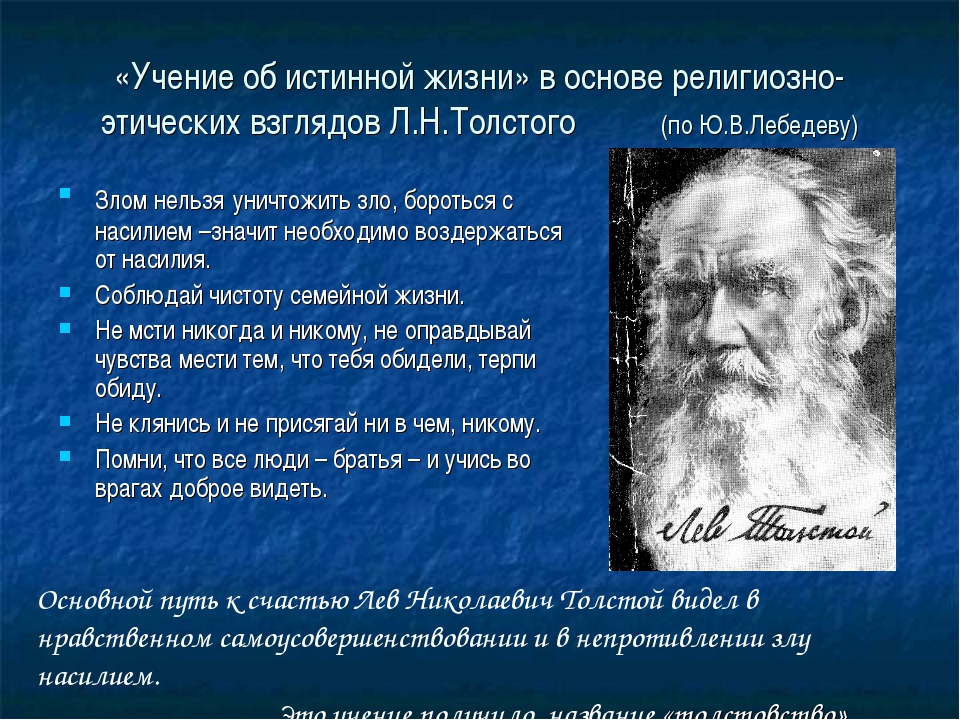

Религиозно-философские искания другого крупнейшего русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828–1910) были связаны с переживанием и осмыслением самых разнообразных философских и религиозных учений, на основе чего формировалась мировоззренческая система, отличавшаяся последовательным стремлением к определенности и ясности (в существенной мере — на уровне здравого смысла) при объяснении фундаментальных философских и религиозных проблем и соответственно своеобразным исповедально-проповедническим стилем выражения собственного «символа веры». Факт огромного влияния литературного творчества Толстого на русскую и мировую культуру совершенно бесспорен. Идеи же писателя вызывали и вызывают гораздо более неоднозначные оценки. Они также были восприняты как в России (в философском плане, например, Н. Н. Страховым, в религиозном — стали основой «толстовства» как религиозного течения), так и в мире (в частности, очень серьезный отклик проповедь Толстого нашла у крупнейших деятелей индийского национально-освободительного движения).

Глубоким и сохранившим свое значение в последующие годы было влияние на молодого Толстого идей Ж. Ж. Руссо. Критическое отношение писателя к цивилизации, проповедь «естественности», вылившаяся у позднего Л. Толстого в прямое отрицание значения культурного творчества, в том числе и своего собственного, во многом восходят именно к идеям французского просветителя. К более поздним влияниям следует отнести моральную философию А.

28 Философские взгляды Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого

Характерная

черта русской философии – ее связь с

литературой ярко проявилась в творчестве

великих художников слова – А. С. Пушкина,

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева,

И. С. Тургенева и др. Особенно глубокий

философский смысл имеет творчество Ф.

М. Достоевского и Л. Н. Толстого – двух

великих писателей, принадлежащих столько

же литературе, сколько и философии. Их

творчество имело огромное, поистине

всероссийское влияние. Можно сказать,

что русская философия XX в. в познании

духовного мира человека во многом

обязана влиянию идей Достоевского и

Толстого. Это не означает, конечно, что

философия Достоевского и Толстого стала

в России своего рода заменой собственно

философского знания.

Можно сказать,

что русская философия XX в. в познании

духовного мира человека во многом

обязана влиянию идей Достоевского и

Толстого. Это не означает, конечно, что

философия Достоевского и Толстого стала

в России своего рода заменой собственно

философского знания.

Самобытным

русским мыслителем был гениальный

писатель Лев

Николаевич Толстой (1828-1910).

Подвергая критике общественно-политическое

устройство современной ему России,

Толстой уповал на нравственно-религиозный

прогресс в сознании человечества. Идею

исторического прогресса он связывал с

решением вопроса о назначении человека

и смысле его жизни, ответ на который

призвана была дать созданная им «истинная

религия«.

В ней Толстой признавал лишь этическую

сторону, отрицая богословские аспекты

церковных учений и в связи с этим роль

церкви в общественной жизни. Этику

религиозного самосовершенствования

человека он связывал с отказом от

какой-либо борьбы, с принципом непротивления

злу насилием, с проповедью всеобщей

любви. По Толстому, «царство божие

внутри нас» и потому

онтологически-космологическое и

метафизико-богословское понимание Бога

неприемлемо для него.

По Толстому, «царство божие

внутри нас» и потому

онтологически-космологическое и

метафизико-богословское понимание Бога

неприемлемо для него.

Считая всякую власть злом, Толстой пришел к идее отрицания государства. Поскольку в общественной жизни он отвергал насильственные методы борьбы, постольку считал, что упразднение государства должно произойти путем отказа каждого от выполнения общественных и государственных обязанностей. Если религиозно-нравственное самосовершенствование человека должно было дать ему определенный душевный и социальный порядок, то, очевидно, что полное отрицание всякой государственности такого порядка гарантировать не могло. В этом проявилась противоречивость исходных принципов и сделанных из них выводов в утопической философии Толстого.

Сущность

познания Толстой усматривал в уяснении

смысла жизни — основного вопроса всякой

религии. Именно она призвана дать ответ

на коренной вопрос нашего бытия: зачем

мы живем и каково отношение человека к

окружающему бесконечному миру. «Самое

короткое выражение смысла жизни такое:

мир движется, совершенствуется; задача

человека — участвовать в этом движении,

подчиняясь и содействуя ему»

[1]. Согласно Толстому, Бог есть любовь.

В своих художественных творениях Толстой

апеллировал к народу как носителю

истинной веры и нравственности, считая

его основой всего общественного здания.

«Самое

короткое выражение смысла жизни такое:

мир движется, совершенствуется; задача

человека — участвовать в этом движении,

подчиняясь и содействуя ему»

[1]. Согласно Толстому, Бог есть любовь.

В своих художественных творениях Толстой

апеллировал к народу как носителю

истинной веры и нравственности, считая

его основой всего общественного здания.

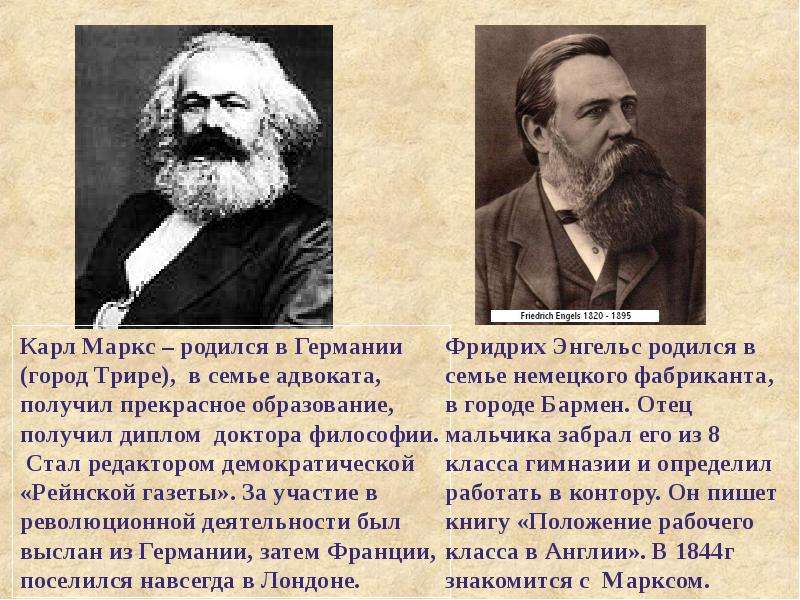

На мировоззрение Толстого оказали огромное влияние Ж.Ж. Руссо, И. Кант и А. Шопенгауэр. Философические искания Толстого оказались созвучными определенной части русского и зарубежного общества (так называемое толстовство). Причем среди его последователей оказались не только члены различных религиозно-утопических сект, но и сторонники специфических «ненасильственных» методов борьбы за социализм. К их числу относится, например, выдающийся деятель национально-освободительного движения Индии М. Ганди, называвший Толстого своим учителем.

Огромное

место в истории русской и мировой

философской мысли занимает великий

писатель-гуманист, гениальный мыслитель Федор

Михайлович Достоевский (1821 -1881). В своих общественно-политических

исканиях Достоевский пережил несколько

периодов. После увлечения идеями

утопического социализма (участие в

кружке петрашевцев) произошел перелом,

связанный с усвоением им религиозно-нравственных

идей. Начиная с 60-х гг. он исповедовал

идеи почвенничества, для которого была

характерна религиозная ориентированность

философского осмысления судеб русской

истории. С этой точки зрения вся история

человечества представала как история

борьбы за торжество христианства.

В своих общественно-политических

исканиях Достоевский пережил несколько

периодов. После увлечения идеями

утопического социализма (участие в

кружке петрашевцев) произошел перелом,

связанный с усвоением им религиозно-нравственных

идей. Начиная с 60-х гг. он исповедовал

идеи почвенничества, для которого была

характерна религиозная ориентированность

философского осмысления судеб русской

истории. С этой точки зрения вся история

человечества представала как история

борьбы за торжество христианства.

Самобытный

путь России в этом движении заключался

в том, что на долю русского народа выпала

мессианская роль носителя высшей

духовной истины. Он призван спасти

человечество через «новые формы

жизни, искусства» благодаря широте

его «нравственного захвата».

Характеризуя этот существенный срез в

мировоззрении Достоевского, Вл. Соловьев

пишет, что положительный общественный

взгляд еще не был вполне ясен уму

Достоевского по возвращении из Сибири.

Но три истины в этом деле «были для

него совершенно ясны: он понял прежде

всего, что отдельные лица, хотя бы и

лучшие люди, не имеют права насиловать

общество во имя своего личного

превосходства; он понял также, что

общественная правда не выдумывается

отдельными умами, а коренится во

всенародном чувстве, и, наконец, он

понял, что эта правда имеет значение

религиозное и необходимо связана с

верой Христовой, с идеалом Христа»

[1]. У Достоевского, как отмечают его

исследователи, в частности Я.Э. Голосовкер,

было «исступленное чувство личности».

Он и через Ф. Шиллера, и непосредственно

остро чувствовал нечто глубинное у И.

Канта: они как бы слиянны в осмыслении

христианской этики. Достоевского, как

и Канта, тревожило «лжеслужение Богу»

католической церковью. Эти мыслители

сходились в том, что религия Христа

является воплощением высшего нравственного

идеала личности. Все называют шедевром

легенду Достоевского «О Великом

Инквизиторе», сюжет которой восходит

к жестоким временам инквизиции (Иван

Карамазов фантазирует, что было бы, если

бы Христос сошел на Землю, — его распяли

бы и сожгли бы сотни еретиков) .

У Достоевского, как отмечают его

исследователи, в частности Я.Э. Голосовкер,

было «исступленное чувство личности».

Он и через Ф. Шиллера, и непосредственно

остро чувствовал нечто глубинное у И.

Канта: они как бы слиянны в осмыслении

христианской этики. Достоевского, как

и Канта, тревожило «лжеслужение Богу»

католической церковью. Эти мыслители

сходились в том, что религия Христа

является воплощением высшего нравственного

идеала личности. Все называют шедевром

легенду Достоевского «О Великом

Инквизиторе», сюжет которой восходит

к жестоким временам инквизиции (Иван

Карамазов фантазирует, что было бы, если

бы Христос сошел на Землю, — его распяли

бы и сожгли бы сотни еретиков) .

Достоевский

— один из самых типичных выразителей

тех начал, которые призваны стать

основанием нашей своеобразной национальной

нравственной философии. Он был искателем

искры Божией во всех людях, даже дурных

и преступных. Миролюбие и кротость,

любовь к идеальному и открытие образа

Божия даже под покровом временной

мерзости и позора — вот идеал этого

великого мыслителя, который был тончайшим

психологом-художником. Достоевский

делал упор на «русское решение»

социальных проблем, связанное с отрицанием

революционных методов общественной

борьбы, с разработкой темы об особом

историческом призвании России, способной

объединить народы на основе христианского

братства.

Достоевский

делал упор на «русское решение»

социальных проблем, связанное с отрицанием

революционных методов общественной

борьбы, с разработкой темы об особом

историческом призвании России, способной

объединить народы на основе христианского

братства.

Философские взгляды Достоевского имеют небывалую нравственно-эстетическую глубину. Для Достоевского «истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир»

В

понимании человека Достоевский выступал

как мыслитель экзистенциально-религиозного

плана, пытающийся через призму индивидуальной

человеческой жизни решить «последние

вопросы» бытия. Он развивал специфическую

диалектику идеи и живой жизни, при этом

идея для него обладает бытийно-энергий-ной

силой, и в конце концов живая жизнь

человека есть не что иное, как воплощение,

реализация идеи («идееносные герои»

романов Достоевского). Сильные религиозные

мотивы в философском творчестве

Достоевского противоречивым образом

иногда сочетались с отчасти даже

богоборческими мотивами и религиозными

сомнениями. В области философии

Достоевский был скорее великим

прозорливцем, нежели строго логичным

и последовательным мыслителем. Он оказал

сильное влияние на религиозно-экзистенциальное

направление в русской философии начала

XX в., а также стимулировал развитие

экзистенциальной и персоналистской

философии на Западе.

Сильные религиозные

мотивы в философском творчестве

Достоевского противоречивым образом

иногда сочетались с отчасти даже

богоборческими мотивами и религиозными

сомнениями. В области философии

Достоевский был скорее великим

прозорливцем, нежели строго логичным

и последовательным мыслителем. Он оказал

сильное влияние на религиозно-экзистенциальное

направление в русской философии начала

XX в., а также стимулировал развитие

экзистенциальной и персоналистской

философии на Западе.

Философские идеи в творчестве Достоевского и Толстого.

Нужна помощь в написании работы?

Знаменитые русские писатели относятся к числу философов благодаря той проблематике, которую они ставили в своем худож. творчестве.

Достоевский не создал собственной философской концепции, но его худож. произведения ( «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») пронизаны фундаментальными философскими идеями. Его философия – это русский экзистенциализм, т.е философия существования человека. главная проблема – это проблема человека, а ключ к ее решению он видит в проблеме свободы. Человек – это личность, обладающая свободной волей и как источником добра и зла. Свобода – это тяжелое бремя для человека, но без нее человек не существует, а значит, не может познать истину, смысл своего бытия.

Его философия – это русский экзистенциализм, т.е философия существования человека. главная проблема – это проблема человека, а ключ к ее решению он видит в проблеме свободы. Человек – это личность, обладающая свободной волей и как источником добра и зла. Свобода – это тяжелое бремя для человека, но без нее человек не существует, а значит, не может познать истину, смысл своего бытия.

Толстой создал свою религиозно-философское учение в котором разработал свою истинную религию, основанную на ненасилии. Он написал следующие философские произведения: «Исповедь», «В чем моя вера», «Царство Божие среди нас», «Так что же нам делать?». На первое место он ставит проблему поиска смысла жизни, смысл которой он видел в высокой морали, нравственности. Именно с этих позиций он оценивал современную экономику, науку, искусство и критиковал их за то, что они не способствуют улучшению жизни простого народа. Он считал, что все зло в праздности, в отсутствии труда и считал, что человек без физического труда деградирует. Отсюда его патриархальная идеология, призывающая людей вернуться к природе, сельской жизни, физическому труду. К концу жизни он разочаровался в своей патриархальной идеологии и выдвинул учение о ненасилии, о неучастии в государственных и политических делах. Он резко критиковал даже православную церковь за то, что она служит политике и призывал ее бойкотировать. за что церковь предала его анафеме (отлучение), поэтому он пишет статью «Царствие Божие внутри нас». Он вопрошает: «В чем моя вера?» и отвечает: «В глубокой морали». Свою религиозность Толстой понимал как этику любви и не противления злу насилия.

Отсюда его патриархальная идеология, призывающая людей вернуться к природе, сельской жизни, физическому труду. К концу жизни он разочаровался в своей патриархальной идеологии и выдвинул учение о ненасилии, о неучастии в государственных и политических делах. Он резко критиковал даже православную церковь за то, что она служит политике и призывал ее бойкотировать. за что церковь предала его анафеме (отлучение), поэтому он пишет статью «Царствие Божие внутри нас». Он вопрошает: «В чем моя вера?» и отвечает: «В глубокой морали». Свою религиозность Толстой понимал как этику любви и не противления злу насилия.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость Поделись с друзьямиФилософские идеи в русской литературе (Ф.

М. Достоевский, Л.Н. Толстой)

М. Достоевский, Л.Н. Толстой)Ф.М. Достоевский (1821-1881).

Уже в первом романе «Бедные люди» Достоевский выступил как гуманист, основная черта воззрений которого — боль о человеке. Находясь в Сибири, на каторге он пришел к выводу о бессмысленности революционных акций как средства улучшения общества, полагая, что на пути социальных преобразований нельзя искоренить зло, заложенное в человеческой природе, — ибо никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от активности и преступности. Имманентной чертой психологии Достоевского была «жажда верить». Вопрос о существовании Бога мучил его всю жизнь. Все творчество мыслителя пронизано Религиозно — философскими исканиями и переживаниями. Ему свойственно глубокое проникновение в то, что было названо писателем «тайной человека», которую надо разгадать. Проблемы смысла жизни, свободы и ответственности, веры и неверия, добра и зла, страсти и долга, рассудка и морали поставлены в «Преступлении и наказании», Идиоте», также в «Записках из подполья». «Антигерой» Достоевского — «маленький человек», чиновник, страдающий от своей социальной приниженности.

«Антигерой» Достоевского — «маленький человек», чиновник, страдающий от своей социальной приниженности.

Вершина философского творчества Достоевского — роман «Братья Карамазовы», в который включена легенда о Великом инквизиторе. Эту легенду можно рассматривать как самостоятельное философское сочинение, посвященное личности Богочеловека — Христа, трудной теме совмещения свободы и материального благополучия, гармонизации духовного и социального, ответственности человека. Многоплановое концептуально-символическое содержание легенды позволяет одним видеть в ней теодицею (оправдание Бога), другим говорить о ее антихристианской направленности.

Достоевский также призывал покончить старый спор между славянофилами (самобытный историч путь России) и западниками (ликвидац крепостич и движ России и развитие по Западн пути) и объединить усилия во имя всечеловеческого братства людей и земного рая, в установлении которого он видел предназначение русского народа. Настаивая на «всечеловечности» русского национального идеала, Достоевский указывает, что в нем не заключено никакой враждебности Западу. Достоевский оказал значительное влияние на русскую мысль, на культуру конца 19-20 вв. Он расширил границы современного ему реализма, открыв для него новые, глубинные области психологии личности, ее духовных исканий. При всей сложности и противоречивости идей Достоевского, они высказаны «во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания».

Достоевский оказал значительное влияние на русскую мысль, на культуру конца 19-20 вв. Он расширил границы современного ему реализма, открыв для него новые, глубинные области психологии личности, ее духовных исканий. При всей сложности и противоречивости идей Достоевского, они высказаны «во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания».

Л.Н. Толстой (1828-1910)

Лев Толстой явился родоначальником движения толстовства, одним из основополагающих тезисов которого является Евангельское «непротивление злу силою». Сущность христианства, согласно Толстому, можно выразить в простом правиле: «Будь добрым и не противодействуй злу силою». «Будь добрым» — это положительное, деятельное содержание нравственности, которое включает в себя все заповеди Нового Завета — возлюби Бога, возлюби ближнего своего как самого себя и т. д. — все деятельное содержание учения Христа. Но если на добро мы отвечаем добром — мы не делаем ничего особенного, «не так ли поступают и язычники?» В этом случае мы находимся в рамках циклических, замкнутых отношений ответного дара: «ты — мне, я — тебе», в которых нет моральности, поскольку мы как бы «платим» за добро, содеянное нам. Другое дело, если мы на зло отвечаем добром. В этом и проявляется высшая нравственность, поскольку мы на себе останавливаем цепочку зла. Ведь зло существует (распространяется) в причинных цепочках зла как ответ на зло злом. Только Бог вправе судить Других, останавливать их действие силою.

Но если на добро мы отвечаем добром — мы не делаем ничего особенного, «не так ли поступают и язычники?» В этом случае мы находимся в рамках циклических, замкнутых отношений ответного дара: «ты — мне, я — тебе», в которых нет моральности, поскольку мы как бы «платим» за добро, содеянное нам. Другое дело, если мы на зло отвечаем добром. В этом и проявляется высшая нравственность, поскольку мы на себе останавливаем цепочку зла. Ведь зло существует (распространяется) в причинных цепочках зла как ответ на зло злом. Только Бог вправе судить Других, останавливать их действие силою.

Философские взгляды В.С. Соловьева, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого — Студопедия

Чтобы понять степень новаторства философии той эпохи, необходимо осознать, против чего она выступала в философской традиции Запада. Для этого напомним те ключевые принципы, на которых базировалась классическая западноевропейская философия от Сократа до Гегеля (в главной линии своего развития).

Во-первых, в структуре мироздания предполагалось наличие Абсолюта (Бога), который понимался как всецело рациональное начало, как Высший Разум, который обеспечивал разумность, целесообразность, рациональную обоснованность происходящего в природе и человеческой истории (это просматривается даже в материализме, где в качестве Абсолюта выступает незыблемая природная закономерность).

Во-вторых, в человеке в качестве главной способности также признавался разум, рассудок, иначе говоря, рациональное начало. Однако в своих поступках и действиях человек должен был подчиняться этому Абсолюту (духовному началу в идеализме, законам природы в материализме). В идеализме абсолютной свободой обладало божественное начало, за человеком признавалась только ограниченная, относительная свобода.

В-третьих, сама философия, за редким исключением (мистицизм) понималась как система рационального знания о мире, человеке и Абсолюте. Философия должна строиться по тем же канонам и принципам, по которым строится наука.

Русские мыслители отвергли представление о рациональности мира и истории, о преобладании рационального начала в человеке. Сама философия в России не рассматривалась как высшая «наука», а считалась именно любовью к мудрости. В философии находили способ обретения подлинного смысла жизни через размышления о Боге, человеке, добре и зле, или даже просто через размышления о себе самом, своих поступках и действиях.

Все эти черты в полной мере представлены в творчестве таких выдающихся мыслителей как Вл. Соловьев, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Идеи этих мыслителей оказали непосредственное и существенное влияние на последующее развитие как отечественной, так и западноевропейской философии.

Вл. Соловьев (1843-1900) – один из первых русских мыслителей, создавший не только достаточно завершенное, но и оригинальное философское учение. Вл. Соловьев был не только блестяще образованным человеком, но и прекрасным знатоком западноевропейской философии. Если славянофилов и западников трудно зачислить в разряд философов в строгом смысле, ибо они, скорее, свободные литераторы, публицисты, выражающие национальное самосознание, то Соловьев – профессиональный философ. Вместе с тем этот мыслитель был прекрасным поэтом и публицистом.

Философская концепция Вл. Соловьева строилась на трех основных идеях. Русский мыслитель первым в отечественной мысли разработал учение о Всеединстве. Сама идея Всеединства – не изобретение русской мысли. Она присутствует в философии с давних пор. Этой идеи придерживались Платон и неоплатоники, Августин и восточные отцы Церкви, впоследствии – Н. Кузанский, в немецкой философии, она присутствует у Гегеля и Шеллинга. Суть ее заключается в предположении, что мир не только един, несмотря на многообразие и разнообразие вещей, процессов, состояний, но и всеедин, т.е. подчинен некоему высшему принципу.

Сама идея Всеединства – не изобретение русской мысли. Она присутствует в философии с давних пор. Этой идеи придерживались Платон и неоплатоники, Августин и восточные отцы Церкви, впоследствии – Н. Кузанский, в немецкой философии, она присутствует у Гегеля и Шеллинга. Суть ее заключается в предположении, что мир не только един, несмотря на многообразие и разнообразие вещей, процессов, состояний, но и всеедин, т.е. подчинен некоему высшему принципу.

В философии проблема единства мира – одна из основных онтологических проблем. Главное – найти это единство. Но дерзкая человеческая мысль шла еще дальше. Она не удовлетворялась поисками единого, поисками некоего безусловного начала, на философском языке называемого Абсолютом. Человеческая мысль хотела видеть это единое во всем, везде и всюду. Она искала всеобъемлющий принцип внутренней формы совершенного множества, согласно которому все элементы этого множества тождественны между собой и тождественны целому. Целое не только состоит из частей, но присутствует в каждой части, а каждая часть определяет собой целое.

Целое не только состоит из частей, но присутствует в каждой части, а каждая часть определяет собой целое.

Таким образом, Всеединство – это сущее во всей своей полноте и всеобъемлющей целостности. Всеединство подчиняется принципу неслиянности и нераздельности (на этом принципе строится христианское учение о Троице). Всеединство можно уподобить симфоническому оркестру, где каждый инструмент под руководством дирижера, ведя свою партию, образует цельное музыкальное произведение, и в то же время слушатели могут различать отдельные инструменты. Этот многоголосый хор образует единый лад, подчиняющийся замыслу дирижера.

Вл. Соловьев, будучи идеалистом и религиозным мыслителем, под Абсолютом понимал Бога. Тем самым, по системе Соловьева, в основе мира лежит Божественное начало. Бог – не только источник, первоначало и первооснова бытия, но и высший нравственный принцип бытия, носитель абсолютного Добра, Истины и Красоты. Божественное начало пронизывает собою мир, а мир в процессе творческой эволюции восходит к Богу.

Платоновские мотивы Вл. Соловьева отражены в его известном стихотворении:

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами –

Только отблеск, только тени

От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,

Что житейский шум трескучий –

Только отклик искаженный

Торжествующих созвучий?

Следует иметь в виду, что главные усилия философской и религиозной мысли были направлены не столько на обоснование существования Всеединства, сколько на поиск связи всего со всем. Поиск этой связи привел Соловьева к другой идее, на которой строилось его учение.

Вторая идея, выдвинутая Вл. Соловьевым, – это идея Софии и софийности. София (в христианском варианте – Премудрость Божия) – связующее звено, позволяющее соединить все со всем и с Абсолютом. София – это не только Премудрость Божия, это и душа мира, а также высшая Идея, напоминающая идею Платона. Иными словами, София – это начало гармонии, порядка и красоты, а софийность есть некий гармонический лад вещей, принцип закономерности и законосообразности.

Это своеобразная «универсальная связь мира». София озаряет, просветляет мир, делая его цельным и взаимосвязанным. «Софийности» противостоит «несофийность» – хаос, распад, дисгармония. Поскольку Софию трудно выразить и определить в философских и логических понятиях, то это учение менее всего напоминает рационалистическую концепцию. Это скорее мифопоэтический образ. Идея Софии как начала порядка, гармонии и красоты наполнена у Соловьева глубоким мистическим содержанием.

Впоследствии учение о Софии было разработано такими мыслителями как П. Флоренский (1882-1937) и С. Булгаков (1871-1944). Для них характерно понимание Софии как Красоты.

Третья идея – идея «цельного знания» была заимствована Соловьевым у славянофилов, но существенно им переработана и обоснована. Всеединство довольно трудно описать и объяснить исключительно в логических понятиях и категориях. Но это не свидетельствует о его закрытости человеку. Оно дается и открывается человеку в «цельном знании». «Цельное знание» представляет собой единство философского, научного знания и религиозных представлений. Здесь очевидно стремление русской философии к гармонии веры и разума, к их единству. Естественно, приоритет отдается вере и религиозным представлениям. В основании цельного знания лежит цельный дух – своего рода сплав веры, разума и непосредственного религиозного переживания и опыта.

Здесь очевидно стремление русской философии к гармонии веры и разума, к их единству. Естественно, приоритет отдается вере и религиозным представлениям. В основании цельного знания лежит цельный дух – своего рода сплав веры, разума и непосредственного религиозного переживания и опыта.

Огромное значение в своей нравственной философии Соловьев отводил любви. Он писал:

Смерть и Время царят на земле, –

Ты владыками их не зови;

Все, кружась, исчезает во мгле,

Неподвижно лишь солнце любви.

Нравственное начало лежит в основе жизни каждого человека. Моральный человек задается вопросом: зачем я живу? И отвечает на него: чтобы творить добро. Любовь и есть тот путь, идя по которому человек будет творить добро. Тем самым, любовь – основное условие нравственного совершенствования. В своем произведении «Смысл любви» Соловьев показывает, что самоутверждение человека как духовного существа возможно при условии преодоления эгоизма, а это преодоление возможно только в любви к другому.

В этой любви и через нее человек преображается, превращается в нового человека, освобождается от привязанности к земному, суетному. Высшая степень любви – любовь к Богу. Сам Бог – это любовь. Человек, способный к божественной любви, уподобляется Богу, становится «богочеловеком». Такая любовь дает человеку силы вырваться за границы своего наличного, ограниченного временем и пространством существования, ощутить бессмертие своего духа, причастность к неземному, вечному, божественному миру. «Нездешняя любовь» делает человека жителем иного, высшего бытия.

Огромное место в творчестве Вл. Соловьева занимает тема судьбы и предназначения России. Пытаясь осуществить синтез славянофильства и западничества, будучи сторонником объединения всех ветвей христианства, Соловьев судьбу России связывал с выполнением ею христианской миссии. Ее особое предназначение состоит в том, чтобы «всем сердцем и душою войти в общую жизнь христианского мира» и включиться в богочеловеческий процесс. Богочеловечество – это такое состояние человечества, когда каждый человек своим нравственным и духовным обликом похож на Бога. Соловьев каждого человека и все человечество в целом призывал к непрерывной борьбе против зла и страданий, господствующих в мире, к борьбе за совершенство и гармонию. Богочеловечество – это идеальный образ грядущего совершенства. Человек и человечество имеют силы для реализации этого образа.

Соловьев каждого человека и все человечество в целом призывал к непрерывной борьбе против зла и страданий, господствующих в мире, к борьбе за совершенство и гармонию. Богочеловечество – это идеальный образ грядущего совершенства. Человек и человечество имеют силы для реализации этого образа.

Во многом учение Вл. Соловьева созвучно идеям, которые содержатся в произведениях Ф.М. Достоевского. Однако Достоевский и писатель, и мыслитель в одном лице. Тема человека, смысла жизни, смерти и бессмертия, предназначения человека – вот что волнует Достоевского прежде всего и как нигде в другой литературе представлена в его творчестве. И не случайно, что не в строгих и логических философских рассуждениях раскрывается эта тема, а в творчестве писателя, не оставившего после себя ни одного чисто философского сочинения.

Достоевский устами своих героев пытается решить проблемы, связанные с жизненным выбором каждого человека и без решения, которых станет бессмысленным наше существование. Для героев Достоевского главным является вопрос об отношении человека к Богу, то есть вопрос о сущности веры и ее роли в жизни человека. Мучительные поиски ответа на этот вопрос, привели Достоевского к выводу, что человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, вбирающее в себя всю противоречивость мироздания. Человек – уникальный носитель всех мировых противоречий и обречен постоянно метаться между ними, постоянно выбирать.

Мучительные поиски ответа на этот вопрос, привели Достоевского к выводу, что человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, вбирающее в себя всю противоречивость мироздания. Человек – уникальный носитель всех мировых противоречий и обречен постоянно метаться между ними, постоянно выбирать.

Достоевский и не идеализирует, но и не демонизирует человека. Он слишком хорошо видит все «вершины» человеческого духа и все его «пропасти». Человек в своей душе соединяет и самое высокое, и самое низменное. И несмотря на такую противоречивость, человек представляет собой цельность, которую почти невозможно разложить на составляющие и признать вторичной по отношению к какой-то более фундаментальной сущности – даже по отношению к Богу. Это и порождает проблему взаимосвязи Бога и человека. Их отношение в определенном смысле становится отношением равноправных сторон, становится подлинным «диалогом», обогащающим обе стороны.

Бог дает человеку основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни, но и человек (конкретный, эмпирический человек) оказывается иррациональным «дополнением» божественного бытия, обогащающего его за счет своей свободы, своего «своеволия». Отсюда тема свободы, которая красной нитью проходит через все его произведения Достоевского. Апофеозом трагичности и драматичности противостояния Бога и человека, свободы и несвободы станет «Легенда о Великом Инквизиторе». В то же время герои, способные на «бунт против Бога» (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), соответствуют парадоксальному идеалу человека у Достоевского.

Отсюда тема свободы, которая красной нитью проходит через все его произведения Достоевского. Апофеозом трагичности и драматичности противостояния Бога и человека, свободы и несвободы станет «Легенда о Великом Инквизиторе». В то же время герои, способные на «бунт против Бога» (Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), соответствуют парадоксальному идеалу человека у Достоевского.

Только пройдя все искусы «своеволия» и «бунта», человек способен достичь подлинной веры и подлинной надежды на достижение гармонии в своей собственной душе и в окружающем мире. На примере своих героев Достоевский показывает, как из своего «подполья», из своей «бездны» человек взывает к Богу. Достоевский хочет оправдать перед лицом Бога не только всеобщую духовную сущность человека, но и саму конкретную, неповторимую и ограниченную личность во всем богатстве ее благих и злых проявлений.

Достоевский в своих произведениях порывает с традиционной моделью человека и предлагает экзистенциальное понимание его природы и сущности. В этом смысле он является предшественником западноевропейского экзистенциализма, а последующая русская философия развивает и углубляет ту новую концепцию человека, основы которой заложил Достоевский.

В этом смысле он является предшественником западноевропейского экзистенциализма, а последующая русская философия развивает и углубляет ту новую концепцию человека, основы которой заложил Достоевский.

Отказываясь от классической формы наукообразного философского трактата и превращая свои романы в адекватную форму философствования, Достоевский как раз и изменил существующий стиль философствования. Произведения Достоевского являют собой пример интуитивно-художественного прозрения самых глубоких тайн человеческого бытия.

История русской литературы непосредственно смыкается с историей русской философии, и все крупные литераторы в той или иной степени могут рассматриваться как представители русской философской мысли. Радикальное воздействие на философское развитие оказал не только Ф.М. Достоевский, но и Л.Н. Толстой (1828-1910). Причем в отличие от Достоевского, который никогда не писал чисто философских сочинений (философские идеи вплетены в ткань его повестей и романов), Толстой в конце жизни сознательно обратился к философии и создал ряд сочинений, в которых ставятся традиционные проблемы морали, религии и метафизики.

Среди этих работ особенно выделяются такие, как «Христианское учение», «О жизни», «Что такое искусство», «Закон насилия и закон любви», «Исповедь» и др. Достаточно важная роль Толстого в истории русской философии связана не столько с его художественным творчеством, сколько с его поздними идеями. Именно они оказали значительное влияние на последующую русскую мысль. Как и Достоевский, Толстой в своей жизни испытал радикальные религиозные сомнения, которые привели его к мировоззрению, резко критичному по отношению к церковному христианству. В середине жизни Толстой пережил тяжелый душевный кризис, связанный с утратой чувства осмысленности своего бытия.

Толстой преодолел этот кризис через обращение к религии. Вместе с тем он отверг всю догматическую сторону христианства и принял его исключительно как моральное учение. Христианская мораль, по мнению Толстого, дает определенные представления о смысле человеческой жизни и о принципах правильного поведения, правильного отношения к окружающему миру, к людям и к себе самому. По степени неприятия официальной церкви, ее традиций, обрядов и догматики Толстой превзошел многих русских мыслителей. Толстой отрекается не только от догматического, но и от философского содержания христианского учения. Толстой берет из христианства только образ Иисуса Христа, причем понимает его не как Богочеловека, а как человека, показавшего, что люди могут устроить свою жизнь и жизнь общества на основаниях добра и ненасилия.

По степени неприятия официальной церкви, ее традиций, обрядов и догматики Толстой превзошел многих русских мыслителей. Толстой отрекается не только от догматического, но и от философского содержания христианского учения. Толстой берет из христианства только образ Иисуса Христа, причем понимает его не как Богочеловека, а как человека, показавшего, что люди могут устроить свою жизнь и жизнь общества на основаниях добра и ненасилия.

Истинное предназначение человека, по Толстому, состоит в преодолении эгоизма и эгоцентризма. Человек должен преодолеть в себе желание блага для себя и возвыситься до божественного принципа желания блага всему существующему. Процесс такого возвышения Толстой называет новым, духовным рождением человека. После этого «рождения» человек уже не может жить по-старому, он призван отвергнуть все прежнее устройство своей жизни и выстроить ее по-новому. И в этом пункте своего учения Толстой развертывает радикальную критику всей европейской культуры, построенной, по его мнению, на абсолютно ложных ценностях и ведущей человека к ложным целям. В противовес этой культуре он выдвигает идеал «опрощения».

В противовес этой культуре он выдвигает идеал «опрощения».

Чтобы достичь этого идеала, человек должен ограничить свои земные, телесные потребности, вернуться в «естественное» состояние, быть ближе к земле, природе, заниматься физическим трудом. Он видит все это в простой крестьянской жизни, в которой простота материального быта соединяется с также простой духовной сферой. Вся духовная жизнь человека должна подчиняться принципу любви ко всему существующему. А все то, что не способствует этой любви, должно быть отвергнуто. Этот принцип любви ко всему существующему Толстой положил в основу своего известного тезиса о непротивлении злу насилием. Зло из внешней (общественной) жизни неустранимо. Любые формы внешней жизни ложны и иллюзорны. Вот почему человек должен вообще отказаться от участия во внешней жизни во имя жизни внутренней. Только здесь он обретает свободу и может жить по законам добра. Внутренняя жизнь человека должна быть направлена на нравственное самосовершенствование.

В целом, учение Толстого довольно противоречиво. Искание истинного смысла христианства превращается в обличение всего того, что было сделано христианством «после Христа». Философское исследование человеческой жизни приводит Толстого, с одной стороны, к крайнему индивидуализму, а с другой стороны, к требованию отречения от личностного начала. В то же время учение Толстого приобрело широкую популярность во всем мире. Огромное влияние оно оказало на философию ненасилия индийского мыслителя и проповедника М. Ганди.

Русская философия Серебряного века (рубеж XIX-XX в.)Духовное движение, традиционно именуемое «русским религиозно-философским ренессансом» начинается на рубеже XIX и ХХ в. как вполне закономерное явление в истории отечественной мысли и культуры. Это время расцвета как культуры в целом, так и русской религиозной философии в частности. В эти годы русская философия стремилась к синтезу. Будущее России виделось таким образом, чтобы в нем соединились достижения западной цивилизации с отечественными духовными ценностями. «Серебряный век» нашей культуры, русский духовный ренессанс был и выражением и отражением русской идеи всепримиряющего синтеза Востока и Запада, религии и культуры, церкви и общества.

«Серебряный век» нашей культуры, русский духовный ренессанс был и выражением и отражением русской идеи всепримиряющего синтеза Востока и Запада, религии и культуры, церкви и общества.

Безусловно, философская мысль XIX в. способствовала духовному пробуждению русской интеллигенции. Русская интеллигенция этого периода разочаровалась как в народничестве, а с ним и в политическом радикализме, так и в модных философских теориях, пришедших с Запада (марксизм, позитивизм). Вот почему лучшие представители русской интеллигенция все свои духовные и интеллектуальные усилия направили на поиск «новых» горизонтов, новых концепций, нового «неба» и «земли». Образовавшийся «духовный вакуум» необходимо было заполнить, и он был заполнен религиозно-философскими идеями.

Рубеж веков всегда сложное время, для России тем более. В этот период усилились апокалиптические предчувствия и ожидания, всегда характерные для русского самосознания в переломные эпохи «смены веков». Способствовала усилению этих настроений и социально-политическая ситуация в стране: тревожное предреволюционное время рождало болезненное и обостренное чувство приближения гибели старой России. «Что-то в России менялось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия», – писала поэтесса З. Гиппиус.

«Что-то в России менялось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия», – писала поэтесса З. Гиппиус.

Это было время какого-то всеобщего беспокойства и духовного смятения. Общее мироощущение было трагическим, наполненным смутным ожиданием грядущих катастроф. Знаменитый русский поэт того времени А. Блок предрекал:

Двадцатый век…Еще бездомней,

Еще страшнее жизни мгла,

Еще чернее и огромней

Тень Люциферова крыла.

Всякая истинная философия – поздний плод культурного развития. Она возникает и существует как «зрячий разум» культуры, развертываясь в непрерывном и преемственном диалоге идей. Русская религиозная философия ХХ в. формируется на излете «петербургской» эпохи перед очередным и, может быть, самым драматичным разрывом в российской истории. Это исключительно сложное духовное явление, которое стало возможным в том числе благодаря высокому уровню культуры петербургской России начала века. Можно спорить об элитарности или «узости» культурного слоя ее носителей, о перспективах ее дальнейшего развития, но при всех противоречиях эта явно не «массовая культура» отвечала самым высоким критериям. Неслучайно эта культура вошла в историю под именем Серебряного века (Золотым веком считается пушкинское время).

Можно спорить об элитарности или «узости» культурного слоя ее носителей, о перспективах ее дальнейшего развития, но при всех противоречиях эта явно не «массовая культура» отвечала самым высоким критериям. Неслучайно эта культура вошла в историю под именем Серебряного века (Золотым веком считается пушкинское время).

Религиозная философия в этот период становится ведущим, но не единственным направлением. Религиозная философия представляет собой синтез идеалистической философии и религиозных представлений. Русский религиозный ренессанс выражал не столько возрождение, сколько возврат к религиозной философии XIX в., к тому, что было ею сделано в области философии. Но в то же время связь с предшествующей мыслью не была всегда прямой и непосредственной. Философские идеи славянофилов, Вл. Соловьева и Ф.М. Достоевского были существенно проработаны и получили дальнейшее развитие.

В начале ХХ в. к религиозной философии приходили различными путями, часто весьма противоречивыми. Одни, например, С. Булгаков, Н. Бердяев, С.Л. Франк в молодости увлекались марксизмом и позитивизмом. Однако не удовлетворившись ответами материализма и марксизма на самые «проклятые вопросы» бытия и, в первую очередь, о смысле жизни и предназначении человека, встали на самостоятельный путь решения этих «вечных проблем». Этот путь через идеализм привел их к религиозной философии, главной целью которой было осуществление синтеза веры и знания. Другие, например, Лев Шестов, пришли к религиозной философии в процессе мучительных поисков тех принципов бытия и основ жизни, без которых невозможно существование человека (т.н. экзистенциальный путь).

Булгаков, Н. Бердяев, С.Л. Франк в молодости увлекались марксизмом и позитивизмом. Однако не удовлетворившись ответами материализма и марксизма на самые «проклятые вопросы» бытия и, в первую очередь, о смысле жизни и предназначении человека, встали на самостоятельный путь решения этих «вечных проблем». Этот путь через идеализм привел их к религиозной философии, главной целью которой было осуществление синтеза веры и знания. Другие, например, Лев Шестов, пришли к религиозной философии в процессе мучительных поисков тех принципов бытия и основ жизни, без которых невозможно существование человека (т.н. экзистенциальный путь).

Ренессанс захватил все стороны духовной жизни и стал общекультурным явлением. Кроме того, Ренессанс был самым тесным образом связан с модернистскими литературно-художественными течениями, в частности с творчеством таких поэтов и писателей как Д. Мережковский и З. Гиппиус, А. Блок и А. Белый. Иначе говоря, русский религиозно-философский ренессанс был уникальным состоянием общественной мысли, охватившим все ее проявления – философию, богословие, литературу и искусство. Результат – беспрецедентный взлет интеллектуального и художественного творчества.

Результат – беспрецедентный взлет интеллектуального и художественного творчества.

Ему сопутствовала социально-культурная активность интеллигенции, выразившаяся в появлении разного рода кружков, обществ и др., в проведении всевозможных вечеров, диспутов, собраний. Особую роль в духовной жизни этого периода сыграло Московское религиозное философское общество памяти Вл. Соловьева, журнал «Путь». Интеллигенция стремилась к соединению с церковью. Несмотря на то, что это соединение не состоялось, поскольку религиозно настроенная интеллигенция осталась на исходных, критических позициях в отношении церкви, этот диалог имел культурно-исторический смысл, ибо способствовал возврату к вере.

Творчество, в том числе и философское, далеко не всегда поддается классификации по направлениям и школам. Это относится и к русской философии ХХ в. Тем не менее, можно выделить ряд ведущих направлений.

Наиболее влиятельным было направление, представители которого создали так называемую метафизику Всеединства, или учение о Всеединстве. Метафизику Всеединства продолжали разрабатывать и внесли в нее существенный вклад такие мыслители как Е.Н. Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин. Их собственные философские конструкции отличались друг от друга, однако в них было и много общего. Как полагали создатели этого учения, Абсолютное — Бог пронизывает все сущее (существующее), присутствует как таковое в каждой частице мироздания. Все конкретно существующее укоренено в бытии как единстве, и в Боге – как всеединстве. Всеединство предполагает, что в мире все взаимосвязано.

Метафизику Всеединства продолжали разрабатывать и внесли в нее существенный вклад такие мыслители как Е.Н. Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин. Их собственные философские конструкции отличались друг от друга, однако в них было и много общего. Как полагали создатели этого учения, Абсолютное — Бог пронизывает все сущее (существующее), присутствует как таковое в каждой частице мироздания. Все конкретно существующее укоренено в бытии как единстве, и в Боге – как всеединстве. Всеединство предполагает, что в мире все взаимосвязано.

Сам мир в учении представителей этого направления – это «иное», «другое» Бога-Абсолюта. «Инаковость» мира обнаруживается в его тварной (сотворенной, созданной), или земной природе. В отличие от вечного божественного мира, земной мир временен, текуч и непостоянен. Однако земной мир сопричастен божественному как его данность, как его порождение. Тварный мир в процессе естественной и человеческой истории, т.е. в процессе эволюции восходит к Богу-Абсолюту. Венец эволюции – человек, который через богочеловечество соединяется с Абсолютом. Как видим, здесь развиваются идеи Соловьева и Достоевского. Человек в метафизике всеединства принадлежит двум мирам: земному и божественному. Человек не может быть понят вне связи с Абсолютом. Через постижение Абсолюта (Бога) человек постигает самого себя.

Венец эволюции – человек, который через богочеловечество соединяется с Абсолютом. Как видим, здесь развиваются идеи Соловьева и Достоевского. Человек в метафизике всеединства принадлежит двум мирам: земному и божественному. Человек не может быть понят вне связи с Абсолютом. Через постижение Абсолюта (Бога) человек постигает самого себя.

Человек по своей основе есть существо духовное. Духовная сущность человека находится в таинственных и интимных связях с Богом, который для человека является высшей ценностью и высшим смыслом существования. В Боге человек находит оправдание своего бытия. Но и человек выступает высшей ценностью в этом земном мире. Тем самым представители этого учения духовную жизнь человека ставили выше природной и социальной. Поскольку каждый человек – единственная, уникальная личность, то и его внутренняя жизнь рассматривалась как самоценность. Вот почему русские мыслители выступали против диктата как политических, так и социальных форм жизни. Исходя из восточно-христианской идеи преображения, просветления человека, многие русские мыслители полагали, что человек сначала должен сам измениться в духовном плане, а потом только приступить к изменению мира.

Другим самобытным образованием отечественной мысли в этот период был так называемый космизм. Его еще называют «русским космизмом». Учение о Всеединстве тесно связано с этим направлением, а иногда считается его разновидностью. Ибо и учение о всеединстве, и «русский космизм» представляют мир как Универсум, а человека как его неотъемлемую часть. В «русском космизме» четко прослеживаются две линии – религиозная, представленная мыслителями, создавшими учение о Всеединстве и естественнонаучная. Эта линия космизма представлена такими видными учеными как В.И. Вернадский (1863-1945), К.Э. Циолковский (1857-1935), А.Л. Чижевский (1897-1964) и др.

Родоначальником этого направления считают довольно оригинального мыслителя Н.Ф. Федорова (1829-1903). Главная тема и замысел Федорова – преодоление смерти. В ней, как полагал русский мыслитель, заключено зло мира и самый факт ее существования – свидетельство слепой и враждебной силы над человеком, неродственности и вражды между людьми. Вот почему преодоление смерти, воскрешение умерших, достижение бессмертия живущими Федоров считал «общим делом» человечества.

Вот почему преодоление смерти, воскрешение умерших, достижение бессмертия живущими Федоров считал «общим делом» человечества.

Будучи религиозным мыслителем, Федоров полагал, что реализация этого проекта («общего дела») приведет к преображению вселенной в Царство Божие (во исполнение благой вести христианства), ознаменует начало нового хода космического процесса. В результате восторжествует нравственный миропорядок, который властно подчинит природный и вытеснит мировое зло. Федоров – утопист, мечтатель, однако в своей философии «Общего дела» он вскрыл противоречия культуры и цивилизации, природы и технического прогресса. Технический прогресс, не освященный нравственным и духовным преображением человечества, приведет земную цивилизацию в тупик, к еще большему злу. Неслучайно многие идеи Федорова нашли отклик уже в современной философии.

У мыслителей естественнонаучной ориентации Космос, или Универсум – это природа в широком смысле этого слова. Земля как планета, а с ней и человечество встроены в универсальный естественный порядок вещей, подчиняются универсальным природным законам. Главную причину несовершенства в земном миропорядке представители этой линии усматривали в том, что человек еще недостаточно постиг универсальные закономерности.

Это незнание и непонимание лежит в основе нерационального вмешательства человека и общества в природную среду. Это вмешательство нарушает баланс между природой и человеком. Дисгармония человека и Универсума приведет к глобальной экологической катастрофе, которая, в свою очередь, повлечет гибель человечества. «Космисты» полагали, что только рост научного знания, интеллектуальное просвещение людей, изучение законов биосферы и всей Вселенной позволят человечеству справиться с этой ситуацией.

В полной мере эти воззрения проявились в учении Н.И. Вернадского о «ноосфере». Ноосфера – это сфера разума. Вернадский понимает под ноосферой такую стадию развития биосферы, в которой разумная деятельность человека приобретает планетарные масштабы. Однако и сама эта деятельность, чтобы не нанести вред биосфере, должна подчиняться высшим нравственным принципам. Человек не только разумное, но и духовное существо (нравственное).

Вот почему он несет ответственность за все свои деяния. Ноосфера – это такое взаимодействие природы и общества, природы и человека, в котором на основе разума, в целом духовной жизни человечества, достигается оптимальное взаимодействие, их совместное развитие. Человечество должно понять, что оно часть Вселенной, что Универсум – общий дом как для людей, так и для разумных существ иных галактик. Таким образом, естественнонаучная линия космизма в преобразовании Космоса и человека как микрокосмоса возлагала надежды на интеллект, на знание, на синтез наук, т.е. в конечном счете, на разум.

Напротив, представители религиозной линии космизма ответственность за возможную катастрофу возлагали на разум, в то время как ученые-космисты считали его лекарством от всех бед. Вот почему будущее человечества религиозно настроенные мыслители видели в преображении мира через преображение самого человека. Преображение – это духовный, богочеловеческий путь. Активность человека должна быть направлена на самого себя, на усовершенствование своей природы, т.е. нацелена на духовно-нравственное преображение человека, а потом уже на весь мир и Космос в целом. Только одухотворение человека спасет мир.

При всем различии этих позиций у них есть общее – обеспокоенность за судьбы мира и человечества.

В этот период не без влияния идей Достоевского складывается экзистенциалистское направление в русской мысли, наиболее видными представителями которого, были Н.А. Бердяев и Л. Шестов (1866-1938).

Остановимся на взглядах Н.А. Бердяева (1874-1948) – самого известного, популярного и знаменитого русского философа. Бердяеву присущ афористический, мистико-интуитивный стиль мышления. Этот русский мыслитель прошел довольно сложный творческий путь, написал много серьезных произведений. На протяжении всего этого пути Бердяева занимала и беспокоила одна проблема – проблема человеческого бытия, смысла жизни человека, судьба и предназначение человека в мире. Об этом свидетельствуют названия его работ: «О смысле творчества», «О назначении человека», «О рабстве и свободе человека», «Философия свободного духа», «Самопознание» и др. Человек по Бердяеву, прежде всего духовное существо, наделенное свободой и творчеством.

Однако свободу Бердяев рассматривает онтологически, как основу бытия, предшествующую даже Богу. Свобода – это, прежде всего, свобода духа. Благодаря свободе человек возвышается над миром и обнаруживает в себе высшее, божественное начало. Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, наделил его свободой. Но человек отпал от Бога и в результате эту свободу утратил. Весь последующий путь человека и человечества – это путь обретения свободы. В то же время, человек в своем существовании сталкивается с трудноразрешимой проблемой. С одной стороны, человек жаждет свободы, видя в ней смысл своей жизни и предназначение.

Однако свобода накладывает на любого человека ответственность за сделанный выбор, за принятое решение не только перед самим собой и другими людьми, но, в первую очередь, перед Богом. Такая ответственность – тяжкое бремя, которое не всякий отважится взять на себя. Поэтому на деле человек выбирает несвободу, перекладывая ответственность за происходящее на кого угодно – государство, партию, вождя, политического деятеля в обмен на спокойствие, материальные блага и т.д. Вместе с тем, Бердяев хочет доказать, что, несмотря на страх свободы, человек рано или поздно приходит к осознанию ее необходимости, ибо перед ним, перед его мысленным взором стоит пример Иисуса Христа, даровавшему человечеству пример свободного Богочеловека. Смысл всей человеческой истории состоит в трудном и противоречивом движении человечества к Богу и к свободе в лице Бога.

Бердяев не только экзистенциально мыслящий философ, но и персоналист. Для него человек – прежде всего, личность (персона – отсюда персонализм). Бытие человека как личности невозможно постигнуть рациональным путем, поскольку личность – это целостность, и бытие личности также целостно. Целостность может быть схвачена, открыта, обнаружена только в живом внутреннем (персоналистическом) опыте или интуитивно. Это значит, что мы не можем себя как личностей разложить на какие-то части и стороны, свести к чему-то одному, например к разуму. Стержнем человека как личности является духовная жизнь. Дух, свобода, Бог, любовь, творчество – вот что определяет человека как личность. Не социальное или природно-душевное начало в человеке свидетельствует о наличии в нем личностного начала, а то, что он образ и подобие Бога.

Человек не только верит в Бога, открывает его в познании и устремляется к нему, но и чувствует его, аффективно «сопереживает» Богу, как и он нам. В этом внутреннем опыте присутствия в себе высшего божественного начала человек обнаруживает подлинность бытия и смысл жизни. Личность у Бердяева не только самоценна, но и первична. Это означает, что вся жизнь, все формы бытия и познания должны быть осмыслены только как моменты человеческого духа, как моменты индивидуальной духовной «истории» личности. «Весь природный и исторический мир, – пишет Бердяев, – вбирается внутрь, в глубину духа и там получает иной смысл и иное значение. Все внешнее есть лишь знак внутреннего». Для Бердяева личность является как бы центром мироздания. Но в то же время эта конкретная личность соотносится с высшей Божественной Личностью.

Дух противопоставляется у Бердяева природе. Дух – это свобода, жизнь, творчество. Природа же – это необходимость, вещественность, инертность. Бердяев объявляет духовный мир и духовную жизнь подлинными, а мир природы, вещественный мир считает неподлинным, ненастоящим. Человек должен направить все свои усилия на преодоление в себе укорененности в природном мире с тем, чтобы жить в духе, стать подлинно свободным, реализовать свои творческие возможности. Царство Духа – грядущее состояние, к которому должен стремиться человек и человечество.

Во многом идеи Бердяева созвучны западноевропейскому экзистенциализму и персонализму, хотя и существенно отличаются от них, поскольку Бердяев опирается все же на традицию русского философствования.

Естественное развитие русской философии трагически оборвалось после революции 1917 г. С высылкой за границу в 1922 г. группы наиболее известных мыслителей русская религиозная философия как уникальное явление в истории мировой философии прекратила свое существование в России. Те мыслители, например П. Флоренский, которые по разным причинам остались, впоследствии были репрессированы, а в самой России уже не было условий для свободного развития философской мысли.

В Советском Союзе философия превратилась в служанку идеологии. Время от времени на свободомыслящих людей, в том числе и на неофициальную философию, обрушивались репрессии. И хотя в советскую эпоху в России продолжали работать выдающиеся философы – М. Бахтин, А. Лосев, Э. Ильенков, М. Мамардашвили, – традиция, определявшая самые значительные достижения русской философии, была прервана. Только в настоящее время происходит возвращение к этой традиции.

Следует отметить, что возвращение к достижениям русской философской мысли представляет не только историко-философский интерес. Дальнейшая разработка учения о Всеединстве позволит внести существенный вклад в решение многих онтологических проблем, которые волнуют современную философию. Учение о человеке, смысле его жизни и предназначении представляет интерес для современной антропологии. Все это позволяет надеяться, что через какое-то время Россия займет в мировой философии принадлежащее ей по праву место.

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский: два взгляда на религиозную истину.

Профессор Чернышев В.М.

Вопрос взаимоотношения светского и духовного образования сейчас хотелось бы осветить сквозь призму творчества и феномена религиозной веры двух выдающихся представителей русской классической литературы: писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, которому исполнилось в прошлом году 185 лет со дня рождения. Поскольку изучение литературы входит в обязательную программу обучения средних школ, то очень важно, в каком ракурсе доносится та или иная тема. Ведь несомненно, что художественное наследие и религиозно-философское мировоззрение этих двух авторов оказали в свое время и продолжают оказывать сейчас значительное влияние на духовное формирование личности. Толстой и Достоевский были современниками, живущими в одной стране. Они знали друг о друге, но так и не встретились. Однако оба, каждый по-своему, всю жизнь занимались поисками истины. Религиозные искания Толстого привели к тому, что он, по меткому замечанию обер-прокурора Священного Синода К.Победоносцева, стал «фанатиком своего же собственного учения», создателем очередной лжехристианской ереси. Произведения же Ф.М.Достоевского помогают до сих пор постигать главные тайны бытия Божия и человека. Мне по жизни встречалось немало людей, которые не любят читать Достоевского.

Это и понятно: слишком много неприкрытой, откровенной, порой довольно тягостной правды о человеке открывается нам в его романах. И эта правда не просто впечатляет, она заставляет глубоко задуматься над самым важным вопросом, который каждый из нас должен решить для себя положительно или отрицательно. «Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие…», — напишет Достоевский, будучи зрелым человеком. Может показаться странным, но в последний месяц перед своей смертью, по воспоминаниям очевидцев, гений мировой литературы Л.Толстой перечитывал «Братьев Карамазовых» Достоевского. Не ответа ли искал классик в произведениях другого? Толстой сожалел, что так и не смог познакомиться с Достоевским, потому что считал его едва ли не единственным серьезным автором в русской литературе, с которым бы очень хотел поговорить о вере и о Боге. Не особо ценя Федора Михайловича как писателя, Лев Толстой видел в нем религиозного мыслителя, способного существенно воздействовать через свои произведения на ум и душу человека. Дочь Достоевского в своих воспоминаниях приводит рассказ тогдашнего Петербургского митрополита, пожелавшего присутствовать на чтении Псалтири по усопшему писателю в церкви Святого Духа Алесандро-Невской лавры. Проведя часть ночи в храме, митрополит наблюдал за студентами, которые, стоя на коленях, все время по очереди читали псалмы у гроба покойного Достоевского: «Никогда я не слышал подобного чтения псалмов!» — вспоминает он.

«Студенты читали их дрожащим от волнения голосом, вкладывая душу в каждое произносимое слово. Какой же магической силой обладал Достоевский, чтобы так вновь обратить их к Богу?». Исследовательница творчества Достоевского Татьяна Касаткина пишет, что «…по свидетельству многих православных священников, в 70-е годы XX века, когда в России росло уже третье поколение атеистов, и внуков воспитывали бабушки – бывшие комсомолки, и, казалось, молодежь окончательно потеряна для Церкви, вдруг молодые люди во множестве стали креститься и воцерковляться. Когда священники спрашивали их: «Что привело вас в церковь?» — многие отвечали: «Читал Достоевского». Именно поэтому в советское время литературные критики не жаловали автора «Братьев Карамазовых» и его произведения не очень охотно включали в школьную программу. А если включали, то акцент больше делался на бунтарских поползновениях Раскольникова и Ивана Карамазова, а не на христианских достоинствах старца Зосимы. Отчего же так получается, что произведения одного ведут людей к Богу, а другого – уводят от Него.

Творческие доминанты Толстого и Достоевского совершенно различны. Оттого различен и результат. Религиозно-философский подход Толстого рационален, Достоевского – иррационален. Автор «Войны и мира» всю жизнь прожил горделивым желанием все объяснить по-своему; автор «Братьев Карамазовых» — жаждой веры. Еще в 1855 году, в возрасте 26 лет, Лев Толстой запишет в своем дневнике: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Оттого один увидел во Христе лишь идеолога и учителя, а другой Истину: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Это философское кредо Достоевского нашло свое подтверждение и разработку в его литературных произведениях. Толстовская рациональная «религия без веры» нашла свое развитие в идеологии теософии и современного движения Нью Эйдж, где все в основном строится на пантеистическом монизме. Достоевского всегда привлекала искренняя вера во Христа, которую он видел среди простого русского народа. Толстой же считал, что народ не понимает Евангелия и христианства так, как надо. Кстати, такой подход Толстого весьма пророчески изображен во многих эпизодах некоторых романов Достоевского.

Всем известный герой Алеша Карамазов передает Коле Красоткину мнение одного немца, жившего в России: «Покажите русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел понятия, и он завтра же возвратит всю эту карту исправленной». «Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника», — говорит Алеша. На фоне такого «пересмотра мироздания» самоуверенный автор «Исследования догматического богословия» Лев Толстой выглядит действительно школьником. В 1860 году Толстому придет в голову мысль написать «материалистическое Евангелие» (отдаленный прообраз кодекса строителя коммунизма). Много лет спустя он воплотит свое намерение, создав свой перевод Нового Завета, который, однако же, не произведет впечатления даже на последователей толстовской ереси. Не нашлось желающих вникать в материалистические бредни великого гения. Другой герой романа Достоевского «Бесы» — безбожник Степан Верховенский, который подобно Льву Толстому, ради «великой идеи», оставив комфортную жизнь, пустится в свое последнее странствование, тоже одержимый мыслью «изложить народу свое Евангелие». Ответ на вопрос, чем может закончиться пересмотр евангельских истин и христианских ценностей, опять таки можно найти в произведениях Достоевского. Его интересует не столько жизнь в ее чувственно-осязаемых проявлениях (хотя отчасти и это тоже), сколько метафизика жизни. Здесь писатель не стремится к внешнему правдоподобию: для него важнее «последняя правда».

Идея «если нет Бога, то все позволено» — не нова в романах Достоевского, не мыслящего себе нравственности вне Христа, вне религиозного сознания. Однако один из героев романа «Бесы» в этой идее идет до логического конца, утверждая то, на что не осмеливался ни один из последовательных атеистов: «Если Бога нет, то я сам бог!». Используя евангельскую символику, герой романа Кириллов совершает как будто всего лишь формальную перестановку частей слова, но в ней заключена сердцевина его идеи: «Он придет, и имя ему Человекобог».

Писание говорит нам о Богочеловеке – Иисусе Христе. И мы в Нем обоживаемся по мере нашей верности и следования Ему. Но здесь не вечный Бог обретает человеческую плоть, а, наоборот, отвергнув Христа, «старого ложного Бога», который есть «боль страха смерти», богом всемогущим и абсолютно свободным становится сам человек. Именно тогда все узнают, что «они хороши», потому что свободны, а когда все станут счастливы, то мир будет «завершен», и «времени больше не будет», и человек переродится даже физически: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый игордый». А ведь создание не только нового человека, но и целой новой, избранной расы со сверхспособностями является одной из главных задач современных оккультных и околооккультных учений (достаточно вспомнить гитлеровскую организацию «Ананэрбе» с ее попытками проникнуть в Шамбалу для получения сакральных знаний и сверхразрушительного оружия).

Следует отметить, что эта идея Кириллова (одного из героев романа «Бесы») оказалась одной из самых привлекательных и плодотворных для развития философской литературы и философской мысли конца XIX – начала XX века. По-своему использовал ее и Ф.Ницше, на ней же во многом основывал свой вариант экзистенциализма писатель А.Камю, и даже в раннем творчестве М.Горького, бескомпромиссного идейного противника Достоевского, отчетливо просматриваются программные кирилловские идеи о новом, свободном, счастливом и гордом Человеке (особенно симптоматично совпадение эпитетов «новый человек», «счастливый и гордый человек» у Кириллова, и: «человек – это звучит гордо» у М.Горького). Чтобы последнее сопоставление не выглядело надуманным, следует привести еще отзыв В.Г.Короленко о поэме Горького «Человек»: «Человек господина Горького, насколько можно разглядеть его черты, есть именно ницшенианский «сверхчеловек»; вот он идет «свободный, гордый, далеко впереди людей…он выше жизни…».

Не случайно роман носит название «Бесы». Все эти Верховенские, Кирилловы, Шигалевы (герои романа) пытаются «устроить» людям будущее счастье, причем никто не спрашивает самих людей, а нужно ли им это самое «счастье»? Ведь, действительно, люди это только «материал», «тварь дрожащая», а они «право имеют». Здесь к месту вспомнить лозунг, прибитый к воротам ГУЛАГа: «Загоним железным кулаком диктатуры пролетариата человечество в счастье».

Устами одного из своих отрицательных героев Достоевский говорит: «…Меня Бог всю жизнь мучил». Этот мучительный вопрос «бытия или небытия Бога» очевиден для многих, ибо если Его нет, то «человеку все будет позволено». И вот бесы входят в русский народ. Пророчество писателя прозвучало задолго до 1917-го. Трагизмом веяло от этого пророчества. Ведь зло в любой его форме – это жизнь в пустоте, это имитация жизни, подделка под нее. Это как свернутая вокруг пустоты стружка. Ведь зло не бытийно, оно не имеет реальной природы, это лишь обратная сторона правды и истины. Дьявол может быть только имитатором жизни, любви и счастья. Ведь подлинное счастье это со-частие, совпадение частей: моей части и Божией части; только тогда человек по-настоящему бывает счастлив. Именно в словах молитвы содержится тайна такого со-частия: «Да будет воля Твоя».

Тайна ложного счастья содержится в гордом: «Не Твоя воля, но моя да будет». Поэтому дьявол может быть только имитатором жизни, ибо зло – это парадоксальное существование в несуществующем, в том, что в еврейской традиции носит название «малхут». Зло поэтому возникает по мере нашего удаления от Бога. Как уход в тень не дает уже избытка света и тепла, а уход в подвал и вовсе этот свет скрывает от нас – так удаление от Творца умножает в нас грех, и одновременно заставляет нас жаждать подлинной правды и света.

Лицо Ставрогина, центрального героя «Бесов», не только напоминало маску, но, в сущности, оно и было маской. Здесь точно подобранное слово будет «личинность». Самого Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия, и он сам знает, что его нет, а отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричность, которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии, а равно та гибель, которую он неизбежно и неотвратимо приносит существам, с ним связанным. В нем живет «легион». Как возможно такое изнасилование свободного человеческого духа, образа и подобия Божия; что такое эта одержимость, эта черная благодать бесноватости? Не соприкасается ли этот вопрос с другим вопросом, именно о том, как действует исцеляющая, спасающая, перерождающая и освобождающая благодать Божия; как возможно искупление и спасение? И здесь мы подошли к самой глубокой тайне в отношениях между Богом и человеком: сатана, который есть обезьяна Бога, плагиатор и вор, сеет свою черную благодать, связывая и парализуя человеческую личность, которую освобождает только Христос. «И пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, и сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме» (Лук . 8:35).

Лев Толстой тоже всю жизнь «мучился Богом», подобно героям Достоевского. Но Христос как Бог и Спаситель так и не родился в его сердце. Один западный богослов сказал замечательные слова по этому поводу: «Христос мог родиться сколь угодно много раз в любой точке нашей планеты. Но если Он однажды не родится в твоем сердце – то ты погиб». Вот эта гордыня человеческая – стать богом помимо Бога, есть подмена обожения человекобожием. «Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его; ибо начало греха – гордость» (Сир. 10:14). В сущности, гордость есть стремление, сознательное или бессознательное, стать богом помимо Бога, проявив себялюбие.

Святитель Тихон Задонский пишет: «Какое в скоте и звере замечаем злонравие, такое есть и в человеке, невозрожденном и необновленном благодатью Божьей. В скоте видим самолюбие: он хочет пищу пожирать, жадно хватает ее и пожирает, прочий скот не допускает и отгоняет прочь; то же есть и в человеке. Сам обиды не терпит, но прочих обижает; сам презрения не терпит, но прочих презирает; сам о себе клеветы слышать не хочет, но на других клевещет; не хочет, чтобы имение его было похищено, но сам чужое похищает… Словом, хочет сам во всяком благополучии быть и злополучия избегает, но другими, подобно себе, пренебрегает. Это есть скотское и мерзкое самолюбие!».

Вторит ему другой святитель Дмитрий Ростовский: «Не хвались сам и хвалы от других не принимай с удовольствием, чтобы не принять здесь воздаяния за свои благие дела похвалой человеческой. Как говорит пророк Исайя: «Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили». Ибо от похвалы рождается самолюбие; от самолюбия же – гордыня и надменность, а затем отлучение от Бога. Лучше ничего не сделать славного в мире, нежели сделав, безмерно величаться. Ибо фарисей, сделавший славное и похваляющийся – от возношения погиб; мытарь же, ничего благого не сделавший, смиренно спасся. Одному благие дела его от похвалы стали ямой, другой же смирением извлечен был из ямы; ибо сказано, что мытарь «пошел оправданным в дом свой…» (Лк. 18:14)».

Безблагодатный гуманизм Толстого (то бишь, религия очищенная от веры в Бога) закладывает, по наблюдению Достоевского, основы неизбежной порочности человека и общества, поскольку критерий истины переносится из сакральной сферы в область человеческого своеволия. Поэтому никакого единства Истины, как и нравственного единства, быть при господстве таковой системы не может. «А без веры Богу угодить нельзя; поэтому всякий приходящий к Богу должен веровать, что Он существует, и ищущим Его воздает».