Философская категория бытия основные формы бытия: 93. Понятие бытия. Основные формы бытия. Философия. Шпаргалки

93. Понятие бытия. Основные формы бытия. Философия. Шпаргалки

Читайте также

2. СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЫТИЯ

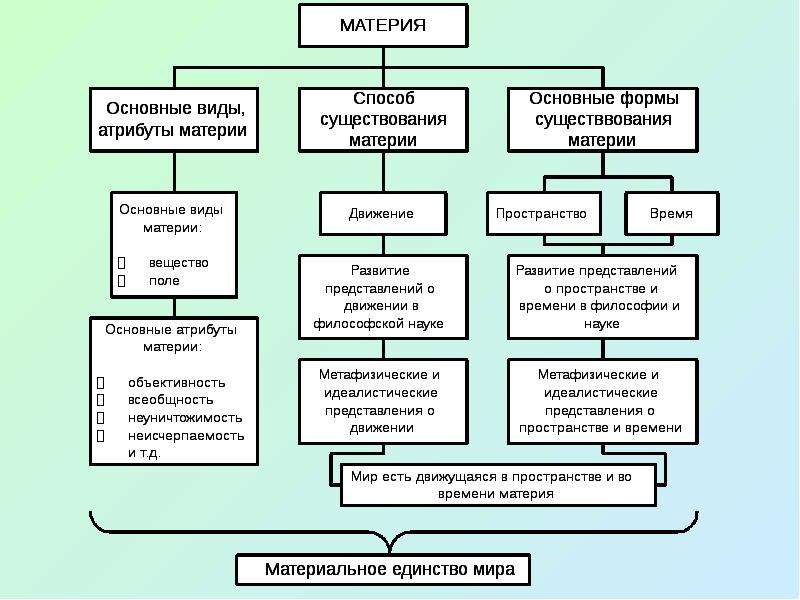

2. СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЫТИЯ Способом существования бытия является движение.В широком смысле движение — это любое изменение, способ существования бытия, его атрибут (т. е. неотъемлемое всеобщее свойство). Учение об атрибутивности движения было

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ БЫТИЯ

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ БЫТИЯ Проблема метода познания актуальна, ибо она не только определяет, но в некоторой мере и предопределяет путь познания. Путь познания имеет свою собственную эволюцию от «способа отражения» через «способ познания» к «научному методу». Эта

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛbНОГО БЫТИЯ В СИСТЕМЕ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО БЫТИЯ

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛbНОГО БЫТИЯ В СИСТЕМЕ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Ориентация на математику и постоянное сравнение музыки с математикой — отныне наш метод. Однако углубимся сейчас во вторую из поставленных выше задач: если музыка относится к эйдетической сфере, то в

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛbНОГО БЫТИЯ В СИСТЕМЕ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО БЫТИЯ

Ориентация на математику и постоянное сравнение музыки с математикой — отныне наш метод. Однако углубимся сейчас во вторую из поставленных выше задач: если музыка относится к эйдетической сфере, то в

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧАСТНОСТИ МУЗЫКАЛbНОГО Η МАТЕМАТИЧЕСКОГО БЫТИЯ КАК ВИДОВ БЫТИЯ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧАСТНОСТИ МУЗЫКАЛbНОГО ? МАТЕМАТИЧЕСКОГО БЫТИЯ КАК ВИДОВ БЫТИЯ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО Итак, музыка есть, вообще говоря, 1) выраженный эйдос (идея) и в то же время, в частности, 2) меональный, или гилетический, апейрон (т. е. бесконечно растекающаяся беспредельность) в

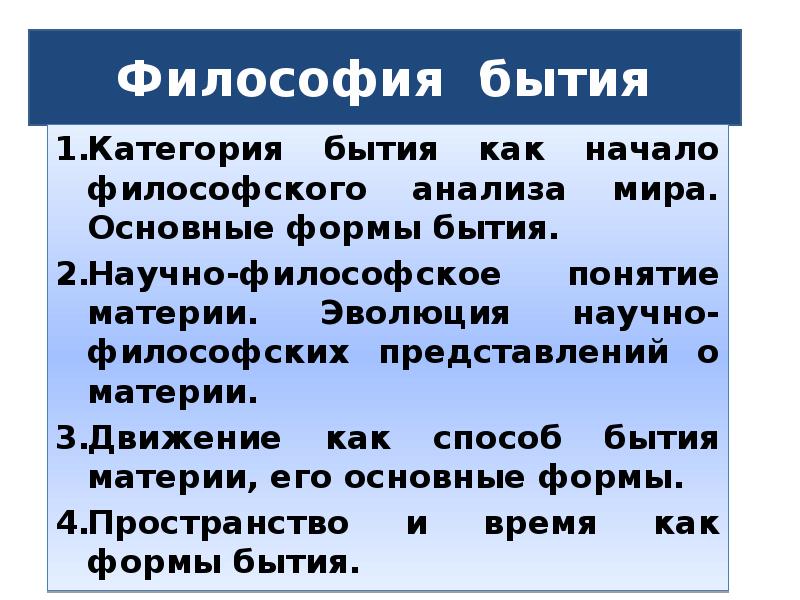

3. Основные формы и диалектика бытия

3. Основные формы и диалектика бытия Бытие и сущее; основные формы бытияЦелостный мир — это всеобщее единство, включающее в себя необозримое множество существующих в их конкретности и целостности вещей, процессов, состояний, организмов, структур, систем, человеческих

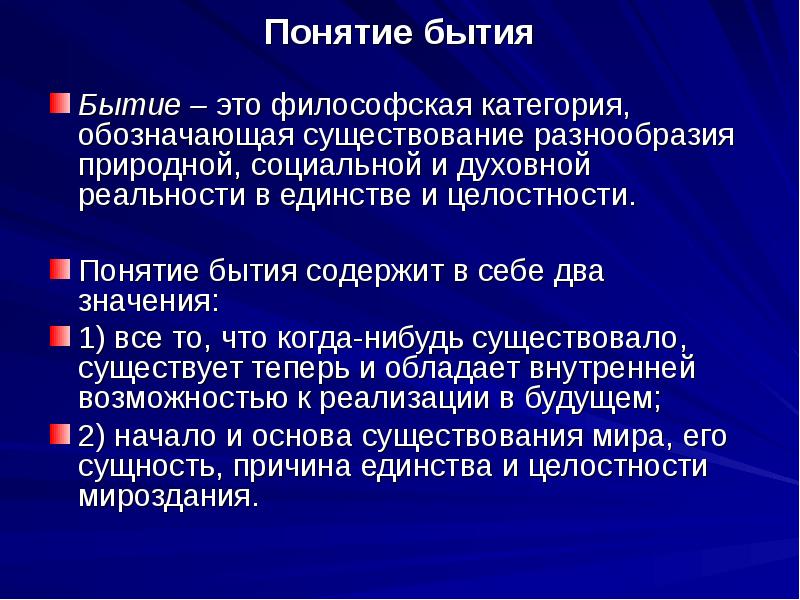

Понятие бытия

Понятие бытия

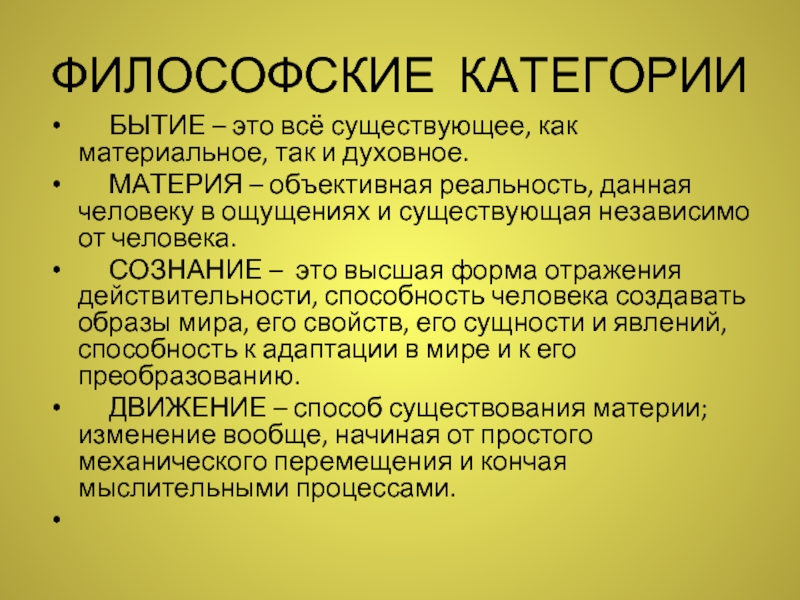

Понятие «бытие» объединяет по признаку существования все бесконечное многообразие вещей, явлений, предметов, процессов, их свойств, связей и отношений. Философия объединяет их в различные группы.Бытие вещей. «Первая» природа существует до, вне и совершенно

Философия объединяет их в различные группы.Бытие вещей. «Первая» природа существует до, вне и совершенно

2.4. Понятие бытия

3. Основные формы бытия и диалектика их взаимодействия

3. Основные формы бытия и диалектика их взаимодействия Мир как повседневная реальность и мир как трансцендентальность предстают перед человеком как целостное явление, как всеобщее единство, включающее в себя огромное множество разнообразных вещей, процессов, состояний

с) При-сутствие и не-при-сутствие настроения на основании бытия человека как вот-бытия и от-бытия (бытия-отсутствующим)

с) При-сутствие и не-при-сутствие настроения на основании бытия человека как вот-бытия и от-бытия (бытия-отсутствующим) Когда, рассуждая о человеке, мы говорим об этом одновременном при-сутствии и не-при-сутствии, речь никоим образом не идет о различии между осознанием и

§17.

Предварительная характеристика феномена настроения: настроение как основной способ (мелодия) вот-бытия; как то, что наделяет вот-бытие постоянством и возможностью. Пробуждение настроения как схватывание вот-бытия как вот-бытия

Предварительная характеристика феномена настроения: настроение как основной способ (мелодия) вот-бытия; как то, что наделяет вот-бытие постоянством и возможностью. Пробуждение настроения как схватывание вот-бытия как вот-бытия§17. Предварительная характеристика феномена настроения: настроение как основной способ (мелодия) вот-бытия; как то, что наделяет вот-бытие постоянством и возможностью. Пробуждение настроения как схватывание вот-бытия как вот-бытия Человека, с которым мы вместе,

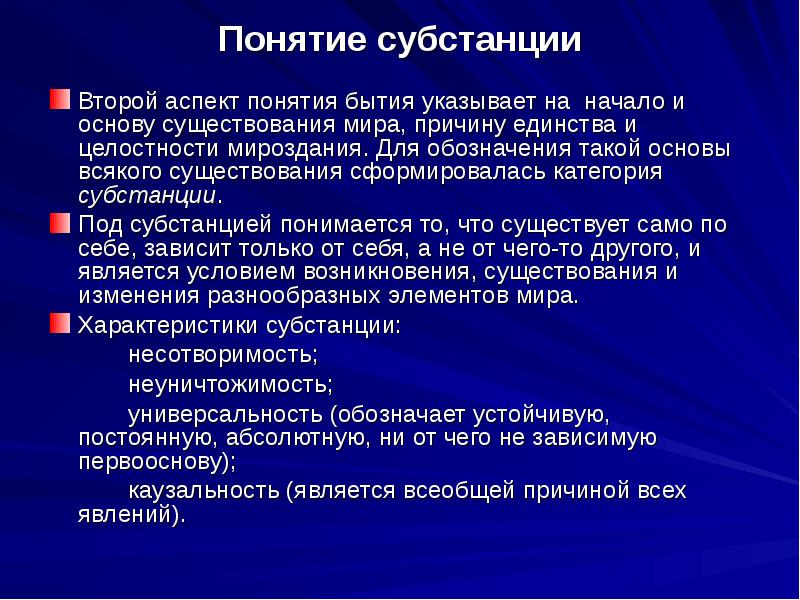

2. Понятие субстанции и основные варианты субстанциального понимания бытия

2. Понятие субстанции и основные варианты субстанциального понимания бытия Человек всегда задумывался над проблемой, что такое мир, является ли он неизменным или находится в состоянии перманентного развития и обновления? Если он развивается, то существуют ли

Раздел VIII Формы ценностного освоения бытия

Раздел VIII

Формы ценностного освоения бытия

Выше была дана характеристика такой важной сферы жизнедеятельности общества, как производство ценностей.

IV. НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ (продолжение). Понятие абсолютного. Основные определения по категориям сущего, сущности и бытия.

IV. НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ (продолжение). Понятие абсолютного. Основные определения по категориям сущего, сущности и бытия. Цельное знание по определению своему не может иметь исключительно теоретического характера: оно должно отвечать всем потребностям

Глава I Трагическая и мелодраматическая формы человеческого бытия и культуры

Глава I Трагическая и мелодраматическая формы человеческого бытия и

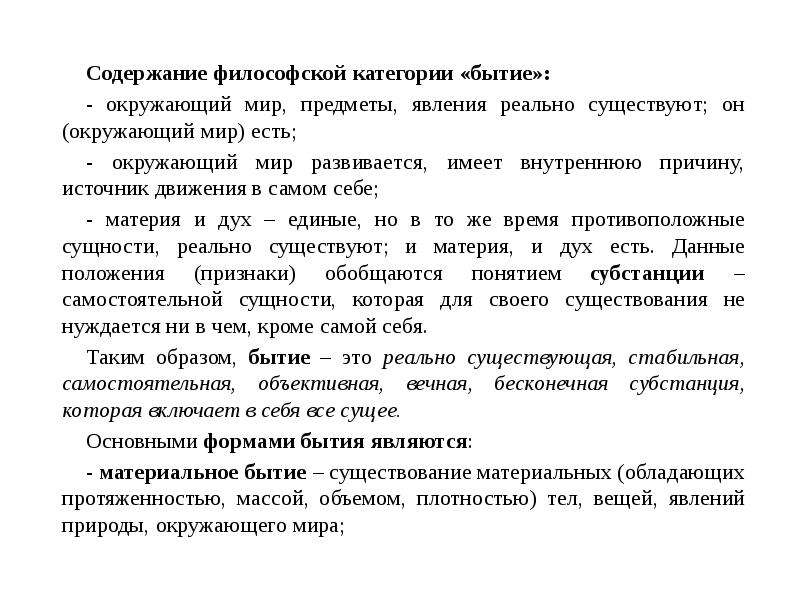

Основные формы бытия

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

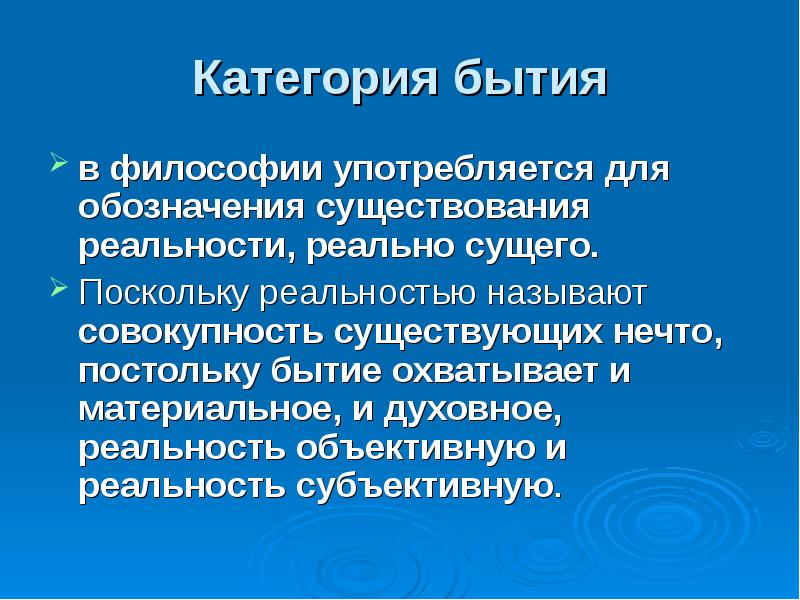

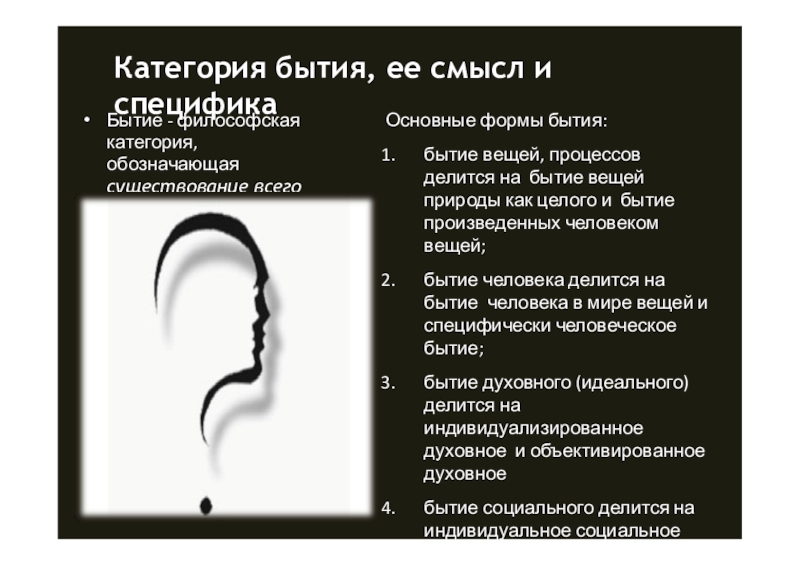

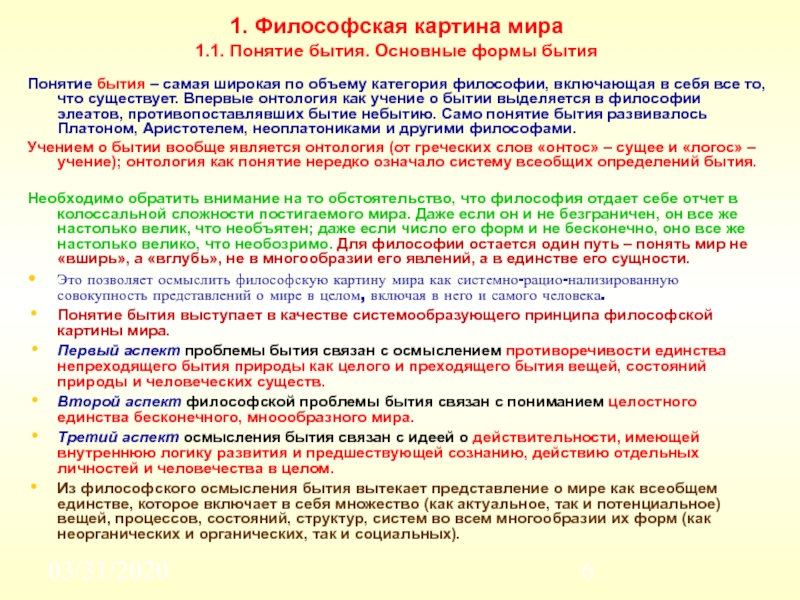

Узнать стоимостьДля современного понимания категории бытия характерен прежде всего системный анализ этого фундаментального философского понятия. Выделяется ряд уровней бытия: материальное и идеальное бытие, природное и социальное бытие, бытие личности, культуры, ценностей и т. д. Признается их

Выделяется ряд уровней бытия: материальное и идеальное бытие, природное и социальное бытие, бытие личности, культуры, ценностей и т. д. Признается их

к их анализу на основе принципа развития (историзма).

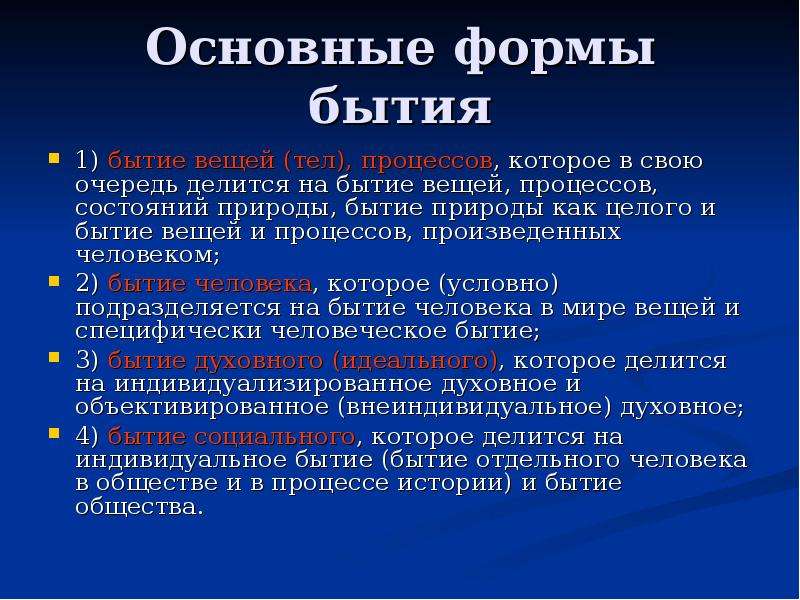

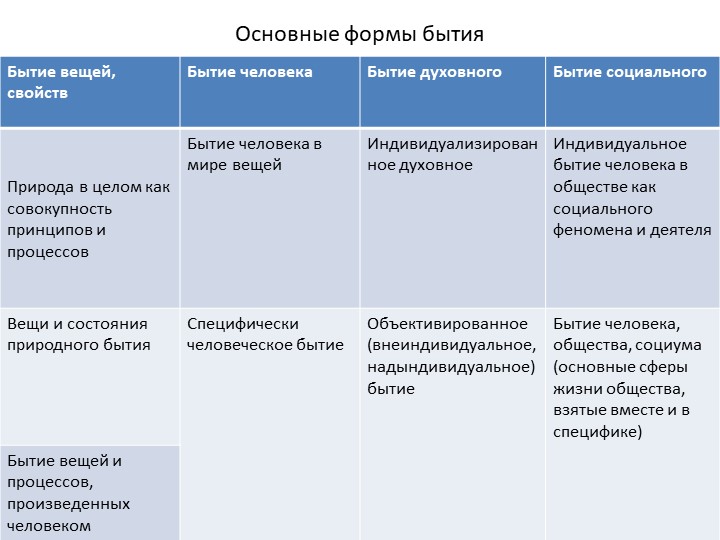

Поскольку бытие отражает по объему все, что существует, то следует ожидать, что существуют менее общие понятия, отражающие части, элементы того, что существует. Такими менее общими понятиями являются формы бытия. Их использование в философии связано с потребностью наполнения содержательно пустого понятия бытия за счёт выделения наиболее общих, несводимых друг к другу способов существования.

Первая форма бытия и первый способ существования — это бытие природы, т.е. вещей, процессов, явлений, которые существуют до, вне и независимо от человека. Параллельно существует бытие вещей, созданных человеком, т.е, обладающих природно-духовно-социальной реальностью. Часто эту систему называют «второй природой», потому что основу, сырье для этих вещей человек берет из природы.

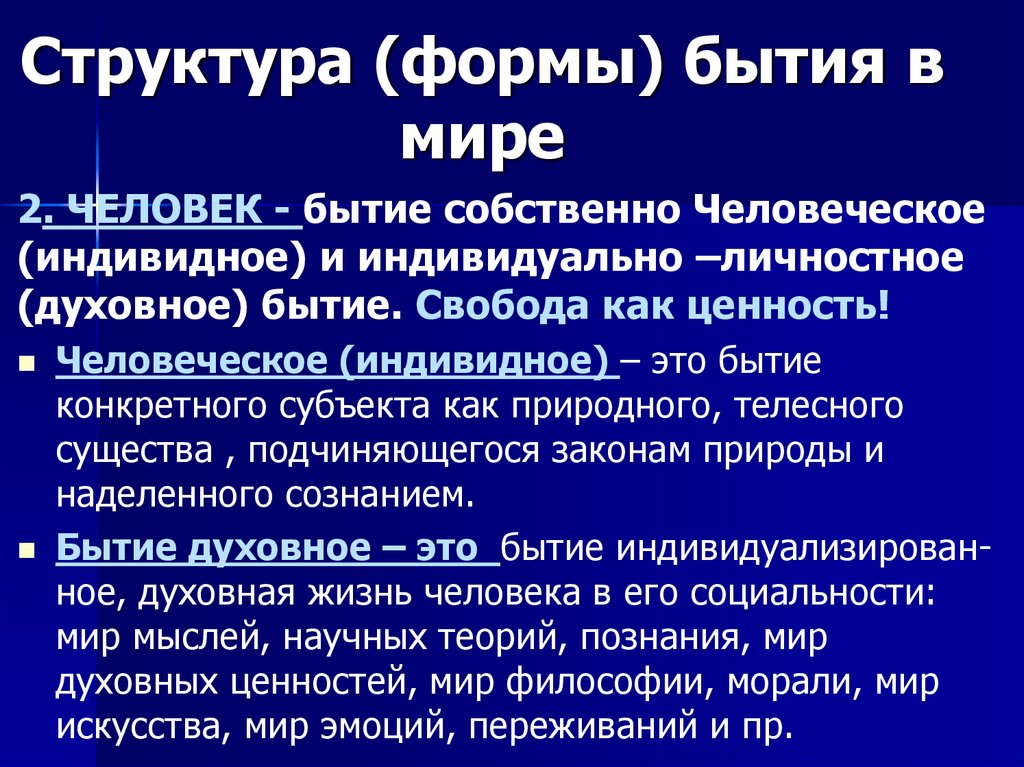

Категория бытия применяется для обозначения существования человека как единства природного и социального. Бытие человека – вторая основная форма бытия, второй наиболее общий способ существования. Каждое человеческое существо существует, с одной стороны, по физическим, химическим, биологическим законам. В то же время человек не только природное, но и социальное существо, т.е. он живет по надприродным.

Третья основная форма бытия – бытие общества, которое не сводится к бытию человека, «второй» природы и общественного сознания, напротив, детерминирует само их возникновение. Категория «бытие общества» позволяет абстрагировать именно социальную действительность безотносительно к биологической природе человека и наполовину природному происхождению предметов «второй» природы.

Категория бытия применяется для обозначения духовной (идеальной) реальности человека и общества (и это четвёртая основная форма бытия). При этом речь идет об индивидуализированном духовном бытии и объективированном духовном бытии, т.е. духовной деятельности общества или общественном сознании. Первое включает не только сознание человека, но и его подсознание. Поскольку человек — общественное существо, естественно, что индивидуализированное духовное бытие интегрируется в обществе, формируя объективированное духовное бытие; при этом мысли продолжают оставаться в головах отдельных людей, а духовное бытие — это их система.

Формы бытия вычленяются исключительно в познавательных целях, для удобства анализа. Самостоятельны они только в абстракции. В теории. В реальности же они неотделимы друг от друга. Ясно, что бытие человека взаимопересекается как с бытием природы (поскольку человек – существо природное, материальное, так и с бытием идеального, поскольку обладает сознанием. Аналитическое же их разведение, рассмотрение по отдельности позволяет лучше увидеть и понять специфику, уникальные особенности каждого слоя бытия.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Основные формы бытия — Готовый реферат

Содержание:

Введение

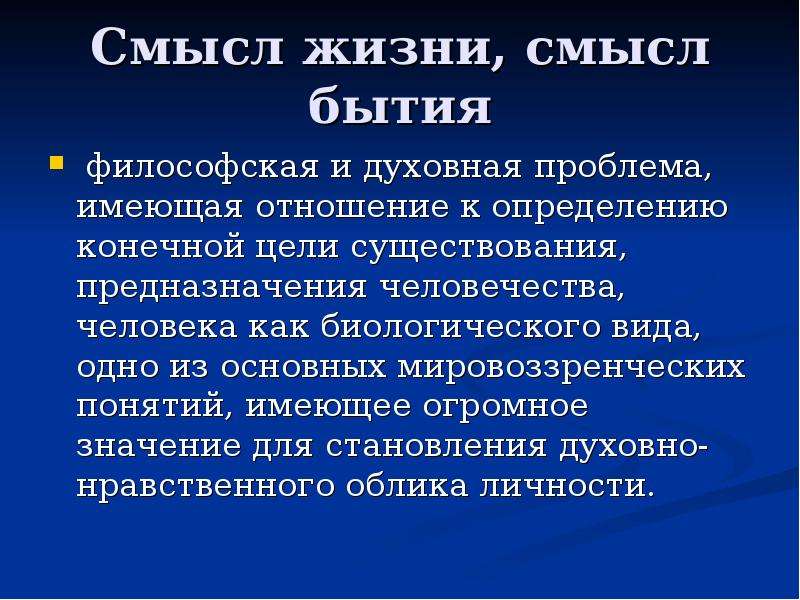

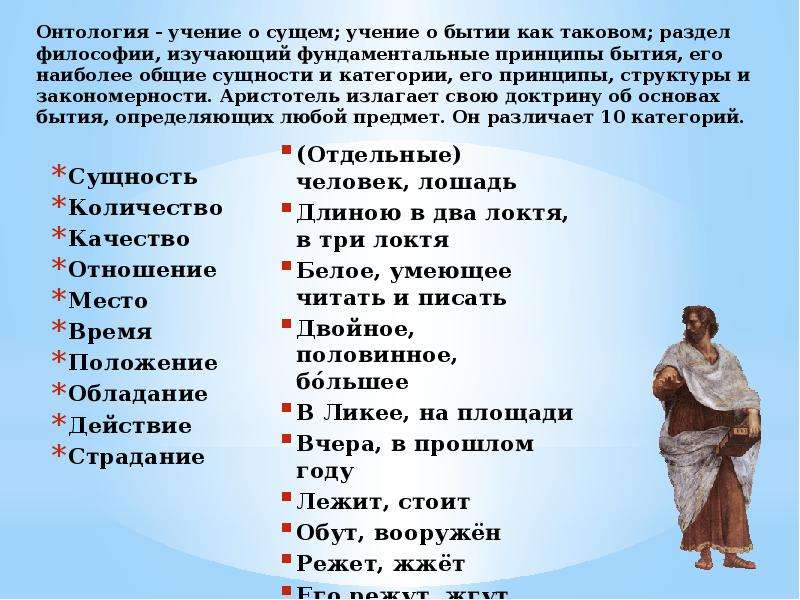

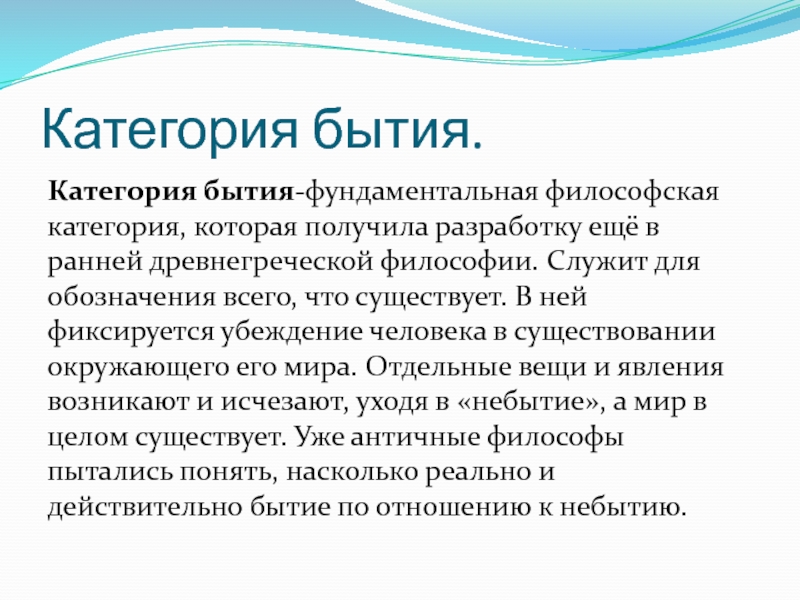

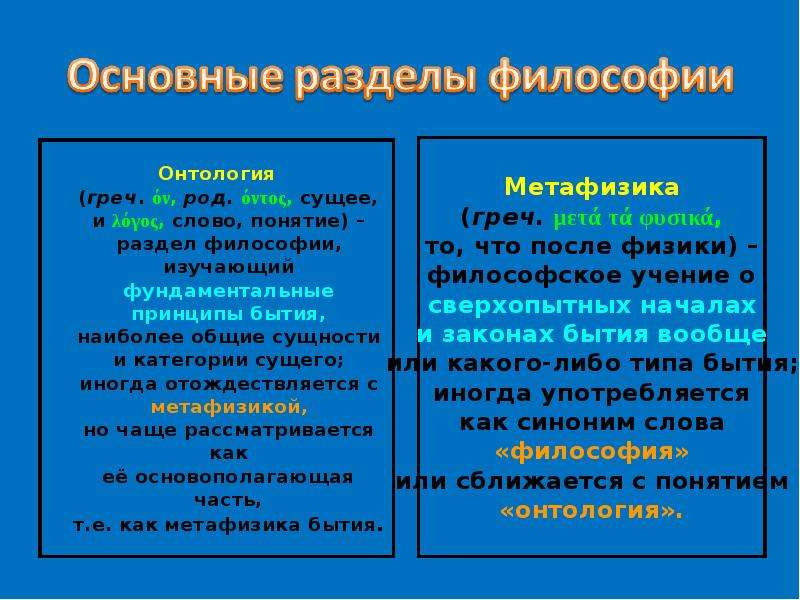

Любое философское рассуждение начинается с концепции бытия. Вопрос о том, что такое бытие, постоянно присутствует в любом философствовании. И глубина его содержания неисчерпаема. Философы всегда обсуждают проблему Бытия. Многие мыслители считали его отправной точкой для систематического обоснования реальности. Бытие — это существование во всех его многообразных формах. Доктрина Бытия называется онтологией. Категории Бытия объединяют на основе существования самые разные явления, предметы, процессы. Жизнь каждого человека основана на понятных причинах. Мы принимаем их без колебаний и аргументов. Самое главное, что мир есть.

Вопрос о том, что такое бытие, постоянно присутствует в любом философствовании. И глубина его содержания неисчерпаема. Философы всегда обсуждают проблему Бытия. Многие мыслители считали его отправной точкой для систематического обоснования реальности. Бытие — это существование во всех его многообразных формах. Доктрина Бытия называется онтологией. Категории Бытия объединяют на основе существования самые разные явления, предметы, процессы. Жизнь каждого человека основана на понятных причинах. Мы принимаем их без колебаний и аргументов. Самое главное, что мир есть.

У каждого из нас есть естественная потребность в том, чтобы этот мир продолжал существовать как единое целое. Проблема бытия возникает, когда фундаментальные предпосылки жизни и сознания начинают уплывать, становится предметом сомнения. Природа и стабильная жизнь постоянно меняются и дают человеку повод сомневаться в вечном и неизменном существовании мира. И все же идея о вечном существовании природы более устойчива в истории мысли, хотя личность, отдельные вещи, процессы конечны. Мир, реальность имеет логику своего внутреннего развития, своего существования. Мир существует перед сознанием, перед Бытием отдельных людей, их осознанием, их действиями.

Мир, реальность имеет логику своего внутреннего развития, своего существования. Мир существует перед сознанием, перед Бытием отдельных людей, их осознанием, их действиями.

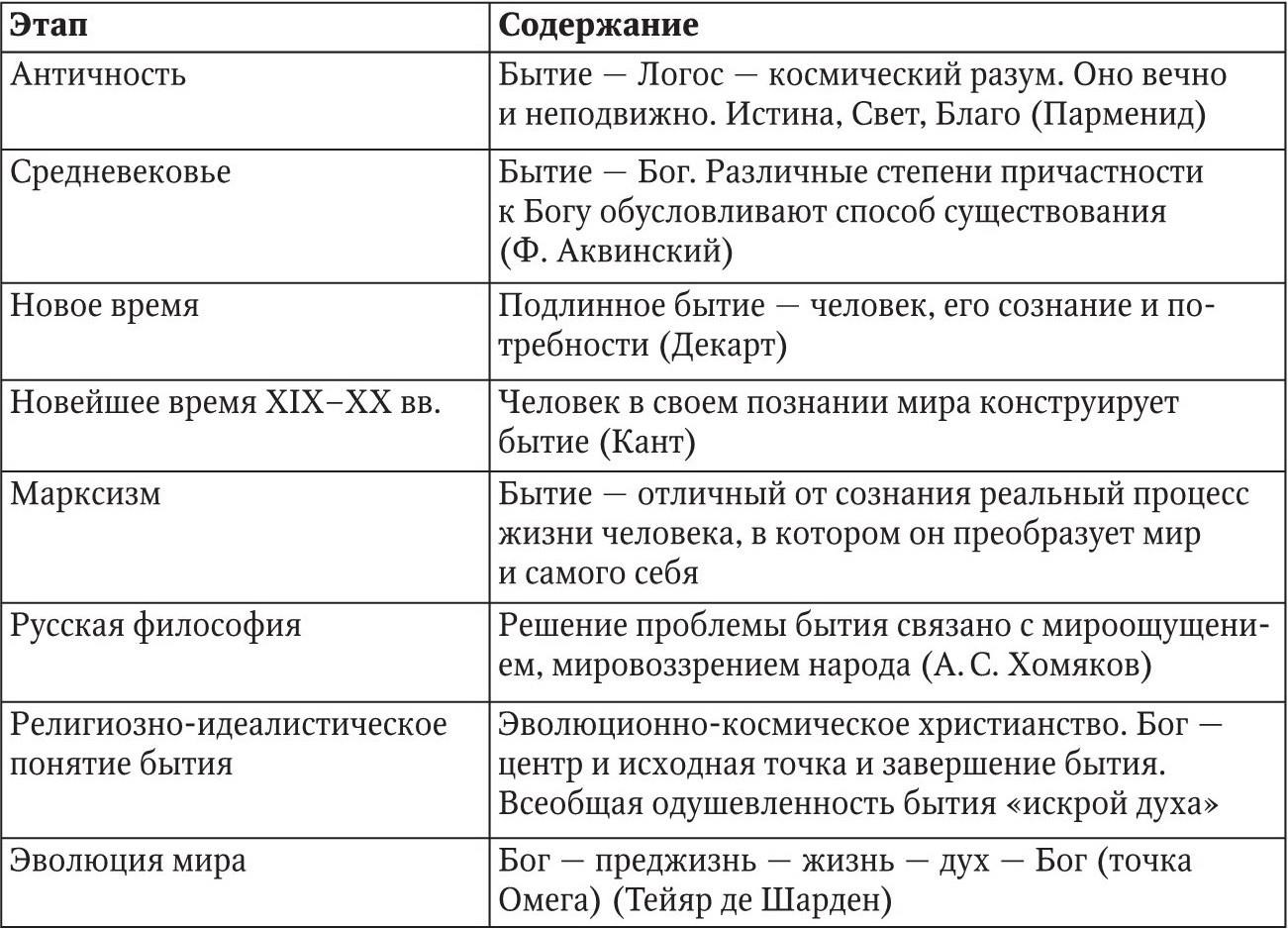

Категория существо. Развитие представлений о бытии в истории философии

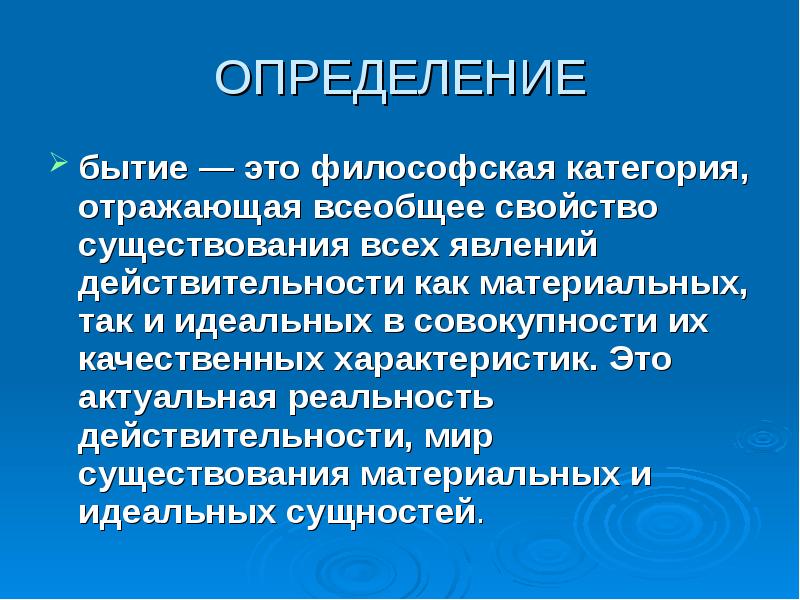

Бытие — это философская категория, обозначающая, прежде всего, существование, бытие в мире, данное бытие. В этом случае, в частности, необходимо проводить особое различие между реальным и идеальным бытием. Реальное бытие часто называют существованием, идеальное бытие сущностью. Идеальным существом в этом смысле обладают ценности, идеи, математические и логические концепции.

Объект философии — целостный мир (природный и социальный) как условие и предпосылка жизни человека. Эта позиция принимается человеком без особых сомнений и аргументов. В определенном смысле человек убежден, что мир есть, что он существует здесь и сейчас, он присутствует, и при всех изменениях, которые происходят в природе и обществе, мир останется относительно стабильным целым. . Мир был, есть и будет. Он в настоящее время. Бытие рассматривается как целостность мира.

. Мир был, есть и будет. Он в настоящее время. Бытие рассматривается как целостность мира.

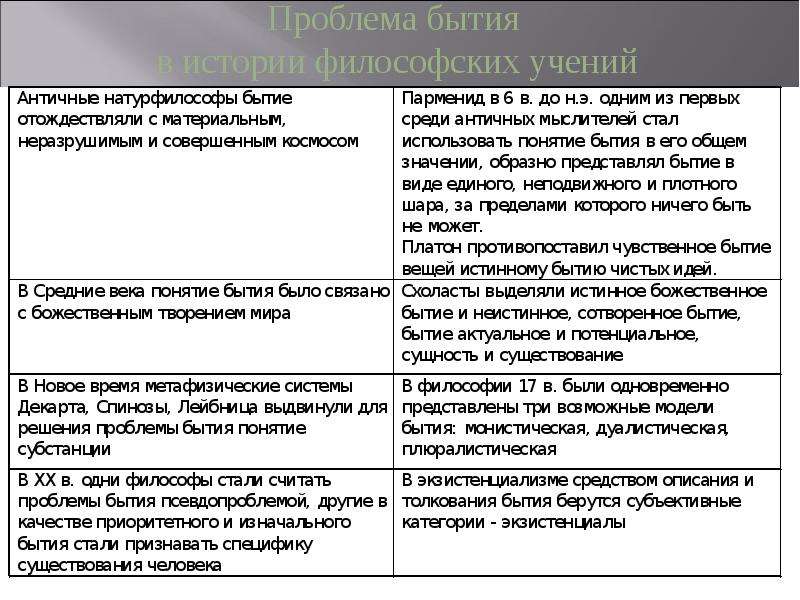

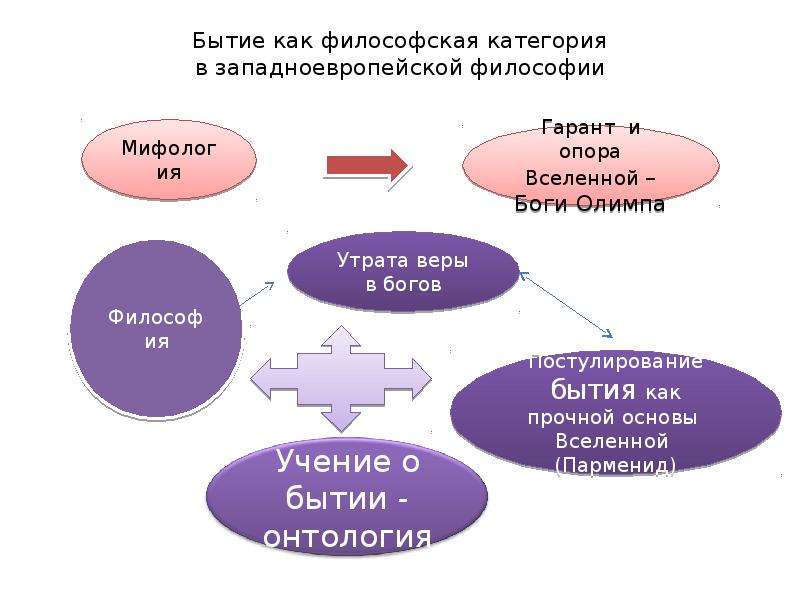

Представления о бытии начали формироваться уже в древнейших философских учениях. В античной философии этой категории уделял большое внимание Парменид (V век до н.э.). Он считал, что: а) бытие всегда, оно не возникает и не исчезает, то есть вечно; б) бытие неподвижно и неизменно; в) бытие — замкнутый шар (сфера), что означает его ограниченность и полноту; г) мы получаем знание о бытии с помощью разума, потому что чувства обманывают нас.

Таким образом, очень простое утверждение о том, что не существует небытия, но есть существование, ведет, с одной стороны, к новому, элеевскому образу Вселенной, а с другой — к появлению нового образа мышления, который рассматривает Сама по своей основе независима от эмпирической реальности: возникает специфика философского знания.

В философии Платона бытие делится на три уровня:

- умопостигаемое существо вечных, бестелесных идей, которые первичны;

- чувственно осмысленное существование вещей, производных от идей;

- наличие арт-объектов.

Учения Платона многогранны, сложны и противоречивы. Это целый спектр разных точек зрения и их оттенков. Дуализм вторгается в объективно идеалистическую основу системы взглядов Платона, учение о противопоставлении души и тела. Согласно орфическим и пифагорейским взглядам, тело рассматривается как тюрьма души, а душа — как бессмертное существо небесного происхождения, взявшее на себя телесную оболочку. Этот ярко идеалистический и даже мистический взгляд на природу души был уловлен Платоном в двух диалогах — в Федре и Федоне. В первом из них, в форме мифа, потустороннее происхождение души, ее крылатая природа, борьба рационального начала души и управляемых этим принципом чувств с базовыми принципами, насаждение падшие души в телесную форму, их падение на Землю, их судьба на искупительные перевоплощения изображены в форме мифа. Федон приводит аргументы, с помощью которых Сократ пытается доказать бессмертную природу души.

Формулировка Аристотеля — наиболее радикальное возвращение к существованию как таковому после элеатов. Основные смыслы бытия следующие: 1) случайные, случайные, неподходящие качества вещи; 2) бытие в смысле истины и небытие в смысле лжи; 3) разные типы категорий: сколько категорий, сколько типов утверждений о вещах; 4) возможность и реальность. То, к чему сводятся значения существ, есть сущность. Вопрос о том, что есть бытие как бытие, Аристотель сводит к проблеме сущности. Быть — значит быть семантической определенностью. В поисках сущности Аристотель руководствуется тремя критериями: мыслимость, независимость и способность быть носителем противоположностей. Претендентами на статус объекта являются материя, единичная вещь, вид и род, элементы и числа, но, как выяснил Аристотель, ничто из этого не полностью отвечает всем критериям сразу. Только Разум можно назвать сущностью в полном смысле этого слова.

Основные смыслы бытия следующие: 1) случайные, случайные, неподходящие качества вещи; 2) бытие в смысле истины и небытие в смысле лжи; 3) разные типы категорий: сколько категорий, сколько типов утверждений о вещах; 4) возможность и реальность. То, к чему сводятся значения существ, есть сущность. Вопрос о том, что есть бытие как бытие, Аристотель сводит к проблеме сущности. Быть — значит быть семантической определенностью. В поисках сущности Аристотель руководствуется тремя критериями: мыслимость, независимость и способность быть носителем противоположностей. Претендентами на статус объекта являются материя, единичная вещь, вид и род, элементы и числа, но, как выяснил Аристотель, ничто из этого не полностью отвечает всем критериям сразу. Только Разум можно назвать сущностью в полном смысле этого слова.

В средневековой философии бытие чаще всего отождествлялось с Богом (Бог есть самим собой), от которого, как считалось, произошло существование отдельных вещей.

В эпоху Возрождения и в Новое время (XVI-XVIII вв. ) Сформировались натуралистические представления о бытии как природе. Материалисты этого периода фактически отождествляли бытие с материей во всех ее проявлениях (телесной субстанцией). Д. Беркли обосновал субъективно-идеалистическую концепцию бытия: Существовать — значит восприниматься.

) Сформировались натуралистические представления о бытии как природе. Материалисты этого периода фактически отождествляли бытие с материей во всех ее проявлениях (телесной субстанцией). Д. Беркли обосновал субъективно-идеалистическую концепцию бытия: Существовать — значит восприниматься.

Категория бытия заняла важное место в немецкой классической философии. Гегель, противопоставляя свой диалектико-идеалистический подход к пониманию бытия парменидовому метафизическому, подчеркивает, что становление есть данность бытия. Категория бытия стала отправной точкой в построении ее науки логики как системы категорий.

В диалектическом материализме бытие делится на идеальное бытие (духовное бытие) и материальное бытие. Последнее считается первичным, определяющим, а первое — вторичным, зависимым от него. Эта зависимость раскрывается через понятие рефлексия: идеал — это активное творческое воспроизведение материального существования.

Философия Нового времени выдвинула проблему существования в форме картезианского тезиса Я мыслю, следовательно, я есть (cogito, ergo sum). От самоочевидности мыслящего Я Декарт переходит непосредственно к абсолютному бытию с помощью так называемого. онтологический аргумент. Главный результат открытия бытия — онтологическая гарантия истины, обоснование возможности науки. Таким образом, Бытие предстает перед Декартом и всей рационалистической традицией XVII века. точка пересечения мыслимого и существующего, и потому понятие бытия имеет объективное значение, то есть имманентно содержит свой объект. На этом принципе построены системы Мальбранша и Спинозы, и Лейбниц разделяет его. В то же время эмпиризм 17 в. интерпретирует бытие как фактическую данность.

От самоочевидности мыслящего Я Декарт переходит непосредственно к абсолютному бытию с помощью так называемого. онтологический аргумент. Главный результат открытия бытия — онтологическая гарантия истины, обоснование возможности науки. Таким образом, Бытие предстает перед Декартом и всей рационалистической традицией XVII века. точка пересечения мыслимого и существующего, и потому понятие бытия имеет объективное значение, то есть имманентно содержит свой объект. На этом принципе построены системы Мальбранша и Спинозы, и Лейбниц разделяет его. В то же время эмпиризм 17 в. интерпретирует бытие как фактическую данность.

Наряду с темой бытия как субстанции (в гносеологическом аспекте — как совпадение понятия и действительности) постепенно развивается критика категории бытия. Неопределенность бытия, отмеченная Паскалем, стремление сущности к бытию у Лейбница, граница между бытием и волей, проведенная Декартом и Мальбраншем, — все это свидетельствует о сужении рамок категории бытия при сохранении традиционной идентичности бытие и понятность. Подобное сужение характерно для философии Беркли с ее тезисом: быть — значит быть воспринятым (esse est percipi), допускавшим парадоксальный переход от последовательного эмпиризма к платонизму. Если бытие Беркли является субстанциальным субъектом и его идеальным содержанием, то в философии Юма существо теряет даже статус субъективного субстанциального свидетельства, что отрицает картезианскую интуицию cogito, которая в свое время обнаружила ряд онтологических построений XVII века.

Подобное сужение характерно для философии Беркли с ее тезисом: быть — значит быть воспринятым (esse est percipi), допускавшим парадоксальный переход от последовательного эмпиризма к платонизму. Если бытие Беркли является субстанциальным субъектом и его идеальным содержанием, то в философии Юма существо теряет даже статус субъективного субстанциального свидетельства, что отрицает картезианскую интуицию cogito, которая в свое время обнаружила ряд онтологических построений XVII века.

Основные формы бытия и их отношения. Объективная и субъективная реальность

Категория бытия допускает любую форму существования мира. Мир существует в бесконечном разнообразии проявлений и форм, включает бесконечное количество конкретных вещей, процессов, явлений, которые объединяются в определенные группы, различающиеся спецификой своего бытия. Каждая наука исследует закономерности развития определенного конкретного вида существа, который определяется предметом этой науки.

В философском анализе целесообразно выделить следующие основные специфические формы бытия:

- Существование вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится на существование вещей, процессов, состояний природы.

Бытие природы в целом;

Бытие природы в целом; - бытие второй природы — вещи, созданные человеком.

- быть духовным (идеальным), которое делится на индивидуализированное духовное и объективированное (неиндивидуальное) духовное;

- Бытие социального, которое делится на индивидуальное бытие (бытие индивида в обществе и процесс истории) и бытие общества.

Существо вещей, явлений и состояний природы или бытие первой природы существует до, вне и независимо от человеческого сознания.

Существование каждого конкретного природного явления ограничено во времени и пространстве, оно заменяется их несуществованием, а природа в целом бесконечна во времени и пространстве, ее бытие есть диалектика преходящего и нетленного.

Бытие индивида — это диалектическое единство тела и духа. Человек для себя является одновременно первой и второй натурой. Не случайно в традиционной, классической философии человека часто определяли как мыслящую вещь. Но существование человека как мыслящей и чувствующей вещи в природном мире было одной из предпосылок возникновения и общения, т. е. предпосылкой формирования специфики человеческого существования.

е. предпосылкой формирования специфики человеческого существования.

Его специфика проявляется, например, в том, что:

- без нормального функционирования в человеке его духовное

- психическая структура человека в целом не завершена;

- здоровый, нормально функционирующий организм — необходимое условие духовной, умственной деятельности. Однако хорошо известно, что дух может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на жизненно важные функции человеческого тела;

- человеческая деятельность, телесные действия человека зависят от социальной мотивации. Все остальные естественные тела, в том числе высшие животные, функционируют вполне предсказуемо. Разумная деятельность человека часто регулируется не биологическими инстинктами, а духовными, нравственными и социальными потребностями, мотивами.

Существование каждого конкретного человека ограничено во времени и пространстве. Но он включен в безграничную цепочку человеческого существования и существования природы и является одним из звеньев общественно-исторической жизни. Человек в целом — это реальность, объективная по отношению к сознанию отдельных людей и поколений. Но, будучи единством объективного и субъективного, человек не просто существует в структуре бытия. Обладая способностью познавать бытие, он может влиять на него, к сожалению, не всегда положительно. Поэтому так важно, чтобы каждый человек осознал свое место и роль в единой системе бытия, свою ответственность за судьбу человеческой цивилизации.

Человек в целом — это реальность, объективная по отношению к сознанию отдельных людей и поколений. Но, будучи единством объективного и субъективного, человек не просто существует в структуре бытия. Обладая способностью познавать бытие, он может влиять на него, к сожалению, не всегда положительно. Поэтому так важно, чтобы каждый человек осознал свое место и роль в единой системе бытия, свою ответственность за судьбу человеческой цивилизации.

Особое место среди других форм бытия в мире занимает духовность. Он развивается и оформляется в недрах человеческой культуры, проявляясь на уровне объективированного и индивидуализированного духовного существа, связующим звеном которого является язык.

Язык — это не только средство самовыражения личности, но и высшая форма проявления объективного духа. Как средство общения язык — это эффективный инструмент познания мира. Язык, связывающий сознание и объективную (физическую) реальность мира, в равной степени делает дух телесным, а мир духовным. Через слово физическая реальность открывается нашему знанию. Она вступает в диалог и рассказывает о себе, раскрывая свою сущность. История языка отражает социальную историю его носителя, раскрывает содержание той или иной ойкумены.

Через слово физическая реальность открывается нашему знанию. Она вступает в диалог и рассказывает о себе, раскрывая свою сущность. История языка отражает социальную историю его носителя, раскрывает содержание той или иной ойкумены.

Реальность духовного существа — особого рода. Он дает индивидуальный опыт и обогащается его усилиями. Эвристические идеи прошлого задают каноны настоящего и определяют будущее данного общества, влияя на жизнь человека. Наиболее продуктивная идея закладывает определенную структурную парадигму, в рамках которой формируется и развивается человек: его образ жизни, его отношение к миру и самому себе.

Завершает список форм бытия в мире бытия. Бытие социального — это процесс и результат жизни общества как саморазвивающейся системы, основанной на общественном производстве, как совокупности четырех подсистем. Последние обеспечивают производство и воспроизводство человека в его осознании сущности, природы, различных подходов к пониманию общественной жизни, тенденций ее изменения и развития — предмет анализа социальной философии.

В философии реальность означает все, что существует на самом деле. Различают объективную и субъективную реальность.

Объективная реальность — это то, что существует вне человеческого сознания: пространство, время, движение; субъективную реальность можно определить как явление сознания, ощущения, восприятия человеком чего-либо и всего, что с этим связано.

Для определения объективной реальности, которую человек может почувствовать, скопировать, сфотографировать, отобразить (но которая существует вне его сознания и ощущений) в философии существует понятие материи. Условно материю можно разделить на две группы: то, что познается человеком, и то, что находится за пределами его познания, но это разделение весьма условно, между тем его необходимость очевидна: говоря о материи, мы можем анализировать только то, что познается. человеком.

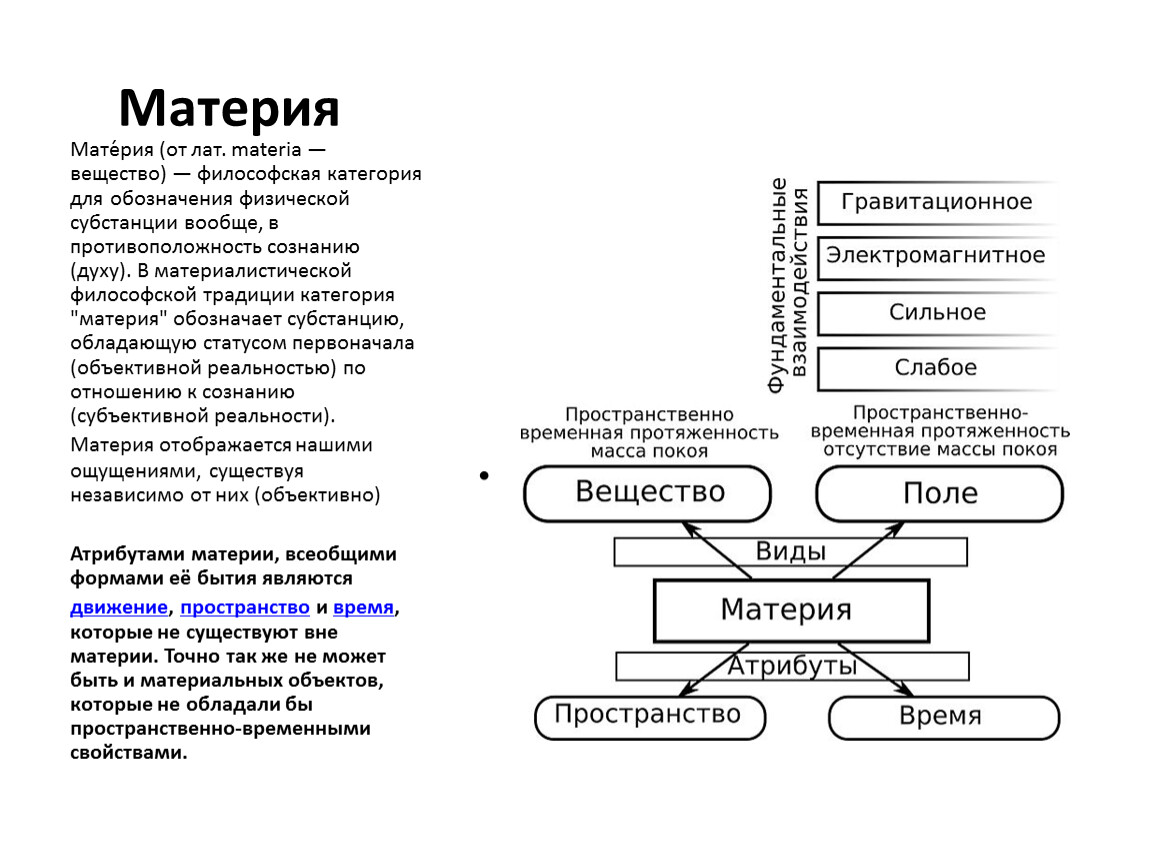

Чтобы описать материю, можно выделить три объективные формы ее существования: движение, пространство, время.

Здесь под движением понимается не только механическое движение тел, но и любое взаимодействие, любое изменение состояний предметов — формы движения разнообразны и могут переходить от одного к другому. Очень часто мы говорим о движении, противопоставляем его миру, считая их равными. Между тем, это глубокая ошибка: отдых относителен, а движение — абсолютно.

Очень часто мы говорим о движении, противопоставляем его миру, считая их равными. Между тем, это глубокая ошибка: отдых относителен, а движение — абсолютно.

Пространство и время — это формы существования материи. Термин пространство в философии обозначает структуру объектов, их свойство расширяться, занимать место среди других. При характеристике пространства употребляется термин бесконечность. Термин время обозначает продолжительность существования предметов, направление их изменения. Последние две категории: пространство и время относительны и абсолютны. Они относительны, поскольку их свойства постоянно меняются, и они абсолютны, поскольку никакой объект не может существовать вне пространства и времени.

Категория субстанция и ее трактовка в разных философских направлениях

Субстанция (лат. Siibstantia — сущность) — это материя в аспекте внутреннего единства всех форм ее саморазвития, всего многообразия природных и исторических явлений, включая человека и его сознание, а значит, фундаментальная категория научного знания, теоретическая. отражение бетона (абстрактное и конкретное). В истории философии субстанция первоначально понимается как субстанция, из которой состоят все вещи. В дальнейшем, в поисках основы всего сущего, субстанция начинает рассматриваться как особое обозначение Бога (схоластика), что приводит к дуализму души и тела. Последнее является своеобразным выражением несовместимости богословского и научного мышления. В наше время проблему субстанции наиболее остро поставил Декарт. Преодоление дуализма на путях материалистической философии осуществил Спиноза, который. Рассматривая протяженность и мышление как атрибуты единой телесной субстанции, он считал ее причиной самой себя. Однако Спиноза не смог обосновать внутреннюю активность, самодействие субстанции. В нем эта задача была решена (хотя и непоследовательно). классическая философия. Уже Кант понимает субстанцию как ту константу, только по отношению к которой могут быть определены все временные явления. Однако субстанция трактуется им субъективно, как априорная форма мышления, синтезирующая экспериментальные данные.

отражение бетона (абстрактное и конкретное). В истории философии субстанция первоначально понимается как субстанция, из которой состоят все вещи. В дальнейшем, в поисках основы всего сущего, субстанция начинает рассматриваться как особое обозначение Бога (схоластика), что приводит к дуализму души и тела. Последнее является своеобразным выражением несовместимости богословского и научного мышления. В наше время проблему субстанции наиболее остро поставил Декарт. Преодоление дуализма на путях материалистической философии осуществил Спиноза, который. Рассматривая протяженность и мышление как атрибуты единой телесной субстанции, он считал ее причиной самой себя. Однако Спиноза не смог обосновать внутреннюю активность, самодействие субстанции. В нем эта задача была решена (хотя и непоследовательно). классическая философия. Уже Кант понимает субстанцию как ту константу, только по отношению к которой могут быть определены все временные явления. Однако субстанция трактуется им субъективно, как априорная форма мышления, синтезирующая экспериментальные данные. Гегель определяет субстанцию как целостность несущественного, изменчивого. преходящие аспекты вещей, в которых он проявляется как их абсолютная отрицательность, то есть как абсолютная сила и в то же время как богатство всего содержания, существенный шаг в развитии идеи (человеческое познание), Основа всякого дальнейшего подлинного развития. С этим связано понимание субстанции одновременно как субъекта, то есть как активного самопроизвольного и саморазвивающегося начала.

Гегель определяет субстанцию как целостность несущественного, изменчивого. преходящие аспекты вещей, в которых он проявляется как их абсолютная отрицательность, то есть как абсолютная сила и в то же время как богатство всего содержания, существенный шаг в развитии идеи (человеческое познание), Основа всякого дальнейшего подлинного развития. С этим связано понимание субстанции одновременно как субъекта, то есть как активного самопроизвольного и саморазвивающегося начала.

При этом Гегель считает субстанция идеалистически, только как момент в развитии абсолютной идеи. Марксистская философия критически пересматривает эти идеи с точки зрения материализма. Субстанция понимается здесь как материя и в то же время как субъект всех ее изменений, то есть активная причина всех собственных образований, а потому не нуждается во внешней деятельности особого, отличного от него субъекта (Бог, дух. идеи, Я, сознание, существование и т. д.). В концепции субстанции материя является отражающей d не в аспекте его противостояния сознанию, а со стороны внутреннего единства всех форм его движения, всех различий и противоположностей, включая противостояние бытия и сознания. Анти-субстанциальную позицию в философии защищает неопозитивизм, который объявляет субстанцию мнимой и, следовательно, вредной категорией для науки. Отказ от категории субстанции, потеря субстанциальной точки зрения ведет теорию на путь разложения, бессвязный эклектизм, формальное объединение несовместимых взглядов и позиций, представляет собой, по словам К. Маркса, могилу. науки.

Анти-субстанциальную позицию в философии защищает неопозитивизм, который объявляет субстанцию мнимой и, следовательно, вредной категорией для науки. Отказ от категории субстанции, потеря субстанциальной точки зрения ведет теорию на путь разложения, бессвязный эклектизм, формальное объединение несовместимых взглядов и позиций, представляет собой, по словам К. Маркса, могилу. науки.

Монизм — это философская доктрина, которая берет за основу всего сущего один принцип. Есть как материалистический, так и идеалистический монизм. Материалисты считают материю началом, основой мира. Идеалисты считают единым принципом дух, идею и т. д., рассматриваются все явления. Наиболее последовательным направлением идеалистического монизма является философия Гегеля. Научный и последовательный материалистический монизм характерен для диалектического материализма, исходя из того, что мир материален по своей природе, что все явления в мире представляют собой различные типы движущейся материи. В философии марксизма материализм распространяется на социальные явления. Противоположность монизму — дуализм.

В философии марксизма материализм распространяется на социальные явления. Противоположность монизму — дуализм.

Дуализм (лат. Duo — два) — философское учение, которое, в отличие от монизма, рассматривает материальные и духовные субстанции как равноправные начала. Первоначальный мотив дуализма часто — попытка примирить материализм и идеализм. В конце концов, дуалистическое отделение сознания от материи ведет к идеализму. Дуализм наиболее характерен для философии Декарта и Канта. Дуализм служит философской основой теории психофизического параллелизма.

Плюрализм (лат. Pturalis — множественное число) — понятие, противоположное монизму, согласно которому все существующее состоит из множества эквивалентных изолированных сущностей, не сводимых к одному началу. Плюралистическая точка зрения. лежал в основе монадологии Лейбница. Склонность к плюрализму выражает стремление современных идеалистов (прагматиков, неопозитивистов, экзистенциалистов и др.) Подняться над материалистическим и идеалистическим монизмом. Однако в конечном итоге плюрализм в своем объективном смысле противопоставляется только диалектическому материалистическому монизму. В социологии плюрализм служит основой для отрицания единой определяющей основы общества, для взгляда на историю как на поток случайных событий, следовательно, для отказа от анализа объективных закономерностей развития общества (точка зрения марксистов) Ленинская идеология).

Однако в конечном итоге плюрализм в своем объективном смысле противопоставляется только диалектическому материалистическому монизму. В социологии плюрализм служит основой для отрицания единой определяющей основы общества, для взгляда на историю как на поток случайных событий, следовательно, для отказа от анализа объективных закономерностей развития общества (точка зрения марксистов) Ленинская идеология).

Неопозитивизм — одно из направлений буржуазной философии ХХ века, современная форма позитивизма. Неопозитивизм лишает философию ее предмета, полагая, что знание о реальности дается только в повседневном или конкретно-научном мышлении, а философия возможна только как деятельность по анализу языка, на котором выражаются результаты этих типов мышления (аналитическая философия). Философский анализ с точки зрения неопозитивизма не распространяется на объективную реальность, он должен ограничиваться только данным, то есть прямым, опытом или языком.

Идеализм — противоположное материализму философское направление в решении главного вопроса философии. Идеализм исходит из примата духовного, нематериального и вторичного характера материального, что приближает его к догматам религии о конечности мира во времени и пространстве и его творении Богом. Идеализм рассматривает сознание в отрыве от природы, в связи с чем неизбежно мистифицирует его и процесс познания и часто доходит до скептицизма и агностицизма.

Идеализм исходит из примата духовного, нематериального и вторичного характера материального, что приближает его к догматам религии о конечности мира во времени и пространстве и его творении Богом. Идеализм рассматривает сознание в отрыве от природы, в связи с чем неизбежно мистифицирует его и процесс познания и часто доходит до скептицизма и агностицизма.

Материализм (лат. Materialis — материал) — философское направление, противоположное идеализму. Различают материализм как спонтанную уверенность всех людей в объективном существовании внешнего мира и как философское мировоззрение, являющееся научным углублением и развитием точки зрения стихийного материализма. Философский материализм утверждает первичность материальной и вторичность духовного, идеального, что означает вечность, нетварность мира, его бесконечность во времени и пространстве.

Заключение

Мы видим, что Бытие как философское понятие возникло в период самоопределения философии, когда было важно решить, способно ли теоретическое мышление достичь истинных результатов независимо от опоры на опыт. Мысль о бытии как таковом рассматривалась греческими философами как искомая точка совпадения мышления и бытия.

Мысль о бытии как таковом рассматривалась греческими философами как искомая точка совпадения мышления и бытия.

Возможности для формирования категории бытия предоставлялись языком: с одной стороны, связь есть является формальный элемент языка и вступает в необходимые отношения с концептуальностью, с другой стороны, его функции не обусловлены содержанием связываемых понятий. открыл особый аспект реальности, не совпадающий ни с миром человеческих ценностей, ни с природой. Это была реальность, заданная в мышлении, но, тем не менее, имеющая очевидное объективное значение. Наверное, нет, и не будет ни одной проблемы, которую философия решила бы раз и навсегда.

Ветры нового времени по-новому крутят устоявшиеся идеи и, казалось бы, давние проблемы. Вот почему философию нельзя свести к какой-либо из ее разновидностей, какой бы развитой и всеобъемлющей она ни была. Философия — это история философии, это ее многовековое наследие, и человечество снова и снова обращается к этому наследию в поисках ответов на вечные вопросы жизни.

Список литературы

- Ахутин А. Судебный процесс о бытии — М., 1999.

- Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии.- М., 1988.

- Трубников Н.Н. Время существования человека. -М., 1983.

- Губин, В. Д. Философия: учебник. — М.: Проспект, 2002.

- Рубашкин, В.Ш. Онтология: от натурфилософии к научному мировоззрению и инженерии знаний / В.Ш. Рубашкин, Д.Г. Лахути // Вопросы философии. — 2001.

Основные формы бытия

Разработка проблемы типологии форм бытия имеет огромное теоретическое и практическое значение. Поскольку онтология – базовый раздел философии, а проблема бытия – ее исходная проблема, то данные о типологии форм бытия имеют фундаментальное значение для всех остальных разделов философии: в гносеологии они необходимы для разработки вопроса о способах познания качественно различающихся типов реальности; в аксиологии – для установления ценности различных форм бытия; в праксеологии – для разработки способов преобразования разных видов бытия. Знания о критериях отличия форм бытия имеют также методологическое значение для частных наук при разработке вопроса о конкретных методах обнаружения и идентификации различных типов реальности.

Знания о критериях отличия форм бытия имеют также методологическое значение для частных наук при разработке вопроса о конкретных методах обнаружения и идентификации различных типов реальности.

В соответствии с традицией, идущей от Парменида, бытие рассматривается нами как любая реальность, существование во всех его формах. Категория бытия является наиболее широкой философской категорией. По своему объему она совпадает с понятиями реальности и существования. В определенных отношениях эти понятия могут рассматриваться как синонимы, в других контекстах они могут иметь смысловые особенности.

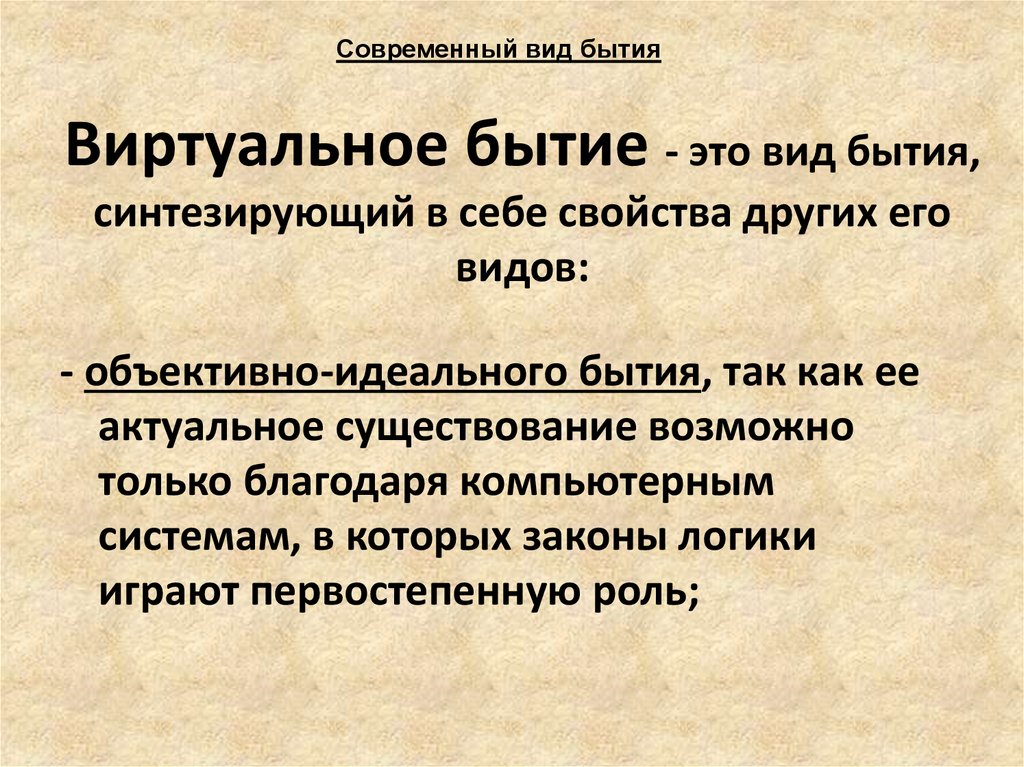

Выделение форм бытия, или типов реальности, может осуществляться по нескольким основаниям. В зависимости от степени развития или становления объектов можно выделить два типа реальности: существование в возможности и существование в действительности. Возможность не есть ничто, она обладает статусом существования. Например, зерно есть возможность растения. Отмеченные типы реальности можно именовать как виртуальную, или потенциальную, форму бытия и актуальную форму бытия.

Истоки представлений об актуальной и виртуальной реальности восходят, по-видимому, к Аристотелю. Он разработал учение об акте и потенции. Эти понятия Аристотель различает с помощью биоморфных и техноморфных аналогий (семя – человек в потенции, глыба мрамора – скульптура в потенции). Учение об акте и потенции послужило ответом на одну апорию представителей элейской школы (Парменида и Зенона). Согласно этой апории, сущее может возникать либо из сущего, либо из не сущего, но то и другое невозможно, поскольку в первом случае сущее уже существует, а во втором – ничто не может возникнуть из ничего. Следовательно, возникновение, или становление, вообще невозможно, и чувственный мир должен быть отнесен к видимости. Значение учения Аристотеля об акте и потенции состоит в том, что этим учением он внес в онтологию принцип развития. С делением сущего на потенциальное и актуальное процесс становления становится возможным: существующее актуально возникает из существующего потенциально под действием существующего актуально[1].

Термин «виртуальный» использовался Фомой Аквинским и Николаем Кузанским. Последний, в частности, писал: «…я гляжу на… ореховое дерево и пытаюсь увидеть его начало… Я вижу, что то же дерево пребывало в своем семени не так, как я его разглядываю, а виртуально… Потом я начинаю рассматривать семенную силу всех деревьев различных видов… и в этих семенах тоже вижу виртуальное присутствие всех мыслимых деревьев… если я захочу увидеть абсолютную силу всех сил… то… я найду невероятную силу… Ты, Боже мой, абсолютная сила и потому природа всех природ»[2]. Итак, согласно Кузанскому, сущность виртуальности заключается в возможности одних объектов в свернутом виде содержать другие объекты и в последующем порождать их в соответствующих условиях, а Абсолютом, который в виртуальном виде содержит в себе все сущее, служит Бог.

Актуальное бытие одного объекта служит виртуальным бытием другого. При этом данное актуальное бытие содержит в себе не любые виды виртуального бытия, а вполне определенные, соответствующие природе данного актуального бытия. Например, яйцо – это виртуальная птица, а камень, для сравнения, виртуальной птицей не является, он является виртуальным песком. Виртуальная реальность представляет существенную тенденцию изменения объекта, возникающую на основе определенной закономерности его развития. Тем самым этот тип реальности воплощает эволюционный потенциал актуального бытия, презентируя будущее в настоящем.

Например, яйцо – это виртуальная птица, а камень, для сравнения, виртуальной птицей не является, он является виртуальным песком. Виртуальная реальность представляет существенную тенденцию изменения объекта, возникающую на основе определенной закономерности его развития. Тем самым этот тип реальности воплощает эволюционный потенциал актуального бытия, презентируя будущее в настоящем.

Всякое актуальное бытие вначале существует в виде виртуального бытия. Исследование процесса превращения виртуальной реальности в актуальную составляет важную задачу наук. Всякое актуальное бытие содержит много вариантов виртуального бытия, в связи с чем процесс развития имеет не однозначный, а многовариантный характер. Способ идентификации виртуального бытия – экстраполяция устойчивых тенденций развития объекта в будущее, т. е. он представляет собой вид прогнозирования. Например, зная, как будет развиваться в соответствующих условиях зерно, мы заключаем о том, что в определенное время из него образуется растение. Различение актуального и виртуального бытия лежит в основе формирования идеалов – представлений о том, каким быть бытию. По отношению к интересам человека виртуальное бытие делится на два вида – желаемое и нежелаемое. Показ нежелаемого виртуального бытия, то есть виртуальных войн, катастроф, экологических бедствий и т. д., служит условием того, чтобы они не произошли, то есть не стали бы актуальными.

Различение актуального и виртуального бытия лежит в основе формирования идеалов – представлений о том, каким быть бытию. По отношению к интересам человека виртуальное бытие делится на два вида – желаемое и нежелаемое. Показ нежелаемого виртуального бытия, то есть виртуальных войн, катастроф, экологических бедствий и т. д., служит условием того, чтобы они не произошли, то есть не стали бы актуальными.

В настоящее время информационную реальность, в частности содержание компьютерных программ, часто именуют виртуальной реальностью, что с этимологической точки зрения неверно. Латинское «виртуалис» означает «возможный». Если иметь в виду форму бытия информационной реальности, то следует признать, что информационная реальность является не «возможной», а «действительной», т. е. она существует, например, существуют чертеж будущей машины или программа компьютерной игры. Что же касается содержания информационной реальности, то оно может быть как возможным, так и невозможным. Например, правильный проект машины можно материально реализовать, а содержание, скажем, компьютерной игры, где фигурируют пришельцы из будущего или инопланетяне, – нельзя. По-видимому, в настоящее время ни один модный научный термин не создает столько логических несоответствий, как термин «виртуальный». Кое-кто понимает виртуальное как мнимое, кое-кто – как воображаемое, кое-кто – как небытие, кое-кто – как нематериальное. Иногда виртуальное противопоставляется реальному. Например, Е. А. Чичнева, обсуждая в своей в целом содержательной статье проблемы Интернета, пишет: «Так же как невозможно перенести право реального мира в мир виртуальный, так нельзя перенести логику и свободу виртуального мира в мир реальный»[3]. То, что здесь называется виртуальным миром, на самом деле является информационным миром. Информационный мир следует противопоставлять предметному миру, а не реальному. Логической противоположностью реального служит нереальное, и если что-либо противопоставляется реальному, то тем самым оно относится к нереальному. Но на этой же странице своей статьи Е. А. Чичнева ведет речь о виртуальной реальности, а не о нереальности, как бы это должно быть при правильном логическом сопоставлении реального и нереального.

По-видимому, в настоящее время ни один модный научный термин не создает столько логических несоответствий, как термин «виртуальный». Кое-кто понимает виртуальное как мнимое, кое-кто – как воображаемое, кое-кто – как небытие, кое-кто – как нематериальное. Иногда виртуальное противопоставляется реальному. Например, Е. А. Чичнева, обсуждая в своей в целом содержательной статье проблемы Интернета, пишет: «Так же как невозможно перенести право реального мира в мир виртуальный, так нельзя перенести логику и свободу виртуального мира в мир реальный»[3]. То, что здесь называется виртуальным миром, на самом деле является информационным миром. Информационный мир следует противопоставлять предметному миру, а не реальному. Логической противоположностью реального служит нереальное, и если что-либо противопоставляется реальному, то тем самым оно относится к нереальному. Но на этой же странице своей статьи Е. А. Чичнева ведет речь о виртуальной реальности, а не о нереальности, как бы это должно быть при правильном логическом сопоставлении реального и нереального. Использование термина «виртуальная реальность» как синонима «информационной реальности» порождает еще одну логическую трудность: называя компьютерную реальность виртуальной, некоторые авторы затрудняются в характеристике того, что служит ее противоположностью. Иногда эту противоположность именуют очень странным термином «реально реальное». Во избежание логической путаницы следовало бы отказаться от термина «виртуальная реальность» для описания процессов отображения и моделирования и заменить его простым и ясным термином «информационная реальность». Термин же «виртуальный» следует использовать в его этимологическом смысле как «возможный» и противоположный «актуальному», как это правильно делали Фома Аквинский и Николай Кузанский.

Использование термина «виртуальная реальность» как синонима «информационной реальности» порождает еще одну логическую трудность: называя компьютерную реальность виртуальной, некоторые авторы затрудняются в характеристике того, что служит ее противоположностью. Иногда эту противоположность именуют очень странным термином «реально реальное». Во избежание логической путаницы следовало бы отказаться от термина «виртуальная реальность» для описания процессов отображения и моделирования и заменить его простым и ясным термином «информационная реальность». Термин же «виртуальный» следует использовать в его этимологическом смысле как «возможный» и противоположный «актуальному», как это правильно делали Фома Аквинский и Николай Кузанский.

В зависимости от способа данности человеческому сознанию можно выделить феноменальное (от греч. phainomenon – явление) и ноуменальное (от греч. noumenon – сущность) бытие. Еще их именуют чувственным и умопостигаемым, сенсибелъным и интеллигибельным бытием. Деление на феноменальное и ноуменальное бытие восходит к представлениям элеатов, атомистов, Платона о чувственно воспринимаемом и сверхчувственном, умопостигаемом мирах. Феноменальное бытие – это многообразные вещи, их макроструктуры, свойства, внешние отношения, которые отражаются органами чувств как невооруженными, так и усиленными приборами. Это весь чувственно воспринимаемый мир во всем его многообразии, многокачественности, изменчивости.

Деление на феноменальное и ноуменальное бытие восходит к представлениям элеатов, атомистов, Платона о чувственно воспринимаемом и сверхчувственном, умопостигаемом мирах. Феноменальное бытие – это многообразные вещи, их макроструктуры, свойства, внешние отношения, которые отражаются органами чувств как невооруженными, так и усиленными приборами. Это весь чувственно воспринимаемый мир во всем его многообразии, многокачественности, изменчивости.

Критерием существования всех этих явлений выступает их представленность в опыте, только не индивидуальном, а коллективном во избежание ошибок. Если наблюдения людей статистически достоверно подтверждают существование какого-либо объекта (вещи, свойства, связи, отношения), то это служит основанием для признания наличия данной формы бытия. В науке в качестве статистически достоверного принято признавать такой результат, который имеет место в 95 % случаев всех наблюдений или испытаний.

Ноуменальное бытие представлено микроструктурами, микрообъектами, удаленными объектами, устойчивыми и существенными связями явлений (законами), в том числе и причинно-следственными, – всем тем, что обычно относят к сущности явлений и предметов. Это бытие, называемое иногда трансцендентальным или метафизическим, более скрытого уровня, чем мир явлений, оно постигается только мышлением, но не органами чувств. Как говорил Гегель, законы небесной механики не начертаны на небе.

Это бытие, называемое иногда трансцендентальным или метафизическим, более скрытого уровня, чем мир явлений, оно постигается только мышлением, но не органами чувств. Как говорил Гегель, законы небесной механики не начертаны на небе.

С точки зрения науки, ноуменальное бытие не существует отдельно от феноменального, а воплощено в нем. Так, например, не существуют сами по себе закон всемирного тяготения, закон Кулона и т. п. Они представляют собой существенные связи параметров в соответствующих материальных системах. Представители религиозной философии к ноуменальному бытию относят также Бога, мировую душу, ангелов и другие сверхъестественные существа.

В науке критерием наличия ноуменального бытия служит логическое доказательство существования соответствующих ноуменов, с обязательным опытным, практическим подтверждением в наблюдении или эксперименте следствий положения о наличии данных ноуменов. При этом практическим подтверждением признаются не единичные случаи, а статистически достоверное количество фактов. Процесс доказательства существования какой-либо ноуменальной реальности иногда бывает весьма сложен и длителен, может быть сопряжен с ошибками и заблуждениями. Например, сущность теплоты длительное время объясняли наличием особого невесомого вещества – теплорода, а процесс горения – выделением еще одного невесомого вещества – флогистона. В дальнейшем было доказано, что эти вещества не существуют, теплота обусловлена хаотическим движением микрочастиц, а горение – соединением химических элементов с кислородом. Идентификация ноуменальной реальности затруднена тем, что не каждое теоретическое положение имеет непосредственное эмпирическое подтверждение, как это, кстати, хотели иметь в свое время неопозитивисты. Доказательство наличия какой-либо ноуменальной реальности протекает в виде логической цепи рассуждений, отдельные (но не все) звенья которой имеют выход в практику и верифицируются. Притом одни и те же эмпирические данные могут объясняться двумя, а то и тремя, конкурирующими теоретическими моделями.

Процесс доказательства существования какой-либо ноуменальной реальности иногда бывает весьма сложен и длителен, может быть сопряжен с ошибками и заблуждениями. Например, сущность теплоты длительное время объясняли наличием особого невесомого вещества – теплорода, а процесс горения – выделением еще одного невесомого вещества – флогистона. В дальнейшем было доказано, что эти вещества не существуют, теплота обусловлена хаотическим движением микрочастиц, а горение – соединением химических элементов с кислородом. Идентификация ноуменальной реальности затруднена тем, что не каждое теоретическое положение имеет непосредственное эмпирическое подтверждение, как это, кстати, хотели иметь в свое время неопозитивисты. Доказательство наличия какой-либо ноуменальной реальности протекает в виде логической цепи рассуждений, отдельные (но не все) звенья которой имеют выход в практику и верифицируются. Притом одни и те же эмпирические данные могут объясняться двумя, а то и тремя, конкурирующими теоретическими моделями. Трудность заключается в том, чтобы установить, какие подтверждения считать достаточными для признания существования той или иной ноуменальной реальности.

Трудность заключается в том, чтобы установить, какие подтверждения считать достаточными для признания существования той или иной ноуменальной реальности.

В религиозной философии в качестве критерия наличия ноуменального бытия, в частности Бога, кроме логического доказательства, признается еще авторитет веры; то есть субъективная уверенность в наличии, например, Бога считается основанием для признания его существования. В науке этот критерий не имеет силы. Поэтому существование Бога, а также бессмертие души научными фактами не считаются, а идея Бога в науке «не работает». Если даже какой-либо ученый является религиозным человеком, как, например, И. Ньютон, И. Павлов, А. Ухтомский, в своих специальных научных построениях идею Бога и какие-либо параметры сверхъестественных сил он не использует, к ней он обращается только в своих философских и нравственных размышлениях.

Некоторые философы ноуменальное бытие считали истинным, настоящим, а феноменальное бытие полагали кажущимся, иллюзорным. Так, Парменид и Мелисс, которые первыми начали специально анализировать категорию бытия, понимали под истинным бытием сплошной шар без всяких различий и движения, а Платон считал таковым мир идей – прообразов вещей. Но в истории философии было и обратное убеждение: принципу элеатов – мир мнения реально не существует – софисты Протагор и другие противопоставили обратный принцип: только мир мнения и существует, бытие – это не что иное, как изменчивый чувственный мир, каким он явлен индивидуальному восприятию. На самом деле и ноуменальная, и феноменальная формы бытия в равной мере действительны, то есть существуют. Обе эти формы, или уровни, бытия отражаются в сознании, притом абсолютной точности нет в отражении ни одного, ни другого уровня. Что в картине бытия соответствует ему самому, а что в нее привносится субъектом – важная философская проблема – проблема объективности картины мира. По вопросу о том, что конкретно входит в состав ноуменального бытия, как отмечалось, нередко идут многовековые дискуссии.

Так, Парменид и Мелисс, которые первыми начали специально анализировать категорию бытия, понимали под истинным бытием сплошной шар без всяких различий и движения, а Платон считал таковым мир идей – прообразов вещей. Но в истории философии было и обратное убеждение: принципу элеатов – мир мнения реально не существует – софисты Протагор и другие противопоставили обратный принцип: только мир мнения и существует, бытие – это не что иное, как изменчивый чувственный мир, каким он явлен индивидуальному восприятию. На самом деле и ноуменальная, и феноменальная формы бытия в равной мере действительны, то есть существуют. Обе эти формы, или уровни, бытия отражаются в сознании, притом абсолютной точности нет в отражении ни одного, ни другого уровня. Что в картине бытия соответствует ему самому, а что в нее привносится субъектом – важная философская проблема – проблема объективности картины мира. По вопросу о том, что конкретно входит в состав ноуменального бытия, как отмечалось, нередко идут многовековые дискуссии. Так, современные материалисты, не соглашаясь в этом вопросе с Парменидом и Платоном, относят к нему внутренние свойства, микроструктуры и законы всех существующих объектов.

Так, современные материалисты, не соглашаясь в этом вопросе с Парменидом и Платоном, относят к нему внутренние свойства, микроструктуры и законы всех существующих объектов.

И. Кант полагал, что феноменальная реальность познаваема, а ноуменальная – непостижима. В этом заключался агностицизм Канта. Кстати, некоторые авторы характеризуют агностицизм как учение, вообще отрицающее познаваемость мира. Надо отметить, что таких философов никогда не было, а были авторы, ограничивавшие познавательные возможности человека. Суть агностицизма заключается в отрицании познаваемости именно ноуменального бытия, а не всего сущего.

В зависимости от существования или же только видимости существования можно выделить подлинное и кажущееся бытие. Подлинное бытие – это то, что имеет место в действительности, существует на самом деле. Его еще можно именовать настоящим, истинным, действительным бытием. Кажущееся бытие – это то, что не существует, но представляется существующим, кажется существующим. Такой тип бытия можно еще называть мнимым, ненастоящим, неистинным бытием. Кажущееся бытие не есть небытие, это либо образ или модель объекта, замещающие другой какой-либо подлинный объект, либо же модель вымышленного, а не подлинного объекта.

Такой тип бытия можно еще называть мнимым, ненастоящим, неистинным бытием. Кажущееся бытие не есть небытие, это либо образ или модель объекта, замещающие другой какой-либо подлинный объект, либо же модель вымышленного, а не подлинного объекта.

Подлинное и кажущееся бытие, как уже отмечалось, нетождественны соответственно ноуменальному и феноменальному бытию. И ноуменальная, и феноменальная формы бытия подлинны, но отличаются друг от друга тем, что первая из них постигается разумом, а вторая – чувственным познанием. Явления кажущегося бытия могут возникать при познании как ноуменального, так и феноменального бытия. Например, признание существования теплорода и флогистона – это элементы кажущегося бытия при познании ноуменальной реальности (природы теплоты и горения), а признание, к примеру, движения Солнца вокруг Земли – элемент кажущегося бытия при отражении феноменальной реальности. В психологии принято различать иллюзии восприятия и иллюзии мышления, или ошибочные умозаключения[4]. В первом из наших примеров кажущееся бытие представлено иллюзией мышления, во втором – иллюзией восприятия.

В первом из наших примеров кажущееся бытие представлено иллюзией мышления, во втором – иллюзией восприятия.

Некоторые мыслители (Мелисс, Платон и др.), недооценивавшие или даже игнорировавшие значение чувственного познания, полагали, что последнее дает не истинное, а иллюзорное знание. И в интерпретации этих мыслителей феноменальное бытие оказывалось целиком кажущимся, а ноуменальное – подлинным. Влияние такого неверного представления ощущается и поныне. Так, в современном учебнике философии отмечается, что «реальное бытие, т. е. само по себе, независимо от субъективного отражения, обозначается еще как НОУМЕНАЛЬНОЕ БЫТИЕ… Кажущееся Бытие… выражается термином ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ БЫТИЕ»[5]. При таком подходе не принимается во внимание, что уровень сущности и уровень явлений имеют объективный характер, а моменты неадекватности, составляющие кажущееся бытие, могут возникать при познании и того, и другого уровня.

Можно выделить два вида кажущегося бытия. При одном из них кажущееся бытие как неадекватный образ имеет подлинный прообраз, при другом – никакого прообраза нет. На уровне чувственности при познании феноменального бытия эти два вида представлены соответственно иллюзиями и галлюцинациями. Иллюзии – это искаженные или ошибочные восприятия, когда предмет воспринимается в искаженном виде или принимается за другой предмет. Например, человек, страдающий манией преследования, принимает в сумерках халат на вешалке за притаившегося злоумышленника. Галлюцинации – это мнимые восприятия. Если при иллюзиях имеются внешние раздражители и отражаемый предмет, то галлюцинации возникают без внешнего раздражения. При определенной активности мозга, чаще всего неадекватной, следы прежних переживаний актуализируются в образы, субъективно оцениваемые человеком как подлинные предметы. Например, больной в состоянии белой горячки «видит» вампиров, монстров, инопланетян, «слышит» их голоса и т. п. Связной и сюжетно оформленной системой галлюцинаций служат сновидения. В процессе сновидения человек оценивает переживаемые события как подлинные, но после пробуждения он достаточно быстро (за редкими исключениями) понимает мнимый характер происходившего во сне.

На уровне чувственности при познании феноменального бытия эти два вида представлены соответственно иллюзиями и галлюцинациями. Иллюзии – это искаженные или ошибочные восприятия, когда предмет воспринимается в искаженном виде или принимается за другой предмет. Например, человек, страдающий манией преследования, принимает в сумерках халат на вешалке за притаившегося злоумышленника. Галлюцинации – это мнимые восприятия. Если при иллюзиях имеются внешние раздражители и отражаемый предмет, то галлюцинации возникают без внешнего раздражения. При определенной активности мозга, чаще всего неадекватной, следы прежних переживаний актуализируются в образы, субъективно оцениваемые человеком как подлинные предметы. Например, больной в состоянии белой горячки «видит» вампиров, монстров, инопланетян, «слышит» их голоса и т. п. Связной и сюжетно оформленной системой галлюцинаций служат сновидения. В процессе сновидения человек оценивает переживаемые события как подлинные, но после пробуждения он достаточно быстро (за редкими исключениями) понимает мнимый характер происходившего во сне.

На рациональном уровне при постижении ноуменальной реальности указанные два вида кажущегося бытия представлены иллюзиями мышления и образами (моделями) вымышленных объектов. Выше уже приводились примеры иллюзий мышления в науке – учения о теплороде и флогистоне.

Дифференциация подлинного и кажущегося бытия представляет собой трудную познавательную проблему. Обычно на каких-то начальных этапах познания неподлинное бытие принимается за подлинное. Затем, не обнаружив теоретического и практического подтверждения положению о существовании соответствующей реальности или же найдя опровержение этому положению, некоторые люди начинают считать эту реальность кажущейся. Между представителями старой и новой точек зрения возникает дискуссия, как это было, к примеру, между представителями геоцентрической и гелиоцентрической доктрин в астрономии или между сторонниками учения о теплороде и представителями молекулярно-кинетического учения в физике. Если затрагиваются глубокие мировоззренческие и ценностно-эмоциональные основы человеческой жизни, то подобные дискуссии могут продолжаться веками и тысячелетиями. По-видимому, самой значительной и долгой дискуссией подобного рода служит дискуссия между атеистами и религиозными людьми. Первые считают Бога, ангелов, загробную жизнь мнимым бытием, религиозные же люди эту сферу полагают не просто подлинной, но главной сферой бытия.

По-видимому, самой значительной и долгой дискуссией подобного рода служит дискуссия между атеистами и религиозными людьми. Первые считают Бога, ангелов, загробную жизнь мнимым бытием, религиозные же люди эту сферу полагают не просто подлинной, но главной сферой бытия.

В процессе научной деятельности явления кажущегося бытия возникают ненамеренно, как неизбежные моменты заблуждения. В социальной сфере, особенно в политической деятельности, они часто создаются специально. Поэтому здесь подлинное и кажущееся бытие переплетаются, человеку трудно, а порой и невозможно, отличить их друг от друга. У человека не хватает для этого ни времени, ни средств. А между тем различать подлинное и кажущееся бытие в социальной сфере очень важно. Правильные акты поведения людей, например, выборы депутатов, губернаторов, президентов, возможны только на основе знания подлинной социальной реальности. Всевозможные политтехнологи и имиджмейкеры постоянно стремятся подменить подлинную неприглядную реальность кажущейся благородной и выгодной политическому заказчику. Благодаря этому они хотят добиться тех массовых действий, которые выгодны этому заказчику. Сам термин «имиджмейкер» очень точно передает суть неблаговидной деятельности этого лица: создание видимости (положительного образа) и подмена ею действительности.

Благодаря этому они хотят добиться тех массовых действий, которые выгодны этому заказчику. Сам термин «имиджмейкер» очень точно передает суть неблаговидной деятельности этого лица: создание видимости (положительного образа) и подмена ею действительности.

Кажущееся бытие имеет информационную природу. С появлением электронных СМИ и оперативных информационных технологий возможности создания с корыстной целью кажущейся реальности неизмеримо возросли. Это создает предпосылки для манипулирования общественным мнением и поведением людей. Поэтому в информационном обществе такое большое значение приобретают правильные правовые и этические нормы распространения информации, а также обучение людей умению сохранять критичность и объективность в условиях необычайных и постоянных информационных нагрузок.

В зависимости от способа существования – самодостаточного или нет – можно выделить субстанциальное и пропритативное бытие. Субстанциальное бытие (от лат. substantia – основа) – это такое бытие, которое имеет статус самодостаточного существования. Оно представляет собой предельное основание, носитель и причину, к которым сводятся все формы ее проявления. Оно представляет собой самобытие, для такого бытия нет ничего внешнего, ничего вне его, что могло бы быть основанием его существования, оно существует только благодаря самому себе, самостоятельно.

Оно представляет собой предельное основание, носитель и причину, к которым сводятся все формы ее проявления. Оно представляет собой самобытие, для такого бытия нет ничего внешнего, ничего вне его, что могло бы быть основанием его существования, оно существует только благодаря самому себе, самостоятельно.

Для характеристики противоположности субстанциального бытия одним из авторов этой статьи предложено понятие «пропритативное бытие»[6]. Пропритативное бытие (от лат. propritas – свойство) – это то, что не существует самостоятельно, а имеет основу, или носитель, в субстанции. Обычно субстанциальное бытие противопоставляют акциденциальному (от лат. acidentia – случайность). Например, В. А. Кутырев пишет о наличии «в классической парадигме… противоположности: субстанция и акциденция, первичное и вторичное, причина и следствие, сущность и явление»[7]. В «Философском энциклопедическом словаре» 1983 года говорится, что «Акциденция… – случайное, несущественное в противоположность субстанциальному, или существенному»[8]. То же мы видим и в «Новейшем философском словаре» 2001 года: «Акциденция… – философское понятие, обозначающее временное, преходящее, несущественное, изменчивое, случайное свойство вещи (в отличие от существенного, субстанциального…»[9].

То же мы видим и в «Новейшем философском словаре» 2001 года: «Акциденция… – философское понятие, обозначающее временное, преходящее, несущественное, изменчивое, случайное свойство вещи (в отличие от существенного, субстанциального…»[9].

Понятие «акциденция» введено Аристотелем для характеристики случайного, несущественного, преходящего, временного, изменчивого свойства, которое может быть элиминировано без изменения сущности вещи. Противоположностью акциденции следует считать не субстанцию, а атрибут (от лат. attribuo – придаю, наделяю). Понятие «атрибут» тоже введено Аристотелем для характеристики необходимого, неотъемлемого, существенного, постоянного свойства объекта, без которого он не может ни существовать, ни мыслиться. И атрибуты, и акциденции относятся к свойствам субстанции, поэтому атрибутивное и акциденциальное могут быть объединены в понятии пропритативного. Таким образом, в качестве онтологических противоположностей следует признать следующие противопоставления: субстанциальное – пропритативное, атрибутивное – акциденциальное.

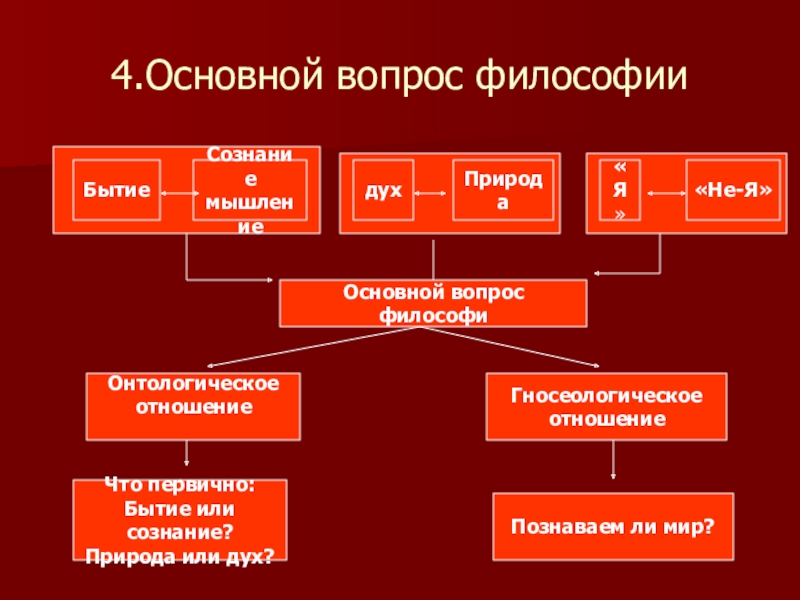

Вопрос о том, что служит субстанцией, а что – ее свойствами, или проявлениями, является основным вопросом философии. Субъективный идеализм в качестве субстанциального бытия признает индивидуальное сознание, объективный идеализм – мировое сознание (в религиозной интерпретации – Бога, который не только сотворил мир, но и постоянно поддерживает его в состоянии существования), материализм – материю, дуализм постулирует существование двух равноправных субстанций – материальной и духовной. Плюрализм допускает существование множества равноправных субстанций.

В наше время некоторые отечественные философы скрывают свою основную мировоззренческую ориентацию, а некоторые пытаются примирить идеализм и материализм, говоря, в частности, о том, что и духовное, и материальное существенны в структуре бытия, а дискуссия между ними неуместна в условиях демократии и плюрализма мнений. Однако признание существенности духовного и материального и их взаимодействия не означает примирения идеализма и материализма. Главный пункт расхождения между этими учениями в другом: если признается субстанциальность сознания, или духа (его существование без материального носителя), то такая позиция честно должна быть названа идеалистической (как это делал, например, Гегель). Если же за сознанием признается статус лишь пропритативного бытия, то так же честно это надо назвать материализмом. Кстати, Платон, Фихте, Гегель не считали возможным примирить названные направления. Сказанное о принципиальной мировоззренческой несовместимости идеализма и материализма не означает отрицание необходимости диалога между ними и синтез правильных положений, разработанных философами идеалистической и материалистической ориентаций, поскольку в любом конкретном учении есть как моменты истины, так и заблуждения. В настоящее время достоверные данные имеются лишь в пользу положения о материи как субстанции мира. Это мнение имеет два основания: 1) объективное существование материи подтверждает массовый опыт людей; 2) открытые наукой законы сохранения массы, энергии, заряда, количества движения, спина и другие свидетельствуют о несотворимости и неуничтожимости материи.

Главный пункт расхождения между этими учениями в другом: если признается субстанциальность сознания, или духа (его существование без материального носителя), то такая позиция честно должна быть названа идеалистической (как это делал, например, Гегель). Если же за сознанием признается статус лишь пропритативного бытия, то так же честно это надо назвать материализмом. Кстати, Платон, Фихте, Гегель не считали возможным примирить названные направления. Сказанное о принципиальной мировоззренческой несовместимости идеализма и материализма не означает отрицание необходимости диалога между ними и синтез правильных положений, разработанных философами идеалистической и материалистической ориентаций, поскольку в любом конкретном учении есть как моменты истины, так и заблуждения. В настоящее время достоверные данные имеются лишь в пользу положения о материи как субстанции мира. Это мнение имеет два основания: 1) объективное существование материи подтверждает массовый опыт людей; 2) открытые наукой законы сохранения массы, энергии, заряда, количества движения, спина и другие свидетельствуют о несотворимости и неуничтожимости материи. А вот у идеалистов нет достаточных оснований считать субстанцией мировой дух или сознание субъекта, поскольку нет достоверных данных о наличии мирового духа и самостоятельном, вне тела, существовании сознания человека.

А вот у идеалистов нет достаточных оснований считать субстанцией мировой дух или сознание субъекта, поскольку нет достоверных данных о наличии мирового духа и самостоятельном, вне тела, существовании сознания человека.

Категории субстанциального и пропритативного бытия дают возможность более глубокой и широкой постановки основного вопроса философии: материальное и духовное не считаются уже предельными категориями, а сами интерпретируются через понятия субстанциального и пропритативного, а в качестве определяющего фактора в мире можно постулировать не только дух или материю, но и другие гипотетические субстанции, например, энергию, информацию, пространство, движение.

С позиций современного материализма, к пропритативному бытию относятся пространство, время, движение, структурность, сознание и психика человека, психика животных, все свойства, связи (в том числе законы) и отношения материальных вещей и духовных явлений. К более конкретным видам пропритативного бытия можно отнести математическую реальность (объективные количественные и пространственные отношения, служащие предметом математики), психическую реальность (изучаемую психологией), эстетическую реальность (объективное прекрасное в природе, людях, их жизни и взаимоотношениях, служащее предметом созерцания и художественного отражения), все необозримое множество объективных законов бытия (физических, химических, биологических, геологических, социальных и так далее, служащих предметом изучения соответствующих наук), многообразная информационная реальность, в том числе все науки, все виды искусства, все формы религиозных воззрений. Проблема классификации видов пропритативного бытия нуждается в дальнейшей разработке.

Проблема классификации видов пропритативного бытия нуждается в дальнейшей разработке.

Среди различных видов пропритативного бытия особое место занимает духовное бытие. Это особое место обусловлено тем, что оно отражает, воспроизводит в себе все другие формы бытия, в том числе и само себя (посредством актов рефлексии). Духовная реальность – это дубликат мира, но в бесплотной, бестелесной форме. Из известных форм духовного бытия можно выделить индивидуальное духовное и коллективное духовное. Первое из них – это внутренний неповторимый психический мир отдельных людей, включающий в себя сознание и бессознательное психическое. К индивидуальному духовному следует отнести и психику животных, души «братьев наших меньших». Ощущения, восприятия, эмоции и другие элементы психического мира животных не материальны, а идеальны (как и подобные же элементы у человека), поэтому к материальному бытию их отнести нельзя. «Духовное» у животных – это эволюционно-природная предпосылка человеческого духовного. Коллективное духовное, или общественное сознание, – это те социально значимые элементы индивидуальных сознаний людей, которые включены в систему общественной коммуникации и выполняют регулирующие функции в отношении деятельности не только отдельных людей, но и целых социальных групп. Коллективное духовное включает в себя мораль, искусство, религию и другие виды общественного сознания. Иногда эту форму неудачно называют объективным духом или внеиндивидуальным духовным. Такие наименования позволяют думать, что эта форма духовного существует вне индивидуальных сознаний, что неверно.

Коллективное духовное, или общественное сознание, – это те социально значимые элементы индивидуальных сознаний людей, которые включены в систему общественной коммуникации и выполняют регулирующие функции в отношении деятельности не только отдельных людей, но и целых социальных групп. Коллективное духовное включает в себя мораль, искусство, религию и другие виды общественного сознания. Иногда эту форму неудачно называют объективным духом или внеиндивидуальным духовным. Такие наименования позволяют думать, что эта форма духовного существует вне индивидуальных сознаний, что неверно.

Субстанциальное бытие с точки зрения материалистов, в том числе и современных, – это материальное бытие, объективная реальность (в то время как духовное бытие – субъективная реальность). Материальное бытие представляет собой сложное многоуровневое и многогранное образование. Выделение форм материального бытия может осуществляться по нескольким основаниям. Одно из таких оснований – естественный или искусственный характер возникновения материальных объектов. В связи с этим среди форм материального бытия выделяется такая форма, как бытие вещей (тел), процессов и состояний природы. Особенность этой формы в том, что она существует до, вне и совершенно независимо от сознания человека. Другая форма материального бытия – бытие произведенных и измененных человеком вещей и процессов, называемых обычно второй природой. Особенность данной сферы в том, что она не зависит от сознания людей только по способу бытия, т. е. существует объективно, вне сознания, как и первая природа. Но по времени возникновения, по структуре и предназначению (функциям) она зависит от человеческого сознания. В вещах и процессах второй природы опредмечены цели, знания, деятельность человека, и в этом ее отличие от первой природы.

В связи с этим среди форм материального бытия выделяется такая форма, как бытие вещей (тел), процессов и состояний природы. Особенность этой формы в том, что она существует до, вне и совершенно независимо от сознания человека. Другая форма материального бытия – бытие произведенных и измененных человеком вещей и процессов, называемых обычно второй природой. Особенность данной сферы в том, что она не зависит от сознания людей только по способу бытия, т. е. существует объективно, вне сознания, как и первая природа. Но по времени возникновения, по структуре и предназначению (функциям) она зависит от человеческого сознания. В вещах и процессах второй природы опредмечены цели, знания, деятельность человека, и в этом ее отличие от первой природы.