Экзистенциализма основоположник: Экзистенциализм, позитивизм и неомарксизм

Экзистенциализм в творчестве Достоевского | Makulatura

3 530

Экзистенциальное мышление царит в головах нового поколения. Молодые люди определяют свое мировоззрение как «экзистенциальное». Зачастую понятие «экзистенциализм» трактуется неправильно. Это происходит из—за расчленения известных учений на цитаты. По отдельности они имеют другой смысл, нежели в контексте. «Макулатура» разбирается в этом философском течении на примере Ф.М. Достоевского.

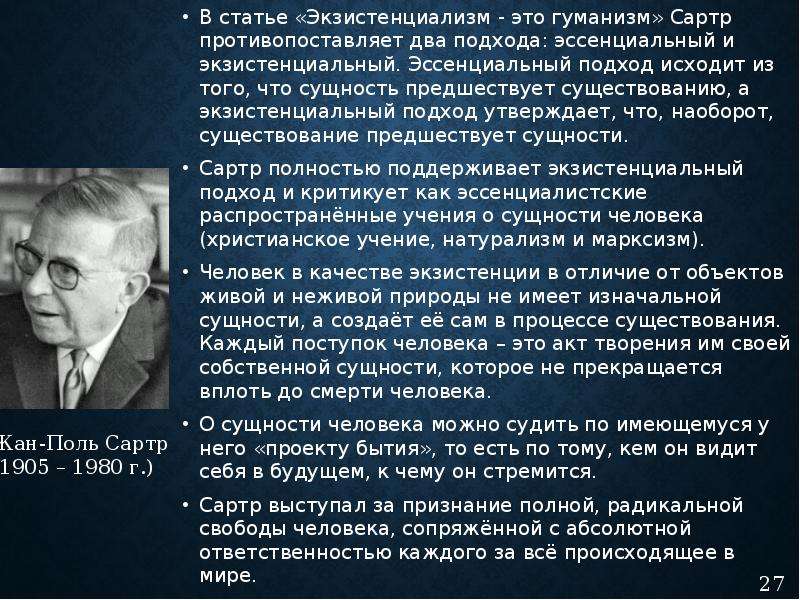

Проблема популизма и чрезмерного хайпа вокруг экзистенциализма не нова. Еще Сартр в эссе «Экзистенциализм — это гуманизм» писал:

Большинству людей, употребляющих это слово, было бы трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и художников. Слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего не означает.

Почему Достоевский

Творчество Достоевского — всеобъемлюще. Его трудно ухватить, привязать к теории.

Философия экзистенциализма рассматривает внутренний мир человека в состояниях страха, вины, безысходности. Представители этого течения считают, что среди трудностей и абсурда, человек полностью раскрывается. Каждое мгновение жизни ценно для него. Такой ситуацией для человечества и стал XX век.

Почему экзистенциализм появился в России

Русский экзистенциализм возник раньше, чем французский. Причина в образе жизни русского. Стрессовые ситуации стали повседневным блюдом русского человека. Его особенный характер отторгает внешний мир.

Конфликт внутреннего мира с окружающим происходит непрерывно. Это создает благоприятную почву для возникновения философии экзистенциализма.

Предпосылки возникновения

Развитие экзистенциализма в России пришлось на конец XIX века. Государство переживало переход от крепостнической системы к капиталистической.

Основными причинами популярности экзистенциализма стали:

- жесткая политика властей (контрреформы Александра III)

- беззаконие по отношению к низшему классу

- упадок культуры

- изменение ценностных ориентиров

- отсутствие доверия к правительству

- политическая недееспособность народа

Достоевский и все-все-все

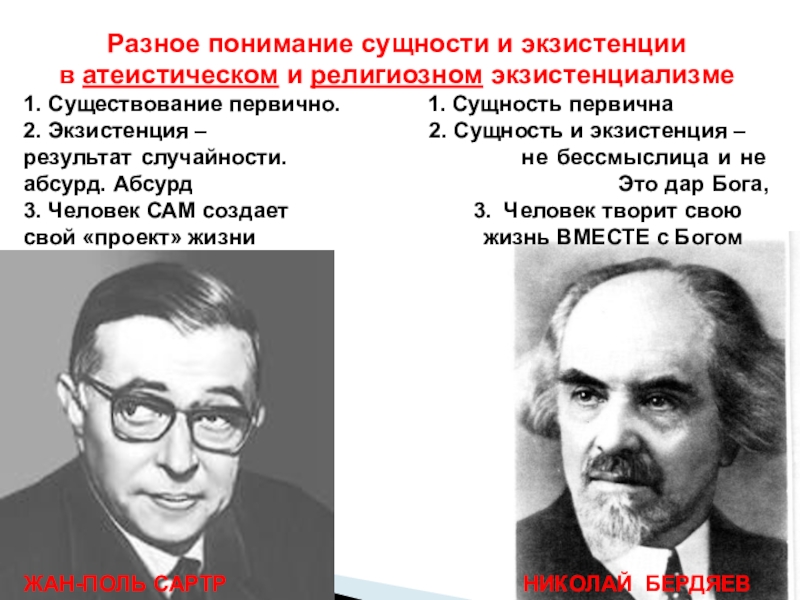

Н.А. Бердяев писал:

Достоевский сделал великое открытие о человеке, после него человек уже не тот, что до него. Только Кьеркегор и Ницше могут разделить с ним славу зачинателей новой эры. Достоевский создает новое видение человеческой натуры.

Он выделяет в человеке следующее:

- Склонность к унынию

- Противоречивость и трагичность

- Страдание

- Беззащитность перед искушением

- Стремление к свободе

Впервые Л. Шестов в книге «Достоевский и Ницше» трактует писателя как философа экзистенциализма. Шестов писал о философии Достоевского как о «философии трагедии, философии безнадежности, отчаяния, безумия – даже смерти».

Свобода у Достоевского

Свобода – ведущее понятие экзистенциализма. Свобода вместе с отчаянием провоцирует человека на непредсказуемые, иногда жестокие поступки.

Поиск свободы Раскольниковым приводит его к убийству двух людей. После этого поступка Достоевский подводит героя ко второму понятию в своей философии — ответственности за свободу и поступки. Герой испытывает серьезные душевные муки вплоть до разоблачения.

Личность у Достоевского

Философия экзистенциализма напрямую связана с конкретной личностью. В середине — несостоявшийся человек с деформированным мировоззрением. В центре произведений Достоевского — судьба незаурядных личностей. Раскольников в «Преступлении…», Ставрогин в «Бесах».

Что окружает персонажей Достоевского

Достоевский не рисует красочных пейзажей в произведениях. Он не описывает быт людей и нравы эпохи. В его книгах не увидишь фрагмент о модных салонах, которые символизировали время. Тусклые, серые улицы и обшарпанные комнаты на чердаке – типичный Петербург Достоевского. Каждая убогая хибара отражает внутренний мир персонажей. Чаще всего они пребывают в состоянии отчаяния или тоски. Цвет грязных обоев не отличается от цвета мыслей их хозяев.

Каждая убогая хибара отражает внутренний мир персонажей. Чаще всего они пребывают в состоянии отчаяния или тоски. Цвет грязных обоев не отличается от цвета мыслей их хозяев.

О ком пишет Достоевский

Федор Михайлович замечал, что его произведения о нетипичных героях эпохи. Именно в таких персонажах проявляются характерные особенности своего времени. Среднестатистический человек не подходит для этой роли. Все его качества ровны и заурядны. Такой персонаж не отличается от окружающих. Поэтому нет конфликта внутреннего мира с внешним. Экзистенциализм же изучает обратное состояние человека.

У Достоевского получалось описать это крайнее, катастрофическое состояние души. Он увидел самое дно русской жизни. Показал нищенское, убогое существование пьяниц и бедняков. Их будни в мерзких полуподвальных кабаках. Эти люди находятся на грани, их жизнь доведена до предела. Постоянный конфликт с обществом отнимает жизненные силы.

Раскольников не стал бы убивать старушку, будь он богаче или счастливее.

Но Родион Раскольников доведен до отчаяния — денег в семье не хватает, одежда поношена, безрадостные мысли поглощают его. Внешний мир, обстановка вокруг подталкивали его к убийству. Концентрация всех факторов происходит в момент, когда герой решает свою судьбу. Ситуация критического выбора главенствует в экзистенциализме.

Философские взгляды Достоевского

Достоевский создал новый подход к антропологии человека. В основе– религиозный фундамент. Авторитет бога у писателя не подвергался сомнениям. Его интересовали вопросы бытия божьего и бессмертия человеческой души. Достоевский считал, что духовное перерождение возможно только с помощью веры. Религия дарит человеку надежду на бессмертие. Мысль о перерождении и страшном суде заставляет человека жить достойно.

Достоевский считал себя реалистом. В его «Записной книжке» отмечалось: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». В своих произведениях Достоевский добирался до самой сути, сидел в печенках и выворачивал скрытое наизнанку.

Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». В своих произведениях Достоевский добирался до самой сути, сидел в печенках и выворачивал скрытое наизнанку.

Достоевский не учил людей жить. Он показывал, почему человек живет именно так. Затем Достоевский прокладывал для человека путь к духовной реинкарнации. Она заключалась в гармоничных отношениях с внешним миром.

Достоевский считал русского человека способным к духовному возрождению. Это связано с высокой оценкой личностных качеств россиян. Русский человек становился образцом для других, первопроходцем в переоценке традиционных ценностей. Именно так, по мнению Достоевского, получила развитие русская философия.

«Записки из подполья»

В «Записках из подполья» впервые появляются экзистенциальные мотивы. Достоевский критикует устоявшийся уклад, систему ценностей и норм. Он показывает иррациональность общества с особенной иронией.

Писатель размышляет над знаковым вопросом:

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?».

Речь идет о выборе между личным желанием и объективной реальностью. Никто не может заставить героя отказаться от своих планов. Пусть хоть землетрясение, а чай надо выпить! Здесь сталкиваются субъективные интересы человека и объективная реальность. Человек, по Достоевскому, может влиять на нее. Ведь если отказаться от идеи выпить чай в любой момент, значит признать отсутствие выбора.

Нельзя назвать Достоевского отцом основателем экзистенциализма. Но многие его мысли опередили свое время и в 20 веке послужили фундаментом для учений классического экзистенциализма

2.

Экзистенциализм. Философия: Учебник для вузов

Экзистенциализм. Философия: Учебник для вузов2. Экзистенциализм

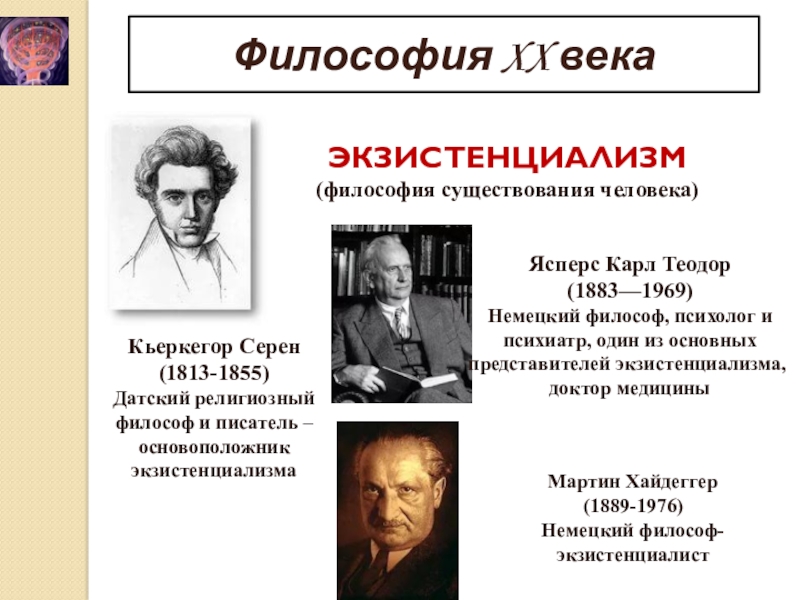

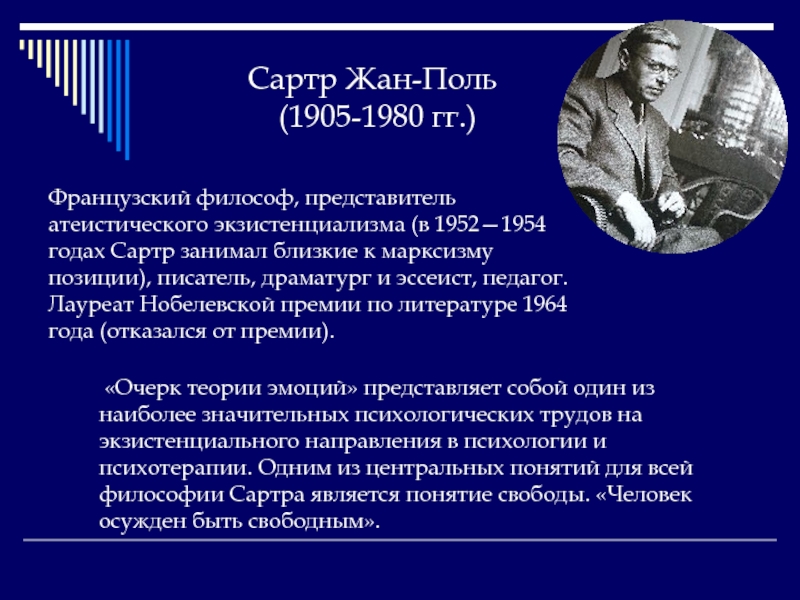

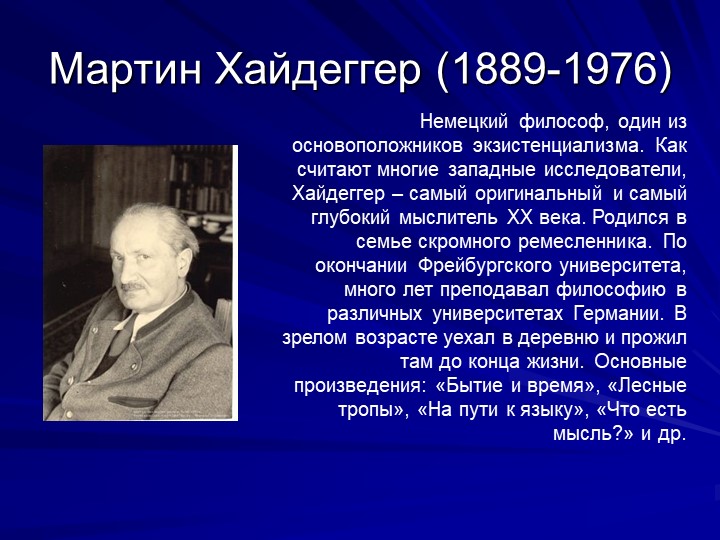

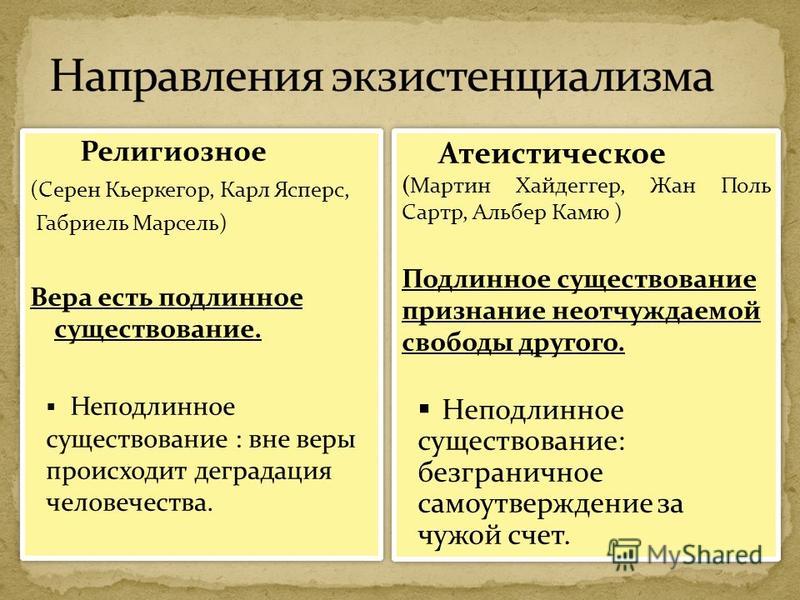

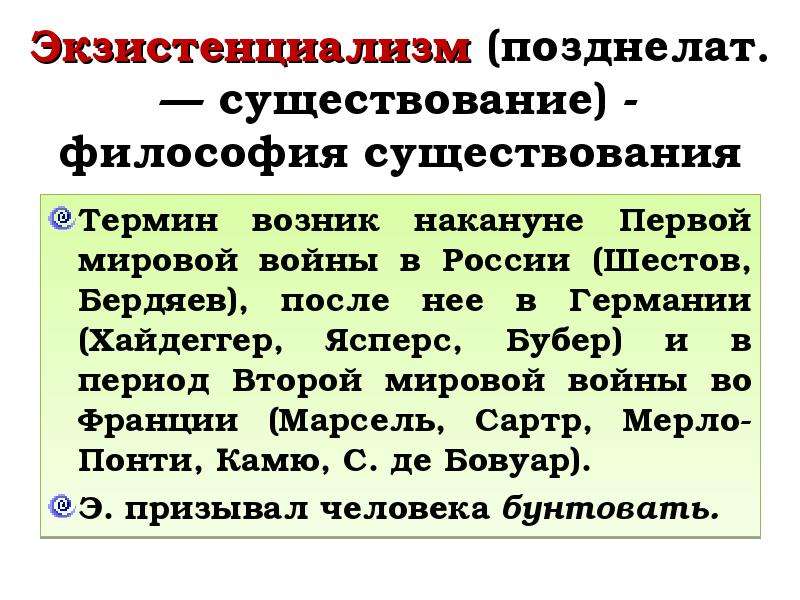

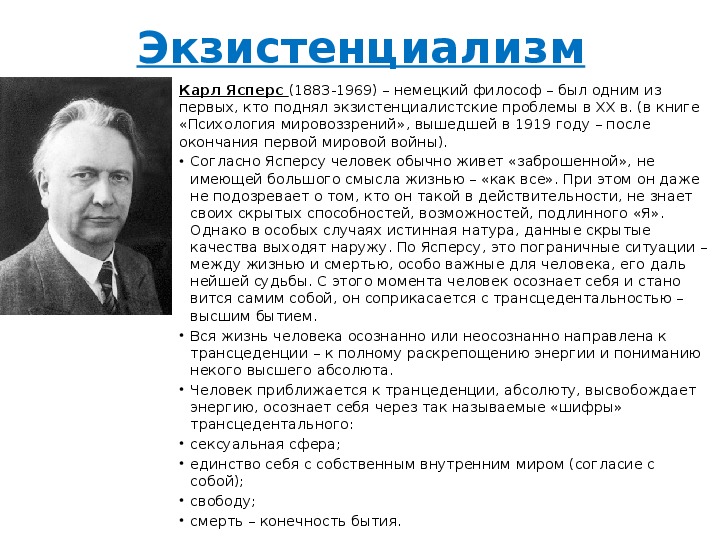

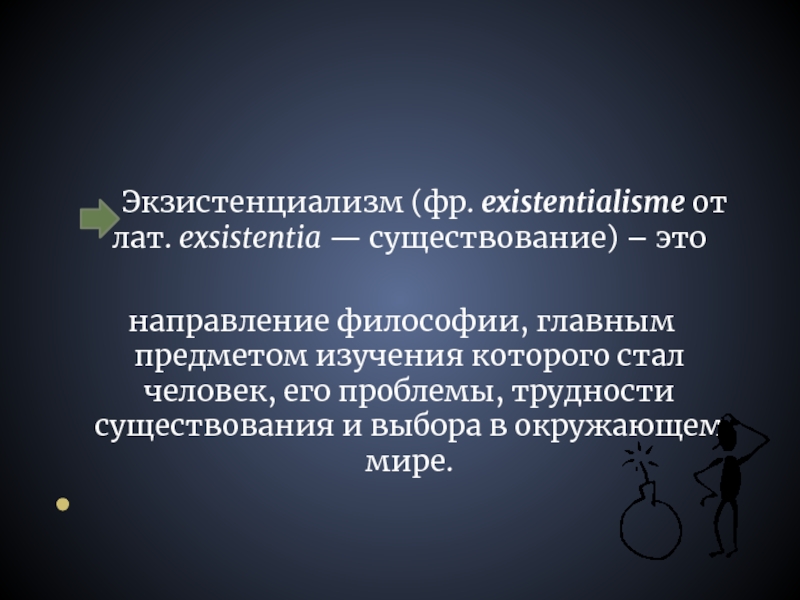

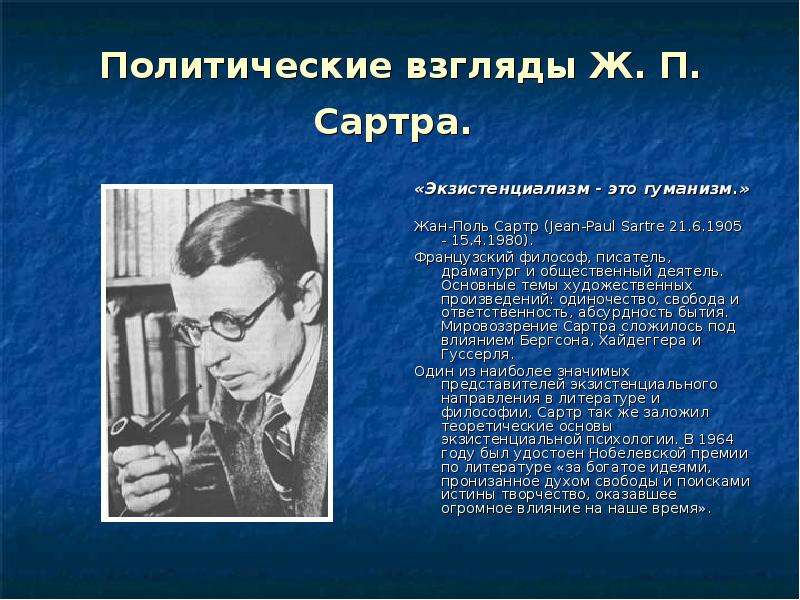

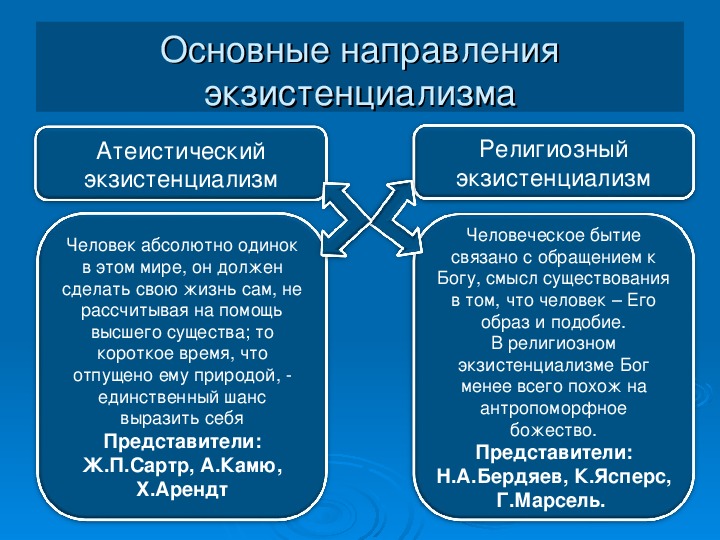

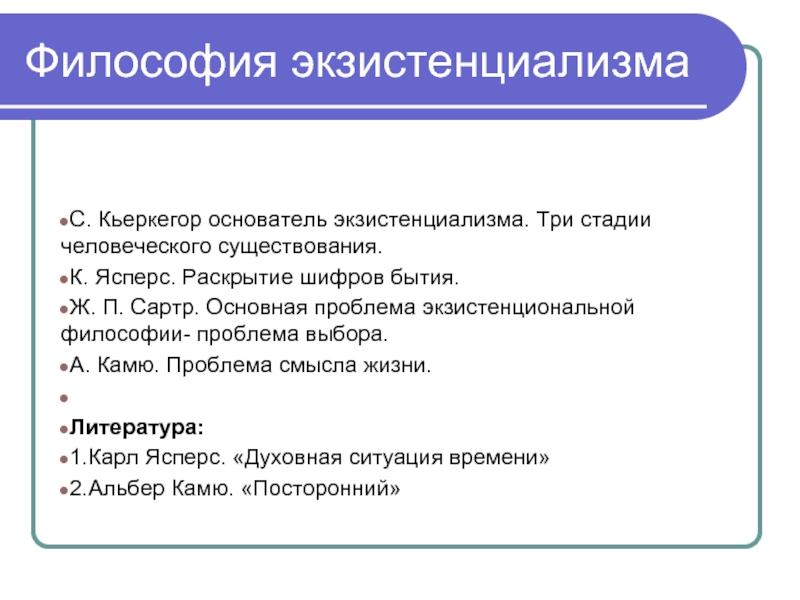

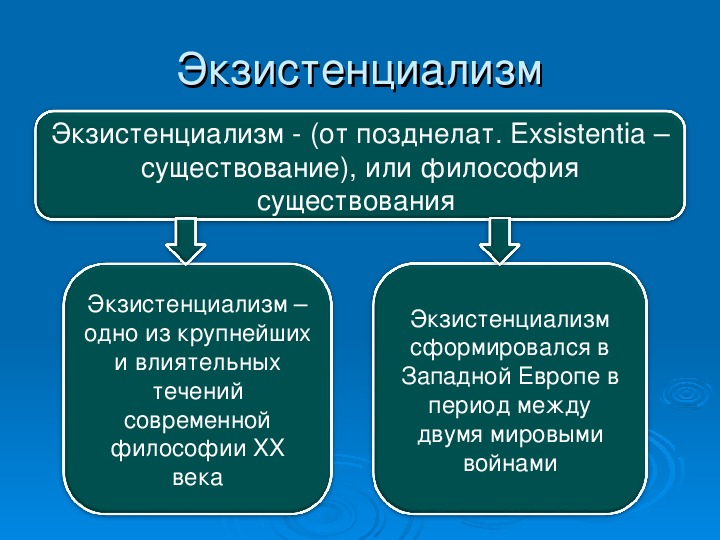

Экзистенциализм (от позднелат. exsistentia – существование), или философия существования, – философское направление XX в., идеи которого получили широкое распространение во многих европейских странах, а также в США. Его основоположниками на Западе считаются немецкие философы Карл Ясперс (1883—1969) и Мартин Хайдеггер (1889—1976), французские философы Жан Поль Сартр (1905—1980), Габриель Марсель (1889—1973), а также Морис Мерло-Понти (1908—1961) и Альбер Камю (1913—1960). К экзистенциализму близко такое религиозно-философское течение, как персонализм.

Экзистенциализм не является академической доктриной, его основные темы – человеческое существование, судьба личности, вера и неверие, утрата и обретение смысла жизни, – близкие любому художнику, писателю, поэту, с одной стороны, сделали это направление популярным среди художественной интеллигенции, а с другой – побудили самих экзистенциалистов обращаться к языку искусства (Ж.

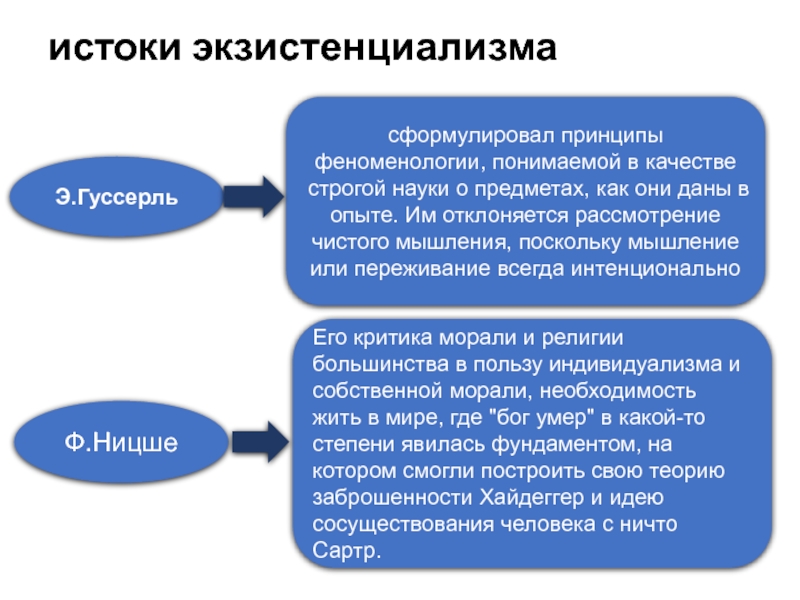

В отличие от методологизма и гносеологизма, распространенных в философии конца XIX – начала XX в., экзистенциализм пытается возродить онтологию (учение о бытии). С философией жизни его сближает стремление понять бытие как нечто непосредственное и преодолеть интеллектуализм как традиционной рационалистической философии, так и науки. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая реальность, данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, предлагаемая научным мышлением, ни мир «умопостигаемых сущностей», познание которого составляло задачу классического рационализма; во всех этих случаях проводилось различение и даже противопоставление субъекта объекту. Бытие должно быть постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная, нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного переживания, которое не может быть названо просто переживанием, т. е. чем-то субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде собственного бытия – существования или экзистенции. Для описания ее структуры многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое (интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось «жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она направлена на другое, становящееся ее центром притяжения. Согласно атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность.

Бытие должно быть постигнуто только интуитивно, как некая изначальная непосредственная, нерасчлененная целостность субъекта и объекта. Но в отличие от философии жизни, выделившей в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм стремится преодолеть психологизм и найти ядро непосредственного переживания, которое не может быть названо просто переживанием, т. е. чем-то субъективным. В качестве такого ядра экзистенциализм выдвигает переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие здесь дано непосредственно, в виде собственного бытия – существования или экзистенции. Для описания ее структуры многие представители экзистенциализма прибегают к феноменологическому методу Гуссерля, выделяя в качестве структуры сознания его направленность на другое (интенциональность). В отличие от того, что в философии жизни называлось «жизнью», переживанием, которое как бы замкнуто в себе, экзистенция открыта, она направлена на другое, становящееся ее центром притяжения. Согласно атеистическому варианту экзистенциализма, экзистенция есть бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность. Поэтому описание структуры экзистенции, предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и др., определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с ничто, движения к нему, убегания от него и т. д. Как считает Ясперс, именно в пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти) человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.

Поэтому описание структуры экзистенции, предпринятое Хайдеггером, есть описание ряда модусов (свойств) человеческого существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть и др., определяются через смерть, они суть различные способы соприкосновения с ничто, движения к нему, убегания от него и т. д. Как считает Ясперс, именно в пограничных ситуациях (в моменты глубочайших потрясений, перед лицом смерти) человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень своего существа.

Итак, существенное определение нашего бытия, именуемого экзистенцией, есть его незамкнутость, открытость, предпосылкой чего выступает конечность экзистенции, ее смертность. В силу своей конечности экзистенция является временной, и ее временность существенно отличается от объективного времени как чистого количества, безразличного по отношению к заполняющему его содержанию. Экзистенциалисты отличают подлинную, т. е. экзистенциальную, временность (она же историчность) от физического времени, которое производно от нее. Они подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это – эмпирическое выражение изначально-ситуационного характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность, историчность и «ситуационность» экзистенции – модусы ее конечности.

Они подчеркивают в феномене времени определяющее значение будущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциалами (модусами экзистенции), как решимость, проект, надежда, отмечая тем самым личностно-исторический (а не безлично-космический) характер времени и утверждая его связь с человеческой деятельностью, исканием, напряжением, ожиданием. Историчность человеческого существования выражается, согласно экзистенциализму, в том, что оно всегда находит себя в определенной ситуации, в которую оно «заброшено» и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному народу, сословию, наличие у индивида тех или иных биологических, психологических и других качеств, все это – эмпирическое выражение изначально-ситуационного характера экзистенции, того, что она есть «бытие-в-мире». Временность, историчность и «ситуационность» экзистенции – модусы ее конечности.

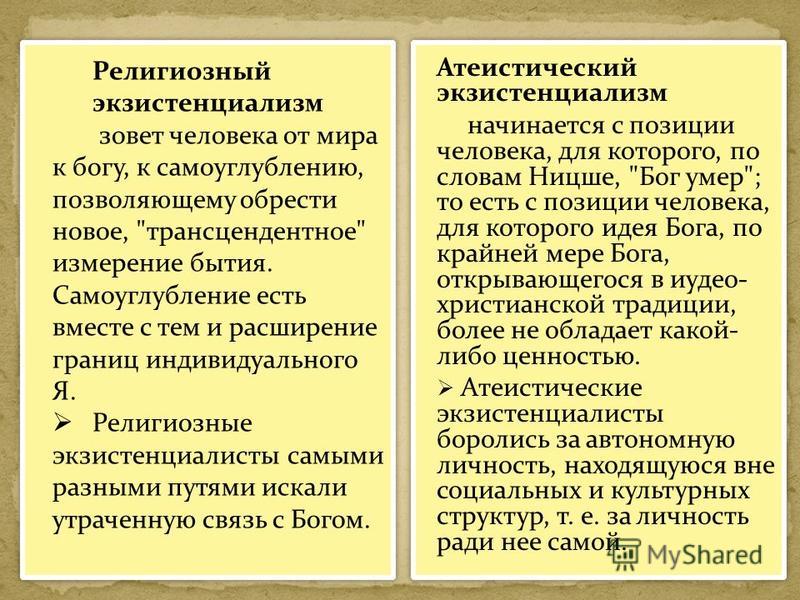

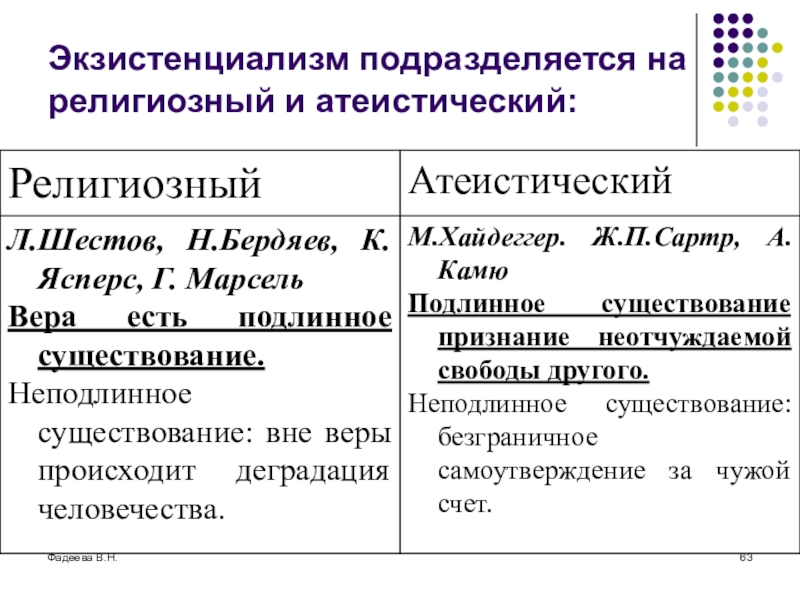

Другим важнейшим определением экзистенции является трансцендирование, т. е. выход за свои пределы. Трансцендентное и сам акт трансцендирования понимаются различными представителями экзистенциализма неодинаково. С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное – это Бог. Согласно Сартру и Камю, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Если у Ясперса, Марселя, позднего Хайдеггера, признающих реальность трансцендентного, преобладает момент символический и даже мифопоэтический (у Хайдеггера), поскольку трансцендентное невозможно рационально познать, а можно лишь «намекнуть» на него, то учение Сартра и Камю, ставящих своей задачей показать иллюзорность трансценденции, носит в этом отношении критический и даже нигилистический характер.

С точки зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное – это Бог. Согласно Сартру и Камю, трансценденция есть ничто, выступающее как глубочайшая тайна экзистенции. Если у Ясперса, Марселя, позднего Хайдеггера, признающих реальность трансцендентного, преобладает момент символический и даже мифопоэтический (у Хайдеггера), поскольку трансцендентное невозможно рационально познать, а можно лишь «намекнуть» на него, то учение Сартра и Камю, ставящих своей задачей показать иллюзорность трансценденции, носит в этом отношении критический и даже нигилистический характер.

Социальный смысл учения об экзистенции и трансценденции раскрывается в экзистенциалистских концепциях личности и свободы. Личность, согласно экзистенциализму, есть самоцель, коллектив – средство, обеспечивающее возможность материального существования составляющих его индивидов. Общество, далее, призвано обеспечивать возможность свободного духовного развития каждой личности, гарантируя ей правовой порядок, ограждающий личность от посягательств на ее свободу. Но роль общества остается при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить индивиду, это «свобода от» – свобода экономическая, политическая и т. п. Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы, в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции. Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический), изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую индивидуальность; социальный , изучаемый социологией; духовный, являющийся предметом изучения истории, философии, искусствознания и т.

Но роль общества остается при этом, в сущности, отрицательной: свобода, которую оно может предоставить индивиду, это «свобода от» – свобода экономическая, политическая и т. п. Подлинная же свобода, «свобода для», начинается по ту сторону социальной сферы, в мире духовной жизни личности, где индивиды сталкиваются не как производители материальных благ и не как субъекты правовых отношений, а как экзистенции. Общество при этом лишь ограничивает личность. Отсюда центр тяжести перемещается с родового, общественного на единичного человека. Последний, однако, важен не сам по себе, а лишь как «явленность трансцендентного». В этой связи вводится различение индивидуальности и личности. Экзистенциализм вычленяет в человеке как бы несколько слоев: природный (биологически-физиологический и психологический), изучаемый естественными науками и составляющий его природную, эмпирическую индивидуальность; социальный , изучаемый социологией; духовный, являющийся предметом изучения истории, философии, искусствознания и т. д., и, наконец, экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь освещен или «прояснен» философией (Ясперс).

д., и, наконец, экзистенциальный, который не поддается научному познанию и может быть лишь освещен или «прояснен» философией (Ясперс).

Экзистенциализм отвергает как рационалистическую просветительскую традицию, сводящую свободу к познанию необходимости, гак и гуманистически-натуралистическую, для которой свобода состоит в раскрытии природных задатков человека, раскрепощении его «сущностных» сил. Свобода, согласно экзистенциализму, должна быть понята исходя из экзистенции. Поскольку же структура экзистенций выражается в «направленности-на», в трансцендировании, то понимание свободы различными представителями экзистенциализма определяется их трактовкой трансценденции. Согласно Марселю и Ясперсу, свободу можно обрести лишь в Боге. Согласно Сартру, у которого трансценденция – это ничто, свобода есть отрицательность по отношению к бытию, которое он трактует как эмпирически сущее. Человек свободен в том смысле, что он сам «проектирует», создает себя, выбирает себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности, сущность которой – в полной независимости от чего бы то ни было. Человек одинок и лишен всякого онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя, которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир, в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все – «другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир, в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что ответственности.

Человек одинок и лишен всякого онтологического «основания». Учение Сартра о свободе служит выражением позиции крайнего индивидуализма. Свобода предстает в экзистенциализме как тяжелое бремя, которое должен нести человек, поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит у Хайдеггера название «man» (немецкое безличное местоимение): это безличный мир, в котором все анонимно, в котором нет субъектов действия, в котором все – «другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; это мир, в котором никто ничего не решает, а потому и не несет ни за что ответственности.

Общение индивидов, осуществляемое в таком мире, не является подлинным, оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает человеческую жизнь бессмысленной, прорыв одного индивида к другому, подлинное общение между ними невозможно. И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и т. п. Характерное для Сартра стремление разобличитъ искаженные, превращенные формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный способ подлинного общения, который признает Камю, – это единение индивидов в бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства, бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим, но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного» человека.

И Сартр, и Камю видят фальшь и ханжество во всех формах общения индивидов, освященных традиционной религией и нравственностью: в любви, дружбе и т. п. Характерное для Сартра стремление разобличитъ искаженные, превращенные формы сознания («дурной веры» или «самообмана») оборачивается требованием принять реальность сознания, разобщенного с другими и самим собой. Единственный способ подлинного общения, который признает Камю, – это единение индивидов в бунте против «абсурдного» мира, против конечности, смертности, несовершенства, бессмысленности человеческого бытия. Экстаз может объединить человека с другим, но это в сущности экстаз разрушения, мятежа, рожденного отчаянием «абсурдного» человека.

Иное решение проблемы общения дает Марсель. Согласно ему, разобщенность индивидов порождается тем, что предметное бытие принимается за единственно возможное. Но подлинное бытие – трансценденция – является не предметным, а личностным, потому истинное отношение к бытию – это диалог. Бытие, по Марселю, не Оно, а Ты. Поэтому прообразом отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку, осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель относит его к сфере «таинства».

Поэтому прообразом отношения человека к бытию является глубоко личное отношение к другому человеку, осуществляемое перед лицом Бога. Любовь, согласно Марселю, есть трансцендирование, прорыв к другому, будь то личность человеческая или божественная. Поскольку такой прорыв с помощью рассудка понять нельзя, Марсель относит его к сфере «таинства».

Прорывом мира «man» является, согласно экзистенциализму, не только подлинное человеческое общение, но и сфера художественного, философского, религиозного творчества. Однако истинная коммуникация (общение), как и творчество, несет в себе трагический надлом: мир объективности непрестанно грозит разрушить экзистенциальную коммуникацию. Сознание этого приводит Ясперса к утверждению, что все в мире в конце концов терпит крушение в силу самой конечности экзистенции и потому человек должен научиться жить и любить с постоянным сознанием хрупкости всего, что он любит, незащищенности самой любви. Глубоко скрытая боль, причиняемая этим сознанием, придает его привязанности особую чистоту и одухотворенность.

Социально-политические позиции у разных представителей экзистенциализма неодинаковы. Так, Сартр и Камю участвовали в движении Сопротивления; с конца 1960-х гг. позиция Сартра отличалась крайним левым радикализмом и экстремизмом. Концепции Сартра и Камю оказали известное влияние на социально-политическую программу движения «новых левых» (культ свободы, перерастающей в произвол). Политическая ориентации Ясперса и Марселя носила либеральный характер, а социально-политическим воззрениям Хайдеггера была присуща консервативная тенденция.

В целом экзистенциализм представляет собой умонастроение человека XX в., утратившего веру в разум исторический и научный, недаром он находится в оппозиции как к рационализму и классическому идеализму, верившим в разумную необходимость исторического процесса, так и к позитивизму. Не возлагая надежд ни на божественное провидение, ни на логику истории, ни на всесилие науки и техники и не доверяя природной мощи, экзистенциализм обращается не к силе, а к слабости – к самому человеку в его конечности. Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить заглянуть в себя – вот та задача, которую поставил перед собой экзистенциализм.

Сегодняшний человек, согласно экзистенциализму, может черпать силы только в своей слабости, он может обрести смысл своей жизни не перед лицом вечного и бесконечного, а перед лицом смерти. Освободить человека от всех надежд на то, что он может обрести свободу с помощью чего-то вне себя, и от всех иллюзий, связанных с этими надеждами, поставить его перед собой и заставить заглянуть в себя – вот та задача, которую поставил перед собой экзистенциализм.

Пока экзистенциализм выступает как философия критическая, требующая разоблачения иллюзий о человеке, пока он производит «феноменологическую редукцию», очищая от внешнего и открывая ядро человеческой личности – экзистенцию, он остается верным своим предпосылкам. Но как только он пытается утвердить положительные ценности, он вступает с этими предпосылками в противоречие. В самом деле, как совместить культурное творчество – созидание, утверждение – с устремленностью к ничто, концу, смерти? Как соединить культуру и экзистенцию? Перед лицом ничто всякое устремление, всякое творчество с самого начала обречено на крушение, перед лицом ничто незачем строить. Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю) склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.

Поэтому экзистенциалисты (прежде всего такие философы, как Сартр, Камю) склонны скорее к бунту, чем к творчеству, созиданию.

Поздний Хайдеггер в поисках подлинного бытия все чаще обращал свой взор на Восток, в частности к дзен-буддизму, с которым его сближала тоска по «невыразимому» и «неизреченному», а также склонность к метафорическому способу выражения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесЭкзистенциальная психология: идеи, этапы развития, представители

«В жизни нет смысла», «Я безнадежно одинок и никогда не найду понимания», «Мои близкие однажды умрут, и это ужасно!» Подобные мысли периодически посещают головы людей, вызывая чувства тревоги, грусти и безысходности. Преодолеть подобную модель мышления помогает экзистенциальная психология. Ее цель – разрешить личный внутренний конфликт и вернуть радость жизни.

Вы узнаете больше подробностей, уделив несколько минут чтению этой статьи, но перед этим небольшая проверка знаний по теме.

А теперь, собственно, перейдем к самой статье.

Определение и основные идеи экзистенциальной психологии

Экзистенциальная психология основана на философском подходе и представляет собой процесс поиска ценности и смысла жизни. Она базируется на мысли, что человек не является жертвой обстоятельств, а несет ответственность за собственные действия и выбор, тем самым формируя реальность.

Экзистенциальная психология использует позитивный подход, который приветствует человеческие стремления и способности, одновременно признавая человеческие ограничения. Этот раздел психологии помогает людям примиряться с основными принципами человеческого существования, так называемыми данностями. Существует 4 основные экзистенциальные данности:

- Свобода и связанная с ней ответственность. У каждого есть свобода выбора. Любое решение имеет последствия независимо от того, насколько оно велико или мало.

Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности.

Чтобы расти, человек должен взять на себя ответственность, т.е. стать автором собственного выбора, действий и жизни. Тем не менее многие люди стремятся к свободе, пытаясь избежать ответственности. - Смерть. Смерть – одна из абсолютных истин жизни. Каждый умрет в тот или иной момент.

- Одиночество. С одной стороны, человек – социальное существо, желающее постоянного контакта с окружающими, с другой – он абсолютно одинок, поскольку не может рассчитывать на 100% понимание и принятия его индивидуального опыта другими людьми.

- Бессмысленность. Смысла жизни нет. Это означает, что не существует никакого заранее определенного значения. Смысл жизни у всех разный, и каждый человек должен сам найти это значение посредством собственного выбора и действий.

Борьба с любой из этих данностей вызывает внутриличностный конфликт и наполняет человека страхом или экзистенциальной тревогой. Например, для большинства людей факт собственной смерти или кончины родственников является источником глубокой тревоги, они настойчиво игнорируют реальность и отказываются мириться с тем, что смерть наступит. Есть и те, кто до состояния невроза или психоза зациклен на неизбежности смерти.

Есть и те, кто до состояния невроза или психоза зациклен на неизбежности смерти.

Экзистенциальная психология предлагает решение: принять неотвратимость смерти, будучи свободным от ее давления. Люди, которые поддерживают здоровый баланс, мотивированы принимать решения, позитивно влияющие на их текущую жизнь. Реальность смерти побуждает максимально использовать возможности и ценить то, что уже есть.

Жить аутентичной (подлинной) жизнью, реализуя свои уникальные свойства и потенциал – главный призыв экзистенциальной психологии. Этого можно достичь, только взяв ответственность за собственные действия и праздность, осознав, что бездействие – это тоже решение.

Экзистенциальная психология напоминает об ограниченности времени, стимулирует искать смысл жизни и действовать таким образом, чтобы судьба находилась в руках человека. Она признает неизбежность «нормальной» тревоги, считая ее частью взросления и адекватной реакцией на происходящее.

Основные представители экзистенциальной психологии и хронология ее развития

Прародительницей экзистенциальной психологии была философия существования или экзистенциализм. Рассмотрим, как развивались взгляды философов и психологов на существование человека.

Рассмотрим, как развивались взгляды философов и психологов на существование человека.

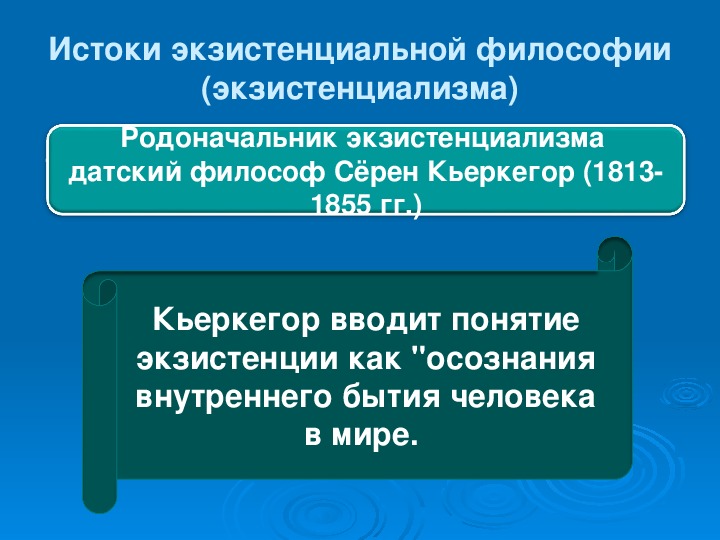

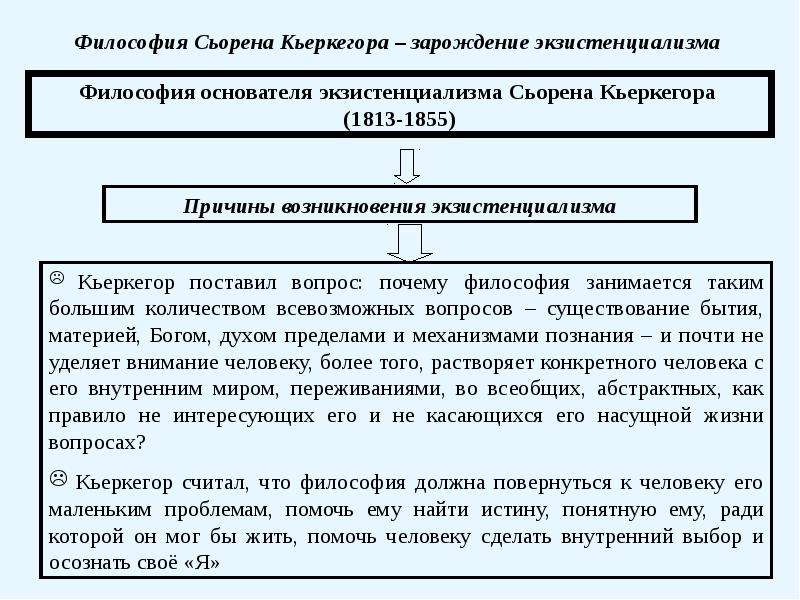

Сёрен Кьеркегор

Датский философ Сёрен Кьеркегор являлся основоположником экзистенциализма. Он выделял три стадии человеческого существования: эстетическую, этическую и религиозную. Эстетическая стадия – это состояние «здесь и сейчас», она сфокусирована на получении удовольствия и боли. В таком режиме живут маленькие дети.

Этическая стадия предполагает знакомство с понятием выбора и ответственности. Человеку следует выбрать: жить, опираясь на личные ценности, или подчиниться принятым в обществе правилам. Кьеркегор считал, что подчинение хоть и приводит к упрощению жизни, но является тупиком для личности.

Это противоречие можно преодолеть, живя в религиозной манере. Однако и здесь возникают сложности: с одной стороны, человек осознает свою уникальность, с другой – полную несостоятельность по сравнению с Богом. В результате возникают негативные чувства: одиночество, беспокойство и страх, которые, как считал Кьеркегор, позволяют узреть истину и привести к подлинному существованию.

Фридрих Ницше

Другим философом, который внес вклад в развитие экзистенциализма, был загадочный немец Фридрих Ницше. Он считал, что фундаментальной силой этого мира является воля к власти. Согласно Ницше, жизнь чрезвычайно трудна и Вселенная настроена против человечества: природные силы, такие как стихийные бедствия и болезни, уничтожают людей физически, неравенство является естественным состоянием общества, Бог мертв, а загробной жизни не существует.

Философ видел великое будущее за сверхчеловеком. Этим термином он характеризовал человека, который смог полностью реализовать свой потенциал, овладел собой и отказался от «стадной морали», чтобы создать свои собственные ценности и жить в соответствии с ними.

Мартин Хайдеггер

Немецкий экзистенциалист Мартин Хайдеггер также исследовал роль человека в мире и тривиализировал природу Бога, считая его существом чуть более высокого порядка, чем человек.

Хайдеггер утверждал, что естественная способность людей – осознавать связь с истиной. Стремление к постижению истины рождает непреодолимую тревогу, поскольку человек знает, что время его жизни ограничено. Хайдеггер считал смерть позитивным событием, поскольку именно осознание смертности подталкивает людей быть верными себе и жить подлинной жизнью.

Стремление к постижению истины рождает непреодолимую тревогу, поскольку человек знает, что время его жизни ограничено. Хайдеггер считал смерть позитивным событием, поскольку именно осознание смертности подталкивает людей быть верными себе и жить подлинной жизнью.

Жан-Поль Сартр

Французский писатель Жан-Поль Сартр был тем человеком, который перенес экзистенциальную философию в психологию. Он заявлял, что Бога нет, а главная цель существования человека – осознание своей истинной сути, открытие себя.

Сартр писал, что многие люди отвергают свою уникальную способность к созиданию и подавляют энтузиазм, позволяя жизни безвольно течь. Это приводит к беспокойству и отчаянию, человека начинает буквально тошнить от жизни. Подобные состояния обуславливают необходимость экзистенциального психоанализа, который, по мнению Сартра, открывает истинную цель человеческого существования.

Сартр был уверен, что никакая внешняя сила не властна над людьми, только мы сами, благодаря осознанности, творим реальность. Он также утверждал, что люди обречены на отчаяние и неудачу, поскольку их ответственность абсолютна, и рассчитывать на поддержку Высших Сил не приходится.

Он также утверждал, что люди обречены на отчаяние и неудачу, поскольку их ответственность абсолютна, и рассчитывать на поддержку Высших Сил не приходится.

Виктор Франкл

Австрийский психиатр Виктор Франкл был разработчиком логотерапии – направления психотерапии, которое ориентировано на поиск смысла существования.

Франк опирался на философию Кьеркегора, утверждая, что основной движущей силой жизни является поиск смысла, а не стремление к сексу и удовольствию, как теоретизировал отец психоанализа Зигмунд Фрейд, или власти, как утверждал Ницше. Логотерапия – это форма экзистенциальной терапии, которая подчеркивает, что люди способны находить смысл во всем, что они делают: творчестве, работе, взаимодействии с другими людьми и даже страдании.

Пережив опыт заключения в фашистских концентрационных лагерях, Франкл писал, что в бесчеловечных условиях жизнь не теряет смысла, а средством выживания становится обращение к духовному «Я», которое не могут разрушить внешние силы.

Ролло Мэй

Американский психолог Ролло Мэй был главным популяризатором экзистенциальной психологии. Мэй утверждал, что развитие человека проходит определенные стадии, каждой из которых соответствует конкретный тип экзистенциального кризиса:

- Невинность: у младенца нет никаких побуждений, кроме желания жить.

- Восстание: ребенок хочет свободы, но не может должным образом заботиться о себе.

- Решение: молодой человек принимает самостоятельные решения, стремясь к независимости от родителей.

- Ординарность: взрослый человек, подавленный требованиями жизни, ищет защиту в конформизме и следовании общественным нормам.

- Творчество: продуктивная, творческая самореализация, во время которой человек преодолевает эгоизм.

По мнению Мэя, некоторые люди пропускают определенные этапы и независимо от возраста могут неоднократно к ним возвращаться.

Ирвин Ялом

Ирвин Ялом – современный психиатр и педагог, автор большого числа книг об экзистенциальной психологии. Именно он обобщил 4 «конечные проблемы жизни»: смерть, свободу, одиночество и бессмысленность, раскрыл значение каждой и описал тип конфликта, который возникает в результате сопротивления этим экзистенциальным данностям.

Именно он обобщил 4 «конечные проблемы жизни»: смерть, свободу, одиночество и бессмысленность, раскрыл значение каждой и описал тип конфликта, который возникает в результате сопротивления этим экзистенциальным данностям.

В своей практике Ялом обучает людей существовать в качестве части чего-то большего, чем они сами, осознавая, принимая и не избегая того факта, что в жизни есть место боли, смерти и грусти.

Экзистенциальная психология сегодня

Экзистенциальная терапия постепенно получает признание. Соответствующие специалисты практикуют в 48 странах мира, и с каждым годом количество людей с экзистенциальными расстройствами только растет.

В книге «Человек в поисках смысла» Виктор Франкл назвал этот процесс экзистенциальным вакуумом. Он считал, что удобства промышленной революции дали людям вредный избыток свободного времени, сделав их жизни бесцельными, скучными и грустными. Именно экзистенциальный вакуум, по мнению Франкла, лежит в основе депрессии, агрессии и разного рода зависимостей.

Современные экзистенциальные психотерапевты объясняют возникновение перечисленных выше психологических проблем ограниченной способностью принимать осмысленные и самостоятельные решения о том, как жить. В данном случае экзистенциальный подход направлен на повышение самосознания и самопонимания.

Терапевты помогают человеку найти смысл жизни, преодолевая беспокойство, учат мыслить и действовать ответственно, направлять внимание внутрь себя и работать с негативными установками, а не бороться с внешними силами, такими как социальное давление и неодобрение. Содействие творчеству, любви, аутентичности и свободе воли – те принципы, при помощи которых экзистенциальные психотерапевты помогают людям двигаться к трансформации.

Часто экзистенциальная психология воспринимается как болезненная, пессимистичная, непрактичная и мистическая. Это заблуждение. Подход, который она использует, чрезвычайно практичен, конкретен и гибок. Его можно сформулировать так: примиритесь с реальностью, не отрицая, не избегая и не покрывая ее сахаром, и помните, что ваш выбор определяет вашу судьбу.

Друзья, не прекращайте своего движения, действуйте и ищите смысл! На этом пути мы желаем вам смелости, упорства и осознанности.

Исторический музей Южного Урала первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма

В пятницу, 4 июня, в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «За каждым фактом стоит тень». На выставке будут представлены работы итальянского художника Руффо Казелли (1932–2020) — основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Это первая выставка работ Казелли после его смерти, а также первая в нашей стране.

Выставка организована совместно с Почетным консульством Италии в Челябинске и галеристом, близкой подругой Руффо Казеллии и его наследницей Кармен Галло.

Почему именно Челябинск получил эксклюзивное право принять эту выставку? Помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова пояснила, что идею предложила сама Кармен Галло:

— Оказалось, что в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых Кармен Галло получает множество отзывов. Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника.

Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника.

В Историческом музее Южного Урала будет представлено 17 картин Руффо Казелли, написанных в период с 1970 по 2009 годы. Персонажи этих картин — полулюди-полуроботы, обитатели кибернетической вселенной. Определение «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 80-е годы в галерее Кармен Галло в Манхэттене. Сегодня эта галерея называется «Центр междисциплинарных исследований кибернетического экзистенциализма». То есть кибернетический экзистенциализм — это уже не только направление в современном искусстве, но и целое культурное движение.

Выставка «За каждым фактом стоит тень» располагается в фойе второго этажа восточной башни. Церемония открытия — 4 июня в 18:00.

Экзистенциализм wiki | TheReaderWiki

Экзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. existentia — существование), также философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.

existentialisme от лат. existentia — существование), также философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.

По мнению французского философа Жан-Поля Сартра, исходный пункт экзистенциализма сформулирован одним из героев Достоевского: «если Бога нет, то всё дозволено»[1].

Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм — не просто философское направление, а, скорее, культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается[2][3].

Предшественником экзистенциализма стал Сёрен Кьеркегор, хотя он не использовал термин «экзистенциализм». Кьеркегор первым использовал термины «экзистенция», «экзистенциальное», «экзистировать», «экзистирование», «экзистирующий субъект» в своём фундаментальном труде «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»[en]» Кьеркегор задолго до Зигмунда Фрейда использовал термин сексуальность. В «Понятии страха[en]» Кьеркегор пишет: «Греховность вошла в мир через Адамов грех, а сексуальность стала для него при этом означать греховность. Так была положена сексуальность». Для Кьеркегора самым главным является наличное существование человека, которое не мыслится им без религиозного измерения жизни. В своих работах он защищал истинное христианство, полемизируя со спекулятивной философией и непосредственно с Гегелем.

Одним из первых термин «экзистенциальная философия» (нем. Existenzphilosophie) ввел Карл Ясперс в 1931 в работе «Духовная ситуация времени»[4], а в 1938 году он вынес его в название отдельной работы. В качестве основоположника экзистенциальной философии Ясперс называет Сёрена Кьеркегора. В своём фундаментальном труде «Бытие и время» Мартин Хайдеггер пишет: «Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование. Ведущую при этом понятность себе самой мы именуем экзистентной. Вопрос экзистенции есть онтическое „дело“ присутствия. Тут не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о структуре нацелен на раскладку того, что конституирует экзистенцию. Взаимосвязь этих структур мы именуем экзистенциальностью. Их аналитика имеет характер не экзистентного, но экзистенциального понимания». В связи с этим Наталья Исаева, переводчик и исследователь творчества Кьеркегора, пишет в комментариях к его работе «Или-или»: «У Хайдеггера в „Бытии и времени“ мы находим всего лишь три примечания, где он прямо отсылает читателя к Кьеркегору.

Existenzphilosophie) ввел Карл Ясперс в 1931 в работе «Духовная ситуация времени»[4], а в 1938 году он вынес его в название отдельной работы. В качестве основоположника экзистенциальной философии Ясперс называет Сёрена Кьеркегора. В своём фундаментальном труде «Бытие и время» Мартин Хайдеггер пишет: «Вопрос экзистенции должен выводиться на чистоту всегда только через само экзистирование. Ведущую при этом понятность себе самой мы именуем экзистентной. Вопрос экзистенции есть онтическое „дело“ присутствия. Тут не требуется теоретической прозрачности онтологической структуры экзистенции. Вопрос о структуре нацелен на раскладку того, что конституирует экзистенцию. Взаимосвязь этих структур мы именуем экзистенциальностью. Их аналитика имеет характер не экзистентного, но экзистенциального понимания». В связи с этим Наталья Исаева, переводчик и исследователь творчества Кьеркегора, пишет в комментариях к его работе «Или-или»: «У Хайдеггера в „Бытии и времени“ мы находим всего лишь три примечания, где он прямо отсылает читателя к Кьеркегору. (Heidegger M. Sein und Zeit. 1927), однако на деле долг тут неоплатно высок, и большую часть основополагающих понятий экзистенциализма можно с лёгкостью найти у датского философа. И „Dasein“ как „наличное бытие“, и „заброшенность-в-мир“, и маркирующая роль „страха“, „тревоги“ („Angst“), и ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание, — введением всей этой проблематики Хайдеггер, безусловно, обязан Кьеркегору».

(Heidegger M. Sein und Zeit. 1927), однако на деле долг тут неоплатно высок, и большую часть основополагающих понятий экзистенциализма можно с лёгкостью найти у датского философа. И „Dasein“ как „наличное бытие“, и „заброшенность-в-мир“, и маркирующая роль „страха“, „тревоги“ („Angst“), и ощущение человеком своей смертности, вносящее глубинные деформации в рефлексирующее сознание, — введением всей этой проблематики Хайдеггер, безусловно, обязан Кьеркегору».

В «Заключительном ненаучном послесловии к „Философским крохам“» Кьеркегор утверждал: «Экзистенция, подобно движению, остаётся весьма трудным для рассмотрения предметом. Как только я начинаю её мыслить, я тотчас же отменяю эту экзистенцию, а это значит, что я перестаю и мыслить её. Представляется даже правильным утверждать, что тут мы имеем дело с чем-то, что не может быть помыслено, — то есть с экзистированием. И опять же тут присутствует некая трудность, которую экзистенция суммирует следующим образом: тот, кто мыслит, одновременно экзистирует». В 1939 году после смерти русского философа-эмигранта Льва Шестова выходит его книга «Киргегард и экзистенциальная философия[5]. В 1943 году книгу со сходным названием выпускает Отто Больнов. Термин экзистенциализм использует в названии своей работы Жан-Поль Сартр (фр. L’existentialisme est un humanisme, 1946), где экзистенциализм разделён им на религиозный (Карл Ясперс, Габриэль Марсель) и атеистический (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мартин Хайдеггер). Атеистический экзистенциализм отвергает, что за сущими (явлениями) может стоять таинственное Сущее (Бог), определяющее их «сущность» или истину.

В 1939 году после смерти русского философа-эмигранта Льва Шестова выходит его книга «Киргегард и экзистенциальная философия[5]. В 1943 году книгу со сходным названием выпускает Отто Больнов. Термин экзистенциализм использует в названии своей работы Жан-Поль Сартр (фр. L’existentialisme est un humanisme, 1946), где экзистенциализм разделён им на религиозный (Карл Ясперс, Габриэль Марсель) и атеистический (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Мартин Хайдеггер). Атеистический экзистенциализм отвергает, что за сущими (явлениями) может стоять таинственное Сущее (Бог), определяющее их «сущность» или истину.

В своей работе «Философия экзистенциализма» Отто Фридрих Больнов писал: «Именем философии существования, или же экзистенциальной философии, обозначают философское течение, которое возникло прежде всего около 1930 года в Германии, с тех пор продолжало развиваться в различных формах и затем распространилось за пределы Германии. Единство этого, в свою очередь, внутренне ещё очень разнообразного, движения состояло в возврате к великому датскому философу Сёрену Кьеркегору, лишь в эти годы по-настоящему открытому и приобретшему значительное влияние. Образованное им понятие экзистенциального существования обозначает общий исходный пункт, получившей тогда свое название экзистенциальной философии».

Единство этого, в свою очередь, внутренне ещё очень разнообразного, движения состояло в возврате к великому датскому философу Сёрену Кьеркегору, лишь в эти годы по-настоящему открытому и приобретшему значительное влияние. Образованное им понятие экзистенциального существования обозначает общий исходный пункт, получившей тогда свое название экзистенциальной философии».

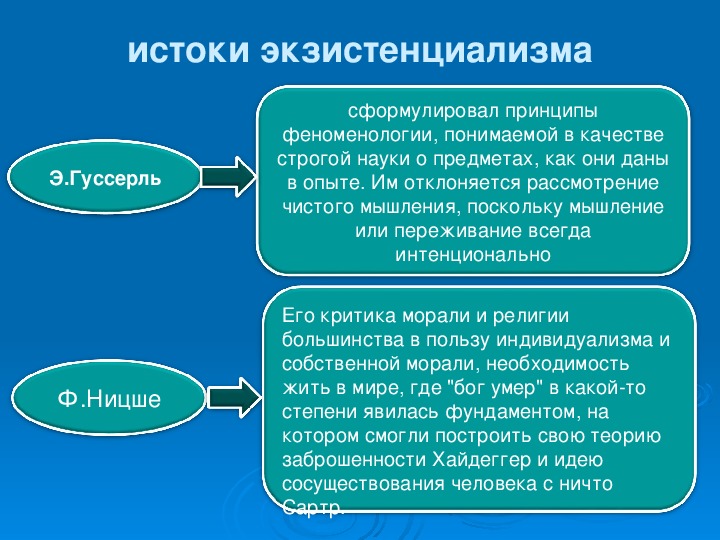

Экзистенциализм (согласно Ясперсу) возводит свои истоки к Кьеркегору, Шеллингу и Ницше. А также, через Хайдеггера и Сартра, генетически восходит к феноменологии Гуссерля (Камю считал экзистенциалистом даже Гуссерля[6]).

Экзистенциальная философия — это философия бытия человека[7]

Основная категория философии экзистенциализма — это экзистенция.

В философии существования нашёл отражение кризис оптимизма Просвещения, опиравшегося на технический прогресс, но, согласно экзистенциалистам, бессильного объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха, отчаяния, безысходности. Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой трансцендентной реальности.

Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой трансцендентной реальности.

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека «интимно близким». Истинным способом познания, способом проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет собой трактовку феноменологического метода Гуссерля.

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают свободой, поскольку сразу обладают сущностью, эссенцией. Человек же постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном счёте, идеальная свобода человека — это свобода личности от общества.

В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в процессе становления, в потенциальном переживании кризиса,[8] который свойственен Западной культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от самого себя и конфликты[9].

Человек способен мыслить и осознавать своё бытие, а следовательно, рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё существование. Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой[10].

Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой[10].

Принципы экзистенциализма.

- Применительно к человеку, его существование предшествует его сущности. Свою сущность он обретает по ходу существования. Человек делает себя сам. Он обретает свою сущность на протяжении всей своей жизни. (Некоторые экзистенциалисты отвергают долговременное обретение сущности: для них, обретаясь, она сразу отчуждается.)

- Существование человека — это свободное существование. Свобода подразумевается не как «свобода духа», а как «свобода выбора», которую никто не может отнять у человека. Как правило, люди избегают осознавать, что они свободны, предпочитая жить «как заведено в мире», неподлинно.

- Существование человека включает в себя ответственность: не только за себя, но и за окружающих, поскольку мир, интерпретируемый свободой, есть целостный: решая как поступить, человек выбирает быть таким или другим всему миру, и себя в нём.

- Временное и конечное существование. Человеческое существование — это бытие, обращённое в смерть. (Тем не менее, разные экзистенциалисты по-разному относятся к вопросу, является ли смерть «моей интимной возможностью».)

Значение страха для экзистенциальной философии

Экзистенциалисты пришли к выводу, что страх (или тревога) — это что-то значительно более глубокое, чем простое переживание, вызванное внешними раздражителями. Прежде всего, экзистенциалисты разделяют понятия страха и боязни. Боязнь всегда предполагает наличие какой-либо определённой угрозы: людей, обстоятельств, условий, явлений и т. д. Источник боязни всегда определён. В случае со страхом, какой-либо предмет, который возбуждает страх, отсутствует. Человек не может даже сказать, что его страшит. В этой неопределённости и проявляется основное свойство страха, ощущение страха возникает без какой-либо видимой и определённой причины.

Экзистенциалисты придают страху позитивную окраску: он потрясает человека во всех его жизненных отношениях. Он необходим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со стороны. Страх подобен огню, он сжигает всё несущественное и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда проявляется истинное существование. Наталья Исаева пишет: «Психологический очерк Кьеркегора „Понятие страха“ вообще-то целиком посвящён проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: „наследственного греха“), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать, что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим „страх-боязнь“ (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишённый рациональных объяснений. <…> По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь первое искушение, в которое впал Адам, — ведь это и есть тот самый грех, что открыл дорогу смерти».

Он необходим нам для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни. Именно страх даёт возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот и посмотреть на всё происходящее со стороны. Страх подобен огню, он сжигает всё несущественное и временное; он отвлекает человека от всего мирского. Только тогда проявляется истинное существование. Наталья Исаева пишет: «Психологический очерк Кьеркегора „Понятие страха“ вообще-то целиком посвящён проблеме первородного греха (Arvesynd, букв.: „наследственного греха“), лежащего в основе страха (Angest). Не будем забывать, что Кьеркегор был тут первым — первым философом, первым психологом, первым теологом, разграничившим „страх-боязнь“ (Frygt), то есть страх, которому мы можем найти, подобрать конкретную причину, и этот мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение (Angest), лишённый рациональных объяснений. <…> По мысли Кьеркегора, причиной, точнее, истоком страха может быть лишь первое искушение, в которое впал Адам, — ведь это и есть тот самый грех, что открыл дорогу смерти».

Кьеркегор утверждал:

Страх есть головокружение свободы[11]

По мнению Кьеркегора, «ещё никогда не существовало гения без чувства страха, разве что он был одновременно и религиозен».

Во время этого чувства всё незначительное отступает на задний план, а остаётся само существование. Когда человек поднимается над бездумным проживанием, он понимает, что большинство его ценностей, ориентиров и жизненных отношений — ошибочны. Прежде он был ведомый ими, но теперь словно отторжен от них, теперь он целиком опирается на трансцендентного (в опыте не явленного) Бога или (если отвергает веру в Его существование) на самого себя, — и лишь в этом проявляется истинная свобода. Для большинства экзистенциалистов слово Бог не выражает и не отражает современной понятийной базы как в науке, так и в философии[12].

Как следствие, страх у экзистенциалистов становится наивысшим достижением человека, так как только в нём открывается истинное существование (по другой терминологии Страх переводится как Тревога)[11].

«Подлинность» в экзистенциальной философии

Для писателей и философов экзистенциалистов тема подлинности существования является одной из важных. Идея о подлинном бытии включает «создание себя» человеком. Подлинное бытие — то, которое совершается в согласии со свободой и принятием ответственности. Сартр говорит об этом: первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.[13]

Часто подлинность описывается через предварительную демонстрацию неподлинности. У Сартра можно найти примеры таких персонажей и антигероев, которые совершают свои действия исходя из внешнего давления — давления к тому, чтобы казаться человеком с определёнными качествами, давления вести определённый образ жизни, давления к игнорированию своих моральных и эстетических возражений — ради того, чтобы вести более комфортное существование. Или примеры персонажей, которые не понимают собственные причины поведения и игнорируют ключевые факты о себе, чтобы избежать неудобной правды.

Или примеры персонажей, которые не понимают собственные причины поведения и игнорируют ключевые факты о себе, чтобы избежать неудобной правды.

Сартра связывают с острым пониманием свободы, он говорит: «человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и всё-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир, отвечает за всё, что делает».[13] С позиции Сартра — этот опыт (свободы) необходимый для подлинности, может быть таким неприятным, что ведет людей к неподлинным способам существования.

Обычно подлинность рассматривается как очень общий концепт, не связанный с конкретной политической или эстетической идеологией. Это необходимый аспект подлинности: поскольку она тревожит отношения человека с миром, она не может возникать просто через повторение набора действий или через приверженность ряду взглядов — таким образом, подлинность связана с творчеством.

В противоположность этому, неподлинное бытие — это отказ жить в соответствии со свободой. Есть много вариантов того, как это может проявляться: рассмотрение выбора как чего-то бесполезного и случайного, убеждение в детерминизме, или та или иная мимикрия, когда человек живёт как «следовало бы». Но это не значит, что любое существование в согласии с социальными нормами — неподлинно. Ключевой момент — какую позицию человек занимает по отношению к свободе и ответственности, и в какой степени человек ведет себя в соответствии со свободой.

Есть много вариантов того, как это может проявляться: рассмотрение выбора как чего-то бесполезного и случайного, убеждение в детерминизме, или та или иная мимикрия, когда человек живёт как «следовало бы». Но это не значит, что любое существование в согласии с социальными нормами — неподлинно. Ключевой момент — какую позицию человек занимает по отношению к свободе и ответственности, и в какой степени человек ведет себя в соответствии со свободой.

Подлинность у Кьеркегора — это настойчивость в индивидуальном поиске подлинной веры («мужество веры», «прыжок веры») и становлении верным самому себе.

Значительное внимание понятию «подлинности» уделяет Хайдеггер в «Письме о гуманизме» и «Бытии и времени».

Впоследствии тема «подлинности», «аутентичности» найдет свое развитие в экзистенциальной психотерапии.

Своими предшественниками современные экзистенциалисты считают:

В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны 1914—1918:

В СССР экзистенциальные идеи развивал «философ подполья» Яков Друскин[15].

В Германии экзистенциализм возник после Первой мировой войны:

Нашёл своих последователей в период Второй мировой войны 1939—1945 во Франции:

В 1940—1950-е годы экзистенциализм получил распространение и в других европейских странах:

Австрия:

Италия:

Испания:

В США идеи экзистенциализма популяризировали:

Великобритания:

Польша:

Аргентина:

Словения:

К экзистенциализму близки религиозно-философские направления:

Русская религиозная философия, развивающая категорию правды, близкую к экзистенциальной истине[16]:

Французский персонализм:

В немецком протестантизме — диалектическая теология:

- ↑ Guignon, Charles B.

Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956.

Existentialism: basic writings / Charles B. Guignon, Derk Pereboom. — Hackett Publishing, 2001. — P. xiii. — ISBN 9780872205956. - ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 49.

- ↑ Мэй Р. Истоки экзистенциального направления в психологии и его значение / В кн.: Экзистенциальная психология. Экзистенция / Пер. с англ. М. Занадворова, Ю. Овчинниковой. — М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — С. 113.

- ↑ Ясперс К. Духовная ситуация времени — С.304

- ↑ Лев Шестов

- ↑ Сидоров А. Н. Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции (50-70-е гг. XX в.): Монография. — Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического университета, 2006.

- ↑ Ясперс К. Духовная ситуация времени — С.379

- ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 61.

- ↑ Мэй Р. Открытие Бытия.

— М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65.

— М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 64-65. - ↑ Мэй Р. Открытие Бытия. — М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. — С. 107—109.

- ↑ 1 2 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма: Философия существования (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения: 7 декабря 2011. Архивировано 7 декабря 2011 года.

- ↑ Есть Бог или нет?

- ↑ 1 2 Экзистенциализм — это гуманизм // Жан-Поль Сартр (неопр.). scepsis.net. Дата обращения: 12 июня 2020.

- ↑ Лесевицкий А. В. Конфликт индивидуального и социального в экзистенциальной философии Ф. М. Достоевского: монография. — Пермь: ОТ и ДО, 2011. — 192 с.

- ↑ А. Н. Авдеенков. «Некоторое равновесие с небольшой погрешностью»: экзистенциальная философия Я. С. Друскина

- ↑ Н. Ф. Бучило.

История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8

История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-392-13218-8

Глава II Части четвертой. «От феноменологии к экзистенциализму и герменевтике»

Содержание главы II:

• Феноменология (Э. Гуссерль)

• Экзистенциализм

• Герменевтика

• Структурализм

1. Феноменология (Э. Гуссерль)

Феноменология — одно из важнейших направлений в

философии XX века, как определенная методология философского исследования

оказавшее влияние на другие течения (прежде всего экзистенциализм) и

гуманитарные науки. Основатель этого направления — немецкий философ Эдмунд

Гуссерль (1859-1938). Он был учеником немецкого философа Франца Брентано

(1838-1917), разработавшего метод непосредственного описания психических явлений

и вычленения их структур. Брентано также выдвинул идею интенциональности

(направленности на другое) как отличительной особенности психических явлений. Эта идея стала ядром феноменологического подхода. Феноменология с самого начала

формировалась не как замкнутая философская школа, а как широкое философское

движение, в котором уже в ранний период возникают тенденции, несводимые к

философии Гуссерля. Тем не менее ведущую роль в ее становлении сыграли именно

работы Гуссерля, и прежде всего его двухтомный труд «Логические исследования»

(1900- 1901), а также сочинение «Идеи чистой феноменологии и феноменологической

философии» (1913). Феноменология получила широкое распространение в Европе и

Америке, а также в Австралии, Японии и некоторых других странах Азии. Архивы

Гуссерля находятся в Лувене (Бельгия, основной архив), Кёльне, Фрейбурге,

Париже; исследовательские центры и феноменологические общества существуют во

многих странах мира.

Эта идея стала ядром феноменологического подхода. Феноменология с самого начала

формировалась не как замкнутая философская школа, а как широкое философское

движение, в котором уже в ранний период возникают тенденции, несводимые к

философии Гуссерля. Тем не менее ведущую роль в ее становлении сыграли именно

работы Гуссерля, и прежде всего его двухтомный труд «Логические исследования»

(1900- 1901), а также сочинение «Идеи чистой феноменологии и феноменологической

философии» (1913). Феноменология получила широкое распространение в Европе и

Америке, а также в Австралии, Японии и некоторых других странах Азии. Архивы

Гуссерля находятся в Лувене (Бельгия, основной архив), Кёльне, Фрейбурге,

Париже; исследовательские центры и феноменологические общества существуют во

многих странах мира.

Исходный пункт феноменологии как философского учения —

возможность обнаружения и описания интенциональной (направленной на предмет)

жизни сознания. Существенная черта феноменологического метода — отказ от любых

непроясненных предпосылок. Феноменология также исходит из идеи неразрывности и в

то же время взаимной несводимости (нередуцируемости) сознания и предметного мира

(природы, социума, духовной культуры). Гуссерлевский лозунг «К самому предмету!»

ориентирует на отстранение от причинных и функциональных связей, существующих

между сознанием и предметным миром, а также на отказ от признания их

мистического взаимопревращения. Тем самым за сознанием остается лишь функция

смыслообразования (установление смысла предметов), не связанная с какими-либо

мифологическими, научными, идеологическими и повседневно-обыденными установками.

Движение к предметам — это воссоздание смыслового поля (поля значений)

непосредственно между сознанием и предметами.

Феноменология также исходит из идеи неразрывности и в

то же время взаимной несводимости (нередуцируемости) сознания и предметного мира

(природы, социума, духовной культуры). Гуссерлевский лозунг «К самому предмету!»

ориентирует на отстранение от причинных и функциональных связей, существующих

между сознанием и предметным миром, а также на отказ от признания их

мистического взаимопревращения. Тем самым за сознанием остается лишь функция

смыслообразования (установление смысла предметов), не связанная с какими-либо

мифологическими, научными, идеологическими и повседневно-обыденными установками.

Движение к предметам — это воссоздание смыслового поля (поля значений)

непосредственно между сознанием и предметами.

Для этого необходимо обнаружение

и выявление чистого сознания, или сущности сознания, что предусматривает

определенную методологическую и собственно феноменологическую работу: критику

философских и психологических учений (натурализм, историзм, психологизм,

платонизм), усматривающих сущность сознания в указанных установках; а также

феноменологическую редукцию, то есть исключение этих установок — как внешних по

отношению к сознанию — из сферы рассмотрения, или, как говорит Гуссерль,

«вынесение их за скобки». С точки зрения Гуссерля, любой предмет должен быть

взят только как коррелят сознания, то есть как находящийся лишь в соотношении с

сознанием (восприятием, памятью, фантазией, суждением, сомнением, предположением

и т.д.). Предмет при этом не превращается в сознание, но его значение, или смысл

(для Гуссерля эти термины тождественны), схватывается именно так, как он

усматривается сознанием. Феноменологическая установка нацелена, таким образом,

не на восприятие известных и выявление еще неизвестных свойств, функций

предмета, но на сам процесс сознания как процесс формирования определенного

спектра значений, усматриваемых в предмете, его свойствах и функциях. При этом

неважно, существует ли предмет реально или же он иллюзия, галлюцинация, мираж.

«Безразличие» к существованию предмета носит условно-методологический характер,

сознание предстает здесь как «переплетение переживаний в единстве их потока»,

никак не определяемого предметом, смысл которого оно устанавливает

(конституирует).

С точки зрения Гуссерля, любой предмет должен быть

взят только как коррелят сознания, то есть как находящийся лишь в соотношении с

сознанием (восприятием, памятью, фантазией, суждением, сомнением, предположением

и т.д.). Предмет при этом не превращается в сознание, но его значение, или смысл

(для Гуссерля эти термины тождественны), схватывается именно так, как он

усматривается сознанием. Феноменологическая установка нацелена, таким образом,

не на восприятие известных и выявление еще неизвестных свойств, функций

предмета, но на сам процесс сознания как процесс формирования определенного

спектра значений, усматриваемых в предмете, его свойствах и функциях. При этом

неважно, существует ли предмет реально или же он иллюзия, галлюцинация, мираж.

«Безразличие» к существованию предмета носит условно-методологический характер,

сознание предстает здесь как «переплетение переживаний в единстве их потока»,

никак не определяемого предметом, смысл которого оно устанавливает

(конституирует). В то же время сознание не есть нечто «чисто внутреннее»

(понятия внутреннего и внешнего не являются основными в феноменологическом

учении о сознании), в сознании нет ничего, кроме смысловой направленности на

реальные, идеальные, воображаемые или просто иллюзорные предметы. Чистое

сознание — это не сознание, очищенное от предметов, напротив, сознание здесь

впервые выявляет свою сущность как смысловое смыкание с предметом благодаря

самоочищению от навязываемых схем, догм, шаблонных ходов мышления, от попыток

найти основу сознания в том, что сознанием не является. Феноменологический метод

— это выявление и описание поля непосредственной смысловой сопряженности

сознания и предмета, поля, горизонты которого не содержат в себе скрытых, не

проявленных в качестве значений сущностей.

В то же время сознание не есть нечто «чисто внутреннее»

(понятия внутреннего и внешнего не являются основными в феноменологическом

учении о сознании), в сознании нет ничего, кроме смысловой направленности на

реальные, идеальные, воображаемые или просто иллюзорные предметы. Чистое

сознание — это не сознание, очищенное от предметов, напротив, сознание здесь

впервые выявляет свою сущность как смысловое смыкание с предметом благодаря

самоочищению от навязываемых схем, догм, шаблонных ходов мышления, от попыток

найти основу сознания в том, что сознанием не является. Феноменологический метод

— это выявление и описание поля непосредственной смысловой сопряженности

сознания и предмета, поля, горизонты которого не содержат в себе скрытых, не

проявленных в качестве значений сущностей.

У Гуссерля взаимная несводимость

сознания и предметного мира выражается в различении трех видов связей: между

вещами (предметами и процессами внешнего мира), между переживаниями и между

значениями. Связь значений — идеальная, а не дедуктивно- или

индуктивно-логическая, она дана только в описании как процесс

смыслоформирования. Сознание в своей сущности принципиально непредметно, оно не

может быть представлено как объект, причинно определяемый или функционально

регулируемый. Сознание обнаруживает себя как направленность на предмет (это и

есть конституирование значения), как бытие осознанности, но не как осознанная

предметность.

Связь значений — идеальная, а не дедуктивно- или

индуктивно-логическая, она дана только в описании как процесс

смыслоформирования. Сознание в своей сущности принципиально непредметно, оно не

может быть представлено как объект, причинно определяемый или функционально

регулируемый. Сознание обнаруживает себя как направленность на предмет (это и

есть конституирование значения), как бытие осознанности, но не как осознанная

предметность.

Переворот в философии, который Гуссерль провозглашает в

своей программной статье «Философия как строгая наука»

(1910- 1911) [Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос,

1911. Кн. 1.], связан прежде всего с поворотом к непсихологически понятой

субъективности и с критикой натурализма, который, по Гуссерлю, или просто

отождествляет все существующее с физической природой, или допускает

существование причинно или функционально зависимого от нее психического. В

«натурализировании» разума Гуссерль увидел опасность не только для теории

познания, но и для человеческой культуры в целом, ибо натурализм стремится

сделать относительными как смысловые данности сознания, так и абсолютные идеалы

и нормы. Релятивизму натурализма он противопоставляет методологию строгой науки

о сознании, в основе которой лежит требование направлять рефлексию (размышление)

на смыслообразующий поток сознания и выявлять смысловую данность переживания

внутри конкретного потока сознания. «Строгость» в учении о сознании

подразумевает, во-первых, отказ от высказываний, в которых нечто утверждается о

существовании предметов в их пространственно-временных и причинных связях;

во-вторых, отказ от высказываний относительно причинно-ассоциативных связей

переживаний. Ни предметы, ни психологические состояния не перестают существовать

оттого, что при повороте к феноменологической установке причинность и

функционализм лишаются статуса единственного метода изучения сознания.

Релятивизму натурализма он противопоставляет методологию строгой науки

о сознании, в основе которой лежит требование направлять рефлексию (размышление)

на смыслообразующий поток сознания и выявлять смысловую данность переживания

внутри конкретного потока сознания. «Строгость» в учении о сознании

подразумевает, во-первых, отказ от высказываний, в которых нечто утверждается о

существовании предметов в их пространственно-временных и причинных связях;

во-вторых, отказ от высказываний относительно причинно-ассоциативных связей

переживаний. Ни предметы, ни психологические состояния не перестают существовать

оттого, что при повороте к феноменологической установке причинность и

функционализм лишаются статуса единственного метода изучения сознания.

Гуссерль вводит особые термины

для обозначения процедур феноменологического метода, благодаря которым

совершается переход от естественной (натуралистической) установки к

феноменологической: эпохе (воздержание от суждений по поводу того, что является

внешним по отношению к сознанию) и феноменологическая редукция (вынесение его за

скобки), то есть выдвижение на первый план смысловой связи сознания и мира. Для

«наивного человека» (выражение Гуссерля) тип связи между предметами сливается с

типом связи между предметами и сознанием. Феноменологическая установка

отстраняется от причинно-функциональной взаимозависимости сознания и предметного

мира. Лозунг «К самому предмету!» — это требование удерживать внимание на

смысловой направленности сознания к предметам, в которой предметы раскрывают

свой смысл без отсылки к природным или рукотворным связям с другими предметами.

В этой процедуре нет ничего сверхъестественного: достаточно, например, направить

внимание на дом как на архитектурное сооружение, несущее определенный

культурно-исторический или социальный смысл, «вынеся за скобки» дом как