Эгалитарная семья это: Эгалитарная семья — это семья, в которой оба супруга занимают равное положение

Эгалитарная семья — это семья, в которой оба супруга занимают равное положение

Время не стоит на месте, а вместе с ним меняются человеческие отношения и общество в целом. На смену патриархального устройства социальной ячейки приходит эгалитарная семья. «Это что такое?» — спросит читатель. Это тема нашей сегодняшней беседы. Если раскроем сразу все карты – интрига умрет. Поэтому «торопиться не надо».

Определение и признаки

Эгалитарная семья – это отношения, при которых ни один из супругов не претендует на власть, она делится поровну между мужчиной и женщиной. То же самое происходит и с социальными ролями и бытовыми обязанностями. Нет разделения на «мужское» и «женское». Делает тот, кто может.

Ясно, что такое эгалитарная семья? Признаки, характеризующие ее, следуют далее.

- Примат индивидуальных интересов над семейными (родовыми). На практике это значит, что каждый член семьи хочет не только исполнять свою семейную, половую роль, но и добиться чего-то в профессиональной сфере.

Поэтому отношения выстраиваться так, чтобы мужу и жене был простор для творчества и реализации.

Поэтому отношения выстраиваться так, чтобы мужу и жене был простор для творчества и реализации. - Семья создается по обоюдному желанию мужчины и женщины. Определяющим является личный выбор каждого. Здесь, кажется, пояснения не нужны. В теории эгалитарная семья – это образование, которое создается только потому, что мужчина и женщина любят друг друга. Но, как мы знаем, теория и практика не всегда совпадают.

- Под одной крышей живут не более двух поколений (родители и дети).

- Пара планирует детей сообща.

- Малодетность. Со всеми вытекающими последствиями: ставка делается на «качество» детей, а не «количество». То есть супруги ставят цель максимально подготовить детей к социальной жизни: воспитать как следует, дать то образование, которое поможет отпрыскам получить хорошую, интересную и высокооплачиваемую работу. Так как детей не много (один или два), то мужчина и женщина не забывают о себе и совмещают родительские функции с другими социальными ролями. Как неизбежный итог: секс воспринимается как источник удовольствия, а не способ размножения.

- Высокая степень социальной и географической мобильности. Проще говоря, поговорка «где родился, там и пригодился» не про членов эгалитарной семьи. Люди при необходимости меняют работу и место жительства. Не сказать, что это происходит легко и свободно, но трагедии из этого тоже никто не делает.

- В обладании и наследовании семейной собственности супруги в правовом отношении равны.

Эгалитарная семья – это революционная вещь, которая позволяет «свободно дышать» и мужчине, и женщине. Но без сравнения с другими видами устройства семейных отношений нельзя оценить в полной мере ее значения.

Виды семьи. Патриархат

Каковы альтернативы? Также есть патриархальная и матриархальная семьи. Очень кратко расскажем о них, чтобы понимать разницу.

Характерные признаки патриархальной семьи:

- Примат семейных интересов над индивидуальными.

- Создание ячейки диктуется не личным выбором и любовью мужчины и женщины, а экономическими интересами родственников, которые входят в образование «патриархальная семья».

- Семья живет «большим роевым телом». Под одной крышей могут обитать несколько поколений и ответвлений семьи.

- Многодетность. Причем она тоже продиктована экономическими интересами. Больше детей – больше рабочих рук.

- Женщина не может прерывать беременность, даже если хочет. Это запрещено семейным кодексом. Ни о каком плане относительно появления детей речи не идет. Женщина «плодоносит», пока может.

- О смене жительства или работы в такой семье не может быть и речи. Такое образование очень неповоротливое в социальном смысле.

- Признается главенство традиции и обычаев, личные предпочтения и ценности не рассматриваются.

- Собственность и другие ценные вещи наследуются исключительно по мужской линии.

Стоит ли говорить, что «демократические отношения» — это понятие, не известное людям, которые живут по патриархальному канону?

Матриархат

О матриархате как общественном устройстве говорить сложнее, потому что многие до сих пор уверены, что его не было. Хотя Эрих Фромм, ссылаясь на Баховена, эту точку зрения опровергает. Другими словами, споры ведутся. Проблема в том, что когда люди говорят о глубокой древности, то там история, археология и мифология смыкаются воедино, и отделить одно от другого не представляется возможным. В любом случае, это было так давно, что беседовать об этом детально сложно, укажем только те признаки, которые точно известны:

Хотя Эрих Фромм, ссылаясь на Баховена, эту точку зрения опровергает. Другими словами, споры ведутся. Проблема в том, что когда люди говорят о глубокой древности, то там история, археология и мифология смыкаются воедино, и отделить одно от другого не представляется возможным. В любом случае, это было так давно, что беседовать об этом детально сложно, укажем только те признаки, которые точно известны:

- Семья создается вокруг женщины, а не мужчины.

- Наследование собственности и ценностей передается по материнской линии.

- Родословная считается от матери и женских представительниц рода.

Матриархат — безусловно, интереснейшее явление, особенно его «современный вариант»: когда формально у отношений статус «эгалитарная семья» (это понятно, что такое), а фактически матриархальная, где мужчина — подчиненный элемент (то же самое справедливо и в отношении патриархата, когда жена зависит от мужа при формальном равенстве сторон).

Заканчивая разговор про виды семьи, скажем, что сторонников как матриархальной, так и патриархальной семьи в мире достаточно. Также есть страны, где модели функционируют, об их успешности западному человеку судить трудно.

Также есть страны, где модели функционируют, об их успешности западному человеку судить трудно.

Бытовая взаимозаменяемость супругов

После беглого осмотра способов устройства семьи стало понятно, почему эгалитарный тип семьи предпочтителен как для определенных мужчин, так и для некоторых женщин. Однако рассмотрим его с разных сторон.

Достоинства:

- равенство;

- взаимопонимание;

- свобода;

- мобильность;

- диалог как способ существования семьи.

На бумаге модель насколько хороша, что в ней трудно найти недостатки. В этом месте надо вспомнить, что в России сильны традиции, то есть не все окружающие нас люди поддерживают прогрессивные идеи в целом и идею семьи, в которой каждый член семьи делает не то, что от него требует гендерная роль, а то, что может в частности. Поэтому, если отмечать недостатки, скажем: модель может вызывать индивидуальную непереносимость у некоторых людей, а также воспитывать комплексы, если пара практикует «равный брак» в патриархальной среде.

Социальное равноправие мужа и жены

Эгалитарный брак предполагает не только права, но и обязанности как жены, так и мужа. Тот факт, что в этой системе отношений мужчина и женщина взаимозаменяемы перераспределяет приоритеты. Например, деньги перестают быть сугубо мужской проблемой. С одной стороны, это хорошо, потому что муж больше не чувствует одиночества в этом смысле, он знает, если с ним что-то произойдет, жена поможет не только морально, но и материально. С другой стороны, это плохо потому, что женщина и мужчина больше не смогут воззвать к гендерной роли и совести человека использовать эпичную фразу: «Ты же мужчина!» или «Ты же женщина!». Здесь каждый член семьи в ответе за другого и за общее потомство.

Эмоциональная насыщенность

Из основных принципов такого брака вытекает еще одна характерная черта эгалитарной семьи, которая вынесена в подзаголовок. Странно, наверное, выделять эмоции в отношениях в отдельную группу. Но так как модель предлагает качественно иное взаимодействие, почему бы не сказать о том, что равноправие благотворно влияет на психологический климат в семье? Любовь расцветает, если вырастает на почве свободы. А репрессии нужны только для того, чтобы бороться с неугодными, притеснениями нельзя вызвать любовь. Когда один супруг не уважает, не ценит другого, и так продолжается всю жизнь, то копятся обиды, а они, даже невысказанные, отравляют семейную обстановку.

А репрессии нужны только для того, чтобы бороться с неугодными, притеснениями нельзя вызвать любовь. Когда один супруг не уважает, не ценит другого, и так продолжается всю жизнь, то копятся обиды, а они, даже невысказанные, отравляют семейную обстановку.

Эгалитарный брак видится в этом смысле полной противоположностью и патриархату, и матриархату. Не надо думать, что это некоторый идеал. Во-первых, подлинно равных отношений так немного (почему, поговорим ниже), а во-вторых, большинство по форме эгалитарных семей представляют собой по содержанию — современный патриархат и матриархат. Например, когда оба работают, но в порядке вещей, когда мужчина говорит: «Это женское дело!» А жена при случае напоминает: «Будь мужчиной!» Думаем, читатель прекрасно понимает, о чем речь. Конечно, можно сказать, что эгалитарная семья, как всякий синтез, содержит в себе в снятом виде качества тезиса и антитезиса, подчиняясь законам гегелевской диалектики. Но толкования – это дело вкуса.

Эгалитарный брак – хрупкое образование

Выходит, что равный брак – это чистое удовольствие? Не совсем так. Примат личных интересов над семейными таит в себе множество проблем. Например, можно вспомнить фильм и книгу «Мир глазами Гарпа». Когда супруги старались друг друга не ограничивать и даже по возможности прощать измены. Жена Гарпа худо-бедно справлялась, а он сам – нет. Причем не надо думать, что демократический брак предполагает моральную анархию и сексуальную свободу. Это, скорее, иллюстрация того, к чему приводит неверное толкование свободы и равноправия. Такое устройство семьи подойдет только людям зрелым, готовым взять на себя ответственность. Если семья и брак – это способ приспособиться к жизни, то вряд ли равные и свободные от репрессий отношения – это то, что нужно.

Примат личных интересов над семейными таит в себе множество проблем. Например, можно вспомнить фильм и книгу «Мир глазами Гарпа». Когда супруги старались друг друга не ограничивать и даже по возможности прощать измены. Жена Гарпа худо-бедно справлялась, а он сам – нет. Причем не надо думать, что демократический брак предполагает моральную анархию и сексуальную свободу. Это, скорее, иллюстрация того, к чему приводит неверное толкование свободы и равноправия. Такое устройство семьи подойдет только людям зрелым, готовым взять на себя ответственность. Если семья и брак – это способ приспособиться к жизни, то вряд ли равные и свободные от репрессий отношения – это то, что нужно.

И последнее: свобода – это прекрасно, но к ней нужна привычка, а также человек должен обладать определенной долей разумности, чтобы знать, где заканчиваются права и начинаются обязанности. Как говорил Бернард Шоу: «Свобода означает ответственность, вот почему большинство людей боится ее». А без свободы не построить равных и эмоционально насыщенных отношений. Современная жизнь предлагает как минимум три модели на выбор построения отношений. И это только глобальные возможности, а сколько между ними практических вариаций! Поэтому каждый решает сам.

Современная жизнь предлагает как минимум три модели на выбор построения отношений. И это только глобальные возможности, а сколько между ними практических вариаций! Поэтому каждый решает сам.

Эгалитарный тип семьи и его функции – характерные черты и признаки модели

Прочитав название этой статьи, ты наверняка принялась, рыться в памяти, чтобы освежить формулировку, что же это за тип отношений такой в браке. Не заморачивайся, подруга, мы тебе и без твоих усилий всё сейчас подробно объясним. Всегда и всё знать невозможно, а вот расширить кругозор в этой области – не помешает.

Немножко полезной теории

Фото автора RODNAE Productions: PexelsТермин «эгалитаризм» (égalitarisme) возник в обиходе благодаря французскому слову égalité, то есть, добавив красок — абсолютное «равенство» в чём-то. Первоначально определение целиком касалось жизни общества и базировалось на концепции: равные социальные и гражданские права.

Первоначально определение целиком касалось жизни общества и базировалось на концепции: равные социальные и гражданские права.

У словечка «эгалитаризм» есть антоним – элитаризм. Ты уже догадалась, что это намёк на чью-то элитарность, неповторимость в самом высшем понимании, касту избранных, элиту. О равенстве возможностей в клане «богов» не может быть и речи. «Меньшим» по правам братьям уготован удел: восхищаться и поклоняться.

Политики потянули одеяло терминов в свою сторону и придумали некую утопическую практику всеобщего благоденствия. По их чаяниям все блага мира должны распределяться между людьми поровну в одинаковых долях. Только где ты такое равноправие видела? Опять «розовые» мечты мимо кассы страждущих.

При каких делах в этой кухне супруги

Повозившись с завиральными идеями, всех уравнять, философы и психологи перетянули понятие в свои науки. Так на горизонте оценки семейных отношений и замаячили признаки подобного союза.

Их явные черты – равное право властвовать над всеми обстоятельствами и друг другом. «Кусок начальственного пирога» и обязанности «товарищей подчиненных» филигранно поделён поровну, как и роли в социуме и домашние заботы. Никаких закреплений функционала: кто раньше встал того и тапки, а если серьёзно, кто свободен сейчас, тот и ужин готовит.

«Кусок начальственного пирога» и обязанности «товарищей подчиненных» филигранно поделён поровну, как и роли в социуме и домашние заботы. Никаких закреплений функционала: кто раньше встал того и тапки, а если серьёзно, кто свободен сейчас, тот и ужин готовит.

Злоупотреблять благодатным равенством никому не рекомендуется. Если всё время изображать из себя «я самый занятой человек в мире», а ты, мой партнёр, паши на меня. Ложь и фальшь всё разрушат. Перспективы на совместную жизнь в такой ситуации станут мрачными.

Измерить степень вклада каждого в общее дело – дело проблематичное. Всё зиждется на «голом» доверии, искреннем желании сделать жизнь любимого человека краше и лучше и сохранить баланс по отношению к себе. Где ж найти такой «барометр», измеряющий уровень равенства?

Хорош или плох такой расклад для любви и счастливого будущего – вопрос, конечно, интересный и по-прежнему спорный. У эгалитарных браков за время их признания на существование, появилась как армия поклонников, так и воинственное войско противников.

Как понять, что ваша семья близка к эгалитарному типу

Если тебя живо заинтересовал наш рассказ, примерь некий «тест на равенство» здесь и сейчас и узнай, можно ли вашу семью считать эгалитарной. Преимущественное количество ответов «да» на вопросы, станут тому доказательством.

Патриархальная и эгалитарная семья

Признаки равноправного семейства:

- ваш брак был заключен по обоюдному горячему желанию и нежной любви;

- в вашем доме (квартире) периодически или постоянно живут (гостят) как родители мужа, так и твои;

- традиции, ритуалы, национальные особенности одного члена семьи не превалируют над такими же чертами другого;

- вы чётко устанавливаете границы дозволенных экспериментов и приемлемости в интимной сфере;

- вы поровну делите любое наследство, обладателям коего стали;

- вопрос о количестве малышей в семье решается вами обоими только совместно;

- ни один из супругов не мешает карьере, развитию, творчеству, самосовершенствованию другого, «привязав» его накрепко к бытовым проблемам;

- решение не иметь детей и примкнуть к обществу «чайлдфри» было принято на паритетных началах;

- если карьера, служба, временный контракт одного из супругов вынуждает его покинуть родные края, второй безоговорочно отправляется с ним вместе.

Психологи, специализирующиеся на улучшении состояния семейных отношений, ясно выразились: эгалитарная семья – это благо и чудо. Только добиться равноправия по всем статьям супругам удаётся крайне редко.

В таком браке ничто «не стесняет дыхания» второй половинки, но создавать такой уютный домашний мир следует только по ободному согласию, не коверкая и не ломая партнёра, заставляя его плясать под дудку своих «революционных» идей.

Для «справки» и общего развития

Чтобы немного ввести тебя в курс дела, а какие вообще типы семей могут создавать альтернативу эгалитаризму, давай сделаем небольшой экскурс и в эту область, заглянув в историю.

«Соперницами» по устройству семье, основанной на полнейшем равноправии, выступают семьи с патриархальным и матриархальным уклоном. В чём их суть, становится понятно сразу по названиям, но чтобы ты не путалась. Немного уточним для ясности.

Патриархальные устои

Глава всему – мужчина. Детей, которым сызмальства предстоит включаться в трудовые процессы во имя общего семейного блага, чаще всего много. В стенах квартиры (да и любого другого жилища) встретишь представителей всех поколений, от прабабушек до правнуков.

Детей, которым сызмальства предстоит включаться в трудовые процессы во имя общего семейного блага, чаще всего много. В стенах квартиры (да и любого другого жилища) встретишь представителей всех поколений, от прабабушек до правнуков.

Браки частенько заключаются по расчету: национальные традиции, материальные интересы, приумножение числа рабочих рук. Аборты – не в чести. Регион проживания меняется только в экстремальной ситуации. Наследование происходит строго от мужчины к мужчине, женщины в материальной цепочке бесправны.

Матриархальное «королевство»

Главная «амазонка» — безусловно, женщина. Всеми ценностями в семье владеют исключительно по материнской линии, передавая «богатства» от матери к дочери. Родословная «вписывается» в историю рода целиком на базе женского вклада в семью. Для современного общества такой тип отношений стал почти «рудиментом», встречается только у отдельных народностей, выживает за счёт того, что в определенных условиях оправдан экономически.

Задание 2. Дать краткое определение следующим понятиям:

1.Деньги

2 Рыночный обмен

3.Рынок труда

4. Внешние и внутренние факторы производства

5. Сегментация рынка труда

6. Экономическая стратификация

7. Средний класс

8 .Партнерство

9. Труд: понятие и содержание.

Задание 3

1. В чем заключается специфика социологического изучения экономических процессов?

2. Как влияют на потенциал рынка труда следующие показатели:

а) численность населения

б) самодеятельность населения

в) занятое население

г) экономически активное население

Задание 4

1.Каковы источники внутреннего найма рабочей силы?

А) подготовка кадров, организуемая фирмой

Б) прием работников из числа знакомых и родственников сотрудников фирмы

В) через биржу труда.

2. Как можно повысить занятость трудоспособного населения?

Задание 5

Назовите внешние источники найма рабочей силы? Какие проблемы в данном вопросе существуют в настоящее время в нашем обществе?

Задание 6

1. Раскройте значений понятий «характер труда», «условия труда» и «содержание труда».

Раскройте значений понятий «характер труда», «условия труда» и «содержание труда».

2. Как отличаются «плавающая бедность» и «устойчивая бедность» по социальным характеристикам?

Задание 7

1.Каковы социальные функции предпринимательства?

2.Как влияют социальные нормы на трудовое поведение? Приведите примеры.

Задание 8

1.Какие типы социального контроля встречаются в сфере труда?

2.Каковы функции социального контроля в сфере труда?

Задание 9 Социология в художественной литературе

Формулировка задания. Из художественной литературы найти фрагменты, иллюстрирующие какие-либо социологические понятия, ситуации, процессы из курса «Общая социология» по теме занятия

БЛИЦ-ТЕСТ

1.Источниками хозяйственных действий, согласно экономической социологии являются:

1) интерес 2)принуждение, потребности 3)интерес, норма, потребности 4) интерес, норма, принуждение 5)принуждение

2. К какому фактору производства относятся условия труда: 1) базовому 2)внутреннему 3) внешнему 4)экономическому 5)личностному

3. Совокупность профессиональных знаний, навыков, норм, ценностей и символов, необходимых для самоидентификации и выполнения хозяйственных ролей – это:

Совокупность профессиональных знаний, навыков, норм, ценностей и символов, необходимых для самоидентификации и выполнения хозяйственных ролей – это:

1) экономические отношения 2)хозяйственная организация

3)хозяйственная система 4) хозяйственная культура 5)хозяйственная власть

4.Совокупность социальных норм, санкционирующих экономические действия – это: 1) рыночный обмен 2)экономический институт 3)класс

4) собственность 5)денежный обмен

5.Способ установления социальных связей, в котором экономический расчет сочетается с борьбой за социальное признание – это: 1) труд 2)рыночный обмен 3) денежный обмен 4)богатство 5)стратификация

6.Система социальных отношений, ориентированных на достижение общей цели, имеющая собственные ресурсы, нормативную и статусную структуру – это:

1) экономическое поведение 2)предпринимательство 3)трудовая деятельность 4) организация 5)экономическая культура

7.При анализе категории «труд» социолог выделяет его:

1) экономическое содержание 2)производительность 3)внешние показатели 4) социализирующую роль 5)объективную сторону

8. На профессиональных связях строится: 1) кооперация 2)ассоциация

На профессиональных связях строится: 1) кооперация 2)ассоциация

3) корпорация 4)община 5)братство

9.Для какой модели характерен руководитель в образе «лидера»: 1) партнерства

2)патернализма 3)бюрократизма 4) фратернализма 5)коллегии

10.«Чистое взаимодействие в чистой форме» — это: 1) труд 2) деньги

3)рынок 4)деятельность 5)производство

11.Нерасчленненость хозяйственных функций свойственна: 1) корпорации

2)ассоциации 3)бюрократии 4) общине 5)профсоюзам

12.Осуществление организационной инновации в целях извлечения прибыли – это:

1) корпорация 2)рынок труда 3)занятость 4) предпринимательство

5)собственность

13.Расчлененность хозяйственных функций на специализированные формы характерна для предпринимательства: 1) средневекового 2)индивидуалистического 3)раннекапиталистического 4) современного 5)первоначального

14.К внутренним факторам производительности труда, согласно социологии, относится:

1) организация труда 2)оплата труда 3)условия труда

4) содержание труда 5)технология предпринимательства

15. Занятие № 11: Социология семьи

Занятие № 11: Социология семьи

Схемы

Типы семьи

нуклеарная традиционная полная гетерогенная

расширенная нетрадиционная неполная гомогамная

эгалитарная повторная

малодетная

многодетная

патрилинеальная унилокальная

матрилинеальная неолокальная

матрилокальная

патрилокальная

Функции семьи

репродуктивная экономическая воспитательная статусная

эмоциональная хозяйственно-бытовая

рекреационная

Задание 1 Расшифруйте функции семьи и брака:

Регулирование отношений —

Воспроизводство населения —

Социализация —

Забота и защита —

Социальное самоопределение —

Соответствуют ли названные функции Вашему представлению о данной проблеме?

*Универсальность семьи как института раскрывается в понятии «функций семьи». Под социальными функциями подразумевается основные потребности общества и людей, которые удовлетворяют семья.

Задание 2:

Опишите модели семьи «традиционная» и «современная» , «авторитарная» и «демократическая».

Падения уровня рождаемости в стране – это отрицательное или положительное явление?

Задание 3:

а) Каковы социальные противоречия в жизни семьи и как они влияют на ее распад? б) Какой из типов семьи доминирует в нашем обществе?

Задание 4

Дать краткое определение следующих понятий:

а) социальный институт; б) семья; в) брак; г) моногамия;

д) полигиния; е) эндогамия; ж) экзогамия.

Задание 5

Почему институт семьи считается базовым в любом обществе? Почему люди живут семьями?

В чем особенности семьи как социального института? Каковы основные формы организации семьи, ее наиболее существенные функции?

Задание 6

Всегда ли «брак» и «семья» существуют вместе? Какие формы брака обычного различают исследователи семейных отношений?

Какое значение в обществе придается родству?

Задание 7 Ответьте «да» или «нет» на поставленные вопросы

Вопросы

да

нет

Нуклеарная семья – это семья нескольких поколений?

Семья – это брачные отношения между мужчиной и женщиной?

Групповой брак – это брак одной женщины и нескольких мужчин?

Моногамия – это брак одного мужчины и нескольких женщин?

Эгалитарная семья предполагает разделение прав и обязанностей по конкретным вопросам?

Полигамия – это брак одной женщины и нескольких мужчин?

Партнерская семья – это семья без брачного контракта?

Экзогамная семья – супруг выбирается вне связей узкой группы?

Эндогамия – выбор супруга возможен только в пределах своей группы?

Между мужчиной и женщиной должно быть полное юридическое и социальное равенство?

За воспитание детей несут ответственность прежде всего школа, а уже потом семья?

Расширенная семья включает несколько поколений родственников?

Причина бездетного брака – нежелание как мужа, так и жены иметь детей?

Брачный контракт – это договор между супругами (с одной стороны) и государством (с другой)?

Неполная семья – семья, где один ребенок?

Задание №8

Какие из названных функций семьи являются неспецифическими?

а) Биологическое воспроизводство общества

в) Передача социального статуса

с) Социализация молодого поколения

Что из перечисленных является признаком эндогамной семьи?

а) Партнер избирается только из чужой группы

в) Партнер избирается только из своей группы

Нуклеарная семья – это:

а) Семья, включающая два поколения (родители и дети)

в) Семья, состоящая из родительской и новообразованной семьи (три поколения)

с) Сообщество родственников, принадлежащих к разным поколениям, проживающих в разных местах.

Брак – это

а) совокупность обычаев, которые регулируют супружеские отношения между мужчиной и женщиной

в) Совокупность формальных предписаний, определяющих права, обязанности и привилегии мужа по отношении к жене, а их двоих в отношении к детям, родственникам к обществу в целом.

с) социально одобряемый союз одного и более мужчин с одной или более женщинами.

Что является важным критерием успешности брака?

а) Способность супругов приспособиться друг к другу

в) Сильная власть мужа

с) Количество детей в семье.

Задание 9 Социология в художественной литературе

Формулировка задания. Из художественной литературы найти фрагменты, иллюстрирующие какие-либо социологические понятия, ситуации, процессы из курса «Общая социология» по теме занятия

Задание 10 Формулировка задания: опишите формы взаимодействия супругов по трем позициям (соревнование, партнерство, конкуренция) и проанализируйте ролевые конфликты (внутренние и внешние), возникающие в вашей собственной или родительской семье.

БЛИЦ-ТЕСТ

1.Семейная структура, состоящая из взрослых и детей относится к семье:

1) нетрадиционной 2)традиционной 3)патриархальной

4) нуклеарной 5)родственной

2.Семья – вид какой группы? 1) формальной 2)аутгруппы

3)квазиагруппы 4)вторичной 5) первичной группы

3.Брак вне данной родственной группы называется: 1) гомогенным

2)эндогамным 3) экзогамным 4)гетерогенным 5)нуклеарным

4.Включает два поколения (родителей и детей) семья: 1) традиционная

2)нуклеарная 3)патриархальная 4) расширенная 5)родственная

5.К эксплуататорскому типу семьи относится семья: 1) партнерская

2)традиционная 3) нетрадиционная 4)эгалитарная 5)нуклеарная

6.Воспроизводство общества есть функция семьи: 1) социально-статусная

2)социализации 3)экономическая 4)духовного общения 5) репродуктивная

7.Экономическая зависимость женщины от супруга характерна для семьи:

1) неотрадиционной 2)эгалитарной 3) традиционной

4)партнерской 5)нуклеарной

8. Кровное родство родителей и детей, братьев и сестер – это признак семьи:

Кровное родство родителей и детей, братьев и сестер – это признак семьи:

1) эгалитарной 2)супружеской 3) расширенной 4)нуклеарной

5)партнерской

9.Брак одного мужчины с несколькими женщинами – это:

1) моногамия 2)полиандрия 3) полигиния 4)экзогамия 5)эндогамия

10.Воспроизводство социальной структуры общества обеспечивается функцией семьи:

1) экономической 2)репродуктивной 3) статусной

4)рекреационной 5)воспитательной

11.Формой реализации социальных потребностей являются:

1) нормы 2)организации 3) институты 4)индивиды 5)личности

12.Санкционированная обществом, устойчивая форма половых отношений – это:

1) семья 2)малая группа 3) брак 4)родство 5)функции семьи

13.Процесс определения и закрепления норм, правил, статусов и ролей – это:

1) идентификация 2)социализация 3) институционализация

4)имитация 5)подражание

14.Пропорциональное разделение семейных обязанностей характерно для семьи:

1) расширенной 2)нетрадиционной 3) эгалитарной

4)традиционной 5)патриархальной

15. Брак одного мужчины с одной женщиной – это: 1) полигамия

Брак одного мужчины с одной женщиной – это: 1) полигамия

2)полиандрия 3) моногамия 4)полигиния 5)эндогамия

16.Основанное на кровном родстве и браке объединение людей – это: 1) община 2) семья 3)секта 4)организация 5)конфессии

Тема №12 Социология культуры

Задание №1:

1. Почему Т. Парсонс считал, что культура выполняет основную регулирующую роль в развитии лбщества, личности и человеческого организма?

2. Назовите компоненты художественной культуры?

№2

Какую роль играет культура в структурировании общества, какие

факторы воздействуют на это процесс?

В чем состоит своеобразие духовной культуры и каковы его компоненты?

№3

1. Совокупность социально одобряемых и разделяемых большинством обществом представлений о том, что свято для человека и общества, служащих эталоном и образцом и воплощаемых в ценностных ориентациях и поведении личности, социальной общности – что это?

2. 6 Дайте объяснение в таблице особенностей культурных процессов:

6 Дайте объяснение в таблице особенностей культурных процессов:

Культурные процессы

Особенности

Аккультурация

Аккомодация

Ассимиляция

Культурный диалог

Релятивизм

Этноцентризм

Культурный шок

Культурный фундаментализм

Задание №7:

Приведите термины и их определения в правильное соответствие:

1 Совокупность ценностей, А. гносеологическая функция Культуры

живая человеческая деятельность

по их созданию, распространению, хранению

2. Развитие творческого потенциала Б. коммуникативная функция К.

человека во всех сферах жизнедеятельности

3. трансляция социального опыта, обеспечивающая В. Социология культуры

связь времен

4. культура, находящаяся в открытой конфронтации Г. культура

по отношению к официальной культуре

5. средство социального контроля Д. гуманистическая функция К.

за поведением индивида

Средство познания и самопознания человека, Е. контркультура

контркультура

группы и общества

7. функция социального общения Ж. нормативно-регулирующая

функция культуры

8.Наука, которая исследует закономерности З. информационная функция

развития культуры и формы их проявления

культуры в человеческой деятельности

Задание №8: Приведите термины и их определения в правильное соответствие:

1. Утрата прежних культурных паттернов А. артефакт

(ценностей, образцов, норм) и полный

переход на новые нормы

2. Процесс взаимовлияния культур, Б. аккультурация

в результате чего прежние стереотипы

сознания и поведения совмещаются в процессе освоения новых, образование нового культурного синтеза

3.Процесс взаимодействия культурных систем, в результате к-го каждая

культура осознает и обретает свою индивидуальность. В. Код культуры

4. Искусственно созданный объект, имеющий как

физические характеристики, так и Г. ассимиляция

знаково-символическое содержание

5. Совокупность знаков, символов, к-ые Д. Диалог культур

Совокупность знаков, символов, к-ые Д. Диалог культур

заключены в любом предмете материальной

и духовной деятельности человека; способы самоорганизации культуры

Задание №9: Заполните таблицу «Функции культуры»

Функции культуры

Содержание

Познавательная

Социализирующая

Воспитательная

Гуманистическая

Коммуникативная

Сигнификативная

Производства новых ценностей, идей

нормативная

мотивационная

адаптационная

Трансляции социального опыта

игровая

релаксационная

мобилизующая

человекотворческая

Задание №10. Определите, какие понятия выражены в нижеуказанных определениях?

Совокупность взглядов, идей, ценностей, действий, которые приводят к абсолютизации ценностно-нормативной системы культуры данного этноса и к недооценке, пренебрежению культурой другой этнической группы, что часто приводит к конфликтам в этнической сфере общества

Целостный, динамично развивающийся общественный организм, включающийся в себя деятельность людей по созданию и применению ценностей, норм, идеалов культуры, совокупность таких норм, воплощаемых в искусстве, морали, философии, науке, религии, а также организации и учреждения культуры

Система смыслов, ценностей, норм, стилей жизни, стереотипов поведения определенной социальной группы

Культура, ориентированная на избранных людей, обладающих хорошо развитой художественной и интеллектуальной восприимчивостью

Совокупность материальных объектов, созданных творчеством человека

Задание №11. Определите, какие понятия выражены в нижеуказанных определениях?

Определите, какие понятия выражены в нижеуказанных определениях?

Совокупность нематериальных элементов, созданных творчеством человека.

Культура, ориентированная на усредненный уровень развития потребителей материальных и духовных ценностей

Совокупность ценностей, норм, верований и обычаев, которыми руководствуется большинство общества

Функция приписывания значений и ценностей тем или иным явления, процессам, событиям, людям

Задание № 12. В предлагаемой схеме пропущены некоторые типы культуры. Ваша задача – заполнить пустующие окружности недостающими типами культур.

Задание №13. Определите, какие понятия выражены в нижеуказанных определениях?

Собирательное понятие, не имеющее четких границ и отражающее культурные пласты разных эпох от древности до настоящего времени

Синтетическая по своей сущности совокупность своеобразных форм жизнедеятельности, социально-значимых идей, норм и правил поведения, стереотипов национальной идентичности; возникающая и развивающаяся в процессе складывания и развития наций на базе единого национального языка, народных традиций, единства экономической, духовной, социальной и политической жизни данной нации

Совокупность идеалов, норм, ценностей, определяющих стандарты поведения, которые предписывают, разрешают, одобряют или осуждают определенные социальные действия

Система знаков и символов, служащая средством человеческого общения, мышления и самовыражения

Задание №14. Какую роль играет культура в структурировании общества, какие факторы воздействуют на этот процесс?

Какую роль играет культура в структурировании общества, какие факторы воздействуют на этот процесс?

Задание №15 Социология в художественной литературе

Формулировка задания. Из художественной литературы найти фрагменты, иллюстрирующие какие-либо социологические понятия, ситуации, процессы из курса «Общая социология» по субкультуре

Блиц-тест

1. Каким термином определяют специфически человеческий способ деятельности, направленный на созидание духовных и материальных ценностей, результатом которого является динамически развивающаяся система идеалов, ценностей, норм поведения, воплощаемых в социальном развитии человека, в его духовном мире?

А. социальная сфера Б. культура В. СМИ г. Труд д. институт

2. Какой тип культуры выражается в собирательном понятии, не имеющее четких границ и отражающее культурные пласты разных эпох от древности до настоящего времени:

А. национальная Б. массовая В. Субкультура Г. Народная Д. элитарная

3. Синтетическая по своей сущности совокупность своеобразных форм жизнедеятельности, социально-значимых идей, норм и правил поведения, стереотипов национальной идентичности; возникающая и развивающаяся в процессе складывания и развития наций на базе единого национального языка, народных традиций, единства экономической, духовной, социальной и политической жизни данной нации – это культура:

А. национальная Б. массовая В. Субкультура Г. Народная Д. элитарная

национальная Б. массовая В. Субкультура Г. Народная Д. элитарная

4. Целостный, динамично развивающийся общественный организм, включающийся в себя деятельность людей по созданию и применению ценностей, норм, идеалов культуры, совокупность таких норм, воплощаемых в искусстве, морали, философии, науке, религии, а также организации и учреждения культуры – это:

А. социальная структура Б. социокультурная система В. Общество Г. Экономика Д. политическая система

5. Система знаков и символов, служащая средством человеческого общения, мышления и самовыражения – это:

а. искусство б. игра в. Язык г. Нормы д. ценности

6. Совокупность нематериальных элементов, созданных творчеством человека –это:

а. артефакты б. материальная культура в. Духовная культура г. Архитектура д. производство

7 Культура, ориентированная на усредненный уровень развития потребителей материальных и духовных ценностей – это культура:

А. народная б. национальная В. Субкультура Г. Массовая Д. Тема №13: Социология массовых коммуникаций.

Тема №13: Социология массовых коммуникаций.

Задание № 1.

А. Назовите механизмы и каналы формирования общественного мнения.

Б. Какие функции СМИ вы бы выделили?

Задание № 2.

А. Каково значение о содержание стереотипов?

Б. В чем заключается противоречивость функционирования массового сознания?

Задание № 3

А.Чем отличаются публика и толпа?

Б. Как вы оцениваете роль массовой культуры в жизни общества и людей?

Задание № 4

А. Почему многие ученые оценивали феномен массовой культуры отрицательно? Как массовая культура влияет на поведение и сознание индивида?

Б. Как влияет глобализация массовых коммуникаций на развитие культуры?

Задание 5 Социология в художественной литературе

Формулировка задания. Из художественной литературы найти фрагменты, иллюстрирующие какие-либо социологические понятия, ситуации, процессы из курса «Общая социология» по теме занятия

БЛИЦ – ТЕСТ

1. Коммуникация – это конвенциональная форма социального взаимодействия, согласно подходу:

Коммуникация – это конвенциональная форма социального взаимодействия, согласно подходу:

1) эмпирической социологии 2)функционализма 3)позитивизма

4) понимающей социологии 5)марксизма

2.Согласно Тарду, общественное мнение формирует:

1) масса 2)толпа 3) публика 4)индивид 5)личность

3.Знаково-символическая природа – это характеристика:

1) сознания 2)действия 3) языка 4)поведения 5)человека

4.Упрощенные, схематизированные представления о событиях и объектах – это:

1) ценности 2)идеалы 3) стереотипы 4)нормы 5)вкусы

5.Рационализм и индивидуализм характерны по Маклуэну, эпохе:

1) теологической 2)«нового племенного человека» 3)«племенного человека» 4) «типографского человека» 5)первобытно-общинной

6 .Общение и обмен информацией в обществе – это:

1) интеракция 2)организация 3) коммуникация 4)идентификация 5)общество

7.Укажите несвойственную средствам массовой информации функцию:

1) политического просвещения 2)«редактирования» 3)мобилизационная 4) директивную 5)распространения

8.

Задание №3 Заполните таблицу: «Виды социологических исследований»

Задание №4 Заполните таблицу

Вопросы

Задание №4 Заполните таблицу

Вопросы

Задание №4 Заполните таблицу

Вопросы

да

нет

В социологическом опросе выясняются субъективные мнения людей, называемых респондентами?

Социологический опрос начинается с составления анкеты?

Конечная стадия социологического исследования – разработка рекомендаций?

Научная теория – предположение а самих научных понятиях?

Наблюдение бывает контролируемым и неконтролируемым?

Анализ документов бывает включенным и невключенным?

Выборочная совокупность всегда больше генеральной?

В социологической анкете всегда необходимо указать имя, фамилию и отчество?

Генеральный совокупностью считает все население или ту часть, которую социолог намерен изучать?

Выборочная совокупность – разновидность сплошного опроса?

Открытые вопросы легче обрабатывать на компьютере?

Все анкеты подразделяются на два основных типа – открытые и закрытые?

Один и тот же вопрос можно сделать открытым и закрытым?

Основа сплошного опроса – выборочная совокупность?

Социолог имеет право опрашивать специально подобранных людей?

Выборочные опросы требуют более изощренной техники и методов, чем сплошные?

Патриархальный тип семьи.

Патриархальная и нуклеарная семья

Патриархальная и нуклеарная семьяВремена меняются, вместе с ними преобразуются общественные отношения. В древности неоспоримым авторитетом в племени являлась женщина, такой союз называется матриархальным. Сейчас особенно популярным является эгалитарный тип отношений, где оба партнера равны.

Однако наибольшее распространение во всем мире получил семейный уклад патриархального типа. Возникает вопрос: патриархальная семья – что это, каковы признаки и особенности подобных межличностных отношений?

Традиционная патриархальная семья – это ячейка общества, где главенствующее место занимает мужчина. В переводе с греческого «патриархат» означает «отцовская власть», это определение описывает не только отношения внутри семьи, но и в обществе.

В данной форме социальной организации мужчина является моральным авторитетом и лицом, обладающим политической властью.

Женщина в союзе патриархального типа является ведомой, она полностью подчиняется мужу, следит за бытом, обустраивает домашний очаг.

Мужчина обеспечивает домочадцев, не позволяет жене работать ни при каких обстоятельствах. Дети воспитываются очень строго, им с раннего возраста прививается глубокое уважение к старшим.

Исходя из этого, вытекает определение патриархальной семьи – это союз, состоящий из мужа, жены, детей, внутри которого создаются крепкие родственные отношения между поколениями. Право последнего слова принадлежит исключительно представителю сильного пола.

Отличительные признаки патриархальной семьи помогут понять, что это такое. На самом деле подобный уклад просуществовал с древности до недавних пор, в некоторых культурах следы этого влияния обнаруживаются и сейчас. Что такое патриархальная семья – ясно, это подчинение женщины своему мужчине, но каковы ее характерные черты?

- Патрилинейность. Эта характерная черта заключается в том, что наследование социального статуса, имущества происходит только от отца к сыну. Отец имеет право распоряжаться детьми по своему усмотрению.

- Моногамия. Русский семейный клан патриархального типа обязательно моногамен, то есть у мужа одна жена, и у жены, соответственно, один муж. В мусульманском обществе допускается многоженство, однако не может быть такого, чтобы у одной женщины было бы несколько мужей. Многомужество, или полиандрия, не допускается.

- Сосуществование нескольких поколений. Легко понять, что такое патриархальная семья, если обратить свое внимание на один из главных признаков. Основной характеристикой является то, что несколько поколений проживают под одной крышей. Сыновья, вступая в брак, приводят домой своих жен. Все члены такого большого клана беспрекословно подчиняются старшему мужчине.

- Многодетность. Наличие богатого потомства только приветствуется. Женщина, как правило, рожает, пока обладает физической силой, не имеет право прерывать беременность. Мать посвящает свою жизнь воспитанию детей, с юного возраста их учат быть ответственными за свои поступки, трудолюбивыми.

- Подчинение строгим правилам. Что такое патриархальная семья – это следование канонам, правилам, которые, безусловно, ведут к всеобщему благополучию и процветанию. Собственные интересы домашних отходят на второй план, первостепенными являются семейные ценности, обычаи, традиции.

- Заключение браков по расчету. При выборе партнера руководствуются его финансовым состоянием, выгодой для благосостояния всего семейства. Браки по любви обычно не заключаются.

Патриархальному укладу свойственна и такая характеристика, как консервативность. Крайне нежелательны различные переезды, смены места жительства, рабочего места. Все изменения принимаются исключительно самым старшим мужчиной, обладающим наибольшим авторитетом.

Нужно знать! Патриархат обладает как положительными, так и отрицательными чертами. Преимуществом такой формы семейного уклада является то, что согласно статистике, в таких браках встречается крайне малое количество разводов.

Существует несколько типов подобных союзов в зависимости от степени контроля, осуществляемого мужчиной.

Семьи, где практикуется полный контроль, встречаются крайне редко в современном мире, разве только в мусульманских или религиозных семьях, однако позволяет наилучшим образом понять, что такое патриархальная семья и как происходит взаимодействие сторон.

Без участия мужчины в ней не происходит ничего. Тотальный контроль распространяется на все жизненные сферы, только муж принимает решения по любому вопросу.

Православной церковью пропагандируется почитание мужчины. Женщина полностью подчиняется мужчине, однако она уважаема и уважаема им. Мужчина оберегает свою спутницу от невзгод, доверяет ей и интересуется ее мнением. Это гармоничный союз, где доминирует уважение и любовь. Дети воспитываются спокойно, им прививается уважение, доверие, забота друг о друге.

Это гармоничный союз, где доминирует уважение и любовь. Дети воспитываются спокойно, им прививается уважение, доверие, забота друг о друге.

Существует частичный патриархат, где власть представителя мужского пола распространяется только на одну из следующих сфер:

- Финансовую часть.

- Воспитание детей.

- Защиту чести жены и всех членов семьи.

Патриархальной русской семье присущи некоторые особенности. В отличие от семей Древнего Рима, где право обладания женщиной приравнивалось к рабовладению, то есть глава распоряжался женщиной как какой-либо вещью или рабом, у славян дело обстояло иначе – мужчина абсолютно не вмешивался в женские дела. В России союз патриархального типа состоял из нескольких пар, состоящих в браке.

Они владели общим имуществом и совместно занимались ведением хозяйства. Большак, то есть самый зрелый и опытный мужчина, всеми руководил, ему помогала советница, однако она не обладала высоким статусом.

Интересно! На Руси вдовы после смерти мужа не пользовались правом наследия.

К девятнадцатому столетию русская семья объединяла два или три поколения родственников. Однако в низших сословиях такое семейство состояло из отца, матери и детей. Изменения в укладе семейной жизни произошли накануне двадцатого века, вместе с переменами в экономике.

Во многом этому способствовали кризисы, происходящие внутри семьи. В шедеврах классической литературы того века можно проследить эту тенденцию неподчинения главе семейства. Вскоре ситуация в корне изменилась, а к восьмидесятым годам прошлого столетия женщины повсеместно взяли на себя функцию управления финансами. Тем не менее, влияние патриархата чувствуется и сегодня.

Полезное видео

Вывод

Патриархальный тип семейного уклада изжил себя во многих европейских странах, однако встречаются единичные случаи беспрекословного подчинения мужчине. Психологи утверждают, что в нем могут существовать только неуверенные в себе личности, обладающие низкой самооценкой.

Все же не стоит пренебрегать теми преимуществами, которые гарантирует эта форма отношений: отсутствие брошенных детей, обездоленных стариков, уважение и почитание старших, ответственность за свои действия, взаимопомощь.

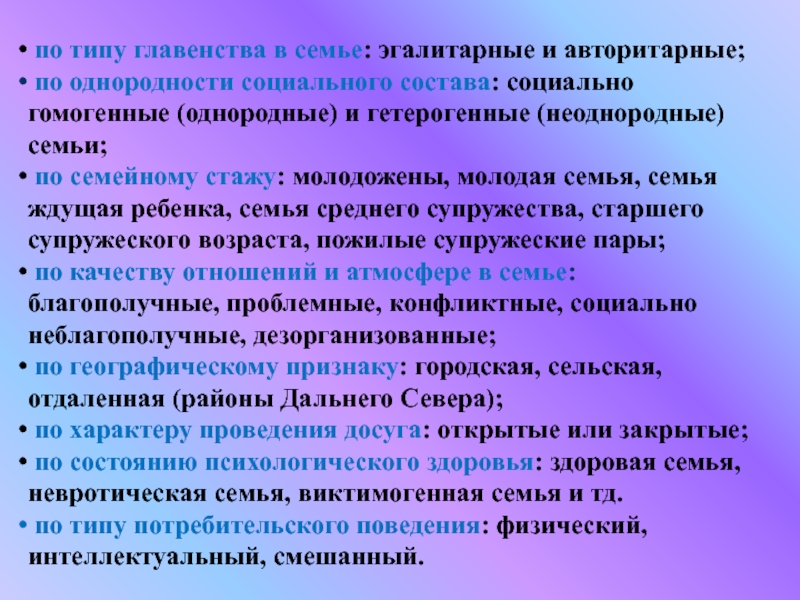

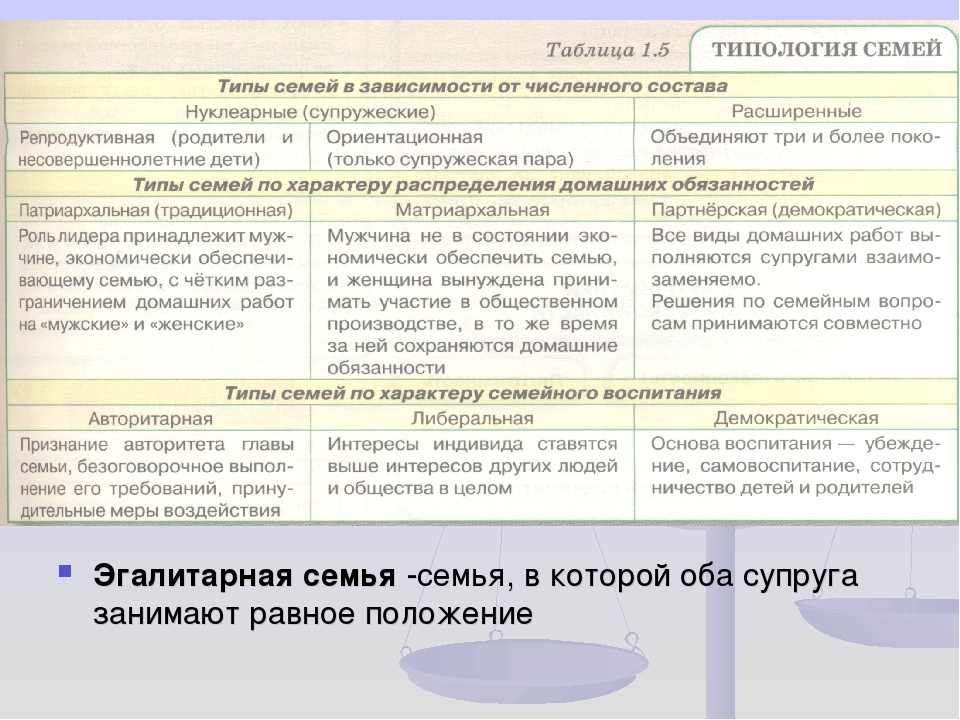

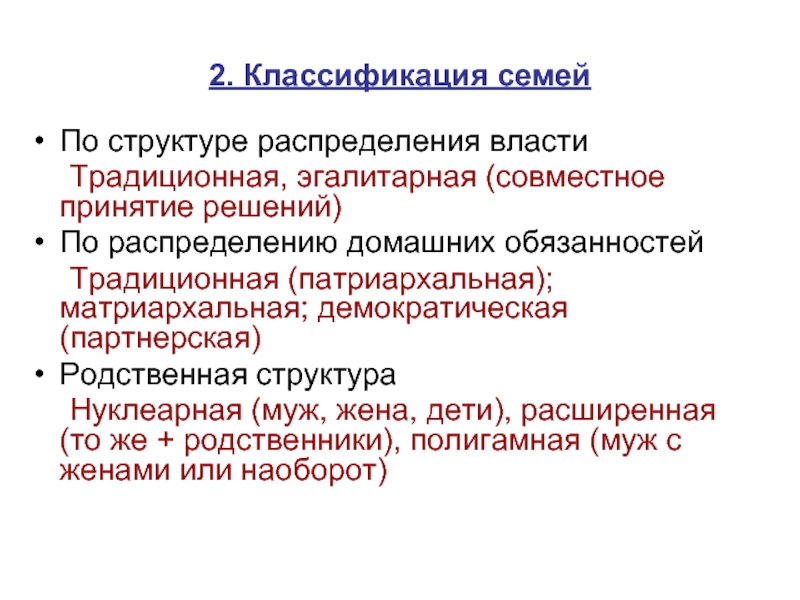

Особое значение имеет типология семей, сконцентрировавшая в себе информацию о структуре власти в семье, о преимущественных семейных функциях мужчины и женщины, о специфике внутрисемейного лидерства. В соответствии с данными критериями выделяются следующие типы семей: традиционная патриархальная, традиционная матриархальная, неопатриархалъная, неоматриархальная и эгалитарная. Первые четыре типа семьи можно именовать асимметричными, последний тип — симметричным.

В традиционной патриархальной семье муж является ее бесспорной главой, ярко выражена зависимость жены от мужа, а детей от родителей.

За мужчиной закреплена роль «хозяина», «добытчика», «кормильца». Мужской авторитет признается без всяких вопросов или принимается под давлением. Господство отцовской власти является неограниченным. Авторитет других членов семьи зависит от их пола и возраста: наиболее почитаемы пожилые люди, мужчины обладают большими правами, чем женщины. Клановые интересы превалируют над индивидуальными. Поэтому такую семью называют авторитарно-патриархальной.

Клановые интересы превалируют над индивидуальными. Поэтому такую семью называют авторитарно-патриархальной.

Мужчина вносит принципиальный вклад в материальное обеспечение семьи, распоряжается ее финансово-экономическими ресурсами, определяет ее статус и круг общения, принимает ответственные решения по важнейшим проблемам. Он разбирает внутрисемейные споры и представляет семью вовне. Мужской сексуальности отводится активная роль, эта установка концентрируется в понятии «потенция». Супруг освобождается от выполнения домашних обязанностей. Жена либо является домохозяйкой, либо зарабатывает очень мало. На ее плечи ложится организация нормального быта и потребления, причем от нее требуется образцово вести хозяйство, создавать уютную и комфортную обстановку в доме. В ее обязанности входит также присмотр за детьми и их воспитание.

В своем классическом варианте патриархальная семья кратко характеризуется следующим образом: муж — единоличный глава и покровитель семьи, женская покорность — естественный долг супруги. Брак воспринимался как установленное Богом состояние, при котором мужчина и женщина живут совместно, во взаимопонимании, рождая потомство и тем самым избегая блуда. Благодаря освящению церковью брак в глазах общества приобретал черты постоянства и долговечности. Жизненность брака определялась прагматическими целями: он позволял упрочить материальные позиции семьи мужа.

Брак воспринимался как установленное Богом состояние, при котором мужчина и женщина живут совместно, во взаимопонимании, рождая потомство и тем самым избегая блуда. Благодаря освящению церковью брак в глазах общества приобретал черты постоянства и долговечности. Жизненность брака определялась прагматическими целями: он позволял упрочить материальные позиции семьи мужа.

Известный патриархальный образ — добродетельная жена. Социальная активность женщины ограничивалась кругом домашних дел и повседневной заботой о духовных и физических потребностях детей. Воспитывать детей нужно было в послушании и набожности. Лучшими качествами женщины были признание зависимого положения и служение в браке своему мужу. Уместно здесь вспомнить родные русские слова «выйти замуж», «замужем». Смысл женской сексуальности усматривался в деторождении. Супруг — представитель превосходного пола, обладающего природной физической и интеллектуальной силой.

Этот культурный стереотип подкреплялся религиозными и легитимными формулами господства мужчины, которые и локализовали социальное пространство женщины.

Отличительные признаки патриархальной семьи — патрилокальность и патрилинейность. Патрилокальность состоит в том, что женщина следует за мужем, т. е. поселяется в доме его отца. Сыновья, женатые и неженатые, живут в родительском доме; дочери покидают его, лишь когда выходят замуж. В этом проявляется почтение к отцовскому роду. В современных российских семьях вопрос о месте проживания молодоженов решается гораздо более свободно. Патрилинейность означает исчисление родства по мужской линии. Следовательно, материальные ценности передаются наследникам мужской линии, и отец вправе решать, вознаградить сыновей или нет. Отцы семейств и по сию пору заинтересованы в рождении мальчиков, «продолжателей фамилии», по крайней мере, в качестве первого ребенка. Такая позиция молодых российских мужчин подвержена неосознаваемому «давлению» многовековых традиций.

В науке встречаются противоречивые взгляды на проблему взаимоотношений патриархальной семьи, общества и государства. Выдающийся психоаналитик Вильгельм Райх в работе «Психология масс и фашизм» недвусмысленно выразил свою точку зрения: «…авторитарное общество воспроизводит себя в индивидуальных структурах масс с помощью авторитарной семьи… В лице отца авторитарное государство имеет своего представителя в каждой семье, и поэтому семья превращается в важнейший инструмент его власти». Для сыновей глубокая идентификация с отцом служит основой эмоциональной идентификации с любой формой авторитета. В авторитарной семье существует не только конкуренция взрослых и детей, но и конкуренция среди детей в их взаимоотношениях с родителями, которая может иметь более серьезные последствия.

Выдающийся психоаналитик Вильгельм Райх в работе «Психология масс и фашизм» недвусмысленно выразил свою точку зрения: «…авторитарное общество воспроизводит себя в индивидуальных структурах масс с помощью авторитарной семьи… В лице отца авторитарное государство имеет своего представителя в каждой семье, и поэтому семья превращается в важнейший инструмент его власти». Для сыновей глубокая идентификация с отцом служит основой эмоциональной идентификации с любой формой авторитета. В авторитарной семье существует не только конкуренция взрослых и детей, но и конкуренция среди детей в их взаимоотношениях с родителями, которая может иметь более серьезные последствия.

Согласно другой точке зрения, патриархальная семья защищала права личности от посягательств на них со стороны государства. Первичными в ней были отношения стихийного сотрудничества в процессе семейного производства, благодаря которым и преодолевался индивидуальный эгоизм. Взгляды Элтона Мэйо, одного из создателей знаменитой теории человеческих отношении, можно отнести к так называемому неопатернализму.

Идея патернализма предполагает, что взаимоотношения на предприятии, в фирме следует строить на основе патриархальных, семейственных связей, когда руководитель выполняет функцию «отца».

Вплоть до середины XX в. традиционные ценности сохраняли свое влияние как в Европе, так и в Азии. Но процесс преобразования семьи в «умеренно патриархальную» неуклонно набирал силу. В 50-е годы в послевоенной Европе наблюдается ослабление главенствующих позиций отцов практически во всех социальных слоях.

Принятие/неприятие патриархальной модели современниками во многом определяется снижением социальной и экономической зависимости жены от мужа. При этом работающие женщины выполняют подавляющую часть дел в домашнем хозяйстве и обеспечивают психологическую разгрузку мужа и детей. Немецкий историк Р.Зидер пишет, что отношение жены к мужу все еще носит служебный характер: «Как и прежде, удовлетворение объективных и субъективных потребностей «главного добытчика» имеет абсолютный приоритет над потребностями жены и детей. Патриархат вовсе еще не преодолен. В любом случае, однако, патриархальные базовые отношения членов семьи, по сути своей социально-экономические и определяемые культурной традицией, перекрываются все более партнерскими формами обращения».

Патриархат вовсе еще не преодолен. В любом случае, однако, патриархальные базовые отношения членов семьи, по сути своей социально-экономические и определяемые культурной традицией, перекрываются все более партнерскими формами обращения».

В традиционной матриархальной семье персональное главенство принадлежит женщине. Матриархат, как и патриархат, существовал не у всех народов. Но многие народы имели материнское родоисчисление, ибо достоверность матери является объективной. Во все времена мать играла исключительную роль в поддержании родственных связей. Способность женщины к урегулированию межличностных отношений и использованию косвенных методов влияния на окружающих помогает одерживать победу в борьбе за власть. В отдельных семьях при формальном лидерстве мужчины в действительности главенствующую позицию занимает женщина.

Если вести разговор о русской семье, то в ней сильнее выражено женское, материнское начало. И.С. Кон напоминает, что русские жены и матери и в дореволюционную эпоху часто были сильными, доминантными, уверенными в себе личностями. Это отражено в русской классической литературе: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Это отражено в русской классической литературе: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

При советской власти «синдром сильной женщины» сохранился и даже усилился. Женщины несут главную ответственность за семейный бюджет и решение первостепенных вопросов домашней жизни. Типичен для советских времен образ мужичка с рублем или трешкой в кармане, ежедневно выдаваемыми сердобольной, но власть предержащей женой. Не вина это, а беда женщины, чей супруг приносил домой зарплату, на размер которой мало мог повлиять. Жене нужно было изловчиться и эту сумму «растянуть» до следующей зарплаты. Ей приходилось брать бразды правления в свои руки. Такова была цена стабильности существования социалистической семьи.

Притязания русской женщины на главенство в семье можно понять, исходя из общей тенденции в истории советского общества — тенденции демаскулинизации мужчин. Авторитетнейший специалист в области тендерной психологии и социологии, И.С. Кон говорит о том, что ни в профессиональной деятельности, ни в общественно-политической жизни средний советский мужчина не мог проявить традиционно мужских черт. Стереотипный образ мужчины включает в себя такие качества, как энергичность, инициатива, смелость, независимость, самоуправление. Социальная и сексуальная несвобода усугублялась феминизацией всех институтов и персонифицировалась в доминантных женских образах: матери, учительницы и т. д. В таких условиях стратегия передачи семейной ответственности жене была психологически оправдана. От деформации мужского характера женщина вряд ли что-то выиграла. Там, где муж восставал против власти жены, она либо терпела грубость и унижения, либо жертвовала своими способностями и профессиональными достижениями. В семье, где муж принимал свое подчиненное положение, жена лишалась необходимой поддержки.

Стереотипный образ мужчины включает в себя такие качества, как энергичность, инициатива, смелость, независимость, самоуправление. Социальная и сексуальная несвобода усугублялась феминизацией всех институтов и персонифицировалась в доминантных женских образах: матери, учительницы и т. д. В таких условиях стратегия передачи семейной ответственности жене была психологически оправдана. От деформации мужского характера женщина вряд ли что-то выиграла. Там, где муж восставал против власти жены, она либо терпела грубость и унижения, либо жертвовала своими способностями и профессиональными достижениями. В семье, где муж принимал свое подчиненное положение, жена лишалась необходимой поддержки.

Более резок в своих суждениях В.Н. Дружинин: «…доминантную роль русской женщине навязали советская власть и коммунистическая идеология, лишив отца основных отцовских функций». Отношения в семье при тоталитарном обществе становятся психобиологическими, а не социально-психологическими. Мужчина лишается социальных и экономических возможностей обеспечивать семью и воспитывать детей, его роль как главного агента социализации сводится на нет. Тоталитарное государство берет на себя весь груз ответственности и заменяет собой отца.

Тоталитарное государство берет на себя весь груз ответственности и заменяет собой отца.

Одновременно повышается значение природной психобиологической связи между ребенком и матерью. Нарушение этой связи приводит семью к катастрофе. Тогда государство и общество снова вынуждены обратиться к проблемам материнства. Возникает «порочный круг мнимых причин и реальных следствий»: «…в современной российской семье женщина хочет (и вынуждена силой обстоятельств) править безраздельно и полностью. Мужчина не в состоянии обеспечить семью, нести за нее ответственность и, соответственно, быть образцом для подражания». Выход из сложившегося положения В.Н. Дружинин видит в создании социальных условий для проявления мужской активности вне семьи.

Разделение семейной власти реализуется и в современных брачных парах. С целью предупреждения разрушительных конфликтов необходимо, чтобы такое разделение устраивало обоих супругов и содействовало выполнению семьей ее функций. Традиционная модель семьи может быть вполне приемлемой, если достигнута согласованность позиций супругов касательно структуры власти. Применительно к семье знаменитый вопрос о власти есть вопрос о семейном лидерстве или, точнее, главенстве. Глава семьи объединяет в себе и лидера, и менеджера.

Применительно к семье знаменитый вопрос о власти есть вопрос о семейном лидерстве или, точнее, главенстве. Глава семьи объединяет в себе и лидера, и менеджера.

В неопатриархальной семье стратегическим и деловым (инструментальным) лидером выступает муж, а тактическим и эмоциональным (экспрессивным) лидером — жена. Супруг определяет долгосрочное направление развития семьи, устанавливает приоритетные цели ее существования, выбирает способы и средства достижения этих целей, формулирует соответствующие указания и предписания для членов семьи. Он хорошо знает настоящее положение дел и предвидит возможные последствия принятых решений. Именно супруг выполняет роль полномочного представителя семьи в обществе, от его действий зависит позиция семьи в окружающем мире. Внесемейная активность мужа (отца) — профессиональная, общественная, политическая и т. п. — поощряется домочадцами. Сам мужчина обладает высокими притязаниями в этой области, отличается деловой направленностью, прагматизмом, заботится о материальном благосостоянии и социальном статусе своих близких. Мировоззрение и жизненная стратегия мужчины служат ориентиром для всех членов семьи. Он задает стиль семейной жизни и обеспечивает его реализацию. Подрастающее поколение видит в отце образец волевых качеств и организаторских способностей.

Мировоззрение и жизненная стратегия мужчины служат ориентиром для всех членов семьи. Он задает стиль семейной жизни и обеспечивает его реализацию. Подрастающее поколение видит в отце образец волевых качеств и организаторских способностей.

Отцу импонирует стремление детей к выражению своего мнения, реалистичной оценке людей и событий, успешному освоению навыков самостоятельной деятельности. Супруга находит в муже жизненную опору, а его трудовые достижения становятся предметом гордости для всей семьи.

Если супруг несет ответственность за долгосрочное планирование семейных дел, то супруга вырабатывает краткосрочные планы, которые легко и быстро соотносятся с конкретными действиями взрослых и детей. Прерогативой женщины является выстраивание каждодневных контактов между членами семьи. Она развивает отношения взаимопомощи и сотрудничества. Будучи заинтересованной в повышении сплоченности членов семьи, организует совместные мероприятия, спектр которых может быть чрезвычайно широк, от генеральной уборки и воскресных обедов до юбилейных торжеств. Восхищает ее компетентность в тонкостях домашнего быта. В ее ведении находится и сфера семейного досуга. Она наделена чувствительностью к потребностям и эмоциям всех членов семьи. Супруга корректирует психологический климат в семье, создает атмосферу эмоциональной и моральной поддержки, вырабатывает свой стиль лидерства и «стиль поддержки». Жена (мать) обеспечивает функционирование семьи как среды для эмоциональной разрядки. В неопатриархальной семье отец выступает для детей экспертом в деловых и производственных вопросах, а мать — в интимно-личностных отношениях.

Восхищает ее компетентность в тонкостях домашнего быта. В ее ведении находится и сфера семейного досуга. Она наделена чувствительностью к потребностям и эмоциям всех членов семьи. Супруга корректирует психологический климат в семье, создает атмосферу эмоциональной и моральной поддержки, вырабатывает свой стиль лидерства и «стиль поддержки». Жена (мать) обеспечивает функционирование семьи как среды для эмоциональной разрядки. В неопатриархальной семье отец выступает для детей экспертом в деловых и производственных вопросах, а мать — в интимно-личностных отношениях.

В неоматриархальной семье дело обстоит противоположным образом. Общая черта рассмотренных вариантов семей — совместное лидерство мужа и жены при разделении сфер их влияния. Конфликтность в супружеской диаде может возникнуть вследствие нечеткого распределения сфер влияния или притязаний кого-либо из супругов на другую роль.

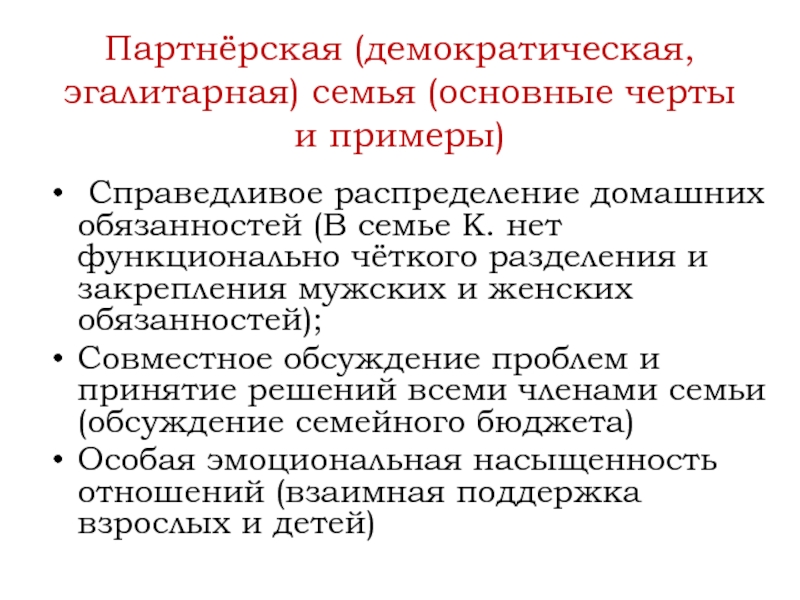

Эгалитарная семья предполагает полное и подлинное равноправие мужа и жены во всех без исключения вопросах семейной жизни. В действующей Конституции Российской Федерации и Семейном кодексе РФ заявлен принцип равноправия мужчины и женщины, что является юридическим основанием для развития эгалитарной семьи.

В действующей Конституции Российской Федерации и Семейном кодексе РФ заявлен принцип равноправия мужчины и женщины, что является юридическим основанием для развития эгалитарной семьи.

Муж и жена вносят (пропорциональный) вклад в материальное благосостояние семейного союза, совместно ведут домашнее хозяйство, сообща принимают все важнейшие решения и в равной степени занимаются уходом за детьми и их воспитанием.

Роль и значение каждого из супругов в формировании психологического климата семьи равны, статус семьи устанавливает супруг, имеющий более высокое положение. Круг общения формируется обоими супругами. Этот супружеский союз именуют биархатным, или кооперативно-симметричным браком. Быть супругами — значит «бежать в одной упряжке». Видимо, так это делать удобнее?!

В эгалитарной семье принцип согласованности позиций супругов обретает особое значение. Необходимо прийти к договоренности о весьма гибком разделении сфер влияния, о высокой степени взаимозаменяемости. Каждый должен быть готов стать лидером, хозяйственником или воспитателем. Возникающие разногласия должны решаться путем взаимных соглашений, компромиссов или обоюдно выгодных обменов.

Каждый должен быть готов стать лидером, хозяйственником или воспитателем. Возникающие разногласия должны решаться путем взаимных соглашений, компромиссов или обоюдно выгодных обменов.

Дети являются полноправными членами семьи, по мере своих возможностей участвуют в обсуждении и выполнении принимаемых решений. В их воспитании используются гуманные методы, опирающиеся на доверие к личности ребенка, признание его прав. Поощряется инициативность и самостоятельность ребенка, уважаются его потребности в автономии, развитии индивидуальности, творчестве. Дети, происходящие из таких семей, могут иметь тенденцию к использованию подобной модели отношений в своем браке.

Идеальная модель эгалитарной семьи представлена в концепции открытого брака, согласно которой считается, что в браке каждый из супругов может оставаться самим собой, раскрывать свои способности, сохранять индивидуальность. Супруги не должны быть «одним телом и одной душой». Брак строится на взаимном влечении и доверии, супруги не стремятся к манипулированию поведением друг друга, подчинению себе партнера.

Принципы открытого брака:

· Жить надо в настоящем, исходя из реалистических желаний.

· Следует уважать личную жизнь партнера.

· Общение должно быть открытым и строиться из соображения: «скажи, что видишь и чувствуешь, но не критикуй».

· Семейные роли должны быть подвижными.

· Партнерство должно быть открытым: следует уважать право каждого на собственные интересы и увлечения.

· Утверждается равноправие как справедливое разделение ответственности и благ.

· Следует предоставлять другому возможность жить согласно его представлениям; знать себе цену и сохранять свое достоинство.

· Следует доверять друг другу и уважать внесемейные интересы.

Создание эгалитарного союза является сложным делом, поскольку требует, во-первых, тщательного и скрупулезного описания прав и обязанностей супругов; во-вторых, очень высокой культуры общения, уважения другой личности, взаимоинформированности и доверительности в отношениях.

Некоторые ученые высказываются об эгалитарной семье как о конфликтной: властные функции распределены, но их распределение — постоянная почва для конфликта. Эгалитарной модели в России при этом отводится роль переходной. Ее появление обусловлено ростом экономической самостоятельности семьи от тоталитарного государства, возрастанием экономической, социальной и политической роли мужчины. Предпочтительной для нашей страны считают такую семью, в которой, наряду с равенством прав, ответственность за воспитание и содержание детей возьмет на себя отец при сохранении за матерью и детьми других семейных обязанностей.

Эгалитарной модели в России при этом отводится роль переходной. Ее появление обусловлено ростом экономической самостоятельности семьи от тоталитарного государства, возрастанием экономической, социальной и политической роли мужчины. Предпочтительной для нашей страны считают такую семью, в которой, наряду с равенством прав, ответственность за воспитание и содержание детей возьмет на себя отец при сохранении за матерью и детьми других семейных обязанностей.

В России более молодые и лучше образованные мужчины настроены более эгалитарно и берут на себя больше домашних, в том числе отцовских, обязанностей, чем это было принято раньше.

Конец работы —

Эта тема принадлежит разделу:

Основы психологии семьи

Основы.. Психологии семьи.. и семейного консультирования Под общей редакцией Н Н Посысоева Допущено Министерством образования..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Становление общества как социальной среды, в которой могут жить и трудится все его члены проходило несколько этапов развития, одним из которых была патриархальная семья. Термин патриархат уходит корнями в глубокое прошлое, во времена, когда от добытчика, хозяина, воина, мужа зависели не просто достаток, но и все существование семьи.

Термин патриархат уходит корнями в глубокое прошлое, во времена, когда от добытчика, хозяина, воина, мужа зависели не просто достаток, но и все существование семьи.

Небольшие семьи в условиях постоянной нехватки ресурсов, войн и насилия, выжить просто не могли, потому было принято селиться одной большой семьей. Сыновья не покидали родительского дома, а приводили в него своих жен, дочери в свою очередь уходили в чужую семью. Женщина при патриархальном укладе ценилась куда меньше, чем мужчина, в связи со своим полом и положением в обществе, она не могла охотиться, рыбачить, воевать, что делало ее менее полезной для семьи.

Рождение мальчика в патриархальной семье рассматривалось как большое счастье, девочка была обузой, от которой спешили избавиться по достижению брачного возраста.

Естественно, что в современных условиях существования патриархальная семья давно изжила себя, и все же на Востоке – в странах Азии и Африки, обычай превозносить мужчину и ставить именно его на первое место в семье, сохранился.

Взаимоотношения в семье

Патриархальная семья | Современная семья |

|---|---|

В настоящее время не пользуется интересом, но является объектом исторического исследования. Итак, для патриархальной семьи ведущее отношение – кровнородственное, явная зависимость жены от мужа, а детей от родителей. | Данный вид семьи, характеризуется равноправием супругов и детей. Для создании такой семьи требуется только согласие вступающих в брак, регистрированный брак подразумевает возникновения определенных прав и обязанностей. |

Каждый пытается навязать свое мнение супругу, в данной семье часто используют диктат, и меры давления, запрещенные законам. | Благополучие семьи выражается не только в материальном достатке, хотя играет не последнюю роль. |

В патриархальной семье наиболее уважаемые были пожилые люди, с мнением которых всегда считались. Повсеместно закрепились обычаи вставать при входе в дом более старшего, не курить в присутствии отца. | |

Женщина же была лишена правом голоса и находилась в подчинённом положении. Женщины ели во вторую очередь, после того как мужчины закончат трапезу. Особым бесправием отличалось положение младших невесток. Среди женщин существовала своя иерархия, во главе которой стояла бабушка, мать и старшие невестки. Все они, независимо от статуса и возраста, не могли в присутствии других членов задруги выражать свои чувства | Создать семью – это значит построить отношения любви, взаимопонимания и поддержки. Дети – еще одна причина взаимоуважения друг к другу |

Создание семьи – не личное дело. | Но для современной семьи характерно, что число женщин, состоящих в браке, превышает число женатых мужчин. И это не означает, что у нас существует многоженство. Просто сегодня заключение брака обуславливается собственной выгодой, собственными желаниями |

Условия существования, достаток | |

Родители – основная финансовая поддержка, обеспечивающая стабильную жизнь супругов. Семья имеет необходимые средства для удовлетворения основных потребностей. | Финансовая обеспеченность семьи зависит от каждого супруга в частности, Зачастую расходы семьи превышают доходы. Достаток нестабильный, в значительной мере зависит от каждого члена семьи. |

В данное время тема семьи

до конца не изучена и полностью изучена быть не может, так как взаимоотношения в семье, проблемы, функции семьи

изменяются с изменением социальной обстановки в стране, с изменением главных целей, стоящих перед обществом. . Роль семьи не исчерпывается только воспроизводством населения, семья способствует развитию общества и его прогрессу. Создание благополучной семейной обстановки для каждого человека общества способствует снижению негативных явлений в обществе, таких как наркомания, преступность, так как личностные качества человека формируются семьёй.

. Роль семьи не исчерпывается только воспроизводством населения, семья способствует развитию общества и его прогрессу. Создание благополучной семейной обстановки для каждого человека общества способствует снижению негативных явлений в обществе, таких как наркомания, преступность, так как личностные качества человека формируются семьёй.

Большое значение имеют в сохранении семьи имеет культурный уровень её членов . Грубость, нетерпимость, диктат, пьянство хотя бы одного из супругов ведут к разрушению семьи, к разрушению того целостного, тех частей без которых семья, словно сломанный механизм перестает функционировать.

Мне кажется, что проблемы распада семьи

, обусловлены негативной семейной обстановки, а в результате и отсутствие положительного воспитания детей связаны с отсутствием внимания и поддержки со стороны государства, низким уровнем культуры у современной молодёжи и порой не понимание молодыми, что создание семьи, это задача не из лёгких и требует от человека больших моральных затрат.

Довольно часто во всех экзаменах встречается понятие «патриархальная семья». Это не совпадение: отличать этот вид семьи от всех прочих: партнерской, например, требуется постоянно на экзаменах как в школе, так и в ссузе, вузе. Тем более что материал не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. В одной из прошлых статей, кстати, мы разбирали нуклеарную сем

Определение

Патриархальная семья — это малая социальная группа, основанная на родстве, традициях, общих хозяйственных и бытовых условиях, а также на примате мужского начала над женским. Также она является семьей расширенного типа, когда многие родственники жили под одной крышей.

Это вид семьи характерен для традиционного общества, а также для переходного к индустриальному. Для последнего больше характерна . Почему же мужское начало превалировало над женским? Причин тому было несколько.

Во-первых, существующий способ хозяйствования делал крайне трудным добычу пропитания. Поэтому выжить можно было только вместе.

Во-вторых, кто при прочих равных условиях больше добудет пропитания: мужчина или женщина? Конечно мужчина. Я понимаю, что сейчас полным-полном таких «мужчинок», которые больше похожи на женщин. Да и женщин хватает, похожих на мужчин. Но это сегодня, когда пропитания полным-полно в магазинах. А вот раньше такого быть не могло: суровый мужчина был мужчиной и по праву занимал ведущее место в семье.

Поэтому приданное невесты кому отходило? Мужу. Как писал врач царя Алексея Михайловича, Самюэль Коллинз (17 век), если женщину уличали в измене, то ее просто закапывали в землю по горло, и она медленно умирала. А вот если жена уличит в этом же мужа, то при ее обращении в суд сначала пытали ее. Если пытки выдержит — значит правду говорит, тогда принимались за мужа, но ему обычно ничего не было.

Также Самюэль Коллинз писал в своих записках, что при договоре между семьями о свадьбе молодых, родители невесты, заключая такой договор, просили, чтобы будущий муж, конечно, хоть и бивал жену для приличия и острастки, но чтоб уж до смерти не забивал. Молодые при этом не принимали никакого участия, да они и могли увидать друг друга в первый раз именно на свадьбе. Отсюда пошли многие русские народные поговорки: «Стерпится — слюбится», «Бьет — значит любит» и пр.

Молодые при этом не принимали никакого участия, да они и могли увидать друг друга в первый раз именно на свадьбе. Отсюда пошли многие русские народные поговорки: «Стерпится — слюбится», «Бьет — значит любит» и пр.

Насилие, кстати, было нормой в таких семейных группах не только по отношению к жене, но и к детям. Вот интересный отрывок из сочинения «Домострой» Сильвеста (16 век):

«17. Како дети учити и страхом спасати