Духовные и материальные достижения человечества: works.doklad.ru — Учебные материалы

| 1. |

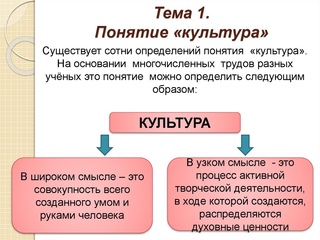

Понятие «культура»

Сложность: лёгкое |

1 |

| 2. |

Повторение основных понятий

Сложность: лёгкое |

1 |

3.

|

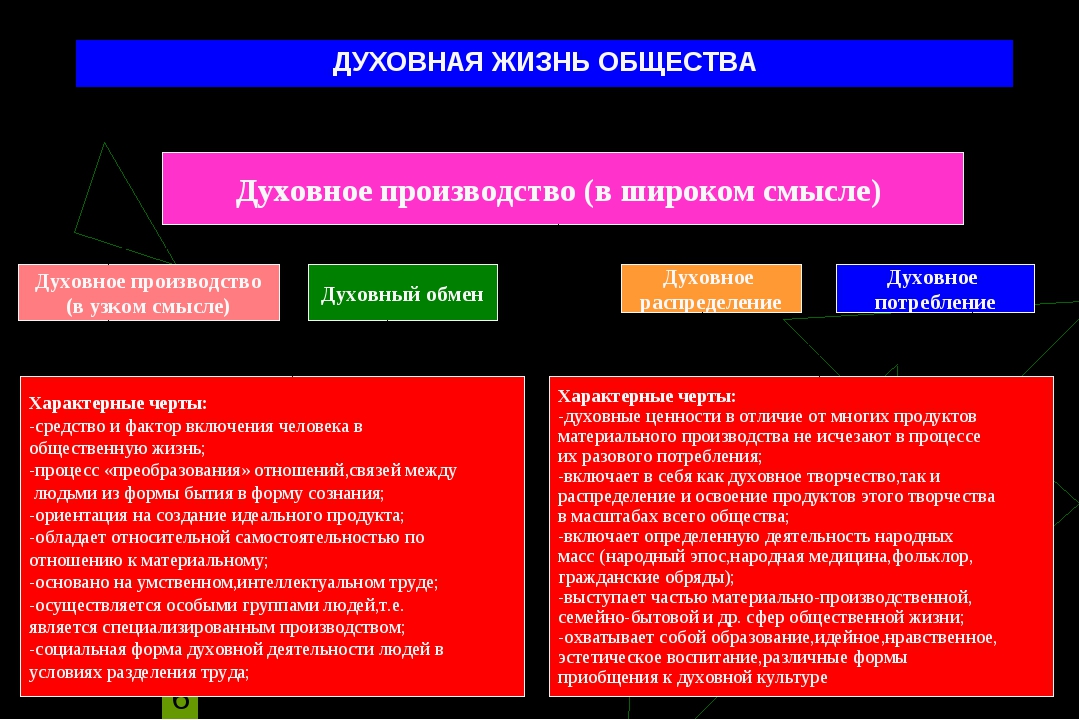

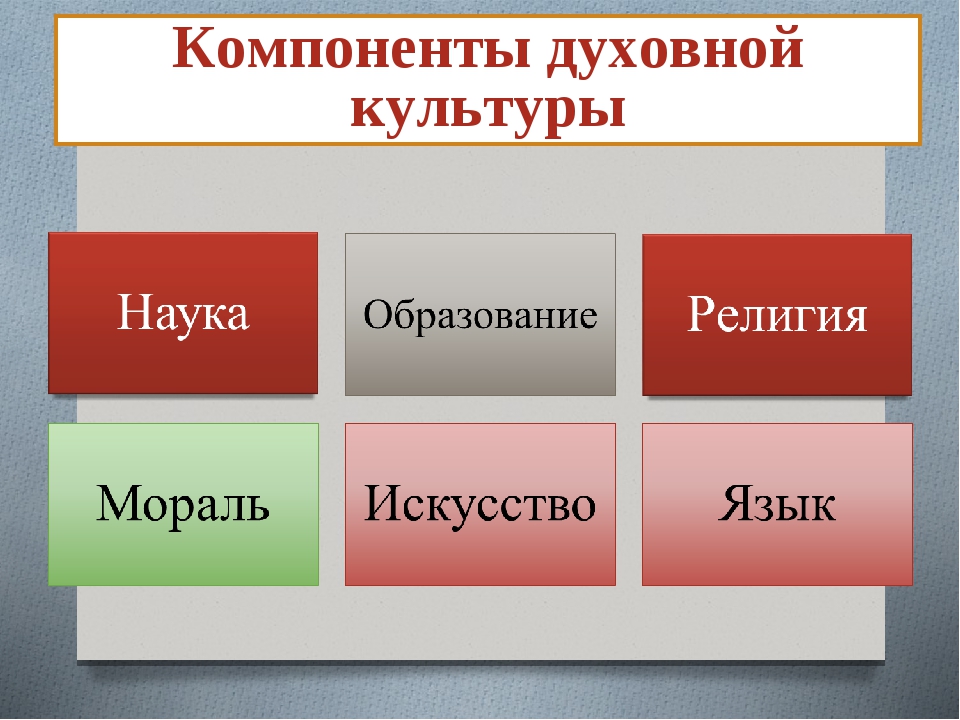

Что включено в духовную сферу?

Сложность: лёгкое |

1 |

| 4. |

Развитие современной культуры

Сложность: лёгкое |

1 |

5.

|

Определи форму культуры

|

1 |

| 6. |

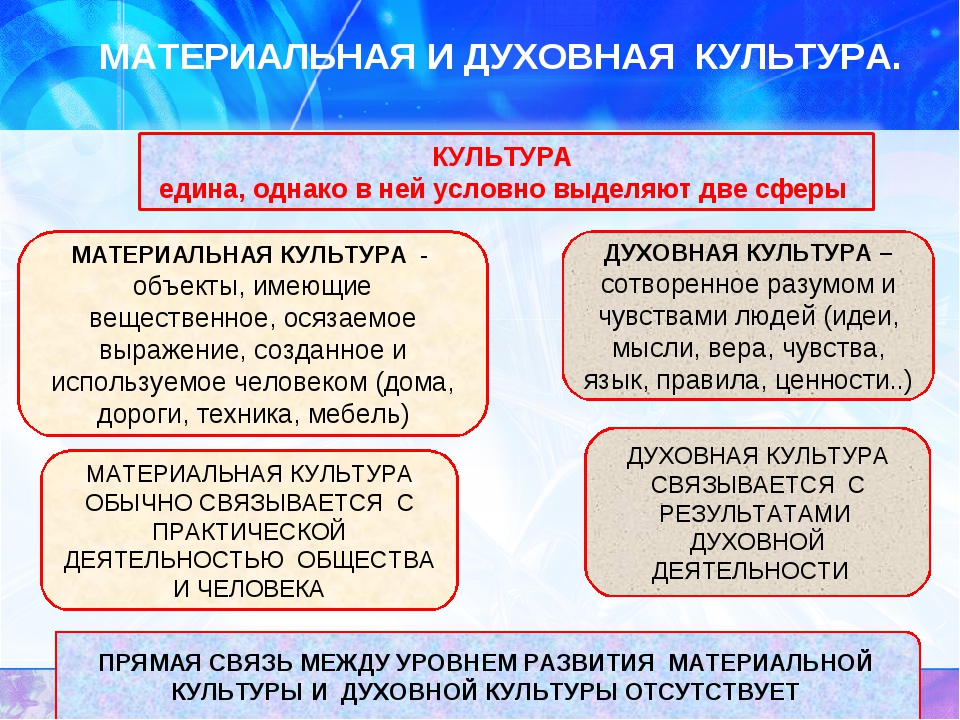

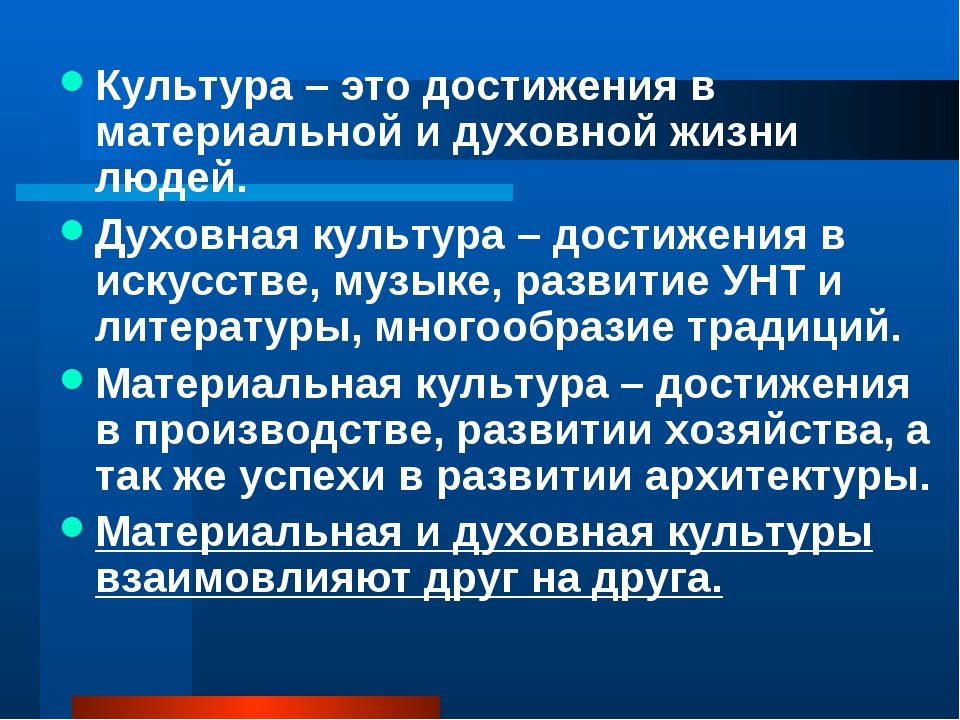

Деятельность в материальной и духовной сферах

|

2 |

7.

|

Духовные потребности

|

2 |

| 8. |

Дополни предложение

Сложность: среднее |

3 |

9.

|

Духовная сфера в нашей жизни

Сложность: сложное |

3 |

| 10. |

Взаимодействие культур

Сложность: сложное |

3 |

11.

|

Повторяем понятия

|

3 |

| 12. |

Значение культуры для человека

Сложность: сложное |

3 |

13.

|

Природные и культурные объекты

Сложность: сложное |

4 |

Глава IX. «Культура» — Департамент философии

Содержание главы девятой раздела второго:

• Бытие культуры

• Генезис и динамика культуры

• Ценности культуры

• Типология культуры

• Культура — общество — природа

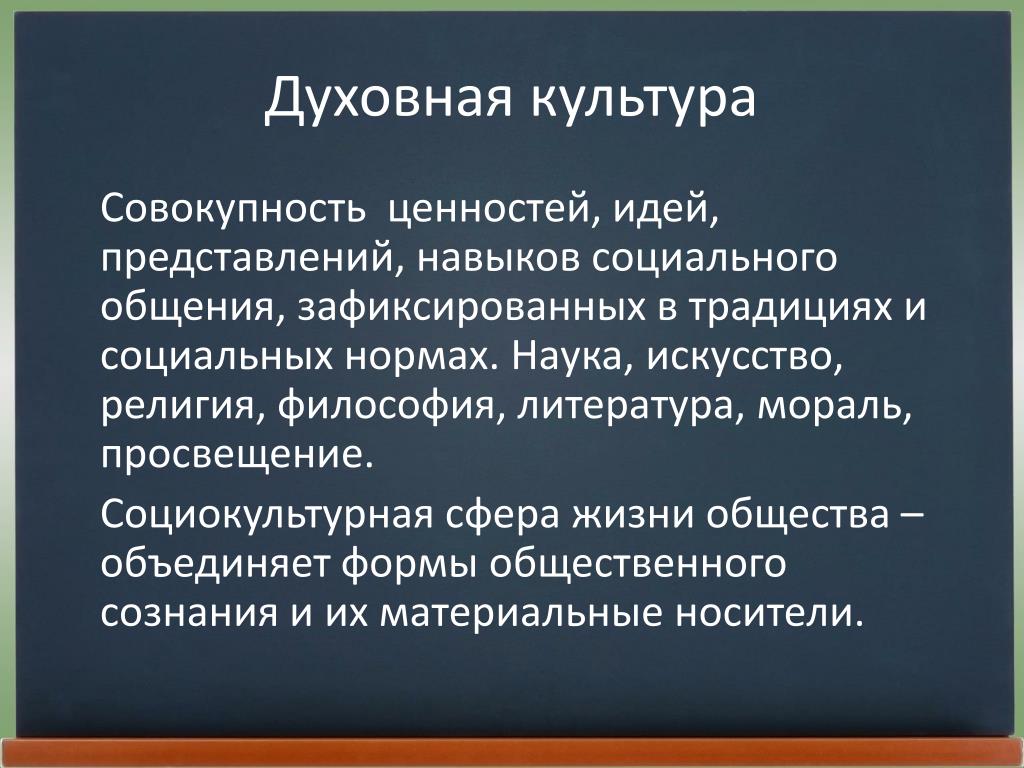

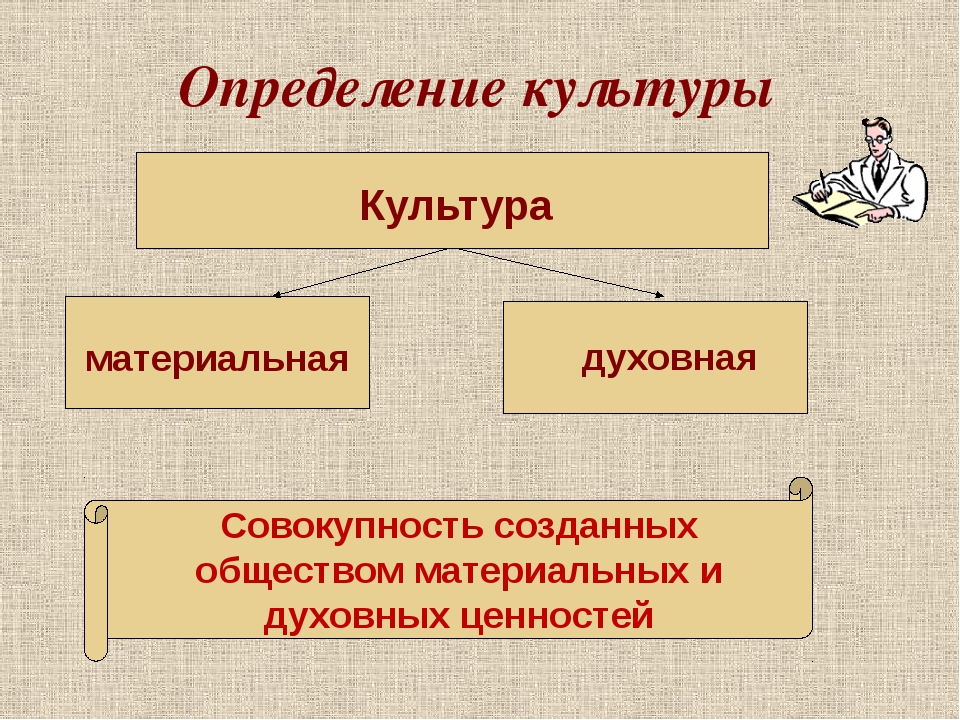

В повседневной жизни представления о культуре обычно

связывают с литературой и искусством, образованием и воспитанием,

просветительской деятельностью. Культурным называют человека, владеющего

знаниями, начитанного, умеющего вести себя в обществе. Культура характеризует

также степень овладения тем или иным видом деятельности. В этом смысле говорят о

культуре труда, о профессиональной и бытовой культуре, о культуре общения, о

культуре речи и мышления. Различают также высокую и низкую, элитарную и массовую

культуру. Наконец, известно, что нации отличаются своеобразием своей культуры и

существует множество различных национальных, этнических культур.

Культурным называют человека, владеющего

знаниями, начитанного, умеющего вести себя в обществе. Культура характеризует

также степень овладения тем или иным видом деятельности. В этом смысле говорят о

культуре труда, о профессиональной и бытовой культуре, о культуре общения, о

культуре речи и мышления. Различают также высокую и низкую, элитарную и массовую

культуру. Наконец, известно, что нации отличаются своеобразием своей культуры и

существует множество различных национальных, этнических культур.

Как правило, люди не задумываются над тем, что же кроется за этим многообразием смыслов культуры, почему они могут объединяться одним и тем же понятием.

Однако не только в

повседневности, но и в науке ее трактовка неоднозначна. Явления культуры изучает

множество конкретных наук: археология и этнография, история и социология, не

говоря уже о науках, предметом которых являются различные формы сознания —

искусство, мораль, религия и т.д. Каждая из конкретных наук создает определенное

представление о культуре как предмете своего исследования. Так, для археологии

культура — это дошедшие до нашего времени материализованные результаты

деятельности людей прошлых эпох. Этнография описывает особенности культуры того

или иного народа во всем ее конкретном многообразии. Историк того или иного вида

искусства понимает под культурой прежде всего художественные творения человека.

Так что «образ культуры» в науках выглядит по-разному.

Так, для археологии

культура — это дошедшие до нашего времени материализованные результаты

деятельности людей прошлых эпох. Этнография описывает особенности культуры того

или иного народа во всем ее конкретном многообразии. Историк того или иного вида

искусства понимает под культурой прежде всего художественные творения человека.

Так что «образ культуры» в науках выглядит по-разному.

Осмыслением культуры занимается и философия. Существует даже ее особое направление — философия культуры, предметом которой является культура как некая целостность. Отвлекаясь от всевозможных деталей и частностей, философия ставит вопрос о том, что такое культура, каково ее место в жизни человека и общества.

1. Бытие культуры

Содержание:

• «Вторая природа»

• Культура и человеческая деятельность

• Социальность культуры

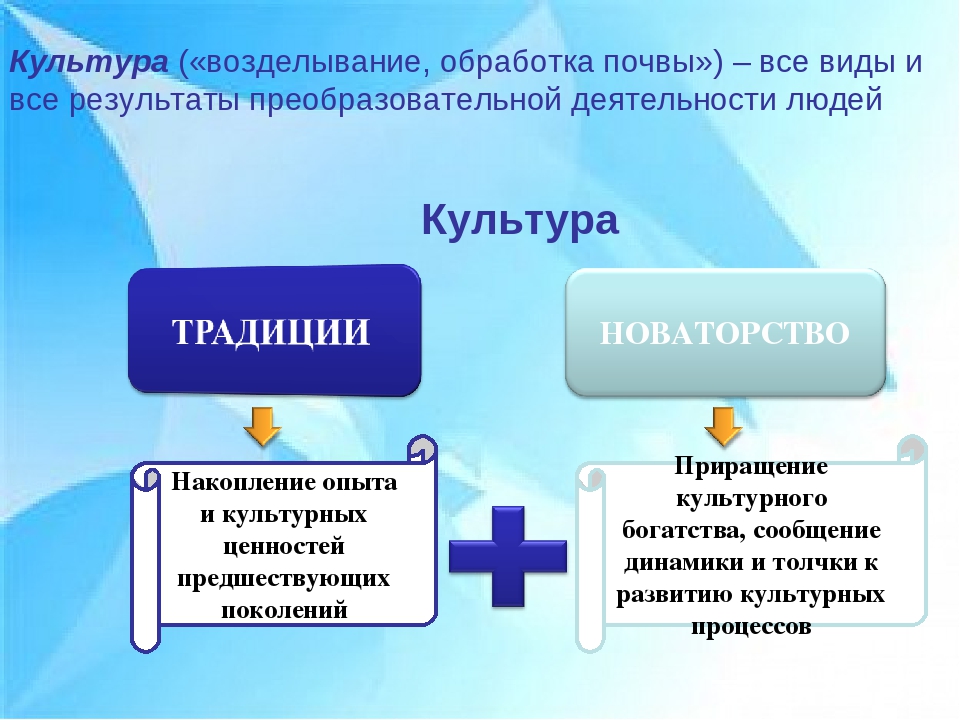

«Вторая природа». Сам термин «культура»

латинского происхождения и первоначально означал возделывание почвы, ее

«культивирование», то есть изменение природного объекта под воздействием

человека в отличие от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. Уже здесь язык выразил очень важную особенность культуры — заложенное в ней

человеческое начало, единство культуры, человека и его деятельности.

Уже здесь язык выразил очень важную особенность культуры — заложенное в ней

человеческое начало, единство культуры, человека и его деятельности.

В дальнейшем слово «культура» получило более обобщенное значение и им стали называть все созданное человеком. В таком понимании культуры действительно отражаются ее существенные черты. Культура предстает как сотворенная человеком «вторая природа», надстроенная над природой естественной, как мир, созданный человеком, в отличие от девственной природы. Из этого определения вытекает также, что не следует искать особой «сферы культуры». Там, где есть человек, его деятельность, отношения между людьми, там имеется и культура.

Можно сказать, что для

философского понимания культуры ее определение как «второй природы» является

исходной базовой предпосылкой. Мир культуры — это все, что выделяет человек из

естественной природы, это искусственный мир преобразованной человеком природы.

Лес — это природа, а парк — явление культуры, ибо человек наложил на

естественную природу печать своей деятельности, воплотил в нем определенный

замысел. Но в ходе этого преобразования могут создаваться разнообразные объекты,

даже отдаленно не напоминающие то, что имеется в природе. Если парки, каналы,

искусственные водоемы и даже плотины подобны тому, что имеется в природе без

человека, то этого не скажешь о машинах, зданиях, искусственном волокне и т.д.

Культура может все более уводить человека от мира природы, создавая особую

искусственную среду. Но искусственная среда никогда не заменит живой природы, с

которой человек не может терять связь без ущерба для своего физического и

психического здоровья. От характера отношений культуры и природы во многом

зависит ход человеческой истории.

Но в ходе этого преобразования могут создаваться разнообразные объекты,

даже отдаленно не напоминающие то, что имеется в природе. Если парки, каналы,

искусственные водоемы и даже плотины подобны тому, что имеется в природе без

человека, то этого не скажешь о машинах, зданиях, искусственном волокне и т.д.

Культура может все более уводить человека от мира природы, создавая особую

искусственную среду. Но искусственная среда никогда не заменит живой природы, с

которой человек не может терять связь без ущерба для своего физического и

психического здоровья. От характера отношений культуры и природы во многом

зависит ход человеческой истории.

«Вторая природа», как и первая, является объективной и материальной. Ее отличие от первой только в том, что она создана человеком, является продуктом его деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это «только» столь огромно, что материальность культуры оказывается весьма специфической.

Культура и человеческая деятельность. Естественная природа существует и изменяется по своим собственным законам.

Материальные объекты «второй природы» тоже подчинены действию естественных

законов, но не как явления культуры, а именно как материальные предметы. Чтобы

эти предметы оставались явлениями культуры, они должны поддерживаться или

воспроизводиться человеческой деятельностью. Парк, если за ним постоянно не

ухаживать, зарастает и превращается в обычный лесок, здания требуют ухода и

ремонта, любая техника, если она функционирует, имеет определенные сроки своей

эксплуатации, а затем должна меняться. Следовательно, материальные объекты мира

культуры не только созданы человеком, но неотделимы от человеческой деятельности

вообще. Вне связи с ней они либо растворяются в природе, либо остаются

памятниками умершей культуры, предметом изучения археологов и историков. И уже в

этом качестве они включаются в культуру живую. Таким образом, сама

«материальность» культуры отличается от материальности естественной природы

своей неразрывной связью с человеческой деятельностью, которая включает в себя

не только материальное, но и идеальное (духовное, интеллектуальное) начало,

представляет собой их единство.

Естественная природа существует и изменяется по своим собственным законам.

Материальные объекты «второй природы» тоже подчинены действию естественных

законов, но не как явления культуры, а именно как материальные предметы. Чтобы

эти предметы оставались явлениями культуры, они должны поддерживаться или

воспроизводиться человеческой деятельностью. Парк, если за ним постоянно не

ухаживать, зарастает и превращается в обычный лесок, здания требуют ухода и

ремонта, любая техника, если она функционирует, имеет определенные сроки своей

эксплуатации, а затем должна меняться. Следовательно, материальные объекты мира

культуры не только созданы человеком, но неотделимы от человеческой деятельности

вообще. Вне связи с ней они либо растворяются в природе, либо остаются

памятниками умершей культуры, предметом изучения археологов и историков. И уже в

этом качестве они включаются в культуру живую. Таким образом, сама

«материальность» культуры отличается от материальности естественной природы

своей неразрывной связью с человеческой деятельностью, которая включает в себя

не только материальное, но и идеальное (духовное, интеллектуальное) начало,

представляет собой их единство. Это свое качество она переносит и на создаваемые

ею объекты. Материальные объекты культуры, так сказать, одухотворены

человеческой деятельностью, которая придала им определенное содержание, наделила

теми или иными функциями, вдохнула в них «душу» в виде определенного ценностного

начала или смысла. Поэтому вся материальная культура на самом деле есть единство материального и

идеального.

Это свое качество она переносит и на создаваемые

ею объекты. Материальные объекты культуры, так сказать, одухотворены

человеческой деятельностью, которая придала им определенное содержание, наделила

теми или иными функциями, вдохнула в них «душу» в виде определенного ценностного

начала или смысла. Поэтому вся материальная культура на самом деле есть единство материального и

идеального.

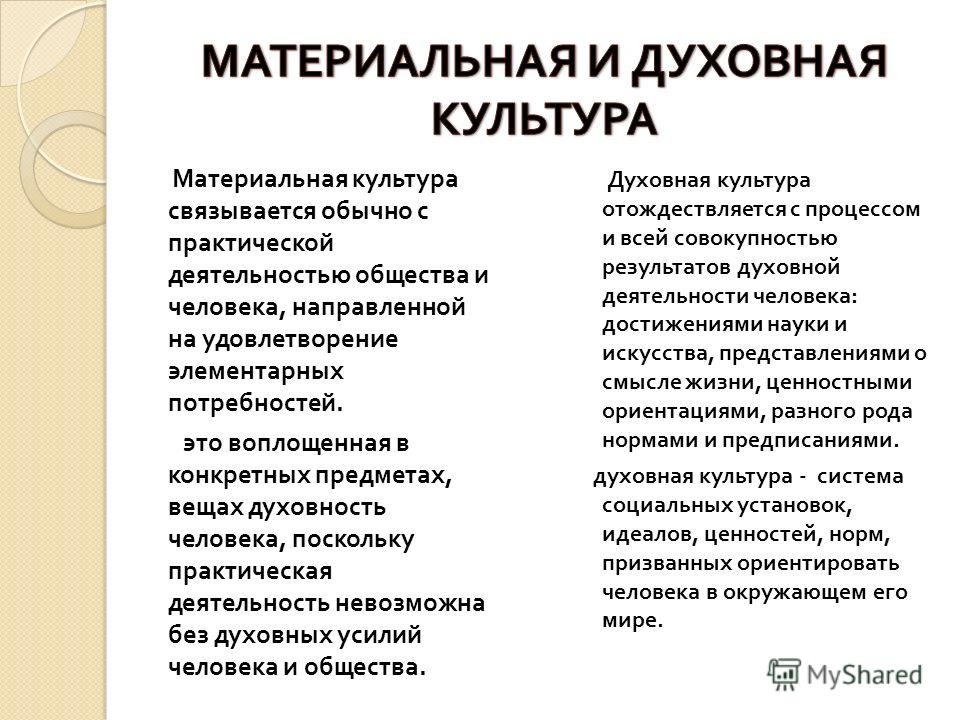

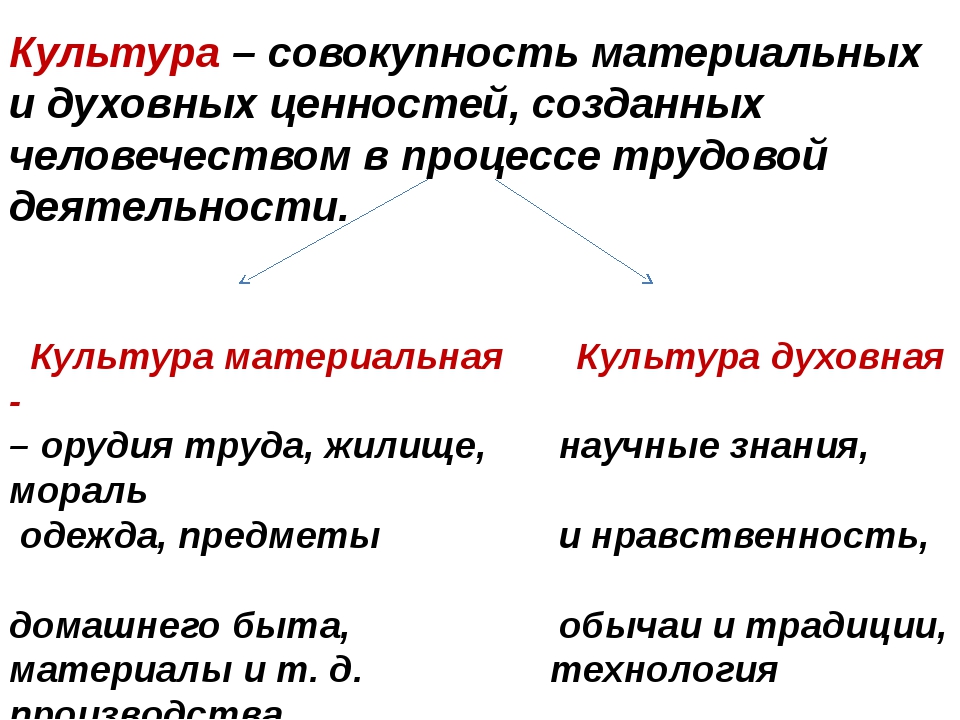

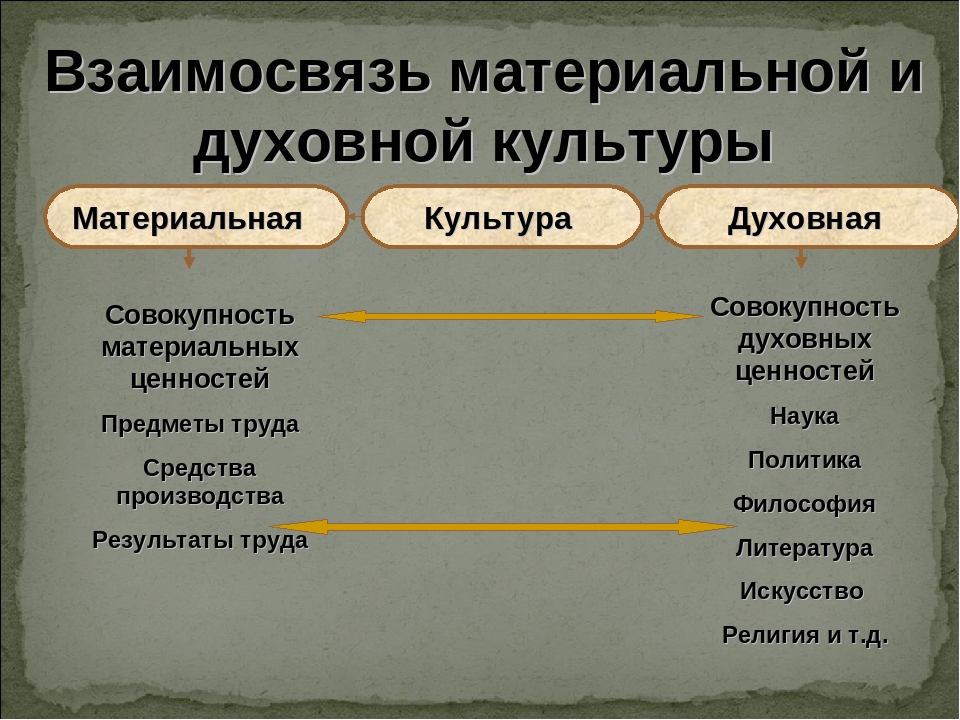

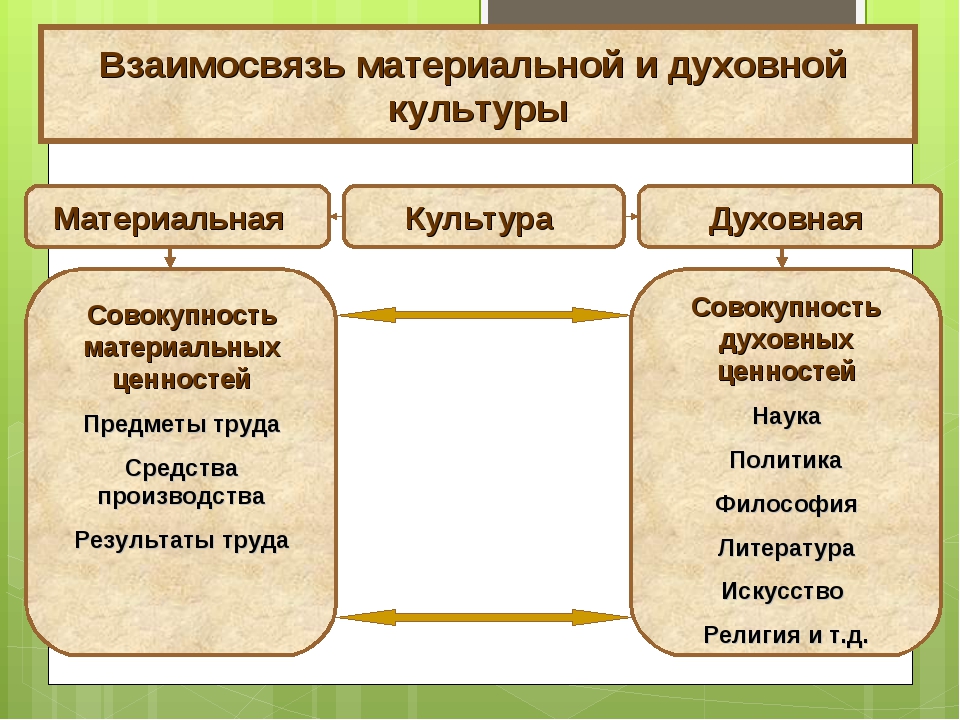

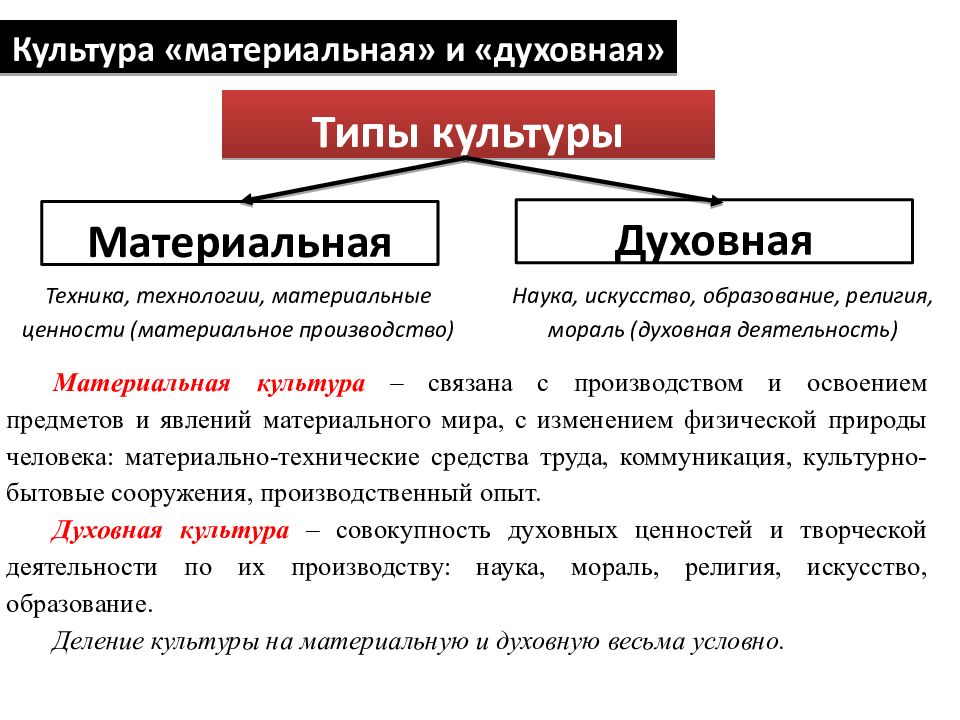

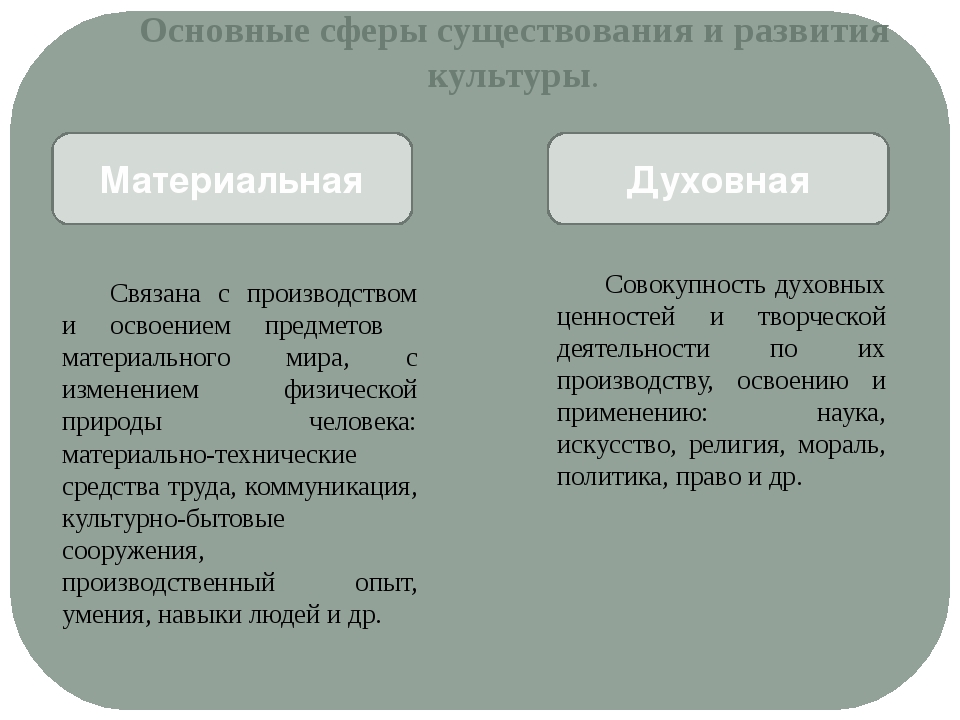

Это единство присуще и явлениям,

принадлежащим к духовной культуре. К ней относятся разные виды искусства —

музыка, живопись, художественная литература, а также этические ценности и нормы,

системы философских идей, религиозные учения и т.п. Но чтобы эти творения

человека стали доступны другим людям, они должны быть объективированы, то есть

материализованы в действиях человека, в языке, устном или письменном, воплощены

в каких-то иных материальных формах (например, на полотне художника, на пленке

аудио- или видеокассеты). Значит, любые явления культуры соединяют в себе

материальное и идеальное. Это обстоятельство и дает философии основание делать

предметом осмысления культуру, как таковую, независимо от ее деления на

материальную и духовную, имея в виду, что различие между ними с точки зрения

сущностных характеристик феномена культуры чисто функциональное, а не

принципиальное. Орудия труда и произведения станковой живописи созданы с

различными целями и удовлетворяют разные общественные или личные потребности, но

как творения человека они принадлежат культуре.

Это обстоятельство и дает философии основание делать

предметом осмысления культуру, как таковую, независимо от ее деления на

материальную и духовную, имея в виду, что различие между ними с точки зрения

сущностных характеристик феномена культуры чисто функциональное, а не

принципиальное. Орудия труда и произведения станковой живописи созданы с

различными целями и удовлетворяют разные общественные или личные потребности, но

как творения человека они принадлежат культуре.

Итак, культура в своем предметном

бытии зависит от человеческой деятельности, является ее продуктом, результатом.

Деятельность завершается, реализуется, овеществляется в предметах культуры. И в

то же время предметы культуры остаются таковыми не вне деятельности, не за ее

пределами, а в самой деятельности человека. Так, художественное произведение,

например книга, внешне — просто материальный предмет. Книга входит в жизнь

культуры, когда ее читают, то есть когда она включена в духовную деятельность,

является элементом этой деятельности. Истинное бытие культуры деятельностно,

процессуально. И оно включает в себя ее предметное бытие. Культура вообще

неотделима от человеческой деятельности.

Истинное бытие культуры деятельностно,

процессуально. И оно включает в себя ее предметное бытие. Культура вообще

неотделима от человеческой деятельности.

Но продолжим приведенный пример. Прежде чем книга попадет

к читателю, она должна быть написана. Создание книги и ее чтение — это разная

деятельность. В первом случае речь идет о творчестве, во втором — об освоении.

Правда, и в самом освоении культуры также имеется творческий момент. Следуя автору, читатель формирует в своем сознании образы

героев книги, они вызывают у него те или иные эмоции, оценки и т.д. Поэтому

говорится, что освоение уже функционирующей культуры есть процесс со-творчества, а не просто

пассивного усвоения. Но все-таки исходной в культуре является культуротворческая, созидательная

деятельность, результатом которой является нечто новое. Созданные в процессе творчества предметы культуры обладают одним

существенным свойством — они уникальны, единственны, неповторимы. Потом они

могут воспроизводиться, тиражироваться, но в культуру они входят как нечто уникальное. Этим творчество культуры отличается от серийного

производства, где, напротив, существует стандарт, и задача в том, чтобы

его соблюдать, точно копируя производимый предмет.

Этим творчество культуры отличается от серийного

производства, где, напротив, существует стандарт, и задача в том, чтобы

его соблюдать, точно копируя производимый предмет.

Произведения искусства, научные открытия, технические новации — все это продукты творческого труда. Его специфика в том, что художник, ученый опирается на все предшествующее развитие культуры и в кооперации с современниками продолжает процесс культуротворчества. Действительно, чтобы создать что-то новое в любой сфере деятельности, надо овладеть ее достижениями, то есть быть на высоте культуры своего времени. Это обстоятельство таит в себе огромные, хотя и исторически ограниченные достигнутым уровнем культуры возможности для развертывания сознательно целенаправленной и свободной творческой деятельности.

Вообще любая человеческая

деятельность носит сознательный и целенаправленный характер. В этом одно из ее

принципиальных отличий от действий животного. Но в творчестве сознательное

начало деятельности сопрягается со свободой — свободой целеполагания, выбора

средств, свободой проявления человеком своих способностей, качеств, своей

«родовой сущности». Творческий труд — это не работа по заданной извне программе,

навязанному регламенту, готовой схеме, а поиск нового, заранее неизвестного,

созидание того, чего прежде не было. Без свободы творчества культура развиваться

не может. И потому люди творческого труда так дорожат своей свободой и борются

за свободу.

Творческий труд — это не работа по заданной извне программе,

навязанному регламенту, готовой схеме, а поиск нового, заранее неизвестного,

созидание того, чего прежде не было. Без свободы творчества культура развиваться

не может. И потому люди творческого труда так дорожат своей свободой и борются

за свободу.

Единственным ограничителем этой свободы является сама культура. Иначе говоря, в процессе свободной творческой деятельности должна созидаться культура, то есть нечто представляющее общественный интерес, удовлетворяющее общественную потребность, имеющее общекультурное значение. Предмет культуры несет в себе некое всеобщее содержание. Любая культура представляет собой определенную системную целостность, имеет свои критерии и нормы и отторгает то, что им не соответствует. Не всякий рифмованный текст является поэзией, не всякий нарисованный предмет — произведением изобразительного искусства.

Процесс творчества воплощается в

уникальном произведении. Всякое тиражирование осуществляется трудом, измеряемым

стоимостью. Творческий труд не связан со стоимостными категориями. Этот труд

есть социальная субстанция конкретного труда ученого, художника, конструктора,

дизайнера и т.д. Его особенность — принадлежность к культуротворческому

процессу, в котором невозможно (иногда — весьма трудно) заранее определить

рабочее время, общественно необходимое для получения конечного результата.

Творческий труд не связан со стоимостными категориями. Этот труд

есть социальная субстанция конкретного труда ученого, художника, конструктора,

дизайнера и т.д. Его особенность — принадлежность к культуротворческому

процессу, в котором невозможно (иногда — весьма трудно) заранее определить

рабочее время, общественно необходимое для получения конечного результата.

Субъект, человек — центральная фигура всего процесса, он осуществляет эту деятельность, в ней проявляются его сущность, его активность. Не деятельность без субъекта, а деятельный субъект является носителем культуры. Он овладевает культурой и творит ее.

Итак, культура не сводится ни к

предметам культуры, ни к деятельности как таковой. Культура не нечто внешнее

человеку, ибо именно человек является носителем и субъектом культуры. Без

человека предметы культуры превращаются просто в совокупность материальных

объектов, а в присутствии субъекта созданное человеком становится культурой.

Внешнее предметное «тело культуры» зависит от деятельности и ее субъекта. «Система культуры» включает в себя предметы культуры, человеческую деятельность

и ее субъекта, носителя культуры.

«Система культуры» включает в себя предметы культуры, человеческую деятельность

и ее субъекта, носителя культуры.

В их единстве и существует

феномен, именуемый культурой. Из такого понимания культуры отчетливо виден

недостаток ее трактовки лишь как «второй природы»: она отражает только внешнюю

объективную сторону культуры. Но культура укоренена в бытии человека как

субъекта, созидающего «мир культуры». Это мир, в котором неотделимы друг от

друга субъективное и объективное, материальное и идеальное, внутреннее и

внешнее, причем любое внешнее выражение культуры есть проявление степени

развития самого человека. Сам человек формирует себя в процессе своей

деятельности и общения как культурно-историческое существо. Его человеческие

качества есть результат усвоения им языка, приобщения к существующим в обществе

ценностям, традициям, овладения присущими данной культуре приемами и навыками

деятельности и т.д. Биологически же человеку дается лишь организм, обладающий

определенным строением, задатками, функциями. Поэтому не будет преувеличением

сказать, что культура представляет собой меру человеческого в человеке,

характеристику развития человека как общественного существа. Бытие культуры —

это бытие человека как субъекта, это его субъективная активность, деятельность,

это созданный им материальный и духовный мир, это их единство и взаимосвязь.

Поэтому не будет преувеличением

сказать, что культура представляет собой меру человеческого в человеке,

характеристику развития человека как общественного существа. Бытие культуры —

это бытие человека как субъекта, это его субъективная активность, деятельность,

это созданный им материальный и духовный мир, это их единство и взаимосвязь.

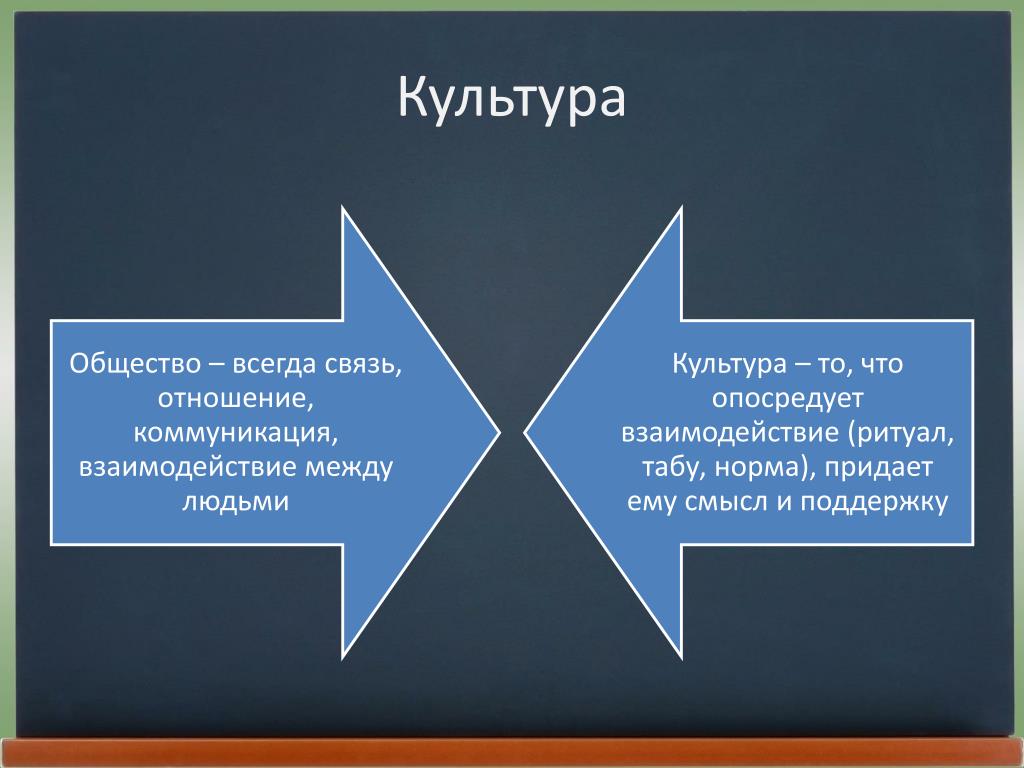

Социальность культуры. Культура социальна по своей природе. Она существует только в обществе.

Социальность возникает там, где

имеет место взаимодействие людей. Существуют разнообразные виды и типы

социальности. Наиболее общим можно считать разграничение системы устойчивых

общественных отношений и форм общения. Первые образуют различные типы обществ,

вторые изменчивы, непостоянны. Они возникают, когда люди вступают в общение, и

исчезают, когда общение прекращается. Первые навязываются людям, которые не

вольны в выборе своих общественных отношений. Вторые формируются самими

субъектами, зависят от их воли и желания. Первые носят безличный характер,

вторые личностны, индивидуальны: я вступаю в общение с другим человеком как

личностью, общаюсь с ним по своей воле и прекращаю общение (то есть могу

прекратить) по тем или иным причинам.

Первые носят безличный характер,

вторые личностны, индивидуальны: я вступаю в общение с другим человеком как

личностью, общаюсь с ним по своей воле и прекращаю общение (то есть могу

прекратить) по тем или иным причинам.

Культура существует в определенной системе общественных отношений, которые накладывают на нее свой отпечаток. Социальные отношения людей в самой культуре проявляются в субъективно-личностных формах общения. Читая книгу, я фактически общаюсь с ее автором, хотя он жил, может быть, за тысячу лет до меня. Но я проникаю в его духовный мир, знакомлюсь с его мыслями, чувствами, переживаниями. Таким образом, духовная культура — это и поле личностной связи, общения и современников, и людей разных эпох. Культура создается людьми и для людей, и потому общение также причастно к бытию культуры. И творчество, и деятельное освоение культуры осуществляются в процессах общения. Само общение представляет собой и вид деятельности, и форму деятельности.

Таким образом, осмысливая

существо культуры, философия не стремится дать какую-то четкую ее дефиницию. Как

свидетельствует история, это не очень плодотворное занятие. Известно, что

исследователи культуры насчитывают от 150 до 250 определений культуры. Конечно,

это настолько сложное и многостороннее явление, что каждое из таких определений

может отразить какую-то черточку реальности культуры. Но философия, как уже

отмечалось, выделяет исходные основания и принципы целостного понимания

культуры. Такой подход имеет методологическое и мировоззренческое значение. Его

разрабатывает философия культуры, которая в последние десятилетия интенсивно

развивается в нашей стране. Безусловно, это развитие является ответом на

усиливающуюся потребность в философском осмыслении культуры.

Как

свидетельствует история, это не очень плодотворное занятие. Известно, что

исследователи культуры насчитывают от 150 до 250 определений культуры. Конечно,

это настолько сложное и многостороннее явление, что каждое из таких определений

может отразить какую-то черточку реальности культуры. Но философия, как уже

отмечалось, выделяет исходные основания и принципы целостного понимания

культуры. Такой подход имеет методологическое и мировоззренческое значение. Его

разрабатывает философия культуры, которая в последние десятилетия интенсивно

развивается в нашей стране. Безусловно, это развитие является ответом на

усиливающуюся потребность в философском осмыслении культуры.

2. Генезис и динамика культуры

Содержание:

• Становление культуры

• Опредмечивание и распредмечивание в сфере культуры

• Преемственность культуры

• Проблема новаторства в культуре

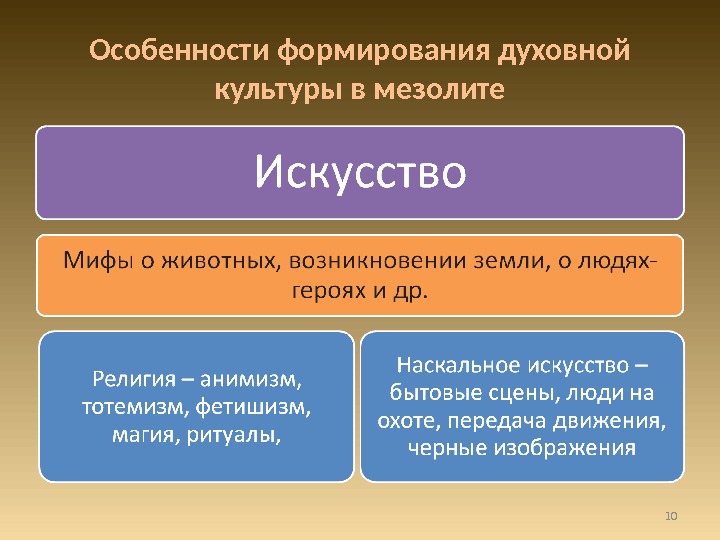

Становление культуры. Культура возникла

вместе с обществом. Появление на Земле «человека разумного», обладающего

сознанием, членораздельной речью и способностью к труду — антропогенез, а также

формирование социальных форм организации жизни и деятельности человеческих

сообществ, то есть устойчивых общественных отношений, — социогенез, одновременно

были и процессом порождения культуры — культурогенезом. Причем все эти виды

генезиса являются аспектами единого процесса. Становление культуры могло

происходить лишь в «пространстве», измерениями которого являются возникающее

сознание и речь, трудовая деятельность, общественные отношения. Все эти

измерения социального целого могли существовать во времени только при наличии

«социальной памяти» — особого надбиологического механизма передачи от поколения

к поколению норм и опыта совместной жизни, знаний, навыков трудовой

деятельности, языка.

Появление на Земле «человека разумного», обладающего

сознанием, членораздельной речью и способностью к труду — антропогенез, а также

формирование социальных форм организации жизни и деятельности человеческих

сообществ, то есть устойчивых общественных отношений, — социогенез, одновременно

были и процессом порождения культуры — культурогенезом. Причем все эти виды

генезиса являются аспектами единого процесса. Становление культуры могло

происходить лишь в «пространстве», измерениями которого являются возникающее

сознание и речь, трудовая деятельность, общественные отношения. Все эти

измерения социального целого могли существовать во времени только при наличии

«социальной памяти» — особого надбиологического механизма передачи от поколения

к поколению норм и опыта совместной жизни, знаний, навыков трудовой

деятельности, языка.

Генезис этого механизма связан с использованием орудий труда — с орудийной деятельностью человека.

В живой природе действия

биологических особей являются инстинктивными, то есть они предопределены

заложенными в них программами, передающимися биологическим путем по наследству. Правда, у высших животных имеются и относительно развитые индивидуальные формы

поведения, которые являются результатом прижизненного индивидуального научения и

опыта, но они не прогрессируют, не накапливаются из поколения в поколение.

Правда, у высших животных имеются и относительно развитые индивидуальные формы

поведения, которые являются результатом прижизненного индивидуального научения и

опыта, но они не прогрессируют, не накапливаются из поколения в поколение.

Трудовая деятельность с помощью искусственных орудий с необходимостью потребовала не только объединения усилий людей и установления между ними упорядоченной системы отношений, но и накопления опыта изготовления и использования орудий труда. Опыт, приобретенный одним поколением, теперь уже не мог оставаться лишь индивидуальным и исчезать вместе с ним. Возникла потребность в формировании принципиально нового механизма наследования, носителем которого стало сообщество индивидов и который придает человеческой деятельности надбиологический характер. Люди руководствуются в своих действиях внебиологически наработанными и социально закрепленными средствами и механизмами деятельности, которые и образуют культуру.

Но было бы неверно выводить

культуру лишь из особенностей трудовой деятельности человека. Культура — продукт

общественной жизни людей. Уже необходимость поддерживать свое физическое

существование путем продолжения рода и совместной трудовой деятельности

заставляет людей объединяться. Это означает, что между ними возникают социальные

связи, которые первоначально совпадают с отношениями родства. Упорядочивание

социальной жизни начинается с запретов — табу. Первое табу было наложено на

кровосмешение. Затем появились и другие запреты, регулирующие отношения в

первобытном сообществе, были ли это родоплеменные или другие образования. С

запретами были связаны целые системы представлений, обосновывающие их и вводящие

санкции за их нарушение и т.п. Таким образом, «социальная память» удерживала не

только приемы трудовой деятельности, но и совокупность представлений,

отображавших отношения между членами первобытного сообщества и связанные с ними

мифы, ритуалы, системы символов.

Культура — продукт

общественной жизни людей. Уже необходимость поддерживать свое физическое

существование путем продолжения рода и совместной трудовой деятельности

заставляет людей объединяться. Это означает, что между ними возникают социальные

связи, которые первоначально совпадают с отношениями родства. Упорядочивание

социальной жизни начинается с запретов — табу. Первое табу было наложено на

кровосмешение. Затем появились и другие запреты, регулирующие отношения в

первобытном сообществе, были ли это родоплеменные или другие образования. С

запретами были связаны целые системы представлений, обосновывающие их и вводящие

санкции за их нарушение и т.п. Таким образом, «социальная память» удерживала не

только приемы трудовой деятельности, но и совокупность представлений,

отображавших отношения между членами первобытного сообщества и связанные с ними

мифы, ритуалы, системы символов.

Особенностью культуры на ранних

ступенях существования человека было ее фактическое слияние с социальностью;

различить их было невозможно: люди жили в определенной культуре. Не случайно,

что не только археологи, изучающие остатки прошлых культур, но и этнографы,

имеющие дело с ныне существующими формами примитивных сообществ, называют их

культурами. Они различаются, как правило, тем, что весьма тонко приспособлены к

условиям конкретной природной среды, что и позволяет людям существовать в этой

среде.

Не случайно,

что не только археологи, изучающие остатки прошлых культур, но и этнографы,

имеющие дело с ныне существующими формами примитивных сообществ, называют их

культурами. Они различаются, как правило, тем, что весьма тонко приспособлены к

условиям конкретной природной среды, что и позволяет людям существовать в этой

среде.

Культура, как свидетельствует история, может оставаться тождественной себе в течение тысячелетий: до сих пор в джунглях Амазонки или Новой Гвинеи существуют первобытные племена, не знающие металлических орудий. С появлением цивилизации культура и социальность разделяются, происходит как бы их дивергенция (расхождение). Показателем их расхождения является возникновение социальных проблем, связанных с частной собственностью, с социальным неравенством, эксплуатацией и т.д. Социальное развитие теперь уже перестает совпадать с динамикой культуры.

Опредмечивание и распредмечивание в сфере

культуры. В любой культуре существует общий механизм взаимодействия

субъекта и объекта культуры — опредмечивание и распредмечивание. В первом случае

происходит объективация субъективного, во втором имеет место обратный процесс —

субъект делает своим достоянием то идеальное начало, которое содержалось

в предмете культуры.

В первом случае

происходит объективация субъективного, во втором имеет место обратный процесс —

субъект делает своим достоянием то идеальное начало, которое содержалось

в предмете культуры.

Процесс опредмечивания мыслится не только как создание предметных продуктов культуры, например картин художника, но и как объективация культуры с помощью знаков и знаковых систем. Знаком может быть любой чувственно воспринимаемый объект, замещающий другой объект в качестве носителя его значения и смысла.

Конечно, главной знаковой

системой является естественный язык. Язык как форма объективации субъективного —

важнейший фактор генезиса и развития сознания и культуры человека. Но он

выполняет свою функцию именно как носитель определенного культурного смысла и

значения. Носителями культурных смыслов могут быть разнообразные знаковые

системы. Опыт истории свидетельствует, что создание принципиально новых знаковых

систем, то есть способов объективации, открывает перед культурой новые

возможности и ее выражения, и ее передачи во времени, и потому образует целую

эпоху в истории культуры. Так, всю человеческую культуру можно разделить на

дописьменную и письменную культуры. Появление письменности как нового способа

знаковой объективации культуры подняло ее на качественно новую ступень.

Письменность была одним из условий возникновения науки, философии, новых форм

религии, литературы. Можно сказать, что письменность связана с переходом от

доистории к истории человечества.

Так, всю человеческую культуру можно разделить на

дописьменную и письменную культуры. Появление письменности как нового способа

знаковой объективации культуры подняло ее на качественно новую ступень.

Письменность была одним из условий возникновения науки, философии, новых форм

религии, литературы. Можно сказать, что письменность связана с переходом от

доистории к истории человечества.

Писаная история включает имена исторических деятелей и хронику реальных событий. Появление письменности знаменовало поворот в истории человечества, его культуры.

Поэтому, хотя знаковая система

есть «лишь» носитель значений и смыслов, но для культуры, для ее динамики отнюдь

не безразлично, как происходит их объективация, какая знаковая система

используется. Существует специальная наука, изучающая отношение знака и

значения, — семиотика. Некоторые виды интеллектуальной деятельности не могут

обойтись без специальных знаковых систем. Так, свои системы знаков и символов

создают логика и математика. Различные искусственные языки возникают для

обслуживания современной информационной техники. Развитие знаковых систем — один

из существенных аспектов динамики культуры.

Различные искусственные языки возникают для

обслуживания современной информационной техники. Развитие знаковых систем — один

из существенных аспектов динамики культуры.

Распредмечивание — это превращение заложенного в предметах культуры содержания в достояние субъекта, его внутреннего мира. Усвоение текстов, овладение накопленными знаниями и умением оперировать с предметами в соответствии с приданными им функциями — все это различные способы распредмечивания. Иначе говоря, распредмечивание — это деятельность, в которой объективированный, предметный мир культуры раскрывается субъекту культуры.

Опредмечивание и распредмечивание

могут происходить только в обществе, делая возможным общение, совместную жизнь и

деятельность людей, формирование субъекта. Объективация вне общества

бессмысленна (нет «других»), распредмечивание вне общества немыслимо, ибо

возможно только в общении, и прежде всего — в живом общении. Индивид приобщается

к культуре данного социума с помощью языка. В повседневной жизни, в системе

образования субъект шаг за шагом постепенно осваивает все более широкий круг

явлений культуры, ибо он должен быть подготовлен к их восприятию. Известно, что

в науке надо начинать с азов, чтобы двигаться дальше. Усвоение знаний,

содержащихся в работе по математической физике, требует овладения физикой и

высшей математикой. Иначе говоря, способность субъекта к распредмечиванию

объектов культуры зависит и от уровня его собственного развития как субъекта

культуры.

В повседневной жизни, в системе

образования субъект шаг за шагом постепенно осваивает все более широкий круг

явлений культуры, ибо он должен быть подготовлен к их восприятию. Известно, что

в науке надо начинать с азов, чтобы двигаться дальше. Усвоение знаний,

содержащихся в работе по математической физике, требует овладения физикой и

высшей математикой. Иначе говоря, способность субъекта к распредмечиванию

объектов культуры зависит и от уровня его собственного развития как субъекта

культуры.

Процессы опредмечивания и

распредмечивания протекают не только при взаимодействии субъекта с предметным

миром культуры, но и в непосредственном взаимодействии самих субъектов, то есть

в их прямом субъект-субъектном общении, отличном от гносеологического

субъект-объектного отношения, на котором зиждется здание науки. При этом

субъект-субъектное отношение может быть и непосредственным (живое общение) и

косвенным, опосредствованным, общение с субъектом через его творения, общение с

воображаемым субъектом и т. д. Культура по природе своей диалогична. В этом также

проявляется ее социальность.

д. Культура по природе своей диалогична. В этом также

проявляется ее социальность.

Итак, деятельность человека представляет собой единство опредмечивания (объективации) и распредмечивания. Они неотделимы друг от друга. Созидание, творчество, обучение и воспитание, функционирование культуры — это всегда процесс и опредмечивания, и распредмечивания, взятых в их единстве и неразрывной связи. Этот процесс — одно из проявлений динамики культуры.

Этому тезису, казалось бы, противоречит неизменность памятников культуры, которые существуют тысячелетия в неизменном виде. Но противоречия здесь нет. Изменчивость вовсе не отрицает наличия чего-то устойчивого в самом изменении. Покой есть момент движения. Тела движутся, но неизменны законы их перемещения.

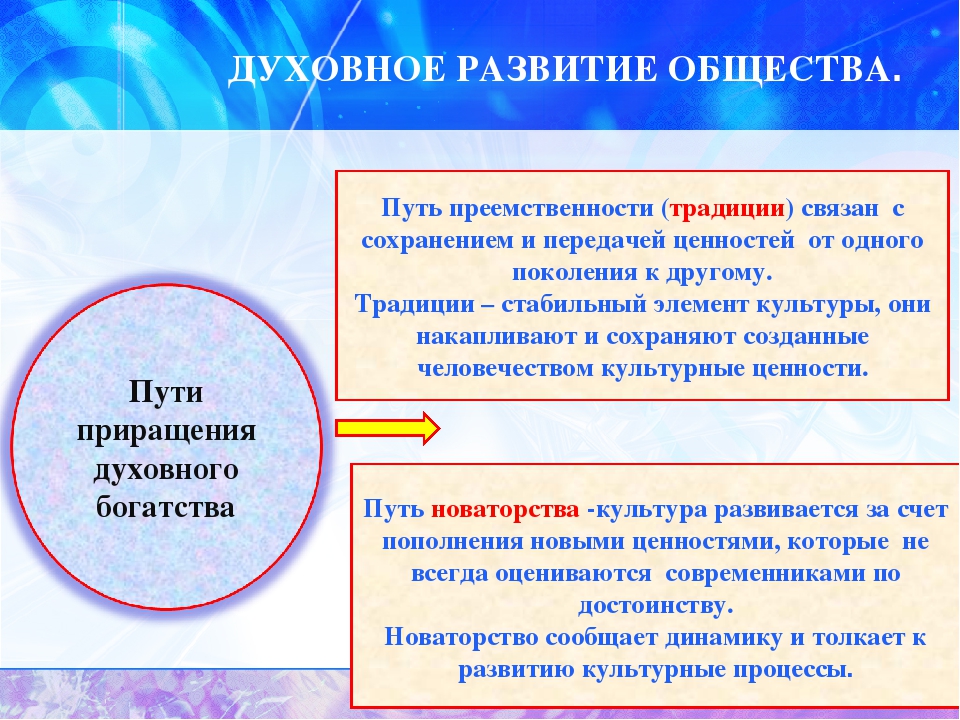

Преемственность культуры. В культуре

выражением устойчивости является преемственность, то есть передача наличной

культуры новым поколениям. Вступая в жизнь, каждое поколение приобщается к

имеющейся культуре, осваивает ее, живет в ней, развивает ее и передает дальше. В

этой преемственной эстафете поколений что-то меняется в культуре, но что-то

остается неизменным. Преемственность — непременное условие и нормального

функционирования, и динамичного развития культуры. Перерывы преемственности

весьма болезненно сказываются на динамике культуры, приводят к ее упадку и даже

гибели. Так, в результате варварских нашествий была нарушена преемственность в

развитии культуры в Западной Европе, что привело к ее запустению и одичанию в

период раннего средневековья. Истории известно немало случаев гибели

процветающих культур и цивилизаций в результате завоеваний.

В

этой преемственной эстафете поколений что-то меняется в культуре, но что-то

остается неизменным. Преемственность — непременное условие и нормального

функционирования, и динамичного развития культуры. Перерывы преемственности

весьма болезненно сказываются на динамике культуры, приводят к ее упадку и даже

гибели. Так, в результате варварских нашествий была нарушена преемственность в

развитии культуры в Западной Европе, что привело к ее запустению и одичанию в

период раннего средневековья. Истории известно немало случаев гибели

процветающих культур и цивилизаций в результате завоеваний.

Преемственность культуры во

времени основывается на опредмеченных формах ее существования в материальных

объектах и знаковых системах. Огромную роль в самой передаче культуры играют,

конечно, межсубъектные взаимодействия, но при опоре на предметную культуру.

Потеря ее по тем или иным причинам ведет к деградации культуры. У Рея Брэдбери

есть такой сюжет: власти технически высокоразвитой цивилизации решили

уничтожить, как ненужную и вредную, гуманитарную культуру, и пожарным вменили в

обязанность сжигать книги, в которых она запечатлена. Но в обществе были люди,

понимавшие всю чудовищность этой акции. Чтобы спасти гуманитарную культуру, они

определяли, кому выучивать наизусть работы Гомера, Шекспира или иной

классический труд, скрываясь от преследования властей. Конечно, это очень

ненадежный способ сохранения культурной традиции, особенно современной развитой

культуры. Но Брэдбери ярко и образно продемонстрировал, в частности, значение

предметного воплощения ценностей культуры для ее преемственности.

Но в обществе были люди,

понимавшие всю чудовищность этой акции. Чтобы спасти гуманитарную культуру, они

определяли, кому выучивать наизусть работы Гомера, Шекспира или иной

классический труд, скрываясь от преследования властей. Конечно, это очень

ненадежный способ сохранения культурной традиции, особенно современной развитой

культуры. Но Брэдбери ярко и образно продемонстрировал, в частности, значение

предметного воплощения ценностей культуры для ее преемственности.

Способность культуры к развитию

зависит от ряда обстоятельств, в частности от типа культуры. Имеются типы

культуры, которые воспроизводят себя практически без изменений и противостоят

изменениям, отторгают всевозможные новации. Таков тип традиционной культуры. Он

характерен, например, для первобытной и феодальной культур и вообще культуры

традиционного общества. Другой тип культуры, напротив, допускает, стимулирует и

легко ассимилирует новации в культуре, как это имеет место в современной

техногенной цивилизации. Такой тип культуры можно назвать креативной

культурой.

Такой тип культуры можно назвать креативной

культурой.

В так называемых традиционных обществах традиция превалирует над творчеством, предоставляя некий набор готовых стереотипных программ (обычаев, ритуалов, навыков и т.д.) деятельности с материальными и идеальными объектами. Изменения же в самих программах происходят крайне медленно.

Видимо, такая стабильная

культурная традиция в определенных условиях необходима для выживания

человеческих коллективов. Но если те или иные общества отказываются от

гипертрофированной традиционности и развивают более динамичные типы культуры,

это не значит, что они могут отказаться от культурной традиции вообще. Культура

не может существовать без традиции. Более того, культурная традиция как

историческая преемственность — непременное условие не только существования, но и

развития культуры даже в случае созидания качественно новой культуры: создание

нового предполагает усвоение положительных результатов предшествующей

деятельности, — этот общий закон развития действует и в сфере культуры. На

пустом месте, «расчищенном» от культуры, создавать новую, более высокую культуру

невозможно. Нельзя каждый раз начинать с нулевой отметки.

На

пустом месте, «расчищенном» от культуры, создавать новую, более высокую культуру

невозможно. Нельзя каждый раз начинать с нулевой отметки.

В культуре отражаются различия в мировоззрении, системах ценностей, идейных установках. Но это не дает основания отбрасывать предшествующую культуру.

Подобные действия имели место и в новейшей истории. После Октябрьской революции в России возникло движение Пролеткульта, лидеры которого в интересах создания новой «пролетарской культуры» предполагали отбросить старую как буржуазную, чуждую народу, эксплуататорскую. Хотя официально эта идея отвергалась, но политизированный подход к культуре доминировал в годы советской власти, что сказалось отрицательно и на отношении к культуре прошлого.

В 60-е годы XX века в Китае —

стране с многотысячелетней традиционной культурой — развернулась так называемая

«культурная революция», отрицавшая всю мировую гуманитарную культуру. Она

нанесла удар по интеллигенции и принесла стране большие беды.

К сожалению, рецидивы нигилистического отношения к предшествующей культуре наблюдаются в России в настоящее время. Объектом отрицания пытаются сделать уже культуру советского периода российской истории, действительно несущую на себе печать господствовавшего режима, как культуру большевистскую, тоталитарную и т.д. Но это вульгарный, примитивный подход к культуре. Люди, которые активно его пропагандируют, не хотят признать, что за годы советской власти страна проделала большой путь, в том числе и в области культуры, и просто отбросить его, вернувшись к началу XX столетия, — невозможно. Из истории, как и из песни, слова не выкинешь. В этом рецидиве культурного нигилизма опять проявляется болезнь политизированного отношения к культуре.

Проблема новаторства в культуре. Творческое начало в культуре противостоит как традиционализму, идее неизменности

культуры, так и нигилистическому отрицанию ее преемственности. Но если

творческое начало находит себе выход, культура развивается. В Европе процесс

рождения и утверждения такой динамичной культуры охватывает период от

Возрождения до Просвещения. Это был глубокий духовный переворот. Средневековая

религиозная культура с ее теоцентризмом сменялась культурой, ориентированной на

объективное познание природы с помощью опыта и разума, на рациональное

осмысление действительности. Она готовила идейные предпосылки для общества,

основанного на машинной технике и капиталистической организации производства.

Был дан толчок развитию научного знания, техническому прогрессу; видение

реальности развивалось в философии, гуманитарном знании, искусстве. Расширяло

кругозор открытие и освоение новых земель. Эпоха формировала людей активных,

самостоятельных, предприимчивых. Инновационная деятельность в научно-технической

сфере, где создание или открытие нового являются институциональной нормой, была

внутренне связана с изменениями и в системах ценностей, и в основах

мировоззрения, и в формах и стилях искусства. Конечно, реальная динамика

культуры — очень сложный и противоречивый процесс, в котором появление нового не

означает автоматического уничтожения старого и где действуют разные силы и

тенденции, в том числе консервативные.

В Европе процесс

рождения и утверждения такой динамичной культуры охватывает период от

Возрождения до Просвещения. Это был глубокий духовный переворот. Средневековая

религиозная культура с ее теоцентризмом сменялась культурой, ориентированной на

объективное познание природы с помощью опыта и разума, на рациональное

осмысление действительности. Она готовила идейные предпосылки для общества,

основанного на машинной технике и капиталистической организации производства.

Был дан толчок развитию научного знания, техническому прогрессу; видение

реальности развивалось в философии, гуманитарном знании, искусстве. Расширяло

кругозор открытие и освоение новых земель. Эпоха формировала людей активных,

самостоятельных, предприимчивых. Инновационная деятельность в научно-технической

сфере, где создание или открытие нового являются институциональной нормой, была

внутренне связана с изменениями и в системах ценностей, и в основах

мировоззрения, и в формах и стилях искусства. Конечно, реальная динамика

культуры — очень сложный и противоречивый процесс, в котором появление нового не

означает автоматического уничтожения старого и где действуют разные силы и

тенденции, в том числе консервативные. Поэтому вопрос может стоять лишь о

доминирующих тенденциях. Достижением этой культуры явилось признание прав

человека и свободы

творчества.

Поэтому вопрос может стоять лишь о

доминирующих тенденциях. Достижением этой культуры явилось признание прав

человека и свободы

творчества.

В настоящее время сама проблема новаторства в европейской культуре приобретает новые черты.

Исчерпание возможностей индустриального развития и открывшиеся перспективы перехода к постиндустриальному информационному обществу западные интеллектуалы считают рубежом, знаменующим смену эпох в области культуры, когда культура Нового времени, основы которой закладывались в период Просвещения, — культура модерна уступает свою ведущую роль культуре постмодерна. По их мнению, постмодернизм не просто одно из направлений в искусстве и других сферах культуры, а новое видение мира и человека, новая культурная парадигма.

Существуют разнообразные — и

позитивные, и негативные — оценки, определения, характеристики постмодернизма,

поскольку он стремится к преодолению принципов и культурных норм, обусловивших

современный научно-технический прогресс — рационализма, признания науки как

источника объективных знаний и т. д. Провозглашая плюрализм и релятивизм,

теоретики постмодернизма пытаются освободить человека от всякой внешней

регламентации его деятельности. Исходным началом для постмодернизма является

человек, от него надо двигаться к познанию и объяснению действительности. Полная

свобода самовыражения, возможность сосуществования различных взглядов и

направлений, использование человеком любых форм, методов, стилей в культуре

означают, что никакие заранее заданные нормы не должны сковывать личность; в

культуре не существует иерархий и признанных приоритетов, снимается

противостояние разных культур.

д. Провозглашая плюрализм и релятивизм,

теоретики постмодернизма пытаются освободить человека от всякой внешней

регламентации его деятельности. Исходным началом для постмодернизма является

человек, от него надо двигаться к познанию и объяснению действительности. Полная

свобода самовыражения, возможность сосуществования различных взглядов и

направлений, использование человеком любых форм, методов, стилей в культуре

означают, что никакие заранее заданные нормы не должны сковывать личность; в

культуре не существует иерархий и признанных приоритетов, снимается

противостояние разных культур.

Будет ли способствовать распространение постмодернизма диалогу культур, покажет будущее.

3. Ценности культуры

Содержание:

• Ценность и оценка

• Иерархия ценностей

Ценность и оценка. Тема отношения

культуры и ценностей была предметом размышления многих известных философов,

поскольку она касается понимания самого существа культуры. Один из

основоположников теории ценностей в философии неокантианец Г. Риккерт писал:

«Если процесс реализации всеобщих социальных ценностей в течение исторического

развития мы назовем культурой, то тогда мы сможем сказать, что главным предметом

истории является изображение частей и целого культурной жизни человека и что

всякий с исторической точки зрения важный материал должен стоять в какой-нибудь

связи с культурной жизнью человека…» [Риккерт Г. Философия истории // Риккерт

Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 164.] Для социолога П.

Сорокина ценности являются основой, фундаментом всякой культуры. С этими

определениями можно соглашаться и не соглашаться, но с тем, что такие крупные

мыслители сближают и даже идентифицируют культуру и ценности, безусловно,

следует считаться.

Один из

основоположников теории ценностей в философии неокантианец Г. Риккерт писал:

«Если процесс реализации всеобщих социальных ценностей в течение исторического

развития мы назовем культурой, то тогда мы сможем сказать, что главным предметом

истории является изображение частей и целого культурной жизни человека и что

всякий с исторической точки зрения важный материал должен стоять в какой-нибудь

связи с культурной жизнью человека…» [Риккерт Г. Философия истории // Риккерт

Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 164.] Для социолога П.

Сорокина ценности являются основой, фундаментом всякой культуры. С этими

определениями можно соглашаться и не соглашаться, но с тем, что такие крупные

мыслители сближают и даже идентифицируют культуру и ценности, безусловно,

следует считаться.

Другим полюсом можно считать

отказ от ценностной (аксиологической) трактовки культуры на том основании, что

она ведет к европоцентризму, исключая из системы ценностей все то, что

противоречит ценностям европейской культуры и сужает понятие культуры,

ограничивая ее сферой позитивных ценностей.

Чтобы найти приемлемое решение, видимо, следует обозначить возникающие здесь проблемы.

Прежде всего обратимся к самому понятию ценности. Кант

выделил два типа отношения субъекта к миру

— теоретическое (познавательное) и практическое (ценностное). Знание, обладающее качеством всеобщности и

объективности, добывается в рамках отношения субъекта к

объекту, к эмпирической реальности. Во втором случае речь идет о

внутреннем мире человека, о его ценностях, выражающих заложенное в нем надэмпирическое нравственное

начало. Г. Риккерт вслед за Кантом тоже отделяет ценности

от действительности. По Риккерту, сущность ценностей «состоит в их значимости, а

не в их фактичности» [Риккерт Г. Науки о природе и науки

о культуре. С. 94.]. Иначе говоря, ценности относятся не к сфере бытия, а к

области значимостей. Если отвлечься от этого типичного для кантианства

противопоставления, то можно сказать, что здесь заложена верная мысль, а именно

что ценности отражают особенности, потребности, интересы человека и служат

основанием оценки значения явлений действительности для субъекта. Таким образом,

отношение к субъекту есть исходный принцип ценностного отношения. Продукт

материальной или духовной деятельности становится благом, или ценностью, именно

в рамках этого отношения, когда он что-то значит для субъекта. Но если признать,

что человек создает и в материальной и в духовной сфере то, что имеет для него

значение, а значимое для субъекта есть ценность, то вывод однозначен: все

созданное человеком, то есть его культура, есть ценность. Однако этот вывод был

бы слишком простым. Следует учесть, что «значимость» является лишь исходной и

самой общей характеристикой ценностного отношения. Но не все значимое для

человека приобретает статус культурной ценности. Есть явления, которые могут

рассматриваться только как ценности, например идеалы, другие же — как просто

полезные предметы или действия. Но если из понятия ценности исключить все только

полезное, его объем резко сужается. Полезная вещь остается ценностью, но лишь в

утилитарном смысле. Чтобы выделить «подлинные ценности», необходимо кроме

критерия значимости ввести другие, определяющие, о какой значимости и для какого

субъекта идет речь.

Таким образом,

отношение к субъекту есть исходный принцип ценностного отношения. Продукт

материальной или духовной деятельности становится благом, или ценностью, именно

в рамках этого отношения, когда он что-то значит для субъекта. Но если признать,

что человек создает и в материальной и в духовной сфере то, что имеет для него

значение, а значимое для субъекта есть ценность, то вывод однозначен: все

созданное человеком, то есть его культура, есть ценность. Однако этот вывод был

бы слишком простым. Следует учесть, что «значимость» является лишь исходной и

самой общей характеристикой ценностного отношения. Но не все значимое для

человека приобретает статус культурной ценности. Есть явления, которые могут

рассматриваться только как ценности, например идеалы, другие же — как просто

полезные предметы или действия. Но если из понятия ценности исключить все только

полезное, его объем резко сужается. Полезная вещь остается ценностью, но лишь в

утилитарном смысле. Чтобы выделить «подлинные ценности», необходимо кроме

критерия значимости ввести другие, определяющие, о какой значимости и для какого

субъекта идет речь. Так возникают понятия: материальные и духовные ценности,

высшие ценности, социальные ценности, общечеловеческие ценности, художественные

ценности и т.д. Эти ценности действительно придают культуре определенный облик,

делают ее конкретной, данной, специфической, и в то же время не превращают

какую-то одну культуру в эталон для других. В этом качестве ценности — душа

культуры.

Так возникают понятия: материальные и духовные ценности,

высшие ценности, социальные ценности, общечеловеческие ценности, художественные

ценности и т.д. Эти ценности действительно придают культуре определенный облик,

делают ее конкретной, данной, специфической, и в то же время не превращают

какую-то одну культуру в эталон для других. В этом качестве ценности — душа

культуры.

С понятием значимости коррелирует

категория оценки, представляющая собой выявление значимости предмета для его

субъекта с точки зрения того или иного критерия. Критерии оценки бесконечно

разнообразны. Это могут быть потребности больших социальных групп, семьи,

личности, организации, экономические и политические интересы, требования моды

или высшие духовные ценности. Поэтому вопрос о выборе критериев оценки имеет

принципиальное значение хотя бы потому, что из той или иной оценки явления

вытекают выводы, касающиеся способов практического действия по отношению к

данному явлению. Поверхностные, неверные оценки ведут к ошибочным действиям. Оценки отражают не только интересы и потребности субъекта, но и его самопознание

и познание объекта. С развитием материальной и духовной культуры, с прогрессом

познания меняются и критерии оценок, следовательно и сами оценки. То, что

признавалось полезным, оказывается вредным, красивое — безобразным, хорошее —

дурным и т.д. Так как реальность оценивается в рамках определенной культуры,

оценки зависят от типа культуры. Оценки относительны в двух планах: они всегда

соотносятся с субъектом оценки, а также с характером и уровнем развития культуры

и общества.

Оценки отражают не только интересы и потребности субъекта, но и его самопознание

и познание объекта. С развитием материальной и духовной культуры, с прогрессом

познания меняются и критерии оценок, следовательно и сами оценки. То, что

признавалось полезным, оказывается вредным, красивое — безобразным, хорошее —

дурным и т.д. Так как реальность оценивается в рамках определенной культуры,

оценки зависят от типа культуры. Оценки относительны в двух планах: они всегда

соотносятся с субъектом оценки, а также с характером и уровнем развития культуры

и общества.

Как значимость является исходной и самой общей основой ценностного отношения, так и оценка есть самая общая форма его выявления.

Иерархия ценностей. Культура

предполагает определенную иерархию ценностей. И попытки выстроить иерархическую

систему ценностей культуры предпринимались неоднократно, но, учитывая

многообразие культур и мировоззрений, даже в рамках каждой из них создать

общепринятую систему ценностей — дело бесперспективное.

Первый вопрос, который возникает при построении такой системы: а что должно находиться на ее вершине? Религия и религиозная философия, естественно, высшей и абсолютной ценностью считают божественное начало мира. В качестве высших ценностей выдвигаются также жизнь, человеческая личность и вообще ценности гуманизма, нравственные идеалы, общечеловеческие ценности, истина, добро, красота. Для Платона вершиной идеального мира было благо. В вопросах о том, существуют ли абсолютные ценности или все они относительны, можно ли говорить о надысторических ценностях или они только историчны, есть ли общечеловеческие ценности или это иллюзия и обман и т.д., также отсутствует единство мнений. Многое зависит от исходных философско-мировоззренческих позиций.

Людям вообще свойственно искать

некую абсолютную опору своего бытия, познания, ценностных ориентаций. И это не

случайно, ибо если все относительно, то теряется критерий для разграничения

истины и лжи, добра и зла, хорошего и дурного и рушатся устои личностного

нравственного существования, что психологически невыносимо. Поэтому следует

признать справедливым поиск основополагающих ценностей. Представление о

человеке, о личности как о высшей ценности — это не гордыня, а признание

единственности его индивидуального бытия в этом мире. Этот тезис может стать

основой крайнего индивидуализма, но вовсе не обязательно, если признать, что

человек таковым становится только в обществе, только в культуре, только во

взаимодействии и общении с другими людьми, что способом его бытия является

материальная и духовная деятельность. Признание социальной сущности человека

снимает противопоставление индивида и общества. Человек не «заброшен» в этот

мир, он творит его, живет в мире, который он сам создал, хотя, конечно,

физическое время его индивидуального бытия ограничено законами природы.

Поэтому следует

признать справедливым поиск основополагающих ценностей. Представление о

человеке, о личности как о высшей ценности — это не гордыня, а признание

единственности его индивидуального бытия в этом мире. Этот тезис может стать

основой крайнего индивидуализма, но вовсе не обязательно, если признать, что

человек таковым становится только в обществе, только в культуре, только во

взаимодействии и общении с другими людьми, что способом его бытия является

материальная и духовная деятельность. Признание социальной сущности человека

снимает противопоставление индивида и общества. Человек не «заброшен» в этот

мир, он творит его, живет в мире, который он сам создал, хотя, конечно,

физическое время его индивидуального бытия ограничено законами природы.

Что же касается историчности

высших ценностей, то, бесспорно, все они историчны, ибо каждая эпоха вносит в их

содержание нечто свое. Но в них имеется и элемент надысторичности. Так,

библейские заповеди — не убий, не укради, не прелюбодействуй — остаются и

сегодняшними нравственными нормами, как и тысячи лет назад. И хотя люди всегда

убивали, воровали, прелюбодействовали, отказаться от них человечество не может,

они являются нравственными ориентирами нормальной человеческой жизни. Но за это

время менялись и формы собственности, и отношения людей, и системы ценностей, в

рамках которых эти нормы действовали.

И хотя люди всегда

убивали, воровали, прелюбодействовали, отказаться от них человечество не может,

они являются нравственными ориентирами нормальной человеческой жизни. Но за это

время менялись и формы собственности, и отношения людей, и системы ценностей, в

рамках которых эти нормы действовали.

Таким образом, к высшим ценностям относятся социальные, нравственные, эстетические, религиозные идеалы и принципы, действующие в качестве духовных ориентиров человеческой — общественной и личной — жизни и деятельности. В следовании им, в их реализации люди ищут смысл своей жизни. Они поднимают человека над уровнем его повседневных материальных потребностей и интересов и тем самым возвышают его как социального субъекта, как субъекта культуры.

Существует также особый объект,

не относящийся к культуре, но являющийся для человека абсолютной ценностью. Это

— естественная, не тронутая рукой человека природа, Вселенная. Действительно,

разве Солнце не является для человека ценностью? Не случайно древние его

обожествляли, то есть делали элементом своей культуры. Природа — ценность как

естественный фундамент жизни человека, общества, культуры. Это еще одно

доказательство нетождественности границ культуры и ценностей. Природа как

ценность есть реальный Абсолют.

Природа — ценность как

естественный фундамент жизни человека, общества, культуры. Это еще одно

доказательство нетождественности границ культуры и ценностей. Природа как

ценность есть реальный Абсолют.

Анализ ценностей в рамках

философии культуры неизбежно наталкивается на проблему добра и зла. Добро — одна

из фундаментальных высших ценностей бытия человека, его культуры. Но можно ли

считать ценностью зло? Конечно, большинство людей даст отрицательный ответ. Если

взять зло в широком смысле как все явления, действия, процессы, негативные с

точки зрения идеалов добра, справедливости, гуманизма, то возникают вопросы,

относятся ли они, во-первых, к культуре и, во-вторых, к ценностям. Если считать

бессмысленным выражение «отрицательные ценности», то тогда к миру человеческих

ценностей их отнести нельзя. Такое решение отвечает здравому смыслу. Никакой

нормальный человек не назовет воровство культурной ценностью. Если полагать, что

культура есть совокупность ценностей, то негативные явления следует исключить из

мира культуры.

Однако культура — это все, созданное человеком, значит, и негативное. Отсюда следует, что надо либо пересмотреть исходное определение культуры, либо отказаться от ее отождествления с совокупностью ценностей. И все же в культуре существуют негативные явления. Без пива нет Баварии, без водки нет России. Христианская культура признает и Бога и дьявола, и она тысячелетия билась над проблемой теодицеи — как оправдать существование Бога, если в мире творится зло. Если Бог милосерден и всемогущ, то как он может допустить, что через всю историю тянется кровавый шлейф войн, преступлений, убийств, варварского издевательства над человеком?! Видимо, анализ соотношения культуры и ценностей подводит к аналогичной проблеме: как определить отношение к культуре негативных явлений, принадлежат ли они к культуре или нет. Хотя негативные феномены исключаются из мира ценностей, но они остаются феноменами культуры, как Бог и дьявол в культуре христианства.

Позитивные начала культуры

характеризуют ее ценностный аспект. Но никакую культуру нельзя мыслить без

внутренних противоречий, столкновения позитивных и негативных начал, добра и

зла, человечности и жестокости, участия и безразличия, самопожертвования и

эгоизма, святости и преступности. Культура — это сложный и противоречивый мир

человека, мир внутренний и предметный, мир деятельности и общения, мир

повседневности и высших ценностей. Овладевая ценностями культуры, человек

формирует свой духовный облик, делает свою жизнь полноценной. Образование,

овладение высотами научного знания и приобщение к миру ценностей культуры —

такова стратегия личности на пути к полноценной жизни. Кант писал, что звездное

небо над нами и нравственный закон в нас — это высшее, что есть в мире. Этот

величественный образ можно трактовать и как выражение единства познавательного и

ценностного отношения к миру, которая реализуется, когда человек постигает мир и

творит себя как субъект культуры.

Но никакую культуру нельзя мыслить без

внутренних противоречий, столкновения позитивных и негативных начал, добра и

зла, человечности и жестокости, участия и безразличия, самопожертвования и

эгоизма, святости и преступности. Культура — это сложный и противоречивый мир

человека, мир внутренний и предметный, мир деятельности и общения, мир

повседневности и высших ценностей. Овладевая ценностями культуры, человек

формирует свой духовный облик, делает свою жизнь полноценной. Образование,

овладение высотами научного знания и приобщение к миру ценностей культуры —

такова стратегия личности на пути к полноценной жизни. Кант писал, что звездное

небо над нами и нравственный закон в нас — это высшее, что есть в мире. Этот

величественный образ можно трактовать и как выражение единства познавательного и

ценностного отношения к миру, которая реализуется, когда человек постигает мир и

творит себя как субъект культуры.

Человека, его нравственный облик,

уровень его культурного развития весьма точно характеризуют его ценностные

ориентации, то, что он предпочитает, каковы его жизненные приоритеты, какой путь

в своей жизни он выбирает. Эти ориентации проявляются в его деятельности, в

общении с другими, в его самооценке и оценках других людей.

Эти ориентации проявляются в его деятельности, в

общении с другими, в его самооценке и оценках других людей.

4. Типология культуры

Содержание:

• Многообразие культур

• Цивилизация

• Национально-этнические культуры

• Культура и социальные факторы

• Субкультура и контркультура

• Взаимодействие культур

Многообразие культур. Многообразие культур является

эмпирическим фактом. Что означает это многообразие, каковы его причины, какую

роль оно играет в истории, каковы принципы взаимоотношения различных культур и

т.д. — все это проблемы, мимо которых философия культуры пройти не может. Она

оперирует понятием культуры как таковой, но это понятие лишь выделяет то

существенное, что объединяет реально существующие культуры, является общим для

них. Картина же мировой культуры — это многоцветие, многообразие культур и форм

их взаимоотношения. Границы между культурами образуются потому, что каждая из

них имеет свою специфику, определяемую условиями бытия той или иной

социально-исторической или этнической общности, ее внутренней взаимосвязью с

природной и социальной средой. Так возникли локальные (европейская,

латиноамериканская и т.д.), национальные, этнические культуры. Различия в

культуре образуются также под влиянием социальных, демографических и других

факторов (молодежная культура, массовая культура и т.д.).

Так возникли локальные (европейская,

латиноамериканская и т.д.), национальные, этнические культуры. Различия в

культуре образуются также под влиянием социальных, демографических и других

факторов (молодежная культура, массовая культура и т.д.).

В докапиталистических обществах многообразие культур складывалось в условиях относительной изолированности различных регионов планеты. Сложившись, культура становится активно действующей исторической силой. Наиболее мощные культуры проявили себя в истории как фактор, определяющий специфику цивилизации.

Цивилизация. На ранних ступенях общественного развития человек был слит с той общностью (родом, общиной), частичкой которой являлся. Развитие этой общности было одновременно и развитием самого человека. В таких условиях социальная жизнь была одновременно и жизнью данной культуры, а достижения общества были достижениями его культуры.

Другой особенностью первобытной

социальности был ее «естественный» характер. Родоплеменные, а также внутри- и

межобщинные отношения «естественно» возникали в процессе совместной жизни и

деятельности людей, в суровой борьбе за поддержание своего существования.

Разложение и распад этих отношений был одновременно глубинным переворотом в

механизмах функционирования и развития общества, означавшим становление

цивилизации.

Родоплеменные, а также внутри- и

межобщинные отношения «естественно» возникали в процессе совместной жизни и

деятельности людей, в суровой борьбе за поддержание своего существования.

Разложение и распад этих отношений был одновременно глубинным переворотом в

механизмах функционирования и развития общества, означавшим становление

цивилизации.

Понятие цивилизации первоначально

настораживает своей неопределенностью и многозначностью; в него вкладывалось и

вкладывается самое различное содержание. Действительно, это понятие употребляют

и как синоним культуры (человек культурный и цивилизованный — характеристики

однопорядковые), и как нечто ей противостоящее, например как бездушное, вещное

«тело» общества в противоположность культуре как началу духовному. Получила

распространение интерпретация этого понятия в негативном смысле как

общественного состояния, враждебного гуманным, человеческим аспектам социальной

жизни. По О. Шпенглеру, цивилизация — это этап упадка культуры, ее старения.

В то же время в общественных науках и социальной философии (в том числе у А. Дж. Тойнби) понятие цивилизации используется для характеристики конкретного общества как социокультурного образования, локализованного в пространстве и во времени (цивилизация Древнего Египта или Вавилона, арабская цивилизация и т.д.), или как фиксация определенного уровня технологического развития.

Наличие многочисленных толкований и концепций цивилизации дает основания для критического отношения к этому понятию.

Вместе с тем сама жизнь показала необходимость использования понятия цивилизации, выявления его реального научно-философского содержания.

Цивилизация представляет собой социокультурное образование, возникающее как способ существования людей в условиях и на основе общественного разделения труда.

Цивилизация включает в себя всю созданную человеком

культуру, человека, освоившего культуру и способного жить и действовать в

окультуренной среде своего обитания (в девственной природе существование

цивилизации невозможно), а также совокупность общественных отношений как форм

социальной организации культуры, обеспечивающих ее существование и продолжение. Формационное членение общества придает цивилизации социальную определенность,

историческую конкретность. Формационные различия в европейском обществе, после

выхода его из первобытного состояния, — это различия внутри европейской

цивилизации.

Формационное членение общества придает цивилизации социальную определенность,

историческую конкретность. Формационные различия в европейском обществе, после

выхода его из первобытного состояния, — это различия внутри европейской

цивилизации.

Первые цивилизации появились там, где развитие производительных сил, общественное разделение труда, рост численности населения, социальное расслоение сделали невозможным существование человека в рамках родоплеменного строя. Изменение «способа существования» означает формирование новых экономических и социальных механизмов, которые способны уже на новой основе обеспечить сохранение данного общества во времени. К их числу относятся собственность в ее различных формах, включая частную, товарное производство и рынок, государство и система права. Политико-правовые механизмы необходимы для стабильного существования цивилизации, поскольку выполняют интегративную функцию в форме классового господства или социального партнерства.

Становление цивилизации связано с глубинным переворотом в

культуре. Происходит отделение умственного труда от физического, развиваются

различные формы общественного сознания, возникают зачатки наук. Принципиальным

цивилизационным новшеством является письменность. Бесписьменных цивилизаций

история практически не знает.

Происходит отделение умственного труда от физического, развиваются

различные формы общественного сознания, возникают зачатки наук. Принципиальным

цивилизационным новшеством является письменность. Бесписьменных цивилизаций

история практически не знает.

Социальные механизмы цивилизации, бесспорно, находятся в весьма сложном и противоречивом взаимоотношении с культурой, способствуя ее развитию и тормозя его. Причем такие тенденции могут действовать одновременно, с преобладанием той или иной. Это иногда служит основанием для утверждений о враждебности культуры и цивилизации. Но точнее можно было бы сказать, что цивилизация характеризует социальное бытие культуры. Другой вопрос, что это бытие бывает противоречивым.

Если социальные механизмы

цивилизаций являются общими для них (хотя и в разных вариантах), то именно

культуры каждой цивилизации уникальны и отличают их друг от друга. Теории

локальных культур и цивилизаций абсолютизируют это обстоятельство, рассматривая

каждую цивилизацию (культуру) как самостоятельное образование и, по существу,

отвергая идею единства мировой истории (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж.

Тойнби). Но отрицание ее единства не может быть принято, так как противоречит

реальному ходу истории, где взаимодействуют различные цивилизации, и ведет на

практике к обособлению и противопоставлению культур, а не просто к признанию их

равноправия. Уникальность каждой культуры — достаточное основание для

последовательного проведения принципа равенства в сфере культуры, а их

многообразие является великим достоянием человечества, его богатством, потеря

которого была бы невосполнимой.

Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж.

Тойнби). Но отрицание ее единства не может быть принято, так как противоречит

реальному ходу истории, где взаимодействуют различные цивилизации, и ведет на

практике к обособлению и противопоставлению культур, а не просто к признанию их

равноправия. Уникальность каждой культуры — достаточное основание для

последовательного проведения принципа равенства в сфере культуры, а их

многообразие является великим достоянием человечества, его богатством, потеря

которого была бы невосполнимой.

Регионально-цивилизационная типология культур выделяет

культуры или близкие комплексы культур, фундаментально различающиеся друг от

друга. Каждая из них имеет свою религию, свой нравственный кодекс, своеобразную

художественную культуру, формирует особый образ жизни, быт, нравы, психический

склад людей. Например, различия европейской, китайской, индийской, арабской

культур столь велики, что иначе как цивилизационными их назвать нельзя. Это

различные цивилизации. В недрах европейской цивилизации сформировалось

индустриальное общество, ныне перерастающее в ряде экономически развитых стран в

постиндустриальное. Эту цивилизацию именуют техногенной, ее развитие определяет

особенности современного общества. В связи с расширением ареала техногенной

цивилизации и возникновением глобальных проблем все чаще звучат предупреждения

об экологических и других опасностях и угрозах, нависших над человечеством, и о

необходимости срочно принимать меры для спасения современной человеческой,

мировой, планетарной цивилизации.

В недрах европейской цивилизации сформировалось

индустриальное общество, ныне перерастающее в ряде экономически развитых стран в

постиндустриальное. Эту цивилизацию именуют техногенной, ее развитие определяет

особенности современного общества. В связи с расширением ареала техногенной

цивилизации и возникновением глобальных проблем все чаще звучат предупреждения

об экологических и других опасностях и угрозах, нависших над человечеством, и о

необходимости срочно принимать меры для спасения современной человеческой,

мировой, планетарной цивилизации.