Доказать что человек существо биосоциальное существо: докажите что человек существо биосоциальное

докажите что человек существо биосоциальное

Задание 2Напиши сочинение-рассуждение на тему «Нашапланета Земля» обережном отношении к природе.

расписать по структуре деятельности починку стула. срочно.

29-30ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМБыть человекомэто значит чувствоватьсвою ответственностьперед людьми, природой и миром.Антуан де Сент-ЭкзюпериЗадание 1Соста … вь Синквейн на тему «Наша планета».е

Чем отличается настоящая доброжелательность от избирательной

Составить потребительскую корзину подростка на месяц

Помогите пожалуйста

Задание 1. Прочитай два высказывания. Одно принадлежит литературному

герою, а второе – ученому.

«Природа не храм, а мастерская» (из романа И.С. Тург

… енева «отцы и дети»).

«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё – наша задача» (И. Мичурин)

Согласен ли ты с этими высказываниями? Сформулируй свою точку зрения и подтверди её аргументами.

Задание 2. Познакомься с разделом «Жил на свете человек…», посвящённым мыслителю Альберту Швейцеру.

Назвать основные организационно-правовые формы предпринимательства. Помогите пожалуйста!!!!

Данные потребительской корзины пересчитываются несколько раз в год, а каждые пять лет пере-

сматривается ее состав. Для различных категория граждан перерасчет цет отдельно. В каком ре-

оне он определяет так же отдельно. Объясните с чем это связано?

Б.Найдите в Интернете информацию о потребительской корзине (сколько она стоит) и прожиточном

минимуме (в рублях) в Рязанской области на 2020 г. Не забудьте указать откуда была взята эта инфор-

мация.

6. Чем объясняется неравенство доходов граждан? (не менее 3)

7. С помощью интернет ресурсов найдн процент богаты, средних и бедных слоев в РФ на 2019 г.

8.Перераспределение доходов – цель и как она осуществляется.

9. Перечислите экономические меры социальной поддержки населення в РФ.(Раздел «Экономические

меры социальной поддержки населения).

Социальные выплаты

Социальное обслуживание

Данные потребительской корзины пересчитываются несколько раз в год, а каждые пять лет пере-

сматривается ее состав. Для различных категория граждан перерасчет цет отдельно. В каком ре-

оне он определяет так же отдельно. Объясните с чем это связано?

Б.Найдите в Интернете информацию о потребительской корзине (сколько она стоит) и прожиточном

минимуме (в рублях) в Рязанской области на 2020 г. Не забудьте указать откуда была взята эта инфор-

мация.

6. Чем объясняется неравенство доходов граждан? (не менее 3)

7. С помощью интернет ресурсов найдн процент богаты, средних и бедных слоев в РФ на 2019 г.

8.Перераспределение доходов – цель и как она осуществляется.

9. Перечислите экономические меры социальной поддержки населення в РФ.(Раздел «Экономические

меры социальной поддержки населения).

Социальные выплаты

Социальное обслуживаниепривет можете плиз сделать кроссворд 15 слов из параграфов 10-12 учебник обществознания 6 класс Боголюбова Иванова. Дам 15 балов

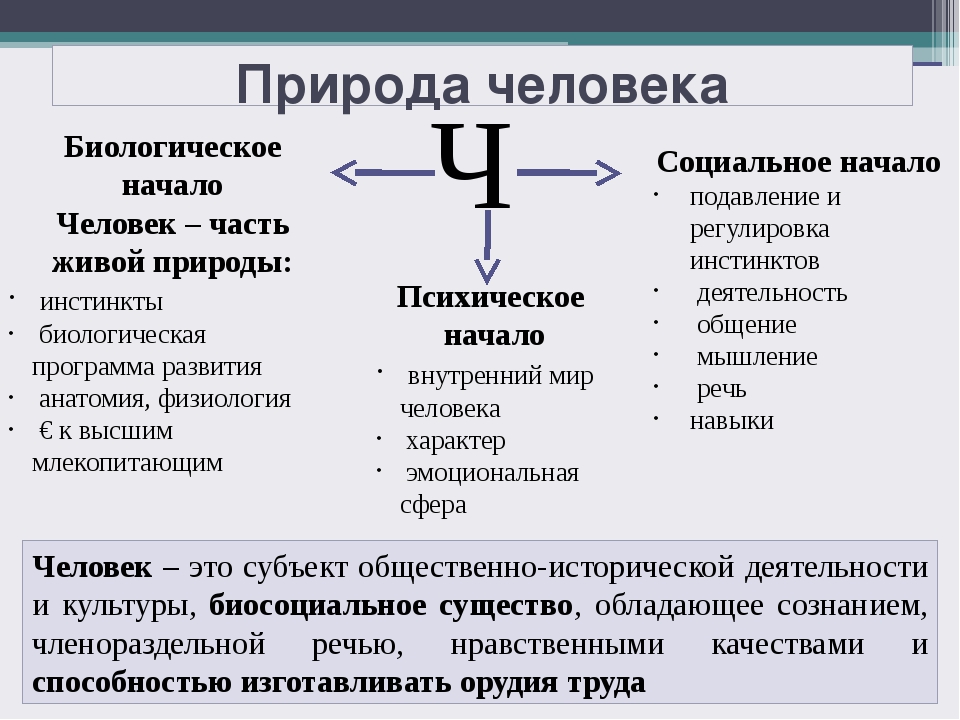

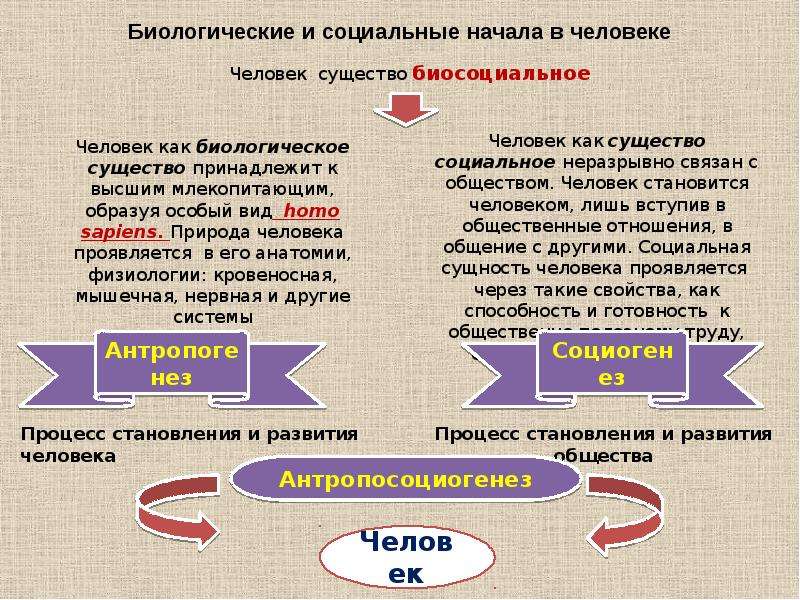

Урок 2. человек – биосоциальное существо — Обществознание — 10 класс

Обществознание, 10 класс

Урок 2. Человек – биосоциальное существо

Человек – биосоциальное существо

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.

2. Потребности и мотивы.

3. Способности человека.

4. Человек в системе общественных отношений

Тезаурус:

Человек – биосоциальное существо, обладающее мышлением и речью, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного производства.

Индивид — единичный представитель человеческого рода.

Индивидуальность – неповторимые свойства, отличающие индивида от других людей.

Личность – человек. обладающий социально-значимыми качествами: волей, целеустремлённостью, сознанием и самосознанием.

Самосознание — способность личности принимать самостоятельные решения и вступать в определённые отношения с другими людьми и природой. Самореализация – процесс осуществления личностью своих возможностей, достижения целей, максимальная реализация творческого потенциала.

Потребности – осознаваемая и переживаемая нужда человека в чём-либо.

Мотивация – внутренне состояние человека, связанное с его потребностями.

Способности — свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Учебник «Обществознание» для 10 класса авторов: Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, А.В. Белявского. Москва. Издательство «Просвещение», 2014.

О.А. Чернышёва, Р.В. Пазин. Обществознание. ЕГЭ. Работа с текстом. Решение познавательных задач. Легион. Ростов-на-Дону, 2017. С. 28 — 41; 192 – 198.

П.А. Баранов. Большой сборник тематических заданий. АСТ, 2017. С. 5 — 37;

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Что такое человек? Этим вопросом задавались философы всех времён и народов. Данная пzроблема актуальна в современной философии. Как-то днём древнегреческий философ Диоген ходил с зажжённым факелом по Афинам и на вопрос прохожих «что вы делаете», отвечал кратко: «Ищу человека». Он имел в виду, что найти достойного среди людей не так просто.

Он имел в виду, что найти достойного среди людей не так просто.

Немецкий философ И. Фихте относил понятие «человек» к человеческому роду, подразумевая, что невозможно анализировать свойства отдельного человека вне отношений с другими людьми.

Человеческая природа имеет двойственный характер. Это происходит потому, что человек — результат биологической эволюции и развития общества: от рождения в человеке преобладает природное, а его становление связано с приобретением социальных черт и признаков.

Биологическая сущность человека проявляется в том, что человек — часть живой природы. От природы человек получает и инстинкты, и биологические потребности. Например, к основным биологическим потребностям относятся воспроизводство рода, еда (питание), сон (отдых). Подавление и регулировка инстинктов, речь, мышление, навыки, связь с обществом отражают общественное (социальное) в человеке. Например, основными социальными потребностями являются общение, мышление, труд.

Биологическое и социальное в человеке связано, так как человек — биосоциальное существо.

В процессе жизни в человеке происходят определённые изменения, связанные со становлением личности.

Человек рождается индивидом — единичным представителем человеческого рода. По мере развития в нём проявляются индивидуальные черты — неповторимые свойства, отличающие индивида от других людей.

Каждый человек — личность, обладающая социально-значимыми качествами: волей, целеустремлённостью, сознанием и самосознанием. «индивидуальность» — неповторимые качества отдельного человека, своеобразные особенности, которые принадлежат только ему.

Область наложения индивидуальности на личность — это те свойства личности, которые составляют основу её индивидуальности. Человек как личность проявляет себя в процессе общественных отношений через набор социальных функций и ролей.

Человек одновременно может выполнять разные роли: потребителя, производителя, семьянина, гражданина. Качество роли проявляется в поступках. Например, он может быть профессионалом своего дела, патриотом, заботливым семьянином. В своих ролевых проявлениях личность развивается, совершенствуется, меняется. Действует, борется, любит и ненавидит, тоскует не сама личность, а человек, который обладает личностью.

В своих ролевых проявлениях личность развивается, совершенствуется, меняется. Действует, борется, любит и ненавидит, тоскует не сама личность, а человек, который обладает личностью.

Самосознание и самореализация являются главными условиями в поведении человека в процессе реализации социальных связей и формирования социальных качеств. Американский учёный А. Маслоу относил потребность в самореализации к высшим потребностям человека. Самосознанием называют способность личности принимать самостоятельные решения и вступать в определённые отношения с другими людьми и природой. Главный признак самосознания — готовность нести ответственность за свои решения и действия. Самореализация — процесс осуществления личностью своих возможностей, достижения целей, максимальная реализация творческого потенциала.

Разбор типового тренировочного задания

- Вставьте пропущенное слово:

_______ – биосоциальное существо, обладающее мышлением и речью, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного производства.

Варианты ответов:

1) Индивид;

2) Человек;

3) Личность

Правильный вариант/варианты: 1) Человек.

- Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

Когда мы говорим о человеке, то нередко употребляем родственные этому общему понятию термины. _______ — это человек как единичное природное существо, отдельный, обособленный представитель человеческой общности. С этим термином тесно связано понятие________________. Это человек, характеризуемый со стороны своих значимых отличий от других людей.

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.

Список терминов:

1) индивидуальность 2) ценность 3) субъект

4) деятельность 5) орудие труда 6) задаток

7) личность 8) высшая ступень 9) индивид

Человек – существо биосоциальное

Что есть человек? Что связывает его с другими живыми существами? Почему он так отличается от них?

Эти вопросы люди задавали себе с тех

самых пор, когда научились мыслить.

«Мы с тобой одной крови — ты и я», - могли бы повторить вслед за Маугли те, кто поклонялся тотемам — изображениям животных, от которых якобы и ведут свой род люди.

Тотемизм — вера в сверхъестественную связь между родом или племенем и этим самым животным-прародителем. Это одна из самых древних форм религии. Она появилась, вероятно, ещё в те незапамятные времена, когда люди не отделяли себя в полной мере от природного окружения, чувствовали себя частью природы.

Вот и Платон, знаменитый древнегреческий философ, пытался увидеть эту связь. «Человек — это двуногое животное без перьев», — доказывал он своему оппоненту, не менее знаменитому мыслителю Диогену. «Нет, — думал Диоген, — что-то здесь не так. Человек — это что-то гораздо большее». И чтобы доказать свою правоту, он ощипал петуха и поставил его перед Платоном: «Это твой человек?»

После такого наглядного опровержения,

тому трудно было настаивать на прежней формулировке, и он добавил: «…и имеющее

ногти!» Наверное, Диоген нашёл подходящий ответ, он был находчивым парнем и за

словом в карман не лез. Но история не сохранила сведений о продолжении

дискуссии. Кстати, ногтями принято называть и роговые пластинки на

концах пальцев приматов. Но, возможно, античные философы не были близко знакомы

с обезьянами.

Но история не сохранила сведений о продолжении

дискуссии. Кстати, ногтями принято называть и роговые пластинки на

концах пальцев приматов. Но, возможно, античные философы не были близко знакомы

с обезьянами.

Так всё-таки: человек — это животное или совершенно особое существо?

Да, конечно, животное! Биологи выделяют около 1560 признаков, по которым можно провести сравнение людей и человекообразных обезьян. Так вот, всего лишь пятая часть из них — 312 - присуща исключительно человеку. По остальным мы совпадаем с нашими братьями приматами. Наиболее близки люди с шимпанзе — 396 общих признаков. 305 совпадений у человека с гориллой. Более отдалёнными родственниками являются орангутаны — 272 объединяющих признака. Да что там приматы! Иммунологическое сходство (то есть подобие на генном уровне) человека со свиньёй составляет от 38% до 58 процентов.

Можно приводить ещё очень много фактов,

подтверждающих идею — человек такое же природное, биологическое существо, как и

другие животные.

Но…! Многие свойства, присущие человеку, не закладываются в него от рождения. Они не сформируются, если по каким-то причинам маленький ребёнок окажется изолирован от общества себе подобных. Только у Киплинга Маугли был таким развитым, умел пользоваться огнём и научился разговаривать. Судьба реальных Маугли складывалась совсем по-другому.

Вот только один пример. В 1976 году

индийский крестьянин шёл через лес в соседнюю деревню. Недалеко от тропинки он

заметил четырёх волчат. Нет! Только трое зверёнышей были волчатами, а четвёртый

— человеческим ребёнком, мальчиком на вид лет пяти-шести. Волчата убежали, а

маленького человека крестьянину удалось поймать, несмотря на его упорное

сопротивление: ребёнок рычал, кусался, царапался острыми ногтями. Тем не менее,

мужчина принёс его в свой дом, где вместе с родственниками пытался приобщить

Балу (так назвали приёмыша) к человеческому образу жизни. Но это им не удалось.

Передвигаться мальчик предпочитал на четвереньках, его ладони, локти и колени были покрыты твёрдыми мозолями. Отказывался от вегетарианской пищи, предпочитая сырое мясо. Когда стало ясно, что никаких изменений в поведении Балу добиться не удалось, семья передала его в христианский монастырь, откуда он попал в миссию Матери Терезы. Благодаря заботам служителей, особенно персонального его воспитателя — отставного капрала, который сочетал ласку со строгой дисциплиной, мальчик стал более спокойным, отзывался на своё имя, научился передвигаться на ногах и пользоваться простыми предметами.

Но после того как мужчина покинул миссию, Балу вновь стал возвращаться к животному состоянию и в 1985 году умер.

Есть и другие примеры подобного рода. Акбар,

глава Империи Великих Моголов в 16 веке, по сведениям исторических источников,

даже приказал поставить жестокий эксперимент. Группу новорождённых детей,

обычных по телосложению и развитию, изолировали от всякого общения. Их кормили,

физически они вполне нормально развивались, но ни речь, ни способность мыслить,

вести себя «по-человечески» у них так и не сформировалась.

Их кормили,

физически они вполне нормально развивались, но ни речь, ни способность мыслить,

вести себя «по-человечески» у них так и не сформировалась.

Значит, родиться в человеческом обличье недостаточно для того, чтобы стать человеком! Нужно жить в обществе себе подобных. Давайте попробуем провести грань между биологическим и социальным в человеке.

Итак, что каждый из нас получает от природы?

Строение организма, особенности функционирования внутренних органов и систем, работа органов чувств, инстинкты, простейшие психические реакции. Что это такое? Например, вы одёрнете руку, прикоснувшись к горячему чайнику, ещё до того, как поймёте, чем это может вам грозить.

Ну, или вздрогнете и шарахнетесь в сторону от неосознанного ещё страха при резком звуке или неожиданном появлении кого-то или чего-то.

Как в любом другом биологическом

организме, в нашем с вами происходит процесс саморегуляции. Если он нарушается,

мы болеем. Человек обменивается веществом, энергией, информацией с окружающей

средой. Его жизнь проходит через ряд биологических этапов: младенчество, детство,

юность, зрелость, старость.

Если он нарушается,

мы болеем. Человек обменивается веществом, энергией, информацией с окружающей

средой. Его жизнь проходит через ряд биологических этапов: младенчество, детство,

юность, зрелость, старость.

Но от природы нам достаётся и ещё кое-что. То, чего она не даёт другим животным. То, что становится основой, фундаментом развития человека как совершенно особого биологического вида. Да, человек не овладеет членораздельной речью, если ранние детские годы проведёт вне человеческого общества. Но он не заговорит и в том случае, если родиться с нарушением в строении органов речи. Другое дело, что он сможет овладеть иным видом языка, например системой жестов, которой пользуются глухонемые люди.

Что ещё мы можем отнести к сугубо

человеческой природе, уникальным биологическим свойствам? Сложно устроенный

мозг, благодаря которому развивается способность к мышлению, сознание.

Способность к прямохождению, особое устройство кисти руки — гибкость пальцев,

противопоставление большого пальца всем остальным.

Всё это даёт возможность действовать, применяя орудия труда, оперировать самыми разными предметами, осуществлять достаточно тонкие и точные операции.

По биологической, природной линии наследуется тип темперамента, а также особые способности к какому-либо виду деятельности: тонкий слух, например, или скорость протекания нервных процессов. Обильное кровоснабжение мозга способствует повышенной умственной работоспособности, сосредоточенному вниманию, хорошей памяти. Но при этом нужно понимать: это лишь задатки к успешной деятельности. Если они не будут развиваться, то так задатками и останутся. Чтобы стать выдающимся, да и просто хорошим музыкантом, абсолютного слуха мало, нужны ещё годы упорного труда и внимательные, профессиональные наставники.

А бывает и так, что социальные условия

напрямую препятствуют развитию способностей. Кто знает, сколько талантливых

художников, выдающихся учёных погибло в крепостных крестьянах, для которых

образование долгое время считалось излишней роскошью.

Для того чтобы реализоваться, раскрыть свои возможности, создать нечто новое, человек должен усвоить тот опыт, который уже накоплен поколениями его предков. Способность усваивать культуру общества - это, пожалуй, и есть главное социальное качество человека. Высшие животные тоже действуют не только инстинктивно. Они могут чему-то научиться в процессе жизни. Но ни одна, самая умная собака, при всём уважении к этим лучшим друзьям человека, научившись чему-то, не подошла и не шепнула другой на ухо: «Вот это лучше делать так!»

Мы уже говорили, что только в общении с другими людьми человек усваивает язык, научается мыслить. То есть не только воспринимать окружающую действительность, но и объяснять её, проникать в суть событий и явлений, анализировать, сравнивать, предвидеть последствия. Иначе это называется сознанием: понимая происходящее, человек может осмысленно, целенаправленно действовать.

Он не просто приспосабливается к

окружающей среде, а изменяет её в своих интересах или создаёт искусственную

среду обитания. Благодаря этой способности люди, достаточно уязвимые существа,

могут жить и трудиться в самых разных климатических условиях и даже, на

протяжении достаточно длительного времени, там, где в принципе они существовать

не могут: под водой или в космосе.

Благодаря этой способности люди, достаточно уязвимые существа,

могут жить и трудиться в самых разных климатических условиях и даже, на

протяжении достаточно длительного времени, там, где в принципе они существовать

не могут: под водой или в космосе.

Такая созидательная, творческая деятельность возможна только благодаря использованию орудий труда. Вначале они были очень простыми и мало отличались от средств, предоставляемых природой. Но способность человеческого общества накапливать и передавать жизненный опыт стала основой всё убыстряющегося технического прогресса.

Развиваясь в обществе, человек перестаёт

руководствоваться лишь своими биологическими потребностями. Важную роль для

него приобретают потребности социальные и духовные. Более подробно о них вы

будете говорить при изучении других тем. А пока приведём выводы исследователей -

около девяти десятых человеческих действий лишены прямого и даже косвенного

биологического смысла. Поведение человека, чаще всего, определяется не

природными, а социальными нормами, он руководствуется нравственными

ценностями, убеждениями. С ними он тоже не рождается. Они формируются постепенно

под влиянием воспитания и самовоспитания.

Поведение человека, чаще всего, определяется не

природными, а социальными нормами, он руководствуется нравственными

ценностями, убеждениями. С ними он тоже не рождается. Они формируются постепенно

под влиянием воспитания и самовоспитания.

Различные стороны человека отражаются в содержании понятий «индивид», «индивидуальность», «личность».

Индивид — отдельно взятый человека, единичн6ый представитель вида Homo sapiens. Каждый человек, включая новорождённых детей, — индивид. Если о гражданине Х мы говорим, что это молодой мужчина худощавого телосложения с карими глазами и каштановыми волосами, мы характеризуем его как индивида. И если добавляем пару слов о состоянии здоровья, о природных задатках и темпераменте — тоже.

Если же речь идёт о социальных качествах

человека, если мы характеризуем его отношение к другим людям, к самому себе,

его интересы, те виды и способы деятельности. Которые он выбирает, то имеем

ввиду его личность. Она формируется на протяжении достаточно длительного

времени. Когда мы можем сказать о человеке, что он — личность? Наверное, тогда,

когда он готов взять на себя ответственность за последствия своих поступков.

Когда он совершает эти поступки самостоятельно, когда способен сделать осознанный

выбор. Но и после этого личность не перестаёт развиваться, в чём-то меняться.

Которые он выбирает, то имеем

ввиду его личность. Она формируется на протяжении достаточно длительного

времени. Когда мы можем сказать о человеке, что он — личность? Наверное, тогда,

когда он готов взять на себя ответственность за последствия своих поступков.

Когда он совершает эти поступки самостоятельно, когда способен сделать осознанный

выбор. Но и после этого личность не перестаёт развиваться, в чём-то меняться.

Ну, а индивидуальность — та неповторимая, у каждого человека особенная уникальная совокупность черт и качеств, которые отличают его ото всех остальных людей на свете. Имеется ввиду и психологические, и социальные качества, и внешний облик человека. Встречаются похожие люди, нет идентичных, во всём совпадающих.

Даже близнецы, получившие при рождении одинаковый набор генов, индивидуальны. Мамы различают их с первых дней жизни.

Главная идея всего, о чём мы говорили — человек

существо биосоциальное. Недостаточно родиться человеком, надо им стать, а

это возможно лишь в обществе.

Недостаточно родиться человеком, надо им стать, а

это возможно лишь в обществе.

Биосоциальная сущность человека — урок. Обществознание, 8 класс.

Желание многих исследователей понять сущность человека породило множество предположений и рассуждений на эту тему. Однако на данном этапе развития науки преобладает понимание человека как биосоциальной сущности.

Обрати внимание!

Биосоциальное в человеке — соотношение биологического, то есть того, что обусловлено процессами, происходящими в природе, и социального (общественного).

Давай вместе разберёмся, какими характеристиками природного и социального обладает каждый из нас.

- Тело человека создано природой, от него исходят и биологические потребности.

Пример:

потребность в питании, сне, комфортной тепловой среде, дыхании.

- Также общим для всех живых существ является анатомическое строение человека.

Пример:

все обладают кровеносной, мышечной, нервной, костной и другими системами.

При этом отсутствие жёсткой программы биологических свойств наделяет человека способностью адаптироваться к разным условиям жизни. Например, детёныши животных с рождения руководствуются инстинктами. Выживают благодаря подсказкам, заложенным самой природой (что можно кушать, а что нет, кого стоит бояться и т. д).

Человеческое дитя, в сравнении с остальными живыми существами, после рождения максимально неприспособленно к самостоятельной заботе о себе. И именно в семье и обществе происходит становление человека. Ведь родители учат жизни в обществе, передают свои знания об окружающем мире, показывают как трудиться.

Обрати внимание!

Общество является главным условием для приобретения качеств, которые отличают человека от животного, ведь именно в нём человек проходит процесс социализации.

Становление начинается с малого: узнавание голоса родных, постепенное коммуницирование с окружающим миром, а далее осуществляются действия, благодаря которым восприятие становится более осознанным. Наступает осознание себя и всего, что окружает ребёнка в этом мире. Лишь после этого, когда социальная сторона становится ярко выраженной, стоит говорить о нём как о человеке, как о существе биосоциальном.

Наступает осознание себя и всего, что окружает ребёнка в этом мире. Лишь после этого, когда социальная сторона становится ярко выраженной, стоит говорить о нём как о человеке, как о существе биосоциальном.

Пример:

у каждого человека есть рот и уши, но научиться мыслить и общаться он может только во взаимодействии с обществом.

Таким образом, человек является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Это тесная зависимость говорит нам о биосоциальной сущности человека.

К вопросу о биологических аспектах проблематики пола Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 6 (159). С. 114-117 Дискуссии 2016

УДК 572.026+17.023.33

СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ГАПАНОВИЧ

аспирант кафедры философии человека, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер -цена, младший научный сотрудник лаборатории сравнительной нейрофизиологии, Институт эволюционной физиологии им. И. М. Сеченова РАН (Санкт-Петербург, Российская Федерация) stanislavgapanovich@gmail. сот

К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМАТИКИ ПОЛА

Недооценка биологических основ поведения человека, биологической составляющей человеческой сущности приводит к выбору опасного направления развития ряда научно-технических программ. Актуальность темы обусловлена попытками распространения в обществе идей отрицания человеческого пола как изжившего себя феномена. Междисциплинарный подход позволяет рассмотреть причины возникновения подобных идей и показать их научную необоснованность. Биосоциальная природа человека требует изучения и лучшего понимания, но не должна становиться полем бездумного экспериментирования.

Ключевые слова: трансгуманизм, биосоциальная сущность человека, эволюция человека

Человек — биосоциальное существо, а потому без учета особенностей естественно-природной детерминации его поведения едва ли возможна правильная оценка состояния и тенденций развития современной культуры. Согласно Ч. Дарвину и последующей эволюционной традиции, становление человека в антропосоциогенезе определялось действием селективных факторов, и прежде всего полового отбора. Существует обширный эмпирический материал, свидетельствующий о том, что эволюционные изменения на основе полового отбора свойственны и современным человеческим популяциям [8]. И это понятно, если учесть, что стратегии их воспроизводства находятся в прямой зависимости от направлений развития форм полового поведения. Тем не менее последние десятилетия ХХ века и начало ХХ1 столетия знаменуются оформлением и ростом влияния концепций и проистекающих из них практик, основывающихся на идеях отрицания не только важной роли, но и реальности полового диморфизма в структуре человеческих популяций.

Само понятие пола нередко истолковывается как продукт экстраполяции на органическую жизнь отношений власти и подавления, закрепленных социальными «изобретениями» тендерных различий. В свою очередь, проистекающие отсюда убеждения о биологической неопределенности пола широко используются в целях доказательства «естественности» нетрадиционных сексуальных ориентаций, справедливости (оправданности) выражающих их идеологий, обоснованности отвечающих им все более массовых общественных движений. Как и в прошлом, в эпицентре развивающихся со второй половины ХХ века (точнее, с 90-х годов) инициатив по

преобразованию полового поведения оказывается человек — существо «примитивное», «ограниченное», нуждающееся в систематическом совершенствовании как в духовном, так и телесном отношении. Решение вытекающих отсюда задач связывается с прогрессом современных био- и информационных технологий, призванных, согласно замыслу, создать новую породу человека («постчеловека»), свободную от извечно отягчающих его существование телесных недугов, аморализма, конфликтности, словом, от всех возможных уклонений от заранее заданного антропологического идеала. Именно эти цели преследует набирающее силу движение трансгуманизма. Это движение маскируется «развитием» идей «проекта Просвещения» в контексте достижений научно-технического прогресса, и прежде всего в области генной инженерии, информационных технологий, искусственного интеллекта и др. Именно они рассматриваются как события, отмечающие завершение старого и начало нового этапа эволюции человека как биологического вида, поскольку развитие новых технологий вот-вот должно позволить человеку перейти в новое качество, выводящее его за рамки природных ограничений — вплоть до обретения им бессмертия, например, путем замены стареющих живых органов искусственными. Однако «переход к «пост-человеку»» — это не ликвидация смерти, а наоборот, коллективное самоубийство человечества», поскольку «исчезновение смерти означает исчезновение смыслоопределяющих ценностей», таких как «забота о детях и стариках, любовь к другому человеку, осознание хрупкости человеческой жизни; потеряли бы смысл мужество и героизм, ибо они предполагают самопожертвование» [7]. Примерно такие же последствия могло

© Гапанович С. О., 2016

бы иметь исчезновение пола, поскольку специфика отношений полов пронизывает всю человеческую культуру.

Есть основания считать, что сама возможность постчеловеческого бытия в версиях трансгуманистических программ принадлежит к числу технократических утопий. Особые надежды апологетов трансгуманизма связываются с успехами генной инженерии. Надо отметить, что, хотя современная наука вплотную подошла к тому рубежу, за которым становится возможным целенаправленное вмешательство в геном человека («редактирование генома»), тем не менее «мы не имеем представления, что это может означать для будущих поколений» [15]. Новейшие методики (СЯ18РЯ- технологии) редактирования генома очень эффективны и настолько просты, что в случае свободного коммерческого использования могут стать практически общедоступными. В связи с этим в начале 2016 года в докладе директора Национальной разведки США СЯКРЯ-технологии по степени опасности были упомянуты в одном ряду с оружием массового поражения.

Сама идея исправления и/или улучшения свойств будущего ребенка еще на эмбриональной стадии развития вызывает серьезные опасения. Любые манипуляции с эмбрионом в первую очередь повышают риск нарушений процессов половой дифференциации плода. Материнство -сложное комплексное явление. Согласно современным медицинским представлениям, еще не родившийся ребенок (плод) и будущая мать в период беременности образуют «единую функциональную систему мать — плод», они не могут подвергаться какому-либо влиянию отдельно друг от друга. Любые стрессы, которым подвергается будущая мать, сказываются на состоянии плода и его развитии (проблема перинатального стресса). Как показывают новейшие исследования, в первую очередь при таком стрессе угрозе подвергаются мозг будущего ребенка и, как следствие, его гормональная система. «В дальнейшем это приводит к увеличению риска возникновения у потомства различных психоневрологических, метаболических, иммунологических и поведенческих расстройств, к подавлению репродуктивной способности» [5]. Эксперименты на животных также свидетельствуют о том, что «стрессиро-вание беременных матерей… приводит к серьезным перестройкам в гормональном уровне у плодов и вызывает изменение различных форм поведения у их потомков, снижая маскулинизацию самцов и феминизацию у самок. В результате наблюдается нивелирование межполовых различий в тех аспектах жизнедеятельности, которые имеют половую специфичность» [11]. То есть перинатальный стресс является важнейшим фактором формирования нарушений крайне деликатного механизма детерминации пола и по-

ловой самоидентификации в будущем развитии. С этим положением можно соотнести данные перинатальной психологии [4], согласно которым предродовой опыт и опыт рождения человека запечатлеваются на подсознательном уровне, формируя глубинные основы психики, то есть любые достаточно серьезные перемены в среде, окружающей эмбрион, оказываются стрессирую-щим фактором, «программирующим» специфику будущего психологического развития ребенка, к таким факторам относятся как любые перемещения эмбриона (между «искусственной утробой», матерью-донором и т. д.), так и фармакологические и прочие виды воздействий.

Дети, лишенные материнской заботы или каких-то иных форм человеческого общения в этот период (согласно печальному опыту специализированных медучреждений), вырастают с серьезными психологическими отклонениями, препятствующими их дальнейшей социализации в детском возрасте. Между тем именно фаза социальной игры критически важна в личностном развитии и половой самоидентификации ребенка. Это подтверждают и наблюдения за животными [10]. Таким образом, изоляция в детстве не только обусловливает социальную замкнутость во взрослой жизни, но и приводит к появлению индивидов, враждебно относящихся к вопросам пола и родительским обязанностям [10]. Так что мечты о роботизированных инкубаторах постчеловеческих клонов могут быть порождением либо неосведомленности, либо неуемной фантазии идеологически ангажированных лиц.

Игнорирование свойств биологической природы ярко демонстрируют замыслы апологетов трансгуманизма об усилении интеллектуальных способностей человека за счет «подключения» к мозгу внешних технических устройств, а также «копирования сознания человека на искусственный носитель и многократной его перезаписи в меняющиеся телесные оболочки. что открыло бы возможность бесконечного существования личности» [13]. Между тем, несмотря на все достижения нейробиологических наук, остается непонятным, что же такое разум и, соответственно, как его можно смоделировать. Более того, сам путь, по которому до сих пор шло развитие компьютерной техники, представляется тупиковым: повышение «разумности» компьютера производится за счет наращивания быстродействия отдельных компонентов или увеличения их числа, в то время как у живого человека в мозгу начиная с определенного (детского) возраста не увеличивается ни число компонентов, ни скорость проведения нервного импульса, в то же время «разумность» растет («ум набирается») по мере накопления опыта [13]. По поводу процедуры «копирования разума», которой предполагается подвергать выдающихся ученых, можно заметить, что проблема сохранения интеллекту-

116

С. О. Гапанович

ального наследия решается очень давно — с помощью учреждений, именуемых библиотеками. Появление Интернета как универсальной базы данных и своего рода супербиблиотеки должно было вывести попытки решения этой проблемы на совершенно новый уровень. Неожиданно результатом тотальной компьютеризации населения стала все более четко вырисовывающаяся деградация общества вместо его развития, что, по всей видимости, связано с недооценкой биологической составляющей человеческой природы. «…Нарастающее моральное одичание масс, физическое вырождение новых поколений, пандемия хронических болезней, бытовой инфантилизм… в реальности происходит совершенно иной процесс — быстрое становление цивилизации примитива…» [6].

Выдвижение столь масштабных и рискованных проектов, подающихся как необходимые для построения постиндустриального «общества знаний», нуждается в объяснении и оправдании. Основателем движения «трансгуманизма» объявлен Дж. Хаксли — выдающийся ученый и гуманист, мечтавший в середине ХХ века о той роли, которую наука и культура могут сыграть для избавления человечества от страшных бедствий на пути к лучшему будущему. Можно полагать, что в целом Дж. Хаксли имел в виду не столько радикальную трансформацию человека, сколько максимально полную реализацию тех потенций, которые уже заложены в его природе. Что бы мог сказать знаменитый ученый о своих якобы «последователях»? К сожалению, мотивы активности деятелей трансгуманизма далеко искать не нужно. Под рекламную кампанию о «светлом постчеловеческом будущем» разворачиваются дорогостоящие научные программы. По мнению Б. Юдина, «во времена Дж. Хаксли трудно было бы помыслить, что публикация статьи даже такого авторитетного ученого с обоснованием идей трансгуманизма может привести к финансовой поддержке исследований в этой области. Между тем в наши дни не то что победа, которую одержали бы сторонники трансгуманизма в дискуссиях со своими оппонентами, но даже само по себе оживленное обсуждение этой темы выступает в качестве важного фактора, обеспечивающего как социальную, так и финансовую привлекательность выдвигаемых в этой области проектов» [14].

Утопические и «природоборческие» тенденции наглядно обнаруживаются в фактах отрицания человеческой сексуальности как почти отжившего свое и совершенно необязательного в будущем пережитка прошлого. Отрицание сексуальности, то есть, по сути, борьба против собственной природы, практически полностью заимствовано трансгуманизмом из идеологического багажа ультрарадикального феминизма второй половины ХХ века. Начав с борьбы

против дискриминации по половому признаку, некоторые феминистки не увидели возможности исправить несправедливость иначе, как вместе с биологией своего пола. Одной из наиболее известных теоретических работ на эту тему стала изданная в 1970 году книга С. Файерстоун «Диалектика пола» («Dialectic of sex»), в которой без каких-либо сомнений смешаны социология с биологией, а идеи борьбы социальных классов экстраполированы на отношения полов. Призыв освободить женщин от «биологических занятий» выявляет изначально негативную психологическую установку (возможно, не до конца осознаваемую) автора, термин «биологические» получает здесь оттенок недостойности. Эта установка так или иначе опирается на распространенную в современной культуре оппозицию «душа — тело» (непосредственно связанную с оппозицией «человек — животное»), коренящуюся в теологическом прошлом современной гуманитарной традиции и наложившей отпечаток на мышление всех ее представителей, независимо от их религиозности. Многие гуманитарии до сих пор отвергают возможность какого-либо сравнения поведения человека с поведением животных [3].

В 1989 году была написана работа, ставшая знаменитой и обильно цитируемая до сих пор, -«Манифест киборгов» Донны Харауэй, продолжающая тему борьбы с собственной природой во имя снятия вечных (в том числе гендерных) противоречий. С точки зрения автора, поскольку люди в условиях современной цивилизации не могут существовать без всевозможных технических устройств, им пора перестать притворяться «просто биологическими людьми» и начать сращивать себя с техническими устройствами, то есть стать киборгами. Читателю предлагается смириться с тем, что половое (гендерное) разделение попросту исчезнет само по себе, по мере научно-технического развития цивилизации и исчезновения прежнего, «биологического» человека — что, собственно, по мнению Д. Харауэй, уже и происходит. Подобный «пересмотр традиционных представлений» о человеке грозит, по мнению Ж. Бодрийяра, тем, что в результате «мы получим бесполого пост-человека, размножающегося клонированием, наподобие раковой опухоли, воспроизводящей совершенно одинаковые и не нужные организму клетки злокачественной ткани» [1].

Традиционно рассмотрение гендерной проблематики возводилось к рассмотрению угнетения женщин в патриархальной цивилизации как естественно сложившегося и универсального феномена, где власть как репрессивность ассоциируется с патриархальным укладом жизни и «маскулинностью». Таким образом, радикальный феминизм сначала увязывает социальное (несправедливость) с биологическим (полом), а в дальнейшем и подменяет одно другим. «В ре-

зультате уравнивание мужчин и женщин в сфере отношения полов выразилось не в появлении новых норм поведения, которые были бы обязательны и для тех и для других, а в признании за женщиной права вести себя так, как вели себя мужчины на протяжении всей истории классового общества» [12]. Но если не подменять социальное биологическим, то можно увидеть, «что поверх дихотомии мужского/женского начала существует начало человеческое, общее для мужчины и женщины: его освобождение и реализация по-прежнему стоит на повестке дня» [9].

Дискуссии о соотношении биологического и культурного в процессе формирования человеческой личности длятся не первый век. Именно благодаря переоценке роли природных факторов и биологических закономерностей в нашей жизни к концу ХХ века установка «природа существует для использования ее человеком» сменилась установкой «природа — это исток, который нужно беречь». Биологически человеческая сексуальность является способом реализации такого принципиально важного эволюционного механизма, как половой отбор. Конкуренция за возможность передать свою генетическую ин-

формацию последующим поколениям является способом, с помощью которого живая природа поддерживает свою жизнеспособность. Дальнейший ход биологической эволюции не может предполагать отказа от полового размножения, а гендерная (то есть социальная) дискриминация преодолима в рамках социальных преобразований. «Ориентация на эгалитарность взаимоотношений между полами в современных условиях является адаптивной стратегией и объяснима с позиций эволюционной теории. Тенденции к равноправию женщин в экономической, политической и семейной сферах в современных условиях вызовом гендеру не являются, они лишь отражают закономерные адаптивные изменения во взаимоотношениях между полами и логичное развитие гендерных ролей в сложившихся обстоятельствах… и несут в себе зачатки гармоничного общества будущего» [2]. Таким образом, дальнейшее научно-техническое развитие общества возможно только с учетом двойственной биосоциальной сущности человека, для чего требуется не борьба со своей собственной биологической природой, а ее тщательное изучение и лучшее понимание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.

2. Бутовская М. Л. Антропология пола. М.: Век 2, 2013. 256 с.

3. Гороховская Е. А. Споры вокруг этологии человека: конфликт и взаимовлияние биологического и гуманитарного подходов. 2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ethology.ru/library/?id=270 (дата обращения 10.11.2014).

4. Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М.: Институт Трансперсональной психологии, 1993. 497 с.

5. Захарова Л. А. Перинатальный стресс в программировании мозга и патогенезе психоневрологических заболеваний // Известия РАН. Серия биологическая. 2015. № 1. С. 17-26.

6. Кирвель Ч. С., Стрельченко В. И., Балахонская Ю. В., Компьютеризация образования: проблемы и противоречия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 197-202.

7. Лекторский В. А. Философия, общество знаний и перспективы человека // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 30-34.

8. Марков А. Эволюция человека: В 2 кн. Кн. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М.: АСТ: Corpus, 2011. 511 с.

9. Маркузе Г. Марксизм и феминизм. Лекция, прочитанная в Стэнфордском университете 7 марта 1974 г. М.: Свободное марксистское издательство, 2008. 17 с.

10. Моррис Д. Голая обезьяна. М.: ЭКСМО, 2009. 384 с.

11. Ордян Н. Э., Пивина С. Г., Казакова И. К. Пренатальный стресс и половая дифференцировка поведения // Эндокринная регуляция физиологических функций в норме и патологии: Тез. докл. 2-й науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 80-летию проф. М. Г. Колпакова (15-17 октября 2002 г.). Новосибирск, 2002. С. 109.

12. Семенов Ю. И. Брак и семья: возникновение и развитие // Скепсис [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// scepsis.net/library/id_6.html (дата обращения 05.07.2016).

13. Поддьяков А. Н. Копируем ли разум: полемика с трансгуманизмом // Культурно-историческая психология. 2013. № 4. C. 110-113.

14. Юдин Б. Г. Трансгуманизм: сверхгуманизм или антигуманизм? // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. М.: ИФ РАН, 2013. Вып. 7. С. 10-24

15. Lanphier E., Urnov F., Haecker S. E., Werner M., Smolenski J. Don’t edit the human germ line // Nature. 2015. № 519. P. 410-411.

Поступила в редакцию 29.07.2016

домашнее задание Кучкаровой Гузали: Человек как существо: биологическое и социальное

Человек как существо: | |

Биологическое | Социальное |

| Человек часть природы, и его формирование

подчиняется всем природным законам. Он, как и другие природные существа,

должен постоянно удовлетворять свои физиологические потребности (есть, пить,

спать, защищаться от холода и т.д.), потому что, если он не будет их

выполнять он умрет . Человек растет, он подвержен болезням, стареет и

умирает. Например: Рэнди Гарднер (Randy Gardner) провел без сна 264 часа. Рэнди после своего достижения рассказал, что его организм просто исчерпал свои возможности. Он завершил свое пребывание без сна потому, что у него началась лихорадка: боль в глазах, головные боли и даже он перестал «чувствовать ноги». Дэвид Блэйн побил мировой рекорд по задержке дыхания. Иллюзионист провел под водой без дыхания 17 минут и 4 секунды. Блэйн также признался, что его сердце билось нерегулярно в конце трюка. Его вытянули на 17 минуте и 4,4 секунде, т.к. возникли проблемы с пульсом. | Человек без общества остается биологическим

существом, неким «маугли», которому присущи исключительно животные привычки. Личность — это человеческий индивид как

социальное существо, способное к самостоятельной деятельности. Человек становится личностью благодаря

тому, что живет в обществе и во взаимодействии с другими людьми развивает те

возможности, которые заложены в его биологической природе. Вне общества эти

возможности не могли бы реализоваться, человек не смог бы стать личностью. Под влиянием общества, в котором мы живем,

формируется наш внутренний (духовный мир). Например: В 2003 году в Ивановской области был обнаружен 4 – летний мальчик, которого воспитала кошка. Мальчие, не имея других воспитателей, научился у кошки лакать из блюдца, тереться о чужие ноги и, впитав в себя звериные повадки, выживать, опираясь на звериные повадки. |

Быть личностью | План-конспект урока по обществознанию (8 класс):

На этом уроке мы познакомимся с такими понятиями, как «индивидуальность» и «личность». Узнаем, что они обозначают. Попытаемся найти между ними разницу. Вспомним, что человек – биосоциальное существо. Попробуем поразмышлять о вопросах смысла жизни.

Тема: Личность и общество. 8 класс

Урок: Быть личностью

1. Отличия в значении терминов

У всех людей есть общие черты, которые их объединяют. В первую очередь, это одинаковая физиология: голова, руки, ноги и др. – т. е. те признаки, которые зачастую одинаковы у всех людей.

Рис. 1. Общие физиологические признаки

2. Индивид Несмотря на это, одинаковых людей не бывает. Поэтому все те признаки, которые есть у всех представителей человеческого вида, являются индивидными. Каждый человек – индивид от рождения, поэтому понятие «индивид» – это физиологическое понятие.

Рис. 2. Индивид

Мы помним, что человек – это биосоциальное существо, биологическая основа человека – это именно его индивидные признаки. Но найти двух одинаковых людей невозможно, даже если люди участвуют в конкурсе двойников.

Рис. 3. Работа с конкурса двойников

Есть действительно похожие люди, например, близнецы или двойняшки, которые очень похожи друг на друга.

Рис. 4. Близнецы

Однако все эти люди разные. У людей есть множество таких признаков, которые отличают нас друг от друга. Самый элементарный признак опознавания личности и выявления уникальных черт в человеке – это не так давно ставший известным человеку признак – дактилоскопия (изучение строения кожных линий на внутренней стороне пальцев рук, а также метод установления личности по отпечаткам пальцев).

Рис. 5. Отпечатки пальцев

Но это не единственный отличительный признак человека, уникальными также являются роговица глаз, строение ушной раковины, родимые пятна, родинки и др.

Рис. 6. Глаз

Рис. 7. Ухо

Рис. 8. Родимое пятно

Рис. 9. Родинка.

3. Личность Все признаки, являющиеся уникальными и отличающие нас от остальных, называются индивидуальными признаками. Однако физиологическая часть индивидуальности – это только внешнее проявление тех признаков, которых нет у других людей. Помимо всего прочего, человек выделяет себя от остальных еще и социально. Он может по-своему одеваться, выработав свой индивидуальный стиль;

Рис. 10. Стиль одежды

может слушать какую-то музыку, неприемлемую для остальных;

Рис. 11. Выбор музыки

может принадлежать какому-то течению культуры;

Рис. 12. Представитель панк-культуры

может что-то читать, чем-то увлекаться.

Рис. 13. Увлечение: рисование

4. Индивидуальность

Так в совокупности биологические и социальные признаки создают индивидуальность личности. Может показаться, что между понятиями «личность» и «индивидуальность» нет разницы: индивидуальность – это внешнее проявление своей особенности, своего отличия, своей уникальности, что, по сути, и есть личностные качества. Однако понятие личности часто воспринимается как исключительно общественное явление или как индивидуальность, вовлеченная в общественные процессы. Не стоит забывать, что личность – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни.

Рис. 14. Личность

Именно вовлеченность человека в общественную жизнь и общественные процессы помогают ему сформироваться как личность. Это не всегда обязательное явление. Иногда люди бывают замкнутыми (интровертными – направленными на свой внутренний мир),

Рис. 15. Интроверт

или общительными и открытыми (экстравертными – направленными на окружающий мир),

Рис. 16. Экстраверт

тем не менее, понятие личности – это то уникальное, особенное, что отличает нас от остальных живых существ на Земле.

5. Поиск себя и смысла жизни

Человек сформировался как яркая индивидуальность, имеет определенные черты характера и знания о структуре и жизни общества (знания могут быть как научными, так и бытовыми), сформировал в себе какой-то набор знаний и пониманий, проявляет себя в общественной жизни, хочет это делать. И рано или поздно перед каждым человеком возникают вопросы: кто я и зачем я? Именно эти два вопроса являются основными для любого человека. Каждый хочет знать: правильно ли он поступает, хороший ли он человек, достаточно ли у него знаний, умений, навыков для того, чтобы воспринимать себя с положительной стороны, всего ли он добился из того, чего хотел, кто он?..

Рис. 17. Размышления

Все эти вопросы отчасти связаны и с такими понятиями, как счастье и смысл жизни. Поиск смысла жизни, поиск счастья, удачи и вообще поиск понимания этих смыслов – это также часть человеческой сущности. Самое сложное – это осознать, когда и от чего мы счастливы. Может, мы счастливы, когда съели шоколадку?

Рис. 18. Шоколад

Или, может, мы счастливы, когда удачно спаслись из какой-то экстремальной ситуации?

Рис. 19. Спасение из экстремальной ситуации

Может, мы видим смысл жизни в том, чтобы просидеть за компьютерной игрой

Рис. 20. Увлечение компьютерной игрой

или в том, чтобы помочь другим людям?

Рис. 21. Помощь другим людям

На все эти вопросы каждый человек отвечает по-своему. У каждого есть свои возможности, свои желания, и поэтому каждый человек в состоянии реализовать эти возможности и добиться этих желаний. Нет таких людей, которые уже от рождения получают полный набор знаний. Вне зависимости от материального положения и социального статуса каждый человек находится в состоянии поиска.

Рис. 22. Богатство не дает всего

Это и есть особенность человеческой жизни. Вот так каждый день, отвечая на главные жизненные вопросы, каждый из нас своими поступками формирует себя. Став индивидами от рождения, в течение всей оставшейся жизни человек формирует себя как индивидуальность и как личность.

В этом и заключается главная работа человека – работа над собой!

На следующем уроке мы поговорим о факторах, определяющих выбор профессии, и влиянии социального окружения на формирование личности.

Список литературы

1. Кравченко А.И. Обществознание 8. – М.: Русское слово.

2. Никитин А.Ф. Обществознание 8. – М.: Дрофа.

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 8 / под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.. – М.: Просвещение.

Рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1. А. Я. Психология (Источник).

2. Быть личностью, воспитывать личность (Источник).

Домашнее задание

1. Покажите на себе присущие вам признаки индивидуальности и личности.

2. Подготовьте доклад о жизни какой-нибудь известной личности.

3. *Напишите сочинение-размышление на тему: «Что делает меня личностью?»

Человек как биосоциальный

Современная наука рассматривает человека на основе два разных измерения его существования: биологическое и социальная. Люди появились на Земле в результате долгий процесс развития. Как биологические существа, они все еще сохраняют тесную генетическую связь с животным Мир. Организм человека имеет много общего с высшие животные.

Человек опередил млекопитающих благодаря интенсивному развитию. и дифференциация коры головного мозга.В характерные анатомо-физиологические особенности у человека прямая осанка, свободные верхние конечности, адаптированные для использования и изготовления инструментов, а также передового развития средства связи. Необходимость поддерживать баланс в прямая осанка вызвала определенное искривление позвоночного столба и смещение общего центра тяжести.

Поскольку верхние конечности больше не использовались для тела опора и ходьба, скелет нижних конечностей стали сильнее и их мускулы развились, ступни стали арочные, чтобы действовать как пружины.Все системы внутреннего органы приспособились к прямой позе, средства доставка крови от нижних конечностей к сердцу и мозг стал более сложным. Диафрагма сместилась из вертикального в горизонтальное положение мышцы брюшная полость стала играть гораздо большую роль в акте дыхание. На определенном уровне антропогенеза, под влияние трудовой деятельности и общения, биологические развитие стало, по сути, историческим развитием мент социальных систем.

Человек также является естественным существом и, как таковой, наделен естественными жизненными силами, которые принимают форму унаследованные качества. Рождение дает человеку естественное существование. физическое лицо. Хотя он приходит в мир с недостаточно сформированные анатомо-физиологические системы, они генетически запрограммированы как уникальные человеческие. Новорожденный ребенок — это не «tabula rasa» (чистый лист), на котором окружающая среда рисует свои причудливые духовные узоры. Наследственность обучает ребенка не только инстинктам.Он с самого начала начинающий обладатель особого умения, умения имитируют взрослых, их действия, шумы Они делают. Ему присуще любопытство, способность получать удовольствие яркие предметы. Он способен расстроиться, разочароваться, испытывая страх и радость. Его улыбка врожденная, и это может быть наблюдается даже у недоношенных детей. Улыбка — это привилегия человека. И эти чисто человеческие врожденные потенциалы развился в течение всей его последующей жизни в общество.Многие особенности даже человеческого физиологический макияж (круглая форма головы, сложная структура рук, форма губ и вся структура лица, прямая осанка и т. д.) продукты общественного образа жизни, результат взаимодействия с другими людьми.

Подводя итог, можно сказать, что человек представляет собой целостное единство биологического, организменное и личное, естественное и социальное, унаследованное и то, что он приобретает в течение своей жизни. Разработка как исторически, так и в ходе индивидуального развития как социальное существо, человек не «отказывается» от многообразный биотический поток.Физиологический ритм крови кровообращение, питание, дыхание, половая жизнь, ритмичный вихри энергетических и информационных процессов в организм, рождение, зрелость и смерть, фазы индивидуального бытие — детство, юность, бунтарская юность, молодость, зрелость, преклонный возраст, старость, дряхлость и полный упадок — все это и многое другое генетически запрограммирован. Люди — это высшая точка великого биологическая система, самая последняя из появившихся во времени и наиболее сложный.

Три формы определения — биотропная, космотропные и социотропные — действуют в человеческом существование. Они охватывают всю историю человечества, региональные и национальные традиции, влияние определенных социальных группа микрокусловий, великая сила биологического наследственность. Правильность и чистота наследственности поддерживается специфический материальный субстрат, аппарат генов, который на протяжении миллионов лет тщательно охранял человеческую расовую принадлежность. сущность как высший биологический вид.Если шимпанзе были помещены с рождения в идеальные условия и окружены одаренных учителей, он все равно не превратился бы из обезьяны в человек. Наследственность устанавливает непроходимую пропасть между обезьяной и человеком.

Генетически закодированные способности ребенка — это продукт долгого процесса эволюции, но даже такой видимо простые и, казалось бы, врожденные способности, как способность различать обычные звуки речи и музыкальные тоны формируется только в процессе живого овладения исторически сформированные формы языка и музыки.Способность мыслить как человеческое существо не просто появляется и созревает в процесс индивидуального развития ребенка; это формируется жизнью в обществе. На момент рождения ребенок только кандидат человек, он не может стать полноправным членом человеческой расы, если она изолирована. Он должен научиться становиться человеком через общение, через знакомство с миром людей, общества, которое регулирует, направляет и наполняет его поведение с социальным смыслом.

У каждого человека удивительно послушные пальцы; он может взять кисть и цвета и начинаем рисовать, но это не сделать из него художника.То же и с сознанием, что не является нашим естественным правом по рождению. Сознательное ментальное явления, присущие человеку, формируются в течение жизни образованием, обучение, активное овладение мировой культурой, языком и мировоззрение. Таким образом, социальный принцип пронизывает все личности и определяет сущностную структуру человека и механизмы его психики, сознания и режима поведение.

Для различных познавательных или практических целей мы можем подчеркнуть: биологические или социальные аспекты человека, но мы всегда должны помните об их сущностном единстве.

За последнее десятилетие мировая наука много посвятила внимание к проблеме взаимоотношений между биологическое и социальное в человеке. Парадоксально, но это социальные условия жизни современного человека, которые так остро нуждаются в поставил перед нами проблему своего натуральный происхождение: социальное как бы «выделили» на первый план биологическое, иногда вплоть до вульгаризация, например, утверждение, что природа наделила человек с «тремя мозгами», который, несмотря на их полностью разные структуры должны работать вместе и поддерживать контакт.Согласно этой точке зрения, самый старый из наших мозгов рептилоид, второй унаследован от низших млекопитающих, и третье — достижение высших млекопитающих. Этот это тот, кто превратил живое существо в человека. Так, образно говоря, когда врач приглашает своего пациента в лечь на диван, он одновременно имеет дело с человеком существо, лошадь и крокодил. Такие взгляды проистекают из представление о неизменности биологической сущности человека. В концепция социобиологизма также завоевал некоторое признание в западной науке, вероятно, благодаря поразительные успехи биологических исследований за последние десятилетия, особенно в области генетики, нейрофизиологии, этология и др.

На вопрос, полагается ли человек на «гены или общество»? мы часто получают ответ, что важнее всего гены.

Некоторые мыслители представляют себе биологическую судьбу человека в чрезвычайно оптимистичный и красочный свет. Они верят что существующая система наследственности полностью отражает результаты его появление как уникального биологического вида. Его значение настолько велико, что фактически может служить неограниченный период, на все обозримое будущее, и это драгоценная наследственная основа человечества должна быть сохранена от любые вредные внешние воздействия.

Другие утверждают, что человек как биологический вид уже находится на пути к исчезновению. Благодаря созданию собственное окружение и успехи медицины, человек отклонился от строгой дисциплины естественного отбора и таким образом обременял себя повышенным давлением от накопленных мутации.

Третья школа мысли работает на предположении, что человек как биологически молодой вид несет слишком много гены животных в его наследственности. Социальная среда, в которой его жизнь создана не историей человечества, а деятельность только своей элиты.

Последние две из этих доктрин основаны на идее, что генетическая природа человека в целом требует некоторой корректировки или исправление, что ближайшее будущее угрожает человечеству разрушение через биологические факторы, и что в этих обусловливает только генетику, принимая эволюцию в собственное руки могут предотвратить эту серьезную угрозу.

На гребне этих идей вырисовывается несколько разработанная форма евгеники, которая императивно заявляет, что хотим мы того или нет, наука должна сознательно контролировать воспроизводство человеческой расы, и ввести какой-то частичный отбор во благо человечества.Некоторый Западные ученые предполагают, что сперма «лучших» образцы человеческого рода «должны использоваться для этого цель. Его следует поместить в глубокую заморозку на длительное время, чтобы позволяют объективно оценить истинную ценность заинтересованные лица. Сохраненная таким образом сперма может быть использована. для вязки. В жена и донор будут биологические родители, в то время как муж (считается неполноценным донору) остается только «усыновление» родитель ». Упражнения по« генной инженерии »даже идут как можно предположить, что это «приемная мать», и в этом случае ни один мать и отец действительно биологический родитель.Четный если игнорировать чисто генетические последствия таких выбора, человек сталкивается с множеством моральных и психологические вопросы. Кому принадлежат генотипы с желаемые особенности? Кто должен или мог решить вопрос о что именно желательно? Кто посмел и чем правильно, чтобы предотвратить большинство мужчины и женщины производят потомство, а ограничить эту деятельность элитной группой? Кому может ли общество доверить такое ответственное решение? Что мы собираемся делать о неисправимом желании увековечить себя в своем дети? Это гипертрофия генетических факторов и возможности проистекают из преуменьшения социальных принцип в человеке.Человек — естественное существо, но человек естественный существо. Природа дает человек меньше, чем требует от него жизнь в обществе. Жизнь и развитие общества может продолжаться только через биологическая форма человеческого существования, и человеческая биология может развивать свою генетическую программу только в контексте социальная реальность. По своему происхождению биологический закон социально условный. Только при пеленании в «вату» социальная помощь может ребенок — самый беспомощный из всех молодых животных — реализовать программу видов, имплантированную им, природа.

Животное рождается с мехом или перьями, одето в природа. Но ребенок рождается голым и должен быть одет в одежду. общество. Он должен научиться быть человеком. И это происходит в постоянное общение со взрослыми, при жизни приобретение культуры.

Показано влияние социального на биологическое. за счет увеличения продолжительности жизни примерно с 18 лет в каменный век между 64 и 74 годами в наше время. Активный период жизни также увеличился, особенно период психического Мероприятия.Наступление старости отступило, период детство удлинилось, а половая зрелость ускоренный. Явление ускорения рассматривается как эпохальный сдвиг, одно из самых значительных явлений в современная биология, с серьезными медицинскими, педагогическими и другие социальные последствия.

Что регулирует отношения полов? Почему один найти следующее стабильное соотношение в человеческой популяции: 103 мальчики до 100 девушки? В послевоенные годы, после потери стольких самцов, рождаемость мальчиков увеличивается.

Жизнь показывает, что на границе между биологическим и социальное давление конфликта иногда достигает больших интенсивность. Нередко это вызывает сдвиги и разрушения. В количество болезней угрожающе растет, особенно сердечно-сосудистой, онкологической и нервно-психиатрической типы.

Физическое время течет плавно, но социобиологическое время постоянно ускоряется. Каждый час и каждую минуту физическое время все больше и больше наполняется социально-психологическое содержание жизни.Поток современного жизнь похожа на бурный горный ручей, он несёт нас опасная скорость. Психофизиологические способности человека не могут всегда идти в ногу. Все стараются жить быстрее, поэтому чтобы не отставать от общего информационного фронта, чтобы не отставать с ускоренным развитием культуры. За последние 10 или 15 лет объем научной информации, открытий и изобретений, опередил все ранее достигнутые в истории человечества. Органы чувств и человеческий мозг яростно и беспрерывно бомбардируемые всевозможными Информация.

Обсуждая биологические факторы, не следует их снижать. к генетическому. Больше внимания следует уделять физиологические и онтогенетические аспекты развития, особенно тем, которые вызывают патологический эффект, так как это то, что изменяет биологию человека, который также начинает воспринимать даже социальные факторы в довольно другой путь. Диалектика не просто ставит социальные и биологические факторы на равных и приписывают сущность человека к формуле биотропно-социотропного решимость, одобренная некоторыми учеными.Он подчеркивает доминирующая роль социальных факторов. И диалектика принять принципы вульгарного социологизма, игнорирующего значение биологического принципа в человеке.

Как наивысшее разумное существо, человек является средоточием все формы движения материи. Они представлены в нем иерархически, и высший, в конечном итоге, руководящий и регулирующим фактором является социальный, к которому относятся все другие формы подчиненный. Другими словами, человек воплощает и суммирует вверх как бы все развитие Вселенной.

Хотя он и высок во вселенской иерархии, человек, когда он становится объектом научных исследований, препарируется на мелкие и даже мельчайшие частицы, каждая из которых, зубы, желудок, кишечник и т. д. исследованы и рассматриваются отдельно. Это результат прогрессивная дифференциация научных знаний, которая позволяет глубже проникнуть в тонкости человеческого структурная организация. Без этого было бы невозможно для продвижения науки.Но в ходе такой дифференциации научная мысль имеет тенденцию упускать из виду реальное и высшее целостность человека, хотя его нельзя полностью понять или лечится без учёта всего. Итак, есть потребность в обратном процессе познания, а именно под положение человека как высшей унитарной системы.

Главное — преодолеть очевидное и вопиющее. увлечение аналитическим методом и достижение синтетический, комплексный подход, концентрирующий интеллектуальный усилия в различных областях по проблеме человека как целое.Такое «короткое замыкание» наук могло произвести вспышку, которая загорится и поможет идентифицировать новые проблемы.

Независимость каждой отдельной науки является важным факт, но он должен быть относительным и не должен развиваться в автономия. Автономия наук, изучающих человека, — это знак того, что они потеряли целостность знания, что так необходимо для понимания сути дела, и к эффективному лечению или обучению. При обсуждении разобщенность человека нужно прежде всего осознать, что он делится научным скальпелем на две части: одна половина изучал естественные науки (биология, физиология, биохимия, биофизика и др.), а другой — область социальных наук, а также медицины, которая занимает промежуточное положение и, казалось бы, всеобъемлющий.

Жизнь требует, чтобы мы сочетали оба этих метода обучения. человечество. Естественнонаучные методы часто игнорируют или уделять слишком мало внимания социальным аспектам и следовательно, социальные методы познания. С другой стороны, социальные науки часто упускают естественный принцип в человека и, следовательно, естественнонаучные методы познание.Результат в ущерб обеим сторонам и плохие последствия особенно очевидны в практике исцеление и образование. Нам нужен комплексный комплексный изучение человека как основа творческого сотрудничества естествознания и социальных наук, философии и все другие фундаментальные и прикладные науки, которые в некоторых так или иначе изучают человечество.

Biosocial: краткая концептуальная история

21 апреля 2017 г., Бриджит Нерлих

Биосоциальное: краткая концептуальная история

Я недавно наткнулся на слово «биосоциальный» в различных социальных дискуссиях об эпигенетике и других достижениях в области наук о жизни и биологии.В главе книги, посвященной «социальной эпигенетике» (и «биосоциальной»), говорится, например: «Эпигенетика обладает значительным потенциалом для трансформации социальных наук путем встраивания взаимно регулирующих взаимных связей между биологическими и социальными процессами в рамках изучаемой ею деятельности человека».

Итак, я подумал, что займусь концептуальным копанием, просто чтобы увидеть, откуда появился этот термин и почему он стал таким популярным. Оказывается, он старше, чем я думал.

Краткая концептуальная история

Оксфордский словарь английского языка Оксфордский словарь английского языка в Интернете датирует это слово 1893 годом ( Merriam Webster — 1892).После указания на то, что он в основном используется в социальных науках, OED дает следующее определение: «Относящееся к взаимодействию биологических и социальных факторов или вовлекающее его» — до сих пор бесспорно. Затем он предоставляет первый пример его использования в контексте:

1893 F. C. French tr. Э. Де Роберти La Recherche de l’Unité in Philos. Rev. 2 v. 602 Управляемая психологическим или био-социальным законом идентичности абсолютных противоположностей, высшая иллюзия заставляет нас принять два субъективных аспекта одной и той же реальности за две разные объективные реальности.

Этот отрывок, по-видимому, взят из рецензии на книгу La Recherche de l’Unité российского социолога Эжена де Роберти де ла Серда. Я ненадолго остановился на обзоре и улыбнулся, когда рецензент сказал о «резком и раздражительном наборе слов». У меня было такое же впечатление. Однако другое предложение представляло больший интерес, поскольку содержало ссылку на «современную экспериментальную психологию, основанную на биологии и социологии». Это меня не удивило, так как начало века было отмечено почти непрерывным взаимодействием между зарождающимися дисциплинами.

Далее OED приводит еще несколько вариантов использования слова «биосоциальный»:

1894 J. Izoulet La Cité Moderne i. я. 1 ( название ) Livre Premier. Exposé de notre hypothèse bio-sociale.

1895 Монист 5 iv. 604 Руководящая мысль его [ sc. Работа Изуле] состоит в том, чтобы проследить психологию и мораль до биологических условий, чтобы основать психологию и систему этики, которые должны быть «биосоциальными».

Согласно французской Википедии, Жан Бернар Иоахим Изуле был профессором «социальной философии».Его кафедра по этой теме была создана в Коллеж во Франции в 1897 году «против Эмиля Дюркгейма» (заинтересованные люди могли бы здесь немного покопаться).

Следующая запись в OED относится к социальной психологии:

1927 Л. Л. Бернар Introd. Social Psychol. я. v. 79 Физико-социальная и биосоциальная среда тесно связаны с поведением человека.

Затем мы переходим в более современное время и к истокам биосоциальной антропологии, дискуссиям об эволюции (которые начинались в «социобиологии») и так далее:

1975 Л.Лейбовиц в R. Reiter В сторону Антрополя. Женщины 22 Антропологи и социологи уловили эти взгляды и связали их с новыми исследованиями биосоциальной эволюции.

Следуя различным подсказкам в Google, кажется, что термин «биосоциальный» какое-то время был модным (см. Изображение выше), особенно в психологии, с пиком в 1950-х годах и более устойчивым интересом с 1970-х по 1990-е годы. В целом этот термин, похоже, имеет довольно длинные корни в социальной, поведенческой, эволюционной и клинической психологии (а также в криминологии, антропологии и т. Д.).Иногда его используют в сочетании со словом «биофизический». В одной книге Уильяма Джеймса упоминается как раннего представителя биосоциального подхода в психологии.

Биосоциальный поворот в СТС

Эта, хотя и чрезвычайно поверхностная, концептуальная история была мне интересна, поскольку я только недавно узнал об этом термине, читая статьи в исследованиях науки и технологий (STS) и связанных областях.

В своей книге Природа, культура и общество: антропологические перспективы жизни (2015) антрополог Гисли Палссон посвящает главу «Биосоциальному повороту».Здесь упоминается ранний французский антрополог (племянник и ученик Дюркгейма) Марсель Мосс как один из первых предшественников этой концепции. Говорят, что он использовал фразу «биологико-социологический» в своем эссе « Techniques du Corps » ( Techniques of the Body ), опубликованном в 1934 году — хотя я не могу найти его в оригинальном французском тексте (в английском переводе). 1973 г. — на стр. 86). Я предполагаю, что эта концепция связана с теорией Мосса о «целостном человеке» или «l’homme total» (как физиологическом / биологическом, социальном и психологическом существе) (в отличие от некоторых аспектов социологии Дюркгейма).

Палссон продолжает описывать историю термина «биосоциальный», который также более кратко резюмируется в редакционном введении к одному из самых последних статей о «биосоциальном повороте» в STS, а именно «Биосоциальный: социологические темы и проблемы». , сборник под редакцией Маурицио Мелони, Саймона Уильямса и Пола Мартина (2016). Они пересказывают то, что кажется канонической историей происхождения термина: «… когда Eugenics Quarterly , орган Американского общества евгеники, изменил свое название в 1969 году, он стал называться Social Biology (сегодня Biodemography and Social Biology ).Три года спустя, в 1972 году, Американское общество евгеники было переименовано в Общество изучения социальной биологии. Параллельно с этим, что даже более важно, учитывая выбор нашего названия, The Eugenics Review , орган фонда Гальтона, прекратил свою публикацию в 1968 году только для того, чтобы быть возрожденным в 1969 году как Journal of Biosocial Science . Таким образом, такие ярлыки, как «социальная биология» и «биосоциальный», которые мы используем в нашем названии, не лишены исторической коннотации ». Это, конечно, правда!

Редакторы тома The Biosocial говорят, что «этот новый биосоциальный подход… бросает вызов редукционизму социобиологии и культурному конструкционизму (растворение полюса воспитания в природе и наоборот, соответственно) и предлагает интеграцию« социального ». и биологический… онтогенез и филогенез, организм и контекст, бытие и становление »(Ingold and Palsson, 2013: 243)».Они также говорят о «продолжающемся упорстве старых детерминистских взглядов», которому они хотят бросить вызов.

Заключение

Похоже, что в STS произошел «биосоциальный поворот» в ответ на развитие эпигенетики и нейробиологии. Здесь термин «биосоциальный» используется для переосмысления «дебатов о биологии и обществе в рамках социологических дисциплин». Однако, как мы видели, существовала давняя традиция обмена между биологией, физиологией, социологией и психологией, традиция, которую, я думаю, нелегко свести к редукционизму, детерминизму и двум якобы дискретным и изолированным «полюсам».

Если бы у кого-то было время, было бы весьма полезно более внимательно изучить историю термина «биосоциальный» в социологии, психологии, биологии и других смежных дисциплинах. Например, можно еще раз взглянуть на ранние работы Изуле, Джеймса и Мосса.

, что наиболее важно, было бы разумно избегать создания соломенных человечков или соломенных личностей (или даже соломенных стен или разделений), таких как детерминизм и редукционизм. В недавнем сообщении в блоге вирусолог и блогер Стивен Карри сказал: «Я признаюсь в некотором редукционизме, но это необходимость расследования, а не преступление.Об этом следует помнить при написании истории термина «биосоциальный».

Изображение: средство просмотра Google Ngram

Биосоциальная наука: мрачная история дебатов о природе и воспитании

Самоправедность, благодарность, сочувствие, искренность и чувство вины — что, если это социальное поведение находится под биологическим влиянием, закодировано в наших генах и сформировано силами эволюции, способствующими его развитию? выживание человеческого вида? Действительно ли существует свобода воли, если наши гены унаследованы, а окружающая среда — это серия событий, приведенных в движение еще до нашего рождения?

Американский биолог Э. О. Уилсон привел эти аргументы, когда опубликовал «Социобиология: новый синтез» в 1975 г. и «О природе человека» в 1978 г.Уилсон — отец социобиологии, области, которая считает, что социальное поведение животных, в том числе человека, биологически детерминировано — частично сформировано генами и силами эволюции. Журнал Time отметил зарождающуюся новую научную область, посвятив августовскую обложку 1977 года статье «Социобиология: новая теория поведения».

Сегодня это поле все еще окутано противоречиями, но оно предлагает новые взгляды на то, как наша окружающая среда влияет на то, кем мы являемся и что мы делаем.

Аналогичен евгенике

С самого начала социобиология вызвала острую критику со стороны выдающихся биологов, включая Стивена Джея Гулда и Роберта Левонтина.Они утверждали, что эта область была биологически детерминистской и увековечивала евгенические идеологии, которые стремились узаконить расовые и социальные иерархии. Как отмечали критики, хотя «социобиология» как формальная область не возникла до 1970-х годов, исследования, в которых использовались биологические объяснения для оправдания социальных явлений, не были новостью.