Детерминанты свойств характера надо искать в: психология ответы на тесты — Docsity

Учебно-методический комплекс «Общая психология»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РУБЦОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Утверждаю»

Директор РИ АлтГУ

_____________ К.Г. Анисимов

«_____» _____________2010 г.

Учебно-методический комплекс

«Общая психология»

(для отделения высшего профессионального образования, специальности «Психология»)

Рубцовск 2010

|

Кафедра |

Психологии |

|

Шифр и наименование дисциплины |

03030165 (020400) |

|

Статус дисциплины |

Обязательная |

|

Курс |

1 |

|

Специальность |

«Психологии» |

|

Форма обучения |

очная |

|

Объем дисциплины |

272 часа |

Зав.

кафедрой психологических дисциплин

кафедрой психологических дисциплин

________________ Машуков .В.Н.

Зам. директора по учебной работе

_________________ Жданова Е.А.

Учебно-методический комплекс подготовлен Булденко С.В — старшим преподавателем, Бабкуновой О.Н.- преподавателем кафедры психологических дисциплин.

Настоящий учебно-методический комплекс разработан на основе государственного образовательного стандарта по специальности «Психология» и утвержден на заседании кафедры психологических дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ УМК

1. Программа курса «Общая психология» 4

1.1. Тематический план дисциплины «Общая психология» 4

1.2. Содержание учебной дисциплины. 15

1.3. Планы семинарских занятий 24

Примерный перечень вопросов для самостоятельной и контрольной работы (семестр I) 113

Примерные темы для реферата. 115

3. Методические рекомендации по усвоению курса. 117

4. Учебно-методическое обеспечение курса 118

Учебно-методическое обеспечение курса 118

Поделитесь с Вашими друзьями:

Контрольная работа по «Дифференциальной психологии»

В характере проявляются и отношения личности, и способы действия, при помощи которых эти отношения осуществляются.

Верно. Свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий. В характере проявляются и отношения личности, и способы действия, при помощи которых эти отношения осуществляются. Рассматриваемое со стороны своей функции в деятельности каждое свойство характера выполняет двоякую роль. В первой своей функции свойства характера определяют способы действия, при помощи которых осуществляются отношения личности и ее цели. Способы действия, посредством которых осуществляется определенное отношение личности, являются вместе с тем основным психологическим условием, от которого зависит успешность достижения целей деятельности.

Характер – это сложившийся

и укрепившийся в результате жизненных

воздействий и воспитания типичный для

личности стиль социального поведения.

Верно. Характер – это сложившийся и укрепившийся

под влиянием жизненных воздействий и воспитания определенный стиль отношений и поведения человека. В стиле, как едином целом, проявляются, с одной стороны, отношения человека к действительности, с другой – привычные способы его поведения и деятельности.

Единство мотивов и воли есть то, что образует характер человека.

Не верно. Два человека, у которых в направленности личности обнаруживается много общего и цели которых совпадают, могут существенно различаться по используемым ими способам достижения этих целей. За этими различиями стоят особенности характера личности.

Характер – это программа типичного поведения в типичных обстоятельствах.

Верно. В характере человека как бы

заложена программа типичного его поведения

в типичных обстоятельствах. Черты характера

обладают определенной побуждающей, мотивирующей

силой, которая в наибольшей степени обнаруживает

себя в стрессовых ситуациях, при необходимости

осуществлять выбор действий, преодолевать

значительные трудности.

Так как поведение относительным образом определяется характером человека, то при изменениях характера оно остается неизменным.

Не верно. Характер – целостные свойства личности, постоянно проявляющиеся в её поведении. И когда характер человека меняется, то меняется его поведение.

В характере его индивидуальное своеобразие, порождаемое неповторимыми ситуациями социализации, вступает в противоречие с социально-типическим.

Не верно. Характер обусловлен общественным бытием личности, усвоением социального опыта, что порождает типические черты характера, определяемые типическими обстоятельствами жизненного пути людей в конкретно-исторических условиях. В единстве с социально-типическим в характере выступает его индивидуальное своеобразие, порождаемое разнообразными неповторимыми ситуациями, в которых протекает социализация субъекта, его воспитание и вместе с тем зависимое от природных предпосылок развитие индивидуальности

С характером рождаются,

а личностью становятся.

Не верно. «Индивидом рождаются, а личностью становятся» (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Личность – результат процесса воспитания и самовоспитания.

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении. Верно.

В «типах характеров» проявляется типичность, закономерность сочетаний определенных черт характера с определенными чертами личности, так что можно говорить о «личностно-характерологических типах».

Верно. Каждый тип характера – не

случайный конгломерат свойств: в их сочетаниях

проступает определенная закономерность,

определенная логика. Почти во всех описаниях

типов характера можно найти сочетания

очень разнородных, лучше сказать, разно

порядковых свойств: в них не расчленено

содержатся и свойства характера, и свойства

личности. Если же расчленяющий анализ

провести достаточно полно – провести

разделение черт характера и черт личности,

то многое встанет на свои места.

Задача 30

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов

Э. Кречмер объяснял характер:

а) эндокринными факторами;

б) социальными факторами;

в) наследственно-приобретенными факторами;

г) соматическим состоянием;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 31

З. Фрейд полагал, что энергетическим источником характера являются:

а) динамические тенденции;

б) чувствования;

в) осознаваемые побуждения;

г) сексуальные тенденции;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 32

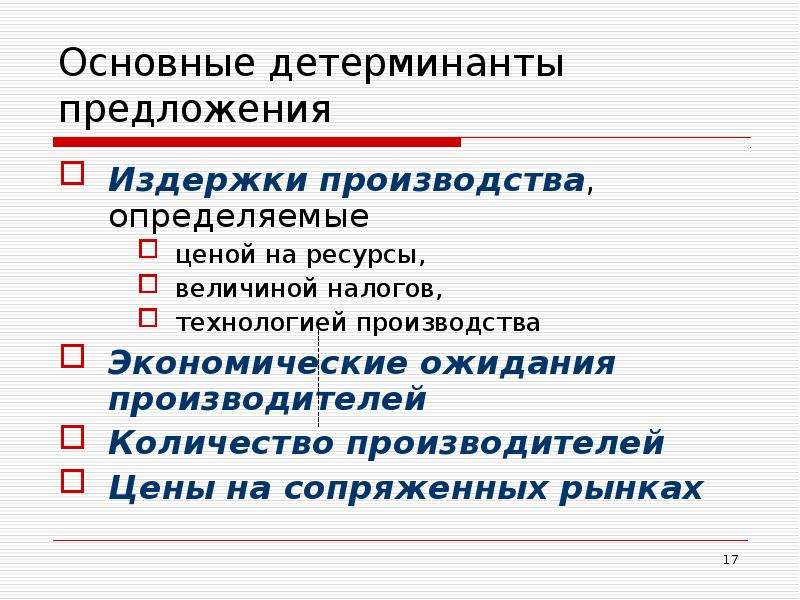

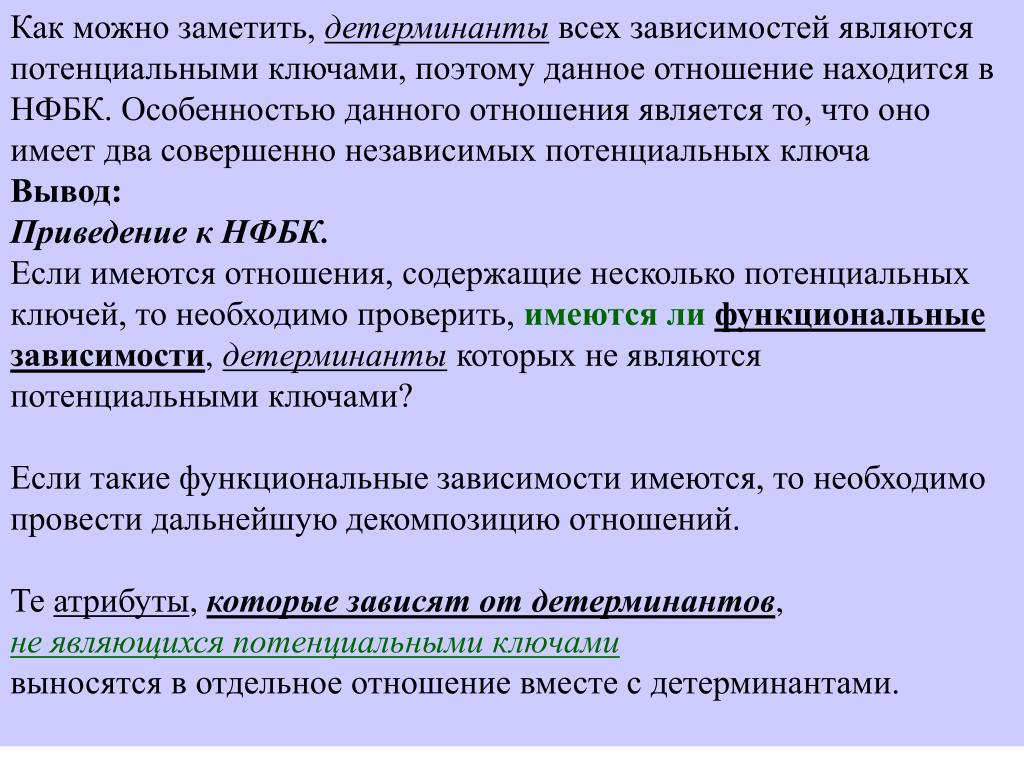

Детерминанты свойств характера надо искать:

а) в особенностях генотипического фонда;

б) в учете средовых влияний;

в) во внутренних побуждениях личности;

г) в суммировании генотипических и средовых влияний;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 33

Для истероидного акцентуанта труднее всего:

а) вступать в эмоциональные контакты с людьми;

б) переносить невнимание к своей особе;

в) быть на виду;

г) ориентироваться в социальной обстановке;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 34

Характер считается патологическим, если он:

а) относительно стабилен во времени;

б) имеет тотальное проявление;

в) социально дезадаптирован;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

Задача 35

В характере психастеников проявляются:

а) нерешительность;

б) твердость;

в) инициативность;

г) жестокость;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 36

Признаки эпилептоидного характера:

а) раздражительность;

б) приступы ярости и гнева;

в) напряженное состояние инстинктивной сферы;

г) моральные дефекты;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 37

Шизоидная личность:

а) эмоционально отзывчива;

б) общительна;

в) эмпатична;

г) адаптивна;

д) все ответы верны;

е) все ответ неверны.

Задача 38

Для психастеников характерны следующие соматические расстройства:

а) головные боли;

б) усиленное сердцебиение;

в) тошнота;

г) головокружения;

д) все ответь верны;

е) все ответы неверны.

Задача 39

Э. Фромм определяет характер как форму, в которой канализируется энергия человека в процессах:

а) приобретения и потребления вещей;

б) установления отношений с другими людьми;

в) установления отношений с самим собой;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

Задача 40

В каком из следующих отношений находятся пары понятий: а) характер |

1) темперамент |

б) личность | 2) характер |

в) воля | 3) характер |

г) акцентуация | 4) психопатия |

д) психика | 5) характер |

е) эпилептоидная акцентуация | 6) эпилепсия |

ж) воспитание | 7) характер |

- Подчинение (субординация).

- Подчинение (субординация).

- Подчинение (субординация).

- Соподчинение (координация). Данное отношение характеризует понятия, которые имеют общий род и взятые в отдельности, подчинены ему как виды, а вместе — соподчинены и, следовательно, обладают одной и той же степенью общности.

- Подчинение (субординация).

- Подчинение (субординация).

- Подчинение (субординация).

Задача 41

Из указанных в скобках слов выберите те, которые находятся к данному слову в том же отношении, что и в приведенном образце. Укажите принцип построения аналогии.

Образец: ТЕМПЕРАМЕНТ: ТИП ВНД

Характер: акцентуация

(наследственность, воспитание, отражение, акцентуация, темперамент)

Образец: ЛИЧНОСТЬ: НАПРАВЛЕННОСТЬ

Характер: поступок

(познание, поступок, разум, психическое, акцентуация, воля)

Образец: ТЕМПЕРАМЕНТ: САНГВИНИК

Акцентуация характера: психоастения

(психопатия, эмоции, темперамент, психоастения, мотивация)

Задача 42

Выберите правильный ответ

из предложенных вариантов.

Способности определяются как:

а) индивидуально-психологические особенности человека;

б) индивидуальные особенности, имеющие отношение к успешности выполнения одного или многих видов деятельности;

в) особенности, несводимые к знаниям, умениям, навыкам;

г) функциональные органы человека;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 43

Задатки как анатомо-физиологические предпосылки развития способностей:

а) формируются прижизненно;

б) многозначны;

в) направлены на содержание конкретной деятельности;

г) приобретаемы в процессе жизнедеятельности;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 44

По А.Ф. Лазурскому, критерием выделения основной способности является:

а) сравнительная простота;

б) несложность;

в) значительные и индивидуальные колебания;

г) значительная распространенность;

д) связь с другими наклонностями;

е) все ответы верны;

ж) все ответы неверны.

Задача 45

Практическая реализация утверждения «способности не существуют до деятельности» привела к:

а) отсутствию научной классификации способностей;

б) всеобщей специализации способностей;

в) отрыву способностей от родовых человеческих качеств;

г) слабой теоретической обоснованности методов диагностики способностей;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 46

Функциональные операциональные механизмы отдельных способностей:

а) функционируют разрозненно;

б) осуществляют реципрокное функционирование;

в) интегрируются в режиме взаимодействия;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

Задача 47

В.Д. Шадриков определяет способности как:

а) психические функции;

б) ориентировочные действия;

в) свойства функциональных систем, реализующих конкретные психические функции;

г) то, что формируется на основе задатков;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Задача 48

Качественная специфика отдельных способностей объясняется:

а) общим свойством способности;

б) обусловленностью другими способностями;

в) задатками;

г) воспитанием;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

Литература

- Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания/ Б.Г. Ананьев.- Л.: Изд. Питер,2009.

- Асмолов, А.Г. Психология личности/ А.Г. Асмолов.- М.: Изд. Моск. Ун-та, 2010.

- Ахвердова, О.А. Дифференциальная психология: Теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности / О.А. Ахвердова, Т.В. Белых, Н.Н. Волоскова. — СПб.: Речь, 2004 – 168с.

- Выготский, Л.С. Педагогическая психология/ Л. С. Выговский.- М. Работник просвещения,1926; М.: Педагогика-пресс, 2008.

- Егорова, М.С, Психология индивидуальных различий/ М.С. Егорова.- М,2009.

- Голубева, Э.

А. Способности и индивидуальность / Э. А. Голубева.- М.: Прометей, 2004.

А. Способности и индивидуальность / Э. А. Голубева.- М.: Прометей, 2004. - Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин.- М.: Лантерна,Вита,2009.

- Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология физического воспитания / Е. П. Ильин.- Л.,2010.

- Либин, А.В. Стиль человека: психологический анализ/ А. В. Либин.- М.: Смысл,2008.

- Мерлин, В.С. Очерк теории темперамента / В. С. Мерлин.- Пермь,1964.

- Психология индивидуальных различий: Тексты. — М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010.

- Рыбалко, Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология / Е.Ф. Рыбалко. — СПб: Питер, 2010.

- Штерн, В. Дифференциальная психология и ее методические основы/ В. Штерн.- М.; Наука,2008.

- Ярошевский, М.Г. Наука о поведении: русский путь/М.Г Ярошевский.- М., Воронеж: Институт прикладной психологии, 2008.

Психология творчества и творчество в психологии

Термин «творчество» указывает и на деятельность личности и на созданные ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры. В качестве отчужденных от жизни субъекта его исканий и дум эти ценности столь же неправомерно объяснять в категориях психологии как нерукотворную природу. Горная вершина способна вдохновить на создание картины, поэмы или геологического труда. Но во всех случаях, будучи сотворенными, эти произведения не в большей степени становятся предметом психологии, чем сама эта вершина. Научно-психологическому анализу открыто нечто совсем иное: способы ее восприятия, действия, мотивы, межличностные связи и структура личности тех, кто ее воспроизводит средствами искусства или в понятиях наук о Земле. Эффект этих актов и связей запечатлевается в художественных и научных творениях, причастных теперь уже к сфере, не зависимой от психической организации субъекта.

В качестве отчужденных от жизни субъекта его исканий и дум эти ценности столь же неправомерно объяснять в категориях психологии как нерукотворную природу. Горная вершина способна вдохновить на создание картины, поэмы или геологического труда. Но во всех случаях, будучи сотворенными, эти произведения не в большей степени становятся предметом психологии, чем сама эта вершина. Научно-психологическому анализу открыто нечто совсем иное: способы ее восприятия, действия, мотивы, межличностные связи и структура личности тех, кто ее воспроизводит средствами искусства или в понятиях наук о Земле. Эффект этих актов и связей запечатлевается в художественных и научных творениях, причастных теперь уже к сфере, не зависимой от психической организации субъекта.

Любая трактовка этих ценностей, которая исчерпывается представлениями о работе индивидуального сознания, неотвратимо ведет к психологизму, ориентации, которая разрушает и основы изучения культуры, и саму психологию.

Культура зиждется на общественно-исторических началах. Редукция ее форм к психодинамике — будь то ассоциации идей, эмоциональные комплексы, акты воображения или интуиции — препятствует проникновению в структуру и собственные механизмы развития этих форм. Неоднократно предпринимались попытки найти их корни и законы преобразования во внутреннем устройстве личности, ее переживаниях и особенностях реакций. Возникали различные так называемые психологические школы за пределами самой психологии — в языкознании, социологии, литературоведении, правоведении, логике.

Редукция ее форм к психодинамике — будь то ассоциации идей, эмоциональные комплексы, акты воображения или интуиции — препятствует проникновению в структуру и собственные механизмы развития этих форм. Неоднократно предпринимались попытки найти их корни и законы преобразования во внутреннем устройстве личности, ее переживаниях и особенностях реакций. Возникали различные так называемые психологические школы за пределами самой психологии — в языкознании, социологии, литературоведении, правоведении, логике.

Во всех случаях эти школы усматривали в социально-исторических образованиях внешнюю проекцию актов сознания или неосознаваемых влечений, стремясь представить дело таким образом, что именно эти силы конституируют структуры языка, искусства, правовых или иных социальных норм и отношений. Обостренный интерес к человеку как творцу культуры оказался ложно направленным, ибо лишал ее создания самостоятельного значения, растворяя субъекта в интенциях, «кипящем котле» его эмоций, образах-символах и «фантазмах».

Указанные психологические школы из-за произвольности и зыбкости результатов, к которым привели их программные установки, повсеместно утратили влияние. Их бессилие перед проблемами истории культуры и ее феноменов определило резкую критику психологизма в различных разделах гуманитарного знания.

Но психологизм не менее опасен и для самой психологии. Дело в том, что исследование ее явлений только тогда приобретает достоинство научного, когда они ставятся в связь с независимыми от них реалиями. Научное знание по своей природе является знанием детерминистским. Оно устремлено на поиск переменных, закономерно производящих наблюдаемый эффект. Когда в качестве этих переменных выступили физические или биологические стимулы, регулирующие ход психических процессов, объяснение последних приобрело истинно детерминистский характер. Психология стала наукой. Но когда под переменные, с которыми соотносились эти процессы (при выяснении отношений субъекта уже не к физическому или биологическому миру, а к культуре), стали подставляться величины, заимствованные из сферы душевной жизни этого же субъекта (либо индивидуального, либо гипостазированного в образ «народного духа»), перспектива разработки проблем психологии с детерминистских позиций утрачивалась. Психическое оказывалось производным только от психического же. Именно поэтому психологизм, который, по видимости, возвеличивает психологию, превращая ее в науку наук, в фундамент познания всех творений человеческого духа, по сути своей поражает ее главный нерв — принцип детерминизма.

Психическое оказывалось производным только от психического же. Именно поэтому психологизм, который, по видимости, возвеличивает психологию, превращая ее в науку наук, в фундамент познания всех творений человеческого духа, по сути своей поражает ее главный нерв — принцип детерминизма.

Реакцией на психологизм, ставший барьером на пути исследований культуры, явился антипсихологизм, вычеркнувший субъекта психических актов из процесса ее созидания, из творения — творца. Претендуя на научную строгость, на изучение свободных от субъективной «примеси» структурных отношений между различными компонентами какой-либо культуры, обычно трактуемой в виде знаковой системы, антипсихологизм столь же бесплоден для психологии творчества, как и психологизм. Ведь для бессубъектных структур, которые сами себя порождают, психическая активность личности, ее способность к преобразованию социального опыта и его продуктов, благодаря чему только и появляются новые культурные ценности, реального значения не имеет. Эти структуры в принципе не могут вступить в такие детерминационные отношения с живым человеком, при которых он мог бы что-либо изменить в их застывшем царстве.

Эти структуры в принципе не могут вступить в такие детерминационные отношения с живым человеком, при которых он мог бы что-либо изменить в их застывшем царстве.

В «Гамлете», теории атомного ядра и устройстве реактора «закодированы» способности, ценностные ориентации, интеллектуальные акты их создателей. Реализуются же эти способности соответственно запросам материального и духовного производства, В силу этого возникает основная коллизия психологии творчества — художественного, технического, научного: как соотнести изучение творческой личности, ее духовного потенциала, внутреннего мира и поведения с предметным бытием культуры?

Запечатленность психической организации человека в формах этого бытия неоднородна. Соответственно и возможность расшифровать по ним своеобразие этой организации оценивается различно. Одно дело — плоды научного и технического творчества, другое художественного. Ведь никто не предположит, что обсуждая устройство реактора или константы теории относительности, удастся извлечь сведения, касающиеся психологии.

При обращении же к продуктам художественного творчества предполагается, будто из самой их ткани можно извлечь психологическую информацию. Личностное начало здесь просвечивает повсеместно. «Знаки» искусства сами собой подают весть и о движениях человеческого сердца, воссозданных художником, и о его глубоко личностном отношении к ним.

Если по техническим устройствам или математическим формулам судить о муках, в которых они родились, не берутся, то в художественных текстах ищут их следы. Такое стремление поддерживается, в частности, тем, что в этих текстах заключены образы и переживания живых лиц, тогда как машина или формула относятся к «безличностным» объектам. Стало быть, в искусстве оседают результаты процесса познания человека человеком, т. е. процесса, в котором проявляются свойства характера, стиль поведения и мышления, пристрастия и страсти не только изображенных героев, но и автора их «словесных (живописных, музыкальных и т. п.) портретов».

Психолог имеет дело с реальными людьми. Но не обогащается ли его знание о них изучением образов персонажей, какими их запечатлел художник, черпающий материал в гуще подлинных человеческих страстей и отношений? Разве Рембрандт и Достоевский рассказали о психической реальности меньше, чем авторы научных трактатов? В особенности, если речь идет о личности и ее жизненном пути — тематике, освоение которой научным мышлением обратно пропорционально властным требованиям к психологии со стороны практики. Давняя тоска по «интересной психологии» обращает взоры некоторых авторов к искусству, побуждая утверждать, что настало время «использования художественного образа как метода психологического исследования» 12, 58].

Но не обогащается ли его знание о них изучением образов персонажей, какими их запечатлел художник, черпающий материал в гуще подлинных человеческих страстей и отношений? Разве Рембрандт и Достоевский рассказали о психической реальности меньше, чем авторы научных трактатов? В особенности, если речь идет о личности и ее жизненном пути — тематике, освоение которой научным мышлением обратно пропорционально властным требованиям к психологии со стороны практики. Давняя тоска по «интересной психологии» обращает взоры некоторых авторов к искусству, побуждая утверждать, что настало время «использования художественного образа как метода психологического исследования» 12, 58].

При этом ссылаются на Б. М. Теплова, некогда задававшегося вопросом о том, нельзя ли обогатить набор методов психологии анализом художественной литературы. Не ограничившись постановкой вопроса, Теплов сам проверил свою версию на разборе нескольких пушкинских образов. Что же показала его проба? Он проследил, в частности, динамику поведения Татьяны, какой описал ее Пушкин в «Евгении Онегине», где личность героини изображена в ее «лонгитюде» (в игнорировании которого современные исследователи видят главную слабость нынешних концепций, скованных тисками «метода срезов»).

Каков же итог тепловского разбора? «Жизнь Татьяны, — писал он, подводя итог рассмотрения пушкинского романа глазами психолога, — это замечательная история овладения своим темпераментом… история воспитания в себе характера» [18]. Иначе говоря, художественное отображение Теплов перевел на язык научной психологии, используя ее традиционные термины: темперамент, характер. Пушкинский образ приобрел смысл не метода, а иллюстрации к традиционному психологическому описанию личности. Явно неудовлетворенный столь скудным результатом, Теплов отказался от публикации своих заметок (они были найдены в его архиве). И хорошо известно, каким путем он пошел в дальнейшем. Он выбрал стратегию экспериментального, факторно-аналитического изучения нейродинамики как субстрата индивидуальных различий между людьми.

Неудачу Теплова следовало бы принять во внимание нынешним психологам, возлагающим надежды на возможность превратить художественный образ в метод, способный «спасти» изучение целостной личности от математически выверенных корреляций, семантических дифференциалов и других процедур, охватывающих лишь «малый фрагмент разветвленной сети бытия личности» [2]. Слабы не сами по себе эксперименты, тесты и корреляции, а вводимые в эти методы переменные. Психология может, по нашему мнению, использовать образы искусства в трех планах: а) для иллюстрации положений, добытых с помощью ее собственных методов; б) при объяснении того, как они создаются художником, и в) при анализе того, как они осознаются и переживаются реципиентами. Последние два плана и относятся к основным проблемным областям психологии художественного творчества, ибо, как известно, в искусстве рецепция его объектов представляет собой форму сотворчества.

Слабы не сами по себе эксперименты, тесты и корреляции, а вводимые в эти методы переменные. Психология может, по нашему мнению, использовать образы искусства в трех планах: а) для иллюстрации положений, добытых с помощью ее собственных методов; б) при объяснении того, как они создаются художником, и в) при анализе того, как они осознаются и переживаются реципиентами. Последние два плана и относятся к основным проблемным областям психологии художественного творчества, ибо, как известно, в искусстве рецепция его объектов представляет собой форму сотворчества.

Вместе с тем в силу того, что в произведении искусства получают отражение личностные коллизии героев, их характеры и эмоциональная жизнь, сложности межлюдских отношений и т. п., это произведение может дать материал для научно-психологического анализа указанных феноменов. Однако такой анализ непременно требует сформулировать проблему на собственном языке научной психологии, имеющей свой категориальный аппарат и свои санкционированные историческим опытом методы.

Великих писателей, постигших диалектику души, называют великими психологами. Но они явили се миру в особой форме — в форме художественно-образной реконструкции. Научный же способ познания психики по своей природе иной и по орудиям, посредством которых он наделяет людей властью над явлениями, и по отношению к социальной практике. Напомним известный афоризм Вильяма Штерна: «Нарисованную корову нельзя доить». Наука, осваивая закономерную связь явлений, открывает возможность управлять ими, изменять их ход и т. д. Хотя психологии в этом плане далеко до физики или молекулярной биологии, мощь этих дисциплин коренится в тех же общих принципах мышления (прежде всего принципе детерминизма), распространение которых на область психического превратила ее в предмет экспериментально-теоретического знания (в отличие от обыденного сознания (здравого смысла), искусства, религии, философии и др. Наука является одним из компонентов культуры как целостного образования. Поэтому она требует исследования в системе этого целого, выяснения ее взаимоотношений с другими компонентами. Однако непременным условием продуктивного анализа этих взаимоотношений служит раскрытие ее — науки — собственной незаменимой роли в общем ансамбле этих компонентов. К чему бы ни прикоснулась рука человека, на всем остаются отпечатки его душевной жизни. Но если считать их представленность в памятниках культуры предметом психологической науки, то ее область становится необъятной, а ее специфика начисто утрачивается. Ее содержание распыляется в мифах и народной мудрости, политических трактатах и творениях художественного гения. Сама же она при таком понимании ее предмета оказывается чем-то праздным, поскольку упомянутые порождения культуры играли и играют в развитии последней несравненно большую роль, чем элементы научных знаний о поведении и сознании.

Однако непременным условием продуктивного анализа этих взаимоотношений служит раскрытие ее — науки — собственной незаменимой роли в общем ансамбле этих компонентов. К чему бы ни прикоснулась рука человека, на всем остаются отпечатки его душевной жизни. Но если считать их представленность в памятниках культуры предметом психологической науки, то ее область становится необъятной, а ее специфика начисто утрачивается. Ее содержание распыляется в мифах и народной мудрости, политических трактатах и творениях художественного гения. Сама же она при таком понимании ее предмета оказывается чем-то праздным, поскольку упомянутые порождения культуры играли и играют в развитии последней несравненно большую роль, чем элементы научных знаний о поведении и сознании.

И художественный стиль и научная парадигма в равной степени детерминированы факторами культуры. Каким образом эти факторы ввели в действие интимные психологические механизмы, породившие творческий продукт, по облику последнего судить невозможно, как бы проницательно в него ни вглядываться. Ведь этот продукт воспроизводит (в форме художественного образа или научного понятия) независимую от субъекта действительность, а не предметно-преобразующую ее духовную активность конкретного субъекта, постичь которую призвана психология творчества.

Ведь этот продукт воспроизводит (в форме художественного образа или научного понятия) независимую от субъекта действительность, а не предметно-преобразующую ее духовную активность конкретного субъекта, постичь которую призвана психология творчества.

Продукт творчества описывается в одних терминах, духовная активность — в других.

Возможно ли, соотнеся эти два ряда терминов, преодолеть расщепленность личности и культуры? В психологии применительно к искусству такая попытка была предпринята Л. С. Выготским. Отвергнув (в литературоведении) психологизм потебнианской школы и антипсихологизм формальной школы, он выделил в качестве основной единицы психологии искусства эстетическую реакцию, которая создается специальным построением литературного текста. Он трактовал ее, с одной стороны, как «чистую» реакцию (стало быть, хотя и психическую, но невыводимую из образов, переживаний, влечений и иных компонентов душевной жизни индивида), с другой — как представленную в самом памятнике искусства (который, стало быть, нельзя сводить к «конвергенции приемов», как учили формалисты). По его мнению, необходимо «изучать чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю» [5; 17].

По его мнению, необходимо «изучать чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю» [5; 17].

Но такая психология не могла стать психологией творчества — созидания личностью новых культурных ценностей. Выготский явно испытывал неудовлетворенность итогом своих исканий и от публикации рукописи «Психология искусства» отказался, хотя она и вызвала большой интерес у творческой интеллигенции. Продукт творчества — это «текст», который может быть психологически осмыслен только при условии выхода за его пределы к «затекстовой» жизни автора. Каким же образом эта жизнь превращается в предмет научного исследования? Уровень познанности механизмов и процессов творчества зависит от общих объяснительных схем и исследовательских программ психологии. Сердцевину этих схем и программ составляют категориальные структуры (см. (27)). Они складываются и преобразуются по исторической «шкале», в переходе от одного витка которой к другому представлена логика развития научного познания. Своеобразие каждой из стадий этою развития определяется доминирующим в данную эпоху способом объяснения детерминации психических явлений. Этот вывод открыт для проверки опытом истории. Весь путь психологии пронизывают два подхода — детерминистский и индетерминистский. Начальной пробой детерминистской трактовки порядка и связи идей была классическая ассоциативная концепция — детище великой научной революции XVII в. Обусловив на заре экспериментальной психологии ее успехи, эта концепция не выдержала испытаний перед лицом феноменов, не выводимых из ее главных понятий, частоты сочетаний и смежности элементов сознания. Это привело к появлению представлений о «психической химии» (Д. С. Милль) как слиянии указанных элементов в качественно отличные от них единицы, о «творческом синтезе» (В. Вундт), «творческих ассоциациях» (А. Бен) и др.

Своеобразие каждой из стадий этою развития определяется доминирующим в данную эпоху способом объяснения детерминации психических явлений. Этот вывод открыт для проверки опытом истории. Весь путь психологии пронизывают два подхода — детерминистский и индетерминистский. Начальной пробой детерминистской трактовки порядка и связи идей была классическая ассоциативная концепция — детище великой научной революции XVII в. Обусловив на заре экспериментальной психологии ее успехи, эта концепция не выдержала испытаний перед лицом феноменов, не выводимых из ее главных понятий, частоты сочетаний и смежности элементов сознания. Это привело к появлению представлений о «психической химии» (Д. С. Милль) как слиянии указанных элементов в качественно отличные от них единицы, о «творческом синтезе» (В. Вундт), «творческих ассоциациях» (А. Бен) и др.

Правота ассоциативной концепции при всей ее ограниченности заключалась в согласии с детерминистским идеалом научности, тогда как коррективы, которые в нее вносились, означали отступление от него, поскольку в психологию вводились силы или сущности, лишенные каузальных оснований, возникающие, по выражению И. П. Павлова, «ни оттуда, ни отсюда».

П. Павлова, «ни оттуда, ни отсюда».

Но альтернатива: либо детерминизм в его созданном механикой образе, либо обращение к активности сознания как последней причине порождения новых психических образований, — была перечеркнута прогрессом науки. Не физика, а эволюционная биология стала определять стиль мышления в психологии. Из механодетерминистского он преобразуется в биодетерминистский. Теперь категориальный каркас научного исследования включает новую модель организма как гибкого устройства, способного перестраиваться с целью эффективной адаптации к своему изменчивому и потому требующему изобретательности окружению.

Преобразование категориальных структур меняло перспективы поиска факторов появления новых психических продуктов. Прежде, в эпоху господства ассоцианизма, эти факторы локализовались в пределах сознания души) как замкнутой системы, недра которой излучают творческие импульсы. Теперь же не сознание, а адаптивное поведение приняло на себя роль субстрата этих импульсов. Построение организмом новых психических действий объяснялось в русле бихевиоризма отбором случайно оказавшихся успешными («метод проб и ошибок»). Другим влиятельным направлением стал гештальтизм, утвердивший принцип самоорганизации психических моментальных структур (гештальтов). Возникновение нового трактовалось как акт их мгновенной перестройки (инсайта). Влияние мотивационного фактора на поведение задало основной вектор разработки Фрейдом его исследовательской программы, где указанному фактору был придан облик всепоглощающего сексуального влечения, одним из способов избавления от которого («катарсиса») служит творчество. Во всех этих концепциях — при их различии — имелась общая ориентация на определенный способ детерминистскою объяснения того, как возникают психические продукты, которых не было в прежнем опыте индивида. На этот способ указывали понятия о пробах и ошибках, инсайте, катарсисе, которые стали широко применяться с целью объяснить психологическую ипостась творчества. Но детерминизм детерминизму рознь.

Построение организмом новых психических действий объяснялось в русле бихевиоризма отбором случайно оказавшихся успешными («метод проб и ошибок»). Другим влиятельным направлением стал гештальтизм, утвердивший принцип самоорганизации психических моментальных структур (гештальтов). Возникновение нового трактовалось как акт их мгновенной перестройки (инсайта). Влияние мотивационного фактора на поведение задало основной вектор разработки Фрейдом его исследовательской программы, где указанному фактору был придан облик всепоглощающего сексуального влечения, одним из способов избавления от которого («катарсиса») служит творчество. Во всех этих концепциях — при их различии — имелась общая ориентация на определенный способ детерминистскою объяснения того, как возникают психические продукты, которых не было в прежнем опыте индивида. На этот способ указывали понятия о пробах и ошибках, инсайте, катарсисе, которые стали широко применяться с целью объяснить психологическую ипостась творчества. Но детерминизм детерминизму рознь. Концепции бихевиоризма, гештальтизма, фрейдизма не выводили психологическую мысль за пределы принципа гомеостатистической регуляции (психические акты служат достижению равновесия между организмом и средой), открытие которого имело революционное значение для биологии, ко не проливало свет на культурно-историческую детерминацию сознания, тем более творческого.

Концепции бихевиоризма, гештальтизма, фрейдизма не выводили психологическую мысль за пределы принципа гомеостатистической регуляции (психические акты служат достижению равновесия между организмом и средой), открытие которого имело революционное значение для биологии, ко не проливало свет на культурно-историческую детерминацию сознания, тем более творческого.

В дальнейшем предлагались другие естественнонаучные аналогии. Предполагалось, например, что рождение нотой идеи подобно генетической мутации или непредсказуемому скачку электрона с одной орбиты на другую [34]. Однако в отличие от генетики и квантовой физики эти представления не придали сколь нибудь большую степень научности объяснениям творческого процесса. Психология сознания в попытках представить динамику процессов, скрытых за предметом культуры (произведениями искусства, науки, техники и др.), не признавала за ним самим никакого детерминационного влияния на эту динамику. Но и психология поведения была не в лучшем положении: культурно-историческая ценность, создаваемая реальными индивидами, ни в каком смысле не выполняла роль самостоятельной детерминанты по отношению к их действиям.

Эта ценность могла быть только объясняемой (наибольшую активность в плане истолкования продуктов культуры действием подспудных психических сил развил фрейдизм), но она никогда не вводилась в механизм творчества в качестве его регулятора, изнутри перестраивающего психическую организацию субъекта.

Ограниченность представлений, построенных по указанным схемам, явствует уже из того, что они не смогли быть эффективно применены к анализу творчества в самой психологии, к ее теориям, открытиям, «вспышкам гения» в этой области знания.

Спорадические попытки проследить, исходя из новой психологической концепции, каким образом она сама возникла, показали бесперспективность этого пути. Поучительна, в частности, попытка приверженцев психоанализа истолковать генезис этого учения в его собственных терминах, среди которых, как известно, главное место заняли термины, связанные с психосексуальными отношениями в микросоциуме. Как известно, 3. Фрейд, прежде чем создать свою доктрину, имел репутацию крупного невролога и даже набросал проект анализа психической деятельности в понятиях нервных процессов — возбуждения и торможения. Но затем он коренным образом изменил ориентацию, отказавшись от обращения к физиологическим детерминантам. Из-за чего произошел столь радикальный сдвиг в его творчестве?

Но затем он коренным образом изменил ориентацию, отказавшись от обращения к физиологическим детерминантам. Из-за чего произошел столь радикальный сдвиг в его творчестве?

Главный биограф Фрейда, его известный последователь в Англии Э. Джонс относит это за счет того, что смерть отца позволила Фрейду избавиться от комплекса, создаваемого, согласно психоаналитической версии, ролью отца в бессознательной жизни невротической личности и благодаря этому выдвинуть формулу об «Эдиповом комплексе», ставшую основной мифологемой психоанализа. Между тем обращение к социокультурной ситуации на Западе на рубеже двух столетий, к конкретно-историческому контексту, в котором сложилась фрейдистская концепция, свидетельствует, что именно здесь следует искать почву, в которую она уходит своими корнями. Она отразила заданное этим контекстом, а не депрессивное состояние личности самого творца психоанализа. Конечно, личностное начало, перипетии жизненного пути ученого являются неотъемлемым компонентом интегрального процесса порождения нового знания. Но для адекватной реконструкции этого начала, этого пути психологии следует выработать схемы, которые позволили бы ей найти общий язык с логикой и социологией творчества.

Но для адекватной реконструкции этого начала, этого пути психологии следует выработать схемы, которые позволили бы ей найти общий язык с логикой и социологией творчества.

М. Вертгеймер в беседах с А. Эйнштейном проинтерпретировал открытия великого физика, используя принятые гештальтизмом воззрения на реорганизацию, переиентрировку и другие трансформации структур индивидуального сознания [37]. Однако сколько-нибудь убедительно объяснить средствами гештальтпсихологии происхождение и построение теории относительности (соотнести изображенный им творческий процесс с творческим продуктом) Вертгеймер не смог.

Творческая активность субъекта скрыта за возникновением новых идей не только в физике, но и в психологии. Между тем, ни Вертгеймер в своих работах по продуктивному мышлению, ни другие представители его школы не претендовали на то, чтобы использовать введенные ими термины (инсайт, фигура и фон и др.) применительно к появлению на научной сцене самого гештальтизма.

Это же можно сказать и о бихевиоризме, идеологи которого никогда не связывали свой переход от субъективного метода к объективному, свою формулу «стимул — реакция» с предположением, будто эта формула направляла их собственное исследовательское поведение. Иначе говоря, считая, что «инсайт», «катарсис», «пробы и ошибки» пригодны к изучению процессов творчества, возникновения новых идей и т. д., приверженцы теорий, о которых идет речь, не применяли свои ключевые понятия к генезису и разработке собственных теорий, т. е. к творчеству в психологии.

Иначе говоря, считая, что «инсайт», «катарсис», «пробы и ошибки» пригодны к изучению процессов творчества, возникновения новых идей и т. д., приверженцы теорий, о которых идет речь, не применяли свои ключевые понятия к генезису и разработке собственных теорий, т. е. к творчеству в психологии.

И это не удивительно. Полагать, будто психология способна пропихнуть в тайны творчества, используя одни только собственные средства, безотносительно к истории культуры, это все равно, что уверовать в версию Мюнхгаузена о возможности вытащить самого себя за волосы из болота.

Будучи по своей природе системным объектом творчество адекватно • постижимо только в междисциплинарном исследовании.

Творчество означает созидание нового, под которым могут подразумеваться как преобразования в сознании и поведении субъекта, так и порождаемые им, но и отчуждаемые от него продукты. Такие термины, как сознание и поведение, действительно указывают на законную долю психологии в междисциплинарном синтезе. Но за самими этими терминами не стоят извечные архетипы знания. Их категориальный смысл меняется от эпохи к эпохе. Кризис механодетерминизма привел, как уже отмечалось, к новому стилю мышления в психологии.

Но за самими этими терминами не стоят извечные архетипы знания. Их категориальный смысл меняется от эпохи к эпохе. Кризис механодетерминизма привел, как уже отмечалось, к новому стилю мышления в психологии.

Психические процессы стали рассматриваться с точки зрения поисков субъектом выхода из ситуации, ставшей для него из-за ограниченности его личного опыта проблемной и потому требующей реконструкции этого опыта и его приращения за счет собственных интеллектуальных усилий.

В качестве магистрального направления, сопряженного с разработкой: проблематики творчества, выступило изучение процессов продуктивного мышления как решения задач («головоломок»).

На этом пути собран со времен Э. Клапареда [29], К. Дункера [30] и О. Зельца [36] обширный и плотный массив данных. В советской психологии сложился ряд подходов, общая сводка которых представлена в работе [22], где выделяются: поиск неизвестного с помощью механизма анализа через синтез [1], [3], [4], поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия логического и интуитивного начал [13], [19], поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма, поиск неизвестного с помощью эвристических приемов и методов [20], [21], [23], [24]. Работа, проделанная в этих направлениях, обогатила знание об умственных операциях субъекта при решении нетривиальных, нестандартных задач. Однако, как не без основания отмечает известный югославский ученый Мирко Грмек, «экспериментальный анализ решения проблем доказал свою полезность в отношении некоторых элементарных процессов рассуждения, но мы все еще неспособны извлечь из него определенные, полезные выводы, относящиеся к художественному или научному открытию. В лаборатории изучение творчества ограничено временем и приложимо к простым проблемам: оно потому не имитирует реальных условий научного исследования» [31; 37].

Работа, проделанная в этих направлениях, обогатила знание об умственных операциях субъекта при решении нетривиальных, нестандартных задач. Однако, как не без основания отмечает известный югославский ученый Мирко Грмек, «экспериментальный анализ решения проблем доказал свою полезность в отношении некоторых элементарных процессов рассуждения, но мы все еще неспособны извлечь из него определенные, полезные выводы, относящиеся к художественному или научному открытию. В лаборатории изучение творчества ограничено временем и приложимо к простым проблемам: оно потому не имитирует реальных условий научного исследования» [31; 37].

Выход из подобной, невыигрышной для психологии ситуации Грмек видит в том, чтобы обратиться к документам — продуктам творчества, памятникам культуры, текстам. Но, как было сказано, в тексте — научном и художественном — записана прежде всего информация о действительности, а не о психологическом механизме его порождения и построения.

Проникнуть в этот механизм можно не иначе как посредством собственного аппарата психологического познания. Чем скуднее запас психологических представлений апробирован наукой, тем больший простор остается для соображений, навеянных обыденным сознанием с его житейскими понятиями о способностях человека, интересах, чувствах, душевных движениях и т. д. И так будет продолжаться, пока психология творчества как научное направление не снабдит исследователя культурных ценностей более надежными данными о факторах их генерирования.

Чем скуднее запас психологических представлений апробирован наукой, тем больший простор остается для соображений, навеянных обыденным сознанием с его житейскими понятиями о способностях человека, интересах, чувствах, душевных движениях и т. д. И так будет продолжаться, пока психология творчества как научное направление не снабдит исследователя культурных ценностей более надежными данными о факторах их генерирования.

Оценивая вклад психологии в комплексное изучение художественного творчества, Б. С. Мейлах имел основания для вывода: «Психология как наука не обладает методологией, которая может быть применена к изучению процессов и специфики процессов художественного творчества» [10; 20].

Главной антиномией выступает отношение между продуктом творчества и его процессом. Продукт принадлежит культуре, процесс — личности. Поэтому в поисках собственного предмета психологии творчества в основу его определения соблазнительно положить понятие о процессе. Именно так поступает Б. С. Мейлах, утверждая: «Центральным исходным является здесь (в психологии) понятие творчества как процесса» (10; 14). В этом содержится доля истины, поскольку, идя по следу того, как строится произведение во времени — начиная от отдельных наблюдений, замыслов, вариантов и т. д., — высвечивается извилистый путь от творца к творению.

С. Мейлах, утверждая: «Центральным исходным является здесь (в психологии) понятие творчества как процесса» (10; 14). В этом содержится доля истины, поскольку, идя по следу того, как строится произведение во времени — начиная от отдельных наблюдений, замыслов, вариантов и т. д., — высвечивается извилистый путь от творца к творению.

Однако само по себе указание на процессуальность творчества, на наш взгляд, недостаточно, чтобы определить предмет его психологического исследования. Понятие о процессе издавна возникло в описаниях путей к открытию, разбитых самими творцами науки (начиная от А. Пуанкаре) на отрезки: подготовка, созревание замысла (инкубация), озарение, завершение (обоснование достоверности добытого результата, его критика, проверка и т. п.). В этой динамике выделяются, с одной стороны, сознательные и рациональные моменты (подготовка, завершение), с другой — бессознательные, интуитивные (инкубация, озарение), трактуемые как центральное звено творчества. Феномены интуитивных догадок и решений, невербализуемых процессов, непредсказуемых сцеплений идей не являются фикциями иррационализма. Они — реальность, удостоверяемая прямым опытом творческой личности. Но научная психология не вправе превращать феномен в детерминанту, принимать акт интуиции или неосознанное движение мысли за конечную причину возникшей в сознании модели, материализуемой в тексте или другом предмете культуры. Подсознание или интуиция должны из постулата стать проблемой, разработка которой требует адекватного категориального аппарата.

Они — реальность, удостоверяемая прямым опытом творческой личности. Но научная психология не вправе превращать феномен в детерминанту, принимать акт интуиции или неосознанное движение мысли за конечную причину возникшей в сознании модели, материализуемой в тексте или другом предмете культуры. Подсознание или интуиция должны из постулата стать проблемой, разработка которой требует адекватного категориального аппарата.

Если прежде эти категории формировались под воздействием сперва механодетерминистского стиля мышления, а затем биодетерминистского, то применительно к их разработке в контексте психологии творчества решающую роль приобретает социокультурная детерминация. Этого требует логика творчества в психологии, логика развития знания о человеке как создателе культурных ценностей. Методологические искания советских психологов со времен М. Я. Басова и Л. С. Выготского вводили эти ценности в строй психологических идей б качестве причинного начала поведения и сознания. Магистральным направлением являлось изучение онтогенеза, познание процессов формирования личности в зависимости от овладения ею общественными нормами и эталонами. Продуктивное и эвристическое в деятельности этой личности по существу исчерпывалось усвоением (по терминологии А. Н. Леонтьева, «присвоением») того, что задано социумом. Доминировал вектор — от мира культуры (языка, науки, искусства, логики и др.) к психологическому миру субъекта (образной ткани его сознания, его умственным действиям, его опредмеченным социальными ценностями мотивам и др.). Тем самым преодолевалась слабость прежних психологических концепций сознания и поведения, не вводивших в свои объяснительные схемы социокультурных детерминант (см. выше).

Продуктивное и эвристическое в деятельности этой личности по существу исчерпывалось усвоением (по терминологии А. Н. Леонтьева, «присвоением») того, что задано социумом. Доминировал вектор — от мира культуры (языка, науки, искусства, логики и др.) к психологическому миру субъекта (образной ткани его сознания, его умственным действиям, его опредмеченным социальными ценностями мотивам и др.). Тем самым преодолевалась слабость прежних психологических концепций сознания и поведения, не вводивших в свои объяснительные схемы социокультурных детерминант (см. выше).

Однако вне каузального анализа оставался другой вектор — от личности, ее психологического строя к творениям культуры, к роли личности в филогенезе познания, ее уникальному собственному вкладу в фонд науки, техники, искусства и других культурных данностей.

Между тем общественная практика вынудила психологическую мысль обратиться к этой проблематике, прежде всего к творчеству в сфере науки.

Наступила научно-техническая революция — эпоха атома, космоса, компьютера, генной инженерии. Стало очевидно, что происходящее в мире во все большей степени зависит от того, что: рождается в умах ученых. Изучение, работы этих умов становится важнейшим социально-историческим заданием. Тысячи публикаций, специальный журнал «Творческое поведение», великое множество различных систем тестов для: диагностики творческих способностей, процедуры их стимуляции (брейнсторминг и др.), измерение мотивации различных групп лиц, занятых творческим трудом, — таков бы отклик мировой психологии на требования времени (см. [12], [35J).

Стало очевидно, что происходящее в мире во все большей степени зависит от того, что: рождается в умах ученых. Изучение, работы этих умов становится важнейшим социально-историческим заданием. Тысячи публикаций, специальный журнал «Творческое поведение», великое множество различных систем тестов для: диагностики творческих способностей, процедуры их стимуляции (брейнсторминг и др.), измерение мотивации различных групп лиц, занятых творческим трудом, — таков бы отклик мировой психологии на требования времени (см. [12], [35J).

И если эффективность влияния психологии творчества на социальную практику все еще крайне незначительна, все еще неадекватна вкладываемым усилиям, то причины скрыты в ограниченности методологического потенциала теоретических схем, применяемых в данной области исследований. Без внедрения в эту область принципов историзма, социокультурного детерминизма и соответствующей этим принципам системной трактовки субъекта она обречена на застой.

Системный подход к процессу творчества не может быть иным как трехаспектным, интегрирующим его составляющие: предметную, социальную и личностную. Применительно к научному творчеству в качестве интегральной единицы выступает исследовательская программа. Она рождается в психической организации субъекта как отображение запросов объективной логики развития познания. Эти запросы творческая личность запеленговывает посредством представленной в ее когнитивно-мотивационной структуре категориальной сетки.

Применительно к научному творчеству в качестве интегральной единицы выступает исследовательская программа. Она рождается в психической организации субъекта как отображение запросов объективной логики развития познания. Эти запросы творческая личность запеленговывает посредством представленной в ее когнитивно-мотивационной структуре категориальной сетки.

Сама сетка изменяется по законам истории познания. Это подтверждается феноменом одновременных независимых открытий. Теорию эволюции органического мира создали независимо друг от друга Ч. Дарвин и Г. Уоллес. Великий закон сохранения энергии открыли одновременно Г. Гельмгольц, Джоуль и Майер, и еще девять ученых вплотную подошли к нему.

В психологии закономерно совершился переход от структурного анализа сознания, который служил парадигмой для одного поколения исследователей, к функционализму, ставшему парадигмой для другого, и т. д. По прекрасному слову Гете, когда время созрело, яблоки падают в разных садах. Категориальные сетки выступают перед нами как предметно-логические, а не психологические структуры. В интеллектуальном же устройстве конкретного ученого они получают проекцию в виде индивидуального семантического пространства-времени — хронотопа.

В интеллектуальном же устройстве конкретного ученого они получают проекцию в виде индивидуального семантического пространства-времени — хронотопа.

Оно и есть тот «магический кристалл «, который очерчивает угол и зону видения исследовательской ситуации и вместе с тем преобразуется при исполнении программы. Эти преобразования совершаются не по алгоритмам, что и дало основание считать их делом интуиции, а не логики. Однако детерминистская мысль требует проникнуть в психическую реальность, скрытую за указанием на интуицию. Нужен поиск эвристик, создающих в психической «ткани» новый образ предмета, который в дальнейшем ведет независимую от субъекта жизнь, когда перекодируется в научный текст — в качестве записанной в нем новой идеи, теории, открытия и др. Эти эвристики: аналогии, метафоры, сравнения, модели обычно несут смысловое содержание в визуализированной форме, на что более ста лет назад обратил внимание Ф. Гальтон, изучавший образную память ученых, в том числе и своего кузена Чарльза Дарвина. Гальтон писал: «высшие умы это, вероятно, те, у которых не утрачена способность к визуализации, но она является подчиненной, готовой быть использованной в подходящих случаях» (цит. по [35; 316]). Впоследствии психологи проанализировали эвристические образы, приведшие Дарвина к его великой теории. Среди них выделены, в частности, такие образы, как «древо природы», «коралловые рифы», «отбор домашних животных на племя» и др. (см. [33]).

Гальтон писал: «высшие умы это, вероятно, те, у которых не утрачена способность к визуализации, но она является подчиненной, готовой быть использованной в подходящих случаях» (цит. по [35; 316]). Впоследствии психологи проанализировали эвристические образы, приведшие Дарвина к его великой теории. Среди них выделены, в частности, такие образы, как «древо природы», «коралловые рифы», «отбор домашних животных на племя» и др. (см. [33]).

При создании И М. Сеченовым его рефлекторной концепции важнейшими регулятивами послужили такие модели, как мышечная работа глаза (по образу и подобию которой сложилось представление об «элементах мысли»), реакций больных-атактиков (отсюда идея обратной связи в регуляции поведения), предохранительного клапана в паровой машине (что позволило ввести понятия о сигнале) и др.

Очевидно, что образы, о которых идет речь, не идентичны образам восприятий и представлений в их привычном для психолога значении. Вместе с тем они выполняли свою эвристическую функцию не по типу индукции, дедукции и других логических схем, равно как и не по типу «слепых» проб и ошибок.

Изучение того, как в умственном устройстве субъекта творчества возникает новое знание, требует выйти за пределы антиномии «логика — интуиция». Следует выделить те индивидуальные образы-схемы, благодаря которым организуется семантическое пространство личности ученого, творящего свою исследовательскую программу. Их своеобразие определяется интеграцией «фигуративного» (по терминологии Ж. Пиаже), операционального (поскольку схема репрезентирует не только фрагмент реальности, но и приемы его изучения) и предметно-логического (схема служит посредником между объективными запросами науки и их преломлением во внутреннем мире субъекта).

В летопись науки заносится информация о независимом от субъекта положении вещей (теория эволюции Дарвина, рефлекторная теория Сеченова и т, д.), а не об образах-схемах, посредством которых она была добыта.

Формирование указанных образов-схем может быть объяснено только в русле вероятностного, но не жесткого» однозначно- причинного детерминизма. Если уже биодетерминистский стиль мышления является вероятностным, то тем более это относится к объяснению социокультурных явлений. Ведь не было предопределено путешествие Дарвина на корабле «Бигль», позволившее ему изучить коралловые рифы, не было предопределено посещение Сеченовым клиники С. П. Боткина, где он наблюдал поведение атактиков и т. п. Очевиден случайный характер этих событий. Но случай, как говорил Пастер, благоприятствует подготовленному уму. Ощущение запросов научно-исследовательской ситуации создает преднастройку ума, который находясь в широкой зоне поисков, наталкивается на реалии, дающие по принципу аналогии ключ к открытию законов. Эти законы получают «объективное» теоретическое выражение, в котором «субъектные», психологические «леса», позволившие их возвести, в том числе и образы-схемы, убраны.

Если уже биодетерминистский стиль мышления является вероятностным, то тем более это относится к объяснению социокультурных явлений. Ведь не было предопределено путешествие Дарвина на корабле «Бигль», позволившее ему изучить коралловые рифы, не было предопределено посещение Сеченовым клиники С. П. Боткина, где он наблюдал поведение атактиков и т. п. Очевиден случайный характер этих событий. Но случай, как говорил Пастер, благоприятствует подготовленному уму. Ощущение запросов научно-исследовательской ситуации создает преднастройку ума, который находясь в широкой зоне поисков, наталкивается на реалии, дающие по принципу аналогии ключ к открытию законов. Эти законы получают «объективное» теоретическое выражение, в котором «субъектные», психологические «леса», позволившие их возвести, в том числе и образы-схемы, убраны.

Обычно, когда говорят об образе как психологической категории, предполагается, что он осознается субъектом, Но применительно к творчеству издавна возникла потребность обратиться к неосознаваемой психологической активности, которую принято называть подсознанием. Следует, однако, разграничить различные формы этой активности, отделить ее детерминацию прошлым от детерминации потребным будущим, тем, что задано личности логикой развития социокультурной мысли. Вторую форму мы предложили назвать надсознанием [27].

Следует, однако, разграничить различные формы этой активности, отделить ее детерминацию прошлым от детерминации потребным будущим, тем, что задано личности логикой развития социокультурной мысли. Вторую форму мы предложили назвать надсознанием [27].

В частности, образы-схемы могут выполнять свою эвристическую функцию надсознательно. Так, хотя дарвинская схема формирования коралловых рифов удивительно сходна с возникшей у него через три года теорией естественного отбора, он сам не осознавал их сходства [33; 315].

Имеются отдельные эксквизитные наблюдения ученых за собственным творческим процессом, фиксирующие своеобразие его реализации на надсознательном уровне при состояниях, близких к галлюцинаторным.

Так, по свидетельству известного физика акад. А. Б. Мигдала, «иногда во время бессонной ночи, вызванной работой, кажется, что ты присутствуешь при процессе и наблюдаешь его со стороны. Подсознание представляется как собрание знакомых и полузнакомых людей, символизирующих различные понятия. Надо, чтобы они заинтересовались друг другом и начали общаться. При этом надо знать, кто из них уже встречался раньше. Нужно почувствовать атмосферу этого собрания, и это даст ключ к нахождению недостающих идей» [25; 23]. Описанная картина напоминает сновидение. Субъект творчества наблюдает созидаемую и переживаемую им динамику идей со стороны. Вместе с тем перед его умственным взором не абстрактные знаки, а собрание людей, которые их персонифицируя, общаются между собой.

Надо, чтобы они заинтересовались друг другом и начали общаться. При этом надо знать, кто из них уже встречался раньше. Нужно почувствовать атмосферу этого собрания, и это даст ключ к нахождению недостающих идей» [25; 23]. Описанная картина напоминает сновидение. Субъект творчества наблюдает созидаемую и переживаемую им динамику идей со стороны. Вместе с тем перед его умственным взором не абстрактные знаки, а собрание людей, которые их персонифицируя, общаются между собой.

Если в образах-схемах представлен предметно-логический параметр творчества, то в «собраниях людей» — его социальный параметр. Творчество это изначально когнитивно-диалогическая активность субъекта. Между тем на нынешних представлениях о творческом акте лежит печать индивидуализма. В нем усматривают нечто исходящее из глубин безголосого, немого сознания (или подсознания), тогда как в действительности он возможен только, если применить бахтинскую метафору, в условиях «полифонии» — передачи одной и той же темы из голоса в голос, каждый из которых равноправен.

Мысль в процессе творчества всегда сталкивается с другими, без которых она просто была бы иной. Так, концепция Сеченова сложилась в оппонентном круге его научного общения, представленном такими фигурами, как Ф. Бенеке, И. Г. Гербарт, В. Вундт, Г. Гельмгольц, Г. Спенсер и др. Это была незримая полемика в отличие от захватившей широкие круги русской интеллигенции (включая Льва Толстого) знаменитой журнальной дискуссии И. М. Сеченова с Кавелиным. Концепции Выготского не было бы без его полемики с А. А. Потебней, К. Н. Корниловым, В. М. Бехтеревым, 3. Фрейдом, Ж. Пиаже и др. Поэтому оппонентный круг (см. [28]) также служит одной из детерминант исследовательской программы. Ее третьей составляющей наряду с предметной и социальной является личностная. Уровень притязаний, внутреннюю мотивационную напряженность и другие собственно личностные параметры субъекта творчества следует рассматривать не изолированно or исследовательской программы, но как обретающие в ее системной организации новые признаки.

Научно-технический прогресс, требуя от психологической науки высокого творческого накала, придает особую значимость двум ее исследовательским ориентациям. Обе обусловлены тем, что в центр современного производства — притом не только материального, но и духовного — перемещается диалог между человеком и компьютером. Социальная практика требует обратиться к психологическим проблемам компьютеризации учения, труда, общения. Но компьютер не может стать субъектом этих процессов. Им навсегда останется человек. С передачей ряда его информационных функций электронным устройствам возрастает роль непереводимых на формально-логический «микропроцессорный» язык компонентов его деятельности, порождающих новые культурные ценности, в том числе и сами эти технические устройства. В этой исторической ситуации психология творчества становится важнейшей темой научного творчества в самой психологии. Но это требует от нашей науки новых исследовательских программ, новых теоретических схем, интегрирующих в самой сердцевине психологического познания — его теоретических моделях и эмпирических орудиях — личностное, социальное и предметно-созидательное в общении человека с миром.

1. Абульханова К. Л. Деятельность и психология личности. — М., 1980.

2. Братусь Б. С. О месте художественной литературы в построении научной психологии личности. — Вестник МГУ. Сер. Психология, 1985, No 2.

3. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование. — М., 1979.

4. Брушлинский А. В. (ред.). Мышление: процесс, деятельность, общение. — М., 1982.

5. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.

6. Дункер К. Психология продуктивного мышления. — В кн.: Психология мышления (ред. А.Ж.Матюшкин). М., 1965.

7. Емельянов Е. Н. Психологический анализ предметно- рефлексивных отношений в научной деятельности: Реф. канд. дис. — М., 1985.

8. Иванов М. А. Научно-исследовательская программа как фактор регуляции межличностных отношений в первичном научном коллективе. Реф. канд. дис. — М., 1982.

9. Карцев В. П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных исследований. — М. , 1984.

, 1984.

10. Мейлах Б. С. Психология художественного творчества: предмет и пути исследования. — В кн.: Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.

11. Мейлах Б. С. перед. Содружество наук и тайны творчества. М.,1968.

12. Научное творчество. — М., 1969.

13. Пономарев Я. А. Психология творчества. — М., 1976.

14. Проблемы научного творчества в современной психологии. М.,1971.

15. Пушкин В. II. Эвристика — наука о творческом мышлении М.,1967.

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 1940.

17. Славская К. А. Мысль в действии. — М., 1968.

18. Теплов Б. М. Избранные труды. Т. 1. — М., 1985.

19. Творческий процесс и художественное восприятие. — М., 1978.

20. Тихомиров О. К. Структуры мыслительной деятельности человека. — М., 1969

21. Тихомиров О. К. (ред.). Психологические механизмы исследования творческой деятельности. — М., 1975.

22. Калошина И. П. Структура и механизмы творческой деятельности. — М., 1983.

23. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. М., 1970.

24. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обуче-61

ним. — М., 1972.

25. Мигдал А. Б. Поиски истины. — М., 1978.

26. Художественное и научное творчество. — Л., 1972.

27. Ярошевский М. Г. Структура научной деятельности. — Вопросы философии, 1974, No 11.

28. Ярошевский М. Г. Оппонентный круг и научное открытие. — Вопросы философии, 1983, No 10.

29. Claparcde Е. La genese de 1hipothyeses, Geneva, 1934.

30. Dunker K. A qualitative study of productive thinking, Journal of Genetic Psychology, 1926, 642-708.

31. Grmek M. D. A plea for freeing the history of scientific discoveries from myth. In: On scientific discovery, Boston, 1981.

32. Grmek M., Cohen R. and Cimino G. On scientific discovery, Boston, 1981.

33. Gruber H. E. Cognitive psychology, scientific creativity and the case study method. In: On scientific discovery, Boston, 1981.

34. Nicolle C. Biologic de 1invention, Paris, 1932.

35. Scientific creativity: Its recognition and development. New York, 1963.

36. Selz O. Die Gesetze des geordneten Denkverlauf. 2 Vols, 1913-1922.

37. Wertheirner M. Productive thinking. New York, 1945.

Вопросы психологии, No 6, 1985, с. 14-26.

Темперамент и его влияние на характер делового человека

Психоаналитическое. Характер объясняется исходя из бессознательных влечений человека.

Идеологические. Характер заключается в торможении инстинктов, которое определяется этико-логическими санкциями.

По мнению А.Г. Ковалева характер – это своеобразие склада психологической деятельности, проявляющейся в особенностях социального поведения личности.

В характере каждого человека

следует видеть единство устойчивых и

динамических свойств. Основа характера

складывается постепенно, укрепляется

в процессе жизни и становиться типичной

для данного человека, а конкретные проявления

характера могут видоизменяться в зависимости

от ситуаций, в которой находиться человек,

под влиянием людей, с которыми он общается.

Решающим для понимания характера является

отношение между общественно и личностно

значимым для человека. Именно направленность

личности лежит в основе единства, цельности

и силы характера. Однако характер и направленность

личности не одно и тоже. Главное условие

образования характера – наличие целей

жизни. Бесхарактерному человеку свойственно

отсутствие или разбросанность целей.

Направленность личности накладывает

отпечаток на все поведение человека.

В этой сформировавшейся системе всегда

что-то выдвигается на первый план, доминирует

в ней, придавая характеру человека своеобразный

колорит. Важнейшее теоретическое и практическое

значение при изучении характера и выборе

психолого-педагогических средств воздействия

имеет правильное понимание его природы

и входящих в него компонентов.

Основа характера

складывается постепенно, укрепляется

в процессе жизни и становиться типичной

для данного человека, а конкретные проявления

характера могут видоизменяться в зависимости

от ситуаций, в которой находиться человек,

под влиянием людей, с которыми он общается.

Решающим для понимания характера является

отношение между общественно и личностно

значимым для человека. Именно направленность

личности лежит в основе единства, цельности

и силы характера. Однако характер и направленность

личности не одно и тоже. Главное условие

образования характера – наличие целей

жизни. Бесхарактерному человеку свойственно

отсутствие или разбросанность целей.

Направленность личности накладывает

отпечаток на все поведение человека.

В этой сформировавшейся системе всегда

что-то выдвигается на первый план, доминирует

в ней, придавая характеру человека своеобразный

колорит. Важнейшее теоретическое и практическое

значение при изучении характера и выборе

психолого-педагогических средств воздействия

имеет правильное понимание его природы

и входящих в него компонентов.

В психологии существуют следующие точки зрения на природу характера: одни считают, что он наследственно обусловлен; другие – что он целиком определяется условием жизни; третьи – что характер имеет как наследственно обусловленные, так и приобретенные свойства.

Первой точке зрения свойственна

биологизация характера, вторая является

другой крайностью — социалогизацией характера,

сводящей на нет роль биологического фактора.

Обе точки зрения ошибочны, поскольку

не соответствуют действительности. Более

реально отражает природу характера принятая

в отечественной психологии точка зрения,

согласно которой характер не врожден,

но в его проявлениях сказываются и особенности

организации (и в первую очередь нервной

системы, генотипа). По мнению Ю.Б. Гиппенрайтер,

необходимо рассматривать определенные

свойства организма как биологические

или генотипические предпосылки характера.

Согласно положениям современной генетики,

наследуется лишь «норма реакции», т.е.

набор различных способов реагирования

на влияние среды.

Анализ проблемы «биологических основ характера» позволяет следующие выводы:

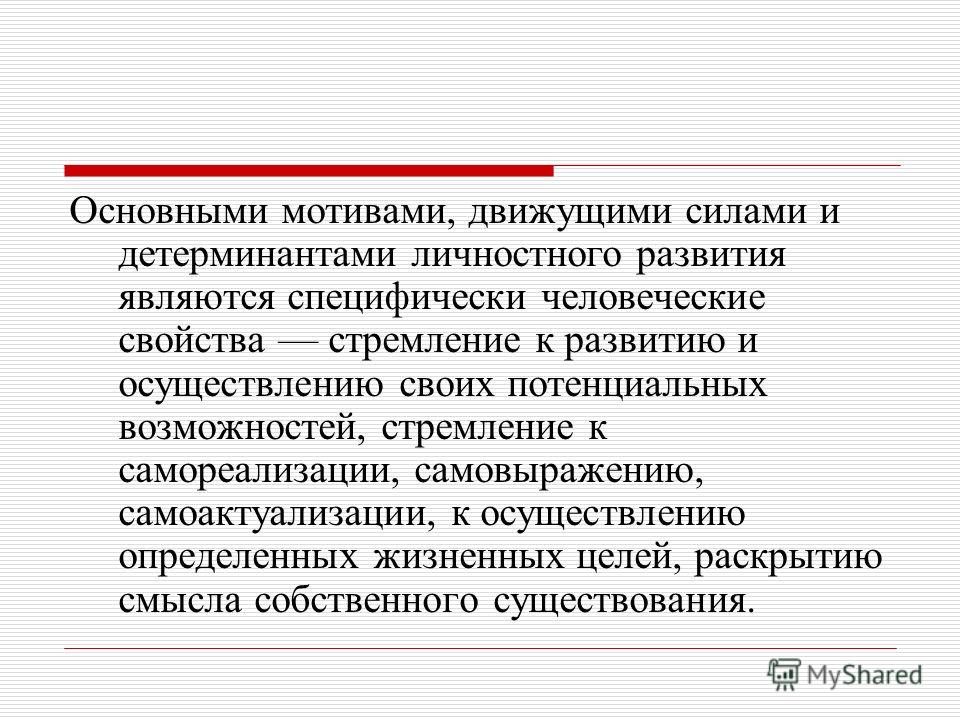

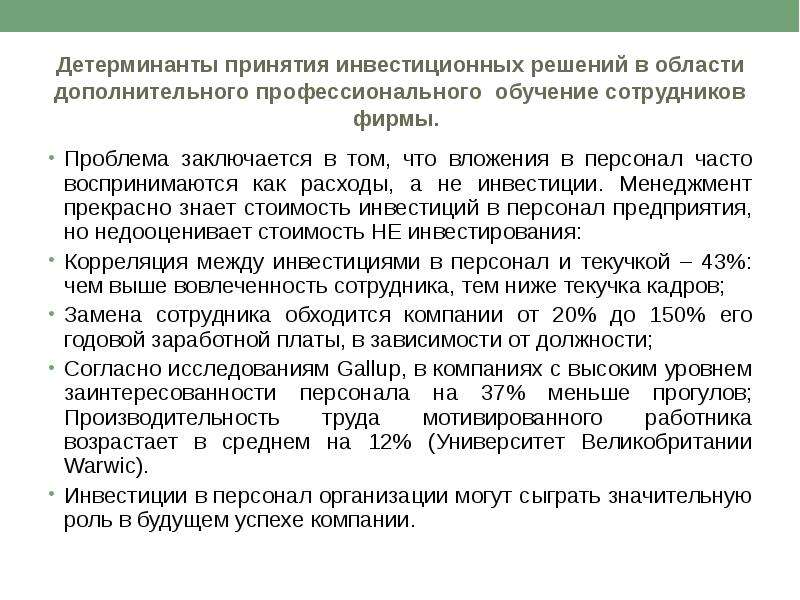

Детерминанты свойств характера следует искать как в особенностях генотипа, так и в особенностях воздействия среды;

Степень относительного участия факторов наследственности и влияния среды в формировании характера может быть различной;

Генотипические и средовые влияния на характер могут привести к эффекту «алгебраического сложения». Как считает Ю.Б. Гиппенрайтер, при неблагоприятном сочетании даже сильная генотипическая предрасположенность может не реализоваться, или не привести к патологическим отклонениям характера.

- КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА

Характер — это неразрывное

целое. Но изучить и понять такое сложное

целое, как характер, нельзя, не выделив

в нем отдельных сторон или типичных проявлений

(черт характера). Общие черты характера

проявляются в отношениях личности к общественным

обязанностям и долгу, к людям, к самому

себе. Отношение к общественным обязанностям

и долгу прежде всего проявляется в отношении

личности к общественному труду. В этой

связи выявляются такие черты характера,

как трудолюбие, добросовестность, настойчивость,

бережливость, и противоположные им — леность,

небрежность, пассивность, расточительство.

Отношение человека к труду оказывает

решающее влияние на формирование его

других личностных качеств. Д. И. Писарев

писал: «Характер закаляется трудом,

и кто никогда не добывал себе собственным

трудом насущного пропитания, тот в большей

части остается навсегда слабым, вялым

и бесхарактерным человеком». Отношение

к людям наглядно выступает в таких чертах

характера, как общительность, вежливость,

доброжелательность и т. п. Антиподами

этих черт являются замкнутость, бестактность,

недоброжелательность. Как утверждал

В. Гюго, «у каждого человека три характера:

тот, который ему приписывают; тот, который

он сам себе приписывает; и, наконец, тот,

который есть в действительности».

Отношение к общественным обязанностям

и долгу прежде всего проявляется в отношении

личности к общественному труду. В этой

связи выявляются такие черты характера,

как трудолюбие, добросовестность, настойчивость,

бережливость, и противоположные им — леность,

небрежность, пассивность, расточительство.

Отношение человека к труду оказывает

решающее влияние на формирование его

других личностных качеств. Д. И. Писарев

писал: «Характер закаляется трудом,

и кто никогда не добывал себе собственным

трудом насущного пропитания, тот в большей

части остается навсегда слабым, вялым

и бесхарактерным человеком». Отношение

к людям наглядно выступает в таких чертах

характера, как общительность, вежливость,

доброжелательность и т. п. Антиподами

этих черт являются замкнутость, бестактность,

недоброжелательность. Как утверждал

В. Гюго, «у каждого человека три характера:

тот, который ему приписывают; тот, который

он сам себе приписывает; и, наконец, тот,

который есть в действительности». В

целях выяснения сути своего характера

человеку полезно знать мнение о себе

коллектива, в котором он работает и проводит

значительную часть своей жизни. И прежде

всего то, насколько упорядочены у него

отношения с людьми, насколько он нужен

людям, насколько он авторитетен среди

них. Отношение к самому себе проявляется

в самооценке своих действий. Трезвая

самооценка — это одно из условий совершенствования

личности, помогающих вырабатывать такие

черты характера, как скромность, принципиальность,

самодисциплина. Отрицательными чертами

характера являются повышенное самомнение,

высокомерие и хвастовство. Человек, обладающий

этими чертами, обычно неуживчив в коллективе,

невольно создает в нем предконфликтные

и конфликтные ситуации. Нежелательна

и другая крайность в характере человека:

недооценка своих достоинств, робость

в высказывании своих позиций, в отстаивании

своих взглядов. Скромность и самокритичность

должны сочетаться с обостренным чувством

собственного достоинства, основанном

на сознании действительной значимости

своей личности, на наличии известных

успехов в труде на общую пользу.

В

целях выяснения сути своего характера

человеку полезно знать мнение о себе

коллектива, в котором он работает и проводит

значительную часть своей жизни. И прежде

всего то, насколько упорядочены у него

отношения с людьми, насколько он нужен

людям, насколько он авторитетен среди

них. Отношение к самому себе проявляется

в самооценке своих действий. Трезвая

самооценка — это одно из условий совершенствования

личности, помогающих вырабатывать такие

черты характера, как скромность, принципиальность,

самодисциплина. Отрицательными чертами

характера являются повышенное самомнение,

высокомерие и хвастовство. Человек, обладающий

этими чертами, обычно неуживчив в коллективе,

невольно создает в нем предконфликтные

и конфликтные ситуации. Нежелательна

и другая крайность в характере человека: