Дайте характеристику классам общества xix века таблица: История России. Поурочные рекомендации. 9 класс (О.Н. Журавлев)

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс (О.Н. Журавлев)

%PDF-1.6 % 1556 0 obj > endobj 44 0 obj > endobj 58 0 obj >stream 2014-12-17T16:20:01+03:002015-11-25T18:00:40+03:00Adobe Illustrator CS5.12015-11-25T18:00:40+03:00

did:F46E360D7875E411B8DAA8ED39658389xmp.did:1A4C5D30BD68E411B828FBE303C067C7proof:pdf1

did:F46E360D7875E411B8DAA8ED39658389xmp.did:1A4C5D30BD68E411B828FBE303C067C7proof:pdf1 iid:83E148DDF268E411B828FBE303C067C72014-11-10T19:01:43+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata

iid:83E148DDF268E411B828FBE303C067C72014-11-10T19:01:43+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata iid:3488C7F4F66EE4118A6EF5B527FE65D32014-11-18T11:32:04+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata

iid:3488C7F4F66EE4118A6EF5B527FE65D32014-11-18T11:32:04+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata iid:C9E676778E71E4119052936353E92E6F2014-11-21T17:55:43+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata

iid:C9E676778E71E4119052936353E92E6F2014-11-21T17:55:43+03:00Adobe InDesign 7.5/;/metadata 9 класс (О.Н. Журавлев)

9 класс (О.Н. Журавлев) 173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

414 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

419 0 obj

>

endobj

562 0 obj

>

endobj

711 0 obj

>

endobj

844 0 obj

>

endobj

963 0 obj

>

endobj

1110 0 obj

>

endobj

1273 0 obj

>

endobj

1398 0 obj

>

endobj

1506 0 obj

>

endobj

1502 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1505 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1508 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1511 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1513 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1516 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1518 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1521 0 R/TrimBox[14.

173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

414 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

419 0 obj

>

endobj

562 0 obj

>

endobj

711 0 obj

>

endobj

844 0 obj

>

endobj

963 0 obj

>

endobj

1110 0 obj

>

endobj

1273 0 obj

>

endobj

1398 0 obj

>

endobj

1506 0 obj

>

endobj

1502 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1505 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1508 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1511 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1513 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1516 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1518 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1521 0 R/TrimBox[14. 173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1523 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1526 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1528 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1533 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1535 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1538 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1540 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1543 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1545 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 1549 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1552 0 obj

>/ExtGState>/Font>>>/Thumb 1554 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1553 0 obj

>stream

xY]oF|w陞`@%c,e

nv=$EM%jWv5_>]5lЄL Y

Re,Lo;\iɇwjĈsqEgq&hm][\plV5DCŕ^N牓919q «βuDvbY\Y ֮u5^l(u WqնĈcoM

173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1523 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1526 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1528 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1533 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1535 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1538 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1540 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/XObject>>>/Thumb 1543 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1545 0 obj

>/ExtGState>/Font>/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 1549 0 R/TrimBox[0 14.173 391.181 615.118]/Type/Page>>

endobj

1552 0 obj

>/ExtGState>/Font>>>/Thumb 1554 0 R/TrimBox[14.173 14.173 405.354 615.118]/Type/Page>>

endobj

1553 0 obj

>stream

xY]oF|w陞`@%c,e

nv=$EM%jWv5_>]5lЄL Y

Re,Lo;\iɇwjĈsqEgq&hm][\plV5DCŕ^N牓919q «βuDvbY\Y ֮u5^l(u WqնĈcoM«Маленький человек» — образ в русской литературе

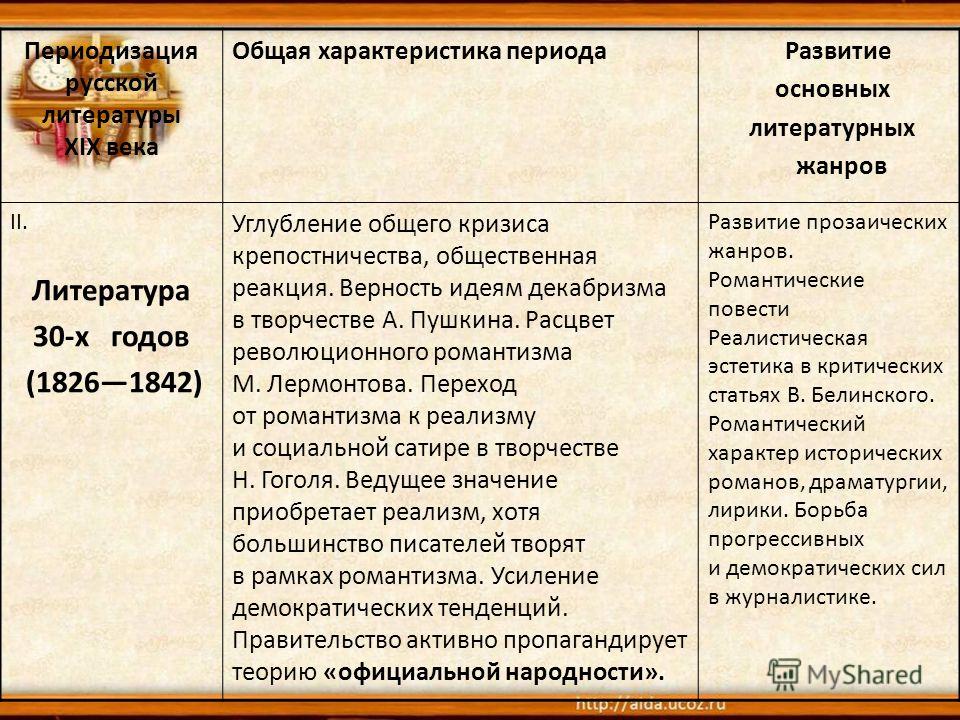

Одним из первых «маленького человека» описал Александр Пушкин в повести «Станционный смотритель». Таким персонажем был Самсон Вырин — чиновник самого низшего класса, живущий в собственном маленьком замкнутом мире. Его единственной радостью была дочь, побег которой лишил Вырина всякого смысла существования. В произведении Пушкин своего героя не укорял, напротив, стремился вызвать у читателя сострадание и сочувствие к Вырину. Эту новеллу из цикла «Повести Белкина» литературоведы считают началом развития образа «маленького человека» в русской литературе.

Таким персонажем был Самсон Вырин — чиновник самого низшего класса, живущий в собственном маленьком замкнутом мире. Его единственной радостью была дочь, побег которой лишил Вырина всякого смысла существования. В произведении Пушкин своего героя не укорял, напротив, стремился вызвать у читателя сострадание и сочувствие к Вырину. Эту новеллу из цикла «Повести Белкина» литературоведы считают началом развития образа «маленького человека» в русской литературе.Следующим хрестоматийным образом стал Акакий Башмачкин из повести Николая Гоголя «Шинель». В нем автор иронизирует над своим героем, который общается междометиями и ничего сложнее переписывания бумаг делать не способен, но и искренне сочувствует ему. «Маленький человек» Гоголя — это часть огромного механизма, огромного Петербурга, мира чинов, где такие, как Башмачкин, никогда не смогут найти справедливость.

В раннем творчестве Федора Достоевского «маленький человек» превратился в жертву обстоятельств. Таким был, например, Макар Девушкин в повести «Бедные люди». В отличие от Пушкина и Гоголя, Достоевский наделил своего героя способностью к рефлексии и самоанализу. Он возвысил горе маленького человека до настоящей трагедии. В «Преступлении и наказании» Достоевский призывал читателей проявить сочувствие к «маленьким людям», неспособным измениться, как Мармеладов.

В отличие от Пушкина и Гоголя, Достоевский наделил своего героя способностью к рефлексии и самоанализу. Он возвысил горе маленького человека до настоящей трагедии. В «Преступлении и наказании» Достоевский призывал читателей проявить сочувствие к «маленьким людям», неспособным измениться, как Мармеладов.

Образ не исчез из литературы и во второй половине XIX века. Так, «маленький человек» был основным типом чеховского героя: Беликов из «Человека в футляре», Червяков из «Смерти чиновника», Дымов из «Попрыгуньи». «Маленький человек» у Чехова стал не столько социальным типом, сколько психологическим. Драматург стремился показать, что такие зашоренные люди существуют в самых разных сословиях.

Позднее «маленький человек» появлялся в произведениях Александра Куприна, Михаила Зощенко, Василия Шукшина и многих других писателей и долгое время оставался распространенным героем русской литературы.

Екатеринодар. XIX — начало XX вв. :: История города :: О Краснодаре :: Krd.ru

В 1803 году в Екатеринодаре появилась первая школа, преобразованная через три года в уездное училище, а в 1820 году в городе была открыта Кубанская Войсковая гимназия, директором которой был назначен Войсковой протоиерей К. В. Россинский — талантливый, образованный человек, всю жизнь посвятивший просвещению казачества. С 1812 по 1817 год он открыл шесть церковноприходских училищ в кубанских станицах, «возбуждая к тому ревность прочих селений». В 1815 году Россинскому удается издать в Харькове «Краткие правила российского правописания».

В. Россинский — талантливый, образованный человек, всю жизнь посвятивший просвещению казачества. С 1812 по 1817 год он открыл шесть церковноприходских училищ в кубанских станицах, «возбуждая к тому ревность прочих селений». В 1815 году Россинскому удается издать в Харькове «Краткие правила российского правописания».

Этот учебник, предназначавшийся для народной школы, выдержал несколько изданий. К. В. Россинский был крупнейшей личностью на Кубани тех лет.

Помимо просветительской деятельности, он открывал церкви, писал исторические и географические очерки, прививал казакам любовь к искусству и поэзии и слыл даже искусным медиком. В 1825 году, незадолго до смерти, К. В. Россинский был награжден орденом св. Анны 2-й степени с алмазами.

Кубанская Войсковая гимназия предназначалась для детей войскового сословия, но на средства города при ней были открыты «параллельные классы», где могли учиться выдержавшие экзамены и имеющие возможность платить за учебу дети горожан, к казакам не принадлежащие. В 1890 году, в связи с открытием в Екатеринодаре городской мужской гимназии, Войсковая была упразднена, а в это здание перешло другое Войсковое учебное заведение — Кубанское Александровское реальное училище, основанное в 1880 году и находившееся до этого в наемном помещении.

В 1890 году, в связи с открытием в Екатеринодаре городской мужской гимназии, Войсковая была упразднена, а в это здание перешло другое Войсковое учебное заведение — Кубанское Александровское реальное училище, основанное в 1880 году и находившееся до этого в наемном помещении.

Новое здание реального училища стало постепенно своеобразным просветительным и научным центром города. В 1891 году здесь начали работать курсы по черчению и рисованию для взрослых, в основном для рабочих. Здесь силами учащихся велись метеорологические наблюдения, и бюллетени со сводками погоды печатались в местной газете. Созданный при училище горный детский клуб организовывал в летние каникулы экспедиции с цепью изучения горных богатств края. Город не был богат большими аудиториями, и в актовом зале реального училища проводили свои заседания Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО), Кубанское отделение русского технического общества, члены Общества народных университетов читали здесь публичные лекции на научные темы и т. д. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено На его месте решено было построить Дом советов (1956 г.). Первоначально здание было пятиэтажным, но проектировщики предусмотрели возможность надстройки, что и было впоследствии сделано. Строгое, лаконичное здание с развевающимся флагом долгие годы занимал крайисполком. Сейчас здесь находится администрация Краснодарского края. А перед ним уютная зеленая зона — строгие ряды серебристых елей, зелень газонов. И два памятника природы — старые платаны, которые, возможно, росли еще во дворе реального училища.

д. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено На его месте решено было построить Дом советов (1956 г.). Первоначально здание было пятиэтажным, но проектировщики предусмотрели возможность надстройки, что и было впоследствии сделано. Строгое, лаконичное здание с развевающимся флагом долгие годы занимал крайисполком. Сейчас здесь находится администрация Краснодарского края. А перед ним уютная зеленая зона — строгие ряды серебристых елей, зелень газонов. И два памятника природы — старые платаны, которые, возможно, росли еще во дворе реального училища.

В августе 1820 года через Екатеринодар из Пятигорска в Тамань, а оттуда — в Крым, в обществе семьи генерала Н. Н. Раевского проезжал А. С. Пушкин. Он писал: «Видел я берега Кубани и сторожевые станицы — любовался нашими казаками: вечно верхом, вечно готовы драться, и вечной предосторожности…» (на фотографии — памятник А. С. Пушкину в Краснодаре). Осенью 1837 года, будучи проездом в Тамань, здесь останавливался прапорщик Нижегородского драгунского полка М. Ю. Лермонтов. В то время Екатеринодар, войсковой центр, мало походил на город. В одном официальном донесении сообщалось: «Кроме дома для военного атамана и нескольких зданий в крепости: для госпиталя, сарая для артиллерийского парка и конюшни, город состоит из мелких деревянных, плетневых и даже камышовых строений, крытых большей частью соломой или камышом».

Ю. Лермонтов. В то время Екатеринодар, войсковой центр, мало походил на город. В одном официальном донесении сообщалось: «Кроме дома для военного атамана и нескольких зданий в крепости: для госпиталя, сарая для артиллерийского парка и конюшни, город состоит из мелких деревянных, плетневых и даже камышовых строений, крытых большей частью соломой или камышом».

Ряд сохранившихся старинных зданий в центре города дают яркое представление об облике Екатеринодара конца XIX — начала XX века. Среди них следует отметить Свято-Екатерининский кафедральный собор, знаменитый «зеленый дом» (ул. Гимназическая, 65 — гостиница «Кубань»), здания нынешних почтамта, Сбербанка и художественного музея, бывшего Мариинского женского училища (угол улиц Октябрьской и Красина) и бывшего Епархиального женского училища (ул. Седина, 4 — Медицинская академия).

В 1897 году на пересечении улиц Красной и Новой (ныне — улица Буденного) был возведен величественный 14-метровый обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, ведущего свой отсчет со времени участия хоперских казаков в осаде Петром I крепости Азов в 1696 году, и в ознаменование свободы и земель, дарованных кубанскому казачеству Екатериной II. Этот обелиск, как и многие другие памятники, не сохранился (на фотографии справа — восстановленный памятник).

Этот обелиск, как и многие другие памятники, не сохранился (на фотографии справа — восстановленный памятник).

Одной из сохранившихся достопримечательностей старого Екатеринодара является бывший Войсковой сад (с 1932 года — парк имени М. Горького), заложенный 8 октября 1848 года как питомник, который должен был снабжать казаков Черноморского казачьего войска «разного рода плодовыми деревьями и полезными растениями и где можно было видеть выгоднейшие и удобнейшие способы обработки земли и уход за растениями». Только в 1865–1866 годах в саду было заготовлено 50,5 тысяч «благородных лоз… для жителей вновь поселенных за Кубанью станиц». Желающим развести виноградные сады лозы отпускались бесплатно. Позже Войсковой сад Екатеринодара всё больше приобретает черты и функции парка. На его территории располагаются «воксал» (танцевальный зал), рестораны, войсковой архив и другие службы. В правилах посещения «воксала» на летний период 1865 года указывалось: «Посещать воксал имеют право дворяне Кубанского казачьего войска, временно находящиеся в Екатеринодаре иногородние благородного сословия, почетные граждане и купечество». В конце XIX века был построен деревянный летний театр на 1450 мест, где давали спектакли известные труппы, где звучал голос Федора Шаляпина и каждый вечер играл войсковой симфонический оркестр. В 1943 году театр, превращенный немцами в склад, был сожжен.

В конце XIX века был построен деревянный летний театр на 1450 мест, где давали спектакли известные труппы, где звучал голос Федора Шаляпина и каждый вечер играл войсковой симфонический оркестр. В 1943 году театр, превращенный немцами в склад, был сожжен.

Память об истории города и края хранят музеи Краснодара. В краеведческом историко-археологическом музее-заповеднике, основанном в 1879 году секретарем Кубанского статистического комитета, председателем Кавказской археологической комиссии Е. Д. Фелицыным, представлено свыше 200 тысяч экспонатов. Историю казачества представляют дом-музей семьи Ф. Я. Бурсака, бывшего войсковым атаманом в 1797–1816 годах и литературный музей Кубани в бывшем доме Я. Г. Кухаренко — наказного атамана Черноморского казачьего войска в 1852–1855 годах, историка, писателя и общественного деятеля.

Художественный музей, имеющий статус государственного с 1937 года, был создан на основе городской картинной галереи, открытой в 1904 году городской управой, согласившейся принять в дар частную коллекцию произведений искусств от Ф. А. Коваленко, который и стал первым директором галереи. Одними из первых пополнений галереи стали 15 картин известных мастеров, полученные в Императорской Академии художеств благодаря поддержке И. Е. Репина. Знаменитый художник приезжал в Екатеринодар в 1888 году, как писали «Кубанские областные ведомости», — «для снятия в станицах бывшего Черноморского войска характерных типов к задуманной им картине из Запорожской Сечи…»

А. Коваленко, который и стал первым директором галереи. Одними из первых пополнений галереи стали 15 картин известных мастеров, полученные в Императорской Академии художеств благодаря поддержке И. Е. Репина. Знаменитый художник приезжал в Екатеринодар в 1888 году, как писали «Кубанские областные ведомости», — «для снятия в станицах бывшего Черноморского войска характерных типов к задуманной им картине из Запорожской Сечи…»

Мировую известность имеет Государственный академический Кубанский казачий хор, берущий своё начало в 1811 году, когда в Екатеринодаре появился Войсковой певческий хор, основателями которого были К. В. Россинский и Ф. Я. Бурсак.

На 1 января 1888 года в Екатеринодаре проживало 43,5 тысячи человек, из них: мещан — 22850, крестьян — 7920, отпускных и отставных нижних чинов и членов их семей — 4532, дворян — 2350, казаков Кубанского войска — 2253. В городе было: 8 церквей и 1 собор, 7 гостиниц, 3 ресторана, 110 трактиров и питейных заведений, 250 магазинов и торговых лавок, а также 80 заводов, 4 артели, 3 типографии и 1 табачная фабрика.

С начала XIX века в Екатеринодаре ежегодно проводились 4 ярмарки: Благовещенская, Троицкая. Преображенская и Покровская. Существовал меновой двор, куда со своими товарами приезжали горцы, а в 1842 году было открыто Торговое общество казаков Черноморского войска. Развитию торговли способствовало открытие пароходного движения по Кубани. Первый кубанский пароход перевез грузы и почту между станицей Тбилисской и Темрюком в 1859 году. К 1914 году на Кубани существовало 13 пароходов и 300 барж, перевозивших до 15 миллионов пудов различных грузов ежегодно.

В 1870-1880 годах, с проведением на Северном Кавказе железной дороги Тихорецк-Екатеринодар-Новороссийск, город превратился в крупный торгово-промышленный и транспортный центр Кубанской области (сбыт хлеба, табака, кож; мукомольная, маслобойная, спиртоводочная, табачная, кожевенная и др. виды промышленности).

Развитие тяжелой промышленности Екатеринодара началось в начале XX века. В 1911 году был построен металлообрабатывающий завод «Кубаноль» (ныне станкостроительный завод им. Седина). В 1915 году — чугунолитейный завод (ныне завод тензометрических приборов) и другие, работавшие на донецком металле и угле. На базе майкопской нефти (месторождение открыто в 1909 году) был создан нефтеперегонный завод.

Седина). В 1915 году — чугунолитейный завод (ныне завод тензометрических приборов) и другие, работавшие на донецком металле и угле. На базе майкопской нефти (месторождение открыто в 1909 году) был создан нефтеперегонный завод.

В предвоенные тридцатые годы заметно преобразилась культурная жизнь Краснодара — появились краевой драматический театр им. М.Горького и театр оперетты.

С 12 августа 1942 по 12 февраля 1943 года Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими войсками, нанесшими городу большой ущерб. После войны он был заново отстроен и реконструирован, но планировка улиц центральной части города сохранилась в том виде, в каком она была с начала XIX века. Планировочной осью Краснодара, как и прежде, является улица Красная, вдоль которой расположены основные учреждения, библиотеки, гостиницы, театры, крупные магазины. Примечательно и то, что главной улицы города не коснулось тотальное переименование в годы советской власти и она носит свое первоначальное название — Красная.

Несколько изображений из почтовых открыток помогут узнать больше о жизни Екатеринодара того времени:

Триумфальная арка была установлена в Екатеринодаре в 1888 году в честь прибытия в город императора Александра III вместе с августейшей семьей. Названная горожанами Царскими воротами арка сразу же стала одним из главных символов дореволюционной столицы Кубани.

Идея возвести арку принадлежала городскому купеческому обществу. Довольно скоро по объявленной среди купцов подписке были собраны необходимые средства; приглашен архитектор — В. А. Филиппов; определено место строительства — пересечение улиц Екатерининской (ул. Мира) и Котляревского (ул. Седина) по дороге от вокзала к городскому центру.

Арка была построена в лучших традициях древнемосковского стиля второй половины XVI века. Она состояла из центрального пролета и двух боковых — для пешеходов. Боковые устои центральной арки были украшены четырьмя шатровыми шпилями. Шпили венчались золоченными двуглавыми орлами — символами Российской империи. Все сооружение было покрыто чешуйчатой шатровой кровлей.

Все сооружение было покрыто чешуйчатой шатровой кровлей.

В больших кокошниках с обеих сторон центральной арки помещались иконы с лампадами: на восточной стороне образ князя Александра Невского, святого патрона императора и покровителя русского воинства; на западной — Екатерины великомученицы, святой покровительницы города Екатеринодар.

В темное время суток арка освещалась фонарями. В 1900, с появлением в Екатеринодаре первых трамваев, под аркой были проложены трамвайные рельсы.

В 1928 году Александровская триумфальная арка была разрушена, так как (по официальной версии) «об неё разбивали лбы кондукторы трамвая». Спустя восемьдесят лет, в 2008 году памятник был воссоздан на аллее при пересечении улиц Красная и Бабушкина (научный руководитель проекта воссоздания — С. Н. Снисаренко).

Если рассматривать снимок слева направо, следуя его южной перспективе, то первым на фото запечатлено двухэтажное здание Кубанской областной чертежной конторы, которая, судя по размещенной на уровне первого этажа вывеске, сдавала помещения известной на Северном Кавказе фирме «Иван Тарасов с сыном» под мануфактурный магазин. На первом этаже следующего здания находился магазин железно-скобяных и пеньковых товаров и строительных материалов. Здесь же, на первом этаже, размещался «книжный и канцелярский магазин» Г. И. Мееровича. Второй и третий этажи здания занимал отель «Метрополь».

На первом этаже следующего здания находился магазин железно-скобяных и пеньковых товаров и строительных материалов. Здесь же, на первом этаже, размещался «книжный и канцелярский магазин» Г. И. Мееровича. Второй и третий этажи здания занимал отель «Метрополь».

На противоположном углу, через Гоголевскую улицу, виден трехэтажный дом, построенный в 1896 году и вошедший в историю Екатеринодара как «дом Акритаса», который с 1901 года арендовало 2-ое Общественное собрание, устраивавшее в большом зале этого дома концерты, балы и театральные представления. Здесь выступали известный композитор и пианист А. Н. Скрябин, исполнявший собственные произведения, солист Большого театра Л. В. Собинов, знаменитые эстрадные певицы А. Д. Вяльцева и Н. В. Плевицкая.

В 1913 году владелец дома П. Ф. Акритас открыл электробиограф (кинотеатр) «Художественный» и предоставил помещения театру миниатюр, известному екатеринодарцам постановками модных водевилей.

Это фотографическое изображение Екатерининского сквера, устроенного по проекту агронома Кубанского областного правления В. Г. Часовникова и располагавшегося между Дворцом Наказного атамана и зданием Кубанского окружного суда.

Г. Часовникова и располагавшегося между Дворцом Наказного атамана и зданием Кубанского окружного суда.

Пространство Екатерининского сквера было разделено аллеями и пешеходными тропами, вокруг памятника была устроена круглая площадка, в западной и восточной частях которой располагались небольшие круглые бассейны с фонтанами. Вокруг памятника и на аллеях установлены электрические фонари.

На северной аллее сквера были выставлены два ряда «каменных баб» — надкурганных половецких изваяний из собрания Кубанского этнографического и естественно-исторического музея.

С востока к Екатерининскому скверу примыкал сад, раскинувшийся за атаманским дворцом. Вот его описание из путеводителя «Кубань и Черноморье», вышедшего 1927 году: «Дворцовый сад, занимающий почти весь квартал, содержит много интересных древесных пород, представленных к тому же очень красивыми экземплярами, растущими не только в Кубанском крае, но и других местах. Некоторые породы выписывались из Польши из известного питомника Подзамче».

1887 году чуть южнее Екатеринодара по линии Новороссийской ветки железной дороги был построен железнодорожный мост. Это было грандиозное для своего времени сооружение. Длина моста достигала 130 саженей (более 304 м.) Ажурный металлический корпус, изготовленный на Брянском чугунолитейном заводе, поддерживался четырьмя массивными каменными устоями. Мост предназначался не только для железнодорожного сообщения, но и для передвижения экипажей, подвод и пешеходов.

Заметным событием в жизни горожан стало испытание нового моста, посмотреть на которое собралось множество народа. На каждом пролете в течение двух часов стояли одновременно шесть локомотивов с вагонами, общая масса которых достигала 25 тысяч пудов (420 тонн). После этого с различной скоростью по мосту прошли составы из трех локомотивов. Завершились испытания проездом по мосту особого поезда «с публикой». При испытаниях присутствовали строитель моста П. Ф. Рябошапка, главный инженер К. С. Комарницкий и его помощник С. И. Кербедз.

И. Кербедз.

Вскоре после торжественного открытия выяснилось, что мост слишком низок для прохождения под ним крупных речных судов. Очевидно, Владикавказское железнодорожное сообщество — заказчик строительства, таким образом пыталось вести борьбу с конкурирующим речным транспортом. Попытки пароходных компаний решить вопрос о переустройстве моста успеха не имели.

Тема 3. Социальная структура общества

Социальная структура и социальные институты

В социологии понятие социальная структура (упорядоченные в одно целое отдельные части общества) трактуется в широком и узком смыслах.

В узком смысле социальная структура — это социальная стратификация, т.е. распределение в иерархическом порядке групп и слоев, выделенных по какому-либо признаку (экономическому, политическому, профессиональному и др.).

Социальное неравенство и социальная стратификация

Социальным неравенством (социальной дифференциацией) называются различия, порожденные социальными факторами: разделением труда, укладом жизни, особенностями профессии и т. д.

д.

Но общество не только дифференцировано и состоит из множества социальных групп, но и иерархизировано (из этих групп составлена иерархия). Иерархии по разным признакам (основаниям) образуют основу социальной стратификации. Социальная стратификация — это дифференциация совокупности людей в иерархическом порядке в рамках определенного основания (экономического, политического, профессионального и др.). Можно выделить множество оснований социальной стратификации. Так, П.Сорокин выделяет их три: экономическое, политическое, профессиональное. М.Вебер особо выделял такое основание (вид) социальной стратификации, как престиж.

Типы стратификационных систем

Можно выделить несколько исторических типов социальной стратификации. Так, Э.Гидденс выделяет рабство, касты, сословия, классы. Именно в таком порядке увеличивается возможность для вертикальной социальной мобильности в этих типах социальной стратификации.

В 30- 40-е годы в американской социологии У. Уорнером была предпринята попытка составить стратификационную модель общества на основе принципа самоидентификации индивидов с одним из предложенных классов. Такого рода исследования показали, что люди ощущают, осознают иерархичность общества, интуитивно определяют параметры, принципы, определяющие положение человека в обществе.

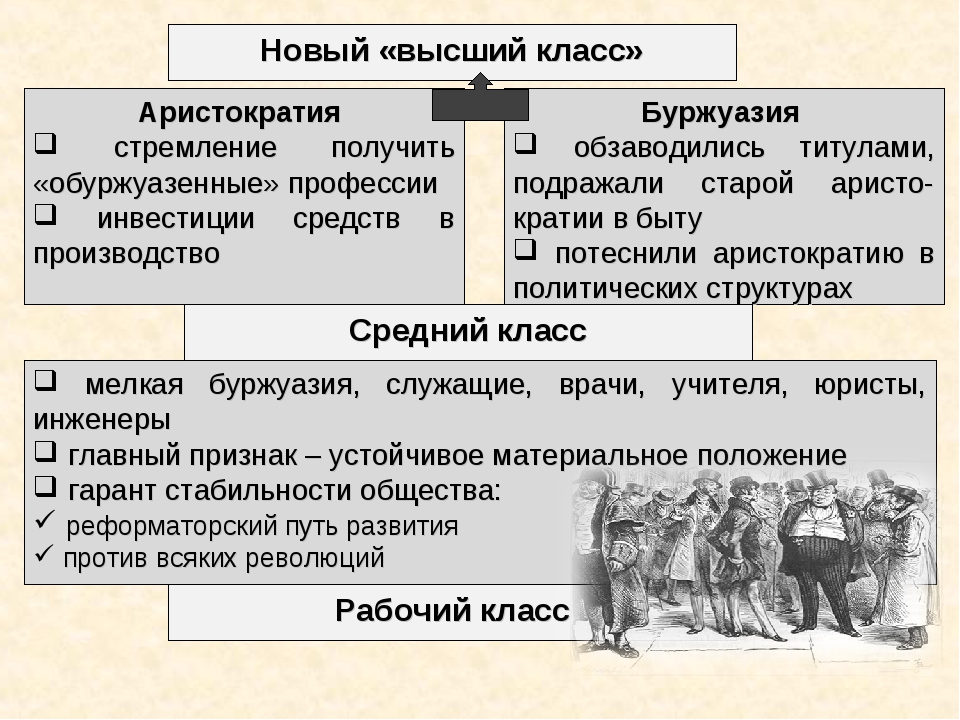

При выработке наиболее общего представления о социальной иерархичности общества на основании предложенных критериев следует основываться на выделении трёх уровней: высшего, среднего и низшего. Распределение индивидов и социальных групп по этим уровням возможно на основании всех критериев стратификации. Причём значимость критерия будет определяться господствующей в обществе нормативно-ценностной системой, идеологическими установками.

Стабильность иерархической структуры общества зависит от удельного веса и роли среднего слоя, который занимает промежуточное положение между противостоящими полюсами стратификационной структуры, является нейтральным связующим звеном.

Эгалитаризм, как стремление к равенству, является антиподом иерархии. Стремление к равенству проявляется в периоды экономических кризисов, когда нарастает чувство неуверенности в способности социальной структуры обеспечить эффективное развитие общества. Но стратификационная система имеет институциональный механизм защиты и воспроизводства социальной иерархии, способный адекватно реагировать на проявления эгалитаристских устремлений.

Социальная мобильность

Социальная стратификация предполагает более или менее свободное перемещение индивидов из одних социальных групп в другие. Такое перемещение называется социальной мобильностью. Итак, социальная мобильность – есть изменение социальной группой или индивидом социального положения в социальной структуре общества. Термин «социальная мобильность» ввел в научный оборот П.А.Сорокин в работе «Социальная мобильность» (1927 г). Он выделял два основных типа социальной мобильности: вертикальную и горизонтальную. Под горизонтальной социальной мобильностью или перемещением подразумевается переход индивида или социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на том же уровне в иерархической системе; под вертикальной мобильностью — перемещение индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, т.е. социальный спуск и социальный подъем. П.А. Сорокин утверждал, что в обществе постоянно происходят изменения интенсивности и направленности социальной мобильности, носящие кратковременный характер. П. Сорокин, кроме горизонтальной и вертикальной мобильности, различал также групповую и индивидуальную мобильность. В отличие от индивидуальной мобильности как смены социальных позиций отдельного индивида, групповая мобильность определяется Сорокиным как перемещение социальных групп, классов, наций, сословий, рангов, происходящее в связи с изменением общественной значимости данных социальных групп и общностей.

Под горизонтальной социальной мобильностью или перемещением подразумевается переход индивида или социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на том же уровне в иерархической системе; под вертикальной мобильностью — перемещение индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, т.е. социальный спуск и социальный подъем. П.А. Сорокин утверждал, что в обществе постоянно происходят изменения интенсивности и направленности социальной мобильности, носящие кратковременный характер. П. Сорокин, кроме горизонтальной и вертикальной мобильности, различал также групповую и индивидуальную мобильность. В отличие от индивидуальной мобильности как смены социальных позиций отдельного индивида, групповая мобильность определяется Сорокиным как перемещение социальных групп, классов, наций, сословий, рангов, происходящее в связи с изменением общественной значимости данных социальных групп и общностей. Причинами групповой мобильности, по мнению П.Сорокина являются социальные революции, войны, военные перевороты и смена политических режимов, восстания и другие проявления напряженности социальных отношений в социально– политической сфере общественной жизни.

Причинами групповой мобильности, по мнению П.Сорокина являются социальные революции, войны, военные перевороты и смена политических режимов, восстания и другие проявления напряженности социальных отношений в социально– политической сфере общественной жизни.

П.Сорокин выделяет следующие каналы социальной мобильности: армия, церковь, школа, правительственные группы, политические организации и партии, профессиональная организация, предприятия, семья и т.д. Условием рационального функционирования общества и создания особой динамической стабильности является гибкость структурных границ стратификационного общества. Различные социальные институты выполняют функции социальной циркуляции, своего рода «лифтов», позволяющих подниматься на различные этажи социальной иерархии. Но адаптация в новой социокультурной среде достаточно сложна. Социокультурная оболочка каждой социальной страты, выполняющая роль «фильтра», осуществляет своего рода контроль, способствующий отстранению индивидов, не сумевших адаптироваться в новой социокультурной среде, на «нейтральную территорию». Этот феномен нахождения человека на стыке двух страт, двух культур, называется маргинальностью. Маргинальность – состояние индивида, утратившего прежний социальный статус, и неспособного органично функционировать в рамках нового социального статуса, адаптироваться в новой культурной среде, соотнося индивидуальную систему ценностей с системой ценностей социальной группы, в которой он формально существует.

Этот феномен нахождения человека на стыке двух страт, двух культур, называется маргинальностью. Маргинальность – состояние индивида, утратившего прежний социальный статус, и неспособного органично функционировать в рамках нового социального статуса, адаптироваться в новой культурной среде, соотнося индивидуальную систему ценностей с системой ценностей социальной группы, в которой он формально существует.

В широком смысле социальная структура — совокупность социальных институтов, статусных отношений, групп, слоев, классов данного общества.

Cоциальная группа и социальная общность

Социальная общность – это совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью и выступающая самостоятельным субъектом социального действия, поведения. Для социальных общностей характерно наличие самых общих объединительных признаков.

Социальные общности отличаются огромным разнообразием видов и форм. Они значительно варьируются как по количественному составу, так и по продолжительности существования. Как правило, общность можно выделить по системообразующим признакам: территориальные, этнические, демографические и другие.

Они значительно варьируются как по количественному составу, так и по продолжительности существования. Как правило, общность можно выделить по системообразующим признакам: территориальные, этнические, демографические и другие.

Массовые социальные общности:

- представляют собой структурно нерасчлененные аморфные образования с довольно раздвинутыми границами, с неопределенным качественным и количественным составом;

- для них может быть характерен ситуативный способ существования;

- им присуща разнородность состава, межгрупповая природа;

- для них может быть характерно объединение по какому-то одному признаку или основанию.

Социальная группа — совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других (Р. Мертон).

Социальные группы в отличие от массовых общностей характеризуются:

- устойчивым взаимодействием, которое способствует прочности и стабильности их существования в пространстве и во времени;

- относительно высокой степенью сплоченности;

- отчетливо выраженной однородностью состава, т.

е. наличием признаков, присущих всем индивидам, входящим в группу;

е. наличием признаков, присущих всем индивидам, входящим в группу; - вхождением в более широкие общности в качестве структурных образований.

Виды социальных групп:

Агрегация – некоторое количество людей, собранных в определенном физическом пространстве, но не осуществляющих сознательного взаимодействия.

Квазигруппа – неустойчивое, спонтанное образование, осуществляющее кратковременное взаимодействие какого-либо одного вида.

Номинальная группа – совокупность индивидов, выделенная для целей анализа по какому-либо признаку, не имеющему социального значения (группы условные, статистические).

Реальная группа – совокупность индивидов, воспринимаемых как единое целое, имеющих единую цель, общую для всех членов группы, которая может быть достигнута только путем совместных организованных действий.

Референтная группа – реальная или воображаемая группа, с которой индивид соотносит себя, как с эталоном, и на нормы, ценности которой ориентируется в своем поведении и в самооценке.

В соответствии со степенью и характером взаимосвязей индивидов, в социальной группе различают:

Первичную группу, как разновидность малой группы, отличающуюся высокой степенью солидарности, пространственной близостью членов группы, единством идей, добровольностью вступления в ее ряды и неформальным контролем за поведением ее членов;

Вторичную группу – группу, социальные контакты между членами которой носят безличный характер. Главным критерием выделения данной группы является функциональный критерий, т.е. способность осуществлять определенные функции и достигать общей цели.

Социальные группы подразделяются также на формальные и неформальные.

1. Формальные социальные группы — группы со строго определенной структурой, правилами и регламентацией действий членов этой группы в том случае, если эта деятельность связана с официальным статусом члена группы. Для формальной группы характерно наличие структуры, рационализации функций, разделение обязанностей. По форме своей организации формальная социальная группа является социальным институтом. Поэтому к формальной социальной группе применяются все характеристики социального института (функции, признаки и т.д.)

По форме своей организации формальная социальная группа является социальным институтом. Поэтому к формальной социальной группе применяются все характеристики социального института (функции, признаки и т.д.)

2. Неформальные социальные группы – группы, не имеющие структуры и всего перечисленного в характеристике формальных групп. Взаимодействие между членами группы строится на основе межличностных отношений по инициативе самих индивидов, общности их интересов и т.п.

В соответствии с местом в системе общественных отношений в социологии выделяют большие и малые социальные группы.

1. Малая социальная группа — это достаточно устойчивая общность людей, в которой общественные отношения выступают в формах непосредственного личностного общения.

2. Большая социальная группа – группа с большим числом членов, основанная на различных типах социальных связей, не предполагающих обязательных прямых личных контактов. Большая социальная группа структурируется, как правило, как социальная организация.

Социальная организация – определённая общность, объединяющая некоторое количество индивидов, создающих некоторую систему отношений для достижения взаимосвязанных специфических целей и формулирующих высокоформализированные структуры.

Основные черты социальных организаций:

- обладают целевой природой, так как создаются для быстрой и эффективной реализации определённых целей;

- члены организации распределяется по иерархической лестнице соответственно ролям и статусам;

- разделение труда, его специализация по функциональному признаку;

- управляющие подсистемы формируют свои механизмы и средства регулирования и контроля за деятельностью различных элементов организации.

Цели организации – желаемый результат или те условия, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для удовлетворения коллективных потребностей.

Социальная структура организации – совокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных взаимоотношений между членами организации, отношениями власти и подчинения.

Теории бюрократии

Бюрократия – социальная структура, основанная на иерархии должностей и ролей, предписанных чёткими правилами и стандартами и на разделении функции и власти.

Концепция рациональной бюрократии М. Вебера

М. Вебер в работе «Хозяйство и общество» разработал идеально-типическую модель рациональной бюрократии. М. Вебер различает два типа бюрократии:

1) традиционную «патримониальную», преимущественной сферой влияния которой является область государственного управления;

2) рациональную, пронизывающую сферу частно — хозяйственной деятельности.

Отличительными чертами рациональной бюрократии М. Вебер считал следующие:

- специализация и профессиональная компетентность чиновников, которая проверяется экзаменом и удостоверяется соответствующим дипломом;

- ресурсы организации отделены от имущества ее членов, как частных лиц;

- должностные обязанности чиновников регулируются правилами;

- иерархия должностей, предполагающая определенную степень ответственности нижестоящих перед вышестоящими должностными лицами, контроль за исполнением приказаний, и назначение на нижестоящие должности чиновников вышестоящими органами;

- строгая дисциплина;

- управление основывается на письменных документах;

- наличие каналов коммуникации, по которым передаются распоряжения «сверху – вниз»;

- контрактно — договорной характер отношений между отдельным чиновником и организацией;

- работа рассматривается как карьера;

- условием продвижения по службе являются заслуги перед организацией;

- вознаграждение – постоянное денежное жалование.

Современные формы организации практически совпадают с «бюрократической» организацией (политические партии, государство, группы по интересам). Бюрократическое управление обосновывается тем, что бюрократия выступает носителем специальных знаний. Данное превосходство бюрократия увеличивает путем сокрытия знаний, исключая публичность своей деятельности. М.Вебер полагал, что бюрократия технически способна к достижению максимального уровня эффективности и , таким образом, является наиболее рациональным средством управления.

Функциональные теории бюрократии

Т. Парсонc, основываясь на структурно-функциональном подходе, считал наиболее важными чертами бюрократии следующие:

- институализация ролей в виде должностей с определенными должностными функциями, полномочиями;

- должностные роли отделены от сферы частной жизни чиновника;

- должности дифференцируются по функциям и по месту в иерархической структуре организации;

- договорная система назначения должностных лиц в организации.

Т.Парсонс рассматривал бюрократическую организацию как преимущественно политический феномен, поскольку ориентирована она на достижение коллективных целей.

П. Блау считал критерием для определения бюрократической организации процедуру мобилизации и координации усилий различных социальных групп для достижения общих целей. Он отмечал, что бюрократической организации свойственны скорее усилия по поддержанию функционирования организации, чем усилия, необходимые для достижения основных целей.

Р. Мертон обратил внимание на проблему взаимоотношения между рациональностью и жесткостью бюрократических организаций. Исследуя социальную структуру организации, Р. Мертон выделял «механическую» и «органическую» управленческие системы. Первая соответствует рациональной модели бюрократической организации и подходит для решения долговременных стабильных задач. Вторая подходит к нестабильным условиям и ситуациям, когда проблему нельзя решить на основе формального распределения обязанностей и следования инструкциям. В этом случае на первый план выходит сотрудничество между участниками в решении поставленной задачи в процессе горизонтальных консультаций.

В этом случае на первый план выходит сотрудничество между участниками в решении поставленной задачи в процессе горизонтальных консультаций.

Конфликтные теории бюрократии акцентируют внимание на роли бюрократии в борьбе за власть в обществе либо в отдельных социальных группах.

К. Маркс считал, что бюрократия призвана обслуживать интересы правящего класса и к важным ее чертам относил:

- иерархичность, жесткую регламентацию деятельности;

- многоступенчатость в передаче информации;

- конформизм и авторитарность сознания и поведения;

- превращение «формальных» целей в содержание деятельности.

Французский социолог М. Крозье в своей работе «Феномен бюрократии» утверждает, что власть бюрократии основана на доступе к информации, который дает возможность предвидеть результаты деятельности и приобретать влияние в соответствии со статусом в иерархической системе. Такие формальные черты бюрократии как: система распределения власти и четкое определение ролей и методов деятельности способствуют урегулированию конфликтов в организации за счет укрепления дисциплины.

Такие формальные черты бюрократии как: система распределения власти и четкое определение ролей и методов деятельности способствуют урегулированию конфликтов в организации за счет укрепления дисциплины.

Управление в организациях

Управление – это область науки, позволяющая дать теоретическую и практическую базу, обеспечивать научными рекомендациями практическую деятельность управленца (руководителя).

Процесс принятия решений. Управление рассматривается как процесс принятия управленческих решений. Поддержанию непрерывности процесса производства сопутствует множество ситуаций, проблем, которые требуют от руководителя принятия решения.

Ядро управления оказывает целенаправленное управляющее воздействие: прямое (приказ) и опосредованное: (через мотивы и потребности; через систему ценностей; через окружающую социальную среду).

Воздействие руководителя на подчинённых имеет цель побуждать к определённому трудовому поведению как в соответствии с требованиями организации, так и согласно собственным представлениям.

Стиль руководства – систематическое проявление каких-либо личных качеств руководителя в его отношениях с подчинёнными, в способах решения деловых проблем (авторитарный, демократический, либеральный).

Стимулирование – метод опосредованного воздействия на трудовое поведение работника, его мотивацию через удовлетворение потребностей личности, что выступает как компенсация за трудовое усилие.

Организационная культура – система общих ценностей и норм, правил поведения, разделяемых всеми членами организации.

Функции организационной культуры:

- формирование имиджа организации;

- появление чувства обязанности у всех членов организации;

- усиление вовлеченности в дела организации и преданности ей;

- усиление социальной стабильности в организации;

- выступает средством формирования и контроля поведения сотрудников, являющегося целесообразным с точки зрения организации.

Групповые нормы и санкции

В социальных группах существуют групповые ценности и нормы. Групповые ценности — это разделяемые социальной группой (или обществом в целом, если речь идет о социальных ценностях) убеждения по поводу целей, которых необходимо достигнуть, и тех основных путей и средств, которые ведут к этим целям. Групповые нормы производны от групповых ценностей и основываются на них. Они отвечают уже не на вопрос об отношении к явлениям и процессам, происходящим внутри группы и в обществе, а на вопрос о том, что и как с ними делать. Если групповые ценности определяют общую, стратегическую составляющую поведения группы, то групповые нормы — конкретные установки поведения отдельного члена группы, определяющие границы желательного и допустимого поведения индивида в конкретной ситуации с точки зрения этой группы. Итак, групповые нормы — это правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие поведение человека в соответствии с ценностями данной конкретной группы. При этом понятно, что ценности у разных групп — разные. Соблюдение этих норм обеспечивается в группе путем применения наказаний и поощрений. Формы поощрения, как и формы наказания, у каждой группы свои.

При этом понятно, что ценности у разных групп — разные. Соблюдение этих норм обеспечивается в группе путем применения наказаний и поощрений. Формы поощрения, как и формы наказания, у каждой группы свои.

Если же говорить об обществе в целом, то, аналогично групповым ценностям и групповым нормам, существуют социальные нормы и ценности, которые регулируют отношения в обществе в целом.

- Какие исторические типы стратификации выделил Э Гидденс?

- Что такое социальная мобильность?

- Какие виды социальной мобильности выделил П. Сорокин?

- Раскройте содержание понятия «маргинальность».

- Какие типы социальных групп можно выделить?

- Что представляют собой групповые ценности и нормы?

- Что такое этническая общность?

- Дайте характеристику первичной и вторичной социальной группе.

- Какие отличительные особенности малой группы выделял Г. Зиммель?

- В чем заключается цель управления в организации?

- Раскройте содержание теории рациональной бюрократии М.Вебера.

- В чем заключается особенность конфликтных теорий бюрократии?

- Каковы основные черты бюрократического управления?

- Что общего в функциональных и конфликтных теориях бюрократии?

Поэзия Серебряного века. 11 класс. В помощь школьнику

Ольга Разумихина — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, книжный обозреватель и корректор, а также репетитор по русскому языку и литературе. Каждую неделю она комментирует произведения, которые проходят учащиеся 9—11 классов.

Колонка «В помощь школьнику» будет полезна и тем, кто хочет просто освежить в памяти сюжет той или иной книги, и тем, кто смотрит глубже. В материалах О. Разумихиной найдутся исторические справки, отсылки к трудам литературоведов, а также указания на любопытные детали и «пасхалки» в текстах писателей XVIII—XX вв.

В материалах О. Разумихиной найдутся исторические справки, отсылки к трудам литературоведов, а также указания на любопытные детали и «пасхалки» в текстах писателей XVIII—XX вв.

Текст: Ольга Разумихина

Серебряный век поэзии

Конец XIX и начало ХХ века в России принято называть «Серебряным веком русской литературы». Почему Серебряным, спросите вы? Потому что «Золотым веком» называют другую эпоху — время, когда творили А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Первоначально этот термин, придуманный критиком М. А. Антоновичем, относился лишь к первой половине XIX века, но затем «захватил» и И. С. Тургенева, и Ф. М. Достоевского, и А. А. Фета с Ф. И. Тютчевым.

Правда, в те времена поэты и писатели в большинстве своём не становились основоположниками литературных направлений, не составляли манифесты. Да, раннюю поэзию Пушкина и Лермонтова можно отнести к романтизму, но он появился на Западе ещё до того, как будущие гении взялись за перо; затем восторжествовал реализм, а некоторые критики, такие как Ф. В. Булгарин, презрительно называли созданные в русле этого направления работы «натуралистическими», указывая, что писатели, по их мнению, слишком увлеклись бытописанием «грязных» сцен из бытовой жизни. А вот поэты Серебряного века формировали направления более чем осознанно — и у каждого из них была своя идеология и художественные принципы.

В. Булгарин, презрительно называли созданные в русле этого направления работы «натуралистическими», указывая, что писатели, по их мнению, слишком увлеклись бытописанием «грязных» сцен из бытовой жизни. А вот поэты Серебряного века формировали направления более чем осознанно — и у каждого из них была своя идеология и художественные принципы.

Символизм

Самое раннее из литературных направлений Серебряного века — символизм — тоже, строго говоря, не было изобретено отечественными авторами: этот термин родился среди французских поэтов. Однако в России он был переосмыслен и получил новое развитие. Более того, направление стало настолько популярно, что работавшие в его рамках авторы разделились на «поколения» старших и младших символистов.

К старшим символистам принято относить таких поэтов, как К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, — их лирические герои решительно отвергали реальность и предпочитали жить в абстрактном мире идей, свободных фантазий и вдохновения. Младшие символисты — это такие знаменитые поэты, как А. А. Блок и Андрей Белый, — также утверждали, что действительность далека от идеала, но стремились к более конкретному идеалу: миру, где царит Вечная Женственность, та сила, которая торжествует в Раю, описанном ещё средневековым поэтом Данте в «Божественной комедии». Добравшись до самого высокого из Небес, Данте встречает Беатриче — женщину, в которой слилось земное и божественное начала:

Младшие символисты — это такие знаменитые поэты, как А. А. Блок и Андрей Белый, — также утверждали, что действительность далека от идеала, но стремились к более конкретному идеалу: миру, где царит Вечная Женственность, та сила, которая торжествует в Раю, описанном ещё средневековым поэтом Данте в «Божественной комедии». Добравшись до самого высокого из Небес, Данте встречает Беатриче — женщину, в которой слилось земное и божественное начала:

О, что за трепет душу мне объял,

Когда я обернулся к Беатриче

И ничего не видел, хоть стоял

Вблизи нее и в мире всех величий!

Особенно много подобных женских образов встречается в лирике А. А. Блока, автора статьи «О современном состоянии русского символизма» (1910). Лирические герои его стихотворений тоскуют о «Прекрасной даме» или «Незнакомке». Именно так называется одно из самых знаменитых стихотворений этого автора: в нём рассказывается о таинственной даме, которая, как прекрасное видение, оказывается в трактире среди «пьяниц с глазами кроликов». Герой не понимает, действительно ли он видит женщину или она только мерещится ему — как отражение мечты о божественной любви:

Герой не понимает, действительно ли он видит женщину или она только мерещится ему — как отражение мечты о божественной любви:

И каждый вечер в час назначенный

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

<…>

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука. (1906)

Как и следует из названия направления, его авторы использовали множество символов. Символ отличается от образа тем, что он обладает сразу множеством значений. Например, роза может быть как символом любви, так и знаком раздора и даже вражды (вспомним Войну Алой и Белой розы), а также скорби. Впрочем, некоторые критики считали, что символисты порой слишком уж «воспаряли» над земным миром — настолько, что это становилось смешным. Так, В. С. Соловьёв даже написал стихотворный цикл «Пародии на русских символистов», где есть следующие строки:

Так, В. С. Соловьёв даже написал стихотворный цикл «Пародии на русских символистов», где есть следующие строки:

На небесах горят паникадила,

А снизу — тьма.

Ходила ты к нему иль не ходила?

Скажи сама!

<…>

И не зови сову благоразумья

Ты в эту ночь!

Ослы терпенья и слоны раздумья

Бежали прочь. (1895)

Акмеизм

Другое литературное направление Серебряного века — акмеизм — можно назвать почти полной противоположностью символизма. Поэты, принадлежавшие к этому лагерю, проповедовали «прекрасную ясность» и вместо символов использовали вполне конкретные детали, пришедшие из «грубого», но всё равно прекрасного, по их мнению, мира. А. А. Ахматова подытожила опыт поэтов-акмеистов в стихотворении «Мне ни к чему одические рати. ..», написанном уже в 1940 году. «Одические» здесь — производное от слова «ода», то есть возвышенное классицистическое произведение, написанное в честь какого-либо человека или события. В этом стихотворении читаем:

..», написанном уже в 1940 году. «Одические» здесь — производное от слова «ода», то есть возвышенное классицистическое произведение, написанное в честь какого-либо человека или события. В этом стихотворении читаем:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне. (1940)

У акмеистов внутренние противоречия в душах лирических героев отражаются через неловкость движений, эмоциональные всплески. В одном из самых известных стихотворений той же Ахматовой — «Песня последней встречи» — девушка, переживая из-за разрыва с возлюбленным, «...на правую руку надела / Перчатку с левой руки». Это произведение так понравилось поклонникам (а в особенности — поклонницам) современной поэзии, что они стали «штамповать» собственные творения с практически дословными цитатами. Так, в литературной гостиной Н. С. Гумилёва одна дама вдохновенно читала о том, как она «…туфлю с левой ноги / На правую ногу надела». Таких поэтесс Гумилёв саркастически называл «подахматовками».

Это произведение так понравилось поклонникам (а в особенности — поклонницам) современной поэзии, что они стали «штамповать» собственные творения с практически дословными цитатами. Так, в литературной гостиной Н. С. Гумилёва одна дама вдохновенно читала о том, как она «…туфлю с левой ноги / На правую ногу надела». Таких поэтесс Гумилёв саркастически называл «подахматовками».

Акмеисты иногда также называли себя «адамистами», отсылая слушателей к фигуре Адама — первого человека на Земле, который, согласно преданию, дал названия всем животным, растениям и предметам. Слово же «акмеизм» происходит от греческого «акме», которое обозначает «пик, наивысшую точку чего-либо». В рядах акмеистов, помимо Ахматовой, состояли О. Э. Мандельштам — автор статьи «Утро акмеизма» (1912) — и, конечно, сам Н. С. Гумилёв.

Футуризм

Футуристы (от латинского слова futurum — «будущее») не пытались сбежать от мира в «башню из слоновой кости»: они мечтали этот мир изменить. Представители этого направления прославились наиболее эпатажными заявлениями и выходками. Так, в 1912 году они издали манифест под названием «Пощёчина общественному вкусу», в котором утверждали: «Прошлое тесно. <…> Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Далее они перечислили писателей и поэтов, которым, по их мнению, «нужна лишь дача на реке»: в этот список вошёл символист А. А. Блок, а также — ни много ни мало — Максим Горький. В манифесте утверждались следующие права поэтов:

Представители этого направления прославились наиболее эпатажными заявлениями и выходками. Так, в 1912 году они издали манифест под названием «Пощёчина общественному вкусу», в котором утверждали: «Прошлое тесно. <…> Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Далее они перечислили писателей и поэтов, которым, по их мнению, «нужна лишь дача на реке»: в этот список вошёл символист А. А. Блок, а также — ни много ни мало — Максим Горький. В манифесте утверждались следующие права поэтов:

- На увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

- На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

- С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

- Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

Футуристы призывали к свершению Мировой революции и зачастую пропагандировали свои идеи, шокируя общественность. Они наносили на лица грим, а В. В. Маяковский однажды явился на публике в женской жёлтой кофте. Впрочем, все эти выходки были всего лишь средствами для достижения цели: найти как можно больше единомышленников и пригласить их в свой «лагерь».

Они наносили на лица грим, а В. В. Маяковский однажды явился на публике в женской жёлтой кофте. Впрочем, все эти выходки были всего лишь средствами для достижения цели: найти как можно больше единомышленников и пригласить их в свой «лагерь».

Оставаясь верными принципам, отражённым в манифесте, футуристы ломали нормы русского литературного языка. Маяковский, как многим известно, выработал свой способ графического написания стихов — «лесенкой»:

Сливеют

губы

с холода,

но губы

шепчут в лад:

«Через четыре

года

здесь

будет

город-сад!»

В. Хлебников же сконцентрировался на придумывании новых слов. В «Словаре неологизмов Велимира Хлебникова», изданном уже в 1995 году, набралось аж 560 страниц. Стихотворение, приведённое ниже, — один из самых знаменитых экспериментов поэта-новатора:

Стихотворение, приведённое ниже, — один из самых знаменитых экспериментов поэта-новатора:

КУЗНЕЧИК

Крылышкуя золотописьмом

Тончайших жил,

Кузнечик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер.

«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.

О, лебедиво!

О, озари!

Имажинизм

Меньше всего по времени, пожалуй, в Серебряном веке «продержалось» такое направление, как имажинизм, — направление, представители которого видели первостепенную задачу в создании системы образов, способных потрясти воображение читателя, заставить его как бы увидеть у себя перед глазами яркую картину. «Орден имажинистов» в 1918 году основал А. Б. Мариенгоф, автор «Романа без вранья» и «Циников». Самым прославленным участником объединения был С. А. Есенин. Поэт, наиболее всего известный по стихотворениям «Отговорила роща золотая», «Письмо женщине» и «Мы теперь уходим понемногу», в бытность свою имажинистом написал теоретическую работу «Ключи Марии» (1918), которая начиналась так:

Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, <…> как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, <…> что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.

Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, <…> как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, <…> что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.

В этой статье (где слово «Мария» означает «душа») Есенин попытался объяснить важность орнамента для русской и мировой культуры вообще, а также разработать уникальную классификацию образов, где самой ценной находкой был образ «ангелический». Однако получилось не вполне понятно. Так что, учитывая весьма спорную идеологическую составляющую направления, неудивительно, что имажинизм не стал таким прославленным направлением, как символизм или акмеизм. Впрочем, в сокровищницу русской классики он всё равно принёс немало шедевров. Чего стоят только строчки Есенина из незавершённого стихотворения «Хорошо им стоять и смотреть»:

Впрочем, в сокровищницу русской классики он всё равно принёс немало шедевров. Чего стоят только строчки Есенина из незавершённого стихотворения «Хорошо им стоять и смотреть»:

Оттого-то в сентябрьскую склень

На сухой и холодный суглинок,

Головой размозжась о плетень,

Облилась кровью ягод рябина.

ОБЭРИУНаконец, ещё одним заслуживающим внимания литературным направлением Серебряного века стало ОБЭРИУ — «Объединение реального искусства». Аббревиатура ассоциируется у литературоведов в первую очередь с иманами Д. И. Хармса и А. И. Введенского. Эти поэты создавали абсурдистские, порой смешные, а порой и очень печальные стихотворные тексты. Вы наверняка слышали вот это стихотворение Хармса:

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам. (1937)

Помимо стихов, Хармс писал в высшей степени остроумную прозу и небольшие пьесы.

|

Постиндустриальное общество — социологическая концепция, объясняющая основные закономерности развития человеческого общества (см. Представители теорий постиндустриального общества исследуют взаимообусловленность научно-технического и социального прогресса, предлагая оригинальную модель исторической периодизации, позволяющую рассматривать перспективы цивилизации как постиндустриальное общество, характеризующееся смещением центра хозяйственной активности от производства материальных благ к созданию услуг и информации, повышающейся ролью теоретического знания, возрастанием значения политического фактора в развитии общества и замещением взаимодействия человека с элементами природной среды интерперсональным общением. Первый вариант теории постиндустриального общества сформировался как результат развития основного течения европейского позитивизма. Периодизация истории на основе развития технологического базиса общества и повышающейся роли теоретического знания во вполне явной форме составляет ядро работы Ж. А. де Кондорсэ «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) и большинства просветителей и материалистов во всех европейских странах. Явно предпосылки этой теории формируются в первой половине XIX века, когда ряд французских исследователей, в первую очередь А. де Сен-Симон и О. Конт, ввели понятие «промышленного класса» (les industriels), который рассматривался ими в качестве доминирующей силы в обществе будущего. Такой подход позволял определить формирующееся буржуазное общество в качестве эпохи «индустриализма» и противопоставить его всей предшествующей истории. Конец XIX и первую половину XX века можно считать периодом завершения формирования предпосылок теории постиндустриального общества. С одной стороны, экономисты и социологи, принадлежавшие к так называемой «исторической» школе в политической экономии, и прежде всего Ф. Лист, К. Бюхер, В. Зомбарт и Б. Гильдебранд, предложили целый ряд принципов периодизации истории на основе анализа технологического прогресса. При этом они выделили в развитии общества такие периоды (например, эпохи домашнего, городского и народного хозяйства [К. Бюхер], натурального, денежного и кредитного хозяйства [Б. Гильдебранд], индивидуального, переходного и социального хозяйства [В. Зомбарт]), которые могли использоваться как универсальные инструменты социологической теории. С другой стороны, работы Т. Веблена положили начало институциональному подходу в экономической теории, а развитие предложенных им подходов в трудах К. Марксизм содержал в себе ряд элементов, которые были использованы в рамках теории постиндустриального общества. Так, один из основоположников теории постиндустриального общества Д. Белл без всякого преувеличения или иронии говорил о самом себе и о некоторых своих коллегах как о «постмарксистах». Термин «постиндустриальное общество» впервые был применён в 1917 в названии одной из книг А. Пенти, теоретика английского либерального социализма; при этом сам А. Пенти признавал приоритет в использовании данного понятия за А. Кумарасвами. Оба использовали этот термин для обозначения такого идеального общества, где возрождены принципы автономного и даже полукустарного производства, каковые, по их мнению, могли составить социалистическую альтернативу индустриализму. В 1958 это понятие появилось в статье американского социолога Д. Рисмена «Отдых и труд в постиндустриальном обществе». Распространение теорий постиндустриального общества было обусловлено и тем, что среди либерально настроенных социологов и экономистов концепция единого индустриального общества получила достаточно широкое признание (Р. Арон. 28 лекций об индустриальном обществе, 1959, Дж. К. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество, 1967 и другие). Поэтому эта идея оказалась адекватной для исследования исторических перспектив различных социальных систем. 1960-е годы стали периодом активного развития теорий постиндустриального общества, став методологической парадигмой обществоведческих исследований. В развитие новой концепции внесли свой вклад представители фактически всех идеологических течений — от американского консерватора У. Ростоу и умеренного японского либерала К. Томинага до придерживавшегося явно социалистической ориентации француза А. Турена и чешского марксиста Р. Рихты. Ключевым произведением, в котором освещены все основные элементы этой теории, стала работа Д. Книга «Грядущее постиндустриальное общество» посвящена теоретическому осмыслению наиболее важных тенденций западного общества двух послевоенных десятилетий. Для Д. Белла индустриальное общество представляет собой теоретическую абстракцию, позволяющую осмыслить наиболее важные тенденции развитых стран (развитие науки и образования, структура рабочей силы, тенденции в сфере управления). В книге «Культурные противоречия капитализма» Белл противопоставляет индустриальное и постиндустриальное общества и анализирует основные изменения, происходящие в процессе перехода от первого ко второму. Индустриальному обществу противопоставляется аграрное в качестве предшественника и постиндустриальное в качестве преемника. Индустриальное общество противопоставляется доиндустриальному по ряду параметров (аграрное хозяйство в качестве основного ресурса использует сырьё, а не извлекает продукты из природных материалов, в производстве интенсивное применение труда, а не капитала). «Постиндустриальное общество, — пишет Белл, — есть такое общество, в экономике которого приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни: в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений… во всё большей степени стало зависеть от достижений теоретического знания… Постиндустриальное общество… предполагает возникновение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве экспертов или технократов» (Bell D. Исследователи не могли пройти мимо вопроса о том, каким образом и кем будут приниматься управленческие решения в рамках нового общественного устройства. Вместе с тем ряд авторов исследовали возможность нового социального конфликта, который был бы связан с разделением общества по интеллектуальным и профессиональным признакам. Предложенная периодизация исторического развития общества не представляет собой некоей жёсткой схемы, претендующей на вычленение резко отличающихся друг от друга этапов. Ещё Р. Арон отмечал, что «легко дать абстрактное определение каждой формы социума, но трудно обнаружить его конкретные пределы и выяснить, является ли то или иное общество, например, архаическим или индустриальным» (Aron R. The Industrial Society. Three Lectures on Ideology and Development. — NY., Wash., 1967, p. 97). Поэтому отмечается, что «постиндустриальные тенденции не замещают предшествующие общественные формы как «стадии» социальной эволюции. Хронологические рамки нового общества остаются не определёнными. Так, иногда своеобразной критической точкой считается середина 1950-х годов, когда в США количество работников сферы услуг превысило число занятых в материальном производстве. Чаще всего подчёркивается, что реальные изменения, позволяющие говорить о современных развитых обществах как о постиндустриальных, относятся к середине и концу 1970-х годов и включают радикальное ускорение технического прогресса, быстрое изменение структуры занятости, становление нового менталитета у значительной части населения, рост роли государства в управлении хозяйственными процессами. Будучи сторонниками рассмотрения знания в качестве основного ресурса, обеспечивающего социальный прогресс, Д. Белл и его последователи не являются приверженцами идеи свободного рыночного хозяйства. Они отмечают, что формирующееся общество ставит во главу угла интересы человека как целостного субъекта, нередко подчиняя таковым требования непосредственной экономической целесообразности. Вместе с тем они указывают, что в условиях расширяющегося производства информации затраты на воспроизводство информационных благ, учитываемые в трудовой теории стоимости, становятся неисчислимыми; в то же время устраняется фактор редкости, на чём основаны многие постулаты современного макроэкономического анализа. Создание теории постиндустриального общества вызвало критическую реакцию среди экономистов и социологов. Наряду с этим предпринимались и иные попытки определить новое общество, апеллируя к его отдельным чертам. Так, возникли представления о будущем состоянии как «организованном» (С. Крук и другие), «конвенциональном» (Й. Пакульски, М. Уотерс) или «программируемом» (А. Турен) обществе. Эти подходы неадекватны, поскольку их определения носят предельно общий характер; так, говорят об «активном» (А. Этциони) и даже «справедливом» (good) (А. Этциони, Дж. К. Гэлбрейт) обществе. Характерно, что Э. Тоффлер вынужден был отметить, что все ранее предложенные позитивные определения будущего общества, в том числе и данные им самим, не являются удачными. С другой стороны, теории постиндустриального общества были подвергнуты критике постмодернистами за технологический детерминизм. Они обратили внимание на ряд факторов, которые не могли быть отброшены при анализе новой социальной реальности — отчуждённость человека в современном обществе, растущая плюралистичность общества, многовариантность современного прогресса, уход от массового социального действия, изменившиеся мотивы и стимулы человека, его новые ценностные ориентации и нормы поведения и другие. На сегодняшний день, по прошествии десятилетий развития этой теории, её фундаментальные основы не претерпели существенной модификации, а её основное обогащение происходит благодаря новому фактическому материалу, предоставляемому экономическим и социальным прогрессом конца XX — начала XXI века. |

Петром I утверждена «Табель о рангах»

24 января (4 февраля) 1722 г. императором Петром I был утверждён закон о порядке государственной службы в Российской империи — «Табель о рангах».

В основу закона были положены аналогичные акты западноевропейских стран, но при его разработке учитывалась система чинов Российской империи. В «Табель о рангах» входила таблица с перечислением чинов и званий и разъяснения по её применению.

В «Табель о рангах» входила таблица с перечислением чинов и званий и разъяснения по её применению.

Все чины подразделялись на три вида: военные (воинские армейские, воинские артиллерии и инженеров, воинские гвардии, военно-морские), статские (гражданские) и придворные. Каждый вид службы был разбит на 14 классов, или рангов. У каждого вида были свои особенности, свои наименования рангов, свои правила получения следующего чина, свои знаки различия.

Высшим классом считался первый, низшим — четырнадцатый, причём военные чины объявлялись выше соответствовавших им гражданских и придворных. Чиновники различных классов имели разную форму титулования: Ваше превосходительство (для высших), Ваше сиятельство (для сенаторов) и Ваше благородие (для всех остальных). К концу XVIII в. количество титулов достигло пяти: служащих первых двух классов называли высокопревосходительством, III—IV — превосходительством, V — высокородием, VI—VIII — высокоблагородием, остальных — благородием.

Хотя государственная служба была ориентирована преимущественно на дворянское сословие, петровская «Табель» давала возможность выдвинуться талантливым людям и из низших сословий — «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать». Вместо отменённого в 1682 г. местничества вводился принцип служебной выслуги. Всякий, получивший чин 8-го класса, становился потомственным дворянином. Чины с XIV по IX давали право на личное дворянство. На военной службе потомственное дворянство давалось уже с XIV класса. Все дворяне получали земли и крестьян, что стимулировало рвение по службе среди чиновников-недворян, доля которых в среде чиновничества постоянно росла.

Вместо отменённого в 1682 г. местничества вводился принцип служебной выслуги. Всякий, получивший чин 8-го класса, становился потомственным дворянином. Чины с XIV по IX давали право на личное дворянство. На военной службе потомственное дворянство давалось уже с XIV класса. Все дворяне получали земли и крестьян, что стимулировало рвение по службе среди чиновников-недворян, доля которых в среде чиновничества постоянно росла.

Несмотря на целый ряд изменений и неоднократное обсуждение вопроса об отмене чинов или реорганизации системы чинопроизводства, петровская «Табель о рангах» просуществовала почти двести лет и была отменена лишь 16 (29) декабря 1917 г.

Лит.: Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. Гл. 2: Путь в офицеры. Система офицерских чинов в русской армии; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/volkov_sv1/02.html; Евреинов В. А. Гражданское чинопроизводство в России. СПб., 1888; Табель о рангах всех чинов… // Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М., 1986; То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tabel.htm; Список гражданским чинам первых четырёх классов. СПб., 1842-1916; Список чинам в гражданской службе состоящим. СПб., 1801-1841; Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М., 1991; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/research/shepelev1/index.html.

Т. 4. М., 1986; То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tabel.htm; Список гражданским чинам первых четырёх классов. СПб., 1842-1916; Список чинам в гражданской службе состоящим. СПб., 1801-1841; Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М., 1991; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/research/shepelev1/index.html.

См. также в Президентской библиотеке:

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 6. № 3890;

Принят Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» // День в истории. 31 июля 1995 г.;